auch in Brüssel fragen sich manche Beobachter, ob sich diese Bundesregierung eigentlich noch auf irgendetwas einigen kann. Sie kann, wenn auch oft erst nach maximaler Eskalation und in kleinen Schritten. So wie gestern auf die Eckpunkte zur Kindergrundsicherung.

Der Kompromiss dürfte etwas Druck nehmen aus der Kabinettsklausur am heutigen Dienstag und Mittwoch im Schloss Meseberg. Der Weg für Steuerentlastungen für Unternehmen – das Wachstumschancengesetz – sollte nun frei sein. Die Streitthemen gehen den Ampel-Koalitionären damit aber nicht aus.

Da ist die Diskussion um den Industriestrompreis, die wegen des Wettbewerbseffekts auch von der EU-Kommission und in anderen Hauptstädten genau beobachtet wird. Die SPD-Bundestagsfraktion drängt wie Wirtschaftsminister Robert Habeck darauf, energieintensiven Branchen und Schlüsselsektoren mit einem subventionierten Strompreis befristet zu helfen. “Wir haben dem Kanzler unsere Erwartung mitgegeben, dass wir eine Hilfe beim Strompreis erwarten”, sagte der Abgeordnete Jens Zimmermann bei der gestrigen Fraktionsklausur in Wiesbaden.

Olaf Scholz ließ sich aber auf eine Auseinandersetzung im Detail gar nicht erst ein. Sein Gegenargument: 1.500 stromintensive Betriebe, die Hilfen erhalten und 500.000 Unternehmen, die nicht profitierten – das komme nicht gut an im Land. Zudem seien Fragen des EU-Beihilferechts nicht geklärt – Margrethe Vestager hatte bereits angekündigt, genau hinzuschauen. Finanzminister Christian Lindner wiederum fürchtet die milliardenschweren Kosten einer jahrelangen Subvention. Es zeichnet sich ab: Auch in Meseberg wird wohl noch keine Entscheidung fallen. Kommen Sie gut durch den Tag.

Den Green Deal vor der Europawahl im kommenden Wahl abzuschließen, könnte schwieriger werden als gedacht. Insbesondere der Weggang von Ex-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans, der den Brüsseler Betrieb verlassen hatte, um als Spitzenkandidat in den niederländischen Wahlkampf zu ziehen, verlangsamt die Prozesse auf EU-Ebene. Schließlich galt Timmermans nicht nur als Wegbereiter des Green Deals, sondern auch als dessen lautester Fürsprecher.

Immer wieder hatte der ehemalige Kommissionsvizepräsident den Green Deal mit aller Kraft verteidigt, wodurch er für seine Kritiker zunehmend zu einem roten Tuch geworden war, besonders in der Europäischen Volkspartei (EVP). Der Konflikt entlud sich beim Renaturierungsgesetz, das die EVP zu verhindern suchte – letztlich ohne Erfolg. Der Text wurde schließlich mit einer knappen Mehrheit vom Europäischen Parlament verabschiedet, jedoch in einer deutlich abgeschwächten Version.

Der hochumstrittene Gesetzesvorschlag steht nun erneut auf der Tagesordnung des Umweltausschusses des EU-Parlaments (ENVI). Am heutigen Dienstag nimmt dieser seine Arbeit wieder auf. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die mindestens genauso umstrittene Verordnung zur Reduzierung von Industrieemissionen (IED), mit der die EU-Kommission den Schadstoffausstoß von Industrieanlagen eindämmen will, einschließlich großer Viehzuchtbetriebe.

Vertreter des Europäischen Parlaments und des Rates sollen hier am 10. Oktober und am 28. November zu einem abschließenden Trilog unter der Aufsicht der Kommission zusammenkommen. Die technischen Teams werden sich ihrerseits etwa 20 Mal treffen, um die Kompromisse vorzubereiten. Zur Erinnerung: Der Rat will die Anzahl der Betriebe, die von der neuen Richtlinie betroffen sein werden, begrenzen. Das Parlament spricht sich für die Beibehaltung des Status quo aus, damit Rinderzuchtbetriebe aus dem Geltungsbereich des Textes herausgehalten werden.

Und es wird noch ein weiterer strittiger Vorschlag in den kommenden Wochen und Monaten in Brüssel verhandelt – die Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (SUR). Die Kommission will mit der Pestizidverordnung den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren sowie ökologisch besonders bedenkliche Pestizide komplett untersagen.

Das umstrittene Gesetz, das bereits Monate später als ursprünglich geplant eingebracht wurde, hat weitere Verzögerungen erfahren, hinter denen Aktivisten und grüne Abgeordnete ein taktisches Manöver vermuten. Da die Abstimmungen in den parlamentarischen Ausschüssen um mehrere Monate verschoben wurden und der Rat erst kürzlich eine zusätzliche Folgenabschätzung von der Kommission erhalten hat, könnte das Gesetz nicht mehr rechtzeitig vor den Wahlen ratifiziert werden.

In diesem zeitlich angespannten Kontext hat die spanischen EU-Ratspräsidentschaft die Agrar-Experten der EU-27 für den 14. September zum ersten technischen Treffen über die Verordnung einberufen. Laut Tagesordnung werden die Vertreter der Staaten zunächst die zusätzliche Studie über die Auswirkungen der SUR-Verordnung diskutieren, die Anfang Juli von der Kommission veröffentlicht wurde. Danach werden sie sich erneut mit dem Verbot von Pestiziden in sensiblen Gebieten befassen. Dieser Punkt, einer der umstrittensten des Textes, war seit Ende 2022 nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen im Rat.

Dabei ruft Spanien die Staaten dazu auf, über den Kompromissvorschlag abzustimmen, den die Exekutive im November letzten Jahres übermittelt hatte. Bisher plant Madrid vier Sitzungen der Arbeitsgruppe zur SUR-Verordnung, schließt aber nicht aus, bei Bedarf weitere Sitzungen einzuberufen.

Geplant war bislang außerdem, dass die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme im dritten Quartal 2023 vorlegen wird. Ursprünglich als übergreifende Gesetzgebung für die “Farm to Fork”-Strategie – die Agrar- und Lebensmittelkomponente des Green Deal – angekündigt, befürchten Umweltschützer hier allerdings, dass sich der Vorschlag am Ende stärker auf die Lebensmittelsicherheit konzentrieren könnte.

Anfang Juli schlug die Kommission vor, die EU-Vorschriften für neue genomische Techniken (NGTs) zu lockern. Der Begriff wird für wissenschaftliche Methoden zur Veränderung bestimmter Merkmale von Nutzpflanzen verwendet. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese umstrittene Initiative zur Grünen Gentechnik noch vor den Wahlen zum Abschluss gebracht wird.

Denn obwohl das Thema für die spanische Ratspräsidentschaft Priorität hat, gibt es Widerstand vonseiten der europäischen Grünen, mehrerer Mitgliedsstaaten sowie des EU-Bio-Sektors. Der NGT-Vorschlag ist Teil eines umfassenderen Pakets der Kommission, das unter anderem ein Gesetz zur Bodenüberwachung und eine Überarbeitung des Rahmens für die Saatgutvermarktung umfasst, die nun beide unter einem ähnlich engen Zeitplan stehen.

Eine Einigung über die Bodenüberwachungsinitiative könnte jedoch leichter zu erzielen sein, da der von der EU-Exekutive vorgelegte Entwurf bereits viel weniger ehrgeizig ist als das ursprünglich vorgesehene “Bodengesundheitsgesetz”.

Die erste Phase der Überarbeitung der Tierschutzvorschriften – die Qualitätskontrolle durch den Ausschuss für Regulierungskontrolle (RSB) – wurde derweil erfolgreich abgeschlossen. Nun schaltet sich Paris ein: Marc Fesneau, der französische Landwirtschaftsminister, veröffentlichte am 9. August eine Erklärung, in der er seine roten Linien festlegt sowie einige Vorschläge für das zukünftige Gesetzespaket macht. Frankreich fordert die Kommission unter anderem dazu auf, für eine Harmonisierung der Texte innerhalb der EU zu sorgen. Das Ministerium plädiert außerdem dafür – wie übrigens auch die Kommission – die Tierschutzkennzeichnung nur auf freiwilliger Basis erfolgen zu lassen.

Frankreichs Landwirtschaftsminister sprach sich für die Begleitung der Branchen beim Ausstieg aus der Käfighaltung aus und versicherte, dass Frankreich und Deutschland Gespräche führen, um zu gemeinsamen Positionen zu gelangen. Es komme für Frankreich dabei jedoch nicht infrage, dem Beispiel Berlins zu folgen, was das Verbot von Lebendausfuhren in Drittländer angehe, so Marc Fesneau. Das Thema bleibe für Paris eine rote Linie.

Was den Zeitplan in Brüssel betrifft, sollen die Vorschläge im Oktober oder November vorgelegt werden. Damit ist aber klar: Vor der Europawahl wird das Dossier nicht mehr abgeschlossen.

Frau Rackete, Sie waren immer Aktivistin. Ziehen mit Ihnen 2024 die linken Bewegungen ins EU-Parlament?

Wir wollen die Waage halten und einerseits die Klimagerechtigkeits-Bewegung in Deutschland, aber eben auch globale Bewegungen in meiner Kandidatur abbilden. Im Migrationsbereich gibt es viele Menschen, die von EU-Politik betroffen sind, die aber nicht in der EU wohnen, oder sie sind hier, haben aber gar kein Wahlrecht. Frontex agiert überall, auch in vielen Staaten Afrikas. Weil ich Ökologin bin, möchte ich thematisch an der Schnittstelle von Klimagerechtigkeit, Landwirtschaft und Naturschutz arbeiten. Da gibt es auch viele internationale Beispiele: Denken wir an Futtermittelimporte aus Argentinien oder Brasilien. Außerdem an Umweltverschmutzung oder Landrechte, etwa beim Lithiumabbau.

Obwohl Sie als Parteilose antreten, wurde die Kandidatur so gelesen, dass Sie jetzt die Linke retten sollen. Wollen Sie die Linke retten?

Wir brauchen in Deutschland eine Partei links der Grünen, die kritische Fragen in Bezug auf gerechte Verteilung und Wirtschaftswachstum stellt. Wir wissen, dass die Ressourcen auf diesem Planeten begrenzt sind, dass es kein grünes Wachstum geben kann. Die deutschen Grünen argumentieren allerdings weiter in einer kapitalistischen Logik – darin unterscheiden sie sich übrigens teils von anderen europäischen Grünen. Die Linke tut das nicht. Und das ist wichtig, weil wir verstehen müssen, dass es kein grünes Wachstum, sondern gerechte Verteilung braucht. Es braucht deswegen ein Gesetz, um den Ressourcenverbrauch zu deckeln. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Denn dabei geht es auch um die gerechte Verteilung von Ressourcen, die weltweit und sogar in Deutschland extrem ungleich ist.

Jetzt haben Sie die Frage nur halb beantwortet. Wie sehr liegt Ihnen die Linke persönlich am Herzen?

Ich glaube, es ist zurzeit richtig schwierig, irgendeine Person zu finden, die sagt: Diese Linkspartei, so wie sie jetzt ist, liegt mir am Herzen. Die meisten sind gerade ziemlich frustriert von ihr, sehen aber auch Möglichkeiten für die Zukunft. Dadurch, dass ich kein Parteimitglied bin, sind für mich aktuell vor allem die Inhalte wichtig.

Sie werden vor allem mit Seenotrettung und Klimaschutz in Verbindung gebracht. Themen, die für viele Linke zumindest noch nicht zum Markenkern gehören. Ändert sich mit Ihnen die Ausrichtung der Partei?

Ich bin überzeugt: Wir brauchen eine linke Partei, die die Interessen von marginalisierten Gruppen vertritt. Und damit meine ich nicht nur die klassischen Arbeiterinnen im Niedriglohnsektor, sondern auch migrantische Menschen, Menschen ohne Arbeit, Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Diese Gruppen muss eine gute linke Partei vertreten und sich für eine Umverteilung von oben nach unten einsetzen. Wir wissen ja, dass die Einkommensschere auseinandergegangen ist, wer von der Inflation am meisten betroffen ist, und so weiter. Und da fehlt eine Partei, die diese verbindende Klassenpolitik vernünftig macht. Und ich glaube, der Moment, sich dafür zu engagieren, ist jetzt.

Jetzt kann es sein, dass Sie im Europawahlkampf gegen Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei antreten müssen. Vielleicht sitzen Sie mal mit ihr zusammen auf einem Podium. Bereiten Sie sich auf dieses Szenario vor?

Das wird wohl so kommen. Für mich sind dabei die entscheidenden Fragen: Wen wollen wir überzeugen, wen wollen wir vertreten? Das Programm der Linken ist total klar gewesen in den letzten Jahren: Man ist pro-migrantisch und hat eine klare Haltung für Menschenrechte, eine klare Haltung für radikalen Klimaschutz durch Umverteilung und ein gerechtes Steuersystem. Das ist auch das, was ich inhaltlich vertreten kann. Es ist ein Fehler zu denken, dass Menschen, die in einer prekären Lebenslage sind, deswegen auch Nationalisten sind. Stattdessen müssen wir deutlich machen, wie wir eine wirkliche Umverteilung schaffen können.

In Frankreich hat man gesehen, dass die Zersplitterung einer linken Partei bei den Wahlen auch schaden kann. Haben Sie Angst vor Wählerverlust, wenn die Linke sich spaltet?

Eine Spaltung ist natürlich die Krise, die von allen versucht wurde zu vermeiden. Aber sie kann auch eine Chance sein, um dann nach vorne zu gehen. Um Klarheit herzustellen, neue Leute anzuziehen, mit einzubinden und vielleicht auch diejenigen zurückzugewinnen, die in den letzten Jahren ausgetreten sind.

Wie würden Sie versuchen, das Vertrauen bei den Wählern wiederherzustellen?

Inhalte und Argumente sind wichtig. Aber Menschen erreicht man auch über Emotionen, das wissen wir aus der Psychologie oder Hirnforschung. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht aufgrund rationaler Argumente. Tatsächlich ist das Problem auch der gesellschaftlichen Linken eher, dass sie es zu sehr über Inhalte versucht. Viele Menschen finden, dass, egal wer in Berlin regiert, immer nur von unten nach oben verteilt wird – was ja teilweise auch stimmt. Es gibt auch als junge Generation genug Gründe, wütend zu sein. Darüber, wie schlecht Wohlstand und Chancen verteilt sind, oder dass Konzerne immer wieder echte CO₂-Einsparungen verhindern. Ihre Wut muss man ernst nehmen. Deshalb braucht es eine Adressierung des Gefühls vieler Menschen, nicht gehört und nicht vertreten zu werden.

In welchen Punkten unterscheidet sich Ihr Verständnis von linker Politik von Frau Wagenknechts?

Ich glaube, ich kann sowohl durch mein Engagement in der Seenotrettung als auch in der Klimabewegung eine glaubhafte internationalistische Position vertreten. Die war für sozialistische Politik mal elementar, hat aber in den letzten Jahren auch unter dem Rechtsruck gelitten. Umso wichtiger ist es jetzt, sie wieder vorne anzustellen. Man muss Geringverdiener hierzulande nicht gegen migrantische Arbeiterinnen ausspielen. Die werden doch beide für den Profit der Konzerne ausgeblutet – und das wiederum sind dieselben, die mit Lobbymillionen politische Entscheidungen beeinflussen.

Empfinden Sie die mögliche Gründung einer Wagenknecht-Partei als Konkurrenz?

Nein, denn es ist nicht anzunehmen, dass sie sich für Gleichberechtigung, Menschenrechte oder die Lösung des größten sozialen Problems dieser und der kommenden Generationen einsetzen wird: der Klimakrise.

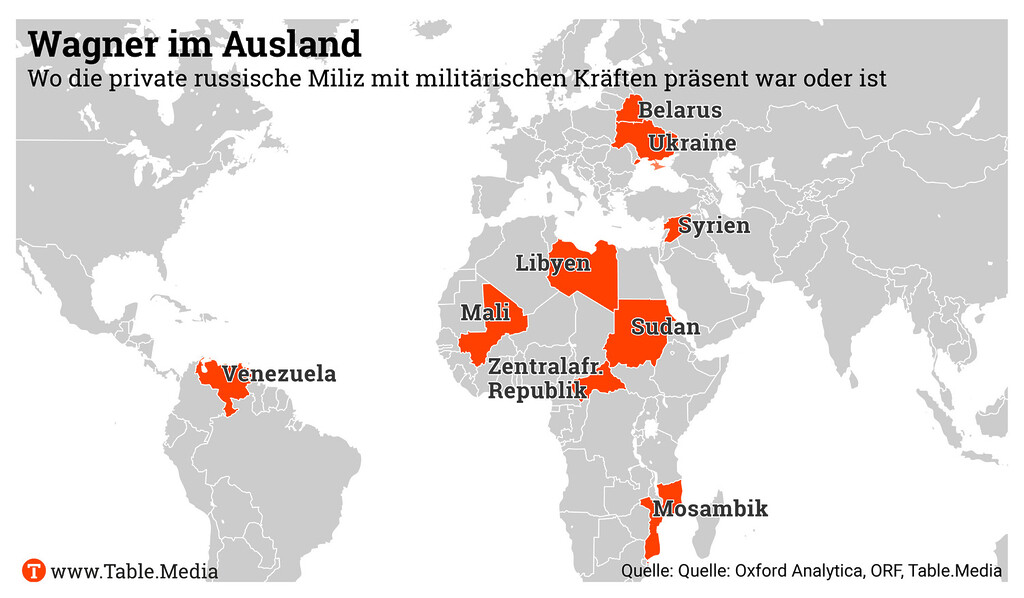

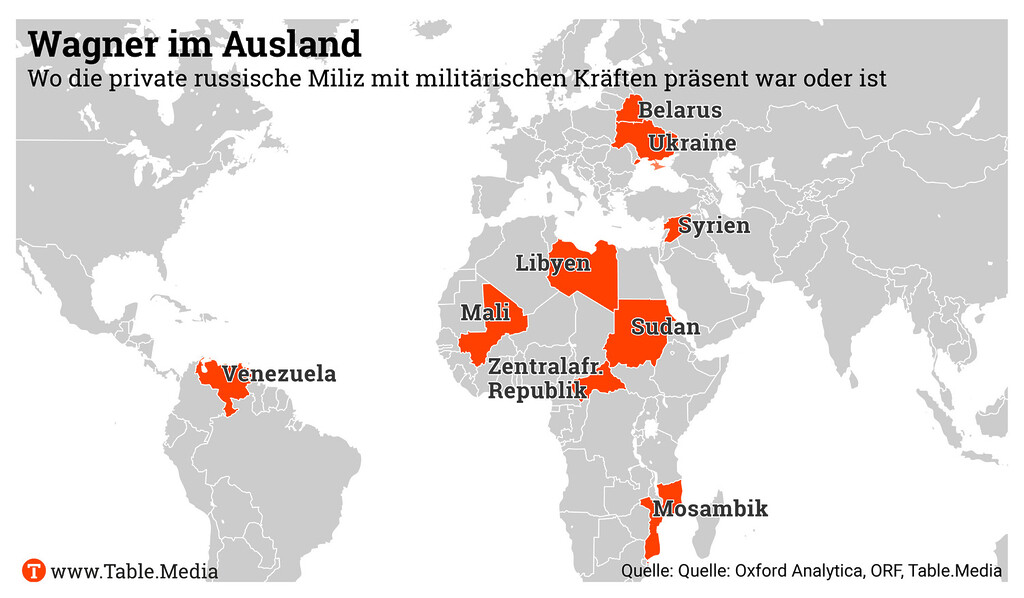

Für einen Helden Russlands ist Jewgenij Prigoschin überraschend schnell von den wichtigsten Plätzen der russischen Nachrichtenseiten gerutscht. Offensichtlich soll der Mann, der für den Präsidenten Wladimir Putin die schmutzige Arbeit im Ausland erledigte, rasch aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwinden. Nun geht es um die Strukturen und die Geschäfte von Wagner, die übernommen – oder aufrechterhalten werden sollen.

Schon nach seinem Marsch auf Moskau vor zwei Monaten sah sich Prigoschin gezwungen, schwere militärische Technik seiner Truppe der Nationalgarde zu übergeben und ins Exil zu gehen. Aus der Ukraine hatte er sich da bereits zurückgezogen, Teile seiner Miliz schlugen ein Lager in Belarus auf. Seitdem klagen Polen und baltische Staaten über Wagner-Einheiten in ihrem Nachbarland und fordern, Minsk solle die Truppe ganz aus dem Land werfen.

Komplizierter ist es in Afrika und Syrien: Dort versuchen einerseits reguläre russische Streitkräfte, Wagner nachzufolgen, doch ob das gelingen wird, ist noch nicht absehbar. Der US-amerikanische Sicherheitsanalyst John Lechner schätzt den Tod Prigoschins für Wagners Präsenz in Afrika nicht als entscheidend ein. Im Gespräch mit Table.Media sagte er: “Ich denke, wir werden eher viel Kontinuität von Wagner in Afrika sehen. Denn Wagner war auch eine Folge des Unwillens und der Unfähigkeit Russlands, reguläre Truppen nach Afrika zu entsenden. Wagner-Strukturen sind etabliert, die Truppe hat Kontakte und Erfahrung vor Ort. Es wird schwierig, sie ganz zu ersetzen.”

Genau das scheint das russische Verteidigungsministerium zumindest in Libyen und in Syrien zu versuchen. Einen Tag vor Prigoschins Tod berichteten russische Medien über einen Besuch des Vizeverteidigungsministers Junus-Bek Jewkurow in Libyen. Dabei soll die künftige militärische Zusammenarbeit besprochen worden sein.

Laut dem im Exil lebenden russischen Investigativjournalisten Andrej Sacharow war Jewkurow vor Libyen bereits in Syrien, wo es ausdrücklich darum gegangen sei, die Zusammenarbeit mit Wagner zu beenden. In Syrien unterhält Russland einen Militärhafen in Tartus und einen Militärflughafen in Hmeimim.

Neben Libyen ist Wagner auf dem afrikanischen Kontinent in Sudan und in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) aktiv. Eine Studie der NGO “Global Initiative” bezeichnet das Wagner-Modell dort als “staatliche Übernahme”. Im Austausch für Bodenschätze – Gold und Diamanten vor allem – liefere Wagner dem Regime von Präsident Touadéra politische und militärische Unterstützung. In Mali hat die Militärregierung von Faustin-Archange Assimi Goita die Wagner-Präsenz nie offiziell bestätigt, sondern spricht von russischen Militärausbildern. Regelmäßig telefoniere er mit Putin.

Ende Juni gab der russische Präsident zum ersten Mal öffentlich zu, dass der Kreml Wagner finanziert. Demnach erhielt die Gruppe von Mai 2022 bis Mai 2023 umgerechnet rund 930 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt.

Russland pflegt mit vielen afrikanischen Ländern seit dem Kalten Krieg enge Beziehungen. Erst im Juli lud Putin afrikanische Staats- und Regierungschefs nach St. Petersburg zum Afrika-Russland-Gipfel ein. Es kamen zwar weniger Teilnehmer als geplant, doch Putin positionierte sich einmal mehr erfolgreich als Freund und Helfer Afrikas und knüpfte an das alte sowjetische Narrativ des antikolonialen Kampfes an.

Wagner-Chef Prigoschin war in St. Petersburg zugegen, kurz nach seinem Aufstandsversuch. Dort ließ er sich mit afrikanischen Teilnehmern ablichten, unter anderem dem Protokollchef der Zentralafrikanischen Republik. Vor diesem Hintergrund haben sowohl Russland als auch die afrikanischen Partnerländer ein Interesse, die Wagner-Aktivitäten stabil erscheinen zu lassen, so Lechner.

Für die militärischen Einsätze in Afrika und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Aktivitäten bedeute der Tod Prigoschins erst einmal nicht viel, so Lechner. “Prigoschin als Person wird schwierig zu ersetzen sein. Nur wenige Menschen haben so ein Charisma. Aber Wagners Geschäfte laufen weiter. Und Prigoschin selbst war nie ein Anführer direkt vor Ort. Es wird wohl langfristig davon abhängen, wie das Verhältnis zwischen Wagner und dem russischen Staat geregelt wird.”

Der Einfluss von Wagner könnte sich im fragilen Sahel sogar noch ausdehnen, vermutet Lechner. “Niger hat nicht wirklich eine andere Option, ich denke, wir werden dort Wagner-Kräfte sehen. Und andere russische Privatmilizen, die diese Lücke füllen könnten, gibt es nicht.”

Da westliche Partner laut den Regierungen in Mali, Burkina Faso und Niger nicht die Wünsche nach stärkerer militärischer Unterstützung erfüllten, wird Russland vorerst weiter als Alternative gesehen. Ob das eine gute Nachricht für die Menschen vor Ort ist, kann bezweifelt werden. Die Sicherheitslage im Zentral-Sahel verschlechtert sich: Von Januar 2018 bis Juli 2023 hat sich die Gewalt gegen Zivilisten vervielfacht, wie Daten des Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) zeigen. In Burkina Faso, wo seit dem Putsch im Herbst 2022 der frühere Offizier Ibrahima Traoré als Interimspräsident regiert, ist die Lage am dramatischsten: 2023 wurden jeden Monat weit mehr als 100 Angriffe registriert.

In Niger gab es am wenigsten Gewalt gegen die Bevölkerung, mit 50 und weniger Fällen pro Monat. Doch der jetzige Herrscher Tchiani rechtfertigte seinen Putsch vor gut einem Monat mit einer Verschlechterung der Sicherheitslage.

In Mali, wo die UN-Einheiten der Mission Minusma nach und nach ihre Militärbasen an die Regierung übergeben, haben Extremisten des Islamischen Staates ihre Kontrolle ausgeweitet. Laut einem aktuellen UN-Bericht verdoppelten die Islamisten das von ihnen kontrollierte Territorium in weniger als einem Jahr. Auch die rivalisierenden, Al-Kaida nahenstehende Gruppen würden an Macht gewinnen, so die UN. Russland hat nach dem Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin die Fortsetzung von Aktivitäten in afrikanischen Staaten angekündigt.

“Russland werde Mali und anderen interessierten afrikanischen Partnern weiterhin umfassende Unterstützung auf bilateraler, gleichberechtigter und gegenseitig respektvoller Basis gewähren”, sagte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskij am Montag im UN-Sicherheitsrat. Bisher haben rund 1000 Söldner der Gruppe Wagner die Militärregierung in Mali im Kampf gegen Islamisten unterstützt. Mit Viktor Funk

30.08.2023 – 12:00-18:00 Uhr, Duisburg

Deutsche Medienakademie, Roundtable Future Car: Weniger Antriebs-, mehr Digitale Komplexität – Ein Erfolgsrezept?

Die Deutsche Medienakademie beschäftigt sich mit dem trade-off zwischen verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen in der Elektromobilität. INFOS & ANMELDUNG

30.08.2023 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Vortrag BRICS+ – eine Gefahr für die G7?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, ob sich die BRICS-Staaten als Alternative zum Westen für aufstrebende Mächte positionieren können. INFOS & ANMELDUNG

31.08.2023 – 09:00-17:00 Uhr, Berlin

Powershift, Seminar Crashkurs: Zukunft ohne Erdgas – Wie schaffen wir die Wärmewende?

Powershift befasst sich mit der Umsetzung einer klimagerechten Wärmewende. INFOS & ANMELDUNG

31.08.2023 – 09:00-15:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Einstieg PPAs

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) diskutiert das Power Purchase Agreement (PPA) als Erlösquelle für Windenergie- und PV Projekte. INFOS & ANMELDUNG

Die EU will verhindern, dass sich die Instabilität von der Sahelzone weiter in die Region der Staaten am Golf von Guinea ausweitet. Die Außenminister der EU-Staaten sollen voraussichtlich bei ihrem Treffen im Oktober den formellen Start für eine sogenannte zivil-militärische Mission in Westafrika beschließen. Die Welt am Sonntag berichtete am Wochenende darüber. Die Botschafter der Mitgliedsstaaten haben sich bereits vor der Sommerpause auf den Rahmen der sogenannten European Stability and Defence Initiative (EUSDI) geeinigt.

Die vorerst auf zwei Jahre befristete Mission soll flexibel reagieren können und bei Bedarf ausgebaut werden. Es wird in erster Linie um Unterstützung bei der Ausbildung der Streitkräfte in Benin, Ghana, Togo und Elfenbeinküste gehen. Die Streitkräfte sollen in die Lage versetzt werden, terroristische Gruppierungen einzudämmen und zurückzudrängen. Neben Beratung und Training soll es auch um konkrete Einsatzvorbereitungen für Anti-Terror-Operationen, technische Hilfe, vertrauensbildende Maßnahmen und Kontrolle der Sicherheitskräfte gehen.

Die EU-Staaten werden dafür Polizisten und Soldaten als mobile Teams von Ausbildern und Experten entsenden müssen. Vorgesehen ist im ersten Halbjahr nach Start der Mission ein Budget von 1,2 Millionen Euro. Die Mission dürfte vorerst nur in Benin und Ghana beginnen. Nur die Präsidenten der beiden Länder haben die formelle Einladung schon ausgesprochen, während das grüne Licht der Elfenbeinküste und Togos noch aussteht. Die EU hatte mit ihrem Engagement weiter nördlich in Mali und Niger zuletzt wenig Erfolg. Erst Ende 2022 hatten die Mitgliedsstaaten eine Militärmission in Niger beschlossen, wichtiges Transitland für Migration und im Fokus des islamistischen Terrors. Seit dem Militärputsch vom 26. Juli musste die EU die Zusammenarbeit aussetzen. sti

Paris und Rom wollen wohl eine italienische Beteiligung am deutsch-französischen Panzerprojekt MGCS (Main Ground Combat System). Das berichtet die französische Zeitung La Tribune. Demnach bereiteten Frankreich und Italien ein Angebot vor, den italienischen Panzerbauer Leonardo in das Vorhaben zu integrieren. Bei dem Projekt soll bis zum Ende der 2030-er Jahre ein Kampfpanzersystem entwickelt werden, das auf deutscher Seite den Leopard 2 und auf französischer den Leclerc ersetzen soll. Italien hat bei dem Projekt gemeinsam mit Schweden derzeit Beobachterstatus. Im deutschen Verteidigungsministerium habe man keine Kenntnis eines entsprechenden Angebots, teilte eine Sprecherin Table.Media mit.

Streit um Aufträge zwischen den beteiligten Unternehmen Rheinmetall auf deutscher Seite und der französischen Firma Nexter, die gemeinsam mit Krauss-Maffei-Wegmann der Holding KNDS untersteht, hatten immer wieder für Ärger zwischen den Partnernationen gesorgt.

Frankreich setzt zunehmend auf Italien als Partner für Rüstungsprojekte. Der von Deutschland initiierten European Sky Shield Initiative (Essi) wollen weder Frankreich noch Italien beitreten, die mit dem gemeinsamen Luftverteidigungssystem Samp/T Mamba eine eigene Alternative zum US-amerikanischen Patriot-System haben, auf das Deutschland setzt. Anfang des Jahres bestellten Rom und Paris 700 Aster-Raketen für geschätzt zwei Milliarden Euro, und Italien schloss sich im Juni dem britisch-französischen Programm für Anti-Schiffs-Raketen und Marschflugkörper Fman/FMC an.

Im Juli hatten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein französischer Amtskollege Sébastien Lecornu nach vorangegangenen Streitigkeiten mit abgesagten und kurzfristig wieder zugesagten Terminen für den September ein Papier mit konkreten Anforderungen für MGCS angekündigt. Ende September wollen sie sich in Paris treffen, um die Fortschritte zu besprechen. bub

Als Zeichen einer leichten Entspannung in den Beziehungen haben China und die USA eine Vertiefung ihrer Handelsgespräche vereinbart. “Es ist äußerst wichtig, dass wir eine stabile Wirtschaftsbeziehung haben, die für beide Länder von Vorteil ist und die die Welt von uns erwartet”, sagte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Montag bei einem Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Peking.

Raimondo, die noch bis Mittwoch in China ist, sprach zwar von “komplizierten” und “herausfordernden” Beziehungen. Sie glaube aber, “dass wir Fortschritte erzielen können, wenn wir direkt, offen und praktisch sind”. Peking sei bereit, “ein günstigeres politisches Umfeld für eine verstärkte Zusammenarbeit zu fördern” und “den bilateralen Handel und die Investitionen zu stärken”, erwiderte Wang.

Konkret vereinbarten beide Seiten nach US-Angaben folgende Maßnahmen:

Ratspräsident Charles Michel rechnet bis 2030 mit einer Erweiterung der Europäischen Union um weitere Mitgliedsstaaten. “Das ist ehrgeizig, aber notwendig”, sagte Michel im slowenischen Seebad Bled. Die Balkanstaaten Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien durchlaufen bereits den mehrstufigen Prozess, der Voraussetzung für einen Beitritt zu dem Bund von derzeit 27 europäischen Staaten ist. Vergangenes Jahr erhielten Moldawien und die Ukraine Kandidatenstatus.

Michel sagte, der Europäische Rat werde eine Erweiterung der EU auf seiner nächsten Tagung erörtern. Im Oktober werde die EU-Kommission eine Zwischenbilanz der geplanten Integration ziehen. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft seien eine unabhängige Justiz und der Kampf gegen Korruption. Zudem müssten die Staaten ihre Außenpolitik mit der Außenpolitik der EU-Mitgliedstaaten abstimmen und bilaterale Konflikte vor einem möglichen Beitritt lösen. rtr

Mit ihrer Kampagne zum Ausstieg Deutschlands aus dem Energiecharta-Vertrag hat die Berliner Nichtregierungsorganisation Powershift die Bundesregierung lobbyiert. Dass Deutschland Ende 2022 aus dem Vertrag ausgestiegen ist, wertet die Organisation daher auch als eigenen Erfolg. Berlins Austritt hatte Auswirkungen bis nach Europa, schließlich hat die Kommission nun einen kollektiven EU-Austritt vorgeschlagen. Zu den weiteren Erfolgen zählt Powershift den Stopp von TTIP und den Berliner Kohleausstieg. Tine Laufer, die Vorständin, stellt fest: “Manchmal sind wir selbst erstaunt, wie weit wir kommen”.

Tine Laufer ist eine echte Berlinerin. Aufgewachsen ist sie im ehemaligen Ostberlin in Prenzlauer Berg. Die 46-Jährige studierte Jura an der Humboldt-Universität zu Berlin, absolvierte dort ihr zweites Staatsexamen. Für einen Master in internationalen Beziehungen ging sie nach Australien, an die University of New South Wales in Sydney. Und weil sie “sehr viele verschiedene Interessen hat”, entschied sie sich für ein weiteres Masterstudium in Organisationswissenschaften, das mit Auslandsaufenthalten in Russland und Armenien verbunden war. In diesem Rahmen leitete sie von 2010 bis 2015 das Informationszentrum des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Armenien. Somit hat sie eine “ganz große Generalistinnen-Ausbildung” genossen, wie sie sagt.

Privat treibt sie der Wunsch an, zu einer gerechteren Welt mit mehr Klimaschutz beizutragen. Seit Ende 2017 ist sie deshalb bei Powershift tätig, Anfang 2018 übernahm sie bereits die Rolle der Geschäftsführerin. Die Organisation wurde 2010 gegründet und zählt heute zehn Mitarbeitende. Powershift versteht sich weder als klassische NGO, noch als Thinktank – “eine Mischung von beidem” treffe es am besten. Denn: “Wir wollen keine großen wissenschaftlichen Studien schreiben, sondern die schwierigen Sachverhalte so weit herunterbrechen, dass die interessierte Öffentlichkeit sie auch versteht.”

In ihrer Organisation versucht Laufer Hierarchien zu vermeiden: “Wir sind alle gleichgestellt und verdienen auch das Gleiche.” Als Geschäftsführerin kümmert sie sich darum, dass abseits der inhaltlichen Arbeit alles läuft: Personalfragen, Finanzen, normative Entscheidungen und Satzungsänderungen. “Ich behalte den Überblick und greife ein, falls etwas nicht rund läuft. Aber innerhalb der inhaltlichen Fragestellungen hat jeder und jede größtmögliche Entscheidungsfreiheit.” Alle Entscheidungen, die die Gesamtorganisation betreffen, werden im Team besprochen und abgestimmt. Ihren Führungsstil bezeichnet sie als “partizipativ”: “Wir reden so lange, bis wir uns einig sind.”

Einen wichtigen Teil der Arbeit von Powershift macht die Lobbyarbeit aus. Ob diese auf nationaler oder auf europäischer Ebene ansetzt, hängt von den jeweiligen Themen ab. Laufer selbst ist dauerhaft in Berlin und behält von dort den Überblick. Doch ihre Kolleginnen und Kollegen reisen oft nach Brüssel, um Kontakte ins Parlament herzustellen und zu pflegen. Derzeit ist das Handelsabkommen Mercosur ein wichtiges Thema auf EU-Ebene. Powershift arbeitet bereits seit einigen Jahren inhaltlich dazu, wie Tine Laufer berichtet, und hat somit “bei Mercosur derzeit keine Probleme, Kontakt zu entscheidungsrelevanten Abgeordneten herzustellen.”

Sorge bereitet ihr die Entwicklung, dass im Zuge der multiplen Krisen und Unterbrechungen der Lieferketten “Gesetzesvorhaben nun mit einer totalen Geschwindigkeit durch die Parlamente getrieben werden, dass man den Eindruck bekommt, es gehe nur noch um Versorgungssicherheit. Dabei rückt der Fokus auf Klimaschutz und Menschenrechte in den Hintergrund.” Als Beispiel nennt sie den Critical Raw Materials Act. Die kurzen Zeiträume, innerhalb derer auf Gesetzesvorschläge reagiert werden müsse, “umgehen festgelegte demokratische Entscheidungsprozesse.” Der vermeintliche Druck, sich in internationaler Konkurrenz mit China Rohstoffe um jeden Preis sichern zu müssen, ist für Tine Laufer nicht vereinbar mit konsequenter Klimapolitik und einem damit einhergehenden Reduktionsgedanken. Ihr fehlt derzeit eine Kohärenz in der europäischen Politik. Clara Baldus

auch in Brüssel fragen sich manche Beobachter, ob sich diese Bundesregierung eigentlich noch auf irgendetwas einigen kann. Sie kann, wenn auch oft erst nach maximaler Eskalation und in kleinen Schritten. So wie gestern auf die Eckpunkte zur Kindergrundsicherung.

Der Kompromiss dürfte etwas Druck nehmen aus der Kabinettsklausur am heutigen Dienstag und Mittwoch im Schloss Meseberg. Der Weg für Steuerentlastungen für Unternehmen – das Wachstumschancengesetz – sollte nun frei sein. Die Streitthemen gehen den Ampel-Koalitionären damit aber nicht aus.

Da ist die Diskussion um den Industriestrompreis, die wegen des Wettbewerbseffekts auch von der EU-Kommission und in anderen Hauptstädten genau beobachtet wird. Die SPD-Bundestagsfraktion drängt wie Wirtschaftsminister Robert Habeck darauf, energieintensiven Branchen und Schlüsselsektoren mit einem subventionierten Strompreis befristet zu helfen. “Wir haben dem Kanzler unsere Erwartung mitgegeben, dass wir eine Hilfe beim Strompreis erwarten”, sagte der Abgeordnete Jens Zimmermann bei der gestrigen Fraktionsklausur in Wiesbaden.

Olaf Scholz ließ sich aber auf eine Auseinandersetzung im Detail gar nicht erst ein. Sein Gegenargument: 1.500 stromintensive Betriebe, die Hilfen erhalten und 500.000 Unternehmen, die nicht profitierten – das komme nicht gut an im Land. Zudem seien Fragen des EU-Beihilferechts nicht geklärt – Margrethe Vestager hatte bereits angekündigt, genau hinzuschauen. Finanzminister Christian Lindner wiederum fürchtet die milliardenschweren Kosten einer jahrelangen Subvention. Es zeichnet sich ab: Auch in Meseberg wird wohl noch keine Entscheidung fallen. Kommen Sie gut durch den Tag.

Den Green Deal vor der Europawahl im kommenden Wahl abzuschließen, könnte schwieriger werden als gedacht. Insbesondere der Weggang von Ex-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans, der den Brüsseler Betrieb verlassen hatte, um als Spitzenkandidat in den niederländischen Wahlkampf zu ziehen, verlangsamt die Prozesse auf EU-Ebene. Schließlich galt Timmermans nicht nur als Wegbereiter des Green Deals, sondern auch als dessen lautester Fürsprecher.

Immer wieder hatte der ehemalige Kommissionsvizepräsident den Green Deal mit aller Kraft verteidigt, wodurch er für seine Kritiker zunehmend zu einem roten Tuch geworden war, besonders in der Europäischen Volkspartei (EVP). Der Konflikt entlud sich beim Renaturierungsgesetz, das die EVP zu verhindern suchte – letztlich ohne Erfolg. Der Text wurde schließlich mit einer knappen Mehrheit vom Europäischen Parlament verabschiedet, jedoch in einer deutlich abgeschwächten Version.

Der hochumstrittene Gesetzesvorschlag steht nun erneut auf der Tagesordnung des Umweltausschusses des EU-Parlaments (ENVI). Am heutigen Dienstag nimmt dieser seine Arbeit wieder auf. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die mindestens genauso umstrittene Verordnung zur Reduzierung von Industrieemissionen (IED), mit der die EU-Kommission den Schadstoffausstoß von Industrieanlagen eindämmen will, einschließlich großer Viehzuchtbetriebe.

Vertreter des Europäischen Parlaments und des Rates sollen hier am 10. Oktober und am 28. November zu einem abschließenden Trilog unter der Aufsicht der Kommission zusammenkommen. Die technischen Teams werden sich ihrerseits etwa 20 Mal treffen, um die Kompromisse vorzubereiten. Zur Erinnerung: Der Rat will die Anzahl der Betriebe, die von der neuen Richtlinie betroffen sein werden, begrenzen. Das Parlament spricht sich für die Beibehaltung des Status quo aus, damit Rinderzuchtbetriebe aus dem Geltungsbereich des Textes herausgehalten werden.

Und es wird noch ein weiterer strittiger Vorschlag in den kommenden Wochen und Monaten in Brüssel verhandelt – die Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (SUR). Die Kommission will mit der Pestizidverordnung den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren sowie ökologisch besonders bedenkliche Pestizide komplett untersagen.

Das umstrittene Gesetz, das bereits Monate später als ursprünglich geplant eingebracht wurde, hat weitere Verzögerungen erfahren, hinter denen Aktivisten und grüne Abgeordnete ein taktisches Manöver vermuten. Da die Abstimmungen in den parlamentarischen Ausschüssen um mehrere Monate verschoben wurden und der Rat erst kürzlich eine zusätzliche Folgenabschätzung von der Kommission erhalten hat, könnte das Gesetz nicht mehr rechtzeitig vor den Wahlen ratifiziert werden.

In diesem zeitlich angespannten Kontext hat die spanischen EU-Ratspräsidentschaft die Agrar-Experten der EU-27 für den 14. September zum ersten technischen Treffen über die Verordnung einberufen. Laut Tagesordnung werden die Vertreter der Staaten zunächst die zusätzliche Studie über die Auswirkungen der SUR-Verordnung diskutieren, die Anfang Juli von der Kommission veröffentlicht wurde. Danach werden sie sich erneut mit dem Verbot von Pestiziden in sensiblen Gebieten befassen. Dieser Punkt, einer der umstrittensten des Textes, war seit Ende 2022 nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen im Rat.

Dabei ruft Spanien die Staaten dazu auf, über den Kompromissvorschlag abzustimmen, den die Exekutive im November letzten Jahres übermittelt hatte. Bisher plant Madrid vier Sitzungen der Arbeitsgruppe zur SUR-Verordnung, schließt aber nicht aus, bei Bedarf weitere Sitzungen einzuberufen.

Geplant war bislang außerdem, dass die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme im dritten Quartal 2023 vorlegen wird. Ursprünglich als übergreifende Gesetzgebung für die “Farm to Fork”-Strategie – die Agrar- und Lebensmittelkomponente des Green Deal – angekündigt, befürchten Umweltschützer hier allerdings, dass sich der Vorschlag am Ende stärker auf die Lebensmittelsicherheit konzentrieren könnte.

Anfang Juli schlug die Kommission vor, die EU-Vorschriften für neue genomische Techniken (NGTs) zu lockern. Der Begriff wird für wissenschaftliche Methoden zur Veränderung bestimmter Merkmale von Nutzpflanzen verwendet. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese umstrittene Initiative zur Grünen Gentechnik noch vor den Wahlen zum Abschluss gebracht wird.

Denn obwohl das Thema für die spanische Ratspräsidentschaft Priorität hat, gibt es Widerstand vonseiten der europäischen Grünen, mehrerer Mitgliedsstaaten sowie des EU-Bio-Sektors. Der NGT-Vorschlag ist Teil eines umfassenderen Pakets der Kommission, das unter anderem ein Gesetz zur Bodenüberwachung und eine Überarbeitung des Rahmens für die Saatgutvermarktung umfasst, die nun beide unter einem ähnlich engen Zeitplan stehen.

Eine Einigung über die Bodenüberwachungsinitiative könnte jedoch leichter zu erzielen sein, da der von der EU-Exekutive vorgelegte Entwurf bereits viel weniger ehrgeizig ist als das ursprünglich vorgesehene “Bodengesundheitsgesetz”.

Die erste Phase der Überarbeitung der Tierschutzvorschriften – die Qualitätskontrolle durch den Ausschuss für Regulierungskontrolle (RSB) – wurde derweil erfolgreich abgeschlossen. Nun schaltet sich Paris ein: Marc Fesneau, der französische Landwirtschaftsminister, veröffentlichte am 9. August eine Erklärung, in der er seine roten Linien festlegt sowie einige Vorschläge für das zukünftige Gesetzespaket macht. Frankreich fordert die Kommission unter anderem dazu auf, für eine Harmonisierung der Texte innerhalb der EU zu sorgen. Das Ministerium plädiert außerdem dafür – wie übrigens auch die Kommission – die Tierschutzkennzeichnung nur auf freiwilliger Basis erfolgen zu lassen.

Frankreichs Landwirtschaftsminister sprach sich für die Begleitung der Branchen beim Ausstieg aus der Käfighaltung aus und versicherte, dass Frankreich und Deutschland Gespräche führen, um zu gemeinsamen Positionen zu gelangen. Es komme für Frankreich dabei jedoch nicht infrage, dem Beispiel Berlins zu folgen, was das Verbot von Lebendausfuhren in Drittländer angehe, so Marc Fesneau. Das Thema bleibe für Paris eine rote Linie.

Was den Zeitplan in Brüssel betrifft, sollen die Vorschläge im Oktober oder November vorgelegt werden. Damit ist aber klar: Vor der Europawahl wird das Dossier nicht mehr abgeschlossen.

Frau Rackete, Sie waren immer Aktivistin. Ziehen mit Ihnen 2024 die linken Bewegungen ins EU-Parlament?

Wir wollen die Waage halten und einerseits die Klimagerechtigkeits-Bewegung in Deutschland, aber eben auch globale Bewegungen in meiner Kandidatur abbilden. Im Migrationsbereich gibt es viele Menschen, die von EU-Politik betroffen sind, die aber nicht in der EU wohnen, oder sie sind hier, haben aber gar kein Wahlrecht. Frontex agiert überall, auch in vielen Staaten Afrikas. Weil ich Ökologin bin, möchte ich thematisch an der Schnittstelle von Klimagerechtigkeit, Landwirtschaft und Naturschutz arbeiten. Da gibt es auch viele internationale Beispiele: Denken wir an Futtermittelimporte aus Argentinien oder Brasilien. Außerdem an Umweltverschmutzung oder Landrechte, etwa beim Lithiumabbau.

Obwohl Sie als Parteilose antreten, wurde die Kandidatur so gelesen, dass Sie jetzt die Linke retten sollen. Wollen Sie die Linke retten?

Wir brauchen in Deutschland eine Partei links der Grünen, die kritische Fragen in Bezug auf gerechte Verteilung und Wirtschaftswachstum stellt. Wir wissen, dass die Ressourcen auf diesem Planeten begrenzt sind, dass es kein grünes Wachstum geben kann. Die deutschen Grünen argumentieren allerdings weiter in einer kapitalistischen Logik – darin unterscheiden sie sich übrigens teils von anderen europäischen Grünen. Die Linke tut das nicht. Und das ist wichtig, weil wir verstehen müssen, dass es kein grünes Wachstum, sondern gerechte Verteilung braucht. Es braucht deswegen ein Gesetz, um den Ressourcenverbrauch zu deckeln. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Denn dabei geht es auch um die gerechte Verteilung von Ressourcen, die weltweit und sogar in Deutschland extrem ungleich ist.

Jetzt haben Sie die Frage nur halb beantwortet. Wie sehr liegt Ihnen die Linke persönlich am Herzen?

Ich glaube, es ist zurzeit richtig schwierig, irgendeine Person zu finden, die sagt: Diese Linkspartei, so wie sie jetzt ist, liegt mir am Herzen. Die meisten sind gerade ziemlich frustriert von ihr, sehen aber auch Möglichkeiten für die Zukunft. Dadurch, dass ich kein Parteimitglied bin, sind für mich aktuell vor allem die Inhalte wichtig.

Sie werden vor allem mit Seenotrettung und Klimaschutz in Verbindung gebracht. Themen, die für viele Linke zumindest noch nicht zum Markenkern gehören. Ändert sich mit Ihnen die Ausrichtung der Partei?

Ich bin überzeugt: Wir brauchen eine linke Partei, die die Interessen von marginalisierten Gruppen vertritt. Und damit meine ich nicht nur die klassischen Arbeiterinnen im Niedriglohnsektor, sondern auch migrantische Menschen, Menschen ohne Arbeit, Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Diese Gruppen muss eine gute linke Partei vertreten und sich für eine Umverteilung von oben nach unten einsetzen. Wir wissen ja, dass die Einkommensschere auseinandergegangen ist, wer von der Inflation am meisten betroffen ist, und so weiter. Und da fehlt eine Partei, die diese verbindende Klassenpolitik vernünftig macht. Und ich glaube, der Moment, sich dafür zu engagieren, ist jetzt.

Jetzt kann es sein, dass Sie im Europawahlkampf gegen Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei antreten müssen. Vielleicht sitzen Sie mal mit ihr zusammen auf einem Podium. Bereiten Sie sich auf dieses Szenario vor?

Das wird wohl so kommen. Für mich sind dabei die entscheidenden Fragen: Wen wollen wir überzeugen, wen wollen wir vertreten? Das Programm der Linken ist total klar gewesen in den letzten Jahren: Man ist pro-migrantisch und hat eine klare Haltung für Menschenrechte, eine klare Haltung für radikalen Klimaschutz durch Umverteilung und ein gerechtes Steuersystem. Das ist auch das, was ich inhaltlich vertreten kann. Es ist ein Fehler zu denken, dass Menschen, die in einer prekären Lebenslage sind, deswegen auch Nationalisten sind. Stattdessen müssen wir deutlich machen, wie wir eine wirkliche Umverteilung schaffen können.

In Frankreich hat man gesehen, dass die Zersplitterung einer linken Partei bei den Wahlen auch schaden kann. Haben Sie Angst vor Wählerverlust, wenn die Linke sich spaltet?

Eine Spaltung ist natürlich die Krise, die von allen versucht wurde zu vermeiden. Aber sie kann auch eine Chance sein, um dann nach vorne zu gehen. Um Klarheit herzustellen, neue Leute anzuziehen, mit einzubinden und vielleicht auch diejenigen zurückzugewinnen, die in den letzten Jahren ausgetreten sind.

Wie würden Sie versuchen, das Vertrauen bei den Wählern wiederherzustellen?

Inhalte und Argumente sind wichtig. Aber Menschen erreicht man auch über Emotionen, das wissen wir aus der Psychologie oder Hirnforschung. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht aufgrund rationaler Argumente. Tatsächlich ist das Problem auch der gesellschaftlichen Linken eher, dass sie es zu sehr über Inhalte versucht. Viele Menschen finden, dass, egal wer in Berlin regiert, immer nur von unten nach oben verteilt wird – was ja teilweise auch stimmt. Es gibt auch als junge Generation genug Gründe, wütend zu sein. Darüber, wie schlecht Wohlstand und Chancen verteilt sind, oder dass Konzerne immer wieder echte CO₂-Einsparungen verhindern. Ihre Wut muss man ernst nehmen. Deshalb braucht es eine Adressierung des Gefühls vieler Menschen, nicht gehört und nicht vertreten zu werden.

In welchen Punkten unterscheidet sich Ihr Verständnis von linker Politik von Frau Wagenknechts?

Ich glaube, ich kann sowohl durch mein Engagement in der Seenotrettung als auch in der Klimabewegung eine glaubhafte internationalistische Position vertreten. Die war für sozialistische Politik mal elementar, hat aber in den letzten Jahren auch unter dem Rechtsruck gelitten. Umso wichtiger ist es jetzt, sie wieder vorne anzustellen. Man muss Geringverdiener hierzulande nicht gegen migrantische Arbeiterinnen ausspielen. Die werden doch beide für den Profit der Konzerne ausgeblutet – und das wiederum sind dieselben, die mit Lobbymillionen politische Entscheidungen beeinflussen.

Empfinden Sie die mögliche Gründung einer Wagenknecht-Partei als Konkurrenz?

Nein, denn es ist nicht anzunehmen, dass sie sich für Gleichberechtigung, Menschenrechte oder die Lösung des größten sozialen Problems dieser und der kommenden Generationen einsetzen wird: der Klimakrise.

Für einen Helden Russlands ist Jewgenij Prigoschin überraschend schnell von den wichtigsten Plätzen der russischen Nachrichtenseiten gerutscht. Offensichtlich soll der Mann, der für den Präsidenten Wladimir Putin die schmutzige Arbeit im Ausland erledigte, rasch aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwinden. Nun geht es um die Strukturen und die Geschäfte von Wagner, die übernommen – oder aufrechterhalten werden sollen.

Schon nach seinem Marsch auf Moskau vor zwei Monaten sah sich Prigoschin gezwungen, schwere militärische Technik seiner Truppe der Nationalgarde zu übergeben und ins Exil zu gehen. Aus der Ukraine hatte er sich da bereits zurückgezogen, Teile seiner Miliz schlugen ein Lager in Belarus auf. Seitdem klagen Polen und baltische Staaten über Wagner-Einheiten in ihrem Nachbarland und fordern, Minsk solle die Truppe ganz aus dem Land werfen.

Komplizierter ist es in Afrika und Syrien: Dort versuchen einerseits reguläre russische Streitkräfte, Wagner nachzufolgen, doch ob das gelingen wird, ist noch nicht absehbar. Der US-amerikanische Sicherheitsanalyst John Lechner schätzt den Tod Prigoschins für Wagners Präsenz in Afrika nicht als entscheidend ein. Im Gespräch mit Table.Media sagte er: “Ich denke, wir werden eher viel Kontinuität von Wagner in Afrika sehen. Denn Wagner war auch eine Folge des Unwillens und der Unfähigkeit Russlands, reguläre Truppen nach Afrika zu entsenden. Wagner-Strukturen sind etabliert, die Truppe hat Kontakte und Erfahrung vor Ort. Es wird schwierig, sie ganz zu ersetzen.”

Genau das scheint das russische Verteidigungsministerium zumindest in Libyen und in Syrien zu versuchen. Einen Tag vor Prigoschins Tod berichteten russische Medien über einen Besuch des Vizeverteidigungsministers Junus-Bek Jewkurow in Libyen. Dabei soll die künftige militärische Zusammenarbeit besprochen worden sein.

Laut dem im Exil lebenden russischen Investigativjournalisten Andrej Sacharow war Jewkurow vor Libyen bereits in Syrien, wo es ausdrücklich darum gegangen sei, die Zusammenarbeit mit Wagner zu beenden. In Syrien unterhält Russland einen Militärhafen in Tartus und einen Militärflughafen in Hmeimim.

Neben Libyen ist Wagner auf dem afrikanischen Kontinent in Sudan und in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) aktiv. Eine Studie der NGO “Global Initiative” bezeichnet das Wagner-Modell dort als “staatliche Übernahme”. Im Austausch für Bodenschätze – Gold und Diamanten vor allem – liefere Wagner dem Regime von Präsident Touadéra politische und militärische Unterstützung. In Mali hat die Militärregierung von Faustin-Archange Assimi Goita die Wagner-Präsenz nie offiziell bestätigt, sondern spricht von russischen Militärausbildern. Regelmäßig telefoniere er mit Putin.

Ende Juni gab der russische Präsident zum ersten Mal öffentlich zu, dass der Kreml Wagner finanziert. Demnach erhielt die Gruppe von Mai 2022 bis Mai 2023 umgerechnet rund 930 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt.

Russland pflegt mit vielen afrikanischen Ländern seit dem Kalten Krieg enge Beziehungen. Erst im Juli lud Putin afrikanische Staats- und Regierungschefs nach St. Petersburg zum Afrika-Russland-Gipfel ein. Es kamen zwar weniger Teilnehmer als geplant, doch Putin positionierte sich einmal mehr erfolgreich als Freund und Helfer Afrikas und knüpfte an das alte sowjetische Narrativ des antikolonialen Kampfes an.

Wagner-Chef Prigoschin war in St. Petersburg zugegen, kurz nach seinem Aufstandsversuch. Dort ließ er sich mit afrikanischen Teilnehmern ablichten, unter anderem dem Protokollchef der Zentralafrikanischen Republik. Vor diesem Hintergrund haben sowohl Russland als auch die afrikanischen Partnerländer ein Interesse, die Wagner-Aktivitäten stabil erscheinen zu lassen, so Lechner.

Für die militärischen Einsätze in Afrika und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Aktivitäten bedeute der Tod Prigoschins erst einmal nicht viel, so Lechner. “Prigoschin als Person wird schwierig zu ersetzen sein. Nur wenige Menschen haben so ein Charisma. Aber Wagners Geschäfte laufen weiter. Und Prigoschin selbst war nie ein Anführer direkt vor Ort. Es wird wohl langfristig davon abhängen, wie das Verhältnis zwischen Wagner und dem russischen Staat geregelt wird.”

Der Einfluss von Wagner könnte sich im fragilen Sahel sogar noch ausdehnen, vermutet Lechner. “Niger hat nicht wirklich eine andere Option, ich denke, wir werden dort Wagner-Kräfte sehen. Und andere russische Privatmilizen, die diese Lücke füllen könnten, gibt es nicht.”

Da westliche Partner laut den Regierungen in Mali, Burkina Faso und Niger nicht die Wünsche nach stärkerer militärischer Unterstützung erfüllten, wird Russland vorerst weiter als Alternative gesehen. Ob das eine gute Nachricht für die Menschen vor Ort ist, kann bezweifelt werden. Die Sicherheitslage im Zentral-Sahel verschlechtert sich: Von Januar 2018 bis Juli 2023 hat sich die Gewalt gegen Zivilisten vervielfacht, wie Daten des Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) zeigen. In Burkina Faso, wo seit dem Putsch im Herbst 2022 der frühere Offizier Ibrahima Traoré als Interimspräsident regiert, ist die Lage am dramatischsten: 2023 wurden jeden Monat weit mehr als 100 Angriffe registriert.

In Niger gab es am wenigsten Gewalt gegen die Bevölkerung, mit 50 und weniger Fällen pro Monat. Doch der jetzige Herrscher Tchiani rechtfertigte seinen Putsch vor gut einem Monat mit einer Verschlechterung der Sicherheitslage.

In Mali, wo die UN-Einheiten der Mission Minusma nach und nach ihre Militärbasen an die Regierung übergeben, haben Extremisten des Islamischen Staates ihre Kontrolle ausgeweitet. Laut einem aktuellen UN-Bericht verdoppelten die Islamisten das von ihnen kontrollierte Territorium in weniger als einem Jahr. Auch die rivalisierenden, Al-Kaida nahenstehende Gruppen würden an Macht gewinnen, so die UN. Russland hat nach dem Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin die Fortsetzung von Aktivitäten in afrikanischen Staaten angekündigt.

“Russland werde Mali und anderen interessierten afrikanischen Partnern weiterhin umfassende Unterstützung auf bilateraler, gleichberechtigter und gegenseitig respektvoller Basis gewähren”, sagte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskij am Montag im UN-Sicherheitsrat. Bisher haben rund 1000 Söldner der Gruppe Wagner die Militärregierung in Mali im Kampf gegen Islamisten unterstützt. Mit Viktor Funk

30.08.2023 – 12:00-18:00 Uhr, Duisburg

Deutsche Medienakademie, Roundtable Future Car: Weniger Antriebs-, mehr Digitale Komplexität – Ein Erfolgsrezept?

Die Deutsche Medienakademie beschäftigt sich mit dem trade-off zwischen verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen in der Elektromobilität. INFOS & ANMELDUNG

30.08.2023 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Vortrag BRICS+ – eine Gefahr für die G7?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, ob sich die BRICS-Staaten als Alternative zum Westen für aufstrebende Mächte positionieren können. INFOS & ANMELDUNG

31.08.2023 – 09:00-17:00 Uhr, Berlin

Powershift, Seminar Crashkurs: Zukunft ohne Erdgas – Wie schaffen wir die Wärmewende?

Powershift befasst sich mit der Umsetzung einer klimagerechten Wärmewende. INFOS & ANMELDUNG

31.08.2023 – 09:00-15:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Einstieg PPAs

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) diskutiert das Power Purchase Agreement (PPA) als Erlösquelle für Windenergie- und PV Projekte. INFOS & ANMELDUNG

Die EU will verhindern, dass sich die Instabilität von der Sahelzone weiter in die Region der Staaten am Golf von Guinea ausweitet. Die Außenminister der EU-Staaten sollen voraussichtlich bei ihrem Treffen im Oktober den formellen Start für eine sogenannte zivil-militärische Mission in Westafrika beschließen. Die Welt am Sonntag berichtete am Wochenende darüber. Die Botschafter der Mitgliedsstaaten haben sich bereits vor der Sommerpause auf den Rahmen der sogenannten European Stability and Defence Initiative (EUSDI) geeinigt.

Die vorerst auf zwei Jahre befristete Mission soll flexibel reagieren können und bei Bedarf ausgebaut werden. Es wird in erster Linie um Unterstützung bei der Ausbildung der Streitkräfte in Benin, Ghana, Togo und Elfenbeinküste gehen. Die Streitkräfte sollen in die Lage versetzt werden, terroristische Gruppierungen einzudämmen und zurückzudrängen. Neben Beratung und Training soll es auch um konkrete Einsatzvorbereitungen für Anti-Terror-Operationen, technische Hilfe, vertrauensbildende Maßnahmen und Kontrolle der Sicherheitskräfte gehen.

Die EU-Staaten werden dafür Polizisten und Soldaten als mobile Teams von Ausbildern und Experten entsenden müssen. Vorgesehen ist im ersten Halbjahr nach Start der Mission ein Budget von 1,2 Millionen Euro. Die Mission dürfte vorerst nur in Benin und Ghana beginnen. Nur die Präsidenten der beiden Länder haben die formelle Einladung schon ausgesprochen, während das grüne Licht der Elfenbeinküste und Togos noch aussteht. Die EU hatte mit ihrem Engagement weiter nördlich in Mali und Niger zuletzt wenig Erfolg. Erst Ende 2022 hatten die Mitgliedsstaaten eine Militärmission in Niger beschlossen, wichtiges Transitland für Migration und im Fokus des islamistischen Terrors. Seit dem Militärputsch vom 26. Juli musste die EU die Zusammenarbeit aussetzen. sti

Paris und Rom wollen wohl eine italienische Beteiligung am deutsch-französischen Panzerprojekt MGCS (Main Ground Combat System). Das berichtet die französische Zeitung La Tribune. Demnach bereiteten Frankreich und Italien ein Angebot vor, den italienischen Panzerbauer Leonardo in das Vorhaben zu integrieren. Bei dem Projekt soll bis zum Ende der 2030-er Jahre ein Kampfpanzersystem entwickelt werden, das auf deutscher Seite den Leopard 2 und auf französischer den Leclerc ersetzen soll. Italien hat bei dem Projekt gemeinsam mit Schweden derzeit Beobachterstatus. Im deutschen Verteidigungsministerium habe man keine Kenntnis eines entsprechenden Angebots, teilte eine Sprecherin Table.Media mit.

Streit um Aufträge zwischen den beteiligten Unternehmen Rheinmetall auf deutscher Seite und der französischen Firma Nexter, die gemeinsam mit Krauss-Maffei-Wegmann der Holding KNDS untersteht, hatten immer wieder für Ärger zwischen den Partnernationen gesorgt.

Frankreich setzt zunehmend auf Italien als Partner für Rüstungsprojekte. Der von Deutschland initiierten European Sky Shield Initiative (Essi) wollen weder Frankreich noch Italien beitreten, die mit dem gemeinsamen Luftverteidigungssystem Samp/T Mamba eine eigene Alternative zum US-amerikanischen Patriot-System haben, auf das Deutschland setzt. Anfang des Jahres bestellten Rom und Paris 700 Aster-Raketen für geschätzt zwei Milliarden Euro, und Italien schloss sich im Juni dem britisch-französischen Programm für Anti-Schiffs-Raketen und Marschflugkörper Fman/FMC an.

Im Juli hatten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein französischer Amtskollege Sébastien Lecornu nach vorangegangenen Streitigkeiten mit abgesagten und kurzfristig wieder zugesagten Terminen für den September ein Papier mit konkreten Anforderungen für MGCS angekündigt. Ende September wollen sie sich in Paris treffen, um die Fortschritte zu besprechen. bub

Als Zeichen einer leichten Entspannung in den Beziehungen haben China und die USA eine Vertiefung ihrer Handelsgespräche vereinbart. “Es ist äußerst wichtig, dass wir eine stabile Wirtschaftsbeziehung haben, die für beide Länder von Vorteil ist und die die Welt von uns erwartet”, sagte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Montag bei einem Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Peking.

Raimondo, die noch bis Mittwoch in China ist, sprach zwar von “komplizierten” und “herausfordernden” Beziehungen. Sie glaube aber, “dass wir Fortschritte erzielen können, wenn wir direkt, offen und praktisch sind”. Peking sei bereit, “ein günstigeres politisches Umfeld für eine verstärkte Zusammenarbeit zu fördern” und “den bilateralen Handel und die Investitionen zu stärken”, erwiderte Wang.

Konkret vereinbarten beide Seiten nach US-Angaben folgende Maßnahmen:

Ratspräsident Charles Michel rechnet bis 2030 mit einer Erweiterung der Europäischen Union um weitere Mitgliedsstaaten. “Das ist ehrgeizig, aber notwendig”, sagte Michel im slowenischen Seebad Bled. Die Balkanstaaten Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien durchlaufen bereits den mehrstufigen Prozess, der Voraussetzung für einen Beitritt zu dem Bund von derzeit 27 europäischen Staaten ist. Vergangenes Jahr erhielten Moldawien und die Ukraine Kandidatenstatus.

Michel sagte, der Europäische Rat werde eine Erweiterung der EU auf seiner nächsten Tagung erörtern. Im Oktober werde die EU-Kommission eine Zwischenbilanz der geplanten Integration ziehen. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft seien eine unabhängige Justiz und der Kampf gegen Korruption. Zudem müssten die Staaten ihre Außenpolitik mit der Außenpolitik der EU-Mitgliedstaaten abstimmen und bilaterale Konflikte vor einem möglichen Beitritt lösen. rtr

Mit ihrer Kampagne zum Ausstieg Deutschlands aus dem Energiecharta-Vertrag hat die Berliner Nichtregierungsorganisation Powershift die Bundesregierung lobbyiert. Dass Deutschland Ende 2022 aus dem Vertrag ausgestiegen ist, wertet die Organisation daher auch als eigenen Erfolg. Berlins Austritt hatte Auswirkungen bis nach Europa, schließlich hat die Kommission nun einen kollektiven EU-Austritt vorgeschlagen. Zu den weiteren Erfolgen zählt Powershift den Stopp von TTIP und den Berliner Kohleausstieg. Tine Laufer, die Vorständin, stellt fest: “Manchmal sind wir selbst erstaunt, wie weit wir kommen”.

Tine Laufer ist eine echte Berlinerin. Aufgewachsen ist sie im ehemaligen Ostberlin in Prenzlauer Berg. Die 46-Jährige studierte Jura an der Humboldt-Universität zu Berlin, absolvierte dort ihr zweites Staatsexamen. Für einen Master in internationalen Beziehungen ging sie nach Australien, an die University of New South Wales in Sydney. Und weil sie “sehr viele verschiedene Interessen hat”, entschied sie sich für ein weiteres Masterstudium in Organisationswissenschaften, das mit Auslandsaufenthalten in Russland und Armenien verbunden war. In diesem Rahmen leitete sie von 2010 bis 2015 das Informationszentrum des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Armenien. Somit hat sie eine “ganz große Generalistinnen-Ausbildung” genossen, wie sie sagt.

Privat treibt sie der Wunsch an, zu einer gerechteren Welt mit mehr Klimaschutz beizutragen. Seit Ende 2017 ist sie deshalb bei Powershift tätig, Anfang 2018 übernahm sie bereits die Rolle der Geschäftsführerin. Die Organisation wurde 2010 gegründet und zählt heute zehn Mitarbeitende. Powershift versteht sich weder als klassische NGO, noch als Thinktank – “eine Mischung von beidem” treffe es am besten. Denn: “Wir wollen keine großen wissenschaftlichen Studien schreiben, sondern die schwierigen Sachverhalte so weit herunterbrechen, dass die interessierte Öffentlichkeit sie auch versteht.”

In ihrer Organisation versucht Laufer Hierarchien zu vermeiden: “Wir sind alle gleichgestellt und verdienen auch das Gleiche.” Als Geschäftsführerin kümmert sie sich darum, dass abseits der inhaltlichen Arbeit alles läuft: Personalfragen, Finanzen, normative Entscheidungen und Satzungsänderungen. “Ich behalte den Überblick und greife ein, falls etwas nicht rund läuft. Aber innerhalb der inhaltlichen Fragestellungen hat jeder und jede größtmögliche Entscheidungsfreiheit.” Alle Entscheidungen, die die Gesamtorganisation betreffen, werden im Team besprochen und abgestimmt. Ihren Führungsstil bezeichnet sie als “partizipativ”: “Wir reden so lange, bis wir uns einig sind.”

Einen wichtigen Teil der Arbeit von Powershift macht die Lobbyarbeit aus. Ob diese auf nationaler oder auf europäischer Ebene ansetzt, hängt von den jeweiligen Themen ab. Laufer selbst ist dauerhaft in Berlin und behält von dort den Überblick. Doch ihre Kolleginnen und Kollegen reisen oft nach Brüssel, um Kontakte ins Parlament herzustellen und zu pflegen. Derzeit ist das Handelsabkommen Mercosur ein wichtiges Thema auf EU-Ebene. Powershift arbeitet bereits seit einigen Jahren inhaltlich dazu, wie Tine Laufer berichtet, und hat somit “bei Mercosur derzeit keine Probleme, Kontakt zu entscheidungsrelevanten Abgeordneten herzustellen.”

Sorge bereitet ihr die Entwicklung, dass im Zuge der multiplen Krisen und Unterbrechungen der Lieferketten “Gesetzesvorhaben nun mit einer totalen Geschwindigkeit durch die Parlamente getrieben werden, dass man den Eindruck bekommt, es gehe nur noch um Versorgungssicherheit. Dabei rückt der Fokus auf Klimaschutz und Menschenrechte in den Hintergrund.” Als Beispiel nennt sie den Critical Raw Materials Act. Die kurzen Zeiträume, innerhalb derer auf Gesetzesvorschläge reagiert werden müsse, “umgehen festgelegte demokratische Entscheidungsprozesse.” Der vermeintliche Druck, sich in internationaler Konkurrenz mit China Rohstoffe um jeden Preis sichern zu müssen, ist für Tine Laufer nicht vereinbar mit konsequenter Klimapolitik und einem damit einhergehenden Reduktionsgedanken. Ihr fehlt derzeit eine Kohärenz in der europäischen Politik. Clara Baldus