Unternehmen müssen mittlerweile über ihre Lieferketten Bescheid wissen, weil es Gesetzgeber vorschreiben, Anleger nachfragen, oder um sich gegen Reputationsrisiken abzusichern. Das bietet Dienstleistern enorme Möglichkeiten, die solche Daten bereitstellen und bewerten. Doch nach der Goldgräberstimmung der vergangenen Jahre erwarten Branchenkenner nun eine Konsolidierung. Ins Bild passt die Übernahme des auf Arbeitnehmerrechte spezialisierten Analysehaus Ulula durch den Ratinganbieter EcoVadis diese Woche. Ein Thema des Interviews, das ich mit der EcoVadis-Managerin Tanja Reilly geführt habe.

Daten spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU. Denn Unternehmen, die etwa Stahl oder Aluminium importieren, haften zukünftig für die Richtigkeit der Angaben zu den CO₂-Emissionen ihrer Zulieferer. Die Schwierigkeiten in der Praxis hat Lukas Knigge analysiert.

Weitere Themen: Nach den Wahlerfolgen des Bündnis Sahra Wagenknecht könnte die neue Partei bald in zwei Bundesländern mitregieren. Was dies für die sozial-ökologische Transformation bedeuten könnte, analysiere ich mit Alex Veit.

Rüstungsunternehmen könnten bald als nachhaltig eingestuft werden. Dies will Aysel Osmanoglu, Vorstandsprecherin der GLS Bank, nicht akzeptieren. Warum Nachhaltigkeit so zu einem Beliebigkeits-Buzzword zu verkommen drohe, erläutert sie in einem Standpunkt.

Für Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) “eine Art Blackbox oder Redbox”, über deren politische Positionen wenig bekannt sei. “Da muss man halt mal reinschauen“, sagte Merz Anfang der Woche in Berlin. Doch nach drei abgeschlossenen und einem laufenden Wahlkampf könnte Merz dies bereits erledigt haben. Denn das BSW hat neben dem vier Seiten dünnen Parteiprogramm aus dem Januar auch ausführlichere Wahlprogramme zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sowie zur Europawahl im Juni veröffentlicht.

Die Lektüre zeigt: In den wirtschaftlichen Positionen des BSW stecken recht viele Mitbringsel aus der Linkspartei, aus der eine Vielzahl ihrer Funktionäre stammt. Einige dieser Ideen überschneiden sich auch mit denen der SPD. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Forderungen, die denen der Union, der FDP und auch der AfD gleichen.

Politische Anschlussfähigkeit des BSW ist also in wirtschaftspolitischer Hinsicht nach allen Seiten möglich – am wenigsten aber mit den Grünen, Wagenknechts politischem Lieblingsgegner.

“Wir sind nicht gegen die Transformation, aber die Transformation in ihrer jetzigen Form”, sagt der BSW-Politiker Klaus Ernst Table.Briefings. Man müsse “aufpassen, dass man sich durch die Transformation nicht die industrielle Basis ruiniert“, so Ernst weiter. “Genau das erleben wir zurzeit.”

Tatsächlich erkennt das Parteiprogramm an, dass eine “Veränderung des Weltklimas” und “die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen” stattfindet, sieht darin aber lediglich eine “ernste Herausforderung, die die Politik nicht ignorieren darf“.

Dieser Herausforderung begegnen will das BSW zuvorderst durch die “Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien”. Staatlich gefördert werden soll dabei der Mittelstand. In Sachsen etwa durch einen “Zukunftsfonds” und Bürokratieabbau – eine Vorstellung von ausschließlich marktbasiertem Fortschritt, wie sie sich auch bei allen Parteien rechts der Mitte finden lässt.

“Vermeintliche Klimapolitik”, wie sie die Ampelkoalition betreibe, lehnt das BSW in ihrem Parteiprogramm hingegen ab. Es bestreitet sogar, dass eine Dekarbonisierung der deutschen Energieversorgung möglich ist und empfiehlt stattdessen den Import “preiswerter Energie”: eine Referenz an russisches Erdgas, die auch von der rechtsextremen AfD zu hören ist.

“Wir müssen bei der Klimapolitik überprüfen, ob sie die gewünschten Resultate bringt“, sagt Klaus Ernst. “Beim europäischen Emissionshandel, beim Gebäudeheizungsgesetz, beim Verbrenner-Aus sehe ich das nicht.”

Im Europawahlprogramm begründet das BSW die Ablehnung des europäischen Emissionshandel genauer: CO₂-Abgaben könnten “bei mangelndem Wettbewerb einfach an die Verbraucher weitergegeben werden”. Hinzu komme, dass CO₂-Zertifikate ein “attraktives Spekulationsobjekt” seien, “mit dem die Preise künstlich hochgetrieben werden können” und Planungssicherheit für Unternehmen untergraben werde. Eine so grundlegende Ablehnung der CO₂-Bepreisung findet sich im Parteienspektrum sonst nur bei der AfD.

Geht es jedoch um die Grundstruktur der Marktwirtschaft und die Finanzierung der Staatsaufgaben, orientiert sich das BSW eher an den Parteien, aus denen es hervorging: der Linkspartei, und – wie etwa Klaus Ernst und einige andere BSW-Funktionäre – dem linken SPD-Flügel.

Am deutlichsten sind diese Gemeinsamkeiten bei der Ablehnung der Schuldenbremse, einem höheren Mindestlohn, und der Forderung nach höheren Steuern für Konzerne und auf hohe Einkommen. “Steuererhöhungen wären sogar dringend notwendig”, sagt Ernst mit Blick auch auf die Transformation, winkt aber sofort wieder ab: “Dafür sehe ich keine politischen Mehrheiten.”

Vergleichsweise ausführlich befasst sich das BSW-Parteiprogramm mit “marktbeherrschenden Großunternehmen”, welche die Funktionsfähigkeit von Märkten zerstören würden. Solche Konzerne will das BSW “entflechten” – eine Forderung, die im Parteienspektrum sonst nur die Linkspartei vertritt. Ähnlich sieht es bei Infrastrukturen wie dem Stromnetz aus, die notwendig von nur einem Unternehmen betrieben werden: hier plädiert das BSW, in linker und sozialdemokratischer Tradition, für “gemeinnützige Anbieter” statt gewinnorientierten privaten Eigentümern.

Für die Transformation interessiere sich das BSW vor allem, wenn es darum gehe “zu verhindern, dass sie nicht zu Kosten der Schwächsten geht”, sagt der Politikwissenschaftler Martin Höpner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln zu Table.Briefings. “Ansonsten scheint die grüne Transformation für das BSW keine Herzensangelegenheit zu sein.”

Zugleich gibt er Entwarnung an alle, die grundlegende Veränderungen fürchten: “Für das deutsche Wirtschafts- und Wachstumsmodell sind die BSW-Wahlergebnisse ungefährlich.” Denn letztlich seien sich alle Parteien in Deutschland “einig darüber”, dass das Land sein auf Exporten beruhendes Wirtschaftsmodell beibehalten sollte. “Das gilt auch für die neuen populistischen Ränder. Selbst das BSW kritisiert im Grunde, dass Deutschland zu wenig für die Industrie tut.”

Was eine Beteiligung des BSW an Koalitionen tatsächlich für den sozialökologischen Transformationsprozess bedeuten würde, ergibt sich aber aufgrund des bunten Straußes an Forderungen nicht eindeutig. Denn: welche Aspekte ihres Programms das BSW durchzusetzen versuchen würde, wenn es zum Koalitionsschwur käme, und welche still beerdigt würden, muss sich in der Praxis zeigen.

Frau Reilly, EcoVadis bewertet Zulieferer von Unternehmen unter anderem auf menschenrechtliche und ökologische Risiken in Lieferketten. Wie gehen Sie vor?

Frau Reilly: Unser Kerngeschäft ist die Überprüfung von Managementsystemen auf ihren Reifegrad. Das tun wir mehrstufig. Zunächst identifizieren wir die Themen, anhand von Kriterien wie Ländern, Branchen oder Unternehmensgröße. Dann schauen wir, inwieweit Zulieferer Prozesse aufgesetzt haben, um zum Beispiel Umwelt- und Menschenrechte einzuhalten. Sie müssen Fragebögen beantworten und entsprechend Dokumente hinterlegen, beispielsweise Zertifikate, Auditberichte und weitere.

Wie prüft EcoVadis die Daten von Zulieferern?

Doppelt. Erst prüfen wir jedes Dokument in einem Verifizierungsprozess mit Tools auf Plausibilität. Wir sind beispielsweise an Plagiatsdatenbanken angebunden, um Fälschungen zu identifizieren. Anschließend lesen und prüfen unsere Analysten und Analystinnen jedes Dokument mit Fokus auf Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

Wie häufig finden sie Widersprüche?

Im Jahr 2022 waren 89 Prozent der Dokumente der überprüften Lieferanten entweder unvollständig, gefälscht, ungültig oder enthielten falsche Angaben. Aber wir sind keine Polizei, sondern überprüfen Managementsysteme auf ihren Reifegrad.

Was tun sie über die Erfassung und Überprüfung der Managementprozesse hinaus?

Wir nutzen über 100.000 vertrauenswürdige externe Datenquellen rund um die Uhr, unter anderem von NGOs, Gewerkschaften, Staaten, der Presse oder Compliance Datenbanken. Gibt es etwa eine Meldung über einen Verdacht auf Kinderarbeit bei einem Lieferanten, geben wir diese an unsere Kunden weiter. Er entscheidet, wie er damit umgeht. Wenn ein Zulieferer sanktioniert wird, kann dies Einfluss auf das Rating haben, wie zum Beispiel die Aberkennung einer Medaille. Gleichzeitig informieren wir unseren Kunden. Er entscheidet, wie er mit diesem Lieferanten weiter zusammenarbeiten will und kann direkt Verbesserungen bzw. Abhilfemaßnahmen anfordern.

Wie groß ist das Restrisiko für Menschenrechtsverletzungen bei Zulieferern?

Wir müssen uns alle bewusst machen: Audits, Code of Conducts, sonstige Zertifikate und auch Ratings sind keine Garantie für die Verhinderung von Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen.

Warum hat EcoVadis Ulula übernommen?

Das Unternehmen ist auf Worker Voices spezialisiert und ermöglicht uns damit Risiken im Sozialbereich zu analysieren. Das Thema ist mit der CSRD und CSDDD wichtiger geworden. Ulula erfasst die Situation von vier Millionen Arbeitern und Arbeiterinnen durch automatisierte Befragungen der Arbeitnehmenden, Beschwerdemanagementsysteme und analytische Dashboards.

Sammelt EcoVadis selbst Informationen vor Ort ein?

Nein, EcoVadis ist nicht vor Ort, wir bewerten den Lieferanten anhand nachgewiesener Dokumente und 360 Grad Infos, hier zählen zu den Quellen z.B. auch NGOs und Gewerkschaften. Auch stehen wir im Austausch mit NGOs. Dies erachte ich auch für sinnvoll für Unternehmen. Nehmen Sie das Thema der Entwaldung. Wie wollen Sie überprüfen, ob ein Bauer statt Geodaten eines entwaldeten Feldes die Geodaten eines bewaldeten Feldes – und damit falsche Daten, übermittelt? Für eine zuverlässige Einschätzung benötigen Sie, neben Satellitenbildern und Geodaten, vertrauenswürdige Menschen vor Ort und NGOs können hier wirksam unterstützen.

Hat sich der Markt der Dienstleister für den Umgang mit Lieferkettenrisiken verändert?

Anfangs, also vor gut zehn Jahren, war ich gewissermaßen missionarisch unterwegs, wenn ich Unternehmen erklärte, warum sie sich mit Lieferanten, Lieferketten und vor allem den verbundenen Risiken beschäftigen sollen. Dann kam das LkSG und jeden Tag gab es neue Lösungen und Lösungsanbieter auf dem Markt, ob Consultingfirmen, Kanzleien, Startups oder Technologieanbieter. Es herrschte eine Art Goldgräberstimmung und es entstand ein Umfeld, das für Unternehmen schnell undurchsichtig wurde.

Manche Fachleute warnen davor, dass Anbieter gerade bei KMUs unnötige Ängste schüren, um ihre Produkte zu verkaufen.

Ich beobachte hier eine ungesunde Entwicklung. Große Konzerne beschäftigen sich schon länger mit dem Lieferkettenthema, sie sind intern oft gut aufgestellt und haben die fachliche Expertise. Bei vielen KMUs ist das aber oft noch anders. Manche Beratungsfirmen sagen KMUs: “Oh, das ist ganz gefährlich, was du da machst. Das ist nicht LkSG-konform.” Das verunsichert Unternehmen. Ich denke mir, schaltet einfach euren logischen Menschenverstand ein und lasst euch nicht verunsichern. Gerade werben beispielsweise viele Softwareanbieter damit, dass sie für Unternehmen die komplette Wesentlichkeitsanalyse für die CSRD umsetzen. Dabei geht das gar nicht.

Warum nicht?

Zum einen ist jedes Unternehmen anders und ein zentraler Bestandteil der Wesentlichkeitsanalyse ist ein Stakeholderdialog, dieser erledigt sich auf Knopfdruck mit einer Software. Dazu gehört mehr als Daten und erst nach einem Stakeholderdialog wissen Unternehmen, was wirklich wichtig und wesentlich ist.

Wie geht es weiter?

Ich denke, der Markt wird sich über die Zeit konsolidieren. Datenqualität und -zuverlässigkeit wird wichtiger werden, auch durch die neuen Gesetze.

Viele KMUs klagen über die Kosten der Berichtspflichten?

Die Kosten für die Umsetzung der Berichtspflichten der CSRD können schnell im 5-stelligen Bereich liegen. Hinzu kommen andere Nachhaltigkeitsthemen, die es gilt umzusetzen. Ich verstehe, dass manche Unternehmen sagen: Nachhaltigkeit kostet nur Geld. Aber oftmals wird auch zu viel, nicht-wirksam und an den falschen Stellen investiert.

Was raten Sie?

KMUs sollten sich mit den klassischen Due-Dilligence-Prozessen beschäftigen, also fragen: Wer sind meine wichtigsten Lieferanten? Was weiß ich über sie? Wie hoch ist das Risiko, dass wenn ich nicht viel über sie weiß, mir das auf die Füße fällt? Dann schaut man, was man selbst für Informationen vorliegen hat. Kleine KMU, die sich mit ihren Warengruppen auskennen, können unter Umständen eigenständig Informationen über Sozialrisiken und Umweltthemen in ihren Lieferketten ableiten.

Können Unternehmen auch Kosten einsparen, wenn sie sich intensiv mit Menschen- und Arbeitsrechten in ihren Lieferketten beschäftigen?

Einer unserer Kunden hatte in einem Bereich mit einem Umsatzvolumen von zehn Millionen Euro eine Ausfallrate von drei Prozent, weil immer wieder Lieferanten wegen Umweltproblemen ausfielen. Er hat seine Strategie geändert und nur noch auf Lieferanten mit einem hohen Umweltscore von uns gesetzt. Die Ausfallrate sank auf ein Prozent. Da sprechen wir über reales Geld. Gleiches gilt für Arbeits- und Menschenrechte. Eine Studie des WEF zu Living Wages hat etwa gezeigt, dass existenzsichernde Löhne bei 75 Prozent der Unternehmen zu gesteigerter Motivation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen führten. Solche Effekte wirken sich nicht nur positiv auf das eigene Unternehmen aus, sondern auch in den Geschäftsbeziehungen, beispielsweise durch niedrigere Ausfallquoten oder mehr Widerstandsfähigkeit.

Der Frust über den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus der EU (Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM) ist auch nach monatelanger Testphase nicht weniger geworden. Betroffene Unternehmen und deren Interessenvertreter klagen weiter über bürokratische und finanzielle Überforderungen durch das neue Gesetz. Sie sehen dabei nicht nur die EU-Kommission in der Pflicht, europäische Unternehmen besser zu schützen, sondern auch die nationalen Behörden.

Seit Ende vergangenen Jahres ist der CBAM offiziell in Kraft. Wer Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, Wasserstoff, Düngemittel oder Strom in die EU importieren will, muss die Emissionsintensität des Produkts angeben. Zwar fällt eine finanzielle Abgabe erst in knapp anderthalb Jahren an, jedoch drohen schon jetzt empfindliche Strafen, wenn die Berichte fehlerhaft oder unvollständig sind – bis zu 50 Euro pro nicht gemeldeter Tonne CO₂. Betroffen sind nicht nur außereuropäische Betriebe, sondern auch EU-Unternehmen, die auf Lieferungen von außerhalb angewiesen sind.

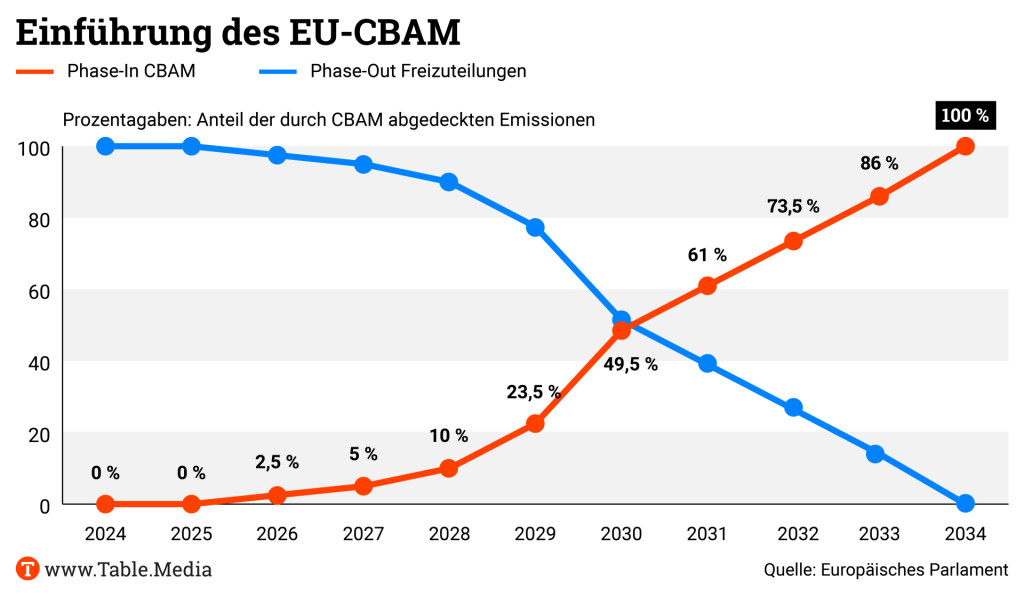

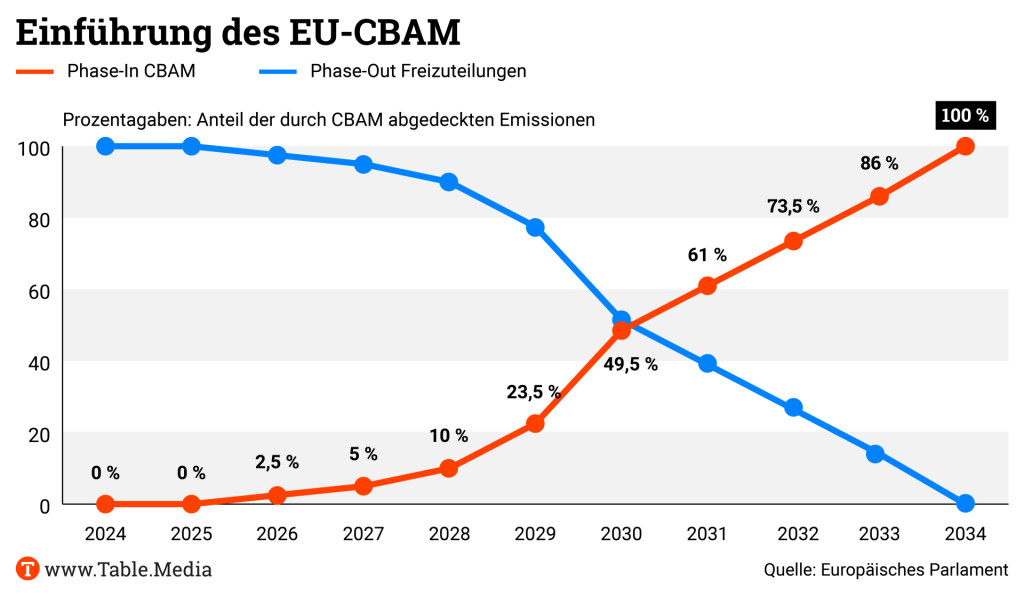

Die eigentliche Idee des CBAM ist zunächst, exakte Informationen über die Emissionsintensität der Produkte entlang der Lieferketten zu erhalten. Im zweiten Schritt wird ab 2026 etappenweise eine CO₂-Abgabe eingeführt, die am CO₂-Preis des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) bemessen wird. Importeure sollen so schließlich denselben CO₂-Preis zahlen, wie europäische Unternehmen, um diese vor CO₂-Abwanderung – Carbon Leakage genannt – zu schützen.

Vor allem die Erhebung der Emissionsdaten stellt Unternehmen allerdings vor große Herausforderungen. War es zu Beginn der CBAM-Übergangsphase (bis Juni 2024) noch möglich, Standardwerte anhand öffentlich verfügbarer Daten für Produkt und Produktionsland anzugeben, müssen für das laufende Quartal bereits die Realdaten berichtet werden. Nur noch ein kleiner Teil der Emissionen (20 Prozent) entlang einer Lieferkette darf bei verarbeiteten Produkten noch mit Standardwerten angegeben werden.

Das sei für den Anlagen- und Maschinenbau eine eklatante Herausforderung, sagt Sarah Brückner, Abteilungsleiterin Umwelt und Nachhaltigkeit des VDMA: “Die Realdaten sind oftmals schlicht nicht verfügbar, entweder weil die Lieferanten die Daten selbst gar nicht erheben oder sie nicht herausgeben wollen.”

Das Problem: Einzelne Unternehmen haben oftmals nicht die Marktmacht, ihre Lieferanten zur kostspieligen und bürokratisch aufwendigen Emissionserhebung zu zwingen – insbesondere bei kleinen, speziellen Teilen, für die es kaum mehr als einen Lieferanten gibt. Dazu kommt: Betriebe haben meist nicht nur einen Lieferanten mit einem einzigen Emissionswert, sondern mehrere Lieferanten mit unterschiedlichen Daten. Die importierenden Unternehmen haften für die Richtigkeit der Daten ihrer Zulieferer und müssen sie entsprechend überprüfen.

Mitgliedsunternehmen des VDMA hätten zwar schon Reisen zu ihren Lieferanten unternommen, um sie davon zu überzeugen, ihre Daten für CBAM zu liefern, erklärt Brückner. “Aber selbst dann können sie im Zweifel die Richtigkeit der Daten nicht garantieren.”

Unterstützung durch die EU-Kommission bleibt bislang aus. Auf Anfrage wollte sich die Brüsseler Behörde nicht zu den Problemen der Industrie äußern, verwies lediglich auf ein FAQ zu den CBAM-Berichtspflichten. Darin heißt es, wenn der Deklarant nicht in der Lage ist, tatsächliche Emissionsdaten vom Lieferanten zu erhalten und stattdessen Standardwerte meldet, wird der CBAM-Bericht als falsch oder unvollständig gewertet.

Zwar gibt es einen Ermessensspielraum bei der Bewertung der CBAM-Berichte durch die nationalen CBAM-Behörden – in Deutschland ist dies die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) -, falls Realdaten nicht geliefert werden können. Jedoch ist dieser gänzlich unkonkret: Können die tatsächlichen Emissionen nicht berichtet werden, muss durch Dokumente nachgewiesen werden, “dass alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden”, um die Daten zu beschaffen.

Was genau “alle zumutbaren Anstrengungen” bedeutet, ist nicht klar, zumal die Unternehmensgröße und die Einfuhrmenge von CBAM-Waren bei der Bewertung des Berichts berücksichtigt werden soll. Für die Unternehmen bleibt die Verunsicherung und die Angst vor Strafen daher bestehen.

VDMA-Nachhaltigkeitsexpertin Brückner sieht deshalb auch die nationale CBAM-Behörde in der Pflicht. “Die Erreichbarkeit der DEHSt für Fragen ist sehr eingeschränkt.” Es sei wenig praktikabel, dass man momentan schon Daten liefern müsse, während die zuständige Behörde noch nicht das Personal habe, um Fragen zur Umsetzung des CBAM zu beantworten.

Angesichts der fortwährenden Herausforderungen bei der CBAM-Berichterstattung spricht sich der VDMA für eine längere Übergangsfrist aus, in der Standardwerte angegeben werden dürfen. “Der Wechsel zu einem anderen Lieferanten dauert im Maschinen- und Anlagenbau mit seinen oft komplexen Lieferketten länger als in anderen Industrien und im Schnitt schätzungsweise anderthalb Jahre.”

Auch höhere sogenannte Bagatellgrenzen könnten dieses Problem lösen. Sie bedeuten: Werden CBAM-Produkte mit einem Wert unterhalb dieser Grenze importiert, wären Importeure von der Berichterstattung befreit. Derzeit liegt die Bagatellgrenze bei 150 Euro, was streng genommen nicht einmal Privatpersonen ausschließt. “Viele Importe, die diesen Geldwert im Maschinenbau erreichen, verursachen aufgrund der hohen Kosten für sehr hochwertige Kleinteile und Komponenten ein Kilogramm oder weniger CO₂-Emissionen”, so Brückner. Der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen stehe bei diesen Beispielen in keinem Verhältnis zu den sehr geringen Klimaauswirkungen ihrer Einfuhren.

Der VDMA bringt eine Bagatellgrenze von mindestens 5.000 Euro ins Spiel. Somit wären Abnehmer von Kleinstmengen von den CBAM-Berichtspflichten befreit, marktmächtige Akteure, die ihre Lieferanten zu mehr Transparenz bewegen können, müssten aber weiterhin Emissionsdaten erheben.

Der Betriebsrat von Volkswagen hat angesichts der Sparpläne des Managements davor gewarnt, die Transformationsziele des Unternehmens hin zur Elektromobilität infrage zu stellen. “Der E-Mobilitätspfad muss aus meiner Sicht weitergegangen werden”, sagte die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats Daniela Cavallo am Mittwoch im Anschluss an eine Betriebsversammlung in Wolfsburg.

“Wir haben uns auf den Weg gemacht. Die Investitionen sind da. Und deswegen halte ich es auch weiterhin für richtig, dass dieser Weg eingehalten wird”, so Cavallo. Ein Abrücken vom gesetzten Ziel, bis 2035 CO₂-neutral zu sein, würde zu Verunsicherung führen und “am Ende Arbeitsplätze kosten”.

Das Management der Marke Volkswagen hatte Anfang der Woche angekündigt, den 2023 vereinbarten Sparkurs zu forcieren und stellte die mit der Arbeitnehmerseite vereinbarte Beschäftigungsgarantie bis 2029 zur Disposition. Auch die Schließung deutscher Produktionsstandorte und die garantierte Zahl der Ausbildungsplätze werde geprüft.

Betriebsrat und IG Metall machen Managementfehler für die schwierige Finanzlage des Konzerns verantwortlich. Das gelte vor allem für den Bereich E-Mobilität. “Uns fehlen entschieden die Einstiegsmodelle”, kritisierte Cavallo. Zudem brauche es “ein Konjunkturpaket Automobil, und zwar mit Schwerpunkt auch auf das Thema Elektromobilität”, sagte sie. “Wir brauchen jetzt einen Impuls.”

Das VW-Management begründet die Sparmaßnahmen hingegen mit der anhaltend schwachen Nachfrage nach Neuwagen auf dem europäischen Markt. Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, dass das Unternehmen die Langfristziele für die Elektrifizierung entlang der europäischen Vorgaben erfüllen werde. Allerdings werde sich der Konzern in der Transformation breit aufstellen und sowohl in E-Modelle, Verbrenner und Hybrid-Fahrzeuge weiter investieren, denn: “Die Transformation verläuft in der Tat langsamer, als viele Experten es vor Jahren erwartet hatten.” Ziel seiner Strategie sei eine zweistellige Rendite bis 2030. ch

In den fünf Jahren seines Bestehens haben hundert Unternehmen den Standard “Grüner Knopf” umgesetzt. Dies teilte die Geschäftsstelle des Grünen Knopf (GK) mit. Der Ansatz habe gezeigt, dass Unternehmen aller Größen Sorgfaltspflichten umsetzen und damit Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten übernehmen könnten, sagte GK-Geschäftsstellenleiterin Christine Moser-Priewisch. Zudem habe sich erwiesen, dass sich Sorgfaltspflichten “überprüfen und zertifizieren” ließen. Zahlreiche Akteure machten es “uns nun nach”.

Zweigeteilt fällt die Bilanz der Kampagne für Saubere Kleidung aus. Der GK habe sich als hilfreiches Instrument für Firmen bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten erwiesen, sagte Berndt Hinzmann, INKOTA, Table.Briefings. Richtig sei auch die Fokussierung des GK auf die beiden Themen existenzsichernde Löhne und einer stärkeren Einbindung von Betroffenen sowie Gewerkschaften vor Ort. Hier vermisst Hinzmann aber ein stärkeres Engagement von Firmen in gemeinsamen Umsetzungsinitiativen. Zudem gebe es beim GK alle typischen Nachteile von Produktsiegeln wie die Momenthaftigkeit von Audits. Von Anfang an skeptisch war der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie – daran hat sich nichts geändert. “Der Grüne Knopf ist gescheitert”, sagte Hauptgeschäftsführer Uwe Mazura Table.Briefings. Das Siegel sei bis heute “nicht massentauglich, sondern wird von einem überschaubaren Kreis von Unternehmen für einzelne, wenige Produkte verwendet”. Zudem habe es der GK “nicht geschafft, international anschlussfähig zu sein.”

Auslöser des Projekts war der Einsturz von Rana Plaza in Bangladesch 2013 in Bangladesch. Darauf stieß der damalige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller das Textilbündnis an, damit Unternehmen freiwillig Sorgfaltspflichten einhalten, und forderte eine staatliche Kennzeichnung für entsprechend hergestellte Bekleidung – bald “Grüner Knopf (GK)” genannt. Mittlerweile gelten verbindliche Sorgfaltspflichten durch Lieferkettengesetze. Damit stellte sich auch die Frage nach der Existenzberechtigung des GK. Der GK legte die Latte für den Erhalt des Siegels daraufhin höher. Bei dem überarbeiteten Standard müssen Unternehmen auch Anforderungen mit Blick auf existenzsichernde Löhne oder eine stärkere Einbindung von Betroffenen in den Produktionsländern erfüllen. Für den Standard haben rund 60 Unternehmen eine Lizenz. cd

Die Europäische Union investiert in die grüne Industrialisierung Namibias – 25 Millionen Euro sollen beispielsweise in Infrastrukturprojekte fließen. Das hat die EU am Rande des Global African Hydrogen Summit in Windhuk am Mittwoch verkündet. Energiekommissarin Kadri Simson bekräftigte, dass Namibia ein “Zentrum der grünen Wasserstoffproduktion” werden solle. Auf dem Wasserstoff-Gipfel trafen sich Delegierte aus rund 65 Ländern, darunter die deutschen Staatssekretäre Michael Kellner (BMWK) und Jochen Flasbarth (BMZ).

Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung rechnet 2030 mit einem Bedarf an Wasserstoff und Derivaten in Höhe von 95 bis 130 Terawattstunden, bei einem Importanteil von 50 bis 70 Prozent. Dafür investiert die Bundesregierung, beispielsweise in Lüderitz im Süden Namibias. Auch Partnerländer profitierten aber von den Wasserstoff-Projekten, sagte Kellner: “Die Produktion von grünem Wasserstoff ist ein Win-Win für Produzenten und Abnehmer.” In Afrika würden die Projekte Arbeitsplätze schaffen und dabei helfen, die Länder zu elektrifizieren.

Nichtregierungsorganisationen in Namibia kritisierten, dass sie nicht an dem Wasserstoff-Gipfel teilnehmen konnten. Die umgerechnet gut 1.800 Euro hohe Teilnahmegebühr sei zu hoch. Nach einer Intervention der Bundesregierung erhielten NGOs daraufhin zehn kostenlose Tickets, die aber erst nach der ersten Sitzung des Gipfels ausgestellt wurden. “Wir wollen sicherstellen, dass die Projekte unserer Gesellschaft, unserem Land und der Natur nutzen”, sagte Ronny Dempers von der NGO Namibia Development Trust.

Das Projekt “Nachhaltigkeitsdimensionen der Wasserstoffproduktion in Ländern des Globalen Südens” des Öko-Instituts aus Freiburg im Breisgau beschäftigt sich damit, wann grüner Wasserstoff als nachhaltig gelten kann. In einer Metastudie untersuchte das Institut, wie verschiedene Autoren die Nachhaltigkeit der Wasserstoffproduktion bewerten. Die Untersuchung identifiziert 16 Nachhaltigkeitsdimensionen. Dazu zählen

Fazit des Öko-Instituts: Die meisten Autoren fokussierten sich auf Treibhausgasemissionen, die Auswirkungen auf lokale Gruppen seien kaum präsent. Das stehe im Gegensatz zu der Relevanz dieser Dimensionen. Ein Umdenken sei nötig. Für echte Nachhaltigkeit sollten die “betroffenen Gruppen in den Produktionsländern von Wasserstoffproduktion profitieren oder zumindest keine negativen Effekte erfahren”. spm

Peter Strohschneider, Vorsitzender des Strategiedialogs Landwirtschaft, hat den Abschlussbericht an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch übergeben. In 14 Empfehlungen legt das Gremium bestehend aus Landwirtschafts- und Industrievertretern, Umwelt- und Tierschützern sowie Wissenschaftlern seine Vorschläge für eine Umverteilung der EU-Agrarsubventionen dar. Auf Basis des Papiers will die wiedergewählte EU-Kommissionschefin in den ersten 100 Tagen ihrer neuen Amtszeit ein Visionspapier zur Landwirtschaft vorlegen.

Demnach sollen Direktzahlungen künftig nicht mehr an Umwelt- oder Tierschutzstandards gekoppelt werden, da dieses Modell “zu komplex und unflexibel” sei. Die wirtschaftliche und soziale Unterstützung von Landwirten solle unabhängig von der finanziellen Förderung für Maßnahmen im Umweltschutz erfolgen.

An Zahlungen zur Einkommensunterstützung der Landwirte hält das Gremium fest, fordert aber eine grundlegende Reform. Die Direktzahlungen sollen nicht mehr flächenbasiert vergeben werden, sondern vorrangig an diejenigen gehen, die die Unterstützung “am meisten brauchen.” Denn aktuell stehe die Einkommensgrundstützung kaum in Bezug zu den sozioökonomischen Bedarfen der Betriebe, moniert das Gremium.

Der Ausschuss spricht sich außerdem für finanzielle Anreize für Umwelt-, Klima- und Tierschutzleistungen aus, die über die reine Kostendeckung hinausgehen. Neu ist: Die Umweltprämien sollen an Ergebnisindikatoren geknüpft werden, und nicht wie bisher an die Umsetzung vorgegebener Maßnahmen. Der Anteil der Umweltprämien am Gesamtbudget soll über die nächsten beiden Förderperioden jährlich steigen – ausgehend vom aktuellen Mindestanteil von 32 Prozent.

Um die Finanzierung für den Übergang zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft zu sichern, schlägt das Gremium die Einrichtung von zwei Transformationsfonds vor. Mit dem “Agriculture Just Transition Fund” soll zusätzliches Kapital für die Transformation mobilisiert werden. Der “Nature Restoration Fund” soll gezielt Maßnahmen zur Wiederherstellung und Bewirtschaftung natürlicher Lebensräume fördern. Die Frage, wie umfangreich beide Fonds sein sollten, lässt das Gremium offen. Einig sind sich die Mitglieder jedoch darüber, dass das Geld außerhalb der Fonds für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) aufgebracht werden muss.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir begrüßte den Ansatz, Gemeinwohlleistungen durch eine “ansprechende Förderung” zu honorieren. Im Nachgang der Bauernproteste hatte der Grünen-Politiker in den vergangenen Monaten dafür geworben, von Vorgaben wie jenen der Konditionalität abzurücken und stattdessen Anreize für freiwillige Umweltmaßnahmen zu stärken. jd/ag

Kommende Woche wird die Tagesordnung des Bundestages von den Haushaltsberatungen 2025 bestimmt. Der Etatentwurf der Bundesregierung sieht Ausgaben in Höhe von knapp 489 Milliarden Euro vor.

Nach der Einbringung des Haushaltsgesetzes am Dienstag debattiert der Bundestag noch am selben Tag unter anderem über den Einzelplan 10 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Er sieht mit 6,86 Milliarden Euro nur geringfügige Kürzungen gegenüber dem laufenden Jahr vor. Für “Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation” sollen künftig 374,91 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch wird der Einzelplan 23 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Plenum beraten. Mit 10,28 Milliarden Euro wurde er gegenüber 2024 um mehr als 900 Millionen Euro gekürzt.

Am Donnerstag steht zunächst der Einzelplan 9 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) auf der Tagesordnung. Er umfasst 10,26 Milliarden Euro und liegt damit mehr als 800 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz für 2024.

Für “Energie und Nachhaltigkeit” sind 2,85 Milliarden Euro vorgesehen, darunter knapp eine Milliarde Euro zur Finanzierung der deutschen LNG-Terminals. Für den Bereich “Innovation, Technologie und neue Mobilität” stehen 4,15 Milliarden Euro zur Verfügung. Darin enthalten sind auch rund 227 Millionen Euro für ein “Zukunftsinvestitionsprogramm für Fahrzeughersteller und die Zulieferindustrie sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte für transformationsrelevante Innovationen und regionale Innovationscluster”.

Im Laufe des Donnerstags werden zudem der Einzelplan 16 und der Einzelplan 12 beraten. Der Etat des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) steigt leicht auf 2,65 Milliarden Euro. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) soll künftig 50 Milliarden Euro erhalten – und damit fünf Milliarden Euro mehr als bisher.

Nach der Schlussrunde am Freitag wird das Haushaltsgesetz 2025 zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen. ch

Energiewende: Skandal im Sperrgebiet – Süddeutsche Zeitung

Während deutsche Regierungsvertreter die Ansiedlung eines Wasserstoff-Projekts in Namibia vorantreiben möchten, äußern Umwelt- und Bürgerrechtsorganisationen grundlegende Kritik, berichten Michael Bauchmüller und Paul Munzinger. Das gesamte Projekt sei “intransparent”, heißt es unter anderem. Zum Artikel

Volvo Cars ditches pledge to sell only electric cars by 2030 – Financial Times

Noch im vergangenen Jahr zeigte sich der Autobauer Volvo recht selbstbewusst. Ab 2030 werde Volvo weltweit vollelektrisch unterwegs sein. Mit seiner “Elektrisch oder gar nicht”-Strategie galt Volvo bisher als einer der ambitioniertesten Autobauer. Nun macht Volvo jedoch einen Rückzieher. Zum Artikel

Glyphosat: Bayer startet nächsten politischen Vorstoß in den USA – Handelsblatt

Bayer startet den nächsten Vorstoß zur Eindämmung der Glyphosat-Klagewelle in den USA. Dabei geht es um Gesetzesänderungen zu Regulierungsfragen, für die der Konzern intensiv lobbyiert. Das Unternehmen erhoffe sich dadurch eine deutliche Verbesserung seiner Position in den Gerichtsverfahren, schreibt Bert Fröndhoff. Zum Artikel

Steuern für Konzerne und Superreiche: “Das erfordert globale Regeln” – taz

Tove Ryding vom European Network on Debt and Development berichtet im Interview mit Leila von Rinsum zum Stand der UN-Verhandlungen über globale Konzern-Mindeststeuern. Positiv sieht Ryding, dass das Abkommen rechtlich verbindlich werden soll und auch Industrieländer teilnehmen, die ursprünglich gegen ein UN-Abkommen waren. Allerdings hat sie Zweifel an deren Aufrichtigkeit. Zum Artikel

Veralterung von Büroimmobilien: ESG gefährdet jedes zweite Büro – Börsen-Zeitung

Die immer härteren Regeln im ESG-Bereich schränken die künftige Nutzung vieler älterer Büroimmobilien ein, so Wolf Brandes. Eine Alternative biete die Umwandlung in Wohn- und Life-Science-Objekte. Zum Artikel

Oeko-Tex vergibt mehr als 50.000 Zertifikate – Textilwirtschaft

Das Schweizer Prüfinstitut Oeko-Tex berichtet im aktuellen Jahresbericht von einer Steigerung der Zertifizierungen um 22 Prozent auf insgesamt mehr als 50.000. Mittlerweile nutzen über 35.000 Textil- und Lederunternehmen die Zertifikate und Produktlabels der internationalen Gemeinschaft unabhängiger Forschungs- und Prüfinstitute, schreibt Kirsten Reinhold. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaftspolitik: So retten wir das Klima nicht – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die deutsche Wirtschaft stecke in der Krise, sei überreguliert und auch der Klimaschutz komme trotz hoher Strompreise nicht voran, so Gerald Braunberger. Dabei gäbe es Lösungsansätze wie CO₂-Zertifikate und den Aufbau regionaler Strommärkte, die Abhilfe versprächen. Zum Artikel

Warum dieses 200-Jahre-Haus plötzlich abgerissen werden soll – Spiegel

Ein Haus im Sauerland soll abgerissen werden, denn es steht mitten im Wald. Als es gebaut wurde, hatte es keine Baugenehmigung. Allerdings gab es so etwas wie Baugenehmigungen noch nicht, als es vor 200 Jahren gebaut wurde. Julia Kopatzki über einen “Bürokratie-Irrsinn” im Namen eines Windrads. Zum Artikel

Stellen Sie sich vor, Sie wollen Geld anlegen und lassen sich dazu bei Ihrer Bank beraten. Sie entscheiden sich für einen Fonds mit Nachhaltigkeitszertifikat. Später stellen Sie fest, dass dieser nachhaltige Fonds nicht nur Aktien von Gas- und Atom-Konzernen enthält, sondern auch von Waffenherstellern. Und das ganz legal.

Verkehrte Welt? Wenn es nach der Bundesregierung geht, könnte dies bald Normalität sein. Im Entwurf ihres Strategiepapiers zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (SVI) heißt es: “Die Anforderungen der Zeitenwende einerseits und die Signalwirkung von Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)-Kriterien auf den Zugang der SVI zum Finanzmarkt andererseits müssen in Einklang gebracht werden.” Soll wohl heißen: Das ESG-Label soll helfen, mehr Anleger für die militärische Zeitenwende zu finden.

Durch diese Entwicklung wird Nachhaltigkeit ein Buzzword der Beliebigkeit. Als Vorständin der GLS Bank kann ich nur davor warnen. Mit meinem Verständnis von Nachhaltigkeit im Sinne einer ökologischen und sozialen, generationengerechten Zukunftsfähigkeit hat das nichts mehr zu tun. Die Produktion von Waffen, ihr Export und ihr Einsatz sind nicht nachhaltig! Krieg ist nicht nachhaltig. Und Dividenden aus zur Kriegsführung hergestellten Gütern können nicht nachhaltig sein.

Sie generieren ein wirtschaftliches Interesse, den Umsatz von Rüstungsgütern zu erhöhen. Die Idee, dass nur so viele Waffen produziert werden, wie es zur Verteidigung braucht, wird ad absurdum geführt. Dieses System wollen wir nicht unterstützen. Deswegen schließt die GLS Bank Investitionen in Rüstung in ihrem sozial-ökologischen Bankgeschäft konsequent aus.

Infolge der russischen Aggression gilt ein neues Paradigma in der Sicherheitspolitik, das da heißt: Aufrüstung bringt Sicherheit. Um die vielen Milliarden Euro für Rüstungsgüter aufzubringen, forderte EU-Kommissarin Mairead McGuinness deshalb schon vergangenes Jahr, nachhaltige Finanzen sollten im Einklang mit erleichtertem Kapitalzugang für die europäische Verteidigungsindustrie stehen. Ein Beispiel von vielen, das den Paradigmenwechsel deutlich macht.

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die einen Großteil ihrer Investitionen in die grüne Transformation steckt, revidierte im Mai dieses Jahres ihre Vorgaben zu sogenannten Dual-Use-Gütern. Diese können sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden. Die EIB plant jährlich sechs Milliarden Euro für den Bereich Sicherheit und Verteidigung bereitzustellen. Das verlautete im Juni aus dem Finanzausschuss des Bundestages. Die bisherige Vorgabe, dass EIB-finanzierte Projekte nur zur zivilen Nutzung bestimmt sein sollen, entfällt.

Ich möchte betonen: Wenn Regierungen in Sicherheit und Verteidigung ihres Territoriums und ihrer Bürger investieren, erfüllen sie ihre ureigene Aufgabe. Laut Grundgesetz hat der deutsche Staat in Form von Polizei und Bundeswehr das Macht- und Gewaltmonopol inne. Der Export von “zur Kriegsführung bestimmter Waffen” ist dabei verboten (Artikel 26). Unter strengen gesetzlichen Regelungen sind Exporte durch den Staat dennoch möglich, nachdem er die militärische Ausrüstung selbst eingekauft hat. Private Rüstungsunternehmen handeln also immer in staatlichem Auftrag. Sie tragen dadurch nicht das übliche unternehmerische Risiko wie etwa Konsumunternehmen.

Vor diesem Hintergrund ist es absurd, wenn über eine Nachhaltigkeitskennzeichnung privates Kapital für die Waffenindustrie gesammelt wird, die am Ende dieses staatlich abgesicherten Handels privatwirtschaftliche Gewinne abschreibt. Und das in großem Stil: Deutschland gehört zu den fünf größten Rüstungsexporteuren. Sowohl Privatpersonen als auch institutionelle Investoren können Aktien börsennotierter Rüstungsunternehmen kaufen. Sie profitieren von steigenden Kursen und Dividenden. Sie bereichern sich also über ein Finanzprodukt am Krieg. Das ist schon jetzt möglich und muss nicht auch noch durch ein ESG-Label aufgewertet werden.

Wenn unsere Nachhaltigkeitskriterien im Interesse einer neuen Verteidigungspolitik umgestaltet werden, hat das große Auswirkungen auf den Schutz von Anlegern. Mir fehlt ein kritischer Diskurs darüber, dass hier eine Marktstruktur geschaffen werden soll, in der ich als Privatperson Renditen aus Investitionen in Munition oder Panzer erhalte und dies im gleichen Sinne nachhaltig sein soll wie eine Investition in einen Windpark oder Biolandwirtschaft.

Es geht aber noch weiter. Bei einem Panzer mag es offensichtlich sein, aber es gibt auch die Dual-Use-Güter. Das sind Produkte, die sowohl militärisch als auch zivil verwendet werden können. Spätestens hier wird es für Anlegende nahezu unmöglich einzuschätzen, wie ihr Geld wirkt.

Wir orientieren uns in unserem Handeln an der Friedenslogik: Frieden entsteht niemals durch Krieg. Unseren Beitrag als GLS Bank sehen wir in dieser Situation in Investitionen in eine Friedenswirtschaft. Eine Wirtschaft also, die sich an den Grundbedürfnissen von Menschen ausrichtet wie: bezahlbarer Wohnraum, erneuerbare Energien, kultureller Austausch und Bildung.

Statt privater Investitionen in Rüstungsgüter braucht es klare Signale für mehr private Investitionen in diese Wirtschaftszweige, die unser aller Zukunft mitgestalten. Immerhin benötigen wir hier, je nach Einschätzung, 50 bis 70 Milliarden Euro. Pro Jahr. Ein Nachhaltigkeitsbegriff, der mit Waffen aufgeweicht wird, untergräbt nicht nur den Verbraucherschutz, sondern gefährdet im Zweifel auch dringende Kapitalströme in eine zukunftsfähige Wirtschaftsstruktur. Darum mein Appell der Aufgabenteilung: Der Staat kümmert sich um Verteidigung, und wir finanzieren die Privatwirtschaft der Zukunft.

Aysel Osmanoglu ist Vorstandsprecherin der GLS Bank und verantwortet die Ressorts Strategie und Entwicklung, Menschen und Wertekultur, Kommunikation, Gesamtbanksteuerung und die Kreditsicherung. Sie hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Heidelberg und Frankfurt am Main studiert und ist diplomierte Bankbetriebswirtin.

China.Table – Kritische Mineralien: Warum mehr Beschränkungen durch Peking drohen: China verstärkt die Kontrollen über kritische Mineralien. Experten erwarten für die Zukunft noch weitere Vorgaben für bestimmte Rohstoffe, die für Zukunftssektoren im Westen wichtig sind. Zum Artikel

Climate.Table – UN-Bericht: So sehr belastet die Klimakrise Wirtschaft und Staatsbudgets in Afrika: Afrikanische Staaten verlieren schon heute zwischen zwei und fünf Prozent ihres BIPs durch den Klimawandel. Zugleich erschwert die Schuldenkrise die Anpassung an den Klimawandel und seine Folgen. Die afrikanischen Staaten gehen deshalb mit Maximalforderungen in die Verhandlungen um ein neues Klimafinanzziel. Zum Artikel

Europe.Table – Geschlechterverhältnis der Kommission: Es gibt zehn Bewerberinnen: Ursula von der Leyen ringt mit den Mitgliedstaaten, die Zahl der weiblichen Bewerber für die nächste Kommission zu erhöhen. Sie will Geschlechterparität erreichen. Zunächst kamen nur vier Bewerberinnen aus 25 Mitgliedstaaten. Zum Artikel

Unternehmen müssen mittlerweile über ihre Lieferketten Bescheid wissen, weil es Gesetzgeber vorschreiben, Anleger nachfragen, oder um sich gegen Reputationsrisiken abzusichern. Das bietet Dienstleistern enorme Möglichkeiten, die solche Daten bereitstellen und bewerten. Doch nach der Goldgräberstimmung der vergangenen Jahre erwarten Branchenkenner nun eine Konsolidierung. Ins Bild passt die Übernahme des auf Arbeitnehmerrechte spezialisierten Analysehaus Ulula durch den Ratinganbieter EcoVadis diese Woche. Ein Thema des Interviews, das ich mit der EcoVadis-Managerin Tanja Reilly geführt habe.

Daten spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU. Denn Unternehmen, die etwa Stahl oder Aluminium importieren, haften zukünftig für die Richtigkeit der Angaben zu den CO₂-Emissionen ihrer Zulieferer. Die Schwierigkeiten in der Praxis hat Lukas Knigge analysiert.

Weitere Themen: Nach den Wahlerfolgen des Bündnis Sahra Wagenknecht könnte die neue Partei bald in zwei Bundesländern mitregieren. Was dies für die sozial-ökologische Transformation bedeuten könnte, analysiere ich mit Alex Veit.

Rüstungsunternehmen könnten bald als nachhaltig eingestuft werden. Dies will Aysel Osmanoglu, Vorstandsprecherin der GLS Bank, nicht akzeptieren. Warum Nachhaltigkeit so zu einem Beliebigkeits-Buzzword zu verkommen drohe, erläutert sie in einem Standpunkt.

Für Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) “eine Art Blackbox oder Redbox”, über deren politische Positionen wenig bekannt sei. “Da muss man halt mal reinschauen“, sagte Merz Anfang der Woche in Berlin. Doch nach drei abgeschlossenen und einem laufenden Wahlkampf könnte Merz dies bereits erledigt haben. Denn das BSW hat neben dem vier Seiten dünnen Parteiprogramm aus dem Januar auch ausführlichere Wahlprogramme zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sowie zur Europawahl im Juni veröffentlicht.

Die Lektüre zeigt: In den wirtschaftlichen Positionen des BSW stecken recht viele Mitbringsel aus der Linkspartei, aus der eine Vielzahl ihrer Funktionäre stammt. Einige dieser Ideen überschneiden sich auch mit denen der SPD. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Forderungen, die denen der Union, der FDP und auch der AfD gleichen.

Politische Anschlussfähigkeit des BSW ist also in wirtschaftspolitischer Hinsicht nach allen Seiten möglich – am wenigsten aber mit den Grünen, Wagenknechts politischem Lieblingsgegner.

“Wir sind nicht gegen die Transformation, aber die Transformation in ihrer jetzigen Form”, sagt der BSW-Politiker Klaus Ernst Table.Briefings. Man müsse “aufpassen, dass man sich durch die Transformation nicht die industrielle Basis ruiniert“, so Ernst weiter. “Genau das erleben wir zurzeit.”

Tatsächlich erkennt das Parteiprogramm an, dass eine “Veränderung des Weltklimas” und “die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen” stattfindet, sieht darin aber lediglich eine “ernste Herausforderung, die die Politik nicht ignorieren darf“.

Dieser Herausforderung begegnen will das BSW zuvorderst durch die “Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien”. Staatlich gefördert werden soll dabei der Mittelstand. In Sachsen etwa durch einen “Zukunftsfonds” und Bürokratieabbau – eine Vorstellung von ausschließlich marktbasiertem Fortschritt, wie sie sich auch bei allen Parteien rechts der Mitte finden lässt.

“Vermeintliche Klimapolitik”, wie sie die Ampelkoalition betreibe, lehnt das BSW in ihrem Parteiprogramm hingegen ab. Es bestreitet sogar, dass eine Dekarbonisierung der deutschen Energieversorgung möglich ist und empfiehlt stattdessen den Import “preiswerter Energie”: eine Referenz an russisches Erdgas, die auch von der rechtsextremen AfD zu hören ist.

“Wir müssen bei der Klimapolitik überprüfen, ob sie die gewünschten Resultate bringt“, sagt Klaus Ernst. “Beim europäischen Emissionshandel, beim Gebäudeheizungsgesetz, beim Verbrenner-Aus sehe ich das nicht.”

Im Europawahlprogramm begründet das BSW die Ablehnung des europäischen Emissionshandel genauer: CO₂-Abgaben könnten “bei mangelndem Wettbewerb einfach an die Verbraucher weitergegeben werden”. Hinzu komme, dass CO₂-Zertifikate ein “attraktives Spekulationsobjekt” seien, “mit dem die Preise künstlich hochgetrieben werden können” und Planungssicherheit für Unternehmen untergraben werde. Eine so grundlegende Ablehnung der CO₂-Bepreisung findet sich im Parteienspektrum sonst nur bei der AfD.

Geht es jedoch um die Grundstruktur der Marktwirtschaft und die Finanzierung der Staatsaufgaben, orientiert sich das BSW eher an den Parteien, aus denen es hervorging: der Linkspartei, und – wie etwa Klaus Ernst und einige andere BSW-Funktionäre – dem linken SPD-Flügel.

Am deutlichsten sind diese Gemeinsamkeiten bei der Ablehnung der Schuldenbremse, einem höheren Mindestlohn, und der Forderung nach höheren Steuern für Konzerne und auf hohe Einkommen. “Steuererhöhungen wären sogar dringend notwendig”, sagt Ernst mit Blick auch auf die Transformation, winkt aber sofort wieder ab: “Dafür sehe ich keine politischen Mehrheiten.”

Vergleichsweise ausführlich befasst sich das BSW-Parteiprogramm mit “marktbeherrschenden Großunternehmen”, welche die Funktionsfähigkeit von Märkten zerstören würden. Solche Konzerne will das BSW “entflechten” – eine Forderung, die im Parteienspektrum sonst nur die Linkspartei vertritt. Ähnlich sieht es bei Infrastrukturen wie dem Stromnetz aus, die notwendig von nur einem Unternehmen betrieben werden: hier plädiert das BSW, in linker und sozialdemokratischer Tradition, für “gemeinnützige Anbieter” statt gewinnorientierten privaten Eigentümern.

Für die Transformation interessiere sich das BSW vor allem, wenn es darum gehe “zu verhindern, dass sie nicht zu Kosten der Schwächsten geht”, sagt der Politikwissenschaftler Martin Höpner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln zu Table.Briefings. “Ansonsten scheint die grüne Transformation für das BSW keine Herzensangelegenheit zu sein.”

Zugleich gibt er Entwarnung an alle, die grundlegende Veränderungen fürchten: “Für das deutsche Wirtschafts- und Wachstumsmodell sind die BSW-Wahlergebnisse ungefährlich.” Denn letztlich seien sich alle Parteien in Deutschland “einig darüber”, dass das Land sein auf Exporten beruhendes Wirtschaftsmodell beibehalten sollte. “Das gilt auch für die neuen populistischen Ränder. Selbst das BSW kritisiert im Grunde, dass Deutschland zu wenig für die Industrie tut.”

Was eine Beteiligung des BSW an Koalitionen tatsächlich für den sozialökologischen Transformationsprozess bedeuten würde, ergibt sich aber aufgrund des bunten Straußes an Forderungen nicht eindeutig. Denn: welche Aspekte ihres Programms das BSW durchzusetzen versuchen würde, wenn es zum Koalitionsschwur käme, und welche still beerdigt würden, muss sich in der Praxis zeigen.

Frau Reilly, EcoVadis bewertet Zulieferer von Unternehmen unter anderem auf menschenrechtliche und ökologische Risiken in Lieferketten. Wie gehen Sie vor?

Frau Reilly: Unser Kerngeschäft ist die Überprüfung von Managementsystemen auf ihren Reifegrad. Das tun wir mehrstufig. Zunächst identifizieren wir die Themen, anhand von Kriterien wie Ländern, Branchen oder Unternehmensgröße. Dann schauen wir, inwieweit Zulieferer Prozesse aufgesetzt haben, um zum Beispiel Umwelt- und Menschenrechte einzuhalten. Sie müssen Fragebögen beantworten und entsprechend Dokumente hinterlegen, beispielsweise Zertifikate, Auditberichte und weitere.

Wie prüft EcoVadis die Daten von Zulieferern?

Doppelt. Erst prüfen wir jedes Dokument in einem Verifizierungsprozess mit Tools auf Plausibilität. Wir sind beispielsweise an Plagiatsdatenbanken angebunden, um Fälschungen zu identifizieren. Anschließend lesen und prüfen unsere Analysten und Analystinnen jedes Dokument mit Fokus auf Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

Wie häufig finden sie Widersprüche?

Im Jahr 2022 waren 89 Prozent der Dokumente der überprüften Lieferanten entweder unvollständig, gefälscht, ungültig oder enthielten falsche Angaben. Aber wir sind keine Polizei, sondern überprüfen Managementsysteme auf ihren Reifegrad.

Was tun sie über die Erfassung und Überprüfung der Managementprozesse hinaus?

Wir nutzen über 100.000 vertrauenswürdige externe Datenquellen rund um die Uhr, unter anderem von NGOs, Gewerkschaften, Staaten, der Presse oder Compliance Datenbanken. Gibt es etwa eine Meldung über einen Verdacht auf Kinderarbeit bei einem Lieferanten, geben wir diese an unsere Kunden weiter. Er entscheidet, wie er damit umgeht. Wenn ein Zulieferer sanktioniert wird, kann dies Einfluss auf das Rating haben, wie zum Beispiel die Aberkennung einer Medaille. Gleichzeitig informieren wir unseren Kunden. Er entscheidet, wie er mit diesem Lieferanten weiter zusammenarbeiten will und kann direkt Verbesserungen bzw. Abhilfemaßnahmen anfordern.

Wie groß ist das Restrisiko für Menschenrechtsverletzungen bei Zulieferern?

Wir müssen uns alle bewusst machen: Audits, Code of Conducts, sonstige Zertifikate und auch Ratings sind keine Garantie für die Verhinderung von Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen.

Warum hat EcoVadis Ulula übernommen?

Das Unternehmen ist auf Worker Voices spezialisiert und ermöglicht uns damit Risiken im Sozialbereich zu analysieren. Das Thema ist mit der CSRD und CSDDD wichtiger geworden. Ulula erfasst die Situation von vier Millionen Arbeitern und Arbeiterinnen durch automatisierte Befragungen der Arbeitnehmenden, Beschwerdemanagementsysteme und analytische Dashboards.

Sammelt EcoVadis selbst Informationen vor Ort ein?

Nein, EcoVadis ist nicht vor Ort, wir bewerten den Lieferanten anhand nachgewiesener Dokumente und 360 Grad Infos, hier zählen zu den Quellen z.B. auch NGOs und Gewerkschaften. Auch stehen wir im Austausch mit NGOs. Dies erachte ich auch für sinnvoll für Unternehmen. Nehmen Sie das Thema der Entwaldung. Wie wollen Sie überprüfen, ob ein Bauer statt Geodaten eines entwaldeten Feldes die Geodaten eines bewaldeten Feldes – und damit falsche Daten, übermittelt? Für eine zuverlässige Einschätzung benötigen Sie, neben Satellitenbildern und Geodaten, vertrauenswürdige Menschen vor Ort und NGOs können hier wirksam unterstützen.

Hat sich der Markt der Dienstleister für den Umgang mit Lieferkettenrisiken verändert?

Anfangs, also vor gut zehn Jahren, war ich gewissermaßen missionarisch unterwegs, wenn ich Unternehmen erklärte, warum sie sich mit Lieferanten, Lieferketten und vor allem den verbundenen Risiken beschäftigen sollen. Dann kam das LkSG und jeden Tag gab es neue Lösungen und Lösungsanbieter auf dem Markt, ob Consultingfirmen, Kanzleien, Startups oder Technologieanbieter. Es herrschte eine Art Goldgräberstimmung und es entstand ein Umfeld, das für Unternehmen schnell undurchsichtig wurde.

Manche Fachleute warnen davor, dass Anbieter gerade bei KMUs unnötige Ängste schüren, um ihre Produkte zu verkaufen.

Ich beobachte hier eine ungesunde Entwicklung. Große Konzerne beschäftigen sich schon länger mit dem Lieferkettenthema, sie sind intern oft gut aufgestellt und haben die fachliche Expertise. Bei vielen KMUs ist das aber oft noch anders. Manche Beratungsfirmen sagen KMUs: “Oh, das ist ganz gefährlich, was du da machst. Das ist nicht LkSG-konform.” Das verunsichert Unternehmen. Ich denke mir, schaltet einfach euren logischen Menschenverstand ein und lasst euch nicht verunsichern. Gerade werben beispielsweise viele Softwareanbieter damit, dass sie für Unternehmen die komplette Wesentlichkeitsanalyse für die CSRD umsetzen. Dabei geht das gar nicht.

Warum nicht?

Zum einen ist jedes Unternehmen anders und ein zentraler Bestandteil der Wesentlichkeitsanalyse ist ein Stakeholderdialog, dieser erledigt sich auf Knopfdruck mit einer Software. Dazu gehört mehr als Daten und erst nach einem Stakeholderdialog wissen Unternehmen, was wirklich wichtig und wesentlich ist.

Wie geht es weiter?

Ich denke, der Markt wird sich über die Zeit konsolidieren. Datenqualität und -zuverlässigkeit wird wichtiger werden, auch durch die neuen Gesetze.

Viele KMUs klagen über die Kosten der Berichtspflichten?

Die Kosten für die Umsetzung der Berichtspflichten der CSRD können schnell im 5-stelligen Bereich liegen. Hinzu kommen andere Nachhaltigkeitsthemen, die es gilt umzusetzen. Ich verstehe, dass manche Unternehmen sagen: Nachhaltigkeit kostet nur Geld. Aber oftmals wird auch zu viel, nicht-wirksam und an den falschen Stellen investiert.

Was raten Sie?

KMUs sollten sich mit den klassischen Due-Dilligence-Prozessen beschäftigen, also fragen: Wer sind meine wichtigsten Lieferanten? Was weiß ich über sie? Wie hoch ist das Risiko, dass wenn ich nicht viel über sie weiß, mir das auf die Füße fällt? Dann schaut man, was man selbst für Informationen vorliegen hat. Kleine KMU, die sich mit ihren Warengruppen auskennen, können unter Umständen eigenständig Informationen über Sozialrisiken und Umweltthemen in ihren Lieferketten ableiten.

Können Unternehmen auch Kosten einsparen, wenn sie sich intensiv mit Menschen- und Arbeitsrechten in ihren Lieferketten beschäftigen?

Einer unserer Kunden hatte in einem Bereich mit einem Umsatzvolumen von zehn Millionen Euro eine Ausfallrate von drei Prozent, weil immer wieder Lieferanten wegen Umweltproblemen ausfielen. Er hat seine Strategie geändert und nur noch auf Lieferanten mit einem hohen Umweltscore von uns gesetzt. Die Ausfallrate sank auf ein Prozent. Da sprechen wir über reales Geld. Gleiches gilt für Arbeits- und Menschenrechte. Eine Studie des WEF zu Living Wages hat etwa gezeigt, dass existenzsichernde Löhne bei 75 Prozent der Unternehmen zu gesteigerter Motivation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen führten. Solche Effekte wirken sich nicht nur positiv auf das eigene Unternehmen aus, sondern auch in den Geschäftsbeziehungen, beispielsweise durch niedrigere Ausfallquoten oder mehr Widerstandsfähigkeit.

Der Frust über den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus der EU (Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM) ist auch nach monatelanger Testphase nicht weniger geworden. Betroffene Unternehmen und deren Interessenvertreter klagen weiter über bürokratische und finanzielle Überforderungen durch das neue Gesetz. Sie sehen dabei nicht nur die EU-Kommission in der Pflicht, europäische Unternehmen besser zu schützen, sondern auch die nationalen Behörden.

Seit Ende vergangenen Jahres ist der CBAM offiziell in Kraft. Wer Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, Wasserstoff, Düngemittel oder Strom in die EU importieren will, muss die Emissionsintensität des Produkts angeben. Zwar fällt eine finanzielle Abgabe erst in knapp anderthalb Jahren an, jedoch drohen schon jetzt empfindliche Strafen, wenn die Berichte fehlerhaft oder unvollständig sind – bis zu 50 Euro pro nicht gemeldeter Tonne CO₂. Betroffen sind nicht nur außereuropäische Betriebe, sondern auch EU-Unternehmen, die auf Lieferungen von außerhalb angewiesen sind.

Die eigentliche Idee des CBAM ist zunächst, exakte Informationen über die Emissionsintensität der Produkte entlang der Lieferketten zu erhalten. Im zweiten Schritt wird ab 2026 etappenweise eine CO₂-Abgabe eingeführt, die am CO₂-Preis des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) bemessen wird. Importeure sollen so schließlich denselben CO₂-Preis zahlen, wie europäische Unternehmen, um diese vor CO₂-Abwanderung – Carbon Leakage genannt – zu schützen.

Vor allem die Erhebung der Emissionsdaten stellt Unternehmen allerdings vor große Herausforderungen. War es zu Beginn der CBAM-Übergangsphase (bis Juni 2024) noch möglich, Standardwerte anhand öffentlich verfügbarer Daten für Produkt und Produktionsland anzugeben, müssen für das laufende Quartal bereits die Realdaten berichtet werden. Nur noch ein kleiner Teil der Emissionen (20 Prozent) entlang einer Lieferkette darf bei verarbeiteten Produkten noch mit Standardwerten angegeben werden.

Das sei für den Anlagen- und Maschinenbau eine eklatante Herausforderung, sagt Sarah Brückner, Abteilungsleiterin Umwelt und Nachhaltigkeit des VDMA: “Die Realdaten sind oftmals schlicht nicht verfügbar, entweder weil die Lieferanten die Daten selbst gar nicht erheben oder sie nicht herausgeben wollen.”

Das Problem: Einzelne Unternehmen haben oftmals nicht die Marktmacht, ihre Lieferanten zur kostspieligen und bürokratisch aufwendigen Emissionserhebung zu zwingen – insbesondere bei kleinen, speziellen Teilen, für die es kaum mehr als einen Lieferanten gibt. Dazu kommt: Betriebe haben meist nicht nur einen Lieferanten mit einem einzigen Emissionswert, sondern mehrere Lieferanten mit unterschiedlichen Daten. Die importierenden Unternehmen haften für die Richtigkeit der Daten ihrer Zulieferer und müssen sie entsprechend überprüfen.

Mitgliedsunternehmen des VDMA hätten zwar schon Reisen zu ihren Lieferanten unternommen, um sie davon zu überzeugen, ihre Daten für CBAM zu liefern, erklärt Brückner. “Aber selbst dann können sie im Zweifel die Richtigkeit der Daten nicht garantieren.”

Unterstützung durch die EU-Kommission bleibt bislang aus. Auf Anfrage wollte sich die Brüsseler Behörde nicht zu den Problemen der Industrie äußern, verwies lediglich auf ein FAQ zu den CBAM-Berichtspflichten. Darin heißt es, wenn der Deklarant nicht in der Lage ist, tatsächliche Emissionsdaten vom Lieferanten zu erhalten und stattdessen Standardwerte meldet, wird der CBAM-Bericht als falsch oder unvollständig gewertet.

Zwar gibt es einen Ermessensspielraum bei der Bewertung der CBAM-Berichte durch die nationalen CBAM-Behörden – in Deutschland ist dies die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) -, falls Realdaten nicht geliefert werden können. Jedoch ist dieser gänzlich unkonkret: Können die tatsächlichen Emissionen nicht berichtet werden, muss durch Dokumente nachgewiesen werden, “dass alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden”, um die Daten zu beschaffen.

Was genau “alle zumutbaren Anstrengungen” bedeutet, ist nicht klar, zumal die Unternehmensgröße und die Einfuhrmenge von CBAM-Waren bei der Bewertung des Berichts berücksichtigt werden soll. Für die Unternehmen bleibt die Verunsicherung und die Angst vor Strafen daher bestehen.

VDMA-Nachhaltigkeitsexpertin Brückner sieht deshalb auch die nationale CBAM-Behörde in der Pflicht. “Die Erreichbarkeit der DEHSt für Fragen ist sehr eingeschränkt.” Es sei wenig praktikabel, dass man momentan schon Daten liefern müsse, während die zuständige Behörde noch nicht das Personal habe, um Fragen zur Umsetzung des CBAM zu beantworten.

Angesichts der fortwährenden Herausforderungen bei der CBAM-Berichterstattung spricht sich der VDMA für eine längere Übergangsfrist aus, in der Standardwerte angegeben werden dürfen. “Der Wechsel zu einem anderen Lieferanten dauert im Maschinen- und Anlagenbau mit seinen oft komplexen Lieferketten länger als in anderen Industrien und im Schnitt schätzungsweise anderthalb Jahre.”

Auch höhere sogenannte Bagatellgrenzen könnten dieses Problem lösen. Sie bedeuten: Werden CBAM-Produkte mit einem Wert unterhalb dieser Grenze importiert, wären Importeure von der Berichterstattung befreit. Derzeit liegt die Bagatellgrenze bei 150 Euro, was streng genommen nicht einmal Privatpersonen ausschließt. “Viele Importe, die diesen Geldwert im Maschinenbau erreichen, verursachen aufgrund der hohen Kosten für sehr hochwertige Kleinteile und Komponenten ein Kilogramm oder weniger CO₂-Emissionen”, so Brückner. Der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen stehe bei diesen Beispielen in keinem Verhältnis zu den sehr geringen Klimaauswirkungen ihrer Einfuhren.

Der VDMA bringt eine Bagatellgrenze von mindestens 5.000 Euro ins Spiel. Somit wären Abnehmer von Kleinstmengen von den CBAM-Berichtspflichten befreit, marktmächtige Akteure, die ihre Lieferanten zu mehr Transparenz bewegen können, müssten aber weiterhin Emissionsdaten erheben.

Der Betriebsrat von Volkswagen hat angesichts der Sparpläne des Managements davor gewarnt, die Transformationsziele des Unternehmens hin zur Elektromobilität infrage zu stellen. “Der E-Mobilitätspfad muss aus meiner Sicht weitergegangen werden”, sagte die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats Daniela Cavallo am Mittwoch im Anschluss an eine Betriebsversammlung in Wolfsburg.

“Wir haben uns auf den Weg gemacht. Die Investitionen sind da. Und deswegen halte ich es auch weiterhin für richtig, dass dieser Weg eingehalten wird”, so Cavallo. Ein Abrücken vom gesetzten Ziel, bis 2035 CO₂-neutral zu sein, würde zu Verunsicherung führen und “am Ende Arbeitsplätze kosten”.

Das Management der Marke Volkswagen hatte Anfang der Woche angekündigt, den 2023 vereinbarten Sparkurs zu forcieren und stellte die mit der Arbeitnehmerseite vereinbarte Beschäftigungsgarantie bis 2029 zur Disposition. Auch die Schließung deutscher Produktionsstandorte und die garantierte Zahl der Ausbildungsplätze werde geprüft.

Betriebsrat und IG Metall machen Managementfehler für die schwierige Finanzlage des Konzerns verantwortlich. Das gelte vor allem für den Bereich E-Mobilität. “Uns fehlen entschieden die Einstiegsmodelle”, kritisierte Cavallo. Zudem brauche es “ein Konjunkturpaket Automobil, und zwar mit Schwerpunkt auch auf das Thema Elektromobilität”, sagte sie. “Wir brauchen jetzt einen Impuls.”

Das VW-Management begründet die Sparmaßnahmen hingegen mit der anhaltend schwachen Nachfrage nach Neuwagen auf dem europäischen Markt. Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, dass das Unternehmen die Langfristziele für die Elektrifizierung entlang der europäischen Vorgaben erfüllen werde. Allerdings werde sich der Konzern in der Transformation breit aufstellen und sowohl in E-Modelle, Verbrenner und Hybrid-Fahrzeuge weiter investieren, denn: “Die Transformation verläuft in der Tat langsamer, als viele Experten es vor Jahren erwartet hatten.” Ziel seiner Strategie sei eine zweistellige Rendite bis 2030. ch

In den fünf Jahren seines Bestehens haben hundert Unternehmen den Standard “Grüner Knopf” umgesetzt. Dies teilte die Geschäftsstelle des Grünen Knopf (GK) mit. Der Ansatz habe gezeigt, dass Unternehmen aller Größen Sorgfaltspflichten umsetzen und damit Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten übernehmen könnten, sagte GK-Geschäftsstellenleiterin Christine Moser-Priewisch. Zudem habe sich erwiesen, dass sich Sorgfaltspflichten “überprüfen und zertifizieren” ließen. Zahlreiche Akteure machten es “uns nun nach”.

Zweigeteilt fällt die Bilanz der Kampagne für Saubere Kleidung aus. Der GK habe sich als hilfreiches Instrument für Firmen bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten erwiesen, sagte Berndt Hinzmann, INKOTA, Table.Briefings. Richtig sei auch die Fokussierung des GK auf die beiden Themen existenzsichernde Löhne und einer stärkeren Einbindung von Betroffenen sowie Gewerkschaften vor Ort. Hier vermisst Hinzmann aber ein stärkeres Engagement von Firmen in gemeinsamen Umsetzungsinitiativen. Zudem gebe es beim GK alle typischen Nachteile von Produktsiegeln wie die Momenthaftigkeit von Audits. Von Anfang an skeptisch war der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie – daran hat sich nichts geändert. “Der Grüne Knopf ist gescheitert”, sagte Hauptgeschäftsführer Uwe Mazura Table.Briefings. Das Siegel sei bis heute “nicht massentauglich, sondern wird von einem überschaubaren Kreis von Unternehmen für einzelne, wenige Produkte verwendet”. Zudem habe es der GK “nicht geschafft, international anschlussfähig zu sein.”

Auslöser des Projekts war der Einsturz von Rana Plaza in Bangladesch 2013 in Bangladesch. Darauf stieß der damalige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller das Textilbündnis an, damit Unternehmen freiwillig Sorgfaltspflichten einhalten, und forderte eine staatliche Kennzeichnung für entsprechend hergestellte Bekleidung – bald “Grüner Knopf (GK)” genannt. Mittlerweile gelten verbindliche Sorgfaltspflichten durch Lieferkettengesetze. Damit stellte sich auch die Frage nach der Existenzberechtigung des GK. Der GK legte die Latte für den Erhalt des Siegels daraufhin höher. Bei dem überarbeiteten Standard müssen Unternehmen auch Anforderungen mit Blick auf existenzsichernde Löhne oder eine stärkere Einbindung von Betroffenen in den Produktionsländern erfüllen. Für den Standard haben rund 60 Unternehmen eine Lizenz. cd

Die Europäische Union investiert in die grüne Industrialisierung Namibias – 25 Millionen Euro sollen beispielsweise in Infrastrukturprojekte fließen. Das hat die EU am Rande des Global African Hydrogen Summit in Windhuk am Mittwoch verkündet. Energiekommissarin Kadri Simson bekräftigte, dass Namibia ein “Zentrum der grünen Wasserstoffproduktion” werden solle. Auf dem Wasserstoff-Gipfel trafen sich Delegierte aus rund 65 Ländern, darunter die deutschen Staatssekretäre Michael Kellner (BMWK) und Jochen Flasbarth (BMZ).

Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung rechnet 2030 mit einem Bedarf an Wasserstoff und Derivaten in Höhe von 95 bis 130 Terawattstunden, bei einem Importanteil von 50 bis 70 Prozent. Dafür investiert die Bundesregierung, beispielsweise in Lüderitz im Süden Namibias. Auch Partnerländer profitierten aber von den Wasserstoff-Projekten, sagte Kellner: “Die Produktion von grünem Wasserstoff ist ein Win-Win für Produzenten und Abnehmer.” In Afrika würden die Projekte Arbeitsplätze schaffen und dabei helfen, die Länder zu elektrifizieren.

Nichtregierungsorganisationen in Namibia kritisierten, dass sie nicht an dem Wasserstoff-Gipfel teilnehmen konnten. Die umgerechnet gut 1.800 Euro hohe Teilnahmegebühr sei zu hoch. Nach einer Intervention der Bundesregierung erhielten NGOs daraufhin zehn kostenlose Tickets, die aber erst nach der ersten Sitzung des Gipfels ausgestellt wurden. “Wir wollen sicherstellen, dass die Projekte unserer Gesellschaft, unserem Land und der Natur nutzen”, sagte Ronny Dempers von der NGO Namibia Development Trust.

Das Projekt “Nachhaltigkeitsdimensionen der Wasserstoffproduktion in Ländern des Globalen Südens” des Öko-Instituts aus Freiburg im Breisgau beschäftigt sich damit, wann grüner Wasserstoff als nachhaltig gelten kann. In einer Metastudie untersuchte das Institut, wie verschiedene Autoren die Nachhaltigkeit der Wasserstoffproduktion bewerten. Die Untersuchung identifiziert 16 Nachhaltigkeitsdimensionen. Dazu zählen

Fazit des Öko-Instituts: Die meisten Autoren fokussierten sich auf Treibhausgasemissionen, die Auswirkungen auf lokale Gruppen seien kaum präsent. Das stehe im Gegensatz zu der Relevanz dieser Dimensionen. Ein Umdenken sei nötig. Für echte Nachhaltigkeit sollten die “betroffenen Gruppen in den Produktionsländern von Wasserstoffproduktion profitieren oder zumindest keine negativen Effekte erfahren”. spm

Peter Strohschneider, Vorsitzender des Strategiedialogs Landwirtschaft, hat den Abschlussbericht an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch übergeben. In 14 Empfehlungen legt das Gremium bestehend aus Landwirtschafts- und Industrievertretern, Umwelt- und Tierschützern sowie Wissenschaftlern seine Vorschläge für eine Umverteilung der EU-Agrarsubventionen dar. Auf Basis des Papiers will die wiedergewählte EU-Kommissionschefin in den ersten 100 Tagen ihrer neuen Amtszeit ein Visionspapier zur Landwirtschaft vorlegen.

Demnach sollen Direktzahlungen künftig nicht mehr an Umwelt- oder Tierschutzstandards gekoppelt werden, da dieses Modell “zu komplex und unflexibel” sei. Die wirtschaftliche und soziale Unterstützung von Landwirten solle unabhängig von der finanziellen Förderung für Maßnahmen im Umweltschutz erfolgen.

An Zahlungen zur Einkommensunterstützung der Landwirte hält das Gremium fest, fordert aber eine grundlegende Reform. Die Direktzahlungen sollen nicht mehr flächenbasiert vergeben werden, sondern vorrangig an diejenigen gehen, die die Unterstützung “am meisten brauchen.” Denn aktuell stehe die Einkommensgrundstützung kaum in Bezug zu den sozioökonomischen Bedarfen der Betriebe, moniert das Gremium.

Der Ausschuss spricht sich außerdem für finanzielle Anreize für Umwelt-, Klima- und Tierschutzleistungen aus, die über die reine Kostendeckung hinausgehen. Neu ist: Die Umweltprämien sollen an Ergebnisindikatoren geknüpft werden, und nicht wie bisher an die Umsetzung vorgegebener Maßnahmen. Der Anteil der Umweltprämien am Gesamtbudget soll über die nächsten beiden Förderperioden jährlich steigen – ausgehend vom aktuellen Mindestanteil von 32 Prozent.

Um die Finanzierung für den Übergang zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft zu sichern, schlägt das Gremium die Einrichtung von zwei Transformationsfonds vor. Mit dem “Agriculture Just Transition Fund” soll zusätzliches Kapital für die Transformation mobilisiert werden. Der “Nature Restoration Fund” soll gezielt Maßnahmen zur Wiederherstellung und Bewirtschaftung natürlicher Lebensräume fördern. Die Frage, wie umfangreich beide Fonds sein sollten, lässt das Gremium offen. Einig sind sich die Mitglieder jedoch darüber, dass das Geld außerhalb der Fonds für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) aufgebracht werden muss.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir begrüßte den Ansatz, Gemeinwohlleistungen durch eine “ansprechende Förderung” zu honorieren. Im Nachgang der Bauernproteste hatte der Grünen-Politiker in den vergangenen Monaten dafür geworben, von Vorgaben wie jenen der Konditionalität abzurücken und stattdessen Anreize für freiwillige Umweltmaßnahmen zu stärken. jd/ag

Kommende Woche wird die Tagesordnung des Bundestages von den Haushaltsberatungen 2025 bestimmt. Der Etatentwurf der Bundesregierung sieht Ausgaben in Höhe von knapp 489 Milliarden Euro vor.

Nach der Einbringung des Haushaltsgesetzes am Dienstag debattiert der Bundestag noch am selben Tag unter anderem über den Einzelplan 10 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Er sieht mit 6,86 Milliarden Euro nur geringfügige Kürzungen gegenüber dem laufenden Jahr vor. Für “Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation” sollen künftig 374,91 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch wird der Einzelplan 23 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Plenum beraten. Mit 10,28 Milliarden Euro wurde er gegenüber 2024 um mehr als 900 Millionen Euro gekürzt.

Am Donnerstag steht zunächst der Einzelplan 9 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) auf der Tagesordnung. Er umfasst 10,26 Milliarden Euro und liegt damit mehr als 800 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz für 2024.

Für “Energie und Nachhaltigkeit” sind 2,85 Milliarden Euro vorgesehen, darunter knapp eine Milliarde Euro zur Finanzierung der deutschen LNG-Terminals. Für den Bereich “Innovation, Technologie und neue Mobilität” stehen 4,15 Milliarden Euro zur Verfügung. Darin enthalten sind auch rund 227 Millionen Euro für ein “Zukunftsinvestitionsprogramm für Fahrzeughersteller und die Zulieferindustrie sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte für transformationsrelevante Innovationen und regionale Innovationscluster”.

Im Laufe des Donnerstags werden zudem der Einzelplan 16 und der Einzelplan 12 beraten. Der Etat des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) steigt leicht auf 2,65 Milliarden Euro. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) soll künftig 50 Milliarden Euro erhalten – und damit fünf Milliarden Euro mehr als bisher.

Nach der Schlussrunde am Freitag wird das Haushaltsgesetz 2025 zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen. ch

Energiewende: Skandal im Sperrgebiet – Süddeutsche Zeitung

Während deutsche Regierungsvertreter die Ansiedlung eines Wasserstoff-Projekts in Namibia vorantreiben möchten, äußern Umwelt- und Bürgerrechtsorganisationen grundlegende Kritik, berichten Michael Bauchmüller und Paul Munzinger. Das gesamte Projekt sei “intransparent”, heißt es unter anderem. Zum Artikel

Volvo Cars ditches pledge to sell only electric cars by 2030 – Financial Times

Noch im vergangenen Jahr zeigte sich der Autobauer Volvo recht selbstbewusst. Ab 2030 werde Volvo weltweit vollelektrisch unterwegs sein. Mit seiner “Elektrisch oder gar nicht”-Strategie galt Volvo bisher als einer der ambitioniertesten Autobauer. Nun macht Volvo jedoch einen Rückzieher. Zum Artikel

Glyphosat: Bayer startet nächsten politischen Vorstoß in den USA – Handelsblatt

Bayer startet den nächsten Vorstoß zur Eindämmung der Glyphosat-Klagewelle in den USA. Dabei geht es um Gesetzesänderungen zu Regulierungsfragen, für die der Konzern intensiv lobbyiert. Das Unternehmen erhoffe sich dadurch eine deutliche Verbesserung seiner Position in den Gerichtsverfahren, schreibt Bert Fröndhoff. Zum Artikel

Steuern für Konzerne und Superreiche: “Das erfordert globale Regeln” – taz

Tove Ryding vom European Network on Debt and Development berichtet im Interview mit Leila von Rinsum zum Stand der UN-Verhandlungen über globale Konzern-Mindeststeuern. Positiv sieht Ryding, dass das Abkommen rechtlich verbindlich werden soll und auch Industrieländer teilnehmen, die ursprünglich gegen ein UN-Abkommen waren. Allerdings hat sie Zweifel an deren Aufrichtigkeit. Zum Artikel

Veralterung von Büroimmobilien: ESG gefährdet jedes zweite Büro – Börsen-Zeitung

Die immer härteren Regeln im ESG-Bereich schränken die künftige Nutzung vieler älterer Büroimmobilien ein, so Wolf Brandes. Eine Alternative biete die Umwandlung in Wohn- und Life-Science-Objekte. Zum Artikel

Oeko-Tex vergibt mehr als 50.000 Zertifikate – Textilwirtschaft

Das Schweizer Prüfinstitut Oeko-Tex berichtet im aktuellen Jahresbericht von einer Steigerung der Zertifizierungen um 22 Prozent auf insgesamt mehr als 50.000. Mittlerweile nutzen über 35.000 Textil- und Lederunternehmen die Zertifikate und Produktlabels der internationalen Gemeinschaft unabhängiger Forschungs- und Prüfinstitute, schreibt Kirsten Reinhold. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaftspolitik: So retten wir das Klima nicht – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die deutsche Wirtschaft stecke in der Krise, sei überreguliert und auch der Klimaschutz komme trotz hoher Strompreise nicht voran, so Gerald Braunberger. Dabei gäbe es Lösungsansätze wie CO₂-Zertifikate und den Aufbau regionaler Strommärkte, die Abhilfe versprächen. Zum Artikel

Warum dieses 200-Jahre-Haus plötzlich abgerissen werden soll – Spiegel

Ein Haus im Sauerland soll abgerissen werden, denn es steht mitten im Wald. Als es gebaut wurde, hatte es keine Baugenehmigung. Allerdings gab es so etwas wie Baugenehmigungen noch nicht, als es vor 200 Jahren gebaut wurde. Julia Kopatzki über einen “Bürokratie-Irrsinn” im Namen eines Windrads. Zum Artikel

Stellen Sie sich vor, Sie wollen Geld anlegen und lassen sich dazu bei Ihrer Bank beraten. Sie entscheiden sich für einen Fonds mit Nachhaltigkeitszertifikat. Später stellen Sie fest, dass dieser nachhaltige Fonds nicht nur Aktien von Gas- und Atom-Konzernen enthält, sondern auch von Waffenherstellern. Und das ganz legal.

Verkehrte Welt? Wenn es nach der Bundesregierung geht, könnte dies bald Normalität sein. Im Entwurf ihres Strategiepapiers zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (SVI) heißt es: “Die Anforderungen der Zeitenwende einerseits und die Signalwirkung von Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)-Kriterien auf den Zugang der SVI zum Finanzmarkt andererseits müssen in Einklang gebracht werden.” Soll wohl heißen: Das ESG-Label soll helfen, mehr Anleger für die militärische Zeitenwende zu finden.

Durch diese Entwicklung wird Nachhaltigkeit ein Buzzword der Beliebigkeit. Als Vorständin der GLS Bank kann ich nur davor warnen. Mit meinem Verständnis von Nachhaltigkeit im Sinne einer ökologischen und sozialen, generationengerechten Zukunftsfähigkeit hat das nichts mehr zu tun. Die Produktion von Waffen, ihr Export und ihr Einsatz sind nicht nachhaltig! Krieg ist nicht nachhaltig. Und Dividenden aus zur Kriegsführung hergestellten Gütern können nicht nachhaltig sein.

Sie generieren ein wirtschaftliches Interesse, den Umsatz von Rüstungsgütern zu erhöhen. Die Idee, dass nur so viele Waffen produziert werden, wie es zur Verteidigung braucht, wird ad absurdum geführt. Dieses System wollen wir nicht unterstützen. Deswegen schließt die GLS Bank Investitionen in Rüstung in ihrem sozial-ökologischen Bankgeschäft konsequent aus.

Infolge der russischen Aggression gilt ein neues Paradigma in der Sicherheitspolitik, das da heißt: Aufrüstung bringt Sicherheit. Um die vielen Milliarden Euro für Rüstungsgüter aufzubringen, forderte EU-Kommissarin Mairead McGuinness deshalb schon vergangenes Jahr, nachhaltige Finanzen sollten im Einklang mit erleichtertem Kapitalzugang für die europäische Verteidigungsindustrie stehen. Ein Beispiel von vielen, das den Paradigmenwechsel deutlich macht.

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die einen Großteil ihrer Investitionen in die grüne Transformation steckt, revidierte im Mai dieses Jahres ihre Vorgaben zu sogenannten Dual-Use-Gütern. Diese können sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden. Die EIB plant jährlich sechs Milliarden Euro für den Bereich Sicherheit und Verteidigung bereitzustellen. Das verlautete im Juni aus dem Finanzausschuss des Bundestages. Die bisherige Vorgabe, dass EIB-finanzierte Projekte nur zur zivilen Nutzung bestimmt sein sollen, entfällt.