ein beträchtlicher Teil der Menschen in Deutschland fühlt sich überfordert durch die Transformation, was sich mittlerweile deutlich auf Wahlen auswirkt. Laut der Forschungsgruppe Wahlen gehen etwa 42 Prozent der Bayern die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen zu weit, darunter besonders vielen AfD-Wählern.

Aber es wäre fatal, wenn die notwendigen sozialen und ökologischen Transformationsschritte unterbleiben oder in die ferne Zukunft verschoben würden. Schon jetzt ist infolge der Klimakrise vieles verloren, was Papst Franziskus in seinem theoretischen Lehrschreiben “Laudate Deum” (Lobet Gott) von vergangener Woche anprangert. Der Anstieg der globalen Meerestemperatur, deren Versauerung und Sauerstoffverarmung seien “für mindestens Hunderte von Jahren unumkehrbar”, worunter viele leiden würden. “Dies ist eines unter vielen Zeichen dafür, dass die übrigen Lebewesen dieser Welt nicht mehr unsere Weggefährten, sondern unsere Opfer sind”, schreibt Franziskus. Der Papst steht mit seinen Überlegungen in einer langen Ahnenreihe im Christentum.

Das Thema ESG gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn sich nicht Einzelne aus ethischen Motiven heraus bereits früh Gedanken gemacht hätten über Themen wie Sklaverei, Krieg, Alkohol. Allerdings stammten diese ethischen Vordenker im 18. Jahrhundert aus christlichen Minderheitengruppen wie den Quäkern, die selbst zeitweise verfolgt wurden. Heute kämpft mit Franziskus der oberste Repräsentant einer der großen Weltreligionen für einen ethischen Schub der Menschheit.

Skeptisch blickt er auf die Wirtschaft: Die Klimakrise interessiere die großen Wirtschaftsmächte nicht, “die sich um den höchstmöglichen Profit zu den geringstmöglichen Kosten und in der kürzestmöglichen Zeit bemühen.” Dabei trägt die Klimakrise zu den Ängsten der Menschen bei, beispielsweise um ihre Arbeit. In den Worten des Papstes: Infolge des Klimawandels verlören Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz. “Andererseits können der Übergang zu erneuerbaren Energieformen, wenn er gut gesteuert wird, sowie alle Bemühungen zur Anpassung an die Schäden des Klimawandels unzählige Arbeitsplätze in verschiedenen Sektoren schaffen”.

Das sind gute Botschaften, aber wer in der Politik auf Dauer demokratische Mehrheiten für die Transformation organisieren will, sollte den Menschen ihre Angst vor Veränderungen nehmen, nicht durch Worte, sondern Taten, etwa eine wirksame Wohnungsbaupolitik. Eine Chance, dies zu beherzigen, bietet sich bei der Auftaktveranstaltung für die Überarbeitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nächste Woche Donnerstag.

Die internationale Gemeinschaft müsse “kollektiv einen neuen Kurs einschlagen, um die Notlage der Armut und die wachsende Zahl globaler Herausforderungen” zu bewältigen, heißt es in einem Strategiepapier der Weltbank, das sie am heutigen Mittwoch diskutieren will. Regierungsteilnehmer sprechen angesichts dieser Weichenstellung von einer der wichtigsten Weltbankkonferenzen seit langer Zeit.

Zu den traditionellen Kernaufgaben der Weltbank – Bekämpfung von Armut und Reduzierung von Ungleichheit – soll nun auch der Schutz globaler öffentlicher Güter als drittes Ziel kommen. Die Weltbank will sich auf acht Herausforderungen konzentrieren:

Um die Ziele zu erreichen, “müssen wir die Mittel für die Entwicklungsfinanzierung erheblich aufstocken”, heißt es in dem Strategiepapier mit Blick auf den Finanzierungsbedarf zur Bewältigung der Transformation im Globalen Süden.

Ärmere Länder fürchten, dass es weniger zu einer Aufstockung als vielmehr zu einer Verschiebung der Mittel innerhalb der Weltbank kommen könnte. Damit stünden weniger Mittel für klassische Entwicklungsaufgaben bereit. Manche Fachleute teilen diese Befürchtung. Anders sieht es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ): “Die Reform wird nicht zulasten der ärmsten Länder oder zulasten von Armutsbekämpfung gehen“, sagte ein Sprecher Table.Media. Entwicklungsministerin Svenja Schulze setze sich für einen Ansatz ein, den man mit “more for more” beschreiben könne: Entwicklungsländer könnten über ihre eigentliche Zuteilung hinaus mehr oder günstigere Mittel von der Weltbank bekommen, “wenn sie für Investitionen eingesetzt werden, die nicht nur das entsprechende Land allein begünstigen, sondern auch Vorteile für die gesamte Menschheit und den Planeten haben.”

In jedem Fall benötigen Regierungen im Globalen Süden erheblich mehr Kapital für den Transformationsprozess. Deutlich wird dies am Beispiel Afrikas. Es erhält bislang nur drei Prozent der weltweiten Klimafinanzierung, wovon nur 14 Prozent aus dem Privatsektor kommen. Dabei ist der Kontinent nur für 3,8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, während 90 Prozent auf den globalen Norden entfallen.

Die Weltbankgruppe ist mit jährlich 100 Milliarden US-Dollar der weltweit größte Finanzier nachhaltiger Entwicklung. Die USA und Deutschland halten zusammen knapp 20 Prozent der Anteile.

Einige Länder haben im Vorfeld der Jahrestagung neue Mittel für die Weltbank angekündigt. Deutschland wird in Höhe von 305 Millionen Euro Anleihen der Weltbank kaufen. Die Bank kann dies als sogenanntes Hybridkapital nutzen. Bei dieser Anleiheklasse kann das Ausleihvolumen bis zum achtfachen Faktor des Kapitals erhöht werden – die 305 Millionen Euro könnten also auf mehr als 2,5 Milliarden Euro Kreditsumme für Investitionen über einen Zeitraum von zehn Jahren gehebelt werden.

Das erstmals eingesetzte Instrument ist auch eine Möglichkeit, um ohne Zuführung von frischem Eigenkapital der Weltbank zu einem größeren Kreditvolumen zu verhelfen. Zwar gäbe es Staaten wie China, die bereit wären, das Kapital der Weltbank aufzustocken, wenn sie dafür im Gegenzug mehr Anteile erhalten. Aber dem dürften die USA momentan kaum zustimmen.

Kritische Stimme gibt es im Globalen Süden auch zur immer stärkeren Einbeziehung privater Finanzakteure in die Finanzierungsprojekte der Weltbank. Sie plädieren für mehr Zuschüsse aus dem Globalen Norden. Aber die Weltbank verfolgt schon jetzt einen Kaskadenansatz, nach dem jede Aufgabe, wenn möglich erst mit privaten Mitteln finanziert und öffentliche Mittel nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollen.

Der Premierminister der vom Anstieg des Meeresspiegels bedrohten Cook-Inseln im Südpazifik, Mark Brown, warnt davor, bei der Klimafinanzierung zu stark auf den Privatsektor zu setzen. Dieser erwarte stets eine Rendite, was gerade ärmere Länder, die Kredite in Anspruch nähmen, überfordere. Hier seien reiche Länder gefragt. “Länder wie unseres sollten kein Geld von Ländern borgen, die die Treibhausgase verursachen, um uns gegen die Wirkungen dieser Emissionen zu schützen.”

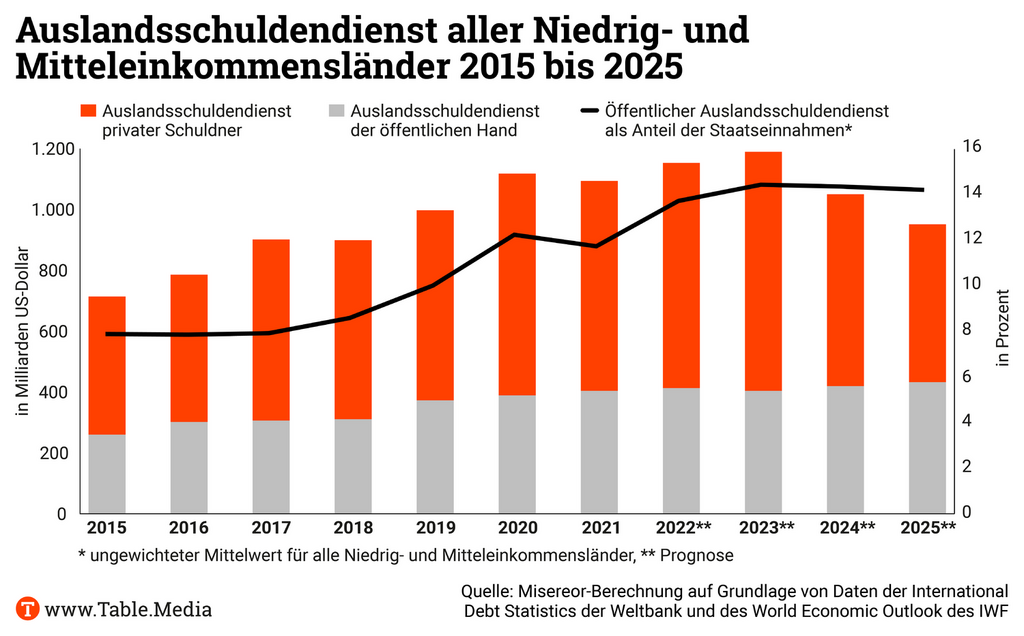

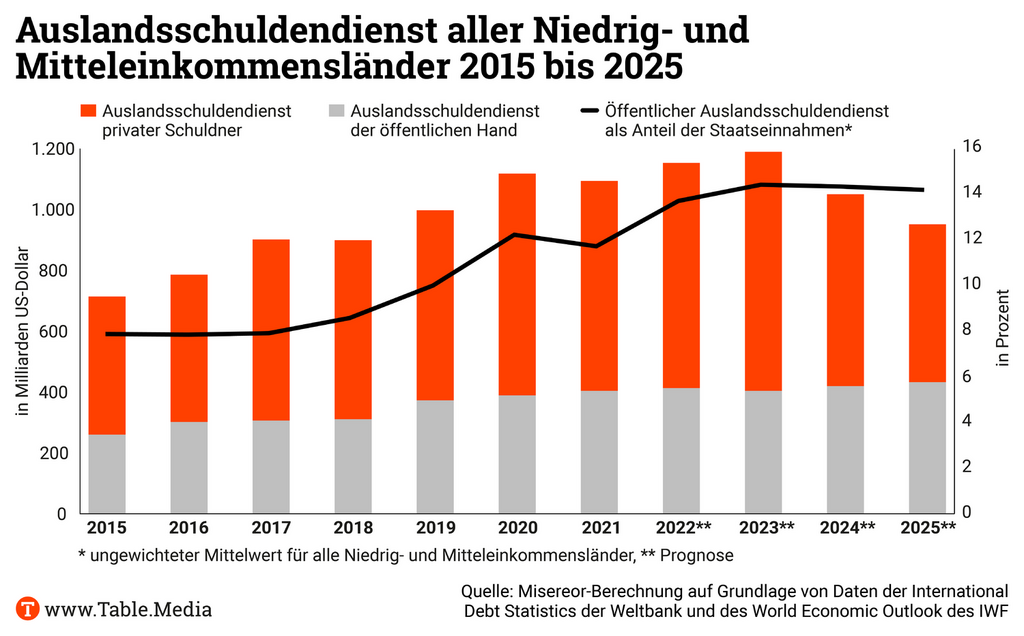

Schon jetzt stecken viele Länder des Globalen Südens in einer veritablen Schuldenkrise. “Schuldenerlasse sind aus unserer Sicht unabdingbar, um auch in stark verschuldeten Staaten die Weichen Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu stellen”, sagt Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung, einem Beratungsorgan der Bundesregierung.

Anders als Nationalstaaten kann die Weltbank ihren Schuldnern momentan keine Schulden erlassen. “Es fehlt ein Mechanismus, dabei wäre dies sinnvoll, um hoch verschuldeten Ländern Luft zu verschaffen”, sagt Bodo Ellmers, Direktor des Programmbereichs für nachhaltige Entwicklung bei der NGO Global Policy Forum. Anders sieht dies das BMZ: “Eine Beteiligung an Abschreibungen wäre auch mit negativen Konsequenzen für die ärmsten Länder verbunden, denn wenn die Bank ihren bisherigen Status als präferierter Gläubiger aufgibt, wird ihre Bonität (das Rating) schlechter und damit die Konditionen für die Kundenländer teurer.” Änderungen sind hier bei der Jahrestagung nicht zu erwarten, ebenso wenig wie ein Ausstieg der Weltbank aus der Finanzierung fossiler Projekte, was Entwicklungshilfe- und Umweltorganisationen fordern.

Die Finanzarchitektur von IWF und Weltbank bleibt weitgehend unangetastet. “Dabei bestreitet niemand mehr, die Notwendigkeit einer Reform mehr wirklich, aber über den Weg gibt es unterschiedliche Vorstellungen”, sagt Ellmers.

UN-Generalsekretär Guterres hatte kürzlich die Finanzarchitektur als “hoffnungslos veraltet” bezeichnet – sie zementiere Unterentwicklung, statt zu ihrer Überwindung beizutragen. Deutlich machte er dies anhand der Sonderziehungsrechte, mit denen der Internationale Währungsfonds (IWF) in Krisensituationen Liquidität für Staaten schaffen kann, was er das letzte Mal während der Pandemie tat. Aber weil er die Mittel – gemäß seiner Statuten – nur entsprechend der Beteiligungsquoten der Staaten vergeben kann, stieg die Liquidität reicher Länder deutlich an, während die ärmsten Länder kaum davon profitierten.

Die Schwesterinstitutionen IWF und Weltbank wurden seit ihrer Gründung vor mehr 75 Jahren, ausgestaltet nach den Vorstellungen der USA und Großbritanniens, nicht nennenswert strukturell reformiert. In beiden Organisationen hat der Westen daher nach wie vor bestimmenden Einfluss. Die USA verfügen sogar de facto über ein Vetorecht. Daran wird sich auch in Marrakesch wohl nichts Wesentliches ändern.

“Mit dem Festhalten an dieser Governance-Struktur könnte die Legitimität beider Institutionen weiter Schaden nehmen“, sagt Ellmers. Eine Weltbank, die das Wohl der Menschen und des Planeten in den Mittelpunkt stelle, “braucht zwingend demokratischere Prozesse”, sagt Ute Straub, bei Brot für die Welt für Entwicklungsfinanzierung zuständig.

Bis 2025 wollen die G7-Staaten bis zu einer Milliarde Menschen mehr Zugang zu sozialer Sicherung ermöglichen. Darauf hatten sich die G7 vergangenes Jahr geeinigt. Deutschland schloss sich dann mit Weltbank und Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) zusammen, um den Aufbau anpassungsfähiger Systeme zur sozialen Sicherung in Niedrigeinkommensländern voranzubringen. Eigentlich wollte die Steuerungsgruppe der Initiative die Partnerländer bis zur Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) im April identifiziert haben, dann sollte dies nach Informationen von Beteiligten zur jetzigen Jahrestagung der Institutionen in Marrakesch erfolgen.

Doch daraus wird nichts, wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gegenüber Table.Media bestätigte. Laut eines Sprechers hätten die Konsultationen nach der Frühjahrstagung begonnen. “Die Entscheidung einer Kooperation mit Partnerländern wird im Rahmen der globalen Steuerungsgruppe der Initiative getroffen. Diese wird noch dieses Jahr das erste Mal tagen und mit den ersten Partnerländern eine Zusammenarbeit entscheiden”, heißt es. Es sei wichtig, dass mögliche Partner “ein hohes Maß an Eigenengagement einbringen” und “dies durch eine Interessensbekundung auf Ebene eines Staats- oder Regierungschef bestätigen”.

Obwohl soziale Sicherung, etwa im Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit, seit 1948 ein kodifiziertes Menschenrecht ist und alle Mitgliedstaaten der ILO 2012 ein Mindestmaß an sozialer Sicherung für alle beschlossen haben, leben 4,1 Milliarden Menschen ohne Zugang zu mindestens einer Sicherungsleistung – das sind ungefähr 53 Prozent der Weltbevölkerung. Dabei betrachten viele Experten für Entwicklungspolitik stabile soziale Sicherungssysteme als Schlüsselfaktor für die Transformation, weil sie Armut begrenzen und damit die Chancen für Entwicklung schaffen können.

Allen voran entwicklungspolitische NGO argumentieren, dass Zugang zu sozialer Sicherung wichtiger denn je ist vor dem Hintergrund der Folgen des Klimawandels und von Krisen wie der Corona-Pandemie. Auch der BMZ-Sprecher betont: “Soziale Sicherung gibt Menschen Planungssicherheit und existenzsichernde finanzielle Mittel, mit denen Menschen den Armutszirkel durchbrechen und mittelfristig den Weg in die wirtschaftliche Unabhängigkeit gehen können. Soziale Sicherung ist damit ein wichtiger Hebel für Entwicklungsfortschritte.”

Erschwert werden die Bemühungen vieler Länder im globalen Süden aber durch ihre hohe Verschuldung. Es ist kaum genug Geld vorhanden, Investitionen in Klimaschutz und soziale Sicherung im ausreichenden Maße zu tätigen. Die Initiative von BMZ, Weltbank und ILO soll nun helfen und Partnerländer unter anderem mit Geld, Expertise und Software dabei unterstützen, für ihre Bevölkerung soziale Sicherung zu etablieren – die im besten Fall anpassungsfähig ist, also etwa im Fall einer Dürre schnelle Auszahlungen von Geldern an Betroffene leisten kann. Das BMZ hat in den vergangenen Jahren auch gemeinsam mit der ILO bereits Projekte der sozialen Sicherung vorangetrieben, beispielsweise den Aufbau von Systemen von Arbeitsinspektionen und einer Unfallversicherung in Bangladesch.

Beim SDG-Summit in New York haben Deutschland, Spanien und Belgien verkündet, wie viel Geld sie für das Vorhaben bereitstellen wollen, das Teil des Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transition wird – einer Initiative des UN-Generalsekretärs António Guterres aus dem Jahr 2021, um 400 Millionen Jobs in grünen, digitalen und sozialen Wirtschaftszweigen zu schaffen sowie soziale Sicherung auf die vier Milliarden Nicht-Abgesicherten auszuweiten. Angesichts der gigantischen Aufgabe nehmen sich die Beiträge allerdings bescheiden aus.

Deutschland will 7 Millionen Euro Startkapital zahlen, Spanien 11 Millionen Euro, Belgien 3 Millionen Euro. Die Organisation Brot für die Welt “begrüßt” die Initiative Deutschlands, hätte sich “in Hinblick auf finanzielle Zusagen” aber “ein deutlich stärkeres Signal gewünscht, das Vorbild für andere Akteure hätte sein können”. Sie fordert: “Das BMZ sollte sich für einen langfristig angelegten und partnerschaftlich ausgestalteten Finanzierungsmechanismus für soziale Sicherheit einsetzen, jenseits von Geberdominanz und vertikalen Interventionen.”

Bei der laufenden Jahrestagung von Weltbank und IWF werde die Forderung nach der Stärkung von sozialer Sicherung von Seiten der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen, heißt es bei Brot für die Welt. Dabei gehe es auch um die “Kohärenz im Handeln der internationalen Akteure“. Zudem biete die im November 2022 verabschiedete UN Resolution zur internationalen Steuerkooperation “eine historische Chance, ein gerechtes internationales Steuersystem unter dem Dach der Vereinten Nationen aufzubauen”, so die NGO.

Am heutigen Mittwoch trifft sich die “Allianz für Transformation” unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum vierten Mal. Neben den Ressortverantwortlichen diverser Ministerien nehmen auch Spitzenvertreter von Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Zivilgesellschaft teil. Doch kommt von verschiedenen Seiten Kritik an der mangelnden Vernetzung diverser Strategien für zirkuläres Wirtschaften.

Am Ende des dreistündigen Treffens soll ein Kommuniqué verabschiedet werden, das “die große Relevanz und das Potenzial einer Kreislaufwirtschaft für Deutschland unterstreicht”, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann auf der Regierungspressekonferenz am Freitag.

“Es ist gut, dass es dieses Mal ein Konsenspapier gibt. Aber inhaltlich könnte es ambitionierter sein”, kommentiert Kai Niebert gegenüber Table.Media, der als Präsident des Deutschen Naturschutzrings der Allianz angehört. Statt Formulierungen wie “Zirkularität ist ein Baustein für eine nachhaltige Wirtschaft” hätte er sich klarere Aussagen gewünscht. Denn Zirkularität sei nicht bloß Baustein, sondern das Fundament für eine nachhaltige Wirtschaft.

Grundsätzlich funktioniere das Gremium, sagt Niebert. Er sieht aber das Kanzleramt in der Pflicht, die verschiedenen Strategien der Bundesregierung besser zu vernetzen. “Die Zukunftsstrategie spielte zum Beispiel in den bisherigen Allianz-Runden keine Rolle. Und während sich unser Gremium mit der Kreislaufwirtschaft befasst hat, arbeitet das Umweltministerium parallel dazu an der Kreislaufwirtschaftsstrategie.” Auch eine Biomasse-Strategie sei separat in Arbeit – die ebenfalls zum Gesamtbild gehöre.

Forschende der Bertelsmann-Stiftung, des Wuppertal-Instituts und Fraunhofer ISI hat am Dienstag die Vorabversion einer groß angelegten Studie veröffentlicht zur Frage, wie die Transformation zur zirkulären Wirtschaft beschleunigt werden kann. In dem Papier empfehlen die Forscher, die Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft stärker missionsorientiert anzugehen.

Ein zentrales Problem bestünde derzeit darin, dass es Strategien gebe, die sich zwar auf Kreislaufwirtschaft bezögen und Ansätze missionsorientierter Politik enthielten, es drohten aber Widersprüche in der Legitimation, inhaltliche Dopplungen und schlimmstenfalls Zielkonflikte. Das liege daran, dass Programme ressortspezifisch aufgesetzt und übergreifende Abstimmungsprozesse zu schwach ausgeprägt seien. Auch “Zielkorridore” seien derzeit nicht abgestimmt, zu unkonkret und kaum zeitlich bindend. Überdies fehle eine langfristige Ausrichtung. “Die längerfristige politische Umsetzungsbegleitung ist aufgrund mangelnder (ressortübergreifender) Prozess- und Organisationsstrukturen bzw. undefinierter Rollen nicht effektiv möglich”, heißt es.

Stattdessen solle die Bundesregierung stärker missionsorientiert vorgehen. Darunter verstehen die Autoren einen sektor- und ressortübergreifenden Ansatz, der eindeutige sowie mess- und überprüfbare Ziele enthält, die innerhalb eines verbindlichen Zeitrahmens umgesetzt werden. Als Beispiel für Einheiten, welche die Steuerung übernehmen könnten, nennt das Fokuspapier etwa “Superministerien” wie das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie oder Missionsagenturen, die mit eigenem Personal und Budget die Umsetzung der Mission übernehmen. Mit Anne Brüning

Kräuter und Gewürze sind weltweit gefragt. Sie verleihen Gerichten einen besonderen Geschmack, können als Tee getrunken werden und haben in Medikamenten heilende Wirkung.

Beim Anbau und bei der Ernte hingegen ist ihre Bilanz weniger positiv. Weil Pestizide in zu großen Mengen einsetzt werden, verlieren die Böden ihre Fruchtbarkeit. Die Biodiversität leidet und wenn die Arbeiter sich beim Ausbringen nicht ausreichend schützen, was vielfach passiert, gefährden sie ihre Gesundheit. Hinzukommen, je nach Anbauregion, Fälle von Zwangs- und ausbeuterischer Kinderarbeit sowie unzureichende Arbeits- und Sozialstandards.

Julius Wenzig sagt deshalb: “Wer den Anbau und die Ernte von Kräutern nachhaltig gestalten und an den Bedingungen für die Menschen und die Umwelt etwas ändern will, muss an den Ursprung.” Wenzig ist Forschungsleiter am Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke. Er untersucht unter anderem die Lieferketten von pflanzlichen Rohstoffen und Gewürzen – und deren Ursprung liegt in den allermeisten Fällen nicht hierzulande. Hiesige Unternehmen importieren den größten Teil ihrer Kräuter.

Ein Großabnehmer ist Martin Bauer. Der Hersteller aus dem fränkischen Vestenbergsgreuth ist Spezialist für getrocknete Kräuter und Früchte. Das Familienunternehmen – 2.400 Mitarbeitende, 550 Millionen Euro Umsatz – produziert Tees und Extrakte für die Tee-, Getränke-, Lebensmittel-, Tierernährungs- und Pharmaindustrie. Die Firmengeschichte begann 1930 mit dem Anbau und der Verarbeitung heimischer Kamille und Pfefferminze. Die globale Expansion der Rohstoffbeschaffung erfolgte in den 90er-Jahren. Heute kümmern sich 60 Mitarbeitende um den Einkauf: Aus 80 Ländern bezieht das Unternehmen 200 pflanzliche Rohstoffe von über 400 Lieferanten. In den tiefen Lieferketten arbeiten mehr als 300.000 Erntehelfer, Kleinbauern und Wildsammler.

2011 entwickelte das Unternehmen einen Nachhaltigkeitsstandard mit dem Namen “mabagrown”. Die Zertifizierung entstand unter Mitwirkung der Organisationen Union for Ethical Bio Trade (UEBT) und UTZ. “Es gab damals aus unserer Sicht keinen geeigneten Standard für Kräuter- oder Früchtetees”, sagt Nachhaltigkeitsmanager Joscha Reichold.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Label aufgrund des B2B-Fokus kaum relevant. Kommuniziert wird der Standard vor allem in Richtung der Industriekunden. Die Kriterien der Zertifizierung gingen ein paar Jahre später auch in das Kräuter- und Früchteteeprogramm von UTZ ein. 2022 übernahm die Rainforest Alliance UTZ, weswegen deren Zertifizierungsprogramme nun schrittweise auslaufen.

Für Lebensmittelhersteller wie Martin Bauer ist Nachhaltigkeit auch ein Qualitätsthema: Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und die Verunreinigung der Rohstoffe auf dem Feld, bei Ernte, Lagerung oder Transport lassen sich nur verhindern, wenn die Erzeuger Standards einhalten. Seit 2023 spielt dem Unternehmen das Lieferkettengesetz in die Hände. Plötzlich ist nicht mehr nur die Rückstandsfreiheit, sondern auch die Rückverfolgbarkeit für die breite Lebensmittelindustrie und Abnehmerschaft ein wichtiges Beschaffungskriterium: “Das ist die Art Wirtschaften, die wir seit Jahrzehnten promoten”, sagt Joscha Reichold.

Das Unternehmen geht mit den Erzeugern direkte, langfristige Partnerschaften ein und garantiert den Betrieben feste Abnahmemengen. Voraussetzung für die Teilnahme am Partnerprogramm ist die Zertifizierung nach dem unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsstandard. Die Auditierung erfolgt über unabhängige Stellen. Zertifizierte Landwirte erhalten höhere Preise und werden bei Investitionen unterstützt, zum Beispiel über Vorauszahlungen oder günstigere Kredite. Solche, an Nachhaltigkeitsstandard geknüpfte günstigeren (Klein)Kredite für Lieferanten, werden entweder von den Unternehmen selbst gegeben oder über sogenannte Sustainable Supply Chain Finance Programme durch Banken finanziert. Im letzteren Fall profitieren die Lieferpartner von den meist deutlich günstigeren Kreditkonditionen ihrer Kunden.

Erzeugerinnen und Erzeuger berät Martin Bauer außerdem beim Anbau und bei der Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln und hilft beim Umstieg auf Sorten und Züchtungen, die besser mit Hitze oder Wasserstress zurechtkommen. Die Erkenntnisse und Züchtungen stammen unter anderem aus Forschungsprojekten mit der Universität Stuttgart-Hohenheim. Arbeiterinnen (in der Wildkräutersammlung arbeiten vor allem Frauen) werden außerdem in der nachhaltigen Wildsammlung geschult. Bei nachhaltigen Wildsammlungen werden aus der Natur nur so viele Blüten und Blätter entnommen, dass die Bestände erhalten und die künftige Nutzung gesichert bleibt “In vielen Ländern reichen hier die gesetzlichen Regularien nicht aus. Durch Studien zur Sicherung der ökologischen Verträglichkeit von Wildsammlungen leisten wir Pionierarbeit”, meint Reichold.

Das globale Engagement beinhaltet auch soziale Projekte wie den Bau und die Selbstverwaltung dorfnaher Brunnen (aktuell in Simbabwe) oder die Anschaffung klimafreundlicher Biomassekochöfen (in Lesotho). Seit 2015 fördert Martin Bauer die Biodiversität auf den Anbauflächen zertifizierter Partnerbetriebe. Der Kräuteranbau erfolgt auf kleinräumigen Flächen, die oft mehrjährigen Kulturen fördern die Artenvielfalt.

Von den insgesamt mehr als 400 Lieferanten haben sich bisher etwas mehr als 50 nach “mabagrown” zertifizieren lassen – sie liefern ein Drittel der Rohstoffmenge, die Martin Bauer verarbeitet. 228 Rohstoffpartner wirtschaften nach dem EU-Bio-Standard. Viele Lieferanten gehören zudem Initiativen wie Fairtrade oder Rainforest Alliance an.

Forscher Julius Wenzig begrüßt solche Doppelzertifizierungen. “Studien zeigen, dass sich durch anspruchsvollere Label mit sowohl ökologischen als auch sozialen Anforderungen oder durch die Kombination verschiedener Öko- und Sozialsiegel die Situation vor Ort am ehesten verbessert”, erklärt er. Wichtig sei dabei, die Zertifizierung “vom Erzeugerbetrieb aus zu denken und nicht nur unter dem Aspekt der Liefersicherheit”, sagt Landwirtschaftsberaterin Hanna Blum von Ökoplant e.V., einer NGO, die sich im deutschsprachigen Raum für die Wiederbelebung des heimischen Kräuteranbaus einsetzt.

Manager Joscha Reichold arbeitet momentan an der Reduzierung der CO₂-Emissionen in der Lieferkette. Unter anderem hat das Unternehmen einem Anbau- und Verarbeitungsbetrieb in Georgien über einen gemeinsamen Investitionsplan und fachliche Beratung die Umstellung auf eine klimafreundliche, effiziente Kräutertrocknung ermöglicht. Die Firma installierte PV-Anlagen auf Gebäuden und Freiflächen und optimierte die Biomasseheizung. In dieser werden Haselnussschalen verbrannt, die als Abfall in der dortigen Produktion anfallen. “Ganz im Sinne einer Kreislaufwirtschaft”, sagt Reichold. Die Schalen haben außerdem einen hohen Brennwert. Durch das Projekt sei die CO₂-Reduktion für den Lieferanten ein Business-Case, der sich aus dem Cashflow finanziere. So profitiert die Klimawende von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Lieferkette.

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 13:00 bis 15:00 Uhr

Öffentliches Fachgespräch zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) Info

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 15:00 bis 16:00 Uhr

Öffentliche Anhörung zum Bericht der Bundesregierung zu den digitalpolitischen Plänen und Projekten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Info

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 15:00 bis 16:15 Uhr

Öffentliche Anhörung zur Tourismusforschung als Grundlage für eine zukunftsfähige Entwicklung des Tourismus Info

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 17:00 bis 18:30 Uhr

48. Sitzung – Öffentliche Beratung Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung Info

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 18:00 Uhr

Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen Info

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 9:00 Uhr

Vereinbarte Debatte zu den sechs Nachhaltigkeitsprinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Info

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 15:10 Uhr

Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness – Wachstumschancengesetz Info

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 17:35 Uhr

Zweite und dritte Lesung des von der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der Entschließung LP.3(4) vom 30. Oktober 2009 über die Änderung des Artikels 6 des Protokolls vom 7. November 1996 zum Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und sonstigen Stoffen von 1972

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 18:20 Uhr

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Arbeitsweise der Bundesagentur für Sprunginnovationen und zur Flexibilisierung ihrer rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen – SPRIND-Freiheitsgesetz – SPRINDFG Info

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 22:20 Uhr

Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zu der Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen und zur Änderung der Chemikalien-Verbotsverordnung Info

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 22:50 Uhr

Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU Steueraufkommen in Entwicklungsländern stärken Info

Freitag, 13. Oktober 2023, 9:00 Uhr

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze Info

Freitag, 13. Oktober 2023, 10:20 Uhr

Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU Europäische KI-Verordnung – Für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa Info

In die Debatte um einen Industriestrompreis schaltet sich der Chef des Rates für nachhaltige Entwicklung (RNE) Reiner Hoffmann selbst ein: Er glaube, dass es für die Transformation eine starke Industrie und mithin auch einen starken und attraktiven Industriestandort Deutschland und Europa brauche. Dabei könne eine temporäre Strompreisgarantie für energieintensive Unternehmen eine wichtige Brücke darstellen, bis es ausreichend Erneuerbaren Energien zu international wettbewerbsfähigen Preisen gebe. “Einen abgesenkten Strompreis sollten aber nur Unternehmen bekommen können, die gleichzeitig Beschäftigungs- und Standortgarantien abgeben”, sagte Hoffmann, langjähriger Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), gegenüber Table.Media. Die Politik müsse zudem sicherstellen, dass besonders vulnerable Gruppe in der Gesellschaft ebenfalls entlastet werden.

Der RNE selbst ringt noch um seine Position. “Das Thema ist im Rat diskutiert worden, es gibt aber noch keine gemeinsame Ratsposition”, hieß es aus der Geschäftsstelle am Montag dazu. Am Dienstag wurde das Thema dann schließlich bei der Jahrestagung aufgegriffen. Hier forderte RNE-Mitglied Saori Dubourg, ehemals Vorstand von BASF, deutliche Entlastungen für die Industrie. Sie verwies auf das veränderte Wettbewerbsumfeld für die deutsche Industrie durch den Inflation Reduction Act in den USA und die Energiepolitik Chinas. Dort gingen jede Woche zwei Kohlekraftwerke an das Netz. “Die Produkte aus diesen Werken kommen derzeit nach Europa. Und das ist der Druck, den Firmen massiv spüren, weshalb Beschäftigung abgebaut wird”, sagte Dubourg.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte das jüngste Tempo beim Aufbau der regenerativen Energien hierzulande: Täglich brauche es rund fünf neue Windkraftanlagen an Land, um 2030 die angepeilten 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien zu produzieren, sagte er bei der RNE-Jahrestagung. “Zumindest, was die Genehmigungen angeht, haben wir diese Zahl in den vergangenen Monaten zum Teil schon überschritten.” Allein im September seien 182 neue Windenergieanlagen genehmigt worden, mit jeweils über fünf Megawatt Leistung. Und bei der Photovoltaik habe man den Zubau “in nur einem Jahr im Schnitt fast verdoppelt”. Über 30 Fußballfelder Solaranlagen würden derzeit in Deutschland täglich, weil man “die gesetzlichen Hürden gesenkt und Prozesse beschleunigt habe”. cd

Alternative und öffentliche Banken fordern angesichts der Transformationsherausforderungen mehr Kapital für soziale Investitionen in der EU. Nachhaltigkeit habe eine soziale Dimension, “deshalb braucht Europa einen Rahmen, um Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, die Gesundheitsversorgung und die Bildung zu lenken und die Menschenrechte in den Wertschöpfungsketten zu gewährleisten”, heißt es in einem offenen Brief an EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen, der Table.Media vorliegt. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Association of Public Banks, der Verband öffentlicher Banken (VÖB), der Arbeitskreis kirchlicher Investoren sowie einige kirchliche und alternative Banken. Die Initiative ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass es bei der sozialen EU-Taxonomie stoppt und unklar ist, ob sie überhaupt zustande kommen wird. Trotz der Probleme bei der Umsetzung Taxonomie sollten die Bemühungen um einen Rahmen für sozial nachhaltige Anlageentscheidungen nicht aufgegeben werden, fordern die Unterzeichner.

Zur Begründung heißt es:

In seiner jetzigen Form konzentriere sich der EU-Rahmen für nachhaltige Finanzen auf die Vermeidung negativer sozialer Auswirkungen, “ohne Hinweise darauf zu geben, wie nachhaltige Investitionen einen positiven Beitrag zu sozialen Zielen leisten und damit unter anderem einen fairen und gerechten Übergang zur Klimaneutralität gewährleisten könnten”, kritisieren die Verfasser. Während sie Investitionen in Umweltaktivitäten fördere, setzt diese Situation die EU-Kommission der Kritik aus, dass sie die Chance verpasst, “das transformative Potenzial sozial eingestellter Investoren zu nutzen”. Um die Umsetzung eines solchen Rahmens für soziale Investitionen zu erleichtern, sollte er auf bereits bestehenden und künftigen EU-Rechtsrahmen aufbauen und gleichzeitig die Defizite der EU-Taxonomie vermeiden. cd

Die Verbraucherschützer fordern Supermarktketten in Deutschland und weiteren EU-Mitgliedstaaten dazu auf, ihr Sortiment an Brot und anderen Getreideprodukten auf eine “pestizidfreie Produktion” umzustellen. Rückenwind erhofft sich die Organisation durch einen am heutigen Dienstag veröffentlichten Foodwatch-Bericht und eine Online-Petition. Nach eigenen Angaben haben sie für ihren Bericht Daten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) analysiert. Ergebnis: Rund ein Drittel der Getreideprodukte in Europa seien mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln “belastet”. Die gesetzlich festgesetzten Höchstgehalte, also die maximal zulässige Wirkstoffkonzentration, bis zu der eine Gesundheitsgefährdung unwahrscheinlich ist, wurden allerdings in weniger als 1 Prozent der Lebensmittel-Proben überschritten.

Dennoch schlussfolgert die NGO: Die “schiere Zahl verschiedener Pestizide (Pestizid-Cocktail)” in den Produkten berge ein gesundheitliches Risiko für Verbraucher. In verarbeiteten Getreideprodukten wie Mehl, Brot oder Haferflocken seien die Rückstände “deutlich höher als in unverarbeiteten Getreidesorten”, so Foodwatch weiter. “Enthielten Proben mehrere Wirkstoffe in annähernd gleichen Konzentrationen, führt die gemeinsame Bewertung dieser Stoffe in der Regel zu keinem grundlegend anderen Ergebnis als die Einzelstoffbewertung“, teilt das Bundesinstitut für Risikobewertung hierzu mit.

Ein kluger Schachzug von Foodwatch, den Hebel für die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln beim marktmächtigen Lebensmitteleinzelhandel anzusetzen, anstatt die Landwirtschaft an den Pranger zu stellen. Durch den Verkauf von Getreideprodukten, die ohne Pflanzenschutzmittel (PSM) erzeugt wurden, könne der PSM-Einsatz in Deutschland “auf einen Schlag” halbiert werden, so die Verbraucherschützer. Allein auf Weizen und Gerste entfielen 45 Prozent des Pestizideinsatzes in Deutschland und mehr als 60 Prozent der bundesweit gespritzten Fläche. Rewe, Aldi & Co. wirft Foodwatch Doppelbödigkeit vor. Einerseits propagierten diese in ihren Marketingkampagnen Umweltschutz, verschwiegen andererseits aber den Einsatz von “gefährlichen” Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat bei der Herstellung von Brot, Haferflocken und anderen Getreideprodukten – “mit gravierenden Folgen für die Artenvielfalt”.

Supermarktketten hätten das Problem der bedrohten Artenvielfalt zwar erkannt und entsprechende Programme für eine nachhaltige Obst- und Gemüseproduktion gestartet. “Lidl-Lebensräume” etwa soll “Menschen für die bedrohte Artenvielfalt sensibilisieren und einen Beitrag für den Schutz der Wildbiene und anderer Nützlinge leisten”. Rewe kooperiere mit Umweltorganisationen und drucke das “Pro Planet”-Label mit dem Zusatz “Mehr Artenvielfalt” auf Produkte, deren Herstellung “den Erhalt der Artenvielfalt” fördere.

Kein einziges Handelsunternehmen habe jedoch eine Biodiversitätsstrategie, die die Getreideproduktion einschließt, kritisiert Foodwatch. Aldi, Edeka, die niederländische Supermarktkette Albert Heijn und der französische Lebensmitteleinzelhändler Carrefour werden aufgefordert, bis 2025 nur noch “pestizidfrei” hergestellte Getreideprodukte zu verkaufen. Lob bekommt der Schweizer Einzelhändler Migros, der sich den Verbraucherschützern zufolge bereits für eine pestizidfreie Getreideproduktion einsetze. has

Die großen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) haben im Jahr 2022 nicht genügend CO₂ eingespart, um das 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie “Nachhaltigkeit in heißen Zeiten”, die gemeinsam von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und der Managementberatung Kirchhoff Consult vorgelegt wurde.

Die durchschnittliche CO₂-Einsparung der Unternehmen beträgt laut Studie zwischen 2021 und 2022 lediglich ein Prozent. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gibt, zumindest linear, ein jährliches CO₂-Reduktionsziel von rund vier Prozent bis 2030 gegenüber 2019 vor.

Grundlage der Untersuchung waren 134 Nachhaltigkeitsberichte und 149 nichtfinanzielle Erklärungen von Unternehmen des DAX 160 (DAX 40, MDAX und SDAX) sowie des Schweizer SMI und des österreichischen ATX. Insgesamt umfassen die Indizes 200 Unternehmen.

Deutlich besser schnitten nur die Unternehmen ab, die sich der Science Based Targets Initiative (SBTi) mit ihren kurzfristigen, wissenschaftlich abgesicherten Zielen verpflichtet haben. Sie reduzierten ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen – also die direkten Emissionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit sowie die indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie – im Berichtsjahr 2022 um mehr als neun Prozent. “Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass ein Bekenntnis zu absoluter Treibhausgasreduktion mit Unterstützung der SBTi Wirkung zeigt,” sagt Dr. Jan-Ole Brandt, Senior Consultant für ESG und Sustainability bei Kirchhoff.

Die SBTi fordert für Scope 1 und 2 mit dem Basisjahr 2020 eine durchschnittliche Treibhausgasreduktion von 4,2 Prozent pro Jahr bis 2030.

Neben der Reduktion von Treibhausgasen wurde die Entwicklung weiterer ESG-relevanter Faktoren untersucht. Sie stellt sich bei den DAX-160-Unternehmen unter anderem so dar:

“Trotz des geringen Gesamtbeitrags, den Unternehmen bislang zum 1,5-Grad-Ziel leisten, und trotz ihrer partiellen Abhängigkeit von politisch zu schaffenden Grundvoraussetzungen, gibt es bereits einige Hinweise dafür, dass sie insgesamt auf einem guten Weg sind”, fasst Brandt die Ergebnisse der Studie zusammen. ch

Die Folgen des Klimawandels stellen Städte und Gemeinden vor die Aufgabe, neue Governance-Formen und Steuerungsansätze für eine nachhaltigkeitsorientierte Transformation zu entwickeln. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat deshalb gemeinsam mit neun nordrhein-westfälischen Kommunen, der NRW-Bank und dem Städtetag NRW das Instrument der Nachhaltigkeitsrendite entwickelt.

Es wurde in der vergangenen Woche im Rahmen der Gemeinschaftsstudie “Nachhaltigkeitshaushalt und Nachhaltigkeitsrendite” vorgestellt. Ein entsprechendes Excel-Tool steht den Kommunen auf der Difu-Website zur Verfügung.

“Mit dem Instrument der Nachhaltigkeitsrendite erhalten Kämmereien ein Instrument, um mittels einer Bepunktung zu bewerten, wie haushalterische Aufwendungen für transformationsrelevante Investitionen in unterschiedlichen Beschaffungsvarianten auf die Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Der Anteil der so ermittelten Punktewerte an den maximal erreichbaren Punkten wird dann ins Verhältnis zu den Kosten über den Lebenszyklus der Investition gesetzt”, erläutert Henrik Scheller, Leiter des Difu-Teams Wirtschaft, Finanzen und Nachhaltigkeitsindikatorik, der die Studie geleitet hat.

Die Nachhaltigkeitsrendite berücksichtigt die drei etablierten Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Im Zentrum steht eine indexbasierte Bewertung der Auswirkungen einzelner Investitionen auf die für Kommunen relevanten SDGs. “Diese wird den heutigen und im Idealfall auch den künftigen Kosten der jeweiligen Investition gegenübergestellt. Im Ergebnis wird so ersichtlich, welche Investitionsalternative das beste Nachhaltigkeits-Kosten-Verhältnis aufweist”, erklärt Co-Projektleiter Dr. Christian Raffer vom Difu.

Das Ergebnis der Bewertungen soll den Finanzverantwortlichen vor Ort als Argumentationshilfe in den Haushaltsverhandlungen dienen. Die Gewichtung und Abwägung der einzelnen Dimensionen bleibt jedoch der Verwaltung und vor allem dem politischen Aushandlungsprozess in den Kommunen überlassen. ch

In Ecuador erhielten drei Gewerkschafterinnen, die Arbeiter auf Bananenplantagen organisieren, Morddrohungen per Messenger-Nachricht. Sie sollten aufhören, die Arbeiter zu “belästigen”, ist in der Nachricht zu lesen, welche die Gewerkschaft ASTAC veröffentlicht hat.

In Ecuador arbeiten mehrere hunderttausend Menschen auf Bananenplantagen, teilweise unter unwürdigen Bedingungen. Auch deutsche Supermarktketten verkaufen die Früchte, ein Viertel der hiesigen Bananen stammt von dort. NGOs und Gewerkschaften machen seit Jahren Druck, damit sich die Verhältnisse verbessern. Schwierig wird die Gemengelage aufgrund des Vormarschs der Drogenmafia in dem Land.

Die Gewerkschaft ASTAC vermutet Bananenproduzenten hinter den Drohungen, die sich schon lange an der Arbeit der Gewerkschaft störten. Als Beleg führt sie an, dass die Absender der Drohung kein Schutzgeld gefordert hätten, sondern die Arbeit der drei Frauen kritisiert hätten. Bereits 2018 habe es Morddrohungen gegen den Koordinator von ASTAC, Jorge Acosta, gegeben, heißt es in einem Brief, den Oxfam mit anderen Organisationen wie Misereor, der FES und dem ECCHR an den ecuadorianischen Präsidenten und internationale Stellen geschrieben hat. Die jüngsten Verletzungen seien erneut eine Verletzung der Vereinigungsfreiheit im Bananensektor des Landes.

Laut dem deutschen Lieferkettengesetz müssen Unternehmen sich mit Risiken in ihrer tiefen Lieferkette beschäftigen, wenn sie davon Kenntnis erlangen. Insofern müssen deutsche Supermarktketten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das dürfte in der Gemengelage in Ecuador momentan ein schwieriges Unterfangen sein. cd

In der ersten Trilogsitzung zum Renaturierungsgesetz nach der Sommerpause haben Parlament und Rat der Kommission den Auftrag gegeben, Vorschläge für mögliche Kompromisse auszuarbeiten. Das gilt insbesondere für die strittigen Themen wie die Wiedervernässung von Mooren, das Verschlechterungsverbot, die Ausweitung des Geltungsbereiches und die Finanzierung von Wiederherstellungsmaßnahmen. Bei sogenannten technischen Sitzungen, die in enger Taktfolge für die kommenden Wochen angesetzt sind, soll anschließend ausgelotet werden, ob sie die Basis für eine Einigung zwischen den Co-Gesetzgebern sein können.

Die letzte Trilog-Runde ist für den 7. November angepeilt. Bei dieser Sitzung wollen sich beide Seiten in einer Open-End-Sitzung einigen. Die gestrige Sitzung im Trilog war auf drei Stunden angesetzt, aber schon nach zwei Stunden vorbei. Aus Verhandlungskreisen heißt es, dass keine Verhandlungen stattfanden. Die Beteiligten hätten lediglich ihre Positionen zu den Artikeln vorgetragen und die bereits in den bisherigen technischen Sitzungen getroffenen Einigungen bestätigt. mgr/luk

Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) begrüßt die europäische Richtlinie Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die am 5. Januar 2023 in Kraft getreten ist und deren Vorschriften alle Mitgliedsstaaten 18 Monate später umgesetzt haben müssen – also im kommenden Jahr. Als wichtige Aspekte für die Umsetzung hinsichtlich der Versicherer nannte Christoph Jurecka, Vorsitzender des GDV-Präsidialausschusses am Dienstag:

Anschließend ging GDV-Chef Jörg Asmussen auf Nachhaltigkeit in Kapitalanlagen ein. Relevante Kriterien für die Branche seien Ausschlusskriterien, das normenbasierte Screening anhand von Richtlinien wie der ILO-Kernarbeitsnormen und des UN Global Compact sowie der CO₂-Fußabdruck. Für das Jahr 2021 erfasste der GDV 71 Tonnen CO₂ pro Millionen investierten Euro. Für 2022 lag der Wert mit 79 Tonnen CO₂ darüber.

Mit Blick auf die geplante europäische Lieferketten-Richtlinie Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) gibt es Bedenken. Umfassend Einblick in die Lieferketten aller Geschäftspartner vor Geschäftsabschluss zu erhalten, erscheint dem GDV nicht zu bewerkstelligen.

Für das CSDDD stehen bis Ende 2023 auf europäischer Ebene noch Verhandlungstreffen zwischen Vertretern der Kommission, Parlament und Ministerrat an, der sogenannte Trilog. In der Ausgestaltung sollte man sich laut Jurecka am deutschen Lieferkettengesetz orientieren. Es verpflichtet Unternehmen, aktiv zu werden, sobald sie Kenntnis über Missstände bei Kunden erhalten. Christina Keppel

If You Want Our Countries to Address Climate Change, First Pause Our Debts – The New York Times

Damit arme Länder etwas gegen den Klimawandel tun können, müssen ihre Schulden und die daraus resultierenden Belastungen angegangen werden. Dies ist die zentrale Botschaft eines Gastbeitrags, den der kenianische Präsident William Ruto, Moussa Faki Mahamat, Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union, Akinwumi A. Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, und Patrick V. Verkooijen, Vorsitzender des Global Centre on Adaptation, gemeinsam verfasst haben. Zum Artikel

It’s time for a second ‘G’ in ESG: Geopolitics – Eco-Business

Investoren müssen sich der ökologischen und sozialen Auswirkungen der Geopolitik voll bewusst werden – oder sie bleiben den Risiken und Chancen gegenüber unaufmerksam. ESG muss zu ESGG werden, meinen Steven Okun und Gillian Meyers. Zum Artikel

Cream and sugar with your concrete? Australians add coffee to cement – The Washington Post

In Australien fallen beim Rösten und Brühen von Kaffee jährlich rund 83.000 Tonnen Kaffeesatz an. Der größte Teil davon landet auf Mülldeponien, wo bei der Zersetzung Methan und verschiedene andere Treibhausgase entstehen. Frances Vinall berichtet über eine Gruppe von Wissenschaftlern, die versucht, den Kaffeesatz ein zweites Mal zu nutzen. Er soll in Beton eingearbeitet werden – was den Baustoff sowohl widerstandsfähiger als auch nachhaltiger machen würde. Zum Artikel

Immer mehr Unternehmen lassen sich von Nachhaltigkeitskriterien leiten – Der Standard

Der TRIGOS ist die renommierteste Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften in Österreich. Auch in diesem Jahr wurden wieder sechs Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen ausgezeichnet. Günther Strobl berichtet, welche Unternehmen den Preis erhalten haben und welche Gründe die Jury dafür angeführt hat. Zum Artikel

Elektromobilität: Schaeffler will Vitesco übernehmen – Handelsblatt

Mit der Übernahme des Antriebsspezialisten will Schaeffler zu einem führenden Zulieferer der Elektromobilität aufsteigen. Das Angebot liegt deutlich über dem aktuellen Kurs der Vitesco-Aktie, berichten Axel Höpner und Roman Tyborski. Zum Artikel

Nachhaltiges Nachtleben: Feiern, als gäb’s (k)ein Morgen – taz

Hedonismus und Nachhaltigkeit vertragen sich nicht gut. Doch immer mehr Clubs und Initiativen versuchen, das Nachtleben ökologischer zu gestalten, hat Andreas Hartmann herausgefunden. Zum Artikel

ESG ist nicht ohne Compliance zu denken – Agrarzeitung

Nachhaltigkeit und Compliance haben viel gemeinsam. Deshalb sollten die jeweiligen Fachleute im Unternehmen eng zusammenarbeiten – und Compliance-Abteilungen ihr Aufgabengebiet neu definieren, schreibt Jenny Schmigale, Head of Compliance & ESG der Reederei Scandlines, in einem Gastbeitrag. Zum Artikel

Germany’s true economic disease – Social Europe

Nicht die überbordende Bürokratie sieht Peter Bofinger als entscheidenden Aspekt, warum Deutschland im Jahr 2023 neben Argentinien das einzige Land mit einem schrumpfenden BIP sein wird. Entscheidend sei der hohe Anteil des Exports am BIP. Mit 47 Prozent liege er deutlich höher als in Frankreich und UK (29 %), China (20 %) und den USA mit (11 %). Zum Artikel

Eine Weltstadt wird gerettet – Der Spiegel

Paris verfolgt seit einiger Zeit anspruchsvolle Vorstellungen bei der Transformation der Stadt. Die Herausforderung ist gewaltig: In 15 bis 30 Jahren könnte die Höchsttemperatur in der Metropole auf 50 Grad steigen. Welche Vorstellungen die Stadtplaner für Paris haben und was sie schon getan haben, schildert das Autorenteam. Alleine 40 Prozent der Böden sollen entsiegelt werden, damit die Stadt nachts schneller abkühlt. Zum Artikel

China kauft die Hälfte aller Lithium-Minen weltweit

Der Markt um Lithium als Rohstoff ist weltweit umkämpft. Einer der größten Lithium-Produzenten ist der US-Anbieter Albemarle. Doch viele Übernahmen auf dem Lithium-Markt würden von chinesischen Anbietern getätigt, schreibt Hendrik Härter in einer aktuellen Analyse im Maschinenmarkt. Die Hälfte aller Lithium-Minen weltweit würden von chinesischen Unternehmen übernommen, so die Einschätzung. Zum Artikel

Banken und Investmentgesellschaften haben über die Finanzierung von Unternehmen und Investitionen in entsprechende Projekte indirekt Einfluss auf die Realwirtschaft. Den größten Einfluss und gleichzeitig die größte Verantwortung haben aber die Zentralbanken. Sie haben nicht nur eine Vorbildfunktion für die Geschäftsbanken inne, sondern steuern auch deren Finanzierungs- und Investitionsverhalten ganz erheblich. Darüber hinaus führen sie selbst riesige Transaktionen auf den Finanzmärkten durch.

In der Europäischen Union müsste hier der EZB eine zentrale Rolle zukommen. Als Institution der Europäischen Union ist die EZB der Einhaltung der EU-Grundrechtecharta verpflichtet – zumindest in der Theorie, denn in der Praxis hat sich diese Verpflichtung und Verantwortung seit ihrer Gründung noch nicht in ihrer Geldpolitik niedergeschlagen. Ihr geldpolitisches Instrumentarium ignoriert weitestgehend ethische Kontroversen und grundrechtsbezogene Risiken. Der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht wird die EZB in ihrer eigenen Lieferkette und bei ihren Vermögenswerten nicht gerecht. Um dies zu ändern, habe ich die EU-Petition 0429/2017 eingereicht.

Die Petition wurde am 15. Mai 2017 unter dem Titel “Compliance of the European Central Bank with the EU Charter of Fundamental Rights” registriert. Sie verweist auf ein seit der Gründung der EZB bestehendes Grundproblem: im Kerngeschäft der EZB erfolgt keinerlei Prüfung auf potenzielle Grundrechtsverletzungen. Die Tragweite dieser bewussten Ignoranz ist riesig: Alle Banken der Eurozone müssen Kredite bei der EZB aufnehmen. Sie vergibt diese Kredite gegen Verpfändung notenbankfähiger Sicherheiten. Das Volumen der zugelassenen marktfähigen Wertpapiere, die als Sicherheiten verwendet werden können, beträgt rund 18 Billionen Euro. Dazu gehören Staatspapiere, Bank- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities und andere Vermögenswerte. Gleichzeitig kauft die EZB selbst diese Wertpapiere direkt. Sie wird direkt Eigentümerin und indirekt Besitzerin dieser Wertpapiere, über die Verpfändung.

ESG-Kontroversen-Scans mit Daten renommierter Dienstleister belegen, dass circa 20 Prozent der marktfähigen Sicherheiten mit schweren oder sehr schweren ethischen Kontroversen behaftet sind. All diese Vermögenswerte üben Einfluss auf den EU-Binnenmarkt und die EU-Bürger aus. Die Zulassungskriterien der EZB für diese Sicherheiten sehen aber keine Prüfung auf Verstöße gegen die Europäische Grundrechtecharta vor: der EU-Finanzmarkt ist damit ethisch völlig blind gegenüber den zentralsten EU-Werten.

Darauf aufbauend forderte die Petition endlich eine transparente und vollständige Risikobetrachtung der EZB zu möglichen Beeinträchtigungen der Europäischen Grundrechtecharta durch ihre gehandelten Wertpapiere. Die Aufnahme einer Sorgfaltspflichtprüfung zu EU-Grundrechten in die Zulassungskriterien für alle EZB-eigenen Vermögenswerte ist überfällig und würde das Eurosystem von seiner Ethikblindheit sofort befreien. Stark kontroversenbehaftete Wertpapiere wie die von Eni oder LafargeHolcim würden EU-weit sofort an Attraktivität verlieren, da sie für Geschäfte mit der Zentralbank nicht mehr taugen würden.

Im Verlauf der vergangenen sechs Jahre wurden durch diese Petition alle politisch Mitverantwortlichen mit dem Problem nachweislich konfrontiert. Der Umgang mit der Petition ist ein Gradmesser für die politische Ernsthaftigkeit, mit der die EU und ihre Mitgliedstaaten tatsächlich die europäischen Finanzmärkte nachhaltig umgestalten wollen. Die Petition ist weder einseitig politisch gefärbt, noch ideologisch aufgeladen. Es geht ganz einfach um die ordoliberale Umsetzung der bereits festgeschriebenen Grundrechte – ohne diese neu zu verhandeln. Dahinter steckt die einfache Frage, ob sich alle europäischen Institutionen gleichermaßen für den Schutz und die Förderung der Grundrechte in ihrem Kerngeschäft einsetzen müssen, oder ob es eine Institution geben darf, die sich uneingeschränkt darüber erheben kann – zum potenziellen Schaden der gesamten EU und zum eigenen Schaden an ihrer Glaubwürdigkeit.

Ende September hat der Petitionsausschuss des EU-Parlaments die Petition als erledigt betrachtet und mit einem lapidaren Brief am 2. Oktober geschlossen. Ein fatales Signal gegenüber allen europäischen Geschäftsbanken, die haarklein Rechenschaft zu ihrer Nachhaltigkeitsleistung ablegen sollen und ihre Treasury-Organisation durchleuchten müssen, während die Mutter aller Banken sich in ihrem eigenen Hause darum auch weiterhin nicht zu kümmern braucht! Walk the walk, before you talk the talk? Das gilt wohl nicht für die EZB …

Harald Bolsinger ist Wirtschaftsethiker an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Finanzmarktethik und Wertefragen von Banken in der Praxis. Mehr zur Person.

“Als Stadtteilmanagerin in Bremen habe ich erfahren, was Armut wirklich ist“, sagt Sarah Ryglewski, Staatsministerin für Bund-Länder-Beziehungen beim Bundeskanzler. Armut bedeute nicht nur wenig Materielles zu haben, sondern sei vor allem ein Zustand begrenzter Möglichkeiten. Aus diesem könnten Menschen sich nur schwer befreien, was aus Sicht von Ryglewski “auch etwas damit zu tun [hat], dass Armut vielfach nicht in ihrer Komplexität betrachtet wird.” Ryglewski will sich dafür einsetzen, dass sich ein angemessenerer Blick durchsetzt – an einer wichtigen Schaltstelle der Bundesregierung sitzt sie seit einem Jahr.

Seit August 2022 ist sie verantwortlich für die Koordination der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) und leitet den Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, in dem Staatssekretäre der Bundesministerien sich bis zu viermal im Jahr treffen. Das Gremium soll die DNS weiterentwickeln, die Indikatoren der Strategie überprüfen sowie die Bundesregierung zu aktuellen Fragen beraten. Seine Beschlüsse, etwa zu den Indikatoren, bei denen eine “wesentliche Zielverfehlung” droht, stellt der Ausschuss online zur Verfügung. “Im Staatssekretärsausschuss erarbeiten wir den Rahmen für Nachhaltigkeit, die Ressorts haben die Aufgabe, daraus politische Maßnahmen zu entwickeln”, sagt Ryglewski.

Die nächste Überarbeitung der DNS beginnt am 19. Oktober mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin. Ende 2024 soll der Prozess abgeschlossen sein. Laut Ryglewski gehe es bei der Überarbeitung unter anderem darum, mit Blick auf die Agenda 2030 “Tempo aufzunehmen”. “Die Entwicklung hin zu einem ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Gemeinwesen der beste Weg, uns vor künftigen Krisen zu schützen und unseren Wohlstand zu bewahren”, ergänzt die Staatsministerin.

Die 40-Jährige wirbt dafür, beim Thema Armut in Zusammenhängen zu denken. Gerade in Stadtteilen mit einkommensschwächeren Bewohnern brauche es funktionierende Strukturen. “Die Leute müssen direkten Zugang zu sozialer Infrastruktur haben”, sagt Ryglewski. Die besten Schulen etwa müssten dort sein, wo die Leute es besonders schwer haben. Zentral sei die Frage, sagt Ryglewski: “Sind die Strukturen so aufgebaut, dass Menschen die Chance haben, aus der Armut herauszukommen?” Für das Wohlbefinden der Menschen seien auch kulturelle Teilhabemöglichkeiten wichtig. Mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren, um ins Kino oder eine Ausstellung zu gehen, seien “gesellschaftliche Ressourcen, die viele in unserer Gesellschaft als Reichtum definieren”, sagt Ryglewski.

Bei der Umsetzung von Maßnahmen für mehr Wohlbefinden zeigt sich Ryglewskis Pragmatismus. “Ich denke, man sollte schauen, welche Strategien nachweislich funktionieren, und dann sehen, was man daraus für die Situation vor Ort ableiten kann”, sagt die gebürtige Kölnerin. Beispielhaft nennt sie Projekte, die Menschen die Möglichkeit geben, ihren Stadtteil zu gestalten – etwa durch Gelder für Straßenfeste oder Sitzbänke an zentralen Plätzen. “Das Gefühl, etwas verändern zu können, trägt stark zum Wohlbefinden bei”, ergänzt sie.

Ihr Pragmatismus war möglicherweise ein Grund dafür, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sie als Staatsministerin für Bund-Länder-Beziehungen und Koordinatorin für Nachhaltigkeitspolitik ins Kanzleramt holte. Er hatte mit ihr bereits im Finanzministerium zusammengearbeitet, wo Ryglewski zwei Jahre parlamentarische Staatssekretärin war.

Im Gespräch, das einen Tag vor ihrem Flug nach New York City zum SDG Summit der Vereinten Nationen in der Redaktion von Table.Media stattfand, betont Ryglewski die Verantwortung der lokalen Ebene. Die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDG) oder die DNS, die sich an den SDG orientiert, könnten den Rahmen setzen, “aber man muss auch Strategien für die Umsetzung vor Ort entwickeln, denn nur dort lassen sich die Probleme lösen“, sagt sie. Dafür müssten die Kommunen handlungsfähig sein. Da sie als Koordinatorin für Bund-Länder-Beziehungen im Austausch mit den Bundesländern ist, versucht sie nachhaltige Entwicklung und Bund-Länder-Zusammenarbeit zu verbinden. “Bei Nachhaltigkeit gibt es bisher keine Vernetzung der Länder, aber es könnte sinnvoll sein – und meine Rolle bietet gute Möglichkeiten, die Themen zusammenzubringen”, sagt Ryglewski.

Wie eine Vernetzung aussehen könnte, müsste sicherlich diskutiert werden. Wahrscheinlich ist aber, dass es nicht an Sarah Ryglewski scheitert. Denn für sie galt schon früh, “dass man sich auch darum kümmern muss, dass Dinge besser werden, wenn man Potenziale sieht“. Eine Erkenntnis, die sie erlangt hat, als sie sich während der Schulzeit in Köln etwa dafür einsetzte, dass die Straßenbahn verlängert wird, damit sie, eine Freundin und andere, die am Stadtrand leben, besser in die Stadt kommen. Wandel lässt sich oft eben dort am besten erreichen, wo die Probleme liegen – in der unmittelbaren Lebenswelt der Menschen. Nicolas Heronymus

“Komplexitätsreduktion” ist so ein Lieblingswort von Managerinnen, PR-Beratern und Politikstrateginnen und befindet sich meist in Nachbarschaft der “Hands on-Mentalität” und von irgendwas, das “optimiert” werden soll. In Florence Gaubs Buch “Zukunft” feiern ähnliche Floskeln aus dem Wortschatz von Consultants und Associates der Business-Welt fröhliche Urständ. Das ist schade, denn das Anliegen der Autorin, die nicht nur als Sicherheitsexpertin international gefragt, sondern auch regelmäßig in einschlägigen Polit-Talkshows zu Gast ist, passt in die Zeit. Für Gaub ist die Zukunft offen, ein “Möglichkeitsraum”, an dessen Ausgestaltung alle teilhaben sollten – stünde dem nicht eine pessimistische Grundhaltung entgegen, die sie vor allem in Deutschland ausmacht.

In der Tat: Vom “Ende der Geschichte” bis zum “Ende der großen Erzählungen” scheint den westlichen Gesellschaften im Angesicht sich überlagernder Megakrisen der Glaube an eine bessere Zukunft abhanden gekommen, der sich trotz Kriegen und Katastrophen durch die Moderne zieht. Florence Gaub appelliert auf 224 Seiten daran, mehr Zuversicht zu wagen und erinnert daran, dass heutiges Zaudern und Zögern sich schon morgen als Bumerang erweisen könnte. Die Autorin spannt einen gewaltigen Bogen von Philosophie bis Psychologie und von der Antike bis in die Gegenwart, ohne vorgefertigte Antworten zu geben. Gaub will motivieren, Hoffnung machen, verdeutlichen, dass die Zukunft auch unter den Vorzeichen planetarischer Krisen gestaltbar bleibt und individuelles Handeln von Bedeutung ist.

Als gefragte, international erfolgreiche Beraterin übertreibt es die studierte Politikwissenschaftlerin jedoch mit der in ihrer Branche so beliebten Komplexitätsreduktion und verrennt sich in simplifizierten mechanistischen Metaphern. So solle das Buch allen Ernstes gelesen werden “wie die Bedienungsanleitung eines Staubsaugers”. Die Vergangenheit gilt ihr als “Datenbank”, die Zukunft als Reihe möglicher Optionen, aus denen Menschen unter Zuhilfenahme ihres “inneren Hochrechnungsmodells” auswählen können. Große philosophische Fragen wie die Freiheit des menschlichen Willens werden mit Verweis auf Studien und Umfragen als erledigt markiert, alles ist erklärbar, eben wie bei einem Staubsauger.

So dringlich und wünschenswert mehr Zukunftsoptimismus wäre, so fragwürdig scheint der Methodenkoffer, mit dem sie ihren Gegenstand untersucht. Man fühlt sich an die utilitaristische Sprache und den Zweckoptimismus großer Beratungsunternehmen erinnert, die noch die dramatischste Krise als business opportunity verkaufen. Ist es nicht genau das Denken der stetigen Nutzenmaximierung, das mit für die Klimakrise verantwortlich ist? Können wir uns eine bessere Zukunft mit den Methoden der Vergangenheit vorstellen? Florence Gaub weiß offenkundig um die Dringlichkeit grundlegender Veränderungen, scheut sich aber davor, die ausgetretenen Pfade betriebswirtschaftlich-reduktionistischen Denkens zu verlassen. Die wichtigsten Fragen unser Verhältnis zur Zukunft betreffend werden daher allenfalls gestreift. Lukas Franke

Florence Gaub: “Zukunft – eine Bedienungsanleitung”

dtv, 224 Seiten, 23 Euro

ein beträchtlicher Teil der Menschen in Deutschland fühlt sich überfordert durch die Transformation, was sich mittlerweile deutlich auf Wahlen auswirkt. Laut der Forschungsgruppe Wahlen gehen etwa 42 Prozent der Bayern die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen zu weit, darunter besonders vielen AfD-Wählern.

Aber es wäre fatal, wenn die notwendigen sozialen und ökologischen Transformationsschritte unterbleiben oder in die ferne Zukunft verschoben würden. Schon jetzt ist infolge der Klimakrise vieles verloren, was Papst Franziskus in seinem theoretischen Lehrschreiben “Laudate Deum” (Lobet Gott) von vergangener Woche anprangert. Der Anstieg der globalen Meerestemperatur, deren Versauerung und Sauerstoffverarmung seien “für mindestens Hunderte von Jahren unumkehrbar”, worunter viele leiden würden. “Dies ist eines unter vielen Zeichen dafür, dass die übrigen Lebewesen dieser Welt nicht mehr unsere Weggefährten, sondern unsere Opfer sind”, schreibt Franziskus. Der Papst steht mit seinen Überlegungen in einer langen Ahnenreihe im Christentum.

Das Thema ESG gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn sich nicht Einzelne aus ethischen Motiven heraus bereits früh Gedanken gemacht hätten über Themen wie Sklaverei, Krieg, Alkohol. Allerdings stammten diese ethischen Vordenker im 18. Jahrhundert aus christlichen Minderheitengruppen wie den Quäkern, die selbst zeitweise verfolgt wurden. Heute kämpft mit Franziskus der oberste Repräsentant einer der großen Weltreligionen für einen ethischen Schub der Menschheit.

Skeptisch blickt er auf die Wirtschaft: Die Klimakrise interessiere die großen Wirtschaftsmächte nicht, “die sich um den höchstmöglichen Profit zu den geringstmöglichen Kosten und in der kürzestmöglichen Zeit bemühen.” Dabei trägt die Klimakrise zu den Ängsten der Menschen bei, beispielsweise um ihre Arbeit. In den Worten des Papstes: Infolge des Klimawandels verlören Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz. “Andererseits können der Übergang zu erneuerbaren Energieformen, wenn er gut gesteuert wird, sowie alle Bemühungen zur Anpassung an die Schäden des Klimawandels unzählige Arbeitsplätze in verschiedenen Sektoren schaffen”.

Das sind gute Botschaften, aber wer in der Politik auf Dauer demokratische Mehrheiten für die Transformation organisieren will, sollte den Menschen ihre Angst vor Veränderungen nehmen, nicht durch Worte, sondern Taten, etwa eine wirksame Wohnungsbaupolitik. Eine Chance, dies zu beherzigen, bietet sich bei der Auftaktveranstaltung für die Überarbeitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nächste Woche Donnerstag.

Die internationale Gemeinschaft müsse “kollektiv einen neuen Kurs einschlagen, um die Notlage der Armut und die wachsende Zahl globaler Herausforderungen” zu bewältigen, heißt es in einem Strategiepapier der Weltbank, das sie am heutigen Mittwoch diskutieren will. Regierungsteilnehmer sprechen angesichts dieser Weichenstellung von einer der wichtigsten Weltbankkonferenzen seit langer Zeit.

Zu den traditionellen Kernaufgaben der Weltbank – Bekämpfung von Armut und Reduzierung von Ungleichheit – soll nun auch der Schutz globaler öffentlicher Güter als drittes Ziel kommen. Die Weltbank will sich auf acht Herausforderungen konzentrieren:

Um die Ziele zu erreichen, “müssen wir die Mittel für die Entwicklungsfinanzierung erheblich aufstocken”, heißt es in dem Strategiepapier mit Blick auf den Finanzierungsbedarf zur Bewältigung der Transformation im Globalen Süden.

Ärmere Länder fürchten, dass es weniger zu einer Aufstockung als vielmehr zu einer Verschiebung der Mittel innerhalb der Weltbank kommen könnte. Damit stünden weniger Mittel für klassische Entwicklungsaufgaben bereit. Manche Fachleute teilen diese Befürchtung. Anders sieht es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ): “Die Reform wird nicht zulasten der ärmsten Länder oder zulasten von Armutsbekämpfung gehen“, sagte ein Sprecher Table.Media. Entwicklungsministerin Svenja Schulze setze sich für einen Ansatz ein, den man mit “more for more” beschreiben könne: Entwicklungsländer könnten über ihre eigentliche Zuteilung hinaus mehr oder günstigere Mittel von der Weltbank bekommen, “wenn sie für Investitionen eingesetzt werden, die nicht nur das entsprechende Land allein begünstigen, sondern auch Vorteile für die gesamte Menschheit und den Planeten haben.”

In jedem Fall benötigen Regierungen im Globalen Süden erheblich mehr Kapital für den Transformationsprozess. Deutlich wird dies am Beispiel Afrikas. Es erhält bislang nur drei Prozent der weltweiten Klimafinanzierung, wovon nur 14 Prozent aus dem Privatsektor kommen. Dabei ist der Kontinent nur für 3,8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, während 90 Prozent auf den globalen Norden entfallen.

Die Weltbankgruppe ist mit jährlich 100 Milliarden US-Dollar der weltweit größte Finanzier nachhaltiger Entwicklung. Die USA und Deutschland halten zusammen knapp 20 Prozent der Anteile.

Einige Länder haben im Vorfeld der Jahrestagung neue Mittel für die Weltbank angekündigt. Deutschland wird in Höhe von 305 Millionen Euro Anleihen der Weltbank kaufen. Die Bank kann dies als sogenanntes Hybridkapital nutzen. Bei dieser Anleiheklasse kann das Ausleihvolumen bis zum achtfachen Faktor des Kapitals erhöht werden – die 305 Millionen Euro könnten also auf mehr als 2,5 Milliarden Euro Kreditsumme für Investitionen über einen Zeitraum von zehn Jahren gehebelt werden.

Das erstmals eingesetzte Instrument ist auch eine Möglichkeit, um ohne Zuführung von frischem Eigenkapital der Weltbank zu einem größeren Kreditvolumen zu verhelfen. Zwar gäbe es Staaten wie China, die bereit wären, das Kapital der Weltbank aufzustocken, wenn sie dafür im Gegenzug mehr Anteile erhalten. Aber dem dürften die USA momentan kaum zustimmen.

Kritische Stimme gibt es im Globalen Süden auch zur immer stärkeren Einbeziehung privater Finanzakteure in die Finanzierungsprojekte der Weltbank. Sie plädieren für mehr Zuschüsse aus dem Globalen Norden. Aber die Weltbank verfolgt schon jetzt einen Kaskadenansatz, nach dem jede Aufgabe, wenn möglich erst mit privaten Mitteln finanziert und öffentliche Mittel nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollen.

Der Premierminister der vom Anstieg des Meeresspiegels bedrohten Cook-Inseln im Südpazifik, Mark Brown, warnt davor, bei der Klimafinanzierung zu stark auf den Privatsektor zu setzen. Dieser erwarte stets eine Rendite, was gerade ärmere Länder, die Kredite in Anspruch nähmen, überfordere. Hier seien reiche Länder gefragt. “Länder wie unseres sollten kein Geld von Ländern borgen, die die Treibhausgase verursachen, um uns gegen die Wirkungen dieser Emissionen zu schützen.”

Schon jetzt stecken viele Länder des Globalen Südens in einer veritablen Schuldenkrise. “Schuldenerlasse sind aus unserer Sicht unabdingbar, um auch in stark verschuldeten Staaten die Weichen Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu stellen”, sagt Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung, einem Beratungsorgan der Bundesregierung.

Anders als Nationalstaaten kann die Weltbank ihren Schuldnern momentan keine Schulden erlassen. “Es fehlt ein Mechanismus, dabei wäre dies sinnvoll, um hoch verschuldeten Ländern Luft zu verschaffen”, sagt Bodo Ellmers, Direktor des Programmbereichs für nachhaltige Entwicklung bei der NGO Global Policy Forum. Anders sieht dies das BMZ: “Eine Beteiligung an Abschreibungen wäre auch mit negativen Konsequenzen für die ärmsten Länder verbunden, denn wenn die Bank ihren bisherigen Status als präferierter Gläubiger aufgibt, wird ihre Bonität (das Rating) schlechter und damit die Konditionen für die Kundenländer teurer.” Änderungen sind hier bei der Jahrestagung nicht zu erwarten, ebenso wenig wie ein Ausstieg der Weltbank aus der Finanzierung fossiler Projekte, was Entwicklungshilfe- und Umweltorganisationen fordern.

Die Finanzarchitektur von IWF und Weltbank bleibt weitgehend unangetastet. “Dabei bestreitet niemand mehr, die Notwendigkeit einer Reform mehr wirklich, aber über den Weg gibt es unterschiedliche Vorstellungen”, sagt Ellmers.

UN-Generalsekretär Guterres hatte kürzlich die Finanzarchitektur als “hoffnungslos veraltet” bezeichnet – sie zementiere Unterentwicklung, statt zu ihrer Überwindung beizutragen. Deutlich machte er dies anhand der Sonderziehungsrechte, mit denen der Internationale Währungsfonds (IWF) in Krisensituationen Liquidität für Staaten schaffen kann, was er das letzte Mal während der Pandemie tat. Aber weil er die Mittel – gemäß seiner Statuten – nur entsprechend der Beteiligungsquoten der Staaten vergeben kann, stieg die Liquidität reicher Länder deutlich an, während die ärmsten Länder kaum davon profitierten.

Die Schwesterinstitutionen IWF und Weltbank wurden seit ihrer Gründung vor mehr 75 Jahren, ausgestaltet nach den Vorstellungen der USA und Großbritanniens, nicht nennenswert strukturell reformiert. In beiden Organisationen hat der Westen daher nach wie vor bestimmenden Einfluss. Die USA verfügen sogar de facto über ein Vetorecht. Daran wird sich auch in Marrakesch wohl nichts Wesentliches ändern.

“Mit dem Festhalten an dieser Governance-Struktur könnte die Legitimität beider Institutionen weiter Schaden nehmen“, sagt Ellmers. Eine Weltbank, die das Wohl der Menschen und des Planeten in den Mittelpunkt stelle, “braucht zwingend demokratischere Prozesse”, sagt Ute Straub, bei Brot für die Welt für Entwicklungsfinanzierung zuständig.

Bis 2025 wollen die G7-Staaten bis zu einer Milliarde Menschen mehr Zugang zu sozialer Sicherung ermöglichen. Darauf hatten sich die G7 vergangenes Jahr geeinigt. Deutschland schloss sich dann mit Weltbank und Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) zusammen, um den Aufbau anpassungsfähiger Systeme zur sozialen Sicherung in Niedrigeinkommensländern voranzubringen. Eigentlich wollte die Steuerungsgruppe der Initiative die Partnerländer bis zur Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) im April identifiziert haben, dann sollte dies nach Informationen von Beteiligten zur jetzigen Jahrestagung der Institutionen in Marrakesch erfolgen.

Doch daraus wird nichts, wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gegenüber Table.Media bestätigte. Laut eines Sprechers hätten die Konsultationen nach der Frühjahrstagung begonnen. “Die Entscheidung einer Kooperation mit Partnerländern wird im Rahmen der globalen Steuerungsgruppe der Initiative getroffen. Diese wird noch dieses Jahr das erste Mal tagen und mit den ersten Partnerländern eine Zusammenarbeit entscheiden”, heißt es. Es sei wichtig, dass mögliche Partner “ein hohes Maß an Eigenengagement einbringen” und “dies durch eine Interessensbekundung auf Ebene eines Staats- oder Regierungschef bestätigen”.

Obwohl soziale Sicherung, etwa im Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit, seit 1948 ein kodifiziertes Menschenrecht ist und alle Mitgliedstaaten der ILO 2012 ein Mindestmaß an sozialer Sicherung für alle beschlossen haben, leben 4,1 Milliarden Menschen ohne Zugang zu mindestens einer Sicherungsleistung – das sind ungefähr 53 Prozent der Weltbevölkerung. Dabei betrachten viele Experten für Entwicklungspolitik stabile soziale Sicherungssysteme als Schlüsselfaktor für die Transformation, weil sie Armut begrenzen und damit die Chancen für Entwicklung schaffen können.

Allen voran entwicklungspolitische NGO argumentieren, dass Zugang zu sozialer Sicherung wichtiger denn je ist vor dem Hintergrund der Folgen des Klimawandels und von Krisen wie der Corona-Pandemie. Auch der BMZ-Sprecher betont: “Soziale Sicherung gibt Menschen Planungssicherheit und existenzsichernde finanzielle Mittel, mit denen Menschen den Armutszirkel durchbrechen und mittelfristig den Weg in die wirtschaftliche Unabhängigkeit gehen können. Soziale Sicherung ist damit ein wichtiger Hebel für Entwicklungsfortschritte.”

Erschwert werden die Bemühungen vieler Länder im globalen Süden aber durch ihre hohe Verschuldung. Es ist kaum genug Geld vorhanden, Investitionen in Klimaschutz und soziale Sicherung im ausreichenden Maße zu tätigen. Die Initiative von BMZ, Weltbank und ILO soll nun helfen und Partnerländer unter anderem mit Geld, Expertise und Software dabei unterstützen, für ihre Bevölkerung soziale Sicherung zu etablieren – die im besten Fall anpassungsfähig ist, also etwa im Fall einer Dürre schnelle Auszahlungen von Geldern an Betroffene leisten kann. Das BMZ hat in den vergangenen Jahren auch gemeinsam mit der ILO bereits Projekte der sozialen Sicherung vorangetrieben, beispielsweise den Aufbau von Systemen von Arbeitsinspektionen und einer Unfallversicherung in Bangladesch.

Beim SDG-Summit in New York haben Deutschland, Spanien und Belgien verkündet, wie viel Geld sie für das Vorhaben bereitstellen wollen, das Teil des Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transition wird – einer Initiative des UN-Generalsekretärs António Guterres aus dem Jahr 2021, um 400 Millionen Jobs in grünen, digitalen und sozialen Wirtschaftszweigen zu schaffen sowie soziale Sicherung auf die vier Milliarden Nicht-Abgesicherten auszuweiten. Angesichts der gigantischen Aufgabe nehmen sich die Beiträge allerdings bescheiden aus.

Deutschland will 7 Millionen Euro Startkapital zahlen, Spanien 11 Millionen Euro, Belgien 3 Millionen Euro. Die Organisation Brot für die Welt “begrüßt” die Initiative Deutschlands, hätte sich “in Hinblick auf finanzielle Zusagen” aber “ein deutlich stärkeres Signal gewünscht, das Vorbild für andere Akteure hätte sein können”. Sie fordert: “Das BMZ sollte sich für einen langfristig angelegten und partnerschaftlich ausgestalteten Finanzierungsmechanismus für soziale Sicherheit einsetzen, jenseits von Geberdominanz und vertikalen Interventionen.”

Bei der laufenden Jahrestagung von Weltbank und IWF werde die Forderung nach der Stärkung von sozialer Sicherung von Seiten der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen, heißt es bei Brot für die Welt. Dabei gehe es auch um die “Kohärenz im Handeln der internationalen Akteure“. Zudem biete die im November 2022 verabschiedete UN Resolution zur internationalen Steuerkooperation “eine historische Chance, ein gerechtes internationales Steuersystem unter dem Dach der Vereinten Nationen aufzubauen”, so die NGO.

Am heutigen Mittwoch trifft sich die “Allianz für Transformation” unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum vierten Mal. Neben den Ressortverantwortlichen diverser Ministerien nehmen auch Spitzenvertreter von Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Zivilgesellschaft teil. Doch kommt von verschiedenen Seiten Kritik an der mangelnden Vernetzung diverser Strategien für zirkuläres Wirtschaften.

Am Ende des dreistündigen Treffens soll ein Kommuniqué verabschiedet werden, das “die große Relevanz und das Potenzial einer Kreislaufwirtschaft für Deutschland unterstreicht”, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann auf der Regierungspressekonferenz am Freitag.

“Es ist gut, dass es dieses Mal ein Konsenspapier gibt. Aber inhaltlich könnte es ambitionierter sein”, kommentiert Kai Niebert gegenüber Table.Media, der als Präsident des Deutschen Naturschutzrings der Allianz angehört. Statt Formulierungen wie “Zirkularität ist ein Baustein für eine nachhaltige Wirtschaft” hätte er sich klarere Aussagen gewünscht. Denn Zirkularität sei nicht bloß Baustein, sondern das Fundament für eine nachhaltige Wirtschaft.

Grundsätzlich funktioniere das Gremium, sagt Niebert. Er sieht aber das Kanzleramt in der Pflicht, die verschiedenen Strategien der Bundesregierung besser zu vernetzen. “Die Zukunftsstrategie spielte zum Beispiel in den bisherigen Allianz-Runden keine Rolle. Und während sich unser Gremium mit der Kreislaufwirtschaft befasst hat, arbeitet das Umweltministerium parallel dazu an der Kreislaufwirtschaftsstrategie.” Auch eine Biomasse-Strategie sei separat in Arbeit – die ebenfalls zum Gesamtbild gehöre.

Forschende der Bertelsmann-Stiftung, des Wuppertal-Instituts und Fraunhofer ISI hat am Dienstag die Vorabversion einer groß angelegten Studie veröffentlicht zur Frage, wie die Transformation zur zirkulären Wirtschaft beschleunigt werden kann. In dem Papier empfehlen die Forscher, die Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft stärker missionsorientiert anzugehen.

Ein zentrales Problem bestünde derzeit darin, dass es Strategien gebe, die sich zwar auf Kreislaufwirtschaft bezögen und Ansätze missionsorientierter Politik enthielten, es drohten aber Widersprüche in der Legitimation, inhaltliche Dopplungen und schlimmstenfalls Zielkonflikte. Das liege daran, dass Programme ressortspezifisch aufgesetzt und übergreifende Abstimmungsprozesse zu schwach ausgeprägt seien. Auch “Zielkorridore” seien derzeit nicht abgestimmt, zu unkonkret und kaum zeitlich bindend. Überdies fehle eine langfristige Ausrichtung. “Die längerfristige politische Umsetzungsbegleitung ist aufgrund mangelnder (ressortübergreifender) Prozess- und Organisationsstrukturen bzw. undefinierter Rollen nicht effektiv möglich”, heißt es.

Stattdessen solle die Bundesregierung stärker missionsorientiert vorgehen. Darunter verstehen die Autoren einen sektor- und ressortübergreifenden Ansatz, der eindeutige sowie mess- und überprüfbare Ziele enthält, die innerhalb eines verbindlichen Zeitrahmens umgesetzt werden. Als Beispiel für Einheiten, welche die Steuerung übernehmen könnten, nennt das Fokuspapier etwa “Superministerien” wie das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie oder Missionsagenturen, die mit eigenem Personal und Budget die Umsetzung der Mission übernehmen. Mit Anne Brüning

Kräuter und Gewürze sind weltweit gefragt. Sie verleihen Gerichten einen besonderen Geschmack, können als Tee getrunken werden und haben in Medikamenten heilende Wirkung.

Beim Anbau und bei der Ernte hingegen ist ihre Bilanz weniger positiv. Weil Pestizide in zu großen Mengen einsetzt werden, verlieren die Böden ihre Fruchtbarkeit. Die Biodiversität leidet und wenn die Arbeiter sich beim Ausbringen nicht ausreichend schützen, was vielfach passiert, gefährden sie ihre Gesundheit. Hinzukommen, je nach Anbauregion, Fälle von Zwangs- und ausbeuterischer Kinderarbeit sowie unzureichende Arbeits- und Sozialstandards.