die vergangenen Tage haben gezeigt, wie konsequent der neue US-Präsident Donald Trump seine Interessen weltweit durchsetzen will. Im Fall von zwei Flugzeugen, die am Wochenende abgeschobene Kolumbianer in ihre Heimat bringen sollten, scheint seine Strategie erfolgreich gewesen zu sein.

Doch nicht in jedem Fall dürfte es für den neuen alten Präsidenten der USA so einfach werden. Schwierig werden könnte es, wenn seine Ziele mit denen der nationalen Industrie kollidieren, so wie beim Ausbau der Öl- und Gasförderung und der Abkehr von den Erneuerbaren. Trump hat seinen Wählern niedrigere Ölpreise versprochen. Aber, so die New York Times, die Öl- und Gasindustrie werde wohl nur mehr Mittel in die Ölförderung investieren, wenn die Preise steigen.

Die EU ist noch auf der Suche nach ihrer Position. Sie verliere an Wettbewerbsfähigkeit, wenn Trump seine Deregulierungsagenda vorantreibe und gleichzeitig in der EU so viel Regulatorik gelte, hieß es etwa auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vergangene Woche von Seiten der Wirtschaft, wie die Financial Times berichtet. Auch Staaten wie Deutschland und Frankreich fordern mit Blick auf einige Vorhaben des Green Deal wie die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine Regulierungspause.

Ende Februar will die EU-Kommission zeigen, wie sich Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung verbinden lassen und ihre Pläne in Form des Clean Industrial Deal vorlegen. Manche Politiker sehen in den Veränderungen auch eine Chance für Europa. So fordert Polens Staatssekretär für Klima und Umwelt, Krzysztof Bolesta, dass die EU jetzt die Chance nutzt, um Investitionen in saubere Technologien nach Europa zu locken.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Herr Voeste, Sie waren über 20 Jahre bei BASF, bevor sie 2023 zum Volkswagen Konzern wechselten. Wieso macht Volkswagen einen Biologen zu seinem Nachhaltigkeitschef – und warum hat Sie diese Aufgabe gereizt?

Mich treibt das Thema. Bei BASF habe ich unter anderem die Nachhaltigkeit strategisch geleitet und fühlte mich einfach noch nicht so weit, in den Ruhestand zu gehen. Ich spürte weiterhin viel Tatendrang und den Willen, Veränderungen voranzutreiben. Biologe unter vielen Ingenieuren zu sein, sehe ich als Vorteil. Ich bringe auch mal eine neue Perspektive rein. Außerdem hat mich meine heute 24-jährige Tochter bestärkt, weiterzumachen. Sie sagte, ‘räume ruhig weiter den Mist auf, den Deine Generation angerichtet hat’. Mich bewegt, welches Erbe wir mit dem Klimawandel hinterlassen und welchen positiven Beitrag wir für Natur und Gesellschaft erbringen können.

Bei dem harten Restrukturierungsprozess, den der Konzern vor sich hat – bis 2030 sollen mehr als 35.000 Stellen wegfallen – gerät da Nachhaltigkeit nicht ins Abseits?

Nein. Den Vorstand braucht man nicht mehr von der Bedeutung der Nachhaltigkeit zu überzeugen. Und das Thema hört auch jetzt nicht einfach auf. Schauen Sie auf die Brände in Los Angeles, ausbleibende Kaffeeernten wegen hoher Temperaturen, der Klimawandel wartet nicht auf uns. Dennoch sind in der Firma bestimmte Einschnitte nötig, um auch langfristig profitabel und erfolgreich zu sein und unseren Mitarbeitern einen zukunftssicheren Job zu bieten. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist aber nicht direkt von Einschnitten betroffen. Schließlich wollen und müssen wir ein nachhaltiger Mobilitätsanbieter sein, der sowohl für die Natur als auch die Gesellschaft einen positiven Beitrag bringt.

Der mit Abstand größte Hebel dafür wäre, wenn Volkswagen aus dem Verbrenner aussteigen würde. Nur dann geht der CO₂-Ausstoß Ihrer Autos auf null. Stattdessen will Volkswagen die EU-Flottengrenzwerte absenken, die schon seit Jahren feststehen. Wie passt das zu Ihrem Klimaschutz-Bekenntnis?

Die Dekarbonisierung gehört zur wichtigsten Aufgabe unserer Generation. Daher strebt Volkswagen auch nicht an, die EU-Flottengrenzwerte abzusenken. Doch um ehrgeizige Ziele umzusetzen, müssen auch die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Gleichzeitig sind die gesetzten CO₂-Ziele im Hochlauf kontinuierlich zu überprüfen und realistisch der Marktentwicklung anzupassen. Wir wünschen uns daher eine gewisse Flexibilisierung der regulatorischen Vorgaben.

Bei Ihrem VW-Markenvorstand Thomas Schäfer klang das zuletzt anders. Würden die Flottengrenzwerte nicht kurzfristig reduziert, erwarte VW für das kommende Jahr erhebliche Probleme, sagte er im Bundestag.

Die Entwicklung hin zu Elektromobilität kommt, das steht außer Frage. Schließlich sind die neuen Modelle aus unserer Elektromobilitätsflotte absolut wettbewerbsfähige und attraktive Autos. Es brauchte seine Anlaufzeit, aber wir liefern. Elektromobilität ist sicherlich ein großer Treiber für die Nachhaltigkeitstransformation. Darüber hinaus schauen wir auch auf andere Bereiche wie die Produktion. Hier wollen wir bis 2040 bilanziell CO₂-neutral sein, auch durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger wie Photovoltaik und Windkraft.

Das sind wichtige Schritte. Dennoch emittiert VW die meisten seiner Emissionen nicht in der Produktion, sondern nach dem Verkauf, wenn die Fahrzeuge auf der Straße sind. 2023 betrugen diese Scope-3-Emissionen laut eigenen Angaben etwa 70 Prozent der Gesamtemissionen der Volkswagen-Gruppe. Wann steigt Volkswagen aus dem Verbrenner aus?

Wenn es gesetzlich beim Ausstieg 2035 bleibt, halten wir uns an dieses Datum.

Meinen Sie nur in der EU oder weltweit?

In unseren Kernmärkten in Europa.

Was ist mit den anderen Kernmärkten von VW, USA und China?

Wir werden uns an die regulatorischen Vorgaben in den genannten Märkten halten. Wir brauchen verlässliche und verbindliche Vorgaben von der Politik. Die Autoindustrie ist langzyklisch, wir können nicht alle drei, vier Jahre unsere Entscheidungen infrage stellen. Wir haben umfangreich investiert und arbeiten darauf hin, dass etwa in Europa ab 2035 unsere Neufahrzeuge elektrisch angetrieben sein werden.

Was machen Sie, wenn das Verbrenner-Aus in der EU kippt? Mehrere Parteien wollen das Verbot aufheben.

Da bin ich bei unserem Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume, der sagt, man solle beim ersten Gegenwind nicht gleich umfallen. Grundsätzlich ist Planungsunsicherheit Gift für Unternehmen. Und wir sehen auch keinen Änderungsbedarf. Elektroautos sind von ihrer Effizienz her im Vergleich zu Verbrennern nicht zu toppen. Die Zukunft wird elektrisch sein. China, als mit Abstand größter Fahrzeugmarkt der Welt, entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit in Richtung E-Mobilität, bringt in kurzer Folge stetig neue Modelle und Technologien auf den Markt. Wenn wir uns in der EU abschotten, rennen wir gegen einen Trend an, der sich nicht mehr aufhalten lässt.

Laut Volkswagen-Nachhaltigkeitsbericht will der Konzern seine Aktivitäten am Pariser Klimaabkommen ausrichten. Dafür dürfte VW spätestens ab 2035 keine Verbrenner mehr in seinen Kernmärkten, also der EU, den USA und China verkaufen. Ganz unabhängig von politischer Regulierung.

Wir werden jedenfalls alles dafür tun, mit bezahlbaren Elektroautos das entsprechende Angebot zu schaffen. Allerdings bedarf es dazu auch einer Ladeinfrastruktur, die wir genau wie andere Autobauer vorantreiben. Dazu müssen natürlich auch die politischen Entscheidungsträger in den jeweiligen Weltregionen und Märkten ihren Anteil leisten. Nur so bekommt Elektromobilität die nötige Kundenakzeptanz.

Wann kommt der erste bezahlbare Elektro-VW um die 20.000 Euro auf den Markt?

Wahrscheinlich im Jahr 2028. Wir werden ein entsprechendes Elektroauto zu einer solchen Einstiegspreisklasse auf den Markt bringen. Bereits im kommenden Jahr werden wir unseren Kunden ein Elektrofahrzeug um die 25.000 Euro anbieten.

Der Konzern betont in seinem Nachhaltigkeitsbericht, bis 2050 “bilanziell” klimaneutral zu sein. Wie viel Prozent der Gesamtemissionen entfallen auf echte CO₂-Minderung und was geht auf sogenannte CO₂-Kompensation zurück?

Unsere Dekarbonisierungsstrategie setzt auf CO₂-Vermeidung und Reduzierung. Dies gewährleisten wir durch den Einsatz erneuerbarer Energien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nicht vermeidbare Emissionen kompensieren wir durch freiwillige Klimaschutzprojekte, eine Vorgehensweise, die in Einklang mit UN- Empfehlungen ist. Wir bewegen uns aber weg von CO₂-Kompensation. Die Science Based Targets Initiative (SBTi), der wir uns verpflichtet fühlen, erlaubt, bis zu zehn Prozent der Gesamtemissionen über CO₂-Entnahme zu reduzieren, damit ist nicht Kompensation gemeint. Denn nur durch CO₂-Entnahme-Technologien kann man genau nachweisen, wieviel CO₂ aus der Atmosphäre geholt und anschließend permanent gespeichert wird.

Allerdings ist Volkswagen weiterhin in CO₂-Kompensationsprojekten involviert. Laut einer ORF-Recherche hat VW CO₂-Zertifikate aus dem Rimba-Raya-Wald-Projekt auf Borneo gekauft. Dort sollen aber große Flächen des Waldes, der als CO₂-Speicher dient, weiter gerodet werden. Wie geht VW damit um?

Die Credits, auf die sich der ORF-Beitrag bezieht, haben wir in der Vergangenheit genutzt, der Kauf liegt über zwei Jahre zurück. In einem dynamischen Markt ist das eine lange Zeit, in der Projekte und Methodologien fortwährend weiterentwickelt werden.

Das heißt, Sie haben sich aus dem Rimba-Raya-Wald-Projekt zurückgezogen?

Wir setzen auf Projekte, die wir über Volkswagen Climate Partner beziehen und kompensieren keine Emissionen mehr über das Projekt.

Es gilt als wissenschaftlich gesichert, dass CO₂-Kompensation nicht permanent und daher ungeeignet ist, um CO₂ zu neutralisieren. Warum steigt VW nicht komplett aus Kompensationsprojekten aus?

Um selbst mehr Transparenz zu schaffen und direkten Einfluss auf Klimaschutzprojekte zu erlangen, haben wir 2022 gemeinsam mit ClimatePartner das Joint Venture Volkswagen Climate Partner gegründet, um eigene Projekte im Bereich freiwilliger CO₂-Kompensation zu entwickeln.

Sie haben einen neuen Nachhaltigkeitsbeirat bestellt. Was sind die größten Baustellen, die der Beirat angeht und was haben Sie persönlich 2025 vor?

Wir lassen unseren Dekarbonisierungspfad vom Beirat überprüfen und bekommen viele wertvolle Rückmeldungen. Dazu zähle ich auch unsere Kreislaufwirtschaftsstrategie und den CO₂-Rucksack der Materialien, die wir einsetzen. Für Biodiversität legen wir in diesem Jahr einen Fonds von bis zu 25 Millionen Euro für externe Projekte auf. Die Auswahl der Projekte überprüfen unabhängige Experten. Insgesamt wird unsere Transformation eine große Rolle spielen und wie wir unsere Mitarbeitenden wirksam einbinden. Viele haben jahrelang am Verbrenner gearbeitet, die wollen wir mitnehmen.

Wie verschaffen Sie sich in der angespannten Situation Gehör?

Der direkte Draht zum Vorstand hilft, wir führen fast täglich Gespräche. Gegenüber unserer Belegschaft zeigen wir die Chancen auf, die Nachhaltigkeit mit sich bringt, und dass neue Geschäftsmodelle entstehen, wie in der Kreislaufwirtschaft, im Batterie-Geschäft oder auch beim Bau und Betrieb von Großspeichern. Für die Belegschaft organisieren wir zudem regelmäßig Informations- und Fragestunden zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie. So erfahren wir direkt, wo unsere Mitarbeitenden stehen und auch, welche Ressourcen es schon überall im Unternehmen gibt. Da staunen wir manchmal, was für gute Ideen aus dem Kreis der Mitarbeitenden kommen.

Herr Voeste, vielen Dank für das Gespräch.

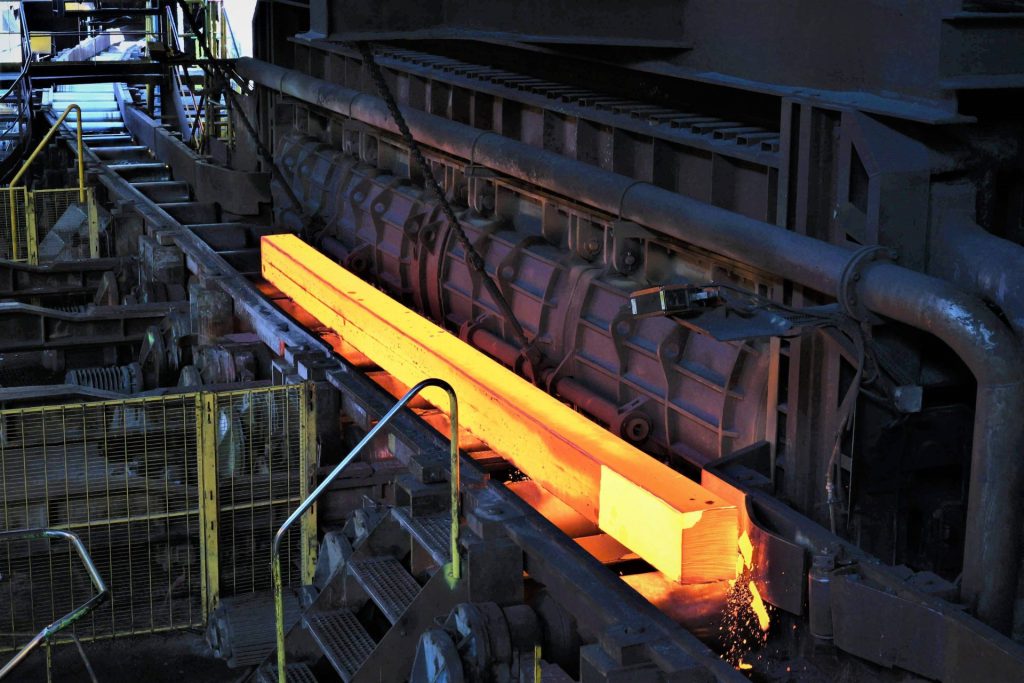

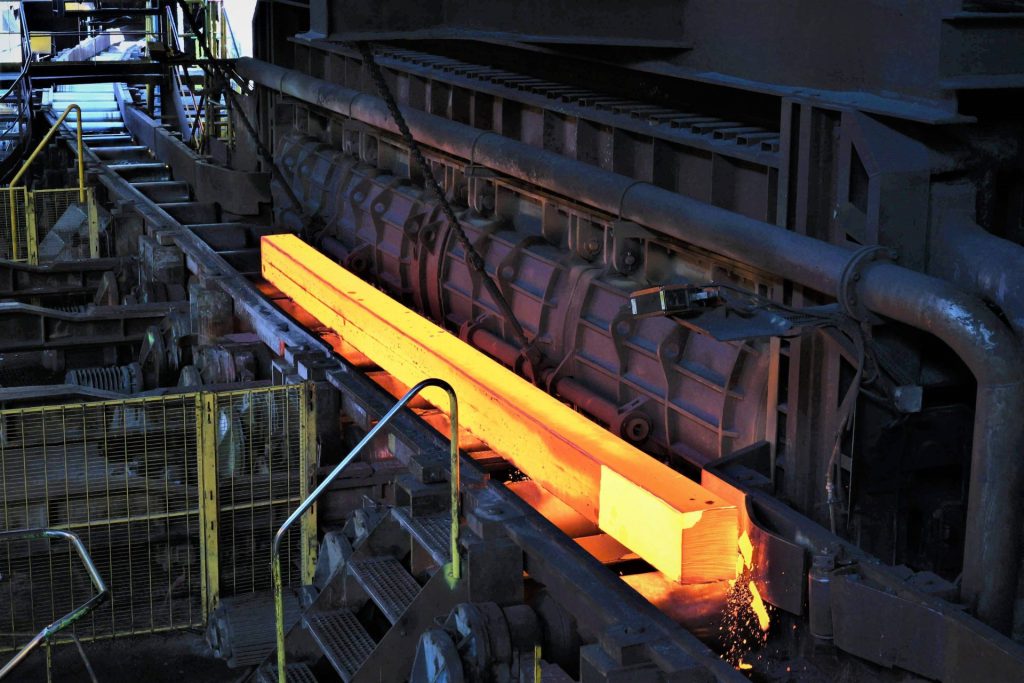

Die Stahlbranche in Deutschland steht gleich vor zwei Herausforderungen. Die erste ist die Krise der Gegenwart: die schwache Nachfrage nach Stahlprodukten. Die zweite Herausforderung betrifft die Zukunft: die geplante Dekarbonisierung ihrer besonders klimaschädlichen und zugleich größten Produktionsstätten, den acht integrierten Hüttenwerken im Land, welche 70 Prozent des in Deutschland hergestellten Stahls hervorbringen. Während die Lösung der aktuellen Krise eher eine Stilllegung von Produktionskapazitäten nahelegt, braucht es für die zukünftige Stahlproduktion jetzt Entscheidungen über neue Anlagen.

Zwar ist die Rohstahlproduktion 2024 um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, meldete die Wirtschaftsvereinigung (WV) Stahl vergangene Woche. Aber die Produktion lag mit 37 Millionen Tonnen Rohstahl 14 Prozent unter dem Level von 2017. Zudem sei die Nachfrage in Deutschland derzeit “außerordentlich schwach” und innerhalb von sieben Jahren um ein Drittel gesunken. Ganz wesentlich liege dies an der Kaufzurückhaltung der beiden größten Abnehmer der hiesigen Stahlindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Darauf verweist Tilman von Berlepsch, Stahlexperte bei der Umwelt- und Entwicklungs-NGO Germanwatch. Beide Branchen, die jeweils um die 30 Prozent der Stahlproduktion abnähmen, bestellten weniger Stahl als zuvor. “Diese Probleme haben nichts mit der Dekarbonisierung zu tun”, sagt Berlepsch. “Aber sie setzen die Stahlproduzenten gerade unter Druck.”

Am deutlichsten spürt die Gegenwartskrise mit den Elektrostahlwerken ausgerechnet der Teil der Branche mit der bereits jetzt “saubersten” Produktionsweise. Deren Rohstahlproduktion ist seit 2017 um fast 17 Prozent eingebrochen. Dabei könnten die Lichtbogenöfen der “Elektrostahler” schon jetzt mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden, womit dann kaum noch Treibhausgase verursacht würden. Zudem schmelzen Elektrostahlwerke teilweise Schrottstahl ein, statt neu aus Eisenerz gewonnenes Material zu verwenden. Sie sind daher potenziell kreislauffähig und klimafreundlich, ohne in neue Produktionsstätten investieren zu müssen. Aber Unternehmen wie die Georgsmarienhütte Gruppe senden mittlerweile Hilferufe an die Politik: sie bräuchten günstigeren Strom, um am Standort rentabel arbeiten zu können.

Tatsächlich ist es der Strompreis, der die jetzige Stahlkrise mit der Dekarbonisierung verbindet. “Bei der Hochofenroute, aber auch bei den vielen Elektrostahl-Unternehmen in Deutschland werden zur Erreichung der Klimaneutralität enorme Mengen an erneuerbarem, bezahlbarem Strom gebraucht”, sagt Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der WV Stahl Table.Briefings. Sie fordert strukturelle Lösungen, um die Strompreise auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Kurzfristig sollten die Übertragungsnetzentgelte wieder mit 5,5 Milliarden Euro bezuschusst werden, wie es bis Ende 2023 vorgesehen war.

Zwar sind die gestiegenen Strompreise nicht allein mit dem Umbau der Elektrizitätsversorgung hin zu erneuerbarem Strom erklärbar. Aber schon jetzt führt diese Transformation zu massiv gestiegenen Übertragungsnetzentgelten, insbesondere durch hohe Redispatch-Kosten. Diese werden durch Engpässe im Leitungsnetz verursacht. Denn auch wenn in Norddeutschland genügend billiger erneuerbarer Strom produziert wird, kommt dieser oft nicht bei den Großverbrauchern an. In der Folge werden teure konventionelle Kraftwerke jenseits der Netzengpässe angewiesen, ihre Einspeiseleistung zu erhöhen.

Die drängendste Zukunftsaufgabe der Stahlindustrie, die Ablösung der kohlebasierten Hochöfen in den integrierten Hüttenwerken mit wasserstoffbasierten Direktreduktionsanlagen (DRI-Anlagen), hängt zu einem großen Teil von verlässlich günstigen Strompreisen ab. Denn “grüner” Wasserstoff wird mittels erneuerbaren Stroms gewonnen. Dass in naher Zukunft genügend günstiger grüner Strom und entsprechender Wasserstoff zur Verfügung stehen wird, bezweifelt ArcelorMittal. Der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt betreibt auch in Deutschland Hochöfen. Auch Rippel sagt: “Grüner Wasserstoff ist auf absehbare Zeit weder in ausreichender Menge verfügbar noch zu einem bezahlbaren, international wettbewerbsfähigen Preis.” An diese Realität müssten sich Industrie wie Politik anpassen. Gefragt seien Zwischenlösungen, die auf billigerer, meist fossiler Energie basieren würden.

“Mittelfristig erhöhen die Dekarbonisierungsanforderungen die Kosten der Stahlproduktion”, sagt auch Germanwatch-Stahlexperte von Berlepsch unter Verweis auf die Investitionen für die neuen DRI-Anlagen. Vor allem ArcelorMittal und Thyssenkrupp, die beiden größten Stahlhersteller in Deutschland, stellten den Bau von DRI-Anlagen trotz hoher staatlicher Subventionen immer wieder in Frage. Von Berlepsch sieht darin “eine Art Investitionsstreik” und glaubt, dass die beiden Stahlkonzerne “pokern, damit noch mehr Geld fließt”.

WV Stahl-Chefin Rippel verweist hingegen auf die Firmen, die “auf Kurs bleiben” und “Milliarden von Euro in ihre Werke” investierten. Mit der Salzgitter AG und Saarstahl gibt es tatsächlich zwei Betreiber von Hochöfen, die den Umbau begonnen haben. Sie stellen zumindest öffentlich nicht in Frage, dass sie die Transformation zur zukunftsfähigen Stahlproduktion auch in der gegenwärtigen Absatzkrise bewerkstelligen wollen.

Von Berlepsch sieht aber auch die Notwendigkeit angesichts einer gleichzeitigen Absatz- und Energiekrise sowie jetzt notwendigen Investitionsentscheidungen noch einmal neu nachzudenken: “Als Gesellschaft sollten wir uns die Frage stellen: Ist es uns etwas wert, eine eigene Stahlproduktion zu haben”, sagt er. Dabei gehe es letztlich um die Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft, die Stahl für neue Windräder, Schienen und Züge voraussetze. “Es wäre sowohl klimapolitisch als auch arbeitsmarktpolitisch sinnvoll, davon einen Teil hier im Land herzustellen.”

30. Januar 2025, 9:00 bis 10:15 Uhr, Online

Diskussion Overshoot: Können wir später zu 1,5°C zurückkehren? (Veranstalter: Zentrum Liberale Moderne) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 10:00 bis 11:00 Uhr, Online

Diskussion It’s all about money, honey – Attraktiv durch faire Löhne (Veranstalter: FairFuture) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 10:00 bis 11:00 Uhr, Online

Webinar Nachhaltigkeitslösungen gekonnt mit Markenidentität verknüpfen (Veranstalter: Klimaschutz-Unternehmen) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 15:00 bis 17:00 Uhr, Online

Diskussion Beyond Sustainability: Giving Rights to Nature (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 18:00 bis 20:00 Uhr, Berlin & Online

Diskussion 26. Berliner Klimagespräch: Europas Green Deal zukunftsfest und sozial gestalten (Veranstalter: Klima-Allianz, Deutscher Naturschutzring) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 18:00 bis 20:30 Uhr, Kiel

Lesung By Disaster or by Design? – Transformative Kulturpolitik: Von der Polykrise zur systemischen Nachhaltigkeit (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 18:15 bis 22:00 Uhr, Berlin

Vortrag und Diskussion Menschenrechte unter Druck – Was macht uns jetzt Mut? (Veranstalter: Evangelische Kirche in Deutschland) Info & Anmeldung

30. und 31. Januar 2025, Berlin

Tagung 2. Net-Zero Data Centre Summit – Europe (Veranstalter: Future Bridge) Info & Anmeldung

30. und 31. Januar 2025, Düsseldorf

Konferenz Circular Economy 2025 – Bye linear, hi circular (Veranstalter: Handelsblatt) Info & Anmeldung

Wirtschaftsverbände aus der Energiebranche begrüßen die Einigung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Unionsfraktion auf Gesetzesänderungen, die an diesem Freitag (31. Januar 2025) im Bundestag beschlossen werden sollen. “Die Einigung ist eine gute Nachricht für die Energiewende”, sagte etwa Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Bereits vergangenen Monat hatten Mitglieder des Bundestagsausschusses für Klima und Energie einige der nun geplanten Einigungen angedeutet. Am Montag bestätigten auch die Fraktionen von SPD und Union sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (B90/Die Grünen) die Zusammenarbeit.

Die Novellen betreffen unter anderem

Kerstin Andrae vom BDEW lobte insbesondere die Maßnahmen zur Dämpfung von PV-Einspeisespitzen, welche die Netzstabilität verbessern sollen. Das KWKG-Gesetz sichere laufende Projekte an und ermögliche “dringend benötigte Investitionen in den Fernwärmeausbau als ein zentrales Element der Wärmewende.” Die kommende Regierung müsse aber noch mehr Klarheit in dem Bereich schaffen.

Die Legislatur werde mit wichtigen Maßnahmen für mehr Flexibilität und Steuerbarkeit des Stromnetzes beendet, hieß es auch vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). “Es ist ein gutes politisches Signal, dass dies unter den demokratischen Parteien SPD, CDU/CSU und Grünen auch im Wahlkampf der Sache wegen noch möglich war”, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter. Auch der Bundesverband Solarwirtschaft äußerte sich überwiegend zustimmend. av

Zur Auftaktsitzung des Strategischen Dialogs Auto kommen am Donnerstag unter der Leitung der EU-Kommissionspräsidentin die CEOs von Herstellern und Zulieferern, Vertreter von NGOs und der alternativen Lade- und Tankinfrastruktur sowie Wissenschaftler zusammen. Laut der Kommission geht es in der ersten Sitzung darum, zu “einer gemeinsamen Sichtweise der wichtigsten Herausforderungen und potenziellen Lösungswege zu gelangen”.

Die Hersteller fordern Änderungen bei der Regulierung. Das Verbrenner-Aus 2035 soll abgeschafft, die CO₂-Flottengrenzwerte gesenkt werden. Die im EU-Gesetzestext für 2026 vorgesehene Überprüfung der CO₂-Flottengesetzgebung soll vorgezogen werden auf 2025. Die Strafzahlungen für Hersteller beim Verfehlen der 2025er Ziele sollen reduziert werden.

Unklar ist, wann von der Leyen den Dialog abschließen will und ob die Ergebnisse, festgehalten etwa in einem Abschlussbericht, die Richtung vorgeben für Gesetzgebungsvorschläge der Kommission, wie es etwa beim Strategischen Dialog für die Zukunft der Landwirtschaft der Fall war.

Ob und wie viele Abstriche von der Leyen an ihrer Green-Deal-Gesetzgebung aus der vergangenen Legislatur machen will, ist unklar. Die zuständigen Kommissare ihrer neuen Kommission, etwa Wopke Hoekstra (Klima), Apostolos Tzitzikostas (Verkehr) und Stéphane Séjourné (Industriestrategie), betonen immer wieder, dass sie keine Änderungen an den Fit-for-55-Gesetzen für die Branche wollen. Am Donnerstag sollen fünf Arbeitsgruppen eingesetzt werden:

Die Arbeitsgruppen berichten an eine zu bildende Steuerungsgruppe. Das Europaparlament wird nicht dabei sein, soll aber ebenso wie der Rat regelmäßig über Ergebnisse informiert werden. mgr

Vergangenen Freitag ist der Vermittlungsprozess zwischen Oikocredit und drei NGOs gescheitert. Mehrere Organisationen hatten schwere Vorwürfe gegen Anbieter von Mikrokrediten erhoben. Demnach sollte die Organisation mit Hauptsitz in den Niederlanden über Partner in Kambodscha an Finanzierungen beteiligt gewesen sein, in deren Folge es zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein soll. Im Dezember 2022 reichten die Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO), Equitable Cambodia und FIAN Deutschland eine Beschwerde bei der OECD-Kontaktstelle in den Niederlanden ein. Anschließend kam es zu der Mediation.

Kambodscha gehört zu den Ländern mit besonders großem Mikrofinanzsektor. Zum Problem werden Mikrokredite, wenn Menschen die Kredite konsumieren, statt zu investieren, oder die Höhe der Ratenrückzahlung sie überfordert. Verantwortliche Mikrofinanzinstitute müssen vor der Kreditvergabe prüfen, ob die Kreditnehmer ihren Verpflichtungen überhaupt nachkommen können. In Kambodscha ist das häufig nicht der Fall. Laut einer Studie mussten 160.000 Mikrokreditnehmer innerhalb von fünf Jahren Land verkaufen, um die Schulden aus den Mikrokrediten zu begleichen. Entsprechend verschlechterte sich ihre Lage.

Oikocredit, einen der ältesten ethischen Investoren mit kirchlichen Wurzeln, trafen die Vorwürfe hart, weil sich die Organisation eigentlich als Pionier einer wirksamen und verantwortungsvollen Mikrokreditfinanzierung sieht. In Kambodscha hat Oikocredit nach eigenen Angaben dazugelernt, was problematische Auswirkungen von Mikrokrediten anbelangt. Trotzdem geht Oikocredit weiter davon aus, dass Mikrofinanzierungen den gewünschten positiven Einfluss haben können, also Menschen mit geringem Einkommen etwa Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten erlauben.

Darüber hinaus will Oikocredit geschädigten Kreditnehmern helfen und entwickelt dafür einen unabhängigen Vermittlungsmechanismus, der sich an internationalen Standards orientieren soll, einschließlich der OECD-Leitsätze für mulinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

Die drei NGOs halten den Mechanismus für richtig, gleichwohl wünschen sie sich konkrete Angaben über den Startzeitpunkt oder die Höhe der Mittel, die für Entschädigungen genutzt werden könnten. cd

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert Hersteller und Handel auf, beim Transport von Pflanzen konsequent auf Mehrwegpaletten zu setzen. Jährlich verbrauche die Branche europaweit bis zu 700 Millionen Einwegpaletten, davon allein 150 Millionen in Deutschland, hieß es anlässlich der derzeit stattfindenden IPM Essen, die als Weltleitmesse des Gartenbaus gilt.

Die DUH wirft Unternehmen wie Lidl, Aldi und Ikea vor, sich trotz vorhandener Alternativen wie dem European Plant Tray (EPT) weiter dem Einsatz von wiederverwendbaren Transportverpackungen zu verweigern. Dies verschärfe die Klimakrise und verschwende Ressourcen, so die Umweltorganisation.

“Unnötiger Verpackungsmüll muss in allen Bereichen vermieden werden – auch in der vermeintlich grünen Pflanzenbranche”, sagt DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Beim Transport von Pflanzen spreche alles für wiederverwendbare Mehrwegpaletten: “weniger Müll, eingesparte Ressourcen und bis zu 30 Prozent weniger CO₂”. Während die Baumarktkette Hornbach mit gutem Beispiel vorangehe, beteiligten sich andere Unternehmen nicht oder nur unzureichend am Mehrwegsystem, bemängelt Metz.

Die EU-Verpackungsverordnung schreibt vor, dass ab 2030 für nationale Transporte sowie für Transporte innerhalb eines Unternehmens oder zwischen Partnerunternehmen weitgehend Mehrwegverpackungen eingesetzt werden müssen. Um diese Vorgabe umzusetzen, müssten Unternehmen schon heute mit der Umstellung auf Mehrweg beginnen, mahnt die DUH.

“Besonders schlecht ist die Situation bei den großen Discountern Lidl und Aldi, wo massenhaft Pflanzen verkauft werden”, sagt Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft der DUH. “Dort wird voll auf Einweg-Transportverpackungen gesetzt. Allein Lidl ist pro Jahr für mehr als sieben Millionen Wegwerfpaletten verantwortlich”, sagt Fischer.

Auch wirtschaftlich sei Mehrweg die bessere Wahl gegenüber der “immer teurer werdenden Neuproduktion von Einweg-Verpackungen”, sagt der DUH-Experte. Schon nach kurzer Zeit würde sich die Wiederverwendung von Paletten rechnen, ist er überzeugt. ch

Wenige Tage nach dem Amtsantritt von Donald Trump geht die US-Regierung mit drastischen Maßnahmen gegen Institutionen und Mitarbeiter vor, die in den US-Bundesbehörden bisher für Gleichstellung und Umweltgerechtigkeit zuständig waren. Die Programme wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt und die Mitarbeiter beurlaubt. Laut einer aktuellen Direktive des U.S. Office of Personnel Management (OPM) soll ihre Entlassung unverzüglich eingeleitet werden – “bis zum gesetzlich maximal erlaubten Umfang”.

Grundlage ist eine Executive Order des Präsidenten, die DEI- und DEIA-Programme für illegal erklärt. Die Abkürzungen stehen für Diversity, Equity, Inclusion und Accessibility, also Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit. Sie sollten die Gleichbehandlung von Minderheiten und unterprivilegierten Gruppen in und durch Behörden sicherstellen. Aus Sicht der Trump-Administration untergraben sie hingegen das Leistungsprinzip.

Wie viele Mitarbeiter letztlich von den Maßnahmen betroffen sein werden, ist derzeit noch unklar. Sicher ist nur, dass alle DEIA-Büros und ähnliche Einrichtungen geschlossen werden und die Beschäftigten ihren Job verlieren sollen. Außerdem soll auch Dienstleister gekündigt werden, die für die Programme tätigen waren.

Der Kreis der Betroffenen könnte schnell größer werden. Denn das OPM hat alle Mitarbeiter von Bundesbehörden aufgefordert, bis zum 31. Januar jene Kollegen bei einer extra eingerichteten E-Mail-Adresse zu melden, die sie verdächtigen, trotz des DEIA-Verbots an der bisherigen Gleichstellungspraxis bei Personalentscheidungen oder Vertragsabschlüssen festzuhalten. Ein entsprechendes Formular war dem Schreiben beigefügt.

“Wir sind uns der Bemühungen einiger Behördenmitarbeiter bewusst, diese Programme durch die Verwendung von verschlüsselter oder unpräziser Sprache zu verschleiern”, heißt es seitens des OPM. “Die rechtzeitige Meldung dieser Informationen hat keine nachteiligen Folgen. Wenn diese Informationen jedoch nicht innerhalb von zehn Tagen gemeldet werden, kann dies nachteilige Folgen haben.” ch

Mit Blick auf die Bundestagswahl drängt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf eine Neuausrichtung der Waldpolitik. Eine Zukunftskommission Wald soll Vertreter aus Forstwirtschaft, Politik und Naturschützer an einen Tisch bringen, um gemeinsam ein Gesamtkonzept für einen nachhaltigen Waldumbau und eine klimaverträgliche Waldbewirtschaftung zu entwickeln.

Denn der deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand: Nur noch jeder fünfte Baum ist vollkommen gesund, so die Waldzustandserhebung 2023. Seine Funktion als Kohlenstoffsenke erfüllt der Wald seit 2017 nicht mehr, wie die Zahlen der letzten Bundeswaldinventur 2022 zeigen. Grund dafür sind vor allem der hohe Baumverlust durch Dürreperioden und der geringere Baumzuwachs als Folge des Klimawandels.

Von einer Zukunftskommission erhofft sich Sven Selbert, Referent für Waldnaturschutz und nachhaltige Waldnutzung beim NABU, dass “eine Brücke zwischen den konkurrierenden Interessensvertretungen” geschlagen und Kompromisslösungen gefunden werden können. Mit dem Ende der Ampelkoalition war auch die Erneuerung des Bundeswaldgesetzes gescheitert – unter anderem durch eine Blockade der FDP.

Es seien sich aber alle Parteien darin einig, dass es für die Zukunft “gesunde, stabile und vielfältige Wälder” brauche. Neben der Wirtschaftsleistung des Waldes muss dafür auch seine Funktion als Erholungsraum, Klimaschützer und Ökosystem geschützt werden. Wichtig sei dabei auch die Honorierung der Ökosystemleistungen von Waldbesitzern, die im aktuellen Bundeswaldgesetz bislang nicht vorgesehen ist.

Die CDU hat sich jüngst offen für eine Neuausrichtung der Waldpolitik gezeigt. In Nordrhein-Westfalen hat etwa Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Waldpakt 2.0 ins Leben gerufen, der Handlungsfelder für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und einen nachhaltigen Waldumbau festlegt. ag

Brussels under pressure to curb green agenda in response to Trump – Financial Times

Die von der Trump-Administration beabsichtigte umfassende Deregulierung und Rekarbonisierung der Wirtschaft droht sich auch auf die Transformation in der EU auszuwirken. So versuchten vor allem US-amerikanische Konzerne, den Druck auf die EU-Kommission zu erhöhen. Angesichts des wachsenden Einflusses rechtspopulistischer Kräfte mehrten sich die Rufe nach einer “Regulierungspause” aber auch aus wichtigen Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich. Zum Artikel

Warnung vor Kohlendioxidspeicher in der Nordsee – FAZ

Die mit der “Carbon-Management-Strategie” der Bundesregierung beabsichtigte Lagerung von CO₂ führt einer Analyse des WWF zufolge zu drastischen Eingriffen in die Ökosysteme der Meere und ist überdies mit hohen zusätzlichen Emissionen verbunden. Das Kohlendioxidspeicherungsgesetz sollte die Lagerung im Meeresboden nur außerhalb von Schutzzonen erlauben, liegt aber seit längerem auf Eis, weil die Fraktionen von SPD und Grünen offene Fragen nicht geklärt haben. Zum Artikel

Oil Companies Embrace Trump, but Not ‘Drill, Baby, Drill’ – New York Times

Eines der zentralen Versprechen von Donald Trump war, die Öl- und Gasproduktion in den USA deutlich zu steigern. Dieses Vorhaben droht nun an den Realitäten der Märkte zu scheitern. Denn eine Steigerung der Fördermengen sei Experten zufolge nur dann realistisch, wenn die Preise steigen würden, schreibt Rebecca Elliott in der New York Times. Da sich die Fördermengen aber bereist auf Rekordniveau befänden, sei dies nicht zu erwarten. Zum Artikel

Start-up setzt ganz auf Recycling von Carbon – Handelsblatt

Den beliebten Leichtbau-Werkstoff Carbon benötigt man im Flugzeugbau, in der Autoindustrie oder für Fahrradrahmen. Doch das Material gilt nicht als nachhaltig, da es sich bis heute nur schwer recyceln lässt. Das deutsche Start-up Holy Technologies will das ändern. Es hat eine innovative Technologie entwickelt, die die Produktion in Europa vergünstigen, aber auch umweltfreundlicher und recyclefähig machen soll. Zum Artikel

So reagieren deutsche Fondsmanager auf Anti-Wokeness in den USA – Handelsblatt

Wie reagieren deutsche Fondsmanager darauf, dass sich immer mehr US-Unternehmen von Diversitätsinitiativen abwenden – und was folgt daraus für Nachhaltigkeitsfonds? Dieser Frage geht Martin Müller nach. Während man die Situation bei Deka Investment derzeit genau beobachte – etwa, dass Meta auf Faktenchecks verzichten will – läuft der Tech-Konzern bei Union Investment schon länger nicht mehr als nachhaltige Aktie. Zum Artikel

Die grünen Jobs der Zukunft – Die Zeit

Durch die Klimakrise verändern sich Berufe – oder es entstehen neue. Darunter sind Umweltinformatiker, die etwa CO₂-Daten auswerten können, Nachhaltigkeitsbeauftragte, die Lieferketten genau im Blick haben – oder planetare Gesundheitsmanager, die sich mit den Effekten der Klima- und Umweltkrise auf die menschliche Gesundheit befassen. Zum Artikel

Ist der globale Klimaschutz ohne Amerika am Ende? – FAZ

Der neuerliche Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sorgt weltweit für Kritik, bedeute indes aber nicht das Aus für die Bemühungen um mehr Klimaschutz – weder auf internationaler Ebene noch in den USA selbst. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass andere Länder ihnen folgen würden – und in den USA stellen sich nicht nur einzelne Bundesstaaten gegen Trump, sondern auch Vermögende wie Michael Bloomberg, der etwa die von Trump hinterlassene Lücken teils aus eigener Tasche schließen will. Zum Artikel

Botschafter André Aranha Corrêa do Lago wurde von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zum Präsidenten der kommenden COP 30 ernannt. Sie wird im November in Belém, im Herzen des brasilianischen Amazonasgebiets, stattfinden.

Der 65-jährige Corrêa do Lago ist Staatssekretär für Klima, Energie und Umwelt im brasilianischen Außenministerium und einer der erfahrensten brasilianischen Diplomaten bei Klimaverhandlungen. Der Wirtschaftswissenschaftler ist seit 1983 als Diplomat tätig und verhandelt seit 25 Jahren über Klimafragen und nachhaltige Entwicklung. Seit Beginn der Regierung Lula ist er Brasiliens Hauptverhandlungsführer bei allen internationalen Umweltkonferenzen, sowohl zum Thema Klima, als auch zu biologischer Vielfalt und Wüstenbildung.

Die Klimadiplomatie steht vor großen Herausforderungen: Die erste ist die Dringlichkeit der Klimakrise. Die zweite ist der Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Abkommen. “Wir können nicht aufgeben”, sagte Corrêa do Lago kurz nach seiner Ernennung in seinem ersten Interview als COP30-Präsident. Er bezeichnete die Entscheidung Trumps als “einen bedeutenden Wandel in der Haltung der amerikanischen Regierung und bestimmter Wirtschaftssektoren”. Er wies aber darauf hin, dass die USA ein Land mit vielen Facetten seien, “von der Bundesregierung über die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Universitäten und die subnationalen Regierungen. Wir prüfen noch, wie wir uns konstruktiv mit diesen verschiedenen Dimensionen auseinandersetzen können”.

Eine weitere Patt-Situation ist die Klimafinanzierung, ein Thema, das die COP aufhält. In Baku wurde festgelegt, dass auf der COP30 ein “Fahrplan von Baku bis Belém” für die Klimafinanzierung in Höhe von 1,3 Billionen Dollar bis 2035 ausgehandelt werden soll. Corrêa do Lago sagt, er werde gemeinsam mit den Finanzministern, Zentralbanken und multilateralen Banken an dieser Aufgabe arbeiten. Während der brasilianischen G20-Präsidentschaft hat er damit schon Erfahrungen gesammelt. “Wir werden diese Arbeit fortsetzen, denn 1,3 Billionen Dollar zu erreichen, ist eine immense Herausforderung”, so Corrêa do Lago. Er plant auch Beiräte aus Wirtschaftswissenschaftlern, Experten für Klimagerechtigkeit und Wissenschaftlern einzurichten.

Während des brasilianischen G20-Vorsitzes war er zusammen mit Umweltministerin Marina Silva einer der Organisatoren der erfolgreichen Bemühungen, das Thema Klima in die G20-Agenda der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten aufzunehmen.

“Die COP30 wird keine COP wie die anderen sein”, sagte er im Gespräch. “Wir müssen das Vertrauen wiederherstellen, dass die COP nicht nur eine Verhandlung über Dokumente ist”. Die brasilianische Präsidentschaft möchte die COP30 zu einer Aktionskonferenz machen, auf der bereits getroffene Entscheidungen umgesetzt werden.

In den vergangenen Monaten wurde sein Name neben anderen für die COP30-Präsidentschaft ins Spiel gebracht. Einige Teile der Zivilgesellschaft und indigene Gruppen sprachen sich dafür aus, die COP-Präsidentschaft an Marina Silva zu vergeben, eine Frau, schwarz, von bescheidener Herkunft, geboren im Amazonasgebiet und weltweit bekannt. Silva spricht jedoch kein Englisch, die Sprache der Macht auf internationalen Konferenzen, und hätte vielleicht auch nicht genügend Zeit für die vielen Reisen, die das Amt des COP-Präsidenten erfordert.

Diplomaten sind im brasilianischen System Berufsbeamte. Der Weg ins Itamaraty – eines der Meisterwerke des Architekten Oscar Niemeyer – ist nicht einfach. Er erfordert fundierte Kenntnisse der Geopolitik, der Geschichte sowie fließende Kenntnisse mehrerer Sprachen. Corrêa do Lago gehört zu den erfahrensten und geschicktesten Mitarbeitern und genießt das Vertrauen der strategischen Ministerien Brasiliens, des Privatsektors sowie von Umweltschützern und Wissenschaftlern. Und von Lula.

Der designierte COP30-Präsident ist in der diplomatischen Welt auch für seine Größe und seinen Humor bekannt. Als er sich über einen unflexiblen Verhandlungsführer aus einem anderen Land beschwerte, dessen Positionen, denen Brasiliens zuwiderliefen, scherzte Corrêa do Lago: “Und außerdem ist er ärgerlicherweise größer als ich”.

Er wurde in Rio de Janeiro geboren und hat an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro (UFRJ) einen Abschluss als Wirtschaftswissenschaftler gemacht. Er ist der Enkel des Politikers, Diplomaten und Anwalts Oswaldo Aranha und der Bruder des Schriftstellers, Kurators und Sammlers Pedro Corrêa do Lago. Beide spielen in der brasilianischen Politik und Kultur eine wichtige Rolle.

Corrêa do Lago ist seit 1983 Diplomat. 2001 begann er mit Verhandlungen über nachhaltige Entwicklung und Klimawandel. Von 2011 bis 2013 war er Brasiliens Chefunterhändler für Klimafragen. In dieser Zeit feierte die in Rio 1992 durchgeführte Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung ihr 20-jähriges Jubiläum und Brasilien war Gastgeber von Rio+20. Bei dieser Gelegenheit entstand die Idee, dass die Welt Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) aufstellt.

Auf der Rio+20-Konferenz versuchte er, den Schwerpunkt auf eine Entwicklung zu legen, die Wirtschaft, Soziales und Umwelt vereint. Er sagte, die Konferenz dürfe nicht durch eine Beschränkung auf den Umweltschutz beeinträchtigt werden. Zu dieser Zeit war der Konflikt zwischen Industrie- und Schwellenländern über die Grenzen des Wachstums offensichtlich.

Von 2013 bis 2018 war Corrêa do Lago Botschafter Brasiliens in Japan und anschließend in Indien, ein Amt, das er bis 2023 innehatte. Er hat Bücher und Artikel über nachhaltige Entwicklung und Klimawandel veröffentlicht. Seine Leidenschaft gilt jedoch der Architektur. Er war der erste Brasilianer, der 2017 in die Jury des Pritzker-Preises für Architektur berufen wurde, und ist Mitglied des Architektur- und Designausschusses des MoMa, des Museums für moderne Kunst in New York. Eines 17 SDGs habe die Veränderung von Konsummustern und Lebensweisen zum Ziel, sagte er in einem Interview über Architektur im Jahr 2021, als er in Neu-Delhi war. “Und die Architektur muss dabei eine wesentliche Rolle spielen, um intelligentere Lösungen für das Problem des Klimawandels zu finden.” Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Daniela Chiaretti

Climate.Table – Stiftung Klimaneutralität: 55 Aufgaben für die neue Regierung: Vier Wochen vor der Wahl präsentiert die “Stiftung Klimaneutralität” einen Katalog von Maßnahmen, um Deutschland auf den Kurs zu Netto Null 2045 zu bringen. Die 55 Punkte umfassen Finanzen, Energie, Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Zum Artikel

Climate.Table – Neue Seidenstraße: Chinas Solar-Installationen erreichen Rekord: Chinas Investitionen in Stromerzeugung im Ausland erreichen ein Rekordniveau. Den größten Anteil macht die Solarenergie aus. Allerdings wurden auch neue Kohlekraftwerke mit einer Leistung von sechs Gigawatt fertiggestellt. Zum Artikel

Climate.Table – Bayern: Klimaaktivistin darf Referendariat nicht antreten: Die 28-jährige Lisa Poettinger wird nicht zum Referendariat zugelassen, weil sie sich antikapitalistisch fürs Klima engagiert hat. Ihr Aktivismus sei mit den Pflichten einer Beamtin nicht vereinbar, heißt es Medienberichten zufolge in einem Schreiben des Kultusministeriums. Poettinger will dagegen vorgehen. Zum Artikel

die vergangenen Tage haben gezeigt, wie konsequent der neue US-Präsident Donald Trump seine Interessen weltweit durchsetzen will. Im Fall von zwei Flugzeugen, die am Wochenende abgeschobene Kolumbianer in ihre Heimat bringen sollten, scheint seine Strategie erfolgreich gewesen zu sein.

Doch nicht in jedem Fall dürfte es für den neuen alten Präsidenten der USA so einfach werden. Schwierig werden könnte es, wenn seine Ziele mit denen der nationalen Industrie kollidieren, so wie beim Ausbau der Öl- und Gasförderung und der Abkehr von den Erneuerbaren. Trump hat seinen Wählern niedrigere Ölpreise versprochen. Aber, so die New York Times, die Öl- und Gasindustrie werde wohl nur mehr Mittel in die Ölförderung investieren, wenn die Preise steigen.

Die EU ist noch auf der Suche nach ihrer Position. Sie verliere an Wettbewerbsfähigkeit, wenn Trump seine Deregulierungsagenda vorantreibe und gleichzeitig in der EU so viel Regulatorik gelte, hieß es etwa auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vergangene Woche von Seiten der Wirtschaft, wie die Financial Times berichtet. Auch Staaten wie Deutschland und Frankreich fordern mit Blick auf einige Vorhaben des Green Deal wie die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine Regulierungspause.

Ende Februar will die EU-Kommission zeigen, wie sich Wettbewerbsfähigkeit und Regulierung verbinden lassen und ihre Pläne in Form des Clean Industrial Deal vorlegen. Manche Politiker sehen in den Veränderungen auch eine Chance für Europa. So fordert Polens Staatssekretär für Klima und Umwelt, Krzysztof Bolesta, dass die EU jetzt die Chance nutzt, um Investitionen in saubere Technologien nach Europa zu locken.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Herr Voeste, Sie waren über 20 Jahre bei BASF, bevor sie 2023 zum Volkswagen Konzern wechselten. Wieso macht Volkswagen einen Biologen zu seinem Nachhaltigkeitschef – und warum hat Sie diese Aufgabe gereizt?

Mich treibt das Thema. Bei BASF habe ich unter anderem die Nachhaltigkeit strategisch geleitet und fühlte mich einfach noch nicht so weit, in den Ruhestand zu gehen. Ich spürte weiterhin viel Tatendrang und den Willen, Veränderungen voranzutreiben. Biologe unter vielen Ingenieuren zu sein, sehe ich als Vorteil. Ich bringe auch mal eine neue Perspektive rein. Außerdem hat mich meine heute 24-jährige Tochter bestärkt, weiterzumachen. Sie sagte, ‘räume ruhig weiter den Mist auf, den Deine Generation angerichtet hat’. Mich bewegt, welches Erbe wir mit dem Klimawandel hinterlassen und welchen positiven Beitrag wir für Natur und Gesellschaft erbringen können.

Bei dem harten Restrukturierungsprozess, den der Konzern vor sich hat – bis 2030 sollen mehr als 35.000 Stellen wegfallen – gerät da Nachhaltigkeit nicht ins Abseits?

Nein. Den Vorstand braucht man nicht mehr von der Bedeutung der Nachhaltigkeit zu überzeugen. Und das Thema hört auch jetzt nicht einfach auf. Schauen Sie auf die Brände in Los Angeles, ausbleibende Kaffeeernten wegen hoher Temperaturen, der Klimawandel wartet nicht auf uns. Dennoch sind in der Firma bestimmte Einschnitte nötig, um auch langfristig profitabel und erfolgreich zu sein und unseren Mitarbeitern einen zukunftssicheren Job zu bieten. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist aber nicht direkt von Einschnitten betroffen. Schließlich wollen und müssen wir ein nachhaltiger Mobilitätsanbieter sein, der sowohl für die Natur als auch die Gesellschaft einen positiven Beitrag bringt.

Der mit Abstand größte Hebel dafür wäre, wenn Volkswagen aus dem Verbrenner aussteigen würde. Nur dann geht der CO₂-Ausstoß Ihrer Autos auf null. Stattdessen will Volkswagen die EU-Flottengrenzwerte absenken, die schon seit Jahren feststehen. Wie passt das zu Ihrem Klimaschutz-Bekenntnis?

Die Dekarbonisierung gehört zur wichtigsten Aufgabe unserer Generation. Daher strebt Volkswagen auch nicht an, die EU-Flottengrenzwerte abzusenken. Doch um ehrgeizige Ziele umzusetzen, müssen auch die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Gleichzeitig sind die gesetzten CO₂-Ziele im Hochlauf kontinuierlich zu überprüfen und realistisch der Marktentwicklung anzupassen. Wir wünschen uns daher eine gewisse Flexibilisierung der regulatorischen Vorgaben.

Bei Ihrem VW-Markenvorstand Thomas Schäfer klang das zuletzt anders. Würden die Flottengrenzwerte nicht kurzfristig reduziert, erwarte VW für das kommende Jahr erhebliche Probleme, sagte er im Bundestag.

Die Entwicklung hin zu Elektromobilität kommt, das steht außer Frage. Schließlich sind die neuen Modelle aus unserer Elektromobilitätsflotte absolut wettbewerbsfähige und attraktive Autos. Es brauchte seine Anlaufzeit, aber wir liefern. Elektromobilität ist sicherlich ein großer Treiber für die Nachhaltigkeitstransformation. Darüber hinaus schauen wir auch auf andere Bereiche wie die Produktion. Hier wollen wir bis 2040 bilanziell CO₂-neutral sein, auch durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger wie Photovoltaik und Windkraft.

Das sind wichtige Schritte. Dennoch emittiert VW die meisten seiner Emissionen nicht in der Produktion, sondern nach dem Verkauf, wenn die Fahrzeuge auf der Straße sind. 2023 betrugen diese Scope-3-Emissionen laut eigenen Angaben etwa 70 Prozent der Gesamtemissionen der Volkswagen-Gruppe. Wann steigt Volkswagen aus dem Verbrenner aus?

Wenn es gesetzlich beim Ausstieg 2035 bleibt, halten wir uns an dieses Datum.

Meinen Sie nur in der EU oder weltweit?

In unseren Kernmärkten in Europa.

Was ist mit den anderen Kernmärkten von VW, USA und China?

Wir werden uns an die regulatorischen Vorgaben in den genannten Märkten halten. Wir brauchen verlässliche und verbindliche Vorgaben von der Politik. Die Autoindustrie ist langzyklisch, wir können nicht alle drei, vier Jahre unsere Entscheidungen infrage stellen. Wir haben umfangreich investiert und arbeiten darauf hin, dass etwa in Europa ab 2035 unsere Neufahrzeuge elektrisch angetrieben sein werden.

Was machen Sie, wenn das Verbrenner-Aus in der EU kippt? Mehrere Parteien wollen das Verbot aufheben.

Da bin ich bei unserem Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume, der sagt, man solle beim ersten Gegenwind nicht gleich umfallen. Grundsätzlich ist Planungsunsicherheit Gift für Unternehmen. Und wir sehen auch keinen Änderungsbedarf. Elektroautos sind von ihrer Effizienz her im Vergleich zu Verbrennern nicht zu toppen. Die Zukunft wird elektrisch sein. China, als mit Abstand größter Fahrzeugmarkt der Welt, entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit in Richtung E-Mobilität, bringt in kurzer Folge stetig neue Modelle und Technologien auf den Markt. Wenn wir uns in der EU abschotten, rennen wir gegen einen Trend an, der sich nicht mehr aufhalten lässt.

Laut Volkswagen-Nachhaltigkeitsbericht will der Konzern seine Aktivitäten am Pariser Klimaabkommen ausrichten. Dafür dürfte VW spätestens ab 2035 keine Verbrenner mehr in seinen Kernmärkten, also der EU, den USA und China verkaufen. Ganz unabhängig von politischer Regulierung.

Wir werden jedenfalls alles dafür tun, mit bezahlbaren Elektroautos das entsprechende Angebot zu schaffen. Allerdings bedarf es dazu auch einer Ladeinfrastruktur, die wir genau wie andere Autobauer vorantreiben. Dazu müssen natürlich auch die politischen Entscheidungsträger in den jeweiligen Weltregionen und Märkten ihren Anteil leisten. Nur so bekommt Elektromobilität die nötige Kundenakzeptanz.

Wann kommt der erste bezahlbare Elektro-VW um die 20.000 Euro auf den Markt?

Wahrscheinlich im Jahr 2028. Wir werden ein entsprechendes Elektroauto zu einer solchen Einstiegspreisklasse auf den Markt bringen. Bereits im kommenden Jahr werden wir unseren Kunden ein Elektrofahrzeug um die 25.000 Euro anbieten.

Der Konzern betont in seinem Nachhaltigkeitsbericht, bis 2050 “bilanziell” klimaneutral zu sein. Wie viel Prozent der Gesamtemissionen entfallen auf echte CO₂-Minderung und was geht auf sogenannte CO₂-Kompensation zurück?

Unsere Dekarbonisierungsstrategie setzt auf CO₂-Vermeidung und Reduzierung. Dies gewährleisten wir durch den Einsatz erneuerbarer Energien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nicht vermeidbare Emissionen kompensieren wir durch freiwillige Klimaschutzprojekte, eine Vorgehensweise, die in Einklang mit UN- Empfehlungen ist. Wir bewegen uns aber weg von CO₂-Kompensation. Die Science Based Targets Initiative (SBTi), der wir uns verpflichtet fühlen, erlaubt, bis zu zehn Prozent der Gesamtemissionen über CO₂-Entnahme zu reduzieren, damit ist nicht Kompensation gemeint. Denn nur durch CO₂-Entnahme-Technologien kann man genau nachweisen, wieviel CO₂ aus der Atmosphäre geholt und anschließend permanent gespeichert wird.

Allerdings ist Volkswagen weiterhin in CO₂-Kompensationsprojekten involviert. Laut einer ORF-Recherche hat VW CO₂-Zertifikate aus dem Rimba-Raya-Wald-Projekt auf Borneo gekauft. Dort sollen aber große Flächen des Waldes, der als CO₂-Speicher dient, weiter gerodet werden. Wie geht VW damit um?

Die Credits, auf die sich der ORF-Beitrag bezieht, haben wir in der Vergangenheit genutzt, der Kauf liegt über zwei Jahre zurück. In einem dynamischen Markt ist das eine lange Zeit, in der Projekte und Methodologien fortwährend weiterentwickelt werden.

Das heißt, Sie haben sich aus dem Rimba-Raya-Wald-Projekt zurückgezogen?

Wir setzen auf Projekte, die wir über Volkswagen Climate Partner beziehen und kompensieren keine Emissionen mehr über das Projekt.

Es gilt als wissenschaftlich gesichert, dass CO₂-Kompensation nicht permanent und daher ungeeignet ist, um CO₂ zu neutralisieren. Warum steigt VW nicht komplett aus Kompensationsprojekten aus?

Um selbst mehr Transparenz zu schaffen und direkten Einfluss auf Klimaschutzprojekte zu erlangen, haben wir 2022 gemeinsam mit ClimatePartner das Joint Venture Volkswagen Climate Partner gegründet, um eigene Projekte im Bereich freiwilliger CO₂-Kompensation zu entwickeln.

Sie haben einen neuen Nachhaltigkeitsbeirat bestellt. Was sind die größten Baustellen, die der Beirat angeht und was haben Sie persönlich 2025 vor?

Wir lassen unseren Dekarbonisierungspfad vom Beirat überprüfen und bekommen viele wertvolle Rückmeldungen. Dazu zähle ich auch unsere Kreislaufwirtschaftsstrategie und den CO₂-Rucksack der Materialien, die wir einsetzen. Für Biodiversität legen wir in diesem Jahr einen Fonds von bis zu 25 Millionen Euro für externe Projekte auf. Die Auswahl der Projekte überprüfen unabhängige Experten. Insgesamt wird unsere Transformation eine große Rolle spielen und wie wir unsere Mitarbeitenden wirksam einbinden. Viele haben jahrelang am Verbrenner gearbeitet, die wollen wir mitnehmen.

Wie verschaffen Sie sich in der angespannten Situation Gehör?

Der direkte Draht zum Vorstand hilft, wir führen fast täglich Gespräche. Gegenüber unserer Belegschaft zeigen wir die Chancen auf, die Nachhaltigkeit mit sich bringt, und dass neue Geschäftsmodelle entstehen, wie in der Kreislaufwirtschaft, im Batterie-Geschäft oder auch beim Bau und Betrieb von Großspeichern. Für die Belegschaft organisieren wir zudem regelmäßig Informations- und Fragestunden zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie. So erfahren wir direkt, wo unsere Mitarbeitenden stehen und auch, welche Ressourcen es schon überall im Unternehmen gibt. Da staunen wir manchmal, was für gute Ideen aus dem Kreis der Mitarbeitenden kommen.

Herr Voeste, vielen Dank für das Gespräch.

Die Stahlbranche in Deutschland steht gleich vor zwei Herausforderungen. Die erste ist die Krise der Gegenwart: die schwache Nachfrage nach Stahlprodukten. Die zweite Herausforderung betrifft die Zukunft: die geplante Dekarbonisierung ihrer besonders klimaschädlichen und zugleich größten Produktionsstätten, den acht integrierten Hüttenwerken im Land, welche 70 Prozent des in Deutschland hergestellten Stahls hervorbringen. Während die Lösung der aktuellen Krise eher eine Stilllegung von Produktionskapazitäten nahelegt, braucht es für die zukünftige Stahlproduktion jetzt Entscheidungen über neue Anlagen.

Zwar ist die Rohstahlproduktion 2024 um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, meldete die Wirtschaftsvereinigung (WV) Stahl vergangene Woche. Aber die Produktion lag mit 37 Millionen Tonnen Rohstahl 14 Prozent unter dem Level von 2017. Zudem sei die Nachfrage in Deutschland derzeit “außerordentlich schwach” und innerhalb von sieben Jahren um ein Drittel gesunken. Ganz wesentlich liege dies an der Kaufzurückhaltung der beiden größten Abnehmer der hiesigen Stahlindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Darauf verweist Tilman von Berlepsch, Stahlexperte bei der Umwelt- und Entwicklungs-NGO Germanwatch. Beide Branchen, die jeweils um die 30 Prozent der Stahlproduktion abnähmen, bestellten weniger Stahl als zuvor. “Diese Probleme haben nichts mit der Dekarbonisierung zu tun”, sagt Berlepsch. “Aber sie setzen die Stahlproduzenten gerade unter Druck.”

Am deutlichsten spürt die Gegenwartskrise mit den Elektrostahlwerken ausgerechnet der Teil der Branche mit der bereits jetzt “saubersten” Produktionsweise. Deren Rohstahlproduktion ist seit 2017 um fast 17 Prozent eingebrochen. Dabei könnten die Lichtbogenöfen der “Elektrostahler” schon jetzt mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden, womit dann kaum noch Treibhausgase verursacht würden. Zudem schmelzen Elektrostahlwerke teilweise Schrottstahl ein, statt neu aus Eisenerz gewonnenes Material zu verwenden. Sie sind daher potenziell kreislauffähig und klimafreundlich, ohne in neue Produktionsstätten investieren zu müssen. Aber Unternehmen wie die Georgsmarienhütte Gruppe senden mittlerweile Hilferufe an die Politik: sie bräuchten günstigeren Strom, um am Standort rentabel arbeiten zu können.

Tatsächlich ist es der Strompreis, der die jetzige Stahlkrise mit der Dekarbonisierung verbindet. “Bei der Hochofenroute, aber auch bei den vielen Elektrostahl-Unternehmen in Deutschland werden zur Erreichung der Klimaneutralität enorme Mengen an erneuerbarem, bezahlbarem Strom gebraucht”, sagt Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der WV Stahl Table.Briefings. Sie fordert strukturelle Lösungen, um die Strompreise auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Kurzfristig sollten die Übertragungsnetzentgelte wieder mit 5,5 Milliarden Euro bezuschusst werden, wie es bis Ende 2023 vorgesehen war.

Zwar sind die gestiegenen Strompreise nicht allein mit dem Umbau der Elektrizitätsversorgung hin zu erneuerbarem Strom erklärbar. Aber schon jetzt führt diese Transformation zu massiv gestiegenen Übertragungsnetzentgelten, insbesondere durch hohe Redispatch-Kosten. Diese werden durch Engpässe im Leitungsnetz verursacht. Denn auch wenn in Norddeutschland genügend billiger erneuerbarer Strom produziert wird, kommt dieser oft nicht bei den Großverbrauchern an. In der Folge werden teure konventionelle Kraftwerke jenseits der Netzengpässe angewiesen, ihre Einspeiseleistung zu erhöhen.

Die drängendste Zukunftsaufgabe der Stahlindustrie, die Ablösung der kohlebasierten Hochöfen in den integrierten Hüttenwerken mit wasserstoffbasierten Direktreduktionsanlagen (DRI-Anlagen), hängt zu einem großen Teil von verlässlich günstigen Strompreisen ab. Denn “grüner” Wasserstoff wird mittels erneuerbaren Stroms gewonnen. Dass in naher Zukunft genügend günstiger grüner Strom und entsprechender Wasserstoff zur Verfügung stehen wird, bezweifelt ArcelorMittal. Der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt betreibt auch in Deutschland Hochöfen. Auch Rippel sagt: “Grüner Wasserstoff ist auf absehbare Zeit weder in ausreichender Menge verfügbar noch zu einem bezahlbaren, international wettbewerbsfähigen Preis.” An diese Realität müssten sich Industrie wie Politik anpassen. Gefragt seien Zwischenlösungen, die auf billigerer, meist fossiler Energie basieren würden.

“Mittelfristig erhöhen die Dekarbonisierungsanforderungen die Kosten der Stahlproduktion”, sagt auch Germanwatch-Stahlexperte von Berlepsch unter Verweis auf die Investitionen für die neuen DRI-Anlagen. Vor allem ArcelorMittal und Thyssenkrupp, die beiden größten Stahlhersteller in Deutschland, stellten den Bau von DRI-Anlagen trotz hoher staatlicher Subventionen immer wieder in Frage. Von Berlepsch sieht darin “eine Art Investitionsstreik” und glaubt, dass die beiden Stahlkonzerne “pokern, damit noch mehr Geld fließt”.

WV Stahl-Chefin Rippel verweist hingegen auf die Firmen, die “auf Kurs bleiben” und “Milliarden von Euro in ihre Werke” investierten. Mit der Salzgitter AG und Saarstahl gibt es tatsächlich zwei Betreiber von Hochöfen, die den Umbau begonnen haben. Sie stellen zumindest öffentlich nicht in Frage, dass sie die Transformation zur zukunftsfähigen Stahlproduktion auch in der gegenwärtigen Absatzkrise bewerkstelligen wollen.

Von Berlepsch sieht aber auch die Notwendigkeit angesichts einer gleichzeitigen Absatz- und Energiekrise sowie jetzt notwendigen Investitionsentscheidungen noch einmal neu nachzudenken: “Als Gesellschaft sollten wir uns die Frage stellen: Ist es uns etwas wert, eine eigene Stahlproduktion zu haben”, sagt er. Dabei gehe es letztlich um die Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft, die Stahl für neue Windräder, Schienen und Züge voraussetze. “Es wäre sowohl klimapolitisch als auch arbeitsmarktpolitisch sinnvoll, davon einen Teil hier im Land herzustellen.”

30. Januar 2025, 9:00 bis 10:15 Uhr, Online

Diskussion Overshoot: Können wir später zu 1,5°C zurückkehren? (Veranstalter: Zentrum Liberale Moderne) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 10:00 bis 11:00 Uhr, Online

Diskussion It’s all about money, honey – Attraktiv durch faire Löhne (Veranstalter: FairFuture) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 10:00 bis 11:00 Uhr, Online

Webinar Nachhaltigkeitslösungen gekonnt mit Markenidentität verknüpfen (Veranstalter: Klimaschutz-Unternehmen) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 15:00 bis 17:00 Uhr, Online

Diskussion Beyond Sustainability: Giving Rights to Nature (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 18:00 bis 20:00 Uhr, Berlin & Online

Diskussion 26. Berliner Klimagespräch: Europas Green Deal zukunftsfest und sozial gestalten (Veranstalter: Klima-Allianz, Deutscher Naturschutzring) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 18:00 bis 20:30 Uhr, Kiel

Lesung By Disaster or by Design? – Transformative Kulturpolitik: Von der Polykrise zur systemischen Nachhaltigkeit (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

30. Januar 2025, 18:15 bis 22:00 Uhr, Berlin

Vortrag und Diskussion Menschenrechte unter Druck – Was macht uns jetzt Mut? (Veranstalter: Evangelische Kirche in Deutschland) Info & Anmeldung

30. und 31. Januar 2025, Berlin

Tagung 2. Net-Zero Data Centre Summit – Europe (Veranstalter: Future Bridge) Info & Anmeldung

30. und 31. Januar 2025, Düsseldorf

Konferenz Circular Economy 2025 – Bye linear, hi circular (Veranstalter: Handelsblatt) Info & Anmeldung

Wirtschaftsverbände aus der Energiebranche begrüßen die Einigung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Unionsfraktion auf Gesetzesänderungen, die an diesem Freitag (31. Januar 2025) im Bundestag beschlossen werden sollen. “Die Einigung ist eine gute Nachricht für die Energiewende”, sagte etwa Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Bereits vergangenen Monat hatten Mitglieder des Bundestagsausschusses für Klima und Energie einige der nun geplanten Einigungen angedeutet. Am Montag bestätigten auch die Fraktionen von SPD und Union sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (B90/Die Grünen) die Zusammenarbeit.

Die Novellen betreffen unter anderem

Kerstin Andrae vom BDEW lobte insbesondere die Maßnahmen zur Dämpfung von PV-Einspeisespitzen, welche die Netzstabilität verbessern sollen. Das KWKG-Gesetz sichere laufende Projekte an und ermögliche “dringend benötigte Investitionen in den Fernwärmeausbau als ein zentrales Element der Wärmewende.” Die kommende Regierung müsse aber noch mehr Klarheit in dem Bereich schaffen.

Die Legislatur werde mit wichtigen Maßnahmen für mehr Flexibilität und Steuerbarkeit des Stromnetzes beendet, hieß es auch vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). “Es ist ein gutes politisches Signal, dass dies unter den demokratischen Parteien SPD, CDU/CSU und Grünen auch im Wahlkampf der Sache wegen noch möglich war”, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter. Auch der Bundesverband Solarwirtschaft äußerte sich überwiegend zustimmend. av

Zur Auftaktsitzung des Strategischen Dialogs Auto kommen am Donnerstag unter der Leitung der EU-Kommissionspräsidentin die CEOs von Herstellern und Zulieferern, Vertreter von NGOs und der alternativen Lade- und Tankinfrastruktur sowie Wissenschaftler zusammen. Laut der Kommission geht es in der ersten Sitzung darum, zu “einer gemeinsamen Sichtweise der wichtigsten Herausforderungen und potenziellen Lösungswege zu gelangen”.

Die Hersteller fordern Änderungen bei der Regulierung. Das Verbrenner-Aus 2035 soll abgeschafft, die CO₂-Flottengrenzwerte gesenkt werden. Die im EU-Gesetzestext für 2026 vorgesehene Überprüfung der CO₂-Flottengesetzgebung soll vorgezogen werden auf 2025. Die Strafzahlungen für Hersteller beim Verfehlen der 2025er Ziele sollen reduziert werden.

Unklar ist, wann von der Leyen den Dialog abschließen will und ob die Ergebnisse, festgehalten etwa in einem Abschlussbericht, die Richtung vorgeben für Gesetzgebungsvorschläge der Kommission, wie es etwa beim Strategischen Dialog für die Zukunft der Landwirtschaft der Fall war.

Ob und wie viele Abstriche von der Leyen an ihrer Green-Deal-Gesetzgebung aus der vergangenen Legislatur machen will, ist unklar. Die zuständigen Kommissare ihrer neuen Kommission, etwa Wopke Hoekstra (Klima), Apostolos Tzitzikostas (Verkehr) und Stéphane Séjourné (Industriestrategie), betonen immer wieder, dass sie keine Änderungen an den Fit-for-55-Gesetzen für die Branche wollen. Am Donnerstag sollen fünf Arbeitsgruppen eingesetzt werden:

Die Arbeitsgruppen berichten an eine zu bildende Steuerungsgruppe. Das Europaparlament wird nicht dabei sein, soll aber ebenso wie der Rat regelmäßig über Ergebnisse informiert werden. mgr

Vergangenen Freitag ist der Vermittlungsprozess zwischen Oikocredit und drei NGOs gescheitert. Mehrere Organisationen hatten schwere Vorwürfe gegen Anbieter von Mikrokrediten erhoben. Demnach sollte die Organisation mit Hauptsitz in den Niederlanden über Partner in Kambodscha an Finanzierungen beteiligt gewesen sein, in deren Folge es zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein soll. Im Dezember 2022 reichten die Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO), Equitable Cambodia und FIAN Deutschland eine Beschwerde bei der OECD-Kontaktstelle in den Niederlanden ein. Anschließend kam es zu der Mediation.

Kambodscha gehört zu den Ländern mit besonders großem Mikrofinanzsektor. Zum Problem werden Mikrokredite, wenn Menschen die Kredite konsumieren, statt zu investieren, oder die Höhe der Ratenrückzahlung sie überfordert. Verantwortliche Mikrofinanzinstitute müssen vor der Kreditvergabe prüfen, ob die Kreditnehmer ihren Verpflichtungen überhaupt nachkommen können. In Kambodscha ist das häufig nicht der Fall. Laut einer Studie mussten 160.000 Mikrokreditnehmer innerhalb von fünf Jahren Land verkaufen, um die Schulden aus den Mikrokrediten zu begleichen. Entsprechend verschlechterte sich ihre Lage.

Oikocredit, einen der ältesten ethischen Investoren mit kirchlichen Wurzeln, trafen die Vorwürfe hart, weil sich die Organisation eigentlich als Pionier einer wirksamen und verantwortungsvollen Mikrokreditfinanzierung sieht. In Kambodscha hat Oikocredit nach eigenen Angaben dazugelernt, was problematische Auswirkungen von Mikrokrediten anbelangt. Trotzdem geht Oikocredit weiter davon aus, dass Mikrofinanzierungen den gewünschten positiven Einfluss haben können, also Menschen mit geringem Einkommen etwa Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten erlauben.

Darüber hinaus will Oikocredit geschädigten Kreditnehmern helfen und entwickelt dafür einen unabhängigen Vermittlungsmechanismus, der sich an internationalen Standards orientieren soll, einschließlich der OECD-Leitsätze für mulinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

Die drei NGOs halten den Mechanismus für richtig, gleichwohl wünschen sie sich konkrete Angaben über den Startzeitpunkt oder die Höhe der Mittel, die für Entschädigungen genutzt werden könnten. cd

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert Hersteller und Handel auf, beim Transport von Pflanzen konsequent auf Mehrwegpaletten zu setzen. Jährlich verbrauche die Branche europaweit bis zu 700 Millionen Einwegpaletten, davon allein 150 Millionen in Deutschland, hieß es anlässlich der derzeit stattfindenden IPM Essen, die als Weltleitmesse des Gartenbaus gilt.

Die DUH wirft Unternehmen wie Lidl, Aldi und Ikea vor, sich trotz vorhandener Alternativen wie dem European Plant Tray (EPT) weiter dem Einsatz von wiederverwendbaren Transportverpackungen zu verweigern. Dies verschärfe die Klimakrise und verschwende Ressourcen, so die Umweltorganisation.

“Unnötiger Verpackungsmüll muss in allen Bereichen vermieden werden – auch in der vermeintlich grünen Pflanzenbranche”, sagt DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Beim Transport von Pflanzen spreche alles für wiederverwendbare Mehrwegpaletten: “weniger Müll, eingesparte Ressourcen und bis zu 30 Prozent weniger CO₂”. Während die Baumarktkette Hornbach mit gutem Beispiel vorangehe, beteiligten sich andere Unternehmen nicht oder nur unzureichend am Mehrwegsystem, bemängelt Metz.

Die EU-Verpackungsverordnung schreibt vor, dass ab 2030 für nationale Transporte sowie für Transporte innerhalb eines Unternehmens oder zwischen Partnerunternehmen weitgehend Mehrwegverpackungen eingesetzt werden müssen. Um diese Vorgabe umzusetzen, müssten Unternehmen schon heute mit der Umstellung auf Mehrweg beginnen, mahnt die DUH.

“Besonders schlecht ist die Situation bei den großen Discountern Lidl und Aldi, wo massenhaft Pflanzen verkauft werden”, sagt Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft der DUH. “Dort wird voll auf Einweg-Transportverpackungen gesetzt. Allein Lidl ist pro Jahr für mehr als sieben Millionen Wegwerfpaletten verantwortlich”, sagt Fischer.

Auch wirtschaftlich sei Mehrweg die bessere Wahl gegenüber der “immer teurer werdenden Neuproduktion von Einweg-Verpackungen”, sagt der DUH-Experte. Schon nach kurzer Zeit würde sich die Wiederverwendung von Paletten rechnen, ist er überzeugt. ch

Wenige Tage nach dem Amtsantritt von Donald Trump geht die US-Regierung mit drastischen Maßnahmen gegen Institutionen und Mitarbeiter vor, die in den US-Bundesbehörden bisher für Gleichstellung und Umweltgerechtigkeit zuständig waren. Die Programme wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt und die Mitarbeiter beurlaubt. Laut einer aktuellen Direktive des U.S. Office of Personnel Management (OPM) soll ihre Entlassung unverzüglich eingeleitet werden – “bis zum gesetzlich maximal erlaubten Umfang”.

Grundlage ist eine Executive Order des Präsidenten, die DEI- und DEIA-Programme für illegal erklärt. Die Abkürzungen stehen für Diversity, Equity, Inclusion und Accessibility, also Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit. Sie sollten die Gleichbehandlung von Minderheiten und unterprivilegierten Gruppen in und durch Behörden sicherstellen. Aus Sicht der Trump-Administration untergraben sie hingegen das Leistungsprinzip.

Wie viele Mitarbeiter letztlich von den Maßnahmen betroffen sein werden, ist derzeit noch unklar. Sicher ist nur, dass alle DEIA-Büros und ähnliche Einrichtungen geschlossen werden und die Beschäftigten ihren Job verlieren sollen. Außerdem soll auch Dienstleister gekündigt werden, die für die Programme tätigen waren.

Der Kreis der Betroffenen könnte schnell größer werden. Denn das OPM hat alle Mitarbeiter von Bundesbehörden aufgefordert, bis zum 31. Januar jene Kollegen bei einer extra eingerichteten E-Mail-Adresse zu melden, die sie verdächtigen, trotz des DEIA-Verbots an der bisherigen Gleichstellungspraxis bei Personalentscheidungen oder Vertragsabschlüssen festzuhalten. Ein entsprechendes Formular war dem Schreiben beigefügt.

“Wir sind uns der Bemühungen einiger Behördenmitarbeiter bewusst, diese Programme durch die Verwendung von verschlüsselter oder unpräziser Sprache zu verschleiern”, heißt es seitens des OPM. “Die rechtzeitige Meldung dieser Informationen hat keine nachteiligen Folgen. Wenn diese Informationen jedoch nicht innerhalb von zehn Tagen gemeldet werden, kann dies nachteilige Folgen haben.” ch

Mit Blick auf die Bundestagswahl drängt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf eine Neuausrichtung der Waldpolitik. Eine Zukunftskommission Wald soll Vertreter aus Forstwirtschaft, Politik und Naturschützer an einen Tisch bringen, um gemeinsam ein Gesamtkonzept für einen nachhaltigen Waldumbau und eine klimaverträgliche Waldbewirtschaftung zu entwickeln.

Denn der deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand: Nur noch jeder fünfte Baum ist vollkommen gesund, so die Waldzustandserhebung 2023. Seine Funktion als Kohlenstoffsenke erfüllt der Wald seit 2017 nicht mehr, wie die Zahlen der letzten Bundeswaldinventur 2022 zeigen. Grund dafür sind vor allem der hohe Baumverlust durch Dürreperioden und der geringere Baumzuwachs als Folge des Klimawandels.

Von einer Zukunftskommission erhofft sich Sven Selbert, Referent für Waldnaturschutz und nachhaltige Waldnutzung beim NABU, dass “eine Brücke zwischen den konkurrierenden Interessensvertretungen” geschlagen und Kompromisslösungen gefunden werden können. Mit dem Ende der Ampelkoalition war auch die Erneuerung des Bundeswaldgesetzes gescheitert – unter anderem durch eine Blockade der FDP.

Es seien sich aber alle Parteien darin einig, dass es für die Zukunft “gesunde, stabile und vielfältige Wälder” brauche. Neben der Wirtschaftsleistung des Waldes muss dafür auch seine Funktion als Erholungsraum, Klimaschützer und Ökosystem geschützt werden. Wichtig sei dabei auch die Honorierung der Ökosystemleistungen von Waldbesitzern, die im aktuellen Bundeswaldgesetz bislang nicht vorgesehen ist.

Die CDU hat sich jüngst offen für eine Neuausrichtung der Waldpolitik gezeigt. In Nordrhein-Westfalen hat etwa Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Waldpakt 2.0 ins Leben gerufen, der Handlungsfelder für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und einen nachhaltigen Waldumbau festlegt. ag

Brussels under pressure to curb green agenda in response to Trump – Financial Times

Die von der Trump-Administration beabsichtigte umfassende Deregulierung und Rekarbonisierung der Wirtschaft droht sich auch auf die Transformation in der EU auszuwirken. So versuchten vor allem US-amerikanische Konzerne, den Druck auf die EU-Kommission zu erhöhen. Angesichts des wachsenden Einflusses rechtspopulistischer Kräfte mehrten sich die Rufe nach einer “Regulierungspause” aber auch aus wichtigen Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich. Zum Artikel

Warnung vor Kohlendioxidspeicher in der Nordsee – FAZ

Die mit der “Carbon-Management-Strategie” der Bundesregierung beabsichtigte Lagerung von CO₂ führt einer Analyse des WWF zufolge zu drastischen Eingriffen in die Ökosysteme der Meere und ist überdies mit hohen zusätzlichen Emissionen verbunden. Das Kohlendioxidspeicherungsgesetz sollte die Lagerung im Meeresboden nur außerhalb von Schutzzonen erlauben, liegt aber seit längerem auf Eis, weil die Fraktionen von SPD und Grünen offene Fragen nicht geklärt haben. Zum Artikel

Oil Companies Embrace Trump, but Not ‘Drill, Baby, Drill’ – New York Times

Eines der zentralen Versprechen von Donald Trump war, die Öl- und Gasproduktion in den USA deutlich zu steigern. Dieses Vorhaben droht nun an den Realitäten der Märkte zu scheitern. Denn eine Steigerung der Fördermengen sei Experten zufolge nur dann realistisch, wenn die Preise steigen würden, schreibt Rebecca Elliott in der New York Times. Da sich die Fördermengen aber bereist auf Rekordniveau befänden, sei dies nicht zu erwarten. Zum Artikel

Start-up setzt ganz auf Recycling von Carbon – Handelsblatt

Den beliebten Leichtbau-Werkstoff Carbon benötigt man im Flugzeugbau, in der Autoindustrie oder für Fahrradrahmen. Doch das Material gilt nicht als nachhaltig, da es sich bis heute nur schwer recyceln lässt. Das deutsche Start-up Holy Technologies will das ändern. Es hat eine innovative Technologie entwickelt, die die Produktion in Europa vergünstigen, aber auch umweltfreundlicher und recyclefähig machen soll. Zum Artikel

So reagieren deutsche Fondsmanager auf Anti-Wokeness in den USA – Handelsblatt

Wie reagieren deutsche Fondsmanager darauf, dass sich immer mehr US-Unternehmen von Diversitätsinitiativen abwenden – und was folgt daraus für Nachhaltigkeitsfonds? Dieser Frage geht Martin Müller nach. Während man die Situation bei Deka Investment derzeit genau beobachte – etwa, dass Meta auf Faktenchecks verzichten will – läuft der Tech-Konzern bei Union Investment schon länger nicht mehr als nachhaltige Aktie. Zum Artikel

Die grünen Jobs der Zukunft – Die Zeit

Durch die Klimakrise verändern sich Berufe – oder es entstehen neue. Darunter sind Umweltinformatiker, die etwa CO₂-Daten auswerten können, Nachhaltigkeitsbeauftragte, die Lieferketten genau im Blick haben – oder planetare Gesundheitsmanager, die sich mit den Effekten der Klima- und Umweltkrise auf die menschliche Gesundheit befassen. Zum Artikel

Ist der globale Klimaschutz ohne Amerika am Ende? – FAZ

Der neuerliche Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sorgt weltweit für Kritik, bedeute indes aber nicht das Aus für die Bemühungen um mehr Klimaschutz – weder auf internationaler Ebene noch in den USA selbst. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass andere Länder ihnen folgen würden – und in den USA stellen sich nicht nur einzelne Bundesstaaten gegen Trump, sondern auch Vermögende wie Michael Bloomberg, der etwa die von Trump hinterlassene Lücken teils aus eigener Tasche schließen will. Zum Artikel

Botschafter André Aranha Corrêa do Lago wurde von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zum Präsidenten der kommenden COP 30 ernannt. Sie wird im November in Belém, im Herzen des brasilianischen Amazonasgebiets, stattfinden.

Der 65-jährige Corrêa do Lago ist Staatssekretär für Klima, Energie und Umwelt im brasilianischen Außenministerium und einer der erfahrensten brasilianischen Diplomaten bei Klimaverhandlungen. Der Wirtschaftswissenschaftler ist seit 1983 als Diplomat tätig und verhandelt seit 25 Jahren über Klimafragen und nachhaltige Entwicklung. Seit Beginn der Regierung Lula ist er Brasiliens Hauptverhandlungsführer bei allen internationalen Umweltkonferenzen, sowohl zum Thema Klima, als auch zu biologischer Vielfalt und Wüstenbildung.

Die Klimadiplomatie steht vor großen Herausforderungen: Die erste ist die Dringlichkeit der Klimakrise. Die zweite ist der Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Abkommen. “Wir können nicht aufgeben”, sagte Corrêa do Lago kurz nach seiner Ernennung in seinem ersten Interview als COP30-Präsident. Er bezeichnete die Entscheidung Trumps als “einen bedeutenden Wandel in der Haltung der amerikanischen Regierung und bestimmter Wirtschaftssektoren”. Er wies aber darauf hin, dass die USA ein Land mit vielen Facetten seien, “von der Bundesregierung über die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Universitäten und die subnationalen Regierungen. Wir prüfen noch, wie wir uns konstruktiv mit diesen verschiedenen Dimensionen auseinandersetzen können”.

Eine weitere Patt-Situation ist die Klimafinanzierung, ein Thema, das die COP aufhält. In Baku wurde festgelegt, dass auf der COP30 ein “Fahrplan von Baku bis Belém” für die Klimafinanzierung in Höhe von 1,3 Billionen Dollar bis 2035 ausgehandelt werden soll. Corrêa do Lago sagt, er werde gemeinsam mit den Finanzministern, Zentralbanken und multilateralen Banken an dieser Aufgabe arbeiten. Während der brasilianischen G20-Präsidentschaft hat er damit schon Erfahrungen gesammelt. “Wir werden diese Arbeit fortsetzen, denn 1,3 Billionen Dollar zu erreichen, ist eine immense Herausforderung”, so Corrêa do Lago. Er plant auch Beiräte aus Wirtschaftswissenschaftlern, Experten für Klimagerechtigkeit und Wissenschaftlern einzurichten.

Während des brasilianischen G20-Vorsitzes war er zusammen mit Umweltministerin Marina Silva einer der Organisatoren der erfolgreichen Bemühungen, das Thema Klima in die G20-Agenda der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten aufzunehmen.

“Die COP30 wird keine COP wie die anderen sein”, sagte er im Gespräch. “Wir müssen das Vertrauen wiederherstellen, dass die COP nicht nur eine Verhandlung über Dokumente ist”. Die brasilianische Präsidentschaft möchte die COP30 zu einer Aktionskonferenz machen, auf der bereits getroffene Entscheidungen umgesetzt werden.

In den vergangenen Monaten wurde sein Name neben anderen für die COP30-Präsidentschaft ins Spiel gebracht. Einige Teile der Zivilgesellschaft und indigene Gruppen sprachen sich dafür aus, die COP-Präsidentschaft an Marina Silva zu vergeben, eine Frau, schwarz, von bescheidener Herkunft, geboren im Amazonasgebiet und weltweit bekannt. Silva spricht jedoch kein Englisch, die Sprache der Macht auf internationalen Konferenzen, und hätte vielleicht auch nicht genügend Zeit für die vielen Reisen, die das Amt des COP-Präsidenten erfordert.

Diplomaten sind im brasilianischen System Berufsbeamte. Der Weg ins Itamaraty – eines der Meisterwerke des Architekten Oscar Niemeyer – ist nicht einfach. Er erfordert fundierte Kenntnisse der Geopolitik, der Geschichte sowie fließende Kenntnisse mehrerer Sprachen. Corrêa do Lago gehört zu den erfahrensten und geschicktesten Mitarbeitern und genießt das Vertrauen der strategischen Ministerien Brasiliens, des Privatsektors sowie von Umweltschützern und Wissenschaftlern. Und von Lula.