immer wieder sagen mir Entscheider in Wirtschaft und Wissenschaft, die Transformation könnte erst richtig Fahrt aufnehmen, wenn Deutschland und die EU durchgreifen würden wie China. Natürlich ist es für viele beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die kommunistische Einheitspartei den Ausbau von Solar- und Windenergie vorantreibt oder den Umstieg auf das E-Auto diktiert.

Mit der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson werden indes all diejenigen gestärkt, die davon ausgehen, dass die Demokratie doch der bessere Weg für die Transformation ist. Denn die drei Forscher haben herausgearbeitet, wie wichtig für Wachstum und Wandel jene Institutionen sind, die es den Bürgern ermöglichen mitzubestimmen. Davon hätten langfristig alle etwas, während unter ausbeuterischen Regimen die Machthabenden kurzfristig Vorteile haben. Angesichts dessen kann man vielleicht leichter die Geduld aufbringen, die es bei großen und kleinen Fragen braucht, was unser heutiges Briefing wieder einmal zeigt.

Carsten Hübner berichtet mit Blick auf die Biodiversitäts-COP in Kolumbien über den schleppenden Verlauf der Dinge. Unser US-Korrespondent Laurin Meyer beschreibt, wie schwierig im US-Bundestaat New York die Etablierung eines Lieferkettengesetzes für Modefirmen ist. Marc Winkelmann berichtet exklusiv mit Blick auf die morgen stattfindende Anhörung zur CSRD im Bundestag, warum die geplante Regelung gegen Europarecht verstoßen könnte. Nicolas Heronymus analysiert, was dafür sorgen könnte, dass in der Gastronomie Mehrweg- statt Einwegverpackungen die Regel werden könnten.

Die 16. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD COP16) tagt vom 21. Oktober bis zum 1. November in der kolumbianischen Stadt Cali. Ganz oben auf der Agenda der Beratungen, an denen zwölf Staats- und Regierungschefs sowie 100 Minister teilnehmen, stehen die Umsetzung des Globalen Biodiversitätsrahmens (Global Biodiversity Framework: GBF) und Finanzierungsfragen. Denn bei beiden Themen hakt es ganz erheblich.

Nur ein kleiner Teil der Vertragsstaaten hat die Ziele des GBF bisher in seine nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne (NBSAPs) übernommen, obwohl dies eigentlich bis zur COP16 hätte geschehen sollen. Auch von den auf der COP15 im kanadischen Montreal vereinbarten 20 Milliarden US-Dollar für eine erste Finanzierungsrunde bis 2025 fehlt nach aktuellen Berechnungen von Umweltschutzorganisationen noch ein erheblicher Teil.

Mit dem GBF haben die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention 2022 im kanadischen Montreal erstmals ein globales Rahmenwerk zum Schutz der biologischen Vielfalt verabschiedet. Es enthält vier Statusziele und 23 Handlungsziele, anhand derer die NBSAPs der 196 Vertragsstaaten überarbeitet werden sollen. Dazu gehört, dass bis zum Jahr 2030 mindestens:

Auch die Verschwendung von Nahrungsmitteln und die Ausbreitung invasiver Arten soll sich um die Hälfte reduzieren. Zudem müssen die Staaten die Grundlagen dafür schaffen, dass Unternehmen und Finanzinstitutionen offenlegen, wie sich ihre Aktivitäten auf die biologische Vielfalt auswirken.

Im Rahmen des GBF haben sich die Staaten dazu verpflichtet, diesen “Masterplan” innerhalb von zwei Jahren in ihre NBSAPs zu integrieren. Anhand einheitlicher Indikatoren soll dann gemessen werden, wie das jeweilige Land zur Erreichung der globalen Ziele beiträgt. Eine erste Bewertung soll bereits in Cali erfolgen.

Ein Blick in das Reporting Tool des CBD-Sekretariats zeigt jedoch, dass dieser Prozess bisher nur schleppend vorankommt. Am 15. Oktober, also rund eine Woche vor Beginn der Konferenz, hatten erst 26 der 196 Vertragsstaaten ihre NBSAPs entsprechend überarbeitet, darunter die EU, die ebenfalls Partei ist. Auch Deutschland macht hier keine Ausnahme. Der Entwurf für eine überarbeitete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS 2030) wurde zwar breit diskutiert, ist aber vom Bundeskabinett noch nicht beschlossen worden.

Auch die Finanzierung der weltweiten Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität kommt nicht recht voran. In Montreal wurde vereinbart, dass die Staaten des globalen Nordens in einem ersten Schritt bis 2025 zusätzlich 20 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Doch davon fehlen derzeit noch rund zwölf Milliarden. Das geht aus Berechnungen des World Wide Fund For Nature (WWF) und anderen Umweltorganisationen in ihrem kürzlich veröffentlichten $20 Billion Tracker hervor.

Die Finanzierungsziele im GBF sind durchaus ambitioniert. Dort wird von einer jährlichen Finanzierungslücke von 700 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Um diese zu schließen, sollen bis 2030:

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte unmittelbar vor der COP15 angekündigt, dass Deutschland seine jährlichen Mittel zur Finanzierung der globalen Biodiversität bis 2025 auf 1,5 Milliarden Euro verdoppeln wird. Darüber hinaus hat die Bundesregierung inzwischen 40 Millionen Euro für die Einrichtung eines Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) bereitgestellt. Der GBFF soll die Arbeitsfähigkeit des GBF sicherstellen.

Ein Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen ist in Deutschland hingegen nicht in Sicht. Das Umweltbundesamt beziffert diese auf rund 65 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu gehören die Steuerbefreiung für Kerosin, die Dieselvergünstigung und das Dienstwagenprivileg. Wie die im GBF geforderte massive Aufstockung der Mittel vor dem Hintergrund der Schuldenbremse und geplanter Kürzungen im Entwicklungshilfeetat umgesetzt werden kann, ist daher fraglich.

Offen ist die Rolle der Privatwirtschaft bei der Umsetzung des GBF. Laut dem Future of Nature and Business Report des Weltwirtschaftsforums (WEF) bieten umweltfreundliche Lösungen Geschäftschancen in Höhe von mehr als zehn Billionen US-Dollar. Bis 2030 könnten so 395 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen.

Allerdings, so heißt es in einem Transformationsreport des WEF, hätten zwar die meisten der Top-500-Unternehmen der Welt ein Klimaziel, aber nur fünf Prozent eines für Biodiversität. Angesichts der Abhängigkeit der Weltwirtschaft von der Natur müsse der Privatsektor dringend dazu beitragen, den Verlust der Natur in diesem Jahrzehnt aufzuhalten und umzukehren, so das WEF.

Wenn es nach Patagonia-Chef Ryan Gellert geht, soll bald die ganze Branche so handeln wie er selbst. Die US-Bekleidungsmarke ist bekannt für ihr Engagement für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. “Die meisten ökologischen und sozialen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit finden in unseren Lieferketten statt”, schrieb Gellert vor einigen Monaten in einem offenen Brief. Deshalb fordere er “mehr Regulierung und Rechenschaftspflicht der 2,5 Billionen US-Dollar schweren Bekleidungsindustrie”.

Umweltverbände machen die Modeindustrie für einen beträchtlichen Teil der weltweiten Umwelt- und Klimaschäden verantwortlich. Laut der Umweltbewegung “Earth Day” sind mindestens vier Prozent der globalen CO₂-Emissionen auf die Kleidungsherstellung zurückzuführen. Andere Organisationen sprechen sogar von bis zu 8,6 Prozent. Zudem würde die Modeindustrie rund 35 Prozent des Mikroplastiks im Meer verursachen. Von den rund 100 Milliarden Kleidungsstücken, die jährlich produziert werden, landeten immer noch 85 Prozent auf einer Mülldeponie oder in einer Verbrennungsanlage, und nur ein Prozent werde recycelt, behauptet “Earth Day”.

In New York liegt seit 2022 eine Lösung im Sinne Gellerts auf den Schreibtischen der Politiker: der Fashion Sustainability and Social Accountability Act. Es ist ein Gesetz, das die Branche mit Blick auf die Klima- und Umweltauswirkungen ihres Geschäftes zu mehr Transparenz verpflichten würde. Große Bekleidungshersteller und -einzelhändler, die in New York tätig sind und global einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielen, müssten demnach mindestens 50 Prozent ihrer Lieferkette über alle Produktionsstufen hinweg offenlegen. Dabei sollen sich die Unternehmen nach “bestem Wissen und Gewissen” auf Lieferanten konzentrieren, die für Klima- und Umweltrisiken “vorrangig” relevant sind.

Die Unternehmen sollen zudem Reduktionsziele für ihren Energie-, Wasser- und Chemikalienverbrauch sowie ihre Treibhausgasemissionen festlegen. Sie müssten auch über die jährliche Menge der von ihnen hergestellten Produkte Auskunft geben – aufgeschlüsselt nach Materialarten. Die entsprechenden Berichte sollen unabhängig von einer beim Bundesstaat New York akkreditierten Prüfstelle geprüft werden müssen und anerkannten Standards wie denen der “Greenhouse Gas Protocol Initiative” entsprechen. Wer gegen die Vorgaben im Gesetz verstößt, müsste mit einer Geldstrafe von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes rechnen.

Bislang steckte der Gesetzentwurf allerdings fest. Internationale Marken empfanden die Vorschläge als zu hart, anderen gingen sie nicht weit genug. Zu den mehr als 1.000 Mitgliedern der American Apparel & Footwear Association (AAFA), einer bedeutenden Interessenvertretung der Branche in den USA, zählen Marken wie Patagonia, Faherty und Ganni, die Nachhaltigkeit zu ihrem Geschäftszweck gemacht haben – aber auch Fast-Fashion-Hersteller, die durch die Transparenzpflichten mehr Kosten befürchten und damit höhere Preise für Kunden.

Vor allem große Marken würden hinter vorgehaltener Hand so argumentieren, schrieb Kenneth Pucker jüngst in einem Gastbeitrag für das US-Magazin “The Business Of Fashion”. Der ehemalige COO der Modemarke Timberland hat den Gesetzentwurf mit ausverhandelt. So hätten “große Modemarken und Handelsverbände einen Mangel an Praktikabilität der im Gesetz vorgeschriebenen Offenlegung ihrer Lieferketten beklagt”, schrieb Pucker. “Im endlosen Bestreben, die Margen zu erhöhen und den Umsatz zu steigern, üben Führungskräfte von Modemarken weiterhin Druck auf die Lieferketten aus, um neue Kollektionen zu beschleunigen und die Kosten zu senken.”

Anderen gehen die Vorgaben hingegen nicht weit genug. “Obwohl der Gesetzentwurf die Marken dazu auffordert, 50 Prozent ihrer Lieferkette offenzulegen, wird nicht genau festgelegt, welche 50 Prozent sie offenlegen sollen”, kritisiert etwa Cosh, eine Plattform für nachhaltige Mode, in einer Stellungnahme. Unternehmen könnten sich also aussuchen, welche Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit sie offenlegen. Auch zielten die Vorschläge nur darauf ab, den Transparenzmangel in der Branche zu beheben. “Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die aufgezeigten Probleme auch gelöst werden”, heißt es weiter.

Menschenrechtsorganisationen haben den Gesetzentwurf ohnehin von Beginn an als “weit schwächer” bezeichnet als etwa die Regulierung in der EU, die auf Risikoprävention setzt – und Unternehmen verpflichtet, sich mit den Risiken in ihren Lieferketten zu beschäftigen und darüber Rechenschaft abzulegen. Zudem adressiert sie auch soziale Aspekte wie die Arbeitsbedingungen bei Lieferanten. Das Vorhaben in New York hingegen folgt dem Geist angelsächsischer Gesetze wie dem britischen Modern Slavery Act. Sie setzen darauf, dass durch mehr Transparenz Missstände aufgedeckt und Firmen durch Druck von außen zu Veränderungen bewegt werden.

Obwohl der New Yorker Gesetzentwurf bisher nicht richtig vorankam, sind Beobachter optimistisch, dass das Vorhaben nach den Wahlen im November oben auf der Agenda stehen wird. Schließlich hätten sich inzwischen viele Modemarken und Prominente dem Unterstützerkreis angeschlossen. Mehr als 90 Abgeordnete sind inzwischen Co-Sponsoren des Fashion Acts, die Zahl der öffentlichen Befürworter aus Wirtschaft und Gesellschaft hat sich seit dem ersten Vorschlag 2022 vervierfacht. “Tatsächlich scheint die Dynamik für New York zu wachsen, die Modeindustrie mit der Verabschiedung des Fashion Act neu zu gestalten”, schrieb Warren Koshofer, Partner der US-Großkanzlei “Michelman & Robinson”, im Frühjahr in einem Beitrag.

Auch andere US-Bundesstaaten diskutieren über schärfere Regeln für die Modeindustrie, etwa zum Recycling der Textilien. Dazu zählt nicht zuletzt Kalifornien – jener Staat, in dem Gellerts Modefirma beheimatet ist. Laurin Meyer

Ein Zusammenschluss aus mehreren Organisationen wirbt für strengere Mehrwegregeln in der Gastronomie. Seitdem die Mehrwegangebotspflicht gelte, habe sich der Anteil an Mehrwegverpackungen kaum erhöht. Gleichzeitig sei aber die Gesamtmenge an Verpackungsabfällen im Außer-Haus-Bereich gestiegen. Die sogenannte Umsetzungsallianz aus ProjectTogether, WWF Deutschland und Mehrwegverband Deutschland empfiehlt deshalb in einem Policy-Paper, das Table.Briefings exklusiv vorliegt, folgende Maßnahmen:

Um ökologische Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen, müsse der Markanteil von Mehrwegverpackungen auf mindestens 40 Prozent steigen, heißt es in einer Studie der Ellen MacArthur Foundation. Doch der Mehrweganteil im Außer-Haus-Verkauf lag 2023 laut einer Untersuchung im Auftrag des WWF bei unter zwei Prozent. “Wichtig ist deshalb, dass sich die Nachfrage nach Mehrweg erhöht”, sagt Vanessa Esslinger, Co-Autorin des Papers vom ProjectTogether. Aus ihrer Sicht gelinge das nur durch nachgeschärfte Regulierung und Finanzierungsmechanismen, die Mehrwegkreisläufe fördern.

Zu den Empfehlungen der Umsetzungsallianz für eine Verpackungsnovelle gehört etwa:

Eine Ausweitung der Angebotspflicht über Kunststoffverpackungen hinaus und ein Verbot für Einwegverpackungen beim Verzehr vor Ort hatte das Bundesumweltministerium (BMUV) schon 2023 in einem Eckpunktepapier für eine Reform des Verpackungsgesetzes angedacht. Sie ist bisher aber aufgrund von unterschiedlichen Positionen innerhalb der Ampel-Koalition nicht zustande gekommen.

Zu den Gründen für den “Misserfolg der Mehrwegangebotspflicht” gehört laut des Policy-Papers der Umsetzungsallianz auch, dass Verbraucher Mehrwegverpackungen kaum aktiv nachfragten. Zudem haderten viele Gastronomie-Betriebe mit einer Umstellung, weil dies als zu aufwendig und zeitintensiv wahrgenommen würde. Die Umsetzungsallianz hat daher 2023 ein Pilotprojekt mit mehreren System-Gastronomen durchgeführt – darunter Burger King, Haferkater und Ikea.

In diesem Projekt haben die Betriebe verschiedene Anreize für Verhaltensänderungen (Nudges) ausprobiert. Einer davon: Mehrwegverpackungen als Standard anbieten. Bei Ikea habe dies in einzelnen Geschäften zeitweise zu Mehrwegquoten von 80 statt fünf Prozent geführt. In einigen Geschäften sei die Quote nach anfänglicher Steigerung mit der Zeit aber wieder stark gesunken, heißt es im Ergebnisbericht. Insgesamt sei die Mehrwegquote in acht Monaten von zwölf auf 36 Prozent gestiegen.

“Wir haben gelernt, dass sich schon mit kleinen Impulsen die Nachfrage erhöhen lässt”, sagt Esslinger von ProjectTogether. Je mutiger das Management agiere, desto größer sei der Effekt auf die Mehrwegquote. Bei Mehrweg ginge es vor allem darum, neue Routinen zu schaffen – auch bei den Mitarbeitenden. “Eine Herausforderung in der Gastronomie ist aber natürlich die hohe Personalfluktuation”, ergänzt sie.

Auch deshalb fordert Recup, Anbieter eines Mehrwegsystems, “dass Unternehmen verstärkt auf Schulungen für ihre Mitarbeiter setzen müssen, um das Bewusstsein für Mehrweg zu stärken”. Aus Kundensicht könnten finanzielle Anreize die Bereitschaft erhöhen. Für den größten Hebel hält das Unternehmen jedoch “die konsequente Abschaffung von Einwegalternativen“. Bis es möglicherweise dazu kommt, wünscht sich Recup eine konsequentere Kontrolle der geltenden Mehrwegangebotspflicht und eine ambitionierte Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung.

21. bis 25. Oktober 2024, Kochel am See

Seminar We Feed The World – Reis, Kaffee, Soja & Co. Nahrungspflanzen zwischen Wirtschaftsinteressen, Handelspolitik und Umweltschutz (Veranstalter: Georg-von-Vollmar-Akademie) Info & Anmeldung

21. bis 25. Oktober 2024, Kochel am See

Seminar Umwelt und Soziale Gerechtigkeit. Gesundheit, Klimawandel, Mobilität, Partizipation (Veranstalter: Georg-von-Vollmar-Akademie) Info & Anmeldung

22. bis 25. Oktober 2024, Köln

Schulung Online-Grundlagenschulung zur Fairen Beschaffung in Kommunen (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

23. und 24. Oktober 2024, Hamburg

Tagung Hydrogen Technology Expo Europe (Veranstalter: Transglobal Events) Info & Anmeldung

24. Oktober 2024, 9:00 bis 21:00 Uhr, Karlsruhe

Konferenz FairDay24 (Veranstalter: Fairantwortung gAG) Info & Anmeldung

24. Oktober 2024, 13:30 bis 23:00 Uhr, München

Konferenz Unprepared Sustainability Conference (Veranstalter: CK/C Network GmbH) Info & Anmeldung

30. Oktober 2024, 9:00 bis 15:00 Uhr, Berlin und online

Tagung BNW-Jahrestagung: Wirtschaftsfaktor Naturkapital (Veranstalter: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

30. bis 31. Oktober 2024, Frankfurt

Festival Impact Festival: Europe’s largest B2B sustainability event (Veranstalter: Neosfer) Info & Anmeldung

Der deutsche Gesetzentwurf zur Umsetzung der CSRD-Richtlinie könnte gegen die Charta der Grundrechte der EU verstoßen. Nach Auffassung der Kanzlei Noerr würde damit die Berufs- und Unternehmerfreiheit eingeschränkt, weil unabhängige technische Dienstleister davon ausgeschlossen würden, Nachhaltigkeitsberichte prüfen zu können. Das schreibt Noerr in einer juristischen Stellungnahme, die der TÜV-Verband in Auftrag gegeben hat und die Table.Briefings vorliegt.

Der Vorschlag der Bundesregierung, der aktuell im Bundestag liegt und am heutigen Mittwoch in einer Anhörung des Rechtsausschusses verhandelt wird, sieht vor, dass lediglich Wirtschaftsprüfer die Dienstleistung übernehmen dürfen. Laut dem Gutachter Thomas Klindt und der Anwältin Luca Hartmann sind aber “unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen zwingend einzubeziehen”. Das Argument der Regierung, dass deren Tätigkeit nicht gleichwertig sei, sei falsch. Sie sei “dezidiert als gleichwertig zu betrachten”. Es sei “kein juristischer Grund ersichtlich, warum lediglich Wirtschaftsprüfer in diesem Bereich agieren dürfen”.

Die Juristen verweisen auf EU-Länder wie Rumänien, Estland, Griechenland und Ungarn, die technische Sachverständige in ihren nationalen Umsetzungsgesetzen berücksichtigen. Der deutsche Gesetzentwurf hingegen “entspricht nicht dem in der CSRD angelegten Harmonisierungsgedanken und führt zu einer Zersplitterung des Rechts”. Und: “Es wäre eine erstaunliche Behauptung, dass in jenen Ländern, nicht aber in Deutschland, der nationale Gesetzgeber unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen als gleichwertig (ein)schätzen kann.”

Weiter heißt es, dass es zu einer Wettbewerbsverzerrung komme, unter anderem, weil unter den Wirtschaftsprüfern lediglich die großen, “Big 4” genannt, die Leistungen anbieten könnten – kleine und mittelständische “kommen dagegen zu kurz”. In der Konsequenz bedeute dies, dass benachteiligte Unternehmen klagen könnten, wenn der Gesetzentwurf nicht geändert werden sollte. “Insbesondere kann beim Europäischen Gerichtshof im Wege der allgemeinen Verfahren vorgegangen werden.”

In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Wirtschaftsverbände für eine Öffnung bei den Prüfungen plädiert. Zuletzt kritisierte auch der Bundesrat die Regelung der Bundesregierung. Das für die Umsetzung zuständige Bundesjustizministerium wiederholte auf Anfrage seine zuvor geäußerte Argumentation, wonach es “bislang keine gleichwertigen rechtlichen Anforderungen für unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen” gäbe. Ihre Zulassung sei deshalb “nach gegenwärtiger Rechtslage unionsrechtlich nicht möglich”. Man werde sie aber bei einer späteren Gesetzesnovelle prüfen.

Der SPD-Berichterstatter Esra Limbacher sagte: “Ich bin mir sicher, dass wir in den Gesprächen im parlamentarischen Verfahren und im Nachgang der öffentlichen Anhörung eine sehr gute Lösung finden werden.” Unternehmen müssten “eine breite Auswahl an Prüfern” haben. Unter dem Gebot der Gleichwertigkeit würde er “alle rechtlichen Stellungnahmen ernst nehmen und sie berücksichtigen”. maw

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) habe “eine Rakete abgeschossen”, sagte Robert Habeck bei der Übergabe der ersten Klimaschutzverträge am Dienstag. Vom Beginn des Gebotsverfahrens im März über die Antragsphase bis zur Erteilung der Förderbescheide habe das BMWK nur sieben Monate gebraucht. Damit habe sein Haus das notwendige Tempo für die Transformation der mittelständischen Industrieunternehmen erreicht, an die sich die Förderung richte.

15 Projekte – von der Umstellung auf “grüne” synthetische Ameisensäure bis zu nachhaltigen Ziegeln für den Mauerwerksbau – erhalten mehr als 2,8 Milliarden Euro. Damit sollen neue Anlagen für klimafreundliche Produktion und die erhöhten Kosten für nicht-fossile Energieträger wie Wasserstoff finanziert werden.

Davon profitieren Konzerne wie die Beiersdorf-Tochter Tesa und der Chemiekonzern BASF genauso wie der mittelständische Spezialpapierhersteller Drewsen. Die Spanne der Fördermittel reicht pro Unternehmen von 50 bis 560 Millionen Euro.

Eingespart werden sollen durch die Förderung über die 15-jährige Vertragslaufzeit 17 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Rechnerisch kostet den Steuerzahler jede eingesparte Tonne CO₂ also knapp 165 Euro, das Zweieinhalbfache des derzeitigen Börsenpreises für entsprechende Emissionsrechte. Für Habeck der Preis dafür, die energieintensive industrielle Produktion in Deutschland zu halten und CO₂-freie Technologien zu etablieren.

Zudem rechne man nicht damit, dass die Fördersummen in Gänze ausgezahlt werden. Das Modell der Klimaschutzverträge sieht eine “nachschüssige Auszahlung” vor, die erst greift, wenn die Unternehmen die Treibhausgaseinsparung und die damit verbundenen Kosten im Vergleich zur fossilbasierten Produktion nachgewiesen haben. Daher hängt die tatsächliche Förderung von volatilen Preisen für Energieträger sowie den schwankenden Kosten für Emissionsrechte ab. Schließlich sollen die Unternehmen Mehreinnahmen zurückzahlen, wenn die klimafreundliche Produktion günstiger wird als die fossile.

In der laufenden zweiten Runde für Klimaschutzverträge sind 130 Projekte eingereicht worden. Dafür stehe ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag zur Verfügung, hieß es. Die Mittel seien im Klima- und Transformationsfonds hinterlegt. Habeck hofft auch auf eine dritte und vierte Runde, “bis das Geld alle ist”. Dies müsse aber politisch verhandelt werden. av

Die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) erfüllt die Anforderungen an nachhaltige Geldanlagen nicht ausreichend. Zu diesem Ergebnis kommt eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie, die am Montag vorgestellt wurde. Der Fonds, der das Generationenkapital künftig verwalten wird und dessen Nachhaltigkeitsstrategie als Blaupause dafür dienen soll, investiere gegenwärtig 1,3 Milliarden Euro oder 5,5 Prozent seines Portfolios in Unternehmen, die in Umweltzerstörung oder Menschenrechtsverletzungen verwickelt seien.

In der Studie hat Greenpeace sowohl die formale Kenfo-Nachhaltigkeitsstrategie als auch deren praktische Umsetzung untersucht. Demnach weise die Strategie “erhebliche Lücken” auf, die dazu führen würden, dass in umweltschädliche Unternehmen investiert werde und die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens nicht gewährleistet sei.

Bei der Umsetzung kritisiert Greenpeace, dass sich im Kenfo-Portfolio “kontroverse” Fossilkonzerne wie SaudiAramco, Total Energies, Petrobras, Shell und BP, sowie der brasilianische Rindfleischproduzent JBS befinden.

Den Ausschluss von Fossilkonzernen aus Nachhaltigkeitsgründen lehnt der Kenfo allerdings ab. “Wenn wir Aktien fossiler Unternehmen nicht mehr kaufen, wird dadurch keinerlei CO₂ eingespart”, sagte Kenfo-Vorstandsvorsitzende Anja Mikus im Interview mit Table.Briefings. Denn in der Regel würden die Aktien auf dem Sekundärmarkt, also von anderen Aktionären gekauft. Eine Steuerungswirkung hätte der Kauf somit nicht mehr.

Bei Infrastruktur-Projekten habe der Fonds “Investitionen in neue Öl- und Gasförderungen, Öl- und Gaspipelines und Raffinerien ausgeschlossen, soweit diese nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind”, so Mikus.

“Das Generationenkapital braucht stärkere Nachhaltigkeitsregeln, damit nicht Milliarden in umweltzerstörende Unternehmen investiert werden”, fordert Mauricio Vargas, Finanzexperte bei Greenpeace und Autor der Studie.

Um eine “zukunftssichere und ethisch verantwortliche Kapitalanlage” zu gewährleisten, empfiehlt Greenpeace deshalb, die ethische Geldanlage gesetzlich zu verankern, strikte Ausschlusskriterien und mehr Transparenz zu etablieren, sowie zivilgesellschaftliche Akteure stärker miteinzubeziehen. ag

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat am Dienstag den neuen Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) vorgestellt. Er soll Kommunen ermöglichen, transparent und ganzheitlich über Nachhaltigkeit zu berichten. Laut RNE-Vorsitzendem Reiner Hoffmann sollen so die Beiträge der Kommunen sichtbar und “steuerbar” gemacht werden. “Der BNK ist ein Motor für eine zukunftsfähige Entwicklung vor Ort”, sagte er.

Bei der Umsetzung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) spielen Kommunen eine entscheidende Rolle. Schätzungsweise 65 Prozent der Ziele können nur lokal und regional umgesetzt werden, weil dort die entsprechenden Kompetenzen liegen. Die Umsetzung auf kommunaler Ebene scheitert oft noch an einer ganzheitlichen Herangehensweise.

Den Prozess erleichtern soll der BNK. Er entstand 2019 aus einer Initiative von Oberbürgermeistern. Die Stadt Dortmund hat zum Beispiel den BNK im Jahr 2022 für ihren Nachhaltigkeitsbericht ausprobiert. Die Erfahrungen waren positiv: Der Standard erleichtere vor allem den Austausch zwischen den Kommunen, weil die Berichte vergleichbar seien, sagte eine Beteiligte vergangenes Jahr zu Table.Briefings.

Der auf Grundlage der Erfahrung von 30 Kommunen überarbeitete BNK biete Kommunen eine flexible Struktur, mit denen sie die Nachhaltigkeitsberichte auf ihre Bedürfnisse zuschneiden könnten, heißt es in einer Pressemitteilung des RNE. Zentraler Teil sei ein verpflichtendes Set von 62 qualitativen Aspekten und 19 quantitativen Kernindikatoren. Aus Sicht von Katja Dörner, Oberbürgermeisterin von Bonn, ist der überarbeitete BNK “ein wichtiger Meilenstein für die kommunale Nachhaltigkeitsarbeit”. Eine Handreichung stellt der RNE online zur Verfügung. nh

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kommt zu einem miserablen Urteil über die führenden 13 E-Auto-Hersteller: Kein einziger habe ausreichend darlegen können, wie es mit den Menschenrechtsrisiken in seinen Rohstofflieferketten umgehe, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie Recharge for Rights. In der Bewertung von Amnesty International konnten die Unternehmen insgesamt 90 Punkte erreichen. Kriterien waren unter anderem die Ermittlung von Menschenrechtsrisiken, die Transparenz der Lieferkette und Entschädigungsmaßnahmen.

Vergleichsweise gut schnitten die deutschen Autokonzerne ab, Mercedes-Benz allen voran mit 51 Punkten. Das Unternehmen verfolgt nach eigenen Angaben einen systematischen Ansatz für die Einbeziehung der Stakeholder und lege einen klaren Schwerpunkt auf die Einbindung potenziell betroffener Rechteinhaber und Personen in Bergbauregionen. BMW und VW folgen mit jeweils 41 Punkten. Bei BMW bemängelt der Report fehlende Angaben zu den Methoden bei der Einbeziehung betroffener Gemeinden, bei VW fehle es an Mechanismen zur Einbeziehung von Feedback einiger Interessengruppen, einschließlich der im Bergbau tätigen Personen. Schlusslichter sind Hyundai aus Südkorea (21), Mitsubishi aus Japan (13) sowie BYD aus China (11).

Menschenrechtliche Risiken gibt es vor allem bei der Herstellung von Batterien für E-Autos. Beim Abbau von Metallen und seltenen Erden kommt es zu Ausbeutung, Gesundheits- und Umweltschäden sowie Vertreibungen. “Die Industrie versteckt sich hinter intransparenten Lieferketten”, kritisiert Julia Durchow, Generalsekretärin von Amnesty Deutschland. Die Bundesregierung und das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle müssten für eine stringente Umsetzung des Lieferkettengesetzes sorgen, anstatt Abschwächungen oder gar ein Aussetzen zu diskutieren. cd

In ihrem “Mission Letter” für den designierten Kommissionsvizepräsidenten Stéphane Séjourné erteilt Ursula von der Leyen ihm den Auftrag, die Regeln für die öffentliche Beschaffung zu überarbeiten. Die Reform “sollte eine Präferenz für europäische Produkte in der öffentlichen Beschaffung in gewissen strategischen Sektoren und Technologien ermöglichen”, heißt es.

Als ein Grund für fehlende Investitionen in Europa gilt bisher die mangelnde Sicherheit, dass es einen Markt gibt für neue Produkte wie grünen Stahl. “Die Wettbewerbsfähigkeit hängt sehr stark am zukünftigen Marktwachstum,” sagt André Wolf vom Centrum für Europäische Politik (CEP). Die Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor, zum Beispiel bei Infrastrukturprojekten, soll dieser Unsicherheit entgegenwirken und “grüne Leitmärkte” schaffen.

Die USA und China setzen schon länger auf die Bevorzugung von heimischen Anbietern, um dieses Ziel zu erreichen. Die EU ist bisher davor zurückgeschreckt, weil dies derart explizit nicht WTO-kompatibel wäre. Stattdessen verfolgt sie das Vorhaben unter Rückgriff auf sogenannte Resilienzkriterien. Diese schreiben nicht vor, dass Produkte aus der EU stammen müssen, sondern dass Abhängigkeiten bei kritischen Technologien reduziert werden sollen.

Zum Beispiel im Net Zero Industry Act (NZIA) hat die EU solche Resilienzkriterien eingeführt. Bei Technologien, bei denen die EU eine hohe Abhängigkeit (über 50 Prozent der Importe) von einem einzelnen Drittstaat aufweist, müssen öffentlich ausgeschriebene Netto-Null-Projekte auch den Beitrag der einzelnen Bewerbungen zur Behebung dieser Importabhängigkeit berücksichtigen. Wie genau die Resilienz zu berechnen und zu berücksichtigen ist, ist jedoch derzeit noch unklar.

Diplomatenkreise erwarten, dass die Reform Teil des Arbeitsprogramms der Kommission für 2025 sein wird. Ein mögliches Trilemma zeichnet sich bereits ab: Wenn die EU die europäische Industrie fördern, dies aber WTO-konform ausgestalten will, drohen komplexe Regulierungen – was dem Ziel widerspräche, dass die öffentliche Beschaffung auch einfacher werden soll. jaa

Google orders small modular nuclear reactors for its data centres – Financial Times

Google hat sechs bis sieben kleine modulare Kernreaktoren (SMR) bei Kairos Power bestellt. Damit sei Google das erste Technologieunternehmen, das neue Kernkraftwerke in Betrieb nehme, um seine Rechenzentren mit kohlenstoffarmem Strom zu versorgen, berichtet Malcolm Moore in der Financial Times. Das Unternehmen sehe dies als Meilenstein, um seine Rechenzentren mit sauberer Energie zu versorgen. Zum Artikel

Der Mann im Moor – Der Spiegel

Ruben Rehage hat ein lesenswertes Porträt über den deutschen Moorforscher und Träger des Alternativen Nobelpreises, Michael Succow, geschrieben. Er kämpfe seit mehr als 50 Jahren gegen die Naturzerstörung, “erst in der DDR, dann weltweit”. Als Vize-Umweltminister der “ersten und letzten demokratisch gewählten Regierung” der DDR stellte er 4,5 Prozent der Flächen des Landes unter Naturschutz, darunter viele Moore. Sein Urteil über die Lage der Moore in Deutschland fällt düster aus: Nur fünf Prozent der Moorflächen seien noch Moore, der “Rest ist ausgetrocknet und kaputt”. Zum Artikel

Umfrage: Nur jede fünfte Frau will Chefin sein – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Obwohl sich für Frauen in den Chefetagen immer mehr Türen öffnen, wollen laut der Studie “Initiative Chef:innensache” nur 22 Prozent eine Führungsrolle einnehmen. Wie Anne-Sophie Kühne feststellt, zeigen sich Diskrepanzen zwischen Männern und Frauen nun auch in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz. Um Chancengleichheit auf Führungsebene zu erreichen, sei es wichtig, dass neben Pay-Gap und Care-Gap nicht noch ein KI-Gap hinzukomme. Zum Artikel

Der nächste Schritt der Stromwende – taz

Nick Reimer berichtet vom Ausbau der Großbatteriespeicher, die Wind- und Sonnenstrom für Dunkelflautentage vorhalten sollen. Die Kapazitäten würden derzeit rapide wachsen. Waren es 2020 noch 600 MWh, könnten laut einer Untersuchung der angemeldeten Projekte in zwei Jahren 8000 MWh bereitstehen. Zum Artikel

Existenzkrise: Baywa fährt Verluste bei Solar- und Windkraft ein – Neue Zürcher Zeitung

An der Existenzkrise des Agrar- und Baustoffhändlers Baywa ist die Energietochter Baywa r. e. in nicht unerheblichem Maße beteiligt, wie Michael Rasch berichtet. Das Unternehmen, das in Solar- und Windkraftanlagen weltweit investiert, habe sich verkalkuliert. Zu schwache lokale Stromleitungen und falsche Windprognosen hätten in einigen Projekten für erhebliche Verluste gesorgt. Nun wird über den Verkauf von Firmenanteilen an den Schweizer Investoren Energy Infrastructure Partners (EIP) diskutiert. Zum Artikel

“Amazon betreibt eine nahezu totale Überwachung” – IPG-Journal

Von Verbesserungen der Arbeitsbedingungen bei Amazon in Deutschland und anderen Ländern erzählt Christy Hoffman, Generalsekretärin der internationalen Gewerkschaftsföderation UNI Global Union. Aus ihrer Sicht verhält sich der Konzern zwar weiterhin gewerkschaftsfeindlich, aber der Druck von Arbeitnehmern wirke und die Politik sei aufmerksamer geworden. Zum Interview

Akufo-Addo has dug himself into a political hole – The Continent

Seit die Preise auf den Weltmärkten gestiegen sind, engagieren sich “Menschen mit Beziehungen zur politischen Elite” im illegalen Goldabbau, berichten Delali Adogla-Bessa und Yaw Obrempong Ampofo. Gegen die Wasser- und Umweltverschmutzung demonstrierten nun NGOs und Gewerkschaften gemeinsam. Zum Artikel

32 Jahre Klimarahmenkonvention, 36 Jahre Weltklimarat – und kein Ende des Klimawandels absehbar, was ist da los? Wir wissen seit Jahrzehnten, dass fossile Brennstoffe das Hauptproblem sind. Erst vergangenes Jahr hat man dies endlich in der Abschlusserklärung der COP28 anerkannt. Wenn aber der Spiegel recht hat, wird diese Einsicht wieder aus den Texten verschwinden. Wir sind auf der falschen Spur, denn der erdgeschichtlich schnelle Klimawandel, wie wir ihn ausgelöst haben, verursacht massive Schäden, kostet Menschenleben und zerstört die Natur, wie wir sie kennen.

Mit dem fortschreitenden Klimawandel kommen Grenzen der Beherrschbarkeit auf uns zu. Der Klimawandel, nicht der Klimaschutz, wird uns Schritt für Schritt unseren Wohlstand nehmen. Dementsprechend verteidigen wir den Wohlstand mit den falschen Mitteln, wenn wir meinen, wir bräuchten dafür fossile Brennstoffe.

Wir brauchen eine Zeitenwende im Klimaschutz, die den Namen verdient. Und das Gleiche brauchen wir auch im Biodiversitätsschutz. Denn diese beiden existenziellen Krisen sind miteinander verknüpft. Durch Hitze, Dürren und Überflutungen beschädigt der Klimawandel die Artenvielfalt und die lebenserhaltenden Funktionen der Ökosysteme, darunter auch die Fähigkeit, CO₂ zu binden und den Klimawandel auf natürliche Weise zu bremsen. Umgekehrt beschleunigt die Freisetzung von Treibhausgasen aus absterbenden Wäldern, austrocknenden Mooren und auftauenden Permafrostböden den Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf Mensch und Natur. Klimaschutz und Biodiversitätsschutz, auch durch Lösung der Verschmutzungskrise, haben keine Alternative.

Das Klima und auch die Ökosysteme der Erde funktionieren nach Naturgesetzen, die die Wissenschaft mehr und mehr versteht. Diese Gesetze lassen sich im gesellschaftlichen Bereich mit Verkehrsregeln vergleichen; wer sie verletzt, riskiert schwere Unfälle. Die zunehmenden Klimakatastrophen zeigen: Mit den Naturgesetzen kann man nicht verhandeln, man muss sie respektieren, so wie man die rote Ampel respektiert. Naturgesetze sind keine Meinungssache.

Trotzdem gibt es viele, die die Sachverhalte und die Bedrohung eigentlich nicht verstanden haben und das notwendige Handeln als beliebig ansehen. Formulierungen einiger Politiker wie “Klimapolitik mit Augenmaß” und “die Erde geht morgen noch nicht unter” spiegeln diese Problematik. Ausbremsen und Verzögern, Kopf in den Sand sind die aktuell dominierenden Strategien in der internationalen Klimapolitik und zum Teil auch auf der nationalen Ebene. Entschlossenes Handeln ist aber angesagt, um Versäumtes nachzuholen und den Klimawandel und seine Schäden zu begrenzen.

Machen wir uns nichts vor: Mit unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen wird der fortschreitende Klimawandel durch immer schlimmere Katastrophen die Menschheit erziehen und Veränderungen erzwingen. “Wer nicht hören will, muss fühlen” – heißt es. Trotzdem sind viele Menschen nicht bereit zu handeln; die Bremser entscheiden für die anderen mit, zwingen ihnen den Klimawandel auf. Warum aber sind wir bereit, unseren Wohlstand zu riskieren und 6-mal mehr für die Reparaturen von Katastrophen zu bezahlen als für effektiven und erfolgreichen Klimaschutz? So geht unser Wohlstand dahin. Schon jetzt müssen wir uns an den laufenden Klimawandel anpassen, aber wir sollten uns klarmachen, dass unsere Anpassungsfähigkeit mit zunehmendem Klimawandel nachlässt.

Dieser Missstand und das aktuelle Wählerverhalten zeigen, dass wir ein Bildungs- und Aufklärungsproblem haben. Klimawandel und Biodiversitätsverlust betreffen alle Lebensbereiche. Für konsequenten Schutz brauchen wir eine breite Wertschätzung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, und die erreichen wir mit entsprechender Prioritätensetzung nur über die Bildung und die Medien. In den Schulen und den Universitäten braucht es in allen Fächern Querschnittsthemen dazu und ein entsprechendes Engagement der Lehrenden. Politik ist hier gefragt zu steuern, die Religionsgemeinschaften können helfen.

In Deutschland ist der Erhalt der Demokratie wesentliches Fundament und Konsens unter den demokratischen Parteien. Dies ist bei den existenziellen Problemen Klimawandel und Artenverlust gegenwärtig nicht der Fall. Demokratie, Klimaschutz und Biodiversitätsschutz sind zusammen genommen das Fundament einer gesunden Gesellschaft und ihrer gesunden natürlichen Ressourcen. Es gibt nur noch ein kleines Zeitfenster von zehn bis zwanzig Jahren, an dessen Ende Schutzmaßnahmen erfolgreich gewesen sein müssen. Es wird höchste Zeit, dass alle Parteien auf diesem Fundament zeitgerecht und im Konsens agieren und diesen existenziellen Fragen Verfassungsrang einräumen.

Was ist zu tun? Die Verfassungen der Nationen dieser Welt sollten diese Fundamente der Existenz des Menschen und der Natur ausformulieren und in dieser Normierung keinen Spielraum für schädliches Verhalten lassen. So kann es gelingen, neue wirtschaftliche Entwicklungen nur noch mit Erneuerbaren zu erlauben und den Fossilen auch sonst mittelfristig den Garaus zu machen. Sozialer und internationaler Ausgleich ist auf dem Weg dorthin essenziell.

Aber es gibt Hoffnung: Inzwischen wurden die Rechte der Natur in so unterschiedlichen Ländern wie Ecuador, Bolivien, Neuseeland, Indien und Uganda anerkannt, teilweise mit Verfassungsrang. Es wird Zeit, sich auch in unserem Land entsprechend aufzustellen, das Klima explizit hinzuzunehmen und die Kakophonie der Parteien zu den Themen Klima- und Biodiversitätsschutz zu beenden.

Der Ökologe Hans-Otto Pörtner ist Professor für Integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut und der Universität Bremen. Er hat als Autor und koordinierender Leitautor an diversen Sachstands- und Sonderberichten des IPCC mitgewirkt.

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner stellte in der Bundespressekonferenz die von der Bundesregierung nominierten Mitglieder des Deutschen Ethikrates vor. Neu berufen werden sollen:

Eva Winkler, Heisenberg-Professorin für Translationale Medizinethik, Universität Heidelberg und Geschäftsführende Direktorin des NCT Heidelberg

Armin Nassehi, Professor für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Aldo Faisal, Professor für Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in den Lebenswissenschaften, Universität Bayreuth

Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

Hedy Kerek-Bodden, Patientenvertreterin, Vorsitzende des Hauses der Krebs-Selbsthilfe – Bundesverband e. V.

Hans-Georg Dederer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Passau.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Africa.Table – Schuldendienst: Stereotype Berichterstattung kostet Afrika jährlich Milliarden: Die Berichterstattung über Afrika ist gespickt von Klischees. Damit richtet sie großen Schaden an. Der afrikanische Kontinent zahlt auf den internationalen Finanzmärkten eine milliardenschwere “Vorurteilsprämie”. Zum Artikel

Research.Table – Akademische Freiheit: Bringt die Fördermittelaffäre Deutschland in Verruf? Im Jahresbericht der Organisation Scholars at Risk steht auch Deutschland erstmals im Fokus. Ob die Fördermittelaffäre der Anfang einer unguten Entwicklung ist oder ein Beweis für die öffentliche Sensibilität für das Thema, wird unterschiedlich gesehen. Zum Artikel

Agrifood.Table – Elfenbeinküste: Anteile an Kakao-Verarbeiter nach Malaysia verkauft: Der malaysische Konzern Guan Chong steigt beim größten Kakao-Verarbeiter in der Elfenbeinküste ein. Von dieser Transaktion verspricht sich die Regierung der Elfenbeinküste neue Marktchancen. Zum Artikel

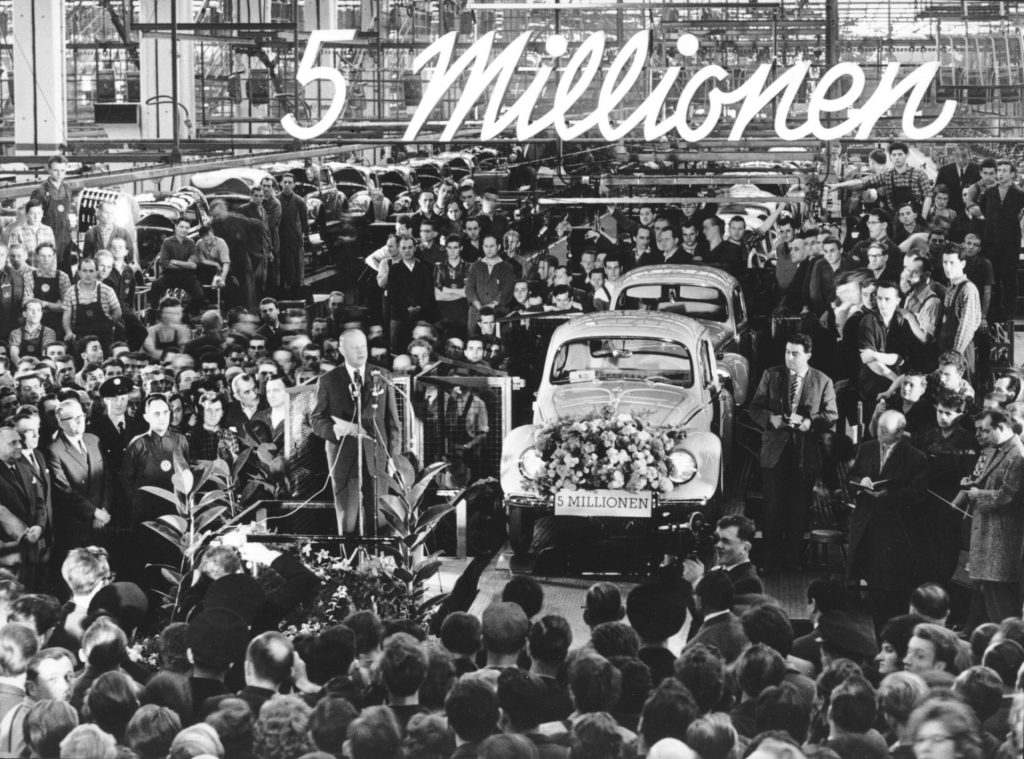

Im Herbst 2022 ist in der Autostadt Wolfsburg ein Ufo gelandet – oder zumindest wirkt es so. Eine bunte Truppe von Verkehrsaktivisten hatte ein Haus gekauft und es in ein offenes Aktions- und Projekthaus für die Verkehrswende verwandelt. “Direkt in der Höhle des Löwen oder im Herzen der Bestie der Autoindustrie”, wie sie auf ihrer Webseite heißt.

Fortan geriet die “Amsel44”, ein kleines Reihenhaus in fußläufiger Entfernung zum VW-Werk, zum Dreh- und Angelpunkt aller denkbaren Debatten und Proteste gegen die Autogesellschaft. “VW soll im Wolfsburger Stammwerk künftig keine Autos mehr produzieren, sondern öffentliche Verkehrsmittel – allem voran Straßenbahnen.” Spätestens mit dieser Forderung schafften es die Aktivisten bei der Blockade eines Autozugs in die überregionalen Medien.

Die Reaktionen in Wolfsburg und der Region reichten von völligem Unverständnis bis hin zu Solidarität – zum Beispiel vom VW-Betriebsrat Lars “Hirse” Hirsekorn aus Braunschweig. In einem Feature des Deutschlandfunks erzählt er, wie ihn der Austausch bei den Themen Umwelt und Verkehr politisiert hat.

Nach zwei Jahren ist das Projekt kürzlich zu Ende gegangen. Seitdem tourt die Amsel44 mit dem Dokumentarfilm Verkehrswendestadt Wolfsburg durch ganz Deutschland. Mit dem Zug, nehme ich an. Carsten Hübner

immer wieder sagen mir Entscheider in Wirtschaft und Wissenschaft, die Transformation könnte erst richtig Fahrt aufnehmen, wenn Deutschland und die EU durchgreifen würden wie China. Natürlich ist es für viele beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die kommunistische Einheitspartei den Ausbau von Solar- und Windenergie vorantreibt oder den Umstieg auf das E-Auto diktiert.

Mit der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson werden indes all diejenigen gestärkt, die davon ausgehen, dass die Demokratie doch der bessere Weg für die Transformation ist. Denn die drei Forscher haben herausgearbeitet, wie wichtig für Wachstum und Wandel jene Institutionen sind, die es den Bürgern ermöglichen mitzubestimmen. Davon hätten langfristig alle etwas, während unter ausbeuterischen Regimen die Machthabenden kurzfristig Vorteile haben. Angesichts dessen kann man vielleicht leichter die Geduld aufbringen, die es bei großen und kleinen Fragen braucht, was unser heutiges Briefing wieder einmal zeigt.

Carsten Hübner berichtet mit Blick auf die Biodiversitäts-COP in Kolumbien über den schleppenden Verlauf der Dinge. Unser US-Korrespondent Laurin Meyer beschreibt, wie schwierig im US-Bundestaat New York die Etablierung eines Lieferkettengesetzes für Modefirmen ist. Marc Winkelmann berichtet exklusiv mit Blick auf die morgen stattfindende Anhörung zur CSRD im Bundestag, warum die geplante Regelung gegen Europarecht verstoßen könnte. Nicolas Heronymus analysiert, was dafür sorgen könnte, dass in der Gastronomie Mehrweg- statt Einwegverpackungen die Regel werden könnten.

Die 16. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD COP16) tagt vom 21. Oktober bis zum 1. November in der kolumbianischen Stadt Cali. Ganz oben auf der Agenda der Beratungen, an denen zwölf Staats- und Regierungschefs sowie 100 Minister teilnehmen, stehen die Umsetzung des Globalen Biodiversitätsrahmens (Global Biodiversity Framework: GBF) und Finanzierungsfragen. Denn bei beiden Themen hakt es ganz erheblich.

Nur ein kleiner Teil der Vertragsstaaten hat die Ziele des GBF bisher in seine nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne (NBSAPs) übernommen, obwohl dies eigentlich bis zur COP16 hätte geschehen sollen. Auch von den auf der COP15 im kanadischen Montreal vereinbarten 20 Milliarden US-Dollar für eine erste Finanzierungsrunde bis 2025 fehlt nach aktuellen Berechnungen von Umweltschutzorganisationen noch ein erheblicher Teil.

Mit dem GBF haben die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention 2022 im kanadischen Montreal erstmals ein globales Rahmenwerk zum Schutz der biologischen Vielfalt verabschiedet. Es enthält vier Statusziele und 23 Handlungsziele, anhand derer die NBSAPs der 196 Vertragsstaaten überarbeitet werden sollen. Dazu gehört, dass bis zum Jahr 2030 mindestens:

Auch die Verschwendung von Nahrungsmitteln und die Ausbreitung invasiver Arten soll sich um die Hälfte reduzieren. Zudem müssen die Staaten die Grundlagen dafür schaffen, dass Unternehmen und Finanzinstitutionen offenlegen, wie sich ihre Aktivitäten auf die biologische Vielfalt auswirken.

Im Rahmen des GBF haben sich die Staaten dazu verpflichtet, diesen “Masterplan” innerhalb von zwei Jahren in ihre NBSAPs zu integrieren. Anhand einheitlicher Indikatoren soll dann gemessen werden, wie das jeweilige Land zur Erreichung der globalen Ziele beiträgt. Eine erste Bewertung soll bereits in Cali erfolgen.

Ein Blick in das Reporting Tool des CBD-Sekretariats zeigt jedoch, dass dieser Prozess bisher nur schleppend vorankommt. Am 15. Oktober, also rund eine Woche vor Beginn der Konferenz, hatten erst 26 der 196 Vertragsstaaten ihre NBSAPs entsprechend überarbeitet, darunter die EU, die ebenfalls Partei ist. Auch Deutschland macht hier keine Ausnahme. Der Entwurf für eine überarbeitete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS 2030) wurde zwar breit diskutiert, ist aber vom Bundeskabinett noch nicht beschlossen worden.

Auch die Finanzierung der weltweiten Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität kommt nicht recht voran. In Montreal wurde vereinbart, dass die Staaten des globalen Nordens in einem ersten Schritt bis 2025 zusätzlich 20 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Doch davon fehlen derzeit noch rund zwölf Milliarden. Das geht aus Berechnungen des World Wide Fund For Nature (WWF) und anderen Umweltorganisationen in ihrem kürzlich veröffentlichten $20 Billion Tracker hervor.

Die Finanzierungsziele im GBF sind durchaus ambitioniert. Dort wird von einer jährlichen Finanzierungslücke von 700 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Um diese zu schließen, sollen bis 2030:

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte unmittelbar vor der COP15 angekündigt, dass Deutschland seine jährlichen Mittel zur Finanzierung der globalen Biodiversität bis 2025 auf 1,5 Milliarden Euro verdoppeln wird. Darüber hinaus hat die Bundesregierung inzwischen 40 Millionen Euro für die Einrichtung eines Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) bereitgestellt. Der GBFF soll die Arbeitsfähigkeit des GBF sicherstellen.

Ein Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen ist in Deutschland hingegen nicht in Sicht. Das Umweltbundesamt beziffert diese auf rund 65 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu gehören die Steuerbefreiung für Kerosin, die Dieselvergünstigung und das Dienstwagenprivileg. Wie die im GBF geforderte massive Aufstockung der Mittel vor dem Hintergrund der Schuldenbremse und geplanter Kürzungen im Entwicklungshilfeetat umgesetzt werden kann, ist daher fraglich.

Offen ist die Rolle der Privatwirtschaft bei der Umsetzung des GBF. Laut dem Future of Nature and Business Report des Weltwirtschaftsforums (WEF) bieten umweltfreundliche Lösungen Geschäftschancen in Höhe von mehr als zehn Billionen US-Dollar. Bis 2030 könnten so 395 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen.

Allerdings, so heißt es in einem Transformationsreport des WEF, hätten zwar die meisten der Top-500-Unternehmen der Welt ein Klimaziel, aber nur fünf Prozent eines für Biodiversität. Angesichts der Abhängigkeit der Weltwirtschaft von der Natur müsse der Privatsektor dringend dazu beitragen, den Verlust der Natur in diesem Jahrzehnt aufzuhalten und umzukehren, so das WEF.

Wenn es nach Patagonia-Chef Ryan Gellert geht, soll bald die ganze Branche so handeln wie er selbst. Die US-Bekleidungsmarke ist bekannt für ihr Engagement für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. “Die meisten ökologischen und sozialen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit finden in unseren Lieferketten statt”, schrieb Gellert vor einigen Monaten in einem offenen Brief. Deshalb fordere er “mehr Regulierung und Rechenschaftspflicht der 2,5 Billionen US-Dollar schweren Bekleidungsindustrie”.

Umweltverbände machen die Modeindustrie für einen beträchtlichen Teil der weltweiten Umwelt- und Klimaschäden verantwortlich. Laut der Umweltbewegung “Earth Day” sind mindestens vier Prozent der globalen CO₂-Emissionen auf die Kleidungsherstellung zurückzuführen. Andere Organisationen sprechen sogar von bis zu 8,6 Prozent. Zudem würde die Modeindustrie rund 35 Prozent des Mikroplastiks im Meer verursachen. Von den rund 100 Milliarden Kleidungsstücken, die jährlich produziert werden, landeten immer noch 85 Prozent auf einer Mülldeponie oder in einer Verbrennungsanlage, und nur ein Prozent werde recycelt, behauptet “Earth Day”.

In New York liegt seit 2022 eine Lösung im Sinne Gellerts auf den Schreibtischen der Politiker: der Fashion Sustainability and Social Accountability Act. Es ist ein Gesetz, das die Branche mit Blick auf die Klima- und Umweltauswirkungen ihres Geschäftes zu mehr Transparenz verpflichten würde. Große Bekleidungshersteller und -einzelhändler, die in New York tätig sind und global einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielen, müssten demnach mindestens 50 Prozent ihrer Lieferkette über alle Produktionsstufen hinweg offenlegen. Dabei sollen sich die Unternehmen nach “bestem Wissen und Gewissen” auf Lieferanten konzentrieren, die für Klima- und Umweltrisiken “vorrangig” relevant sind.

Die Unternehmen sollen zudem Reduktionsziele für ihren Energie-, Wasser- und Chemikalienverbrauch sowie ihre Treibhausgasemissionen festlegen. Sie müssten auch über die jährliche Menge der von ihnen hergestellten Produkte Auskunft geben – aufgeschlüsselt nach Materialarten. Die entsprechenden Berichte sollen unabhängig von einer beim Bundesstaat New York akkreditierten Prüfstelle geprüft werden müssen und anerkannten Standards wie denen der “Greenhouse Gas Protocol Initiative” entsprechen. Wer gegen die Vorgaben im Gesetz verstößt, müsste mit einer Geldstrafe von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes rechnen.

Bislang steckte der Gesetzentwurf allerdings fest. Internationale Marken empfanden die Vorschläge als zu hart, anderen gingen sie nicht weit genug. Zu den mehr als 1.000 Mitgliedern der American Apparel & Footwear Association (AAFA), einer bedeutenden Interessenvertretung der Branche in den USA, zählen Marken wie Patagonia, Faherty und Ganni, die Nachhaltigkeit zu ihrem Geschäftszweck gemacht haben – aber auch Fast-Fashion-Hersteller, die durch die Transparenzpflichten mehr Kosten befürchten und damit höhere Preise für Kunden.

Vor allem große Marken würden hinter vorgehaltener Hand so argumentieren, schrieb Kenneth Pucker jüngst in einem Gastbeitrag für das US-Magazin “The Business Of Fashion”. Der ehemalige COO der Modemarke Timberland hat den Gesetzentwurf mit ausverhandelt. So hätten “große Modemarken und Handelsverbände einen Mangel an Praktikabilität der im Gesetz vorgeschriebenen Offenlegung ihrer Lieferketten beklagt”, schrieb Pucker. “Im endlosen Bestreben, die Margen zu erhöhen und den Umsatz zu steigern, üben Führungskräfte von Modemarken weiterhin Druck auf die Lieferketten aus, um neue Kollektionen zu beschleunigen und die Kosten zu senken.”

Anderen gehen die Vorgaben hingegen nicht weit genug. “Obwohl der Gesetzentwurf die Marken dazu auffordert, 50 Prozent ihrer Lieferkette offenzulegen, wird nicht genau festgelegt, welche 50 Prozent sie offenlegen sollen”, kritisiert etwa Cosh, eine Plattform für nachhaltige Mode, in einer Stellungnahme. Unternehmen könnten sich also aussuchen, welche Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit sie offenlegen. Auch zielten die Vorschläge nur darauf ab, den Transparenzmangel in der Branche zu beheben. “Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die aufgezeigten Probleme auch gelöst werden”, heißt es weiter.

Menschenrechtsorganisationen haben den Gesetzentwurf ohnehin von Beginn an als “weit schwächer” bezeichnet als etwa die Regulierung in der EU, die auf Risikoprävention setzt – und Unternehmen verpflichtet, sich mit den Risiken in ihren Lieferketten zu beschäftigen und darüber Rechenschaft abzulegen. Zudem adressiert sie auch soziale Aspekte wie die Arbeitsbedingungen bei Lieferanten. Das Vorhaben in New York hingegen folgt dem Geist angelsächsischer Gesetze wie dem britischen Modern Slavery Act. Sie setzen darauf, dass durch mehr Transparenz Missstände aufgedeckt und Firmen durch Druck von außen zu Veränderungen bewegt werden.

Obwohl der New Yorker Gesetzentwurf bisher nicht richtig vorankam, sind Beobachter optimistisch, dass das Vorhaben nach den Wahlen im November oben auf der Agenda stehen wird. Schließlich hätten sich inzwischen viele Modemarken und Prominente dem Unterstützerkreis angeschlossen. Mehr als 90 Abgeordnete sind inzwischen Co-Sponsoren des Fashion Acts, die Zahl der öffentlichen Befürworter aus Wirtschaft und Gesellschaft hat sich seit dem ersten Vorschlag 2022 vervierfacht. “Tatsächlich scheint die Dynamik für New York zu wachsen, die Modeindustrie mit der Verabschiedung des Fashion Act neu zu gestalten”, schrieb Warren Koshofer, Partner der US-Großkanzlei “Michelman & Robinson”, im Frühjahr in einem Beitrag.

Auch andere US-Bundesstaaten diskutieren über schärfere Regeln für die Modeindustrie, etwa zum Recycling der Textilien. Dazu zählt nicht zuletzt Kalifornien – jener Staat, in dem Gellerts Modefirma beheimatet ist. Laurin Meyer

Ein Zusammenschluss aus mehreren Organisationen wirbt für strengere Mehrwegregeln in der Gastronomie. Seitdem die Mehrwegangebotspflicht gelte, habe sich der Anteil an Mehrwegverpackungen kaum erhöht. Gleichzeitig sei aber die Gesamtmenge an Verpackungsabfällen im Außer-Haus-Bereich gestiegen. Die sogenannte Umsetzungsallianz aus ProjectTogether, WWF Deutschland und Mehrwegverband Deutschland empfiehlt deshalb in einem Policy-Paper, das Table.Briefings exklusiv vorliegt, folgende Maßnahmen:

Um ökologische Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen, müsse der Markanteil von Mehrwegverpackungen auf mindestens 40 Prozent steigen, heißt es in einer Studie der Ellen MacArthur Foundation. Doch der Mehrweganteil im Außer-Haus-Verkauf lag 2023 laut einer Untersuchung im Auftrag des WWF bei unter zwei Prozent. “Wichtig ist deshalb, dass sich die Nachfrage nach Mehrweg erhöht”, sagt Vanessa Esslinger, Co-Autorin des Papers vom ProjectTogether. Aus ihrer Sicht gelinge das nur durch nachgeschärfte Regulierung und Finanzierungsmechanismen, die Mehrwegkreisläufe fördern.

Zu den Empfehlungen der Umsetzungsallianz für eine Verpackungsnovelle gehört etwa:

Eine Ausweitung der Angebotspflicht über Kunststoffverpackungen hinaus und ein Verbot für Einwegverpackungen beim Verzehr vor Ort hatte das Bundesumweltministerium (BMUV) schon 2023 in einem Eckpunktepapier für eine Reform des Verpackungsgesetzes angedacht. Sie ist bisher aber aufgrund von unterschiedlichen Positionen innerhalb der Ampel-Koalition nicht zustande gekommen.

Zu den Gründen für den “Misserfolg der Mehrwegangebotspflicht” gehört laut des Policy-Papers der Umsetzungsallianz auch, dass Verbraucher Mehrwegverpackungen kaum aktiv nachfragten. Zudem haderten viele Gastronomie-Betriebe mit einer Umstellung, weil dies als zu aufwendig und zeitintensiv wahrgenommen würde. Die Umsetzungsallianz hat daher 2023 ein Pilotprojekt mit mehreren System-Gastronomen durchgeführt – darunter Burger King, Haferkater und Ikea.

In diesem Projekt haben die Betriebe verschiedene Anreize für Verhaltensänderungen (Nudges) ausprobiert. Einer davon: Mehrwegverpackungen als Standard anbieten. Bei Ikea habe dies in einzelnen Geschäften zeitweise zu Mehrwegquoten von 80 statt fünf Prozent geführt. In einigen Geschäften sei die Quote nach anfänglicher Steigerung mit der Zeit aber wieder stark gesunken, heißt es im Ergebnisbericht. Insgesamt sei die Mehrwegquote in acht Monaten von zwölf auf 36 Prozent gestiegen.

“Wir haben gelernt, dass sich schon mit kleinen Impulsen die Nachfrage erhöhen lässt”, sagt Esslinger von ProjectTogether. Je mutiger das Management agiere, desto größer sei der Effekt auf die Mehrwegquote. Bei Mehrweg ginge es vor allem darum, neue Routinen zu schaffen – auch bei den Mitarbeitenden. “Eine Herausforderung in der Gastronomie ist aber natürlich die hohe Personalfluktuation”, ergänzt sie.

Auch deshalb fordert Recup, Anbieter eines Mehrwegsystems, “dass Unternehmen verstärkt auf Schulungen für ihre Mitarbeiter setzen müssen, um das Bewusstsein für Mehrweg zu stärken”. Aus Kundensicht könnten finanzielle Anreize die Bereitschaft erhöhen. Für den größten Hebel hält das Unternehmen jedoch “die konsequente Abschaffung von Einwegalternativen“. Bis es möglicherweise dazu kommt, wünscht sich Recup eine konsequentere Kontrolle der geltenden Mehrwegangebotspflicht und eine ambitionierte Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung.

21. bis 25. Oktober 2024, Kochel am See

Seminar We Feed The World – Reis, Kaffee, Soja & Co. Nahrungspflanzen zwischen Wirtschaftsinteressen, Handelspolitik und Umweltschutz (Veranstalter: Georg-von-Vollmar-Akademie) Info & Anmeldung

21. bis 25. Oktober 2024, Kochel am See

Seminar Umwelt und Soziale Gerechtigkeit. Gesundheit, Klimawandel, Mobilität, Partizipation (Veranstalter: Georg-von-Vollmar-Akademie) Info & Anmeldung

22. bis 25. Oktober 2024, Köln

Schulung Online-Grundlagenschulung zur Fairen Beschaffung in Kommunen (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

23. und 24. Oktober 2024, Hamburg

Tagung Hydrogen Technology Expo Europe (Veranstalter: Transglobal Events) Info & Anmeldung

24. Oktober 2024, 9:00 bis 21:00 Uhr, Karlsruhe

Konferenz FairDay24 (Veranstalter: Fairantwortung gAG) Info & Anmeldung

24. Oktober 2024, 13:30 bis 23:00 Uhr, München

Konferenz Unprepared Sustainability Conference (Veranstalter: CK/C Network GmbH) Info & Anmeldung

30. Oktober 2024, 9:00 bis 15:00 Uhr, Berlin und online

Tagung BNW-Jahrestagung: Wirtschaftsfaktor Naturkapital (Veranstalter: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

30. bis 31. Oktober 2024, Frankfurt

Festival Impact Festival: Europe’s largest B2B sustainability event (Veranstalter: Neosfer) Info & Anmeldung

Der deutsche Gesetzentwurf zur Umsetzung der CSRD-Richtlinie könnte gegen die Charta der Grundrechte der EU verstoßen. Nach Auffassung der Kanzlei Noerr würde damit die Berufs- und Unternehmerfreiheit eingeschränkt, weil unabhängige technische Dienstleister davon ausgeschlossen würden, Nachhaltigkeitsberichte prüfen zu können. Das schreibt Noerr in einer juristischen Stellungnahme, die der TÜV-Verband in Auftrag gegeben hat und die Table.Briefings vorliegt.

Der Vorschlag der Bundesregierung, der aktuell im Bundestag liegt und am heutigen Mittwoch in einer Anhörung des Rechtsausschusses verhandelt wird, sieht vor, dass lediglich Wirtschaftsprüfer die Dienstleistung übernehmen dürfen. Laut dem Gutachter Thomas Klindt und der Anwältin Luca Hartmann sind aber “unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen zwingend einzubeziehen”. Das Argument der Regierung, dass deren Tätigkeit nicht gleichwertig sei, sei falsch. Sie sei “dezidiert als gleichwertig zu betrachten”. Es sei “kein juristischer Grund ersichtlich, warum lediglich Wirtschaftsprüfer in diesem Bereich agieren dürfen”.

Die Juristen verweisen auf EU-Länder wie Rumänien, Estland, Griechenland und Ungarn, die technische Sachverständige in ihren nationalen Umsetzungsgesetzen berücksichtigen. Der deutsche Gesetzentwurf hingegen “entspricht nicht dem in der CSRD angelegten Harmonisierungsgedanken und führt zu einer Zersplitterung des Rechts”. Und: “Es wäre eine erstaunliche Behauptung, dass in jenen Ländern, nicht aber in Deutschland, der nationale Gesetzgeber unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen als gleichwertig (ein)schätzen kann.”

Weiter heißt es, dass es zu einer Wettbewerbsverzerrung komme, unter anderem, weil unter den Wirtschaftsprüfern lediglich die großen, “Big 4” genannt, die Leistungen anbieten könnten – kleine und mittelständische “kommen dagegen zu kurz”. In der Konsequenz bedeute dies, dass benachteiligte Unternehmen klagen könnten, wenn der Gesetzentwurf nicht geändert werden sollte. “Insbesondere kann beim Europäischen Gerichtshof im Wege der allgemeinen Verfahren vorgegangen werden.”

In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Wirtschaftsverbände für eine Öffnung bei den Prüfungen plädiert. Zuletzt kritisierte auch der Bundesrat die Regelung der Bundesregierung. Das für die Umsetzung zuständige Bundesjustizministerium wiederholte auf Anfrage seine zuvor geäußerte Argumentation, wonach es “bislang keine gleichwertigen rechtlichen Anforderungen für unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen” gäbe. Ihre Zulassung sei deshalb “nach gegenwärtiger Rechtslage unionsrechtlich nicht möglich”. Man werde sie aber bei einer späteren Gesetzesnovelle prüfen.

Der SPD-Berichterstatter Esra Limbacher sagte: “Ich bin mir sicher, dass wir in den Gesprächen im parlamentarischen Verfahren und im Nachgang der öffentlichen Anhörung eine sehr gute Lösung finden werden.” Unternehmen müssten “eine breite Auswahl an Prüfern” haben. Unter dem Gebot der Gleichwertigkeit würde er “alle rechtlichen Stellungnahmen ernst nehmen und sie berücksichtigen”. maw

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) habe “eine Rakete abgeschossen”, sagte Robert Habeck bei der Übergabe der ersten Klimaschutzverträge am Dienstag. Vom Beginn des Gebotsverfahrens im März über die Antragsphase bis zur Erteilung der Förderbescheide habe das BMWK nur sieben Monate gebraucht. Damit habe sein Haus das notwendige Tempo für die Transformation der mittelständischen Industrieunternehmen erreicht, an die sich die Förderung richte.

15 Projekte – von der Umstellung auf “grüne” synthetische Ameisensäure bis zu nachhaltigen Ziegeln für den Mauerwerksbau – erhalten mehr als 2,8 Milliarden Euro. Damit sollen neue Anlagen für klimafreundliche Produktion und die erhöhten Kosten für nicht-fossile Energieträger wie Wasserstoff finanziert werden.

Davon profitieren Konzerne wie die Beiersdorf-Tochter Tesa und der Chemiekonzern BASF genauso wie der mittelständische Spezialpapierhersteller Drewsen. Die Spanne der Fördermittel reicht pro Unternehmen von 50 bis 560 Millionen Euro.

Eingespart werden sollen durch die Förderung über die 15-jährige Vertragslaufzeit 17 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Rechnerisch kostet den Steuerzahler jede eingesparte Tonne CO₂ also knapp 165 Euro, das Zweieinhalbfache des derzeitigen Börsenpreises für entsprechende Emissionsrechte. Für Habeck der Preis dafür, die energieintensive industrielle Produktion in Deutschland zu halten und CO₂-freie Technologien zu etablieren.

Zudem rechne man nicht damit, dass die Fördersummen in Gänze ausgezahlt werden. Das Modell der Klimaschutzverträge sieht eine “nachschüssige Auszahlung” vor, die erst greift, wenn die Unternehmen die Treibhausgaseinsparung und die damit verbundenen Kosten im Vergleich zur fossilbasierten Produktion nachgewiesen haben. Daher hängt die tatsächliche Förderung von volatilen Preisen für Energieträger sowie den schwankenden Kosten für Emissionsrechte ab. Schließlich sollen die Unternehmen Mehreinnahmen zurückzahlen, wenn die klimafreundliche Produktion günstiger wird als die fossile.

In der laufenden zweiten Runde für Klimaschutzverträge sind 130 Projekte eingereicht worden. Dafür stehe ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag zur Verfügung, hieß es. Die Mittel seien im Klima- und Transformationsfonds hinterlegt. Habeck hofft auch auf eine dritte und vierte Runde, “bis das Geld alle ist”. Dies müsse aber politisch verhandelt werden. av

Die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) erfüllt die Anforderungen an nachhaltige Geldanlagen nicht ausreichend. Zu diesem Ergebnis kommt eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie, die am Montag vorgestellt wurde. Der Fonds, der das Generationenkapital künftig verwalten wird und dessen Nachhaltigkeitsstrategie als Blaupause dafür dienen soll, investiere gegenwärtig 1,3 Milliarden Euro oder 5,5 Prozent seines Portfolios in Unternehmen, die in Umweltzerstörung oder Menschenrechtsverletzungen verwickelt seien.

In der Studie hat Greenpeace sowohl die formale Kenfo-Nachhaltigkeitsstrategie als auch deren praktische Umsetzung untersucht. Demnach weise die Strategie “erhebliche Lücken” auf, die dazu führen würden, dass in umweltschädliche Unternehmen investiert werde und die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens nicht gewährleistet sei.

Bei der Umsetzung kritisiert Greenpeace, dass sich im Kenfo-Portfolio “kontroverse” Fossilkonzerne wie SaudiAramco, Total Energies, Petrobras, Shell und BP, sowie der brasilianische Rindfleischproduzent JBS befinden.

Den Ausschluss von Fossilkonzernen aus Nachhaltigkeitsgründen lehnt der Kenfo allerdings ab. “Wenn wir Aktien fossiler Unternehmen nicht mehr kaufen, wird dadurch keinerlei CO₂ eingespart”, sagte Kenfo-Vorstandsvorsitzende Anja Mikus im Interview mit Table.Briefings. Denn in der Regel würden die Aktien auf dem Sekundärmarkt, also von anderen Aktionären gekauft. Eine Steuerungswirkung hätte der Kauf somit nicht mehr.

Bei Infrastruktur-Projekten habe der Fonds “Investitionen in neue Öl- und Gasförderungen, Öl- und Gaspipelines und Raffinerien ausgeschlossen, soweit diese nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind”, so Mikus.

“Das Generationenkapital braucht stärkere Nachhaltigkeitsregeln, damit nicht Milliarden in umweltzerstörende Unternehmen investiert werden”, fordert Mauricio Vargas, Finanzexperte bei Greenpeace und Autor der Studie.

Um eine “zukunftssichere und ethisch verantwortliche Kapitalanlage” zu gewährleisten, empfiehlt Greenpeace deshalb, die ethische Geldanlage gesetzlich zu verankern, strikte Ausschlusskriterien und mehr Transparenz zu etablieren, sowie zivilgesellschaftliche Akteure stärker miteinzubeziehen. ag

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat am Dienstag den neuen Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) vorgestellt. Er soll Kommunen ermöglichen, transparent und ganzheitlich über Nachhaltigkeit zu berichten. Laut RNE-Vorsitzendem Reiner Hoffmann sollen so die Beiträge der Kommunen sichtbar und “steuerbar” gemacht werden. “Der BNK ist ein Motor für eine zukunftsfähige Entwicklung vor Ort”, sagte er.

Bei der Umsetzung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) spielen Kommunen eine entscheidende Rolle. Schätzungsweise 65 Prozent der Ziele können nur lokal und regional umgesetzt werden, weil dort die entsprechenden Kompetenzen liegen. Die Umsetzung auf kommunaler Ebene scheitert oft noch an einer ganzheitlichen Herangehensweise.

Den Prozess erleichtern soll der BNK. Er entstand 2019 aus einer Initiative von Oberbürgermeistern. Die Stadt Dortmund hat zum Beispiel den BNK im Jahr 2022 für ihren Nachhaltigkeitsbericht ausprobiert. Die Erfahrungen waren positiv: Der Standard erleichtere vor allem den Austausch zwischen den Kommunen, weil die Berichte vergleichbar seien, sagte eine Beteiligte vergangenes Jahr zu Table.Briefings.

Der auf Grundlage der Erfahrung von 30 Kommunen überarbeitete BNK biete Kommunen eine flexible Struktur, mit denen sie die Nachhaltigkeitsberichte auf ihre Bedürfnisse zuschneiden könnten, heißt es in einer Pressemitteilung des RNE. Zentraler Teil sei ein verpflichtendes Set von 62 qualitativen Aspekten und 19 quantitativen Kernindikatoren. Aus Sicht von Katja Dörner, Oberbürgermeisterin von Bonn, ist der überarbeitete BNK “ein wichtiger Meilenstein für die kommunale Nachhaltigkeitsarbeit”. Eine Handreichung stellt der RNE online zur Verfügung. nh

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kommt zu einem miserablen Urteil über die führenden 13 E-Auto-Hersteller: Kein einziger habe ausreichend darlegen können, wie es mit den Menschenrechtsrisiken in seinen Rohstofflieferketten umgehe, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie Recharge for Rights. In der Bewertung von Amnesty International konnten die Unternehmen insgesamt 90 Punkte erreichen. Kriterien waren unter anderem die Ermittlung von Menschenrechtsrisiken, die Transparenz der Lieferkette und Entschädigungsmaßnahmen.

Vergleichsweise gut schnitten die deutschen Autokonzerne ab, Mercedes-Benz allen voran mit 51 Punkten. Das Unternehmen verfolgt nach eigenen Angaben einen systematischen Ansatz für die Einbeziehung der Stakeholder und lege einen klaren Schwerpunkt auf die Einbindung potenziell betroffener Rechteinhaber und Personen in Bergbauregionen. BMW und VW folgen mit jeweils 41 Punkten. Bei BMW bemängelt der Report fehlende Angaben zu den Methoden bei der Einbeziehung betroffener Gemeinden, bei VW fehle es an Mechanismen zur Einbeziehung von Feedback einiger Interessengruppen, einschließlich der im Bergbau tätigen Personen. Schlusslichter sind Hyundai aus Südkorea (21), Mitsubishi aus Japan (13) sowie BYD aus China (11).

Menschenrechtliche Risiken gibt es vor allem bei der Herstellung von Batterien für E-Autos. Beim Abbau von Metallen und seltenen Erden kommt es zu Ausbeutung, Gesundheits- und Umweltschäden sowie Vertreibungen. “Die Industrie versteckt sich hinter intransparenten Lieferketten”, kritisiert Julia Durchow, Generalsekretärin von Amnesty Deutschland. Die Bundesregierung und das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle müssten für eine stringente Umsetzung des Lieferkettengesetzes sorgen, anstatt Abschwächungen oder gar ein Aussetzen zu diskutieren. cd

In ihrem “Mission Letter” für den designierten Kommissionsvizepräsidenten Stéphane Séjourné erteilt Ursula von der Leyen ihm den Auftrag, die Regeln für die öffentliche Beschaffung zu überarbeiten. Die Reform “sollte eine Präferenz für europäische Produkte in der öffentlichen Beschaffung in gewissen strategischen Sektoren und Technologien ermöglichen”, heißt es.

Als ein Grund für fehlende Investitionen in Europa gilt bisher die mangelnde Sicherheit, dass es einen Markt gibt für neue Produkte wie grünen Stahl. “Die Wettbewerbsfähigkeit hängt sehr stark am zukünftigen Marktwachstum,” sagt André Wolf vom Centrum für Europäische Politik (CEP). Die Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor, zum Beispiel bei Infrastrukturprojekten, soll dieser Unsicherheit entgegenwirken und “grüne Leitmärkte” schaffen.

Die USA und China setzen schon länger auf die Bevorzugung von heimischen Anbietern, um dieses Ziel zu erreichen. Die EU ist bisher davor zurückgeschreckt, weil dies derart explizit nicht WTO-kompatibel wäre. Stattdessen verfolgt sie das Vorhaben unter Rückgriff auf sogenannte Resilienzkriterien. Diese schreiben nicht vor, dass Produkte aus der EU stammen müssen, sondern dass Abhängigkeiten bei kritischen Technologien reduziert werden sollen.

Zum Beispiel im Net Zero Industry Act (NZIA) hat die EU solche Resilienzkriterien eingeführt. Bei Technologien, bei denen die EU eine hohe Abhängigkeit (über 50 Prozent der Importe) von einem einzelnen Drittstaat aufweist, müssen öffentlich ausgeschriebene Netto-Null-Projekte auch den Beitrag der einzelnen Bewerbungen zur Behebung dieser Importabhängigkeit berücksichtigen. Wie genau die Resilienz zu berechnen und zu berücksichtigen ist, ist jedoch derzeit noch unklar.

Diplomatenkreise erwarten, dass die Reform Teil des Arbeitsprogramms der Kommission für 2025 sein wird. Ein mögliches Trilemma zeichnet sich bereits ab: Wenn die EU die europäische Industrie fördern, dies aber WTO-konform ausgestalten will, drohen komplexe Regulierungen – was dem Ziel widerspräche, dass die öffentliche Beschaffung auch einfacher werden soll. jaa

Google orders small modular nuclear reactors for its data centres – Financial Times

Google hat sechs bis sieben kleine modulare Kernreaktoren (SMR) bei Kairos Power bestellt. Damit sei Google das erste Technologieunternehmen, das neue Kernkraftwerke in Betrieb nehme, um seine Rechenzentren mit kohlenstoffarmem Strom zu versorgen, berichtet Malcolm Moore in der Financial Times. Das Unternehmen sehe dies als Meilenstein, um seine Rechenzentren mit sauberer Energie zu versorgen. Zum Artikel

Der Mann im Moor – Der Spiegel

Ruben Rehage hat ein lesenswertes Porträt über den deutschen Moorforscher und Träger des Alternativen Nobelpreises, Michael Succow, geschrieben. Er kämpfe seit mehr als 50 Jahren gegen die Naturzerstörung, “erst in der DDR, dann weltweit”. Als Vize-Umweltminister der “ersten und letzten demokratisch gewählten Regierung” der DDR stellte er 4,5 Prozent der Flächen des Landes unter Naturschutz, darunter viele Moore. Sein Urteil über die Lage der Moore in Deutschland fällt düster aus: Nur fünf Prozent der Moorflächen seien noch Moore, der “Rest ist ausgetrocknet und kaputt”. Zum Artikel

Umfrage: Nur jede fünfte Frau will Chefin sein – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Obwohl sich für Frauen in den Chefetagen immer mehr Türen öffnen, wollen laut der Studie “Initiative Chef:innensache” nur 22 Prozent eine Führungsrolle einnehmen. Wie Anne-Sophie Kühne feststellt, zeigen sich Diskrepanzen zwischen Männern und Frauen nun auch in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz. Um Chancengleichheit auf Führungsebene zu erreichen, sei es wichtig, dass neben Pay-Gap und Care-Gap nicht noch ein KI-Gap hinzukomme. Zum Artikel

Der nächste Schritt der Stromwende – taz

Nick Reimer berichtet vom Ausbau der Großbatteriespeicher, die Wind- und Sonnenstrom für Dunkelflautentage vorhalten sollen. Die Kapazitäten würden derzeit rapide wachsen. Waren es 2020 noch 600 MWh, könnten laut einer Untersuchung der angemeldeten Projekte in zwei Jahren 8000 MWh bereitstehen. Zum Artikel

Existenzkrise: Baywa fährt Verluste bei Solar- und Windkraft ein – Neue Zürcher Zeitung

An der Existenzkrise des Agrar- und Baustoffhändlers Baywa ist die Energietochter Baywa r. e. in nicht unerheblichem Maße beteiligt, wie Michael Rasch berichtet. Das Unternehmen, das in Solar- und Windkraftanlagen weltweit investiert, habe sich verkalkuliert. Zu schwache lokale Stromleitungen und falsche Windprognosen hätten in einigen Projekten für erhebliche Verluste gesorgt. Nun wird über den Verkauf von Firmenanteilen an den Schweizer Investoren Energy Infrastructure Partners (EIP) diskutiert. Zum Artikel

“Amazon betreibt eine nahezu totale Überwachung” – IPG-Journal

Von Verbesserungen der Arbeitsbedingungen bei Amazon in Deutschland und anderen Ländern erzählt Christy Hoffman, Generalsekretärin der internationalen Gewerkschaftsföderation UNI Global Union. Aus ihrer Sicht verhält sich der Konzern zwar weiterhin gewerkschaftsfeindlich, aber der Druck von Arbeitnehmern wirke und die Politik sei aufmerksamer geworden. Zum Interview

Akufo-Addo has dug himself into a political hole – The Continent

Seit die Preise auf den Weltmärkten gestiegen sind, engagieren sich “Menschen mit Beziehungen zur politischen Elite” im illegalen Goldabbau, berichten Delali Adogla-Bessa und Yaw Obrempong Ampofo. Gegen die Wasser- und Umweltverschmutzung demonstrierten nun NGOs und Gewerkschaften gemeinsam. Zum Artikel

32 Jahre Klimarahmenkonvention, 36 Jahre Weltklimarat – und kein Ende des Klimawandels absehbar, was ist da los? Wir wissen seit Jahrzehnten, dass fossile Brennstoffe das Hauptproblem sind. Erst vergangenes Jahr hat man dies endlich in der Abschlusserklärung der COP28 anerkannt. Wenn aber der Spiegel recht hat, wird diese Einsicht wieder aus den Texten verschwinden. Wir sind auf der falschen Spur, denn der erdgeschichtlich schnelle Klimawandel, wie wir ihn ausgelöst haben, verursacht massive Schäden, kostet Menschenleben und zerstört die Natur, wie wir sie kennen.

Mit dem fortschreitenden Klimawandel kommen Grenzen der Beherrschbarkeit auf uns zu. Der Klimawandel, nicht der Klimaschutz, wird uns Schritt für Schritt unseren Wohlstand nehmen. Dementsprechend verteidigen wir den Wohlstand mit den falschen Mitteln, wenn wir meinen, wir bräuchten dafür fossile Brennstoffe.

Wir brauchen eine Zeitenwende im Klimaschutz, die den Namen verdient. Und das Gleiche brauchen wir auch im Biodiversitätsschutz. Denn diese beiden existenziellen Krisen sind miteinander verknüpft. Durch Hitze, Dürren und Überflutungen beschädigt der Klimawandel die Artenvielfalt und die lebenserhaltenden Funktionen der Ökosysteme, darunter auch die Fähigkeit, CO₂ zu binden und den Klimawandel auf natürliche Weise zu bremsen. Umgekehrt beschleunigt die Freisetzung von Treibhausgasen aus absterbenden Wäldern, austrocknenden Mooren und auftauenden Permafrostböden den Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf Mensch und Natur. Klimaschutz und Biodiversitätsschutz, auch durch Lösung der Verschmutzungskrise, haben keine Alternative.

Das Klima und auch die Ökosysteme der Erde funktionieren nach Naturgesetzen, die die Wissenschaft mehr und mehr versteht. Diese Gesetze lassen sich im gesellschaftlichen Bereich mit Verkehrsregeln vergleichen; wer sie verletzt, riskiert schwere Unfälle. Die zunehmenden Klimakatastrophen zeigen: Mit den Naturgesetzen kann man nicht verhandeln, man muss sie respektieren, so wie man die rote Ampel respektiert. Naturgesetze sind keine Meinungssache.

Trotzdem gibt es viele, die die Sachverhalte und die Bedrohung eigentlich nicht verstanden haben und das notwendige Handeln als beliebig ansehen. Formulierungen einiger Politiker wie “Klimapolitik mit Augenmaß” und “die Erde geht morgen noch nicht unter” spiegeln diese Problematik. Ausbremsen und Verzögern, Kopf in den Sand sind die aktuell dominierenden Strategien in der internationalen Klimapolitik und zum Teil auch auf der nationalen Ebene. Entschlossenes Handeln ist aber angesagt, um Versäumtes nachzuholen und den Klimawandel und seine Schäden zu begrenzen.