die globale Verflechtung der Wirtschaft bringt teils schwere Probleme mit sich – etwa, wenn beim Abbau von Ressourcen zwar Umweltschäden vor Ort entstehen, die Wertschöpfung aber woanders generiert wird. Eine zentrale Empfehlung des neuen “Global Resources Outlook” des UN-Ressourcenrats ist daher, die tatsächlichen ökologischen und sozialen Kosten des Ressourcenabbaus in internationalen Handelsregimen zu berücksichtigen. Was das Gremium sonst noch rät, um die Ökosysteme der Erde vor dem Kollaps zu bewahren, habe ich aufgeschrieben.

Stärker auf Umwelt und Menschenrechte in Lieferketten zu schauen, war auch das Anliegen der Europäischen Union, als sie eine Lieferkettenrichtlinie verabschieden wollte. Die Abstimmung ist vom Rat bekanntlich bereits zweimal verschoben worden – weil es unter anderem wegen Vorbehalten der FDP keine Mehrheit gab. Ob es der belgischen Präsidentschaft gelingt, noch einen Kompromiss zu finden, ist unklar.

Währenddessen haben sich der Rat und das Parlament vorläufig auf ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit geeinigt. Es ist aber unklar, ob die Bundesregierung der Einigung zustimmt. Auch in diesem Fall habe die FDP kürzlich politische Bedenken angemeldet, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Bei der am Montag im EU-Trilog beschlossenen Verpackungsverordnung ist die Zustimmung der Bundesregierung ebenfalls fraglich. Noch seien die beteiligten Ministerien damit beschäftigt, den Kompromiss zu bewerten, heißt es. Details zu beiden Vorhaben hat Leonie Düngefeld recherchiert.

Über eine neue Studie zur Umsetzung von Klimaschutz sowie menschenrechtlicher Sorgfalt in den Lieferketten der Automobilindustrie berichtet Carsten Hübner.

Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht auf Dienstag über die neue Verordnung geeinigt. Anders als von Parlament und Zivilgesellschaft gefordert, soll materielle Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit zunächst nicht gesetzlich verankert werden.

Die EU-Kommission und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten sollen zukünftig Produkte ermitteln, in deren Lieferkette Menschen in Zwangsarbeit involviert sind. Dabei sollen folgende Kriterien berücksichtigt werden:

Die Kommission soll in einer Datenbank Informationen über Zwangsarbeitsrisiken sammeln und darin auch Berichte, etwa der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), berücksichtigen.

Die EU-Kommission hatte den Gesetzentwurf im September 2022 vorgestellt. Sie begründet die Initiative mit dem UN-Entwicklungsziel, Zwangsarbeit bis 2030 vollständig zu unterbinden. Nach Angaben der ILO wurden im Jahr 2021 rund 27,6 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen – darunter etwa zwölf Prozent Kinder. Der größte Teil von ihnen musste in der Privatwirtschaft arbeiten; 3,9 Millionen waren Opfer staatlich verordneter Zwangsarbeit, wie mutmaßlich in der chinesischen Region Xinjiang.

“Endlich keine Sklavenarbeit mehr in unseren Produkten”, kommentierte Anna Cavazzini (Grüne), Schattenberichterstatterin im Parlament, nach der Einigung. Laut einem 2021 von ihr beauftragten Bericht profitieren mehr als 80 internationale Markenkonzerne direkt oder indirekt von Arbeit, zu der Uiguren in China gezwungen werden.

Das nach wie vor nicht abschließend abgestimmte EU-Lieferkettengesetz würde das Inverkehrbringen und die Bereitstellung solcher Produkte auf dem Binnenmarkt nicht abdecken. Zwar listet das Lieferkettengesetz Zwangsarbeit als Verletzung internationaler Abkommen und sieht Sanktionen für den Fall vor, dass Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten nicht einhalten. Jedoch konzentriert es sich auf das unternehmerische Verhalten und enthält keine Möglichkeiten, entsprechende Produkte zu verbieten.

Der Gesetzestext geht insbesondere auf staatlich initiierte Zwangsarbeit ein.

Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, Hochrisikosektoren in Regionen mit überwiegend staatlich initiierter Zwangsarbeit zu bestimmen. Denn etwa in Xinjiang sei ein Sammeln der notwendigen Beweise in der Regel nicht möglich. Die jetzt gefundene Formulierung kommt dem Parlament also ein Stück entgegen.

Mit der Forderung, auch die Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit gesetzlich zu verankern, konnte sich das Parlament hingegen nicht durchsetzen. Laut der Einigung sollen Unternehmen nur freiwillig Entschädigungszahlungen leisten. Die Einigung enthält zudem eine Überprüfungsklausel für die potenzielle Aufnahme einer Wiedergutmachungsregelung zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Reihe von Unternehmen und NGOs hatten im Februar in einer gemeinsamen Erklärung auf effektive Entschädigungen gedrängt. “Wiedergutmachung ist ein bedeutender Schritt in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht“, heißt es darin unter Bezug auf die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitfaden für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten.

Das Institut für Menschenrechte kritisiert die fehlende Wiedergutmachungsregelung. Dies “birgt die Gefahr, dass Unternehmen sich von problematischen Geschäftspartnern lösen, ohne dass eine Verbesserung für die Betroffene erfolgt”, erklärte der stellvertretende Direktor Michael Windfuhr. Wiedergutmachung könne je nach Situation zum Beispiel in der Rückgabe von zurückbehaltenen Ausweisdokumenten und Löhnen, der Befreiung aus Schuldknechtschaft und der Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen liegen. Trotz der fehlenden Regelung bezeichnete Windfuhr die finale Einigung als “entscheidenden Schritt, damit der EU-Binnenmarkt kein Absatzmarkt für in Zwangsarbeit hergestellte Produkte ist”.

Jörgen Warborn, Schattenberichterstatter der EVP-Fraktion, lobte insbesondere die Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen. “Dazu gehören spezifische Bestimmungen für KMU wie eine Hotline, die in ihrem eigenen Land ansässig ist und es ihnen ermöglicht, live Unterstützung bei der Einhaltung der Verordnung zu erhalten”, erklärte er.

Für die Umsetzung der Verordnung sollen die zuständigen Behörden drei Jahre Zeit bekommen, dann soll die Verordnung in Kraft treten. Zunächst müssen jedoch Rat und Parlament jeweils das Ergebnis der Trilogverhandlungen annehmen. Am 20. März werden zunächst die federführenden Ausschüsse für den Binnenmarkt und für internationalen Handel abstimmen.

Ob das Gesetz im Rat die nötige Mehrheit erhält, ist noch unklar. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung über das Verhandlungsmandat des Rates bereits enthalten; Befürworter der Verordnung befürchten nun, eine erneute Enthaltung der Bundesregierung auf Druck der FDP könne das Vorhaben ähnlich wie beim EU-Lieferkettengesetz ins Wanken bringen. Nach jetzigem Stand würde aber wohl auch ohne Deutschland eine qualifizierte Mehrheit zustande kommen. Im Bundesfinanzministerium hieß es, man müsse das Ergebnis erst noch bewerten.

Der globale Ressourcenverbrauch müsse so weit wie möglich vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden, schreibt der Internationale Ressourcenrat des UN-Umweltprogramms im Freitag veröffentlichten “Global Resources Outlook“. Es gehe nicht mehr darum, ob ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen notwendig sei. Vielmehr müsse die Transformation schnell gelingen.

Der Bericht, der zuletzt 2019 erschien, verdeutlicht eindringlich den Zusammenhang zwischen Ressourcennutzung und der Dreifachkrise aus Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt und Umweltverschmutzung:

Der Internationale Ressourcenrat schlägt fünf Maßnahmen vor, um diese Entwicklungen umzukehren.

Die nachhaltige Nutzung und Produktion von Ressourcen sollten in den Mittelpunkt der globalen Nachhaltigkeitsagenda gestellt werden. In internationalen Vereinbarungen zu Klima, Biodiversität und Degradation von Böden sollten dazu Nutzungspfade definiert werden, die auf die Ziele dieser Abkommen ausgerichtet sind. Priorisieren ließe sich eine nachhaltige Ressourcennutzung auch mit der Einrichtung einer internationalen Institution für Ressourcen, heißt es in dem Bericht.

Zudem müssten umweltschädliche Subventionen “nach jahrzehntelangen” Debatten schnell abgebaut werden. Stattdessen sollten Anreize zu umweltfreundlicher Ressourcennutzung geschaffen werden. Zudem empfiehlt das Expertengremium, Klassifizierungssysteme zu schaffen, um Finanzströme in nachhaltige Ressourcennutzung zu lenken. Steuern auf den Abbau von Primärmaterialien könnten die Verwendung umwelt- und sozialfreundlicherer Sekundärmaterialien attraktiver machen. Diese Steuern würden die Umweltkosten der Ressourcennutzung abbilden.

Die Berücksichtigung der “wahren” ökologischen und sozialen Kosten von Ressourcenabbau in internationalen Handelsregimen würde ein “Level-Playing-Field” schaffen. So könnte der “Wettlauf nach unten” bei Umwelt- und Sozialstandards entlang der Lieferketten gestoppt werden, argumentieren die Autoren. Dies würde den kommerziellen Handel wie auch Staaten, die überwiegend Ressourcen aus anderen Ländern nutzen, stärker in die Verantwortung nehmen. Aktuell seien Umweltschäden und Profite sehr ungleich verteilt: Mehr als die Hälfte des landnutzungsbedingten Verlusts an Artenvielfalt betraf 2022 Afrika und Lateinamerika; gleichzeitig seien dort aber nur zehn Prozent der monetären Wertschöpfung generiert worden.

Nachfrage müsse bewusst gelenkt werden. Die Autoren halten die Annahme für “unrealistisch”, dass Konsum allein durch Aufklärung nachhaltiger werde. Denn Marktsignale und Werbung zeigten in die entgegengesetzte Richtung. Daher empfehlen sie Aktionspläne auf nationaler oder regionaler Ebene, um Treiber von umweltschädlichem Konsum zu identifizieren. Mit Regulierung wie “Marktausschlüssen”, etwa von nicht benötigten Produkten, könnte nachhaltiger Konsum gefördert werden.

Der Übergang von der linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft, in der Materialien etwa durch Reparatur und Wiederverwendung erhalten werden, müsse beschleunigt werden, so der Internationale Ressourcenrat. Bislang entsprächen die von einigen Staaten ergriffenen Maßnahmen “nicht den Erwartungen”, so die Autoren, und “möglicherweise werden nicht die wirkungsvollsten Maßnahmen” priorisiert. Regulierung müsse zirkuläre Geschäftsmodelle und skalierbare Innovationen fördern. Darüber hinaus sei entscheidend, dass Maßnahmen für eine stärker kreislauffähige Wirtschaft, zum Beispiel durch Wiederverwendung von Produkten und Materialien, begleitet und evaluiert werden. So könnten effiziente Maßnahmen identifiziert werden.

Erstmals hat der Internationale Ressourcenrat auch ein Nachhaltigkeitsszenario für die Entkopplung von Ressourcenschonung und Wirtschaftswachstum entwickelt. Demnach könnte der globale Ressourcenverbrauch 2045 seinen Höhepunkt erreichen und sich bis 2060 auf einem Niveau von 20 Prozent über dem Wert aus 2020 stabilisieren. Gleichzeitig könnte die Weltwirtschaft um drei Prozent mehr wachsen als im historischen Szenario vorausgesagt, das die Entwicklung der vergangenen Jahre fortschreibt.

Die Auswirkungen auf das Klima wären deutlich im Nachhaltigkeitsszenario: Um 80 Prozent könnten die Treibhausgasemissionen zurückgehen, heißt es im Bericht. Für die Artenvielfalt seien die Aussichten schlechter: Aufgrund von vorangegangener Umweltzerstörung könnte der Biodiversitätsverlust nur um rund 38 Prozent niedriger ausfallen als im “historischen Szenario”.

Die Modellierung würde auch zeigen, dass nachhaltige Ressourcennutzung Entwicklungsländern dabei helfen könnte, ihre sozio-ökonomischen und ökologischen Ziele im Rahmen der Globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030 zu erreichen – durch ein stärkeres Wachstum und weniger Ungleichheiten.

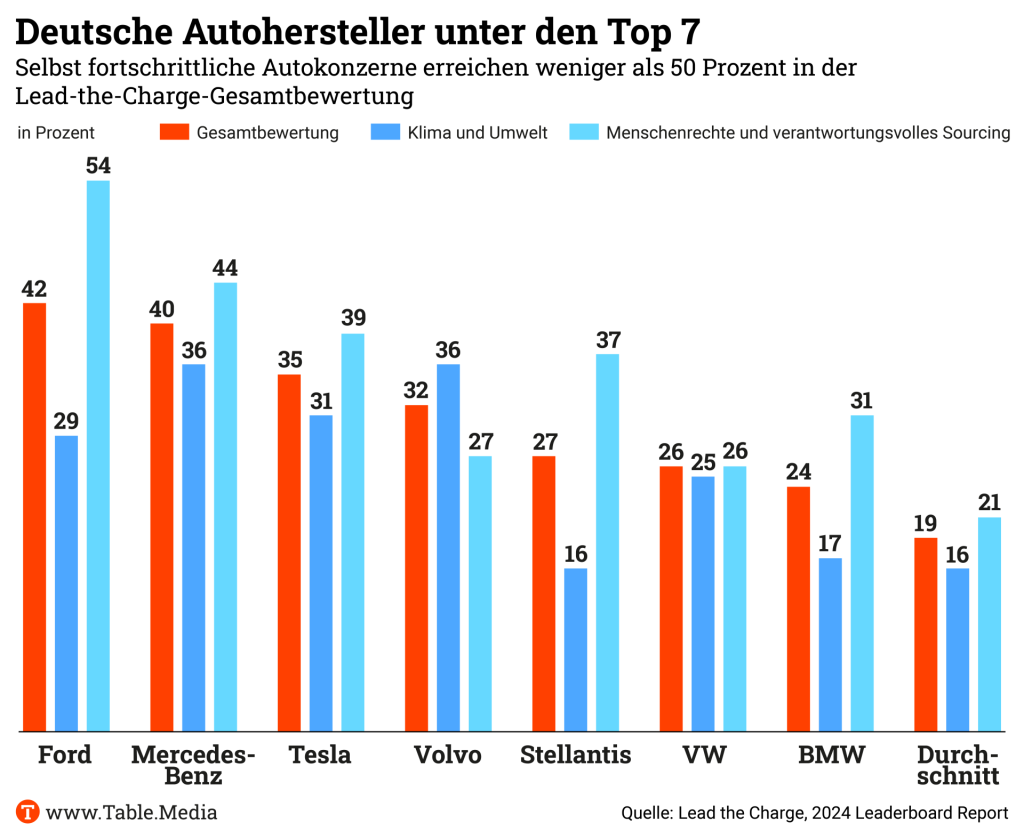

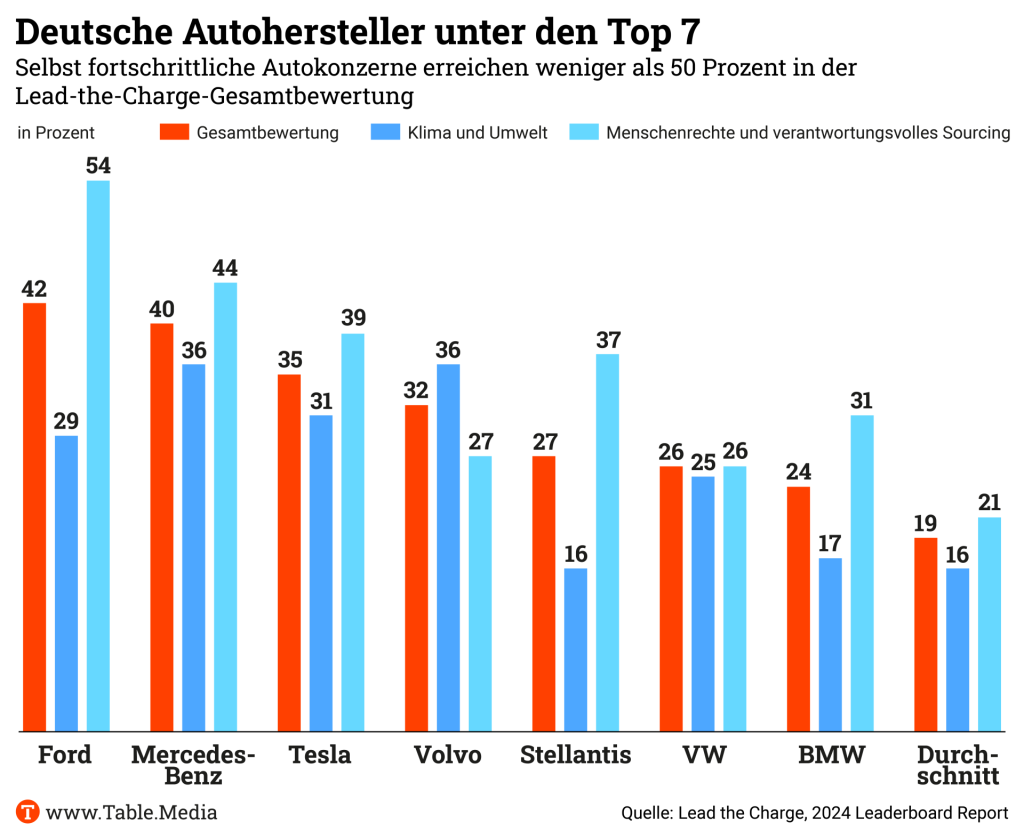

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, wird die Automobilindustrie oft eher als Teil des Problems denn als Teil der Lösung gesehen. Ein kürzlich veröffentlichter Report der Kampagne “Lead the Charge” macht jedoch deutlich, dass sich das langsam ändert. “Die diesjährige Analyse zeigt, dass die Branche Fortschritte macht”, heißt es dort. Vor allem bei fossilfreiem Stahl und der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gehe es voran, in einem etwas geringeren Ausmaß auch bei Aluminium. Insgesamt müsse die Transformation aber noch an Tempo zulegen.

Besonders bemerkenswert: Lead the Charge ist nicht etwa Teil der Autolobby, sondern ein Zusammenschluss von 13 führenden Klima- und Umweltschutzorganisationen aus verschiedenen Ländern. Sie stehen der Branche generell eher kritisch gegenüber und setzen sich für faire, nachhaltige und fossilfreie Lieferketten ein. Dazu gehören unter anderem der Sierra Club (USA), die Rainforest Foundation (Norwegen) und die internationale, auch in Deutschland aktive NGO Transport & Environment (T&E).

In der diesjährigen Gesamtwertung schneiden Ford, Mercedes-Benz und Tesla besser als ihre Konkurrenz ab. Sie belegen die ersten drei Plätze im Kernstück des Reports, dem “Leaderboard“. Die beiden deutschen Autokonzerne Volkswagen und BMW liegen auf den Plätzen sechs und sieben – und damit im vorderen Feld. Deutlich abgeschlagen auf den hinteren Rängen: die asiatischen Hersteller aus Japan, Korea und China.

Für Sebastian Bock, Geschäftsführer von T&E Deutschland, “spiegelt das Abschneiden der deutschen Automobilhersteller die Anstrengungen wider, die sie in den letzten Jahren unternommen haben, um das deutsche Lieferkettengesetz zu erfüllen.” Dennoch sollten sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern “sich mit ihren Schwachstellen befassen”, meint Bock.

Für das Leaderboard wurden die Anstrengungen der 18 weltweit führenden Automobilhersteller zur Vermeidung von Emissionen, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten bewertet. Lead the Charge beauftragte damit Pensions & Investment Research Consultants, ein europäisches Beratungsunternehmen für Corporate Governance und Investoren.

In die Analyse einbezogen wurden über 80 Indikatoren aus den Bereichen “Klima und Umwelt” sowie “Menschenrechte und verantwortungsvolles Sourcing”. Die Datengrundlage bildeten Geschäftsberichte und Unternehmensnachrichten. Anhand der ermittelten Werte wurde berechnet, zu welchem Prozentsatz das jeweilige Unternehmen die Lead the Charge-Kriterien für die Lieferkette eines “clean car” erfüllt.

Kriterien und Methodik des Rankings stoßen auch bei den Automobilherstellern auf Akzeptanz. Bob Holycross, Vizepräsident und Beauftragter für Nachhaltigkeit, Umwelt und Sicherheit des bestplatzierten Unternehmens Ford, sagte, man fühle sich geehrt, von Lead the Charge dafür anerkannt zu werden, “eine Lieferkette aufzubauen, die gut für die Menschen und den Planeten ist”.

Auch Mercedes-Benz äußerte sich positiv. “Wir halten Lead the Charge für einen aussagekräftigen Benchmark”, so eine Sprecherin von Mercedes-Benz gegenüber Table.Briefings. Die Untersuchungen seien fundiert. Die Ergebnisse würden gut begründet und transparent veröffentlicht. “Zudem interagiert der Benchmark direkt mit den bewerteten Unternehmen”, betonte sie. Deshalb freue man sich über die sehr gute Platzierung.

Drei Aspekte sind laut Lead the Charge entscheidend für ein “clean car”:

Die dafür ausgewählten Indikatoren orientieren sich an internationalen Normen und allgemein anerkannten Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der Task Force on Climate-related Financial Disclosures, der Global Reporting Initiative, der Internationalen Energieagentur und der EU-Taxonomie.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung sieht der Report weiteren Handlungsbedarf. “Kein Unternehmen hat eine Gesamtpunktzahl von über 50 Prozent erreicht. Die durchschnittliche Punktzahl für alle Automobilhersteller lag bei nur 19 Prozent”, heißt es. Um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, müsse sich die Transformation deutlich beschleunigen.

Ein Blick auf einzelne Teilbereiche zeigt, dass dies möglich ist. So lag im ersten Bericht 2023 mehr als die Hälfte der Hersteller bei fossilfreiem, ökologisch nachhaltigem Stahl bei null Prozent, mehr als drei Viertel bei unter zehn Prozent. Aktuell trifft dies nur noch auf ein Drittel der Unternehmen zu. Spitzenreiter sind Volvo (47 Prozent), Mercedes-Benz (24 Prozent) und Tesla (22 Prozent).

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Aluminium, dessen Anteil an den CO₂-Emissionen in der Lieferkette von Elektroautos auf 27 Prozent geschätzt wird. Auch bei fossilfreiem, ökologisch nachhaltigem Aluminium liegt Volvo mit 37 Prozent an der Spitze, gefolgt von Tesla, das sich innerhalb eines Jahres von null auf 30 Prozent steigern konnte. Mercedes-Benz auf Platz 3 konnte sich um zehn Prozent auf 28 Prozent verbessern.

In das Ranking nur am Rande eingeflossen ist der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtabsatz der Unternehmen. Hier lag Tesla als reiner E-Autobauer naturgemäß mit 100 Prozent ganz vorn. Auf den nächsten Plätzen folgen die chinesischen Hersteller GAC (60 Prozent), BYD (48 Prozent) und SAIC (33 Prozent), die in der Gesamtbewertung des Leaderboards alle hinterste Ränge belegen. Bei den dort Bestplatzierten Ford und Mercedes-Benz lag der Anteil mit zwei beziehungsweise elf Prozent deutlich darunter.

Ein durchweg schlechtes Zeugnis stellt der Report zwei japanischen Herstellern aus. “Toyota und Honda sind nach wie vor die Klimaschädlinge der Autoindustrie. Sie versagen sowohl bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge als auch bei der Dekarbonisierung der Lieferkette”, heißt es.

7. März 2024, 10-17 Uhr, Düsseldorf

Konferenz Forum Klimaresilienz NRW 2024: Unternehmen.Machen.Klimaanpassung (Veranstalter: Netzwerk Klimaanpassung & Unternehmen.NRW) Info & Anmeldung

8.-9. März 2024, Schwerte

Seminar Sozial gerechter Klimaschutz unter Postwachstumsbedingungen: Wie geht das? (Veranstalter: Institut für Kirche und Gesellschaft) Info & Anmeldung

11. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar ESG und Green Trade (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

11.-14. März 2024, Potsdam

Konferenz Agrarforschung zum Klimawandel (Veranstalter: Deutsche Agrarforschungsallianz und BMEL) Info & Anmeldung

11.-15. März 2024

Konferenz Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? (Veranstalter: Akademie Burg Fürsteneck/bpb) Info & Anmeldung

12. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar LkSG und Nachhaltigkeitsrichtlinie (CSDDD) – Praxiserfahrungen in Deutschland und Ausblick auf die EU-Richtlinie (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB)

12.-14. März 2024, Potsdam

Tagung 13. Deutsche Klimatagung (Veranstalter: Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V. u.a.) Info & Anmeldung

13. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar Entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) – Herausforderungen für betroffene Branchen (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

13. März 2024, 18-19:30 Uhr, Bautzen

Vortrag Der Kampf ums Wasser im Jahrhundert der Dürre (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

EU-Parlament und Rat haben sich am Montagabend im Trilog über die Verpackungsverordnung (PPWR) geeinigt. Mit dem Ziel, das Aufkommen an Verpackungsmüll zu reduzieren, legt das Gesetz strengere Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Verpackungen fest.

Laut der vorläufigen Einigung sollen Verpackungen generell reduziert werden (5 Prozent bis 2030, 10 Prozent bis 2035 und 15 Prozent bis 2040). Bis 2030 sollen alle Verpackungen zudem recycelbar sein. Ausnahmen sind für leichtes Holz, Kork, Textilien, Gummi, Keramik, Porzellan und Wachs vorgesehen. Anhand von Mindestzielvorgaben soll laut dem Gesetz auch der Rezyklatanteil von Verpackungen erhöht werden.

Auch über die umstrittenen Mehrwegziele konnten sich Rat und Parlament einigen: Sie legen verbindliche Mehrwegziele für 2030 und Richtziele für 2040 fest. Diese variieren je nach Art der Verpackung und gelten für:

Für Kartonverpackungen wurde eine generelle Ausnahme beschlossen. Unter bestimmten Bedingungen gilt eine fünfjährige, verlängerbare Ausnahmeregelung von den Mehrwegzielen: Dazu muss der betroffene Mitgliedstaat die Recyclingziele für 2025 um 5 Prozentpunkte übertreffen und gleichzeitig die Ziele für 2030 voraussichtlich übertreffen. Das Unternehmen muss zudem einen Unternehmensplan für Abfallvermeidung und -recycling verabschiedet haben.

Ab 2030 sollen Verbote für bestimmte Einweg-Plastikverpackungen gelten, etwa für Verpackungen für unverarbeitetes frisches Obst und Gemüse, für Lebensmittel und Getränke, die in Cafés und Restaurants abgefüllt und konsumiert werden, Einzelportionen, Miniaturverpackungen für Toilettenartikel und Schrumpffolien für Koffer in Flughäfen. Auch sehr leichte Plastiktüten sollen vom EU-Binnenmarkt verbannt werden.

Zu weiteren Maßnahmen gehören:

“Ich hätte gerne noch mehr erreicht”, erklärte Schattenberichterstatterin Delara Burkhardt (S&D). “Doch vor dem Hintergrund des enormen Lobbydrucks und den auseinanderklaffenden Interessen der Mitgliedstaaten bin ich froh, dass wir einige sehr wichtige Punkte auf den Weg bringen werden.”

Mit dem erreichten Trilog-Ergebnis könnte das Gesetz noch vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet werden. Zunächst müssen Rat und Parlament jeweils über die Einigung abstimmen. leo

Die Europäische Kommission hat einen Kompromissvorschlag zum Umgang der EU mit dem Energiecharta-Vertrag (ECT) vorgelegt. Vorgesehen ist, dass der Vertrag noch während der Mitgliedschaft der EU reformiert wird. Anschließend würde die EU aus dem Vertrag austreten, wie es die Kommission bereits letzten Juli vorgeschlagen hatte. Aus ihrer Sicht behindert der gegenwärtige hohe Investorenschutz des ECT die Klimawende und erlaubt missbräuchliche Klagen. Einzelne EU-Staaten, die dies wünschen, könnten aufgrund des Kompromissvorschlags jedoch Vertragsteilnehmer bleiben.

“Die vorgeschlagenen Änderungen am Vertragstext” bedeuteten “wesentliche Verbesserungen, die den ECT mit modernen Standards des Investitionsschutzes und den Positionen der EU in anderen Foren in Einklang bringen werden”, heißt es im Vorschlag der Kommission. Aufgezählt werden

Der ECT mit seinen gegenwärtig etwa 50 Mitgliedsstaaten trat 1998 in Kraft und ermöglicht es Investoren aus dem Energiebereich, Schadenersatz für aufgrund gesetzlicher Änderungen entgangener Gewinne einzuklagen. Kritisiert wurden auch die intransparenten Schiedsverfahren jenseits staatlicher Gerichte. Deutschland ist wie andere EU-Staaten bereits 2023 aus dem ECT ausgetreten. Es sind jedoch weiterhin Klagen gegen Deutschland anhängig.

Fabian Flues, Referent für Handels- und Investitionspolitik bei der Berliner NGO Powershift, sagte über den Vorschlag der Kommission zu Table.Briefings: “Aus unserer Sicht ist dieser Kompromiss leider notwendig geworden, da sich zu viele Mitgliedstaaten einem koordinierten Rücktritt komplett verweigert haben.” Er bezog sich damit auf Staaten wie Zypern, Ungarn und Schweden, die Vertragspartner bleiben wollen. Immerhin bestehe nun die Chance, die Blockade innerhalb der EU kurz vor Ende der Amtszeit der Kommission aufzulösen: “Angesichts des Endes der Legislaturperiode und der damit verbundenen Unsicherheit ist diese Lösung das kleinere Übel.” av

Lebensmittelverarbeitung und Herstellung, Einzelhandel und Verbraucher in der EU sollen weniger Lebensmittelabfälle erzeugen. Über entsprechende Änderungen an der Abfallrahmenrichtlinie stimmen die Europaabgeordneten am 13. März ab. Damit würden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Programme zur Abfallvermeidung zu entwickeln.

Der Kompromiss, auf den sich der Umweltausschuss des EU-Parlaments (ENVI) Mitte Februar verständigt hat, sieht konkrete Ziele für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen vor, die Ende 2027 überprüft werden sollen. Die Mitgliedstaaten müssen demnach Maßnahmen ergreifen, um ihre Abfälle bis Ende 2030 – gegenüber dem Jahresdurchschnitt der Abfallmengen zwischen 2020 und 2022 – um 20 Prozent bei der Verarbeitung und Herstellung und um 40 Prozent pro Kopf im Einzelhandel und Verbrauch (Restaurants, Lebensmitteldienste und Haushalte) zu verringern. Das ist mehr, als die EU-Kommission in ihrem ersten Entwurf vorgeschlagen hatte.

Sollte der Vorschlag aus dem ENVI Mitte März vom EU-Parlament angenommen werden – wovon Beobachter ausgehen – muss noch der Rat seine Position festlegen, bevor der Trilog beginnen kann. Bei den Treffen der Umwelt- und Agrarminister der Mitgliedsstaaten Mitte Oktober hatten sich vor allem Frankreich, die Niederlande und Deutschland als Verfechter schärferer Vorgaben positioniert.

Zuständig für die Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie in Deutschland ist grundsätzlich das Bundesumweltministerium, das sich hierbei jedoch mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium abstimmt. Über die Reaktionen aus der Lebensmittelbranche lesen Sie im Agrifood.Table. heu

Die Bundesregierung geht gegen ein Klimaurteil aus dem vergangenen Jahr in Revision. Ende November hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Bundesregierung neue Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Verkehr und Gebäude einleiten muss. Geklagt hatten der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die DUH kritisierte die Revision als “unverantwortliches und skandalöses Verhalten”, mit dem die Regierung sich ihrer Pflicht entziehe.

Das für den Klimaschutz zuständige BMWK begründete den Schritt auf Anfrage von Table.Briefings damit, dass die Klagen “Fragen von grundsätzlicher Bedeutung” aufgeworfen hätten. Der Bundesregierung sei es wichtig, diese “höchstrichterlich klären zu lassen, um eine möglichst große Rechtssicherheit zu erreichen”. Zugleich räumte ein Sprecher ein, dass die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Ziele mit den bisherigen Planungen nicht erreicht werden und weiterer “Handlungsbedarf” bestehe.

Laut aktuellem Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ministerien gegensteuern, wenn in einem Bereich die zulässige Menge an Treibhausgasen überschritten wird. Die Regierung will das Gesetz allerdings so novellieren, dass nicht mehr die einzelnen Bereiche, sondern die gesamte Regierung für die Einhaltung der Ziele verantwortlich ist. Dafür wurde sie kritisiert, viele sprechen von einer “Verwässerung“. Das entsprechende Gesetz hängt aber seit Monaten im Bundestag fest. Die DUH äußerte die Hoffnung, dass die Änderung komplett scheitert. kul/mkr

Strafzölle gegen die Einfuhr von chinesischen Solarmodulen wird es in der EU bis auf Weiteres nicht geben. In einem Brief an die Mitgliedstaaten drängt Energiekommissarin Kadri Simson die Mitgliedstaaten stattdessen zu eigenen Förderungen von Anlagen aus heimischer Produktion.

“Wir können unsere Grenzen nicht schließen, weil wir Solarmodule brauchen. Wir müssen unsere Industrie unterstützen, aber wir brauchen alle Produkte, um unsere sehr ambitionierten Ziele für 2030 zu erreichen”, sagte Kadri Simson am Montag. Von neuen Installationsrekorden habe Europa in den vergangenen zwei Jahren stark profitiert.

Mit diesen Worten sind die Hoffnungen einiger europäischer Hersteller gestorben, die Kommission möge sie vor chinesischen Modulen zu Dumpingpreisen schützen. Auf fünf Seiten listet der Brief Maßnahmen auf, um die europäische Solarindustrie zu unterstützen. Doch Handelsbeschränkungen werden darin nicht einmal erwähnt. Weitergehende Diskussionen soll es erst in der zweiten Jahreshälfte geben. Im Klartext: Nicht mehr mit dieser Kommission.

In Auktionen für Solaranlagen könnten die EU-Staaten “ambitionierte Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien” einführen, lautet eine Empfehlung der EU-Kommission. Damit stärkt die Kommission auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Rücken, der in einem Solarpaket gerne Resilienzboni einführen würde, um Strom aus europäischen Solarmodulen höher zu vergüten. Die FDP lehnt das wegen der Kosten ab, wie Table.Briefings vor einigen Tagen berichtete.

Angesichts auslaufender Beihilfemöglichkeiten müssen die EU-Staaten nach Ansicht der Kommission rasch Entscheidungen zur Förderung der Solarindustrie und anderer grüner Produktionszweige treffen. “Für den befristeten Beihilferahmen TCTF nähert sich die Deadline, auch die Aufbau- und Resilienzfazilität läuft bald aus”, sagte Maive Rute, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Binnenmarkt am Dienstag bei einem Solarkongress in Brüssel. Der TCTF-Beihilferahmen ist bis Ende 2025 befristet. Die Möglichkeit, Investitionen mit EU-Mitteln aus der Aufbau- und Resilienzfazilität zu fördern, läuft ein Jahr später aus. ber

Die WTO kommt nicht voran – taz

Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation ging in der letzten Woche mit schmalen Ergebnissen zu Ende. Merle Groneweg war in Abu Dhabi dabei und berichtet: Die Konfliktlinien verlaufen nicht eindeutig zwischen Nord und Süd. Stattdessen streiten alle mit allen. Insbesondere auch innerhalb der BRICS gibt es große Meinungsverschiedenheiten. Zum Artikel

Ein Patent zum Weitermachen wie bisher – WOZ

Geo- oder Climate Engineering: der letzte Ausweg vor der Klimakatastrophe oder eine Lizenz zum Weiterverschmutzen? Franziska Meister und Suban Biixi haben sich unter Wissenschaftlern umgehört, wie sie den großtechnischen Klimaschutz bewerten. Ihr Fazit: Technologie vertieft Pfadabhängigkeiten und erlaubt planetare CO₂-Vermüllung zu Lasten künftiger Generationen. Zum Artikel

World-first carbon border tax shows teething problems – Financial Times

Bis Ende Februar hätten Unternehmen aus sieben Sektoren im Rahmen des EU “Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) Berichte ans Umweltbundesamt abliefern sollen. Aber weniger als zehn Prozent haben dies auch getan, berichtet Alice Hancock. EU-Offizielle spielten die fehlenden Berichte herunter: basierend auf Feedback der Unternehmen würden die Berichtspflichten vereinfacht. Zum Artikel

How poor Kenyans became economists’ guinea pigs – Economist

Ursprünglich kommen Randomised Controlled Trials (RTC) aus der medizinischen Forschung. Nun sind sie der Goldstandard in der Mikroökonomie geworden, die sich auch mit Armutsüberwindung befasst. Linda Kinstler erzählt aus Kenia über die ethischen Probleme und sozialen Verwerfungen, die die Methode nach sich ziehen kann. Zum Artikel

Glyphosat macht Bayer noch immer zu schaffen – Süddeutsche Zeitung

Elisabeth Dostert berichtet über die drei Milliarden Euro Verlust, welche die Bayer AG am Dienstag ihren Aktionären beichten musste. Strukturell will der Chef, Bill Anderson, aber erst einmal nichts ändern. Auch am Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, einer Ursache des sinkenden Aktienkurses, wolle man festhalten. Zum Artikel

E.P.A. Sets New Rules to Limit Damage From Disasters at Chemical Facilities – New York Times

Chemiefabriken müssen sich zukünftig gegen Katastrophen absichern und nach Lecks unabhängig untersucht werden, berichtet Hiroko Tabuchi aus den USA. Die dortige Regierung reagiert damit auf zunehmend heftige Naturereignisse aufgrund des Klimawandels. Umweltschützer kritisieren die Regelungen als unzureichend. Zum Artikel

Wer soll bezahlen, wenn Lieferanten in fernen Ländern Menschenrechte mit Füßen treten? – Standard

Regina Bruckner und András Szigetvari sammeln Ideen für Kompromisse zum europäischen Lieferkettengesetz. Letztlich gehe es aber darum, wer für die Nebenkosten der Wertschöpfung aufkomme: Konsumenten, Unternehmen oder, wie momentan, die Menschen in den Lieferländern. Zum Artikel

Mit dem Jahreswechsel hat für einige Unternehmen die erste Phase der 2023 eingeführten CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) begonnen. Die gesammelten Daten fließen in die Berichte ein, die 2025 erstmals vorgelegt werden müssen. Doch laut der internationalen BARC-Studie “The State of ESG & Sustainability Reporting: Challenges, Tools and Outlook” ist das ESG-Reporting für viele Unternehmen eine sehr datenintensive Aufgabe, deren Aufwand aktuell oft unterschätzt wird. Der Prozess wurde bei vielen Unternehmen erst vor kurzem anlässlich der neuen ESG-Regulierungen implementiert und ist laut eigenen Aussagen oft stark verbesserungswürdig.

Generative Künstliche Intelligenz (KI) kann der Faktor sein, der für Unternehmen entscheidende Fortschritte beim ESG-Reporting bringt, indem sie fortschrittliche Fähigkeiten in Datenanalyse, Trenderkennung und Berichterstellung bietet. Durch maschinelles Lernen automatisiert sie nicht nur die Datenerfassung und -verarbeitung im Zusammenhang mit ESG-Kennzahlen, sondern erleichtert auch die Generierung aussagekräftiger Erkenntnisse mit höherer Effizienz, Genauigkeit und einem größeren Umfang bei der Berichterstattung.

Plattformen mit integrierter generativer KI bieten ein reichhaltiges Benutzererlebnis und eröffnen neue Möglichkeiten für Anwender in ihren Workflows. Die Transformation von Content-Produzenten zu Redakteuren ermöglicht es, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben zu gewinnen. Die Integration weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise Cloud-Umgebungen kann zusätzlich die Produktivität und Effizienz durch datengesteuerte Entscheidungen steigern.

Eine Branche, die als Vorreiter im Bereich KI gilt, ist die Finanzbranche. Dort setzen Reporting-Beauftragte bereits generative KI ein, um Prozesse effizienter zu gestalten und Lücken zu füllen. Die Technologie übernimmt Routineaufgaben, die kein Risiko darstellen. So haben zahlreiche Unternehmen beispielsweise die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) eingeführt, um strukturierte, sich wiederholende Aufgaben wie die Dateneingabe oder den Datenabgleich zu bewältigen. Einige Unternehmen haben Projekte in Angriff genommen, um mühsame Aufgaben der Finanzberichterstattung zu automatisieren, von der Datenerfassung und -aufbereitung über Workflows bis hin zur Datenaktualisierung und den endgültigen Ergebnissen.

Der nächste Schritt ist die Nutzung generativer KI als Compliance-Check – beispielsweise für automatisierte Berichterstellung, Vertragsprüfung, Überwachung von Kommunikation, Risikobewertung sowie Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden. Zudem kann KI für die Durchführung von Audittests und Auditberichten eingesetzt werden und mithilfe von großen Sprachmodellen (LLMs) neue Storys, Bilder oder Videos für Finanz- oder ESG-Berichte erstellen.

Doch KI ist in allen Branchen auf dem Vormarsch und kann nicht nur beim ESG-Reporting, sondern schon zuvor unterstützen, die ESG-Ziele zu erreichen. So kann KI beispielsweise für die Überwachung und Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten im Umweltschutz eingesetzt werden. Für Unternehmen und Städte oder Gemeinden ist KI-gestütztes Monitoring der Umweltwirkung ihres Handelns hilfreich, um gesetzliche Vorgaben sowie eigene Ziele zu erfüllen. Hierzu werden KI-basierte Detektions-, Warn- und Prognosesysteme, unter anderem in den Bereichen Emissionsüberwachung, Ressourcenoptimierung, Lieferkettenmanagement und Umweltüberwachung, eingesetzt. Die Daten aus diesen Systemen können dann wiederum für das Reporting genutzt werden.

Der Einsatz von KI im Bereich ESG-Reporting ist eine Chance, birgt jedoch unter anderem aufgrund der mangelnden Erfahrung auch Risiken, denn es gibt bisher kaum verlässliche Studien oder Erfahrungsberichte. Bisher fand der Einsatz von KI eher punktuell als flächendeckend statt. Der wichtigste Schritt schon vor Implementierung von KI ist die Sicherstellung der Datenqualität, da die Qualität der generierten Inhalte maßgeblich von den Daten abhängt, die der KI zugrunde liegen. Wenn die Herausforderung der Datenqualität und -integrität gelöst ist, können allerdings auch Fehlinterpretationen oder Verzerrungen zu irreführenden Ergebnissen führen.

Zudem besteht die Gefahr von ethischen Dilemmata, beispielsweise durch Datenschutzverstöße, Offenlegung sensibler Informationen oder Verbreitung von Falschinformationen. Auch die Definition von Nachhaltigkeitskriterien, die Gewichtung unterschiedlicher ESG-Faktoren und die Frage nach dem Urheberrecht können Herausforderungen beim Einsatz von KI darstellen.

Die Automatisierung von Entscheidungen durch KI kann dazu führen, dass komplexe soziale und ökologische Kontexte nicht angemessen berücksichtigt werden. Es ist daher entscheidend, den KI-Einsatz im ESG-Bereich mit Vorsicht zu handhaben, ethische Standards zu etablieren und im gesamten Prozess eine Art Aufsicht durch Menschen zu gewährleisten, um die potenziellen Risiken zu minimieren. Wenn dies gewährleistet ist, kann das volle Potenzial der KI-Technologie ausgeschöpft und sie zu einer echten Hilfe im Bereich ESG werden.

Christian Frauen ist VP & Country Manager DACH beim Software-Anbieter für Unternehmensberichterstattung, ESG, Audit und Risikomanagement Workiva und gehört dem Board of Directors an. Seine Expertise erstreckt sich über Themen wie ESG, Finanzberichterstattung, Cloud-Anwendungen, SaaS und Go-to-market-Strategien. In mehr als 25 Jahren Berufserfahrung verantwortete er in mehreren Führungspositionen das regionale Geschäft von unter anderem HP, Citrix, Efecte Plc und Cherwell Software.

Agrifood.Table – Ex-WTO-Delegationschef: “Subventionsgeber wie die USA, China und Indien sind mit dem Status quo zufrieden und wollten keine Fortschritte sehen”: Dass die WTO-Ministerkonferenz keine Fortschritte in Sachen Landwirtschaft gebracht hat, ist für den früheren Kommissionsdirektor John Clarke ein herber Rückschlag auf dem Weg zu mehr internationaler Kooperation. Unilaterale Maßnahmen wie Spiegelklauseln sieht er trotzdem nicht als Lösung – es gebe aber Ausnahmen. Zum Artikel

Climate.Table – USA: Warum Versicherungen vor den hohen Kosten von Klimaschäden kapitulieren: In den USA verweigern immer mehr Versicherer den Schutz bei Sachschäden durch Regen und Feuer. Dadurch stehen viele Opfer von Unwettern ohne Versicherungsschutz da. Das Dilemma: Risiken sind kaum zu versichern – oder sie machen Policen so teuer, dass sie niemand kauft. Zum Artikel

Africa.Table – Unido-Vertreter Deutschbein sieht bei EU-Lieferkettengesetz auch Vorteile für Unternehmen: Um das EU-Lieferkettengesetz CSDDD wird kontrovers gestritten. Industrievertreter fürchten, das Gesetz könne ihnen die Geschäftsgrundlage zerstören. Olaf Deutschbein, Leiter des Unido-Büros in Berlin, ist anderer Ansicht. Zum Artikel

Europe.Table – Hersteller von Schwarzwaldschinken, Champagner und Co. können ab Mai mit Nachhaltigkeit werben: Die Reform der EU-Regeln für geschützte geografische Angaben ist von EU-Agrarrat und EU-Parlament entschärft worden. Hersteller können sich künftig auf Nachhaltigkeitskriterien verpflichten. Ihnen bleibt dabei aber viel Spielraum. Zum Artikel

die globale Verflechtung der Wirtschaft bringt teils schwere Probleme mit sich – etwa, wenn beim Abbau von Ressourcen zwar Umweltschäden vor Ort entstehen, die Wertschöpfung aber woanders generiert wird. Eine zentrale Empfehlung des neuen “Global Resources Outlook” des UN-Ressourcenrats ist daher, die tatsächlichen ökologischen und sozialen Kosten des Ressourcenabbaus in internationalen Handelsregimen zu berücksichtigen. Was das Gremium sonst noch rät, um die Ökosysteme der Erde vor dem Kollaps zu bewahren, habe ich aufgeschrieben.

Stärker auf Umwelt und Menschenrechte in Lieferketten zu schauen, war auch das Anliegen der Europäischen Union, als sie eine Lieferkettenrichtlinie verabschieden wollte. Die Abstimmung ist vom Rat bekanntlich bereits zweimal verschoben worden – weil es unter anderem wegen Vorbehalten der FDP keine Mehrheit gab. Ob es der belgischen Präsidentschaft gelingt, noch einen Kompromiss zu finden, ist unklar.

Währenddessen haben sich der Rat und das Parlament vorläufig auf ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit geeinigt. Es ist aber unklar, ob die Bundesregierung der Einigung zustimmt. Auch in diesem Fall habe die FDP kürzlich politische Bedenken angemeldet, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Bei der am Montag im EU-Trilog beschlossenen Verpackungsverordnung ist die Zustimmung der Bundesregierung ebenfalls fraglich. Noch seien die beteiligten Ministerien damit beschäftigt, den Kompromiss zu bewerten, heißt es. Details zu beiden Vorhaben hat Leonie Düngefeld recherchiert.

Über eine neue Studie zur Umsetzung von Klimaschutz sowie menschenrechtlicher Sorgfalt in den Lieferketten der Automobilindustrie berichtet Carsten Hübner.

Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht auf Dienstag über die neue Verordnung geeinigt. Anders als von Parlament und Zivilgesellschaft gefordert, soll materielle Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit zunächst nicht gesetzlich verankert werden.

Die EU-Kommission und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten sollen zukünftig Produkte ermitteln, in deren Lieferkette Menschen in Zwangsarbeit involviert sind. Dabei sollen folgende Kriterien berücksichtigt werden:

Die Kommission soll in einer Datenbank Informationen über Zwangsarbeitsrisiken sammeln und darin auch Berichte, etwa der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), berücksichtigen.

Die EU-Kommission hatte den Gesetzentwurf im September 2022 vorgestellt. Sie begründet die Initiative mit dem UN-Entwicklungsziel, Zwangsarbeit bis 2030 vollständig zu unterbinden. Nach Angaben der ILO wurden im Jahr 2021 rund 27,6 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen – darunter etwa zwölf Prozent Kinder. Der größte Teil von ihnen musste in der Privatwirtschaft arbeiten; 3,9 Millionen waren Opfer staatlich verordneter Zwangsarbeit, wie mutmaßlich in der chinesischen Region Xinjiang.

“Endlich keine Sklavenarbeit mehr in unseren Produkten”, kommentierte Anna Cavazzini (Grüne), Schattenberichterstatterin im Parlament, nach der Einigung. Laut einem 2021 von ihr beauftragten Bericht profitieren mehr als 80 internationale Markenkonzerne direkt oder indirekt von Arbeit, zu der Uiguren in China gezwungen werden.

Das nach wie vor nicht abschließend abgestimmte EU-Lieferkettengesetz würde das Inverkehrbringen und die Bereitstellung solcher Produkte auf dem Binnenmarkt nicht abdecken. Zwar listet das Lieferkettengesetz Zwangsarbeit als Verletzung internationaler Abkommen und sieht Sanktionen für den Fall vor, dass Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten nicht einhalten. Jedoch konzentriert es sich auf das unternehmerische Verhalten und enthält keine Möglichkeiten, entsprechende Produkte zu verbieten.

Der Gesetzestext geht insbesondere auf staatlich initiierte Zwangsarbeit ein.

Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, Hochrisikosektoren in Regionen mit überwiegend staatlich initiierter Zwangsarbeit zu bestimmen. Denn etwa in Xinjiang sei ein Sammeln der notwendigen Beweise in der Regel nicht möglich. Die jetzt gefundene Formulierung kommt dem Parlament also ein Stück entgegen.

Mit der Forderung, auch die Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit gesetzlich zu verankern, konnte sich das Parlament hingegen nicht durchsetzen. Laut der Einigung sollen Unternehmen nur freiwillig Entschädigungszahlungen leisten. Die Einigung enthält zudem eine Überprüfungsklausel für die potenzielle Aufnahme einer Wiedergutmachungsregelung zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Reihe von Unternehmen und NGOs hatten im Februar in einer gemeinsamen Erklärung auf effektive Entschädigungen gedrängt. “Wiedergutmachung ist ein bedeutender Schritt in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht“, heißt es darin unter Bezug auf die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitfaden für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten.

Das Institut für Menschenrechte kritisiert die fehlende Wiedergutmachungsregelung. Dies “birgt die Gefahr, dass Unternehmen sich von problematischen Geschäftspartnern lösen, ohne dass eine Verbesserung für die Betroffene erfolgt”, erklärte der stellvertretende Direktor Michael Windfuhr. Wiedergutmachung könne je nach Situation zum Beispiel in der Rückgabe von zurückbehaltenen Ausweisdokumenten und Löhnen, der Befreiung aus Schuldknechtschaft und der Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen liegen. Trotz der fehlenden Regelung bezeichnete Windfuhr die finale Einigung als “entscheidenden Schritt, damit der EU-Binnenmarkt kein Absatzmarkt für in Zwangsarbeit hergestellte Produkte ist”.

Jörgen Warborn, Schattenberichterstatter der EVP-Fraktion, lobte insbesondere die Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen. “Dazu gehören spezifische Bestimmungen für KMU wie eine Hotline, die in ihrem eigenen Land ansässig ist und es ihnen ermöglicht, live Unterstützung bei der Einhaltung der Verordnung zu erhalten”, erklärte er.

Für die Umsetzung der Verordnung sollen die zuständigen Behörden drei Jahre Zeit bekommen, dann soll die Verordnung in Kraft treten. Zunächst müssen jedoch Rat und Parlament jeweils das Ergebnis der Trilogverhandlungen annehmen. Am 20. März werden zunächst die federführenden Ausschüsse für den Binnenmarkt und für internationalen Handel abstimmen.

Ob das Gesetz im Rat die nötige Mehrheit erhält, ist noch unklar. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung über das Verhandlungsmandat des Rates bereits enthalten; Befürworter der Verordnung befürchten nun, eine erneute Enthaltung der Bundesregierung auf Druck der FDP könne das Vorhaben ähnlich wie beim EU-Lieferkettengesetz ins Wanken bringen. Nach jetzigem Stand würde aber wohl auch ohne Deutschland eine qualifizierte Mehrheit zustande kommen. Im Bundesfinanzministerium hieß es, man müsse das Ergebnis erst noch bewerten.

Der globale Ressourcenverbrauch müsse so weit wie möglich vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden, schreibt der Internationale Ressourcenrat des UN-Umweltprogramms im Freitag veröffentlichten “Global Resources Outlook“. Es gehe nicht mehr darum, ob ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen notwendig sei. Vielmehr müsse die Transformation schnell gelingen.

Der Bericht, der zuletzt 2019 erschien, verdeutlicht eindringlich den Zusammenhang zwischen Ressourcennutzung und der Dreifachkrise aus Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt und Umweltverschmutzung:

Der Internationale Ressourcenrat schlägt fünf Maßnahmen vor, um diese Entwicklungen umzukehren.

Die nachhaltige Nutzung und Produktion von Ressourcen sollten in den Mittelpunkt der globalen Nachhaltigkeitsagenda gestellt werden. In internationalen Vereinbarungen zu Klima, Biodiversität und Degradation von Böden sollten dazu Nutzungspfade definiert werden, die auf die Ziele dieser Abkommen ausgerichtet sind. Priorisieren ließe sich eine nachhaltige Ressourcennutzung auch mit der Einrichtung einer internationalen Institution für Ressourcen, heißt es in dem Bericht.

Zudem müssten umweltschädliche Subventionen “nach jahrzehntelangen” Debatten schnell abgebaut werden. Stattdessen sollten Anreize zu umweltfreundlicher Ressourcennutzung geschaffen werden. Zudem empfiehlt das Expertengremium, Klassifizierungssysteme zu schaffen, um Finanzströme in nachhaltige Ressourcennutzung zu lenken. Steuern auf den Abbau von Primärmaterialien könnten die Verwendung umwelt- und sozialfreundlicherer Sekundärmaterialien attraktiver machen. Diese Steuern würden die Umweltkosten der Ressourcennutzung abbilden.

Die Berücksichtigung der “wahren” ökologischen und sozialen Kosten von Ressourcenabbau in internationalen Handelsregimen würde ein “Level-Playing-Field” schaffen. So könnte der “Wettlauf nach unten” bei Umwelt- und Sozialstandards entlang der Lieferketten gestoppt werden, argumentieren die Autoren. Dies würde den kommerziellen Handel wie auch Staaten, die überwiegend Ressourcen aus anderen Ländern nutzen, stärker in die Verantwortung nehmen. Aktuell seien Umweltschäden und Profite sehr ungleich verteilt: Mehr als die Hälfte des landnutzungsbedingten Verlusts an Artenvielfalt betraf 2022 Afrika und Lateinamerika; gleichzeitig seien dort aber nur zehn Prozent der monetären Wertschöpfung generiert worden.

Nachfrage müsse bewusst gelenkt werden. Die Autoren halten die Annahme für “unrealistisch”, dass Konsum allein durch Aufklärung nachhaltiger werde. Denn Marktsignale und Werbung zeigten in die entgegengesetzte Richtung. Daher empfehlen sie Aktionspläne auf nationaler oder regionaler Ebene, um Treiber von umweltschädlichem Konsum zu identifizieren. Mit Regulierung wie “Marktausschlüssen”, etwa von nicht benötigten Produkten, könnte nachhaltiger Konsum gefördert werden.

Der Übergang von der linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft, in der Materialien etwa durch Reparatur und Wiederverwendung erhalten werden, müsse beschleunigt werden, so der Internationale Ressourcenrat. Bislang entsprächen die von einigen Staaten ergriffenen Maßnahmen “nicht den Erwartungen”, so die Autoren, und “möglicherweise werden nicht die wirkungsvollsten Maßnahmen” priorisiert. Regulierung müsse zirkuläre Geschäftsmodelle und skalierbare Innovationen fördern. Darüber hinaus sei entscheidend, dass Maßnahmen für eine stärker kreislauffähige Wirtschaft, zum Beispiel durch Wiederverwendung von Produkten und Materialien, begleitet und evaluiert werden. So könnten effiziente Maßnahmen identifiziert werden.

Erstmals hat der Internationale Ressourcenrat auch ein Nachhaltigkeitsszenario für die Entkopplung von Ressourcenschonung und Wirtschaftswachstum entwickelt. Demnach könnte der globale Ressourcenverbrauch 2045 seinen Höhepunkt erreichen und sich bis 2060 auf einem Niveau von 20 Prozent über dem Wert aus 2020 stabilisieren. Gleichzeitig könnte die Weltwirtschaft um drei Prozent mehr wachsen als im historischen Szenario vorausgesagt, das die Entwicklung der vergangenen Jahre fortschreibt.

Die Auswirkungen auf das Klima wären deutlich im Nachhaltigkeitsszenario: Um 80 Prozent könnten die Treibhausgasemissionen zurückgehen, heißt es im Bericht. Für die Artenvielfalt seien die Aussichten schlechter: Aufgrund von vorangegangener Umweltzerstörung könnte der Biodiversitätsverlust nur um rund 38 Prozent niedriger ausfallen als im “historischen Szenario”.

Die Modellierung würde auch zeigen, dass nachhaltige Ressourcennutzung Entwicklungsländern dabei helfen könnte, ihre sozio-ökonomischen und ökologischen Ziele im Rahmen der Globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030 zu erreichen – durch ein stärkeres Wachstum und weniger Ungleichheiten.

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, wird die Automobilindustrie oft eher als Teil des Problems denn als Teil der Lösung gesehen. Ein kürzlich veröffentlichter Report der Kampagne “Lead the Charge” macht jedoch deutlich, dass sich das langsam ändert. “Die diesjährige Analyse zeigt, dass die Branche Fortschritte macht”, heißt es dort. Vor allem bei fossilfreiem Stahl und der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gehe es voran, in einem etwas geringeren Ausmaß auch bei Aluminium. Insgesamt müsse die Transformation aber noch an Tempo zulegen.

Besonders bemerkenswert: Lead the Charge ist nicht etwa Teil der Autolobby, sondern ein Zusammenschluss von 13 führenden Klima- und Umweltschutzorganisationen aus verschiedenen Ländern. Sie stehen der Branche generell eher kritisch gegenüber und setzen sich für faire, nachhaltige und fossilfreie Lieferketten ein. Dazu gehören unter anderem der Sierra Club (USA), die Rainforest Foundation (Norwegen) und die internationale, auch in Deutschland aktive NGO Transport & Environment (T&E).

In der diesjährigen Gesamtwertung schneiden Ford, Mercedes-Benz und Tesla besser als ihre Konkurrenz ab. Sie belegen die ersten drei Plätze im Kernstück des Reports, dem “Leaderboard“. Die beiden deutschen Autokonzerne Volkswagen und BMW liegen auf den Plätzen sechs und sieben – und damit im vorderen Feld. Deutlich abgeschlagen auf den hinteren Rängen: die asiatischen Hersteller aus Japan, Korea und China.

Für Sebastian Bock, Geschäftsführer von T&E Deutschland, “spiegelt das Abschneiden der deutschen Automobilhersteller die Anstrengungen wider, die sie in den letzten Jahren unternommen haben, um das deutsche Lieferkettengesetz zu erfüllen.” Dennoch sollten sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern “sich mit ihren Schwachstellen befassen”, meint Bock.

Für das Leaderboard wurden die Anstrengungen der 18 weltweit führenden Automobilhersteller zur Vermeidung von Emissionen, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten bewertet. Lead the Charge beauftragte damit Pensions & Investment Research Consultants, ein europäisches Beratungsunternehmen für Corporate Governance und Investoren.

In die Analyse einbezogen wurden über 80 Indikatoren aus den Bereichen “Klima und Umwelt” sowie “Menschenrechte und verantwortungsvolles Sourcing”. Die Datengrundlage bildeten Geschäftsberichte und Unternehmensnachrichten. Anhand der ermittelten Werte wurde berechnet, zu welchem Prozentsatz das jeweilige Unternehmen die Lead the Charge-Kriterien für die Lieferkette eines “clean car” erfüllt.

Kriterien und Methodik des Rankings stoßen auch bei den Automobilherstellern auf Akzeptanz. Bob Holycross, Vizepräsident und Beauftragter für Nachhaltigkeit, Umwelt und Sicherheit des bestplatzierten Unternehmens Ford, sagte, man fühle sich geehrt, von Lead the Charge dafür anerkannt zu werden, “eine Lieferkette aufzubauen, die gut für die Menschen und den Planeten ist”.

Auch Mercedes-Benz äußerte sich positiv. “Wir halten Lead the Charge für einen aussagekräftigen Benchmark”, so eine Sprecherin von Mercedes-Benz gegenüber Table.Briefings. Die Untersuchungen seien fundiert. Die Ergebnisse würden gut begründet und transparent veröffentlicht. “Zudem interagiert der Benchmark direkt mit den bewerteten Unternehmen”, betonte sie. Deshalb freue man sich über die sehr gute Platzierung.

Drei Aspekte sind laut Lead the Charge entscheidend für ein “clean car”:

Die dafür ausgewählten Indikatoren orientieren sich an internationalen Normen und allgemein anerkannten Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der Task Force on Climate-related Financial Disclosures, der Global Reporting Initiative, der Internationalen Energieagentur und der EU-Taxonomie.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung sieht der Report weiteren Handlungsbedarf. “Kein Unternehmen hat eine Gesamtpunktzahl von über 50 Prozent erreicht. Die durchschnittliche Punktzahl für alle Automobilhersteller lag bei nur 19 Prozent”, heißt es. Um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, müsse sich die Transformation deutlich beschleunigen.

Ein Blick auf einzelne Teilbereiche zeigt, dass dies möglich ist. So lag im ersten Bericht 2023 mehr als die Hälfte der Hersteller bei fossilfreiem, ökologisch nachhaltigem Stahl bei null Prozent, mehr als drei Viertel bei unter zehn Prozent. Aktuell trifft dies nur noch auf ein Drittel der Unternehmen zu. Spitzenreiter sind Volvo (47 Prozent), Mercedes-Benz (24 Prozent) und Tesla (22 Prozent).

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Aluminium, dessen Anteil an den CO₂-Emissionen in der Lieferkette von Elektroautos auf 27 Prozent geschätzt wird. Auch bei fossilfreiem, ökologisch nachhaltigem Aluminium liegt Volvo mit 37 Prozent an der Spitze, gefolgt von Tesla, das sich innerhalb eines Jahres von null auf 30 Prozent steigern konnte. Mercedes-Benz auf Platz 3 konnte sich um zehn Prozent auf 28 Prozent verbessern.

In das Ranking nur am Rande eingeflossen ist der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtabsatz der Unternehmen. Hier lag Tesla als reiner E-Autobauer naturgemäß mit 100 Prozent ganz vorn. Auf den nächsten Plätzen folgen die chinesischen Hersteller GAC (60 Prozent), BYD (48 Prozent) und SAIC (33 Prozent), die in der Gesamtbewertung des Leaderboards alle hinterste Ränge belegen. Bei den dort Bestplatzierten Ford und Mercedes-Benz lag der Anteil mit zwei beziehungsweise elf Prozent deutlich darunter.

Ein durchweg schlechtes Zeugnis stellt der Report zwei japanischen Herstellern aus. “Toyota und Honda sind nach wie vor die Klimaschädlinge der Autoindustrie. Sie versagen sowohl bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge als auch bei der Dekarbonisierung der Lieferkette”, heißt es.

7. März 2024, 10-17 Uhr, Düsseldorf

Konferenz Forum Klimaresilienz NRW 2024: Unternehmen.Machen.Klimaanpassung (Veranstalter: Netzwerk Klimaanpassung & Unternehmen.NRW) Info & Anmeldung

8.-9. März 2024, Schwerte

Seminar Sozial gerechter Klimaschutz unter Postwachstumsbedingungen: Wie geht das? (Veranstalter: Institut für Kirche und Gesellschaft) Info & Anmeldung

11. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar ESG und Green Trade (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

11.-14. März 2024, Potsdam

Konferenz Agrarforschung zum Klimawandel (Veranstalter: Deutsche Agrarforschungsallianz und BMEL) Info & Anmeldung

11.-15. März 2024

Konferenz Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? (Veranstalter: Akademie Burg Fürsteneck/bpb) Info & Anmeldung

12. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar LkSG und Nachhaltigkeitsrichtlinie (CSDDD) – Praxiserfahrungen in Deutschland und Ausblick auf die EU-Richtlinie (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB)

12.-14. März 2024, Potsdam

Tagung 13. Deutsche Klimatagung (Veranstalter: Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V. u.a.) Info & Anmeldung

13. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar Entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) – Herausforderungen für betroffene Branchen (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

13. März 2024, 18-19:30 Uhr, Bautzen

Vortrag Der Kampf ums Wasser im Jahrhundert der Dürre (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

EU-Parlament und Rat haben sich am Montagabend im Trilog über die Verpackungsverordnung (PPWR) geeinigt. Mit dem Ziel, das Aufkommen an Verpackungsmüll zu reduzieren, legt das Gesetz strengere Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Verpackungen fest.

Laut der vorläufigen Einigung sollen Verpackungen generell reduziert werden (5 Prozent bis 2030, 10 Prozent bis 2035 und 15 Prozent bis 2040). Bis 2030 sollen alle Verpackungen zudem recycelbar sein. Ausnahmen sind für leichtes Holz, Kork, Textilien, Gummi, Keramik, Porzellan und Wachs vorgesehen. Anhand von Mindestzielvorgaben soll laut dem Gesetz auch der Rezyklatanteil von Verpackungen erhöht werden.

Auch über die umstrittenen Mehrwegziele konnten sich Rat und Parlament einigen: Sie legen verbindliche Mehrwegziele für 2030 und Richtziele für 2040 fest. Diese variieren je nach Art der Verpackung und gelten für:

Für Kartonverpackungen wurde eine generelle Ausnahme beschlossen. Unter bestimmten Bedingungen gilt eine fünfjährige, verlängerbare Ausnahmeregelung von den Mehrwegzielen: Dazu muss der betroffene Mitgliedstaat die Recyclingziele für 2025 um 5 Prozentpunkte übertreffen und gleichzeitig die Ziele für 2030 voraussichtlich übertreffen. Das Unternehmen muss zudem einen Unternehmensplan für Abfallvermeidung und -recycling verabschiedet haben.

Ab 2030 sollen Verbote für bestimmte Einweg-Plastikverpackungen gelten, etwa für Verpackungen für unverarbeitetes frisches Obst und Gemüse, für Lebensmittel und Getränke, die in Cafés und Restaurants abgefüllt und konsumiert werden, Einzelportionen, Miniaturverpackungen für Toilettenartikel und Schrumpffolien für Koffer in Flughäfen. Auch sehr leichte Plastiktüten sollen vom EU-Binnenmarkt verbannt werden.

Zu weiteren Maßnahmen gehören:

“Ich hätte gerne noch mehr erreicht”, erklärte Schattenberichterstatterin Delara Burkhardt (S&D). “Doch vor dem Hintergrund des enormen Lobbydrucks und den auseinanderklaffenden Interessen der Mitgliedstaaten bin ich froh, dass wir einige sehr wichtige Punkte auf den Weg bringen werden.”

Mit dem erreichten Trilog-Ergebnis könnte das Gesetz noch vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet werden. Zunächst müssen Rat und Parlament jeweils über die Einigung abstimmen. leo

Die Europäische Kommission hat einen Kompromissvorschlag zum Umgang der EU mit dem Energiecharta-Vertrag (ECT) vorgelegt. Vorgesehen ist, dass der Vertrag noch während der Mitgliedschaft der EU reformiert wird. Anschließend würde die EU aus dem Vertrag austreten, wie es die Kommission bereits letzten Juli vorgeschlagen hatte. Aus ihrer Sicht behindert der gegenwärtige hohe Investorenschutz des ECT die Klimawende und erlaubt missbräuchliche Klagen. Einzelne EU-Staaten, die dies wünschen, könnten aufgrund des Kompromissvorschlags jedoch Vertragsteilnehmer bleiben.

“Die vorgeschlagenen Änderungen am Vertragstext” bedeuteten “wesentliche Verbesserungen, die den ECT mit modernen Standards des Investitionsschutzes und den Positionen der EU in anderen Foren in Einklang bringen werden”, heißt es im Vorschlag der Kommission. Aufgezählt werden

Der ECT mit seinen gegenwärtig etwa 50 Mitgliedsstaaten trat 1998 in Kraft und ermöglicht es Investoren aus dem Energiebereich, Schadenersatz für aufgrund gesetzlicher Änderungen entgangener Gewinne einzuklagen. Kritisiert wurden auch die intransparenten Schiedsverfahren jenseits staatlicher Gerichte. Deutschland ist wie andere EU-Staaten bereits 2023 aus dem ECT ausgetreten. Es sind jedoch weiterhin Klagen gegen Deutschland anhängig.

Fabian Flues, Referent für Handels- und Investitionspolitik bei der Berliner NGO Powershift, sagte über den Vorschlag der Kommission zu Table.Briefings: “Aus unserer Sicht ist dieser Kompromiss leider notwendig geworden, da sich zu viele Mitgliedstaaten einem koordinierten Rücktritt komplett verweigert haben.” Er bezog sich damit auf Staaten wie Zypern, Ungarn und Schweden, die Vertragspartner bleiben wollen. Immerhin bestehe nun die Chance, die Blockade innerhalb der EU kurz vor Ende der Amtszeit der Kommission aufzulösen: “Angesichts des Endes der Legislaturperiode und der damit verbundenen Unsicherheit ist diese Lösung das kleinere Übel.” av

Lebensmittelverarbeitung und Herstellung, Einzelhandel und Verbraucher in der EU sollen weniger Lebensmittelabfälle erzeugen. Über entsprechende Änderungen an der Abfallrahmenrichtlinie stimmen die Europaabgeordneten am 13. März ab. Damit würden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Programme zur Abfallvermeidung zu entwickeln.

Der Kompromiss, auf den sich der Umweltausschuss des EU-Parlaments (ENVI) Mitte Februar verständigt hat, sieht konkrete Ziele für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen vor, die Ende 2027 überprüft werden sollen. Die Mitgliedstaaten müssen demnach Maßnahmen ergreifen, um ihre Abfälle bis Ende 2030 – gegenüber dem Jahresdurchschnitt der Abfallmengen zwischen 2020 und 2022 – um 20 Prozent bei der Verarbeitung und Herstellung und um 40 Prozent pro Kopf im Einzelhandel und Verbrauch (Restaurants, Lebensmitteldienste und Haushalte) zu verringern. Das ist mehr, als die EU-Kommission in ihrem ersten Entwurf vorgeschlagen hatte.

Sollte der Vorschlag aus dem ENVI Mitte März vom EU-Parlament angenommen werden – wovon Beobachter ausgehen – muss noch der Rat seine Position festlegen, bevor der Trilog beginnen kann. Bei den Treffen der Umwelt- und Agrarminister der Mitgliedsstaaten Mitte Oktober hatten sich vor allem Frankreich, die Niederlande und Deutschland als Verfechter schärferer Vorgaben positioniert.

Zuständig für die Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie in Deutschland ist grundsätzlich das Bundesumweltministerium, das sich hierbei jedoch mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium abstimmt. Über die Reaktionen aus der Lebensmittelbranche lesen Sie im Agrifood.Table. heu

Die Bundesregierung geht gegen ein Klimaurteil aus dem vergangenen Jahr in Revision. Ende November hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Bundesregierung neue Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Verkehr und Gebäude einleiten muss. Geklagt hatten der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die DUH kritisierte die Revision als “unverantwortliches und skandalöses Verhalten”, mit dem die Regierung sich ihrer Pflicht entziehe.

Das für den Klimaschutz zuständige BMWK begründete den Schritt auf Anfrage von Table.Briefings damit, dass die Klagen “Fragen von grundsätzlicher Bedeutung” aufgeworfen hätten. Der Bundesregierung sei es wichtig, diese “höchstrichterlich klären zu lassen, um eine möglichst große Rechtssicherheit zu erreichen”. Zugleich räumte ein Sprecher ein, dass die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Ziele mit den bisherigen Planungen nicht erreicht werden und weiterer “Handlungsbedarf” bestehe.

Laut aktuellem Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ministerien gegensteuern, wenn in einem Bereich die zulässige Menge an Treibhausgasen überschritten wird. Die Regierung will das Gesetz allerdings so novellieren, dass nicht mehr die einzelnen Bereiche, sondern die gesamte Regierung für die Einhaltung der Ziele verantwortlich ist. Dafür wurde sie kritisiert, viele sprechen von einer “Verwässerung“. Das entsprechende Gesetz hängt aber seit Monaten im Bundestag fest. Die DUH äußerte die Hoffnung, dass die Änderung komplett scheitert. kul/mkr

Strafzölle gegen die Einfuhr von chinesischen Solarmodulen wird es in der EU bis auf Weiteres nicht geben. In einem Brief an die Mitgliedstaaten drängt Energiekommissarin Kadri Simson die Mitgliedstaaten stattdessen zu eigenen Förderungen von Anlagen aus heimischer Produktion.

“Wir können unsere Grenzen nicht schließen, weil wir Solarmodule brauchen. Wir müssen unsere Industrie unterstützen, aber wir brauchen alle Produkte, um unsere sehr ambitionierten Ziele für 2030 zu erreichen”, sagte Kadri Simson am Montag. Von neuen Installationsrekorden habe Europa in den vergangenen zwei Jahren stark profitiert.

Mit diesen Worten sind die Hoffnungen einiger europäischer Hersteller gestorben, die Kommission möge sie vor chinesischen Modulen zu Dumpingpreisen schützen. Auf fünf Seiten listet der Brief Maßnahmen auf, um die europäische Solarindustrie zu unterstützen. Doch Handelsbeschränkungen werden darin nicht einmal erwähnt. Weitergehende Diskussionen soll es erst in der zweiten Jahreshälfte geben. Im Klartext: Nicht mehr mit dieser Kommission.

In Auktionen für Solaranlagen könnten die EU-Staaten “ambitionierte Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien” einführen, lautet eine Empfehlung der EU-Kommission. Damit stärkt die Kommission auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Rücken, der in einem Solarpaket gerne Resilienzboni einführen würde, um Strom aus europäischen Solarmodulen höher zu vergüten. Die FDP lehnt das wegen der Kosten ab, wie Table.Briefings vor einigen Tagen berichtete.

Angesichts auslaufender Beihilfemöglichkeiten müssen die EU-Staaten nach Ansicht der Kommission rasch Entscheidungen zur Förderung der Solarindustrie und anderer grüner Produktionszweige treffen. “Für den befristeten Beihilferahmen TCTF nähert sich die Deadline, auch die Aufbau- und Resilienzfazilität läuft bald aus”, sagte Maive Rute, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Binnenmarkt am Dienstag bei einem Solarkongress in Brüssel. Der TCTF-Beihilferahmen ist bis Ende 2025 befristet. Die Möglichkeit, Investitionen mit EU-Mitteln aus der Aufbau- und Resilienzfazilität zu fördern, läuft ein Jahr später aus. ber

Die WTO kommt nicht voran – taz

Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation ging in der letzten Woche mit schmalen Ergebnissen zu Ende. Merle Groneweg war in Abu Dhabi dabei und berichtet: Die Konfliktlinien verlaufen nicht eindeutig zwischen Nord und Süd. Stattdessen streiten alle mit allen. Insbesondere auch innerhalb der BRICS gibt es große Meinungsverschiedenheiten. Zum Artikel

Ein Patent zum Weitermachen wie bisher – WOZ

Geo- oder Climate Engineering: der letzte Ausweg vor der Klimakatastrophe oder eine Lizenz zum Weiterverschmutzen? Franziska Meister und Suban Biixi haben sich unter Wissenschaftlern umgehört, wie sie den großtechnischen Klimaschutz bewerten. Ihr Fazit: Technologie vertieft Pfadabhängigkeiten und erlaubt planetare CO₂-Vermüllung zu Lasten künftiger Generationen. Zum Artikel

World-first carbon border tax shows teething problems – Financial Times

Bis Ende Februar hätten Unternehmen aus sieben Sektoren im Rahmen des EU “Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) Berichte ans Umweltbundesamt abliefern sollen. Aber weniger als zehn Prozent haben dies auch getan, berichtet Alice Hancock. EU-Offizielle spielten die fehlenden Berichte herunter: basierend auf Feedback der Unternehmen würden die Berichtspflichten vereinfacht. Zum Artikel

How poor Kenyans became economists’ guinea pigs – Economist

Ursprünglich kommen Randomised Controlled Trials (RTC) aus der medizinischen Forschung. Nun sind sie der Goldstandard in der Mikroökonomie geworden, die sich auch mit Armutsüberwindung befasst. Linda Kinstler erzählt aus Kenia über die ethischen Probleme und sozialen Verwerfungen, die die Methode nach sich ziehen kann. Zum Artikel

Glyphosat macht Bayer noch immer zu schaffen – Süddeutsche Zeitung

Elisabeth Dostert berichtet über die drei Milliarden Euro Verlust, welche die Bayer AG am Dienstag ihren Aktionären beichten musste. Strukturell will der Chef, Bill Anderson, aber erst einmal nichts ändern. Auch am Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, einer Ursache des sinkenden Aktienkurses, wolle man festhalten. Zum Artikel

E.P.A. Sets New Rules to Limit Damage From Disasters at Chemical Facilities – New York Times

Chemiefabriken müssen sich zukünftig gegen Katastrophen absichern und nach Lecks unabhängig untersucht werden, berichtet Hiroko Tabuchi aus den USA. Die dortige Regierung reagiert damit auf zunehmend heftige Naturereignisse aufgrund des Klimawandels. Umweltschützer kritisieren die Regelungen als unzureichend. Zum Artikel

Wer soll bezahlen, wenn Lieferanten in fernen Ländern Menschenrechte mit Füßen treten? – Standard

Regina Bruckner und András Szigetvari sammeln Ideen für Kompromisse zum europäischen Lieferkettengesetz. Letztlich gehe es aber darum, wer für die Nebenkosten der Wertschöpfung aufkomme: Konsumenten, Unternehmen oder, wie momentan, die Menschen in den Lieferländern. Zum Artikel

Mit dem Jahreswechsel hat für einige Unternehmen die erste Phase der 2023 eingeführten CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) begonnen. Die gesammelten Daten fließen in die Berichte ein, die 2025 erstmals vorgelegt werden müssen. Doch laut der internationalen BARC-Studie “The State of ESG & Sustainability Reporting: Challenges, Tools and Outlook” ist das ESG-Reporting für viele Unternehmen eine sehr datenintensive Aufgabe, deren Aufwand aktuell oft unterschätzt wird. Der Prozess wurde bei vielen Unternehmen erst vor kurzem anlässlich der neuen ESG-Regulierungen implementiert und ist laut eigenen Aussagen oft stark verbesserungswürdig.

Generative Künstliche Intelligenz (KI) kann der Faktor sein, der für Unternehmen entscheidende Fortschritte beim ESG-Reporting bringt, indem sie fortschrittliche Fähigkeiten in Datenanalyse, Trenderkennung und Berichterstellung bietet. Durch maschinelles Lernen automatisiert sie nicht nur die Datenerfassung und -verarbeitung im Zusammenhang mit ESG-Kennzahlen, sondern erleichtert auch die Generierung aussagekräftiger Erkenntnisse mit höherer Effizienz, Genauigkeit und einem größeren Umfang bei der Berichterstattung.

Plattformen mit integrierter generativer KI bieten ein reichhaltiges Benutzererlebnis und eröffnen neue Möglichkeiten für Anwender in ihren Workflows. Die Transformation von Content-Produzenten zu Redakteuren ermöglicht es, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben zu gewinnen. Die Integration weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise Cloud-Umgebungen kann zusätzlich die Produktivität und Effizienz durch datengesteuerte Entscheidungen steigern.

Eine Branche, die als Vorreiter im Bereich KI gilt, ist die Finanzbranche. Dort setzen Reporting-Beauftragte bereits generative KI ein, um Prozesse effizienter zu gestalten und Lücken zu füllen. Die Technologie übernimmt Routineaufgaben, die kein Risiko darstellen. So haben zahlreiche Unternehmen beispielsweise die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) eingeführt, um strukturierte, sich wiederholende Aufgaben wie die Dateneingabe oder den Datenabgleich zu bewältigen. Einige Unternehmen haben Projekte in Angriff genommen, um mühsame Aufgaben der Finanzberichterstattung zu automatisieren, von der Datenerfassung und -aufbereitung über Workflows bis hin zur Datenaktualisierung und den endgültigen Ergebnissen.

Der nächste Schritt ist die Nutzung generativer KI als Compliance-Check – beispielsweise für automatisierte Berichterstellung, Vertragsprüfung, Überwachung von Kommunikation, Risikobewertung sowie Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden. Zudem kann KI für die Durchführung von Audittests und Auditberichten eingesetzt werden und mithilfe von großen Sprachmodellen (LLMs) neue Storys, Bilder oder Videos für Finanz- oder ESG-Berichte erstellen.

Doch KI ist in allen Branchen auf dem Vormarsch und kann nicht nur beim ESG-Reporting, sondern schon zuvor unterstützen, die ESG-Ziele zu erreichen. So kann KI beispielsweise für die Überwachung und Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten im Umweltschutz eingesetzt werden. Für Unternehmen und Städte oder Gemeinden ist KI-gestütztes Monitoring der Umweltwirkung ihres Handelns hilfreich, um gesetzliche Vorgaben sowie eigene Ziele zu erfüllen. Hierzu werden KI-basierte Detektions-, Warn- und Prognosesysteme, unter anderem in den Bereichen Emissionsüberwachung, Ressourcenoptimierung, Lieferkettenmanagement und Umweltüberwachung, eingesetzt. Die Daten aus diesen Systemen können dann wiederum für das Reporting genutzt werden.

Der Einsatz von KI im Bereich ESG-Reporting ist eine Chance, birgt jedoch unter anderem aufgrund der mangelnden Erfahrung auch Risiken, denn es gibt bisher kaum verlässliche Studien oder Erfahrungsberichte. Bisher fand der Einsatz von KI eher punktuell als flächendeckend statt. Der wichtigste Schritt schon vor Implementierung von KI ist die Sicherstellung der Datenqualität, da die Qualität der generierten Inhalte maßgeblich von den Daten abhängt, die der KI zugrunde liegen. Wenn die Herausforderung der Datenqualität und -integrität gelöst ist, können allerdings auch Fehlinterpretationen oder Verzerrungen zu irreführenden Ergebnissen führen.

Zudem besteht die Gefahr von ethischen Dilemmata, beispielsweise durch Datenschutzverstöße, Offenlegung sensibler Informationen oder Verbreitung von Falschinformationen. Auch die Definition von Nachhaltigkeitskriterien, die Gewichtung unterschiedlicher ESG-Faktoren und die Frage nach dem Urheberrecht können Herausforderungen beim Einsatz von KI darstellen.

Die Automatisierung von Entscheidungen durch KI kann dazu führen, dass komplexe soziale und ökologische Kontexte nicht angemessen berücksichtigt werden. Es ist daher entscheidend, den KI-Einsatz im ESG-Bereich mit Vorsicht zu handhaben, ethische Standards zu etablieren und im gesamten Prozess eine Art Aufsicht durch Menschen zu gewährleisten, um die potenziellen Risiken zu minimieren. Wenn dies gewährleistet ist, kann das volle Potenzial der KI-Technologie ausgeschöpft und sie zu einer echten Hilfe im Bereich ESG werden.

Christian Frauen ist VP & Country Manager DACH beim Software-Anbieter für Unternehmensberichterstattung, ESG, Audit und Risikomanagement Workiva und gehört dem Board of Directors an. Seine Expertise erstreckt sich über Themen wie ESG, Finanzberichterstattung, Cloud-Anwendungen, SaaS und Go-to-market-Strategien. In mehr als 25 Jahren Berufserfahrung verantwortete er in mehreren Führungspositionen das regionale Geschäft von unter anderem HP, Citrix, Efecte Plc und Cherwell Software.

Agrifood.Table – Ex-WTO-Delegationschef: “Subventionsgeber wie die USA, China und Indien sind mit dem Status quo zufrieden und wollten keine Fortschritte sehen”: Dass die WTO-Ministerkonferenz keine Fortschritte in Sachen Landwirtschaft gebracht hat, ist für den früheren Kommissionsdirektor John Clarke ein herber Rückschlag auf dem Weg zu mehr internationaler Kooperation. Unilaterale Maßnahmen wie Spiegelklauseln sieht er trotzdem nicht als Lösung – es gebe aber Ausnahmen. Zum Artikel

Climate.Table – USA: Warum Versicherungen vor den hohen Kosten von Klimaschäden kapitulieren: In den USA verweigern immer mehr Versicherer den Schutz bei Sachschäden durch Regen und Feuer. Dadurch stehen viele Opfer von Unwettern ohne Versicherungsschutz da. Das Dilemma: Risiken sind kaum zu versichern – oder sie machen Policen so teuer, dass sie niemand kauft. Zum Artikel

Africa.Table – Unido-Vertreter Deutschbein sieht bei EU-Lieferkettengesetz auch Vorteile für Unternehmen: Um das EU-Lieferkettengesetz CSDDD wird kontrovers gestritten. Industrievertreter fürchten, das Gesetz könne ihnen die Geschäftsgrundlage zerstören. Olaf Deutschbein, Leiter des Unido-Büros in Berlin, ist anderer Ansicht. Zum Artikel

Europe.Table – Hersteller von Schwarzwaldschinken, Champagner und Co. können ab Mai mit Nachhaltigkeit werben: Die Reform der EU-Regeln für geschützte geografische Angaben ist von EU-Agrarrat und EU-Parlament entschärft worden. Hersteller können sich künftig auf Nachhaltigkeitskriterien verpflichten. Ihnen bleibt dabei aber viel Spielraum. Zum Artikel