morgen fällt der Startschuss für die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Los geht es mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin. Vertreten wird die Bundesregierung neben Sarah Ryglewski durch die Bundesministerinnen Steffi Lemke (Umwelt) und Svenja Schulze (Entwicklung). Ob Nachhaltigkeit künftig wirklich zu dem Querschnittsthema wird, das es sein soll, muss sich aber erst noch zeigen.

Denn das muss die Strategie sein, auch in der Praxis, wenn Deutschland seinen Beitrag zum Einhalten der planetaren Grenzen leisten will. Die globalen Indikatoren verheißen nichts Gutes: Von den neun planetaren Grenzen reißt die Menschheit bereits sechs. Wer sich mit der zukunftsfähigen Wirtschaft beschäftigt weiß, dass sich Schlimmeres nur verhindern lässt, wenn alle wichtigen Akteure an einem Strang ziehen. Es braucht mutige und visionäre Politiker und Unternehmerinnen. Menschen wie Antje von Dewitz, die sich mit ihrem Unternehmen VAUDE frühzeitig auf den Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise gemacht hat und sich immer wieder an den wichtigen Debatten beteiligen. Das ist Thema unseres Interviews mit Ihr.

Längst arbeitet das Unternehmen auch an einer echten Kreislaufwirtschaft, so wie sie alle Großkonzerne, Mittelständler und Start-ups in Deutschland beherzigen müssten, damit sich die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren lassen. Eine Kreislaufwirtschaft, bei er es um viel mehr geht, als möglichst viel zu recyceln. Eine Kreislaufwirtschaft, bei der der gesamte Zyklus von der Produktentwicklung bis zur Wiederverwertung der Ursprungsmaterialien nach dem Verschleiß eines Produktes mitgedacht wird.

Frau von Dewitz, was halten Sie vom Green Deal der EU?

Ich bin überzeugt davon, dass die EU-Green-Deal-Regulierungen an den richtigen Stellen ansetzen. Nehmen wir das Beispiel EU-Lieferkettengesetz. Wir übernehmen schon lange als Unternehmen Verantwortung für unsere Lieferkette, sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht. Das bedeutet aber auch, dass wir durch unser Engagement höhere Kosten und damit Benachteiligungen im Vergleich zu unserem Wettbewerb haben. Strengere gesetzliche Vorgaben sowie wirksame staatliche Anreizsysteme für betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz können hier für mehr Gerechtigkeit sorgen. Angesichts des Zustandes unseres Planeten setzen wir uns für ambitionierte, schnell wirksame und verbindliche Standards für mehr Nachhaltigkeit auf EU-Ebene ein. Und daher sind die Regulierungen des Green Deals der richtige Weg.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Taxonomie ist ein gutes Beispiel, denn sie wird ein wichtiger Schritt hin zu einem Level Playing Field sein. Wenn Nachhaltigkeitsstandards auch bei der Finanzierung positiv berücksichtigt werden und sich günstig auf die Zinsen auswirken, verstärkt das den Anreiz für Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften. Bei unserer letzten Konsortialfinanzierung haben unsere Hausbanken unsere Nachhaltigkeits-Strategie berücksichtigt. Wir konnten bessere Zinssätze erreichen, durch das Erreichen von nachhaltigen Zielen. Das war eine minimale Verbesserung – durch die neue Taxonomie erwarte ich mir da noch mehr.

Und wie sehen sie die neue EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Sie ist ein weiteres gutes Beispiel für eine sinnvolle Regulierung, weil sie die Ganzheitlichkeit erhöht und Transparenz schafft. Noch richten Unternehmen ihr Handeln gewöhnlich an Finanzkennzahlen aus und kümmern sich wenig um die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten auf Menschenrechte und natürliche Lebensgrundlagen. Das kann sich durch die CSRD ändern, weil ein breiteres Spektrum an unternehmerischen Tätigkeiten berichtet werden muss und damit auch die Expertise dafür im Unternehmen wächst.

Auch die Green Claims Directive, die gerade im Gesetzgebungsprozess ist, finde ich wichtig. Wir haben gerade erst eine Studie mit Appinio erstellt, die zu dem Ergebnis kommt, dass nur 56 Prozent der Befragten überhaupt mit dem Begriff Greenwashing vertraut sind. Und dass sie Nachhaltigkeitsaussagen von Unternehmen als authentisch wahrnehmen. Deswegen sind wir der Auffassung, dass eine Regulierung wichtig ist, um ein Level Playing Field für alle Unternehmen zu schaffen und auch die Konsument*innen vor irreführenden Werbeaussagen zu schützen. So gäbe es dann für Unternehmen, die nachweislich und geprüft nachhaltig agieren, Wettbewerbsvorteile.

In der Wirtschaft ist mit Blick auf die EU-Regulierungen oft von Bürokratie und Kosten die Rede – Sie klingen ganz anders.

Natürlich ist es so, dass die Gesetze komplex sind und sicher könnte manch ein Gesetz einfacher gestaltet werden. Aber es geht auch um komplexe Sachverhalte. Um wirklich nachhaltig zu wirtschaften, müssen viele Daten und Fakten erhoben werden: Dazu müssen Unternehmen nun neue Kompetenzen aufbauen. Wir haben schon vor der Gesetzgebung vieles freiwillig getan, was uns jetzt sehr hilft.

Häufig kritisieren Unternehmensvertreter mir gegenüber die Positionen großer Verbände mit Blick auf die Regulierung von Transformation als rückwärtsgewandt, etwa bei der geplanten Europäischen Richtlinie für Sorgfaltspflichten von Unternehmen. Aber sie trauen sich nicht öffentlich Stellung zu beziehen, womit die Verbände die Debatten dominieren.

Das ist genau das, was ich auch erlebe. Es wäre wichtig, dass Unternehmer*innen und Manager*innen Verantwortung für die Aussagen der Lobby-Verbände übernehmen, diese kritisch hinterfragen und Lösungsansätze in den Fokus stellen. Ich erlebe immer wieder, dass in der Wirtschaft bereits eifrig an Lösungen gearbeitet wird, obwohl in Richtung Öffentlichkeit harte Aussagen fallen.

Sie melden sich seit mehr als einem Jahrzehnt politisch zu Wort, haben etwa mit dem früheren Entwicklungshilfeminister Gerd Müller für das deutsche Lieferkettengesetz in Deutschland geworben – warum?

Mich treibt Gedanke an, dass mich eines Tages meine vier Kinder fragen, was ich getan habe, um den Problemen unserer Zeit zu begegnen. Der Zustand unseres Planeten ist kritisch, wir haben bereits sechs der neun planetaren Grenzen überschritten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, auch als Unternehmen zu einer lebenswerten Welt beizutragen. Weil wir schon seit 15 Jahren konsequent den Weg der nachhaltigen Transformation gehen, wird VAUDE mittlerweile als Mutmacher wahrgenommen. Und mit dieser Rolle ist dann auch eine Verantwortung verbunden, die ich als Geschäftsführerin wahrnehme.

Es fällt auf, dass sich nur wenige Unternehmen in die Debatte über die ökologische und soziale Transformation der Wirtschaft einlassen – fühlen Sie sich als Angehöriger einer kleinen Minderheit?

Ja, absolut. Aber nicht nur bei diesen Themen. In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung sagte Alice Weidel kürzlich, dass sie sehr gute Kontakte zu vielen oberschwäbischen Mittelständlern habe. Daraufhin versuchte die Zeitung, oberschwäbische Unternehmer dazu zu interviewen. Ich war die Einzige, die sich außer den Unternehmensverbänden zum Thema AfD zu Wort gemeldet hat.

Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung?

Im normalen BWL-Studium lernen wir nicht, dass es wichtig ist, in der Rolle als Unternehmer*in oder Manager*in Haltung zu zeigen und die wirtschaftliche Tätigkeit auch ethisch zu reflektieren. Das findet oft nicht statt. Um Haltung zu zeigen, braucht es Mut, Erfahrung und den Willen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, dazu eine Meinung zu erarbeiten und diese dann auch im Unternehmen zu verankern und gegenüber Eigentümern und Shareholdern auch zu vertreten.

Stattdessen beschränkt man sich auf die Betriebswirtschaft …

Bei vielen Unternehmen gibt es ein tief verankertes konservatives Verständnis, dass man sich als Unternehmer nur um die Wirtschaft zu kümmern hat und nicht um die Politik. Hinzu kommt ein begrenzter Blick auf das, was Wirtschaft ausmacht. Viele Unternehmen sind rein auf Finanzkennzahlen ausgerichtet, das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von unternehmerischer Verantwortung für die Auswirkungen meines Handelns spielt da keine große Rolle. Deshalb bin ich ein Fan der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) und deren Gemeinwohlbilanz. Sie erweitert das unternehmerische Blickfeld auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen unternehmerischen Handelns.

Es gibt in der Gemeinwohlbilanz auch eine Gegenüberstellung von der Selbsteinschätzung hinsichtlich der bewerteten Themen und der Einschätzung des Auditoren – da zeigt sich bei VAUDE teils eine große Diskrepanz …

Ja, da haben Sie recht. Aber genau darum geht es doch: Mit der Gemeinwohlbilanz werden blinde Flecken und Schwachstellen identifiziert, die es dann gilt, zu bearbeiten.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Im Bewertungssystem der GWÖ bekommt man mehr Punkte, wenn die Mitarbeitenden bei der Auswahl ihrer Führungskräfte beteiligt sind. Wir bei VAUDE haben uns dann mit dieser Frage beschäftigt. Mit ginge es tatsächlich zu weit, wenn unsere Teams ihre Führungskräfte demokratisch wählten. Aber seit einigen Jahren werden die Teams nun in die Auswahlverfahren eingebunden und werden angehört – eine direkte Konsequenz aus dem Ergebnis unserer Gemeinwohlbilanz.

Wie VAUDE die eigene Transformation angegangen ist und welche Ziele das Unternehmen für die Zukunft hat, lesen Sie in der Fortsetzung des Interviews auf unserer Website.

Die EU-Kommission will stärker gegen Greenwashing vorgehen, das betrifft etwa unzutreffende Angaben zur Klimaneutralität eines Produkts. Dazu werden aktuell zwei Richtlinien verhandelt: Die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel verbietet unlautere Praktiken und schafft verbindliche Vorgaben für Produktlabel. Die Green Claims-Richtlinie soll Unternehmen verpflichten, umweltbezogene Aussagen über ihre Produkte mit einer Standardmethode zur Bewertung ihrer Umweltauswirkungen zu belegen.

Aus Sicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) ist die Werbung für vermeintlich “klimaneutrale” Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen hochproblematisch. Jochen Geilenkirchen, Referent für Nachhaltigen Konsum, sagt: “Sie spielt mit dem Unwissen von Verbraucher:innen über den Zusammenhang von ,Klimaneutralität’ mittels Kompensation von Treibhausgasen und der zweifelhaften Wirksamkeit solcher Maßnahmen. Außerdem erweckt sie den Eindruck, beworbene Produkte haben keine schädlichen Auswirkungen auf das Klima – das ist aber bislang unmöglich”. Werbung mit “Klimaneutralität” sei daher klassisches Greenwashing.

Laut einer neuen, repräsentativen Umfrage im Auftrag des Herstellers für Outdoorkleidung VAUDE ist der Begriff Greenwashing nur 56 Prozent der Befragten in Deutschland bekannt. Aussagen zur Nachhaltigkeit würden die Umfrage-Teilnehmenden als authentisch wahrnehmen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen bereits mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert war. Im Interview mit Table.Media fordert VAUDE-Inhaberin Antje von Dewitz deshalb die Verabschiedung der Green Claims-Richtlinie. So könne ein Level Playing Field für die Unternehmen entstehen und Verbraucher vor irreführenden Aussagen geschützt werden.

“Das pauschale Narrativ von den skrupellosen Unternehmen, die lediglich auf einen grünen Anstrich aus sind, können wir nicht bestätigen”, sagt wiederum Eva Rössler, Sprecherin des Beratungsunternehmens ClimatePartner. Das blaue Label von ClimatePartner schmückt Produkte wie Flüssigseife oder Fleischprodukte und auch Unternehmen und Fabrikstandorte. “In unserer Zusammenarbeit lernen wir Unternehmen kennen, die einen Beitrag leisten wollen, die das Thema Klimaschutz in ihrer Unternehmensstrategie verankern, sich ambitionierte Ziele setzen und diese kontinuierlich verfolgen”.

Laut einer Studie der EU-Kommission von 2020 gibt es in der EU derzeit etwa 230 Nachhaltigkeitlabels, die sich in ihrem Transparenzgrad stark unterscheiden. Dazu gehören neben Angaben zur Klimaneutralität auch solche zum Recyclinganteil von Verpackungen oder zur Umweltfreundlichkeit eines Produkts. Rund die Hälfte solcher Angaben auf Produkten und Dienstleistungen enthalte “vage, irreführende oder unbegründete Informationen“. 40 Prozent der Angaben können laut der Untersuchung gar nicht belegt werden. Bei einem erheblichen Teil der Produkte sei zudem nicht erkenntlich, ob sich die Angabe auf das gesamte Produkt oder nur auf einen Bestandteil, auf das Unternehmen oder nur auf einzelne Produkte beziehe. Auch sei meist nicht ersichtlich, welche Phase des Produktlebenszyklus die Angabe betreffe, erklärt die Kommission.

Bislang bietet die EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken (UCPD) eine Grundlage für Klagen gegen bestimmte irreführende Aussagen. Auch der vzbv geht regelmäßig juristisch gegen Unternehmen vor, die ihre Produkte grüner erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind. Im Juni reichte der Verband gemeinsam mit Verbraucherschutzorganisationen aus anderen EU-Mitgliedstaaten und dem europäischen Dachverband BEUC eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein, in der sie irreführende Klimabehauptungen von 17 europäischen Fluggesellschaften anprangern.

“Ein generelles Problem der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung von Werbeaussagen ist jedoch, dass sie zunächst auf dem Markt verwendet werden können, bis sich ein Kläger findet“, sagt Geilenkirchen. “Komplett verhindern lässt sich Greenwashing so nicht”. Zudem gebe es bislang keine allgemeingültigen Vorgaben, wie beworbene positive Umwelteigenschaften nachgewiesen werden müssen und unter welchen Bedingungen mit Umwelteigenschaften geworben werden darf. Der vzbv fordert deshalb eine Regulierung für den gesamten EU-Binnenmarkt, die wissenschaftliche Kriterien für Methoden zur Substantiierung von Umweltaussagen festlegt. Aussagen wie “klimaneutral”, die nicht belegt werden können, sollten aus Sicht des Verbands generell verboten werden.

Auf die Forderung der Verbraucherschützer, Aussagen wie nicht belegte Aussagen wie “klimaneutral” zu verbieten, hat die EU bereits reagiert: Laut der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel gelten generische Umweltangaben wie “klimaneutral”, “umweltfreundlich” und “ökologisch abbaubar” ohne entsprechenden Beleg künftig als unlautere Geschäftspraktiken. Auch Behauptungen, ein Produkt hätte neutrale, reduzierte oder positive Auswirkungen auf die Umwelt, wenn diese auf CO₂-Kompensation beruhen, werden als unlauter eingestuft.

Im September einigten sich Rat, Kommission und Parlament auf einen Gesetzestext, der noch formal angenommen werden muss. Das Europäische Parlament stimmt voraussichtlich im November ab. Nach Inkrafttreten der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten 24 Monate für die Umsetzung in nationales Recht.

Die im März von der Kommission vorgestellte Green Claims-Richtlinie definiert Mindestanforderungen an die Begründung und Kommunikation freiwilliger umweltbezogener Angaben und Umweltkennzeichnungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Umweltbezogene Angaben über Produkte oder Gewerbetreibende sollen demnach mit einer Methode begründet werden müssen, die sich auf anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse und internationale Normen sowie weitere Kriterien der Kommission stützt. Unternehmen sollen nur umweltbezogene Angaben machen dürfen, die darauf beruhen. Laut Richtlinienvorschlag der Kommission sollen die Angaben auch vorher durch eine unabhängige Prüfstelle zertifiziert werden.

ClimatePartner hat das bisherige Label “Klimaneutral” bereits durch das neue Label “ClimatePartner-zertifiziert” ersetzt. Teilnehmende Unternehmen müssen ihren CO₂-Fußabdruck berechnen und regelmäßig aktualisieren, Reduktionsmaßnahmen umsetzen und sich langfristige Reduktionsziele setzen. Man begrüße den “Vorstoß einer gesetzlichen Regulierung für Umweltaussagen, da auch wir uns mehr Einheitlichkeit und Rechtssicherheit am Markt wünschen”, sagt Rössler. “Gleichzeitig darf eine Regulierung nicht dazu führen, dass es Unternehmen unverhältnismäßig schwer gemacht wird, sich im dringend benötigten Klimaschutz freiwillig zu engagieren und darüber zu kommunizieren“. Der freiwillige Markt spiele eine entscheidende Rolle, um mehr Geschwindigkeit und sichtbare Impulsgeber zu generieren.

Die Kommission will schrittweise vorgehen: Der Green Claims-Vorschlag soll gemeinsam mit der Richtlinie über die Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel den ersten Rahmen für den Kampf gegen Greenwashing darstellen. Anhand der Erfahrungen in der Umsetzung beider Richtlinien will die Kommission dann prüfen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

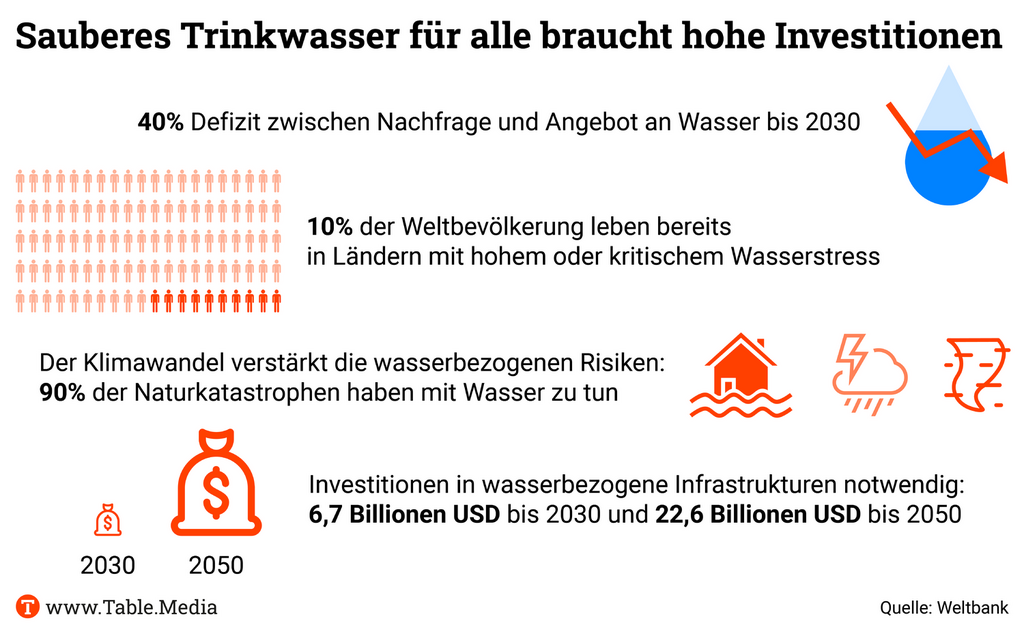

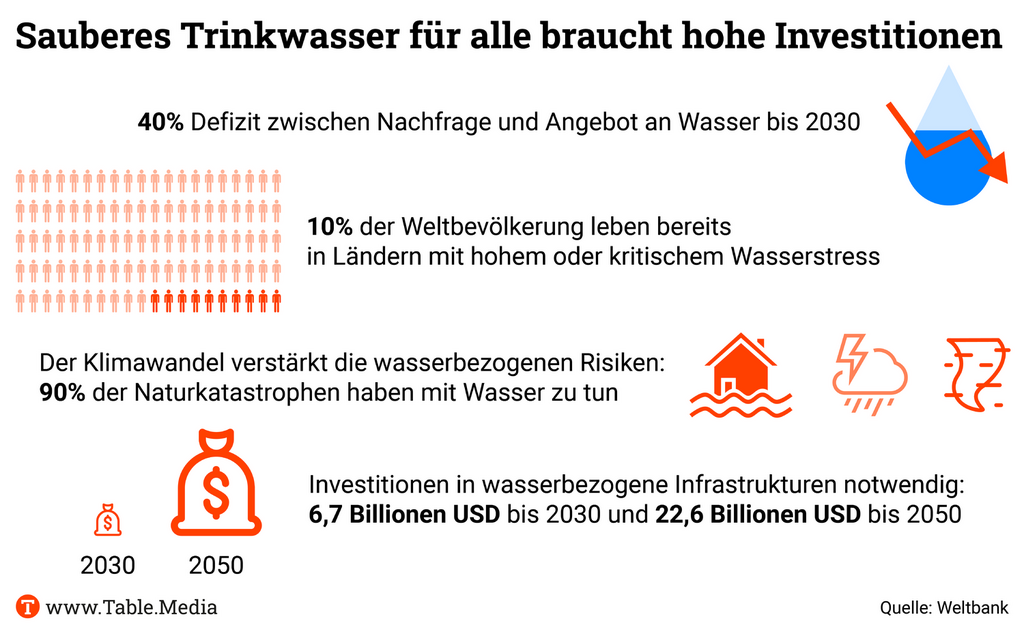

Bei der Einhaltung der planetaren Grenzen spielt Wasser eine wichtige Rolle. Die Entwicklungen sind alarmierend. Mehr als 2,3 Milliarden Menschen fehlt Zugang zu sauberem Trinkwasser, hieß es kürzlich bei der Weltbank. Es sei dringend notwendig, “dieser kostbaren Ressource Vorrang einzuräumen, sie zu schützen und den nachhaltigen Zugang zu verschiedenen Wasserdienstleistungen für Gemeinschaften und Volkswirtschaften zu sichern”. Dafür braucht es gewaltige Investitionen in die Wasserinfrastruktur. Gut eine Billion Dollar pro Jahr wären laut OECD nötig. Alleine in der EU müssten bis 2030 jährlich fast 300 Milliarden Euro investiert werden. Dreimal so viel, wie derzeit an Geld in Wasserprojekte fließt. Es muss also etwas passieren in der Realwirtschaft genauso wie am Finanzmarkt.

Allerdings sind die regionalen Unterschiede weltweit und sogar innerhalb der EU sehr groß: Während sich die Wissenschaftler der OECD für Deutschland “nur” 25 Prozent mehr Investitionen in Wasserschutz wünschen, wären in Rumänien 170 Prozent mehr Geld nötig, damit die EU die Wasserschutzziele, die sie sich mit der Wasserrahmenrichtlinie selbst gesteckt hat, erfüllen kann.

Der Weckruf ist für Unternehmen, die sich bewusst mit der Wasserfrage beschäftigen und darüber auch transparent berichten, zugleich eine Chance. Denn immer mehr nachhaltig orientierte Anleger schauen darauf, ob die Unternehmen, in die sie investieren, eine konsistente Wasserstrategie haben. Sie können so also Geldgeber gewinnen oder den Börsenwert ihres Unternehmens steigern.

Das sieht auch Jonas Knüsel von der Fondsgesellschaft Swisscanto so. Er managt den Global Water Fonds des Finanzanbieters. Ein Themenfonds, der in Unternehmen investiert, die mit ihren Produkten oder Technologien dazu beitragen können, Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum vom Wasserverbrauch zu entkoppeln, heißt es im Fondsprospekt. Gemeint sind zum Beispiel Firmen, die an einer besseren Wasseraufbereitung arbeiten oder Infrastrukturanbieter, die die Wasserverteilnetze effizienter machen und abdichten. Noch geht viel wertvolles Trinkwasser über Leckagen in Leitungen verloren. Den Fonds gibt es seit 2007. Er wurde gemeinsam mit dem ersten Klimafonds von Swisscanto aufgelegt.

Die Nachfrage nach dem von ihm gemanagten Fonds sei zuletzt stark gestiegen, berichtet Knüsel, für ihn ganz klar ein Resultat der voranschreitenden Klima- und Wasserkrise. “Das Thema ist bei den Leuten vor der Haustür angekommen”, sagt er und verweist auf die Winterdürre in Südeuropa im vergangenen Jahr, als Tanklaster französische Orte mit Wasser versorgen mussten oder das Niedrigwasser im Gardasee. Viele Menschen würden deshalb über ihre Lebensweise nachdenken und dazu gehöre auch die Frage, wie sie Geld anlegen.

Es gibt aber auch rein ökonomische Gründe für die steigende Nachfrage. Denn die Wasserbranche gilt als Wachstumsmarkt – Prognosen zufolge dürfte dieser Markt in den kommenden Jahren um vier bis sechs Prozent wachsen und damit stärker als die Weltwirtschaft im Durchschnitt. Allerdings gibt es auch gewaltige Kritik an der Privatisierung der Wasserwirtschaft. Weltweit gibt es eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Trinkwasser in der öffentlichen Hand bleibt und kein Spekulationsobjekt wird.

Inzwischen liegen im Swiss Canto Global Water Fonds Kundengelder im Gegenwert von fast 400 Millionen Euro. Aber sorgen diese Gelder dafür, dass mehr Wasserschutz- oder Wasserinfrastrukturprojekte umgesetzt werden? Nicht unbedingt, das räumt auch Jonas Knüsel ein. Der Fonds investiert ausschließlich in öffentlich gelistete Unternehmen. Das Geld bewegt sich also von Investor zu Investor. Wer Fondsanteile kauft, führt den Unternehmen im Portfolio kein frisches Kapital zu. Das gilt für alle Anlagen in Wertpapiere oder Fonds. Entsprechend gering ist der Hebel, den die Anleger hier haben. Darauf weisen die Fondsgesellschaften aber kaum hin, stattdessen versprechen werben sie oft mit der Veränderung der Welt durch die Kapitalanlage. Die Wirkung des Geldes bezeichnet auch Knüsel eher als indirekt. Er spricht stattdessen von einem Multiplikatoreffekt: Der Impact – also besserer Wasserschutz oder effizientere Wassernutzung – würden von den Unternehmen erzielt und nicht am Kapitalmarkt.

Wer auf Wirkung oder Veränderung aus ist, sollte möglicherweise eher einen Teil des Geldes für konkrete Wasserschutzprojekte spenden, sagt Julian Kölbel, Assistant Professor für Sustainable Finance an der Universität St. Gallen. Damit könne man dafür sorgen, dass auch solche Projekte umgesetzt werden, die die Natur braucht, die aber auf dem Kapitalmarkt keine Geldgeber finden. Oder Anleger könnten zumindest beim allgemeinen Investieren das Thema Wasser mitdenken – also zum Beispiel in Firmen investieren, die besonders sparsam mit Wasser arbeiten.

Einen ersten Eindruck, welche Unternehmen hier infrage kommen, können ESG-Bewertungen von Ratingagenturen geben. Alle ESG-Metriken bewerteten auch diesen Aspekt, sagt Kölbel. Allerdings sollte man die Ratings gerade mit Blick auf das Thema Wasser nicht überbewerten. In verschiedenen Studien hat er die ESG-Ratings der großen Agenturen seziert. Das Ergebnis: Unterschiedliche Rating-Agenturen kommen zu sehr unterschiedlichen Bewertungen. Das gelte insbesondere auch für Wasserfragen.

Aussagekräftige und vergleichbare Daten zum Umgang mit Wasser zu bekommen, sei nicht trivial. Einen global einheitlichen Wasserfußabdruck gibt es nicht, sagt er. “Eine Tonne CO₂ ist eine Tonne CO₂ – egal ob sie in Indien oder Deutschland ausgestoßen wird”. Aber eine Tonne Wasser im Verbrauch sei je nach Region unterschiedlich zu bewerten. Eigentlich müsste man jeden Liter verbrauchtes Wasser mit der Wasserknappheit und dem Verschmutzungsgrad vor Ort gewichten. Hinzu kommt: Es gibt für den Schutz von Wasser keinen internationalen Standard, vergleichbar mit der 1,5-Grad-Grenze der Pariser Klimaverträge.

Einen detaillierteren Einblick über den Umgang mit Wasserrisiken und Wassermanagement liefert die Datenbank des Carbon Disclosure Projects (CDP). Die NGO ist, wie der Name schon sagt, im Jahr 2000 mit dem Ziel gestartet, Transparenz über CO₂-Emissionen zu schaffen. Diese Daten stellt sie Investoren zur Verfügung, damit die sie für ihre Investitionsentscheidungen oder ihr Engagement nutzen. Seit 2009 hat das CDP den Umgang mit Wasser in seinen Fragebogen aufgenommen.

Es war nicht leicht, die Unternehmen davon zu überzeugen, dass Wasser für sie ein Wirtschaftsfaktor ist, erinnert sich Ariane Coulombe vom CDP Europe. Das gelte vor allem für Unternehmen, bei denen der Wasserverbrauch vor allem in der nachgelagerten Lieferkette stattfindet. Als Beispiel nennt sie große Supermarktketten, die in ihren Geschäften einen überschaubaren Wasserverbrauch haben, aber den Wasserverbrauch der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion mitrechnen sollten.

Sie beobachtet aber ein deutlich steigendes Problembewusstsein. Im ersten Durchlauf 2009 haben nur knapp 160 Unternehmen überhaupt auf den Wasserfragebogen geantwortet. Inzwischen sind es fast 4.000. Trotzdem fehlen immer noch große Namen wie Apple oder Tesla. Gerade das fehlende Problembewusstsein des amerikanischen E-Autobauers findet Coulombe denkwürdig. Schließlich hat der Konzern sein Werk im brandenburgischen Grünheide in einem Gebiet errichtet, in dem das Wasser immer knapper wird. Gleichzeitig braucht Tesla für die Produktion sehr viel Wasser. Wenn Tesla der Region – und damit auch sich selbst – das Wasser abgräbt, kann das die Zukunft des Standortes gefährden.

Das CDP übersetzt das in die Sprache des Kapitalmarktes: Unternehmen ohne Wasserstrategie könnten wirtschaftliche Risiken übersehen und auch deshalb für Anleger weniger attraktiv werden. Ein Szenario mit vielen Konjunktiven. Denn noch sind Investitionen mit dem Fokus Wasser eine Nische in der Nische des nachhaltigen Finanzmarktes.

Mittwoch, 18.10.2023, 17:00 Uhr

49. Sitzung Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung: Öffentliches Fachgespräch Schadstofffreie Umwelt Info

Donnerstag, 19.10.2023, 17:20 Uhr

Erste Beratung des von der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Antrags Hochlauf der Elektromobilität nicht gefährden – Gewerbliche Förderung beim Umweltbonus wieder einführen Info

Donnerstag, 19.10.2023, 18:05 Uhr

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Bundes-Klimaanpassungsgesetzes – KAnG Info

Donnerstag, 19.10.2023, 22:05 Uhr

Erste Beratung der Fraktion DIE LINKE. Keine Doppelstandards bei giftigen Chemikalien – Exportverbot für nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel Info

Donnerstag, 19.10.2023, 23:05 Uhr

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung Info

Freitag, 20.10.2023, 00:35 Uhr

Zweite und dritte Lesung des von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Lobbyregistergesetzes Info

Freitag, 20.10.2023, 02:05 Uhr

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes Info

Freitag, 20.10.2023, 02:35 Uhr

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Düngegesetzes Info

Freitag, 20.10.2023, 10:20 Uhr

Zweite und dritte Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU Wasserstoffhochlauf pragmatisch, schnell und technologieoffen voranbringen – Für eine starke Wirtschaft, für Klimaneutralität Info

Freitag, 20.10.2023, 13:55 Uhr

Erste Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE. Bezahlbaren Strom sichern – Industriestrompreis einführen, Stromsteuer abschaffen Info

“Negativ überrascht” ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber, wie viele Unternehmen in Deutschland Waren auf LKW transportiert haben, deren Fahrer wegen Arbeitsrechtsverletzungen wie fehlender Löhne und Nichteinhaltung von Ruhezeiten zwei Monate lang an einer Autobahnraststätte gestreikt hatten und sogar in Hungerstreik getreten waren. Die Fahrer arbeiteten für drei Firmen, die einem polnischen Fuhrunternehmer gehören. Das BAFA geht der Frage nach, ob die Auftraggeber gegen das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verstoßen haben. Es verpflichtet Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten, in ihren Lieferketten auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. “Wir prüfen noch, inwieweit die LkSG-pflichtigen Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nachgekommen sind”, sagte BAFA-Behördenleiter Torsten Safarik bei einem Gespräch am Montag. Es ist das erste Mal, dass sich das BAFA dezidiert zu einem Lieferkettenfall geäußert hat. Die Behörde hatte sich vor Ort von den LKW-Fahrern freiwillig Frachtbriefe zeigen lassen und rund 1.000 Dokumente eingesehen.

Die betroffenen Unternehmen erhalten nun Post von der Behörde, in letzter Konsequenz drohen hohe Geldbußen.

Interessant ist der Fall für die Behörde auch deswegen, weil LKW-Fahrer bereits zuvor an der genannten Raststättte im hessischen Gräfenhausen gestreikt hatten. Das BAFA interessiert sich dafür, welche Konsequenzen LkSG-pflichtige Unternehmen daraus bei der Risikoanalyse in ihrer Lieferkette gezogen haben. Laut dem LkSG müssen Unternehmen auch in der tieferen Lieferkette aktiv werden, wenn sie davon Kenntnis haben können. Angesichts der bundesweiten Berichterstattung über den Streik ist davon auszugehen, dass sie Kenntnis gehabt haben müssten.

Im Fokus der BAFA sind auch rund 60 Unternehmen, die in den Frachtbriefen auftauchten und mehr als 1.000 Mitarbeiter haben. Für sie greift das LkSG erst Anfang nächsten Jahres. “Im Sommer 2024 werden wir nachfragen, wie sie Risiken in der Transportbranche bewerten”, kündigte Safarik nach einem Krisentreffen am Behördensitz in Borna bei Leipzig an. Mit dabei waren:

Es sei eine Auftaktveranstaltung gewesen, ein weiteres Treffen soll im Januar stattfinden, kündigte Safarik an. Man habe ebenfalls vereinbart, dass das BAFA eine Handreichung zu dem Thema Transport herausgegeben werde. Dabei werde es vor allem um zwei Fragen gehen: Die Untervergabe von Aufträgen im Transportgewerbe und die kurzfristige Vergabe von Aufträgen über Sportmärkte. cd

Der Entwurf des neuen Arbeitsprogramms der Kommission für 2024 listet wie erwartet eine Reihe von Maßnahmen zum Bürokratieabbau auf, darunter die Verschiebung der sektorspezifischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) um zwei Jahre auf 2026. Dies werde die davon betroffenen Unternehmen unmittelbar entlasten, schreibt die Kommission in dem Programm, das Table.Media vorliegt.

Auch bei der Berichterstattung im Rahmen der Taxonomie will die Kommission an bestimmten Stellen nachschärfen. Die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden besonders scharf kritisiert – sie überfordere insbesondere Mittelständler. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die lautstarke Kritik, auch aus der EVP, aufgegriffen und im Frühjahr in Aussicht gestellt, doppelte oder unverhältnismäßig aufwändige Auflagen zu beseitigen.

Das Arbeitsprogramm gibt einen Überblick, welche Vorschläge die Kommission wann vorzulegen gedenkt. Darin fehlen der Gesetzesvorschlag zu Lebensmittelkennzeichnung (Stichwort: Nutri-Score) und das Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme (Sustainable Food Systems), das einst als Kernstück der Farm-to-Fork-Strategie und des Green Deal galt. Ursprünglich sollte diesen Vorschlag im dritten Quartal dieses Jahres fertig werden.

Umwelt- und Verbraucherorganisationen zeigten sich enttäuscht: Kommissionspräsidentin von der Leyen präsentiere den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein “enttäuschendes Arbeitsprogramm im Bereich der Ernährung”, sagte Camille Perrin, Senior Food Policy Officer beim Europäischen Büro der Verbraucherverbände (BEUC). Elisa Kollenda, ernährungspolitische Referentin des WWF Deutschland, fordert von der EU-Kommission eine klare Aussage zur Zukunft des Gesetzes: “Es kommentarlos unter den Tisch fallen zu lassen ist keine angemessene Strategie.”

Auch bei der Reform der europäische Chemikalienverordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) hüllt sich die Kommission in Schweigen. “Wir scheinen auf Godot zu warten, obwohl alle Interessengruppen, von der Industrie bis zu den NGO, sich nachdrücklich für eine ehrgeizige und rechtzeitige Überarbeitung von REACH ausgesprochen haben”, kritisierte Martin Hojsík (Renew), Mitglied im Umweltausschuss des Europaparlaments.

Der Verband der Chemischen Industrie wollte sich zum Fehlen von REACH im neuen Arbeitsprogramm der Kommission nicht äußern.

Eigentlich hätte REACH schon Ende vergangenes Jahr überarbeitet werden sollen. Doch von der Leyen beugte sich dem Druck aus Industrie und EVP und verschob die Überarbeitung um ein ganzes Jahr. Ob die Brüsseler Behörde nun wie zunächst angekündigt im vierten Quartal dieses Jahres ihren Vorschlag unterbreitet, wird zunehmend unwahrscheinlich. Till Hoppe, Claire Stam

Die Umweltminister der EU-Staaten haben sich am Montagabend auf das Verhandlungsmandat der Staatengemeinschaft für die anstehende Weltklimakonferenz in Dubai geeinigt. Sie drängen auf den Ausbau von Erneuerbaren, Energieeffizienz und auf eine schnelle Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das CO₂-Reduktionsziel bleibt allerdings bei 55 Prozent weniger CO₂-Emissionen im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 und auch CO₂-Abschneidungstechnologien (CCS) will die EU nur eine begrenzte Rolle zugestehen.

In Bezug auf das CO₂-Reduktionsziel hatten EU-Vertreter immer wieder erklärt, nach Abschluss der Verhandlungen für das Fit-for-55-Paket das EU-Ziel auf minus 57 Prozent anheben zu wollen. Dazu wird es nun nicht kommen. Zwar wird die EU offiziell ein Update ihres Klimaziels einreichen, jedoch handelt es sich dabei nur um eine zusätzliche Erklärung, durch welche Maßnahmen das bisherige Ziel erreicht werden soll. Von einer Erhöhung des Ziels ist nicht die Rede und auch die Zahl 57 taucht nicht in der Erklärung auf. Der grüne Klimapolitiker Michael Bloss warf daher dem neuen EU-Klimakommissar Hoekstra eine “Bruchlandung” vor.

Viele Länder hätten diese Zahl nicht im Text sehen wollen, begründete Ratspräsidentin und Spaniens Umweltminister Teresa Ribera die ausbleibende Erhöhung. Sie betonte jedoch, dass die EU ihr Klimaziel durch die Maßnahmen von Fit for 55 ihr Klimaziel übererfüllen werde. Dies sei in der Erklärung reflektiert. In Dubai, wo die EU andere Länder zur Erhöhung ihrer Klimaziele auffordern wird, dürfte das allerdings nicht besonders überzeugend wirken. Denn entscheidend dürfte sein, was auf dem Papier steht. Und da steht bei der EU weiterhin eine 55.

So will die EU nun weltweit auf ein “weitgehend fossilfreies Energiesystem weit vor 2050” setzen, in diesem Sektor explizit ohne den Einsatz von CO₂-Abscheidung. Die großflächige Nutzung von CCS in der Energieproduktion ist allerdings die Position des COP-Gastgebers Vereinigte Arabische Emirate und anderer Ölstaaten. Und auf eine ähnliche Position hatte sich die EU im Frühjahr verständigt. Da forderten die Europäer nur ein “Energiesystem frei von unverminderten fossilen Brennstoffen”. Die neue Position ist nun wieder härter gegenüber den Ölstaaten, weil sie diese EU-Position vom März aufhebt, in der CCS auch für den Energiesektor infrage kam. luk

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Expertenebene noch nicht über die Zukunft des umstrittenen Herbizids einigen können. In der Abstimmung am Freitag im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) fand der Vorschlag der Kommission für eine erneute Zulassung keine qualifizierte Mehrheit. Nun müssen sich die Agrarminister der Mitgliedstaaten mit dem Kommissionsvorschlag befassen.

Im sogenannten Berufungsausschuss sollen diese Mitte November abstimmen. Die Verhandlungen sollen schon in Kürze beginnen, berichten gut informierte Kreise. Vermutlich wird die EU-Kommission, ihren Vorschlag, Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen, noch einmal an die Bedenken Frankreichs anpassen. Paris von einem positiven Votum zu überzeugen, würde eine qualifizierte Mehrheit für die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters wahrscheinlich ermöglichen.

Bislang war Paris mit dem Vorschlag aus Brüssel nicht zufrieden. Das französische Agrarministerium forderte “die Verwendung von Glyphosat in Situationen, in denen es durch eine praktikable Alternative ersetzt werden kann”, zu verbieten. Diesem Wunsch ist die Brüsseler Behörde aber bislang nicht nachgekommen.

Derweil kämpfen Umwelt- und Verbraucherschützer in Deutschland gegen eine erneute Zulassung. Die politischen Aktivisten von Campact haben gemeinsam mit Foodwatch inzwischen mehr als 350.000 Stimmen gegen Glyphosat gesammelt. Eine Kampagne von Bayer Crop Science Deutschland kam lediglich auf rund 17.000 Unterstützende. Das EU-Parlament wird in den kommenden Wochen voraussichtlich gegen eine erneute Zulassung stimmen. Zwar wäre das Ergebnis rechtlich nicht bindend, aber dürfte trotzdem politischen Druck ausüben. has

Mit der Einführung eines Reparaturbonus will ein Bündnis aus 26 zivilgesellschaftlichen Organisationen erreichen, dass Ressourcen eingespart werden. Ihre Idee: Künftig soll der Staat die Hälfte der Kosten für eine Reparatur zahlen, maximal 200 Euro. Am Dienstag übergab das Bündnis eine entsprechende Petition mit 70.000 Unterschriften an Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

Zur Begründung sagte Julius Neu, Referent für Rohstoffpolitik bei INKOTA: “Unser Verbrauch an metallischen Rohstoffen trägt massiv zur Klimakrise bei und führt zu Menschenrechtsverletzungen im Globalen Süden”. Es sei an der Zeit, den Ressourcenverbrauch zu senken. “Dafür muss es endlich einfacher und günstiger werden, Elektrogeräte zu reparieren.” Bislang habe die Bundesregierung viel zu wenig unternommen, obwohl sie sich im Koalitionsvertrag zur Senkung des Rohstoffverbrauchs bekannt und ein Aktionsprogramm angekündigt habe, kritisierte Katrin Meyer, Koordinatorin des Runden Tisch Reparatur. Bundesumweltministerin Steffi Lemke habe bei der Übergabe unterstrichen, wie wichtig diese Forderung seien, sagte ein Mitarbeiter von Inkota gegenüber Table.Media. Allerdings habe sie der Initiative wenig Hoffnung gemacht, dass die Bundesregierung einen Reparaturbonus derzeit umsetzen würde. Sie habe auf den Sparkurs der Regierung hingewiesen und die hohen Kosten.

Die Verbraucherschutzminister der Bundesländer hatten sich im Juli 2023 für einen Reparaturbonus ausgesprochen, ebenso der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Nach Österreich und Thüringen hatten in diesem Jahr weitere Bundesländer wie Bremen, Sachsen und Berlin den Bonus eingeführt oder beschlossen, ihn einzuführen. Würde der Ansatz aus Österreich übernommen, würde dies laut den Initiatoren Kosten von rund 200 Millionen Euro für den deutschen Steuerzahler bedeuten.

Jeder Mensch in Deutschland produziert etwa 20 Kilogramm Elektroschrott im Jahr. Nicht einmal ein Viertel aller defekten Elektrogeräte werde aktuell repariert, heißt es bei dem Bündnis. Dabei zeigten Umfragen, dass Verbraucher gerne reparieren würden, Reparaturen aber zu aufwändig und teuer seien. cd

Mehrere Umweltverbände fordern ein vollständig überarbeitetes Bundeswaldgesetz (BWaldG), das “den Erhalt und die Stärkung des Ökosystems Wald” in den Mittelpunkt stellt und die Wälder vor den Klimafolgen schützen. Dazu gehöre auch ein “zukunftsfähiges Waldmanagement”, so die Autoren. Das aus dem Jahr 1975 stammende Gesetz kenne weder Klimakrise noch Artensterben. Es schaffe auch nicht den notwendigen Rahmen, um Wälder gegen zunehmende Extremwetter und eine steigende Holznachfrage zu wappnen.

Der World Wide Fund For Nature (WWF), der Naturschutzbund Deutschland (NABU), der Deutsche Naturschutzring (DNR) und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben deshalb der Bundesregierung einen ausformulierten Gesetzentwurf für ein neues BWaldG vorgelegt. “Um den Wald mit allen wichtigen Funktionen zu erhalten, müssen wir seine Selbstregulierungskräfte stärken. Dies kann nur gelingen, wenn wir die Waldbewirtschaftung naturverträglicher und damit zukunftsfähig gestalten”, sagt NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Mit einem neuen und zeitgemäßen Bundeswaldgesetz seien enorme Chancen für Natur und Wirtschaft gleichermaßen verbunden.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist damit bereits befasst. Wie ein Sprecher auf Anfrage von Table.Media mitteilte, arbeite man derzeit mit Hochdruck an einer BWaldG-Novelle. Im Herbst soll sie in die Ressortabstimmung und die Länder- und Verbändeanhörung gehen. “Leitmotiv ist dabei, den Wald und seine vielfältigen Ökosystemleistungen wegen ihrer Bedeutung insbesondere für das Klima, die Biodiversität und die Wertschöpfung zu erhalten”, so der Sprecher.

Laut Waldzustandserhebung 2022 ist der Wald in Deutschland in keinem guten Zustand. Über alle Baumarten hinweg ist das Schadensniveau auf dem höchsten Stand seit Beginn der systematischen Erfassung in den 1980er Jahren. ch

“Die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Wassernutzung und ist für 72 Prozent des weltweiten Süßwasserverbrauchs verantwortlich“, sagt Edward Mukiibi, Präsident von Slow Food, anlässlich des von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) begangenen Welternährungstages am Montag. “2,4 Milliarden Menschen leben in Ländern mit Wasserknappheit, und viele von ihnen sind Kleinbauern und Kleinbäuerinnen oder Teil indigener Gemeinschaften”, sagte er. Slow Food-Gemeinschaften auf der ganzen Welt würden täglich mit Wasserknappheit und Trockenheit konfrontiert und suchten nach nachhaltigen Lösungen, für ihre Arbeit in der Landwirtschaft und im privaten Bereich.

“Auch die Wasserknappheit spielt eine Rolle”, berichtet Jean Martial Djèdjé von der Slow Food-Gemeinschaft “Jeunes Dynamiques pour la préservation de la biodiversité de Port-Bouet” in der Republik Côte d’Ivoire. Es sei an der Zeit, dass man sich als Gemeinschaft zusammenschließe, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Wasser zu schärfen für “zuverlässige und zugängliche Wassersysteme”. Dazu müssten die Mitmenschen aufgeklärt werden, “wie man Wasser spart, undichte Stellen repariert und diese Ressource sorgsam einsetzt”.

Laut Nakawooya Florence, Mitglied der Slow Food-Lebensmittelgemeinschaft Kasaalu Kyogya in Uganda, “wird die Wasserknappheit in unserer Region zunehmend zu einer großen Bedrohung für unsere Produktionsweise. Das hat uns dazu gezwungen, unsere Anbaumethoden zu überdenken und uns auf bodenschonende Verfahren zu konzentrieren.” Als agrarökologische Erzeuger habe man die verheerenden Auswirkungen der Wasserknappheit “auf unsere Existenzen miterlebt”. Man arbeite seither mit den umliegenden Gemeinschaften zusammen, um alternative Wasserquellen zu erschließen und landwirtschaftliche Betriebe zu schützen.

Viele agrarökologische Praktiken der Wasserbewirtschaftung zielen laut Slowfood darauf ab, die Wasserspeicherkapazität des Bodens zu verbessern, statt größere Mengen Wasser zu fordern. Wasser wird immer mehr zu einer knappen Ressource. cd

Der Verband der Internetwirtschaft eco und die Unternehmensberatung Arthur D. Little haben eine Studie veröffentlicht, nach der die Einführung und verstärkte Nutzung von digitalen Technologien und Diensten die CO₂-Emissionen Deutschlands erheblich reduzieren könnten. “Im Industriesektor eröffnen digitale Hebel erhebliche Potenziale, das Emissionsvolumen durch Automatisierung, Datenaustausch in Fertigungstechnologien und den Einsatz künstliche Intelligenz (KI) signifikant zu senken”, heißt es.

Als wichtigste Bereiche werden die Industrie, urbane Räume und ländliche Räume bzw. die Landwirtschaft genannt. In der Industrie könnten “Internet of Things”-Anwendungen den industriellen CO₂-Ausstoß bis 2050 um 37 Prozent oder rund 55 Megatonnen und intelligente Stromzähler (sogenannte “Smart Meter”) um weitere 9 Prozent oder 42,6 Megatonnen senken. In Städten setzt der Verband vor allem auf sogenannte “Smart-City-Konzepte” und vernetzte Mobilitätslösungen, im ländlichen Raum sollen “Smart-Farming”-Lösungen den Agrarsektor digitalisieren.

Nach Auffassung des Verbands überwiegen die Einsparungspotenziale den zu erwartenden zusätzlichen Energieverbrauch etwa durch Serverfarmen, überhaupt seien die vom Verband vertretenen Unternehmen “für die Lösung des Klimaproblems von zentraler Bedeutung”. Andere Studien, etwa des Umweltbundesamtes, sind zurückhaltender, die digitale Transformation könne unter “aktuellen Marktbedingungen nur einen geringen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele 2030” leisten, hieß es in einer Erhebung aus dem Jahr 2021. lf

How Megafires Are Remaking the World – The New York Times

Im Zeitalter des Pyrocen schädigen riesige Waldbrände nicht nur Ökosysteme, sondern verändern sie auch. Feuer ist ein natürliches Phänomen; einige Arten profitieren sogar von seinen Auswirkungen. Und selbst diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, können angesichts der Flammen bemerkenswert widerstandsfähig sein. Doch je intensiver die Brände werden, je geringer ist die Fähigkeit der Natur, sich wieder zu erholen, hat Emily Anthes herausgefunden. Zum Artikel

Climate change is the catastrophe to end all other catastrophes – The Washington Post

In ganz Griechenland mussten Zehntausende von Menschen, Einheimische wie Touristen, evakuiert werden. Dabei kam es zu erschütternden Szenen mit Vätern, die ihre Kinder auf dem Rücken trugen, und Müttern, die das Nötigste auf den Schultern hatten. Ganze Familien, die nicht durch Krieg oder Gewalt, sondern durch den Klimawandel vertrieben wurden. Im September, nur wenige Wochen nach den Bränden, kam die Sintflut. Stürme zogen über Bulgarien, die Türkei und Griechenland hinweg und lösten massive Überschwemmungen aus. Aus Sicht der pakistanische Schriftstellerin und Romanautorin Fatima Bhutto hat der Klimawandel das Potenzial, alle anderen Katastrophen in den Schatte zu stellen. Zum Artikel

The Market Radicals Who Want to Put an End to Democracy – The Nation

Die Reichen haben schon immer nach Schlupflöchern gesucht. Aber die Ultrareichen von heute haben neue Wege gefunden, die Fesseln demokratischer Regierung und Kontrolle zu umgehen. Darüber spricht Daniel Steinmetz-Jenkins mit dem Autor Quinn Slobodian. Sein neues Buch Crack-Up Capitalism beleuchtet eine Reihe von neoliberalen und libertären Versuchen, die traditionellen Kompetenzen staatlicher Regierungen durch die Einrichtung verschiedener Zonen wie Freihäfen, Steueroasen und Sonderwirtschaftszonen zu “knacken”. Zum Artikel

If You’re Worried About the Climate, Move Your Money – The Atlantic

Vor etwa zehn Jahren, als die Welt auf die Katastrophe des Klimawandels aufmerksam wurde, suchten studentische Aktivisten nach Möglichkeiten, die Umwelt im großen Stil zu schützen. Sie fanden eine ungewöhnliche Lösung: den freien Markt. Der Klimawandel ist die größte unbezahlte Externalität der Welt, denn weder die Produzenten noch die Konsumenten fossiler Brennstoffe zahlen für die Schäden, die sie der Umwelt zufügen. Gas ist zu billig, die Kosten trägt letztlich jedes Lebewesen auf der Erde. Annie Lowrey ist der Frage nachgegangen, ob es seither gelungen ist, Investoren zum Ausstieg zu bewegen. Zum Artikel

Was es braucht, damit Emissionen nicht bloß global verschoben werden – Der Standard

Die Abkehr von fossilen Energieträgern wurde in der Industrie lange Zeit als Wettbewerbsnachteil misstrauisch beäugt. Doch mit der fortschreitenden Erderwärmung und den damit verbundenen Klimafolgen wird die Bedeutung der Dekarbonisierung immer deutlicher. Tanja Traxler berichtet, dass immer mehr Unternehmen Klimaneutralität eher als Chance denn als Bedrohung sehen. Zum Artikel

Milan Nedeljkovic (BMW): “Flexibilität steckt in unseren Genen” – Automobil Produktion

BMW, Mini und Rolls Royce verfolgen einen konsequenten Elektrifizierungskurs. Dennoch bleibt der Konzern offen für Antriebsvielfalt. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic spricht im Interview mit Götz Fuchslocher über Flexibilität und das Konzept der iFactory. Zum Artikel

Neue Förderpolitik in China: Wieder Kaufanreize für Autos mit Verbrenner – Automobil Industrie

Alarm in China: Warum Zentral- und Provinzregierungen wieder den Kauf von Autos mit Verbrennungsmotoren fördern. Und was das mit dem Sprichwort von der Wassermelone und dem Sesamkorn zu tun hat, berichtet Henrik Bork. Zum Artikel

Spatenstich für Wasserstoff-Anlage in Schwäbisch Gmünd – SWR Aktuell

Auf einer 10.000 Quadratmeter großen Industriefläche soll künftig in großem Stil Wasserstoff hergestellt werden, berichtet der SWR. Ab Sommer 2024 soll Wasserstoff aus Wind- und Sonnenenergie produziert werden. Errichtet wird die Anlage vom französischen Unternehmen Lhyfe, einem Wasserstoff-Pionier aus der Bretagne. Zum Artikel

Australiens Indigene “am Boden zerstört” – taz

In Australien ist der Versuch gescheitert, Aborigines größere Mitsprache bei Gesetzen zu geben, die sie in besonderem Maße betreffen. Eine entsprechende Initiative wurde von über 60 Prozent der Stimmberechtigten abgelehnt, so die taz. Zum Artikel

Während der einwöchigen Tagung in Marrakesch wurde Weltbankpräsident Ajay Banga nicht müde zu versichern, dass die Weltbank in Anbetracht der aktuellen Krisen besser werden müsste: Es brauche höhere Ambitionen, stärkere Lösungen und eine verbesserte Finanzierung. Dafür wurde in Marrakesch ein Reformpaket für die Weltbank beschlossen. Im Zentrum steht die Erweiterung des Mandats der Weltbank: Zu den beiden bisherigen Zielen der Bank, der Bekämpfung extremer Armut und der Reduzierung von Ungleichheit, kommt ein drittes Ziel dazu, der Schutz Globaler öffentlicher Güter. So will sich die Bank für eine effektivere Bekämpfung von globalen Herausforderungen wie etwa der Klimakrise, Konflikten und Pandemien wappnen.

Die neue Mission der Bank: Armut auf einem lebenswerten Planeten beenden. Das Versprechen dabei: Als Erstes muss die Weltbank eine bessere Bank werden und dann eine größere. Doch wirft man einen Blick auf die in Marrakesch angestoßenen Veränderungen, springt einem als Erstes ins Auge, welche Punkte nicht angefasst wurden: Keine demokratischeren Prozesse, keine Abkehr der Priorisierung von Privatkapital und keine Beteiligung an Schuldenerlassen. Damit bleibt die Bank leider auf dem halben Weg stecken. Damit geht es am Ende doch wieder vor allem um eine “bigger Bank”.

Denn eines ist klar, die Ausweitung des Mandats bringt die Notwendigkeit einer erheblichen Aufstockung der Finanzierungskapazitäten der Bank mit sich. Die Frage ist, woher diese Mittel kommen sollen. Im April hatte die Bank auf ihrer Frühjahrstagung schon Maßnahmen beschlossen, um ihre Finanzkraft um 50 Milliarden US-Dollar zu steigern. In Marrakesch hat nur die Bundesregierung eine verbindliche Kapitalzusage gemacht, die das Ausleihvolumen der Weltbank in den nächsten zehn Jahren um rund 2,5 Milliarden Euro erhöhen soll. Das reicht für das Gesamtpaket an Aufgaben unter dem neuen Mandat der Bank nicht aus. Und so befürchten viele Länder aus dem Globalen Süden, die Kredite aufnehmen, dass die Ausweitung des Mandats Ressourcen von den bisherigen Kernaufgaben – der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit – abziehen könnte. Das hätte insbesondere für die ärmsten Länder fatale Folgen.

Die Weltbank wiederum setzt daher wie schon in der Vergangenheit weiter auf die Mobilisierung von Privatkapital. Über die Nutzung von Zuschüssen und Garantien aus öffentlichen Mitteln wird Privatkapital gehebelt. Und auch ihren Kaskadenansatz – der nun aber nicht mehr so genannt wird – verfolgt die Weltbank weiter. Dieser priorisiert den Einsatz von privaten Mitteln. Öffentliche Gelder sollen nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn eine Finanzierung mit privatem Kapital nicht möglich ist. Aber solche Finanzierungsformen stehen grundsätzlich im Spannungsfeld von privater Rendite und öffentlichem Nutzen und bergen erhebliche Risiken. Das reicht von einem übermäßigen finanziellen Risiko für die öffentliche Hand bis hin zu ökologischen Risiken und der Gefahr von Menschenrechtsverletzungen bei der Durchführung von Projekten. In sensiblen Bereichen wie dem Bildungs- und dem Gesundheitssektor führten solche Finanzierungsformen in der Vergangenheit häufig dazu, dass ärmere Bevölkerungsgruppen von den finanzierten Leistungen, etwa Dienstleistungen oder Infrastrukturen, ausgeschlossen blieben.

Für eine bessere Bank ist deutlich mehr nötig als nur zusätzliches Kapital. Vor allem braucht es die Möglichkeit für eine demokratische Mitbestimmung aller Beteiligten. Doch anders als bei den Vereinten Nationen gilt in der Weltbank nicht “ein Land – eine Stimme” (one country – one vote). Vielmehr sind die Stimmrechte an die Höhe der Kapitaleinlagen gebunden (one dollar – one vote). Das führt dazu, dass die Wirtschaftsmächte des globalen Nordens nach wie vor die Entscheidungshoheit besitzen. Und das in einer Bank, deren Finanzierungen eigentlich den Ländern des Globalen Südens dienen sollen. Es ist ein fatales Versäumnis, dass die Chance nicht genutzt wurde, diesen Ländern ausreichend Mitspracherecht einzuräumen. Der UN-Generalsekretär Guterres hatte im Juni einen sehr weitreichenden Vorschlag für ein verändertes Stimmrechtssystem vorgelegt. Er schlägt vor, das “one-dollar-one-vote-System” – durch den Faktor Bevölkerung zu ergänzen. Damit würden vor allem bevölkerungsreiche Länder an Stimmrechten gewinnen. Zusätzlich solle – nach dem Prinzip der doppelten Majoritäten – neben der Mehrheit der Stimmrechte auch die Mehrheit der Mitgliedsstaaten zustimmen müssen. Das würde die Ungleichheit im Machtverhältnis endlich wirkungsvoll angehen und eine effektive, gerechte Zusammenarbeit ermöglichen.

Auch in Sachen Schuldenkrise übt sich die Bank in Zurückhaltung. Zwar wurde die Möglichkeit geschaffen, künftig Klima-Schuldenklauseln in den Kreditverträgen (Climate Resilient Debt Clauses) aufzunehmen, mit denen ein Land, das von einer Naturkatastrophe betroffen ist, im Krisenfall seine Schulden kurzfristig nicht bezahlen muss. Trotz der aktuellen Schuldenkrise lehnt die Bank es aber weiter ab, sich an Schuldenerlassen zu beteiligen.

Eine ökonomisch nachhaltige Lösung der Schuldenkrise ist aber ein wichtiger Schlüssel, um eine sozial-ökologische Transformation im Globalen Süden voranzutreiben. Mittlerweile sind 136 Länder im Globalen Süden kritisch verschuldet. Einige dieser Länder müssen mehr Geld in den Schuldendienst stecken, als sie in Bereiche wie Gesundheit oder Bildung investieren. Ihnen fehlt schlicht der fiskalische Spielraum, um ihre Bevölkerung mit sozialen Grunddiensten zu versorgen und in Klima- und Umweltschutz zu investieren.

Auch ein vollständiger Ausstieg aus der Finanzierung fossiler Projekte oder die Einhaltung der Menschenrechte als Leitprinzip der Kreditvergabe wurden in Marrakesch nicht beschlossen. Eine ökologischere Ausrichtung der Bank ist zwar ein erster richtiger Schritt. Dennoch bleibt es für die Weltbank noch ein weiter Weg zu einer wirksamen Transformationsbank, die diesen Namen verdient und das Wohl aller Menschen und des Planeten in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellt.

Ute Straub ist Expertin für Entwicklungsfinanzierung bei Brot für die Welt. Sie hat in Tübingen internationale Volkswirtschaftslehre studiert.

Weitere Artikel der Table.Media-Redaktion über die Weltbanktagung finden Sie hier.

Wer Katrin Habenschaden auf Stationen ihrer kurzen und steilen politischen Karriere erlebte, begegnete einer versierten und engagierten Person, die sich gut in Szene zu setzen weiß. Wie auf der Modemesse Greenstyle 2019. Habenschaden sprach über Rana Plaza, Fashion Revolution und Konsumverzicht und wirkte auf die Teilnehmer, darunter viele junge Menschen, auch deswegen so überzeugend, weil sie eigene Erfahrungen einbringen konnte. Ein Jahr lang hatte sie auf Modekonsum verzichtet als “Zeichen gegen übermäßigen Konsum“. Darüber berichtete sie in einem Blog, was ihre Bekanntheit im grünen Wählermilieu steigerte. Mit Blick auf die “richtige Politik” hinsichtlich der Modeindustrie sprach sie von “notwendiger Regulierung und Überwachung gegebener Standards” und “richtigen Anreizen” für kreative Menschen und forderte ein Umsteuern: “Ziel muss nichts anderes sein als ein Systemwechsel weg von Massenware hin zu bewusstem Konsum und der Fusion von Nachhaltigkeit und stilvoller Kleidung”.

Ein Jahr später machte die Grünen-Politikerin dann einen gewaltigen Karrieresprung und statt mit Mode beschäftigte sie sich mit dem Klima, Verkehr und Wohnen in der Millionenstadt München. Unter ihrer Führung wurden die Grünen stärkste politische Kraft im Stadtparlament und Habenschaden Zweite Bürgermeisterin. Gerne hätte sie auch den langjährigen Oberbürgermeister Dieter Reiter abgelöst. Aber Habenschaden verpasste schon die Stichwahl, wenn auch knapp. Die Wähler votierten erneut für den Sozialdemokraten Dieter Reiter.

“Servus”, sagte Habenschaden frisch im Amt und machte klar, was alles besser werden müsse in der bayrischen Landeshauptstadt, “vor allem brauchen wir bezahlbaren Wohnraum”. Sie selbst wolle in München “alt werden”, schrieb sie. Zu dem Zeitpunkt lebte die gebürtige Nürnbergerin bereits 20 Jahre in München. Hier gründete sie ihre Familie, bekam zwei Kinder, lebte ihr Faible für Sport und ihren Sympathien für die Sechziger aus. Nun wird sie zumindest ihren Arbeitsplatz nach Berlin verlegen, denn sie wechselt überraschend in die Wirtschaft und wird bei der Deutschen Bahn den Bereich Umwelt- und Nachhaltigkeit übernehmen.

Ihren Schritt begründete die 46-Jährige mit der hohen Belastung, die ihre öffentliche Rolle mit sich gebracht habe. Der Aufgabe habe sie dreieinhalb Jahre alles andere untergeordnet, zuletzt habe sie gemerkt, “dass die Belastung durch die öffentliche Rolle Spuren hinterlassen hat”. Und dazu hat ganz sicher auch das schwierige Regieren unter Coronabedingungen seinen Teil beigetragen. “Voller Vorfreude und Gestaltungsdrang” seien sie im Frühling 2020 in die neue Amtszeit gestartet – “um dann von Corona hart ausgebremst zu werden”, schrieb Habenschaden zur Halbzeitbilanz der rot-grünen Koalition in diesem Frühjahr und erinnerte an verwaiste Rathausflure während des Lockdowns und digital Sitzungen. Auf die Coronakrise folgte der Ukrainekrieg mit den Flüchtlingen und die drohende Energiekrise. “So viele Krisen auf einmal hatte unsere Stadt vermutlich seit Kriegsende nicht mehr zu bewältigen”, bemerkte sie.

Aber sie verwies auch auf die Schritte in Richtung der sozial-ökologischen Transformation, für die die rot-grüne Stadtregierung die Weichen gestellt hatten wie den Bau der U-Bahnlinie 9, die Trambahnoffensive oder “Deutschlands größtes kommunales Klimaschutzprogramm”. 2035 soll die Stadt klimaneutral sein.

Das Regieren erschwerte neben den externen Krisen aber auch hausgemachte Faktoren: Oft habe es in der grün-roten Koalition gerumpelt, “eifersüchtig” hätten sich die Fraktionen “beäugt” und immer wieder versucht, Erfolge für sich zu reklamieren, schrieb die Berichterstatterin der Süddeutschen Zeitung nach der Rücktrittsankündigung von Habenschaden: “Spaß in der Politik ist etwas anderes.”

Und dann hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch noch die Altersgrenze von 67 Jahren für Bürgermeister im Freistaat aufgehoben. Damit ist der Weg für Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter frei, bei der nächsten Wahl noch einmal anzutreten. Damit sanken die Chancen von Habenschaden, diesen bei der nächsten Wahl zu beerben.

Nun also der Sprung zur Deutschen Bahn. Das Unternehmen könnte auf der Sonnenseite stehen, gehört der Verkehrsträger Schiene doch in Zeiten einer sozial-ökologischen Wende zu den großen Hoffnungsträgern. Aber dafür müsste die Bahn besser funktionieren, aber schon seit langem dominieren Krisen die Agenda bei der Bahn. Vielleicht setzt die eloquente Macherin Habenschaden im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit mehr Akzente als ihre Vorgänger.

Gerne holt die Wirtschaft grüne Politiker in Aufgabenbereiche, wo Nachhaltigkeit gefragt ist. So wechselte Kerstin Andreae, sechs Jahre Vizevorsitzende der Grünen-Fraktion, an die Spitze des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Simone Peters, fünf Jahre Vorsitzende der Grünen, wurde Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien und Matthias Berninger, mehrere Jahre Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium, ist heute bei der Bayer AG für Nachhaltigkeit zuständig.

“Die ökologische Transformation der Bahn zu konzipieren, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue”, sagte Habenschaden und gab zu verstehen, dass ihre neue Aufgabe weit weniger öffentlichkeitswirksam sei. Mag sein, dass sie mehr im Stillen wirken wird, mit Krisen dürfte sie aber auch in ihrem neuen Job konfrontiert werden. Caspar Dohmen

Wie stark die sozial-ökologische Transformation die öffentliche Debatte bestimmt, zeigt die Shortlist zum Wirtschaftsbuchpreis, den das Handelsblatt vergibt: Gleich mehrere der zehn Titel beschäftigen sich mit Aspekten, die für die Transformation wichtig sind, vorweg die Globalgeschichte von Peter Frankophan. Der Historiker erzählt in “Zwischen Erde und Himmel“, wie sehr der Klimawandel die Menschheitsgeschichte schon beeinflusste, bevor der Mensch entdeckte, was für ein gewaltiges Eigentor er sich durch die Entdeckung fossiler Energie geschossen hat. Er schildert unter anderem, wie klimatische Veränderungen den Aufstieg erster Hochkulturen ermöglichten, etwa im Industal, und umgekehrt große Reiche zum Fall brachte, wie die Ming-Dynastie in China oder die Kultur der Maya in Mittelamerika.

Der Journalist Dietmar Pieper beschäftigt sich mit einer Facette des deutschen Kolonialismus, die bisher wenig Beachtung fand: In “Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche” schildert er, wie hanseatische Kaufleute Deutschland zur Kolonialherrschaft trieben. Das war eine Akteursgruppe, die jene globalen Lieferbeziehungen beeinflusste, deren Spätfolgen bis heute fortwirken.

“Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“, fragte sich Sara Weber angesichts von Pandemie und Klimakrise und beschäftigte sich mit dem Ausstieg von Menschen aus dem Hamsterrad ihres Jobs. Unsere Gesellschaft sollte sich überlegen, wie Arbeit wirklich funktionieren könne, mit einem Fokus auf Gerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und den Menschen. Damit berührt Weber eine zentrale Frage der sozial-ökologischen Transformation. Um sie zu bewältigen, müssen die Menschen mitmachen und das dürfte nur gelingen, wenn sie in großer Anzahl anständige Arbeit haben. Am Freitag wird der Wirtschaftsbuchpreis bei der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Caspar Dohmen

morgen fällt der Startschuss für die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Los geht es mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin. Vertreten wird die Bundesregierung neben Sarah Ryglewski durch die Bundesministerinnen Steffi Lemke (Umwelt) und Svenja Schulze (Entwicklung). Ob Nachhaltigkeit künftig wirklich zu dem Querschnittsthema wird, das es sein soll, muss sich aber erst noch zeigen.

Denn das muss die Strategie sein, auch in der Praxis, wenn Deutschland seinen Beitrag zum Einhalten der planetaren Grenzen leisten will. Die globalen Indikatoren verheißen nichts Gutes: Von den neun planetaren Grenzen reißt die Menschheit bereits sechs. Wer sich mit der zukunftsfähigen Wirtschaft beschäftigt weiß, dass sich Schlimmeres nur verhindern lässt, wenn alle wichtigen Akteure an einem Strang ziehen. Es braucht mutige und visionäre Politiker und Unternehmerinnen. Menschen wie Antje von Dewitz, die sich mit ihrem Unternehmen VAUDE frühzeitig auf den Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise gemacht hat und sich immer wieder an den wichtigen Debatten beteiligen. Das ist Thema unseres Interviews mit Ihr.

Längst arbeitet das Unternehmen auch an einer echten Kreislaufwirtschaft, so wie sie alle Großkonzerne, Mittelständler und Start-ups in Deutschland beherzigen müssten, damit sich die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren lassen. Eine Kreislaufwirtschaft, bei er es um viel mehr geht, als möglichst viel zu recyceln. Eine Kreislaufwirtschaft, bei der der gesamte Zyklus von der Produktentwicklung bis zur Wiederverwertung der Ursprungsmaterialien nach dem Verschleiß eines Produktes mitgedacht wird.

Frau von Dewitz, was halten Sie vom Green Deal der EU?

Ich bin überzeugt davon, dass die EU-Green-Deal-Regulierungen an den richtigen Stellen ansetzen. Nehmen wir das Beispiel EU-Lieferkettengesetz. Wir übernehmen schon lange als Unternehmen Verantwortung für unsere Lieferkette, sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht. Das bedeutet aber auch, dass wir durch unser Engagement höhere Kosten und damit Benachteiligungen im Vergleich zu unserem Wettbewerb haben. Strengere gesetzliche Vorgaben sowie wirksame staatliche Anreizsysteme für betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz können hier für mehr Gerechtigkeit sorgen. Angesichts des Zustandes unseres Planeten setzen wir uns für ambitionierte, schnell wirksame und verbindliche Standards für mehr Nachhaltigkeit auf EU-Ebene ein. Und daher sind die Regulierungen des Green Deals der richtige Weg.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Taxonomie ist ein gutes Beispiel, denn sie wird ein wichtiger Schritt hin zu einem Level Playing Field sein. Wenn Nachhaltigkeitsstandards auch bei der Finanzierung positiv berücksichtigt werden und sich günstig auf die Zinsen auswirken, verstärkt das den Anreiz für Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften. Bei unserer letzten Konsortialfinanzierung haben unsere Hausbanken unsere Nachhaltigkeits-Strategie berücksichtigt. Wir konnten bessere Zinssätze erreichen, durch das Erreichen von nachhaltigen Zielen. Das war eine minimale Verbesserung – durch die neue Taxonomie erwarte ich mir da noch mehr.

Und wie sehen sie die neue EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Sie ist ein weiteres gutes Beispiel für eine sinnvolle Regulierung, weil sie die Ganzheitlichkeit erhöht und Transparenz schafft. Noch richten Unternehmen ihr Handeln gewöhnlich an Finanzkennzahlen aus und kümmern sich wenig um die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten auf Menschenrechte und natürliche Lebensgrundlagen. Das kann sich durch die CSRD ändern, weil ein breiteres Spektrum an unternehmerischen Tätigkeiten berichtet werden muss und damit auch die Expertise dafür im Unternehmen wächst.

Auch die Green Claims Directive, die gerade im Gesetzgebungsprozess ist, finde ich wichtig. Wir haben gerade erst eine Studie mit Appinio erstellt, die zu dem Ergebnis kommt, dass nur 56 Prozent der Befragten überhaupt mit dem Begriff Greenwashing vertraut sind. Und dass sie Nachhaltigkeitsaussagen von Unternehmen als authentisch wahrnehmen. Deswegen sind wir der Auffassung, dass eine Regulierung wichtig ist, um ein Level Playing Field für alle Unternehmen zu schaffen und auch die Konsument*innen vor irreführenden Werbeaussagen zu schützen. So gäbe es dann für Unternehmen, die nachweislich und geprüft nachhaltig agieren, Wettbewerbsvorteile.

In der Wirtschaft ist mit Blick auf die EU-Regulierungen oft von Bürokratie und Kosten die Rede – Sie klingen ganz anders.

Natürlich ist es so, dass die Gesetze komplex sind und sicher könnte manch ein Gesetz einfacher gestaltet werden. Aber es geht auch um komplexe Sachverhalte. Um wirklich nachhaltig zu wirtschaften, müssen viele Daten und Fakten erhoben werden: Dazu müssen Unternehmen nun neue Kompetenzen aufbauen. Wir haben schon vor der Gesetzgebung vieles freiwillig getan, was uns jetzt sehr hilft.

Häufig kritisieren Unternehmensvertreter mir gegenüber die Positionen großer Verbände mit Blick auf die Regulierung von Transformation als rückwärtsgewandt, etwa bei der geplanten Europäischen Richtlinie für Sorgfaltspflichten von Unternehmen. Aber sie trauen sich nicht öffentlich Stellung zu beziehen, womit die Verbände die Debatten dominieren.

Das ist genau das, was ich auch erlebe. Es wäre wichtig, dass Unternehmer*innen und Manager*innen Verantwortung für die Aussagen der Lobby-Verbände übernehmen, diese kritisch hinterfragen und Lösungsansätze in den Fokus stellen. Ich erlebe immer wieder, dass in der Wirtschaft bereits eifrig an Lösungen gearbeitet wird, obwohl in Richtung Öffentlichkeit harte Aussagen fallen.

Sie melden sich seit mehr als einem Jahrzehnt politisch zu Wort, haben etwa mit dem früheren Entwicklungshilfeminister Gerd Müller für das deutsche Lieferkettengesetz in Deutschland geworben – warum?

Mich treibt Gedanke an, dass mich eines Tages meine vier Kinder fragen, was ich getan habe, um den Problemen unserer Zeit zu begegnen. Der Zustand unseres Planeten ist kritisch, wir haben bereits sechs der neun planetaren Grenzen überschritten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, auch als Unternehmen zu einer lebenswerten Welt beizutragen. Weil wir schon seit 15 Jahren konsequent den Weg der nachhaltigen Transformation gehen, wird VAUDE mittlerweile als Mutmacher wahrgenommen. Und mit dieser Rolle ist dann auch eine Verantwortung verbunden, die ich als Geschäftsführerin wahrnehme.

Es fällt auf, dass sich nur wenige Unternehmen in die Debatte über die ökologische und soziale Transformation der Wirtschaft einlassen – fühlen Sie sich als Angehöriger einer kleinen Minderheit?

Ja, absolut. Aber nicht nur bei diesen Themen. In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung sagte Alice Weidel kürzlich, dass sie sehr gute Kontakte zu vielen oberschwäbischen Mittelständlern habe. Daraufhin versuchte die Zeitung, oberschwäbische Unternehmer dazu zu interviewen. Ich war die Einzige, die sich außer den Unternehmensverbänden zum Thema AfD zu Wort gemeldet hat.

Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung?

Im normalen BWL-Studium lernen wir nicht, dass es wichtig ist, in der Rolle als Unternehmer*in oder Manager*in Haltung zu zeigen und die wirtschaftliche Tätigkeit auch ethisch zu reflektieren. Das findet oft nicht statt. Um Haltung zu zeigen, braucht es Mut, Erfahrung und den Willen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, dazu eine Meinung zu erarbeiten und diese dann auch im Unternehmen zu verankern und gegenüber Eigentümern und Shareholdern auch zu vertreten.

Stattdessen beschränkt man sich auf die Betriebswirtschaft …

Bei vielen Unternehmen gibt es ein tief verankertes konservatives Verständnis, dass man sich als Unternehmer nur um die Wirtschaft zu kümmern hat und nicht um die Politik. Hinzu kommt ein begrenzter Blick auf das, was Wirtschaft ausmacht. Viele Unternehmen sind rein auf Finanzkennzahlen ausgerichtet, das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von unternehmerischer Verantwortung für die Auswirkungen meines Handelns spielt da keine große Rolle. Deshalb bin ich ein Fan der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) und deren Gemeinwohlbilanz. Sie erweitert das unternehmerische Blickfeld auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen unternehmerischen Handelns.

Es gibt in der Gemeinwohlbilanz auch eine Gegenüberstellung von der Selbsteinschätzung hinsichtlich der bewerteten Themen und der Einschätzung des Auditoren – da zeigt sich bei VAUDE teils eine große Diskrepanz …

Ja, da haben Sie recht. Aber genau darum geht es doch: Mit der Gemeinwohlbilanz werden blinde Flecken und Schwachstellen identifiziert, die es dann gilt, zu bearbeiten.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Im Bewertungssystem der GWÖ bekommt man mehr Punkte, wenn die Mitarbeitenden bei der Auswahl ihrer Führungskräfte beteiligt sind. Wir bei VAUDE haben uns dann mit dieser Frage beschäftigt. Mit ginge es tatsächlich zu weit, wenn unsere Teams ihre Führungskräfte demokratisch wählten. Aber seit einigen Jahren werden die Teams nun in die Auswahlverfahren eingebunden und werden angehört – eine direkte Konsequenz aus dem Ergebnis unserer Gemeinwohlbilanz.

Wie VAUDE die eigene Transformation angegangen ist und welche Ziele das Unternehmen für die Zukunft hat, lesen Sie in der Fortsetzung des Interviews auf unserer Website.

Die EU-Kommission will stärker gegen Greenwashing vorgehen, das betrifft etwa unzutreffende Angaben zur Klimaneutralität eines Produkts. Dazu werden aktuell zwei Richtlinien verhandelt: Die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel verbietet unlautere Praktiken und schafft verbindliche Vorgaben für Produktlabel. Die Green Claims-Richtlinie soll Unternehmen verpflichten, umweltbezogene Aussagen über ihre Produkte mit einer Standardmethode zur Bewertung ihrer Umweltauswirkungen zu belegen.

Aus Sicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) ist die Werbung für vermeintlich “klimaneutrale” Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen hochproblematisch. Jochen Geilenkirchen, Referent für Nachhaltigen Konsum, sagt: “Sie spielt mit dem Unwissen von Verbraucher:innen über den Zusammenhang von ,Klimaneutralität’ mittels Kompensation von Treibhausgasen und der zweifelhaften Wirksamkeit solcher Maßnahmen. Außerdem erweckt sie den Eindruck, beworbene Produkte haben keine schädlichen Auswirkungen auf das Klima – das ist aber bislang unmöglich”. Werbung mit “Klimaneutralität” sei daher klassisches Greenwashing.

Laut einer neuen, repräsentativen Umfrage im Auftrag des Herstellers für Outdoorkleidung VAUDE ist der Begriff Greenwashing nur 56 Prozent der Befragten in Deutschland bekannt. Aussagen zur Nachhaltigkeit würden die Umfrage-Teilnehmenden als authentisch wahrnehmen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen bereits mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert war. Im Interview mit Table.Media fordert VAUDE-Inhaberin Antje von Dewitz deshalb die Verabschiedung der Green Claims-Richtlinie. So könne ein Level Playing Field für die Unternehmen entstehen und Verbraucher vor irreführenden Aussagen geschützt werden.

“Das pauschale Narrativ von den skrupellosen Unternehmen, die lediglich auf einen grünen Anstrich aus sind, können wir nicht bestätigen”, sagt wiederum Eva Rössler, Sprecherin des Beratungsunternehmens ClimatePartner. Das blaue Label von ClimatePartner schmückt Produkte wie Flüssigseife oder Fleischprodukte und auch Unternehmen und Fabrikstandorte. “In unserer Zusammenarbeit lernen wir Unternehmen kennen, die einen Beitrag leisten wollen, die das Thema Klimaschutz in ihrer Unternehmensstrategie verankern, sich ambitionierte Ziele setzen und diese kontinuierlich verfolgen”.

Laut einer Studie der EU-Kommission von 2020 gibt es in der EU derzeit etwa 230 Nachhaltigkeitlabels, die sich in ihrem Transparenzgrad stark unterscheiden. Dazu gehören neben Angaben zur Klimaneutralität auch solche zum Recyclinganteil von Verpackungen oder zur Umweltfreundlichkeit eines Produkts. Rund die Hälfte solcher Angaben auf Produkten und Dienstleistungen enthalte “vage, irreführende oder unbegründete Informationen“. 40 Prozent der Angaben können laut der Untersuchung gar nicht belegt werden. Bei einem erheblichen Teil der Produkte sei zudem nicht erkenntlich, ob sich die Angabe auf das gesamte Produkt oder nur auf einen Bestandteil, auf das Unternehmen oder nur auf einzelne Produkte beziehe. Auch sei meist nicht ersichtlich, welche Phase des Produktlebenszyklus die Angabe betreffe, erklärt die Kommission.

Bislang bietet die EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken (UCPD) eine Grundlage für Klagen gegen bestimmte irreführende Aussagen. Auch der vzbv geht regelmäßig juristisch gegen Unternehmen vor, die ihre Produkte grüner erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind. Im Juni reichte der Verband gemeinsam mit Verbraucherschutzorganisationen aus anderen EU-Mitgliedstaaten und dem europäischen Dachverband BEUC eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein, in der sie irreführende Klimabehauptungen von 17 europäischen Fluggesellschaften anprangern.

“Ein generelles Problem der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung von Werbeaussagen ist jedoch, dass sie zunächst auf dem Markt verwendet werden können, bis sich ein Kläger findet“, sagt Geilenkirchen. “Komplett verhindern lässt sich Greenwashing so nicht”. Zudem gebe es bislang keine allgemeingültigen Vorgaben, wie beworbene positive Umwelteigenschaften nachgewiesen werden müssen und unter welchen Bedingungen mit Umwelteigenschaften geworben werden darf. Der vzbv fordert deshalb eine Regulierung für den gesamten EU-Binnenmarkt, die wissenschaftliche Kriterien für Methoden zur Substantiierung von Umweltaussagen festlegt. Aussagen wie “klimaneutral”, die nicht belegt werden können, sollten aus Sicht des Verbands generell verboten werden.

Auf die Forderung der Verbraucherschützer, Aussagen wie nicht belegte Aussagen wie “klimaneutral” zu verbieten, hat die EU bereits reagiert: Laut der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel gelten generische Umweltangaben wie “klimaneutral”, “umweltfreundlich” und “ökologisch abbaubar” ohne entsprechenden Beleg künftig als unlautere Geschäftspraktiken. Auch Behauptungen, ein Produkt hätte neutrale, reduzierte oder positive Auswirkungen auf die Umwelt, wenn diese auf CO₂-Kompensation beruhen, werden als unlauter eingestuft.

Im September einigten sich Rat, Kommission und Parlament auf einen Gesetzestext, der noch formal angenommen werden muss. Das Europäische Parlament stimmt voraussichtlich im November ab. Nach Inkrafttreten der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten 24 Monate für die Umsetzung in nationales Recht.

Die im März von der Kommission vorgestellte Green Claims-Richtlinie definiert Mindestanforderungen an die Begründung und Kommunikation freiwilliger umweltbezogener Angaben und Umweltkennzeichnungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Umweltbezogene Angaben über Produkte oder Gewerbetreibende sollen demnach mit einer Methode begründet werden müssen, die sich auf anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse und internationale Normen sowie weitere Kriterien der Kommission stützt. Unternehmen sollen nur umweltbezogene Angaben machen dürfen, die darauf beruhen. Laut Richtlinienvorschlag der Kommission sollen die Angaben auch vorher durch eine unabhängige Prüfstelle zertifiziert werden.

ClimatePartner hat das bisherige Label “Klimaneutral” bereits durch das neue Label “ClimatePartner-zertifiziert” ersetzt. Teilnehmende Unternehmen müssen ihren CO₂-Fußabdruck berechnen und regelmäßig aktualisieren, Reduktionsmaßnahmen umsetzen und sich langfristige Reduktionsziele setzen. Man begrüße den “Vorstoß einer gesetzlichen Regulierung für Umweltaussagen, da auch wir uns mehr Einheitlichkeit und Rechtssicherheit am Markt wünschen”, sagt Rössler. “Gleichzeitig darf eine Regulierung nicht dazu führen, dass es Unternehmen unverhältnismäßig schwer gemacht wird, sich im dringend benötigten Klimaschutz freiwillig zu engagieren und darüber zu kommunizieren“. Der freiwillige Markt spiele eine entscheidende Rolle, um mehr Geschwindigkeit und sichtbare Impulsgeber zu generieren.

Die Kommission will schrittweise vorgehen: Der Green Claims-Vorschlag soll gemeinsam mit der Richtlinie über die Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel den ersten Rahmen für den Kampf gegen Greenwashing darstellen. Anhand der Erfahrungen in der Umsetzung beider Richtlinien will die Kommission dann prüfen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Bei der Einhaltung der planetaren Grenzen spielt Wasser eine wichtige Rolle. Die Entwicklungen sind alarmierend. Mehr als 2,3 Milliarden Menschen fehlt Zugang zu sauberem Trinkwasser, hieß es kürzlich bei der Weltbank. Es sei dringend notwendig, “dieser kostbaren Ressource Vorrang einzuräumen, sie zu schützen und den nachhaltigen Zugang zu verschiedenen Wasserdienstleistungen für Gemeinschaften und Volkswirtschaften zu sichern”. Dafür braucht es gewaltige Investitionen in die Wasserinfrastruktur. Gut eine Billion Dollar pro Jahr wären laut OECD nötig. Alleine in der EU müssten bis 2030 jährlich fast 300 Milliarden Euro investiert werden. Dreimal so viel, wie derzeit an Geld in Wasserprojekte fließt. Es muss also etwas passieren in der Realwirtschaft genauso wie am Finanzmarkt.

Allerdings sind die regionalen Unterschiede weltweit und sogar innerhalb der EU sehr groß: Während sich die Wissenschaftler der OECD für Deutschland “nur” 25 Prozent mehr Investitionen in Wasserschutz wünschen, wären in Rumänien 170 Prozent mehr Geld nötig, damit die EU die Wasserschutzziele, die sie sich mit der Wasserrahmenrichtlinie selbst gesteckt hat, erfüllen kann.

Der Weckruf ist für Unternehmen, die sich bewusst mit der Wasserfrage beschäftigen und darüber auch transparent berichten, zugleich eine Chance. Denn immer mehr nachhaltig orientierte Anleger schauen darauf, ob die Unternehmen, in die sie investieren, eine konsistente Wasserstrategie haben. Sie können so also Geldgeber gewinnen oder den Börsenwert ihres Unternehmens steigern.