es gibt momentan einige umstrittene EU-Vorhaben. Kaum eins dürfte aber so unbeliebt sein wie das Gesetz zur Regelung entwaldungsfreier Lieferketten. Es trat zwar schon im Juni 2023 in Kraft, doch gerade in den vergangenen Monaten wuchs die Kritik von Unternehmen, Verbänden und Mitgliedsstaaten. Gestern nun stimmte das EU-Parlament darüber ab, ob es spätere Fristen einräumen und Vorgaben deutlich abschwächen sollte. Wie die wegweisende Entscheidung ausgegangen ist, analysiert Leonie Düngefeld.

Meine Kollegin hat aus diesem Anlass zudem drei Expertinnen und Experten zu einem Live-Briefing eingeladen. Sie wollen klären, wann und für wen die neuen Pflichten gelten, wie betroffene Unternehmen sich vorbereiten (können), welche Hilfsmittel es gibt und wie die Einhaltung der Regeln überprüft wird. Das Webinar findet am 5. Dezember um 11 Uhr statt – zur kostenlosen Anmeldung kommen Sie auf dieser Seite.

Bevor es so weit ist, will ich Ihnen aber noch drei Analysen unserer heutigen Ausgabe empfehlen: Zum einen bilanziert Carsten Hübner, ob und bei welchen Transformationsvorhaben die Ampel-Koalition in ihren drei Jahren vorangekommen ist. Die Anwältin Roda Verheyen erklärt, was das gerade gefällte Urteil zugunsten von Shell in den Niederlanden für den Klimaschutz bedeutet. Und Søren Maas hat sich angesehen, welche Möglichkeiten (angehende) ESG-Fachkräfte bei ihrer Aus- und Fortbildung haben. Es gibt, das vorweg, viele Wege, um sich zu qualifizieren.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

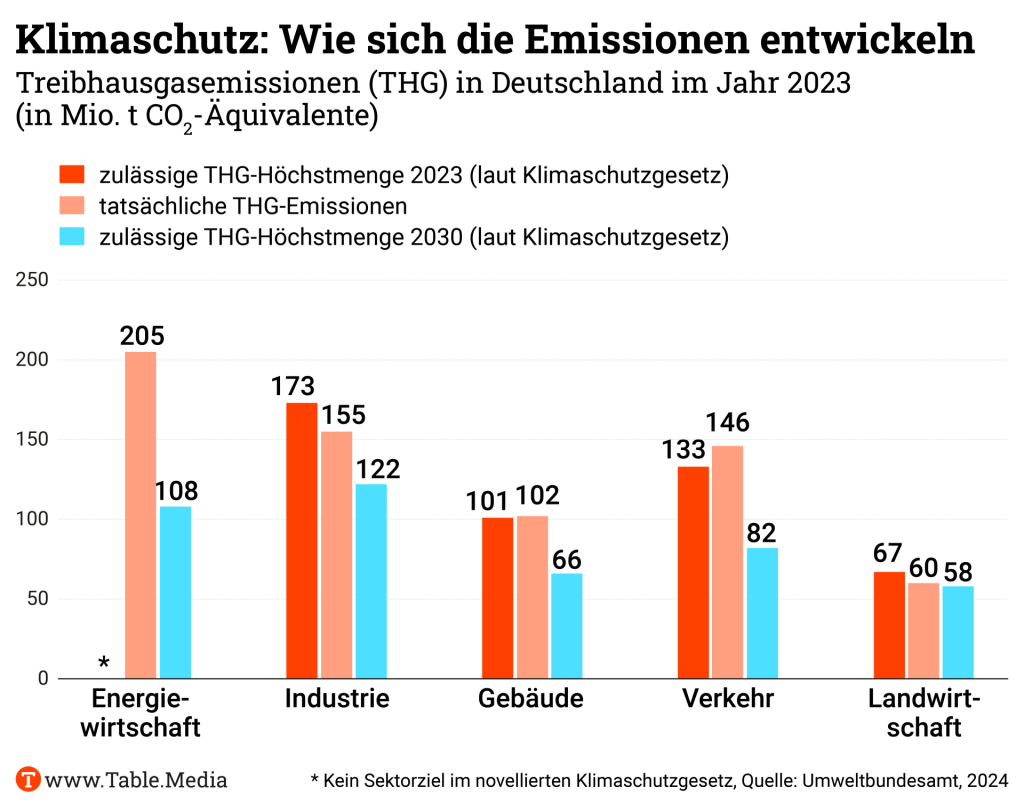

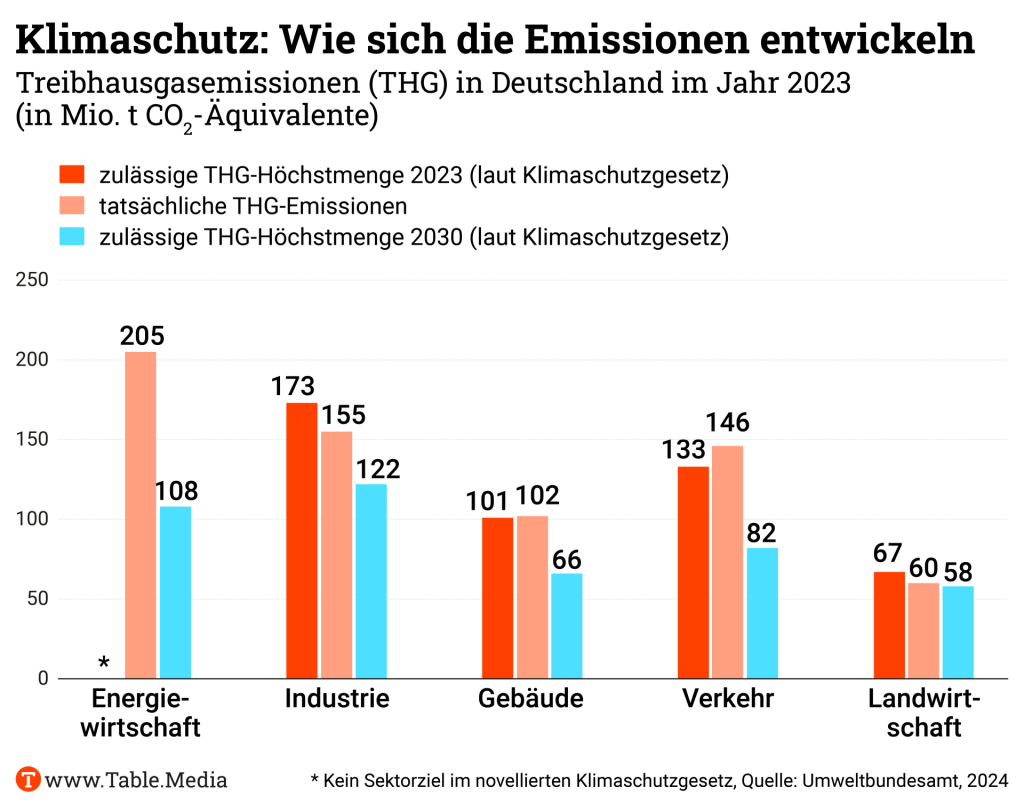

SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 auf ehrgeizige Transformationsziele verständigt. “Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als sozial-ökologische Marktwirtschaft neu zu begründen“, heißt es in der Präambel. Der Erreichung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens wurde dabei höchste Priorität eingeräumt. Ein “Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen” sollte dafür die Weichen stellen und der deutschen Wirtschaft eine “neue Dynamik” verleihen.

Doch wie weit ist die Ampel in den letzten drei Jahren in wichtigen Sektoren wie erneuerbare Energien, Elektromobilität, Wärmeerzeugung und biologische Landwirtschaft gekommen? Hat der notwendige Dreiklang aus politischer Rahmensetzung, wirtschaftlicher Transformation und gesellschaftlicher Akzeptanz funktioniert?

Ein zentraler Punkt des Koalitionsvertrags war der Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier ist die Ampel in den letzten Jahren gut vorangekommen. Die Ziele des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wurden sogar leicht übertroffen. So stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch laut Umweltbundesamt (UBA) von 19,3 Prozent im Jahr 2021 auf 21,6 Prozent im Jahr 2023.

Betrachtet man nur den Stromverbrauch, stieg der Anteil von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse in diesem Zeitraum sogar um elf Prozent von 41,5 Prozent auf 52,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 lag er nach vorläufigen Zahlen des UBA bereits bei rund 57 Prozent. Damit ist Deutschland auf einem guten Weg, das 80-Prozent-Ziel für Erneuerbare beim Strom im Jahr 2030 zu erreichen.

Ein weiteres Ziel der Ampel-Regierung war es, bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen. Doch davon ist der aktuelle Fahrzeugbestand noch weit entfernt. Am 1. Juli 2024 waren es laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erst rund 1,53 Millionen. Das entspricht etwas mehr als drei Prozent aller zugelassenen Pkw.

Gleichzeitig sind die Neuzulassungen von E-Autos stark rückläufig, seit die Bundesregierung im Dezember vergangenen Jahres die Umweltprämie gestrichen hat. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden insgesamt 276.390 E-Fahrzeuge neu zugelassen. Das sind 28,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bliebe es bei diesen niedrigen Zuwachsraten, so der Thinktank Agora Verkehrswende, dann würde Deutschland die Zielmarke für 2030 um rund sechs Millionen Fahrzeuge verfehlen.

Das Problem: Elektroautos sind für viele Kunden weiterhin zu teuer. Die günstigsten Modelle deutscher Hersteller liegen aktuell bei rund 30.000 Euro. Eine sozial gestaffelte Förderung gibt es nicht, anders als etwa beim Social Leasing in Frankreich.

Ein weiteres wichtiges Thema der Koalition war die Wärmewende. Dazu sollten ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen in Neu- und Bestandsbauten installiert werden. Die aktuellen Verkaufszahlen liegen jedoch deutlich darunter. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) wurden in den ersten drei Quartalen 2024 insgesamt nur 141.500 Wärmepumpen verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Vor diesem Hintergrund rechnet der BDH für das Gesamtjahr 2024 mit rund 200.000 Wärmepumpen und warnt vor den Folgen für die Wärmewende. 2023 waren noch 356.000 Wärmepumpen verkauft worden. Auch der Absatz von Biomasse-Heizungen ist rückläufig. Er sank in den ersten neun Monaten dieses Jahres sogar um 61 Prozent auf 18.000 Stück.

Der Einbau einer Wärmepumpe oder einer anderen klimafreundlichen Heizungsanlage wird derzeit einkommensabhängig mit bis zu 70 Prozent gefördert. Heftige Diskussionen im Zuge der Novellierung des Heizungsgesetzes haben jedoch zu einem Imageverlust geführt. Hinzu kommt, dass der Einbau trotz Förderung in der Regel teurer ist als die Installation oder die Modernisierung einer Heizung mit fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl.

Im Koalitionsvertrag wurde auch die Ausweitung des ökologischen Landbaus vereinbart. Er gilt als das wirksamste Instrument für mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft, einem der größten Emittenten von Treibhausgasen. Das Ziel: Bis 2030 sollten 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Nach Zahlen des Bunds ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) waren es Ende 2023 aber erst 11,8 Prozent.

Zwar hat sich die Öko-Fläche im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf rund 1,94 Millionen Hektar vergrößert. Doch das ist deutlich zu wenig, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Denn das 30-Prozent-Ziel entspricht nach Berechnungen des BÖLW etwa fünf Millionen Hektar. Um bis 2030 auf diese Fläche zu kommen, müsste der jährliche Zuwachs bei zwölf Prozent liegen, sich also verdreifachen. Aus Sicht des Verbandes ist dies derzeit jedoch unrealistisch.

Kunststoffproduzenten sollten für Primärmaterial eine Art Ressourcenabgabe leisten, sagt Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter für Klimapolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Diesen Vorschlag erneuert er nun – nachdem er und sein Team ihn schon 2021 in einer Studie für die EU gemacht hatten. Eine solche Abgabe sei als Ergänzung zum EU-Emissionshandel und zum CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) “administrativ gut umsetzbar”, sagt er zu Table.Briefings.

Zwar fallen Kunststoffproduzenten schon unter die Regeln des EU-Emissionshandels, sie erhalten die Zertifikate aber noch kostenlos zugeteilt. “Es geht darum, mit einem solchen Klimabeitrag die Umweltkosten, die bisher nicht in der Plastikproduktion abgebildet sind, sowohl bei heimischen als auch bei importierten Plastiken abzubilden. Denn andernfalls ist der Einsatz von Kunststoffrezyklat nur dann attraktiv, wenn der Ölpreis hoch ist.” Notiere Erdöl unterhalb von rund 100 US-Dollar, setzten Hersteller lieber auf Neumaterial.

Deshalb steht die Recyclingbranche unter Druck. Bei Polyethylenterephthalat (PET) etwa sind die Rezyklate laut Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) aktuell rund 25 Prozent (30 Euro pro Tonne) teurer als Neuware. Bei anderen Massenkunststoffen sei die Nachfrage nach Rezyklaten sehr gering, auch wenn diese billiger seien als Neuplastik. Da es keine Vorschriften zum Einsatz von Rezyklaten gibt, präferieren die Kunststoffproduzenten Neuware. Für Neuhoff ist die Abgabe daher ein zentraler Punkt, um der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft auf die Beine zu helfen.

Ein weiterer Hebel für mehr Recycling sind für Neuhoff technische Vereinfachungen bei der Produktion. Wenn Kunststoffverpackungen per Gesetz nur eine begrenzte Anzahl von Additiven haben dürften, würde Recycling technologisch simpler. “Dadurch würde der Gesetzgeber eher mechanische Verfahren ermöglichen, die deutlich energiesparender sind”, sagt Neuhoff – und das führe zu höheren Recyclingquoten.

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) sieht Eingriffe bei Additiven kritisch. Hauptgeschäftsführer Oliver Möllenstedt erwartet, dass mit der künftigen Rückverfolgbarkeit von Altkunststoffen “kein relevantes Problem für den Recyclingprozess mehr” bestehen werde. Er sieht in einer verpflichtenden Vorsortierung des Mülls bei den Verbrauchern eine erheblich größere Wirkung.

Um den Rezyklateinsatz zu fördern, befürwortet Möllenstedt ein ausgefeiltes Quotensystem hin zur “Einführung polymerspezifischer Substitutionsquoten”. Zudem sei der Emissionshandel grundsätzlich ein gutes Instrument – denn es würde Unternehmen, die ihre Ziele beim Rezyklateinsatz übertreffen, den Verkauf von Zertifikaten erlauben.

Von Quoten für den Mindesteinsatz von Rezyklat, wie sie der Entwurf der EU-Verpackungsverordnung vorsieht, hält Neuhoff wenig: “Quoten allein werden der Komplexität der vielfältigen Akteure, die für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft notwendig sind, nicht gerecht.” Ähnliches gilt für den Vorschlag einer Einspeisevergütung für den Einsatz von Kunststoffrezyklaten, die der Entwurf für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) nennt.

Große Lenkungswirkung fürs Recycling könnte ihm zufolge eine Neukalkulation der Lizenzgebühren entfalten, die Inverkehrbringer von Plastik für die Entsorgung von Haushaltsabfällen zahlen. Zugleich warnt er aber davor, Recycling zu stark zu incentivieren, weil dies die Kreislaufziele von Langlebigkeit und Vermeidung konterkarieren würde.

Dass eine Einspeisevergütung die beste Lenkungswirkung für Recycler habe, sagt Thomas Probst, Referent für Kunststoffrecycling beim BVSE. Daneben seien auch gesetzliche Recyclingquoten und Rezyklateinsatzquoten, die Kunststoffabgabe auf Neuware (die Umlage der 2021 eingeführten und bisher vom Staat getragenen Plastikrecyclinggebühr zur EU-Finanzierung) und die CO₂-Bepreisung grundsätzlich positive Instrumente.

Vor einer Konzentration auf den Emissionshandel warnt aber der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Der Zertifikatehandel beinhalte ein hohes Missbrauchspotenzial durch Intransparenz. “Es ist entscheidend, dass die Ausgestaltung der Marktmechanismen den Recycler begünstigt, so wie zum Beispiel bei der Einspeisevergütung angedacht”, sagt ein Sprecher. Zertifikatesysteme begünstigten aber vor allem diejenigen, die Rezyklate einsetzen, nicht aber deren Hersteller. Deshalb könnten Innovationen ausbleiben.

Für das Umweltbundesamt (UBA) sind die vorgesehenen Rezyklateinsatzquoten “richtig und wichtig”, wie Franziska Krüger aus dem Fachgebiet “Kunststoffe und Verpackungen” sagt. So wie die EU-Verpackungsverordnung sie vorsieht – je nach Kunststoff und Verwendungsart zwischen zehn und 35 Prozent – “müssten sie eigentlich ausreichen, damit jetzt in neue Anlagen investiert wird”.

Doch das Gegenteil sei der Fall. “Stattdessen gibt es Insolvenzen bei Betreibern von Recyclinganlagen.” Selbst die Wirtschaftlichkeit von PET-Recycling stelle sich schwierig dar, obwohl dort bereits ab 2025 die Pflicht zum Einsatz von 25 Prozent Rezyklat bei Einwegflaschen greift. So hatte sich die Veolia PET Germany 2023 entschlossen, ihren PET-Recycelbetrieb in Rostock wegen fehlender Perspektiven zu schließen.

Weil der EU-Vorschlag in allen anderen Fällen Quoten erst ab 2030 fordere, müsse schnell etwas für die Zwischenzeit geschehen. Krüger nennt den Paragraf 21 des Verpackungsgesetzes. Dabei geht es um die sogenannte EcoFee-Modulation, mit der ein ökologisch orientiertes Verpackungsdesign und damit eine höhere Recyclingfähigkeit über differenzierte Lizenzentgelte gefördert werden könnte.

In einer solch verbindlichen Gestaltung des Designs sehen auch der GKV und die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen einen wichtigen Hebel für mehr Kreislaufwirtschaft. Das Umweltministerium wollte diesen Passus in der laufenden Legislaturperiode novellieren – ob das noch gelingt, ist nach dem Scheitern der Ampel-Koalition ungewiss. Oliver Ristau

Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

Viele Universitäten und Hochschulen bieten spezialisierte Studiengänge für nachhaltiges Management oder nachhaltiges Wirtschaften an. Meist handelt es sich um Masterprogramme wie “Sustainable Management”, “Sustainable Finance” oder “Nachhaltiges Wirtschaften”. Laut dem Studienbewertungsportal Studycheck gibt es deutschlandweit mittlerweile über 200 solcher Studiengänge. Studierende können die Abschlüsse Bachelor und Master sowie ein Hochschulzertifikat erwerben.

Besonders gefragt sind Studiengänge an privaten Hochschulen. Es gibt 77 Fachhochschulen mit Studiengängen in Nachhaltigkeit, wogegen nur 33 Universitäten einen solchen anbieten. Die Studiengänge bewegen sich oft im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, aber auch sozial- oder ingenieurswissenschaftliche Curricula zur Nachhaltigkeit sind möglich.

Nach Einschätzung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) existieren jedoch noch keine etablierten “Kaderschmieden” für Nachhaltigkeitsexperten, wie es sie für MBA-Programme gibt. Etwa an der European Business School (EBS) oder der London School of Economics (LSE). Weder in Deutschland noch international. Es seien im Nachhaltigkeitsbereich bislang keine institutionellen Ausbildungsstätten entstanden, die globalen Einfluss haben und Absolventen international vernetzen.

Auch abseits von Studiengängen gibt es in Deutschland zahlreiche Weiterbildungsprogramme zu Nachhaltigkeit. Das Angebot umfasst berufsbegleitende Zertifikatslehrgänge, Seminare, Workshops und Online-Kurse, die Themen wie Corporate Social Responsibility (CSR), Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsstrategien abdecken.

Die Kosten für diese Weiterbildungen variieren beim IHK-Weiterbildungszentrum etwa zwischen 290 Euro für kurze Online-Seminare (z.B. zur EU-Taxonomie) und bis zu 2.500 Euro für umfassende Zertifikatslehrgänge. Die Dauer kann von einem Tag bis hin zu mehreren Monaten reichen, je nach Intensität und Umfang der Schulung. An der Leuphana Universität in Lüneburg erwirbt man beispielsweise innerhalb eines Semesters ein “Certificate of Advanced Studies” (CAS) in “Sustainability Reporting and Accounting”, während die Beck Akademie kürzere ESG-Praxisseminare anbietet.

Welche Weiterbildung sinnvoll ist, hängt von den individuellen Karriereplänen ab. BCG-Berater Philipp Kolo betont, dass sich die verschiedenen Zertifizierungen oft auf bestimmte Branchen oder berufliche Bedürfnisse konzentrieren. Unternehmen müssten daher gezielt überlegen, welche Kompetenzen für ihre Mitarbeiter am wichtigsten seien.

Gerade für Arbeitgeber gewinnt die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter an Bedeutung. “Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter in der Breite und Tiefe in Nachhaltigkeit schulen”, erklärt Kolo. Eine gemeinsame BCG-Studie mit Microsoft zeigt, dass fast 60 Prozent der befragten Nachhaltigkeitsexperten keinen formalen Abschluss in diesem Bereich haben.

Die Nachfrage nach Experten sei in den vergangenen Jahren aber drastisch gestiegen. Oft seien es daher interne Schulungen, die diese Lücke schließen, sagt Kolo. BCG hat dafür das Programm “RISE” entwickelt, das Mitarbeitern Grundlagen in Nachhaltigkeit und ESG vermittelt. Hier lernen Fachkräfte, wie sie Nachhaltigkeitsstrategien im Unternehmen umsetzen und regulatorische Anforderungen erfüllen.

Auch der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sieht dringenden Handlungsbedarf. Er fordert, dass erfahrene Fachkräfte die Chance erhalten müssten, sich weiterzuentwickeln. Arbeitgeber sollten sie in neue, nachhaltige Tätigkeitsfelder integrieren. Dies sei entscheidend, um den Fachkräftemangel zu bewältigen und die deutsche Industrie klimaneutral umzubauen. Gerade bei Schlüsseltechnologien wie Wasserstoff oder der Batterietechnik sei deutlich mehr Weiterbildung nötig, damit Deutschland nicht den Anschluss verliere, sagt Weber: “Momentan stehen wir mit schlotternden Knien da und fürchten die Deindustrialisierung.” Søren Maas

Das EU-Parlament hat gestern wesentlichen Änderungen an der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) zugestimmt: Die Umsetzungsfrist wird um ein Jahr verschoben, sodass größere Unternehmen die Regeln ab Ende 2025, kleinere ab Mitte 2026 befolgen müssen. Für Produkte wie Kakao, Kaffee und Soja muss dann sichergestellt werden, dass diese nicht von nach 2020 entwaldeten Flächen stammen. Einige EU-Mitgliedstaaten, Handelspartner und betroffene Unternehmen hatten sich massiv für eine Verschiebung der Frist eingesetzt.

Darüber hinaus müssen für das Gesetz, das bereits 2023 von Kommission, Parlament und Rat verabschiedet worden war, erneut Trilogverhandlungen eröffnet werden. Mehrere der von Christine Schneider (EVP) eingereichten Änderungsanträge bekamen gestern Vormittag eine Mehrheit von EVP, den rechten Parteien und einigen Renew-Abgeordneten, darunter auch von der FDP.

Nach einer informellen Einigung mit der Renew-Fraktion unter der Leitung von Pascal Canfin und unter dem Druck weiterer Fraktionen, hatte die EVP gestern Morgen sechs von 15 Änderungsanträgen wieder zurückgezogen. Diese wären noch deutlich weiter gegangen. Sie hätten Händler von den Regeln ausgenommen und die Frist um zwei Jahre verschoben.

Bei den jetzigen Änderungen geht es vor allem um eine Ergänzung des Länder-Benchmarkings, anhand dessen die Kommission Erzeugerländer je nach Entwaldungsrisiko bis Mitte 2025 in drei verschiedene Kategorien einteilen muss: “geringes”, “normales” und “hohes” Risiko. Auf dieser Basis gelten dann bestimmte Kontrollquoten für die betroffenen Produktgruppen. Die EVP hat nun eine vierte Kategorie für Länder “ohne Risiko” ins Spiel gebracht. Für diese sollen deutlich weniger strenge Anforderungen gelten.

“Wir wollen nicht diejenigen bestrafen, die schon ihre Hausaufgaben gemacht haben”, erklärte Schneider bei einer Pressekonferenz. Für Länder, die ein nachhaltiges Waldmanagement nachweisen können, sei eine zusätzliche Überprüfung und Dokumentation unnötig.

Sozialdemokraten und Grüne, die gegen alle Änderungen gestimmt hatten, hatten vor einer solchen Null-Risiko-Kategorie gewarnt: Die EVP wisse, dass diese Kategorie “unter den EU-Mitgliedstaaten hochumstritten ist”, sagte Delara Burkhardt, die das Gesetz für die S&D-Fraktion mitverhandelt hatte. Denn: Auch die EU-Mitgliedstaaten würden in unterschiedliche Risikokategorien eingeteilt, der Binnenmarkt so fragmentiert. Burkhardt hält es deshalb für unmöglich, dass erneute Verhandlungen mit dem Rat bis Jahresende abgeschlossen werden können. Das könnte dann bedeuten, dass die EUDR zunächst in ihrer bisherigen Form zum 30. Dezember 2024 in Kraft tritt.

Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses (IMCO), forderte die EU-Kommission auf, den Vorschlag für eine Verschiebung wieder zurückzuziehen. Mit diesem hätte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen “die Büchse der Pandora geöffnet”.

Cavazzini warnte, die Ausnahme für EU-Mitgliedstaaten durch die Null-Risiko-Kategorie werde “nach hinten losgehen und die Verordnung mit der WTO unvereinbar machen.” Diese würde es ermöglichen, in der einen Region alte Mischwälder abzuholzen und dies durch das Pflanzen von Monokulturen auszugleichen. “Das ist katastrophal für die Biodiversität”, sagte sie.

Christine Schneider hingegen äußerte sich optimistisch, dass die Trilogverhandlungen bis Weihnachten abgeschlossen sein können. Applaus erhielt sie unter anderem vom europäischen Handelsverband EuroCommerce, der insbesondere die Verschiebung begrüßte. “Diese Zeit wird benötigt, um verbleibende Unsicherheiten bei der Umsetzung zu beseitigen, die Komplexität zu verringern und die Zulieferer in unseren Lieferketten vorzubereiten”, hieß es in einer Pressemitteilung.

Dass die Mehrheiten für einige Änderungsanträge nur mithilfe rechter Stimmen – inklusive der AfD – zustande kamen, schien Schneider nicht weiter bedenklich zu finden. “Wir sind alle gewählte Mitglieder dieses Parlaments“, sagte sie. leo

Klimaschutzprojekte, mit denen Unternehmen ihren CO₂-Ausstoß kompensieren wollen, tragen deutlich weniger zur Emissionsminderung bei als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb und anderen Institutionen, die am Mittwoch im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht wurde. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Markt für Emissionsgutschriften aktuell wirkungslos sei.

In ihrer Metastudie haben neben Max-Planck auch Wissenschaftler anderer Forschungsinstitutionen und Universitäten wie Harvard, Berkeley, Cambridge, Oxford oder der ETH Zürich über 60 empirische Studien zu mehr als 2.300 Klimaschutzprojekten systematisch ausgewertet.

Das Ergebnis: Weniger als 16 Prozent der ausgestellten Emissionsgutschriften entsprechen tatsächlichen Emissionsreduktionen.

Grund dafür seien “systematische Qualitätsprobleme” der Zertifikate über alle Projekttypen hinweg, so die Autoren. So sei bei Projekten zur Reduktion des starken Treibhausgases SF6, das vorwiegend in der Elektroindustrie verwendet wird, nur knapp ein Sechstel der Emissionen tatsächlich gemindert worden. Bei Windenergie- und Aufforstungsprojekten bestätigt die Studie, dass viele Aktivitäten auch ohne Zertifikatsverkäufe umgesetzt worden wären. Damit fehlt die Zusätzlichkeit, ein wesentliches Qualitätskriterium für Kompensationsprojekte. In einigen Branchen der Chemieindustrie sei der Treibhausgasausstoß seit der Einführung von Emissionsgutschriften sogar gestiegen.

“Die Regeln der Kohlenstoffmarktprogramme räumen den Projektentwicklern oft zu viel Flexibilität ein”, sagt Co-Autor Lambert Schneider, Experte für internationale Klimapolitik am Öko-Institut. Dies könne dazu führen, dass “unrealistische Annahmen” getroffen oder “ungenaue Daten” verwendet würden, was die tatsächliche Reduktion überschätzen könne.

Die Autoren fordern, die Regeln für Emissionsgutschriften grundlegend zu überarbeiten. Vor allem die Kohlenstoffmarktprogramme müssten ihre Methoden bei der Überprüfung und Bewertung von Klimaschutzprojekten nachjustieren. Nur so könne das Vertrauen hergestellt werden, dass CO₂-Zertifikate tatsächlich den Klimawandel eindämmen.

“Wenn Emissionsgutschriften nicht zu einer echten Emissionsreduzierung führen, machen wir im Kampf gegen den Klimawandel nicht die Fortschritte, die wir zu erzielen glauben”, warnt Benedict Probst, Co-Autor und Leiter des Net Zero Lab am Max-Planck-Institut.

Derweil wurde die Einführung von Klimazertifikaten zur Emissionsminderung auch auf der diesjährigen COP 29 in Baku breit diskutiert. Am vergangenen Dienstag einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf Standards für die Entwicklung von Klimaschutzprojekten zur Vergabe von Emissionsgutschriften. Die Entscheidung löste heftige Gegenreaktionen aus.

Insgesamt wurden in diesem Jahr weltweit 37,4 Gigatonnen CO₂ ausgestoßen, 0,8 Prozent mehr als noch 2023. Zusammengerechnet mit den Emissionen aus der Landnutzung, insbesondere durch das Abholzen tropischer Regenwälder, könnte das verbliebene Kohlenstoffbudget zur Erreichung der 1,5-Grad-Marke bereits in sechs Jahren aufgebraucht sein. ag

Verkehrsminister Volker Wissing begrüßt den Vorschlag des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage von Mittwoch. Dieser sieht eine Neuaufstellung der Schienen- und Straßenbaufinanzierung vor. “Es freut mich zu sehen, dass der Sachverständigenrat meinen Vorschlag für einen Infrastrukturfonds aufgegriffen hat”, sagte er Table.Briefings. “Ich teile die Meinung der Expertinnen und Experten, dass wir mit öffentlichen Einnahmen, wie der Lkw-Maut, einen Grundstock für einen solchen überjährigen Fonds schaffen können.” Wissing hatte im Frühjahr einen Infrastrukturfonds in die Debatte eingebracht. Anders als der Sachverständigenrat plädierte Wissing aber dafür, einen solchen Fonds auch für private Anleger zu öffnen.

Am Mittwoch hatte der Sachverständigenrat (“Wirtschaftsweise”) vorgeschlagen, die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur jenseits des Bundeshaushalts zu verstetigen. Ein Infrastrukturfonds solle durch Einnahmen gespeist werden, die bislang in den Bundeshaushalt fließen. Genannt werden in dem Gutachten neben der Lkw-Maut auf Bundesfernstraßen auch Einnahmen aus der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe und die KfZ-Steuer. Der Fonds und seine Einnahmequellen, so die Wirtschaftsweisen, sollte möglichst im Grundgesetz festgeschrieben sein. Als Vorbild führten die Ökonomen die Schweiz an, in der zwei solcher Fonds bestehen. Durch die eigenen Einnahmen, so Ratsmitglied Achim Truger, könnte der Fonds auch Kredite jenseits der haushaltsrechtlichen Schuldenbremse aufnehmen.

Die Sachverständigen betonten, dass die Verkehrsinfrastruktur seit langem unterfinanziert sei, da die Politik oft kurzfristig wirkende Ausgaben bevorzuge. Zudem erschwere die Jährlichkeit der Haushaltsführung eine langfristige Planung von Bauvorhaben. Hinzu kam zuletzt, dass der Haushalt für das kommende Jahr vor der Bundestagswahl aller Voraussicht nach nicht mehr beschlossen wird. Deshalb fürchtet die Bahn um Milliardenmittel für anstehende Modernisierungen, die Wissing bereits zugesagt hatte. av

Die Flugrouten einiger weniger Flüge zu ändern, könnte einen wichtigen Beitrag leisten, um die Klimakrise zu bekämpfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verkehrsverbands Transport & Environment (T&E), die Mitte dieser Woche vorgestellt wurde. Demnach verursachen Kondensstreifen von lediglich drei Prozent der Flüge ganze 80 Prozent der von Kondensstreifen verursachten negativen Klimaeffekte.

Kondensstreifen entstehen, wenn Flugzeuge kalte und feuchte Luft durchfliegen. Ihr Nettoerwärmungseffekt entspricht mindestens dem der CO₂-Emissionen des Flugverkehrs, wie wissenschaftliche Untersuchungen (siehe hier und hier1) zeigen. T&E fordert die EU daher dazu auf, Mittel für Forschung bereitzustellen, wie sich Kondensstreifen vermeiden lassen. Außerdem brauche es Anreize für Fluggesellschaften und Hersteller, die hier Pionierarbeit leisten.

“Die Vorteile der Vermeidung von Kondensstreifen für das Klima sind enorm und die Lösungen werden täglich besser“, sagt Marte van der Graaf, Referentin für Luftfahrt bei T&E Deutschland. Es gebe nur sehr wenige Klimaschutzmaßnahmen, die sich so schnell, so kostengünstig und mit so geringen Auswirkungen für Industrie und Verbraucher umsetzen ließen.

Die Studie hat auch untersucht, welche zusätzlichen Kosten und CO₂-Emissionen durch veränderte und damit längere Flugrouten entstehen würden. Für einen Flug von Frankfurt nach Washington seien das weniger als vier Euro pro Ticket. In diesem Preis seien der zusätzliche Treibstoff und die zur Vermeidung von Kondensstreifen notwendigen Technologien wie Feuchtigkeitssensoren und Satelliten bereits enthalten.

Auch die um zwei bis fünf Prozent höheren CO₂-Emissionen durch einen leicht erhöhten Treibstoffverbrauch hält die T&E-Studie für vertretbar, da insgesamt deutlich größere negative Klimaeffekte vermieden werden könnten. ch

Exxon CEO: Trump shouldn’t scrap methane regulations – Semafor

Donald Trump will die Förderung fossiler Energien in den USA weiter ausbauen. Auf der COP29 in Baku wies Exxon-CEO Darren Woods allerdings darauf hin, dass der globale Markt bereits ausreichend versorgt sei und kein weiteres Öl und Gas verlange. Seinen eigenen Fokus würde Exxon darauf richten, dass das Verbrennen fossiler Rohstoffe künftig weniger Treibhausgase produziert als bisher. Zugleich sollte Trump den Plan der Biden-Regierung beibehalten, die Methanemissionen senken zu wollen, so Woods. Zum Artikel

A Big Climate Goal Is Getting Farther Out of Reach – The New York Times

Eine neue Studie prognostiziert einen globalen Temperaturanstieg, der weit über das hinausgeht, was die Regierungen der Welt derzeit auf der COP29 in Baku verhindern wollen. Dies schreiben Brad Plumer und Mira Rojanasakul. Sie beziehen sich dabei auf ein Update des Climate Action Tracker. Die Plattform bietet wissenschaftlich aufbereitete Klimainformationen. Danach ist mit einem globalen Temperaturanstieg von 2,7 Grad zu rechnen. Zum Artikel

Start-Up-Szene: Gründer flirten mit der AfD – FAZ

In der deutschen Gründerszene werden Stimmen laut, die CDU solle sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD öffnen. Das berichtet Julia Löhr. So habe Christian Reber, Gründer der App Wunderlist, CDU-Chef Merz in einem Beitrag auf X aufgefordert, sich für eine Koalition mit der AfD zu öffnen, um gemeinsam “deutsche, bürgernahe und europäische Politik” zu machen. Zuvor hätten sich Christian Miele, der frühere Vorsitzende des Deutschen Start-up-Verbands, und Investor Frank Thelen ähnlich geäußert. Zum Artikel

Ulrike Malmendier im Interview: “Wir verlieren China als Exportmarkt mehr und mehr” – Neue Zürcher Zeitung

Vor allem in Branchen wie der Automobil-, Chemie- und Maschinenbauindustrie stagniert die deutsche Wirtschaft. Im Interview mit René Höltschi macht die Ökonomin und Mitglied des Sachverständigenrats Ulrike Malmendier zwei Faktoren dafür verantwortlich: die steigenden Energie- und Arbeitskosten und Veränderungen der globalen Märkte. Denn China werde zunehmend zum Konkurrenten Deutschlands bei Qualitätsprodukten. Die nächste Regierung müsse sich daher auf den Arbeitskräftemangel und die Stärkung Europas als Wirtschaftsmacht fokussieren. Zum Artikel

RWE scales back €55bn renewables bet after Trump win – Financial Times

Statt in erneuerbare Energie zu investieren, setzt RWE auf kurzfristige Kursgewinne durch Aktienrückkäufe, berichtet Laura Pitel. Am Mittwoch teilte der deutsche Energiekonzern mit, dass durch die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl dortige Offshore-Windprojekte riskanter geworden seien und daher das Kapital an anderer Stelle eingesetzt werde. Zum Artikel

Staatssekretär zum H2-Projekt in Namibia: “Mehr als genug Platz für Pflanzen und Windparks” – taz

Im Gespräch mit Hannes Koch meint BMZ-Staatssekretär Jochen Flasbarth: Nutzungskonflikte zwischen Klima- und Naturschutz ließen sich auch bei Wasserstoffprojekten in Namibia lösen. Der Nationalpark, in dem das Hyphen-Konsortium unter Federführung der deutschen Firma Enertrag grünen Wasserstoff produzieren will, sei groß genug. Zum Artikel

Materialforschung: Zementindustrie will Klimasünder-Image abstreifen – Der Standard

Die Herstellung von Zement und Beton ist für fünf bis acht Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Besonders problematisch ist der beigemischte Klinker, der als Bindemittel dient und doppelt so viel zum CO₂-Fußabdruck der Zementindustrie beiträgt wie die bei der Herstellung benötigten Brennstoffe. Forscher suchen deshalb nach Alternativen, berichtet Raimund Lang. Zum Artikel

Es gibt Urteile, die sind Meilensteine, obwohl auf dem Papier der Klimaschutz verliert. Ein Beispiel: Im Jahr 2020 wies das Verwaltungsgericht Berlin die Klage von drei Familien und Greenpeace auf mehr Klimaschutz ab – aber in seinem Urteil erkannte es das CO₂-Budget an und etablierte das Grundrecht auf Klimaschutz. Damit legte es die Basis dafür, dass ein Jahr später die gleichen Klagenden vor dem Bundesverfassungsgericht gewannen.

Mit dem Shell-Urteil des Berufungsgerichts in Den Haag verhält es sich ähnlich. Das weiß man auch in den Konzernzentralen der Welt. Wer also denkt, das Urteil würde dort gefeiert, irrt. Tatsächlich hat die fossile Industrie in den Haag verloren. Mit der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil aus dem Jahr 2021 hat sie vielleicht sogar ein Eigentor geschossen.

Ein kurzer Rückblick: Im Mai 2021 war Royal Dutch Shell (RDS) als global operierender Konzern auf Basis von Berechnungen des Weltklimarats IPCC dazu verurteilt worden, seine eigenen Emissionen (Scope 1 und 2) bis 2030 um 45 Prozent unter den Stand von 2019 zu reduzieren und sich bei den Scope-3-Emissionen – also Emissionen, die etwa durch die Verbrennung von RDS-Benzin in Autos und RDS-Öl in Heizungen entstehen – zumindest darum zu bemühen.

Das Gericht befand sehr klar: Auch Unternehmen haben eine Sorgfaltspflicht, auf deren Grundlage sie Klimaschutz betreiben müssen. Sie können die Verantwortung nicht einfach auf Staaten abwälzen.

Dieses Urteil ist vom Tisch. Aber das ist nur die Fassade. Kurzgefasst haben die Verbände um Miljeudefensie und Greenpeace verloren, weil RDS – so das Berufungsgericht – schon genug tue, um seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu senken. Das Gericht glaubte hier der Selbstverpflichtung des Konzerns und befand, dass kein Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben drohe.

Zugleich aber bestätigte es die rechtliche Verpflichtung von RDS zum Klimaschutz – übrigens auch für die Scope-3-Emissionen. Was sie betrifft, fühlten sich die Richter nur nicht in der Lage, die auf dem IPCC basierenden Reduktionsverpflichtungen von 45 Prozent auf einzelne Wirtschaftsbereiche oder Unternehmen zu übertragen. Grundsätzlich aber bestätigte es: RDS ist auch hier weiterhin verpflichtet, seine Emissionen zu senken.

Das ist die gute Nachricht für das Klima, die im Urteil steckt: RDS unterliegt auch künftig einer Pflicht zum Klimaschutz. Man kann das Unternehmen per Klage zwingen, sie zu erfüllen.

Zudem ist der Konzern mit allen grundsätzlichen Angriffen gegen das erstinstanzliche Urteil gescheitert. Das Berufungsgericht hat bestätigt:

Diese Grundsätze aus dem Urteil können beispielsweise in Deutschland im noch schwebenden Verfahren gegen die Volkswagen AG entscheidend sein.

Und das Eigentor? Die Entwicklung neuer Öl- und Gasvorkommen, so das Gericht, verbiete sich, weil die dadurch vorhersehbaren Emissionen mit den Zielen von Paris unvereinbar seien. Dabei hatten die klagenden Verbände ein entsprechendes Verbot gar nicht beantragt. Doch andere Klagende in anderen Verfahren tun es – insgesamt gibt es wohl 25 vergleichbare Klagen weltweit.

Und mit diesem Ausspruch des Gerichts bekommen auch jene Delegationen und Umweltorganisationen Rückenwind, die auf der COP29 in Baku gerade ein globales Verbot der fossilen Energien fordern. Es käme jetzt genau richtig.

Roda Verheyen ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Klima- und Umweltrecht. Sie verklagt in Deutschland unter anderem mit Greenpeace die Volkswagen AG auf mehr Klimaschutz und die RWE AG auf Übernahme von Klimafolgekosten.

Climate.Table – COP29: Das Tauziehen um die Klimafinanzierung hat ernsthaft begonnen: Bei den Verhandlungen zur Klimafinanzierung gibt es zaghafte Fortschritte. China und die Industriestaaten deuten mehr Flexibilität an als noch vor wenigen Wochen. Für Peking gibt es gute Gründe, im Ringen um das neue Klimafinanzziel (NCQG) eine aktive Rolle zu spielen. Zum Artikel

Climate.Table – E-Autos: Chile: “Alle Finanzflüsse aufs Klima ausrichten, und zwar schnell”: Für Chiles Umweltministerin Maisa Rojas gehören Klimaschutz und eine gerechte soziale Entwicklung zusammen. Im Interview spricht sie über ihre Pläne für eine gerechte Klimawende, die Gründe für Chiles Erfolg bei den Erneuerbaren und ihre Erwartungen an die COP29 in Baku. Zum Artikel

es gibt momentan einige umstrittene EU-Vorhaben. Kaum eins dürfte aber so unbeliebt sein wie das Gesetz zur Regelung entwaldungsfreier Lieferketten. Es trat zwar schon im Juni 2023 in Kraft, doch gerade in den vergangenen Monaten wuchs die Kritik von Unternehmen, Verbänden und Mitgliedsstaaten. Gestern nun stimmte das EU-Parlament darüber ab, ob es spätere Fristen einräumen und Vorgaben deutlich abschwächen sollte. Wie die wegweisende Entscheidung ausgegangen ist, analysiert Leonie Düngefeld.

Meine Kollegin hat aus diesem Anlass zudem drei Expertinnen und Experten zu einem Live-Briefing eingeladen. Sie wollen klären, wann und für wen die neuen Pflichten gelten, wie betroffene Unternehmen sich vorbereiten (können), welche Hilfsmittel es gibt und wie die Einhaltung der Regeln überprüft wird. Das Webinar findet am 5. Dezember um 11 Uhr statt – zur kostenlosen Anmeldung kommen Sie auf dieser Seite.

Bevor es so weit ist, will ich Ihnen aber noch drei Analysen unserer heutigen Ausgabe empfehlen: Zum einen bilanziert Carsten Hübner, ob und bei welchen Transformationsvorhaben die Ampel-Koalition in ihren drei Jahren vorangekommen ist. Die Anwältin Roda Verheyen erklärt, was das gerade gefällte Urteil zugunsten von Shell in den Niederlanden für den Klimaschutz bedeutet. Und Søren Maas hat sich angesehen, welche Möglichkeiten (angehende) ESG-Fachkräfte bei ihrer Aus- und Fortbildung haben. Es gibt, das vorweg, viele Wege, um sich zu qualifizieren.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 auf ehrgeizige Transformationsziele verständigt. “Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als sozial-ökologische Marktwirtschaft neu zu begründen“, heißt es in der Präambel. Der Erreichung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens wurde dabei höchste Priorität eingeräumt. Ein “Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen” sollte dafür die Weichen stellen und der deutschen Wirtschaft eine “neue Dynamik” verleihen.

Doch wie weit ist die Ampel in den letzten drei Jahren in wichtigen Sektoren wie erneuerbare Energien, Elektromobilität, Wärmeerzeugung und biologische Landwirtschaft gekommen? Hat der notwendige Dreiklang aus politischer Rahmensetzung, wirtschaftlicher Transformation und gesellschaftlicher Akzeptanz funktioniert?

Ein zentraler Punkt des Koalitionsvertrags war der Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier ist die Ampel in den letzten Jahren gut vorangekommen. Die Ziele des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wurden sogar leicht übertroffen. So stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch laut Umweltbundesamt (UBA) von 19,3 Prozent im Jahr 2021 auf 21,6 Prozent im Jahr 2023.

Betrachtet man nur den Stromverbrauch, stieg der Anteil von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse in diesem Zeitraum sogar um elf Prozent von 41,5 Prozent auf 52,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 lag er nach vorläufigen Zahlen des UBA bereits bei rund 57 Prozent. Damit ist Deutschland auf einem guten Weg, das 80-Prozent-Ziel für Erneuerbare beim Strom im Jahr 2030 zu erreichen.

Ein weiteres Ziel der Ampel-Regierung war es, bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen. Doch davon ist der aktuelle Fahrzeugbestand noch weit entfernt. Am 1. Juli 2024 waren es laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erst rund 1,53 Millionen. Das entspricht etwas mehr als drei Prozent aller zugelassenen Pkw.

Gleichzeitig sind die Neuzulassungen von E-Autos stark rückläufig, seit die Bundesregierung im Dezember vergangenen Jahres die Umweltprämie gestrichen hat. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden insgesamt 276.390 E-Fahrzeuge neu zugelassen. Das sind 28,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bliebe es bei diesen niedrigen Zuwachsraten, so der Thinktank Agora Verkehrswende, dann würde Deutschland die Zielmarke für 2030 um rund sechs Millionen Fahrzeuge verfehlen.

Das Problem: Elektroautos sind für viele Kunden weiterhin zu teuer. Die günstigsten Modelle deutscher Hersteller liegen aktuell bei rund 30.000 Euro. Eine sozial gestaffelte Förderung gibt es nicht, anders als etwa beim Social Leasing in Frankreich.

Ein weiteres wichtiges Thema der Koalition war die Wärmewende. Dazu sollten ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen in Neu- und Bestandsbauten installiert werden. Die aktuellen Verkaufszahlen liegen jedoch deutlich darunter. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) wurden in den ersten drei Quartalen 2024 insgesamt nur 141.500 Wärmepumpen verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Vor diesem Hintergrund rechnet der BDH für das Gesamtjahr 2024 mit rund 200.000 Wärmepumpen und warnt vor den Folgen für die Wärmewende. 2023 waren noch 356.000 Wärmepumpen verkauft worden. Auch der Absatz von Biomasse-Heizungen ist rückläufig. Er sank in den ersten neun Monaten dieses Jahres sogar um 61 Prozent auf 18.000 Stück.

Der Einbau einer Wärmepumpe oder einer anderen klimafreundlichen Heizungsanlage wird derzeit einkommensabhängig mit bis zu 70 Prozent gefördert. Heftige Diskussionen im Zuge der Novellierung des Heizungsgesetzes haben jedoch zu einem Imageverlust geführt. Hinzu kommt, dass der Einbau trotz Förderung in der Regel teurer ist als die Installation oder die Modernisierung einer Heizung mit fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl.

Im Koalitionsvertrag wurde auch die Ausweitung des ökologischen Landbaus vereinbart. Er gilt als das wirksamste Instrument für mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft, einem der größten Emittenten von Treibhausgasen. Das Ziel: Bis 2030 sollten 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Nach Zahlen des Bunds ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) waren es Ende 2023 aber erst 11,8 Prozent.

Zwar hat sich die Öko-Fläche im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf rund 1,94 Millionen Hektar vergrößert. Doch das ist deutlich zu wenig, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Denn das 30-Prozent-Ziel entspricht nach Berechnungen des BÖLW etwa fünf Millionen Hektar. Um bis 2030 auf diese Fläche zu kommen, müsste der jährliche Zuwachs bei zwölf Prozent liegen, sich also verdreifachen. Aus Sicht des Verbandes ist dies derzeit jedoch unrealistisch.

Kunststoffproduzenten sollten für Primärmaterial eine Art Ressourcenabgabe leisten, sagt Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter für Klimapolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Diesen Vorschlag erneuert er nun – nachdem er und sein Team ihn schon 2021 in einer Studie für die EU gemacht hatten. Eine solche Abgabe sei als Ergänzung zum EU-Emissionshandel und zum CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) “administrativ gut umsetzbar”, sagt er zu Table.Briefings.

Zwar fallen Kunststoffproduzenten schon unter die Regeln des EU-Emissionshandels, sie erhalten die Zertifikate aber noch kostenlos zugeteilt. “Es geht darum, mit einem solchen Klimabeitrag die Umweltkosten, die bisher nicht in der Plastikproduktion abgebildet sind, sowohl bei heimischen als auch bei importierten Plastiken abzubilden. Denn andernfalls ist der Einsatz von Kunststoffrezyklat nur dann attraktiv, wenn der Ölpreis hoch ist.” Notiere Erdöl unterhalb von rund 100 US-Dollar, setzten Hersteller lieber auf Neumaterial.

Deshalb steht die Recyclingbranche unter Druck. Bei Polyethylenterephthalat (PET) etwa sind die Rezyklate laut Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) aktuell rund 25 Prozent (30 Euro pro Tonne) teurer als Neuware. Bei anderen Massenkunststoffen sei die Nachfrage nach Rezyklaten sehr gering, auch wenn diese billiger seien als Neuplastik. Da es keine Vorschriften zum Einsatz von Rezyklaten gibt, präferieren die Kunststoffproduzenten Neuware. Für Neuhoff ist die Abgabe daher ein zentraler Punkt, um der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft auf die Beine zu helfen.

Ein weiterer Hebel für mehr Recycling sind für Neuhoff technische Vereinfachungen bei der Produktion. Wenn Kunststoffverpackungen per Gesetz nur eine begrenzte Anzahl von Additiven haben dürften, würde Recycling technologisch simpler. “Dadurch würde der Gesetzgeber eher mechanische Verfahren ermöglichen, die deutlich energiesparender sind”, sagt Neuhoff – und das führe zu höheren Recyclingquoten.

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) sieht Eingriffe bei Additiven kritisch. Hauptgeschäftsführer Oliver Möllenstedt erwartet, dass mit der künftigen Rückverfolgbarkeit von Altkunststoffen “kein relevantes Problem für den Recyclingprozess mehr” bestehen werde. Er sieht in einer verpflichtenden Vorsortierung des Mülls bei den Verbrauchern eine erheblich größere Wirkung.

Um den Rezyklateinsatz zu fördern, befürwortet Möllenstedt ein ausgefeiltes Quotensystem hin zur “Einführung polymerspezifischer Substitutionsquoten”. Zudem sei der Emissionshandel grundsätzlich ein gutes Instrument – denn es würde Unternehmen, die ihre Ziele beim Rezyklateinsatz übertreffen, den Verkauf von Zertifikaten erlauben.

Von Quoten für den Mindesteinsatz von Rezyklat, wie sie der Entwurf der EU-Verpackungsverordnung vorsieht, hält Neuhoff wenig: “Quoten allein werden der Komplexität der vielfältigen Akteure, die für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft notwendig sind, nicht gerecht.” Ähnliches gilt für den Vorschlag einer Einspeisevergütung für den Einsatz von Kunststoffrezyklaten, die der Entwurf für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) nennt.

Große Lenkungswirkung fürs Recycling könnte ihm zufolge eine Neukalkulation der Lizenzgebühren entfalten, die Inverkehrbringer von Plastik für die Entsorgung von Haushaltsabfällen zahlen. Zugleich warnt er aber davor, Recycling zu stark zu incentivieren, weil dies die Kreislaufziele von Langlebigkeit und Vermeidung konterkarieren würde.

Dass eine Einspeisevergütung die beste Lenkungswirkung für Recycler habe, sagt Thomas Probst, Referent für Kunststoffrecycling beim BVSE. Daneben seien auch gesetzliche Recyclingquoten und Rezyklateinsatzquoten, die Kunststoffabgabe auf Neuware (die Umlage der 2021 eingeführten und bisher vom Staat getragenen Plastikrecyclinggebühr zur EU-Finanzierung) und die CO₂-Bepreisung grundsätzlich positive Instrumente.

Vor einer Konzentration auf den Emissionshandel warnt aber der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Der Zertifikatehandel beinhalte ein hohes Missbrauchspotenzial durch Intransparenz. “Es ist entscheidend, dass die Ausgestaltung der Marktmechanismen den Recycler begünstigt, so wie zum Beispiel bei der Einspeisevergütung angedacht”, sagt ein Sprecher. Zertifikatesysteme begünstigten aber vor allem diejenigen, die Rezyklate einsetzen, nicht aber deren Hersteller. Deshalb könnten Innovationen ausbleiben.

Für das Umweltbundesamt (UBA) sind die vorgesehenen Rezyklateinsatzquoten “richtig und wichtig”, wie Franziska Krüger aus dem Fachgebiet “Kunststoffe und Verpackungen” sagt. So wie die EU-Verpackungsverordnung sie vorsieht – je nach Kunststoff und Verwendungsart zwischen zehn und 35 Prozent – “müssten sie eigentlich ausreichen, damit jetzt in neue Anlagen investiert wird”.

Doch das Gegenteil sei der Fall. “Stattdessen gibt es Insolvenzen bei Betreibern von Recyclinganlagen.” Selbst die Wirtschaftlichkeit von PET-Recycling stelle sich schwierig dar, obwohl dort bereits ab 2025 die Pflicht zum Einsatz von 25 Prozent Rezyklat bei Einwegflaschen greift. So hatte sich die Veolia PET Germany 2023 entschlossen, ihren PET-Recycelbetrieb in Rostock wegen fehlender Perspektiven zu schließen.

Weil der EU-Vorschlag in allen anderen Fällen Quoten erst ab 2030 fordere, müsse schnell etwas für die Zwischenzeit geschehen. Krüger nennt den Paragraf 21 des Verpackungsgesetzes. Dabei geht es um die sogenannte EcoFee-Modulation, mit der ein ökologisch orientiertes Verpackungsdesign und damit eine höhere Recyclingfähigkeit über differenzierte Lizenzentgelte gefördert werden könnte.

In einer solch verbindlichen Gestaltung des Designs sehen auch der GKV und die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen einen wichtigen Hebel für mehr Kreislaufwirtschaft. Das Umweltministerium wollte diesen Passus in der laufenden Legislaturperiode novellieren – ob das noch gelingt, ist nach dem Scheitern der Ampel-Koalition ungewiss. Oliver Ristau

Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

Viele Universitäten und Hochschulen bieten spezialisierte Studiengänge für nachhaltiges Management oder nachhaltiges Wirtschaften an. Meist handelt es sich um Masterprogramme wie “Sustainable Management”, “Sustainable Finance” oder “Nachhaltiges Wirtschaften”. Laut dem Studienbewertungsportal Studycheck gibt es deutschlandweit mittlerweile über 200 solcher Studiengänge. Studierende können die Abschlüsse Bachelor und Master sowie ein Hochschulzertifikat erwerben.

Besonders gefragt sind Studiengänge an privaten Hochschulen. Es gibt 77 Fachhochschulen mit Studiengängen in Nachhaltigkeit, wogegen nur 33 Universitäten einen solchen anbieten. Die Studiengänge bewegen sich oft im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, aber auch sozial- oder ingenieurswissenschaftliche Curricula zur Nachhaltigkeit sind möglich.

Nach Einschätzung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) existieren jedoch noch keine etablierten “Kaderschmieden” für Nachhaltigkeitsexperten, wie es sie für MBA-Programme gibt. Etwa an der European Business School (EBS) oder der London School of Economics (LSE). Weder in Deutschland noch international. Es seien im Nachhaltigkeitsbereich bislang keine institutionellen Ausbildungsstätten entstanden, die globalen Einfluss haben und Absolventen international vernetzen.

Auch abseits von Studiengängen gibt es in Deutschland zahlreiche Weiterbildungsprogramme zu Nachhaltigkeit. Das Angebot umfasst berufsbegleitende Zertifikatslehrgänge, Seminare, Workshops und Online-Kurse, die Themen wie Corporate Social Responsibility (CSR), Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsstrategien abdecken.

Die Kosten für diese Weiterbildungen variieren beim IHK-Weiterbildungszentrum etwa zwischen 290 Euro für kurze Online-Seminare (z.B. zur EU-Taxonomie) und bis zu 2.500 Euro für umfassende Zertifikatslehrgänge. Die Dauer kann von einem Tag bis hin zu mehreren Monaten reichen, je nach Intensität und Umfang der Schulung. An der Leuphana Universität in Lüneburg erwirbt man beispielsweise innerhalb eines Semesters ein “Certificate of Advanced Studies” (CAS) in “Sustainability Reporting and Accounting”, während die Beck Akademie kürzere ESG-Praxisseminare anbietet.

Welche Weiterbildung sinnvoll ist, hängt von den individuellen Karriereplänen ab. BCG-Berater Philipp Kolo betont, dass sich die verschiedenen Zertifizierungen oft auf bestimmte Branchen oder berufliche Bedürfnisse konzentrieren. Unternehmen müssten daher gezielt überlegen, welche Kompetenzen für ihre Mitarbeiter am wichtigsten seien.

Gerade für Arbeitgeber gewinnt die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter an Bedeutung. “Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter in der Breite und Tiefe in Nachhaltigkeit schulen”, erklärt Kolo. Eine gemeinsame BCG-Studie mit Microsoft zeigt, dass fast 60 Prozent der befragten Nachhaltigkeitsexperten keinen formalen Abschluss in diesem Bereich haben.

Die Nachfrage nach Experten sei in den vergangenen Jahren aber drastisch gestiegen. Oft seien es daher interne Schulungen, die diese Lücke schließen, sagt Kolo. BCG hat dafür das Programm “RISE” entwickelt, das Mitarbeitern Grundlagen in Nachhaltigkeit und ESG vermittelt. Hier lernen Fachkräfte, wie sie Nachhaltigkeitsstrategien im Unternehmen umsetzen und regulatorische Anforderungen erfüllen.

Auch der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sieht dringenden Handlungsbedarf. Er fordert, dass erfahrene Fachkräfte die Chance erhalten müssten, sich weiterzuentwickeln. Arbeitgeber sollten sie in neue, nachhaltige Tätigkeitsfelder integrieren. Dies sei entscheidend, um den Fachkräftemangel zu bewältigen und die deutsche Industrie klimaneutral umzubauen. Gerade bei Schlüsseltechnologien wie Wasserstoff oder der Batterietechnik sei deutlich mehr Weiterbildung nötig, damit Deutschland nicht den Anschluss verliere, sagt Weber: “Momentan stehen wir mit schlotternden Knien da und fürchten die Deindustrialisierung.” Søren Maas

Das EU-Parlament hat gestern wesentlichen Änderungen an der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) zugestimmt: Die Umsetzungsfrist wird um ein Jahr verschoben, sodass größere Unternehmen die Regeln ab Ende 2025, kleinere ab Mitte 2026 befolgen müssen. Für Produkte wie Kakao, Kaffee und Soja muss dann sichergestellt werden, dass diese nicht von nach 2020 entwaldeten Flächen stammen. Einige EU-Mitgliedstaaten, Handelspartner und betroffene Unternehmen hatten sich massiv für eine Verschiebung der Frist eingesetzt.

Darüber hinaus müssen für das Gesetz, das bereits 2023 von Kommission, Parlament und Rat verabschiedet worden war, erneut Trilogverhandlungen eröffnet werden. Mehrere der von Christine Schneider (EVP) eingereichten Änderungsanträge bekamen gestern Vormittag eine Mehrheit von EVP, den rechten Parteien und einigen Renew-Abgeordneten, darunter auch von der FDP.

Nach einer informellen Einigung mit der Renew-Fraktion unter der Leitung von Pascal Canfin und unter dem Druck weiterer Fraktionen, hatte die EVP gestern Morgen sechs von 15 Änderungsanträgen wieder zurückgezogen. Diese wären noch deutlich weiter gegangen. Sie hätten Händler von den Regeln ausgenommen und die Frist um zwei Jahre verschoben.

Bei den jetzigen Änderungen geht es vor allem um eine Ergänzung des Länder-Benchmarkings, anhand dessen die Kommission Erzeugerländer je nach Entwaldungsrisiko bis Mitte 2025 in drei verschiedene Kategorien einteilen muss: “geringes”, “normales” und “hohes” Risiko. Auf dieser Basis gelten dann bestimmte Kontrollquoten für die betroffenen Produktgruppen. Die EVP hat nun eine vierte Kategorie für Länder “ohne Risiko” ins Spiel gebracht. Für diese sollen deutlich weniger strenge Anforderungen gelten.

“Wir wollen nicht diejenigen bestrafen, die schon ihre Hausaufgaben gemacht haben”, erklärte Schneider bei einer Pressekonferenz. Für Länder, die ein nachhaltiges Waldmanagement nachweisen können, sei eine zusätzliche Überprüfung und Dokumentation unnötig.

Sozialdemokraten und Grüne, die gegen alle Änderungen gestimmt hatten, hatten vor einer solchen Null-Risiko-Kategorie gewarnt: Die EVP wisse, dass diese Kategorie “unter den EU-Mitgliedstaaten hochumstritten ist”, sagte Delara Burkhardt, die das Gesetz für die S&D-Fraktion mitverhandelt hatte. Denn: Auch die EU-Mitgliedstaaten würden in unterschiedliche Risikokategorien eingeteilt, der Binnenmarkt so fragmentiert. Burkhardt hält es deshalb für unmöglich, dass erneute Verhandlungen mit dem Rat bis Jahresende abgeschlossen werden können. Das könnte dann bedeuten, dass die EUDR zunächst in ihrer bisherigen Form zum 30. Dezember 2024 in Kraft tritt.

Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses (IMCO), forderte die EU-Kommission auf, den Vorschlag für eine Verschiebung wieder zurückzuziehen. Mit diesem hätte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen “die Büchse der Pandora geöffnet”.

Cavazzini warnte, die Ausnahme für EU-Mitgliedstaaten durch die Null-Risiko-Kategorie werde “nach hinten losgehen und die Verordnung mit der WTO unvereinbar machen.” Diese würde es ermöglichen, in der einen Region alte Mischwälder abzuholzen und dies durch das Pflanzen von Monokulturen auszugleichen. “Das ist katastrophal für die Biodiversität”, sagte sie.

Christine Schneider hingegen äußerte sich optimistisch, dass die Trilogverhandlungen bis Weihnachten abgeschlossen sein können. Applaus erhielt sie unter anderem vom europäischen Handelsverband EuroCommerce, der insbesondere die Verschiebung begrüßte. “Diese Zeit wird benötigt, um verbleibende Unsicherheiten bei der Umsetzung zu beseitigen, die Komplexität zu verringern und die Zulieferer in unseren Lieferketten vorzubereiten”, hieß es in einer Pressemitteilung.

Dass die Mehrheiten für einige Änderungsanträge nur mithilfe rechter Stimmen – inklusive der AfD – zustande kamen, schien Schneider nicht weiter bedenklich zu finden. “Wir sind alle gewählte Mitglieder dieses Parlaments“, sagte sie. leo

Klimaschutzprojekte, mit denen Unternehmen ihren CO₂-Ausstoß kompensieren wollen, tragen deutlich weniger zur Emissionsminderung bei als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb und anderen Institutionen, die am Mittwoch im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht wurde. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Markt für Emissionsgutschriften aktuell wirkungslos sei.

In ihrer Metastudie haben neben Max-Planck auch Wissenschaftler anderer Forschungsinstitutionen und Universitäten wie Harvard, Berkeley, Cambridge, Oxford oder der ETH Zürich über 60 empirische Studien zu mehr als 2.300 Klimaschutzprojekten systematisch ausgewertet.

Das Ergebnis: Weniger als 16 Prozent der ausgestellten Emissionsgutschriften entsprechen tatsächlichen Emissionsreduktionen.

Grund dafür seien “systematische Qualitätsprobleme” der Zertifikate über alle Projekttypen hinweg, so die Autoren. So sei bei Projekten zur Reduktion des starken Treibhausgases SF6, das vorwiegend in der Elektroindustrie verwendet wird, nur knapp ein Sechstel der Emissionen tatsächlich gemindert worden. Bei Windenergie- und Aufforstungsprojekten bestätigt die Studie, dass viele Aktivitäten auch ohne Zertifikatsverkäufe umgesetzt worden wären. Damit fehlt die Zusätzlichkeit, ein wesentliches Qualitätskriterium für Kompensationsprojekte. In einigen Branchen der Chemieindustrie sei der Treibhausgasausstoß seit der Einführung von Emissionsgutschriften sogar gestiegen.

“Die Regeln der Kohlenstoffmarktprogramme räumen den Projektentwicklern oft zu viel Flexibilität ein”, sagt Co-Autor Lambert Schneider, Experte für internationale Klimapolitik am Öko-Institut. Dies könne dazu führen, dass “unrealistische Annahmen” getroffen oder “ungenaue Daten” verwendet würden, was die tatsächliche Reduktion überschätzen könne.

Die Autoren fordern, die Regeln für Emissionsgutschriften grundlegend zu überarbeiten. Vor allem die Kohlenstoffmarktprogramme müssten ihre Methoden bei der Überprüfung und Bewertung von Klimaschutzprojekten nachjustieren. Nur so könne das Vertrauen hergestellt werden, dass CO₂-Zertifikate tatsächlich den Klimawandel eindämmen.

“Wenn Emissionsgutschriften nicht zu einer echten Emissionsreduzierung führen, machen wir im Kampf gegen den Klimawandel nicht die Fortschritte, die wir zu erzielen glauben”, warnt Benedict Probst, Co-Autor und Leiter des Net Zero Lab am Max-Planck-Institut.

Derweil wurde die Einführung von Klimazertifikaten zur Emissionsminderung auch auf der diesjährigen COP 29 in Baku breit diskutiert. Am vergangenen Dienstag einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf Standards für die Entwicklung von Klimaschutzprojekten zur Vergabe von Emissionsgutschriften. Die Entscheidung löste heftige Gegenreaktionen aus.

Insgesamt wurden in diesem Jahr weltweit 37,4 Gigatonnen CO₂ ausgestoßen, 0,8 Prozent mehr als noch 2023. Zusammengerechnet mit den Emissionen aus der Landnutzung, insbesondere durch das Abholzen tropischer Regenwälder, könnte das verbliebene Kohlenstoffbudget zur Erreichung der 1,5-Grad-Marke bereits in sechs Jahren aufgebraucht sein. ag

Verkehrsminister Volker Wissing begrüßt den Vorschlag des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage von Mittwoch. Dieser sieht eine Neuaufstellung der Schienen- und Straßenbaufinanzierung vor. “Es freut mich zu sehen, dass der Sachverständigenrat meinen Vorschlag für einen Infrastrukturfonds aufgegriffen hat”, sagte er Table.Briefings. “Ich teile die Meinung der Expertinnen und Experten, dass wir mit öffentlichen Einnahmen, wie der Lkw-Maut, einen Grundstock für einen solchen überjährigen Fonds schaffen können.” Wissing hatte im Frühjahr einen Infrastrukturfonds in die Debatte eingebracht. Anders als der Sachverständigenrat plädierte Wissing aber dafür, einen solchen Fonds auch für private Anleger zu öffnen.

Am Mittwoch hatte der Sachverständigenrat (“Wirtschaftsweise”) vorgeschlagen, die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur jenseits des Bundeshaushalts zu verstetigen. Ein Infrastrukturfonds solle durch Einnahmen gespeist werden, die bislang in den Bundeshaushalt fließen. Genannt werden in dem Gutachten neben der Lkw-Maut auf Bundesfernstraßen auch Einnahmen aus der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe und die KfZ-Steuer. Der Fonds und seine Einnahmequellen, so die Wirtschaftsweisen, sollte möglichst im Grundgesetz festgeschrieben sein. Als Vorbild führten die Ökonomen die Schweiz an, in der zwei solcher Fonds bestehen. Durch die eigenen Einnahmen, so Ratsmitglied Achim Truger, könnte der Fonds auch Kredite jenseits der haushaltsrechtlichen Schuldenbremse aufnehmen.

Die Sachverständigen betonten, dass die Verkehrsinfrastruktur seit langem unterfinanziert sei, da die Politik oft kurzfristig wirkende Ausgaben bevorzuge. Zudem erschwere die Jährlichkeit der Haushaltsführung eine langfristige Planung von Bauvorhaben. Hinzu kam zuletzt, dass der Haushalt für das kommende Jahr vor der Bundestagswahl aller Voraussicht nach nicht mehr beschlossen wird. Deshalb fürchtet die Bahn um Milliardenmittel für anstehende Modernisierungen, die Wissing bereits zugesagt hatte. av

Die Flugrouten einiger weniger Flüge zu ändern, könnte einen wichtigen Beitrag leisten, um die Klimakrise zu bekämpfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verkehrsverbands Transport & Environment (T&E), die Mitte dieser Woche vorgestellt wurde. Demnach verursachen Kondensstreifen von lediglich drei Prozent der Flüge ganze 80 Prozent der von Kondensstreifen verursachten negativen Klimaeffekte.

Kondensstreifen entstehen, wenn Flugzeuge kalte und feuchte Luft durchfliegen. Ihr Nettoerwärmungseffekt entspricht mindestens dem der CO₂-Emissionen des Flugverkehrs, wie wissenschaftliche Untersuchungen (siehe hier und hier1) zeigen. T&E fordert die EU daher dazu auf, Mittel für Forschung bereitzustellen, wie sich Kondensstreifen vermeiden lassen. Außerdem brauche es Anreize für Fluggesellschaften und Hersteller, die hier Pionierarbeit leisten.

“Die Vorteile der Vermeidung von Kondensstreifen für das Klima sind enorm und die Lösungen werden täglich besser“, sagt Marte van der Graaf, Referentin für Luftfahrt bei T&E Deutschland. Es gebe nur sehr wenige Klimaschutzmaßnahmen, die sich so schnell, so kostengünstig und mit so geringen Auswirkungen für Industrie und Verbraucher umsetzen ließen.

Die Studie hat auch untersucht, welche zusätzlichen Kosten und CO₂-Emissionen durch veränderte und damit längere Flugrouten entstehen würden. Für einen Flug von Frankfurt nach Washington seien das weniger als vier Euro pro Ticket. In diesem Preis seien der zusätzliche Treibstoff und die zur Vermeidung von Kondensstreifen notwendigen Technologien wie Feuchtigkeitssensoren und Satelliten bereits enthalten.

Auch die um zwei bis fünf Prozent höheren CO₂-Emissionen durch einen leicht erhöhten Treibstoffverbrauch hält die T&E-Studie für vertretbar, da insgesamt deutlich größere negative Klimaeffekte vermieden werden könnten. ch

Exxon CEO: Trump shouldn’t scrap methane regulations – Semafor

Donald Trump will die Förderung fossiler Energien in den USA weiter ausbauen. Auf der COP29 in Baku wies Exxon-CEO Darren Woods allerdings darauf hin, dass der globale Markt bereits ausreichend versorgt sei und kein weiteres Öl und Gas verlange. Seinen eigenen Fokus würde Exxon darauf richten, dass das Verbrennen fossiler Rohstoffe künftig weniger Treibhausgase produziert als bisher. Zugleich sollte Trump den Plan der Biden-Regierung beibehalten, die Methanemissionen senken zu wollen, so Woods. Zum Artikel

A Big Climate Goal Is Getting Farther Out of Reach – The New York Times

Eine neue Studie prognostiziert einen globalen Temperaturanstieg, der weit über das hinausgeht, was die Regierungen der Welt derzeit auf der COP29 in Baku verhindern wollen. Dies schreiben Brad Plumer und Mira Rojanasakul. Sie beziehen sich dabei auf ein Update des Climate Action Tracker. Die Plattform bietet wissenschaftlich aufbereitete Klimainformationen. Danach ist mit einem globalen Temperaturanstieg von 2,7 Grad zu rechnen. Zum Artikel

Start-Up-Szene: Gründer flirten mit der AfD – FAZ

In der deutschen Gründerszene werden Stimmen laut, die CDU solle sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD öffnen. Das berichtet Julia Löhr. So habe Christian Reber, Gründer der App Wunderlist, CDU-Chef Merz in einem Beitrag auf X aufgefordert, sich für eine Koalition mit der AfD zu öffnen, um gemeinsam “deutsche, bürgernahe und europäische Politik” zu machen. Zuvor hätten sich Christian Miele, der frühere Vorsitzende des Deutschen Start-up-Verbands, und Investor Frank Thelen ähnlich geäußert. Zum Artikel

Ulrike Malmendier im Interview: “Wir verlieren China als Exportmarkt mehr und mehr” – Neue Zürcher Zeitung

Vor allem in Branchen wie der Automobil-, Chemie- und Maschinenbauindustrie stagniert die deutsche Wirtschaft. Im Interview mit René Höltschi macht die Ökonomin und Mitglied des Sachverständigenrats Ulrike Malmendier zwei Faktoren dafür verantwortlich: die steigenden Energie- und Arbeitskosten und Veränderungen der globalen Märkte. Denn China werde zunehmend zum Konkurrenten Deutschlands bei Qualitätsprodukten. Die nächste Regierung müsse sich daher auf den Arbeitskräftemangel und die Stärkung Europas als Wirtschaftsmacht fokussieren. Zum Artikel

RWE scales back €55bn renewables bet after Trump win – Financial Times

Statt in erneuerbare Energie zu investieren, setzt RWE auf kurzfristige Kursgewinne durch Aktienrückkäufe, berichtet Laura Pitel. Am Mittwoch teilte der deutsche Energiekonzern mit, dass durch die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl dortige Offshore-Windprojekte riskanter geworden seien und daher das Kapital an anderer Stelle eingesetzt werde. Zum Artikel

Staatssekretär zum H2-Projekt in Namibia: “Mehr als genug Platz für Pflanzen und Windparks” – taz

Im Gespräch mit Hannes Koch meint BMZ-Staatssekretär Jochen Flasbarth: Nutzungskonflikte zwischen Klima- und Naturschutz ließen sich auch bei Wasserstoffprojekten in Namibia lösen. Der Nationalpark, in dem das Hyphen-Konsortium unter Federführung der deutschen Firma Enertrag grünen Wasserstoff produzieren will, sei groß genug. Zum Artikel

Materialforschung: Zementindustrie will Klimasünder-Image abstreifen – Der Standard

Die Herstellung von Zement und Beton ist für fünf bis acht Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Besonders problematisch ist der beigemischte Klinker, der als Bindemittel dient und doppelt so viel zum CO₂-Fußabdruck der Zementindustrie beiträgt wie die bei der Herstellung benötigten Brennstoffe. Forscher suchen deshalb nach Alternativen, berichtet Raimund Lang. Zum Artikel

Es gibt Urteile, die sind Meilensteine, obwohl auf dem Papier der Klimaschutz verliert. Ein Beispiel: Im Jahr 2020 wies das Verwaltungsgericht Berlin die Klage von drei Familien und Greenpeace auf mehr Klimaschutz ab – aber in seinem Urteil erkannte es das CO₂-Budget an und etablierte das Grundrecht auf Klimaschutz. Damit legte es die Basis dafür, dass ein Jahr später die gleichen Klagenden vor dem Bundesverfassungsgericht gewannen.

Mit dem Shell-Urteil des Berufungsgerichts in Den Haag verhält es sich ähnlich. Das weiß man auch in den Konzernzentralen der Welt. Wer also denkt, das Urteil würde dort gefeiert, irrt. Tatsächlich hat die fossile Industrie in den Haag verloren. Mit der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil aus dem Jahr 2021 hat sie vielleicht sogar ein Eigentor geschossen.

Ein kurzer Rückblick: Im Mai 2021 war Royal Dutch Shell (RDS) als global operierender Konzern auf Basis von Berechnungen des Weltklimarats IPCC dazu verurteilt worden, seine eigenen Emissionen (Scope 1 und 2) bis 2030 um 45 Prozent unter den Stand von 2019 zu reduzieren und sich bei den Scope-3-Emissionen – also Emissionen, die etwa durch die Verbrennung von RDS-Benzin in Autos und RDS-Öl in Heizungen entstehen – zumindest darum zu bemühen.

Das Gericht befand sehr klar: Auch Unternehmen haben eine Sorgfaltspflicht, auf deren Grundlage sie Klimaschutz betreiben müssen. Sie können die Verantwortung nicht einfach auf Staaten abwälzen.

Dieses Urteil ist vom Tisch. Aber das ist nur die Fassade. Kurzgefasst haben die Verbände um Miljeudefensie und Greenpeace verloren, weil RDS – so das Berufungsgericht – schon genug tue, um seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu senken. Das Gericht glaubte hier der Selbstverpflichtung des Konzerns und befand, dass kein Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben drohe.

Zugleich aber bestätigte es die rechtliche Verpflichtung von RDS zum Klimaschutz – übrigens auch für die Scope-3-Emissionen. Was sie betrifft, fühlten sich die Richter nur nicht in der Lage, die auf dem IPCC basierenden Reduktionsverpflichtungen von 45 Prozent auf einzelne Wirtschaftsbereiche oder Unternehmen zu übertragen. Grundsätzlich aber bestätigte es: RDS ist auch hier weiterhin verpflichtet, seine Emissionen zu senken.

Das ist die gute Nachricht für das Klima, die im Urteil steckt: RDS unterliegt auch künftig einer Pflicht zum Klimaschutz. Man kann das Unternehmen per Klage zwingen, sie zu erfüllen.

Zudem ist der Konzern mit allen grundsätzlichen Angriffen gegen das erstinstanzliche Urteil gescheitert. Das Berufungsgericht hat bestätigt:

Diese Grundsätze aus dem Urteil können beispielsweise in Deutschland im noch schwebenden Verfahren gegen die Volkswagen AG entscheidend sein.

Und das Eigentor? Die Entwicklung neuer Öl- und Gasvorkommen, so das Gericht, verbiete sich, weil die dadurch vorhersehbaren Emissionen mit den Zielen von Paris unvereinbar seien. Dabei hatten die klagenden Verbände ein entsprechendes Verbot gar nicht beantragt. Doch andere Klagende in anderen Verfahren tun es – insgesamt gibt es wohl 25 vergleichbare Klagen weltweit.

Und mit diesem Ausspruch des Gerichts bekommen auch jene Delegationen und Umweltorganisationen Rückenwind, die auf der COP29 in Baku gerade ein globales Verbot der fossilen Energien fordern. Es käme jetzt genau richtig.

Roda Verheyen ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Klima- und Umweltrecht. Sie verklagt in Deutschland unter anderem mit Greenpeace die Volkswagen AG auf mehr Klimaschutz und die RWE AG auf Übernahme von Klimafolgekosten.

Climate.Table – COP29: Das Tauziehen um die Klimafinanzierung hat ernsthaft begonnen: Bei den Verhandlungen zur Klimafinanzierung gibt es zaghafte Fortschritte. China und die Industriestaaten deuten mehr Flexibilität an als noch vor wenigen Wochen. Für Peking gibt es gute Gründe, im Ringen um das neue Klimafinanzziel (NCQG) eine aktive Rolle zu spielen. Zum Artikel

Climate.Table – E-Autos: Chile: “Alle Finanzflüsse aufs Klima ausrichten, und zwar schnell”: Für Chiles Umweltministerin Maisa Rojas gehören Klimaschutz und eine gerechte soziale Entwicklung zusammen. Im Interview spricht sie über ihre Pläne für eine gerechte Klimawende, die Gründe für Chiles Erfolg bei den Erneuerbaren und ihre Erwartungen an die COP29 in Baku. Zum Artikel