Wandel passiert nie entlang eines gradlinigen Pfades. Das wird in drei Analysen, die wir Ihnen heute empfehlen möchten, wieder einmal deutlich. Da sind zum einen die Regeln zu entwaldungsfreien Lieferketten. Weil die Kritik an dem EU-Vorhaben aus der Wirtschaft nicht abriss, will Ursula von der Leyen nun nachbessern, wie Table.Briefings erfahren hat. Was die EU-Kommissionspräsidentin plant, erklären Leonie Düngefeld und Till Hoppe.

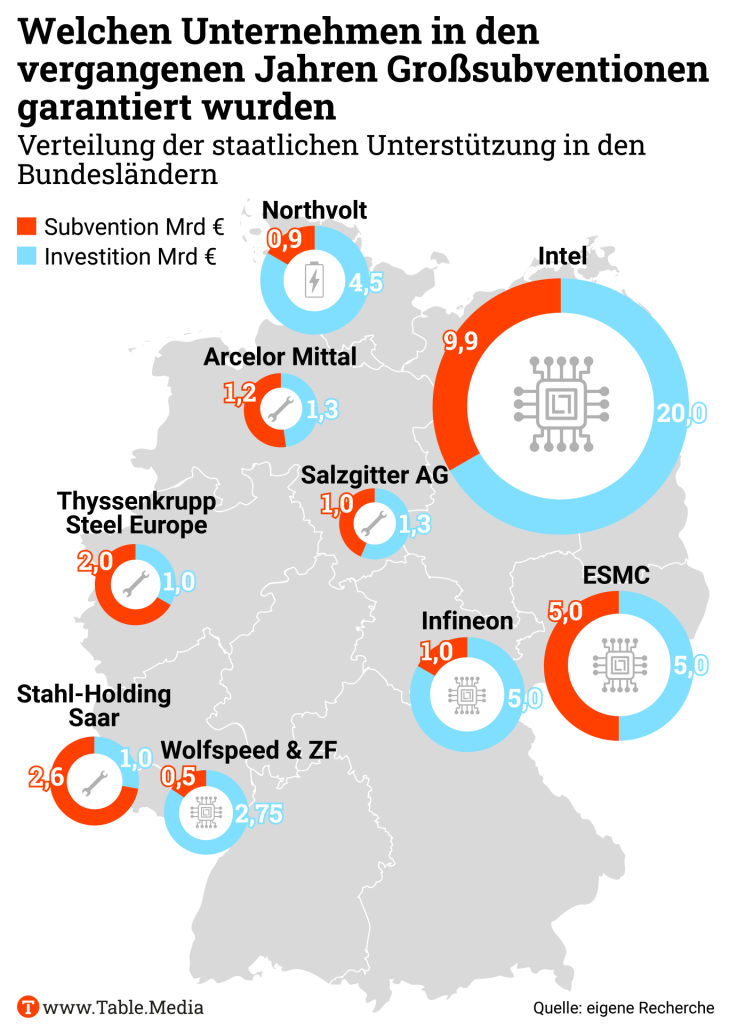

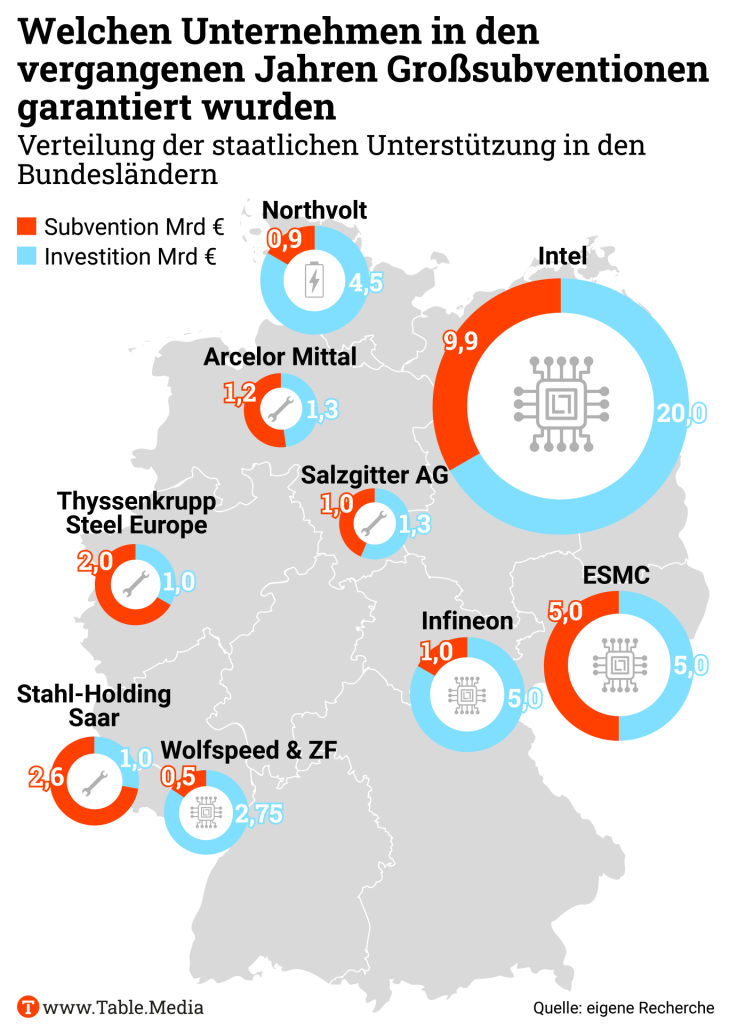

Außerdem haben wir uns mit Robert Habecks Strategie befasst, Konzerne mit Milliardensummen zu subventionieren. Die Zahl der Projekte, die auf Eis gelegt werden, wird inzwischen größer – und damit drängt sich die Frage auf: Wie wirkungsvoll ist der Ansatz des Wirtschaftsministers? Alex Veit hat das Für und Wider aufgeschrieben.

Und: In New York beginnt am Sonntag der UN-Zukunftsgipfel. Seit fast einem Jahr wird um die Abschlusserklärung gerungen. Und somit auch um die Frage, wie ambitioniert die Weltgemeinschaft sein will bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und der Modernisierung der dafür nötigen Finanzarchitektur. Warum die Verhandlungen stocken, erkläre ich in meinem Text.

Im Frühjahr 2023 erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine “transformative Angebotspolitik” zu seinem zentralen Ansatz, um den Übergang zur Klimaneutralität und die Konkurrenz mit China und den USA zu meistern.

Eineinhalb Jahre später stehen Kernprojekte von Habecks Ansatz infrage: In Magdeburg schlug vor wenigen Tagen die Nachricht ein, dass der Halbleiterhersteller Intel eine 30 Milliarden Euro-Investition verschiebt und vielleicht nie realisieren wird. Jeder dritte Euro für das Projekt sollte vom Staat kommen – und war Intel doch zu wenig.

Im Ruhrgebiet steckt der größte deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp in einer Krise, die den Standort grundsätzlich infrage stellt. Zwei Milliarden Euro Förderung sind versprochen, reichen aber höchstens für ein Viertel der Produktionskapazität. Wie der restliche Umbau finanziert werden soll: unbekannt.

Habecks Ansatz soll den klimafreundlichen Umbau ‘alter’ Grundstoffindustrien wie der Stahlproduktion teilfinanzieren, aber auch die Ansiedlung von großen Mikrochipfabriken als Zukunftsindustrien ermöglichen. Einzelnen Unternehmen stellte die Bundesregierung dafür staatliche Mittel im Milliardenbereich zur Verfügung. Auf 24 Milliarden Euro summieren sich diese Großförderungen inzwischen.

Aber es gibt weitere schlechte Nachrichten:

Ist der Kern von Habecks transformativer Angebotspolitik – die Erhaltung und Neuansiedlung industrieller Leuchttürme – bereits wieder gescheitert?

“Transformative Angebotspolitik ist als Begriff ja eine Irreführung”, sagt Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender für Wirtschaft, Klima und Energie in der Unionsfraktion, im Gespräch mit Table.Briefings. “Sondern es ist tatsächlich ein staatliches Lenken von Ressourcen in Bereiche, die der sogenannten Transformation dienen. Und ja, das scheitert offenkundig.”

Spahn hält es für falsch, einzelnen Unternehmen Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen und so von deren Entscheidungen abhängig zu werden. Das Grundproblem sei, dass die Produktivität und damit auch die Wirtschaft insgesamt nicht mehr wachse.

Angebracht sei daher eine “vernünftige Angebotspolitik”, die sich nicht auf die Klimatransformation beschränkt: niedrigere Steuern, weniger Bürokratie, billigere Energie. “Der Scholz-Habeck-Irrglaube ist, dass durch Transformation Wachstum entsteht”, so Spahn. “Der Beweis ist nun angetreten, dass das nicht der Fall ist. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wachstum ist die Voraussetzung, um in Klimaschutz investieren zu können.”

Felix Banaszak, für die Grünen im Wirtschafts- und Haushaltsausschuss, zeigt sich hingegen nicht überrascht, “dass es einzelne Projekte gibt, die am Ende nicht realisiert werden”. Schließlich, so Banaszak zu Table.Briefings, gehe es um eine Transformation, vergleichbar mit der industriellen Revolution. “So ein Wandel hat es an sich”, sagt Banaszak, “dass damit an manchen Stellen auch Rückschläge verbunden sind”. Intel und Thyssenkrupp seien aber Einzelbeispiele – anderswo, etwa beim Stahlproduzenten Salzgitter AG oder dem Halbleiterprojekt ESMC in Dresden, werde gebaut wie geplant.

Habecks transformative Angebotspolitik sei grundsätzlich der richtige Weg. Denn nur der Staat, der nicht auf kurzfristige Renditen angewiesen ist, könne sinnvoll entscheiden, welche Industrien auch bei hohen Kosten notwendig sind: “Sollen wir von Kapitalmarktinteressen abhängig machen, ob wir bestimmte Technologien noch brauchen oder nicht?”

Es wäre falsch, wegen einzelner Probleme in Fatalismus zu verfallen. Genauso falsch sei es aber auch, einfach auf dem eingeschlagenen Weg zu verharren: “Mit Problemen wird man ja erst in der Praxis konfrontiert. Die ersten Rückmeldungen zeigen, wo nachgesteuert werden muss.”

Diese Nachsteuerung kann aus Banaszaks Sicht in Einzelfällen durchaus grundlegend ausfallen. Wäre es etwa sinnvoll, dass der Staat sich in Unternehmen einkauft, anstatt Subventionen zu verteilen? “Ich finde, dass man darüber auch diskutieren kann”, sagt er mit Verweis auf den Stahlbereich von Thyssenkrupp. “Ein Staatseinstieg muss als Option diskutiert werden.”

Für Jens Spahn wäre dies ein Unding. “Mit der Logik müsste sich der Staat an allen energieintensiven Industrien des Landes beteiligen”, so der Wirtschaftspolitiker. “Die Erfahrung lehrt: Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, im Gegenteil.”

Grundsätzlich ist Spahn, der wie Banaszak aus Nordrhein-Westfalen kommt, aber nicht gegen große Subventionen: “Für die Einzelförderung bei ThyssenKrupp gibt es gute Argumente, und ich kann verstehen, warum das Land NRW da so engagiert ist.”

Auch Förderprogramme, die allen Unternehmen einer Branche offenstehen, befürwortet Spahn: “Einzelne Förderprogramme kann man fortführen”, sofern sie helfen würden, den steigenden Kosten für CO₂-Emissionen zu begegnen. Doch dringlicher sei, einen viel größeren Teil der staatlichen Mittel für eine Senkung der Strompreise einzusetzen. Die Milliarden Euro, die nun nicht unmittelbar an Intel überwiesen werden, sollten laut Spahn dafür eingesetzt werden.

Auch Banaszak möchte dringend die Strompreise senken. Er schlägt vor, die Kosten des Netzausbaus in einem Amortisationsmodell wie beim Wasserstoffkernnetz vorzustrecken. Dies werde von der Ampelkoalition auch geprüft, doch bislang seien FDP und SPD nicht überzeugt. Aber billiger Strom werde nicht ausreichen. “Wenn ich jetzt zu Thyssenkrupp, zu BASF, zu Salzgitter oder zur Zementindustrie gehe und sage: ‘Die ganzen Fördermittel gibt es übrigens nicht mehr, aber wir machen euch mit dem eingesparten Geld die Stromkosten günstiger.’ Da werden die sich schön bedanken, weil die beides brauchen.”

Am Sonntag beginnt bei den Vereinten Nationen in New York City der zweitägige Summit of the Future. Der Gipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs will den globalen Nachhaltigkeitszielen neuen Schwung für deren Umsetzung bis zum Jahr 2030 verleihen, die internationale Zusammenarbeit stärken und andere weitreichende Themen ansprechen. Manifestiert werden sollen die Ergebnisse des Zukunftsgipfels in drei Dokumenten.

Die Dokumente müssen im Konsens verabschiedet werden, was bisher, trotz fast einjährigen Gesprächen, noch nicht gelungen ist. Die beiden Verhandlungsführer des Zukunftspakts, der namibische UN-Botschafter Neville Gertze und die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse, haben Anfang des Jahres einen ersten Vorschlag vorgestellt (“Zero Draft”). Anschließend konnten sämtliche Staaten weitere Idee einbringen, weshalb die Abschlusserklärung zeitweise auf mehr als 200 Seiten anwuchs. In mehreren Runden wird seitdem versucht, die Punkte zu komprimieren und sie – nach der ersten allgemein gehaltenen Fassung – nachzuschärfen. Die aktuelle Version (“Revision 4”) ist 30 Seiten lang und sieht 58 “Actions” vor, in denen Handlungsabsichten formuliert sind.

Wie zäh der Prozess hinter den Kulissen verläuft, hat sich vergangene Woche angedeutet. Abweichend von dem vorab vereinbarten Verhandlungsrhythmus luden Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsident Namibias die UN-Staaten zu einem “Global Call” ein. In der öffentlich gestreamten Veranstaltung erinnerten die Gastgeber und UN-Generalsekretär António Guterres die Teilnehmenden an die Ziele des Zukunftspakts. Die Vereinten Nationen seien nicht adäquat auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet, Kriege, Konflikte, Pandemien, der Klimawandel und die Digitalisierung ließen sich nur gemeinsam lösen. Anschließend wurden Videobotschaften aus mehr als 40 Staaten eingespielt.

Die Aussagekraft blieb gering, die Formulierungen allgemein. Klar wurde trotzdem: Die Blockaden haben zugenommen. Um einen nennenswerten Abschluss hinzubekommen, müssten sich wieder mehr Staaten konstruktiv einbringen. Wie zu hören ist, sollen vor allem Russland und dessen befreundete Nationen auf den letzten Metern Widerstand gegen zahlreiche Details leisten.

Ein wesentlicher Streitpunkt in den Verhandlungen sind die Finanzen. Damit die Staaten des globalen Südens die Nachhaltigkeits- und Klimaziele erreichen können, bräuchte es – je nach Rechnung – zwischen einer und vier Billionen US-Dollar jährlich; weltweit betrachtet sind lediglich 17 Prozent der SDG im Zeitplan. Selbst stemmen können die Nationen diese Summe nicht, sie ächzen unter ihren vielfach hohen Schulden und erwirtschaften zu geringe eigene Einnahmen. Zugleich bleiben die Zusagen zu mehr Hilfe vage. Ein von UN-Generalsekretär António Guterres vorgeschlagenes Konjunkturpaket, ein “SDG-Stimulus”, ist in der aktuellen Fassung noch enthalten. Man wolle den Plan “dringend” vorantreiben, heißt es. Die von Guterres ins Spiel gebrachte Summe von 500 Milliarden US-Dollar hat es indes nicht hineingeschafft.

“Die Länder des Südens bemängeln, dass viel von Solidarität die Rede ist – aber wenn es materiell werden soll, passiert genau das Gegenteil“, sagt Jens Martens, Geschäftsführer des Global Policy Forums Europe. Er nennt ein weiteres Beispiel: In dem Pakt steht, dass man sich verpflichte, die humanitäre Hilfe zu erhöhen. “Gleichzeitig sehen wir in unserem deutschen Haushalt, dass die humanitäre Hilfe um eine Milliarde Euro gekürzt wird.” Nicht nur Russland verwässere die Details an vielen Stellen, so Martens – sondern auch die USA und die EU.

Die westlichen Nationen spielen zudem eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie Reformen der globalen Finanzarchitektur aussehen könnten. António Guterres hat dem System attestiert, “veraltet, dysfunktional und unfair” zu sein. Geändert hat sich bei der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bislang aber wenig.

Die ehemalige BMZ-Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, die seit 2016 im Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) sitzt, plädiert beispielsweise dafür, die Ansprüche auf die sogenannten Sonderziehungsrechte des IWF, die aus Währungsreserven resultieren und in Notlagen ausgeschüttet werden können, neu zu regeln. 2021 hatte der IWF auf diesem Weg 650 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Aufgrund der geltenden Quoten profitierten allerdings vor allem westliche Staaten. Deutschland erhielt 30 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die 46 am wenigsten entwickelten Länder zusammen. Wieczorek-Zeul: “Der IWF hat seinen Mitgliedsländern erlaubt, das Geld an die bedürftigen Staaten weiterzugeben. Aber die Bundesregierung teilt diese Meinung nicht.”

Eine damit verbundener Idee ist hingegen noch in der aktuellen Fassung des Zukunftspakts enthalten. Vorgeschlagen wird, einen neuen Summit einzuführen, bei dem sich die Vereinten Nationen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs alle zwei Jahre mit den internationalen Finanzinstitutionen treffen. Auf diesem Weg sollen Schwellen- und Entwicklungsländer letztlich mehr Einfluss erhalten. Jens Martens: “Das ist der Versuch, die G20, den IWF und die Weltbank in die Vereinten Nationen zu holen und die UN somit zu stärken.”

Zwar werden Entscheidungen über etwaige Reformen auch künftig sowohl bei IWF und Weltbank fallen. Aber, so Martens: “Man merkt, dass IWF und Weltbank seit zwei Jahren unter Druck stehen. Und wenn die Staats- und Regierungschefs beim Zukunftsgipfel sagen, wir brauchen Verbesserungen, dann wird sich dieser Druck nochmal erhöhen.”

Am Sonntag um neun Uhr Ortszeit in New York City soll die Generalversammlung den “Pact for the Future” annehmen. Dann wird feststehen, wie ambitioniert die Erklärung tatsächlich ausfällt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein vielversprechendes Kommissars-Team zusammengestellt, um die klimapolitische Agenda in den kommenden fünf Jahren fortzuführen. Die Spanierin Teresa Ribera soll die neue Wettbewerbskommissarin werden. Was zunächst nicht nach einem Klimaressort klingt, beinhaltet die Aufgabe, das Beihilferecht der Europäischen Union auf die Klimaziele der EU auszurichten – konkret auf den Erneuerbaren-Ausbau und die Dekarbonisierung der Industrie.

Das Wettbewerbs-Portfolio von Ribera sei der Schlüssel zum Erreichen der 2030er-Klimaziele, sagte ein hochrangiger Kommissionsbeamter. Das fünfjährige Mandat dieser Kommission ende, kurz bevor das Treibhausgasreduktionsziel von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 erreicht sein müsse. Die neue Kommission sei daher “voll fokussiert” auf das EU-Klimaziel 2030.

Das Vorhaben soll mit einem Green Deal 2.0 mit Leben gefüllt werden. Er trägt den Namen “Clean Industrial Deal”. Die ambitionierte und erfahrene Klimapolitikerin Ribera sowie der französische, liberale Industriekommissar Stéphane Séjourné werden ihn federführend überwachen. Dies zeige, dass es keinen Raum für Rückschritte gebe, sondern vielmehr die Absicht, den Ehrgeiz für mehr Klimaschutz in der Industrie- und Wirtschaftspolitik zu erhöhen, sagt Chiara Martinelli, Direktorin des Climate Action Network Europe (CAN). Europa soll ohne jeden Zweifel auch weiterhin Klima-Champion sein und bis 2050 klimaneutral werden, aber auf dem Weg dorthin eben auch wettbewerbsfähig bleiben – das ist das Signal, das von der Leyen am Dienstag sendete.

Ribera unterstellt sollen Klimakommissar Wopke Hoekstra, Energiekommissar Dan Jørgensen und Umweltkommissarin Jessika Roswall sein. Hoekstra und Jørgensen sind ebenfalls erfahrene Klimapolitiker – der eine als amtierender Klimakommissar, der andere als ehemaliger Energie- und Umweltminister in Dänemark.

Von der Leyens Auftrag, Klimaschutz sowie Industrie- und Wirtschaftspolitik zusammenzudenken, zeigt sich auch hier an der Aufgabenzuteilung. Die legislative Arbeit für den “Clean Industrial Deal” kommt aus den Generaldirektionen für Klimapolitik (DG CLIMA) sowie Binnenmarkt und Industrie (DG GROW). Das bedeutet, dass Hoekstra und Séjourné gemeinsam die industrielle Dekarbonisierung, den Hochlauf sauberer Technologien und Investitionsanreize vorantreiben sollen.

Mit Hoekstras Nominierung ist zudem auch für Kontinuität gesorgt. Er wird wie bereits vergangenes Jahr in Dubai auch diesen November in Baku die internationalen Klimaverhandlungen bei der COP29 leiten. Ein Ressortwechsel Hoekstras hätte die EU angesichts einer klimapolitisch unambitionierten ungarischen Ratspräsidentschaft in Baku kopflos wirken lassen. Auch dafür hat von der Leyen nun eine elegante und sowohl für Hoekstra persönlich als auch für die niederländische Regierung zufriedenstellende Lösung gefunden.

Er und die ihm unterstellte DG CLIMA sind zudem verantwortlich für die Ausarbeitung des Gesetzespakets für das 2040er-Klimaziel der EU, dessen Reduktionsziel von 90 Prozent er bereits im Februar selbst vorgestellt hatte. Außerdem wurde Hoekstra das Portfolio für Steuern zugeteilt – der von den Niederlanden erhoffte ökonomische Aufgabenbereich. Er soll unter anderem daran arbeiten, Mehrwertsteuern nach Umweltkriterien auszurichten. Zudem könnte Hoekstra auch die Einführung von Klimasteuern und das Ende von umweltschädigenden Subventionen und Steuerprivilegien vorantreiben. So könnte er nun bei der bereits vor einem Jahr angekündigten Besteuerung von Kerosin Nägel mit Köpfen machen.

Der Däne Jørgensen hat ebenfalls ein einschlägiges Klimaprofil, wird aber jetzt Energiekommissar. Die ökonomischen Aspekte seines Portfolios sind offenkundig: Niedrige Energiepreise sind unverzichtbar für wirtschaftlichen Aufschwung. Doch die Energieträger müssen sauberer werden, fordert von der Leyen. Dabei helfen laut der Kommissionspräsidentin auch kleine modulare Kernkraftwerke sowie CO₂-Abscheidungstechnologien, denen Jørgensen zum Hochlauf verhelfen soll.

Jørgensen sei als Energiekommissar eine gute Wahl, sagt Linda Kalcher, Direktorin des Brüsseler Thinktanks Strategic Perspectives. “Ich erwarte, dass er immun gegen das Greenwashing ist, dass blauer Wasserstoff oder verschiedene Technologien zur Kohlenstoffabscheidung alle unsere Probleme von morgen lösen werden, und dass er bei der Kernenergie pragmatisch ist.”

Die designierte Umweltkommissarin Jessika Roswall kann zwar noch keine Vorerfahrung in ihrem neuen Aufgabenfeld vorweisen, ist jedoch ein kluger politischer Kompromiss. Die EVP-Parteienfamilie hatte ihre Kritik zuletzt vor allem auf den Naturschutz gezielt und bekommt nun eine verantwortliche Kommissarin aus den eigenen Reihen.

Freie Hand wird ihr von der Leyen dabei keineswegs lassen. Ihr Ressort muss einen erheblichen Teil zum geplanten europäischen Klimaanpassungsplan beitragen und die umstrittene EU-Chemikalienverordnung REACH überarbeiten, was einigen in der EVP nicht gefallen und erhebliche Auswirkungen für die chemische Industrie haben dürfte.

Zwar wird sie es leichter haben, Umweltschutz in ihrer Parteienfamilie zu verkaufen, als ihr grüner Vorgänger Virginijus Sinkevičius. Doch der Umweltausschuss könnte ihr das Leben durchaus schwer machen. Schweden habe gegen das Renaturierungsgesetz gestimmt und die Anti-Entwaldungs-Verordnung nicht unterstützt, twitterte der liberale Umweltpolitiker Pascal Canfin. Üblicherweise vertreten Kommissare Vorschläge aus der Kommission gemeinsam. Nun, so deutet Canfin an, bestehe die Gefahr, dass Roswall sich gegen die Kommissionslinie stellt. “Wir müssen dafür sorgen, dass sie als echte EU-Kommissarin handelt.”

Séjourné wurde außerdem beauftragt, einen “Industrial Decarbonisation Accelerator Act” vorzuschlagen. Dieser soll “Europäische Leitmärkte für die Entwicklung, Produktion und Diffusion von Clean Tech in der Industrie fördern” und Planungs-, Ausschreibungs- und Zulassungsverfahren beschleunigen, speziell für energieintensive Industrien. Damit nimmt die Europäische Kommission eine Idee auf, die auch Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seinem Konzept für Grüne Leitmärkte schon vorgebracht hat.

An einer Podiumsdiskussion am Mittwoch gaben Generaldirektorin Kerstin Jorna (DG GROW) und Generaldirektor Kurt Vandenberghe (DG CLIMA) einen ersten Einblick in die Industriestrategie der neuen Kommission: “Die zentrale Frage ist, wie man aus der ökologischen Transformation einen guten Business-Case macht”, sagte Jorna. Speziell in energieintensiven Industrien wie Stahl, Glas, Zement und Chemie sei dieser Business Case in Europa noch nicht gegeben. Während der Net Zero Industry Act (NZIA) des vergangenen Mandats die Zulassungsprozesse für nachhaltige Energietechnologien verbessert habe, sei dies für die Abnehmer dieser Technologien noch nicht gemacht worden.

Parallel zum Accelerator Act hat Séjourné denn auch den Auftrag gefasst, die Regeln für öffentliche Beschaffung anzupassen, um europäische Produzenten zu bevorzugen. Das explizit formulierte Ziel, europäische Produzenten zu bevorzugen, ist neu. In Entwurf-Versionen des NZIA waren solche “Buy European” Klauseln schon mal zu sehen – sie waren im finalen Vorschlag der Kommission dann aber doch nicht mehr enthalten.

Die designierten Kommissare müssen sich nun den zuständigen Fachausschüssen im EU-Parlament zur Anhörung stellen. Dabei werden sie sowohl zu ihrer Eignung für den Job als auch zu möglichen politischen Konflikten befragt. Anschließend stimmen die Ausschusskoordinatoren der Fraktionen über die Ernennung ab. Das Plenum des EU-Parlaments stimmt schließlich über das gesamte College der neuen EU-Kommission in einem Votum ab.

Eine Übersicht, welche Generaldirektionen den einzelnen Exekutiv-Vizepräsidenten und Kommissaren zugeordnet sind, finden Sie hier.

Angesichts der massiven Kritik aus der Industrie will Ursula von der Leyen bei der bereits verabschiedeten Entwaldungsrichtlinie nachbessern. Die EU-Kommissionspräsidentin kündigte am Dienstagabend in der EVP-Fraktion an, den Umsetzungszeitplan des Vorhabens noch einmal überprüfen zu wollen. Das erfuhr Table.Briefings von Personen, die mit der Sache vertraut sind. Eigentlich sollen die Regeln für große Unternehmen am 30. Dezember in Kraft treten, für kleine Unternehmen ein halbes Jahr später. Aber so wie geplant könne die Verordnung nicht kommen, habe von der Leyen gesagt, ohne konkreter zu werden.

Laut den Vorgaben dürfen Unternehmen Einfuhren bestimmter Produkte – unter anderem Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja und Holz – nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese bestätigt, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt, und dass bei seiner Herstellung die lokale Gesetzgebung eingehalten wurde.

Die EVP drängt bereits seit Monaten auf eine Verschiebung der Umsetzungsfrist. “Wir fordern die Kommission auf, die Umsetzung des Entwaldungsgesetzes unverzüglich zu verschieben“, betonten Herbert Dorfmann und Peter Liese, Sprecher der Fraktion im Landwirtschafts- bzw. Umweltausschuss des EU-Parlaments, am Donnerstag noch einmal. Liese hatte zuvor das Jahr 2027 als alternative Frist für die Umsetzung genannt und erklärt, man könne die Verschiebung kurzfristig im Dringlichkeitsverfahren annehmen.

Neben EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland hatten sich Verbände wie Eurocommerce und mehrere Handelspartner der EU – darunter die USA, Australien und Brasilien – in den vergangenen Monaten an die EU-Kommission gewandt und um eine Verschiebung der Regeln gebeten.

“Die Entwaldungsverordnung abzusägen, wäre ein schwerer Vertrauensbruch und Fehlstart in die neue Amtszeit für die Zusammenarbeit über die eigenen Parteigrenzen hinaus”, kommentierte hingegen Delara Burkhardt, die das Gesetz als Schattenberichterstatterin für die sozialdemokratische Fraktion (S&D) mitverhandelt hatte. Ein Vorschlag für Umsetzungsleitlinien, die viele der noch offenen Fragen der Wirtschaft beantworten würden, liege seit Monaten auf von der Leyens Schreibtisch. “Sie muss ihre Hausaufgaben machen und sie endlich freigeben.”

Die S&D-Fraktion forderte von der Leyen und den Kommissionsvize Maroš Šefčovič am Donnerstag auch in einem Schreiben auf, die EU-Entwaldungsverordnung fristgerecht umzusetzen und zügig die noch fehlenden Hilfsdokumente zu veröffentlichen. “Die Europäische Union trägt eine große Verantwortung für den Schutz der Wälder weltweit“, heißt es darin. Die Annahme des Gesetzes sei “ein Meilenstein in unserem Engagement für den Naturschutz” gewesen. Die EU müsse nun auch sicherstellen, dass ihre “Handlungen den Zielen ihrer Politik entsprechen”. Auch die Grünen setzen sich für eine Einhaltung der Frist ein. Ihre Befürchtung: Wird im Gesetz die Umsetzungsfrist geändert, könnte es in diesem Verfahren zu weiteren, inhaltlichen Abschwächungen kommen.

Vonseiten der Kommission selbst hieß es am Donnerstag wie bisher: Der Termin stehe fest, man arbeite hart daran, für eine reibungslose Umsetzung zu sorgen. “Die Co-Gesetzgeber haben den Termin für das Inkrafttreten auf das nächste Jahr festgelegt, da es angesichts der anhaltend hohen Entwaldungsraten dringend erforderlich ist”, sagte ein Sprecher zu Table.Briefings. leo/tho

Am Dienstag sprach die Deutsche Regas, Betreibergesellschaft des LNG-Terminals Deutsche Ostsee in Mukran auf Rügen, noch davon, mit der ersten “Reload-Operation” – also dem Umschlag von LNG – einen neuen Meilenstein erreicht zu haben. Nun ist sie mit Vorwürfen konfrontiert, die Beladung des LNG-Tankers Coral Energy mit 15.000 Kubikmeter Flüssigerdgas für Schweden sei nicht durch die Betriebsgenehmigung der Anlage gedeckt.

Auf Anfrage von Table.Briefings teilte die Sprecherin des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern mit, dass aus Sicht der zuständigen Behörde “die Betriebsweise des Reloads” vom Genehmigungsbescheid nach Bundes-Immissionsschutzgesetz nicht erfasst sei. Ein Umschlagen von LNG sei in den Antragsunterlagen nicht vorgesehen gewesen.

Das Be- und Entladen von LNG-Tankern gilt als besonders kritisch, da hier die Gefahr von Leckagen und Methanaustritten, dem sogenannten Methanschlupf, besonders groß ist. LNG besteht zu etwa 90 Prozent aus Methan, das als Treibhausgas rund 25-mal so klimawirksam ist wie CO₂.

“Genehmigt wurde der Betrieb des LNG-Terminals als Gaslager mit dem Zweck der Anlieferung und Zwischenspeicherung von LNG zur Regasifizierung und Einspeisung als Erdgas in das deutsche Gasnetz“, so das Ministerium. Eine Nutzung des Gaslagers für den Umschlag von LNG für einen Weitertransport per LNG-Carrierschiffen “ist derzeit nicht im Genehmigungsbescheid angelegt”.

Damit stellt sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit des von der Regas angebotenen “Reload-Services”. Das Unternehmen wirbt damit, dass “nun auch die nordeuropäischen Nachbarstaaten an der Versorgung durch das Energie-Terminal Deutsche Ostsee als wichtigem Energie-Hub partizipieren können”. Kunden könnten so “auch kleinere LNG-Lieferungen im gesamten Ostseeraum kosteneffizient und wettbewerbsfähig realisieren”.

Das Ministerium kündigte im Gespräch mit Table.Briefings an, man werde die Deutsche Regas nun auffordern, eine detaillierte Beschreibung des neuen Geschäftsmodells “LNG-Umschlag” sowie technische Nachweise vorzulegen. Nach Eingang der Unterlagen werde geprüft, ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt, für die eine Genehmigungspflicht nach Paragraf 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz besteht. ch

Der Bundesrat hat die Empfehlungen seiner Ausschüsse zur Umsetzung des CSRD-Gesetzes veröffentlicht. Darin monieren sie mehrfach die entstehende Belastung für Unternehmen, die “der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft schadet”. Dies könnte sogar so weit gehen, dass sich die geplante Nachhaltigkeitsberichterstattung “nachteilig auf die angestrebte Transformation der Wirtschaft” auswirke. Die Begründung: Für die Berichtspflichten würden viele gut ausgebildete Fachkräfte benötigt, die – aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels – dann für die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen und ressourcenschonenden Projekten fehlten. Die Bundesregierung solle sich daher auf EU-Ebene für eine Überarbeitung der Richtlinie sowie für eine Reduzierung der Berichtsstandards einsetzen.

Bei der Frage, wer CSRD-Berichte künftig testieren darf, sieht das Papier ebenfalls Handlungsbedarf. Laut des Gesetzentwurfes der Ampel-Koalition dürfen für diese Aufgabe künftig ausschließlich Wirtschaftsprüfer beauftragt werden. Technische Sachverständige wie Dekra und TÜV blieben demnach außen vor. Drei Dutzend Verbände hatten dagegen protestiert, darunter DIHK, BDI und die Wirtschaftsvereinigung Stahl – und auch der Bundesrat zweifelt die Entscheidung an. Eine Änderung des aktuellen Vorschlags könnte “die Akzeptanz und praxisgerechte Anwendbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung steigern”, heißt es. Die Ausschüsse halten die Begründung der Regierung, wonach die gegenwärtige Rechtslage keine andere Regelung zulasse, damit für nicht hinreichend.

Laut einer neuen Forsa-Umfrage des TÜV Verbands, die Table.Briefings vorab vorlag, wünscht sich eine Mehrzahl der Unternehmen, technische Prüforganisationen beauftragen zu können. 79 Prozent stimmten für diese Option, 33 Prozent bevorzugten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften; Mehrfachnennungen waren möglich. 79 Prozent erklärten zudem, dass sie in den vergangenen Jahren keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben, 33 Prozent haben sich auch noch gar nicht mit den neuen Vorgaben befasst, die aus der CSRD erwachsen. Insgesamt wurden 500 Firmen ab 20 Beschäftigten befragt; mehr als Dreiviertel davon hat maximal 250 Mitarbeiter. Keine Angabe machte der Verband zur Frage, wie viele der befragten Unternehmen tatsächlich von den Berichtspflichten betroffen sein werden.

Das Umsetzungsgesetz wurde Ende Juli von der Bundesregierung verabschiedet, kommenden Donnerstag steht es erstmals im Bundestag auf der Agenda. Im Bundesrat wird es einen Tag später besprochen. Dessen Plenum muss die Empfehlungen seiner Ausschüsse noch annehmen. maw

In einem gemeinsamen Hintergrundpapier haben zivilgesellschaftliche Organisationen eine Bilanz ihrer fünfjährigen Beteiligung an den Branchendialogen unter Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) gezogen. Sie kommen zu dem Schluss, dass bisher keine konkreten Verbesserungen für die Betroffenen in den Lieferketten erreicht werden konnten.

“Unsere Analyse der Branchendialoge zeigt deutlich die Stärken und Schwächen dieses Formats”, sagt Sarah Guhr von Germanwatch, die die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der Branchendialoge koordiniert. “Sie können einerseits gut ein gemeinsames Verständnis der Risiken in Lieferketten und einen Maßstab für die angemessene Umsetzung von Sorgfaltspflichten entwickeln”, so Guhr. Andererseits komme bisher aber keine nachweisbare Wirkung bei den Betroffenen in der Lieferkette an.

Das Format der Branchendialoge wurde mit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) geschaffen und ist eine besondere Form von Multi-Stakeholder-Initiativen (MSI). Als Instrument der Bundesregierung zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten sollen sie Unternehmen bei der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte unterstützen. Bisher wurden sie in der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau und im Energiesektor initiiert.

Das BMAS bewertet das inzwischen Erreichte deutlich positiver. So seien aus den Pilotprojekten des Branchendialogs Handlungsanleitungen entstanden, “die Unternehmen unterstützen, ihre Sorgfaltspflichten besser im Sinne der Rechteinhaber umzusetzen”, so ein Sprecher zu Table.Briefings. Aus dem Branchendialog Automobil sei beispielsweise der unternehmensübergreifende Beschwerdemechanismus in Mexiko hervorgegangen, der seit Mai 2024 Beschwerden entlang der Lieferkette aufnehme.

Von Seiten der NGOs sind Germanwatch, Südwind, WEED, Powershift, Gegenströmung, die Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik und Inkota an den Branchendialogen beteiligt. Inkota hat allerdings angekündigt, die Mitarbeit im Branchendialog Automobil aufgrund der geringen Beteiligung von Unternehmen einzustellen und nur noch das Pilotprojekt in Mexiko fortzuführen. ch

Im Innovationsindikator 2024 vom Beratungsunternehmen Roland Berger und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erreicht Deutschland im Bereich Nachhaltigkeit erneut einen Spitzenplatz. In den Schlüsseltechnologien der Kreislaufwirtschaft sichert sich das Land den ersten Rang, bei Energietechnologien den dritten.

Nur Dänemark und Finnland liegen bei Nachhaltigkeit im Ranking vor Deutschland, Südkorea ist gleichauf. Den Bereich Nachhaltigkeit erhebt das Ranking erst seit 2023. Er misst Anstrengungen etwa in den Bereichen:

Laut des Rankings muss sich Deutschland besonders in den Bereichen ökologische Innovationen, F&E in Erneuerbare Energien und Patente verbessern. Hier schneidet Deutschland unterdurchschnittlich ab. Beim Export nachhaltiger Güter liegt Deutschland dagegen weit vorne.

Im Gesamtranking verschlechtert sich Deutschland jedoch – und rutscht von Platz 10 auf Rang 12 ab. Vor allem der Fachkräftemangel, geringe Wagniskapitalinvestitionen und unzureichende staatliche Förderung bremsen die Innovationsfähigkeit. Über alle Bereiche des Rankings hinweg führend sind die Schweiz, Singapur und Dänemark.

BDI-Präsident Siegfried Russwurm mahnte, dass Deutschland trotz seines Status als große Industrienation gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung verstärken müsse: “Unsere Wettbewerbsfähigkeit hängt im Kern von unserer Innovationsfähigkeit ab.” Gleichzeitig fordert der Bericht eine verstärkte Fokussierung auf Zukunftstechnologien und eine bessere staatliche Unterstützung für Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit.

Der Innovationsindikator wird seit 2005 vom BDI und Roland Berger herausgegeben und von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und dem ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erarbeitet. Das Ranking bewertet die Innovationsfähigkeit eines Landes anhand von 23 Einzelindikatoren. spm

Der schon länger geplante Rohstofffonds der Bundesregierung kann starten: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner haben die staatliche Förderbank KfW angewiesen, den Fonds aufzusetzen. Dies berichtete das Handelsblatt und bezog sich dabei auf ein Schreiben der beiden Minister an KfW-Vorstandsvorsitzenden Stefan Wintels. Demnach soll die Bank mit dem Fonds Rohstoffprojekte fördern, um die Rohstoffversorgung deutscher Unternehmen abzusichern, deren Abhängigkeit von anderen Staaten zu verringern und die Resilienz der Lieferketten und der Volkswirtschaft zu stärken.

Der Fonds, mit dem die KfW von 2024 bis 2028 etwa eine Milliarde Euro für strategische Rohstoffprojekte bereitstellen soll, war bereits seit einiger Zeit fertig konzipiert. Auch inhaltlich waren sich die Ministerien nach Informationen von Table.Briefings schon längst einig. Das BMF hatte die Mittel jedoch nicht freigegeben. Wie das Handelsblatt berichtet, lag dies an der strittigen Frage, ob Rohstoffprojekte mit Krediten oder Eigenkapital gefördert werden sollen. Habeck und sein Ministerium hätten dabei auf die Variante mit Eigenkapital gedrängt und sich am Ende durchgesetzt: Es besteht nun die Möglichkeit, dass der Bund sich mit Eigenkapital an den geförderten Projekten beteiligt. leo

Gleich mehrere Transformationsthemen stehen in der kommenden Sitzungswoche auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages. So befasst sich der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft bereits am Montag in einem öffentlichen Fachgespräch mit der “verpflichtenden Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel” an gemeinnützige Einrichtungen.

Am Mittwoch folgt eine Expertenanhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung des Wasserstoffhochlaufs. Am Abend kommt zudem der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammen.

Am Donnerstag debattieren die Abgeordneten dann im Plenum abschließend über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Zukunft der Bioenergie. Kernpunkte sind unter anderem flexible Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und eine Erhöhung des Ausbauziels für Biomasseanlagen. Außerdem soll die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung von bürokratischem Ballast befreit werden.

Erstmals berät der Bundestag zudem über einen Antrag der CDU/CSU zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit.

Ebenfalls in erster Lesung stehen folgende Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Beratung an:

Am Freitag schließlich befassen sich die Abgeordneten unter dem Tagesordnungspunkt “Sofortprogramm für die Wirtschaft, Wirtschaftswende” mit zwei parlamentarischen Initiativen der CDU/CSU-Fraktion. Darin fordert die Union unter anderem die Aufhebung des deutschen Lieferkettengesetzes. Außerdem soll sich die Bundesregierung im Europäischen Rat für einen Stopp der Europäischen Lieferkettenrichtlinie einsetzen. ch

In Sachsen-Anhalt eröffnet Europas erste Lithium-Raffinerie – Handelsblatt

Der Rohstoffkonzern AMG hat in Bitterfeld Europas erste Lithium-Raffinerie eröffnet. Sie soll Europa bei der Produktion von Elektroauto-Batterien unabhängiger machen und bis 2030 rund 14 Prozent der europäischen Nachfrage an Lithiumhydroxid decken, das für die Batterien benötigt wird. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff bezeichnete die Eröffnung als Lichtblick in einer von Deindustrialisierung geprägten Zeit. Catiana Krapp berichtet, dass die positive Wirkung der Raffinerie noch fraglich sei, da die benötigten Ressourcen bislang aus Brasilien stammten und für einen Zwischenschritt nach China transportiert werden müssten. Zum Artikel

Milence: So weit ist das europäische Ladenetz für E-Lkw – Automobil Industrie

Die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs hängt vom Ausbau eines flächendeckenden Ladenetzes ab. Das Joint Venture Milence, an dem Daimler Trucks, Traton und Volvo beteiligt sind, will 70 Hubs mit über 570 Hochleistungs-Ladepunkten entlang der europäischen Ten-T-Korridore errichten. Drei Hubs sind bereits in Betrieb, berichtet Thomas Günnel. Sie befinden sich in den Niederlanden, Frankreich und Belgien. Der erste Hub in Deutschland entsteht am Hermsdorfer Kreuz. Zum Artikel

Milliardengeschäft mit Müll: EU-Rechnungshof warnt vor schwerem Betrug mit Recycling von Plastik – RND

Als Anreiz, möglichst viel zu recyceln, zahlen die EU-Staaten eine Steuer auf nicht recycelbaren Kunststoff an Brüssel. Der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass es an Kontrollen fehle und nicht alles als recycelt deklarierte Plastik tatsächlich wiederverwendet werde, berichtet Sven Christian Schulz. Der Rechnungshof warne vor Betrug und Umweltkriminalität. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten würden laut Rechnungshof nicht ausreichend eingreifen. Trotz der hohen Zahlungen von Staaten wie Deutschland gebe es zudem Zweifel, ob die Steuer tatsächlich zu mehr Recycling führe. Zum Artikel

Floods Wreak Havoc Across Four Continents – The New York Times

Überschwemmungen auf der ganzen Welt haben einen gemeinsamen Faktor: eine durch den Klimawandel erwärmte Atmosphäre. Einige der jüngsten tödlichen Ereignisse, wie die Erdrutsche im südindischen Kerala in diesem Sommer, lassen sich direkt auf den Klimawandel zurückführen. Die weltweiten Ereignisse würden deutlich machen, schreiben Austyn Gaffney und Somini Sengupta, dass sowohl reiche als auch arme Länder in ihre Infrastruktur investieren müssten, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu minimieren. Zum Artikel

Mögliche Umweltauswirkungen: Google plant sein Datenzentrum in Chile neu – Heise

Google will sein Datenzentrumsprojekt in Chile aufgrund eines Urteils des Umweltgerichts von Santiago de Chile neu planen. Ursprünglich für 2020 angesetzt, war der Bau wegen des hohen Wasser- und Energieverbrauchs zunehmend umstritten. Im Februar hatte das Umweltgericht schließlich die Baugenehmigung aufgehoben. Das Projekt würde mindestens 7,6 Millionen Liter Grundwasser pro Tag zur Kühlung der Server verbrauchen, was angesichts der Dürre in Chile nicht tragbar sei, argumentierte das Gericht. Die neuen Pläne für das Rechenzentrum sehen eine Luftkühlung vor, wodurch der hohe Wasserverbrauch entfallen würde. Zum Artikel

ESG is dead. Long live ESG – Financial Times

Lindsay Hooper vertritt den Standpunkt, dass ESG in seiner jetzigen Form, basierend auf Offenlegungen und freiwilligen Marktmaßnahmen, nicht ausreiche, um die Transformation der Wirtschaft in großem Maßstab herbeizuführen. Es sei ein radikaler Wandel hin zu einem “kompetitiven Nachhaltigkeitsmanagement” nötig, das ökonomische Anreize für Nachhaltigkeit setze. Unternehmen müssten erkennen, dass Naturgesetze, und nicht Moralvorstellung oder Verbraucherverhalten, Maßnahmen für die Umwelt erforderlich machen. Zum Artikel

Wandel passiert nie entlang eines gradlinigen Pfades. Das wird in drei Analysen, die wir Ihnen heute empfehlen möchten, wieder einmal deutlich. Da sind zum einen die Regeln zu entwaldungsfreien Lieferketten. Weil die Kritik an dem EU-Vorhaben aus der Wirtschaft nicht abriss, will Ursula von der Leyen nun nachbessern, wie Table.Briefings erfahren hat. Was die EU-Kommissionspräsidentin plant, erklären Leonie Düngefeld und Till Hoppe.

Außerdem haben wir uns mit Robert Habecks Strategie befasst, Konzerne mit Milliardensummen zu subventionieren. Die Zahl der Projekte, die auf Eis gelegt werden, wird inzwischen größer – und damit drängt sich die Frage auf: Wie wirkungsvoll ist der Ansatz des Wirtschaftsministers? Alex Veit hat das Für und Wider aufgeschrieben.

Und: In New York beginnt am Sonntag der UN-Zukunftsgipfel. Seit fast einem Jahr wird um die Abschlusserklärung gerungen. Und somit auch um die Frage, wie ambitioniert die Weltgemeinschaft sein will bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und der Modernisierung der dafür nötigen Finanzarchitektur. Warum die Verhandlungen stocken, erkläre ich in meinem Text.

Im Frühjahr 2023 erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine “transformative Angebotspolitik” zu seinem zentralen Ansatz, um den Übergang zur Klimaneutralität und die Konkurrenz mit China und den USA zu meistern.

Eineinhalb Jahre später stehen Kernprojekte von Habecks Ansatz infrage: In Magdeburg schlug vor wenigen Tagen die Nachricht ein, dass der Halbleiterhersteller Intel eine 30 Milliarden Euro-Investition verschiebt und vielleicht nie realisieren wird. Jeder dritte Euro für das Projekt sollte vom Staat kommen – und war Intel doch zu wenig.

Im Ruhrgebiet steckt der größte deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp in einer Krise, die den Standort grundsätzlich infrage stellt. Zwei Milliarden Euro Förderung sind versprochen, reichen aber höchstens für ein Viertel der Produktionskapazität. Wie der restliche Umbau finanziert werden soll: unbekannt.

Habecks Ansatz soll den klimafreundlichen Umbau ‘alter’ Grundstoffindustrien wie der Stahlproduktion teilfinanzieren, aber auch die Ansiedlung von großen Mikrochipfabriken als Zukunftsindustrien ermöglichen. Einzelnen Unternehmen stellte die Bundesregierung dafür staatliche Mittel im Milliardenbereich zur Verfügung. Auf 24 Milliarden Euro summieren sich diese Großförderungen inzwischen.

Aber es gibt weitere schlechte Nachrichten:

Ist der Kern von Habecks transformativer Angebotspolitik – die Erhaltung und Neuansiedlung industrieller Leuchttürme – bereits wieder gescheitert?

“Transformative Angebotspolitik ist als Begriff ja eine Irreführung”, sagt Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender für Wirtschaft, Klima und Energie in der Unionsfraktion, im Gespräch mit Table.Briefings. “Sondern es ist tatsächlich ein staatliches Lenken von Ressourcen in Bereiche, die der sogenannten Transformation dienen. Und ja, das scheitert offenkundig.”

Spahn hält es für falsch, einzelnen Unternehmen Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen und so von deren Entscheidungen abhängig zu werden. Das Grundproblem sei, dass die Produktivität und damit auch die Wirtschaft insgesamt nicht mehr wachse.

Angebracht sei daher eine “vernünftige Angebotspolitik”, die sich nicht auf die Klimatransformation beschränkt: niedrigere Steuern, weniger Bürokratie, billigere Energie. “Der Scholz-Habeck-Irrglaube ist, dass durch Transformation Wachstum entsteht”, so Spahn. “Der Beweis ist nun angetreten, dass das nicht der Fall ist. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wachstum ist die Voraussetzung, um in Klimaschutz investieren zu können.”

Felix Banaszak, für die Grünen im Wirtschafts- und Haushaltsausschuss, zeigt sich hingegen nicht überrascht, “dass es einzelne Projekte gibt, die am Ende nicht realisiert werden”. Schließlich, so Banaszak zu Table.Briefings, gehe es um eine Transformation, vergleichbar mit der industriellen Revolution. “So ein Wandel hat es an sich”, sagt Banaszak, “dass damit an manchen Stellen auch Rückschläge verbunden sind”. Intel und Thyssenkrupp seien aber Einzelbeispiele – anderswo, etwa beim Stahlproduzenten Salzgitter AG oder dem Halbleiterprojekt ESMC in Dresden, werde gebaut wie geplant.

Habecks transformative Angebotspolitik sei grundsätzlich der richtige Weg. Denn nur der Staat, der nicht auf kurzfristige Renditen angewiesen ist, könne sinnvoll entscheiden, welche Industrien auch bei hohen Kosten notwendig sind: “Sollen wir von Kapitalmarktinteressen abhängig machen, ob wir bestimmte Technologien noch brauchen oder nicht?”

Es wäre falsch, wegen einzelner Probleme in Fatalismus zu verfallen. Genauso falsch sei es aber auch, einfach auf dem eingeschlagenen Weg zu verharren: “Mit Problemen wird man ja erst in der Praxis konfrontiert. Die ersten Rückmeldungen zeigen, wo nachgesteuert werden muss.”

Diese Nachsteuerung kann aus Banaszaks Sicht in Einzelfällen durchaus grundlegend ausfallen. Wäre es etwa sinnvoll, dass der Staat sich in Unternehmen einkauft, anstatt Subventionen zu verteilen? “Ich finde, dass man darüber auch diskutieren kann”, sagt er mit Verweis auf den Stahlbereich von Thyssenkrupp. “Ein Staatseinstieg muss als Option diskutiert werden.”

Für Jens Spahn wäre dies ein Unding. “Mit der Logik müsste sich der Staat an allen energieintensiven Industrien des Landes beteiligen”, so der Wirtschaftspolitiker. “Die Erfahrung lehrt: Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, im Gegenteil.”

Grundsätzlich ist Spahn, der wie Banaszak aus Nordrhein-Westfalen kommt, aber nicht gegen große Subventionen: “Für die Einzelförderung bei ThyssenKrupp gibt es gute Argumente, und ich kann verstehen, warum das Land NRW da so engagiert ist.”

Auch Förderprogramme, die allen Unternehmen einer Branche offenstehen, befürwortet Spahn: “Einzelne Förderprogramme kann man fortführen”, sofern sie helfen würden, den steigenden Kosten für CO₂-Emissionen zu begegnen. Doch dringlicher sei, einen viel größeren Teil der staatlichen Mittel für eine Senkung der Strompreise einzusetzen. Die Milliarden Euro, die nun nicht unmittelbar an Intel überwiesen werden, sollten laut Spahn dafür eingesetzt werden.

Auch Banaszak möchte dringend die Strompreise senken. Er schlägt vor, die Kosten des Netzausbaus in einem Amortisationsmodell wie beim Wasserstoffkernnetz vorzustrecken. Dies werde von der Ampelkoalition auch geprüft, doch bislang seien FDP und SPD nicht überzeugt. Aber billiger Strom werde nicht ausreichen. “Wenn ich jetzt zu Thyssenkrupp, zu BASF, zu Salzgitter oder zur Zementindustrie gehe und sage: ‘Die ganzen Fördermittel gibt es übrigens nicht mehr, aber wir machen euch mit dem eingesparten Geld die Stromkosten günstiger.’ Da werden die sich schön bedanken, weil die beides brauchen.”

Am Sonntag beginnt bei den Vereinten Nationen in New York City der zweitägige Summit of the Future. Der Gipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs will den globalen Nachhaltigkeitszielen neuen Schwung für deren Umsetzung bis zum Jahr 2030 verleihen, die internationale Zusammenarbeit stärken und andere weitreichende Themen ansprechen. Manifestiert werden sollen die Ergebnisse des Zukunftsgipfels in drei Dokumenten.

Die Dokumente müssen im Konsens verabschiedet werden, was bisher, trotz fast einjährigen Gesprächen, noch nicht gelungen ist. Die beiden Verhandlungsführer des Zukunftspakts, der namibische UN-Botschafter Neville Gertze und die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse, haben Anfang des Jahres einen ersten Vorschlag vorgestellt (“Zero Draft”). Anschließend konnten sämtliche Staaten weitere Idee einbringen, weshalb die Abschlusserklärung zeitweise auf mehr als 200 Seiten anwuchs. In mehreren Runden wird seitdem versucht, die Punkte zu komprimieren und sie – nach der ersten allgemein gehaltenen Fassung – nachzuschärfen. Die aktuelle Version (“Revision 4”) ist 30 Seiten lang und sieht 58 “Actions” vor, in denen Handlungsabsichten formuliert sind.

Wie zäh der Prozess hinter den Kulissen verläuft, hat sich vergangene Woche angedeutet. Abweichend von dem vorab vereinbarten Verhandlungsrhythmus luden Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsident Namibias die UN-Staaten zu einem “Global Call” ein. In der öffentlich gestreamten Veranstaltung erinnerten die Gastgeber und UN-Generalsekretär António Guterres die Teilnehmenden an die Ziele des Zukunftspakts. Die Vereinten Nationen seien nicht adäquat auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet, Kriege, Konflikte, Pandemien, der Klimawandel und die Digitalisierung ließen sich nur gemeinsam lösen. Anschließend wurden Videobotschaften aus mehr als 40 Staaten eingespielt.

Die Aussagekraft blieb gering, die Formulierungen allgemein. Klar wurde trotzdem: Die Blockaden haben zugenommen. Um einen nennenswerten Abschluss hinzubekommen, müssten sich wieder mehr Staaten konstruktiv einbringen. Wie zu hören ist, sollen vor allem Russland und dessen befreundete Nationen auf den letzten Metern Widerstand gegen zahlreiche Details leisten.

Ein wesentlicher Streitpunkt in den Verhandlungen sind die Finanzen. Damit die Staaten des globalen Südens die Nachhaltigkeits- und Klimaziele erreichen können, bräuchte es – je nach Rechnung – zwischen einer und vier Billionen US-Dollar jährlich; weltweit betrachtet sind lediglich 17 Prozent der SDG im Zeitplan. Selbst stemmen können die Nationen diese Summe nicht, sie ächzen unter ihren vielfach hohen Schulden und erwirtschaften zu geringe eigene Einnahmen. Zugleich bleiben die Zusagen zu mehr Hilfe vage. Ein von UN-Generalsekretär António Guterres vorgeschlagenes Konjunkturpaket, ein “SDG-Stimulus”, ist in der aktuellen Fassung noch enthalten. Man wolle den Plan “dringend” vorantreiben, heißt es. Die von Guterres ins Spiel gebrachte Summe von 500 Milliarden US-Dollar hat es indes nicht hineingeschafft.

“Die Länder des Südens bemängeln, dass viel von Solidarität die Rede ist – aber wenn es materiell werden soll, passiert genau das Gegenteil“, sagt Jens Martens, Geschäftsführer des Global Policy Forums Europe. Er nennt ein weiteres Beispiel: In dem Pakt steht, dass man sich verpflichte, die humanitäre Hilfe zu erhöhen. “Gleichzeitig sehen wir in unserem deutschen Haushalt, dass die humanitäre Hilfe um eine Milliarde Euro gekürzt wird.” Nicht nur Russland verwässere die Details an vielen Stellen, so Martens – sondern auch die USA und die EU.

Die westlichen Nationen spielen zudem eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie Reformen der globalen Finanzarchitektur aussehen könnten. António Guterres hat dem System attestiert, “veraltet, dysfunktional und unfair” zu sein. Geändert hat sich bei der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bislang aber wenig.

Die ehemalige BMZ-Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, die seit 2016 im Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) sitzt, plädiert beispielsweise dafür, die Ansprüche auf die sogenannten Sonderziehungsrechte des IWF, die aus Währungsreserven resultieren und in Notlagen ausgeschüttet werden können, neu zu regeln. 2021 hatte der IWF auf diesem Weg 650 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Aufgrund der geltenden Quoten profitierten allerdings vor allem westliche Staaten. Deutschland erhielt 30 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die 46 am wenigsten entwickelten Länder zusammen. Wieczorek-Zeul: “Der IWF hat seinen Mitgliedsländern erlaubt, das Geld an die bedürftigen Staaten weiterzugeben. Aber die Bundesregierung teilt diese Meinung nicht.”

Eine damit verbundener Idee ist hingegen noch in der aktuellen Fassung des Zukunftspakts enthalten. Vorgeschlagen wird, einen neuen Summit einzuführen, bei dem sich die Vereinten Nationen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs alle zwei Jahre mit den internationalen Finanzinstitutionen treffen. Auf diesem Weg sollen Schwellen- und Entwicklungsländer letztlich mehr Einfluss erhalten. Jens Martens: “Das ist der Versuch, die G20, den IWF und die Weltbank in die Vereinten Nationen zu holen und die UN somit zu stärken.”

Zwar werden Entscheidungen über etwaige Reformen auch künftig sowohl bei IWF und Weltbank fallen. Aber, so Martens: “Man merkt, dass IWF und Weltbank seit zwei Jahren unter Druck stehen. Und wenn die Staats- und Regierungschefs beim Zukunftsgipfel sagen, wir brauchen Verbesserungen, dann wird sich dieser Druck nochmal erhöhen.”

Am Sonntag um neun Uhr Ortszeit in New York City soll die Generalversammlung den “Pact for the Future” annehmen. Dann wird feststehen, wie ambitioniert die Erklärung tatsächlich ausfällt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein vielversprechendes Kommissars-Team zusammengestellt, um die klimapolitische Agenda in den kommenden fünf Jahren fortzuführen. Die Spanierin Teresa Ribera soll die neue Wettbewerbskommissarin werden. Was zunächst nicht nach einem Klimaressort klingt, beinhaltet die Aufgabe, das Beihilferecht der Europäischen Union auf die Klimaziele der EU auszurichten – konkret auf den Erneuerbaren-Ausbau und die Dekarbonisierung der Industrie.

Das Wettbewerbs-Portfolio von Ribera sei der Schlüssel zum Erreichen der 2030er-Klimaziele, sagte ein hochrangiger Kommissionsbeamter. Das fünfjährige Mandat dieser Kommission ende, kurz bevor das Treibhausgasreduktionsziel von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 erreicht sein müsse. Die neue Kommission sei daher “voll fokussiert” auf das EU-Klimaziel 2030.

Das Vorhaben soll mit einem Green Deal 2.0 mit Leben gefüllt werden. Er trägt den Namen “Clean Industrial Deal”. Die ambitionierte und erfahrene Klimapolitikerin Ribera sowie der französische, liberale Industriekommissar Stéphane Séjourné werden ihn federführend überwachen. Dies zeige, dass es keinen Raum für Rückschritte gebe, sondern vielmehr die Absicht, den Ehrgeiz für mehr Klimaschutz in der Industrie- und Wirtschaftspolitik zu erhöhen, sagt Chiara Martinelli, Direktorin des Climate Action Network Europe (CAN). Europa soll ohne jeden Zweifel auch weiterhin Klima-Champion sein und bis 2050 klimaneutral werden, aber auf dem Weg dorthin eben auch wettbewerbsfähig bleiben – das ist das Signal, das von der Leyen am Dienstag sendete.

Ribera unterstellt sollen Klimakommissar Wopke Hoekstra, Energiekommissar Dan Jørgensen und Umweltkommissarin Jessika Roswall sein. Hoekstra und Jørgensen sind ebenfalls erfahrene Klimapolitiker – der eine als amtierender Klimakommissar, der andere als ehemaliger Energie- und Umweltminister in Dänemark.

Von der Leyens Auftrag, Klimaschutz sowie Industrie- und Wirtschaftspolitik zusammenzudenken, zeigt sich auch hier an der Aufgabenzuteilung. Die legislative Arbeit für den “Clean Industrial Deal” kommt aus den Generaldirektionen für Klimapolitik (DG CLIMA) sowie Binnenmarkt und Industrie (DG GROW). Das bedeutet, dass Hoekstra und Séjourné gemeinsam die industrielle Dekarbonisierung, den Hochlauf sauberer Technologien und Investitionsanreize vorantreiben sollen.

Mit Hoekstras Nominierung ist zudem auch für Kontinuität gesorgt. Er wird wie bereits vergangenes Jahr in Dubai auch diesen November in Baku die internationalen Klimaverhandlungen bei der COP29 leiten. Ein Ressortwechsel Hoekstras hätte die EU angesichts einer klimapolitisch unambitionierten ungarischen Ratspräsidentschaft in Baku kopflos wirken lassen. Auch dafür hat von der Leyen nun eine elegante und sowohl für Hoekstra persönlich als auch für die niederländische Regierung zufriedenstellende Lösung gefunden.

Er und die ihm unterstellte DG CLIMA sind zudem verantwortlich für die Ausarbeitung des Gesetzespakets für das 2040er-Klimaziel der EU, dessen Reduktionsziel von 90 Prozent er bereits im Februar selbst vorgestellt hatte. Außerdem wurde Hoekstra das Portfolio für Steuern zugeteilt – der von den Niederlanden erhoffte ökonomische Aufgabenbereich. Er soll unter anderem daran arbeiten, Mehrwertsteuern nach Umweltkriterien auszurichten. Zudem könnte Hoekstra auch die Einführung von Klimasteuern und das Ende von umweltschädigenden Subventionen und Steuerprivilegien vorantreiben. So könnte er nun bei der bereits vor einem Jahr angekündigten Besteuerung von Kerosin Nägel mit Köpfen machen.

Der Däne Jørgensen hat ebenfalls ein einschlägiges Klimaprofil, wird aber jetzt Energiekommissar. Die ökonomischen Aspekte seines Portfolios sind offenkundig: Niedrige Energiepreise sind unverzichtbar für wirtschaftlichen Aufschwung. Doch die Energieträger müssen sauberer werden, fordert von der Leyen. Dabei helfen laut der Kommissionspräsidentin auch kleine modulare Kernkraftwerke sowie CO₂-Abscheidungstechnologien, denen Jørgensen zum Hochlauf verhelfen soll.

Jørgensen sei als Energiekommissar eine gute Wahl, sagt Linda Kalcher, Direktorin des Brüsseler Thinktanks Strategic Perspectives. “Ich erwarte, dass er immun gegen das Greenwashing ist, dass blauer Wasserstoff oder verschiedene Technologien zur Kohlenstoffabscheidung alle unsere Probleme von morgen lösen werden, und dass er bei der Kernenergie pragmatisch ist.”

Die designierte Umweltkommissarin Jessika Roswall kann zwar noch keine Vorerfahrung in ihrem neuen Aufgabenfeld vorweisen, ist jedoch ein kluger politischer Kompromiss. Die EVP-Parteienfamilie hatte ihre Kritik zuletzt vor allem auf den Naturschutz gezielt und bekommt nun eine verantwortliche Kommissarin aus den eigenen Reihen.

Freie Hand wird ihr von der Leyen dabei keineswegs lassen. Ihr Ressort muss einen erheblichen Teil zum geplanten europäischen Klimaanpassungsplan beitragen und die umstrittene EU-Chemikalienverordnung REACH überarbeiten, was einigen in der EVP nicht gefallen und erhebliche Auswirkungen für die chemische Industrie haben dürfte.

Zwar wird sie es leichter haben, Umweltschutz in ihrer Parteienfamilie zu verkaufen, als ihr grüner Vorgänger Virginijus Sinkevičius. Doch der Umweltausschuss könnte ihr das Leben durchaus schwer machen. Schweden habe gegen das Renaturierungsgesetz gestimmt und die Anti-Entwaldungs-Verordnung nicht unterstützt, twitterte der liberale Umweltpolitiker Pascal Canfin. Üblicherweise vertreten Kommissare Vorschläge aus der Kommission gemeinsam. Nun, so deutet Canfin an, bestehe die Gefahr, dass Roswall sich gegen die Kommissionslinie stellt. “Wir müssen dafür sorgen, dass sie als echte EU-Kommissarin handelt.”

Séjourné wurde außerdem beauftragt, einen “Industrial Decarbonisation Accelerator Act” vorzuschlagen. Dieser soll “Europäische Leitmärkte für die Entwicklung, Produktion und Diffusion von Clean Tech in der Industrie fördern” und Planungs-, Ausschreibungs- und Zulassungsverfahren beschleunigen, speziell für energieintensive Industrien. Damit nimmt die Europäische Kommission eine Idee auf, die auch Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seinem Konzept für Grüne Leitmärkte schon vorgebracht hat.

An einer Podiumsdiskussion am Mittwoch gaben Generaldirektorin Kerstin Jorna (DG GROW) und Generaldirektor Kurt Vandenberghe (DG CLIMA) einen ersten Einblick in die Industriestrategie der neuen Kommission: “Die zentrale Frage ist, wie man aus der ökologischen Transformation einen guten Business-Case macht”, sagte Jorna. Speziell in energieintensiven Industrien wie Stahl, Glas, Zement und Chemie sei dieser Business Case in Europa noch nicht gegeben. Während der Net Zero Industry Act (NZIA) des vergangenen Mandats die Zulassungsprozesse für nachhaltige Energietechnologien verbessert habe, sei dies für die Abnehmer dieser Technologien noch nicht gemacht worden.

Parallel zum Accelerator Act hat Séjourné denn auch den Auftrag gefasst, die Regeln für öffentliche Beschaffung anzupassen, um europäische Produzenten zu bevorzugen. Das explizit formulierte Ziel, europäische Produzenten zu bevorzugen, ist neu. In Entwurf-Versionen des NZIA waren solche “Buy European” Klauseln schon mal zu sehen – sie waren im finalen Vorschlag der Kommission dann aber doch nicht mehr enthalten.

Die designierten Kommissare müssen sich nun den zuständigen Fachausschüssen im EU-Parlament zur Anhörung stellen. Dabei werden sie sowohl zu ihrer Eignung für den Job als auch zu möglichen politischen Konflikten befragt. Anschließend stimmen die Ausschusskoordinatoren der Fraktionen über die Ernennung ab. Das Plenum des EU-Parlaments stimmt schließlich über das gesamte College der neuen EU-Kommission in einem Votum ab.

Eine Übersicht, welche Generaldirektionen den einzelnen Exekutiv-Vizepräsidenten und Kommissaren zugeordnet sind, finden Sie hier.

Angesichts der massiven Kritik aus der Industrie will Ursula von der Leyen bei der bereits verabschiedeten Entwaldungsrichtlinie nachbessern. Die EU-Kommissionspräsidentin kündigte am Dienstagabend in der EVP-Fraktion an, den Umsetzungszeitplan des Vorhabens noch einmal überprüfen zu wollen. Das erfuhr Table.Briefings von Personen, die mit der Sache vertraut sind. Eigentlich sollen die Regeln für große Unternehmen am 30. Dezember in Kraft treten, für kleine Unternehmen ein halbes Jahr später. Aber so wie geplant könne die Verordnung nicht kommen, habe von der Leyen gesagt, ohne konkreter zu werden.

Laut den Vorgaben dürfen Unternehmen Einfuhren bestimmter Produkte – unter anderem Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja und Holz – nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese bestätigt, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt, und dass bei seiner Herstellung die lokale Gesetzgebung eingehalten wurde.

Die EVP drängt bereits seit Monaten auf eine Verschiebung der Umsetzungsfrist. “Wir fordern die Kommission auf, die Umsetzung des Entwaldungsgesetzes unverzüglich zu verschieben“, betonten Herbert Dorfmann und Peter Liese, Sprecher der Fraktion im Landwirtschafts- bzw. Umweltausschuss des EU-Parlaments, am Donnerstag noch einmal. Liese hatte zuvor das Jahr 2027 als alternative Frist für die Umsetzung genannt und erklärt, man könne die Verschiebung kurzfristig im Dringlichkeitsverfahren annehmen.

Neben EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland hatten sich Verbände wie Eurocommerce und mehrere Handelspartner der EU – darunter die USA, Australien und Brasilien – in den vergangenen Monaten an die EU-Kommission gewandt und um eine Verschiebung der Regeln gebeten.

“Die Entwaldungsverordnung abzusägen, wäre ein schwerer Vertrauensbruch und Fehlstart in die neue Amtszeit für die Zusammenarbeit über die eigenen Parteigrenzen hinaus”, kommentierte hingegen Delara Burkhardt, die das Gesetz als Schattenberichterstatterin für die sozialdemokratische Fraktion (S&D) mitverhandelt hatte. Ein Vorschlag für Umsetzungsleitlinien, die viele der noch offenen Fragen der Wirtschaft beantworten würden, liege seit Monaten auf von der Leyens Schreibtisch. “Sie muss ihre Hausaufgaben machen und sie endlich freigeben.”

Die S&D-Fraktion forderte von der Leyen und den Kommissionsvize Maroš Šefčovič am Donnerstag auch in einem Schreiben auf, die EU-Entwaldungsverordnung fristgerecht umzusetzen und zügig die noch fehlenden Hilfsdokumente zu veröffentlichen. “Die Europäische Union trägt eine große Verantwortung für den Schutz der Wälder weltweit“, heißt es darin. Die Annahme des Gesetzes sei “ein Meilenstein in unserem Engagement für den Naturschutz” gewesen. Die EU müsse nun auch sicherstellen, dass ihre “Handlungen den Zielen ihrer Politik entsprechen”. Auch die Grünen setzen sich für eine Einhaltung der Frist ein. Ihre Befürchtung: Wird im Gesetz die Umsetzungsfrist geändert, könnte es in diesem Verfahren zu weiteren, inhaltlichen Abschwächungen kommen.

Vonseiten der Kommission selbst hieß es am Donnerstag wie bisher: Der Termin stehe fest, man arbeite hart daran, für eine reibungslose Umsetzung zu sorgen. “Die Co-Gesetzgeber haben den Termin für das Inkrafttreten auf das nächste Jahr festgelegt, da es angesichts der anhaltend hohen Entwaldungsraten dringend erforderlich ist”, sagte ein Sprecher zu Table.Briefings. leo/tho

Am Dienstag sprach die Deutsche Regas, Betreibergesellschaft des LNG-Terminals Deutsche Ostsee in Mukran auf Rügen, noch davon, mit der ersten “Reload-Operation” – also dem Umschlag von LNG – einen neuen Meilenstein erreicht zu haben. Nun ist sie mit Vorwürfen konfrontiert, die Beladung des LNG-Tankers Coral Energy mit 15.000 Kubikmeter Flüssigerdgas für Schweden sei nicht durch die Betriebsgenehmigung der Anlage gedeckt.

Auf Anfrage von Table.Briefings teilte die Sprecherin des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern mit, dass aus Sicht der zuständigen Behörde “die Betriebsweise des Reloads” vom Genehmigungsbescheid nach Bundes-Immissionsschutzgesetz nicht erfasst sei. Ein Umschlagen von LNG sei in den Antragsunterlagen nicht vorgesehen gewesen.

Das Be- und Entladen von LNG-Tankern gilt als besonders kritisch, da hier die Gefahr von Leckagen und Methanaustritten, dem sogenannten Methanschlupf, besonders groß ist. LNG besteht zu etwa 90 Prozent aus Methan, das als Treibhausgas rund 25-mal so klimawirksam ist wie CO₂.

“Genehmigt wurde der Betrieb des LNG-Terminals als Gaslager mit dem Zweck der Anlieferung und Zwischenspeicherung von LNG zur Regasifizierung und Einspeisung als Erdgas in das deutsche Gasnetz“, so das Ministerium. Eine Nutzung des Gaslagers für den Umschlag von LNG für einen Weitertransport per LNG-Carrierschiffen “ist derzeit nicht im Genehmigungsbescheid angelegt”.

Damit stellt sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit des von der Regas angebotenen “Reload-Services”. Das Unternehmen wirbt damit, dass “nun auch die nordeuropäischen Nachbarstaaten an der Versorgung durch das Energie-Terminal Deutsche Ostsee als wichtigem Energie-Hub partizipieren können”. Kunden könnten so “auch kleinere LNG-Lieferungen im gesamten Ostseeraum kosteneffizient und wettbewerbsfähig realisieren”.

Das Ministerium kündigte im Gespräch mit Table.Briefings an, man werde die Deutsche Regas nun auffordern, eine detaillierte Beschreibung des neuen Geschäftsmodells “LNG-Umschlag” sowie technische Nachweise vorzulegen. Nach Eingang der Unterlagen werde geprüft, ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt, für die eine Genehmigungspflicht nach Paragraf 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz besteht. ch

Der Bundesrat hat die Empfehlungen seiner Ausschüsse zur Umsetzung des CSRD-Gesetzes veröffentlicht. Darin monieren sie mehrfach die entstehende Belastung für Unternehmen, die “der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft schadet”. Dies könnte sogar so weit gehen, dass sich die geplante Nachhaltigkeitsberichterstattung “nachteilig auf die angestrebte Transformation der Wirtschaft” auswirke. Die Begründung: Für die Berichtspflichten würden viele gut ausgebildete Fachkräfte benötigt, die – aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels – dann für die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen und ressourcenschonenden Projekten fehlten. Die Bundesregierung solle sich daher auf EU-Ebene für eine Überarbeitung der Richtlinie sowie für eine Reduzierung der Berichtsstandards einsetzen.

Bei der Frage, wer CSRD-Berichte künftig testieren darf, sieht das Papier ebenfalls Handlungsbedarf. Laut des Gesetzentwurfes der Ampel-Koalition dürfen für diese Aufgabe künftig ausschließlich Wirtschaftsprüfer beauftragt werden. Technische Sachverständige wie Dekra und TÜV blieben demnach außen vor. Drei Dutzend Verbände hatten dagegen protestiert, darunter DIHK, BDI und die Wirtschaftsvereinigung Stahl – und auch der Bundesrat zweifelt die Entscheidung an. Eine Änderung des aktuellen Vorschlags könnte “die Akzeptanz und praxisgerechte Anwendbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung steigern”, heißt es. Die Ausschüsse halten die Begründung der Regierung, wonach die gegenwärtige Rechtslage keine andere Regelung zulasse, damit für nicht hinreichend.

Laut einer neuen Forsa-Umfrage des TÜV Verbands, die Table.Briefings vorab vorlag, wünscht sich eine Mehrzahl der Unternehmen, technische Prüforganisationen beauftragen zu können. 79 Prozent stimmten für diese Option, 33 Prozent bevorzugten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften; Mehrfachnennungen waren möglich. 79 Prozent erklärten zudem, dass sie in den vergangenen Jahren keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben, 33 Prozent haben sich auch noch gar nicht mit den neuen Vorgaben befasst, die aus der CSRD erwachsen. Insgesamt wurden 500 Firmen ab 20 Beschäftigten befragt; mehr als Dreiviertel davon hat maximal 250 Mitarbeiter. Keine Angabe machte der Verband zur Frage, wie viele der befragten Unternehmen tatsächlich von den Berichtspflichten betroffen sein werden.

Das Umsetzungsgesetz wurde Ende Juli von der Bundesregierung verabschiedet, kommenden Donnerstag steht es erstmals im Bundestag auf der Agenda. Im Bundesrat wird es einen Tag später besprochen. Dessen Plenum muss die Empfehlungen seiner Ausschüsse noch annehmen. maw

In einem gemeinsamen Hintergrundpapier haben zivilgesellschaftliche Organisationen eine Bilanz ihrer fünfjährigen Beteiligung an den Branchendialogen unter Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) gezogen. Sie kommen zu dem Schluss, dass bisher keine konkreten Verbesserungen für die Betroffenen in den Lieferketten erreicht werden konnten.

“Unsere Analyse der Branchendialoge zeigt deutlich die Stärken und Schwächen dieses Formats”, sagt Sarah Guhr von Germanwatch, die die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der Branchendialoge koordiniert. “Sie können einerseits gut ein gemeinsames Verständnis der Risiken in Lieferketten und einen Maßstab für die angemessene Umsetzung von Sorgfaltspflichten entwickeln”, so Guhr. Andererseits komme bisher aber keine nachweisbare Wirkung bei den Betroffenen in der Lieferkette an.

Das Format der Branchendialoge wurde mit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) geschaffen und ist eine besondere Form von Multi-Stakeholder-Initiativen (MSI). Als Instrument der Bundesregierung zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten sollen sie Unternehmen bei der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte unterstützen. Bisher wurden sie in der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau und im Energiesektor initiiert.

Das BMAS bewertet das inzwischen Erreichte deutlich positiver. So seien aus den Pilotprojekten des Branchendialogs Handlungsanleitungen entstanden, “die Unternehmen unterstützen, ihre Sorgfaltspflichten besser im Sinne der Rechteinhaber umzusetzen”, so ein Sprecher zu Table.Briefings. Aus dem Branchendialog Automobil sei beispielsweise der unternehmensübergreifende Beschwerdemechanismus in Mexiko hervorgegangen, der seit Mai 2024 Beschwerden entlang der Lieferkette aufnehme.

Von Seiten der NGOs sind Germanwatch, Südwind, WEED, Powershift, Gegenströmung, die Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik und Inkota an den Branchendialogen beteiligt. Inkota hat allerdings angekündigt, die Mitarbeit im Branchendialog Automobil aufgrund der geringen Beteiligung von Unternehmen einzustellen und nur noch das Pilotprojekt in Mexiko fortzuführen. ch

Im Innovationsindikator 2024 vom Beratungsunternehmen Roland Berger und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erreicht Deutschland im Bereich Nachhaltigkeit erneut einen Spitzenplatz. In den Schlüsseltechnologien der Kreislaufwirtschaft sichert sich das Land den ersten Rang, bei Energietechnologien den dritten.

Nur Dänemark und Finnland liegen bei Nachhaltigkeit im Ranking vor Deutschland, Südkorea ist gleichauf. Den Bereich Nachhaltigkeit erhebt das Ranking erst seit 2023. Er misst Anstrengungen etwa in den Bereichen:

Laut des Rankings muss sich Deutschland besonders in den Bereichen ökologische Innovationen, F&E in Erneuerbare Energien und Patente verbessern. Hier schneidet Deutschland unterdurchschnittlich ab. Beim Export nachhaltiger Güter liegt Deutschland dagegen weit vorne.

Im Gesamtranking verschlechtert sich Deutschland jedoch – und rutscht von Platz 10 auf Rang 12 ab. Vor allem der Fachkräftemangel, geringe Wagniskapitalinvestitionen und unzureichende staatliche Förderung bremsen die Innovationsfähigkeit. Über alle Bereiche des Rankings hinweg führend sind die Schweiz, Singapur und Dänemark.

BDI-Präsident Siegfried Russwurm mahnte, dass Deutschland trotz seines Status als große Industrienation gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung verstärken müsse: “Unsere Wettbewerbsfähigkeit hängt im Kern von unserer Innovationsfähigkeit ab.” Gleichzeitig fordert der Bericht eine verstärkte Fokussierung auf Zukunftstechnologien und eine bessere staatliche Unterstützung für Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit.

Der Innovationsindikator wird seit 2005 vom BDI und Roland Berger herausgegeben und von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und dem ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erarbeitet. Das Ranking bewertet die Innovationsfähigkeit eines Landes anhand von 23 Einzelindikatoren. spm

Der schon länger geplante Rohstofffonds der Bundesregierung kann starten: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner haben die staatliche Förderbank KfW angewiesen, den Fonds aufzusetzen. Dies berichtete das Handelsblatt und bezog sich dabei auf ein Schreiben der beiden Minister an KfW-Vorstandsvorsitzenden Stefan Wintels. Demnach soll die Bank mit dem Fonds Rohstoffprojekte fördern, um die Rohstoffversorgung deutscher Unternehmen abzusichern, deren Abhängigkeit von anderen Staaten zu verringern und die Resilienz der Lieferketten und der Volkswirtschaft zu stärken.

Der Fonds, mit dem die KfW von 2024 bis 2028 etwa eine Milliarde Euro für strategische Rohstoffprojekte bereitstellen soll, war bereits seit einiger Zeit fertig konzipiert. Auch inhaltlich waren sich die Ministerien nach Informationen von Table.Briefings schon längst einig. Das BMF hatte die Mittel jedoch nicht freigegeben. Wie das Handelsblatt berichtet, lag dies an der strittigen Frage, ob Rohstoffprojekte mit Krediten oder Eigenkapital gefördert werden sollen. Habeck und sein Ministerium hätten dabei auf die Variante mit Eigenkapital gedrängt und sich am Ende durchgesetzt: Es besteht nun die Möglichkeit, dass der Bund sich mit Eigenkapital an den geförderten Projekten beteiligt. leo

Gleich mehrere Transformationsthemen stehen in der kommenden Sitzungswoche auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages. So befasst sich der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft bereits am Montag in einem öffentlichen Fachgespräch mit der “verpflichtenden Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel” an gemeinnützige Einrichtungen.

Am Mittwoch folgt eine Expertenanhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung des Wasserstoffhochlaufs. Am Abend kommt zudem der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammen.

Am Donnerstag debattieren die Abgeordneten dann im Plenum abschließend über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Zukunft der Bioenergie. Kernpunkte sind unter anderem flexible Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und eine Erhöhung des Ausbauziels für Biomasseanlagen. Außerdem soll die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung von bürokratischem Ballast befreit werden.

Erstmals berät der Bundestag zudem über einen Antrag der CDU/CSU zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit.

Ebenfalls in erster Lesung stehen folgende Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Beratung an:

Am Freitag schließlich befassen sich die Abgeordneten unter dem Tagesordnungspunkt “Sofortprogramm für die Wirtschaft, Wirtschaftswende” mit zwei parlamentarischen Initiativen der CDU/CSU-Fraktion. Darin fordert die Union unter anderem die Aufhebung des deutschen Lieferkettengesetzes. Außerdem soll sich die Bundesregierung im Europäischen Rat für einen Stopp der Europäischen Lieferkettenrichtlinie einsetzen. ch

In Sachsen-Anhalt eröffnet Europas erste Lithium-Raffinerie – Handelsblatt

Der Rohstoffkonzern AMG hat in Bitterfeld Europas erste Lithium-Raffinerie eröffnet. Sie soll Europa bei der Produktion von Elektroauto-Batterien unabhängiger machen und bis 2030 rund 14 Prozent der europäischen Nachfrage an Lithiumhydroxid decken, das für die Batterien benötigt wird. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff bezeichnete die Eröffnung als Lichtblick in einer von Deindustrialisierung geprägten Zeit. Catiana Krapp berichtet, dass die positive Wirkung der Raffinerie noch fraglich sei, da die benötigten Ressourcen bislang aus Brasilien stammten und für einen Zwischenschritt nach China transportiert werden müssten. Zum Artikel

Milence: So weit ist das europäische Ladenetz für E-Lkw – Automobil Industrie

Die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs hängt vom Ausbau eines flächendeckenden Ladenetzes ab. Das Joint Venture Milence, an dem Daimler Trucks, Traton und Volvo beteiligt sind, will 70 Hubs mit über 570 Hochleistungs-Ladepunkten entlang der europäischen Ten-T-Korridore errichten. Drei Hubs sind bereits in Betrieb, berichtet Thomas Günnel. Sie befinden sich in den Niederlanden, Frankreich und Belgien. Der erste Hub in Deutschland entsteht am Hermsdorfer Kreuz. Zum Artikel

Milliardengeschäft mit Müll: EU-Rechnungshof warnt vor schwerem Betrug mit Recycling von Plastik – RND

Als Anreiz, möglichst viel zu recyceln, zahlen die EU-Staaten eine Steuer auf nicht recycelbaren Kunststoff an Brüssel. Der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass es an Kontrollen fehle und nicht alles als recycelt deklarierte Plastik tatsächlich wiederverwendet werde, berichtet Sven Christian Schulz. Der Rechnungshof warne vor Betrug und Umweltkriminalität. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten würden laut Rechnungshof nicht ausreichend eingreifen. Trotz der hohen Zahlungen von Staaten wie Deutschland gebe es zudem Zweifel, ob die Steuer tatsächlich zu mehr Recycling führe. Zum Artikel

Floods Wreak Havoc Across Four Continents – The New York Times

Überschwemmungen auf der ganzen Welt haben einen gemeinsamen Faktor: eine durch den Klimawandel erwärmte Atmosphäre. Einige der jüngsten tödlichen Ereignisse, wie die Erdrutsche im südindischen Kerala in diesem Sommer, lassen sich direkt auf den Klimawandel zurückführen. Die weltweiten Ereignisse würden deutlich machen, schreiben Austyn Gaffney und Somini Sengupta, dass sowohl reiche als auch arme Länder in ihre Infrastruktur investieren müssten, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu minimieren. Zum Artikel

Mögliche Umweltauswirkungen: Google plant sein Datenzentrum in Chile neu – Heise

Google will sein Datenzentrumsprojekt in Chile aufgrund eines Urteils des Umweltgerichts von Santiago de Chile neu planen. Ursprünglich für 2020 angesetzt, war der Bau wegen des hohen Wasser- und Energieverbrauchs zunehmend umstritten. Im Februar hatte das Umweltgericht schließlich die Baugenehmigung aufgehoben. Das Projekt würde mindestens 7,6 Millionen Liter Grundwasser pro Tag zur Kühlung der Server verbrauchen, was angesichts der Dürre in Chile nicht tragbar sei, argumentierte das Gericht. Die neuen Pläne für das Rechenzentrum sehen eine Luftkühlung vor, wodurch der hohe Wasserverbrauch entfallen würde. Zum Artikel

ESG is dead. Long live ESG – Financial Times

Lindsay Hooper vertritt den Standpunkt, dass ESG in seiner jetzigen Form, basierend auf Offenlegungen und freiwilligen Marktmaßnahmen, nicht ausreiche, um die Transformation der Wirtschaft in großem Maßstab herbeizuführen. Es sei ein radikaler Wandel hin zu einem “kompetitiven Nachhaltigkeitsmanagement” nötig, das ökonomische Anreize für Nachhaltigkeit setze. Unternehmen müssten erkennen, dass Naturgesetze, und nicht Moralvorstellung oder Verbraucherverhalten, Maßnahmen für die Umwelt erforderlich machen. Zum Artikel