In New York ist vor ein paar Stunden der SDG-Gipfel zu Ende gegangen. Von einem großen Durchbruch kann man nicht sprechen, das war schon kurz nach Beginn der Veranstaltung klar – und wahrscheinlich ist dieser Anspruch an eine multilaterale Konferenz inzwischen auch grundsätzlich überzogen. Zumal wir in einer Zeit leben, die politisch so angespannt ist wie lange nicht mehr. Was aber bleibt? Und was folgt jetzt? Dazu schicken wir Ihnen morgen früh ein Update zu.

In unserem heutigen Briefing konzentrieren wir uns derweil auf Deutschland. Carsten Hübner hat sich die hiesige SDG-Bilanz angesehen, die überwiegend positiv ausfällt. Sieht man sich die Details an und bezieht man kritische Stimmen mit ein, bleibt jedoch ein zumindest gemischter Eindruck zurück.

Diesen haben derzeit auch die Unternehmen der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche. Sie fürchten, dass das bereits existierende deutsche und das kommende europäische Lieferkettengesetz ihnen die Arbeit erschwert. Ist das berechtigte Kritik oder der erwartbare Widerstand von Firmen, die sich gar nicht bewegen wollen? Stefanie Pionke hat sich umgehört.

Außerdem habe ich mich mit der ersten Nationalen Strategie befasst, mit der das Kabinett soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen fördern möchte. Jahrelang hatte der Sektor gefordert, die gleichen Chancen und Bedingungen zu bekommen wie herkömmliche Firmen – jetzt ist es soweit. Zumindest auf dem Papier. In der Praxis gibt’s noch etliche Hürden.

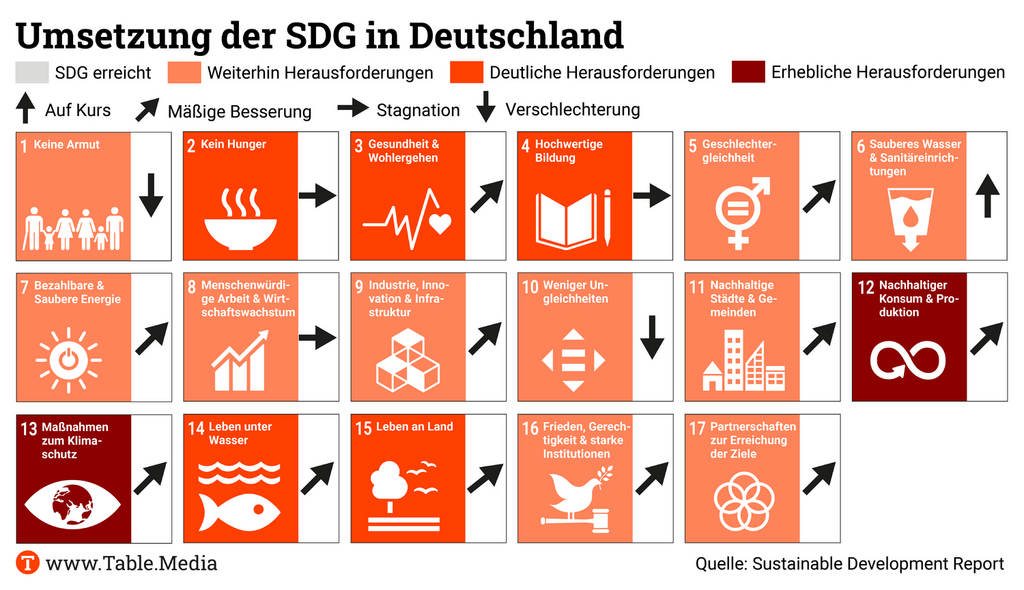

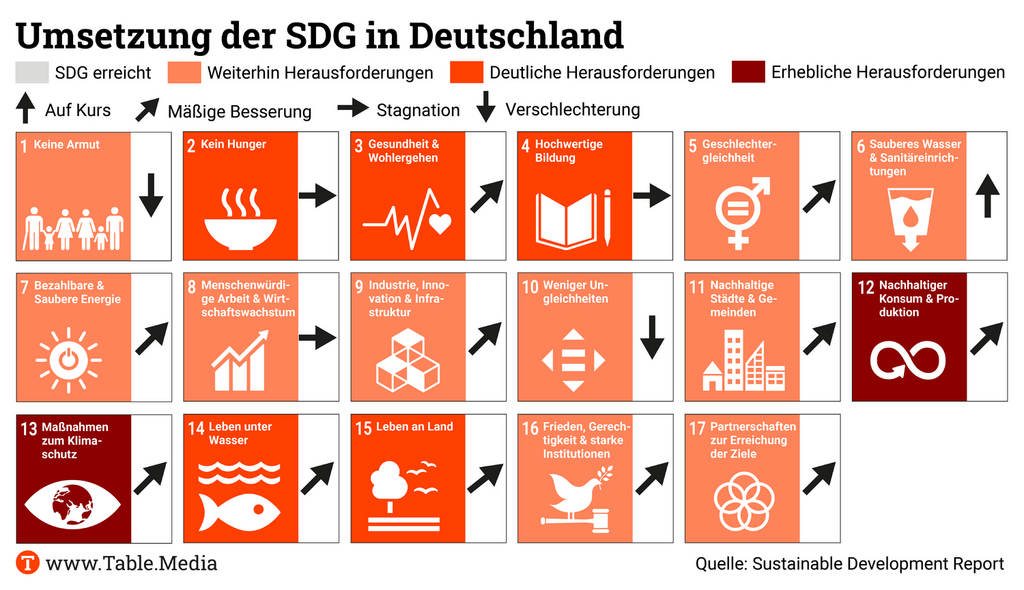

Auf dem UN-Gipfel Anfang dieser Woche in New York konnte sich Deutschland als Musterknabe präsentieren. Zumindest was die Umsetzung im eigenen Land anbetrifft. Denn zur Halbzeit der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) belegt die Bundesrepublik im Länderranking des UN-Nachhaltigkeitsberichts den vierten Platz. Sie erreicht 83,4 von 100 möglichen Punkten. Nur die drei nordischen Länder Finnland, Schweden und Dänemark schneiden noch etwas besser ab.

Die deutsche Politik wertet dies als Ergebnis ihrer politischen Schwerpunktsetzung. “Nachhaltige Entwicklung ist ein Leitprinzip der Bundesregierung”, heißt es aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Ein Ansatz, den man weiter vertiefen wolle. “Die SDGs und die Ziele und Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden künftig von Beginn an bei der Konzeption und Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen einbezogen”, so eine Sprecherin.

Bereits im Koalitionsvertrag wurden die SDGs als politische Leitlinie der Bundesregierung verankert – und politisch hochrangig angesiedelt. Die Federführung für nachhaltige Entwicklung und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat das Bundeskanzleramt. Damit findet hier auch das Monitoring der Umsetzung in Deutschland statt.

Der Umsetzungsstand der einzelnen Staaten bei den 17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen fließt wiederum in den jährlich erscheinenden UN-Nachhaltigkeitsbericht und das dazugehörige Ranking ein. Dieses listet aktuell 166 der insgesamt 193 UN-Mitgliedsstaaten auf. Nicht dabei sind neben Eritrea, Libyen und Nordkorea eine Reihe von Kleinst- und Inselstaaten wie Monaco, Samoa oder Tonga.

An der Spitze stehen erwartungsgemäß die Industrieländer des Nordens, am Ende die Länder des Südens. Schlusslichter sind der Tschad, die Zentralafrikanische Republik und der Südsudan.

Doch die deutsche Bilanz ist keineswegs makellos. Denn auch die Bundesrepublik hat zur Halbzeit noch kein einziges der 17 Nachhaltigkeitsziele erreicht. Bei zehn SDGs konstatiert der UN-Bericht weiteren Handlungsbedarf, bei fünf “signifikante” und bei zweien sogar “große Herausforderungen”. Dies betrifft SDG 12 (“Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion”) und SDG 13 (“Maßnahmen zum Klimaschutz”). Gleichzeitig sind die Fortschritte in diesen Bereichen derzeit nur mäßig. Sie würden nicht ausreichen, um das jeweilige Ziel bis 2030 zu erreichen, so der Bericht.

Dies gilt im Übrigen für die Umsetzung aller SDGs. Entweder herrscht Stagnation oder die Fortschritte sind zu gering. Einzige Ausnahme ist SDG 6 (“Sauberes Wasser und Sanitärversorgung”). Hier ist Deutschland auf Zielkurs. Bei SDG 1 (“Keine Armut”) und SDG 10 (“Weniger Ungleichheit”) geht der Trend sogar in die entgegengesetzte Richtung. Erreichtes steht zur Disposition.

Aus Sicht von Andreas Aust, Referent für Sozialpolitik bei der Paritätischen Forschungsstelle, sind die Erfolge der Agenda 2030 in Deutschland sehr begrenzt. “Eine sachgerechte Umsetzung des SDG 1 wäre gewesen, wenn die Bundesregierung sich explizit vorgenommen hätte, die Armutsquote bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Dies ist aber nicht erfolgt”, sagt Aust. Auch das Thema Ungleichheit habe sich die Koalition bisher nicht wirklich zu eigen gemacht.

“Um das SDG 10 effektiv umzusetzen, bedürfte es der Bereitschaft der Bundesregierung, auch steuerpolitisch eine neue und gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu organisieren. Dies scheint aber in dieser Regierungskonstellation nahezu undenkbar, da insbesondere die FDP jegliche Form der Steuererhöhung kategorisch ausschließt”, so Aust.

Die Paritätische Forschungsstelle gehört zu den Initiatoren von “2030 Watch”, einer Kampagne zur kritischen Begleitung des Agenda-Prozesses. Träger ist das Forum Umwelt und Entwicklung mit Sitz in Berlin. Aus Sicht der Kampagne sind zahlreiche offizielle SDG-Indikatoren in Deutschland “schwach, belanglos oder werden schlicht nicht erreicht.” Indikatoren zu wichtigen Bereichen würden gänzlich fehlen.

Um den Stand der Umsetzung der SDGs zu messen, legt jedes Land eigene Indikatoren fest. In Deutschland sind es mittlerweile 75 Indikatoren. Die Datenerhebung erfolgt durch das Statistische Bundesamt (Destatis), das alle zwei Jahre einen Indikatorenbericht vorlegt, zuletzt im April 2023.

“Um das offizielle deutsche SDG-Monitoring zu ergänzen, haben wir ein zivilgesellschaftliches SDG-Monitoring entwickelt”, heißt es auf der Website von “2030 Watch”. Ein Blick auf die bisherigen Daten zeigt jedoch, dass die Unterschiede in vielen Fällen gar nicht so groß sind. Die Abweichungen beim Umsetzungsstand liegen meist unter zehn Prozent.

Beim SDG 1 ist das allerdings anders. Hier fallen sie ins Gewicht. Aus Sicht des Forums liegt das sowohl an zu niedrigen Zielwerten als auch daran, dass wichtige Indikatoren fehlen. Berücksichtigt man beides, dann stellt sich die Situation im Bereich Armut deutlich schwieriger dar als im offiziellen Bericht.

“Existenzielle Armut wurde per se als für Deutschland nicht relevant eingestuft, obwohl auch in Deutschland Menschen leben müssen, die von existenzsichernden Leistungen ausgeschlossen sind”, kritisiert Aust. Doch die Bundesregierung habe sich überhaupt nicht zum Ziel gesetzt, die Armutsquote zu senken oder die Anzahl der Menschen in Armut zu reduzieren, vermutet er.

Deutschland braucht mehr Innovationen, gerade auch soziale, sagt die Bundesregierung – und hat deshalb vergangene Woche im Kabinett die “1. Nationale Strategie für Soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen” verabschiedet. Vereine, Verbände und Sozialunternehmer äußerten sich anschließend zufrieden bis begeistert. In einer Veranstaltung von “Europe Calling”, bei der das Papier vorgestellt wurde, sprachen sie von einem “Meilenstein”, einem “richtig großen Wurf” und dass so eine Strategie vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre.

Gemeinwohlorientierte Initiativen und Firmen sind in Deutschland nichts Neues. Bereits im 19. Jahrhundert entstanden die Wohlfahrtspflege, Genossenschaften und die soziale Absicherung. Seit etwa 15 Jahren kommen immer mehr junge Gründer dazu. Ihre Besonderheit: Anders als in der Start-up-Welt vielfach gepredigt, streben sie keinen schnellen Exit an und betrachten ihren finanziellen Gewinn nicht als Ziel, sondern als Mittel, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Dem Bundesverband Deutsche Start-ups e.V. zufolge sehen sich bereits mehr als 40 Prozent aller Gründerinnen und Gründer als Social Entrepreneure.

Mit der Nationalen Strategie erkennt die Bundesregierung ihre positive Wirkung erstmals übergreifend an. Die Szene, in der sich besonders Frauen einbringen, sei ein “Impulsgeber” und “Gestalter der Transformation”. Sie stärke die gesellschaftliche Teilhabe, lasse marginalisierte Gruppen profitieren und helfe dem Land dabei, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Trotzdem gibt es noch zahlreiche Probleme. Die Landschaft ist sehr divers, die Initiativen und Start-ups unterscheiden sich stark in ihren Zielen und Herangehensweisen. Die Folge: Ein unternehmerisches Geschäftsmodell mit einem gemeinnützigen Ziel in Einklang zu bringen, das “passt nur schwer in derzeitige rechtliche Vorgaben und Förderungen”, heißt es in der Strategie. Deshalb wurden elf “Handlungsfelder” mit mehr als 70 Maßnahmen benannt. Darin geht es unter anderem darum,

Dahinter stehen verschiedene Hürden, die soziale Innovationen und gemeinwohlorientiertes Unternehmertum bislang erschweren: Programme bevorzugen bislang in der Regel die Förderung von gewinnmaximierenden Start-ups; die Vergaberichtlinien öffentlicher Aufträge überfordern junge Unternehmen häufig; Berater sind nur selten qualifiziert dafür, bei öko-sozialen Gründungen zu unterstützen; das Know-how über und die Anwendung von Kriterien, mit denen nicht-finanzielle Leistungen evaluiert werden können, ist noch nicht sehr weit verbreitet.

Ein sensibler Punkt ist die Finanzierung. Weil klassische Risikokapitalgeber nur selten an den Unternehmen interessiert sind (Rendite zu gering) und auch Banken oft abwinken (Sicherheiten zu schwach), hat sich Mezzanin-Kapital der Bundesregierung zufolge als “besonders geeignet” erwiesen. Sie will diese Mischform aus Fremd- und Eigenkapital, die etwa aus Nachrangdarlehen oder stillen Beteiligungen bestehen kann, künftig besonders fördern. Im Rahmen eines “Zukunftsfinanzierungsgesetzes” will man zudem auch die Optionen Crowdfunding und Crowdinvesting prüfen und Schranken absenken.

Als mögliche Instrumente sollen auch “Pay by Result”-Optionen untersucht werden. Darunter fallen etwa “Social Impact Bonds”, bei denen private Geldgeber wie Stiftungen in Vorleistung gehen und – bei nachgewiesenem Erfolg – vom Staat sowohl ihr Investment zurückerhalten als auch eine zusätzliche Rendite bekommen.

Sozialunternehmer Norbert Kunz war an vielen Gesprächen im Vorfeld beteiligt, hat Ideen eingebracht und Forderungen gestellt. Das Ergebnis hält er für “ein bedeutendes Signal an alle Akteure”. Andererseits: “Jetzt kommt die Mühe der Ebene.”

Kunz zählt zu den profiliertesten Kennern des Sektors, mit seiner Beratung Social Impact gGmbH ist er Wegweiser für junge Initiativen und Gründer. Er sieht in dem vorgelegten Papier noch keine ausgefeilte Strategie, eher eine “strategische Grundlage”, eine Sammlung von geplanten und bereits laufenden Maßnahmen. Der Haken: “Wie sie umgesetzt werden sollen, wird vielfach nicht erklärt”, sagt er. “Es werden eine Reihe von Maßnahmen und Förderprogrammen vorgestellt, aber in einigen Themenfeldern fehlt noch eine klare Orientierung. Zudem stellt sich die Frage, wie die Bundesländer in die Strategie eingebunden werden. Um eine bundesweite Wirksamkeit zu erzeugen, müssen diese ihre Maßnahmen auch auf die neuen Herausforderungen abstimmen.”

Bei diesem Punkt sieht auch Arnd Boekhoff vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland noch Klärungsbedarf. “Es liegt viel Verantwortung und Know-how für Gründungs- und Innovationsförderung auf der Landesebene – die Landesförderbanken sind nun wichtige Gesprächs- und Umsetzungspartner, damit die Strategie auf die Straße und vor allem in die Fläche kommt”, sagt das Vorstandsmitglied. Außerdem: “Für die Umsetzung der Maßnahmen gibt es kaum explizite Budgets. Das müssen die Haushalte der Ressorts zusätzlich abdecken und es ist zumindest fraglich, wer das machen wird. Da wird nun auch der Bundestag gefragt sein, die Haushaltstitel der Häuser auf die Strategieumsetzung zu prüfen.”

Norbert Kunz hätte es zudem begrüßt, wenn die Wohlfahrt stärker adressiert worden wäre. Sie habe spezielle Bedingungen und könne kaum ins finanzielle Risiko gehen, um Innovationen zu entwickeln und zu testen. Von großem Wert hält er hingegen eine Leitlinie, die auf Seite 11 festhält, dass technologische Innovationen ab sofort mit sozialen Innovationen gleichgesetzt werden.

Die Passage, die einen Paradigmenwechsel markiert, ist auch Gerald Beck positiv aufgefallen. Und auch er sagt: “Es ist gut, dass es jetzt eine Strategie gibt, in der viele Maßnahmen genannt und gebündelt werden.” Zugleich kritisiert der Professor für Soziale Innovationen und Organisationsentwicklung der Hochschule München die aus seiner Sicht fehlende Ausgewogenheit. “Es fällt auf, dass das Unternehmertum im Vordergrund steht. Soziale Innovationen entstehen aber nicht nur in und durch Unternehmen.” Und: “Schon aus der Präambel geht hervor, dass es um Wachstum geht. Das widerspricht allerdings der Nachhaltigkeit – ewiges Wachstum kann es auf einem begrenzten Planeten nicht geben.”

Als Beispiel nennt er das Carsharing. In seiner ursprünglichen Form war es einst nicht als technologische, sondern als soziale Innovation gestartet. Autos teilen, um den Autoverkehr insgesamt zu reduzieren, das war das Ziel. Heute sieht das anders aus: Carsharing-Fahrzeuge sind in Städten vielfach verfügbar – zugleich sind in Deutschland so viele Autos zugelassen wie nie.

Auch bei einem anderen Schwerpunkt ist Beck “vorsichtig”, wie er sagt. “Die Wirkungsmessung ist eine Idee, die aus der klassischen Wirtschaft kommt. Bei zivilgesellschaftlichen Initiativen kann man die Wirkung jedoch oft kaum überprüfen. Deshalb befürchte ich, dass viele soziale Innovationen künftig ausgeschlossen werden, wenn sie aufgrund fehlender Messung keine Unterstützung bekommen.” Als Gegenpol brauche es hingegen mehr Know-how in lokalen und regionalen Verwaltungen, damit die Vorschläge und Praktiken von bürgerschaftlichen Bewegungen erkannt, aufgegriffen und unterstützt werden. Das fehle häufig für die Verbreitung von sozialen Innovationen.

Für die verabschiedete Strategie hat Staatssekretär Sven Giegold, der im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für die Ausarbeitung zuständig war, angekündigt, die Maßnahmen “renitent nachhalten” zu wollen. Außerdem würden er und Zarah Bruhn, die die Strategie als Beauftragte für Soziale Innovationen im Bundesforschungsministerium ausgearbeitet hat, sich als “lernende Partner” verstehen und einen Ort innerhalb der Bundesregierung schaffen, um sich mit Verbänden und Vertretern regelmäßig austauschen zu können. Ein erster Ort soll die Webseite www.sozialeinnovationen.net sein – sie ist als zentraler Anlaufpunkt für alle relevanten Fragen gedacht. Der Launch soll am 6. Oktober erfolgen.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) treibt vielen Akteuren der Agrar- und Ernährungswirtschaft Sorgenfalten auf die Stirn. Das Regelwerk, das seit Jahresbeginn 2023 für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden gilt, verpflichtet Firmen dazu, ihre eigenen Arbeitsprozesse und Lieferketten auf Verstöße gegen Menschenrechte sowie auf Umwelt- und Arbeitsschutz zu durchleuchten. Zudem sind die Unternehmen angehalten, Maßnahmen zu definieren, um diese Risiken einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen zählen die Einrichtung eines Beschwerdewesens sowie Regelungen, die Lieferanten in die Pflicht nehmen.

Für den global tätigen Agrarhandels- und Energiekonzern Baywa AG mit Sitz in München gilt das LkSG seit Jahresbeginn. Das Unternehmen mit mehr als 24.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in rund 40 Ländern berichtet auf Anfrage, bereits im September 2021 eine eigene Unternehmenseinheit Corporate Social Compliance eingesetzt zu haben, die sich seitdem mit der Umsetzung des LkSG befasst. Die Baywa unterhält nach eigenen Angaben direkte Geschäftsbeziehungen zu rund 50.000 Lieferanten, und auf Beteiligungsebene zu weiteren rund 30.000 Zulieferern. Entsprechend sei die Umsetzung des LkSG “mit hohem personellen und zeitlichen Aufwand verbunden”, bilanziert die Baywa.

Wirtschaftsverbände beklagen passend dazu neben mutmaßlich unkalkulierbaren Haftungsrisiken einen hohen bürokratischen Aufwand. Nun fürchten Unternehmensverbände der Agrar- und Ernährungswirtschaft, dass es noch schlimmer kommen könnte. Grund ist das EU-Lieferkettengesetz (CSDDD). Im Juni hatte sich das Parlament auf eine Position zu der geplanten Direktive verständigt. Seitdem befindet sich das EU-Lieferkettengesetz in den Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten. Noch müssen sich die drei Verhandlungsparteien auf einen Kompromiss verständigen, was erfahrungsgemäß ein zähes und langanhaltendes Ringen ist. Doch die Vorschläge von Parlament und Kommission gehen bereits jetzt in einigen Punkten deutlich über die Regelungen im deutschen LkSG hinaus.

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) in Berlin, Dachverband der genossenschaftlich organisierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft, beispielsweise beklagt, dass das EU-Lieferkettengesetz in seiner Betrachtung der Lieferkette den kompletten Lebenszyklus eines Produktes betrachtet. Das deutsche LkSG hingegen umfasst nur die Aktivitäten eines Unternehmens selbst sowie dessen mittelbarer und unmittelbarer Geschäftspartner.

Der Produktzyklus reicht laut dem Vorschlag des EU-Parlaments von der Produktentwicklung bis hin zu dessen Entsorgung – anders als Wirtschaftsverbände haben Umweltorganisationen wie Greenpeace am deutschen LkSG stets eine unzureichende Betrachtung der Lieferkette kritisiert und geplante Verschärfungen im EU-Lieferkettengesetz positiv gewertet. Die Baywa befürchtet indessen wachsende Bürokratie: “Das wird den Aufwand erheblich ausweiten, da viele Produkte unzählig viele Mitglieder in der Lieferkette haben. Vor allem, wenn sie aus vielen Komponenten bestehen, gemischt oder verarbeitet sind”, so der Münchner Konzern. Im internationalen Getreidehandelsgeschäft seien hochkomplexe Lieferketten-Strukturen üblich und entsprechend geforderte Sorgfaltspflichten über den gesamten Produktzyklus hinweg “kaum beherrschbar”.

Die Baywa gibt ein Beispiel: Beim Handel mit Getreide aus Südamerika bestehe die Lieferkette zunächst aus vielen Kleinbauern. Regionale Genossenschaften kaufen deren Erzeugnisse auf und verkaufen die Ware an überregionale Händler. Die überregionalen Händler vermarkten die Rohware an Exporteure, die das Getreide dann in die EU verschiffen. “Während des Transports ist es nicht unüblich, dass Kontrakte mehrmals gehandelt werden. Die Ware wechselt den Eigentümer also mehrfach”, erläutert der Münchner Konzern. Erst im europäischen Binnenmarkt kommen Unternehmen wie die Baywa ins Spiel. “Hier brauchen wir als Händler dringend nähere Informationen, wie eine Umsetzung im Alltag aussehen kann, um den Sorgfaltspflichten im Sinne der EU-Lieferkettenrichtlinie nachkommen zu können”, betont die Baywa.

Sorge bereitet dem DRV zudem der im EU-Lieferkettengesetz nach aktuellem Stand vorgesehene zivilrechtliche Haftungsanspruch, der im LkSG explizit nicht verankert ist. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollen Unternehmen für eigene Verstöße gegen das Gesetz zivilrechtlich haftbar gemacht werden können. Für Verstöße von Geschäftspartnern sollen Unternehmen zumindest dann zur Verantwortung gezogen werden können, wenn nach vernünftigem Ermessen erwartbar sei, dass diese gegen Bestimmungen des Umwelt- und Arbeitsschutzes oder gegen Menschenrechte verstoßen.

Trotz fehlendem zivilrechtlichen Haftungsanspruch drohen Unternehmen, die gegen das deutsche LkSG verstoßen, bereits hohe Bußgelder: Diese können 800.000 Euro erreichen oder bis zu 2 Prozent des globalen Jahresumsatzes, sofern ein Unternehmen mehr als 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr ausweist. Auch das EU-Parlament sieht in seinem im Juni verabschiedeten Vorschlag zum EU-Lieferkettengesetz neben einem zivilrechtlichen Haftungsanspruch empfindliche Strafen vor: Zu den Sanktionen gehören Maßnahmen wie die namentliche Anprangerung, die erzwungene Rücknahme der Waren eines Unternehmens vom Markt oder Geldstrafen von mindestens 5 Prozent des weltweiten Nettoumsatzes.

“Die Unternehmen werden mit hohen administrativen und bürokratischen Pflichten belegt und tragen ein erhebliches Haftungsrisiko”, stellt der DRV fest. Zwar betont der Verband, dass dessen Mitgliedsunternehmen die Einhaltung und Durchsetzung von Menschenrechten entlang der Lieferkette unterstützen, fordert aber, dass “die Umsetzung noch praxisgerecht durchführbar sein und auch das individuelle Risikoprofil mittelständisch geprägter Unternehmen berücksichtigen” müsse.

Im Unterschied zum deutschen LkSG sieht das EU-Lieferkettengesetz laut den Vorschlägen von EU-Parlament und -Kommission zudem vor, dass Unternehmen Pläne vorlegen, die sicherstellen, dass ihre Geschäftstätigkeit mit dem 1,5-Grad-Ziel im Klimaschutz in Einklang stehen. Auch werden nach jetzigem Diskussionsstand deutlich mehr Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft von den Bestimmungen des EU-Lieferkettengesetzes direkt betroffen sein, als dies beim deutschen LkSG der Fall ist. Aktuell fallen Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitende unter den Geltungsbereich des LkSG ; diese Schwelle sinkt ab 2024 auf 1.000 Mitarbeitende.

Das EU-Lieferkettengesetz sieht nach den Plänen der Kommission vor, dass in der EU ansässige Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden und einem Nettojahresumsatz ab 150 Millionen Euro die Bestimmungen umsetzen müssen. Bestimmte Risikosektoren, zu denen auch die Agrarwirtschaft sowie Produzenten und Händler von Lebensmitteln zählen, sollen demnach schon ab 250 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. Das Parlament setzt die Schwelle direkt und für alle Industrien bei 250 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz an. Die Mitgliedstaaten sehen zeitliche Staffelungen vor, nach denen zunächst Unternehmen mit mehr als 1.000 Angestellten die Direktive erfüllen müssen, und diese Schwelle erst fünf Jahre nach deren Einführung auf 250 Mitarbeitende sinkt.

Auch wenn die Positionen der Trilog-Partner in diesem Punkt gegenwärtig noch auseinanderliegen, ist für Dr. Julia Hörnig, Rechtsanwältin bei der Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen (GvW) in Hamburg, eines absehbar: Auch mehrere Agrarunternehmen, die bisher noch nicht nach dem LkSG verpflichtet waren, wären vom EU-Lieferkettengesetz betroffen. Schaut man sich den deutschen Agrarhandel als Beispiel an, gilt das LkSG aktuell für Schwergewichte wie die Baywa AG, die Agravis Raiffeisen AG in Hannover und die Team SE; ab dem Jahr 2024 kommen die Hauptgenossenschaften RWZ Köln, die Raiffeisen Waren Gruppe in Kassel und die ZG Raiffeisen-Gruppe in Karlsruhe hinzu, sowie auf der privaten Seite BAT Agrar. Nach den aktuellen Vorschlägen zum EU-Lieferkettengesetz wären auch Primärgenossenschaften wie die Raisa eG im niedersächsischen Stade und die GS-Agri-Gruppe im niedersächsischen Schneiderkrug betroffen.

Die Risiken, die sich nach dem deutschen LkSG für die Unternehmen der Agrarwirtschaft ergeben, beschreibt die Lieferkettenexpertin Hörnig wie folgt: “Für den Agrarsektor dürfte das Branchenrisiko hinsichtlich menschenrechtlicher Themen wie Zwangsarbeit, unzureichendem Arbeitsschutz, Zwangsumsiedlungen und gegebenenfalls Entzug der Lebensgrundlage durch beispielsweise Kontamination der Wasserwege bedeutend sein. Ein umweltbezogenes Risiko betrifft etwa persistente organische Schadstoffe. Darunter fallen auch Pestizide.” Nach dem EU-Lieferkettengesetz käme noch der Klimaschutz beziehungsweise die Verfehlung des 1,5-Grad-Ziels hinzu.

Bereits im deutschen Lieferkettengesetz ist laut Hörnig ein sogenannter “Trickle-Down-Effekt” verankert, das heißt, die Partner in der Lieferkette geben die Vorgaben hinsichtlich Menschenrechten, Arbeits- und Umweltschutz entlang der Kette weiter. Sprich: Mittelbar sind viele Unternehmen der Wertschöpfungskette betroffen, auch wenn diese nicht selbst unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. In der Praxis bedeutet dies, dass Kunden ihre Lieferanten entsprechende Kodizes, den “Supplier Code of Conduct”, unterzeichnen lassen. “Zwar sieht das Gesetz vor, dass die Forderungen der Unternehmen an ihre Zulieferer angemessen sein sollen. Aber faktisch wächst der Druck auf die mittelbar Betroffenen in der Praxis”, stellt Hörnig fest.

Dazu passen die Beobachtungen des Bundesverbandes der Ernährungsindustrie (BVE): “Anfänglich sind einige verpflichtete Unternehmen hier auch mit Anforderungen an Lieferanten deutlich über das Ziel hinausgeschossen, weil sie nicht nur risikobasiert Informationen und Erklärungen von den Lieferanten eingefordert haben”, teilt der BVE mit. Der Verband zieht folgende Schlussfolgerung: “Für die Lieferanten heißt das, dass sie aktuell sehr genau die neuen Vertragsbedingungen mit ihren Kunden prüfen müssen, da eine Verlagerung von Verantwortung auf die Lieferanten unzulässig wäre.” Auch der DRV beobachtet, dass der Druck auf Unternehmen, die nicht unmittelbar in den Geltungsbereich des LkSG fallen, durch vertragliche Regelungen steigt: Teilweise sei der Pflichtkatalog in den AGB der Abnehmer sehr weit gefasst, beobachtet der Verband.

Der Druck entlang der Kette dürfte eher steigen als abnehmen, wenn das EU-Lieferkettengesetz in der derzeitig diskutierten Form umgesetzt wird. So oder so wird die Richtlinie nach ihrem Inkrafttreten in nationales Recht umgesetzt werden, was mit einer Anpassung des LkSG verbunden sein wird. “Für Agrarunternehmen ist es ratsam, den Verhandlungsprozess zu verfolgen und sich der Risiken der eigenen Lieferkette bewusst zu sein. Diese sind – und dies bleibt von der gesetzlichen Grundlage unabhängig – das Risiko von Zwangsarbeit, mangelndem Arbeitnehmerschutz und Umweltverschmutzung sowie gegebenenfalls Zwangsräumung“, unterstreicht Rechtsanwältin Hörnig.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Mittwoch, 20.09.2023, 11:00 bis 13:00 Uhr, Paul-Löbe-Haus

Öffentliche Anhörung Umweltausschuss zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Info

Mittwoch, 20.09.2023, 17:00 bis 18:30 Uhr, Paul-Löbe-Haus

Öffentliche Beratung Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung Info

Donnerstag, 21.09.2023, 09:00 Uhr, Plenum

Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) Info

Donnerstag, 21.09.2023, 13:00 Uhr, Plenum

Erste Beratung des Antrags der Fraktion “Die Linke”: Gehaltsdeckel für Vorstände und Geschäftsführung in Unternehmen und Anstalten des Bundes Info

Donnerstag, 21.09.2023, 16:50 Uhr, Plenum

Erste Beratung des Antrags der Unionsfraktion: Potenziale der Geothermie nutzen – Hürden abbauen, Risiken minimieren, Stromsektor entlasten Info

Freitag, 22.09.2023, 09:00 Uhr, Plenum

Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung: Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie Info

Freitag, 22.09.2023, 13:10 Uhr, Plenum

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes Info

Freitag, 22.09.2023, 13:55 Uhr, Plenum

Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU Europäische KI-Verordnung – Für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa Info

Von den weltweit elf größten Kaffeeröstern schaffe es keine, ihre Lieferkette nachhaltig zu gestalten, heißt es im “Kaffeebarometer 2023”, das von den Organisationen Solidaridad, Conservation International und Ethos Agriculture herausgegeben wird. Das ist das Ergebnis des sogenannten “Coffee Brew Index”, mit dem die Nachhaltigkeit und das soziale Engagement der Röstereien gemessen wird. Der Fokus des erstmals erstellten Index liegt auf vier Bereichen:

Als Quellen zogen die Autoren der Studie vor allem Berichte der Unternehmen heran, wie Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsreports. Fortschritte attestieren die Autoren den Unternehmen bei der klimabezogenen Berichterstattung. Oft blieben aber die Informationen über das Management von Klimarisiken auf den Kaffeefeldern vage. Und nur eine Handvoll Unternehmen – Nestlé, JDE Peet`s, Starbucks, Lavazza und Tchibo – verfolge eine umfassende Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt, des Wassers und der Ökosysteme.

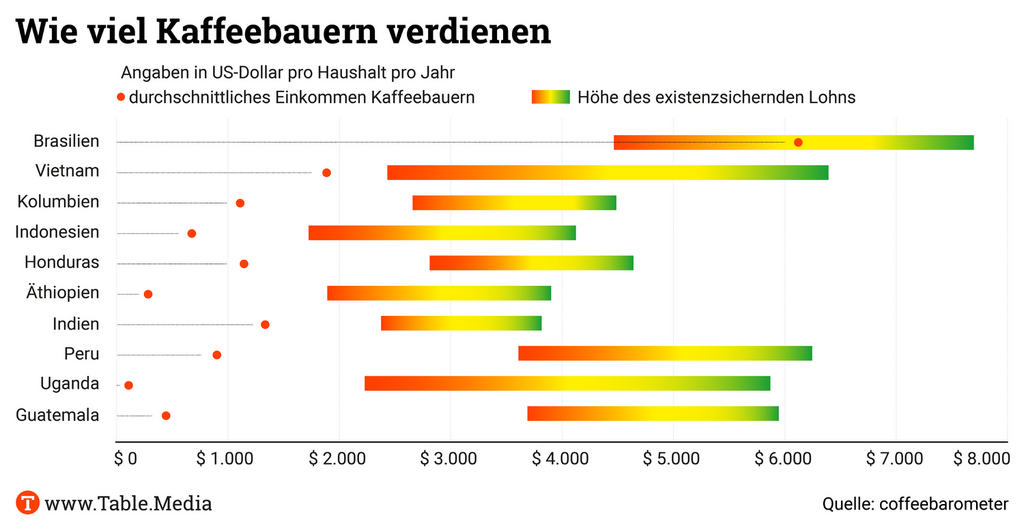

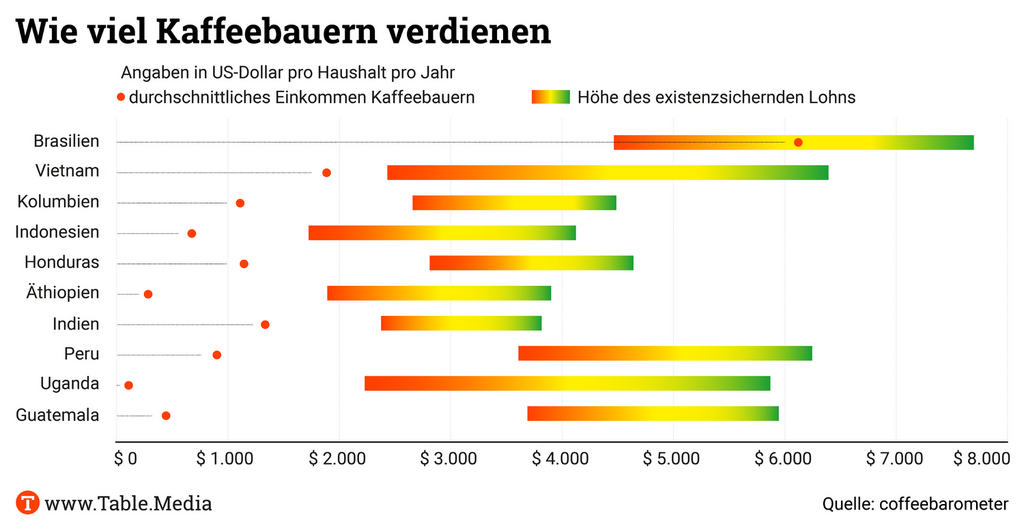

Der wirtschaftliche Gesamtwert des Kaffeesektors habe erheblich zugenommen, aber der Nutzen konzentriere sich “unverhältnismäßig überproportional” in Europa und Nordamerika. Unzureichend bleibt deswegen die Einkommenssituation der meisten der 12,5 Millionen Kaffeebauern, von denen 95 Prozent weniger als fünf Hektar bewirtschaften: In acht von zehn der wichtigsten Kaffeeanbauländern liege das Einkommen der Kaffeebauern am oder unter dem existenziellen Minimum. Ausnahme ist Brasilien. Die kürzlich eingeführte EU-Verordnung gegen Entwaldung reiche nicht aus, um die Abholzung und Armut in der Kaffeeproduktion zu verringern: “In einigen Kaffeeanbaugebieten könnten sie die Armut sogar verschlimmern.”

Vom weltweiten Kaffeekonsum entfallen 70 Prozent auf konventionellen Kaffee. Zwar wird ein Großteil des Kaffees mittlerweile zertifiziert (Fairtrade, EU-Biosiegel, Rainforest, UTZ, 4C, C.A.F.E Practices). Aber weniger als 26 Prozent werden als solcher von der Industrie gekauft. Die anderen 74 Prozent des nachhaltigen Kaffees werden als konventioneller Kaffee vermarktet. cd

Ein Bündnis von 29 Nichtregierungsorganisationen fordert das Bundesumweltministerium (BMUV) auf, ein Ressourcenschutzgesetz zu planen. Die derzeitige Erarbeitung einer Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) reiche nicht aus, um die notwendige Verbindlichkeit zu schaffen, heißt es in einem Positionspapier, das Table.Media vorab vorlag und das NGO wie Greenpeace, Germanwatch, die Deutsche Umwelthilfe und der WWF unterschrieben haben. Der Rechtsrahmen für den Ressourcenschutz müsse analog zum Klimaschutz überarbeitet und in die Strategie aufgenommen werden.

Ziele und Maßnahmen der Strategie sollten “primär auf die Vermeidung des Ressourcenverbrauchs in der Produktion, eine lange Nutzung und die Wiederverwendung von Gütern und Komponenten, sowie ein Phase-out von Schadstoffen ausgerichtet sein”, schreiben die Organisationen. Dafür müsse insbesondere der Anfang der Wertschöpfungskette in den Fokus genommen werden.

Im laufenden Beteiligungsprozess zur Erarbeitung der NKWS seien darüber hinaus mehrere “blinde Flecken” deutlich geworden: Die grenzüberschreitende Dimension von Ressourcenströmen werde nicht ausreichend beachtet, relevante Themenfelder wie Verpackungen oder die Verkehrspolitik sowie Fragen der Finanzierung seien bisher kaum diskutiert worden. leo

Deutschland will kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) von den EU-Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung befreien. Einem Bericht der Financial Times zufolge möchte die Bundesregierung Brüssel dazu bewegen, die Definition von KMU von 250 auf 500 Beschäftigte anzuheben, um die bürokratische Belastung zu mindern. Ende August sei ein entsprechendes Regierungsdokument verabschiedet worden. Mit dem Vorschlag würden zwischen 7500 und 8000 Unternehmen von den Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung befreit.

Die Kommission hatte zuvor angekündigt, dass sie die Zahl der KMU, die in den Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der grünen Taxonomie fallen, überprüfen wolle. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte im März erklärt, die Berichtspflichten für Unternehmen insgesamt um 25 Prozent senken zu wollen.

Von den im vergangenen Jahr beschlossenen Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sind nur börsennotierte KMU betroffen. Diese müssen ab 2026 berichten, allerdings haben sie bis 2028 noch die Möglichkeit zu einem Opt-out. Damit nimmt die CSRD Rücksicht auf kleinere Unternehmen, die zunächst Strukturen für die Berichterstattung aufbauen müssen.

Laut der Berichterstattung der Financial Times hat die Bundesregierung sich auch mit der französischen Regierung beraten. Diese habe den deutschen Vorschlag bisher aber nicht unterstützt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Unternehmen in Deutschland auch bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes entlasten. Er schlägt vor, Berichtspflichten aus dem nationalen Lieferkettengesetz so schnell wie möglich auszusetzen, damit die Firmen dann nur nach europäischem Recht berichten müssen. Auf EU-Ebene ist ebenfalls ein Lieferkettengesetz geplant.

Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Regeln zu den Lieferketten seien richtig, aber es dürfe auf keinen Fall doppelte Berichtspflichten geben. Unnötige Umstellungen könnten den Betrieben nicht zugemutet werden. Die Bundesregierung arbeite an Lösungen. “Pragmatismus steht hier an erster Stelle”, sagte Habeck.

Um die Berichtspflichten aus dem nationalen Lieferkettengesetz so schnell wie möglich auszusetzen, damit die Firmen nur nach europäischem Recht berichten müssen, arbeite die Bundesregierung an guten Lösungen. Das deutsche Lieferkettengesetz war zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Das EU-Gesetz wird derzeit zwischen EU-Kommission, Rat und Parlament verhandelt. leo

Der internationale Finanzdienstleister MSCI mit Sitz in New York hat die Gründung des MSCI Sustainability Institute bekannt gegeben. Ziel des Instituts ist es, die Rolle der Kapitalmärkte bei der nachhaltigen Wertschöpfung und der Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel zu stärken.

“Weltweite Herausforderungen wie der Klimawandel können nicht von Regierungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen oder multilateralen Organisationen allein bewältigt werden”, so Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. “Die bedeutsamsten Lösungen erfordern immer eine sektorübergreifende Zusammenarbeit gleich welcher Art. Über das MSCI Sustainability Institute werden wir ein breites Spektrum führender Köpfe mit sich ergänzenden Stärken und Fachkenntnissen zusammenbringen und sie dabei unterstützen, datengestützte Ideen in konkrete Einflussnahmemöglichkeiten und Maßnahmen umzusetzen.”

Das Institut werde die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure durch folgende Angebote unterstützen:

Gründungsdirektorin und Leiterin des Instituts ist Linda-Eling Lee. Sie gilt als Pionierin und Vordenkerin in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit und wurde 2022 zu einer der 100 einflussreichsten Frauen in der US-Finanzindustrie gewählt. ch

Der Branchendialog Energiewirtschaft hat eine Handreichung zu seinen globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten und die damit potenziell verbundenen menschenrechtlichen Risiken veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Broschüre stehen die sechs Themen Photovoltaik, Batteriespeicher, Windenergie, Erdgas, Stromnetze und Wasserstoff. Damit konzentriert sich der Branchendialog auf die Geschäftsfelder, die für die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Für Unternehmen kann die Publikation einen ersten Anhaltspunkt für die Durchführung der abstrakten Risikoanalyse im Sinne des Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetzes geben.

“Menschenrechte sollten grenzenlos überall auf der Welt gelten”, sagt Marie-Luise Wolff, Vorstandsvorsitzende der Entega AG. “Weil das aber nicht der Realität entspricht, sind global vernetzte Unternehmen in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und potenzielle Menschrechtsdefizite in der Lieferkette aufzudecken.” Laut Lilian Tschan, Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, hätten die Mitglieder des Dialogs wertvolle Grundlagenarbeit geleistet, die allen Unternehmen in der Branche zugutekomme. Der Branchendialog Energiewirtschaft besteht seit Anfang 2023 und hat 21 Mitglieder. ch

Die Lieferketten-Stressmacher – Manager Magazin

Auf die Menschenrechte pochen und Unternehmen verklagen: Durch das neue Lieferkettengesetz könnte das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) zu einer einflussreichen Organisation werden, glaubt Franziska Martin – und stellt sie und ihren Gründer Wolfgang Kaleck vor. Was ihn antreibe? “An manchen Tagen Wut”, so der Rechtsanwalt. Zum Artikel

How to avoid a green-metals crunch – Economist

Für die grüne Zukunft braucht es noch viel mehr Metalle und Seltene Erden. Das führt zu spürbaren Engpässen, etwa bei Kupfer, Lithium und Nickel, es gibt aber auch Auswege, wie der Economist analysiert: Recycling kann ein Weg sein, ein anderer führt zu der Frage, ob es Herstellern gelingt, diese Stoffe anderweitig zu ersetzen. Und ob Kunden durch veränderten Konsum zur Reduktion beitragen können. Zum Artikel

Alberta stoppt die Energiewende – Klimareporter

Die kanadische Provinz Alberta war auf einem guten Weg, die fossilen Energien durch regenerative zu ersetzen. Inzwischen aber gewinnen wieder die Blockierer und Verhinderer die Oberhand. Wie Tzeporah Berman berichtet, gefährdet ein Moratorium der Administration nicht nur bereits laufende grüne Projekte – es sei auch gegen die freie Marktwirtschaft. Die Transformation ist schließlich zum wirtschaftlichen Motor geworden. Zum Artikel

Climate Clashes With Labor: UAW Strike Reveals ESG Problems – Forbes

Zum ersten Mal seit vielen Jahren bestreikt die amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft UAW die drei US-Autobauer GM, Ford und Stellantis gleichzeitig. Nives Dolsak und Aseem Prakash analysieren, inwieweit der aktuelle Tarifkonflikt mit ESG und der Transformation der US-Autoindustrie zusammenhängt. Zum Artikel

Gut gemeint, aber nicht gut gemacht: die neue EU-Entwaldungsnorm im Überblick – RiffReporter

Die EU will ihren globalen ökologischen Fußabdruck verringern. Sieben Agrarprodukte unterliegen deshalb seit Juni besonderen Kontrollen, um importierte Entwaldung zu verhindern. Nun gehen die Produzentenländer, allen voran Brasilien, auf die Barrikaden. Dahinter steckt nicht nur die Abholzungslobby, schreibt Sandra Weiss. Zum Artikel

What Does a Good Economy Look Like? – New York Times

Ross Douthat macht sich in seiner Kolumne Gedanken darüber, wie eine gerechte Einkommensentwicklung in den USA aussehen könnte. Dabei fordert er von den Verantwortlichen mehr Gestaltungswillen. Zwischen Bernie Sanders und den Herausgebern des Wall Street Journal sei schließlich noch viel Platz. Zum Artikel

Studien: CFOs bereiten sich auf ESG-Regulatorik vor – Börsen-Zeitung

Der Aufbau von Datenkompetenz steht für viele CFOs oben auf der Agenda. Gerade beim ESG-Reporting steht das Datenmanagement im Fokus, wie eine aktuelle Erhebung von Lünendonk und KPMG zeigt, die sich Sabine Reifenberger angesehen hat. Zum Artikel

Warum sich Unternehmen für nachhaltige Finanzierung interessieren sollten – Agrarzeitung

Rechtsanwalt Martin Wilmsen und Sixt-Finanzvorstand Kai C. Andrejewski nennen in ihrem Gastbeitrag fünf Gründe für ESG-Finanzierungen – und eine Herausforderung, vor der jedes Unternehmen stehen wird. Es geht um die Reputation eines Unternehmens, den Druck von Investoren, die Renditen, überholte Geschäftsmodelle und den Aufbau von Know-how. Zum Artikel

How Companies can be more clear – and credible – with their Climate Pledges – GreenBiz

Greenwashing ist ein Problem. “Greenhushing” aber auch, wie Mike De Socio es nennt. Dabei gehe es um Unternehmen, die etwas beim Kampf gegen den Klimawandel und für die SDG vorzuweisen haben, darüber aber lieber nicht sprechen wollen. So dürfe es nicht laufen, so der Autor. Kommunikation sei wichtig. Je mehr gesprochen wird, desto häufiger kämen diese Themen auf die Agenda. Zum Artikel

Die im Juni aktualisierten OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen über verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln können ein wichtiges Instrument werden, um dem Klimawandel wirksamer und effektiver zu begegnen. Zudem geben sie einen weiteren Anstoß für das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD).

Die OECD-Leitsätze wurden erstmals 1976 beschlossen und sind seitdem immer wieder überarbeitet worden. Nun haben 51 Teilnehmerstaaten beim OECD-Ministerratstreffen die noch aus dem Jahr 2011 stammende Version in die heutige Zeit gebracht. Wie überfällig das war, lässt sich an den signifikanten Änderungen bei dem Thema “Menschenrechte und Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen” erkennen, vor allem aber an den Passagen zum Umwelt- und Klimaschutz.

Zum ersten Mal erwähnen die Leitsätze den Klimawandel und das Konzept der “Just Transition”, das ausdrücklich soziale Gerechtigkeit als einen Wesenskern im beabsichtigten Strukturwandel hin zu einer klimaneutralen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung einbezieht. Die OECD erwarten von multinationalen Unternehmen nun eine risikoabhängige Sorgfaltsprüfung, um negative Auswirkungen ihres Handelns präziser einschätzen zu können. Diese Due-Diligence-Prüfung soll sich auf das Klima, aber auch auf den möglichen Verlust der Biodiversität, die Verschlechterung von Land-, Meeres- und Süßwasser-Ökosystemen sowie die Abholzung, Vermüllung und die, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung erstrecken.

Die neuen Leitsätze betonen, dass Unternehmen selbst sicherstellen sollen, dass ihre Treibhausgasemissionen mit den international vereinbarten Temperaturzielen kompatibel sind und verweisen ausdrücklich auch auf die Bewertungen des Zwischenstaatlichen Sachverständigenrates für Klimaänderungen (IPCC). Dass die neuen Leitsätze auch auf das Pariser Klimaabkommen abgestimmt sind, zeigt sich beispielsweise darin, dass Unternehmen nicht nur ausdrücklich aufgefordert werden, ihre Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen festzulegen und zu überprüfen.

Zusätzlich sollen sie neben ihren direkten Emissionen, die aus ihrer unmittelbaren unternehmerischen Aktivität resultieren, den sogenannten Scope 1, auch Scope 2 und 3 miteinbeziehen. Scope 2 meint alle indirekten Emissionen aus Strom, Wärme oder Dampf, die Unternehmen bei Versorgern einkaufen. Scope 3 umfasst alle indirekten Emissionen, die in einer Lieferkette entstehen, von der Rohstoffgewinnung über die Weiterverarbeitung bis hin zum Verkauf des Endproduktes an den Kunden.

Darüber hinaus priorisieren die neuen Leitsätze gleichermaßen sinnvoll und eindeutig, wie etwa bei Maßnahmen gegen den Verlust der Biodiversität vorzugehen ist: Erstes Mittel der Wahl sollte immer sein, zu verhindern, dass Schäden der Biodiversität überhaupt entstehen. Nur wenn dies unmöglich ist, sollten etwaige Schäden reduziert und minimiert werden. Erst als letztes Mittel sollen Unternehmen auf Kompensations- und Wiederherstellungsmaßnahmen zurückgreifen.

In weiteren Kapiteln, etwa bei Menschenrechten, wird das Augenmerk auf einen besseren Schutz für vulnerable und marginalisierte Personen und Gruppen gelegt, insbesondere auch auf einen besseren Schutz für Whistleblower, Menschenrechtsverteidigende und indigene Bevölkerungsgruppen.

Im Hinblick auf die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen machen die aktualisierten Leitsätze deutlich, dass Unternehmen Due-Diligence-Prüfungen über die gesamte Wertschöpfungskette durchführen sollen und dabei auch die Auswirkungen auf die Verbraucher, die die Produkte benutzen, zu berücksichtigen sind. Die bisherigen nationalen Kontaktstellen werden in “Kontaktstellen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln” unbenannt und sollen sichtbarer und effektiver werden. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Bislang waren sie besonders bei Beschwerden über etwaige Verstöße relativ zahnlos.

Insgesamt stellen die OECD-Leitsätze einen wichtigen Baustein der Unternehmensverantwortlichkeit dar. Die aktualisierten Leitsätze erscheinen zu einem Zeitpunkt, in dem das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Deutschland erst seit kurzem in Kraft ist und an der EU-Lieferkettenrichtlinie gearbeitet wird. Damit können die OECD-Leitsätze tatsächlich einen Einfluss darauf ausüben, wie sich das deutsche Gesetz und die EU-Richtlinie weiterentwickeln. Es wäre ausdrücklich zu begrüßen, wenn sich sowohl die EU-Kommission wie auch das Europäische Parlament in ihren Beratungen und Entscheidungen über eine Lieferkettenrichtlinie an den neuen OECD-Leitsätzen orientieren würden.

Ben Vanpeperstraete ist Senior Legal Advisor für den ECCHR-Programmbereich Wirtschaft und Menschenrechte in Brüssel.

Vera Bannhagel ist Referendarin beim ECCHR in Berlin.

Der Moment, in dem Florian Sommer erkannte, dass er später etwas mit “Nachhaltigkeit” machen will, ist dieses Jahr genau 30 Jahre her. Der damals Anfang 20-Jährige war durch Süd- und Nordamerika gereist und schließlich auf Vancouver Island gelandet. Dort sah er Wale, Bären, den besonderen nordischen Regenwald – und einen Golfplatz, für den quadratkilometergroße Rodungen stattfanden. “Da dachte ich sofort, dass das ein Verbrechen an der Umwelt ist – und dass das doch auch wirtschaftlich keinen Sinn machen darf”, erinnert er sich heute.

Es war eines dieser Schlüsselerlebnisse, das den Beginn einer in Deutschland einzigartigen Karriere markierte und ohne den Union Investment nicht so nachhaltig aufgestellt wäre, wie es das Unternehmen heute ist. Denn der inzwischen 52-Jährige beschäftigte sich schon mit nachhaltiger Geldanlage, als das hierzulande noch kaum ein anderer machte. Er war beim Fondsanbieter im “Team der ersten Stunde” und hat maßgeblich zum Erfolg nachhaltiger Finanzanlagen beim genossenschaftlichen Fondsanbieter beigetragen. Lag das investierte Volumen in nachhaltige Fonds bei Union Investment Sommer zufolge im Jahr 2010 noch bei drei Milliarden Euro, sind es, Stand jetzt, mehr als 126 Milliarden Euro. “Wir sind heute der Fondsanbieter mit dem größten ESG-Team im Portfoliomanagement in Deutschland”, sagt Sommer stolz.

Profitiert hat Union Investment maßgeblich von zwei Boomphasen und der Arbeit von Sommer. Er war dafür zuständig, die richtigen Werkzeuge zu etablieren, damit sich die Nachhaltigkeit in Unternehmen überhaupt messen und bewerten ließ. “Das Ziel ist dann, auf die Gewinner zu setzen und die Verlierer zu meiden.” Gelernt hatte er das teilweise während seines Studiums der Umweltökonomie und Umweltpolitik in London und bei seinen folgenden Arbeitgebern in London und Paris. So machte er im Auftrag eines Think-Tanks einen der ersten sozialen Audits bei The Body Shop, der Kette für Pflegeprodukte und Kosmetik, beriet viele Unternehmen zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und arbeitete unter anderem für die belgische Bank Fortis.

2010 kam der zweimalige Familienvater zu Union Investment, wo er einen Nachhaltigkeitsbereich auf- und ausbauen sollte. Anfangs wurden er und sein Team belächelt. Was sollte Nachhaltigkeit als Bewertung schon bringen für die Entwicklung von Aktien? “Eine unserer Hauptaufgaben war also, Aufklärungsarbeit zu leisten.” Es galt zu zeigen, dass das Verständnis von Nachhaltigkeitsrisiken auch bedeutet, Chancen und Gefahren für Unternehmen besser abschätzen zu können. “Wer Nachhaltigkeit verstanden hatte, konnte bessere Investmententscheidungen treffen”, sagt Sommer. Das zog in der ersten Boomphase die institutionellen Investoren an, die privaten folgten erst vor drei oder vier Jahren – dafür explosionsartig. Zeitweise flossen 50 Prozent aller neuen Gelder bei Union Investment in nachhaltige Fonds. “Das war ein echtes Momentum”, sagt Sommer.

Vor vier Jahren wurde Sommer letztmals befördert. Er ist seither Leiter des “ESG Strategie”-Teams, hat acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter sich. Ihre nächste große Aufgabe: nicht nur den Klimawandel, sondern auch Biodiversität und Artenvielfalt messbar zu machen für den Kapitalmarkt. “Das ist eine große Welle, die auf uns zurollt.” Einfach wird das nicht. “Der Klimawandel ist einfach zu messen und investierbar, beispielsweise, indem wir Geld in Windräder gesteckt haben. Bei Biodiversität ist das komplexer, weil wir keine Imker oder ähnliches an der Börse haben”, sagt er.

Trotzdem bleibt er optimistisch: “Vor 20 Jahren war der Klimaschutz auch kaum greifbar für den Kapitalmarkt und heute ist er ein extrem wichtiges Investitionsthema. Das kriegen wir auch für die Biodiversität hin.” Florian Sommer, das klingt schon durch, wird da sicherlich eine Pionierrolle einnehmen. Nils Wischmeyer

Wissenschaftliche Expertise ist notwendig, vielleicht sogar wichtiger denn je. Wie sonst soll man verstehen, wo wir bei der Transformation stehen und was es braucht, um diese voranzubringen? Genau hier setzt “Wenden bitte!” an, der Podcast des Freiburger Öko-Instituts. Die “unabhängige Forschungs- und Beratungseinrichtung für eine nachhaltige Zukunft” (Selbstauskunft), die 1977 gegründet wurde, veröffentlicht etwa einmal im Monat eine neue Folge.

Das ist in der heutigen Podcast-Welt nicht besonders häufig, viele andere erscheinen wöchentlich oder gar täglich. Dafür haben die Episoden eine größere Halbwertzeit. Man kann sie auch wesentlich später noch mit Gewinn hören, als eine Art Crashkurs, für den sich die beiden Moderatorinnen einen Experten oder eine Expertin aus dem Institut einladen. “Wie stark ist das Lieferkettengesetz?”, “Schafft der Verkehr die Wende?”, “Ist der Wald noch zu retten?” und “Wie viel Klimaschutz steckt im Heizungsgesetz?” – so lauten die Titel von einigen zuletzt geführten Gesprächen, die faktenreich Zusammenhänge in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aufzeigen und die wichtigsten Herausforderungen benennen.

Und wer das Ganze beim Joggen hört und sich gerade keine Notizen machen kann: In den begleitenden Shownotes, die weiterführende Links und den Kontakt zum jeweiligen Interviewpartner parat halten, kann man sich die Transkription jeder Folge herunterladen. maw

Podcast “Wenden bitte!”

bei Spotify, Apple oder direkt beim Öko-Institut

In New York ist vor ein paar Stunden der SDG-Gipfel zu Ende gegangen. Von einem großen Durchbruch kann man nicht sprechen, das war schon kurz nach Beginn der Veranstaltung klar – und wahrscheinlich ist dieser Anspruch an eine multilaterale Konferenz inzwischen auch grundsätzlich überzogen. Zumal wir in einer Zeit leben, die politisch so angespannt ist wie lange nicht mehr. Was aber bleibt? Und was folgt jetzt? Dazu schicken wir Ihnen morgen früh ein Update zu.

In unserem heutigen Briefing konzentrieren wir uns derweil auf Deutschland. Carsten Hübner hat sich die hiesige SDG-Bilanz angesehen, die überwiegend positiv ausfällt. Sieht man sich die Details an und bezieht man kritische Stimmen mit ein, bleibt jedoch ein zumindest gemischter Eindruck zurück.

Diesen haben derzeit auch die Unternehmen der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche. Sie fürchten, dass das bereits existierende deutsche und das kommende europäische Lieferkettengesetz ihnen die Arbeit erschwert. Ist das berechtigte Kritik oder der erwartbare Widerstand von Firmen, die sich gar nicht bewegen wollen? Stefanie Pionke hat sich umgehört.

Außerdem habe ich mich mit der ersten Nationalen Strategie befasst, mit der das Kabinett soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen fördern möchte. Jahrelang hatte der Sektor gefordert, die gleichen Chancen und Bedingungen zu bekommen wie herkömmliche Firmen – jetzt ist es soweit. Zumindest auf dem Papier. In der Praxis gibt’s noch etliche Hürden.

Auf dem UN-Gipfel Anfang dieser Woche in New York konnte sich Deutschland als Musterknabe präsentieren. Zumindest was die Umsetzung im eigenen Land anbetrifft. Denn zur Halbzeit der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) belegt die Bundesrepublik im Länderranking des UN-Nachhaltigkeitsberichts den vierten Platz. Sie erreicht 83,4 von 100 möglichen Punkten. Nur die drei nordischen Länder Finnland, Schweden und Dänemark schneiden noch etwas besser ab.

Die deutsche Politik wertet dies als Ergebnis ihrer politischen Schwerpunktsetzung. “Nachhaltige Entwicklung ist ein Leitprinzip der Bundesregierung”, heißt es aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Ein Ansatz, den man weiter vertiefen wolle. “Die SDGs und die Ziele und Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden künftig von Beginn an bei der Konzeption und Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen einbezogen”, so eine Sprecherin.

Bereits im Koalitionsvertrag wurden die SDGs als politische Leitlinie der Bundesregierung verankert – und politisch hochrangig angesiedelt. Die Federführung für nachhaltige Entwicklung und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat das Bundeskanzleramt. Damit findet hier auch das Monitoring der Umsetzung in Deutschland statt.

Der Umsetzungsstand der einzelnen Staaten bei den 17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen fließt wiederum in den jährlich erscheinenden UN-Nachhaltigkeitsbericht und das dazugehörige Ranking ein. Dieses listet aktuell 166 der insgesamt 193 UN-Mitgliedsstaaten auf. Nicht dabei sind neben Eritrea, Libyen und Nordkorea eine Reihe von Kleinst- und Inselstaaten wie Monaco, Samoa oder Tonga.

An der Spitze stehen erwartungsgemäß die Industrieländer des Nordens, am Ende die Länder des Südens. Schlusslichter sind der Tschad, die Zentralafrikanische Republik und der Südsudan.

Doch die deutsche Bilanz ist keineswegs makellos. Denn auch die Bundesrepublik hat zur Halbzeit noch kein einziges der 17 Nachhaltigkeitsziele erreicht. Bei zehn SDGs konstatiert der UN-Bericht weiteren Handlungsbedarf, bei fünf “signifikante” und bei zweien sogar “große Herausforderungen”. Dies betrifft SDG 12 (“Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion”) und SDG 13 (“Maßnahmen zum Klimaschutz”). Gleichzeitig sind die Fortschritte in diesen Bereichen derzeit nur mäßig. Sie würden nicht ausreichen, um das jeweilige Ziel bis 2030 zu erreichen, so der Bericht.

Dies gilt im Übrigen für die Umsetzung aller SDGs. Entweder herrscht Stagnation oder die Fortschritte sind zu gering. Einzige Ausnahme ist SDG 6 (“Sauberes Wasser und Sanitärversorgung”). Hier ist Deutschland auf Zielkurs. Bei SDG 1 (“Keine Armut”) und SDG 10 (“Weniger Ungleichheit”) geht der Trend sogar in die entgegengesetzte Richtung. Erreichtes steht zur Disposition.

Aus Sicht von Andreas Aust, Referent für Sozialpolitik bei der Paritätischen Forschungsstelle, sind die Erfolge der Agenda 2030 in Deutschland sehr begrenzt. “Eine sachgerechte Umsetzung des SDG 1 wäre gewesen, wenn die Bundesregierung sich explizit vorgenommen hätte, die Armutsquote bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Dies ist aber nicht erfolgt”, sagt Aust. Auch das Thema Ungleichheit habe sich die Koalition bisher nicht wirklich zu eigen gemacht.

“Um das SDG 10 effektiv umzusetzen, bedürfte es der Bereitschaft der Bundesregierung, auch steuerpolitisch eine neue und gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu organisieren. Dies scheint aber in dieser Regierungskonstellation nahezu undenkbar, da insbesondere die FDP jegliche Form der Steuererhöhung kategorisch ausschließt”, so Aust.

Die Paritätische Forschungsstelle gehört zu den Initiatoren von “2030 Watch”, einer Kampagne zur kritischen Begleitung des Agenda-Prozesses. Träger ist das Forum Umwelt und Entwicklung mit Sitz in Berlin. Aus Sicht der Kampagne sind zahlreiche offizielle SDG-Indikatoren in Deutschland “schwach, belanglos oder werden schlicht nicht erreicht.” Indikatoren zu wichtigen Bereichen würden gänzlich fehlen.

Um den Stand der Umsetzung der SDGs zu messen, legt jedes Land eigene Indikatoren fest. In Deutschland sind es mittlerweile 75 Indikatoren. Die Datenerhebung erfolgt durch das Statistische Bundesamt (Destatis), das alle zwei Jahre einen Indikatorenbericht vorlegt, zuletzt im April 2023.

“Um das offizielle deutsche SDG-Monitoring zu ergänzen, haben wir ein zivilgesellschaftliches SDG-Monitoring entwickelt”, heißt es auf der Website von “2030 Watch”. Ein Blick auf die bisherigen Daten zeigt jedoch, dass die Unterschiede in vielen Fällen gar nicht so groß sind. Die Abweichungen beim Umsetzungsstand liegen meist unter zehn Prozent.

Beim SDG 1 ist das allerdings anders. Hier fallen sie ins Gewicht. Aus Sicht des Forums liegt das sowohl an zu niedrigen Zielwerten als auch daran, dass wichtige Indikatoren fehlen. Berücksichtigt man beides, dann stellt sich die Situation im Bereich Armut deutlich schwieriger dar als im offiziellen Bericht.

“Existenzielle Armut wurde per se als für Deutschland nicht relevant eingestuft, obwohl auch in Deutschland Menschen leben müssen, die von existenzsichernden Leistungen ausgeschlossen sind”, kritisiert Aust. Doch die Bundesregierung habe sich überhaupt nicht zum Ziel gesetzt, die Armutsquote zu senken oder die Anzahl der Menschen in Armut zu reduzieren, vermutet er.

Deutschland braucht mehr Innovationen, gerade auch soziale, sagt die Bundesregierung – und hat deshalb vergangene Woche im Kabinett die “1. Nationale Strategie für Soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen” verabschiedet. Vereine, Verbände und Sozialunternehmer äußerten sich anschließend zufrieden bis begeistert. In einer Veranstaltung von “Europe Calling”, bei der das Papier vorgestellt wurde, sprachen sie von einem “Meilenstein”, einem “richtig großen Wurf” und dass so eine Strategie vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre.

Gemeinwohlorientierte Initiativen und Firmen sind in Deutschland nichts Neues. Bereits im 19. Jahrhundert entstanden die Wohlfahrtspflege, Genossenschaften und die soziale Absicherung. Seit etwa 15 Jahren kommen immer mehr junge Gründer dazu. Ihre Besonderheit: Anders als in der Start-up-Welt vielfach gepredigt, streben sie keinen schnellen Exit an und betrachten ihren finanziellen Gewinn nicht als Ziel, sondern als Mittel, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Dem Bundesverband Deutsche Start-ups e.V. zufolge sehen sich bereits mehr als 40 Prozent aller Gründerinnen und Gründer als Social Entrepreneure.

Mit der Nationalen Strategie erkennt die Bundesregierung ihre positive Wirkung erstmals übergreifend an. Die Szene, in der sich besonders Frauen einbringen, sei ein “Impulsgeber” und “Gestalter der Transformation”. Sie stärke die gesellschaftliche Teilhabe, lasse marginalisierte Gruppen profitieren und helfe dem Land dabei, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Trotzdem gibt es noch zahlreiche Probleme. Die Landschaft ist sehr divers, die Initiativen und Start-ups unterscheiden sich stark in ihren Zielen und Herangehensweisen. Die Folge: Ein unternehmerisches Geschäftsmodell mit einem gemeinnützigen Ziel in Einklang zu bringen, das “passt nur schwer in derzeitige rechtliche Vorgaben und Förderungen”, heißt es in der Strategie. Deshalb wurden elf “Handlungsfelder” mit mehr als 70 Maßnahmen benannt. Darin geht es unter anderem darum,

Dahinter stehen verschiedene Hürden, die soziale Innovationen und gemeinwohlorientiertes Unternehmertum bislang erschweren: Programme bevorzugen bislang in der Regel die Förderung von gewinnmaximierenden Start-ups; die Vergaberichtlinien öffentlicher Aufträge überfordern junge Unternehmen häufig; Berater sind nur selten qualifiziert dafür, bei öko-sozialen Gründungen zu unterstützen; das Know-how über und die Anwendung von Kriterien, mit denen nicht-finanzielle Leistungen evaluiert werden können, ist noch nicht sehr weit verbreitet.

Ein sensibler Punkt ist die Finanzierung. Weil klassische Risikokapitalgeber nur selten an den Unternehmen interessiert sind (Rendite zu gering) und auch Banken oft abwinken (Sicherheiten zu schwach), hat sich Mezzanin-Kapital der Bundesregierung zufolge als “besonders geeignet” erwiesen. Sie will diese Mischform aus Fremd- und Eigenkapital, die etwa aus Nachrangdarlehen oder stillen Beteiligungen bestehen kann, künftig besonders fördern. Im Rahmen eines “Zukunftsfinanzierungsgesetzes” will man zudem auch die Optionen Crowdfunding und Crowdinvesting prüfen und Schranken absenken.

Als mögliche Instrumente sollen auch “Pay by Result”-Optionen untersucht werden. Darunter fallen etwa “Social Impact Bonds”, bei denen private Geldgeber wie Stiftungen in Vorleistung gehen und – bei nachgewiesenem Erfolg – vom Staat sowohl ihr Investment zurückerhalten als auch eine zusätzliche Rendite bekommen.

Sozialunternehmer Norbert Kunz war an vielen Gesprächen im Vorfeld beteiligt, hat Ideen eingebracht und Forderungen gestellt. Das Ergebnis hält er für “ein bedeutendes Signal an alle Akteure”. Andererseits: “Jetzt kommt die Mühe der Ebene.”

Kunz zählt zu den profiliertesten Kennern des Sektors, mit seiner Beratung Social Impact gGmbH ist er Wegweiser für junge Initiativen und Gründer. Er sieht in dem vorgelegten Papier noch keine ausgefeilte Strategie, eher eine “strategische Grundlage”, eine Sammlung von geplanten und bereits laufenden Maßnahmen. Der Haken: “Wie sie umgesetzt werden sollen, wird vielfach nicht erklärt”, sagt er. “Es werden eine Reihe von Maßnahmen und Förderprogrammen vorgestellt, aber in einigen Themenfeldern fehlt noch eine klare Orientierung. Zudem stellt sich die Frage, wie die Bundesländer in die Strategie eingebunden werden. Um eine bundesweite Wirksamkeit zu erzeugen, müssen diese ihre Maßnahmen auch auf die neuen Herausforderungen abstimmen.”

Bei diesem Punkt sieht auch Arnd Boekhoff vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland noch Klärungsbedarf. “Es liegt viel Verantwortung und Know-how für Gründungs- und Innovationsförderung auf der Landesebene – die Landesförderbanken sind nun wichtige Gesprächs- und Umsetzungspartner, damit die Strategie auf die Straße und vor allem in die Fläche kommt”, sagt das Vorstandsmitglied. Außerdem: “Für die Umsetzung der Maßnahmen gibt es kaum explizite Budgets. Das müssen die Haushalte der Ressorts zusätzlich abdecken und es ist zumindest fraglich, wer das machen wird. Da wird nun auch der Bundestag gefragt sein, die Haushaltstitel der Häuser auf die Strategieumsetzung zu prüfen.”

Norbert Kunz hätte es zudem begrüßt, wenn die Wohlfahrt stärker adressiert worden wäre. Sie habe spezielle Bedingungen und könne kaum ins finanzielle Risiko gehen, um Innovationen zu entwickeln und zu testen. Von großem Wert hält er hingegen eine Leitlinie, die auf Seite 11 festhält, dass technologische Innovationen ab sofort mit sozialen Innovationen gleichgesetzt werden.

Die Passage, die einen Paradigmenwechsel markiert, ist auch Gerald Beck positiv aufgefallen. Und auch er sagt: “Es ist gut, dass es jetzt eine Strategie gibt, in der viele Maßnahmen genannt und gebündelt werden.” Zugleich kritisiert der Professor für Soziale Innovationen und Organisationsentwicklung der Hochschule München die aus seiner Sicht fehlende Ausgewogenheit. “Es fällt auf, dass das Unternehmertum im Vordergrund steht. Soziale Innovationen entstehen aber nicht nur in und durch Unternehmen.” Und: “Schon aus der Präambel geht hervor, dass es um Wachstum geht. Das widerspricht allerdings der Nachhaltigkeit – ewiges Wachstum kann es auf einem begrenzten Planeten nicht geben.”

Als Beispiel nennt er das Carsharing. In seiner ursprünglichen Form war es einst nicht als technologische, sondern als soziale Innovation gestartet. Autos teilen, um den Autoverkehr insgesamt zu reduzieren, das war das Ziel. Heute sieht das anders aus: Carsharing-Fahrzeuge sind in Städten vielfach verfügbar – zugleich sind in Deutschland so viele Autos zugelassen wie nie.

Auch bei einem anderen Schwerpunkt ist Beck “vorsichtig”, wie er sagt. “Die Wirkungsmessung ist eine Idee, die aus der klassischen Wirtschaft kommt. Bei zivilgesellschaftlichen Initiativen kann man die Wirkung jedoch oft kaum überprüfen. Deshalb befürchte ich, dass viele soziale Innovationen künftig ausgeschlossen werden, wenn sie aufgrund fehlender Messung keine Unterstützung bekommen.” Als Gegenpol brauche es hingegen mehr Know-how in lokalen und regionalen Verwaltungen, damit die Vorschläge und Praktiken von bürgerschaftlichen Bewegungen erkannt, aufgegriffen und unterstützt werden. Das fehle häufig für die Verbreitung von sozialen Innovationen.

Für die verabschiedete Strategie hat Staatssekretär Sven Giegold, der im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für die Ausarbeitung zuständig war, angekündigt, die Maßnahmen “renitent nachhalten” zu wollen. Außerdem würden er und Zarah Bruhn, die die Strategie als Beauftragte für Soziale Innovationen im Bundesforschungsministerium ausgearbeitet hat, sich als “lernende Partner” verstehen und einen Ort innerhalb der Bundesregierung schaffen, um sich mit Verbänden und Vertretern regelmäßig austauschen zu können. Ein erster Ort soll die Webseite www.sozialeinnovationen.net sein – sie ist als zentraler Anlaufpunkt für alle relevanten Fragen gedacht. Der Launch soll am 6. Oktober erfolgen.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) treibt vielen Akteuren der Agrar- und Ernährungswirtschaft Sorgenfalten auf die Stirn. Das Regelwerk, das seit Jahresbeginn 2023 für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden gilt, verpflichtet Firmen dazu, ihre eigenen Arbeitsprozesse und Lieferketten auf Verstöße gegen Menschenrechte sowie auf Umwelt- und Arbeitsschutz zu durchleuchten. Zudem sind die Unternehmen angehalten, Maßnahmen zu definieren, um diese Risiken einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen zählen die Einrichtung eines Beschwerdewesens sowie Regelungen, die Lieferanten in die Pflicht nehmen.

Für den global tätigen Agrarhandels- und Energiekonzern Baywa AG mit Sitz in München gilt das LkSG seit Jahresbeginn. Das Unternehmen mit mehr als 24.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in rund 40 Ländern berichtet auf Anfrage, bereits im September 2021 eine eigene Unternehmenseinheit Corporate Social Compliance eingesetzt zu haben, die sich seitdem mit der Umsetzung des LkSG befasst. Die Baywa unterhält nach eigenen Angaben direkte Geschäftsbeziehungen zu rund 50.000 Lieferanten, und auf Beteiligungsebene zu weiteren rund 30.000 Zulieferern. Entsprechend sei die Umsetzung des LkSG “mit hohem personellen und zeitlichen Aufwand verbunden”, bilanziert die Baywa.

Wirtschaftsverbände beklagen passend dazu neben mutmaßlich unkalkulierbaren Haftungsrisiken einen hohen bürokratischen Aufwand. Nun fürchten Unternehmensverbände der Agrar- und Ernährungswirtschaft, dass es noch schlimmer kommen könnte. Grund ist das EU-Lieferkettengesetz (CSDDD). Im Juni hatte sich das Parlament auf eine Position zu der geplanten Direktive verständigt. Seitdem befindet sich das EU-Lieferkettengesetz in den Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten. Noch müssen sich die drei Verhandlungsparteien auf einen Kompromiss verständigen, was erfahrungsgemäß ein zähes und langanhaltendes Ringen ist. Doch die Vorschläge von Parlament und Kommission gehen bereits jetzt in einigen Punkten deutlich über die Regelungen im deutschen LkSG hinaus.

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) in Berlin, Dachverband der genossenschaftlich organisierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft, beispielsweise beklagt, dass das EU-Lieferkettengesetz in seiner Betrachtung der Lieferkette den kompletten Lebenszyklus eines Produktes betrachtet. Das deutsche LkSG hingegen umfasst nur die Aktivitäten eines Unternehmens selbst sowie dessen mittelbarer und unmittelbarer Geschäftspartner.

Der Produktzyklus reicht laut dem Vorschlag des EU-Parlaments von der Produktentwicklung bis hin zu dessen Entsorgung – anders als Wirtschaftsverbände haben Umweltorganisationen wie Greenpeace am deutschen LkSG stets eine unzureichende Betrachtung der Lieferkette kritisiert und geplante Verschärfungen im EU-Lieferkettengesetz positiv gewertet. Die Baywa befürchtet indessen wachsende Bürokratie: “Das wird den Aufwand erheblich ausweiten, da viele Produkte unzählig viele Mitglieder in der Lieferkette haben. Vor allem, wenn sie aus vielen Komponenten bestehen, gemischt oder verarbeitet sind”, so der Münchner Konzern. Im internationalen Getreidehandelsgeschäft seien hochkomplexe Lieferketten-Strukturen üblich und entsprechend geforderte Sorgfaltspflichten über den gesamten Produktzyklus hinweg “kaum beherrschbar”.

Die Baywa gibt ein Beispiel: Beim Handel mit Getreide aus Südamerika bestehe die Lieferkette zunächst aus vielen Kleinbauern. Regionale Genossenschaften kaufen deren Erzeugnisse auf und verkaufen die Ware an überregionale Händler. Die überregionalen Händler vermarkten die Rohware an Exporteure, die das Getreide dann in die EU verschiffen. “Während des Transports ist es nicht unüblich, dass Kontrakte mehrmals gehandelt werden. Die Ware wechselt den Eigentümer also mehrfach”, erläutert der Münchner Konzern. Erst im europäischen Binnenmarkt kommen Unternehmen wie die Baywa ins Spiel. “Hier brauchen wir als Händler dringend nähere Informationen, wie eine Umsetzung im Alltag aussehen kann, um den Sorgfaltspflichten im Sinne der EU-Lieferkettenrichtlinie nachkommen zu können”, betont die Baywa.

Sorge bereitet dem DRV zudem der im EU-Lieferkettengesetz nach aktuellem Stand vorgesehene zivilrechtliche Haftungsanspruch, der im LkSG explizit nicht verankert ist. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollen Unternehmen für eigene Verstöße gegen das Gesetz zivilrechtlich haftbar gemacht werden können. Für Verstöße von Geschäftspartnern sollen Unternehmen zumindest dann zur Verantwortung gezogen werden können, wenn nach vernünftigem Ermessen erwartbar sei, dass diese gegen Bestimmungen des Umwelt- und Arbeitsschutzes oder gegen Menschenrechte verstoßen.

Trotz fehlendem zivilrechtlichen Haftungsanspruch drohen Unternehmen, die gegen das deutsche LkSG verstoßen, bereits hohe Bußgelder: Diese können 800.000 Euro erreichen oder bis zu 2 Prozent des globalen Jahresumsatzes, sofern ein Unternehmen mehr als 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr ausweist. Auch das EU-Parlament sieht in seinem im Juni verabschiedeten Vorschlag zum EU-Lieferkettengesetz neben einem zivilrechtlichen Haftungsanspruch empfindliche Strafen vor: Zu den Sanktionen gehören Maßnahmen wie die namentliche Anprangerung, die erzwungene Rücknahme der Waren eines Unternehmens vom Markt oder Geldstrafen von mindestens 5 Prozent des weltweiten Nettoumsatzes.

“Die Unternehmen werden mit hohen administrativen und bürokratischen Pflichten belegt und tragen ein erhebliches Haftungsrisiko”, stellt der DRV fest. Zwar betont der Verband, dass dessen Mitgliedsunternehmen die Einhaltung und Durchsetzung von Menschenrechten entlang der Lieferkette unterstützen, fordert aber, dass “die Umsetzung noch praxisgerecht durchführbar sein und auch das individuelle Risikoprofil mittelständisch geprägter Unternehmen berücksichtigen” müsse.

Im Unterschied zum deutschen LkSG sieht das EU-Lieferkettengesetz laut den Vorschlägen von EU-Parlament und -Kommission zudem vor, dass Unternehmen Pläne vorlegen, die sicherstellen, dass ihre Geschäftstätigkeit mit dem 1,5-Grad-Ziel im Klimaschutz in Einklang stehen. Auch werden nach jetzigem Diskussionsstand deutlich mehr Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft von den Bestimmungen des EU-Lieferkettengesetzes direkt betroffen sein, als dies beim deutschen LkSG der Fall ist. Aktuell fallen Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitende unter den Geltungsbereich des LkSG ; diese Schwelle sinkt ab 2024 auf 1.000 Mitarbeitende.

Das EU-Lieferkettengesetz sieht nach den Plänen der Kommission vor, dass in der EU ansässige Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden und einem Nettojahresumsatz ab 150 Millionen Euro die Bestimmungen umsetzen müssen. Bestimmte Risikosektoren, zu denen auch die Agrarwirtschaft sowie Produzenten und Händler von Lebensmitteln zählen, sollen demnach schon ab 250 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. Das Parlament setzt die Schwelle direkt und für alle Industrien bei 250 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz an. Die Mitgliedstaaten sehen zeitliche Staffelungen vor, nach denen zunächst Unternehmen mit mehr als 1.000 Angestellten die Direktive erfüllen müssen, und diese Schwelle erst fünf Jahre nach deren Einführung auf 250 Mitarbeitende sinkt.

Auch wenn die Positionen der Trilog-Partner in diesem Punkt gegenwärtig noch auseinanderliegen, ist für Dr. Julia Hörnig, Rechtsanwältin bei der Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen (GvW) in Hamburg, eines absehbar: Auch mehrere Agrarunternehmen, die bisher noch nicht nach dem LkSG verpflichtet waren, wären vom EU-Lieferkettengesetz betroffen. Schaut man sich den deutschen Agrarhandel als Beispiel an, gilt das LkSG aktuell für Schwergewichte wie die Baywa AG, die Agravis Raiffeisen AG in Hannover und die Team SE; ab dem Jahr 2024 kommen die Hauptgenossenschaften RWZ Köln, die Raiffeisen Waren Gruppe in Kassel und die ZG Raiffeisen-Gruppe in Karlsruhe hinzu, sowie auf der privaten Seite BAT Agrar. Nach den aktuellen Vorschlägen zum EU-Lieferkettengesetz wären auch Primärgenossenschaften wie die Raisa eG im niedersächsischen Stade und die GS-Agri-Gruppe im niedersächsischen Schneiderkrug betroffen.

Die Risiken, die sich nach dem deutschen LkSG für die Unternehmen der Agrarwirtschaft ergeben, beschreibt die Lieferkettenexpertin Hörnig wie folgt: “Für den Agrarsektor dürfte das Branchenrisiko hinsichtlich menschenrechtlicher Themen wie Zwangsarbeit, unzureichendem Arbeitsschutz, Zwangsumsiedlungen und gegebenenfalls Entzug der Lebensgrundlage durch beispielsweise Kontamination der Wasserwege bedeutend sein. Ein umweltbezogenes Risiko betrifft etwa persistente organische Schadstoffe. Darunter fallen auch Pestizide.” Nach dem EU-Lieferkettengesetz käme noch der Klimaschutz beziehungsweise die Verfehlung des 1,5-Grad-Ziels hinzu.

Bereits im deutschen Lieferkettengesetz ist laut Hörnig ein sogenannter “Trickle-Down-Effekt” verankert, das heißt, die Partner in der Lieferkette geben die Vorgaben hinsichtlich Menschenrechten, Arbeits- und Umweltschutz entlang der Kette weiter. Sprich: Mittelbar sind viele Unternehmen der Wertschöpfungskette betroffen, auch wenn diese nicht selbst unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. In der Praxis bedeutet dies, dass Kunden ihre Lieferanten entsprechende Kodizes, den “Supplier Code of Conduct”, unterzeichnen lassen. “Zwar sieht das Gesetz vor, dass die Forderungen der Unternehmen an ihre Zulieferer angemessen sein sollen. Aber faktisch wächst der Druck auf die mittelbar Betroffenen in der Praxis”, stellt Hörnig fest.

Dazu passen die Beobachtungen des Bundesverbandes der Ernährungsindustrie (BVE): “Anfänglich sind einige verpflichtete Unternehmen hier auch mit Anforderungen an Lieferanten deutlich über das Ziel hinausgeschossen, weil sie nicht nur risikobasiert Informationen und Erklärungen von den Lieferanten eingefordert haben”, teilt der BVE mit. Der Verband zieht folgende Schlussfolgerung: “Für die Lieferanten heißt das, dass sie aktuell sehr genau die neuen Vertragsbedingungen mit ihren Kunden prüfen müssen, da eine Verlagerung von Verantwortung auf die Lieferanten unzulässig wäre.” Auch der DRV beobachtet, dass der Druck auf Unternehmen, die nicht unmittelbar in den Geltungsbereich des LkSG fallen, durch vertragliche Regelungen steigt: Teilweise sei der Pflichtkatalog in den AGB der Abnehmer sehr weit gefasst, beobachtet der Verband.

Der Druck entlang der Kette dürfte eher steigen als abnehmen, wenn das EU-Lieferkettengesetz in der derzeitig diskutierten Form umgesetzt wird. So oder so wird die Richtlinie nach ihrem Inkrafttreten in nationales Recht umgesetzt werden, was mit einer Anpassung des LkSG verbunden sein wird. “Für Agrarunternehmen ist es ratsam, den Verhandlungsprozess zu verfolgen und sich der Risiken der eigenen Lieferkette bewusst zu sein. Diese sind – und dies bleibt von der gesetzlichen Grundlage unabhängig – das Risiko von Zwangsarbeit, mangelndem Arbeitnehmerschutz und Umweltverschmutzung sowie gegebenenfalls Zwangsräumung“, unterstreicht Rechtsanwältin Hörnig.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Mittwoch, 20.09.2023, 11:00 bis 13:00 Uhr, Paul-Löbe-Haus

Öffentliche Anhörung Umweltausschuss zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Info

Mittwoch, 20.09.2023, 17:00 bis 18:30 Uhr, Paul-Löbe-Haus

Öffentliche Beratung Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung Info

Donnerstag, 21.09.2023, 09:00 Uhr, Plenum

Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) Info

Donnerstag, 21.09.2023, 13:00 Uhr, Plenum

Erste Beratung des Antrags der Fraktion “Die Linke”: Gehaltsdeckel für Vorstände und Geschäftsführung in Unternehmen und Anstalten des Bundes Info

Donnerstag, 21.09.2023, 16:50 Uhr, Plenum

Erste Beratung des Antrags der Unionsfraktion: Potenziale der Geothermie nutzen – Hürden abbauen, Risiken minimieren, Stromsektor entlasten Info

Freitag, 22.09.2023, 09:00 Uhr, Plenum

Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung: Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie Info

Freitag, 22.09.2023, 13:10 Uhr, Plenum

Erste Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes Info

Freitag, 22.09.2023, 13:55 Uhr, Plenum

Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU Europäische KI-Verordnung – Für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa Info

Von den weltweit elf größten Kaffeeröstern schaffe es keine, ihre Lieferkette nachhaltig zu gestalten, heißt es im “Kaffeebarometer 2023”, das von den Organisationen Solidaridad, Conservation International und Ethos Agriculture herausgegeben wird. Das ist das Ergebnis des sogenannten “Coffee Brew Index”, mit dem die Nachhaltigkeit und das soziale Engagement der Röstereien gemessen wird. Der Fokus des erstmals erstellten Index liegt auf vier Bereichen:

Als Quellen zogen die Autoren der Studie vor allem Berichte der Unternehmen heran, wie Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsreports. Fortschritte attestieren die Autoren den Unternehmen bei der klimabezogenen Berichterstattung. Oft blieben aber die Informationen über das Management von Klimarisiken auf den Kaffeefeldern vage. Und nur eine Handvoll Unternehmen – Nestlé, JDE Peet`s, Starbucks, Lavazza und Tchibo – verfolge eine umfassende Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt, des Wassers und der Ökosysteme.