12 Prozent. Das ist die Zahl, die beim SDG Summit in New York City kommende Woche bei allen Debatten mitschwingen wird. So wenig wurde nämlich bisher erreicht – nur 12 Prozent der Globalen Nachhaltigkeitsziele konnten bisher umgesetzt werden. Ist die Agenda 2030 auf halbem Weg gescheitert?

Die Panelisten unseres Table.Live-Briefings zum SDG Summit am Montag waren nicht so pessimistisch. “Die Welt hat die SDG als globales Zielsystem anerkannt, das ist nicht geringzuschätzen”, sagte Axel Berger, der geschäftsführende Direktor des Sustainable Development Solutions Network Germany (SDSN). Trotz der aktuellen politischen Brandherde funktioniere der Multilateralismus “noch immer”, was sich etwa an dem Montrealer Biodiversitätsabkommen kürzlich gezeigt habe.

Kai Niebert, Präsident des Naturschutzrings, sagte, dass auch 2015, als die SDG beschlossen wurden, keine krisenfreie Zeit war und erinnerte an die Flüchtlingsströme. “Wir müssen lernen, in und mit Krisen zu leben und trotzdem nach vorne zu wirtschaften.” Und die frühere Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, die im Rat für Nachhaltige Entwicklung sitzt, wünschte sich einen “Doppel-Wumms”: Zum einen müssten die Weltbank und der Internationale Währungsfonds reformiert werden, um den Staaten des Globalen Südens unter die Arme zu greifen. Zum anderen sei Geschlechtergerechtigkeit zentral. “Dort, wo Frauen gestärkt werden, setzen sich die SDG leichter um.” Das Video der Veranstaltung finden Sie hier.

Imme Scholz ist da schon skeptischer. Die Wissenschaftlerin hat den Fortschritt der SDG im Auftrag der Vereinten Nationen untersucht und kommt zu dem Schluss, dass viel häufiger systemisch gedacht und gehandelt werden müsse. Aber “mein persönlicher Eindruck ist: Gerade hört man sehr stark auf Argumente, die das nationale Wohl in den Vordergrund stellen. Dabei geht leider die Einsicht verloren, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit gerade im Klimaschutz ist“, sagt sie im Interview mit Alexandra Endres und Caspar Dohmen.

Welche Einschätzung stimmt? Nach dem Treffen in ein paar Tagen wissen wir hoffentlich mehr.

Frau Scholz, Sie haben mit anderen Forschenden im UN-Auftrag eine Zwischenbilanz der Nachhaltigkeitsziele (SDG) gezogen, von denen zwei mit dem Klima zu tun haben: SDG 7 postuliert eine verlässliche, saubere und bezahlbare Energieversorgung für alle Menschen, und SDG 13 verlangt, dass die UN-Mitgliedsstaaten “umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen”. Wo gibt es da gute Fortschritte?

Wir betrachten die 17 Nachhaltigkeitsziele in unserem Bericht nicht isoliert. Sie hängen ja voneinander ab. Zum Beispiel dienen der Ausbau von Wind- und Solarstrom und die Einführung von ressourcenschonenden Produktionsverfahren beide dem Klimaschutz. Umgekehrt gefährden die Auswirkungen des Klimawandels den Kampf gegen Hunger und Armut. Es ist deshalb nicht sinnvoll, für jedes Ziel eine getrennte Strategie zu erarbeiten. Viel besser ist es, systemisch vorzugehen. Das tut beispielsweise die Europäische Union, wenn sie den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Quellen mit dem Ziel der Kreislaufwirtschaft kombiniert.

Dennoch einmal konkret gefragt: In welchen Ländern ist der Ausbau von Wind- und Solarenergie schon besonders weit?

Im Globalen Süden ist das zum Beispiel Kenia. Das Land bemüht sich schon sehr lange darum, sein Potenzial an erneuerbaren Energien zu erschließen. Es hat sich selbst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, und ist konsequent dabei geblieben, obwohl es zu Beginn auch Skepsis gab. Heute bezieht Kenia rund 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen, und drei Viertel der Haushalte sind ans Stromnetz angeschlossen.

Hätte die positive Entwicklung nicht auch ohne die SDGs stattgefunden?

Die erneuerbaren Energien haben sich vor allem wegen des Pariser Klimaabkommens so gut entwickelt, das im selben Jahr verabschiedet wurde wie die SDGs, 2015. Aber der Punkt bei den Nachhaltigkeitszielen ist: Sie schauen nicht nur auf die Energieversorgung, sondern sie fragen, wie die Biodiversität, die Ernährungssysteme, die wirtschaftliche Entwicklung mit dem Klimaschutz zusammenhängen, und sie sehen Klimapolitik als grundlegende Voraussetzung für einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.

Sie sagen, Kenia habe es vor allem aus eigener Entschlusskraft und Beharrlichkeit so weit gebracht. Ist finanzielle Unterstützung von außen zweitrangig?

Eine Transformation braucht beides: Eine klare Strategie, die über mehrere Legislaturperioden hinweg durchgehalten wird, und finanzielle Mittel, um die Investitionen zu stemmen und die sozialen Folgen abzufedern. Es kostet Geld, die Infrastruktur für eine erneuerbare Energieversorgung aufzubauen. Gerade die Anfangsinvestitionen sind oft sehr hoch. Da ist es gut, wenn die internationale Kooperation die Dinge durch Know-how und Geld erleichtert.

Im Moment haben die Entwicklungsländer aber ein ganz anderes Finanzierungsproblem: Viele von ihnen haben in der Corona-Pandemie Kredite auf dem privaten Kapitalmarkt aufgenommen, um die erforderlichen staatlichen Unterstützungsleistungen für ihre Bevölkerung zu finanzieren. Jetzt leiden sie unter hohen Zinsen. Deshalb haben viele im Moment gar nicht die Möglichkeit, in eine nachhaltige Transformation zu investieren – egal ob bei der Energie oder in anderen Bereichen. Auch deshalb spielen Finanzierungsfragen auf den Klimagipfeln derzeit eine so große Rolle.

Woher soll das Geld kommen? Auch in besseren Zeiten haben die Industrieländer ihre Versprechen nicht gehalten. Jetzt stecken sie selbst in der Krise und spüren den Druck steigender Zinsen.

Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung umzuverteilen, wäre eine Schlüsselintervention, die wir in unserem Bericht auch aufgreifen. Es gibt Studien, die das berechnet haben: Wenn Länder mit einem hohen fossilen Verbrauch einen CO₂-Preis haben und die Einnahmen daraus nicht nur national umverteilt würden, sondern zumindest teilweise auch global – dann könnte man schon sehr wirkungsvoll etwas gegen die größte Armut in den Entwicklungsländern unternehmen. Der Africa Climate Summit hat kürzlich eine globale CO₂-Steuer gefordert, um damit das Energiesystem umzubauen und auch zu mehr Gleichheit und Wohlstand beizutragen.

Deutschland hat noch nicht einmal das eigene Klimageld umgesetzt und die Einnahmen aus dem hiesigen CO₂-Preis sind schon anderweitig vergeben. Da soll eine globale Umverteilung gelingen?

Mein persönlicher Eindruck ist: Gerade hört man sehr stark auf Argumente, die das nationale Wohl in den Vordergrund stellen. Dabei geht leider die Einsicht verloren, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit gerade im Klimaschutz ist. Hinzu kommt, dass sich Einkommen und Reichtum global betrachtet sehr stark in den Händen von wenigen Akteuren konzentrieren. Das bedeutet: Nur 1,1 Prozent der Vermögenswerte aller Finanzierungsinstitutionen weltweit würden ausreichen, um den Finanzbedarf der Entwicklungsländer, was die SDGs betrifft, zu decken! Aus meiner Sicht liegt es da nahe, diese Werte zu besteuern. Aber das ist politisch sehr schwierig.

Woran liegt das?

Diese Vorschläge werden gegenwärtig, wenn überhaupt, vor allem aus dem politisch linken Spektrum gemacht. Das führt dazu, dass viele sie nicht unvoreingenommen betrachten. Sie werden als politisch links angesehen, als etwas, dessen Ziel in erster Linie ist, Reiche zu bestrafen. Dabei dringt gar nicht durch, dass es viel mehr darum geht, Mittel zu mobilisieren, die im Überfluss vorhanden sind, um Lösungen für das Gemeinwohl zu ermöglichen. Hinzu kommt noch das herkömmliche Gegenargument: Wenn ein Land Reichtum besteuert, dann wandern die Vermögen ab. Dabei muss das gar nicht so sein. Auch die Reichen wissen es zu schätzen, wenn die öffentliche Hand dort, wo sie leben, für eine gute Infrastruktur sorgt, und wenn eine sinnvolle Sozialpolitik ein friedliches Zusammenleben fördert.

An einem Tag reden wir über den Fachkräftemangel, der auch die Energiewende behindert, am nächsten Tag fürchten wir uns vor der Deindustrialisierung. Müssten wir diese Dinge nicht viel stärker zusammen betrachten?

Offenbar tun wir uns damit tatsächlich schwer. Es stimmt, dass wir im Moment gar nicht genügend Fachkräfte für die grüne Transformation haben. Den Luxus, zu sagen: Wir lassen wie bisher nur streng ausgewählte Migranten und Migrantinnen ins Land, um den Mangel zu decken – den haben wir gar nicht mehr. Das andere ist unser Bildungssystem. Die Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf die Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten der Grundschülerinnen und Grundschüler. Jedes Bundesland müsste darauf eigentlich sofort reagieren und alles unternehmen, um diese Generation dabei zu unterstützen, die Rückstände aufzuholen. Es reicht eben nicht aus, beispielsweise Unternehmensgründungen finanziell zu fördern, wenn das Bildungswesen in einem schlechten Zustand ist, oder wenn die öffentliche Infrastruktur verfällt.

Schon 2019 besagte ein erster Zwischenbericht, dass die Welt auf ihrem Weg zu den SDGs zu langsam vorankommt. Dann kamen die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Wie sinnvoll ist es, vor diesem Hintergrund noch an dem Zieldatum 2030 festzuhalten?

In unserem Bericht schlagen wir Schlüsselinterventionen vor, die mehrere Ziele gleichzeitig voranbringen können, so wie beispielsweise den CO₂-Preis inklusive Umverteilung. Oder die rechtliche und ökonomische Gleichstellung von Frauen, die zugleich die Ziele 1, 3 und 4 zur Armutsbekämpfung, Gesundheitsvorsorge und besseren Bildung voranbringt. Ziele 13 und 16, Klimaschutz und Konfliktprävention, helfen auch dabei, Hunger zu bekämpfen, also Ziel 2 zu erreichen. Solche Interventionen können sehr wirkungsvoll sein. Zudem beschreiben die SDGs die Vorstellung einer gemeinsamen, nachhaltigen Zukunft, auf die sich alle Staaten einigen können. Gerade in einer Zeit, in der die multilaterale Kooperation so stark unter Druck steht, ist es umso wichtiger, an ihnen festzuhalten. Dennoch bin ich sehr dafür, jetzt schon darüber nachzudenken, wie man die Ziele über 2030 hinaus fortschreiben kann.

Erwarten Sie konkrete Fortschritte vom SDG-Gipfel in New York?

In der Abschlusserklärung wird es hoffentlich Aussagen zur Reform der internationalen Finanzarchitektur geben. Wir empfehlen den Industrieländern, Schuldenerlasse für Länder mit besonders niedrigen Einkommen und Schuldenumstrukturierungen für die anderen Länder voranzubringen. Denn ohne die notwendigen Mittel können diese die Klima- und Entwicklungsziele nicht erreichen – und das schadet uns allen.

Ist es nicht so, dass die USA bereits signalisiert haben, dass sie kein Interesse daran haben, die internationale Finanzarchitektur zu verändern? Dann wäre ein Scheitern programmiert.

Die USA haben auch unseren Bericht kritisch kommentiert. Sie argumentieren, die UN seien nicht der richtige Ort für diese Reform und wollen die Debatte bei IWF und Weltbank halten, in denen der Westen die Mehrheiten hält. Wenn sich die USA einer Reform verweigern, schwächen sie ihre eigene Verhandlungsfähigkeit. Das kann nicht in ihrem Interesse sein. Dafür gibt es andere Akteure, die eine Reform vorantreiben wollen, auch damit China mehr Verantwortung im internationalen Konzert übernimmt. Die EU zum Beispiel nutzt ihre Spielräume durchaus.

Alle Texte zum anstehenden SDG Summit finden Sie hier.

Seit 2015 adressieren einige Regierungen schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte entlang der Lieferketten, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, die Niederlande, Deutschland und die EU. Ziel ist es, Kinderarbeit, moderne Sklaverei und Menschenhandel oder einzelne Regionen wegen menschenrechtlicher Probleme in den Blick zu nehmen, wie die Großen Seen in Afrika wegen der sogenannten Konfliktmineralien.

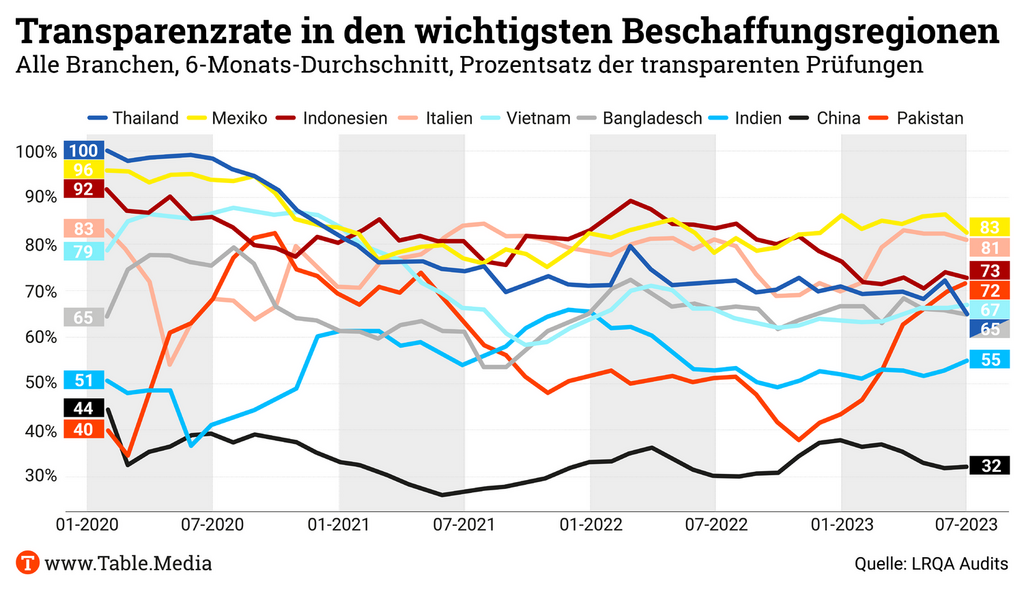

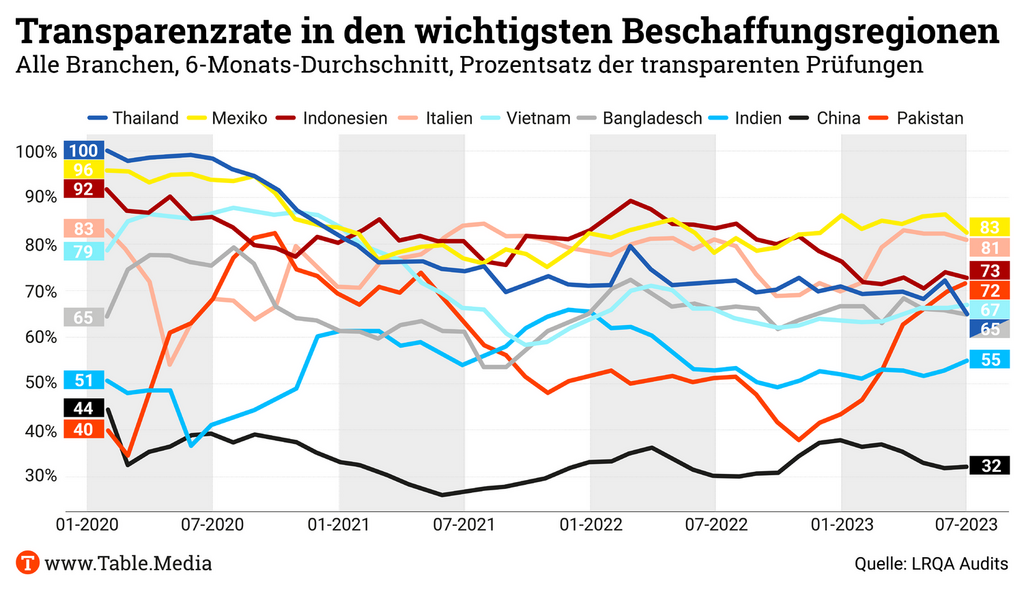

Um ihrer Mitverantwortung für die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards gerecht zu werden, müssten Firmen also eigentlich wissen, wie es bei ihren Lieferanten zugeht. Und so gab es auch teilweise deutliche Fortschritte bei der Offenlegung gegenüber Auditoren, etwa in Bangladesch. Aber seit Beginn der Pandemie 2020 ist in wichtigen Erzeugerländern das Gegenteil der Fall. Darauf deuten Zahlen von LRQA hin, ein global tätiges Beratungsunternehmen, das für Audits eigene Kriterien entwickelt hat.

Das britische Unternehmen führt nach eigenen Angaben jährlich rund 20.000 ESG-Audits durch. Schwerpunkte sind Konsumgüter aus den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Nahrungsmittel und Getränke. Die Daten beruhen auf einer Befragung seiner Auditoren, die ihre Prüfungen mit Blick auf die Arbeitszeit und Bezahlung in drei Kategorien einstufen. Als konsistent und transparent gilt ein Audit, wenn alle notwendigen Unterlagen einsehbar waren und sich keine Ungereimtheiten ergeben haben; als inkonsistent und intransparent, wenn Widersprüche zwischen Unternehmensangaben und eigenen Beobachtungen erkennbar werden. Zum Beispiel, wenn laut Unterlagen keine Sonntagsarbeit stattfindet, Filme von Überwachungskameras aber das Gegenteil zeigen. “Nicht eindeutig” bedeutet: Es gibt Anhaltspunkte für intransparentes Verhalten, es fehlen aber Beweise.

Anhand seiner Auditdaten und seiner EiQ-Plattform für Lieferketteninformationen konnte LRQA folgende Trends erkennen:

Laut LRQA sind Auditunternehmen mit immer größeren Hindernissen konfrontiert. Von Unternehmen beauftragte Prüfer werden von diesen abgewiesen und belogen – Mitarbeiter würden von spezialisierten Beratern vor einem Audit darin geschult, wie sie Fragen beantworten sollen.

Die Daten werfen erneut ein schlechtes Licht auf die Nützlichkeit von Audits, mit denen Unternehmen eigentlich die Zustände bei den Zulieferern erfassen und für bessere Bedingungen sorgen wollen. Die Probleme bei Sozialaudits rückten mit schweren Unglücken wie Ali Enterprises (Pakistan, 2012) und Rana Plaza (Bangladesch, 2013) in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. In Fachkreisen ist es schon länger unumstritten, dass Audits allein kein geeignetes Instrument sind, um Lieferketten nachhaltig zu machen.

Mit Blick auf China weckten Berichte über eine regelrechte Beratungsindustrie vor zwei Jahren weitere Zweifel am Wert von Audits. In einem Bericht der Zeitung “South China Morning Post” war die Rede von Bestechungsgeldern bis hin zu angeblichen Vorzeigefabriken, die Auditoren statt der tatsächlich zu prüfenden Produktionsstätten zu sehen bekämen.

Was folgt daraus für Unternehmen? Audits seien ein probates Mittel, um Einblick in die Arbeitsbedingungen bei Lieferanten zu bekommen, “aber sie sind kein Allheilmittel für die dauerhafte Verbesserung vor Ort”, sagt Jens Winkler, Associate Director Supply Chain Consulting bei LRQA. “Einkäufer müssen mit dem Einsatz von Audits und den Auditergebnissen entsprechend bewusst umgehen.”

Die Plattform EiQ ist ein zentraler Bestandteil des Angebots von LRQA an seine Kunden, um ihnen Risiko- und Transparenzdaten zur Verfügung zu stellen, damit diese wissen, in welchem Zulieferland sie genauer hinschauen und nachsteuern sollten. Das setzt allerdings voraus, dass einkaufende Unternehmen tatsächlich ein Interesse an Verbesserungen haben.

“Das ist leider keineswegs bei allen Firmen der Fall”, sagt Markus Löning, der Firmen in Menschenrechtsfragen berät. Manche agierten sogar nach der Logik, je intransparenter die Verhältnisse in den Lieferketten seien, desto weniger Missstände können publik werden. Intransparenz als Selbstschutz gewissermaßen. Andere Unternehmen versuchen dagegen, mehr Transparenz in die Lieferketten zu bringen. “Es gibt mehr Bemühungen, Auditdaten verschiedener Auftraggeber zusammenzuführen”, sagt er. Diese Daten würden dann mit Informationen aus Beschwerdemechanismen oder dem Netz verknüpft, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz gesammelt und bewertet wurden. Getrieben werde diese Entwicklung von Investoren, die allein in diesem Jahr dreistellige Millionenbeträge in Firmen für digitale Lieferkettentransparenz gesteckt hätten.

Gleichzeitig führten Unternehmen, die ihre Lieferketten verstehen wollen, mehr tiefere Analysen durch, sogenannte “Human Rights Impact Assessments”, um die strukturellen Ursachen für andauernde Menschenrechtsrisiken zu verstehen. “Diese Entwicklungen stehen in krassem Gegensatz zu Versuchen von anderen Unternehmen, die versuchen, sich durch Nichtwissen und eine Verneblung von Lieferketten aus ihrer Verantwortung heraus zu mogeln”, so Markus Löning.

Trotz der Schwierigkeiten ist Jens Winkler von LRQA der Meinung, dass entsprechende Gesetze langfristig die Transparenz der Lieferkette fördern werden, zumindest was die Frage “woher kommt was?” betrifft. Helfen werde dabei das geplante Europäische Lieferkettengesetz, wenn es – anders als das deutsche Lieferkettengesetz – die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen sollte. Noch laufen die Trilog-Verhandlungen.

“Allerdings müsse sich erst noch zeigen, ob es deswegen auch mehr Transparenz über die Arbeitsbedingungen selbst oder sogar eine Verbesserung derselben geben werde”, sagt Winkler. Denn für Letzteres seien Audits nur begrenzt geeignet. Sie könnten zwar Aspekte wie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gut erfassen und vielleicht dazu dienen, “mit Geschick die Arbeitsdokumentationen zu überprüfen”.

Aber bei anderen Arbeitsthemen werde es sehr schwierig, etwa bei Diskriminierung, sexualisierter Gewalt, Kinder- oder Zwangsarbeit. “Diese sind schwerer zu entdecken. Zudem ist Zwangsarbeit teilweise halbstaatlich oder staatlich organisiert, da kommen standardisierte Audits nicht hin.” Daher gibt es einen Bedarf an risikobasierten Spezialaudits, “möglichst unangekündigt”. Und, so die Empfehlung von Jens Winkler: Diese sollten “vielleicht eher die Marke bezahlen – und nicht der Lieferant”.

Zum Beispiel die Doñana-Region in Andalusien. Wegen ihres Klimas zählt sie zu den Gemüsegärten Europas. Ihre Produkte sind überall gefragt. “Täglich startet eine Lastwagenflotte, um die Erzeugnisse in den kühlen Norden zu bringen”, sagt Johannes Schmiester, Projektmanager für Water Stewardship bei WWF Deutschland. Aber weil es inzwischen kaum noch saisonale Unterbrechungen gibt, wird das Wasser knapp. Die Grundwasserspiegel sinken, Agrarbetriebe sehen sich gezwungen, illegal Trinkwasser anzuzapfen. Und nicht nur das. Auch sonst ist der Umgang wenig nachhaltig. Abwässer werden ungeklärt im Meer verklappt, Nitrate belasten die Flüsse, artenreiche Feuchtgebiete vertrocknen.

Spanien ist kein Einzelfall. In anderen Teilen Europas, in Südamerika, Afrika und Asien stehen Baumwoll-, Gemüse-, Genussmittel- und Textillieferanten ebenfalls im Verdacht, der lokalen Bevölkerung das Wasser abzuzapfen und Gewässer zu verseuchen. Global betrachtet ist die Landwirtschaft mit weitem Abstand der größte Verbraucher von Wasser – sie beansprucht 70 Prozent. Die Industrie kommt auf 20 Prozent, die Haushalte auf 10 Prozent.

An einer Lösung der Probleme scheitern viele Länder. Selbst in Europa ist es häufig unklar, wer zuständig ist. Gewässer fließen oft länderübergreifend, chemische und regulatorische Verfahren im jeweils benachbarten Ausland sind unbekannt und zudem verfolgen Stakeholder unterschiedliche Interessen. So hat der deutsche Lebensmitteleinzelhandel in Bezug auf die Wassernutzung für seine Endprodukte andere Ziele als eine spanische Kommune, deren Grundwasserspiegel sinkt.

Ob Maßnahmen auf länderübergreifender Ebene ausreichen, so wie es die EU mit ihrer Trinkwasserrichtlinie von 2020 versucht, halten Fachleute für zweifelhaft. Einzelne Regeln verbessern zwar die Situation, beispielsweise die Richtlinie (EU) 2020/2184 – sie soll verhindern, dass giftige Chemiestoffe in Plastikflaschen mit Wasser in Berührung kommen. Für eine tatsächliche Transformation benötige es jedoch mehr, sagt Wasserexperte Schmiester: “Wir brauchen eine viel stärkere Zusammenarbeit der Politik in Europa, besonders mit der produzierenden Wirtschaft.”

Unternehmen aus Deutschland starten gerade einzelne Pilotprojekte, sagt er. Dazu zählen in der Textilproduktion ein schonenderer Chemikalieneinsatz und die Wasseraufbereitung. “Häufig sehen die Unternehmen ihre Umweltprojekte auch noch zu wettbewerbsorientiert – als Einzelkämpfer, anstatt das Wasserproblem gemeinsam zu lösen”.

Die Vereinten Nationen wollen bis 2030 “sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen für alle” erreichen. Um dieses Ziel – SDG 6 – zu verwirklichen, müsste sich das Tempo allerdings deutlich erhöhen: beim Anschluss der Menschen an die Trinkwasserversorgung um das Fünf-, bei der Hygiene um das Achtfache, heißt es beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Initiativen nehmen zu. 2010 erklärten die UN Wasser und Sanitärversorgung zum Menschenrecht, 2018 riefen sie eine bis 2028 laufende “Wasseraktionsdekade” aus, in diesem Frühjahr fand die zweite UN-Wasserkonferenz statt. Trotzdem fehlt 2,2 Milliarden Menschen immer noch ein sicherer Zugang zu sauberem Trinkwasser und zuletzt verschlechterte sich die Lage, statt besser zu werden. So schreibt die UNESCO im UN-Wasserbericht 2019: “Es wird erwartet, dass der globale Wasserbedarf bis 2050 weiter in ähnlicher Größenordnung steigen wird, was einem Anstieg von 20 bis 30 Prozent über dem derzeitigen Verbrauch entspricht.”

Die Folge: Wassernot wird zum Treiber für Migration, aber auch zu Veränderungen der Landwirtschaft, Industrie und des Finanzsektors vieler Länder führen. Laut Unicef müssen bis 2030 möglicherweise 700 Millionen Menschen ihre Heimat wegen Wassermangel verlassen.

Gelingt es hingegen, den Verbrauch zu reduzieren, kann das positive Folgen haben, wie der kanadische Gesundheitsforscher Gregory P. Marchildon herausgefunden hat. So sank die Emigration im ländlichen Kanada überall dort, wo die Regierung die Klimafolgen in Dürreregionen abmilderte. Auch in Regionen Indiens, wo in den vergangenen Jahren die Bauern vom wasserintensiven Reis- zum wenig Wasser verbrauchenden Hirseanbau umgestiegen sind, sanken Wasserstress und Abwanderungsquoten deutlich.

Johannes Schmiester vom WWF bewertet die bisherigen Pläne Deutschlands trotz der Nationalen Wasserstrategie kritisch: Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik komme viel zu langsam voran. Zunächst müsse “die Wettbewerbssituation” aufgebrochen werden, fordert er: Solange die Akteure “vor allem darauf achten, ob andere weniger im Bereich Wasser tun als sie, sehe ich die Verwirklichung des SDG 6 bis 2030 nicht”. Zudem investierten Unternehmen aus der Real- und Finanzwirtschaft “viel zu wenig” in Wasserthemen.

Wollen Unternehmen ihren Verbrauch analysieren, steht am Anfang einer nachhaltigen Transformation die Ermittlung des Ist-Zustands, der Wasserfußabdruck, sagt der Wasseranalyst und TU-Doktorand Jonas Bunsen. Dieser bestimme, wie viel Wasser etwa eine deutsche Textilfirma an Standorten weltweit verknappt oder verschmutzt. Dabei könne auffallen, dass vor allem beim Baumwollanbau und beim Färben Wasserproblematiken in einem Hotspot rund um Pakistan oder Bangladesch aufträten. Anschließend müssten regionale Probleme betrachtet werden, darunter monsunartige Regenfälle, extreme Dürren oder verschmutzte Flüsse. Erst im letzten Schritt würde man Unternehmensziele wie “geringere Wasserentnahme” oder “optimierte Filter- und Aufbereitungsanlagen” formulieren.

Um in ausländischen Regionen langfristig etwas zu verändern, sei Netzwerk- und Projektarbeit gefragt, sagt Schmiester. So wie bei der Wasserverknappung in Spanien: Seit 2015 kooperiert Edeka durch Vermittlung des WWF mit Farmen, die unter anderem Orangen erzeugen, erst im Süden in Andalusien, später kamen welche in Katalonien im Norden sowie Valencia dazu. Die Idee: Die Farmer machen den konventionellen Anbau umweltfreundlicher, indem sie weniger, gezielt und legal bewässern, Pflanzenschutzmittel reduzieren und sich für Bodengesundheit und Artenschutz einsetzen. “Das Projekt ist ein Beispiel, wie wir die Wassernutzung nachhaltiger gestalten können. Dabei beziehen wir neben den Farmen auch immer das jeweilige Flussgebiet mit ein”, sagt Schmiester.

Die spanischen Gebiete haben somit über das Jahr verteilt mehr Wasser zum Trinken und für die nachhaltige Vegetation. Laut WWF verbrauchten die 19 Projektfarmen etwas mehr als fünf Milliarden Liter – und damit knapp 1,7 Milliarden Liter weniger, als ihnen aufgrund der zugeteilten Konzessionen zugestanden hätte. Maria Köpf

Alle Texte zum anstehenden SDG Summit finden Sie hier.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

13. September 2023, 14:00-15:50 Uhr, Online

Online-Seminar Anwendung des Gütezeichenfinders im Kompass Nachhaltigkeit für die nachhaltige öffentliche Beschaffung (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

13. September 2023, 17:30-19:00 Uhr, Online

Online-Debatte Europe Calling zur 1. Nationalen Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen Info & Anmeldung

13. September 2023, Berlin

Fachkonferenz Green ICT Connect (Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, FMD) Info & Anmeldung

14. September 2023, Karlsruhe

Konferenz Energy4u – Energie für Technik und Wirtschaft (Hochschule Karlsruhe & EnergieForum der Wirtschaftsförderung Karlsruhe) Info & Anmeldung

16.-17. September 2023, Berlin und online

Der 3. Transformathon – Bauen, Wohnen, Stadt: Die Zukunft mitgestalten. (Deutscher Nachhaltigkeitspreis & Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit) Info & Anmeldung

18. September 2023, 13:00-15:00 Uhr, Online

Digitaler Dialog Kreislaufwirtschaft und Biodiversität: Ein Win-Win für Unternehmen (BMUV & ‘Biodiversity in Good Company’ Initiative) Info & Anmeldung

18. September bis 8. Oktober 2023, europaweit

Aktionswoche Europäische Nachhaltigkeitswoche (ESDW 2023) Info

19. September 2023, 9:00-12:30 Uhr, Online

Länderforum Kreislaufwirtschaft (RENN.west) Info & Anmeldung

19. September 2023, 10:30-17:00 Uhr, Düsseldorf und online

Diskussionsforum Recht auf Reparatur (Institut für Verbraucherwissenschaften, SVRV, BMUV) Info & Anmeldung

19. September 2023, 14:00 Uhr, Berlin und online

Konferenz Klimakonferenz von “Der Spiegel” und Boston Consulting (BCG) Info & Anmeldung

21. September 2023, 10:30-18:00 Uhr, Dortmund

Zukunftskonferenz Nachhaltige Sportvisionen – Globale Energie, Lokale Veränderung (RENN.west & Stadt Dortmund) Info & Anmeldung

Die Berichterstatterin für den Critical Raw Materials Act im EU-Parlament, Nicola Beer (FDP), sieht die Beschleunigung und den Bürokratieabbau bei Rohstoffprojekten als Knackpunkt in den anstehenden Verhandlungen zwischen Parlament und Rat. Ihr Bericht, den der Industrieausschuss vergangene Woche beschlossen hat und über den das Plenum am Donnerstag abstimmt, unterstützt die von der Kommission vorgeschlagenen schnellen Genehmigungsverfahren und will diese noch weiter vereinfachen.

“Der Gedanke hinter dem Gesetzestext ist, dass man den strategischen Projekten insbesondere beim Genehmigungsprozess quasi eine Schnellspur legt, das Verfahren schnell und unkompliziert macht”, sagte Beer im Interview mit Table.Media. Bislang hätten solche Projekte häufig 10 bis 20 Jahre bis zur Genehmigung gebraucht. Dies will das Parlament angesichts der Dringlichkeit, Abhängigkeiten abzubauen, und angesichts der Kosten und Planungssicherheit für Unternehmen vermeiden. “Der Rat hat in seiner Allgemeinen Ausrichtung eher versucht, den Ansatz der Kommission zu verwässern”, erklärte sie.

Die Mitgliedstaaten wollen unter anderem die Umweltverträglichkeitsprüfung aus der vorgegebenen Dauer eines Genehmigungsprozesses herausnehmen. “Da es nahezu kein Projekt gibt, wo es diese Prüfung nicht geben muss, wäre damit die vorgeschlagene Frist im Grunde hinfällig“, so Beer. Ihr Bericht sieht deshalb vor, die Prüfung innerhalb der Frist durchzuführen – und das Projekt nach Ablauf der Frist automatisch als genehmigt gelten zu lassen.

Der Genehmigungsprozess soll für Bergbauprojekte nicht länger als 24 Monate dauern, für Verarbeitungs- und Recyclingprojekte nur 12 Monate. “Diese Beschleunigung ist sicherlich eine Herausforderung für die verschiedenen Verwaltungen in den Mitgliedstaaten, daher kommt ja auch der Widerstand”. Eine Gefahr für den Umweltschutz sieht Beer aber nicht: Die Vorgaben für Schutzgebiete gelten nach wie vor. “Aber wir wollen, dass die Möglichkeiten für Rohstoffprojekte, die sich nach der Rechtslage auch in diesen Schutzgebieten befinden, eben nicht über die Zeit verschleppt werden”. Bislang hätten sich viele Unternehmen wegen der langen Zeitdauer gar nicht aufgemacht, solche Genehmigungen weiter voranzutreiben. leo

Die spanische Ratspräsidentschaft will die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission zum EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD) bis Ende November abschließen. Die dritte Sitzung der Verhandlungen in der vergangenen Woche war laut Informationen von Table.Media konstruktiv, von einem Kompromiss seien die Verhandelnden jedoch “weit entfernt”.

Die Verhandlungsführer von Rat und Parlament konnten nach Angaben des Rates fast alle anstehenden Fragen erörtern und einen Überblick über die Punkte verschaffen, bei denen auf technischer Ebene bereits Fortschritte erzielt wurden. Das Treffen endete mit einem Meinungsaustausch über die politisch heikelsten Fragen:

Zu den Artikeln 3 bis 10 – Definitionen, Sorgfaltspflicht der Mitgliedstaaten, Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in die Unternehmenspolitik, Ermittlung, Vermeidung und Behebung negativer Auswirkungen, Beschwerdeverfahren und Überwachung – vereinbarten Rat und Parlament, dass ihre jeweiligen Experten möglichst bis Ende des Monats konkrete Kompromisstexte ausarbeiten werden.

Ein konkreter Termin für den folgenden Trilog stehe noch nicht fest. Dieser hänge von den Fortschritten der kommenden Wochen und Monaten ab, erklärte ein Sprecher des Rates. Am Donnerstag und Freitag laufen die Verhandlungen auf technischer Ebene weiter. Das Ziel der spanischen Ratspräsidentschaft ist, den abschließenden Trilog bis Ende November abzuhalten. leo

Die luxemburgische Finanzministerin Yuriko Backes hat sich in einem Interview mit Table.Media für eine stärkere Rolle von Frauen in der Finanzwelt ausgesprochen. Backes, die der liberalen Demokratischen Partei (DP) angehört, nannte zwei Ansätze, die in Luxemburg priorisiert würden: Women in Finance und Finance for Women.

Woman in Finance stehe für das Bestreben, “Frauen im Management der Finanzbranche stärker in Führungsrollen zu bringen”, so Backes. Aus diesem Grund sei erst vor wenigen Monaten die Charta “Women in Finance” ins Leben gerufen worden, der sich sofort 70 Banken und andere Akteure des Finanzplatzes angeschlossen hätten. Damit verpflichten sie sich, eine Person in der obersten Führungsebene zu benennen, die für die Vielfalt und Integration der Geschlechter verantwortlich ist und über Fortschritte berichtet. Eine ähnliche Charta wurde im März 2016 vom britischen Finanzministerium initiiert. Sie hat inzwischen mehr als 400 Unterzeichner.

Bei der Initiative Finance for Women geht es laut Backes um eine bessere finanzielle Ausstattung von Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern, die von Frauen geleitet werden. Es sei wichtig, Frauen in Führungsrollen zu unterstützen, so Backes – auch weil Studien zeigten, dass von Frauen geführte Unternehmen einen deutlich besseren Carbon Footprint hätten.

Als Instrument favorisiert Backes sogenannte Gender Bonds. Das sind Anleihen, die Genderaspekte in ihre Ziele integrieren und die Gleichstellung der Geschlechter fördern wollen. Ein Beispiel: Im Jahr 2021 hat die Banco Pichincha in Ecuador einen börsennotierten Gender-Bonds in Höhe von bis zu 200 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2027 aufgelegt. Davon sollen mehr als 10.000 kleine und mittlere Unternehmen profitieren, die von Frauen geführt werden. Investoren sind die zur Weltbank gehörende International Finance Corporation und die Interamerikanische Entwicklungsbank. ch

Die Entfernung zwischen der Table.Media-Redaktion in Berlin und dem Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz beträgt mit dem Auto rund 920 km und mit der Bahn knapp 950 km. Mit dem Flugzeug ist die Strecke mit etwa 670 km deutlich kürzer. Doch welches Verkehrsmittel ist das klimafreundlichste?

Um das zu berechnen, hat das Wegener Center unter der Leitung des Klimaforschers Gottfried Kirchengast den “Carbon Tracer” entwickelt. Mit dem kostenlosen Internet-Tool können Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen die Treibhausgasemissionen ihrer Reisen berechnen.

“Wir stellen eine wissenschaftlich fundierte und sorgfältig gewartete Datenqualität sicher, mit der andere nicht mithalten können”, verspricht Kirchengast. “Da sich Treibhausgas-Emissionsfaktoren und Berechnungselemente im Laufe der Zeit kontinuierlich ändern, werden diese vom Wegener Center qualitätsgesichert eingespielt und laufend aktualisiert”, so die Universität. Weiterer Vorteil: Der Carbon Tracer lässt sich auch in Software von SAP oder Microsoft Excel einbinden und kann große Datenmengen verarbeiten.

Und wie kommt man am klimafreundlichsten von Berlin nach Graz? Erste Wahl für Einzelreisende sind die Bahn und der Elektrobus (weniger als 30 kg CO₂e), zumindest wenn man nicht im Schlafwagen reist (55,5 kg). Auch der Verbrennerbus schneidet mit 43,3 kg gut ab. Beim Fliegen sind die Emissionen mit 324,1 kg (Economy) bzw. 498,4 kg (Business) zehnmal höher.

Beim Pkw, ob Verbrenner oder Elektroauto, kommt es vor allem auf die Anzahl der Mitfahrer an. Die Spanne reicht von 19 kg bei einem E-Auto mit mehr als vier Insassen bis zu 229,5 kg bei einem Verbrenner mit nur einer Person. ch

Mehrere aufeinanderfolgende Krisen in der Lieferkette haben die Automobilhersteller Zeit gekostet und Investitionen von Nachhaltigkeitsinitiativen abgezogen. Die Folge: Nachhaltigkeit hat bei vielen Unternehmen derzeit keine Priorität. Nur 37 Prozent gaben an, dass Themen wie das Management des CO₂-Fußabdrucks und Umweltrisiken die Entscheidungen in der Lieferkette beeinflussen.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Capgemini Research Institute, das zur Technologieberatung Capgemini gehört. Dafür wurden im Juni und Juli 2023 insgesamt 1.004 Führungskräfte großer Hersteller aus zehn Ländern befragt. Sie sind für die Lieferkettenstrategie, Nachhaltigkeit, Governance und Investitionen verantwortlich.

Auch wenn sich die Situation heute positiver darstelle, müssten die Automobilhersteller eine langfristige, intelligente und datengesteuerte Strategie entwickeln, die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsvorteile schafft, heißt es. “Diese Strategie muss die Kreislaufwirtschaft als wesentliche Komponente einbeziehen – nicht nur, um Unternehmen bei der Bewältigung der regulatorischen Veränderungen zu unterstützen, sondern auch, um neue Akteure in das Ökosystem der Lieferkette einzubinden und ehrgeizige Klimaziele zu erreichen”, sagt Ralf Blessmann, Leiter des Bereichs Automotiv bei Capgemini in Deutschland. ch

Der Beteiligungsprozess für eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie geht diese Woche in die nächste Runde. Die beteiligten Verbände, Organisationen und Netzwerke sollen nun über konkrete Instrumente diskutieren, um Wirtschaften zirkulärer zu machen – und dementsprechend weniger Ressourcen zu verbrauchen. Dazu treffen sich Beteiligte an sogenannten Runden Tischen.

In der ersten Runde, die im zweiten Quartal startete, diskutierten sie grundsätzlich darüber, wie sich der Ressourcenverbrauch im jeweiligen Handlungsfeld verringern lässt. Zusätzlich zu den anfangs geplanten acht Handlungsfeldern haben die Beteiligten drei weitere als relevant identifiziert: Sustainable Finance, Globale Stoffströme sowie Erneuerbare Energieanlagen. Wann und in welcher Form die Diskussionen hierzu beginnen werden, ist derzeit noch unklar.

Der Dialog wird flankiert von Dialogwerkstätten, in denen beteiligte Institutionen über konkrete Inhalte der Strategie diskutieren sollen. Die dritte Dialogwerkstatt findet voraussichtlich im Oktober statt. Im Laufe des Prozesses sollen auch Unternehmen und Organisationen, die nicht am Dialog teilnehmen, online Stellungnahmen abgeben können zu den bis dahin erarbeiteten Vorschlägen. Abgeschlossen werden soll der Prozess bereits Ende dieses Jahres mit einem Gespräch zwischen dem federführenden Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (BMUV) und ungefähr 20 Spitzenorganisationen. Einen Entwurf für die Strategie erstellt das Ministerium wahrscheinlich im Frühjahr 2024.

Die Erarbeitung einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Die Parteien “haben das Ziel der Senkung des primären Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe”. Zudem wollen sie in der Strategie “bestehende rohstoffpolitische Strategien bündeln”. Auf der Website Dialog Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie informiert das BMUV kontinuierlich über die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses. nh

Der Faire Handel konnte 2022 in Deutschland “mehr belegbare Wirkungen auf Zivilgesellschaft, öffentlichen Sektor und Politik sowie Handel und Konsumenten erzielen.” Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung, die Ceval mit Förderung von Fairtrade und Engagement Global/SKEW sowie in Kooperation mit dem Forum Fairer Handel und dem Weltladen Dachverband durchgeführt hat. Ein Grund dafür sei, sagte Matthias Fiedler, Geschäftsführer vom Forum Fairer Handel, dass die beteiligten Akteure “strategischer, koordinierter und vernetzter” vorgegangen seien als zuvor. Erstmals wurde die Studie 2015 durchgeführt.

Im Handel und bei Konsumenten würden faire Produkte stärker nachgefragt – seit 2015 ist der Umsatz um 70 Prozent gestiegen. Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland, sagte dazu: “Das sind tolle Zahlen, aber wir befinden uns weiterhin in einer Nische.” Um diese Nische zu vergrößern, müssten etwa die Fragen beantwortet werden, wie die für den fairen Handel engagierten Gruppen mit Wirtschaftspartnern in den Dialog gehen können und wie sich ein größeres “Commitment” für andere politische Rahmenbedingungen erarbeiten lässt.

Die Politik nehme die Bewegung für Fairen Handel als wichtigen Ansprechpartner wahr. Sie bringe sich mit eigenen, anschlussfähigen Positionen erfolgreich in Debatten ein, etwa zum deutschen Lieferkettengesetz. Auch in der öffentlichen Beschaffung würden Kommunen “faire” Aspekte zunehmend berücksichtigen. In welchem Umfang, konnte die Studie allerdings nicht feststellen. Richard Klasen von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) sagte: “Die gute Nachricht ist, dass faire öffentliche Beschaffung wächst, aber die Studie moniert, dass ein Monitoring fehlt.” Keiner könne sagen, für wie viel Geld insgesamt fair beschafft wird. nh

Hoffnung auf das Lieferkettengesetz – taz

Das am 1. Januar in Kraft getretene Lieferkettengesetz beginnt, die gewünschten Wirkungen zu zeigen. Nachdem eine Bananenplantage in Costa Rica alle gewerkschaftlich organisierten Arbeiter entlassen hatte, will Oxfam nun in Deutschland Klage gegen die Eigentümer eines Partnerunternehmens einreichen. Zum Artikel

Grüne Bonds: Deutschland überholt Frankreich bei nachhaltigen Anleihen – FAZ

Grüne Anleihen erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei ist es fast egal, ob sie von Unternehmen wie Apple oder von Staaten wie Deutschland und Frankreich ausgegeben werden, hat Franz Nestler herausgefunden. Zum Artikel

The World’s biggest Carbon Capture Facility is being built in Texas. But will it work? – Guardian

500.000 Tonnen pro Jahr – so viel Kohlendioxid soll die größte Carbon-Capture-Anlage, die seit Juni gebaut wird, ab 2025 aus der Luft absaugen. Und doch wird sie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, weshalb Kritiker den Ölkonzern dahinter des Greenwashings bezichtigen, wie Oliver Milman berichtet. Der Streit über den Sinn der neuen Technologie geht weiter. Zum Artikel

Tübinger Verpackungsteuer landet in Karlsruhe – Spiegel

Der Streit um die von der Stadt Tübingen eingeforderte Verpackungssteuer landet vor dem Bundesverfassungsgericht. Zuvor hatte die Betreiberin einer Filiale des Fast-Food-Konzerns gegen die kommunale Verpackungsteuersatzung geklagt, das Bundesverwaltungsgericht hatte im Mai jedoch der Stadt recht gegeben. Zum Artikel

Forests Are No Longer Our Climate Friends – The New York Times

David Wallace-Wells geht der Frage nach, was es bedeutet, dass die Waldbrände in Kanada allein in diesem Jahr eine Fläche verbrannt haben, die größer ist als 104 der 195 Länder der Erde. Die Menge an Kohlendioxid, die dabei bisher freigesetzt wurde, wird auf fast 1,5 Milliarden Tonnen geschätzt. Das ist mehr als der Gesamtausstoß von über 100 Ländern der Erde. Zum Artikel

ADIB’s ESG transformation shows Islamic banking and ESG compatibility – Gulf News

Die Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten richtet ihr gesamtes Geschäft nach den Prinzipien des islamischen Rechts (Scharia) aus. Nun hat sich die ADIB auch zu ESG verpflichtet, wie die Gulf News berichtet. Zum Artikel

Wie sich Wipotec vom deutschen Energienetz abkoppelt – Handelsblatt

Die Energiepreise steigen – und den Mittelständler Wipotec in Kaiserslautern interessiert das kaum noch. Er hat verschiedene Systeme so miteinander verknüpft, dass er schon fast energieautark ist. Hinter dieser sogenannten Sektorenkopplung steckt ein Trend, wie Dominik Jäger erklärt: Immer mehr Kommunen und Unternehmen arbeiten daran, unabhängig zu werden. Zum Artikel

AI is giving the Climate Forecast for Supply Chains a Makeover – Bloomberg

Droht ein Extremwetter in zwei Wochen oder in drei Monaten? Vorhersagen wie diese sind häufig unseriös. Michelle Ma und Nadja Lopez aber porträtieren das Start-up ClimateAI, das behauptet, mithilfe von Künstlicher Intelligenz genau diese Aussagen treffen zu können. Und Unternehmen damit einen Wissensvorsprung für ihre Lieferketten zu bieten, die künftig häufiger von Dürre, Starkregen oder Hurricanes bedroht sein werden. Zum Artikel

Bislang war es Unternehmen selbst überlassen, wie sie über das Thema Nachhaltigkeit kommunizieren. Ein Bekleidungsunternehmen konnte eine Jeans als “grünste Denim auf dem Markt” bewerben, ein Kosmetikhersteller eine Gesichtspflege als “gut für die Umwelt” anbieten. Konkrete Nachweise mussten hierfür nicht erbracht werden.

Die EU-Kommission will dies ändern und hat im März einen angepassten Richtlinienentwurf für die sogenannte Green Claims Directive vorgelegt. Diese soll umweltbezogene Aussagen regulieren und Verbraucher vor Greenwashing schützen. Von der Richtlinie wären branchenübergreifend alle in der EU tätigen Unternehmen betroffen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen öffentlich bewerben. Parlament und Rat der EU werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 abstimmen. Sollte die Richtlinie verabschiedet werden, haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.

Worum geht es im Detail? Der Vorschlag legt Kriterien fest, die ein Produkt oder eine Dienstleistung erfüllen muss, um als umweltfreundlich beworben zu werden. Unternehmen werden darauf achten müssen, für nachhaltigkeitsbezogene Aussagen Nachweise zu erbringen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, und diese transparent zu machen. Zudem dürfen keine irreführenden Angaben enthalten sein. Generische Werbeclaims und Vergleichsaussagen wie “die grünste Denim” sind von diesen Vorgaben ebenso betroffen wie Eigenlabel, die nicht regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen kontrolliert werden.

Neben dem bekannten Greenwashing finden sich auch zahlreiche Fälle, in denen Unternehmen nicht bewusst täuschen, sondern eher unbedarft kommunizieren. Hierfür etabliert sich aktuell der Begriff “Greenwishing”: Aufgrund mangelnden Know-hows werden Aspekte einer Nachhaltigkeitsmaßnahme oder -eigenschaft herausgestellt und besonders beworben, obwohl die tatsächliche Auswirkung nur gering oder gar nicht vorhanden ist.

Ursache hierfür ist häufig eine fehlende Verzahnung zwischen Nachhaltigkeits- und Kommunikationsabteilungen. Ob bewusste Täuschung oder unbeabsichtigter kommunikativer Fauxpas ist letztlich aber nicht entscheidend, denn: Die Glaubwürdigkeit leidet in beiden Fällen. Und es entstehen Reputationsrisiken. Unabhängig von der Intention sieht die Green Claims Directive Sanktionen vor, die von Bußgeldern bis hin zu gerichtlichen Verfügungen reichen.

Bei Unternehmen kann das dazu führen, dass sie sich in der Kommunikation bedeckt halten. Hierdurch verbauen sie sich jedoch Chancen. Denn letztlich reagiert der Gesetzgeber auf eine gesellschaftliche Erwartung: Viele Verbraucher – aber auch andere Stakeholder wie Investoren und Geschäftspartner – fordern mehr Transparenz in der Kommunikation. Durch glaubwürdige Aussagen können und sollen Unternehmen sich dann positiv differenzieren. Die Green Claim Directive will den regulatorischen Rahmen dafür bieten, dass Transparenz und Glaubwürdigkeit gelingen kann.

Die Werbung sollte aber nicht nur mit Daten und Fakten hinterlegt werden und die Produkte und Dienstleistungen nicht nur über entsprechende Umwelt- und Klimastandards verfügen. Es geht auch darum, die Aussagen in eine wirkungsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie einzubetten. Sie bildet das Fundament für Glaubwürdigkeit in der Nachhaltigkeitskommunikation.

Hier kommt eine weitere Richtlinie der EU zum Tragen, die bereits Anfang des Jahres in Kraft getreten ist: Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werden in den kommenden Jahren deutschlandweit mehr als 15.000 Unternehmen dazu verpflichtet, einheitlich über ihre Nachhaltigkeit zu berichten. Für viele bedeutet dies, sich erstmals systematisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie müssen Verantwortlichkeiten bestimmen, wesentliche Themen ableiten und eine entsprechende Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten. Dass sich aus dieser auch die zentralen Nachhaltigkeitsaussagen ergeben müssten, ist nur folgerichtig.

Auf deutsche Unternehmen kommt viel regulatorische Arbeit zu. Doch gerade in der Auseinandersetzung liegen die kommunikativen Chancen. Die Nachhaltigkeitsstrategie bietet die Grundlage für eine glaubwürdige Kommunikation, wie sie auch die Green Claims Directive fordert. Durch die Ableitung von Maßnahmen und Zielen bauen sich Unternehmen eine tragfähige Basis auf. Sobald sie durch ihr Handeln festen Boden unter den Füßen haben, können sie sich vor Greenwashing und Greenwishing schützen.

Gerade wenn sie durch ein effizientes Stakeholdermanagement auch auf die Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen eingehen, lassen sich die oft komplexen Themen der Nachhaltigkeit besser und verständlicher in Botschaften gegenüber den unterschiedlichen Zielgruppen übersetzen – angefangen bei der eigenen Belegschaft bis hin zu den Verbrauchern und zur breiten Öffentlichkeit.

Und noch mehr: Durch die Auseinandersetzung mit der Nachhaltigkeitsstrategie entdecken Unternehmen ihre Potenziale, wissen, in welchen Bereichen sie eventuell viel weiter sind als ihre Wettbewerber und wo sie noch nachlegen müssen. Daraus ergeben sich dann authentische Positionierungsmöglichkeiten am Markt. Und echte Differenzierungschancen. Kurzum: Mit einer fundierten Strategie wird aus der anspruchsvollen Pflicht ein zukunftsweisender Kommunikations- und Wettbewerbsvorteil.

Thomas Sommereisen ist Director Sustainability Consulting bei Scholz & Friends Reputation und berät Kunden aus verschiedenen Branchen zu Nachhaltigkeitsstrategien und der Umsetzung von Regulierungen wie CSRD und LkSG.

In ihrer Freizeit tobt sich Gundula Ullah gerne in ihrem Garten aus. Sie überlegt sich, welche Pflanzen sie pflanzt, wie sie zusammenpassen und welche – wie aktuell die Ligusterhecke – mehr Fürsorge brauchen. “Am Ende des Tages sitze ich zufrieden auf der Terrasse und freue mich über das, was ich geschafft habe”, sagt die Einkaufs- und Nachhaltigkeitschefin der Funke Mediengruppe freudestrahlend. Viel schaffen und daraus Energie ziehen – das prägt Ullah, die auch Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), Co-Sprecherin des Arbeitskreises Nachhaltigkeit beim Medienverband der freien Presse und im wissenschaftlichen Beirat des JARO-Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist.

Eine Konstante im Leben von Ullah ist Transformation – sowohl die eigene als auch die des Umfelds. Erst wurde sie Fremdsprachenkorrespondentin, bereits in den ersten Jahren ihres Berufslebens in der Telekommunikationsbranche stellte sie fest, dass ihr das nicht reichte. Deshalb studierte sie berufsbegleitend, machte erst einen Bachelor in Einkauf und Logistik, dann einen MBA. “Da muss noch mehr gehen, dachte ich immer, und es ging auch noch mehr”, sagt die kürzlich 50 Jahre alt gewordene Ullah. Der Drang nach Weiterentwicklung habe sie dorthin gebracht, wo sie heute ist. Wahrscheinlich hat auch diese Einstellung dazu beigetragen, dass sie als treibende Kraft gilt für die Transformation des Einkaufs hin zu einer strategischen Einheit bei ihren späteren beruflichen Stationen Esprit und Funke Mediengruppe.

Seit einigen Jahren nutzt sie diese Erfahrungen für die sozial-ökologische Transformation. Denn sie wolle ihrer Familie eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. Persönliche Verantwortung spürt die gebürtige Dorstenerin auch, weil ihr Mann aus Bangladesch stammt – einem Land, das der Klimawandel durch steigende Meerespegel stark bedroht, und das nach China der zweitgrößte Exporteur von Bekleidung ist, die von über vier Millionen Menschen unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird. Der Einsturz der Fabrik Rana Plaza in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka am 24. April 2013 mit 1.135 Toten hat Ullah daher besonders erschüttert. “In der Zeit wurde mir klar, die Bedingungen in den Lieferketten müssen sich ändern“, sagt Ullah. Im Januar 2014 wechselte sie nach rund fünf Jahren als Teamleitung Einkaufsstrategie von Airbus Defence and Space zum Modekonzern Esprit, war dort weitere fünf Jahre verantwortlich für den indirekten Einkauf, bevor sie schließlich zur Funke Mediengruppe ging.

Weitere Schlüsselmomente erlebte Ullah bei Besuchen der Funke-Druckerei in Hagen und des Papierherstellers Stora Enso im belgischen Langerbrugge, einem der größten Lieferanten des Medienunternehmens. “Als ich durch die Hallen lief, fielen mir die großen Maschinen auf, mit denen Papier und Zeitungen produziert werden – ein enormer Aufwand für ein Produkt, das zwar recycelt werden kann, aber meist nur einmal gelesen wird“, erinnert sich Ullah. Sie fragte sich im Anschluss, was ihr Arbeitgeber selbst für Nachhaltigkeit tut, wo doch auch die Publikationen von Funke das Thema kritisch beleuchten. Durch ihr Engagement im wissenschaftlichen Beirat des JARO-Instituts habe sie dann verstanden, dass Nachhaltigkeit ohne den Einkauf nicht umsetzbar ist. Das Institut bietet Einkäuferinnen und Einkäufern etwa ein Schulungsprogramm zum Sustainable Procurement Professional.

Bei der Funke Mediengruppe hat Ullah seit ihrem Start als Einkaufsleiterin im Jahr 2019 und als Chefin für Nachhaltigkeit ab 2021 unter anderem ein Lieferketten-Risikomanagementsystem und ein Berichtswesen für die CO₂-Emissionen des Unternehmens entwickelt, den ersten Nachhaltigkeitsbericht der Mediengruppe verantwortet sowie eine Purchase-to-pay-Plattform eingeführt. “Mir liegt das Thema Transformation sehr. Ich mag es zu überlegen, wie sich Dinge verbessern lassen”, sagt Ullah. Wichtig sei, den Menschen im Unternehmen erklären zu können, welchen Mehrwert Veränderung bringe. Wenn das gelinge, würde auch keiner mehr nein sagen. Ullah gibt aber zu: “Dadurch, dass ich beim Thema Nachhaltigkeit den Rückhalt des Top-Managements habe, ist es leichter gewesen, die Veränderungen umzusetzen.”

Kürzlich habe sie überlegt, wie es wäre, wenn sie weniger nebenbei machen würde. “Dann würde ich mir etwas anderes suchen, mit der Natur oder ein Ehrenamt, weil mir das so viel zurückgibt”, sagt Ullah. Dass ihre Eltern, die ein Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau hatten, viel geleistet und dadurch viele positive Rückmeldungen aus der Gemeinde bekommen haben, präge sie noch heute. Sie findet es schade, dass nicht mehr so viele Menschen wie früher sich nebenbei engagieren. “Vielleicht bin ich eine aussterbende Art”, sagt Ullah. Vielleicht blüht ehrenamtliches Engagement genauso wie die Ligusterhecke aber auch wieder auf – jetzt, da es aufgrund von Klima- und Biodiversitätskrise mehr Fürsorge für die Natur braucht. Nicolas Heronymus

“Verbotspolitik” ist zu einem politischen Kampfbegriff unserer Zeit geworden. Ob weniger Fleisch oder weniger Flüge – wenn Einschränkungen gefordert werden, steht schnell der Vorwurf der Bevormundung und Gängelung im Raum. Dabei sind Verbot und Verzicht zentral für die sozial-ökologische Transformation.

Das ist zumindest die Auffassung des Berliner Hochschullehrers, Ökonomen und Politikwissenschaftlers Philipp Lepenies. Sein Buch “Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens” kennt weder Zweifel an der dringlichen Notwendigkeit der Transformation noch scheut es sich, Ross und Reiter zu benennen. Wer sich des Narrativs der “Verbotspolitik” bediene, reproduziere eine neoliberale Erzählung, die staatlichem Handeln grundsätzlich skeptisch gegenüberstehe und an die Stelle republikanischer Freiheiten mündiger Bürgerinnen und Bürger die Freiheit der Konsumenten zum – nun ja – unbeschränkten Konsum setze.

Überhaupt ist das Buch eine Abrechnung mit dem Neoliberalismus, dessen auf den Markt verkürztes Freiheitsverständnis eine “Politik des Unterlassens” in anderen Politikfeldern zur Folge habe. Lepenies fordert nichts weniger als einen neuen Gesellschaftsvertrag, ein neues und zugleich altbekanntes Verständnis vom Staat als Hüter des Gemeinwohls.

Ähnliche Kritik am Neoliberalismus wurde schon vielfach formuliert. Wer sich jedoch rüsten möchte für die unvermeidlichen Diskussionen über die angeblich “woke” Bevormundung rechtschaffener Bürger, denen ihr wohlverdientes Nackensteak madig gemacht werden soll, dem sei das Buch empfohlen. Lukas Franke

Philipp Lepenies

“Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens.”

Suhrkamp Verlag, 266 Seiten, 18 Euro

12 Prozent. Das ist die Zahl, die beim SDG Summit in New York City kommende Woche bei allen Debatten mitschwingen wird. So wenig wurde nämlich bisher erreicht – nur 12 Prozent der Globalen Nachhaltigkeitsziele konnten bisher umgesetzt werden. Ist die Agenda 2030 auf halbem Weg gescheitert?

Die Panelisten unseres Table.Live-Briefings zum SDG Summit am Montag waren nicht so pessimistisch. “Die Welt hat die SDG als globales Zielsystem anerkannt, das ist nicht geringzuschätzen”, sagte Axel Berger, der geschäftsführende Direktor des Sustainable Development Solutions Network Germany (SDSN). Trotz der aktuellen politischen Brandherde funktioniere der Multilateralismus “noch immer”, was sich etwa an dem Montrealer Biodiversitätsabkommen kürzlich gezeigt habe.

Kai Niebert, Präsident des Naturschutzrings, sagte, dass auch 2015, als die SDG beschlossen wurden, keine krisenfreie Zeit war und erinnerte an die Flüchtlingsströme. “Wir müssen lernen, in und mit Krisen zu leben und trotzdem nach vorne zu wirtschaften.” Und die frühere Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, die im Rat für Nachhaltige Entwicklung sitzt, wünschte sich einen “Doppel-Wumms”: Zum einen müssten die Weltbank und der Internationale Währungsfonds reformiert werden, um den Staaten des Globalen Südens unter die Arme zu greifen. Zum anderen sei Geschlechtergerechtigkeit zentral. “Dort, wo Frauen gestärkt werden, setzen sich die SDG leichter um.” Das Video der Veranstaltung finden Sie hier.

Imme Scholz ist da schon skeptischer. Die Wissenschaftlerin hat den Fortschritt der SDG im Auftrag der Vereinten Nationen untersucht und kommt zu dem Schluss, dass viel häufiger systemisch gedacht und gehandelt werden müsse. Aber “mein persönlicher Eindruck ist: Gerade hört man sehr stark auf Argumente, die das nationale Wohl in den Vordergrund stellen. Dabei geht leider die Einsicht verloren, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit gerade im Klimaschutz ist“, sagt sie im Interview mit Alexandra Endres und Caspar Dohmen.

Welche Einschätzung stimmt? Nach dem Treffen in ein paar Tagen wissen wir hoffentlich mehr.

Frau Scholz, Sie haben mit anderen Forschenden im UN-Auftrag eine Zwischenbilanz der Nachhaltigkeitsziele (SDG) gezogen, von denen zwei mit dem Klima zu tun haben: SDG 7 postuliert eine verlässliche, saubere und bezahlbare Energieversorgung für alle Menschen, und SDG 13 verlangt, dass die UN-Mitgliedsstaaten “umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen”. Wo gibt es da gute Fortschritte?

Wir betrachten die 17 Nachhaltigkeitsziele in unserem Bericht nicht isoliert. Sie hängen ja voneinander ab. Zum Beispiel dienen der Ausbau von Wind- und Solarstrom und die Einführung von ressourcenschonenden Produktionsverfahren beide dem Klimaschutz. Umgekehrt gefährden die Auswirkungen des Klimawandels den Kampf gegen Hunger und Armut. Es ist deshalb nicht sinnvoll, für jedes Ziel eine getrennte Strategie zu erarbeiten. Viel besser ist es, systemisch vorzugehen. Das tut beispielsweise die Europäische Union, wenn sie den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Quellen mit dem Ziel der Kreislaufwirtschaft kombiniert.

Dennoch einmal konkret gefragt: In welchen Ländern ist der Ausbau von Wind- und Solarenergie schon besonders weit?

Im Globalen Süden ist das zum Beispiel Kenia. Das Land bemüht sich schon sehr lange darum, sein Potenzial an erneuerbaren Energien zu erschließen. Es hat sich selbst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, und ist konsequent dabei geblieben, obwohl es zu Beginn auch Skepsis gab. Heute bezieht Kenia rund 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen, und drei Viertel der Haushalte sind ans Stromnetz angeschlossen.

Hätte die positive Entwicklung nicht auch ohne die SDGs stattgefunden?

Die erneuerbaren Energien haben sich vor allem wegen des Pariser Klimaabkommens so gut entwickelt, das im selben Jahr verabschiedet wurde wie die SDGs, 2015. Aber der Punkt bei den Nachhaltigkeitszielen ist: Sie schauen nicht nur auf die Energieversorgung, sondern sie fragen, wie die Biodiversität, die Ernährungssysteme, die wirtschaftliche Entwicklung mit dem Klimaschutz zusammenhängen, und sie sehen Klimapolitik als grundlegende Voraussetzung für einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.

Sie sagen, Kenia habe es vor allem aus eigener Entschlusskraft und Beharrlichkeit so weit gebracht. Ist finanzielle Unterstützung von außen zweitrangig?

Eine Transformation braucht beides: Eine klare Strategie, die über mehrere Legislaturperioden hinweg durchgehalten wird, und finanzielle Mittel, um die Investitionen zu stemmen und die sozialen Folgen abzufedern. Es kostet Geld, die Infrastruktur für eine erneuerbare Energieversorgung aufzubauen. Gerade die Anfangsinvestitionen sind oft sehr hoch. Da ist es gut, wenn die internationale Kooperation die Dinge durch Know-how und Geld erleichtert.

Im Moment haben die Entwicklungsländer aber ein ganz anderes Finanzierungsproblem: Viele von ihnen haben in der Corona-Pandemie Kredite auf dem privaten Kapitalmarkt aufgenommen, um die erforderlichen staatlichen Unterstützungsleistungen für ihre Bevölkerung zu finanzieren. Jetzt leiden sie unter hohen Zinsen. Deshalb haben viele im Moment gar nicht die Möglichkeit, in eine nachhaltige Transformation zu investieren – egal ob bei der Energie oder in anderen Bereichen. Auch deshalb spielen Finanzierungsfragen auf den Klimagipfeln derzeit eine so große Rolle.

Woher soll das Geld kommen? Auch in besseren Zeiten haben die Industrieländer ihre Versprechen nicht gehalten. Jetzt stecken sie selbst in der Krise und spüren den Druck steigender Zinsen.

Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung umzuverteilen, wäre eine Schlüsselintervention, die wir in unserem Bericht auch aufgreifen. Es gibt Studien, die das berechnet haben: Wenn Länder mit einem hohen fossilen Verbrauch einen CO₂-Preis haben und die Einnahmen daraus nicht nur national umverteilt würden, sondern zumindest teilweise auch global – dann könnte man schon sehr wirkungsvoll etwas gegen die größte Armut in den Entwicklungsländern unternehmen. Der Africa Climate Summit hat kürzlich eine globale CO₂-Steuer gefordert, um damit das Energiesystem umzubauen und auch zu mehr Gleichheit und Wohlstand beizutragen.

Deutschland hat noch nicht einmal das eigene Klimageld umgesetzt und die Einnahmen aus dem hiesigen CO₂-Preis sind schon anderweitig vergeben. Da soll eine globale Umverteilung gelingen?

Mein persönlicher Eindruck ist: Gerade hört man sehr stark auf Argumente, die das nationale Wohl in den Vordergrund stellen. Dabei geht leider die Einsicht verloren, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit gerade im Klimaschutz ist. Hinzu kommt, dass sich Einkommen und Reichtum global betrachtet sehr stark in den Händen von wenigen Akteuren konzentrieren. Das bedeutet: Nur 1,1 Prozent der Vermögenswerte aller Finanzierungsinstitutionen weltweit würden ausreichen, um den Finanzbedarf der Entwicklungsländer, was die SDGs betrifft, zu decken! Aus meiner Sicht liegt es da nahe, diese Werte zu besteuern. Aber das ist politisch sehr schwierig.

Woran liegt das?

Diese Vorschläge werden gegenwärtig, wenn überhaupt, vor allem aus dem politisch linken Spektrum gemacht. Das führt dazu, dass viele sie nicht unvoreingenommen betrachten. Sie werden als politisch links angesehen, als etwas, dessen Ziel in erster Linie ist, Reiche zu bestrafen. Dabei dringt gar nicht durch, dass es viel mehr darum geht, Mittel zu mobilisieren, die im Überfluss vorhanden sind, um Lösungen für das Gemeinwohl zu ermöglichen. Hinzu kommt noch das herkömmliche Gegenargument: Wenn ein Land Reichtum besteuert, dann wandern die Vermögen ab. Dabei muss das gar nicht so sein. Auch die Reichen wissen es zu schätzen, wenn die öffentliche Hand dort, wo sie leben, für eine gute Infrastruktur sorgt, und wenn eine sinnvolle Sozialpolitik ein friedliches Zusammenleben fördert.

An einem Tag reden wir über den Fachkräftemangel, der auch die Energiewende behindert, am nächsten Tag fürchten wir uns vor der Deindustrialisierung. Müssten wir diese Dinge nicht viel stärker zusammen betrachten?

Offenbar tun wir uns damit tatsächlich schwer. Es stimmt, dass wir im Moment gar nicht genügend Fachkräfte für die grüne Transformation haben. Den Luxus, zu sagen: Wir lassen wie bisher nur streng ausgewählte Migranten und Migrantinnen ins Land, um den Mangel zu decken – den haben wir gar nicht mehr. Das andere ist unser Bildungssystem. Die Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf die Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten der Grundschülerinnen und Grundschüler. Jedes Bundesland müsste darauf eigentlich sofort reagieren und alles unternehmen, um diese Generation dabei zu unterstützen, die Rückstände aufzuholen. Es reicht eben nicht aus, beispielsweise Unternehmensgründungen finanziell zu fördern, wenn das Bildungswesen in einem schlechten Zustand ist, oder wenn die öffentliche Infrastruktur verfällt.

Schon 2019 besagte ein erster Zwischenbericht, dass die Welt auf ihrem Weg zu den SDGs zu langsam vorankommt. Dann kamen die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Wie sinnvoll ist es, vor diesem Hintergrund noch an dem Zieldatum 2030 festzuhalten?

In unserem Bericht schlagen wir Schlüsselinterventionen vor, die mehrere Ziele gleichzeitig voranbringen können, so wie beispielsweise den CO₂-Preis inklusive Umverteilung. Oder die rechtliche und ökonomische Gleichstellung von Frauen, die zugleich die Ziele 1, 3 und 4 zur Armutsbekämpfung, Gesundheitsvorsorge und besseren Bildung voranbringt. Ziele 13 und 16, Klimaschutz und Konfliktprävention, helfen auch dabei, Hunger zu bekämpfen, also Ziel 2 zu erreichen. Solche Interventionen können sehr wirkungsvoll sein. Zudem beschreiben die SDGs die Vorstellung einer gemeinsamen, nachhaltigen Zukunft, auf die sich alle Staaten einigen können. Gerade in einer Zeit, in der die multilaterale Kooperation so stark unter Druck steht, ist es umso wichtiger, an ihnen festzuhalten. Dennoch bin ich sehr dafür, jetzt schon darüber nachzudenken, wie man die Ziele über 2030 hinaus fortschreiben kann.

Erwarten Sie konkrete Fortschritte vom SDG-Gipfel in New York?

In der Abschlusserklärung wird es hoffentlich Aussagen zur Reform der internationalen Finanzarchitektur geben. Wir empfehlen den Industrieländern, Schuldenerlasse für Länder mit besonders niedrigen Einkommen und Schuldenumstrukturierungen für die anderen Länder voranzubringen. Denn ohne die notwendigen Mittel können diese die Klima- und Entwicklungsziele nicht erreichen – und das schadet uns allen.

Ist es nicht so, dass die USA bereits signalisiert haben, dass sie kein Interesse daran haben, die internationale Finanzarchitektur zu verändern? Dann wäre ein Scheitern programmiert.

Die USA haben auch unseren Bericht kritisch kommentiert. Sie argumentieren, die UN seien nicht der richtige Ort für diese Reform und wollen die Debatte bei IWF und Weltbank halten, in denen der Westen die Mehrheiten hält. Wenn sich die USA einer Reform verweigern, schwächen sie ihre eigene Verhandlungsfähigkeit. Das kann nicht in ihrem Interesse sein. Dafür gibt es andere Akteure, die eine Reform vorantreiben wollen, auch damit China mehr Verantwortung im internationalen Konzert übernimmt. Die EU zum Beispiel nutzt ihre Spielräume durchaus.

Alle Texte zum anstehenden SDG Summit finden Sie hier.

Seit 2015 adressieren einige Regierungen schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte entlang der Lieferketten, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, die Niederlande, Deutschland und die EU. Ziel ist es, Kinderarbeit, moderne Sklaverei und Menschenhandel oder einzelne Regionen wegen menschenrechtlicher Probleme in den Blick zu nehmen, wie die Großen Seen in Afrika wegen der sogenannten Konfliktmineralien.

Um ihrer Mitverantwortung für die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards gerecht zu werden, müssten Firmen also eigentlich wissen, wie es bei ihren Lieferanten zugeht. Und so gab es auch teilweise deutliche Fortschritte bei der Offenlegung gegenüber Auditoren, etwa in Bangladesch. Aber seit Beginn der Pandemie 2020 ist in wichtigen Erzeugerländern das Gegenteil der Fall. Darauf deuten Zahlen von LRQA hin, ein global tätiges Beratungsunternehmen, das für Audits eigene Kriterien entwickelt hat.

Das britische Unternehmen führt nach eigenen Angaben jährlich rund 20.000 ESG-Audits durch. Schwerpunkte sind Konsumgüter aus den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Nahrungsmittel und Getränke. Die Daten beruhen auf einer Befragung seiner Auditoren, die ihre Prüfungen mit Blick auf die Arbeitszeit und Bezahlung in drei Kategorien einstufen. Als konsistent und transparent gilt ein Audit, wenn alle notwendigen Unterlagen einsehbar waren und sich keine Ungereimtheiten ergeben haben; als inkonsistent und intransparent, wenn Widersprüche zwischen Unternehmensangaben und eigenen Beobachtungen erkennbar werden. Zum Beispiel, wenn laut Unterlagen keine Sonntagsarbeit stattfindet, Filme von Überwachungskameras aber das Gegenteil zeigen. “Nicht eindeutig” bedeutet: Es gibt Anhaltspunkte für intransparentes Verhalten, es fehlen aber Beweise.

Anhand seiner Auditdaten und seiner EiQ-Plattform für Lieferketteninformationen konnte LRQA folgende Trends erkennen:

Laut LRQA sind Auditunternehmen mit immer größeren Hindernissen konfrontiert. Von Unternehmen beauftragte Prüfer werden von diesen abgewiesen und belogen – Mitarbeiter würden von spezialisierten Beratern vor einem Audit darin geschult, wie sie Fragen beantworten sollen.

Die Daten werfen erneut ein schlechtes Licht auf die Nützlichkeit von Audits, mit denen Unternehmen eigentlich die Zustände bei den Zulieferern erfassen und für bessere Bedingungen sorgen wollen. Die Probleme bei Sozialaudits rückten mit schweren Unglücken wie Ali Enterprises (Pakistan, 2012) und Rana Plaza (Bangladesch, 2013) in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. In Fachkreisen ist es schon länger unumstritten, dass Audits allein kein geeignetes Instrument sind, um Lieferketten nachhaltig zu machen.

Mit Blick auf China weckten Berichte über eine regelrechte Beratungsindustrie vor zwei Jahren weitere Zweifel am Wert von Audits. In einem Bericht der Zeitung “South China Morning Post” war die Rede von Bestechungsgeldern bis hin zu angeblichen Vorzeigefabriken, die Auditoren statt der tatsächlich zu prüfenden Produktionsstätten zu sehen bekämen.

Was folgt daraus für Unternehmen? Audits seien ein probates Mittel, um Einblick in die Arbeitsbedingungen bei Lieferanten zu bekommen, “aber sie sind kein Allheilmittel für die dauerhafte Verbesserung vor Ort”, sagt Jens Winkler, Associate Director Supply Chain Consulting bei LRQA. “Einkäufer müssen mit dem Einsatz von Audits und den Auditergebnissen entsprechend bewusst umgehen.”

Die Plattform EiQ ist ein zentraler Bestandteil des Angebots von LRQA an seine Kunden, um ihnen Risiko- und Transparenzdaten zur Verfügung zu stellen, damit diese wissen, in welchem Zulieferland sie genauer hinschauen und nachsteuern sollten. Das setzt allerdings voraus, dass einkaufende Unternehmen tatsächlich ein Interesse an Verbesserungen haben.

“Das ist leider keineswegs bei allen Firmen der Fall”, sagt Markus Löning, der Firmen in Menschenrechtsfragen berät. Manche agierten sogar nach der Logik, je intransparenter die Verhältnisse in den Lieferketten seien, desto weniger Missstände können publik werden. Intransparenz als Selbstschutz gewissermaßen. Andere Unternehmen versuchen dagegen, mehr Transparenz in die Lieferketten zu bringen. “Es gibt mehr Bemühungen, Auditdaten verschiedener Auftraggeber zusammenzuführen”, sagt er. Diese Daten würden dann mit Informationen aus Beschwerdemechanismen oder dem Netz verknüpft, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz gesammelt und bewertet wurden. Getrieben werde diese Entwicklung von Investoren, die allein in diesem Jahr dreistellige Millionenbeträge in Firmen für digitale Lieferkettentransparenz gesteckt hätten.

Gleichzeitig führten Unternehmen, die ihre Lieferketten verstehen wollen, mehr tiefere Analysen durch, sogenannte “Human Rights Impact Assessments”, um die strukturellen Ursachen für andauernde Menschenrechtsrisiken zu verstehen. “Diese Entwicklungen stehen in krassem Gegensatz zu Versuchen von anderen Unternehmen, die versuchen, sich durch Nichtwissen und eine Verneblung von Lieferketten aus ihrer Verantwortung heraus zu mogeln”, so Markus Löning.

Trotz der Schwierigkeiten ist Jens Winkler von LRQA der Meinung, dass entsprechende Gesetze langfristig die Transparenz der Lieferkette fördern werden, zumindest was die Frage “woher kommt was?” betrifft. Helfen werde dabei das geplante Europäische Lieferkettengesetz, wenn es – anders als das deutsche Lieferkettengesetz – die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen sollte. Noch laufen die Trilog-Verhandlungen.

“Allerdings müsse sich erst noch zeigen, ob es deswegen auch mehr Transparenz über die Arbeitsbedingungen selbst oder sogar eine Verbesserung derselben geben werde”, sagt Winkler. Denn für Letzteres seien Audits nur begrenzt geeignet. Sie könnten zwar Aspekte wie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gut erfassen und vielleicht dazu dienen, “mit Geschick die Arbeitsdokumentationen zu überprüfen”.

Aber bei anderen Arbeitsthemen werde es sehr schwierig, etwa bei Diskriminierung, sexualisierter Gewalt, Kinder- oder Zwangsarbeit. “Diese sind schwerer zu entdecken. Zudem ist Zwangsarbeit teilweise halbstaatlich oder staatlich organisiert, da kommen standardisierte Audits nicht hin.” Daher gibt es einen Bedarf an risikobasierten Spezialaudits, “möglichst unangekündigt”. Und, so die Empfehlung von Jens Winkler: Diese sollten “vielleicht eher die Marke bezahlen – und nicht der Lieferant”.

Zum Beispiel die Doñana-Region in Andalusien. Wegen ihres Klimas zählt sie zu den Gemüsegärten Europas. Ihre Produkte sind überall gefragt. “Täglich startet eine Lastwagenflotte, um die Erzeugnisse in den kühlen Norden zu bringen”, sagt Johannes Schmiester, Projektmanager für Water Stewardship bei WWF Deutschland. Aber weil es inzwischen kaum noch saisonale Unterbrechungen gibt, wird das Wasser knapp. Die Grundwasserspiegel sinken, Agrarbetriebe sehen sich gezwungen, illegal Trinkwasser anzuzapfen. Und nicht nur das. Auch sonst ist der Umgang wenig nachhaltig. Abwässer werden ungeklärt im Meer verklappt, Nitrate belasten die Flüsse, artenreiche Feuchtgebiete vertrocknen.

Spanien ist kein Einzelfall. In anderen Teilen Europas, in Südamerika, Afrika und Asien stehen Baumwoll-, Gemüse-, Genussmittel- und Textillieferanten ebenfalls im Verdacht, der lokalen Bevölkerung das Wasser abzuzapfen und Gewässer zu verseuchen. Global betrachtet ist die Landwirtschaft mit weitem Abstand der größte Verbraucher von Wasser – sie beansprucht 70 Prozent. Die Industrie kommt auf 20 Prozent, die Haushalte auf 10 Prozent.

An einer Lösung der Probleme scheitern viele Länder. Selbst in Europa ist es häufig unklar, wer zuständig ist. Gewässer fließen oft länderübergreifend, chemische und regulatorische Verfahren im jeweils benachbarten Ausland sind unbekannt und zudem verfolgen Stakeholder unterschiedliche Interessen. So hat der deutsche Lebensmitteleinzelhandel in Bezug auf die Wassernutzung für seine Endprodukte andere Ziele als eine spanische Kommune, deren Grundwasserspiegel sinkt.

Ob Maßnahmen auf länderübergreifender Ebene ausreichen, so wie es die EU mit ihrer Trinkwasserrichtlinie von 2020 versucht, halten Fachleute für zweifelhaft. Einzelne Regeln verbessern zwar die Situation, beispielsweise die Richtlinie (EU) 2020/2184 – sie soll verhindern, dass giftige Chemiestoffe in Plastikflaschen mit Wasser in Berührung kommen. Für eine tatsächliche Transformation benötige es jedoch mehr, sagt Wasserexperte Schmiester: “Wir brauchen eine viel stärkere Zusammenarbeit der Politik in Europa, besonders mit der produzierenden Wirtschaft.”

Unternehmen aus Deutschland starten gerade einzelne Pilotprojekte, sagt er. Dazu zählen in der Textilproduktion ein schonenderer Chemikalieneinsatz und die Wasseraufbereitung. “Häufig sehen die Unternehmen ihre Umweltprojekte auch noch zu wettbewerbsorientiert – als Einzelkämpfer, anstatt das Wasserproblem gemeinsam zu lösen”.

Die Vereinten Nationen wollen bis 2030 “sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen für alle” erreichen. Um dieses Ziel – SDG 6 – zu verwirklichen, müsste sich das Tempo allerdings deutlich erhöhen: beim Anschluss der Menschen an die Trinkwasserversorgung um das Fünf-, bei der Hygiene um das Achtfache, heißt es beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Initiativen nehmen zu. 2010 erklärten die UN Wasser und Sanitärversorgung zum Menschenrecht, 2018 riefen sie eine bis 2028 laufende “Wasseraktionsdekade” aus, in diesem Frühjahr fand die zweite UN-Wasserkonferenz statt. Trotzdem fehlt 2,2 Milliarden Menschen immer noch ein sicherer Zugang zu sauberem Trinkwasser und zuletzt verschlechterte sich die Lage, statt besser zu werden. So schreibt die UNESCO im UN-Wasserbericht 2019: “Es wird erwartet, dass der globale Wasserbedarf bis 2050 weiter in ähnlicher Größenordnung steigen wird, was einem Anstieg von 20 bis 30 Prozent über dem derzeitigen Verbrauch entspricht.”

Die Folge: Wassernot wird zum Treiber für Migration, aber auch zu Veränderungen der Landwirtschaft, Industrie und des Finanzsektors vieler Länder führen. Laut Unicef müssen bis 2030 möglicherweise 700 Millionen Menschen ihre Heimat wegen Wassermangel verlassen.

Gelingt es hingegen, den Verbrauch zu reduzieren, kann das positive Folgen haben, wie der kanadische Gesundheitsforscher Gregory P. Marchildon herausgefunden hat. So sank die Emigration im ländlichen Kanada überall dort, wo die Regierung die Klimafolgen in Dürreregionen abmilderte. Auch in Regionen Indiens, wo in den vergangenen Jahren die Bauern vom wasserintensiven Reis- zum wenig Wasser verbrauchenden Hirseanbau umgestiegen sind, sanken Wasserstress und Abwanderungsquoten deutlich.

Johannes Schmiester vom WWF bewertet die bisherigen Pläne Deutschlands trotz der Nationalen Wasserstrategie kritisch: Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik komme viel zu langsam voran. Zunächst müsse “die Wettbewerbssituation” aufgebrochen werden, fordert er: Solange die Akteure “vor allem darauf achten, ob andere weniger im Bereich Wasser tun als sie, sehe ich die Verwirklichung des SDG 6 bis 2030 nicht”. Zudem investierten Unternehmen aus der Real- und Finanzwirtschaft “viel zu wenig” in Wasserthemen.

Wollen Unternehmen ihren Verbrauch analysieren, steht am Anfang einer nachhaltigen Transformation die Ermittlung des Ist-Zustands, der Wasserfußabdruck, sagt der Wasseranalyst und TU-Doktorand Jonas Bunsen. Dieser bestimme, wie viel Wasser etwa eine deutsche Textilfirma an Standorten weltweit verknappt oder verschmutzt. Dabei könne auffallen, dass vor allem beim Baumwollanbau und beim Färben Wasserproblematiken in einem Hotspot rund um Pakistan oder Bangladesch aufträten. Anschließend müssten regionale Probleme betrachtet werden, darunter monsunartige Regenfälle, extreme Dürren oder verschmutzte Flüsse. Erst im letzten Schritt würde man Unternehmensziele wie “geringere Wasserentnahme” oder “optimierte Filter- und Aufbereitungsanlagen” formulieren.

Um in ausländischen Regionen langfristig etwas zu verändern, sei Netzwerk- und Projektarbeit gefragt, sagt Schmiester. So wie bei der Wasserverknappung in Spanien: Seit 2015 kooperiert Edeka durch Vermittlung des WWF mit Farmen, die unter anderem Orangen erzeugen, erst im Süden in Andalusien, später kamen welche in Katalonien im Norden sowie Valencia dazu. Die Idee: Die Farmer machen den konventionellen Anbau umweltfreundlicher, indem sie weniger, gezielt und legal bewässern, Pflanzenschutzmittel reduzieren und sich für Bodengesundheit und Artenschutz einsetzen. “Das Projekt ist ein Beispiel, wie wir die Wassernutzung nachhaltiger gestalten können. Dabei beziehen wir neben den Farmen auch immer das jeweilige Flussgebiet mit ein”, sagt Schmiester.

Die spanischen Gebiete haben somit über das Jahr verteilt mehr Wasser zum Trinken und für die nachhaltige Vegetation. Laut WWF verbrauchten die 19 Projektfarmen etwas mehr als fünf Milliarden Liter – und damit knapp 1,7 Milliarden Liter weniger, als ihnen aufgrund der zugeteilten Konzessionen zugestanden hätte. Maria Köpf

Alle Texte zum anstehenden SDG Summit finden Sie hier.