ist es heute so weit? Um 12 Uhr sollen laut Tagesordnung die EU-Botschafter im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) über das EU-Lieferkettengesetz abstimmen. Vorausgesetzt, der belgische Ratsvorsitz macht keinen weiteren Rückzieher in allerletzter Minute. Wichtig wird sein, wie Italien abstimmt.

Deutschland steht bei der Entscheidung im Abseits, weil sich die FDP auf eine Ablehnung der Richtlinie versteift hat. Daher wird sich die Bundesregierung voraussichtlich enthalten. Dabei machten bis zuletzt Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft Druck auf den Kanzler, damit er sich über die Bedenken der FDP hinwegsetzt. “Enthaltung ist keine Haltung”, formulierte der SPD-Parteivorstand. Mit meiner Kollegin Leonie Düngefeld berichte ich über die jüngsten Entwicklungen.

Ob die Anbieter von ESG-Aktienindizes mehr Haltung zeigen sollten, bleibt ebenfalls umstritten. Tragen sie eine Mitverantwortung für die Geschäfte der Unternehmen, deren Aktien sie halten? Mit dieser für den Finanzmarkt zentralen Frage beschäftigt sich Nicolas Heronymus. Anlass sind die Beschwerden von drei NGOs bei nationalen Kontaktstellen der OECD.

Für die Transformation braucht Deutschland eine Menge Fachkräfte. Der Vorsitzende des Rats für nachhaltige Entwicklung, Reiner Hoffmann, verwies in einem Gespräch mit mir auf vernachlässigte Gruppen in der Gesellschaft, um die Lücken zu füllen: Kinder, Jugendliche ohne Schulabschluss und Langzeitarbeitslose. Allein in der Altersgruppe der 25- bis 34-jährigen gebe es 2,5 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss. “Ein riesiges Potenzial, wenn wir das wirklich heben würden, hätten wir schlicht und ergreifend kein Fachkräfteproblem”.

Für das rohstoffarme Deutschland sind gut qualifizierte Menschen die wichtigste Basis seines Wohlstands. Das gilt insbesondere für die sozial-ökologische Transformation, dem größten wirtschaftlichen Umbruch seit der Industrialisierung. Darauf verweist der Rat für nachhaltige Entwicklung (RNE) in seinen “Empfehlungen zum gesellschaftlichen Zusammenleben in der Arbeitswelt”, die Table.Media vorliegen: “Für eine gelingende Transformation müssen Fachkräfte gesichert und das Erwerbskräftepotenzial erhöht werden“, schreibt das Beratungsgremium der Bundesregierung. Die sozial-ökologische Transformation erfordere eine “umfassende Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis zur beruflichen Aus- und Weiterbildung“.

Die Transformation krempelt den Arbeitsmarkt um. Da sind sich die Experten einig, die bei der Abschätzung der quantitativen Aspekte aber erst am Anfang stehen. Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) erwarten von 2020 bis 2040

Die Transformation werde “also nicht zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit führen”, schreibt der RNE. Vielmehr zeichne sich ein genereller Arbeitskräftemangel ab, “wodurch eine Blockade der Transformation droht”. Auch Ulrike Malmendier, Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sieht in mehr Arbeit in Deutschland einen wichtigen Hebel für die Transformation und neues Wachstum in Deutschland.

Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage an Arbeitskräften zu schließen, bräuchte Deutschland eine jährliche Nettoeinwanderung von 400.000 Erwerbstätigen. Diese Zahl spielt in der öffentlichen Debatte zur wirtschaftlichen Entwicklung eine wichtige Rolle. Allerdings rechnet niemand damit, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen werden.

Einwanderung von Fachkräften sei wichtig, heißt es auch beim RNE. Er empfiehlt deswegen mehr Unterstützung für die Integration internationaler Fachkräfte in den Arbeitsmarkt und eine “leichtere Anerkennung von Abschlüssen“. “Mindestens genauso wichtig ist, dass wir unser Erwerbspotenzial heben”, sagte der RNE-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Gespräch mit Table.Media. Wichtige Stellschrauben seien:

Viel Potenzial sieht der RNE bei drei Gruppen: Schulkinder, Jugendliche ohne Ausbildung und Langzeitarbeitslose. “Für die Transformation müssen wir mehr in die Köpfe unserer Kinder investieren”, sagt Hoffmann. Er verweist auf die rund 50.000 Jugendlichen, die jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Abgeschafft werden müsse die hohe soziale Selektion des Bildungssystems, also die Abhängigkeit der Bildungserfolge von der sozialen Herkunft. Als Gegenmaßnahmen empfiehlt der RNE ein Maßnahmenbündel:

Allein in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen gibt es 2,5 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss. Hier sieht der RNE einen wesentlichen Hebel zur Lösung des Arbeitskräftebedarfs in der Transformation. “Ein riesiges Potenzial, wenn wir das wirklich heben würden, hätten wir schlicht und ergreifend kein Fachkräfteproblem“, sagt der RNE-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

Noch macht Deutschland bei der Ausbildung seines Nachwuchses allerdings Rückschritte, gerade auch im Vergleich zu anderen Industrieländern. Hoffmann verweist auf den steigenden Anteil der Menschen in Deutschland mit Abschlüssen der Sekundarstufe I, also Haupt- oder Realschulabschlüssen. “Anderswo sinkt deren Anteil, erreicht ein höherer Anteil eines Jahrgangs die Hochschulreife”, sagt Hoffmann, der früher Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds war. Kopfzerbrechen bereitet ihm die Persistenz der Probleme. So habe beispielsweise das Handwerk schon vor acht bis zehn Jahren über fehlenden Nachwuchs geklagt. “Da hat sich nicht wirklich etwas verbessert”. Aber wie könnten diese anhaltenden Probleme gelöst werden?

Zwei zentrale Stellschrauben sieht der RNE-Chef: “Wir müssen deutlich mehr in Bildung investieren“. Das sei nur möglich, wenn der Staat seine Einnahmeseite verbessere oder anderweitig seine Ausgabespielräume erhöhe. “Wir kommen in der Debatte nicht weiter, solange die Politik nicht entschieden mehr Mittel für die gesamte Bildungskette von der frühkindlichen Erziehung bis zur beruflichen Weiterbildung zur Verfügung stellt.” Als zweites großes Hindernis sieht er den Bildungsföderalismus. “Diese Kleinstaaterei in der Bildung macht wenig Sinn”. Er verweist auf das Beispiel des Digitalpakts. Mit den Geldern des Bundes hätten die Länder häufig andere Löcher gestopft, wogegen der Bund dann aufgrund des Bildungsförderalismus keine Handhabe gehabt habe. “Aber bislang traut sich niemand an diese sensible Stellschraube ran.”

ESG-Index-Anbieter können nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen für die Geschäftstätigkeit der Unternehmen mitverantwortlich gemacht werden, deren Aktien in ihren Indizes enthalten sind. Deshalb hat die NGO Inclusive Development International (IDI) aus den USA mit den regionalen NGOs Blood Money Campaign Myanmar und Alternative ASEAN Network on Burma am 12. Februar bei den nationalen OECD-Kontaktstellen der Niederlande, Großbritanniens und der USA Beschwerden gegen drei Anbieter von ESG-Indizes eingelegt: MSCI, S&P Dow Jones Indices und FTSE Russell. Der Vorwurf: Die Unternehmen verstießen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, weil sie mit ihren Indizes Investitionen in Unternehmen förderten, die mit dem Militär in Myanmar verbunden sind.

Experten für Menschenrechte halten die Beschwerden für äußerst interessant, weil damit erstmals anhand eines konkreten Falls die Frage nach der menschenrechtlichen Verantwortung von ESG-Index-Anbietern gestellt wird, was auch Implikationen für die Verantwortung des gesamten Finanzsektors haben könnte. Bereits 2020 gab es eine Beschwerde gegen die Schweizer Bank UBS, weil diese einen ESG-Indexfonds (ETF) im Portfolio hatte, der ein Unternehmen listete, das Technologie für die Massenüberwachung von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang anbot. UBS fühlte sich nach Angaben von Beobachtern und Beteiligten nicht verantwortlich, da die Bank als Anbieter des ETF keine gezielten Möglichkeiten habe, Investitionsentscheidungen zu treffen, weil solche Fonds sich nach den Indizes richten.

Die drei Anbieter von ESG-Indizes seien Gatekeeper für viele Milliarden von US-Dollar im ESG-Markt, heißt es im Bericht von IDI. Insgesamt hielten ESG-Fonds-Anteile im Wert von 13 Milliarden US-Dollar an Firmen, die Verbindungen mit dem Militär in Myanmar haben. Die ESG-Fonds wiederum würden auf den Indizes von MSCI, S&P Dow Jones Indices und FTSE Russell beruhen, heißt es weiter.

Schon bevor sich das Militär in Myanmar 2021 an die Macht putschte, beging es schwerste Menschenrechtsverletzungen. 2017 begann es mit der systematischen Verfolgung von und Massakern an der ethnischen Minderheit Rohingya. Viele Staaten verurteilen die Taten als Völkermord. Seit dem Putsch hat das Regime über 21.000 Menschen verhaftet, vergangenes Jahr waren die meisten immer noch im Gefängnis.

Weltweit waren 2022 rund 30 Billionen US-Dollar in ESG-Anlagen investiert. Entsprechende europäische Investments machten fast die Hälfte davon aus – das geht aus einer Studie der Global Sustainable Investment Alliance hervor. Kapital in ökologisch oder sozial nachhaltige Projekte zu lenken, ist ein wichtiger Teil der Strategie der Europäischen Union, um die Transformation der Wirtschaft voranzubringen. Grundlage dafür bildet die seit 2022 gültige Taxonomie, die den Anspruch hat, nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu definieren. Auf eine soziale Taxonomie hat sich die EU noch nicht verständigt.

Laut internationaler Regeln für Wirtschaft und Menschenrechte, wie den OECD-Leitsätzen, seien die Index-Anbieter verpflichtet, “die Hebelwirkung zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen, die sie als ‘verantwortungsvolle Investitionen’ fördern, nicht in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind”, sagt Natalie Bugalski, leitende Direktorin für Recht und Politik bei Inclusive Development International. “Stattdessen lenkten sie enorme Summen an ESG-gekennzeichnetem Kapital an Unternehmen, die Gewalt und Unterdrückung in Myanmar ermöglichen, ohne jeden Versuch, diesen Missbrauch zu verhindern oder abzuschwächen”, so Bugalski weiter.

Der Bericht von Inclusive Development International sei “irreführend und ungenau“, sagte eine Sprecherin von S&P Dow Jones Indices. Als unabhängiger Index-Anbieter “strukturiert, verkauft, vermarktet oder emittiert S&P Dow Jones Indices keine Anlageprodukte, die auf seinen Indizes basieren, die regelbasierten, veröffentlichten Methoden folgen und in einem robusten Index-Governance-Prozess verankert sind”.

Ein Sprecher von FTSE Russell teilte Table.Media mit, dass das Unternehmen einen “soliden Governance-Rahmen für die Indexmethoden” verwende, einschließlich “spezialisierter Entscheidungsgremien”. Zudem verwies er auf die veröffentlichte Zusammenfassung des genutzten Ansatzes zur Bewertung von Menschenrechtsfragen in Indizes für nachhaltige Investitionen.

“MSCI-Indizes folgen transparenten und regelbasierten Methoden“, sagte ein Sprecher von MSCI.

Die zentrale Frage bei den Beschwerden gegen die Anbieter von ESG-Indizes ist aus Sicht von Fachleuten, ob die Firmen durch eine Geschäftsbeziehung unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit, den Produkten oder Dienstleistungen mit den Unternehmen verbunden sind, die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. In ihren Empfehlungen für institutionelle Investoren schreibt die OECD, dass es zwischen einem Investor und dem Unternehmen, in das er investiert, eine Geschäftsbeziehung im Sinne der Leitsätze gibt.

Dass diese Annahme ebenfalls für Index-Anbieter gilt, ist bisher nicht festgestellt worden, aber durchaus möglich: Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und nachfolgende Erklärungen des Büros des Hochkommissars für Menschenrechte zur Verantwortung von Finanzinstitutionen hätten gezeigt, dass “Geschäftsbeziehung” bewusst weit gefasst sei, sagt Signe Andreasen Lysgaard, Chief Advisor für Menschenrechte und Wirtschaft beim Dänischen Institut für Menschenrechte. Einen Vertrag oder eine Finanztransaktion zwischen zwei Parteien müsse es nicht geben.

Im Kern gehe es neben der Frage nach der Geschäftsbeziehung um die spezifischen Sorgfaltspflichten der Index-Anbieter und darum, ob sie diese erfüllen, da die Empfehlungen der OECD-Leitsätze auch für sie unmittelbar gälten, sagt die Expertin. “Eine Bewertung der Angemessenheit ihrer Sorgfaltspflichterfüllung sollte berücksichtigen, wie schwerwiegend und wie bekannt die Auswirkungen auf die Menschenrechte sind”, ergänzt sie. Ihrer Meinung nach ist die Verbindung mit dem Militärregime in Myanmar ein “sehr klarer Fall”. Laut OECD-Leitsätzen sollen Unternehmen, die selbst nicht zu Menschenrechtsverletzungen beigetragen haben, “bestrebt sein”, diese zu verhüten oder zu mindern.

Für eine wirksame Umsetzung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Empfehlungen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln geben, sollen nationale Kontaktstellen (NKS) sorgen. Bei potenziellen Verstößen vermitteln sie zwischen Beschwerdeführern und Unternehmen. Ob eine NKS ein Mediationsangebot macht, also die Beschwerde annimmt, liegt in ihrem Ermessen. Der Erfolg hängt vom Engagement der Beteiligten ab, weil die Teilnahme an dem Verfahren freiwillig ist.

Da auch die Regeln, welche wie die OECD-Leitsätze auf Freiwilligkeit beruhen, seit Anfang der 2000er-Jahre nicht zu klaren Verbesserungen beim verantwortungsvollen Wirtschaften führten, haben einige Staaten inzwischen verpflichtende Regeln eingeführt. Beispiele sind: Deutschland oder Frankreich mit ihren Sorgfaltspflichtengesetzen für Lieferketten oder die USA mit einem Import-Verbot für Produkte, die in der chinesischen Region Xinjiang mithilfe von Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Nach langer Vorarbeit hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag die Eckpunkte zur Carbon-Management-Strategie (CMS) der Bundesregierung und einen ersten Gesetzentwurf zur Umsetzung vorgestellt. Zu Ende dürfte die Debatte damit aber noch nicht sein – denn nicht nur bei Umweltverbänden gibt es scharfe Kritik, sondern die Einigung widerspricht auch den bisherigen Positionen der Grünen- und der SPD-Fraktion. Und sie läuft teilweise quer zu dem, was Deutschland auf der COP28 gefordert hat.

Unstrittig ist, dass die Abtrennung und Speicherung von CO₂ (Carbon Capture and Storage, kurz CCS) zum Erreichen der Klimaneutralität für bestimmte Industrieanwendungen erforderlich ist, in denen die Emissionen auf andere Weise nicht oder nur sehr schwer vermieden werden können. Dazu gehören die Zement- und Kalkherstellung, Teile der Grundstoffindustrie und die Verbrennung unvermeidbarer Abfälle. Mit dem Einsatz von CCS in diesen “hard to abate” (kaum vermeidbaren)-Bereichen hatten sich sowohl die Grünen als auch die SPD nach längeren Diskussionsprozessen im vergangenen Jahr einverstanden erklärt.

Das war auch vor und auf der Klimakonferenz in Dubai die deutsche Position in der internationalen Debatte um einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen (“Phase out”). Bei diesem am heftigsten umkämpften Thema auf der COP28 vertrat Deutschland die Haltung, CCS dürfe nur in den “hard to abate”-Sektoren der Industrie zur Anwendung und nicht in der Energieindustrie zum Einsatz kommen. Außenministerin Annalena Baerbock warnte im Interview mit Table.Media, CCS dürfe “kein Ersatz” sein für den Ausbau von Erneuerbaren, die im Stromsektor zu hundert Prozent die Fossilen ersetzen sollten.

Doch die jetzigen Eckpunkte und der Gesetzentwurf gehen weit über diese Positionen hinaus: Auch Gaskraftwerke sollen CCS nutzen können und an das geplante Pipeline-Netz angeschlossen werden können. Habeck hält das für unproblematisch. “Ich befürchte nicht, dass damit die Dekarbonisierung des Energiesektors gefährdet wird”, sagte er am Montag. Denn im Gegensatz zu den Industrieanwendungen soll CCS im Kraftwerksbereich nicht finanziell gefördert werden – anders als der Einsatz von Wasserstoff. Darum werde CCS bei Gaskraftwerken in der Praxis kaum zur Anwendung kommen, meint der Wirtschaftsminister.

Von Umweltverbänden kommt scharfe Kritik an den Vorlagen des Wirtschaftsministers. Greenpeace beklagte, Habeck sei “der Industrielobby auf den Leim gegangen: Die vorgeschlagene Strategie erlaubt ein ‘Weiter so’ durch den Einstieg in eine großindustrielle CO₂-Endlagerstrategie“. Germanwatch wiederum kritisierte, die Möglichkeit, Gaskraftwerke mit CCS auszustatten, widerspreche dem Ergebnis im Beteiligungsverfahren, dem “Konsens, dass CCS in Deutschland nicht im Energiebereich zur Anwendung kommen muss und sollte”, so Germanwatch-Experte Simon Wolff.

Zustimmung zu Habecks Paket kommt von Teilen der Industrie. So begrüßte der Verband “Zukunft Gas” die Strategie als “weiteren Baustein für effektiven Klimaschutz” und lobte, so ergäben sich “Lösungsoptionen für neue und bestehende Gaskraftwerke und KWK-Anlagen”. Auch der BDI stellte fest, die CMS schaffe Planungssicherheit für Unternehmen und schaffe “Kohärenz auf europäischer Ebene”.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie äußerte sich hingegen kritisch. Die Technologien dürften “nicht zu einem verlängerten Einsatz von fossilen Brennstoffen im Energiesektor führen, da die Abscheidung von CO₂ fossile Brennstoffe nicht klimaneutral macht, den Ausbau der Erneuerbaren konterkariert sowie die Energiewende verteuert und verlängert.”

Ob Grüne und SPD der Einigung zustimmen werden, ist noch offen. “Die Position der Grünen-Bundestagsfraktion ist unverändert”, sagte der Grünen-Abgeordnete Felix Banaczak zu Table.Media. “Wir sehen keinen Bedarf für eine Anwendung von CCS in der Energiewirtschaft und wollen dafür auch keine gesetzliche Möglichkeit schaffen.” Kritik kommt auch von der klimapolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Nina Scheer. “Die Abscheidung von CO₂ darf nicht in Konkurrenz zur Energiewende treten”, erklärte sie. “Deswegen schließt die SPD-Bundestagsfraktion CCS bei Energiegewinnung aus.”

Für CCS gibt es in vielen Ländern Pläne, aber bisher nirgendwo ein eigenständiges Geschäftsmodell. Industrieländer und die EU vergeben zwar Subventionen für Anlagen und teils auch für die Transport- und Speicherinfrastruktur. Doch laut Industrievertretern und Analysten ist für den Aufbau dieser Industrie eine noch langfristigere und umfassendere Förderung nötig. Außerdem müsse der Staat Risiken, wie beispielsweise CO₂-Austritte bei Speichern, auffangen.

Die Förderung ist nötig, weil auch die Anreize durch den europäischen Emissionshandel nicht ausreichen. Zwar müssen Unternehmen, die CO₂ abscheiden und speichern, für die abgeschiedene Menge keine CO₂-Zertifikate mehr kaufen. Doch der Preis der Zertifikate liegt noch unter den Abscheide- und Speicherkosten.

Die Bundesregierung will CCS-Anlagen durch zwei Programme staatlich fördern:

Nicht gefördert werden soll:

Die Ewigkeitskosten für das Speichern von CO₂ und mögliche Risiken von CO₂-Austritten aus den Speichern sollen durch die Regierung auch nicht abgesichert werden. Hier gelte das Verursacherprinzip.

29. Februar 2024, Zürich

Konferenz 7th Sustainable Investor Summit Zurich: Putting Capital at Work to make a Difference (Veranstalter: ICF Institutional Capital Forum) Info & Anmeldung

2. März 2024, 11-17 Uhr, Oldenburg

Seminar Kapitalismus und Natur – Was hat das Wirtschaftssystem mit Umweltzerstörung zu tun? (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

7. März 2024, 10-17 Uhr, Düsseldorf

Tagung Forum Klimaresilienz NRW 2024: Unternehmen.Machen.Klimaanpassung (Veranstalter: Netzwerk Klimaanpassung & Unternehmen.NRW) Info & Anmeldung

8.-9. März 2024, Schwerte

Tagung Sozial gerechter Klimaschutz unter Postwachstumsbedingungen: Wie geht das? (Veranstalter: Institut für Kirche und Gesellschaft) Info & Anmeldung

11. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar ESG und Green Trade (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

11. -14. März 2024, Potsdam

Konferenz Agrarforschung zum Klimawandel (Veranstalter: Deutsche Agrarforschungsallianz und BMEL) Info & Anmeldung

11.-15. März 2024

Konferenz Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? (Veranstalter: Akademie Burg Fürsteneck/BPB) Info & Anmeldung

12. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar LkSG und Nachhaltigkeitsrichtlinie (CSDDD) – Praxiserfahrungen in Deutschland und Ausblick auf die EU-Richtlinie (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

12. -14. März 2024, Potsdam

Tagung 13. Deutsche Klimatagung (Veranstalter: Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V.) Info & Anmeldung

Beinahe um drei Wochen hat sich die Entscheidung der Mitgliedstaaten über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verschoben – ob nun doch noch eine Mehrheit zusammenkommt, bleibt bis zur Abstimmung am Mittwoch um 12 Uhr ungewiss. Mehrere Mitgliedstaaten würden sich ihre Position bis zur letzten Sekunde offenhalten, sagte ein Sprecher. Da die Ratspräsidentschaft das Thema auf die Agenda gesetzt habe, sehe sie aber eine realistische Chance für eine Zustimmung.

Die Bundesregierung war zuletzt nicht mehr in die Beratungen auf europäischer Ebene eingebunden, zu unverrückbar schien ihre Position. Aus Regierungskreisen hieß es, Deutschland sei in der Tat “außen vor”. Stattdessen hat die belgische Ratspräsidentschaft laut Informationen von Table.Media versucht, aufgrund der Bevölkerungsgröße vor allem Italien zu überzeugen. In Rom hält man sich bedeckt, berät und verhandelt in engstem Kreis um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Als wahrscheinlich gilt nach Table.Media-Informationen, dass Italien bei seiner ablehnenden Haltung bleibt.

Am Dienstag sprach sich auch der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung dafür aus, die CSDDD noch unter der aktuellen Ratspräsidentschaft zu verabschieden. Der Beirat berät das Bundesfinanzministerium bezüglich einer Sustainable Finance-Strategie.”Das Gesetz ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass Europa seine Werte nicht nur verteidigt, sondern auch lebt”, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Gremiums, das drei Argumente nennt:

Mehr Transparenz, so der Beirat, führe zu mehr Vergleichbarkeit, was wiederum den Wettbewerb stärke. cd/leo

Die Abstimmung zum Renaturierungsgesetz im Europaparlament war mit Spannung erwartet worden. Bis zum Schluss blieb das Schicksal dieses höchst umstrittenen Textes ungewiss. Am Ende stimmten 329 Europaabgeordnete dafür, 275 dagegen und 24 enthielten sich der Stimme. Abgeordneten der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), der konservativen EKR und der rechtsextremen ID war es nicht gelungen, das Gesetz zu verhindern.

“Das ist ein historischer Durchbruch”, freute sich Berichterstatter César Luena (S&D). Er betonte, dass die Verabschiedung der EU eine Führungsrolle und Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne verleiht. Im Herbst findet im kolumbianischen Cali die COP 16 zur Biodiversität statt. Ende 2022 wurde das Kunming-Montreal-Rahmenabkommen über biologische Vielfalt verabschiedet.

Die EVP hatte am Vortag der Wahl angekündigt, dass sie gegen den Text stimmen würde und als Grund dafür zu viel Bürokratie für Landwirte ausgemacht. Dennoch stimmten 25 Christdemokraten für den Text. Es handele sich dabei sicherlich um konservative Abgeordnete, deren Regierungen den Text im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) unterstützen, sagte Schattenberichterstatterin Jutta Paulus (Grüne). “Diese Abgeordneten haben es also vorgezogen, ihren Regierungen und nicht ihrem Parteichef Manfred Weber zu folgen.” 21 Mitgliedstaaten hatten erklärt, dass sie den im November letzten Jahres gefundenen Trilog-Kompromiss unterstützen.

Die deutschen FDP-Abgeordneten folgten der EVP und stimmten dagegen. Die Vorsitzende von Renew, Valérie Hayer, stimmte, wie alle französischen Abgeordneten von Renew dafür. Und dies, obwohl die französische Regierung händeringend versucht, die Umweltauflagen für Landwirte zu reduzieren. Paris stellt insbesondere die im Trilog gefundene Einigung über die Richtlinie für Industrieemissionen infrage. Sie zielt unter anderem darauf, den Schadstoffausstoß von Viehzuchtbetrieben zu reduzieren.

Der Umweltrat stimmt am 25. März über die politische Einigung zum Renaturierungsgesetz ab. Die Verordnung tritt 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft. Dann haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, nationale Renaturierungspläne vorzulegen, mit klaren Zielen für deren Realisierung. Ziel des Gesetzes ist, bis 2030 mindestens 20 Prozent der Landflächen und 20 Prozent der Seefläche in der EU zu renaturieren.

“Die Finanzierung ist ein Punkt, der noch nicht geklärt ist”, betonte César Luena. “Es wird die Aufgabe von Rat, Parlament und Kommission im nächsten Mandat sein, die Finanzarchitektur des Renaturierungsgesetzes zu definieren.”

Das Gesetz sieht vor, dass die Kommission Vorschläge zur Finanzierung der Maßnahmen machen muss, wenn sie die Renaturierungspläne der Mitgliedstaaten erhält, erklärte Paulus. “Erst wenn die Kommission die Renaturierungspläne erhalten hat, kann sie abschätzen, was die Kosten der Maßnahmen in der Umsetzung sind.” cst

Das EU-Parlament hat am Dienstag die Überarbeitung der Abfallverbringungsverordnung beschlossen. Mit dieser sollen Exporte von Kunststoffabfällen in Drittländer reduziert und die Verfahren den Zielen der Kreislaufwirtschaft angepasst werden. Mit 587 Stimmen bei acht Gegenstimmen und 33 Enthaltungen nahm das Parlament die Einigung aus den Trilogverhandlungen an.

Die derzeit geltende Abfallverbringungsverordnung stammt aus dem Jahr 2006. Seitdem sind die Ausfuhren von Abfällen aus der EU in Drittländer erheblich gestiegen, insbesondere in Nicht-OECD-Länder. Die nun beschlossene Überarbeitung soll dies eingrenzen: Der Export von Kunststoffabfällen aus der EU in Nicht-OECD-Länder wird innerhalb von zweieinhalb Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung verboten, Ausnahmen gibt es nur unter strengen Bedingungen. Andere, für das Recycling geeignete Abfälle, werden nur dann aus der EU in Nicht-OECD-Länder ausgeführt, wenn sicher ist, dass diese nachhaltig damit umgehen können.

Digitalisierte Verfahren sollen es erleichtern, Abfälle zum Recycling innerhalb der EU zu verteilen. Innerhalb der EU sollen dazu Informationen und Daten durch eine zentrale elektronische Schnittstelle ausgetauscht werden, um die Berichterstattung und Transparenz zu verbessern.

Mit dem Gesetz wird auch eine Durchsetzungsgruppe eingerichtet. Diese soll die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten verbessern, um illegale Verbringungen zu verhindern und aufzudecken.

Im November hatten sich Rat und Parlament im Trilog vorläufig geeinigt. Nachdem das Parlament die Einigung formal angenommen hat, muss nun noch der Rat abstimmen. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) hatte das Trilogergebnis bereits am 6. Dezember 2023 gebilligt. leo

Ein Bericht der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass der Mindestlohn in den meisten EU-Ländern zum Jahresbeginn stärker gestiegen ist als in Deutschland. Die 22 Staaten, die eine allgemeine Untergrenze definiert haben, erhöhten das Mindestsalär im Mittel um 9,7 Prozent, die Bundesrepublik um 3,4 Prozent. Wenn man die Inflation gegenrechnet, sank der Mindestlohn in Deutschland sogar.

Den höchsten Mindestlohn in der EU hat Luxemburg mit 14,86 Euro pro Stunde festgelegt. Deutschland steht mit 12,41 Euro an vierter Stelle, ab 2025 sollen es 12,82 Euro sein. Die Böckler-Experten fordern, einen Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns als Untergrenze in das Mindestlohngesetz einzuziehen. Im letzten Jahr hätte der Mindestlohn dann 13,61 Euro betragen, im laufenden Jahr wären es etwa 14 Euro.

Den Medianlohn als Referenzwert empfiehlt auch die EU-Mindestlohnrichtlinie. Sie muss bis Mitte November umgesetzt werden. Die Autoren der Studie, Malte Lübker und Thorsten Schulten, empfehlen den Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns “explizit als Untergrenze für den Mindestlohn in das Mindestlohngesetz” aufzunehmen.

Bei ihrer jüngsten Entscheidung vom Juni 2023 hat sich die Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaften dafür entschieden, nur die im deutschen Mindestlohngesetz explizit verankerten Kriterien heranzuziehen. Dort heißt es bislang nur, der Mindestlohn solle zu einem “angemessenen Mindestschutz” beitragen, “faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen” ermöglichen und keine Beschäftigung verhindern. Orientieren soll sich die Mindestlohnkommission nachholend an der allgemeinen Tarifentwicklung. okb, av

Das Xinjiang-Investment von Volkswagen ist ein Lehrstück dafür, wie eine strategische Entscheidung in China außer Kontrolle geraten kann. Zwar trennen die nordwestliche Uiguren-Provinz tausende Kilometer von den industriellen Zentren des Landes, wo die meisten ausländischen Firmen angesiedelt sind. Doch die Gefahr, genau wie Volkswagen mit handfesten Zwangsarbeit-Vorwürfen konfrontiert zu werden, breitet sich kontinuierlich auch in anderen Teilen der Volksrepublik aus.

Denn die Anzahl uigurischer Arbeitskräfte, die unfreiwillig aus Xinjiang in andere Provinzen der Volksrepublik transferiert werden, um dort in diversen Industriebereichen arbeiten zu müssen, hat sich im vergangenen Jahr weiter erhöht. Der China-Forscher Adrian Zenz beziffert sie nach Analyse chinesischer Quellen in einem Beitrag für die Jamestown-Stiftung auf 38.000 im Jahr 2023. Das bedeutet einen Anstieg von knapp 38 Prozent gegenüber 2022. In Xinjiang selbst ist es demnach sogar eine siebenstellige Zahl an Uiguren, die jedes Jahr gegen ihren Willen transferiert wird.

Das birgt Gefahren auch für deutsche Firmen, die überhaupt nicht in der autonomen Region investiert haben. Es wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ihre chinesischen Zulieferer verstärkt in das dortige Transfersystem involviert sind. Denn ausländische Firmen wissen – wahrscheinlich nicht rein zufällig – so gut wie nichts darüber, ob transferierte Uiguren bei einem ihrer Zulieferer beschäftigt werden.

Das bedeutet für deutsche Unternehmen ein steigendes Risiko, dass man ungewollt in das chinesische Zwangsarbeit-System verstrickt wird. Denn längst ist uigurische Zwangsarbeit in anderen Landesteilen angekommen und bedroht die ethische Sauberkeit von Lieferketten auch jenseits von Xinjiang. Im Oktober hatten Recherchen des Investigativ-Portals The Outlaw Ocean Project berichtet, dass rund 1.000 uigurische Männer und Frauen, aber auch Hunderte nordkoreanische Flüchtlinge, zur Arbeit in Lebensmittelbetrieben in chinesischen Küstenprovinzen gezwungen werden.

Wann und ob ein ausländisches Unternehmen in dieser Gemengelage die Reißleine zieht, hängt von seiner subjektiven Risikobewertung ab. Volkswagen berief sich jahrelang auf seine hohen Standards und betonte immer wieder, jedem Hinweis konsequent nachzugehen. Dass ausgerechnet aus dem eigenen Konzern Hinweise auf Zwangsarbeit beim Bau einer Teststrecke für das Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen Hersteller Saic in Turpan kamen, konterkarierte die bisherige öffentliche Darstellung.

“Volkswagen liefert damit ein Paradebeispiel, wie die Außendarstellung eines Konzerns von der Realität eingeholt wird”, sagt die Wirtschaftsethikerin mit China-Schwerpunkt, Alicia Hennig, von der IHI Zittau. “Wenn Hinweise aus dem Konzern kommen, stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit von Behauptungen, man habe von nichts gewusst.” grz

Mehr zur Kommunikationsstrategie von VW in diesem Fall lesen Sie im China.Table.

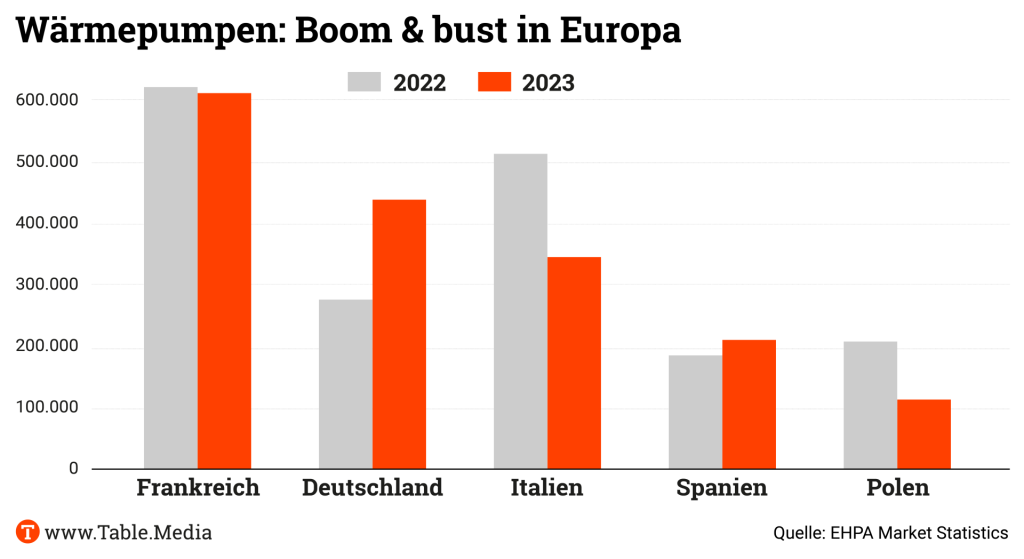

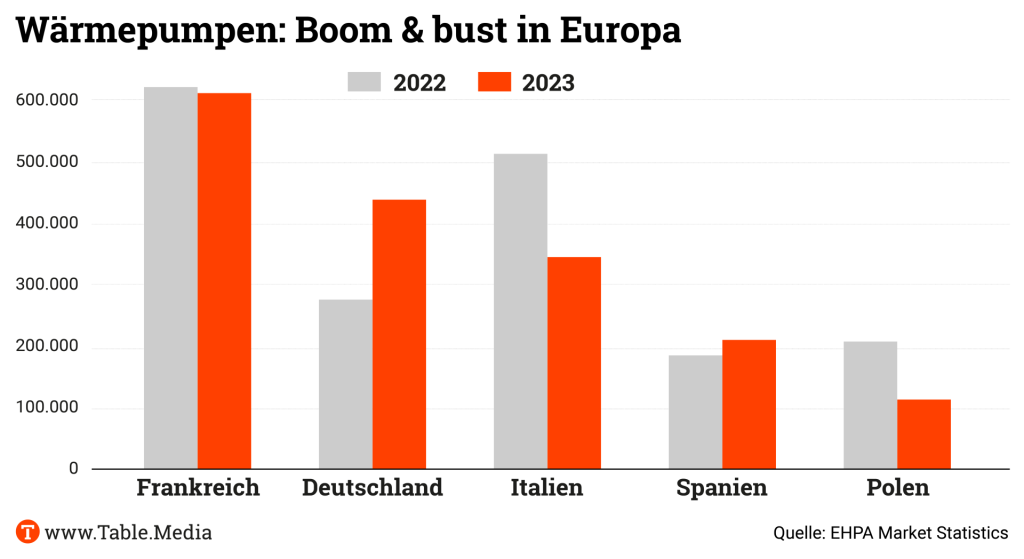

Der Verkauf von Wärmepumpen in Deutschland hat 2023 Jahr stark angezogen. Zugleich sanken die Verkäufe in europäischen Ländern im Vergleich zu 2022. Dies geht aus Zahlen der European Heat Pump Association (EHPA) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Deutschland ist den Angaben zufolge das Land mit dem stärksten Zuwachs: etwa 440.000 Wärmepumpen wurden hierzulande verkauft, ein Anstieg um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuwächse gab es unter anderem auch in den Niederlanden, Spanien und Belgien. In Ländern wie Italien, Finnland und Polen brachen die Verkäufe jedoch ein, so dass sich unter den 14 untersuchten Ländern insgesamt ein Rückgang um fünf Prozent ergeben hat.

Die EHPA sieht das Problem vor allem bei der Europäischen Union, die den für letztes Jahr angekündigten Wärmepumpen-Aktionsplan bislang nicht vorgelegt hat. “Die Unternehmen haben in Ausbildung und Produktionskapazitäten investiert, und die Verbraucher sind mit an Bord”, sagt EHPA-Generalsekretär Thomas Nowak. “Was jetzt wichtig ist, ist ein Kompass in Form des EU-Aktionsplans für Wärmepumpen und der nachfolgenden nationalen Pläne.”

Kunden und Firmen würden durch den Aktionsplan Planungssicherheit bekommen. Andernfalls werde es schwer, die EU-Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen. Wichtig sei, dass die Kosten für Strom – mit dem Wärmepumpen betrieben werden – maximal doppelt so hoch seien wie der Gaspreis. Nur dann würde das Investment anhaltende Ersparnisse einbringen. av

Zur Förderung innovativer Ideen zur Gewinnung von Fachkräften verlieh die Bundesregierung am Montagabend erstmalig den Fachkräftepreis in Anlehnung an ihre Fachkräftestrategie. Preisträger sind die Schott AG (Kategorie Ausbildung), der Verein Zukunft trotz Handicap (Kategorie Weiterbildung) die Ed. Züblin AG (Kategorie Fachkräftezuwanderung), das Ortenau Klinikum (Kategorie Erwerbspotenziale), die Tischlerei Raummodul (Kategorie Arbeitskultur), das Paula Netzwerk (Kategorie “Innovatives Netzwerk”) und die Deutsche Bahn (Kategorie “Digitale Ansätze”). red

Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen sucht Unternehmen, die sich ihrem Netzwerk anschließen wollen. Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium sowie die Deutsche Industrie- und Handelskammer rufen dazu auf, sich als Klimaschutz-Unternehmen zu bewerben. Teil des Netzwerks können Unternehmen aller Größen und Branchen werden, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Das Bewerbungsverfahren startet mit einem onlinebasierten Check, der eine schnelle Orientierung über die Bewerbungsaussichten gibt. Am Ende des Verfahrens entscheidet ein unabhängiges Expertengremium über die Aufnahme. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2024. Mehr Informationen hier. red

Deutschland, du kannst es besser – Spiegel

Die zukunftsfähigen Lösungen sind (bald) vorhanden, schreibt ein großes Reporterteam anhand von Beispielen: KI steuert E-Fahrzeuge, Hühner scharren unter Solarmodulen, eine Stadt funktioniert ohne Autos, und das Fleisch kommt aus dem Fermenter. Nur teilten viele Bürger den Optimismus der Pioniere nicht, denn es mangele an visionärer Kommunikation. Zum Artikel

“Und plötzlich ist die Verbrenner-Diskussion wieder da” – Süddeutsche Zeitung

Wackelt das für das Jahr 2035 anvisierte Aus für Benzin- und Dieselmotoren in der EU? Vivien Timmler geht der Positionierung der Europäischen Volkspartei (EVP) nach. Sollten die Konservativen bei der Europa-Wahl eine Mehrheit erreichen, wolle deren Fraktionsvorsitzender Manfred Weber das Verbrenner-Aus am liebsten “rückgängig machen”. Zum Artikel

“Ein Ausstieg aus Xinjiang ist für Volkswagen überfällig” – Neue Zürcher Zeitung

Deutschland brauche auch im Umgang mit China eine Zeitenwende, kommentiert Katrin Büchenbacher Hinweise auf eine Verwicklung von Volkswagen in das Unterdrückungssystem in Xinjiang. Deutschland mache sich durch die wachsende Abhängigkeit von Unternehmensgewinnen in China erpressbar. Zum Artikel

Otto-Vorstand kritisiert Luftfracht-Vorlieben chinesischer Online-Riesen – Logistik heute

Chinesische E-Commerce-Anbieter nutzen zunehmend Luftfrachtkapazitäten. Das hält Marc Opelt, Vorsitzender Bereichsvorstand bei Otto, für “unverantwortlich”, berichtet Therese Meitinger. Auch sein Unternehmen sei von teils deutlichen Preissteigerungen in der Luftfracht betroffen. Zum Artikel

Oil and gas profits triple under Joe Biden even as industry decries him – Financial Times

Die zehn größten börsennotierten Öl- und Gasunternehmen der USA hätten in den ersten drei Jahren der Regierung Biden einen Nettogewinn von zusammen 313 Milliarden US-Dollar erzielt, schreiben Myles McCormick und Jamie Smyth. Im vergleichbaren Zeitraum unter Donald Trump waren es nur 112 Milliarden. Der Präsident spiele also nur eine begrenzte Rolle für Unternehmensgewinne. Trotzdem warnt die Industrie vor einer “katastrophalen” zweiten Amtszeit des Demokraten. Zum Artikel

How Germany’s steelmakers plan to go green – Financial Times

Patricia Nilsson war in Duisburg und Salzgitter, um die Transformation der deutschen Stahlindustrie zu verstehen. “Die Gesellschaft hat zu Recht beschlossen, kohlenstoffneutral zu werden”, sagt Gunnar Groebler von der Salzgitter AG, die bis Ende 2026 kohlenstoffarmen Stahl herstellen will. Bernhard Osburg von Thyssenkrupp Steel ist abwartender. Denn: Wird genügend kostengünstiger grüner Wasserstoff verfügbar sein? Zum Artikel

“Wir standen vor einem Scherbenhaufen” – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Für Bionade-Mitgründer Peter Kowalsky war Nachhaltigkeit zentral, für Geldgeber und Banken nicht. Nach dem mehrmaligen Verkauf der Marke, erklärt er im Interview mit Alana Diderichs und Tillmann Neuscheler, schmecke die Limo nicht nur anders: Es sei auch “ein anderer Geist” drin. Zum Artikel

Brutales Greenwashing – taz

In Tansania baut die Regierung die Wildtierschutzgebiete massiv aus. Profitieren wird der kommerzielle Jagdtourismus, leidtragend ist die lokale Bevölkerung. Simone Schlindwein hat recherchiert, wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit 30 Millionen Euro zu Vertreibungen beitrage. Zum Artikel

Kenya: The daunting reality of ‘clean fuel’ – The Continent

Der italienische Energiekonzern Eni würde gerne große Mengen Biosprit verkaufen. Wachsen soll die Biomasse zum Beispiel in Kenia: 50.000 Hektar seien Ende letzten Jahres von 80.000 Bauern bepflanzt worden, sagt Eni. Wie Pierra Nyaruai herausgefunden hat, verdienen sie anders als versprochen kaum etwas daran. Das liegt an geringen Erträgen und niedrigen Ankaufspreisen. Zum Artikel

Gestank der Gier – Süddeutsche Zeitung

Alex Rühle erzählt in seiner Reportage von einem dänischen Dorf, in dem jahrelang angehäufter Sondermüll ins Rutschen kam. Die Schlammlawine begrub Straßen und Häuser. Es erinnere ein bisschen an “Bilder von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs”, nur dass es auf den Bildern nicht so rieche. Der Regen sei schuld, sagten die Verantwortlichen, und zahlten nichts. Zum Artikel

Der politische Wandel in Polen weckt Erwartungen an eine ehrgeizigere polnische Energie- und Klimapolitik. Die aktive Außenpolitik der neuen Regierung bietet in der Tat die Möglichkeit, die Energiezusammenarbeit mit den Nachbarländern, einschließlich Deutschland, zu intensivieren. Eine Zusammenarbeit macht unter anderem bei grünem Wasserstoff Sinn.

Eine schnelle polnische Energiewende ist jedoch nicht ausgemacht. Zwar bekennt sich die seit Dezember amtierende Regierung zu einer ehrgeizigeren Energie- und Klimapolitik als ihre Vorgänger. Aber zum kürzlich beschlossenen verschärften europäischen Klimaziel hat sie sich zunächst zurückhaltend geäußert. Polen dürfe sich beim Tempo nicht überfordern und der Übergang müsse wirtschaftlich gerecht gestaltet werden, betont Paulina Hennig-Kloska, Ministerin für Klima und Umwelt. Der stellvertretende Minister aus ihrem Ressort, Krzysztof Bolesta, sieht eine Doppelaufgabe für seine Regierung: Während des Aufbaus einer grünen Alternative müsse auch das derzeitige, auf fossilen Brennstoffen basierende System erhalten werden.

Die polnische Wirtschaft ist immer noch eine der kohlenstoffintensivsten in Europa; die starke Abhängigkeit von der Kohle bleibt ein zentrales Problem. Die EU hat dem Land eine Verlängerung des EU-Kapazitätsmarktmechanismus für Kohlekraftwerke bis 2028 gewährt, die eine Subventionierung erlaubt. Aber es wird wahrscheinlich keine weitere Verlängerung geben. Wie in Deutschland könnte der Prozess der schrittweisen Stilllegung von Kohlekraftwerken auch zu Stromengpässen führen.

Die Finanzierung der Energiewende stellt das Land vor eine weitere große Herausforderung. Einem 2023 veröffentlichten EY-Bericht zufolge belaufen sich die notwendigen Investitionen bis 2030 auf 135 Milliarden Euro. Weniger als 27 Milliarden Euro können durch EU-Mittel gedeckt werden.

Obwohl die Vorgängerregierung keine ehrgeizige Energie- und Klimapolitik verfolgt hat, machte Polen in mancher Hinsicht Fortschritte. Zwar gab es keine umfassende Dekarbonisierungsstrategie, aber einige Initiativen zur Steigerung der Energieeffizienz von Haushalten, Wärmepumpen, Wärmedämmung und kleine Photovoltaikprojekte beschleunigten ebenfalls den grünen Wandel. Besonders bemerkenswert ist, dass sich der Anteil des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien von zehn Prozent im Jahr 2015 auf 27 Prozent im Jahr 2023 fast verdreifacht hat.

Der Anteil der Kohle am Energiemix sank binnen Jahresfrist um sieben Prozent und betrug 2023 noch 63 Prozent. Sowohl die geförderte Kohlemenge als auch die Zahl der Beschäftigten sinken stetig. Darüber hinaus erklären einige Bergarbeitergewerkschaften ihre Bereitschaft, den Sektor der erneuerbaren Energien zu unterstützen. Die Bevölkerung unterstützt mit überwältigender Mehrheit eine beschleunigte Energiewende.

Die meisten der bereits im Wahlkampf vorgestellten Ziele der neuen Regierung adressieren zentrale Herausforderungen, stehen im Einklang mit den Prioritäten der EU und sind realisierbar.

Auf zentraler Ebene soll der Anteil der erneuerbaren Energien am nationalen Energiemix sich bis 2030 auf 68 Prozent mehr als verdoppeln, unter anderem mit folgenden Maßnahmen:

Wegen des großen Investitionsbedarfs könnte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine wichtige Ergänzung zu den nationalen Bemühungen für eine Energiewende sein, insbesondere mit Nachbarländern wie Deutschland. Ein vielversprechender Bereich für die Zusammenarbeit bei grünen Projekten wäre Wasserstoff. Polen ist bereits einer der größten Wasserstoffproduzenten der Welt, nutzt dafür bislang aber hauptsächlich fossile Brennstoffe.

Die Regierung wird wahrscheinlich in der Aktualisierung der Strategie “Energiepolitik Polens bis 2040”, einem wichtigen energie- und klimapolitischen Dokument, neue groß angelegte Wasserstoffprojekte ankündigen. Deutschland wiederum ist ehrgeizig bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff, weil es ihn für die Transformation seiner Industrie in großen Mengen benötigt. Beide Länder sollten nach Synergien bei grenzüberschreitenden Wasserstoff- und Energiespeicherprojekten suchen.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit könnte es auch bei der Sicherung der Versorgung mit fossilen Brennstoffen geben. Derzeit gibt es Anzeichen dafür, dass ein polnisches Unternehmen nach einer möglichen Enteignung von Rosneft die russischen Anteile an der Raffinerie in Schwedt übernehmen könnte.

Die Regierung könnte mit ihren ehrgeizigen Ansätzen neue Kooperationen im Energiebereich mit den Nachbarländern ermöglichen. Eine ambitionierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit würde der Energiewende in Polen wertvolle Impulse geben.

Szymon Kardaś ist Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations in Warschau. Er befasst sich mit der europäischen und russischen Energiepolitik und gibt den “Energy Sovereignty Index” mit heraus.

Olof Skoog wird am 1. März neuer EU Special Representative (EUSR) für Menschenrechte. Seine erste Amtszeit beträgt zwei Jahre. Der schwedische Diplomat war zuletzt Chef der Delegation der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen.

Trond Westlie wird zum 1. April neuer Finanzchef des dänischen Windparkentwicklers Ørsted. Patrick Harnett übernimmt das operative Geschäft (COO) des Konzerns mit Hauptsitz in Fredericia. Westlie regelte von 2010 bis 2017 die Finanzen des dänischen Transport- und Logistikkonzerns A.P. Moller-Maersk. Sein neuer Kollege Harnett ist bereits seit 2016 bei Ørsted, wo er bislang die Projektentwicklung verantwortet hat.

Morten Wierod wird zum 1. August neuer CEO des Energie- und Automatisierungstechnikkonzerns ABB mit Hauptsitz in Zürich. Der Norweger gehört seit 2019 der Konzernleitung an, zuletzt verantwortete er den Geschäftsbereich Elektrifizierung.

Veronika Grimm wurde als Aufsichtsrätin des Elektro- und Energietechnikhersteller Siemens Energy in München berufen. Die Professorin für Volkswirtschaft an der Universität Erlangen berät als Mitglied des Sachverständigenrats die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Climate.Table – Klimamodelle überschätzen CO₂-Speicher der Regenwälder: Nur durch CO₂-Speicherung in großen Waldgebieten sind die Pariser Klimaziele zu erreichen. Forschungen zeigen aber alarmierende Ergebnisse: Der Wald im Kongo-Becken speichert weniger CO₂ als angenommen. Forscher diskutieren nun, wie gängige Klimamodelle korrigiert werden müssen. Zum Artikel

Research.Table – Novellierung Tierschutzgesetz: Hohe Risiken für Forschende: Änderungen im Tierschutzgesetz sollen die Strafen für das Töten von Tieren deutlich verschärfen. Forschende müssten für bislang legale Tierversuche womöglich Haftstrafen verbüßen. Experten warnen vor einer Abwanderung betroffener Biomediziner. Auch die Pharmaindustrie ist besorgt. Zum Artikel

Africa.Table – Jochen Flasbarth: Ein Streit, der keiner ist: BMZ-Staatssekretär Jochen Flasbarth widerspricht der BDI-These, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sei zu ineffizient und nicht im Sinne deutscher Interessen. Vielmehr fehle es deutschen Unternehmen bisweilen “an zupackendem Unternehmergeist”. Zum Artikel

Der bisher mächtigste Windkraftgegner in Deutschland ist die bayerische Staatsregierung. Sie verzögert den Ausbau im flächenmäßig größten Bundesland seit Jahren ebenso systematisch wie erfolgreich. Ganze 17 Baugenehmigungen wurden im vergangenen Jahr erteilt. Damit ist Bayern mit Abstand das Schlusslicht aller Bundesländer.

Doch nun könnte ein in die Jahre gekommenes Rohr ganz im Norden den Bayern Konkurrenz machen. Das Rohr, offiziell ein “Grabendurchlass”, befindet sich unter der A27 zwischen Bremen und Bremerhaven. Weil es marode ist, hat sich die Fahrbahn abgesenkt. Vollsperrung und Reparatur dauern voraussichtlich bis Ende März.

Zwar wird der Verkehr so lange über Landstraßen umgeleitet. Besonders schwierig ist die Situation jedoch für den Hafen Cuxhaven und die Windenergiebranche. 80 Prozent der in Deutschland installierten Rotorblätter werden per Schiff nach Cuxhaven gebracht und von dort über die A27 im Land verteilt. Durchschnittlich finden 30 solcher Transporte pro Nacht statt. Mehr als 300 Rotorblätter sollen derzeit auf ihren Weitertransport warten. Bislang ist unklar, ob die bis zu 90 Meter langen Rotorblätter über die Umleitungen abtransportiert werden können.

Falls nicht, sieht Arne Ehlers von der Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven ein Desaster voraus. “Damit könnte der Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland zum Erliegen kommen”, so Ehlers. Das hat bisher nicht einmal die bayerische Staatsregierung vermocht. Carsten Hübner

ist es heute so weit? Um 12 Uhr sollen laut Tagesordnung die EU-Botschafter im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) über das EU-Lieferkettengesetz abstimmen. Vorausgesetzt, der belgische Ratsvorsitz macht keinen weiteren Rückzieher in allerletzter Minute. Wichtig wird sein, wie Italien abstimmt.

Deutschland steht bei der Entscheidung im Abseits, weil sich die FDP auf eine Ablehnung der Richtlinie versteift hat. Daher wird sich die Bundesregierung voraussichtlich enthalten. Dabei machten bis zuletzt Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft Druck auf den Kanzler, damit er sich über die Bedenken der FDP hinwegsetzt. “Enthaltung ist keine Haltung”, formulierte der SPD-Parteivorstand. Mit meiner Kollegin Leonie Düngefeld berichte ich über die jüngsten Entwicklungen.

Ob die Anbieter von ESG-Aktienindizes mehr Haltung zeigen sollten, bleibt ebenfalls umstritten. Tragen sie eine Mitverantwortung für die Geschäfte der Unternehmen, deren Aktien sie halten? Mit dieser für den Finanzmarkt zentralen Frage beschäftigt sich Nicolas Heronymus. Anlass sind die Beschwerden von drei NGOs bei nationalen Kontaktstellen der OECD.

Für die Transformation braucht Deutschland eine Menge Fachkräfte. Der Vorsitzende des Rats für nachhaltige Entwicklung, Reiner Hoffmann, verwies in einem Gespräch mit mir auf vernachlässigte Gruppen in der Gesellschaft, um die Lücken zu füllen: Kinder, Jugendliche ohne Schulabschluss und Langzeitarbeitslose. Allein in der Altersgruppe der 25- bis 34-jährigen gebe es 2,5 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss. “Ein riesiges Potenzial, wenn wir das wirklich heben würden, hätten wir schlicht und ergreifend kein Fachkräfteproblem”.

Für das rohstoffarme Deutschland sind gut qualifizierte Menschen die wichtigste Basis seines Wohlstands. Das gilt insbesondere für die sozial-ökologische Transformation, dem größten wirtschaftlichen Umbruch seit der Industrialisierung. Darauf verweist der Rat für nachhaltige Entwicklung (RNE) in seinen “Empfehlungen zum gesellschaftlichen Zusammenleben in der Arbeitswelt”, die Table.Media vorliegen: “Für eine gelingende Transformation müssen Fachkräfte gesichert und das Erwerbskräftepotenzial erhöht werden“, schreibt das Beratungsgremium der Bundesregierung. Die sozial-ökologische Transformation erfordere eine “umfassende Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis zur beruflichen Aus- und Weiterbildung“.

Die Transformation krempelt den Arbeitsmarkt um. Da sind sich die Experten einig, die bei der Abschätzung der quantitativen Aspekte aber erst am Anfang stehen. Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) erwarten von 2020 bis 2040

Die Transformation werde “also nicht zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit führen”, schreibt der RNE. Vielmehr zeichne sich ein genereller Arbeitskräftemangel ab, “wodurch eine Blockade der Transformation droht”. Auch Ulrike Malmendier, Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sieht in mehr Arbeit in Deutschland einen wichtigen Hebel für die Transformation und neues Wachstum in Deutschland.

Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage an Arbeitskräften zu schließen, bräuchte Deutschland eine jährliche Nettoeinwanderung von 400.000 Erwerbstätigen. Diese Zahl spielt in der öffentlichen Debatte zur wirtschaftlichen Entwicklung eine wichtige Rolle. Allerdings rechnet niemand damit, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen werden.

Einwanderung von Fachkräften sei wichtig, heißt es auch beim RNE. Er empfiehlt deswegen mehr Unterstützung für die Integration internationaler Fachkräfte in den Arbeitsmarkt und eine “leichtere Anerkennung von Abschlüssen“. “Mindestens genauso wichtig ist, dass wir unser Erwerbspotenzial heben”, sagte der RNE-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Gespräch mit Table.Media. Wichtige Stellschrauben seien:

Viel Potenzial sieht der RNE bei drei Gruppen: Schulkinder, Jugendliche ohne Ausbildung und Langzeitarbeitslose. “Für die Transformation müssen wir mehr in die Köpfe unserer Kinder investieren”, sagt Hoffmann. Er verweist auf die rund 50.000 Jugendlichen, die jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Abgeschafft werden müsse die hohe soziale Selektion des Bildungssystems, also die Abhängigkeit der Bildungserfolge von der sozialen Herkunft. Als Gegenmaßnahmen empfiehlt der RNE ein Maßnahmenbündel:

Allein in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen gibt es 2,5 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss. Hier sieht der RNE einen wesentlichen Hebel zur Lösung des Arbeitskräftebedarfs in der Transformation. “Ein riesiges Potenzial, wenn wir das wirklich heben würden, hätten wir schlicht und ergreifend kein Fachkräfteproblem“, sagt der RNE-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

Noch macht Deutschland bei der Ausbildung seines Nachwuchses allerdings Rückschritte, gerade auch im Vergleich zu anderen Industrieländern. Hoffmann verweist auf den steigenden Anteil der Menschen in Deutschland mit Abschlüssen der Sekundarstufe I, also Haupt- oder Realschulabschlüssen. “Anderswo sinkt deren Anteil, erreicht ein höherer Anteil eines Jahrgangs die Hochschulreife”, sagt Hoffmann, der früher Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds war. Kopfzerbrechen bereitet ihm die Persistenz der Probleme. So habe beispielsweise das Handwerk schon vor acht bis zehn Jahren über fehlenden Nachwuchs geklagt. “Da hat sich nicht wirklich etwas verbessert”. Aber wie könnten diese anhaltenden Probleme gelöst werden?

Zwei zentrale Stellschrauben sieht der RNE-Chef: “Wir müssen deutlich mehr in Bildung investieren“. Das sei nur möglich, wenn der Staat seine Einnahmeseite verbessere oder anderweitig seine Ausgabespielräume erhöhe. “Wir kommen in der Debatte nicht weiter, solange die Politik nicht entschieden mehr Mittel für die gesamte Bildungskette von der frühkindlichen Erziehung bis zur beruflichen Weiterbildung zur Verfügung stellt.” Als zweites großes Hindernis sieht er den Bildungsföderalismus. “Diese Kleinstaaterei in der Bildung macht wenig Sinn”. Er verweist auf das Beispiel des Digitalpakts. Mit den Geldern des Bundes hätten die Länder häufig andere Löcher gestopft, wogegen der Bund dann aufgrund des Bildungsförderalismus keine Handhabe gehabt habe. “Aber bislang traut sich niemand an diese sensible Stellschraube ran.”

ESG-Index-Anbieter können nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen für die Geschäftstätigkeit der Unternehmen mitverantwortlich gemacht werden, deren Aktien in ihren Indizes enthalten sind. Deshalb hat die NGO Inclusive Development International (IDI) aus den USA mit den regionalen NGOs Blood Money Campaign Myanmar und Alternative ASEAN Network on Burma am 12. Februar bei den nationalen OECD-Kontaktstellen der Niederlande, Großbritanniens und der USA Beschwerden gegen drei Anbieter von ESG-Indizes eingelegt: MSCI, S&P Dow Jones Indices und FTSE Russell. Der Vorwurf: Die Unternehmen verstießen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, weil sie mit ihren Indizes Investitionen in Unternehmen förderten, die mit dem Militär in Myanmar verbunden sind.

Experten für Menschenrechte halten die Beschwerden für äußerst interessant, weil damit erstmals anhand eines konkreten Falls die Frage nach der menschenrechtlichen Verantwortung von ESG-Index-Anbietern gestellt wird, was auch Implikationen für die Verantwortung des gesamten Finanzsektors haben könnte. Bereits 2020 gab es eine Beschwerde gegen die Schweizer Bank UBS, weil diese einen ESG-Indexfonds (ETF) im Portfolio hatte, der ein Unternehmen listete, das Technologie für die Massenüberwachung von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang anbot. UBS fühlte sich nach Angaben von Beobachtern und Beteiligten nicht verantwortlich, da die Bank als Anbieter des ETF keine gezielten Möglichkeiten habe, Investitionsentscheidungen zu treffen, weil solche Fonds sich nach den Indizes richten.

Die drei Anbieter von ESG-Indizes seien Gatekeeper für viele Milliarden von US-Dollar im ESG-Markt, heißt es im Bericht von IDI. Insgesamt hielten ESG-Fonds-Anteile im Wert von 13 Milliarden US-Dollar an Firmen, die Verbindungen mit dem Militär in Myanmar haben. Die ESG-Fonds wiederum würden auf den Indizes von MSCI, S&P Dow Jones Indices und FTSE Russell beruhen, heißt es weiter.

Schon bevor sich das Militär in Myanmar 2021 an die Macht putschte, beging es schwerste Menschenrechtsverletzungen. 2017 begann es mit der systematischen Verfolgung von und Massakern an der ethnischen Minderheit Rohingya. Viele Staaten verurteilen die Taten als Völkermord. Seit dem Putsch hat das Regime über 21.000 Menschen verhaftet, vergangenes Jahr waren die meisten immer noch im Gefängnis.

Weltweit waren 2022 rund 30 Billionen US-Dollar in ESG-Anlagen investiert. Entsprechende europäische Investments machten fast die Hälfte davon aus – das geht aus einer Studie der Global Sustainable Investment Alliance hervor. Kapital in ökologisch oder sozial nachhaltige Projekte zu lenken, ist ein wichtiger Teil der Strategie der Europäischen Union, um die Transformation der Wirtschaft voranzubringen. Grundlage dafür bildet die seit 2022 gültige Taxonomie, die den Anspruch hat, nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu definieren. Auf eine soziale Taxonomie hat sich die EU noch nicht verständigt.

Laut internationaler Regeln für Wirtschaft und Menschenrechte, wie den OECD-Leitsätzen, seien die Index-Anbieter verpflichtet, “die Hebelwirkung zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen, die sie als ‘verantwortungsvolle Investitionen’ fördern, nicht in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind”, sagt Natalie Bugalski, leitende Direktorin für Recht und Politik bei Inclusive Development International. “Stattdessen lenkten sie enorme Summen an ESG-gekennzeichnetem Kapital an Unternehmen, die Gewalt und Unterdrückung in Myanmar ermöglichen, ohne jeden Versuch, diesen Missbrauch zu verhindern oder abzuschwächen”, so Bugalski weiter.

Der Bericht von Inclusive Development International sei “irreführend und ungenau“, sagte eine Sprecherin von S&P Dow Jones Indices. Als unabhängiger Index-Anbieter “strukturiert, verkauft, vermarktet oder emittiert S&P Dow Jones Indices keine Anlageprodukte, die auf seinen Indizes basieren, die regelbasierten, veröffentlichten Methoden folgen und in einem robusten Index-Governance-Prozess verankert sind”.

Ein Sprecher von FTSE Russell teilte Table.Media mit, dass das Unternehmen einen “soliden Governance-Rahmen für die Indexmethoden” verwende, einschließlich “spezialisierter Entscheidungsgremien”. Zudem verwies er auf die veröffentlichte Zusammenfassung des genutzten Ansatzes zur Bewertung von Menschenrechtsfragen in Indizes für nachhaltige Investitionen.

“MSCI-Indizes folgen transparenten und regelbasierten Methoden“, sagte ein Sprecher von MSCI.

Die zentrale Frage bei den Beschwerden gegen die Anbieter von ESG-Indizes ist aus Sicht von Fachleuten, ob die Firmen durch eine Geschäftsbeziehung unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit, den Produkten oder Dienstleistungen mit den Unternehmen verbunden sind, die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. In ihren Empfehlungen für institutionelle Investoren schreibt die OECD, dass es zwischen einem Investor und dem Unternehmen, in das er investiert, eine Geschäftsbeziehung im Sinne der Leitsätze gibt.

Dass diese Annahme ebenfalls für Index-Anbieter gilt, ist bisher nicht festgestellt worden, aber durchaus möglich: Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und nachfolgende Erklärungen des Büros des Hochkommissars für Menschenrechte zur Verantwortung von Finanzinstitutionen hätten gezeigt, dass “Geschäftsbeziehung” bewusst weit gefasst sei, sagt Signe Andreasen Lysgaard, Chief Advisor für Menschenrechte und Wirtschaft beim Dänischen Institut für Menschenrechte. Einen Vertrag oder eine Finanztransaktion zwischen zwei Parteien müsse es nicht geben.

Im Kern gehe es neben der Frage nach der Geschäftsbeziehung um die spezifischen Sorgfaltspflichten der Index-Anbieter und darum, ob sie diese erfüllen, da die Empfehlungen der OECD-Leitsätze auch für sie unmittelbar gälten, sagt die Expertin. “Eine Bewertung der Angemessenheit ihrer Sorgfaltspflichterfüllung sollte berücksichtigen, wie schwerwiegend und wie bekannt die Auswirkungen auf die Menschenrechte sind”, ergänzt sie. Ihrer Meinung nach ist die Verbindung mit dem Militärregime in Myanmar ein “sehr klarer Fall”. Laut OECD-Leitsätzen sollen Unternehmen, die selbst nicht zu Menschenrechtsverletzungen beigetragen haben, “bestrebt sein”, diese zu verhüten oder zu mindern.

Für eine wirksame Umsetzung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Empfehlungen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln geben, sollen nationale Kontaktstellen (NKS) sorgen. Bei potenziellen Verstößen vermitteln sie zwischen Beschwerdeführern und Unternehmen. Ob eine NKS ein Mediationsangebot macht, also die Beschwerde annimmt, liegt in ihrem Ermessen. Der Erfolg hängt vom Engagement der Beteiligten ab, weil die Teilnahme an dem Verfahren freiwillig ist.

Da auch die Regeln, welche wie die OECD-Leitsätze auf Freiwilligkeit beruhen, seit Anfang der 2000er-Jahre nicht zu klaren Verbesserungen beim verantwortungsvollen Wirtschaften führten, haben einige Staaten inzwischen verpflichtende Regeln eingeführt. Beispiele sind: Deutschland oder Frankreich mit ihren Sorgfaltspflichtengesetzen für Lieferketten oder die USA mit einem Import-Verbot für Produkte, die in der chinesischen Region Xinjiang mithilfe von Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Nach langer Vorarbeit hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag die Eckpunkte zur Carbon-Management-Strategie (CMS) der Bundesregierung und einen ersten Gesetzentwurf zur Umsetzung vorgestellt. Zu Ende dürfte die Debatte damit aber noch nicht sein – denn nicht nur bei Umweltverbänden gibt es scharfe Kritik, sondern die Einigung widerspricht auch den bisherigen Positionen der Grünen- und der SPD-Fraktion. Und sie läuft teilweise quer zu dem, was Deutschland auf der COP28 gefordert hat.

Unstrittig ist, dass die Abtrennung und Speicherung von CO₂ (Carbon Capture and Storage, kurz CCS) zum Erreichen der Klimaneutralität für bestimmte Industrieanwendungen erforderlich ist, in denen die Emissionen auf andere Weise nicht oder nur sehr schwer vermieden werden können. Dazu gehören die Zement- und Kalkherstellung, Teile der Grundstoffindustrie und die Verbrennung unvermeidbarer Abfälle. Mit dem Einsatz von CCS in diesen “hard to abate” (kaum vermeidbaren)-Bereichen hatten sich sowohl die Grünen als auch die SPD nach längeren Diskussionsprozessen im vergangenen Jahr einverstanden erklärt.

Das war auch vor und auf der Klimakonferenz in Dubai die deutsche Position in der internationalen Debatte um einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen (“Phase out”). Bei diesem am heftigsten umkämpften Thema auf der COP28 vertrat Deutschland die Haltung, CCS dürfe nur in den “hard to abate”-Sektoren der Industrie zur Anwendung und nicht in der Energieindustrie zum Einsatz kommen. Außenministerin Annalena Baerbock warnte im Interview mit Table.Media, CCS dürfe “kein Ersatz” sein für den Ausbau von Erneuerbaren, die im Stromsektor zu hundert Prozent die Fossilen ersetzen sollten.

Doch die jetzigen Eckpunkte und der Gesetzentwurf gehen weit über diese Positionen hinaus: Auch Gaskraftwerke sollen CCS nutzen können und an das geplante Pipeline-Netz angeschlossen werden können. Habeck hält das für unproblematisch. “Ich befürchte nicht, dass damit die Dekarbonisierung des Energiesektors gefährdet wird”, sagte er am Montag. Denn im Gegensatz zu den Industrieanwendungen soll CCS im Kraftwerksbereich nicht finanziell gefördert werden – anders als der Einsatz von Wasserstoff. Darum werde CCS bei Gaskraftwerken in der Praxis kaum zur Anwendung kommen, meint der Wirtschaftsminister.

Von Umweltverbänden kommt scharfe Kritik an den Vorlagen des Wirtschaftsministers. Greenpeace beklagte, Habeck sei “der Industrielobby auf den Leim gegangen: Die vorgeschlagene Strategie erlaubt ein ‘Weiter so’ durch den Einstieg in eine großindustrielle CO₂-Endlagerstrategie“. Germanwatch wiederum kritisierte, die Möglichkeit, Gaskraftwerke mit CCS auszustatten, widerspreche dem Ergebnis im Beteiligungsverfahren, dem “Konsens, dass CCS in Deutschland nicht im Energiebereich zur Anwendung kommen muss und sollte”, so Germanwatch-Experte Simon Wolff.

Zustimmung zu Habecks Paket kommt von Teilen der Industrie. So begrüßte der Verband “Zukunft Gas” die Strategie als “weiteren Baustein für effektiven Klimaschutz” und lobte, so ergäben sich “Lösungsoptionen für neue und bestehende Gaskraftwerke und KWK-Anlagen”. Auch der BDI stellte fest, die CMS schaffe Planungssicherheit für Unternehmen und schaffe “Kohärenz auf europäischer Ebene”.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie äußerte sich hingegen kritisch. Die Technologien dürften “nicht zu einem verlängerten Einsatz von fossilen Brennstoffen im Energiesektor führen, da die Abscheidung von CO₂ fossile Brennstoffe nicht klimaneutral macht, den Ausbau der Erneuerbaren konterkariert sowie die Energiewende verteuert und verlängert.”

Ob Grüne und SPD der Einigung zustimmen werden, ist noch offen. “Die Position der Grünen-Bundestagsfraktion ist unverändert”, sagte der Grünen-Abgeordnete Felix Banaczak zu Table.Media. “Wir sehen keinen Bedarf für eine Anwendung von CCS in der Energiewirtschaft und wollen dafür auch keine gesetzliche Möglichkeit schaffen.” Kritik kommt auch von der klimapolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Nina Scheer. “Die Abscheidung von CO₂ darf nicht in Konkurrenz zur Energiewende treten”, erklärte sie. “Deswegen schließt die SPD-Bundestagsfraktion CCS bei Energiegewinnung aus.”

Für CCS gibt es in vielen Ländern Pläne, aber bisher nirgendwo ein eigenständiges Geschäftsmodell. Industrieländer und die EU vergeben zwar Subventionen für Anlagen und teils auch für die Transport- und Speicherinfrastruktur. Doch laut Industrievertretern und Analysten ist für den Aufbau dieser Industrie eine noch langfristigere und umfassendere Förderung nötig. Außerdem müsse der Staat Risiken, wie beispielsweise CO₂-Austritte bei Speichern, auffangen.

Die Förderung ist nötig, weil auch die Anreize durch den europäischen Emissionshandel nicht ausreichen. Zwar müssen Unternehmen, die CO₂ abscheiden und speichern, für die abgeschiedene Menge keine CO₂-Zertifikate mehr kaufen. Doch der Preis der Zertifikate liegt noch unter den Abscheide- und Speicherkosten.

Die Bundesregierung will CCS-Anlagen durch zwei Programme staatlich fördern:

Nicht gefördert werden soll:

Die Ewigkeitskosten für das Speichern von CO₂ und mögliche Risiken von CO₂-Austritten aus den Speichern sollen durch die Regierung auch nicht abgesichert werden. Hier gelte das Verursacherprinzip.

29. Februar 2024, Zürich

Konferenz 7th Sustainable Investor Summit Zurich: Putting Capital at Work to make a Difference (Veranstalter: ICF Institutional Capital Forum) Info & Anmeldung

2. März 2024, 11-17 Uhr, Oldenburg

Seminar Kapitalismus und Natur – Was hat das Wirtschaftssystem mit Umweltzerstörung zu tun? (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

7. März 2024, 10-17 Uhr, Düsseldorf

Tagung Forum Klimaresilienz NRW 2024: Unternehmen.Machen.Klimaanpassung (Veranstalter: Netzwerk Klimaanpassung & Unternehmen.NRW) Info & Anmeldung

8.-9. März 2024, Schwerte

Tagung Sozial gerechter Klimaschutz unter Postwachstumsbedingungen: Wie geht das? (Veranstalter: Institut für Kirche und Gesellschaft) Info & Anmeldung

11. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar ESG und Green Trade (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

11. -14. März 2024, Potsdam

Konferenz Agrarforschung zum Klimawandel (Veranstalter: Deutsche Agrarforschungsallianz und BMEL) Info & Anmeldung

11.-15. März 2024

Konferenz Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? (Veranstalter: Akademie Burg Fürsteneck/BPB) Info & Anmeldung

12. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar LkSG und Nachhaltigkeitsrichtlinie (CSDDD) – Praxiserfahrungen in Deutschland und Ausblick auf die EU-Richtlinie (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

12. -14. März 2024, Potsdam

Tagung 13. Deutsche Klimatagung (Veranstalter: Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V.) Info & Anmeldung

Beinahe um drei Wochen hat sich die Entscheidung der Mitgliedstaaten über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verschoben – ob nun doch noch eine Mehrheit zusammenkommt, bleibt bis zur Abstimmung am Mittwoch um 12 Uhr ungewiss. Mehrere Mitgliedstaaten würden sich ihre Position bis zur letzten Sekunde offenhalten, sagte ein Sprecher. Da die Ratspräsidentschaft das Thema auf die Agenda gesetzt habe, sehe sie aber eine realistische Chance für eine Zustimmung.

Die Bundesregierung war zuletzt nicht mehr in die Beratungen auf europäischer Ebene eingebunden, zu unverrückbar schien ihre Position. Aus Regierungskreisen hieß es, Deutschland sei in der Tat “außen vor”. Stattdessen hat die belgische Ratspräsidentschaft laut Informationen von Table.Media versucht, aufgrund der Bevölkerungsgröße vor allem Italien zu überzeugen. In Rom hält man sich bedeckt, berät und verhandelt in engstem Kreis um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Als wahrscheinlich gilt nach Table.Media-Informationen, dass Italien bei seiner ablehnenden Haltung bleibt.

Am Dienstag sprach sich auch der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung dafür aus, die CSDDD noch unter der aktuellen Ratspräsidentschaft zu verabschieden. Der Beirat berät das Bundesfinanzministerium bezüglich einer Sustainable Finance-Strategie.”Das Gesetz ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass Europa seine Werte nicht nur verteidigt, sondern auch lebt”, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Gremiums, das drei Argumente nennt:

Mehr Transparenz, so der Beirat, führe zu mehr Vergleichbarkeit, was wiederum den Wettbewerb stärke. cd/leo

Die Abstimmung zum Renaturierungsgesetz im Europaparlament war mit Spannung erwartet worden. Bis zum Schluss blieb das Schicksal dieses höchst umstrittenen Textes ungewiss. Am Ende stimmten 329 Europaabgeordnete dafür, 275 dagegen und 24 enthielten sich der Stimme. Abgeordneten der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), der konservativen EKR und der rechtsextremen ID war es nicht gelungen, das Gesetz zu verhindern.

“Das ist ein historischer Durchbruch”, freute sich Berichterstatter César Luena (S&D). Er betonte, dass die Verabschiedung der EU eine Führungsrolle und Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne verleiht. Im Herbst findet im kolumbianischen Cali die COP 16 zur Biodiversität statt. Ende 2022 wurde das Kunming-Montreal-Rahmenabkommen über biologische Vielfalt verabschiedet.

Die EVP hatte am Vortag der Wahl angekündigt, dass sie gegen den Text stimmen würde und als Grund dafür zu viel Bürokratie für Landwirte ausgemacht. Dennoch stimmten 25 Christdemokraten für den Text. Es handele sich dabei sicherlich um konservative Abgeordnete, deren Regierungen den Text im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) unterstützen, sagte Schattenberichterstatterin Jutta Paulus (Grüne). “Diese Abgeordneten haben es also vorgezogen, ihren Regierungen und nicht ihrem Parteichef Manfred Weber zu folgen.” 21 Mitgliedstaaten hatten erklärt, dass sie den im November letzten Jahres gefundenen Trilog-Kompromiss unterstützen.

Die deutschen FDP-Abgeordneten folgten der EVP und stimmten dagegen. Die Vorsitzende von Renew, Valérie Hayer, stimmte, wie alle französischen Abgeordneten von Renew dafür. Und dies, obwohl die französische Regierung händeringend versucht, die Umweltauflagen für Landwirte zu reduzieren. Paris stellt insbesondere die im Trilog gefundene Einigung über die Richtlinie für Industrieemissionen infrage. Sie zielt unter anderem darauf, den Schadstoffausstoß von Viehzuchtbetrieben zu reduzieren.

Der Umweltrat stimmt am 25. März über die politische Einigung zum Renaturierungsgesetz ab. Die Verordnung tritt 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft. Dann haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, nationale Renaturierungspläne vorzulegen, mit klaren Zielen für deren Realisierung. Ziel des Gesetzes ist, bis 2030 mindestens 20 Prozent der Landflächen und 20 Prozent der Seefläche in der EU zu renaturieren.

“Die Finanzierung ist ein Punkt, der noch nicht geklärt ist”, betonte César Luena. “Es wird die Aufgabe von Rat, Parlament und Kommission im nächsten Mandat sein, die Finanzarchitektur des Renaturierungsgesetzes zu definieren.”

Das Gesetz sieht vor, dass die Kommission Vorschläge zur Finanzierung der Maßnahmen machen muss, wenn sie die Renaturierungspläne der Mitgliedstaaten erhält, erklärte Paulus. “Erst wenn die Kommission die Renaturierungspläne erhalten hat, kann sie abschätzen, was die Kosten der Maßnahmen in der Umsetzung sind.” cst

Das EU-Parlament hat am Dienstag die Überarbeitung der Abfallverbringungsverordnung beschlossen. Mit dieser sollen Exporte von Kunststoffabfällen in Drittländer reduziert und die Verfahren den Zielen der Kreislaufwirtschaft angepasst werden. Mit 587 Stimmen bei acht Gegenstimmen und 33 Enthaltungen nahm das Parlament die Einigung aus den Trilogverhandlungen an.

Die derzeit geltende Abfallverbringungsverordnung stammt aus dem Jahr 2006. Seitdem sind die Ausfuhren von Abfällen aus der EU in Drittländer erheblich gestiegen, insbesondere in Nicht-OECD-Länder. Die nun beschlossene Überarbeitung soll dies eingrenzen: Der Export von Kunststoffabfällen aus der EU in Nicht-OECD-Länder wird innerhalb von zweieinhalb Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung verboten, Ausnahmen gibt es nur unter strengen Bedingungen. Andere, für das Recycling geeignete Abfälle, werden nur dann aus der EU in Nicht-OECD-Länder ausgeführt, wenn sicher ist, dass diese nachhaltig damit umgehen können.

Digitalisierte Verfahren sollen es erleichtern, Abfälle zum Recycling innerhalb der EU zu verteilen. Innerhalb der EU sollen dazu Informationen und Daten durch eine zentrale elektronische Schnittstelle ausgetauscht werden, um die Berichterstattung und Transparenz zu verbessern.

Mit dem Gesetz wird auch eine Durchsetzungsgruppe eingerichtet. Diese soll die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten verbessern, um illegale Verbringungen zu verhindern und aufzudecken.

Im November hatten sich Rat und Parlament im Trilog vorläufig geeinigt. Nachdem das Parlament die Einigung formal angenommen hat, muss nun noch der Rat abstimmen. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) hatte das Trilogergebnis bereits am 6. Dezember 2023 gebilligt. leo

Ein Bericht der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass der Mindestlohn in den meisten EU-Ländern zum Jahresbeginn stärker gestiegen ist als in Deutschland. Die 22 Staaten, die eine allgemeine Untergrenze definiert haben, erhöhten das Mindestsalär im Mittel um 9,7 Prozent, die Bundesrepublik um 3,4 Prozent. Wenn man die Inflation gegenrechnet, sank der Mindestlohn in Deutschland sogar.

Den höchsten Mindestlohn in der EU hat Luxemburg mit 14,86 Euro pro Stunde festgelegt. Deutschland steht mit 12,41 Euro an vierter Stelle, ab 2025 sollen es 12,82 Euro sein. Die Böckler-Experten fordern, einen Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns als Untergrenze in das Mindestlohngesetz einzuziehen. Im letzten Jahr hätte der Mindestlohn dann 13,61 Euro betragen, im laufenden Jahr wären es etwa 14 Euro.

Den Medianlohn als Referenzwert empfiehlt auch die EU-Mindestlohnrichtlinie. Sie muss bis Mitte November umgesetzt werden. Die Autoren der Studie, Malte Lübker und Thorsten Schulten, empfehlen den Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns “explizit als Untergrenze für den Mindestlohn in das Mindestlohngesetz” aufzunehmen.

Bei ihrer jüngsten Entscheidung vom Juni 2023 hat sich die Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaften dafür entschieden, nur die im deutschen Mindestlohngesetz explizit verankerten Kriterien heranzuziehen. Dort heißt es bislang nur, der Mindestlohn solle zu einem “angemessenen Mindestschutz” beitragen, “faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen” ermöglichen und keine Beschäftigung verhindern. Orientieren soll sich die Mindestlohnkommission nachholend an der allgemeinen Tarifentwicklung. okb, av

Das Xinjiang-Investment von Volkswagen ist ein Lehrstück dafür, wie eine strategische Entscheidung in China außer Kontrolle geraten kann. Zwar trennen die nordwestliche Uiguren-Provinz tausende Kilometer von den industriellen Zentren des Landes, wo die meisten ausländischen Firmen angesiedelt sind. Doch die Gefahr, genau wie Volkswagen mit handfesten Zwangsarbeit-Vorwürfen konfrontiert zu werden, breitet sich kontinuierlich auch in anderen Teilen der Volksrepublik aus.

Denn die Anzahl uigurischer Arbeitskräfte, die unfreiwillig aus Xinjiang in andere Provinzen der Volksrepublik transferiert werden, um dort in diversen Industriebereichen arbeiten zu müssen, hat sich im vergangenen Jahr weiter erhöht. Der China-Forscher Adrian Zenz beziffert sie nach Analyse chinesischer Quellen in einem Beitrag für die Jamestown-Stiftung auf 38.000 im Jahr 2023. Das bedeutet einen Anstieg von knapp 38 Prozent gegenüber 2022. In Xinjiang selbst ist es demnach sogar eine siebenstellige Zahl an Uiguren, die jedes Jahr gegen ihren Willen transferiert wird.

Das birgt Gefahren auch für deutsche Firmen, die überhaupt nicht in der autonomen Region investiert haben. Es wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ihre chinesischen Zulieferer verstärkt in das dortige Transfersystem involviert sind. Denn ausländische Firmen wissen – wahrscheinlich nicht rein zufällig – so gut wie nichts darüber, ob transferierte Uiguren bei einem ihrer Zulieferer beschäftigt werden.

Das bedeutet für deutsche Unternehmen ein steigendes Risiko, dass man ungewollt in das chinesische Zwangsarbeit-System verstrickt wird. Denn längst ist uigurische Zwangsarbeit in anderen Landesteilen angekommen und bedroht die ethische Sauberkeit von Lieferketten auch jenseits von Xinjiang. Im Oktober hatten Recherchen des Investigativ-Portals The Outlaw Ocean Project berichtet, dass rund 1.000 uigurische Männer und Frauen, aber auch Hunderte nordkoreanische Flüchtlinge, zur Arbeit in Lebensmittelbetrieben in chinesischen Küstenprovinzen gezwungen werden.

Wann und ob ein ausländisches Unternehmen in dieser Gemengelage die Reißleine zieht, hängt von seiner subjektiven Risikobewertung ab. Volkswagen berief sich jahrelang auf seine hohen Standards und betonte immer wieder, jedem Hinweis konsequent nachzugehen. Dass ausgerechnet aus dem eigenen Konzern Hinweise auf Zwangsarbeit beim Bau einer Teststrecke für das Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen Hersteller Saic in Turpan kamen, konterkarierte die bisherige öffentliche Darstellung.

“Volkswagen liefert damit ein Paradebeispiel, wie die Außendarstellung eines Konzerns von der Realität eingeholt wird”, sagt die Wirtschaftsethikerin mit China-Schwerpunkt, Alicia Hennig, von der IHI Zittau. “Wenn Hinweise aus dem Konzern kommen, stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit von Behauptungen, man habe von nichts gewusst.” grz

Mehr zur Kommunikationsstrategie von VW in diesem Fall lesen Sie im China.Table.

Der Verkauf von Wärmepumpen in Deutschland hat 2023 Jahr stark angezogen. Zugleich sanken die Verkäufe in europäischen Ländern im Vergleich zu 2022. Dies geht aus Zahlen der European Heat Pump Association (EHPA) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Deutschland ist den Angaben zufolge das Land mit dem stärksten Zuwachs: etwa 440.000 Wärmepumpen wurden hierzulande verkauft, ein Anstieg um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuwächse gab es unter anderem auch in den Niederlanden, Spanien und Belgien. In Ländern wie Italien, Finnland und Polen brachen die Verkäufe jedoch ein, so dass sich unter den 14 untersuchten Ländern insgesamt ein Rückgang um fünf Prozent ergeben hat.