diese Woche hat das politische Berlin wieder Impulse zu wichtigen ESG-Themen gesetzt. Am Mittwoch verabschiedete die Bundesregierung die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie und stellte damit Weichen für eine Wirtschaft, die auf Ressourcenschutz und Unabhängigkeit ausgerichtet ist. Nun kommt es darauf an, die Strategie umzusetzen. Als Vehikel dafür soll eine Plattform Kreislaufwirtschaft dienen, auf der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten.

Auch die Stahlindustrie dürfte dabei sein und meldet bereits ihre Anliegen. Auf dem Weg zur klimaneutralen Industrie werde Schrott “immer mehr zum strategischen Rohstoff”, heißt es bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Die EU können es sich nicht länger leisten, das Recyclingmaterial unkontrolliert zu exportieren. Passend dazu habe ich mir im Rahmen unserer Kreislaufwirtschaftsserie die TKM Group angesehen. Sie fertigt Industriemesser und geht neue Wege, um Energie und wertvolles Material einzusparen. Alex Veit hat sich währenddessen mit dem Mann befasst, der die Stahlproduktion bei Thyssenkrupp transformieren soll: Das Porträt von Daniel Křetínský lesen Sie weiter unten.

Auch für die Rüstungsindustrie wird grüner Stahl vielleicht einmal von Bedeutung sein. Das Bundeskabinett sieht den Waffenbau aber bereits jetzt als nachhaltig an. In der am Mittwoch verabschiedeten Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie heißt es: “Ein gemäß europäischer und deutscher Regulierung nachhaltiger Fonds kann selbstverständlich auch in Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie investieren.” Darauf hatten die Rüstungsunternehmen gedrängt, weil sie ansonsten Finanzierungsnachteile befürchten.

Schließlich fordern FDP und die Unionsfraktion im Bundestag erneut die Aussetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Am Donnerstag brachten sie entsprechende Anträge in den Bundestag ein. Genaueres weiß Malte Kreuzfeldt.

Das zur Groz Beckert Group gehörende Unternehmen TKM aus dem bergischen Remscheid betreibt ein typisches B2B-Geschäft: Es stellt Industriemesser für andere Unternehmen her – sie werden in der Holz-, Papier-, Nahrungsmittel- und Recyclingindustrie eingesetzt. Neue Industriemesser zum Schneiden von Papierrollen für die Küche oder Toilette wiegen anfangs sechs Kilogramm. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz und schneiden pro Sekunde im Schnitt dreimal. Deswegen sind sie nach wenigen Wochen abgenutzt – sie wiegen dann noch rund fünf Kilogramm. Früher landeten sie auf dem Schrott und wurden mit anderen Restmetallen eingeschmolzen. Bei dieser rudimentären Form der Kreislaufwirtschaft gehen aber auf zwei Arten Ressourcen verloren.

“In den Messern sind wertvolle Legierungen enthalten”, sagt der Maschinenbau-Ingenieur Thomas Kästner, Projektleiter Forschung und Entwicklung bei TKM. Beim herkömmlichen Verfahren der Wiederverwertung werden verschiedene Metalle vermischt, wodurch die reine Legierung verloren geht. “Sinnvoller ist es, den Stahl mit seinen Eigenschaften wiederzuverwerten“, sagt er. Zudem benötige man beim Einschmelzen mehr Energie, als wenn man abgenutzte Messer zu neuen Messern umarbeite. Daher lohne sich die Kreislaufwirtschaft.

TKM, nach eigenen Angaben Weltmarktführer, hat sich an dem dreijährigen Forschungsprojekt Circle of Tools beteiligt. Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft wollten damit regionale Stoffkreisläufe in der metallverarbeitenden Industrie schließen. Sie legten den Schwerpunkt auf (Hand-) Werkzeuge und Schneidwaren. Beteiligt waren neben der TKM Group weitere Firmen, sowie als Forschungspartner die Bergische Universität Wuppertal sowie das Wuppertal Institut.

TKM führte im Rahmen des Projekts unter anderem ein Rückholsystem ein und stellte spezielle Boxen bei seinen Kunden auf. Es sammelte die abgenutzten Messer also wieder ein und schliff sie um, fertigte daraus erneut Industriemesser – allerdings mit geringerem Radius. Um dies zu ermöglichen, habe man den kompletten Fertigungsprozess “neu aufsetzen müssen”, sagt Kästner. Die Umwelt- und Ressourcenbilanz kann sich sehen lassen: “Wir sparen zwischen 60 und 80 Prozent an Material und CO₂ ein.”

Wie viel Emissionen man gegenüber einer Neuproduktion aus Primärmaterial im Einzelfall spare, hänge wesentlich davon ab, wie weit der Transportweg sei. “Je regionaler, umso besser”, sagt er. Daran sehe man auch, wie genau man hinschauen müsse, um nicht fälschlicherweise zu denken, man sei bei der Emissionsminderung auf dem richtigen Weg.

Wirtschaftlich lohnt sich dieses Verfahren für TKM, wenn sie die Kreismesser über den Landweg einsammeln und durch Laserschneiden bearbeiten. Die Kosten seien um 8,1 Prozent geringer als die für neue Industriemesser, und die Verarbeitungskosten des Halbzeugs (also der Zwischenprodukte) sänken sogar um 32,5 Prozent, heißt es in dem Projektbericht. “Das Remanufacturing ist wirtschaftlich rentabel, senkt die Selbstkosten um 29 bis 52 Prozent, und ermöglicht höhere Gewinnmargen oder niedrigere Produktpreise”, schreiben die Autoren.

Allerdings hat das Verfahren eine natürliche Grenze. Irgendwann sind die Industriemesser so klein, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. “Es gibt verschiedene Überlegungen, was wir dann mit den kleinsten Industriemessern machen können – da ist aber noch nichts spruchreif”, sagt der Leiter für Forschung und Entwicklung (F&E) bei TKM, Sebastian Jäger.

Im Rahmen des Pilotprojekts “Circle of Tools” testeten die Projektpartner die Herstellung von Drechselbeiteln für die Holzbearbeitung und Pappreißmessern für Dachdecker aus den Resten der Industriemesser. Jedoch müssen dabei die Materialien sehr intensiv bearbeitet werden. “Sparen lässt sich dadurch rund die Hälfte der Emissionen – verglichen mit einer Neuproduktion von Messern aus Primärrohstoffen”, sagt Kästner.

Aber diese Weiterverarbeitung gebrauchter Industriemesser zu Haushaltsmessern rechne sich ökonomisch für die Projektpartner bislang nicht. “Die Produktion von Halbzeug ist nicht rentabel, da die Kosten die Einkaufspreise weit übersteigen”, heißt es in dem Projektbericht. Bei TKM arbeitet man aber mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden, “um das Ganze noch vernünftig weiterführen zu können”.

Wenn Unternehmen bei solchen Projekten zusammenarbeiteten, müssten ihre Anforderungen an die Art und Zusammensetzung des Stahls zusammenpassen. “Sonst macht das keinen Sinn”, sagt Jäger. Helfen könnte eine Datenbank. Interessierte Unternehmen könnten hier erfahren, welcher Materialmix mit welchen Eigenschaften in den Altprodukten vorhanden ist. Nur so kann ein Unternehmen entscheiden, ob eine Wiederverwertung von Altmaterialien im eigenen Unternehmen in Frage kommt.

Diese Form der Kreislaufwirtschaft hat das Geschäftsmodell von TKM verändert. “Grundsätzlich müssen wir die Industriemesser zurückkaufen, damit sie in unser Eigentum übergehen”, sagt F&E-Chef Jäger. Das Rückholsystem hat TKM nach dem Pilotprojekt beibehalten. Möglicherweise würde man in Zukunft die Industriemesser sogar verleasen, womit sie dann die ganze Zeit im Eigentum von TKM blieben, sagt er.

Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

MAN Truck & Bus will seinen Reisebus Lion’s Coach im nächsten Jahr in einer batterieelektrischen Version auf den Markt bringen. Damit wären die Münchner der erste deutsche Hersteller, der einen E-Bus für den Fernverkehr anbietet. Gefertigt werden soll er im MAN-Werk in Ankara, wo bereits das dieselbetriebene Modell gebaut wird. Genaue Angaben zu Leistung und Ausstattung des E-Coach gibt es noch nicht.

“Wir setzen auf unserem Weg zu Zero-Emission im Busgeschäft voll auf den Elektroantrieb“, sagt Heinz Kiess, Leiter Produktmarketing Bus bei MAN. Deshalb konzentriere man sich auch beim Reisebus auf die elektrische Variante, sagte er Table.Briefings. Das trage dem Umwelt- und Klimaschutz Rechnung und sei für die Busunternehmen am wirtschaftlichsten. “Batterieelektrische Fahrzeuge bieten einfach die besten Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden“, sagt Kiess.

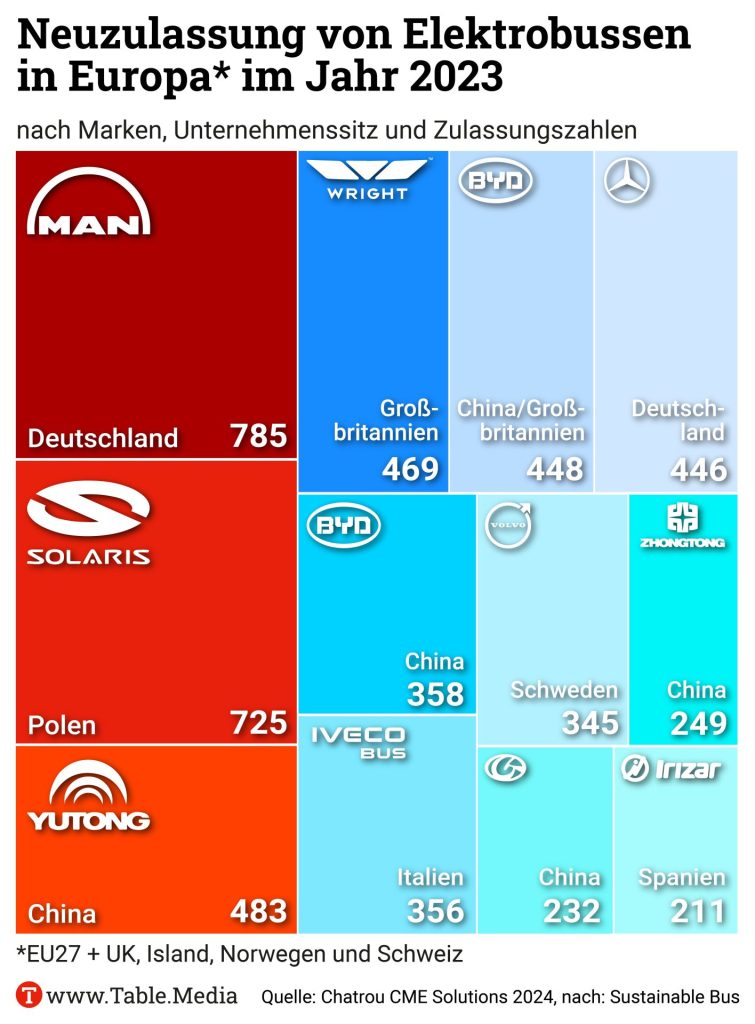

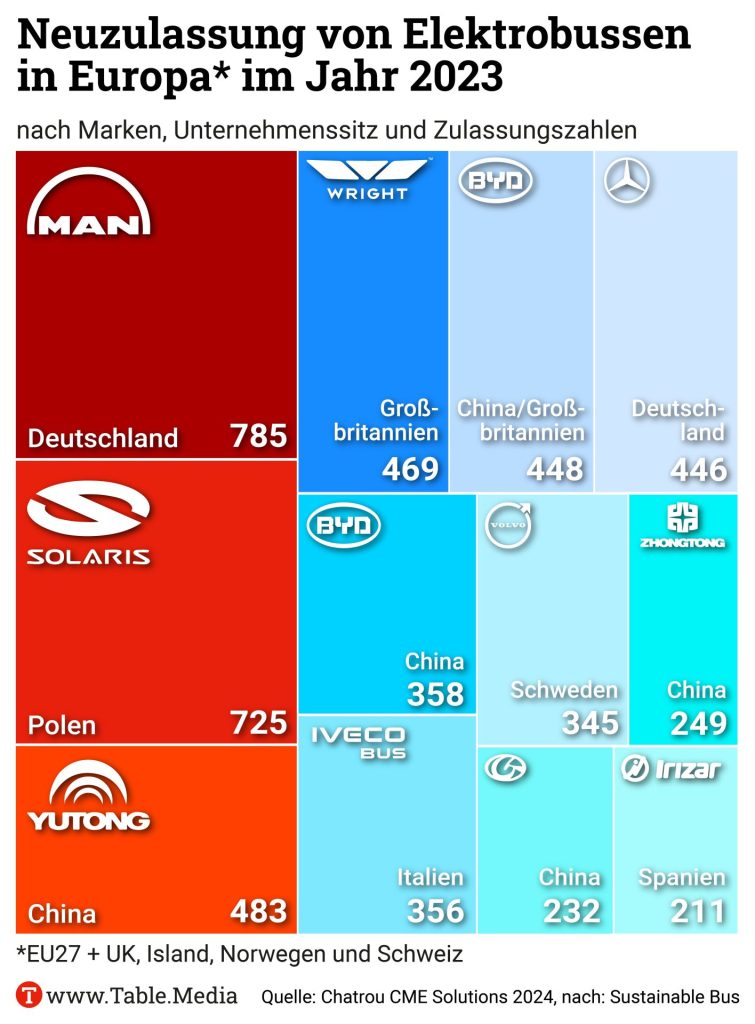

Bei elektrischen Stadtbussen ist MAN bereits einer der Marktführer in Europa. Mit 780 Neuzulassungen und einem Anteil von rund 13 Prozent lag das Unternehmen 2023 auf Platz 1 in dem Segment, vor dem polnischen Hersteller Solaris und Yutong aus China. Im Jahr 2030 will MAN in Europa gar keine Stadtbusse mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Damit würde das Unternehmen die entsprechenden EU-Flottengrenzwerte fünf Jahre früher als gefordert erfüllen.

Nach Angaben des Datendienstleisters Chatrou CME Solutions wurden im Jahr 2023 in Europa 31.000 Stadt-, Überland- und Reisebusse neu zugelassen. Jeder fünfte hatte einen Elektroantrieb, Tendenz steigend. Die meisten davon waren jedoch Stadtbusse. Nur 200 E-Busse fielen nicht in diese Kategorie.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der International Council on Clean Energy (ICCT). In seinem Jahresbericht 2023 zum europäischen Nutzfahrzeugmarkt zeigt er auf, dass zwar 43 Prozent der neu verkauften Stadtbusse, aber nur ein Prozent der Überland- und Reisebusse elektrifiziert waren.

In den kommenden Jahren müssen diese Zahlen deutlich nach oben gehen, wenn die Hersteller die Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge einhalten wollen. Bereits für 2030 ist eine Reduzierung der durchschnittlichen CO₂-Emissionen um 43 Prozent vorgeschrieben, bis 2035 sind es 64 Prozent und bis 2040 schließlich 90 Prozent – jeweils im Vergleich zum Jahr 2019.

Dirk Uwe Sauer, Inhaber des Lehrstuhls für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der RWTH Aachen, sieht dafür vor allem zwei Gründe. Zum einen bräuchten Fernbusse aufgrund ihrer deutlich höheren Geschwindigkeit und Fahrleistung mehr Batteriekapazität und mehr Lademöglichkeiten – weshalb die Megawatt-Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen schnell ausgebaut werden müsse. Doch daran, so Sauer, “hapert es im Moment noch komplett”.

Ganz wesentlich für den Rückstand bei elektrischen Fern- und Reisebussen sei aber auch die unterschiedliche Betreiberstruktur und die staatliche Unterstützung. Denn Bund und Länder hätten Stadtbusse zeitweise mit bis zu 80 Prozent der Mehrkosten gefördert. “Während die Elektrifizierung der Stadtbusse also eine politisch gewollte und damit auch finanzierte Maßnahme ist, ist der Fernverkehr vollkommen wettbewerblich aufgestellt”, unterstreicht Sauer.

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) bekennt sich dennoch zur klimaneutralen Mobilität. “Derzeit geht die technologische Entwicklung klar in Richtung elektrisch angetriebener Fahrzeuge”, sagte eine Sprecherin. Allerdings fehlten bislang “praxistaugliche Fahrzeuge auf dem Markt”.

Das Unternehmen Flix, das mit einem Anteil von 95 Prozent praktisch eine Monopolstellung auf dem deutschen Fernlinienbusmarkt einnimmt, hat sich deshalb im Jahr 2023 mit Daimler Buses und drei deutschen Universitäten zusammengetan. Derzeit werden zwei elektrisch angetriebene “Prototyp-Reisebusse” getestet. “Das angestrebte Ziel ist die langfristige Skalierbarkeit dieser Technologie, wobei Flix die Leistung ständig evaluiert”, erklärt das Unternehmen auf Anfrage.

Ein Sprecher von Daimler Buses bestätigte gegenüber Table.Briefings die Kooperation beim “Projekt ELCH“ (Electrified Coach). Bis zum Ende des Jahrzehnts will man Reisebusse mit rein elektrischem Antrieb anbieten, also deutlich später als MAN. Schwierigkeiten sieht das Unternehmen unter anderem durch die große Reichweite im Fernverkehr und die hohe Nutzlast.

Flix hat schon mehrfach E-Busse auf der Langstrecke getestet, auch in Deutschland. 2018 war ein Fahrzeug des chinesischen Herstellers BYD zwischen Frankfurt und Mannheim unterwegs. Der ebenfalls in China hergestellte Yutong ICe 12 wurde bereits in Frankreich und Portugal zur Probe eingesetzt. Bisher hat Flix jedoch keinen dieser Busse in den regulären Linienbetrieb übernommen.

Eine Untersuchung der niederländischen Rabobank aus dem Sommer zeigt, dass sich insbesondere die chinesischen Stadtbusse immer besser in Europa verkaufen. Zwischen 2017 und 2023 stieg ihr Marktanteil von 13 auf 24 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil europäischer und damit auch deutscher Unternehmen auf ihrem Heimatmarkt von 74 auf 54 Prozent.

Es war eine Bundestagsdebatte, in der besonders interessant ist, was nicht erwähnt wurde. Die Union brachte einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes ein – doch weder im Antrag selbst noch in der Rede ihres Abgeordneten Maximilien Morseburg wurde erwähnt, dass das von der Union nun so heftig bekämpfte Gesetz bereits im Jahr 2021 von der Groko unter Mitwirkung der Minister Peter Altmaier und Gerd Müller beschlossen worden war. Und SPD und Grüne, die das Gesetz in der Debatte entschieden verteidigten, sagten wenig dazu, dass sowohl Olaf Scholz (“Das kommt weg”) als auch Robert Habeck (“Kettensäge anwerfen und das ganze Ding wegbolzen”) kürzlich ebenfalls den Eindruck erweckt hatten, dass sie das Lieferkettengesetz komplett abschaffen wollen.

Rest-Regierung und Opposition kritisierten sich dabei gegenseitig scharf. “Was gilt das Wort von Olaf Scholz in der SPD-Bundestagsfraktion?”, fragte der Benjamin Strasser von der FDP, die ebenfalls einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Lieferkettengesetzes einbrachte. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Grüne) warf der Union dagegen in seiner letzten Bundestagsrede vor, mit ihrem “Hin und Her” gefährde sie “Planungssicherheit und klare Linien”, die die Wirtschaft brauche. Statt das Gesetz komplett abzuschaffen, sollten Union und FDP lieber einem bereits vorliegenden Entwurf zustimmen, der die Berichtspflichten verringert, forderte er. Dazu dürfte es aber nicht mehr kommen. Und auch die Entwürfe von Union und FDP werden voraussichtlich nicht beschlossen, obwohl auch die AfD das Lieferkettengesetz ablehnt. Denn trotz aller Differenzen besteht offenbar weiterhin Einigkeit, Gesetze nur zur finalen Abstimmung zu stellen, wenn im Vorfeld eine Mehrheit ohne Stimmen der AfD gesichert ist. mkr

Greenpeace schlägt eine Steuer auf sehr große Vermögen vor. Zum Konzept gehört auch eine Klimakomponente. Damit würden Hochvermögende zusätzlich belastet, sofern sie ihren ökologischen Fußabdruck nicht senken. Damit erweitert die Umweltorganisation das Milliardärssteuer-Konzept des französischen Ökonomen Gabriel Zucman, den sich die Staatschefs der G20 im November zu eigen gemacht haben. Die am Freitag erscheinende Studie lag Table.Briefings vorab vor.

“Mit einem Strafmalus für klimaschädliche Vermögen würde ein spürbarer Anreiz für grüne Investitionen geschaffen”, schreibt Studien-Coautor Mauricio Vargas. Wer keine Verantwortung für den ökologischen Fußabdruck seiner Anlagen übernehme, werde hingegen “verursachergerecht belastet”. Der ökologische Fußabdruck von Hochvermögenden sei signifikant höher als bei Durchschnittsbürgern. Verantwortlich dafür wären vor allem “Investitionsemissionen” aus Unternehmensbeteiligungen und anderen Vermögenswerten wie Immobilien.

Das Zucman-Konzept sieht eine jährliche Zwei-Prozent-Steuer auf Vermögen ab einer Milliarde US-Dollar vor. Der zusätzliche Klimamalus sollte laut Greenpeace zusätzlich ein halbes Prozent betragen. Im Unterschied zu Zucman will Greenpeace die Steuer schon auf Vermögen ab 100 Millionen Euro erheben. Die deutschen Finanzämter könnten so von 2025 bis 2030 staatliche Einnahmen von rund 200 Milliarden Euro generieren. Das Geld soll nach den Vorstellungen der NGO in Dekarbonisierung und Klimaanpassung investiert werden.

Der Erhebungsaufwand sei gering angesichts der nur etwa 4.700 hochvermögenden Haushalte. Die Berechnung von Investitionsemissionen sei durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) von Unternehmen zunehmend einfacher. Superreiche sollten den Klimamalus durch jährliche Dekarbonisierungsraten verringern können, die sich an den Pariser Klimazielen oder den EU-Klimazielen orientieren. av

Kurz nachdem die UN-Verhandlungen über ein Plastikmüll-Abkommen im südkoreanischen Busan gescheitert sind, gibt der Getränkehersteller Coca-Cola bekannt, seine freiwilligen Ziele beim Recycling und der Wiederverwendung von Verpackungen zurückzuschrauben. Statt bis 2030 in der Hälfte seiner Primärverpackungen recyceltes Glas, Plastik und Aluminium zu verwenden, sollen es jetzt bis 2035 nur noch 35 bis 40 Prozent sein.

Dazu fährt der US-Konzern weitere Sammel- und Recyclingbemühungen um ein Viertel zurück. Noch 2018 wollte Coca-Cola pro verkaufter Flasche das Äquivalent einer Flasche wiederverwenden. In einer Meldung von Montag heißt es nun, die Quote solle bis 2035 nur noch bei 70 bis 75 Prozent liegen. Zudem senkt das Unternehmen seine Ambitionen beim Ausstoß von Treibhausgasen, die ursprünglich bis 2030 um 25 Prozent verringert werden sollten.

Umweltorganisationen reagierten empört auf die Ankündigung. Sie befürchten, dass weiterhin Milliarden von Einwegplastikflaschen die Gewässer belasten und dort zu Mikroplastik zerfallen. “Aus Umwelt- und Gesundheitssicht ist es beschämend, dass Coca-Cola weiter an Einwegplastik im großen Stil festhält”, sagt Janine Korduan vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Table.Briefings.

Einwegplastik verbrauche Unmengen an Öl und Gas und enthalte über 4.200 problematische Zusatzstoffe, die im Verdacht stünden, krebserregend, fortpflanzungs- oder hormonell schädlich zu sein. “Völlig unverständlich” sei auch der mangelnde Einsatz für Mehrwegverpackungen, so Korduan. Bis 2030 habe der Konzern den Anteil eigentlich auf 25 Prozent erhöhen wollen. Doch die Entwicklung sei sogar rückläufig. Mittlerweile liege die Quote bei 14 Prozent.

Eine Begründung für die Verwässerung seiner Umweltziele lieferte der Konzern auf Anfrage nicht. Eine Sprecherin teilte lediglich mit, man sei weiterhin bestrebt, die “langfristige geschäftliche Resilienz auszubauen” und die freiwilligen Umweltziele weiterzuentwickeln. aga

Die Verwertungsquote mineralischer Bauabfälle über alle Materialfraktionen hinweg lag im Jahr 2022 bei 90,4 Prozent – und damit erstmals über 90 Prozent. Das geht aus dem neuen, alle zwei Jahre erscheinenden Monitoring-Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau hervor. Er lag Table.Briefings vorab vor. Zu solchen Abfällen gehören etwa Bodenaushub und Steine sowie Bauschutt. Sie werden zum Beispiel zu Recyclingbaustoffen verarbeitet und für den Straßenbau eingesetzt. 2020 lag die Quote bei 89,5 Prozent.

Insgesamt sind im Berichtsjahr 207,9 Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle angefallen. Damit machen sie mehr als die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland aus. Die größten Anteile haben Boden und Steine mit 58,7 Prozent und Bauschutt mit 26,6 Prozent. Der Rest sind Straßenaufbruch, Baustellenabfälle und Bauabfälle auf Gipsbasis. Aus 72,3 Millionen Tonnen Bauschutt und Straßenaufbruch wurden 61 Millionen Tonnen recycelte Baustoffe hergestellt. Wird zudem das Recycling von Boden und Steinen und Baustellenabfällen berücksichtigt, waren es 75,3 Millionen Tonnen Recyclingbaustoffe.

Recyclingbaustoffe deckten 2022 13,3 Prozent des Bedarfs an Gesteinskörnungen ab und dienen so zur Herstellung von Asphalt, Beton, Mörtel und anderen Baustoffgemischen. Fast die Hälfte der Recyclingbaustoffe wurde im Straßenbau eingesetzt.

Laut Umweltbundesamt sei es aber wichtig, mittelfristig “die große Abhängigkeit vom Straßen(neu)bau bei der Entsorgung von Abbruchabfällen zu reduzieren, denn der materialintensive Neubau von Straßen wird vor allem in strukturell benachteiligten Regionen abnehmen”. In solchen Regionen seien die ökologischen Vorteile, Gesteinskörnungen im Hochbau zu verwenden, offensichtlich.

Zur Initiative Kreislaufwirtschaft Bau gehören unter anderem der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden, der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Diese wurde 1995 gegründet. Ihr Ziel: eine möglichst hohe Verwertungsquote von mineralischen Bauabfällen. nh

Mit der zweiten Förderrichtlinie des Programms “Nachhaltig im Beruf – zukunftsorientiert ausbilden” fördert das Bundesbildungsministerium jetzt die Umsetzung der sozial-ökologischen Transformation der Betriebe mit neuen Lösungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Thematisch stehen in der zweiten Richtlinie die Themen Energiewende und Kreislaufwirtschaft im Vordergrund. Profitieren sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, schreibt das BMBF. Ein wissenschaftliches “Metavorhaben” soll die Entwicklung der Projekte und den Ideen-Transfer im Rahmen der zweiten Richtlinie begleiten.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bewertet die neue Förderrichtlinie “bildungspolitisch äußerst positiv”, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Allerdings bemängelt der Verband, Bildungsanbieter dürften Schwierigkeiten haben, herauszufinden, “welche konkreten Bildungsangebote förderfähig sind”. Dafür sei der Themenkatalog zu breit gewählt. Gleichzeitig seien Detailanforderungen und Förderkriterien zu komplex. Kritisch sei zudem, dass Bildungsanbietern für eine Bewerbung bis Mitte Februar nicht mehr viel Zeit bleibe.

Stephan Albani, Berichterstatter für berufliche Bildung der Unionsfraktion, sieht noch “Optimierungspotenzial in den Förderbedingungen und der Evaluation des Programms”. Generell brauche es für die Förderrichtlinien im Geschäftsbereich des BMBF “eine stärkere Fokussierung und Priorisierung der Projekte, um nachhaltige und skalierbare Ergebnisse zu sichern.”

Anja Reinalter, bildungspolitischer Sprecherin der Grünen, sagte hingegen, “auch wenn das Programm womöglich nicht zwingend Wirkung in der Breite erzielt”, sei es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Die erste Förderrichtlinie von “Nachhaltig im Beruf” konzentrierte sich noch auf die Qualifizierung von Ausbildungspersonal für die Transformation. Derzeit werden darüber 21 Projekte gefördert. Das BMBF fördert das Programm mit insgesamt mehr als 43 Millionen Euro. Für die zweite Förderrichtlinie ist einer Sprecherin zufolge ein Volumen von rund 13 Millionen Euro an Projektfördermitteln vorgesehen. Das Programm wird von der Europäischen Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) kofinanziert.

Bis zum 15. Februar können sich neben Ausbildungsbetrieben zum Beispiel Träger überbetrieblicher Berufsbildungsstätten, Kammern oder Innungen bewerben. Eine erste Online-Informationsveranstaltung zur zweiten Förderrichtlinie findet am Donnerstag, 5. Dezember, statt. Anna Parrisius

Am Dienstag legte die EU-Kommission die Startmenge für Emissionszertifikate im neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS II) fest: Rund eine Milliarde Tonnen an CO₂-Zertifikaten werden im Jahr 2027 ausgestellt. Zusätzlich werden 300 Millionen Tonnen vorgeschossen (“frontloading”), um einen liquiden Markt zu garantieren. Diese werden aber von den Mengen der Folgejahre abgezogen, erhöhen die Gesamtmenge also nicht.

Diese orientiert sich an einem linearen Pfad für die Emissionsziele im Jahr 2030; entsprechend wird die jährliche Menge an Zertifikaten verringert. Unter Umständen kann eine Reserve von 600 Millionen Zertifikaten zusätzlich in den Markt gegeben werden, um den CO₂-Preis zu stabilisieren. Besonders zu Beginn der Handelsphase könnte es zu stärkeren Fluktuationen kommen. “Die initialen tatsächlichen CO₂-Preise hängen vor allem davon ab, wie die Unternehmen diesen Markt einschätzen, welche Preiserwartungen sie haben und in welchem Maße sie sich mit Zertifikaten für die Zukunft eindecken”, erklärt Wilfried Rickels, Leiter des Forschungszentrums Global Commons und Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

Bisherige Studien rechneten für das Jahr 2030 mit einem Preis bis zu 200 bis 300 Euro pro Tonne CO₂ – allerdings gebe es eine “erheblichen Streuung in den Preisen”, so Rickels, da sich die Studien auf Vermeidungskosten der CO₂-Emissionen beziehen und die Startmenge der Zertifikate bislang nicht bekannt war. lb

Die Reaktionen in Behörden, Unternehmen und Zivilgesellschaft auf die in dieser Woche in Brüssel beschlossene Verschiebung der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) fallen größtenteils positiv aus. “Uns erlaubt die Verschiebung um ein Jahr, dass wir uns noch besser vorbereiten”, sagte Annerose Lichtenstein bei einer Veranstaltung von Table.Briefings. Sie ist Leiterin für “Entwaldungsfreie Produkte” bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), welche die Anwendung der EUDR überprüfen wird. Die Behörde wäre startklar gewesen, sagte Lichtenstein, könne durch die Verschiebung bis Ende 2025 betroffenen Unternehmen aber stärker entgegenkommen, etwa bei den IT-Anwendungen.

Johanna von Stechow, Director Corporate Responsibility bei Tchibo, kritisierte die “absurd späte Verschiebung”: Die letzte formale Abstimmung in Brüssel werde erst in der letzten Kalenderwoche stattfinden. “Wenn Regeln einen Tag vor ihrem Inkrafttreten verschoben werden, schadet das der Glaubwürdigkeit der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung“, sagte sie bei der Veranstaltung.

Wäre die Verschiebung ein halbes Jahr früher angekündigt worden, hätte man entspannter planen können und nicht andere Themen vernachlässigen müssen, so von Stechow. Tchibo habe “wahnsinnig viele Projektmanagement-Kapazitäten und finanzielle Ressourcen auf das Thema gesetzt“. Trotzdem sei die Verschiebung sinnvoll, etwa weil viele Kaffeefarmer noch nicht bereit gewesen und zum jetzigen Zeitpunkt vom EU-Markt ausgeschlossen worden wären.

Zum anderen habe die Regierung nun Zeit, mit den Anbauländern am Waldschutz zu arbeiten und zu investieren. “Waldschutz ist nicht nur eine Aufgabe von Unternehmen und ihren Zulieferern, sondern muss auch staatlich flankiert und finanziert werden.”

Als “vernünftigen Kompromiss” bezeichnete Steffen Kemper, Projektmanager beim Global Nature Fund, die Verschiebung. Einzelne Unternehmen waren bereits früh vorbereitet, doch bei vielen anderen hätten immense Verständnisfragen und Unklarheiten bestanden. “Zum Glück gibt es keine inhaltlichen Änderungen und Verwässerung. Alle Seiten haben nun die notwendige Zeit, um die Verordnung am Ende vernünftig um- und durchzusetzen”, sagte er. leo

Ölkonzerne überschätzen die künftige Nachfrage aus der Chemieindustrie nach ihren Produkten. Damit gehen sie ein hohes Investitionsrisiko ein. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Report des britischen Thinktanks Carbon Tracker. Der Hintergrund: Weltweit wird die Gesamtnachfrage nach fossilen Energien laut IEA-Prognosen bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen und dann sinken. Doch zugleich wird die Nachfrage vor allem nach Flüssiggas in der petrochemischen Industrie laut IEA weiter wachsen.

Carbon Tracker warnt: “Unternehmen, die sich auf die Petrochemie berufen, um die Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Erdölförderung zu rechtfertigen, riskieren Überinvestitionen in Anlagen, die in einem Markt mit Überangebot in finanzielle Schieflage geraten.” Dem Report zufolge müsste die Nachfrage nach petrochemischen Erzeugnissen bis zum Jahr 2035 kontinuierlich um 3,9 Prozent pro Jahr wachsen. Das halten die Autoren für sehr optimistisch. Dafür nennen sie vier Gründe:

Aufgrund der absehbar sinkenden Nachfrage nach fossiler Energie richten sich Öl- und Gasunternehmen derzeit neu aus – und zwar auf drei Arten, wie Carbon Tracker schreibt:

Doch nicht nur Unternehmen, auch der Ölstaat Saudi-Arabien, der internationale Klima- und Umweltverhandlungen zuletzt blockierte, reagiert auf die Veränderungen im Markt. Laut IEA hat die Regierung den bislang geplanten Ausbau der Ölproduktionskapazitäten auf Eis gelegt. Stattdessen konzentriert sie sich nun auf die Ausweitung der Produktion von Erdgaskondensaten und -flüssigkeiten. ae

Bundesbank chief calls for softer debt brake to increase investment – Financial Times

Joachim Nagel gilt nicht als Verfechter hoher Staatsausgaben – aber eine Reform der Schuldenbremse sei notwendig, erklärt er im Interview mit Olaf Storbeck und Patrick Jenkins. Für den Erhalt der Infrastruktur und für Verteidigungsausgaben brauche es einen “very smart approach” der nächsten Bundesregierung. Zum Artikel

Betrug mit Klimazertifikaten: “Es gilt die Unschuldsvermutung” – Süddeutsche Zeitung

Der Umweltausschuss des Bundestages untersucht den angeblichen Betrug mit Klimaprojekten in China. Im September hatte das Bundesumweltamt von 45 Projekten in China gesprochen, bei denen es einen “starken Verdacht” gebe, schreiben Michael Müller und Nicolas Richter. Ein Vertreter der Zertifizierungsgesellschaft Müller-BBM hielt bei der Anhörung dagegen und fragte, ob sich das Amt von einer “Kombination aus aufgebauschten Vorwürfen eines anonymen Schreibens aus China und einer Lobbykampagne in Deutschland” habe beeinflussen lassen. Zum Artikel

How to turn European savings into investment, innovation and growth – Economist

Um mehr Kapital in innovative Ideen zu bringen, hält die EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Neuorientierung Europas für nötig. So könnten die wichtigsten Blockaden in der Finanzierungspipeline aufgelöst werden, und die EU sich auf eine kleinere Anzahl von Lösungen mit der höchsten Rendite konzentrieren. Drei Punkte nimmt sie in den Blick: Europas Ersparnisse müssten stärker in den Kapitalmarkt gelangen. Die Kapitalmärkte müssten die Ersparnisse dorthin lenken, wo Bedarf in Europa sei. Zudem müssten die Ersparnisse stärker in die innovativen Unternehmen und Sektoren fließen.Zum Artikel

Wichtige Rohstoffe: Werden seltene Erden selten? Warum China ein Embargo gegen den Westen verhängt – Standard

Nachdem die USA ihr Halbleiter-Embargo gegen China verschärft haben, kontert Peking nun mit Sanktionen bei seltenen Erden und anderen wichtigen Rohstoffen. Neben Gallium, Germanium und Grafit darf nun auch Wolfram nicht mehr in die USA exportiert werden. Das ist durchaus brisant, meint Philipp Mattheis. Denn die hohe Dichte des Metalls macht es auch für das Militär interessant, weil sich daraus panzerbrechende Munition herstellen lässt. Zum Artikel

Lachszucht in Norwegen: Jeder zweite Lachs verreckt – taz

Laut einem Bericht der Verbraucherorganisation Foodwatch sterben in norwegischen Zuchtfarmen jährlich hundert Millionen Lachse. Grund seien Infektionskrankheiten, Verletzungen und der Befall durch Lachsläuse in den intensiv betriebenen Zuchtanlagen mit Käfigen im Meer. Auch das ASC-Label biete weder den Tieren noch den Verbrauchern einen wirksamen Schutz, schreibt Anne Diekhoff. Stattdessen verbuchen die norwegischen Lachszüchter Rekordeinnahmen. Im vergangenen Jahr waren es zehn Milliarden Euro. Ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Artikel

Für diese Umfrage standen bei Tesla die Bänder still – Handelsblatt

Der Elektroautobauer Tesla befindet sich im Clinch mit der IG Metall. In einer Umfrage der Gewerkschaft gaben 83 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich sehr oft oder oft überlastet fühlen. Nun führte das Unternehmen im Werk Grünheide selbst eine Umfrage durch, wobei es zu technischen Pannen kam. Das berichten Sönke Iwersen und Michael Verfürden. Die IG Metall kritisiert, dass die Tesla-Umfrage nicht anonym gewesen sei und hält es für wahrscheinlich, dass Mitarbeitende sich nicht trauten, Kritik zu äußern. Tesla versichert, alle Antworten würden “vertraulich behandelt”. Zum Artikel

Seine Kritiker verliehen ihm schon viele Etiketten: Die “tschechische Sphinx” werde er genannt, notierte die Financial Times, ohne jedoch anzugeben, was genau damit gemeint sei. Vielleicht meinte das Blatt Daniel Křetínskýs (49) oft rätselhafte Investitionen in kriselnde Unternehmen, beispielsweise den Kauf der von Unterfinanzierung und Streiks geplagten britischen Royal Mail. Deren Mehrheitsübernahme samt dem Paketdienst GLS möchte Křetínský dieser Tage vollenden.

Mit Verweis auf Křetínskýs Aufkäufe fossiler Kraftwerke nannte ihn der französische Journalist Jérôme Lefilliâtre in einer Biografie hingegen den “Müllsammler Europas”. Durch den Kauf von Kohleunternehmen – unter anderem erwarb er 2009 die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) und 2016 die Leag in der Lausitz – stieg der Milliardär zu einem der größten Luftverschmutzer Europas auf.

Nun kommt eine weitere charakterisierende Metapher hinzu: “Zugeknöpft wie eine Auster” sei er zu seinen konkreten Plänen für die Thyssenkrupp-Stahltochter TKSE, sagte Jürgen Kerner im Gespräch mit Table.Briefings. Der zweite Vorsitzende der IG Metall und Aufsichtsratsmitglied der Thyssenkrupp AG hat jedoch einen durchaus differenzierten Eindruck von Křetínský.

An der TKSE hält Křetínský bereits ein Fünftel der Anteile, für weitere 30 Prozent besteht eine Option. “Wenn ich ihm eine Nachricht zukommen lasse, kommt sofort eine Reaktion”, sagt Kerner. “Das ist sehr freundlich.” Aber ein Gespräch über die wichtigen Fragen finde trotzdem nicht statt.

Ohne ein verbindliches Gespräch bleibe unklar, ob Křetínský eigenes Geld in den Konzern investieren wolle, um die Restrukturierung und ökologische Transformation des defizitären größten deutschen Stahlkonzerns mit zu ermöglichen. “Jede Woche, die ohne so ein Gespräch vergeht, nährt die Zweifel bei mir und den Kolleginnen und Kollegen, dass er der richtige Eigentümer ist”, mahnt Kerner. Dabei sei der Tscheche eigentlich “ein sehr zugewandter Mensch”, mit dem man sich gut “über vielerlei Themen auf einer Metaebene” unterhalten könne.

Ganz ähnlich beschreibt Sigmar Gabriel den Investor im Gespräch mit Table.Briefings: “Ich habe Herrn Křetínský als außerordentlich kenntnisreichen und sehr guten Analytiker kennengelernt”, so der ehemalige Bundeswirtschaftsminister, der im Spätsommer im Streit mit dem Thyssenkrupp-Vorstand seinen Posten als TKSE-Aufsichtsratsvorsitzender räumte. Damals empfahl Gabriel sogar, Křetínský solle die TKSE vollständig übernehmen – eine Aussage, die Gabriel nun aber nicht wiederholen wollte.

Křetínský gehört laut der Forbes-Reichenliste mit 9,4 Milliarden US-Dollar “net-worth” zu den drei reichsten Tschechen, seine Firmenbeteiligungen werden auf das Fünffache taxiert. Wie er als Sohn eines Informatikprofessors und einer Verfassungsrichterin zu diesem Reichtum gekommen ist, erklärt sich durch mehrere für ihn glückliche Umstände: zunächst lernte er nach seinem Jura-Studium und der Promotion an der Masaryk-Universität in Brünn Patrik Tkác und Petr Kellner kennen.

Patrik Tkác, erfolgreicher Bankier aus der Slowakei, holte Křetínský 1999 in seine Investmentfirma J&T, und machte ihn 2003 zum Partner. Gemeinsam gründeten sie 2009 die Holding EPH und engagierten sich zunächst im Geschäft mit fossiler Energie in Mittelosteuropa.

Kellner wiederum hatte während der sogenannten Coupon-Privatisierung nach der Wende in Tschechien mit seinem in den Niederlanden registrierten Fonds PPF anscheinend wertlose Anteile der ehemaligen Staatsbetriebe aufgekauft und damit ein Vermögen gemacht. Mit Kellners Tochter Anna war Křetínský jahrelang liiert, mit der Hilfe ihres Vaters baute er am verschachtelten EPH-Firmenimperium.

Außerdem profitierte er enorm von der Vollinvasion Russlands in der Ukraine. Seitdem rentierten sich nicht nur die Kohlekraftwerke in Ostdeutschland und anderswo, sondern stiegen nach Angaben der tschechischen NGO Re-Set auch die Gewinne aus dem Erdgastransit von Sibirien nach Westeuropa, welche die EPH-Mehrheitsbeteiligung an Eustream einstreicht. Die ukrainische Regierung war davon genauso wenig begeistert wie über die anhaltenden Geschäfte des in Düsseldorf ansässigen Handelskonzerns Metro in Russland. Bei der kriselnden Metro hatte sich Křetínský 2018 eingekauft.

Heute gehört Křetínský ein schwer durchschaubares Firmengeflecht in ganz Europa. Beteiligungen hält er etwa an Supermarktketten wie Sainsbury (Großbritannien) und Casino (Frankreich), an Fußballclubs wie Westham United und Sparta Prag, und der niederländischen Post. Auch im Medienbereich ist er aktiv: In Frankreich kaufte er neben der Illustrierten Elle auch das linke Magazin Marianne und den zweitgrößten Verlag Editis. In seinem Heimatland bespielt sein Czech News Center ein Drittel des Medienmarkts, darunter das Boulevardblatt Blesk.

Gerade dieses Blatt, so Křetínskýs zahlreiche Gegner aus der Umweltschützer-Szene, habe immer wieder den Klimawandel geleugnet – vermeintlich passend zu einem Investor, der einen Großteil seines Vermögens mit fossiler Energie gemacht hat. Ein prominenter Gegner ist EU-Kommissar Jozef Síkela. Er hatte in seiner Zeit als tschechischer Industrie- und Handelsminister Křetínskýs Übernahmeversuch des Pipelinebetreibers Net4Gas abgewehrt und das Unternehmen verstaatlicht. Síkela fühlte sich durch negative Berichterstattung in Blesk unfair bedrängt. Inzwischen präsentiert sich Křetínský als Klimaschützer und gibt an, mit seinen Firmen die Energiewende voranbringen zu wollen.

Die Geschäftsstrategie von Křetínský ist es, kriselnde Unternehmen günstig aufzukaufen. Danach hält er sie in der Regel jahrelang. Er zerlegt sie anders als viele andere Investoren gewöhnlich nicht in Einzelteile. Aber er investiert oft auch nicht in größerem Stil, um die Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Darauf hofft aber der IG-Metaller Kerner immer noch für die TKSE.

Dass Křetínský allerdings im Gegenteil Gewinne entzieht, wie ein Greenpeace-Bericht über die Leag kürzlich nahelegte, bestritt sein Sprecher Daniel Častvaj. “Als Aktionäre haben wir noch keinen einzigen Euro Gewinn als Dividende erhalten“, schrieb Častvaj an Table.Briefings. “Alle Gewinne werden im Unternehmen reinvestiert.” Ansonsten bitte er um Verständnis, dass ein Interview mit Křetínský zur Leag oder zur TKSE derzeit nicht möglich sei. Da ist sie wieder – die Auster. Alex Veit

Agrifood.Table – Klimasteuer für die Tierhaltung: Was Deutschland und die EU von Dänemark lernen können: Mit einer Steuer auf Treibhausgasemissionen der Tierhaltung will Dänemark seinen Klimazielen einen Schritt näher kommen. Kopenhagen hofft, zum Vorbild zu werden – doch in Brüssel und Berlin deutet aktuell wenig darauf hin, dass es so kommt. Zum Artikel

Research.Table – Förderung der Batterieforschung: Experten einig, Politik taktiert: In einer Anhörung des Forschungsausschusses haben die Sachverständigen eine klare Botschaft: Mit der aktuell geplanten Kürzung der Forschungsförderung drohe ein “irreparabler Schaden” für die Batterieforschung. Zum Artikel

Europe.Table – EVP-Papier: Kommission soll Verbrenner-Aus in den ersten 100 Tagen zurücknehmen: Ausnahmen für alternative Kraftstoffe, eine Überprüfung der CO₂-Flottengesetzgebung: Die EVP positioniert sich mit Forderungen an die Kommission zur kriselnden Automobilwirtschaft – kurz vor Beginn des Strategischen Dialogs zur Zukunft der Branche. Das Papier soll am Dienstag in der Fraktion beschlossen werden. Zum Artikel

diese Woche hat das politische Berlin wieder Impulse zu wichtigen ESG-Themen gesetzt. Am Mittwoch verabschiedete die Bundesregierung die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie und stellte damit Weichen für eine Wirtschaft, die auf Ressourcenschutz und Unabhängigkeit ausgerichtet ist. Nun kommt es darauf an, die Strategie umzusetzen. Als Vehikel dafür soll eine Plattform Kreislaufwirtschaft dienen, auf der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten.

Auch die Stahlindustrie dürfte dabei sein und meldet bereits ihre Anliegen. Auf dem Weg zur klimaneutralen Industrie werde Schrott “immer mehr zum strategischen Rohstoff”, heißt es bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Die EU können es sich nicht länger leisten, das Recyclingmaterial unkontrolliert zu exportieren. Passend dazu habe ich mir im Rahmen unserer Kreislaufwirtschaftsserie die TKM Group angesehen. Sie fertigt Industriemesser und geht neue Wege, um Energie und wertvolles Material einzusparen. Alex Veit hat sich währenddessen mit dem Mann befasst, der die Stahlproduktion bei Thyssenkrupp transformieren soll: Das Porträt von Daniel Křetínský lesen Sie weiter unten.

Auch für die Rüstungsindustrie wird grüner Stahl vielleicht einmal von Bedeutung sein. Das Bundeskabinett sieht den Waffenbau aber bereits jetzt als nachhaltig an. In der am Mittwoch verabschiedeten Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie heißt es: “Ein gemäß europäischer und deutscher Regulierung nachhaltiger Fonds kann selbstverständlich auch in Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie investieren.” Darauf hatten die Rüstungsunternehmen gedrängt, weil sie ansonsten Finanzierungsnachteile befürchten.

Schließlich fordern FDP und die Unionsfraktion im Bundestag erneut die Aussetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Am Donnerstag brachten sie entsprechende Anträge in den Bundestag ein. Genaueres weiß Malte Kreuzfeldt.

Das zur Groz Beckert Group gehörende Unternehmen TKM aus dem bergischen Remscheid betreibt ein typisches B2B-Geschäft: Es stellt Industriemesser für andere Unternehmen her – sie werden in der Holz-, Papier-, Nahrungsmittel- und Recyclingindustrie eingesetzt. Neue Industriemesser zum Schneiden von Papierrollen für die Küche oder Toilette wiegen anfangs sechs Kilogramm. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz und schneiden pro Sekunde im Schnitt dreimal. Deswegen sind sie nach wenigen Wochen abgenutzt – sie wiegen dann noch rund fünf Kilogramm. Früher landeten sie auf dem Schrott und wurden mit anderen Restmetallen eingeschmolzen. Bei dieser rudimentären Form der Kreislaufwirtschaft gehen aber auf zwei Arten Ressourcen verloren.

“In den Messern sind wertvolle Legierungen enthalten”, sagt der Maschinenbau-Ingenieur Thomas Kästner, Projektleiter Forschung und Entwicklung bei TKM. Beim herkömmlichen Verfahren der Wiederverwertung werden verschiedene Metalle vermischt, wodurch die reine Legierung verloren geht. “Sinnvoller ist es, den Stahl mit seinen Eigenschaften wiederzuverwerten“, sagt er. Zudem benötige man beim Einschmelzen mehr Energie, als wenn man abgenutzte Messer zu neuen Messern umarbeite. Daher lohne sich die Kreislaufwirtschaft.

TKM, nach eigenen Angaben Weltmarktführer, hat sich an dem dreijährigen Forschungsprojekt Circle of Tools beteiligt. Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft wollten damit regionale Stoffkreisläufe in der metallverarbeitenden Industrie schließen. Sie legten den Schwerpunkt auf (Hand-) Werkzeuge und Schneidwaren. Beteiligt waren neben der TKM Group weitere Firmen, sowie als Forschungspartner die Bergische Universität Wuppertal sowie das Wuppertal Institut.

TKM führte im Rahmen des Projekts unter anderem ein Rückholsystem ein und stellte spezielle Boxen bei seinen Kunden auf. Es sammelte die abgenutzten Messer also wieder ein und schliff sie um, fertigte daraus erneut Industriemesser – allerdings mit geringerem Radius. Um dies zu ermöglichen, habe man den kompletten Fertigungsprozess “neu aufsetzen müssen”, sagt Kästner. Die Umwelt- und Ressourcenbilanz kann sich sehen lassen: “Wir sparen zwischen 60 und 80 Prozent an Material und CO₂ ein.”

Wie viel Emissionen man gegenüber einer Neuproduktion aus Primärmaterial im Einzelfall spare, hänge wesentlich davon ab, wie weit der Transportweg sei. “Je regionaler, umso besser”, sagt er. Daran sehe man auch, wie genau man hinschauen müsse, um nicht fälschlicherweise zu denken, man sei bei der Emissionsminderung auf dem richtigen Weg.

Wirtschaftlich lohnt sich dieses Verfahren für TKM, wenn sie die Kreismesser über den Landweg einsammeln und durch Laserschneiden bearbeiten. Die Kosten seien um 8,1 Prozent geringer als die für neue Industriemesser, und die Verarbeitungskosten des Halbzeugs (also der Zwischenprodukte) sänken sogar um 32,5 Prozent, heißt es in dem Projektbericht. “Das Remanufacturing ist wirtschaftlich rentabel, senkt die Selbstkosten um 29 bis 52 Prozent, und ermöglicht höhere Gewinnmargen oder niedrigere Produktpreise”, schreiben die Autoren.

Allerdings hat das Verfahren eine natürliche Grenze. Irgendwann sind die Industriemesser so klein, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. “Es gibt verschiedene Überlegungen, was wir dann mit den kleinsten Industriemessern machen können – da ist aber noch nichts spruchreif”, sagt der Leiter für Forschung und Entwicklung (F&E) bei TKM, Sebastian Jäger.

Im Rahmen des Pilotprojekts “Circle of Tools” testeten die Projektpartner die Herstellung von Drechselbeiteln für die Holzbearbeitung und Pappreißmessern für Dachdecker aus den Resten der Industriemesser. Jedoch müssen dabei die Materialien sehr intensiv bearbeitet werden. “Sparen lässt sich dadurch rund die Hälfte der Emissionen – verglichen mit einer Neuproduktion von Messern aus Primärrohstoffen”, sagt Kästner.

Aber diese Weiterverarbeitung gebrauchter Industriemesser zu Haushaltsmessern rechne sich ökonomisch für die Projektpartner bislang nicht. “Die Produktion von Halbzeug ist nicht rentabel, da die Kosten die Einkaufspreise weit übersteigen”, heißt es in dem Projektbericht. Bei TKM arbeitet man aber mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden, “um das Ganze noch vernünftig weiterführen zu können”.

Wenn Unternehmen bei solchen Projekten zusammenarbeiteten, müssten ihre Anforderungen an die Art und Zusammensetzung des Stahls zusammenpassen. “Sonst macht das keinen Sinn”, sagt Jäger. Helfen könnte eine Datenbank. Interessierte Unternehmen könnten hier erfahren, welcher Materialmix mit welchen Eigenschaften in den Altprodukten vorhanden ist. Nur so kann ein Unternehmen entscheiden, ob eine Wiederverwertung von Altmaterialien im eigenen Unternehmen in Frage kommt.

Diese Form der Kreislaufwirtschaft hat das Geschäftsmodell von TKM verändert. “Grundsätzlich müssen wir die Industriemesser zurückkaufen, damit sie in unser Eigentum übergehen”, sagt F&E-Chef Jäger. Das Rückholsystem hat TKM nach dem Pilotprojekt beibehalten. Möglicherweise würde man in Zukunft die Industriemesser sogar verleasen, womit sie dann die ganze Zeit im Eigentum von TKM blieben, sagt er.

Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

MAN Truck & Bus will seinen Reisebus Lion’s Coach im nächsten Jahr in einer batterieelektrischen Version auf den Markt bringen. Damit wären die Münchner der erste deutsche Hersteller, der einen E-Bus für den Fernverkehr anbietet. Gefertigt werden soll er im MAN-Werk in Ankara, wo bereits das dieselbetriebene Modell gebaut wird. Genaue Angaben zu Leistung und Ausstattung des E-Coach gibt es noch nicht.

“Wir setzen auf unserem Weg zu Zero-Emission im Busgeschäft voll auf den Elektroantrieb“, sagt Heinz Kiess, Leiter Produktmarketing Bus bei MAN. Deshalb konzentriere man sich auch beim Reisebus auf die elektrische Variante, sagte er Table.Briefings. Das trage dem Umwelt- und Klimaschutz Rechnung und sei für die Busunternehmen am wirtschaftlichsten. “Batterieelektrische Fahrzeuge bieten einfach die besten Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden“, sagt Kiess.

Bei elektrischen Stadtbussen ist MAN bereits einer der Marktführer in Europa. Mit 780 Neuzulassungen und einem Anteil von rund 13 Prozent lag das Unternehmen 2023 auf Platz 1 in dem Segment, vor dem polnischen Hersteller Solaris und Yutong aus China. Im Jahr 2030 will MAN in Europa gar keine Stadtbusse mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Damit würde das Unternehmen die entsprechenden EU-Flottengrenzwerte fünf Jahre früher als gefordert erfüllen.

Nach Angaben des Datendienstleisters Chatrou CME Solutions wurden im Jahr 2023 in Europa 31.000 Stadt-, Überland- und Reisebusse neu zugelassen. Jeder fünfte hatte einen Elektroantrieb, Tendenz steigend. Die meisten davon waren jedoch Stadtbusse. Nur 200 E-Busse fielen nicht in diese Kategorie.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der International Council on Clean Energy (ICCT). In seinem Jahresbericht 2023 zum europäischen Nutzfahrzeugmarkt zeigt er auf, dass zwar 43 Prozent der neu verkauften Stadtbusse, aber nur ein Prozent der Überland- und Reisebusse elektrifiziert waren.

In den kommenden Jahren müssen diese Zahlen deutlich nach oben gehen, wenn die Hersteller die Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge einhalten wollen. Bereits für 2030 ist eine Reduzierung der durchschnittlichen CO₂-Emissionen um 43 Prozent vorgeschrieben, bis 2035 sind es 64 Prozent und bis 2040 schließlich 90 Prozent – jeweils im Vergleich zum Jahr 2019.

Dirk Uwe Sauer, Inhaber des Lehrstuhls für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der RWTH Aachen, sieht dafür vor allem zwei Gründe. Zum einen bräuchten Fernbusse aufgrund ihrer deutlich höheren Geschwindigkeit und Fahrleistung mehr Batteriekapazität und mehr Lademöglichkeiten – weshalb die Megawatt-Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen schnell ausgebaut werden müsse. Doch daran, so Sauer, “hapert es im Moment noch komplett”.

Ganz wesentlich für den Rückstand bei elektrischen Fern- und Reisebussen sei aber auch die unterschiedliche Betreiberstruktur und die staatliche Unterstützung. Denn Bund und Länder hätten Stadtbusse zeitweise mit bis zu 80 Prozent der Mehrkosten gefördert. “Während die Elektrifizierung der Stadtbusse also eine politisch gewollte und damit auch finanzierte Maßnahme ist, ist der Fernverkehr vollkommen wettbewerblich aufgestellt”, unterstreicht Sauer.

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) bekennt sich dennoch zur klimaneutralen Mobilität. “Derzeit geht die technologische Entwicklung klar in Richtung elektrisch angetriebener Fahrzeuge”, sagte eine Sprecherin. Allerdings fehlten bislang “praxistaugliche Fahrzeuge auf dem Markt”.

Das Unternehmen Flix, das mit einem Anteil von 95 Prozent praktisch eine Monopolstellung auf dem deutschen Fernlinienbusmarkt einnimmt, hat sich deshalb im Jahr 2023 mit Daimler Buses und drei deutschen Universitäten zusammengetan. Derzeit werden zwei elektrisch angetriebene “Prototyp-Reisebusse” getestet. “Das angestrebte Ziel ist die langfristige Skalierbarkeit dieser Technologie, wobei Flix die Leistung ständig evaluiert”, erklärt das Unternehmen auf Anfrage.

Ein Sprecher von Daimler Buses bestätigte gegenüber Table.Briefings die Kooperation beim “Projekt ELCH“ (Electrified Coach). Bis zum Ende des Jahrzehnts will man Reisebusse mit rein elektrischem Antrieb anbieten, also deutlich später als MAN. Schwierigkeiten sieht das Unternehmen unter anderem durch die große Reichweite im Fernverkehr und die hohe Nutzlast.

Flix hat schon mehrfach E-Busse auf der Langstrecke getestet, auch in Deutschland. 2018 war ein Fahrzeug des chinesischen Herstellers BYD zwischen Frankfurt und Mannheim unterwegs. Der ebenfalls in China hergestellte Yutong ICe 12 wurde bereits in Frankreich und Portugal zur Probe eingesetzt. Bisher hat Flix jedoch keinen dieser Busse in den regulären Linienbetrieb übernommen.

Eine Untersuchung der niederländischen Rabobank aus dem Sommer zeigt, dass sich insbesondere die chinesischen Stadtbusse immer besser in Europa verkaufen. Zwischen 2017 und 2023 stieg ihr Marktanteil von 13 auf 24 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil europäischer und damit auch deutscher Unternehmen auf ihrem Heimatmarkt von 74 auf 54 Prozent.

Es war eine Bundestagsdebatte, in der besonders interessant ist, was nicht erwähnt wurde. Die Union brachte einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes ein – doch weder im Antrag selbst noch in der Rede ihres Abgeordneten Maximilien Morseburg wurde erwähnt, dass das von der Union nun so heftig bekämpfte Gesetz bereits im Jahr 2021 von der Groko unter Mitwirkung der Minister Peter Altmaier und Gerd Müller beschlossen worden war. Und SPD und Grüne, die das Gesetz in der Debatte entschieden verteidigten, sagten wenig dazu, dass sowohl Olaf Scholz (“Das kommt weg”) als auch Robert Habeck (“Kettensäge anwerfen und das ganze Ding wegbolzen”) kürzlich ebenfalls den Eindruck erweckt hatten, dass sie das Lieferkettengesetz komplett abschaffen wollen.

Rest-Regierung und Opposition kritisierten sich dabei gegenseitig scharf. “Was gilt das Wort von Olaf Scholz in der SPD-Bundestagsfraktion?”, fragte der Benjamin Strasser von der FDP, die ebenfalls einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Lieferkettengesetzes einbrachte. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Grüne) warf der Union dagegen in seiner letzten Bundestagsrede vor, mit ihrem “Hin und Her” gefährde sie “Planungssicherheit und klare Linien”, die die Wirtschaft brauche. Statt das Gesetz komplett abzuschaffen, sollten Union und FDP lieber einem bereits vorliegenden Entwurf zustimmen, der die Berichtspflichten verringert, forderte er. Dazu dürfte es aber nicht mehr kommen. Und auch die Entwürfe von Union und FDP werden voraussichtlich nicht beschlossen, obwohl auch die AfD das Lieferkettengesetz ablehnt. Denn trotz aller Differenzen besteht offenbar weiterhin Einigkeit, Gesetze nur zur finalen Abstimmung zu stellen, wenn im Vorfeld eine Mehrheit ohne Stimmen der AfD gesichert ist. mkr

Greenpeace schlägt eine Steuer auf sehr große Vermögen vor. Zum Konzept gehört auch eine Klimakomponente. Damit würden Hochvermögende zusätzlich belastet, sofern sie ihren ökologischen Fußabdruck nicht senken. Damit erweitert die Umweltorganisation das Milliardärssteuer-Konzept des französischen Ökonomen Gabriel Zucman, den sich die Staatschefs der G20 im November zu eigen gemacht haben. Die am Freitag erscheinende Studie lag Table.Briefings vorab vor.

“Mit einem Strafmalus für klimaschädliche Vermögen würde ein spürbarer Anreiz für grüne Investitionen geschaffen”, schreibt Studien-Coautor Mauricio Vargas. Wer keine Verantwortung für den ökologischen Fußabdruck seiner Anlagen übernehme, werde hingegen “verursachergerecht belastet”. Der ökologische Fußabdruck von Hochvermögenden sei signifikant höher als bei Durchschnittsbürgern. Verantwortlich dafür wären vor allem “Investitionsemissionen” aus Unternehmensbeteiligungen und anderen Vermögenswerten wie Immobilien.

Das Zucman-Konzept sieht eine jährliche Zwei-Prozent-Steuer auf Vermögen ab einer Milliarde US-Dollar vor. Der zusätzliche Klimamalus sollte laut Greenpeace zusätzlich ein halbes Prozent betragen. Im Unterschied zu Zucman will Greenpeace die Steuer schon auf Vermögen ab 100 Millionen Euro erheben. Die deutschen Finanzämter könnten so von 2025 bis 2030 staatliche Einnahmen von rund 200 Milliarden Euro generieren. Das Geld soll nach den Vorstellungen der NGO in Dekarbonisierung und Klimaanpassung investiert werden.

Der Erhebungsaufwand sei gering angesichts der nur etwa 4.700 hochvermögenden Haushalte. Die Berechnung von Investitionsemissionen sei durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) von Unternehmen zunehmend einfacher. Superreiche sollten den Klimamalus durch jährliche Dekarbonisierungsraten verringern können, die sich an den Pariser Klimazielen oder den EU-Klimazielen orientieren. av

Kurz nachdem die UN-Verhandlungen über ein Plastikmüll-Abkommen im südkoreanischen Busan gescheitert sind, gibt der Getränkehersteller Coca-Cola bekannt, seine freiwilligen Ziele beim Recycling und der Wiederverwendung von Verpackungen zurückzuschrauben. Statt bis 2030 in der Hälfte seiner Primärverpackungen recyceltes Glas, Plastik und Aluminium zu verwenden, sollen es jetzt bis 2035 nur noch 35 bis 40 Prozent sein.

Dazu fährt der US-Konzern weitere Sammel- und Recyclingbemühungen um ein Viertel zurück. Noch 2018 wollte Coca-Cola pro verkaufter Flasche das Äquivalent einer Flasche wiederverwenden. In einer Meldung von Montag heißt es nun, die Quote solle bis 2035 nur noch bei 70 bis 75 Prozent liegen. Zudem senkt das Unternehmen seine Ambitionen beim Ausstoß von Treibhausgasen, die ursprünglich bis 2030 um 25 Prozent verringert werden sollten.

Umweltorganisationen reagierten empört auf die Ankündigung. Sie befürchten, dass weiterhin Milliarden von Einwegplastikflaschen die Gewässer belasten und dort zu Mikroplastik zerfallen. “Aus Umwelt- und Gesundheitssicht ist es beschämend, dass Coca-Cola weiter an Einwegplastik im großen Stil festhält”, sagt Janine Korduan vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Table.Briefings.

Einwegplastik verbrauche Unmengen an Öl und Gas und enthalte über 4.200 problematische Zusatzstoffe, die im Verdacht stünden, krebserregend, fortpflanzungs- oder hormonell schädlich zu sein. “Völlig unverständlich” sei auch der mangelnde Einsatz für Mehrwegverpackungen, so Korduan. Bis 2030 habe der Konzern den Anteil eigentlich auf 25 Prozent erhöhen wollen. Doch die Entwicklung sei sogar rückläufig. Mittlerweile liege die Quote bei 14 Prozent.

Eine Begründung für die Verwässerung seiner Umweltziele lieferte der Konzern auf Anfrage nicht. Eine Sprecherin teilte lediglich mit, man sei weiterhin bestrebt, die “langfristige geschäftliche Resilienz auszubauen” und die freiwilligen Umweltziele weiterzuentwickeln. aga

Die Verwertungsquote mineralischer Bauabfälle über alle Materialfraktionen hinweg lag im Jahr 2022 bei 90,4 Prozent – und damit erstmals über 90 Prozent. Das geht aus dem neuen, alle zwei Jahre erscheinenden Monitoring-Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau hervor. Er lag Table.Briefings vorab vor. Zu solchen Abfällen gehören etwa Bodenaushub und Steine sowie Bauschutt. Sie werden zum Beispiel zu Recyclingbaustoffen verarbeitet und für den Straßenbau eingesetzt. 2020 lag die Quote bei 89,5 Prozent.

Insgesamt sind im Berichtsjahr 207,9 Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle angefallen. Damit machen sie mehr als die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland aus. Die größten Anteile haben Boden und Steine mit 58,7 Prozent und Bauschutt mit 26,6 Prozent. Der Rest sind Straßenaufbruch, Baustellenabfälle und Bauabfälle auf Gipsbasis. Aus 72,3 Millionen Tonnen Bauschutt und Straßenaufbruch wurden 61 Millionen Tonnen recycelte Baustoffe hergestellt. Wird zudem das Recycling von Boden und Steinen und Baustellenabfällen berücksichtigt, waren es 75,3 Millionen Tonnen Recyclingbaustoffe.

Recyclingbaustoffe deckten 2022 13,3 Prozent des Bedarfs an Gesteinskörnungen ab und dienen so zur Herstellung von Asphalt, Beton, Mörtel und anderen Baustoffgemischen. Fast die Hälfte der Recyclingbaustoffe wurde im Straßenbau eingesetzt.

Laut Umweltbundesamt sei es aber wichtig, mittelfristig “die große Abhängigkeit vom Straßen(neu)bau bei der Entsorgung von Abbruchabfällen zu reduzieren, denn der materialintensive Neubau von Straßen wird vor allem in strukturell benachteiligten Regionen abnehmen”. In solchen Regionen seien die ökologischen Vorteile, Gesteinskörnungen im Hochbau zu verwenden, offensichtlich.

Zur Initiative Kreislaufwirtschaft Bau gehören unter anderem der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden, der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Diese wurde 1995 gegründet. Ihr Ziel: eine möglichst hohe Verwertungsquote von mineralischen Bauabfällen. nh

Mit der zweiten Förderrichtlinie des Programms “Nachhaltig im Beruf – zukunftsorientiert ausbilden” fördert das Bundesbildungsministerium jetzt die Umsetzung der sozial-ökologischen Transformation der Betriebe mit neuen Lösungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Thematisch stehen in der zweiten Richtlinie die Themen Energiewende und Kreislaufwirtschaft im Vordergrund. Profitieren sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, schreibt das BMBF. Ein wissenschaftliches “Metavorhaben” soll die Entwicklung der Projekte und den Ideen-Transfer im Rahmen der zweiten Richtlinie begleiten.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bewertet die neue Förderrichtlinie “bildungspolitisch äußerst positiv”, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Allerdings bemängelt der Verband, Bildungsanbieter dürften Schwierigkeiten haben, herauszufinden, “welche konkreten Bildungsangebote förderfähig sind”. Dafür sei der Themenkatalog zu breit gewählt. Gleichzeitig seien Detailanforderungen und Förderkriterien zu komplex. Kritisch sei zudem, dass Bildungsanbietern für eine Bewerbung bis Mitte Februar nicht mehr viel Zeit bleibe.

Stephan Albani, Berichterstatter für berufliche Bildung der Unionsfraktion, sieht noch “Optimierungspotenzial in den Förderbedingungen und der Evaluation des Programms”. Generell brauche es für die Förderrichtlinien im Geschäftsbereich des BMBF “eine stärkere Fokussierung und Priorisierung der Projekte, um nachhaltige und skalierbare Ergebnisse zu sichern.”

Anja Reinalter, bildungspolitischer Sprecherin der Grünen, sagte hingegen, “auch wenn das Programm womöglich nicht zwingend Wirkung in der Breite erzielt”, sei es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Die erste Förderrichtlinie von “Nachhaltig im Beruf” konzentrierte sich noch auf die Qualifizierung von Ausbildungspersonal für die Transformation. Derzeit werden darüber 21 Projekte gefördert. Das BMBF fördert das Programm mit insgesamt mehr als 43 Millionen Euro. Für die zweite Förderrichtlinie ist einer Sprecherin zufolge ein Volumen von rund 13 Millionen Euro an Projektfördermitteln vorgesehen. Das Programm wird von der Europäischen Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) kofinanziert.

Bis zum 15. Februar können sich neben Ausbildungsbetrieben zum Beispiel Träger überbetrieblicher Berufsbildungsstätten, Kammern oder Innungen bewerben. Eine erste Online-Informationsveranstaltung zur zweiten Förderrichtlinie findet am Donnerstag, 5. Dezember, statt. Anna Parrisius

Am Dienstag legte die EU-Kommission die Startmenge für Emissionszertifikate im neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS II) fest: Rund eine Milliarde Tonnen an CO₂-Zertifikaten werden im Jahr 2027 ausgestellt. Zusätzlich werden 300 Millionen Tonnen vorgeschossen (“frontloading”), um einen liquiden Markt zu garantieren. Diese werden aber von den Mengen der Folgejahre abgezogen, erhöhen die Gesamtmenge also nicht.

Diese orientiert sich an einem linearen Pfad für die Emissionsziele im Jahr 2030; entsprechend wird die jährliche Menge an Zertifikaten verringert. Unter Umständen kann eine Reserve von 600 Millionen Zertifikaten zusätzlich in den Markt gegeben werden, um den CO₂-Preis zu stabilisieren. Besonders zu Beginn der Handelsphase könnte es zu stärkeren Fluktuationen kommen. “Die initialen tatsächlichen CO₂-Preise hängen vor allem davon ab, wie die Unternehmen diesen Markt einschätzen, welche Preiserwartungen sie haben und in welchem Maße sie sich mit Zertifikaten für die Zukunft eindecken”, erklärt Wilfried Rickels, Leiter des Forschungszentrums Global Commons und Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

Bisherige Studien rechneten für das Jahr 2030 mit einem Preis bis zu 200 bis 300 Euro pro Tonne CO₂ – allerdings gebe es eine “erheblichen Streuung in den Preisen”, so Rickels, da sich die Studien auf Vermeidungskosten der CO₂-Emissionen beziehen und die Startmenge der Zertifikate bislang nicht bekannt war. lb

Die Reaktionen in Behörden, Unternehmen und Zivilgesellschaft auf die in dieser Woche in Brüssel beschlossene Verschiebung der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) fallen größtenteils positiv aus. “Uns erlaubt die Verschiebung um ein Jahr, dass wir uns noch besser vorbereiten”, sagte Annerose Lichtenstein bei einer Veranstaltung von Table.Briefings. Sie ist Leiterin für “Entwaldungsfreie Produkte” bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), welche die Anwendung der EUDR überprüfen wird. Die Behörde wäre startklar gewesen, sagte Lichtenstein, könne durch die Verschiebung bis Ende 2025 betroffenen Unternehmen aber stärker entgegenkommen, etwa bei den IT-Anwendungen.

Johanna von Stechow, Director Corporate Responsibility bei Tchibo, kritisierte die “absurd späte Verschiebung”: Die letzte formale Abstimmung in Brüssel werde erst in der letzten Kalenderwoche stattfinden. “Wenn Regeln einen Tag vor ihrem Inkrafttreten verschoben werden, schadet das der Glaubwürdigkeit der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung“, sagte sie bei der Veranstaltung.

Wäre die Verschiebung ein halbes Jahr früher angekündigt worden, hätte man entspannter planen können und nicht andere Themen vernachlässigen müssen, so von Stechow. Tchibo habe “wahnsinnig viele Projektmanagement-Kapazitäten und finanzielle Ressourcen auf das Thema gesetzt“. Trotzdem sei die Verschiebung sinnvoll, etwa weil viele Kaffeefarmer noch nicht bereit gewesen und zum jetzigen Zeitpunkt vom EU-Markt ausgeschlossen worden wären.

Zum anderen habe die Regierung nun Zeit, mit den Anbauländern am Waldschutz zu arbeiten und zu investieren. “Waldschutz ist nicht nur eine Aufgabe von Unternehmen und ihren Zulieferern, sondern muss auch staatlich flankiert und finanziert werden.”

Als “vernünftigen Kompromiss” bezeichnete Steffen Kemper, Projektmanager beim Global Nature Fund, die Verschiebung. Einzelne Unternehmen waren bereits früh vorbereitet, doch bei vielen anderen hätten immense Verständnisfragen und Unklarheiten bestanden. “Zum Glück gibt es keine inhaltlichen Änderungen und Verwässerung. Alle Seiten haben nun die notwendige Zeit, um die Verordnung am Ende vernünftig um- und durchzusetzen”, sagte er. leo

Ölkonzerne überschätzen die künftige Nachfrage aus der Chemieindustrie nach ihren Produkten. Damit gehen sie ein hohes Investitionsrisiko ein. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Report des britischen Thinktanks Carbon Tracker. Der Hintergrund: Weltweit wird die Gesamtnachfrage nach fossilen Energien laut IEA-Prognosen bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen und dann sinken. Doch zugleich wird die Nachfrage vor allem nach Flüssiggas in der petrochemischen Industrie laut IEA weiter wachsen.

Carbon Tracker warnt: “Unternehmen, die sich auf die Petrochemie berufen, um die Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Erdölförderung zu rechtfertigen, riskieren Überinvestitionen in Anlagen, die in einem Markt mit Überangebot in finanzielle Schieflage geraten.” Dem Report zufolge müsste die Nachfrage nach petrochemischen Erzeugnissen bis zum Jahr 2035 kontinuierlich um 3,9 Prozent pro Jahr wachsen. Das halten die Autoren für sehr optimistisch. Dafür nennen sie vier Gründe:

Aufgrund der absehbar sinkenden Nachfrage nach fossiler Energie richten sich Öl- und Gasunternehmen derzeit neu aus – und zwar auf drei Arten, wie Carbon Tracker schreibt:

Doch nicht nur Unternehmen, auch der Ölstaat Saudi-Arabien, der internationale Klima- und Umweltverhandlungen zuletzt blockierte, reagiert auf die Veränderungen im Markt. Laut IEA hat die Regierung den bislang geplanten Ausbau der Ölproduktionskapazitäten auf Eis gelegt. Stattdessen konzentriert sie sich nun auf die Ausweitung der Produktion von Erdgaskondensaten und -flüssigkeiten. ae

Bundesbank chief calls for softer debt brake to increase investment – Financial Times

Joachim Nagel gilt nicht als Verfechter hoher Staatsausgaben – aber eine Reform der Schuldenbremse sei notwendig, erklärt er im Interview mit Olaf Storbeck und Patrick Jenkins. Für den Erhalt der Infrastruktur und für Verteidigungsausgaben brauche es einen “very smart approach” der nächsten Bundesregierung. Zum Artikel

Betrug mit Klimazertifikaten: “Es gilt die Unschuldsvermutung” – Süddeutsche Zeitung

Der Umweltausschuss des Bundestages untersucht den angeblichen Betrug mit Klimaprojekten in China. Im September hatte das Bundesumweltamt von 45 Projekten in China gesprochen, bei denen es einen “starken Verdacht” gebe, schreiben Michael Müller und Nicolas Richter. Ein Vertreter der Zertifizierungsgesellschaft Müller-BBM hielt bei der Anhörung dagegen und fragte, ob sich das Amt von einer “Kombination aus aufgebauschten Vorwürfen eines anonymen Schreibens aus China und einer Lobbykampagne in Deutschland” habe beeinflussen lassen. Zum Artikel

How to turn European savings into investment, innovation and growth – Economist

Um mehr Kapital in innovative Ideen zu bringen, hält die EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Neuorientierung Europas für nötig. So könnten die wichtigsten Blockaden in der Finanzierungspipeline aufgelöst werden, und die EU sich auf eine kleinere Anzahl von Lösungen mit der höchsten Rendite konzentrieren. Drei Punkte nimmt sie in den Blick: Europas Ersparnisse müssten stärker in den Kapitalmarkt gelangen. Die Kapitalmärkte müssten die Ersparnisse dorthin lenken, wo Bedarf in Europa sei. Zudem müssten die Ersparnisse stärker in die innovativen Unternehmen und Sektoren fließen.Zum Artikel

Wichtige Rohstoffe: Werden seltene Erden selten? Warum China ein Embargo gegen den Westen verhängt – Standard

Nachdem die USA ihr Halbleiter-Embargo gegen China verschärft haben, kontert Peking nun mit Sanktionen bei seltenen Erden und anderen wichtigen Rohstoffen. Neben Gallium, Germanium und Grafit darf nun auch Wolfram nicht mehr in die USA exportiert werden. Das ist durchaus brisant, meint Philipp Mattheis. Denn die hohe Dichte des Metalls macht es auch für das Militär interessant, weil sich daraus panzerbrechende Munition herstellen lässt. Zum Artikel

Lachszucht in Norwegen: Jeder zweite Lachs verreckt – taz

Laut einem Bericht der Verbraucherorganisation Foodwatch sterben in norwegischen Zuchtfarmen jährlich hundert Millionen Lachse. Grund seien Infektionskrankheiten, Verletzungen und der Befall durch Lachsläuse in den intensiv betriebenen Zuchtanlagen mit Käfigen im Meer. Auch das ASC-Label biete weder den Tieren noch den Verbrauchern einen wirksamen Schutz, schreibt Anne Diekhoff. Stattdessen verbuchen die norwegischen Lachszüchter Rekordeinnahmen. Im vergangenen Jahr waren es zehn Milliarden Euro. Ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Artikel

Für diese Umfrage standen bei Tesla die Bänder still – Handelsblatt

Der Elektroautobauer Tesla befindet sich im Clinch mit der IG Metall. In einer Umfrage der Gewerkschaft gaben 83 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich sehr oft oder oft überlastet fühlen. Nun führte das Unternehmen im Werk Grünheide selbst eine Umfrage durch, wobei es zu technischen Pannen kam. Das berichten Sönke Iwersen und Michael Verfürden. Die IG Metall kritisiert, dass die Tesla-Umfrage nicht anonym gewesen sei und hält es für wahrscheinlich, dass Mitarbeitende sich nicht trauten, Kritik zu äußern. Tesla versichert, alle Antworten würden “vertraulich behandelt”. Zum Artikel

Seine Kritiker verliehen ihm schon viele Etiketten: Die “tschechische Sphinx” werde er genannt, notierte die Financial Times, ohne jedoch anzugeben, was genau damit gemeint sei. Vielleicht meinte das Blatt Daniel Křetínskýs (49) oft rätselhafte Investitionen in kriselnde Unternehmen, beispielsweise den Kauf der von Unterfinanzierung und Streiks geplagten britischen Royal Mail. Deren Mehrheitsübernahme samt dem Paketdienst GLS möchte Křetínský dieser Tage vollenden.

Mit Verweis auf Křetínskýs Aufkäufe fossiler Kraftwerke nannte ihn der französische Journalist Jérôme Lefilliâtre in einer Biografie hingegen den “Müllsammler Europas”. Durch den Kauf von Kohleunternehmen – unter anderem erwarb er 2009 die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) und 2016 die Leag in der Lausitz – stieg der Milliardär zu einem der größten Luftverschmutzer Europas auf.

Nun kommt eine weitere charakterisierende Metapher hinzu: “Zugeknöpft wie eine Auster” sei er zu seinen konkreten Plänen für die Thyssenkrupp-Stahltochter TKSE, sagte Jürgen Kerner im Gespräch mit Table.Briefings. Der zweite Vorsitzende der IG Metall und Aufsichtsratsmitglied der Thyssenkrupp AG hat jedoch einen durchaus differenzierten Eindruck von Křetínský.

An der TKSE hält Křetínský bereits ein Fünftel der Anteile, für weitere 30 Prozent besteht eine Option. “Wenn ich ihm eine Nachricht zukommen lasse, kommt sofort eine Reaktion”, sagt Kerner. “Das ist sehr freundlich.” Aber ein Gespräch über die wichtigen Fragen finde trotzdem nicht statt.

Ohne ein verbindliches Gespräch bleibe unklar, ob Křetínský eigenes Geld in den Konzern investieren wolle, um die Restrukturierung und ökologische Transformation des defizitären größten deutschen Stahlkonzerns mit zu ermöglichen. “Jede Woche, die ohne so ein Gespräch vergeht, nährt die Zweifel bei mir und den Kolleginnen und Kollegen, dass er der richtige Eigentümer ist”, mahnt Kerner. Dabei sei der Tscheche eigentlich “ein sehr zugewandter Mensch”, mit dem man sich gut “über vielerlei Themen auf einer Metaebene” unterhalten könne.

Ganz ähnlich beschreibt Sigmar Gabriel den Investor im Gespräch mit Table.Briefings: “Ich habe Herrn Křetínský als außerordentlich kenntnisreichen und sehr guten Analytiker kennengelernt”, so der ehemalige Bundeswirtschaftsminister, der im Spätsommer im Streit mit dem Thyssenkrupp-Vorstand seinen Posten als TKSE-Aufsichtsratsvorsitzender räumte. Damals empfahl Gabriel sogar, Křetínský solle die TKSE vollständig übernehmen – eine Aussage, die Gabriel nun aber nicht wiederholen wollte.

Křetínský gehört laut der Forbes-Reichenliste mit 9,4 Milliarden US-Dollar “net-worth” zu den drei reichsten Tschechen, seine Firmenbeteiligungen werden auf das Fünffache taxiert. Wie er als Sohn eines Informatikprofessors und einer Verfassungsrichterin zu diesem Reichtum gekommen ist, erklärt sich durch mehrere für ihn glückliche Umstände: zunächst lernte er nach seinem Jura-Studium und der Promotion an der Masaryk-Universität in Brünn Patrik Tkác und Petr Kellner kennen.

Patrik Tkác, erfolgreicher Bankier aus der Slowakei, holte Křetínský 1999 in seine Investmentfirma J&T, und machte ihn 2003 zum Partner. Gemeinsam gründeten sie 2009 die Holding EPH und engagierten sich zunächst im Geschäft mit fossiler Energie in Mittelosteuropa.

Kellner wiederum hatte während der sogenannten Coupon-Privatisierung nach der Wende in Tschechien mit seinem in den Niederlanden registrierten Fonds PPF anscheinend wertlose Anteile der ehemaligen Staatsbetriebe aufgekauft und damit ein Vermögen gemacht. Mit Kellners Tochter Anna war Křetínský jahrelang liiert, mit der Hilfe ihres Vaters baute er am verschachtelten EPH-Firmenimperium.

Außerdem profitierte er enorm von der Vollinvasion Russlands in der Ukraine. Seitdem rentierten sich nicht nur die Kohlekraftwerke in Ostdeutschland und anderswo, sondern stiegen nach Angaben der tschechischen NGO Re-Set auch die Gewinne aus dem Erdgastransit von Sibirien nach Westeuropa, welche die EPH-Mehrheitsbeteiligung an Eustream einstreicht. Die ukrainische Regierung war davon genauso wenig begeistert wie über die anhaltenden Geschäfte des in Düsseldorf ansässigen Handelskonzerns Metro in Russland. Bei der kriselnden Metro hatte sich Křetínský 2018 eingekauft.

Heute gehört Křetínský ein schwer durchschaubares Firmengeflecht in ganz Europa. Beteiligungen hält er etwa an Supermarktketten wie Sainsbury (Großbritannien) und Casino (Frankreich), an Fußballclubs wie Westham United und Sparta Prag, und der niederländischen Post. Auch im Medienbereich ist er aktiv: In Frankreich kaufte er neben der Illustrierten Elle auch das linke Magazin Marianne und den zweitgrößten Verlag Editis. In seinem Heimatland bespielt sein Czech News Center ein Drittel des Medienmarkts, darunter das Boulevardblatt Blesk.

Gerade dieses Blatt, so Křetínskýs zahlreiche Gegner aus der Umweltschützer-Szene, habe immer wieder den Klimawandel geleugnet – vermeintlich passend zu einem Investor, der einen Großteil seines Vermögens mit fossiler Energie gemacht hat. Ein prominenter Gegner ist EU-Kommissar Jozef Síkela. Er hatte in seiner Zeit als tschechischer Industrie- und Handelsminister Křetínskýs Übernahmeversuch des Pipelinebetreibers Net4Gas abgewehrt und das Unternehmen verstaatlicht. Síkela fühlte sich durch negative Berichterstattung in Blesk unfair bedrängt. Inzwischen präsentiert sich Křetínský als Klimaschützer und gibt an, mit seinen Firmen die Energiewende voranbringen zu wollen.

Die Geschäftsstrategie von Křetínský ist es, kriselnde Unternehmen günstig aufzukaufen. Danach hält er sie in der Regel jahrelang. Er zerlegt sie anders als viele andere Investoren gewöhnlich nicht in Einzelteile. Aber er investiert oft auch nicht in größerem Stil, um die Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Darauf hofft aber der IG-Metaller Kerner immer noch für die TKSE.

Dass Křetínský allerdings im Gegenteil Gewinne entzieht, wie ein Greenpeace-Bericht über die Leag kürzlich nahelegte, bestritt sein Sprecher Daniel Častvaj. “Als Aktionäre haben wir noch keinen einzigen Euro Gewinn als Dividende erhalten“, schrieb Častvaj an Table.Briefings. “Alle Gewinne werden im Unternehmen reinvestiert.” Ansonsten bitte er um Verständnis, dass ein Interview mit Křetínský zur Leag oder zur TKSE derzeit nicht möglich sei. Da ist sie wieder – die Auster. Alex Veit

Agrifood.Table – Klimasteuer für die Tierhaltung: Was Deutschland und die EU von Dänemark lernen können: Mit einer Steuer auf Treibhausgasemissionen der Tierhaltung will Dänemark seinen Klimazielen einen Schritt näher kommen. Kopenhagen hofft, zum Vorbild zu werden – doch in Brüssel und Berlin deutet aktuell wenig darauf hin, dass es so kommt. Zum Artikel

Research.Table – Förderung der Batterieforschung: Experten einig, Politik taktiert: In einer Anhörung des Forschungsausschusses haben die Sachverständigen eine klare Botschaft: Mit der aktuell geplanten Kürzung der Forschungsförderung drohe ein “irreparabler Schaden” für die Batterieforschung. Zum Artikel

Europe.Table – EVP-Papier: Kommission soll Verbrenner-Aus in den ersten 100 Tagen zurücknehmen: Ausnahmen für alternative Kraftstoffe, eine Überprüfung der CO₂-Flottengesetzgebung: Die EVP positioniert sich mit Forderungen an die Kommission zur kriselnden Automobilwirtschaft – kurz vor Beginn des Strategischen Dialogs zur Zukunft der Branche. Das Papier soll am Dienstag in der Fraktion beschlossen werden. Zum Artikel