Lieferkettengesetz, CSRD, Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit: Unternehmen beklagen, dass die Regulierungsdichte deutlich zugenommen hat in der zu Ende gehenden EU-Legislaturperiode. Und sieht man sich die Daten an, stimmt das auch: Im internationalen Vergleich gibt es nirgendwo sonst so viele Gesetze, Verordnungen und Offenlegungsverpflichtungen wie in Europa.

Zwei Forschende, mit denen ich gesprochen habe, betonen deshalb, dass es jetzt auf etwas anderes ankommt für Abgeordnete und andere Standardsetzer: Semantik, Stringenz und Harmonisierung. Und nicht auf weitere Innovationen. Was sie damit meinen, lesen Sie in meiner Analyse.

Benedict Probst und Marian Krüger haben sich derweil mit einem dieser Standards tiefer auseinandergesetzt: der Science-Based Targets initiative. Diese ist in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Unsere Gastautoren erklären nun aber, warum es keine Alternative zu deren Ansatz gibt. Und warum sich ihr mehr Unternehmen in Deutschland anschließen sollten. Bisher sind sie nämlich zurückhaltend.

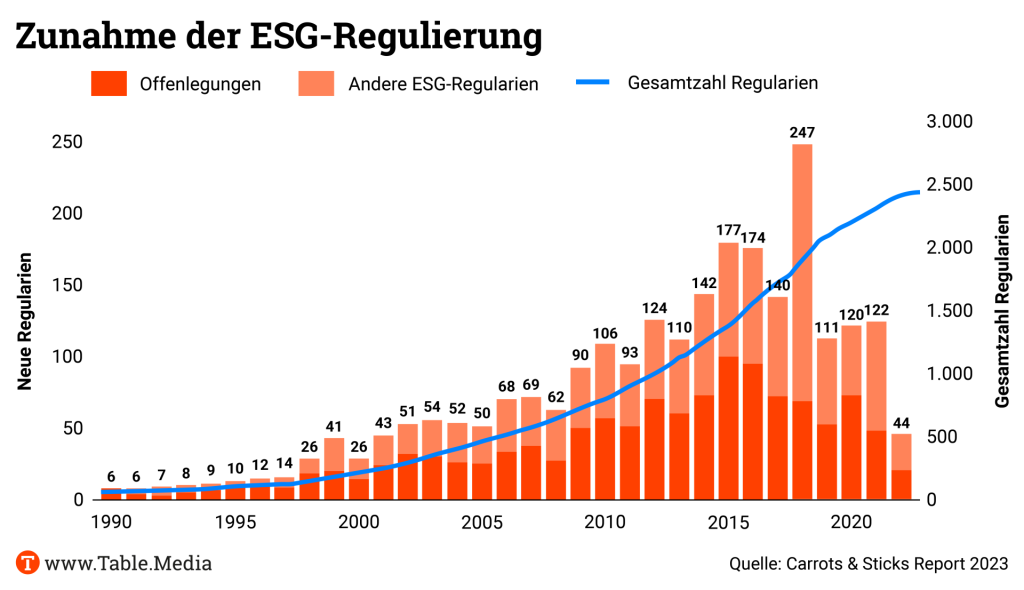

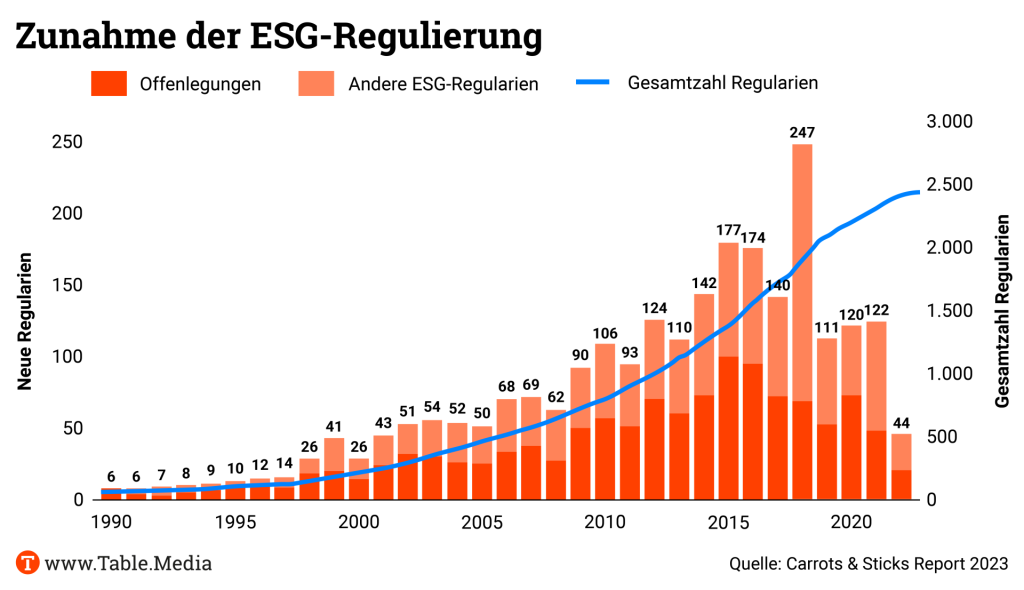

Die Zahl der Gesetze und Richtlinien, die darauf abzielen, die Wirtschaft und ihre globalen Lieferketten nach ESG-Kriterien umzugestalten, nimmt seit Jahren zu. Jüngstes Beispiel ist das EU-Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die mit dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Einklang gebracht werden muss.

Zudem steht die Umsetzung weiterer EU-Vorhaben an, darunter ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit, eine Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) für eine deutlich erweiterte Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung. Nicht nur Mittelständler, sondern auch Konzerne beklagen die Anforderungen.

Die internationale Initiative “Carrots & Sticks” hat es sich zur Aufgabe gemacht, Licht in den globalen Regulierungsdschungel zu bringen. Sie hat eine Datenbank ins Leben gerufen, die regelmäßig aktualisiert wird und frei zugänglich ist. Getragen wird das Projekt von der Global Reporting Initiative, dem King’s College London, der University of Edinburgh und der Stellenbosch Business School.

“Wir möchten einerseits, dass Unternehmen sich informieren können, bevor sie in neuen Märkten Geschäfte machen. Im Kern zielt unsere Arbeit aber vor allem auf politische Entscheidungsträger ab, damit sie bessere Regulierungen beschließen können”, sagt Robyn Klingler-Vidra vom King’s College. Um dies zu erleichtern, werten die beteiligten Wissenschaftler regelmäßig ihre Datenbank aus und erstellen den sogenannten “Carrots & Sticks”-Report. Nach Angaben der Autoren handelt es sich um die umfassendste Zusammenstellung dieser Art.

Doch selbst für sie ist es schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben. Seit ihrem letzten Bericht, der vor etwas mehr als einem halben Jahr erschienen ist, seien rund 400 weitere ESG-Policies in die Datenbank aufgenommen worden, so Klingler-Vidra.

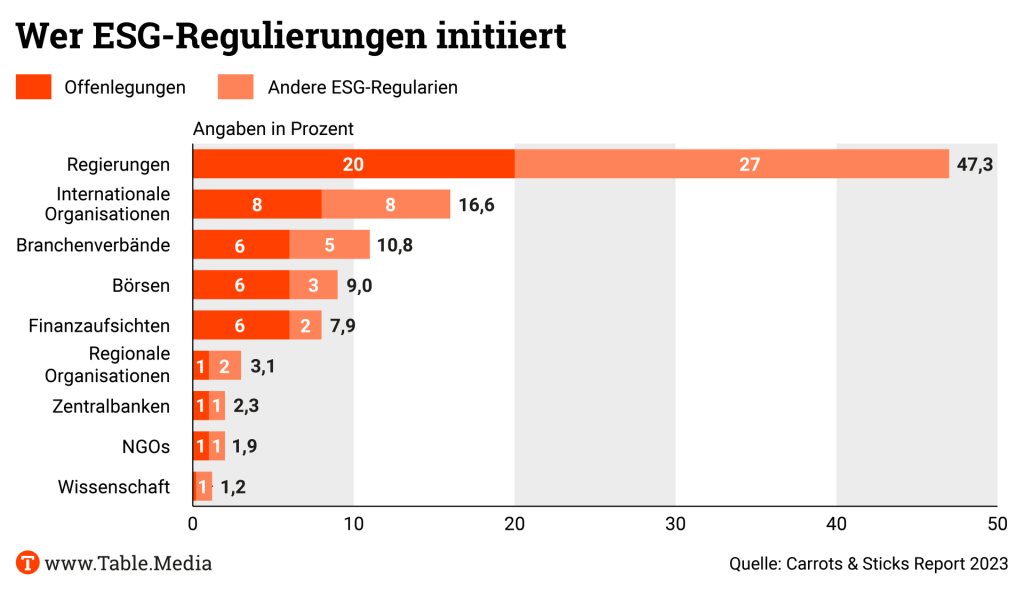

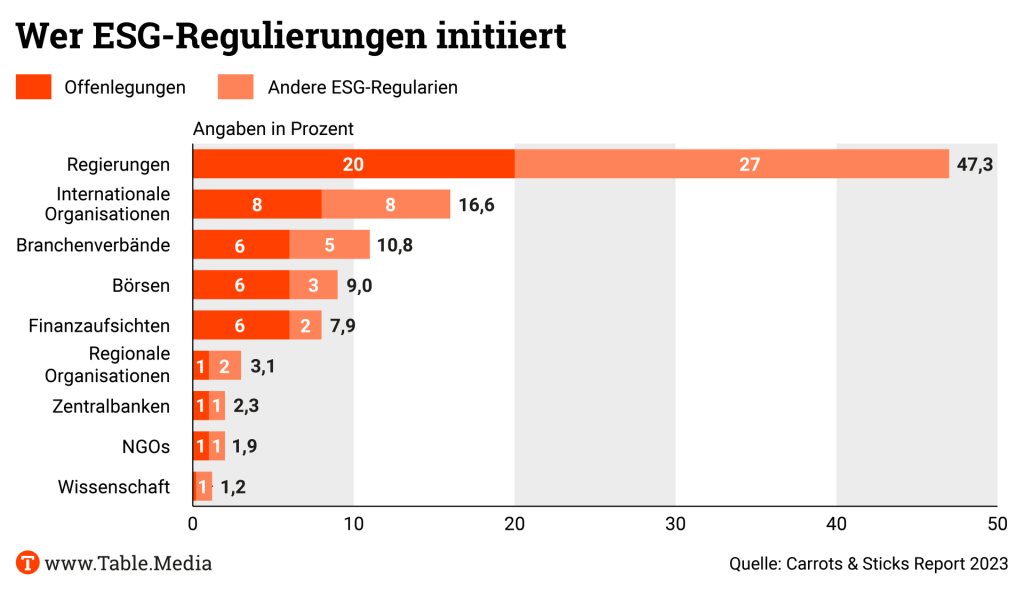

Dennoch gibt der Bericht einen guten Überblick. Dies gilt zunächst für die regionale Verteilung der globalen ESG-Regulierungen. Diese besagt:

Im Ländervergleich verzeichnet Großbritannien die meisten Policies (98). Dahinter folgen die USA (71), Australien (68) und China (64). In Deutschland zählten die Forscher 61 Policies, wobei sie auch das Handelsgesetzbuch auflisten, das keine ESG-Regulierung im engeren Sinne ist, aber beispielsweise Pflichten zu nichtfinanziellen und sozialen Themen anspricht.

Aus der Untersuchung geht zudem hervor:

Ordnet man die ESG-Regelungen nach Themen, so lassen sie sich wie folgt zuordnen:

Wichtig ist den Autoren, dass ihre Analysen in Regelungsvorhaben einfließen. Dies sei jedoch längst nicht immer der Fall. Mit der Quantität steige nicht automatisch die Qualität der Regulierung. “Forschungen zeigen, dass es zu Verwirrung bei den Unternehmen führt, wenn es immer mehr globale Rahmenbedingungen gibt, die auf verschiedenen Ebenen agieren. Es ist nicht so, dass mehr Regulierung per se besser wäre”, so Klingler-Vidra.

Ihr Kollege Adam Chalmers von der University of Edinburgh stimmt dem zu: “Es ist entscheidend, wie Richtlinien formuliert werden. Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass der Grad der Verständlichkeit, Vollständigkeit und Transparenz der Sprache darüber entscheidet, wie häufig Unternehmen diese Richtlinien tatsächlich anwenden.”

Und noch etwas sei wichtig: Innovation, so Chalmers, bestehe nicht mehr so sehr darin “das Rad neu erfinden zu wollen”. Stattdessen sollten die politischen Entscheidungsträger mehr auf dem aufbauen, was bereits vorhanden ist – und Maßnahmen konsolidieren.

Das Forschungsduo hat das exemplarisch anhand der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) analysiert, die Kriterien für eine vergleichbare Berichterstattung nichtfinanzieller Themen von Unternehmen liefern sollen. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wurden textliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu anderen Regelwerken herausgearbeitet. Je größer die in den ESRS formulierten Alleinstellungsmerkmale sind, desto innovativer dürfte die Regulierung sein, so die Annahme.

In dieser Hinsicht war das Ergebnis enttäuschend. Die Kriterien stützten sich weitgehend auf bereits bestehende Arbeiten (Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board etc.). Chalmers und Klingler-Vidra betonen jedoch, dass in diesem Fall die Interoperabilität hervorzuheben sei, nämlich der Wille der Politik, den Unternehmen nicht völlig neue Verpflichtungen aufzuerlegen, sondern möglichst auf bereits bestehenden aufzubauen.

Darum, so ihr Fazit, müsse es in Zukunft gehen – und teilweise werde das auch schon verstanden. “Soweit ich es sehe, unternehmen die relevanten internationalen Standardsetzer große Anstrengungen, um die Interoperabilität zu verbessern”, sagt Adam Chalmers. “Jetzt wird allerdings die Frage sein, ob ihnen das tatsächlich auch gelingt.”

Heute gehen die seit Montag laufenden Gewerkschaftswahlen bei Mercedes-Benz in Vance im US-Bundesstaat Alabama zu Ende. Mit einem Ergebnis wird am frühen Abend deutscher Zeit gerechnet. Für die US-amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft United Autoworkers (UAW) ist der Ausgang eine Bewährungsprobe.

Denn anders als bei Volkswagen vor wenigen Wochen wurde ihre Kampagne diesmal von gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen begleitet, wie sie in den Südstaaten der USA an der Tagesordnung sind. Die UAW muss also zeigen, dass sie sich gegen Widerstände durchsetzen kann.

Zwar hat das Management in der Öffentlichkeit wiederholt beteuert, es respektiere das Recht der Belegschaft, in freier und geheimer Wahl über eine gewerkschaftliche Interessenvertretung zu entscheiden. Doch hinter den Werkstoren herrscht ein anderer Ton. Auf zahlreichen Veranstaltungen, an denen die Beschäftigten teilnehmen mussten, warnte das Management vor einer gewerkschaftlichen Organisierung.

Nur wenige Tage vor der Wahl wandte sich der neue Werksleiter Federico Kochlowski in einem internen Schreiben, das Table.Briefings vorliegt, an seine Mitarbeiter. Darin heißt es mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung: “Obwohl ich das Recht jedes Einzelnen respektiere, in dieser Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen, ziehe ich es vor, dass wir gemeinsam an unserer Zukunft arbeiten, ohne dass jemand anderes zwischen uns steht.”

Mit dieser Aussage hat Kochlowski ausgereizt, was laut National Labor Relations Act (NLRA), dem US-Bundesgesetz über die Arbeitsbeziehungen, rechtlich zulässig ist – und dennoch ein unmissverständliches Statement gegen die Gewerkschaft gesetzt.

Der NLRA sieht vor, dass die Beschäftigten ohne Einflussnahme des Unternehmens entscheiden, ob sie sich gewerkschaftlich vertreten lassen wollen oder nicht. Der Arbeitgeber ist in dieser Frage zur Neutralität verpflichtet, ähnlich wie bei einer Betriebsratswahl in Deutschland.

Doch das wird oft nicht eingehalten. Hochbezahlte Berater und auf “Gewerkschaftsvermeidung” spezialisierte Wirtschaftskanzleien liefern Formulierungen, die gerade noch vom Gesetz gedeckt sind. Kommt es dennoch zu Gesetzesverstößen, werden diese erst nach der Wahl verhandelt. Die Strafen sind in der Regel gering.

Die UAW hat nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit der Wahl bereits sechs Beschwerden beim NLRB eingereicht. Die US-Bundesbehörde überwacht die Einhaltung des NLRA.

Für öffentliches Aufsehen sorgte zuletzt, dass Mercedes-Benz für seine Kampagne gegen die Gewerkschaft auch einen Geistlichen eingespannt hat. Matthew Wilson ist Pastor der Providence Missionary Baptist Church in Marion, unweit des Werks. In einer streng gläubigen Region der USA spielt das schon eine Rolle. Entscheidender dürfte aber gewesen sein, dass Wilson Afroamerikaner ist – wie viele der rund 5.100 Beschäftigten, die zur Gewerkschaftswahl aufgerufen sind.

In einem mehr als dreiminütigen, professionell produzierten Video, das auf der eigens für die Wahl eingerichteten Website von Mercedes zu sehen ist, lobt der Geistliche die Bedeutung des Unternehmens für die Entwicklung der Region und preist Werkleiter Kochlowski. Gleichzeitig mahnt er die Mitarbeiter, bei der Wahl die möglichen Konsequenzen im Auge zu behalten.

Einem Bericht der Wirtschaftsagentur Bloomberg zufolge soll das Verhalten von Mercedes-Benz inzwischen auch die deutsch-amerikanische Diplomatie beschäftigt haben. Wie Josh Eidelson berichtet, hätten Regierungsbeamte beider Länder kürzlich über die Vorwürfe der UAW gesprochen, das Unternehmen betreibe Union Busting und gehe gegen Gewerkschaftsaktivisten vor. Die US-Seite habe diesbezüglich ihre Besorgnis ausgedrückt.

Anfang April hatte die UAW Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingelegt. Sie argumentiert, dass Mercedes mit seinen gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen gegen das deutsche Lieferkettengesetz verstoße.

Auch auf der Hauptversammlung von Mercedes-Benz am 8. Mai kam das Thema zur Sprache. Markus Dufner vom Dachverband der Kritischen Aktionäre sprach von einer “aggressiven und vermutlich illegalen gewerkschaftsfeindlichen Kampagne” von Mercedes-Benz in seinem US-Werk in Alabama. Dabei würden auch Union Buster der Beratungsfirma RWP eingesetzt.

Renata Jungo Brüngger, im Mercedes-Vorstand zuständig für Integrität, Governance und Nachhaltigkeit, wies die Vorwürfe zurück. Mercedes werde “die Entscheidung seiner Mitarbeiter respektieren, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren wollen”, so Brüngger.

Die Stiftung Klimaneutralität arbeitet mit Blick auf die Klimawende an einer Erfassung der sozialen Verhältnisse in Deutschland und den Folgen für die Auswahl geeigneter politischer Instrumente. Am Mittwoch stellte Thomas Losse-Müller (SPD), einer der drei Geschäftsführer der Stiftung, erste Ergebnisse in Berlin vor; sie beruhen auf 14 Datenkategorien (unter anderem Alter, Einkommen, Eigentumsform) und 20 gebildeten Clustern.

Zudem wurden 16 unterschiedliche Typen von Personen identifiziert (“Personas”). Sie repräsentieren nach Ansicht der Verfasser jeweils eine relevante Lebenslage mit großen Unterschieden. Die als “Generation Wärmepumpe” klassifizierte Gruppe von Bürgern, drei Prozent der Bevölkerung mit einem Durchschnittalter von 45 Jahren, hat in den vergangenen 20 Jahren am Rande einer Kleinstadt ein Haus gebaut oder neu gekauft. Der Energiebedarf sei schon gering, im Schnitt 100 Kilowattstunden je Quadratmeter, und es seien für die Wärmewende keine großen Investitionen mehr notwendig. Aufgrund einer “ordentlichen finanziellen Situation” mit einer Kaufkraft von durchschnittlich 4.000 Euro hätten sie auch schon mit dem Umstieg auf E-Mobilität begonnen.

Ganz anders ist die Situation der “prekären Aufbaugeneration”, 15 Prozent der Bevölkerung. Die Menschen seien im Schnitt 79 Jahre alt und wohnten in oft sehr alten Eigenheimen. Diese könnten sie auch mit einem großen Förderprogramm “aus eigener Kraft nicht klimaneutral” machen. Für diese Menschen seien weder E-Autos noch ÖPNV realistische Alternativen für eine klimaneutrale Mobilität.

Für solche Menschen gäbe es “in der aktuellen politischen Logik noch keinen Weg, wie wir die auf einem sozial gesicherten Pfad klimaneutral bekommen können”, sagte Losse-Müller zu Table.Briefings. Notwendig sei für die Bürger mit schlechter Anpassungsfähigkeit ein Ausbau der Daseinsvorsorge, also der Ausbau von Wärmenetzen und der öffentliche Personennachverkehr. Wichtig sei auch:

Ein großes Gefälle gibt es hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit der Bürger zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Städten selbst (siehe Grafik). Entsprechend unterschiedlich sind die regionalen Bedarfe bei der Klima- und Mobilitätswende. cd

Über hundert Städte in Deutschland haben grundsätzlich Interesse, eine kommunale Einwegverpackungssteuer nach Tübinger Vorbild einzuführen. Dies hat eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter Städten und Gemeinden ergeben. Konstanz, Heidelberg und Kleinmachnow sowie zuletzt Freiburg haben eine Einwegsteuer bereits auf den Weg gebracht.

In Tübingen müssen Imbisse und Restaurants für Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck bereits seit 2022 zwischen 20 und 50 Cent an die Stadt abführen. Nach Angaben des Deutschen Städtetags stieg in der Universitätsstadt die Mehrwegquote in diesem Bereich auf etwa 50 Prozent. Anderswo in Deutschland wurden nur niedrige einstellige Prozentanteile erreicht.

24 Kommunen, darunter München und Berlin, prüfen nach Angaben der DUH eine Einführung. 47 Kommunen gaben zudem an, den Ausgang einer Verfassungsbeschwerde einer Tübinger McDonald’s-Franchisenehmerin gegen die dortige kommunale Verbrauchssteuer abzuwarten. Ungefähr die gleiche Anzahl hat grundsätzliches Interesse bekundet.

Eine Novelle des deutschen Verpackungsgesetzes im vergangenen Jahr konnte die Einwegflut bislang nicht stoppen. Insbesondere Schnellrestaurantketten wie Burger King und McDonald’s sind auf Papier und Pappe umgestiegen, um Auflagen für Plastikverpackungen zu umgehen. Eine Studie des WWF gibt die Menge des 2023 angefallenen Einwegmülls in der Gastronomie mit 272.000 Tonnen an. Auch die EU-Verpackungsverordnung, die Ende April das Parlament passiert hat, wird aus Sicht der DUH diese Menge nicht nachhaltig verringern: zu groß seien die Ausnahmen, zu eng der Fokus auf Plastik. av

Die für den kommenden Dienstag vorgesehene Abgabe des Antrags der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) für den Bau des Wasserstoff-Kernnetzes wird verschoben. Dies bestätigte die Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Nachfrage von Table.Briefings. Zunächst müsse die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission abgewartet werden. Ein möglicher neuer Termin für die Antragsabgabe sei der 21. Juni.

Aus der Branche hieß es zudem, dass die Konsultationen zwischen den Mitgliedern des Branchenverbands FNB Gas und der BNetzA über einzelne Parameter des staatlich stark regulierten zukünftigen Wasserstoffnetzes anhielten. Zudem werde auch auf Seiten von Investoren weiter geprüft, ob die Risiken des Markthochlaufs und die erwartbaren Gewinne ein finanzielles Engagement erlauben.

Bereits nach der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes im April hatten die Fernleitungsnetzbetreiber Bedenken über die Regularien geäußert. Das Gesetz sieht vor, dass der Staat für mehr als drei Viertel der Investitionsrisiken bürgt. Insgesamt wird mit Baukosten von 20 Milliarden Euro gerechnet. Zudem soll ein Amortisationskonto anfängliche Verluste der Netzbetreiber ausgleichen, die später aus Gebühren der Verbraucher zurückgezahlt werden sollen. Die Bedingungen seien insgesamt aber weniger lukrativ als im Stromnetzmarkt, der von potenziellen Investoren als Vergleich herangezogen werde. av

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat die Streichung der sogenannten “Rauschklausel” für Industriehanf aus dem Cannabisgesetz (CanG) angekündigt. Diese deutsche Sonderregel führte bislang dazu, dass der Anbau und Vertrieb von Nutzhanf mit einem geringen THC-Gehalt von weniger als 0,3 Prozent nur dann legal war, wenn ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen werden konnte.

Özdemir betonte in seiner Rede auf einem parlamentarischen Abend des Branchenverbands Cannabiswirtschaft, dass Hanf in der Vergangenheit in vielen Bereichen wie dem Schiffsbau oder der Automobilindustrie eine wichtige Rolle gespielt habe. Heute könne Hanf als widerstandsfähiger und nachwachsender Rohstoff eine klimafreundliche Alternative zu Plastik und Stahl darstellen.

Das bekräftigte auch Marijn Roersch van der Hoogte, Vizepräsident des Branchenverbands Cannabiswirtschaft: “Ob als Faserverbundstoff in der Automobilindustrie, Dämmstoff und Hanfbeton auf dem Bau oder biologisch abbaubares Plastik – die nachhaltigen Potenziale sind vielfältig.” Der Verband ist der größte Interessensvertreter der Cannabisbranche und setzt sich seit 2019 für Reformen in der Cannabisregulierung ein. Neben Industriehanf hat er in der Vergangenheit auch die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel und zu medizinischen Zwecken unterstützt.

In seiner Rede kündigte Özdemir außerdem an, den Anbau von Industriehanf in Gewächshäusern durch Bürokratieabbau vereinfachen zu wollen. Der Indoor-Anbau bietet unter anderem den Vorteil, dass der Hanf meist eine deutlich geringere Pestizid-Menge aufweist.

In Zukunft solle außerdem eine mögliche Erhöhung des zulässigen THC-Grenzwerts im CanG diskutiert werden, so Özdemir. Im vergangenen Jahr hatte das BMEL den Grenzwert bereits von 0,2 auf 0,3 Prozent THC erhöht, um ihn an den zulässigen THC-Grenzwert nach EU-Recht anzugleichen. Diese Änderungen müssten laut Özdemir “Schritt für Schritt” erfolgen, um auch diejenigen einzubeziehen, die der Nutzung von Cannabis skeptisch gegenüberstehen.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland beim Hanfanbau im Mittelfeld. Statistiken zufolge betrug die Anbaufläche von Nutzhanf in Deutschland im Jahr 2022 rund 5.600 Hektar. Insgesamt wurden in der Europäischen Union 2022 rund 33.000 Hektar Nutzhanf angebaut. Davon wächst über die Hälfte – knapp 19.500 Hektar – in Frankreich. ag

Die Luftfahrtindustrie verfehlt ihre selbstgesteckten Klimaziele und nutzt 100-mal weniger nachhaltige Kraftstoffe, als sie sich zum Ziel gesetzt hatte. Zudem wurden die Ziele in den letzten Jahren immer stärker aufgeweicht. Das geht aus einer neuen Studie des Institute for Policy Studies (IPS) hervor. Noch im Jahr 2007 beschloss der globale Dachverband der Fluggesellschaften (International Air Transport Association), innerhalb eines Jahrzehnts einen Verbrauch von zehn Prozent nachhaltiger Kraftstoffe zu erreichen. Im Jahr 2017 haben die US-Fluggesellschaften aber nur 0,01 ihres Treibstoffverbrauchs durch nachhaltige Kraftstoffe gedeckt. Bis 2014 wurde die Zielmarke auf drei Prozent gesenkt, der Anteil nachhaltiger Kraftstoffe stieg aber nur auf 0,03 Prozent.

Um das Ziel der Biden-Regierung zur Produktion von über elf Milliarden Liter (drei Milliarden Gallonen) nachhaltiger Kraftstoffe bis 2030 zu erreichen, müsste die Produktion laut der Studie um über 18.000 Prozent gesteigert werden – ein unrealistisches Wachstum, so das IPS. In der EU ist der Einsatz sogenannter nachhaltiger Kraftstoffe mit einem Anteil von 0,05 Prozent am Verbrauch ebenfalls noch sehr gering – obwohl einige Fluggesellschaften durchaus offensiv damit werben. Auch deshalb prüft die EU-Kommission derzeit 20 Unternehmen wegen Verdachts auf Greenwashing. Die EU wird ihr Ziel einer Beimischung von 1,2 Prozent synthetischer Kraftstoffe – eine Untergruppe der sogenannten nachhaltigen Kraftstoffe – ab 2030 zudem aller Voraussicht nach verfehlen, wie die FAZ berichtet. nib

Autokonzerne bremsen den Umstieg vom Verbrenner aufs E-Auto aus – Spiegel

Ein britischer Think Tank hat die Lobbyarbeit von 15 führenden Autoherstellern untersucht, unter ihnen auch VW, BMW und Mercedes-Benz. Ergebnis: Mit ihren negativen Kampagnen bilden sie eine “entscheidende Barriere für Klimapolitik und eine höhere Verbreitung von elektrischen Autos”, wie ein Studienautor gegenüber Claus Hecking formuliert. Sie würden sich gegen eine wissenschaftsbasierte Politik und damit gegen die Eindämmung des Klimawandels stellen. Zum Artikel

Calpers to direct $25bn to green private market investments – Financial Times

Das California Public Employees’ Retirement System (CALPERS) plant, 25 Milliarden US-Dollar in private grüne Investments zu lenken. Damit würde der Rentenfonds, der insgesamt fast 500 Milliarden US-Dollar umfasst, zu einem der weltweit größten Anleger in “so genannte Klima-Lösungen”, berichten Josephine Cumbo und Attracta Mooney. Insbesondere in aufstrebende Märkte in Europa und Asien sollen die Mittel vermutlich fließen. Zum Artikel

ESG bietet laut McKinsey Ertragschancen für Banken – Börsen-Zeitung

ESG bietet laut einer Studie Chancen für deutsche Banken: Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt jährliche Erträge von 7,5 Mrd. Euro ab 2025. Eine Umfrage zeigt aber Lücken im Angebot, hat Wolf Brandes herausgefunden. Zum Artikel

Biochar Is Dominating the Carbon Removal Market. But No One Seems to Care – Heatmap

Pflanzenkohle, zum Beispiel aus Holz, bietet aus Sicht von Katie Brigham eine einfache und effiziente Möglichkeit der CO₂-Bindung. Tatsächlich basieren 94 Prozent aller tatsächlich umgesetzten freiwilligen Klimakompensatonszertifikate darauf. Aber große Investoren ließen diese Chancen links liegen. Vielleicht fehle der Jahrtausende alten Technik der Reiz des Neuen. Aber es sei auch unklar, für wie lange Pflanzenkohle CO₂ binde. Zum Artikel

Miese Zahlen und viel Streit bei ThyssenKrupp – Süddeutsche Zeitung

Auch im laufenden Jahr wird der Stahlkonzern Verluste im dreistelligen Millionenbereich einfahren, berichtet Björn Finke. Vorstandschef Miguel López will daher sparen und Konzernbereiche verkaufen, etwa die sich mitten in der Transformation befindliche Stahlsparte. Der Einstieg des tschechischen Industriellen Daniel Křetínský, über den die IG Metall sich empört hatte, sei aus López Sicht für die zukünftige Energieversorgung wichtig. Zum Artikel

Schweizer Bahnen bleiben vom Sparhammer verschont – Tagesanzeiger

Auch in der Schweiz spart die Regierung – außer an der Bahn. Verkehrsminister Rösti hatte mit Blick auf Deutschland gewarnt: “Wir sehen in unserem Nachbarland, was geschieht, wenn man über Jahrzehnte zu wenig in den Substanzerhalt investiert.” Nun erhält er sogar mehr Franken, als das Parlament ursprünglich beantragt hatte, berichtet Eva Novak. Zum Artikel

From greenwashing to green hushing: the quiet ESG challenge – Euromoney

Im Zuge des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel ist Greenwashing – die Übertreibung der Umweltfreundlichkeit von Unternehmen – berüchtigt geworden. Green Hushing, das Gegenteil von Greenwashing, stellt jedoch eine noch größere Herausforderung dar, analysiert Larissa Ku. Zum Artikel

Kontrolle des Lieferkettengesetzes: “Wir können sehr gut einschätzen, ob uns ein Unternehmen nur etwas vormacht” – Stern

Eine kleine Außenstelle einer Behörde soll ein Gesetz mit weltweiter Wirkung kontrollieren – das deutsche Lieferkettengesetz. Kann das funktionieren? Joachim Rienhardt hat das Torsten Safarik gefragt, den Chef des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Zum Artikel

Klima-Zielvereinbarungen gibt es mittlerweile zuhauf. Viele sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen. Laut Net-ZeroTracker erfüllen zwei von drei nicht einmal minimale Qualitätsstandards, wie klare Zwischenziele und eindeutige Reporting-Richtlinien auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen.

Doch ein Ansatz hebt sich von der Masse ab. Er basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, an denen sich auch Regierungen orientieren, wenn sie politische Maßnahmen ergreifen. Sich als Firma daran auszurichten, lohnt sich, denn künftige politische Maßnahmen werden sich vermutlich auch daran orientieren.

Der evidenzbasierte Ansatz steckt schon im Namen: Science Based Targets Initiative (SBTi). Diese Initiative wurde 2015 von einem Zusammenschluss führender Organisationen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Umwelt gegründet, um Unternehmen zu unterstützen, die Ziele des Pariser Klimavertrags umzusetzen. “SBTi ist mittlerweile zum Standard geworden”, sagt der unabhängige Klimaexperte Robert Höglund, “es gibt keine wirkliche Konkurrenz.”

SBTi hilft Unternehmen dabei, eine Zielvorgabe für ihr eigenes Rennen hin zu Netto-Null zu definieren, das im Einklang mit den wissenschaftlichen Klimazielen steht. SBTi macht klar, dass eine signifikante Reduktion der eigenen Emissionen notwendig ist. Für die meisten Firmen bedeutet das bis 2050 mindestens 90 Prozent, mit einem erheblichen Teil bis 2030.

SBTi ist sich aber auch bewusst, dass sich nicht alle Emissionen auf null reduzieren lassen. Deshalb kann ein Unternehmen die letzten 10 Prozent seiner Emissionen über die sogenannte permanente CO₂-Entfernung aus der Atmosphäre nehmen. Wichtig für diese Technologien sind zwei Dinge: Sie entfernen CO₂ direkt aus der Luft und speichern es langfristig ein. Nur dann ist eine Firma wirklich Netto-Null.

Wieso schreibt SBTi die permanente CO₂-Entfernung zur Neutralisierung der Restemissionen vor? Dies geht auf das wissenschaftliche Fundament von Netto-Null zurück. Eine Tonne CO₂, die weiterhin emittiert wird, heizt über Jahrtausende die Atmosphäre auf. Um diese Tonne zu neutralisieren, muss CO₂ aus der Atmosphäre entfernt werden und darf für den gleichen Zeitraum – idealerweise mindestens 1.000 Jahre – nicht wieder in die Atmosphäre gelangen. Dies können beispielsweise Waldschutzprojekte nicht leisten, denn brennt der Wald nach zehn Jahren ab, landet das CO₂ wieder in der Atmosphäre. Das Netto-Null-Ziel ist passé, und das Klima heizt sich weiter auf.

Das lässt sich auch anders illustrieren. Man stelle sich Firma A vor, die eine Tonne CO₂ emittiert, und andernorts Firma B, die auch eine Tonne emittiert. Dann werden insgesamt zwei Tonnen emittiert. Wenn nun Firma A Firma B bezahlt, um eine Tonne einzusparen, ist Firma A “klimaneutral”. Sie hat ihre Tonne kompensiert. Firma B ist aber nicht klimaneutral. Insgesamt wird aber trotzdem noch eine Tonne emittiert, Netto-Null ist also nicht erreicht. Erst wenn für jede emittierte Tonne CO₂ eine Tonne CO₂ aus der Luft entfernt ist, sprechen wir von Netto-Null.

Aber: SBTi setzt keine Anreize, schon heute in die CO₂-Entfernung zu investieren. Für Firmen, die ein Netto-Null-Ziel haben, ist die Neutralisierung von Restemissionen erst zum Zieltag vorgesehen – in den meisten Fällen zwischen 2040 und 2050. Für den Klimaexperten Robert Höglund muss sich das ändern. “Damit es 2050 eine CO₂-Entfernungsindustrie gibt, muss SBTi schon heute Anreize setzen, dass Firmen CO₂-Entfernungszertifikate erwerben”, sagt er.

Neben den mangelnden Anreizen, heute schon über die Entfernung von Restemissionen nachzudenken, stiftet SBTi neuerdings auch Verwirrung. Kürzlich machte SBTi von sich Reden, als das Board kurzerhand beschloss, CO₂-Zertifikate zur Kompensation von Scope-3-Emissionen zuzulassen. Dies verletzte zwei Grundprinzipien von SBTi: Kompensation nur von “Restemissionen” und nur durch “permanente CO₂-Entfernung”. Nach einem Proteststurm der Mitarbeitenden machte das Board von SBTi schnell wieder eine Rolle rückwärts.

SBTi ist wahrlich nicht perfekt. Aber es ist der beste Ansatz für Firmen, den es aktuell gibt. Die Weisungen von SBTi werden sich über die Zeit verändern, aber sie geben schon heute eine klare, wissenschaftsbasierte Richtung vor. Solange SBTi den eigenen wissenschaftsbasierten Prinzipien treu bleibt, wird es auch weiterhin der Goldstandard bleiben – und vielleicht auch bisher unentschlossene deutsche Unternehmen überzeugen.

SBTi hat seit dem Start im Jahr 2015 immer mehr Firmen für sich gewinnen können. Im Dezember 2023 hatten sich mehr als 4.000 Firmen ein SBT-Ziel gegeben, weitere 2.600 waren im Prozess der Zielvalidierung. Mittlerweile haben Firmen, die zusammen ein Drittel der globalen Marktkapitalisierung stellen, ein solches Ziel. In Deutschland zählen dazu rund 70 Prozent der Firmen im Leitindex DAX. Dazu gehören die Autofirmen BMW und Volkswagen sowie die Zementfirma Heidelberg Materials.

Jedoch hinken deutsche Firmen außerhalb der Riege der Dax-Konzerne hinter ihren europäischen Nachbarn in Frankreich, Dänemark und der Schweiz her. Auch die Branchen Bergbau und Chemie sind zurückhaltend. Wieso?

An der Motivation liegt es nicht. Aus einer Befragung des Projekts “Pathways to Paris” im Jahr 2022 ging hervor, dass mehr als neun von zehn der befragten Unternehmen entweder bereits ein Klimaziel haben oder es gerade entwickeln. Aber: Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland scheuen besonders vor den personellen und finanziellen Kosten der wissenschaftsbasierten Zielentwicklung und -validierung zurück. Dazu fehlt ihnen oft das interne Wissen zur Entwicklung dieser Ziele. Manche großen Firmen hingegen scheuen aufgrund von hohen Kosten der Emissionsreduktion und regulatorischen Unsicherheiten vor klaren Zielen zurück.

Ein Teil der Zurückhaltung könnte auch auf Unwissenheit beruhen. Denn für kleinere und mittlere Unternehmen gibt es ein stark vereinfachtes Verfahren zur Validierung ihrer Ziele. In den letzten Jahren ist deshalb die Zahl kleinerer und mittlerer Unternehmen mit SBT-Ziel stark gestiegen. Bei großen Unternehmen weicht die Zurückhaltung langsam auch auf. Besonders der Druck großer Investoren hat in den letzten Jahren zugenommen. So setzt ein Zusammenschluss großer Investoren unter der Ägide der Initiative “Climate Action 100+” Nachzügler gezielt unter Druck. Zudem werden auf Unternehmen verschiedene Klima-Reporting-Richtlinien in der EU, den USA und anderorts zukommen. Hier ist der Aufbau eines akkuraten CO₂-Monitorings sowie klarer Ziele eine Vorbereitung auf die Welt von morgen.

Kurzum: SBTi ist und bleibt die beste Option zur Entwicklung von Firmenklimazielen trotz der Turbulenzen innerhalb der Organisation in den letzten Wochen. Für Unternehmen ist die Initiative eine einzigartige Ressource, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Marian Krüger ist Gründer und Leiter von remove, einer Organisation zur Unterstützung europäischer Carbon Removal Start-ups. Zuvor leitete der Verhaltensökonom das Sustainability in Business Lab an der ETH Zürich und beriet Industrieunternehmen und öffentliche Institutionen zur Dekarbonisierung.

Benedict Probst hat in Cambridge in Umweltökonomie promoviert, war als Senior Researcher und Dozent an der ETH Zürich tätig und hat unter anderem die Weltbank beraten. Seit diesem Monat baut er als Max-Planck-Forschungsgruppenleiter ein “Net Zero Lab” auf.

Gemeinsam haben sie gerade das Buch “Race to Zero – Wie Unternehmen den Wettlauf zur Klimaneutralität gewinnen” (Campus) veröffentlicht.

Lieferkettengesetz, CSRD, Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit: Unternehmen beklagen, dass die Regulierungsdichte deutlich zugenommen hat in der zu Ende gehenden EU-Legislaturperiode. Und sieht man sich die Daten an, stimmt das auch: Im internationalen Vergleich gibt es nirgendwo sonst so viele Gesetze, Verordnungen und Offenlegungsverpflichtungen wie in Europa.

Zwei Forschende, mit denen ich gesprochen habe, betonen deshalb, dass es jetzt auf etwas anderes ankommt für Abgeordnete und andere Standardsetzer: Semantik, Stringenz und Harmonisierung. Und nicht auf weitere Innovationen. Was sie damit meinen, lesen Sie in meiner Analyse.

Benedict Probst und Marian Krüger haben sich derweil mit einem dieser Standards tiefer auseinandergesetzt: der Science-Based Targets initiative. Diese ist in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Unsere Gastautoren erklären nun aber, warum es keine Alternative zu deren Ansatz gibt. Und warum sich ihr mehr Unternehmen in Deutschland anschließen sollten. Bisher sind sie nämlich zurückhaltend.

Die Zahl der Gesetze und Richtlinien, die darauf abzielen, die Wirtschaft und ihre globalen Lieferketten nach ESG-Kriterien umzugestalten, nimmt seit Jahren zu. Jüngstes Beispiel ist das EU-Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die mit dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Einklang gebracht werden muss.

Zudem steht die Umsetzung weiterer EU-Vorhaben an, darunter ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit, eine Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) für eine deutlich erweiterte Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung. Nicht nur Mittelständler, sondern auch Konzerne beklagen die Anforderungen.

Die internationale Initiative “Carrots & Sticks” hat es sich zur Aufgabe gemacht, Licht in den globalen Regulierungsdschungel zu bringen. Sie hat eine Datenbank ins Leben gerufen, die regelmäßig aktualisiert wird und frei zugänglich ist. Getragen wird das Projekt von der Global Reporting Initiative, dem King’s College London, der University of Edinburgh und der Stellenbosch Business School.

“Wir möchten einerseits, dass Unternehmen sich informieren können, bevor sie in neuen Märkten Geschäfte machen. Im Kern zielt unsere Arbeit aber vor allem auf politische Entscheidungsträger ab, damit sie bessere Regulierungen beschließen können”, sagt Robyn Klingler-Vidra vom King’s College. Um dies zu erleichtern, werten die beteiligten Wissenschaftler regelmäßig ihre Datenbank aus und erstellen den sogenannten “Carrots & Sticks”-Report. Nach Angaben der Autoren handelt es sich um die umfassendste Zusammenstellung dieser Art.

Doch selbst für sie ist es schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben. Seit ihrem letzten Bericht, der vor etwas mehr als einem halben Jahr erschienen ist, seien rund 400 weitere ESG-Policies in die Datenbank aufgenommen worden, so Klingler-Vidra.

Dennoch gibt der Bericht einen guten Überblick. Dies gilt zunächst für die regionale Verteilung der globalen ESG-Regulierungen. Diese besagt:

Im Ländervergleich verzeichnet Großbritannien die meisten Policies (98). Dahinter folgen die USA (71), Australien (68) und China (64). In Deutschland zählten die Forscher 61 Policies, wobei sie auch das Handelsgesetzbuch auflisten, das keine ESG-Regulierung im engeren Sinne ist, aber beispielsweise Pflichten zu nichtfinanziellen und sozialen Themen anspricht.

Aus der Untersuchung geht zudem hervor:

Ordnet man die ESG-Regelungen nach Themen, so lassen sie sich wie folgt zuordnen:

Wichtig ist den Autoren, dass ihre Analysen in Regelungsvorhaben einfließen. Dies sei jedoch längst nicht immer der Fall. Mit der Quantität steige nicht automatisch die Qualität der Regulierung. “Forschungen zeigen, dass es zu Verwirrung bei den Unternehmen führt, wenn es immer mehr globale Rahmenbedingungen gibt, die auf verschiedenen Ebenen agieren. Es ist nicht so, dass mehr Regulierung per se besser wäre”, so Klingler-Vidra.

Ihr Kollege Adam Chalmers von der University of Edinburgh stimmt dem zu: “Es ist entscheidend, wie Richtlinien formuliert werden. Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass der Grad der Verständlichkeit, Vollständigkeit und Transparenz der Sprache darüber entscheidet, wie häufig Unternehmen diese Richtlinien tatsächlich anwenden.”

Und noch etwas sei wichtig: Innovation, so Chalmers, bestehe nicht mehr so sehr darin “das Rad neu erfinden zu wollen”. Stattdessen sollten die politischen Entscheidungsträger mehr auf dem aufbauen, was bereits vorhanden ist – und Maßnahmen konsolidieren.

Das Forschungsduo hat das exemplarisch anhand der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) analysiert, die Kriterien für eine vergleichbare Berichterstattung nichtfinanzieller Themen von Unternehmen liefern sollen. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wurden textliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu anderen Regelwerken herausgearbeitet. Je größer die in den ESRS formulierten Alleinstellungsmerkmale sind, desto innovativer dürfte die Regulierung sein, so die Annahme.

In dieser Hinsicht war das Ergebnis enttäuschend. Die Kriterien stützten sich weitgehend auf bereits bestehende Arbeiten (Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board etc.). Chalmers und Klingler-Vidra betonen jedoch, dass in diesem Fall die Interoperabilität hervorzuheben sei, nämlich der Wille der Politik, den Unternehmen nicht völlig neue Verpflichtungen aufzuerlegen, sondern möglichst auf bereits bestehenden aufzubauen.

Darum, so ihr Fazit, müsse es in Zukunft gehen – und teilweise werde das auch schon verstanden. “Soweit ich es sehe, unternehmen die relevanten internationalen Standardsetzer große Anstrengungen, um die Interoperabilität zu verbessern”, sagt Adam Chalmers. “Jetzt wird allerdings die Frage sein, ob ihnen das tatsächlich auch gelingt.”

Heute gehen die seit Montag laufenden Gewerkschaftswahlen bei Mercedes-Benz in Vance im US-Bundesstaat Alabama zu Ende. Mit einem Ergebnis wird am frühen Abend deutscher Zeit gerechnet. Für die US-amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft United Autoworkers (UAW) ist der Ausgang eine Bewährungsprobe.

Denn anders als bei Volkswagen vor wenigen Wochen wurde ihre Kampagne diesmal von gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen begleitet, wie sie in den Südstaaten der USA an der Tagesordnung sind. Die UAW muss also zeigen, dass sie sich gegen Widerstände durchsetzen kann.

Zwar hat das Management in der Öffentlichkeit wiederholt beteuert, es respektiere das Recht der Belegschaft, in freier und geheimer Wahl über eine gewerkschaftliche Interessenvertretung zu entscheiden. Doch hinter den Werkstoren herrscht ein anderer Ton. Auf zahlreichen Veranstaltungen, an denen die Beschäftigten teilnehmen mussten, warnte das Management vor einer gewerkschaftlichen Organisierung.

Nur wenige Tage vor der Wahl wandte sich der neue Werksleiter Federico Kochlowski in einem internen Schreiben, das Table.Briefings vorliegt, an seine Mitarbeiter. Darin heißt es mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung: “Obwohl ich das Recht jedes Einzelnen respektiere, in dieser Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen, ziehe ich es vor, dass wir gemeinsam an unserer Zukunft arbeiten, ohne dass jemand anderes zwischen uns steht.”

Mit dieser Aussage hat Kochlowski ausgereizt, was laut National Labor Relations Act (NLRA), dem US-Bundesgesetz über die Arbeitsbeziehungen, rechtlich zulässig ist – und dennoch ein unmissverständliches Statement gegen die Gewerkschaft gesetzt.

Der NLRA sieht vor, dass die Beschäftigten ohne Einflussnahme des Unternehmens entscheiden, ob sie sich gewerkschaftlich vertreten lassen wollen oder nicht. Der Arbeitgeber ist in dieser Frage zur Neutralität verpflichtet, ähnlich wie bei einer Betriebsratswahl in Deutschland.

Doch das wird oft nicht eingehalten. Hochbezahlte Berater und auf “Gewerkschaftsvermeidung” spezialisierte Wirtschaftskanzleien liefern Formulierungen, die gerade noch vom Gesetz gedeckt sind. Kommt es dennoch zu Gesetzesverstößen, werden diese erst nach der Wahl verhandelt. Die Strafen sind in der Regel gering.

Die UAW hat nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit der Wahl bereits sechs Beschwerden beim NLRB eingereicht. Die US-Bundesbehörde überwacht die Einhaltung des NLRA.

Für öffentliches Aufsehen sorgte zuletzt, dass Mercedes-Benz für seine Kampagne gegen die Gewerkschaft auch einen Geistlichen eingespannt hat. Matthew Wilson ist Pastor der Providence Missionary Baptist Church in Marion, unweit des Werks. In einer streng gläubigen Region der USA spielt das schon eine Rolle. Entscheidender dürfte aber gewesen sein, dass Wilson Afroamerikaner ist – wie viele der rund 5.100 Beschäftigten, die zur Gewerkschaftswahl aufgerufen sind.

In einem mehr als dreiminütigen, professionell produzierten Video, das auf der eigens für die Wahl eingerichteten Website von Mercedes zu sehen ist, lobt der Geistliche die Bedeutung des Unternehmens für die Entwicklung der Region und preist Werkleiter Kochlowski. Gleichzeitig mahnt er die Mitarbeiter, bei der Wahl die möglichen Konsequenzen im Auge zu behalten.

Einem Bericht der Wirtschaftsagentur Bloomberg zufolge soll das Verhalten von Mercedes-Benz inzwischen auch die deutsch-amerikanische Diplomatie beschäftigt haben. Wie Josh Eidelson berichtet, hätten Regierungsbeamte beider Länder kürzlich über die Vorwürfe der UAW gesprochen, das Unternehmen betreibe Union Busting und gehe gegen Gewerkschaftsaktivisten vor. Die US-Seite habe diesbezüglich ihre Besorgnis ausgedrückt.

Anfang April hatte die UAW Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingelegt. Sie argumentiert, dass Mercedes mit seinen gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen gegen das deutsche Lieferkettengesetz verstoße.

Auch auf der Hauptversammlung von Mercedes-Benz am 8. Mai kam das Thema zur Sprache. Markus Dufner vom Dachverband der Kritischen Aktionäre sprach von einer “aggressiven und vermutlich illegalen gewerkschaftsfeindlichen Kampagne” von Mercedes-Benz in seinem US-Werk in Alabama. Dabei würden auch Union Buster der Beratungsfirma RWP eingesetzt.

Renata Jungo Brüngger, im Mercedes-Vorstand zuständig für Integrität, Governance und Nachhaltigkeit, wies die Vorwürfe zurück. Mercedes werde “die Entscheidung seiner Mitarbeiter respektieren, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren wollen”, so Brüngger.

Die Stiftung Klimaneutralität arbeitet mit Blick auf die Klimawende an einer Erfassung der sozialen Verhältnisse in Deutschland und den Folgen für die Auswahl geeigneter politischer Instrumente. Am Mittwoch stellte Thomas Losse-Müller (SPD), einer der drei Geschäftsführer der Stiftung, erste Ergebnisse in Berlin vor; sie beruhen auf 14 Datenkategorien (unter anderem Alter, Einkommen, Eigentumsform) und 20 gebildeten Clustern.

Zudem wurden 16 unterschiedliche Typen von Personen identifiziert (“Personas”). Sie repräsentieren nach Ansicht der Verfasser jeweils eine relevante Lebenslage mit großen Unterschieden. Die als “Generation Wärmepumpe” klassifizierte Gruppe von Bürgern, drei Prozent der Bevölkerung mit einem Durchschnittalter von 45 Jahren, hat in den vergangenen 20 Jahren am Rande einer Kleinstadt ein Haus gebaut oder neu gekauft. Der Energiebedarf sei schon gering, im Schnitt 100 Kilowattstunden je Quadratmeter, und es seien für die Wärmewende keine großen Investitionen mehr notwendig. Aufgrund einer “ordentlichen finanziellen Situation” mit einer Kaufkraft von durchschnittlich 4.000 Euro hätten sie auch schon mit dem Umstieg auf E-Mobilität begonnen.

Ganz anders ist die Situation der “prekären Aufbaugeneration”, 15 Prozent der Bevölkerung. Die Menschen seien im Schnitt 79 Jahre alt und wohnten in oft sehr alten Eigenheimen. Diese könnten sie auch mit einem großen Förderprogramm “aus eigener Kraft nicht klimaneutral” machen. Für diese Menschen seien weder E-Autos noch ÖPNV realistische Alternativen für eine klimaneutrale Mobilität.

Für solche Menschen gäbe es “in der aktuellen politischen Logik noch keinen Weg, wie wir die auf einem sozial gesicherten Pfad klimaneutral bekommen können”, sagte Losse-Müller zu Table.Briefings. Notwendig sei für die Bürger mit schlechter Anpassungsfähigkeit ein Ausbau der Daseinsvorsorge, also der Ausbau von Wärmenetzen und der öffentliche Personennachverkehr. Wichtig sei auch:

Ein großes Gefälle gibt es hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit der Bürger zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Städten selbst (siehe Grafik). Entsprechend unterschiedlich sind die regionalen Bedarfe bei der Klima- und Mobilitätswende. cd

Über hundert Städte in Deutschland haben grundsätzlich Interesse, eine kommunale Einwegverpackungssteuer nach Tübinger Vorbild einzuführen. Dies hat eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter Städten und Gemeinden ergeben. Konstanz, Heidelberg und Kleinmachnow sowie zuletzt Freiburg haben eine Einwegsteuer bereits auf den Weg gebracht.

In Tübingen müssen Imbisse und Restaurants für Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck bereits seit 2022 zwischen 20 und 50 Cent an die Stadt abführen. Nach Angaben des Deutschen Städtetags stieg in der Universitätsstadt die Mehrwegquote in diesem Bereich auf etwa 50 Prozent. Anderswo in Deutschland wurden nur niedrige einstellige Prozentanteile erreicht.

24 Kommunen, darunter München und Berlin, prüfen nach Angaben der DUH eine Einführung. 47 Kommunen gaben zudem an, den Ausgang einer Verfassungsbeschwerde einer Tübinger McDonald’s-Franchisenehmerin gegen die dortige kommunale Verbrauchssteuer abzuwarten. Ungefähr die gleiche Anzahl hat grundsätzliches Interesse bekundet.

Eine Novelle des deutschen Verpackungsgesetzes im vergangenen Jahr konnte die Einwegflut bislang nicht stoppen. Insbesondere Schnellrestaurantketten wie Burger King und McDonald’s sind auf Papier und Pappe umgestiegen, um Auflagen für Plastikverpackungen zu umgehen. Eine Studie des WWF gibt die Menge des 2023 angefallenen Einwegmülls in der Gastronomie mit 272.000 Tonnen an. Auch die EU-Verpackungsverordnung, die Ende April das Parlament passiert hat, wird aus Sicht der DUH diese Menge nicht nachhaltig verringern: zu groß seien die Ausnahmen, zu eng der Fokus auf Plastik. av

Die für den kommenden Dienstag vorgesehene Abgabe des Antrags der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) für den Bau des Wasserstoff-Kernnetzes wird verschoben. Dies bestätigte die Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Nachfrage von Table.Briefings. Zunächst müsse die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission abgewartet werden. Ein möglicher neuer Termin für die Antragsabgabe sei der 21. Juni.

Aus der Branche hieß es zudem, dass die Konsultationen zwischen den Mitgliedern des Branchenverbands FNB Gas und der BNetzA über einzelne Parameter des staatlich stark regulierten zukünftigen Wasserstoffnetzes anhielten. Zudem werde auch auf Seiten von Investoren weiter geprüft, ob die Risiken des Markthochlaufs und die erwartbaren Gewinne ein finanzielles Engagement erlauben.

Bereits nach der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes im April hatten die Fernleitungsnetzbetreiber Bedenken über die Regularien geäußert. Das Gesetz sieht vor, dass der Staat für mehr als drei Viertel der Investitionsrisiken bürgt. Insgesamt wird mit Baukosten von 20 Milliarden Euro gerechnet. Zudem soll ein Amortisationskonto anfängliche Verluste der Netzbetreiber ausgleichen, die später aus Gebühren der Verbraucher zurückgezahlt werden sollen. Die Bedingungen seien insgesamt aber weniger lukrativ als im Stromnetzmarkt, der von potenziellen Investoren als Vergleich herangezogen werde. av

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat die Streichung der sogenannten “Rauschklausel” für Industriehanf aus dem Cannabisgesetz (CanG) angekündigt. Diese deutsche Sonderregel führte bislang dazu, dass der Anbau und Vertrieb von Nutzhanf mit einem geringen THC-Gehalt von weniger als 0,3 Prozent nur dann legal war, wenn ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen werden konnte.

Özdemir betonte in seiner Rede auf einem parlamentarischen Abend des Branchenverbands Cannabiswirtschaft, dass Hanf in der Vergangenheit in vielen Bereichen wie dem Schiffsbau oder der Automobilindustrie eine wichtige Rolle gespielt habe. Heute könne Hanf als widerstandsfähiger und nachwachsender Rohstoff eine klimafreundliche Alternative zu Plastik und Stahl darstellen.

Das bekräftigte auch Marijn Roersch van der Hoogte, Vizepräsident des Branchenverbands Cannabiswirtschaft: “Ob als Faserverbundstoff in der Automobilindustrie, Dämmstoff und Hanfbeton auf dem Bau oder biologisch abbaubares Plastik – die nachhaltigen Potenziale sind vielfältig.” Der Verband ist der größte Interessensvertreter der Cannabisbranche und setzt sich seit 2019 für Reformen in der Cannabisregulierung ein. Neben Industriehanf hat er in der Vergangenheit auch die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel und zu medizinischen Zwecken unterstützt.

In seiner Rede kündigte Özdemir außerdem an, den Anbau von Industriehanf in Gewächshäusern durch Bürokratieabbau vereinfachen zu wollen. Der Indoor-Anbau bietet unter anderem den Vorteil, dass der Hanf meist eine deutlich geringere Pestizid-Menge aufweist.

In Zukunft solle außerdem eine mögliche Erhöhung des zulässigen THC-Grenzwerts im CanG diskutiert werden, so Özdemir. Im vergangenen Jahr hatte das BMEL den Grenzwert bereits von 0,2 auf 0,3 Prozent THC erhöht, um ihn an den zulässigen THC-Grenzwert nach EU-Recht anzugleichen. Diese Änderungen müssten laut Özdemir “Schritt für Schritt” erfolgen, um auch diejenigen einzubeziehen, die der Nutzung von Cannabis skeptisch gegenüberstehen.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland beim Hanfanbau im Mittelfeld. Statistiken zufolge betrug die Anbaufläche von Nutzhanf in Deutschland im Jahr 2022 rund 5.600 Hektar. Insgesamt wurden in der Europäischen Union 2022 rund 33.000 Hektar Nutzhanf angebaut. Davon wächst über die Hälfte – knapp 19.500 Hektar – in Frankreich. ag

Die Luftfahrtindustrie verfehlt ihre selbstgesteckten Klimaziele und nutzt 100-mal weniger nachhaltige Kraftstoffe, als sie sich zum Ziel gesetzt hatte. Zudem wurden die Ziele in den letzten Jahren immer stärker aufgeweicht. Das geht aus einer neuen Studie des Institute for Policy Studies (IPS) hervor. Noch im Jahr 2007 beschloss der globale Dachverband der Fluggesellschaften (International Air Transport Association), innerhalb eines Jahrzehnts einen Verbrauch von zehn Prozent nachhaltiger Kraftstoffe zu erreichen. Im Jahr 2017 haben die US-Fluggesellschaften aber nur 0,01 ihres Treibstoffverbrauchs durch nachhaltige Kraftstoffe gedeckt. Bis 2014 wurde die Zielmarke auf drei Prozent gesenkt, der Anteil nachhaltiger Kraftstoffe stieg aber nur auf 0,03 Prozent.

Um das Ziel der Biden-Regierung zur Produktion von über elf Milliarden Liter (drei Milliarden Gallonen) nachhaltiger Kraftstoffe bis 2030 zu erreichen, müsste die Produktion laut der Studie um über 18.000 Prozent gesteigert werden – ein unrealistisches Wachstum, so das IPS. In der EU ist der Einsatz sogenannter nachhaltiger Kraftstoffe mit einem Anteil von 0,05 Prozent am Verbrauch ebenfalls noch sehr gering – obwohl einige Fluggesellschaften durchaus offensiv damit werben. Auch deshalb prüft die EU-Kommission derzeit 20 Unternehmen wegen Verdachts auf Greenwashing. Die EU wird ihr Ziel einer Beimischung von 1,2 Prozent synthetischer Kraftstoffe – eine Untergruppe der sogenannten nachhaltigen Kraftstoffe – ab 2030 zudem aller Voraussicht nach verfehlen, wie die FAZ berichtet. nib

Autokonzerne bremsen den Umstieg vom Verbrenner aufs E-Auto aus – Spiegel

Ein britischer Think Tank hat die Lobbyarbeit von 15 führenden Autoherstellern untersucht, unter ihnen auch VW, BMW und Mercedes-Benz. Ergebnis: Mit ihren negativen Kampagnen bilden sie eine “entscheidende Barriere für Klimapolitik und eine höhere Verbreitung von elektrischen Autos”, wie ein Studienautor gegenüber Claus Hecking formuliert. Sie würden sich gegen eine wissenschaftsbasierte Politik und damit gegen die Eindämmung des Klimawandels stellen. Zum Artikel

Calpers to direct $25bn to green private market investments – Financial Times

Das California Public Employees’ Retirement System (CALPERS) plant, 25 Milliarden US-Dollar in private grüne Investments zu lenken. Damit würde der Rentenfonds, der insgesamt fast 500 Milliarden US-Dollar umfasst, zu einem der weltweit größten Anleger in “so genannte Klima-Lösungen”, berichten Josephine Cumbo und Attracta Mooney. Insbesondere in aufstrebende Märkte in Europa und Asien sollen die Mittel vermutlich fließen. Zum Artikel

ESG bietet laut McKinsey Ertragschancen für Banken – Börsen-Zeitung

ESG bietet laut einer Studie Chancen für deutsche Banken: Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt jährliche Erträge von 7,5 Mrd. Euro ab 2025. Eine Umfrage zeigt aber Lücken im Angebot, hat Wolf Brandes herausgefunden. Zum Artikel

Biochar Is Dominating the Carbon Removal Market. But No One Seems to Care – Heatmap

Pflanzenkohle, zum Beispiel aus Holz, bietet aus Sicht von Katie Brigham eine einfache und effiziente Möglichkeit der CO₂-Bindung. Tatsächlich basieren 94 Prozent aller tatsächlich umgesetzten freiwilligen Klimakompensatonszertifikate darauf. Aber große Investoren ließen diese Chancen links liegen. Vielleicht fehle der Jahrtausende alten Technik der Reiz des Neuen. Aber es sei auch unklar, für wie lange Pflanzenkohle CO₂ binde. Zum Artikel

Miese Zahlen und viel Streit bei ThyssenKrupp – Süddeutsche Zeitung

Auch im laufenden Jahr wird der Stahlkonzern Verluste im dreistelligen Millionenbereich einfahren, berichtet Björn Finke. Vorstandschef Miguel López will daher sparen und Konzernbereiche verkaufen, etwa die sich mitten in der Transformation befindliche Stahlsparte. Der Einstieg des tschechischen Industriellen Daniel Křetínský, über den die IG Metall sich empört hatte, sei aus López Sicht für die zukünftige Energieversorgung wichtig. Zum Artikel

Schweizer Bahnen bleiben vom Sparhammer verschont – Tagesanzeiger

Auch in der Schweiz spart die Regierung – außer an der Bahn. Verkehrsminister Rösti hatte mit Blick auf Deutschland gewarnt: “Wir sehen in unserem Nachbarland, was geschieht, wenn man über Jahrzehnte zu wenig in den Substanzerhalt investiert.” Nun erhält er sogar mehr Franken, als das Parlament ursprünglich beantragt hatte, berichtet Eva Novak. Zum Artikel

From greenwashing to green hushing: the quiet ESG challenge – Euromoney

Im Zuge des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel ist Greenwashing – die Übertreibung der Umweltfreundlichkeit von Unternehmen – berüchtigt geworden. Green Hushing, das Gegenteil von Greenwashing, stellt jedoch eine noch größere Herausforderung dar, analysiert Larissa Ku. Zum Artikel

Kontrolle des Lieferkettengesetzes: “Wir können sehr gut einschätzen, ob uns ein Unternehmen nur etwas vormacht” – Stern

Eine kleine Außenstelle einer Behörde soll ein Gesetz mit weltweiter Wirkung kontrollieren – das deutsche Lieferkettengesetz. Kann das funktionieren? Joachim Rienhardt hat das Torsten Safarik gefragt, den Chef des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Zum Artikel

Klima-Zielvereinbarungen gibt es mittlerweile zuhauf. Viele sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen. Laut Net-ZeroTracker erfüllen zwei von drei nicht einmal minimale Qualitätsstandards, wie klare Zwischenziele und eindeutige Reporting-Richtlinien auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen.

Doch ein Ansatz hebt sich von der Masse ab. Er basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, an denen sich auch Regierungen orientieren, wenn sie politische Maßnahmen ergreifen. Sich als Firma daran auszurichten, lohnt sich, denn künftige politische Maßnahmen werden sich vermutlich auch daran orientieren.

Der evidenzbasierte Ansatz steckt schon im Namen: Science Based Targets Initiative (SBTi). Diese Initiative wurde 2015 von einem Zusammenschluss führender Organisationen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Umwelt gegründet, um Unternehmen zu unterstützen, die Ziele des Pariser Klimavertrags umzusetzen. “SBTi ist mittlerweile zum Standard geworden”, sagt der unabhängige Klimaexperte Robert Höglund, “es gibt keine wirkliche Konkurrenz.”

SBTi hilft Unternehmen dabei, eine Zielvorgabe für ihr eigenes Rennen hin zu Netto-Null zu definieren, das im Einklang mit den wissenschaftlichen Klimazielen steht. SBTi macht klar, dass eine signifikante Reduktion der eigenen Emissionen notwendig ist. Für die meisten Firmen bedeutet das bis 2050 mindestens 90 Prozent, mit einem erheblichen Teil bis 2030.

SBTi ist sich aber auch bewusst, dass sich nicht alle Emissionen auf null reduzieren lassen. Deshalb kann ein Unternehmen die letzten 10 Prozent seiner Emissionen über die sogenannte permanente CO₂-Entfernung aus der Atmosphäre nehmen. Wichtig für diese Technologien sind zwei Dinge: Sie entfernen CO₂ direkt aus der Luft und speichern es langfristig ein. Nur dann ist eine Firma wirklich Netto-Null.

Wieso schreibt SBTi die permanente CO₂-Entfernung zur Neutralisierung der Restemissionen vor? Dies geht auf das wissenschaftliche Fundament von Netto-Null zurück. Eine Tonne CO₂, die weiterhin emittiert wird, heizt über Jahrtausende die Atmosphäre auf. Um diese Tonne zu neutralisieren, muss CO₂ aus der Atmosphäre entfernt werden und darf für den gleichen Zeitraum – idealerweise mindestens 1.000 Jahre – nicht wieder in die Atmosphäre gelangen. Dies können beispielsweise Waldschutzprojekte nicht leisten, denn brennt der Wald nach zehn Jahren ab, landet das CO₂ wieder in der Atmosphäre. Das Netto-Null-Ziel ist passé, und das Klima heizt sich weiter auf.

Das lässt sich auch anders illustrieren. Man stelle sich Firma A vor, die eine Tonne CO₂ emittiert, und andernorts Firma B, die auch eine Tonne emittiert. Dann werden insgesamt zwei Tonnen emittiert. Wenn nun Firma A Firma B bezahlt, um eine Tonne einzusparen, ist Firma A “klimaneutral”. Sie hat ihre Tonne kompensiert. Firma B ist aber nicht klimaneutral. Insgesamt wird aber trotzdem noch eine Tonne emittiert, Netto-Null ist also nicht erreicht. Erst wenn für jede emittierte Tonne CO₂ eine Tonne CO₂ aus der Luft entfernt ist, sprechen wir von Netto-Null.

Aber: SBTi setzt keine Anreize, schon heute in die CO₂-Entfernung zu investieren. Für Firmen, die ein Netto-Null-Ziel haben, ist die Neutralisierung von Restemissionen erst zum Zieltag vorgesehen – in den meisten Fällen zwischen 2040 und 2050. Für den Klimaexperten Robert Höglund muss sich das ändern. “Damit es 2050 eine CO₂-Entfernungsindustrie gibt, muss SBTi schon heute Anreize setzen, dass Firmen CO₂-Entfernungszertifikate erwerben”, sagt er.

Neben den mangelnden Anreizen, heute schon über die Entfernung von Restemissionen nachzudenken, stiftet SBTi neuerdings auch Verwirrung. Kürzlich machte SBTi von sich Reden, als das Board kurzerhand beschloss, CO₂-Zertifikate zur Kompensation von Scope-3-Emissionen zuzulassen. Dies verletzte zwei Grundprinzipien von SBTi: Kompensation nur von “Restemissionen” und nur durch “permanente CO₂-Entfernung”. Nach einem Proteststurm der Mitarbeitenden machte das Board von SBTi schnell wieder eine Rolle rückwärts.

SBTi ist wahrlich nicht perfekt. Aber es ist der beste Ansatz für Firmen, den es aktuell gibt. Die Weisungen von SBTi werden sich über die Zeit verändern, aber sie geben schon heute eine klare, wissenschaftsbasierte Richtung vor. Solange SBTi den eigenen wissenschaftsbasierten Prinzipien treu bleibt, wird es auch weiterhin der Goldstandard bleiben – und vielleicht auch bisher unentschlossene deutsche Unternehmen überzeugen.

SBTi hat seit dem Start im Jahr 2015 immer mehr Firmen für sich gewinnen können. Im Dezember 2023 hatten sich mehr als 4.000 Firmen ein SBT-Ziel gegeben, weitere 2.600 waren im Prozess der Zielvalidierung. Mittlerweile haben Firmen, die zusammen ein Drittel der globalen Marktkapitalisierung stellen, ein solches Ziel. In Deutschland zählen dazu rund 70 Prozent der Firmen im Leitindex DAX. Dazu gehören die Autofirmen BMW und Volkswagen sowie die Zementfirma Heidelberg Materials.

Jedoch hinken deutsche Firmen außerhalb der Riege der Dax-Konzerne hinter ihren europäischen Nachbarn in Frankreich, Dänemark und der Schweiz her. Auch die Branchen Bergbau und Chemie sind zurückhaltend. Wieso?

An der Motivation liegt es nicht. Aus einer Befragung des Projekts “Pathways to Paris” im Jahr 2022 ging hervor, dass mehr als neun von zehn der befragten Unternehmen entweder bereits ein Klimaziel haben oder es gerade entwickeln. Aber: Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland scheuen besonders vor den personellen und finanziellen Kosten der wissenschaftsbasierten Zielentwicklung und -validierung zurück. Dazu fehlt ihnen oft das interne Wissen zur Entwicklung dieser Ziele. Manche großen Firmen hingegen scheuen aufgrund von hohen Kosten der Emissionsreduktion und regulatorischen Unsicherheiten vor klaren Zielen zurück.

Ein Teil der Zurückhaltung könnte auch auf Unwissenheit beruhen. Denn für kleinere und mittlere Unternehmen gibt es ein stark vereinfachtes Verfahren zur Validierung ihrer Ziele. In den letzten Jahren ist deshalb die Zahl kleinerer und mittlerer Unternehmen mit SBT-Ziel stark gestiegen. Bei großen Unternehmen weicht die Zurückhaltung langsam auch auf. Besonders der Druck großer Investoren hat in den letzten Jahren zugenommen. So setzt ein Zusammenschluss großer Investoren unter der Ägide der Initiative “Climate Action 100+” Nachzügler gezielt unter Druck. Zudem werden auf Unternehmen verschiedene Klima-Reporting-Richtlinien in der EU, den USA und anderorts zukommen. Hier ist der Aufbau eines akkuraten CO₂-Monitorings sowie klarer Ziele eine Vorbereitung auf die Welt von morgen.

Kurzum: SBTi ist und bleibt die beste Option zur Entwicklung von Firmenklimazielen trotz der Turbulenzen innerhalb der Organisation in den letzten Wochen. Für Unternehmen ist die Initiative eine einzigartige Ressource, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Marian Krüger ist Gründer und Leiter von remove, einer Organisation zur Unterstützung europäischer Carbon Removal Start-ups. Zuvor leitete der Verhaltensökonom das Sustainability in Business Lab an der ETH Zürich und beriet Industrieunternehmen und öffentliche Institutionen zur Dekarbonisierung.

Benedict Probst hat in Cambridge in Umweltökonomie promoviert, war als Senior Researcher und Dozent an der ETH Zürich tätig und hat unter anderem die Weltbank beraten. Seit diesem Monat baut er als Max-Planck-Forschungsgruppenleiter ein “Net Zero Lab” auf.

Gemeinsam haben sie gerade das Buch “Race to Zero – Wie Unternehmen den Wettlauf zur Klimaneutralität gewinnen” (Campus) veröffentlicht.