bei der COP 28 ringt die Staatengemeinschaft um die richtigen Antworten auf die Klimakrise, die an die menschliche Existenz rührt. Ein Team von Table ist in Dubai und berichtet über den politischen Aushandlungsprozess. Eine zentrale Rolle spielt dabei, wer für die Kosten der Transformation und die Bewältigung der Schäden aufkommen wird. Nachdem lange vor allem Staaten als Finanziers im Scheinwerferlicht gestanden hatten, gewinnt nun die Debatte über die Beteiligung privaten Kapitals an Fahrt. Bernhard Pötter berichtet.

Dass die Menschheit aus Krisen lernen kann, daran erinnert der 75. Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Nach den Tragödien des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust beschlossen die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, dass alle Menschen die gleichen Grundrechte genießen: ein großer zivilisatorischer Fortschritt.

Die Menschenrechte gehören heute zum Fundament politischen Handelns. Ihre Umsetzung ist allerdings kein Automatismus, sondern eine Aufgabe, mit der die Weltgesellschaft noch immer ringt. Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hat Deutschland beispielsweise einen wichtigen Schritt dafür getan, um die Menschenrechte auch bei den Zulieferern deutscher Unternehmen umzusetzen. Ab dem nächsten Jahr wird der Kreis der Unternehmen erweitert, für die das Gesetz gilt. Annette Mühlberger berichtet darüber, wie ein mittelständischer Betrieb dies praktisch umsetzt.

Ob die ökologische Transformation ohne Wohlstandsverluste gelingen wird, hängt in Deutschland maßgeblich davon ab, wie sich die Strompreise für die Industrie entwickeln werden. Wie schwierig Prognosen sind, von denen private Investitionen in die Energiewende abhängen, zeigt Alex Veit auf.

Auf der ewigen Suche nach Geldquellen für die internationale Klimapolitik schlägt die COP28 neue Wege ein. Drehte sich die Debatte um Klimafinanzierung bisher vor allem um staatliche Mittel, rückt nun privates Kapital für die globale Energiewende in den Fokus.

“Wirksamer Klimaschutz kann niemals mit öffentlichem Geld alleine gelingen”, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze Table.Media. “Er braucht vor allem privates Kapital.” Aber man müsse genau hinsehen. Nicht alles, wo Klimaschutz draufstehe, sei auch internationale Klimafinanzierung im engeren Sinne. “Darunter verstehen wir bei der COP nämlich vor allem die Unterstützung der Entwicklungsländer im Einsatz gegen den Klimawandel“, sagt die Ministerin. Auch sonst wird die Kritik lauter an den Finanzierungsplänen privater Akteure für die Klimapolitik.

Am Sonntag präsentierte der US-Klimagesandte John Kerry im US-Pavillon auf dem COP-Gelände offiziell den Energy Transition Accelerator (ETA). Das ist eine Initiative des US-Außenministeriums, der Rockefeller Stiftung und der Bezos Earth Foundation. Sie bringt Industriepartner und Staaten zusammen, um über Kohlenstoffzertifikate in Schwellen- und Entwicklungsländern Kapital für den “Übergang von dreckigem Strom zu einer sauberen Energiezukunft” zu sammeln, wie Kerry sagte.

Die Idee: Unternehmen wie Amazon, Bank of America, BCG, Morgan Stanley, PepsiCo oder McDonald’s kaufen Zertifikate von den beteiligten Staaten. Interesse angemeldet haben bislang Chile, die Dominikanische Republik, Nigeria und die Philippinen. Die Konzerne nutzen die Carbon Credits für ihre Teilnahme am freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Die Staaten wiederum bekommen Kapital etwa für den Aufbau von Erneuerbaren, Stromtrassen und das Abschalten von Kohlekraftwerken. Die Projekte sollen “klare Leitplanken für ökologische Integrität” vorweisen. Fünf Prozent der Einnahmen sollen für Anpassungsmaßnahmen und Widerstandsfähigkeit vor Ort eingesetzt werden.

“Diese Länder brauchen etwa 1,9 Billionen US-Dollar an Investitionen im Jahr”, so Andres Steer, der beim Bezos Earth Fund das Projekt vorantreibt. “Das ist siebenmal so viel, wie heute zur Verfügung steht.” Im Jahr 2035 könnten die Zertifikate zwischen 72 und 207 Milliarden US-Dollar mobilisieren, heißt es. Alleine damit würden sie etwa in der Größenordnung der 100 Milliarden US-Dollar jährlich liegen, die derzeit von den Industriestaaten den armen Ländern als Klimafinanzierung von 2020 bis 2025 versprochen worden sind.

Der ETA der US-Regierung wurde schon auf der COP27 vorgestellt und soll jetzt offiziell im nächsten Frühjahr starten. Nun erklärte Erika Lennon von der Entwicklungsorganisation CIEL, der Vorstoß sei “Lug und Trug“, der von der mageren Bilanz der USA bei der Klimafinanzierung ablenken solle. Die Idee setze auf Kohlenstoffmärkte, die gezeigt hätten, dass sie selbst bei hohen Standards nicht funktionierten. Und der ETA sei eine “gefährliche Ablenkung” von der Tatsache, dass die USA der weltweit größte Öl- und Gasproduzent sind. Schon bei der Vorstellung der Initiative gab es Kritik, weil sie gegen die Empfehlungen des UN-Gremiums gegen Greenwashing im Finanzbereich verstoßen würde.

Auch die COP-Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, treiben die Umstrukturierung der globalen Finanzflüsse voran. Mit dem Versprechen einer milliardenschweren Initiative für grüne Investitionen soll ein neues “katalytisches Klima-Vehikel” als Investmentfonds namens Alterra “private Märkte in großem Maße Richtung Klima-Investitionen steuern, mit einem Fokus auf Entwicklungsländer und entstehende Märkte”, heißt es in einer Erklärung der COP-Präsidentschaft.

Der Fonds soll für diese Zwecke 30 Milliarden US-Dollar aufbringen, mit denen weltweit 250 Milliarden US-Dollar an Investitionen in kohlenstoffarme Investments ausgelöst werden sollen. Alterra werde das “weltweit größte private Investmentvehikel für Klimaschutz”, hieß es. Es solle “die internationalen Anstrengungen vorantreiben, ein gerechteres Klimafinanzsystem zu schaffen, mit der Betonung auf besseren Zugang zu Finanzen durch den Globalen Süden”.

Es soll eine besondere öffentlich-rechtliche Kooperation werden, in einem Land, dessen Ölkonzern Adnoc ein Staatsunternehmen ist. Dessen Vorstand und derzeitiger COP-Präsident Sultan Al Jaber soll Alterra als Aufsichtsratsvorsitzender kontrollieren. Majid Al Suwaidi, Generaldirektor der COP28, soll das Unternehmen als Vorstandschef führen. Er versammelt ein Team von “Spezialisten für Klimafinanzierung” für Schwellen- und Entwicklungsländer. Unternehmenssitz ist Abu Dhabi.

Als private Partner sind die Investitionsfonds BlackRock, Brookfield und TPG an Bord. Zusammen mit ihnen hat Alterra laut offiziellen Angaben bislang 6,5 Milliarden US-Dollar für an “Klima-ausgerichteten Fonds für globale Investments, einschließlich des Globalen Südens” aufgebracht. Außerdem soll weiteres Kapital “von anderen institutionellen Investoren und globalen Einrichtungen” aufgebracht werden. Die Konstruktion werde “eine transformative Lösung sein, um privates Kapital anzuziehen”, so Sultan Al Jaber.

Alterra soll sich in zwei Bereiche gliedern. “Alterra Acceleration” soll mit 25 Milliarden US-Dollar Kapital in umfangreiche Klimainvestitionen leiten, die die beste Chance haben, den Übergang zu Netto-Null und klimafreundlicher Wirtschaft zu beschleunigen. Der Bereich soll “Anker-Investor” sein, direkt investieren und in Partnerschaften in Industrie- und Schwellenländern sein Geld anlegen.

“Alterra Transformation” dagegen, der zweite und mit fünf Milliarden US-Dollar Kapital deutlich kleinere Teil des Unternehmens, soll “Risiko-Minimierungskapital” aufbringen. Damit soll es Investitionsflüsse in den Globalen Süden anregen. Damit sollen die heutigen Hindernisse für solche Investitionen umgangen werden. Die Abteilung will auch “Möglichkeiten schaffen, um verbilligte Kredite (concessional finance) zu hebeln, um Investitionen in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten (LDCs und SIDS) zu ermöglichen.”

An diesem Projekt gibt es Fragezeichen von der Klimaschutzgruppe 350.org. Das sei “im Prinzip ein Schritt in die richtige Richtung”, brauche aber eine genaue Untersuchung, so Andreas Sieber von der Initiative. Die Mehrzahl der angekündigten 30 Milliarden US-Dollar solle aber zu Marktkonditionen vergeben werden, es fehle an Sicherheiten, dass das in den Empfängerländern nicht zu weiterer Verschuldung führe oder etwa in CCS-Techniken fließe.

An grünem Strom hängt die Verwirklichung einer klimaneutralen Wirtschaft. Von seiner Verfügbarkeit und seinem Preis hängt ab, ob und wie schnell die Dekarbonisierung der Wirtschaft gelingen wird. Die COP28 in Dubai wird möglicherweise das Ziel einer Verdreifachung der weltweiten Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bis 2030 in globalem Maßstab beschließen. Die Bundesregierung plant, dass bis dahin mehr als 80 Prozent des in Deutschland bereitgestellten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen soll.

Für die ökologische Transformation ist es wichtig, dass dies gelingt. Für den Erhalt der wirtschaftlichen Basis in Deutschland ist es allerdings ebenfalls wichtig, was der grüne Strom im Vergleich zu konkurrierenden Standorten etwa in den USA und China kosten wird. Zwar zahlten die Betriebe hierzulande auch schon relativ viel, als das russische Gas noch floss. Aber seitdem die Leitungen zwischen Russland und Deutschland gekappt sind, sind die Preise deutlich gestiegen

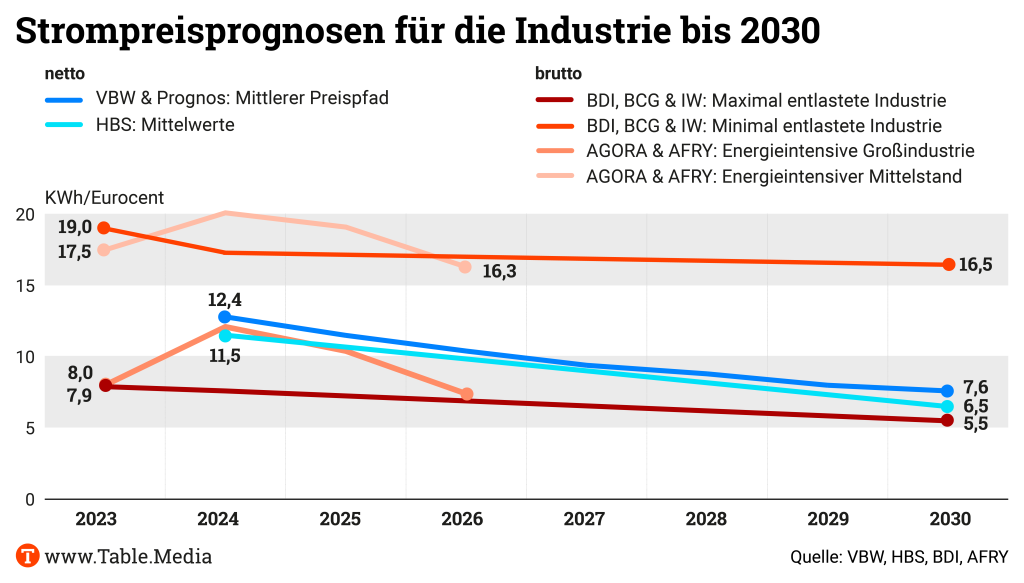

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schlug vergangene Woche erneut Alarm. Die Strompreise in Deutschland seien “im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig“, heißt es in der Studie “Industrie unter Spannung“, die der BDI gemeinsam mit der Boston Consulting Group (BCG) und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellt hat. Die Studie zeigt, dass manche Unternehmen Bruttopreise von über 17 Cent pro Kilowattstunde (Ct/KWh) bezahlen könnten. Bis zu einem erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr 2030 könnten viele stromintensive Unternehmen daher “kaum bestehen”. Sorgen macht dem BDI zudem, dass die Finanzierung des Industriestrompakets, auf das sich die Bundesregierung im November geeinigt hat, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds ungeklärt ist.

Bemerkenswert ist, dass auch nach der monatelangen Diskussion über einen Industriestrompreis nur wenige und zudem nur vergleichsweise kurze Studien dazu vorliegen, wie viel Strom in den zentralen Transformationsjahren bis 2030 voraussichtlich kosten wird. Nun sind, wie bei jedem marktwirtschaftlich gehandelten Produkt, auch beim Strom zukünftige Preisentwicklungen nur bedingt prognostizierbar. Die Balance aus Angebot und Nachfrage ist während der Transformationsphase bis 2030 besonders schwer einzuschätzen. So ist durch die hohen Preise im vergangenen Jahr die Nachfrage eingebrochen. Perspektivisch wird der Verbrauch durch die Elektrifizierung von Verkehr und Industrieproduktion dagegen stark steigen. Den ambitionierten Ausbauplänen der Regierung für Solar- und Windenergie stehen wiederum schwierige Finanzierungsbedingungen für Offshore-Windparks entgegen. Nicht zuletzt sind politische Regulierungen des Strommarkts mit Auf- und Abschlägen für bestimmte Investitionen, Verbraucher, Regionen, Mengen und Perioden so differenziert, dass verallgemeinerbare Aussagen über Bruttostrompreise kaum getroffen werden können.

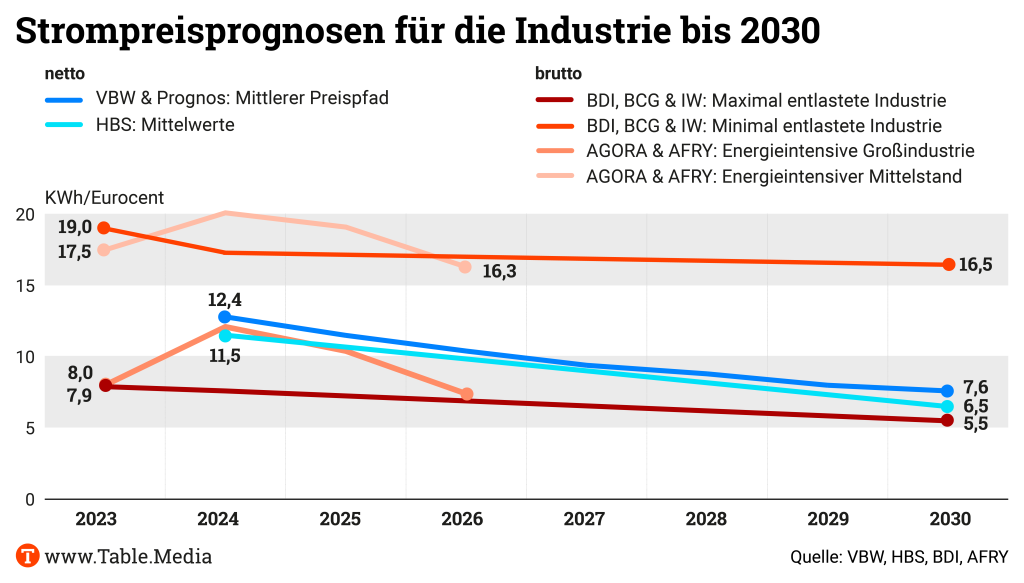

Zu dieser Komplexität eines stark regulierten Transformationsmarkts kommt hinzu, dass bei einigen Studien die zugrunde liegenden Daten oder die genauen methodischen Ansätze nicht veröffentlicht werden. Vorhersagen (siehe Grafik) sind mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Einige davon drücken Bruttopreise aus und rechnen angekündigte Entlastungen für verschiedene Verbrauchergruppen ein, andere drücken die erwarteten Großhandelspreise ohne Steuern, Umlagen und Entlastungen aus. Alle gehen aber davon aus, dass die offiziellen Ausbaupläne der Bundesregierung auch umgesetzt werden.

Im Ergebnis gleichen sich die Studien: Der Strompreis bleibt in den nächsten Jahren hoch, insbesondere im Vergleich zu den Vorkrisen-Preisen, die sich im Großhandel bei vier bis fünf Ct/KWh bewegt haben. Große energieintensive Unternehmen profitieren laut manchen Studien schon im kommenden Jahr von den angekündigten Entlastungen, anders als mittelständische Verbraucher. Einen verlässlichen Strompreis von maximal 6 Ct/KWh, wie es Robert Habeck vorgeschlagen hatte, dürfte laut den vorliegenden Studien – trotz der angekündigten Entlastungen im Strompreispaket – kein Unternehmen vor 2030 zahlen.

Aus einigen der Studien werden politische Änderungsvorschläge abgeleitet. Der BDI fordert neben der Umsetzung des Industriestrompakets eine weitere “Unterstützung der Industrie bei der Umstellung” auf Strom und Wasserstoff. Die Denkfabrik Agora Industrie und das Beratungsunternehmen AFRY sehen das Problem vor allem bei steigenden Netzentgelten, die perspektivisch fallenden Großhandelspreisen gegenüberstehen. Agora fordert zudem eine Flexibilisierung des Strommarkts, sodass Unternehmen Anreize bekämen, in Zeiten niedriger Großhandelspreise ihre Produktion hochzufahren oder in Stromspeicher zu investieren.

Tom Krebs, Professor für Makroökonomik an der Universität Mannheim, sieht ebenfalls Reformbedarf im Strommarkt. Der Autor einer Studie über die Kosten einer Strompreisbremse für die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) argumentiert gegenüber Table.Media mit den Gestehungskosten, also den Investitions-, Betriebs- und Finanzierungskosten für erneuerbare Energie: “Aus der Berechnung von den Gestehungskosten geht hervor, dass Wind und Solar sehr günstig sind, auch langfristig.” In einem funktionierenden Strommarkt würden sich die Großhandelspreise den Gestehungskosten annähern. “Aber dann muss der Markt das auch hergeben. Und es ist Aufgabe der Bundesregierung, diese Rahmenbedingungen zu schaffen.” Dafür müsste unter anderem das aktuelle “Merit-Order”-System reformiert werden, das Energieproduzenten bislang teils Profite weitgehend unabhängig von ihren Kosten ermöglicht.

Welche weiteren Positionen es zu solchen Reformen gibt, welche Strompolitik einer schnellen und nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zuträglich wäre, und welche überraschenden politischen Konstellationen sich zu diesen Fragen gebildet haben, lesen Sie demnächst im ESG.Table.

Ab Januar gilt in Deutschland das Lieferkettengesetz für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Damit kommt die Sorgfaltspflicht im Mittelstand an. Dazu gehört eine menschenrechtliche Risikoanalyse. Dafür nutzt der Maschinenbauer und Pumpenhersteller Netzsch die ESG-Ratings großer Plattformen.

Die bayrische Netzsch Group produziert Maschinen zum Malen, Homogenisieren und Mischen von Stoffen, Geräte für die Material-, Stoff- und Umweltanalytik sowie Pumpsysteme. Eingesetzt werden die Pumpen in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und chemischen Industrie, in der Förderung von Öl, (Bio-)Gas und Abwässern. Ab 1. Januar fällt die Netzsch Pumpen und Systeme GmbH mit 2.300 Mitarbeitenden unter die Berichtspflicht im Lieferkettengesetz. Zuständig für die Umsetzung sind das Qualitätsmanagement und der Einkauf.

Um die eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen gegenüber Kunden zu belegen, ist das Unternehmen bereits seit 2018 bei der ESG-Plattform EcoVadis gelistet. Die Methode, mit der die Plattform Managementsysteme und Zertifikate überprüft, überzeugte Johann Vetter, Leiter Qualitätsmanagement bei Netzsch: “Als Lieferant haben wir beobachtet, dass Angaben und Nachweise gründlich und unabhängig hinterfragt werden.”

Mit EcoVadis überwacht Netzsch nun seinerseits auch seine eigenen Zulieferer. “Ziel ist, dass im ersten Schritt unsere Top-50 Lieferanten über eine EcoVadis-Bewertung verfügen”, sagt Qualitätsmanager Vetter. Aber Netzsch akzeptiere auch Bewertungssysteme anderer am Markt etablierter Nachhaltigkeitsportale wie Integrity Next oder Prewave. “Hier gehen wir pragmatisch vor”, sagt Einkaufsleiter Rudolf Hargasser. Entscheidend sei eine valide Bewertung. Auch KMU ließen sich auf das – für sie kostenpflichtige – Verfahren ein: “Wir haben Lieferanten mit nur zehn Beschäftigten, die sich haben einstufen lassen”, sagt Hargasser. Die Größe eines Unternehmens sei kein Hindernis mehr für ein Nachhaltigkeitsranking, sagt er.

Die Ratings fließen anschließend in die Lieferantendatenbank ein. Diese pflegt der Einkauf mit einer SRM-Software von Curecomp; das Kürzel SRM steht für “Supplier Relationship Management”. Das System führt für jeden Lieferanten die Nachhaltigkeitsdaten, Informationen zur Produktqualität sowie eigene Einschätzungen zur Termintreue und Lieferqualität zusammen. Eine grafische Übersicht dokumentiert Verbesserungen und Verschlechterungen. Im Vorfeld registrieren sich die Firmen hierfür bei Netzsch und laden Angaben, Zertifikate und Rankings hoch. Wenn entsprechende Belege fehlen oder Nachweise abgelaufen sind, reagiert das Unternehmen. “Dann setzen wir Fristen. Bei Nichtwahrung besuchen wir die Lieferanten vor Ort”, sagt Hargasser. Audits finden regelmäßig und anlassbezogen statt.

Hargasser nennt die aktuellen Zahlen: 68 Prozent des Wareneingangs komme von Firmen, die über ein entsprechendes Ranking verfügten. Man konzentriere sich zunächst auf die Lieferanten, bei denen man selbst einen bedeutenden Anteil zu den Geschäften beitrage: “Dort haben wir den größten Einfluss”, sagt Hargasser. Bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hilft Netzsch ein sogenanntes Compliance-Management-System (Eticor). Mit diesem digitalen Rechtskataster hält das Unternehmen sich über Entwicklungen der ESG-, Produkt- und Material-Compliance auf dem Laufenden und übersetzt gesetzliche Vorschriften in Aufgaben. Das sei nötig, da die regulatorischen Anforderungen in allen Bereichen stetig zunähmen: “Das Tool hilft uns auch bei der Umsetzung der Lieferkettenregulatorik”, sagt Vetter.

Die Digitalisierung spielt für die Umsetzung der Sorgfaltspflicht eine große Rolle. In einer Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) aus dem Juni gingen 65 Prozent der Unternehmen davon aus, dass sie für die Berichtspflicht neben den im Einkauf bestehenden Reportingsystemen weitere Tools bräuchten. Die Unternehmen entscheiden sich dabei in der Praxis für unterschiedliche Lösungen. Manche erweitern ihre Systeme mit LkSG-Reportingmodulen, andere – wie Netzsch – nutzen die Tools großer ESG-Plattformen und spielen die Daten in die im Einkauf bereits vorhandenen Systeme ein. Die Aktivität in den Unternehmen hat zuletzt stark zugenommen, sagt BME-Sprecher Alexander Grimm: “Seit den Sommermonaten hat sich in den Einkaufsabteilungen noch einmal viel getan.”

Allerdings haben die Unternehmen eine Menge Nachholbedarf bei der Art der Risikoanalyse. Viele setzen noch auf klassische Risikomodelle, bei denen vor allem die Risiken für das eigene Unternehmen betrachtet werden, anstatt darauf zu schauen, welche Auswirkungen das eigene unternehmerische Tun auf Umwelt und Menschen hat.

Manche Mittelständler würden für die finale Umsetzung auch auf die ersten Berichte größerer Firmen an das BAFA im kommenden Jahr warten: “Sie wollen sich mit den größeren Unternehmen austauschen und von deren Erfahrungen profitieren.” Netzsch hat sich die Expertise von außen im Vorfeld eingekauft und die IT- und Strategieberatung Lufthansa Industry Solutions beauftragt. Man habe von einer ganz anderen Branche und Unternehmensgröße lernen wollen, sagt Nachhaltigkeitsmanager Vetter. Viele Erfahrungen ließen sich auf den Mittelstand übertragen.

Und noch etwas haben sie festgestellt, als sie vor kurzem Zulieferer in China besuchten. Dort müsse zwar weiter Überzeugungsarbeit für die von europäischen Kunden geforderten Nachweise geleistet werden. Aber: Das Verständnis nehme zu. Rudolf Hargasser: “Viele Firmen haben umfassende Handelsbeziehungen nach Europa. Deshalb kommt die Botschaft langsam an.” Dies ließe sich unter anderem an den höheren Hierarchieebenen ablesen, die an den Gesprächen teilnähmen: “Die Prioritäten haben sich verschoben”, sagt Johann Vetter. Das Lieferkettengesetz kommt in den Lieferketten an.

6. Dezember, 13:00-14:00 Uhr

Webinar Green AI im Fokus: Die Rolle von KI und Digitalisierung für die ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH) Info & Anmeldung

7. Dezember, 9:20-17:30, Bremen

Regionalkonferenz Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2023-2024 (Bundesregierung) Info & Anmeldung

7. Dezember, 11:00-12:30 Uhr

Webinar Nachhaltigkeitsberichterstattung: CSRD im Fokus (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen) Info & Anmeldung

7. Dezember, 11:00-20:00, Bochum

Konferenz Gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften – Potenziale für Unternehmen, die die Welt verändern wollen (u.a. GLS-Bank) Info & Anmeldung

7. Dezember, 13:30-20:00 Uhr, Berlin

Konferenz Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen verankern (u.a. Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie Europa) Info & Anmeldung

11. Dezember, 12:00-13:30 Uhr

Webinar Global Sustainable Value Chains – Prospects and Obstacles for South Asian SMEs (Friedrich-Naumann-Stiftung) Info & Anmeldung

11.-13. Dezember, Berlin

Konferenz Sustainable Economy Summit: Unternehmen als Motor für die sozial-ökologische Transformation (Partner: Table.Media) Info & Online-Anmeldung

12. Dezember, 10:00 Uhr

Webinar Resiliente Lieferketten für die Transformation zur Klimaneutralität (Klima-Allianz-Deutschland) Info

12. Dezember, 19:00 Uhr

Webinar Was können Unternehmen für nachhaltige Entwicklung machen? (Hanns-Seidel-Stiftung) Info & Anmeldung

13. Dezember, 9:00-10:30 Uhr

Öffentliche Anhörung Strukturwandel in der Lausitz (Wirtschaftsausschuss des Bundestages) Info

13. Dezember, 9:00-10:45 Uhr

Austausch Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie hin zu einer neuen vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie (u.a. BMUV) Info & Anmeldung

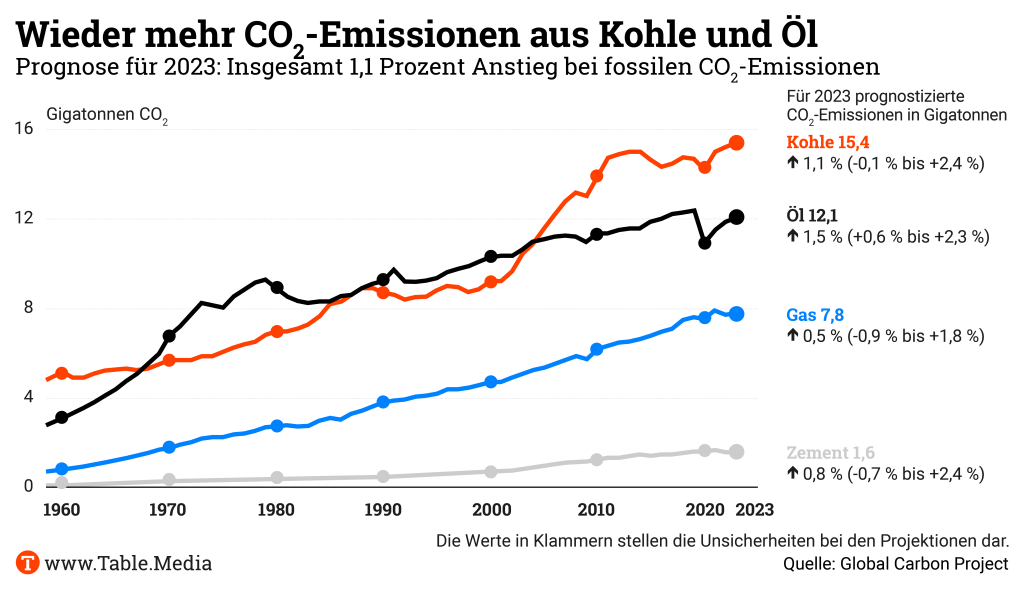

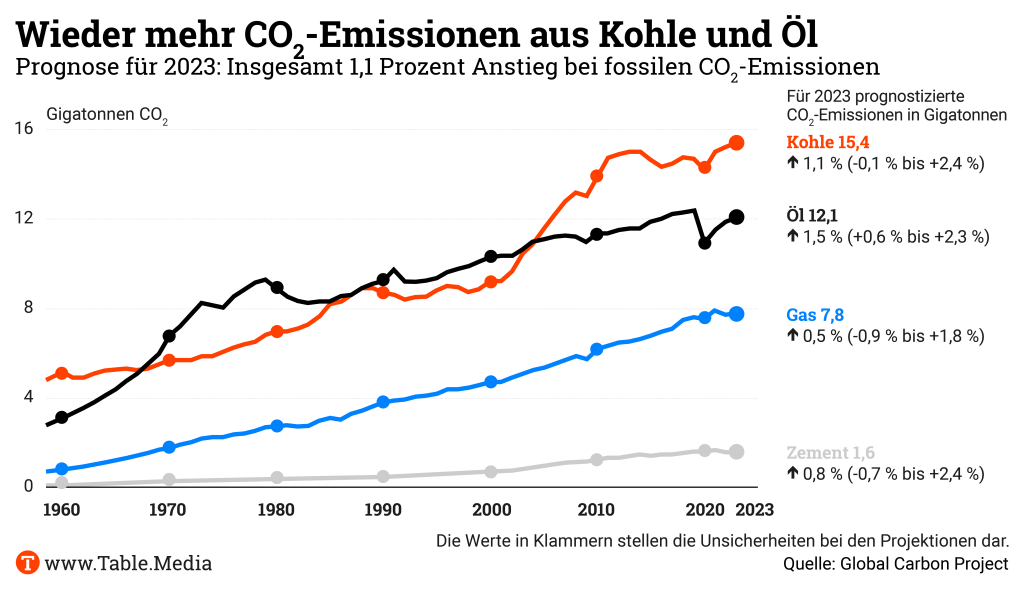

Laut des heute erscheinenden Berichts “Global Carbon Budget 2023” erreichen die fossilen CO₂-Emissionen dieses Jahr ein neues Rekordhoch. Im Vergleich zu 2022 steigen sie demnach um 1,1 Prozent auf 36,8 Milliarden Tonnen. Gleichzeitig sind die Emissionen in 26 Ländern, die für etwas mehr als ein Viertel der globalen CO₂-Emissionen stehen, gesunken. In anderen Staaten habe sich der Anstieg verlangsamt. So könne aber nicht die nötige Trendumkehr in Richtung Netto-Null-Emissionen geschafft werden, warnen die 121 am Global Carbon Project beteiligten Wissenschaftler.

Mehr fossile CO₂-Emissionen verursachen vor allem China (+ vier Prozent) und Indien (+ 8,2 Prozent). Steigerungsraten nahe zehn Prozent gibt es in China bei Emissionen aus dem Ölverbrauch, in Indien bei Kohleemissionen. Gleichzeitig sinken die fossilen CO₂-Emissionen der EU um 7,4 Prozent, die der USA um drei Prozent. Konsolidierte Daten zeigten, dass Indiens fossile Emissionen seit 2022 höher sind als die der EU – pro Kopf sind diese Emissionen in der EU aber dreimal so groß wie in Indien.

Im Gegensatz zu den fossilen Emissionen scheinen die Emissionen aus veränderter Landnutzung, etwa Entwaldung, seit zwei Jahrzehnten leicht zu sinken, heißt es im Bericht. Das liege an weniger Entwaldung und stabileren Kapazitäten für die CO₂-Aufnahme durch (Wieder-)Aufforstung. Der Trend sei aber unbestätigt, weil es noch große Unsicherheiten bei den Daten gebe. Im Schnitt betrugen die Emissionen aus veränderter Landnutzung zwischen 2013 und 2022 4,7 Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr. Brasilien, Indonesien und die DR Kongo stehen für 55 Prozent dieser CO₂-Emissionen.

Gleichzeitig könne das aktuelle Maß an (Wieder-)Aufforstung die zusätzlichen CO₂-Emissionen durch Entwaldung nicht ausgleichen. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher, weil sie die Emissionen aus permanenter Entwaldung berechnet haben. Demnach stehen 4,2 Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr im Durchschnitt über die Jahre 2013 bis 2022 aus Entwaldung im gleichen Zeitraum 1,9 Milliarden Tonnen eingesparter CO₂ aus (Wieder-)Aufforstung gegenüber. nh

Im VW-Werk Urumqi in China soll es laut einer unabhängigen Untersuchung keine Zwangsarbeit oder andere Verstöße gegen Menschenrechte geben. “Wir konnten keine Hinweise auf oder Belege für Zwangsarbeit bei den Mitarbeitenden finden”, sagte Markus Löning, dessen Firma Volkswagen mit der unabhängigen Überprüfung auf Basis internationaler Standards beauftragt hatte. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach habe die Prüfung sich auf die 197 Beschäftigten des Werkes beschränkt, von denen knapp 50 Uiguren sind. “Die Situation in China und Xinjiang und die Herausforderungen bei der Datenerhebung für Audits sind bekannt“, sagte Löning, der in der schwarz-gelben Koalition Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung gewesen ist.

Aus der Region haben sich große internationale Prüfunternehmen längst zurückgezogen, weil sich die Situation der Beschäftigten nicht unabhängig überprüfen lässt. So gilt es aufgrund der staatlichen Überwachungsmaßnahmen als ausgeschlossen, beispielsweise mit den Beschäftigten außerhalb von Firmen zu sprechen. Nach Ansicht von Experten ist es allerdings möglich, Unterlagen wie Arbeitsverträge im Werk zu sichten, vor Ort nach Sicherungsmaßnahmen wie Stacheldraht zu schauen oder sonstige Plausibilitätskontrollen durchzuführen. Mit vollständiger Sicherheit könnten aber keine Aussagen über die Situation gemacht werden, sagten Kenner der Situation gegenüber Table.Media.

Der deutsche Autokonzern betreibt die Fabrik in der Uiguren-Region zusammen mit dem chinesischen Partnerunternehmen SAIC, das mit der Prüfung einverstanden sein musste. An dem Gemeinschaftsunternehmen, das mittlerweile nur noch anderswo gebaute Fahrzeuge technisch in Betrieb nimmt, sind die Partner je zur Hälfte beteiligt. An dem Standort selbst wird nicht mehr produziert. Vor Corona sollen dort noch doppelt so viele Beschäftigte gearbeitet haben.

Aus der Region gibt es seit Längerem Vorwürfe, dass der Staat die uigurische Minderheit mit Zwangsarbeit und in Umerziehungslagern drangsaliert. Nicht nur Menschenrechtsorganisationen, sondern auch Investoren kritisieren, dass der Wolfsburger Konzern dort einen Standort betreibt. Vertreter der uigurischen Minderheit hatten auf der VW-Hauptversammlung im Mai gefordert, Zwangsarbeit von Uiguren bei VW zu beenden.

Für die Untersuchung wurden Interviews vor Ort geführt und zusammen mit Juristen aus China Dokumente geprüft. “Die Beschäftigten sind gut qualifiziert, haben eine lange Unternehmenszugehörigkeit von bis zu zehn Jahren, geringe Arbeitsbelastung und werden überdurchschnittlich bezahlt”, erklärte der Autobauer. Es gebe fast keine Überstunden. Dies liegt allerdings wohl auch daran, dass das Werk nach Corona weitgehend heruntergefahren ist. Das Werk sei ein Verteilzentrum ohne Produktion und Lieferanten aus der Region.

“Es ist erfreulich, dass VW nun endlich tut, was wir lange fordern und ernsthaft den Vorwürfen nachgeht“, sagt die Völkerrechtlerin Miriam Saage-Maaß, Legal Director beim ECCHR Table.Media. Professionelle Sozialaudits dürften aber nicht nur im VW-Werk selbst durchgeführt werden, sondern auch bei den weiteren Zulieferern. Im Übrigen müsse die Begrenztheit der Aussagekraft von diesen Audits, die Markus Löning selbst einräume, berücksichtigt werden.

VW-Manager hatten in der Vergangenheit mehrfach versichert, es gebe am Standort Urumqi keine Menschenrechtsverletzungen. “Auch zukünftig werden wir jegliche Hinweise auf Menschenrechtsverstöße sehr ernst nehmen”, sagte VW-Rechtsvorstand Manfred Döss. Dazu ist das Unternehmen auch nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet. cd/rtr

Manche Unternehmen vertrauen bei der Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten auf die Methoden der klassischen Risikoanalyse, andere gehen neue Wege. Dies ist ein Ergebnis einer unveröffentlichten Studie von WMP Consult im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Dafür befragte WMP 90 Unternehmen und führte sechs Fallstudien durch. Zur Erfüllung der Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) müssen Unternehmen menschenrechtliche Risiken in ihrer Lieferkette analysieren. Aber das verlangt nach Ansicht der Studienautoren ein Umdenken in der Risikobetrachtung.

Denn während Unternehmen in der Regel den Einfluss von Umweltfaktoren auf das eigene Geschäft reduzieren wollen, geht es nun umgekehrt um den Einfluss der Unternehmen auf Mensch und Umwelt. Dafür seien die klassischen Risikoanalyse-Systeme unzureichend, sagte Judith Beile, Geschäftsführerin von WMP Consult, am Rande einer Veranstaltung der Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE zu Table.Media. Vielen Unternehmen sei noch völlig unklar, wie die Art ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung aussehen solle. Wichtig sei auch, welchen Weg die Unternehmen bei der Kommunikation ihrer Risikoanalyse einschlagen würden, noch würden die tatsächlich festgestellten Risiken oft gar nicht veröffentlicht.

Das zeigt sich auch bei den sogenannten Code of Conducts, welche Unternehmen regelmäßig mit ihren Lieferanten abschließen, um für die Einhaltung von Normen für Arbeit und Umwelt zu sorgen. 88 Prozent dieser Verhaltenskodexe hätten keinen Bezug zu identifizierten Risiken, sagt Beile. Zudem verweise weniger als ein Drittel der Kodexe auf die Vereinigungsfreiheit von Arbeitenden, und Menschenrechte würden oft nur als Schlagwort erwähnt. Mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen hätten bereits einen Beschwerdemechanismus installiert, wie er vom LkSG vorgeschrieben ist. Ein Drittel der Unternehmen habe angegeben, Nachhaltigkeitskriterien bei der Beschaffung zu berücksichtigen. cd

Größere Händler dürfen unverkaufte Kleidung in der EU künftig nicht mehr vernichten. Darauf haben sich die Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten in der Nacht zu Dienstag geeinigt. Außerdem darf die EU-Kommission das Verbot künftig auf weitere Produkte ausweiten, teilten beide Verhandlungsseiten mit. Für kleine Unternehmen gebe es Ausnahmen, für mittlere Unternehmen eine Übergangsfrist von sechs Jahren. Grundsätzlich soll das Verbot zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung angewendet werden.

Wie viele Tonnen unverkaufte Kleidung pro Jahr in der EU genau vernichtet werden, ist unklar. Künftig sollen große Unternehmen jedes Jahr offenlegen müssen, wie viele unverkaufte Produkte sie aussortieren und warum. “Es wird erwartet, dass dies die Unternehmen stark davon abhalten wird, diese Praxis anzuwenden”, teilte die EU-Kommission mit. Das Bundesumweltministerium schreibt auf seiner Website, dass laut einer Untersuchung der Universität Bamberg von 2019 knapp vier Prozent der Retouren vernichtet würden. Das seien in Deutschland etwa 20 Millionen Produkte pro Jahr.

Der Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren (BTE) teilte mit, man habe 2020 eine Umfrage in der Branche durchgeführt. Demnach würden von 1000 angebotenen Artikeln lediglich zwei bis drei entsorgt oder recycelt. Dabei handele es sich oftmals um beschädigte, verschmutzte oder andere Ware mit Mängeln. Plagiate seien bei der Erhebung nicht berücksichtigt worden. Diese würden in der Regel von den Lieferanten vernichtet.

Parlament und EU-Staaten müssen der Einigung noch offiziell zustimmen, das gilt aber als Formsache. Hintergrund des neuen Verbots ist ein Vorschlag der Kommission aus dem März 2022 zur sogenannten Ökodesign-Verordnung. Damit sollen Produkte länger halten, sich leichter wiederverwenden, reparieren und recyceln lassen und weniger Ressourcen wie Energie und Wasser verbrauchen.

Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese begrüßte die Einigung. Der Charme sei, dass Produktvorgaben nicht nur für EU-Hersteller gelten würden, sondern ebenso für Importe. “Das heißt, auch chinesische und amerikanische Firmen, die ihre Geräte auf dem europäischen Markt verkaufen wollen, müssen sich an die Regeln halten.” Zudem wies er darauf hin, dass das Parlament neue Produktvorgaben der EU-Kommission im Zweifel stoppen könne. dpa

Die Kosten des Stromnetzausbaus sollen gleichmäßiger unter den Regionen verteilt werden, heißt es in einem Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur. Bislang werden Regionen mit hohem Zubau an erneuerbarer Energieerzeugung benachteiligt, denn Investitionen in Verteilnetze werden auf dortige Endverbraucher umgelegt. Daher variieren die Netzentgelte von etwa fünf bis 15 Cent pro Kilowattstunde Strom.

“Wir wollen faire Netzentgelte für die Menschen und Unternehmen, die in Regionen mit einem starken Ausbau der Erneuerbaren leben beziehungsweise wirtschaften”, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur am Freitag vergangener Woche. “Die Energiewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe, und Investitionen in die Netze kommen allen zugute.” Die Neuordnung soll nun mit Politik, Energiebranche und zivilgesellschaftlichen Akteuren diskutiert werden, so dass die Reform frühestens 2025 in Kraft treten kann.

Konkret sieht das Papier vor, Netzbetreiber und Endkunden zu entschädigen, sobald eine Kennzahl an erneuerbarer Erzeugungsleistung überschritten wird. Profitieren würden Regionen mit viel Windenergie im Nordosten sowie ländliche Regionen mit großflächiger Photovoltaik. Bezogen auf 2023 würden 608 Millionen Euro umverteilt, wovon 10,5 Millionen Netznutzer profitieren würden.

Allerdings müssen private Verbraucher in vielen Regionen bereits 2024 mit höheren Netzentgelten von durchschnittlich elf Prozent rechnen, wie Anfang November von einem Verbraucherportal errechnet wurde. Unsicherheit besteht über einen für ebenfalls 2024 geplanten Netzentgelte-Zuschuss von 5,5 Milliarden Euro, der ursprünglich aus dem nun auslaufenden Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert werden sollte. Sollte die Bundesregierung diesen Zuschuss streichen, würden sich die Netzentgelte um weitere 3,5 Ct/KWh erhöhen. av

Die schwedischen Gewerkschaften setzen ihre seit einem Monat andauernden Streikaktionen gegen den amerikanischen Elektroautobauer Tesla fort. Unterstützt werden sie nun auch von den dänischen Kollegen der Logistikgewerkschaft 3F Transport. Deren Hafenarbeiter und Fahrer wollen ab Mitte Dezember keine für Schweden bestimmten Teslas mehr entladen oder transportieren.

“Wir freuen uns, dass die dänischen Gewerkschaften ihre Kräfte bündeln”, sagt Veli-Pekka Säikkälä. Er leitet die Streikaktionen der schwedischen Industriegewerkschaft IF Metall bei Tesla. Beobachter vermuten, dass weitere dänische und norwegische Gewerkschaften Solidaritätsaktionen planen.

Ende Oktober hatten zunächst rund 130 Mechaniker die Arbeit niedergelegt, um das Unternehmen zur Aufnahme von Tarifverhandlungen mit IF Metall zu bewegen. Als das Unternehmen nicht reagierte, traten nach und nach auch Beschäftigte anderer schwedischer Gewerkschaften in den Ausstand, darunter Hafenarbeiter, Postangestellte und Reinigungskräfte.

Solidaritätsstreiks sind in Schweden, anders als in Deutschland, legal. Die Folge: Während der Betrieb ansonsten normal weiterläuft, werden in den schwedischen Häfen nur die Fahrzeuge von Tesla nicht entladen, die Räume des Unternehmens nicht gereinigt und seine Briefe und Pakete nicht zugestellt. Außerdem weigern sich 470 Beschäftigte in Werkstätten, die Fahrzeuge verschiedener Marken warten und reparieren, an Tesla-Fahrzeugen zu arbeiten.

Seit zwei Wochen ist zudem der Standort des Zulieferers Hydro Extrusions von den Maßnahmen betroffen. Das Werk in Vetlanda beliefert Tesla in Grünheide bei Berlin. “Es wird zu ernsthaften Störungen in der Produktion kommen, und das ist natürlich das Ziel”, erklärt Veli-Pekka Säikkälä. “Ohne diese Teile kann das Auto nicht ausgeliefert werden”, so der Gewerkschafter.

Unterdessen machen sich auch die für Tesla zuständigen Gewerkschaften in den USA und Deutschland für eine härtere Gangart bereit. “Wir werden keine gewerkschaftsfreien Zonen zulassen”, verkündete die neue IG Metall-Chefin Christiane Benner Ende Oktober. Auch bei der US-Autogewerkschaft UAW läuft aktuell eine Kampagne an.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 130.000 Menschen und lehnt Gewerkschaften und die betriebliche Mitbestimmung ab. Beschäftigte berichten immer wieder über schlechte Arbeitsbedingungen, viele Überstunden, Druck durch Vorgesetzte und Probleme bei der Arbeitssicherheit. Zudem zahlt Tesla seinen Beschäftigten in der Regel weniger als die branchenüblichen Löhne der tarifgebundenen Automobilhersteller. ch

Start-ups im Bereich der Klimatechnologie fehlt zunehmend das Geld. Das geht aus der Studie “State of Climate Tech 2023” hervor, die die Unternehmensberatung PwC jetzt vorgelegt hat. Demnach sind die Investitionen in den Sektor auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Allein im Vergleich zum Vorjahr sanken private Mittel und öffentliche Förderungen um 40,5 Prozent.

“Technologien und Lösungen zu fördern, die uns beim Umgang mit den Folgen der Klimakrise helfen, ist wichtiger denn je. Dafür braucht es jetzt an den richtigen Stellen das erforderliche Kapital”, mahnt Gunther Dütsch, Partner im Bereich Nachhaltigkeitsberatung bei PwC Deutschland. Die Studie basiert auf der Auswertung von über 32.000 Transaktionen, an denen mehr als 8.000 Klima-Start-ups beteiligt waren.

In Deutschland sind seit 2013 rund 50 Prozent aller Climate-Tech-Investitionen in den Mobilitätssektor geflossen. Daneben hat der Energiesektor mit rund 22,4 Prozent der investierten Mittel in diesem Zeitraum stark profitiert. Der Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Landnutzung kommt dagegen trotz seines großen Anteils an den Emissionen (22 Prozent) lediglich auf 8 Prozent. Auch der Industriesektor schneidet mit nur 3,3 Prozent sehr schlecht ab.

Die Anteile haben sich in diesem Jahr jedoch verschoben, wie die ersten drei Quartale zeigen. Danach flossen 35,5 Prozent der Mittel in den Energiesektor, gefolgt von Gebäuden und Infrastruktur (29,3 Prozent) und Mobilität (20,8 Prozent). Insgesamt wurden 2023 deutschlandweit rund 1.293 Milliarden US-Dollar in den Bereich Climate Tech investiert. Dies entspricht 11,4 Prozent aller Venture Capital- und Private Equity-Investitionen.

Laut der Studie braucht es aber mehr als nur eine Anschubfinanzierung. “Der Bedarf an Innovation im Bereich der Klimatechnologie ist enorm. Daher braucht es nicht nur Risikokapital, sondern zukünftig auch deutlich mehr Wachstumskapital, um vielversprechende Lösungen schnell zu skalieren”, so Dütsch. ch

Frankreich, Spanien, Kenia, Barbados und Antigua und Barbuda haben auf der COP28 eine Taskforce für internationale Klimasteuern gegründet. Die Arbeitsgruppe soll bis zur COP30 neue Steuermodelle ausfindig machen, um “neue, zusätzliche, vorhersehbare und angemessene Finanzmittel” für den Klimaschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern zu mobilisieren. Auf der COP30 in zwei Jahren sollen dann “konkrete Vorschläge” für internationale Klima- und Entwicklungssteuern präsentiert werden. Im Frühjahr 2024 soll die Taskforce erstmals auf Arbeitsebene zusammenkommen. Ihr Sekretariat wird bei der European Climate Foundation eingerichtet.

Die Initiative baut unter anderem auf dem Pariser Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt im Juni 2023 und dem Africa Climate Summit im September 2023 auf. Auf dem Afrika-Gipfel wurde eine globale CO₂-Besteuerung debattiert, beispielsweise durch eine Steuer auf den Handel mit fossilen Energien, eine Abgabe für Schiffstreibstoffe, Steuern für den Flugverkehr oder eine Finanztransaktionssteuer. Laut Berechnungen der UN-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) könnten solche Steuern hunderte Milliarden US-Dollar an Einnahmen generieren. nib

“Eine geopolitisch motivierte Einschränkung von Handelsströmen würde der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft erheblich schaden“, sagt Lisandra Flach, Leiterin des ifo Zentrums für Außenwirtschaft und eine der Autorinnen der Studie des Forschungsnetzwerkes EconPol, die vor wenigen Tagen in Brüssel vorgestellt wurde. Besonders negativ betroffen wären die europäische Pharmaindustrie, der Maschinenbau und die Automobilindustrie mit ihren Zulieferern.

“Vor allem der eingeschränkte Zugang zu internationalen Vorprodukten hätte deutliche Produktivitätsverluste für europäische Firmen zur Folge”, so Flach. Wertschöpfungsverluste in Milliardenhöhe und ein Rückgang des europäischen Wohlstandsniveaus um 1,6 Prozent seien zu erwarten.

“Ein einseitiger Rückzug der EU aus internationalen Lieferketten würde sogar mit noch deutlich höheren Wohlstandsverlusten und einem Rückgang der industriellen Wertschöpfung in Europa von mehr als 10 Prozent einhergehen”, ergänzt Andreas Baur, Außenhandelsexperte am ifo Institut. Besonders betroffen wären kleine Länder und Volkswirtschaften, die einen hohen Anteil ihres Handels mit Ländern außerhalb der EU abwickeln, wie Malta, Luxemburg, Belgien und die baltischen Staaten. Größere Länder wie Italien, Deutschland und Spanien wären zwar auch betroffen, aber tendenziell weniger stark.

Die Ergebnisse der Studie wurden mit dem ifo-Handelsmodell berechnet. Dabei wurden fünf geopolitische Szenarien simuliert, darunter ein gleichzeitiger Rückzug der EU, der USA und Chinas aus den internationalen Lieferketten. In diesem Szenario wäre China wirtschaftlich am stärksten betroffen, gefolgt von der EU, Mexiko und Kanada. ch

Geschätzte 25.000 Lobbyisten sind Angaben der Organisation Lobby Control zufolge in Brüssel registriert, etwa 70 Prozent von ihnen sind für Unternehmen und Wirtschaftsverbände tätig. Seit dem 6. Dezember ist eine weitere Organisation hinzugekommen. In der “Sustainable Banking Coalition” haben sich 16 wertebasierte Banken zusammengeschlossen, um dem nachhaltigen Finanzwesen auf europäischer Ebene mehr Einfluss zu verschaffen. Erklärtes Ziel sei es, ESG-Kriterien im EU-Haushalt selbst zu verankern, teilte die neue Allianz mit.

Bisher sind die Nachhaltigkeitsbanken in keinem Entscheidungs- oder Beratungsgremium der EU vertreten. Dabei liegt deren Haushalt für 2022 bei 169,52 Milliarden Euro, der sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2021-2027 sogar bei über 1,8 Billionen Euro. Diese Mittel würden derzeit ausschließlich von Banken verwaltet, die auch menschenrechtlich und ökologisch fragwürdige Geschäftspraktiken finanzieren würden, hieß es. Von diesem Kuchen wollen die grünen Banken ihren Teil haben.

Mitglieder des neuen Zusammenschlusses sind aus Deutschland die GLS-Bank sowie Ecolytiq und Tomorrow, Caravel, Goodvest, GreenGot und La New aus Frankreich, Banca Etica aus Italien, das Start-up Bunq aus den Niederlanden, die griechische Cooperative Bank of Karditsa, Ekobanken aus Schweden, Hefboom auf den Niederlanden, TISE aus Polen, die APS Bank aus Malta, die vdk bank aus Belgien und der Verband nachhaltiger und alternativer Banken FEBEA. lf

Welcome to a golden age for workers – The Economist

Demographie, Politik und Technologie transformierten gerade den Arbeitsmarkt in den Industrieländern. In China habe das Arbeitsangebot seinen Höhepunkt erreicht, wodurch der Druck auf Arbeitnehmer in anderen Industrieländern sinke. Aufgrund der Demografie fehlten aber auch in vielen Ländern Arbeitskräfte. Allein in Deutschland gebe es bei den Jobzentren rund 730.000 Stellengesuche. Zudem seien die Aussichten groß, dass durch KI die Produktivität von Beschäftigten steige und damit auch ihre Bezahlung. Zum Artikel

Wo der Solarausbau boomt – Süddeutsche Zeitung

In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres sei die Solarleistung in Deutschland mehr als doppelt so stark gestiegen, wie im gleichen Zeitraum zwei Jahre zuvor, schrieben Markus Hametner und Oliver Schmuck. Neun Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen wollte die Bundesregierung 2023 bauen, im September war es bereits soweit. Das liege vor allem an einem Boom bei Anlagen auf Dächern. Zum Artikel

Chip-Branche fehlen immer mehr Fachkräfte – Rheinische Post

Die Fachkräfte-Lücke in der Halbleiterindustrie steige um 30 Prozent, schreiben die Zeitung unter Berufung auf eine noch unveröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Es fehlten sowohl Beschäftigte in den akademischen als auch in den Ausbildungsberufen. Das könne den Aufbau der neuen Chip-Werke gefährden. Mehr Zuwanderung sei nötig, um Abhilfe zu schaffen. Zum Artikel

How each country’s emissions and climate pledges compare – Financial Times

Vor der Paywall bietet die britische Wirtschaftszeitung ein Dashboard an, mit dem die historischen Emissionen und zukünftigen Klimaziele von 193 Ländern verglichen werden können. Die Daten kommen von Climate Watch, der Internationalen Energie Agentur und den Vereinten Nationen. Zum Dashboard

Es wird Zeit für 19 Prozent Mehrwertsteuer – aber nicht bei den Restaurants – Süddeutsche Zeitung

Für eine differenzierte Steuererhöhung in der Gastronomie wirbt Frank Kotteder. Nicht die normale Gastronomie solle höher besteuert werden, sondern jene Fast-Food-Lokale und heiße Theken in Supermärkten, die keine Sitzgelegenheiten anbieten und deswegen nur den niedrigeren Steuersatz verlangen bräuchten. “Eigentlich ein Irrsinn – man fördert gerade jene Betriebe, die sich am wenigsten Gedanken um Müllentsorgung und umweltgerechte Produktion machen”. Zum Artikel

Nachhaltigkeitsziele in Gefahr? Autoindustrie fehlt der Durchblick in der Lieferkette – Automobil Produktion

Ein großer Teil der CO₂-Emissionen in der Automobilindustrie wird über die Lieferkette eingekauft. Ohne konsequente Kontrollen bleibt diese eine Blackbox. Und das Klimaziel rückt in weite Ferne, schreibt Manfred Godek. Ein zentrales Problem: Die Zulieferer misstrauen den Produktionsvorgaben der OEMs, die wiederum den selbst deklarierten Nachhaltigkeitsdaten der Zulieferer nicht trauen. Zum Artikel

Is America’s EV revolution stalling? – The Economist

Die Nachfrage nach E-Autos bleibt in den USA hinter den Erwartungen zurück. Das größte Hindernis sei der Preis. Für Anschaffung und Unterhalt kostete ein typisches E-Auto mit 65.000 Dollar rund 9000 Dollar mehr als ein Verbrennerauto. Außerdem gebe es wenig preisgünstige Fahrzeuge, weil die US-Hersteller dem Beispiel von dem E-Auto-Pionier Tesla gefolgt seien und sich auf teurere Autos mit höheren Margen konzentriert hätten. Zum Artikel

Batteriewechsel: Nio, Geely und Changan kooperieren für Batterietausch-Standard – Automobil Industrie

Der chinesischen E-Auto-Hersteller Nio betreibt als einziger in Europa ein Wechselbatteriesystem. In China arbeiten mehrere Hersteller an dieser Technologie. Einen echten Standard gibt es nicht – das soll sich ändern, berichtet Andreas Wehner. Zum Artikel

Alles für die Kohle: Wie ein Konzern unser Wasser abgräbt – Correctiv.org

Der Kohlekonzern Leag gefährdet die Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg, schreiben die Autorinnen Annika Joeres, Katarina Huth und Elena Kolb. Den Behörden in Cottbus fehlten Fachpersonal und Stellen, um die Entnahmen zu kontrollieren, während der Konzern ein Netzwerk aus scheinbar neutralen Gutachtern aufgebaut habe. Zum Artikel

Neue Erkenntnisse zu “sauberen” Investitionen: Grüne Anlagen schaden der Umwelt – Basler Zeitung

Nachhaltige Geldanlagen waren in diesem Jahr ein finanzielles Desaster. Wie Frank Stocker berichtet, haben Aktien von Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen, allein in diesem Jahr weltweit rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Ökonomen zeigen zudem, dass Anleger, die etwas bewegen wollen, in “schmutzige” Unternehmen investieren sollten. Zum Artikel

The Financial Paradox Blocking Efforts to Fight Climate Change – The New York Times

Es ist viel einfacher, Geld für fossile Kraftwerke aufzutreiben als für Wind- und Solarprojekte. Das gilt vor allem in Entwicklungsländern, haben David Gelles und Vivienne Walt herausgefunden. Dabei würden gerade afrikanische Staaten gerne auf erneuerbare Energien setzen. Aber es hapert an der Finanzierung. Zum Artikel

Die Finanzierungsbedarfe für die sozial-ökologische Transformation sind gewaltig. Der Europäische Rechnungshof kam 2017 in einem Bericht auf einen jährlichen Betrag von rund 1,1 Billionen Euro für die Europäische Union für die Periode von 2020 bis 2023. Durch die vier weitgehend verlorenen Jahre der Pandemie dürfte sich dieser Bedarf noch weiter erhöht haben. Und während die US-Regierung mit Hunderten Milliarden US-Dollar an Subventionen grüne Investitionen finanziert, wird in Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über Sinn und Unsinn einer Schuldenbremse diskutiert. Dabei wird gewöhnlich einseitig auf die Schulden des Gemeinwesens geschaut. Aber durch Staatsausgaben entstehen ebenso gewaltige Geldvermögen, weil ja die Ausgaben des Staates zu Einnahmen und Ersparnissen bei Haushalten und Unternehmen führen. Das wird allerdings meist übersehen. Wir brauchen einen neuen Blick auf das Geldsystem und die monetäre Staatsfinanzierung.

Geld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern Geld lässt sich auch prinzipiell als eine Antwort auf die uralte Frage verstehen, wie in einer Gesellschaft Individuen zum Gelingen des Gemeinwesens beitragen können. Das gilt für eine religiöse Gemeinschaft genauso wie für einen Tennisverein oder eine moderne Nation. Gesellschaften haben dabei im Laufe der Geschichte unterschiedliche Arrangements geschaffen, mit denen sich Individuen einbringen können. Eine Lösung waren Naturalsteuern wie der Zehnt, den die katholische Kirche und weltliche Herrscher in Europa seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert von ihren Bürgern verlangten.

Münzgeld aus Edelmetall stellte eine bessere Lösung dar. Die Tempel in Mesopotamien verlangten schon in der Antike nicht ein Zehntel der Produktion, sondern die Zahlung von Steuern zur Finanzierung allgemeiner Aufgaben in Münzgeld. Konzipiert war die Abgabe als Pro-Kopf-Steuer. Bürger waren damit gezwungen, Güter und Dienstleistungen anzubieten und im Gegenzug auf dem Markt das staatliche Geld zu erwerben, um damit die Steuern zu bezahlen. Der Staat kaufte sich mit seinem Geld alles, was er benötigte, später dann auch mit Papiergeld statt Münzen aus Edelmetall.

In den 1760er-Jahren funktionierte das Papiergeldsystem der britischen Kolonie Virginia in Nordamerika ebenfalls auf diese Art und Weise: Erst gab die Regierung frisches Papiergeld für Projekte wie den Bau von Brücken oder Schulen aus, danach wurde es über Steuerzahlungen lokal eingesammelt – und verbrannt. Denn das zentrale Nachdrucken des Papiergeldes war effizienter als das Transportieren großer Bargeldsummen.

Der Begriff “Staatsfinanzierung” bezieht sich auf ein Geldsystem, welches durch einen Goldstandard mit festem Wechselkurs gebildet wird. In einem solchen System muss der Staat tatsächlich erst Goldmünzen von seinen Bürgern besorgen, indem er sie über Steuern einzieht oder sich diese über Versprechen, mehr Goldmünzen in der Zukunft zurückzuzahlen, als Staatsanleihen leiht. Nur ein Bruchteil der Geldsysteme der Moderne hatten diese Ausprägung. Aber da dieses System einfach zu verstehen ist, gilt es bis heute für viele quasi als das Standardsystem der Geldgeschichte. Kaum ein Lehrbuch der Makroökonomik kommt ohne es aus, kaum ein Ökonom – links wie rechts – argumentiert außerhalb des Rahmens. In den 1980er-Jahren prägte die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher den Begriff des “Steuerzahlergeldes”. Demnach ist die einzige Geldquelle des Staates jenes Geld, das die Menschen selbst verdienen. Will der Staat mehr Geld ausgeben, kann er dies nur tun, indem er sich die Ersparnisse seiner Bürgerinnen und Bürger leiht oder sie stärker besteuert. Nach dieser Logik gibt es kein staatliches Geld, sondern nur das Geld der Steuerzahler. Für eine hohe Verschuldung des Staates müssen gemäß dieser Logik dann am Ende des Tages die Bürgerinnen und Bürger zahlen. Margret Thatcher erzeugte, wie andere Politiker dieser Zeit, den Mythos des Steuerzahlergeldes, um Panik vor Staatsverschuldung zu schüren. Um dann die Staatsverschuldung zu senken, wurden große Teile der öffentlichen Hand privatisiert. Aus der dahinterstehenden neoliberalen Logik erbringt der Markt ohnehin alle Leistungen effizienter als der Staat. Aber aus dieser Politik resultierte kein höheres Wachstum der Wirtschaft. Der sich verstärkende Niedergang der britischen Industrie sorgte für zunehmende Armut und eine soziale Spaltung zwischen dem Finanzzentrum London und dem Rest des Landes.

Während der Pandemie kam es in Großbritannien zu einer interessanten Entwicklung. Boris Johnson bat die Bank of England, ihm Zahlungen zu ermöglichen, die entgegen üblicher Praxis nicht zur Ausgabe von Staatsanleihen in gleicher Höhe führen sollten, was nichts anderes als eine teilweise direkte monetäre Staatsfinanzierung bedeutet hätte. Kurz zierte sich die Zentralbank, aber dann erlaubte sie am 9. April 2020 dem britischen Premierminister diese Form direkter monetärer Staatsfinanzierung. Angeblich wurde sie nie genutzt, aber es bleibt doch festzuhalten, dass der Beschluss keinerlei Auswirkungen auf die britische Wirtschaft hatte: Weder zuckten die Preise der Staatsanleihen oder der Wechselkurs, noch gab es einen Anstieg der Inflation.

In Kanada ist die monetäre Staatsfinanzierung seit 1935 Realität. Dabei ist Kanada als völlig normales westliches Land bekannt, welches Wirtschaftspolitik betreibt wie andere auch. Dieser Weg ist der EZB versperrt, sie darf keine direkte Staatsfinanzierung betreiben, indem sie den nationalen Regierungen direkt Staatsanleihen abkauft. Infolge der Finanzkrise hat die EZB aber in großem Ausmaß Anleihen von Eurostaaten von Banken aufgekauft, eine indirekte Form der “Staatsfinanzierung”.

Eine so praktizierte monetäre Staatsfinanzierung macht deutlich, dass “Staatsschulden” für eine Zentralregierung kein Problem sind. Denn Staaten können über ihre Zentralbank immer Zahlungen tätigen, auch für Zins- oder Rückzahlungen bei Staatsanleihen. Die Wissenschaftler Will Bateman und Jens van ‘t Klooster argumentierten jüngst folglich, dass dies selbstverständlich immer zum Instrumentarium einer Zentralbank gehören würde. Es stimme auch nicht, dass durch diese Form der monetären Staatsfinanzierung Inflation entstehe, wie der Wissenschaftler Josh Ryan-Collins aufzeigte. Ohne Staatsanleihen entfiele auch der verhängnisvolle Trugschluss, dass die “Staatsschulden” irgendwie mit privater Verschuldung zu vergleichen wären. Während bei dieser der Schuldner Zahlungen an den Gläubiger leistet, um die Verschuldung zu reduzieren, ist es bei der “Staatsverschuldung” genau andersherum. Die Steuerzahler müssen an den “Schuldner” Staat zahlen, um die Staatsverschuldung zu reduzieren.

Wenn die Zentralbanken sämtliche Staatsanleihen aufkauften und die Emission von diesen einstellten, würde ziemlich schnell klar werden, wie das Geldsystem wirklich funktioniert. Dann gäbe es eine Diskussion darüber, wie hoch die Ausgaben sein müssten, um reale wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Die knappen Ressourcen, zu denen auch Arbeit gehört, würden dann die Grenzen bilden. Zudem stehen uns vom Staat genutzte Ressourcen nicht mehr zum Konsum zur Verfügung. Eine direkte Staatsfinanzierung würde also nicht dazu führen, dass die Regierungen auf die Idee kämen, die Staatsausgaben ließen sich beliebig steigern.

Gerade in Bezug auf die Dringlichkeit der Transformation wäre der Umstieg auf eine direkte Staatsfinanzierung eine politische Maßnahme, die nichts kostet, aber den Blick auf die Realität schärft und so zu besseren Resultaten beim Wirtschaften beiträgt. Unbedingt nötig ist sie nicht, denn auch während der Pandemie konnten die Regierungen der Eurozone aufgrund des Aussetzens des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und aufgrund des Ankaufprogramms der EZB Ausgaben in gewünschter Höhe tätigen – ohne Blick auf fiskalische Defizite oder sonstige statistische Größen. Der Vorteil der direkten Staatsfinanzierung ist nicht technischer, sondern politischer Natur. Erstens richtet sie den Scheinwerferstrahl auf die Realwirtschaft und damit die echten Probleme, und zweitens wird klar, dass Geldschöpfung die zusätzlichen Ausgaben bezahlt. Damit entfällt die Wahl zwischen Pest und Cholera, ob die Transformation durch zusätzliche Steuern heute bezahlt wird (auf “Kosten” der heutigen Generationen) oder durch zusätzliche Schulden (auf “Kosten” der zukünftigen Generationen). Beides ist falsch. Nur diejenigen, die durch die Transformationsausgaben höhere Einkommen haben, werden mehr Steuern zahlen. Und die “Schulden” sind kein Problem.

Dirk Ehnts ist promovierter Ökonom und ständiges Mitglied im Ausschuss für die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften des Vereins für Socialpolitik. Er beschäftigt sich mit Geldtheorie, Makroökonomik sowie der Verknüpfung von Geldtheorie und Ressourcen, um Nachhaltigkeit und Klimawandel besser analysieren zu können. Sein Lehrbuch “Makroökonomik: Wirtschaftstheorie für das 21. Jahrhundert” erschien im Oktober 2023. Auf seinem Blog behandelt er ein weites Feld von ökonomischen bis hin zu ökologischen Problemen.

Einem Start-up, das eine ökologische Alternative für Plastikstrohhalme entwickelt, würde Tim Schumacher kein Geld geben. “Nette Idee”, sagt er, “retten wird sie uns aber nicht.” Er sucht nach größeren Hebeln – vor allem nach Gründern, die mit ihren Technologien nennenswerte Mengen CO₂ einsparen. 100 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr sollten es schon sein, um mit ihm ins Geschäft zu kommen.

Dafür hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) den Kölner Investor als “Impact Investor 2023” ausgezeichnet. “Zuletzt gelang ihm gemeinsam mit seinem Team das erfolgreiche Funding des World Fund, der als Climate-Tech-Fund innovative Start-ups mit Klima-Impact in Europa finanziert”, hieß es in der Begründung. Elf Unternehmen werden bislang unterstützt, die etwa Lithium-Ionen-Batterien recyceln oder solarintegrierte Dächer herstellen. Bis zu 35 sollen es werden.

World Fund hat Schumacher mit den Co-Investoren Daria Saharova, Danijel Višević und Craig Douglas aufgebaut. Der geschlossene Fonds wird voraussichtlich Anfang 2024 sein selbst gestecktes Ziel erreichen und 350 Millionen Euro eingesammelt haben. Mehr als 200 Geldgeber hätten sich beteiligt, aus einem breiten Spektrum: Mittelständler, Tech-Firmen und Family Offices genauso wie KfW Capital, der Pensionsfonds der britischen Umweltbehörde, der Rückversicherer Hannover Rück und der European Investment Fonds der EU, der alleine 50 Millionen Euro einzahlte, sagt Schumacher.

Schon als Teenager in Freiburg hat Schumacher viel programmiert und damit seine ersten unternehmerischen Schritte gemacht, unter anderem hat er eine Fußballmanager-Simulation für den SC Freiburg entwickelt. Später studierte er Wirtschaftsinformatik und war 2001 einer der Gründer des Domain-Händlers Sedo, dessen CEO er wurde. Nach dem Exit fing er an, auch in Gründungen zu investieren, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen.

Ökologie interessierte ihn immer schon, sagt er – in seinem Engagement für die Suchmaschine Ecosia, die ihren Gewinn für das Pflanzen von Bäumen nutzt, kamen dann beide Interessen erstmals zusammen. 500.000 Euro stellte er Gründer Christian Kroll 2013 zur Verfügung. Ecosias Idee, das Geschäftsmodell auf ein gemeinnütziges Ziel auszurichten, fand Anklang. Die Reichweite wuchs, das Anzeigenvolumen ebenfalls, bis Schumachers Anteil 2018 nach seiner Schätzung das Hundertfache Wert war – 50 Millionen Euro.

Anstatt den Gewinn einzustreichen, wandelten Kroll und Schumacher das Unternehmen in ein sich selbst gehörendes um. Mithilfe einer Stiftung und eines Veto-Anteils schrieben sie fest, dass sie Ecosia nie verkaufen und nie Dividenden herausziehen dürfen. Der Zweck, das Pflanzen von Bäumen gegen den Klimawandel, soll so auf ewig gewahrt bleiben.

Ob es beim World Fund genauso gut läuft wie mit Ecosia, lässt sich etwa ein Jahr nach dem Start noch nicht sagen. Ziel sei es aber, dass die Start-ups über die kommenden zehn Jahren hinweg eine Verdreifachung des investierten Kapitals erwirtschaften.

Damit das gelingt, müsste möglichst viel Treibhausgas vermieden werden. “Wir glauben daran, dass die entscheidende wirtschaftliche Kennzahl für unsere Start-ups zugleich die ökologische Kennzahl ist”, sagt Tim Schumacher. Wie viel Potenzial hat die jeweilige Technologie, Emissionen entweder einzusparen oder aus der Luft zu entfernen? “Je höher diese Zahl ausfällt, desto mehr Wert wird auch das Start-up dahinter stiften – auch wegen steigender Preise für CO₂-Zertifikate.” Kurzfristige Renditeziele interessierten ihn nicht, es gehe “um das mittel- bis langfristige Potenzial”. Und: “Wir haben einen langen Atem.”

Um diese Prognose zu errechnen, hat das Team einen Index entwickelt, den es “Climate Performance Potential” (CPP) nennt. Dieser schaut sich einzelne Erfinder und Märkte an, analysiert die kurz- (2030) und mittelfristige (2040) Zukunft, orientiert sich an den S-Kurven von Technologiezyklen und fragt, wann es zur Marktdurchdringung kommt. Am Anfang bezog das Team Lebenszyklusberechnungen des “Project Frame” des MIT ein, weitere Zahlen stammten vom “Project Drawdown”, das sich mit der Reduktion von Kohlenstoffdioxid befasst.

Schumacher will vor allem in zwei Sektoren investieren, wo er hohes Potenzial sieht: die Energie sowie die Lebensmittel- und Agrarindustrie. In den vergangenen Jahren hätten Investoren oft falsche Prioritäten gesetzt und etwa mehr als die Hälfte des Venture Capital in die Mobilität investiert, etwa in E-Autos oder E-Scooter. Dies sei eine “systematische Überschätzung” von Investoren gewesen, da diese Bereiche nur für etwa ein Fünftel der Emissionen verantwortlich seien.

“Wir haben noch ein riesiges ungenutztes Potenzial für Technologien, insbesondere in Europa”, sagt Schumacher. Das Dilemma sei aber, dass es an Investitionen mangele. “Einer Studie zufolge sind nur 16 Prozent des Bedarfs an Klimafinanzierungen in Europa gedeckt.” Er wünscht sich, dass der Zugang zu Kapital beschleunigt und die Finanzierung von Batteriefabriken oder umweltfreundlichen Zementwerken durch staatliche Kreditgarantien erleichtert wird.

Und er fände es gut, wenn es viel mehr Climate-Tech-Fonds gäbe. Das dürfte zwar mehr Konkurrenz seinen World Fund bedeuten. Für die Finanzierung der Transformation würde er das aber in Kauf nehmen. Marc Winkelmann

Research.Table – Wissenschaftsbarometer: Vertrauenskluft öffnet sich. Das Vertrauen in die Wissenschaft ist in Teilen der Gesellschaft deutlich gesunken. Ob das an wissenschaftsskeptischen Äußerungen von etablierten Parteien liegt, bleibt offen. Experten befürchten eine problematische Spaltung der Gesellschaft. Zum Artikel

Berlin.Table – Gunter Erfurt: “Handelsbarrieren würden Energiewende verlangsamen”. Meyer Burger im sächsischen Freiberg ist der letzte große Hersteller von Solarmodulen in Deutschland. CEO Gunter Erfurt spricht von unfairem Wettbewerb und erläutert, warum er Sanktionen gegenüber China dennoch für das falsche Instrument hält. Zum Artikel

Climate.Table – Wie die Weltbank Wald-Zertifikate vorantreiben will. Auf der COP28 stellt die Weltbank eine “Roadmap” für den Handel mit Kohlenstoff-Zertifikaten aus Waldschutz vor. Falsche Bilanzierung und andere Probleme, die bisher häufig auftraten, sollen vermieden werden. NGOs sind skeptisch. Zum Artikel

Die universellen Menschenrechte bilden den zentralen Bezugspunkt für die soziale Seite der Transformation, egal ob es um eine menschenwürdige Bezahlung und anständige Arbeitsbedingungen entlang der Lieferketten geht, oder um die Achtung der Menschenrechte von Indigenen in Gebieten, wo seltene Erden und Metalle für die Energiewende abgebaut werden sollen. Die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte war nach den Tragödien des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust ein zivilisatorischer Fortschritt. Vergessen sind die Menschen und Umstände, unter denen vor 75 Jahren die Menschenrechtserklärung verabschiedet wurden. In dem Feature “Individuelle Menschenrechte – Eine Idee des Westens oder der ganzen Welt?” schildere ich die Entstehungsgeschichte. Zu Wort kommen unter anderem der Historiker Jan Eckel, der Vizedirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Michael Windfuhr, die Völkerrechtlerin Miriam Saage-Maaß und Markus Beeko, bis Oktober 2023 Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Zu hören am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Sendung Zeitfragen bei Deutschlandfunk Kultur und danach als Podcast. Caspar Dohmen

bei der COP 28 ringt die Staatengemeinschaft um die richtigen Antworten auf die Klimakrise, die an die menschliche Existenz rührt. Ein Team von Table ist in Dubai und berichtet über den politischen Aushandlungsprozess. Eine zentrale Rolle spielt dabei, wer für die Kosten der Transformation und die Bewältigung der Schäden aufkommen wird. Nachdem lange vor allem Staaten als Finanziers im Scheinwerferlicht gestanden hatten, gewinnt nun die Debatte über die Beteiligung privaten Kapitals an Fahrt. Bernhard Pötter berichtet.

Dass die Menschheit aus Krisen lernen kann, daran erinnert der 75. Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Nach den Tragödien des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust beschlossen die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, dass alle Menschen die gleichen Grundrechte genießen: ein großer zivilisatorischer Fortschritt.

Die Menschenrechte gehören heute zum Fundament politischen Handelns. Ihre Umsetzung ist allerdings kein Automatismus, sondern eine Aufgabe, mit der die Weltgesellschaft noch immer ringt. Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hat Deutschland beispielsweise einen wichtigen Schritt dafür getan, um die Menschenrechte auch bei den Zulieferern deutscher Unternehmen umzusetzen. Ab dem nächsten Jahr wird der Kreis der Unternehmen erweitert, für die das Gesetz gilt. Annette Mühlberger berichtet darüber, wie ein mittelständischer Betrieb dies praktisch umsetzt.

Ob die ökologische Transformation ohne Wohlstandsverluste gelingen wird, hängt in Deutschland maßgeblich davon ab, wie sich die Strompreise für die Industrie entwickeln werden. Wie schwierig Prognosen sind, von denen private Investitionen in die Energiewende abhängen, zeigt Alex Veit auf.

Auf der ewigen Suche nach Geldquellen für die internationale Klimapolitik schlägt die COP28 neue Wege ein. Drehte sich die Debatte um Klimafinanzierung bisher vor allem um staatliche Mittel, rückt nun privates Kapital für die globale Energiewende in den Fokus.

“Wirksamer Klimaschutz kann niemals mit öffentlichem Geld alleine gelingen”, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze Table.Media. “Er braucht vor allem privates Kapital.” Aber man müsse genau hinsehen. Nicht alles, wo Klimaschutz draufstehe, sei auch internationale Klimafinanzierung im engeren Sinne. “Darunter verstehen wir bei der COP nämlich vor allem die Unterstützung der Entwicklungsländer im Einsatz gegen den Klimawandel“, sagt die Ministerin. Auch sonst wird die Kritik lauter an den Finanzierungsplänen privater Akteure für die Klimapolitik.

Am Sonntag präsentierte der US-Klimagesandte John Kerry im US-Pavillon auf dem COP-Gelände offiziell den Energy Transition Accelerator (ETA). Das ist eine Initiative des US-Außenministeriums, der Rockefeller Stiftung und der Bezos Earth Foundation. Sie bringt Industriepartner und Staaten zusammen, um über Kohlenstoffzertifikate in Schwellen- und Entwicklungsländern Kapital für den “Übergang von dreckigem Strom zu einer sauberen Energiezukunft” zu sammeln, wie Kerry sagte.

Die Idee: Unternehmen wie Amazon, Bank of America, BCG, Morgan Stanley, PepsiCo oder McDonald’s kaufen Zertifikate von den beteiligten Staaten. Interesse angemeldet haben bislang Chile, die Dominikanische Republik, Nigeria und die Philippinen. Die Konzerne nutzen die Carbon Credits für ihre Teilnahme am freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Die Staaten wiederum bekommen Kapital etwa für den Aufbau von Erneuerbaren, Stromtrassen und das Abschalten von Kohlekraftwerken. Die Projekte sollen “klare Leitplanken für ökologische Integrität” vorweisen. Fünf Prozent der Einnahmen sollen für Anpassungsmaßnahmen und Widerstandsfähigkeit vor Ort eingesetzt werden.

“Diese Länder brauchen etwa 1,9 Billionen US-Dollar an Investitionen im Jahr”, so Andres Steer, der beim Bezos Earth Fund das Projekt vorantreibt. “Das ist siebenmal so viel, wie heute zur Verfügung steht.” Im Jahr 2035 könnten die Zertifikate zwischen 72 und 207 Milliarden US-Dollar mobilisieren, heißt es. Alleine damit würden sie etwa in der Größenordnung der 100 Milliarden US-Dollar jährlich liegen, die derzeit von den Industriestaaten den armen Ländern als Klimafinanzierung von 2020 bis 2025 versprochen worden sind.

Der ETA der US-Regierung wurde schon auf der COP27 vorgestellt und soll jetzt offiziell im nächsten Frühjahr starten. Nun erklärte Erika Lennon von der Entwicklungsorganisation CIEL, der Vorstoß sei “Lug und Trug“, der von der mageren Bilanz der USA bei der Klimafinanzierung ablenken solle. Die Idee setze auf Kohlenstoffmärkte, die gezeigt hätten, dass sie selbst bei hohen Standards nicht funktionierten. Und der ETA sei eine “gefährliche Ablenkung” von der Tatsache, dass die USA der weltweit größte Öl- und Gasproduzent sind. Schon bei der Vorstellung der Initiative gab es Kritik, weil sie gegen die Empfehlungen des UN-Gremiums gegen Greenwashing im Finanzbereich verstoßen würde.

Auch die COP-Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, treiben die Umstrukturierung der globalen Finanzflüsse voran. Mit dem Versprechen einer milliardenschweren Initiative für grüne Investitionen soll ein neues “katalytisches Klima-Vehikel” als Investmentfonds namens Alterra “private Märkte in großem Maße Richtung Klima-Investitionen steuern, mit einem Fokus auf Entwicklungsländer und entstehende Märkte”, heißt es in einer Erklärung der COP-Präsidentschaft.

Der Fonds soll für diese Zwecke 30 Milliarden US-Dollar aufbringen, mit denen weltweit 250 Milliarden US-Dollar an Investitionen in kohlenstoffarme Investments ausgelöst werden sollen. Alterra werde das “weltweit größte private Investmentvehikel für Klimaschutz”, hieß es. Es solle “die internationalen Anstrengungen vorantreiben, ein gerechteres Klimafinanzsystem zu schaffen, mit der Betonung auf besseren Zugang zu Finanzen durch den Globalen Süden”.

Es soll eine besondere öffentlich-rechtliche Kooperation werden, in einem Land, dessen Ölkonzern Adnoc ein Staatsunternehmen ist. Dessen Vorstand und derzeitiger COP-Präsident Sultan Al Jaber soll Alterra als Aufsichtsratsvorsitzender kontrollieren. Majid Al Suwaidi, Generaldirektor der COP28, soll das Unternehmen als Vorstandschef führen. Er versammelt ein Team von “Spezialisten für Klimafinanzierung” für Schwellen- und Entwicklungsländer. Unternehmenssitz ist Abu Dhabi.

Als private Partner sind die Investitionsfonds BlackRock, Brookfield und TPG an Bord. Zusammen mit ihnen hat Alterra laut offiziellen Angaben bislang 6,5 Milliarden US-Dollar für an “Klima-ausgerichteten Fonds für globale Investments, einschließlich des Globalen Südens” aufgebracht. Außerdem soll weiteres Kapital “von anderen institutionellen Investoren und globalen Einrichtungen” aufgebracht werden. Die Konstruktion werde “eine transformative Lösung sein, um privates Kapital anzuziehen”, so Sultan Al Jaber.

Alterra soll sich in zwei Bereiche gliedern. “Alterra Acceleration” soll mit 25 Milliarden US-Dollar Kapital in umfangreiche Klimainvestitionen leiten, die die beste Chance haben, den Übergang zu Netto-Null und klimafreundlicher Wirtschaft zu beschleunigen. Der Bereich soll “Anker-Investor” sein, direkt investieren und in Partnerschaften in Industrie- und Schwellenländern sein Geld anlegen.

“Alterra Transformation” dagegen, der zweite und mit fünf Milliarden US-Dollar Kapital deutlich kleinere Teil des Unternehmens, soll “Risiko-Minimierungskapital” aufbringen. Damit soll es Investitionsflüsse in den Globalen Süden anregen. Damit sollen die heutigen Hindernisse für solche Investitionen umgangen werden. Die Abteilung will auch “Möglichkeiten schaffen, um verbilligte Kredite (concessional finance) zu hebeln, um Investitionen in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten (LDCs und SIDS) zu ermöglichen.”

An diesem Projekt gibt es Fragezeichen von der Klimaschutzgruppe 350.org. Das sei “im Prinzip ein Schritt in die richtige Richtung”, brauche aber eine genaue Untersuchung, so Andreas Sieber von der Initiative. Die Mehrzahl der angekündigten 30 Milliarden US-Dollar solle aber zu Marktkonditionen vergeben werden, es fehle an Sicherheiten, dass das in den Empfängerländern nicht zu weiterer Verschuldung führe oder etwa in CCS-Techniken fließe.

An grünem Strom hängt die Verwirklichung einer klimaneutralen Wirtschaft. Von seiner Verfügbarkeit und seinem Preis hängt ab, ob und wie schnell die Dekarbonisierung der Wirtschaft gelingen wird. Die COP28 in Dubai wird möglicherweise das Ziel einer Verdreifachung der weltweiten Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bis 2030 in globalem Maßstab beschließen. Die Bundesregierung plant, dass bis dahin mehr als 80 Prozent des in Deutschland bereitgestellten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen soll.

Für die ökologische Transformation ist es wichtig, dass dies gelingt. Für den Erhalt der wirtschaftlichen Basis in Deutschland ist es allerdings ebenfalls wichtig, was der grüne Strom im Vergleich zu konkurrierenden Standorten etwa in den USA und China kosten wird. Zwar zahlten die Betriebe hierzulande auch schon relativ viel, als das russische Gas noch floss. Aber seitdem die Leitungen zwischen Russland und Deutschland gekappt sind, sind die Preise deutlich gestiegen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schlug vergangene Woche erneut Alarm. Die Strompreise in Deutschland seien “im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig“, heißt es in der Studie “Industrie unter Spannung“, die der BDI gemeinsam mit der Boston Consulting Group (BCG) und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellt hat. Die Studie zeigt, dass manche Unternehmen Bruttopreise von über 17 Cent pro Kilowattstunde (Ct/KWh) bezahlen könnten. Bis zu einem erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr 2030 könnten viele stromintensive Unternehmen daher “kaum bestehen”. Sorgen macht dem BDI zudem, dass die Finanzierung des Industriestrompakets, auf das sich die Bundesregierung im November geeinigt hat, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds ungeklärt ist.

Bemerkenswert ist, dass auch nach der monatelangen Diskussion über einen Industriestrompreis nur wenige und zudem nur vergleichsweise kurze Studien dazu vorliegen, wie viel Strom in den zentralen Transformationsjahren bis 2030 voraussichtlich kosten wird. Nun sind, wie bei jedem marktwirtschaftlich gehandelten Produkt, auch beim Strom zukünftige Preisentwicklungen nur bedingt prognostizierbar. Die Balance aus Angebot und Nachfrage ist während der Transformationsphase bis 2030 besonders schwer einzuschätzen. So ist durch die hohen Preise im vergangenen Jahr die Nachfrage eingebrochen. Perspektivisch wird der Verbrauch durch die Elektrifizierung von Verkehr und Industrieproduktion dagegen stark steigen. Den ambitionierten Ausbauplänen der Regierung für Solar- und Windenergie stehen wiederum schwierige Finanzierungsbedingungen für Offshore-Windparks entgegen. Nicht zuletzt sind politische Regulierungen des Strommarkts mit Auf- und Abschlägen für bestimmte Investitionen, Verbraucher, Regionen, Mengen und Perioden so differenziert, dass verallgemeinerbare Aussagen über Bruttostrompreise kaum getroffen werden können.

Zu dieser Komplexität eines stark regulierten Transformationsmarkts kommt hinzu, dass bei einigen Studien die zugrunde liegenden Daten oder die genauen methodischen Ansätze nicht veröffentlicht werden. Vorhersagen (siehe Grafik) sind mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Einige davon drücken Bruttopreise aus und rechnen angekündigte Entlastungen für verschiedene Verbrauchergruppen ein, andere drücken die erwarteten Großhandelspreise ohne Steuern, Umlagen und Entlastungen aus. Alle gehen aber davon aus, dass die offiziellen Ausbaupläne der Bundesregierung auch umgesetzt werden.

Im Ergebnis gleichen sich die Studien: Der Strompreis bleibt in den nächsten Jahren hoch, insbesondere im Vergleich zu den Vorkrisen-Preisen, die sich im Großhandel bei vier bis fünf Ct/KWh bewegt haben. Große energieintensive Unternehmen profitieren laut manchen Studien schon im kommenden Jahr von den angekündigten Entlastungen, anders als mittelständische Verbraucher. Einen verlässlichen Strompreis von maximal 6 Ct/KWh, wie es Robert Habeck vorgeschlagen hatte, dürfte laut den vorliegenden Studien – trotz der angekündigten Entlastungen im Strompreispaket – kein Unternehmen vor 2030 zahlen.

Aus einigen der Studien werden politische Änderungsvorschläge abgeleitet. Der BDI fordert neben der Umsetzung des Industriestrompakets eine weitere “Unterstützung der Industrie bei der Umstellung” auf Strom und Wasserstoff. Die Denkfabrik Agora Industrie und das Beratungsunternehmen AFRY sehen das Problem vor allem bei steigenden Netzentgelten, die perspektivisch fallenden Großhandelspreisen gegenüberstehen. Agora fordert zudem eine Flexibilisierung des Strommarkts, sodass Unternehmen Anreize bekämen, in Zeiten niedriger Großhandelspreise ihre Produktion hochzufahren oder in Stromspeicher zu investieren.

Tom Krebs, Professor für Makroökonomik an der Universität Mannheim, sieht ebenfalls Reformbedarf im Strommarkt. Der Autor einer Studie über die Kosten einer Strompreisbremse für die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) argumentiert gegenüber Table.Media mit den Gestehungskosten, also den Investitions-, Betriebs- und Finanzierungskosten für erneuerbare Energie: “Aus der Berechnung von den Gestehungskosten geht hervor, dass Wind und Solar sehr günstig sind, auch langfristig.” In einem funktionierenden Strommarkt würden sich die Großhandelspreise den Gestehungskosten annähern. “Aber dann muss der Markt das auch hergeben. Und es ist Aufgabe der Bundesregierung, diese Rahmenbedingungen zu schaffen.” Dafür müsste unter anderem das aktuelle “Merit-Order”-System reformiert werden, das Energieproduzenten bislang teils Profite weitgehend unabhängig von ihren Kosten ermöglicht.

Welche weiteren Positionen es zu solchen Reformen gibt, welche Strompolitik einer schnellen und nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zuträglich wäre, und welche überraschenden politischen Konstellationen sich zu diesen Fragen gebildet haben, lesen Sie demnächst im ESG.Table.

Ab Januar gilt in Deutschland das Lieferkettengesetz für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Damit kommt die Sorgfaltspflicht im Mittelstand an. Dazu gehört eine menschenrechtliche Risikoanalyse. Dafür nutzt der Maschinenbauer und Pumpenhersteller Netzsch die ESG-Ratings großer Plattformen.

Die bayrische Netzsch Group produziert Maschinen zum Malen, Homogenisieren und Mischen von Stoffen, Geräte für die Material-, Stoff- und Umweltanalytik sowie Pumpsysteme. Eingesetzt werden die Pumpen in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und chemischen Industrie, in der Förderung von Öl, (Bio-)Gas und Abwässern. Ab 1. Januar fällt die Netzsch Pumpen und Systeme GmbH mit 2.300 Mitarbeitenden unter die Berichtspflicht im Lieferkettengesetz. Zuständig für die Umsetzung sind das Qualitätsmanagement und der Einkauf.