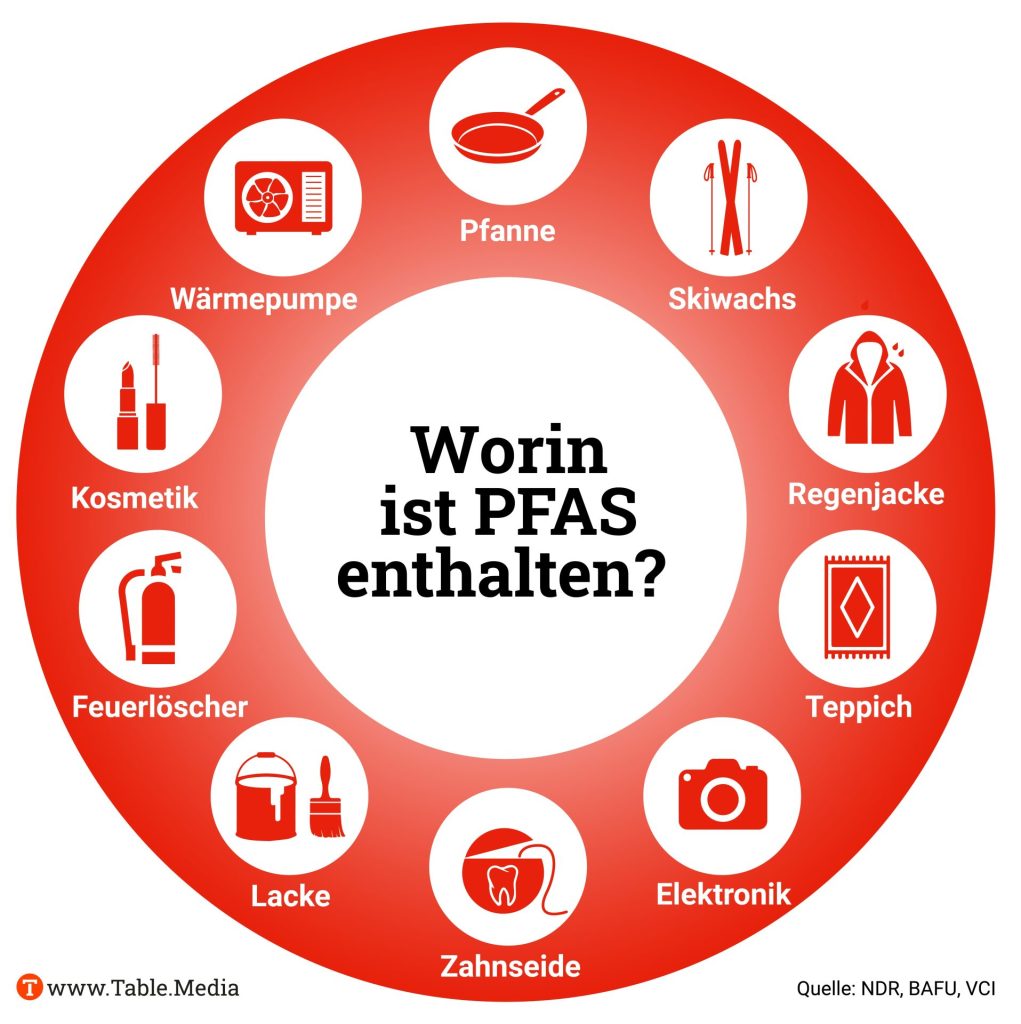

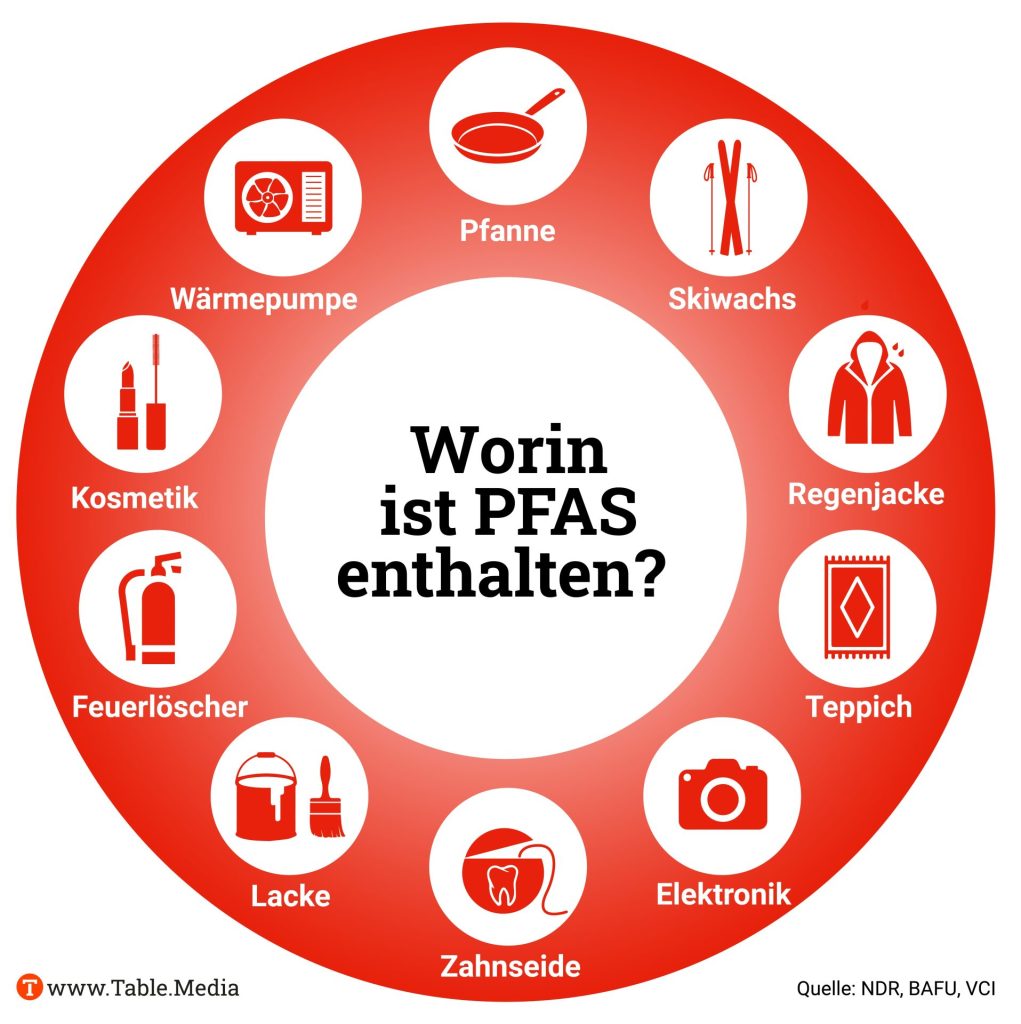

ob in Pizzakartons, Smartphones, Regenjacken oder Halbleitern – sie sind nahezu überall. Und wo sie sich anreichern, ob in Menschen, Tieren oder im Trinkwasser bleiben sie sehr, sehr lange Zeit.

Da sie sich nicht natürlich abbauen lassen, können sie laut Forschern über tausende Jahre in der Umwelt verbleiben. Deswegen nennt man PFAS, künstlich hergestellte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, auch Ewigkeitschemikalien. Die Industrie liebt die Alleskönner, doch die Substanzen sollen Krebs und andere Krankheiten hervorrufen, außerdem die Biodiversität schädigen. Zum Glück arbeitet eine Reihe von Unternehmen bereits an PFAS-Alternativen, wie ich recherchiert habe.

Während ein mögliches EU-Verbot für PFAS die nötigen Innovationsanreize zu setzen scheint, sind es im Kampf gegen die Wegwerfmentalität in Frankreich Zuschüsse. Claire Stam hat in unserer Serie zur Kreislaufwirtschaft aufgeschrieben, wie Reparaturen durch einen entsprechenden Bonus attraktiver werden – und was Deutschland von seinem Nachbarn lernen kann.

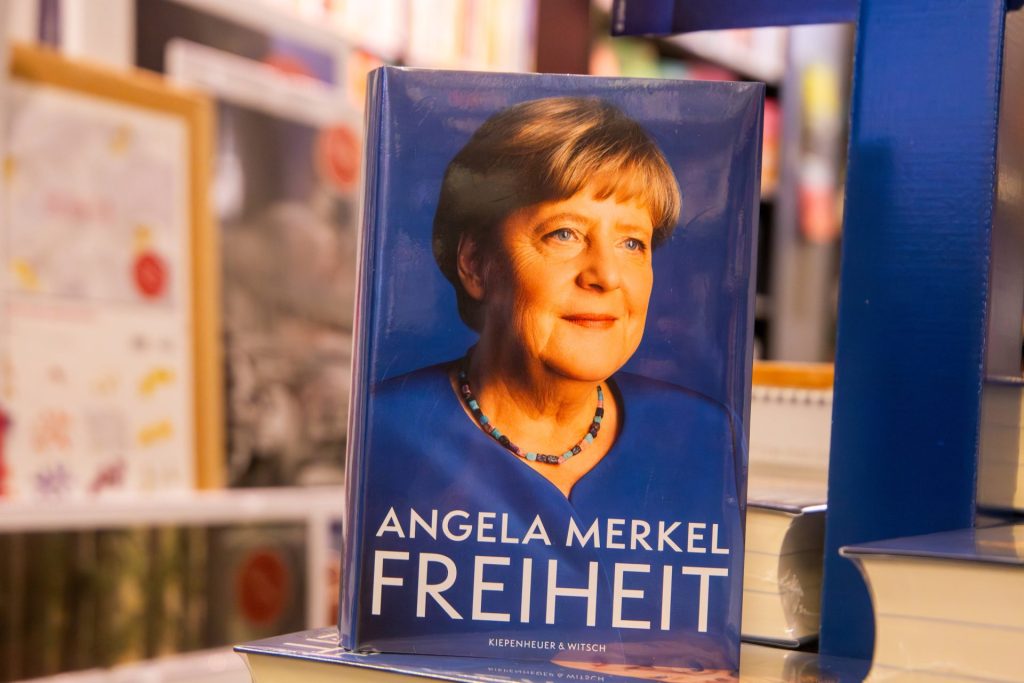

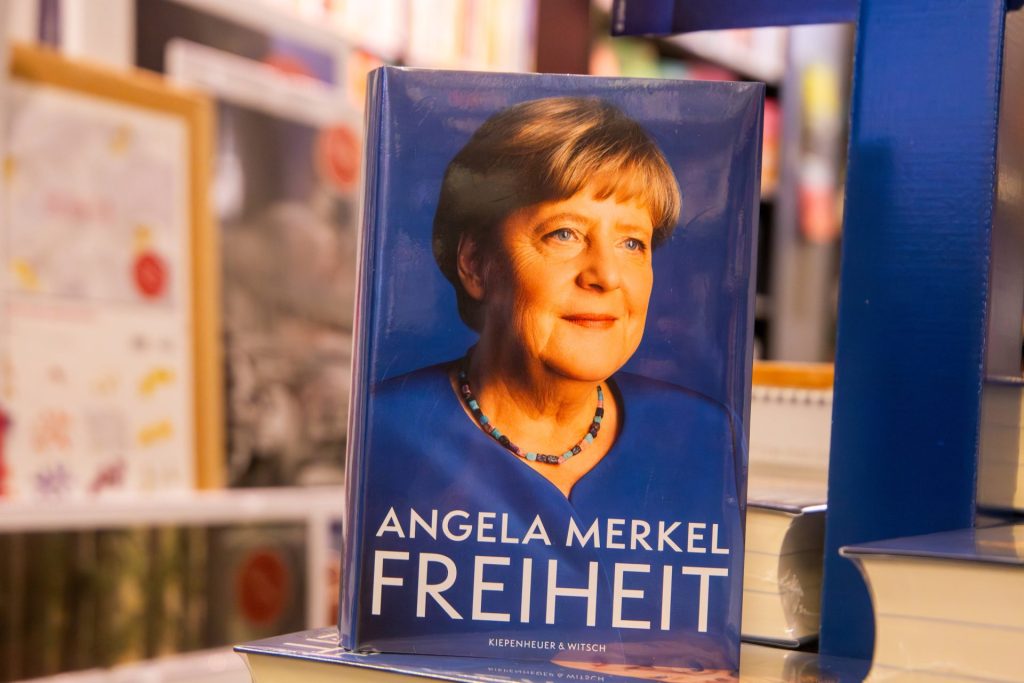

Die Altkanzlerin Angela Merkel hat ihre Memoiren vorgelegt. Auf über 700 Seiten zieht sie mitunter selbstkritisch Bilanz – auch zu ihrer Klima- und Umweltpolitik. Während Kritiker ihr bei der Energiewende ein Reformphlegma attestieren, zeigte sie beim Atomausstieg – zumindest nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima – mehr Entschlossenheit. Im Gegensatz zu ihrer Partei, die darüber nachdenkt, stillgelegte Atomkraftwerke wieder hochzufahren, rät die Autorin von einem Wiedereinstieg ab.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Sie gelten in der Industrie als Alleskönner, da sie wasser-, fett- und schmutzabweisend sind. Auch unter extremen Bedingungen wie Hitze, Druck oder Strahlung bleiben sie stabil.

Die Rede ist von PFAS, künstlich hergestellten per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, die hauptsächlich aus Kohlenstoff und Fluor bestehen. Wegen ihrer Eigenschaften sind die Chemikalien in sämtlichen Branchen im Einsatz. Doch das könnte sich ändern, sollte sich ein EU-weiter Vorschlag für die Beschränkung aller PFAS durchsetzen. Den Vorschlag im Rahmen der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit haben fünf EU-Länder – darunter Deutschland – schon 2023 bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) vorgelegt.

Demnach wären PFAS nur dort erlaubt, wo auf absehbare Zeit geeignete Alternativen fehlen oder wo sozio-ökonomische Vorteile die Nachteile für Mensch und Umwelt überwiegen. Etwa bei medizinischen Anwendungen.

Denn PFAS, die sich in wasserabweisenden Jacken finden, in Kosmetika, in Pfannen, in Pizzakartons, in industriellen Prozessen wie der Halbleiterproduktion oder in medizinischen Geräten wie Stents, haben einen Haken: Sie sind so stabil, dass sie sich nicht auf natürlichem Wege abbauen lassen – dazu gelten sie als toxisch für Mensch und Umwelt.

In der Umwelt können PFAS tausende Jahre überdauern, daher gelten sie auch als “Ewigkeitschemikalien”. Dazu sind manche Verbindungen so mobil, dass sie sich in der Atmosphäre, in Böden, in Gewässern, aber auch in Menschen und Tieren anreichern – mit teils gravierenden Folgen.

“Die beiden PFAS-Verbindungen, die man am häufigsten im Trinkwasser, in der Nahrung sowie im Blut von Menschen findet, sind als krebserregend eingestuft“, sagt Martin Scheringer, Umweltchemiker an der ETH Zürich Table.Briefings. Dazu können PFAS Leber- und Schilddrüsenerkrankungen, Fruchtbarkeitsstörungen oder Fehlgeburten hervorrufen und Impfungen bei Kindern unwirksam machen. Auch schädigen sie die Biodiversität. Dazu gibt es Verbindungen, die den Treibhauseffekt verstärken. Außerdem sind PFAS ein Problem für die Kreislaufwirtschaft, da sich die langlebigen Stoffe nur schwer aus Produkten entfernen lassen.

Da eine Regulierung einzelner Verbindungen lange dauert, sind laut der Umweltorganisation Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bislang erst gut 20 PFAS eingeschränkt und nur drei von insgesamt bis zu 15.000 Einzelsubstanzen verboten. Dabei “wächst die Besorgnis über die schädlichen Auswirkungen der gesamten PFAS-Familie”. Es seien “ähnliche Probleme wie bei den gut untersuchten PFAS auch bei derzeit weniger untersuchten Stoffen zu erwarten”, heißt es in dem EU-Vorschlag. Schon 2026 könnte ein Gesetzentwurf auf EU-Ebene vorliegen. Doch ob darin ein umfassendes PFAS-Verbot überlebt, ist fraglich.

Denn obwohl je nach Anwendung mitunter großzügige Übergangsfristen von bis zu 13,5 Jahren gewährt werden, erlebt der Vorschlag derzeit “einen massiven Lobbybeschuss, insbesondere seitens der mächtigen deutschen chemischen Industrie”, sagt Manuel Fernández, Referent für Stoffpolitik beim BUND.

So warnt der Verband der Chemischen Industrie VCI vor “pauschalen Verboten”, mit “fatalen Auswirkungen” für die deutsche Industrie. Im Sommer forderten Verbände und rund 500 Unternehmen in einem Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz den Vorschlag für die Beschränkung zu überdenken. Im Umweltausschuss warnte eine BDI-Vertreterin davor, dass für viele PFAS-Verwendungen “absehbar” geeignete Alternativen fehlten. Etwa in der Wasserstoffelektrolyse, bei Windkraftanlagen und Photovoltaik-Paneelen, oder bei der Halbleiterherstellung.

Doch laut dem Zürcher PFAS-Forscher Scheringer “gibt es auch in diesen Bereichen Alternativen”. Einfach mit denselben Materialien weitermachen, sei “keine akzeptable Lösung“, sagt Scheringer. Die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen seien “viel zu hoch. Noch mehr Emissionen lassen sich nicht rechtfertigen. Die Lage ist viel zu ernst, die Naivitätsdividende aufgebraucht”.

Mit Sorge blickt auch die Versicherungsbranche auf das Thema. Laut der Landesbank Baden-Württemberg könnten Schadenersatz-Forderungen die Versicherungen stärker finanziell belasten, als der weltweite Asbest-Skandal. Besonders in den USA müssen Versicherer wegen PFAS-bedingter Schäden ihrer Kunden immer häufiger einspringen. So zahlte der Mischkonzern 3M dort Mitte 2023 12,5 Milliarden US-Dollar wegen Wasserverunreinigung durch PFAS. Auch in Belgien musste 3M wegen Kontamination 571 Millionen Euro zahlen, in Bayern steht ein 3M-Werk vor der Schließung. Auch der Chemiekonzern BASF legte in den USA in diesem Jahr eine PFAS-Sammelklage mit mehr als 300 Millionen Dollar bei.

Zugleich scheinen Regulierung und Geldstrafen den Innovationseifer in vielen Unternehmen anzufachen, auch bei komplexen Anwendungen, die für die Digitalisierung und Energiewende unerlässlich sind.

So arbeitet der Chemie- und Pharmakonzern Merck derzeit an PFAS-freien Halbleitern. Man biete schon alternative Produkte für einige Anwendungen in der Halbleiterherstellung an. Auch sei geplant, mit Kunden weitere Produkte einzuführen, teilt ein Konzernsprecher mit. Die Einführung neuer Materialien in der “komplexen Halbleiterindustrie” sei allerdings “anspruchsvoll und zeitintensiv”.

In der Batterietechnik ist es sowohl dem französischen Unternehmen Leclanché als auch der Firma GRST aus Hongkong gelungen, PFAS-freie Lithium-Ionen Batterien herzustellen. Damit sind sie im Vergleich zu anderen Akku-Herstellern echte Exoten.

Fluorpolymere, eine PFAS-Untergruppe, kommen auch bei Windkraftanlagen zum Einsatz. Nicht so beim weltgrößten Windturbinenhersteller Vestas, der laut Chemsec bereits Alternativen verwendet.

Im Textilbereich setzen die Outdoor-Ausrüster Patagonia und Vaude Maßstäbe. Beide Unternehmen forschen seit über zehn Jahren freiwillig an PFAS-Alternativen. Während die US-Firma Patagonia ab 2025 alle Membranen und wasserabweisenden Imprägnierungen ohne die Chemikalie produzieren will, sind bei Vaude nach eigenen Angaben seit 2021 alle Bekleidungsstoffe sowie Rucksäcke und Schuhe PFAS-frei.

Dafür habe VAUDE “einen hohen personellen und finanziellen Aufwand” auf sich genommen. “Unternehmen, die verantwortlich handeln und ökologische Transformationen voranbringen, sind im Wettbewerb benachteiligt”, sagt die Geschäftsführerin Antje von Dewitz in einer Meldung. Sie begrüße daher den Vorstoß der Politik, “klare gesetzliche Regelungen auf EU- und internationaler Ebene einzuführen. Nur so können Innovationen und neue Lösungen beschleunigt werden, die wir dringend für eine PFAS-freie Zukunft brauchen”, konstatiert von Dewitz.

“Nach einem holprigen Start trägt der französische Reparaturbonus jetzt endlich Früchte”, sagt Ibtissam Mozher, Leiter des Reparaturfonds bei der Verbraucherschutzvereinigung CLCV. Bis Ende 2023 zeigte die vor rund zwei Jahren eingeführte Förderung nicht die erhoffte Wirkung. Die Regierung erhöhte daher ab 2024 die Zuschüsse und vereinfachte den Zertifizierungsprozess für Reparaturbetriebe. Das Ergebnis: Die Zahl der vom “bonus réparation” geförderten Reparaturen hat sich mehr als verdoppelt – von 21.180 pro Monat im zweiten Halbjahr 2023 auf 51.007 pro Monat von Januar bis Juni 2024, wie ein Bericht von CLCV zeigt. Die beliebtesten Produkte für den Bonus sind: Mobiltelefone, Waschmaschinen und Geschirrspülern.

Bis Ende 2023 galt der herstellerfinanzierte Bonus für etwa 30 Produkte. Seit Anfang 2024 stehen 24 weitere Produkte auf dieser Liste. Sie umfasst damit rund 50 Produkte in zwölf Kategorien, die von Staubsaugern über Musikinstrumente bis hin zu Drohnen und Schuhen reichen. Die Höhe des Bonus variiert je nach Produkt und stieg zum Jahreswechsel von zehn bis 45 Euro auf 15 bis 60 Euro, sagt das Ministerium für ökologischen Wandel in Paris. Voraussetzung für den Zuschuss sei, dass die Produktgarantie ausgelaufen und der Reparaturbetrieb nach dem “QualiRépar”-Label zertifiziert ist, präzisiert es. Der “bonus réparation” ist im “Gesetz gegen Verschwendung für eine Kreislaufwirtschaft” (AGEC) geregelt, das seit Dezember 2022 gilt. Damit will die französische Regierung den Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft voranbringen.

In Deutschland gibt es keinen bundesweiten Reparaturbonus. Dafür sei laut Bundesregierung mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage kein Geld da. Unter der Annahme, dass jeder zweite deutsche Haushalt einen Zuschuss von 100 Euro je Reparatur beantragt, wären insgesamt zwei Milliarden Euro für einen Reparaturbonus nötig, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage vom August. Das Bundesumweltministerium will Reparaturinitiativen und Repair-Cafés mit bis zu 3.000 Euro fördern. Anträge sollen voraussichtlich ab Dezember gestellt werden können.

In Frankreich hingegen stellen sich Unternehmen auf die Reparatur von Alltagsprodukten ein. Unabhängige Reparaturbetriebe lassen sich zertifizieren, um den Bonus anbieten zu können, da sie darin einen wirtschaftlichen Vorteil sehen. “Die zertifizierten Reparaturbetriebe berichten uns von einer Umsatzsteigerung von mindestens 20 Prozent, seitdem sie den Bonus anbieten”, heißt es aus dem auf Textilien spezialisierten Öko-Verband Refashion. Auch große Unternehmen wie die Kette Fnac Darty, die Kulturprodukte und Haushaltsgeräte anbietet, engagieren sich.

Dennoch sehen viele Branchenkenner einen langen Weg, bis sich die Reparatur als Standard durchsetzt. Ein erstes Hindernis ist die Anzahl der QualiRépar-zertifizierten Reparaturbetriebe, die laut Mozher noch nicht ausreicht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Trotz der Vereinfachung des Zertifizierungsprozesses sind nur 25 Prozent der über 22.000 Reparaturbetriebe in Frankreich QualiRépar-zertifiziert. Ein Grund dafür ist, dass viele Betriebe den Antrag auf Zertifizierung als zu aufwendig wahrnehmen – selbst nach den Vereinfachungen zu Beginn des Jahres, wie dem Wegfall der Vor-Ort-Prüfung.

“Der Zertifizierungsprozess war insgesamt klar, obwohl einige Schritte besser erklärt werden könnten”, berichtet ein unabhängiger Geschirrspülmaschinen-Reparateur, der seit drei Monaten QualiRépar-zertifiziert ist. Für ihn war die Senkung der Zertifizierungskosten von 450 auf 200 Euro ausschlaggebend. Dennoch stellt er fest: “Es wäre vorteilhaft, die Antragsverfahren für Reparaturbetriebe weiter zu vereinfachen und die finanziellen Anreize für Reparaturen zu erhöhen.” Kleinen Betrieben könnten zum Beispiel kürzere und einfacherer Formulare helfen.

Fehlende Fachkräfte sind ein weiterer Grund dafür, dass sich nicht genug Reparaturbetriebe zertifizieren lassen. Große Ketten wie Fnac Darty haben daher eigene Ausbildungsprogramme gestartet, um ihre internen Reparaturteams zu schulen. Die Ministerin für den ökologischen Übergang, Agnès Pannier-Runacher, sieht die Probleme und wünscht sich, dass ein Teil des Reparaturfonds “die Ausbildung in Reparaturberufen unterstützen kann”, wie sie bei einem Vortrag vor Recyclingfachleuten im Oktober in Paris sagte.

Ein großes Hindernis für eine größere Nachfrage nach dem Reparaturbonus ist seine Höhe: Trotz des Zuschusses sind manche Reparaturen immer noch vergleichsweise teuer. Laut des CLCV-Berichts kostet die Reparatur eines Computers 39 Prozent des Neupreises, bei Herdplatten sind es 75 Prozent und bei Entsaftern, Zitruspressen und Bügeleisen über 100 Prozent. Die CLCV ist der Meinung, dass Reparaturen höchstens 20 Prozent des Neupreises kosten sollten. Auch die Flut von Billigprodukten in geringer Qualität wirkt sich negativ aus. Für Verbraucher sei es häufig attraktiver, ein neues Produkt zu kaufen, statt ein altes reparieren zu lassen, heißt es in der Branche.

Daher fordern einige – etwa das Nationale Institut für Kreislaufwirtschaft und die Nationale Konföderation des Handwerks und der Dienstleistungen – eine Senkung der Mehrwertsteuer auf reparierte Produkte auf 5,5 Prozent statt der sonst geltenden 20 Prozent. Ein entsprechender Antrag des sozialistischen Senators Stéphane Delautrette wurde im Herbst im Finanzausschuss angenommen. Ob die Maßnahme die Haushaltsverhandlungen überstehen, bleibt abzuwarten.

Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

“Hatte ich dem Klimaschutz ausreichend Vorrang eingeräumt?”, fragt sich Angela Merkel in ihrer über 700 Seiten dicken Autobiografie “Freiheit”. Alle, die ihr nun Reformphlegma und 16 Jahre Rückstand bei der Energiewende entgegenhalten würden, dürften sich auf den kommenden Seiten zunächst bestätigt fühlen. So schreibt Merkel fast trotzig, in ihrer Amtszeit “einiges erreicht” zu haben und rechnet vor, wie sie den Anteil Erneuerbarer bis 2020 auf über 40 Prozent angehoben und die CO₂-Emissionen zwischen 2010 und 2020 um zwanzig Prozent gesenkt habe.

Dass letztlich das Bundesverfassungsgericht ihre Regierung dazu verpflichten musste, das Klimaschutzgesetz von 2019 nachzubessern, zeigt die Schwäche der Konsens-Kanzlerin. Wo ihr Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer vorwarfen, es brauche eine beherztere Klimapolitik, sieht es die Kanzlerin so: “Ich brauchte dafür Mehrheiten”. Und: “Für mich war Radikalität nicht der Königsweg für politischen Erfolg”.

Doch was ist radikaler? Bei einer Erderwärmung, die sich gegenüber der vorindustriellen Zeit zielstrebig auf drei Grad mehr zubewegt, den Status Quo zu halten – oder das gesamte politische Gewicht für die Dekarbonisierung einzusetzen?

Das gilt umso mehr, da die einstige Umweltministerin (1994-1998) und begeisterte Wissenschaftlerin stets im Bilde über die Folgen der Klimakrise war. “Die zukünftige Entwicklung wird nicht linear verlaufen, wenn wir so weitermachen wie bisher, sondern es wird Kipppunkte geben, an denen sich die Veränderungen beschleunigen werden. All das wussten und wissen wir, und doch führte und führt es weder bei uns noch in vielen anderen Ländern zu ausreichendem Handeln.” Die Frage bleibe für sie daher offen, “ob wir Menschen tatsächlich willens und in der Lage sind, (…) den Warnungen des Weltklimarats (…) gerecht zu werden und die notwendigen Entscheidungen für unser Überleben rechtzeitig zu treffen.”

Dabei ist Merkel durchaus in der Lage umzudenken. Und auch “radikale” und in Teilen unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen. Das war beim “wir schaffen das” in der Flüchtlingskrise so. Und auch bei ihrer persönlichen Kehrtwende in der Atompolitik nach dem Reaktorunglück in Fukushima 2011 – wobei sie für ihren AKW-Ausstiegsbeschluss deutlich mehr Rückenwind hatte. Doch der Weg dahin war lang.

Im Buchkapitel “Nachhaltigkeit” beschreibt sie, wie schwer sie die Emotionen der Atomkraft-Gegner als Umweltministerin nachvollziehen konnte. “Ich befürwortete die friedliche Nutzung der Kernenergie. Als Physikerin schätzte ich das mit ihr verbundene Risiko als vertretbar ein.” Auf die Frage, was passieren würde, würde eine kleine Dosis radioaktiver Strahlung aus den Castorbehältern für Gorleben austreten, sagte sie damals: “Ginge beim Teiganrühren etwas Backpulver daneben, würde der Kuchen immer noch gelingen.”

Ein Satz, den sie heute bereut. “Ich weiß nicht, was mich in der Situation geritten hatte. Es war ein schweres Versäumnis von mir, diesen Fehler nicht umgehend einzugestehen. Damals dachte ich noch, dass es ein Zeichen von Schwäche war, wenn ein Politiker Fehler zugab.”

Ihre persönliche Atomenergie-Wende indes bereut sie nicht und widerspricht damit dem aktuellen Kurs der CDU-Führung, die sich offen dafür zeigt, stillgelegte Atomkraftwerke wieder hochzufahren. Merkel indes könne Deutschland auch für die Zukunft “nicht empfehlen, wieder in die Nutzung der Kernenergie einzusteigen. Wir können die Klimaziele auch ohne die Kernenergie erreichen, technologisch erfolgreich sein und damit auch anderen Ländern der Erde Mut machen.” ag

28. November 2024, 10:00 bis 18:30 Uhr, Berlin

Tagung Tag der Agrarökologie: Ein Konzept, viele Perspektiven (Veranstalter: Spore Initiative) Info & Anmeldung

28. November 2024, 12:00 bis 17:00 Uhr, Online

Konferenz Blue Planet Berlin Water Dialogues 2024 (Veranstalter: Blue Planet) Info & Anmeldung

28. November 2024, 14:00 Uhr, Frankfurt

Feier Vergabefeier FNG-Siegel 2025 – Der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen (Veranstalter: F.I.R.S.T. e.V.) Info & Anmeldung

28. und 29. November 2024, Düsseldorf

Konferenz & Preisverleihung 17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis (Veranstalter: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis) Info & Anmeldung

29. November 2024, 9:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

Tagung Voluntary Sustainability Standards – Understanding Strengths and Weaknesses for Human Rights Due Diligence (Veranstalter: BMAS) Info & Anmeldung

29. und 30. November 2024, Dortmund

Festival Innovative Citizen Festival 2024 Veranstalter: Fraunhofer Umsicht Info & Anmeldung

4. und 5, Dezember 2024, Online

Online-Konferenz Reversing Biodiversity Loss – Conflicts, Telecoupling and Successful Practices (Veranstalter: Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt) Info & Anmeldung

6. Dezember 2024, Online

Workshop Förderlinie Transformation (Teil III) (Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung) Info & Anmeldung

“Die Zukunft des Sustainable-Finance-Beirats (SFB) der Bundesregierung ist offen”, sagte die Vorsitzende des Gremiums Silke Stremlau Table.Briefings. Ursprünglich hatte die Bundesregierung die Frage im Frühsommer klären wollen. Bis zum Ende der Ampel-Regierung fiel aber keine Entscheidung. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums hat sich laut einer Sprecherin “die Arbeit des Beirats grundsätzlich bewährt“. Über dessen Fortführung in der nächsten Legislaturperiode “wird die nächste Bundesregierung entscheiden”. In dem unabhängigen Gremium sitzen 34 Experten aus Finanz- und Realwirtschaft sowie Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Wolle man den SFB beibehalten, wäre laut Stremlau eine Entscheidung darüber erforderlich, was die Bundesregierung von dem Gremium eigentlich erwartet, “mehr strategische Impulse oder eher technisches Feedback bei der Verbesserung der Regulierung“. Allerdings stünde Stremlau nicht erneut für den Vorsitz zur Verfügung. Im Februar kommt der jetzige SFB letztmals zusammen. Manchen Mitgliedern des SFB war das Gremium in der Vergangenheit zu zahm.

Am Freitag legte der SFB seinen Abschlussbericht vor, der allerdings keine echten Neuigkeiten enthält. Das Gremium hat seine Berichte im Laufe seiner Arbeit sukzessive veröffentlicht. Die wichtigste Aufgabe des Gremiums sollte laut Stremlau sein, sich für die Mobilisierung privaten Kapitals für die Transformation stark zu machen. Allerdings habe man damit in den vergangenen Jahren wenig Gehör auf der obersten Ebene im FDP-geführten Finanzministerium unter Christian Lindner gefunden. Auf der Arbeitsebene hätte indes eine konstruktive Zusammenarbeit geherrscht.

Drei Empfehlungen aus dem SFP-Abschlussbericht hält die Vorsitzende für zentral:

“Alle Banken in Deutschland sollten mit dem gleichen Fragebogen und den gleichen Branchenindikatoren arbeiten”, sagt Stremlau. Der Beirat empfiehlt im Abschlussbericht außerdem die Einführung einer ESG-Skala zur Einstufung von Finanzprodukten, eine Standardisierung von ESG-Datenpunkten und ein Rahmenwerk für soziale Investitionen im Rahmen der EU-Taxonomie zu schaffen oder eine “Finance Facility against Climate Change” . Durch die Ausgabe von Green Bonds soll privates Kapital zur Finanzierung der Emissionsreduktion in Niedrigeinkommensländern mobilisiert werden. cd

Solarthermische Kraftwerke können eine wirtschaftliche Alternative zur Erzeugung von Prozesswärme mit Erdgasanlagen sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW), die am Donnerstag offiziell vorgestellt wird. Demnach amortisieren sich die Investitionen bei Nutzung der EEG-Förderung je nach Szenario, Standort und Temperaturbereich innerhalb von drei bis acht Jahren.

“In der Studie konnten wir zeigen, dass die Solarthermie für Prozesswärme auch in Deutschland wirtschaftlich interessant ist”, sagt Gregor Bern, einer der Autoren der Studie und Gruppenleiter für Konzentrierende Systeme und Technologien beim Fraunhofer ISE. Damit könne ein relevanter Beitrag zur Wärmewende in der Industrie geleistet werden. Gleichzeitig biete die Solarthermie “eine gute Planbarkeit der Wärmegestehung”, so Braun.

Bei ihren Berechnungen gingen die Forscher von einem solaren Anteil an der Prozesswärmeerzeugung von bis zu 50 Prozent aus. Die Wärmegestehungskosten solcher Hybridanlagen wurden mit denen von reinen Erdgasthermen verglichen – und zwar unter Verwendung von Flach-, Vakuumröhren- und Parabolrinnenkollektoren an den drei Beispielstandorten Bremen, Würzburg und Lindenberg im Allgäu für die Temperaturbereiche 80, 120 und 300 Grad.

Die Studie zeigt, dass der Einsatz von Solarthermie in allen Szenarien zu deutlichen Kosteneinsparungen führt. So liegen die Kosten beispielsweise in Würzburg, einem Standort mit mäßiger Sonneneinstrahlung, beim Einsatz von Parabolrinnenkollektoren und einem Solaranteil von 50 Prozent bei 9,2 Cent pro Kilowattstunde. Bei einer reinen Erdgasanlage wären es dagegen unter Berücksichtigung einer steigenden CO₂-Bepreisung 14,10 Cent pro Kilowattstunde, also rund die Hälfte mehr.

“Einmal installiert, bieten solarthermische Anlagen Versorgungssicherheit und produzieren CO₂-freie Wärme zu sensationell niedrigen, schwankungsfreien Preisen”, so BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Dafür müsse aber die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) auch in Zukunft sichergestellt werden. ch

Die europäischen Verbraucher werden mit immer mehr Versprechen, Logos, Slogans, Gütesiegeln und Bewertungen bombardiert, die nicht nur verwirrend, sondern geradezu irreführend sein können. Zu diesem Fazit kommt der Europäische Rechnungshof in seinem am Montag veröffentlichten Sonderbericht zur Lebensmittelkennzeichnung in der EU auf der Grundlage von Erhebungen in Litauen, Belgien und Italien. “Die Unternehmen legen bei den Angaben auf den Verpackungen große Kreativität an den Tag. Die EU-Vorschriften hielten mit dem sich ständig entwickelnden Markt jedoch nicht Schritt”, fasst Keit Pentus-Rosimannus die Ergebnisse zusammen, die als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs für die Prüfung zuständig ist.

Unternehmen könnten teils selbst auf Produkten mit hohem Fett-, Salz- und Zuckergehalt nährwert- und gesundheitsbezogene Vorteile herausstellen, stellen die Prüfer fest. Angaben wie “frisch” oder “natürlich” sowie umweltbezogene Aussagen, die Greenwashing gleichkämen, könnte mit den aktuellen Vorschriften kein Einhalt geboten werden, bedauern sie. Zugleich sei die Nutzung der Aufschriften “vegan” oder “vegetarisch” nicht reglementiert, da es an EU-weiten Definitionen fehle.

Die Prüfer des EU-Rechnungshofes fordern die Kommission vor diesem Hintergrund auf, die Lücken im EU-Rechtsrahmen zur Lebensmittelkennzeichnung zu schließen – insbesondere über die ausstehenden Aktualisierungen in der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) und der Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben. Gleichzeitig seien viele Fragen zur Ursprungskennzeichnung und zu alkoholischen Getränken noch offen, in deren Zusammenhang die Kommission Maßnahmen ergreifen sollte, heißt es im Bericht. Eine für die vergangene Amtszeit angekündigte Reform der EU-Regeln zur Lebensmittelkennzeichnung hat die Kommission bisher nicht vorgelegt.

Auch das Fehlen “einer Liste der von der EU zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben auf Pflanzenpräparaten sowie von EU-Vorschriften zur Kennzeichnung von Lebensmitteln, die für Vegetarier beziehungsweise Veganer geeignet sind”, bemängeln die Prüfer des Rechnungshofes. Zugleich fordern sie die Kommission auf, Kennzeichnungspraktiken besser zu analysieren und das Verständnis der Lebensmittelkennzeichnung seitens der Verbraucher zu verbessern.

Zwar funktionierten die Kontrollen bei vorgeschriebenen Angaben in der Regel gut, bei freiwilligen Angaben mangele es daran jedoch, heißt es im Bericht. Zudem seien die bei Verstößen verhängten Bußgelder nach Ansicht der Prüfer häufig nicht abschreckend, wirksam oder verhältnismäßig.

Trotz alledem habe die EU zwischen 2021 und 2025 nur rund 5,5 Millionen Euro für Sensibilisierungskampagnen zur Lebensmittelkennzeichnung zur Verfügung gestellt, die viele EU-Länder allerdings nur sporadisch durchgeführt hätten, heißt es im Bericht des Rechnungshofes. heu

Bei der Beschaffung von emissionsarmem Stahl und Beton sind die hohen Kosten für fast alle deutschen Unternehmen das größte Hindernis. Über 40 Prozent zweifeln an der Qualität und Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsdaten, etwa zu Emissionen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Ramboll hervor, die Table.Briefings vorab vorliegt. Sie wird am Donnerstag auf dem Kongress des Deutschen Nachhaltigkeitspreises vorgestellt.

Insgesamt haben 250 Unternehmen aus 42 Ländern und 21 Branchen an der Befragung teilgenommen. Ein Großteil der in Deutschland ansässigen Firmen kommt aus dem Baugewerbe, der Energiewirtschaft und dem produzierenden Gewerbe. Im Vergleich zu den internationalen Teilnehmern sehen sie Faktoren wie Branchenkonservatismus oder fehlendes Wissen deutlich seltener als Hemmnis für die Transformation.

Die Preise für emissionsarmen Stahl und Beton liegen derzeit noch deutlich über denen für ihre konventionell hergestellten Pendants. Während bei Beton derzeit nicht einmal jeder dritte Befragte bereit ist, einen Aufschlag zu zahlen, wenn bei der Herstellung bis zu 50 Prozent weniger Emissionen anfallen, ist es bei Stahl bereits jeder zweite, zeigt die Umfrage.

Allerdings erwarten die Unternehmen flankierende Maßnahmen von der Politik. So halten in Deutschland 75 Prozent der Befragten eine CO₂-Bepreisung für sinnvoll, um die Beschaffung von emissionsarmem Stahl zu beschleunigen. Rund zwei Drittel sprechen sich für steuerliche Anreize, Kredite und Zuschüsse aus. Deutlich weniger beliebt sind CO₂-Grenzwerte oder Mindeststandards wie Green Building Codes.

“Eine Mehrheit der befragten deutschen Unternehmen ist bereit, zeitnah Preisaufschläge für emissionsarme Materialien zu zahlen”, betont Andreas Florissen, Senior Director bei Ramboll Management Consulting. Allerdings müssten dafür die Rahmenbedingungen stimmen und “der Einsatz dieser nachhaltigen Baustoffe gegenüber nicht-nachhaltigen Alternativen für sie auch wirtschaftlich attraktiv werden”. ch

Habeck will Stromkosten noch vor der Wahl dämpfen – FAZ

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Dienstag bei einem Treffen des Bündnisses “Zukunft der Industrie” an die Union appelliert, noch vor der Bundestagswahl gemeinsam mit der Rest-Ampel einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Mit einem Teil des Geldes will er den Unternehmen bei den Energiekosten unter die Arme greifen, indem er ihnen einen Bundeszuschuss zu den Netzentgelten gewährt. Doch wie Julia Löhr erfahren hat, denkt die Union gar nicht daran, Habeck entgegenzukommen. Zum Artikel

Thyssenkrupp Steel will 5000 Stellen abbauen – Der Spiegel

Der größte deutsche Stahlhersteller will bis zum Jahr 2030 ungefähr 5.000 Stellen abbauen. Weitere 6.000 Arbeitsplätze sollen in Ausgliederungen und Teilverkäufe wandern. Zugleich will Thyssenkrupp Steel Europe die Stahlproduktion von 11,5 auf 8,7 bis 9 Millionen Tonnen senken, berichtet Benedikt Müller-Arnold. Am Bau der Direktreduktionsanlage für grünen Stahl wolle das Unternehmen aber festhalten. Zum Artikel

Dax-Konzerne verpatzen die Generalprobe zum Lieferkettengesetz – Handelsblatt

Aus den erstmals im Jahr 2023 verpflichtenden Berichten deutscher Großunternehmen über deren Lieferketten wird deutlich, dass Firmen sehr unterschiedliche Maßstäbe setzen. Während bei Bayer in zwölf Monaten 1345 Beschwerden aus Zulieferbetrieben eingingen, waren es etwa bei Siemens nur drei, schreibt Christoph Schlautmann. Die Diskrepanz bei den Zahlen zeige, dass Konzernen bei den Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes die Orientierung fehle, glauben Experten. Zum Artikel

Plastics become growth driver for oil groups during energy transition – Financial Times

Da die Nachfrage nach fossiler Energie durch E-Mobilität sinken werde, konzentrierten sich die Produzenten zunehmend auf petrochemische Produkte wie Kunststoffe, berichtet Malcom Moore. Langfristig würden sie zum Haupttreiber der weltweiten Öl-Nachfrage. Ein Zeichen für diese Ambitionen sieht Moore im Versuch der Abu Dhabi National Oil Company, den deutschen Chemiekonzern Covestro zu kaufen. Zum Artikel

Nutzfahrzeuge: Richtfest für Batteriewerk in Nürnberg – Automobil Produktion

MAN Truck & Bus will ab April 2025 eigene Batterien produzieren. In diesen Tagen wurde in Nürnberg das Richtfest für die Batteriefabrik gefeiert. In einer ersten Ausbaustufe sollen 50.000, später bis zu 100.000 Batterien pro Jahr produziert werden. Wie Thomas Günnel schreibt, ist MAN damit der erste Nutzfahrzeughersteller mit eigener Batteriefertigung. Der Neubau soll 100 Millionen Euro kosten. Es sollen rund 350 Arbeitsplätze entstehen. Zum Artikel

Schweizer Finanzsektor im Visier: Neue Volksinitiative will die Finanzierung und Versicherung der Erdöl- und Kohleförderung einschränken – NZZ

Demnächst können die Schweizer über eine nachhaltige Regulierung des Finanzsektors abstimmen. Die Initiative wird vor allem von der Sozialdemokratischen Partei, den Grünen und Umweltorganisationen wie dem WWF getragen. Sie will erreichen, dass Banken, Versicherungen, Pensionskassen und andere Finanzinstitute ihre Geschäfte künftig stärker an den international vereinbarten Klima- und Biodiversitätszielen ausrichten, berichtet Hansueli Schöchli. Zum Artikel

Walmart Pulls Back on D.E.I. Initiatives Amid Conservative Pressure – The New York Times

Walmart, der größte Einzelhändler der USA, gibt dem Druck des bekannten rechten Aktivisten Robby Starbuck nach und wird künftig keine Organisationen mehr unterstützen, die sich für Diversity, Equity and Inclusion (D.E.I.), also für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, einsetzen. Das berichtet Lauren Hirsch. Zuvor hatten bereits Lowe’s, Tractor Supply und Harley-Davidson ähnliche Schritte unternommen. Zum Artikel

Wenn hohe Energiepreise das Papiergeschäft abfackeln – Der Standard

Estonia Cell ist nicht nur die größte Zellstofffabrik Estlands. Hier fallen auch zweieinhalb Prozent des nationalen Strom- und Gasverbrauchs an. Nach Jahren der Expansion und satten Gewinnen läuft das Werk seit September im Sparmodus. Schuld daran ist der für Europa ungewöhnliche Energiemix Estlands, berichtet Nicolas Dworak. Denn der basiert zu einem großen Teil auf Ölschiefer. Das verteuert den ohnehin nicht billigen Strom, weil die estnische Industrie in erheblichem Umfang CO₂-Zertifikate zukaufen muss. Zum Artikel

“Die Modeindustrie muss die Grenzen des Planeten akzeptieren” – Süddeutsche Zeitung

Im Interview beschreibt Daniel Ervér, der den Fast-Fashion-Konzern H&M leitet, wie er geopolitische Abhängigkeiten von Rohstoffen reduzieren will. Außerdem erklärt er, wie er wachsenden Altkleiderberge bekämpft und wie die Branche nachhaltiger wird. Zentral ist für ihn, dass Regierungen für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, um engagierte Unternehmen nicht zu benachteiligen. Zum Artikel

Beobachtungen auf den Galapagosinseln und dort gewonnene Erkenntnisse nutzte der Forscher Charles Darwin für seine Theorien zur Evolution und Natur. Schon vor 200 Jahren setzte der Mensch dort der Natur zu. So jagten Piraten die Riesenschildkröten und nutzten sie auf ihren Raubzügen als Frischfleischvorrat – denn die Tiere überlebten monatelang auf den Schiffen ohne Nahrung und Wasser. 1959 machte Ecuador die Inseln zu einem Nationalpark, 97 Prozent der Flächen sind seitdem geschützt. 1988 erweiterte das Land den Nationalpark um ein Meeresreservat. Mittlerweile gibt es wieder 20.000 Riesenschildkröten auf den Inseln, dank des Charles-Darwin-Forschungszentrums. Es zieht Tiere auf und wildert sie aus. Aber trotz aller Schutzmaßnahmen bleiben Fauna und Flora auf den Inseln gefährdet, ob durch Plastik, Touristen oder Drogenschmuggler. Anne Herberg, ARD-Korrespondentin in Lateinamerika, schildert dies im Deutschlandfunk in ihrer hörenswerten Sendung. Caspar Dohmen

ob in Pizzakartons, Smartphones, Regenjacken oder Halbleitern – sie sind nahezu überall. Und wo sie sich anreichern, ob in Menschen, Tieren oder im Trinkwasser bleiben sie sehr, sehr lange Zeit.

Da sie sich nicht natürlich abbauen lassen, können sie laut Forschern über tausende Jahre in der Umwelt verbleiben. Deswegen nennt man PFAS, künstlich hergestellte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, auch Ewigkeitschemikalien. Die Industrie liebt die Alleskönner, doch die Substanzen sollen Krebs und andere Krankheiten hervorrufen, außerdem die Biodiversität schädigen. Zum Glück arbeitet eine Reihe von Unternehmen bereits an PFAS-Alternativen, wie ich recherchiert habe.

Während ein mögliches EU-Verbot für PFAS die nötigen Innovationsanreize zu setzen scheint, sind es im Kampf gegen die Wegwerfmentalität in Frankreich Zuschüsse. Claire Stam hat in unserer Serie zur Kreislaufwirtschaft aufgeschrieben, wie Reparaturen durch einen entsprechenden Bonus attraktiver werden – und was Deutschland von seinem Nachbarn lernen kann.

Die Altkanzlerin Angela Merkel hat ihre Memoiren vorgelegt. Auf über 700 Seiten zieht sie mitunter selbstkritisch Bilanz – auch zu ihrer Klima- und Umweltpolitik. Während Kritiker ihr bei der Energiewende ein Reformphlegma attestieren, zeigte sie beim Atomausstieg – zumindest nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima – mehr Entschlossenheit. Im Gegensatz zu ihrer Partei, die darüber nachdenkt, stillgelegte Atomkraftwerke wieder hochzufahren, rät die Autorin von einem Wiedereinstieg ab.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Sie gelten in der Industrie als Alleskönner, da sie wasser-, fett- und schmutzabweisend sind. Auch unter extremen Bedingungen wie Hitze, Druck oder Strahlung bleiben sie stabil.

Die Rede ist von PFAS, künstlich hergestellten per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, die hauptsächlich aus Kohlenstoff und Fluor bestehen. Wegen ihrer Eigenschaften sind die Chemikalien in sämtlichen Branchen im Einsatz. Doch das könnte sich ändern, sollte sich ein EU-weiter Vorschlag für die Beschränkung aller PFAS durchsetzen. Den Vorschlag im Rahmen der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit haben fünf EU-Länder – darunter Deutschland – schon 2023 bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) vorgelegt.

Demnach wären PFAS nur dort erlaubt, wo auf absehbare Zeit geeignete Alternativen fehlen oder wo sozio-ökonomische Vorteile die Nachteile für Mensch und Umwelt überwiegen. Etwa bei medizinischen Anwendungen.

Denn PFAS, die sich in wasserabweisenden Jacken finden, in Kosmetika, in Pfannen, in Pizzakartons, in industriellen Prozessen wie der Halbleiterproduktion oder in medizinischen Geräten wie Stents, haben einen Haken: Sie sind so stabil, dass sie sich nicht auf natürlichem Wege abbauen lassen – dazu gelten sie als toxisch für Mensch und Umwelt.

In der Umwelt können PFAS tausende Jahre überdauern, daher gelten sie auch als “Ewigkeitschemikalien”. Dazu sind manche Verbindungen so mobil, dass sie sich in der Atmosphäre, in Böden, in Gewässern, aber auch in Menschen und Tieren anreichern – mit teils gravierenden Folgen.

“Die beiden PFAS-Verbindungen, die man am häufigsten im Trinkwasser, in der Nahrung sowie im Blut von Menschen findet, sind als krebserregend eingestuft“, sagt Martin Scheringer, Umweltchemiker an der ETH Zürich Table.Briefings. Dazu können PFAS Leber- und Schilddrüsenerkrankungen, Fruchtbarkeitsstörungen oder Fehlgeburten hervorrufen und Impfungen bei Kindern unwirksam machen. Auch schädigen sie die Biodiversität. Dazu gibt es Verbindungen, die den Treibhauseffekt verstärken. Außerdem sind PFAS ein Problem für die Kreislaufwirtschaft, da sich die langlebigen Stoffe nur schwer aus Produkten entfernen lassen.

Da eine Regulierung einzelner Verbindungen lange dauert, sind laut der Umweltorganisation Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bislang erst gut 20 PFAS eingeschränkt und nur drei von insgesamt bis zu 15.000 Einzelsubstanzen verboten. Dabei “wächst die Besorgnis über die schädlichen Auswirkungen der gesamten PFAS-Familie”. Es seien “ähnliche Probleme wie bei den gut untersuchten PFAS auch bei derzeit weniger untersuchten Stoffen zu erwarten”, heißt es in dem EU-Vorschlag. Schon 2026 könnte ein Gesetzentwurf auf EU-Ebene vorliegen. Doch ob darin ein umfassendes PFAS-Verbot überlebt, ist fraglich.

Denn obwohl je nach Anwendung mitunter großzügige Übergangsfristen von bis zu 13,5 Jahren gewährt werden, erlebt der Vorschlag derzeit “einen massiven Lobbybeschuss, insbesondere seitens der mächtigen deutschen chemischen Industrie”, sagt Manuel Fernández, Referent für Stoffpolitik beim BUND.

So warnt der Verband der Chemischen Industrie VCI vor “pauschalen Verboten”, mit “fatalen Auswirkungen” für die deutsche Industrie. Im Sommer forderten Verbände und rund 500 Unternehmen in einem Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz den Vorschlag für die Beschränkung zu überdenken. Im Umweltausschuss warnte eine BDI-Vertreterin davor, dass für viele PFAS-Verwendungen “absehbar” geeignete Alternativen fehlten. Etwa in der Wasserstoffelektrolyse, bei Windkraftanlagen und Photovoltaik-Paneelen, oder bei der Halbleiterherstellung.

Doch laut dem Zürcher PFAS-Forscher Scheringer “gibt es auch in diesen Bereichen Alternativen”. Einfach mit denselben Materialien weitermachen, sei “keine akzeptable Lösung“, sagt Scheringer. Die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen seien “viel zu hoch. Noch mehr Emissionen lassen sich nicht rechtfertigen. Die Lage ist viel zu ernst, die Naivitätsdividende aufgebraucht”.

Mit Sorge blickt auch die Versicherungsbranche auf das Thema. Laut der Landesbank Baden-Württemberg könnten Schadenersatz-Forderungen die Versicherungen stärker finanziell belasten, als der weltweite Asbest-Skandal. Besonders in den USA müssen Versicherer wegen PFAS-bedingter Schäden ihrer Kunden immer häufiger einspringen. So zahlte der Mischkonzern 3M dort Mitte 2023 12,5 Milliarden US-Dollar wegen Wasserverunreinigung durch PFAS. Auch in Belgien musste 3M wegen Kontamination 571 Millionen Euro zahlen, in Bayern steht ein 3M-Werk vor der Schließung. Auch der Chemiekonzern BASF legte in den USA in diesem Jahr eine PFAS-Sammelklage mit mehr als 300 Millionen Dollar bei.

Zugleich scheinen Regulierung und Geldstrafen den Innovationseifer in vielen Unternehmen anzufachen, auch bei komplexen Anwendungen, die für die Digitalisierung und Energiewende unerlässlich sind.

So arbeitet der Chemie- und Pharmakonzern Merck derzeit an PFAS-freien Halbleitern. Man biete schon alternative Produkte für einige Anwendungen in der Halbleiterherstellung an. Auch sei geplant, mit Kunden weitere Produkte einzuführen, teilt ein Konzernsprecher mit. Die Einführung neuer Materialien in der “komplexen Halbleiterindustrie” sei allerdings “anspruchsvoll und zeitintensiv”.

In der Batterietechnik ist es sowohl dem französischen Unternehmen Leclanché als auch der Firma GRST aus Hongkong gelungen, PFAS-freie Lithium-Ionen Batterien herzustellen. Damit sind sie im Vergleich zu anderen Akku-Herstellern echte Exoten.

Fluorpolymere, eine PFAS-Untergruppe, kommen auch bei Windkraftanlagen zum Einsatz. Nicht so beim weltgrößten Windturbinenhersteller Vestas, der laut Chemsec bereits Alternativen verwendet.

Im Textilbereich setzen die Outdoor-Ausrüster Patagonia und Vaude Maßstäbe. Beide Unternehmen forschen seit über zehn Jahren freiwillig an PFAS-Alternativen. Während die US-Firma Patagonia ab 2025 alle Membranen und wasserabweisenden Imprägnierungen ohne die Chemikalie produzieren will, sind bei Vaude nach eigenen Angaben seit 2021 alle Bekleidungsstoffe sowie Rucksäcke und Schuhe PFAS-frei.

Dafür habe VAUDE “einen hohen personellen und finanziellen Aufwand” auf sich genommen. “Unternehmen, die verantwortlich handeln und ökologische Transformationen voranbringen, sind im Wettbewerb benachteiligt”, sagt die Geschäftsführerin Antje von Dewitz in einer Meldung. Sie begrüße daher den Vorstoß der Politik, “klare gesetzliche Regelungen auf EU- und internationaler Ebene einzuführen. Nur so können Innovationen und neue Lösungen beschleunigt werden, die wir dringend für eine PFAS-freie Zukunft brauchen”, konstatiert von Dewitz.

“Nach einem holprigen Start trägt der französische Reparaturbonus jetzt endlich Früchte”, sagt Ibtissam Mozher, Leiter des Reparaturfonds bei der Verbraucherschutzvereinigung CLCV. Bis Ende 2023 zeigte die vor rund zwei Jahren eingeführte Förderung nicht die erhoffte Wirkung. Die Regierung erhöhte daher ab 2024 die Zuschüsse und vereinfachte den Zertifizierungsprozess für Reparaturbetriebe. Das Ergebnis: Die Zahl der vom “bonus réparation” geförderten Reparaturen hat sich mehr als verdoppelt – von 21.180 pro Monat im zweiten Halbjahr 2023 auf 51.007 pro Monat von Januar bis Juni 2024, wie ein Bericht von CLCV zeigt. Die beliebtesten Produkte für den Bonus sind: Mobiltelefone, Waschmaschinen und Geschirrspülern.

Bis Ende 2023 galt der herstellerfinanzierte Bonus für etwa 30 Produkte. Seit Anfang 2024 stehen 24 weitere Produkte auf dieser Liste. Sie umfasst damit rund 50 Produkte in zwölf Kategorien, die von Staubsaugern über Musikinstrumente bis hin zu Drohnen und Schuhen reichen. Die Höhe des Bonus variiert je nach Produkt und stieg zum Jahreswechsel von zehn bis 45 Euro auf 15 bis 60 Euro, sagt das Ministerium für ökologischen Wandel in Paris. Voraussetzung für den Zuschuss sei, dass die Produktgarantie ausgelaufen und der Reparaturbetrieb nach dem “QualiRépar”-Label zertifiziert ist, präzisiert es. Der “bonus réparation” ist im “Gesetz gegen Verschwendung für eine Kreislaufwirtschaft” (AGEC) geregelt, das seit Dezember 2022 gilt. Damit will die französische Regierung den Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft voranbringen.

In Deutschland gibt es keinen bundesweiten Reparaturbonus. Dafür sei laut Bundesregierung mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage kein Geld da. Unter der Annahme, dass jeder zweite deutsche Haushalt einen Zuschuss von 100 Euro je Reparatur beantragt, wären insgesamt zwei Milliarden Euro für einen Reparaturbonus nötig, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage vom August. Das Bundesumweltministerium will Reparaturinitiativen und Repair-Cafés mit bis zu 3.000 Euro fördern. Anträge sollen voraussichtlich ab Dezember gestellt werden können.

In Frankreich hingegen stellen sich Unternehmen auf die Reparatur von Alltagsprodukten ein. Unabhängige Reparaturbetriebe lassen sich zertifizieren, um den Bonus anbieten zu können, da sie darin einen wirtschaftlichen Vorteil sehen. “Die zertifizierten Reparaturbetriebe berichten uns von einer Umsatzsteigerung von mindestens 20 Prozent, seitdem sie den Bonus anbieten”, heißt es aus dem auf Textilien spezialisierten Öko-Verband Refashion. Auch große Unternehmen wie die Kette Fnac Darty, die Kulturprodukte und Haushaltsgeräte anbietet, engagieren sich.

Dennoch sehen viele Branchenkenner einen langen Weg, bis sich die Reparatur als Standard durchsetzt. Ein erstes Hindernis ist die Anzahl der QualiRépar-zertifizierten Reparaturbetriebe, die laut Mozher noch nicht ausreicht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Trotz der Vereinfachung des Zertifizierungsprozesses sind nur 25 Prozent der über 22.000 Reparaturbetriebe in Frankreich QualiRépar-zertifiziert. Ein Grund dafür ist, dass viele Betriebe den Antrag auf Zertifizierung als zu aufwendig wahrnehmen – selbst nach den Vereinfachungen zu Beginn des Jahres, wie dem Wegfall der Vor-Ort-Prüfung.

“Der Zertifizierungsprozess war insgesamt klar, obwohl einige Schritte besser erklärt werden könnten”, berichtet ein unabhängiger Geschirrspülmaschinen-Reparateur, der seit drei Monaten QualiRépar-zertifiziert ist. Für ihn war die Senkung der Zertifizierungskosten von 450 auf 200 Euro ausschlaggebend. Dennoch stellt er fest: “Es wäre vorteilhaft, die Antragsverfahren für Reparaturbetriebe weiter zu vereinfachen und die finanziellen Anreize für Reparaturen zu erhöhen.” Kleinen Betrieben könnten zum Beispiel kürzere und einfacherer Formulare helfen.

Fehlende Fachkräfte sind ein weiterer Grund dafür, dass sich nicht genug Reparaturbetriebe zertifizieren lassen. Große Ketten wie Fnac Darty haben daher eigene Ausbildungsprogramme gestartet, um ihre internen Reparaturteams zu schulen. Die Ministerin für den ökologischen Übergang, Agnès Pannier-Runacher, sieht die Probleme und wünscht sich, dass ein Teil des Reparaturfonds “die Ausbildung in Reparaturberufen unterstützen kann”, wie sie bei einem Vortrag vor Recyclingfachleuten im Oktober in Paris sagte.

Ein großes Hindernis für eine größere Nachfrage nach dem Reparaturbonus ist seine Höhe: Trotz des Zuschusses sind manche Reparaturen immer noch vergleichsweise teuer. Laut des CLCV-Berichts kostet die Reparatur eines Computers 39 Prozent des Neupreises, bei Herdplatten sind es 75 Prozent und bei Entsaftern, Zitruspressen und Bügeleisen über 100 Prozent. Die CLCV ist der Meinung, dass Reparaturen höchstens 20 Prozent des Neupreises kosten sollten. Auch die Flut von Billigprodukten in geringer Qualität wirkt sich negativ aus. Für Verbraucher sei es häufig attraktiver, ein neues Produkt zu kaufen, statt ein altes reparieren zu lassen, heißt es in der Branche.

Daher fordern einige – etwa das Nationale Institut für Kreislaufwirtschaft und die Nationale Konföderation des Handwerks und der Dienstleistungen – eine Senkung der Mehrwertsteuer auf reparierte Produkte auf 5,5 Prozent statt der sonst geltenden 20 Prozent. Ein entsprechender Antrag des sozialistischen Senators Stéphane Delautrette wurde im Herbst im Finanzausschuss angenommen. Ob die Maßnahme die Haushaltsverhandlungen überstehen, bleibt abzuwarten.

Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

“Hatte ich dem Klimaschutz ausreichend Vorrang eingeräumt?”, fragt sich Angela Merkel in ihrer über 700 Seiten dicken Autobiografie “Freiheit”. Alle, die ihr nun Reformphlegma und 16 Jahre Rückstand bei der Energiewende entgegenhalten würden, dürften sich auf den kommenden Seiten zunächst bestätigt fühlen. So schreibt Merkel fast trotzig, in ihrer Amtszeit “einiges erreicht” zu haben und rechnet vor, wie sie den Anteil Erneuerbarer bis 2020 auf über 40 Prozent angehoben und die CO₂-Emissionen zwischen 2010 und 2020 um zwanzig Prozent gesenkt habe.

Dass letztlich das Bundesverfassungsgericht ihre Regierung dazu verpflichten musste, das Klimaschutzgesetz von 2019 nachzubessern, zeigt die Schwäche der Konsens-Kanzlerin. Wo ihr Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer vorwarfen, es brauche eine beherztere Klimapolitik, sieht es die Kanzlerin so: “Ich brauchte dafür Mehrheiten”. Und: “Für mich war Radikalität nicht der Königsweg für politischen Erfolg”.

Doch was ist radikaler? Bei einer Erderwärmung, die sich gegenüber der vorindustriellen Zeit zielstrebig auf drei Grad mehr zubewegt, den Status Quo zu halten – oder das gesamte politische Gewicht für die Dekarbonisierung einzusetzen?

Das gilt umso mehr, da die einstige Umweltministerin (1994-1998) und begeisterte Wissenschaftlerin stets im Bilde über die Folgen der Klimakrise war. “Die zukünftige Entwicklung wird nicht linear verlaufen, wenn wir so weitermachen wie bisher, sondern es wird Kipppunkte geben, an denen sich die Veränderungen beschleunigen werden. All das wussten und wissen wir, und doch führte und führt es weder bei uns noch in vielen anderen Ländern zu ausreichendem Handeln.” Die Frage bleibe für sie daher offen, “ob wir Menschen tatsächlich willens und in der Lage sind, (…) den Warnungen des Weltklimarats (…) gerecht zu werden und die notwendigen Entscheidungen für unser Überleben rechtzeitig zu treffen.”

Dabei ist Merkel durchaus in der Lage umzudenken. Und auch “radikale” und in Teilen unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen. Das war beim “wir schaffen das” in der Flüchtlingskrise so. Und auch bei ihrer persönlichen Kehrtwende in der Atompolitik nach dem Reaktorunglück in Fukushima 2011 – wobei sie für ihren AKW-Ausstiegsbeschluss deutlich mehr Rückenwind hatte. Doch der Weg dahin war lang.

Im Buchkapitel “Nachhaltigkeit” beschreibt sie, wie schwer sie die Emotionen der Atomkraft-Gegner als Umweltministerin nachvollziehen konnte. “Ich befürwortete die friedliche Nutzung der Kernenergie. Als Physikerin schätzte ich das mit ihr verbundene Risiko als vertretbar ein.” Auf die Frage, was passieren würde, würde eine kleine Dosis radioaktiver Strahlung aus den Castorbehältern für Gorleben austreten, sagte sie damals: “Ginge beim Teiganrühren etwas Backpulver daneben, würde der Kuchen immer noch gelingen.”

Ein Satz, den sie heute bereut. “Ich weiß nicht, was mich in der Situation geritten hatte. Es war ein schweres Versäumnis von mir, diesen Fehler nicht umgehend einzugestehen. Damals dachte ich noch, dass es ein Zeichen von Schwäche war, wenn ein Politiker Fehler zugab.”

Ihre persönliche Atomenergie-Wende indes bereut sie nicht und widerspricht damit dem aktuellen Kurs der CDU-Führung, die sich offen dafür zeigt, stillgelegte Atomkraftwerke wieder hochzufahren. Merkel indes könne Deutschland auch für die Zukunft “nicht empfehlen, wieder in die Nutzung der Kernenergie einzusteigen. Wir können die Klimaziele auch ohne die Kernenergie erreichen, technologisch erfolgreich sein und damit auch anderen Ländern der Erde Mut machen.” ag

28. November 2024, 10:00 bis 18:30 Uhr, Berlin

Tagung Tag der Agrarökologie: Ein Konzept, viele Perspektiven (Veranstalter: Spore Initiative) Info & Anmeldung

28. November 2024, 12:00 bis 17:00 Uhr, Online

Konferenz Blue Planet Berlin Water Dialogues 2024 (Veranstalter: Blue Planet) Info & Anmeldung

28. November 2024, 14:00 Uhr, Frankfurt

Feier Vergabefeier FNG-Siegel 2025 – Der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen (Veranstalter: F.I.R.S.T. e.V.) Info & Anmeldung

28. und 29. November 2024, Düsseldorf

Konferenz & Preisverleihung 17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis (Veranstalter: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis) Info & Anmeldung

29. November 2024, 9:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

Tagung Voluntary Sustainability Standards – Understanding Strengths and Weaknesses for Human Rights Due Diligence (Veranstalter: BMAS) Info & Anmeldung

29. und 30. November 2024, Dortmund

Festival Innovative Citizen Festival 2024 Veranstalter: Fraunhofer Umsicht Info & Anmeldung

4. und 5, Dezember 2024, Online

Online-Konferenz Reversing Biodiversity Loss – Conflicts, Telecoupling and Successful Practices (Veranstalter: Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt) Info & Anmeldung

6. Dezember 2024, Online

Workshop Förderlinie Transformation (Teil III) (Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung) Info & Anmeldung

“Die Zukunft des Sustainable-Finance-Beirats (SFB) der Bundesregierung ist offen”, sagte die Vorsitzende des Gremiums Silke Stremlau Table.Briefings. Ursprünglich hatte die Bundesregierung die Frage im Frühsommer klären wollen. Bis zum Ende der Ampel-Regierung fiel aber keine Entscheidung. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums hat sich laut einer Sprecherin “die Arbeit des Beirats grundsätzlich bewährt“. Über dessen Fortführung in der nächsten Legislaturperiode “wird die nächste Bundesregierung entscheiden”. In dem unabhängigen Gremium sitzen 34 Experten aus Finanz- und Realwirtschaft sowie Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Wolle man den SFB beibehalten, wäre laut Stremlau eine Entscheidung darüber erforderlich, was die Bundesregierung von dem Gremium eigentlich erwartet, “mehr strategische Impulse oder eher technisches Feedback bei der Verbesserung der Regulierung“. Allerdings stünde Stremlau nicht erneut für den Vorsitz zur Verfügung. Im Februar kommt der jetzige SFB letztmals zusammen. Manchen Mitgliedern des SFB war das Gremium in der Vergangenheit zu zahm.

Am Freitag legte der SFB seinen Abschlussbericht vor, der allerdings keine echten Neuigkeiten enthält. Das Gremium hat seine Berichte im Laufe seiner Arbeit sukzessive veröffentlicht. Die wichtigste Aufgabe des Gremiums sollte laut Stremlau sein, sich für die Mobilisierung privaten Kapitals für die Transformation stark zu machen. Allerdings habe man damit in den vergangenen Jahren wenig Gehör auf der obersten Ebene im FDP-geführten Finanzministerium unter Christian Lindner gefunden. Auf der Arbeitsebene hätte indes eine konstruktive Zusammenarbeit geherrscht.

Drei Empfehlungen aus dem SFP-Abschlussbericht hält die Vorsitzende für zentral:

“Alle Banken in Deutschland sollten mit dem gleichen Fragebogen und den gleichen Branchenindikatoren arbeiten”, sagt Stremlau. Der Beirat empfiehlt im Abschlussbericht außerdem die Einführung einer ESG-Skala zur Einstufung von Finanzprodukten, eine Standardisierung von ESG-Datenpunkten und ein Rahmenwerk für soziale Investitionen im Rahmen der EU-Taxonomie zu schaffen oder eine “Finance Facility against Climate Change” . Durch die Ausgabe von Green Bonds soll privates Kapital zur Finanzierung der Emissionsreduktion in Niedrigeinkommensländern mobilisiert werden. cd

Solarthermische Kraftwerke können eine wirtschaftliche Alternative zur Erzeugung von Prozesswärme mit Erdgasanlagen sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW), die am Donnerstag offiziell vorgestellt wird. Demnach amortisieren sich die Investitionen bei Nutzung der EEG-Förderung je nach Szenario, Standort und Temperaturbereich innerhalb von drei bis acht Jahren.

“In der Studie konnten wir zeigen, dass die Solarthermie für Prozesswärme auch in Deutschland wirtschaftlich interessant ist”, sagt Gregor Bern, einer der Autoren der Studie und Gruppenleiter für Konzentrierende Systeme und Technologien beim Fraunhofer ISE. Damit könne ein relevanter Beitrag zur Wärmewende in der Industrie geleistet werden. Gleichzeitig biete die Solarthermie “eine gute Planbarkeit der Wärmegestehung”, so Braun.

Bei ihren Berechnungen gingen die Forscher von einem solaren Anteil an der Prozesswärmeerzeugung von bis zu 50 Prozent aus. Die Wärmegestehungskosten solcher Hybridanlagen wurden mit denen von reinen Erdgasthermen verglichen – und zwar unter Verwendung von Flach-, Vakuumröhren- und Parabolrinnenkollektoren an den drei Beispielstandorten Bremen, Würzburg und Lindenberg im Allgäu für die Temperaturbereiche 80, 120 und 300 Grad.

Die Studie zeigt, dass der Einsatz von Solarthermie in allen Szenarien zu deutlichen Kosteneinsparungen führt. So liegen die Kosten beispielsweise in Würzburg, einem Standort mit mäßiger Sonneneinstrahlung, beim Einsatz von Parabolrinnenkollektoren und einem Solaranteil von 50 Prozent bei 9,2 Cent pro Kilowattstunde. Bei einer reinen Erdgasanlage wären es dagegen unter Berücksichtigung einer steigenden CO₂-Bepreisung 14,10 Cent pro Kilowattstunde, also rund die Hälfte mehr.

“Einmal installiert, bieten solarthermische Anlagen Versorgungssicherheit und produzieren CO₂-freie Wärme zu sensationell niedrigen, schwankungsfreien Preisen”, so BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Dafür müsse aber die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) auch in Zukunft sichergestellt werden. ch

Die europäischen Verbraucher werden mit immer mehr Versprechen, Logos, Slogans, Gütesiegeln und Bewertungen bombardiert, die nicht nur verwirrend, sondern geradezu irreführend sein können. Zu diesem Fazit kommt der Europäische Rechnungshof in seinem am Montag veröffentlichten Sonderbericht zur Lebensmittelkennzeichnung in der EU auf der Grundlage von Erhebungen in Litauen, Belgien und Italien. “Die Unternehmen legen bei den Angaben auf den Verpackungen große Kreativität an den Tag. Die EU-Vorschriften hielten mit dem sich ständig entwickelnden Markt jedoch nicht Schritt”, fasst Keit Pentus-Rosimannus die Ergebnisse zusammen, die als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs für die Prüfung zuständig ist.

Unternehmen könnten teils selbst auf Produkten mit hohem Fett-, Salz- und Zuckergehalt nährwert- und gesundheitsbezogene Vorteile herausstellen, stellen die Prüfer fest. Angaben wie “frisch” oder “natürlich” sowie umweltbezogene Aussagen, die Greenwashing gleichkämen, könnte mit den aktuellen Vorschriften kein Einhalt geboten werden, bedauern sie. Zugleich sei die Nutzung der Aufschriften “vegan” oder “vegetarisch” nicht reglementiert, da es an EU-weiten Definitionen fehle.

Die Prüfer des EU-Rechnungshofes fordern die Kommission vor diesem Hintergrund auf, die Lücken im EU-Rechtsrahmen zur Lebensmittelkennzeichnung zu schließen – insbesondere über die ausstehenden Aktualisierungen in der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) und der Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben. Gleichzeitig seien viele Fragen zur Ursprungskennzeichnung und zu alkoholischen Getränken noch offen, in deren Zusammenhang die Kommission Maßnahmen ergreifen sollte, heißt es im Bericht. Eine für die vergangene Amtszeit angekündigte Reform der EU-Regeln zur Lebensmittelkennzeichnung hat die Kommission bisher nicht vorgelegt.

Auch das Fehlen “einer Liste der von der EU zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben auf Pflanzenpräparaten sowie von EU-Vorschriften zur Kennzeichnung von Lebensmitteln, die für Vegetarier beziehungsweise Veganer geeignet sind”, bemängeln die Prüfer des Rechnungshofes. Zugleich fordern sie die Kommission auf, Kennzeichnungspraktiken besser zu analysieren und das Verständnis der Lebensmittelkennzeichnung seitens der Verbraucher zu verbessern.

Zwar funktionierten die Kontrollen bei vorgeschriebenen Angaben in der Regel gut, bei freiwilligen Angaben mangele es daran jedoch, heißt es im Bericht. Zudem seien die bei Verstößen verhängten Bußgelder nach Ansicht der Prüfer häufig nicht abschreckend, wirksam oder verhältnismäßig.

Trotz alledem habe die EU zwischen 2021 und 2025 nur rund 5,5 Millionen Euro für Sensibilisierungskampagnen zur Lebensmittelkennzeichnung zur Verfügung gestellt, die viele EU-Länder allerdings nur sporadisch durchgeführt hätten, heißt es im Bericht des Rechnungshofes. heu

Bei der Beschaffung von emissionsarmem Stahl und Beton sind die hohen Kosten für fast alle deutschen Unternehmen das größte Hindernis. Über 40 Prozent zweifeln an der Qualität und Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsdaten, etwa zu Emissionen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Ramboll hervor, die Table.Briefings vorab vorliegt. Sie wird am Donnerstag auf dem Kongress des Deutschen Nachhaltigkeitspreises vorgestellt.

Insgesamt haben 250 Unternehmen aus 42 Ländern und 21 Branchen an der Befragung teilgenommen. Ein Großteil der in Deutschland ansässigen Firmen kommt aus dem Baugewerbe, der Energiewirtschaft und dem produzierenden Gewerbe. Im Vergleich zu den internationalen Teilnehmern sehen sie Faktoren wie Branchenkonservatismus oder fehlendes Wissen deutlich seltener als Hemmnis für die Transformation.

Die Preise für emissionsarmen Stahl und Beton liegen derzeit noch deutlich über denen für ihre konventionell hergestellten Pendants. Während bei Beton derzeit nicht einmal jeder dritte Befragte bereit ist, einen Aufschlag zu zahlen, wenn bei der Herstellung bis zu 50 Prozent weniger Emissionen anfallen, ist es bei Stahl bereits jeder zweite, zeigt die Umfrage.

Allerdings erwarten die Unternehmen flankierende Maßnahmen von der Politik. So halten in Deutschland 75 Prozent der Befragten eine CO₂-Bepreisung für sinnvoll, um die Beschaffung von emissionsarmem Stahl zu beschleunigen. Rund zwei Drittel sprechen sich für steuerliche Anreize, Kredite und Zuschüsse aus. Deutlich weniger beliebt sind CO₂-Grenzwerte oder Mindeststandards wie Green Building Codes.

“Eine Mehrheit der befragten deutschen Unternehmen ist bereit, zeitnah Preisaufschläge für emissionsarme Materialien zu zahlen”, betont Andreas Florissen, Senior Director bei Ramboll Management Consulting. Allerdings müssten dafür die Rahmenbedingungen stimmen und “der Einsatz dieser nachhaltigen Baustoffe gegenüber nicht-nachhaltigen Alternativen für sie auch wirtschaftlich attraktiv werden”. ch

Habeck will Stromkosten noch vor der Wahl dämpfen – FAZ

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Dienstag bei einem Treffen des Bündnisses “Zukunft der Industrie” an die Union appelliert, noch vor der Bundestagswahl gemeinsam mit der Rest-Ampel einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Mit einem Teil des Geldes will er den Unternehmen bei den Energiekosten unter die Arme greifen, indem er ihnen einen Bundeszuschuss zu den Netzentgelten gewährt. Doch wie Julia Löhr erfahren hat, denkt die Union gar nicht daran, Habeck entgegenzukommen. Zum Artikel

Thyssenkrupp Steel will 5000 Stellen abbauen – Der Spiegel

Der größte deutsche Stahlhersteller will bis zum Jahr 2030 ungefähr 5.000 Stellen abbauen. Weitere 6.000 Arbeitsplätze sollen in Ausgliederungen und Teilverkäufe wandern. Zugleich will Thyssenkrupp Steel Europe die Stahlproduktion von 11,5 auf 8,7 bis 9 Millionen Tonnen senken, berichtet Benedikt Müller-Arnold. Am Bau der Direktreduktionsanlage für grünen Stahl wolle das Unternehmen aber festhalten. Zum Artikel

Dax-Konzerne verpatzen die Generalprobe zum Lieferkettengesetz – Handelsblatt

Aus den erstmals im Jahr 2023 verpflichtenden Berichten deutscher Großunternehmen über deren Lieferketten wird deutlich, dass Firmen sehr unterschiedliche Maßstäbe setzen. Während bei Bayer in zwölf Monaten 1345 Beschwerden aus Zulieferbetrieben eingingen, waren es etwa bei Siemens nur drei, schreibt Christoph Schlautmann. Die Diskrepanz bei den Zahlen zeige, dass Konzernen bei den Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes die Orientierung fehle, glauben Experten. Zum Artikel

Plastics become growth driver for oil groups during energy transition – Financial Times

Da die Nachfrage nach fossiler Energie durch E-Mobilität sinken werde, konzentrierten sich die Produzenten zunehmend auf petrochemische Produkte wie Kunststoffe, berichtet Malcom Moore. Langfristig würden sie zum Haupttreiber der weltweiten Öl-Nachfrage. Ein Zeichen für diese Ambitionen sieht Moore im Versuch der Abu Dhabi National Oil Company, den deutschen Chemiekonzern Covestro zu kaufen. Zum Artikel

Nutzfahrzeuge: Richtfest für Batteriewerk in Nürnberg – Automobil Produktion

MAN Truck & Bus will ab April 2025 eigene Batterien produzieren. In diesen Tagen wurde in Nürnberg das Richtfest für die Batteriefabrik gefeiert. In einer ersten Ausbaustufe sollen 50.000, später bis zu 100.000 Batterien pro Jahr produziert werden. Wie Thomas Günnel schreibt, ist MAN damit der erste Nutzfahrzeughersteller mit eigener Batteriefertigung. Der Neubau soll 100 Millionen Euro kosten. Es sollen rund 350 Arbeitsplätze entstehen. Zum Artikel

Schweizer Finanzsektor im Visier: Neue Volksinitiative will die Finanzierung und Versicherung der Erdöl- und Kohleförderung einschränken – NZZ

Demnächst können die Schweizer über eine nachhaltige Regulierung des Finanzsektors abstimmen. Die Initiative wird vor allem von der Sozialdemokratischen Partei, den Grünen und Umweltorganisationen wie dem WWF getragen. Sie will erreichen, dass Banken, Versicherungen, Pensionskassen und andere Finanzinstitute ihre Geschäfte künftig stärker an den international vereinbarten Klima- und Biodiversitätszielen ausrichten, berichtet Hansueli Schöchli. Zum Artikel

Walmart Pulls Back on D.E.I. Initiatives Amid Conservative Pressure – The New York Times

Walmart, der größte Einzelhändler der USA, gibt dem Druck des bekannten rechten Aktivisten Robby Starbuck nach und wird künftig keine Organisationen mehr unterstützen, die sich für Diversity, Equity and Inclusion (D.E.I.), also für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, einsetzen. Das berichtet Lauren Hirsch. Zuvor hatten bereits Lowe’s, Tractor Supply und Harley-Davidson ähnliche Schritte unternommen. Zum Artikel

Wenn hohe Energiepreise das Papiergeschäft abfackeln – Der Standard

Estonia Cell ist nicht nur die größte Zellstofffabrik Estlands. Hier fallen auch zweieinhalb Prozent des nationalen Strom- und Gasverbrauchs an. Nach Jahren der Expansion und satten Gewinnen läuft das Werk seit September im Sparmodus. Schuld daran ist der für Europa ungewöhnliche Energiemix Estlands, berichtet Nicolas Dworak. Denn der basiert zu einem großen Teil auf Ölschiefer. Das verteuert den ohnehin nicht billigen Strom, weil die estnische Industrie in erheblichem Umfang CO₂-Zertifikate zukaufen muss. Zum Artikel

“Die Modeindustrie muss die Grenzen des Planeten akzeptieren” – Süddeutsche Zeitung

Im Interview beschreibt Daniel Ervér, der den Fast-Fashion-Konzern H&M leitet, wie er geopolitische Abhängigkeiten von Rohstoffen reduzieren will. Außerdem erklärt er, wie er wachsenden Altkleiderberge bekämpft und wie die Branche nachhaltiger wird. Zentral ist für ihn, dass Regierungen für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, um engagierte Unternehmen nicht zu benachteiligen. Zum Artikel

Beobachtungen auf den Galapagosinseln und dort gewonnene Erkenntnisse nutzte der Forscher Charles Darwin für seine Theorien zur Evolution und Natur. Schon vor 200 Jahren setzte der Mensch dort der Natur zu. So jagten Piraten die Riesenschildkröten und nutzten sie auf ihren Raubzügen als Frischfleischvorrat – denn die Tiere überlebten monatelang auf den Schiffen ohne Nahrung und Wasser. 1959 machte Ecuador die Inseln zu einem Nationalpark, 97 Prozent der Flächen sind seitdem geschützt. 1988 erweiterte das Land den Nationalpark um ein Meeresreservat. Mittlerweile gibt es wieder 20.000 Riesenschildkröten auf den Inseln, dank des Charles-Darwin-Forschungszentrums. Es zieht Tiere auf und wildert sie aus. Aber trotz aller Schutzmaßnahmen bleiben Fauna und Flora auf den Inseln gefährdet, ob durch Plastik, Touristen oder Drogenschmuggler. Anne Herberg, ARD-Korrespondentin in Lateinamerika, schildert dies im Deutschlandfunk in ihrer hörenswerten Sendung. Caspar Dohmen