Österreich wählt am Sonntag einen neuen Nationalrat und steht noch immer unter dem Eindruck der Flutkatastrophe. Doch trotz dieser Bilder und trotz des erhöhten Interesses der Wählerinnen und Wähler an Nachhaltigkeit, spielten diese Themen in den letzten Wochen nur am Rande der politischen Debatte eine Rolle. Lukas Bayer hat den Wahlkampf verfolgt und analysiert, in welchen Koalitionen Klimaziele am ehesten erreicht werden könnten.

Bei Unternehmen geht derweil die Nachfrage nach Krediten mit ESG-Bedingungen zurück. Denn obwohl es Rabatte auf die Zinsen gibt, tun sich vor allem kleine und mittlere Firmen mit den Bedingungen schwer. Warum Banken trotzdem auf Nachhaltigkeit setzen, lesen Sie in der Analyse von Günter Heismann.

Im Porträt stellen wir heute Mandy Pastohr vor. Die neue Präsidentin des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) will sich im Austausch mit Unternehmen dafür einsetzen, den bürokratischen Aufwand beim Lieferkettengesetz so gering wie möglich zu halten. Was sie antreibt, hat Nicolas Heronymus aufgeschrieben.

Ich wünsche eine anregende Lektüre!

Seit mehr als einem Jahr führt in Österreich die rechtsextreme FPÖ in Umfragen vor der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ. Dann kam die Flutkatastrophe. Mit ihr wurde die Klimapolitik doch noch Teil der Debatte – kurz bevor diesen Sonntag ein neuer Nationalrat gewählt wird.

Wirtschaftspolitische Themen sind hingegen kaum präsent, obwohl die Reduktion der Arbeitszeit auf 32 Stunden ein Kernthema der SPÖ ist. Auch die Grünen sind für verringerte Arbeitszeiten. Als das Thema zwischenzeitlich stärker aufkam, präsentierte die Industriellenvereinigung einen Gegenvorschlag: die 41-Stunden-Woche. Zwar erteilte die derzeit noch mit den Grünen regierende ÖVP der Arbeitszeiterhöhung eine Absage. Sie fordert aber ebenso wie FPÖ und NEOS mehr Vollzeit statt Teilzeit. Das soll dem Fachkräftemangel und der schwachen Konjunktur entgegenwirken. Inzwischen fiel das Thema wieder aus der medialen Aufmerksamkeit heraus: “Es gab eine große Debatte über Arbeitszeitverkürzung, aber alle Parteien haben das im Wahlkampf in den Hintergrund gerückt“, erklärt Oliver Picek, Chefökonom des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, im Gespräch mit Table.Briefings.

Auch die Debatte um Menschenrechte in internationalen Lieferketten ist kaum Wahlkampfthema. “Grüne und SPÖ waren für das Lieferkettengesetz, ÖVP und FPÖ haben es abgelehnt”, erklärt Picek bezogen auf die Positionen im EU-Wahlkampf. ÖVP, NEOS und FPÖ würden im Lieferkettengesetz “ein Übel sehen, das Unternehmen Berichtspflichten auferlegt”. Sie fordern stattdessen “Entbürokratisierung und Deregulierung”.

Allgemein gäbe es in der Wirtschaftspolitik zwei Lager, erklärt Picek: einerseits der “linke Block mit SPÖ, Grüne und KPÖ”, die “den Sozialstaat erhalten oder ausbauen wollen”. Sie sind weitgehend gegen Steuersenkungen, wollen über vermögensbezogene Steuern das Budgetdefizit schließen und neue Ausgaben ermöglichen. SPÖ und Grüne etwa bringen Modelle von “Vermögens- oder Erbschaftssteuern ab Millionen-Vermögen” ein, sagt Picek. Zudem wollen sie die Körperschaftssteuer erhöhen.

Die rechten, liberalen und konservativen Parteien versprechen dagegen teils massive Steuersenkungen – vor allem im Bereich der Einkommens- und Unternehmenssteuern. Das soll die Wirtschaft ankurbeln.

Die schwache Konjunktur ist neben Migration eines der zentralen Themen im Wahlkampf. Sie überlagerte auch die Klimapolitik. Vor allem FPÖ, aber auch die ÖVP spielten Wirtschaftswachstum und Klimapolitik gegeneinander aus, erklärt dazu Katharina Rogenhofer, Vorständin des Kontext Institut für Klimafragen, in einem Medienbriefing. In den Wahlprogrammen von Grünen, SPÖ und NEOS hingegen werde die Ökologisierung nicht als “Widerspruch zu einem wirtschaftlichen Wohlstand” verstanden, so Rogenhofer.

Picek zufolge seien ÖVP, NEOS und mittlerweile auch die FPÖ “klassische Unternehmerparteien” mit einem wirtschaftspolitisch neoliberalen Ansatz. Entsprechend schlagen die Parteien massive, milliardenschwere Ausgabenkürzungen des Staats vor. Zudem soll die Körperschaftssteuer auf 20 Prozent gesenkt werden.

Die Körperschaftssteuer wurde bereits im Zuge der “Ökosozialen Steuerreform” von der aktuellen Koalition aus ÖVP und Grünen auf 23 Prozent gesenkt – und im Gegenzug wurde eine CO₂-Steuer mit einem Klimabonus, ähnlich dem Klimageld, eingeführt.

Im Bereich der Industrie hat die grün-schwarze Regierung zudem einen Transformationsfonds mit 2,9 Milliarden Euro aufgelegt. “Dieser kommt nur schleppend voran”, kritisiert Picek allerdings. Das Interesse der Industrie sei bisher kleiner als erwartet. Zudem müsse die EU-Kommission für einen Teil der Förderungen noch grünes Licht geben. Die SPÖ habe hier einen Fonds mit 20 Milliarden Euro vorgeschlagen. Bei anderen Parteien – mit Ausnahme der Grünen – sei “das Thema zumindest nicht so präsent, dass sie es in den Vordergrund rücken würden”.

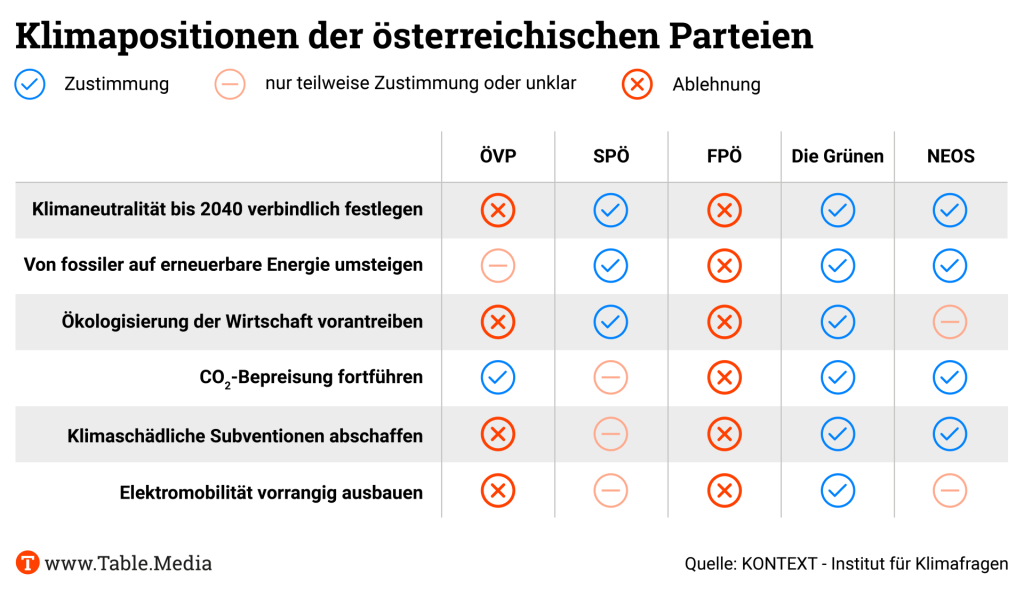

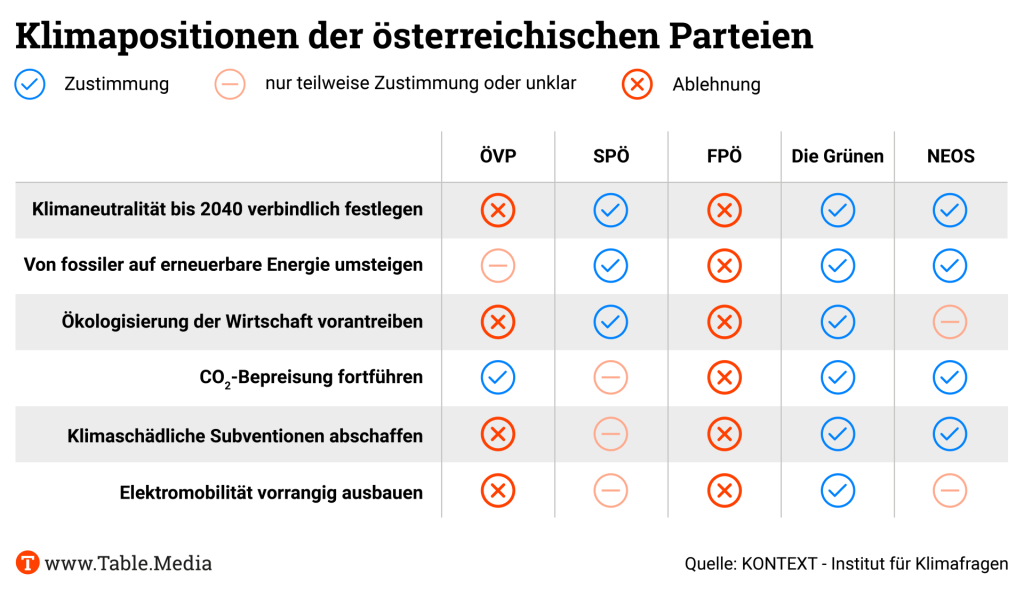

Eine Umfrage des Kontext Institut für Klimafragen zeigt nach der Flutkatastrophe ein gesteigertes Interesse an Klimaschutz bei Wählern aller Parteien. “Fast alle Parteien hinken dem klimapolitischen Willen ihrer Wähler hinterher“, lautet das Fazit. In einer weiteren Analyse zeigt das Institut die Positionen der Parteien zu ausgewählten Klimamaßnahmen.

Das EU-Klimaziel von minus 48 Prozent Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 würde demnach eine Dreier-Koalition aus ÖVP und SPÖ mit den NEOS oder Grünen am ehesten erreichen können. In dieser Konstellation sei ein “stärkerer Fokus auf den Umbau der Industrie und die Elektrifizierung” zu erwarten.

Bei einer FPÖ-ÖVP-Koalition seien dagegen “Rückschritte oder ein Stillstand in der Klimapolitik” wahrscheinlich. “Sowohl FPÖ als auch ÖVP sehen in der Ökologisierung der Wirtschaft eher eine Gefahr als eine Chance für Österreich”, erklärt Rogenhofer. “Die FPÖ leugnet den menschengemachten Klimawandel generell.” Die ÖVP hingegen wirbt für “Technologieoffenheit”. Aus Sicht des Ökonomen Picek wollen die Konservativen damit “die Klimapolitik abschwächen”.

Nach der Flutkatastrophe und obwohl erstmals die Emissionen in allen Sektoren nachhaltig sinken, liegen die Grünen weiter in Umfragen nur bei etwa neun Prozent – vier Prozent weniger als bei den letzten Wahlen 2019. Die ÖVP scheint bislang als Katastrophenmanager am meisten von der Katastrophe zu profitieren. Zwei neue Umfragen sehen dicht hinter der FPÖ bei 25 bis 27 Prozent. Die SPÖ liegt einige Prozentpunkte dahinter bei 20 Prozent. Unter Wählern aller Parteien gibt es aktuell hohe Zustimmungswerte zu Bodenschutz, Renaturierung und der Ökologisierung der Wirtschaft. Und selbst unter FPÖ-Wählern macht sich beinahe jede zweite Person Sorgen über die Folgen der Klimakrise.

In der anhaltenden Wirtschaftskrise schauen die Banken sehr genau hin, welchen Unternehmen sie einen Kredit geben. Sie wollen nicht nur wissen, wie es um die finanzielle Lage des Kreditnehmers steht. Zunehmend spielen auch ökologische Risiken eine Rolle, wenn eine Bank über eine Finanzierung entscheidet.

“Bei nahezu allen Gesprächen zu den Geschäftsmodellen der Unternehmen sowie bei Kreditverhandlungen geht es heute auch um ESG-Themen”, sagt Thorsten Winkelsett, Bereichsleiter Firmenkundengeschäft West & Mitte bei der DZ Bank. Die Banken möchten erfahren, wo ein Unternehmen aktuell steht und welche Ziele und konkreten Maßnahmen es für die ökologische Transformation vorsieht.

Die DZ Bank geht in den Gesprächen mit potenziellen Kreditnehmern systematisch vor. “Wir verwenden Checklisten mit rund 20 bis 30 Fragen, um uns ein Gesamtbild der Nachhaltigkeit eines Unternehmens machen zu können”, erläutert Winkelsett. Die einzelnen Ergebnisse werden zu einem Score zusammengefasst.

Um die Nachhaltigkeit eines Firmenkunden zu beurteilen, zapfen die Großbanken weitere Informationsquellen an. Hierzu gehören zum Beispiel die Bewertungen durch ESG-Ratingagenturen wie Ecovadis, ISS ESG oder Sustainalytics. Auch der immense Datenpool des New Yorker Informationsdienstleisters Bloomberg, der Angaben zu den ESG-Risiken von weltweit 130.000 Unternehmen enthält, wird gerne genutzt.

Ausgewertet werden auch die Nachhaltigkeitsberichte, die rund 500 Großunternehmen in Deutschland seit 2017 veröffentlichen müssen. Mit der EU-Richtlinie CSRD, die bis Ende des Jahres in Deutschland in Kraft treten soll, werden die Berichtspflichten auf schätzungsweise 14.000 bis 15.000 deutsche Firmen ausgeweitet.

Die DZ Bank sieht in den CSRD-Berichten, die größtenteils bereits ab dem Geschäftsjahr 2025 aufgestellt werden müssen, einen “klaren Mehrwert”. Das Institut wird die Berichte, die in einem elektronischen Format zu veröffentlichen sind, automatisiert erfassen und auswerten. Bei der Analyse der Berichte will das Institut Künstliche Intelligenz einsetzen.

Ein Firmenkunde, der im Zuge der umfassenden Analyse als “braun” bewertet wird, wie Winkelsett formuliert, muss allerdings nicht unbedingt befürchten, dass er von der Bank kein Geld mehr bekommt. “Wichtig ist, dass ein Kreditnehmer klare Pläne für die Transformation hat.” Die DZ Bank habe sich zum Ziel gesetzt, diesen Prozess zu begleiten und die Umsetzung der Pläne beispielsweise einmal im Jahr zu prüfen.

Um den ökologischen Wandel zu beschleunigen, setzen die Großbanken seit mehreren Jahren Kredite mit einer Nachhaltigkeitskomponente ein, die in der Branche als “ESG-Linked Loans” bekannt sind. Hierbei vereinbaren die Bank und der Kreditnehmer ein Nachhaltigkeitsziel. Das kann etwa darin bestehen, dass das Unternehmen den CO₂-Ausstoß in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent senkt.

Gelingt es dem Kreditnehmer, das vereinbarte Ziel zu erreichen, gewährt die Bank für die Restlaufzeit des Darlehens einen kleinen Rabatt auf den Zinssatz. Der Kreditnehmer hat also einen gewissen finanziellen Anreiz, den CO₂-Ausstoß tatsächlich im vereinbarten Umfang zu senken. Die Bank hat im Gegenzug ein geringeres Ausfallrisiko, weil der Kreditnehmer zusagt, seine Transformation voranzutreiben.

Bei Konsortialkrediten, die vorzugsweise von Großunternehmen aufgenommen werden, sind ESG-Linked Loans mittlerweile weit verbreitet. Der Anteil beträgt laut unterschiedlichen Angaben 30 bis 40 Prozent. An solchen Krediten sind bis zu zwei Dutzend internationale Großbanken beteiligt. Institute aus Frankreich, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern bestehen häufig darauf, dass ein Konsortialkredit mit einem ESG-Link versehen wird.

Weit weniger üblich sind Nachhaltigkeitskomponenten bei bilateralen Krediten, wo eine einzelne Bank das Darlehen vergibt. Solche Darlehen sind typisch für die Mittelstandsfinanzierung. Die Commerzbank bietet seit einiger Zeit ESG-Linked Loans für Mittelständler an, die bereits ab einem Kreditvolumen von einigen wenigen Millionen Euro vergeben werden.

Die Nachfrage nach solchen Krediten ist aber offenbar nicht allzu groß. Kleine und mittlere Unternehmen verfügen oft gar nicht über belastbare Angaben zu ihren ESG-Risiken – eine unverzichtbare Basis für die Vereinbarung von Nachhaltigkeitszielen.

Doch auch bei vielen größeren Unternehmen scheint das Interesse an nachhaltiger Finanzierung zu erlahmen. “Bei Unternehmenskrediten haben wir 2023 einen rückläufigen Anteil von ESG-Finanzierungen an den Gesamtvolumina beobachtet”, sagt Denise Kogel, Gruppenleiterin Structured Finance bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Der Anteil sei von 25 auf 18 Prozent gesunken.

Für den unerwarteten Rückgang sehen Finanzexperten mehrere Ursachen. Zum einen haben viele Unternehmen erfahren, dass ESG-Linked Loans einen gewissen zusätzlichen Aufwand zur Folge haben. So müssen zum Beispiel externe Gutachter prüfen, ob die Ziele, die mit den Banken vereinbart wurden, tatsächlich erreicht worden sind. Diesen und anderen Kosten stehen aber meist nur geringe finanzielle Vorteile gegenüber: Der Zinsrabatt bei Erreichung der Ziele beträgt in der Regel 0,02 bis 0,03 Prozent.

Einen weiteren Grund für den Rückgang bilden strengere Anforderungen an ESG-Linked Loans. Die Banken orientieren sich bei diesen Krediten an den “Principles” der International Capital Market Association (ICMA) und der Loan Market Association (LMA).

Diese beiden Bankenverbände haben ihre Regelwerke seit 2022 deutlich verschärft. Sie wollen verhindern, dass Unternehmen und Kreditinstitute ESG-Ziele vereinbaren, die allzu leicht erreicht werden können oder die aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohnehin zu erfüllen sind. Mit wenig ambitionierten Zielen werde die Glaubwürdigkeit von ESG-Linked Loans untergraben, warnt die LMA.

“Unternehmen sollten daher gut vorbereitet sein, bevor sie einen Kredit mit ESG-Komponenten aufnehmen”, sagt Expertin Kogel von der LBBW. Sie empfiehlt dem Management, erst einmal eine Nachhaltigkeitsstrategie einschließlich der geplanten Ziele und Maßnahmen zu formulieren.

Die Banken wären aber nicht die Banken, wenn sie für solche Fälle nicht eine Lösung gefunden hätten. Dies sind Kredite mit einer sogenannten “Rendezvous-Klausel”, die zum Beispiel von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) angeboten werden.

Diese Darlehen enthalten, grob gesprochen, lediglich eine Option auf einen ESG-Link. Bank und Kreditnehmer verzichten zunächst darauf, genaue Ziele festzulegen. Dies wird nachgeholt, sobald das Unternehmen eine klare Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt hat. In der Regel muss dies innerhalb von zwölf Monaten geschehen. Andernfalls gibt es kein Rendezvous, sondern die Bank sagt Adieu. Günter Heismann

Ein von der Bundesregierung geplanter Impact-Investment-Fonds, der gemeinwohlorientierte Unternehmen mit Eigenkapital unterstützen soll, befindet sich noch in der Prüfphase. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion hervor, die Table.Briefings vorliegt. Auch auf die Frage nach dem Zeitplan für einen geplanten Social-Impact-Fonds und eine Regelung für sogenannte “nachrichtenlose” Konten verstorbener Menschen verweist das Ministerium auf “regierungsinterne Abstimmungen”.

Die Union fordert mehr Tempo. “Obwohl seit über zwei Jahren Gutachten und gute Reformvorschläge auf dem Tisch liegen und sich eine Beauftragte für Soziale Innovationen darum kümmern soll, tritt das zuständige Ministerium BMBF auf der Stelle”, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön zu Table.Briefings. “Bis die angekündigten Fonds wie ein Social-Impact-Fonds oder ein Impact-Investment-Fonds, die das Eigenkapital und die Entwicklung der Unternehmen unterstützen könnten, ins Laufen kommen werden, ist die Legislaturperiode längst vorbei und einige Unternehmen werden es bis dato finanziell nicht packen.”

Laut des Wirtschaftsministeriums hingegen sind 72 Prozent der 70 angekündigten Maßnahmen “erfolgreich in Umsetzung oder abgeschlossen”; vor einem Jahr hat die Regierung die erste Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen vorgestellt. Das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (Send e.V.) attestiert der Bundesregierung, dass sie bei der Umsetzung grundsätzlich “sehr ordentlich” vorankomme.

Zugleich fehle es aber immer noch an “passgenauer Finanzierung”, sagt Vorstandsvorsitzende Sabrina Konzok – und die Umwidmung nachrichtenloser Vermögen könnte einen erheblichen Beitrag dazu leisten. Darunter versteht man Konten, Depots und Bankfächer, zu deren Eigentümern oder Erben Banken keinen Kontakt mehr haben. Älteren Schätzungen zufolge könnten auf diesem Weg mehrere Milliarden Euro frei werden. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung angekündigt, einen Weg zu finden, um solche Guthaben zur Förderung des Gemeinwohls nutzen zu können. Bislang fehlt das – laut Send e.V. haben alle anderen G7-Staaten und fast die Hälfte der OECD-Länder eine solche Regelung. Neu ist die Idee nicht. Schon vor fünf Jahren erklärte das Bundesjustizministerium, dass es das Thema “eng im Blick” habe. Der damals zuständige Minister: Olaf Scholz. maw

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und fordert Deutschland auf, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) umzusetzen. Andernfalls könnte die Richtlinie nicht die angestrebte Harmonisierung in Europa erreichen, so ihr Argument. Ferner würden Investoren die notwendigen ESG-Informationen fehlen, die diese für ihre Entscheidungen benötigen. Die CSRD ist Teil des Green Deals und sieht ausgeweitete und verschärfte Kriterien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen vor.

Die Frist für die Umsetzung lief am 6. Juli 2024 ab. Deutschland ist nicht das einzige Land, das sie gerissen hat. Insgesamt 17 Staaten erhalten deshalb einen Brief der EU-Kommission, darunter auch Belgien, Spanien, die Niederlande, Österreich, Polen und Portugal. Hierzulande liegt der Gesetzentwurf aktuell im Bundestag; am gestrigen Abend fand die erste – für die späte Stunde erstaunlich hitzige – Lesung statt. Nach dem Wunsch der EU sollte das Gesetz innerhalb der nächsten zwei Monate in Kraft treten.

Ginge es nach Justizminister Marco Buschmann, würde es nicht dazu kommen. Bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das Kabinett Ende Juli erklärte er, dass er “nicht glücklich” darüber sei, dass Unternehmen “detailliert über ihren Umgang mit sozialen und ökologischen Herausforderungen” berichten müssen. Die Bundesregierung wolle sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, “die sehr umfangreichen Vorgaben zum Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung wieder deutlich zu reduzieren”.

Laut einer Stellungnahme der Ausschüsse des Bundesrats in der vergangenen Woche könnte die CSRD sogar die Transformation gefährden, und auch aus der Union gibt es Kritik. Ihr Berichterstatter Stephan Mayer (CSU) sagte zu Table.Briefings: “Die mit der Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte verbundenen Vorteile stehen in keinerlei angemessenem Verhältnis zu dem damit verbundenen überbordenden Aufwand.” Er fordere die Regierung auf, die Richtlinie bei der EU “grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen, zu überarbeiten und zu entschlacken”.

Dem Vertragsverletzungsverfahren sah Justizminister Buschmann schon im Sommer gelassen entgegen. “Über das Geschäftsjahr 2024 muss erst im Frühjahr 2025 berichtet werden”, schrieb er. “Die gesetzlichen Anpassungen sollten bis dahin vorgenommen sein.” maw

Am Mittwoch wurde das “Women Leading on Climate Network” gegründet. Das internationale Netzwerk will den Einfluss von Frauen in Führungspositionen auf den Klimaschutz stärken. Zu den Gründerinnen gehören Catherine McKenna, ehemalige kanadische Umweltministerin, und Jennifer Morgan, deutsche Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik. Weitere Mitglieder sind die Chief Sustainability Officers (CSOs) großer Konzerne wie HSBC, BNP Paribas, Netflix, Walmart und Ikea. Auch Führungskräfte von NGOs sind beteiligt.

Ziele seien, die Expertise und den politischen Einfluss seiner Mitglieder zu bündeln, Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen und die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Gemeinschaften zu schützen. Dabei sollen besonders die klimaschädlichen Auswirkungen berücksichtigt werden, die Frauen unverhältnismäßig stark betreffen. “Frauen drängen auf ehrgeizigere Klimamaßnahmen in Verhandlungssälen, in Chefetagen und in ihren Gemeinden”, sagte McKenna, die derzeit die Expertengruppe “Panel on Net-Zero” der Vereinten Nationen leitet. “Wenn wir uns zusammentun, kommen wir schneller voran.”

Das “Women Leading on Climate Network” will den Fokus auf die Mobilisierung öffentlicher Investitionen in den Klimaschutz setzen. Eine zentrale Forderung ist, dass Regierungen “investierbare nationale Klimaschutzpläne” erstellen sollen, um die Umsetzung der nationalen Klimabeiträge (NDCs) im Rahmen des Pariser Abkommens voranzutreiben.

Frauen – und insbesondere nicht-weiße Frauen – sind etwa im Bereich der nachhaltigen Finanzierung in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Das neue Netzwerk schließt sich damit einer Reihe weiterer Initiativen an, die sich für mehr weibliche Beteiligung im Klimaschutz einsetzen, darunter:

Am heutigen Freitag berät der Bundestag in erster Lesung über das Rentenpaket II. Ein zentraler Punkt ist das Generationenkapital. Erstmals soll ein staatlich finanzierter Fonds zur Stabilisierung des Rentensystems beitragen. Befürchtet wird, dass die Mittel nicht nachhaltig angelegt werden.

Zehn Nichtregierungsorganisationen (NGOs), darunter Brot für die Welt, Greenpeace, Südwind und Urgewald, haben sich deshalb in einer gemeinsamen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Sie fordern verbindliche Vorgaben zum Schutz von Umwelt, Klima und Menschenrechten. Diese fehlten im vorliegenden Gesetzentwurf, so das Bündnis. “Von den Renteninvestitionen drohen Konzerne zu profitieren, die unsere Klimaziele verbauen, Geschäfte mit Regenwaldrodung machen oder Menschenrechte missachten.”

Besonders kritisch sehen die NGOs, dass das Generationenkapital zunächst vom Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) mitverwaltet werden soll. Eine Analyse des KENFO-Portfolios von Ende 2023 zeige, dass er Wertpapiere von 114 fossilen Unternehmen im Wert von rund 764 Millionen Euro halte. Die NGOs verlangen, dass der Gesetzgeber Nachhaltigkeit als vierten Grundsatz neben Sicherheit, Liquidität und Rendite für Anlagen des Generationenkapitals festschreibt.

Auch der Sustainable-Finance-Beirat (SFB) der Bundesregierung hat jüngst zu einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei Kapitalanlagen der öffentlichen Hand geraten, um die Risiken aus Klimakrise, Biodiversitätsverlust und Ressourcenknappheit zu minimieren. “Es ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll, diese Risiken in aktive Anlagestrategien stärker als bisher einzubeziehen und gleichzeitig chancenorientiert in die Dekarbonisierung und Resilienz unserer Wirtschaft zu investieren“, so die SFB-Vorsitzende Silke Stremlau. ch

Warum afrikanische Umweltschützer die deutsche Energiewende hassen – Spiegel

Brillenpinguine bevölkern eine Insel vor der namibischen Hafenstadt Lüderitz, aber wie lange noch? Die deutsche Firma Enertrag plant dort einen Tiefseehafen, von dem aus Ammoniak für die Energiewende verschifft werden soll. Nun protestieren Naturschützer, und auch der Landwirtschaftsminister sei skeptisch, berichten Susanne Götze und Claus Hecking. Zum Artikel

China’s accelerating green transition – Financial Times

Um eine tatsächliche Energiewende zu bekommen, müsse der staatliche Kohlesektor angegangen und der faktische Kapazitätsmarkt für Kohlemeiler aufgelöst werden. Nur ein liberalisierter Markt könne grüner Energie zum endgültigen Durchbruch verhelfen und die Industrieproduktion dekarbonisieren, so Edward White. Zum Artikel

Wie die EU-Kommission Umweltsünder schont – Süddeutsche Zeitung

Das Journalistenteam Investigate Europe hat sich angesehen, wie die EU-Kommission mit Verstößen der Mitgliedsländer gegen das Umweltrecht umgeht. Ergebnis: ziemlich großzügig. Obwohl der EuGH Rechtsbrüche in mehr als 40 Fällen festgestellt habe, so Pascal Hansens und Harald Schumann, seien den Rechtsbrechern von der Kommission viele Jahre Aufschub gewährt worden. Zum Artikel

Elektrisierender Kampfgeist – taz

Die Stimmung sei kämpferisch in der VW-Belegschaft, berichten Nanja Boenisch und David Muschenich aus Zwickau. Die Arbeiter, mit denen sie sprechen, sind aufgebracht über die Fehler, die aus ihrer Sicht das Management zu verantworten hat, und bangen zugleich um ihre Arbeitsplätze. Die Zukunft von VW seien E-Autos, und die müssten endlich auch für einen Massenmarkt produziert werden. Zum Artikel

Nachhaltigkeit ist den Unternehmen wichtiger als den Kunden – Das Investment

Lebensversicherer berücksichtigen ESG-Kriterien bei ihren Kapitalanlagen. Bastian Hebbeln beleuchtet dazu eine Studie der Ratingagentur Assekurata. Regulatorische Anforderungen seien der Hauptgrund für das Nachhaltigkeitsinteresse der Versicherer. Rückläufig sei dagegen die gesellschaftliche Relevanz von Nachhaltigkeit. Zum Artikel

Das ist der neue Milliardenmarkt für deutsche Werften – Handelsblatt

Um die Ausbauziele für Windenergie auf dem Meer zu erreichen, brauche es viele Konverter-Stationen und Spezialschiffe. Der Einstieg in den wachsenden Markt biete für deutsche Werften großes Potenzial, berichtet Volker Kühn. Zum Artikel

Die gefährliche Politisierung des Privatrechts im Klimaschutz – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Der Jurist Gerhard Wagner hält nichts von Klimaklagen, insbesondere solche gegen Unternehmen. Diese würden keine Anreize zur Transformation bieten, sondern riskierten Pleiten in der Industrie. Genau diese Industrie müsse aber die grüne Transformation leisten, schreibt Wagner in einem Gastbeitrag. Zum Artikel

Silicon Valley Renegades Pollute the Sky to Save the Planet – New York Times

Das Start-up “Make Sunsets” lässt mit Schwefeldioxid gefüllte Ballons in den Himmel steigen. Die Hoffnung: Das Gas reflektiert das Sonnenlicht und verringert so die Erderwärmung. Die Firma verkauft bereits “Kühlungsgutschriften”. Viele Experten sind von der Methode allerdings wenig begeistert, berichtet David Gelles. Zum Artikel

Borna, Bochum, Berlin und Weißwasser im Landkreis Görlitz – in ihren ersten Wochen als neue Präsidentin des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) reist Mandy Pastohr quer durch die Republik. Sie möchte alle Standorte der Behörde kennenlernen, die auch für die Kontrolle und Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes (LkSG) zuständig ist. Zurück am Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main wird sie überlegen, wie sich das BAFA weiterentwickeln lässt.

Ideen hat die gebürtig aus Jena stammende Pastohr bereits. Etwa: “Wir müssen als Arbeitgeber attraktiver werden“, sagt Pastohr. Mit den Löhnen in der freien Wirtschaft etwa im Großraum Frankfurt könne das BAFA nicht immer mithalten. Expertise braucht die Behörde aber – sei es für die Kontrolle von Rüstungsexporten oder die Genehmigung von Fördermitteln für Sanierungen. Künftig voraussichtlich auch für die Kontrolle von Unternehmen bei Umwelt-Sorgfaltspflichten aus der europäischen Lieferkettenrichtlinie.

Um Bewerber zu überzeugen, will Pastohr mit Modernität, Entwicklungsperspektiven, Sicherheit und guter Führung punkten. “Ich bin kein klassisches Verwaltungsgewächs”, sagt die 46-Jährige. Sie rufe Referentinnen auch mal “über die Hierarchie hinweg” direkt an und lasse sich etwas erklären. Andersherum sei ihr wichtig, dass jeder zu ihr kommen könne. “Mein Führungsstil ist für eine Behörde vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich halte das für zeitgemäß”, betont Pastohr. So wolle sie “tradierte Prozesse und Denkweisen” aufbrechen.

Kontinuität zeichnet sich beim Thema Lieferkettengesetz ab. “Wir verstehen uns nicht nur als klassische Kontrollbehörde, sondern auch als Partner der Wirtschaft”, sagt Pastohr. Das BAFA wolle Aufklärung betreiben – das entspricht dem Kurs, den auch ihr Vorgänger Torsten Safarik verfolgte. “Gerade für die mittelständischen Unternehmen, die indirekt betroffen sind, reduzieren wir den Aufwand, indem wir den unter das LkSG fallenden Unternehmen sagen: ‘Schaut bitte, was ihr euren Lieferanten tatsächlich auferlegen müsst.'”

Dass Pastohr dabei insbesondere auf den Mittelstand schaut, ist kein Zufall. “Mein Herz schlägt schon seit jeher für den Mittelstand“, sagt sie. Das liege auch an ihren früheren Jobs. Zunächst arbeitete Pastohr rund acht Jahre im Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW), das kleine und mittlere Unternehmen berät, damit diese wettbewerbsfähiger werden. Bevor sie zum BAFA ging, war sie dann vier Jahre im hessischen Wirtschaftsministerium tätig. Dort leitete sie eine Abteilung, die auch für Mittelstandsangelegenheiten zuständig ist.

Gerade in der Anfangszeit des Lieferkettengesetzes habe die dortige Lieferketten-Kontaktstelle gesehen, “dass viele kleine und mittlere Unternehmen, die gar nicht sorgfaltspflichtig sind, mit Fragebögen bombardiert wurden von großen Unternehmen”. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass die größeren Firmen erstmal ihre Lieferketten durchleuchten mussten. “Die Flut an Fragebögen wäre aber überhaupt nicht notwendig gewesen.” Ihre Empfehlung für größere Unternehmen: in den Dialog gehen und Rücksprache halten, ob die vermuteten Risiken beim Lieferanten tatsächlich vorliegen.

Dass Pastohr ihre Laufbahn mit Wirtschaftsthemen verbringt, war zu Studienbeginn nicht ausgemacht. Belegt hatte sie neben Erziehungswissenschaften und Unternehmenskommunikation auch die Fächer Englisch und Russisch. Nach einer Promotion in der Erwachsenenbildung und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden arbeitete sie kurz als Politikberaterin, bevor sie schließlich zum RKW ging. Nach fünf Jahren stieg sie dort zur Geschäftsführerin auf.

Die Workshops mit Unternehmen seien etwas, an das sie sich in diesem Kontext gerne erinnere. Sich mit Menschen aus der Geschäftsführung und anderen Abteilungen hinzusetzen und über die Lösung für ein Problem zu sprechen – “dabei kommt man mit vielen verschiedenen Realitäten in Kontakt und muss Antworten liefern”. Sie habe das immer als herausfordernd empfunden, aber – auch als sie schon Geschäftsführerin des RKW war – sehr gerne gemacht.

Gelernt habe sie in dieser Zeit, dass es keine Pauschallösungen gebe. Man müsse sich immer das jeweilige Geschäftsmodell anschauen. “Das ist jetzt auch mein Ansatz beim BAFA, dass ich nicht nach drei oder vier Wochen komme und sage, ich habe jetzt sofort die Lösung für alles”. Stattdessen wolle sie sich die Voraussetzungen und Möglichkeiten in der Behörde erst genau anschauen. Zu tun gibt es genug beim BAFA – einer Einrichtung mit mehr als 1.200 Mitarbeitern, vielen sehr unterschiedlichen Aufgaben und fünf Standorten in Deutschland. Nicolas Heronymus

Nadine-Hélène Santiago wird zum 1. Oktober Chief Sustainability Officer der Weleda Gruppe. Santiago ist bereits seit 2021 bei Weleda tätig, zuletzt war sie in leitender Funktion im Einkauf. Zu ihren ersten Aufgaben wird es nach Unternehmensangaben gehören, das CSRD-Reporting voranzutreiben.

Christopher Rohrer, der seit Anfang des Jahres die Direktion Nachhaltigkeit der Migros-Gruppe leitet, übernimmt künftig auch die Verantwortung für die Direktion Wirtschaftspolitik. Die Migros-Genossenschaft ist eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Schweiz.

Katharina Beumelburg tritt am 1. Oktober ihre neue Funktion als Vorstandsmitglied und Chief Sustainability & New Technologies Officer beim deutschen Baustoffkonzern Heidelberg Materials an. Sie war zuvor Chief Strategy and Sustainability Officer im Vorstand von SLB (ehemals Schlumberger), einem Unternehmen aus der Erdölbranche. Bei Heidelberg Materials wird Beumelburg ihre Erfahrungen im Bereich CO₂-Abscheidung und -Speicherung einbringen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Europe.Table – Der Anti-Breton: Wie tickt Stéphane Séjourné?

Der designierte Kommissionsvizepräsident für Wohlstand und Industriestrategie hat seinen Einfluss in Brüssel und Paris in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut. Nun sind seine Vermittlungskünste in der europäischen Industriepolitik gefragt. Zum Artikel

Research.Table – Verzögerung bei Ethikrat-Besetzung: Politische Kontroverse um die Auswahl

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch erneut keinen Beschluss zur Benennung der Mitglieder für den Deutschen Ethikrat gefasst. Die vier im Amt verbleibenden Ratsmitglieder und Ex-Vorsitzende melden sich jetzt zu Wort. Zum Artikel

Climate.Table – Aserbaidschan: Wie der COP-Gastgeber seine Klimapläne verwässert

Der Gastgeber der COP29 bekommt beim CAT-Rating die schlechteste Note. Gründe: steigende Emissionen, ein verwässertes NDC, Abhängigkeit von den Fossilen. Und bei der Planung der COP fokussiert sich die Präsidentschaft auf Selbstverpflichtungen statt auf Umsetzung der COP28-Beschlüsse. Zum Artikel

Österreich wählt am Sonntag einen neuen Nationalrat und steht noch immer unter dem Eindruck der Flutkatastrophe. Doch trotz dieser Bilder und trotz des erhöhten Interesses der Wählerinnen und Wähler an Nachhaltigkeit, spielten diese Themen in den letzten Wochen nur am Rande der politischen Debatte eine Rolle. Lukas Bayer hat den Wahlkampf verfolgt und analysiert, in welchen Koalitionen Klimaziele am ehesten erreicht werden könnten.

Bei Unternehmen geht derweil die Nachfrage nach Krediten mit ESG-Bedingungen zurück. Denn obwohl es Rabatte auf die Zinsen gibt, tun sich vor allem kleine und mittlere Firmen mit den Bedingungen schwer. Warum Banken trotzdem auf Nachhaltigkeit setzen, lesen Sie in der Analyse von Günter Heismann.

Im Porträt stellen wir heute Mandy Pastohr vor. Die neue Präsidentin des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) will sich im Austausch mit Unternehmen dafür einsetzen, den bürokratischen Aufwand beim Lieferkettengesetz so gering wie möglich zu halten. Was sie antreibt, hat Nicolas Heronymus aufgeschrieben.

Ich wünsche eine anregende Lektüre!

Seit mehr als einem Jahr führt in Österreich die rechtsextreme FPÖ in Umfragen vor der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ. Dann kam die Flutkatastrophe. Mit ihr wurde die Klimapolitik doch noch Teil der Debatte – kurz bevor diesen Sonntag ein neuer Nationalrat gewählt wird.

Wirtschaftspolitische Themen sind hingegen kaum präsent, obwohl die Reduktion der Arbeitszeit auf 32 Stunden ein Kernthema der SPÖ ist. Auch die Grünen sind für verringerte Arbeitszeiten. Als das Thema zwischenzeitlich stärker aufkam, präsentierte die Industriellenvereinigung einen Gegenvorschlag: die 41-Stunden-Woche. Zwar erteilte die derzeit noch mit den Grünen regierende ÖVP der Arbeitszeiterhöhung eine Absage. Sie fordert aber ebenso wie FPÖ und NEOS mehr Vollzeit statt Teilzeit. Das soll dem Fachkräftemangel und der schwachen Konjunktur entgegenwirken. Inzwischen fiel das Thema wieder aus der medialen Aufmerksamkeit heraus: “Es gab eine große Debatte über Arbeitszeitverkürzung, aber alle Parteien haben das im Wahlkampf in den Hintergrund gerückt“, erklärt Oliver Picek, Chefökonom des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, im Gespräch mit Table.Briefings.

Auch die Debatte um Menschenrechte in internationalen Lieferketten ist kaum Wahlkampfthema. “Grüne und SPÖ waren für das Lieferkettengesetz, ÖVP und FPÖ haben es abgelehnt”, erklärt Picek bezogen auf die Positionen im EU-Wahlkampf. ÖVP, NEOS und FPÖ würden im Lieferkettengesetz “ein Übel sehen, das Unternehmen Berichtspflichten auferlegt”. Sie fordern stattdessen “Entbürokratisierung und Deregulierung”.

Allgemein gäbe es in der Wirtschaftspolitik zwei Lager, erklärt Picek: einerseits der “linke Block mit SPÖ, Grüne und KPÖ”, die “den Sozialstaat erhalten oder ausbauen wollen”. Sie sind weitgehend gegen Steuersenkungen, wollen über vermögensbezogene Steuern das Budgetdefizit schließen und neue Ausgaben ermöglichen. SPÖ und Grüne etwa bringen Modelle von “Vermögens- oder Erbschaftssteuern ab Millionen-Vermögen” ein, sagt Picek. Zudem wollen sie die Körperschaftssteuer erhöhen.

Die rechten, liberalen und konservativen Parteien versprechen dagegen teils massive Steuersenkungen – vor allem im Bereich der Einkommens- und Unternehmenssteuern. Das soll die Wirtschaft ankurbeln.

Die schwache Konjunktur ist neben Migration eines der zentralen Themen im Wahlkampf. Sie überlagerte auch die Klimapolitik. Vor allem FPÖ, aber auch die ÖVP spielten Wirtschaftswachstum und Klimapolitik gegeneinander aus, erklärt dazu Katharina Rogenhofer, Vorständin des Kontext Institut für Klimafragen, in einem Medienbriefing. In den Wahlprogrammen von Grünen, SPÖ und NEOS hingegen werde die Ökologisierung nicht als “Widerspruch zu einem wirtschaftlichen Wohlstand” verstanden, so Rogenhofer.

Picek zufolge seien ÖVP, NEOS und mittlerweile auch die FPÖ “klassische Unternehmerparteien” mit einem wirtschaftspolitisch neoliberalen Ansatz. Entsprechend schlagen die Parteien massive, milliardenschwere Ausgabenkürzungen des Staats vor. Zudem soll die Körperschaftssteuer auf 20 Prozent gesenkt werden.

Die Körperschaftssteuer wurde bereits im Zuge der “Ökosozialen Steuerreform” von der aktuellen Koalition aus ÖVP und Grünen auf 23 Prozent gesenkt – und im Gegenzug wurde eine CO₂-Steuer mit einem Klimabonus, ähnlich dem Klimageld, eingeführt.

Im Bereich der Industrie hat die grün-schwarze Regierung zudem einen Transformationsfonds mit 2,9 Milliarden Euro aufgelegt. “Dieser kommt nur schleppend voran”, kritisiert Picek allerdings. Das Interesse der Industrie sei bisher kleiner als erwartet. Zudem müsse die EU-Kommission für einen Teil der Förderungen noch grünes Licht geben. Die SPÖ habe hier einen Fonds mit 20 Milliarden Euro vorgeschlagen. Bei anderen Parteien – mit Ausnahme der Grünen – sei “das Thema zumindest nicht so präsent, dass sie es in den Vordergrund rücken würden”.

Eine Umfrage des Kontext Institut für Klimafragen zeigt nach der Flutkatastrophe ein gesteigertes Interesse an Klimaschutz bei Wählern aller Parteien. “Fast alle Parteien hinken dem klimapolitischen Willen ihrer Wähler hinterher“, lautet das Fazit. In einer weiteren Analyse zeigt das Institut die Positionen der Parteien zu ausgewählten Klimamaßnahmen.

Das EU-Klimaziel von minus 48 Prozent Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 würde demnach eine Dreier-Koalition aus ÖVP und SPÖ mit den NEOS oder Grünen am ehesten erreichen können. In dieser Konstellation sei ein “stärkerer Fokus auf den Umbau der Industrie und die Elektrifizierung” zu erwarten.

Bei einer FPÖ-ÖVP-Koalition seien dagegen “Rückschritte oder ein Stillstand in der Klimapolitik” wahrscheinlich. “Sowohl FPÖ als auch ÖVP sehen in der Ökologisierung der Wirtschaft eher eine Gefahr als eine Chance für Österreich”, erklärt Rogenhofer. “Die FPÖ leugnet den menschengemachten Klimawandel generell.” Die ÖVP hingegen wirbt für “Technologieoffenheit”. Aus Sicht des Ökonomen Picek wollen die Konservativen damit “die Klimapolitik abschwächen”.

Nach der Flutkatastrophe und obwohl erstmals die Emissionen in allen Sektoren nachhaltig sinken, liegen die Grünen weiter in Umfragen nur bei etwa neun Prozent – vier Prozent weniger als bei den letzten Wahlen 2019. Die ÖVP scheint bislang als Katastrophenmanager am meisten von der Katastrophe zu profitieren. Zwei neue Umfragen sehen dicht hinter der FPÖ bei 25 bis 27 Prozent. Die SPÖ liegt einige Prozentpunkte dahinter bei 20 Prozent. Unter Wählern aller Parteien gibt es aktuell hohe Zustimmungswerte zu Bodenschutz, Renaturierung und der Ökologisierung der Wirtschaft. Und selbst unter FPÖ-Wählern macht sich beinahe jede zweite Person Sorgen über die Folgen der Klimakrise.

In der anhaltenden Wirtschaftskrise schauen die Banken sehr genau hin, welchen Unternehmen sie einen Kredit geben. Sie wollen nicht nur wissen, wie es um die finanzielle Lage des Kreditnehmers steht. Zunehmend spielen auch ökologische Risiken eine Rolle, wenn eine Bank über eine Finanzierung entscheidet.

“Bei nahezu allen Gesprächen zu den Geschäftsmodellen der Unternehmen sowie bei Kreditverhandlungen geht es heute auch um ESG-Themen”, sagt Thorsten Winkelsett, Bereichsleiter Firmenkundengeschäft West & Mitte bei der DZ Bank. Die Banken möchten erfahren, wo ein Unternehmen aktuell steht und welche Ziele und konkreten Maßnahmen es für die ökologische Transformation vorsieht.

Die DZ Bank geht in den Gesprächen mit potenziellen Kreditnehmern systematisch vor. “Wir verwenden Checklisten mit rund 20 bis 30 Fragen, um uns ein Gesamtbild der Nachhaltigkeit eines Unternehmens machen zu können”, erläutert Winkelsett. Die einzelnen Ergebnisse werden zu einem Score zusammengefasst.

Um die Nachhaltigkeit eines Firmenkunden zu beurteilen, zapfen die Großbanken weitere Informationsquellen an. Hierzu gehören zum Beispiel die Bewertungen durch ESG-Ratingagenturen wie Ecovadis, ISS ESG oder Sustainalytics. Auch der immense Datenpool des New Yorker Informationsdienstleisters Bloomberg, der Angaben zu den ESG-Risiken von weltweit 130.000 Unternehmen enthält, wird gerne genutzt.

Ausgewertet werden auch die Nachhaltigkeitsberichte, die rund 500 Großunternehmen in Deutschland seit 2017 veröffentlichen müssen. Mit der EU-Richtlinie CSRD, die bis Ende des Jahres in Deutschland in Kraft treten soll, werden die Berichtspflichten auf schätzungsweise 14.000 bis 15.000 deutsche Firmen ausgeweitet.

Die DZ Bank sieht in den CSRD-Berichten, die größtenteils bereits ab dem Geschäftsjahr 2025 aufgestellt werden müssen, einen “klaren Mehrwert”. Das Institut wird die Berichte, die in einem elektronischen Format zu veröffentlichen sind, automatisiert erfassen und auswerten. Bei der Analyse der Berichte will das Institut Künstliche Intelligenz einsetzen.

Ein Firmenkunde, der im Zuge der umfassenden Analyse als “braun” bewertet wird, wie Winkelsett formuliert, muss allerdings nicht unbedingt befürchten, dass er von der Bank kein Geld mehr bekommt. “Wichtig ist, dass ein Kreditnehmer klare Pläne für die Transformation hat.” Die DZ Bank habe sich zum Ziel gesetzt, diesen Prozess zu begleiten und die Umsetzung der Pläne beispielsweise einmal im Jahr zu prüfen.

Um den ökologischen Wandel zu beschleunigen, setzen die Großbanken seit mehreren Jahren Kredite mit einer Nachhaltigkeitskomponente ein, die in der Branche als “ESG-Linked Loans” bekannt sind. Hierbei vereinbaren die Bank und der Kreditnehmer ein Nachhaltigkeitsziel. Das kann etwa darin bestehen, dass das Unternehmen den CO₂-Ausstoß in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent senkt.

Gelingt es dem Kreditnehmer, das vereinbarte Ziel zu erreichen, gewährt die Bank für die Restlaufzeit des Darlehens einen kleinen Rabatt auf den Zinssatz. Der Kreditnehmer hat also einen gewissen finanziellen Anreiz, den CO₂-Ausstoß tatsächlich im vereinbarten Umfang zu senken. Die Bank hat im Gegenzug ein geringeres Ausfallrisiko, weil der Kreditnehmer zusagt, seine Transformation voranzutreiben.

Bei Konsortialkrediten, die vorzugsweise von Großunternehmen aufgenommen werden, sind ESG-Linked Loans mittlerweile weit verbreitet. Der Anteil beträgt laut unterschiedlichen Angaben 30 bis 40 Prozent. An solchen Krediten sind bis zu zwei Dutzend internationale Großbanken beteiligt. Institute aus Frankreich, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern bestehen häufig darauf, dass ein Konsortialkredit mit einem ESG-Link versehen wird.

Weit weniger üblich sind Nachhaltigkeitskomponenten bei bilateralen Krediten, wo eine einzelne Bank das Darlehen vergibt. Solche Darlehen sind typisch für die Mittelstandsfinanzierung. Die Commerzbank bietet seit einiger Zeit ESG-Linked Loans für Mittelständler an, die bereits ab einem Kreditvolumen von einigen wenigen Millionen Euro vergeben werden.

Die Nachfrage nach solchen Krediten ist aber offenbar nicht allzu groß. Kleine und mittlere Unternehmen verfügen oft gar nicht über belastbare Angaben zu ihren ESG-Risiken – eine unverzichtbare Basis für die Vereinbarung von Nachhaltigkeitszielen.

Doch auch bei vielen größeren Unternehmen scheint das Interesse an nachhaltiger Finanzierung zu erlahmen. “Bei Unternehmenskrediten haben wir 2023 einen rückläufigen Anteil von ESG-Finanzierungen an den Gesamtvolumina beobachtet”, sagt Denise Kogel, Gruppenleiterin Structured Finance bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Der Anteil sei von 25 auf 18 Prozent gesunken.

Für den unerwarteten Rückgang sehen Finanzexperten mehrere Ursachen. Zum einen haben viele Unternehmen erfahren, dass ESG-Linked Loans einen gewissen zusätzlichen Aufwand zur Folge haben. So müssen zum Beispiel externe Gutachter prüfen, ob die Ziele, die mit den Banken vereinbart wurden, tatsächlich erreicht worden sind. Diesen und anderen Kosten stehen aber meist nur geringe finanzielle Vorteile gegenüber: Der Zinsrabatt bei Erreichung der Ziele beträgt in der Regel 0,02 bis 0,03 Prozent.

Einen weiteren Grund für den Rückgang bilden strengere Anforderungen an ESG-Linked Loans. Die Banken orientieren sich bei diesen Krediten an den “Principles” der International Capital Market Association (ICMA) und der Loan Market Association (LMA).

Diese beiden Bankenverbände haben ihre Regelwerke seit 2022 deutlich verschärft. Sie wollen verhindern, dass Unternehmen und Kreditinstitute ESG-Ziele vereinbaren, die allzu leicht erreicht werden können oder die aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohnehin zu erfüllen sind. Mit wenig ambitionierten Zielen werde die Glaubwürdigkeit von ESG-Linked Loans untergraben, warnt die LMA.

“Unternehmen sollten daher gut vorbereitet sein, bevor sie einen Kredit mit ESG-Komponenten aufnehmen”, sagt Expertin Kogel von der LBBW. Sie empfiehlt dem Management, erst einmal eine Nachhaltigkeitsstrategie einschließlich der geplanten Ziele und Maßnahmen zu formulieren.

Die Banken wären aber nicht die Banken, wenn sie für solche Fälle nicht eine Lösung gefunden hätten. Dies sind Kredite mit einer sogenannten “Rendezvous-Klausel”, die zum Beispiel von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) angeboten werden.

Diese Darlehen enthalten, grob gesprochen, lediglich eine Option auf einen ESG-Link. Bank und Kreditnehmer verzichten zunächst darauf, genaue Ziele festzulegen. Dies wird nachgeholt, sobald das Unternehmen eine klare Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt hat. In der Regel muss dies innerhalb von zwölf Monaten geschehen. Andernfalls gibt es kein Rendezvous, sondern die Bank sagt Adieu. Günter Heismann

Ein von der Bundesregierung geplanter Impact-Investment-Fonds, der gemeinwohlorientierte Unternehmen mit Eigenkapital unterstützen soll, befindet sich noch in der Prüfphase. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion hervor, die Table.Briefings vorliegt. Auch auf die Frage nach dem Zeitplan für einen geplanten Social-Impact-Fonds und eine Regelung für sogenannte “nachrichtenlose” Konten verstorbener Menschen verweist das Ministerium auf “regierungsinterne Abstimmungen”.

Die Union fordert mehr Tempo. “Obwohl seit über zwei Jahren Gutachten und gute Reformvorschläge auf dem Tisch liegen und sich eine Beauftragte für Soziale Innovationen darum kümmern soll, tritt das zuständige Ministerium BMBF auf der Stelle”, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön zu Table.Briefings. “Bis die angekündigten Fonds wie ein Social-Impact-Fonds oder ein Impact-Investment-Fonds, die das Eigenkapital und die Entwicklung der Unternehmen unterstützen könnten, ins Laufen kommen werden, ist die Legislaturperiode längst vorbei und einige Unternehmen werden es bis dato finanziell nicht packen.”

Laut des Wirtschaftsministeriums hingegen sind 72 Prozent der 70 angekündigten Maßnahmen “erfolgreich in Umsetzung oder abgeschlossen”; vor einem Jahr hat die Regierung die erste Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen vorgestellt. Das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (Send e.V.) attestiert der Bundesregierung, dass sie bei der Umsetzung grundsätzlich “sehr ordentlich” vorankomme.

Zugleich fehle es aber immer noch an “passgenauer Finanzierung”, sagt Vorstandsvorsitzende Sabrina Konzok – und die Umwidmung nachrichtenloser Vermögen könnte einen erheblichen Beitrag dazu leisten. Darunter versteht man Konten, Depots und Bankfächer, zu deren Eigentümern oder Erben Banken keinen Kontakt mehr haben. Älteren Schätzungen zufolge könnten auf diesem Weg mehrere Milliarden Euro frei werden. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung angekündigt, einen Weg zu finden, um solche Guthaben zur Förderung des Gemeinwohls nutzen zu können. Bislang fehlt das – laut Send e.V. haben alle anderen G7-Staaten und fast die Hälfte der OECD-Länder eine solche Regelung. Neu ist die Idee nicht. Schon vor fünf Jahren erklärte das Bundesjustizministerium, dass es das Thema “eng im Blick” habe. Der damals zuständige Minister: Olaf Scholz. maw

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und fordert Deutschland auf, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) umzusetzen. Andernfalls könnte die Richtlinie nicht die angestrebte Harmonisierung in Europa erreichen, so ihr Argument. Ferner würden Investoren die notwendigen ESG-Informationen fehlen, die diese für ihre Entscheidungen benötigen. Die CSRD ist Teil des Green Deals und sieht ausgeweitete und verschärfte Kriterien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen vor.

Die Frist für die Umsetzung lief am 6. Juli 2024 ab. Deutschland ist nicht das einzige Land, das sie gerissen hat. Insgesamt 17 Staaten erhalten deshalb einen Brief der EU-Kommission, darunter auch Belgien, Spanien, die Niederlande, Österreich, Polen und Portugal. Hierzulande liegt der Gesetzentwurf aktuell im Bundestag; am gestrigen Abend fand die erste – für die späte Stunde erstaunlich hitzige – Lesung statt. Nach dem Wunsch der EU sollte das Gesetz innerhalb der nächsten zwei Monate in Kraft treten.

Ginge es nach Justizminister Marco Buschmann, würde es nicht dazu kommen. Bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das Kabinett Ende Juli erklärte er, dass er “nicht glücklich” darüber sei, dass Unternehmen “detailliert über ihren Umgang mit sozialen und ökologischen Herausforderungen” berichten müssen. Die Bundesregierung wolle sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, “die sehr umfangreichen Vorgaben zum Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung wieder deutlich zu reduzieren”.

Laut einer Stellungnahme der Ausschüsse des Bundesrats in der vergangenen Woche könnte die CSRD sogar die Transformation gefährden, und auch aus der Union gibt es Kritik. Ihr Berichterstatter Stephan Mayer (CSU) sagte zu Table.Briefings: “Die mit der Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte verbundenen Vorteile stehen in keinerlei angemessenem Verhältnis zu dem damit verbundenen überbordenden Aufwand.” Er fordere die Regierung auf, die Richtlinie bei der EU “grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen, zu überarbeiten und zu entschlacken”.

Dem Vertragsverletzungsverfahren sah Justizminister Buschmann schon im Sommer gelassen entgegen. “Über das Geschäftsjahr 2024 muss erst im Frühjahr 2025 berichtet werden”, schrieb er. “Die gesetzlichen Anpassungen sollten bis dahin vorgenommen sein.” maw

Am Mittwoch wurde das “Women Leading on Climate Network” gegründet. Das internationale Netzwerk will den Einfluss von Frauen in Führungspositionen auf den Klimaschutz stärken. Zu den Gründerinnen gehören Catherine McKenna, ehemalige kanadische Umweltministerin, und Jennifer Morgan, deutsche Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik. Weitere Mitglieder sind die Chief Sustainability Officers (CSOs) großer Konzerne wie HSBC, BNP Paribas, Netflix, Walmart und Ikea. Auch Führungskräfte von NGOs sind beteiligt.

Ziele seien, die Expertise und den politischen Einfluss seiner Mitglieder zu bündeln, Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen und die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Gemeinschaften zu schützen. Dabei sollen besonders die klimaschädlichen Auswirkungen berücksichtigt werden, die Frauen unverhältnismäßig stark betreffen. “Frauen drängen auf ehrgeizigere Klimamaßnahmen in Verhandlungssälen, in Chefetagen und in ihren Gemeinden”, sagte McKenna, die derzeit die Expertengruppe “Panel on Net-Zero” der Vereinten Nationen leitet. “Wenn wir uns zusammentun, kommen wir schneller voran.”

Das “Women Leading on Climate Network” will den Fokus auf die Mobilisierung öffentlicher Investitionen in den Klimaschutz setzen. Eine zentrale Forderung ist, dass Regierungen “investierbare nationale Klimaschutzpläne” erstellen sollen, um die Umsetzung der nationalen Klimabeiträge (NDCs) im Rahmen des Pariser Abkommens voranzutreiben.

Frauen – und insbesondere nicht-weiße Frauen – sind etwa im Bereich der nachhaltigen Finanzierung in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Das neue Netzwerk schließt sich damit einer Reihe weiterer Initiativen an, die sich für mehr weibliche Beteiligung im Klimaschutz einsetzen, darunter:

Am heutigen Freitag berät der Bundestag in erster Lesung über das Rentenpaket II. Ein zentraler Punkt ist das Generationenkapital. Erstmals soll ein staatlich finanzierter Fonds zur Stabilisierung des Rentensystems beitragen. Befürchtet wird, dass die Mittel nicht nachhaltig angelegt werden.

Zehn Nichtregierungsorganisationen (NGOs), darunter Brot für die Welt, Greenpeace, Südwind und Urgewald, haben sich deshalb in einer gemeinsamen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Sie fordern verbindliche Vorgaben zum Schutz von Umwelt, Klima und Menschenrechten. Diese fehlten im vorliegenden Gesetzentwurf, so das Bündnis. “Von den Renteninvestitionen drohen Konzerne zu profitieren, die unsere Klimaziele verbauen, Geschäfte mit Regenwaldrodung machen oder Menschenrechte missachten.”

Besonders kritisch sehen die NGOs, dass das Generationenkapital zunächst vom Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) mitverwaltet werden soll. Eine Analyse des KENFO-Portfolios von Ende 2023 zeige, dass er Wertpapiere von 114 fossilen Unternehmen im Wert von rund 764 Millionen Euro halte. Die NGOs verlangen, dass der Gesetzgeber Nachhaltigkeit als vierten Grundsatz neben Sicherheit, Liquidität und Rendite für Anlagen des Generationenkapitals festschreibt.

Auch der Sustainable-Finance-Beirat (SFB) der Bundesregierung hat jüngst zu einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei Kapitalanlagen der öffentlichen Hand geraten, um die Risiken aus Klimakrise, Biodiversitätsverlust und Ressourcenknappheit zu minimieren. “Es ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll, diese Risiken in aktive Anlagestrategien stärker als bisher einzubeziehen und gleichzeitig chancenorientiert in die Dekarbonisierung und Resilienz unserer Wirtschaft zu investieren“, so die SFB-Vorsitzende Silke Stremlau. ch

Warum afrikanische Umweltschützer die deutsche Energiewende hassen – Spiegel

Brillenpinguine bevölkern eine Insel vor der namibischen Hafenstadt Lüderitz, aber wie lange noch? Die deutsche Firma Enertrag plant dort einen Tiefseehafen, von dem aus Ammoniak für die Energiewende verschifft werden soll. Nun protestieren Naturschützer, und auch der Landwirtschaftsminister sei skeptisch, berichten Susanne Götze und Claus Hecking. Zum Artikel

China’s accelerating green transition – Financial Times

Um eine tatsächliche Energiewende zu bekommen, müsse der staatliche Kohlesektor angegangen und der faktische Kapazitätsmarkt für Kohlemeiler aufgelöst werden. Nur ein liberalisierter Markt könne grüner Energie zum endgültigen Durchbruch verhelfen und die Industrieproduktion dekarbonisieren, so Edward White. Zum Artikel

Wie die EU-Kommission Umweltsünder schont – Süddeutsche Zeitung

Das Journalistenteam Investigate Europe hat sich angesehen, wie die EU-Kommission mit Verstößen der Mitgliedsländer gegen das Umweltrecht umgeht. Ergebnis: ziemlich großzügig. Obwohl der EuGH Rechtsbrüche in mehr als 40 Fällen festgestellt habe, so Pascal Hansens und Harald Schumann, seien den Rechtsbrechern von der Kommission viele Jahre Aufschub gewährt worden. Zum Artikel

Elektrisierender Kampfgeist – taz

Die Stimmung sei kämpferisch in der VW-Belegschaft, berichten Nanja Boenisch und David Muschenich aus Zwickau. Die Arbeiter, mit denen sie sprechen, sind aufgebracht über die Fehler, die aus ihrer Sicht das Management zu verantworten hat, und bangen zugleich um ihre Arbeitsplätze. Die Zukunft von VW seien E-Autos, und die müssten endlich auch für einen Massenmarkt produziert werden. Zum Artikel

Nachhaltigkeit ist den Unternehmen wichtiger als den Kunden – Das Investment

Lebensversicherer berücksichtigen ESG-Kriterien bei ihren Kapitalanlagen. Bastian Hebbeln beleuchtet dazu eine Studie der Ratingagentur Assekurata. Regulatorische Anforderungen seien der Hauptgrund für das Nachhaltigkeitsinteresse der Versicherer. Rückläufig sei dagegen die gesellschaftliche Relevanz von Nachhaltigkeit. Zum Artikel

Das ist der neue Milliardenmarkt für deutsche Werften – Handelsblatt

Um die Ausbauziele für Windenergie auf dem Meer zu erreichen, brauche es viele Konverter-Stationen und Spezialschiffe. Der Einstieg in den wachsenden Markt biete für deutsche Werften großes Potenzial, berichtet Volker Kühn. Zum Artikel

Die gefährliche Politisierung des Privatrechts im Klimaschutz – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Der Jurist Gerhard Wagner hält nichts von Klimaklagen, insbesondere solche gegen Unternehmen. Diese würden keine Anreize zur Transformation bieten, sondern riskierten Pleiten in der Industrie. Genau diese Industrie müsse aber die grüne Transformation leisten, schreibt Wagner in einem Gastbeitrag. Zum Artikel

Silicon Valley Renegades Pollute the Sky to Save the Planet – New York Times

Das Start-up “Make Sunsets” lässt mit Schwefeldioxid gefüllte Ballons in den Himmel steigen. Die Hoffnung: Das Gas reflektiert das Sonnenlicht und verringert so die Erderwärmung. Die Firma verkauft bereits “Kühlungsgutschriften”. Viele Experten sind von der Methode allerdings wenig begeistert, berichtet David Gelles. Zum Artikel

Borna, Bochum, Berlin und Weißwasser im Landkreis Görlitz – in ihren ersten Wochen als neue Präsidentin des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) reist Mandy Pastohr quer durch die Republik. Sie möchte alle Standorte der Behörde kennenlernen, die auch für die Kontrolle und Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes (LkSG) zuständig ist. Zurück am Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main wird sie überlegen, wie sich das BAFA weiterentwickeln lässt.

Ideen hat die gebürtig aus Jena stammende Pastohr bereits. Etwa: “Wir müssen als Arbeitgeber attraktiver werden“, sagt Pastohr. Mit den Löhnen in der freien Wirtschaft etwa im Großraum Frankfurt könne das BAFA nicht immer mithalten. Expertise braucht die Behörde aber – sei es für die Kontrolle von Rüstungsexporten oder die Genehmigung von Fördermitteln für Sanierungen. Künftig voraussichtlich auch für die Kontrolle von Unternehmen bei Umwelt-Sorgfaltspflichten aus der europäischen Lieferkettenrichtlinie.

Um Bewerber zu überzeugen, will Pastohr mit Modernität, Entwicklungsperspektiven, Sicherheit und guter Führung punkten. “Ich bin kein klassisches Verwaltungsgewächs”, sagt die 46-Jährige. Sie rufe Referentinnen auch mal “über die Hierarchie hinweg” direkt an und lasse sich etwas erklären. Andersherum sei ihr wichtig, dass jeder zu ihr kommen könne. “Mein Führungsstil ist für eine Behörde vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich halte das für zeitgemäß”, betont Pastohr. So wolle sie “tradierte Prozesse und Denkweisen” aufbrechen.

Kontinuität zeichnet sich beim Thema Lieferkettengesetz ab. “Wir verstehen uns nicht nur als klassische Kontrollbehörde, sondern auch als Partner der Wirtschaft”, sagt Pastohr. Das BAFA wolle Aufklärung betreiben – das entspricht dem Kurs, den auch ihr Vorgänger Torsten Safarik verfolgte. “Gerade für die mittelständischen Unternehmen, die indirekt betroffen sind, reduzieren wir den Aufwand, indem wir den unter das LkSG fallenden Unternehmen sagen: ‘Schaut bitte, was ihr euren Lieferanten tatsächlich auferlegen müsst.'”

Dass Pastohr dabei insbesondere auf den Mittelstand schaut, ist kein Zufall. “Mein Herz schlägt schon seit jeher für den Mittelstand“, sagt sie. Das liege auch an ihren früheren Jobs. Zunächst arbeitete Pastohr rund acht Jahre im Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW), das kleine und mittlere Unternehmen berät, damit diese wettbewerbsfähiger werden. Bevor sie zum BAFA ging, war sie dann vier Jahre im hessischen Wirtschaftsministerium tätig. Dort leitete sie eine Abteilung, die auch für Mittelstandsangelegenheiten zuständig ist.

Gerade in der Anfangszeit des Lieferkettengesetzes habe die dortige Lieferketten-Kontaktstelle gesehen, “dass viele kleine und mittlere Unternehmen, die gar nicht sorgfaltspflichtig sind, mit Fragebögen bombardiert wurden von großen Unternehmen”. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass die größeren Firmen erstmal ihre Lieferketten durchleuchten mussten. “Die Flut an Fragebögen wäre aber überhaupt nicht notwendig gewesen.” Ihre Empfehlung für größere Unternehmen: in den Dialog gehen und Rücksprache halten, ob die vermuteten Risiken beim Lieferanten tatsächlich vorliegen.

Dass Pastohr ihre Laufbahn mit Wirtschaftsthemen verbringt, war zu Studienbeginn nicht ausgemacht. Belegt hatte sie neben Erziehungswissenschaften und Unternehmenskommunikation auch die Fächer Englisch und Russisch. Nach einer Promotion in der Erwachsenenbildung und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden arbeitete sie kurz als Politikberaterin, bevor sie schließlich zum RKW ging. Nach fünf Jahren stieg sie dort zur Geschäftsführerin auf.

Die Workshops mit Unternehmen seien etwas, an das sie sich in diesem Kontext gerne erinnere. Sich mit Menschen aus der Geschäftsführung und anderen Abteilungen hinzusetzen und über die Lösung für ein Problem zu sprechen – “dabei kommt man mit vielen verschiedenen Realitäten in Kontakt und muss Antworten liefern”. Sie habe das immer als herausfordernd empfunden, aber – auch als sie schon Geschäftsführerin des RKW war – sehr gerne gemacht.

Gelernt habe sie in dieser Zeit, dass es keine Pauschallösungen gebe. Man müsse sich immer das jeweilige Geschäftsmodell anschauen. “Das ist jetzt auch mein Ansatz beim BAFA, dass ich nicht nach drei oder vier Wochen komme und sage, ich habe jetzt sofort die Lösung für alles”. Stattdessen wolle sie sich die Voraussetzungen und Möglichkeiten in der Behörde erst genau anschauen. Zu tun gibt es genug beim BAFA – einer Einrichtung mit mehr als 1.200 Mitarbeitern, vielen sehr unterschiedlichen Aufgaben und fünf Standorten in Deutschland. Nicolas Heronymus

Nadine-Hélène Santiago wird zum 1. Oktober Chief Sustainability Officer der Weleda Gruppe. Santiago ist bereits seit 2021 bei Weleda tätig, zuletzt war sie in leitender Funktion im Einkauf. Zu ihren ersten Aufgaben wird es nach Unternehmensangaben gehören, das CSRD-Reporting voranzutreiben.

Christopher Rohrer, der seit Anfang des Jahres die Direktion Nachhaltigkeit der Migros-Gruppe leitet, übernimmt künftig auch die Verantwortung für die Direktion Wirtschaftspolitik. Die Migros-Genossenschaft ist eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Schweiz.

Katharina Beumelburg tritt am 1. Oktober ihre neue Funktion als Vorstandsmitglied und Chief Sustainability & New Technologies Officer beim deutschen Baustoffkonzern Heidelberg Materials an. Sie war zuvor Chief Strategy and Sustainability Officer im Vorstand von SLB (ehemals Schlumberger), einem Unternehmen aus der Erdölbranche. Bei Heidelberg Materials wird Beumelburg ihre Erfahrungen im Bereich CO₂-Abscheidung und -Speicherung einbringen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Europe.Table – Der Anti-Breton: Wie tickt Stéphane Séjourné?

Der designierte Kommissionsvizepräsident für Wohlstand und Industriestrategie hat seinen Einfluss in Brüssel und Paris in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut. Nun sind seine Vermittlungskünste in der europäischen Industriepolitik gefragt. Zum Artikel

Research.Table – Verzögerung bei Ethikrat-Besetzung: Politische Kontroverse um die Auswahl

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch erneut keinen Beschluss zur Benennung der Mitglieder für den Deutschen Ethikrat gefasst. Die vier im Amt verbleibenden Ratsmitglieder und Ex-Vorsitzende melden sich jetzt zu Wort. Zum Artikel

Climate.Table – Aserbaidschan: Wie der COP-Gastgeber seine Klimapläne verwässert

Der Gastgeber der COP29 bekommt beim CAT-Rating die schlechteste Note. Gründe: steigende Emissionen, ein verwässertes NDC, Abhängigkeit von den Fossilen. Und bei der Planung der COP fokussiert sich die Präsidentschaft auf Selbstverpflichtungen statt auf Umsetzung der COP28-Beschlüsse. Zum Artikel