privates Kapital so zu lenken, dass es die sozial-ökologische Transformation voranbringt, ist eine zentrale Herausforderung. Gelöst ist sie bislang nur teilweise. Neue Märkte, etwa für Wasserstoff, müssen erst noch geschaffen werden. Ob und wie schnell sich Investitionen lohnen, ist unklar – auch, weil die politischen Konflikte um die Wirtschaft der Zukunft noch lange nicht geeint sind.

Die deutschen Versicherer jedenfalls sehen die Risiken neuer Märkte als zu hoch an. Das hat Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), meinem Kollegen Caspar Dohmen gesagt. Immerhin, so Asmussen, investieren die Versicherer gerne und zunehmend in nachhaltige Infrastrukturprojekte.

Weniger risikoavers sind die sogenannten Impact-Investoren. Das schreibt Natalia Realpe Carrillo, Co-Leiterin des Arbeitskreises Frontier and Emerging Markets bei der Bundesinitiative Impact Investing. Was es aus ihrer Sicht braucht, um mehr Investitionen in wirkungsvolle Projekte zu lenken, beschreibt sie in einem Standpunkt.

Seinen Beitrag zum Gemeinwohl noch belegen muss der Markt für Zertifikate zur Kompensation von CO₂-Emissionen. Aktuell sind es mehr als zwei Milliarden US-Dollar privates Kapital, die damit bewegt werden. Diese Summe wird sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Wie effektiv Kompensation tatsächlich ist, steht aber infrage. Lisa Kuner greift eine Studie zu sauberen Kochern auf, die in Entwicklungsländern mit wenig anderen Energieträgern außer Holz zum Einsatz kommen.

“Es gibt einiges Potenzial, aber auch Grenzen”, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur Rolle der Versicherer für die Finanzierung der Transformation zu Table.Briefings. Erhebliches Potenzial sieht er in diversen für die Transformation wichtigen Infrastrukturprojekten. Dazu zählen die Versicherer Anlagen für erneuerbare Energien wie Sonne oder Wind, vor allem aber Netze für Strom, Wärme, Wasserstoff oder Pipelines zum Abtransport von CO₂ nach deren Abscheidung in industriellen Prozessen wie bei der Zementherstellung.

Solche Infrastrukturen passten aufgrund ihrer langen Lebensdauer gut zu den lang laufenden Verpflichtungen der Versicherer gegenüber ihren Kunden. Sie können etwa bei Lebensversicherungen mehrere Jahrzehnte betragen. Außerdem ermöglichen solche Investments stabile Kapitalflüsse. “Nachhaltige Infrastrukturprojekte sind für Versicherer ideale Investments im Rahmen der Transformation”, sagt Asmussen.

Dagegen ist ein zentraler Teil der Transformation der Wirtschaft für die Versicherer wegen der damit verbundenen Risiken von eher geringerem Interesse: der Umbau der Industrie selbst, zum Beispiel die Umstellung der Stahlbranche auf Wasserstoff. “Wegen des damit einhergehenden großen unternehmerischen Risikos sind solche Investitionen für die Assekuranz weniger geeignet”, sagt er. Hier sieht er die Banken in der Pflicht.

Gut 1,9 Billionen Euro Kapitalanlagen verwalten die Versicherer in Deutschland, jährlich legen sie rund 300 Milliarden Euro an. Dem stehen gewaltige Transformationsbedarfe gegenüber. Der Bundesverband der Deutschen Industrie beziffert den Investitionsbedarf für die Transformation mit Blick auf die Klimaziele der EU bis 2050 auf 2,3 Billionen Euro. Allein dürfte der Staat diese Aufgabe kaum stemmen können, selbst wenn die Bundesregierung sich neuen Spielraum im Haushalt für die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen verschafft – indem sie die Schuldenbremse lockert, ein Sondervermögen schafft oder die Einnahmen erhöht.

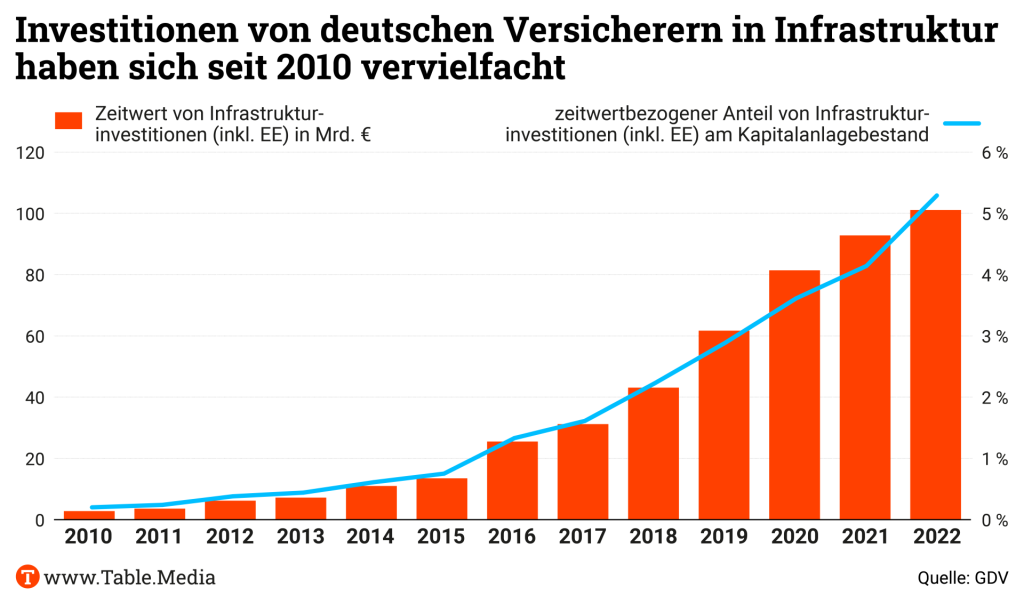

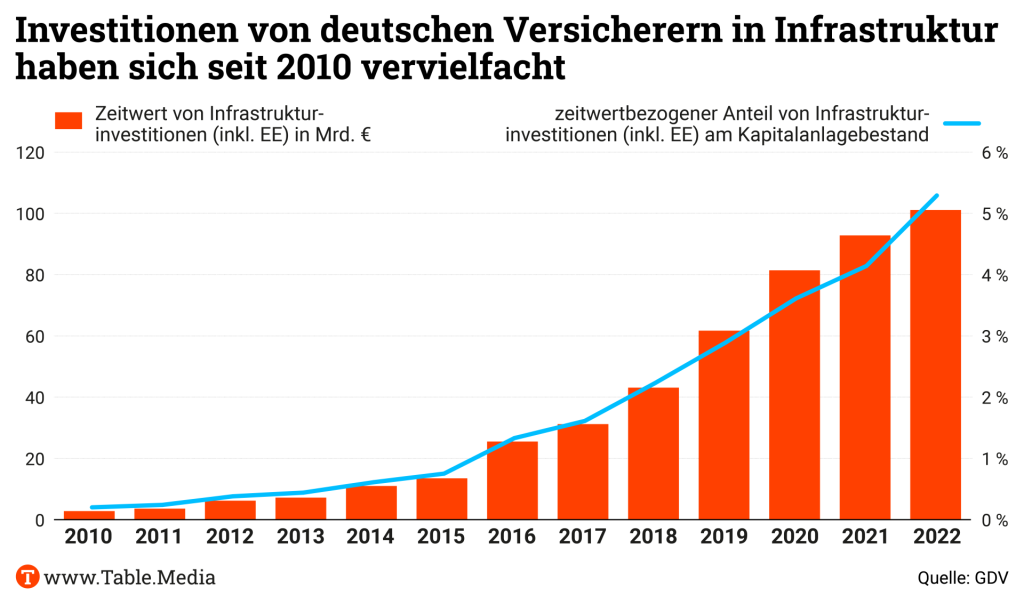

Vor zehn Jahren lag die Infrastrukturquote in den Kapitalanlagen der Versicherer im Schnitt laut GDV bei 0,2 Prozent, mittlerweile seien es 5,3 Prozent, “also fast hundert Milliarden Euro, wovon 20 Prozent in erneuerbare Energien investiert sind”, sagt Asmussen. “Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Anteil verdoppeln könnte, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen ändern sich“. In einer solchen Größenordnung investieren schon heute Versicherer in Frankreich oder England in Infrastruktur. Wenn die Versicherer jedes Jahr in Deutschland zehn Prozent ihrer neuen Kapitalanlagen in für die Transformation wichtige Infrastrukturen investieren würden, wäre dies ein Betrag von jährlich 30 Milliarden Euro.

Aber der GDV sieht laut Asmussen auch einige Hürden für mehr Investitionen seiner Mitglieder in Infrastruktur und fordert von der Politik Verbesserungen:

Statt, wie meist, nur auf den Beschaffungspreis zu achten, solle die öffentliche Hand stärker auch die Betreiberphase bei Infrastrukturen im Blick haben, “dann würde man auch eine ökonomisch nachhaltigere Infrastruktur bauen”. Projekte, bei denen die Versicherer und die öffentliche Hand zusammenarbeiteten, seien kosteneffizienter.

Die Versicherer räumen ein, dass es für die Allgemeinheit zunächst teurer werden könnte, wenn Privatunternehmen anstatt des Staates investierten. “Aber der Staat kann nicht alle notwendigen Investitionen allein stemmen”, sagt Asmussen. Zudem gehe es aufgrund der höheren Prozessdisziplin in der Regel schneller, wenn private Akteure bei solchen Projekten mit dabei seien, und der Zeitfaktor sei gerade in der Transformation wichtig. “Insofern relativiert sich das dann auch mit den höheren Kosten”, sagt er.

Zertifikate zur Kompensation von CO₂-Emissionen aus Projekten mit effizienten und sauberen Kochern sind oft weit weniger effektiv als behauptet. Denn die Realität in den betroffenen Ländern entspricht oft nicht den Berechnungen der Organisationen, die diese Zertifikate ausstellen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die Ende Januar im Fachmagazin “Nature Sustainability” veröffentlicht wurde.

Experten warnen schon länger vor überschätzten Kompensationsprojekten, doch Zertifizierer widersprechen ihnen, kritisieren Methodik und Interessen der neuen Studie. “Kocherprojekte” galten immerhin lange als unproblematisch – im Gegensatz zu CO₂-Zertifikaten aus Waldprojekten. Über diese wird regelmäßig berichtet, dass sie oftmals ihre Versprechen nicht halten und im schlimmsten Fall sogar Schaden anrichten. Projekte mit sauberen Kochern hingegen galten als relativ effizient. Im vergangenen Jahr kam weltweit der größte Teil an CO₂-Zertifikaten auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt aus Projekten, die Kocher oder Öfen austauschen. Auch die meisten neuen Projekte sind aus dieser Sparte.

Das liegt auch daran, dass die Idee dahinter so simpel ist. Saubere Kocher bringen demnach gleich mehrere Vorteile: Rund ein Drittel der Menschen weltweit kocht am offenen Feuer. Einfache, mit Kohle oder Holz befeuerte Kocher werden durch effizientere Modelle ersetzt, in denen die Hitze besser kanalisiert wird und so weniger Brennstoff benötigt wird und auch weniger Rauch austritt. Jährlich sterben bisher rund 3,2 Millionen Menschen durch Krankheiten, die durch Luftverschmutzung und Abgase beim Kochen verursacht werden, so die Weltgesundheitsorganisation. Diese Todesfälle können so reduziert oder verhindert werden. Auch die Abholzung von Wäldern für Feuerholz könnte zurückgehen. Außerdem stoßen die effizienten Öfen weniger CO₂ aus.

Die aktuelle Studie kommt nun aber zu dem Ergebnis, dass der positive Klimaeffekt solcher Projekte stark überschätzt wird. Das habe verschiedene Gründe:

Im Schnitt werde der Kompensationseffekt dadurch 1.000 Prozent größer eingeschätzt, als er tatsächlich ist, kritisieren die Studienautoren.

Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer des Kompensationsanbieters Atmosfair, sagt, dass die Einsparungen vieler Kocherprojekte überschätzt werden. Darum sei es “dringend notwendig, dass der Markt von schlechten Anbietern bereinigt werde”, sagt er zu Table.Briefings. Es gebe viele minderwertige Kocher, die schnell kaputtgehen. Häufig werde zudem mit zu optimistischen Annahmen bei der Vermeidung von Entwaldung gerechnet. Konservativere Annahmen und strengere Überprüfungen seien wichtig.

Für die eigenen Projekte ist Brockhagen aber optimistischer. Atmosfair stelle besonders hochwertige Öfen her, die auch besonders gut an lokale Bedingungen angepasst werden. Auch die Berechnungen der Auswirkungen auf Wälder seien deutlich vertrauenswürdiger, weil Atmosfair die Werte dafür direkt mit den Regierungen vor Ort abgleiche und aktualisiere, anstatt sie einfach nur anzunehmen. Weil die Regierungen die CO₂-Minderungen in ihren Berichten an die UN ausweisen müssen, hätten diese ein Interesse an konservativen Zahlen.

Die Zertifizierer Verra und Goldstandard dagegen ziehen die Glaubhaftigkeit der Nature Sustainability-Studie infrage. Schon im vergangenen September hatte ein offener Brief, den verschiedene Unternehmen des freiwilligen Kohlenstoffmarkts unterzeichnet hatten, vor allem die Finanzierung der Studie infrage gestellt. Die beiden Geldgeber “The Better Cooking Company” und “Carbon Direct” hätten Interessen, die Projekten mit sauberen Öfen entgegenstünden. Der offene Brief wirft der Studie außerdem methodische Schwächen vor.

Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Öko-Institut, kennt die Probleme von Projekten mit Kochherden. Er bestätigt die Tendenz der kritischen Studie: “Die CO₂-Einsparungen daraus werden massiv überschätzt“, so Schneider. Man könne zwar diskutieren, um welchen Faktor dies geschehe, aber es sei wissenschaftlich gut belegt, dass die Projekte aufgrund verschiedener methodischer Schwächen meist deutlich weniger Kohlenstoff kompensieren, als sie angeben.

Manche dieser Schwächen könnten behoben werden: Statt mit Umfragen kann man die Nutzung von effizienten Kochern beispielsweise mit Wärmesensoren nachvollziehen. Aber: “Die Unsicherheiten in den Projekten sind groß”, sagt Schneider. Man müsse von dem Gedanken wegkommen, eine genaue Menge an CO₂ kompensieren zu können.

Auch Benja Faecks von der Nichtregierungsorganisation Carbon Market Watch verurteilt Kocherprojekte nicht grundsätzlich. Denn sie hätten oftmals viele positive soziale und ökologische Nebeneffekte. Neben den methodischen Schwächen kritisiert sie aber auch die Mechanismen des freiwilligen CO₂-Markts. Es gebe ein “Race to the bottom”: Anbieter versuchten möglichst viele Zertifikate zu verkaufen und den Preis für eine Tonne CO₂ dabei so gering wie möglich zu halten.

Faecks denkt, dass jeder Projekttyp problematische Aspekte hat. Trotzdem gäbe es viele sehr gute Projekte, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein großes Problem sei die Kommunikation der Vorhaben: Behauptungen wie Klimaneutralität seien grundsätzlich irreführend. Anbieter sollten transparenter mit ihren Projekten und Anstrengungen umgehen und auch klarmachen, dass nicht genau berechnet werden könne, welche Mengen an CO₂ eingespart werden. Auch Lambert Schneider vom Öko-Institut meint, statt von Kompensation sollte man besser von einem “Klimaschutzbeitrag” sprechen.

Atmosfair Geschäftsführer Brockhagen sieht das anders: Kompensation setze das Verursacherprinzip um. Wenn Unternehmen für ihre Klimaauswirkungen in vollem Umfang bezahlten, sei das etwas anderes als eine Spende. Außerdem habe der CO₂-Markt eine wichtige Steuerungswirkung und Projekte würden dort realisiert, wo sie besonders viel zum Klimaschutz beitragen können.

Für Brockhagen sind die privaten Milliardensummen aus dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt unbedingt für Klimaschutz nötig. Aktuell fließen dort im Jahr mehr als zwei Milliarden US-Dollar, bis 2030 könnte das Volumen Schätzungen zufolge auf zehn bis 40 Milliarden steigen.

Die stellvertretenden EU-Botschafter der Mitgliedstaaten stimmen am heutigen Freitag zum dritten Mal über die europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) ab. Zudem sollen sie die Verpackungsverordnung absegnen. Beides sind wichtige Transformationsvorhaben der Europäischen Union, die inhaltlich wenig miteinander zu tun haben, politisch inzwischen dafür umso mehr.

Ob die hochstrittige Lieferkettenrichtlinie diesmal die erforderliche qualifizierte Mehrheit erhält, ist offen. Ausschlaggebend dürften die Voten von Frankreich und Italien sein. Die belgische Ratspräsidentschaft lässt nichts unversucht, um die Richtlinie doch noch auf den Weg zu bringen. Sie hat am Mittwoch einen neuen Vorschlag verteilt, der Table.Briefings vorliegt und den Text noch einmal in wichtigen Punkten abschwächt:

Die Bundesregierung wird sich erneut enthalten: Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat klargemacht, dass er sich auch durch solche Zugeständnisse nicht umstimmen lässt. Die belgische Ratspräsidentschaft versucht dem Vernehmen nach aber, insbesondere Italien umzustimmen – und zwar durch Zugeständnisse an der Verpackungsverordnung, die Rom große Sorgen bereitet. Ein solcher Paketdeal könnte womöglich den Weg für beide Gesetzesvorhaben ebnen.

Denn auch die qualifizierte Mehrheit für die Verpackungsverordnung wackelt, weil sich erneut die FDP querstellt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die anderen beteiligten Häuser am Donnerstag informiert, das in Brüssel erzielte Verhandlungsergebnis nicht mittragen zu wollen, wie Table.Briefings aus Koalitionskreisen erfuhr. In der Koalition wird seit dem gestrigen Donnerstag unter Hochdruck versucht, doch noch eine Einigung zu erzielen und ein weiteres German Vote zu vermeiden. tho

Klimaklagen sind im Kommen und könnten in Zukunft noch viel häufiger als Instrument für mehr Klimaschutz genutzt werden. “Wenn die Risiken des Klimawandels zunehmen” und “sich die Beweise für den Klimawandel weiterentwickeln” dürfte auch die Zahl von Klimaklagen steigen, heißt es in einer in der Fachzeitschrift “Science” erschienenen Studie. Unternehmen müssten das in ihrer Risikoabschätzung stärker berücksichtigen als bisher, raten die Autoren.

Wenn Unternehmen die finanziellen Risiken des Klimawandels für das eigene Geschäft einschätzen, tun sie das bisher üblicherweise in der Regel auf der Grundlage von physischen Risiken – beispielsweise Ernteausfälle oder Lieferkettenunterbrechungen durch Wetterkatastrophen. Oder auf Basis von Übergangsrisiken durch den Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaftsform. Dabei vernachlässigen sie derzeit noch das Risiko von Klimaklagen, wie der Artikel zeigt.

Die Science-Studie zählt bisher mehr als 2.485 Klimaklagen in 52 nationalen Gerichtsbarkeiten weltweit, vor allem in den USA. Die meisten richten sich gegen Staaten, doch Klimaklagen gegen Unternehmen nehmen zu. Sie können zum Ziel haben, die Firmen zu niedrigeren Emissionen zu verpflichten, und sie richten sich nicht nur gegen Öl-, Kohle- oder Gasfirmen: So klagte die Umweltorganisation Milieudefensie im Januar in den Niederlanden gegen die ING Diba, weil diese “der einflussreichste Bankier der Klimakrise” sei. Die Bank konterte: Ihre Aktivitäten würden schlicht die globale Wirtschaft reflektieren. In der Vergangenheit waren niederländische Klimaklagen – ob gegen die Regierung oder gegen Unternehmen wie Shell – oft Vorbild für Klagen in anderen Ländern. ae

Die Nachhaltigkeitsbank Triodos hat am gestrigen Donnerstag ihre Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt. Der Vorstandsvorsitzende Jeroen Rijpkema sprach vom besten Ergebnis in der Geschichte des Instituts. Die Gesamterträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 466 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern um 55 Prozent auf 77 Millionen Euro.

Die gute Geschäftsentwicklung zeige, “dass unser Geschäftsmodell, positive Wirkung mit soliden Finanzergebnissen zu verbinden, einem Bedürfnis entspricht”, so Rijpkema.

Laut Geschäftsbericht 2023 haben die Triodos Bank und ihre Klima- und Energiefonds 640 Projekte im Energiesektor vollständig oder teilweise finanziert. Bezogen auf den Anteil der Triodos Bank an den Projekten entstanden Kapazitäten zur Deckung des jährlichen Strombedarfs von 834.000 Haushalten. Damit ist sie, gemessen an der Gesamtzahl der Transaktionen, der weltweit aktivste Finanzierer im Bereich erneuerbare Energien.

Ein weiterer Schwerpunkt war die ökologische Baufinanzierung. So ermöglichte die Triodos Bank den Bau oder die Renovierung von mehr als 26.000 Häusern und Wohnungen. Hinzu kommt die Finanzierung von 217 sozialen Wohnungsbauprojekten für 20.300 Menschen.

Die Triodos Bank mit Sitz in Zeist in den Niederlanden wurde 1980 gegründet und war 2023 die drittgrößte nachhaltige Bank der Welt. Sie hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Belgien und Frankreich. Vergangene Woche hatte die GLS Bank, die größte deutsche Nachhaltigkeitsbank, ebenfalls eine positive Bilanz vorgelegt. ch

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) fordert mehr Biokraftstoffe und E-Fuels, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Er stützt sich dabei auf eine am Mittwoch vorgestellte Studie. Darin hat er anhand von drei Szenarien untersucht, welche Emissionslücken hierzulande durch die Kaufzurückhaltung bei Elektroautos entstehen.

“Wenn wir jetzt nicht alle verfügbaren Register für eine klimafreundliche Mobilität ziehen, rücken die Reduktionsziele im Verkehrsbereich in weite Ferne”, so BEE-Präsidentin Simone Peter. “Die deutsche Verkehrswende befindet sich auf Crashkurs mit den Klimazielen.”

Bis 2030 sollen nach den Plänen der Bundesregierung 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Sie sind das Rückgrat der Dekarbonisierung der Mobilität. Dafür müsste sich laut BEE der Absatz von Neufahrzeugen in den nächsten drei Jahren jedoch vervierfachen und bis 2030 versechsfachen. Stattdessen bliebe er hinter den Erwartungen zurück.

Bislang sind in Deutschland rund 1,4 Millionen Elektroautos zugelassen. Das entspricht einem Anteil von gerade einmal 2,9 Prozent. Damit verfehlte der Verkehrssektor im vergangenen Jahr erneut seine Einsparziele bei den Treibhausgasemissionen.

Für seine Analyse hat der BEE drei Mobilitätsszenarien entwickelt und untersucht, welche Treibhausgasminderungen sich daraus bis 2030 und 2045 ergeben und welche Emissionslücken verbleiben. Alle drei Szenarien basieren auf dem Sektorziel 2030 für den Verkehr und auf dem Ziel des Klimaschutzgesetzes (KGS), bis 2045 klimaneutral zu werden.

Angesichts dessen kommt der BEE in seiner Analyse zu dem Schluss, dass zur Vermeidung von Deckungslücken neben einem Hochlauf der Elektromobilität weitere Maßnahmen wie die Steigerung des Biokraftstoffeinsatzes und die Nutzung von E-Fuels notwendig sind.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. existiert seit 1991 und vertritt Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland, darunter auch Hersteller von Biokraftstoffen. ch

In einer Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit hat der Deutsche Ethikrat am Mittwoch eine gerechte “Verteilung der Lasten und Pflichten” innerhalb einzelner Gesellschaften, auf internationaler Ebene und zwischen den Generationen skizziert. Der Rat widmet sich darin insbesondere den “Mindestvoraussetzungen für ein gutes, gelingendes Leben jetzt und in Zukunft” unter den Bedingungen der Klimakrise.

Notwendig dafür seien definierte Untergrenzen und Schwellenwerte für überlebenswichtige Grundgüter wie Ernährung, Sicherheit oder Mobilität. Diese sollten garantiert jedem Menschen zustehen. Die Verantwortung für deren Einhaltung liege, wie die gesamte Bewältigung der Klimakrise, weder allein beim Staat noch allein bei den Bürgern. Vielmehr gehe es um eine “Multiakteursverantwortung”. Darunter versteht Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx eine “geteilte Verantwortung” von Individuen, staatlichen und überstaatlichen Institutionen sowie “kollektiven privaten Akteuren” wie Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Initiativen.

Die Empfehlungen des Ethikrats, der seit 2001 Bundestag und Bundesregierung berät, lassen sich als deutliche Kritik an der gegenwärtigen Politik verstehen. Speziell eine staatliche Erwartung eines emissionsärmeren Konsums von Individuen sei unangemessen, “solange innerhalb der vom selben Staat gewollten und unterstützten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung die Voraussetzungen dafür zu einem guten Teil nicht erfüllt sind oder sogar konterkariert werden”.

Für drei der 26 Mitglieder des Ethikrats blieb die Stellungnahme bei der Bezugnahme auf Menschenrechte, Menschenwürde oder den Begriff des “gelingenden Lebens” sowie bei der konkreten Bestimmung von Schwellenwerten für einzelne geteilte Güter zu vage. In einem der Stellungnahme angehängten Sondervotum werden der “rein appellative Charakter” der Forderungen zu internationaler und intergenerationaler Gerechtigkeit und die Forderungen nach internationalen Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung als “ebenso allgemein wie wohlfeil” kritisiert. Ausführungen des Ethikrats zur Mitverantwortung des Individuums werden von den internen Kritikern gar als “überschießender und tendenziell illiberaler Moralismus” etikettiert. lf

Can Europe Save Forests Without Killing Jobs in Malaysia? – New York Times

Das bevorstehende EU-Importverbot für Produkte aus Entwaldung wird als klimapolitischer Goldstandard gepriesen. Patricia Cohen aber berichtet, dass Malaysia und Indonesien, wo 85 Prozent des weltweiten Palmöls produziert werden, dadurch ihre Lebensgrundlagen bedroht sehen. Zum Artikel

Shell shakes up climate targets as it plans to keep gas business growing – Financial Times

Der britische Energiekonzern Shell will seine Klimaziele abschwächen, um das boomende LNG-Gasgeschäft auszubauen, berichtet Tom Wilson. Zwischenziele würden gelockert oder ganz entfallen. Bereits zuvor hatte ein niederländisches Gericht Shells bestehende Klimaziele jedoch als unzureichend beurteilt und Nachbesserungen gefordert, wogegen der Konzern Widerspruch eingelegt hat. Zum Artikel

ChatGPT soll täglich so viel Strom wie 17.000 US-Haushalte verbrauchen – Standard

Kürzlich hat Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot veröffentlicht. Auch Google, Apple oder Amazon treiben ihr Engagement stark voran. Doch das hat seinen Preis. Und der besteht unter anderem in einem stetig steigenden Energiebedarf. Zum Artikel

Mission E-Auto fürs Volk – verbünden sich die Europäer jetzt gegen China? – Welt

Die europäischen Autohersteller liefern sich ein Wettrennen um das Segment der Kleinwagen mit Elektroantrieb. Volkswagen denkt sogar über ein E-Auto für unter 20.000 Euro nach. Um im Preiskampf mithalten zu können, zeigen sich nicht nur die Wolfsburger offen für Kooperationen, berichtet Daniel Zwick. Zum Artikel

Baumfreunde gegen Autoliebhaber – taz

In Grünheide bei Berlin wird demonstriert, für und gegen Teslas Erweiterungspläne. Ein Autorenteam hat die Stimmung vor Ort eingefangen zwischen Sabotageakten, Baumhäusern und einem Blitzbesuch von Elon Musk. Zum Artikel

Air pollution levels have improved in Europe over 20 years, say researchers – The Guardian

Die Luft in Europa ist sauberer als vor 20 Jahren. Trotzdem lebten 98 Prozent aller Europäer an Orten, wo die Luftverschmutzung zu hoch ist – gemessen an den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation, schreibt Helena Horton. Zu den schmutzigsten Gegenden gehörten Norditalien, Osteuropa und einige Gebiete in Großbritannien, den Niederlanden und Belgien. Zum Artikel

Nestlé shareholders call on food giant to reduce reliance on unhealthy products – Financial Times

Eine Gruppe von Nestlé-Aktionären hat vor der Jahreshauptversammlung eine Resolution eingereicht, in der der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern aufgefordert wird, seine Abhängigkeit von ungesunden Produkten zu verringern. Sie berufen sich dabei auf regulatorische und Reputationsrisiken sowie auf wachsende Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit. Zum Artikel

Arbeiten in Deutschland? Nein, danke – Süddeutsche Zeitung

18 Prozent der Studierenden in Deutschland sähen bessere Chancen im Ausland für die Zeit nach ihrem Abschluss – das sei das Ergebnis einer neuen Studie. Die Forscher warnen, dass solche Abgänge den Fachkräftemangel verschärfen und die Wettbewerbsfähigkeit bedrohen könnten, berichtet Paulina Würminghausen. Zum Artikel

Impact-Investitionen in Frontier- und Schwellenmärkten (Frontier and Emerging Markets – FEM) zielen auf große Herausforderungen wie Armut, Klimawandel und Zugang zur Gesundheitsversorgung ab. Sie bieten Investorinnen und Investoren eine Gelegenheit, positive Veränderungen herbeizuführen und gleichzeitig wettbewerbsfähige finanzielle Erträge zu erzielen.

Auf der vergangenen UN-Klimakonferenz (COP28) wurde die wachsende Akzeptanz solcher Investitionen betont. Es ging aber auch um die Notwendigkeit, verbleibende Herausforderungen für eine noch stärkere Wirkung anzugehen. Impact-Investitionen sind ein entscheidender Hebel für die Lösung sozialer und Umweltprobleme. Laut den aktuellsten Zahlen von 2022 ist der deutsche Markt für Impact Investitionen bereits 38,9 Milliarden Euro groß.

Für 83 Prozent der deutschen Impact-Investoren besteht die Motivation für Impact Investing darin, zur Lösung globaler Probleme wie Armut und Klimawandel beizutragen. Invest in Visions’ IIV Microfinanzfonds zeigt, wie in Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Subsahara-Afrika Kleinunternehmen gefördert werden: Dem Unternehmen zufolge ermöglicht der Fonds über 400.000 Menschen, unternehmerisch tätig zu sein, weil sie Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Seit seiner Auflage 2011 habe er eine positive annualisierte Rendite erzielt, heißt es.

Noch hinkt die Höhe der Impact-Investitionen dem Bedarf aber stark hinterher. Mein ehemaliger Kollege Sebastian Groh, Gründer von ME SOLshare in Bangladesch, stellte auf der COP28 die Frage: “Was, wenn wir diese Gelegenheit im Kampf gegen den Klimawandel verpassen?” Er drängte Investor:innen dazu, diejenigen zu unterstützen, die lokale Probleme effektiv angehen. Ohne genug Gelder drohen sich Innovationen für Klimaschutz sowie wichtige Initiativen zur Bekämpfung von Hunger und Krankheit in FEMs zu verzögern, was negative Folgen für Millionen von Menschen hätte und sie schlimmstenfalls tiefer in die Armut treibt.

Mangelnde Unterstützung dürfte den Klimawandel verschärfen. Wenn Regionen Ressourcen für nachhaltige Entwicklung fehlt, wirkt sich das negativ auf Ökosysteme und Gemeinschaften aus, was weltweite Folgen hat. In Indien führt der fehlende Zugang der Bauern und Bäuerinnen zu Ressourcen für nachhaltige Landwirtschaft dazu, dass sie Methoden anwenden, die die Methanemissionen erhöhen. Landwirtschaftliche Emissionen machten 2019 etwa 76 Prozent der gesamten Methanemissionen des Landes aus, was zur Verschärfung des weltweiten Klimawandels beiträgt.

Die deutschen Impact-Investoren erwarten einen Anstieg von Impact Investitionen in den kommenden Jahren. Beitragen dürften dazu die Weltbank und die Entwicklungsbanken für Lateinamerika und die Karibik (CAF), sowie jene der Vereinigten Arabischen Emirate. Alle drei haben angekündigt, Milliardensummen für umweltfreundliche Projekte in FEMs bereitzustellen.

Ebenso kündigten führende Vermögensverwalter, Plattformen und Unternehmen neue Fonds, Partnerschaften und Verpflichtungen zur Integration von Prinzipien des Impact Investing an. Die jüngsten globalen Initiativen und das gestiegene Engagement deutscher Investoren, wie das von einem der führenden Anbieter von Impact-Fonds Finance in Motion, signalisieren ein wachsendes Bewusstsein.

Durch strategische Allianzen mit lokalen Akteur:innen und die Nutzung lokalen Wissens können Impact-Investitionen gezielt platziert werden, um möglich viel Wirkung zu erzeugen.

Aber es gibt Hürden:

Mit dem Diskussionspapier des AK FEM “Warum Impact-Investitionen in Frontier & Emerging Markets?” möchten wir aufzeigen, welches Potenzial Impact-Investitionen in diesen Märkten haben: Welche Rolle kann Impact Investing spielen – in den Portfolios der Investor:innen und in einer Zukunft, wie wir sie uns wünschen? Ich lade die Leserinnen und Leser herzlich ein, die Bundesinitiative Impact Investing kennenzulernen, wirkungsvolle Projekte in FEMs zu entdecken und sich mit Mitgliedern des AK FEM auszutauschen.

Natalia Realpe Carrillo ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von HEDERA Sustainable Solutions und Co-Leiterin Arbeitskreis Frontier and Emerging Markets (AK FEM), Bundesinitiative Impact Investing (BIII). Sie hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im grünen Mikrofinanzsektor. Als Projektmanagerin hat sie Institutionen dabei unterstützt, den Zugang zu sauberer Energie in abgelegenen ländlichen Regionen zu fördern. Sie ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin, hat einen Master in Industrie- und Netzwerkökonomie und im Bereich Energietechnik promoviert.

Berlin.Table – Staat darf Unternehmensförderung an soziale Vorgaben knüpfen: Wenn die Politik Betriebe finanziell unterstützt, darf er diese Förderung generell an Bedingungen wie Tariftreue und Mitbestimmung knüpfen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten im Auftrag des DGB. Zum Artikel

Research.Table – Rechte Interessengruppen wollen Exekutive schwächen: Bis Juni entscheidet der Supreme Court in den USA über die sogenannte Chevron-Doktrin. Sollte sie fallen, droht den USA ein regulatorisches Chaos, gerade auch bei Umweltauflagen und Emissionswerten, die vor allem von rechten Republikanern abgelehnt werden. Zum Artikel

Climate.Table – Deutsche Vermögensverwalter investieren 28 Milliarden US-Dollar klimaschädlich: Einem Bericht von Greenpeace zufolge, haben die vier größten deutschen Fondsgesellschaften trotz gegenteiliger Versprechen noch immer viele Milliarden US-Dollar in Unternehmen im Bereich fossiler Energien angelegt. Zum Artikel

Europe.Table – Brüssel debattiert mögliches Einfuhrverbot für chinesisches Recycling-Plastik: Eine Klausel im Vorschlag zu den EU-Verpackungsvorschriften löst Diskussionen aus. Sie könnte den EU-Markt für chinesisches Recycle-Plastik verschließen. Zum Artikel

privates Kapital so zu lenken, dass es die sozial-ökologische Transformation voranbringt, ist eine zentrale Herausforderung. Gelöst ist sie bislang nur teilweise. Neue Märkte, etwa für Wasserstoff, müssen erst noch geschaffen werden. Ob und wie schnell sich Investitionen lohnen, ist unklar – auch, weil die politischen Konflikte um die Wirtschaft der Zukunft noch lange nicht geeint sind.

Die deutschen Versicherer jedenfalls sehen die Risiken neuer Märkte als zu hoch an. Das hat Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), meinem Kollegen Caspar Dohmen gesagt. Immerhin, so Asmussen, investieren die Versicherer gerne und zunehmend in nachhaltige Infrastrukturprojekte.

Weniger risikoavers sind die sogenannten Impact-Investoren. Das schreibt Natalia Realpe Carrillo, Co-Leiterin des Arbeitskreises Frontier and Emerging Markets bei der Bundesinitiative Impact Investing. Was es aus ihrer Sicht braucht, um mehr Investitionen in wirkungsvolle Projekte zu lenken, beschreibt sie in einem Standpunkt.

Seinen Beitrag zum Gemeinwohl noch belegen muss der Markt für Zertifikate zur Kompensation von CO₂-Emissionen. Aktuell sind es mehr als zwei Milliarden US-Dollar privates Kapital, die damit bewegt werden. Diese Summe wird sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Wie effektiv Kompensation tatsächlich ist, steht aber infrage. Lisa Kuner greift eine Studie zu sauberen Kochern auf, die in Entwicklungsländern mit wenig anderen Energieträgern außer Holz zum Einsatz kommen.

“Es gibt einiges Potenzial, aber auch Grenzen”, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur Rolle der Versicherer für die Finanzierung der Transformation zu Table.Briefings. Erhebliches Potenzial sieht er in diversen für die Transformation wichtigen Infrastrukturprojekten. Dazu zählen die Versicherer Anlagen für erneuerbare Energien wie Sonne oder Wind, vor allem aber Netze für Strom, Wärme, Wasserstoff oder Pipelines zum Abtransport von CO₂ nach deren Abscheidung in industriellen Prozessen wie bei der Zementherstellung.

Solche Infrastrukturen passten aufgrund ihrer langen Lebensdauer gut zu den lang laufenden Verpflichtungen der Versicherer gegenüber ihren Kunden. Sie können etwa bei Lebensversicherungen mehrere Jahrzehnte betragen. Außerdem ermöglichen solche Investments stabile Kapitalflüsse. “Nachhaltige Infrastrukturprojekte sind für Versicherer ideale Investments im Rahmen der Transformation”, sagt Asmussen.

Dagegen ist ein zentraler Teil der Transformation der Wirtschaft für die Versicherer wegen der damit verbundenen Risiken von eher geringerem Interesse: der Umbau der Industrie selbst, zum Beispiel die Umstellung der Stahlbranche auf Wasserstoff. “Wegen des damit einhergehenden großen unternehmerischen Risikos sind solche Investitionen für die Assekuranz weniger geeignet”, sagt er. Hier sieht er die Banken in der Pflicht.

Gut 1,9 Billionen Euro Kapitalanlagen verwalten die Versicherer in Deutschland, jährlich legen sie rund 300 Milliarden Euro an. Dem stehen gewaltige Transformationsbedarfe gegenüber. Der Bundesverband der Deutschen Industrie beziffert den Investitionsbedarf für die Transformation mit Blick auf die Klimaziele der EU bis 2050 auf 2,3 Billionen Euro. Allein dürfte der Staat diese Aufgabe kaum stemmen können, selbst wenn die Bundesregierung sich neuen Spielraum im Haushalt für die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen verschafft – indem sie die Schuldenbremse lockert, ein Sondervermögen schafft oder die Einnahmen erhöht.

Vor zehn Jahren lag die Infrastrukturquote in den Kapitalanlagen der Versicherer im Schnitt laut GDV bei 0,2 Prozent, mittlerweile seien es 5,3 Prozent, “also fast hundert Milliarden Euro, wovon 20 Prozent in erneuerbare Energien investiert sind”, sagt Asmussen. “Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Anteil verdoppeln könnte, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen ändern sich“. In einer solchen Größenordnung investieren schon heute Versicherer in Frankreich oder England in Infrastruktur. Wenn die Versicherer jedes Jahr in Deutschland zehn Prozent ihrer neuen Kapitalanlagen in für die Transformation wichtige Infrastrukturen investieren würden, wäre dies ein Betrag von jährlich 30 Milliarden Euro.

Aber der GDV sieht laut Asmussen auch einige Hürden für mehr Investitionen seiner Mitglieder in Infrastruktur und fordert von der Politik Verbesserungen:

Statt, wie meist, nur auf den Beschaffungspreis zu achten, solle die öffentliche Hand stärker auch die Betreiberphase bei Infrastrukturen im Blick haben, “dann würde man auch eine ökonomisch nachhaltigere Infrastruktur bauen”. Projekte, bei denen die Versicherer und die öffentliche Hand zusammenarbeiteten, seien kosteneffizienter.

Die Versicherer räumen ein, dass es für die Allgemeinheit zunächst teurer werden könnte, wenn Privatunternehmen anstatt des Staates investierten. “Aber der Staat kann nicht alle notwendigen Investitionen allein stemmen”, sagt Asmussen. Zudem gehe es aufgrund der höheren Prozessdisziplin in der Regel schneller, wenn private Akteure bei solchen Projekten mit dabei seien, und der Zeitfaktor sei gerade in der Transformation wichtig. “Insofern relativiert sich das dann auch mit den höheren Kosten”, sagt er.

Zertifikate zur Kompensation von CO₂-Emissionen aus Projekten mit effizienten und sauberen Kochern sind oft weit weniger effektiv als behauptet. Denn die Realität in den betroffenen Ländern entspricht oft nicht den Berechnungen der Organisationen, die diese Zertifikate ausstellen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die Ende Januar im Fachmagazin “Nature Sustainability” veröffentlicht wurde.

Experten warnen schon länger vor überschätzten Kompensationsprojekten, doch Zertifizierer widersprechen ihnen, kritisieren Methodik und Interessen der neuen Studie. “Kocherprojekte” galten immerhin lange als unproblematisch – im Gegensatz zu CO₂-Zertifikaten aus Waldprojekten. Über diese wird regelmäßig berichtet, dass sie oftmals ihre Versprechen nicht halten und im schlimmsten Fall sogar Schaden anrichten. Projekte mit sauberen Kochern hingegen galten als relativ effizient. Im vergangenen Jahr kam weltweit der größte Teil an CO₂-Zertifikaten auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt aus Projekten, die Kocher oder Öfen austauschen. Auch die meisten neuen Projekte sind aus dieser Sparte.

Das liegt auch daran, dass die Idee dahinter so simpel ist. Saubere Kocher bringen demnach gleich mehrere Vorteile: Rund ein Drittel der Menschen weltweit kocht am offenen Feuer. Einfache, mit Kohle oder Holz befeuerte Kocher werden durch effizientere Modelle ersetzt, in denen die Hitze besser kanalisiert wird und so weniger Brennstoff benötigt wird und auch weniger Rauch austritt. Jährlich sterben bisher rund 3,2 Millionen Menschen durch Krankheiten, die durch Luftverschmutzung und Abgase beim Kochen verursacht werden, so die Weltgesundheitsorganisation. Diese Todesfälle können so reduziert oder verhindert werden. Auch die Abholzung von Wäldern für Feuerholz könnte zurückgehen. Außerdem stoßen die effizienten Öfen weniger CO₂ aus.

Die aktuelle Studie kommt nun aber zu dem Ergebnis, dass der positive Klimaeffekt solcher Projekte stark überschätzt wird. Das habe verschiedene Gründe:

Im Schnitt werde der Kompensationseffekt dadurch 1.000 Prozent größer eingeschätzt, als er tatsächlich ist, kritisieren die Studienautoren.

Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer des Kompensationsanbieters Atmosfair, sagt, dass die Einsparungen vieler Kocherprojekte überschätzt werden. Darum sei es “dringend notwendig, dass der Markt von schlechten Anbietern bereinigt werde”, sagt er zu Table.Briefings. Es gebe viele minderwertige Kocher, die schnell kaputtgehen. Häufig werde zudem mit zu optimistischen Annahmen bei der Vermeidung von Entwaldung gerechnet. Konservativere Annahmen und strengere Überprüfungen seien wichtig.

Für die eigenen Projekte ist Brockhagen aber optimistischer. Atmosfair stelle besonders hochwertige Öfen her, die auch besonders gut an lokale Bedingungen angepasst werden. Auch die Berechnungen der Auswirkungen auf Wälder seien deutlich vertrauenswürdiger, weil Atmosfair die Werte dafür direkt mit den Regierungen vor Ort abgleiche und aktualisiere, anstatt sie einfach nur anzunehmen. Weil die Regierungen die CO₂-Minderungen in ihren Berichten an die UN ausweisen müssen, hätten diese ein Interesse an konservativen Zahlen.

Die Zertifizierer Verra und Goldstandard dagegen ziehen die Glaubhaftigkeit der Nature Sustainability-Studie infrage. Schon im vergangenen September hatte ein offener Brief, den verschiedene Unternehmen des freiwilligen Kohlenstoffmarkts unterzeichnet hatten, vor allem die Finanzierung der Studie infrage gestellt. Die beiden Geldgeber “The Better Cooking Company” und “Carbon Direct” hätten Interessen, die Projekten mit sauberen Öfen entgegenstünden. Der offene Brief wirft der Studie außerdem methodische Schwächen vor.

Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Öko-Institut, kennt die Probleme von Projekten mit Kochherden. Er bestätigt die Tendenz der kritischen Studie: “Die CO₂-Einsparungen daraus werden massiv überschätzt“, so Schneider. Man könne zwar diskutieren, um welchen Faktor dies geschehe, aber es sei wissenschaftlich gut belegt, dass die Projekte aufgrund verschiedener methodischer Schwächen meist deutlich weniger Kohlenstoff kompensieren, als sie angeben.

Manche dieser Schwächen könnten behoben werden: Statt mit Umfragen kann man die Nutzung von effizienten Kochern beispielsweise mit Wärmesensoren nachvollziehen. Aber: “Die Unsicherheiten in den Projekten sind groß”, sagt Schneider. Man müsse von dem Gedanken wegkommen, eine genaue Menge an CO₂ kompensieren zu können.

Auch Benja Faecks von der Nichtregierungsorganisation Carbon Market Watch verurteilt Kocherprojekte nicht grundsätzlich. Denn sie hätten oftmals viele positive soziale und ökologische Nebeneffekte. Neben den methodischen Schwächen kritisiert sie aber auch die Mechanismen des freiwilligen CO₂-Markts. Es gebe ein “Race to the bottom”: Anbieter versuchten möglichst viele Zertifikate zu verkaufen und den Preis für eine Tonne CO₂ dabei so gering wie möglich zu halten.

Faecks denkt, dass jeder Projekttyp problematische Aspekte hat. Trotzdem gäbe es viele sehr gute Projekte, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein großes Problem sei die Kommunikation der Vorhaben: Behauptungen wie Klimaneutralität seien grundsätzlich irreführend. Anbieter sollten transparenter mit ihren Projekten und Anstrengungen umgehen und auch klarmachen, dass nicht genau berechnet werden könne, welche Mengen an CO₂ eingespart werden. Auch Lambert Schneider vom Öko-Institut meint, statt von Kompensation sollte man besser von einem “Klimaschutzbeitrag” sprechen.

Atmosfair Geschäftsführer Brockhagen sieht das anders: Kompensation setze das Verursacherprinzip um. Wenn Unternehmen für ihre Klimaauswirkungen in vollem Umfang bezahlten, sei das etwas anderes als eine Spende. Außerdem habe der CO₂-Markt eine wichtige Steuerungswirkung und Projekte würden dort realisiert, wo sie besonders viel zum Klimaschutz beitragen können.

Für Brockhagen sind die privaten Milliardensummen aus dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt unbedingt für Klimaschutz nötig. Aktuell fließen dort im Jahr mehr als zwei Milliarden US-Dollar, bis 2030 könnte das Volumen Schätzungen zufolge auf zehn bis 40 Milliarden steigen.

Die stellvertretenden EU-Botschafter der Mitgliedstaaten stimmen am heutigen Freitag zum dritten Mal über die europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) ab. Zudem sollen sie die Verpackungsverordnung absegnen. Beides sind wichtige Transformationsvorhaben der Europäischen Union, die inhaltlich wenig miteinander zu tun haben, politisch inzwischen dafür umso mehr.

Ob die hochstrittige Lieferkettenrichtlinie diesmal die erforderliche qualifizierte Mehrheit erhält, ist offen. Ausschlaggebend dürften die Voten von Frankreich und Italien sein. Die belgische Ratspräsidentschaft lässt nichts unversucht, um die Richtlinie doch noch auf den Weg zu bringen. Sie hat am Mittwoch einen neuen Vorschlag verteilt, der Table.Briefings vorliegt und den Text noch einmal in wichtigen Punkten abschwächt:

Die Bundesregierung wird sich erneut enthalten: Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat klargemacht, dass er sich auch durch solche Zugeständnisse nicht umstimmen lässt. Die belgische Ratspräsidentschaft versucht dem Vernehmen nach aber, insbesondere Italien umzustimmen – und zwar durch Zugeständnisse an der Verpackungsverordnung, die Rom große Sorgen bereitet. Ein solcher Paketdeal könnte womöglich den Weg für beide Gesetzesvorhaben ebnen.

Denn auch die qualifizierte Mehrheit für die Verpackungsverordnung wackelt, weil sich erneut die FDP querstellt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die anderen beteiligten Häuser am Donnerstag informiert, das in Brüssel erzielte Verhandlungsergebnis nicht mittragen zu wollen, wie Table.Briefings aus Koalitionskreisen erfuhr. In der Koalition wird seit dem gestrigen Donnerstag unter Hochdruck versucht, doch noch eine Einigung zu erzielen und ein weiteres German Vote zu vermeiden. tho

Klimaklagen sind im Kommen und könnten in Zukunft noch viel häufiger als Instrument für mehr Klimaschutz genutzt werden. “Wenn die Risiken des Klimawandels zunehmen” und “sich die Beweise für den Klimawandel weiterentwickeln” dürfte auch die Zahl von Klimaklagen steigen, heißt es in einer in der Fachzeitschrift “Science” erschienenen Studie. Unternehmen müssten das in ihrer Risikoabschätzung stärker berücksichtigen als bisher, raten die Autoren.

Wenn Unternehmen die finanziellen Risiken des Klimawandels für das eigene Geschäft einschätzen, tun sie das bisher üblicherweise in der Regel auf der Grundlage von physischen Risiken – beispielsweise Ernteausfälle oder Lieferkettenunterbrechungen durch Wetterkatastrophen. Oder auf Basis von Übergangsrisiken durch den Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaftsform. Dabei vernachlässigen sie derzeit noch das Risiko von Klimaklagen, wie der Artikel zeigt.

Die Science-Studie zählt bisher mehr als 2.485 Klimaklagen in 52 nationalen Gerichtsbarkeiten weltweit, vor allem in den USA. Die meisten richten sich gegen Staaten, doch Klimaklagen gegen Unternehmen nehmen zu. Sie können zum Ziel haben, die Firmen zu niedrigeren Emissionen zu verpflichten, und sie richten sich nicht nur gegen Öl-, Kohle- oder Gasfirmen: So klagte die Umweltorganisation Milieudefensie im Januar in den Niederlanden gegen die ING Diba, weil diese “der einflussreichste Bankier der Klimakrise” sei. Die Bank konterte: Ihre Aktivitäten würden schlicht die globale Wirtschaft reflektieren. In der Vergangenheit waren niederländische Klimaklagen – ob gegen die Regierung oder gegen Unternehmen wie Shell – oft Vorbild für Klagen in anderen Ländern. ae

Die Nachhaltigkeitsbank Triodos hat am gestrigen Donnerstag ihre Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt. Der Vorstandsvorsitzende Jeroen Rijpkema sprach vom besten Ergebnis in der Geschichte des Instituts. Die Gesamterträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 466 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern um 55 Prozent auf 77 Millionen Euro.

Die gute Geschäftsentwicklung zeige, “dass unser Geschäftsmodell, positive Wirkung mit soliden Finanzergebnissen zu verbinden, einem Bedürfnis entspricht”, so Rijpkema.

Laut Geschäftsbericht 2023 haben die Triodos Bank und ihre Klima- und Energiefonds 640 Projekte im Energiesektor vollständig oder teilweise finanziert. Bezogen auf den Anteil der Triodos Bank an den Projekten entstanden Kapazitäten zur Deckung des jährlichen Strombedarfs von 834.000 Haushalten. Damit ist sie, gemessen an der Gesamtzahl der Transaktionen, der weltweit aktivste Finanzierer im Bereich erneuerbare Energien.

Ein weiterer Schwerpunkt war die ökologische Baufinanzierung. So ermöglichte die Triodos Bank den Bau oder die Renovierung von mehr als 26.000 Häusern und Wohnungen. Hinzu kommt die Finanzierung von 217 sozialen Wohnungsbauprojekten für 20.300 Menschen.

Die Triodos Bank mit Sitz in Zeist in den Niederlanden wurde 1980 gegründet und war 2023 die drittgrößte nachhaltige Bank der Welt. Sie hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Belgien und Frankreich. Vergangene Woche hatte die GLS Bank, die größte deutsche Nachhaltigkeitsbank, ebenfalls eine positive Bilanz vorgelegt. ch

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) fordert mehr Biokraftstoffe und E-Fuels, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Er stützt sich dabei auf eine am Mittwoch vorgestellte Studie. Darin hat er anhand von drei Szenarien untersucht, welche Emissionslücken hierzulande durch die Kaufzurückhaltung bei Elektroautos entstehen.

“Wenn wir jetzt nicht alle verfügbaren Register für eine klimafreundliche Mobilität ziehen, rücken die Reduktionsziele im Verkehrsbereich in weite Ferne”, so BEE-Präsidentin Simone Peter. “Die deutsche Verkehrswende befindet sich auf Crashkurs mit den Klimazielen.”

Bis 2030 sollen nach den Plänen der Bundesregierung 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Sie sind das Rückgrat der Dekarbonisierung der Mobilität. Dafür müsste sich laut BEE der Absatz von Neufahrzeugen in den nächsten drei Jahren jedoch vervierfachen und bis 2030 versechsfachen. Stattdessen bliebe er hinter den Erwartungen zurück.

Bislang sind in Deutschland rund 1,4 Millionen Elektroautos zugelassen. Das entspricht einem Anteil von gerade einmal 2,9 Prozent. Damit verfehlte der Verkehrssektor im vergangenen Jahr erneut seine Einsparziele bei den Treibhausgasemissionen.

Für seine Analyse hat der BEE drei Mobilitätsszenarien entwickelt und untersucht, welche Treibhausgasminderungen sich daraus bis 2030 und 2045 ergeben und welche Emissionslücken verbleiben. Alle drei Szenarien basieren auf dem Sektorziel 2030 für den Verkehr und auf dem Ziel des Klimaschutzgesetzes (KGS), bis 2045 klimaneutral zu werden.

Angesichts dessen kommt der BEE in seiner Analyse zu dem Schluss, dass zur Vermeidung von Deckungslücken neben einem Hochlauf der Elektromobilität weitere Maßnahmen wie die Steigerung des Biokraftstoffeinsatzes und die Nutzung von E-Fuels notwendig sind.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. existiert seit 1991 und vertritt Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland, darunter auch Hersteller von Biokraftstoffen. ch

In einer Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit hat der Deutsche Ethikrat am Mittwoch eine gerechte “Verteilung der Lasten und Pflichten” innerhalb einzelner Gesellschaften, auf internationaler Ebene und zwischen den Generationen skizziert. Der Rat widmet sich darin insbesondere den “Mindestvoraussetzungen für ein gutes, gelingendes Leben jetzt und in Zukunft” unter den Bedingungen der Klimakrise.

Notwendig dafür seien definierte Untergrenzen und Schwellenwerte für überlebenswichtige Grundgüter wie Ernährung, Sicherheit oder Mobilität. Diese sollten garantiert jedem Menschen zustehen. Die Verantwortung für deren Einhaltung liege, wie die gesamte Bewältigung der Klimakrise, weder allein beim Staat noch allein bei den Bürgern. Vielmehr gehe es um eine “Multiakteursverantwortung”. Darunter versteht Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx eine “geteilte Verantwortung” von Individuen, staatlichen und überstaatlichen Institutionen sowie “kollektiven privaten Akteuren” wie Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Initiativen.

Die Empfehlungen des Ethikrats, der seit 2001 Bundestag und Bundesregierung berät, lassen sich als deutliche Kritik an der gegenwärtigen Politik verstehen. Speziell eine staatliche Erwartung eines emissionsärmeren Konsums von Individuen sei unangemessen, “solange innerhalb der vom selben Staat gewollten und unterstützten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung die Voraussetzungen dafür zu einem guten Teil nicht erfüllt sind oder sogar konterkariert werden”.

Für drei der 26 Mitglieder des Ethikrats blieb die Stellungnahme bei der Bezugnahme auf Menschenrechte, Menschenwürde oder den Begriff des “gelingenden Lebens” sowie bei der konkreten Bestimmung von Schwellenwerten für einzelne geteilte Güter zu vage. In einem der Stellungnahme angehängten Sondervotum werden der “rein appellative Charakter” der Forderungen zu internationaler und intergenerationaler Gerechtigkeit und die Forderungen nach internationalen Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung als “ebenso allgemein wie wohlfeil” kritisiert. Ausführungen des Ethikrats zur Mitverantwortung des Individuums werden von den internen Kritikern gar als “überschießender und tendenziell illiberaler Moralismus” etikettiert. lf

Can Europe Save Forests Without Killing Jobs in Malaysia? – New York Times

Das bevorstehende EU-Importverbot für Produkte aus Entwaldung wird als klimapolitischer Goldstandard gepriesen. Patricia Cohen aber berichtet, dass Malaysia und Indonesien, wo 85 Prozent des weltweiten Palmöls produziert werden, dadurch ihre Lebensgrundlagen bedroht sehen. Zum Artikel

Shell shakes up climate targets as it plans to keep gas business growing – Financial Times

Der britische Energiekonzern Shell will seine Klimaziele abschwächen, um das boomende LNG-Gasgeschäft auszubauen, berichtet Tom Wilson. Zwischenziele würden gelockert oder ganz entfallen. Bereits zuvor hatte ein niederländisches Gericht Shells bestehende Klimaziele jedoch als unzureichend beurteilt und Nachbesserungen gefordert, wogegen der Konzern Widerspruch eingelegt hat. Zum Artikel

ChatGPT soll täglich so viel Strom wie 17.000 US-Haushalte verbrauchen – Standard

Kürzlich hat Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot veröffentlicht. Auch Google, Apple oder Amazon treiben ihr Engagement stark voran. Doch das hat seinen Preis. Und der besteht unter anderem in einem stetig steigenden Energiebedarf. Zum Artikel

Mission E-Auto fürs Volk – verbünden sich die Europäer jetzt gegen China? – Welt

Die europäischen Autohersteller liefern sich ein Wettrennen um das Segment der Kleinwagen mit Elektroantrieb. Volkswagen denkt sogar über ein E-Auto für unter 20.000 Euro nach. Um im Preiskampf mithalten zu können, zeigen sich nicht nur die Wolfsburger offen für Kooperationen, berichtet Daniel Zwick. Zum Artikel

Baumfreunde gegen Autoliebhaber – taz

In Grünheide bei Berlin wird demonstriert, für und gegen Teslas Erweiterungspläne. Ein Autorenteam hat die Stimmung vor Ort eingefangen zwischen Sabotageakten, Baumhäusern und einem Blitzbesuch von Elon Musk. Zum Artikel

Air pollution levels have improved in Europe over 20 years, say researchers – The Guardian

Die Luft in Europa ist sauberer als vor 20 Jahren. Trotzdem lebten 98 Prozent aller Europäer an Orten, wo die Luftverschmutzung zu hoch ist – gemessen an den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation, schreibt Helena Horton. Zu den schmutzigsten Gegenden gehörten Norditalien, Osteuropa und einige Gebiete in Großbritannien, den Niederlanden und Belgien. Zum Artikel

Nestlé shareholders call on food giant to reduce reliance on unhealthy products – Financial Times

Eine Gruppe von Nestlé-Aktionären hat vor der Jahreshauptversammlung eine Resolution eingereicht, in der der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern aufgefordert wird, seine Abhängigkeit von ungesunden Produkten zu verringern. Sie berufen sich dabei auf regulatorische und Reputationsrisiken sowie auf wachsende Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit. Zum Artikel

Arbeiten in Deutschland? Nein, danke – Süddeutsche Zeitung

18 Prozent der Studierenden in Deutschland sähen bessere Chancen im Ausland für die Zeit nach ihrem Abschluss – das sei das Ergebnis einer neuen Studie. Die Forscher warnen, dass solche Abgänge den Fachkräftemangel verschärfen und die Wettbewerbsfähigkeit bedrohen könnten, berichtet Paulina Würminghausen. Zum Artikel

Impact-Investitionen in Frontier- und Schwellenmärkten (Frontier and Emerging Markets – FEM) zielen auf große Herausforderungen wie Armut, Klimawandel und Zugang zur Gesundheitsversorgung ab. Sie bieten Investorinnen und Investoren eine Gelegenheit, positive Veränderungen herbeizuführen und gleichzeitig wettbewerbsfähige finanzielle Erträge zu erzielen.

Auf der vergangenen UN-Klimakonferenz (COP28) wurde die wachsende Akzeptanz solcher Investitionen betont. Es ging aber auch um die Notwendigkeit, verbleibende Herausforderungen für eine noch stärkere Wirkung anzugehen. Impact-Investitionen sind ein entscheidender Hebel für die Lösung sozialer und Umweltprobleme. Laut den aktuellsten Zahlen von 2022 ist der deutsche Markt für Impact Investitionen bereits 38,9 Milliarden Euro groß.

Für 83 Prozent der deutschen Impact-Investoren besteht die Motivation für Impact Investing darin, zur Lösung globaler Probleme wie Armut und Klimawandel beizutragen. Invest in Visions’ IIV Microfinanzfonds zeigt, wie in Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Subsahara-Afrika Kleinunternehmen gefördert werden: Dem Unternehmen zufolge ermöglicht der Fonds über 400.000 Menschen, unternehmerisch tätig zu sein, weil sie Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Seit seiner Auflage 2011 habe er eine positive annualisierte Rendite erzielt, heißt es.

Noch hinkt die Höhe der Impact-Investitionen dem Bedarf aber stark hinterher. Mein ehemaliger Kollege Sebastian Groh, Gründer von ME SOLshare in Bangladesch, stellte auf der COP28 die Frage: “Was, wenn wir diese Gelegenheit im Kampf gegen den Klimawandel verpassen?” Er drängte Investor:innen dazu, diejenigen zu unterstützen, die lokale Probleme effektiv angehen. Ohne genug Gelder drohen sich Innovationen für Klimaschutz sowie wichtige Initiativen zur Bekämpfung von Hunger und Krankheit in FEMs zu verzögern, was negative Folgen für Millionen von Menschen hätte und sie schlimmstenfalls tiefer in die Armut treibt.

Mangelnde Unterstützung dürfte den Klimawandel verschärfen. Wenn Regionen Ressourcen für nachhaltige Entwicklung fehlt, wirkt sich das negativ auf Ökosysteme und Gemeinschaften aus, was weltweite Folgen hat. In Indien führt der fehlende Zugang der Bauern und Bäuerinnen zu Ressourcen für nachhaltige Landwirtschaft dazu, dass sie Methoden anwenden, die die Methanemissionen erhöhen. Landwirtschaftliche Emissionen machten 2019 etwa 76 Prozent der gesamten Methanemissionen des Landes aus, was zur Verschärfung des weltweiten Klimawandels beiträgt.

Die deutschen Impact-Investoren erwarten einen Anstieg von Impact Investitionen in den kommenden Jahren. Beitragen dürften dazu die Weltbank und die Entwicklungsbanken für Lateinamerika und die Karibik (CAF), sowie jene der Vereinigten Arabischen Emirate. Alle drei haben angekündigt, Milliardensummen für umweltfreundliche Projekte in FEMs bereitzustellen.

Ebenso kündigten führende Vermögensverwalter, Plattformen und Unternehmen neue Fonds, Partnerschaften und Verpflichtungen zur Integration von Prinzipien des Impact Investing an. Die jüngsten globalen Initiativen und das gestiegene Engagement deutscher Investoren, wie das von einem der führenden Anbieter von Impact-Fonds Finance in Motion, signalisieren ein wachsendes Bewusstsein.

Durch strategische Allianzen mit lokalen Akteur:innen und die Nutzung lokalen Wissens können Impact-Investitionen gezielt platziert werden, um möglich viel Wirkung zu erzeugen.

Aber es gibt Hürden:

Mit dem Diskussionspapier des AK FEM “Warum Impact-Investitionen in Frontier & Emerging Markets?” möchten wir aufzeigen, welches Potenzial Impact-Investitionen in diesen Märkten haben: Welche Rolle kann Impact Investing spielen – in den Portfolios der Investor:innen und in einer Zukunft, wie wir sie uns wünschen? Ich lade die Leserinnen und Leser herzlich ein, die Bundesinitiative Impact Investing kennenzulernen, wirkungsvolle Projekte in FEMs zu entdecken und sich mit Mitgliedern des AK FEM auszutauschen.

Natalia Realpe Carrillo ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von HEDERA Sustainable Solutions und Co-Leiterin Arbeitskreis Frontier and Emerging Markets (AK FEM), Bundesinitiative Impact Investing (BIII). Sie hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im grünen Mikrofinanzsektor. Als Projektmanagerin hat sie Institutionen dabei unterstützt, den Zugang zu sauberer Energie in abgelegenen ländlichen Regionen zu fördern. Sie ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin, hat einen Master in Industrie- und Netzwerkökonomie und im Bereich Energietechnik promoviert.

Berlin.Table – Staat darf Unternehmensförderung an soziale Vorgaben knüpfen: Wenn die Politik Betriebe finanziell unterstützt, darf er diese Förderung generell an Bedingungen wie Tariftreue und Mitbestimmung knüpfen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten im Auftrag des DGB. Zum Artikel

Research.Table – Rechte Interessengruppen wollen Exekutive schwächen: Bis Juni entscheidet der Supreme Court in den USA über die sogenannte Chevron-Doktrin. Sollte sie fallen, droht den USA ein regulatorisches Chaos, gerade auch bei Umweltauflagen und Emissionswerten, die vor allem von rechten Republikanern abgelehnt werden. Zum Artikel

Climate.Table – Deutsche Vermögensverwalter investieren 28 Milliarden US-Dollar klimaschädlich: Einem Bericht von Greenpeace zufolge, haben die vier größten deutschen Fondsgesellschaften trotz gegenteiliger Versprechen noch immer viele Milliarden US-Dollar in Unternehmen im Bereich fossiler Energien angelegt. Zum Artikel

Europe.Table – Brüssel debattiert mögliches Einfuhrverbot für chinesisches Recycling-Plastik: Eine Klausel im Vorschlag zu den EU-Verpackungsvorschriften löst Diskussionen aus. Sie könnte den EU-Markt für chinesisches Recycle-Plastik verschließen. Zum Artikel