vor 200 Jahren kam einigen Menschen die Idee, Geld gemäß ihren Wertvorstellungen anzulegen. Es waren gesellschaftliche Außenseiter, Angehörige der christlichen Gruppen der Quäker und Methodisten. Im 20. Jahrhundert wurde die mittlerweile als “nachhaltige Geldanlagen” bezeichnete Idee zu einem großen Geschäft. Heute legen Vermögensverwalter wie Blackrock viele Milliarden US-Dollar nach ESG-Kriterien an. Aber gegenwärtig geht das Interesse der Anleger zurück. Warum das so ist, analysiert unser Autor Günter Heismann.

Neben privaten Anlegern spielen staatliche Förderbanken eine zentrale Rolle bei der Lenkung von Geldern in die Transformation. Die Arbeit der Europäischen Investitionsbank ist dabei von großer Bedeutung. Eine der Top-Prioritäten der Führung sei die Klimaproblematik, betont Nancy Saich. Mit der leitenden EIB-Expertin für Klimawandel hat Alexandra Endres ein Interview geführt.

Für die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation spielen nicht nur Geld, sondern auch die Arbeitnehmer eine große Rolle. Deren Repräsentant in der CDU wird voraussichtlich bald Dennis Radtke werden. Für ein Porträt habe ich mich mit ihm unterhalten, unter anderem darüber, welche Verbesserungen er für Arbeitnehmer wichtig findet.

Wie schwierig der Umgang mit Rechtsextremen für die IHKs und Handwerkskammern ist, zeigen drei Wissenschaftler in einer aktuellen Studie. Obwohl sie es als schädlich ansehen würden, wenn die AfD ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen umsetzen könnte, reagieren die Kammern nur zögerlich.

Es ist der beliebteste Indexfonds für erneuerbare Energien, der in Deutschland an der Börse gehandelt wird. Der iShares Global Clean Energy der Fondsgesellschaft BlackRock hat ein Volumen von 3,3 Milliarden US-Dollar. Doch viele Investoren haben den ETF angesichts anhaltender Verluste wieder verkauft. Seit Jahresanfang zogen sie schätzungsweise eine halbe Milliarde US-Dollar ab. Auch die im Fonds enthaltenen Aktien verloren deutlich an Wert, in den vergangenen zwölf Monaten 28 Prozent.

Der BlackRock-Fonds ist kein Einzelfall. Die Nachfrage nach nachhaltigen Investments sank in Deutschland zuletzt. Das zeigt der Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG). Ende 2023 hatten Anleger hierzulande 542,6 Milliarden Euro in nachhaltige Publikumsfonds und andere ESG-Produkte investiert, ein Jahr zuvor waren es noch 578,1 Milliarden Euro. Zugleich sinkt das Interesse von Fondsgesellschaften wie BlackRock, privaten und institutionellen Investoren ESG-Fonds anzubieten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Zum Beispiel haben sich bei Öko-Aktien wiederholt Blasen gebildet, die irgendwann platzten. Ein besonders krasses Beispiel ist der Hype um die Wasserstoff-Wirtschaft, der vor etwa fünf Jahren einsetzte. Eilends warfen Investmentgesellschaften wie Amundi, Legal & General und Van Eck ETFs Fonds auf den Markt, die diese Technologie abbilden.

Aber noch steht die Wasserstoff-Wirtschaft am Anfang. Die prächtigen versprochenen Gewinne haben sich nicht realisiert, im Gegenteil. Einige Hydrogen-Fonds verloren seit dem Start kräftig, manche bis zur Hälfte ihres Wertes. Zugelegt hat keiner.

Im Gegensatz zu ETFs, die sich auf einzelne Themen wie Wasserstoff-Wirtschaft oder saubere Energien spezialisieren, bescheren breit investierende ETFs Indexfonds mit Nachhaltigkeitsanspruch den Anlegern meist ordentliche Gewinne. Doch bei solchen Produkten fielen Anbieter immer wieder wegen Greenwashing auf.

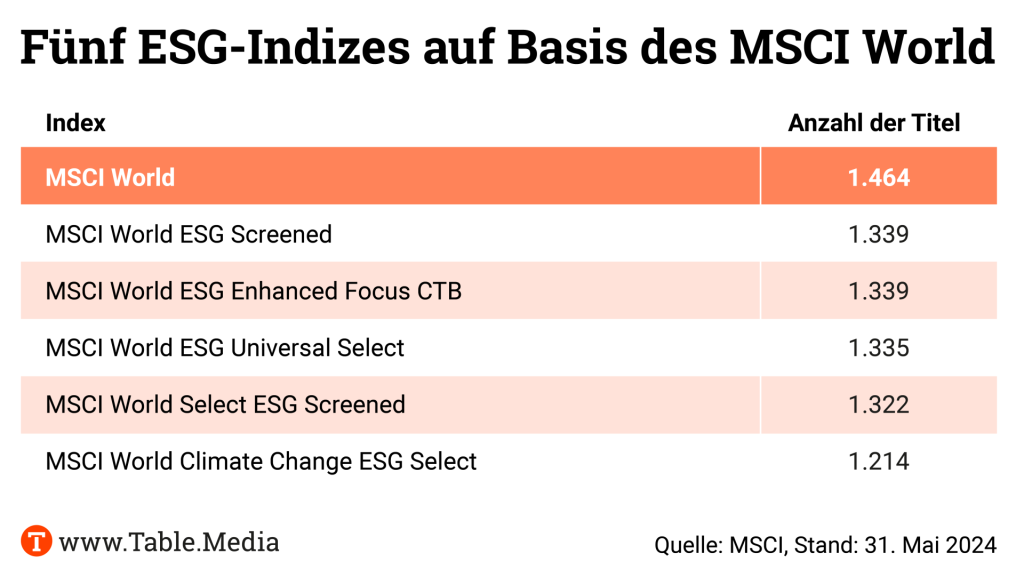

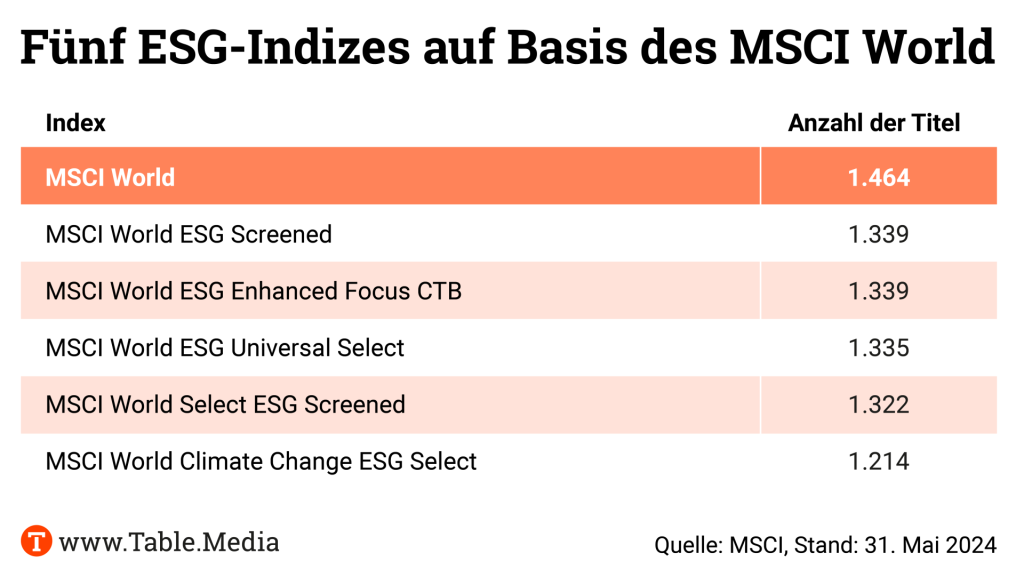

Ein besonders eklatanter Fall sind die ESG-Indizes, die auf dem sehr beliebten MSCI World beruhen. Versprochen werden Anlegern strenge Ausschlusskriterien, beispielsweise für kontroverse Waffen, Kohleverstromung und schwere Verstöße gegen die Menschenrechte. Aber tatsächlich werden von den nahezu 1.500 Unternehmen, die im MSCI World enthalten sind, 83 bis 92 Prozent in die verschiedenen ESG-Indizes übernommen. Dies zeigt die Tabelle, die auf Angaben des Finanzdienstleisters MSCI beruht.

Obwohl solche Produkte meist nicht einmal hellgrün sind, konnten die Anbieter in der EU ESG-Indexfonds in Höhe von insgesamt rund 50 Milliarden Euro verkaufen, wie der Autor aus Angaben der Fondsgesellschaften errechnet hat. Doch viele Anleger schauen genauer hin.

Die Fondsindustrie reagiert auf das wachsende Desinteresse an ESG-Produkten und bietet unter der Bezeichnung “Socially Responsible Investments” (SRI) Indizes und ETFs mit strengerer Auswahl an. Bei den SRI-Sprösslingen des MSCI World werden, je nach Variante, nur etwa 25 bis 40 Prozent der Titel des Mutterindex übernommen. In der EU haben SRI-Indexfonds mittlerweile ein Volumen von rund 70 Milliarden Euro erreicht. Dies sind rund 20 Milliarden Euro mehr als bei den Indexfonds, die auf den ESG-Varianten des MSCI World beruhen.

Schließlich haben politische Entwicklungen das ESG-Konzept in den USA in Misskredit gebracht. Dort reiten vor allem republikanische Politiker seit einigen Jahren scharfe Attacken gegen Fondsgesellschaften, die ESG-Kriterien beachten.

Angesichts des Gegenwinds ging BlackRock-Chef Larry Fink auf Distanz zu Klimaschützern, die allzu scharfe Forderungen stellen. “Die ESG-Kriterien werden sowohl von der radikalen Linken als auch der radikalen Rechten missbraucht”, sagte er gegenüber dem TV-Sender Fox News. Er wolle diesen Begriff nicht mehr verwenden, befürworte aber weiter einen “verantwortungsbewussten Kapitalismus”.

Noch vorsichtiger als der Weltmarktführer BlackRock reagierte Konkurrent Vanguard, mit einem verwalteten Vermögen von acht Billionen US-Dollar der zweitgrößte Asset Manager der Welt. Ende 2022 verließ das Unternehmen aus Pennsylvania die Net Zero Asset Manager Initiative, die sich für die Umsetzung der Pariser Klimaziele einsetzt. Die Entscheidung hat offenbar grundsätzlichen Charakter.

“Wir glauben nicht, dass wir den Unternehmen die Strategie diktieren sollten“, sagte Firmenchef Tim Buckley zur Begründung. “Es wäre Hybris, wenn wir behaupten würden, dass wir die richtige Strategie für die tausenden von Firmen kennen würden, in die Vanguard investiert ist.”

Aufgrund ihres Geschäftsmodells können Indexanbieter wenig Druck auf Unternehmen ausüben. Schließlich bilden sie exakt einen Börsenindex wie den Dax oder den MSCI World nach.

Wenn ein Unternehmen bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllt, dann darf ein Indexfonds die Aktie nicht verkaufen. Hingegen können aktiv verwaltete Fonds jederzeit einen Titel abstoßen, falls ein Vorstand sich etwa weigert, nachhaltige Strategien zu implementieren.

Zuweilen reicht schon die Drohung, eine Aktie zu verkaufen, um ein säumiges Management auf Trab zu bringen. “Passive Investoren kämpfen hingegen mit einem stumpfen Schwert”, resümiert Henrik Pontzen, Chief Sustainability Officer der Fondsgesellschaft Union Investment, die ausschließlich aktive Fonds anbietet, bei denen allerdings deutlich höhere Gebühren als bei den Indexfonds anfallen.

Um den ökologischen Umbau zu fördern, setzen BlackRock & Co. auf andere Instrumente. Hierzu gehören persönliche Gespräche mit dem Top-Management, die gewöhnlich hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Allerdings haben selbst die größten Aktionäre kein Direktionsrecht gegenüber dem Aufsichtsrat oder Vorstand. Sie können also keine Anweisungen oder gar Befehle erteilen, sondern lediglich kritische Fragen stellen und Ratschläge geben. BlackRock hat 2023 exakt 1.402 Gespräche mit Unternehmen geführt, bei denen der Klima- und Umweltschutz auf der Agenda stand. Dies geht aus dem “Investment Stewardship Report” hervor, einem Rechenschaftsbericht für seine Kunden. Damit hat BlackRock mit jedem zehnten der gut 14.000 Portfolio-Unternehmen über Klimastrategien und ähnliche Probleme gesprochen.

Um den ökologischen Umbau bei den Unternehmen umfassend zu überwachen, haben die meisten Asset Manager zu wenig erfahrene Experten. BlackRock beschäftigt nur rund 65 Fachleute für Corporate Governance, die sich zudem neben Nachhaltigkeit auch noch um viele andere Themen kümmern müssen.

Jeder dieser Experten betreut im Schnitt mehr als 200 Unternehmen. Da ist eine sorgfältige Kontrolle von ESG-Risiken nur ausnahmsweise möglich. Doch warum setzen BlackRock und andere Asset Manager nicht mehr Ressourcen ein?

Die Antwort: Es gibt einen grundsätzlichen Interessenkonflikt zwischen den Kunden und den Eigentümern der Asset Manager. Wenn ein Unternehmen auf eine klimafreundliche Strategie umschwenkt und damit seine Zukunft sichert, profitiert ein Fondsanbieter hiervon im Grunde gar nicht. Denn er hält seine Aktienpakete ja nicht auf eigene Rechnung, sondern treuhänderisch für die Kunden.

Diese – und nicht die Fondsgesellschaft – haben letztlich langfristig einen Nutzen, wenn Unternehmen nachhaltig wirtschaften und höhere Gewinne erzielen. Hingegen muss BlackRock die nicht unbeträchtlichen Kosten tragen, die bei einer wirksamen, umfassenden Steuerung der ökologischen Transformation entstehen.

Da aber spielen die Eigentümer oft nicht mit, die in erster Linie auf Renditen und Dividenden schauen. BlackRock ist ein börsennotiertes Unternehmen, das die Interessen seiner Aktionäre im Blick behalten muss. Zu den drei größten Anteilseignern gehört der Staatsfonds des Ölscheichtums Kuwait, kein glühender Anhänger erneuerbarer Energien. Günter Heismann

Frau Saich, in der Klimadiplomatie wird um ein neues Klimafinanzziel gerungen. Entwicklungs- und Schwellenländer fordern hunderte Milliarden Euro an jährlicher Unterstützung. Wie sollte das neue Finanzziel aus Ihrer Sicht aussehen?

Die EIB hat in diesen Verhandlungen einen Beobachterstatus. Es steht uns nicht zu, eigene Forderungen zu formulieren. Ich persönlich hoffe, dass es im Laufe des Jahres neue Einzahlungen in den Loss-and-Damage-Fonds geben wird. Und beim neuen Finanzziel ist wichtig: Wir brauchen nicht nur eine Zahl, es geht auch um Qualität. Das Ziel muss ehrgeizig sein, und dennoch müssen sich alle darauf einigen können. Mein Eindruck ist, dass die Troika aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Aserbaidschan und Brasilien sehr aktiv ist. Es gibt positive Signale, aber wir sind nicht annähernd so schnell, wie wir sein müssten. Noch immer fließt viel zu viel Geld in die falschen Dinge, zum Beispiel in die Subventionierung fossiler Energien. Das muss aufhören.

Die EIB vergibt auch Klimakredite an Länder außerhalb der EU. Wohin fließt das Geld? In wohlhabende Schwellenländer mit guten Geschäftschancen, oder in besonders arme Länder, die es womöglich dringender bräuchten?

Wir sind eine Bank, und wir vergeben Kredite. Damit können wir die Probleme von bereits überschuldeten Ländern schwerlich lösen. Selbst besonders zinsgünstige Darlehen oder Instrumente wie die derzeit heiß diskutierten “Debt-for-nature Swaps” brächten diese Länder nicht weiter. Ich denke, dass die Lösung für sie eher in den Vorschlägen der Bridgetown Agenda zu finden ist.

Die EIB finanziert den Green Deal der EU. Wie sicher ist nach dem Rechtsruck bei den Wahlen die Klima-Führungsrolle der EIB in Zukunft?

Die neue EIB-Präsidentin Nadia Calviño, die seit Januar im Amt ist, hat klargestellt: Die Arbeit als Klimabank fortzuführen, ist eine ihrer Top-Prioritäten. Gerade arbeiten wir an unserer Klima-Roadmap für die Jahre 2026 bis 2030. Wir müssen in unserer Kommunikation noch viel stärker zeigen: Eine grünere Zukunft ist gut für alle Menschen, nicht nur für das Klima. Sie bringt neue Arbeitsplätze, bessere Häuser, reinere Luft, mehr Gesundheit. Unser Ziel ist eine gerechte Klimawende, die niemanden zurücklässt. Und das sind nicht nur leere Worte.

Sie sagen, es fließt noch immer zu viel Geld in die falschen Dinge. Die EIB ist weltweit einer der größten Finanziers von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Welche Kriterien müssen private Unternehmen oder der öffentliche Sektor erfüllen, um einen Klimakredit von Ihnen zu erhalten?

Als Klimabank der EU finanzieren wir den Green Deal. In unserer Climate Roadmap haben wir 2020 festgelegt: Alle Finanzaktivitäten der EIB müssen ab Ende 2020 in Einklang mit dem Pariser Abkommen sein. 50 Prozent unserer Kredite sollen ab 2025 in klima- und umweltfreundliche Zwecke fließen. Und von 2021 bis 2030 wollen wir mit Investitionen von einer Billion Euro den gerechten, klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft unterstützen. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, sind aber auf einem guten Weg. Inzwischen fließt mehr als die Hälfte der EIB-Kredite in die Klimafinanzierung.

Welche Aktivitäten finanziert die EIB, welche schließt sie aus?

Seit 2021 finanzieren wir nur noch neue Aktivitäten, die laut EIB-Paris Alignment Framework unseren Kunden helfen, die Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Unsere Klimakredite konzentrieren wir auf den Energiesektor, also auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz, Netze und Stromspeicher. Daneben vergeben wir Kredite etwa für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder die Gebäudesanierung. Seit 2020 geben wir generell keine Kredite mehr für konventionelle Energieerzeugung aus fossilen Quellen – bereits vergebene Kredite ziehen wir allerdings auch nicht zurück, da wir als öffentliches Kreditinstitut vertraglich an vereinbarte Projekte gebunden sind. Wir prüfen systematisch alle Projekte, die an uns herangetragen werden, auf mögliche Klimarisiken. Wir helfen unseren Kunden dabei, sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geschäfte klarzuwerden und ihre Emissionen zu reduzieren. Und wir unterstützen Banken in der grünen Kreditvergabe, beispielsweise an kleine und mittlere Unternehmen oder kleinere Kommunen.

Würde die EIB neue Erdgasprojekte oder fossile Energieerzeugung mit CCS finanzieren?

Unsere Standards schließen jede Form der Stromerzeugung aus, die mehr Treibhausgase verursacht als 250 Gramm CO₂-Äquivalente pro Kilowattstunde. Wir sind damit schärfer als die EU-Taxonomie, die die Grenze bei 270 Gramm zieht. Die 250-Gramm-Grenze bedeutet, dass auch die effizienteste Form der konventionellen fossilen Stromerzeugung ausgeschlossen ist – wir finanzieren also etwa keine Kombi-Gasturbinen. Sehr effiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die Wohnviertel mit Strom und Wärme versorgen, können unsere Kriterien aber erfüllen. Wir finanzieren keine Förderung von Kohle, Öl oder Gas, und auch keine Pipelines oder andere fossile Infrastruktur.

2023 hat die EIB-Gruppe Klimaprojekte mit 49 Milliarden Euro finanziert, umgerechnet 60 Prozent des gesamten Kreditvolumens. Warum nicht mehr?

Weil wir unserem Auftrag gemäß auch andere Ziele finanzieren müssen. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, wir fördern Innovationen im Bildungs- und Gesundheitsbereich, beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen, und derzeit gibt es auch ein steigendes Interesse an Krediten für Verteidigung und Digitalisierung. Nicht alles, was wir tun, treibt den klimafreundlichen Umbau Europas voran – schließlich können wir nicht aufhören, Schulen oder Krankenhäuser zu finanzieren. Aber alles muss im Einklang mit dem Pariser Abkommen geschehen. Das bedeutet, dass beispielsweise ein von uns finanziertes Krankenhaus seine Klimarisiken kennt und sich entsprechend anpasst. Die anderen multilateralen Entwicklungsbanken, mit denen wir seit Paris eng zu Klima-Finanzfragen zusammenarbeiten, nutzen einen ähnlichen Ansatz.

Eine neue Studie untersucht, warum sich Industrie- und Handelskammern (IHKs) und Handwerkskammern (HK) nur zögerlich gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus positionieren. Diese Zurückhaltung sei bemerkenswert, da sich die Kammern von ihren Unternehmensmitgliedern “oftmals zu einem Engagement ermutigt fühlen und wiederum ihre Mitglieder zum Eintreten für demokratische Grundwerte ermutigen”, so die Autoren Thomas Beschorner und Andreas Hermann von der Universität St. Gallen und Markus Scholz von der Technischen Universität Dresden.

Der Studie liegt eine Befragung von 27 IHKs und zehn HKs zugrunde – ein Fünftel aus Ost-, vier Fünftel aus Westdeutschland. Befragt wurden die Kammern von März bis Mai 2024. Zentrale Ergebnisse:

Mit Sorge blickten sie auf mögliche weitere politische Erfolge der AfD. Vier Fünftel der Kammern erwarten dann negative Folgen, gerade für Unternehmen, die sich öffentlich kritisch gegenüber der Partei äußern. Mehr als zwei Drittel der befragten Kammern könnten auf eine öffentliche Stellungnahme gegen den Rechtsextremismus verweisen.

Als Grund für die Zurückhaltung der Kammern führen die Wissenschaftler das politische Neutralitätsgebot an, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. 2016 untersagte das Bundesverwaltungsgericht den IHKs und ihrem Dachverband DIHK allgemeinpolitische Äußerungen. Die Kammern würden daher teils vor einem Engagement “für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft zurückschrecken”.

Zögerlich sind die Kammern auch darin, Mitgliedsunternehmen beim Engagement gegen Rechtsextremismus zu unterstützten: Solchen Beistand leistet weniger als die Hälfte der befragten Kammern. Nach Ansicht der Autoren sollte ein Rechtsgutachten “eingehender beleuchten”, ob politische Neutralität ein Engagement für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung verbietet. cd

Die Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor (EITI) hat die Umsetzung ihres Standards in Deutschland als gut bewertet. Am Mittwoch veröffentlichte die Initiative das Ergebnis auf ihrer Website. Demnach hat die deutsche Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Rahmen der regelmäßigen Beurteilung 89 von 100 Punkten erreicht.

Länder, die den EITI-Standard anwenden, müssen Informationen über Steuerzahlungen, Lizenzen,

Fördermengen und Einnahmen im Zusammenhang mit der Rohstoffförderung offenlegen. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus dem Durchschnitt der drei Komponenten “Engagement der Stakeholder“, “Transparenz” und “Ergebnisse und Auswirkungen“.

“Wenn Informationen über Einnahmen, Arbeitsbedingungen oder Umweltschutz offengelegt werden”, so Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und EITI-Sonderbeauftragte der Bundesregierung, “können zivilgesellschaftliche Akteure und staatliche Stellen diese nachvollziehen und zu einer besseren Rohstoffgewinnung beitragen.” Deutschland wolle sich mit seiner Teilnahme an der EITI für soziale und ökologische Standards im Rohstoffsektor sowie im Kampf gegen Korruption engagieren.

Viel Lob und jeweils mehr als 90 Punkte erhielt Deutschland für das Engagement aller Interessengruppen sowie im Bereich “Ergebnisse und Auswirkungen”, in dem die wirksame und nachhaltige Arbeitsplanung und Überwachung der EITI-Umsetzung bewertet wird. Themen von aufkommendem öffentlichen Interesse, zum Beispiel die Sicherheit der Rohstoffversorgung, würden regelmäßig überprüft.

Im Bereich Transparenz erhielt Deutschland eine nur moderate Punktzahl (83 Punkte). Die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse von Rohstoffunternehmen würden durch einen soliden institutionellen und rechtlichen Rahmen überprüfbar gemacht.

Die MSG müsse sich jedoch noch darauf einigen, wie größere Transparent darüber hergestellt werden könne, wer Unternehmen kontrolliert, die Lizenzen für Rohstoffgewinnung beantragen oder besitzen. Der EITI-Vorstand fordert daher, dass der vollständige Text aller Bergbaulizenzen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden muss.

Die deutsche Multi-Stakeholder-Gruppe, die seit 2014 besteht, ist laut EITI “gut positioniert“, um die Beratungen über die Reform des deutschen Bergrechts zu unterstützen. Diese hatte die Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt. leo

Das Pariser Berufungsgericht hat am Dienstag eine Klage von sechs NGOs gegen TotalEnergies für zulässig erklärt. Die inhaltliche Prüfung der Vorwürfe gegen den Energiekonzern kann somit beginnen. Laut Sherpa, Amnesty International Frankreich und weiteren NGOs berücksichtigt TotalEnergies die Effekte seiner Geschäfte auf den Klimawandel nicht genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen – obwohl das französische Sorgfaltspflichtengesetz die Firma dazu verpflichte.

Ursprünglich Klage eingereicht hatten die NGOs rund um Sherpa im Januar 2020. Nachdem das Zivilgericht in Nanterre entschieden hatte, dass Zivilgerichte zuständig sind, ging der Fall zu dem Pariser Gericht (“tribunal judiciaire de Paris”). Der Gesetzgeber hatte es zwischenzeitlich für alle Fälle des Sorgfaltspflichtengesetzes zuständig gemacht. Im Juli 2023 erklärte das Gericht die Klage dann für nicht zulässig. Grund: TotalEnergies sei von den Klägern nicht ordnungsgemäß abgemahnt worden. Das Berufungsgericht teilt nun die Sicht der NGOs, wonach diese genug getan haben, um mit TotalEnergies zu kommunizieren. Nicht erfolgreich waren 14 Städte, die sich der Klage angeschlossen hatten. Laut Gericht habe nur Paris darlegen können, wie die Stadt individuell betroffen ist.

Bereits vergangenes Jahr hat das Pariser Gericht eine Klage von sechs NGOs aus Frankreich und Uganda gegen die Beteiligung von TotalEnergies am Bau einer Öl-Pipeline in Uganda und Tansania aus formalen Gründen abgelehnt. Die Kläger warfen dem Konzern vor, mehr als 100.000 Menschen, die wegen des Projekts umsiedeln mussten, nicht angemessen zu entschädigen. Zudem habe er nicht genug getan, um die Umweltauswirkungen angemessen zu berücksichtigen, so die NGOs. Die nun zugelassene Klimaklage ist laut der Organisation Sherpa die erste, die ein Gericht gegen ein multinationales Unternehmen aus Frankreich inhaltlich prüft. nh

Die bereits verschobene Antragsfrist zum Bau des Wasserstoff-Kernnetzes wird noch einmal um einen Monat nach hinten verlegt, wie Table.Briefings aus Ministeriumskreisen erfahren hat. Damit besteht die Gefahr, dass sich der Bau der wichtigsten Wasserstoffleitungen verzögert.

Die zuletzt gültige Deadline war der heutige Freitag. Grund für den Aufschub ist, dass die EU-Kommission die staatliche Beihilferegelung noch immer nicht genehmigt hat. Geplant ist, dass der Staat für mehr als drei Viertel der Investitionsrisiken bürgt.

Mit der Genehmigung aus Brüssel werde nun aber in den nächsten Tagen gerechnet, so dass der Antrag dann schnell eingereicht werden könne. Die Ferngasnetzbetreiber, so heißt es im Hintergrund, hätten den Antrag bereits fertiggestellt. Es hätten sich nur wenige Änderungen gegenüber dem Vorantrag aus dem letzten Jahr ergeben. av

Mit Blick auf die EU-Offenlegungsverordnung für Finanzprodukte (SFDR) empfehlen die drei Finanzaufsichtsbehörden der Europäischen Union (EBA, EIOPA und ESMA), neue Kategorien und/oder einen Nachhaltigkeitsindikator einzuführen. Privatanleger sollen leichter verstehen können, wie nachhaltig eine Geldanlage ist, heißt es im Dienstag veröffentlichten Statement.

Konkret schlagen die Aufseher vor, in Zukunft mindestens die Kategorien “Nachhaltigkeit” und “Übergang” zu nutzen, um Produkte klar und einfach zu klassifizieren. Nachhaltigkeit könne die ökologische, die soziale oder beide Perspektiven umfassen. Die Kategorie “Übergang” soll dazu dienen, auch Produkte zu erfassen, die auf Investments in Unternehmen gerichtet sind, welche sich in der Transformation befinden.

Zudem solle die EU-Kommission abwägen, weitere Produkte unter die Verordnung fallen zu lassen – damit die Pflichten zur Offenlegung einheitlich sind. Die Aufsichtsbehörden schlagen deshalb ebenfalls vor: Für alle Finanzprodukte könnte die Kommission Informationen zu den wichtigsten negativen Folgen für Nachhaltigkeit aus Investments (“key adverse impacts”) verpflichtend machen – sofern das Verhältnis von Kosten und Nutzen stimme.

Ebenfalls prüfen könne die Kommission, ob die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit in der SFDR und der Taxonomie sinnvoll sind. Bislang unterscheiden sich die Definitionen der SFDR und des Klassifizierungssystems für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Überdies fordern die Aufsichtsbehörden, dass die Kommission die ausstehende Sozialtaxonomie mit Priorität umsetzen soll.

Die Offenlegungsverordnung verpflichtet Verkäufer von Finanzprodukten dazu, für Investoren transparent zu machen, auf welche Weise sie bei Investments Nachhaltigkeit berücksichtigen. Tatsächlich nutzen Finanzinstitute aber die Einstufung von Produkten in “Artikel 8”- oder “Artikel 9”-Produkt als Gütesiegel für Aussagen über den Nachhaltigkeitsgrad etwa von Fonds – was aus Sicht von Kommission und Aufsichtsbehörden zu Greenwashing-Risiken führt. nh

Um die Transformation zum zirkulären Wirtschaften zu schaffen, brauche es einen schnelleren Ausbau der Digitalinfrastruktur – das gaben fast 1.300 von 1.955 Unternehmen in einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) an. Nur so gelinge es ihnen, die nötigen “Kapazitäten zur Datenspeicherung und -verarbeitung aufzubauen, die wiederum die Basis darstellen für Ansätze wie den Digitalen Produktpass“, heißt es.

Zudem braucht es aus Sicht von 85 Prozent der Teilnehmer “rechtssichere Standards, die den Einsatz von Sekundärrohstoffen sicherstellen“. Ein Drittel berichtet von Schwierigkeiten bei der Beschaffung solcher Materialien, weil “sich der Markt erst im Aufbau befindet”. Den Verbrauch an Primärrohstoffen zu senken, ist ein wesentliches Ziel für den Übergang zu Kreislaufwirtschaft.

Insgesamt habe sich bereits die Hälfte der Unternehmen damit auseinandergesetzt, wie sie ihr Geschäftsmodell mit “Elementen der Kreislaufwirtschaft” anpassen können. In Unternehmen mit 250 und mehr Mitarbeitern liegt der Anteil bei zwei Drittel. In Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern bei ungefähr 50 Prozent. Zudem zeigt die Umfrage, dass es auch die größeren Firmen sind, die bereits mit den verschiedenen Strategien der Kreislaufwirtschaft vertraut sind.

Über 50 Prozent der befragten Unternehmen sehen mit Blick auf ihr Geschäftsmodell Chancen in der Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig kann mehr als ein Drittel nicht einschätzen, ob Chancen oder Risiken überwiegen. Besonders hoch ist der Anteil an Unternehmen in der Entsorgungsbranche, die positiv auf das Konzept schauen. Dort sind es rund 72 Prozent. Besonders niedrig ist der Wert im Handel: Fast 50 Prozent kommen zu keiner Einschätzung. nh

Am Mittwoch berät der Ausschuss für Digitales in öffentlicher Anhörung über die Potenziale und Herausforderungen innovativer Datenpolitik. Unter anderem geht es darum, wie der Zugang zu den statistischen Daten großer Online-Plattformen gesetzlich gewährleistet werden kann. Dies würde etwa Forschung zu Klimaschutz erleichtern. Auch wird diskutiert, wie die zahlreichen Dateninitiativen auf deutscher und europäischer Ebene zusammenwirken und Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Compliance-Pflichten unterstützen können.

Ebenfalls am Mittwoch tagt der Rat für nachhaltige Entwicklung in öffentlicher Sitzung zum SDG-Ziel Nummer 3: Gesundheit und Wohlergehen.

Im Plenum wird an diesem Tag auch über einen Antrag der AfD-Fraktion zur Einführung einer Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn für ausländische Erntehelfer in erster Lesung beraten.

Am Donnerstag stimmt das Plenum über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Landwirtschaft tatsächlich entlasten – Ampel-Versprechen umgehend umsetzen” ab. Außerdem wird über den Vorschlag der Unionsfraktion für einen Pakt für Wachstum und Wohlstand abgestimmt. Darin fordert die Fraktion, dass die Bundesregierung eine Industriestrategie auf den Weg bringt, die “wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen” etwa durch:

Anschließend wird der Bundestag über den Unionsantrag “Energiespeicher jetzt ausbauen” abstimmen, zu dem der Klima- und Energieausschuss einen Bericht vorlegen will.

Außerdem wird das Plenum über eine Beschlussvorlage des Petitionsausschusses zur Einführung eines “Rechts auf Reparatur” abstimmen. Die Petition wurde bereits vor drei Jahren gezeichnet. Nun schlägt der Ausschuss vor, sie “als Material” an die zuständigen Ministerien zu überweisen. Diese könnten die Petition dann bei der Umsetzung europäischer Richtlinien nutzen.

Am Freitag wird über den ebenfalls von der Unionsfraktion eingereichten Antrag “Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts” diskutiert, der bei Redaktionsschluss noch nicht vorlag. Abschließend beraten die Abgeordneten über das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. ag

Der Absatz nachhaltiger Anleihen hat im ersten Quartal 2024 eine Rekordhöhe erreicht. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden GSS-Anleihen (Green, Social, Sustainable) im Wert von 272,7 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das sind 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres und etwas mehr als der bisherige Höchstwert aus dem ersten Quartal 2021.

Dies geht aus dem Quartalsbericht der Climate Bonds Initiative hervor, einer nicht-profitorientierten Zertifizierungs- und Analyseagentur. “Nachhaltige Finanzierungen sind im Jahr 2024 in aller Munde“, sagte Caroline Harrison, Direktorin für technische Entwicklung. “Wir könnten ein Rekordjahr erleben, in dem allein grüne Anleihen im Wert von fast einer Billion Dollar ausgegeben werden.”

Anders als ESG-zertifizierte Fonds, die größtenteils Unternehmensaktien kaufen, sind GSS-Anleihen an ausgewählte Projekte gebunden. Das Wachstum solcher Anleihen steht in scharfem Kontrast zu den derzeitigen massiven finanziellen Abflüssen aus ESG-Fonds (siehe Analyse in dieser Ausgabe).

Anhand ihres eigenen Klassifizierungsmodells unterscheidet die Climate Bonds Initiative ökologische und soziale Zwecke. Kombinieren die Anleihen beide Ausrichtungen, gelten sie als nachhaltig. Laut dem Quartalsbericht machten ökologische Anleihen im zurückliegenden Quartal 72 Prozent der neuen Anleihen aus, während 16 Prozent auf soziale und zwölf Prozent auf nachhaltige Anleihen entfielen. Während der Anteil grüner Anleihen am Gesamtabsatz stieg, sank der Anteil der sozialen Anteile.

Einen Großteil der Anleihen legen laut Climate Bonds Initiative Staaten auf. Frankreich ist der größte Einzelemittent grüner Anleihen. Die französische Regierung bewertet alle ihre Ausgaben anhand der sechs Umweltziele der EU-Taxonomie. Mehr als 18 Prozent der Schulden des Landes tragen laut dem Bericht das grüne Gütesiegel. Unter den zehn größten nicht-staatlichen Emittenten grüner Anleihen waren aus Deutschland Volkswagen und EON mit jeweils um die drei Milliarden US-Dollar. av

Bei der Erreichung industriebezogener Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) gibt es nur geringe Fortschritte, so der diesjährige “Industrial Development Report” (IDR24) der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO). Unter der Überschrift “Wie aus Herausforderungen nachhaltige Lösungen werden: Die neue Ära der Industriepolitik” beschreiben die Autoren nachhaltige Industrialisierung als Schlüssel zur sozial-ökologischen Transformation der globalen Ökonomie und für Fortschritte bei den SDGs.

Beispielsweise würden rund 60 Prozent aller Patente in grüne Technologien von Industrieunternehmen gehalten, trotz ihres kleineren Anteils an der Gesamtwirtschaft. Wichtig ist die industrielle Entwicklung vor allem für den Arbeitsmarkt: Denn auf einen neu geschaffenen Arbeitsplatz in der Industrie kämen zwei weitere Jobs in anderen Sektoren. Insbesondere für Entwicklungsländer könnte schnellere industrielle Entwicklung auch zur Bekämpfung von Hunger und Armut beitragen.

Entwicklungschancen sieht UNIDO etwa in:

“Wir verfügen über das Wissen und die Technologien, um effektive Antworten auf die wachsenden globalen Herausforderungen zu liefern”, so Gerd Müller, UNIDO-Generaldirektor und früherer Bundesminister für wirtschaftlich Zusammenarbeit und Entwicklung. “Die Länder des Globalen Südens brauchen eine Entwicklungsperspektive – und eine moderne, nachhaltige Industrie kann hier eine zentrale Rolle einnehmen.” lf

US urges EU to delay deforestation law – Financial Times

Die US-Regierung habe die EU aufgefordert, die Umsetzung der Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten zu verschieben, schreiben Alice Hancock und Andy Bounds, denen ein entsprechender Brief von Ende Mai vorliege. Die Vorgaben und Strafen würden vor allem die US-amerikanische Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie hart treffen, heißt es demnach in dem Schreiben. Zum Artikel

Bund gibt Bahn Milliarden, weiß aber noch nicht, wofür – Süddeutsche Zeitung

Viele Milliarden Euro aus dem Haushalt sollen in die Sanierungen bei der Deutschen Bahn fließen. Aber Verkehrsminister Wissing weiß nicht, für welche Projekte er das Geld hergibt. Damit könne bei dem bundeseigenen Unternehmen die unübersichtliche Finanzierungsstruktur weiterbestehen, schreibt Vivien Timmler. Zum Artikel

Fisker files for bankruptcy protection amid heavy losses and struggling EV market – Los Angeles Times

Das Elektroauto-Unternehmen Fisker Inc. hat Insolvenz angemeldet, da es aufgrund von Produktionsproblemen und sinkender Nachfrage keine ausreichende Finanzierung mehr auf die Beine stellen konnte, schreibt Laurence Darmiento. Von Fiskers Vorzeigemodell, dem Elektro-SUV “Ocean”, der über ein Solardach verfügt, waren 2023 statt der angepeilten 42.000 Autos nur rund 10.000 produziert und 5.000 verkauft worden. Das Unternehmen machte einen Verlust von 762 Millionen Dollar. Zum Artikel

In der grünen Keimzelle – taz

Schön ist es in Stopfenreuth an der Donau, und so viele Tiere! Klaus Hillenbrand hat nachgesehen, wie es dem Ort geht, der vor vierzig Jahren einem Stausee Platz machen sollte. Dies wurde von der österreichischen Umweltbewegung verhindert. Deswegen könnten heute Kinder in der Unterwasserbeobachtungsstation im Wasserschloss den Donaufischen in die Augen sehen. Zum Artikel

Nachhaltigkeit ist Banken wichtig für ihre Reputation, Geschäftsmodell fehlt – Der Standard

Eine Studie der Beratungsfirma Zeb zeigt: Nachhaltigkeit gewinnt für Banken an Relevanz, ist aber in Geschäftsmodellen oft unzureichend integriert. Insgesamt nahmen 36 Kreditinstitute aus der DACH-Region an der Umfrage teil. Banken hinkten bei der Risikobewertung und Datenanalyse hinterher, analysiert Bettina Pfluger. So würden beispielsweise ESG-Risiken nicht spezifisch genug quantifiziert um die ESG-angepasste “Risk-Return-Steuerung” umsetzen zu können und ESG-Daten seien nicht ausreichend verfügbar. Zum Artikel

Wer am teuren Klimaschutz verdient – Süddeutsche Zeitung

Die Stahlindustrie investiert massiv in den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Produktion mit Wasserstoff. Davon profitiere besonders der deutsche Anlagenbauer SMS Group, schreibt Björn Finke. So plane SMS etwa für ThyssenKrupp in Duisburg eine Direktreduktionsanlage und baue die weltweit erste reine Wasserstoff-Stahlfabrik in Schweden. Solche Großprojekte seien jedoch nur mit staatlichen Subventionen in Milliardenhöhe zu stemmen, meint SMS-Chef Jochen Burg. Zum Artikel

Schweizer Startup nimmt Grossanlage für umweltfreundliches Flugbenzin in Betrieb – NZZ

Das Schweizer Start-up Synhelion hat in Jülich seine erste Anlage zur Herstellung von umweltfreundlichem Flugbenzin in Betrieb genommen, schreibt Jürg Meier. Mithilfe von Solarthermie, CO2 und Wasser werden darin synthetische Kraftstoffe hergestellt, die in bestehender Infrastruktur und Motoren verwendet werden können. Für die Zukunft plant Synhelion deutlich größere Produktionsanlagen, um den hohen Bedarf der Luftfahrtindustrie zu decken. Das Upscaling zu wettbewerbsfähigen Preisen ist nach Ansicht von Experten die größte Herausforderung. Zum Artikel

Gerade erst ist Dennis Radtke für die CDU erneut ins EU-Parlament gewählt worden. Nun zeichnet sich ab, dass der 45-jährige Europapolitiker bald auch Chef der Christlichen Demokratischen Arbeitnehmer (CDA) der CDU werden könnte. Denn der jetzige CDA-Chef Karl-Josef Laumann will seinen Platz räumen und sich künftig auf seine Arbeit als Arbeits- und Sozialminister in Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Parteivorsitzender konzentrieren. Mit Radtke würde ein Politiker an die Spitze des sozialpolitischen Flügels der CDU nachrücken, der wie Laumann eine direkte Ansprache pflegt und vom Handelsblatt sogar als “neuer Arbeiterführer” bezeichnet wird.

Auf Radtke käme die Aufgabe zu, der Arbeitnehmerschaft wieder mehr Bedeutung innerhalb der Partei zu verschaffen. Denn die CDA mit 10.000 Mitgliedern hat in der Partei an Einfluss verloren und dringt seltener als früher mit ihren Themen durch, während etwa die Mittelstandsunion mit 25.000 Mitgliedern an Gewicht gewonnen hat.

Radtke kennt die CDA, deren Jugendorganisation er schon führte und deren Vorsitzender er in NRW ist. Das dürfte helfen. Zudem ist aus der Partei zu hören, dass neben Unternehmern auch die Gewerkschaften ins Boot geholt werden müssen, um eine Mehrheit der Bevölkerung von der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Transformation zu überzeugen. Sollte die CDU die nächste Bundestagswahl gewinnen und den Kanzler stellen, würde Radtke als CDA-Vorsitzender daher eine wichtige Position einnehmen. Zwar wählen mehr Arbeiter die CDU als die SPD, aber noch mehr wählen die AfD.

Radtke dürfte wie wenige sonst in der CDU für die Position geeignet sein. Schließlich ist der gebürtige Wattenscheider schon seit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann Mitglied der IG Bergbau, Chemie und Energie. Als 14-Jähriger wurde er zunächst SPD-Mitglied. Dort waren seine beiden Großväter aktiv, die ihn früh zu Parteiveranstaltungen mitgenommen hatten. Aber mit Anfang Zwanzig entschied er sich um, wechselte zur CDU, behielt aber sein Faible für die Anliegen der Arbeiternehmer.

Zwölf Jahre arbeitete er als Gewerkschaftssekretär am Niederrhein und erlebte Standortschließungen, Umstrukturierungen und Verlagerungen. Hautnah bekam er mit, “wie Belegschaften gegeneinander ausgespielt” wurden. Nach der Finanz- und Eurokrise ab 2008 bauten viele europäische Regierungen zudem Arbeiterrechte ab und zerstörten sozialpartnerschaftliche Strukturen. Radtke erinnert an die Rolle der sogenannten Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, die während der Eurokrise vielerorts Strukturreformen erzwangen. Da sei die Schraube überdreht worden, findet er, “auch mit Blick auf Mitbestimmung, Tarifverträge und Löhne”.

Die Schwächung der Gewerkschaften habe in der Folge Probleme verursacht, auch in Deutschland. Radtke verweist auf die unzureichenden Rentenerwartungen für Arbeiter im Niedriglohnsektor. In solchen Bereichen sei die Politik längst zu einer Reparaturkolonne geworden. Seine Befürchtung: Ohne eine funktionierende Tarifpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften müsse der Staat künftig vielleicht nicht nur den Mindestlohn bestimmen, sondern auch Arbeitskleidung oder Weiterbildung. Bei manchen Zeitgenossen in der Wirtschaft hat der Politiker den Eindruck, dass sie “vergessen haben, welch großer Schatz eigentlich sozialer Frieden in Deutschland ist”.

Als er 2014 erstmals bei der Europawahl antrat, verpasste er knapp den Einzug ins Parlament. Erst drei Jahre später rückte er für Herbert Reul nach, der das Innenministerministerium in NRW übernahm. Als Berufspolitiker seien manche Dinge eben nur begrenzt planbar, sagt Radtke. 2019 wurde er wiedergewählt, und seine EVP-Fraktion machte ihn zum Koordinator im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Als Abgeordneter könne man im EU-Parlament eine Menge bewirken, sagt er, und zählt die Maßnahmen auf, die ihm in der abgelaufenen Legislatur wichtig waren: die Richtlinie zum europäischen Mindestlohn, die Regulierung der Plattformarbeit, eine Novellierung der EU-Betriebsratsrichtlinie. Aber es gebe noch eine Menge zu tun, um die Stellung der Arbeitnehmer in der EU zu stärken. Man müsse zum Beispiel der European Labour Authority den Rücken stärken. Die Behörde hatte noch EU-Kommissionspräsident Claude Junker auf den Weg gebracht. Ihr Sitz ist in Bratislava. “Sie muss Zähne bekommen”, sagt Radtke, damit sie auch die ganz harten Nüsse knacken könne. Caspar Dohmen

China.Table – Diversifizierung: Deshalb ist Vietnam für Deutschland kompliziert: Immer mehr deutsche Unternehmer setzen bei ihrer Diversifizierung von China vor allem auf Vietnam. Das entspricht ganz der deutschen China-Strategie. Doch ausgerechnet die Bundesregierung hat nun ein Problem mit dem Einparteienstaat. Zum Artikel

Climate.Table – Exxon Mobil: Darum wurde die Klage gegen Klima-Aktionäre abgewiesen: Ein US-Richter hat am Montag eine Klage des Ölriesen Exxon Mobil gegen die Aktivistengruppe Arjuna Capital abgewiesen. Sie wollte das Unternehmen auf der Jahreshauptversammlung zu mehr Klimaschutz bewegen – war damit aber gescheitert. Zum Artikel

Climate.Table – Russischer Angriffskrieg: So hoch sind die CO₂-Emissionen: Die Kriegsführung Russlands in der Ukraine hat mehr als 50 Millionen Tonnen CO₂ verursacht. Hinzu kommen Millionen Tonnen zusätzlicher Emissionen durch den Wiederaufbau, wie eine neue Studie zeigt. Die Umweltschäden des Ukraine-Kriegs sind enorm. Zum Artikel

vor 200 Jahren kam einigen Menschen die Idee, Geld gemäß ihren Wertvorstellungen anzulegen. Es waren gesellschaftliche Außenseiter, Angehörige der christlichen Gruppen der Quäker und Methodisten. Im 20. Jahrhundert wurde die mittlerweile als “nachhaltige Geldanlagen” bezeichnete Idee zu einem großen Geschäft. Heute legen Vermögensverwalter wie Blackrock viele Milliarden US-Dollar nach ESG-Kriterien an. Aber gegenwärtig geht das Interesse der Anleger zurück. Warum das so ist, analysiert unser Autor Günter Heismann.

Neben privaten Anlegern spielen staatliche Förderbanken eine zentrale Rolle bei der Lenkung von Geldern in die Transformation. Die Arbeit der Europäischen Investitionsbank ist dabei von großer Bedeutung. Eine der Top-Prioritäten der Führung sei die Klimaproblematik, betont Nancy Saich. Mit der leitenden EIB-Expertin für Klimawandel hat Alexandra Endres ein Interview geführt.

Für die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation spielen nicht nur Geld, sondern auch die Arbeitnehmer eine große Rolle. Deren Repräsentant in der CDU wird voraussichtlich bald Dennis Radtke werden. Für ein Porträt habe ich mich mit ihm unterhalten, unter anderem darüber, welche Verbesserungen er für Arbeitnehmer wichtig findet.

Wie schwierig der Umgang mit Rechtsextremen für die IHKs und Handwerkskammern ist, zeigen drei Wissenschaftler in einer aktuellen Studie. Obwohl sie es als schädlich ansehen würden, wenn die AfD ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen umsetzen könnte, reagieren die Kammern nur zögerlich.

Es ist der beliebteste Indexfonds für erneuerbare Energien, der in Deutschland an der Börse gehandelt wird. Der iShares Global Clean Energy der Fondsgesellschaft BlackRock hat ein Volumen von 3,3 Milliarden US-Dollar. Doch viele Investoren haben den ETF angesichts anhaltender Verluste wieder verkauft. Seit Jahresanfang zogen sie schätzungsweise eine halbe Milliarde US-Dollar ab. Auch die im Fonds enthaltenen Aktien verloren deutlich an Wert, in den vergangenen zwölf Monaten 28 Prozent.

Der BlackRock-Fonds ist kein Einzelfall. Die Nachfrage nach nachhaltigen Investments sank in Deutschland zuletzt. Das zeigt der Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG). Ende 2023 hatten Anleger hierzulande 542,6 Milliarden Euro in nachhaltige Publikumsfonds und andere ESG-Produkte investiert, ein Jahr zuvor waren es noch 578,1 Milliarden Euro. Zugleich sinkt das Interesse von Fondsgesellschaften wie BlackRock, privaten und institutionellen Investoren ESG-Fonds anzubieten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Zum Beispiel haben sich bei Öko-Aktien wiederholt Blasen gebildet, die irgendwann platzten. Ein besonders krasses Beispiel ist der Hype um die Wasserstoff-Wirtschaft, der vor etwa fünf Jahren einsetzte. Eilends warfen Investmentgesellschaften wie Amundi, Legal & General und Van Eck ETFs Fonds auf den Markt, die diese Technologie abbilden.

Aber noch steht die Wasserstoff-Wirtschaft am Anfang. Die prächtigen versprochenen Gewinne haben sich nicht realisiert, im Gegenteil. Einige Hydrogen-Fonds verloren seit dem Start kräftig, manche bis zur Hälfte ihres Wertes. Zugelegt hat keiner.

Im Gegensatz zu ETFs, die sich auf einzelne Themen wie Wasserstoff-Wirtschaft oder saubere Energien spezialisieren, bescheren breit investierende ETFs Indexfonds mit Nachhaltigkeitsanspruch den Anlegern meist ordentliche Gewinne. Doch bei solchen Produkten fielen Anbieter immer wieder wegen Greenwashing auf.

Ein besonders eklatanter Fall sind die ESG-Indizes, die auf dem sehr beliebten MSCI World beruhen. Versprochen werden Anlegern strenge Ausschlusskriterien, beispielsweise für kontroverse Waffen, Kohleverstromung und schwere Verstöße gegen die Menschenrechte. Aber tatsächlich werden von den nahezu 1.500 Unternehmen, die im MSCI World enthalten sind, 83 bis 92 Prozent in die verschiedenen ESG-Indizes übernommen. Dies zeigt die Tabelle, die auf Angaben des Finanzdienstleisters MSCI beruht.

Obwohl solche Produkte meist nicht einmal hellgrün sind, konnten die Anbieter in der EU ESG-Indexfonds in Höhe von insgesamt rund 50 Milliarden Euro verkaufen, wie der Autor aus Angaben der Fondsgesellschaften errechnet hat. Doch viele Anleger schauen genauer hin.

Die Fondsindustrie reagiert auf das wachsende Desinteresse an ESG-Produkten und bietet unter der Bezeichnung “Socially Responsible Investments” (SRI) Indizes und ETFs mit strengerer Auswahl an. Bei den SRI-Sprösslingen des MSCI World werden, je nach Variante, nur etwa 25 bis 40 Prozent der Titel des Mutterindex übernommen. In der EU haben SRI-Indexfonds mittlerweile ein Volumen von rund 70 Milliarden Euro erreicht. Dies sind rund 20 Milliarden Euro mehr als bei den Indexfonds, die auf den ESG-Varianten des MSCI World beruhen.

Schließlich haben politische Entwicklungen das ESG-Konzept in den USA in Misskredit gebracht. Dort reiten vor allem republikanische Politiker seit einigen Jahren scharfe Attacken gegen Fondsgesellschaften, die ESG-Kriterien beachten.

Angesichts des Gegenwinds ging BlackRock-Chef Larry Fink auf Distanz zu Klimaschützern, die allzu scharfe Forderungen stellen. “Die ESG-Kriterien werden sowohl von der radikalen Linken als auch der radikalen Rechten missbraucht”, sagte er gegenüber dem TV-Sender Fox News. Er wolle diesen Begriff nicht mehr verwenden, befürworte aber weiter einen “verantwortungsbewussten Kapitalismus”.

Noch vorsichtiger als der Weltmarktführer BlackRock reagierte Konkurrent Vanguard, mit einem verwalteten Vermögen von acht Billionen US-Dollar der zweitgrößte Asset Manager der Welt. Ende 2022 verließ das Unternehmen aus Pennsylvania die Net Zero Asset Manager Initiative, die sich für die Umsetzung der Pariser Klimaziele einsetzt. Die Entscheidung hat offenbar grundsätzlichen Charakter.

“Wir glauben nicht, dass wir den Unternehmen die Strategie diktieren sollten“, sagte Firmenchef Tim Buckley zur Begründung. “Es wäre Hybris, wenn wir behaupten würden, dass wir die richtige Strategie für die tausenden von Firmen kennen würden, in die Vanguard investiert ist.”

Aufgrund ihres Geschäftsmodells können Indexanbieter wenig Druck auf Unternehmen ausüben. Schließlich bilden sie exakt einen Börsenindex wie den Dax oder den MSCI World nach.

Wenn ein Unternehmen bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllt, dann darf ein Indexfonds die Aktie nicht verkaufen. Hingegen können aktiv verwaltete Fonds jederzeit einen Titel abstoßen, falls ein Vorstand sich etwa weigert, nachhaltige Strategien zu implementieren.

Zuweilen reicht schon die Drohung, eine Aktie zu verkaufen, um ein säumiges Management auf Trab zu bringen. “Passive Investoren kämpfen hingegen mit einem stumpfen Schwert”, resümiert Henrik Pontzen, Chief Sustainability Officer der Fondsgesellschaft Union Investment, die ausschließlich aktive Fonds anbietet, bei denen allerdings deutlich höhere Gebühren als bei den Indexfonds anfallen.

Um den ökologischen Umbau zu fördern, setzen BlackRock & Co. auf andere Instrumente. Hierzu gehören persönliche Gespräche mit dem Top-Management, die gewöhnlich hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Allerdings haben selbst die größten Aktionäre kein Direktionsrecht gegenüber dem Aufsichtsrat oder Vorstand. Sie können also keine Anweisungen oder gar Befehle erteilen, sondern lediglich kritische Fragen stellen und Ratschläge geben. BlackRock hat 2023 exakt 1.402 Gespräche mit Unternehmen geführt, bei denen der Klima- und Umweltschutz auf der Agenda stand. Dies geht aus dem “Investment Stewardship Report” hervor, einem Rechenschaftsbericht für seine Kunden. Damit hat BlackRock mit jedem zehnten der gut 14.000 Portfolio-Unternehmen über Klimastrategien und ähnliche Probleme gesprochen.

Um den ökologischen Umbau bei den Unternehmen umfassend zu überwachen, haben die meisten Asset Manager zu wenig erfahrene Experten. BlackRock beschäftigt nur rund 65 Fachleute für Corporate Governance, die sich zudem neben Nachhaltigkeit auch noch um viele andere Themen kümmern müssen.

Jeder dieser Experten betreut im Schnitt mehr als 200 Unternehmen. Da ist eine sorgfältige Kontrolle von ESG-Risiken nur ausnahmsweise möglich. Doch warum setzen BlackRock und andere Asset Manager nicht mehr Ressourcen ein?

Die Antwort: Es gibt einen grundsätzlichen Interessenkonflikt zwischen den Kunden und den Eigentümern der Asset Manager. Wenn ein Unternehmen auf eine klimafreundliche Strategie umschwenkt und damit seine Zukunft sichert, profitiert ein Fondsanbieter hiervon im Grunde gar nicht. Denn er hält seine Aktienpakete ja nicht auf eigene Rechnung, sondern treuhänderisch für die Kunden.

Diese – und nicht die Fondsgesellschaft – haben letztlich langfristig einen Nutzen, wenn Unternehmen nachhaltig wirtschaften und höhere Gewinne erzielen. Hingegen muss BlackRock die nicht unbeträchtlichen Kosten tragen, die bei einer wirksamen, umfassenden Steuerung der ökologischen Transformation entstehen.

Da aber spielen die Eigentümer oft nicht mit, die in erster Linie auf Renditen und Dividenden schauen. BlackRock ist ein börsennotiertes Unternehmen, das die Interessen seiner Aktionäre im Blick behalten muss. Zu den drei größten Anteilseignern gehört der Staatsfonds des Ölscheichtums Kuwait, kein glühender Anhänger erneuerbarer Energien. Günter Heismann

Frau Saich, in der Klimadiplomatie wird um ein neues Klimafinanzziel gerungen. Entwicklungs- und Schwellenländer fordern hunderte Milliarden Euro an jährlicher Unterstützung. Wie sollte das neue Finanzziel aus Ihrer Sicht aussehen?

Die EIB hat in diesen Verhandlungen einen Beobachterstatus. Es steht uns nicht zu, eigene Forderungen zu formulieren. Ich persönlich hoffe, dass es im Laufe des Jahres neue Einzahlungen in den Loss-and-Damage-Fonds geben wird. Und beim neuen Finanzziel ist wichtig: Wir brauchen nicht nur eine Zahl, es geht auch um Qualität. Das Ziel muss ehrgeizig sein, und dennoch müssen sich alle darauf einigen können. Mein Eindruck ist, dass die Troika aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Aserbaidschan und Brasilien sehr aktiv ist. Es gibt positive Signale, aber wir sind nicht annähernd so schnell, wie wir sein müssten. Noch immer fließt viel zu viel Geld in die falschen Dinge, zum Beispiel in die Subventionierung fossiler Energien. Das muss aufhören.

Die EIB vergibt auch Klimakredite an Länder außerhalb der EU. Wohin fließt das Geld? In wohlhabende Schwellenländer mit guten Geschäftschancen, oder in besonders arme Länder, die es womöglich dringender bräuchten?

Wir sind eine Bank, und wir vergeben Kredite. Damit können wir die Probleme von bereits überschuldeten Ländern schwerlich lösen. Selbst besonders zinsgünstige Darlehen oder Instrumente wie die derzeit heiß diskutierten “Debt-for-nature Swaps” brächten diese Länder nicht weiter. Ich denke, dass die Lösung für sie eher in den Vorschlägen der Bridgetown Agenda zu finden ist.

Die EIB finanziert den Green Deal der EU. Wie sicher ist nach dem Rechtsruck bei den Wahlen die Klima-Führungsrolle der EIB in Zukunft?

Die neue EIB-Präsidentin Nadia Calviño, die seit Januar im Amt ist, hat klargestellt: Die Arbeit als Klimabank fortzuführen, ist eine ihrer Top-Prioritäten. Gerade arbeiten wir an unserer Klima-Roadmap für die Jahre 2026 bis 2030. Wir müssen in unserer Kommunikation noch viel stärker zeigen: Eine grünere Zukunft ist gut für alle Menschen, nicht nur für das Klima. Sie bringt neue Arbeitsplätze, bessere Häuser, reinere Luft, mehr Gesundheit. Unser Ziel ist eine gerechte Klimawende, die niemanden zurücklässt. Und das sind nicht nur leere Worte.

Sie sagen, es fließt noch immer zu viel Geld in die falschen Dinge. Die EIB ist weltweit einer der größten Finanziers von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Welche Kriterien müssen private Unternehmen oder der öffentliche Sektor erfüllen, um einen Klimakredit von Ihnen zu erhalten?

Als Klimabank der EU finanzieren wir den Green Deal. In unserer Climate Roadmap haben wir 2020 festgelegt: Alle Finanzaktivitäten der EIB müssen ab Ende 2020 in Einklang mit dem Pariser Abkommen sein. 50 Prozent unserer Kredite sollen ab 2025 in klima- und umweltfreundliche Zwecke fließen. Und von 2021 bis 2030 wollen wir mit Investitionen von einer Billion Euro den gerechten, klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft unterstützen. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, sind aber auf einem guten Weg. Inzwischen fließt mehr als die Hälfte der EIB-Kredite in die Klimafinanzierung.

Welche Aktivitäten finanziert die EIB, welche schließt sie aus?

Seit 2021 finanzieren wir nur noch neue Aktivitäten, die laut EIB-Paris Alignment Framework unseren Kunden helfen, die Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Unsere Klimakredite konzentrieren wir auf den Energiesektor, also auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz, Netze und Stromspeicher. Daneben vergeben wir Kredite etwa für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder die Gebäudesanierung. Seit 2020 geben wir generell keine Kredite mehr für konventionelle Energieerzeugung aus fossilen Quellen – bereits vergebene Kredite ziehen wir allerdings auch nicht zurück, da wir als öffentliches Kreditinstitut vertraglich an vereinbarte Projekte gebunden sind. Wir prüfen systematisch alle Projekte, die an uns herangetragen werden, auf mögliche Klimarisiken. Wir helfen unseren Kunden dabei, sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geschäfte klarzuwerden und ihre Emissionen zu reduzieren. Und wir unterstützen Banken in der grünen Kreditvergabe, beispielsweise an kleine und mittlere Unternehmen oder kleinere Kommunen.

Würde die EIB neue Erdgasprojekte oder fossile Energieerzeugung mit CCS finanzieren?

Unsere Standards schließen jede Form der Stromerzeugung aus, die mehr Treibhausgase verursacht als 250 Gramm CO₂-Äquivalente pro Kilowattstunde. Wir sind damit schärfer als die EU-Taxonomie, die die Grenze bei 270 Gramm zieht. Die 250-Gramm-Grenze bedeutet, dass auch die effizienteste Form der konventionellen fossilen Stromerzeugung ausgeschlossen ist – wir finanzieren also etwa keine Kombi-Gasturbinen. Sehr effiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die Wohnviertel mit Strom und Wärme versorgen, können unsere Kriterien aber erfüllen. Wir finanzieren keine Förderung von Kohle, Öl oder Gas, und auch keine Pipelines oder andere fossile Infrastruktur.

2023 hat die EIB-Gruppe Klimaprojekte mit 49 Milliarden Euro finanziert, umgerechnet 60 Prozent des gesamten Kreditvolumens. Warum nicht mehr?

Weil wir unserem Auftrag gemäß auch andere Ziele finanzieren müssen. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, wir fördern Innovationen im Bildungs- und Gesundheitsbereich, beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen, und derzeit gibt es auch ein steigendes Interesse an Krediten für Verteidigung und Digitalisierung. Nicht alles, was wir tun, treibt den klimafreundlichen Umbau Europas voran – schließlich können wir nicht aufhören, Schulen oder Krankenhäuser zu finanzieren. Aber alles muss im Einklang mit dem Pariser Abkommen geschehen. Das bedeutet, dass beispielsweise ein von uns finanziertes Krankenhaus seine Klimarisiken kennt und sich entsprechend anpasst. Die anderen multilateralen Entwicklungsbanken, mit denen wir seit Paris eng zu Klima-Finanzfragen zusammenarbeiten, nutzen einen ähnlichen Ansatz.

Eine neue Studie untersucht, warum sich Industrie- und Handelskammern (IHKs) und Handwerkskammern (HK) nur zögerlich gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus positionieren. Diese Zurückhaltung sei bemerkenswert, da sich die Kammern von ihren Unternehmensmitgliedern “oftmals zu einem Engagement ermutigt fühlen und wiederum ihre Mitglieder zum Eintreten für demokratische Grundwerte ermutigen”, so die Autoren Thomas Beschorner und Andreas Hermann von der Universität St. Gallen und Markus Scholz von der Technischen Universität Dresden.

Der Studie liegt eine Befragung von 27 IHKs und zehn HKs zugrunde – ein Fünftel aus Ost-, vier Fünftel aus Westdeutschland. Befragt wurden die Kammern von März bis Mai 2024. Zentrale Ergebnisse:

Mit Sorge blickten sie auf mögliche weitere politische Erfolge der AfD. Vier Fünftel der Kammern erwarten dann negative Folgen, gerade für Unternehmen, die sich öffentlich kritisch gegenüber der Partei äußern. Mehr als zwei Drittel der befragten Kammern könnten auf eine öffentliche Stellungnahme gegen den Rechtsextremismus verweisen.

Als Grund für die Zurückhaltung der Kammern führen die Wissenschaftler das politische Neutralitätsgebot an, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. 2016 untersagte das Bundesverwaltungsgericht den IHKs und ihrem Dachverband DIHK allgemeinpolitische Äußerungen. Die Kammern würden daher teils vor einem Engagement “für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft zurückschrecken”.

Zögerlich sind die Kammern auch darin, Mitgliedsunternehmen beim Engagement gegen Rechtsextremismus zu unterstützten: Solchen Beistand leistet weniger als die Hälfte der befragten Kammern. Nach Ansicht der Autoren sollte ein Rechtsgutachten “eingehender beleuchten”, ob politische Neutralität ein Engagement für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung verbietet. cd

Die Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor (EITI) hat die Umsetzung ihres Standards in Deutschland als gut bewertet. Am Mittwoch veröffentlichte die Initiative das Ergebnis auf ihrer Website. Demnach hat die deutsche Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Rahmen der regelmäßigen Beurteilung 89 von 100 Punkten erreicht.

Länder, die den EITI-Standard anwenden, müssen Informationen über Steuerzahlungen, Lizenzen,

Fördermengen und Einnahmen im Zusammenhang mit der Rohstoffförderung offenlegen. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus dem Durchschnitt der drei Komponenten “Engagement der Stakeholder“, “Transparenz” und “Ergebnisse und Auswirkungen“.

“Wenn Informationen über Einnahmen, Arbeitsbedingungen oder Umweltschutz offengelegt werden”, so Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und EITI-Sonderbeauftragte der Bundesregierung, “können zivilgesellschaftliche Akteure und staatliche Stellen diese nachvollziehen und zu einer besseren Rohstoffgewinnung beitragen.” Deutschland wolle sich mit seiner Teilnahme an der EITI für soziale und ökologische Standards im Rohstoffsektor sowie im Kampf gegen Korruption engagieren.

Viel Lob und jeweils mehr als 90 Punkte erhielt Deutschland für das Engagement aller Interessengruppen sowie im Bereich “Ergebnisse und Auswirkungen”, in dem die wirksame und nachhaltige Arbeitsplanung und Überwachung der EITI-Umsetzung bewertet wird. Themen von aufkommendem öffentlichen Interesse, zum Beispiel die Sicherheit der Rohstoffversorgung, würden regelmäßig überprüft.

Im Bereich Transparenz erhielt Deutschland eine nur moderate Punktzahl (83 Punkte). Die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse von Rohstoffunternehmen würden durch einen soliden institutionellen und rechtlichen Rahmen überprüfbar gemacht.

Die MSG müsse sich jedoch noch darauf einigen, wie größere Transparent darüber hergestellt werden könne, wer Unternehmen kontrolliert, die Lizenzen für Rohstoffgewinnung beantragen oder besitzen. Der EITI-Vorstand fordert daher, dass der vollständige Text aller Bergbaulizenzen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden muss.

Die deutsche Multi-Stakeholder-Gruppe, die seit 2014 besteht, ist laut EITI “gut positioniert“, um die Beratungen über die Reform des deutschen Bergrechts zu unterstützen. Diese hatte die Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt. leo

Das Pariser Berufungsgericht hat am Dienstag eine Klage von sechs NGOs gegen TotalEnergies für zulässig erklärt. Die inhaltliche Prüfung der Vorwürfe gegen den Energiekonzern kann somit beginnen. Laut Sherpa, Amnesty International Frankreich und weiteren NGOs berücksichtigt TotalEnergies die Effekte seiner Geschäfte auf den Klimawandel nicht genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen – obwohl das französische Sorgfaltspflichtengesetz die Firma dazu verpflichte.

Ursprünglich Klage eingereicht hatten die NGOs rund um Sherpa im Januar 2020. Nachdem das Zivilgericht in Nanterre entschieden hatte, dass Zivilgerichte zuständig sind, ging der Fall zu dem Pariser Gericht (“tribunal judiciaire de Paris”). Der Gesetzgeber hatte es zwischenzeitlich für alle Fälle des Sorgfaltspflichtengesetzes zuständig gemacht. Im Juli 2023 erklärte das Gericht die Klage dann für nicht zulässig. Grund: TotalEnergies sei von den Klägern nicht ordnungsgemäß abgemahnt worden. Das Berufungsgericht teilt nun die Sicht der NGOs, wonach diese genug getan haben, um mit TotalEnergies zu kommunizieren. Nicht erfolgreich waren 14 Städte, die sich der Klage angeschlossen hatten. Laut Gericht habe nur Paris darlegen können, wie die Stadt individuell betroffen ist.

Bereits vergangenes Jahr hat das Pariser Gericht eine Klage von sechs NGOs aus Frankreich und Uganda gegen die Beteiligung von TotalEnergies am Bau einer Öl-Pipeline in Uganda und Tansania aus formalen Gründen abgelehnt. Die Kläger warfen dem Konzern vor, mehr als 100.000 Menschen, die wegen des Projekts umsiedeln mussten, nicht angemessen zu entschädigen. Zudem habe er nicht genug getan, um die Umweltauswirkungen angemessen zu berücksichtigen, so die NGOs. Die nun zugelassene Klimaklage ist laut der Organisation Sherpa die erste, die ein Gericht gegen ein multinationales Unternehmen aus Frankreich inhaltlich prüft. nh

Die bereits verschobene Antragsfrist zum Bau des Wasserstoff-Kernnetzes wird noch einmal um einen Monat nach hinten verlegt, wie Table.Briefings aus Ministeriumskreisen erfahren hat. Damit besteht die Gefahr, dass sich der Bau der wichtigsten Wasserstoffleitungen verzögert.

Die zuletzt gültige Deadline war der heutige Freitag. Grund für den Aufschub ist, dass die EU-Kommission die staatliche Beihilferegelung noch immer nicht genehmigt hat. Geplant ist, dass der Staat für mehr als drei Viertel der Investitionsrisiken bürgt.

Mit der Genehmigung aus Brüssel werde nun aber in den nächsten Tagen gerechnet, so dass der Antrag dann schnell eingereicht werden könne. Die Ferngasnetzbetreiber, so heißt es im Hintergrund, hätten den Antrag bereits fertiggestellt. Es hätten sich nur wenige Änderungen gegenüber dem Vorantrag aus dem letzten Jahr ergeben. av

Mit Blick auf die EU-Offenlegungsverordnung für Finanzprodukte (SFDR) empfehlen die drei Finanzaufsichtsbehörden der Europäischen Union (EBA, EIOPA und ESMA), neue Kategorien und/oder einen Nachhaltigkeitsindikator einzuführen. Privatanleger sollen leichter verstehen können, wie nachhaltig eine Geldanlage ist, heißt es im Dienstag veröffentlichten Statement.

Konkret schlagen die Aufseher vor, in Zukunft mindestens die Kategorien “Nachhaltigkeit” und “Übergang” zu nutzen, um Produkte klar und einfach zu klassifizieren. Nachhaltigkeit könne die ökologische, die soziale oder beide Perspektiven umfassen. Die Kategorie “Übergang” soll dazu dienen, auch Produkte zu erfassen, die auf Investments in Unternehmen gerichtet sind, welche sich in der Transformation befinden.

Zudem solle die EU-Kommission abwägen, weitere Produkte unter die Verordnung fallen zu lassen – damit die Pflichten zur Offenlegung einheitlich sind. Die Aufsichtsbehörden schlagen deshalb ebenfalls vor: Für alle Finanzprodukte könnte die Kommission Informationen zu den wichtigsten negativen Folgen für Nachhaltigkeit aus Investments (“key adverse impacts”) verpflichtend machen – sofern das Verhältnis von Kosten und Nutzen stimme.

Ebenfalls prüfen könne die Kommission, ob die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit in der SFDR und der Taxonomie sinnvoll sind. Bislang unterscheiden sich die Definitionen der SFDR und des Klassifizierungssystems für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Überdies fordern die Aufsichtsbehörden, dass die Kommission die ausstehende Sozialtaxonomie mit Priorität umsetzen soll.

Die Offenlegungsverordnung verpflichtet Verkäufer von Finanzprodukten dazu, für Investoren transparent zu machen, auf welche Weise sie bei Investments Nachhaltigkeit berücksichtigen. Tatsächlich nutzen Finanzinstitute aber die Einstufung von Produkten in “Artikel 8”- oder “Artikel 9”-Produkt als Gütesiegel für Aussagen über den Nachhaltigkeitsgrad etwa von Fonds – was aus Sicht von Kommission und Aufsichtsbehörden zu Greenwashing-Risiken führt. nh

Um die Transformation zum zirkulären Wirtschaften zu schaffen, brauche es einen schnelleren Ausbau der Digitalinfrastruktur – das gaben fast 1.300 von 1.955 Unternehmen in einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) an. Nur so gelinge es ihnen, die nötigen “Kapazitäten zur Datenspeicherung und -verarbeitung aufzubauen, die wiederum die Basis darstellen für Ansätze wie den Digitalen Produktpass“, heißt es.

Zudem braucht es aus Sicht von 85 Prozent der Teilnehmer “rechtssichere Standards, die den Einsatz von Sekundärrohstoffen sicherstellen“. Ein Drittel berichtet von Schwierigkeiten bei der Beschaffung solcher Materialien, weil “sich der Markt erst im Aufbau befindet”. Den Verbrauch an Primärrohstoffen zu senken, ist ein wesentliches Ziel für den Übergang zu Kreislaufwirtschaft.

Insgesamt habe sich bereits die Hälfte der Unternehmen damit auseinandergesetzt, wie sie ihr Geschäftsmodell mit “Elementen der Kreislaufwirtschaft” anpassen können. In Unternehmen mit 250 und mehr Mitarbeitern liegt der Anteil bei zwei Drittel. In Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern bei ungefähr 50 Prozent. Zudem zeigt die Umfrage, dass es auch die größeren Firmen sind, die bereits mit den verschiedenen Strategien der Kreislaufwirtschaft vertraut sind.

Über 50 Prozent der befragten Unternehmen sehen mit Blick auf ihr Geschäftsmodell Chancen in der Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig kann mehr als ein Drittel nicht einschätzen, ob Chancen oder Risiken überwiegen. Besonders hoch ist der Anteil an Unternehmen in der Entsorgungsbranche, die positiv auf das Konzept schauen. Dort sind es rund 72 Prozent. Besonders niedrig ist der Wert im Handel: Fast 50 Prozent kommen zu keiner Einschätzung. nh

Am Mittwoch berät der Ausschuss für Digitales in öffentlicher Anhörung über die Potenziale und Herausforderungen innovativer Datenpolitik. Unter anderem geht es darum, wie der Zugang zu den statistischen Daten großer Online-Plattformen gesetzlich gewährleistet werden kann. Dies würde etwa Forschung zu Klimaschutz erleichtern. Auch wird diskutiert, wie die zahlreichen Dateninitiativen auf deutscher und europäischer Ebene zusammenwirken und Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Compliance-Pflichten unterstützen können.

Ebenfalls am Mittwoch tagt der Rat für nachhaltige Entwicklung in öffentlicher Sitzung zum SDG-Ziel Nummer 3: Gesundheit und Wohlergehen.

Im Plenum wird an diesem Tag auch über einen Antrag der AfD-Fraktion zur Einführung einer Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn für ausländische Erntehelfer in erster Lesung beraten.

Am Donnerstag stimmt das Plenum über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Landwirtschaft tatsächlich entlasten – Ampel-Versprechen umgehend umsetzen” ab. Außerdem wird über den Vorschlag der Unionsfraktion für einen Pakt für Wachstum und Wohlstand abgestimmt. Darin fordert die Fraktion, dass die Bundesregierung eine Industriestrategie auf den Weg bringt, die “wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen” etwa durch:

Anschließend wird der Bundestag über den Unionsantrag “Energiespeicher jetzt ausbauen” abstimmen, zu dem der Klima- und Energieausschuss einen Bericht vorlegen will.

Außerdem wird das Plenum über eine Beschlussvorlage des Petitionsausschusses zur Einführung eines “Rechts auf Reparatur” abstimmen. Die Petition wurde bereits vor drei Jahren gezeichnet. Nun schlägt der Ausschuss vor, sie “als Material” an die zuständigen Ministerien zu überweisen. Diese könnten die Petition dann bei der Umsetzung europäischer Richtlinien nutzen.

Am Freitag wird über den ebenfalls von der Unionsfraktion eingereichten Antrag “Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts” diskutiert, der bei Redaktionsschluss noch nicht vorlag. Abschließend beraten die Abgeordneten über das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. ag

Der Absatz nachhaltiger Anleihen hat im ersten Quartal 2024 eine Rekordhöhe erreicht. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden GSS-Anleihen (Green, Social, Sustainable) im Wert von 272,7 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das sind 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres und etwas mehr als der bisherige Höchstwert aus dem ersten Quartal 2021.

Dies geht aus dem Quartalsbericht der Climate Bonds Initiative hervor, einer nicht-profitorientierten Zertifizierungs- und Analyseagentur. “Nachhaltige Finanzierungen sind im Jahr 2024 in aller Munde“, sagte Caroline Harrison, Direktorin für technische Entwicklung. “Wir könnten ein Rekordjahr erleben, in dem allein grüne Anleihen im Wert von fast einer Billion Dollar ausgegeben werden.”

Anders als ESG-zertifizierte Fonds, die größtenteils Unternehmensaktien kaufen, sind GSS-Anleihen an ausgewählte Projekte gebunden. Das Wachstum solcher Anleihen steht in scharfem Kontrast zu den derzeitigen massiven finanziellen Abflüssen aus ESG-Fonds (siehe Analyse in dieser Ausgabe).

Anhand ihres eigenen Klassifizierungsmodells unterscheidet die Climate Bonds Initiative ökologische und soziale Zwecke. Kombinieren die Anleihen beide Ausrichtungen, gelten sie als nachhaltig. Laut dem Quartalsbericht machten ökologische Anleihen im zurückliegenden Quartal 72 Prozent der neuen Anleihen aus, während 16 Prozent auf soziale und zwölf Prozent auf nachhaltige Anleihen entfielen. Während der Anteil grüner Anleihen am Gesamtabsatz stieg, sank der Anteil der sozialen Anteile.

Einen Großteil der Anleihen legen laut Climate Bonds Initiative Staaten auf. Frankreich ist der größte Einzelemittent grüner Anleihen. Die französische Regierung bewertet alle ihre Ausgaben anhand der sechs Umweltziele der EU-Taxonomie. Mehr als 18 Prozent der Schulden des Landes tragen laut dem Bericht das grüne Gütesiegel. Unter den zehn größten nicht-staatlichen Emittenten grüner Anleihen waren aus Deutschland Volkswagen und EON mit jeweils um die drei Milliarden US-Dollar. av

Bei der Erreichung industriebezogener Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) gibt es nur geringe Fortschritte, so der diesjährige “Industrial Development Report” (IDR24) der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO). Unter der Überschrift “Wie aus Herausforderungen nachhaltige Lösungen werden: Die neue Ära der Industriepolitik” beschreiben die Autoren nachhaltige Industrialisierung als Schlüssel zur sozial-ökologischen Transformation der globalen Ökonomie und für Fortschritte bei den SDGs.

Beispielsweise würden rund 60 Prozent aller Patente in grüne Technologien von Industrieunternehmen gehalten, trotz ihres kleineren Anteils an der Gesamtwirtschaft. Wichtig ist die industrielle Entwicklung vor allem für den Arbeitsmarkt: Denn auf einen neu geschaffenen Arbeitsplatz in der Industrie kämen zwei weitere Jobs in anderen Sektoren. Insbesondere für Entwicklungsländer könnte schnellere industrielle Entwicklung auch zur Bekämpfung von Hunger und Armut beitragen.

Entwicklungschancen sieht UNIDO etwa in:

“Wir verfügen über das Wissen und die Technologien, um effektive Antworten auf die wachsenden globalen Herausforderungen zu liefern”, so Gerd Müller, UNIDO-Generaldirektor und früherer Bundesminister für wirtschaftlich Zusammenarbeit und Entwicklung. “Die Länder des Globalen Südens brauchen eine Entwicklungsperspektive – und eine moderne, nachhaltige Industrie kann hier eine zentrale Rolle einnehmen.” lf

US urges EU to delay deforestation law – Financial Times

Die US-Regierung habe die EU aufgefordert, die Umsetzung der Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten zu verschieben, schreiben Alice Hancock und Andy Bounds, denen ein entsprechender Brief von Ende Mai vorliege. Die Vorgaben und Strafen würden vor allem die US-amerikanische Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie hart treffen, heißt es demnach in dem Schreiben. Zum Artikel

Bund gibt Bahn Milliarden, weiß aber noch nicht, wofür – Süddeutsche Zeitung

Viele Milliarden Euro aus dem Haushalt sollen in die Sanierungen bei der Deutschen Bahn fließen. Aber Verkehrsminister Wissing weiß nicht, für welche Projekte er das Geld hergibt. Damit könne bei dem bundeseigenen Unternehmen die unübersichtliche Finanzierungsstruktur weiterbestehen, schreibt Vivien Timmler. Zum Artikel

Fisker files for bankruptcy protection amid heavy losses and struggling EV market – Los Angeles Times

Das Elektroauto-Unternehmen Fisker Inc. hat Insolvenz angemeldet, da es aufgrund von Produktionsproblemen und sinkender Nachfrage keine ausreichende Finanzierung mehr auf die Beine stellen konnte, schreibt Laurence Darmiento. Von Fiskers Vorzeigemodell, dem Elektro-SUV “Ocean”, der über ein Solardach verfügt, waren 2023 statt der angepeilten 42.000 Autos nur rund 10.000 produziert und 5.000 verkauft worden. Das Unternehmen machte einen Verlust von 762 Millionen Dollar. Zum Artikel

In der grünen Keimzelle – taz

Schön ist es in Stopfenreuth an der Donau, und so viele Tiere! Klaus Hillenbrand hat nachgesehen, wie es dem Ort geht, der vor vierzig Jahren einem Stausee Platz machen sollte. Dies wurde von der österreichischen Umweltbewegung verhindert. Deswegen könnten heute Kinder in der Unterwasserbeobachtungsstation im Wasserschloss den Donaufischen in die Augen sehen. Zum Artikel

Nachhaltigkeit ist Banken wichtig für ihre Reputation, Geschäftsmodell fehlt – Der Standard

Eine Studie der Beratungsfirma Zeb zeigt: Nachhaltigkeit gewinnt für Banken an Relevanz, ist aber in Geschäftsmodellen oft unzureichend integriert. Insgesamt nahmen 36 Kreditinstitute aus der DACH-Region an der Umfrage teil. Banken hinkten bei der Risikobewertung und Datenanalyse hinterher, analysiert Bettina Pfluger. So würden beispielsweise ESG-Risiken nicht spezifisch genug quantifiziert um die ESG-angepasste “Risk-Return-Steuerung” umsetzen zu können und ESG-Daten seien nicht ausreichend verfügbar. Zum Artikel

Wer am teuren Klimaschutz verdient – Süddeutsche Zeitung

Die Stahlindustrie investiert massiv in den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Produktion mit Wasserstoff. Davon profitiere besonders der deutsche Anlagenbauer SMS Group, schreibt Björn Finke. So plane SMS etwa für ThyssenKrupp in Duisburg eine Direktreduktionsanlage und baue die weltweit erste reine Wasserstoff-Stahlfabrik in Schweden. Solche Großprojekte seien jedoch nur mit staatlichen Subventionen in Milliardenhöhe zu stemmen, meint SMS-Chef Jochen Burg. Zum Artikel

Schweizer Startup nimmt Grossanlage für umweltfreundliches Flugbenzin in Betrieb – NZZ

Das Schweizer Start-up Synhelion hat in Jülich seine erste Anlage zur Herstellung von umweltfreundlichem Flugbenzin in Betrieb genommen, schreibt Jürg Meier. Mithilfe von Solarthermie, CO2 und Wasser werden darin synthetische Kraftstoffe hergestellt, die in bestehender Infrastruktur und Motoren verwendet werden können. Für die Zukunft plant Synhelion deutlich größere Produktionsanlagen, um den hohen Bedarf der Luftfahrtindustrie zu decken. Das Upscaling zu wettbewerbsfähigen Preisen ist nach Ansicht von Experten die größte Herausforderung. Zum Artikel

Gerade erst ist Dennis Radtke für die CDU erneut ins EU-Parlament gewählt worden. Nun zeichnet sich ab, dass der 45-jährige Europapolitiker bald auch Chef der Christlichen Demokratischen Arbeitnehmer (CDA) der CDU werden könnte. Denn der jetzige CDA-Chef Karl-Josef Laumann will seinen Platz räumen und sich künftig auf seine Arbeit als Arbeits- und Sozialminister in Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Parteivorsitzender konzentrieren. Mit Radtke würde ein Politiker an die Spitze des sozialpolitischen Flügels der CDU nachrücken, der wie Laumann eine direkte Ansprache pflegt und vom Handelsblatt sogar als “neuer Arbeiterführer” bezeichnet wird.

Auf Radtke käme die Aufgabe zu, der Arbeitnehmerschaft wieder mehr Bedeutung innerhalb der Partei zu verschaffen. Denn die CDA mit 10.000 Mitgliedern hat in der Partei an Einfluss verloren und dringt seltener als früher mit ihren Themen durch, während etwa die Mittelstandsunion mit 25.000 Mitgliedern an Gewicht gewonnen hat.

Radtke kennt die CDA, deren Jugendorganisation er schon führte und deren Vorsitzender er in NRW ist. Das dürfte helfen. Zudem ist aus der Partei zu hören, dass neben Unternehmern auch die Gewerkschaften ins Boot geholt werden müssen, um eine Mehrheit der Bevölkerung von der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Transformation zu überzeugen. Sollte die CDU die nächste Bundestagswahl gewinnen und den Kanzler stellen, würde Radtke als CDA-Vorsitzender daher eine wichtige Position einnehmen. Zwar wählen mehr Arbeiter die CDU als die SPD, aber noch mehr wählen die AfD.

Radtke dürfte wie wenige sonst in der CDU für die Position geeignet sein. Schließlich ist der gebürtige Wattenscheider schon seit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann Mitglied der IG Bergbau, Chemie und Energie. Als 14-Jähriger wurde er zunächst SPD-Mitglied. Dort waren seine beiden Großväter aktiv, die ihn früh zu Parteiveranstaltungen mitgenommen hatten. Aber mit Anfang Zwanzig entschied er sich um, wechselte zur CDU, behielt aber sein Faible für die Anliegen der Arbeiternehmer.

Zwölf Jahre arbeitete er als Gewerkschaftssekretär am Niederrhein und erlebte Standortschließungen, Umstrukturierungen und Verlagerungen. Hautnah bekam er mit, “wie Belegschaften gegeneinander ausgespielt” wurden. Nach der Finanz- und Eurokrise ab 2008 bauten viele europäische Regierungen zudem Arbeiterrechte ab und zerstörten sozialpartnerschaftliche Strukturen. Radtke erinnert an die Rolle der sogenannten Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, die während der Eurokrise vielerorts Strukturreformen erzwangen. Da sei die Schraube überdreht worden, findet er, “auch mit Blick auf Mitbestimmung, Tarifverträge und Löhne”.