es wird häufig unterschätzt, wie bedeutend die Weltmeere für unsere Umwelt und das Klima sind. Dass der Marine Stewardship Council (MSC) jetzt versucht, mehr gegen die globale Überfischung zu tun und ein erster deutscher Händler daran mitarbeitet, wie Table.Briefings erfahren hat, ist also ein gutes Zeichen. Zugleich mahnen Umweltschützer, dass die Kriterien für nachhaltigen Fisch strenger sein müssten. Leonie Düngefeld erklärt die Details.

Hat die Stahlindustrie in Deutschland noch eine Zukunft? Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat sich dazu Anfang der Woche kritisch geäußert. Der Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk sei nicht schnell zu haben, sagte er – und löste damit vielfach Kritik aus. Wie Günter Heismann in seiner Analyse zeigt, ist die Energie-Alternative allerdings tatsächlich vorerst nicht wirtschaftlich. Die Unternehmen müssen auf Zwischenlösungen setzen.

In Los Angeles brennen noch immer Häuser. Das ist für die Besitzer eine Katastrophe – und für die Versicherungen ebenfalls. Bernhard Pötter zeigt, warum es für die Branche zunehmend schwieriger wird, Klimaschäden, von denen wir in der Zukunft noch mehr erwarten müssen, zu versichern.

Das blaue Siegel des Marine Stewardship Council (MSC) prägt knapp 60 Prozent der Wildfischprodukte auf dem deutschen Absatzmarkt. Diesen Standard ergänzt der MSC nun durch ein Verbesserungsprogramm. Dieses soll Fischereien dabei unterstützen, ihre Praktiken auf das Niveau des Umweltstandards anzuheben. Die Organisation mit Hauptsitz in London hat das neue “MSC Improvement Program” bereits im November auf dem Fischwirtschaftsgipfel in Hamburg vorgestellt. Jetzt gibt der erste Händler seine Teilnahme bekannt, wie Table.Briefings exklusiv erfuhr: Aldi Süd nimmt das MSC Improvement Program in seine Einkaufsrichtlinien auf, die definieren, welcher Fisch vertrieben werden darf. Weitere Unternehmen planen ebenfalls, dem Programm beizutreten.

Das Programm bietet Fischereien fachliche und finanzielle Hilfe, um Verbesserungen umzusetzen. Das Ziel: Nach spätestens fünf Jahren sollen die Betriebe ein Nachhaltigkeitsniveau erreichen, das dem MSC-Umweltstandard in allen Punkten entspricht. Rund 500 Fischereien und 16 Prozent der globalen Fangmenge von Wildfisch sind bereits nach diesem Umweltstandard zertifiziert. Für sie gelten die folgenden Kriterien:

Für viele der übrigen Fischereien sind diese Anforderungen zu hoch, erklärt Andrea Harmsen, Sprecherin des MSC für Deutschland, Österreich und die Schweiz. “Viele Fischereien sind nicht ansatzweise in der Lage, die Anforderungen des Standards zu erfüllen.” Das lasse sich aus den hohen Durchfallraten der probeweise durchgeführten Vorbewertungen für die Zertifizierung ablesen. “Diese Fischereien wollen wir abholen und unterstützen.”

In einer vierjährigen Testphase haben bereits 16 Fischereien aus Südafrika, Mexiko, Indonesien, Indien, Nicaragua, Peru und Schottland teilgenommen. So auch die südafrikanische Angelruten-Fischerei auf Weißen Thunfisch, die das Programm in der Zwischenzeit abgeschlossen hat. Bei den Maßnahmen, die erforderlich waren, ging es vor allem um zwei Nachhaltigkeitslücken: das Beifangrisiko für eine geschützte Vogelart, die von den Angeln getroffen und verletzt wurde, sowie fehlende Monitoring- und Kontrollstrukturen. Die Fischerei installierte daraufhin Vogelscheuchen auf den Fischerbooten, schulte das Personal und begann, den Fischfang in einem Logbuch zu dokumentieren.

Wo genau der Aufholbedarf in Sachen Nachhaltigkeit besteht, sei in jeder Fischerei unterschiedlich, erklärt Harmsen. Jedoch drehe es sich in der Regel um drei Bereiche: den Zustand der befischten Bestände, den Beifang anderer Arten, den Schutz des Ökosystems und das Fischereimanagement, also das Erheben von Daten, das Einführen von Kontrollstrukturen und Regulierungen.

Die globalen Fischereibestände auf einem biologisch nachhaltigen Niveau zu halten, ist im 14. UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung festgeschrieben. Laut einem aktuellen Bericht der Welternährungsorganisation (FAO) ist dieser Anteil zuletzt jedoch erneut gesunken, sodass 2022 fast 38 Prozent aller Fischbestände überfischt waren. Es werden also mehr Fische entnommen als nachwachsen können. Überfischung gilt als große Bedrohung für die Weltmeere, die – sofern sie intakt sind – auch zum Klimaschutz beitragen, indem sie Treibhausgase speichern.

Ein schnellerer und flächendeckenderer Wandel in der globalen Fischerei sei dringend nötig, postuliert der MSC. Die gemeinnützige Organisation wurde 1997 von Unilever und dem WWF gegründet, entwickelte sich dann unabhängig weiter. Trotz wiederholter Kritik an einer zu milden Anwendung der Standards wird das Umweltsiegel von vielen als das strengste unter seinesgleichen angesehen.

Umweltorganisationen wie Greenpeace, aber auch Wissenschaftler bemängelten unter anderem, dass die Kriterien nicht streng genug überprüft und somit auch Fischereien zertifiziert würden, gegen die es deutliche Kritik gebe. Sie forderten etwa, strengere Regeln zur Vermeidung von Beifang durchzusetzen und die Fischerei mit Grundschleppnetzen, die Schäden am Meeresboden anrichten, stärker zu kontrollieren. Soziale Faktoren wie die Arbeitsbedingungen auf den Schiffen werden zudem so gut wie gar nicht berücksichtigt.

Auf einige dieser Punkte hat der MSC reagiert. “Die Kritik führt dazu, dass der Standard immer strenger und klarer wird”, sagt Harmsen. So wurde der Umweltstandard in den vergangenen Jahren überarbeitet und muss seit Mai 2023 mit strengeren Kriterien umgesetzt werden. Auch das neue Improvement Program adressiert indirekt einen Kritikpunkt. So richtet es sich insbesondere an Fischereien im Globalen Süden, die bei den Zertifizierungen bisher einen geringeren Anteil ausmachen.

Nicht nur weitere Fischereien, auch neue Märkte will der MSC mit dem Programm ansprechen. Schließlich finanziert sich die Organisation hauptsächlich über die sogenannte Siegelnutzungsgebühr, die Hersteller und Einzelhändler für die Endprodukte zahlen. Zwar dürfen Produkte von Fischereien, die an dem Verbesserungsprogramm teilnehmen, nicht das blaue MSC-Siegel tragen. Sie können aber einen Hinweis auf der Verpackung enthalten, wenn die Fischerei innerhalb des Programms ein Mindestniveau an Nachhaltigkeit erreicht.

Der Anteil zertifizierter Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sei bei den am stärksten konsumierten Wildfischarten (Alaska-Seelachs und Thunfisch) bereits sehr hoch, erklärt Harmsen. Für diesen Markt sei das Improvement Program deshalb eher in Bezug auf Fischarten mit weniger Zertifizierungen relevant, beispielsweise Makrele oder Oktopus. Interessanter sind andere Regionen wie Südeuropa: Dort werden sehr viel mehr Fischarten gegessen und der Anteil zertifizierter Produkte ist teilweise noch sehr gering.

Auch Aldi Süd signalisiert mit seiner Teilnahme am Programm ein Interesse, sich neue Märkte für zertifizierten Fisch zu erschließen. Die Aldi Süd Gruppe ist unter anderem für Aldi-Märkte in Großbritannien, Irland, Italien, Australien, den USA und China zuständig. “Das MSC-Siegel ist weithin anerkannt und genießt großes Vertrauen”, sagte Anke Ehlers, Geschäftsführerin für internationale Nachhaltigkeit, zu Table.Briefings. Zertifizierungen wie diese seien wichtige Instrumente, um die Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit zu verringern. Ziel sei es, sicherzustellen, dass alle angebotenen Fische und Meeresfrüchte aus verantwortungsvollen Quellen stammen.

Es sollen Leuchttürme der Dekarbonisierung der Stahlproduktion werden: die Direktreduktionsanlagen (DRI-Anlagen), die die deutschen Stahlhersteller ArcelorMittal, die Salzgitter AG, die Stahl-Holding Saar (SHS) und ThyssenKrupp mit zusammen sieben Milliarden Euro an staatlicher Unterstützung planen. Die DRI-Anlagen sollen mit CO₂-emissionsarmem, sogenanntem “grünen” Wasserstoff betrieben werden. Doch dieser Energieträger ist voraussichtlich über Jahre noch teurer als fossile Brennstoffe.

Die DRI-Anlagen, die die herkömmlichen, mit Kokskohle befeuerten Hochöfen ersetzen sollen, wurden großenteils 2021 konzipiert, als die Erneuerbare-Energien-Richtlinie II (RED II) der EU in Kraft trat. “Damals wurde angenommen, dass die Preise für grünen Wasserstoff künftig ungefähr 2,5 bis vier Euro je Kilogramm betragen würden”, sagt Graham Weale, Honorarprofessor an der Ruhr-Universität in Bochum und ehemaliger Chefvolkswirt bei der RWE AG, zu Table.Briefings.

Derzeit wird grüner Wasserstoff an der Energiebörse EEX in Leipzig pro Megawattstunde (MWh) Heizwert noch mit durchschnittlich rund 250 Euro eingeordnet. Umgerechnet sind dies etwa acht Euro je Kilogramm – also zwei bis dreimal so viel wie zunächst angenommen.

Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität Köln hat in einer aktuellen Studie ausgerechnet, wie hoch der Preis höchstens sein darf, damit grüner Wasserstoff mit fossilen Energieträgern mithalten kann. “Der wettbewerbsfähige Preis beträgt in der Stahlindustrie 2030 ungefähr 80 bis 100 Euro je MWh”, stellt Studienleiterin Ann-Kathrin Klaas fest. Dies entspräche einem Preis von rund drei Euro pro Kilogramm. Abhängig ist die Wettbewerbsfähigkeit des grünen Wasserstoffs maßgeblich von der Entwicklung der Preise für CO₂-Emissionszertifikate, der fossile Brennstoffe verteuert.

Mithin müssten die Kosten für grünen Wasserstoff bis 2030 um ungefähr zwei Drittel sinken, damit die DRI-Anlagen klimafreundlich und zugleich konkurrenzfähig betrieben werden können. Eine solch drastische Kostensenkung ist aufgrund der derzeitigen hohen Stromkosten in Deutschland, von denen die Preise für vor Ort produzierten Wasserstoff stark abhängen, unwahrscheinlich. Auch importierter grüner Wasserstoff zu günstigen Preisen wird über längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, da die vorgesehenen Pipelines erst noch gebaut werden müssen.

Wegen dieser Unsicherheit versuchen die Stahlhersteller, bei der Auswahl der Energieträger flexibel zu bleiben. So soll eine DRI-Anlage der Stahl-Holding Saar (SHS) spätestens 2029 in Betrieb genommen werden. Doch das Unternehmen hat sich für ein Verfahren entschieden, bei dem Wasserstoff und Erdgas in einem beliebigen Mischungsverhältnis eingesetzt werden können. Trotzdem sollen sich die CO₂-Emissionen nach Angaben der SHS im Vergleich zum herkömmlichen Hochofen um mehr als die Hälfte reduzieren.

Ähnlich will die Salzgitter AG ihre DRI-Anlage nach Fertigstellung erst einmal überwiegend mit Erdgas betreiben, wie Vorstandschef Gunnar Groebler auf seinem LinkedIn-Account mitteilte. Das Unternehmen hat zwar eine eigene Elektrolyse-Anlage. Doch die kann pro Jahr nur 9.000 Tonnen Wasserstoff produzieren – benötigt werden jedoch 150.000 Tonnen. Für die Entscheidung sind nicht nur die hohen Kosten verantwortlich. Salzgitter wird laut Angaben von Groebler noch bis 2029 keinen Zugang zum geplanten Wasserstoff-Kernnetz haben, obwohl die DRI-Anlage schon 2026 fertiggestellt sein soll.

Dieses Problem hat ThyssenKrupp voraussichtlich nicht. Dessen Standort Duisburg soll bis 2027 an das Kernnetz angeschlossen werden, etwa zeitgleich mit der Fertigstellung einer DRI-Anlage. Aber der Einsatz von grünem Wasserstoff wird von dem Konzern infrage gestellt. Eine kostengünstigere Alternative sei die “blaue” Wasserstoff-Variante, sagte ThyssenKrupp-Chef Miguel López im November in einem Interview. Blauer Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen. Dabei freigesetztes CO₂ wird teilweise aufgefangen und anschließend im Meeresboden verpresst. Laut den Richtlinien der EU ist es zulässig, in geförderten DRI-Anlangen Erdgas zu verwenden, solange grüner Wasserstoff nicht in ausreichenden Mengen zu vertretbaren Kosten zur Verfügung steht.

“Blauer Wasserstoff kostet nur drei bis vier Euro je Kilogramm”, versichert Professor Weale. Die derzeitigen Preise bestätigen seine Annahme: Anfang Januar dieses Jahres kostete blauer Wasserstoff laut dem Index Hydex Blue von E-Bridge 3,5 Euro je Kilogramm. Zumindest für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft solle daher vorübergehend blauer Wasserstoff eingesetzt werden, fordert der Bochumer Energieexperte. Allerdings ist die aufwendige Infrastruktur für die CO₂-Abscheidung noch nicht vorhanden, auch fehlt es an Fernleitungen für den Abtransport in die norwegische Nordsee.

Das größte Problem könnte aber die Versorgung mit großen Mengen an kostengünstigem blauen Wasserstoff sein: Das norwegische Staatsunternehmen Equinor wollte ursprünglich gemeinsam mit dem Essener Energieversorger RWE eine Pipeline durch die Nordsee nach Deutschland bauen, mit der die deutsche Industrie mit blauem Wasserstoff hätte versorgt werden können. Aufgrund der hohen Kosten und der mangelnden Wirtschaftlichkeit sagte Equinor das Projekt im September überraschend ab. Die deutschen Stahlhersteller werden also noch warten müssen, bis sie Brennstoffe bekommen, die sowohl kostengünstig als auch klimaneutral sind. Günter Heismann

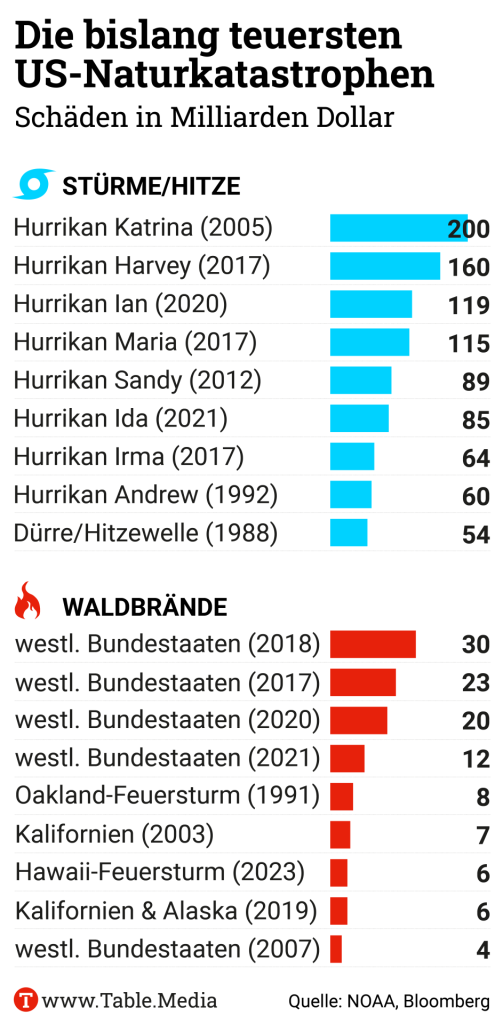

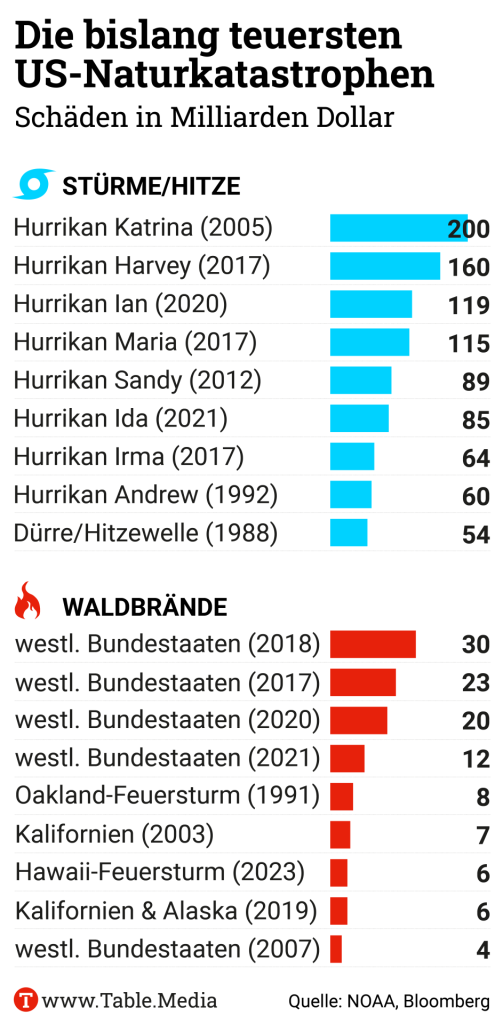

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben nicht nur viele Menschen getötet und die Infrastruktur der Stadtlandschaft verwüstet. Die Feuer entwickeln sich auch zu einer der teuersten Naturkatastrophen in der US-Geschichte. Sie lassen die Frage aufkommen, ob die Risiken der Klimakrise selbst in einer reichen Gegend eines der reichsten Länder der Welt noch von Versicherungen abzudecken sind. Denn die immensen materiellen Schäden bedrohen in Kalifornien und anderen US-Staaten akut das System von Versicherung und Rückversicherung von Immobilienwerten.

Die vielen Brände im Großraum Los Angeles haben nach Angaben der Behörden bis zum Montagnachmittag 24 Menschenleben gekostet, etwa 12.000 Gebäude zerstört und etwa 150.000 Menschen in die Flucht geschlagen. 7.500 Feuerwehrleute und Helfer kämpfen gegen die Flammen, die von ungewöhnlich starken Winden aus den Bergen angefacht werden. Nach einer kurzen Erholung sollten diese Winde und damit möglicherweise auch die Feuer ab Dienstag wieder zunehmen.

Ein erster Überblick zeigt, dass die Schäden wohl mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar weit über allen bisherigen Verlusten durch Wald- und Buschbrände in den USA liegen könnten. Im Gegensatz zu den etwa 20 Milliarden US-Dollar an Schäden durch die Brände 2018 rechnet der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, damit, dass das Feuer die “schlimmste Naturkatastrophe” der USA werden könne, was die Kosten angehe. Der Wetterdienst AccuWeather rechnet sogar insgesamt mit Schäden von 250 bis 275 Milliarden Dollar, wenn sekundäre Effekte wie versäumte Arbeitszeit oder unterbrochene Lieferketten mit einbezogen werden.

Dazu kommt, dass viele Hauseigentümer nicht oder nicht mehr gegen Feuer versichert sind – auch, weil ihre Versicherungen dieses Risiko nicht mehr tragen wollen. Seit Jahren – und vor allem nach der Feuerkatastrophe von “Camp Fire” 2018 – reduzieren die beiden Versicherungskonzerne State Farm und Allstate nach einem Bericht des “New Yorker” ihre Verträge für Feuerversicherungen in Kalifornien. Erst im vergangenen Jahr beendeten sie etwa 1.500 Verträge im Stadtteil Pacific Palisades, wo jetzt eines der verheerenden Feuer begann.

Im vergangenen Jahr hatten die großen Versicherer in Kalifornien zehntausenden von Eigentümern ihre Feuerversicherung gekündigt oder nicht erneuert – unter ihnen viele in den jetzt betroffenen Gegenden. Der Grund: Steigende Schäden einerseits und andererseits gesetzliche Regeln, die den Versicherern enge Grenzen setzen, was ihre Preisbildung betrifft. Der staatliche Regulierer Ricardo Lara hat erst kurz vor dem Jahreswechsel diese restriktiven Regeln geändert. Nun dürfen Versicherer anders als bisher:

Diese Maßnahmen sollten den Markt für private Immobilienversicherungen in Kalifornien wiederbeleben. Die Katastrophe von L.A. kommt also auch ökonomisch zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt.

Ähnlich wie in anderen US-Staaten zogen und ziehen sich die Unternehmen vor allem wegen steigender klimabedingter Risiken zunehmend aus den Versicherungen gegen Feuer, aber auch gegen Hochwasser und Stürme etwa in US-Staaten an der Ostküste zurück. Einspringen müssen dann öffentlich geförderte Versicherungen – doch auch deren Wirtschaftlichkeit ist teilweise bedroht.

In Kalifornien sollte das staatlich gestützte Versicherungsprogramm FAIR diese Lücke schließen. Allein seit 2023 hat es die Zahl seiner Verträge um 40 Prozent gesteigert – Eigentümer, die bei privaten Programmen scheiterten, fanden hier Schutz. FAIR deckt nun 450 Milliarden US-Dollar an Werten und steht vor der Frage, ob es die Policen für die einzelnen Eigentümer deutlich teurer machen soll, oder ob letztlich der Staat mit Steuergeld diese privaten Immobilienrisiken absichern soll – und ob das finanziell machbar ist. Eine ähnliche Debatte gibt es auch in Deutschland und Europa, wo es um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden geht – die mit einer neuen, potenziell CDU-geführten Bundesregierung deutlich näher rückt, wie Table.Briefings beschrieben hat.

Die Schäden in Kalifornien steigen nicht nur durch zunehmende Wetter-Extreme – sondern auch durch die Immobilienentwicklung: Immer mehr Menschen ziehen in Gegenden, die von Waldbränden bedroht sind. Die Schadenssummen steigen auch, weil immer mehr wertvolle Güter versichert werden. Als weitere Brandursachen gelten das sorglose Umgehen mit Feuer oder nicht genügend Mittel und Fahrzeuge für die Feuerwehren.

Eine wichtige Ursache der Feuerkatastrophe von Los Angeles sind für die meisten Experten die Klimaveränderungen, die sich besonders in Kalifornien zeigen. Zwar gibt es Berichte, nach denen der Klimawandel nicht schuld an der Katastrophe sei, und der zukünftige US-Präsident Donald Trump, der die Klimapolitik seines Vorgängers abwickeln will, macht Inkompetenz der demokratischen Regierung in Kalifornien für die Katastrophe verantwortlich.

Doch die Katastrophe von Los Angeles passt ins globale Muster: 2024 wurde zum ersten Mal weltweit die Erwärmungsgrenze von 1,5 Grad Celsius überschritten. Die Schäden durch Extremwetter nehmen weltweit zu, der “Klimawandel zeigt seine Krallen”, wie es die Münchener Rückversicherung formuliert. Auch in Kalifornien sprechen die grundlegenden Daten eine deutliche Sprache:

20. und 21. Januar 2025, Berlin

Tagung Infrastruktur als Grundlage einer zukunftsfähigen Wirtschaft: Investitionsbedarfe und Finanzierungsbedingungen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

20. und 21. Januar 2025, Berlin

Konferenz Kraftstoffe der Zukunft 2025 – 22. Internationaler Fachkongress für erneuerbare Mobilität (Veranstalter: Bundesverband Bioenergie e.V.) Info & Anmeldung

21. und 22. Januar 2025, Hamburg

Konferenz Build in Wood 2025 – Branchentreff für Experten, Fachleute und Entscheidungsträger in der Holzbaubranche (Veranstalter: Build in Wood / Building Green) Info & Anmeldung

21. bis 23. Januar 2025, Berlin

Konferenz Handelsblatt Energie-Gipfel 2025 Veranstalter: Handelsblatt Info & Anmeldung

23. Januar 2025, 18:00 bis 19:30 Uhr, Chemnitz

Diskussion Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit: Chancen und Pflichten für Unternehmen und Kommunen (Veranstalter: VHS Chemnitz) Info & Anmeldung

Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stehen ganz vorne im Wahlprogramm zur Bundestagswahl, das die Partei am Sonntag verabschiedet hat. Zentral sind hier der Rückbau klimapolitischer Instrumente, eine stärkere staatliche Rolle in der Wirtschaft sowie der Abbau unternehmerischer Berichtspflichten.

Diese Forderungen markieren die einleitenden Absätze des wirtschaftspolitischen Kapitels:

Obgleich das BSW den Klimawandel als “ernste Herausforderung” benennt, will es die CO₂-Bepreisung in Deutschland und den europäischen Emissionshandel abschaffen. Stattdessen sollen mehr “Förderung von Innovation” sowie “gezielt gesetzte Anreize” zu “technologieoffenem” Klimaschutz führen. Unter anderem für Energiespeicherforschung sollen die nationalen Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich steigen.

Bei der Energiewende und für eine “aktive Industriepolitik” setzt das BSW auf einen starken Staat, welcher:

Allen Unternehmen wird die neue Rechtsform einer “Gesellschaft mit gebundenem Vermögen” empfohlen, die das BSW einführen will. Es warnt indes vor zu großer Marktmacht von Konzernen, die das BSW mittels eines “Entflechtungsgesetzes” aufbrechen will.

Eher unspezifisch spricht sich das BSW für “regionale Wirtschaftskreisläufe” aus, ergänzt durch internationale Handelsabkommen, die “fairen Handel in einer multipolaren Welt” erlauben. Die Berichtspflichten von Unternehmen – etwa bei den Lieferkettengesetzen und bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung – will das BSW hingegen aussetzen oder gründlich reformieren. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sollen davon entlastet werden. Manche EU-Auflagen sollen “nicht mehr in nationales Recht übernommen werden”. av

Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages (TAB) hat in einer aktuellen Studie die Potenziale und Herausforderungen der Kernfusion untersucht. Das Ergebnis: Mit Fusionskraftwerken ist erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu rechnen. Ob sie dann einen nennenswerten Beitrag zur Stromerzeugung leisten können, sei fraglich, schreiben die Autoren.

Damit dämpfen die Politikberater vom TAB die teils hohen Erwartungen der Politik deutlich. In ihren Wahlprogrammen für die anstehende Bundestagswahl nennen FDP und Union die Kernfusion als Option für die künftige Energieversorgung in Deutschland. Doch auch wenn Politiker wie Bettina Stark-Watzinger oder Kanzlerkandidat Friedrich Merz erste Fusionskraftwerke bereits in zehn bis 15 Jahren sehen, sieht die Realität anders aus.

Zwar habe es in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gegeben und auch das BMBF hatte angekündigt, die Fusionsforschung umfangreich zu fördern. Aber es bestünden weiterhin große Herausforderungen, schreibt das TAB. Dazu gehörten insbesondere “die Entwicklung (fusions)kraftwerkstauglicher Materialien, das Tritiummanagement sowie die Integration aller Teile in ein Gesamtsystem”.

Christian Linsmeier, Direktor des Institute of Fusion Energy and Nuclear Waste Management am Forschungszentrum Jülich vermutet in einem Statement für das Science Media Center, dass “ein erster Fusionsreaktor in 20 bis 25 Jahren mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Dafür müsste die Politik jetzt den Startschuss geben und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie im großen Maßstab fördern.”

Bis eine erste Industriegeneration einsatzbereit sei, werde es seiner Einschätzung nach mindestens weitere 10 Jahre dauern. Linsmeier teilt auch die Einschätzung des TAB, dass der erste funktionsfähige Reaktor die Fusion unter Magneteinschluss umsetzt. “Die Laserfusion steht auf dem Weg zu einem Reaktorkonzept noch vor weitaus größeren Herausforderungen.”

Ähnlich skeptisch wie die Experten der Akademien im vergangenen Dezember sieht das TAB die Rolle, die Fusionskraftwerke in einem von Solar- und Windenergie geprägten Energiesystem spielen können. Um deren fluktuierende Einspeisung auszugleichen, seien schnell regelbare Kraftwerke mit geringen Investitionskosten notwendig. “Fusionskraftwerke können diese Aufgabe absehbar nicht erfüllen”, schreiben die Autoren. “Als Pilotmärkte für Fusionsenergie könnten sich Anwendungen wie Meerwasserentsalzung, industrielle Prozesswärme oder Wasserstoffherstellung ggf. besser als der Stromsektor eignen.”

Optimistischer zeigte sich Sybille Günter vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: “Fusionskraftwerke können in einem künftigen Strommarkt sehr gut und sinnvoll mit den Erneuerbaren zusammenspielen”, sagte sie. “Wenn man davon ausgeht, dass Fusionskraftwerke sowohl bei Bedarf Strom zur Verfügung stellen und in anderen Zeiten chemische Energiespeicher wie Wasserstoff produzieren, passen sie auch gut in ein Energiesystem der Zukunft.” mw

Um den öffentlichen Haushalt besser mit den Zielen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Einklang zu bringen, hat die Bundesregierung das sogenannte “SDG Budgeting” entwickelt. Welche Fortschritte sie in den vergangenen Jahren dabei gemacht hat, analysiert ein Papier der Denkfabrik Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS). Sie hat den Prozess eng begleitet und zieht ein gemischtes Fazit.

Denn trotz der Bemühungen von Ministerien, mittels sogenannter “Spending Reviews”, das sind jährliche Haushaltsanalysen, Einnahmen und Ausgaben an die SDG (Sustainable Development Goals) zu koppeln, sei die Umsetzung noch lückenhaft. Die Autoren Holger Bär und Florin Collmer führen folgende Kritikpunkte auf:

Die Ampel hat das Konzept zum “SDG Budgeting” im Dezember 2022 vorgelegt. Die Instrumente zur Budgetierung befinden sich noch in der Pilotphase. Positiv sei laut der Autoren, dass die Bundesregierung inzwischen regelmäßig über die methodische Weiterentwicklung des SDG Budgeting berichte. Auch den Klima- und Transformationsfonds in das SDG Budgeting aufzunehmen, sei richtig. Als Vorbild nennen die Autoren den “Green Budgeting” Ansatz der österreichischen Regierung. Neben “Input” fließt hier auch der “Impact“, also die Wirkung von Maßnahmen in die Analysen ein. Das erfasst nicht nur die Höhe und Verwendung öffentlicher Mittel, sondern auch deren positive oder negative Wirkung auf Klima und Umwelt. ag

Ein hohes ESG-Rating ist kein Beleg für die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie eines Forschungsteams der Universitäten Augsburg und Regensburg. Der Untersuchung “What you See is not what you get” im Journal “Finance Research Letter” zufolge können gute ESG-Ergebnisse sogar über Greenwashing hinwegtäuschen. “ESG-Scores sind ungeeignet, um die tatsächlichen Umweltauswirkungen zu messen”, heißt es in dem Papier. Und: Gerade große, positiv bewertete Unternehmen “tendieren zu mehr Greenwashing”.

Die fünf Forscherinnen und Forscher haben aus dem Aktienindex “Stoxx Europe 600” Greenwashing-Fälle von Unternehmen zwischen den Jahren 2015 und 2023 ausgewählt und diese Fälle externen Rankings der Datenanbieter Bloomberg und LSEG gegenübergestellt. Die Hälfte dieser 848 Firmen verschiedenster Sektoren und Branchen haben ihren Sitz in Frankreich, Großbritannien und Deutschland; auf sie entfielen 30 Prozent der Greenwashing-Fälle. Anschließend nutzten die Studienautoren ein neuartiges theoretisches Modell, das zwischen der Kommunikation von Umweltfolgen und den realen Auswirkungen unterscheidet.

In der Praxis komme es demnach häufig zu einer “Asymmetrie der Informationen”: Die Einschätzungen von außen basieren vor allem auf öffentlich zugänglichen Daten – die wiederum von Unternehmen regelmäßig geschönt werden, weil sie auf diese Weise leichter auf den Druck und die Anforderungen von Investoren, der Konkurrenz, der Politik und der Öffentlichkeit reagieren können. Auf die Schwachstellen von ESG-Ratings haben in der Vergangenheit auch andere Studien hingewiesen. Die Autoren der neuen Untersuchung erklären, dass sich die Kluft zwischen angenommener und echter Leistung verringert, je mehr Analysten ein Unternehmen unter die Lupe nehmen und einschätzen. maw

Zwei Sitzungswochen bleiben dem Bundestag vor der Wahl noch, um wichtige energiepolitische Gesetze zu verabschieden. Bei einigen gibt es nach Angaben aus den Fraktionen durchaus noch Einigungschancen. Entscheidend dürften in vielen Fällen die vier Sachverständigen-Anhörungen sein, die den Energie- und Klimaausschuss des Bundestags an diesem Mittwoch von 9 bis 17.30 Uhr durchgehend beschäftigen werden. Anschließend soll auf Ebene der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden versucht werden, eine Einigung zu erreichen.

Verhandelt wird unter anderem über einen Gesetzentwurf von SPD und Grünen für eine Anschlussförderung für Biogas-Kraftwerke, die aus der EEG-Förderung fallen. Die Union teile dieses Anliegen, sehe nach Rückmeldungen aus der Branche aber erheblichen Änderungsbedarf, sagte CDU-Vize Andreas Jung Table.Briefings. Hier scheint eine Verständigung möglich, denn auch die SPD sehe noch die Notwendigkeit, den Entwurf nachzubessern, sagte SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer.

Auch bei der Verlängerung der Förderung von KWK-Kraftwerken, wozu die Union einen Gesetzentwurf eingebracht hat, gibt es Einigkeit über das Ziel, aber Differenzen über die genaue Ausgestaltung. Ähnliches gilt für einen Entwurf von SPD und Grünen zur Regelbarkeit neuer Solaranlagen, die als wichtig gilt, um künftig eine Überlastung des Stromnetzes zu verhindern. “Was bei diesen Gesetzen noch möglich ist, hängt vor allem von den Ergebnissen der Anhörung ab”, sagt CDU-Vize Jung. Auch die Grünen zeigen sich vorsichtig optimistisch: “Wir sind in konstruktiven Gesprächen”, sagte Fraktionsvize Julia Verlinden.

Schwieriger könnte eine Einigung über Beschränkungen beim Windkraftbau werden. Die schwarz-grüne Regierung in NRW drängt auf eine Festlegung, dass Windkraftwerke außerhalb der geplanten Vorranggebiete erschwert werden. Im Bundeskabinett hatte es darüber aber keine Einigung gegeben; ein daraufhin von der Union eingebrachter Gesetzentwurf geht der SPD deutlich zu weit. “Das ist mit uns nicht zu machen, weil es bundesweit gelten und den Wind-Ausbau stark behindern würde”, sagt Scheer.

Auch beim CCS-Gesetz, zu dem die Expertenanhörung bereits im November stattgefunden hatte, gibt es noch größere Vorbehalte. Die Union hat mit dem Gesetzentwurf der Ampel-Regierung zwar keine Probleme. “Wir würden ihm in der vorliegenden Form sofort zustimmen”, sagt Jung. “Habeck und Scholz müssen nur eine Mehrheit dafür in ihren Fraktionen organisieren.” Doch bei SPD und Grünen gibt es Widerstand dagegen, CCS auch bei Gaskraftwerken zuzulassen – was auf Druck der FDP ins Gesetz aufgenommen worden war. “In dieser Form ist das Gesetz für uns nicht zustimmungsfähig“, sagt SPD-Frau Scheer.

Keinerlei Chance auf Einigung gibt es offenbar bei der Senkung der Netzentgelte. Diese wird zwar parteiübergreifend gefordert, doch die Union will dem Gesetzentwurf von SPD und Grünen nicht zustimmen, sagt Jung – unter anderem, weil mangels eines Haushalts für 2025 die Finanzierung der Maßnahme ungeklärt ist. Und auch mehrere andere Gesetze, die schon vor längeren Zeit ins Parlament eingebracht wurden – darunter das Geothermie-Beschleunigungsgesetz, das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz und die Umsetzung der europäischen RED-III-Richtlinie – werden voraussichtlich nicht mehr final abgestimmt. Das liege auch daran, dass die Union erst über Inhalte verhandeln wollte, nachdem der Kanzler die Vertrauensfrage gestellt hat, kritisiert Grünen-Fraktionsvize Verlinden. “Dadurch ist viel Zeit verloren worden.” mkr

Strompreise würden durch AfD-Plan “drastisch nach oben gehen” – Handelsblatt

Redakteur Dietmar Neuerer hat mit Ökonomen wie Clemens Fuest, Veronika Grimm, Claudia Kemfert oder Achim Truger über die Pläne der AfD in der Europa- und Energiepolitik gesprochen. Darunter die Forderung von AfD-Chefin Alice Weidel, Windkraftwerke niederzureißen oder den Ausstieg aus Kohle und Kernkraft rückgängig zu machen. Die Wirtschaftsexperten warnen in der Folge etwa vor “drastisch steigenden Strompreisen” und einem “massiven” Schaden für den Wirtschaftsstandort. Auch ein Ende der EU und ein Ausstieg aus dem Euro würden die deutsche Exportwirtschaft in die Krise treiben. Zum Artikel

Werden die Brände wirklich immer extremer? – Die Zeit

Wer ist schuld an den aktuellen Bränden rund um Hollywood? Die demokratische Regierung Kaliforniens, wie Donald Trump behauptet, oder der Klimawandel? Für den genauen Einfluss des Klimawandels auf die Brände braucht es in den kommenden Monaten noch Analysen, schreibt Elena Erdmann. Doch schon jetzt ist klar, dass der Klimawandel den Mix aus extremer Trockenheit, Hitze und besonders starken Winden befeuert. So genanntes “Feuerwetter”, Bedingungen, unter denen es besonders schnell brennt, ist laut dem Weltklimarat IPCC nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Asien und Australien häufiger geworden. Zum Artikel

Angriff der PFAS-Lobby – Süddeutsche Zeitung

Das internationale “Forever Pollution Project” unter Beteiligung von SZ, NDR und WDR hatte 2023 gezeigt, wie weitflächig Europa von PFAS-Ewigkeitschemikalien verschmutzt ist. Das im selben Jahr von Deutschland angestrebte PFAS-Verbot habe eine riesige Lobbykampagne ausgelöst, analysiert das internationale Rechercheprojekt nun. Die Lobbyisten würden systematisch Umwelt- und Gesundheitsgefahren herunterspielen, insbesondere bei Fluorpolymeren. Die Politik hätte, unter Verweis auf faktenverzerrende Lobbyisten-Argumente, vom PFAS-Verbot wieder Abstand genommen. Zum Artikel

Weder schnell noch billig zu haben – taz

Den Stand des “Markthochlaufs” beim grünen Wasserstoff fasst Bernward Janzing zusammen. Das Gas soll zukünftig überall dort in der Industrie zum Einsatz kommen, wo eine Umstellung auf Strom technisch nicht machbar ist. Wenn die Nachfrage in den nächsten Jahren so hoch wäre wie geplant, so die Schlussfolgerung, wäre das Angebot des in der EU produzierten Wasserstoffs zunächst sehr knapp und die Preise wären hoch. Zum Artikel

Amazon bestellt 200 Elektro-Lkw mit Mercedes-Stern – Handelsblatt

Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck darf sich über den bislang größten Auftrag für Elektro-Lkw in seiner Firmengeschichte freuen. Amazon habe 200 Elektro-Lkw vom Typ Mercedes-Benz eActros 600 bestellt, teilte der Onlinehändler mit. Die Lkw sollen in Deutschland und Großbritannien zum Einsatz kommen. Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs gilt als besonders herausfordernd. Mit dem Auftrag möchte Amazon sein Ziel erfüllen, bis 2040 an allen Standorten Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Zum Artikel

A closer look at Project 2025 – Ropes & Gray

Kurz vor Donald Trumps Amtseinführung listet die US-Kanzlei Ropes & Gray mehr als 70 ESG-relevante Vorhaben der Heritage Foundation auf. Es sind Empfehlung, die der konservative Thinktank der neuen US-Regierung macht – der Erfahrung und der Erwartung nach dürfte der Plan nennenswerten Einfluss auf das Handeln des Weißen Hauses, der Ministerien und Behörden haben, so Michael R. Littenberg. Zum Artikel

How Saudi Arabia became the world’s plastic cheerleader – Politico

Saudi-Arabien investiere viel in seine Umweltdiplomatie, um ein ambitioniertes UN-Abkommen gegen Plastikmüll zu verhindern, berichtet Leonie Carter. Das Land sei zur Führung der Koalition aus öl- und gasfördernden Staaten geworden, die für das Scheitern der Verhandlungen in Busan über ein Plastikabkommen im November verantwortlich waren. Vor allem bei der Frage nach der Finanzierung versuche das Land, die Staaten gegeneinander auszuspielen, die sich für den Vertrag einsetzen. Zum Artikel

Colombia’s Bold Push to Go Green Has an Unintended Trade Off: Gas Imports – Bloomberg

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro weigert sich aus klimapolitischen Gründen, neue Lizenzen für die Gasförderung zu vergeben. Da Industrie und Haushalte aber von fossiler Energie abhängig sind, stiegen die Importe von LNG stark an, berichtet Andrea Jaramillo. Berechnungen von Fachleuten zeigten, dass durch die Verflüssigung und den Transport die klimaschädlichen Emissionen 50 Prozent höher sind, als wenn das Gas von vor Ort verbraucht würde. Zum Artikel

Agrifood.Table – Mehrwertsteuerreform: Wissenschaftler ermitteln gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen: Änderungen der Mehrwertsteuersätze auf Fleisch und Gemüse, wie sie zuletzt auch in Deutschland wieder gefordert wurden, würden sich positiv auf ernährungsbedingte Krankheiten, Umwelt, und Steuereinnahmen in europäischen Ländern auswirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forschungsgruppe von der University of Oxford und dem Thünen-Institut für Marktanalyse. Zum Artikel.

Climate.Table – EU-Verkehrsemissionen: Warum sie 2025 den höchsten Punkt erreichen könnten: Neue Prognosen deuten darauf hin, dass die CO₂-Emissionen des Straßenverkehrs aufgrund kürzlich verabschiedeter Vorschriften bereits in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen werden. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Montag veröffentlichter Bericht der gemeinnützigen Organisation International Council on Clean Transportation (ICCT). Zum Artikel

Climate.Table – Faktencheck zur Wahl: CO₂-Abscheidung für Kohlekraftwerke: Schon die Ampel-Koalition wollte die CO₂-Abscheidung und -Speicherung aus Industrie und Stromsektor regulieren. Ihre Carbon-Management-Strategie hängt jedoch noch im parlamentarischen Verfahren fest – es ist unklar, ob sie noch mithilfe der CDU/CSU beschlossen wird. Zum Artikel

es wird häufig unterschätzt, wie bedeutend die Weltmeere für unsere Umwelt und das Klima sind. Dass der Marine Stewardship Council (MSC) jetzt versucht, mehr gegen die globale Überfischung zu tun und ein erster deutscher Händler daran mitarbeitet, wie Table.Briefings erfahren hat, ist also ein gutes Zeichen. Zugleich mahnen Umweltschützer, dass die Kriterien für nachhaltigen Fisch strenger sein müssten. Leonie Düngefeld erklärt die Details.

Hat die Stahlindustrie in Deutschland noch eine Zukunft? Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat sich dazu Anfang der Woche kritisch geäußert. Der Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk sei nicht schnell zu haben, sagte er – und löste damit vielfach Kritik aus. Wie Günter Heismann in seiner Analyse zeigt, ist die Energie-Alternative allerdings tatsächlich vorerst nicht wirtschaftlich. Die Unternehmen müssen auf Zwischenlösungen setzen.

In Los Angeles brennen noch immer Häuser. Das ist für die Besitzer eine Katastrophe – und für die Versicherungen ebenfalls. Bernhard Pötter zeigt, warum es für die Branche zunehmend schwieriger wird, Klimaschäden, von denen wir in der Zukunft noch mehr erwarten müssen, zu versichern.

Das blaue Siegel des Marine Stewardship Council (MSC) prägt knapp 60 Prozent der Wildfischprodukte auf dem deutschen Absatzmarkt. Diesen Standard ergänzt der MSC nun durch ein Verbesserungsprogramm. Dieses soll Fischereien dabei unterstützen, ihre Praktiken auf das Niveau des Umweltstandards anzuheben. Die Organisation mit Hauptsitz in London hat das neue “MSC Improvement Program” bereits im November auf dem Fischwirtschaftsgipfel in Hamburg vorgestellt. Jetzt gibt der erste Händler seine Teilnahme bekannt, wie Table.Briefings exklusiv erfuhr: Aldi Süd nimmt das MSC Improvement Program in seine Einkaufsrichtlinien auf, die definieren, welcher Fisch vertrieben werden darf. Weitere Unternehmen planen ebenfalls, dem Programm beizutreten.

Das Programm bietet Fischereien fachliche und finanzielle Hilfe, um Verbesserungen umzusetzen. Das Ziel: Nach spätestens fünf Jahren sollen die Betriebe ein Nachhaltigkeitsniveau erreichen, das dem MSC-Umweltstandard in allen Punkten entspricht. Rund 500 Fischereien und 16 Prozent der globalen Fangmenge von Wildfisch sind bereits nach diesem Umweltstandard zertifiziert. Für sie gelten die folgenden Kriterien:

Für viele der übrigen Fischereien sind diese Anforderungen zu hoch, erklärt Andrea Harmsen, Sprecherin des MSC für Deutschland, Österreich und die Schweiz. “Viele Fischereien sind nicht ansatzweise in der Lage, die Anforderungen des Standards zu erfüllen.” Das lasse sich aus den hohen Durchfallraten der probeweise durchgeführten Vorbewertungen für die Zertifizierung ablesen. “Diese Fischereien wollen wir abholen und unterstützen.”

In einer vierjährigen Testphase haben bereits 16 Fischereien aus Südafrika, Mexiko, Indonesien, Indien, Nicaragua, Peru und Schottland teilgenommen. So auch die südafrikanische Angelruten-Fischerei auf Weißen Thunfisch, die das Programm in der Zwischenzeit abgeschlossen hat. Bei den Maßnahmen, die erforderlich waren, ging es vor allem um zwei Nachhaltigkeitslücken: das Beifangrisiko für eine geschützte Vogelart, die von den Angeln getroffen und verletzt wurde, sowie fehlende Monitoring- und Kontrollstrukturen. Die Fischerei installierte daraufhin Vogelscheuchen auf den Fischerbooten, schulte das Personal und begann, den Fischfang in einem Logbuch zu dokumentieren.

Wo genau der Aufholbedarf in Sachen Nachhaltigkeit besteht, sei in jeder Fischerei unterschiedlich, erklärt Harmsen. Jedoch drehe es sich in der Regel um drei Bereiche: den Zustand der befischten Bestände, den Beifang anderer Arten, den Schutz des Ökosystems und das Fischereimanagement, also das Erheben von Daten, das Einführen von Kontrollstrukturen und Regulierungen.

Die globalen Fischereibestände auf einem biologisch nachhaltigen Niveau zu halten, ist im 14. UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung festgeschrieben. Laut einem aktuellen Bericht der Welternährungsorganisation (FAO) ist dieser Anteil zuletzt jedoch erneut gesunken, sodass 2022 fast 38 Prozent aller Fischbestände überfischt waren. Es werden also mehr Fische entnommen als nachwachsen können. Überfischung gilt als große Bedrohung für die Weltmeere, die – sofern sie intakt sind – auch zum Klimaschutz beitragen, indem sie Treibhausgase speichern.

Ein schnellerer und flächendeckenderer Wandel in der globalen Fischerei sei dringend nötig, postuliert der MSC. Die gemeinnützige Organisation wurde 1997 von Unilever und dem WWF gegründet, entwickelte sich dann unabhängig weiter. Trotz wiederholter Kritik an einer zu milden Anwendung der Standards wird das Umweltsiegel von vielen als das strengste unter seinesgleichen angesehen.

Umweltorganisationen wie Greenpeace, aber auch Wissenschaftler bemängelten unter anderem, dass die Kriterien nicht streng genug überprüft und somit auch Fischereien zertifiziert würden, gegen die es deutliche Kritik gebe. Sie forderten etwa, strengere Regeln zur Vermeidung von Beifang durchzusetzen und die Fischerei mit Grundschleppnetzen, die Schäden am Meeresboden anrichten, stärker zu kontrollieren. Soziale Faktoren wie die Arbeitsbedingungen auf den Schiffen werden zudem so gut wie gar nicht berücksichtigt.

Auf einige dieser Punkte hat der MSC reagiert. “Die Kritik führt dazu, dass der Standard immer strenger und klarer wird”, sagt Harmsen. So wurde der Umweltstandard in den vergangenen Jahren überarbeitet und muss seit Mai 2023 mit strengeren Kriterien umgesetzt werden. Auch das neue Improvement Program adressiert indirekt einen Kritikpunkt. So richtet es sich insbesondere an Fischereien im Globalen Süden, die bei den Zertifizierungen bisher einen geringeren Anteil ausmachen.

Nicht nur weitere Fischereien, auch neue Märkte will der MSC mit dem Programm ansprechen. Schließlich finanziert sich die Organisation hauptsächlich über die sogenannte Siegelnutzungsgebühr, die Hersteller und Einzelhändler für die Endprodukte zahlen. Zwar dürfen Produkte von Fischereien, die an dem Verbesserungsprogramm teilnehmen, nicht das blaue MSC-Siegel tragen. Sie können aber einen Hinweis auf der Verpackung enthalten, wenn die Fischerei innerhalb des Programms ein Mindestniveau an Nachhaltigkeit erreicht.

Der Anteil zertifizierter Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sei bei den am stärksten konsumierten Wildfischarten (Alaska-Seelachs und Thunfisch) bereits sehr hoch, erklärt Harmsen. Für diesen Markt sei das Improvement Program deshalb eher in Bezug auf Fischarten mit weniger Zertifizierungen relevant, beispielsweise Makrele oder Oktopus. Interessanter sind andere Regionen wie Südeuropa: Dort werden sehr viel mehr Fischarten gegessen und der Anteil zertifizierter Produkte ist teilweise noch sehr gering.

Auch Aldi Süd signalisiert mit seiner Teilnahme am Programm ein Interesse, sich neue Märkte für zertifizierten Fisch zu erschließen. Die Aldi Süd Gruppe ist unter anderem für Aldi-Märkte in Großbritannien, Irland, Italien, Australien, den USA und China zuständig. “Das MSC-Siegel ist weithin anerkannt und genießt großes Vertrauen”, sagte Anke Ehlers, Geschäftsführerin für internationale Nachhaltigkeit, zu Table.Briefings. Zertifizierungen wie diese seien wichtige Instrumente, um die Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit zu verringern. Ziel sei es, sicherzustellen, dass alle angebotenen Fische und Meeresfrüchte aus verantwortungsvollen Quellen stammen.

Es sollen Leuchttürme der Dekarbonisierung der Stahlproduktion werden: die Direktreduktionsanlagen (DRI-Anlagen), die die deutschen Stahlhersteller ArcelorMittal, die Salzgitter AG, die Stahl-Holding Saar (SHS) und ThyssenKrupp mit zusammen sieben Milliarden Euro an staatlicher Unterstützung planen. Die DRI-Anlagen sollen mit CO₂-emissionsarmem, sogenanntem “grünen” Wasserstoff betrieben werden. Doch dieser Energieträger ist voraussichtlich über Jahre noch teurer als fossile Brennstoffe.

Die DRI-Anlagen, die die herkömmlichen, mit Kokskohle befeuerten Hochöfen ersetzen sollen, wurden großenteils 2021 konzipiert, als die Erneuerbare-Energien-Richtlinie II (RED II) der EU in Kraft trat. “Damals wurde angenommen, dass die Preise für grünen Wasserstoff künftig ungefähr 2,5 bis vier Euro je Kilogramm betragen würden”, sagt Graham Weale, Honorarprofessor an der Ruhr-Universität in Bochum und ehemaliger Chefvolkswirt bei der RWE AG, zu Table.Briefings.

Derzeit wird grüner Wasserstoff an der Energiebörse EEX in Leipzig pro Megawattstunde (MWh) Heizwert noch mit durchschnittlich rund 250 Euro eingeordnet. Umgerechnet sind dies etwa acht Euro je Kilogramm – also zwei bis dreimal so viel wie zunächst angenommen.

Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität Köln hat in einer aktuellen Studie ausgerechnet, wie hoch der Preis höchstens sein darf, damit grüner Wasserstoff mit fossilen Energieträgern mithalten kann. “Der wettbewerbsfähige Preis beträgt in der Stahlindustrie 2030 ungefähr 80 bis 100 Euro je MWh”, stellt Studienleiterin Ann-Kathrin Klaas fest. Dies entspräche einem Preis von rund drei Euro pro Kilogramm. Abhängig ist die Wettbewerbsfähigkeit des grünen Wasserstoffs maßgeblich von der Entwicklung der Preise für CO₂-Emissionszertifikate, der fossile Brennstoffe verteuert.

Mithin müssten die Kosten für grünen Wasserstoff bis 2030 um ungefähr zwei Drittel sinken, damit die DRI-Anlagen klimafreundlich und zugleich konkurrenzfähig betrieben werden können. Eine solch drastische Kostensenkung ist aufgrund der derzeitigen hohen Stromkosten in Deutschland, von denen die Preise für vor Ort produzierten Wasserstoff stark abhängen, unwahrscheinlich. Auch importierter grüner Wasserstoff zu günstigen Preisen wird über längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, da die vorgesehenen Pipelines erst noch gebaut werden müssen.

Wegen dieser Unsicherheit versuchen die Stahlhersteller, bei der Auswahl der Energieträger flexibel zu bleiben. So soll eine DRI-Anlage der Stahl-Holding Saar (SHS) spätestens 2029 in Betrieb genommen werden. Doch das Unternehmen hat sich für ein Verfahren entschieden, bei dem Wasserstoff und Erdgas in einem beliebigen Mischungsverhältnis eingesetzt werden können. Trotzdem sollen sich die CO₂-Emissionen nach Angaben der SHS im Vergleich zum herkömmlichen Hochofen um mehr als die Hälfte reduzieren.

Ähnlich will die Salzgitter AG ihre DRI-Anlage nach Fertigstellung erst einmal überwiegend mit Erdgas betreiben, wie Vorstandschef Gunnar Groebler auf seinem LinkedIn-Account mitteilte. Das Unternehmen hat zwar eine eigene Elektrolyse-Anlage. Doch die kann pro Jahr nur 9.000 Tonnen Wasserstoff produzieren – benötigt werden jedoch 150.000 Tonnen. Für die Entscheidung sind nicht nur die hohen Kosten verantwortlich. Salzgitter wird laut Angaben von Groebler noch bis 2029 keinen Zugang zum geplanten Wasserstoff-Kernnetz haben, obwohl die DRI-Anlage schon 2026 fertiggestellt sein soll.

Dieses Problem hat ThyssenKrupp voraussichtlich nicht. Dessen Standort Duisburg soll bis 2027 an das Kernnetz angeschlossen werden, etwa zeitgleich mit der Fertigstellung einer DRI-Anlage. Aber der Einsatz von grünem Wasserstoff wird von dem Konzern infrage gestellt. Eine kostengünstigere Alternative sei die “blaue” Wasserstoff-Variante, sagte ThyssenKrupp-Chef Miguel López im November in einem Interview. Blauer Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen. Dabei freigesetztes CO₂ wird teilweise aufgefangen und anschließend im Meeresboden verpresst. Laut den Richtlinien der EU ist es zulässig, in geförderten DRI-Anlangen Erdgas zu verwenden, solange grüner Wasserstoff nicht in ausreichenden Mengen zu vertretbaren Kosten zur Verfügung steht.

“Blauer Wasserstoff kostet nur drei bis vier Euro je Kilogramm”, versichert Professor Weale. Die derzeitigen Preise bestätigen seine Annahme: Anfang Januar dieses Jahres kostete blauer Wasserstoff laut dem Index Hydex Blue von E-Bridge 3,5 Euro je Kilogramm. Zumindest für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft solle daher vorübergehend blauer Wasserstoff eingesetzt werden, fordert der Bochumer Energieexperte. Allerdings ist die aufwendige Infrastruktur für die CO₂-Abscheidung noch nicht vorhanden, auch fehlt es an Fernleitungen für den Abtransport in die norwegische Nordsee.

Das größte Problem könnte aber die Versorgung mit großen Mengen an kostengünstigem blauen Wasserstoff sein: Das norwegische Staatsunternehmen Equinor wollte ursprünglich gemeinsam mit dem Essener Energieversorger RWE eine Pipeline durch die Nordsee nach Deutschland bauen, mit der die deutsche Industrie mit blauem Wasserstoff hätte versorgt werden können. Aufgrund der hohen Kosten und der mangelnden Wirtschaftlichkeit sagte Equinor das Projekt im September überraschend ab. Die deutschen Stahlhersteller werden also noch warten müssen, bis sie Brennstoffe bekommen, die sowohl kostengünstig als auch klimaneutral sind. Günter Heismann

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben nicht nur viele Menschen getötet und die Infrastruktur der Stadtlandschaft verwüstet. Die Feuer entwickeln sich auch zu einer der teuersten Naturkatastrophen in der US-Geschichte. Sie lassen die Frage aufkommen, ob die Risiken der Klimakrise selbst in einer reichen Gegend eines der reichsten Länder der Welt noch von Versicherungen abzudecken sind. Denn die immensen materiellen Schäden bedrohen in Kalifornien und anderen US-Staaten akut das System von Versicherung und Rückversicherung von Immobilienwerten.

Die vielen Brände im Großraum Los Angeles haben nach Angaben der Behörden bis zum Montagnachmittag 24 Menschenleben gekostet, etwa 12.000 Gebäude zerstört und etwa 150.000 Menschen in die Flucht geschlagen. 7.500 Feuerwehrleute und Helfer kämpfen gegen die Flammen, die von ungewöhnlich starken Winden aus den Bergen angefacht werden. Nach einer kurzen Erholung sollten diese Winde und damit möglicherweise auch die Feuer ab Dienstag wieder zunehmen.

Ein erster Überblick zeigt, dass die Schäden wohl mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar weit über allen bisherigen Verlusten durch Wald- und Buschbrände in den USA liegen könnten. Im Gegensatz zu den etwa 20 Milliarden US-Dollar an Schäden durch die Brände 2018 rechnet der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, damit, dass das Feuer die “schlimmste Naturkatastrophe” der USA werden könne, was die Kosten angehe. Der Wetterdienst AccuWeather rechnet sogar insgesamt mit Schäden von 250 bis 275 Milliarden Dollar, wenn sekundäre Effekte wie versäumte Arbeitszeit oder unterbrochene Lieferketten mit einbezogen werden.

Dazu kommt, dass viele Hauseigentümer nicht oder nicht mehr gegen Feuer versichert sind – auch, weil ihre Versicherungen dieses Risiko nicht mehr tragen wollen. Seit Jahren – und vor allem nach der Feuerkatastrophe von “Camp Fire” 2018 – reduzieren die beiden Versicherungskonzerne State Farm und Allstate nach einem Bericht des “New Yorker” ihre Verträge für Feuerversicherungen in Kalifornien. Erst im vergangenen Jahr beendeten sie etwa 1.500 Verträge im Stadtteil Pacific Palisades, wo jetzt eines der verheerenden Feuer begann.

Im vergangenen Jahr hatten die großen Versicherer in Kalifornien zehntausenden von Eigentümern ihre Feuerversicherung gekündigt oder nicht erneuert – unter ihnen viele in den jetzt betroffenen Gegenden. Der Grund: Steigende Schäden einerseits und andererseits gesetzliche Regeln, die den Versicherern enge Grenzen setzen, was ihre Preisbildung betrifft. Der staatliche Regulierer Ricardo Lara hat erst kurz vor dem Jahreswechsel diese restriktiven Regeln geändert. Nun dürfen Versicherer anders als bisher:

Diese Maßnahmen sollten den Markt für private Immobilienversicherungen in Kalifornien wiederbeleben. Die Katastrophe von L.A. kommt also auch ökonomisch zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt.

Ähnlich wie in anderen US-Staaten zogen und ziehen sich die Unternehmen vor allem wegen steigender klimabedingter Risiken zunehmend aus den Versicherungen gegen Feuer, aber auch gegen Hochwasser und Stürme etwa in US-Staaten an der Ostküste zurück. Einspringen müssen dann öffentlich geförderte Versicherungen – doch auch deren Wirtschaftlichkeit ist teilweise bedroht.

In Kalifornien sollte das staatlich gestützte Versicherungsprogramm FAIR diese Lücke schließen. Allein seit 2023 hat es die Zahl seiner Verträge um 40 Prozent gesteigert – Eigentümer, die bei privaten Programmen scheiterten, fanden hier Schutz. FAIR deckt nun 450 Milliarden US-Dollar an Werten und steht vor der Frage, ob es die Policen für die einzelnen Eigentümer deutlich teurer machen soll, oder ob letztlich der Staat mit Steuergeld diese privaten Immobilienrisiken absichern soll – und ob das finanziell machbar ist. Eine ähnliche Debatte gibt es auch in Deutschland und Europa, wo es um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden geht – die mit einer neuen, potenziell CDU-geführten Bundesregierung deutlich näher rückt, wie Table.Briefings beschrieben hat.

Die Schäden in Kalifornien steigen nicht nur durch zunehmende Wetter-Extreme – sondern auch durch die Immobilienentwicklung: Immer mehr Menschen ziehen in Gegenden, die von Waldbränden bedroht sind. Die Schadenssummen steigen auch, weil immer mehr wertvolle Güter versichert werden. Als weitere Brandursachen gelten das sorglose Umgehen mit Feuer oder nicht genügend Mittel und Fahrzeuge für die Feuerwehren.

Eine wichtige Ursache der Feuerkatastrophe von Los Angeles sind für die meisten Experten die Klimaveränderungen, die sich besonders in Kalifornien zeigen. Zwar gibt es Berichte, nach denen der Klimawandel nicht schuld an der Katastrophe sei, und der zukünftige US-Präsident Donald Trump, der die Klimapolitik seines Vorgängers abwickeln will, macht Inkompetenz der demokratischen Regierung in Kalifornien für die Katastrophe verantwortlich.

Doch die Katastrophe von Los Angeles passt ins globale Muster: 2024 wurde zum ersten Mal weltweit die Erwärmungsgrenze von 1,5 Grad Celsius überschritten. Die Schäden durch Extremwetter nehmen weltweit zu, der “Klimawandel zeigt seine Krallen”, wie es die Münchener Rückversicherung formuliert. Auch in Kalifornien sprechen die grundlegenden Daten eine deutliche Sprache:

20. und 21. Januar 2025, Berlin

Tagung Infrastruktur als Grundlage einer zukunftsfähigen Wirtschaft: Investitionsbedarfe und Finanzierungsbedingungen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

20. und 21. Januar 2025, Berlin

Konferenz Kraftstoffe der Zukunft 2025 – 22. Internationaler Fachkongress für erneuerbare Mobilität (Veranstalter: Bundesverband Bioenergie e.V.) Info & Anmeldung

21. und 22. Januar 2025, Hamburg

Konferenz Build in Wood 2025 – Branchentreff für Experten, Fachleute und Entscheidungsträger in der Holzbaubranche (Veranstalter: Build in Wood / Building Green) Info & Anmeldung

21. bis 23. Januar 2025, Berlin

Konferenz Handelsblatt Energie-Gipfel 2025 Veranstalter: Handelsblatt Info & Anmeldung

23. Januar 2025, 18:00 bis 19:30 Uhr, Chemnitz

Diskussion Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit: Chancen und Pflichten für Unternehmen und Kommunen (Veranstalter: VHS Chemnitz) Info & Anmeldung

Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stehen ganz vorne im Wahlprogramm zur Bundestagswahl, das die Partei am Sonntag verabschiedet hat. Zentral sind hier der Rückbau klimapolitischer Instrumente, eine stärkere staatliche Rolle in der Wirtschaft sowie der Abbau unternehmerischer Berichtspflichten.

Diese Forderungen markieren die einleitenden Absätze des wirtschaftspolitischen Kapitels:

Obgleich das BSW den Klimawandel als “ernste Herausforderung” benennt, will es die CO₂-Bepreisung in Deutschland und den europäischen Emissionshandel abschaffen. Stattdessen sollen mehr “Förderung von Innovation” sowie “gezielt gesetzte Anreize” zu “technologieoffenem” Klimaschutz führen. Unter anderem für Energiespeicherforschung sollen die nationalen Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich steigen.

Bei der Energiewende und für eine “aktive Industriepolitik” setzt das BSW auf einen starken Staat, welcher:

Allen Unternehmen wird die neue Rechtsform einer “Gesellschaft mit gebundenem Vermögen” empfohlen, die das BSW einführen will. Es warnt indes vor zu großer Marktmacht von Konzernen, die das BSW mittels eines “Entflechtungsgesetzes” aufbrechen will.

Eher unspezifisch spricht sich das BSW für “regionale Wirtschaftskreisläufe” aus, ergänzt durch internationale Handelsabkommen, die “fairen Handel in einer multipolaren Welt” erlauben. Die Berichtspflichten von Unternehmen – etwa bei den Lieferkettengesetzen und bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung – will das BSW hingegen aussetzen oder gründlich reformieren. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sollen davon entlastet werden. Manche EU-Auflagen sollen “nicht mehr in nationales Recht übernommen werden”. av

Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages (TAB) hat in einer aktuellen Studie die Potenziale und Herausforderungen der Kernfusion untersucht. Das Ergebnis: Mit Fusionskraftwerken ist erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu rechnen. Ob sie dann einen nennenswerten Beitrag zur Stromerzeugung leisten können, sei fraglich, schreiben die Autoren.

Damit dämpfen die Politikberater vom TAB die teils hohen Erwartungen der Politik deutlich. In ihren Wahlprogrammen für die anstehende Bundestagswahl nennen FDP und Union die Kernfusion als Option für die künftige Energieversorgung in Deutschland. Doch auch wenn Politiker wie Bettina Stark-Watzinger oder Kanzlerkandidat Friedrich Merz erste Fusionskraftwerke bereits in zehn bis 15 Jahren sehen, sieht die Realität anders aus.

Zwar habe es in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gegeben und auch das BMBF hatte angekündigt, die Fusionsforschung umfangreich zu fördern. Aber es bestünden weiterhin große Herausforderungen, schreibt das TAB. Dazu gehörten insbesondere “die Entwicklung (fusions)kraftwerkstauglicher Materialien, das Tritiummanagement sowie die Integration aller Teile in ein Gesamtsystem”.

Christian Linsmeier, Direktor des Institute of Fusion Energy and Nuclear Waste Management am Forschungszentrum Jülich vermutet in einem Statement für das Science Media Center, dass “ein erster Fusionsreaktor in 20 bis 25 Jahren mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Dafür müsste die Politik jetzt den Startschuss geben und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie im großen Maßstab fördern.”

Bis eine erste Industriegeneration einsatzbereit sei, werde es seiner Einschätzung nach mindestens weitere 10 Jahre dauern. Linsmeier teilt auch die Einschätzung des TAB, dass der erste funktionsfähige Reaktor die Fusion unter Magneteinschluss umsetzt. “Die Laserfusion steht auf dem Weg zu einem Reaktorkonzept noch vor weitaus größeren Herausforderungen.”

Ähnlich skeptisch wie die Experten der Akademien im vergangenen Dezember sieht das TAB die Rolle, die Fusionskraftwerke in einem von Solar- und Windenergie geprägten Energiesystem spielen können. Um deren fluktuierende Einspeisung auszugleichen, seien schnell regelbare Kraftwerke mit geringen Investitionskosten notwendig. “Fusionskraftwerke können diese Aufgabe absehbar nicht erfüllen”, schreiben die Autoren. “Als Pilotmärkte für Fusionsenergie könnten sich Anwendungen wie Meerwasserentsalzung, industrielle Prozesswärme oder Wasserstoffherstellung ggf. besser als der Stromsektor eignen.”

Optimistischer zeigte sich Sybille Günter vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: “Fusionskraftwerke können in einem künftigen Strommarkt sehr gut und sinnvoll mit den Erneuerbaren zusammenspielen”, sagte sie. “Wenn man davon ausgeht, dass Fusionskraftwerke sowohl bei Bedarf Strom zur Verfügung stellen und in anderen Zeiten chemische Energiespeicher wie Wasserstoff produzieren, passen sie auch gut in ein Energiesystem der Zukunft.” mw

Um den öffentlichen Haushalt besser mit den Zielen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Einklang zu bringen, hat die Bundesregierung das sogenannte “SDG Budgeting” entwickelt. Welche Fortschritte sie in den vergangenen Jahren dabei gemacht hat, analysiert ein Papier der Denkfabrik Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS). Sie hat den Prozess eng begleitet und zieht ein gemischtes Fazit.

Denn trotz der Bemühungen von Ministerien, mittels sogenannter “Spending Reviews”, das sind jährliche Haushaltsanalysen, Einnahmen und Ausgaben an die SDG (Sustainable Development Goals) zu koppeln, sei die Umsetzung noch lückenhaft. Die Autoren Holger Bär und Florin Collmer führen folgende Kritikpunkte auf:

Die Ampel hat das Konzept zum “SDG Budgeting” im Dezember 2022 vorgelegt. Die Instrumente zur Budgetierung befinden sich noch in der Pilotphase. Positiv sei laut der Autoren, dass die Bundesregierung inzwischen regelmäßig über die methodische Weiterentwicklung des SDG Budgeting berichte. Auch den Klima- und Transformationsfonds in das SDG Budgeting aufzunehmen, sei richtig. Als Vorbild nennen die Autoren den “Green Budgeting” Ansatz der österreichischen Regierung. Neben “Input” fließt hier auch der “Impact“, also die Wirkung von Maßnahmen in die Analysen ein. Das erfasst nicht nur die Höhe und Verwendung öffentlicher Mittel, sondern auch deren positive oder negative Wirkung auf Klima und Umwelt. ag

Ein hohes ESG-Rating ist kein Beleg für die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie eines Forschungsteams der Universitäten Augsburg und Regensburg. Der Untersuchung “What you See is not what you get” im Journal “Finance Research Letter” zufolge können gute ESG-Ergebnisse sogar über Greenwashing hinwegtäuschen. “ESG-Scores sind ungeeignet, um die tatsächlichen Umweltauswirkungen zu messen”, heißt es in dem Papier. Und: Gerade große, positiv bewertete Unternehmen “tendieren zu mehr Greenwashing”.

Die fünf Forscherinnen und Forscher haben aus dem Aktienindex “Stoxx Europe 600” Greenwashing-Fälle von Unternehmen zwischen den Jahren 2015 und 2023 ausgewählt und diese Fälle externen Rankings der Datenanbieter Bloomberg und LSEG gegenübergestellt. Die Hälfte dieser 848 Firmen verschiedenster Sektoren und Branchen haben ihren Sitz in Frankreich, Großbritannien und Deutschland; auf sie entfielen 30 Prozent der Greenwashing-Fälle. Anschließend nutzten die Studienautoren ein neuartiges theoretisches Modell, das zwischen der Kommunikation von Umweltfolgen und den realen Auswirkungen unterscheidet.

In der Praxis komme es demnach häufig zu einer “Asymmetrie der Informationen”: Die Einschätzungen von außen basieren vor allem auf öffentlich zugänglichen Daten – die wiederum von Unternehmen regelmäßig geschönt werden, weil sie auf diese Weise leichter auf den Druck und die Anforderungen von Investoren, der Konkurrenz, der Politik und der Öffentlichkeit reagieren können. Auf die Schwachstellen von ESG-Ratings haben in der Vergangenheit auch andere Studien hingewiesen. Die Autoren der neuen Untersuchung erklären, dass sich die Kluft zwischen angenommener und echter Leistung verringert, je mehr Analysten ein Unternehmen unter die Lupe nehmen und einschätzen. maw

Zwei Sitzungswochen bleiben dem Bundestag vor der Wahl noch, um wichtige energiepolitische Gesetze zu verabschieden. Bei einigen gibt es nach Angaben aus den Fraktionen durchaus noch Einigungschancen. Entscheidend dürften in vielen Fällen die vier Sachverständigen-Anhörungen sein, die den Energie- und Klimaausschuss des Bundestags an diesem Mittwoch von 9 bis 17.30 Uhr durchgehend beschäftigen werden. Anschließend soll auf Ebene der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden versucht werden, eine Einigung zu erreichen.

Verhandelt wird unter anderem über einen Gesetzentwurf von SPD und Grünen für eine Anschlussförderung für Biogas-Kraftwerke, die aus der EEG-Förderung fallen. Die Union teile dieses Anliegen, sehe nach Rückmeldungen aus der Branche aber erheblichen Änderungsbedarf, sagte CDU-Vize Andreas Jung Table.Briefings. Hier scheint eine Verständigung möglich, denn auch die SPD sehe noch die Notwendigkeit, den Entwurf nachzubessern, sagte SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer.

Auch bei der Verlängerung der Förderung von KWK-Kraftwerken, wozu die Union einen Gesetzentwurf eingebracht hat, gibt es Einigkeit über das Ziel, aber Differenzen über die genaue Ausgestaltung. Ähnliches gilt für einen Entwurf von SPD und Grünen zur Regelbarkeit neuer Solaranlagen, die als wichtig gilt, um künftig eine Überlastung des Stromnetzes zu verhindern. “Was bei diesen Gesetzen noch möglich ist, hängt vor allem von den Ergebnissen der Anhörung ab”, sagt CDU-Vize Jung. Auch die Grünen zeigen sich vorsichtig optimistisch: “Wir sind in konstruktiven Gesprächen”, sagte Fraktionsvize Julia Verlinden.

Schwieriger könnte eine Einigung über Beschränkungen beim Windkraftbau werden. Die schwarz-grüne Regierung in NRW drängt auf eine Festlegung, dass Windkraftwerke außerhalb der geplanten Vorranggebiete erschwert werden. Im Bundeskabinett hatte es darüber aber keine Einigung gegeben; ein daraufhin von der Union eingebrachter Gesetzentwurf geht der SPD deutlich zu weit. “Das ist mit uns nicht zu machen, weil es bundesweit gelten und den Wind-Ausbau stark behindern würde”, sagt Scheer.

Auch beim CCS-Gesetz, zu dem die Expertenanhörung bereits im November stattgefunden hatte, gibt es noch größere Vorbehalte. Die Union hat mit dem Gesetzentwurf der Ampel-Regierung zwar keine Probleme. “Wir würden ihm in der vorliegenden Form sofort zustimmen”, sagt Jung. “Habeck und Scholz müssen nur eine Mehrheit dafür in ihren Fraktionen organisieren.” Doch bei SPD und Grünen gibt es Widerstand dagegen, CCS auch bei Gaskraftwerken zuzulassen – was auf Druck der FDP ins Gesetz aufgenommen worden war. “In dieser Form ist das Gesetz für uns nicht zustimmungsfähig“, sagt SPD-Frau Scheer.

Keinerlei Chance auf Einigung gibt es offenbar bei der Senkung der Netzentgelte. Diese wird zwar parteiübergreifend gefordert, doch die Union will dem Gesetzentwurf von SPD und Grünen nicht zustimmen, sagt Jung – unter anderem, weil mangels eines Haushalts für 2025 die Finanzierung der Maßnahme ungeklärt ist. Und auch mehrere andere Gesetze, die schon vor längeren Zeit ins Parlament eingebracht wurden – darunter das Geothermie-Beschleunigungsgesetz, das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz und die Umsetzung der europäischen RED-III-Richtlinie – werden voraussichtlich nicht mehr final abgestimmt. Das liege auch daran, dass die Union erst über Inhalte verhandeln wollte, nachdem der Kanzler die Vertrauensfrage gestellt hat, kritisiert Grünen-Fraktionsvize Verlinden. “Dadurch ist viel Zeit verloren worden.” mkr

Strompreise würden durch AfD-Plan “drastisch nach oben gehen” – Handelsblatt

Redakteur Dietmar Neuerer hat mit Ökonomen wie Clemens Fuest, Veronika Grimm, Claudia Kemfert oder Achim Truger über die Pläne der AfD in der Europa- und Energiepolitik gesprochen. Darunter die Forderung von AfD-Chefin Alice Weidel, Windkraftwerke niederzureißen oder den Ausstieg aus Kohle und Kernkraft rückgängig zu machen. Die Wirtschaftsexperten warnen in der Folge etwa vor “drastisch steigenden Strompreisen” und einem “massiven” Schaden für den Wirtschaftsstandort. Auch ein Ende der EU und ein Ausstieg aus dem Euro würden die deutsche Exportwirtschaft in die Krise treiben. Zum Artikel

Werden die Brände wirklich immer extremer? – Die Zeit

Wer ist schuld an den aktuellen Bränden rund um Hollywood? Die demokratische Regierung Kaliforniens, wie Donald Trump behauptet, oder der Klimawandel? Für den genauen Einfluss des Klimawandels auf die Brände braucht es in den kommenden Monaten noch Analysen, schreibt Elena Erdmann. Doch schon jetzt ist klar, dass der Klimawandel den Mix aus extremer Trockenheit, Hitze und besonders starken Winden befeuert. So genanntes “Feuerwetter”, Bedingungen, unter denen es besonders schnell brennt, ist laut dem Weltklimarat IPCC nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Asien und Australien häufiger geworden. Zum Artikel

Angriff der PFAS-Lobby – Süddeutsche Zeitung

Das internationale “Forever Pollution Project” unter Beteiligung von SZ, NDR und WDR hatte 2023 gezeigt, wie weitflächig Europa von PFAS-Ewigkeitschemikalien verschmutzt ist. Das im selben Jahr von Deutschland angestrebte PFAS-Verbot habe eine riesige Lobbykampagne ausgelöst, analysiert das internationale Rechercheprojekt nun. Die Lobbyisten würden systematisch Umwelt- und Gesundheitsgefahren herunterspielen, insbesondere bei Fluorpolymeren. Die Politik hätte, unter Verweis auf faktenverzerrende Lobbyisten-Argumente, vom PFAS-Verbot wieder Abstand genommen. Zum Artikel

Weder schnell noch billig zu haben – taz

Den Stand des “Markthochlaufs” beim grünen Wasserstoff fasst Bernward Janzing zusammen. Das Gas soll zukünftig überall dort in der Industrie zum Einsatz kommen, wo eine Umstellung auf Strom technisch nicht machbar ist. Wenn die Nachfrage in den nächsten Jahren so hoch wäre wie geplant, so die Schlussfolgerung, wäre das Angebot des in der EU produzierten Wasserstoffs zunächst sehr knapp und die Preise wären hoch. Zum Artikel

Amazon bestellt 200 Elektro-Lkw mit Mercedes-Stern – Handelsblatt

Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck darf sich über den bislang größten Auftrag für Elektro-Lkw in seiner Firmengeschichte freuen. Amazon habe 200 Elektro-Lkw vom Typ Mercedes-Benz eActros 600 bestellt, teilte der Onlinehändler mit. Die Lkw sollen in Deutschland und Großbritannien zum Einsatz kommen. Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs gilt als besonders herausfordernd. Mit dem Auftrag möchte Amazon sein Ziel erfüllen, bis 2040 an allen Standorten Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Zum Artikel

A closer look at Project 2025 – Ropes & Gray

Kurz vor Donald Trumps Amtseinführung listet die US-Kanzlei Ropes & Gray mehr als 70 ESG-relevante Vorhaben der Heritage Foundation auf. Es sind Empfehlung, die der konservative Thinktank der neuen US-Regierung macht – der Erfahrung und der Erwartung nach dürfte der Plan nennenswerten Einfluss auf das Handeln des Weißen Hauses, der Ministerien und Behörden haben, so Michael R. Littenberg. Zum Artikel

How Saudi Arabia became the world’s plastic cheerleader – Politico

Saudi-Arabien investiere viel in seine Umweltdiplomatie, um ein ambitioniertes UN-Abkommen gegen Plastikmüll zu verhindern, berichtet Leonie Carter. Das Land sei zur Führung der Koalition aus öl- und gasfördernden Staaten geworden, die für das Scheitern der Verhandlungen in Busan über ein Plastikabkommen im November verantwortlich waren. Vor allem bei der Frage nach der Finanzierung versuche das Land, die Staaten gegeneinander auszuspielen, die sich für den Vertrag einsetzen. Zum Artikel

Colombia’s Bold Push to Go Green Has an Unintended Trade Off: Gas Imports – Bloomberg

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro weigert sich aus klimapolitischen Gründen, neue Lizenzen für die Gasförderung zu vergeben. Da Industrie und Haushalte aber von fossiler Energie abhängig sind, stiegen die Importe von LNG stark an, berichtet Andrea Jaramillo. Berechnungen von Fachleuten zeigten, dass durch die Verflüssigung und den Transport die klimaschädlichen Emissionen 50 Prozent höher sind, als wenn das Gas von vor Ort verbraucht würde. Zum Artikel

Agrifood.Table – Mehrwertsteuerreform: Wissenschaftler ermitteln gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen: Änderungen der Mehrwertsteuersätze auf Fleisch und Gemüse, wie sie zuletzt auch in Deutschland wieder gefordert wurden, würden sich positiv auf ernährungsbedingte Krankheiten, Umwelt, und Steuereinnahmen in europäischen Ländern auswirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forschungsgruppe von der University of Oxford und dem Thünen-Institut für Marktanalyse. Zum Artikel.

Climate.Table – EU-Verkehrsemissionen: Warum sie 2025 den höchsten Punkt erreichen könnten: Neue Prognosen deuten darauf hin, dass die CO₂-Emissionen des Straßenverkehrs aufgrund kürzlich verabschiedeter Vorschriften bereits in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen werden. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Montag veröffentlichter Bericht der gemeinnützigen Organisation International Council on Clean Transportation (ICCT). Zum Artikel

Climate.Table – Faktencheck zur Wahl: CO₂-Abscheidung für Kohlekraftwerke: Schon die Ampel-Koalition wollte die CO₂-Abscheidung und -Speicherung aus Industrie und Stromsektor regulieren. Ihre Carbon-Management-Strategie hängt jedoch noch im parlamentarischen Verfahren fest – es ist unklar, ob sie noch mithilfe der CDU/CSU beschlossen wird. Zum Artikel