sollten wir wieder über “blühende Landschaften sprechen”? Ja, aber anders als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) dies 1990 im Hinblick auf die bevorstehende wirtschaftliche Entwicklung in den damals neuen Bundesländern tat. Statt zu erblühen, verdorrten große Teile der dortigen Wirtschaft bald, worunter Menschen erheblich litten, was bis heute nachwirkt. Nun – 33 Jahre später – könnte die Wirtschaft in den nun nicht mehr so neuen Bundesländern aber einen Schub erhalten – durch die Transformation. Mehr als 50 Milliarden Euro sollen dort in Fabriken für Transformationstechnologien investiert werden. Der Osten könnte sich besser entwickeln als der Westen, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Im Osten gebe es ein größeres Potenzial für erneuerbare Energien als im dichter besiedelten Westen.

Solche guten Nachrichten gehören verbreitet, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Transformation gewaltige Chancen birgt. Überhaupt trägt der demografische Wandel dazu bei, dass alle Menschen gebraucht werden. Trotz angespannter wirtschaftlicher Lage ist die Arbeitslosigkeit im Euroraum im August auf ein Rekordtief von 6,4 Prozent gefallen.

Damit die Landschaften aber wirklich erblühen, braucht es wesentlich mehr als einen Schub für die Wirtschaft, so wie es Kohl damals verstand. Die natürlichen Lebensgrundlagen werden sich erst regenerieren, wenn die Menschen mit ihrer Wirtschaft nicht mehr Natur verbrauchen als nachwachsen kann. Noch entwickelt sich die Welt in die falsche Richtung, was sich am Modell der planetaren Grenzen ablesen lässt. Sechs der neun definierten Belastungsgrenzen befinden sich in dem kritischen Bereich, ab dem Wissenschaftler irreversible Schädigungen nicht ausschließen. Dass es gravierende Änderungen bei den Unternehmen braucht, finden viele Menschen, was eine Umfrage unter mehr als 14.000 Menschen belegt. Durchschnittlich 69 Prozent der Erwachsenen in den USA, Großbritannien, China, Japan, Deutschland, Frankreich und Indien sind demnach der Meinung, dass sich Unternehmen in gleichem Maße oder stärker auf die Bewältigung des Klimawandels konzentrieren sollten als auf wirtschaftliche Herausforderungen.

Aus der deutschen Wirtschaft kommt massive Kritik an der geplanten EU- Lieferkettenrichtlinie, sogar von einer Deglobalisierung infolge der Regelung ist die Rede. Was halten Sie davon?

Ich erinnere an die Entstehungsgeschichte des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetzes (LkSG). Als es verhandelt wurde, kritisierte die Wirtschaft, die Politik könne nicht ernsthaft einen Alleingang Deutschlands bei einem solch komplexen Thema machen. Notwendig sei ein europäisches Gesetz. Jetzt soll die europäische Regelung für alle Unternehmen in Europa einen gleichen Rahmen setzen, aber dies wird erneut kritisiert. Dabei wird dies allen Unternehmen in Europa helfen. Es verbessert die Chance mit Zulieferern in der Lieferkette zu sprechen, weil es eine gemeinsame europäische Erwartung gibt. Mir erschließt sich auch nicht, warum das zu Deglobalisierung führen sollte. Lieferanten können sich auf die Standards einstellen. Das LkSG selbst ermutigt Firmen zu bleiben und die Bedingungen zu verbessern, statt sich zurückzuziehen.

Wirtschaftsvertreter kritisieren die Berichtspflichten, die mit dem LkSG verbunden sind, als zu umfassend. Zu Recht?

Ursprünglich wollten die Bundesregierung für das Gesetz einen überwiegend risikobasierten Ansatz wählen, was viele zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt haben. Unternehmen sollten sich auf menschenrechtlich besonders relevante Probleme entlang der gesamten Lieferketten konzentrieren und dafür Lösungen suchen. Das fanden die Wirtschaftsverbände risikoreich – sie drängten darauf, die Reichweite des Gesetzes vor allem auf die Beziehungen von Unternehmen zu ihren direkten Zulieferern (“Tier 1”) zu konzentrieren. Dieser Gedanke wurde von der Politik zusätzlich aufgenommen. Gleichzeitig blieb es dabei, dass sich Unternehmen auch um ihre tiefere Lieferkette kümmern müssen, wenn sie von großen Problemen Kenntnis erlangen.

Haben die großen Wirtschaftsverbände ein Eigentor geschossen?

Das kann man so sehen. Denn es wurden aufwändigere Berichtspflichten für die erste Stufe der Lieferkette eingeführt, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Denn die Tier-1-Lieferanten großer Konzerne sind nicht selten selbst große multinationale Konzerne. Ein sehr großer Teil der Berichtspflichten des LkSG entfallen auf solche Lieferbeziehungen. Hier könnten Berichtspflichten gegebenenfalls reduziert werden. Bedingt erlaubt dies die Überwachungsbehörde bereits. Am wirkungsvollsten für die Menschenrechte wäre es, die Gesetzesumsetzung auf die großen Probleme in der Lieferkette zu konzentrieren, die oft in der tieferen Lieferkette liegen. Probleme, die beispielsweise schnell auffallen und gravierend sind, etwa Sicherheitsfirmen, die an den Zäunen des Firmengeländes auch mal Menschen aus nicht wesentlichen Gründen erschießen. Wir haben einige solcher schweren Probleme, die identifizierbar sind und die adäquat adressiert werden sollten.

Aber jetzt gibt es dieses Gesetz…

Das für die Kontrolle zuständige Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat signalisiert, man werde sorgfältig mit den Berichtspflichten umgehen. Unternehmen können bei den Fragebögen der Behörde auch angeben, dass es bei bestimmten Zulieferern keine Auffälligkeiten gibt. Wo keine Risiken sind und auch die Risikoprüfung keine Risiken ergeben hat, können meiner Auffassung nach Berichtspflichten reduziert werden.

Manche Unternehmen geben die Fragebögen der Behörde an ihre Zulieferer weiter und diese wiederum an ihre Zulieferer.

Genau das sollte nicht ohne Begründung geschehen. Das BAFA hat kürzlich noch einmal in einer Handreichung deutlich gemacht, dass die vom Gesetz verpflichteten Unternehmen selbst die Risikoanalyse machen müssen. Auf deren Basis können sie dann von einzelnen Zulieferern spezifische Daten erfragen. Aber es ist verboten, sich von seinen Zulieferern pauschal zusichern zu lassen, dass bei ihnen alles stimmt und diese langen und umfangreichen Fragebögen ausfüllen zu lassen. Unternehmen missbrauchen das Gesetz, wenn sie ihre eigenen Verpflichtungen dermaßen auf Zulieferer abwälzen.

Umfassend nachfragen dürfen Unternehmen also nur bei Zulieferern, bei denen es offensichtlich Risiken geben könnte…

Im Idealfall ja, etwa bei Händler von kritischen Rohstoffen wie Gold, Platin oder anderen Rohmaterialien, weil es in solchen Lieferketten häufig menschenrechtliche Probleme gibt. Ganz anders ist es im Fall eines Händlers, der für eine Werkskantine Brötchen liefert. Von ihm kann man keinen Bericht darüber verlangen, ob vielleicht beim Anbau des Weizens für die Brötchen in der Türkei irgendwelche Menschenrechte verletzt worden sind. Das ist nicht der Sinn des Gesetzes.

Wird sich die EU-Regulierung stärker auf den Risikogedanken konzentrieren oder folgt sie der gleichen Logik wie das hiesige Gesetz?

Das geplante Gesetz ist schon sehr nahe an der deutschen Regelung orientiert. Das heißt, die Berichtspflichten werden vermutlich bleiben.

Wird es zu einer Dopplung der Berichtspflichten kommen?

Nein. Die Bundesregierung hat schon gesagt, dass beide Regelungen bei der Überführung der EU-Richtlinie in nationales Recht zusammengeführt werden.

Gilt das auch für andere geplante Nachhaltigkeitsregulierungen der EU?

Auf europäischer Ebene wird auch noch an der Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) gearbeitet, parallel zur Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Es gibt also zwei Regulierungen mit Berichtsformaten, die auf EU-Ebene diskutiert werden und es ist erkennbar, dass daran gearbeitet wird, das Reporting für beides zu harmonisieren. Die Reporting Directive für Corporate Sustainability könnte weiter sein und einige Themen im Umweltbereich enthalten, die nicht Teil der Due Diligence Richtlinie sind – diese könnten dafür bei der anderen Berichterstattung wegfallen.

Also im Grunde ein großer Nachhaltigkeitsbericht im Baukastenformat, aus dem dann die unterschiedlichen Berichte bedient werden können…

Das wäre für Firmen eine echte Erleichterung. Wenn man dann in dem Kontext noch sicherstellt, dass die Zulieferer nicht zu unnötigen bürokratischen Bergen an Arbeit verpflichtet werden, sondern nur problemorientiert, risikoorientiert eingeladen werden, mitzuhelfen, die Probleme zu lösen, dann hätten wir eine Regelung, die dem Grundgedanken des Gesetzes entspricht, vor Ort Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und nicht europäische Firmen damit zu beschäftigen, über irgendwas zu berichten.

Warum wird die europäische Lieferkettenregulierung die Grenze für Unternehmen niedriger ziehen, voraussichtlich bei 250 oder 500 und nicht bei 1.000 Mitarbeitenden, wie nach der deutschen Regelung ab 2024?

Das liegt an der unterschiedlichen Größe von Unternehmen in Europa. Deutsche KMU sind größer als im europäischen Kontext, Sie haben oft mehrere Tausend Mitarbeitende. In anderen EU-Ländern sind die großen KMU oft viel kleiner. Deswegen wird die EU-Grenze niedriger sein. Umso wichtiger wird der risikobasierte Ansatz.

Wird die Diskussion über die CSDDD in anderen Ländern ähnlich hitzig geführt wie in Deutschland?

In Frankreich ja, teilweise auch in Brüssel, allerdings nicht so scharf wie derzeit in Deutschland, wo man unter dem Vorwurf, alles sei zu bürokratielastig, dieses Gesetz gut für andere politische Anliegen nutzen kann.

Und die eigentliche Idee der Regulierung bleibt in der Debatte auf der Strecke.

Was fatal wäre. Denn die Regulierungen ermöglichen es endlich über soziale Standards in einer globalisierten Weltwirtschaft zu sprechen. Das hatte die Welt im Grunde bei der Liberalisierung des Welthandels, der Gründung der Welthandelsorganisation, der NAFTA oder des Europäischen Binnenmarkts vergessen. Deswegen fuhr der UN-Generalsekretär Kofi Annan damals (1999) nach Davos und sagte: Ich brauche euch Unternehmen zur Mitarbeit bei der sozialen Gestaltung der Globalisierung, sonst fliegt die uns irgendwann um die Ohren.

Und die Unternehmen werden immer noch gebraucht?

Ja, weil sich nicht alle Regierungen um Problemlösungen kümmern. Wenn Sie etwa sehen, wie wenig Arbeitsinspektoren es in manchen Ländern gibt: Da kommt niemand in eine Firma und überprüft die Arbeitsbedingungen. Über Lieferbeziehungen hingegen ist es möglich, etwas zu verändern, in dem man sagt: Wir wollen keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit, keine Belästigung von Frauen usw. Wir wollen einen ordentlichen Umgang, Arbeitsschutz oder Fluchtwege für den Brandfall, das Recht sich zu organisieren. Das bekommen sie über die Lieferketten sehr viel besser und direkter hin als beim Warten auf möglicherweise unwillige oder sehr schwache Regierungen. Und von solchen Prozessen profitieren auch die Unternehmen in Deutschland selbst.

Inwiefern?

Wenn sie Probleme aufdecken und lösen, ist das auch für die Unternehmen und deren Mitarbeiter gut. Wer will schon, dass sein Arbeitgeber in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist. Über die Arbeitsnormen hinaus kann eine ordentliche Risikoanalyse auf Probleme hinweisen, die darüber hinausgehen und auch lösbar sind und auf die Nachhaltigkeit der Unternehmensaktivitäten einzahlen.

Können Sie Beispiele nennen?

Ich nenne keine Namen. Aber es gibt Unternehmen, die bei der Risikoanalyse auf einmal Sachen herausbekommen haben, mit denen sie gar nicht gerechnet hatten. Dass es zum Beispiel in den Werken systematisch sexuelle Übergriffe gegen Frauen gibt. Oder dass sie gar nicht wissen, wo Zulieferprodukte an Menschen in Ländern des Südens getestet werden, mit denen sie Verträge haben.

Wie schwierig ist es für Unternehmen die Vorgaben der Lieferkettengesetze einzuhalten?

Das ist machbar, Unternehmen setzen ja auch technische Standards entlang komplexer Lieferketten durch. Sie können zudem voneinander lernen, wie man das machen kann. Man kann durchaus auch in schwierigen, autokratischeren Kontexten Ansätze finden, wo die Rechte von Zivilgesellschaft und Gewerkschaften sehr eingeschränkt sind, dass Arbeitnehmende Mitspracherechte in Betrieben bekommen oder Partizipation ermöglicht wird, selbst, wenn in dem Land Gewerkschaften nicht gerne gesehen sind.

Aber kann man in einem Land wie China den Anforderungen der Lieferkettengesetze gerecht werden?

China ist ein besonderes komplexes Land, auch was den Grad der Autokratie anbelangt. Es bedarf einer eigenständigen Betrachtung. Die Situation ist nicht sofort vergleichbar mit vielen anderen autoritären Regimen. Selbst in anderen autokratischeren Ländern wie Vietnam hat man mehr Freiheiten und Möglichkeiten zu agieren. Aber selbst bei China würde ich differenzieren wollen, sowohl nach Lieferketten aber auch nach Lieferanten.

Inwiefern?

Da gibt beispielsweise die besondere Situation in Regionen mit ethnischen oder religiösen Minderheiten, etwa Xinjiang oder Tibet. In Xinjiang hat die chinesische Regierung untersagt, dass dort ausländische Auditfirmen tätig sind. Da kommen europäische oder andere internationale Unternehmen kaum noch an reelle, vor allem unabhängig erhobene Daten oder Informationen heran. Andererseits will China auch auf unseren Markt liefern. Eine europäische Regulierung gilt auch für chinesische Firmen, die nach Europa liefern wollen. Sie wird auch in China nicht ohne Wirkung sein und erhöht die Möglichkeit zum Austausch. Ob sich China aber bei Themen bewegt, die für das Land nicht verhandelbar erscheinen, wie der Umgang mit nationalen oder religiösen Minderheiten oder der Handlungsfreiheit von Zivilgesellschaft und Gewerkschaften, ist zweifelhaft. Da sind Dilemmasituationen, für deren Umgang oder Lösung die Unternehmen auch Gespräche mit und Unterstützung der eigenen Regierung benötigen.

Kalifornien ist seinem Ruf als Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz einmal mehr gerecht geworden. Im September verabschiedete das Parlament in Sacramento mit großer Mehrheit Senate Bill 253 und Senate Bill 261. Es gilt als sicher, dass beide Gesetze in Kürze vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnet werden. Sie sind die bisher weitreichendsten Gesetze in den USA zur Offenlegung von Treibhausgasemissionen und der Risiken des Klimawandels für Unternehmen selbst.

Der Climate Corporate Data Accountability Act (SB-253) verpflichtet alle in Kalifornien tätigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar, ab 2026 jährlich über ihre CO₂-Emissionen zu berichten. Dies umfasst nicht nur die direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 und 2), die im Unternehmen entstehen, sondern auch jene, die in der Wertschöpfungskette freigesetzt werden (Scope 3). Der Bericht muss von einem unabhängigen Prüfer testiert werden.

Ein zweites Gesetz mit dem Titel “Greenhouse Gases: Climate-related Risk” (SB-261) verpflichtet in Kalifornien tätige Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar, ab Januar 2026 alle zwei Jahre Berichte zu erstellen, in denen sie klimabedingte finanzielle Risiken wie Gefahren für Produktionsanlagen offenlegen und Maßnahmen zu deren Minimierung wie resiliente Wertschöpfungsketten darlegen. Die Berichte müssen auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Bislang gibt es in den USA keine gesetzlich geregelten Offenlegungspflichten für CO₂-Emissionen. Viele börsennotierte Unternehmen berichten jedoch freiwillig auf Basis des 1998 entwickelten Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Auf das GHG Protocol geht auch die Einteilung der Treibhausgasemissionen in Scope 1, 2 und 3 zurück. Es gilt als der weltweit am weitesten verbreitete Standard für die Erstellung von Treibhausgasbilanzen.

Eine US-weite staatliche Regelung zur Offenlegung des CO₂-Fußabdrucks von Unternehmen steht unterdessen weiter aus. Die zuständige Regulierungsbehörde in Washington, die Securities and Exchange Commission (SEC), hatte im März 2022 einen Vorschlag für börsennotierte Unternehmen vorgelegt. Drei Monate später endete der öffentliche Konsultationsprozess. Zum Jahreswechsel 2022/23 sollte die endgültige Richtlinie vorliegen. Doch seitdem warten Öffentlichkeit und Unternehmen auf den Fortgang der Dinge.

Eine endgültige Fassung liegt auch nach über einem Jahr nicht vor. Der Grund: Die SEC spielt auf Zeit. “Wir versuchen, nicht gegen die Uhr zu arbeiten”, begründete SEC-Chef Gary Gensler Mitte September bei einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats die Verzögerung. Denn hinter den Kulissen wird noch immer darüber gestritten, wie weit die Berichtspflichten tatsächlich gehen sollen. “Es wurden wirklich wichtige Fragen zu Scope 3 aufgeworfen”, sagte Gensler den Senatoren. “Wir werden uns überlegen müssen, was wir mit Scope 3 machen.”

Kalifornien hat mit seiner Initiative nun direkt in diesen Prozess eingegriffen, indem es quasi einen nationalen Standard gesetzt hat. Denn mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 3,6 Billionen US-Dollar ist Kalifornien, wäre es ein Nationalstaat, nicht nur die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch der wirtschaftlich stärkste US-Bundesstaat. Mehr als 5.000 große US-Unternehmen, ob börsennotiert oder nicht, haben hier Niederlassungen und unterliegen damit den Regelungen von SB-253 und SB-261. Dies gilt auch für Konzerne mit Sitz im Ausland, beispielsweise aus Deutschland.

Doch nicht nur SB-253 und SB-261 haben in den vergangenen Wochen landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Mindestens ebenso viel Beachtung fand die Zivilklage, die der Bundesstaat Kalifornien gegen fünf der weltweit größten Öl- und Gaskonzerne eingereicht hat. In der 135-seitigen Klageschrift an das State Superior Court in San Francisco wird Exxon Mobil, Shell, Chevron, Conoco Phillips, BP sowie der Lobbyorganisation The American Petroleum Institute vorgeworfen, die Öffentlichkeit vorsätzlich über die Gefahren fossiler Energien getäuscht zu haben.

“Seit mehr als 50 Jahren belügt uns Big Oil und verheimlicht die Tatsache, dass sie schon lange wissen, wie gefährlich die von ihnen produzierten fossilen Brennstoffe für unseren Planeten sind”, heißt es in einer Erklärung von Gouverneur Newsom.

Die Wissenschaftler der genannten Unternehmen wüssten bereits seit den 1950er Jahren um die gravierenden Auswirkungen der Verbrennung fossiler Energieträger auf das Klima, so die Klage. Statt entsprechend zu handeln, hätten sie jedoch spätestens in den 1970er Jahren eine Desinformationskampagne gestartet, um die wissenschaftlichen Diskussion über den Klimawandel und seine Risiken zu diskreditieren.

In der Klage werden die Unternehmen unter anderem beschuldigt, den Klimawandel in Kalifornien verursacht oder dazu beigetragen zu haben, irreführende Werbung betrieben, natürliche Ressourcen geschädigt und die Öffentlichkeit durch illegale Geschäftspraktiken über den Klimawandel getäuscht zu haben.

“Die kalifornischen Steuerzahler sollten nicht für Schäden in Milliardenhöhe aufkommen müssen – für Waldbrände, die ganze Gemeinden auslöschen, für giftigen Rauch, der unsere Luft verpestet, für tödliche Hitzewellen und für rekordverdächtige Dürreperioden, die unsere Brunnen versiegen lassen”, so Newsom.

“Beide Unternehmen erfüllen in hohem Maß die Kriterien des Fair Performance Checks (FPC)”, sagt Maik Pflaum, Referent für Arbeitsrechte bei der Christlichen Initiative Romero (CIR) und FTO-Vorstand gegenüber Table.Media. Mit dem FPC bewertet die Organisation, inwiefern Hersteller soziale und ökologische Verantwortung in ihren Lieferketten übernehmen. Nun sollen die anderen Mitgliedsunternehmen überprüft werden, unter anderem Fischertechnik und Faller.

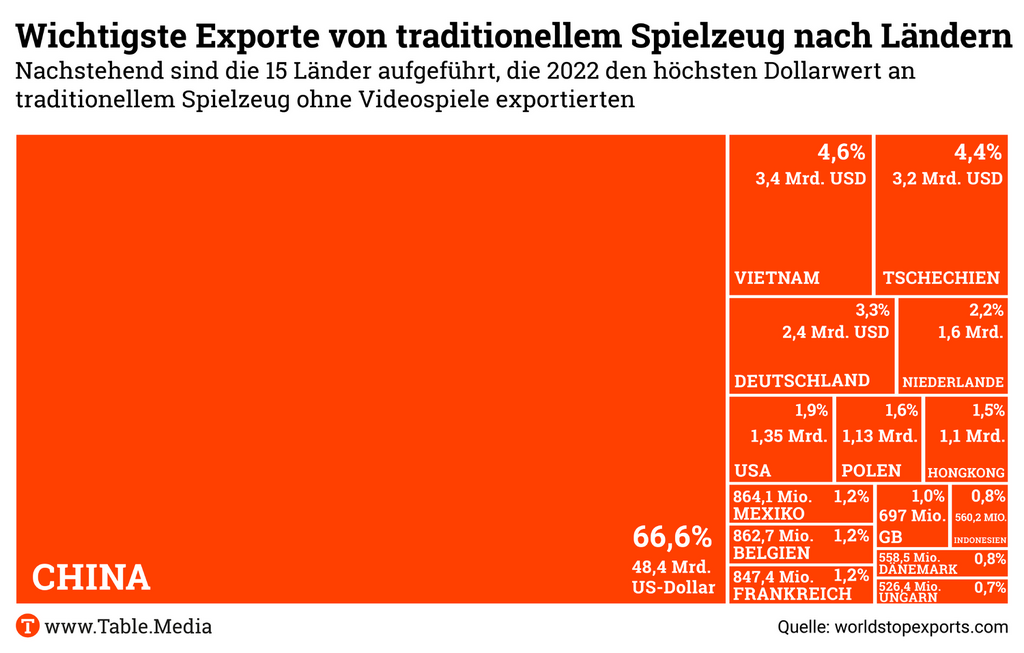

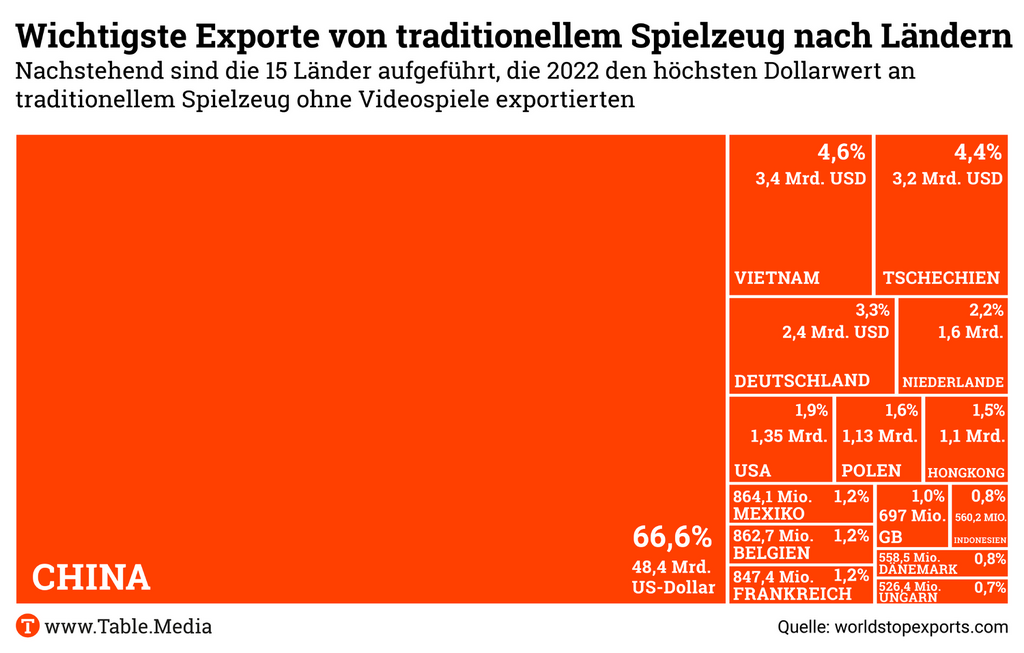

Mehr als hundert Milliarden Euro werden jährlich weltweit mit Spielzeug umgesetzt. Bei der Produktion kommt es immer wieder zu Arbeitsrechtsverletzungen und Umweltskandalen, die seit den 90er Jahren dokumentiert sind. Von “Alptraumkonditionen” war beispielsweise 2018 in einem Report mit Blick auf chinesische Zulieferer von US-Unternehmen die Rede.

Zivilgesellschaftliche Organisationen, der Verband der Deutschen Spielzeugwarenindustrie und Unternehmen gründeten 2020 die FTO: Sie wollen privaten und öffentlichen Einkäufern mehr Informationen über Spielzeugunternehmen zur Verfügung stellen und Verbesserungen für Mensch und Umwelt in den Lieferketten erreichen. Mittlerweile sind 18 Hersteller dabei. Seit dem Sommer unterstützt die Nürnberger Spielwarenmesse, immerhin die größte ihrer Art, als Fördermitglied das Vorhaben. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit fördert die Organisation.

Der Verhaltenskodex der FTO berücksichtigt

Für eine Bewertung nach dem FPC ist es für Unternehmen wichtig,

Diese Vorgehensweise entspricht der Logik des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

Das FTO-Siegel besage nicht, dass bei den ausgezeichneten Unternehmen alles vollständig gut laufe, stellt Pflaum klar. Es bescheinige auch keine saubere Lieferkette. Das sei angesichts oft langer Lieferketten auch nicht möglich und daher “unglaubwürdig”. Die Organisation will die Verhältnisse durch einen Lernprozess von Unternehmen und Zuliefern verbessern.

Wichtig sei eine “echte Entwicklungspartnerschaft”, sagt Harald Bolsinger. Er lehrt an der Universität Würzburg-Schweinfurt Ökonomie und Wirtschaftsethik und begleitet die Gründung der FTO seit den Anfangsüberlegungen. Wenn Zulieferer wüssten, dass Fehler dazu führen, “dass man sich gemeinsam überlegt, wie man einer Herausforderung begegnet, dann kommen sie von selbst beim Jahresgespräch mit den Punkten, die problematisch sind. Vor allem dann, wenn man mit verschiedenen Stakeholdern des jeweiligen Zulieferers zusammensitzt”. Die Realität sieht häufig anders aus, wenn etwa Unternehmen extremen Preisdruck auf ihre Zulieferer ausüben oder diese austauschen, sobald sie Waren anderweitig günstiger beschaffen können.

Mittelfristig will die FTO bei der Bewertung stärker berücksichtigen, wie sich Unternehmen in ihrer tieferen Lieferkette engagieren. Damit dürften die Anforderungen für den Erhalt des Siegels, mit der Zeit steigen. “Was 2023 reicht, reicht wahrscheinlich 2027 nicht mehr aus”, erwartet Pflaum.

Bei der FTO gibt es zwei Kammern, eine für Unternehmen sowie eine der Zivilgesellschaft. Beide müssen einer Siegelvergabe zustimmen. Das Siegel können nur Hersteller erhalten, keine Händler. Derzeit agiert die Organisation in Deutschland. Mittelfristig sei die Aufnahme von Mitgliedern aus dem deutschsprachigen Raum und später auch aus der EU denkbar, sagt Pflaum. Noch sei die Mannschaft mit vier Mitarbeitern dafür zu klein.

Zum Weg ihres Unternehmens zum Siegel sagt Barbara Fehn-Dransfeld, Geschäftsführerin von Heunec: “Wir haben das nicht über Nacht aus dem Ärmel geschüttelt, an manchen Prozessen arbeiten wir seit etlichen Jahren.” Gleichzeitig betonte sie, dass auch FTO-Unternehmen, die den FPC derzeit noch durchlaufen, Anerkennung verdienten. “Selbst wenn ihr Ergebnis möglicherweise noch nicht für das Siegel ausreicht, stecken sie Ressourcen in eine freiwillige Überprüfung und sind offen für Feedback und Entwicklung.” Sven Grabosch, Geschäftsführer von plasticant mobilo, sagte: “Uns beschäftigt unsere Verantwortung als Unternehmen schon lange. Wir schätzen den FPC als hilfreiches Werkzeug zur Reflexion und Verbesserung unserer Prozesse”.

Einen besonders wirksamen Hebel sieht Maik Pflaum in der öffentlichen Beschaffung, etwa dem Einkauf von Spielzeug für Kitas. Einkaufsverantwortliche von Kommunen hätten ihm signalisiert, sie bräuchten solch ein Siegel, weil sie sich selbst unmöglich mit allen Einzelheiten der Produktion von Spielzeug beschäftigen könnten. Hier könnte das Siegel Orientierung geben.

Aber braucht es angesichts von Lieferkettengesetzen überhaupt ein neues, freiwilliges Siegel? “Sicherlich”, sagt Wirtschaftsethiker Bolsinger. “Das Gesetz ist ja im Grund nur eine statische Checkliste, die man mithilfe juristischer Beratung und dem geringstmöglichen Aufwand abhaken kann. Das werden auch viele Unternehmen so machen und nicht mit der Motivation herangehen, wirklich besser zu werden”. Zweifellos setzten Lieferkettengesetze einen “neuen Mindeststandard, der global längst überfällig ist”. Aber sie seien “von politischen Machtkonstellationen abhängig” und könnten entsprechend auch wieder “verwässert werden”. Der FTO-Prozess baue dagegen darauf auf, dass die Unternehmen einen “echten Willen zur dauerhaften Weiterentwicklung” mit kompetenten Partnern hätten. Die beteiligten Unternehmen signalisierten, dass sie ihre “Verantwortung dauerhaft ernst” nähmen, sagt Bolsinger.

Siegel für fair gehandelte Produkte sind nichts Neues. Die Sozialsiegel-Organisation Fairtrade Deutschland gibt es seit 1992. Sie vergibt das Siegel vor allem für Nahrungsmittel wie Kaffee, Kakao oder Bananen. Seit 1999 gibt es die Fair Wear Foundation für Textilien. In der Spielzeugindustrie fehlte ein Siegel bislang. Allerdings gibt es hier wie in anderen Industrien auch Zertifizierungsysteme, etwa Amfori BSCI oder das Ethical Toy Programm. Sie fokussierten sich aber auf die Kontrolle von Spielzeugfabriken, heißt es bei der FTO.

Solche Audits sind umstritten, seitdem es in zertifizierten Betrieben wegen erheblicher Mängel zu folgenschweren Unglücken kam. Die Wirtschaft setzt trotzdem in großem Ausmaß weiter auf Audits ihrer Zulieferer. Unabhängige Kontrollen sind mancherorts deutlich schwieriger, vor allem in China, wo auch der Großteil des Spielzeugs hergestellt wird (siehe Interview mit Michael Windfuhr in dieser Ausgabe).

Aber es gibt auch gravierende Kritik an der Wirksamkeit freiwilliger Siegel, was ein maßgeblicher Grund dafür ist, dass es nun Lieferkettengesetze gibt.

6. bis 8. Oktober 2023, Bad Staffelstein

Seminar Unternehmen stärken! Ansätze für Nachhaltigkeit und Personalpolitik der Zukunft (Hans-Seidel-Stiftung)

Digitalisierung und KI, Fachkräftemangel, Bürokratisierung und Regularien, Nachhaltigkeit, Energiekosten, Inflation, Steuerbelastungen. Wie kann der Mittelstand mit diesen herausfordernden Rahmenbedingungen umgehen? Info & Anmeldung

7. Oktober 2023, 10:30 – 18:00 Uhr, Duisburg

Tagung Alles anders, aber wie? Für eine klimagerechte und soziale Globalisierung (Rosa Luxemburg-Stiftung)

Einsetzender Klimakollaps, explodierende Lebensmittelkosten, Reichtumskonzentration und zunehmende Armut, weltweit immer mehr Menschen auf der Flucht. Dabei könnte alles anders sein. Aber wie? Info & Anmeldung

10. Oktober 2023, Berlin

22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE)

Wie bewältigt eine entwickelte Volkswirtschaft die sozial-ökologische Transformation? Diese und andere Themen diskutieren wir auf der 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung. Info

10. Oktober 2023, Online

Seminar Das Globale mit dem Lokalen verknüpfen: Berichterstattung über den Weltklimagipfel (Friedrich Ebert-Stitfung)

Die jährlichen UN-Klimakonferenzen stehen im Zentrum der Klima-Berichterstattung. Gleichzeitig fehlt oft eine Verknüpfung zum Lokalen und Regionalen. Genau darum soll es im Webseminar gehen. Info & Anmeldung

10. Oktober 2023, 16:00 bis 17:30 Uhr, Online

Online-Seminar Unternehmensklagen in der Praxis (Heinrich-Böll-Stiftung, Client Earth, Green Legal Impact und Germanwatch)

Unternehmen tragen maßgeblich zur Klimakrise bei und sind daher auch zentrale Akteure für die globalen Bemühungen zu ihrer Eindämmung. Freiwillige Maßnahmen haben sich bislang als unzureichend erwiesen. Unternehmensklagen nutzen unterschiedliche Strategien, um Unternehmensakteure hinsichtlich der Klimakrise zu beeinflussen. Info & Anmeldung

16. Oktober 2023, 18:30 bis 20:30 Uhr, Wuppertal

Seminar Tatort Bauxit: Hunger ist kein Schicksal (FIAN)

800 Millionen Menschen leiden Hunger, obwohl weltweit genügend Nahrung vorhanden ist. In der Veranstaltung wird beispielhaft dokumentiert, wie beim Abbau von Bauxit das Menschenrecht auf Nahrung im Interesse der deutschen Automobilindustrie verletzt wird. Info & Anmeldung

16.-17. Oktober 2023, Wien, Österreich

Seminar: ESG in der Bauwirtschaft (imh GmbH)

Nachhaltiges Bauen gewinnt immer mehr an Bedeutung, da wir vor der Aufgabe stehen, eine umweltfreundlichere und ressourcenschonendere Bauindustrie zu schaffen. Info & Anmeldung

17. Oktober 2023, 17:00 bis 20:30 Uhr, Essen

Konferenz Transformationsgipfel NRW – Monitor 2030 – Zukunft NRW (Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung)

In Zeiten tiefgreifender Disruptionen wird Transformation und Innovation gebraucht, um Chancen zu nutzen für die Zukunft von NRW zu schaffen. Welche Stellschrauben können wir nutzen? Wo muss Politik ihren Teil leisten, damit Wirtschaft funktionieren kann? Info & Anmeldung

Weltweit haben mehr als zwei Milliarden Menschen nicht genug Geld, um sich gesund zu ernähren. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Hilfswerk Misereor und Wissenschaftler der Universität Göttingen vergangene Woche in Berlin vorgestellt haben. Besonders betroffen sind Teile Afrikas und Asiens. Am schwierigsten ist die Lage in Madagaskar, wo die Menschen im Durchschnitt nur über ein Viertel des Einkommens verfügen, das sie für eine gesunde Ernährung benötigen.

“Gesunde Ernährung ist ein Menschenrecht, von dem weltweit zwei von fünf Menschen ausgeschlossen sind”, betont Lutz Depenbusch, Ernährungsexperte bei Misereor. Der Grund: Ihnen fehlt das Geld, um gutes Essen zu kaufen. In der Studie wird dieser Missstand als “Armutslücke gesunder Ernährung” bezeichnet. Sie beläuft sich für das Jahr 2021 weltweit auf insgesamt drei Billionen US-Dollar. Das entspreche zwar nur 2,2 Prozent des Welteinkommens, wirke sich aber auf 41 Prozent der Menschheit aus, so Depenbusch.

“Besonders groß ist die Armutslücke in den Weltregionen Subsahara Afrika und Südasien”, sagt Jonas Stehl, Entwicklungsökonom an der Universität Göttingen. Allein auf Subsahara Afrika entfielen 40 Prozent der globalen Armutslücke, auf Südasien 35 Prozent, so Stehl. Im Ländervergleich ist das Problem in Indien, Nigeria und Indonesien am größten. Die höchste Pro-Kopf-Belastung hat Madagaskar. “Ohne Unterstützung von anderen Staaten wird es Ländern wie Madagaskar kaum möglich sein, die Versorgung mit gesunder Ernährung für alle Menschen zu gewährleisten”, erklärt Stehl.

Aus Sicht von Misereor braucht es dafür eine gerechtere Verteilung der Einkommen. Bereits eine Reichensteuer in Höhe von 1,2 Prozent würde Steuereinnahmen im Umfang von 78 Prozent der Armutslücke generieren, so Depenbusch. Er nennt es deshalb ein moralisches Versagen, “wenn die Weltgemeinschaft den wachsenden Reichtum nicht stärker dafür einsetzt, das grundlegende Recht auf eine gesunde Ernährung aller Menschen zu sichern.” ch

Der US-Süsswarenproduzent Mars will bis zum Jahr 2030 seine Treibhausgasemissionen gegenüber 2015 halbieren und bis 2050 eine Netto-Null in der gesamten Wertschöpfungskette erreichen. Dafür investiert das Familienunternehmen nach eigenen Angaben eine Milliarde US-Dollar in den kommenden drei Jahren. Dabei setzt das Unternehmen auf weniger CO₂ in den Lieferketten und Kompensationen. Damit schließe sich Mars den Erkenntnissen des von den Vereinten Nationen unterstützten Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) an, wonach “jetzt oder nie” drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel getroffen werden müssten, um die “Katastrophe” abzuwenden.

“Gewinne und Purpose stehen sich nicht konträr gegenüber”, sagt Mars-CEO Poul Weihrauch. Investitionen in den Klimaschutz seien “kein Kompromiss zwischen Planet und Produktivität oder zwischen Umwelt und Beschäftigung”. Investitionen zur Emissionsreduzierung seien vernünftige Geschäftsentscheidungen. Sie seien “machbar, bezahlbar und absolut notwendig”.

Bestätigt sieht sich das Unternehmen durch die Ergebnisse einer selbst in Auftrag gegebenen Umfrage von Ipsos in den sieben größten Volkswirtschaften. Befragt wurden 14.468 Personen in den USA, Großbritannien, China, Japan, Deutschland, Frankreich und Indien.

Gleichzeitig veröffentliche Mars wichtige Eckpunkte seiner Roadmap. Dazu zählen:

Das Unternehmen hat seinen CO₂-Emissionshöchststand seit 2015 um acht Prozent beziehungsweise 2,6 Millionen Tonnen gesenkt. Allerdings sind Ankündigungen nur der erste Schritt – sie müssen auch umgesetzt werden. So haben beispielsweise die Unternehmen der kakaoverarbeitenden Industrie schon vor vielen Jahren versprochen, sich um eine Abschaffung der Kinderarbeit im Kakaoanbau zu kümmern. Geschehen ist wenig und die Resultate sind dürftig. cd

Die Stickstoffbelastung in Regionen mit hohem Düngereinsatz senken und gleichzeitig die Ernteerträge in Regionen wie Subsahara steigern – dies klingt wie eine Win-win-Situation. Möglich wäre dieses Ergebnis nach Ansicht einer Studie von Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie, die gerade im Fachjournal “Communications Earth & Environment” veröffentlicht worden ist. Die Forschenden haben dafür die drei wichtigsten Getreidesorten Mais, Weizen und Reis über den Zeitraum von 2015 bis 2030 betrachtet. Mithilfe eines von dem Institut entwickelten biogeochemischen Modells untersuchten sie, wo mehr und wo weniger gedüngt werden müsste, um entweder die Stickstoffbelastung zu senken, ohne den Ernteertrag zu verringern.

Weniger Düngemittel müssten vor allem Bauern in Ostasien, Nordamerika und Westeuropa verwenden. Parallel müssten Betriebe in Subsahara-Afrika und Eurasien mehr düngen.

Mit Blick auf die Relevanz der Studie sagt Stefan Sieber, Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltige Landnutzung in Entwicklungsländern am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg: “Es handelt sich um neue Ergebnisse, welche Effizienzpotentiale hinsichtlich des Düngemitteleinsatzes aufzeigen.” Zudem seien die Annahmen der Studie nachvollziehbar und konsistent. Als “sehr interessant und relevant” bewertet die Modellergebnisse Regina Birner, Inhaberin des Lehrstuhls Sozialer und institutioneller Wandel an der Universität Hohenheim. Allerdings wirft sie die Frage der praktischen Relevanz auf. Schließlich versuche die Politik schon lange den Düngereinsatz zu senken, was “aufgrund ökonomischer und politischer Faktoren bislang nur sehr begrenzt erfolgreich gewesen” sei. Es gebe eben keine “globale Zentralverwaltungswirtschaft, mit der Dünger einfach umverteilt werden könnte”. cd

Die Start-up-Szene in Deutschland braucht mehr Diversität, dieses Ziel hat auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag genannt. Noch hat sich wenig verändert. Der Anteil der Gründerinnen stagniert bei 20,7 Prozent und die Quote der weiblichen Angel-Investoren liegt bei 13,6 Prozent. In welche Richtung sich die Branche entwickeln könnte, wenn es hierzulande mehr als die etwa 1.500 Angel-Investorinnen gäbe, zeigt eine heute erscheinende Studie der Bertelsmann-Stiftung und der Vereins Encourageventures.

Der Bericht “She’s got Wings – Eine Analyse weiblicher Business Angels und ihres Investmentverhaltens” zeigt, dass Frauen anders investieren als ihre männlichen Kollegen. Sie achten besonders darauf, dass Start-ups von weiblichen oder gemischten Teams geführt werden. Und neben einer attraktiven Rendite legen sie Wert darauf, mit den Produkten einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Acht von zehn Neuinvestorinnen geben an, Start-ups zu bevorzugen, an denen sie ein eigenes inhaltliches Interesse beziehungsweise Expertise erworben haben. “Weibliche Business Angels investieren dadurch oft in Bereiche, die eine weibliche Zielgruppe haben, und die ihre männlichen Kollegen häufig übersehen oder deren Relevanz falsch einschätzen”, sagt Melanie Wodniok, Wirtschaftsexpertin der Bertelsmann-Stiftung.

Basierend auf den Ergebnissen haben Bertelsmann-Stiftung, Start-up-Verband und Bitkom im Rahmen der Initiative #startupdiversity ein Positionspapier erarbeitet. Zu den Empfehlungen gehört:

Dass an den Hochschulen noch ein weiter Weg zu mehr Diversität im Gründungsbereich zu beschreiten ist, zeigt auch eine aktuelle Studie der TU München, die Entrepreneurship an deutschen Hochschulen untersucht hat. “In unserer Studie sehen wir eine deutlich geringere Quote an Start-ups mit mindestens einer Frau im Gründungsteam von Technischen Hochschulen im Vergleich zu allgemeinen Hochschulen”, berichten Isabell Welpe, Professorin für Strategie und Organisation an der TUM School of Management und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Malin Fiedler. Technische Hochschulen lägen jedoch bei den Gründungen allgemein und auch bei erfolgreichen, hochfinanzierten Gründungen weit vorne. “Hier gibt es noch einiges an Potential hinsichtlich der Förderung von Gründerinnen.” abg

Die innerhalb der 38 Mitgliedstaaten der OECD bestehenden regionalen Unterschiede bergen Gefahren für die Demokratie. Das geht aus dem Regional Outlook 2023 der Organisation hervor, zu der vor allem europäische Länder und weitere Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen gehören. Soziale und materielle Ungleichheit kann demnach das Vertrauen in die jeweilige Regierung schwächen. Und ein geringes Maß an Vertrauen sei nicht nur ein Zeichen für wachsende Unzufriedenheit und Desinteresse sowie für mangelnden sozialen Zusammenhalt, sondern könne auch “die Demokratie im Laufe der Zeit untergraben”.

Neben den politischen nennt die OECD auch wirtschaftliche und soziale Kosten. In abgehängten Regionen bleibe viel Potenzial ungenutzt, einhergehend mit hohen Kosten für Sozialausgaben. Als wichtige Ursache für regionale Unterschiede gilt das Wachstum von sogenannten Metropolregionen. Dort liegt das Pro-Kopf-BIP durchschnittlich rund 30 Prozent über dem nationalen Durchschnitt. Auch in anderen Bereichen zeigen sich Unterschiede. So sind in vielen Ländern die Leseleistungen von Schülern in städtischen Gebieten besser als in ländlichen. In Deutschland sind die regionalen Einkommensungleichheiten laut OECD zuletzt immerhin zurückgegangen. okb

Der französische Automobilzulieferer Valeo will im Juli 2024 Teile seines Werks im unterfränkischen Bad Neustadt schließen. Betroffen sind rund 350 Beschäftigte in der Produktion von Elektromotoren. Lediglich Forschung und Entwicklung mit 200 Arbeitsplätzen soll am Standort erhalten bleiben.

Die Betriebsratsvorsitzende Jessica Reichert sagte nach einer Betriebsversammlung am Freitag: “Jedem ist die Bestürzung anzusehen. Diese Nachricht ist ein Schock für uns.” Auch die IG Metall zeigte sich besorgt. “Natürlich werden wir alles in die Waagschale werfen, um den Beschäftigten in dieser schwierigen Situation zu helfen”, sagte Reiner Gehring, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt.

Ein Konzernsprecher begründete den Schritt gegenüber der Regionalzeitung Main-Post mit einem unerwarteten Auftragseinbruch für dieses und nächstes Jahr. Der Standort könne seine “Wettbewerbsposition” nicht mehr halten. Valeo entwickelt und produziert in Bad Neustadt unter anderem für Daimler und Volvo. Der Rest der Produktion soll Mitte nächsten Jahres nach Südpolen verlagert werden. Dort betreibt Valeo bereits fünf Werke.

Valeo ist mit 110.000 Mitarbeitern und 20 Milliarden Euro Umsatz einer der größten Autozulieferer der Welt. Das Unternehmen ist seit vielen Jahrzehnten in Deutschland tätig und beschäftigt hier rund 8.800 Mitarbeiter an 24 Standorten. Deutsche Kunden machen 31 Prozent des Konzernumsatzes aus.

“Das Unternehmen will das Zukunftsprodukt Elektromotor an einen billigeren Standort verlagern. Das wäre ein herber Rückschlag für die Transformation der bayerischen Autoindustrie und ein schwerer Schlag für die Industriestruktur der Rhön”, sagt Horst Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. “Wir werden die Entscheidung des Unternehmens nicht kampflos hinnehmen. Wir sind bereits in Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Rathaus, wie es weitergeht”, so Ott. ch/dpa

In der vergangenen Woche hat die Anlaufstelle für “Green Culture” in Berlin offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll künftig als zentraler Ansprechpartner für die Kultur- und Medienbranche bei der Entwicklung klimafreundlicherer Betriebs- und Produktionsabläufe fungieren. Neben speziellen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten wird die Anlaufstelle eine eigens eingerichtete Helpline sowie ein umfangreiches Informationsportal zu betriebsökologischen Themen zur Verfügung stellen.

“Der Start der Anlaufstelle Green Culture ist ein Meilenstein auf dem Weg zur ökologischen Transformation des Kultur- und Mediensektors”, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth anlässlich der Eröffnung. Damit werde eine Entwicklung begleitet, die viele Einrichtungen bereits eingeschlagen hätten, um klima- und umweltverträglicher zu arbeiten. “Mit der Anlaufstelle wollen wir dazu beitragen, diese Entwicklung durch Wissenstransfer über Best-Practice-Beispiele und konkrete Handlungsmöglichkeiten auf die gesamte Branche auszuweiten”, so Roth.

Jacob Bilabel, Leiter der Anlaufstelle Green Culture, betonte, dass die Transformation ein Teamsport sei. “Nur zusammen werden wir diese großen Ziele erreichen, dann aber umso besser”, so Bilabel. Die Anlaufstelle baut auf dem bereits vom Bund geförderten Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien (ANKM) auf, das sich als neutraler intermediärer Akteur zwischen Politik, Verwaltung und handelnden Unternehmungen versteht. Der Kreis der ANKM-Kooperationspartner reicht vom Deutschen Kulturrat und dem Deutschen Bühnenverein über die Ruhrtriennale bis zum Wuppertal Institut.

“Die Anlaufstelle wird Kunst, Kultur und Medien und den sie produzierenden Menschen jetzt ganz praktische und einfach umzusetzende Angebote machen, wie sie auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren und diese schon heute proaktiv adressieren können”, so Bilabel, der bereits für das ANKM tätig war. ch

Cancelled Vs Celebrated. Will We See A Geographical Shift In ESG Leaders? – Forbes

Francois Botha geht der Frage nach, ob Impact Investing in den USA eine Zukunft hat oder der anhaltenden Anti-ESG-Rhetorik zum Opfer fällt. Aus seiner Sicht gibt es ein zentrales Argument dafür, dass sich nachhaltigkeitsorientiertes Investieren auf dem US-Markt durchsetzen wird: der Generationswechsel. Zum Artikel

Fossil fuel workers have the skills to succeed in green jobs, but location is a major barrier to a just transition – The Conversation

Der Übergang der USA von fossilen Brennstoffen zu saubereren Energiequellen wird Tausende von Arbeitsplätzen in der Kohle-, Öl- und Gasindustrie kosten. Im Allgemeinen verfügen die Arbeitnehmer jedoch über die erforderlichen Qualifikationen, um in den Branchen der erneuerbaren Energien Arbeit zu finden. Doch Morgen R. Frank und Junghyun Lim weisen auf ein Problem hin, das oft übersehen wird: den Standort. Zum Artikel

Europas großer Windjammer – Der Spiegel

Die EU braucht den Windstrom dringend, um ihre Maßnahmen gegen den Klimawandel durchzusetzen. Gleichzeitig lohnten sich aber viele Anlagen vor der Küste kaum noch. Wichtige Projekte sind bereits abgeblasen worden, wie durch Vattenfall in Großbritannien. Gerade einmal 400 Millionen Euro seien 2022 noch in neue Windparkts auf See in der EU investiert worden. Im Vorjahr waren es noch 16,6 Milliarden Euro, davor 27,7 Milliarden, schreiben das Autorenteam des Spiegels. Zum Artikel

Slow route to net zero will worsen global climate crisis, IPCC chief warns – The Guardian

Jim Skea, neuer Vorsitzender des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) warne, dass ein Aufschub der Maßnahmen und eine Verlangsamung des Weges hin zu einem Netto-Null-Emissionsausstoß bis 2050 die Klimakrise verschlimmern werde, selbst wenn das Ziel bis zu dem Zeitpunkt erreicht werde, schreibt Damian Carrington. Die Genehmigung neuer Öl- und Gasfelder zuletzt in Großbritannien, vergrößere nur die ohnehin schon großen Reserven, die im Boden bleiben müssten, wenn die globalen Erwärmungsgrenzen erreicht werden sollen. Zum Artikel

What Is ESG Investing and What Financial Risks Does It Highlight? – The Washington Post

Saijel Kishan analysiert, was das Besondere an ESG-Investments ist und warum manchmal der Eindruck entsteht, der Ansatz sei nur ein Marketingtrick. Zum Artikel

Conservatives Aren’t Just Boycotting Bud Light. They’re Trying to Build a Parallel Economy – Time

In den vergangenen Jahren ist in den USA eine starke Zunahme von Unternehmen zu beobachten, die sich als rechte Alternativen zu Mainstream-Produkten positionieren – von Social-Media-Plattformen über Kaffeehausketten und Krypto-Startups bis hin zu Investmentfonds und privaten Krankenversicherungen. Viele dieser Unternehmen werden von konservativen Risikokapitalgebern und Private-Equity-Gruppen wie dem PayPal-Mitbegründer Peter Thiel unterstützt. Eric Cortellessa geht der Frage nach, inwieweit hier eine rechte Parallelwirtschaft entsteht. Zum Artikel

DWS muss wegen Greenwashing Millionenstrafe in den USA zahlen – Handelsblatt

Die Fondsgesellschaft DWS hat die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten bei ihren Anlageentscheidungen aus Sicht der US-Börsenaufsicht SEC zu positiv dargestellt. Dafür muss die Deutsche-Bank-Tochter nun 19 Millionen Dollar Strafe zahlen. Zusammen mit sechs Millionen Dollar für zu schwache Geldwäschekontrollen ergibt sich eine Gesamtstrafe von 25 Millionen Dollar, berichtet Yasmin Osman. Zum Artikel

Bergbau: Wie unser Hunger nach Aluminium den Amazonas-Regenwald gefährdet – RiffReporter

Die Vorwürfe, die den Bauxitabbau und die Aluminiumproduktion in Brasilien begleiten, wiegen schwer: Anwohner klagen über Umweltverschmutzung, Landraub, Gesundheitsprobleme. Nach Recherchen von Marianne Falck lässt sich die Aluminium-Lieferkette bis in deutsche Autos zurückverfolgen. Zum Artikel

Glaubensstreit über den Pkw: Neues E-Auto oder alter Golf – was für die Umwelt besser ist – Der Spiegel

Wer ein neues Elektroauto kauft, denkt oft: Das hilft auch dem Klima. Unsinn, sagen viele, die ihren alten Verbrenner bis zum bitteren Ende fahren. Haiko Tobias Prengel ist der Frage nachgegangen, wer recht hat. Zum Artikel

Die “Wiesn” in München bemüht sich um Nachhaltigkeit – Welche Projekte Energie und Ressourcen sparen sollen – tz

Das Oktoberfest ist keine Energiesparveranstaltung. Viel CO₂, Strom und Wasser werden verbraucht, Hendl und Schmankerl gegessen und hunderte Tonnen Müll produziert. Dennoch hat Jonas Hönle vielerorts Bemühungen ausgemacht, die Wiesn nachhaltiger zu gestalten. Zum Artikel

Green Culture: Wie die Kulturbranche noch nachhaltiger werden will – Berliner Morgenpost

Der Kulturbetrieb muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen – und tut es bereits. Für die Berliner Festspiele und das von ihnen ausgerichtete Theatertreffen sind CO₂-Fußabdruck und Nachhaltigkeit seit Jahren ein zentrales Thema, der Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts am Kulturforum wurde unter ökologischen Gesichtspunkten komplett neu konzipiert und umgebaut. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, berichtet Felix Müller. Zum Artikel

Durch die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) kommen auf Unternehmen viele neue Pflichten zu. Aufgrund der Ähnlichkeit zum deutschen Lieferkettengesetz lässt sich der Aufwand aber reduzieren.

Während der Trilog zur Entscheidung über die finale Fassung der CSDDD noch läuft, dürfte für die meisten Unternehmen bereits klar sein, dass die Anforderungen an ihre Lieferketten zunehmen werden. Denn der Entwurf für die Richtlinie geht deutlich über die Vorgaben des nationalen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) hinaus.

Die Abweichungen beginnen bereits beim Anwendungsbereich: Betrifft das LkSG derzeit nur Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden, gilt die CSDDD schon für Betriebe mit 250 oder mehr Angestellten sowie einem weltweiten Nettoumsatz von mindestens 40 Millionen Euro. Zugleich möchte die EU eine zivilrechtliche Haftung einführen und den Sanktionsrahmen erweitern.

Für Unternehmen mit weitverzweigten Lieferantennetzwerken könnte vor allem die ausgeweitete Verantwortung eine Herausforderung werden. Denn dadurch sind neben mittelbaren und unmittelbaren Lieferanten beispielsweise auch der Vertrieb betroffen (Up- und Downstream). Unternehmen müssen ihre Wertschöpfungsketten deshalb deutlich umfassender prüfen als bisher. Das Problem: Die Kapazitäten für den Mehraufwand sind oft gar nicht vorhanden. Im Gegenteil – schon jetzt fehlt es vielen Unternehmen an Ressourcen, um nur die nationalen Vorgaben zu erfüllen.

Hinzu kommt, dass sich die CSDDD neben Unternehmen aus der EU auch auf Nicht-EU-Firmen bezieht, wenn diese einen Umsatz von 150 Millionen Euro innerhalb der EU erzielen. Auch hier kann je nach Lieferantennetzwerk ein Mehraufwand bei der Risikoanalyse entstehen. Diese muss im Gegensatz zum LkSG übrigens fortlaufend statt in festen Intervallen erfolgen, sodass auch in der Berichterstattung mehr zu tun sein wird.

Die gute Nachricht: In vielen anderen Punkten ist die CSDDD an das LkSG angelehnt. Daraus ergeben sich Synergien. Besonders wertvoll ist das im Technologiebereich, denn hier bedeuten Neuanschaffungen in der Regel hohe Investitionen und langwierige Implementierungen. Wer aber bereits über Software verfügt, die Risiken in den Lieferketten sichtbar macht, muss im besten Fall nur noch Anpassungen vornehmen. Vorhandene Systeme für Supply-Chain-Management, Analytics oder Reporting können in Betrieb bleiben. Trotzdem sollten Verantwortliche im Vorfeld prüfen, ob gegebenenfalls Upgrades, neue Module oder anderweitige Anpassungen erforderlich sind.

Auch bei der Berichterstattung ergeben sich starke Synergien – die für den Jahresbericht etablierten Prozesse und Automatismen lassen sich in ihren Grundzügen für das CSDDD-Reporting verwenden. Wichtig: Weil die EU eine fortlaufende Berichterstattung voraussetzt, müssen Unternehmen ihre Dokumentationsprozesse dahingehend anpassen. Außerdem gilt es, neue Dimensionen zu berücksichtigen, zum Beispiel den Schutz der Biodiversität sowie Lieferanten, die bisher nicht erfasst wurden.

Sowohl die Reporting-Intervalle als auch die erweiterte, inhaltliche Ausgestaltung der Berichte haben eine direkte Auswirkung darauf, wie Unternehmen Daten erheben und managen müssen. Damit sind mehr als zuvor automatisierte Lösungen gefragt, die Kennzahlen in Echtzeit verarbeiten und individualisierte Reportings auf Knopfdruck erstellen. Neue KPI-Dimensionen müssen wiederum in die Risikoanalyse einfließen, um valide Berichte erstellen zu können. Und vorhandene Lieferantenmanagementprozesse helfen nicht zuletzt dabei, die Einhaltung der Anforderungen des Gesetzes sicherzustellen.

Um bereits vorhandene Systeme und Prozesse für die Umsetzung der CSDDD-Anforderungen zu nutzen, müssen Unternehmen ihre bestehenden Compliance- und Risikomanagementsysteme eingehend überprüfen. Dabei kann eine klassische Soll-Ist-Analyse helfen, die den Status quo dem Zielbild gegenüberstellt. Die dabei identifizierten Lücken gilt es schließlich zu priorisieren, sodass problematische Rückstände zügig aufgeholt werden können. Auf diese Weise vermeiden es Unternehmen, umfangreiche Strukturen von Grund auf neu aufbauen zu müssen und dabei viel Zeit und Geld zu verlieren.

Führungskräfte sollten etwaige Veränderungen in den Systemen und Prozessen im letzten Schritt transparent und nachvollziehbar kommunizieren. Nur so stellen sie sicher, dass sich alle Lieferanten ihrer Rolle und Verantwortung bewusst sind. Mitarbeitende können zudem mit Schulungen oder Weiterbildungsmaßnahmen an neue Prozesse herangeführt werden. Denn am Ende zählt, dass alle Beteiligten im Sinne nachhaltigerer Lieferketten an einem Strang ziehen.

Robert Kammerer ist Partner im Bereich Sustainability Services bei PwC Deutschland und leitet in diesem Beratungsfeld das Industriekundengeschäft. Er ist spezialisiert auf Themenstellungen rund um Sustainable Governance und begleitet Unternehmen in allen Fragestellungen nachhaltiger Transformation. Zu seinem Schwerpunktthema zählt die Risikoanalyse zu unterschiedlichen ESG-Themenstellungen – im Speziellen, mit welchen Maßnahmen und Sorgfaltspflichten Unternehmen auf die regulatorischen Anforderungen im Umwelt- und sozialen Bereich reagieren können.

René Repasi hat ein ehrgeiziges Ziel: Im Frühjahr zum Ende der laufenden Legislaturperiode, soll das Recht auf Reparatur fertig verhandelt sein. Als Berichterstatter im Binnenmarktausschuss (IMCO) des EU-Parlaments wird sein Fokus deshalb in den kommenden Monaten auf diesem Gesetzesentwurf liegen.

“Dass meine Fraktion mir als blutjungem Anfänger mit gerade einmal etwas mehr als einem Jahr als Abgeordneter die Hauptverantwortung für ein sehr wichtiges Gesetzgebungsdossier gibt, ist schon ein Ausdruck ziemlicher Wertschätzung”, sagt der 43-Jährige. Deshalb will er jetzt auch gute Arbeit leisten. “Und die liefert man nicht, indem man schöne Reden hält”.

Bis November soll das EU-Parlament über seinen Bericht zur neuen Richtlinie abstimmen. Im Dezember sollen dann die Trilog-Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission beginnen. Und Ende April, so rechnet er auf einer Veranstaltung in Berlin vor, muss es eine Einigung geben, damit die Übersetzungen und die finalen Abstimmungen noch in dieser Legislaturperiode stattfinden können. Das sei sehr ambitioniert, räumt Repasi ein.

Das Recht auf Reparatur soll Verbraucherinnen und Verbrauchern einen gesetzlichen Anspruch gegenüber Herstellern gewähren: Wer etwas reparieren möchte, soll dies vom Hersteller verlangen dürfen. Dafür müssen die Preise marktgerecht sein, fordert Repasi. “Alle müssen sich eine Reparatur leisten können.”

Sein Berichtsentwurf sieht vor, dass die EU-Mitgliedstaaten finanzielle Anreize schaffen sollen. Anders als die EU-Kommission hält Repasi statt einer Voll- erstmal nur eine Mindestharmonisierung der Rechtsvorschriften für sinnvoll. Das könne zu individuellen, inspirierenden Lösungen führen wie in Österreich: Dort wurden Gelder aus dem EU-Coronafonds für den Reparaturbonus verwendet.

Er ist stellvertretender Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China, und Mitglied im Binnenmarktausschuss (IMCO).

Repasi ist in Stutensee bei Karlsruhe aufgewachsen – übrigens genau wie Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Beide waren am dortigen Thomas-Mann-Gymnasium einst Schülersprecher, was bereits Gegenstand einer Homestory in den Badischen Neuen Nachrichten war.

Sein Vater ist Ungar aus der Minderheit im früheren Jugoslawien. Ungarisch spricht Repasi jedoch nicht: Sein Vater habe die Sprache mit einer nicht positiv besetzten Kindheit verbunden und sie deshalb in Deutschland beiseite geschoben. “Bei uns zu Hause wurde tatsächlich immer Deutsch gesprochen. Das habe ich immer als Verlust empfunden“, erzählt er. “Deshalb versuche ich, meinen eigenen Kindern, die ja nun auch in einer entsprechenden Situation sind, die deutsche Sprache zu vermitteln”. Seine Frau ist Polin, mit ihren Söhnen leben die beiden heute in Den Haag.

Dort wollte er eigentlich gar nicht hin: Nach seinem Jura-Studium war er “programmiert auf eine deutsche Wissenschaftskarriere”, erzählt er. Er hatte bereits einen Lehrstuhl in Heidelberg, sein Chef hatte ihm angeboten, zu habilitieren. “Dann kam die Liebe dazwischen. Und die hat mich dann 2015 zum Umziehen gebracht”.

2021 wurde Repasi zum Professor für Europarecht an der Erasmus Universität in Rotterdam ernannt. Dort forscht und lehrt er weiterhin, wenn auch in geringerem Umfang, seit er im Februar 2022 sein Mandat im EU-Parlament antrat. Er rückte für die langjährige SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt nach, und vertritt seitdem Baden-Württemberg in Brüssel und Straßburg.

Auf seine neue Rolle als Abgeordneter war Repasi eigentlich bestens vorbereitet: Im EU-Parlament hatte er zuvor regelmäßig als Sachverständiger in Fragen des europäischen Verfassungsrechts und der Finanzmarktregulierung fungiert. Er war zudem regelmäßig als Experte zu Gast in der von Sven Giegold gegründeten Webinar-Reihe “Europe Calling”. Mit Giegold, heute Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, verbindet ihn eine persönliche Freundschaft und ein enger Austausch während dessen Abgeordnetenmandats bis 2021. In Brüssel sei ihm deshalb der Ruf als Grünen-Berater vorausgeeilt, erzählt Repasi augenzwinkernd.

Der Wechsel aus der Wissenschaft ins Parlament war für Repasi also kein Sprung ins kalte Wasser. “Aber wenn man in die Praxis geht, erlebt man natürlich trotzdem einen Praxisschock“, erzählt er. Dazu habe vor allem der Umgang mit den Lobbyisten gehört (“Irgendwann habe ich aufgehört mit denen zu sprechen, aber dann fehlte irgendetwas.”), aber auch die Suche nach dem Ort, wo Debatte stattfinde (“Ich habe ihn immer noch nicht gefunden”) und die Geheimnistuerei um die Triloge (“Als Wissenschaftler fragt man sich immer, wie das hinter den verschlossenen Türen läuft. Dann war ich dabei, und fand das überhaupt nicht so spannend.”)

Gut findet er vor allem eines: “Die Möglichkeit, hier Dinge zu gestalten und wirklich zu verändern, ist enorm”, sagt er. Ein Europaabgeordneter habe viel mehr Freiheiten als die Kollegen im Bundestag oder im Landtag. Dafür zahle man zwar den Preis vieler Gespräche mit Lobbyisten. “Aber ich muss keine Regierung auf Wohl und Wehe unterstützen oder nicht unterstützen, kann politisch immer neue Wege suchen und erarbeiten”. Leonie Düngefeld

Die Rückkehr der Inflation überraschte viele in Europa und den USA. Warum es trotzdem geschah und was daraus folgte, wollte ich eigentlich wissen. Aber bei der Recherche für meine Dokumentation für Arte/ZDF wurde mir klar, wie sehr die Folgen der Inflation auch schädlich für die Transformation sein können, weil mit Menschen sich mit existenziellen Problemen auseinandersetzen müssen, statt sich um die Zukunft zu kümmern. Zu den Umverteilungswirkungen der Inflation erklärte mir der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze: “Ein sehr bedeutender amerikanischer Investor sagte mir einmal, Inflation ist eigentlich ein Prozess, in dem Reiche die Armen im Kampf um die knappen Ressourcen ausstechen”. Und die ehemalige Leiterin des UN-Welternährungsprogramms Ertharin Cousins erwartet bei unserem Gespräch angesichts der Inflation eine Zunahme des Hungers in der Welt.

Was mich bei den Dreharbeiten fesselte, waren die Begegnungen mit Menschen, die mit den Auswirkungen der Inflation kämpfen. Wir trafen sie in Deutschland, Frankreich, den USA und dem Hochinflationsland Türkei. Wie den Friseur in Izmir, der gerade den gemeinsam mit seiner Frau betriebenen Salon wegen exorbitant gestiegenen Mieten schließen musste. Beide mussten auch ihre Mietwohnung kündigen und mit über 50 wieder jeweils bei ihren Eltern einziehen. Nun angelte er frühmorgens an der Küste in der Hoffnung einen Fisch zu fangen und zu verkaufen. Ein Müllsammler kämpfte dort mit sinkenden Preisen für Müll und steigenden Lebenshaltungskosten. In Kansas berichtete ein Milchbauer von seinen durch die Inflation ausgelösten Finanzierungsnöten, weswegen er womöglich seine weiteren Ideen für eine nachhaltigere Landwirtschaft nicht umsetzen könnte. Ein Taxifahrer in Paris schildert, wie viel mehr er nun arbeiten müsse, um über die Runden zu kommen. Die Inflation befördert Ängste vor dem weiteren sozialen Abstieg von Menschen, die schon zuvor arm waren. Das macht Priscilla Ludosky in Paris deutlich, eine frühere Bankerin und Gelbwestenmitbegründerin.

Jetzt, wo der Film gedreht ist und die Verteilungsfrage infolge der Transformation debattiert wird, frage ich mich, warum Regierungen eigentlich so häufig den starken Akteuren in der Gesellschaft unter die Arme greifen wollen, etwa der energieintensiven Industrie durch einen Industriestrompreis in Deutschland. Gleichzeitig scheint die Regierung das Interesse an einer raschen Einführung des geplanten Klimageldes verloren zu haben, wovon die Ärmeren profitieren würden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat deutlich gemacht, dass sich die rasche Einführung des Klimageldes angesichts kleiner Beträge nicht lohnen würde. Mir kommt bei dieser Aussage die Arbeiterin aus der Ford-Lackiererei in Köln in den Kopf, die bei den Auswirkungen der Inflation traurig sagte, sie würde ihrem Sohn nun keine Kleinigkeit beim Einkauf mehr gönnen. Bei knappem Budget werden angesichts der Inflation auch kleine Summen wichtig. Abgesehen davon könnte das Klimageld ein wichtiges Zeichen dafür sein, dass der Regierung in Zeiten der Inflation auch die ärmeren Teile der Bevölkerung wichtig sind.

Wie solidarisch ärmere Menschen untereinander sein können, erlebte ich auch bei den Dreharbeiten. Wenn Markthändlerinnen etwa die Preise für ihre Waren nur gering anheben und damit auf etwas verzichten, damit sich ihre Kunden die Waren weiter leisten können. Damit verhalten sie sich anders als viele Konzerne, die während der Inflation kräftig ihre Preise erhöht haben und zu den Inflationsgewinnern gehören. Die Dokumentation “Die Rückkehr der Inflation. Die fetten Jahre sind vorbei”, läuft am 10. Oktober um 21:40 Uhr auf Arte. Caspar Dohmen

sollten wir wieder über “blühende Landschaften sprechen”? Ja, aber anders als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) dies 1990 im Hinblick auf die bevorstehende wirtschaftliche Entwicklung in den damals neuen Bundesländern tat. Statt zu erblühen, verdorrten große Teile der dortigen Wirtschaft bald, worunter Menschen erheblich litten, was bis heute nachwirkt. Nun – 33 Jahre später – könnte die Wirtschaft in den nun nicht mehr so neuen Bundesländern aber einen Schub erhalten – durch die Transformation. Mehr als 50 Milliarden Euro sollen dort in Fabriken für Transformationstechnologien investiert werden. Der Osten könnte sich besser entwickeln als der Westen, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Im Osten gebe es ein größeres Potenzial für erneuerbare Energien als im dichter besiedelten Westen.

Solche guten Nachrichten gehören verbreitet, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Transformation gewaltige Chancen birgt. Überhaupt trägt der demografische Wandel dazu bei, dass alle Menschen gebraucht werden. Trotz angespannter wirtschaftlicher Lage ist die Arbeitslosigkeit im Euroraum im August auf ein Rekordtief von 6,4 Prozent gefallen.

Damit die Landschaften aber wirklich erblühen, braucht es wesentlich mehr als einen Schub für die Wirtschaft, so wie es Kohl damals verstand. Die natürlichen Lebensgrundlagen werden sich erst regenerieren, wenn die Menschen mit ihrer Wirtschaft nicht mehr Natur verbrauchen als nachwachsen kann. Noch entwickelt sich die Welt in die falsche Richtung, was sich am Modell der planetaren Grenzen ablesen lässt. Sechs der neun definierten Belastungsgrenzen befinden sich in dem kritischen Bereich, ab dem Wissenschaftler irreversible Schädigungen nicht ausschließen. Dass es gravierende Änderungen bei den Unternehmen braucht, finden viele Menschen, was eine Umfrage unter mehr als 14.000 Menschen belegt. Durchschnittlich 69 Prozent der Erwachsenen in den USA, Großbritannien, China, Japan, Deutschland, Frankreich und Indien sind demnach der Meinung, dass sich Unternehmen in gleichem Maße oder stärker auf die Bewältigung des Klimawandels konzentrieren sollten als auf wirtschaftliche Herausforderungen.

Aus der deutschen Wirtschaft kommt massive Kritik an der geplanten EU- Lieferkettenrichtlinie, sogar von einer Deglobalisierung infolge der Regelung ist die Rede. Was halten Sie davon?

Ich erinnere an die Entstehungsgeschichte des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetzes (LkSG). Als es verhandelt wurde, kritisierte die Wirtschaft, die Politik könne nicht ernsthaft einen Alleingang Deutschlands bei einem solch komplexen Thema machen. Notwendig sei ein europäisches Gesetz. Jetzt soll die europäische Regelung für alle Unternehmen in Europa einen gleichen Rahmen setzen, aber dies wird erneut kritisiert. Dabei wird dies allen Unternehmen in Europa helfen. Es verbessert die Chance mit Zulieferern in der Lieferkette zu sprechen, weil es eine gemeinsame europäische Erwartung gibt. Mir erschließt sich auch nicht, warum das zu Deglobalisierung führen sollte. Lieferanten können sich auf die Standards einstellen. Das LkSG selbst ermutigt Firmen zu bleiben und die Bedingungen zu verbessern, statt sich zurückzuziehen.

Wirtschaftsvertreter kritisieren die Berichtspflichten, die mit dem LkSG verbunden sind, als zu umfassend. Zu Recht?

Ursprünglich wollten die Bundesregierung für das Gesetz einen überwiegend risikobasierten Ansatz wählen, was viele zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt haben. Unternehmen sollten sich auf menschenrechtlich besonders relevante Probleme entlang der gesamten Lieferketten konzentrieren und dafür Lösungen suchen. Das fanden die Wirtschaftsverbände risikoreich – sie drängten darauf, die Reichweite des Gesetzes vor allem auf die Beziehungen von Unternehmen zu ihren direkten Zulieferern (“Tier 1”) zu konzentrieren. Dieser Gedanke wurde von der Politik zusätzlich aufgenommen. Gleichzeitig blieb es dabei, dass sich Unternehmen auch um ihre tiefere Lieferkette kümmern müssen, wenn sie von großen Problemen Kenntnis erlangen.

Haben die großen Wirtschaftsverbände ein Eigentor geschossen?

Das kann man so sehen. Denn es wurden aufwändigere Berichtspflichten für die erste Stufe der Lieferkette eingeführt, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Denn die Tier-1-Lieferanten großer Konzerne sind nicht selten selbst große multinationale Konzerne. Ein sehr großer Teil der Berichtspflichten des LkSG entfallen auf solche Lieferbeziehungen. Hier könnten Berichtspflichten gegebenenfalls reduziert werden. Bedingt erlaubt dies die Überwachungsbehörde bereits. Am wirkungsvollsten für die Menschenrechte wäre es, die Gesetzesumsetzung auf die großen Probleme in der Lieferkette zu konzentrieren, die oft in der tieferen Lieferkette liegen. Probleme, die beispielsweise schnell auffallen und gravierend sind, etwa Sicherheitsfirmen, die an den Zäunen des Firmengeländes auch mal Menschen aus nicht wesentlichen Gründen erschießen. Wir haben einige solcher schweren Probleme, die identifizierbar sind und die adäquat adressiert werden sollten.

Aber jetzt gibt es dieses Gesetz…

Das für die Kontrolle zuständige Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat signalisiert, man werde sorgfältig mit den Berichtspflichten umgehen. Unternehmen können bei den Fragebögen der Behörde auch angeben, dass es bei bestimmten Zulieferern keine Auffälligkeiten gibt. Wo keine Risiken sind und auch die Risikoprüfung keine Risiken ergeben hat, können meiner Auffassung nach Berichtspflichten reduziert werden.

Manche Unternehmen geben die Fragebögen der Behörde an ihre Zulieferer weiter und diese wiederum an ihre Zulieferer.

Genau das sollte nicht ohne Begründung geschehen. Das BAFA hat kürzlich noch einmal in einer Handreichung deutlich gemacht, dass die vom Gesetz verpflichteten Unternehmen selbst die Risikoanalyse machen müssen. Auf deren Basis können sie dann von einzelnen Zulieferern spezifische Daten erfragen. Aber es ist verboten, sich von seinen Zulieferern pauschal zusichern zu lassen, dass bei ihnen alles stimmt und diese langen und umfangreichen Fragebögen ausfüllen zu lassen. Unternehmen missbrauchen das Gesetz, wenn sie ihre eigenen Verpflichtungen dermaßen auf Zulieferer abwälzen.

Umfassend nachfragen dürfen Unternehmen also nur bei Zulieferern, bei denen es offensichtlich Risiken geben könnte…

Im Idealfall ja, etwa bei Händler von kritischen Rohstoffen wie Gold, Platin oder anderen Rohmaterialien, weil es in solchen Lieferketten häufig menschenrechtliche Probleme gibt. Ganz anders ist es im Fall eines Händlers, der für eine Werkskantine Brötchen liefert. Von ihm kann man keinen Bericht darüber verlangen, ob vielleicht beim Anbau des Weizens für die Brötchen in der Türkei irgendwelche Menschenrechte verletzt worden sind. Das ist nicht der Sinn des Gesetzes.

Wird sich die EU-Regulierung stärker auf den Risikogedanken konzentrieren oder folgt sie der gleichen Logik wie das hiesige Gesetz?

Das geplante Gesetz ist schon sehr nahe an der deutschen Regelung orientiert. Das heißt, die Berichtspflichten werden vermutlich bleiben.

Wird es zu einer Dopplung der Berichtspflichten kommen?

Nein. Die Bundesregierung hat schon gesagt, dass beide Regelungen bei der Überführung der EU-Richtlinie in nationales Recht zusammengeführt werden.

Gilt das auch für andere geplante Nachhaltigkeitsregulierungen der EU?

Auf europäischer Ebene wird auch noch an der Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) gearbeitet, parallel zur Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Es gibt also zwei Regulierungen mit Berichtsformaten, die auf EU-Ebene diskutiert werden und es ist erkennbar, dass daran gearbeitet wird, das Reporting für beides zu harmonisieren. Die Reporting Directive für Corporate Sustainability könnte weiter sein und einige Themen im Umweltbereich enthalten, die nicht Teil der Due Diligence Richtlinie sind – diese könnten dafür bei der anderen Berichterstattung wegfallen.

Also im Grunde ein großer Nachhaltigkeitsbericht im Baukastenformat, aus dem dann die unterschiedlichen Berichte bedient werden können…

Das wäre für Firmen eine echte Erleichterung. Wenn man dann in dem Kontext noch sicherstellt, dass die Zulieferer nicht zu unnötigen bürokratischen Bergen an Arbeit verpflichtet werden, sondern nur problemorientiert, risikoorientiert eingeladen werden, mitzuhelfen, die Probleme zu lösen, dann hätten wir eine Regelung, die dem Grundgedanken des Gesetzes entspricht, vor Ort Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und nicht europäische Firmen damit zu beschäftigen, über irgendwas zu berichten.

Warum wird die europäische Lieferkettenregulierung die Grenze für Unternehmen niedriger ziehen, voraussichtlich bei 250 oder 500 und nicht bei 1.000 Mitarbeitenden, wie nach der deutschen Regelung ab 2024?

Das liegt an der unterschiedlichen Größe von Unternehmen in Europa. Deutsche KMU sind größer als im europäischen Kontext, Sie haben oft mehrere Tausend Mitarbeitende. In anderen EU-Ländern sind die großen KMU oft viel kleiner. Deswegen wird die EU-Grenze niedriger sein. Umso wichtiger wird der risikobasierte Ansatz.

Wird die Diskussion über die CSDDD in anderen Ländern ähnlich hitzig geführt wie in Deutschland?

In Frankreich ja, teilweise auch in Brüssel, allerdings nicht so scharf wie derzeit in Deutschland, wo man unter dem Vorwurf, alles sei zu bürokratielastig, dieses Gesetz gut für andere politische Anliegen nutzen kann.

Und die eigentliche Idee der Regulierung bleibt in der Debatte auf der Strecke.

Was fatal wäre. Denn die Regulierungen ermöglichen es endlich über soziale Standards in einer globalisierten Weltwirtschaft zu sprechen. Das hatte die Welt im Grunde bei der Liberalisierung des Welthandels, der Gründung der Welthandelsorganisation, der NAFTA oder des Europäischen Binnenmarkts vergessen. Deswegen fuhr der UN-Generalsekretär Kofi Annan damals (1999) nach Davos und sagte: Ich brauche euch Unternehmen zur Mitarbeit bei der sozialen Gestaltung der Globalisierung, sonst fliegt die uns irgendwann um die Ohren.

Und die Unternehmen werden immer noch gebraucht?

Ja, weil sich nicht alle Regierungen um Problemlösungen kümmern. Wenn Sie etwa sehen, wie wenig Arbeitsinspektoren es in manchen Ländern gibt: Da kommt niemand in eine Firma und überprüft die Arbeitsbedingungen. Über Lieferbeziehungen hingegen ist es möglich, etwas zu verändern, in dem man sagt: Wir wollen keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit, keine Belästigung von Frauen usw. Wir wollen einen ordentlichen Umgang, Arbeitsschutz oder Fluchtwege für den Brandfall, das Recht sich zu organisieren. Das bekommen sie über die Lieferketten sehr viel besser und direkter hin als beim Warten auf möglicherweise unwillige oder sehr schwache Regierungen. Und von solchen Prozessen profitieren auch die Unternehmen in Deutschland selbst.

Inwiefern?

Wenn sie Probleme aufdecken und lösen, ist das auch für die Unternehmen und deren Mitarbeiter gut. Wer will schon, dass sein Arbeitgeber in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist. Über die Arbeitsnormen hinaus kann eine ordentliche Risikoanalyse auf Probleme hinweisen, die darüber hinausgehen und auch lösbar sind und auf die Nachhaltigkeit der Unternehmensaktivitäten einzahlen.

Können Sie Beispiele nennen?

Ich nenne keine Namen. Aber es gibt Unternehmen, die bei der Risikoanalyse auf einmal Sachen herausbekommen haben, mit denen sie gar nicht gerechnet hatten. Dass es zum Beispiel in den Werken systematisch sexuelle Übergriffe gegen Frauen gibt. Oder dass sie gar nicht wissen, wo Zulieferprodukte an Menschen in Ländern des Südens getestet werden, mit denen sie Verträge haben.

Wie schwierig ist es für Unternehmen die Vorgaben der Lieferkettengesetze einzuhalten?

Das ist machbar, Unternehmen setzen ja auch technische Standards entlang komplexer Lieferketten durch. Sie können zudem voneinander lernen, wie man das machen kann. Man kann durchaus auch in schwierigen, autokratischeren Kontexten Ansätze finden, wo die Rechte von Zivilgesellschaft und Gewerkschaften sehr eingeschränkt sind, dass Arbeitnehmende Mitspracherechte in Betrieben bekommen oder Partizipation ermöglicht wird, selbst, wenn in dem Land Gewerkschaften nicht gerne gesehen sind.

Aber kann man in einem Land wie China den Anforderungen der Lieferkettengesetze gerecht werden?

China ist ein besonderes komplexes Land, auch was den Grad der Autokratie anbelangt. Es bedarf einer eigenständigen Betrachtung. Die Situation ist nicht sofort vergleichbar mit vielen anderen autoritären Regimen. Selbst in anderen autokratischeren Ländern wie Vietnam hat man mehr Freiheiten und Möglichkeiten zu agieren. Aber selbst bei China würde ich differenzieren wollen, sowohl nach Lieferketten aber auch nach Lieferanten.

Inwiefern?

Da gibt beispielsweise die besondere Situation in Regionen mit ethnischen oder religiösen Minderheiten, etwa Xinjiang oder Tibet. In Xinjiang hat die chinesische Regierung untersagt, dass dort ausländische Auditfirmen tätig sind. Da kommen europäische oder andere internationale Unternehmen kaum noch an reelle, vor allem unabhängig erhobene Daten oder Informationen heran. Andererseits will China auch auf unseren Markt liefern. Eine europäische Regulierung gilt auch für chinesische Firmen, die nach Europa liefern wollen. Sie wird auch in China nicht ohne Wirkung sein und erhöht die Möglichkeit zum Austausch. Ob sich China aber bei Themen bewegt, die für das Land nicht verhandelbar erscheinen, wie der Umgang mit nationalen oder religiösen Minderheiten oder der Handlungsfreiheit von Zivilgesellschaft und Gewerkschaften, ist zweifelhaft. Da sind Dilemmasituationen, für deren Umgang oder Lösung die Unternehmen auch Gespräche mit und Unterstützung der eigenen Regierung benötigen.

Kalifornien ist seinem Ruf als Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz einmal mehr gerecht geworden. Im September verabschiedete das Parlament in Sacramento mit großer Mehrheit Senate Bill 253 und Senate Bill 261. Es gilt als sicher, dass beide Gesetze in Kürze vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnet werden. Sie sind die bisher weitreichendsten Gesetze in den USA zur Offenlegung von Treibhausgasemissionen und der Risiken des Klimawandels für Unternehmen selbst.

Der Climate Corporate Data Accountability Act (SB-253) verpflichtet alle in Kalifornien tätigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar, ab 2026 jährlich über ihre CO₂-Emissionen zu berichten. Dies umfasst nicht nur die direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 und 2), die im Unternehmen entstehen, sondern auch jene, die in der Wertschöpfungskette freigesetzt werden (Scope 3). Der Bericht muss von einem unabhängigen Prüfer testiert werden.

Ein zweites Gesetz mit dem Titel “Greenhouse Gases: Climate-related Risk” (SB-261) verpflichtet in Kalifornien tätige Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar, ab Januar 2026 alle zwei Jahre Berichte zu erstellen, in denen sie klimabedingte finanzielle Risiken wie Gefahren für Produktionsanlagen offenlegen und Maßnahmen zu deren Minimierung wie resiliente Wertschöpfungsketten darlegen. Die Berichte müssen auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Bislang gibt es in den USA keine gesetzlich geregelten Offenlegungspflichten für CO₂-Emissionen. Viele börsennotierte Unternehmen berichten jedoch freiwillig auf Basis des 1998 entwickelten Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Auf das GHG Protocol geht auch die Einteilung der Treibhausgasemissionen in Scope 1, 2 und 3 zurück. Es gilt als der weltweit am weitesten verbreitete Standard für die Erstellung von Treibhausgasbilanzen.

Eine US-weite staatliche Regelung zur Offenlegung des CO₂-Fußabdrucks von Unternehmen steht unterdessen weiter aus. Die zuständige Regulierungsbehörde in Washington, die Securities and Exchange Commission (SEC), hatte im März 2022 einen Vorschlag für börsennotierte Unternehmen vorgelegt. Drei Monate später endete der öffentliche Konsultationsprozess. Zum Jahreswechsel 2022/23 sollte die endgültige Richtlinie vorliegen. Doch seitdem warten Öffentlichkeit und Unternehmen auf den Fortgang der Dinge.

Eine endgültige Fassung liegt auch nach über einem Jahr nicht vor. Der Grund: Die SEC spielt auf Zeit. “Wir versuchen, nicht gegen die Uhr zu arbeiten”, begründete SEC-Chef Gary Gensler Mitte September bei einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats die Verzögerung. Denn hinter den Kulissen wird noch immer darüber gestritten, wie weit die Berichtspflichten tatsächlich gehen sollen. “Es wurden wirklich wichtige Fragen zu Scope 3 aufgeworfen”, sagte Gensler den Senatoren. “Wir werden uns überlegen müssen, was wir mit Scope 3 machen.”

Kalifornien hat mit seiner Initiative nun direkt in diesen Prozess eingegriffen, indem es quasi einen nationalen Standard gesetzt hat. Denn mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 3,6 Billionen US-Dollar ist Kalifornien, wäre es ein Nationalstaat, nicht nur die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch der wirtschaftlich stärkste US-Bundesstaat. Mehr als 5.000 große US-Unternehmen, ob börsennotiert oder nicht, haben hier Niederlassungen und unterliegen damit den Regelungen von SB-253 und SB-261. Dies gilt auch für Konzerne mit Sitz im Ausland, beispielsweise aus Deutschland.

Doch nicht nur SB-253 und SB-261 haben in den vergangenen Wochen landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Mindestens ebenso viel Beachtung fand die Zivilklage, die der Bundesstaat Kalifornien gegen fünf der weltweit größten Öl- und Gaskonzerne eingereicht hat. In der 135-seitigen Klageschrift an das State Superior Court in San Francisco wird Exxon Mobil, Shell, Chevron, Conoco Phillips, BP sowie der Lobbyorganisation The American Petroleum Institute vorgeworfen, die Öffentlichkeit vorsätzlich über die Gefahren fossiler Energien getäuscht zu haben.

“Seit mehr als 50 Jahren belügt uns Big Oil und verheimlicht die Tatsache, dass sie schon lange wissen, wie gefährlich die von ihnen produzierten fossilen Brennstoffe für unseren Planeten sind”, heißt es in einer Erklärung von Gouverneur Newsom.