seit Wochen versuchen Freiwillige an den Stränden der spanischen Atlantikküste, Millionen weißer, linsengroßer Plastikkörner einzusammeln. Im Dezember hatte ein Frachtschiff mehrere Container verloren – darunter auch einen mit 26 Tonnen Kunststoffpellets. Leonie Düngefeld hat recherchiert, was das für die geplanten EU-Regeln gegen Verschmutzung durch Mikroplastik bedeutet, und ob das Risiko zukünftiger Katastrophen verringert werden kann.

Den Anschluss an die E-Mobilität zu verlieren, ist das Risiko der deutschen Automobilindustrie. Zwar haben die großen Konzerne im vergangenen Jahr Rekordgewinne gemacht. Das könnte in Zukunft aber schwieriger werden, wie Carsten Hübner berichtet, denn die Profite basieren bislang auf großen Verbrennermotoren. Andere Hersteller haben die Nase vorn, was E-Fahrzeuge angeht.

Verlust in einem anderen Sinn bemängelt Lamia Messari-Becker in ihrem Standpunkt. Der Gesetzgeber habe das Gefühl verloren, dass die Belange von Stadt und Land gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Sie fordert deshalb einen Masterplan für eine sozial- und räumlich ausdifferenzierte Politik.

Ein Hinweis in eigener Sache: Der Research.Table feiert seinen 1. Geburtstag. Als Geschenk an die Leserinnen und Leser gibt es nun die ersten zehn Teile der Serie “Wissenschaftliche Politikberatung – quo vadis?” als Reader. Das Heft mit Statements von Bärbel Bas, Helge Braun, Christine Falk, Caspar Hirschi, Veronika Grimm und anderen kann kostenlos heruntergeladen werden.

Die Abgeordneten im EU-Parlament haben am Donnerstag in Straßburg anlässlich der Umweltkatastrophe in Nordspanien wirksame Maßnahmen gegen den Verlust von Kunststoffpellets gefordert. “Diese Katastrophe ist leider nur die Spitze eines Eisbergs”, sagte Ska Keller (Grüne). “Es sind nicht einmal ein Prozent der Plastikpellets, die jedes Jahr verloren gehen.” Keller ist Schattenberichterstatterin für einen Gesetzentwurf, der dieses Problem adressiert und den Umwelteintrag von Mikroplastik reduzieren soll.

26 Tonnen Kunststoffgranulat, also Millionen weißer, linsengroßer Plastikpellets, sind im Dezember vor der portugiesischen Küste aus einem über Bord gegangenen Frachtcontainer ins Meer gelangt. In anderen Fällen war die Menge deutlich größer: 2021 geriet das Containerschiff “X-Press Pearl” vor der Küste Sri Lankas in Brand und sank. 11.000 Tonnen Kunststoffgranulat wurden dabei freigesetzt.

Dabei sind Unfälle beim Transport nicht die einzige Situation, in der Kunststoffpellets in die Umwelt gelangen. Die Verluste können an unterschiedlichen Stellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auftreten: in der Produktion neuer oder recycelter Pellets, in der Verarbeitung, während des Transports und in der Abfallbewirtschaftung. Ursachen sind zum Beispiel Verpackungsschäden, eine fehlende Abwasseraufbereitung in den Unternehmen oder ein nachlässiger Umgang mit den Pellets.

Die Pellets sind Vorprodukte für sämtliche Plastikartikel. Sie werden aus Erdöl hergestellt und anschließend weiterverarbeitet. Die europäische Industrie verwendet laut dem Verband Plastics Europe Kunststoffrohstoffe in hauptsächlich drei Formen:

Laut Angaben des Bundesforschungsministeriums wurden 2019 in Deutschland 12 Millionen Tonnen

Kunststoffpellets produziert, 15.000 Tonnen gelangen pro Jahr in die Umwelt. Eine Methode, um die Pelletverluste akkurat zu messen, gibt es bisher allerdings nicht. Die EU-Kommission schätzt die Menge der EU-weiten Verluste auf 52.140 bis 184.290 Tonnen im Jahr.

Gelangen die Pellets in die Umwelt, bergen sie nicht nur eine direkte Gefahr für die Natur vor der spanischen Küste: dort drohen Vögel, Fische und Schalentiere an den winzigen Kügelchen zu ersticken. Mit der Zeit wird das Granulat in der Umwelt jedoch weiter zersetzt – und ist neben Farben, Reifen und Textilien eine der größten Quellen für Mikroplastik.

Die EU will die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt bis 2030 um 30 Prozent reduzieren. Dazu soll auch der Gesetzesvorschlag beitragen, den EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius im Oktober vorgestellt hat. Demnach sollen alle Akteure, die mit Kunststoffgranulat umgehen, gesetzlich verpflichtet sein, Verluste zu vermeiden und einen Plan zur Risikobewertung zu erstellen. Im Falle eines Verlustes müssen sie unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beseitigen.

Zudem müssen sie ihre Wirtschaftsaktivitäten mit Pellets bei den zuständigen Behörden melden. Größere Unternehmen benötigen ein Zertifikat, das von unabhängigen Dritten ausgestellt wird. Kleinere Unternehmen müssen eine Eigenerklärung abgeben. Die Kommission verspricht sich von den Maßnahmen, dass die Freisetzung von Kunststoffgranulat um bis zu 74 Prozent verringert wird.

Je nach Größe der Anlage oder Transporttätigkeit sollen sich die Akteure an bestimmte bewährte Verfahren zur Handhabung halten, die bereits von Vorreitern in der Branche umgesetzt wurden. Der Verband Plastics Europe hat beispielsweise die freiwillige Initiative “Zero Pellet Loss” ins Leben gerufen. Darüber hinaus ist der Verband europäischer Hauptveranstalter des globalen Programms “Operation Clean Sweep”. Die Mitgliedsunternehmen verpflichten sich darin zu Maßnahmen wie:

Am Entwurf der EU-Kommission erscheint eines vor allem im Kontext des Unfalls vor der portugiesischen Küste unlogisch: Der Seeverkehr wird nicht angesprochen. Das Argument der Kommission: Eine entsprechende Regelung würde nur funktionieren, wenn sie weltweit gelte. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) arbeite bereits daran. “Die EU setzt sich bei der IMO für wirksame Regeln ein”, sagte Sinkevičius am Donnerstag im Parlament. “Damit vermeidet man einen Flickenteppich aus unterschiedlichen nationalen und regionalen Vorschriften, denn viele Container werden ja in Häfen außerhalb der EU verladen.”

Bei einer Aussprache im Umweltausschuss (ENVI) vergangene Woche forderten sozialdemokratische, grüne und linke Abgeordnete, trotzdem Vorschriften für den Transport der Pellets auf See zu ergänzen. Die Kommission zeigte sich offen für Verbesserungen am Gesetzentwurf. So sei etwa eine Unterscheidung zwischen dem internationalen Seeverkehr und dem Seeverkehr innerhalb der EU denkbar, um Regeln für letzteren zu schaffen.

Schattenberichterstatterin Keller sprach sich zudem dafür aus, neben den Pellets auch die weiteren Plastikvorprodukte – Flocken und Pulver – ins Gesetz aufzunehmen. Darüber hinaus sind Parlament und Kommission sich auch bei der Größe der betroffenen Unternehmen noch nicht einig; die Kommission will weniger strenge Vorgaben für kleinere Unternehmen.

Dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird, ist unwahrscheinlich. Der Rat hat anscheinend keinerlei Ambitionen, das Dossier schnell voranzubringen. Der Umweltausschuss des Parlaments wird am 19. März über den Bericht abstimmen, die Abstimmung im Plenum ist für April geplant. Bis zu den Wahlen Anfang Juni bleibt wenig Zeit für die Trilogverhandlungen.

In der Seeschifffahrts-Organisation der UN arbeitet der zuständige Unterausschuss für den Schutz der Meeresumwelt bereits seit einiger Zeit an Empfehlungen für den internationalen Seeverkehr. In einem zurzeit zirkulierenden Entwurf empfiehlt er:

Der Unterausschuss wird die Empfehlungen auf seiner nächsten Sitzung voraussichtlich fertigstellen, sodass diese vom verantwortlichen Ausschuss der Behörde im Frühjahr 2024 verabschiedet werden können.

Die deutschen Automobilhersteller konnten ihre Verkäufe im Jahr 2023 zum Teil zwar deutlich steigern. Der Volkswagen-Konzern (alle Marken) lieferte 9,24 Millionen Fahrzeuge aus (+11,8 Prozent). Die BMW Group erzielte mit knapp 2,56 Millionen Fahrzeugen einen neuen Absatzrekord (+6,5 Prozent). Die Mercedes-Benz Group konnte ihre Auslieferungen moderat auf rund 2,49 Millionen Fahrzeuge steigern (+1,5 Prozent).

Doch die deutschen Autobauer werden von den Versäumnissen der Vergangenheit ausgebremst. Sie sind nicht nur zu spät in die Elektromobilität eingestiegen, sondern tun sich nach wie vor schwer mit dem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie. Hinzu kommt, dass sie nach wie vor hauptsächlich auf große, margenstarke Fahrzeuge setzen. Damit überlassen sie den entstehenden Massenmarkt mit den zu erwartenden Skaleneffekten vor allem der ausländischen Konkurrenz. Das erschwert die Transformation der Unternehmen und schmälert ihren Beitrag zur Mobilitätswende in Deutschland.

Constantin Gall, Managing Partner und Mobilitätsexperte beim Beratungsunternehmen EY, warnt daher vor zu viel Optimismus. Die im dritten Quartal 2023 erzielten Rekorde bei Umsatz und Gewinn seien vor allem “Rekorde der Vergangenheit”. 2024 werde deutlich schwieriger. “Der Umstieg auf Elektromobilität wird zur entscheidenden Bewährungsprobe für die Branche“, ist sich Gall sicher und prognostiziert für 2024 sinkende Verkaufszahlen für Elektroautos. “Wo nicht gefördert und in eine gute Ladeinfrastruktur investiert wird, werden nur wenige Elektroautos verkauft”, so der Experte.

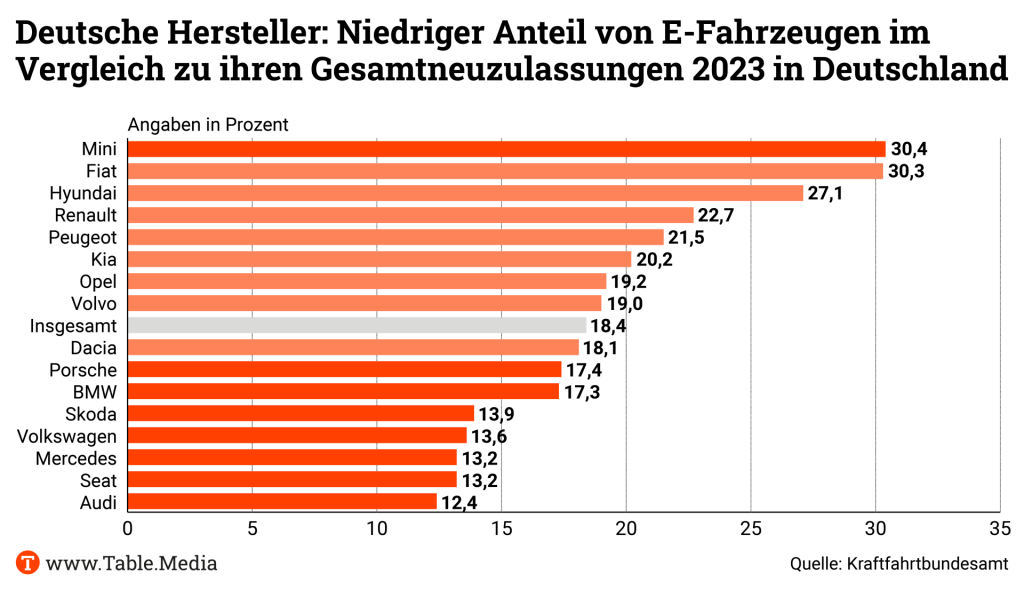

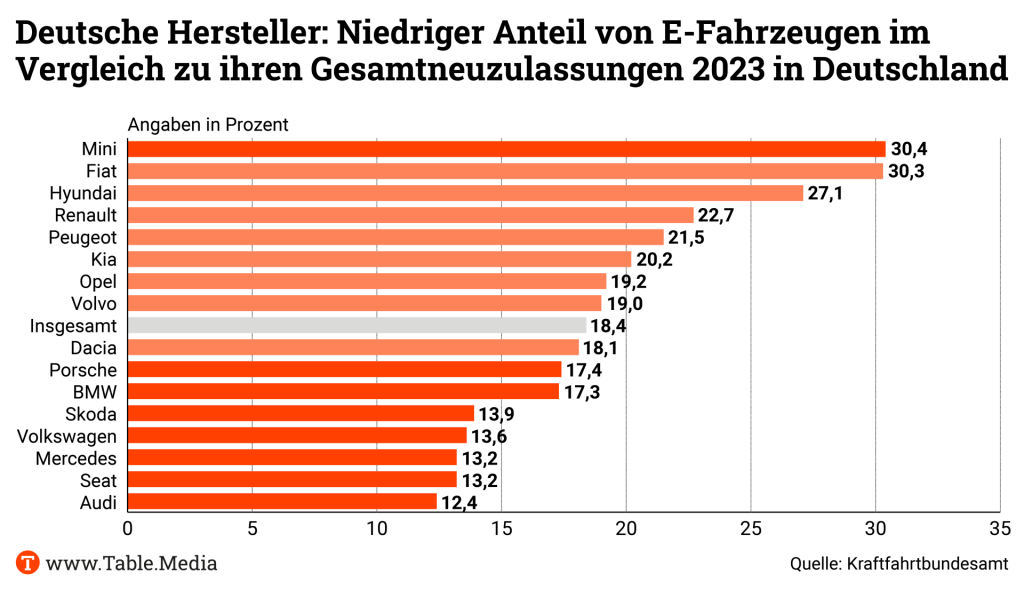

Die vor wenigen Tagen vorgelegten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigen, wo die Probleme liegen. Während die Zulassungszahlen in Deutschland insgesamt um 7,3 Prozent auf 2,84 Millionen Fahrzeuge stiegen, verzeichneten die Benziner überdurchschnittliche Zuwachsraten. Ihr Anteil stieg um 13,3 Prozent auf 34,4 Prozent. Der Anteil der Elektro-Pkw (BEV – Battery Electric Vehicle), der im Vorjahr noch um 30,1 Prozent gestiegen war, erhöhte sich 2023 nur noch um 11,4 Prozent auf 18,4 Prozent (2022: 17,7 Prozent).

Vor diesem Hintergrund erscheint das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen, kaum noch erreichbar. Derzeit liegt ihr Anteil am Fahrzeugbestand bei gut zwei Prozent. Das entspricht etwa 1,3 Millionen Fahrzeugen. Nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Verkehrswende wurden im Jahr 2023 durchschnittlich 1.433 Elektroautos pro Tag neu zugelassen. Das sei viel zu wenig. Deshalb müssten bis 2030 täglich 5.000 E-Fahrzeuge hinzukommen, um das gesteckte Ziel noch zu erreichen. Doch ohne die notwendigen Weichenstellungen wird das kaum gelingen.

Denn der Trend zu großen und ressourcenintensiven Autos ist ungebrochen. So waren die SUV mit 30,1 Prozent nicht nur das stärkste Segment bei den Neuzulassungen. Ihr Anteil stieg auch überdurchschnittlich um 10 Prozent. Auch Geländewagen (+11 Prozent), Sportwagen (+12,7 Prozent) und die Oberklasse (+12,9 Prozent) legten spürbar zu. Zusammen erreichten sie einen Anteil von 43,5 Prozent. Darunter hat auch die Umweltbilanz gelitten. Die CO₂-Emissionen der Pkw stiegen 2023 um 4,9 Prozent auf durchschnittlich 114,9 g/km. Im Vorjahr waren es noch 109,6 g/km.

Wie weit die einzelnen Automobilhersteller mit der Dekarbonisierung ihrer Antriebe sind, zeigt der Anteil der BEV an ihren Gesamtauslieferungen. Dabei hinkt der Vergleich mit reinen Elektroautoherstellern wie Tesla, die es leichter haben, weil sie ihr Geschäft nicht umstellen müssen. Auch der ewige Wettlauf, welche Marke oder welches Modell gerade bei den Verkaufszahlen vorne liegt, verstellt den Blick. Viel entscheidender ist, ob, wie schnell und in welchem Umfang ein Unternehmen seine Produktpalette elektrifiziert.

Die Ziele, die sich die Hersteller gesetzt haben, sind ambitioniert. BMW will bis 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt haben. Mercedes plant die vollständige Elektrifizierung bis zum Ende des Jahrzehnts, allerdings nur dort, wo es der Markt zulässt. Volkswagen hat den Ausstieg auf 2033 datiert.

Die Zahlen zeigen jedoch, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Während BMW im Jahr 2023 immerhin einen BEV-Anteil von 14,7 Prozent an allen Auslieferungen vorweisen kann, kommen Mercedes-Benz Cars nur auf 9,7 Prozent und die VW Group auf 8,3 Prozent. Bei Volkswagen Pkw waren es sogar nur 8,1 Prozent.

Bei den Zulassungszahlen in Deutschland im Jahr 2023 fällt zudem auf, dass der BEV-Anteil der deutschen Marken zum Teil deutlich unter dem von vergleichbaren ausländischen Herstellern liegt. So sind bei BMW 17,3 Prozent, bei Mercedes 13,2 Prozent und bei Volkswagen 13,6 Prozent der Neuzulassungen Elektrofahrzeuge. Bei Fiat sind es dagegen 30,3 Prozent, bei Hyundai 27,1 Prozent, bei Renault 22,7 Prozent und bei Peugeot 21,5 Prozent.

Das EU-Parlament hat am Mittwoch die Trilogeinigung über das Verbot von Greenwashing und irreführenden Produktinformationen (“Empowering Consumers for the Green Transition“) angenommen. Auch der Rat muss nun noch zustimmen, dann kann die Richtlinie in Kraft treten.

Das Gesetz soll Verbraucherinnen und Verbraucher vor irreführender Werbung schützen und ihnen helfen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Unter anderem wird die EU-Liste der unlauteren Geschäftspraktiken um eine Reihe von Praktiken ergänzt, die mit Greenwashing und dem geplanten Verschleiß von Produkten zusammenhängen. Allgemeine Umweltaussagen wie “umweltfreundlich”, “natürlich”, “biologisch abbaubar”, “klimaneutral” oder “öko” werden verboten, sofern diese nicht belegt werden.

Auch unbegründete Aussagen zur Haltbarkeit sind zukünftig verboten: Hersteller dürfen etwa nicht mehr dazu auffordern, Produkte früher auszutauschen, als unbedingt nötig. Dies ist zum Beispiel bei Druckertinte häufig der Fall.

Darüber hinaus sollen nur noch auf anerkannten Zertifizierungssystemen beruhende oder von staatlichen Stellen eingeführte Nachhaltigkeitssiegel erlaubt sein. Um Garantien, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen, hervorzuheben, wird ein neues Etikett eingeführt.

Wenn die Richtlinie vom Rat endgültig angenommen wird, wird sie danach im Amtsblatt veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten haben dann 24 Monate Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen. leo

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat eine Kampagne zur Organisierung der Beschäftigten von 13 Autoherstellern gestartet. Viele davon liegen in den konservativen Südstaaten, darunter Fabriken von BMW, Mercedes-Benz und VW. An deren US-Standorten gibt es bislang weder Mitbestimmung noch Tarifverträge. Insgesamt geht es um 36 Werke mit rund 150.000 Beschäftigten.

Die UAW hat im vergangenen Herbst sehr erfolgreich Tarifverhandlungen bei den “Big Three” der amerikanischen Autoindustrie geführt: Ford, General Motors und Stellantis mit der Hauptmarke Chrysler. Mehrwöchige Streiks erzwangen 25 Prozent mehr Lohn und Milliardeninvestitionen, um Standorte fit für den Übergang zur E-Motorisierung zu machen.

Nun will die UAW weitere Betriebe organisieren. “Wenn wir 2028 an den Verhandlungstisch zurückkehren, werden wir es nicht nur mit den Big Three, sondern mit den Big Five oder Big Six zu tun haben”, kündigte UAW-Präsident Shawn Fain zum Auftakt der Kampagne an.

Erste Erfolge konnte die UAW bereits verbuchen. Innerhalb weniger Wochen wurden bei VW und Mercedes-Benz jeweils mehr als 1.000 Unterstützerkarten gezeichnet. Das entspricht etwa 30 Prozent der Belegschaft. Um als Tarifpartei anerkannt zu werden, muss eine US-Gewerkschaft allerdings mehr als die Hälfte der Beschäftigten eines Betriebes hinter sich haben.

Die letzte Gewerkschaftswahl bei VW in Chattanooga fand im Juni 2019 statt. Sie ging für die UAW knapp verloren, nachdem das Unternehmen externe Experten zur Verhinderung von gewerkschaftlicher Organisierung engagiert hatte.

Unlautere Methoden des sogenannten “Union Busting” will der Europäische und Weltkonzernbetriebsrats diesmal nicht unbeantwortet lassen. In einem Brief an die Kollegen in den USA kündigte Betriebsratschefin Daniela Cavallo an: Jeder Versuch, eine Arbeitnehmervertretung zu verhindern, sei “ein schwerer Verstoß gegen unsere weltweit gültige Charta” und berge “das Risiko schwerwiegender Konsequenzen“.

Auch 35 US-Senatoren der Demokraten wandten sich mit einem Schreiben an die CEOs der 13 Automobilhersteller. “Alle Arbeitnehmer, egal in welchem Bundesstaat sie leben, sollten die Möglichkeit haben, frei und ungehindert einer Gewerkschaft beizutreten”, hieß es dort. ch

Anfang Februar stellt die EU-Kommission neben ihrem Vorschlag für das EU-Klimaziel 2040 auch eine Strategie für den Umgang industrieller Emissionen vor, um die Gesetzeslücken für CCS zu schließen. Aus einem Entwurf dieser Industrial-Carbon-Management-Strategie, der Table.Media vorliegt, geht hervor, dass die EU bis 2050 jährlich bis zu 450 Millionen Tonnen abscheiden muss, um im selben Jahr klimaneutral zu sein.

Durch den Aufbau eines “grenzüberschreitenden, frei zugänglichen CO₂-Transportnetzes” soll ein Binnenmarkt für abgeschiedenen Kohlenstoff entstehen, der anschließend entweder unterirdisch gespeichert oder industriell weiterverarbeitet wird. Die Angaben über nötige Investitionssummen und Pipeline-Kilometer sind in dem Entwurf noch offen.

Die EU plant derzeit, durch den Net Zero Industry Act ab 2030 jährlich 50 Millionen Tonnen CO₂ unterirdisch zu speichern. Laut dem Entwurf geht die Kommission offenbar aber davon aus, jährlich 80 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr abscheiden zu können. Deshalb plant sie gemäß dem Entwurf, mehr wirtschaftliche Anreize für die Ermittlung und den Bau weiterer Speicherkapazitäten zu setzen.

Dies könne entweder durch die Integration von CO₂-Entnahmezertifikaten in das ETS oder durch die Schaffung eines separaten Handelsmechanismus geschehen, der direkt oder indirekt mit dem ETS verbunden wäre. Schließlich sollen bis 2040 mindestens 200 Millionen Tonnen CO₂ jedes Jahr gespeichert werden können, heißt es in dem Entwurf der Strategie.

Offenbar plant die Kommission auch die Ausweitung der industriellen Nutzung von abgeschiedenem Kohlenstoff. Es seien “zusätzliche Maßnahmen” erforderlich, um den Klimavorteil von abgeschiedenem CO₂ anstelle von fossilem Kohlenstoff für andere Anwendungen anzuerkennen, heißt es. So könne es als Rohstoff für die Chemieindustrie verwendet werden, beispielsweise zur Herstellung von Polymeren, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Farben, Reinigungsmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln. Die Kommission beziffert den CO₂-Bedarf des Chemiesektors allein auf jährlich etwa 125 Millionen Tonnen oder rund 450 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Dieser Bedarf werde derzeit von fossilem CO₂ gedeckt.

Die Kommission will deshalb einen Rechtsrahmen schaffen, um Herkunft, Transport und Verwendung von abgeschiedenem CO₂ verfolgen zu können und einen Preisanreiz für dessen Nutzung zu schaffen. luk/ber

Nachhaltigkeit sei “generell nur ein Randphänomen der Unternehmensberichterstattung“, schreibt Lutz Frühbrodt, Studiengangsleiter Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der TU Würzburg-Schweinfurt. Der ehemalige Journalist hat für die Otto-Brenner-Stiftung die Studie “Konzerne im Klimacheck” verfasst, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Sein Fazit: Obwohl gesetzliche Regelungen Unternehmen zunehmend verpflichten, Daten und Kennzahlen zu sozialen und ökologischen Aspekten zu publizieren, nutzen Medien diese kaum für eine ganzheitliche Betrachtung.

Vier Unternehmen hat er für die Studie beispielhaft genauer angeschaut: Deutsche Telekom, EnBW, Deutsche Bahn und die Würth-Gruppe. Die Ergebnisse der Analyse:

“Frappierend” sei, dass Wirtschaftsjournalisten das Thema Nachhaltigkeit sogar dann aussparen, wenn Management oder Investoren es zur Sprache bringen. Die wirtschaftsjournalistische Herangehensweise sei daher “nicht mehr völlig zeitgemäß”. Trotz des gestiegenen Interesses versorgten die Wirtschaftsredaktionen ihr Gesamtpublikum “offenbar nicht ausreichend mit klimarelevanten Informationen über Unternehmen”. Dies gelte noch stärker für die Zielgruppe der Investoren.

Allerdings basiert die Untersuchung auf einer schmalen Datenbasis. Unberücksichtigt bleibt die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsthemen, unabhängig von Terminen wie Bilanzpressekonferenzen und Hauptversammlungen. cd

Die NGO Finance Watch hat einen Expertenleitfaden für den EU-Rahmen für nachhaltige Finanzen veröffentlicht. Das etwa 60-seitige Dokument beleuchtet die verschiedenen zugehörigen Gesetze und zeigt, wie sie miteinander zusammenhängen. Dabei reflektiert Finance Watch sowohl die Fortschritte in der Regulierung nachhaltiger Finanzen als auch die Lücken, die ihrer Meinung nach noch bestehen.

Zur Zielgruppe des Leitfadens zählen alle, die sich mit dem Thema befassen, etwa politische Entscheidungsträger und Verantwortliche in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Der Bericht soll ihnen helfen, den komplexen EU-Rechtsrahmen besser zu verstehen. Dazu sei es vor allem notwendig, den Zusammenhang der drei Gesetze zu verstehen, die grundlegende Transparenzanforderungen auf der Ebene der Beteiligungsunternehmen, der Finanzinstitute und der Finanzprodukte festlegt: die EU-Taxonomie, die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzen (SFDR).

Finance Watch empfiehlt darüber hinaus der EU-Kommission, den Rahmen zu verbessern, indem sie

Drei große Veranstaltungen mit zahlreichen Vorträgen und Diskussionspodien diskutieren Zukunft und Transformation von Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion und Energie.

Das 16. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) vom 17.-20. Januar steht unter dem Motto “Ernährungssysteme der Zukunft: Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger” und beschäftigt sich vor allem mit nachhaltiger und resilienter Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und der Erreichung der SDGs im Rahmen der Agenda 2030 der UN. An der Veranstaltung nehmen rund 70 Agrarministerinnen und -minister aus aller Welt sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von mehr als zehn internationalen Organisationen, wie FAO, OECD, WTO und Weltbank teil. Das “17. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung” am 24. und 25. Januar widmet sich unterdessen der Lage der Landwirtschaft in Deutschland. In insgesamt 28 Fachforen geht es um “Rahmenbedingungen für die regionale Wertschöpfung”, um “Partizipation, Vernetzung und bürgerschaftliches Engagement”, um “Arbeitswelt und Transformation”, wobei auch das Thema Digitalisierung im ländlichen Raum auf der Agenda steht, und nicht zuletzt um “Regionale Wertschöpfung als Motor für Nachhaltigkeit und Klimaschutz”. Der Kongress “Kraftstoffe der Zukunft” am 22. und 23. Januar gibt vor allem Vertretern der Energiewirtschaft und Fürsprechern alternativer Kraftstoffe eine Bühne.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Veranstaltungen einzelner Verbände, etwa der katholischen Landjugend oder des Bundesverbands Deutscher Milchviehzüchter. lf

Macron und die Frauen – gelobt und kaltgestellt – FAZ

Alle Schlüsselressorts im neuen französischen Kabinett sind mit Männern besetzt, die geheimen Sitzungen des Sicherheitskabinetts finden fortan in reinen Männerrunden statt. Macron sehe sich als feministischer Vorreiter, für seine Art der Machtausübung habe das jedoch keine Folgen, schreibt Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. Zum Artikel

ESG: Schluss mit Nachhaltigkeit – Die Zeit

Vor der Covid-19-Pandemie stiegen Investments in ESG-Fonds an der Wall Street. Doch nun macht nicht nur der größte Vermögensanleger Blackrock einen Rückzieher. Heike Buchter fragt: Ist Nachhaltigkeit out? Zum Artikel

Landwirtschaft: Sind Zertifikate für mehr Nachhaltigkeit eine Lösung? – NDR

Mithilfe sogenannter Umweltzertifikate könnte die nachhaltige Transformation der Landwirtschaft vorangetrieben werden. Das ist eine Idee der Uni Kiel. Doch der Bauernverband hat Zweifel an der Umsetzbarkeit, schreibt Fabian Boerger. Zum Artikel

Die Fahrradbranche entdeckt das Recycling – NZZ

Regionale Produktion, alternative und langlebige Werkstoffe, mehr Recycling oder grüne Verpackungen: Das Nachhaltigkeitsbewusstsein im Zweiradsektor wächst, berichtet Matthias Pfannmüller. Zum Artikel

Energieschocks aus 2022: Wirtschaft kämpft noch immer mit Folgen – Euractiv

Die EU-Kommission macht sich Sorgen um die anhaltende Belastung der europäischen Wirtschaft durch hohe Gas- und Strompreise. Frédéric Simon schreibt, dass eine Diversifizierung der Energiequellen, der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien und europäischer Verbundnetze, sowie die Dekarbonisierung der Industrie eine Lösung sein könnten. Zum Artikel

China hängt Europa bei Wasserstoff ab – Energate

Karsten Wiedemann berichtet über ein Papier des Verbands der Elektrotechnik (VDE), demzufolge China mehr als viermal mehr Wasserstoff mittels Elektrolyseuren herstellen kann als Europa. Es drohe eine neue Abhängigkeit: statt von Gas- und Ölimporten zukünftig von Wasserstoff. Zum Artikel

Schatten über Hamburgs Solardach-Pflicht – Die Tageszeitung

Hamburg streitet über eine Pflicht, auf neue und erneuerte Dächer Solaranlagen zu installieren, analysiert Jonas Graeber. Immobiliengesellschaften kritisieren eine “Dach-Enteignung”, Umweltschützer fürchten eine Aufweichung des geplanten Klimaschutzgesetzes. Zum Artikel

Greenland is losing more ice than we thought. Here’s what it means for our oceans – Washington Post

Einer neuen Studie zufolge hat der grönländische Eisschild 20 Prozent mehr Eis verloren, als Wissenschaftler bisher angenommen haben. Dies birgt potenzielle Probleme für die Zirkulationsmuster der Ozeane und den Anstieg des Meeresspiegels, schreiben Kasha Patel und Chris Mooney. Zum Artikel

Zwei Jahre nach dem Antritt der selbst ernannten Fortschrittskoalition steht Deutschland gefühlt vor einem politischen Erdbeben. Die Umfragen lassen nichts Gutes ahnen. Regierungen der demokratischen Mitte sind nach den nächsten Landtagswahlen alles andere als selbstverständlich.

Wie kann Politik in einer Zeit multipler Krisen das Versprechen von Fortschritt einlösen, ohne Menschen zu überfordern?

Dazu lohnt es sich zu verstehen, wie Politik zwischen notwendigen Veränderungen, wissenschaftlichen Fakten, parteipolitischen Zielen und Interessenvertretungen gemacht wird oder gemacht werden sollte.

Nach den Haushaltsplänen der Ampel sollen die Landwirtschaftsbetriebe unverhältnismäßig einstecken. Der Abbau umweltschädlicher Subventionen in der Landwirtschaft bleibt theoretisch richtig. Allein, es fehlen den Bauern die Alternativen.

Die Proteste entfesseln eine aufgestaute Wut. Der Frust im ländlichen Raum, in dem die Landwirtschaft eine tragende Säule ist, sitzt tiefer. Dieser Frust hat seine Gründe in der Vernachlässigung des ländlichen Raums, in einer metropolzentrischen Perspektive, in der Verabsolutierung der Klimapolitik bei zugleich überbordender Bürokratie und Feinsteuerung.

In der Klimadebatte hieß es lange, dass Kompromisse nicht gegen die Klimakrise ankämen. Das ist falsch. Nur Kompromisse schaffen soziale Akzeptanz und damit Geschwindigkeit in der Breite. Solange wir in einer Demokratie leben, ist der Fortschritt immer ein Kompromiss. Beim Kampf gegen den Klimawandel braucht es mehr Toleranz gegenüber Lösungen.

In Deutschland präsentieren zu viele politische Akteure vermeintlich einfache Lösungen. Sie erzählen uns, wie wir bauen, heizen, essen, uns fortbewegen sollen.

Diese Klarheit in der Ableitung aus der Analyse gibt es aber nicht. Eine gute Politikanalyse braucht die Vielfalt bei der Bewertung der Handlungsoptionen und eine Folgenabschätzung in der Realität.

Die Politik muss die Positionen von Experten in der Agrarbranche, der Energie, der Ökonomie und den Sozialbereichen gleichermaßen hören und abwägen. Demokratien können nur überleben, wenn politische Prozesse unterschiedliche Interessen einbinden und ausgleichen, Abwägungen treffen und Korrekturen zulassen.

Unsere Lebensräume sind entmischt. Vielerorts existieren ganze Stadtteile, wo nur eine bestimmte soziale Schicht wohnt. Hier energieeffiziente Quartiere für gut betuchte, dort unsanierte Quartiere für Menschen mit geringem Einkommen. Eine gefährliche Entwicklung.

Neben der sozialen Entmischung gibt es auch eine räumliche Entmischung. Seit Jahren zementiert die Industrie- und Wirtschaftspolitik die Kluft zwischen Stadt und Land.

Metropolen bekommen immer mehr Investitionen. Da wo etwas schon da ist, kommt neues Geld hinzu, diese Logik ist räumlich-sozial extrem schädlich.

Die Politik muss lernen, dass jeder Ort für Menschen funktionieren muss. Zwar hat jeder “Raum” seine Stärken, etwa die kulturellen Angebote einer urbanen Stadt oder die Erholungsräume einer ländlichen Region. Die Grundversorgung und Daseinsvorsorge rund um Energie, Gesundheit, Bildung, Verkehr und so weiter müssen aber in beiden Räumen funktionieren. Wenn selbst eine Stadt wie Weimar keinen ICE-Halt mehr bekommt, dann läuft etwas falsch.

Seit Jahren nimmt die Bürokratie in Verwaltung, Bau, Gesundheitswesen und Unternehmen zu. Überregulierung produziert Frust und Fehlentwicklungen. Auch in der Landwirtschaft: Mehr ökologische Düngemittel, erfordern mehr Tierausscheidungen, was wiederum mehr Tiere und mehr Tierwohl erfordert. Ergebnis: ein hoher Flächenverbrauch, der als Flächenfraß kritisiert wird. Was aber oft vergessen wird: Der ländliche Raum bindet mehr CO₂-Emissionen als städtische Regionen, die Hochburgen des Ressourcenverbrauchs sind. Auch ein “urban gardening” für Selbstversorgung mit Gemüse und Obst wird nie die Uraufgabe ländlichen Raums, nämlich Lebensmittelversorgung, übernehmen.

Die Gesetzgebung nimmt zu oft eine städtische Perspektive ein, die die Belange der ländlichen Räume übersieht. Beispiel Mobilitätswende: Die Elektro-Infrastruktur und der ÖPNV sind auf dem Land völlig unzureichend ausgebaut. Ein digital vernetztes Mobilitätsangebot würde helfen, setzt aber eine flächendeckende Digitalisierung voraus. Es gibt auch in der Mobilitätswende nicht “die” eine einfache Lösung, die für alle Menschen gut funktioniert.

Bei der inzwischen abgeschwächten EU-Sanierungspflicht war den Gesetzgebern offenbar unklar oder egal, dass es bei den hiesigen Gebäuden zu 25 Prozent um ältere Einfamilienhäuser handelt, die oft im ländlichen Raum liegen. Eine sozial-räumliche Ausdifferenzierung der Energiepolitik fehlte. Es gibt Alternativen, von seriellem Sanieren von Geschoßwohnungsbau über den Einbezug öffentlicher Gebäuden bis hin zu Quartiers- und kommunalen Lösungen.

Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz (Heizungsgesetz) führte am Ende zu mehr Gas- und Ölheizungen, bevor die Regierung mit der kommunalen Wärmeplanung ihren falschen Fokus auf einzelne Technologien korrigierte. Im Heizungsgesetz fehlte der Blick für räumliche Unterschiede und lokale Lösungen.

Zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land gehört auch eine Arbeits- und Industriepolitik, die weniger stadt- und metropolzentrisch ist. Nötig ist eine Förderpolitik, die das Umland als Bindeglied zwischen Stadt und Land mitdenkt. Nur eine gleichwertige leistungsfähige Infrastruktur hilft, ländliche Räume attraktiv für junge Menschen und Unternehmen zu machen, und zwar langfristig.

Ohne diese Basis bleibt das Versprechen “gleichwertige Lebensverhältnisse” ein Verwalten von Mangel und Strukturschwäche. Es ist deshalb höchste Zeit für eine sozial- und räumliche ausdifferenzierte Politik, die die Regionen in ihren Stärken und Schwächen einbindet. Wir brauchen einen ganzheitlichen “Masterplan Lebensraum 2050”, der städtischen und räumlichen Besonderheiten gerecht wird. Ein Masterplan, der es uns ermöglicht, unseren Kindern Städte und Dörfer zu hinterlassen, in denen es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Wohnraum oder Versorgung gibt. Es wären wahrhaft nachhaltige Dörfer und Städte.

Lamia Messari-Becker ist 1973 in Marokko geboren, lebte dort bis zu ihrem 18. Lebensjahr. 1992 zog sie nach Deutschland, studierte von 1994 bis 2001 Bauingenieurswesen an der TU Darmstadt. Dort hat sie 2006 auch zur CO₂-Emissionsminderung bei Bestandswohngebäuden promoviert. Neben ihrer Professur für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, die sie 2014 antrat, ist sie unter anderem Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen (2016-2020) und im Expertenkreis Zukunft Bau des Bundes (2017-2022) gewesen. Außerdem ist sie Mitglied im Club of Rome International.

seit Wochen versuchen Freiwillige an den Stränden der spanischen Atlantikküste, Millionen weißer, linsengroßer Plastikkörner einzusammeln. Im Dezember hatte ein Frachtschiff mehrere Container verloren – darunter auch einen mit 26 Tonnen Kunststoffpellets. Leonie Düngefeld hat recherchiert, was das für die geplanten EU-Regeln gegen Verschmutzung durch Mikroplastik bedeutet, und ob das Risiko zukünftiger Katastrophen verringert werden kann.

Den Anschluss an die E-Mobilität zu verlieren, ist das Risiko der deutschen Automobilindustrie. Zwar haben die großen Konzerne im vergangenen Jahr Rekordgewinne gemacht. Das könnte in Zukunft aber schwieriger werden, wie Carsten Hübner berichtet, denn die Profite basieren bislang auf großen Verbrennermotoren. Andere Hersteller haben die Nase vorn, was E-Fahrzeuge angeht.

Verlust in einem anderen Sinn bemängelt Lamia Messari-Becker in ihrem Standpunkt. Der Gesetzgeber habe das Gefühl verloren, dass die Belange von Stadt und Land gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Sie fordert deshalb einen Masterplan für eine sozial- und räumlich ausdifferenzierte Politik.

Ein Hinweis in eigener Sache: Der Research.Table feiert seinen 1. Geburtstag. Als Geschenk an die Leserinnen und Leser gibt es nun die ersten zehn Teile der Serie “Wissenschaftliche Politikberatung – quo vadis?” als Reader. Das Heft mit Statements von Bärbel Bas, Helge Braun, Christine Falk, Caspar Hirschi, Veronika Grimm und anderen kann kostenlos heruntergeladen werden.

Die Abgeordneten im EU-Parlament haben am Donnerstag in Straßburg anlässlich der Umweltkatastrophe in Nordspanien wirksame Maßnahmen gegen den Verlust von Kunststoffpellets gefordert. “Diese Katastrophe ist leider nur die Spitze eines Eisbergs”, sagte Ska Keller (Grüne). “Es sind nicht einmal ein Prozent der Plastikpellets, die jedes Jahr verloren gehen.” Keller ist Schattenberichterstatterin für einen Gesetzentwurf, der dieses Problem adressiert und den Umwelteintrag von Mikroplastik reduzieren soll.

26 Tonnen Kunststoffgranulat, also Millionen weißer, linsengroßer Plastikpellets, sind im Dezember vor der portugiesischen Küste aus einem über Bord gegangenen Frachtcontainer ins Meer gelangt. In anderen Fällen war die Menge deutlich größer: 2021 geriet das Containerschiff “X-Press Pearl” vor der Küste Sri Lankas in Brand und sank. 11.000 Tonnen Kunststoffgranulat wurden dabei freigesetzt.

Dabei sind Unfälle beim Transport nicht die einzige Situation, in der Kunststoffpellets in die Umwelt gelangen. Die Verluste können an unterschiedlichen Stellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auftreten: in der Produktion neuer oder recycelter Pellets, in der Verarbeitung, während des Transports und in der Abfallbewirtschaftung. Ursachen sind zum Beispiel Verpackungsschäden, eine fehlende Abwasseraufbereitung in den Unternehmen oder ein nachlässiger Umgang mit den Pellets.

Die Pellets sind Vorprodukte für sämtliche Plastikartikel. Sie werden aus Erdöl hergestellt und anschließend weiterverarbeitet. Die europäische Industrie verwendet laut dem Verband Plastics Europe Kunststoffrohstoffe in hauptsächlich drei Formen:

Laut Angaben des Bundesforschungsministeriums wurden 2019 in Deutschland 12 Millionen Tonnen

Kunststoffpellets produziert, 15.000 Tonnen gelangen pro Jahr in die Umwelt. Eine Methode, um die Pelletverluste akkurat zu messen, gibt es bisher allerdings nicht. Die EU-Kommission schätzt die Menge der EU-weiten Verluste auf 52.140 bis 184.290 Tonnen im Jahr.

Gelangen die Pellets in die Umwelt, bergen sie nicht nur eine direkte Gefahr für die Natur vor der spanischen Küste: dort drohen Vögel, Fische und Schalentiere an den winzigen Kügelchen zu ersticken. Mit der Zeit wird das Granulat in der Umwelt jedoch weiter zersetzt – und ist neben Farben, Reifen und Textilien eine der größten Quellen für Mikroplastik.

Die EU will die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt bis 2030 um 30 Prozent reduzieren. Dazu soll auch der Gesetzesvorschlag beitragen, den EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius im Oktober vorgestellt hat. Demnach sollen alle Akteure, die mit Kunststoffgranulat umgehen, gesetzlich verpflichtet sein, Verluste zu vermeiden und einen Plan zur Risikobewertung zu erstellen. Im Falle eines Verlustes müssen sie unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beseitigen.

Zudem müssen sie ihre Wirtschaftsaktivitäten mit Pellets bei den zuständigen Behörden melden. Größere Unternehmen benötigen ein Zertifikat, das von unabhängigen Dritten ausgestellt wird. Kleinere Unternehmen müssen eine Eigenerklärung abgeben. Die Kommission verspricht sich von den Maßnahmen, dass die Freisetzung von Kunststoffgranulat um bis zu 74 Prozent verringert wird.

Je nach Größe der Anlage oder Transporttätigkeit sollen sich die Akteure an bestimmte bewährte Verfahren zur Handhabung halten, die bereits von Vorreitern in der Branche umgesetzt wurden. Der Verband Plastics Europe hat beispielsweise die freiwillige Initiative “Zero Pellet Loss” ins Leben gerufen. Darüber hinaus ist der Verband europäischer Hauptveranstalter des globalen Programms “Operation Clean Sweep”. Die Mitgliedsunternehmen verpflichten sich darin zu Maßnahmen wie:

Am Entwurf der EU-Kommission erscheint eines vor allem im Kontext des Unfalls vor der portugiesischen Küste unlogisch: Der Seeverkehr wird nicht angesprochen. Das Argument der Kommission: Eine entsprechende Regelung würde nur funktionieren, wenn sie weltweit gelte. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) arbeite bereits daran. “Die EU setzt sich bei der IMO für wirksame Regeln ein”, sagte Sinkevičius am Donnerstag im Parlament. “Damit vermeidet man einen Flickenteppich aus unterschiedlichen nationalen und regionalen Vorschriften, denn viele Container werden ja in Häfen außerhalb der EU verladen.”

Bei einer Aussprache im Umweltausschuss (ENVI) vergangene Woche forderten sozialdemokratische, grüne und linke Abgeordnete, trotzdem Vorschriften für den Transport der Pellets auf See zu ergänzen. Die Kommission zeigte sich offen für Verbesserungen am Gesetzentwurf. So sei etwa eine Unterscheidung zwischen dem internationalen Seeverkehr und dem Seeverkehr innerhalb der EU denkbar, um Regeln für letzteren zu schaffen.

Schattenberichterstatterin Keller sprach sich zudem dafür aus, neben den Pellets auch die weiteren Plastikvorprodukte – Flocken und Pulver – ins Gesetz aufzunehmen. Darüber hinaus sind Parlament und Kommission sich auch bei der Größe der betroffenen Unternehmen noch nicht einig; die Kommission will weniger strenge Vorgaben für kleinere Unternehmen.

Dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird, ist unwahrscheinlich. Der Rat hat anscheinend keinerlei Ambitionen, das Dossier schnell voranzubringen. Der Umweltausschuss des Parlaments wird am 19. März über den Bericht abstimmen, die Abstimmung im Plenum ist für April geplant. Bis zu den Wahlen Anfang Juni bleibt wenig Zeit für die Trilogverhandlungen.

In der Seeschifffahrts-Organisation der UN arbeitet der zuständige Unterausschuss für den Schutz der Meeresumwelt bereits seit einiger Zeit an Empfehlungen für den internationalen Seeverkehr. In einem zurzeit zirkulierenden Entwurf empfiehlt er:

Der Unterausschuss wird die Empfehlungen auf seiner nächsten Sitzung voraussichtlich fertigstellen, sodass diese vom verantwortlichen Ausschuss der Behörde im Frühjahr 2024 verabschiedet werden können.

Die deutschen Automobilhersteller konnten ihre Verkäufe im Jahr 2023 zum Teil zwar deutlich steigern. Der Volkswagen-Konzern (alle Marken) lieferte 9,24 Millionen Fahrzeuge aus (+11,8 Prozent). Die BMW Group erzielte mit knapp 2,56 Millionen Fahrzeugen einen neuen Absatzrekord (+6,5 Prozent). Die Mercedes-Benz Group konnte ihre Auslieferungen moderat auf rund 2,49 Millionen Fahrzeuge steigern (+1,5 Prozent).

Doch die deutschen Autobauer werden von den Versäumnissen der Vergangenheit ausgebremst. Sie sind nicht nur zu spät in die Elektromobilität eingestiegen, sondern tun sich nach wie vor schwer mit dem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie. Hinzu kommt, dass sie nach wie vor hauptsächlich auf große, margenstarke Fahrzeuge setzen. Damit überlassen sie den entstehenden Massenmarkt mit den zu erwartenden Skaleneffekten vor allem der ausländischen Konkurrenz. Das erschwert die Transformation der Unternehmen und schmälert ihren Beitrag zur Mobilitätswende in Deutschland.

Constantin Gall, Managing Partner und Mobilitätsexperte beim Beratungsunternehmen EY, warnt daher vor zu viel Optimismus. Die im dritten Quartal 2023 erzielten Rekorde bei Umsatz und Gewinn seien vor allem “Rekorde der Vergangenheit”. 2024 werde deutlich schwieriger. “Der Umstieg auf Elektromobilität wird zur entscheidenden Bewährungsprobe für die Branche“, ist sich Gall sicher und prognostiziert für 2024 sinkende Verkaufszahlen für Elektroautos. “Wo nicht gefördert und in eine gute Ladeinfrastruktur investiert wird, werden nur wenige Elektroautos verkauft”, so der Experte.

Die vor wenigen Tagen vorgelegten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigen, wo die Probleme liegen. Während die Zulassungszahlen in Deutschland insgesamt um 7,3 Prozent auf 2,84 Millionen Fahrzeuge stiegen, verzeichneten die Benziner überdurchschnittliche Zuwachsraten. Ihr Anteil stieg um 13,3 Prozent auf 34,4 Prozent. Der Anteil der Elektro-Pkw (BEV – Battery Electric Vehicle), der im Vorjahr noch um 30,1 Prozent gestiegen war, erhöhte sich 2023 nur noch um 11,4 Prozent auf 18,4 Prozent (2022: 17,7 Prozent).

Vor diesem Hintergrund erscheint das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen, kaum noch erreichbar. Derzeit liegt ihr Anteil am Fahrzeugbestand bei gut zwei Prozent. Das entspricht etwa 1,3 Millionen Fahrzeugen. Nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Verkehrswende wurden im Jahr 2023 durchschnittlich 1.433 Elektroautos pro Tag neu zugelassen. Das sei viel zu wenig. Deshalb müssten bis 2030 täglich 5.000 E-Fahrzeuge hinzukommen, um das gesteckte Ziel noch zu erreichen. Doch ohne die notwendigen Weichenstellungen wird das kaum gelingen.

Denn der Trend zu großen und ressourcenintensiven Autos ist ungebrochen. So waren die SUV mit 30,1 Prozent nicht nur das stärkste Segment bei den Neuzulassungen. Ihr Anteil stieg auch überdurchschnittlich um 10 Prozent. Auch Geländewagen (+11 Prozent), Sportwagen (+12,7 Prozent) und die Oberklasse (+12,9 Prozent) legten spürbar zu. Zusammen erreichten sie einen Anteil von 43,5 Prozent. Darunter hat auch die Umweltbilanz gelitten. Die CO₂-Emissionen der Pkw stiegen 2023 um 4,9 Prozent auf durchschnittlich 114,9 g/km. Im Vorjahr waren es noch 109,6 g/km.

Wie weit die einzelnen Automobilhersteller mit der Dekarbonisierung ihrer Antriebe sind, zeigt der Anteil der BEV an ihren Gesamtauslieferungen. Dabei hinkt der Vergleich mit reinen Elektroautoherstellern wie Tesla, die es leichter haben, weil sie ihr Geschäft nicht umstellen müssen. Auch der ewige Wettlauf, welche Marke oder welches Modell gerade bei den Verkaufszahlen vorne liegt, verstellt den Blick. Viel entscheidender ist, ob, wie schnell und in welchem Umfang ein Unternehmen seine Produktpalette elektrifiziert.

Die Ziele, die sich die Hersteller gesetzt haben, sind ambitioniert. BMW will bis 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt haben. Mercedes plant die vollständige Elektrifizierung bis zum Ende des Jahrzehnts, allerdings nur dort, wo es der Markt zulässt. Volkswagen hat den Ausstieg auf 2033 datiert.

Die Zahlen zeigen jedoch, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Während BMW im Jahr 2023 immerhin einen BEV-Anteil von 14,7 Prozent an allen Auslieferungen vorweisen kann, kommen Mercedes-Benz Cars nur auf 9,7 Prozent und die VW Group auf 8,3 Prozent. Bei Volkswagen Pkw waren es sogar nur 8,1 Prozent.

Bei den Zulassungszahlen in Deutschland im Jahr 2023 fällt zudem auf, dass der BEV-Anteil der deutschen Marken zum Teil deutlich unter dem von vergleichbaren ausländischen Herstellern liegt. So sind bei BMW 17,3 Prozent, bei Mercedes 13,2 Prozent und bei Volkswagen 13,6 Prozent der Neuzulassungen Elektrofahrzeuge. Bei Fiat sind es dagegen 30,3 Prozent, bei Hyundai 27,1 Prozent, bei Renault 22,7 Prozent und bei Peugeot 21,5 Prozent.

Das EU-Parlament hat am Mittwoch die Trilogeinigung über das Verbot von Greenwashing und irreführenden Produktinformationen (“Empowering Consumers for the Green Transition“) angenommen. Auch der Rat muss nun noch zustimmen, dann kann die Richtlinie in Kraft treten.

Das Gesetz soll Verbraucherinnen und Verbraucher vor irreführender Werbung schützen und ihnen helfen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Unter anderem wird die EU-Liste der unlauteren Geschäftspraktiken um eine Reihe von Praktiken ergänzt, die mit Greenwashing und dem geplanten Verschleiß von Produkten zusammenhängen. Allgemeine Umweltaussagen wie “umweltfreundlich”, “natürlich”, “biologisch abbaubar”, “klimaneutral” oder “öko” werden verboten, sofern diese nicht belegt werden.

Auch unbegründete Aussagen zur Haltbarkeit sind zukünftig verboten: Hersteller dürfen etwa nicht mehr dazu auffordern, Produkte früher auszutauschen, als unbedingt nötig. Dies ist zum Beispiel bei Druckertinte häufig der Fall.

Darüber hinaus sollen nur noch auf anerkannten Zertifizierungssystemen beruhende oder von staatlichen Stellen eingeführte Nachhaltigkeitssiegel erlaubt sein. Um Garantien, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen, hervorzuheben, wird ein neues Etikett eingeführt.

Wenn die Richtlinie vom Rat endgültig angenommen wird, wird sie danach im Amtsblatt veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten haben dann 24 Monate Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen. leo

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat eine Kampagne zur Organisierung der Beschäftigten von 13 Autoherstellern gestartet. Viele davon liegen in den konservativen Südstaaten, darunter Fabriken von BMW, Mercedes-Benz und VW. An deren US-Standorten gibt es bislang weder Mitbestimmung noch Tarifverträge. Insgesamt geht es um 36 Werke mit rund 150.000 Beschäftigten.

Die UAW hat im vergangenen Herbst sehr erfolgreich Tarifverhandlungen bei den “Big Three” der amerikanischen Autoindustrie geführt: Ford, General Motors und Stellantis mit der Hauptmarke Chrysler. Mehrwöchige Streiks erzwangen 25 Prozent mehr Lohn und Milliardeninvestitionen, um Standorte fit für den Übergang zur E-Motorisierung zu machen.

Nun will die UAW weitere Betriebe organisieren. “Wenn wir 2028 an den Verhandlungstisch zurückkehren, werden wir es nicht nur mit den Big Three, sondern mit den Big Five oder Big Six zu tun haben”, kündigte UAW-Präsident Shawn Fain zum Auftakt der Kampagne an.

Erste Erfolge konnte die UAW bereits verbuchen. Innerhalb weniger Wochen wurden bei VW und Mercedes-Benz jeweils mehr als 1.000 Unterstützerkarten gezeichnet. Das entspricht etwa 30 Prozent der Belegschaft. Um als Tarifpartei anerkannt zu werden, muss eine US-Gewerkschaft allerdings mehr als die Hälfte der Beschäftigten eines Betriebes hinter sich haben.

Die letzte Gewerkschaftswahl bei VW in Chattanooga fand im Juni 2019 statt. Sie ging für die UAW knapp verloren, nachdem das Unternehmen externe Experten zur Verhinderung von gewerkschaftlicher Organisierung engagiert hatte.

Unlautere Methoden des sogenannten “Union Busting” will der Europäische und Weltkonzernbetriebsrats diesmal nicht unbeantwortet lassen. In einem Brief an die Kollegen in den USA kündigte Betriebsratschefin Daniela Cavallo an: Jeder Versuch, eine Arbeitnehmervertretung zu verhindern, sei “ein schwerer Verstoß gegen unsere weltweit gültige Charta” und berge “das Risiko schwerwiegender Konsequenzen“.

Auch 35 US-Senatoren der Demokraten wandten sich mit einem Schreiben an die CEOs der 13 Automobilhersteller. “Alle Arbeitnehmer, egal in welchem Bundesstaat sie leben, sollten die Möglichkeit haben, frei und ungehindert einer Gewerkschaft beizutreten”, hieß es dort. ch

Anfang Februar stellt die EU-Kommission neben ihrem Vorschlag für das EU-Klimaziel 2040 auch eine Strategie für den Umgang industrieller Emissionen vor, um die Gesetzeslücken für CCS zu schließen. Aus einem Entwurf dieser Industrial-Carbon-Management-Strategie, der Table.Media vorliegt, geht hervor, dass die EU bis 2050 jährlich bis zu 450 Millionen Tonnen abscheiden muss, um im selben Jahr klimaneutral zu sein.

Durch den Aufbau eines “grenzüberschreitenden, frei zugänglichen CO₂-Transportnetzes” soll ein Binnenmarkt für abgeschiedenen Kohlenstoff entstehen, der anschließend entweder unterirdisch gespeichert oder industriell weiterverarbeitet wird. Die Angaben über nötige Investitionssummen und Pipeline-Kilometer sind in dem Entwurf noch offen.

Die EU plant derzeit, durch den Net Zero Industry Act ab 2030 jährlich 50 Millionen Tonnen CO₂ unterirdisch zu speichern. Laut dem Entwurf geht die Kommission offenbar aber davon aus, jährlich 80 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr abscheiden zu können. Deshalb plant sie gemäß dem Entwurf, mehr wirtschaftliche Anreize für die Ermittlung und den Bau weiterer Speicherkapazitäten zu setzen.

Dies könne entweder durch die Integration von CO₂-Entnahmezertifikaten in das ETS oder durch die Schaffung eines separaten Handelsmechanismus geschehen, der direkt oder indirekt mit dem ETS verbunden wäre. Schließlich sollen bis 2040 mindestens 200 Millionen Tonnen CO₂ jedes Jahr gespeichert werden können, heißt es in dem Entwurf der Strategie.

Offenbar plant die Kommission auch die Ausweitung der industriellen Nutzung von abgeschiedenem Kohlenstoff. Es seien “zusätzliche Maßnahmen” erforderlich, um den Klimavorteil von abgeschiedenem CO₂ anstelle von fossilem Kohlenstoff für andere Anwendungen anzuerkennen, heißt es. So könne es als Rohstoff für die Chemieindustrie verwendet werden, beispielsweise zur Herstellung von Polymeren, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Farben, Reinigungsmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln. Die Kommission beziffert den CO₂-Bedarf des Chemiesektors allein auf jährlich etwa 125 Millionen Tonnen oder rund 450 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Dieser Bedarf werde derzeit von fossilem CO₂ gedeckt.

Die Kommission will deshalb einen Rechtsrahmen schaffen, um Herkunft, Transport und Verwendung von abgeschiedenem CO₂ verfolgen zu können und einen Preisanreiz für dessen Nutzung zu schaffen. luk/ber

Nachhaltigkeit sei “generell nur ein Randphänomen der Unternehmensberichterstattung“, schreibt Lutz Frühbrodt, Studiengangsleiter Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der TU Würzburg-Schweinfurt. Der ehemalige Journalist hat für die Otto-Brenner-Stiftung die Studie “Konzerne im Klimacheck” verfasst, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Sein Fazit: Obwohl gesetzliche Regelungen Unternehmen zunehmend verpflichten, Daten und Kennzahlen zu sozialen und ökologischen Aspekten zu publizieren, nutzen Medien diese kaum für eine ganzheitliche Betrachtung.

Vier Unternehmen hat er für die Studie beispielhaft genauer angeschaut: Deutsche Telekom, EnBW, Deutsche Bahn und die Würth-Gruppe. Die Ergebnisse der Analyse:

“Frappierend” sei, dass Wirtschaftsjournalisten das Thema Nachhaltigkeit sogar dann aussparen, wenn Management oder Investoren es zur Sprache bringen. Die wirtschaftsjournalistische Herangehensweise sei daher “nicht mehr völlig zeitgemäß”. Trotz des gestiegenen Interesses versorgten die Wirtschaftsredaktionen ihr Gesamtpublikum “offenbar nicht ausreichend mit klimarelevanten Informationen über Unternehmen”. Dies gelte noch stärker für die Zielgruppe der Investoren.

Allerdings basiert die Untersuchung auf einer schmalen Datenbasis. Unberücksichtigt bleibt die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsthemen, unabhängig von Terminen wie Bilanzpressekonferenzen und Hauptversammlungen. cd

Die NGO Finance Watch hat einen Expertenleitfaden für den EU-Rahmen für nachhaltige Finanzen veröffentlicht. Das etwa 60-seitige Dokument beleuchtet die verschiedenen zugehörigen Gesetze und zeigt, wie sie miteinander zusammenhängen. Dabei reflektiert Finance Watch sowohl die Fortschritte in der Regulierung nachhaltiger Finanzen als auch die Lücken, die ihrer Meinung nach noch bestehen.

Zur Zielgruppe des Leitfadens zählen alle, die sich mit dem Thema befassen, etwa politische Entscheidungsträger und Verantwortliche in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Der Bericht soll ihnen helfen, den komplexen EU-Rechtsrahmen besser zu verstehen. Dazu sei es vor allem notwendig, den Zusammenhang der drei Gesetze zu verstehen, die grundlegende Transparenzanforderungen auf der Ebene der Beteiligungsunternehmen, der Finanzinstitute und der Finanzprodukte festlegt: die EU-Taxonomie, die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzen (SFDR).

Finance Watch empfiehlt darüber hinaus der EU-Kommission, den Rahmen zu verbessern, indem sie

Drei große Veranstaltungen mit zahlreichen Vorträgen und Diskussionspodien diskutieren Zukunft und Transformation von Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion und Energie.

Das 16. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) vom 17.-20. Januar steht unter dem Motto “Ernährungssysteme der Zukunft: Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger” und beschäftigt sich vor allem mit nachhaltiger und resilienter Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und der Erreichung der SDGs im Rahmen der Agenda 2030 der UN. An der Veranstaltung nehmen rund 70 Agrarministerinnen und -minister aus aller Welt sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von mehr als zehn internationalen Organisationen, wie FAO, OECD, WTO und Weltbank teil. Das “17. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung” am 24. und 25. Januar widmet sich unterdessen der Lage der Landwirtschaft in Deutschland. In insgesamt 28 Fachforen geht es um “Rahmenbedingungen für die regionale Wertschöpfung”, um “Partizipation, Vernetzung und bürgerschaftliches Engagement”, um “Arbeitswelt und Transformation”, wobei auch das Thema Digitalisierung im ländlichen Raum auf der Agenda steht, und nicht zuletzt um “Regionale Wertschöpfung als Motor für Nachhaltigkeit und Klimaschutz”. Der Kongress “Kraftstoffe der Zukunft” am 22. und 23. Januar gibt vor allem Vertretern der Energiewirtschaft und Fürsprechern alternativer Kraftstoffe eine Bühne.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Veranstaltungen einzelner Verbände, etwa der katholischen Landjugend oder des Bundesverbands Deutscher Milchviehzüchter. lf

Macron und die Frauen – gelobt und kaltgestellt – FAZ

Alle Schlüsselressorts im neuen französischen Kabinett sind mit Männern besetzt, die geheimen Sitzungen des Sicherheitskabinetts finden fortan in reinen Männerrunden statt. Macron sehe sich als feministischer Vorreiter, für seine Art der Machtausübung habe das jedoch keine Folgen, schreibt Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. Zum Artikel

ESG: Schluss mit Nachhaltigkeit – Die Zeit

Vor der Covid-19-Pandemie stiegen Investments in ESG-Fonds an der Wall Street. Doch nun macht nicht nur der größte Vermögensanleger Blackrock einen Rückzieher. Heike Buchter fragt: Ist Nachhaltigkeit out? Zum Artikel

Landwirtschaft: Sind Zertifikate für mehr Nachhaltigkeit eine Lösung? – NDR

Mithilfe sogenannter Umweltzertifikate könnte die nachhaltige Transformation der Landwirtschaft vorangetrieben werden. Das ist eine Idee der Uni Kiel. Doch der Bauernverband hat Zweifel an der Umsetzbarkeit, schreibt Fabian Boerger. Zum Artikel

Die Fahrradbranche entdeckt das Recycling – NZZ

Regionale Produktion, alternative und langlebige Werkstoffe, mehr Recycling oder grüne Verpackungen: Das Nachhaltigkeitsbewusstsein im Zweiradsektor wächst, berichtet Matthias Pfannmüller. Zum Artikel

Energieschocks aus 2022: Wirtschaft kämpft noch immer mit Folgen – Euractiv

Die EU-Kommission macht sich Sorgen um die anhaltende Belastung der europäischen Wirtschaft durch hohe Gas- und Strompreise. Frédéric Simon schreibt, dass eine Diversifizierung der Energiequellen, der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien und europäischer Verbundnetze, sowie die Dekarbonisierung der Industrie eine Lösung sein könnten. Zum Artikel

China hängt Europa bei Wasserstoff ab – Energate

Karsten Wiedemann berichtet über ein Papier des Verbands der Elektrotechnik (VDE), demzufolge China mehr als viermal mehr Wasserstoff mittels Elektrolyseuren herstellen kann als Europa. Es drohe eine neue Abhängigkeit: statt von Gas- und Ölimporten zukünftig von Wasserstoff. Zum Artikel

Schatten über Hamburgs Solardach-Pflicht – Die Tageszeitung

Hamburg streitet über eine Pflicht, auf neue und erneuerte Dächer Solaranlagen zu installieren, analysiert Jonas Graeber. Immobiliengesellschaften kritisieren eine “Dach-Enteignung”, Umweltschützer fürchten eine Aufweichung des geplanten Klimaschutzgesetzes. Zum Artikel

Greenland is losing more ice than we thought. Here’s what it means for our oceans – Washington Post

Einer neuen Studie zufolge hat der grönländische Eisschild 20 Prozent mehr Eis verloren, als Wissenschaftler bisher angenommen haben. Dies birgt potenzielle Probleme für die Zirkulationsmuster der Ozeane und den Anstieg des Meeresspiegels, schreiben Kasha Patel und Chris Mooney. Zum Artikel

Zwei Jahre nach dem Antritt der selbst ernannten Fortschrittskoalition steht Deutschland gefühlt vor einem politischen Erdbeben. Die Umfragen lassen nichts Gutes ahnen. Regierungen der demokratischen Mitte sind nach den nächsten Landtagswahlen alles andere als selbstverständlich.

Wie kann Politik in einer Zeit multipler Krisen das Versprechen von Fortschritt einlösen, ohne Menschen zu überfordern?

Dazu lohnt es sich zu verstehen, wie Politik zwischen notwendigen Veränderungen, wissenschaftlichen Fakten, parteipolitischen Zielen und Interessenvertretungen gemacht wird oder gemacht werden sollte.

Nach den Haushaltsplänen der Ampel sollen die Landwirtschaftsbetriebe unverhältnismäßig einstecken. Der Abbau umweltschädlicher Subventionen in der Landwirtschaft bleibt theoretisch richtig. Allein, es fehlen den Bauern die Alternativen.

Die Proteste entfesseln eine aufgestaute Wut. Der Frust im ländlichen Raum, in dem die Landwirtschaft eine tragende Säule ist, sitzt tiefer. Dieser Frust hat seine Gründe in der Vernachlässigung des ländlichen Raums, in einer metropolzentrischen Perspektive, in der Verabsolutierung der Klimapolitik bei zugleich überbordender Bürokratie und Feinsteuerung.

In der Klimadebatte hieß es lange, dass Kompromisse nicht gegen die Klimakrise ankämen. Das ist falsch. Nur Kompromisse schaffen soziale Akzeptanz und damit Geschwindigkeit in der Breite. Solange wir in einer Demokratie leben, ist der Fortschritt immer ein Kompromiss. Beim Kampf gegen den Klimawandel braucht es mehr Toleranz gegenüber Lösungen.

In Deutschland präsentieren zu viele politische Akteure vermeintlich einfache Lösungen. Sie erzählen uns, wie wir bauen, heizen, essen, uns fortbewegen sollen.

Diese Klarheit in der Ableitung aus der Analyse gibt es aber nicht. Eine gute Politikanalyse braucht die Vielfalt bei der Bewertung der Handlungsoptionen und eine Folgenabschätzung in der Realität.

Die Politik muss die Positionen von Experten in der Agrarbranche, der Energie, der Ökonomie und den Sozialbereichen gleichermaßen hören und abwägen. Demokratien können nur überleben, wenn politische Prozesse unterschiedliche Interessen einbinden und ausgleichen, Abwägungen treffen und Korrekturen zulassen.

Unsere Lebensräume sind entmischt. Vielerorts existieren ganze Stadtteile, wo nur eine bestimmte soziale Schicht wohnt. Hier energieeffiziente Quartiere für gut betuchte, dort unsanierte Quartiere für Menschen mit geringem Einkommen. Eine gefährliche Entwicklung.

Neben der sozialen Entmischung gibt es auch eine räumliche Entmischung. Seit Jahren zementiert die Industrie- und Wirtschaftspolitik die Kluft zwischen Stadt und Land.

Metropolen bekommen immer mehr Investitionen. Da wo etwas schon da ist, kommt neues Geld hinzu, diese Logik ist räumlich-sozial extrem schädlich.

Die Politik muss lernen, dass jeder Ort für Menschen funktionieren muss. Zwar hat jeder “Raum” seine Stärken, etwa die kulturellen Angebote einer urbanen Stadt oder die Erholungsräume einer ländlichen Region. Die Grundversorgung und Daseinsvorsorge rund um Energie, Gesundheit, Bildung, Verkehr und so weiter müssen aber in beiden Räumen funktionieren. Wenn selbst eine Stadt wie Weimar keinen ICE-Halt mehr bekommt, dann läuft etwas falsch.

Seit Jahren nimmt die Bürokratie in Verwaltung, Bau, Gesundheitswesen und Unternehmen zu. Überregulierung produziert Frust und Fehlentwicklungen. Auch in der Landwirtschaft: Mehr ökologische Düngemittel, erfordern mehr Tierausscheidungen, was wiederum mehr Tiere und mehr Tierwohl erfordert. Ergebnis: ein hoher Flächenverbrauch, der als Flächenfraß kritisiert wird. Was aber oft vergessen wird: Der ländliche Raum bindet mehr CO₂-Emissionen als städtische Regionen, die Hochburgen des Ressourcenverbrauchs sind. Auch ein “urban gardening” für Selbstversorgung mit Gemüse und Obst wird nie die Uraufgabe ländlichen Raums, nämlich Lebensmittelversorgung, übernehmen.

Die Gesetzgebung nimmt zu oft eine städtische Perspektive ein, die die Belange der ländlichen Räume übersieht. Beispiel Mobilitätswende: Die Elektro-Infrastruktur und der ÖPNV sind auf dem Land völlig unzureichend ausgebaut. Ein digital vernetztes Mobilitätsangebot würde helfen, setzt aber eine flächendeckende Digitalisierung voraus. Es gibt auch in der Mobilitätswende nicht “die” eine einfache Lösung, die für alle Menschen gut funktioniert.

Bei der inzwischen abgeschwächten EU-Sanierungspflicht war den Gesetzgebern offenbar unklar oder egal, dass es bei den hiesigen Gebäuden zu 25 Prozent um ältere Einfamilienhäuser handelt, die oft im ländlichen Raum liegen. Eine sozial-räumliche Ausdifferenzierung der Energiepolitik fehlte. Es gibt Alternativen, von seriellem Sanieren von Geschoßwohnungsbau über den Einbezug öffentlicher Gebäuden bis hin zu Quartiers- und kommunalen Lösungen.

Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz (Heizungsgesetz) führte am Ende zu mehr Gas- und Ölheizungen, bevor die Regierung mit der kommunalen Wärmeplanung ihren falschen Fokus auf einzelne Technologien korrigierte. Im Heizungsgesetz fehlte der Blick für räumliche Unterschiede und lokale Lösungen.

Zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land gehört auch eine Arbeits- und Industriepolitik, die weniger stadt- und metropolzentrisch ist. Nötig ist eine Förderpolitik, die das Umland als Bindeglied zwischen Stadt und Land mitdenkt. Nur eine gleichwertige leistungsfähige Infrastruktur hilft, ländliche Räume attraktiv für junge Menschen und Unternehmen zu machen, und zwar langfristig.

Ohne diese Basis bleibt das Versprechen “gleichwertige Lebensverhältnisse” ein Verwalten von Mangel und Strukturschwäche. Es ist deshalb höchste Zeit für eine sozial- und räumliche ausdifferenzierte Politik, die die Regionen in ihren Stärken und Schwächen einbindet. Wir brauchen einen ganzheitlichen “Masterplan Lebensraum 2050”, der städtischen und räumlichen Besonderheiten gerecht wird. Ein Masterplan, der es uns ermöglicht, unseren Kindern Städte und Dörfer zu hinterlassen, in denen es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Wohnraum oder Versorgung gibt. Es wären wahrhaft nachhaltige Dörfer und Städte.

Lamia Messari-Becker ist 1973 in Marokko geboren, lebte dort bis zu ihrem 18. Lebensjahr. 1992 zog sie nach Deutschland, studierte von 1994 bis 2001 Bauingenieurswesen an der TU Darmstadt. Dort hat sie 2006 auch zur CO₂-Emissionsminderung bei Bestandswohngebäuden promoviert. Neben ihrer Professur für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, die sie 2014 antrat, ist sie unter anderem Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen (2016-2020) und im Expertenkreis Zukunft Bau des Bundes (2017-2022) gewesen. Außerdem ist sie Mitglied im Club of Rome International.