ohne die Wärmewende wird die Transformation in Deutschland nicht gelingen. Angesicht dessen ist besorgniserregend, wie stark die Verkäufe in der Wärmepumpenbranche eingebrochen sind. Mit der Situation und den Strategien der Hersteller beschäftigt sich Carsten Hübner.

Die Verkäufe der Wärmepumpen hängen maßgeblich auch an staatlichen Subventionen. Seltener wird in der öffentlichen Diskussion thematisiert, ob die Art der Förderung, die überwiegend individuell erfolgt, eigentlich effektiv ist. Nach Ansicht von Thomas Losse-Müller, einem der drei Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität, sei dies keineswegs der Fall. Warum er eine starke Daseinsvorsorge mit der Schaffung von lokalen Netzen als zentral für die Wärmewende erachtet, lesen Sie in meinem Porträt.

Die EU-Kommission hat in der laufenden Legislatur zahlreiche Maßnahmen verabschiedet, um die Kreislaufwirtschaft in den Mitgliedsländern voranzubringen. Nicolas Heronymus zeigt auf, was die Politik geschafft hat und welche Aufgaben nach der Europawahl auf die nächste Kommission warten.

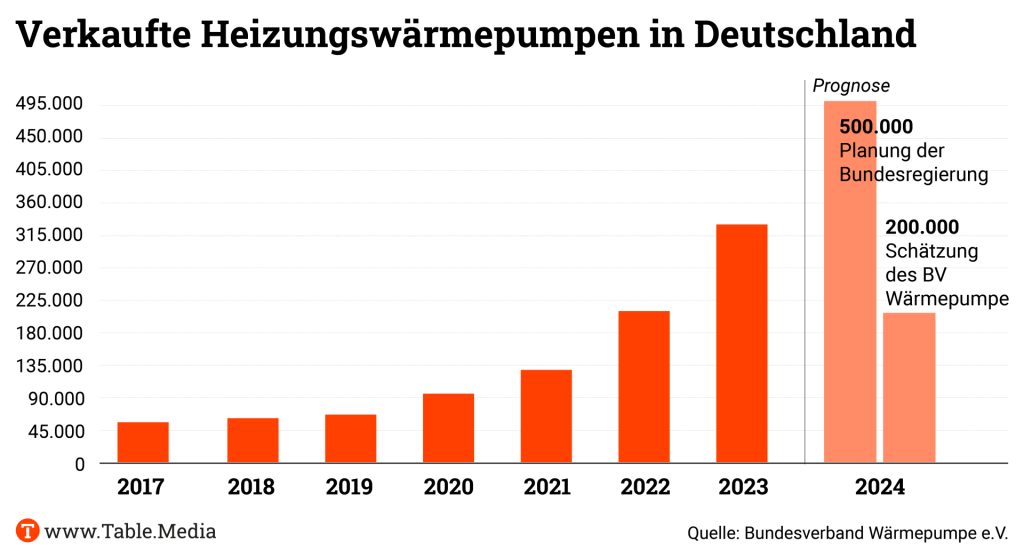

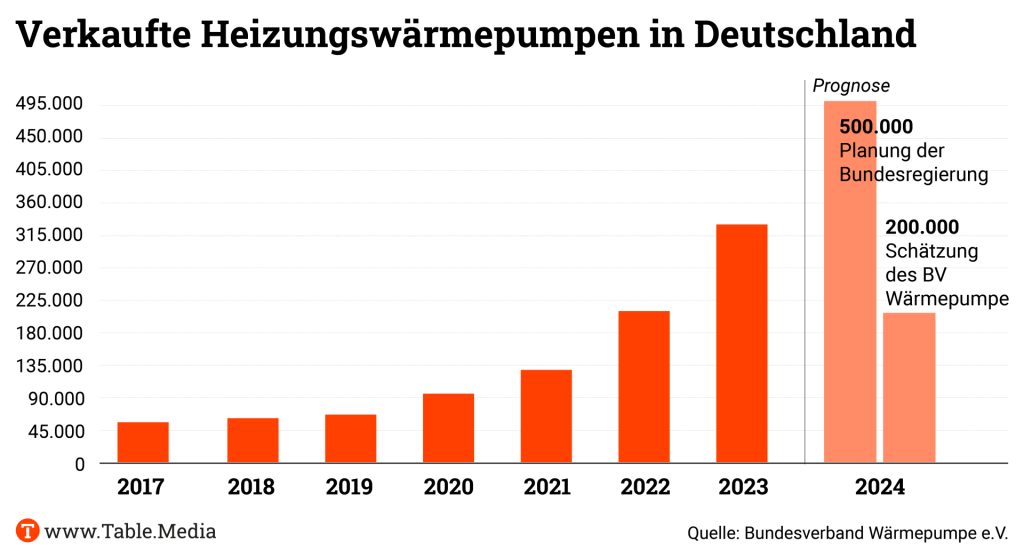

Die Quartalszahlen, die der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) vergangene Woche vorgelegt hat, markieren eine Trendwende. Nachdem der Markt für Wärmepumpen mehr als zehn Jahre lang stetig gewachsen ist, brach der Absatz im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent ein. Wurden von Januar bis März 2023 noch 96.500 Wärmepumpen in Deutschland verkauft, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres nur noch 46.000 Geräte.

Nach Einschätzung des BDH wird sich der negative Trend in den kommenden Monaten fortsetzen. 2023 wurden 356.000 Wärmepumpen verkauft. Für das laufende Jahr geht der Verband von weniger als 200.000 Geräten aus. Auch Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), rechnet mit dieser Größenordnung. “Wenn wir Glück haben, schaffen wir vielleicht zwischen 180.000 und 200.000 Geräte”, so Hilpert gegenüber dpa. Damit droht der von der Ampel-Koalition ausgerufene “beschleunigte Wärmepumpen-Hochlauf” schon kurz nach dem Start zu scheitern.

Zwar war 2023 insgesamt gesehen noch ein Rekordjahr mit einem Zuwachs von über 50 Prozent. Doch die Kritik einiger Medien und der Opposition vor rund einem Jahr, bekannt als “Heiz-Hammer”-Debatte, führte zu breiter Verunsicherung. Eine lange Zeit unsichere Förderstruktur trug dazu bei. Ab Mitte des Jahres ging der monatliche Absatz zurück. Im Dezember 2023 lag er schließlich um mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig stieg im zweiten Halbjahr 2023 der Absatz fossiler Erdgas- und Ölheizungen stark an.

“Die aktuelle Marktentwicklung ist ein Rückschlag für die Wärmewende insgesamt”, sagt BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt und macht dafür “die langwierige und öffentliche politische Debatte um den gesetzlichen Rahmen und die Fördermaßnahmen” verantwortlich. Die Heizungsindustrie hingegen habe ihre Hausaufgaben gemacht. “Im vergangenen Jahr haben die Hersteller in nie dagewesener Weise Produktionskapazitäten für Wärmepumpen in Europa mit Investitionen in Milliardenhöhe aufgebaut”, so Staudt.

Rund 18 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland werden allein durch das Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie die Warmwasserbereitung verursacht. Laut einer Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) liegt der Anteil von Gasheizungen in Deutschland bei 45 Prozent, Öl-Zentralheizungen liegen bei 23 Prozent. Wärmepumpen haben dagegen nur einen Anteil von knapp sechs Prozent. Damit befindet sich Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze.

Als “extreme Herausforderung” bezeichnete ein Sprecher des Wärmepumpenherstellers Stiebel Eltron die aktuelle Marktsituation gegenüber Table.Briefings: “Wir haben unseren Teil des Abkommens mit der Politik, die Fertigungskapazitäten im Bereich Wärmepumpe massiv auszubauen, eingehalten. Von den avisierten 500.000 Wärmepumpen, die ab 2024 benötigt werden sollten, ist Deutschland jedoch sehr weit entfernt”. Daher habe die Stiebel-Eltron-Gruppe in einigen Bereichen Kurzarbeit eingeführt. Insgesamt betreffe sie etwa 2.000 der rund 2.500 Mitarbeiter.

Der deutsche Heizungsspezialist Buderus hat währenddessen eine Rabattaktion gestartet. Wer bis Ende November 2024 beim Kaffeeröster Tchibo eine Wärmepumpe der Firma kauft, erhält 1.000 Euro “Cashback”.

Der aktuelle Absatzeinbruch bei Wärmepumpen ist nicht nur auf mangelndes Kundenvertrauen zurückzuführen, sondern auch auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Zum einen ist der Erdgaspreis wieder gesunken. Zum anderen lahmt die Bautätigkeit aufgrund der gestiegenen Zinsen.

Laut Verbraucherzentrale betragen die Kosten einer Wärmepumpe inklusive Installation zwischen 20.000 und 50.000 Euro: “Das liegt deutlich über dem Preis der fossilen Alternativen, die aktuell noch eingebaut werden dürfen”. Der Kostenvorteil einer Wärmepumpe stelle sich erst nach einigen Betriebsjahren ein.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) zwar die seit Anfang des Jahres geltende Förderrichtlinie, die Zuschüsse von bis zu 70 Prozent ermöglicht. Allerdings sei sie nicht leicht zu verstehen.

“Die neue Heizungsförderung ist in vielerlei Hinsichten verbessert und sehr attraktiv, aber zu wenig bekannt und teilweise zu komplex”, sagt BWP-Geschäftsführer Martin Sabel. “Diese Rahmenbedingungen treffen auf verunsicherte Bürger, die den Überblick verloren haben, welche Regeln nun für sie gelten.” Auch eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Herstellers Vaillant ergab, dass mehr als ein Drittel der Hausbesitzer nicht über die Förderung informiert ist. Gut zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie abwarten wollen, ob ihre Kommune ein Fernwärmenetz baut.

Monetäre Aspekte spielen auch in der “Berliner Erklärung” eine wichtige Rolle. Sie wurde Ende April von Unternehmensvertretern unterzeichnet und spricht sich für “Maßnahmen zur kurzfristigen Marktbelebung” aus. Ein zentraler Hebel könnte aus ihrer Sicht die Senkung der Strom- und Mehrwertsteuer sein, um ein Verhältnis von Strom- zu Gaspreis von unter 1:2,5 zu erreichen. Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigten, dass dadurch Investitionen in erneuerbare Wärme attraktiver würden. ch

Am Anfang der aktuellen Legislaturperiode stellte die EU-Kommission im März 2020 ihren zweiten Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft vor – 35 Maßnahmen für eine Wirtschaft, die den Wert von Ressourcen schont, statt sie zu verbrauchen. Inzwischen hat die Kommission alle auf den Weg gebracht. Ob Zirkularität für Unternehmen zum Geschäftsmodell wird, hängt nun maßgeblich von der Umsetzung und der Gestaltung der Details ab.

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist für die EU ein wichtiger Hebel, um den Green Deal zu verwirklichen. Die Kommission schätzt, dass entsprechende Maßnahmen – etwa eine längere Lebensdauer von Produkten – bis zu 25 Prozent zu den EU-Klimazielen beitragen könnten. Ein sorgfältiger Umgang mit Ressourcen soll ermöglichen, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Denn global betrachtet sind schätzungsweise 90 Prozent des Verlusts an Artenvielfalt und Wassermangel allein auf den Abbau und die Verarbeitung von Ressourcen zurückzuführen.

Gleichzeitig will die EU durch einen geringeren Verbrauch von Primärmaterialien unabhängiger von Importen aus anderen Staaten werden. Aber der Weg ist noch weit: 2022 deckte die EU 85 Prozent ihres Bedarfs an fossilen Energiematerialien (größtenteils Kunststoff) und 70 Prozent ihrer Nachfrage nach Metallerzen durch Importe.

Laut der Europäischen Umweltagentur (EUA) ist es aber unwahrscheinlich, dass die EU die Ziele aus dem zweiten Aktionsplan bis 2030 erreicht. Ein wesentliches Ziel ist die Verdopplung der sogenannten Circular Material Use Rate. Diese gibt an, wie hoch der Anteil recycelter Rohstoffe am Gesamtverbrauch ist. Sie stagniert seit mehr als zehn Jahren bei ungefähr elf Prozent. Eine Verdopplung bis 2030 gelänge laut EUA, wenn die Recyclingrate von Abfällen auf 70 Prozent steigt, der Materialinput der Wirtschaft um 15 Prozent sinkt und der Verbrauch fossiler Energien um ein Drittel abnimmt. Damit die Transformation tatsächlich Fahrt aufnimmt, muss aus Sicht des Expertengremiums deutlich mehr getan werden.

Der Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft müsse “mit echter Ambition fortgeführt” werden, fordert auch Katharina Reuter, Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. “Es ist [aber] fraglich, ob der zukunftsorientierte Weg des Green Deal bei einem Rechtsrutsch des Parlaments fortgeführt wird”, sagt Rebecca Tauer, Leiterin des Circular Economy-Programms beim WWF Deutschland. Bereits in der aktuellen Legislaturperiode gab es gegen einzelne Vorhaben aus dem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft starke Widerstände, etwa bei der Verpackungsverordnung – was zu einer deutlichen Abschwächung führte.

Dem Fortschritt im Weg stünden auch “Beharrungskräfte der linearen Wirtschaft”, sagt Reuter. Ein Problem: Lineare Geschäftsmodelle sind häufig lukrativer als zirkuläre – denn die realen Kosten von Umweltschäden werden bei der Preisfindung in der Regel nicht abgebildet. Das führt zum Beispiel dazu, dass recycelter PET-Kunststoff phasenweise teurer war als jener aus der Primärproduktion. Funktionierende Märkte für Sekundärrohstoffe und kreislauffähige Produkte zu schaffen, sei daher “eine riesige Herausforderung für die neue Kommission”, sagt Claas Oehlmann, Geschäftsführer BDI-Initiative Circular Economy.

Als besonders wichtig erachten Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der kommenden Legislaturperiode die Umsetzung der Ökodesign-Verordnung. Für einzelne Produktgruppen muss die Kommission die Anforderungen noch durch delegierte Rechtsakte festlegen, zum Beispiel für Haltbarkeit und Reparierbarkeit. Erst dadurch entscheide sich, “wie ambitioniert die Regeln werden”, sagt Tauer vom WWF. Ein “Gamechanger” ist für BNW-Geschäftsführerin Reuter der Digitale Produktpass, wofür in den nächsten Jahren Voraussetzungen geschaffen werden sollen. Ab 2027 soll er schrittweise eingeführt werden. Die Detailanforderungen werden ebenfalls durch delegierte Rechtsakte festgelegt.

Die Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie sollte aus Sicht des Bundesumweltministeriums “zügig und ambitioniert” abgeschlossen werden. Im März hat das EU-Parlament seine Position für die Verhandlungen mit dem Rat festgelegt. Dem WWF fehlen im Vorschlag verbindliche Sammel- und Recyclingziele für Textilien. Zudem seien die Reduktionsziele für Lebensmittel unzureichend. Der BNW fordert, dass die erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien, “clever” gestaltet werden müsse, “sodass sich daraus tatsächlich Änderungen im Produktdesign ergeben” – zum Beispiel, damit Textilien leichter reparierbar sind.

Die Verabschiedung der Green Claims-Richtlinie steht nach der Europawahl auf der Agenda. Unternehmen sollen Werbeaussagen zur Nachhaltigkeit von Produkten nicht mehr ohne externe Überprüfung tätigen dürfen. Bereits verabschiedet ist die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, die irreführende Umweltaussagen und unlautere Behauptungen zum CO₂-Ausgleich verbietet sowie die Haftung von Unternehmen präzisiert – etwa mit Blick auf Informationen über frühzeitige Obsoleszenz.

Darüber hinaus werden Parlament und Rat sich in der kommenden Legislaturperiode mit den Vorschlägen der Kommission für die Verbesserung der Kreislauffähigkeit der Automobilindustrie beschäftigen. Eine neue Verordnung soll die Richtlinien über Altfahrzeuge und über Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit ersetzen. Der Fokus liegt dabei auf einem höheren Einsatz von Recyclingmaterial und dem Umgang mit bisher nicht erfassten Altfahrzeugen.

Ökonomen des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) haben untersucht, wie sich Gebäudesanierungen sozial, wirtschaftlich und energiepolitisch auswirken. In ihrer Studie empfehlen die Forschenden gezielte Förderprogramme für einkommensschwache Haushalte in den am schlechtesten gedämmten Wohnhäusern.

Diese Gebäude böten besonders große Chancen zur Energieeinsparung. Anderseits würden die untersten Einkommenssegmente am deutlichsten sparen, wie die Forscher auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) analysieren. “Die Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz bieten die größten Sanierungschancen – sowohl auf individueller als auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene”, erklärt Sophie Behr vom DIW.

Damit würde auch für künftige Energiekrisen vorgesorgt, sagt die Studienautorin. “Energiepreisschocks, wie wir sie zuletzt erlebt haben, dürften einkommensschwache Haushalte nach einer energetischen Sanierung nicht mehr so hart treffen.” Besonders sinnvoll sei, ohnehin geplante Modernisierungen energetisch zu optimieren. Aber auch Teilsanierungen könnten sinnvoll sein, da auf mittlere Sicht die Energiekosteneinsparung in Verbindung mit Förderung die Investitionskosten überstiegen.

Einkommensschwachen Eigenheimbesitzenden, so das DIW, könnten über bestehende Mechanismen des “Wohngeld Plus” zusätzliche staatliche Finanzspritzen und günstige Darlehen angeboten werden. Dies wäre nach Berechnungen des Instituts bei 13 Prozent der Eigenheime notwendig. Für Mieter, die Mieterhöhungen nach Sanierungen fürchten, sollte hingegen eine stärkere Begrenzung der Modernisierungsumlage erfolgen. Außerdem raten die Autoren zu Mindestenergiestandards für Wohngebäude. av

Der anstehende Generationswechsel bei der Hälfte der deutschen Familienunternehmen bietet die Chance, Führungsstrukturen zu modernisieren und diverser zu gestalten. Das schreibt die Allbright-Stiftung in ihrem Frühlingsbericht. Dafür hat sie die 100 größten familiengeführten Unternehmen in Deutschland untersucht. Viele Geschäftsführer der Babyboomer-Generation gehen demnächst in Rente.

In den Geschäftsführungen arbeiten demnach zurzeit 12,6 Prozent Frauen – das seien vier Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Zudem gehöre in fast der Hälfte der größten Familienunternehmen inzwischen mindestens eine Frau der Geschäftsführung an. Aber dies sei deutlich weniger als bei den 160 börsennotierten Unternehmen. Dort beträgt der Frauenanteil in der Geschäftsführung 19 Prozent.

Die Stiftung sieht einen Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil und der Rolle familienfremder Akteure: “Je höher die Transparenz des Unternehmens und der Einfluss familienfremder Akteure, desto höher ist auch der Frauenanteil in der Geschäftsführung”, heißt es in dem Bericht. 20 der untersuchten Familienunternehmen seien auch an der Frankfurter Börse notiert, etwa BMW, Continental und Merck. Der Frauenanteil in ihren Unternehmensführungen liege mit 19,6 Prozent deutlich über dem Anteil bei nicht-börsennotierten Familienunternehmen.

Den Vorsitz der Geschäftsführung haben laut der Allbright-Stiftung nur in zwei der Unternehmen (B. Braun und Trumpf) inne. Diese machtvolle Position, genau wie der Vorsitz des Aufsichtsrats, würden innerhalb der Eigentümerfamilie meist an Männer weitergegeben. Der anstehende Generationenwechsel sei eine Chance, nun deutlich mehr Frauen in die Unternehmensführung zu bringen. leo

Die Studie “Innovative Antriebe und Kraftstoffe für einen klimaverträglicheren Luftverkehr” des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) gibt verschiedene Handlungsempfehlungen zur Verringerung der Klimaschädlichkeit der Luftfahrtindustrie. “Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Erkenntnis, dass ein Technologiemix notwendig erscheint, um die unterschiedlichen Potenziale der Innovationsbereiche erschließen zu können”, schreiben die Autoren der am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Sie schlagen deshalb sowohl kurzfristige als auch mittel- und langfristige Maßnahmen vor. Zu den zunächst umsetzbaren Handlungsoptionen zählen sie unter anderem:

Darüber hinaus müssten bereits jetzt die Weichen für eine weitergehende Transformation gestellt werden. Zentrale Elemente einer solchen Strategie wären:

Die Zahl der Flugreisen nimmt weltweit zu. Zwar ist der Anteil des Luftverkehrs an den globalen Treibhausgasemissionen mit 3,5 bis fünf Prozent im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern relativ gering. Im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 stellt er jedoch eine große Herausforderung dar.

Jens Friedrichs, Professor am Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen der TU Braunschweig, begrüßte den Ansatz der Studie, das komplexe Thema nicht nur zu analysieren, sondern auch Handlungsempfehlungen abzuleiten. “Einen Verbleib beim business as usual kann es meiner Ansicht nach nicht geben, dazu sind die nationalen und europäischen Vorgaben und Erwartungshaltungen zu klar definiert”, meint Friedrichs. ch

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) teilt ihr Wissen zur Lage von Gewerkschaften, die Situation in der Arbeitswelt und den politischen Kontext in verschiedenen Ländern mittels ihrer Gewerkschaftsmonitore. Auch für Unternehmen und andere Akteure bietet die Website “Gewerkschaftsmonitore” nützliche Informationen über die Lage in vielen Produktionsländern.

Gewerkschaftskooperation gehört zu den Kernanliegen der FES. Vielerorts arbeitet sie eng mit ihnen zusammen. In dem Monitor hinterlegt die Stiftung publizierbare Informationen, “die wir teilen können, ohne unsere bzw. die Arbeit der Gewerkschaften vor Ort zu gefährden”. Das Angebot umfasst zunächst Informationen zu Gewerkschaften in Europa, ab Sommer 2024 sollen Informationen zu weiteren internationalen Partnerländern folgen. cd

Ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen fordert mehr Transparenz und Beteiligung bei der Erarbeitung des Berichts von Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit Europas. Der Bericht werde einen enormen Einfluss auf das Mandat der nächsten EU-Kommission und die Zukunft der EU haben, schreiben die 13 NGOs in einem offenen Brief an den früheren EZB-Präsidenten und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der am Mittwoch veröffentlicht wird. “Deshalb sind wir sehr besorgt über die mangelnde Transparenz und den fehlenden Zugang zum Prozess der Erstellung dieses Berichts.”

Von der Leyen hatte Draghi im Herbst beauftragt, den Bericht zu erarbeiten. Nach der Europawahl im Juni will Draghi seine Erkenntnisse veröffentlichen. Der Bericht wird mit Spannung erwartet, da die Worte des früheren italienischen Ministerpräsidenten großes politisches Gewicht haben.

Draghi hatte zuletzt bei einem Auftritt in La Hulpe Mitte April Einblicke in seine Gedanken gegeben. Den Bericht selbst erstellt er mithilfe eines eigenen Teams in der EU-Kommission, weitgehend abgeschottet von der Öffentlichkeit. Die NGOs kritisieren, Draghi habe sich zwar mit Vertretern des European Round Table for Industry, von Business Europe und einer Gewerkschaft getroffen, viele zivilgesellschaftliche Organisationen aber würden nicht konsultiert. Der Brief wurde unter anderem von LobbyControl, Corporate Europe Observatory und dem Open Markets Institute unterzeichnet.

Die Verfasser kritisieren auch die Stoßrichtung von Draghis öffentlich geäußerten Plänen. Dieser habe eine Konsolidierung etwa im europäischen Telekom- und Verteidigungssektor gefordert, um auf den Weltmärkten konkurrenzfähig zu sein. Die Organisationen warnen aber davor, auf subventionierte “European Champions” zu setzen: Die Folge sei, “dass die Marktkonzentration in Europa noch weiter zunehmen würde, was den europäischen Verbrauchern, Arbeitnehmern und kleinen Unternehmen schaden und unsere Wettbewerbsfähigkeit untergraben würde”. tho

Bereits am Montag tritt der Verkehrsausschuss zusammen, um einen Antrag der Unionsfraktion zur Stärkung der Binnenschifffahrt zu beraten. Zentrales Ziel ist es, den Anteil der Binnenschifffahrt am Modal Split deutlich zu erhöhen.

Abends tagt zudem der Unterausschuss Globale Gesundheit des Gesundheitsausschusses zum Thema Medikamentenfälschung.

Am Mittwoch befasst sich der Ausschuss für Klimaschutz und Energie mit der Zukunft der Bioenergie. CDU/CSU haben dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nun mit Experten beraten werden soll.

Am Abend tagt dann traditionsgemäß der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung in öffentlicher Sitzung.

Am Donnerstag stellt die Bundesregierung den 15. Bericht über ihre Menschenrechtspolitik abschließend im Plenum des Bundestages zur Diskussion. Darin zieht sie auch eine Bilanz ihrer Aktivitäten zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im In- und Ausland.

Ohne Debatte in die Ausschüsse überwiesen werden soll der Antrag der Gruppe Die Linke zum Thema “Demokratie stärken – Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen“. Danach soll die Behinderung von Betriebsräten als Offizialdelikt eingestuft werden.

Am Abend steht dann noch das Thema Städtebauförderung auf der Tagesordnung. Ziel des Antrags der Ampelfraktionen ist es, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und neu zu schaffen. Dabei sollen Anforderungen durch den Klimawandel oder die Transformation der Energieversorgung “mitgedacht” werden, heißt es.

Am Freitag schließlich bringt die Bundesregierung in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Hochbaustatistikgesetzes ein. So soll die Datengrundlage für Politik, Stadtplanung, Wirtschaft, Wissenschaft und Klimaschutz verbessert werden. ch

Schlechte Produkte, aggressive Werbung, schädlich für die Umwelt: Der Online-Shop Temu bricht alle Regeln und wächst trotzdem weiter. Was tun? – NZZ

Temu aus China überschwemme den europäischen Markt mit Billigwaren, schreibt Janique Weder. Sie zeigt die Bemühungen einiger Staaten wie der Schweiz auf, eine Antwort zu finden. Am weitesten gehe Frankreich. Die Regierung wolle Billiganbieter “zur Einhaltung von Umweltstandards zwingen” und mittels Werbeverbot und Preisaufschlägen gegen das Geschäftsmodell vorgehen. Zum Artikel

Das sind die Subsubsub-Unternehmer, die Deutschland ausnutzt – Die Zeit

Der Reporter und Autor Sascha Lübbe beschreibt die Ausbeutung ausländischer Arbeiter im Niedriglohnsektor anhand eines Betrugssystems auf dem Bau. Der Beitrag ist ein Auszug aus seinem neuen Buch “Ganz unten im System”. Zum Artikel

Die Revolution der Garnelenzucht – FAZ

Garnelen sind beliebt, werden aber unter ökologisch fragwürdigen Bedingungen gezüchtet und weit transportiert. Julia Kanning ist der Sache auf den Grund gegangen und kann berichten, dass Biologen der Universität Gießen eine “Revolution der Aquakultur” planen. Zum Artikel

`A colonial mindset´: why global aid agencies need to get out of the way – The Guardian

Fred Harter beschreibt in seiner Analyse am Beispiel von Äthiopien wie viele NGO bemerken, dass lokale Hilfsorganisationen zu günstigeren Kosten mehr leisten können. Sie würden auch als die Zukunft eines überlasteten und unterfinanzierten Hilfssystems angesehen. Zum Artikel

Transformatoren: Das drohende Hindernis im europäischen Stromnetz – Euractiv

Das europäische Stromnetz wird nicht nur umgebaut, sondern auch komplexer. Doch ausgerechnet Transformatoren, die das Netz stabilisieren, sind zunehmend Mangelware, schreibt Nikolaus Kurmayer. Es gibt nur wenige Hersteller, der Bedarf ist groß, und über 2030 hinaus fehlt den Unternehmen die Planungssicherheit. Zum Artikel

Leute im Bergbau sind nicht vom Bergbau abhängig – Klimareporter

Wie lassen sich die Wohlfahrtsverluste von Bergbau-Beschäftigten bei einem vorgezogenen Kohleausstieg fast beseitigen? Zur Absicherung der Einkommen schlagen Wissenschaftler ein Anpassungsinstrument vor. Thema des Interviews von Jörg Staude mit Nicolas Koch vom Klimaforschungsinstitut MCC. Zum Artikel

Deutschlands Sparer zögern in der grünen Geldanlage – Börsen-Zeitung

Nachhaltige Geldanlagen stoßen in Deutschland nach wie vor auf Skepsis. Wolf Brandes nimmt eine Studie von Axa Investment Managers unter die Lupe, die ein geringes Interesse an ESG-Fonds und einen Bedarf an Transparenz für Anleger aufzeigt. Zum Artikel

“Die grausame Ironie des Klimawandels” – Spiegel

Heiner Hoffmann interviewt in Nairobi Mohamed Adow. In Kenia wurden Touristen per Helikopter vor Überschwemmungen gerettet, die Einheimischen aber kämpften allein mit den Fluten. Es brauche jetzt endlich eine angemessene Finanzierung von Klimaresilienzmaßnahmen durch den globalen Norden, sagt der Leiter von Powershift Africa. Zum Artikel

“Mehrheit der Welt soll profitieren” – taz

Ebenfalls in Kenia führt Chenai Mukumba für die NGO Tax Justice Network die Geschäfte. Mit Leila van Rinsum spricht sie über die Pläne für eine UN-Steuerkonvention. Mukumba sieht das Konkurrenzprojekt der OECD kritisch, denn die komplexen Regelungen beträfen nur wenige Digitalkonzerne. Ziel müsse sein, nationale progressive Steuersysteme mit internationalen Regelungen zu verknüpfen, um Steuerflucht zu erschweren. Zum Artikel

E-Infrastruktur: Ladepunkte gibt es genug, jetzt fehlen die E-Autos – Automobil Industrie

Die Henne-Ei-Frage, ob es zuerst Elektroautos oder Ladestationen braucht, ist entschieden – zumindest aus Sicht der Energiewirtschaft. Diese macht nun den Autoherstellern Vorwürfe, berichtet Andreas Grimm. Zum Artikel

France Says It Built the Olympics Safely. Migrant Workers Don’t Count – The New York Times

30.000 Arbeiter, darunter viele Migranten, bauen in Frankreich für Olympia. Präsident Macron hatte versprochen, dass die Bauarbeiten so sicher wie nur möglich sein würden. Bislang zeigt die Statistik tatsächlich nur sehr wenige Arbeitsunfälle. Aber Sarah Hurtes schreibt, dass sogar Todesfälle nicht gemeldet werden. “Es erlaubt ihnen zu sagen, dass Frankreich nicht Qatar ist”, sagt der Gewerkschafter Simon Picou. Zum Artikel

Thomas Losse-Müller, seit April einer der drei Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität, setzt sich für einen Strategiewechsel bei der Wärmewende in Deutschland ein. Es reiche nicht mehr aus, Einzelne zu fördern. Die Herausforderung bestehe darin, als Gesellschaft die Frage zu beantworten: “Wie können alle klimaneutral leben?” Dafür müsse der Staat Wärme als Aufgabe der Daseinsvorsorge betrachten und sie wie Wasser in die Haushalte bringen. Beim Trinkwasser erwarte der Staat auch nicht von seinen Bürgern, dass “jeder seinen eigenen Brunnen hat”. Statt einzelne Häuser etwa auf Wärmepumpen umzurüsten, brauche es lokale Wärmenetze. Aber mit deren Schaffung dürfe der Staat nicht mehr lange warten. Seine Befürchtung: Je mehr Bürger individuell umsteigen, desto schwieriger werde es, eine gesellschaftliche Mehrheit für die kollektive Lösung zu finden.

Losse-Müller geht es auch um einen effizienten Einsatz der Finanzmittel für die Klimawende. Denn mit Geld kennt sich der Volkswirt aus, der in Köln und London studierte. Er arbeitete als Investmentbanker für die Deutsche Bank, bei der Weltbank im Bereich Finanz- und Projektentwicklung, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), und als Staatssekretär im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein. Zuletzt verlor er als SPD-Spitzenkandidat die Wahl in Schleswig-Holstein deutlich gegen Daniel Günther von der CDU. Viele Eindrücke und Gespräche mit Bürgern aus dem Wahlkampf sind ihm noch sehr präsent. Beispielsweise die Überforderung vieler Menschen durch die Klimawende, bis tief in die Mittelschicht.

“Unsere Antworten auf deren Fragen waren unzureichend”, sagt er rückblickend. Auch um bessere Antworten zu entwickeln, ist er aus der aktiven Politik ausgestiegen und zur Stiftung Klimaneutralität gewechselt. Zuständig ist er hier für Projekte im Bereich der Industrie-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik. Außerdem beschäftigt er sich über die von ihm mitgegründete gemeinnützige Organisation 21Staatskunst mit der politischen Gestaltung der Demokratie im 21. Jahrhundert. Dazu gehört als Forum der neue Sozialklimarat, der sich am kommenden Mittwoch trifft, um über erste Ideen für eine sozialere Wärmewende zu sprechen. Die Bedeutung der sozialen Frage für eine erfolgreiche Lösung der Klimafrage hält er für enorm wichtig.

Zu der Zeit, als er Abitur machte, fiel die Mauer und es gab die Rede vom Ende der Geschichte. Als junger Mann erlebte er dann, wie US-Präsident Bill Clinton, der britische Premier Tony Blair und Bundeskanzler Gerhard Schröder die “neoliberale politische Ordnung verfestigten”. Er selbst fand den sogenannten Dritten Weg, der von den drei Mitte-Links-Politikern propagiert wurde, “richtig und gut”. Er selbst wurde bald Investmentbanker in London, einer Schaltstelle des globalen Finanzkapitalismus. Ein Thema war dort damals die Privatisierung großer Teile der Daseinsvorsorge.

Heute betont Losse-Müller hingegen den zentralen Stellenwert der öffentlichen Daseinsvorsorge. Denn wichtige Probleme könnten besser kollektiv als individuell gelöst werden. Das gelte gerade auch für die Klimawende. Rückblickend fällt sein Urteil über die neoliberale Politik vernichtend aus: An den großen Aufgaben Dekarbonisierung, Globalisierung, Digitalisierung und demografische Entwicklung sei sie gescheitert. “Die Antworten der vergangenen 30 Jahre waren bei diesen großen Themen am Ende alle falsch”, sagt er und betont: “Das darf einen nicht davon abhalten, gute neue Lösungen zu finden”.

Mit einem Ausbau der Daseinsvorsorge zur Bewältigung der Klimakrise will er auch verlorenes Vertrauen von Bürgern in den demokratischen Staat zurückgewinnen. Die meisten Leute seien doch darauf angewiesen, dass der Staat Probleme löse, die sie als Einzelne überforderten. Dazu gehöre die Einrichtung guter Schulen genauso wie eine Versorgung mit grüner Wärme. Aus Sicht des Ökonomen sprechen aber auch handfeste wirtschaftliche Gründe für ein stärkeres Engagement des Staates bei der Energiewende. Es sei insgesamt deutlich billiger, wenn der Staat die Wärmeversorgung als Daseinsvorsorge organisiere, als wenn Bürger dies selbst tun. Zumal viele dazu gar nicht in der Lage seien, weil sie beispielsweise nicht als kreditwürdig gelten. Damit will er die Leistung von Pionieren für die Klimawende nicht schmälern. Entsprechend richtig sei die Förderung solcher Menschen, um den technologischen Fortschritt anzuschieben. Aber jetzt befänden wir uns in einer anderen Phase und “brauchen Systeme, die eben nicht mehr für Einzelne, sondern für alle funktionieren”. Zudem könne die Lastenverteilung der Klimawende gerechter organisiert werden, wenn der Staat die Aufgabe übernehme: “Er kann über das Steuersystem dafür sorgen, dass die starken Schultern mehr tragen als die schwachen Schultern”. Caspar Dohmen

Lena Ruthner und Anton Barckhausen verstärken ab dem 1. Mai 2024 die Geschäftsleitung des Beratungsunternehmens adelphi. Ruthner leitete zuvor das Green and Circular Economy Programm von adelphi, Barckhausen war für das Energieprogramm des Unternehmens verantwortlich.

Jochen Eickholt wird neuer Chef beim Windbauer Gamesa. Er folgt Anfang August Vinod Philip. Das teilte der Mutterkonzern Siemens Energy am Mittwoch mit. Philip soll die Windkraftsparte in die Führungsstruktur des Konzerns integrieren.

Jan Thomsen verantwortet ab Juni den Bereich Kommunikation, Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Er war zuvor bei der Berliner Zeitung und der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

ohne die Wärmewende wird die Transformation in Deutschland nicht gelingen. Angesicht dessen ist besorgniserregend, wie stark die Verkäufe in der Wärmepumpenbranche eingebrochen sind. Mit der Situation und den Strategien der Hersteller beschäftigt sich Carsten Hübner.

Die Verkäufe der Wärmepumpen hängen maßgeblich auch an staatlichen Subventionen. Seltener wird in der öffentlichen Diskussion thematisiert, ob die Art der Förderung, die überwiegend individuell erfolgt, eigentlich effektiv ist. Nach Ansicht von Thomas Losse-Müller, einem der drei Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität, sei dies keineswegs der Fall. Warum er eine starke Daseinsvorsorge mit der Schaffung von lokalen Netzen als zentral für die Wärmewende erachtet, lesen Sie in meinem Porträt.

Die EU-Kommission hat in der laufenden Legislatur zahlreiche Maßnahmen verabschiedet, um die Kreislaufwirtschaft in den Mitgliedsländern voranzubringen. Nicolas Heronymus zeigt auf, was die Politik geschafft hat und welche Aufgaben nach der Europawahl auf die nächste Kommission warten.

Die Quartalszahlen, die der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) vergangene Woche vorgelegt hat, markieren eine Trendwende. Nachdem der Markt für Wärmepumpen mehr als zehn Jahre lang stetig gewachsen ist, brach der Absatz im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent ein. Wurden von Januar bis März 2023 noch 96.500 Wärmepumpen in Deutschland verkauft, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres nur noch 46.000 Geräte.

Nach Einschätzung des BDH wird sich der negative Trend in den kommenden Monaten fortsetzen. 2023 wurden 356.000 Wärmepumpen verkauft. Für das laufende Jahr geht der Verband von weniger als 200.000 Geräten aus. Auch Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), rechnet mit dieser Größenordnung. “Wenn wir Glück haben, schaffen wir vielleicht zwischen 180.000 und 200.000 Geräte”, so Hilpert gegenüber dpa. Damit droht der von der Ampel-Koalition ausgerufene “beschleunigte Wärmepumpen-Hochlauf” schon kurz nach dem Start zu scheitern.

Zwar war 2023 insgesamt gesehen noch ein Rekordjahr mit einem Zuwachs von über 50 Prozent. Doch die Kritik einiger Medien und der Opposition vor rund einem Jahr, bekannt als “Heiz-Hammer”-Debatte, führte zu breiter Verunsicherung. Eine lange Zeit unsichere Förderstruktur trug dazu bei. Ab Mitte des Jahres ging der monatliche Absatz zurück. Im Dezember 2023 lag er schließlich um mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig stieg im zweiten Halbjahr 2023 der Absatz fossiler Erdgas- und Ölheizungen stark an.

“Die aktuelle Marktentwicklung ist ein Rückschlag für die Wärmewende insgesamt”, sagt BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt und macht dafür “die langwierige und öffentliche politische Debatte um den gesetzlichen Rahmen und die Fördermaßnahmen” verantwortlich. Die Heizungsindustrie hingegen habe ihre Hausaufgaben gemacht. “Im vergangenen Jahr haben die Hersteller in nie dagewesener Weise Produktionskapazitäten für Wärmepumpen in Europa mit Investitionen in Milliardenhöhe aufgebaut”, so Staudt.

Rund 18 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland werden allein durch das Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie die Warmwasserbereitung verursacht. Laut einer Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) liegt der Anteil von Gasheizungen in Deutschland bei 45 Prozent, Öl-Zentralheizungen liegen bei 23 Prozent. Wärmepumpen haben dagegen nur einen Anteil von knapp sechs Prozent. Damit befindet sich Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze.

Als “extreme Herausforderung” bezeichnete ein Sprecher des Wärmepumpenherstellers Stiebel Eltron die aktuelle Marktsituation gegenüber Table.Briefings: “Wir haben unseren Teil des Abkommens mit der Politik, die Fertigungskapazitäten im Bereich Wärmepumpe massiv auszubauen, eingehalten. Von den avisierten 500.000 Wärmepumpen, die ab 2024 benötigt werden sollten, ist Deutschland jedoch sehr weit entfernt”. Daher habe die Stiebel-Eltron-Gruppe in einigen Bereichen Kurzarbeit eingeführt. Insgesamt betreffe sie etwa 2.000 der rund 2.500 Mitarbeiter.

Der deutsche Heizungsspezialist Buderus hat währenddessen eine Rabattaktion gestartet. Wer bis Ende November 2024 beim Kaffeeröster Tchibo eine Wärmepumpe der Firma kauft, erhält 1.000 Euro “Cashback”.

Der aktuelle Absatzeinbruch bei Wärmepumpen ist nicht nur auf mangelndes Kundenvertrauen zurückzuführen, sondern auch auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Zum einen ist der Erdgaspreis wieder gesunken. Zum anderen lahmt die Bautätigkeit aufgrund der gestiegenen Zinsen.

Laut Verbraucherzentrale betragen die Kosten einer Wärmepumpe inklusive Installation zwischen 20.000 und 50.000 Euro: “Das liegt deutlich über dem Preis der fossilen Alternativen, die aktuell noch eingebaut werden dürfen”. Der Kostenvorteil einer Wärmepumpe stelle sich erst nach einigen Betriebsjahren ein.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) zwar die seit Anfang des Jahres geltende Förderrichtlinie, die Zuschüsse von bis zu 70 Prozent ermöglicht. Allerdings sei sie nicht leicht zu verstehen.

“Die neue Heizungsförderung ist in vielerlei Hinsichten verbessert und sehr attraktiv, aber zu wenig bekannt und teilweise zu komplex”, sagt BWP-Geschäftsführer Martin Sabel. “Diese Rahmenbedingungen treffen auf verunsicherte Bürger, die den Überblick verloren haben, welche Regeln nun für sie gelten.” Auch eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Herstellers Vaillant ergab, dass mehr als ein Drittel der Hausbesitzer nicht über die Förderung informiert ist. Gut zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie abwarten wollen, ob ihre Kommune ein Fernwärmenetz baut.

Monetäre Aspekte spielen auch in der “Berliner Erklärung” eine wichtige Rolle. Sie wurde Ende April von Unternehmensvertretern unterzeichnet und spricht sich für “Maßnahmen zur kurzfristigen Marktbelebung” aus. Ein zentraler Hebel könnte aus ihrer Sicht die Senkung der Strom- und Mehrwertsteuer sein, um ein Verhältnis von Strom- zu Gaspreis von unter 1:2,5 zu erreichen. Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigten, dass dadurch Investitionen in erneuerbare Wärme attraktiver würden. ch

Am Anfang der aktuellen Legislaturperiode stellte die EU-Kommission im März 2020 ihren zweiten Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft vor – 35 Maßnahmen für eine Wirtschaft, die den Wert von Ressourcen schont, statt sie zu verbrauchen. Inzwischen hat die Kommission alle auf den Weg gebracht. Ob Zirkularität für Unternehmen zum Geschäftsmodell wird, hängt nun maßgeblich von der Umsetzung und der Gestaltung der Details ab.

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist für die EU ein wichtiger Hebel, um den Green Deal zu verwirklichen. Die Kommission schätzt, dass entsprechende Maßnahmen – etwa eine längere Lebensdauer von Produkten – bis zu 25 Prozent zu den EU-Klimazielen beitragen könnten. Ein sorgfältiger Umgang mit Ressourcen soll ermöglichen, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Denn global betrachtet sind schätzungsweise 90 Prozent des Verlusts an Artenvielfalt und Wassermangel allein auf den Abbau und die Verarbeitung von Ressourcen zurückzuführen.

Gleichzeitig will die EU durch einen geringeren Verbrauch von Primärmaterialien unabhängiger von Importen aus anderen Staaten werden. Aber der Weg ist noch weit: 2022 deckte die EU 85 Prozent ihres Bedarfs an fossilen Energiematerialien (größtenteils Kunststoff) und 70 Prozent ihrer Nachfrage nach Metallerzen durch Importe.

Laut der Europäischen Umweltagentur (EUA) ist es aber unwahrscheinlich, dass die EU die Ziele aus dem zweiten Aktionsplan bis 2030 erreicht. Ein wesentliches Ziel ist die Verdopplung der sogenannten Circular Material Use Rate. Diese gibt an, wie hoch der Anteil recycelter Rohstoffe am Gesamtverbrauch ist. Sie stagniert seit mehr als zehn Jahren bei ungefähr elf Prozent. Eine Verdopplung bis 2030 gelänge laut EUA, wenn die Recyclingrate von Abfällen auf 70 Prozent steigt, der Materialinput der Wirtschaft um 15 Prozent sinkt und der Verbrauch fossiler Energien um ein Drittel abnimmt. Damit die Transformation tatsächlich Fahrt aufnimmt, muss aus Sicht des Expertengremiums deutlich mehr getan werden.

Der Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft müsse “mit echter Ambition fortgeführt” werden, fordert auch Katharina Reuter, Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. “Es ist [aber] fraglich, ob der zukunftsorientierte Weg des Green Deal bei einem Rechtsrutsch des Parlaments fortgeführt wird”, sagt Rebecca Tauer, Leiterin des Circular Economy-Programms beim WWF Deutschland. Bereits in der aktuellen Legislaturperiode gab es gegen einzelne Vorhaben aus dem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft starke Widerstände, etwa bei der Verpackungsverordnung – was zu einer deutlichen Abschwächung führte.

Dem Fortschritt im Weg stünden auch “Beharrungskräfte der linearen Wirtschaft”, sagt Reuter. Ein Problem: Lineare Geschäftsmodelle sind häufig lukrativer als zirkuläre – denn die realen Kosten von Umweltschäden werden bei der Preisfindung in der Regel nicht abgebildet. Das führt zum Beispiel dazu, dass recycelter PET-Kunststoff phasenweise teurer war als jener aus der Primärproduktion. Funktionierende Märkte für Sekundärrohstoffe und kreislauffähige Produkte zu schaffen, sei daher “eine riesige Herausforderung für die neue Kommission”, sagt Claas Oehlmann, Geschäftsführer BDI-Initiative Circular Economy.

Als besonders wichtig erachten Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der kommenden Legislaturperiode die Umsetzung der Ökodesign-Verordnung. Für einzelne Produktgruppen muss die Kommission die Anforderungen noch durch delegierte Rechtsakte festlegen, zum Beispiel für Haltbarkeit und Reparierbarkeit. Erst dadurch entscheide sich, “wie ambitioniert die Regeln werden”, sagt Tauer vom WWF. Ein “Gamechanger” ist für BNW-Geschäftsführerin Reuter der Digitale Produktpass, wofür in den nächsten Jahren Voraussetzungen geschaffen werden sollen. Ab 2027 soll er schrittweise eingeführt werden. Die Detailanforderungen werden ebenfalls durch delegierte Rechtsakte festgelegt.

Die Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie sollte aus Sicht des Bundesumweltministeriums “zügig und ambitioniert” abgeschlossen werden. Im März hat das EU-Parlament seine Position für die Verhandlungen mit dem Rat festgelegt. Dem WWF fehlen im Vorschlag verbindliche Sammel- und Recyclingziele für Textilien. Zudem seien die Reduktionsziele für Lebensmittel unzureichend. Der BNW fordert, dass die erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien, “clever” gestaltet werden müsse, “sodass sich daraus tatsächlich Änderungen im Produktdesign ergeben” – zum Beispiel, damit Textilien leichter reparierbar sind.

Die Verabschiedung der Green Claims-Richtlinie steht nach der Europawahl auf der Agenda. Unternehmen sollen Werbeaussagen zur Nachhaltigkeit von Produkten nicht mehr ohne externe Überprüfung tätigen dürfen. Bereits verabschiedet ist die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, die irreführende Umweltaussagen und unlautere Behauptungen zum CO₂-Ausgleich verbietet sowie die Haftung von Unternehmen präzisiert – etwa mit Blick auf Informationen über frühzeitige Obsoleszenz.

Darüber hinaus werden Parlament und Rat sich in der kommenden Legislaturperiode mit den Vorschlägen der Kommission für die Verbesserung der Kreislauffähigkeit der Automobilindustrie beschäftigen. Eine neue Verordnung soll die Richtlinien über Altfahrzeuge und über Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit ersetzen. Der Fokus liegt dabei auf einem höheren Einsatz von Recyclingmaterial und dem Umgang mit bisher nicht erfassten Altfahrzeugen.

Ökonomen des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) haben untersucht, wie sich Gebäudesanierungen sozial, wirtschaftlich und energiepolitisch auswirken. In ihrer Studie empfehlen die Forschenden gezielte Förderprogramme für einkommensschwache Haushalte in den am schlechtesten gedämmten Wohnhäusern.

Diese Gebäude böten besonders große Chancen zur Energieeinsparung. Anderseits würden die untersten Einkommenssegmente am deutlichsten sparen, wie die Forscher auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) analysieren. “Die Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz bieten die größten Sanierungschancen – sowohl auf individueller als auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene”, erklärt Sophie Behr vom DIW.

Damit würde auch für künftige Energiekrisen vorgesorgt, sagt die Studienautorin. “Energiepreisschocks, wie wir sie zuletzt erlebt haben, dürften einkommensschwache Haushalte nach einer energetischen Sanierung nicht mehr so hart treffen.” Besonders sinnvoll sei, ohnehin geplante Modernisierungen energetisch zu optimieren. Aber auch Teilsanierungen könnten sinnvoll sein, da auf mittlere Sicht die Energiekosteneinsparung in Verbindung mit Förderung die Investitionskosten überstiegen.

Einkommensschwachen Eigenheimbesitzenden, so das DIW, könnten über bestehende Mechanismen des “Wohngeld Plus” zusätzliche staatliche Finanzspritzen und günstige Darlehen angeboten werden. Dies wäre nach Berechnungen des Instituts bei 13 Prozent der Eigenheime notwendig. Für Mieter, die Mieterhöhungen nach Sanierungen fürchten, sollte hingegen eine stärkere Begrenzung der Modernisierungsumlage erfolgen. Außerdem raten die Autoren zu Mindestenergiestandards für Wohngebäude. av

Der anstehende Generationswechsel bei der Hälfte der deutschen Familienunternehmen bietet die Chance, Führungsstrukturen zu modernisieren und diverser zu gestalten. Das schreibt die Allbright-Stiftung in ihrem Frühlingsbericht. Dafür hat sie die 100 größten familiengeführten Unternehmen in Deutschland untersucht. Viele Geschäftsführer der Babyboomer-Generation gehen demnächst in Rente.

In den Geschäftsführungen arbeiten demnach zurzeit 12,6 Prozent Frauen – das seien vier Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Zudem gehöre in fast der Hälfte der größten Familienunternehmen inzwischen mindestens eine Frau der Geschäftsführung an. Aber dies sei deutlich weniger als bei den 160 börsennotierten Unternehmen. Dort beträgt der Frauenanteil in der Geschäftsführung 19 Prozent.

Die Stiftung sieht einen Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil und der Rolle familienfremder Akteure: “Je höher die Transparenz des Unternehmens und der Einfluss familienfremder Akteure, desto höher ist auch der Frauenanteil in der Geschäftsführung”, heißt es in dem Bericht. 20 der untersuchten Familienunternehmen seien auch an der Frankfurter Börse notiert, etwa BMW, Continental und Merck. Der Frauenanteil in ihren Unternehmensführungen liege mit 19,6 Prozent deutlich über dem Anteil bei nicht-börsennotierten Familienunternehmen.

Den Vorsitz der Geschäftsführung haben laut der Allbright-Stiftung nur in zwei der Unternehmen (B. Braun und Trumpf) inne. Diese machtvolle Position, genau wie der Vorsitz des Aufsichtsrats, würden innerhalb der Eigentümerfamilie meist an Männer weitergegeben. Der anstehende Generationenwechsel sei eine Chance, nun deutlich mehr Frauen in die Unternehmensführung zu bringen. leo

Die Studie “Innovative Antriebe und Kraftstoffe für einen klimaverträglicheren Luftverkehr” des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) gibt verschiedene Handlungsempfehlungen zur Verringerung der Klimaschädlichkeit der Luftfahrtindustrie. “Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Erkenntnis, dass ein Technologiemix notwendig erscheint, um die unterschiedlichen Potenziale der Innovationsbereiche erschließen zu können”, schreiben die Autoren der am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Sie schlagen deshalb sowohl kurzfristige als auch mittel- und langfristige Maßnahmen vor. Zu den zunächst umsetzbaren Handlungsoptionen zählen sie unter anderem:

Darüber hinaus müssten bereits jetzt die Weichen für eine weitergehende Transformation gestellt werden. Zentrale Elemente einer solchen Strategie wären:

Die Zahl der Flugreisen nimmt weltweit zu. Zwar ist der Anteil des Luftverkehrs an den globalen Treibhausgasemissionen mit 3,5 bis fünf Prozent im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern relativ gering. Im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 stellt er jedoch eine große Herausforderung dar.

Jens Friedrichs, Professor am Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen der TU Braunschweig, begrüßte den Ansatz der Studie, das komplexe Thema nicht nur zu analysieren, sondern auch Handlungsempfehlungen abzuleiten. “Einen Verbleib beim business as usual kann es meiner Ansicht nach nicht geben, dazu sind die nationalen und europäischen Vorgaben und Erwartungshaltungen zu klar definiert”, meint Friedrichs. ch

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) teilt ihr Wissen zur Lage von Gewerkschaften, die Situation in der Arbeitswelt und den politischen Kontext in verschiedenen Ländern mittels ihrer Gewerkschaftsmonitore. Auch für Unternehmen und andere Akteure bietet die Website “Gewerkschaftsmonitore” nützliche Informationen über die Lage in vielen Produktionsländern.

Gewerkschaftskooperation gehört zu den Kernanliegen der FES. Vielerorts arbeitet sie eng mit ihnen zusammen. In dem Monitor hinterlegt die Stiftung publizierbare Informationen, “die wir teilen können, ohne unsere bzw. die Arbeit der Gewerkschaften vor Ort zu gefährden”. Das Angebot umfasst zunächst Informationen zu Gewerkschaften in Europa, ab Sommer 2024 sollen Informationen zu weiteren internationalen Partnerländern folgen. cd

Ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen fordert mehr Transparenz und Beteiligung bei der Erarbeitung des Berichts von Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit Europas. Der Bericht werde einen enormen Einfluss auf das Mandat der nächsten EU-Kommission und die Zukunft der EU haben, schreiben die 13 NGOs in einem offenen Brief an den früheren EZB-Präsidenten und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der am Mittwoch veröffentlicht wird. “Deshalb sind wir sehr besorgt über die mangelnde Transparenz und den fehlenden Zugang zum Prozess der Erstellung dieses Berichts.”

Von der Leyen hatte Draghi im Herbst beauftragt, den Bericht zu erarbeiten. Nach der Europawahl im Juni will Draghi seine Erkenntnisse veröffentlichen. Der Bericht wird mit Spannung erwartet, da die Worte des früheren italienischen Ministerpräsidenten großes politisches Gewicht haben.

Draghi hatte zuletzt bei einem Auftritt in La Hulpe Mitte April Einblicke in seine Gedanken gegeben. Den Bericht selbst erstellt er mithilfe eines eigenen Teams in der EU-Kommission, weitgehend abgeschottet von der Öffentlichkeit. Die NGOs kritisieren, Draghi habe sich zwar mit Vertretern des European Round Table for Industry, von Business Europe und einer Gewerkschaft getroffen, viele zivilgesellschaftliche Organisationen aber würden nicht konsultiert. Der Brief wurde unter anderem von LobbyControl, Corporate Europe Observatory und dem Open Markets Institute unterzeichnet.

Die Verfasser kritisieren auch die Stoßrichtung von Draghis öffentlich geäußerten Plänen. Dieser habe eine Konsolidierung etwa im europäischen Telekom- und Verteidigungssektor gefordert, um auf den Weltmärkten konkurrenzfähig zu sein. Die Organisationen warnen aber davor, auf subventionierte “European Champions” zu setzen: Die Folge sei, “dass die Marktkonzentration in Europa noch weiter zunehmen würde, was den europäischen Verbrauchern, Arbeitnehmern und kleinen Unternehmen schaden und unsere Wettbewerbsfähigkeit untergraben würde”. tho

Bereits am Montag tritt der Verkehrsausschuss zusammen, um einen Antrag der Unionsfraktion zur Stärkung der Binnenschifffahrt zu beraten. Zentrales Ziel ist es, den Anteil der Binnenschifffahrt am Modal Split deutlich zu erhöhen.

Abends tagt zudem der Unterausschuss Globale Gesundheit des Gesundheitsausschusses zum Thema Medikamentenfälschung.

Am Mittwoch befasst sich der Ausschuss für Klimaschutz und Energie mit der Zukunft der Bioenergie. CDU/CSU haben dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nun mit Experten beraten werden soll.

Am Abend tagt dann traditionsgemäß der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung in öffentlicher Sitzung.

Am Donnerstag stellt die Bundesregierung den 15. Bericht über ihre Menschenrechtspolitik abschließend im Plenum des Bundestages zur Diskussion. Darin zieht sie auch eine Bilanz ihrer Aktivitäten zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im In- und Ausland.

Ohne Debatte in die Ausschüsse überwiesen werden soll der Antrag der Gruppe Die Linke zum Thema “Demokratie stärken – Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen“. Danach soll die Behinderung von Betriebsräten als Offizialdelikt eingestuft werden.

Am Abend steht dann noch das Thema Städtebauförderung auf der Tagesordnung. Ziel des Antrags der Ampelfraktionen ist es, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und neu zu schaffen. Dabei sollen Anforderungen durch den Klimawandel oder die Transformation der Energieversorgung “mitgedacht” werden, heißt es.

Am Freitag schließlich bringt die Bundesregierung in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Hochbaustatistikgesetzes ein. So soll die Datengrundlage für Politik, Stadtplanung, Wirtschaft, Wissenschaft und Klimaschutz verbessert werden. ch

Schlechte Produkte, aggressive Werbung, schädlich für die Umwelt: Der Online-Shop Temu bricht alle Regeln und wächst trotzdem weiter. Was tun? – NZZ

Temu aus China überschwemme den europäischen Markt mit Billigwaren, schreibt Janique Weder. Sie zeigt die Bemühungen einiger Staaten wie der Schweiz auf, eine Antwort zu finden. Am weitesten gehe Frankreich. Die Regierung wolle Billiganbieter “zur Einhaltung von Umweltstandards zwingen” und mittels Werbeverbot und Preisaufschlägen gegen das Geschäftsmodell vorgehen. Zum Artikel

Das sind die Subsubsub-Unternehmer, die Deutschland ausnutzt – Die Zeit

Der Reporter und Autor Sascha Lübbe beschreibt die Ausbeutung ausländischer Arbeiter im Niedriglohnsektor anhand eines Betrugssystems auf dem Bau. Der Beitrag ist ein Auszug aus seinem neuen Buch “Ganz unten im System”. Zum Artikel

Die Revolution der Garnelenzucht – FAZ

Garnelen sind beliebt, werden aber unter ökologisch fragwürdigen Bedingungen gezüchtet und weit transportiert. Julia Kanning ist der Sache auf den Grund gegangen und kann berichten, dass Biologen der Universität Gießen eine “Revolution der Aquakultur” planen. Zum Artikel

`A colonial mindset´: why global aid agencies need to get out of the way – The Guardian

Fred Harter beschreibt in seiner Analyse am Beispiel von Äthiopien wie viele NGO bemerken, dass lokale Hilfsorganisationen zu günstigeren Kosten mehr leisten können. Sie würden auch als die Zukunft eines überlasteten und unterfinanzierten Hilfssystems angesehen. Zum Artikel

Transformatoren: Das drohende Hindernis im europäischen Stromnetz – Euractiv

Das europäische Stromnetz wird nicht nur umgebaut, sondern auch komplexer. Doch ausgerechnet Transformatoren, die das Netz stabilisieren, sind zunehmend Mangelware, schreibt Nikolaus Kurmayer. Es gibt nur wenige Hersteller, der Bedarf ist groß, und über 2030 hinaus fehlt den Unternehmen die Planungssicherheit. Zum Artikel

Leute im Bergbau sind nicht vom Bergbau abhängig – Klimareporter

Wie lassen sich die Wohlfahrtsverluste von Bergbau-Beschäftigten bei einem vorgezogenen Kohleausstieg fast beseitigen? Zur Absicherung der Einkommen schlagen Wissenschaftler ein Anpassungsinstrument vor. Thema des Interviews von Jörg Staude mit Nicolas Koch vom Klimaforschungsinstitut MCC. Zum Artikel

Deutschlands Sparer zögern in der grünen Geldanlage – Börsen-Zeitung

Nachhaltige Geldanlagen stoßen in Deutschland nach wie vor auf Skepsis. Wolf Brandes nimmt eine Studie von Axa Investment Managers unter die Lupe, die ein geringes Interesse an ESG-Fonds und einen Bedarf an Transparenz für Anleger aufzeigt. Zum Artikel

“Die grausame Ironie des Klimawandels” – Spiegel

Heiner Hoffmann interviewt in Nairobi Mohamed Adow. In Kenia wurden Touristen per Helikopter vor Überschwemmungen gerettet, die Einheimischen aber kämpften allein mit den Fluten. Es brauche jetzt endlich eine angemessene Finanzierung von Klimaresilienzmaßnahmen durch den globalen Norden, sagt der Leiter von Powershift Africa. Zum Artikel

“Mehrheit der Welt soll profitieren” – taz

Ebenfalls in Kenia führt Chenai Mukumba für die NGO Tax Justice Network die Geschäfte. Mit Leila van Rinsum spricht sie über die Pläne für eine UN-Steuerkonvention. Mukumba sieht das Konkurrenzprojekt der OECD kritisch, denn die komplexen Regelungen beträfen nur wenige Digitalkonzerne. Ziel müsse sein, nationale progressive Steuersysteme mit internationalen Regelungen zu verknüpfen, um Steuerflucht zu erschweren. Zum Artikel

E-Infrastruktur: Ladepunkte gibt es genug, jetzt fehlen die E-Autos – Automobil Industrie

Die Henne-Ei-Frage, ob es zuerst Elektroautos oder Ladestationen braucht, ist entschieden – zumindest aus Sicht der Energiewirtschaft. Diese macht nun den Autoherstellern Vorwürfe, berichtet Andreas Grimm. Zum Artikel

France Says It Built the Olympics Safely. Migrant Workers Don’t Count – The New York Times

30.000 Arbeiter, darunter viele Migranten, bauen in Frankreich für Olympia. Präsident Macron hatte versprochen, dass die Bauarbeiten so sicher wie nur möglich sein würden. Bislang zeigt die Statistik tatsächlich nur sehr wenige Arbeitsunfälle. Aber Sarah Hurtes schreibt, dass sogar Todesfälle nicht gemeldet werden. “Es erlaubt ihnen zu sagen, dass Frankreich nicht Qatar ist”, sagt der Gewerkschafter Simon Picou. Zum Artikel

Thomas Losse-Müller, seit April einer der drei Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität, setzt sich für einen Strategiewechsel bei der Wärmewende in Deutschland ein. Es reiche nicht mehr aus, Einzelne zu fördern. Die Herausforderung bestehe darin, als Gesellschaft die Frage zu beantworten: “Wie können alle klimaneutral leben?” Dafür müsse der Staat Wärme als Aufgabe der Daseinsvorsorge betrachten und sie wie Wasser in die Haushalte bringen. Beim Trinkwasser erwarte der Staat auch nicht von seinen Bürgern, dass “jeder seinen eigenen Brunnen hat”. Statt einzelne Häuser etwa auf Wärmepumpen umzurüsten, brauche es lokale Wärmenetze. Aber mit deren Schaffung dürfe der Staat nicht mehr lange warten. Seine Befürchtung: Je mehr Bürger individuell umsteigen, desto schwieriger werde es, eine gesellschaftliche Mehrheit für die kollektive Lösung zu finden.

Losse-Müller geht es auch um einen effizienten Einsatz der Finanzmittel für die Klimawende. Denn mit Geld kennt sich der Volkswirt aus, der in Köln und London studierte. Er arbeitete als Investmentbanker für die Deutsche Bank, bei der Weltbank im Bereich Finanz- und Projektentwicklung, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), und als Staatssekretär im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein. Zuletzt verlor er als SPD-Spitzenkandidat die Wahl in Schleswig-Holstein deutlich gegen Daniel Günther von der CDU. Viele Eindrücke und Gespräche mit Bürgern aus dem Wahlkampf sind ihm noch sehr präsent. Beispielsweise die Überforderung vieler Menschen durch die Klimawende, bis tief in die Mittelschicht.

“Unsere Antworten auf deren Fragen waren unzureichend”, sagt er rückblickend. Auch um bessere Antworten zu entwickeln, ist er aus der aktiven Politik ausgestiegen und zur Stiftung Klimaneutralität gewechselt. Zuständig ist er hier für Projekte im Bereich der Industrie-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik. Außerdem beschäftigt er sich über die von ihm mitgegründete gemeinnützige Organisation 21Staatskunst mit der politischen Gestaltung der Demokratie im 21. Jahrhundert. Dazu gehört als Forum der neue Sozialklimarat, der sich am kommenden Mittwoch trifft, um über erste Ideen für eine sozialere Wärmewende zu sprechen. Die Bedeutung der sozialen Frage für eine erfolgreiche Lösung der Klimafrage hält er für enorm wichtig.

Zu der Zeit, als er Abitur machte, fiel die Mauer und es gab die Rede vom Ende der Geschichte. Als junger Mann erlebte er dann, wie US-Präsident Bill Clinton, der britische Premier Tony Blair und Bundeskanzler Gerhard Schröder die “neoliberale politische Ordnung verfestigten”. Er selbst fand den sogenannten Dritten Weg, der von den drei Mitte-Links-Politikern propagiert wurde, “richtig und gut”. Er selbst wurde bald Investmentbanker in London, einer Schaltstelle des globalen Finanzkapitalismus. Ein Thema war dort damals die Privatisierung großer Teile der Daseinsvorsorge.

Heute betont Losse-Müller hingegen den zentralen Stellenwert der öffentlichen Daseinsvorsorge. Denn wichtige Probleme könnten besser kollektiv als individuell gelöst werden. Das gelte gerade auch für die Klimawende. Rückblickend fällt sein Urteil über die neoliberale Politik vernichtend aus: An den großen Aufgaben Dekarbonisierung, Globalisierung, Digitalisierung und demografische Entwicklung sei sie gescheitert. “Die Antworten der vergangenen 30 Jahre waren bei diesen großen Themen am Ende alle falsch”, sagt er und betont: “Das darf einen nicht davon abhalten, gute neue Lösungen zu finden”.

Mit einem Ausbau der Daseinsvorsorge zur Bewältigung der Klimakrise will er auch verlorenes Vertrauen von Bürgern in den demokratischen Staat zurückgewinnen. Die meisten Leute seien doch darauf angewiesen, dass der Staat Probleme löse, die sie als Einzelne überforderten. Dazu gehöre die Einrichtung guter Schulen genauso wie eine Versorgung mit grüner Wärme. Aus Sicht des Ökonomen sprechen aber auch handfeste wirtschaftliche Gründe für ein stärkeres Engagement des Staates bei der Energiewende. Es sei insgesamt deutlich billiger, wenn der Staat die Wärmeversorgung als Daseinsvorsorge organisiere, als wenn Bürger dies selbst tun. Zumal viele dazu gar nicht in der Lage seien, weil sie beispielsweise nicht als kreditwürdig gelten. Damit will er die Leistung von Pionieren für die Klimawende nicht schmälern. Entsprechend richtig sei die Förderung solcher Menschen, um den technologischen Fortschritt anzuschieben. Aber jetzt befänden wir uns in einer anderen Phase und “brauchen Systeme, die eben nicht mehr für Einzelne, sondern für alle funktionieren”. Zudem könne die Lastenverteilung der Klimawende gerechter organisiert werden, wenn der Staat die Aufgabe übernehme: “Er kann über das Steuersystem dafür sorgen, dass die starken Schultern mehr tragen als die schwachen Schultern”. Caspar Dohmen

Lena Ruthner und Anton Barckhausen verstärken ab dem 1. Mai 2024 die Geschäftsleitung des Beratungsunternehmens adelphi. Ruthner leitete zuvor das Green and Circular Economy Programm von adelphi, Barckhausen war für das Energieprogramm des Unternehmens verantwortlich.

Jochen Eickholt wird neuer Chef beim Windbauer Gamesa. Er folgt Anfang August Vinod Philip. Das teilte der Mutterkonzern Siemens Energy am Mittwoch mit. Philip soll die Windkraftsparte in die Führungsstruktur des Konzerns integrieren.

Jan Thomsen verantwortet ab Juni den Bereich Kommunikation, Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Er war zuvor bei der Berliner Zeitung und der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!