die Einführung des europäischen Lieferkettengesetzes sollte eigentlich zu Verbesserungen führen, in erster Linie für all jene, die entlang der Wertschöpfung bislang unter prekären oder miserablen Bedingungen arbeiten müssen. Und die EU-Einigung Ende letzten Jahres zielte auch genau darauf ab.

Sechs Wochen später sieht die Welt sehr anders aus. Teile der deutschen Regierung wollen das Gesetz auf den letzten Metern doch noch verhindern – und das würde bedeuten, dass es keine Gewinner, sondern fast nur Verlierer geben dürfte. Als da sind: die betroffenen Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern, um die es in der Debatte schon lange nicht mehr geht. Die zerstrittene Ampel-Koalition, die sich bei einem weiteren wichtigen Thema nicht einigen kann. Die Unternehmen, die investiert haben und das Gesetz im Alltag bereits erfolgreich umsetzen – und nun womöglich zusehen müssen, dass es bei dieser Frage keinen fairen europäischen Wettbewerb geben wird. Und die Verbraucher, die durch das Gesetz eine größere Gewissheit darüber hätten, dass die Produkte, die sie kaufen und konsumieren, nachhaltig sind.

Um diese Themen geht es in unserer heutigen Ausgabe – beigesteuert haben dazu unsere Autorin Annette Mühlberger, Ramona Pop vom Verbraucherzentrale Bundesverband und mein Kollege Caspar Dohmen, der die aktuellen Entwicklungen auch in der neuen Ausgabe unseres Podcasts Table.Today analysiert. Hören Sie dort doch auch mal rein.

Der Kaffeeröster Tchibo vollzieht einen Strategiewechsel. Bislang bezieht er nach eigenen Angaben rund 20 Prozent des Rohkaffees aus zertifiziertem Anbau (Fairtrade, Bio oder Rainforest Alliance) oder aus sogenannten “Joint Forces”-Projekten, die Tchibo mit Partnern betreibt. Daran hält das Unternehmen fest. Aber künftig will es auch bei den 80 Prozent seines Rohkaffees, die bislang aus konventionellem Anbau stammen, auf Nachhaltigkeitsaspekte achten. Tchibo spricht von “verantwortungsvollem Einkauf”.

“Für jeden unserer Kaffees müssen wir wissen, woher er kommt und unter welchen Bedingungen er produziert wird”, sagt Pablo von Waldenfels, der Direktor Unternehmensverantwortung. 2027 soll die Strategie umgesetzt sein. Tchibo kauft jährlich ungefähr 180.000 Tonnen Kaffee ein. Der konventionelle Anteil stamme von rund 75.000 nicht zertifizierten Kleinfarmern, unter anderem aus Guatemala, Honduras, Vietnam und Brasilien. Tchibo will den Bauern helfen, Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu machen, was je nach Region unterschiedliche Schwerpunkte haben kann.

Das Hamburger Unternehmen setzt seit Anfang der 1990er-Jahre auf zertifizierte Kaffees und gehört zu den Fairtrade-Pionieren. Allerdings rückt das Unternehmen die Siegel bei der Vermarktung schon länger nicht mehr in den Vordergrund, weil es insgesamt als nachhaltige Marke wahrgenommen werden will. Dazu passt der jetzige Schritt. Wo steht das Unternehmen?

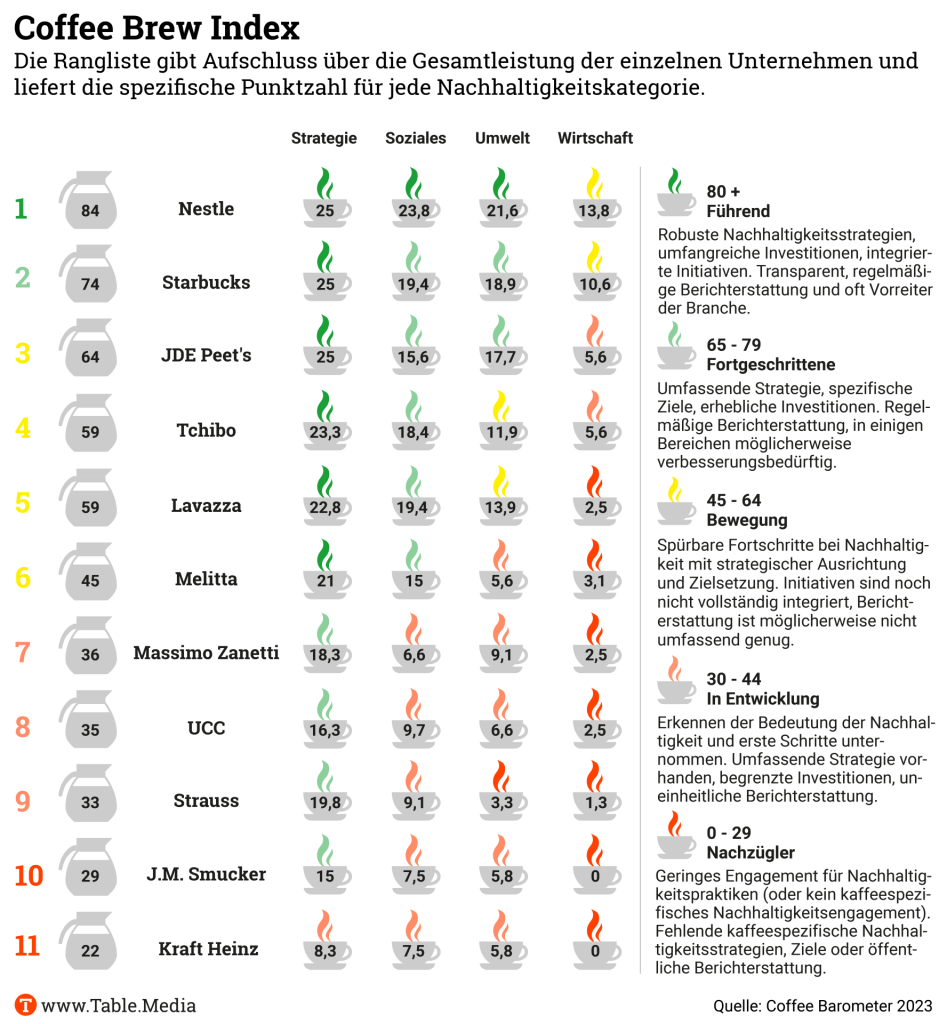

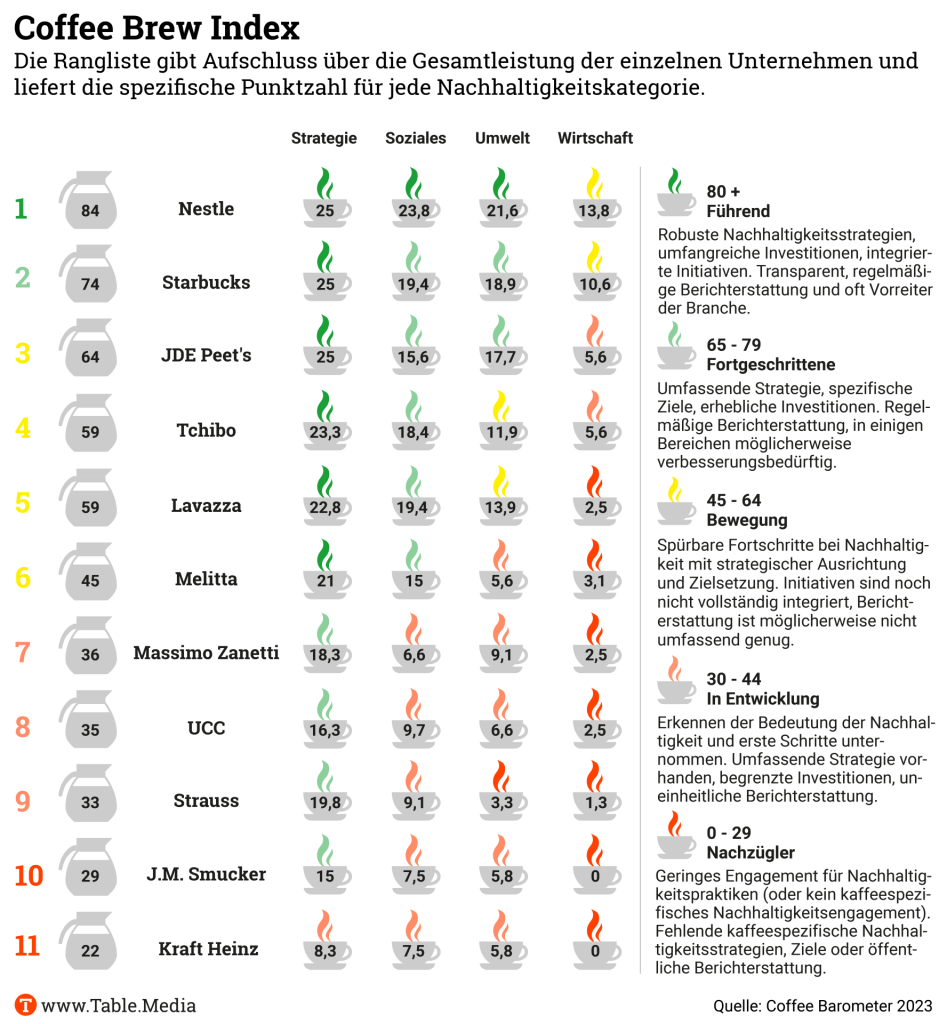

Tchibo verdiene Anerkennung für seine “klaren und gut definierten Nachhaltigkeitsinvestitionen und Investitionen innerhalb seiner Lieferkette”, heißt es im “Coffee Brew Index 2023”. Erstellt wird dieser von der US-NGO Conservation International und dem in über 50 Ländern tätigen Netzwerk Solidaridad.

Trotzdem gibt es noch Luft nach oben. Die Autoren des Index verweisen darauf, dass das Unternehmen mehr gegen die Abholzung von Wäldern und mehr für die “wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kaffeebauern” tun sollte. Auf der fünfstufigen Skala des Index liegt Tchibo im Mittelfeld (siehe Grafik).

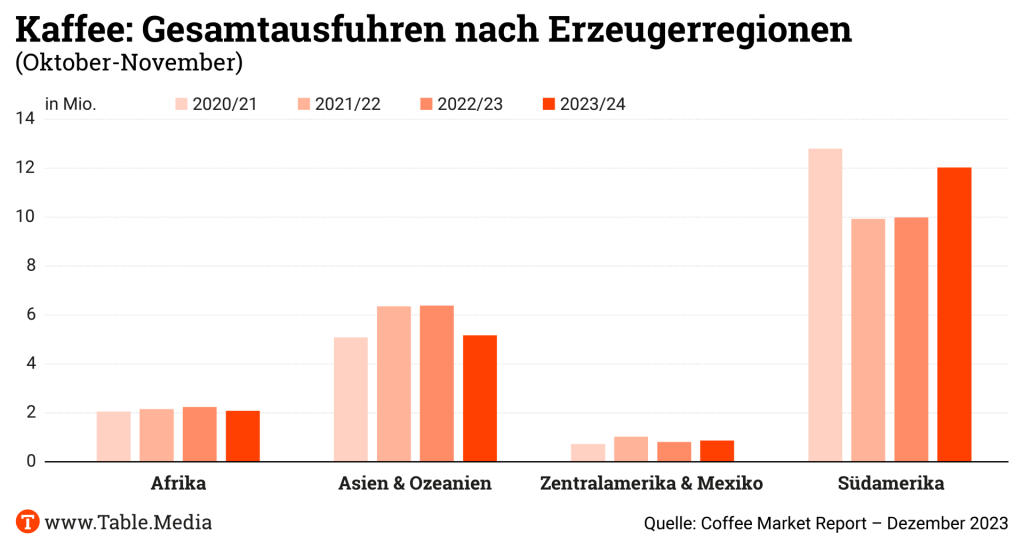

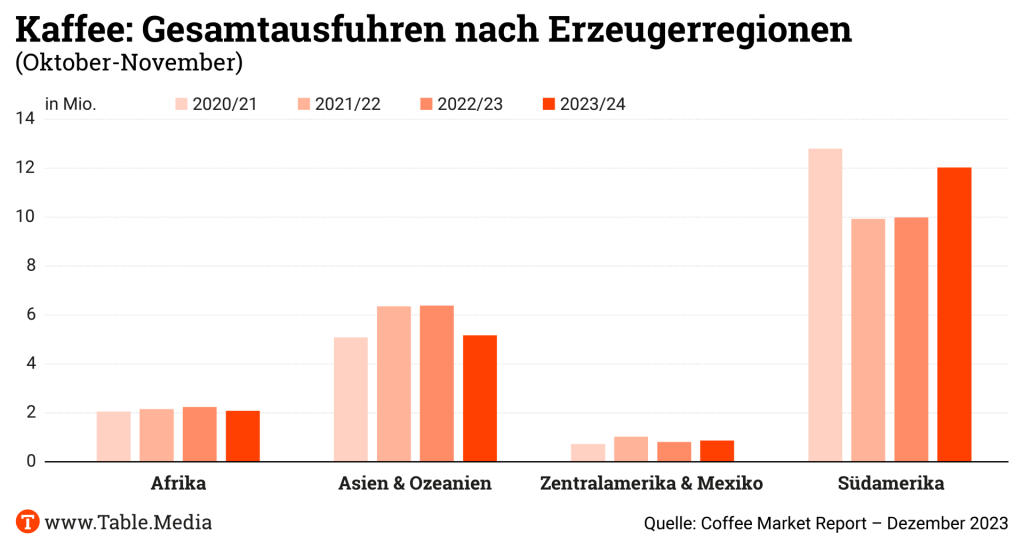

Kaffeeröster müssen heute auch aus Eigeninteresse ein Auge darauf haben, sich langfristig ausreichende Volumina an Kaffee in definierten Qualitäten zu sichern. Dabei kann es helfen, Farmer durch Programme an sich zu binden. Zwar halten sich Angebot und Nachfrage beim Kaffee noch weitgehend die Waage: Die Weltkaffeeernte wird laut der International Coffee Organisation im laufenden Kaffeejahr 2023/24 voraussichtlich um 5,8 Prozent auf 178 Millionen 60-Kilo-Säcke steigen, der Verbrauch um 2,2 Prozent auf 177 Millionen Säcke.

Aber die globale Nachfrage dürfte weiter zulegen, während das Angebot aus klimatischen und sozioökonomischen Gründen deutlich sinken könnte. Denn die temperaturempfindliche Kaffeepflanze gedeiht nur im Tropengürtel. Weltweit könnte die Anbaufläche je nach Temperaturanstieg bis 2050 um bis zu 60 Prozent schrumpfen. In manchen Regionen wie Brasilien sogar noch drastischer. Wenn die Weltgemeinschaft die Pariser Klimaziele verfehlt, könnten hier mehr als 90 Prozent der Flächen für den Kaffeeanbau verloren gehen. Außerdem könnten sich Kleinbauern aus dem Anbau verabschieden, weil sich dieser für sie nicht mehr lohnt.

12,5 Millionen Kaffeebauern gibt es weltweit. 95 Prozent der Farmen sind laut Coffeebarometer nicht größer als fünf Hektar, 84 Prozent kleiner als zwei Hektar. Die Einkommen der Kleinbauern sind häufig gering, was zu Problemen wie Kinderarbeit und illegaler Abholzung führt. Tchibo will mit seinen Programmen Kleinbauern mit sehr kleinen Anbauflächen adressieren.

“Die alarmierende Situation im Kaffeegürtel erfordert Haltung und Handeln“, sagt Pablo von Waldenfels. Wir rücken näher an die Produzenten heran, “gehen weg von einem reinen Commodity-Thema und wirklich in die Lieferketten rein”. Mit den Kleinbauern will Tchibo Ziele über Abnahmemengen verabreden. Allerdings blieben diese Vereinbarungen unverbindlich. Es gebe keine Abnahmegarantien und keinen Mindestpreis, wie es beim Fairen Handel der Fall ist. “Am Ende bleibt es Verhandlungssache, wie viel Kaffee wir abnehmen”, sagt von Waldenfels.

Das Unternehmen will beweisen, dass es seine gesamten Kaffeelieferketten nachhaltiger gestalten kann, unabhängig davon, wie teuer der Kaffee im Regal ist. Ein Balanceakt. Es sei nicht möglich, “in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld vollständig aus den etablierten Preisen auszubrechen“, heißt es bei Tchibo. Zudem steht die gesamte Firma selbst unter Kostendruck. 2022 verzeichnete sie einen historisch hohen Verlust von 167 Millionen Euro. Tchibo gehört zu 100 Prozent der Holding Maxingvest, in der einige Mitglieder der Familie Herz ihre Beteiligungen gebündelt haben.

Tchibo will in seine Programme lokale Organisationen und NGOs, aber auch die Non-Profit-Organisation World Coffee Research oder den Deutschen Kaffeeverband einbeziehen und über die Aktivitäten transparent berichten. Das ist wichtig. Bei Programmen anderer Unternehmen im Kakaosektor gibt es immer wieder Kritik an der Intransparenz hinsichtlich ihrer Wirkungen.

“Wir wollen eine Drittpartei haben, die unabhängig prüft”, sagt von Waldenfels – aber es solle anders geprüft werden als in einem Zertifizierungssystem. Die NGO Enveritas werde Länderberichte und Analysen für alle Kaffeeländer vorlegen, in denen Tchibo regelmäßig einkaufe.

Enveritas erhebt bereits regelmäßig statistisch signifikante Stichproben in Kaffeeregionen, zu Themen wie Kinderarbeit, Entwaldung oder Bodengesundheit. Die bewerteten sozialen und ökologischen Indikatoren “basieren auf jahrzehntelangen Verträgen und Protokollen von Organisationen wie der UNO und IAO und haben einen breiten zivilgesellschaftlichen Konsens”, heißt es bei Enveritas.

Tchibo erhalte aggregierte Daten zu Regionen, zum Beispiel die Information, dass in einer Region 25 Prozent der Farmer Schutzausrüstungen beim Ausbringen von Pestiziden nutzen. Auf dieser Grundlage will Tchibo dann seine Aktionsprogramme formulieren. Es gehe darum, in jeder Region die zwei bis drei wichtigsten Themen zu adressieren und dann gemeinsam in die Lieferkette zu gehen, sagt von Waldenfels. Die Wirksamkeit der Programme wird dann später überprüft, indem Enveritas Daten von teilnehmenden Bauern mit Farmern vergleicht, die an keinem Programm teilgenommen haben. Mit der Zeit wird man sehen können, ob und wenn ja, welche Wirkungen das Konzept des “verantwortungsvollen Einkaufs” von Tchibo für Kleinbauern haben wird.

In der Ampelkoalition gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie sich die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) für die Unternehmen in Deutschland auswirken wird und wie sich die Regierung bei der Abstimmung im Rat verhalten sollte. Protagonisten sind der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der die Federführung bei der europäischen Richtlinie hat, sowie die beiden FDP-Minister Christian Lindner und Marco Buschmann.

Die von ihnen geführten Ministerien der Finanzen und Justiz wollen das Trilog-Ergebnis zum Entwurf einer EU-Lieferkettenrichtlinie “nicht mittragen”. Dies teilten sie am gestrigen Donnerstag in einem Schreiben mit. Im Rat der EU habe dies eine Enthaltung Deutschlands zur Folge, “die im Ergebnis wie eine Nein-Stimme wirkt”, schreiben sie.

Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist die CSDDD “in deutschem Interesse”. Er werbe eindrücklich für die Zustimmung. Dazu habe er einen Vorschlag gemacht, der jetzt in der Regierung diskutiert werde. Dabei gehe es unter anderem um den Abbau bürokratischer Lasten und keine weiteren Berichtspflichten.

“Wir können und sollten es uns in Europa zutrauen, uns auf den Weg hin zu fairen globalen Lieferketten zu machen”, warb auch Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze für die Richtlinie. “Ich biete den Unternehmen an, unsere Unterstützungsangebote für die Umsetzung der neuen Regeln in Deutschland und im Ausland künftig weiter auszubauen”, sagte sie Table.Media. Aber auf Seiten der FDP herrscht große Skepsis. “Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es keinen Konsens in der Regierung gibt”, fasste Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Sondergipfel in Brüssel die Lage zusammen.

Unterschiedliche Einschätzungen gibt es auch dazu, welche Folgen eine deutsche Enthaltung im Rat hätte. Auf Seiten der FDP und ihrer Unterstützer, besonders den großen Verbänden, ist die Hoffnung groß, dass auf diese Weise die CSDDD auf europäischer Ebene verhindert werden könnte. Dagegen sind Befürworter im Regierungslager aus SPD und Grünen überzeugt, die Richtlinie werde auch bei Stimmenthaltung Deutschlands verabschiedet.

Wie die Mehrheitsverhältnisse im Rat tatsächlich sind, ist noch schwer abzusehen. Nach Informationen von Table.Media haben bislang lediglich Spanien, Portugal, die Niederlande und Malta angekündigt, dem Text zuzustimmen. Sechs weitere Mitgliedstaaten, darunter Irland, Polen und Griechenland, haben sich während eines Treffens der Ratsarbeitsgruppe positiv geäußert.

Schweden hingegen werde das Gesetz ablehnen; Tschechien, Estland, Litauen und die Slowakei werden voraussichtlich “nicht zustimmen”. Alle anderen erklärten, sie prüften das Trilogergebnis zurzeit noch. Beim Start der Überlegungen für die CSDDD unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft hatten sich noch alle Staaten einstimmig für eine solche Regelung ausgesprochen.

Zwar ist die CSDDD eng zwischen den beteiligten Ressorts abgestimmt worden. Trotzdem gibt es bei wichtigen Punkten aktuell sehr unterschiedliche Einschätzungen.

Beispiel Haftung: Lindner und Buschmann räumen ein, dass die deutsche Seite bei den Trilogverhandlungen in puncto Haftung einiges erreicht habe. So werde die “Haftung mit Hilfe von bewährten Grundsätzen des deutschen Haftungsrechts beschränkt, wie in der Notwendigkeit, dass die verletzte Norm drittschützend wirkt”, schreiben sie.

Außerdem könnten Unternehmen Audits teilen und Sorgfaltspflichten gemeinsam in Brancheninitiativen erfüllen. Darauf hatte etwa der Verband der Chemischen Industrie (VCI) gedrängt. “Gleichwohl bedeutet die Haftungsregelung eine stärkere Belastung im Vergleich zum LkSG. Anders als das LkSG soll die CSDDD eine zivilrechtliche Haftung umfassen.” Diese hatte die SPD in der großen Koalition mit der CDU/CSU nicht durchsetzen können.

In Regierungskreisen wird nicht bestritten, dass die Haftung der CSDDD etwas umfassender sei als im deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Aber die deutsche Seite habe verhindert, dass sich die Franzosen mit ihren noch sehr viel weitgehenderen Vorstellungen einer Haftung durchgesetzt hätten, wie sie im französischen Sorgfaltspflichtengesetz verankert seien.

Zudem hafteten Unternehmen laut der CSDDD nur “bei eigenem Verschulden und vermeidbaren Schäden”, heißt es. Unternehmen, die sich bemüht hätten, “hafteten nicht”. Eine solche Bemühenspflicht entspricht der Regelung des LkSG. Übrigens hat das Justizministerium wesentlich an den Haftungsregeln der CSDDD mitgearbeitet. Allerdings hatte Justizminister Buschmann bereits im Sommer vergangenen Jahres Bedenken gegen die CSDDD angemeldet.

Erleichtert werden soll Opfern von Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten europäischer Unternehmen der Zugang zu Gericht. Der ist bislang so kompliziert, dass es de facto kaum zu Verfahren kommt. Diesen Betroffenen den Zugang zu europäischen Gerichten zu erleichtern, war von Anfang an ein Anliegen der meisten EU-Regierungen gewesen.

Beispiel Anwendungsbereich: Lindner und Buschmann kritisieren den weiteren Anwendungsbereich auf Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden und in Risikosektoren auf Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden. Diese Regelung hatten Buschmann, Habeck und Heil bislang aber gemeinsam befürwortet, heißt es in Regierungskreisen. Zudem werde auf europäischer Ebene eine Umsatzschwelle eingeführt, die es im deutschen Gesetz nicht gebe. Unter dem Strich dürften in Deutschland durch die Neuregelung einige hundert Unternehmen mehr durch die CSDDD erfasst werden. Die EU-Kommission geht von europaweit 13.000 Unternehmen aus. Das deutsche Gesetz erfasst 5.200 Unternehmen.

Beispiel Umwelt: Nach Ansicht der beiden FDP-Minister enthält das Trilogergebnis zudem “eine verdeckte umweltfreundliche Generalklausel”. Sie führe zu einer “weitreichenden unternehmerischen Verantwortung für Umweltschäden, und zwar unabhängig von einer konkreten Auswirkung auf die Menschen”. Andere Regierungskreise erklären hingegen: Es gebe “keine offene oder verdeckte Generalklausel für Umwelt”. Entsprechende Versuche habe die Bundesregierung bei den Trilog-Verhandlungen abgewehrt. Im Menschenrechtsanhang gebe es lediglich den Hinweis, dass schwere Umweltschäden auch eine menschenrechtliche Relevanz haben. Eine solche Vorschrift findet sich allerdings auch im deutschen LkSG.

Beispiel Berichtspflichten: Die beiden FDP-Ministerien sehen auf die deutschen Unternehmen erhebliche finanzielle, personelle und auch “bürokratische Mehrbelastungen” zukommen. So sollten etwa größere Unternehmen “einen Plan zur Sicherstellung der Vereinbarkeit ihrer Unternehmensstrategie mit dem Pariser Abkommen unter Aufnahme konkreter Reduktionsziele aufstellen.” Allerdings müssen Unternehmen dies sowieso schon im Rahmen ihrer Berichtspflichten tun, heißt es in anderen Regierungskreisen. Durch die CSDDD komme es hier zu keiner Mehrbelastung.

Die Reaktionen auf den Ampelkrach bei der CSDDD fallen unterschiedlich aus. “Die Kehrtwende der FDP ist ein Schlag ins Gesicht für all jene Menschen, die in den Lieferketten europäischer Unternehmen unter Zwangsarbeit und Hungerlöhnen leiden”, sagte Michelle Trimborn, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Die Haltung der beiden FDP-Minister sei ein Affront gegen alle Unternehmen, die sich seit Jahren für nachhaltiges Wirtschaften einsetzten.

Sollte die CSDDD nicht kommen, wäre dies das fatale Signal an deutsche Unternehmen, “dass professionelles Lieferkettenmanagement unnötig ist”, sagt Vaude-Chefin Antje von Dewitz. “Zugunsten einer kurzfristig geschaffenen Entlastung wird der Aufbau von unternehmerischer Zukunftsfähigkeit aktiv verhindert.”

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall begrüßte die Entscheidung der FDP. “In der vorliegenden Form würde diese Richtlinie weit über die deutsche Regelung hinausgehen und rechtssicheren Außenhandel so gut wie unmöglich machen.” Es sei gut, dass die FDP zur Vernunft gekommen sei und dem “europäischen Lieferkettengesetz jetzt den Stecker zieht”, sagte Angelika Niebler, Vorsitzende der CSU-Europagruppe.

Allerdings gilt es als ausgeschlossen, dass die CSDDD noch in der laufenden Legislaturperiode nachverhandelt werden könnte. Befürworter der Richtlinie befürchten zudem, dass es nach den Europawahlen keine Mehrheiten mehr für die CSDDD geben könnte. Mit Till Hoppe und Leonie Düngefeld

Die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) stellt CNC-Bearbeitungszentren für Stahl, Guss und Nichteisenmetalle her. Das sind rechnergesteuerte Maschinen, die Werkstücke in hoher Präzision fertigen. Die Firma hat 1.560 Beschäftigte – rund 1.000 davon arbeiten in Deutschland – und seit diesem Jahr fällt sie aufgrund ihrer Größe unter die Berichtspflicht des Lieferkettengesetzes. Bereits im letzten Jahr hat sie begonnen, Lieferanten nach ihren Risiken zu bewerten.

Die Daten seiner Lieferanten hinterlegt das Unternehmen schon länger in einem zentralen digitalen Portal. Über diese Software, die mit dem Risikomonitoring zunächst nichts zu tun hat, lassen sich alle Materialbestellungen den Lieferanten und Herkunftsländern zuordnen. Das ist in mittelgroßen Firmen nicht überall so. Viele Einkäufer sammeln Informationen über Lieferanten in Excel-Tabellen. Der Dokumentenaustausch mit den Zulieferern läuft dann per E-Mail. Der Nachteil: Es ist sehr aufwendig, die Informationen über die Lieferfirmen mit dem Materialstamm aus dem Warenwirtschaftssystem abzugleichen. “Firmen mit einem Lieferantenmanagementsystem fällt das deutlich leichter”, sagt ESG-Spezialist Robert Kaiser vom Software-Anbieter Tacto.

Die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH nutzt für die Umsetzung des Lieferkettengesetzes ein Erweiterungsmodul der Software und konnte, um es zu füttern, auf die vorige Zuordnung von Lieferanten und Warengruppen bei den Bestellungen zurückgreifen. Einkaufsleiter Matthias Schlotter: “Wir wissen, aus welchen Ländern die Lieferanten kommen, mit welchen Materialien sie uns beliefern, und konnten auf dieser Basis relativ schnell in die Grobanalyse der Risiken einsteigen.”

Das Screening läuft nicht in Echtzeit ab, also nicht über Webcrawler, die das Internet fortlaufend nach eventuellen Menschenrechtsverletzungen oder anderen relevanten Vorfällen der Partnerfirmen durchsuchen. Stattdessen beziehen Schlotter und sein Team aggregierte Sekundärdaten. Diese holt sich das LkSG-Modul aus Sanktionslisten und Menschenrechtsdatenbanken wie dem “Business & Human Rights Ressource Centre”.

Mit diesen vorgefilterten Informationen könnten Mittelständler besser umgehen als mit Echtzeitdaten, sagt Kaiser: “Die Unternehmen haben häufig keine eigenen Abteilungen für das Risikomanagement und Themen der Nachhaltigkeit.” Permanente Risikowarnungen, wie sie die Echtzeitsysteme produzieren, seien für Firmen mittlerer Größe nicht immer hilfreich: “Man braucht Spezialisten, die den Warnungen nachgehen und diese validieren”, erklärt er. Viele Warnungen beträfen die Unternehmen gar nicht.

Yvonne Jamal, Vorstandsvorsitzende des Jaro Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, warnt ebenfalls davor, es beim Kauf einer Risikosoftware zu belassen. Es müsse klar sein, wie man die Daten sinnvoll weiterverarbeite, um Nachhaltigkeit wirkungsvoll im Beschaffungsalltag zu verankern: “Der notwendige Kompetenzaufbau wird meist vergessen”, sagt Jamal. Das führe in den Unternehmen und bei Lieferanten zur Verunsicherung und Überforderung.

Grundsätzlich deuten Zahlen und Erfahrungen aus der Praxis allerdings darauf hin, dass Unternehmen bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes schon deutlich weiter sind, als es Teile der Politik und einige Verbände wahrhaben wollen. Bei einer Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) gemeinsam mit dem Softwareanbieter Integrity Next unter 224 Firmen bekam die Regulierung überwiegend gute Noten:

“Die große Mehrheit der Unternehmen ist sich ihrer Verantwortung bewusst und achtet bereits auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz in ihren Lieferketten”, sagt BME-Bundesvorstandsvorsitzende Gundula Ullah.

Für die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH bedeutet das konkret, im nächsten Schritt die Ergebnisse aus der Grobanalyse mit Informationen abzugleichen, die das Unternehmen selbst über seine Zulieferer gesammelt hat. Darunter sind Auditdaten, Erklärungen der Lieferanten (“Code of Conduct”), Angaben zu Sozialstandards sowie Umwelt- und Qualitätszertifikate (zum Beispiel ISO 14001 und ISO 9001).

Aus der Zusammenführung ergibt sich im Anschluss die konkrete Risikoeinschätzung. Einkaufsleiter Schlotter: “Hat ein Lieferant aus einer kritischen Warengruppe oder einem kritischen Herkunftsland eine anerkannte Qualitäts- oder Umweltmanagementzertifizierung, kann man davon ausgehen, dass das Risiko, dass es zu Verstößen kommt, geringer ist. Dementsprechend verändert sich die Risikoeinstufung.”

Ob und bei welchen Lieferanten Maßnahmen nötig seien, ergebe sich aus der laufenden Analyse – dazu zählen je nach Risikobewertung Gespräche, Vor-Ort-Besuche und Audits. Wie intensiv eventuelle Verhandlungen würden, welche Möglichkeiten das Unternehmen in einem konkreten Fall habe, Einfluss zu nehmen, das werde sich zeigen, sagt Schlotter. Unlösbare Probleme erwarte er nicht.

Jamal sagt, dass viele Firmen durchaus Einfluss auf ihre ebenfalls mittelständischen Lieferanten hätten und dass dieser vergleichsweise groß sei. Durch eine gezielte Kommunikation, den gemeinsamen Erfahrungsaustausch und Kompetenzaufbau im Rahmen eines nachhaltigen Lieferantenmanagements ließe sich viel bewirken, erklärt sie. Und: Ihrer Beobachtung nach sind Lieferanten alles andere als untätig: “Viele Einkaufsverantwortliche sind überrascht, wie viele Gedanken sich ihre Zulieferer bereits gemacht haben.”

Eine ressourcenschonende Elektromobilität ist von Effizienz und Kreislaufwirtschaft abhängig. Das ist eines der Ergebnisse einer neuen Studie der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Ziel der Untersuchung mit dem Titel “10 Fakten zur Umweltverträglichkeit von Elektrofahrzeugen” war die Beantwortung der Frage, wie der Umweltvorteil von Elektroautos gegenüber Verbrennern weiter ausgebaut werden kann.

Wie die Analyse zeigt, kommt dem Rohstoffbedarf der Batterien eine zentrale Bedeutung zu. Die DHU spricht sich daher für gesetzliche Vorgaben aus, um innovative Batterietechnologien sowie die Reparatur, Wiederverwendung und das Recycling der Batterien zu fördern. Zudem sollen Anreize für die Entwicklung besonders effizienter Elektroklein- und -kleinstfahrzeuge geschaffen werden.

DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz sieht die Verantwortung dafür bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke, von der sie “schnellstmöglich Regelungen zur Begrenzung des Ressourcenverbrauchs von Elektroautos” erwartet, etwa im Rahmen der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Auch müsse die Bundesregierung die EU-Prozesse zum Ökodesign und zum Recht auf Reparatur beschleunigen, statt sie zu blockieren, so Metz.

Wie die Studie zeigt, verbessert sich die Umweltbilanz einer Batterie mit zunehmender Nutzungsdauer. Daher sei es sinnvoll, Regelungen für ein “zweites Leben” gebrauchter Antriebsbatterien zu schaffen. Mit einer Restkapazität von rund 70 Prozent sei sie beispielsweise noch gut als stationäre Energiespeicher für erneuerbare Energien verwendbar.

Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der DHU, hält es zudem für wichtig, die Umweltbelastung durch den Abbau kritischer Rohstoffe zu reduzieren. Die Autohersteller sollten sich deshalb nicht einseitig auf ressourcenintensive Batterietechnologien wie die Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie festlegen. “Insbesondere für Kleinwagen eignen sich alternative Batteriesysteme, wie zum Beispiel Natriumbatterien, die keine kritischen Ressourcen benötigen”, meint Fischer. ch

Fünfzehn europäische und nationale Unternehmensnetzwerke haben sich zu der Koalition “Business for a Better Tomorrow” zusammengeschlossen. Darunter ist auch das deutsche Netzwerk B.A.U.M.. Das Ziel ist, im Wahlkampf vor den Europawahlen die Stimme von Unternehmen zu stärken, die sich für einen ökologischen und sozialen Wandel einsetzen.

“Zu einer Zeit, in der die im Rahmen des Green Deal erzielten Fortschritte von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Akteure in Frage gestellt werden”, fordere die Koalition die Gesetzgeber dazu auf, die Rechtsvorschriften konsequent umzusetzen und diese Dynamik in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Mitteilung. “Wir ermutigen die EU-Kommission, am Green Deal festzuhalten und ihn weiterhin konsequent und in Verbindung mit den Gesetzesinitiativen, die nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten qualifizieren, zu gestalten”, erklärte Yvonne Zwick, Vorsitzende von B.A.U.M.

In einem “Manifest” nennt die Koalition fünf Bereiche, die die EU-Kommission priorisieren sollte:

Markus Hümpfer, Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für die Kraftwerksstrategie, glaubt nicht, dass die Carbon Capture and Storage-Technologie (CCS) in Stromkraftwerken auf Gasbasis zur Anwendung kommen wird. “Die Signale aus der Energiewirtschaft sind: CCS ist bei Back-up-Kraftwerken wirtschaftlich nicht sinnvoll, sondern absolut unrentabel.”

Er bleibt aber trotzdem bei seiner Position, die Kraftwerksstrategie des BMWK solle “technologieoffen” sein: “Dann können die Unternehmen selbst entscheiden.” Hümpfer betonte, dass Unternehmen die notwendigen Verträge zur CO₂-Verpressung etwa in Dänemark oder Norwegen abschließen sollten. “Das wäre keine staatliche Aufgabe.” Auch für eine Subventionierung von CCS sieht er momentan keinen Bedarf.

Die Bundesregierung wird der Energiewirtschaft erhebliche finanzielle Anreize anbieten müssen, damit diese neue Kraftwerke baut, die existierende Kohlemeiler ersetzen. Denn die neuen Kraftwerke sollen nur wenige Stunden im Jahr laufen: immer dann, wenn zu wenig Strom aus Wind und Sonne zur Verfügung steht.

Andreas Jung, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender und Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie, sieht ebenfalls Wasserstoff als präferierten Energieträger für die Ersatzkraftwerke. Denn: “Es sitzen Investoren in den Startlöchern, die Gaskraftwerke bauen und dann auf Wasserstoff umstellen wollen”, sagte er zu Table.Media. Gleichwohl müsse “die Bundesregierung Transparenz zu anderen Optionen” herstellen, darunter CCS. In jedem Fall müssten alle Kraftwerke bis 2045 klimaneutral betrieben werden können. Mittels heutiger CCS-Technologien ist dies allerdings technisch unmöglich.

Unionsfraktionsvize Jens Spahn argumentierte hingegen in dieser Woche, dass Gaskraftwerke mit späterer CCS-Ausstattung günstig und schnell realisierbar seien.

Das BMWK plant weiter Kraftwerke auf Wasserstoffbasis. Ein Ministeriumssprecher sagte zu Table.Media, die Kraftwerkstrategie setze sowohl auf Wasserstoff umrüstbare Gaskraftwerke als auch auf originäre Wasserstoffkraftwerke. CCS-Technologie sei hingegen “in erster Linie für die Bereiche notwendig, in denen es kaum oder keine technologischen Möglichkeiten der Einsparung” von CO₂-Emissionen gibt. Gemeint ist damit etwa die Zementproduktion. av

Rund zwei Drittel der für den Sustainability Transformation Monitor befragten Unternehmen gehen davon aus, dass ihnen die Erkenntnisse aus der Berichterstattung im Rahmen der CSRD helfen, um ihre Organisation weiterzuentwickeln – etwa durch angepasste Strategien oder neue Angebote. Fast die Hälfte denkt dasselbe über das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Gleichzeitig fühlt sich nur etwas mehr als ein Drittel der 271 Firmen aus der Realwirtschaft bereit für neue regulatorische Anforderungen wie die CSRD-Berichtspflichten. Unter den Unternehmen, die bereits für das Geschäftsjahr 2024 Nachhaltigkeitsberichte gemäß der neuen Richtlinie erstellen müssen, fühlt sich die Hälfte dafür gerüstet. Fast genauso hoch ist der Anteil bei denjenigen, die Erfahrungen mit Nachhaltigkeitsberichten haben. Nur rund 18 Prozent der Unternehmen ohne solche Erfahrungen fühlen sich dafür bereit.

Als größten Treiber für die Transformation der eigenen Organisation sehen Unternehmen neben politischer Regulierung und der Geschäftsführung die Anforderungen künftiger Mitarbeitenden und die junge Generation. Gewerkschaften sind für die allermeisten Unternehmen kein Treiber.

Die größten Hemmnisse hingegen sind aus Sicht der Unternehmen: zu wenig personelle oder finanzielle Ressourcen und mangelnde Datenverfügbarkeit. Als besonders gravierend nehmen sie das Fehlen von Daten zu Arbeitsbedingungen innerhalb der eigenen Lieferkette sowie zu Biodiversität und Ökosystemen wahr.

Die Studie zeigt darüber hinaus, dass rund 80 Prozent der befragten Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit inzwischen “strategisch angehen” – entweder als Teil der allgemeinen Strategie oder in einer separaten Nachhaltigkeitsstrategie. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, sieht das als Zeichen dafür, dass die Wirtschaft auf Transformationskurs ist.

Der Sustainable Transformation Monitor ist eine von Mercator Stiftung, Universität Hamburg, Peer School For Sustainable Development und Bertelsmann Stiftung durchgeführte Studie. Das Ziel der Untersuchungsreihe, die 2023 erstmals erschien, ist, die Transformation der Wirtschaft evidenzbasiert abzubilden. nh

German debt brake ‘too rigid’, say government advisers – Financial Times

Guy Chazan hat sich das Papier der fünf deutschen Wirtschaftsweisen genauer angesehen, in dem sie eine Flexibilisierung der Schuldenbremse anmahnen. Der Vorschlag basiere auf einer Simulation der Schuldenquote im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. 59 Prozent würde diese Quote im Jahr 2070 noch betragen, niedriger als irgendwo sonst in der EU. Zum Artikel

The $2.6 Billion Experiment to Cover Up Europe’s Dirty Habit – Bloomberg

Kari Lundgren und Petra Sorge treiben sich auf einer windigen Nordseeinsel herum, von der aus einmal europäische CO₂-Emissionen in den Nordseeboden gepresst werden sollen. Große Risiken, fehlende Strukturen und hohe Kosten bremsen das Vorhaben, aber das neue deutsche Interesse bringt Schwung. Zum Artikel

Transformation im Güterverkehr: “Im Volksglauben ist Strom immer gut” – FAZ

Tobias Piller spricht mit Martin Daum, Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck, über alternative Antriebe für Lkw. Die Abhängigkeit von China bei batterieelektrischen Antrieben sei für Daum ein großes Argument dafür, auch auf Wasserstoff und Brennstoffzellen zu setzen. Zum Artikel

Teach About Climate Change With 30 Graphs – The New York Times

Die Datenjournalisten der New York Times haben eine neue Sammlung von 30 Grafiken zusammengestellt, die über die Klimaveränderungen auf der Erde informieren, darunter die Erwärmung der Ozeane, die Zunahme von Stürmen, der Anstieg der Lufttemperatur und die Treibhausgasemissionen. Michael Gonchar ordnet die Ergebnisse ein. Zum Artikel

Biden Picks John Podesta to Be His New Global Climate Representative – The New York Times

John Podesta überwacht seit 2022 die Verwendung der 370 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen des Inflation Reduction Act für den Umbau des Energiesektors bereitgestellt wurden – und wird im Frühjahr zudem die Aufgaben von John Kerry als Regierungsbeauftragter für globale Klimafragen übernehmen. Lisa Friedman und Coral Davenport gehen der Frage nach, was von Podesta in Zukunft zu erwarten ist. Zum Artikel

Windräder sind vogelfreundlicher als die Förderung von Öl und Gas – Basler Zeitung

Fossile Kraftwerke haben einen sehr negativen Einfluss auf Vogelpopulationen. Ganz im Gegensatz zu Windkraftanlagen. Das zeigt eine neue Studie der Uni Genf, die sich Joachim Laukenmann genauer angesehen hat. Zum Artikel

60.000 Bäume auf Mallorca: Lohnen sich solche Öko-Projekte? – Der Standard

Die Tui Care Foundation, eine Stiftung des Touristikriesen, will auf Mallorca sanften Tourismus fördern: mit Baumpflanzungen und mehr Meeresschutz. Doch bringt das alles auch etwas?, fragt sich Jan Marot. Zum Artikel

Studie: Deutsche Autohersteller holen beim Absatz von E-Autos auf – Automobil Industrie

Deutsche Autohersteller holen beim Absatz elektrisch angetriebener Autos auf, lautet eine Analyse des Beratungsunternehmens PwC, mit der sich Thomas Günnel befasst hat. Gebrauchte Akkus sind demnach eine große Chance für Europa. Zum Artikel

Podcast: Auf der Ölspur – Radio-Feature über die nachhaltige Produktion von Palmöl – NDR

Palmöl ist in etwa der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten. In der Vergangenheit wurden in Indonesien und Malaysia großflächig Regenwälder gerodet, um Plantagen anzulegen. Jetzt hat der malaysische Bundesstaat Sabah eine Ölwende ausgerufen. Michael Gleich hat recherchiert, ob es sich dabei um Greenwashing oder eine echte Kehrtwende handelt. Zum Artikel

Die Europäische Union ist für Verbraucherinnen und Verbraucher eine Erfolgsgeschichte. Auf der Habenseite: die Abschaffung der Roaming-Gebühren bei Telefonaten innerhalb der gesamten EU, die Deckelung von Gebühren beim Einsatz von Zahlungsmitteln wie Kredit- und Bankkarten, mehr Wettbewerb – und dadurch mehr Auswahl sowie niedrigere Preise. Neben vielen alltagsnahen Vorteilen hat die Europäische Union zudem ein Sicherheitsnetz für Verbraucherprodukte und Haftungsregeln im Schadensfall geschaffen, die die unerlässliche Grundlage für sicheren Konsum sind.

Gerade in krisenhaften Zeiten sorgt gute Verbraucherpolitik für Sicherheit und damit für Vertrauen – auch in die europäischen Institutionen. Dieses Vertrauen setzt ausgerechnet die Bundesregierung, die die europäische Flagge hochhält, gerade bei verbraucherpolitisch wichtigen Vorhaben aufs Spiel: Zoff gab es beim AI Act, einem Rechtsrahmen für die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und auch beim europäischen Pendant zum deutschen Lieferkettengesetz, der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), fährt die Ampel einen Schlingerkurs.

Beide Vorhaben standen in den vergangenen Tagen auf der Kippe, weil die Bundesregierung ihre eigene Linie wieder in Frage stellte. In beiden Fällen war auch Brüssel erstaunt: Der Europäische Rat, das Europäische Parlament und die Kommission hatten sich bereits auf eine gemeinsame Position verständigt – mit Zustimmung der Bundesregierung. Beim AI Act hat sich die Bundesregierung nun doch zu einem Ja durchgerungen. Das ist gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, denn die Zeit drängt. Das gilt auch mit Blick auf europäische Regeln für Lieferketten mit humanen und nachhaltigen Standards. Ein Zögern Deutschlands schadet nicht nur nachhaltig dem Ansehen unseres Landes und dem Ansehen der Europäischen Union. Ein Scheitern hätte auch für Verbraucher in Deutschland negative Konsequenzen.

Die neue Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (CSDDD) soll sicherstellen, dass europäische Unternehmen in ihren globalen Lieferketten Menschenrechte und Umweltstandards wahren. Die europäische Richtlinie verfolgt damit das gleiche Ziel wie das bereits seit 2023 geltende deutsche Lieferkettengesetz. Sie gilt aber für mehr Unternehmen in ganz Europa und schafft bessere Durchsetzungsmöglichkeiten. Zudem schafft sie gleiche Bedingungen im gesamten europäischen Binnenmarkt. Für Verbraucherinnen bedeutet das: mehr Verlässlichkeit, nachhaltig konsumieren zu können.

Wer Produkte von Unternehmen kaufen möchte, deren Lieferketten frei von Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit sind, steht derzeit vor einer unlösbaren Aufgabe. Fast alle Produkte – von Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten – stammen aus globalen Lieferketten, die am Ende im Supermarkt unmöglich zu überblicken sind. Siegel und Label, die den Anschein einer nachhaltigen Auswahl erwecken, sind oft keine verlässlichen Ratgeber. Da ihre Verwendung nicht gesetzlich reguliert ist, ist “Greenwashing” oder “Social Washing” Tür und Tor geöffnet.

Die CSDDD-Richtlinie würde Mindeststandards schon in der Produktion schaffen, die nachhaltigen Konsum erst ermöglichen. Sie korrigiert damit das oft vorgebrachte Narrativ “verantwortungsbewusster Verbraucher”, die durch ihre Kaufentscheidungen für mehr Nachhaltigkeit verantwortlich seien. Vielmehr würden die Probleme bei den Wurzeln gepackt – nämlich da, wo sie entstehen: in der Produktion, bei der Herstellung und Logistik. So schafft die Richtlinie überhaupt erst die Möglichkeit für nachhaltige Konsummuster, die sich die überwiegende Mehrheit der Verbraucher und Verbraucherinnen wünschen.

Dass die Bundesregierung zögert, einen Schlingerkurs fährt und bei CSDDD und AI Act bereits geeinte Positionen wieder in Frage stellt, ist nicht akzeptabel. Das schadet ganz direkt, weil dadurch verbraucherfreundliche Regelungen wieder auf der Kippe stehen. Dieser Kurs destabilisiert aber auch die Europäische Union und damit eine der wichtigsten politischen Erfolgsgeschichten für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland überhaupt.

Diese Erfolgsgeschichte muss fortgesetzt werden. Längst sind nationalstaatliche Regelungen in hochvernetzten Märkten nicht mehr ausreichend. Deutschland muss sich als verlässlicher Partner innerhalb der EU präsentieren und darf als größte Wirtschaftsmacht nicht das Vertrauen der anderen Mitgliedsstaaten verlieren. Es drohen negative Konsequenzen für die europäische Zusammenarbeit sowie ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik, in Deutschland und auf europäischer Ebene.

Ramona Pop ist Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Von 2001 bis 2021 gehörte sie dem Abgeordnetenhaus von Berlin an und war von 2016 bis 2021 Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

die Einführung des europäischen Lieferkettengesetzes sollte eigentlich zu Verbesserungen führen, in erster Linie für all jene, die entlang der Wertschöpfung bislang unter prekären oder miserablen Bedingungen arbeiten müssen. Und die EU-Einigung Ende letzten Jahres zielte auch genau darauf ab.

Sechs Wochen später sieht die Welt sehr anders aus. Teile der deutschen Regierung wollen das Gesetz auf den letzten Metern doch noch verhindern – und das würde bedeuten, dass es keine Gewinner, sondern fast nur Verlierer geben dürfte. Als da sind: die betroffenen Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern, um die es in der Debatte schon lange nicht mehr geht. Die zerstrittene Ampel-Koalition, die sich bei einem weiteren wichtigen Thema nicht einigen kann. Die Unternehmen, die investiert haben und das Gesetz im Alltag bereits erfolgreich umsetzen – und nun womöglich zusehen müssen, dass es bei dieser Frage keinen fairen europäischen Wettbewerb geben wird. Und die Verbraucher, die durch das Gesetz eine größere Gewissheit darüber hätten, dass die Produkte, die sie kaufen und konsumieren, nachhaltig sind.

Um diese Themen geht es in unserer heutigen Ausgabe – beigesteuert haben dazu unsere Autorin Annette Mühlberger, Ramona Pop vom Verbraucherzentrale Bundesverband und mein Kollege Caspar Dohmen, der die aktuellen Entwicklungen auch in der neuen Ausgabe unseres Podcasts Table.Today analysiert. Hören Sie dort doch auch mal rein.

Der Kaffeeröster Tchibo vollzieht einen Strategiewechsel. Bislang bezieht er nach eigenen Angaben rund 20 Prozent des Rohkaffees aus zertifiziertem Anbau (Fairtrade, Bio oder Rainforest Alliance) oder aus sogenannten “Joint Forces”-Projekten, die Tchibo mit Partnern betreibt. Daran hält das Unternehmen fest. Aber künftig will es auch bei den 80 Prozent seines Rohkaffees, die bislang aus konventionellem Anbau stammen, auf Nachhaltigkeitsaspekte achten. Tchibo spricht von “verantwortungsvollem Einkauf”.

“Für jeden unserer Kaffees müssen wir wissen, woher er kommt und unter welchen Bedingungen er produziert wird”, sagt Pablo von Waldenfels, der Direktor Unternehmensverantwortung. 2027 soll die Strategie umgesetzt sein. Tchibo kauft jährlich ungefähr 180.000 Tonnen Kaffee ein. Der konventionelle Anteil stamme von rund 75.000 nicht zertifizierten Kleinfarmern, unter anderem aus Guatemala, Honduras, Vietnam und Brasilien. Tchibo will den Bauern helfen, Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu machen, was je nach Region unterschiedliche Schwerpunkte haben kann.

Das Hamburger Unternehmen setzt seit Anfang der 1990er-Jahre auf zertifizierte Kaffees und gehört zu den Fairtrade-Pionieren. Allerdings rückt das Unternehmen die Siegel bei der Vermarktung schon länger nicht mehr in den Vordergrund, weil es insgesamt als nachhaltige Marke wahrgenommen werden will. Dazu passt der jetzige Schritt. Wo steht das Unternehmen?

Tchibo verdiene Anerkennung für seine “klaren und gut definierten Nachhaltigkeitsinvestitionen und Investitionen innerhalb seiner Lieferkette”, heißt es im “Coffee Brew Index 2023”. Erstellt wird dieser von der US-NGO Conservation International und dem in über 50 Ländern tätigen Netzwerk Solidaridad.

Trotzdem gibt es noch Luft nach oben. Die Autoren des Index verweisen darauf, dass das Unternehmen mehr gegen die Abholzung von Wäldern und mehr für die “wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kaffeebauern” tun sollte. Auf der fünfstufigen Skala des Index liegt Tchibo im Mittelfeld (siehe Grafik).

Kaffeeröster müssen heute auch aus Eigeninteresse ein Auge darauf haben, sich langfristig ausreichende Volumina an Kaffee in definierten Qualitäten zu sichern. Dabei kann es helfen, Farmer durch Programme an sich zu binden. Zwar halten sich Angebot und Nachfrage beim Kaffee noch weitgehend die Waage: Die Weltkaffeeernte wird laut der International Coffee Organisation im laufenden Kaffeejahr 2023/24 voraussichtlich um 5,8 Prozent auf 178 Millionen 60-Kilo-Säcke steigen, der Verbrauch um 2,2 Prozent auf 177 Millionen Säcke.

Aber die globale Nachfrage dürfte weiter zulegen, während das Angebot aus klimatischen und sozioökonomischen Gründen deutlich sinken könnte. Denn die temperaturempfindliche Kaffeepflanze gedeiht nur im Tropengürtel. Weltweit könnte die Anbaufläche je nach Temperaturanstieg bis 2050 um bis zu 60 Prozent schrumpfen. In manchen Regionen wie Brasilien sogar noch drastischer. Wenn die Weltgemeinschaft die Pariser Klimaziele verfehlt, könnten hier mehr als 90 Prozent der Flächen für den Kaffeeanbau verloren gehen. Außerdem könnten sich Kleinbauern aus dem Anbau verabschieden, weil sich dieser für sie nicht mehr lohnt.

12,5 Millionen Kaffeebauern gibt es weltweit. 95 Prozent der Farmen sind laut Coffeebarometer nicht größer als fünf Hektar, 84 Prozent kleiner als zwei Hektar. Die Einkommen der Kleinbauern sind häufig gering, was zu Problemen wie Kinderarbeit und illegaler Abholzung führt. Tchibo will mit seinen Programmen Kleinbauern mit sehr kleinen Anbauflächen adressieren.

“Die alarmierende Situation im Kaffeegürtel erfordert Haltung und Handeln“, sagt Pablo von Waldenfels. Wir rücken näher an die Produzenten heran, “gehen weg von einem reinen Commodity-Thema und wirklich in die Lieferketten rein”. Mit den Kleinbauern will Tchibo Ziele über Abnahmemengen verabreden. Allerdings blieben diese Vereinbarungen unverbindlich. Es gebe keine Abnahmegarantien und keinen Mindestpreis, wie es beim Fairen Handel der Fall ist. “Am Ende bleibt es Verhandlungssache, wie viel Kaffee wir abnehmen”, sagt von Waldenfels.

Das Unternehmen will beweisen, dass es seine gesamten Kaffeelieferketten nachhaltiger gestalten kann, unabhängig davon, wie teuer der Kaffee im Regal ist. Ein Balanceakt. Es sei nicht möglich, “in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld vollständig aus den etablierten Preisen auszubrechen“, heißt es bei Tchibo. Zudem steht die gesamte Firma selbst unter Kostendruck. 2022 verzeichnete sie einen historisch hohen Verlust von 167 Millionen Euro. Tchibo gehört zu 100 Prozent der Holding Maxingvest, in der einige Mitglieder der Familie Herz ihre Beteiligungen gebündelt haben.

Tchibo will in seine Programme lokale Organisationen und NGOs, aber auch die Non-Profit-Organisation World Coffee Research oder den Deutschen Kaffeeverband einbeziehen und über die Aktivitäten transparent berichten. Das ist wichtig. Bei Programmen anderer Unternehmen im Kakaosektor gibt es immer wieder Kritik an der Intransparenz hinsichtlich ihrer Wirkungen.

“Wir wollen eine Drittpartei haben, die unabhängig prüft”, sagt von Waldenfels – aber es solle anders geprüft werden als in einem Zertifizierungssystem. Die NGO Enveritas werde Länderberichte und Analysen für alle Kaffeeländer vorlegen, in denen Tchibo regelmäßig einkaufe.

Enveritas erhebt bereits regelmäßig statistisch signifikante Stichproben in Kaffeeregionen, zu Themen wie Kinderarbeit, Entwaldung oder Bodengesundheit. Die bewerteten sozialen und ökologischen Indikatoren “basieren auf jahrzehntelangen Verträgen und Protokollen von Organisationen wie der UNO und IAO und haben einen breiten zivilgesellschaftlichen Konsens”, heißt es bei Enveritas.

Tchibo erhalte aggregierte Daten zu Regionen, zum Beispiel die Information, dass in einer Region 25 Prozent der Farmer Schutzausrüstungen beim Ausbringen von Pestiziden nutzen. Auf dieser Grundlage will Tchibo dann seine Aktionsprogramme formulieren. Es gehe darum, in jeder Region die zwei bis drei wichtigsten Themen zu adressieren und dann gemeinsam in die Lieferkette zu gehen, sagt von Waldenfels. Die Wirksamkeit der Programme wird dann später überprüft, indem Enveritas Daten von teilnehmenden Bauern mit Farmern vergleicht, die an keinem Programm teilgenommen haben. Mit der Zeit wird man sehen können, ob und wenn ja, welche Wirkungen das Konzept des “verantwortungsvollen Einkaufs” von Tchibo für Kleinbauern haben wird.

In der Ampelkoalition gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie sich die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) für die Unternehmen in Deutschland auswirken wird und wie sich die Regierung bei der Abstimmung im Rat verhalten sollte. Protagonisten sind der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der die Federführung bei der europäischen Richtlinie hat, sowie die beiden FDP-Minister Christian Lindner und Marco Buschmann.

Die von ihnen geführten Ministerien der Finanzen und Justiz wollen das Trilog-Ergebnis zum Entwurf einer EU-Lieferkettenrichtlinie “nicht mittragen”. Dies teilten sie am gestrigen Donnerstag in einem Schreiben mit. Im Rat der EU habe dies eine Enthaltung Deutschlands zur Folge, “die im Ergebnis wie eine Nein-Stimme wirkt”, schreiben sie.

Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist die CSDDD “in deutschem Interesse”. Er werbe eindrücklich für die Zustimmung. Dazu habe er einen Vorschlag gemacht, der jetzt in der Regierung diskutiert werde. Dabei gehe es unter anderem um den Abbau bürokratischer Lasten und keine weiteren Berichtspflichten.

“Wir können und sollten es uns in Europa zutrauen, uns auf den Weg hin zu fairen globalen Lieferketten zu machen”, warb auch Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze für die Richtlinie. “Ich biete den Unternehmen an, unsere Unterstützungsangebote für die Umsetzung der neuen Regeln in Deutschland und im Ausland künftig weiter auszubauen”, sagte sie Table.Media. Aber auf Seiten der FDP herrscht große Skepsis. “Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es keinen Konsens in der Regierung gibt”, fasste Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Sondergipfel in Brüssel die Lage zusammen.

Unterschiedliche Einschätzungen gibt es auch dazu, welche Folgen eine deutsche Enthaltung im Rat hätte. Auf Seiten der FDP und ihrer Unterstützer, besonders den großen Verbänden, ist die Hoffnung groß, dass auf diese Weise die CSDDD auf europäischer Ebene verhindert werden könnte. Dagegen sind Befürworter im Regierungslager aus SPD und Grünen überzeugt, die Richtlinie werde auch bei Stimmenthaltung Deutschlands verabschiedet.

Wie die Mehrheitsverhältnisse im Rat tatsächlich sind, ist noch schwer abzusehen. Nach Informationen von Table.Media haben bislang lediglich Spanien, Portugal, die Niederlande und Malta angekündigt, dem Text zuzustimmen. Sechs weitere Mitgliedstaaten, darunter Irland, Polen und Griechenland, haben sich während eines Treffens der Ratsarbeitsgruppe positiv geäußert.

Schweden hingegen werde das Gesetz ablehnen; Tschechien, Estland, Litauen und die Slowakei werden voraussichtlich “nicht zustimmen”. Alle anderen erklärten, sie prüften das Trilogergebnis zurzeit noch. Beim Start der Überlegungen für die CSDDD unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft hatten sich noch alle Staaten einstimmig für eine solche Regelung ausgesprochen.

Zwar ist die CSDDD eng zwischen den beteiligten Ressorts abgestimmt worden. Trotzdem gibt es bei wichtigen Punkten aktuell sehr unterschiedliche Einschätzungen.

Beispiel Haftung: Lindner und Buschmann räumen ein, dass die deutsche Seite bei den Trilogverhandlungen in puncto Haftung einiges erreicht habe. So werde die “Haftung mit Hilfe von bewährten Grundsätzen des deutschen Haftungsrechts beschränkt, wie in der Notwendigkeit, dass die verletzte Norm drittschützend wirkt”, schreiben sie.

Außerdem könnten Unternehmen Audits teilen und Sorgfaltspflichten gemeinsam in Brancheninitiativen erfüllen. Darauf hatte etwa der Verband der Chemischen Industrie (VCI) gedrängt. “Gleichwohl bedeutet die Haftungsregelung eine stärkere Belastung im Vergleich zum LkSG. Anders als das LkSG soll die CSDDD eine zivilrechtliche Haftung umfassen.” Diese hatte die SPD in der großen Koalition mit der CDU/CSU nicht durchsetzen können.

In Regierungskreisen wird nicht bestritten, dass die Haftung der CSDDD etwas umfassender sei als im deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Aber die deutsche Seite habe verhindert, dass sich die Franzosen mit ihren noch sehr viel weitgehenderen Vorstellungen einer Haftung durchgesetzt hätten, wie sie im französischen Sorgfaltspflichtengesetz verankert seien.

Zudem hafteten Unternehmen laut der CSDDD nur “bei eigenem Verschulden und vermeidbaren Schäden”, heißt es. Unternehmen, die sich bemüht hätten, “hafteten nicht”. Eine solche Bemühenspflicht entspricht der Regelung des LkSG. Übrigens hat das Justizministerium wesentlich an den Haftungsregeln der CSDDD mitgearbeitet. Allerdings hatte Justizminister Buschmann bereits im Sommer vergangenen Jahres Bedenken gegen die CSDDD angemeldet.

Erleichtert werden soll Opfern von Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten europäischer Unternehmen der Zugang zu Gericht. Der ist bislang so kompliziert, dass es de facto kaum zu Verfahren kommt. Diesen Betroffenen den Zugang zu europäischen Gerichten zu erleichtern, war von Anfang an ein Anliegen der meisten EU-Regierungen gewesen.

Beispiel Anwendungsbereich: Lindner und Buschmann kritisieren den weiteren Anwendungsbereich auf Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden und in Risikosektoren auf Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden. Diese Regelung hatten Buschmann, Habeck und Heil bislang aber gemeinsam befürwortet, heißt es in Regierungskreisen. Zudem werde auf europäischer Ebene eine Umsatzschwelle eingeführt, die es im deutschen Gesetz nicht gebe. Unter dem Strich dürften in Deutschland durch die Neuregelung einige hundert Unternehmen mehr durch die CSDDD erfasst werden. Die EU-Kommission geht von europaweit 13.000 Unternehmen aus. Das deutsche Gesetz erfasst 5.200 Unternehmen.

Beispiel Umwelt: Nach Ansicht der beiden FDP-Minister enthält das Trilogergebnis zudem “eine verdeckte umweltfreundliche Generalklausel”. Sie führe zu einer “weitreichenden unternehmerischen Verantwortung für Umweltschäden, und zwar unabhängig von einer konkreten Auswirkung auf die Menschen”. Andere Regierungskreise erklären hingegen: Es gebe “keine offene oder verdeckte Generalklausel für Umwelt”. Entsprechende Versuche habe die Bundesregierung bei den Trilog-Verhandlungen abgewehrt. Im Menschenrechtsanhang gebe es lediglich den Hinweis, dass schwere Umweltschäden auch eine menschenrechtliche Relevanz haben. Eine solche Vorschrift findet sich allerdings auch im deutschen LkSG.

Beispiel Berichtspflichten: Die beiden FDP-Ministerien sehen auf die deutschen Unternehmen erhebliche finanzielle, personelle und auch “bürokratische Mehrbelastungen” zukommen. So sollten etwa größere Unternehmen “einen Plan zur Sicherstellung der Vereinbarkeit ihrer Unternehmensstrategie mit dem Pariser Abkommen unter Aufnahme konkreter Reduktionsziele aufstellen.” Allerdings müssen Unternehmen dies sowieso schon im Rahmen ihrer Berichtspflichten tun, heißt es in anderen Regierungskreisen. Durch die CSDDD komme es hier zu keiner Mehrbelastung.

Die Reaktionen auf den Ampelkrach bei der CSDDD fallen unterschiedlich aus. “Die Kehrtwende der FDP ist ein Schlag ins Gesicht für all jene Menschen, die in den Lieferketten europäischer Unternehmen unter Zwangsarbeit und Hungerlöhnen leiden”, sagte Michelle Trimborn, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Die Haltung der beiden FDP-Minister sei ein Affront gegen alle Unternehmen, die sich seit Jahren für nachhaltiges Wirtschaften einsetzten.

Sollte die CSDDD nicht kommen, wäre dies das fatale Signal an deutsche Unternehmen, “dass professionelles Lieferkettenmanagement unnötig ist”, sagt Vaude-Chefin Antje von Dewitz. “Zugunsten einer kurzfristig geschaffenen Entlastung wird der Aufbau von unternehmerischer Zukunftsfähigkeit aktiv verhindert.”

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall begrüßte die Entscheidung der FDP. “In der vorliegenden Form würde diese Richtlinie weit über die deutsche Regelung hinausgehen und rechtssicheren Außenhandel so gut wie unmöglich machen.” Es sei gut, dass die FDP zur Vernunft gekommen sei und dem “europäischen Lieferkettengesetz jetzt den Stecker zieht”, sagte Angelika Niebler, Vorsitzende der CSU-Europagruppe.

Allerdings gilt es als ausgeschlossen, dass die CSDDD noch in der laufenden Legislaturperiode nachverhandelt werden könnte. Befürworter der Richtlinie befürchten zudem, dass es nach den Europawahlen keine Mehrheiten mehr für die CSDDD geben könnte. Mit Till Hoppe und Leonie Düngefeld

Die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) stellt CNC-Bearbeitungszentren für Stahl, Guss und Nichteisenmetalle her. Das sind rechnergesteuerte Maschinen, die Werkstücke in hoher Präzision fertigen. Die Firma hat 1.560 Beschäftigte – rund 1.000 davon arbeiten in Deutschland – und seit diesem Jahr fällt sie aufgrund ihrer Größe unter die Berichtspflicht des Lieferkettengesetzes. Bereits im letzten Jahr hat sie begonnen, Lieferanten nach ihren Risiken zu bewerten.

Die Daten seiner Lieferanten hinterlegt das Unternehmen schon länger in einem zentralen digitalen Portal. Über diese Software, die mit dem Risikomonitoring zunächst nichts zu tun hat, lassen sich alle Materialbestellungen den Lieferanten und Herkunftsländern zuordnen. Das ist in mittelgroßen Firmen nicht überall so. Viele Einkäufer sammeln Informationen über Lieferanten in Excel-Tabellen. Der Dokumentenaustausch mit den Zulieferern läuft dann per E-Mail. Der Nachteil: Es ist sehr aufwendig, die Informationen über die Lieferfirmen mit dem Materialstamm aus dem Warenwirtschaftssystem abzugleichen. “Firmen mit einem Lieferantenmanagementsystem fällt das deutlich leichter”, sagt ESG-Spezialist Robert Kaiser vom Software-Anbieter Tacto.

Die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH nutzt für die Umsetzung des Lieferkettengesetzes ein Erweiterungsmodul der Software und konnte, um es zu füttern, auf die vorige Zuordnung von Lieferanten und Warengruppen bei den Bestellungen zurückgreifen. Einkaufsleiter Matthias Schlotter: “Wir wissen, aus welchen Ländern die Lieferanten kommen, mit welchen Materialien sie uns beliefern, und konnten auf dieser Basis relativ schnell in die Grobanalyse der Risiken einsteigen.”

Das Screening läuft nicht in Echtzeit ab, also nicht über Webcrawler, die das Internet fortlaufend nach eventuellen Menschenrechtsverletzungen oder anderen relevanten Vorfällen der Partnerfirmen durchsuchen. Stattdessen beziehen Schlotter und sein Team aggregierte Sekundärdaten. Diese holt sich das LkSG-Modul aus Sanktionslisten und Menschenrechtsdatenbanken wie dem “Business & Human Rights Ressource Centre”.

Mit diesen vorgefilterten Informationen könnten Mittelständler besser umgehen als mit Echtzeitdaten, sagt Kaiser: “Die Unternehmen haben häufig keine eigenen Abteilungen für das Risikomanagement und Themen der Nachhaltigkeit.” Permanente Risikowarnungen, wie sie die Echtzeitsysteme produzieren, seien für Firmen mittlerer Größe nicht immer hilfreich: “Man braucht Spezialisten, die den Warnungen nachgehen und diese validieren”, erklärt er. Viele Warnungen beträfen die Unternehmen gar nicht.

Yvonne Jamal, Vorstandsvorsitzende des Jaro Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, warnt ebenfalls davor, es beim Kauf einer Risikosoftware zu belassen. Es müsse klar sein, wie man die Daten sinnvoll weiterverarbeite, um Nachhaltigkeit wirkungsvoll im Beschaffungsalltag zu verankern: “Der notwendige Kompetenzaufbau wird meist vergessen”, sagt Jamal. Das führe in den Unternehmen und bei Lieferanten zur Verunsicherung und Überforderung.

Grundsätzlich deuten Zahlen und Erfahrungen aus der Praxis allerdings darauf hin, dass Unternehmen bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes schon deutlich weiter sind, als es Teile der Politik und einige Verbände wahrhaben wollen. Bei einer Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) gemeinsam mit dem Softwareanbieter Integrity Next unter 224 Firmen bekam die Regulierung überwiegend gute Noten:

“Die große Mehrheit der Unternehmen ist sich ihrer Verantwortung bewusst und achtet bereits auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz in ihren Lieferketten”, sagt BME-Bundesvorstandsvorsitzende Gundula Ullah.

Für die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH bedeutet das konkret, im nächsten Schritt die Ergebnisse aus der Grobanalyse mit Informationen abzugleichen, die das Unternehmen selbst über seine Zulieferer gesammelt hat. Darunter sind Auditdaten, Erklärungen der Lieferanten (“Code of Conduct”), Angaben zu Sozialstandards sowie Umwelt- und Qualitätszertifikate (zum Beispiel ISO 14001 und ISO 9001).

Aus der Zusammenführung ergibt sich im Anschluss die konkrete Risikoeinschätzung. Einkaufsleiter Schlotter: “Hat ein Lieferant aus einer kritischen Warengruppe oder einem kritischen Herkunftsland eine anerkannte Qualitäts- oder Umweltmanagementzertifizierung, kann man davon ausgehen, dass das Risiko, dass es zu Verstößen kommt, geringer ist. Dementsprechend verändert sich die Risikoeinstufung.”

Ob und bei welchen Lieferanten Maßnahmen nötig seien, ergebe sich aus der laufenden Analyse – dazu zählen je nach Risikobewertung Gespräche, Vor-Ort-Besuche und Audits. Wie intensiv eventuelle Verhandlungen würden, welche Möglichkeiten das Unternehmen in einem konkreten Fall habe, Einfluss zu nehmen, das werde sich zeigen, sagt Schlotter. Unlösbare Probleme erwarte er nicht.

Jamal sagt, dass viele Firmen durchaus Einfluss auf ihre ebenfalls mittelständischen Lieferanten hätten und dass dieser vergleichsweise groß sei. Durch eine gezielte Kommunikation, den gemeinsamen Erfahrungsaustausch und Kompetenzaufbau im Rahmen eines nachhaltigen Lieferantenmanagements ließe sich viel bewirken, erklärt sie. Und: Ihrer Beobachtung nach sind Lieferanten alles andere als untätig: “Viele Einkaufsverantwortliche sind überrascht, wie viele Gedanken sich ihre Zulieferer bereits gemacht haben.”

Eine ressourcenschonende Elektromobilität ist von Effizienz und Kreislaufwirtschaft abhängig. Das ist eines der Ergebnisse einer neuen Studie der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Ziel der Untersuchung mit dem Titel “10 Fakten zur Umweltverträglichkeit von Elektrofahrzeugen” war die Beantwortung der Frage, wie der Umweltvorteil von Elektroautos gegenüber Verbrennern weiter ausgebaut werden kann.

Wie die Analyse zeigt, kommt dem Rohstoffbedarf der Batterien eine zentrale Bedeutung zu. Die DHU spricht sich daher für gesetzliche Vorgaben aus, um innovative Batterietechnologien sowie die Reparatur, Wiederverwendung und das Recycling der Batterien zu fördern. Zudem sollen Anreize für die Entwicklung besonders effizienter Elektroklein- und -kleinstfahrzeuge geschaffen werden.

DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz sieht die Verantwortung dafür bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke, von der sie “schnellstmöglich Regelungen zur Begrenzung des Ressourcenverbrauchs von Elektroautos” erwartet, etwa im Rahmen der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Auch müsse die Bundesregierung die EU-Prozesse zum Ökodesign und zum Recht auf Reparatur beschleunigen, statt sie zu blockieren, so Metz.

Wie die Studie zeigt, verbessert sich die Umweltbilanz einer Batterie mit zunehmender Nutzungsdauer. Daher sei es sinnvoll, Regelungen für ein “zweites Leben” gebrauchter Antriebsbatterien zu schaffen. Mit einer Restkapazität von rund 70 Prozent sei sie beispielsweise noch gut als stationäre Energiespeicher für erneuerbare Energien verwendbar.

Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der DHU, hält es zudem für wichtig, die Umweltbelastung durch den Abbau kritischer Rohstoffe zu reduzieren. Die Autohersteller sollten sich deshalb nicht einseitig auf ressourcenintensive Batterietechnologien wie die Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie festlegen. “Insbesondere für Kleinwagen eignen sich alternative Batteriesysteme, wie zum Beispiel Natriumbatterien, die keine kritischen Ressourcen benötigen”, meint Fischer. ch

Fünfzehn europäische und nationale Unternehmensnetzwerke haben sich zu der Koalition “Business for a Better Tomorrow” zusammengeschlossen. Darunter ist auch das deutsche Netzwerk B.A.U.M.. Das Ziel ist, im Wahlkampf vor den Europawahlen die Stimme von Unternehmen zu stärken, die sich für einen ökologischen und sozialen Wandel einsetzen.

“Zu einer Zeit, in der die im Rahmen des Green Deal erzielten Fortschritte von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Akteure in Frage gestellt werden”, fordere die Koalition die Gesetzgeber dazu auf, die Rechtsvorschriften konsequent umzusetzen und diese Dynamik in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Mitteilung. “Wir ermutigen die EU-Kommission, am Green Deal festzuhalten und ihn weiterhin konsequent und in Verbindung mit den Gesetzesinitiativen, die nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten qualifizieren, zu gestalten”, erklärte Yvonne Zwick, Vorsitzende von B.A.U.M.

In einem “Manifest” nennt die Koalition fünf Bereiche, die die EU-Kommission priorisieren sollte:

Markus Hümpfer, Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für die Kraftwerksstrategie, glaubt nicht, dass die Carbon Capture and Storage-Technologie (CCS) in Stromkraftwerken auf Gasbasis zur Anwendung kommen wird. “Die Signale aus der Energiewirtschaft sind: CCS ist bei Back-up-Kraftwerken wirtschaftlich nicht sinnvoll, sondern absolut unrentabel.”

Er bleibt aber trotzdem bei seiner Position, die Kraftwerksstrategie des BMWK solle “technologieoffen” sein: “Dann können die Unternehmen selbst entscheiden.” Hümpfer betonte, dass Unternehmen die notwendigen Verträge zur CO₂-Verpressung etwa in Dänemark oder Norwegen abschließen sollten. “Das wäre keine staatliche Aufgabe.” Auch für eine Subventionierung von CCS sieht er momentan keinen Bedarf.

Die Bundesregierung wird der Energiewirtschaft erhebliche finanzielle Anreize anbieten müssen, damit diese neue Kraftwerke baut, die existierende Kohlemeiler ersetzen. Denn die neuen Kraftwerke sollen nur wenige Stunden im Jahr laufen: immer dann, wenn zu wenig Strom aus Wind und Sonne zur Verfügung steht.

Andreas Jung, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender und Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie, sieht ebenfalls Wasserstoff als präferierten Energieträger für die Ersatzkraftwerke. Denn: “Es sitzen Investoren in den Startlöchern, die Gaskraftwerke bauen und dann auf Wasserstoff umstellen wollen”, sagte er zu Table.Media. Gleichwohl müsse “die Bundesregierung Transparenz zu anderen Optionen” herstellen, darunter CCS. In jedem Fall müssten alle Kraftwerke bis 2045 klimaneutral betrieben werden können. Mittels heutiger CCS-Technologien ist dies allerdings technisch unmöglich.

Unionsfraktionsvize Jens Spahn argumentierte hingegen in dieser Woche, dass Gaskraftwerke mit späterer CCS-Ausstattung günstig und schnell realisierbar seien.

Das BMWK plant weiter Kraftwerke auf Wasserstoffbasis. Ein Ministeriumssprecher sagte zu Table.Media, die Kraftwerkstrategie setze sowohl auf Wasserstoff umrüstbare Gaskraftwerke als auch auf originäre Wasserstoffkraftwerke. CCS-Technologie sei hingegen “in erster Linie für die Bereiche notwendig, in denen es kaum oder keine technologischen Möglichkeiten der Einsparung” von CO₂-Emissionen gibt. Gemeint ist damit etwa die Zementproduktion. av

Rund zwei Drittel der für den Sustainability Transformation Monitor befragten Unternehmen gehen davon aus, dass ihnen die Erkenntnisse aus der Berichterstattung im Rahmen der CSRD helfen, um ihre Organisation weiterzuentwickeln – etwa durch angepasste Strategien oder neue Angebote. Fast die Hälfte denkt dasselbe über das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Gleichzeitig fühlt sich nur etwas mehr als ein Drittel der 271 Firmen aus der Realwirtschaft bereit für neue regulatorische Anforderungen wie die CSRD-Berichtspflichten. Unter den Unternehmen, die bereits für das Geschäftsjahr 2024 Nachhaltigkeitsberichte gemäß der neuen Richtlinie erstellen müssen, fühlt sich die Hälfte dafür gerüstet. Fast genauso hoch ist der Anteil bei denjenigen, die Erfahrungen mit Nachhaltigkeitsberichten haben. Nur rund 18 Prozent der Unternehmen ohne solche Erfahrungen fühlen sich dafür bereit.

Als größten Treiber für die Transformation der eigenen Organisation sehen Unternehmen neben politischer Regulierung und der Geschäftsführung die Anforderungen künftiger Mitarbeitenden und die junge Generation. Gewerkschaften sind für die allermeisten Unternehmen kein Treiber.

Die größten Hemmnisse hingegen sind aus Sicht der Unternehmen: zu wenig personelle oder finanzielle Ressourcen und mangelnde Datenverfügbarkeit. Als besonders gravierend nehmen sie das Fehlen von Daten zu Arbeitsbedingungen innerhalb der eigenen Lieferkette sowie zu Biodiversität und Ökosystemen wahr.

Die Studie zeigt darüber hinaus, dass rund 80 Prozent der befragten Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit inzwischen “strategisch angehen” – entweder als Teil der allgemeinen Strategie oder in einer separaten Nachhaltigkeitsstrategie. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, sieht das als Zeichen dafür, dass die Wirtschaft auf Transformationskurs ist.

Der Sustainable Transformation Monitor ist eine von Mercator Stiftung, Universität Hamburg, Peer School For Sustainable Development und Bertelsmann Stiftung durchgeführte Studie. Das Ziel der Untersuchungsreihe, die 2023 erstmals erschien, ist, die Transformation der Wirtschaft evidenzbasiert abzubilden. nh

German debt brake ‘too rigid’, say government advisers – Financial Times

Guy Chazan hat sich das Papier der fünf deutschen Wirtschaftsweisen genauer angesehen, in dem sie eine Flexibilisierung der Schuldenbremse anmahnen. Der Vorschlag basiere auf einer Simulation der Schuldenquote im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. 59 Prozent würde diese Quote im Jahr 2070 noch betragen, niedriger als irgendwo sonst in der EU. Zum Artikel

The $2.6 Billion Experiment to Cover Up Europe’s Dirty Habit – Bloomberg

Kari Lundgren und Petra Sorge treiben sich auf einer windigen Nordseeinsel herum, von der aus einmal europäische CO₂-Emissionen in den Nordseeboden gepresst werden sollen. Große Risiken, fehlende Strukturen und hohe Kosten bremsen das Vorhaben, aber das neue deutsche Interesse bringt Schwung. Zum Artikel

Transformation im Güterverkehr: “Im Volksglauben ist Strom immer gut” – FAZ

Tobias Piller spricht mit Martin Daum, Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck, über alternative Antriebe für Lkw. Die Abhängigkeit von China bei batterieelektrischen Antrieben sei für Daum ein großes Argument dafür, auch auf Wasserstoff und Brennstoffzellen zu setzen. Zum Artikel

Teach About Climate Change With 30 Graphs – The New York Times

Die Datenjournalisten der New York Times haben eine neue Sammlung von 30 Grafiken zusammengestellt, die über die Klimaveränderungen auf der Erde informieren, darunter die Erwärmung der Ozeane, die Zunahme von Stürmen, der Anstieg der Lufttemperatur und die Treibhausgasemissionen. Michael Gonchar ordnet die Ergebnisse ein. Zum Artikel

Biden Picks John Podesta to Be His New Global Climate Representative – The New York Times

John Podesta überwacht seit 2022 die Verwendung der 370 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen des Inflation Reduction Act für den Umbau des Energiesektors bereitgestellt wurden – und wird im Frühjahr zudem die Aufgaben von John Kerry als Regierungsbeauftragter für globale Klimafragen übernehmen. Lisa Friedman und Coral Davenport gehen der Frage nach, was von Podesta in Zukunft zu erwarten ist. Zum Artikel

Windräder sind vogelfreundlicher als die Förderung von Öl und Gas – Basler Zeitung

Fossile Kraftwerke haben einen sehr negativen Einfluss auf Vogelpopulationen. Ganz im Gegensatz zu Windkraftanlagen. Das zeigt eine neue Studie der Uni Genf, die sich Joachim Laukenmann genauer angesehen hat. Zum Artikel

60.000 Bäume auf Mallorca: Lohnen sich solche Öko-Projekte? – Der Standard

Die Tui Care Foundation, eine Stiftung des Touristikriesen, will auf Mallorca sanften Tourismus fördern: mit Baumpflanzungen und mehr Meeresschutz. Doch bringt das alles auch etwas?, fragt sich Jan Marot. Zum Artikel

Studie: Deutsche Autohersteller holen beim Absatz von E-Autos auf – Automobil Industrie

Deutsche Autohersteller holen beim Absatz elektrisch angetriebener Autos auf, lautet eine Analyse des Beratungsunternehmens PwC, mit der sich Thomas Günnel befasst hat. Gebrauchte Akkus sind demnach eine große Chance für Europa. Zum Artikel

Podcast: Auf der Ölspur – Radio-Feature über die nachhaltige Produktion von Palmöl – NDR

Palmöl ist in etwa der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten. In der Vergangenheit wurden in Indonesien und Malaysia großflächig Regenwälder gerodet, um Plantagen anzulegen. Jetzt hat der malaysische Bundesstaat Sabah eine Ölwende ausgerufen. Michael Gleich hat recherchiert, ob es sich dabei um Greenwashing oder eine echte Kehrtwende handelt. Zum Artikel

Die Europäische Union ist für Verbraucherinnen und Verbraucher eine Erfolgsgeschichte. Auf der Habenseite: die Abschaffung der Roaming-Gebühren bei Telefonaten innerhalb der gesamten EU, die Deckelung von Gebühren beim Einsatz von Zahlungsmitteln wie Kredit- und Bankkarten, mehr Wettbewerb – und dadurch mehr Auswahl sowie niedrigere Preise. Neben vielen alltagsnahen Vorteilen hat die Europäische Union zudem ein Sicherheitsnetz für Verbraucherprodukte und Haftungsregeln im Schadensfall geschaffen, die die unerlässliche Grundlage für sicheren Konsum sind.

Gerade in krisenhaften Zeiten sorgt gute Verbraucherpolitik für Sicherheit und damit für Vertrauen – auch in die europäischen Institutionen. Dieses Vertrauen setzt ausgerechnet die Bundesregierung, die die europäische Flagge hochhält, gerade bei verbraucherpolitisch wichtigen Vorhaben aufs Spiel: Zoff gab es beim AI Act, einem Rechtsrahmen für die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und auch beim europäischen Pendant zum deutschen Lieferkettengesetz, der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), fährt die Ampel einen Schlingerkurs.

Beide Vorhaben standen in den vergangenen Tagen auf der Kippe, weil die Bundesregierung ihre eigene Linie wieder in Frage stellte. In beiden Fällen war auch Brüssel erstaunt: Der Europäische Rat, das Europäische Parlament und die Kommission hatten sich bereits auf eine gemeinsame Position verständigt – mit Zustimmung der Bundesregierung. Beim AI Act hat sich die Bundesregierung nun doch zu einem Ja durchgerungen. Das ist gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, denn die Zeit drängt. Das gilt auch mit Blick auf europäische Regeln für Lieferketten mit humanen und nachhaltigen Standards. Ein Zögern Deutschlands schadet nicht nur nachhaltig dem Ansehen unseres Landes und dem Ansehen der Europäischen Union. Ein Scheitern hätte auch für Verbraucher in Deutschland negative Konsequenzen.

Die neue Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (CSDDD) soll sicherstellen, dass europäische Unternehmen in ihren globalen Lieferketten Menschenrechte und Umweltstandards wahren. Die europäische Richtlinie verfolgt damit das gleiche Ziel wie das bereits seit 2023 geltende deutsche Lieferkettengesetz. Sie gilt aber für mehr Unternehmen in ganz Europa und schafft bessere Durchsetzungsmöglichkeiten. Zudem schafft sie gleiche Bedingungen im gesamten europäischen Binnenmarkt. Für Verbraucherinnen bedeutet das: mehr Verlässlichkeit, nachhaltig konsumieren zu können.

Wer Produkte von Unternehmen kaufen möchte, deren Lieferketten frei von Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit sind, steht derzeit vor einer unlösbaren Aufgabe. Fast alle Produkte – von Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten – stammen aus globalen Lieferketten, die am Ende im Supermarkt unmöglich zu überblicken sind. Siegel und Label, die den Anschein einer nachhaltigen Auswahl erwecken, sind oft keine verlässlichen Ratgeber. Da ihre Verwendung nicht gesetzlich reguliert ist, ist “Greenwashing” oder “Social Washing” Tür und Tor geöffnet.

Die CSDDD-Richtlinie würde Mindeststandards schon in der Produktion schaffen, die nachhaltigen Konsum erst ermöglichen. Sie korrigiert damit das oft vorgebrachte Narrativ “verantwortungsbewusster Verbraucher”, die durch ihre Kaufentscheidungen für mehr Nachhaltigkeit verantwortlich seien. Vielmehr würden die Probleme bei den Wurzeln gepackt – nämlich da, wo sie entstehen: in der Produktion, bei der Herstellung und Logistik. So schafft die Richtlinie überhaupt erst die Möglichkeit für nachhaltige Konsummuster, die sich die überwiegende Mehrheit der Verbraucher und Verbraucherinnen wünschen.

Dass die Bundesregierung zögert, einen Schlingerkurs fährt und bei CSDDD und AI Act bereits geeinte Positionen wieder in Frage stellt, ist nicht akzeptabel. Das schadet ganz direkt, weil dadurch verbraucherfreundliche Regelungen wieder auf der Kippe stehen. Dieser Kurs destabilisiert aber auch die Europäische Union und damit eine der wichtigsten politischen Erfolgsgeschichten für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland überhaupt.

Diese Erfolgsgeschichte muss fortgesetzt werden. Längst sind nationalstaatliche Regelungen in hochvernetzten Märkten nicht mehr ausreichend. Deutschland muss sich als verlässlicher Partner innerhalb der EU präsentieren und darf als größte Wirtschaftsmacht nicht das Vertrauen der anderen Mitgliedsstaaten verlieren. Es drohen negative Konsequenzen für die europäische Zusammenarbeit sowie ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik, in Deutschland und auf europäischer Ebene.

Ramona Pop ist Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Von 2001 bis 2021 gehörte sie dem Abgeordnetenhaus von Berlin an und war von 2016 bis 2021 Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe.