für die Transformation der Wirtschaft braucht es Ideen, Mittel und vor allem Menschen. Irgendwer muss Häuser, Photovoltaikanlagen und kreislauffähige Maschinen bauen. Droht Ungemach? Schließlich berichten mehr als die Hälfte der Unternehmen über einen Mangel an Facharbeitern, manche warnen schon vor einem zu hohen Transformations-Tempo.

Da kommt der Ratschlag von Ifo-Chef Clemens Fuest und IZA-Leiter Simon Jäger gerade recht: mehr Wettbewerb um Arbeitskräfte und damit verbunden höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Höhere Löhne führten dazu, dass Arbeitskräfte vermehrt dort eingesetzt würden, wo sie produktiver seien. Von einer Stärkung der E-Komponente bei ESG könnte also die gesamte deutsche Volkwirtschaft profitieren.

Um Arbeitende geht es auch in meinem Interview mit Katya Kruk, Impact & Innovation Director bei Armedangels, – sie berichtet unter anderem über die Bemühungen des nachhaltigen Modeunternehmens für existenzsichernde Löhne. Dies ist der Auftakt unserer Serie zu den Veränderungen in der Textilindustrie seit dem Unglück von Rana Plaza vor bald zehn Jahren.

Über die Folgen für Natur und Menschen beim Abbau von Kupfer im führenden Förderland Chile berichtet Santiago Engelhardt. Das Gerichtsurteil in Sachen Total nährt Zweifel an der Wirksamkeit des französischen Lieferkettengesetzes – Anlass für einen Standpunkt der Völkerrechtlerin Miriam Saage-Maaß, Legal-Direktorin beim ECCHR.

Mit der Steuerung von Klimazielen über das Lieferkettenmanagement befasst sich in einem weiteren Schwerpunkt Annette Mühlberger, am Beispiel von Miele und in einem Interview mit dem EY-Berater Janosch Birkert.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Zur Beschaffung der für die Transformation notwendigen Rohstoffe und zur Reduzierung von Abhängigkeiten von Ländern wie China knüpft Deutschland stärkere Verbindungen in viele Länder, auch nach Chile, Sitz des weltgrößten Kupferkonzerns Codelco und diverser Lithiumminen. So unterzeichnete die deutsche Kupferhütte Aurubis während der Südamerikareise des Bundeskanzlers mit Codelco eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit für eine nachhaltigere Kupferproduktion. Denn die Beschaffung von Rohstoffen hat sich verändert, die Europäer setzen auf neue soziale und ökologische Regeln für die Lieferketten, gleichzeitig pochen rohstoffreiche Länder des Globalen Südens auf einen größeren Anteil an der Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung der Rohstoffe.

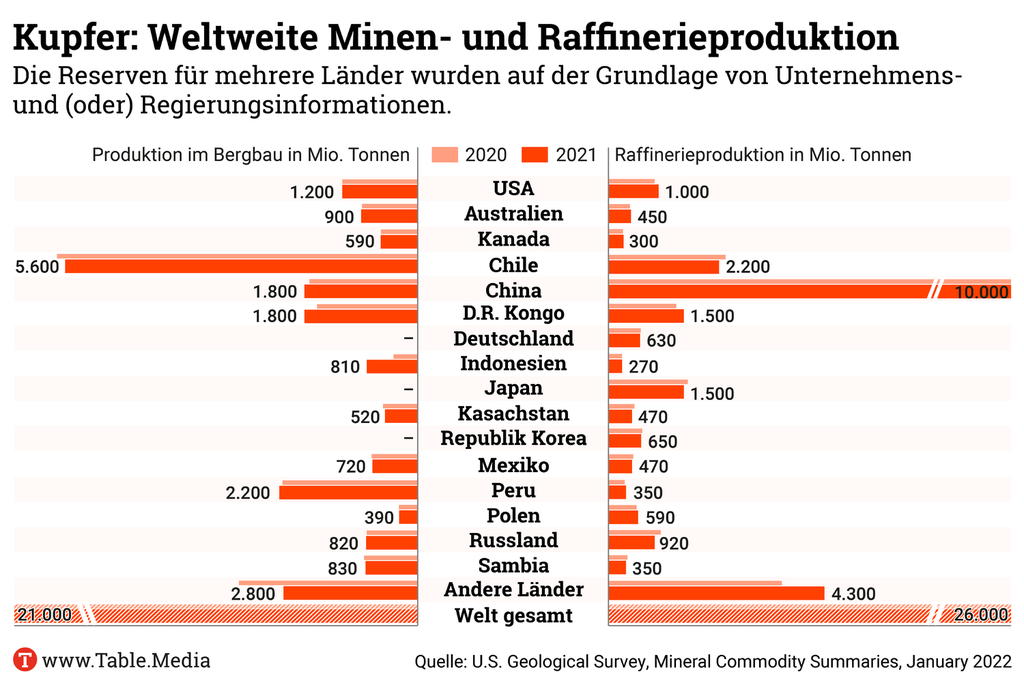

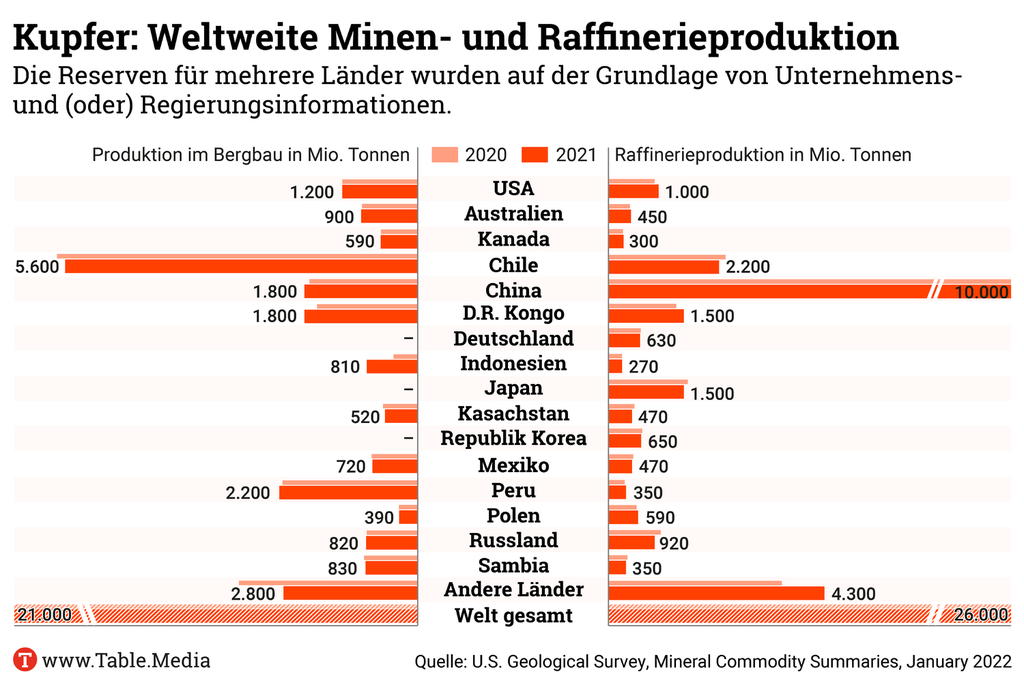

Kupfer ist reichlich vorhanden und wird in vielen Ländern abgebaut, weshalb er zu den wichtigen, aber nicht zu den kritischen Rohstoffen gehört. Die weltweiten Kupfervorräte werden auf 880 Millionen Tonnen geschätzt (US Geological Survey), der jährliche Kupferbedarf beträgt 28 Millionen Tonnen. Der weltweite Bedarf wird zu 35 Prozent aus recyceltem Kupfers gedeckt.

Die letzte Kupfermine Deutschlands in Goslar schloss 1988 wegen der hohen Kosten für die Erfüllung von Sicherheitsstandards und Umweltauflagen. Die Globalisierung nahm damals Fahrt auf, es war deutlich günstiger, Rohstoffe aus Ländern mit niedrigeren Standards für Umwelt und Menschenrechte einzuführen, als sie selbst aus dem Boden zu holen. Deutschland gehört mit 1,1 Millionen Tonnen (2021) zu den größten Importeuren von Kupfer. Der größte Teil kommt aus Chile, einem Land mit langer Bergbautradition und 30 Prozent der Weltproduktion. Der staatliche Bergbaukonzern Codelco fördert einen Großteil der jährlichen 5,5 Millionen Tonnen chilenischen Kupfer. Mehr als die Hälfte der Exporteinnahmen des Landes stammen aus dem Kupferverkauf.

Aber der Bergbau hat eine Schattenseite: Er verursacht jährlich 2,4 Millionen Tonnen Müll, die überwiegend auf einer der 760 Deponien landen. Zur Lagerung von Müll wird mancherorts die Landwirtschaft zurückgedrängt. Hinzu kommt die Freisetzung von Umweltgiften, besonders Arsen. Denn abgebaut wird Kupfer im Tagebau in der Atacamawüste. Das dabei freigesetzte Arsen wird in chemischen Prozessen in Calciumarsenat oder Calciumarsenit gebunden und in der Wüste gelagert. Aber angesichts des Klimawandels könnte dieses Vorgehen zum Problem werden, weil die Verbindung wasserlöslich ist. Zudem stößt der Bergbau zunehmend in tiefere Schichte vor, die nicht mehr sauerstoff-, sondern schwefelbasiert sind und damit mehr Arsen enthalten. Eine Studie der Universität Berkeley ergab für die Kupferhafenstadt Antofagasta vielfach höhere Krebsraten wegen Arsenkontamination.

Besonders betroffen sind auch die Bewohner rund um die von Codelco betriebene Schmelzanlage Ventanas, 140 Kilometer von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete dieses Gebiet als “chilenisches Tschernobyl“, nachdem 2018 etwa 600 Menschen aus Quintero und Puchuncaví wegen einer hohen Kontamination unter schweren Krankheitsbildern wie Erbrechen von Blut, Kopfschmerzen, Lähmungen der Extremitäten sowie seltsame Ausschläge auf der Haut von Säuglingen litten.

Im Juni 2022 war die Luftverschmutzung erneut so hoch, dass Schulen und andere Bildungszentren schließen mussten. Mit Blick auf die Umweltkatastrophe sagte der damals frisch gewählte Präsident Gabriel Boric: “Wir wollen keine weiteren (Umwelt-)Opferzonen.” Aktuell seien Hunderttausende im Land Opfer schwerer Zerstörungen der Umwelt, “die wir verursacht oder zugelassen haben und für die ich mich als Chilene schäme”. Der Staatskonzern beschloss, die Anlage zu schließen. Die Entscheidung wurde aufgrund “der wiederkehrenden Vergiftungsfälle getroffen, die im Betriebsgebiet der Schmelze aufgetreten sind”, so Boric.

Die Zusammenarbeit mit Aurubis soll beim Kupfer in den Bereichen der Kreislaufwirtschaft und des Recyclings zu mehr Nachhaltigkeit im Abbauprozess führen. Mit der Umsetzung beschäftigten sich die beiden Seiten nun, sagte ein Aurubis-Sprecher.

Die Reformbemühungen für mehr Umweltschutz meine Codelco “ernst”, sagt Pamela Poo, Expertin für Umwelt und Rohstoffe bei der Stiftung Ecosur. Allerdings ginge es dem Staatskonzern mehr darum, seine wirtschaftlichen Prozesse zu optimieren, um Energie zu sparen und größere Mengen zu produzieren. Umweltschutz sei nicht das Hauptmotiv, sagt Poo. Denn das Land habe sich eine ehrgeizige Strategie gesetzt, bis 2050 solle die Kupferproduktion von jährlich 5,5 Millionen Tonnen auf 9 Millionen Tonnen steigen. Dafür brauche es neue Technologien, sagt Poo, vor allem, um den Energieverbrauch zu senken. Derzeit verbrauche der Bergbau 35 Prozent der Stromproduktion des Landes. Allerdings interessiere sich China, Chiles wichtigster Exportmarkt für Kupfer, bislang wenig für Nachhaltigkeit in dem lateinamerikanischen Abbauland.

Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO Powershift, hat einen ambivalenten Blick auf China. Auch dort gebe es Debatten über Lieferkettenverantwortung, sagt er. Und es gebe Übersetzungen der OECD Standards, aber wie in Europa seien diese bisher freiwillig, so wie die Industrie es fordert. Trotzdem könne man beobachten, wie über die Batterieverordnung der EU oder die geplante europäische Sorgfaltspflichten-Richtlinie ein Markt für höhere Standards geschaffen werde. Da Europa mit seiner Bevölkerung von 500 Millionen Menschen auch in Zukunft ein wichtiger Markt für chinesische Produkte bleiben werde, würde auch China mehr Verantwortung in Lieferketten übernehmen müssen, was dann auch seine Rohstofflieferanten wie Chile betreffen würde. Es bleibe aber offen, was dieses neue Engagement für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz tatsächlich bringe.

Allerdings gibt es im Globalen Süden auch kritische Stimmen. Sie höre in letzter Zeit häufig den Vorwurf eines “regulatorischen Imperialismus”, sagte Sabine Weyand, die Direktorin der EU-Generaldirektion Handel, jüngst bei einer Veranstaltung in Berlin.

Auf der Suche nach sicheren Rohstoffquellen ist die EU mittlerweile auch bereit, die Wünsche von Ländern des Globalen Südens auf einen stärkeren Ausbau der eigenen Wertschöpfung zu akzeptieren. Einzelne Länder agieren selbstbewusster: So hat Indonesien den Export von Rohnickel 2020 verboten und wird diesen Schritt für Bauxit 2023 vollziehen. Ziel ist, eine höhere Wertschöpfung im Land zu halten. Auch Chile hat bei dem Freihandelsabkommen mit der EU erreicht, dass es bei der lokalen Verwendung von Lithium einen anderen Verkaufspreis für den Rohstoff zugrunde legen kann als beim Export des Lithiums. Die zentrale Forderung sei, nicht nur Exporteur zu sein. Das führe aber in den Ländern auch zu Druck, selbst mehr Bergbau zu betreiben. Santiago Engelhardt

Hat sich die Modeindustrie seit Rana Plaza geändert?

Teilweise hat sich die Modeindustrie geändert, aber der Wandel verläuft sehr langsam. Wichtige Faktoren für Veränderungen, sind neue Gesetze und ein höherer Druck auf Unternehmen, damit diese transparent über Geschäftsprozesse und Lieferketten berichten. Gleichzeitig haben sich die negativen Auswirkungen durch Fast Fashion leider beschleunigt, da billige Kleidung immer schneller produziert wird, um den maximalen Gewinn zu erzielen, ohne sich um die Menschen in der Lieferkette und die Umwelt zu kümmern. Dieses System unterstützt verschwenderisches Konsumverhalten zulasten unseres Planeten und vieler Menschen, die den Preis für billige Massenware zahlen.

Ist Fair Fashion das Gegenteil, langsam und teuer?

Im Prinzip ja. Fair Fashion soll fair für Mensch und Planet sein, und ist auf ein anderes Konsumverhalten ausgerichtet. Menschen mit einem bewussten Lebensstil sollten maximal 84 Teile für alle Jahreszeiten besitzen und nicht mehr als fünf neue Teile pro Jahr kaufen, Secondhand inbegriffen. Um Fashion klimafreundlicher zu gestalten, muss sie qualitativ hochwertig und zeitlos sein, um so lange wie möglich Freude daran zu haben. Wenn statt 50 Kleidungsstücken pro Jahr nur fünf gekauft werden, können sie auch teurer sein. Davon profitiert nicht nur das Portemonnaie, sondern besonders die Umwelt und Arbeiter*innen in der Textilindustrie.

Die EU-Abgeordnete Delara Burghardt will gegen Fast Fashion vorgehen, was halten Sie von ihren Ideen?

Als Umweltschützerin in der Modebranche finde ich ihre Ideen zur Dekarbonisierung der Modeindustrie gut. Zusätzlich muss die Konsumentenseite mitbetrachtet werden, damit der Konsum insgesamt erheblich reduziert wird, um den notwendigen Wandel im Fashionbereich zu beschleunigen.

Wie weit sind Sie bei Armedangels mit der Umsetzung einer textilen Kreislaufwirtschaft?

Einen Wandel hin zu einer kreislauffähigen Wirtschaft ist in unserem Unternehmen als Teil der Materialstrategie verankert. Diese sieht, recycelte Materialien als einen wichtigen Teil der Dekarbonisierung vor, den wir anteilig von Jahr zu Jahr erhöhen. Bei einzelnen Produkten haben wir es bereits geschafft: Einige unserer Jeans bestehen zu 100 Prozent aus recycelter Baumwolle, was schwierig und nur bei wenigen Produkten auf dem Markt der Fall ist. Der Weg zu einer textilen Kreislaufwirtschaft ist noch lang und mit einigen Barrieren verbunden.

Welche sind das?

Theoretisch kann jedes Kleidungsstück recycelt werden, was in der Praxis aus verschiedenen Gründen leider noch nicht passiert. Es fehlt zum Beispiel ein zentrales Sammelsystem, da das derzeitige Volumen wirtschaftlich uninteressant ist. Zudem wird überwiegend per Hand sortiert, was in Deutschland teuer ist. Darüber hinaus sind Mischgewebe, beispielsweise aus Polyester und Viskose, schwer zu recyceln. Das macht fast niemand, da neue Fasern viel billiger sind. Es ist wichtig, die Technologie für die Sortierung von Textilabfällen anzugleichen und zu verbessern. Pilotprojekte wie das, was wir mit circularity.ID durchgeführt haben, sollten uns helfen, den Weg zu ebnen.

Was können Sie als einzelne Marke tun?

Um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, setzen wir als Marke auf recycelte Materialien und kreislauffähige Produkte, die leicht wiederverwertbar sind. Ein Großteil unserer Kleidung wird deshalb bereits aus einem Material hergestellt, um das Recycling zu erleichtern. Außerdem bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Armedangels-Teile, die sie nicht mehr tragen, an uns zurückzuschicken, damit wir ihnen in unserem Online-Second-Hand-Shop eine zweite Chance geben oder sie wiederverwerten können.

Was halten Sie von der Idee, dass bis 2030 alle Textilerzeugnisse im Binnenmarkt aus recycelbaren Fasern hergestellt werden sollen?

Es sollte obligatorisch sein, recycelbare Materialien für Kleidung zu nutzen. Ein Großteil der Mode besteht aus Kunststoffen, die mit den richtigen Hilfsmitteln größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, recycelbar sind. Wir verwenden bereits ausschließlich recyceltes Polyester und Polyamide. Der größte Teil unserer Materialien, die wir für die Herstellung nehmen, ist natürlichen Ursprungs. Bei natürlichen Fasern gibt es einige Herausforderungen und Einschränkungen, die bei der wieder Verwendbarkeit bedacht werden müssen.

Welche?

Beim mechanischen Recycling werden Naturfasern kürzer. Je kürzer die Faser ist, desto geringer ist die Qualität des Garns und des fertigen Kleidungsstückes, das daraus hergestellt wird. Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen Langlebigkeit und vollständigem Recycling. Wir sollten so viele Materialien wie möglich recyceln. Aber wir dürfen keine Kompromisse bei der Qualität eingehen, weil wir das Problem sonst nur auf unsere Kunden abwälzen würden.

Was halten Sie von der Idee einer gesetzlichen Beschränkung bei Basistextilien wie Socken oder Unterwäsche?

Ich finde die Frage gut, weil sie darauf abzielt, den Konsum einzuschränken, was enorm wichtig ist. Allerdings bezweifle ich, dass dies der richtige Ansatz ist. Wer soll entscheiden, was grundlegend ist? Ich habe keine Antwort auf diese Frage, aber wir müssen gemeinsam solche Diskussionen führen, um Veränderungen zu schaffen.

Warum engagieren Sie sich als Unternehmen für die Zahlung existenzsichernder Mindestlöhne bei Ihren Lieferanten?

Rechtlich gesehen tragen wir dafür keine Verantwortung, aber diese Menschen fertigen unsere Produkte und wir möchten, dass sie davon anständig leben können. Wir produzieren in Europa und in der Nähe, damit wir wissen, dass die Löhne angemessener sind. Momentan können wir noch nicht sagen, ob alle unsere Zulieferer tatsächlich existenzsichernde Löhne zahlen. Daran arbeiten wir aber, da wir es für dringend notwendig halten.

Wie unterscheidet sich die Situation in den Zulieferländern?

Ein existenzsichernder Lohn deckt die Ausgaben von Arbeiter*innen, zur Sicherung der Grundbedürfnisse. Der gesetzliche Mindestlohn wird durch nationale Bestimmungen festgelegt und erfüllt nicht immer die Anforderungen an eine grundlegende Lebensqualität. Deshalb zahlen wir bei unserem Hauptzulieferer in der Türkei die Differenz zwischen Mindestlohn und existenzsicherndem Lohn, was inzwischen deutlich mehr als zehn Prozent beträgt. In Ländern wie Portugal ist die Situation weniger problematisch, da der Mindestlohn den existenzsichernden Lohn widerspiegelt.

Aber viele Unternehmen zahlen Beschäftigten mehr, weil sie sonst keine qualifizierten Leute finden. Wie schwierig ist es für Sie herauszufinden, was die Menschen bei ihren Zulieferern verdienen?

Das ist eine mühsame Aufgabe. Je nach Produktionsland gibt es Lohnunterschiede, manchmal auch von Markt zu Markt oder sogar innerhalb einer Region. Wir besuchen jede Fabrik persönlich und fragen nach Details wie der benötigten Zeit für die Herstellung eines Produkts, der Arbeitszeit und dem Lohn. Auch Themen wie Urlaub, Elterngeld und Krankenversicherung sind für uns relevant. Darüber hinaus gibt es auch Menschen, die indirekt an der Produktion unserer Produkte beteiligt sind, wie z.B. Maschinenwartung. Wir fordern von unseren Zulieferern Transparenz und viele Informationen, um einen umfassenden Überblick zu bekommen und die Lohnkosten fundiert zu kalkulieren.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine eigene Fabrik zu betreiben?

Nein, aber es ist eine sehr interessante Frage. Eine eigene Fabrik zu betreiben, bringt viele Herausforderungen mit sich.

Warum produziert Armedangels in Europa und in der Nähe von Europa?

Wir produzieren nur in Ländern, in denen Beschäftigte grundlegende Rechte genießen, wie beispielsweise die Versammlungsfreiheit. In Ländern, in denen diese Rechte nicht existieren, fehlt den Menschen die Freiheit, um gemeinsam zu verhandeln und grundlegende Dinge zu verbessern. Wir als Unternehmen können diese Situation nicht ändern, nur eine Regierung kann dies tun.

Hausgerätehersteller Miele hat für seine Emissionen in der Lieferkette 2022 einen internen CO₂-Preis eingeführt. Für den Materialbezug hat das Unternehmen damit seine wirtschaftlichen Ziele und die Klimaziele direkt verknüpft. In seiner Klimastrategie orientiert sich Miele am Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu beschränken. “Mit dem CO₂-Preis machen wir die Umsetzung der Klimaziele in der Supply Chain leichter handhabbar”, sagt Frank Tegeder, im Miele-Einkauf verantwortlich für Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Tegeder sagt auch, warum der CO₂-Preis die Entscheidung für klimafreundliche Alternativen im Materialeinkauf erleichtert: “Mit einem Preis umzugehen ist für den Einkauf einfacher als mit einer weiteren Zieldimension. Für die Beschaffungsentscheidung bleibt es damit beim Zieldreieck Qualität, Kosten, Verfügbarkeit.”

Über den CO₂-Preis lässt sich im Einkauf ermitteln, für welche Materialentscheidung das Verhältnis zwischen Kosten (Wirtschaftlichkeit) und Nutzen (Klimaschutz) am besten ist: “So kommen wir in den Wettbewerb der Maßnahmen und können uns den verschiedenen Möglichkeiten der CO₂-Reduktion sehr gut annähern”, sagt Tegeder. Was er damit meint: Werden im Einkauf eigentlich kostengünstigere, aber klimaschädlichere Materialien durch den CO₂-Preis teurer, lohnt sich nicht nur der Kauf klimafreundlicher Alternativen. Auch die Einsparung von Ressourcen durch ein klimafreundliches Design, etwa wenn neu konstruierte Bauteile weniger Material verbrauchen oder andere Materialien hierfür eingesetzt werden, wird attraktiver als ohne CO₂-Aufpreis. Außerdem stelle die CO₂-Bepreisung für Miele sicher, betont Tegeder, dass die Klimaziele bei allen Beschaffungsentscheidungen tatsächlich berücksichtigt würden.

Um den Preis für eine Tonne CO₂ festzulegen, bezog Miele sich auf verschiedene Quellen, darunter den vom Bundesumweltamt empfohlenen Verrechnungssatz für die durch Treibhausgase verursachten Umweltschäden, den Handelspreis für CO₂-Zertifikate im Europäischen Emissionshandelssystem sowie den CO₂-Preis der Bundesregierung für den nationalen Emissionshandel.

Die Scope 3.1.-Emissionen durch zugekaufte Materialien und Dienstleistungen machen bei Miele einen Anteil von 14 Prozent am Gesamtfußabdruck aus. 84 Prozent und damit der Großteil der Emissionen entstehen in der Nutzungsphase (Scope 3.11). Bis 2020 wurde der Stromverbrauch der Geräte im Vergleich zu 2000 bereits zwischen 72 Prozent (Waschmaschinen, Trockner) und 44 Prozent (Geschirrspüler, Gefriergeräte) reduziert.

Für die Nutzungsphase der im Jahr 2030 verkauften Maschinen will das Unternehmen die Emissionen um weitere 15 Prozent senken. Auch Haltbarkeit und Reparierbarkeit haben einen hohen Stellenwert: Eine Miele-Waschmaschine soll mindestens 20 Jahre und 5000 Waschgänge halten, ein Geschirrspüler 5600 Testdurchläufe bestehen. Das Unternehmen hält bis zu 70.000 Ersatzteile für die Reparatur der Geräte vor, auch für Serien, die bereits ausgelaufen sind.

Die für die CO₂-Preiskalkulation notwendige Emissionsdatenbank für die Lieferkette baut Miele seit 2020 auf Basis der Emissionsdaten von 2019 auf. Die Datenbank wird in mehreren Schritten befüllt. Zunächst berechnete Miele die Emissionen bezogen auf die getätigten Ausgaben (Materialkosten) und bezogen auf das eingekaufte Volumen je Materialgruppe. “Die generischen Daten sind in einschlägigen Datenbanken verfügbar. Durch die Kombination der Verfahren erhalten wir je nach Materialgruppe die CO₂-Durchschnittsdaten für die Lieferquellen aus einer bestimmten Region”, sagt Tegeder. Diese CO₂-Durchschnittsdaten liefern erste Anhaltspunkte dafür, wie klimafreundlich bestimmte Materialien aus verschiedenen Ländern sind. Solche Basisanalysen bilden in vielen Unternehmen den Startpunkt von Nachhaltigkeitsbetrachtungen in der Lieferkette.

Der mit 50 Prozent allergrößte Teil der Scope 3.1-Emissionen stammt bei Miele von Stählen, Aluminium und Kunststoffen. Deshalb erfasst Miele die Emissionen dieser CO₂-kritischen Rohmaterialien für einzelne Lieferanten. “Der Klimafußabdruck von Aluminium variiert je nach Bezugsquelle zwischen 8 und 20 Tonnen CO₂ pro Tonne Aluminium. Die Auswahl der Lieferquelle ist also maßgeblich”, führt Tegeder aus.

Bei der manuell durchaus aufwändigen Abfrage der Emissionsdaten bei den Lieferpartnern stößt Miele an Grenzen. Der Grund: Nicht alle Lieferanten haben die Emissionsdaten erfasst oder sie berechnen diese für unterschiedliche Abschnitte der Wertschöpfung, sodass sie nur schwer vergleichbar sind. “Wenn Emissionsdaten vorliegen, ist nicht immer klar, wie sie zu interpretieren sind. Zum Beispiel welche Methode der Lebenszyklusanalyse oder dem Product Carbon Footprint zugrunde liegt”, beschreibt Tegeder die Schwierigkeiten. Nicht nur er vermisst einen einheitlichen Standard.

Für alle CO₂-kritischen Materialien hat Miele Klima-Roadmaps erstellt. Seit 2021 setzt das Unternehmen bereits CO₂-armen Stahl in der Fertigung ein, bei dem die CO₂-Emissionen durch klimafreundliche Energieträger und Stahlschrott um mehr als 66 Prozent verringert ist. Mit ThyssenKrupp, Salzgitter und H2 Green Steel sind Absichtserklärungen unterzeichnet, um die Versorgung des Unternehmens mit grünem Stahl perspektivisch sicherzustellen.

Für die permanenten Abwägungen zwischen Kosten, Qualität und Nachhaltigkeit dient der interne CO₂-Preis als Steuerungsinstrument. “Wir gehen den zukunftsorientierten Weg und nehmen bei unseren Entscheidungen auch Mehrkosten in Kauf”, sagt Tegeder.

So geschehen bei einem neuen Trommelflansch für Waschmaschinen. Das Unternehmen reduzierte den CO₂-Fußabdruck dieses Bauteils, ursprünglich hergestellt aus in Asien und in Europa gefertigtem Aluminium, durch eine Neukonstruktion aus Edelstahl (geringere CO₂-Emissionen als Aluminium) und den Bezug ausschließlich aus der EU (kurze Transportwege). Verbessert hat sich durch das Redesign außerdem die Qualität (besserer Korrosionsschutz). Die Materialkosten für das Bauteil sind so zwar gestiegen. Die bessere CO₂-Bilanz und höhere Qualität waren das dem Unternehmen laut Tegeder aber wert.

Seit diesem Jahr verbaut Miele in seinen Backöfen zudem Aluminium, das zu 100 Prozent mit Ökostrom aus Wasserkraft produziert wird und verringert allein damit seinen CO₂-Fußabdruck um 645 Tonnen pro Jahr. Auch diese Entscheidung wurde durch die interne CO₂-Bepreisung unterstützt.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass Miele 70.000 Ersatzteile für die Reparatur der Geräte nach Auslauf einer Serie vorhält. Korrekt ist, dass insgesamt so viele Ersatzteile vorgehalten werden. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Warum brauchen Unternehmen einen internen CO₂-Preis?

Die meisten OEM haben sich ambitionierte Klimaziele gesetzt, die auch die Wertschöpfungskette umfassen. Mit einem internen CO₂-Preis lassen sich nicht nur die Scope 1- und Scope 2-Emissionen steuern, sondern auch die Emissionen in der vorgelagerten und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Über den Preis können Unternehmen gegenüber Lieferanten ihre Klimaziele adressieren und ihre Klimarisiken reduzieren. Letztlich soll der Preis bei den Lieferanten dazu führen, dass sie sich selbst dekarbonisieren.

Darüber hinaus lassen sich auch Investitionen über einen internen CO₂-Preis steuern. Er berücksichtigt vorausschauend die zusätzlichen Kosten, welche durch CO₂ über den Investitionszeitraum hinweg anfallen. Nehmen wir den Aufbau eines neuen Produktionsstandortes. Dort werden Produkte erzeugt, es fließen große Kapitalströme, für die Unternehmen einen Carbon Lock-In vermeiden wollen. Um den CO₂-Rucksack der Investition beurteilen zu können, muss man verstehen, wie sich der durch CO₂-Emissionen beeinflusste Wert des Investitionsguts entwickelt. Die Amortisationszeit neuer Investitionen ist stets auch in CO₂ mitzudenken.

Wie sieht es beim Einfluss auf die Senkung der Emissionen in den vorgelagerten Wertschöpfungsketten aus?

Da gibt es zwei Wege. Der eine ist die Steuerung auf Lieferanten-Ebene im Rahmen des Lieferantenmanagements, in dem ich zum Beispiel fordere, dass meine Lieferanten bis 2025 zu 100 Prozent Grünen Strom einsetzen. Dann wissen Lieferanten, wie sie sich zu dekarbonisieren haben – als Teil der Lieferanten-Entwicklung. Der andere Weg ist die Dekarbonisierung auf Produktebene. Hier hilft der CO₂-Preis dabei, die Anbieter in Bezug auf ihre Klimafreundlichkeit besser vergleichen zu können. Im Idealfall laufen beide Maßnahmen parallel.

Wie hoch sollte der interne CO₂-Preis sein?

Der Preis ergibt sich aus dem gesetzten Ziel. Die Frage ist: Was soll der Preis jeweils bewegen? Oft steht der CO₂-Preis für einen Grenzvermeidungssatz, ab dem es sich lohnt, in Maßnahmen zur Dekarbonisierung zu investieren. Investitionen in Kohlekraft werden zum Beispiel bereits bei einem CO₂-Preis von 30 oder 40 Euro je Tonne unrentabel. Speichertechnologien wiederum, die jetzt für die Infrastruktur aufgebaut werden müssen, rentieren sich erst ab einem deutlich höheren CO₂-Mindestpreis.

Andere Emissionsreduktionsmaßnahmen sind auch ohne CO₂-Preis bereits ökonomisch günstiger als herkömmliche Investitionen. Das gilt zum Beispiel für langfristige Vereinbarungen zwischen Abnehmer und Erzeuger erneuerbarer Energien in Form von Power Purchase Agreements (PPA). Der CO₂-Preis erhöht aber auch für diese Investitionen das Delta und hilft damit intern Budgets für die Dekarbonisierung freizusetzen.

Angesichts der aktuellen Preisentwicklung empfiehlt sich ein CO₂-Preis zwischen 70 und 100 Euro. Der europäische ETS zeigte sich in den letzten Monaten durchaus volatil und hat jüngst erstmals die 100-Euro-Marke überschritten, insofern schafft eine eigene, ETS-unabhängige Bepreisung für Unternehmen Planungssicherheit, besonders für lang- und mittelfristige Investitionen.

Man kann auch mit unterschiedlichen Preisen arbeiten. So lassen sich zum Beispiel die Umweltschadenskosten, die laut Umweltbundesamt aktuell bei 201 Euro pro Tonne CO₂-Emissionen liegen, als Schattenpreis für Inlandflüge definieren, um damit einen internen Fond aufzubauen. Für die Steuerung großer Investitionen empfehlen wir als Gegenrechnung zu den üblichen Geschäftsmodellen hingegen einen sukzessiv ansteigenden, vorausschauenden CO₂-Preis, der zeigt, ab wann eine Investition unrentabel wird. Das dynamische Modell hilft vorausschauende Investitionen angemessen zu bewerten und bringt auch hier mehr Planungssicherheit.

Bei anderen Anwendungen wie die Incentivierung von Mitarbeitenden genügt ein vergleichsweise niedriger Preis von zum Beispiel 25 Euro. Die Bepreisung soll einerseits die Transformation beschleunigen, andererseits die Akzeptanz schaffen, in grüne Technologien zu investieren. Deshalb sollte der Preis immer zur Anwendung passen.

Kann die mittelständische Zulieferlandschaft, auf die viele Hersteller in Deutschland zurückgreifen, bei dem Wettbewerb klimafreundlicher Alternativen mithalten? Die meisten fangen mit der Dekarbonisierung erst an.

Die Zulieferer in der Wertschöpfungskette stehen aktuell extrem unter Druck. Sie müssen ihre Geschäftsmodelle transformieren, während sie sich gleichzeitig dekarbonisieren und wettbewerbsfähig bleiben müssen. Das funktioniert nur, wenn die Unternehmen ihre eigenen Klimaziele formulieren und nicht nur auf die Klimaziele ihrer Kunden bzw. der OEM schauen. Die Firmen müssen ein eigenes effektives Beschaffungssystem aufbauen, um ihrerseits ihre Lieferkette klimafreundlicher zu gestalten. Der CO₂-Preis wird nicht mehr sinken. Wer wartet, verspielt die Chancen und riskiert, den Anschluss zu verlieren.

15.3.2023, 9:30 Uhr (Übertragung um 16:00 Uhr)

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (öffentliche Sitzung)

Expertengespräch zum Thema “Neue Innovationen in der Wissenschaft” Info

15.3.2023, 11:00 Uhr

Ausschuss für Klimaschutz und Energie (öffentliche Sitzung)

Anhörung zum Thema “Digitalisierung der Energiewende”

15.3.2023, 11:00 Uhr

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Öffentliches Fachgespräch zum Thema “Austausch über die Atomkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima sowie die aktuelle Situation in Saporischschja” Info

15.3.2023, 11:00 Uhr

Verkehrsausschuss

Öffentliche Anhörung zur Planungsbeschleunigung bei Brücken Info

16.3.2023, 9:00 Uhr

Plenum Regierungserklärung zum Europäischen Rat

Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zum Europäischen Rat am 23. und 24. März 2023

16.3.2023, 12:00 Uhr

Plenum Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

Zweite und dritte Beratung des von der Ampel-Koalition vorgelegten Neunten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Es sieht vor, dass der Bund die Bundesländer von 2023 bis 2025 mit 1,5 Milliarden Euro jährlich bei der Finanzierung des Deutschlandtickets (49-Euro-Ticket) im öffentlichen Personennahverkehr unterstützen. DS 20/5548

16.3.2023, 14:40 Uhr

Plenum Überweisungen im vereinfachten Verfahren

Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines

Gesetzes zum Übereinkommen Nr. 190 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 2019 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt (DS 20/5652).

Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (Drucksache lag bei Redaktionsschluss nicht vor).

Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung: Erster Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz (DS 20/4861)

16.3.2023, 17:15 Uhr

Plenum Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Landwirtschaftliche Produktion zukunftsfähig gestalten – Innovationsrahmen für neue genomische Techniken schaffen

Der Antrag der Fraktion CDU/CSU will die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft stärken. Dafür sollen auch Möglichkeiten zum Einsatz von Crisper/Cas und anderen Neuen Genomischen Techniken (NGT) geprüft bzw. geschaffen werden. Der federführende Landwirtschaftsausschuss empfiehlt Ablehnung. Info

16.3.2023, 18:00 Uhr

Plenum Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung: Evaluierungsbericht der Bundesregierung zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass der aktuelle Rechtsrahmen der konkreten Anwendung von CCS (Speicherung von CO₂ im Untergrund) wie auch von CCU (Abscheidung, Transport und anschließende Nutzung von CO₂) in der Praxis entgegenstehe. Erst in der Carbon Management Strategie (CMS) solle festgelegt werden, wie CCU/S in ein Portfolio von Maßnahmen zur Erreichung von Treibhausgasneutralität in Deutschland eingebettet werden könnte. DS 20/5145

17.3.2023, 9:00 Uhr

Plenum Vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag

17.3.2023, 11:40 Uhr

Plenum Erste Beratung des von der Ampel-Koalition eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden und des Entwurfes eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz

Die Drucksachen lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.

17.3.2023, 12:25 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU Glasfaser-Überbau einschränken

Drucksache lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will mit einer neuen Photovoltaik-Strategie den Bau von Solaranlagen beschleunigen. Am Freitag präsentierte er in Berlin bei einem Treffen mit Politikern, Verbänden, Energiebranche und Verbraucherschützern den ersten Entwurf vor, aus der am Ende neue Gesetze hervorgehen sollen. Bei einem Solar-Gipfel Anfang Mai will Habeck die finale Version präsentieren. Folgende Maßnahmen für elf Handlungsfelder liegen auf dem Tisch:

In ersten Reaktionen auf sein 40-seitiges Papier erntete Habeck Zuspruch. Der Entwurf könne “ordentlich Schub auslösen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing. “Wenn die noch vorhandenen Ausbaubremsen gelöst werden, kommen wir wirklich voran.” Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband sagte der Deutschen Presse-Agentur: “Der Entwurf der Solarstrategie geht aus Verbrauchersicht in die richtige Richtung.”

Zuletzt legte die Solarenergie hierzulande kräftig zu, wenn auch auf niedrigem Niveau. Zum Jahresende entfiel laut Ministerium auf die Solarenergie knapp die Hälfte der 142 Gigawatt (GW) an installierter Kapazität an erneuerbaren Energien, nämlich 66,5 GW, mit einem Zubau von 7,3 GW im vergangenen Jahr. Geplant ist aber weit mehr: Deutschland will seinem selbst gesteckten Ausbauziel zufolge 2030 auf 215 Gigawatt an installierter Solarleistung kommen, bis 2040 sollen es 400 Gigawatt sein. Der “Solarsprint” des vergangenen Jahres lasse hoffen, sagte Körnig.

Anregungen und Kommentierungen des Vorhabens sind bis zum 24.März direkt beim Ministerium möglich (PV-Strategie@bmwk.bund.de). cd/dpa

Deutschlands größte Vermögensverwaltung, die DWS, geht einer juristischen Auseinandersetzung zum Thema Greenwashing vorerst aus dem Weg. Am vergangenen Freitag hätte eine Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die DWS vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt werden sollen. Anderthalb Tage vor Prozessbeginn hat die DWS eine Unterlassungserklärung unterzeichnet und sich verpflichtet, ihre Werbung für einen nachhaltigen Fonds zu verändern.

In dem Rechtsstreit geht es um das Werbematerial zum DWS Aktienfonds “ESG Invest Climate Tech”. Darin heißt es: “Mit diesem Fonds können Sie gezielt in die Erreichung der Klimaziele investieren”. Erklärt wird dieses Versprechen mit einfachen Piktogrammen: Ein Auto, ein Flugzeug, ein Haus. Die Rechnung daneben: Eine Investition von 10.000 Euro in diesen Fonds entspräche dem CO₂-Ausstoß von mehr als 20.000 Kilometern mit dem Auto, mehr als 17.000 Kilometern im Flieger oder dem jährlichen Energieverbrauch von rund anderthalb Einfamilienhäusern.

Die Botschaft: Wer in den Fonds investiert, hilft, CO₂ zu sparen. Die Verbraucherschützer hatten kritisiert, dass die DWS in ihren Werbematerialien nicht erläutert, wie diese CO₂-Ersparnis realisiert werden soll. Niels Nauhauser, Abteilungsleiter der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für Altersvorsorge, Banken und Kredite beruft sich mit seiner Kritik auf Zweifel aus der Wissenschaft, dass das Umschichten eines Portfolios Auswirkungen auf die Emissionen in der Realwirtschaft hat.

Die DWS indes will ihr Einlenken nicht als Eingeständnis sehen, man habe zuletzt irreführend geworben. Nach wie vor, so ein Sprecher, sei man sicher, dass die Werbung den gesetzlichen Regeln entspreche. Aber die DWS sei immer “offen für Anregungen, wie sie die Qualität ihrer Werbung verbessern” könne. Die DWS hat nun knapp zwei Wochen Zeit, ihre Werbung zu ändern.

Verbraucherschützer Nauhauser geht davon aus, dass sie dem in Form von Fußnoten nachkommen wird. Im Kleingedruckten könnten Kundinnen und Kunden dann nachlesen, wie der CO₂-Fußabdruck reduziert werden soll. Die Unterlassungserklärung gilt nur für den Gegenstand dieses Rechtsstreites, also für den Fonds “ESG Invest Climate Tech”. Für andere Produkte aus dem Nachhaltigkeitsportfolio wirbt die DWS mit ähnlichen Aussagen und Berechnungen. Nach Angaben des Sprechers werde sich daran auch mit Abgabe der Unterlassungserklärung nichts ändern. vvo

Die von Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) angezettelte Verbrenner-Revolte nimmt Fahrt auf. Am Montag kam er in Straßburg mit den Amtskollegen wichtiger EU-Länder zusammen. Neben Deutschland waren unter anderem Italien, Polen und Tschechien mit von der Partie. Ihr Ziel: Den eigentlich bereits ausverhandelten EU-weiten Ausstieg im Jahr 2035 auf den letzten Metern noch zu stoppen. Nach dem Treffen untermauerte Wissing vor der Presse den gemeinsamen Standpunkt: “Ein Verbot des Verbrennungsmotors, wenn man ihn klimaneutral betreiben kann, halten wir für falsch.” E-Fuels böten dazu eine Alternative.

Oliver Blume, gleichzeitig Konzernchef von Volkswagen und Porsche, unterstützt das Vorgehen. Für den Klimaschutz müsse “man jede Ecke auskehren und dafür kämpfen“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Sowohl für den Fahrzeugbestand als auch für künftige Nischenprodukte wäre synthetischer Kraftstoff, der in Europa auch über 2035 hinaus freigegeben wäre, eine Möglichkeit, CO₂-Emissionen fast komplett zu reduzieren. Gleichzeitig räumte Blume ein, E-Fuels seien in der Herstellung noch ineffizient.

Für Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW in Berlin, ist das der entscheidende Knackpunkt. E-Fuels böten zwar die Möglichkeit, “die veraltete Verbrennertechnologie übergangsweise klimaneutral zu betreiben”. Ihr Einsatz sei aber aufgrund des immensen Ressourcenbedarfs bei der Herstellung “eher ein notwendiger Fluch als ein zu feiernder Segen“, sagte er dem Nachhaltigkeitsportal Utopia.de. Das Verbrenner-Aus sei deshalb wichtig, um nicht weitere Altlasten zu schaffen, “die wir ohne E-Fuels nicht klimaneutral bekommen”.

Wissing kündigte an, der EU-Kommission werde demnächst einen detaillierten Lösungsvorschlag unterbreitet. Wie dieser aussehen könnte, blieb allerdings offen. Frankreich zeigt sich derweil verschnupft. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nannte das Festhalten am Verbrennungsmotor wirtschaftspolitisch widersprüchlich und industriepolitisch gefährlich. Außerdem sei es “nicht im Interesse unserer nationalen Hersteller und vor allem ist es nicht im Interesse des Planeten”, so Le Maire. ch

Die Europäische Zentralbank (EZB) gehört zu den größten Markt-Akteuren bei Unternehmens- und Staatsanleihen, die in Euro lauten. Allein ihre Unternehmensanleihen haben einen Wert von rund 390 Milliarden Euro. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit, als sich EZB-Direktorin Isabel Schnabel im Januar auf einer Konferenz der schwedischen Notenbank dafür aussprach, den Klima-Score der EZB künftig auch bei der Umschichtung des bestehenden Portfolios anzuwenden.

Der Klima-Score berücksichtigt den bisherigen Ausstoß von Treibhausgasen, die wissenschaftlich belegten Einsparungsziele sowie die Transparenz und Qualität der entsprechenden Berichterstattung von Unternehmen. Daraus wird eine Klimapunktzahl errechnet, die allerdings nicht öffentlich ist.

Die EZB nutzt den Klima-Score bereits seit Oktober 2022 bei Reinvestitionen aus fälligen Anleihen. Das Volumen liegt bei etwa 30 Milliarden Euro im Jahr. Aus Sicht von Schnabel reicht dieses “Flow-based Tilting” aber nicht aus. Sie schlägt deshalb einen Strategiewechsel hin zum “Stock-based Tilting” vor, um die Klimaziele der EZB auf Portfolioebene zu erreichen. Damit würde die Marktrelevanz des Klima-Scores erheblich steigen.

Philipp Finter von Metzler Asset Management hat mögliche Auswirkungen auf den Anleihemarkt untersucht und die Ergebnisse vor wenigen Tagen in einem ESG:update vorgelegt. Da nicht bekannt ist, wie die EZB den Klima-Score genau ermittelt, hat Finter auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen eigene Scores konzipiert und auf 517 Unternehmen angelegt. Score 1 steht für ein “kritisches Klimaprofil”, Score 5 für ein “vorbildliches Klimaprofil”. Im Durchschnitt lag der Score bei 2,7.

Jedes vierte Unternehmen hatte danach einen Score von kleiner 1,5. Davon befanden sich 61 im Anleiheportfolio der EZB. “Wir erwarten, dass das Eurosystem hier zurückhaltend sein dürfte in puncto Reinvestition”, heißt es im Bericht. Emittenten mit kritischen Klimaprofilen seien häufig in Wirtschaftsbereichen zu finden, in denen die Dekarbonisierung besonders schwerfalle, etwa Energie, Versorger und Grundstoffe. “Vor dem Hintergrund, dass viele Produkte CO₂-intensiver Sektoren zur Bewältigung der grünen Transformation benötigt werden, erwarten wir hier jedoch keinen kompletten Rückzug der EZB.” ch

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat ein Positionspapier zum Ausbau des ÖPNV vorgelegt. Ein wichtiger Baustein des Konzepts ist der Linienbedarfsverkehr, bekannter als Rufbusse. Der Bedarf nach diesem per Telefon oder App nutzbare On-Demand-Angebot steigt. Gab es Anfang 2019 erst rund ein Dutzend solcher Projekte, waren es Ende 2022 bundesweit bereits über achtzig. Doch laut VDV-Vizepräsident Werner Overkamp “droht diese Saat zu verkümmern”. Denn die meisten Angebote liefen nur im Pilotbetrieb. Es fehle an der nachhaltigen Finanzierungsgrundlage für den Regelbetrieb.

Dabei hat der Linienbedarfsverkehr das Potenzial, einen erheblichen Beitrag zur Verkehrs- und Klimawende zu leisten. Einer Studie des auf Mobilitätsanalysen spezialisierten Softwareunternehmens IOKI zufolge könnten rein rechnerisch 380.000 bedarfsgerecht eingesetzte Fahrzeuge ausreichen, um sämtliche Zweit- und Drittwagen aller Haushalte in Deutschland obsolet zu machen. Das sind circa zwölf Millionen Pkw.

Für ein attraktives Angebot im Linienbedarfsverkehr braucht es aus Sicht des VDV virtuelle Haltestellen, die maximal 250 m vom Start- und Zielort des Fahrgastes entfernt liegen. Die Wartezeit sollte maximal 50 Minuten betragen und eine Fahrtdurchführung zu mehr als 80 Prozent garantiert sein. Im ländlichen Raum wird deshalb eine Dichte von einem Fahrzeug im Linienbedarfsverkehr je 5000 Einwohner angestrebt.

Der VDV hat im Jahr 2021 die Unternehmensberatung Roland Berger in einem Leistungskostengutachten untersuchen lassen, welche zusätzlichen Mittel erforderlich sind, um den ÖPNV so auszubauen, dass die geplante Verkehrswende und die gesteckten Klimaziele erreicht werden können. Bei einem angenommenen Aufwuchs von heute 400 auf etwa 20.000 Linienbedarfsverkehrs-Fahrzeuge wurde für 2023 von einem Bedarf in Höhe von 110 Millionen Euro ausgegangen, der bis 2030 anwächst und dann bei jährlich 3,8 Milliarden Euro liegt. Im Ergebnis soll der Linienbedarfsverkehr laut VDV zu einer weiteren Säule des normalen ÖPNV werden: “zukunftsgerecht, integriert und nachfragegesteuert”. ch

Einige Organisationen sorgen sich angesichts der Entwicklung der Europäischen Nachhaltigkeitsstandards um KMU. B.A.U.M e.V., die Hannoverschen Kassen, der wohnungswirtschaftliche Verband GdW und einige weitere Akteure schreiben in einem Table.Media vorliegenden Brief dem für Finanzen zuständigen EU-Kommissar Maired McGuiness: Sie begrüßten “ausdrücklich den strukturierten und geradlinigen Prozess, den die EFRAG aufgesetzt hat”. Sorgen bereite ihnen aber “die Top-Down-Perspektive im Standardsetzungsprozess”. Sie erscheine ungeeignet, den Bedürfnissen der KMU gerecht zu werden. Die Organisationen befürworten einen KMU-Standard, “der die Systeme und Prozesse in zukunftsorientierten Unternehmen, die an einem validen Nachhaltigkeitsmanagement mit Wirkung interessiert sind, wertschätzt”. In zwei EU-Ländern gebe es einen solchen nationalen Berichtsstandard, heißt es:

Auch außerhalb Europas wurde der Nachhaltigkeitskodex rezipiert und übersetzt. Die Tauglichkeit des Nachhaltigkeitskodex mit CSRD und ESRS sei laut einem 2022 veröffentlichten und derzeit in Arbeit befindlichen wissenschaftlichen Gutachten mit vertretbarem Aufwand möglich, heißt es in dem Brief. Bislang sei die Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitskodex zuverlässig in der Lage gewesen, den Standard an die regulatorischen Entwicklungen anzupassen. Die momentane Anpassung an ESRS und CSRD solle bis Juni 2023 abgeschlossen sein und wäre damit im Hinblick auf den Zeitplan der EU zeitgerecht. cd

Das EU-Parlament hat am Dienstag zwei wichtige Vorhaben des Fit-for-55-Pakets formal gebilligt: die neue Lastenteilungsverordnung und die überarbeitete Verordnung über Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). Bereits im November hatten Kommission, Rat und Parlament sich im Trilog geeinigt. Nun muss nur noch der Rat zustimmen.

Erstere senkt die für die Mitgliedstaaten zulässigen Höchstwerte für Treibhausgasemissionen aus Verkehr, Gebäuden und Landwirtschaft bis 2030. Die Ziele variieren je nach Mitgliedstaat zwischen 10 und 50 Prozent. Für Deutschland sind es 50 Prozent. Mit der neuen LULUCF-Verordnung erhöht die EU ihr Minderungsziel bei Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 faktisch von 55 auf 57 Prozent.

Die Lastenverteilungsverordnung deckt Sektoren ab, die das EU-Emissionshandelssystem nicht berücksichtigt, darunter: Straßenverkehr, Beheizung von Gebäuden, Landwirtschaft, kleine Industrieanlagen und Abfallwirtschaft. Insgesamt fallen in diesen Sektoren derzeit rund 60 Prozent aller Emissionen in der EU an. Mit der Reform erhöht die EU das Ziel für Emissionsminderungen in den betroffenen Sektoren von 29 auf 40 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2005.

Die LULUCF-Verordnung soll die Rolle von natürlichen Kohlenstoffsenken, etwa Wäldern, stärken. Das Ziel: 310 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente sollen bis 2030 durch die Nutzung von Böden, Bäumen, Pflanzen, Biomasse und Holz gespeichert werden. Deutschland müsste demnach dafür sorgen, dass seine Böden 31 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente aufnehmen. Das sind laut Norbert Lins (EVP/CDU), LULUCF-Berichterstatter des Agrarausschusses, noch mal sechs Millionen Tonnen mehr als bisher vorgesehen. Das Ziel sei also sehr ambitioniert. nh

Die niederländischen Landwirte suchen Auswege – Deutschlandfunk

Die Niederlande sind nach den USA der zweitgrößte Agrar-Exporteur weltweit. Aber ein Gerichtsurteil hat die Regierung zu Änderungen gezwungen, denn es gibt durch die große Menge an Gülle zu viel Stickstoff in der Luft. Im Dialog sollen Lösungen erarbeitet werden. Landwirte laufen Sturm gegen die Idee, dass die Zahl der Nutztiere in dem Land drastisch eingeschränkt werden soll. Kerstin Schweighöfer schildert in ihrer Sendung die Positionen und Problemlagen in all ihren Facetten. Zum Podcast

Schluss mit dem Kaputtmachen! – Süddeutsche Zeitung

Die Autoren Jakob Arnold und Paulina Würminghausen beschreiben eine Generation Z, die den Arbeitsmarkt umkrempeln wird, weil sie sich nicht ausnutzen lassen will. “Die Demografie spielt diesen jungen Menschen in die Hände”, sagt Ulf Rinne, Arbeitsmarktforscher am Institut zur Zukunft der Arbeit. Eine Umfrage zeige, dass 95 Prozent der Gen Z sich einen sinnvollen Job wünschten, der über das bloße Geldverdienen hinausgehe. Fast die Hälfte der Befragten verfolge das Karriereziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Derweil fragen sich die Arbeitgeber, wer künftig all die Arbeit macht. Zum Artikel

Die Sanierungsfalle – Der Spiegel

Die Autoren beschäftigen sich mit den Kosten, die mit der Klimamodernisierung auf Hausbesitzer zukommen. Die bisherigen Förderprogramme seien wenig erfolgreich gewesen: Fast jede zweite Wohnung werde mit Erdgas versorgt, jede vierte mit Öl. Trotz Energiekrise seien 2022 noch 600.000 neue Gasheizungen eingebaut worden. Allein in Deutschland werde der klimaneutrale Umbau laut KfW 254 Milliarden Euro kosten. Zum Artikel

Peter Frankopan looks at the past differently in “The Earth Transformed” – The Economist

Einen neuen Blick auf die Wirkung von Umwelt auf die Geschichte und umgekehrt, ermöglicht der Autor Peter Frankopan in seinem neuen Buch. Dazu trügen neue Methoden bei. So ermögliche die Infrarot-Spektroskopie Forschern, den sozialen Wandel im 12. Jahrhundert im Gebiet zwischen den Flüssen Shashi und Limpopo im Süden Afrikas zu untersuchen oder den Prozess der Aufbewahrung von Saatgut in den Gruben und Senkgruben Jerusalems unter dem abbasidischen Kalifat neu zu beschreiben. Zum Artikel

Was kommt nach dem Finanzkapitalismus? – Süddeutsche Zeitung

Die Autoren gehen der Frage nach, was nach dem Finanzkapitalismus kommen könnte, der als gescheitert gilt. Finanzkrise, Pandemie und der russische Krieg gegen die Ukraine zeigten “überdeutlich auf, in welch grotesken wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeiten sich der Westen mit seiner Politik der liberalisierten Märkte, Handelsbeziehungen und Wechselkurssysteme begeben hat”. Die Autoren zeichnen eine Entwicklung, bei der sich der Staat zwar weiter die Kräfte des Marktes nutzbar mache, aber auch zugleich in engere Bahnen lenken müsse. Zum Artikel

Extreme poverty could be eradictated globally by 2050 – The Guardian

Die absolute Armut könnte 2050 der Vergangenheit angehören, angetrieben durch wirtschaftliches Wachstum in einkommensschwachen Ländern. Und dies, obwohl während der Covid-Pandemie Fortschritte in der Bekämpfung der extremen Armut zunichtegemacht worden seien, heißt es in einem Bericht des Center for Global Development. Zum Artikel

The ocean is as important to the climate as the atmosphere – The Economist

Die Menschheit diskutiere meistens über das Klima und seine Veränderung in der Regel mit dem Blick auf die Atmosphäre. Das sei eine gefährlich engstirnige Haltung, schreiben die Autoren des Economist, denn die Atmosphäre sei nur eines von zwei Flüssigkeitssystemen, die über der festen Oberfläche der Erde zirkulierten. Das andere, der Ozean, sei in vielerlei Hinsicht das wichtigere der beiden Systeme. Zum Artikel

Bhutans Regierungskonzept: Scholz fasziniert von “Bruttonationalglück” -Tagesschau

Gutes Regieren, Kulturförderung, Umweltschutz: Verschiedene Indikatoren bestimmen das “Bruttonationalglück” in Bhutan. Außerdem ist das Land klimaneutral. Das hat auch Kanzler Scholz beeindruckt. Er empfing am Montag Ministerpräsident Lotay Tshering als ersten Staatsgast des Himalaya-Königreichs in Berlin. Zum Artikel

Erneuerbare Energien: Habeck plant “grüne Brücke” nach Brasilien – Manager Magazin

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat im Rahmen seiner Südamerikareise auf die Bedeutung der deutsch-brasilianischen Wirtschaftsbeziehungen hingewiesen. Das Land habe große Potenziale bei erneuerbaren Energien und im Bereich der Wasserstoff-Produktion. Zum Artikel

VW baut Batteriezellwerk in Kanada – Europabeschluss steht noch aus – Frankfurter Rundschau

Batteriezellen aus eigener Fertigung für Elektrofahrzeuge sind ein zentrales Thema in der Autoindustrie. Nach den Entscheidungen zum Bau von Zellfabriken in Nordschweden, Salzgitter und Valencia hat sich VW nun für St. Thomas in Kanada entschieden – etwa auf halber Strecke zwischen der kanadischen Metropole Toronto und der US-Autostadt Detroit. Produktionsstart soll 2027 sein. Wo das vierte europäische Werk errichtet wird, ist hingegen noch offen. Zum Artikel

Podcast: What is E.S.G., and Why Are Republicans So Mad About It? -The Daily, The New York Times

Zu Gast in der Sendung ist David Gelles, der für die New York Times über das Thema Klimawandel schreibt. Gelles versucht zu erläutern, warum republikanische Politiker gegen ESG polemisieren und was sie umtreibt, wenn sie behaupten, die Wall Street habe einen scharfen Linksschwenk vollzogen und stehe nun für einen “woken” Kapitalimus. Zum Podcast

Deka wirft VW-Aktie aus nachhaltigen Finanzprodukten – Wirtschaftswoche

Wegen möglichen Menschenrechtsproblemen in China dürfen Deka-Fondsmanager bei nachhaltigen Finanzprodukten nicht länger in Volkswagen investieren. Ähnlich dürften viele andere Fondsgesellschaften rund um den Globus entscheiden. Dem Autokonzern drohten auch Probleme bei der Refinanzierung. Zum Artikel

Das französische Loi de Vigilance (LdV) ist das erste Gesetz seiner Art weltweit: Seit 2017 ist es in Kraft und verpflichtet große französische Unternehmen, menschenrechtliche Sorgfalt in ihren globalen Wertschöpfungsketten walten zu lassen. Die verpflichteten Unternehmen müssen Pläne zum Umgang mit Menschenrechts- und Umweltrisiken weltweit in ihrer gesamten Wertschöpfungskette erstellen und veröffentlichen. Bei Verstößen gegen diese Pflicht können Betroffene vor französischen Zivilgerichten klagen, Nachbesserung verlangen und, sofern eine Kausalität zwischen Pflichtverletzung und einem Schaden besteht, auch Schadensersatz verlangen.

Das erste Urteil nach diesem Gesetz zeigt nun: Allein ein gutes Gesetz verhilft den Menschen, denen es nutzen soll, nicht unbedingt zu ihrem Recht. Es kommt auf die Anwendung und Auslegung eines Gesetzes an.

2019 reichten zwei französische und vier ugandische Organisationen die erste Klage nach dem LdV ein. Sie richtete sich gegen die französische Ölfirma Total wegen einer Vernachlässigung ihrer menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten bei ihrer Mega-Ölpipeline Eacop (East African Crude Oil Pipeline) in Uganda und dem Tilenga Projekt in Tansania. Die längste beheizte Ölpipeline der Welt, die Total gemeinsam mit Staatsfirmen aus China, Uganda und Tansania baut, soll die Ölfelder im Westen Ugandas und insbesondere Ölquellen im ugandischen Naturschutzgebiet Murchison Falls mit dem Indischen Ozean verbinden. Für Total und seine Partner geht es um eine Milliarde Barrel Rohöl mit einem aktuellen Wert von 80 Milliarden US-Dollar. Klimaforscher haben berechnet, dass der Klimaabdruck des Projektes in seiner gesamten Laufzeit 25-mal so viel sein wird wie die derzeitigen CO₂-Jahresemissionen von Uganda und Tansania zusammen.

Die Kläger werfen TotalEnergies vor, für die Pipeline mehr als 100.000 Menschen von ihrem Land ohne angemessene Entschädigungen vertrieben und ohne Rücksicht auf die in dem Naturschutzgebiet lebenden bedrohten Arten agiert zu haben. Sie machten geltend, dass das Gericht Total verpflichten müsse, seine bestehenden Pläne zur Öl-Förderung und Pipeline entsprechend der Pflichten nach dem LdV zu gestalten und adäquate Maßnahmen zum Umgang mit den menschenrechtlichen Risiken zu treffen. Außerdem sollte Total Entschädigungen an betroffene Gemeinschaften zahlen. In einem zivilrechtlichen Eilverfahren sollte das Gericht das Projekt aussetzen, solange die damit verbundenen Risiken nicht korrekt identifiziert und die nötigen Maßnahmen zur Beendigung von Menschenrechtsverletzungen und zur Verhinderung einer Umweltkatastrophe nicht umgesetzt sind.

Am 28. Februar 2023 wies das Gericht in Paris die Klage in diesem Eilverfahren ab. Es begründete seine Entscheidung mit formellen Argumenten. Die klagenden Organisationen hätten nicht das Verfahren eingehalten, weil sie nicht nach Klageeinreichung immer wieder eine formale Beschwerde gegen neu erstellte Sorgfaltspläne des Unternehmens einreichten und gleichzeitig in der mündlichen Verhandlung Ende 2022 Tatsachen vorbrachten, die sich nach 2019 ereignet hätten. Im Übrigen könne das Gericht im Eilverfahren nur prüfen, ob das Unternehmen überhaupt Sorgfaltspläne nach dem LdV aufgestellt habe, was im konkreten Fall geschehen sein. Ob diese Pläne den inhaltlichen Anforderungen des Ldv genügen, müsse in einem ordentlichen Verfahren geklärt werden.

Dieses Urteil wirft die Frage auf: Sind französische Gerichte in der Lage, mit den Problemen globaler Wertschöpfungsketten umzugehen? Oder haben die NGO überspannte Erwartungen, wie der Anwalt von Total nahelegt, wenn er behauptet, dass sie eine “marxistische” Auslegung des Gesetzes anstreben.

Das Gericht berücksichtigt in seiner Entscheidung nicht den internationalen Rahmen, in dem das Gesetz entstanden ist. Das LdV ist ein Gesetz, das internationale Standards menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von Unternehmen in nationales Recht umsetzt. Nach den VN-Leitprinzipien geht es darum, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um menschenrechtliche Risiken zu verhindern und zu minimieren. Es geht nicht darum, einfach nur einen Sorgfaltspflichtenplan zu erstellen. Mit der Fokussierung auf die Erstellung eines Sorgfaltsplans formalisiert das Gericht eine Pflicht, in der es um ein Bemühen um die im spezifischen Kontext am meisten angemessene Maßnahmen geht. Sinn und Zweck von Sorgfaltspflichtgesetzen wie dem LdV ist es, präventiv zu wirken, Menschenrechtsverletzungen also zu verhindern. In der Auslegung des Pariser Gerichts kann das Eilverfahren, das eigentlich ebenso präventiv wirken soll, eben gerade keine aufschiebende Wirkung in der Hauptsache entfalten. Das ganze Verfahren läuft damit praktisch leer.

Die Klagenden können nun einerseits gegen diese Entscheidung im Eilverfahren in die zweite Instanz gehen, was einige Jahre dauern wird. Oder sie können versuchen, im Hauptverfahren doch noch Recht zu bekommen. Aber auch dieses wird seine Zeit brauchen. Bis es ein endgültiges Urteil gibt, wird das Pipelineprojekt wohl voll funktionsfähig und der Schaden an Umwelt und für sehr viele Menschen bereits geschehen sein.

Dr. Miriam Saage-Maaß ist Juristin und Legal Director beim European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), wo sie den Programmbereich für Wirtschaft und Menschenrechte aufgebaut hat. Sie hat an verschiedenen Gerichtsverfahren gegen Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Arbeiter:innen in Bangladesch und Pakistan mitgearbeitet.

Europa will die Transformation – aber für Solarzellen und Elektroautos braucht es Rohstoffe, darunter Chrom, Platin und Eisenerze aus Südafrika. Dort hat Hannah Pilgrim im Februar Organisationen getroffen, die Bergarbeiter und Anwohner vertreten. Die 30-Jährige koordiniert das Netzwerk AK Rohstoffe bei der NGO Powershift. Ihre Forderung: Die EU soll für höhere Standards und ein Mitspracherecht der Betroffenen sorgen, wenn sie die sogenannten kritischen Rohstoffe aus dem globalen Süden bezieht.

Pilgrim hat Sozialwissenschaften und Humangeografie studiert, sich für NGO mit Hungerkrisen beschäftigt und sich im Hambacher Forst gegen den Kohleabbau engagiert. Ihr Lebensthema aber seien die metallischen Rohstoffe, erzählt Pilgrim. Die könnten bald wichtiger sein als Öl und Gas, denn sie stecken in vielen Technologien, die Europa für Digitalisierung und Energiewende dringend braucht.

“Das sind nicht nur Rohstoffe, die geborgen werden müssen”, sagt Pilgrim. In Südafrika hat sie Dörfer besucht, wo der Bergbau Senklöcher verursacht hat, die so tief sind wie Strommasten. “Einen per se verantwortungsvollen oder grünen Bergbau gibt es einfach nicht“, sagt Pilgrim. Die EU könne aber für höhere soziale und ökologische Standards in den Lieferketten sorgen.

Zudem brauche es ein Mitspracherecht für die Bevölkerung vor Ort, sagt Pilgrim: “Keine reinen Informationsveranstaltungen, sondern im Zweifel auch das Recht, nein sagen zu können”. Denn der Bergbau reproduziere vielerorts neokoloniale Strukturen. Bei Betroffenen seien noch Wunden offen aus den vergangenen Jahrzehnten. “Unternehmen haben nicht ausreichend für Entschädigungen gesorgt, sich zum Teil nicht einmal entschuldigt”, kritisiert Pilgrim. “Wir können nicht erwarten, dass die Menschen ihnen jetzt einfach vertrauen.”

In Kapstadt hat sie die “Alternative Mining Indaba” besucht – das ist eine Konferenz für Organisationen, die Betroffene des Bergbaus vertreten. Unter ihnen gebe es hohe Erwartungen an Europa, an den Green Deal und den geplanten Critical Raw Materials Act. Damit will die EU die Versorgung mit den sogenannten kritischen Rohstoffen sicherstellen. Vor allem wollen die Mitgliedstaaten die Lieferketten diversifizieren und weniger abhängig von einzelnen Staaten sein.

Für Hannah Pilgrim geht es dabei zu viel um das Angebot an Metallen und Seltenen Erden, zu wenig um die europäische Nachfrage – denn die sei viel zu hoch. Die EU müsse sich zum Ziel setzen, weniger kritische Rohstoffe zu verbrauchen, durch weniger Konsum und mehr Recycling. Das fordert Powershift in einem Papier zusammen mit Organisationen wie dem BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung. Denn verglichen mit dem Rest der Welt verbrauche die europäische Bevölkerung zu viele Rohstoffe, sagt Pilgrim. “Da geht es auch um globale Gerechtigkeit.” Jana Hemmersmeier

für die Transformation der Wirtschaft braucht es Ideen, Mittel und vor allem Menschen. Irgendwer muss Häuser, Photovoltaikanlagen und kreislauffähige Maschinen bauen. Droht Ungemach? Schließlich berichten mehr als die Hälfte der Unternehmen über einen Mangel an Facharbeitern, manche warnen schon vor einem zu hohen Transformations-Tempo.

Da kommt der Ratschlag von Ifo-Chef Clemens Fuest und IZA-Leiter Simon Jäger gerade recht: mehr Wettbewerb um Arbeitskräfte und damit verbunden höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Höhere Löhne führten dazu, dass Arbeitskräfte vermehrt dort eingesetzt würden, wo sie produktiver seien. Von einer Stärkung der E-Komponente bei ESG könnte also die gesamte deutsche Volkwirtschaft profitieren.

Um Arbeitende geht es auch in meinem Interview mit Katya Kruk, Impact & Innovation Director bei Armedangels, – sie berichtet unter anderem über die Bemühungen des nachhaltigen Modeunternehmens für existenzsichernde Löhne. Dies ist der Auftakt unserer Serie zu den Veränderungen in der Textilindustrie seit dem Unglück von Rana Plaza vor bald zehn Jahren.

Über die Folgen für Natur und Menschen beim Abbau von Kupfer im führenden Förderland Chile berichtet Santiago Engelhardt. Das Gerichtsurteil in Sachen Total nährt Zweifel an der Wirksamkeit des französischen Lieferkettengesetzes – Anlass für einen Standpunkt der Völkerrechtlerin Miriam Saage-Maaß, Legal-Direktorin beim ECCHR.

Mit der Steuerung von Klimazielen über das Lieferkettenmanagement befasst sich in einem weiteren Schwerpunkt Annette Mühlberger, am Beispiel von Miele und in einem Interview mit dem EY-Berater Janosch Birkert.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Zur Beschaffung der für die Transformation notwendigen Rohstoffe und zur Reduzierung von Abhängigkeiten von Ländern wie China knüpft Deutschland stärkere Verbindungen in viele Länder, auch nach Chile, Sitz des weltgrößten Kupferkonzerns Codelco und diverser Lithiumminen. So unterzeichnete die deutsche Kupferhütte Aurubis während der Südamerikareise des Bundeskanzlers mit Codelco eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit für eine nachhaltigere Kupferproduktion. Denn die Beschaffung von Rohstoffen hat sich verändert, die Europäer setzen auf neue soziale und ökologische Regeln für die Lieferketten, gleichzeitig pochen rohstoffreiche Länder des Globalen Südens auf einen größeren Anteil an der Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung der Rohstoffe.

Kupfer ist reichlich vorhanden und wird in vielen Ländern abgebaut, weshalb er zu den wichtigen, aber nicht zu den kritischen Rohstoffen gehört. Die weltweiten Kupfervorräte werden auf 880 Millionen Tonnen geschätzt (US Geological Survey), der jährliche Kupferbedarf beträgt 28 Millionen Tonnen. Der weltweite Bedarf wird zu 35 Prozent aus recyceltem Kupfers gedeckt.

Die letzte Kupfermine Deutschlands in Goslar schloss 1988 wegen der hohen Kosten für die Erfüllung von Sicherheitsstandards und Umweltauflagen. Die Globalisierung nahm damals Fahrt auf, es war deutlich günstiger, Rohstoffe aus Ländern mit niedrigeren Standards für Umwelt und Menschenrechte einzuführen, als sie selbst aus dem Boden zu holen. Deutschland gehört mit 1,1 Millionen Tonnen (2021) zu den größten Importeuren von Kupfer. Der größte Teil kommt aus Chile, einem Land mit langer Bergbautradition und 30 Prozent der Weltproduktion. Der staatliche Bergbaukonzern Codelco fördert einen Großteil der jährlichen 5,5 Millionen Tonnen chilenischen Kupfer. Mehr als die Hälfte der Exporteinnahmen des Landes stammen aus dem Kupferverkauf.

Aber der Bergbau hat eine Schattenseite: Er verursacht jährlich 2,4 Millionen Tonnen Müll, die überwiegend auf einer der 760 Deponien landen. Zur Lagerung von Müll wird mancherorts die Landwirtschaft zurückgedrängt. Hinzu kommt die Freisetzung von Umweltgiften, besonders Arsen. Denn abgebaut wird Kupfer im Tagebau in der Atacamawüste. Das dabei freigesetzte Arsen wird in chemischen Prozessen in Calciumarsenat oder Calciumarsenit gebunden und in der Wüste gelagert. Aber angesichts des Klimawandels könnte dieses Vorgehen zum Problem werden, weil die Verbindung wasserlöslich ist. Zudem stößt der Bergbau zunehmend in tiefere Schichte vor, die nicht mehr sauerstoff-, sondern schwefelbasiert sind und damit mehr Arsen enthalten. Eine Studie der Universität Berkeley ergab für die Kupferhafenstadt Antofagasta vielfach höhere Krebsraten wegen Arsenkontamination.

Besonders betroffen sind auch die Bewohner rund um die von Codelco betriebene Schmelzanlage Ventanas, 140 Kilometer von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete dieses Gebiet als “chilenisches Tschernobyl“, nachdem 2018 etwa 600 Menschen aus Quintero und Puchuncaví wegen einer hohen Kontamination unter schweren Krankheitsbildern wie Erbrechen von Blut, Kopfschmerzen, Lähmungen der Extremitäten sowie seltsame Ausschläge auf der Haut von Säuglingen litten.

Im Juni 2022 war die Luftverschmutzung erneut so hoch, dass Schulen und andere Bildungszentren schließen mussten. Mit Blick auf die Umweltkatastrophe sagte der damals frisch gewählte Präsident Gabriel Boric: “Wir wollen keine weiteren (Umwelt-)Opferzonen.” Aktuell seien Hunderttausende im Land Opfer schwerer Zerstörungen der Umwelt, “die wir verursacht oder zugelassen haben und für die ich mich als Chilene schäme”. Der Staatskonzern beschloss, die Anlage zu schließen. Die Entscheidung wurde aufgrund “der wiederkehrenden Vergiftungsfälle getroffen, die im Betriebsgebiet der Schmelze aufgetreten sind”, so Boric.

Die Zusammenarbeit mit Aurubis soll beim Kupfer in den Bereichen der Kreislaufwirtschaft und des Recyclings zu mehr Nachhaltigkeit im Abbauprozess führen. Mit der Umsetzung beschäftigten sich die beiden Seiten nun, sagte ein Aurubis-Sprecher.

Die Reformbemühungen für mehr Umweltschutz meine Codelco “ernst”, sagt Pamela Poo, Expertin für Umwelt und Rohstoffe bei der Stiftung Ecosur. Allerdings ginge es dem Staatskonzern mehr darum, seine wirtschaftlichen Prozesse zu optimieren, um Energie zu sparen und größere Mengen zu produzieren. Umweltschutz sei nicht das Hauptmotiv, sagt Poo. Denn das Land habe sich eine ehrgeizige Strategie gesetzt, bis 2050 solle die Kupferproduktion von jährlich 5,5 Millionen Tonnen auf 9 Millionen Tonnen steigen. Dafür brauche es neue Technologien, sagt Poo, vor allem, um den Energieverbrauch zu senken. Derzeit verbrauche der Bergbau 35 Prozent der Stromproduktion des Landes. Allerdings interessiere sich China, Chiles wichtigster Exportmarkt für Kupfer, bislang wenig für Nachhaltigkeit in dem lateinamerikanischen Abbauland.

Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO Powershift, hat einen ambivalenten Blick auf China. Auch dort gebe es Debatten über Lieferkettenverantwortung, sagt er. Und es gebe Übersetzungen der OECD Standards, aber wie in Europa seien diese bisher freiwillig, so wie die Industrie es fordert. Trotzdem könne man beobachten, wie über die Batterieverordnung der EU oder die geplante europäische Sorgfaltspflichten-Richtlinie ein Markt für höhere Standards geschaffen werde. Da Europa mit seiner Bevölkerung von 500 Millionen Menschen auch in Zukunft ein wichtiger Markt für chinesische Produkte bleiben werde, würde auch China mehr Verantwortung in Lieferketten übernehmen müssen, was dann auch seine Rohstofflieferanten wie Chile betreffen würde. Es bleibe aber offen, was dieses neue Engagement für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz tatsächlich bringe.

Allerdings gibt es im Globalen Süden auch kritische Stimmen. Sie höre in letzter Zeit häufig den Vorwurf eines “regulatorischen Imperialismus”, sagte Sabine Weyand, die Direktorin der EU-Generaldirektion Handel, jüngst bei einer Veranstaltung in Berlin.

Auf der Suche nach sicheren Rohstoffquellen ist die EU mittlerweile auch bereit, die Wünsche von Ländern des Globalen Südens auf einen stärkeren Ausbau der eigenen Wertschöpfung zu akzeptieren. Einzelne Länder agieren selbstbewusster: So hat Indonesien den Export von Rohnickel 2020 verboten und wird diesen Schritt für Bauxit 2023 vollziehen. Ziel ist, eine höhere Wertschöpfung im Land zu halten. Auch Chile hat bei dem Freihandelsabkommen mit der EU erreicht, dass es bei der lokalen Verwendung von Lithium einen anderen Verkaufspreis für den Rohstoff zugrunde legen kann als beim Export des Lithiums. Die zentrale Forderung sei, nicht nur Exporteur zu sein. Das führe aber in den Ländern auch zu Druck, selbst mehr Bergbau zu betreiben. Santiago Engelhardt

Hat sich die Modeindustrie seit Rana Plaza geändert?

Teilweise hat sich die Modeindustrie geändert, aber der Wandel verläuft sehr langsam. Wichtige Faktoren für Veränderungen, sind neue Gesetze und ein höherer Druck auf Unternehmen, damit diese transparent über Geschäftsprozesse und Lieferketten berichten. Gleichzeitig haben sich die negativen Auswirkungen durch Fast Fashion leider beschleunigt, da billige Kleidung immer schneller produziert wird, um den maximalen Gewinn zu erzielen, ohne sich um die Menschen in der Lieferkette und die Umwelt zu kümmern. Dieses System unterstützt verschwenderisches Konsumverhalten zulasten unseres Planeten und vieler Menschen, die den Preis für billige Massenware zahlen.

Ist Fair Fashion das Gegenteil, langsam und teuer?

Im Prinzip ja. Fair Fashion soll fair für Mensch und Planet sein, und ist auf ein anderes Konsumverhalten ausgerichtet. Menschen mit einem bewussten Lebensstil sollten maximal 84 Teile für alle Jahreszeiten besitzen und nicht mehr als fünf neue Teile pro Jahr kaufen, Secondhand inbegriffen. Um Fashion klimafreundlicher zu gestalten, muss sie qualitativ hochwertig und zeitlos sein, um so lange wie möglich Freude daran zu haben. Wenn statt 50 Kleidungsstücken pro Jahr nur fünf gekauft werden, können sie auch teurer sein. Davon profitiert nicht nur das Portemonnaie, sondern besonders die Umwelt und Arbeiter*innen in der Textilindustrie.

Die EU-Abgeordnete Delara Burghardt will gegen Fast Fashion vorgehen, was halten Sie von ihren Ideen?

Als Umweltschützerin in der Modebranche finde ich ihre Ideen zur Dekarbonisierung der Modeindustrie gut. Zusätzlich muss die Konsumentenseite mitbetrachtet werden, damit der Konsum insgesamt erheblich reduziert wird, um den notwendigen Wandel im Fashionbereich zu beschleunigen.

Wie weit sind Sie bei Armedangels mit der Umsetzung einer textilen Kreislaufwirtschaft?

Einen Wandel hin zu einer kreislauffähigen Wirtschaft ist in unserem Unternehmen als Teil der Materialstrategie verankert. Diese sieht, recycelte Materialien als einen wichtigen Teil der Dekarbonisierung vor, den wir anteilig von Jahr zu Jahr erhöhen. Bei einzelnen Produkten haben wir es bereits geschafft: Einige unserer Jeans bestehen zu 100 Prozent aus recycelter Baumwolle, was schwierig und nur bei wenigen Produkten auf dem Markt der Fall ist. Der Weg zu einer textilen Kreislaufwirtschaft ist noch lang und mit einigen Barrieren verbunden.

Welche sind das?

Theoretisch kann jedes Kleidungsstück recycelt werden, was in der Praxis aus verschiedenen Gründen leider noch nicht passiert. Es fehlt zum Beispiel ein zentrales Sammelsystem, da das derzeitige Volumen wirtschaftlich uninteressant ist. Zudem wird überwiegend per Hand sortiert, was in Deutschland teuer ist. Darüber hinaus sind Mischgewebe, beispielsweise aus Polyester und Viskose, schwer zu recyceln. Das macht fast niemand, da neue Fasern viel billiger sind. Es ist wichtig, die Technologie für die Sortierung von Textilabfällen anzugleichen und zu verbessern. Pilotprojekte wie das, was wir mit circularity.ID durchgeführt haben, sollten uns helfen, den Weg zu ebnen.

Was können Sie als einzelne Marke tun?

Um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, setzen wir als Marke auf recycelte Materialien und kreislauffähige Produkte, die leicht wiederverwertbar sind. Ein Großteil unserer Kleidung wird deshalb bereits aus einem Material hergestellt, um das Recycling zu erleichtern. Außerdem bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Armedangels-Teile, die sie nicht mehr tragen, an uns zurückzuschicken, damit wir ihnen in unserem Online-Second-Hand-Shop eine zweite Chance geben oder sie wiederverwerten können.

Was halten Sie von der Idee, dass bis 2030 alle Textilerzeugnisse im Binnenmarkt aus recycelbaren Fasern hergestellt werden sollen?

Es sollte obligatorisch sein, recycelbare Materialien für Kleidung zu nutzen. Ein Großteil der Mode besteht aus Kunststoffen, die mit den richtigen Hilfsmitteln größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, recycelbar sind. Wir verwenden bereits ausschließlich recyceltes Polyester und Polyamide. Der größte Teil unserer Materialien, die wir für die Herstellung nehmen, ist natürlichen Ursprungs. Bei natürlichen Fasern gibt es einige Herausforderungen und Einschränkungen, die bei der wieder Verwendbarkeit bedacht werden müssen.

Welche?

Beim mechanischen Recycling werden Naturfasern kürzer. Je kürzer die Faser ist, desto geringer ist die Qualität des Garns und des fertigen Kleidungsstückes, das daraus hergestellt wird. Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen Langlebigkeit und vollständigem Recycling. Wir sollten so viele Materialien wie möglich recyceln. Aber wir dürfen keine Kompromisse bei der Qualität eingehen, weil wir das Problem sonst nur auf unsere Kunden abwälzen würden.

Was halten Sie von der Idee einer gesetzlichen Beschränkung bei Basistextilien wie Socken oder Unterwäsche?

Ich finde die Frage gut, weil sie darauf abzielt, den Konsum einzuschränken, was enorm wichtig ist. Allerdings bezweifle ich, dass dies der richtige Ansatz ist. Wer soll entscheiden, was grundlegend ist? Ich habe keine Antwort auf diese Frage, aber wir müssen gemeinsam solche Diskussionen führen, um Veränderungen zu schaffen.

Warum engagieren Sie sich als Unternehmen für die Zahlung existenzsichernder Mindestlöhne bei Ihren Lieferanten?

Rechtlich gesehen tragen wir dafür keine Verantwortung, aber diese Menschen fertigen unsere Produkte und wir möchten, dass sie davon anständig leben können. Wir produzieren in Europa und in der Nähe, damit wir wissen, dass die Löhne angemessener sind. Momentan können wir noch nicht sagen, ob alle unsere Zulieferer tatsächlich existenzsichernde Löhne zahlen. Daran arbeiten wir aber, da wir es für dringend notwendig halten.

Wie unterscheidet sich die Situation in den Zulieferländern?

Ein existenzsichernder Lohn deckt die Ausgaben von Arbeiter*innen, zur Sicherung der Grundbedürfnisse. Der gesetzliche Mindestlohn wird durch nationale Bestimmungen festgelegt und erfüllt nicht immer die Anforderungen an eine grundlegende Lebensqualität. Deshalb zahlen wir bei unserem Hauptzulieferer in der Türkei die Differenz zwischen Mindestlohn und existenzsicherndem Lohn, was inzwischen deutlich mehr als zehn Prozent beträgt. In Ländern wie Portugal ist die Situation weniger problematisch, da der Mindestlohn den existenzsichernden Lohn widerspiegelt.

Aber viele Unternehmen zahlen Beschäftigten mehr, weil sie sonst keine qualifizierten Leute finden. Wie schwierig ist es für Sie herauszufinden, was die Menschen bei ihren Zulieferern verdienen?

Das ist eine mühsame Aufgabe. Je nach Produktionsland gibt es Lohnunterschiede, manchmal auch von Markt zu Markt oder sogar innerhalb einer Region. Wir besuchen jede Fabrik persönlich und fragen nach Details wie der benötigten Zeit für die Herstellung eines Produkts, der Arbeitszeit und dem Lohn. Auch Themen wie Urlaub, Elterngeld und Krankenversicherung sind für uns relevant. Darüber hinaus gibt es auch Menschen, die indirekt an der Produktion unserer Produkte beteiligt sind, wie z.B. Maschinenwartung. Wir fordern von unseren Zulieferern Transparenz und viele Informationen, um einen umfassenden Überblick zu bekommen und die Lohnkosten fundiert zu kalkulieren.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine eigene Fabrik zu betreiben?

Nein, aber es ist eine sehr interessante Frage. Eine eigene Fabrik zu betreiben, bringt viele Herausforderungen mit sich.

Warum produziert Armedangels in Europa und in der Nähe von Europa?

Wir produzieren nur in Ländern, in denen Beschäftigte grundlegende Rechte genießen, wie beispielsweise die Versammlungsfreiheit. In Ländern, in denen diese Rechte nicht existieren, fehlt den Menschen die Freiheit, um gemeinsam zu verhandeln und grundlegende Dinge zu verbessern. Wir als Unternehmen können diese Situation nicht ändern, nur eine Regierung kann dies tun.

Hausgerätehersteller Miele hat für seine Emissionen in der Lieferkette 2022 einen internen CO₂-Preis eingeführt. Für den Materialbezug hat das Unternehmen damit seine wirtschaftlichen Ziele und die Klimaziele direkt verknüpft. In seiner Klimastrategie orientiert sich Miele am Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu beschränken. “Mit dem CO₂-Preis machen wir die Umsetzung der Klimaziele in der Supply Chain leichter handhabbar”, sagt Frank Tegeder, im Miele-Einkauf verantwortlich für Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Tegeder sagt auch, warum der CO₂-Preis die Entscheidung für klimafreundliche Alternativen im Materialeinkauf erleichtert: “Mit einem Preis umzugehen ist für den Einkauf einfacher als mit einer weiteren Zieldimension. Für die Beschaffungsentscheidung bleibt es damit beim Zieldreieck Qualität, Kosten, Verfügbarkeit.”

Über den CO₂-Preis lässt sich im Einkauf ermitteln, für welche Materialentscheidung das Verhältnis zwischen Kosten (Wirtschaftlichkeit) und Nutzen (Klimaschutz) am besten ist: “So kommen wir in den Wettbewerb der Maßnahmen und können uns den verschiedenen Möglichkeiten der CO₂-Reduktion sehr gut annähern”, sagt Tegeder. Was er damit meint: Werden im Einkauf eigentlich kostengünstigere, aber klimaschädlichere Materialien durch den CO₂-Preis teurer, lohnt sich nicht nur der Kauf klimafreundlicher Alternativen. Auch die Einsparung von Ressourcen durch ein klimafreundliches Design, etwa wenn neu konstruierte Bauteile weniger Material verbrauchen oder andere Materialien hierfür eingesetzt werden, wird attraktiver als ohne CO₂-Aufpreis. Außerdem stelle die CO₂-Bepreisung für Miele sicher, betont Tegeder, dass die Klimaziele bei allen Beschaffungsentscheidungen tatsächlich berücksichtigt würden.

Um den Preis für eine Tonne CO₂ festzulegen, bezog Miele sich auf verschiedene Quellen, darunter den vom Bundesumweltamt empfohlenen Verrechnungssatz für die durch Treibhausgase verursachten Umweltschäden, den Handelspreis für CO₂-Zertifikate im Europäischen Emissionshandelssystem sowie den CO₂-Preis der Bundesregierung für den nationalen Emissionshandel.