sind Wirtschaftlichkeit und Klima- und Naturschutz widersprüchliche Ziele? Aysel Osmanoglu widerspricht. Die Vorstandssprecherin der GLS Bank will Pioniere der Transformation unterstützen, und sieht sich auch selbst als Vorreiterin. Warum jedoch gibt es für nachhaltige Geldanlagen stärkere Transparenzvorgaben als für konventionelle Produkte? Mit dieser Frage spielt sie den Ball ins Feld der Politik, die aus ihrer Sicht ein Ungleichgewicht im Markt geschaffen hat, wie sie im Gespräch mit Caspar Dohmen argumentiert.

Auch Peter Liese, der für die CDU wieder in das Europaparlament einziehen möchte, sieht eigentlich keinen Widerspruch. Und auch er meint, dass die Politik immer wieder an den falschen Stellen Vorschriften macht. Daher will er das Verbrenner-Aus wieder rückgängig machen, Lieferkettengesetze einschränken, und den Naturschutz hinter anderen Zielen zurückstehen lassen. Carsten Hübner porträtiert den einflussreichen Südwestfalen.

E-Autos in den USA kosten laut einem Artikel der New York Times inzwischen um die 20.000 US-Dollar. Sogar ein Tesla ist kaum teurer – dank der großzügigen Subventionen der Regierung. In China verkauft der Hersteller BYD einen Elektro-SUV für umgerechnet nur 13.000 Euro. Und französische Hersteller haben im günstigen Segment bereits vorgelegt, nachdem die dortige Regierung Anreize gesetzt hat. Nur die deutschen Hersteller fahren hinterher, wie Carsten Hübner in seiner Analyse berichtet. Ohne erschwingliche Fahrzeuge wird die Elektrowende im Straßenverkehr aber nicht funktionieren. Dafür muss die Politik die richtigen Anreize und auch Vorgaben setzen, damit Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz nicht doch zum Widerspruch werden.

Frau Osmanoglu, gibt es aus moralischer Sicht gute und schlechte Banken?

Aysel Osmanoglu: Wenn ich mich als Mensch in die Wirtschaft stelle, mit allem, was ich bin und was mich ausmacht: Dann ergibt sich daraus eine gewisse Ethik. Ich kann diese Wertvorstellungen als Bankerin außen vorlassen oder integrieren. Wir als GLS Bank sind uns bewusst, welche Auswirkungen Geldhandlungen haben, und greifen sozial-gestalterische Impulse unserer Kunden auf: Für Bildung, Kultur, ökologische Landwirtschaft oder erneuerbare Energien. Dann leiten wir das Geld dorthin, wo es Kraft entfalten kann. Zu unseren Werten gehört auch unsere völlige Transparenz bei gewerblichen Krediten.

Nach der Finanzkrise erwarteten manche Branchenbeobachter gravierende Veränderungen. Einige prognostizierten, herkömmliche Banken würden nun das Geschäftsmodell ethischer Banken kopieren. Was hat sich getan?

Solche Ideen haben sich schnell verflüchtigt, im Ganzen hat sich nichts geändert. Aber neuerdings gibt es Veränderungsdruck, durch die Regulatorik. Alle Banken müssen nun wissen, welche Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Büchern stecken. Das verlangt die Bankenaufsicht.

Der erste GLS-Bank-Vorstand Rolf Kerler sagte mir im Jahr 2010, er würde wohl keine Bank mehr gründen: Die Regulatorik würde es zu schwer machen. Wie sehen sie die erhöhten Anforderungen?

Manches ist schwierig. Nehmen sie die Sustainable Finance-Regularien: Nachhaltige Banken müssen Kunden mehr Fragen stellen, wenn sie ihnen Finanzprodukte anbieten. Natürlich ist es richtig, dass wir Kunden aufklären und transparent sind. Aber die gleichen Bedingungen sollten doch auch für nicht-nachhaltige Banken gelten. Wer dort investiert, sollte klar und transparent erklärt bekommen müssen, wie sich seine Investments auswirken. Das ist aber nicht der Fall.

In Brüssel ist eine verbindliche soziale Taxonomie vom Tisch. Eine vertane Chance?

Die grüne Taxonomie ist zwar verwässert worden, trotzdem hat sie zu einem Ruck in der Finanzwirtschaft geführt. Entsprechend könnte hier auch eine soziale Taxonomie Kraft entfalten. Insofern ist es eine vertane Chance. Aber uns hält andererseits keiner davon ab, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Das können wir als Menschen frei entscheiden, dafür brauchen wir keine Gesetze.

Die GLS Bank hat im Laufe ihrer 50-jährigen Geschichte einige Pioniere der Transformation finanziert. Welchen gilt heute Ihre Aufmerksamkeit?

Gerade haben sich in Bayern drei Gemeinden zusammengeschlossen, um erneuerbare Energie für ihre 9.500 Haushalte bereitzustellen. Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der sich der Ausbau der Windenergie in Bayern – verglichen mit den anderen Bundesländern – merklich verzögert. Die drei Kommunen stellen das Eigenkapital zur Verfügung, und wir haben ein Crowdfunding organisiert. Nach zweieinhalb Stunden hatten sich bereits 1.000 Haushalte beteiligt, mit sechs Millionen Euro.

Solche Projekte berühren auch die Frage des Eigentums. Soll die Energiewende großen Investoren vorbehalten sein oder beteiligen sich eine Vielzahl von Menschen?

Manche Menschen haben angesichts der zunehmenden Krisen die Hoffnung auf eine Transformation durch eine evolutive Weiterentwicklung der Wirtschaft aufgegeben. Glauben Sie weiter daran?

Man kann Krisen als aufgestaute Entwicklungsschritte betrachten. Unterlassen wir notwendige Schritte, wird sich das als Krise manifestieren. Aber genauso gut können wir uns gesellschaftlich dafür entscheiden, etwas zu tun. Wir als Bank arbeiten an vielen Lösungen. Es macht mir Freude, mit Menschen zu arbeiten, die sagen, wir wollen erneuerbare Energien, eine ökologische Landwirtschaft und eine regenerative Wirtschaft. Dafür setzen wir uns ein.

Ich weiß gleichzeitig, wie schwer es für viele Unternehmen ist, sich auf die notwendige Transformation einzulassen. Wir kennen das besonders hier im Ruhrgebiet. Da wurde den Leuten gesagt, ihr habt zwar unsere Industrie aufgebaut, aber jetzt brauchen wir die von euch geförderte Kohle nicht mehr.

Gerade in Bochum haben die Menschen schwierige Erfahrungen mit der wirtschaftlichen Transformation gemacht?

Wir hatten in Bochum Opel. Dann kamen Blackberry und Nokia. Die Firmen sind nicht mehr in Bochum ansässig. Überraschung: Die Stadt wie auch das Ruhrgebiet entwickeln sich trotzdem weiter. Mit grünen Stahlvorhaben, Dienstleistungszweigen in allen Branchen, im Kulturbereich, Startup-Infrastruktur des ehemaligen Opel-Werks und vielem mehr. Letztlich berührt es doch immer die Frage: Wie wollen wir als Gesellschaft die Transformation unsere Zukunft gestalten? Deshalb empfinde ich unseren Bochumer Hauptsitz der Bank als sehr passend.

Der VW-Konzern hat angekündigt, ein Elektroauto für rund 20.000 Euro zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Vor der Hauptversammlung am vergangenen Freitag sprach Konzernchef Oliver Blume von elektrischer “Einstiegsmobilität aus Europa für Europa”, von einem “zukunftsweisenden Projekt” und “gesellschaftlicher Verantwortung” seines Unternehmens.

Generationen von Menschen, so Blume, “verbinden die starken Marken des Volkswagen Konzerns mit ihrem ersten Auto – und mit bezahlbarer Mobilität”. Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen, ergänzte: “Unser Markenversprechen lautet: Elektromobilität für alle.” Trotz eines günstigen Preises werde man “Maßstäbe im Einstiegssegment setzen bei Technologie, Design, Qualität und Kundenerlebnis”, versprach er.

Kurz zuvor waren Verhandlungen mit dem französischen Hersteller Renault über einen gemeinsamen vollelektrischen Kleinwagen gescheitert. Über die Gründe ist wenig bekannt. Es heißt, man habe sich nicht darauf einigen können, wo das Fahrzeug produziert werden soll. Auf Anfrage von Table.Briefings sagte ein Sprecher nur, Volkswagen sei in der Lage, “das Projekt trotz des ambitionierten Zeitplans und Kostenrahmens erfolgreich umzusetzen”.

Volkswagen ist mit dem preiswerten Stromer ID.1 spät dran: Die “Weltpremiere” ist für 2027 geplant. Bis er in größeren Stückzahlen verfügbar ist, dürfte es 2028 werden. Immerhin soll der etwas größere ID.2 etwas früher auf den Markt kommen: Im Jahr 2026, für rund 25.000 Euro.

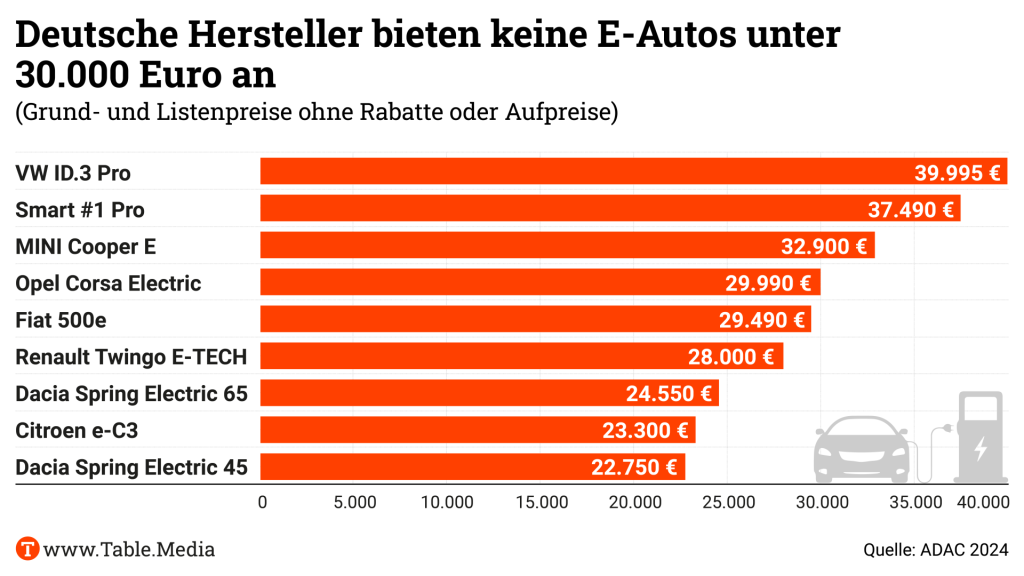

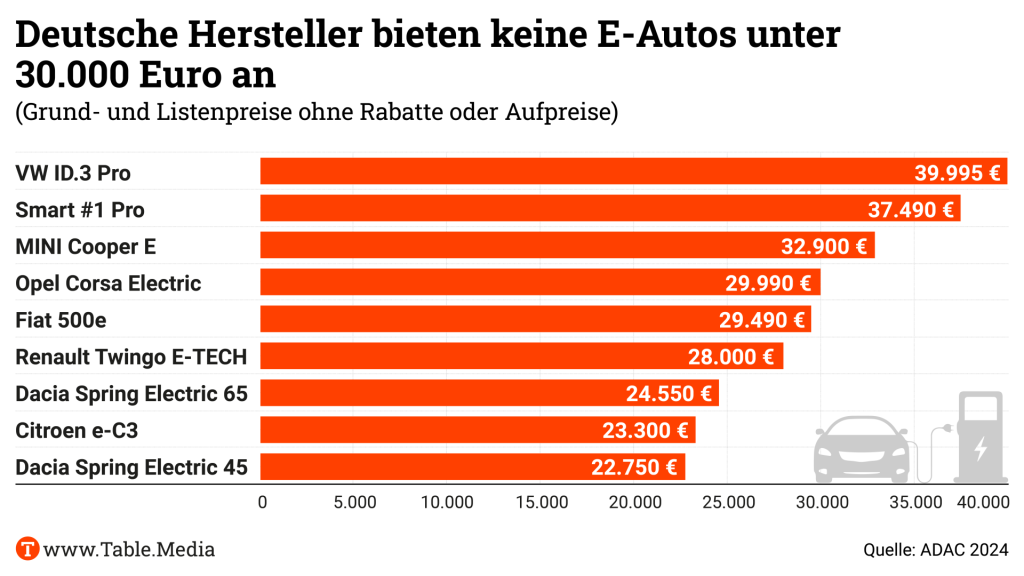

Mit Ausnahme von Opel wird in den nächsten zwei bis drei Jahren kein deutscher Hersteller vergleichsweise preisgünstige Elektroautos anbieten. Sowohl der VW ID.3 als auch der smart #1 von Mercedes-Benz oder der Mini von BMW liegen bereits in der Einstiegsversion deutlich über der Schwelle von 30.000 Euro.

“Die deutschen Hersteller positionieren sich überwiegend im Premiumsegment und hatten in der Vergangenheit die Elektromobilität zu wenig im Fokus”, kritisiert Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM).

Sein Institut hat eine Segmentanalyse auf Basis von über 100 Modellen durchgeführt. Demnach liegt der Durchschnittspreis für Elektroautos in Deutschland bei über 50.000 Euro. Für den Hochlauf der Elektromobilität seien aber die Anschaffungspreise von zentraler Bedeutung, so Bratzel.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt eine Analyse des ADAC. Danach sind in Deutschland derzeit zu wenige Modelle unter 30.000 Euro erhältlich, so ADAC-Sprecher Micha Gebhardt. “Aktuell dominieren größere und eher hochpreisige Fahrzeuge den Markt, so dass Menschen mit geringerem Einkommen keine Möglichkeit sehen, auf die Elektromobilität umzusteigen”. Die deutschen Hersteller spielten dabei eine wichtige Rolle, so Gebhardt, da sie auf dem heimischen Markt “Leuchtturm-Charakter” hätten.

Deutschland ist auf günstige Einstiegsmodelle dringend angewiesen. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Derzeit sind es etwa 1,5 Millionen. Gleichzeitig bricht der Neuwagenmarkt seit dem abrupten Auslaufen des Umweltbonus im Dezember 2023 ein. Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 111.005 reine Elektroautos neu zugelassen. Das sind 10,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach vergangene Woche von einer “Herkulesaufgabe”. In der Talkshow Maischberger sagte er: “Das Problem sind die Preise der “Fahrzeuge. Sie sind im Durchschnitt zu hoch und müssen günstiger werden.” Viele Bürgerinnen und Bürger könnten nicht umsteigen, weil sie es sich nicht leisten könnten. “Und genau das ist das Problem, weshalb wir uns im Verkehrsbereich so schwertun, die CO₂-Emissionen zu reduzieren”, so Wissing.

Während die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland von Januar bis April zurückgingen, stiegen sie nach Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA europaweit um 6,4 Prozent an. In Frankreich legten sie sogar um 28 Prozent zu. Die Hersteller Renault/Dacia und Citroën arbeiten seit Jahren an kleinen Stromern und können inzwischen ein attraktives Angebot vorweisen. Der Dacia Spring und der Citroën e-CS sind bereits für unter 25.000 Euro zu haben. Der Renault Twingo E-Tech kostet etwa 28.000 Euro. Weitere Modelle sind für die nächsten Monate angekündigt.

Möglich wurden die Verkaufszuwächse und die breite Modellpalette im unteren Preissegment durch eine aktive Förderpolitik der französischen Regierung, die klima-, industrie- und sozialpolitische Maßnahmen gezielt miteinander verknüpft hat. So wurde in diesem Jahr neben der Umweltprämie von 4.000 Euro erstmals ein Sozial-Leasing-Programm für kleine Elektroautos aufgelegt. Es richtet sich an Geringverdiener, die auf ein Auto angewiesen sind. Aufgrund der großen Nachfrage waren die Mittel schnell ausgeschöpft. Es soll im kommenden Jahr wiederholt werden.

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hält ein solches Programm in Deutschland jedoch nicht für notwendig. Auf dem Markt für Elektroautos sei derzeit viel Bewegung, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. “Im BMWK gibt es vor diesem Hintergrund keine Planungen für eine erneute Förderung der Nachfrage nach E-Autos”, so die Sprecherin.

5.-7. Juni 2024, Rotterdam

Konferenz #UF24 Urban Future – Europas wichtigste Konferenz für nachhaltige Städte (Veranstalter: UFGC GmbH) Info & Anmeldung

6. Juni 2024, 9:30-17:30 Uhr, Berlin

Konferenz ecolution 2024 – Nachhaltigkeit als Resilienzfaktor in Zeiten globaler Krisen? (Veranstalter: Econsense) Info & Anmeldung

7. Juni 2024, 9-11 Uhr, Online

Webinar Faire und nachhaltige Beschaffung strukturell verankern – Wegbereiter Bundesförderung “Koordination kommunaler Entwicklungspolitik” (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

7.-8. Juni 2024, Dresden

Seminar Brandenburg – Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse (Veranstalter: Herbert-Wehner-Bildungswerk) Info & Anmeldung

10. Juni 2024, 15-17 Uhr, Online

Webinar Kakao, Natursteine, Bälle und Co. – Der Hebel kommunaler Beschaffung bei “sensiblen Produktgruppen” (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

11. Juni 2024, 9-16:40 Uhr, Berlin

Konferenz Dialogforum 2024: Jahreskonferenz für Biodiversität und Wirtschaft (Veranstalter: Unternehmen Biologische Vielfalt – UBi) Info & Anmeldung

11. Juni 2024, 9:30 bis 13:00 Uhr, Online

Workshop Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS, Teil 2 (Veranstalter: KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung

11. Juni 2024, 9:30-17 Uhr, Frankfurt

Konferenz BVI Nachhaltigkeitskonferenz (Veranstalter: BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) Info & Anmeldung

12. Juni 2024, Erfurt

Konferenz 7. Jahrestagung RENN.mitte: “Biodiversität, Klimaanpassung und gesellschaftlicher Zusammenhalt” (Veranstalter: Renn Mitte) Info & Anmeldung

Frau Düwel-Rieht, heute stellen Sie einen Leitfaden für das One Planet Business Framework vor. Worum geht es?

Das One Planet Business Framework (OPBF) ist ein Rahmenwerk für die Transformation von Unternehmen aus allen Sektoren. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen, ambitionierten und wirkungsorientierten Ansatz, der auf den vier Dachthemen Klima, Süßwasser, Biodiversität und Menschenrechte basiert.

Wir haben mit der Entwicklung des Rahmenwerks vor knapp drei Jahren angefangen und Pilotphasen mit verschiedenen Unternehmen, etwa Continental Tires, durchlaufen.

Was sind Ihre wesentlichen Erkenntnisse aus der Pilotphase?

Der Austausch mit Unternehmen hat uns bestätigt, dass das OPBF sie dabei unterstützt, ihre strategische Ausrichtung zu reflektieren und ein ambitionierteres Nachhaltigkeitsmanagement zu initiieren. Gleichzeitig haben wir erkannt, dass Unternehmen einen stärkeren Bezug zu regulatorischen Anforderungen benötigen. Daher haben wir dafür gesorgt, dass wir in der Zusammenarbeit mit Unternehmen deutlich machen, wie das OPBF als Orientierungshilfe zur Erfüllung von Berichterstattungspflichten dienen kann.

Was bedeutet “wirkungsorientierter Ansatz” in diesem Kontext? Sieht das Framework auch eine tatsächliche Wirkungsprüfung vor?

Mit “wirkungsorientiert und ambitioniert” meinen wir die Ausrichtung an den planetaren Grenzen. Aber Unternehmen können sich mit dem Framework auch anschauen: Wo stehe ich heute und wo muss ich hin? Das OPBF ist im Prinzip als Management-Tool gedacht, mit dem Unternehmen die tatsächliche Wirkung ihrer Strategien über die Jahre dokumentieren. Wenn ein Unternehmen in allen der im Framework festgelegten Dachthemen das höchste Ambitionsniveau erreicht, können wir von einem One Planet Business sprechen.

Und letztlich wollen wir auch den Advocacy-Aspekt miteinbeziehen. Ich erlebe es teilweise so, dass es noch keine Kongruenz zwischen Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen und etwa deren öffentlichen politischen Statements gibt.

Inwiefern mangelt es an Kongruenz?

Oftmals sind die Bemühungen der Nachhaltigkeitsabteilungen sehr ambitioniert, doch wir als Umweltschutzorganisation würden uns wünschen, dass die Unternehmen auch im öffentlichen und politischen Diskurs klarere Forderungen stellen und ihre Bemühungen auch tatsächlich umsetzen.

Es gibt bereits diverse Ansätze für unternehmerische Nachhaltigkeit. Weshalb braucht es jetzt das One Planet Business Framework?

Entscheidende Aspekte des OPBF sind sein ganzheitlicher Ansatz und die Übertragung der planetaren Belastungsgrenzen des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in die wirtschaftliche Anwendung. Der WWF ist Teil vieler Nachhaltigkeitsinitiativen, wie zum Beispiel das Science Based Targets Network. Das Wissen daraus fließt ebenfalls in dieses Rahmenwerk mit ein. Letztlich sind wir auch international sehr gut vernetzt: Mit unseren Projekten sind wir dort aktiv, wo gerade große Unternehmen Lieferketten haben.

Das JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat am Dienstag 38 Indikatoren veröffentlicht, mit denen Unternehmen die Nachhaltigkeitsleistung ihres Einkaufs messen können. Dies soll ihnen dabei helfen, konkrete und kontextbasierte Werte zu ermitteln. “Da der Einkauf sich an harten Zahlen messen lassen muss, haben wir ein spezifisches Set an Indikatoren entwickelt”, sagt Yvonne Jamal, Vorsitzende des Vereins, der zur nachhaltigen Beschaffung berät. Die Indikatoren orientieren sich an den Europäischen Standards fürs Nachhaltigkeitsreporting (ESRS). Diese bilden die Basis für die Nachhaltigkeitsberichte, die in einigen Jahren schätzungsweise bis zu 15.000 Unternehmen in Deutschland verfassen müssen.

Orientiert hat sich das JARO Institut am Handbuch für Authentische Nachhaltigkeitsbewertung vom UN-Forschungsinstitut für soziale Entwicklung. Denn Grundvoraussetzung “für effektive und vergleichbare Kennzahlen” sei eine “Kontextualisierung innerhalb von Schwellenwerten”, heißt es in der Veröffentlichung. Diese Schwellenwerte setzen die Aktivitäten von Unternehmen in Bezug zu definierten Zielen für Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen – was aus Sicht von Experten nötig ist, um Nachhaltigkeitsleistung tatsächlich messen zu können. Das Ziel der neuen Indikatoren sei, “die Transparenz und Bedeutung der Einkaufsleistung” zu steigern – insbesondere mit Blick auf das deutsche Lieferkettengesetz und dessen europäisches Pendant.

Ein digitales Tool soll Unternehmen bei der Ermittlung ihrer Indikatoren unterstützen. Dieses hat das Jaro Institut in Zusammenarbeit mit dem Startup Kiresult entwickelt. Wenn genug Firmen ihre Daten eingespeist haben, sollen Einkäufer ihre Nachhaltigkeitsleistung mit der der anderen vergleichen können – in Form von anonymisierten Firmendurchschnitten. nh

Das ostdeutsche Braunkohle-Unternehmen Leag bekommt für den beschlossenen Kohleausstieg statt der von der Bundesregierung in Aussicht gestellten 1,75 Milliarden Euro zunächst nur 1,2 Milliarden Euro Entschädigung. Diese Summe soll die Mehrkosten abdecken, die durch den gesetzlich vereinbarten Ausstieg aus der Kohleverstromung auf jeden Fall anfallen. 600 Millionen davon sollen die Mehrkosten der Renaturierung der Tagebaue abdecken, weitere 600 Millionen sollen für die soziale Absicherung der bisherigen Beschäftigten verwendet werden. Das teilten Wirtschaftsminister Robert Habeck und Leag-Vorstand Thorsten Kramer am Dienstag mit.

Die restlichen 550 Millionen Euro wurden von der EU-Kommission, die die im Rahmen des Kohleausstiegs im Jahr 2019 vereinbarte Entschädigung als Beihilfe genehmigen muss, unter Vorbehalt gestellt. Mit ihnen soll die Leag für Gewinne entschädigt werden, die dem Unternehmen durch den früheren Kohleausstieg entgehen. Allerdings ist völlig unklar, ob es überhaupt entgangene Gewinne gibt; viele Experten gehen davon aus, dass die Kohlekraftwerke auch ohne politischen Beschluss allein aufgrund der Marktentwicklung vom Netz gehen würden.

Aus diesem Grund hat die EU-Kommission nun festgelegt, dass zum Zeitpunkt der jeweiligen Stilllegung berechnet werden soll, wie viel Gewinn jedes Kraftwerk beim Weiterbetrieb noch hätte machen können. Habeck erklärte zwar, die Formel, mit der dies berechnet werde, sei “kein Geheimnis”; doch auf Anfrage von Table.Briefings wurde sie weder vom Ministerium noch von der Kommission zur Verfügung gestellt, sodass derzeit keine Aussage dazu möglich ist, wie viel Geld unter welchen Bedingungen fließen wird. Möglicherweise stehen die Details auch noch gar nicht fest, denn bisher gibt es laut BMWK nur eine Grundsatzentscheidung; der finale Genehmigungsentscheid wird erst im Laufe des Jahres erwartet.

Die 1,2 Milliarden Euro, die auf jeden Fall ausgezahlt werden, fließen nicht an die Leag selbst, sondern an zwei Zweckgesellschaften, an denen die Länder Brandenburg und Sachsen Pfändungsrechte haben. Damit soll sichergestellt werden, dass sie tatsächlich für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Unklar ist allerdings, ob genug Geld für die Renaturierung der Tagebaue vorhanden ist. Neben den 600 Millionen Euro, die aus der Entschädigung dafür vorgesehen sind, hat die Leag laut Kramer dafür bisher etwa 1 Milliarde eingezahlt. Wie hoch die Gesamtkosten geschätzt werden, wurde mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse nicht mitgeteilt. mkr

Die EU-Kommission verfasst derzeit Leitlinien, um rechtliche Unklarheiten beim Industrieziel für grünen Wasserstoff auszuräumen. Brüsseler Kreise warnen vor schwerwiegenden Folgen für Europas verarbeitendes Gewerbe, sollte die Kommission die ab 2030 geltende Quote für grünen Wasserstoff auf Derivate wie Ammoniak und Methanol ausdehnen. Solche Kommissionspläne bestätigten zwei Quellen gegenüber Table.Briefings, die nicht namentlich genannt werden wollten. Die Verpflichtung für die Industrie zum Einsatz von grünem Wasserstoff könne dadurch um mindestens 40 Prozent steigen.

Die Industrie befürchtet für diesen Fall negative Folgen für die europäische Produktion, denn so würden Anreize für die Einfuhr von Endprodukten geschaffen. Wenn die Derivate hingegen nicht in die Wasserstoff-Quote aufgenommen werden, sei es attraktiver, Derivate zu importieren und sie erst in Europa zu Endprodukten weiterzuverarbeiten.

Nach Ansicht des Abgeordneten Markus Pieper (CDU) droht die Kommission, mit einer Neudeutung des Wasserstoff-Begriffs durch rechtlich unverbindliche Leitlinien ihre Kompetenzen zu überschreiten. “Es kann nicht sein, dass die Kommission versucht, ein hart verhandeltes Gesetz nachträglich durch die Hintertür umzugestalten”, sagt der Berichterstatter der Erneuerbaren-Richtlinie. “Die Kommission würde die Gefahr einer Deindustrialisierung in Europa massiv anheizen.”

Das Bundeswirtschaftsministerium nimmt die Angelegenheit so ernst, dass es derzeit nach externer juristischer Beratung sucht. Eins der Ziele sei eine “rechtssichere, praktikable und der Zielerreichung förderliche Anwendung und Auslegung der Vorschriften”, heißt es in der öffentlichen Ausschreibung der Industrieabteilung. Eine ausführliche Analyse lesen Sie im Europe.Table. ber

Die Energieminister der EU haben am Donnerstag in Brüssel über einen Antrag von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden beraten, mehr gegen den Betrug bei Nachhaltigkeitszertifikaten für bestimmte Biokraftstoffe zu tun. China flutet den europäischen Markt seit Monaten mit Treibstoff, der angeblich klimafreundlich aus Abfall- und Reststoffen hergestellt wurde. “Wir schlagen vor, dass die Zertifizierung der Nachhaltigkeit der in diesen Anlagen hergestellten Biokraftstoffe abgelehnt wird, wenn den Kontrolleuren der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Zugang zu den Anlagen verweigert wird”, schreiben die Staaten in einem an die Kommission gerichteten Papier, das Table.Briefings vorliegt.

Doch Energiekommissarin Kadri Simson kündigte beim Energierat am Donnerstag lediglich an, stärker auf die Durchsetzung der bestehenden Durchführungsverordnung für Zertifizierungen zu achten und eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Mitgliedstaaten einzusetzen. Eine neue Datenbank für Zertifizierungen, welche die Transparenz erhöhen soll, werde ab November auch für gasförmige Kraft- und Brennstoffe verfügbar sein.

Die Mengen des aus China importieren Treibstoffs, der angeblich aus Abfall- und Reststoffen hergestellt wurde, sind inzwischen so groß, dass sie ein Problem für den europäischen Binnenmarkt geworden sind. Europäischen Kontrolleuren gewährt die chinesische Regierung aber keinen Zugang zu den Produktionsstätten. ber, heu

Die Bundesregierung hat am Montag die Dialogfassung für die Überarbeitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Bis zum 26. Juli können Interessierte ihre Stellungnahme online abgeben. Die überarbeitete Fassung will das Bundeskabinett bis Ende 2024 beschließen.

Um Wohlstand nachhaltig zu sichern, müsse das Land den sozialen Zusammenhalt stärken, sagte Staatsministerin Sarah Ryglewski, im Bundeskanzleramt zuständig für die Koordination der Strategie. In der Dialogfassung heißt es entsprechend, dass die soziale Dimension stärker betont werde. So sollen künftig unter anderem Indikatoren zur Verschuldung von Privatpersonen oder die Verbreitung von Tarifbindung Teil der Strategie werden.

Zudem benennt der Entwurf mögliche Spillover-Effekte. Das betrifft etwa negative Folgen für andere Staaten von wirtschaftlichen Aktivitäten oder politischen Entscheidungen hierzulande. Sie sind seit der letzten Überarbeitung der Strategie in den Fokus geraten. Deutschland steht hier international schlecht da, wie eine Analyse des Deutschen Lösungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklung (SDSN) von 2023 zeigte. Neue Indikatoren dazu soll es in der Strategie trotzdem nicht geben – aufgrund fehlender Datenverfügbarkeit, heißt es in der Dialogfassung.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie bildet seit 2016 den Rahmen für die Umsetzung der SDGs in Deutschland. Die Halbzeitbilanz fiel – wie weltweit – auch in Deutschland schlecht aus. Laut des aktuellen Indikatorenberichts des Statistischen Bundesamts droht bei fast der Hälfte der Ziele mit Indikator eine “wesentliche Zielverfehlung”. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird alle vier Jahre überarbeitet. Die erste Strategie hatte die Bundesregierung 2002 beschlossen. nh

Europas Aufsichtsbehörden stellen eine steigende Zahl an Fällen von Greenwashing im Finanzsektor fest. Mit zunehmender Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen nehme auch die Gefahr zu, dass Anbieter Produkte als “grüner” darstellen, als diese tatsächlich seien, erklärten die Bankenaufsicht EBA, die Versicherungsaufsicht EIOPA und die Wertpapieraufsicht ESMA am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung ihrer drei Berichte mit entsprechenden Analysen.

Die Zahlen der nationalen Aufsichtsbehörden, die Greenwashing-Fälle im Versicherungssektor gemeldet haben, sind nach EIOPA-Angaben zuletzt gestiegen: Im laufenden Jahr hätten die Behörden von fünf Mitgliedsstaaten Greenwashing-Fälle gemeldet, 2023 waren es drei. Sechs weitere nationale Aufsichtsbehörden untersuchen den Angaben zufolge derzeit potenzielle Fälle.

Auch die europäische Bankenaufsicht EBA beobachtet ein wachsendes Greenwashing-Risiko. Eine quantitative Analyse zeige eine deutliche Zunahme dieses Trends. Die Gesamtzahl der mutmaßlichen Fälle in der EU sei im Jahr 2023 weiter gestiegen: um 26 Prozent im Vergleich zu 2022.

Die Versicherungsaufsicht EIOPA warnt: “Wenn nicht gegen Greenwashing vorgegangen wird, könnte es echte Bemühungen zur Finanzierung des nachhaltigen Wandels untergraben und das Vertrauen der Verbraucher in den europäischen Versicherungs- und Rentensektor schwächen.”

Die Analysen der Aufsichtsbehörden zu Greenwashing sind Teil einer umfassenderen Initiative der EU. Die EU-Kommission hatte 2023 Gesetzesvorschläge zur sogenannten Green-Claims-Richtlinie sowie zur Regulierung von ESG Ratings vorgelegt. dpa/leo

So sollen Geldgeber an der Energiewende verdienen – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Verbände der Energiewirtschaft und der kommunalen Unternehmen wollen einen Energiewendefonds einführen, in den institutionelle Investoren wie Versicherer, Pensionsfonds und Versorgungskassen unter einfachen Bedingungen investieren können. So soll die bislang noch zu niedrige Eigenkapitalquote der Energieunternehmen verbessert und die Finanzierung der Energiewende beschleunigt werden, schreibt Philipp Krohn. Zum Artikel

Oil and Gas Companies Are Trying to Rig the Marketplace – The New York Times

In einem Gastbeitrag geht der Klimaforscher Andrew Dessler der Frage nach, was aus dem Versprechen geworden ist, erneuerbare Energien würden billiger als fossile Brennstoffe. Eigentlich sei dies vielerorts bereits der Fall, meint der Autor. Aber die Interessen der fossilen Lobbygruppen verhinderten oft, dass sich der Markt auf die Energie mit den niedrigsten Kosten ausrichte. Zum Artikel

How Saudi Aramco plans to win the oil endgame – The Economist

Der weltweit größte Ölproduzent will seine Nachhaltigkeitsstrategie ausbauen. Dafür will Aramco die Ölförderung verdoppeln, sodass mehr Öl “nachhaltig” extrahiert werden könne. Außerdem will das Unternehmen seine Wasserstoffproduktion erweitern. Zum Artikel

Transformation: Warum Fujifilm bei Druckerpatronen den teureren Weg des Recyclings geht – Standard

Der japanische Mischkonzern will mit Nachhaltigkeit punkten. Günther Strobl berichtet aus dem niederländischen Tilburg, wo das Unternehmen eine ehemalige Produktionsstätte in einen Recyclinghof für Millionen gebrauchter Druckerpatronen und Tonerkartuschen umwandelt. Zum Artikel

Renault lässt E-Twingo in China entwickeln – Automobil Industrie

Renault lässt den elektrischen Twingo in China entwickeln, berichtet Sven Prawitz, denn dort seien die Kosten geringer und die Entwicklungszeit kürzer. Das Modell soll 2026 auf den Markt kommen. Geplant ist ein Basispreis von unter 20.000 Euro. Zum Artikel

KI: So wird das umstrittene EU-Lieferkettengesetz zum Geschäftsmodell – MSN

Die deutschen Industrieverbände haben das neue EU-Lieferkettengesetz scharf kritisiert. Nun wollen Start-ups mit dem befürchteten Bürokratiewahnsinn das große Geschäft machen. Josefine Fokuhl und drei weitere Autoren stellen vier dieser Unternehmen vor. Zum Artikel

Banken sind mit Biodiversität überfordert – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die EZB hat vorgerechnet, dass über die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung von intakten Ökosystemen abhängt. Banken müssten jetzt über Partnerschaften und Berichtswege nachdenken, findet der Transformationsexperte für Finanzierung bei der KPMG, Christoph Betz. Zum Artikel

Esma-Leitlinien für ESG-Fondsnamen könnten Regelchaos stiften – Das Investment

Die EU-Aufsichtsbehörde Esma hat Leitlinien vorgelegt, unter welchen Bedingungen Fondsgesellschaften ihre Produkte als nachhaltig anpreisen dürfen. Doch das Konzept schaffe kaum Klarheit, kritisiert Daniel Lühman. Im Gegenteil, Nachhaltigkeit zu bewerten könne sogar noch komplizierter werden. Zum Artikel

Peter Liese ist einer der einflussreichsten Umweltpolitiker im Europäischen Parlament. Als Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) hat sein Name Gewicht. Denn mit 88 Mitgliedern war der ENVI in der laufenden Legislaturperiode nicht nur der größte Parlamentsausschuss. Er war auch maßgeblich am europäischen Green Deal beteiligt, dem zentralen klima-, umwelt- und industriepolitischen Transformationsprojekt der EU.

Der 1965 in der Landgemeinde Olsberg im Hochsauerlandkreis geborene promovierte Mediziner kennt das Brüsseler Parkett aus dem Effeff. Vor 30 Jahren wurde er erstmals für die CDU ins Europaparlament gewählt, dem er seitdem angehört. Am kommenden Sonntag steht er erneut auf dem Wahlzettel. Zum zweiten Mal in Folge tritt er als Spitzenkandidat seiner Partei in Nordrhein-Westfalen an. Sein Mandat ist ihm damit auch für die nächsten fünf Jahre sicher.

Liese lebt seit langem in der Kleinstadt Meschede, nicht weit von seinem Geburtsort entfernt. Dort hat er auch eine Zeit lang als Arzt praktiziert. Sein politisches Motto: “Starke Heimat. Starkes Europa”.

Bei den Christdemokraten in seinem Bundesland ist er bestens vernetzt. Seit 1997 gehört er dem CDU-Landesvorstand an. Außerdem ist er Vorsitzender der CDU-NRW-Europagruppe und gilt als Vertrauter von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Parteichef Friedrich Merz, der im Hochsauerlandkreis mehrfach das Direktmandat für den Deutschen Bundestag gewann, zuletzt im September 2021.

Den Reformeifer von Kommissionspräsidentin und Parteikollegin Ursula von der Leyen teilt der Südwestfale hingegen nicht immer. Zwar habe er sich sehr dafür eingesetzt, dass der Umweltaspekt, insbesondere der Klimaschutz, in den letzten Jahren stark in den Fokus gerückt sei, so Liese im Gespräch mit Table.Briefings. “Wir dürfen aber auch das Thema Wirtschaftlichkeit und soziale Aspekte nicht aus dem Blick verlieren, um insgesamt die Akzeptanz für unsere Klimaschutzpolitik zu erhalten und zu verbessern.”

Dass die EU ambitionierte Klimaziele beschlossen hat und mit dem Emissionshandel, dem Grenzausgleichsmechanismus und dem Klimasozialfonds “den richtigen Rahmen” gesetzt hat, findet Liese durchaus sinnvoll. “Viele Detailregeln machen den Green Deal allerdings unnötig teuer und nehmen den Menschen sowie den Unternehmen unnötigerweise die Freiheit”, so Liese.

Ein Beispiel dafür ist das Aus für den Verbrennungsmotor, das Liese vehement ablehnt und nach der Europawahl rückgängig machen will. Dabei möchte er aber nicht missverstanden werden: “Auf gar keinen Fall dürfen wir das Ziel infrage stellen, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Autos auf den Markt kommen.” Die Politik sollte aber nicht entscheiden, wie dieses Ziel erreicht wird, sondern dies den Ingenieuren, den Unternehmen und jedem Einzelnen überlassen.

Auch das deutsche und das kürzlich verabschiedete europäische Lieferkettengesetz sieht er kritisch. Sie seien zwar gut gemeint – “ich unterstütze die Ziele”. In der Praxis führten beide aber zu untragbaren Belastungen gerade für mittelständische Unternehmen. “Deswegen wäre ich dafür, dass wir beide überarbeiten und uns vor allen Dingen auf Lieferungen beziehen, in denen große Mengen aus Staaten eingeführt werden, in denen es tatsächlich riesige Probleme etwa mit Abholzung oder Kinderarbeit gibt.”

Dass Deutschland trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine am Atomausstieg festhält, hält er für falsch. “Der Ausstieg trotz Zeitenwende war ein schwerer Fehler.” Zwar sei der Bau neuer Kernkraftwerke mit traditioneller Technologie teuer und brauche extrem lange, aber “wir sollten offen sein für neue Entwicklungen jenseits der herkömmlichen Kernkraftwerke”, so der CDU-Umweltpolitiker.

Die Zukunft gehöre dennoch eindeutig den erneuerbaren Energien, ist Liese überzeugt. Dafür müssten allerdings Speichermöglichkeiten geschaffen und die Netze so ausgebaut werden, dass Energie in ganz Europa zuverlässig und preiswert zur Verfügung steht. “Dass erneuerbarer Strom aus Portugal und Frankreich nicht zu uns in die Mitte Europas kommt, ist ein großes Ärgernis.”

Insgesamt ist Liese aber optimistisch. Besuche in Unternehmen hätten gezeigt, dass die meisten auf dem Weg zur Klimaneutralität seien – “selbst Branchen, wo man es vor fünf Jahren für fast unmöglich gehalten hat, wie Kalk und Zement”. Allerdings bräuchten sie bessere Rahmenbedingungen. Dabei gehe es nicht in erster Linie um Geld, sondern um Gesetze, die eine zügige Transformation ermöglichten, etwa beim Transport und der Speicherung von CO₂.

Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien und eine echte Fokussierung auf die Energiewende erfordere eine pragmatische Abwägung mit den Naturschutzzielen, ist Liese überzeugt. “Andere, vielleicht wünschenswerte, aber nicht so prioritäre Umweltziele, müssen dann auch mal zurückstehen.” Carsten Hübner

Marc Spieker (48), bislang Finanzvorstand der E.ON SE, hat am 1. Juni als Chief Operating Officer Commercial das Kundenlösungsgeschäft mit den Segmenten Energy Retail und Energieinfrastrukturlösungen von Patrick Lammers übernommen. Nadia Jakobi (47), zuvor Vorsitzende der Geschäftsführung von E.ON Energy Markets, tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Marc Spieker als Chief Financial Officer an. Sie ergänzt damit das Vorstandsteam.

Anja Siegesmund (47) hat am Montag das Amt der geschäftsführenden Präsidentin im Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) übernommen. Die ehemalige Thüringer Umweltministerin und Vize-Ministerpräsidentin übernimmt das Amt von Andreas Bruckschen, der die Verbandsführung in den vergangenen Monaten übergangsweise innehatte.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Climate.Table – Die spannendsten Fragen der UN-Klima-Zwischenkonferenz in Bonn: Die “ZwischenCOP” SB60 in Bonn hat begonnen. 6.000 Delegierte aus der ganzen Welt arbeiten daran, möglichst viele Hindernisse für ein Ergebnis auf der COP29 in Baku im November auszuräumen. Zum Artikel

Agrifood.Table – Sustainable Food Systems: Warum das Gesetz scheiterte und wie es weitergehen könnte: Mit einem Gesetz zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen wollte die scheidende EU-Kommission ihrer Farm-to-Fork-Strategie ein rechtlich bindendes Gerüst geben. Pläne dazu wurden erst verwässert und dann gar nicht vorgelegt. Zum Artikel

sind Wirtschaftlichkeit und Klima- und Naturschutz widersprüchliche Ziele? Aysel Osmanoglu widerspricht. Die Vorstandssprecherin der GLS Bank will Pioniere der Transformation unterstützen, und sieht sich auch selbst als Vorreiterin. Warum jedoch gibt es für nachhaltige Geldanlagen stärkere Transparenzvorgaben als für konventionelle Produkte? Mit dieser Frage spielt sie den Ball ins Feld der Politik, die aus ihrer Sicht ein Ungleichgewicht im Markt geschaffen hat, wie sie im Gespräch mit Caspar Dohmen argumentiert.

Auch Peter Liese, der für die CDU wieder in das Europaparlament einziehen möchte, sieht eigentlich keinen Widerspruch. Und auch er meint, dass die Politik immer wieder an den falschen Stellen Vorschriften macht. Daher will er das Verbrenner-Aus wieder rückgängig machen, Lieferkettengesetze einschränken, und den Naturschutz hinter anderen Zielen zurückstehen lassen. Carsten Hübner porträtiert den einflussreichen Südwestfalen.

E-Autos in den USA kosten laut einem Artikel der New York Times inzwischen um die 20.000 US-Dollar. Sogar ein Tesla ist kaum teurer – dank der großzügigen Subventionen der Regierung. In China verkauft der Hersteller BYD einen Elektro-SUV für umgerechnet nur 13.000 Euro. Und französische Hersteller haben im günstigen Segment bereits vorgelegt, nachdem die dortige Regierung Anreize gesetzt hat. Nur die deutschen Hersteller fahren hinterher, wie Carsten Hübner in seiner Analyse berichtet. Ohne erschwingliche Fahrzeuge wird die Elektrowende im Straßenverkehr aber nicht funktionieren. Dafür muss die Politik die richtigen Anreize und auch Vorgaben setzen, damit Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz nicht doch zum Widerspruch werden.

Frau Osmanoglu, gibt es aus moralischer Sicht gute und schlechte Banken?

Aysel Osmanoglu: Wenn ich mich als Mensch in die Wirtschaft stelle, mit allem, was ich bin und was mich ausmacht: Dann ergibt sich daraus eine gewisse Ethik. Ich kann diese Wertvorstellungen als Bankerin außen vorlassen oder integrieren. Wir als GLS Bank sind uns bewusst, welche Auswirkungen Geldhandlungen haben, und greifen sozial-gestalterische Impulse unserer Kunden auf: Für Bildung, Kultur, ökologische Landwirtschaft oder erneuerbare Energien. Dann leiten wir das Geld dorthin, wo es Kraft entfalten kann. Zu unseren Werten gehört auch unsere völlige Transparenz bei gewerblichen Krediten.

Nach der Finanzkrise erwarteten manche Branchenbeobachter gravierende Veränderungen. Einige prognostizierten, herkömmliche Banken würden nun das Geschäftsmodell ethischer Banken kopieren. Was hat sich getan?

Solche Ideen haben sich schnell verflüchtigt, im Ganzen hat sich nichts geändert. Aber neuerdings gibt es Veränderungsdruck, durch die Regulatorik. Alle Banken müssen nun wissen, welche Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Büchern stecken. Das verlangt die Bankenaufsicht.

Der erste GLS-Bank-Vorstand Rolf Kerler sagte mir im Jahr 2010, er würde wohl keine Bank mehr gründen: Die Regulatorik würde es zu schwer machen. Wie sehen sie die erhöhten Anforderungen?

Manches ist schwierig. Nehmen sie die Sustainable Finance-Regularien: Nachhaltige Banken müssen Kunden mehr Fragen stellen, wenn sie ihnen Finanzprodukte anbieten. Natürlich ist es richtig, dass wir Kunden aufklären und transparent sind. Aber die gleichen Bedingungen sollten doch auch für nicht-nachhaltige Banken gelten. Wer dort investiert, sollte klar und transparent erklärt bekommen müssen, wie sich seine Investments auswirken. Das ist aber nicht der Fall.

In Brüssel ist eine verbindliche soziale Taxonomie vom Tisch. Eine vertane Chance?

Die grüne Taxonomie ist zwar verwässert worden, trotzdem hat sie zu einem Ruck in der Finanzwirtschaft geführt. Entsprechend könnte hier auch eine soziale Taxonomie Kraft entfalten. Insofern ist es eine vertane Chance. Aber uns hält andererseits keiner davon ab, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Das können wir als Menschen frei entscheiden, dafür brauchen wir keine Gesetze.

Die GLS Bank hat im Laufe ihrer 50-jährigen Geschichte einige Pioniere der Transformation finanziert. Welchen gilt heute Ihre Aufmerksamkeit?

Gerade haben sich in Bayern drei Gemeinden zusammengeschlossen, um erneuerbare Energie für ihre 9.500 Haushalte bereitzustellen. Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der sich der Ausbau der Windenergie in Bayern – verglichen mit den anderen Bundesländern – merklich verzögert. Die drei Kommunen stellen das Eigenkapital zur Verfügung, und wir haben ein Crowdfunding organisiert. Nach zweieinhalb Stunden hatten sich bereits 1.000 Haushalte beteiligt, mit sechs Millionen Euro.

Solche Projekte berühren auch die Frage des Eigentums. Soll die Energiewende großen Investoren vorbehalten sein oder beteiligen sich eine Vielzahl von Menschen?

Manche Menschen haben angesichts der zunehmenden Krisen die Hoffnung auf eine Transformation durch eine evolutive Weiterentwicklung der Wirtschaft aufgegeben. Glauben Sie weiter daran?

Man kann Krisen als aufgestaute Entwicklungsschritte betrachten. Unterlassen wir notwendige Schritte, wird sich das als Krise manifestieren. Aber genauso gut können wir uns gesellschaftlich dafür entscheiden, etwas zu tun. Wir als Bank arbeiten an vielen Lösungen. Es macht mir Freude, mit Menschen zu arbeiten, die sagen, wir wollen erneuerbare Energien, eine ökologische Landwirtschaft und eine regenerative Wirtschaft. Dafür setzen wir uns ein.

Ich weiß gleichzeitig, wie schwer es für viele Unternehmen ist, sich auf die notwendige Transformation einzulassen. Wir kennen das besonders hier im Ruhrgebiet. Da wurde den Leuten gesagt, ihr habt zwar unsere Industrie aufgebaut, aber jetzt brauchen wir die von euch geförderte Kohle nicht mehr.

Gerade in Bochum haben die Menschen schwierige Erfahrungen mit der wirtschaftlichen Transformation gemacht?

Wir hatten in Bochum Opel. Dann kamen Blackberry und Nokia. Die Firmen sind nicht mehr in Bochum ansässig. Überraschung: Die Stadt wie auch das Ruhrgebiet entwickeln sich trotzdem weiter. Mit grünen Stahlvorhaben, Dienstleistungszweigen in allen Branchen, im Kulturbereich, Startup-Infrastruktur des ehemaligen Opel-Werks und vielem mehr. Letztlich berührt es doch immer die Frage: Wie wollen wir als Gesellschaft die Transformation unsere Zukunft gestalten? Deshalb empfinde ich unseren Bochumer Hauptsitz der Bank als sehr passend.

Der VW-Konzern hat angekündigt, ein Elektroauto für rund 20.000 Euro zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Vor der Hauptversammlung am vergangenen Freitag sprach Konzernchef Oliver Blume von elektrischer “Einstiegsmobilität aus Europa für Europa”, von einem “zukunftsweisenden Projekt” und “gesellschaftlicher Verantwortung” seines Unternehmens.

Generationen von Menschen, so Blume, “verbinden die starken Marken des Volkswagen Konzerns mit ihrem ersten Auto – und mit bezahlbarer Mobilität”. Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen, ergänzte: “Unser Markenversprechen lautet: Elektromobilität für alle.” Trotz eines günstigen Preises werde man “Maßstäbe im Einstiegssegment setzen bei Technologie, Design, Qualität und Kundenerlebnis”, versprach er.

Kurz zuvor waren Verhandlungen mit dem französischen Hersteller Renault über einen gemeinsamen vollelektrischen Kleinwagen gescheitert. Über die Gründe ist wenig bekannt. Es heißt, man habe sich nicht darauf einigen können, wo das Fahrzeug produziert werden soll. Auf Anfrage von Table.Briefings sagte ein Sprecher nur, Volkswagen sei in der Lage, “das Projekt trotz des ambitionierten Zeitplans und Kostenrahmens erfolgreich umzusetzen”.

Volkswagen ist mit dem preiswerten Stromer ID.1 spät dran: Die “Weltpremiere” ist für 2027 geplant. Bis er in größeren Stückzahlen verfügbar ist, dürfte es 2028 werden. Immerhin soll der etwas größere ID.2 etwas früher auf den Markt kommen: Im Jahr 2026, für rund 25.000 Euro.

Mit Ausnahme von Opel wird in den nächsten zwei bis drei Jahren kein deutscher Hersteller vergleichsweise preisgünstige Elektroautos anbieten. Sowohl der VW ID.3 als auch der smart #1 von Mercedes-Benz oder der Mini von BMW liegen bereits in der Einstiegsversion deutlich über der Schwelle von 30.000 Euro.

“Die deutschen Hersteller positionieren sich überwiegend im Premiumsegment und hatten in der Vergangenheit die Elektromobilität zu wenig im Fokus”, kritisiert Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM).

Sein Institut hat eine Segmentanalyse auf Basis von über 100 Modellen durchgeführt. Demnach liegt der Durchschnittspreis für Elektroautos in Deutschland bei über 50.000 Euro. Für den Hochlauf der Elektromobilität seien aber die Anschaffungspreise von zentraler Bedeutung, so Bratzel.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt eine Analyse des ADAC. Danach sind in Deutschland derzeit zu wenige Modelle unter 30.000 Euro erhältlich, so ADAC-Sprecher Micha Gebhardt. “Aktuell dominieren größere und eher hochpreisige Fahrzeuge den Markt, so dass Menschen mit geringerem Einkommen keine Möglichkeit sehen, auf die Elektromobilität umzusteigen”. Die deutschen Hersteller spielten dabei eine wichtige Rolle, so Gebhardt, da sie auf dem heimischen Markt “Leuchtturm-Charakter” hätten.

Deutschland ist auf günstige Einstiegsmodelle dringend angewiesen. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Derzeit sind es etwa 1,5 Millionen. Gleichzeitig bricht der Neuwagenmarkt seit dem abrupten Auslaufen des Umweltbonus im Dezember 2023 ein. Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 111.005 reine Elektroautos neu zugelassen. Das sind 10,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach vergangene Woche von einer “Herkulesaufgabe”. In der Talkshow Maischberger sagte er: “Das Problem sind die Preise der “Fahrzeuge. Sie sind im Durchschnitt zu hoch und müssen günstiger werden.” Viele Bürgerinnen und Bürger könnten nicht umsteigen, weil sie es sich nicht leisten könnten. “Und genau das ist das Problem, weshalb wir uns im Verkehrsbereich so schwertun, die CO₂-Emissionen zu reduzieren”, so Wissing.

Während die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland von Januar bis April zurückgingen, stiegen sie nach Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA europaweit um 6,4 Prozent an. In Frankreich legten sie sogar um 28 Prozent zu. Die Hersteller Renault/Dacia und Citroën arbeiten seit Jahren an kleinen Stromern und können inzwischen ein attraktives Angebot vorweisen. Der Dacia Spring und der Citroën e-CS sind bereits für unter 25.000 Euro zu haben. Der Renault Twingo E-Tech kostet etwa 28.000 Euro. Weitere Modelle sind für die nächsten Monate angekündigt.

Möglich wurden die Verkaufszuwächse und die breite Modellpalette im unteren Preissegment durch eine aktive Förderpolitik der französischen Regierung, die klima-, industrie- und sozialpolitische Maßnahmen gezielt miteinander verknüpft hat. So wurde in diesem Jahr neben der Umweltprämie von 4.000 Euro erstmals ein Sozial-Leasing-Programm für kleine Elektroautos aufgelegt. Es richtet sich an Geringverdiener, die auf ein Auto angewiesen sind. Aufgrund der großen Nachfrage waren die Mittel schnell ausgeschöpft. Es soll im kommenden Jahr wiederholt werden.

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hält ein solches Programm in Deutschland jedoch nicht für notwendig. Auf dem Markt für Elektroautos sei derzeit viel Bewegung, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. “Im BMWK gibt es vor diesem Hintergrund keine Planungen für eine erneute Förderung der Nachfrage nach E-Autos”, so die Sprecherin.

5.-7. Juni 2024, Rotterdam

Konferenz #UF24 Urban Future – Europas wichtigste Konferenz für nachhaltige Städte (Veranstalter: UFGC GmbH) Info & Anmeldung

6. Juni 2024, 9:30-17:30 Uhr, Berlin

Konferenz ecolution 2024 – Nachhaltigkeit als Resilienzfaktor in Zeiten globaler Krisen? (Veranstalter: Econsense) Info & Anmeldung

7. Juni 2024, 9-11 Uhr, Online

Webinar Faire und nachhaltige Beschaffung strukturell verankern – Wegbereiter Bundesförderung “Koordination kommunaler Entwicklungspolitik” (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

7.-8. Juni 2024, Dresden

Seminar Brandenburg – Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse (Veranstalter: Herbert-Wehner-Bildungswerk) Info & Anmeldung

10. Juni 2024, 15-17 Uhr, Online

Webinar Kakao, Natursteine, Bälle und Co. – Der Hebel kommunaler Beschaffung bei “sensiblen Produktgruppen” (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

11. Juni 2024, 9-16:40 Uhr, Berlin

Konferenz Dialogforum 2024: Jahreskonferenz für Biodiversität und Wirtschaft (Veranstalter: Unternehmen Biologische Vielfalt – UBi) Info & Anmeldung

11. Juni 2024, 9:30 bis 13:00 Uhr, Online

Workshop Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS, Teil 2 (Veranstalter: KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung

11. Juni 2024, 9:30-17 Uhr, Frankfurt

Konferenz BVI Nachhaltigkeitskonferenz (Veranstalter: BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) Info & Anmeldung

12. Juni 2024, Erfurt

Konferenz 7. Jahrestagung RENN.mitte: “Biodiversität, Klimaanpassung und gesellschaftlicher Zusammenhalt” (Veranstalter: Renn Mitte) Info & Anmeldung

Frau Düwel-Rieht, heute stellen Sie einen Leitfaden für das One Planet Business Framework vor. Worum geht es?

Das One Planet Business Framework (OPBF) ist ein Rahmenwerk für die Transformation von Unternehmen aus allen Sektoren. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen, ambitionierten und wirkungsorientierten Ansatz, der auf den vier Dachthemen Klima, Süßwasser, Biodiversität und Menschenrechte basiert.

Wir haben mit der Entwicklung des Rahmenwerks vor knapp drei Jahren angefangen und Pilotphasen mit verschiedenen Unternehmen, etwa Continental Tires, durchlaufen.

Was sind Ihre wesentlichen Erkenntnisse aus der Pilotphase?

Der Austausch mit Unternehmen hat uns bestätigt, dass das OPBF sie dabei unterstützt, ihre strategische Ausrichtung zu reflektieren und ein ambitionierteres Nachhaltigkeitsmanagement zu initiieren. Gleichzeitig haben wir erkannt, dass Unternehmen einen stärkeren Bezug zu regulatorischen Anforderungen benötigen. Daher haben wir dafür gesorgt, dass wir in der Zusammenarbeit mit Unternehmen deutlich machen, wie das OPBF als Orientierungshilfe zur Erfüllung von Berichterstattungspflichten dienen kann.

Was bedeutet “wirkungsorientierter Ansatz” in diesem Kontext? Sieht das Framework auch eine tatsächliche Wirkungsprüfung vor?

Mit “wirkungsorientiert und ambitioniert” meinen wir die Ausrichtung an den planetaren Grenzen. Aber Unternehmen können sich mit dem Framework auch anschauen: Wo stehe ich heute und wo muss ich hin? Das OPBF ist im Prinzip als Management-Tool gedacht, mit dem Unternehmen die tatsächliche Wirkung ihrer Strategien über die Jahre dokumentieren. Wenn ein Unternehmen in allen der im Framework festgelegten Dachthemen das höchste Ambitionsniveau erreicht, können wir von einem One Planet Business sprechen.

Und letztlich wollen wir auch den Advocacy-Aspekt miteinbeziehen. Ich erlebe es teilweise so, dass es noch keine Kongruenz zwischen Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen und etwa deren öffentlichen politischen Statements gibt.

Inwiefern mangelt es an Kongruenz?

Oftmals sind die Bemühungen der Nachhaltigkeitsabteilungen sehr ambitioniert, doch wir als Umweltschutzorganisation würden uns wünschen, dass die Unternehmen auch im öffentlichen und politischen Diskurs klarere Forderungen stellen und ihre Bemühungen auch tatsächlich umsetzen.

Es gibt bereits diverse Ansätze für unternehmerische Nachhaltigkeit. Weshalb braucht es jetzt das One Planet Business Framework?

Entscheidende Aspekte des OPBF sind sein ganzheitlicher Ansatz und die Übertragung der planetaren Belastungsgrenzen des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in die wirtschaftliche Anwendung. Der WWF ist Teil vieler Nachhaltigkeitsinitiativen, wie zum Beispiel das Science Based Targets Network. Das Wissen daraus fließt ebenfalls in dieses Rahmenwerk mit ein. Letztlich sind wir auch international sehr gut vernetzt: Mit unseren Projekten sind wir dort aktiv, wo gerade große Unternehmen Lieferketten haben.

Das JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat am Dienstag 38 Indikatoren veröffentlicht, mit denen Unternehmen die Nachhaltigkeitsleistung ihres Einkaufs messen können. Dies soll ihnen dabei helfen, konkrete und kontextbasierte Werte zu ermitteln. “Da der Einkauf sich an harten Zahlen messen lassen muss, haben wir ein spezifisches Set an Indikatoren entwickelt”, sagt Yvonne Jamal, Vorsitzende des Vereins, der zur nachhaltigen Beschaffung berät. Die Indikatoren orientieren sich an den Europäischen Standards fürs Nachhaltigkeitsreporting (ESRS). Diese bilden die Basis für die Nachhaltigkeitsberichte, die in einigen Jahren schätzungsweise bis zu 15.000 Unternehmen in Deutschland verfassen müssen.

Orientiert hat sich das JARO Institut am Handbuch für Authentische Nachhaltigkeitsbewertung vom UN-Forschungsinstitut für soziale Entwicklung. Denn Grundvoraussetzung “für effektive und vergleichbare Kennzahlen” sei eine “Kontextualisierung innerhalb von Schwellenwerten”, heißt es in der Veröffentlichung. Diese Schwellenwerte setzen die Aktivitäten von Unternehmen in Bezug zu definierten Zielen für Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen – was aus Sicht von Experten nötig ist, um Nachhaltigkeitsleistung tatsächlich messen zu können. Das Ziel der neuen Indikatoren sei, “die Transparenz und Bedeutung der Einkaufsleistung” zu steigern – insbesondere mit Blick auf das deutsche Lieferkettengesetz und dessen europäisches Pendant.

Ein digitales Tool soll Unternehmen bei der Ermittlung ihrer Indikatoren unterstützen. Dieses hat das Jaro Institut in Zusammenarbeit mit dem Startup Kiresult entwickelt. Wenn genug Firmen ihre Daten eingespeist haben, sollen Einkäufer ihre Nachhaltigkeitsleistung mit der der anderen vergleichen können – in Form von anonymisierten Firmendurchschnitten. nh

Das ostdeutsche Braunkohle-Unternehmen Leag bekommt für den beschlossenen Kohleausstieg statt der von der Bundesregierung in Aussicht gestellten 1,75 Milliarden Euro zunächst nur 1,2 Milliarden Euro Entschädigung. Diese Summe soll die Mehrkosten abdecken, die durch den gesetzlich vereinbarten Ausstieg aus der Kohleverstromung auf jeden Fall anfallen. 600 Millionen davon sollen die Mehrkosten der Renaturierung der Tagebaue abdecken, weitere 600 Millionen sollen für die soziale Absicherung der bisherigen Beschäftigten verwendet werden. Das teilten Wirtschaftsminister Robert Habeck und Leag-Vorstand Thorsten Kramer am Dienstag mit.

Die restlichen 550 Millionen Euro wurden von der EU-Kommission, die die im Rahmen des Kohleausstiegs im Jahr 2019 vereinbarte Entschädigung als Beihilfe genehmigen muss, unter Vorbehalt gestellt. Mit ihnen soll die Leag für Gewinne entschädigt werden, die dem Unternehmen durch den früheren Kohleausstieg entgehen. Allerdings ist völlig unklar, ob es überhaupt entgangene Gewinne gibt; viele Experten gehen davon aus, dass die Kohlekraftwerke auch ohne politischen Beschluss allein aufgrund der Marktentwicklung vom Netz gehen würden.

Aus diesem Grund hat die EU-Kommission nun festgelegt, dass zum Zeitpunkt der jeweiligen Stilllegung berechnet werden soll, wie viel Gewinn jedes Kraftwerk beim Weiterbetrieb noch hätte machen können. Habeck erklärte zwar, die Formel, mit der dies berechnet werde, sei “kein Geheimnis”; doch auf Anfrage von Table.Briefings wurde sie weder vom Ministerium noch von der Kommission zur Verfügung gestellt, sodass derzeit keine Aussage dazu möglich ist, wie viel Geld unter welchen Bedingungen fließen wird. Möglicherweise stehen die Details auch noch gar nicht fest, denn bisher gibt es laut BMWK nur eine Grundsatzentscheidung; der finale Genehmigungsentscheid wird erst im Laufe des Jahres erwartet.

Die 1,2 Milliarden Euro, die auf jeden Fall ausgezahlt werden, fließen nicht an die Leag selbst, sondern an zwei Zweckgesellschaften, an denen die Länder Brandenburg und Sachsen Pfändungsrechte haben. Damit soll sichergestellt werden, dass sie tatsächlich für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Unklar ist allerdings, ob genug Geld für die Renaturierung der Tagebaue vorhanden ist. Neben den 600 Millionen Euro, die aus der Entschädigung dafür vorgesehen sind, hat die Leag laut Kramer dafür bisher etwa 1 Milliarde eingezahlt. Wie hoch die Gesamtkosten geschätzt werden, wurde mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse nicht mitgeteilt. mkr

Die EU-Kommission verfasst derzeit Leitlinien, um rechtliche Unklarheiten beim Industrieziel für grünen Wasserstoff auszuräumen. Brüsseler Kreise warnen vor schwerwiegenden Folgen für Europas verarbeitendes Gewerbe, sollte die Kommission die ab 2030 geltende Quote für grünen Wasserstoff auf Derivate wie Ammoniak und Methanol ausdehnen. Solche Kommissionspläne bestätigten zwei Quellen gegenüber Table.Briefings, die nicht namentlich genannt werden wollten. Die Verpflichtung für die Industrie zum Einsatz von grünem Wasserstoff könne dadurch um mindestens 40 Prozent steigen.

Die Industrie befürchtet für diesen Fall negative Folgen für die europäische Produktion, denn so würden Anreize für die Einfuhr von Endprodukten geschaffen. Wenn die Derivate hingegen nicht in die Wasserstoff-Quote aufgenommen werden, sei es attraktiver, Derivate zu importieren und sie erst in Europa zu Endprodukten weiterzuverarbeiten.

Nach Ansicht des Abgeordneten Markus Pieper (CDU) droht die Kommission, mit einer Neudeutung des Wasserstoff-Begriffs durch rechtlich unverbindliche Leitlinien ihre Kompetenzen zu überschreiten. “Es kann nicht sein, dass die Kommission versucht, ein hart verhandeltes Gesetz nachträglich durch die Hintertür umzugestalten”, sagt der Berichterstatter der Erneuerbaren-Richtlinie. “Die Kommission würde die Gefahr einer Deindustrialisierung in Europa massiv anheizen.”

Das Bundeswirtschaftsministerium nimmt die Angelegenheit so ernst, dass es derzeit nach externer juristischer Beratung sucht. Eins der Ziele sei eine “rechtssichere, praktikable und der Zielerreichung förderliche Anwendung und Auslegung der Vorschriften”, heißt es in der öffentlichen Ausschreibung der Industrieabteilung. Eine ausführliche Analyse lesen Sie im Europe.Table. ber

Die Energieminister der EU haben am Donnerstag in Brüssel über einen Antrag von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden beraten, mehr gegen den Betrug bei Nachhaltigkeitszertifikaten für bestimmte Biokraftstoffe zu tun. China flutet den europäischen Markt seit Monaten mit Treibstoff, der angeblich klimafreundlich aus Abfall- und Reststoffen hergestellt wurde. “Wir schlagen vor, dass die Zertifizierung der Nachhaltigkeit der in diesen Anlagen hergestellten Biokraftstoffe abgelehnt wird, wenn den Kontrolleuren der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Zugang zu den Anlagen verweigert wird”, schreiben die Staaten in einem an die Kommission gerichteten Papier, das Table.Briefings vorliegt.

Doch Energiekommissarin Kadri Simson kündigte beim Energierat am Donnerstag lediglich an, stärker auf die Durchsetzung der bestehenden Durchführungsverordnung für Zertifizierungen zu achten und eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Mitgliedstaaten einzusetzen. Eine neue Datenbank für Zertifizierungen, welche die Transparenz erhöhen soll, werde ab November auch für gasförmige Kraft- und Brennstoffe verfügbar sein.

Die Mengen des aus China importieren Treibstoffs, der angeblich aus Abfall- und Reststoffen hergestellt wurde, sind inzwischen so groß, dass sie ein Problem für den europäischen Binnenmarkt geworden sind. Europäischen Kontrolleuren gewährt die chinesische Regierung aber keinen Zugang zu den Produktionsstätten. ber, heu

Die Bundesregierung hat am Montag die Dialogfassung für die Überarbeitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Bis zum 26. Juli können Interessierte ihre Stellungnahme online abgeben. Die überarbeitete Fassung will das Bundeskabinett bis Ende 2024 beschließen.

Um Wohlstand nachhaltig zu sichern, müsse das Land den sozialen Zusammenhalt stärken, sagte Staatsministerin Sarah Ryglewski, im Bundeskanzleramt zuständig für die Koordination der Strategie. In der Dialogfassung heißt es entsprechend, dass die soziale Dimension stärker betont werde. So sollen künftig unter anderem Indikatoren zur Verschuldung von Privatpersonen oder die Verbreitung von Tarifbindung Teil der Strategie werden.

Zudem benennt der Entwurf mögliche Spillover-Effekte. Das betrifft etwa negative Folgen für andere Staaten von wirtschaftlichen Aktivitäten oder politischen Entscheidungen hierzulande. Sie sind seit der letzten Überarbeitung der Strategie in den Fokus geraten. Deutschland steht hier international schlecht da, wie eine Analyse des Deutschen Lösungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklung (SDSN) von 2023 zeigte. Neue Indikatoren dazu soll es in der Strategie trotzdem nicht geben – aufgrund fehlender Datenverfügbarkeit, heißt es in der Dialogfassung.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie bildet seit 2016 den Rahmen für die Umsetzung der SDGs in Deutschland. Die Halbzeitbilanz fiel – wie weltweit – auch in Deutschland schlecht aus. Laut des aktuellen Indikatorenberichts des Statistischen Bundesamts droht bei fast der Hälfte der Ziele mit Indikator eine “wesentliche Zielverfehlung”. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird alle vier Jahre überarbeitet. Die erste Strategie hatte die Bundesregierung 2002 beschlossen. nh

Europas Aufsichtsbehörden stellen eine steigende Zahl an Fällen von Greenwashing im Finanzsektor fest. Mit zunehmender Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen nehme auch die Gefahr zu, dass Anbieter Produkte als “grüner” darstellen, als diese tatsächlich seien, erklärten die Bankenaufsicht EBA, die Versicherungsaufsicht EIOPA und die Wertpapieraufsicht ESMA am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung ihrer drei Berichte mit entsprechenden Analysen.

Die Zahlen der nationalen Aufsichtsbehörden, die Greenwashing-Fälle im Versicherungssektor gemeldet haben, sind nach EIOPA-Angaben zuletzt gestiegen: Im laufenden Jahr hätten die Behörden von fünf Mitgliedsstaaten Greenwashing-Fälle gemeldet, 2023 waren es drei. Sechs weitere nationale Aufsichtsbehörden untersuchen den Angaben zufolge derzeit potenzielle Fälle.

Auch die europäische Bankenaufsicht EBA beobachtet ein wachsendes Greenwashing-Risiko. Eine quantitative Analyse zeige eine deutliche Zunahme dieses Trends. Die Gesamtzahl der mutmaßlichen Fälle in der EU sei im Jahr 2023 weiter gestiegen: um 26 Prozent im Vergleich zu 2022.

Die Versicherungsaufsicht EIOPA warnt: “Wenn nicht gegen Greenwashing vorgegangen wird, könnte es echte Bemühungen zur Finanzierung des nachhaltigen Wandels untergraben und das Vertrauen der Verbraucher in den europäischen Versicherungs- und Rentensektor schwächen.”

Die Analysen der Aufsichtsbehörden zu Greenwashing sind Teil einer umfassenderen Initiative der EU. Die EU-Kommission hatte 2023 Gesetzesvorschläge zur sogenannten Green-Claims-Richtlinie sowie zur Regulierung von ESG Ratings vorgelegt. dpa/leo

So sollen Geldgeber an der Energiewende verdienen – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Verbände der Energiewirtschaft und der kommunalen Unternehmen wollen einen Energiewendefonds einführen, in den institutionelle Investoren wie Versicherer, Pensionsfonds und Versorgungskassen unter einfachen Bedingungen investieren können. So soll die bislang noch zu niedrige Eigenkapitalquote der Energieunternehmen verbessert und die Finanzierung der Energiewende beschleunigt werden, schreibt Philipp Krohn. Zum Artikel

Oil and Gas Companies Are Trying to Rig the Marketplace – The New York Times

In einem Gastbeitrag geht der Klimaforscher Andrew Dessler der Frage nach, was aus dem Versprechen geworden ist, erneuerbare Energien würden billiger als fossile Brennstoffe. Eigentlich sei dies vielerorts bereits der Fall, meint der Autor. Aber die Interessen der fossilen Lobbygruppen verhinderten oft, dass sich der Markt auf die Energie mit den niedrigsten Kosten ausrichte. Zum Artikel

How Saudi Aramco plans to win the oil endgame – The Economist

Der weltweit größte Ölproduzent will seine Nachhaltigkeitsstrategie ausbauen. Dafür will Aramco die Ölförderung verdoppeln, sodass mehr Öl “nachhaltig” extrahiert werden könne. Außerdem will das Unternehmen seine Wasserstoffproduktion erweitern. Zum Artikel

Transformation: Warum Fujifilm bei Druckerpatronen den teureren Weg des Recyclings geht – Standard

Der japanische Mischkonzern will mit Nachhaltigkeit punkten. Günther Strobl berichtet aus dem niederländischen Tilburg, wo das Unternehmen eine ehemalige Produktionsstätte in einen Recyclinghof für Millionen gebrauchter Druckerpatronen und Tonerkartuschen umwandelt. Zum Artikel

Renault lässt E-Twingo in China entwickeln – Automobil Industrie

Renault lässt den elektrischen Twingo in China entwickeln, berichtet Sven Prawitz, denn dort seien die Kosten geringer und die Entwicklungszeit kürzer. Das Modell soll 2026 auf den Markt kommen. Geplant ist ein Basispreis von unter 20.000 Euro. Zum Artikel

KI: So wird das umstrittene EU-Lieferkettengesetz zum Geschäftsmodell – MSN

Die deutschen Industrieverbände haben das neue EU-Lieferkettengesetz scharf kritisiert. Nun wollen Start-ups mit dem befürchteten Bürokratiewahnsinn das große Geschäft machen. Josefine Fokuhl und drei weitere Autoren stellen vier dieser Unternehmen vor. Zum Artikel

Banken sind mit Biodiversität überfordert – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die EZB hat vorgerechnet, dass über die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung von intakten Ökosystemen abhängt. Banken müssten jetzt über Partnerschaften und Berichtswege nachdenken, findet der Transformationsexperte für Finanzierung bei der KPMG, Christoph Betz. Zum Artikel

Esma-Leitlinien für ESG-Fondsnamen könnten Regelchaos stiften – Das Investment

Die EU-Aufsichtsbehörde Esma hat Leitlinien vorgelegt, unter welchen Bedingungen Fondsgesellschaften ihre Produkte als nachhaltig anpreisen dürfen. Doch das Konzept schaffe kaum Klarheit, kritisiert Daniel Lühman. Im Gegenteil, Nachhaltigkeit zu bewerten könne sogar noch komplizierter werden. Zum Artikel

Peter Liese ist einer der einflussreichsten Umweltpolitiker im Europäischen Parlament. Als Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) hat sein Name Gewicht. Denn mit 88 Mitgliedern war der ENVI in der laufenden Legislaturperiode nicht nur der größte Parlamentsausschuss. Er war auch maßgeblich am europäischen Green Deal beteiligt, dem zentralen klima-, umwelt- und industriepolitischen Transformationsprojekt der EU.

Der 1965 in der Landgemeinde Olsberg im Hochsauerlandkreis geborene promovierte Mediziner kennt das Brüsseler Parkett aus dem Effeff. Vor 30 Jahren wurde er erstmals für die CDU ins Europaparlament gewählt, dem er seitdem angehört. Am kommenden Sonntag steht er erneut auf dem Wahlzettel. Zum zweiten Mal in Folge tritt er als Spitzenkandidat seiner Partei in Nordrhein-Westfalen an. Sein Mandat ist ihm damit auch für die nächsten fünf Jahre sicher.

Liese lebt seit langem in der Kleinstadt Meschede, nicht weit von seinem Geburtsort entfernt. Dort hat er auch eine Zeit lang als Arzt praktiziert. Sein politisches Motto: “Starke Heimat. Starkes Europa”.

Bei den Christdemokraten in seinem Bundesland ist er bestens vernetzt. Seit 1997 gehört er dem CDU-Landesvorstand an. Außerdem ist er Vorsitzender der CDU-NRW-Europagruppe und gilt als Vertrauter von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Parteichef Friedrich Merz, der im Hochsauerlandkreis mehrfach das Direktmandat für den Deutschen Bundestag gewann, zuletzt im September 2021.

Den Reformeifer von Kommissionspräsidentin und Parteikollegin Ursula von der Leyen teilt der Südwestfale hingegen nicht immer. Zwar habe er sich sehr dafür eingesetzt, dass der Umweltaspekt, insbesondere der Klimaschutz, in den letzten Jahren stark in den Fokus gerückt sei, so Liese im Gespräch mit Table.Briefings. “Wir dürfen aber auch das Thema Wirtschaftlichkeit und soziale Aspekte nicht aus dem Blick verlieren, um insgesamt die Akzeptanz für unsere Klimaschutzpolitik zu erhalten und zu verbessern.”

Dass die EU ambitionierte Klimaziele beschlossen hat und mit dem Emissionshandel, dem Grenzausgleichsmechanismus und dem Klimasozialfonds “den richtigen Rahmen” gesetzt hat, findet Liese durchaus sinnvoll. “Viele Detailregeln machen den Green Deal allerdings unnötig teuer und nehmen den Menschen sowie den Unternehmen unnötigerweise die Freiheit”, so Liese.

Ein Beispiel dafür ist das Aus für den Verbrennungsmotor, das Liese vehement ablehnt und nach der Europawahl rückgängig machen will. Dabei möchte er aber nicht missverstanden werden: “Auf gar keinen Fall dürfen wir das Ziel infrage stellen, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Autos auf den Markt kommen.” Die Politik sollte aber nicht entscheiden, wie dieses Ziel erreicht wird, sondern dies den Ingenieuren, den Unternehmen und jedem Einzelnen überlassen.

Auch das deutsche und das kürzlich verabschiedete europäische Lieferkettengesetz sieht er kritisch. Sie seien zwar gut gemeint – “ich unterstütze die Ziele”. In der Praxis führten beide aber zu untragbaren Belastungen gerade für mittelständische Unternehmen. “Deswegen wäre ich dafür, dass wir beide überarbeiten und uns vor allen Dingen auf Lieferungen beziehen, in denen große Mengen aus Staaten eingeführt werden, in denen es tatsächlich riesige Probleme etwa mit Abholzung oder Kinderarbeit gibt.”

Dass Deutschland trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine am Atomausstieg festhält, hält er für falsch. “Der Ausstieg trotz Zeitenwende war ein schwerer Fehler.” Zwar sei der Bau neuer Kernkraftwerke mit traditioneller Technologie teuer und brauche extrem lange, aber “wir sollten offen sein für neue Entwicklungen jenseits der herkömmlichen Kernkraftwerke”, so der CDU-Umweltpolitiker.

Die Zukunft gehöre dennoch eindeutig den erneuerbaren Energien, ist Liese überzeugt. Dafür müssten allerdings Speichermöglichkeiten geschaffen und die Netze so ausgebaut werden, dass Energie in ganz Europa zuverlässig und preiswert zur Verfügung steht. “Dass erneuerbarer Strom aus Portugal und Frankreich nicht zu uns in die Mitte Europas kommt, ist ein großes Ärgernis.”

Insgesamt ist Liese aber optimistisch. Besuche in Unternehmen hätten gezeigt, dass die meisten auf dem Weg zur Klimaneutralität seien – “selbst Branchen, wo man es vor fünf Jahren für fast unmöglich gehalten hat, wie Kalk und Zement”. Allerdings bräuchten sie bessere Rahmenbedingungen. Dabei gehe es nicht in erster Linie um Geld, sondern um Gesetze, die eine zügige Transformation ermöglichten, etwa beim Transport und der Speicherung von CO₂.

Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien und eine echte Fokussierung auf die Energiewende erfordere eine pragmatische Abwägung mit den Naturschutzzielen, ist Liese überzeugt. “Andere, vielleicht wünschenswerte, aber nicht so prioritäre Umweltziele, müssen dann auch mal zurückstehen.” Carsten Hübner

Marc Spieker (48), bislang Finanzvorstand der E.ON SE, hat am 1. Juni als Chief Operating Officer Commercial das Kundenlösungsgeschäft mit den Segmenten Energy Retail und Energieinfrastrukturlösungen von Patrick Lammers übernommen. Nadia Jakobi (47), zuvor Vorsitzende der Geschäftsführung von E.ON Energy Markets, tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Marc Spieker als Chief Financial Officer an. Sie ergänzt damit das Vorstandsteam.

Anja Siegesmund (47) hat am Montag das Amt der geschäftsführenden Präsidentin im Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) übernommen. Die ehemalige Thüringer Umweltministerin und Vize-Ministerpräsidentin übernimmt das Amt von Andreas Bruckschen, der die Verbandsführung in den vergangenen Monaten übergangsweise innehatte.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Climate.Table – Die spannendsten Fragen der UN-Klima-Zwischenkonferenz in Bonn: Die “ZwischenCOP” SB60 in Bonn hat begonnen. 6.000 Delegierte aus der ganzen Welt arbeiten daran, möglichst viele Hindernisse für ein Ergebnis auf der COP29 in Baku im November auszuräumen. Zum Artikel

Agrifood.Table – Sustainable Food Systems: Warum das Gesetz scheiterte und wie es weitergehen könnte: Mit einem Gesetz zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen wollte die scheidende EU-Kommission ihrer Farm-to-Fork-Strategie ein rechtlich bindendes Gerüst geben. Pläne dazu wurden erst verwässert und dann gar nicht vorgelegt. Zum Artikel