kommende Generationen werden nur dann eine lebenswerte Umwelt vorfinden, wenn die Menschheit heute ihr wirtschaftliches Handeln an den Gesetzmäßigkeiten der Natur ausrichtet. Dazu zählt vor allem eine wirtschaftliche Organisation, die sich an Kreisläufen orientiert, wie sie für die Natur selbstverständlich sind. Pflanzen wachsen, blühen, vergehen, verwandeln sich in Humus und ernähren neue Pflanzen. Eine Wirtschaft, die dieses Kreislaufprinzip verwirklicht, wäre im echten Sinne nachhaltig.

Aber der Weg dahin ist schwierig und die Gefahr groß, dass es die Bundesregierung in ihrer geplanten Strategie für die Kreislaufwirtschaft am Ende bei einer auf Recycling beruhenden Wirtschaftsweise belässt, wie Nicolas Heronymus berichtet. Wie schnell selbst erfolgversprechende Recyclingsysteme in Schwierigkeiten kommen können, zeigt Annette Mühlberger anhand der PET-Branche.

Eine echte Kreislaufwirtschaft gehört zu den zentralen Projekten einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Aber es gibt keinen Automatismus dafür, dass liberalen Demokratien dies gelingt, wie Michael Zürn vom WZB im Standpunkt argumentiert. Wichtig für die Umsetzung sind in jedem Fall visionäre und innovative Unternehmerinnen und Unternehmer. Menschen wie Claire Campbell, die ich in Schottland getroffen habe.

In der dritten und letzten Dialogwerkstatt im Rahmen des Erarbeitungsprozesses für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS), die am Donnerstag stattfindet, soll es nach dem Willen des Bundesumweltministeriums bereits um die Umsetzung der Strategie gehen. Doch Vertreter von Verbänden und Organisationen sind unzufrieden mit dem bisherigen Beteiligungsprozess und fürchten, dass die Strategie nicht ambitioniert genug wird, um die Transformation zu einer zirkulären Wirtschaft zu schaffen.

Ausgegangen sind die im April begonnenen Diskussionen mit Vertretern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft von einem Grundlagenpapier, in dem das BMUV acht Handlungsfelder gesetzt hat: Fahrzeuge und Batterien, Gebäude und Rohstoffe, Metalle, Kunststoffe, Zirkuläre Produktionsprozesse, IKT und Elektrogeräte, Öffentliche Beschaffung sowie Bekleidung und Textilien. Wie sich Ressourcen in diesen Feldern verringern lassen, haben die Beteiligten im Rahmen von zwei “Runden Tischen” im zweiten und dritten Quartal dieses Jahr besprochen.

Vor allem Umweltverbände kritisieren nun die Themenauswahl für diese Runden als intransparent. Man habe immer wieder Vermeidungsmaßnahmen, klare Ziele für eine am Kreislaufgedanken ausgerichtete Wirtschaft vorgeschlagen sowie auf fehlende Themen wie Infrastruktur im Bereich Gebäude hingewiesen, heißt es. Daher wollen einige das Ministerium nun auffordern, die Auswahl der Themen zu begründen. Auch auf Seiten der Wirtschaftsvertreter gibt es Stimmen, die sich mehr Transparenz bei den Diskussionszielen an den Runden Tischen gewünscht hätten.

Von vornherein klammerte das federführende Umweltministerium einige Bereiche aus, zu denen aktuell auf Bundes- oder EU-Ebene Initiativen laufen. So sind unter anderem Verpackungen nicht Gegenstand der Debatten gewesen. Einige Vertreter von Umweltverbänden halten dies für einen Fehler, andere fordern klare Informationen darüber, wie diese Themen in der Kreislaufstrategie berücksichtigt werden sollen. Ein Sprecher des BMUV sagt zu Table.Media: “Laufende Gesetzgebungsverfahren auf nationaler oder europäischer Ebene sind nicht Gegenstand des Stakeholder-Prozesses […]. Gleichzeitig fließen die Ergebnisse dieser verschiedenen Prozesse in die NKWS ein.”

Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, will den Ausschluss von Themen zwar nicht kommentieren, weil er an dem Prozess zur Erarbeitung der Strategie nicht teilnimmt. Aber für ihn gehören zu den wichtigen Politikinstrumenten einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft klare Vorgaben beim Produktdesign und Anreize für weniger Verpackungen. Würde Deutschland hier handeln, könnte dies “hilfreich für die Gesamtdynamik in der EU” sein.

Ein weiterer Kritikpunkt aus der Zivilgesellschaft ist, dass die Gespräche sich zu sehr auf Recycling beschränkt hätten und zu wenig über höherwertige Strategien diskutiert worden sei: die Lebensdauer von Produkten verlängern (Wiederverwendung) oder deren Nutzung gänzlich verzichtbar machen (Vermeidung). So sei es etwa bei den Maßnahmen für Kunststoffe um Recyclingfähigkeit und Rezyklateinsatz gegangen, statt um solche zur Reduzierung der Mengen. Ein Sprecher des BMUV sagt, dass “alle R-Strategien” im Zuge der Erarbeitung “eingehend betrachtet” worden seien. “Entsprechende Maßnahmen und Instrumente” würden, “sofern sie plausibel, notwendig, geeignet und umsetzbar” sind, in die NKWS aufgenommen.

Henning Wilts, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal Institut und Koordinator der Begleitforschung, kann die Kritik der Zivilgesellschaft nachvollziehen: “Wenn man mehr vermeiden will, muss man auch über Mehrweg und die Nutzung von Kunststoffprodukten sprechen. Das ist aber Thema anderer Handlungsfelder wie Textilien oder Informations- und Kommunikationstechnik.” Gleichzeitig sei man schnell beim Recycling, wenn man über bestimmte Stoffgruppen wie Plastik oder Metalle spricht. Jan-Niclas Gesenhues, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, fordert: “Wir müssen endlich vorankommen bei der Vermeidung von Abfall. Aktuelle Zahlen können uns nicht zufriedenstellen.”

Wirtschafts- und Umweltverbände bemängeln, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nicht aktiv am Dialogprozess teilgenommen habe, obwohl wichtige Kompetenzen für die Kreislaufwirtschaft wie Rohstoffpolitik dort liegen. Die Kritik erstreckt sich aber auch auf andere Schlüsselsektoren für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, etwa Vorgaben für die Baubranche. Ein Sprecher des BMUV sagt dazu: “Gerade mit dem BMWK gibt es eine enge Zusammenarbeit bei der Diskussion und Erarbeitung der NKWS – auch jenseits der Runden Tische.”

Manche Teilnehmenden gehen davon aus, dass die Strategie weniger ambitioniert ausfallen werde, weil das Umweltministerium die Zustimmung der anderen Ressorts brauche, damit die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie – wie bisher geplant – zu einer Strategie der Bundesregierung wird. Hauptziel der NKWS soll die Reduzierung des Einsatzes von Primärrohstoffen sein. Doch bereits dabei gibt es Konfliktpotenzial in der Ampel-Koalition: Während die Grünen eine insgesamt absolute Reduzierung für nötig halten, sagt die umweltpolitische Sprecherin der FDP, Judith Skudelny, sie sehe ein absolutes Reduktionsziel “sehr kritisch.” Vor dem Hintergrund von Lieferkettenschwierigkeiten könne eine absolute Begrenzung dazu führen, dass “die Welt einfach woanders einkaufen” würde, “ohne Vorteil für die Umwelt”.

Bei einer relativen Begrenzung könnte der Verbrauch von Primärrohstoffen weiter steigen, wenn gleichzeitig mehr Sekundärrohstoffe verarbeitet werden. Aus Sicht von Experten braucht es aber eine absolute Reduzierung des Rohstoffverbrauchs, um die planetaren Grenzen einzuhalten.

Nach der letzten Dialogwerkstatt soll es im ersten Quartal 2024 ein Gespräch von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Vertretern der Spitzenverbände geben, bevor das Umweltbundesministerium die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie fertigstellt. Dann werden auch die Ergebnisse des im April 2023 gestarteten Beteiligungsprozesses präsentiert und “abschließend diskutiert”. Durch das Kabinett bringen will das BMUV die Strategie dann im Frühjahr des kommenden Jahres.

Bisher galt der Kreislauf von PET-Getränkeflaschen als Musterbeispiel zirkulären Wirtschaftens: Die Rücklaufquote ist mit weit über 90 Prozent hervorragend und rezykliertes PET (rPET) lässt sich für Verpackungen sehr gut wiederverwenden. Trotzdem steckt die PET-Branche in der Krise. Die Recyclingfirmen werden ihre Rezyklate nicht los.

Seit Mitte 2022 ist die Nachfrage nach rezykliertem PET massiv eingebrochen. Die Lager der Rezyklierer sind voll mit Altflaschen, Flakes und Regranulaten. Die Preise sind im Keller. Recyclingfirmen legen Anlagen still. Jüngstes Beispiel ist die Schließung des Rostocker PET-Recyclingstandortes von Veolia. Marktteilnehmer berichten Table.Media von einem Nachfragerückgang in ihren Unternehmen von 30 Prozent und mehr in diesem Jahr. In manchen Monaten konnten einzelne Firmen gar kein PET-Rezyklat verkaufen. Das Geschäft mit den Recyclingmaterialien unterliegt zwar schon immer Nachfrage- und Preisschwankungen. Aktuell sind die Preise aber besonders stark gesunken, was die Firmen in echte Bedrängnis bringt.

Der Einbruch liegt unter anderem an den niedrigen Preisen für PET-Neuware. Nach der Pandemie kann die Kunststoffindustrie wieder uneingeschränkt liefern und aufgrund der gesunkenen Rohöl- und Transportpreise tut sie das zu günstigen Preisen. Im Unterschied zu 2020/21, als Kunststoffe knapp und die Nachfrage nach Rezyklaten sehr hoch waren, kaufen Kunststoffverarbeiter also wieder mehr Neuware. Außerdem konkurriert recyceltes PET aus der EU mit billigen Rezyklatimporten aus Asien. Der Verband Plastics Recyclers Europe (PRE) spricht von einer Verdopplung der PET-Importe von 2021 bis 2022. Im gleichen Zeitraum hat die hiesige Recyclingindustrie in neue Anlagen investiert. Schließlich sollen nach der EU-Verpackungsverordnung ab 2025 für PET-Verpackungen verbindliche Rezyklatquoten gelten, weshalb mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen ist.

In Deutschland trifft der Nachfrageeinbruch eine vor allem mittelständische Industrie. Aber auch große Entsorgungsfirmen wie Remondis und Alba recyceln. Verpackungshersteller, und mit der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) seit kurzem auch der Handel, betreiben PET-Wiederaufbereitungsanlagen. Veolia, das weltweit größte Entsorgungsunternehmen, schließt wegen der unbefriedigenden Nachfragesituation am PET-Markt zum Jahresende seinen PET-Recyclingstandort in Rostock. Andere Firmen haben einzelne Produktionsstraßen stillgelegt.

Veolia rezyklierte in Rostock PET-Pfandflaschen, die der Handel sammelt und an Recyclingfirmen verkauft. In den vergangenen anderthalb Jahren ging die Schere von Einkaufs- und Verkaufspreisen für die Verarbeiter immer weiter auseinander. Es wurde viel für die Altflaschen bezahlt, aber immer weniger für das fertige Rezyklat eingenommen, berichten Branchenvertreter.

“In diesem volatilen Umfeld ist der dauerhafte wirtschaftliche Betrieb einer PET-Recyclinganlage für Veolia nicht möglich”, begründet Veolia die Schließung des deutschen Werkes. Alle Marktteilnehmer müssten langfristig recyceltes PET zu wirtschaftlichen Bedingungen abnehmen, um einen Kreislauf zu schaffen. Es fehle an der Zusammenarbeit aller Wertschöpfungsstufen, sagt der Geschäftsführer von Veolia PET Germany, Stephan Bockmühl zu Table.Media.

Auch Unternehmen, die PET aus dem gelben Sack aufbereiten, trifft der Preisverfall. Rezykliertes PET aus dem Dualen System wird für Nicht-Lebensmittelverpackungen genutzt. Für den Lebensmittelkontakt ist es nur als niedrigprozentige Beimischung zugelassen. Als extrem herausfordernd beschreibt Reclay-Geschäftsführer Christian Abl das laufende Jahr. Reclay vermarktet als einer von zehn in Deutschland aktiven Marktbegleitern Kunststoffe, darunter PET, aus dem Dualen System. Die Nachfrage ist auch bei Reclay stark eingebrochen, das Unternehmen musste Zwischenlager für die Altkunststoffe aufbauen. Mit Blick auf die künftig vorgeschriebenen EU-Rezyklatquoten für Verpackungen mahnt Abl: “Wer als Produzent, als verpflichteter Markenhersteller, ein verlässliches Liefernetzwerk für Rezyklate etablieren will, sollte die Zusammenarbeit mit einem Dualen System wie Reclay jetzt beginnen.” Während Neugranulat als Standardprodukt bei großen Chemiefirmen bestellt wird, stellen die Rezyklate eine Vielzahl von Firmen her. “Die Lieferketten für Sekundärrohstoffe sind heute völlig anders und noch nicht vergleichbar”, sagt Abl.

Einer der weltweit größten Hersteller von Kunststoffflaschen und -behältern ist die österreichische Alpla-Gruppe. Dass man als Unternehmen, das Rezyklate verarbeitet, auf den Abfallstrom angewiesen ist, hat man bei Alpla 2005 erkannt. Seitdem engagiert sich der Hersteller in der Wiederaufbereitung und betreibt heute eigene Recyclinganlagen in 13 Ländern. Mit einem jährlichen Output von 350.000 Tonnen rezykliertem PET und Hart-Polyethylen sei man von den Preisschwankungen ebenfalls betroffen, sagt ein Unternehmensvertreter. Der Verpackungshersteller und Rezyklierer begrüßt die für die EU angekündigten Rezyklatquoten, weil sie die Nachfrage stabilisierten. Auch Steuern auf Neukunststoffe im Rahmen einer erweiterten Herstellerverantwortung würden die Investitionssicherheit für die Branche erhöhen und Spielräume für umweltorientiertes Wirtschaften schaffen, heißt es. Für einen geschlossenen Kreislauf sei außerdem wichtig, dass Rezyklate aus Verpackungen im Verpackungskreislauf blieben und nicht etwa in die Herstellung von Textilien flössen. “Recyclingmaterialien für Textilien sollten aus dem Textilbereich kommen”, meint der Hersteller.

In anderen Industrien sind zur Unterstützung mittelständischer Lieferanten und zur Absicherung von Lieferketten mehrjährige Rahmenverträge mit festen Abnahme- und Preiszusagen üblich. Der kriselnden Recyclingbranche würden entsprechende Zusagen der Verpackungsindustrie ebenso helfen. “Ab 2025 wird die kunststoffverarbeitende Industrie die Kapazitäten aller Rezyklathersteller brauchen”, sagt Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse). Nur so ließe sich der lokale Stoffkreislauf für die dann erforderlichen Mengen sicherstellen. Heißt: Die Recyclingindustrie braucht jetzt den Support ihrer künftigen Kunden. Einzelne Leuchtturmprojekte aus rezykliertem Kunststoff reichen für die Transformation nicht aus.

Herr Steiner, auf der COP27 vor einem Jahr hatten Sie große Sorgen wegen der Schuldenkrise in den Entwicklungsländern. Hat sich die Situation seitdem verbessert?

Nein, sie ist noch akuter geworden im Vergleich zum vergangenen Jahr, weil ja die Zinsraten der größten Kapitalmärkte eher noch nach oben gegangen sind. Die Kosten der Entwicklungsländer für ihre Zinszahlungen sind eher noch größer geworden.

Was bedeutet das für diese Staaten?

In manchen Ländern gibt die Regierung heute mehr für Zinszahlungen für die Auslandsschulden aus als für den Bildungs- und Gesundheitssektor in ihrem Land. Wichtige nationale Einnahmen fließen in den Schuldendienst statt dorthin. Und es gibt einen Punkt, da bekommen diese Länder kein Geld mehr auf den internationalen Kapitalmärkten. Und die Instrumente von IWF und Weltbank sind noch nicht wie versprochen so weit verändert worden, dass sie geeignet wären, das zu lösen.

Viele Länder stehen immer noch vor der Zahlungsunfähigkeit. Wie sollen diese Staaten denn in Klimaschutz investieren?

Wir merken es ja schon daran, dass Investitionen vor allem in Entwicklungsländern und in vielen anderen Ländern zum Teil zurückgegangen sind. Das sagt uns ja auch die internationale Energieagentur IEA. Das ist nicht, weil Länder nicht mehr Energieinfrastruktur bräuchten, nicht mehr Stromversorgung, sondern einfach, weil kein Geld dafür vorhanden ist. Nach unseren Daten sind 48 Länder nur einen Schritt davon entfernt, zahlungsunfähig zu sein. Wenn sie das aber offen zugeben, gehen ihre Kreditraten noch einmal nach oben. Das ist eine enorme Bedrohung für eine Volkswirtschaft und ein Teufelskreis.

Warum gibt es keine internationale Debatte über diese Schuldenfalle?

Für das Weltfinanzsystem ist es keine akute Bedrohung, weil es kleinere Volkswirtschaften sind. Das aber ist zu kurz gedacht. Denn wenn Länder finanziell zusammenbrechen, kann das sehr schnell zu gesellschaftspolitischen Extremen oder Spannungen führen. 40 Prozent der ärmsten Menschen weltweit leben in diesen Ländern. Das heißt, wir haben ein enormes soziales Explosionsrisiko.

Das heißt, die Debatte hier auf der COP über eine Reform der Weltbank und anderer Institutionen geht an diesen Ländern vorbei, weil sie zu klein sind?

Die große Reform der internationalen Finanzarchitektur steht ja noch aus. Und was wir im Moment haben, sind die Notinstrumente aus der Pandemie, kurzfristig mehr Geld auszuzahlen. Nur: Die jetzige Problemlösung verschärft das Problem, weil der Schuldenberg wächst. Hier auf der Klimakonferenz versuchen wir, die Entwicklungsländer davon zu überzeugen, den Übergang in eine kohlenstoffarme Volkswirtschaft der Zukunft noch schneller zu machen. Aber viele können sich die Energiewende schlicht nicht leisten. Sie haben finanziell gesprochen gar nicht den Spielraum für diese Investitionen. Deswegen sind diese internationalen Finanzinstitutionen für die Länder so wichtig.

Was wäre denn hier das beste Ergebnis für diese Länder?

Das Beste wäre ein Beschluss, die Energiewende weltweit voranzutreiben und für ihre Finanzierung auch und gerade in den armen Ländern zu sorgen. Wir brauchen mehr “konzessionäre”, also vergünstigte Kredite. Wir dürfen nicht vergessen, die armen Länder selbst leisten schon heute erstaunliche Investitionen dabei: China, Indien, Brasilien, aber auch Länder wie Uruguay, Kenia und Costa Rica. Was wir hier brauchen, sind Investitionspartnerschaften, wo wir als internationale Gemeinschaft, also die reichen Länder, diesen Staaten zusätzliche Investitionen ermöglichen.

Viele Entwicklungsländer sind bei China verschuldet. Was bedeutet das?

Etwas weniger als ein Drittel der gesamten internationalen Schulden fallen auf China als Kreditgeber zurück. Da will ich gar nicht die Schuldfrage stellen, sondern fragen: Was macht das mit einer Gruppe wie der G77? Die Forderungen werden deshalb immer stärker, das internationale Finanzsystem zu reformieren. Das hat ja auch der UN-Generalsekretär gefordert. Und es war auch bei den G20 kürzlich eine klare Forderung. Auch die USA, lange skeptisch, haben sich da eingereiht. Das heißt, es werden jetzt auch Reformen umgesetzt. Die Frage ist ja immer, wie weit geht man? Wie tiefgreifend werden die Reformen sein?

Bei der Klimapolitik behaupten die Industrieländer oft, sie seien Vorreiter. Aber Sie sagen, es gibt durchaus auch Vorbilder in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Woran denken Sie da?

Ich kann Ihnen Dutzende Beispiele nennen. Nehmen wir mal Uruguay: ein Land mit fast 95 Prozent Stromversorgung aus Erneuerbaren. Das ist nicht irgendwo vom Himmel gefallen, sondern es ist in den letzten 15 Jahren eine konsequente Energiepolitik gewesen. Jetzt hat das Finanzministerium analysiert, wie teuer die Subventionen für Diesel und Benzin für den öffentlichen Nahverkehr sind. Und es zeigt sich: Es ist billiger, die ganze Busflotte des Landes auf elektrisch umzustellen, als weiter die fossilen Subventionen zu zahlen. Das heißt: sie rüsten jetzt um.

Haben Sie noch andere Beispiele?

Nehmen Sie Costa Rica: Das Land hat durch konsequenten Naturschutz und Wiederaufforstung über die letzten Jahrzehnte, seine gesamte Forstfläche auf fast 60 Prozent seiner Fläche ausgebaut. Kenia, das Land, indem ich selber zehn Jahre gelebt habe, hat schon in den 1970er-Jahren begonnen, Geothermie im Rift Valley zu nutzen. Heute ist das das Rückgrat eines Infrastrukturnetzes, das weit über 90 Prozent der Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ermöglicht. Zum Glück hat das Land damals nicht auf externe Berater gehört, die davon abgeraten hatten.

Was können die Industrieländer daraus lernen?

Das Wichtigste ist wohl: Alle wissen inzwischen, was der Klimawandel ist und dass er uns zwingt, eine kohlenstoffarme Zukunft zu denken und zu planen. Wir müssen vom hohen Ross herunter, zu denken, die Industrieländer seien diejenigen, die hier agieren. Allein in Indien werden in den nächsten sieben bis acht Jahren wahrscheinlich über 400 Gigawatt erneuerbare Energien ans Netz kommen. Das hat noch kein Land in so kurzer Zeit geschafft. Spannend wird es auch, wenn ein Land wie Namibia heute, auch mit Unterstützung der Bundesregierung, erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff aufbaut – für Energieversorgung und Entwicklung zu Hause und für den Export von ‘grünem Wasserstoff’ nach Deutschland. Hier entsteht ein ganz neuer Markt für die globale Energiewirtschaft.

Gerade in Afrika sagen viele Länder: Wir haben ein Recht auf die fossile Entwicklung, weil wir zum Klimawandel nichts beigetragen haben. Gibt es für diese Länder ein Recht auf fossile Entwicklung?

Wer will ihnen dieses Recht absprechen? Mit welcher Legitimation? Man muss doch sehen, dass viele, die da Einschränkung fordern, selbst zu den größten Öl- und Gasproduzenten der Welt zählen: die Vereinigten Staaten, Kanada, Norwegen, Großbritannien. Die USA produzieren mehr Öl und Gas als jedes andere Land. Kanada hat gerade neue Lizenzen vergeben und Norwegen baut weiter aus. Unsere Aufgabe als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist es, afrikanische Länder bei der Entwicklung ihres Energiesektors zu unterstützen – das heißt, erst einmal die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entscheiden.

Was bedeutet das konkret?

Mich würde es überraschen, wenn ein afrikanisches Land sich heute noch für fossile Brennstoffe entscheidet, wenn es für Erneuerbare – zum Beispiel – flankierende Finanzierung aus dem Ausland bekommt. Nur so können sie ihre Industrialisierung nachhaltig gestalten. Kenias Präsident sagt über den afrikanischen Klimawandel etwas, dass die Welt sich sehr viel genauer anhören sollte. Afrika wird vielleicht der erste Kontinent sein, der zuerst eine grüne Energieinfrastruktur braucht, um seine Industrialisierung zu ermöglichen.

13. Dezember, 10-12 Uhr

Webinar Der nachhaltige Liegenschaftsbetrieb – Handlungsfelder für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe Veranstalter (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) Info & Anmeldung

13. Dezember, 10-12 Uhr

Webinar Zirkuläres Bauen und Leben – Produkte, Rezepte, Beispiele (ZEBAU GmbH) Info & Anmeldung

14. Dezember, 9:30-14 Uhr

Webinar Praxisforum: Klimapfad und ESG (Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft) Info & Anmeldung

14.-15. Dezember 2023, Bonn

Konferenz Auf der Suche nach der guten Lieferkette – Importstrategien für Wasserstoff unter Berücksichtigung entwicklungspolitischer Fragestellungen (Institut für Kirche und Gesellschaft) Info & Anmeldung

18. Dezember, 19-21 Uhr, München und online

Vortrag Jörg Staude – Konstruktive Krise: “Klima” in den Medien (Protect the Planet) Info & Anmeldung

19. Dezember 2023, 12-16 Uhr, Frankfurt

Vergabefeier FNG-Siegel 2024 (Forum Nachhaltige Geldanlagen) Info & Anmeldung

Das Gesetz für eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung in Europa, der Critical Raw Materials Act (CRMA), wird voraussichtlich im Januar in Kraft treten. Gestern Mittag hat das EU-Parlament in Straßburg das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission formal angenommen. Auch der Rat muss noch zustimmen; dann wird die Verordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt 20 Tage später in Kraft.

Berichterstatterin Nicola Beer (FDP/Renew) geht davon aus, dass die ersten strategischen Rohstoffprojekte bereits im Sommer von der EU-Kommission ausgewählt werden könnten. “Es kann jetzt sehr, sehr schnell gehen“, sagte sie am Montag bei einem Pressegespräch – das sei aber auch notwendig: “Wir sind relativ spät dran, was die geopolitische Lage betrifft. Wir sehen, dass die Chinesen immer stärker anziehen, auch in ihrer Aggressivität.”

Die Industrie habe den ganzen Prozess mit Interesse verfolgt, betont auch Schattenberichterstatterin Hildegard Bentele (EVP). “Wir haben deutliche Signale, dass die Unternehmen bereit sind und auf den Startschuss warten.” In der Industrie-Initiative European Raw Materials Alliance (ERMA) seien bereits diverse Projekte identifiziert.

Die Unternehmen müssen laut dem neuen Gesetz eine Bewerbung für ein strategisches Bergbau-, Verarbeitungs-, Recycling- oder Substitutionsprojekt bei der EU-Kommission einreichen und bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese Projekte erhalten dann Vorrang bei der Genehmigung in den nationalen Behörden und werden innerhalb bestimmter Zeitrahmen bearbeitet. Auf diese Weise sollen Benchmarks für heimischen Bergbau (10 Prozent des EU-Rohstoffverbrauchs), heimische Verarbeitung (40 Prozent) und Recycling (25 Prozent) erreicht werden.

Die ausgewählten strategischen Rohstoffprojekte stehen außerdem im “überwiegenden öffentlichen Interesse”. Für die Grünen ist dies ein Wermutstropfen, erklärt Henrike Hahn: Auch in Naturschutzgebieten (Natura 2000) wird die Genehmigung von strategischen Rohstoffprojekten wegen des überwiegenden öffentlichen Interesses möglich sein. Das Parlament konnte sich hier nicht durchsetzen. Allerdings ändere der CRMA nichts daran, dass bestehende Umweltgesetzgebung eingehalten und jeder Antrag individuell geprüft werden müsse. Es gehe also mit den neuen Vorgaben in erster Linie um den zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens.

Die schwierigsten Themen, über die Rat und Parlament bis zuletzt verhandelten, waren zum einen das Mitbestimmungsrecht indigener Völker. Das Parlament hatte die explizite Erwähnung des Prinzips der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (free, prior and informed consent, FPIC) im Gesetz gefordert. Im Rat hatte Schweden jedoch ein Veto eingelegt. Am Ende werten Grüne und Vertreter der Zivilgesellschaft die Einigung trotzdem als positiv: Die UN-Deklaration der Rechte indigener Völker (UNDRIP) wird in die Kriterien für strategische Projekte aufgenommen und explizit im Gesetz erwähnt. Diese beinhaltet auch das FPIC-Prinzip.

Zum anderen blieb auch das Thema Tiefseebergbau bis zuletzt strittig. Der juristische Dienst des Rats habe rechtliche Bedenken wegen der Zuständigkeit der Meeresbodenbehörde gehabt, heißt es. Die endgültige Fassung besagt nun, dass die Kommission im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip “einem Tiefseebergbauprojekt erst dann den strategischen Status zuerkennen kann, wenn die Auswirkungen auf die Meeresumwelt, die biologische Vielfalt und menschliche Tätigkeiten ausreichend erforscht wurden”. Außerdem müssen die Risiken bekannt sein, und die Technologien und Betriebsverfahren müssen nachweisen, dass die Umwelt nicht ernsthaft geschädigt wird. leo

5,73 Euro pro Tag für Essen und Getränke sieht das Bürgergeld für einen Erwachsenen vor – zu wenig, wie es in einem von der Linken im Bundestag beauftragten Gutachten heißt. Der Regelsatz reiche nicht aus, um gesunde Lebensmittel zu finanzieren und verstoße damit gegen das Menschenrecht auf angemessene Nahrung. Zu diesem Schluss kommen die Rechtsanwälte André Horenburg und Johannes Franke von der Hamburger Kanzlei Günther.

Das Bürgergeld missachtet ihrer Auffassung nach den völkerrechtlich bindenden Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt). Er legt den Vertragsstaaten eine “Gewährleistungspflicht” auf: Sie müssen ihren Bevölkerungen soweit möglich garantieren, dass sie sich nicht nur eine sattmachende Ernährung leisten können, sondern auch die für ein gesundes Leben und eine gesunde Entwicklung von Kindern nötige “Mischung von Nährstoffen“. Den Juristen zufolge könnten Betroffene eine Individualbeschwerde gegen die Höhe des Bürgergelds beim UN-Sozialausschuss einreichen. Zuvor müssten sie jedoch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht durchlaufen haben.

Vor fast genau einem Jahr hatte Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) das Problem so deutlich wie noch kein anderes Mitglied der Bundesregierung anerkannt: “Auch in einem reichen Land wie Deutschland gibt es Ernährungsarmut“, schrieb er im Dezember 2022 in einem Gastbeitrag für die Welt. Politisch gefolgt war daraus jedoch nichts. Özdemir kündigte an, soziale Aspekte zum Schwerpunkt der geplanten Ernährungsstrategie der Bundesregierung zu machen. Mehr Dynamik könnte vom “Bürgerrat Ernährung” ausgehen: Der hatte bei seiner Auftaktveranstaltung die “Bezahlbarkeit von Lebensmitteln” zu einem von drei Themenfeldern ausgewählt. Martin Rücker

In der zentralen Frage der globalen Klimapolitik ändern sich die Vorzeichen: Laut einer neuen Studie, die im Fachmagazin Nature erschienen ist, haben die Länder des Globalen Südens durch ihre Treibhausgasemissionen inzwischen mehr zur Erderhitzung beigetragen als die Industriestaaten. Der Anteil der Industriestaaten laut Klimarahmenkonvention (“Annex I”) an den historischen Beiträgen zur Erwärmung zwischen 1851 und 2021 liegt demnach bei 44,8 Prozent. Der Anteil der Schwellen- und Entwicklungsländer (“non-Annex-I”) dagegen beträgt 53,5 Prozent. Die Ergebnisse der Studie decken sich mit Daten der UNO und des IPCC.

Damit steht eine zentrale Aussage infrage, die in den vergangenen Jahrzehnten die globale Klimadiplomatie dominiert hat: Die Erzählung, dass die Industrieländer die Hauptschuldigen an der Klimakrise sind – und dass der Rest der Welt dazu wenig beigetragen hat. Aber das Argument, der Globale Norden sei historisch der größte Verschmutzer, ist jetzt deutlich widerlegt. Das zeigt die neue Studie, weil sie umfassende Daten heranzieht: Sie berechnet neben CO₂-Emissionen aus fossiler Verbrennung auch solche aus Landnutzung und Waldzerstörung, die sonst oft vernachlässigt werden. Zudem beleuchtet sie auch die Klimaeffekte von Methan- und Stickoxidemissionen. Die einzelnen Ergebnisse:

Alle bisher erschienenen Texte zur COP28 lesen Sie hier.

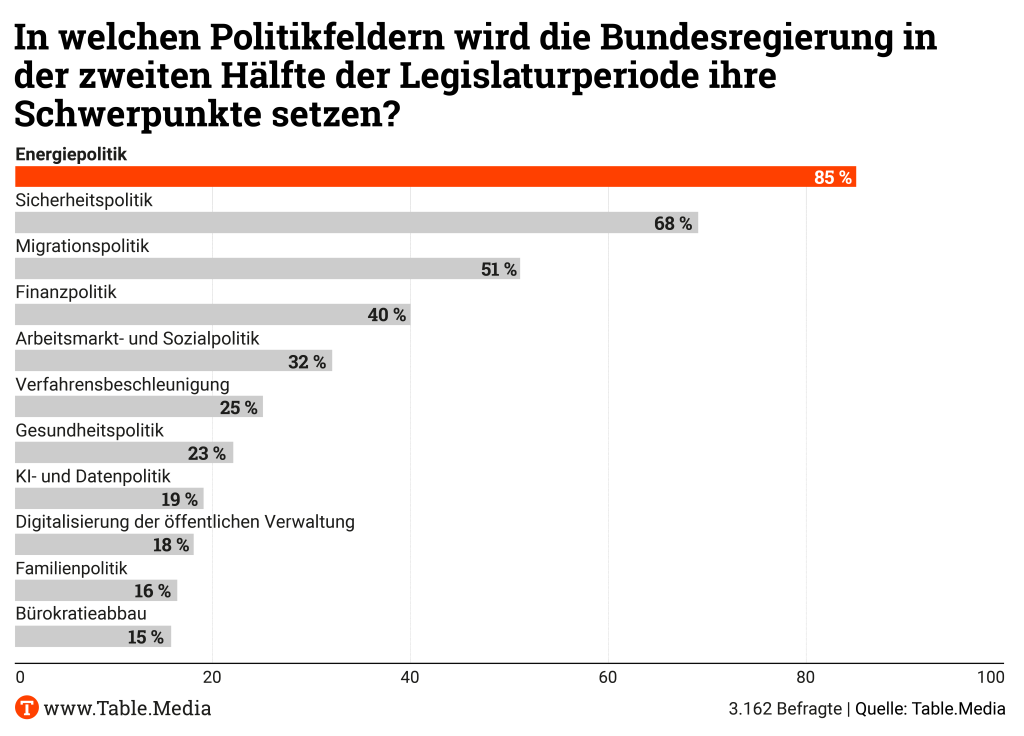

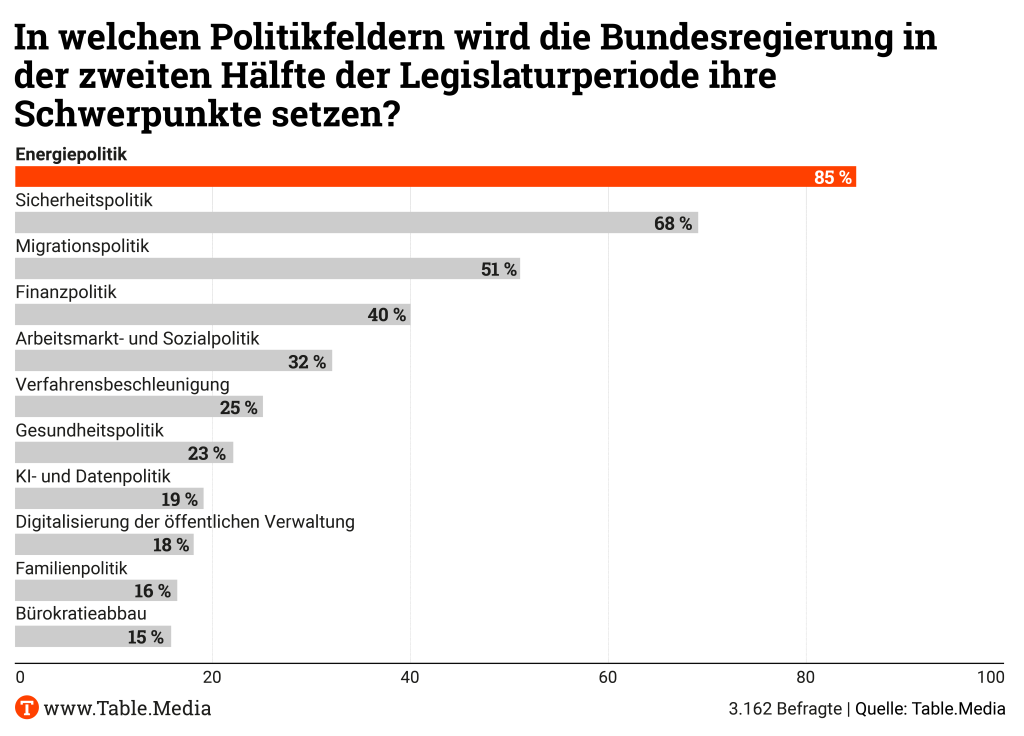

Die Klima- und Energiepolitik spielt für die Entscheider in Deutschland für den Rest dieser Legislaturperiode die größte Rolle. Bei der Frage, wo die Bundesregierung für die nächsten knapp zwei Jahre größere Anstrengungen unternehmen sollte, landet das Thema auf dem ersten Platz. Knapp 82 Prozent von ihnen misst der Klima- und Energiepolitik eine “eher hohe” oder “hohe” Bedeutung bei.

Das geht aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der über 3.000 hochrangige Interessensvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus der Wissenschaft und der Verwaltung. Sie verteilen sich auf Branchen wie den Automobil- oder Energiesektor, die Bau- oder Digitalwirtschaft sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Bei der Klima- und Energiepolitik gehen 85 Prozent der führenden Köpfe in Deutschland zudem davon aus, dass es hier auch tatsächlich zu einer Schwerpunktsetzung durch die Ampel kommt. Die Bearbeitung von Themen wie Bürokratieabbau, Digitalisierung oder Familienpolitik wird nach dieser Einschätzung hingegen hinten anstehen.

Die Entscheiderinnen und Entscheider vergeben der Bundesregierung außerdem noch vergleichsweise gute Noten für ihre Klima- und Energiepolitik. Eine hohe oder eher hohe Lösungskompetenz sprechen ihr hier gut 37 Prozent zu – der mit Abstand höchste Wert. Auf Platz zwei folgt das Wissen um Rohstoff- und Lieferkettensicherheit mit knapp 26 Prozent.

Konkretes Lob gibt es für die Arbeit des Bundesministers für Wirtschaft und Klima, Robert Habeck. Der Grünen-Politiker hat die Erwartungen an seine Leistung in der ersten Hälfte der Legislaturperiode von rund 42 Prozent übertroffen oder eher übertroffen. Er landet damit auf Platz vier der Ministerriege.

An der Spitze der Skala von eins bis fünf, die einem gewichteten Mittelwert aus einerseits enttäuschten und andererseits übertroffenen Erwartungen entspringt, steht mit 3,86 Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Ihm folgt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit 3,19. löh

In der letzten Sitzungswoche des Jahres stehen vor der Abstimmung über den Nachtragshaushalt 2023 am Freitag eine Reihe von Themen auf der Tagesordnung, die sich mit ESG-Fragen und der Transformation der Wirtschaft befassen.

Den Auftakt im Plenum bildet am Mittwoch eine Debatte zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Erklärung garantiert neben den bürgerlichen Freiheiten unter anderem das Recht auf Arbeit, auf gerechte, gleiche und existenzsichernde Entlohnung, und das Recht, Gewerkschaften zu gründen und ihnen beizutreten.

Ebenfalls am Mittwoch

Am Abend tagt zudem turnusgemäß der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung, der sich über die “Halbzeit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie” unterrichten lässt.

Am Donnerstagvormittag befasst sich der Bundestag mit einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel “Deutschlands Rohstoffabhängigkeit reduzieren – Neue Rohstoffpartnerschaften auf den Weg bringen, heimische Rohstoffgewinnung stärken”. Dazu, so die Antragsteller, müssten “alle Optionen auf den Tisch”. So sollen deutsche Unternehmen bei ihren “Rohstoffaktivitäten im Ausland” stärker unterstützt und bestehende “Rohstoffpartnerschaften” mit Drittstaaten ausgebaut und neue begründet werden.

Aber auch in Deutschland soll sich laut Antrag etwas tun. So sollen das Bergrecht “im engen Austausch mit der rohstoffgewinnenden Industrie” novelliert und “neue Genehmigungen für die Offshore-Förderung von Öl und Erdgas” ermöglicht werden. Auch das “Verbot von kommerziellen unkonventionellen Fracking-Vorhaben” müsse zeitnah evaluiert werden.

Weitere Themen am Donnerstag:

Bevor sich die Abgeordneten am Freitag schließlich in die Parlamentsferien verabschieden, beraten sie über den Antrag “Deutschlands Postmärkte der Zukunft“, die nach dem Willen von CDU/CSU “zuverlässig, erschwinglich, digital” werden sollen. ch

Zum ersten Mal befasst sich das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona mit einer Anklage wegen Bestechung ausländischer Amtsträger. Dem Rohstoffhandelskonzern Trafigura mit einem Umsatz von knapp 320 Milliarden US-Dollar wird von der Bundesanwaltschaft in Bern vorgeworfen, zwischen 2009 und 2011 einem ehemaligen angolanischen Beamten rund fünf Millionen Euro Schmiergeld unter anderem auf ein Bankkonto in Genf bezahlt zu haben. Im Gegenzug habe Trafigura acht Verträge für Schiffscharterung und Schiffsbunkerung von der staatlichen angolanischen Erdölfirma Sonangol erhalten. Neben der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in den Niederlanden und Verwaltungssitz in Singapur sind auch zwei ehemalige hochrangige Angestellte und ein Vermittler betroffen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Unternehmen zudem vor, “nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen zu haben”, um solche Straftaten zu verhindern.

Ungewöhnlich ist, dass es überhaupt zu einer Anklage kommt und nicht zu einer außergerichtlichen Einigung, die von Unternehmen meist bevorzugt wird. Der Beschuldigte Michael Wainwright, ehemaliger Chief Operating Officer bei Trafigura, weist die Vorwürfe zurück und will sich vor Gericht verteidigen. Wainwright gilt als einer der Köpfe des Aufstiegs der Firma zu einem der größten Erdöl- und Metallhändler. Nach dem Verständnis des Unternehmens beruhen die Untersuchungen teilweise auf Aussagen eines ehemaligen Mitarbeiters, die er im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung nach seiner Verurteilung in Brasilien getätigt hat. Dort und in den USA laufen weitere Untersuchungen der Justizbehörden gegen das Unternehmen.

Trafigura soll laut Schweizer Bundesanwaltschaft allein durch die in der Schweiz angeklagten Straftaten Gewinne von bislang knapp 144 Millionen US-Dollar erzielt haben. Im Jahresbericht 2023 hat das Unternehmen eine Rückstellung von 127 Millionen US-Dollar für die verschiedenen Streitfälle vorgenommen. Der Präsident des Verwaltungsrats und CEO von Trafigura, Jeremy Weir, teilte mit, er bedauere die Vorfälle. Seither habe seine Firma Kontrollmechanismen verbessert. 2022 erhielt Trafigura deutsche Hermes-Kredite zur finanziellen Absicherung von Gaslieferungen nach Europa. av

Tausende Automobilarbeiter in Michigan und Ohio könnten ihren Job verlieren oder an andere Standorte versetzt werden. Das teilte der Autokonzern Stellantis mit. Das Unternehmen begründete den Abbau von bis zu 3.700 Stellen mit zu strengen Abgasvorschriften in Kalifornien. In den Werken in Detroit und Toledo werden Fahrzeuge der Marke Jeep montiert.

Gleichzeitig warf Stellantis der kalifornischen Emissionsschutzbehörde (CARB) vor, Stellantis gegenüber mehreren Konkurrenten zu benachteiligen. In einer Stellungnahme ist von einer geheimen Absprache die Rede, die zu Wettbewerbsnachteilen führe.

In Kalifornien gelten seit vielen Jahren strengere Grenzwerte für Autoabgase und den durchschnittlichen Flottenverbrauch als auf Bundesebene. Aufgrund der Größe des dortigen Marktes orientieren sich viele Automobilhersteller an diesen Regelungen. Offiziell gilt der CARB-Standard derzeit in dreizehn weiteren Bundesstaaten. Weitere haben die Übernahme bereits angekündigt. Im Rest der USA gelten die Standards der US-Bundesbehörde CAFE.

Für die jetzige Auseinandersetzung ist das von Bedeutung. Denn die CARB-Regelung bezieht sich auf den durchschnittlichen Flottenverbrauch der verkauften Pkw eines Herstellers in genau den 14 Staaten, die von CARB erfasst werden. Die Verbrauchsobergrenze liegt hier bei einer Gallone Benzin (3,8 Liter) auf 56,3 Meilen (91 km) für ein im Jahr 2023 zugelassenes Fahrzeug.

Während Elektroautos und Hybridfahrzeuge die Flottenbilanz deutlich entlasten, belasten gerade die Spritschlucker von Jeep den Flottenverbrauch erheblich, weshalb die Produktion des Jeep Grand Cherokee, des Jeep Wrangler und des Pickup Gladiator ab Februar 2024 runtergefahren wird. Stellantis musste bereits in der Vergangenheit Strafen wegen Nichteinhaltung der Flottenverbrauchsgrenzen zahlen, darunter insgesamt 156 Millionen US-Dollar für die Modelljahre 2016 und 2017.

Was Stellantis besonders ärgert: Gemeinsam mit der Trump-Administration hatte das Unternehmen 2019 erfolglos dagegen geklagt, dass der Bundesstaat eigene Verbrauchs- und Emissionsobergrenzen erlassen darf. Zur gleichen Zeit hatten sich die Autohersteller Ford, Volkswagen, Honda und BMW mit Kalifornien an einen Tisch gesetzt und eine bis zum Modelljahr 2026 geltende Ausnahmeregelung vereinbart, die mit 50 Meilen (80,5 km) pro Gallone deutlich unter den heutigen Werten liegt. Ein nachträglicher Beitritt von Stellantis zu dieser Vereinbarung wurde von CARB abgelehnt. ch

Lufthansa, Air France-KLM und Etihad Airways dürfen Anzeigen, in denen “irreführende Eindrücke” über Umweltauswirkungen vermittelt werden, in Großbritannien nicht mehr öffentlich zeigen. Die britische Advertising Standards Authority (ASA) missbilligte unter anderem ein Plakat der Lufthansa, auf dem ein Flugzeug der Firma über der Erdkugel mit dem Schriftzug “Connecting the world. Protecting its future” abgebildet war. Lufthansa bestritt gegenüber der ASA, dass Kunden der Firma das Plakat als ein absolutes Versprechen zum Schutz der Umwelt verstehen würden. Die ASA, eine nicht-staatliche Organisation der Werbebranche zur freiwilligen Selbstkontrolle, blieb jedoch bei ihrer ursprünglichen Beurteilung.

Ebenfalls in Großbritannien hat die Finanzaufsichtsbehörde FCA vage Nachhaltigkeitsversprechen verboten. Kapitalanlagen dürfen nur noch als “grün”, “ESG” oder “nachhaltig” beworben werden, sofern sie einer von vier neu definierten Kategorien zugeordnet werden können, und mindestens 70 Prozent der Wertpapiere dieser Kategorie entsprechen. Anleger müssen entsprechende Unterlagen erhalten, in denen unabhängig nachgeprüfte Angaben etwa über den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen dargestellt sind. av

“Die Ampelparteien erinnern an drei Ertrinkende in der Mitte des Ozeans” – Süddeutsche Zeitung

Nicole Leibinger-Kammüller, Chefin des Maschinenbauer Trumpf, plädiert im Interview von Tobias Bug und Lisa Nienhaus für eine Reform der Schuldenbremse. Einsparpotenzial sieht sie beim Bürgergeld, “wo ich nicht sparen würde, wären Kindergrundsicherung und Bildung”, sagte sie. Sie plädiert für höhere CO₂-Preise. Sie sollten “schmerzlich” angehoben werden. Aber die Umsetzung sollte den Unternehmen überlassen bleiben. Zum Artikel

“So viele Jobs hängen an der Klimawende” – Der Spiegel

Sollte die Bundesregierung die geplanten 60 Milliarden Euro nicht für die Transformation bereitstellen, habe dies gravierende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung könnten 600.000 zusätzliche Jobs entstehen, wenn die sozial-ökologische Transformation wie geplant zügig fortgesetzt werde. Werde sie gestoppt, könnten 600.000 Stellen wegfallen. Zum Artikel

The renewables business faces a make-or-break moment – The Economist

Dysfunktionalität in der Lieferkette, steigende Zinsen und Protektionismus machen den Erbauern der Anlagen für erneuerbare Energien das Leben schwer. Das grüne Premium an den Börsen habe sich zu einem grünen Discount umgedreht, heißt es. Der S&P Global clean-energy indix ist in den vergangenen Monaten um fast ein Drittel gesunken, während die Aktienmärkte insgesamt um 11 Prozent gewachsen seien. Das sei nicht nur ein Problem für die Unternehmen und ihre Aktionäre, sondern auch die Staaten, welche die erneuerbaren Energien drastisch ausbauen wollen. Zum Artikel

The looming land grab in Africa for carbon credits – Financial Times

Seit der Kolonialzeit wehren sich afrikanische Bauern gegen ihre Enteignung durch Investoren und Autoritäten. Kenza Bryan berichtet, wie das Geschäft mit Kohlenstoffgutschriften droht, alte Muster unter neuen Vorzeichen zu wiederholen. Zum Artikel

“Die Gesellschaft ist fragiler als das Klima” – Süddeutsche Zeitung

Der Meteorologe Mojib Latif geht von einer Verfehlung des 1,5-Grad-Ziels aus. Aber Sorgen macht er sich im Interview mit Marlene Weiß vor allem vor den gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels: An manche Extreme könnten sich die Menschen nicht anpassen und es gebe auch Grenzen der Finanzierbarkeit. “Wovor ich Angst haben, das ist, dass unsere Welt im Chaos versinkt, wegen zunehmender Migration, wegen zusammenbrechender Lieferketten, warum auch immer. Die Gesellschaft ist fragiler als das Klima”. Zum Artikel

Deutschland ist besessen von der Staatsverschuldung – FAZ

Die Wirtschaftskorrespondenten Christian Schubert und Niklas Záboji beleuchten den Blick aus Rom und Paris auf die deutsche Schuldenbremse: Sie schwäche Investitionsanreize für die Transformation, kritisieren Ökonomen in Italien und Frankreich. Rüstungsanstrengungen, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit ließen sich mit einem Sparbudget nicht erreichen. Zum Artikel

Die Erde ausbeuten – aber nachhaltig? – Der Standard

Sebastian Felten ist Professor an der Universität Wien und leitet das Forschungsprojekt “Administration of Mineral Resource Extraction in Central Europe, 1550-1850”. In einem Gastbeitrag für den Standard geht er der Frage nach, ob Bergbau im Zeichen der Nachhaltigkeit ein Widerspruch ist. Schließlich kommen Stoffe wie Kupfer, Nickel, Kobalt und Lithium, die für eine fossilfreie Zukunft benötigt werden, aus der Erde. Zum Artikel

Bosch will bei Antriebssparte bis zu 1500 Stellen abbauen – Automobil Produktion

Der Autozulieferer Bosch erwägt einen größeren Abbau von Stellen in der Antriebssparte. Als Grund nennt das Unternehmen die Transformation der Automobilindustrie, berichtet Andreas Karius. Betroffen sind die Standorte Feuerbach und Schwieberdingen in Baden-Württemberg. Zu betriebsbedingten Kündigungen soll es aufgrund einer bis 2027 geltenden Zukunftsvereinbarung mit dem Betriebsrat dennoch nicht kommen. Zum Artikel

US-Gesetzesinitiative will Kunststoffproduzenten in die Pflicht nehmen – Kunststoff-Web

Von einem Gesetzesvorschlag zweier demokratischer US-Senatoren berichtet das Onlinemagazin Kunststoff-Web. Demnach sollen die Kosten für Umweltverschmutzungen durch Kunststoffabfall und die Polymererzeugung stärker als bisher die Erzeuger tragen. Der Vorschlag ziele auch auf die gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Chemieanlagen befänden sich oftmals in der Nähe benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Zum Artikel

Selbst wenn liberale Demokratien momentan eine ökologisch anspruchsvollere Politik verfolgen sollten als autoritäre Staaten, ist damit noch lange nicht gesagt, dass sie die ökologische Transformation bewerkstelligen können. Tatsächlich tut sich die liberale Demokratie – wie wir sie kennen – sogar enorm schwer mit der ökologischen Umgestaltung der Gesellschaft, was sich zuletzt erst in Deutschland beim Gebäudeenergiegesetz zeigte.

Es ist ein Lehrbeispiel für die Hürden, die sich in einer liberalen Demokratie für eine ökologische Transformationsmaßnahme eröffnen können. In Medien und von der Opposition wurde das Gesetz als “Heizungshammer” bezeichnet, der unseren Wohlstand gefährde. Die vehemente Kritik in der öffentlichen Debatte machte sich daran fest, dass das Gesetz viele Bürger finanziell überfordere und Freiheitsrechte einschränke. Dank der Brems- und Kontrollmechanismen, die liberale Demokratien eingebaut haben, wurde das Gesetz deutlich verwässert.

Auch sonst gibt es gute Gründe, die die gerne betonte Vereinbarkeit von liberaler Demokratie und ökologischer Transformation fraglich erscheinen lassen. Einige davon sind tief im “liberalen Skript”, also den bei uns vorherrschenden Vorstellungen über eine gute Gesellschaftsordnung, verankert. So kann argumentiert werden, dass das liberale Skript eine immanente Affinität zu einem negativen Freiheitsbegriff aufweist und zur Abwehr gegen alle Staatseingriffe tendiert, die individuelle Freiheitsspielräume zugunsten der künftigen Freiheit aller einschränken. Wenn die Transformation gelingen soll, müsste dieser “Fetisch des Verbots des Verbots” durch einen zeitgemäßen Freiheitsbegriff ersetzt werden, der ökologische Verantwortung ernst nimmt.

Zudem kann aus guten Gründen konstatiert werden, dass das liberale Skript eng mit einem Fortschrittsbegriff verwoben ist, der auf Unterwerfung und Ausbeutung der Natur als Quelle von Wachstum und Wohlstand beruht. Der Aufstieg des Liberalismus als Idee und politische Praxis ging sogar Hand in Hand mit der Entfesselung der auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen basierenden industriellen Revolution. Es wird also ein postfossiles Denken notwendig, das sich von einem rein instrumentellen Verhältnis zur Natur löst und den liberalen Anthropozentrismus hinter sich lässt.

Neben diesen besonders tiefliegenden ökologischen Problemen des liberalen Skripts wirken sich die liberalen Beschränkungen exekutiver Macht durch die Gewaltenteilung als besonders veränderungsresistent aus, wenn eine vorgeschlagene ökologische Reform in die Polarisierungsfalle tappt. Diese schnappt besonders häufig zu, wenn alle ideologischen und affektiven Spaltungen in einer binären Logik ineinander fallen. Dann ist sie kaum zu vermeiden und blockiert das ganze politische System. Die USA sind ein gutes Beispiel für eine solche Konstellation.

Allerdings stellt sich die Polarisierungsfalle in den meisten Demokratien Westeuropas mit Verhältniswahlrecht anders dar. Dort haben wir es mit einem zweidimensionalen politischen Raum zu tun. Die alte Konfliktlinie zwischen Links und Rechts, zwischen marktkritischen sozialistischen Parteien und staatskritischen liberalen und konservativen Parteien ist im Zuge der Globalisierung durch eine zweite Konfliktlinie ergänzt worden: die zwischen liberalen Kosmopoliten und autoritären Kommunitaristen. Die eine Seite steht für offene Grenzen (für Waren und Menschen), für den Abbau von Intoleranz und Diskriminierung im Innern und für eine Stärkung von europäischen und internationalen Institutionen. Die andere Seite steht für nationale Souveränität, strikte Kontrolle von Grenzen und eine nationale Leitkultur.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Bedeutung der zweiten Konfliktlinie deutlich zugenommen. Die mit ihr verbundene affektive Polarisierung ist viel ausgeprägter als beim zivilisierten und institutionalisierten Konflikt zwischen Links und Rechts, obgleich die inhaltlichen Differenzen (ideologische Polarisierung) nicht ausgeprägter sind. Wenn eine Auseinandersetzung über ein politisches Thema oder einen politischen Vorschlag diskursiv der neuen Konfliktlinie zugeschrieben wird, dann schnappt die affektive Polarisierungsfalle schnell zu und führt zu Veränderungsresistenz. So geschah es auch beim sogenannten Heizungsgesetz (Gebäudeenergiegesetz).

Umweltthemen sind aber nicht zwingend mit der neuen Konfliktlinie verbunden. Es besteht zwar eine Wahlverwandtschaft, weil eine überzeugende Umweltpolitik immer auch starke europäische und internationale Institutionen benötigt. Die Verbindung von Migrationsfragen und Antidiskriminierungsfragen hängen aber etwas enger an der neuen Konfliktlinie als Umweltfragen. Das Heizungsgesetz hätte also nicht zwingend von der neuen Konfliktlinie absorbiert werden müssen. Es sind drei Merkmale oder Triggerpunkte, weswegen die politischen Akteure beim Heizungsgesetz in die Polarisierungsfalle tappten.

Wäre das vermeidbar gewesen? Gemäß meiner These lautet die Antwort ja. Das Heizungsgesetz hätte dafür zunächst in einen Diskurs eingebettet werden müssen, der deutlich gemacht hätte, dass die Klimaerwärmung selbst neue Ungleichheiten schafft. Nicht die Maßnahmen zur Abbremsung des Klimawandels, sondern der Klimawandel selbst schafft Ungerechtigkeit. Denn wer kann sich eine Klimaanlage leisten? Wer besitzt einen Rückzugsort in kühleren Gefilden? Wer kann sich vor Starkregen hinreichend schützen? Dann hätte das Gesetz als Angebot für eine staatliche Vorfinanzierung von Wärmepumpen gefasst werden können, die nur in dem Maße über Zeit zurückgezahlt werden müssen, wie sich durch die neue Heizung Energieeinsparungen gegenüber der alten Gas- oder Ölheizung ergeben. Mit einem solchen Vorgehen hätte die Trias “Verbot, Wohlfahrtsverlust, bezahlen müssen die einfachen Leute” vermieden werden können. Die Bundesregierung wäre dann wahrscheinlich nicht in die Polarisierungsfalle getappt und hätte weniger Veränderungsresistenz hervorgerufen.

Michael Zürn ist Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) und Professor für Internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Seit 2019 ist er Sprecher des von der DFG geförderten Exzellenzclusters “Contestations of the Liberal Script” (SCRIPTS). Er war Gründungsrektor der Hertie School of Governance. In seiner Forschung widmet er sich insbesondere der Entstehung und Funktionsweise inter- und supranationaler Institutionen und Organisationen und deren Auswirkungen auf politische Ordnungen. Zuletzt erschien “Die demokratische Regression” (mit Armin Schäfer, 2021) im Suhrkamp Verlag.

“Bist du verrückt”, bekam Clare Campbell zu hören, als sie davon sprach, eine Weberei in den schottischen Highlands zu gründen, wo der letzte große Betrieb in den 1990er-Jahren dicht gemacht hatte. Mit Wollpullover, Wollhose und Wollschall gekleidet steht sie nun fünf Jahre später mit einer Gruppe Studierender zwischen vier alten Webstühlen ihrer Manufaktur, wo zehn Leute arbeiten. In der kleinen Werkshalle in Evanton, einer Kleinstadt mit knapp 1.400 Einwohnern im schottischen Hochland, stellt die Firma Prickly Thistle Stoffe und Kleidung her. Campbell hat ihre unternehmerische Vision umgesetzt, nun träumt sie von einer gesamtwirtschaftlichen Vision, einer textilen Kreislaufwirtschaft.

Selbstverständlich war das nicht, denn die Unternehmerin ist Quereinsteigerin, hat sich mehr als ein Jahrzehnt in ganz anderen Branchen mit Finanzen beschäftigt, mit Tourismus oder der Ölindustrie. Die Arbeit habe sie abgestumpft, erzählt sie an einem regnerischen Septembertag. Fragt man sie danach, warum sie umgesattelt hat, dann erzählt sie von einem traumatischen Erlebnis mit 21 Jahren. Was genau, sagt sie nicht, aber es habe ihr klar gemacht, wie kurz das Leben ist. Und dann kommt sie zurück auf die Phase ihrer beruflichen Umorientierung. Zwar liebe sie es, hart zu arbeiten und etwas zu bewirken. “Aber ich war im Finanzwesen tätig und machte andere Leute reich, eines Tages dachte ich mir, ich muss meine Prinzipien befolgen und etwas anderes machen”.

Sie wagte den Neuanfang und designt heute selbst Stoffe und Kleidungsstücke. Mittlerweile gehört sie in Schottland zu den bekannten Verfechterinnen einer textilen Kreislaufwirtschaft – für sie “eine Lebensweise”, die sich auf alle Bereiche erstrecken muss. Umzusetzen sei sie aber nur, wenn das Silodenken zwischen verschiedenen Bereichen aufgebrochen und überwunden würde. Kontraproduktiv findet sie ein Narrativ, bei dem die Kreislaufwirtschaft immer mit den Vokabeln “kompliziert”, “teuer” oder “Verzicht” verbunden wird. “Es geht nur um Verschwendung, nicht um Verzicht, es geht um Wiederverwertung”, sagt sie lächelnd.

Sie wollte in Eigenregie von Beginn an verantwortungsvoll wirtschaften – auf eine Art und Weise, von der Umwelt, Gemeinde und Mitarbeitende etwas haben. Man versuche möglichst viele Rohstoffe in Schottland zu beschaffen und arbeite von Anfang an abfallfrei, nutze Ökostrom. “All das kostet mehr, aber wir wollen das Richtige tun, nicht das Einfache“, sagt sie. 2021 erhielten sie als erste britische Weberei die Bezeichnung einer sogenannten B-Corp, die sich in ihren Statuten zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bekennen. 5.000 gibt es davon mittlerweile weltweit. Wichtig sind dabei Transparenz und Verantwortlichkeit.

Für Clare Campbell sind die alten Maschinen Teil des neuen Denkens. Sie seien seit fast 100 Jahren in Betrieb und könnten noch weitere 100 Jahre laufen, erzählt sie. Für sie ist das ein starkes Symbol der Nachhaltigkeit. Über stählerne und geölte Zahnräder und Ketten überträgt sich die Kraft der Maschinen. 30.000 britische Pfund bezahlte sie für die gebrauchten Maschinen. Das Geld dafür bekam sie von Menschen, die ihre Idee gut finden. Auf einer Crowdfounding-Plattform sammelte sie 2021 insgesamt 140.000 Pfund ein. Mit dem Geld in der Hand betrat sie unternehmerisches Neuland und stellte viele Fragen. “Das Fragen öffnet Türen und führt zu Ideen und neuem Denken“, sagt sie. Erstaunt stellte sie beispielsweise fest, wie wenig heimische Schafwolle hiesige Betriebe noch verarbeiten. Dabei gibt es in Schottland sechs Millionen Schafe. Aber die Farmer bekommen so wenig Geld dafür, dass viele die Wolle auf den Kompost oder Müll werfen. “Wir verwenden nicht viel von unserer Wolle und Textilien im Vereinigten Königreich”, erzählt sie. Die Wolle sei dick und kratze.

Ihre Firma fertigt etwa zehn Prozent der Ware aus heimischer Schafwolle. Sie will mehr. Deswegen arbeitet sie mit der Universität Edinburgh an einem Verfahren, mit dem die kratzige Schafwolle mittels Enzymen weicher gemacht werden soll. “Sie haben drei Enzyme identifiziert”, sagt sie. Man wolle zeigen, dass die heimische Wolle tatsächlich für Kleidung verwendet werden kann. Vielleicht werde der Lebensweg der Wolle sogar noch länger. Dann werde Wolle erst als Kohlefaserersatz in Autos verwendet, anschließend daraus ein Mantel und zum Schluss Baumaterial gemacht. Würde ihre Vision wahr, dann würde das Schaf mit seiner Wolle ein wichtiges Puzzleteil in einer Kreislaufwirtschaft. Caspar Dohmen

kommende Generationen werden nur dann eine lebenswerte Umwelt vorfinden, wenn die Menschheit heute ihr wirtschaftliches Handeln an den Gesetzmäßigkeiten der Natur ausrichtet. Dazu zählt vor allem eine wirtschaftliche Organisation, die sich an Kreisläufen orientiert, wie sie für die Natur selbstverständlich sind. Pflanzen wachsen, blühen, vergehen, verwandeln sich in Humus und ernähren neue Pflanzen. Eine Wirtschaft, die dieses Kreislaufprinzip verwirklicht, wäre im echten Sinne nachhaltig.

Aber der Weg dahin ist schwierig und die Gefahr groß, dass es die Bundesregierung in ihrer geplanten Strategie für die Kreislaufwirtschaft am Ende bei einer auf Recycling beruhenden Wirtschaftsweise belässt, wie Nicolas Heronymus berichtet. Wie schnell selbst erfolgversprechende Recyclingsysteme in Schwierigkeiten kommen können, zeigt Annette Mühlberger anhand der PET-Branche.

Eine echte Kreislaufwirtschaft gehört zu den zentralen Projekten einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Aber es gibt keinen Automatismus dafür, dass liberalen Demokratien dies gelingt, wie Michael Zürn vom WZB im Standpunkt argumentiert. Wichtig für die Umsetzung sind in jedem Fall visionäre und innovative Unternehmerinnen und Unternehmer. Menschen wie Claire Campbell, die ich in Schottland getroffen habe.

In der dritten und letzten Dialogwerkstatt im Rahmen des Erarbeitungsprozesses für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS), die am Donnerstag stattfindet, soll es nach dem Willen des Bundesumweltministeriums bereits um die Umsetzung der Strategie gehen. Doch Vertreter von Verbänden und Organisationen sind unzufrieden mit dem bisherigen Beteiligungsprozess und fürchten, dass die Strategie nicht ambitioniert genug wird, um die Transformation zu einer zirkulären Wirtschaft zu schaffen.

Ausgegangen sind die im April begonnenen Diskussionen mit Vertretern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft von einem Grundlagenpapier, in dem das BMUV acht Handlungsfelder gesetzt hat: Fahrzeuge und Batterien, Gebäude und Rohstoffe, Metalle, Kunststoffe, Zirkuläre Produktionsprozesse, IKT und Elektrogeräte, Öffentliche Beschaffung sowie Bekleidung und Textilien. Wie sich Ressourcen in diesen Feldern verringern lassen, haben die Beteiligten im Rahmen von zwei “Runden Tischen” im zweiten und dritten Quartal dieses Jahr besprochen.

Vor allem Umweltverbände kritisieren nun die Themenauswahl für diese Runden als intransparent. Man habe immer wieder Vermeidungsmaßnahmen, klare Ziele für eine am Kreislaufgedanken ausgerichtete Wirtschaft vorgeschlagen sowie auf fehlende Themen wie Infrastruktur im Bereich Gebäude hingewiesen, heißt es. Daher wollen einige das Ministerium nun auffordern, die Auswahl der Themen zu begründen. Auch auf Seiten der Wirtschaftsvertreter gibt es Stimmen, die sich mehr Transparenz bei den Diskussionszielen an den Runden Tischen gewünscht hätten.

Von vornherein klammerte das federführende Umweltministerium einige Bereiche aus, zu denen aktuell auf Bundes- oder EU-Ebene Initiativen laufen. So sind unter anderem Verpackungen nicht Gegenstand der Debatten gewesen. Einige Vertreter von Umweltverbänden halten dies für einen Fehler, andere fordern klare Informationen darüber, wie diese Themen in der Kreislaufstrategie berücksichtigt werden sollen. Ein Sprecher des BMUV sagt zu Table.Media: “Laufende Gesetzgebungsverfahren auf nationaler oder europäischer Ebene sind nicht Gegenstand des Stakeholder-Prozesses […]. Gleichzeitig fließen die Ergebnisse dieser verschiedenen Prozesse in die NKWS ein.”

Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, will den Ausschluss von Themen zwar nicht kommentieren, weil er an dem Prozess zur Erarbeitung der Strategie nicht teilnimmt. Aber für ihn gehören zu den wichtigen Politikinstrumenten einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft klare Vorgaben beim Produktdesign und Anreize für weniger Verpackungen. Würde Deutschland hier handeln, könnte dies “hilfreich für die Gesamtdynamik in der EU” sein.

Ein weiterer Kritikpunkt aus der Zivilgesellschaft ist, dass die Gespräche sich zu sehr auf Recycling beschränkt hätten und zu wenig über höherwertige Strategien diskutiert worden sei: die Lebensdauer von Produkten verlängern (Wiederverwendung) oder deren Nutzung gänzlich verzichtbar machen (Vermeidung). So sei es etwa bei den Maßnahmen für Kunststoffe um Recyclingfähigkeit und Rezyklateinsatz gegangen, statt um solche zur Reduzierung der Mengen. Ein Sprecher des BMUV sagt, dass “alle R-Strategien” im Zuge der Erarbeitung “eingehend betrachtet” worden seien. “Entsprechende Maßnahmen und Instrumente” würden, “sofern sie plausibel, notwendig, geeignet und umsetzbar” sind, in die NKWS aufgenommen.

Henning Wilts, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal Institut und Koordinator der Begleitforschung, kann die Kritik der Zivilgesellschaft nachvollziehen: “Wenn man mehr vermeiden will, muss man auch über Mehrweg und die Nutzung von Kunststoffprodukten sprechen. Das ist aber Thema anderer Handlungsfelder wie Textilien oder Informations- und Kommunikationstechnik.” Gleichzeitig sei man schnell beim Recycling, wenn man über bestimmte Stoffgruppen wie Plastik oder Metalle spricht. Jan-Niclas Gesenhues, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, fordert: “Wir müssen endlich vorankommen bei der Vermeidung von Abfall. Aktuelle Zahlen können uns nicht zufriedenstellen.”

Wirtschafts- und Umweltverbände bemängeln, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nicht aktiv am Dialogprozess teilgenommen habe, obwohl wichtige Kompetenzen für die Kreislaufwirtschaft wie Rohstoffpolitik dort liegen. Die Kritik erstreckt sich aber auch auf andere Schlüsselsektoren für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, etwa Vorgaben für die Baubranche. Ein Sprecher des BMUV sagt dazu: “Gerade mit dem BMWK gibt es eine enge Zusammenarbeit bei der Diskussion und Erarbeitung der NKWS – auch jenseits der Runden Tische.”

Manche Teilnehmenden gehen davon aus, dass die Strategie weniger ambitioniert ausfallen werde, weil das Umweltministerium die Zustimmung der anderen Ressorts brauche, damit die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie – wie bisher geplant – zu einer Strategie der Bundesregierung wird. Hauptziel der NKWS soll die Reduzierung des Einsatzes von Primärrohstoffen sein. Doch bereits dabei gibt es Konfliktpotenzial in der Ampel-Koalition: Während die Grünen eine insgesamt absolute Reduzierung für nötig halten, sagt die umweltpolitische Sprecherin der FDP, Judith Skudelny, sie sehe ein absolutes Reduktionsziel “sehr kritisch.” Vor dem Hintergrund von Lieferkettenschwierigkeiten könne eine absolute Begrenzung dazu führen, dass “die Welt einfach woanders einkaufen” würde, “ohne Vorteil für die Umwelt”.

Bei einer relativen Begrenzung könnte der Verbrauch von Primärrohstoffen weiter steigen, wenn gleichzeitig mehr Sekundärrohstoffe verarbeitet werden. Aus Sicht von Experten braucht es aber eine absolute Reduzierung des Rohstoffverbrauchs, um die planetaren Grenzen einzuhalten.

Nach der letzten Dialogwerkstatt soll es im ersten Quartal 2024 ein Gespräch von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Vertretern der Spitzenverbände geben, bevor das Umweltbundesministerium die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie fertigstellt. Dann werden auch die Ergebnisse des im April 2023 gestarteten Beteiligungsprozesses präsentiert und “abschließend diskutiert”. Durch das Kabinett bringen will das BMUV die Strategie dann im Frühjahr des kommenden Jahres.

Bisher galt der Kreislauf von PET-Getränkeflaschen als Musterbeispiel zirkulären Wirtschaftens: Die Rücklaufquote ist mit weit über 90 Prozent hervorragend und rezykliertes PET (rPET) lässt sich für Verpackungen sehr gut wiederverwenden. Trotzdem steckt die PET-Branche in der Krise. Die Recyclingfirmen werden ihre Rezyklate nicht los.

Seit Mitte 2022 ist die Nachfrage nach rezykliertem PET massiv eingebrochen. Die Lager der Rezyklierer sind voll mit Altflaschen, Flakes und Regranulaten. Die Preise sind im Keller. Recyclingfirmen legen Anlagen still. Jüngstes Beispiel ist die Schließung des Rostocker PET-Recyclingstandortes von Veolia. Marktteilnehmer berichten Table.Media von einem Nachfragerückgang in ihren Unternehmen von 30 Prozent und mehr in diesem Jahr. In manchen Monaten konnten einzelne Firmen gar kein PET-Rezyklat verkaufen. Das Geschäft mit den Recyclingmaterialien unterliegt zwar schon immer Nachfrage- und Preisschwankungen. Aktuell sind die Preise aber besonders stark gesunken, was die Firmen in echte Bedrängnis bringt.

Der Einbruch liegt unter anderem an den niedrigen Preisen für PET-Neuware. Nach der Pandemie kann die Kunststoffindustrie wieder uneingeschränkt liefern und aufgrund der gesunkenen Rohöl- und Transportpreise tut sie das zu günstigen Preisen. Im Unterschied zu 2020/21, als Kunststoffe knapp und die Nachfrage nach Rezyklaten sehr hoch waren, kaufen Kunststoffverarbeiter also wieder mehr Neuware. Außerdem konkurriert recyceltes PET aus der EU mit billigen Rezyklatimporten aus Asien. Der Verband Plastics Recyclers Europe (PRE) spricht von einer Verdopplung der PET-Importe von 2021 bis 2022. Im gleichen Zeitraum hat die hiesige Recyclingindustrie in neue Anlagen investiert. Schließlich sollen nach der EU-Verpackungsverordnung ab 2025 für PET-Verpackungen verbindliche Rezyklatquoten gelten, weshalb mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen ist.

In Deutschland trifft der Nachfrageeinbruch eine vor allem mittelständische Industrie. Aber auch große Entsorgungsfirmen wie Remondis und Alba recyceln. Verpackungshersteller, und mit der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) seit kurzem auch der Handel, betreiben PET-Wiederaufbereitungsanlagen. Veolia, das weltweit größte Entsorgungsunternehmen, schließt wegen der unbefriedigenden Nachfragesituation am PET-Markt zum Jahresende seinen PET-Recyclingstandort in Rostock. Andere Firmen haben einzelne Produktionsstraßen stillgelegt.

Veolia rezyklierte in Rostock PET-Pfandflaschen, die der Handel sammelt und an Recyclingfirmen verkauft. In den vergangenen anderthalb Jahren ging die Schere von Einkaufs- und Verkaufspreisen für die Verarbeiter immer weiter auseinander. Es wurde viel für die Altflaschen bezahlt, aber immer weniger für das fertige Rezyklat eingenommen, berichten Branchenvertreter.

“In diesem volatilen Umfeld ist der dauerhafte wirtschaftliche Betrieb einer PET-Recyclinganlage für Veolia nicht möglich”, begründet Veolia die Schließung des deutschen Werkes. Alle Marktteilnehmer müssten langfristig recyceltes PET zu wirtschaftlichen Bedingungen abnehmen, um einen Kreislauf zu schaffen. Es fehle an der Zusammenarbeit aller Wertschöpfungsstufen, sagt der Geschäftsführer von Veolia PET Germany, Stephan Bockmühl zu Table.Media.

Auch Unternehmen, die PET aus dem gelben Sack aufbereiten, trifft der Preisverfall. Rezykliertes PET aus dem Dualen System wird für Nicht-Lebensmittelverpackungen genutzt. Für den Lebensmittelkontakt ist es nur als niedrigprozentige Beimischung zugelassen. Als extrem herausfordernd beschreibt Reclay-Geschäftsführer Christian Abl das laufende Jahr. Reclay vermarktet als einer von zehn in Deutschland aktiven Marktbegleitern Kunststoffe, darunter PET, aus dem Dualen System. Die Nachfrage ist auch bei Reclay stark eingebrochen, das Unternehmen musste Zwischenlager für die Altkunststoffe aufbauen. Mit Blick auf die künftig vorgeschriebenen EU-Rezyklatquoten für Verpackungen mahnt Abl: “Wer als Produzent, als verpflichteter Markenhersteller, ein verlässliches Liefernetzwerk für Rezyklate etablieren will, sollte die Zusammenarbeit mit einem Dualen System wie Reclay jetzt beginnen.” Während Neugranulat als Standardprodukt bei großen Chemiefirmen bestellt wird, stellen die Rezyklate eine Vielzahl von Firmen her. “Die Lieferketten für Sekundärrohstoffe sind heute völlig anders und noch nicht vergleichbar”, sagt Abl.

Einer der weltweit größten Hersteller von Kunststoffflaschen und -behältern ist die österreichische Alpla-Gruppe. Dass man als Unternehmen, das Rezyklate verarbeitet, auf den Abfallstrom angewiesen ist, hat man bei Alpla 2005 erkannt. Seitdem engagiert sich der Hersteller in der Wiederaufbereitung und betreibt heute eigene Recyclinganlagen in 13 Ländern. Mit einem jährlichen Output von 350.000 Tonnen rezykliertem PET und Hart-Polyethylen sei man von den Preisschwankungen ebenfalls betroffen, sagt ein Unternehmensvertreter. Der Verpackungshersteller und Rezyklierer begrüßt die für die EU angekündigten Rezyklatquoten, weil sie die Nachfrage stabilisierten. Auch Steuern auf Neukunststoffe im Rahmen einer erweiterten Herstellerverantwortung würden die Investitionssicherheit für die Branche erhöhen und Spielräume für umweltorientiertes Wirtschaften schaffen, heißt es. Für einen geschlossenen Kreislauf sei außerdem wichtig, dass Rezyklate aus Verpackungen im Verpackungskreislauf blieben und nicht etwa in die Herstellung von Textilien flössen. “Recyclingmaterialien für Textilien sollten aus dem Textilbereich kommen”, meint der Hersteller.

In anderen Industrien sind zur Unterstützung mittelständischer Lieferanten und zur Absicherung von Lieferketten mehrjährige Rahmenverträge mit festen Abnahme- und Preiszusagen üblich. Der kriselnden Recyclingbranche würden entsprechende Zusagen der Verpackungsindustrie ebenso helfen. “Ab 2025 wird die kunststoffverarbeitende Industrie die Kapazitäten aller Rezyklathersteller brauchen”, sagt Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse). Nur so ließe sich der lokale Stoffkreislauf für die dann erforderlichen Mengen sicherstellen. Heißt: Die Recyclingindustrie braucht jetzt den Support ihrer künftigen Kunden. Einzelne Leuchtturmprojekte aus rezykliertem Kunststoff reichen für die Transformation nicht aus.

Herr Steiner, auf der COP27 vor einem Jahr hatten Sie große Sorgen wegen der Schuldenkrise in den Entwicklungsländern. Hat sich die Situation seitdem verbessert?

Nein, sie ist noch akuter geworden im Vergleich zum vergangenen Jahr, weil ja die Zinsraten der größten Kapitalmärkte eher noch nach oben gegangen sind. Die Kosten der Entwicklungsländer für ihre Zinszahlungen sind eher noch größer geworden.

Was bedeutet das für diese Staaten?

In manchen Ländern gibt die Regierung heute mehr für Zinszahlungen für die Auslandsschulden aus als für den Bildungs- und Gesundheitssektor in ihrem Land. Wichtige nationale Einnahmen fließen in den Schuldendienst statt dorthin. Und es gibt einen Punkt, da bekommen diese Länder kein Geld mehr auf den internationalen Kapitalmärkten. Und die Instrumente von IWF und Weltbank sind noch nicht wie versprochen so weit verändert worden, dass sie geeignet wären, das zu lösen.

Viele Länder stehen immer noch vor der Zahlungsunfähigkeit. Wie sollen diese Staaten denn in Klimaschutz investieren?

Wir merken es ja schon daran, dass Investitionen vor allem in Entwicklungsländern und in vielen anderen Ländern zum Teil zurückgegangen sind. Das sagt uns ja auch die internationale Energieagentur IEA. Das ist nicht, weil Länder nicht mehr Energieinfrastruktur bräuchten, nicht mehr Stromversorgung, sondern einfach, weil kein Geld dafür vorhanden ist. Nach unseren Daten sind 48 Länder nur einen Schritt davon entfernt, zahlungsunfähig zu sein. Wenn sie das aber offen zugeben, gehen ihre Kreditraten noch einmal nach oben. Das ist eine enorme Bedrohung für eine Volkswirtschaft und ein Teufelskreis.

Warum gibt es keine internationale Debatte über diese Schuldenfalle?

Für das Weltfinanzsystem ist es keine akute Bedrohung, weil es kleinere Volkswirtschaften sind. Das aber ist zu kurz gedacht. Denn wenn Länder finanziell zusammenbrechen, kann das sehr schnell zu gesellschaftspolitischen Extremen oder Spannungen führen. 40 Prozent der ärmsten Menschen weltweit leben in diesen Ländern. Das heißt, wir haben ein enormes soziales Explosionsrisiko.

Das heißt, die Debatte hier auf der COP über eine Reform der Weltbank und anderer Institutionen geht an diesen Ländern vorbei, weil sie zu klein sind?

Die große Reform der internationalen Finanzarchitektur steht ja noch aus. Und was wir im Moment haben, sind die Notinstrumente aus der Pandemie, kurzfristig mehr Geld auszuzahlen. Nur: Die jetzige Problemlösung verschärft das Problem, weil der Schuldenberg wächst. Hier auf der Klimakonferenz versuchen wir, die Entwicklungsländer davon zu überzeugen, den Übergang in eine kohlenstoffarme Volkswirtschaft der Zukunft noch schneller zu machen. Aber viele können sich die Energiewende schlicht nicht leisten. Sie haben finanziell gesprochen gar nicht den Spielraum für diese Investitionen. Deswegen sind diese internationalen Finanzinstitutionen für die Länder so wichtig.

Was wäre denn hier das beste Ergebnis für diese Länder?

Das Beste wäre ein Beschluss, die Energiewende weltweit voranzutreiben und für ihre Finanzierung auch und gerade in den armen Ländern zu sorgen. Wir brauchen mehr “konzessionäre”, also vergünstigte Kredite. Wir dürfen nicht vergessen, die armen Länder selbst leisten schon heute erstaunliche Investitionen dabei: China, Indien, Brasilien, aber auch Länder wie Uruguay, Kenia und Costa Rica. Was wir hier brauchen, sind Investitionspartnerschaften, wo wir als internationale Gemeinschaft, also die reichen Länder, diesen Staaten zusätzliche Investitionen ermöglichen.

Viele Entwicklungsländer sind bei China verschuldet. Was bedeutet das?

Etwas weniger als ein Drittel der gesamten internationalen Schulden fallen auf China als Kreditgeber zurück. Da will ich gar nicht die Schuldfrage stellen, sondern fragen: Was macht das mit einer Gruppe wie der G77? Die Forderungen werden deshalb immer stärker, das internationale Finanzsystem zu reformieren. Das hat ja auch der UN-Generalsekretär gefordert. Und es war auch bei den G20 kürzlich eine klare Forderung. Auch die USA, lange skeptisch, haben sich da eingereiht. Das heißt, es werden jetzt auch Reformen umgesetzt. Die Frage ist ja immer, wie weit geht man? Wie tiefgreifend werden die Reformen sein?

Bei der Klimapolitik behaupten die Industrieländer oft, sie seien Vorreiter. Aber Sie sagen, es gibt durchaus auch Vorbilder in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Woran denken Sie da?

Ich kann Ihnen Dutzende Beispiele nennen. Nehmen wir mal Uruguay: ein Land mit fast 95 Prozent Stromversorgung aus Erneuerbaren. Das ist nicht irgendwo vom Himmel gefallen, sondern es ist in den letzten 15 Jahren eine konsequente Energiepolitik gewesen. Jetzt hat das Finanzministerium analysiert, wie teuer die Subventionen für Diesel und Benzin für den öffentlichen Nahverkehr sind. Und es zeigt sich: Es ist billiger, die ganze Busflotte des Landes auf elektrisch umzustellen, als weiter die fossilen Subventionen zu zahlen. Das heißt: sie rüsten jetzt um.

Haben Sie noch andere Beispiele?

Nehmen Sie Costa Rica: Das Land hat durch konsequenten Naturschutz und Wiederaufforstung über die letzten Jahrzehnte, seine gesamte Forstfläche auf fast 60 Prozent seiner Fläche ausgebaut. Kenia, das Land, indem ich selber zehn Jahre gelebt habe, hat schon in den 1970er-Jahren begonnen, Geothermie im Rift Valley zu nutzen. Heute ist das das Rückgrat eines Infrastrukturnetzes, das weit über 90 Prozent der Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ermöglicht. Zum Glück hat das Land damals nicht auf externe Berater gehört, die davon abgeraten hatten.

Was können die Industrieländer daraus lernen?

Das Wichtigste ist wohl: Alle wissen inzwischen, was der Klimawandel ist und dass er uns zwingt, eine kohlenstoffarme Zukunft zu denken und zu planen. Wir müssen vom hohen Ross herunter, zu denken, die Industrieländer seien diejenigen, die hier agieren. Allein in Indien werden in den nächsten sieben bis acht Jahren wahrscheinlich über 400 Gigawatt erneuerbare Energien ans Netz kommen. Das hat noch kein Land in so kurzer Zeit geschafft. Spannend wird es auch, wenn ein Land wie Namibia heute, auch mit Unterstützung der Bundesregierung, erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff aufbaut – für Energieversorgung und Entwicklung zu Hause und für den Export von ‘grünem Wasserstoff’ nach Deutschland. Hier entsteht ein ganz neuer Markt für die globale Energiewirtschaft.

Gerade in Afrika sagen viele Länder: Wir haben ein Recht auf die fossile Entwicklung, weil wir zum Klimawandel nichts beigetragen haben. Gibt es für diese Länder ein Recht auf fossile Entwicklung?

Wer will ihnen dieses Recht absprechen? Mit welcher Legitimation? Man muss doch sehen, dass viele, die da Einschränkung fordern, selbst zu den größten Öl- und Gasproduzenten der Welt zählen: die Vereinigten Staaten, Kanada, Norwegen, Großbritannien. Die USA produzieren mehr Öl und Gas als jedes andere Land. Kanada hat gerade neue Lizenzen vergeben und Norwegen baut weiter aus. Unsere Aufgabe als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist es, afrikanische Länder bei der Entwicklung ihres Energiesektors zu unterstützen – das heißt, erst einmal die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entscheiden.

Was bedeutet das konkret?

Mich würde es überraschen, wenn ein afrikanisches Land sich heute noch für fossile Brennstoffe entscheidet, wenn es für Erneuerbare – zum Beispiel – flankierende Finanzierung aus dem Ausland bekommt. Nur so können sie ihre Industrialisierung nachhaltig gestalten. Kenias Präsident sagt über den afrikanischen Klimawandel etwas, dass die Welt sich sehr viel genauer anhören sollte. Afrika wird vielleicht der erste Kontinent sein, der zuerst eine grüne Energieinfrastruktur braucht, um seine Industrialisierung zu ermöglichen.

13. Dezember, 10-12 Uhr

Webinar Der nachhaltige Liegenschaftsbetrieb – Handlungsfelder für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe Veranstalter (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) Info & Anmeldung

13. Dezember, 10-12 Uhr

Webinar Zirkuläres Bauen und Leben – Produkte, Rezepte, Beispiele (ZEBAU GmbH) Info & Anmeldung

14. Dezember, 9:30-14 Uhr

Webinar Praxisforum: Klimapfad und ESG (Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft) Info & Anmeldung

14.-15. Dezember 2023, Bonn

Konferenz Auf der Suche nach der guten Lieferkette – Importstrategien für Wasserstoff unter Berücksichtigung entwicklungspolitischer Fragestellungen (Institut für Kirche und Gesellschaft) Info & Anmeldung

18. Dezember, 19-21 Uhr, München und online

Vortrag Jörg Staude – Konstruktive Krise: “Klima” in den Medien (Protect the Planet) Info & Anmeldung

19. Dezember 2023, 12-16 Uhr, Frankfurt

Vergabefeier FNG-Siegel 2024 (Forum Nachhaltige Geldanlagen) Info & Anmeldung

Das Gesetz für eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung in Europa, der Critical Raw Materials Act (CRMA), wird voraussichtlich im Januar in Kraft treten. Gestern Mittag hat das EU-Parlament in Straßburg das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission formal angenommen. Auch der Rat muss noch zustimmen; dann wird die Verordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt 20 Tage später in Kraft.

Berichterstatterin Nicola Beer (FDP/Renew) geht davon aus, dass die ersten strategischen Rohstoffprojekte bereits im Sommer von der EU-Kommission ausgewählt werden könnten. “Es kann jetzt sehr, sehr schnell gehen“, sagte sie am Montag bei einem Pressegespräch – das sei aber auch notwendig: “Wir sind relativ spät dran, was die geopolitische Lage betrifft. Wir sehen, dass die Chinesen immer stärker anziehen, auch in ihrer Aggressivität.”

Die Industrie habe den ganzen Prozess mit Interesse verfolgt, betont auch Schattenberichterstatterin Hildegard Bentele (EVP). “Wir haben deutliche Signale, dass die Unternehmen bereit sind und auf den Startschuss warten.” In der Industrie-Initiative European Raw Materials Alliance (ERMA) seien bereits diverse Projekte identifiziert.

Die Unternehmen müssen laut dem neuen Gesetz eine Bewerbung für ein strategisches Bergbau-, Verarbeitungs-, Recycling- oder Substitutionsprojekt bei der EU-Kommission einreichen und bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese Projekte erhalten dann Vorrang bei der Genehmigung in den nationalen Behörden und werden innerhalb bestimmter Zeitrahmen bearbeitet. Auf diese Weise sollen Benchmarks für heimischen Bergbau (10 Prozent des EU-Rohstoffverbrauchs), heimische Verarbeitung (40 Prozent) und Recycling (25 Prozent) erreicht werden.