es gibt sie, die Unternehmen, die Rohstoffe recyceln und wieder aufbereiten, die reparieren und jede Menge dafür tun, Abfall zu vermeiden. Manche, wie BORG Automotive, erheben sogar ein Pfand auf Bauteile, um diese später wiederzubekommen. Wie beim Leergut.

In der Regel sieht unser Umgang mit Ressourcen aber anders aus. Herausholen, verarbeiten, verbrauchen und dann wegwerfen – nach diesem eindimensionalen Prinzip verläuft die Wertschöpfung sehr häufig. Finanziell ist das sogar oft günstiger.

Für die Umwelt und das Klima ist es fatal. Deshalb will die Bundesregierung eine Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeiten. Es soll eine werden, die den Namen auch verdient. Im Frühjahr 2024 möchte man sie präsentieren – und wir werden diesen Prozess ab jetzt regelmäßig und kritisch begleiten. Den Auftakt macht Nicolas Heronymus, in seiner Analyse gibt er einen Ausblick und benennt offene Fragen.

Was hingegen passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher, kann zum Beispiel Yeny Rodríguez Junco erzählen. Sie ist Anwältin und Aktivistin und berät Betroffene in Südamerika, die unter dem westlichen Rohstoffhunger leiden, weil sie kaum vom Abbau profitieren und stattdessen zusehen müssen, wie ihre Landschaft und Gemeinschaft bedroht werden. Leonie Düngefeld hat die Kolumbianerin getroffen.

Sechs von neun planetaren Grenzen sind laut neuer Forschung überschritten. Vor allem der Abbau und die Verarbeitung von Ressourcen, also Biomasse, fossile Stoffe, Metalle und Mineralien, belastet die Erde. 50 Prozent der Treibhausgasemissionen und 90 Prozent des Verlusts an Biodiversität und des Wasserstresses sind darauf zurückzuführen, schätzte der Internationale Ressourcenrats des UN-Umweltprogramms 2019. Er warnte, dass die Klima- und Biodiversitätsziele gefährdet seien, wenn der steigende Trend bei ressourcenbedingten Folgen anhielte.

Ein wichtiger Ansatz, um die Lebensgrundlagen der Menschen zu erhalten, ist in der europäischen und deutschen Politik seit einiger Zeit das Konzept einer Kreislaufwirtschaft. Nun steigt das Tempo, mit dem die EU und Deutschland die Transformation vorantreiben – von einer linearen Wirtschaft, die nach der Logik “Entnahme, Verarbeitung und Entsorgung” von Ressourcen funktioniert, zu einer zirkulären Wirtschaft, die Ressourcen schont.

In Deutschland läuft noch bis Ende dieses Jahres der im April gestartete Dialogprozess zur Erarbeitung einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Im zweiten Quartal diskutierten die beteiligten Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, wie sich der Verbrauch von Ressourcen in verschiedenen Handlungsfeldern verringern lässt. Seit September geht es um konkrete Instrumente für die Umsetzung. Noch bis Freitag, den 17. November, können bisher nicht beteiligte Organisationen erste Vorschläge zur Gestaltung online kommentieren. Nach zwei weiteren Gesprächen mit den breiter aufgestellten Organisationen will das Bundesumweltministerium die Strategie erarbeiten und sie im Frühjahr 2024 ins Kabinett bringen.

Mit der Strategie will die Bundesregierung einen Rahmen schaffen für alle rohstoffrelevanten Strategien, zum Beispiel die Deutsche Rohstoffstrategie oder die Nationale Biomassestrategie. Ihr Hauptziel ist, den Verbrauch an Primärrohstoffen zu senken. Aktuell liegt er in Deutschland bei knapp 1,2 Milliarden Tonnen oder fast 14 Tonnen pro Kopf, was ungefähr dem EU-Durchschnitt entspricht, aber wesentlich höher ist als in vielen anderen Regionen. Um den Rohstoffverbrauch zu reduzieren, sollen unter anderem mehr Sekundärrohstoffe eingesetzt werden. Während die Zirkularitätsrate, die den Anteil von Sekundärrohstoffen am Rohstoffverbrauch darstellt, in Deutschland bei 13 Prozent liegt, sind es in den Niederlanden über 27 Prozent.

Die EU-Kommission hat im Jahr 2015 ihren ersten Circular Economy Action Plan verabschiedet. Kurz nach dem Start der Green Deal-Agenda, mit dem die EU klimaneutral werden will, folgte 2020 ein neuer Plan. Viele Vorhaben, die die EU-Institutionen gerade verhandeln, sind Teil von ihm, etwa die Ökodesignverordnung, wonach Unternehmen Produkte energie- und ressourceneffizient gestalten sollen, das Recht auf Reparatur für Verbraucher, die Regeln gegen Greenwashing oder die Verpackungsverordnung, die helfen soll, negative Umweltauswirkungen von Verpackungen zu verringern.

Doch das Ziel, weniger Ressourcen zu verbrauchen, ergibt sich auch aus der Abhängigkeit Europas von anderen Staaten, etwa bei Energie oder Rohstoffen für die Energiewende. Sowohl die Pandemie als auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine haben die Notwendigkeit gezeigt, unabhängiger von Importen zu werden.

In Deutschland hat der Begriff Kreislaufwirtschaft seine Wurzeln im Recht über die Bewirtschaftung von Abfall. Er meint aber deutlich mehr. Laut der Ellen Macarthur Foundation ist sie ein System, in dem “Materialien nie zu Abfall werden”, wo “die Natur sich regeneriert”. “Produkte und Materialien bleiben durch Wartung, Wiederverwendung, Aufbereitung, Refabrikation, Recycling und Kompostierung in einem Kreislauf.” Kreislaufwirtschaft habe das Ziel, “den Klimawandel und globale Herausforderungen wie den Verlust der Artenvielfalt, Abfall und Umweltverschmutzung” zu bekämpfen, “indem sie wirtschaftliche Aktivitäten vom Verbrauch endlicher Ressourcen entkoppelt“.

Die 2010 von der Rekordseglerin Ellen MacArthur gegründete Stiftung will den Übergang zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Laut Paul Ekins, Forscher für Ressourcen- und Umweltpolitik am Londoner University College, hatte sie bedeutenden Einfluss darauf, dass das Konzept sich Mitte der 2010er-Jahre auf der politischen Agenda etablierte. Doch schon 2002 definierten Michael Braungart und William McDonough eine geschlossene Kreislaufwirtschaft in ihrem Buch zu Cradle to Cradle – ein Ansatz, nach dem Firmen heutzutage ihre Produkte zertifizieren lassen können.

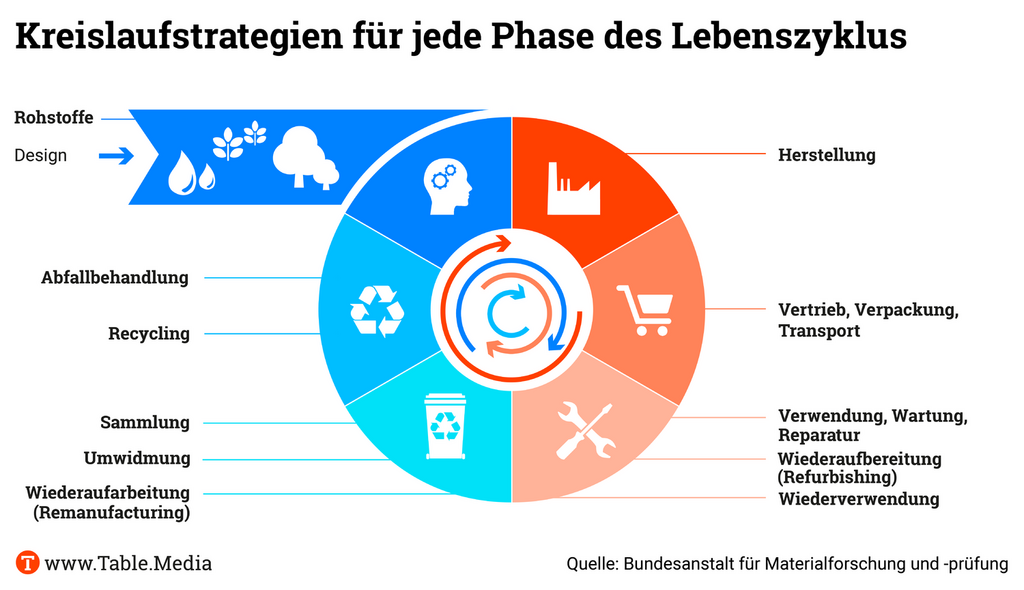

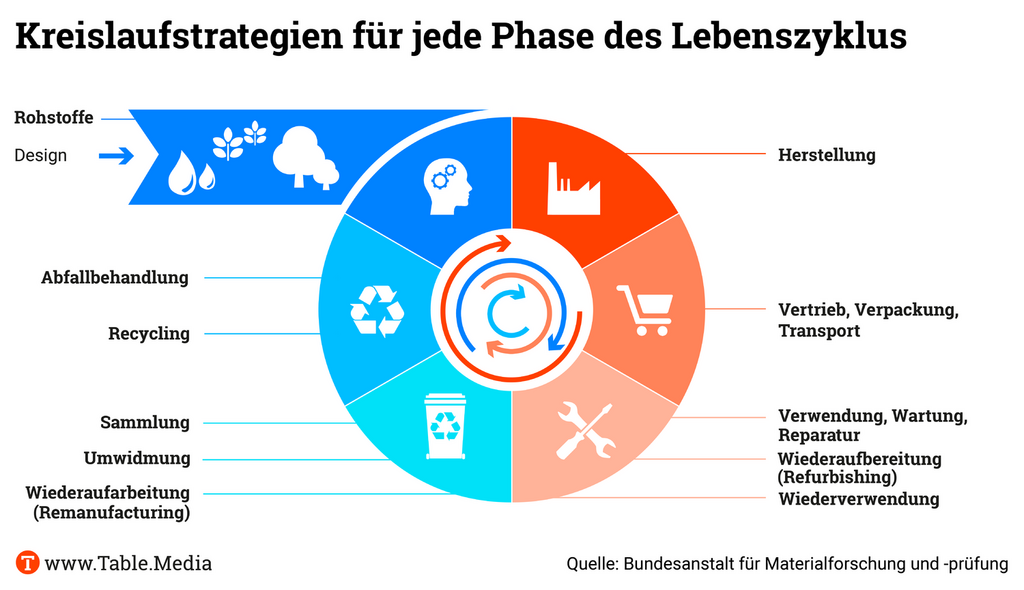

Die Strategien für eine echte Kreislaufwirtschaft lassen sich entlang des Lebenszyklus eines Produkts definieren. Neben energetischer Verwertung (“Recover”) und Recycling, die am Ende der Nutzung stehen, gibt es fünf, um die Nutzungsdauer zu verlängern: Wiederverwendung (“Reuse”), Reparatur (“Repair”), einfache Aufarbeitung, wie schon bei elektronischen Geräten üblich (“Refurbish”), hochwertige Aufarbeitung, etwa von Maschinen, deren Teile repariert oder ersetzt und wieder zusammengebaut werden (“Remanufacture”) und Umwidmung, wie Skateboards, die zu Kaffeetischen werden (“Repurpose”). Am Anfang des Lebenszyklus hingegen stehen drei Strategien: effizientere Produkte bauen (“Reduce”), Produkte für eine intensivere Nutzung gestalten, zum Beispiel für die Sharing-Economy, (“Rethink”) und Produkte gänzlich verzichtbar machen (“Refuse”).

Ein Kernziel der Kreislaufwirtschaft ist es, den Ressourcenverbrauch und damit die Umweltfolgen von wirtschaftlicher Aktivität zu entkoppeln. Verbreitet ist sogar die Sicht, dass die Wirtschaft unabhängig vom Ressourcenverbrauch wachsen könne. Die EU setzt sich im Circular Action Plan ein solches Ziel, auch Unterziel 8.4 der SDGs formuliert diesen Anspruch. Es ist aber stark umstritten, ob “grünes Wachstum” funktionieren kann. Denn für Wachstum, braucht es ein mehr an Ressourcen oder Effizienzgewinne, deren Potenzial ebenfalls begrenzt ist. Wichtig für die Frage, ob zirkuläres Wirtschaften auch Zukunftsfähigkeit bedeutet, ist also, wie sich der Fokus für Wohlstand vom konventionellen Wachstumsbegriff auf andere Indikatoren verschiebt. Und inwieweit die Effizienzgewinne durch Ressourceneinsparungen zu weniger Rohstoffverbrauch oder Produktivitätssteigerungen führen, was wiederum mehr Rohstoffverbrauch bedeuten würde.

Ebenso entscheidend wird sein, wie einfallsreich etwa Unternehmen bei neuen Geschäftsmodellen sind. Auch auf Fragen, wie eine Kreislaufwirtschaft in bestimmten Sektoren aussehen kann, braucht es Antworten – etwa im Gebäude und Infrastrukturbereich, wo Ressourcen Jahrzehnte im sogenannten anthropogenen Lager gebunden sind. Auch die Energiewende braucht große Mengen an Materialien. Können sie kreislauffähig gestaltet werden? Zuletzt wird es darum gehen, wie eine Kreislaufwirtschaft global gerecht sein kann. Bisher lagern einige Staaten mit hohem Einkommen die Umweltfolgen ihres Konsums, etwa Wasserstress, in andere Weltregionen aus.

Herr Genschel, dem Gesetz zur globalen Mindestbesteuerung großer Konzerne haben sich 138 Staaten angeschlossen, vergangenen Freitag auch der Bundestag. Stellt die globale Mindestbesteuerung eine historische Wende in der globalen Steuerpolitik dar?

Ja, das ist eine historische Wende in der internationalen Steuerkooperation. Zum ersten Mal wurde ein globaler Mindeststeuersatz vereinbart, und das ist ein neues Instrument der internationalen Politik.

Ziel ist ein weltweit verbindlicher Mindeststeuersatz von 15 Prozent, mit dem schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiver Steuervermeidung entgegenwirkt und Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden soll. Besteht Hoffnung auf Mehreinnahmen, mit denen die Kosten eines ökologischen Umbaus der Weltwirtschaft bezahlt werden können?

Da dies ein ganz neues Gesetz ist, ist es schwierig zu sagen, wie es sich monetär auswirkt. Aber die Einnahmeprognosen sind alle positiv, auch wenn es eine große Varianz gibt. Die UNCTAD geht von weltweit insgesamt 20 Prozent mehr globalen Körperschafts-Steuereinnahmen aus. Die OECD sieht die Mehreinnahmen zwischen 150 und 220 Milliarden Euro. Der IWF sagt 150 Milliarden Euro. Das wären ungefähr sieben Prozent der bisherigen globalen Einnahmen aus den Körperschaftssteuern. Das EU Tax Observatory sagt unter fünf Prozent.

Wie lässt sich diese Wende erklären?

In der Steuerpolitik ist der Druck, zumindest symbolisch zu handeln, relativ stark geworden. Durch die Finanzkrise vor 15 Jahren und die folgenden wirtschaftlichen Probleme wurde immer deutlicher, dass alle einen fairen Anteil an den Gemeinlasten zahlen müssen, gerade auch die großen Unternehmen. Ich glaube, da standen Regierungen unter Druck.

Ist die Hoffnung berechtigt, dass die sogenannten Steueroasen damit nun “ausgetrocknet” werden?

Es gibt theoretische Modellierungen, die sagen, wenn es tatsächlich gelingt, die effektive Besteuerung in den Steueroasen anzuheben, in den Niedrigsteuerländern, dann erlaubt das den Hochsteuerländern, ihre Steuern hochzuhalten oder sogar zu steigern. Und dann führt das zu einem positiven Einnahmeeffekt in den Hochsteuerländern und global. Allerdings basieren solche Modellierungen immer auf vereinfachenden Annahmen. Es gibt auch Gründe anzunehmen, dass die Niedrigsteuerländer ihre Steuern weniger erhöhen als nun erwartet wird. Dann würden Hochsteuerländer ihre Steuern trotzdem nicht erhöhen oder konstant halten, sondern vielleicht sogar senken.

Wie könnte die Mindeststeuer unterlaufen werden?

Es gibt Schlupflöcher. Eines ist, dass der Mindeststeuersatz nur für Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz gilt. Bei Konzernen, für die Steuervermeidung ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells ist, kann man sich eine Zerlegung vorstellen, sodass nur Einheiten mit weniger Umsatz als diese Grenze übrigbleiben.

Ein zweites Schlupfloch ist, dass der Mindeststeuersatz nicht alle substanziellen Aktivitäten betrifft. Wer etwa in einem Niedrigsteuerland investiert, um dort tatsächlich zu produzieren und zu verkaufen, kann dort auch weiterhin mit weniger als 15 Prozent des Gewinns besteuert werden. Dadurch kann das bisherige Modell der Gewinnverlagerung in Steueroasen zu einem Modell der Standortverlagerung werden.

Drittens besteht die Gefahr, dass der Steuerwettbewerb in einen Subventionswettbewerb transformiert wird. Dann würden die Steuern zwar hoch bleiben, aber die Einnahmen für hohe Subventionen ausgegeben werden. Das passiert bereits beim beginnenden Subventionswettbewerb für grüne Technologien, zum Beispiel in China, oder in den USA mit dem Inflation Reduction Act. Auch in Europa gibt es entsprechende Reaktionen. Es kann also sein, dass positive Einnahmeeffekte aus der Mindeststeuer dadurch aufgefressen werden.

Besteht auch das Risiko, dass der Mindeststeuersatz von 15 Prozent sich zu einem globalen Standardsteuersatz, vielleicht sogar einem Höchstsatz entwickelt?

Es besteht die Gefahr, dass die Mindeststeuer zum Referenzpunkt in innenpolitischen Steuerdebatten wird. Dass man sagt: Das ist der internationale Standard und dem müssen wir uns anpassen, weil wir darüber liegen. Hinzu kommt, dass der vereinbarte Mindeststeuersatz sehr niedrig ist. Ursprünglich war ja von mehr als 20 Prozent die Rede, das wäre schon ein deutlicher Unterschied gewesen. Aber so ist es immer noch besser als gar keine internationale Regelung, auch wenn der Steuerwettbewerb nach unten nun nur begrenzt verhindert wird.

Dieses historische Kooperationsabkommen zu den Körperschaftssteuern macht Hoffnung auf weitere internationale Kooperationen. Rücken denn nun auch andere transnational kooperativ erhobene Steuern, etwa auf CO₂-Emissionen oder Börsen-Finanztransaktionen in den Bereich des politisch Möglichen?

Bei den Finanztransaktionen gibt es schon eine Übereinkunft über den automatischen Informationsaustausch, der erfolgreich den Anteil unversteuerter, oder der Steuer hinterzogener Vermögen weltweit relativ stark reduziert hat. Im Bereich der Klimabesteuerung wird darüber viel geredet, etwa zuletzt beim afrikanischen Klimagipfel im September in Nairobi. Aber ich sehe derzeit kein Projekt, an dem alle zentralen Akteure gemeinsam arbeiten würden.

Peter Blenke und Christian Reisinger kommen aus einer Branche, die man nicht unbedingt mit der Transformation in Verbindung bringen würde: Blenke ist Vorstandschef der Münchner Wackler Group. Wackler ist mit rund 7.500 Beschäftigten eines der größten deutschen Unternehmen in der Gebäudereinigung und im Facilitymanagement. Reisinger ist Geschäftsführer von ConClimate. Die Wackler-Tochter wurde 2020 gegründet, berät Firmen bei der Erstellung von CO₂-Bilanzen und Nachhaltigkeitsstrategien und hat eine Cloudlösung für das ESG-Management und -Reporting entwickelt.

Daraus sei bei Wackler eine Mission geworden, erklärt Reisinger. “Wir wollen das Wissen, das wir über Jahre aufgebaut haben, an andere Firmen weitergeben.” Deshalb haben sie ConClimate ausgegründet und jetzt “Klimakurve kriegen” geschrieben.

Das Buch gibt einen Überblick darüber, wo CO₂ entsteht und wie man es verringern kann. Die Fakten sind nicht neu. Der Wert für die Praxis entsteht durch die Auflistung der vielen Faktoren und Abhängigkeiten, die bei der Umsetzung in verschiedenen Branchen zu berücksichtigen sind. Wer für Reduktionsmaßnahmen tiefer in die Prozesse der eigenen Industrie einsteigen muss, gerät hingegen an die Grenzen des Leitfadens. Die Autoren wollen Firmen dort helfen, wo sie ihrer Meinung nach vielfach noch stehen: nämlich ziemlich am Anfang.

Bei Wackler begann die nachhaltige Transformation im Jahr 2006, unter anderem mit Auditierungen zum Umwelt- und Energiemanagement. Bei der Auftragsvergabe wie dem Kauf von Reinigungsmaschinen achtet das Unternehmen seitdem auf regionale Herkunft und Zertifizierungen nach dem “Cradle to Cradle“-Prinzip für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Alle Reinigungsmittel sind biologisch abbaubar. Die Mengen steuern Dosieranlagen. Verwendete Kunststoffe sind aus Recyclat, der Fuhrpark ist weitgehend elektrifiziert.

Für sein Nachhaltigkeitskonzept erhielt das Unternehmen 2022 den B.A.U.M. Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis. Seit diesem Jahr verfolgt Wackler eine Net-Zero-Strategie.

Ein praktischer Ansatz für die Umsetzung von Klimazielen fehle vielen Firmen, bestätigt Reisinger gegenüber Table.Media. Seine Erklärung: “Der öffentliche Diskurs um Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist von Regulatorik geprägt.” Die Komplexität überfordere viele Verantwortliche. “Loslaufen und in die Prozessdenke kommen”, empfiehlt er deshalb: “Die erste CO₂-Bilanz muss nicht perfekt sein. Man kann nach und nach weitere Daten hinzufügen und die Lieferanten einbeziehen.” Die Detailtiefe entstehe mit der Zeit.

Unternehmen, die bislang wenige Maßnahmen im Bereich ESG umgesetzt hätten, müssten nun aufarbeiten, was sie in der Vergangenheit versäumt hätten: “Auf diesen Stapel kommen zusätzlich die neuen Anforderungen der Regulatorik wie das Lieferkettengesetz“, sagt Reisinger. Wichtig sei das Verständnis, dass Klimaschutz mehr ist als Heizung, Gebäudedämmung und Photovoltaik. Die Zusammenhänge kämen in der Praxis an: “Dass der Großteil der CO₂-Emissionen in den Lieferketten entsteht und dass man die Klimaziele mit seinen Geschäftspartnern verhandeln muss, wird vielen kleineren und mittleren Unternehmen jetzt bewusst.”

Helfen Zertifizierungen? Auch Wackler ist schließlich mit Audits zum Umweltmanagement (ISO 14006) und zur Energieeffizienz (ISO 50001) gestartet. “Zertifikate sind hilfreich, führen aber nicht automatisch zu mehr Klimaschutz.” Sie schafften allerdings eine gute Grundlage: “Wer ISO 50001 zertifiziert ist, erfasst schon sehr viele Daten, die in die Klimabilanz einfließen.” Daraus ließen sich Kennzahlen ableiten, anhand derer Firmen den Erfolg ihrer Maßnahmen verfolgen könnten.

Durch Dienstleistungen für Reinigung, Gebäudesicherheit und -Technik kennt Wackler die Infrastruktur von Büros, öffentlichen Einrichtungen und Fabriken gut. Wo liegen im gewerblichen und öffentlichen Gebäudebestand die Probleme? “Klammert man die Emissionen, die in der Industrie durch die Fertigung entstehen, aus, kommen die Emissionen auch hier vor allem durch die Wärmeerzeugung“, erklärt Reisinger. Für viele Unternehmen, die ihre Gebäude nicht besäßen, sondern angemietet hätten, sei die Umstellung auf eine klimafreundliche Wärmeerzeugung nicht ganz so einfach: “Die Entscheidung liegt bei den Eigentümern, mit denen die Firmen verhandeln müssen.”

Er hat für Mieter und Eigentümer einen simplen Vorschlag: So ließen sich etwa mit dem Einbau “smarter” Thermostate bis zu 25 Prozent Heizenergie einsparen. Die KI in den Geräten erkenne, wann Räume genutzt würden und passe die Heizung an. Solche Maßnahmen würden oft vergessen, meint er. Dass dies passiere, liege an alten Bewertungssystemen. Reisinger: “Es herrscht die Erwartung, dass sich Investitionen in maximal drei Jahren amortisieren, was für viele Klimamaßnahmen zu kurzfristig ist.” Außerdem habe CO₂ bei vielen Entscheidungen noch kein oder kein ausreichend hohes Preisschild. “Das alles führt zu einer Umsetzungslücke, obwohl alle es besser wissen.”

Die aktuellen Anreiz- und Förderstrukturen bekommen von den Autoren keine guten Noten. Ein Beispiel: Nicht alle Unternehmen würden sich mit einer Photovoltaikanalage wirtschaftlich besser stellen. Oft verteuere sich der Strom durch die Eigenstromerzeugung sogar. Der Grund: Die im Rahmenvertrag mit dem Energieversorger zugesicherte Grundlast würde nicht mehr abgenommen, wodurch ein höherer Preis gelte. “Solche falschen Anreize führen dazu, dass Menschen nicht das tun, was aus Klimagesichtspunkten sinnvoll ist.”

Um das Grundproblem, den Mangel an erneuerbaren Energien, zu beheben, brauchten Unternehmen die Zuarbeit des Staates. Sofern ausreichend regenerative Energie vorhanden ist, lägen die Mehrkosten für die nachhaltige Herstellung von Produkten bei fünf bis zehn Prozent, zitiert Reisinger Studien. Selbst diese Mehraufwände erforderten jedoch einen Abschied vom reinen Kosteneffizienzgedanken.

Die Beobachtungen, die Wackler als Unternehmen macht, das in einem preissensiblen Markt an vielen Ausschreibungen teilnimmt, sind dabei ernüchternd: Bei Vergaben der öffentlichen Hand, etwa für die Reinigung von Schulen, spiele Nachhaltigkeit wenig bis gar keine Rolle. In der Privatwirtschaft hänge die Berücksichtigung der Umwelt und des Klimas an den ausschreibenden Unternehmen: “Haben Firmen in ihre Beschaffung nachhaltige Kriterien integriert, werden diese bei den Vergaben berücksichtigt”, sagt Reisinger. Das zeige, dass Firmen, die sich mit dem Klimaschutz ernsthaft beschäftigten, andere Entscheidungen träfen.

Peter Blenke, Christian Reisinger: “Klimakurve kriegen: Was wir jetzt tun können, um unsere Klimaziele noch zu erreichen”, Oekom-Verlag, 168 Seiten, 20 Euro

Mittwoch, 15. November 2023, 9.40-10.40 Uhr, Jakob-Kaiser-Haus

Mündliche Unterrichtung der Bundesregierung zur Stärkung feministischer Mobilität im urbanen Raum durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Info & Anmeldung

Mittwoch, 15. November 2023, 17.00 Uhr, Paul-Löbe-Haus

53. Sitzung (öffentlich) Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung Info & Anmeldung

Mittwoch, 15. November 2023., 17.15-18.00 Uhr, Paul-Löbe-Haus

Erste Beratung der Fraktion der CDU/CSU “Fairen Strukturwandel in den ostdeutschen Kohleregionen ermöglichen – Verunsicherungen beenden” Info & Anmeldung

Donnerstag, 16. November 2023, 09.00-10.20 Uhr, Plenum

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) Info & Anmeldung

Donnerstag, 16. November 2023, 11.40 bis 13.00 Uhr, Plenum

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze Info & Anmeldung

Donnerstag, 16. November 2023, 14.45 bis 15.30 Uhr, Plenum

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Bundes-Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) Info & Anmeldung

In Bangladesch sind in den vergangenen Wochen mindestens vier Textilarbeiter bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen. Auslöser der Proteste ist die umstrittene Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Die Streiks, Straßenblockaden und Demonstrationen, an denen sich zehntausende Arbeiter beteiligten, hatten sich verschärft, nachdem die Regierung am 7. November den Mindestlohn von bisher 8.300 Taka (70 Euro) im Monat lediglich auf 12.500 Taka (105 Euro) angehoben hatte. Aus Sicht der Arbeiter und Gewerkschaften reicht das nicht zum Leben. Sie fordern einen garantierten Monatslohn von mindestens 23.000 Taka (195 Euro).

“Es scheint, als wolle die Regierung von Bangladesch die Beschäftigten unter der Armutsgrenze halten”, kritisiert Atle Høie, Generalsekretär der Gewerkschaftsföderation IndustriALL Global Union. Sie vertritt weltweit mehr als 50 Millionen Beschäftigte in der verarbeitenden Industrie. In einem Brief an Premierministerin Sheikh Hasina von der nationalkonservativen Bangladesh Nationalist Party forderte Høie, dafür zu sorgen, “dass die Polizei nicht mit Gewalt gegen protestierende Arbeiter vorgeht und nicht weiter damit droht, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu verhaften”. Außerdem rief er die internationalen Modeunternehmen dazu auf, ihre Einkaufspolitik angesichts des niedrigen Mindestlohns zu überdenken.

Die Textilindustrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Bangladesch. Die 3.500 Textilfabriken des südasiatischen Landes produzieren rund 85 Prozent der jährlichen Exporte. Sie beliefern viele der weltweit führenden Bekleidungsmarken, darunter Levi’s, Zara und H&M. Auch Deutschland importiert einen großen Teil seiner Textilien aus Bangladesch. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das Land in den ersten drei Quartalen 2023 mit einem Anteil an Textilimporten von 20,3 Prozent knapp hinter China (21,2 Prozent) und deutlich vor der Türkei (11,8 Prozent). ch

In den Trilogverhandlungen zum Critical Raw Materials Act, der EU-Verordnung für eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung, haben Rat, Parlament und Kommission gestern Abend eine politische Einigung erzielt. Auf technischer Ebene werden bis Ende der Woche weitere Details verhandelt.

EU-Parlament, Rat und Kommission haben sich gestern auf politischer Ebene über den Critical Raw Materials Act (CRMA) geeinigt. Damit stehen die Rahmenbedingungen des Gesetzestextes fest. Bis Ende der Woche verhandeln die drei Parteien auf der technischen Ebene die letzten Details.

“Die in Rekordzeit erzielte Einigung ist eine industriepolitische Blaupause für die sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung in Europa”, sagte Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) gestern Abend. Das schnelle Ergebnis kommt nicht überraschend; von Beginn an herrschte ein grundsätzlicher politischer Konsens über den CRMA und eine rasante Geschwindigkeit im Gesetzgebungsprozess. Die Verhandlungsführerinnen des Parlaments hatten dennoch mit einem weiteren Trilog im Dezember gerechnet. Aber die spanische Ratspräsidentschaft drängte gestern auf eine Einigung – weshalb sich das Parlament in vielen Punkten durchsetzen konnte.

“Nach fast acht Monaten intensiver Verhandlungen haben wir mit dem CRMA einen grünen industriepolitischen Meilenstein für mehr Bergbau in Europa gesetzt”, sagte die Schattenberichterstatterin Henrike Hahn (Grüne). “Kreislaufwirtschaft und Recycling stehen jetzt im Mittelpunkt des CRMA, während wir gleichzeitig an der Abschwächung der Nachfrageseite arbeiten.”

Weitere Details werden bis Ende der Woche auf technischer Ebene verhandelt. Dazu gehört unter anderem die Forderung des Parlaments nach der Einhaltung des Übereinkommens 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO 169), das das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC) beinhaltet. Hier sei es bislang insbesondere wegen der extremen Position Schwedens schwierig, sich mit dem Rat zu einigen, hieß es aus dem Parlament. In Schweden stehen sich eine starke Bergbauindustrie und eine große indigene Gemeinschaft gegenüber. Man sei sicher, dass der Gesetzestext Bestimmungen zu dieser Frage enthalten werde, jedoch sei noch nicht klar, in welchem Umfang.

Im Rat soll die vorläufige Einigung bis Ende November im Ausschuss der Ständigen Vertreter abgestimmt werden. Der Industrieausschuss im Parlament (ITRE) wird voraussichtlich am 7. Dezember abstimmen, das Plenum noch vor Jahresende. leo

Die US-Gewerkschaft United Autoworkers (UAW) hat sich in den Tarifverhandlungen mit den Autobauern Ford, Stellantis und General Motors (GM) weitgehend durchgesetzt. Für die viereinhalbjährige Laufzeit der Tarifverträge wurde eine schrittweise Lohnerhöhung von insgesamt 25 Prozent vereinbart. Außerdem wurden die Cost-of-Living-Adjustments (COLA) – die laufende Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten – wieder eingeführt. Der im März neu gewählte UAW-Chef Shawn Fain bezeichnete das Ergebnis als “historisch”. Trotz steigender Unternehmensgewinne waren die Einkommen der Autoarbeiter mehr als ein Jahrzehnt lang kaum gestiegen.

Zudem spielten bei den Verhandlungen auch die Investitionen in die US-Werke der drei Autohersteller eine wichtige Rolle – darunter viele Standorte, die sich mitten im Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto befinden. Das Interesse der Gewerkschaft war es, diesen Übergang möglichst sozial zu gestalten und Beschäftigungssicherheit zu schaffen.

Die Einigungen sehen vor, dass in den nächsten vier Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in die Standorte der Big 3 in den USA investiert werden. Allein Stellantis, der Mutterkonzern von Jeep, Ram, Chrysler, Dodge und Fiat, hat Investitionen in Höhe von rund 19 Milliarden US-Dollar zugesagt. Dazu kommen Milliardeninvestitionen in mehrere Batteriefabriken.

Über den Tarifvertrag wird derzeit an allen Standorten der drei Unternehmen abgestimmt. Für den Fall der Annahme wurde ein sogenannter Ratifizierungsbonus in Höhe von 5.000 US-Dollar vereinbart. Mit einem Ergebnis der Urabstimmungen wird in den kommenden Tagen gerechnet. ch

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat in der vergangenen Woche seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. Aus Sicht von GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen belegt der Bericht, dass die Branche “die Transformation aktiv angenommen hat”. Das Thema Nachhaltigkeit spiele im Geschäftsalltag der Versicherer eine immer größere Rolle.

“In der Schaden- und Unfallversicherung achten jetzt zum Beispiel 81 Prozent der Unternehmen darauf, dass die Schadenregulierung nach einem Autounfall nachhaltig erfolgt und eine Reparatur dem Neukauf vorgezogen wird”, sagte Asmussen. Zudem setzten inzwischen 43 Prozent der Versicherer bei der Schadensbehebung auf Dienstleister mit Nachhaltigkeitskonzepten.

Aber auch in der Unternehmenspolitik habe sich einiges getan. So böten inzwischen 74 Prozent der Unternehmen Versicherungsschutz für transformationsunterstützende Innovationen an, etwa in den Bereichen Wasserstoff, Batteriespeicher oder große Offshore-Windkraftanlagen. Zudem sei der Anteil der nach ESG-Kriterien gemanagten Kapitalanlagen auf 90 Prozent gestiegen. Außerdem strebten 90 Prozent der Versicherer die Klimaneutralität ihrer Kapitalanlagen an, so der Bericht.

Eine kürzlich veröffentlichte Analyse des NGO-Netzwerks Insure Our Future zu Klimaschutzstandards und fossilen Geschäften der 30 weltweit führenden Erst- und Rückversicherer zeichnet ein etwas anderes Bild. Zwar schneiden die im Ranking aufgeführten deutschen Unternehmen Allianz, Hannover Re, Munich Re und HDI Global-Tallanx relativ gut ab und liegen alle im oberen Drittel der Gesamtwertung. Doch gleichzeitig gehört die Allianz weiterhin zu den Top-10-Versicherungen im Bereich fossiler Energien.

“Deutsche Versicherer stehen im internationalen Vergleich positiv da, gerade die Allianz ist allerdings nach wie vor ein wichtiger Öl- und Gasversicherer”, sagt Regine Richter von der Umweltschutzorganisation Urgewald. Aktuelle Klimastudien zeigten jedoch: “Jedes Kilogramm CO₂, das mithilfe von Versicherern in die Atmosphäre gepumpt wird, ist eines zu viel.” ch

Wenn es um Wirtschaftskreisläufe geht, dominiert in Deutschland immer noch das Bild einer kreislauforientierten Abfallwirtschaft anstelle einer “echten” Kreislaufwirtschaft. Das ist ein Ergebnis der neuen GreenTech-Studie 2023, die die Management- und IT-Beratung MHP gemeinsam mit dem Berliner Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit vorgelegt hat. Anhand von Best-Practice-Beispielen zeigt die Studie Handlungsmöglichkeiten vor allem für die Automobilbranche, den Maschinenbau und das produzierende Gewerbe auf.

Thilo Greshake, Nachhaltigkeitsexperte und Partner bei MHP, hält die konsequente Anwendung des Prinzips “Circular Economy” angesichts der planetaren Grenzen für alternativlos. “Während in der frühen Form der Kreislaufwirtschaft noch rein ökonomische Vorteile im Fokus standen, ist es heute die ökologische Notwendigkeit”, so Greshake. Dafür sei aber der volle Zugriff auf die Produkte notwendig, so die Studie. “Besteht keine Kontrolle über ihren Rückfluss am Lebensende, kann keine Circular Economy entstehen”, sagt Mitautor Alexander Appel.

Ein Fallbeispiel in der Studie ist der Automobilzulieferer BORG Automotive. Er ist nach eigenen Angaben der größte unabhängige Remanufacturing-Anbieter in Europa. Sein Produktportfolio reicht von Lenkgetrieben über Anlasser und Lichtmaschinen bis hin zu Turboladern. Der Vertrieb erfolgt über den Kfz-Teilegroßhandel, der auch als Bezugsquelle für Gebrauchtteile dient. Dafür erhebt BORG Automotive ein Pfand von bis zu 300 Euro.

“Wir können, je nach Produktgruppe, bis zu 95 Prozent einer gebrauchten Komponente wiederverwenden“, schätzt Lars Hähnlein, Country Manager der DACH-Region bei BORG Automotive. Etwa 70 bis 75 Prozent der Bauteile kämen direkt vom Kunden zurück, die restlichen 25 Prozent kauft eine spezialisierte Abteilung von Schrottplätzen und Werkstätten in ganz Europa. “Damit geben wir durch Remanufacturing den Komponenten ein zweites Leben”, so Hähnlein. ch

Klimapolitiker aus Union und Linksfraktion begrüßen die von der Ampelkoalition angekündigte Senkung der Stromsteuer für Teile der deutschen Industrie, kritisieren das vergangene Woche von der Ampelkoalition angekündigte “Industriestrompaket” aber als zu unzureichend für die ökologische Transformation.

Andreas Jung, klimapolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, hält das Paket im Gespräch mit Table.Media für ungeeignet, um “die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf einem verlässlichen Pfad zur Klimaneutralität zu sichern” und fordert deshalb eine “grundlegende Reform der Energiebesteuerung und bessere Anreize” für Klimaschutz-Investitionen. Das ursprüngliche Ziel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die Großverbraucher zu entlasten, sieht er als nicht erfüllt an.

Wie die Ampelkoalition ankündigte, sollen zwar zum Jahresende die bislang auslaufenden Kostenerstattungen für diese Betriebe, die sogenannte “Strompreiskompensation” und das “Super-Cap”, nun verlängert werden. Weitergehende Instrumente oder gar einen garantierten niedrigen Industriestrompreis, wie von Habeck ursprünglich gefordert, enthält das Ampelpaket jedoch nicht.

Gerade die Strompreiskompensation, mit der die Kosten der steigenden CO₂-Bepreisung ausgeglichen werden, sieht der Bundesverband Erneuerbare Energien als eine klimaschädliche Subventionierung von fossilem Strom. Auch Greenpeace fordert statt “klimaschädlichen Subventionen” die gezielte Förderung energieeffizienter Produktionsverfahren. Solchen Argumenten mag Andreas Jung nur teilweise folgen. Für die Energiewende seien möglichst niedrige Strompreise, bei gleichzeitiger Besteuerung der CO₂-Bestandteile im Strom, von Vorteil. Investitionen in energieeffiziente Produktionsanlagen ergäben sich aus der marktwirtschaftlichen Wettbewerbssituation: “Die Unternehmen stehen ja unter Kostendruck, sodass sie Effizienzpotenziale sicherlich nutzen werden.” Steuerliche Förderung von Investitionen in energiesparende Verfahren befürwortet er jedoch ausdrücklich.

Auch Ralph Lenkert, bis zu ihrer Auflösung klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, begrüßt die Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe, fordert aber zusätzlich eine Ausweitung auf alle Verbraucher. Auch er kritisiert das Strompaket als einen nicht ausreichenden Schritt, da gerade energieintensive Betriebe nicht genügend entlastet würden. Lenkert hat bereits vor einigen Wochen einen alternativen Plan für einen “atmenden Industriestrom” vorgelegt, welcher einen Strompreiskorridor vorsieht. In dem Vorschlag enthalten ist auch eine “Flexibilitätsprämie”, die den Verbrauch von Strom besonders begünstigt, wenn Solar- und Windstrom in großen Mengen angeboten werden: “Dadurch entsteht ein Anreiz, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er gerade günstig ist. Das ist der klimapolitische Anreiz, der dem einheitlichen Industrie-Strompreis, wie er vom Wirtschaftsministerium ursprünglich vorgeschlagen worden ist, völlig fehlt. Und solche Anreize fehlen auch im Industriestrom-Paket.” av

BMW und die Mär vom sauberen Kobalt – Süddeutsche Zeitung

Der Rechercheverbund von SZ, NDR und WDR legt nahe, dass ein Teil des Kobaltabbaus nicht so nachhaltig ist wie behauptet: In und um die marokkanische Mine, aus der ein Fünftel des Schwermetalls für die Elektroautos von BMW stammt, soll es zu Umweltverschmutzungen und Verstößen gegen den Arbeitsschutz kommen. Zum Artikel

The Path to Green Energy Is Getting Messier – Wall Street Journal

Offshore-Windprojekte werden gestrichen, Aktienkurse von Unternehmen der erneuerbaren Energien brechen ein, US-Hersteller streichen ihre Pläne für E-Autos zusammen, weil die Nachfrage schwächelt. In der Öl- und Gasindustrie werden derweil Megadeals abgeschlossen. Phred Dvorak geht deshalb davon aus, dass die CO₂-Emissionen in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen werden. Zum Artikel

Apple shrunk the iPhone’s carbon footprint. There’s a way to shrink it even further – Bloomberg

Jedes seiner Produkte wolle er bis 2030 “klimaneutral” machen, sagte Tim Cook letzte Woche, und es ist seiner Firma Apple auch gelungen, die Produktionsemissionen seiner iPhones zu senken. Aber, wie Coco Liu analysiert: Am nachhaltigsten wäre es, wenn der Hersteller nicht weiter den Konsum so stark anheizen und viel mehr auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit seiner Geräte setzen würde. Zum Artikel

Ölfirmen in Fonds: Wie grün ist eigentlich nachhaltig? – Der Standard

Die Kriterien für nachhaltige Investments werden von den Anbietern unterschiedlich und zum Teil sehr großzügig ausgelegt. Alexander Hahn geht deshalb der Frage nach, worin nachhaltige Fonds tatsächlich investieren. Zum Artikel

China is winning Africa’s “white-gold” rush for lithium – Economist

Schnell und ohne Unterlass hole China Afrikas Rohstoffe aus der Erde, und diese Dominanz schade den afrikanischen Ländern. Der Economist zitiert eine NGO, der zufolge die Materialien unter Wert verkauft, die Menschenrechte verletzt und Steuereinnahmen ausbleiben würden. Aber: Im Gegensatz zu China handle der angeblich werteorientierte Westen nicht entschlossen genug. Zum Artikel

Charted: Progress on 2030 Renewable Energy Targets by Country – Decarbonization Channel

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur muss sich die weltweit installierte Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifachen, um die globale Erwärmung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Wie Selin Oğuz berichtet, ist China derzeit das einzige Land, das auf dem besten Weg ist, sein Ziel für 2030 zu erreichen. Zum Artikel

“Sollen Sie doch Angst vor uns haben!” – Süddeutsche Zeitung

Rosmarie Wydler-Wälti, 73, verklagt die Schweiz. Weil ihr Staat zu wenig gegen die Folgen der Klimakrise unternehme, unter denen insbesondere ältere Frauen leiden müssten, ziehe sie vor Gericht, sagt sie. Autorin Isabell Pfaff zitiert Studien, die Wydler-Wälti Recht geben, und räumt ihr bei dem Rechtsstreit gute Aussichten ein. Zum Artikel

What could more european football mean for the planet? – BBC

Die Internationalisierung des Profifußballs schreitet voran – und das hat Folgen für Natur, Umwelt und Klima. Wie David Lockwood und Matt Hickson kalkulieren, treiben die europäischen Mannschaften und Fans den ökologischen Fußabdruck deutlich nach oben, den Nachhaltigkeitsversprechen der UEFA zum Trotz. Zum Artikel

Interesse an Öl- und Gasheizungen steigt – Handelsblatt

Die Nachfrage nach Wärmepumpen lässt nach, wahrscheinlich aufgrund der hohen Kosten, berichtet Catiana Krapp. Erste Hersteller haben schon Kurzarbeit angemeldet. Stattdessen machten Gasheizungen 63 Prozent aller verkauften Heizungen im dritten Quartal aus, Ölheizungen lagen bei neun Prozent. Zum Artikel

Die vermeintliche Gefahr einer klimabedingten Mega-Flüchtlingskrise lenkt ab von den wirklichen Herausforderungen: Die EU-Mitgliedsstaaten müssen sich auf mehr Klimamigration innerhalb Europas vorbereiten – doch bislang wirken sie noch sehr sorglos. Zugleich sollte Europa seine Partnerländer im Globalen Süden in Klimaschutz und Anpassung besser unterstützen.

In diesem Sommer ächzte Europa unter Rekordtemperaturen; es gab heftige Unwetter und Überschwemmungen, so wie zuletzt etwa in Griechenland und Libyen: Die Klimakrise ist längst Teil unseres Alltags – und viele Menschen machen sich große Sorgen über ihre Auswirkungen. Nicht wenige Stimmen in der Politik und den Medien warnen dabei immer wieder vor Millionen “Klimaflüchtlingen” aus Afrika und anderen Regionen des Globalen Südens, die schon bald nach Europa strömen könnten.

Auch unabhängig von der Erderwärmung prägt die Migrationsdebatte – acht Jahre nach der Flüchtlingskrise – erneut die Politik. Deutsche Kommunen klagen über Überforderung, deutsche Politikerinnen und Politiker streiten über Grenzkontrollen und Obergrenzen. Auf der italienischen Insel Lampedusa haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni im September einen Zehn-Punkte-Plan gegen irreguläre Einwanderung vorgelegt.

Die Klimakrise wird die Migrationsbewegungen wohl noch verstärken. Aber ist das Szenario einer gigantischen, klimabedingten Migrationsbewegung in Richtung Europa überhaupt stichhaltig? Und wie würde ein angemessener politischer Umgang mit den Herausforderungen der “Klimamigration” aussehen?

Um es direkt vorwegzunehmen: Ein Ansturm von Klimaflüchtlingen auf die europäischen Außengrenzen ist – auch wenn die Bilder von Lampedusa etwas anderes zu zeigen schienen – eher unrealistisch. Denn die Forschung zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration kommt zu dem Ergebnis, dass Migrations- und Fluchtbewegungen in Verbindung mit Klimafolgen fast ausschließlich innerhalb der betroffenen Länder und Regionen passieren.

Generell migrieren Menschen im Globalen Süden vor allem intraregional: In West-Afrika beispielsweise beträgt der Anteil der Migration innerhalb der Region nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) rund 90 Prozent. Bei den Hauptbetroffenen der Klimakrise handelt es sich zum allergrößten Teil um arme Menschen wie Kleinbauern, denen es erst recht an den notwendigen Mitteln fehlt, um in Richtung Europa zu migrieren.

Zudem entspricht das Verhältnis zwischen Klima und menschlichen Wanderungen keineswegs einer simplen Arithmetik, die mit einer Formel à la “0,1 Grad Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur resultieren in x Millionen Klimaflüchtlingen” berechnet werden könnte. Migrations- und Fluchtprozesse sind komplex. Sie werden von politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst, auch in heute schon stark von der Klimakrise betroffenen Gebieten. Außerdem führen die Klimafolgen nicht selten dazu, dass Menschen eher an Mobilität einbüßen, da sie wichtige Ressourcen verlieren.

Deshalb lenkt die vermeintliche Gefahr einer klimabedingten Mega-Flüchtlingskrise eher von den tatsächlichen Herausforderungen ab, die der Klimawandel und die daraus resultierende Migration mit sich bringt.

Zum einen müssen wir uns in Europa darauf einstellen, dass auch bei uns etwa ab der Mitte des 21. Jahrhunderts viele Menschen ihr Zuhause werden verlassen müssen. Allein aufgrund des erwartbaren Anstiegs des Meeresspiegels sind Millionen von Menschen in küstennahen Gebieten Europas gefährdet. Selbst wenn diese Gefahr heute noch nicht so akut erscheinen mag, müssen sich Politik und Gesellschaften Gedanken darüber machen, wie sie diese gigantische Herausforderung bewältigen können.

Bis jetzt scheint diesbezüglich noch unbedarfte Sorglosigkeit zu herrschen. Natürlich planen europäische Länder und Regionen bereits ihre längerfristigen Anpassungsoptionen. Was ist aber, wenn etwa der Meeresspiegel nach 2050 stärker ansteigt als bislang angenommen? Was ist, wenn die Anpassung technisch oder finanziell für gewisse Gebiete nicht mehr leistbar ist und Menschen dauerhaft weggehen müssen? Für diese Umsiedlungsmaßnahmen muss es einen umfassenden und gut durchdachten Dialog- und Planungsprozess geben, der darauf abzielt, die sozialen und wirtschaftlichen Verluste für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Ihn in Gang zu setzen, ist eine Mammutaufgabe für Regierungen und Behörden.

Aber auch die Prozesse von Flucht und Migration, die sich im Kontext der Klimakrise innerhalb anderer Erdteile abspielen, haben Auswirkungen auf uns in Europa. Zwar sind die Zusammenhänge komplex. Aber sowohl die Folgen des Klimawandels selbst als die dadurch mitverursachten Migrationsbewegungen stellen viele Länder des Globalen Südens vor große Herausforderungen. Sie erhöhen auch das Potenzial für mehr Konflikte und Instabilität. Das kann nicht im europäischen Interesse liegen.

Internationale Foren, Prozesse und Organisationen sowie auch nationale Regierungen oder entwicklungspolitische Organisationen beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit Klimamigration – vor allem in den betroffenen Weltregionen, wie der Karibik oder dem Horn von Afrika. Ihre Aktivitäten zielen oft darauf ab, ein gemeinsames Problembewusstsein bei Entscheidungsträgern zu schaffen und einen politischen Dialog in Gang zu bringen. Europa steht dabei nur nicht wegen geostrategischer Überlegungen in der Pflicht, sondern hat als einer der Hauptverursacher des menschengemachten Klimawandels auch eine ethische Verpflichtung.

Konkret muss diese Unterstützung durch die EU und ihre Mitgliedsstaaten fünf Bereiche umfassen:

Sich auf mehr Klimamigration im eigenen Land vorzubereiten und zugleich die Partnerländer im Globalen Süden in der Klimakrise besser zu unterstützen, damit die Menschen dort ihre Heimat nicht verlassen müssen: Das wäre ein guter Weg, um mit der Klimamigration politisch umzugehen.

Benjamin Schraven ist Assoziierter Wissenschaftler des German Institute of Development and Sustainability (IDOS) und hat jüngst ein Buch zum Thema “Klimamigration” veröffentlicht.

Wenn in Brüssel in diesen Tagen ein neues Gesetz zur Sicherung von Europas Rohstoffversorgung beschlossen wird, hat dies auch Konsequenzen für andere Kontinente. Zwar will die EU den heimischen Bergbau ankurbeln, doch weiterhin muss sie den Großteil der Rohstoffe importieren. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Reserven an Lithium, dem begehrten Batterierohstoff, lagern in Lateinamerika. Die Zivilgesellschaft dort ist besorgt angesichts der “neuen Rohstoffpolitik” im alten Gewand: “Es sind nun andere Rohstoffe, aber immer noch das gleiche System”, sagt Yeny Rodríguez Junco. Sie fordert Maßnahmen zur Behebung der Schäden an Umwelt und Bevölkerung, eine strengere Lizenzierung und den Schutz betroffener Ökosysteme.

Die 36-Jährige ist Rechtsanwältin und arbeitet für die Nichtregierungsorganisation AIDA in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Das Akronym steht für den Interamerikanischen Verband für Umweltschutz, der von Mexiko bis Argentinien in ganz Lateinamerika vertreten ist.

AIDAs Teams aus Juristinnen und Wissenschaftlern setzen sich dafür ein, die Umwelt und die unter den Umweltschäden leidenden, oft indigenen, Gemeinschaften zu schützen. Sie vertreten diese Interessen bei den Regierungen in der Region und bei internationalen Institutionen wie der EU, leisten Rechtsbeistand und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Schwerpunkt liegt auf Fällen mit hohem Bedarf und großer Wirkung, die als Präzedenzfälle dienen können – wie etwa die Kampagne gegen Fracking in Kolumbien, an der auch Rodríguez arbeitete. Erfolgreich: Vier Jahre lang hielt das oberste Verwaltungsgericht ein Moratorium aufrecht, das die Anwendung der Fracking-Technik im Land verhinderte. Auch in Argentinien und Mexiko will AIDA dies erreichen.

Es war nicht Rodríguez’ Plan, im Umweltschutz zu arbeiten. Nach ihrem Jurastudium in Bogotá arbeitete sie zunächst am kolumbianischen Verfassungsgericht und bei der Staatsanwaltschaft. Eine spätere Erfahrung änderte alles: Als Beraterin für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) begleitete sie Landrückgabeprozesse an afroamerikanische Gemeinschaften an der kolumbianischen Pazifikküste. Diese waren unter anderem von den Folgen des illegalen Goldabbaus betroffen, der durch bewaffnete Gruppen kontrolliert wurde. “Nachdem ich mich schon so viel über die Auswirkungen des illegalen Bergbaus gelesen hatte, war es doch schockierend, die Situation mit eigenen Augen zu sehen“, erzählt sie. Der Fluss, für die lokale Bevölkerung von großer Bedeutung, war durch den Bergbau stark kontaminiert – und die Menschen badeten weiter darin, die Frauen wuschen ihre Kleider, die Kinder spielten in dem weiß verfärbten, quecksilberhaltigen Wasser.

Rodríguez entschied daraufhin, sich auf Umweltbelange zu spezialisieren. Sie zog nach Den Haag, um am renommierten Institute of Social Studies einen Master in Entwicklungsstudien zu machen. Zurück in Kolumbien fand sie dann ihren “Traumjob” bei AIDA, wie sie erzählt. “Wir bringen das Recht an die Orte, an die es sonst nicht – oder nur schwer – gelangt.” Sie mag die vielfältigen Aufgaben: Stellungnahmen für das Gericht schreiben, die Arbeit mit Partnern abstimmen, vor Ort mit der betroffenen Bevölkerung sprechen.

Rodríguez zeigt eine Weltkarte des US-amerikanischen Geological Survey, auf der die weltweiten Lithiumreserven verortet sind. Auch in Europa sind diverse Lagerstätten verzeichnet. “Es gibt viel Lithium in Europa, aber die Message der dortigen Gesetzgeber lautet: Wir brauchen das Lithium aus Drittländern!“, kritisiert sie. Natürlich sei das südamerikanische Lithium billiger. Doch seien die externen Kosten nicht einberechnet: Die wasserintensive Abbaumethode in Lateinamerika, wo das meiste Lithium in Salzlagunen lagert, habe fatale Folgen für Umwelt und Bevölkerung.

Diese Woche besucht Rodríguez in Brüssel die von der EU-Kommission ausgerichtete Raw Materials Week, trifft sich mit europäischen Mitstreitern, die sich in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis zusammengetan haben. Gemeinsam kritisieren sie, der CRMA würde vor allem eines zeigen: Europa habe nicht aus den Fehlern der bisherigen Rohstoffpolitik gelernt. Der Bergbausektor habe in vielen Teilen der Welt von Korruption und schwachen ökologischen und sozialen Vorschriften profitiert. Die Stimmen betroffener Gemeinschaften in den Bergbauregionen würden nicht gehört. “Das betrifft insbesondere indigene Gemeinden: 50 Prozent der Rohstoffreserven lagern unter deren Land“, sagt Rodríguez. Ob ihre Rechte im EU-Rohstoffgesetz verankert werden, ist bislang noch unklar. Leonie Düngefeld

Eine bessere Zukunft – das war über lange Zeit ein Versprechen, das Menschen Motivation und Gesellschaften Zusammenhalt gab: Kinder und Enkel sollten und würden es einmal besser haben. Heute trüben Klimakrise und globale Konflikte den einstigen Zukunftsoptimismus empfindlich ein. Klimaaktivisten bezeichnen sich als “Letzte Generation”, in Politik und Wirtschaft gibt es den Begriff der Enkeltauglichkeit, um Maßnahmen auf ihre Schädlichkeit für nachfolgende Generationen abzuklopfen. Bessere Zukunft – war da was?

Doch der latente Pessimismus unserer Tage erfährt zunehmenden Gegenwind. Neben “Fridays for Future” gibt es schon länger die “Scientists for Future”, die sich für die Beachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse und planetarer Grenzen einsetzen. Gemeinsam mit anderen “For-future”-Gruppen haben sie das Projekt “Zukunftsbilder” ins Leben gerufen. In vier Szenarien, die jeweils auf wissenschaftlichen Berechnungen beruhen, wird gezeigt, wie die Welt 2040 aussehen könnte. Die gute Nachricht: Nur eines dieser vier fällt schlecht aus, nämlich das Zukunftsbild “Langsam”. In diesem Szenario geht alles weiter wie gehabt. Die “Klimaziele wurden weit verfehlt, Politikverdrossenheit und Populismus lähmen das Land”, Kriege und Fluchtbewegungen prägen das Weltgeschehen.

“Fokussiert” ist das nächste Szenario überschrieben, in dem nur geändert wird, was absolut unumgänglich ist. Doch immerhin wären die “Klimaziele in Reichweite, auch viele bedrohte Arten haben sich wieder etwas erholt”. “Graswurzel” ist die dritte Variante, die, nomen est omen, auf breiter zivilgesellschaftlicher Einmischung beruht und durch sie getrieben wird. Die vierte Variante trägt die Überschrift “Groß” und ist geprägt durch die “gemeinsame Lösung sozialer und ökologischer Fragen” und mithin durch eine gewaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

Das Projekt “Zukunftsbilder” ist umfangreich angelegt, eine Vielzahl einzelner wirtschaftlicher, politischer, gesellschaftlicher und kultureller Bereiche wird auf mögliche Entwicklungen in den vier Szenarien untersucht und beschrieben. Seit 2019 haben mehr als 50 Mitarbeitende aus unterschiedlichen Disziplinen recherchiert, diskutiert und gearbeitet. Ins Leben gerufen wurde “Zukunftsbilder” von Gregor Hagedorn, Akademischer Direktor am Museum für Naturkunde Berlin, und Friedrich Bohn, Ökosystemmodellierer am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Lukas Franke

es gibt sie, die Unternehmen, die Rohstoffe recyceln und wieder aufbereiten, die reparieren und jede Menge dafür tun, Abfall zu vermeiden. Manche, wie BORG Automotive, erheben sogar ein Pfand auf Bauteile, um diese später wiederzubekommen. Wie beim Leergut.

In der Regel sieht unser Umgang mit Ressourcen aber anders aus. Herausholen, verarbeiten, verbrauchen und dann wegwerfen – nach diesem eindimensionalen Prinzip verläuft die Wertschöpfung sehr häufig. Finanziell ist das sogar oft günstiger.

Für die Umwelt und das Klima ist es fatal. Deshalb will die Bundesregierung eine Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeiten. Es soll eine werden, die den Namen auch verdient. Im Frühjahr 2024 möchte man sie präsentieren – und wir werden diesen Prozess ab jetzt regelmäßig und kritisch begleiten. Den Auftakt macht Nicolas Heronymus, in seiner Analyse gibt er einen Ausblick und benennt offene Fragen.

Was hingegen passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher, kann zum Beispiel Yeny Rodríguez Junco erzählen. Sie ist Anwältin und Aktivistin und berät Betroffene in Südamerika, die unter dem westlichen Rohstoffhunger leiden, weil sie kaum vom Abbau profitieren und stattdessen zusehen müssen, wie ihre Landschaft und Gemeinschaft bedroht werden. Leonie Düngefeld hat die Kolumbianerin getroffen.

Sechs von neun planetaren Grenzen sind laut neuer Forschung überschritten. Vor allem der Abbau und die Verarbeitung von Ressourcen, also Biomasse, fossile Stoffe, Metalle und Mineralien, belastet die Erde. 50 Prozent der Treibhausgasemissionen und 90 Prozent des Verlusts an Biodiversität und des Wasserstresses sind darauf zurückzuführen, schätzte der Internationale Ressourcenrats des UN-Umweltprogramms 2019. Er warnte, dass die Klima- und Biodiversitätsziele gefährdet seien, wenn der steigende Trend bei ressourcenbedingten Folgen anhielte.

Ein wichtiger Ansatz, um die Lebensgrundlagen der Menschen zu erhalten, ist in der europäischen und deutschen Politik seit einiger Zeit das Konzept einer Kreislaufwirtschaft. Nun steigt das Tempo, mit dem die EU und Deutschland die Transformation vorantreiben – von einer linearen Wirtschaft, die nach der Logik “Entnahme, Verarbeitung und Entsorgung” von Ressourcen funktioniert, zu einer zirkulären Wirtschaft, die Ressourcen schont.

In Deutschland läuft noch bis Ende dieses Jahres der im April gestartete Dialogprozess zur Erarbeitung einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Im zweiten Quartal diskutierten die beteiligten Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, wie sich der Verbrauch von Ressourcen in verschiedenen Handlungsfeldern verringern lässt. Seit September geht es um konkrete Instrumente für die Umsetzung. Noch bis Freitag, den 17. November, können bisher nicht beteiligte Organisationen erste Vorschläge zur Gestaltung online kommentieren. Nach zwei weiteren Gesprächen mit den breiter aufgestellten Organisationen will das Bundesumweltministerium die Strategie erarbeiten und sie im Frühjahr 2024 ins Kabinett bringen.

Mit der Strategie will die Bundesregierung einen Rahmen schaffen für alle rohstoffrelevanten Strategien, zum Beispiel die Deutsche Rohstoffstrategie oder die Nationale Biomassestrategie. Ihr Hauptziel ist, den Verbrauch an Primärrohstoffen zu senken. Aktuell liegt er in Deutschland bei knapp 1,2 Milliarden Tonnen oder fast 14 Tonnen pro Kopf, was ungefähr dem EU-Durchschnitt entspricht, aber wesentlich höher ist als in vielen anderen Regionen. Um den Rohstoffverbrauch zu reduzieren, sollen unter anderem mehr Sekundärrohstoffe eingesetzt werden. Während die Zirkularitätsrate, die den Anteil von Sekundärrohstoffen am Rohstoffverbrauch darstellt, in Deutschland bei 13 Prozent liegt, sind es in den Niederlanden über 27 Prozent.

Die EU-Kommission hat im Jahr 2015 ihren ersten Circular Economy Action Plan verabschiedet. Kurz nach dem Start der Green Deal-Agenda, mit dem die EU klimaneutral werden will, folgte 2020 ein neuer Plan. Viele Vorhaben, die die EU-Institutionen gerade verhandeln, sind Teil von ihm, etwa die Ökodesignverordnung, wonach Unternehmen Produkte energie- und ressourceneffizient gestalten sollen, das Recht auf Reparatur für Verbraucher, die Regeln gegen Greenwashing oder die Verpackungsverordnung, die helfen soll, negative Umweltauswirkungen von Verpackungen zu verringern.

Doch das Ziel, weniger Ressourcen zu verbrauchen, ergibt sich auch aus der Abhängigkeit Europas von anderen Staaten, etwa bei Energie oder Rohstoffen für die Energiewende. Sowohl die Pandemie als auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine haben die Notwendigkeit gezeigt, unabhängiger von Importen zu werden.

In Deutschland hat der Begriff Kreislaufwirtschaft seine Wurzeln im Recht über die Bewirtschaftung von Abfall. Er meint aber deutlich mehr. Laut der Ellen Macarthur Foundation ist sie ein System, in dem “Materialien nie zu Abfall werden”, wo “die Natur sich regeneriert”. “Produkte und Materialien bleiben durch Wartung, Wiederverwendung, Aufbereitung, Refabrikation, Recycling und Kompostierung in einem Kreislauf.” Kreislaufwirtschaft habe das Ziel, “den Klimawandel und globale Herausforderungen wie den Verlust der Artenvielfalt, Abfall und Umweltverschmutzung” zu bekämpfen, “indem sie wirtschaftliche Aktivitäten vom Verbrauch endlicher Ressourcen entkoppelt“.

Die 2010 von der Rekordseglerin Ellen MacArthur gegründete Stiftung will den Übergang zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Laut Paul Ekins, Forscher für Ressourcen- und Umweltpolitik am Londoner University College, hatte sie bedeutenden Einfluss darauf, dass das Konzept sich Mitte der 2010er-Jahre auf der politischen Agenda etablierte. Doch schon 2002 definierten Michael Braungart und William McDonough eine geschlossene Kreislaufwirtschaft in ihrem Buch zu Cradle to Cradle – ein Ansatz, nach dem Firmen heutzutage ihre Produkte zertifizieren lassen können.

Die Strategien für eine echte Kreislaufwirtschaft lassen sich entlang des Lebenszyklus eines Produkts definieren. Neben energetischer Verwertung (“Recover”) und Recycling, die am Ende der Nutzung stehen, gibt es fünf, um die Nutzungsdauer zu verlängern: Wiederverwendung (“Reuse”), Reparatur (“Repair”), einfache Aufarbeitung, wie schon bei elektronischen Geräten üblich (“Refurbish”), hochwertige Aufarbeitung, etwa von Maschinen, deren Teile repariert oder ersetzt und wieder zusammengebaut werden (“Remanufacture”) und Umwidmung, wie Skateboards, die zu Kaffeetischen werden (“Repurpose”). Am Anfang des Lebenszyklus hingegen stehen drei Strategien: effizientere Produkte bauen (“Reduce”), Produkte für eine intensivere Nutzung gestalten, zum Beispiel für die Sharing-Economy, (“Rethink”) und Produkte gänzlich verzichtbar machen (“Refuse”).

Ein Kernziel der Kreislaufwirtschaft ist es, den Ressourcenverbrauch und damit die Umweltfolgen von wirtschaftlicher Aktivität zu entkoppeln. Verbreitet ist sogar die Sicht, dass die Wirtschaft unabhängig vom Ressourcenverbrauch wachsen könne. Die EU setzt sich im Circular Action Plan ein solches Ziel, auch Unterziel 8.4 der SDGs formuliert diesen Anspruch. Es ist aber stark umstritten, ob “grünes Wachstum” funktionieren kann. Denn für Wachstum, braucht es ein mehr an Ressourcen oder Effizienzgewinne, deren Potenzial ebenfalls begrenzt ist. Wichtig für die Frage, ob zirkuläres Wirtschaften auch Zukunftsfähigkeit bedeutet, ist also, wie sich der Fokus für Wohlstand vom konventionellen Wachstumsbegriff auf andere Indikatoren verschiebt. Und inwieweit die Effizienzgewinne durch Ressourceneinsparungen zu weniger Rohstoffverbrauch oder Produktivitätssteigerungen führen, was wiederum mehr Rohstoffverbrauch bedeuten würde.

Ebenso entscheidend wird sein, wie einfallsreich etwa Unternehmen bei neuen Geschäftsmodellen sind. Auch auf Fragen, wie eine Kreislaufwirtschaft in bestimmten Sektoren aussehen kann, braucht es Antworten – etwa im Gebäude und Infrastrukturbereich, wo Ressourcen Jahrzehnte im sogenannten anthropogenen Lager gebunden sind. Auch die Energiewende braucht große Mengen an Materialien. Können sie kreislauffähig gestaltet werden? Zuletzt wird es darum gehen, wie eine Kreislaufwirtschaft global gerecht sein kann. Bisher lagern einige Staaten mit hohem Einkommen die Umweltfolgen ihres Konsums, etwa Wasserstress, in andere Weltregionen aus.

Herr Genschel, dem Gesetz zur globalen Mindestbesteuerung großer Konzerne haben sich 138 Staaten angeschlossen, vergangenen Freitag auch der Bundestag. Stellt die globale Mindestbesteuerung eine historische Wende in der globalen Steuerpolitik dar?

Ja, das ist eine historische Wende in der internationalen Steuerkooperation. Zum ersten Mal wurde ein globaler Mindeststeuersatz vereinbart, und das ist ein neues Instrument der internationalen Politik.

Ziel ist ein weltweit verbindlicher Mindeststeuersatz von 15 Prozent, mit dem schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiver Steuervermeidung entgegenwirkt und Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden soll. Besteht Hoffnung auf Mehreinnahmen, mit denen die Kosten eines ökologischen Umbaus der Weltwirtschaft bezahlt werden können?

Da dies ein ganz neues Gesetz ist, ist es schwierig zu sagen, wie es sich monetär auswirkt. Aber die Einnahmeprognosen sind alle positiv, auch wenn es eine große Varianz gibt. Die UNCTAD geht von weltweit insgesamt 20 Prozent mehr globalen Körperschafts-Steuereinnahmen aus. Die OECD sieht die Mehreinnahmen zwischen 150 und 220 Milliarden Euro. Der IWF sagt 150 Milliarden Euro. Das wären ungefähr sieben Prozent der bisherigen globalen Einnahmen aus den Körperschaftssteuern. Das EU Tax Observatory sagt unter fünf Prozent.

Wie lässt sich diese Wende erklären?

In der Steuerpolitik ist der Druck, zumindest symbolisch zu handeln, relativ stark geworden. Durch die Finanzkrise vor 15 Jahren und die folgenden wirtschaftlichen Probleme wurde immer deutlicher, dass alle einen fairen Anteil an den Gemeinlasten zahlen müssen, gerade auch die großen Unternehmen. Ich glaube, da standen Regierungen unter Druck.

Ist die Hoffnung berechtigt, dass die sogenannten Steueroasen damit nun “ausgetrocknet” werden?

Es gibt theoretische Modellierungen, die sagen, wenn es tatsächlich gelingt, die effektive Besteuerung in den Steueroasen anzuheben, in den Niedrigsteuerländern, dann erlaubt das den Hochsteuerländern, ihre Steuern hochzuhalten oder sogar zu steigern. Und dann führt das zu einem positiven Einnahmeeffekt in den Hochsteuerländern und global. Allerdings basieren solche Modellierungen immer auf vereinfachenden Annahmen. Es gibt auch Gründe anzunehmen, dass die Niedrigsteuerländer ihre Steuern weniger erhöhen als nun erwartet wird. Dann würden Hochsteuerländer ihre Steuern trotzdem nicht erhöhen oder konstant halten, sondern vielleicht sogar senken.

Wie könnte die Mindeststeuer unterlaufen werden?

Es gibt Schlupflöcher. Eines ist, dass der Mindeststeuersatz nur für Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz gilt. Bei Konzernen, für die Steuervermeidung ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells ist, kann man sich eine Zerlegung vorstellen, sodass nur Einheiten mit weniger Umsatz als diese Grenze übrigbleiben.

Ein zweites Schlupfloch ist, dass der Mindeststeuersatz nicht alle substanziellen Aktivitäten betrifft. Wer etwa in einem Niedrigsteuerland investiert, um dort tatsächlich zu produzieren und zu verkaufen, kann dort auch weiterhin mit weniger als 15 Prozent des Gewinns besteuert werden. Dadurch kann das bisherige Modell der Gewinnverlagerung in Steueroasen zu einem Modell der Standortverlagerung werden.

Drittens besteht die Gefahr, dass der Steuerwettbewerb in einen Subventionswettbewerb transformiert wird. Dann würden die Steuern zwar hoch bleiben, aber die Einnahmen für hohe Subventionen ausgegeben werden. Das passiert bereits beim beginnenden Subventionswettbewerb für grüne Technologien, zum Beispiel in China, oder in den USA mit dem Inflation Reduction Act. Auch in Europa gibt es entsprechende Reaktionen. Es kann also sein, dass positive Einnahmeeffekte aus der Mindeststeuer dadurch aufgefressen werden.

Besteht auch das Risiko, dass der Mindeststeuersatz von 15 Prozent sich zu einem globalen Standardsteuersatz, vielleicht sogar einem Höchstsatz entwickelt?

Es besteht die Gefahr, dass die Mindeststeuer zum Referenzpunkt in innenpolitischen Steuerdebatten wird. Dass man sagt: Das ist der internationale Standard und dem müssen wir uns anpassen, weil wir darüber liegen. Hinzu kommt, dass der vereinbarte Mindeststeuersatz sehr niedrig ist. Ursprünglich war ja von mehr als 20 Prozent die Rede, das wäre schon ein deutlicher Unterschied gewesen. Aber so ist es immer noch besser als gar keine internationale Regelung, auch wenn der Steuerwettbewerb nach unten nun nur begrenzt verhindert wird.

Dieses historische Kooperationsabkommen zu den Körperschaftssteuern macht Hoffnung auf weitere internationale Kooperationen. Rücken denn nun auch andere transnational kooperativ erhobene Steuern, etwa auf CO₂-Emissionen oder Börsen-Finanztransaktionen in den Bereich des politisch Möglichen?

Bei den Finanztransaktionen gibt es schon eine Übereinkunft über den automatischen Informationsaustausch, der erfolgreich den Anteil unversteuerter, oder der Steuer hinterzogener Vermögen weltweit relativ stark reduziert hat. Im Bereich der Klimabesteuerung wird darüber viel geredet, etwa zuletzt beim afrikanischen Klimagipfel im September in Nairobi. Aber ich sehe derzeit kein Projekt, an dem alle zentralen Akteure gemeinsam arbeiten würden.

Peter Blenke und Christian Reisinger kommen aus einer Branche, die man nicht unbedingt mit der Transformation in Verbindung bringen würde: Blenke ist Vorstandschef der Münchner Wackler Group. Wackler ist mit rund 7.500 Beschäftigten eines der größten deutschen Unternehmen in der Gebäudereinigung und im Facilitymanagement. Reisinger ist Geschäftsführer von ConClimate. Die Wackler-Tochter wurde 2020 gegründet, berät Firmen bei der Erstellung von CO₂-Bilanzen und Nachhaltigkeitsstrategien und hat eine Cloudlösung für das ESG-Management und -Reporting entwickelt.

Daraus sei bei Wackler eine Mission geworden, erklärt Reisinger. “Wir wollen das Wissen, das wir über Jahre aufgebaut haben, an andere Firmen weitergeben.” Deshalb haben sie ConClimate ausgegründet und jetzt “Klimakurve kriegen” geschrieben.

Das Buch gibt einen Überblick darüber, wo CO₂ entsteht und wie man es verringern kann. Die Fakten sind nicht neu. Der Wert für die Praxis entsteht durch die Auflistung der vielen Faktoren und Abhängigkeiten, die bei der Umsetzung in verschiedenen Branchen zu berücksichtigen sind. Wer für Reduktionsmaßnahmen tiefer in die Prozesse der eigenen Industrie einsteigen muss, gerät hingegen an die Grenzen des Leitfadens. Die Autoren wollen Firmen dort helfen, wo sie ihrer Meinung nach vielfach noch stehen: nämlich ziemlich am Anfang.

Bei Wackler begann die nachhaltige Transformation im Jahr 2006, unter anderem mit Auditierungen zum Umwelt- und Energiemanagement. Bei der Auftragsvergabe wie dem Kauf von Reinigungsmaschinen achtet das Unternehmen seitdem auf regionale Herkunft und Zertifizierungen nach dem “Cradle to Cradle“-Prinzip für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Alle Reinigungsmittel sind biologisch abbaubar. Die Mengen steuern Dosieranlagen. Verwendete Kunststoffe sind aus Recyclat, der Fuhrpark ist weitgehend elektrifiziert.

Für sein Nachhaltigkeitskonzept erhielt das Unternehmen 2022 den B.A.U.M. Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis. Seit diesem Jahr verfolgt Wackler eine Net-Zero-Strategie.

Ein praktischer Ansatz für die Umsetzung von Klimazielen fehle vielen Firmen, bestätigt Reisinger gegenüber Table.Media. Seine Erklärung: “Der öffentliche Diskurs um Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist von Regulatorik geprägt.” Die Komplexität überfordere viele Verantwortliche. “Loslaufen und in die Prozessdenke kommen”, empfiehlt er deshalb: “Die erste CO₂-Bilanz muss nicht perfekt sein. Man kann nach und nach weitere Daten hinzufügen und die Lieferanten einbeziehen.” Die Detailtiefe entstehe mit der Zeit.

Unternehmen, die bislang wenige Maßnahmen im Bereich ESG umgesetzt hätten, müssten nun aufarbeiten, was sie in der Vergangenheit versäumt hätten: “Auf diesen Stapel kommen zusätzlich die neuen Anforderungen der Regulatorik wie das Lieferkettengesetz“, sagt Reisinger. Wichtig sei das Verständnis, dass Klimaschutz mehr ist als Heizung, Gebäudedämmung und Photovoltaik. Die Zusammenhänge kämen in der Praxis an: “Dass der Großteil der CO₂-Emissionen in den Lieferketten entsteht und dass man die Klimaziele mit seinen Geschäftspartnern verhandeln muss, wird vielen kleineren und mittleren Unternehmen jetzt bewusst.”

Helfen Zertifizierungen? Auch Wackler ist schließlich mit Audits zum Umweltmanagement (ISO 14006) und zur Energieeffizienz (ISO 50001) gestartet. “Zertifikate sind hilfreich, führen aber nicht automatisch zu mehr Klimaschutz.” Sie schafften allerdings eine gute Grundlage: “Wer ISO 50001 zertifiziert ist, erfasst schon sehr viele Daten, die in die Klimabilanz einfließen.” Daraus ließen sich Kennzahlen ableiten, anhand derer Firmen den Erfolg ihrer Maßnahmen verfolgen könnten.

Durch Dienstleistungen für Reinigung, Gebäudesicherheit und -Technik kennt Wackler die Infrastruktur von Büros, öffentlichen Einrichtungen und Fabriken gut. Wo liegen im gewerblichen und öffentlichen Gebäudebestand die Probleme? “Klammert man die Emissionen, die in der Industrie durch die Fertigung entstehen, aus, kommen die Emissionen auch hier vor allem durch die Wärmeerzeugung“, erklärt Reisinger. Für viele Unternehmen, die ihre Gebäude nicht besäßen, sondern angemietet hätten, sei die Umstellung auf eine klimafreundliche Wärmeerzeugung nicht ganz so einfach: “Die Entscheidung liegt bei den Eigentümern, mit denen die Firmen verhandeln müssen.”

Er hat für Mieter und Eigentümer einen simplen Vorschlag: So ließen sich etwa mit dem Einbau “smarter” Thermostate bis zu 25 Prozent Heizenergie einsparen. Die KI in den Geräten erkenne, wann Räume genutzt würden und passe die Heizung an. Solche Maßnahmen würden oft vergessen, meint er. Dass dies passiere, liege an alten Bewertungssystemen. Reisinger: “Es herrscht die Erwartung, dass sich Investitionen in maximal drei Jahren amortisieren, was für viele Klimamaßnahmen zu kurzfristig ist.” Außerdem habe CO₂ bei vielen Entscheidungen noch kein oder kein ausreichend hohes Preisschild. “Das alles führt zu einer Umsetzungslücke, obwohl alle es besser wissen.”

Die aktuellen Anreiz- und Förderstrukturen bekommen von den Autoren keine guten Noten. Ein Beispiel: Nicht alle Unternehmen würden sich mit einer Photovoltaikanalage wirtschaftlich besser stellen. Oft verteuere sich der Strom durch die Eigenstromerzeugung sogar. Der Grund: Die im Rahmenvertrag mit dem Energieversorger zugesicherte Grundlast würde nicht mehr abgenommen, wodurch ein höherer Preis gelte. “Solche falschen Anreize führen dazu, dass Menschen nicht das tun, was aus Klimagesichtspunkten sinnvoll ist.”

Um das Grundproblem, den Mangel an erneuerbaren Energien, zu beheben, brauchten Unternehmen die Zuarbeit des Staates. Sofern ausreichend regenerative Energie vorhanden ist, lägen die Mehrkosten für die nachhaltige Herstellung von Produkten bei fünf bis zehn Prozent, zitiert Reisinger Studien. Selbst diese Mehraufwände erforderten jedoch einen Abschied vom reinen Kosteneffizienzgedanken.

Die Beobachtungen, die Wackler als Unternehmen macht, das in einem preissensiblen Markt an vielen Ausschreibungen teilnimmt, sind dabei ernüchternd: Bei Vergaben der öffentlichen Hand, etwa für die Reinigung von Schulen, spiele Nachhaltigkeit wenig bis gar keine Rolle. In der Privatwirtschaft hänge die Berücksichtigung der Umwelt und des Klimas an den ausschreibenden Unternehmen: “Haben Firmen in ihre Beschaffung nachhaltige Kriterien integriert, werden diese bei den Vergaben berücksichtigt”, sagt Reisinger. Das zeige, dass Firmen, die sich mit dem Klimaschutz ernsthaft beschäftigten, andere Entscheidungen träfen.

Peter Blenke, Christian Reisinger: “Klimakurve kriegen: Was wir jetzt tun können, um unsere Klimaziele noch zu erreichen”, Oekom-Verlag, 168 Seiten, 20 Euro

Mittwoch, 15. November 2023, 9.40-10.40 Uhr, Jakob-Kaiser-Haus

Mündliche Unterrichtung der Bundesregierung zur Stärkung feministischer Mobilität im urbanen Raum durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Info & Anmeldung

Mittwoch, 15. November 2023, 17.00 Uhr, Paul-Löbe-Haus

53. Sitzung (öffentlich) Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung Info & Anmeldung

Mittwoch, 15. November 2023., 17.15-18.00 Uhr, Paul-Löbe-Haus

Erste Beratung der Fraktion der CDU/CSU “Fairen Strukturwandel in den ostdeutschen Kohleregionen ermöglichen – Verunsicherungen beenden” Info & Anmeldung

Donnerstag, 16. November 2023, 09.00-10.20 Uhr, Plenum

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) Info & Anmeldung

Donnerstag, 16. November 2023, 11.40 bis 13.00 Uhr, Plenum

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze Info & Anmeldung

Donnerstag, 16. November 2023, 14.45 bis 15.30 Uhr, Plenum

Zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Bundes-Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) Info & Anmeldung

In Bangladesch sind in den vergangenen Wochen mindestens vier Textilarbeiter bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen. Auslöser der Proteste ist die umstrittene Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Die Streiks, Straßenblockaden und Demonstrationen, an denen sich zehntausende Arbeiter beteiligten, hatten sich verschärft, nachdem die Regierung am 7. November den Mindestlohn von bisher 8.300 Taka (70 Euro) im Monat lediglich auf 12.500 Taka (105 Euro) angehoben hatte. Aus Sicht der Arbeiter und Gewerkschaften reicht das nicht zum Leben. Sie fordern einen garantierten Monatslohn von mindestens 23.000 Taka (195 Euro).

“Es scheint, als wolle die Regierung von Bangladesch die Beschäftigten unter der Armutsgrenze halten”, kritisiert Atle Høie, Generalsekretär der Gewerkschaftsföderation IndustriALL Global Union. Sie vertritt weltweit mehr als 50 Millionen Beschäftigte in der verarbeitenden Industrie. In einem Brief an Premierministerin Sheikh Hasina von der nationalkonservativen Bangladesh Nationalist Party forderte Høie, dafür zu sorgen, “dass die Polizei nicht mit Gewalt gegen protestierende Arbeiter vorgeht und nicht weiter damit droht, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu verhaften”. Außerdem rief er die internationalen Modeunternehmen dazu auf, ihre Einkaufspolitik angesichts des niedrigen Mindestlohns zu überdenken.

Die Textilindustrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Bangladesch. Die 3.500 Textilfabriken des südasiatischen Landes produzieren rund 85 Prozent der jährlichen Exporte. Sie beliefern viele der weltweit führenden Bekleidungsmarken, darunter Levi’s, Zara und H&M. Auch Deutschland importiert einen großen Teil seiner Textilien aus Bangladesch. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das Land in den ersten drei Quartalen 2023 mit einem Anteil an Textilimporten von 20,3 Prozent knapp hinter China (21,2 Prozent) und deutlich vor der Türkei (11,8 Prozent). ch

In den Trilogverhandlungen zum Critical Raw Materials Act, der EU-Verordnung für eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung, haben Rat, Parlament und Kommission gestern Abend eine politische Einigung erzielt. Auf technischer Ebene werden bis Ende der Woche weitere Details verhandelt.

EU-Parlament, Rat und Kommission haben sich gestern auf politischer Ebene über den Critical Raw Materials Act (CRMA) geeinigt. Damit stehen die Rahmenbedingungen des Gesetzestextes fest. Bis Ende der Woche verhandeln die drei Parteien auf der technischen Ebene die letzten Details.

“Die in Rekordzeit erzielte Einigung ist eine industriepolitische Blaupause für die sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung in Europa”, sagte Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) gestern Abend. Das schnelle Ergebnis kommt nicht überraschend; von Beginn an herrschte ein grundsätzlicher politischer Konsens über den CRMA und eine rasante Geschwindigkeit im Gesetzgebungsprozess. Die Verhandlungsführerinnen des Parlaments hatten dennoch mit einem weiteren Trilog im Dezember gerechnet. Aber die spanische Ratspräsidentschaft drängte gestern auf eine Einigung – weshalb sich das Parlament in vielen Punkten durchsetzen konnte.

“Nach fast acht Monaten intensiver Verhandlungen haben wir mit dem CRMA einen grünen industriepolitischen Meilenstein für mehr Bergbau in Europa gesetzt”, sagte die Schattenberichterstatterin Henrike Hahn (Grüne). “Kreislaufwirtschaft und Recycling stehen jetzt im Mittelpunkt des CRMA, während wir gleichzeitig an der Abschwächung der Nachfrageseite arbeiten.”

Weitere Details werden bis Ende der Woche auf technischer Ebene verhandelt. Dazu gehört unter anderem die Forderung des Parlaments nach der Einhaltung des Übereinkommens 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO 169), das das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC) beinhaltet. Hier sei es bislang insbesondere wegen der extremen Position Schwedens schwierig, sich mit dem Rat zu einigen, hieß es aus dem Parlament. In Schweden stehen sich eine starke Bergbauindustrie und eine große indigene Gemeinschaft gegenüber. Man sei sicher, dass der Gesetzestext Bestimmungen zu dieser Frage enthalten werde, jedoch sei noch nicht klar, in welchem Umfang.

Im Rat soll die vorläufige Einigung bis Ende November im Ausschuss der Ständigen Vertreter abgestimmt werden. Der Industrieausschuss im Parlament (ITRE) wird voraussichtlich am 7. Dezember abstimmen, das Plenum noch vor Jahresende. leo

Die US-Gewerkschaft United Autoworkers (UAW) hat sich in den Tarifverhandlungen mit den Autobauern Ford, Stellantis und General Motors (GM) weitgehend durchgesetzt. Für die viereinhalbjährige Laufzeit der Tarifverträge wurde eine schrittweise Lohnerhöhung von insgesamt 25 Prozent vereinbart. Außerdem wurden die Cost-of-Living-Adjustments (COLA) – die laufende Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten – wieder eingeführt. Der im März neu gewählte UAW-Chef Shawn Fain bezeichnete das Ergebnis als “historisch”. Trotz steigender Unternehmensgewinne waren die Einkommen der Autoarbeiter mehr als ein Jahrzehnt lang kaum gestiegen.

Zudem spielten bei den Verhandlungen auch die Investitionen in die US-Werke der drei Autohersteller eine wichtige Rolle – darunter viele Standorte, die sich mitten im Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto befinden. Das Interesse der Gewerkschaft war es, diesen Übergang möglichst sozial zu gestalten und Beschäftigungssicherheit zu schaffen.

Die Einigungen sehen vor, dass in den nächsten vier Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in die Standorte der Big 3 in den USA investiert werden. Allein Stellantis, der Mutterkonzern von Jeep, Ram, Chrysler, Dodge und Fiat, hat Investitionen in Höhe von rund 19 Milliarden US-Dollar zugesagt. Dazu kommen Milliardeninvestitionen in mehrere Batteriefabriken.

Über den Tarifvertrag wird derzeit an allen Standorten der drei Unternehmen abgestimmt. Für den Fall der Annahme wurde ein sogenannter Ratifizierungsbonus in Höhe von 5.000 US-Dollar vereinbart. Mit einem Ergebnis der Urabstimmungen wird in den kommenden Tagen gerechnet. ch