den Klimawandel zu begrenzen und sich an die schon eingetretenen Veränderungen anzupassen, erfordert auch, Ressourcen strategisch zu bewirtschaften – etwa Wasser. Durch Hitze und Dürre trocknen die Böden aus, das Wasser wird knapper. Das könnte in Deutschland künftig zu Verteilungskonflikten führen, weil die Industrie bislang überwiegend nach Belieben und für geringe Entgelte Wasser nutzt, wie die Analyse von Carsten Hübner zeigt.

Moore hingegen sind vielfach trockengelegt, können so aber die wichtige Aufgabe nicht erfüllen, Treibhausgase zu speichern. Trotzdem wurde ein Passus zur Wiederherstellung solcher Ökosysteme kurzfristig aus dem Renaturierungsgesetz der EU gestrichen. Welche Argumente Fürsprecher und Gegner haben und wie sich wiedervernässte Moore bewirtschaften lassen, beschreiben Merle Heusmann und Timo Landenberger.

Um den klugen Einsatz von Ressourcen geht es auch in der Analyse von Marc Winkelmann. Er beschreibt die Chancen und Risiken, die der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für das Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele hat – etwa um Kunststoffe in den Weltmeeren zu reduzieren.

Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache: Seit gestern berichten unsere Kollegen vom Agrifood.Table unter der Leitung von Henrike Schirmacher immer dienstags über die Agrar- und Ernährungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene und analysieren die Entwicklungen für alle, die in Politik, Unternehmen oder Verwaltungen im Agrar- und Lebensmittelsektor entscheiden müssen. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Mindestens vierzig Landkreise haben in den letzten Wochen den Wassernotstand ausgerufen. In einigen Regionen Deutschlands wurde das Wasser bereits rationiert. Die Folge: Vielerorts müssen die Bürger ihren Wasserverbrauch anpassen oder einschränken. Großverbraucher hingegen bleiben von den Maßnahmen in der Regel verschont. Denn Industrie, Bergbau und Energiewirtschaft fördern ihr Wasser oft selbst und sind durch langfristige Verträge geschützt.

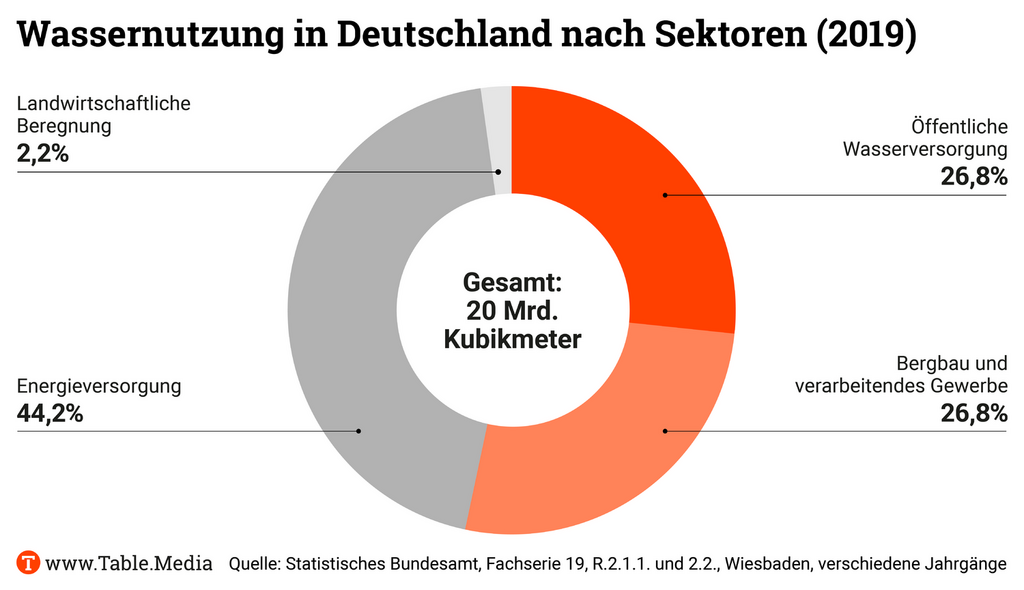

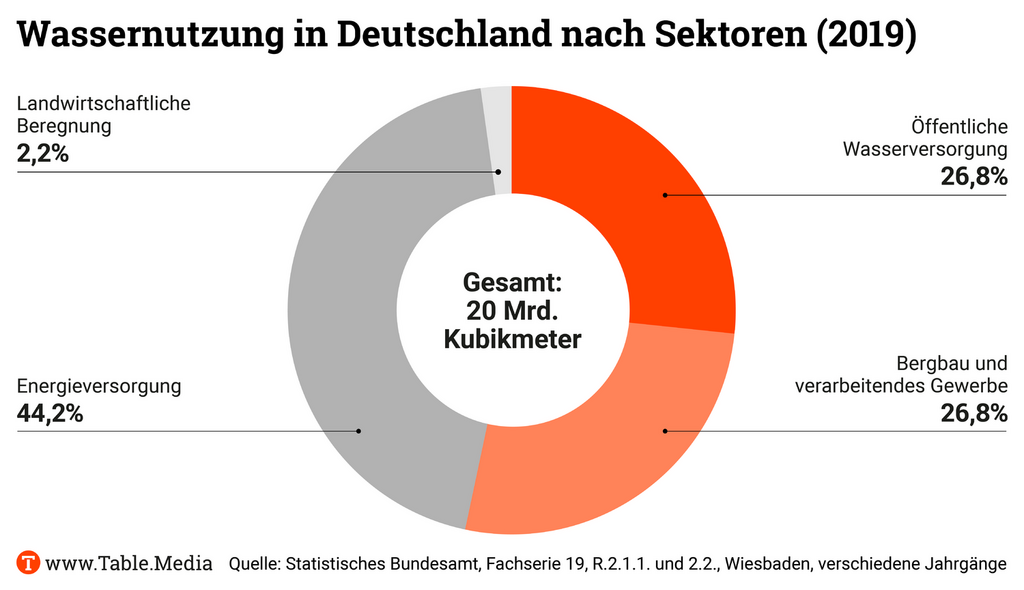

Knapp drei Viertel der Wassernutzung in Deutschland entfallen auf die Wirtschaft. Größter Verbraucher ist die Energiewirtschaft mit 44,2 Prozent, gefolgt vom produzierenden Gewerbe, einschließlich Bergbau und Industrie, mit 26,8 Prozent und der Landwirtschaft mit 2,2 Prozent. Die öffentliche Wasserversorgung, zu der auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gehört, hat ebenfalls einen Anteil von 26,8 Prozent.

Zwar gehen die Wasservorräte in Deutschland seit Jahren zurück, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam bestätigt. Doch insgesamt ist derzeit genug Wasser vorhanden, um den Bedarf zu decken. Das sogenannte Wasserdargebot liegt bei durchschnittlich 176 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Davon werden nur rund 20 Milliarden Kubikmeter genutzt. Das sind 11,4 Prozent und damit deutlich weniger als die 20 Prozent, die als Schwellenwert für Wasserstress, also Übernutzung, gelten.

Allerdings gibt es gravierende regionale Unterschiede. So ist Wasser in vielen Regionen Nord- und Ostdeutschlands seit jeher ein knappes Gut. Hier zeigen sich die Folgen der Klimakrise schon heute besonders drastisch. Niederschläge bleiben aus, Trockenheit und Dürre nehmen zu. Kommt dann noch eine “Übernutzung von Oberflächen- und Grundwasser” durch Unternehmen hinzu, sind Verteilungskämpfe vorprogrammiert, warnt eine Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Als Beispiel nennt das DIW die Region Berlin-Brandenburg. In diesem traditionell ohnehin eher trockenen Landstrich belaste der intensive Wasserverbrauch von Unternehmen wie Tesla, BASF und LEAG den Wasserhaushalt zusätzlich. Es drohe eine Absenkung des Grundwasserspiegels, so die Wissenschaftler. Astrid Cullmann, Mitautorin der Studie, fordert deshalb mehr Transparenz und Kontrolle bei der Wasserentnahme durch Unternehmen. “Vor allem die Bevorzugung der Industrie, die derzeit große Mengen Wasser zu sehr niedrigen Preisen verbraucht, sollte beendet werden”, so Cullmann.

In Bayern, Thüringen und Hessen müssen Unternehmen für selbst gefördertes Wasser überhaupt kein Entgelt zahlen. In den meisten anderen Bundesländern sind die Entgelte niedrig. Hinzu kommen zahlreiche Ausnahmeregelungen. So gibt es in Thüringen nicht einmal eine gesetzliche Grundlage, die gewerbliche Grundwassernutzer verpflichtet, ihre Entnahmemengen zu melden.

Das Bundesumweltministerium will deshalb im Rahmen der Nationalen Wasserstrategie eine Harmonisierung oder sogar eine bundesweite Regelung zum Wasserentnahmeentgelt (WEE) prüfen. “Unabhängig vom Sektor kann aus Sicht des BMUV über eine angemessene Bepreisung der Entnahme von Wasser eine Lenkungswirkung hin zu einem bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser erreicht werden”, so ein Sprecher auf Anfrage. Zudem stehe die Frage im Raum, “inwieweit stark differierende WEE zwischen den Ländern zu Wettbewerbsverzerrungen führen”.

Denn auch wenn sich der Wasserverbrauch von Bergbau und verarbeitendem Gewerbe zwischen 1991 und 2019 von 11 Milliarden auf 5,4 Milliarden Kubikmeter halbiert hat: Noch immer verbrauchen einzelne Unternehmen so viel Wasser wie ganze Städte – und mehr. Das hat eine Recherche von Correctiv im vergangenen Jahr ergeben.

So verbraucht der Energiekonzern RWE für seinen Braunkohletagebau rund 500 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das entspricht dem Verbrauch von zehn Millionen Menschen. Der Preis pro Kubikmeter liegt laut RWE bei maximal 5 Cent. Noch größer ist der Verbrauch am BASF-Standort Ludwigshafen. Rund 1,2 Milliarden Kubikmeter Rheinwasser und 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser werden jährlich durch die Anlagen gepumpt. Laut Vertrag dürften es nach Informationen von Correctiv sogar 1,6 Milliarden Kubikmeter sein.

Jörg Rechenberg, Wasserexperte im Umweltbundesamt (UBA), hält es deshalb für wichtig, “dass angesichts der Klimaänderungen und zunehmenden Trockenperioden alle Wassernutzungen auf den Prüfstand gestellt werden – und nicht nur die, die Wasser aus dem Grundwasser entnehmen.” Denn auch die Entnahmen aus den Oberflächengewässern führten insbesondere in Niedrigwasserperioden zu Problemen für die Gewässerökologie, zum Beispiel für die Fischfauna, und für andere Wassernutzungen, zum Beispiel für die Schifffahrt.

Ein Forschungsvorhaben des UBA soll deshalb klären, “ob und wo es weitere Effizienzpotentiale bei allen Wassernutzungen gibt”, kündigt Rechenberg an. Die Erfahrung zeige, dass die Bepreisung knapper Güter ein gutes Instrument sei, um Belastungen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, so der UBA-Experte. “Dazu dient auch das Wasserentnahmeentgelt, das laut Nationaler Wasserstrategie ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden soll.”

Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), hält außerdem ein Umdenken in der Genehmigungspraxis für wichtig, vor allem bei der Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe: “Erst wenn die Verfügbarkeit von Wasser sichergestellt ist, sollte insbesondere bei industriellen Großprojekten eine Genehmigung erfolgen und nicht umgekehrt”, so Weyand. “Es muss klar sein, wie viel Wasser in welchem Bereich verwendet wird, um Nutzungskonflikte frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.”

Als die Abgeordneten im Europäischen Parlament vor rund zwei Wochen über das neue Regelwerk zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law, NRL) abstimmten, hätten sie darin eigentlich einen Artikel zur Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ökosysteme finden sollen. Eigentlich, denn kurz vor der Abstimmung war der umstrittene Passus auf Antrag der ultrakonservativen EKR-Fraktion aus der Kommissionsvorlage heraus gekürzt worden.

In dem vom Parlament angenommenen Text, der nun in den Trilogverhandlungen mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten weiter verhandelt wird, ist die Wiedervernässung trockengelegter Torfmoore nicht mehr vorgesehen. Laut dem Vorsitzenden des Umweltausschusses, Pascal Canfin (Renew), sei der gesamte Teil des Gesetzes, der sich mit der Landwirtschaft befasst, verwässert worden. “Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir mit dem Rat verhandeln wollen”, kündigte Canfin für die anstehenden Trilogverhandlungen an.

Dass dieser Aspekt Canfin und anderen so wichtig ist, liegt auch daran, dass die Wiederherstellung von Mooren nicht nur für den Erhalt der Biodiversität zentral ist, sondern auch für den Klimaschutz. Die Wiedervernässung von Mooren gilt als entscheidender Hebel, um die Treibhausgas-Emissionen weiter zu senken und darüber hinaus CO₂ aus der Atmosphäre zu entziehen und langfristig zu speichern.

Studien des Greifswald Moor Centrums (GMC) und Wetlands International zufolge wurden mehr als 50 Prozent aller Moorflächen in Europa trockengelegt, um die Böden land- oder forstwirtschaftlich nutzen zu können. In Deutschland sind es sogar fast 100 Prozent. Was einst als kulturhistorische Großtat gefeiert und staatlich gefördert wurde, gilt heute als klimatologisches Desaster.

Denn: Moore sind besonders reich an Kohlenstoff. Durch die Entwässerung und die Verbindung mit Sauerstoff entweicht viel CO₂. So wurden die Gebiete über die Jahrzehnte immer mehr vom Kohlenstoffspeicher zum Emittenten und machen laut GMC derzeit etwa sieben Prozent des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes der EU aus. Würde der Wasserstand wieder auf Bodenkante angehoben, könnten diese Emissionen vermieden und langfristig sogar Negativ-Emissionen erreicht werden.

“Darauf können wir nicht verzichten, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen”, sagt Jutta Paulus, NRL-Schattenberichterstatterin der Grünen. Das gelte im Speziellen für die im vergangenen Jahr verabschiedete Verordnung über Landnutzung und Forstwirtschaft (LULUCF). Darin wurde das Ziel für die natürliche Treibhausgas-Senkleistung des Sektors, aufgeteilt auf die EU-Staaten, auf 310 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente ab 2030 festgelegt.

Bislang beruht diese Leistung überwiegend auf Wäldern, deren Speicherfähigkeit war jedoch in Folge von Trockenheit, Waldbränden und Schädlingen zuletzt deutlich gesunken und nimmt weiter ab. “Ohne die Moore wird das also nicht zu schaffen sein”, sagt Paulus. Das gelte auch für den Erhalt der Biodiversität. So seien rund 60 Prozent aller Vogelarten in Europa auf intakte Moore und Feuchtgebiete angewiesen.

Wohl auch vor diesen Hintergründen sah die Position des Umweltrats zum NRL vor, die Renaturierung der Moore für die Jahre 2030, 2040 und 2050 auf 30, 40 beziehungsweise 50 Prozent der Fläche festzulegen. Die ursprünglichen Kommissionsziele zielten gar auf 30, 50 und 70 Prozent ab.

Gegner des Gesetzesvorhabens fürchten durch solche Vorgaben eine Verknappung der Nahrungsmittelproduktion. Betroffene Landwirte sehen ihre Existenzgrundlage bedroht. Das Landvolk Niedersachsen hält eine flächendeckende Wiedervernässung sowie eine produktive Landwirtschaft für nicht miteinander vereinbar. Der Deutsche Bauernverband fordert, Umstellungen nur im Einvernehmen mit den Betroffenen umzusetzen. Voraussetzung sei die Schaffung von gleichwertigen wirtschaftlichen Alternativen für die landwirtschaftlichen Betriebe und deren Familien. Die hält auch der Verband Familienbetriebe Land und Forst für zentral. “Dazu gehört vor allem, dass eine tragfähige Bioökonomie für Moorprodukte entwickelt wird. Jede Paludikulturwirtschaft kann nur funktionieren, wenn nachgelagerte Liefer- und Verwertungsketten eine Abnahme der Produkte sichern”, sagte Geschäftsführer Leo von Stockhausen.

Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrums, zeigt die Dimensionen auf: “Wir sprechen von lediglich drei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU, die auf entwässerten Moorböden liegt. Demgegenüber steht ein Viertel der gesamten Agraremissionen, die dadurch entstehen und vermieden werden könnten.”

Dabei gehe es nicht um eine Stilllegung der wiedervernässten Flächen. Vielmehr sei die weitere Bewirtschaftung nicht nur denkbar, sondern auch sinnvoll. Eine Möglichkeit dieser sogenannten Paludikultur: der Anbau von Schilf. Die Pflanzen entziehen der Atmosphäre CO₂ und eignen sich als nachhaltiges Verpackungsmaterial oder als Baustoff.

Nachfrage gebe es beispielsweise bei der Dachdeckung vieler Häuser in Norddeutschland. “Das in Deutschland verwendete Reet wird zu 85 Prozent importiert, größtenteils aus China”, sagt Tanneberger. “Im Einklang mit Natur- und Klimaschutz könnte auf den Moorflächen also ein nachhaltiges Material produziert werden, an dem großes Interesse besteht. Dies ist eine riesengroße Chance.”

Um bei allen Beteiligten für Planungssicherheit zu sorgen, müssten jedoch die passenden politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. So werde etwa durch die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) die Landwirtschaft auf entwässerten Moorböden auch nach der jüngsten Reform weiterhin genauso gefördert wie bisher, erklärt die Landschaftsökologin. “Daran festzuhalten, steht im Widerspruch zum Green Deal. Denn so ist der Anreiz für eine Umstellung nicht sehr groß, aber irgendwann muss sie erfolgen”, sagt Tanneberger.

Auch die Moorschutz-Pläne der Bundesregierung setzen auf Freiwilligkeit. Das birgt Herausforderungen. Schließlich kann der Wasserstand nicht punktuell auf einzelnen Feldern, sondern nur in zusammenhängenden Gebieten angehoben werden. Entsprechend müssten alle Eigentümer mitziehen. Dazu kommen bürokratische Hürden, und bei einem Planfeststellungsverfahren gehen in der Regel etliche Jahre ins Land.

Weiteres Problem: Bei der Wiedervernässung entsteht Methan, das vor allem auf kurze Sicht weitaus klimaschädlicher ist als CO₂. Langfristig sei der kühlende Effekt der CO₂-Emissionsminderung jedoch erheblich höher, sagt Franziska Tanneberger. Der zusätzliche Nutzen als natürliche Senke noch nicht mit einberechnet.

Ob die Bestimmungen zur Renaturierung von Mooren es am Ende doch zurück ins Regelwerk schaffen werden, wird in den Trilogverhandlungen entschieden. Diese haben zwar vergangene Woche begonnen, werden jedoch erst nach der Sommerpause fortgeführt.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Kunststoff ist ein Problem. Bei der Herstellung entstehen Treibhausgase und bei der Entsorgung landen die Tüten, Becher und Flaschen häufig im Meer. Eine Lkw-Ladung Plastik kommt jede Minute hinzu, 2025 wird der schwimmende Müllberg geschätzte 80 Millionen Tonnen wiegen.

Um herauszufinden, was genau im Wasser treibt und an die Küsten gespült wird und wie bedrohlich die Verschmutzung ist, arbeiten Forschende daran, Luftaufnahmen auszuwerten. Künftig soll das nicht mehr punktuell passieren wie bisher, sondern fortlaufend und über größere Gebiete – und zwar durch Flugzeuge, Drohnen, Kameras und Computer. Die Federführung des Projekts, das kürzlich bei der Oceans-Konferenz vorgestellt wurde, liegt beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.

Den Ist-Zustand analysieren, um wirkungsvolle Maßnahmen ableiten zu können: Dafür ist Künstliche Intelligenz (KI) ideal. Die Methode erkennt innerhalb kürzester Zeit Muster in Datenmengen, für die Menschen ein ganzes Leben bräuchten. Es ist naheliegend, KI deshalb auch für die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDG) einzusetzen. Ziel 14, der Schutz des Lebens unter Wasser, ist nur eines davon.

Wie Projekte und Start-ups zeigen, kann KI auf Fotos von Kindern Unter- und Mangelernährung erkennen, illegales Fischen in Schutzgebieten aufspüren, auf Feldern den Einsatz von Wasser und Pestiziden reduzieren, die Szenarien der Klimaforschung präzisieren und mehrmals am Tag die globalen Wälder daraufhin scannen, wie krank die Bäume sind.

Die Politik unterstützt solche Vorhaben. Die Vereinten Nationen laden einmal im Jahr in Genf zum “AI for Good”-Summit, Generalsekretär António Guterres erklärte dort Anfang Juli, dass KI “enormes Potenzial” habe und die Agenda 2030 vorwärtsbringen könnte. In Deutschland fördert das Umweltministerium seit 2019 “KI-Leuchttürme” und richtete kürzlich ein “Green AI Hub” für mehr Ressourceneffizienz im Mittelstand ein.

Andererseits gibt es auch Gefahren. Die Infrastruktur benötigt natürliche Ressourcen, etwa für die Prozessoren der Computer, und Energie, beispielsweise für die Kühlung von Rechenzentren. Zudem können genutzte Algorithmen nicht-nachhaltigen Konsum fördern und bestehende Vorurteile und Tendenzen, die man eigentlich beseitigen will, verstärken.

Wie die Chancen-Risiken-Bilanz von Künstlicher Intelligenz ausfällt, das hat eine Forschungsgruppe um Ricardo Vinuesa vom KTH Royal Institute of Technology in Stockholm vor drei Jahren in einer Studie in “Nature Communications” vorgestellt. Das Team unterteilte die 17 SDG und ihre 169 Unterziele in die drei Felder “Environment”, “Society” und “Economy” und kam zu einem überwiegend zuversichtlichen Ergebnis:

Für ihre Arbeit durchforsteten die Wissenschaftler die KI-Literatur nach SDG-Anwendungen. Schon ein Fund jeweils reichte aus, um in die Studie aufgenommen zu werden; in den meisten Fällen gab es mehrere Belege. Die Untersuchung fand viel Beachtung, zog allerdings auch Kritik auf sich. In einer Antwort arbeitete Henrik Skaug Sætra vom Østfold University College in Oslo heraus, dass eine vor allem quantitative Recherche den 17 Nachhaltigkeitszielen und der Technologie nicht gerecht wird, unter anderem, weil sie Wechselwirkungen ignoriert.

Als Beispiel nennt er SDG 1, das die globale Armut beenden will. Laut Vinuesa und seinem Team können sämtliche Unterziele von KI profitieren, während nur 43 Prozent beeinträchtigt seien. Aber, so hält Sætra dagegen: Armut beende man durch ökonomisches Wachstum (SDG 8) – und Künstliche Intelligenz habe bislang vor allem dazu geführt, dass die soziale Schere nicht kleiner werde, sondern weiter auseinandergeht. Während Big Tech seine Macht durch KI ausbaut, komme im Globalen Süden wenig an.

Larissa Bolte, Doktorandin des Sustainable AI Lab der Uni Bonn, sagt ebenfalls, dass die Zahlen mit Vorsicht genossen werden sollten. Sie kritisiert, dass die gesichtete Literatur voreingenommen sein könnte, weil Autoren dazu neigen würden, eher über positive als über negative Beispiele zu berichten. “Was bislang fehlt, sind ganzheitliche Analysen”, sagt sie. Die Forschung fokussiere sich vor allem darauf, den Impact von KI auf einzelne SDG zu betrachten.

Damit der technologische Fortschritt in der Praxis inklusiver verläuft, hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) die Initiative “Fair Forward” für eine “Künstliche Intelligenz für Alle” gestartet. In den Partnerländern Ghana, Ruanda, Kenia, Uganda, Südafrika, Indien und Indonesien soll es um drei Schwerpunkte gehen:

Wie groß die Ungleichgewichte und somit der Nachholbedarf sind, zeigte jüngst auch eine Studie in der Fachzeitschrift “Technology in Society”, die fast 600 Lehrpläne, Rahmenwerke, Projekte und Forschungsarbeiten betrachtete. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Funde setzte sich mit SDG 9 (“Industrie, Innovation und Infrastruktur”) auseinander. SDG 1 (“Keine Armut”), 3 (“Gesundheit und Wohlergehen”) und 11 (“Nachhaltige Städte und Gemeinden”) wurden jeweils von etwa einem Viertel angesprochen – die Umwelt-SDG schnitten dagegen schlecht ab. Sie kamen zusammen bloß auf knapp acht Prozent. In ihrem Fazit schrieben die Autoren: “Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz konzentriert sich auf die Verbesserung des aktuellen Wirtschaftswachstums und ignoriert gleichzeitig wichtige gesellschaftliche und ökologische Probleme.”

Dass sich die Initiatoren des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz entschieden haben, die Weltmeere vom Plastik zu befreien zu wollen, ist demzufolge eher die Ausnahme als die Regel.

2. August 2023, 13:00-14:00 Uhr

Workshop Green AI im Fokus: Nachhaltigkeitsreporting im Mittelstand (BMUV) Info & Anmeldung

10. August, 9:00-15:45 Uhr

Schulung Nachhaltige öffentliche Beschaffung (KNB) Info & Anmeldung

16. August 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Wie aus Mitarbeitenden wirksame Impulsgeber für nachhaltige Unternehmen werden – Herausforderungen und Erfolgsfaktoren (Bitkom e.V.) Info & Anmeldung

16. August 2023, 11:00-12:00 Uhr

Workshop Fokus Gemeinwohl: Einstieg für Unternehmen und Organisationen in die Nachhaltigkeit (Gemeinwohl Ökonomie Deutschland) Info & Anmeldung

20.-24. August 2023, 11:00-12:00 Uhr

Konferenz World Water Week 2023 – Seeds of Change: Innovative Solutions for a Water-Wise World (Stockholm International Water Institute) Info & Anmeldung

24. August 2023, 11:00-12:00 Uhr

Fachtag Nachhaltige Beschaffung (Messe Dortmund GmbH) Info & Anmeldung

29. August-2. September 2023

Konferenz 9th International Degrowth Conference: Planet, People, Care – It spells degrowth! (Degrowth) Info & Anmeldung

31. August 2023, 9:00-17:00 Uhr

Workshop Crashkurs Wärmewende: Zukunft ohne Erdgas – Wie schaffen wir die Wärmewende (PowerShift e.V.) Info & Anmeldung

31. August 2023, 16:00-19:00 Uhr

Workshop Aufforstung und Biodiversität im Projekt Kommunale Klimapartnerschaften (SKEW) Info & Anmeldung

31. August 2023

Kongress NRW-Kongress Transformation: Nachhaltigkeit und Digitalisierung – Zukunft sichern und gestalten (RENN Netzwerk) Info & Anmeldung

Der Rat hat am Donnerstag der Kommission ein Mandat für die Verhandlungen mit den USA über ein Abkommen zu kritischen Mineralien (Critical Minerals Agreement, CMA) erteilt. Mit diesem Abkommen sollen die Lieferketten für kritische Rohstoffe gestärkt und einige der negativen Auswirkungen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) auf die EU-Industrie gemildert werden.

“Das Abkommen über kritische Mineralien wird eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung der internationalen Lieferketten für kritische Mineralien spielen”, erklärte der spanische Industrie- und Handelsminister Héctor Gómez Hernández. “Es wird auch dazu beitragen, unsere Zusammenarbeit in Bezug auf die grüne Transformation zu stärken”. Das Abkommen werde der EU einen gleichwertigen Status wie den US-Freihandelsabkommenspartnern für die Zwecke des Clean Vehicle Credit im Rahmen des IRA gewähren.

Gemäß den Verhandlungsrichtlinien sollte das CMA:

Das Abkommen solle dabei mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WHO) und mit den Zielen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) sowie mit der Europäischen Batterie-Allianz in Einklang stehen.

Nach der Annahme des Mandats kann die Kommission die formellen Verhandlungen mit den USA aufnehmen. Sobald diese abgeschlossen sind, muss das Abkommen vom Rat und vom Parlament angenommen werden. leo

Nach monatelangem Streit hat sich die Bundesregierung auf klimapolitische Leitlinien für die Vergabe von staatlichen Exportkreditgarantien (auch bekannt als Hermes-Bürgschaften) geeinigt. Umstritten war vor allem, ob künftig noch neue Gas-Förderprojekte im Ausland finanziert werden dürfen. Weil Deutschland sich bei der Klimakonferenz in Glasgow zum Ausstieg aus der Finanzierung neuer fossiler Projekte verpflichtet hatte, wollten die Grünen diese ausschließen; Bundeskanzler Olaf Scholz drängte dagegen unter Berufung auf einen G7-Beschluss auf Ausnahmen, um Projekte wie die Erschließung eines neuen Gasfeldes im Senegal zu ermöglichen, für das er sich bei einem Besuch im vergangenen Jahr intensiv eingesetzt hatte.

Ausgegangen ist der Streit mit einem Kompromiss. Scholz kann sich darüber freuen, dass neue Gasprojekte theoretisch weiterhin gefördert werden können. Das BMWK hat aber Bedingungen durchgesetzt, die es zweifelhaft erscheinen lassen, dass das in der Praxis auch passieren wird: Es muss eine Notlage bei der Versorgung vorliegen, das Projekt muss mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sein, und es dürfen keine Lock-In-Effekte entstehen. Zwar sind für diese Bedingungen keine klaren Kriterien festgelegt, aber das Ministerium von Robert Habeck ist in einer starken Position. Denn die Entscheidung, ob sie erfüllt sind, fällt im sogenannten Interministeriellen Ausschuss, in dem das BMF, das AA, das BMZ und das BMWK sitzen – und dort müssen Entscheidungen im Konsens fallen. Wenn sich das Klimaschutzministerium an der weit verbreiteten Einschätzung orientiert, dass neue fossile Projekte generell nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sind, dürfte es also keine Förderung geben. Malte Kreutzfeld

Deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute richten ihren Betrieb zunehmend nach Prinzipien der Nachhaltigkeit aus. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat dazu die neue Förderlinie Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen mit einem Volumen von 16 Millionen Euro aufgelegt. Elf Verbünde mit insgesamt 35 Hochschulen partizipieren daran. “Zentrale Herausforderung für die klimaneutrale und nachhaltige Transformation von Hochschulen sind die Entwicklung und der Transfer innovativer Lösungen, die in der Praxis wirklich funktionieren”, erklärt ein BMBF-Sprecher auf Anfrage von Table.Media.

Künftig wollen BMBF und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) verstärkt für ein nachhaltiges Hochschul- und Wissenschaftssystem zusammenarbeiten. Beispielsweise soll ein Nachhaltigkeitsaudit entwickelt werden. Damit soll ein Standard entstehen, an dem sich künftig alle Hochschulen in Deutschland orientieren können, um ihre Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zielführend gestalten zu können. Mehr dazu lesen Sie im Research.Table. Manfred Ronzheimer

Die Sitzung des Rates der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) in Kingston, Jamaika, ist in der Frage über den Umgang mit Anträgen zum kommerziellen Tiefseebergbau ergebnislos geblieben. Zum Abschluss der zweiwöchigen Sitzung des Rats der ISA vereinbarten die 36 Mitgliedstaaten am Freitagabend (Ortszeit) lediglich das Ziel, im Jahr 2025 ein Regelwerk zu verabschieden. Dieses hätte eigentlich bereits bis zum 9. Juli vorliegen müssen. Das bedeutet: Es gibt zwar kein offizielles grünes Licht für den Tiefseebergbau, doch wie die ISA nun mit möglicherweise eingehenden Abbauanträgen umgeht, ist nicht klar.

Die ISA-Versammlung, das oberste Gremium der Behörde, berät diese Woche über eine mögliche vorsorgliche Pause für den Tiefseebergbau, bis die Gesetzeslücke geschlossen ist. Die Forderung nach einer vorsorglichen Pause, einem Moratorium oder einem Verbot unterstützen insgesamt 21 Regierungen, darunter Deutschland, die EU, Frankreich, Brasilien, die Schweiz und Costa Rica. leo/dpa

Laut einem Bericht des Finanzdienstleisters MSCI bezieht die überwiegende Mehrheit der Asset Manager die Daten der Taxonomie bislang nicht in ihre Berichterstattung nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ein. So haben per Ende April 2023 insgesamt nur 126 von 6.603 in der EU registrierten Artikel-8- und Artikel-9-Fonds überhaupt entsprechende Angaben im ESG-Template (EET) gemacht. Zudem gaben 88 Prozent der Artikel-8- und 63 Prozent der Artikel-9-Fonds an, dies auch in Zukunft nicht zu beabsichtigen.

Rumi Mahmood, Head of ESG Fund Research bei MSCI ESG Research und Hauptautor des Berichts, erklärt gegenüber dem Brancheninformationsdienst ESG Investor den Mangel an Taxonomie-orientierter Berichterstattung damit, dass “die EU-Taxonomie unvollständig ist und die Messlatte für nachhaltige Aktivitäten sehr hoch liegt”.

Die Berichterstattung der Unternehmen nimmt zwar zu. Die größte Herausforderung sei aber nach wie vor der Mangel an Daten, sagt Mahmood: “Wenn keine Unternehmensdaten verfügbar sind, haben Fondsmanager keine Daten, die sie zusammenfassen und an Investoren weitergeben oder als Grundlage für ihre Allokationsentscheidungen nutzen können”. ch

Der Bahn kommt bei der Verkehrswende eine wichtige Rolle zu. So fährt die Deutsche Bahn im Fernverkehr bereits seit mehreren Jahren mit 100 Prozent Ökostrom. Doch hohe Preise machen Bahnreisen im Vergleich zu innereuropäischen Flügen unattraktiv. Zu diesem Ergebnis kommt eine Vergleichsstudie, die die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Demnach war Fliegen auf 79 von 112 untersuchten Strecken günstiger als Bahnfahren; und Bahnfahren im Schnitt doppelt so teuer wie Fliegen.

“Die fehlende Kerosinsteuer und weitere klimaschädliche Subventionen für die Flugindustrie verzerren die Preise”, sagt Marissa Reiserer. Aus Sicht der Verkehrsexpertin von Greenpeace sollten sich die Verbraucher darauf verlassen können, dass die Bahn immer das günstigste Verkehrsmittel ist, so Reiserer. “Vermeintliche Schnäppchenflüge sind nur möglich, weil andere die wahren Kosten tragen, etwa durch schlechte Arbeitsbedingungen und die Folgen der Klimakrise.”

Der European Environmental Agency (EEA) zufolge ist der Flugverkehr die am schnellsten wachsende Quelle verkehrsbedingter Treibhausgase in der EU. “Doch anstatt verantwortungsbewusst zu handeln, subventionieren EU-Institutionen und nationale Regierungen weiterhin den klimaschädlichen Luftverkehr, indem sie den Fluggesellschaften und Flughäfen Steuergeschenke machen, während Bahngesellschaften hohe Abgaben zahlen”, heißt es in der Studie.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes führt allein die Befreiung von der Energiesteuer auf Kerosin in Deutschland zu einer Entlastung der Fluggesellschaften in Höhe von 8,4 Milliarden Euro jährlich. ch

Die Arbeitsgruppe “Ressourceneffizienz in Unternehmen” der Nationalen Plattform für Ressourceneffizienz (NaRess) hat dem Bundesumweltministerium vergangene Woche ein Ergebnispapier überreicht, in dem sie eine Reihe politischer Maßnahmen empfiehlt. Sie hat insbesondere die betriebliche Ressourceneffizienz kleiner und mittlerer Unternehmen in den Blick genommen. Unter anderem spricht sie die folgenden Empfehlungen aus:

Die NaRess-Plattform wurde 2013 vom BMUV eingesetzt und begleitet die Umsetzung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms. Vertreterinnen und Vertreter aus mehreren Bundesministerien, von Wirtschaftsverbänden, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden nehmen daran teil. Das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe 2 wurde an die Staatssekretärin Christiane Rohleder überreicht, die für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verantwortlich ist. leo

Die EU-Kommission hat eine öffentliche Konsultation zur grünen und digitalen Transformation des Agrar- und Lebensmittelsektors eingeleitet. Darin erfragt sie, wie dieser Wandel beschleunigt werden kann. Die Konsultation steht der gesamten industriellen Wertschöpfungskette sowie Behörden, Sozialpartnern, Forschungseinrichtungen und anderen offen und läuft bis zum 19. September.

Parallel dazu plant die Kommission Workshops, um die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen Ökosystems zu erörtern. Ziel ist es, bis Ende 2023 auf dieser Grundlage einen Übergangspfad für den Agrar- und Lebensmittelsektor zu schaffen. leo

Technologiewettlauf bei Windrädern droht die Branche zu ruinieren – Handelsblatt

Die Hersteller von Windkraftanlagen überböten sich mit immer leistungsstärkeren Turbinen, schreiben Axel Höpner und Kathrin Witsch. Das könne wie im Fall von Siemens Gamesa dazu führen, dass Turbinen auf den Markt kommen, die nicht ausgereift sind. Gleichzeitig schreibe keiner der führenden europäischen Windkonzerne schwarze Zahlen. Zum Artikel

Locals in this British seaside town could revolutionise green energy – if the government lets them – The Guardian

In ihrem Gastbeitrag für den britischen Guardian argumentiert Rebecca Willis, Forscherin für Energie- und Klima-Governance an der Lancaster Universität, dass die Energiewende gelingen kann, wenn die Politik mutige Maßnahmen vorschlagen, von denen die Menschen direkt profitieren – entweder über Gewinnbeteiligungen oder Arbeitsplätze. Zum Artikel

Continental in Gifhorn: Wärmepumpen statt Werkschließung – FAZ

Der Autozulieferer Continental schließt bis Ende 2027 sein Werk im niedersächsischen Gifhorn. Die Mitarbeitenden sollen umgeschult werden – denn der Mittelständler Stiebel Eltron will die Produktions- und Funktionsflächen übernehmen und dort Wärmepumpen herstellen. Möglichst viele der etwa 900 Beschäftigen will Stiebel Eltron übernehmen, kündigte das Unternehmen an. Zum Artikel

Water pollution ‘timebomb’ threatens global health – Nature

Laut einer neuen Studie von Forschenden der Universität Utrecht könnten im Jahr 2100 bis zu 5,5 Milliarden Menschen unter verschmutztem Wasser leiden. Das Team nimmt an, dass sich die Wasserqualität in Südamerika und Subsahara-Afrika verschlechtert, selbst wenn Nachhaltigkeit gemäß den Szenarien des Weltklimarates global priorisiert wird. Zum Artikel

Why Heat Waves Are Deepening China’s Addiction to Coal – The New York Times

Keith Bradsher berichtet über das scheinbare Paradox, dass China gleichzeitig die Kapazitäten für Strom aus Kohle sowie aus Solar- und Windenergie ausbaut. Ein Grund dafür sei, dass der Strom aus den Solar- und Windparks aus dem Westen an die Küste des Landes einen weiten Weg zurücklegen müsse. Damit die nötigen Stromleitungen sich überhaupt rechneten, müsste Kohle genutzt werden, um einen konstanten Stromfluss zu garantieren. Zum Artikel

She’s on a Mission from God: Suing Big Oil for Climate Damages – The New York Times

In einer Reportage berichtet David Gelles über die US-Anwältin Missy Sims, die unter anderem von BP, Exxon, Chevron und Shell vor Gericht Schadenersatz für die Schäden erstreiten will, die Hurricane Maria im Jahr 2017 in dem Inselstaat Puerto Rico anrichtete. Sie behauptet, die Firmen hätten durch ein jahrzehntelanges Herunterspielen der Auswirkungen der globalen Erwärmung gegen den sogenannten RICO-Act verstoßen. Zum Artikel

Akkus von Elektroautos: Wiedergeburt im Norden – FAZ

Johannes Winterhagen hat das Batterierecyclingwerk des Konzerns Fortum in der finnischen Kleinstadt Ikaalinen besucht. Was in Finnland durch vergleichsweise niedrige Strompreise möglich ist, wird vor allem in Deutschland eine Herausforderung: die Materialkreisläufe für Batterierohstoffe energieeffizient zu schließen. Zum Artikel

DIN und DKE entwickeln Normen für den digitalen Produktpass- Konstruktionspraxis

Vom digitalen Produktpass sollen vor allem nachhaltige Produkte profitieren. In den Pässen könnten auch Informationen zu verwendeten Rohstoffen, Recycling-Möglichkeiten, Angaben zu umweltbezogenen und sozialen Indikatoren enthalten sein. Ein vom Deutschen Institut für Normung (DIN) und der Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) gegründeter Gemeinschaftsausschuss soll nun die Entwicklung mit Normen und Standards unterstützen. Zum Artikel

“Dann bauen die Unternehmen nicht” – FAZ

Um die Recyclingquoten der EU zu erfüllen, brauche es genügend wiederaufbereitete Kunststoffe, der mechanischen Aufarbeiten seien Grenzen gesetzt, schreibt Autor Bernd Freytag. Umweltverbände hielten das energieintensive chemische Verfahren jedoch für eine Mogelpackung. Ein echter Kreislauf entstehe so nicht, zitiert Freytag die Kritiker. Gleichzeitig brauche die Industrie Vorgaben, um in die Technologie zu investieren. Zum Artikel

New York City ist atemberaubend und verkörpert den Fortschritt, die Möglichkeiten unserer Zeit. Dort, am Hauptsitz der Vereinten Nationen, werden aber auch die Herausforderungen, denen wir als globale Gemeinschaft gegenüberstehen, wie unter dem Brennglas deutlich: Sind in der einen Straße milliardenschwere Banken dichtgedrängt, ist ein paar Blocks weiter die Armut himmelschreiend. Diese riesige Kluft zwischen Arm und Reich sehen wir an vielen Orten in der Welt. Im Globalen Süden sterben täglich tausende Kinder an den Folgen von Hunger und Mangelernährung. Ganze Staaten drohen in Schulden zu ertrinken – während Milliardäre neue Rekordgewinne machen und die Maschinerie des Konsums sich im Globalen Norden immer weiterdreht. Das zu ändern, hin zu mehr Gerechtigkeit, ist das Ziel der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und deren Ziele für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG).

Um diese Agenda mit Leben zu füllen und sie trotz der großen Einschnitte von Krieg und Pandemie bis 2030 zu erreichen, trafen sich vom 10. bis zum 19. Juli Mitglieder von Regierungen, NGO und Expertinnen und Experten aus aller Welt beim Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung der UN (HLPF) in New York. Als Europäische Union haben wir dort den eigenen Fortschrittsbericht vorgestellt und unsere Ideen zur weiteren Entwicklung der Reformagenda präzisiert. Mit den Kommissaren Urpilainen (Internationale Partnerschaften) und Gentiloni (Wirtschaft), den Präsidenten des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen sowie den beiden Berichterstattern des EU-Parlaments hat sich die EU dabei im Stil moderner Governance als Team unterschiedlicher Stakeholder präsentiert.

Der Tenor der Treffen in New York war deutlich: UN-Generalsekretär António Guterres, die Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für Afrika, Cristina Duarte, und alle unserer Gesprächspartnerinnen und -partner haben immer wieder klargemacht, dass die Bekämpfung von Ungleichheiten im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit stehen muss. Gesellschaften, die durch unüberwindbare soziale und wirtschaftliche Unterschiede gespalten sind, fehlt die Kraft für die entscheidenden Transformationen, die allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen würden.

Aber das kostet Geld. Geld, das der reichere Globale Norden freimachen muss, aber auch Geld, das im Globalen Süden oft fehlt – weil eigene Ressourcen nicht hinreichend erschlossen oder der Ertrag der geleisteten Arbeit den Menschen durch Steuerflucht und Korruption entzogen werden.

Das hochrangige Treffen in New York darf deshalb nur ein Anfang sein. Beim SDG-Gipfel der UN im September, beim Treffen der G20 in Neu-Delhi wie bei der Zusammenkunft von Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) im Oktober dieses Jahres muss das Momentum der kritischen SDG-Halbzeitbilanz genutzt werden.

Wenn die Anzahl der Länder, die mehr für auswärtigen Schuldendienst als für Bildung und Gesundheit ausgeben, ständig steigt, ist es absolut unerlässlich, eine faire und nachhaltige Regelung für die Schuldenlast der am stärksten verschuldeten Nationen einzuführen. Länder, die kostenlose Schulmahlzeiten einführen und nachhaltige Wertschöpfung fördern, sollten dabei unterstützt und nicht an den notwendigen Investitionen gehindert werden. Es ist dringend erforderlich, dass die internationalen Finanzinstitutionen umfassend und zügig reformiert werden. Der IWF, die Weltbank sowie europäische und nationale Förderbanken müssen ihre Prioritäten auf sozialen Zusammenhalt und den Kampf gegen den Klimawandel ausrichten.

Allein ein konsequenter Einsatz zur Bekämpfung von Steueroasen kann vielen Ländern helfen, stärker und unabhängiger zu werden. Die Digitalisierung der Steuer- und Zollverwaltungen sollten wir mit gemeinschaftlichen Pilotprojekten vorantreiben, um sicherzustellen, dass der erzielte wirtschaftliche Ertrag auch den jeweiligen Ländern zur Verfügung steht.

Ein neues Konzept, das in New York auf viel Interesse gestoßen ist, ist der sogenannte Inequality-Marker, den die EU-Kommissarin für Internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, auf Initiative der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament eingeführt hat. Dieser Marker wird dazu dienen, Programme und Maßnahmen im Bereich der europäischen Entwicklungszusammenarbeit gezielt und überprüfbar dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, weil unsere Arbeit für die schwächsten 40 Prozent der Gesellschaften objektiv messbar wird.

Die Strahlkraft New Yorks, die Leidenschaft, mit der beim HLPF gearbeitet wurde und die Entschlossenheit, mit der viele unserer Partnerinnen und Partner agieren, muss für die in diesem Jahr anstehenden Folgetreffen genutzt werden. Globale Polykrisen und die geopolitische Lage in einer sich neu polarisierenden Welt lassen uns keine Zeit. Für die EU sind konkrete Fortschritte bei der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsagenda 2030 Teil unseres politischen Auftrags und gleichzeitig Bedingung des eigenen Überlebens.

Udo Bullmann ist SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte sowie Koordinator der Sozialdemokratischen Fraktion im Entwicklungsausschuss.

Vergangenen Freitag war es endlich so weit: “MoVe35” kam im Stadtparlament zur Abstimmung – und wurde mehrheitlich angenommen. Marburg wird also, so sieht es das “Mobilitäts- und Verkehrskonzept 2035” vor, in den kommenden 12 Jahre umgebaut. Eine “Stadt der kurzen Wege” soll die oberhessische Kreisstadt an der Lahn werden, mit besseren Fußwegen, mehr Radspuren und ÖPNV-Verbindungen – sowie mit weniger Autos und Parkplätzen. Geplant ist nicht weniger als eine “Mobilitätswende für Alle”.

Vier Jahre ist es her, dass die Marburger Politik begann, ältere und neue Ideen zu einem Konzept zu bündeln. Michael Kopatz war damals noch nicht dabei, er wurde erst vor einem Jahr zum Dezernenten für Klimastrukturwandel, Bauen, Stadtplanung und Mobilität gewählt. Als passionierter Fahrradfahrer, der bei jedem Wetter unterwegs ist und noch nie ein Auto besessen hat, steht er aber voll hinter dem Konzept.

Angefangen hat Kopatz einst in Oldenburg, mit einem Studium der Umweltpolitik. Er promovierte zum Thema Nachhaltigkeit und Verwaltungsmodernisierung, für die er Kommunen in Nordrhein-Westfalen untersuchte, und begann zugleich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Wie lassen sich Veränderungen anstoßen, damit sie von möglichst vielen Menschen angenommen werden? Diese Frage beschäftigte ihn zunehmend in seiner Arbeit. Die Erkenntnisse dazu veröffentlichte er 2016 in seinem Buch “Ökoroutine”. Darin plädierte er dafür, auf Moralappelle zu verzichten und Konsumenten nicht individuell in die Pflicht zu nehmen, sondern stattdessen Strukturen zu verändern. Stück für Stück sollten nachhaltige Standards angehoben werden, damit sie zur Routine werden. Zur Ökoroutine.

Um seinen eigenen Worten Taten folgen zu lassen, ging Kopatz kurz danach in die Politik. In Osnabrück wurde er in den Rat der Stadt gewählt, allerdings musste er feststellen, dass es in der Praxis anders läuft als vorgestellt. “Zu Beginn meiner Zeit als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker war ich davon ausgegangen, dass in Ausschüssen über die Sache diskutiert wird”, sagt er. “Aber das wird von manchen leider oft nur als Show für die Presse genutzt.” Die Meinungen stünden schon von der Sitzung fest und ändern sich auch nicht mehr. Wenn er heute Gegner seiner Vorhaben überzeugen will, sucht er vor einer öffentlichen Debatte den direkten Austausch. Hinter verschlossenen Türen.

In Marburg sitzt Michael Kopatz nicht für eine der etablierten Parteien im Rathaus, sondern für die Klimaliste, deren Vertreter ihn über sein Buch kennenlernten und nominierten. Zu seinen aktuellen Themen gehört auch das Vorhaben, Neu- und Bestandsbauten energieeffizient zu machen. 25 Millionen Euro habe er sich für die kommenden fünf Jahre sichern können, sagt er, und er will das Budget auch auf eine inzwischen bekannte Technologie verwenden: die Wärmepumpe. Selbst im Altbau soll sie zum Einsatz kommen. “Da wäre ich vor kurzem auch noch skeptisch gewesen, aber in Verbindung mit kalter Nahwärme sind Wärmepumpen auch hier effizient.” Bei kalter Nahwärme fließt etwa 15 Grad Celsius warmes Wasser durch das Verteilernetz, das Wärmepumpen mit hohem Wirkungsgrad nutzen können.

Dass die Grünen, SPD und Klimaliste in Marburg die meisten Mandate im Stadtrat haben, macht Kopatz’ Arbeit leichter. “Ein Selbstläufer ist es aber auch hier in der Studentenstadt gewiss nicht.” Parkplätze verteuern und den Autoverkehr halbieren – dazu musste er in den vergangenen Wochen häufiger Stellung beziehen und sich gegen Vorwürfe wehren. Dass er ein grüner Ideologe sei, gehörte noch zu den milderen Reaktionen. Von “Zwangsmaßnahmen gegen das Auto” war die Rede. Die Wirtschaft fürchtet, dass ihr vor allem in der Innenstadt ohne Parkplätze der Umsatz wegbreche, Bürger argumentierten, dass es im Herbst zu gefährlich sei, auf dem Laub Rad zu fahren. Am Tag der Abstimmung sprach die Lokalpresse vom “Move-Showdown”. Die Opposition hat angekündigt, mit einem Bürgerbegehren gegen “MoVe35” vorzugehen.

Von der Bundespolitik bekomme Kopatz für seine Pläne momentan eher wenig Unterstützung. Selbst mit der im Juni beschlossenen Reform des Straßenverkehrsgesetzes würde Marburg nicht ein generelles Tempo 30 auf seinen Straßen einführen können, spottet er: “Volker Wissing schreibt uns vor, dass wir auf unseren Straßen Tempo 50 lassen müssen. Das ist nicht sehr liberal.”

Michael Kopatz wünscht sich, dass die EU striktere Vorgaben macht, damit Autos immer klimafreundlicher werden. Dann würde die Verantwortung für den Klimaschutz nicht allein bei den Käufern liegen. Dann, so sagt er, “tun die Konsumenten das Richtige, ohne darüber nachzudenken”. Jakob Arnold

den Klimawandel zu begrenzen und sich an die schon eingetretenen Veränderungen anzupassen, erfordert auch, Ressourcen strategisch zu bewirtschaften – etwa Wasser. Durch Hitze und Dürre trocknen die Böden aus, das Wasser wird knapper. Das könnte in Deutschland künftig zu Verteilungskonflikten führen, weil die Industrie bislang überwiegend nach Belieben und für geringe Entgelte Wasser nutzt, wie die Analyse von Carsten Hübner zeigt.

Moore hingegen sind vielfach trockengelegt, können so aber die wichtige Aufgabe nicht erfüllen, Treibhausgase zu speichern. Trotzdem wurde ein Passus zur Wiederherstellung solcher Ökosysteme kurzfristig aus dem Renaturierungsgesetz der EU gestrichen. Welche Argumente Fürsprecher und Gegner haben und wie sich wiedervernässte Moore bewirtschaften lassen, beschreiben Merle Heusmann und Timo Landenberger.

Um den klugen Einsatz von Ressourcen geht es auch in der Analyse von Marc Winkelmann. Er beschreibt die Chancen und Risiken, die der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für das Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele hat – etwa um Kunststoffe in den Weltmeeren zu reduzieren.

Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache: Seit gestern berichten unsere Kollegen vom Agrifood.Table unter der Leitung von Henrike Schirmacher immer dienstags über die Agrar- und Ernährungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene und analysieren die Entwicklungen für alle, die in Politik, Unternehmen oder Verwaltungen im Agrar- und Lebensmittelsektor entscheiden müssen. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Mindestens vierzig Landkreise haben in den letzten Wochen den Wassernotstand ausgerufen. In einigen Regionen Deutschlands wurde das Wasser bereits rationiert. Die Folge: Vielerorts müssen die Bürger ihren Wasserverbrauch anpassen oder einschränken. Großverbraucher hingegen bleiben von den Maßnahmen in der Regel verschont. Denn Industrie, Bergbau und Energiewirtschaft fördern ihr Wasser oft selbst und sind durch langfristige Verträge geschützt.

Knapp drei Viertel der Wassernutzung in Deutschland entfallen auf die Wirtschaft. Größter Verbraucher ist die Energiewirtschaft mit 44,2 Prozent, gefolgt vom produzierenden Gewerbe, einschließlich Bergbau und Industrie, mit 26,8 Prozent und der Landwirtschaft mit 2,2 Prozent. Die öffentliche Wasserversorgung, zu der auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gehört, hat ebenfalls einen Anteil von 26,8 Prozent.

Zwar gehen die Wasservorräte in Deutschland seit Jahren zurück, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam bestätigt. Doch insgesamt ist derzeit genug Wasser vorhanden, um den Bedarf zu decken. Das sogenannte Wasserdargebot liegt bei durchschnittlich 176 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Davon werden nur rund 20 Milliarden Kubikmeter genutzt. Das sind 11,4 Prozent und damit deutlich weniger als die 20 Prozent, die als Schwellenwert für Wasserstress, also Übernutzung, gelten.

Allerdings gibt es gravierende regionale Unterschiede. So ist Wasser in vielen Regionen Nord- und Ostdeutschlands seit jeher ein knappes Gut. Hier zeigen sich die Folgen der Klimakrise schon heute besonders drastisch. Niederschläge bleiben aus, Trockenheit und Dürre nehmen zu. Kommt dann noch eine “Übernutzung von Oberflächen- und Grundwasser” durch Unternehmen hinzu, sind Verteilungskämpfe vorprogrammiert, warnt eine Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Als Beispiel nennt das DIW die Region Berlin-Brandenburg. In diesem traditionell ohnehin eher trockenen Landstrich belaste der intensive Wasserverbrauch von Unternehmen wie Tesla, BASF und LEAG den Wasserhaushalt zusätzlich. Es drohe eine Absenkung des Grundwasserspiegels, so die Wissenschaftler. Astrid Cullmann, Mitautorin der Studie, fordert deshalb mehr Transparenz und Kontrolle bei der Wasserentnahme durch Unternehmen. “Vor allem die Bevorzugung der Industrie, die derzeit große Mengen Wasser zu sehr niedrigen Preisen verbraucht, sollte beendet werden”, so Cullmann.

In Bayern, Thüringen und Hessen müssen Unternehmen für selbst gefördertes Wasser überhaupt kein Entgelt zahlen. In den meisten anderen Bundesländern sind die Entgelte niedrig. Hinzu kommen zahlreiche Ausnahmeregelungen. So gibt es in Thüringen nicht einmal eine gesetzliche Grundlage, die gewerbliche Grundwassernutzer verpflichtet, ihre Entnahmemengen zu melden.

Das Bundesumweltministerium will deshalb im Rahmen der Nationalen Wasserstrategie eine Harmonisierung oder sogar eine bundesweite Regelung zum Wasserentnahmeentgelt (WEE) prüfen. “Unabhängig vom Sektor kann aus Sicht des BMUV über eine angemessene Bepreisung der Entnahme von Wasser eine Lenkungswirkung hin zu einem bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser erreicht werden”, so ein Sprecher auf Anfrage. Zudem stehe die Frage im Raum, “inwieweit stark differierende WEE zwischen den Ländern zu Wettbewerbsverzerrungen führen”.

Denn auch wenn sich der Wasserverbrauch von Bergbau und verarbeitendem Gewerbe zwischen 1991 und 2019 von 11 Milliarden auf 5,4 Milliarden Kubikmeter halbiert hat: Noch immer verbrauchen einzelne Unternehmen so viel Wasser wie ganze Städte – und mehr. Das hat eine Recherche von Correctiv im vergangenen Jahr ergeben.

So verbraucht der Energiekonzern RWE für seinen Braunkohletagebau rund 500 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das entspricht dem Verbrauch von zehn Millionen Menschen. Der Preis pro Kubikmeter liegt laut RWE bei maximal 5 Cent. Noch größer ist der Verbrauch am BASF-Standort Ludwigshafen. Rund 1,2 Milliarden Kubikmeter Rheinwasser und 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser werden jährlich durch die Anlagen gepumpt. Laut Vertrag dürften es nach Informationen von Correctiv sogar 1,6 Milliarden Kubikmeter sein.

Jörg Rechenberg, Wasserexperte im Umweltbundesamt (UBA), hält es deshalb für wichtig, “dass angesichts der Klimaänderungen und zunehmenden Trockenperioden alle Wassernutzungen auf den Prüfstand gestellt werden – und nicht nur die, die Wasser aus dem Grundwasser entnehmen.” Denn auch die Entnahmen aus den Oberflächengewässern führten insbesondere in Niedrigwasserperioden zu Problemen für die Gewässerökologie, zum Beispiel für die Fischfauna, und für andere Wassernutzungen, zum Beispiel für die Schifffahrt.

Ein Forschungsvorhaben des UBA soll deshalb klären, “ob und wo es weitere Effizienzpotentiale bei allen Wassernutzungen gibt”, kündigt Rechenberg an. Die Erfahrung zeige, dass die Bepreisung knapper Güter ein gutes Instrument sei, um Belastungen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, so der UBA-Experte. “Dazu dient auch das Wasserentnahmeentgelt, das laut Nationaler Wasserstrategie ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden soll.”

Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), hält außerdem ein Umdenken in der Genehmigungspraxis für wichtig, vor allem bei der Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe: “Erst wenn die Verfügbarkeit von Wasser sichergestellt ist, sollte insbesondere bei industriellen Großprojekten eine Genehmigung erfolgen und nicht umgekehrt”, so Weyand. “Es muss klar sein, wie viel Wasser in welchem Bereich verwendet wird, um Nutzungskonflikte frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.”

Als die Abgeordneten im Europäischen Parlament vor rund zwei Wochen über das neue Regelwerk zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law, NRL) abstimmten, hätten sie darin eigentlich einen Artikel zur Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ökosysteme finden sollen. Eigentlich, denn kurz vor der Abstimmung war der umstrittene Passus auf Antrag der ultrakonservativen EKR-Fraktion aus der Kommissionsvorlage heraus gekürzt worden.

In dem vom Parlament angenommenen Text, der nun in den Trilogverhandlungen mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten weiter verhandelt wird, ist die Wiedervernässung trockengelegter Torfmoore nicht mehr vorgesehen. Laut dem Vorsitzenden des Umweltausschusses, Pascal Canfin (Renew), sei der gesamte Teil des Gesetzes, der sich mit der Landwirtschaft befasst, verwässert worden. “Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir mit dem Rat verhandeln wollen”, kündigte Canfin für die anstehenden Trilogverhandlungen an.

Dass dieser Aspekt Canfin und anderen so wichtig ist, liegt auch daran, dass die Wiederherstellung von Mooren nicht nur für den Erhalt der Biodiversität zentral ist, sondern auch für den Klimaschutz. Die Wiedervernässung von Mooren gilt als entscheidender Hebel, um die Treibhausgas-Emissionen weiter zu senken und darüber hinaus CO₂ aus der Atmosphäre zu entziehen und langfristig zu speichern.

Studien des Greifswald Moor Centrums (GMC) und Wetlands International zufolge wurden mehr als 50 Prozent aller Moorflächen in Europa trockengelegt, um die Böden land- oder forstwirtschaftlich nutzen zu können. In Deutschland sind es sogar fast 100 Prozent. Was einst als kulturhistorische Großtat gefeiert und staatlich gefördert wurde, gilt heute als klimatologisches Desaster.

Denn: Moore sind besonders reich an Kohlenstoff. Durch die Entwässerung und die Verbindung mit Sauerstoff entweicht viel CO₂. So wurden die Gebiete über die Jahrzehnte immer mehr vom Kohlenstoffspeicher zum Emittenten und machen laut GMC derzeit etwa sieben Prozent des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes der EU aus. Würde der Wasserstand wieder auf Bodenkante angehoben, könnten diese Emissionen vermieden und langfristig sogar Negativ-Emissionen erreicht werden.

“Darauf können wir nicht verzichten, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen”, sagt Jutta Paulus, NRL-Schattenberichterstatterin der Grünen. Das gelte im Speziellen für die im vergangenen Jahr verabschiedete Verordnung über Landnutzung und Forstwirtschaft (LULUCF). Darin wurde das Ziel für die natürliche Treibhausgas-Senkleistung des Sektors, aufgeteilt auf die EU-Staaten, auf 310 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente ab 2030 festgelegt.

Bislang beruht diese Leistung überwiegend auf Wäldern, deren Speicherfähigkeit war jedoch in Folge von Trockenheit, Waldbränden und Schädlingen zuletzt deutlich gesunken und nimmt weiter ab. “Ohne die Moore wird das also nicht zu schaffen sein”, sagt Paulus. Das gelte auch für den Erhalt der Biodiversität. So seien rund 60 Prozent aller Vogelarten in Europa auf intakte Moore und Feuchtgebiete angewiesen.

Wohl auch vor diesen Hintergründen sah die Position des Umweltrats zum NRL vor, die Renaturierung der Moore für die Jahre 2030, 2040 und 2050 auf 30, 40 beziehungsweise 50 Prozent der Fläche festzulegen. Die ursprünglichen Kommissionsziele zielten gar auf 30, 50 und 70 Prozent ab.

Gegner des Gesetzesvorhabens fürchten durch solche Vorgaben eine Verknappung der Nahrungsmittelproduktion. Betroffene Landwirte sehen ihre Existenzgrundlage bedroht. Das Landvolk Niedersachsen hält eine flächendeckende Wiedervernässung sowie eine produktive Landwirtschaft für nicht miteinander vereinbar. Der Deutsche Bauernverband fordert, Umstellungen nur im Einvernehmen mit den Betroffenen umzusetzen. Voraussetzung sei die Schaffung von gleichwertigen wirtschaftlichen Alternativen für die landwirtschaftlichen Betriebe und deren Familien. Die hält auch der Verband Familienbetriebe Land und Forst für zentral. “Dazu gehört vor allem, dass eine tragfähige Bioökonomie für Moorprodukte entwickelt wird. Jede Paludikulturwirtschaft kann nur funktionieren, wenn nachgelagerte Liefer- und Verwertungsketten eine Abnahme der Produkte sichern”, sagte Geschäftsführer Leo von Stockhausen.

Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrums, zeigt die Dimensionen auf: “Wir sprechen von lediglich drei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU, die auf entwässerten Moorböden liegt. Demgegenüber steht ein Viertel der gesamten Agraremissionen, die dadurch entstehen und vermieden werden könnten.”

Dabei gehe es nicht um eine Stilllegung der wiedervernässten Flächen. Vielmehr sei die weitere Bewirtschaftung nicht nur denkbar, sondern auch sinnvoll. Eine Möglichkeit dieser sogenannten Paludikultur: der Anbau von Schilf. Die Pflanzen entziehen der Atmosphäre CO₂ und eignen sich als nachhaltiges Verpackungsmaterial oder als Baustoff.

Nachfrage gebe es beispielsweise bei der Dachdeckung vieler Häuser in Norddeutschland. “Das in Deutschland verwendete Reet wird zu 85 Prozent importiert, größtenteils aus China”, sagt Tanneberger. “Im Einklang mit Natur- und Klimaschutz könnte auf den Moorflächen also ein nachhaltiges Material produziert werden, an dem großes Interesse besteht. Dies ist eine riesengroße Chance.”

Um bei allen Beteiligten für Planungssicherheit zu sorgen, müssten jedoch die passenden politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. So werde etwa durch die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) die Landwirtschaft auf entwässerten Moorböden auch nach der jüngsten Reform weiterhin genauso gefördert wie bisher, erklärt die Landschaftsökologin. “Daran festzuhalten, steht im Widerspruch zum Green Deal. Denn so ist der Anreiz für eine Umstellung nicht sehr groß, aber irgendwann muss sie erfolgen”, sagt Tanneberger.

Auch die Moorschutz-Pläne der Bundesregierung setzen auf Freiwilligkeit. Das birgt Herausforderungen. Schließlich kann der Wasserstand nicht punktuell auf einzelnen Feldern, sondern nur in zusammenhängenden Gebieten angehoben werden. Entsprechend müssten alle Eigentümer mitziehen. Dazu kommen bürokratische Hürden, und bei einem Planfeststellungsverfahren gehen in der Regel etliche Jahre ins Land.

Weiteres Problem: Bei der Wiedervernässung entsteht Methan, das vor allem auf kurze Sicht weitaus klimaschädlicher ist als CO₂. Langfristig sei der kühlende Effekt der CO₂-Emissionsminderung jedoch erheblich höher, sagt Franziska Tanneberger. Der zusätzliche Nutzen als natürliche Senke noch nicht mit einberechnet.

Ob die Bestimmungen zur Renaturierung von Mooren es am Ende doch zurück ins Regelwerk schaffen werden, wird in den Trilogverhandlungen entschieden. Diese haben zwar vergangene Woche begonnen, werden jedoch erst nach der Sommerpause fortgeführt.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Kunststoff ist ein Problem. Bei der Herstellung entstehen Treibhausgase und bei der Entsorgung landen die Tüten, Becher und Flaschen häufig im Meer. Eine Lkw-Ladung Plastik kommt jede Minute hinzu, 2025 wird der schwimmende Müllberg geschätzte 80 Millionen Tonnen wiegen.

Um herauszufinden, was genau im Wasser treibt und an die Küsten gespült wird und wie bedrohlich die Verschmutzung ist, arbeiten Forschende daran, Luftaufnahmen auszuwerten. Künftig soll das nicht mehr punktuell passieren wie bisher, sondern fortlaufend und über größere Gebiete – und zwar durch Flugzeuge, Drohnen, Kameras und Computer. Die Federführung des Projekts, das kürzlich bei der Oceans-Konferenz vorgestellt wurde, liegt beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.

Den Ist-Zustand analysieren, um wirkungsvolle Maßnahmen ableiten zu können: Dafür ist Künstliche Intelligenz (KI) ideal. Die Methode erkennt innerhalb kürzester Zeit Muster in Datenmengen, für die Menschen ein ganzes Leben bräuchten. Es ist naheliegend, KI deshalb auch für die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDG) einzusetzen. Ziel 14, der Schutz des Lebens unter Wasser, ist nur eines davon.

Wie Projekte und Start-ups zeigen, kann KI auf Fotos von Kindern Unter- und Mangelernährung erkennen, illegales Fischen in Schutzgebieten aufspüren, auf Feldern den Einsatz von Wasser und Pestiziden reduzieren, die Szenarien der Klimaforschung präzisieren und mehrmals am Tag die globalen Wälder daraufhin scannen, wie krank die Bäume sind.

Die Politik unterstützt solche Vorhaben. Die Vereinten Nationen laden einmal im Jahr in Genf zum “AI for Good”-Summit, Generalsekretär António Guterres erklärte dort Anfang Juli, dass KI “enormes Potenzial” habe und die Agenda 2030 vorwärtsbringen könnte. In Deutschland fördert das Umweltministerium seit 2019 “KI-Leuchttürme” und richtete kürzlich ein “Green AI Hub” für mehr Ressourceneffizienz im Mittelstand ein.

Andererseits gibt es auch Gefahren. Die Infrastruktur benötigt natürliche Ressourcen, etwa für die Prozessoren der Computer, und Energie, beispielsweise für die Kühlung von Rechenzentren. Zudem können genutzte Algorithmen nicht-nachhaltigen Konsum fördern und bestehende Vorurteile und Tendenzen, die man eigentlich beseitigen will, verstärken.

Wie die Chancen-Risiken-Bilanz von Künstlicher Intelligenz ausfällt, das hat eine Forschungsgruppe um Ricardo Vinuesa vom KTH Royal Institute of Technology in Stockholm vor drei Jahren in einer Studie in “Nature Communications” vorgestellt. Das Team unterteilte die 17 SDG und ihre 169 Unterziele in die drei Felder “Environment”, “Society” und “Economy” und kam zu einem überwiegend zuversichtlichen Ergebnis:

Für ihre Arbeit durchforsteten die Wissenschaftler die KI-Literatur nach SDG-Anwendungen. Schon ein Fund jeweils reichte aus, um in die Studie aufgenommen zu werden; in den meisten Fällen gab es mehrere Belege. Die Untersuchung fand viel Beachtung, zog allerdings auch Kritik auf sich. In einer Antwort arbeitete Henrik Skaug Sætra vom Østfold University College in Oslo heraus, dass eine vor allem quantitative Recherche den 17 Nachhaltigkeitszielen und der Technologie nicht gerecht wird, unter anderem, weil sie Wechselwirkungen ignoriert.

Als Beispiel nennt er SDG 1, das die globale Armut beenden will. Laut Vinuesa und seinem Team können sämtliche Unterziele von KI profitieren, während nur 43 Prozent beeinträchtigt seien. Aber, so hält Sætra dagegen: Armut beende man durch ökonomisches Wachstum (SDG 8) – und Künstliche Intelligenz habe bislang vor allem dazu geführt, dass die soziale Schere nicht kleiner werde, sondern weiter auseinandergeht. Während Big Tech seine Macht durch KI ausbaut, komme im Globalen Süden wenig an.

Larissa Bolte, Doktorandin des Sustainable AI Lab der Uni Bonn, sagt ebenfalls, dass die Zahlen mit Vorsicht genossen werden sollten. Sie kritisiert, dass die gesichtete Literatur voreingenommen sein könnte, weil Autoren dazu neigen würden, eher über positive als über negative Beispiele zu berichten. “Was bislang fehlt, sind ganzheitliche Analysen”, sagt sie. Die Forschung fokussiere sich vor allem darauf, den Impact von KI auf einzelne SDG zu betrachten.

Damit der technologische Fortschritt in der Praxis inklusiver verläuft, hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) die Initiative “Fair Forward” für eine “Künstliche Intelligenz für Alle” gestartet. In den Partnerländern Ghana, Ruanda, Kenia, Uganda, Südafrika, Indien und Indonesien soll es um drei Schwerpunkte gehen:

Wie groß die Ungleichgewichte und somit der Nachholbedarf sind, zeigte jüngst auch eine Studie in der Fachzeitschrift “Technology in Society”, die fast 600 Lehrpläne, Rahmenwerke, Projekte und Forschungsarbeiten betrachtete. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Funde setzte sich mit SDG 9 (“Industrie, Innovation und Infrastruktur”) auseinander. SDG 1 (“Keine Armut”), 3 (“Gesundheit und Wohlergehen”) und 11 (“Nachhaltige Städte und Gemeinden”) wurden jeweils von etwa einem Viertel angesprochen – die Umwelt-SDG schnitten dagegen schlecht ab. Sie kamen zusammen bloß auf knapp acht Prozent. In ihrem Fazit schrieben die Autoren: “Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz konzentriert sich auf die Verbesserung des aktuellen Wirtschaftswachstums und ignoriert gleichzeitig wichtige gesellschaftliche und ökologische Probleme.”

Dass sich die Initiatoren des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz entschieden haben, die Weltmeere vom Plastik zu befreien zu wollen, ist demzufolge eher die Ausnahme als die Regel.

2. August 2023, 13:00-14:00 Uhr

Workshop Green AI im Fokus: Nachhaltigkeitsreporting im Mittelstand (BMUV) Info & Anmeldung

10. August, 9:00-15:45 Uhr

Schulung Nachhaltige öffentliche Beschaffung (KNB) Info & Anmeldung

16. August 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Wie aus Mitarbeitenden wirksame Impulsgeber für nachhaltige Unternehmen werden – Herausforderungen und Erfolgsfaktoren (Bitkom e.V.) Info & Anmeldung

16. August 2023, 11:00-12:00 Uhr

Workshop Fokus Gemeinwohl: Einstieg für Unternehmen und Organisationen in die Nachhaltigkeit (Gemeinwohl Ökonomie Deutschland) Info & Anmeldung

20.-24. August 2023, 11:00-12:00 Uhr

Konferenz World Water Week 2023 – Seeds of Change: Innovative Solutions for a Water-Wise World (Stockholm International Water Institute) Info & Anmeldung

24. August 2023, 11:00-12:00 Uhr

Fachtag Nachhaltige Beschaffung (Messe Dortmund GmbH) Info & Anmeldung

29. August-2. September 2023

Konferenz 9th International Degrowth Conference: Planet, People, Care – It spells degrowth! (Degrowth) Info & Anmeldung

31. August 2023, 9:00-17:00 Uhr

Workshop Crashkurs Wärmewende: Zukunft ohne Erdgas – Wie schaffen wir die Wärmewende (PowerShift e.V.) Info & Anmeldung

31. August 2023, 16:00-19:00 Uhr

Workshop Aufforstung und Biodiversität im Projekt Kommunale Klimapartnerschaften (SKEW) Info & Anmeldung

31. August 2023

Kongress NRW-Kongress Transformation: Nachhaltigkeit und Digitalisierung – Zukunft sichern und gestalten (RENN Netzwerk) Info & Anmeldung

Der Rat hat am Donnerstag der Kommission ein Mandat für die Verhandlungen mit den USA über ein Abkommen zu kritischen Mineralien (Critical Minerals Agreement, CMA) erteilt. Mit diesem Abkommen sollen die Lieferketten für kritische Rohstoffe gestärkt und einige der negativen Auswirkungen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) auf die EU-Industrie gemildert werden.

“Das Abkommen über kritische Mineralien wird eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung der internationalen Lieferketten für kritische Mineralien spielen”, erklärte der spanische Industrie- und Handelsminister Héctor Gómez Hernández. “Es wird auch dazu beitragen, unsere Zusammenarbeit in Bezug auf die grüne Transformation zu stärken”. Das Abkommen werde der EU einen gleichwertigen Status wie den US-Freihandelsabkommenspartnern für die Zwecke des Clean Vehicle Credit im Rahmen des IRA gewähren.

Gemäß den Verhandlungsrichtlinien sollte das CMA:

Das Abkommen solle dabei mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WHO) und mit den Zielen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) sowie mit der Europäischen Batterie-Allianz in Einklang stehen.

Nach der Annahme des Mandats kann die Kommission die formellen Verhandlungen mit den USA aufnehmen. Sobald diese abgeschlossen sind, muss das Abkommen vom Rat und vom Parlament angenommen werden. leo

Nach monatelangem Streit hat sich die Bundesregierung auf klimapolitische Leitlinien für die Vergabe von staatlichen Exportkreditgarantien (auch bekannt als Hermes-Bürgschaften) geeinigt. Umstritten war vor allem, ob künftig noch neue Gas-Förderprojekte im Ausland finanziert werden dürfen. Weil Deutschland sich bei der Klimakonferenz in Glasgow zum Ausstieg aus der Finanzierung neuer fossiler Projekte verpflichtet hatte, wollten die Grünen diese ausschließen; Bundeskanzler Olaf Scholz drängte dagegen unter Berufung auf einen G7-Beschluss auf Ausnahmen, um Projekte wie die Erschließung eines neuen Gasfeldes im Senegal zu ermöglichen, für das er sich bei einem Besuch im vergangenen Jahr intensiv eingesetzt hatte.

Ausgegangen ist der Streit mit einem Kompromiss. Scholz kann sich darüber freuen, dass neue Gasprojekte theoretisch weiterhin gefördert werden können. Das BMWK hat aber Bedingungen durchgesetzt, die es zweifelhaft erscheinen lassen, dass das in der Praxis auch passieren wird: Es muss eine Notlage bei der Versorgung vorliegen, das Projekt muss mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sein, und es dürfen keine Lock-In-Effekte entstehen. Zwar sind für diese Bedingungen keine klaren Kriterien festgelegt, aber das Ministerium von Robert Habeck ist in einer starken Position. Denn die Entscheidung, ob sie erfüllt sind, fällt im sogenannten Interministeriellen Ausschuss, in dem das BMF, das AA, das BMZ und das BMWK sitzen – und dort müssen Entscheidungen im Konsens fallen. Wenn sich das Klimaschutzministerium an der weit verbreiteten Einschätzung orientiert, dass neue fossile Projekte generell nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sind, dürfte es also keine Förderung geben. Malte Kreutzfeld

Deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute richten ihren Betrieb zunehmend nach Prinzipien der Nachhaltigkeit aus. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat dazu die neue Förderlinie Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen mit einem Volumen von 16 Millionen Euro aufgelegt. Elf Verbünde mit insgesamt 35 Hochschulen partizipieren daran. “Zentrale Herausforderung für die klimaneutrale und nachhaltige Transformation von Hochschulen sind die Entwicklung und der Transfer innovativer Lösungen, die in der Praxis wirklich funktionieren”, erklärt ein BMBF-Sprecher auf Anfrage von Table.Media.

Künftig wollen BMBF und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) verstärkt für ein nachhaltiges Hochschul- und Wissenschaftssystem zusammenarbeiten. Beispielsweise soll ein Nachhaltigkeitsaudit entwickelt werden. Damit soll ein Standard entstehen, an dem sich künftig alle Hochschulen in Deutschland orientieren können, um ihre Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zielführend gestalten zu können. Mehr dazu lesen Sie im Research.Table. Manfred Ronzheimer

Die Sitzung des Rates der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) in Kingston, Jamaika, ist in der Frage über den Umgang mit Anträgen zum kommerziellen Tiefseebergbau ergebnislos geblieben. Zum Abschluss der zweiwöchigen Sitzung des Rats der ISA vereinbarten die 36 Mitgliedstaaten am Freitagabend (Ortszeit) lediglich das Ziel, im Jahr 2025 ein Regelwerk zu verabschieden. Dieses hätte eigentlich bereits bis zum 9. Juli vorliegen müssen. Das bedeutet: Es gibt zwar kein offizielles grünes Licht für den Tiefseebergbau, doch wie die ISA nun mit möglicherweise eingehenden Abbauanträgen umgeht, ist nicht klar.

Die ISA-Versammlung, das oberste Gremium der Behörde, berät diese Woche über eine mögliche vorsorgliche Pause für den Tiefseebergbau, bis die Gesetzeslücke geschlossen ist. Die Forderung nach einer vorsorglichen Pause, einem Moratorium oder einem Verbot unterstützen insgesamt 21 Regierungen, darunter Deutschland, die EU, Frankreich, Brasilien, die Schweiz und Costa Rica. leo/dpa

Laut einem Bericht des Finanzdienstleisters MSCI bezieht die überwiegende Mehrheit der Asset Manager die Daten der Taxonomie bislang nicht in ihre Berichterstattung nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ein. So haben per Ende April 2023 insgesamt nur 126 von 6.603 in der EU registrierten Artikel-8- und Artikel-9-Fonds überhaupt entsprechende Angaben im ESG-Template (EET) gemacht. Zudem gaben 88 Prozent der Artikel-8- und 63 Prozent der Artikel-9-Fonds an, dies auch in Zukunft nicht zu beabsichtigen.

Rumi Mahmood, Head of ESG Fund Research bei MSCI ESG Research und Hauptautor des Berichts, erklärt gegenüber dem Brancheninformationsdienst ESG Investor den Mangel an Taxonomie-orientierter Berichterstattung damit, dass “die EU-Taxonomie unvollständig ist und die Messlatte für nachhaltige Aktivitäten sehr hoch liegt”.

Die Berichterstattung der Unternehmen nimmt zwar zu. Die größte Herausforderung sei aber nach wie vor der Mangel an Daten, sagt Mahmood: “Wenn keine Unternehmensdaten verfügbar sind, haben Fondsmanager keine Daten, die sie zusammenfassen und an Investoren weitergeben oder als Grundlage für ihre Allokationsentscheidungen nutzen können”. ch

Der Bahn kommt bei der Verkehrswende eine wichtige Rolle zu. So fährt die Deutsche Bahn im Fernverkehr bereits seit mehreren Jahren mit 100 Prozent Ökostrom. Doch hohe Preise machen Bahnreisen im Vergleich zu innereuropäischen Flügen unattraktiv. Zu diesem Ergebnis kommt eine Vergleichsstudie, die die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Demnach war Fliegen auf 79 von 112 untersuchten Strecken günstiger als Bahnfahren; und Bahnfahren im Schnitt doppelt so teuer wie Fliegen.

“Die fehlende Kerosinsteuer und weitere klimaschädliche Subventionen für die Flugindustrie verzerren die Preise”, sagt Marissa Reiserer. Aus Sicht der Verkehrsexpertin von Greenpeace sollten sich die Verbraucher darauf verlassen können, dass die Bahn immer das günstigste Verkehrsmittel ist, so Reiserer. “Vermeintliche Schnäppchenflüge sind nur möglich, weil andere die wahren Kosten tragen, etwa durch schlechte Arbeitsbedingungen und die Folgen der Klimakrise.”

Der European Environmental Agency (EEA) zufolge ist der Flugverkehr die am schnellsten wachsende Quelle verkehrsbedingter Treibhausgase in der EU. “Doch anstatt verantwortungsbewusst zu handeln, subventionieren EU-Institutionen und nationale Regierungen weiterhin den klimaschädlichen Luftverkehr, indem sie den Fluggesellschaften und Flughäfen Steuergeschenke machen, während Bahngesellschaften hohe Abgaben zahlen”, heißt es in der Studie.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes führt allein die Befreiung von der Energiesteuer auf Kerosin in Deutschland zu einer Entlastung der Fluggesellschaften in Höhe von 8,4 Milliarden Euro jährlich. ch

Die Arbeitsgruppe “Ressourceneffizienz in Unternehmen” der Nationalen Plattform für Ressourceneffizienz (NaRess) hat dem Bundesumweltministerium vergangene Woche ein Ergebnispapier überreicht, in dem sie eine Reihe politischer Maßnahmen empfiehlt. Sie hat insbesondere die betriebliche Ressourceneffizienz kleiner und mittlerer Unternehmen in den Blick genommen. Unter anderem spricht sie die folgenden Empfehlungen aus:

Die NaRess-Plattform wurde 2013 vom BMUV eingesetzt und begleitet die Umsetzung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms. Vertreterinnen und Vertreter aus mehreren Bundesministerien, von Wirtschaftsverbänden, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden nehmen daran teil. Das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe 2 wurde an die Staatssekretärin Christiane Rohleder überreicht, die für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verantwortlich ist. leo

Die EU-Kommission hat eine öffentliche Konsultation zur grünen und digitalen Transformation des Agrar- und Lebensmittelsektors eingeleitet. Darin erfragt sie, wie dieser Wandel beschleunigt werden kann. Die Konsultation steht der gesamten industriellen Wertschöpfungskette sowie Behörden, Sozialpartnern, Forschungseinrichtungen und anderen offen und läuft bis zum 19. September.

Parallel dazu plant die Kommission Workshops, um die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen Ökosystems zu erörtern. Ziel ist es, bis Ende 2023 auf dieser Grundlage einen Übergangspfad für den Agrar- und Lebensmittelsektor zu schaffen. leo

Technologiewettlauf bei Windrädern droht die Branche zu ruinieren – Handelsblatt

Die Hersteller von Windkraftanlagen überböten sich mit immer leistungsstärkeren Turbinen, schreiben Axel Höpner und Kathrin Witsch. Das könne wie im Fall von Siemens Gamesa dazu führen, dass Turbinen auf den Markt kommen, die nicht ausgereift sind. Gleichzeitig schreibe keiner der führenden europäischen Windkonzerne schwarze Zahlen. Zum Artikel

Locals in this British seaside town could revolutionise green energy – if the government lets them – The Guardian

In ihrem Gastbeitrag für den britischen Guardian argumentiert Rebecca Willis, Forscherin für Energie- und Klima-Governance an der Lancaster Universität, dass die Energiewende gelingen kann, wenn die Politik mutige Maßnahmen vorschlagen, von denen die Menschen direkt profitieren – entweder über Gewinnbeteiligungen oder Arbeitsplätze. Zum Artikel

Continental in Gifhorn: Wärmepumpen statt Werkschließung – FAZ

Der Autozulieferer Continental schließt bis Ende 2027 sein Werk im niedersächsischen Gifhorn. Die Mitarbeitenden sollen umgeschult werden – denn der Mittelständler Stiebel Eltron will die Produktions- und Funktionsflächen übernehmen und dort Wärmepumpen herstellen. Möglichst viele der etwa 900 Beschäftigen will Stiebel Eltron übernehmen, kündigte das Unternehmen an. Zum Artikel

Water pollution ‘timebomb’ threatens global health – Nature

Laut einer neuen Studie von Forschenden der Universität Utrecht könnten im Jahr 2100 bis zu 5,5 Milliarden Menschen unter verschmutztem Wasser leiden. Das Team nimmt an, dass sich die Wasserqualität in Südamerika und Subsahara-Afrika verschlechtert, selbst wenn Nachhaltigkeit gemäß den Szenarien des Weltklimarates global priorisiert wird. Zum Artikel

Why Heat Waves Are Deepening China’s Addiction to Coal – The New York Times

Keith Bradsher berichtet über das scheinbare Paradox, dass China gleichzeitig die Kapazitäten für Strom aus Kohle sowie aus Solar- und Windenergie ausbaut. Ein Grund dafür sei, dass der Strom aus den Solar- und Windparks aus dem Westen an die Küste des Landes einen weiten Weg zurücklegen müsse. Damit die nötigen Stromleitungen sich überhaupt rechneten, müsste Kohle genutzt werden, um einen konstanten Stromfluss zu garantieren. Zum Artikel

She’s on a Mission from God: Suing Big Oil for Climate Damages – The New York Times

In einer Reportage berichtet David Gelles über die US-Anwältin Missy Sims, die unter anderem von BP, Exxon, Chevron und Shell vor Gericht Schadenersatz für die Schäden erstreiten will, die Hurricane Maria im Jahr 2017 in dem Inselstaat Puerto Rico anrichtete. Sie behauptet, die Firmen hätten durch ein jahrzehntelanges Herunterspielen der Auswirkungen der globalen Erwärmung gegen den sogenannten RICO-Act verstoßen. Zum Artikel

Akkus von Elektroautos: Wiedergeburt im Norden – FAZ