wenn über die Investitionen gesprochen wird, die für die ökologische Transformation notwendig sind, gehen die Schätzungen oft in die dreistelligen Milliardensummen. Umso überraschender, dass die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die sich die “Transformation zu einem nachhaltigen und resilienten Deutschland” auf die Fahne geschrieben hat, im vergangenen Jahr viel weniger für nachhaltige Projekte des Mittelstands ausgegeben hat als im Vorjahr. Warum die Fördervergabe stockt, hat sich unser Autor Günter Heismann angesehen.

Währenddessen hat das Bundeswirtschaftsministerium das erste Gebotsverfahren des “Förderprogramms Klimaschutzverträge” begonnen. Dabei geht es zunächst um vier Milliarden Euro, mit denen klimafreundliche Industrieanlagen finanziert werden sollen. Malte Kreutzfeldt nennt die ersten Einzelheiten.

Mindestens genauso viel Geld entgeht der kanadischen Firma Gabriel Resources. Sie hat die rumänische Regierung auf entgangene Gewinne verklagt, nachdem das Land eine bereits erteilte Konzession zur Ausbeutung einer Goldmine zurückgezogen hatte. Dass die Regierung im Recht war, hat das Schiedsgericht nun entschieden. Warum das eine gute Nachricht für die Umwelt ist, habe ich zusammengefasst.

Um im Einzelfall viel kleinere Summen geht es für Millionen Plattformarbeitende in der EU. Doch soziale Leistungen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlter Urlaub oder auch Mindestlöhne sollen in Zukunft auch für sie zum Standard werden. Dies hat die EU diese Woche entschieden. Alina Leimbach berichtet darüber, welche Verbesserungen es für sie gibt, aber auch über Kritik daran, dass freiwillig selbstständig Arbeitende nun in feste Arbeitsverhältnisse gezwungen werden könnten.

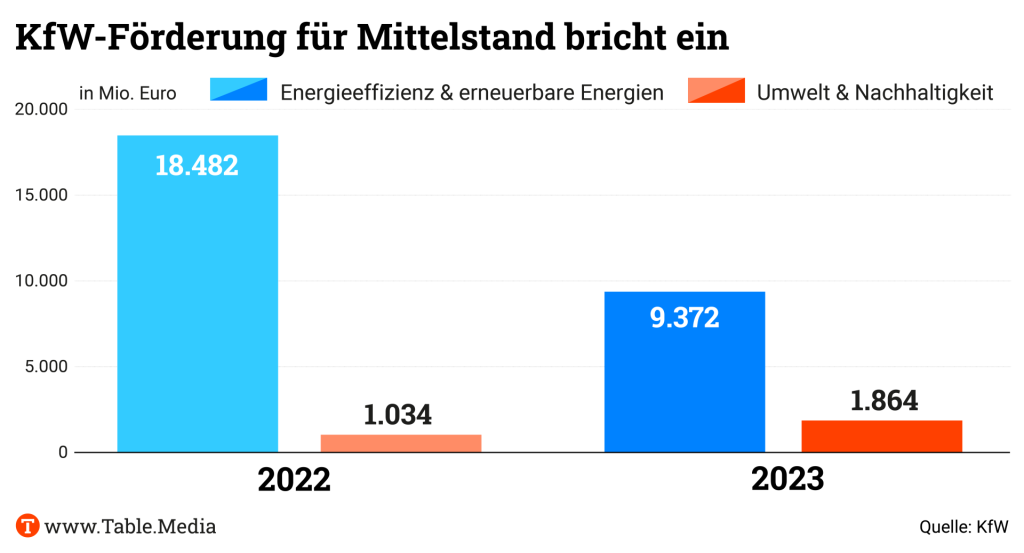

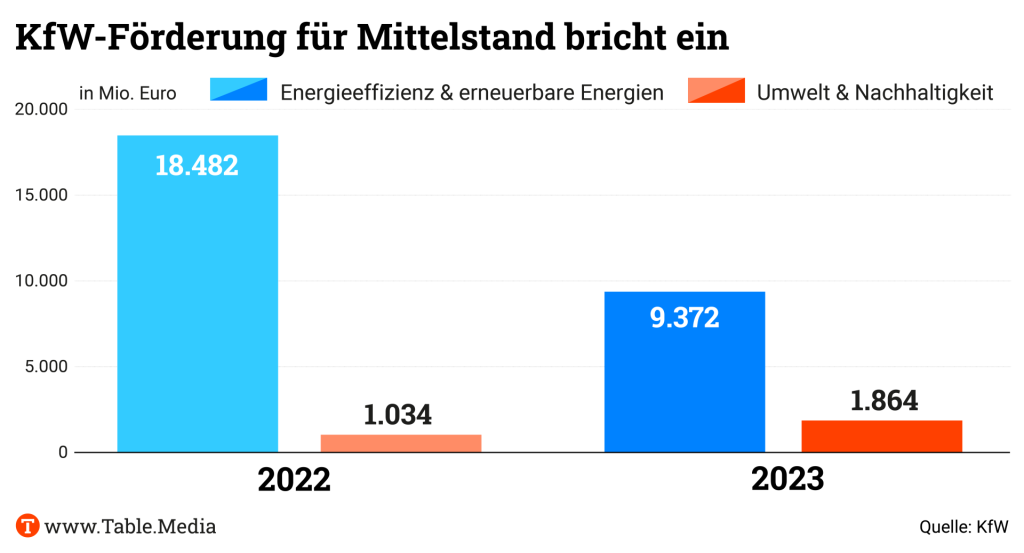

Um knapp 42 Prozent schrumpfte das Fördervolumen für den nachhaltigen Umbau von mittelständischen Unternehmen im letzten Jahr. 2022 förderte die bundeseigene KfW den Klima- und Umweltschutz von Unternehmen noch mit 19,5 Milliarden Euro. Im Jahr darauf waren es nur noch 11,2 Milliarden Euro.

Den größten Rückgang gab es bei Subventionen für energieeffiziente Gewerbeimmobilien. Das Volumen der Kredite für Neubau und Sanierung von “Nichtwohngebäuden” sank im letzten Jahr um rund 15 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Die Förderung mit reinen Zuschüssen, die 2022 einen Umfang von 6,7 Milliarden Euro gehabt hatte, wurde sogar vollständig gestrichen. Die Nachfrage war so groß, dass sie sämtliche Budgetgrenzen sprengte.

Zudem ließ 2023 das Wirtschaftswachstum stark nach, wodurch die Unternehmen ungeachtet aller Fördermaßnahmen auf die Anschaffung energiesparender Maschinen oder den Umbau ihrer Anlagen verzichteten. Nicht zuletzt sind auch bei der KfW die Zinsen kräftig gestiegen.

Allerdings scheinen die Fördermodelle der Bank in mancher Hinsicht auch nicht mehr an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst. Das weitaus wichtigste Instrument der KfW bilden zinsgünstige Kredite, die zum Teil mit Tilgungszuschüssen versehen werden. Oft stellt der Bund dafür Haushaltsmittel bereit. Zudem kann sich das Institut günstig refinanzieren, da der Staat für alle Verbindlichkeiten der Förderbank haftet. “Diesen Zinsvorteil geben wir an unsere Kunden weiter”, erläutert Alexander Klein, bei der KfW für die gewerbliche Umwelt- und Klimafinanzierung verantwortlich.

Wie wenig solche Fördermaßnahmen der KfW teils auf die Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichtet sind, zeigt etwa das Programm “Investitionskredit Nachhaltige Mobilität”, mit dem die Anschaffung emissionsarmer Dienstwagen, Transporter und Lastwagen finanziert werden kann. Eine Leasing-Finanzierung wird hierbei von der KfW ausdrücklich ausgeschlossen. “Dies ist aber in der Praxis der überwiegend genutzte Finanzierungsweg”, stellt Bianca Illner fest. Sie ist Förderexpertin beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Das Volumen an Neuzusagen stagnierte 2023 entsprechend bei etwa 500 Millionen Euro. Dies war nur ein winziger Bruchteil der Investitionen, die hierzulande 2023 in die Elektromobilität flossen.

Ferner ist das Fördervolumen für viele Transformationsprojekte oft zu gering. Die Kredite der KfW haben in der Regel eine Obergrenze, die meist bei zehn bis 25 Millionen Euro je Vorhaben liegt. Selbst ein mittelständischer Betrieb muss erheblich mehr Geld in die Hand nehmen, wenn er ein neues Werk oder Logistikzentrum bauen will, das ökologisch auf der Höhe der Zeit ist.

Die Beschränkung des Kreditvolumens hat unter anderem rechtliche Gründe. Die meisten Programme der KfW enthalten laut EU-Recht Beihilfen, die nicht in unbegrenzter Höhe gewährt werden dürfen. Bei einigen Programmen wie etwa der “Klimaschutzoffensive”, die 2023 für Unternehmen jeder Größenordnung geöffnet wurden, sind bei besonderer Förderungswürdigkeit Kredite über maximal 150 Millionen Euro möglich. Doch auch mit solchen Volumina lassen sich viele Schlüsselprojekte der Energiewende nicht finanzieren. Ein Offshore-Windpark, eine große Batteriefabrik oder ein klimafreundliches Stahlwerk verschlingen schon mal mehrere Milliarden Euro. Die KfW kann im Prinzip auch solche Großprojekte finanzieren, doch sie darf dies nur im Rahmen eines Konsortiums mit Geschäftsbanken, an denen die Förderbank maximal zur Hälfte beteiligt ist. Da hier keine Beihilfen gewährt werden, spielt eine Konsortialfinanzierung mit KfW-Beteiligung in der Praxis nur eine geringe Rolle.

Überdies dauert die Kreditprüfung mitunter zu lange. Bei der “Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz” richtet sich die Höhe der Zuschüsse bei einigen Programmteilen nach der voraussichtlich zu erzielenden Reduzierung von CO₂-Emissionen. Die vermuteten Einsparungen wurden bisher mittels einer recht komplizierten Prozedur ermittelt. “Daher hat der Zeitraum vom Antrag bis zur Zusage eines Kredits auch mal gut und gerne mehrere Monate in Anspruch genommen”, räumt KfW-Manager Klein ein. Das ohnehin geringe Volumen dieser Fördermaßnahme halbierte sich 2023 auf 131 Millionen Euro. Die Problematik ist bekannt: Seit dem 15. Januar 2024 wird ein vereinfachtes Verfahren angewandt. Im April werden zudem bessere Konditionen eingeführt.

Problematisch scheint auch die einseitige Fokussierung der KfW auf Projektfinanzierung: Die Unternehmen dürfen die aufgenommenen Mittel nur für bestimmte Vorhaben verwenden. Mittelständler finanzieren ihren Liquiditätsbedarf aber meist über eine zentrale Kreditlinie, bei der eine Zweckbindung nicht vorgesehen ist.

Auch bei dieser Finanzierungsform können Banken den ökologischen Wandel von Unternehmen fördern. Eine Möglichkeit besteht in “ESG-Linked Loans”, bei denen die Zinsen an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt sind: Gelingt es dem Kreditnehmer zum Beispiel, innerhalb von drei Jahren den CO₂-Ausstoß um 25 Prozent zu reduzieren, gewähren die Kreditgeber einen Zinsrabatt. Bei den Geschäftsbanken besteht ein Teil der Firmenkredite mittlerweile aus ESG-Linked Loans, die erheblich flexibler sind als eine Projektfinanzierung.

Auch die KfW denkt daran, solche Kredite anzubieten. Das Institut hat darüber bereits mit dem Bundeswirtschaftsministerium gesprochen. Aktuell gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne für ein Kreditprogramm mit ESG-Links. Ohne grünes Licht aus Berlin aber kann das Institut nicht loslegen. “Für jedes Förderprogramm, das die KfW-Bankengruppe auflegt, benötigen wir einen Auftrag des Bundes”, erläutert Klein. Günter Heismann

Nach mehr als drei Jahren Arbeit haben am Montag 25 Arbeitsminister der EU-Staaten ihr grünes Licht für die Plattformarbeitsrichtlinie gegeben – und damit die größten EU-Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich überstimmt, was mit Blick auf Entscheidungen des Rats als Novum gilt.

Die Plattformarbeitsrichtlinie gibt weltweit erstmals Spielregeln für algorithmisches Management vor und soll ein Instrument gegen Scheinselbstständigkeit auf den großen Digitalplattformen wie Uber und FreeNow sein. Zentraler Aspekt ist die darin vorgesehene Beweislastumkehr. Wird in einem Staat, eine sogenannte Beschäftigungsvermutung eingeleitet, die besagt, dass ein Plattformarbeiter in Wahrheit ein Angestellter sein könnte, sollen die Plattformen künftig das Gegenteil beweisen. Die Regeln zum algorithmischen Management besagen, dass es etwa keine automatisierten Kündigungen geben darf, ohne dass ein Mensch darüber geschaut hat.

Die EU-Kommission schätzt, dass etwa fünf Millionen der rund 30 Millionen Plattformarbeitenden in der EU Angestellte sein könnten. Damit hätten sie etwa Anrecht auf Mindestlöhne, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlten Urlaub.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder juristische Auseinandersetzungen mit großen Digitalplattformen wegen Scheinselbstständigkeitsvorwürfen gegeben. Oft sind diese zugunsten einzelner Arbeiter ausgegangen, die zuvor als Selbstständige geführt wurden. Die Beweislastumkehr soll den oft prekär beschäftigten Essenskurieren oder Fahrdienstleistern helfen, im Rechtsstreit gegen multinationale Konzerne zu ihrem Recht zu kommen. EU-einheitliche Kriterien, die zur Einleitung des Anfangsverdachts führen sollten, waren nach Ablehnung einiger Mitgliedstaaten aus dem Text gestrichen worden.

Der deutsche Schattenberichterstatter Dennis Radtke (CDU) hatte die Richtlinie mitverhandelt und sich auch für eine Zustimmung unter Christdemokraten starkgemacht. Er sagte Table.Briefings: “Die Beweislastumkehr ist ein echter Game-Changer.” Auch mit den in der Richtlinie enthaltenen Regeln zum algorithmischen Management schaffe man nun erstmals notwendige Standards für die digitale Arbeitswelt, so der CDU-Politiker.

Die Europaabgeordnete Gaby Bischoff (SPD) sagte, man schreibe mit dieser Vereinbarung Geschichte für ein soziales Europa. “Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren Rekordumsätze auf dem Rücken der Plattformarbeiterinnen erwirtschaftet, die häufig als Scheinselbstständige ohne soziale Absicherung für sie arbeiteten.”

Blockiert hatten das Vorhaben am Ende nur die liberale französische Regierung und die FDP innerhalb der Bundesregierung. Auf Drängen der FDP musste sich der sozialdemokratische Arbeitsminister Hubertus Heil am Montag enthalten. In Brüssel freute er sich allerdings über die Einigung: “Ich bin sehr froh, dass heute eine Einigung auf die EU-Plattformrichtlinie geglückt ist.”

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel hatte die vorgesehenen Plattformregeln vor der Abstimmung als “einen Angriff auf alle Selbstständigen in Europa” bezeichnet. Kritik an der Richtlinie kam am Montag auch vom Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD). Dort hieß es: “Der Plattformbegriff der Richtlinie ist so weit gefasst, dass er Hunderttausende Menschen betreffen wird, die sich nicht als Plattformarbeitende sehen, gerne selbstständig sind und dies auch bleiben wollen.”

Der Verband hätte sich sogar europaweit einheitliche Kriterien gewünscht, weil es in Deutschland nach Sicht des VGSD an solchen klaren Kriterien zum Thema Scheinselbstständigkeit derzeit mangele. Beobachter halten es aber für unwahrscheinlich, dass mit dem neuen Gesetz “Schein-Angestellte” entstehen, da die Statusfeststellung über Gerichte läuft.

An der deutschen und französischen Haltung hatte es immer wieder Kritik gegeben. Macron war gar als “Ubers Cheflobbyist” in Europa bezeichnet worden. Aber auch die deutsche Enthaltung hatte Kopfschütteln verursacht. Immerhin wird die Bundesregierung vom sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz angeführt. Entsprechend sagte auch CDU-Politiker Radtke: “Das ist eine historische Klatsche für die Bundesregierung, die sich nun gegen 25 andere Staaten gestellt und eine historische Einigung an der Kette einer Kleinstpartei fast verhindert hat.”

Nun muss das EU-Parlament dem Kompromiss noch zustimmen. Dies gilt als Formsache und wird voraussichtlich in der letzten Plenarwoche vor der Europawahl im April geschehen. Mit Markus Grabitz

13./14. März 2024, jeweils 9 bis 12:45 Uhr, online

Online-Schulung: Menschenrechte in der öffentlichen Beschaffung (Veranstalter: Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung) Info & Anmeldung

13./14. März 2024, Essen

Konferenz Zukunft Stahl 2024 – Nachhaltig, effizient, zukunftsorientiert: Die neue Stahlära (Veranstalter: Handelsblatt) Info & Anmeldung

14. März 2024, Berlin

Konferenz 19. Deutscher Verpackungskongress: Verpackung 2024 – Europas Zukunft gestalten (Veranstalter: Deutsche Verpackungsinstitut) Info & Anmeldung

14. März 2024, 10-12 Uhr Online

Online-Workshopreihe Nachhaltigkeit in Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen (Teil 6) (Veranstalter: Adalbert-RAPS-Stiftung & Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung Klima) Info & Anmeldung

14. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar Forced Labour (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

15. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar CBAM – Berichtspflichten und Auswirkungen der CO₂-Bepreisung auf Lieferketten (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

15./16. März 2024, 17-20:30/10-13:30 Uhr, online

Webinar Globalisierung: Global agieren, sozial gestalten! (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

17. März 2024, 10-16 Uhr, Berlin

Workshop Energiewende in Israel, Australien, UK, Deutschland – Update (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

19. März 2024, 17-19 Uhr, Online

Workshop Green Cities 2035: Den Strukturwandel klimafreundlich gestalten (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

19. und 20. März 2024, Frankfurt und online

Konferenz The 2nd European Automotive Decarbonization and Sustainability Summit 2024 (Veranstalter: ECV International) Info & Anmeldung

Nach langer Vorbereitungsphase geht es nun tatsächlich los: An diesem Dienstag hat das Bundeswirtschaftsministerium das Auktionsverfahren für die sogenannten Klimaschutzverträge gestartet. Damit können sich Unternehmen, die mehr als 10.000 Tonnen CO₂ pro Jahr ausstoßen, um staatliche Zuschüsse bewerben, wenn sie ihre Produktion auf klimafreundlichere Verfahren umstellen. Den Zuschlag bekommen jene Firmen, die gegenüber einem Referenzwert pro eingesparter Tonne CO₂ am wenigsten Geld fordern. Die dafür geschlossenen Verträge mit dem BMWK laufen über 15 Jahre, während deren die Unternehmen anfangs Geld bekommen. Wenn die neue Technologie aufgrund der Entwicklung von Energie- und CO₂-Preis günstiger ist, müssen sie Geld zurückzahlen. Das gilt aber nur drei Jahre lang, dann kann der Vertrag gekündigt werden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat hohe Erwartungen an das neue Instrument. “Es ist wirklich was Neues, Tolles”, sagte er. Statt zwei Jahre auf eine Förderzusage zu warten, wie es bisher bei einer EU-Notifizierung der Fall ist, bekämen Unternehmen diese bei den Klimaschutzverträgen schon nach vier Monaten.

Auch der BDI lobt das neue Instrument. “Umfangreiche staatliche Unterstützung ist nötig, wenn die politisch gewünschte Transformation hin zur Klimaneutralität in kurzer Zeit gelingen soll”, erklärte Präsident Siegfried Russwurm. Und auch Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, der vom BMWK eigens zu einem Pressestatement ins Ministerium eingeladen worden war, begrüßte die Klimaschutzverträge im Grundsatz. Es sei richtig, dass die Regierung dabei “nicht kleckert, sondern klotzt”, sagte er. An der konkreten Ausgestaltung übte Kaiser dagegen Kritik: Es sei falsch, mit den Klimaschutzverträgen auch CCS-Projekte und blauen Wasserstoff zu fördern.

Insgesamt ist für die Klimaschutzverträge nach Angaben des BMWK für die nächsten 15 Jahre “ein mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag” vorgesehen. In der ersten Ausschreibungsrunde, die nun beginnt, geht es zunächst um eine Fördersumme von bis zu vier Milliarden Euro, wobei der Maximalbetrag pro Unternehmen bei einer Milliarde liegt. In der zweiten Runde, die im Herbst starten soll, werden bis zu 19 Milliarden Euro vergeben. Diese Summen sind im Klima- und Transformationsfonds bereits als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Das Geld für die weiteren Ausschreibungsrunden muss in den kommenden Jahren eingestellt werden.

Das Verfahren ist dabei durchaus anspruchsvoll: Die Formeln, nach denen der Förderbedarf und die ausgezahlten Summen berechnet werden, erstrecken sich in der Förderrichtlinie über 15 Seiten. Und angesichts der vielen unbekannten Größen dürfte es für die Unternehmen eine erhebliche Herausforderung sein, die Höhe ihres Bedarfs richtig einzuschätzen. Im BMWK setzt man dabei auf ein lernendes Verfahren. “Wir werden in der ersten Gebotsrunde gemeinsam mit der Industrie und unterstützt von der Wissenschaft sehr viel lernen”, heißt es in einem FAQ-Papier zum Verfahren. “Ob es dann Anpassungen für die zweite Gebotsrunde braucht, müssen wir sehen.” mkr

Die Europaabgeordneten haben sich am Dienstag auf ihren Bericht zur Green-Claims-Richtlinie geeinigt, mit 467 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen und 74 Enthaltungen. Das Gesetz soll Greenwashing verhindern, indem Unternehmen bestimmte umweltbezogene Werbeaussagen ohne externe Überprüfung nicht mehr verwenden dürfen – darunter auch Aussagen wie “umweltfreundlich” oder “biologisch abbaubar”.

Das Parlament hat sich dafür ausgesprochen, dass solche Werbeaussagen und die Belege dafür innerhalb von 30 Tagen überprüft werden müssen. Umweltbezogene Aussagen, die ausschließlich auf dem Zukauf von CO₂-Zertifikaten (“Offsetting”) beruhen, sollen verboten bleiben.

Kommen Unternehmen diesen Anforderungen nicht nach, drohen Sanktionen, darunter auch ein vorübergehender Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen oder Geldstrafen in Höhe von mindestens vier Prozent des Jahresumsatzes. Kleinstunternehmen sollen von den Regeln ausgenommen sein, kleine und mittelständische Betriebe (KMU) sollen ein zusätzliches Jahr zur Umsetzung der neuen Regeln erhalten.

Umweltaussagen über Produkte, die gefährliche Stoffe enthalten, sollen vorerst weiterhin möglich sein, allerdings fordern die Abgeordneten die Kommission auf, in naher Zukunft ein vollständiges Verbot in Erwägung zu ziehen.

Der Rat wird voraussichtlich im April seine allgemeine Ausrichtung festlegen. Die Trilog-Verhandlungen können erst nach der Europawahl 2024 im Juni beginnen. luk

Landwirtschaftliche Betriebe investieren im Durchschnitt jährlich 1.414 Euro pro Hektar, um natürliche Ressourcen und Gemeingüter zu schützen. Das ergab die erste Auswertung einer laufenden Studie der Organisation Regionalwert Leistungen und des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. Ziel des Vorhabens ist es, den Aufwand von Landwirtschaftsbetrieben betriebswirtschaftlich sichtbar zu machen. Die Zwischenergebnisse basieren auf den Daten von 160 Betrieben aus dem Kalenderjahr 2021, 145 davon sind Biobauern.

Am meisten gaben die Betriebe für Klima- und Wasserschutz aus: durchschnittlich 536 Euro pro Hektar und Jahr. Darunter fallen Ausgaben für eine ausgeglichene Nährstoffbilanz, sowie Maßnahmen zur Kohlenstoff-Rückbindung wie Bodenbedeckung und vielgliedrige Fruchtfolge. Für den Aufbau und Erhalt von Biodiversität waren es durchschnittlich 325 Euro. Zu dieser Kategorie gehören etwa der verantwortungsvolle Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Anlage und Erhalt von Blühflächen und Hecken.

Christian Hiß, Geschäftsführer der Regionalwert Leistungen, hat im Austausch Landwirten und anderen Gruppen die Regionalwert-Leistungsrechnung entwickelt. Aus dieser lässt sich auch der Nachhaltigkeitsgrad der Betriebe berechnen. In der Studie lag dieser Wert im Durchschnitt bei 76 Prozent für Klima- und Wasserschutz, und bei 69 Prozent für Biodiversitätsleistungen. In beiden Fällen variierten die Werte jedoch stark zwischen den einzelnen Betrieben. Die Untersuchung blickt zudem auf die Leistungen der Betriebe in den Bereichen Soziales und Regionalökonomie.

Ziel des Projekts ist es, eine Datenbank mit mindestens 1.000 Betrieben aufzubauen, um weitergehende Schlüsse ziehen zu können. Darunter sollen künftig mehr konventionell wirtschaftende Betriebe sein, die ihre Gemeinwohlleistungen berechnen wollen. nh

271 von 328 multinationalen Unternehmen haben keine konkreten Pläne zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die durch Flugreisen ihrer Mitarbeitenden entstehen. Das zeigt eine Analyse der europäischen NGO Transport & Environment. Gleichzeitig verursachten 25 Unternehmen ohne konkrete Ziele über ein Drittel aller Emissionen der Firmen im Ranking. Ihre Mitarbeitenden reisten am meisten mit dem Flugzeug.

Die NGO fordert deshalb Regierungen auf, Unternehmen zwingende Vorgaben zur Reduzierung der Emissionen durch Geschäftsreisen machen. Zudem sollten sie verpflichtet werden, über die Klimaauswirkungen der Reisen zu berichten und entsprechende Emissionsreduktionsziele in ihren Transformationsplänen zu formulieren.

Die Analyse zeige aber auch, dass es für Unternehmen möglich sei, sich glaubwürdige Ziele zu setzen. Demnach hätten 57 Firmen sich verpflichtet, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren, 45 davon mit einem spezifischen Ziel, zwölf speziell mit Bezug auf Flugreisen. Aber nur fünf Unternehmen erhielten die höchste Wertung: Sie legen ihre Flugemissionen offen und streben eine Reduzierung von 50 Prozent oder mehr bis 2025 an. nh

Überraschend hat ein internationales Schiedsgericht entschieden, dass Rumänien keine Entschädigung von mindestens vier Milliarden Euro an das Bergbauunternehmen Gabriel Resources zahlen muss. Die kanadische Firma hatte beim ICSID-Schiedsgericht der Weltbank Investorenschutzklage eingereicht, um Schadensersatz zu erhalten, nachdem der Staat die Konzession zur Ausbeutung einer Goldmine in Roșia Montană zurückgezogen hatte. Das teilte die Regierung vergangenen Freitag mit.

“Die rumänische Regierung begrüßt diese Entscheidung und dankt allen, die an der Verteidigung der Interessen des rumänischen Staates beteiligt sind”, erklärte das Kabinett des sozialistischen Ministerpräsidenten Marcel Ciolacu. In den vergangenen Wochen hatten sich Gerüchte verdichtet, dass das Schiedsgericht gegen Rumänien entscheiden würde. Daraufhin hatte die Regierung bereits erwogen, Gabriel Resources die Konzession wieder zu erteilen, um den Staatshaushalt nicht zu ruinieren. Nun muss Gabriel Resources sogar die Verfahrenskosten aller Beteiligten tragen, urteilte das Schiedsgericht. Der Börsenkurs der Firma stürzte seit Freitag von 0,87 kanadischen Dollar auf 0,02 kanadische Dollar ab. Dragos Tanase, CEO von Gabriel Resources, warnte am Montag, die Fortführung des Unternehmens sei nicht gesichert.

Die 2015 von Gabriel Resources eingereichte Klage basierte auf einem bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen Rumänien und Kanada. Die darin vorgesehenen Schiedsverfahren sind umstritten, da sie meist hinter verschlossenen Türen stattfinden. Die EU hatte sich zuletzt entschieden, aus dem Energiecharta-Vertrag auszusteigen. Über diesen sind in den vergangenen Jahren viele Investorenschutzklagen gegen Regulierung im Zusammenhang mit der ökologischen Transformation angestrengt worden. “Der Fall in Rumänien zeigt, welche Gefahr von Schiedsklagen für Umwelt- und Klimaschutz ausgehen. Das muss auch ein Weckruf für die Bundesregierung sein, endlich aus den Abkommen auszusteigen, die solche Klagen ermöglichen”, kommentiert Fabian Flues, Experte für Handelspolitik bei der NGO Powershift.

Die Goldmine im rumänischen Roșia Montană soll 314 Tonnen Gold und 1.500 Tonnen Silber enthalten. Gabriel Resources, die die Ausbeutungskonzession zunächst 1999 erhalten hatte, wollte zur Ausbeutung der Edelmetalle vier Bergkuppen abtragen und große Mengen giftiges Cyanid einsetzen. Nach landesweiten Protesten zog Rumänien die Konzession 2014 zurück. 2021 nahm die Unesco die antike Bergbauregion in die Liste der geschützten Welterbestätten auf. av

Die Eigentümerstruktur der Erdölraffinerie PCK in Schwedt (Brandenburg) bleibt weiterhin ungeklärt. Am Freitag gab das Bundeswirtschaftsministerium bekannt, dass dem russischen Staatskonzern Rosneft Gelegenheit gegeben werden solle, seinen Mehrheitsanteil an dem Unternehmen zu verkaufen. Daher werde eine zuletzt diskutierte Verstaatlichung zunächst nicht umgesetzt, sondern die seit 2022 bestehende staatliche Treuhandverwaltung um weitere sechs Monate verlängert. Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft, sagte am Freitag: “Mit der Verlängerung der Treuhandverwaltung haben wir Zeit gewonnen, um den Verkauf der Rosneft-Anteile zu ermöglichen.”

Bundestagsabgeordnete der Union und der Linken kritisierten die Entscheidung, weil damit keine Planungssicherheit hergestellt würde. Bereits im Mai 2023 hatte PCK gemeinsam mit Enertrag, einem uckermärkischen Unternehmen für erneuerbare Energien, weitreichende Transformationspläne vorgestellt. Damals hieß es, die PCK werde sich schrittweise in einen Großproduzenten für erneuerbare Energie, CO₂-neutrale chemische Produkte sowie Kraftstoffe umwandeln. Dem Vernehmen nach wird weiter über die Transformationspläne verhandelt. av

“Zukunftsquote” sinkt – Ökonomen kritisieren Etat mit wenig Weitsicht – Handelsblatt

Laut einer Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschafsforschung seien vergangenes Jahr nur 20 Prozent der Ausgaben des Bundes zukunftsorientiert gewesen, schreiben Martin Greive und Jan Hildebrand. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage verweise das Forschungsinstitut daher auf den potenziellen Nutzen seiner Zukunftsquote für eine Reform der Schuldenbremse. Zum Artikel

Academics Question ESG Studies That Helped Fuel Investing Boom – Bloomberg

Die These, dass eine gute ESG-Performance von Unternehmen auch deren Gewinne steigert, gerät laut Saijel Kishan zunehmend unter Druck. Wissenschaftler hätten auch von Behörden zitierte Papers überprüft und seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schlussfolgerungen zum Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Profit nicht haltbar seien. Zum Artikel

Recycling-Innovation: Aus Windrädern werden nachhaltige Terrassendielen – National Geographic

Iris Röll berichtet über einen Unternehmer, der alte Windradflügel nutzt, um Terrassendielen zu produzieren. Er habe eine Fabrik aufgebaut, wo er davon heute bis zu 43.000 Tonnen jährlich verarbeiten könne. Aktuell bekomme er für das nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip zertifizierte Verfahren aber nur 1.000 Tonnen im Jahr, weil die Verfeuerung günstiger sei als das Recycling. Zum Artikel

Wer bricht hier die Regeln? – taz

In einem Essay diskutiert Heike Holdinghausen am Beispiel der Konflikte um das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin, ob Beteiligungsverfahren, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen bürokratische Verzögerungsmechanismen sind oder eher Frühwarnsysteme vor Risiken und Zielkonflikten. Zum Artikel

“Deutschland geht mir auf die Nerven” – Süddeutsche Zeitung

Im Interview mit Kathrin Werner ärgert sich die Futuristin Amy Webb über den aus ihrer Sicht fehlenden Willen der deutschen Wirtschaft, sich zu verändern. Der Grund: Früher habe die Managementstruktur mehr Anreize für Risiko geboten. Die Gefahr: Deutschland könne ins Hintertreffen geraten, weil das Land zu wenig Innovationen hervorbringt. Zum Artikel

‘This factory kills everything’: the red dust of death in Italy’s under-developed south – The Guardian

Im apulischen Tarent erkrankten Bewohner an Krebs, weil das direkt an der Stadtgrenze liegende Stahlwerk seit den 1960er-Jahren giftige Abgase ausstoße, schreibt Angela Giuffrida. Sie berichtet über den ausweglos wirkenden Kampf der Menschen für ihre Gesundheit und die italienische Regierung, die einen neuen Investor sucht. Zum Artikel

Manchmal denkt sich Florian Bieberbach: Leute, ihr seid ja völlig weltfremd. Dieser eine Entwurf der EU-Kommission zum Beispiel, eine Richtlinie zum Bau von Gebäuden. Darin habe gestanden, dass man neue Häuser nicht mehr ans Stromnetz anschließen dürfe. Häuser sollten sich selbst versorgen, mit Solaranlagen auf dem Dach und anderen Energieformen. Das gehe vielleicht bei Einfamilienhäuschen auf dem Land. “Aber ich kann doch nicht in der Stadt sagen, ich schließe ein neues Gebäude nicht mehr an den Strom an”. Vollkommen weltfremd.

Da müsse man sich auf die Hinterbeine stellen, und das tut der 50-Jährige. Er ist Chef der Münchner Stadtwerke und außerdem Präsident der CEDEC, des Dachverbands regionaler Energieversorger in Brüssel. Bieberbach ist Interessenvertreter, eigentlich ein Lobbyist. “Wenn Unternehmen Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen, sieht man das kritisch“, sagt Bieberbach. “Oft zu Recht.” Auf der anderen Seite: Wenn Unternehmen gar nicht mitreden, stehen mitunter weltfremde Ideen im Gesetz. Bieberbach findet es deshalb wichtig, Stellungnahmen abzugeben und mit Politikern zu diskutieren. Absprachen im Hinterzimmer lehnt er hingegen ab.

Überhaupt, man stellt sich so einen Lobbyisten anders vor: lauter, nachdrücklicher. Bieberbach spricht ruhig, er lässt seinem Gesprächspartner gerne den Vortritt. Ein leichter Münchner “Schmäh” ziert seine Wörter und Sätze. “Ich bin schon ein bekennendes Landei, und da verwurzelt, wo ich wohne“, sagt er. Er lebt in Schäftlarn, einer kleinen Gemeinde bei München. Dort sitzt er im Gemeinderat und engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht ist es das, was der Europapolitik manchmal fehlt: ein Landei, das erzählen kann, was in Kleinstädten und Dörfern vor sich geht. Nach Brüssel müsse er dafür selten, sagt Bieberbach, vieles laufe digital. Außerdem sei Brüssel von München aus schlecht zu erreichen.

Bieberbach wandelt schon lange zwischen Oberbayern und der Welt. Als er an der TU München war – für ein IT-Studium und die anschließende Promotion – engagierte er sich bei den Jungsozialisten. Ein Streitgespräch, dass er mit einem Vertreter der Jungen Union führte, wurde abgedruckt und gelesen. Ein Manager von der Deutschen Bank war so beeindruckt, dass er ihn anwarb. Bieberbach ging nach London. Zwei Jahre war er dort Analyst. “London ist faszinierend”, sagt Bieberbach. “Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht dauerhaft in so einer Weltstadt leben kann.” Also zurück nach München, von dem man ja sagt, es sei das größte Dorf der Welt.

Bei den Stadtwerken kümmerte er sich erst um die IT – mit Strom und Gas kannte er sich noch nicht so recht aus. Er studierte neben dem Job noch einmal, diesmal Energiewirtschaft. Und arbeitete sich hoch. 2013 wurde er Geschäftsführer. Das Amt bei der CEDEC kam 2019 dazu. Zudem ist er Honorarprofessor an seiner alten Universität und Mitglied im Rat des Thinktanks Agora Energiewende.

Für die CEDEC vertritt Bieberbach 1.500 städtische Betriebe von Norwegen bis Süditalien. Das große Ziel ist überall dasselbe: Der CO₂-Ausstoß muss sinken. Doch die Begebenheiten vor Ort sind überall andere. Stadtwerke in Skandinavien müssen Gebäude warm bekommen, in Süditalien müssen sie für Kälte sorgen. Bieberbach kennt sich mit beidem aus. München kenne eiskalte Winter und heiße Sommer, die Stadtwerke betreiben Wärme- und Kältenetze. Es sei daher naheliegend, dass ein Münchner der CEDEC vorsteht, sagt Bieberbach. München liege ja irgendwie in der Mitte Europas.

Neulich war Bieberbach in Stockholm und Wien, zu Treffen der CEDEC. Er sei auch öfter mal in Paris oder Rom. Und dann sitzt er wieder im Gemeinderat in Schäftlarn. Bieberbach ist nicht so richtig Kosmopolit. Aber auch nicht richtig Landei. Maximilian Münster

Climate.Table – EU-Umweltagentur: Europa ist nicht auf “katastrophale” Klimarisiken vorbereitet: Europa steht vor Klimarisiken mit “katastrophalem Ausmaß”. Bisher ist der Kontinent darauf nicht vorbereitet, warnt die EU-Umweltagentur und fordert politische Entscheidungsträger zum Handeln auf, beispielsweise beim Versicherungsschutz vor Klimaschäden. Zum Artikel

Europe.Table – Was europäische Betriebsräte können – und wo es Reformbedarf gibt: Standortschließung, Verlagerungen, Umbau: Eigentlich sollen europäische Betriebsräte dazu bei länderübergreifenden Plänen schon jetzt ausreichend informiert und angehört werden. Doch in der Praxis ist das selten der Fall. Zum Artikel

China.Table – Wie der Handel mit Eselhaut Chinas Image in Afrika beschädigt: Ein aus Eselhaut hergestelltes Universalheilmittel der Traditionellen Chinesischen Medizin belastet die chinesisch-afrikanischen Beziehungen – und führte zu einem ersten großen Aufbegehren der Afrikanischen Union gegenüber der Volksrepublik. Zum Artikel

Europe.Table – Gebäude-Richtlinie: EU-Parlament stimmt für klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050: Mit einer komfortablen Mehrheit stimmte das Europäische Parlament für die Gebäude-Richtlinie, die regelt, dass Neubauten ab 2030 klimaneutral sein müssen. Widerstand gab es aus Teilen der EVP-Fraktion. Zum Artikel

wenn über die Investitionen gesprochen wird, die für die ökologische Transformation notwendig sind, gehen die Schätzungen oft in die dreistelligen Milliardensummen. Umso überraschender, dass die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die sich die “Transformation zu einem nachhaltigen und resilienten Deutschland” auf die Fahne geschrieben hat, im vergangenen Jahr viel weniger für nachhaltige Projekte des Mittelstands ausgegeben hat als im Vorjahr. Warum die Fördervergabe stockt, hat sich unser Autor Günter Heismann angesehen.

Währenddessen hat das Bundeswirtschaftsministerium das erste Gebotsverfahren des “Förderprogramms Klimaschutzverträge” begonnen. Dabei geht es zunächst um vier Milliarden Euro, mit denen klimafreundliche Industrieanlagen finanziert werden sollen. Malte Kreutzfeldt nennt die ersten Einzelheiten.

Mindestens genauso viel Geld entgeht der kanadischen Firma Gabriel Resources. Sie hat die rumänische Regierung auf entgangene Gewinne verklagt, nachdem das Land eine bereits erteilte Konzession zur Ausbeutung einer Goldmine zurückgezogen hatte. Dass die Regierung im Recht war, hat das Schiedsgericht nun entschieden. Warum das eine gute Nachricht für die Umwelt ist, habe ich zusammengefasst.

Um im Einzelfall viel kleinere Summen geht es für Millionen Plattformarbeitende in der EU. Doch soziale Leistungen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlter Urlaub oder auch Mindestlöhne sollen in Zukunft auch für sie zum Standard werden. Dies hat die EU diese Woche entschieden. Alina Leimbach berichtet darüber, welche Verbesserungen es für sie gibt, aber auch über Kritik daran, dass freiwillig selbstständig Arbeitende nun in feste Arbeitsverhältnisse gezwungen werden könnten.

Um knapp 42 Prozent schrumpfte das Fördervolumen für den nachhaltigen Umbau von mittelständischen Unternehmen im letzten Jahr. 2022 förderte die bundeseigene KfW den Klima- und Umweltschutz von Unternehmen noch mit 19,5 Milliarden Euro. Im Jahr darauf waren es nur noch 11,2 Milliarden Euro.

Den größten Rückgang gab es bei Subventionen für energieeffiziente Gewerbeimmobilien. Das Volumen der Kredite für Neubau und Sanierung von “Nichtwohngebäuden” sank im letzten Jahr um rund 15 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Die Förderung mit reinen Zuschüssen, die 2022 einen Umfang von 6,7 Milliarden Euro gehabt hatte, wurde sogar vollständig gestrichen. Die Nachfrage war so groß, dass sie sämtliche Budgetgrenzen sprengte.

Zudem ließ 2023 das Wirtschaftswachstum stark nach, wodurch die Unternehmen ungeachtet aller Fördermaßnahmen auf die Anschaffung energiesparender Maschinen oder den Umbau ihrer Anlagen verzichteten. Nicht zuletzt sind auch bei der KfW die Zinsen kräftig gestiegen.

Allerdings scheinen die Fördermodelle der Bank in mancher Hinsicht auch nicht mehr an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst. Das weitaus wichtigste Instrument der KfW bilden zinsgünstige Kredite, die zum Teil mit Tilgungszuschüssen versehen werden. Oft stellt der Bund dafür Haushaltsmittel bereit. Zudem kann sich das Institut günstig refinanzieren, da der Staat für alle Verbindlichkeiten der Förderbank haftet. “Diesen Zinsvorteil geben wir an unsere Kunden weiter”, erläutert Alexander Klein, bei der KfW für die gewerbliche Umwelt- und Klimafinanzierung verantwortlich.

Wie wenig solche Fördermaßnahmen der KfW teils auf die Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichtet sind, zeigt etwa das Programm “Investitionskredit Nachhaltige Mobilität”, mit dem die Anschaffung emissionsarmer Dienstwagen, Transporter und Lastwagen finanziert werden kann. Eine Leasing-Finanzierung wird hierbei von der KfW ausdrücklich ausgeschlossen. “Dies ist aber in der Praxis der überwiegend genutzte Finanzierungsweg”, stellt Bianca Illner fest. Sie ist Förderexpertin beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Das Volumen an Neuzusagen stagnierte 2023 entsprechend bei etwa 500 Millionen Euro. Dies war nur ein winziger Bruchteil der Investitionen, die hierzulande 2023 in die Elektromobilität flossen.

Ferner ist das Fördervolumen für viele Transformationsprojekte oft zu gering. Die Kredite der KfW haben in der Regel eine Obergrenze, die meist bei zehn bis 25 Millionen Euro je Vorhaben liegt. Selbst ein mittelständischer Betrieb muss erheblich mehr Geld in die Hand nehmen, wenn er ein neues Werk oder Logistikzentrum bauen will, das ökologisch auf der Höhe der Zeit ist.

Die Beschränkung des Kreditvolumens hat unter anderem rechtliche Gründe. Die meisten Programme der KfW enthalten laut EU-Recht Beihilfen, die nicht in unbegrenzter Höhe gewährt werden dürfen. Bei einigen Programmen wie etwa der “Klimaschutzoffensive”, die 2023 für Unternehmen jeder Größenordnung geöffnet wurden, sind bei besonderer Förderungswürdigkeit Kredite über maximal 150 Millionen Euro möglich. Doch auch mit solchen Volumina lassen sich viele Schlüsselprojekte der Energiewende nicht finanzieren. Ein Offshore-Windpark, eine große Batteriefabrik oder ein klimafreundliches Stahlwerk verschlingen schon mal mehrere Milliarden Euro. Die KfW kann im Prinzip auch solche Großprojekte finanzieren, doch sie darf dies nur im Rahmen eines Konsortiums mit Geschäftsbanken, an denen die Förderbank maximal zur Hälfte beteiligt ist. Da hier keine Beihilfen gewährt werden, spielt eine Konsortialfinanzierung mit KfW-Beteiligung in der Praxis nur eine geringe Rolle.

Überdies dauert die Kreditprüfung mitunter zu lange. Bei der “Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz” richtet sich die Höhe der Zuschüsse bei einigen Programmteilen nach der voraussichtlich zu erzielenden Reduzierung von CO₂-Emissionen. Die vermuteten Einsparungen wurden bisher mittels einer recht komplizierten Prozedur ermittelt. “Daher hat der Zeitraum vom Antrag bis zur Zusage eines Kredits auch mal gut und gerne mehrere Monate in Anspruch genommen”, räumt KfW-Manager Klein ein. Das ohnehin geringe Volumen dieser Fördermaßnahme halbierte sich 2023 auf 131 Millionen Euro. Die Problematik ist bekannt: Seit dem 15. Januar 2024 wird ein vereinfachtes Verfahren angewandt. Im April werden zudem bessere Konditionen eingeführt.

Problematisch scheint auch die einseitige Fokussierung der KfW auf Projektfinanzierung: Die Unternehmen dürfen die aufgenommenen Mittel nur für bestimmte Vorhaben verwenden. Mittelständler finanzieren ihren Liquiditätsbedarf aber meist über eine zentrale Kreditlinie, bei der eine Zweckbindung nicht vorgesehen ist.

Auch bei dieser Finanzierungsform können Banken den ökologischen Wandel von Unternehmen fördern. Eine Möglichkeit besteht in “ESG-Linked Loans”, bei denen die Zinsen an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt sind: Gelingt es dem Kreditnehmer zum Beispiel, innerhalb von drei Jahren den CO₂-Ausstoß um 25 Prozent zu reduzieren, gewähren die Kreditgeber einen Zinsrabatt. Bei den Geschäftsbanken besteht ein Teil der Firmenkredite mittlerweile aus ESG-Linked Loans, die erheblich flexibler sind als eine Projektfinanzierung.

Auch die KfW denkt daran, solche Kredite anzubieten. Das Institut hat darüber bereits mit dem Bundeswirtschaftsministerium gesprochen. Aktuell gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne für ein Kreditprogramm mit ESG-Links. Ohne grünes Licht aus Berlin aber kann das Institut nicht loslegen. “Für jedes Förderprogramm, das die KfW-Bankengruppe auflegt, benötigen wir einen Auftrag des Bundes”, erläutert Klein. Günter Heismann

Nach mehr als drei Jahren Arbeit haben am Montag 25 Arbeitsminister der EU-Staaten ihr grünes Licht für die Plattformarbeitsrichtlinie gegeben – und damit die größten EU-Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich überstimmt, was mit Blick auf Entscheidungen des Rats als Novum gilt.

Die Plattformarbeitsrichtlinie gibt weltweit erstmals Spielregeln für algorithmisches Management vor und soll ein Instrument gegen Scheinselbstständigkeit auf den großen Digitalplattformen wie Uber und FreeNow sein. Zentraler Aspekt ist die darin vorgesehene Beweislastumkehr. Wird in einem Staat, eine sogenannte Beschäftigungsvermutung eingeleitet, die besagt, dass ein Plattformarbeiter in Wahrheit ein Angestellter sein könnte, sollen die Plattformen künftig das Gegenteil beweisen. Die Regeln zum algorithmischen Management besagen, dass es etwa keine automatisierten Kündigungen geben darf, ohne dass ein Mensch darüber geschaut hat.

Die EU-Kommission schätzt, dass etwa fünf Millionen der rund 30 Millionen Plattformarbeitenden in der EU Angestellte sein könnten. Damit hätten sie etwa Anrecht auf Mindestlöhne, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlten Urlaub.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder juristische Auseinandersetzungen mit großen Digitalplattformen wegen Scheinselbstständigkeitsvorwürfen gegeben. Oft sind diese zugunsten einzelner Arbeiter ausgegangen, die zuvor als Selbstständige geführt wurden. Die Beweislastumkehr soll den oft prekär beschäftigten Essenskurieren oder Fahrdienstleistern helfen, im Rechtsstreit gegen multinationale Konzerne zu ihrem Recht zu kommen. EU-einheitliche Kriterien, die zur Einleitung des Anfangsverdachts führen sollten, waren nach Ablehnung einiger Mitgliedstaaten aus dem Text gestrichen worden.

Der deutsche Schattenberichterstatter Dennis Radtke (CDU) hatte die Richtlinie mitverhandelt und sich auch für eine Zustimmung unter Christdemokraten starkgemacht. Er sagte Table.Briefings: “Die Beweislastumkehr ist ein echter Game-Changer.” Auch mit den in der Richtlinie enthaltenen Regeln zum algorithmischen Management schaffe man nun erstmals notwendige Standards für die digitale Arbeitswelt, so der CDU-Politiker.

Die Europaabgeordnete Gaby Bischoff (SPD) sagte, man schreibe mit dieser Vereinbarung Geschichte für ein soziales Europa. “Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren Rekordumsätze auf dem Rücken der Plattformarbeiterinnen erwirtschaftet, die häufig als Scheinselbstständige ohne soziale Absicherung für sie arbeiteten.”

Blockiert hatten das Vorhaben am Ende nur die liberale französische Regierung und die FDP innerhalb der Bundesregierung. Auf Drängen der FDP musste sich der sozialdemokratische Arbeitsminister Hubertus Heil am Montag enthalten. In Brüssel freute er sich allerdings über die Einigung: “Ich bin sehr froh, dass heute eine Einigung auf die EU-Plattformrichtlinie geglückt ist.”

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel hatte die vorgesehenen Plattformregeln vor der Abstimmung als “einen Angriff auf alle Selbstständigen in Europa” bezeichnet. Kritik an der Richtlinie kam am Montag auch vom Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD). Dort hieß es: “Der Plattformbegriff der Richtlinie ist so weit gefasst, dass er Hunderttausende Menschen betreffen wird, die sich nicht als Plattformarbeitende sehen, gerne selbstständig sind und dies auch bleiben wollen.”

Der Verband hätte sich sogar europaweit einheitliche Kriterien gewünscht, weil es in Deutschland nach Sicht des VGSD an solchen klaren Kriterien zum Thema Scheinselbstständigkeit derzeit mangele. Beobachter halten es aber für unwahrscheinlich, dass mit dem neuen Gesetz “Schein-Angestellte” entstehen, da die Statusfeststellung über Gerichte läuft.

An der deutschen und französischen Haltung hatte es immer wieder Kritik gegeben. Macron war gar als “Ubers Cheflobbyist” in Europa bezeichnet worden. Aber auch die deutsche Enthaltung hatte Kopfschütteln verursacht. Immerhin wird die Bundesregierung vom sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz angeführt. Entsprechend sagte auch CDU-Politiker Radtke: “Das ist eine historische Klatsche für die Bundesregierung, die sich nun gegen 25 andere Staaten gestellt und eine historische Einigung an der Kette einer Kleinstpartei fast verhindert hat.”

Nun muss das EU-Parlament dem Kompromiss noch zustimmen. Dies gilt als Formsache und wird voraussichtlich in der letzten Plenarwoche vor der Europawahl im April geschehen. Mit Markus Grabitz

13./14. März 2024, jeweils 9 bis 12:45 Uhr, online

Online-Schulung: Menschenrechte in der öffentlichen Beschaffung (Veranstalter: Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung) Info & Anmeldung

13./14. März 2024, Essen

Konferenz Zukunft Stahl 2024 – Nachhaltig, effizient, zukunftsorientiert: Die neue Stahlära (Veranstalter: Handelsblatt) Info & Anmeldung

14. März 2024, Berlin

Konferenz 19. Deutscher Verpackungskongress: Verpackung 2024 – Europas Zukunft gestalten (Veranstalter: Deutsche Verpackungsinstitut) Info & Anmeldung

14. März 2024, 10-12 Uhr Online

Online-Workshopreihe Nachhaltigkeit in Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen (Teil 6) (Veranstalter: Adalbert-RAPS-Stiftung & Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung Klima) Info & Anmeldung

14. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar Forced Labour (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

15. März 2024, 10-11 Uhr

Webinar CBAM – Berichtspflichten und Auswirkungen der CO₂-Bepreisung auf Lieferketten (Veranstalter: GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB) Info & Anmeldung

15./16. März 2024, 17-20:30/10-13:30 Uhr, online

Webinar Globalisierung: Global agieren, sozial gestalten! (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

17. März 2024, 10-16 Uhr, Berlin

Workshop Energiewende in Israel, Australien, UK, Deutschland – Update (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

19. März 2024, 17-19 Uhr, Online

Workshop Green Cities 2035: Den Strukturwandel klimafreundlich gestalten (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

19. und 20. März 2024, Frankfurt und online

Konferenz The 2nd European Automotive Decarbonization and Sustainability Summit 2024 (Veranstalter: ECV International) Info & Anmeldung

Nach langer Vorbereitungsphase geht es nun tatsächlich los: An diesem Dienstag hat das Bundeswirtschaftsministerium das Auktionsverfahren für die sogenannten Klimaschutzverträge gestartet. Damit können sich Unternehmen, die mehr als 10.000 Tonnen CO₂ pro Jahr ausstoßen, um staatliche Zuschüsse bewerben, wenn sie ihre Produktion auf klimafreundlichere Verfahren umstellen. Den Zuschlag bekommen jene Firmen, die gegenüber einem Referenzwert pro eingesparter Tonne CO₂ am wenigsten Geld fordern. Die dafür geschlossenen Verträge mit dem BMWK laufen über 15 Jahre, während deren die Unternehmen anfangs Geld bekommen. Wenn die neue Technologie aufgrund der Entwicklung von Energie- und CO₂-Preis günstiger ist, müssen sie Geld zurückzahlen. Das gilt aber nur drei Jahre lang, dann kann der Vertrag gekündigt werden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat hohe Erwartungen an das neue Instrument. “Es ist wirklich was Neues, Tolles”, sagte er. Statt zwei Jahre auf eine Förderzusage zu warten, wie es bisher bei einer EU-Notifizierung der Fall ist, bekämen Unternehmen diese bei den Klimaschutzverträgen schon nach vier Monaten.

Auch der BDI lobt das neue Instrument. “Umfangreiche staatliche Unterstützung ist nötig, wenn die politisch gewünschte Transformation hin zur Klimaneutralität in kurzer Zeit gelingen soll”, erklärte Präsident Siegfried Russwurm. Und auch Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, der vom BMWK eigens zu einem Pressestatement ins Ministerium eingeladen worden war, begrüßte die Klimaschutzverträge im Grundsatz. Es sei richtig, dass die Regierung dabei “nicht kleckert, sondern klotzt”, sagte er. An der konkreten Ausgestaltung übte Kaiser dagegen Kritik: Es sei falsch, mit den Klimaschutzverträgen auch CCS-Projekte und blauen Wasserstoff zu fördern.

Insgesamt ist für die Klimaschutzverträge nach Angaben des BMWK für die nächsten 15 Jahre “ein mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag” vorgesehen. In der ersten Ausschreibungsrunde, die nun beginnt, geht es zunächst um eine Fördersumme von bis zu vier Milliarden Euro, wobei der Maximalbetrag pro Unternehmen bei einer Milliarde liegt. In der zweiten Runde, die im Herbst starten soll, werden bis zu 19 Milliarden Euro vergeben. Diese Summen sind im Klima- und Transformationsfonds bereits als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Das Geld für die weiteren Ausschreibungsrunden muss in den kommenden Jahren eingestellt werden.

Das Verfahren ist dabei durchaus anspruchsvoll: Die Formeln, nach denen der Förderbedarf und die ausgezahlten Summen berechnet werden, erstrecken sich in der Förderrichtlinie über 15 Seiten. Und angesichts der vielen unbekannten Größen dürfte es für die Unternehmen eine erhebliche Herausforderung sein, die Höhe ihres Bedarfs richtig einzuschätzen. Im BMWK setzt man dabei auf ein lernendes Verfahren. “Wir werden in der ersten Gebotsrunde gemeinsam mit der Industrie und unterstützt von der Wissenschaft sehr viel lernen”, heißt es in einem FAQ-Papier zum Verfahren. “Ob es dann Anpassungen für die zweite Gebotsrunde braucht, müssen wir sehen.” mkr

Die Europaabgeordneten haben sich am Dienstag auf ihren Bericht zur Green-Claims-Richtlinie geeinigt, mit 467 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen und 74 Enthaltungen. Das Gesetz soll Greenwashing verhindern, indem Unternehmen bestimmte umweltbezogene Werbeaussagen ohne externe Überprüfung nicht mehr verwenden dürfen – darunter auch Aussagen wie “umweltfreundlich” oder “biologisch abbaubar”.

Das Parlament hat sich dafür ausgesprochen, dass solche Werbeaussagen und die Belege dafür innerhalb von 30 Tagen überprüft werden müssen. Umweltbezogene Aussagen, die ausschließlich auf dem Zukauf von CO₂-Zertifikaten (“Offsetting”) beruhen, sollen verboten bleiben.

Kommen Unternehmen diesen Anforderungen nicht nach, drohen Sanktionen, darunter auch ein vorübergehender Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen oder Geldstrafen in Höhe von mindestens vier Prozent des Jahresumsatzes. Kleinstunternehmen sollen von den Regeln ausgenommen sein, kleine und mittelständische Betriebe (KMU) sollen ein zusätzliches Jahr zur Umsetzung der neuen Regeln erhalten.

Umweltaussagen über Produkte, die gefährliche Stoffe enthalten, sollen vorerst weiterhin möglich sein, allerdings fordern die Abgeordneten die Kommission auf, in naher Zukunft ein vollständiges Verbot in Erwägung zu ziehen.

Der Rat wird voraussichtlich im April seine allgemeine Ausrichtung festlegen. Die Trilog-Verhandlungen können erst nach der Europawahl 2024 im Juni beginnen. luk

Landwirtschaftliche Betriebe investieren im Durchschnitt jährlich 1.414 Euro pro Hektar, um natürliche Ressourcen und Gemeingüter zu schützen. Das ergab die erste Auswertung einer laufenden Studie der Organisation Regionalwert Leistungen und des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. Ziel des Vorhabens ist es, den Aufwand von Landwirtschaftsbetrieben betriebswirtschaftlich sichtbar zu machen. Die Zwischenergebnisse basieren auf den Daten von 160 Betrieben aus dem Kalenderjahr 2021, 145 davon sind Biobauern.

Am meisten gaben die Betriebe für Klima- und Wasserschutz aus: durchschnittlich 536 Euro pro Hektar und Jahr. Darunter fallen Ausgaben für eine ausgeglichene Nährstoffbilanz, sowie Maßnahmen zur Kohlenstoff-Rückbindung wie Bodenbedeckung und vielgliedrige Fruchtfolge. Für den Aufbau und Erhalt von Biodiversität waren es durchschnittlich 325 Euro. Zu dieser Kategorie gehören etwa der verantwortungsvolle Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Anlage und Erhalt von Blühflächen und Hecken.

Christian Hiß, Geschäftsführer der Regionalwert Leistungen, hat im Austausch Landwirten und anderen Gruppen die Regionalwert-Leistungsrechnung entwickelt. Aus dieser lässt sich auch der Nachhaltigkeitsgrad der Betriebe berechnen. In der Studie lag dieser Wert im Durchschnitt bei 76 Prozent für Klima- und Wasserschutz, und bei 69 Prozent für Biodiversitätsleistungen. In beiden Fällen variierten die Werte jedoch stark zwischen den einzelnen Betrieben. Die Untersuchung blickt zudem auf die Leistungen der Betriebe in den Bereichen Soziales und Regionalökonomie.

Ziel des Projekts ist es, eine Datenbank mit mindestens 1.000 Betrieben aufzubauen, um weitergehende Schlüsse ziehen zu können. Darunter sollen künftig mehr konventionell wirtschaftende Betriebe sein, die ihre Gemeinwohlleistungen berechnen wollen. nh

271 von 328 multinationalen Unternehmen haben keine konkreten Pläne zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die durch Flugreisen ihrer Mitarbeitenden entstehen. Das zeigt eine Analyse der europäischen NGO Transport & Environment. Gleichzeitig verursachten 25 Unternehmen ohne konkrete Ziele über ein Drittel aller Emissionen der Firmen im Ranking. Ihre Mitarbeitenden reisten am meisten mit dem Flugzeug.

Die NGO fordert deshalb Regierungen auf, Unternehmen zwingende Vorgaben zur Reduzierung der Emissionen durch Geschäftsreisen machen. Zudem sollten sie verpflichtet werden, über die Klimaauswirkungen der Reisen zu berichten und entsprechende Emissionsreduktionsziele in ihren Transformationsplänen zu formulieren.

Die Analyse zeige aber auch, dass es für Unternehmen möglich sei, sich glaubwürdige Ziele zu setzen. Demnach hätten 57 Firmen sich verpflichtet, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren, 45 davon mit einem spezifischen Ziel, zwölf speziell mit Bezug auf Flugreisen. Aber nur fünf Unternehmen erhielten die höchste Wertung: Sie legen ihre Flugemissionen offen und streben eine Reduzierung von 50 Prozent oder mehr bis 2025 an. nh

Überraschend hat ein internationales Schiedsgericht entschieden, dass Rumänien keine Entschädigung von mindestens vier Milliarden Euro an das Bergbauunternehmen Gabriel Resources zahlen muss. Die kanadische Firma hatte beim ICSID-Schiedsgericht der Weltbank Investorenschutzklage eingereicht, um Schadensersatz zu erhalten, nachdem der Staat die Konzession zur Ausbeutung einer Goldmine in Roșia Montană zurückgezogen hatte. Das teilte die Regierung vergangenen Freitag mit.

“Die rumänische Regierung begrüßt diese Entscheidung und dankt allen, die an der Verteidigung der Interessen des rumänischen Staates beteiligt sind”, erklärte das Kabinett des sozialistischen Ministerpräsidenten Marcel Ciolacu. In den vergangenen Wochen hatten sich Gerüchte verdichtet, dass das Schiedsgericht gegen Rumänien entscheiden würde. Daraufhin hatte die Regierung bereits erwogen, Gabriel Resources die Konzession wieder zu erteilen, um den Staatshaushalt nicht zu ruinieren. Nun muss Gabriel Resources sogar die Verfahrenskosten aller Beteiligten tragen, urteilte das Schiedsgericht. Der Börsenkurs der Firma stürzte seit Freitag von 0,87 kanadischen Dollar auf 0,02 kanadische Dollar ab. Dragos Tanase, CEO von Gabriel Resources, warnte am Montag, die Fortführung des Unternehmens sei nicht gesichert.

Die 2015 von Gabriel Resources eingereichte Klage basierte auf einem bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen Rumänien und Kanada. Die darin vorgesehenen Schiedsverfahren sind umstritten, da sie meist hinter verschlossenen Türen stattfinden. Die EU hatte sich zuletzt entschieden, aus dem Energiecharta-Vertrag auszusteigen. Über diesen sind in den vergangenen Jahren viele Investorenschutzklagen gegen Regulierung im Zusammenhang mit der ökologischen Transformation angestrengt worden. “Der Fall in Rumänien zeigt, welche Gefahr von Schiedsklagen für Umwelt- und Klimaschutz ausgehen. Das muss auch ein Weckruf für die Bundesregierung sein, endlich aus den Abkommen auszusteigen, die solche Klagen ermöglichen”, kommentiert Fabian Flues, Experte für Handelspolitik bei der NGO Powershift.

Die Goldmine im rumänischen Roșia Montană soll 314 Tonnen Gold und 1.500 Tonnen Silber enthalten. Gabriel Resources, die die Ausbeutungskonzession zunächst 1999 erhalten hatte, wollte zur Ausbeutung der Edelmetalle vier Bergkuppen abtragen und große Mengen giftiges Cyanid einsetzen. Nach landesweiten Protesten zog Rumänien die Konzession 2014 zurück. 2021 nahm die Unesco die antike Bergbauregion in die Liste der geschützten Welterbestätten auf. av

Die Eigentümerstruktur der Erdölraffinerie PCK in Schwedt (Brandenburg) bleibt weiterhin ungeklärt. Am Freitag gab das Bundeswirtschaftsministerium bekannt, dass dem russischen Staatskonzern Rosneft Gelegenheit gegeben werden solle, seinen Mehrheitsanteil an dem Unternehmen zu verkaufen. Daher werde eine zuletzt diskutierte Verstaatlichung zunächst nicht umgesetzt, sondern die seit 2022 bestehende staatliche Treuhandverwaltung um weitere sechs Monate verlängert. Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft, sagte am Freitag: “Mit der Verlängerung der Treuhandverwaltung haben wir Zeit gewonnen, um den Verkauf der Rosneft-Anteile zu ermöglichen.”

Bundestagsabgeordnete der Union und der Linken kritisierten die Entscheidung, weil damit keine Planungssicherheit hergestellt würde. Bereits im Mai 2023 hatte PCK gemeinsam mit Enertrag, einem uckermärkischen Unternehmen für erneuerbare Energien, weitreichende Transformationspläne vorgestellt. Damals hieß es, die PCK werde sich schrittweise in einen Großproduzenten für erneuerbare Energie, CO₂-neutrale chemische Produkte sowie Kraftstoffe umwandeln. Dem Vernehmen nach wird weiter über die Transformationspläne verhandelt. av

“Zukunftsquote” sinkt – Ökonomen kritisieren Etat mit wenig Weitsicht – Handelsblatt

Laut einer Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschafsforschung seien vergangenes Jahr nur 20 Prozent der Ausgaben des Bundes zukunftsorientiert gewesen, schreiben Martin Greive und Jan Hildebrand. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage verweise das Forschungsinstitut daher auf den potenziellen Nutzen seiner Zukunftsquote für eine Reform der Schuldenbremse. Zum Artikel

Academics Question ESG Studies That Helped Fuel Investing Boom – Bloomberg

Die These, dass eine gute ESG-Performance von Unternehmen auch deren Gewinne steigert, gerät laut Saijel Kishan zunehmend unter Druck. Wissenschaftler hätten auch von Behörden zitierte Papers überprüft und seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schlussfolgerungen zum Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Profit nicht haltbar seien. Zum Artikel

Recycling-Innovation: Aus Windrädern werden nachhaltige Terrassendielen – National Geographic

Iris Röll berichtet über einen Unternehmer, der alte Windradflügel nutzt, um Terrassendielen zu produzieren. Er habe eine Fabrik aufgebaut, wo er davon heute bis zu 43.000 Tonnen jährlich verarbeiten könne. Aktuell bekomme er für das nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip zertifizierte Verfahren aber nur 1.000 Tonnen im Jahr, weil die Verfeuerung günstiger sei als das Recycling. Zum Artikel

Wer bricht hier die Regeln? – taz

In einem Essay diskutiert Heike Holdinghausen am Beispiel der Konflikte um das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin, ob Beteiligungsverfahren, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen bürokratische Verzögerungsmechanismen sind oder eher Frühwarnsysteme vor Risiken und Zielkonflikten. Zum Artikel

“Deutschland geht mir auf die Nerven” – Süddeutsche Zeitung

Im Interview mit Kathrin Werner ärgert sich die Futuristin Amy Webb über den aus ihrer Sicht fehlenden Willen der deutschen Wirtschaft, sich zu verändern. Der Grund: Früher habe die Managementstruktur mehr Anreize für Risiko geboten. Die Gefahr: Deutschland könne ins Hintertreffen geraten, weil das Land zu wenig Innovationen hervorbringt. Zum Artikel

‘This factory kills everything’: the red dust of death in Italy’s under-developed south – The Guardian

Im apulischen Tarent erkrankten Bewohner an Krebs, weil das direkt an der Stadtgrenze liegende Stahlwerk seit den 1960er-Jahren giftige Abgase ausstoße, schreibt Angela Giuffrida. Sie berichtet über den ausweglos wirkenden Kampf der Menschen für ihre Gesundheit und die italienische Regierung, die einen neuen Investor sucht. Zum Artikel

Manchmal denkt sich Florian Bieberbach: Leute, ihr seid ja völlig weltfremd. Dieser eine Entwurf der EU-Kommission zum Beispiel, eine Richtlinie zum Bau von Gebäuden. Darin habe gestanden, dass man neue Häuser nicht mehr ans Stromnetz anschließen dürfe. Häuser sollten sich selbst versorgen, mit Solaranlagen auf dem Dach und anderen Energieformen. Das gehe vielleicht bei Einfamilienhäuschen auf dem Land. “Aber ich kann doch nicht in der Stadt sagen, ich schließe ein neues Gebäude nicht mehr an den Strom an”. Vollkommen weltfremd.

Da müsse man sich auf die Hinterbeine stellen, und das tut der 50-Jährige. Er ist Chef der Münchner Stadtwerke und außerdem Präsident der CEDEC, des Dachverbands regionaler Energieversorger in Brüssel. Bieberbach ist Interessenvertreter, eigentlich ein Lobbyist. “Wenn Unternehmen Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen, sieht man das kritisch“, sagt Bieberbach. “Oft zu Recht.” Auf der anderen Seite: Wenn Unternehmen gar nicht mitreden, stehen mitunter weltfremde Ideen im Gesetz. Bieberbach findet es deshalb wichtig, Stellungnahmen abzugeben und mit Politikern zu diskutieren. Absprachen im Hinterzimmer lehnt er hingegen ab.

Überhaupt, man stellt sich so einen Lobbyisten anders vor: lauter, nachdrücklicher. Bieberbach spricht ruhig, er lässt seinem Gesprächspartner gerne den Vortritt. Ein leichter Münchner “Schmäh” ziert seine Wörter und Sätze. “Ich bin schon ein bekennendes Landei, und da verwurzelt, wo ich wohne“, sagt er. Er lebt in Schäftlarn, einer kleinen Gemeinde bei München. Dort sitzt er im Gemeinderat und engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht ist es das, was der Europapolitik manchmal fehlt: ein Landei, das erzählen kann, was in Kleinstädten und Dörfern vor sich geht. Nach Brüssel müsse er dafür selten, sagt Bieberbach, vieles laufe digital. Außerdem sei Brüssel von München aus schlecht zu erreichen.

Bieberbach wandelt schon lange zwischen Oberbayern und der Welt. Als er an der TU München war – für ein IT-Studium und die anschließende Promotion – engagierte er sich bei den Jungsozialisten. Ein Streitgespräch, dass er mit einem Vertreter der Jungen Union führte, wurde abgedruckt und gelesen. Ein Manager von der Deutschen Bank war so beeindruckt, dass er ihn anwarb. Bieberbach ging nach London. Zwei Jahre war er dort Analyst. “London ist faszinierend”, sagt Bieberbach. “Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht dauerhaft in so einer Weltstadt leben kann.” Also zurück nach München, von dem man ja sagt, es sei das größte Dorf der Welt.

Bei den Stadtwerken kümmerte er sich erst um die IT – mit Strom und Gas kannte er sich noch nicht so recht aus. Er studierte neben dem Job noch einmal, diesmal Energiewirtschaft. Und arbeitete sich hoch. 2013 wurde er Geschäftsführer. Das Amt bei der CEDEC kam 2019 dazu. Zudem ist er Honorarprofessor an seiner alten Universität und Mitglied im Rat des Thinktanks Agora Energiewende.

Für die CEDEC vertritt Bieberbach 1.500 städtische Betriebe von Norwegen bis Süditalien. Das große Ziel ist überall dasselbe: Der CO₂-Ausstoß muss sinken. Doch die Begebenheiten vor Ort sind überall andere. Stadtwerke in Skandinavien müssen Gebäude warm bekommen, in Süditalien müssen sie für Kälte sorgen. Bieberbach kennt sich mit beidem aus. München kenne eiskalte Winter und heiße Sommer, die Stadtwerke betreiben Wärme- und Kältenetze. Es sei daher naheliegend, dass ein Münchner der CEDEC vorsteht, sagt Bieberbach. München liege ja irgendwie in der Mitte Europas.

Neulich war Bieberbach in Stockholm und Wien, zu Treffen der CEDEC. Er sei auch öfter mal in Paris oder Rom. Und dann sitzt er wieder im Gemeinderat in Schäftlarn. Bieberbach ist nicht so richtig Kosmopolit. Aber auch nicht richtig Landei. Maximilian Münster

Climate.Table – EU-Umweltagentur: Europa ist nicht auf “katastrophale” Klimarisiken vorbereitet: Europa steht vor Klimarisiken mit “katastrophalem Ausmaß”. Bisher ist der Kontinent darauf nicht vorbereitet, warnt die EU-Umweltagentur und fordert politische Entscheidungsträger zum Handeln auf, beispielsweise beim Versicherungsschutz vor Klimaschäden. Zum Artikel

Europe.Table – Was europäische Betriebsräte können – und wo es Reformbedarf gibt: Standortschließung, Verlagerungen, Umbau: Eigentlich sollen europäische Betriebsräte dazu bei länderübergreifenden Plänen schon jetzt ausreichend informiert und angehört werden. Doch in der Praxis ist das selten der Fall. Zum Artikel

China.Table – Wie der Handel mit Eselhaut Chinas Image in Afrika beschädigt: Ein aus Eselhaut hergestelltes Universalheilmittel der Traditionellen Chinesischen Medizin belastet die chinesisch-afrikanischen Beziehungen – und führte zu einem ersten großen Aufbegehren der Afrikanischen Union gegenüber der Volksrepublik. Zum Artikel

Europe.Table – Gebäude-Richtlinie: EU-Parlament stimmt für klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050: Mit einer komfortablen Mehrheit stimmte das Europäische Parlament für die Gebäude-Richtlinie, die regelt, dass Neubauten ab 2030 klimaneutral sein müssen. Widerstand gab es aus Teilen der EVP-Fraktion. Zum Artikel