“Seit Jahrzehnten ist es fünf vor zwölf”, sagt Kai Niebert über gängige Transformationsnarrative. Bei der Jahrestagung des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE) plädierte der Nachhaltigkeitsforscher von der Universität Zürich für eine alternative Argumentation: “Lassen Sie uns Transformation nicht mehr mit Klimakrise und Artensterben begründen, sondern mit Chancen.” Noch wählen Politiker häufig eine brachiale Rhetorik. Zuletzt wollte Vizekanzler Robert Habeck “mit der Kettensäge” unternehmerische Berichtspflichten abräumen.

Für ein sprachliches Abrüsten der Parteien der Mitte warb bei der RNE-Jahrestagung auch der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus. RNE-Chef Reiner Hoffmann widersprach dem Vizekanzler auch in der Sache: “An die Berichtspflichten die Kettensäge anzulegen, ist keine gute Idee.” Er setzt bei der Transformation auch auf einen handfesten Politikwechsel auf EU-Ebene. Für die Transformation brauche es “europäische Champions”, sagte er mir im Table.Podcast, damit sich die europäischen Unternehmen weiterhin im internationalen Wettbewerb behaupten können.

Ähnlich in der Sache, aber noch konkreter wird der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke: Er fordert in seinem Standpunkt einen europäischen Stahlpakt. In der Verantwortung sieht er die kommende EU-Kommission.

Morgen berät das Bundeskabinett erneut über die deutsche Umsetzung der europäischen CSRD-Richtlinie. Wirtschaftsverbände erhoffen sich Erleichterungen durch eine Synchronisierung der CSRD mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (LkSG). So fordert der Verband der Elektro- und Digitalindustrie einen Passus, durch den der erste CSRD-Bericht alle bisher fälligen LkSG-Berichte ersetzen würde. Die ESG-Expertin Karina Sopp erläutert im Gespräch mit Marc Winkelmann, welche Probleme aus der lahmenden Umsetzung der CSRD entstehen und wie Unternehmen den Berichtsaufwand verringern können.

Einen neuen Anlauf für die Finanzierung der SDGs gab es bei der ersten Hamburg Sustainability Conference. Mit ins Boot geholt werden soll dort vor allem die private Wirtschaft. Mehr als 15 Vereinbarungen wurden getroffen. Für uns dabei waren meine Kollegen Marc Winkelmann und Nicolas Heronymus.

Frau Sopp, die Zahl der kritischen Stimmen zur EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) nimmt zu. Unternehmen, Verbände, Regierung, Opposition und der Bundesrat sagen, die Regulierung sei zu umfassend, zu komplex. Teilen Sie diese Einschätzung?

Wenngleich Unternehmen die Anforderungen der CSRD – mit Ausnahme von speziellen Sachverhalten – theoretisch in der vorliegenden Form umsetzen können, stimme ich zu: Die Berichtspflichten verlangen ihnen viele Ressourcen ab, menschliche wie finanzielle. Deshalb wäre es ratsam, sie zu entschlacken.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich letzte Woche sogar dafür ausgesprochen, die Berichtspflichten abzuschaffen. Im Gegenzug sollten Unternehmen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen und sich dann strengen Kontrollen stellen.

Das ähnelt dem Modell, das wir vor der CSRD hatten. Da galt die Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die nicht-finanzielle Berichtspflichten für einen eingeschränkten Kreis von Unternehmen festgelegt hat. In diesem Rahmen waren die Unternehmen deutlich flexibler bei der Wahl der zu berichtenden Themen, dem Umfang und dem Detailgrad. Durch diese Flexibilität waren die Berichte aber kaum vergleichbar. Es gab auch Unternehmen, die wenig berichtet haben. Zugleich muss man aus Sicht der Unternehmen ergänzen, dass die damaligen Vorgaben der Politik unverbindlich und schwammig gewesen sind. Die geringe Aussagekraft der nichtfinanziellen Erklärungen lag also auch an der fehlenden Standardisierung.

Darauf hat die EU mit der CSRD reagiert?

Die EU hat das Ziel formuliert, Kapitalströme in nachhaltigere Wirtschaftsaktivitäten zu lenken. Dafür müssen Investoren in einem höheren Detailgrad über die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen informiert sein. Insbesondere aus diesem Grund wurden die Maßnahmen sehr viel strenger formuliert.

Wie könnte der Aufwand bei der Berichterstattung wieder reduziert werden?

Der Aufwand wird nicht allein durch den Umfang der Daten bestimmt, sondern durch den gesamten Prozess. Dieser startet mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, bei der man herausfiltern muss, welche Themen für die Unternehmen und deren Stakeholder wichtig sind. Unter anderem durch die vorgegebene Stakeholder-Einbindung ist der gesamte Prozess komplex und könnte durchaus vereinfacht werden. Ein weiterer Punkt ist der Detaillierungsgrad. Welche Daten können überhaupt erhoben werden? Lieferanten beispielsweise wollen oder können gewisse Informationen nicht bereitstellen, weil sie in Ländern ansässig sind, in denen die Daten zu Arbeitskräften oder zur Umwelt nicht verfügbar sind. Oder nur mit Verzögerung, unter Rückgriff auf Informationen von öffentlichen Stellen, bereitgestellt werden können.

Die Bundesregierung hat angekündigt, sich bei der EU-Kommission für eine Reduzierung des Aufwands einzusetzen. Allerdings haben einige Mitgliedstaaten die CSRD bereits in nationale Gesetze überführt. Wieviel lässt sich noch verändern?

Auf EU-Ebene wird man so kurzfristig nichts ändern können, was für die ersten Anwender relevant wäre, die für Berichtsjahre ab 2024 berichten müssen. Auch auf nationaler Ebene gibt es kurzfristig nur wenig Gestaltungsspielraum. Denn die Details, die die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) festgelegt hat, werden nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt. Man könnte jedoch auf Basis der ersten CSRD-Evaluationen Anpassungen vornehmen, die mittel- und langfristig wirken würden.

Wird die deutsche Kritik an der CSRD in anderen europäischen Ländern eigentlich geteilt?

Auch in anderen Mitgliedstaaten wird der Aufwand als groß empfunden. Deswegen wird die CSRD zum Teil nur sehr verzögert umgesetzt. Es steht zu befürchten, dass Ende des Jahres noch keine EU-weite Rechtssicherheit besteht.

Wie passt das zu dem Anspruch, EU-weit ein Level Playing Field herstellen zu wollen?

Die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die für das Jahr 2024 berichtspflichtig sein werden, sind schon nach der NFRD zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet gewesen. Diese Unternehmen sind viel besser auf die neuen Berichtspflichten vorbereitet als erstmals Berichtspflichtige. Für Kapitalgesellschaften, die für Berichtsjahre ab 2025 erstmals Auskunft geben müssen, ist die Umstellung größer. Wenn die Berichtspflicht in den jeweiligen EU-Staaten nun aber unterschiedlich ausgeübt wird, führt das zu einer ungleichen Behandlung. Und das Problem geht weiter, etwa beim sogenannten Konzernprivileg. Dadurch müssen Tochtergesellschaften eigentlich nicht zusätzlich gesondert berichten. Aber dieses Privileg kann nicht genutzt werden, wenn die Muttergesellschaft in einem EU-Staat ansässig ist, in dem die CSRD noch nicht umgesetzt worden ist.

Haben Unternehmen selbst einen Spielraum, um ihren Aufwand zu reduzieren?

Grundsätzlich ist das anzuwenden, was rechtlich vorgegeben ist. Aber die Intensität, mit der die Regeln umgesetzt werden, kann durchaus unterschiedlich sein. Wie sehr oder in welcher Form ein Unternehmen etwa die Stakeholder, also die Belegschaft, die Kunden oder die interessierte Öffentlichkeit einbindet, basiert auf der eigenen Einschätzung. Zumal die externe Prüfung der Berichte in der ersten Phase weniger streng gehandhabt wird.

Gehen Sie davon aus, dass sich der Aufwand der Berichterstattung für Unternehmen reduzieren lässt, und die EU zugleich die Ziele ihres Green Deals aufrechterhalten kann?

Ich halte es für gut vorstellbar, dass sich die EU-Ziele etwa zur Dekarbonisierung selbst bei angepassten Anforderungen erreichen lassen. Zudem glaube ich nicht, dass man die nun festgelegten Eckpunkte der Standardisierung oder der externen Prüfung aufgeben muss, um die Berichterstattung zu vereinfachen. Der Aufwand könnte allein dadurch reduziert werden, dass die rechtlichen Vorgaben mit mehr Vorlaufzeit bereitgestellt werden und klarer formuliert sind. Außerdem sollten Informationen, die viele Unternehmen benötigen und die über unterschiedliche Datenbanken zusammengetragen werden müssen oder kaum verfügbar sind, zentral bereitgestellt werden. Ein Beispiel dafür sind Emissionsminderungsfaktoren für unterschiedliche Regionen und Anwendungsfälle. Auch über die notwendige Granularität der offenzulegenden Daten an der einen oder anderen Stelle lässt sich streiten.

Professorin Karina Sopp ist Inhaberin des Lehrstuhls für Entrepreneurship und betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Nachhaltigkeitsberichterstattung gehört zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit.

Nur mit der Wirtschaft gelingt es, die Sustainable Development Goals (SDGs) zu finanzieren und umzusetzen – vor allem in Ländern des Globalen Südens. Die Annahme war eine der Prämissen für die Initiatoren der Hamburg Sustainability Conference (HSC). Einmal im Jahr soll sie stattfinden. Anfang der Woche ging die erste Runde in der Handelskammer und im Rathaus der Hansestadt über die Bühne.

1.600 Teilnehmende aus 102 Ländern kamen zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete die HSC am Montag und empfing neun Staats- und Regierungschefs. Jeder fünfte Gast war ein Vertreter der privaten Wirtschaft. Gemeinsam sollten sie den vor gut zwei Wochen vereinbarten UN-Zukunftspakt in mehr als 60 “Co-Creation”-Sessions mit Leben füllen, so der Anspruch.

Ajay Banga, Präsident der Weltbank, sprach davon, mit staatlichen Mitteln private Gelder anziehen und absichern zu wollen, damit diese etwa in erneuerbare Energien in Ländern des Südens investiert werden, wo immer noch zu häufig die grundsätzlichste Versorgung fehlt. Und wo bislang nur mutige Unternehmen und Geldgeber sich trauen zu investieren, wie Svenja Schulze, Ministerin für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte. “Breakthroughs” brauche es deshalb jetzt, so Michael Otto, der mit seiner Stiftung neben dem BMZ, dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) und der Stadt Hamburg zu den Gastgebern gehörte.

“Mehr als 15 Vereinbarungen” seien getroffen worden, erklärte das BMZ in seinem Fazit. Vier davon:

Die Notwendigkeit zur Kooperation, gerade in diesen Zeiten, wurde regelmäßig betont. Laut UNDP-Chef Achim Steiner hätten viele Länder in Folge der aktuellen Krisen und Kriege “den Glauben an die internationale Zusammenarbeit verloren“. Hapag-Lloyd-Vorstandschef Rolf Habben Jansen bezeichnete die Allianz zur Schifffahrt und Hafenwirtschaft als “ein Signal an die Märkte, dass wir gemeinsam auftreten”. Beiersdorf-CEO Vincent Warnery erklärte im Gespräch mit Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft, wie er mit der Umweltorganisation WWF und der Konkurrenz von Unilever und L’Oreal zusammenarbeite. Melanie Kreis, Finanzvorstand der DHL Group, sagte, dass ihr Unternehmen bei dem Ziel, seine 300 Flugzeuge mit nachhaltigem Treibstoff zu betanken, darauf angewiesen sei, dass auch andere Firmen, Partner und Zulieferer sich transformieren. “Wir können das nicht isoliert von anderen schaffen.”

Braucht es dafür aber eine neue Konferenz mit regelmäßigen unterjährigen Treffen und Workshops, so wie es die HSC plant? Im internationalen Verhandlungskalender gibt es bereits zahlreiche Termine. Allein in diesem Jahr fand das High Level Political Forum zur Evaluierung der Sustainable Development Goals statt, zugleich wurde der UN-Zukunftspakt ausgearbeitet. In wenigen Wochen beginnt die nächste Runde der UN-Vertragsstaatenkonferenzen (COPs) zu Biodiversität, Klima und Wüstenbildung. 2025 steht dann die vierte Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Spanien an.

Melanie Kreis von der DHL Group glaubt, dass es noch zu früh sei für ein Urteil. “Man merkt, dass die Konferenz noch in der Findungsphase ist”, sagte sie zu Table.Briefings. Nach der Veranstaltung gehe es jetzt um die Frage, welche Arbeitsgruppen sich bilden und ob tatsächlich etwas erreicht wird.

Die vom BMZ initiierte “Hamburg Declaration on Green Aviation“, die Kreis mitunterzeichnet hat, verpflichtet ihr Unternehmen zunächst zu nicht viel. Im Kern geht es darum, mit den anderen Partnern zusammenzukommen und Gemeinsamkeiten für die Transformation auszuloten. Und die Termine und Formate dafür müssen nach der HSC erst noch vereinbart werden. Aber: “Es war trotzdem keine Selbstverständlichkeit, dass wir Teil dieser Erklärung sind”, sagt sie. “Zu nachhaltigen Themen gibt es so viele großspurige Erklärungen und Initiativen – wir können und wollen gar nicht bei allen mitmachen, sondern wir wollen uns auf substanzielle Ansätze konzentrieren. Deshalb haben wir auch hier unterzeichnet.”

Ein Mehrwert läge für sie darin, dass sie anders als bei den meisten Konferenzen, die überwiegend westlich und europäisch geprägt sind, mit Vertreterinnen und Vertretern südlicher Länder zusammenkomme. “Hier wurden der Flugverkehr und die Entwicklungspolitik zusammen betrachtet und diskutiert”, so Kreis. “Das gibt es nicht so häufig.”

Nach Angabe der Organisatoren waren 20 Prozent der Teilnehmenden bei der HSC aus dem Globalen Süden. Von ihnen kamen auffallend viele Staats- und Regierungschefs, etwa aus der Elfenbeinküste, Ruanda, Armenien, Namibia und Kamerun. Und Mia Mottley, die Premierministerin der Karibikinsel Barbados, die seit Jahren engagiert für eine nachhaltigere Zukunft ist. Bei der Eröffnungszeremonie saß sie zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler auf einer Bühne. “Es ist gut, dass Olaf Scholz ihr bei dieser Veranstaltung zuhören musste”, kommentierte ein Beobachter aus der Zivilgesellschaft. Ob etwas daraus entsteht, entscheidet sich frühestens im nächsten Sommer, bei der nächsten Hamburg Sustainability Conference.

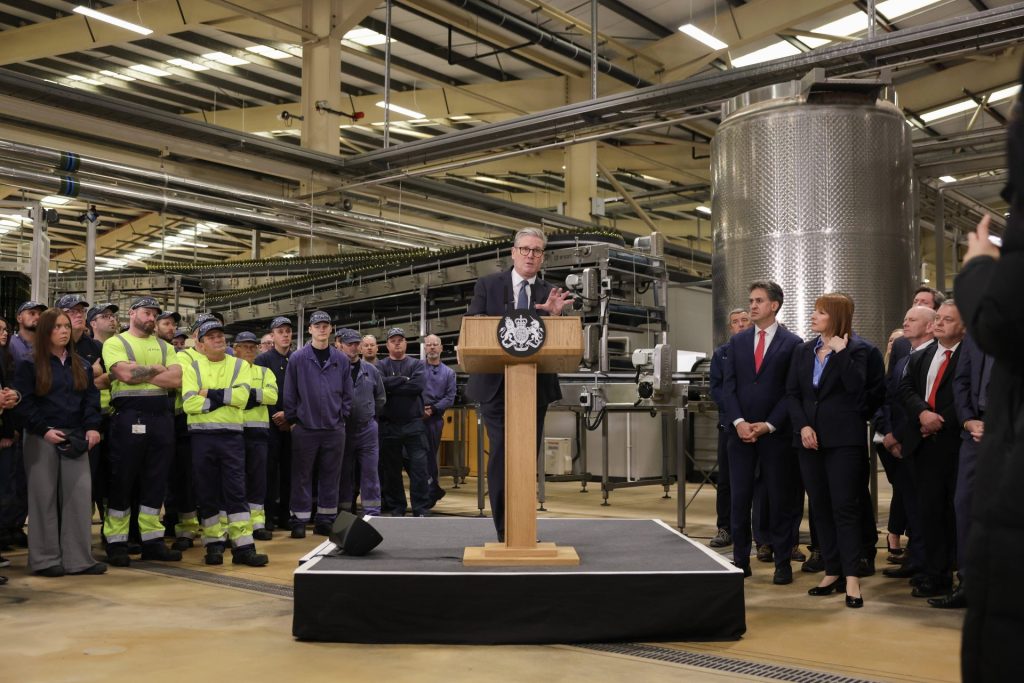

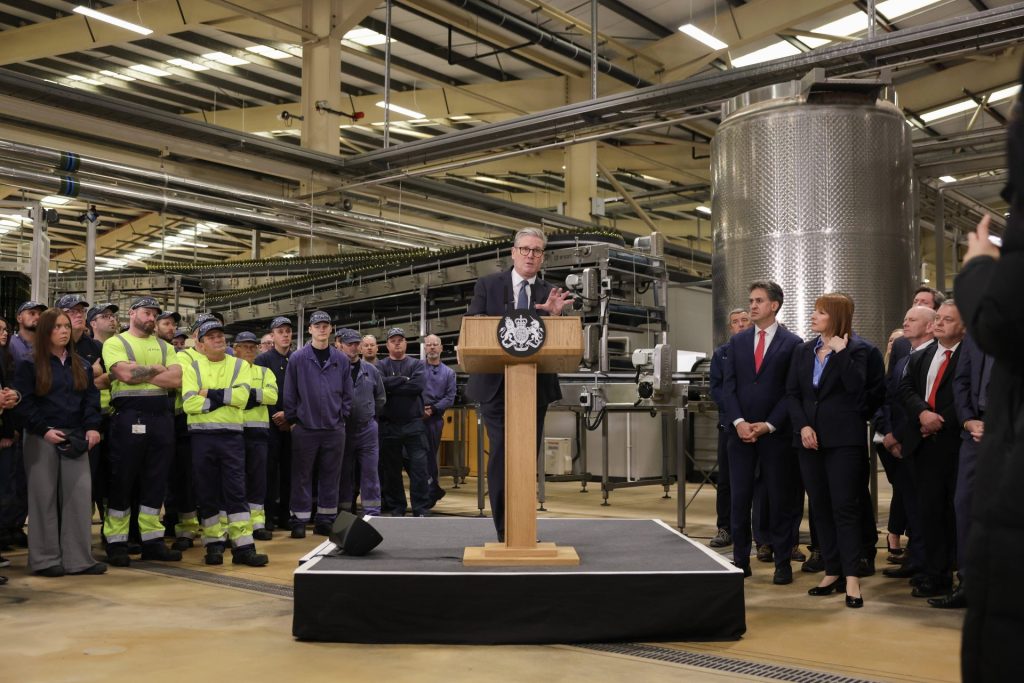

Einen Monat vor der nächsten Klimakonferenz in Baku (COP29) erhält eine der umstrittensten Klimatechnologien neuen Schwung: das Auffangen und Speichern von CO₂ (CCS). Großbritannien will CCS-Projekte mit Subventionen von fast 22 Milliarden Pfund fördern. Norwegen hat mit dem Northern Lights-Projekt einen neuen CO₂-Speicher in Betrieb genommen. Und viele weitere Staaten haben Subventionsprogramme gestartet oder arbeiten an CCS-Strategien.

Schon auf der COP28 in Dubai war CCS eines der am stärksten diskutierten Themen. Doch Umweltschützer warnen vor den großen Gefahren. Ein neues Leck bei einem CCS-Projekt in den USA scheint ihre Sorgen zu bestätigen.

Mit 21,7 Milliarden Pfund will die britische Regierung in den nächsten 25 Jahren CCS-Projekte finanzieren, wie sie am Freitag bekanntgab. Die Regierung will damit zwei unterseeische CO₂-Speicher und die dazugehörige Infrastruktur sowie drei Projekte zum Abscheiden von CO₂ subventionieren: ein Gaskraftwerk, eine Müllverbrennungsanlage und eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff.

Ab dem Jahr 2028 soll das erste CO₂ gespeichert werden. Zukünftig sollen die Speicherprojekte jährlich 8,5 Millionen Tonnen CO₂ speichern, wie die Financial Times berichtet. Zum Vergleich: Die jährlichen CO₂-Emissionen Großbritanniens liegen derzeit bei gut 320 Millionen Tonnen pro Jahr.

Das Abscheiden und Speichern von CO₂ wurde in jüngster Zeit von vielen Staaten vorangetrieben:

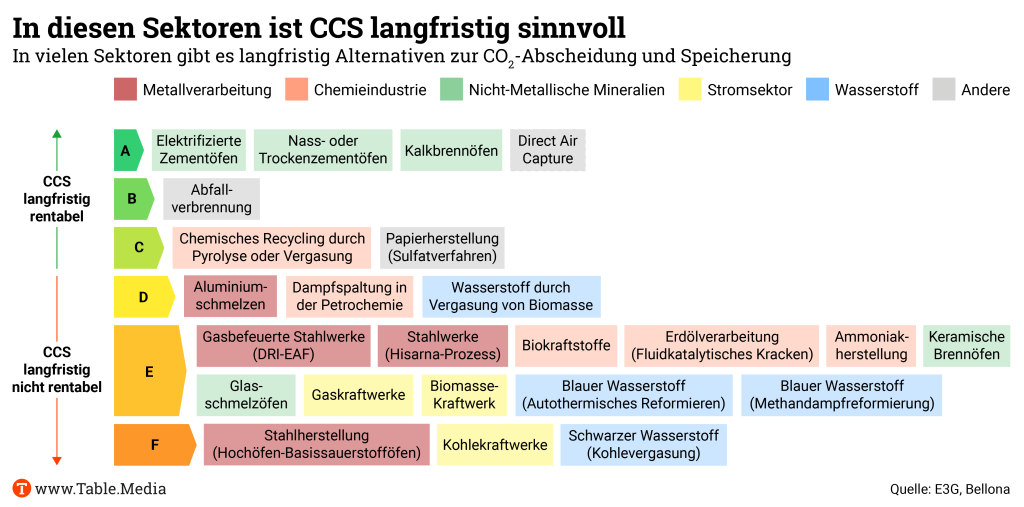

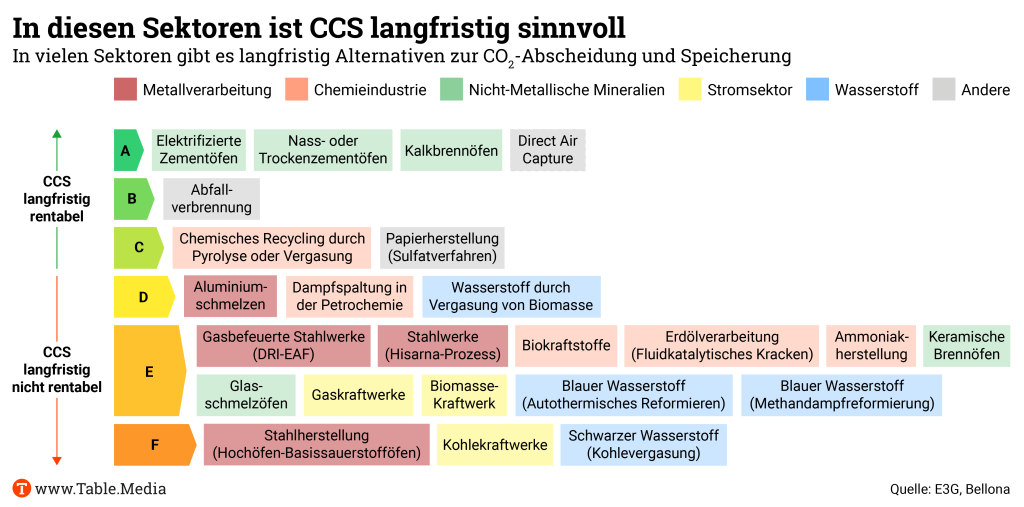

Laut Internationaler Energieagentur (IEA) und dem britischen Climate Change Committee, das die Regierung in Klimafragen berät, ist CCS für die Einhaltung der Klimaziele zwar nötig. Doch laut IEA und vielen Kritikern sollte der Einsatz auf jene Sektoren beschränkt bleiben, die wenig Alternativen zur CO₂-Minderung haben – im Fachjargon werden sie “hard-to-abate”-Sektoren genannt.

Der britische Thinktank E3G hat eine “CCS-Leiter” entwickelt, um zu zeigen, in welchen Sektoren der Einsatz am sinnvollsten wäre und welche Sektoren kostengünstigere Alternativen haben. Der Einsatz in Gaskraftwerken, wie ihn die britische Regierung unterstützen will, gilt laut E3G eher als “finanzielle Belastung für den Emittenten”. Auch der Einsatz von CCS bei der Wasserstoffproduktion wird kritisch gesehen. Doug Parr, politischer Direktor von Greenpeace UK, kritisiert: “Wasserstoff aus Erdgas ist nicht kohlenstoffarm und es besteht die Gefahr, dass wir uns auf zweitklassige Lösungen festlegen.”

Kurzfristig (2030) sei CCS demnach für die Zement- und Kalkherstellung, einige Prozesse in der chemischen Industrie, die Ammoniakherstellung, die Müllverbrennung, einige Wasserstoff-Produktionsprozesse und einige Anwendungen im Stahlsektor sinnvoll, so E3G. Allerdings wird es bis 2030 kaum nennenswerte Speicherkapazitäten geben, da es weltweit erst sehr wenige CCS-Projekte gibt.

Langfristig sei der Einsatz von CCS laut E3G nur in wenigen Sektoren wirtschaftlich sinnvoll, da es in vielen Bereichen Alternativen geben wird. Folgende Sektoren müssten demnach 2050 noch auf CCS setzen:

Doch so sehr die Staaten CCS als vermeintliche Klimalösung subventionieren, befindet sich die Technologie noch immer im Teststadium und es kommt regelmäßig zu Problemen. In den USA hat das Agri-Unternehmen Archer-Daniels-Midland kürzlich die Einspeicherung von CO₂ aus einer Ethanolfabrik im Untergrund gestoppt. Schon im März kam es zu CO₂-Lecks, und im September gab es erneut Probleme bei der Speicherung im Untergrund.

Laut einer aktuellen Greenpeace-Studie kam es bei vielen CCS-Projekten zu ähnlichen Problemen:

Greenpeace kritisiert, dass CCS-Projekte teuer bleiben, da sie kaum standardisierbar seien. “Jedes Projekt muss die individuelle Geologie der Lagerstätte mit großem Aufwand analysieren und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln”, so die Studie. Die Umweltschützer kritisieren: Wenn es schon “im Musterland Norwegen” bei dem “wohl am längsten vorbereiteten CCS-Projekt der Welt” (Sleipner) zu Problemen kommt, könne “man sich vorstellen, welche Risiken mit CCS-Projekten verbunden sein werden, die deutlich größer sind und stark profitorientiert arbeiten”.

9. Oktober 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Online

Diskussion Auf die Jobs kommt es an. In Arbeitskräfte und Kompetenzen investieren für eine starke klimaneutrale Wirtschaft (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

10. Oktober 2024, 10:00 bis 12:30 Uhr, Online

Schulung Treibhausgasbilanzierung mit Ecocockpit (Veranstalter: Effizienz-Agentur NRW) Info & Anmeldung

10. Oktober 2024, 9:30 bis 17:30 Uhr, Hamburg

Tagung Nerdfest Nachhaltigkeitsmanagement (Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH & Co KG) Info & Anmeldung

10. bis 11. Oktober 2024, Erfurt

Konferenz ökofinanz-21 Herbsttagung 2024 (Veranstalter: ökofinanz-21 e.V.) Info & Anmeldung

15. Oktober 2024, 10:00 bis 11:30 Uhr, Online

Online-Seminar: Anwendung des Gütezeichenfinders im Kompass Nachhaltigkeit für die nachhaltige öffentliche Beschaffung (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

15. Oktober 2024, Berlin

Konferenz Klimakongress 2024 (Veranstalter: BDI) Info & Anmeldung

15. und 16. Oktober 2024, Paris und Online

Konferenz 11th OECD Forum on Green Finance and Investment (Veranstalter: OECD) Info & Anmeldung

15. und 16. Oktober 2024, Grebenstein

Tagung Betriebsentwicklung im Ökolandbau: Ackern in Zeiten des Klimawandels – welche Potenziale haben neue und alternative Kulturarten? (Veranstalter: FiBL Deutschland) Info & Anmeldung

16. und 17. Oktober 2024, Berlin

Konferenz 3. Sustainability Kongress 2024 (Veranstalter: Berlin Institute Supply Chain Management GmbH) Info & Anmeldung

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie das serbische Wirtschaftsministerium sind der “Global Battery Alliance” (GBA) beigetreten. Sambia will folgen. Das verkündeten die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze, der serbische Präsident Aleksandar Vučić und Crusivia Hichikumba, Erster Sekretär im sambischen Ministerium für Gewerbe, Handel und Industrie, am Dienstag bei der Hamburg Sustainability Conference.

Die Allianz aus über 170 Organisationen, darunter BASF, BMW und Siemens, will nachhaltige Wertschöpfungsketten für Batterien aufbauen – unter anderem durch die Erarbeitung eines Batterie-Passes für mehr Transparenz. Mit Deutschland und Serbien gehören der 2017 gegründeten Multi-Stakeholder-Initiative nun die ersten Staaten an.

Serbien und Sambia wollen Teil der europäischen Lieferketten für Batterien werden, die für die Energiesysteme eine zentrale Rolle spielen. Mit Serbien hat die EU im Juli eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batterie-Wertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen geschlossen. Das Land verfügt über große Lithiumvorkommen. Im Jadar-Tal sollen pro Jahr 58.000 Tonnen abgebaut werden. Gegen die Erteilung der Lizenz protestierten Bürger, wegen möglicher Umweltschäden.

In Sambia ist Bergbau ein zentraler Wirtschaftszweig. Insbesondere Kupfer wird in dem Land abgebaut, das im Norden an die ebenfalls rohstoffreiche Demokratische Republik Kongo grenzt. “Multinationale Unternehmen übernehmen keine angemessene soziale Verantwortung für die lokalen Gemeinschaften”, sagt Simon Njovu, Vorsitzender vom Verband der Kleinbergbauern in Sambia. Er fordert deshalb, dass die Arbeit der GBA zu besseren Produktionsbedingungen und mehr Wertschöpfung vor Ort führt.

Für Tobias Kind-Rieper, Experte für Bergbau beim WWF Deutschland, ist der Beitritt von Deutschland zur GBA ein gutes Signal. Die Allianz bringe viele wichtige internationale Stakeholder zusammen. Es komme darauf an, dass das BMZ eine aktive Rolle in der Allianz übernimmt. Ziel müsse sein, dass die verpflichtenden Umwelt- und Sozialstandards aus der Batterieverordnung der EU in diesem Zusammenhang gestärkt werden und globale Gültigkeit erhalten. nh

Korrekturhinweis vom 11. Oktober 2024: In einer früheren Version des Artikels wurde Crusivia Hichikumba fälschlicherweise als sambischer Minister für Gewerbe, Handel und Industrie bezeichnet. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

“Wir brauchen europäische Champions”, sagt Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE), mit Blick auf die Transformation zentraler Industriebereiche. Die Stahlproduktion oder große Infrastrukturprojekte könnten “nur noch europäisch gedacht werden”, sagte er im Table.Podcast. Noch gebe es “zu viel Konkurrenz unter den deutschen Stahlproduzenten”. Auch zwischen Stahlproduzenten in anderen europäischen Ländern und ihren deutschen Konkurrenten brauche es mehr Kooperation. Denn auch China und Indien machten sich auf den Weg zur grünen Stahlherstellung. Deswegen bedürfe es einer großen Kraftanstrengung, damit Europa in diesem wichtigen Bereich konkurrenzfähig bleibt.

Europas Wettbewerbspolitik müsse daher stärker die internationale Lage berücksichtigen. Notwendig sei eine Europäisierung der Regulierung und eine Berücksichtigung des globalen Kontextes. Er verweist auf die gescheiterte Zusammenlegung der Bahntechnik-Sparten des französischen Unternehmens Alstom mit seinem deutschen Konkurrenten Siemens. Geplant war ein Gemeinschaftsunternehmen nach dem Vorbild von Airbus. Die Fusion scheiterte vor fünf Jahren an Bedenken der EU-Kommission. Sie sah die Konkurrenzsituation auf den Märkten für Eisenbahn-Signalanlagen und Hochgeschwindigkeitszüge beeinträchtigt. “Das europäische Wettbewerbsrecht war da ein Hindernis”, so Hoffmann.

Gerade in Deutschland gebe es aber auch viele nationale Champions, die enorm wichtig seien, wenn es um Innovationen gehe, sagte Hoffmann unter Verweis auf den Maschinenbau, “wo wir immer noch eine starke Position haben”. Diese Innovationen würden auch zu einer klimafreundlichen Produktion beitragen. Hier habe Deutschland einen Standortvorteil. Allerdings verspiele man diese Standortvorteile, wenn die Rahmenbedingungen nicht richtig gestaltet seien. Den Podcast mit Reiner Hoffmann finden Sie hier. cd

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Transformation braucht es nach Ansicht des CDU-Politikers Ralph Brinkhaus eine andere Kommunikation. Bei der Jahresversammlung des Rats für nachhaltige Entwicklung am Dienstag in Berlin attestierte er eine verbreitete “Müdigkeit”, sowie Wut und Zorn. “Wir kriegen die Transformation nicht hin, solange es diese Wut gibt”, sagte der Bundestagsabgeordnete. Zuvorderst die Parteien der Mitte müssten mehr Sachlichkeit in die Debatte bringen, “da haben wir alle Hausaufgaben zu machen”. Auch den Medien warf er vor, zuweilen als “Brandbeschleuniger” zu wirken.

Bundeskanzler Olaf Scholz verwies darauf, dass die Menschen in Deutschland weniger polarisiert seien, als es oft scheine. Diskurse zur Zerrissenheit würden nur eine Seite beschreiben, auf der anderen gebe es eine große Zustimmung zum Klimaschutz. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und nachhaltige Entwicklung stünden in einem wichtigen Verhältnis, sagte er: “Mehr Zusammenhalt bedeutet mehr Dialog.”

Die Transformation sei mit weiteren Belastungen für die Bürger verbunden, so der Kanzler, etwa beim Abbau von Mineralien und seltenen Erden. “Wenn wir viele E-Fahrzeuge in Europa sehen wollen, werden wir den Bergbau nicht auf die übrige Welt beschränken können”, sagte er. Aber in Deutschland könnten die Auswirkungen für die Umwelt gering gehalten werden, gleichzeitig müssten die Menschen vor Ort vom Bergbau profitieren. Zudem müsse eine Kreislaufwirtschaft geschaffen werden, um die mühsam gewonnenen Rohstoffe wiederzuverwerten. cd/ag

Die zehnte Runde der Verhandlungen über ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten (UN Treaty) in Genf steht vor einer weiteren Verschiebung. Es gebe Überlegungen, den Termin in den Januar oder Februar kommenden Jahres zu verlegen, erfuhr Table.Briefings aus UN-Kreisen. Zuvor hatte die ecuadorianische Arbeitsgruppenvorsitzende die Verhandlungsrunde überraschend von Oktober auf die Woche vor Weihnachten verschoben. Dagegen protestierte ein internationales zivilgesellschaftliches Bündnis. Die NGOs befürchten einen unangemessenen finanziellen Schaden, insbesondere für Organisationen aus dem Globalen Süden, deren Teilnahme an Konferenzen in Europa durch kurzfristige Terminänderungen gefährdet würde.

Die Verhandlungsleitung aus Ecuador begründete den Schritt mit “administrativen Herausforderungen”. Offenbar gibt es eine Terminüberschneidung bei Marcelo Válquez, dem künftigen ecuadorianischen Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf. Er leitet zeitgleich zum ursprünglichen Termin die International Law Conference in New York.

Unklar ist, inwiefern die Neuterminierung des Treaty-Prozesses in Zusammenhang mit neuen Positionen der Regierung des südamerikanischen Landes steht. Diese verhängte letzte Woche erneut den Ausnahmezustand, welcher bürgerliche Grundrechte radikal beschneidet. Zivilgesellschaftliche Gruppen stellen nun die Rolle Ecuadors infrage, wie Celia Sudhoff vom Global Policy Forum in Bonn zu Table.Briefings sagte: “Es regt sich in der internationalen Allianz Widerstand gegen Ecuador als Vorsitzenden der Arbeitsgruppe”.

Ziel des UN-Abkommens zu Wirtschaft und Menschenrechten sind Verpflichtungen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen. Zahlreiche Länder des Globalen Südens setzen sich seit Jahren dafür ein, ein solches verbindliches internationales Abkommen zu Menschenrechten in der globalen Ökonomie abzuschließen. Dessen Bestimmungen sollen über die Leitprinzipien der Vereinten Nationen hinausgehen, an denen sich Lieferkettengesetze orientieren, wie sie in Deutschland und Frankreich gelten und von der EU verabschiedet worden sind. cd

20 Hochschulen haben am Montag ihre Ergebnisse und Good-Practice-Beispiele im Rahmen des Programms “Transformative Skills für Nachhaltigkeit” vorgestellt. Das Programm unterstützt seit Juli 2023 ausgewählte Hochschulen in Deutschland dabei, neue Lehrkonzepte zu entwickeln. Sogenannte “transformative Skills” sollen fachübergreifend in den Curricula verankert und in die Lehre integriert werden. Ziel ist dabei der Aufbau von Nachhaltigkeitskompetenzen für die aktuellen und künftigen Anforderungen des Arbeitsmarkts. Gefördert wird das Programm vom Stifterverband, der Carl-Zeiss-Stiftung und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Als Grundlage dienten dabei die 2021 von Experten aus Wirtschaft und Bildung in Kooperation mit dem Unternehmensberater McKinsey & Company entwickelten Future Skills. Diese umfassen soziale und digitale Kompetenzen sowie Fähigkeiten, die für nachhaltige Transformation relevant sind. “Diese zukunftsweisenden Kompetenzen sind essenziell, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können”, so Matthias Wilde, Leiter des Bereichs Bildung und Kompetenzen beim Stifterverband, “und aktiv an der Gestaltung unserer Umwelt und der Transformation der Wirtschaft mitzuwirken”.

Im Rahmen sogenannter “Prototype Labs” haben die Hochschulen in den vergangenen Monaten Konzepte entwickelt, wie das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Lehre integriert und fachübergreifend vermittelt werden kann. Dabei ging es etwa um:

Auch für die Vermittlung innerer Haltungen und Werte an Lehrende und Studierende wurden Lösungsansätze diskutiert und getestet.

Um Anreize für den Erwerb von Nachhaltigkeitskompetenzen zu setzen, haben einige der Hochschulen Zertifikate eingeführt. So erhalten Studierende der Hochschule München und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beispielsweise ein Nachhaltigkeitszertifikat für den Erwerb fachlicher und persönlicher Nachhaltigkeitskompetenzen.

Für Lehrende bietet etwa die Universität Würzburg das Zertifikat “Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung”, das innerhalb eines Weiterbildungsangebots erworben werden kann. Die einzelnen Good-Practice-Beispiele hat der Stifterverband auf seiner Website zusammengefasst. ag

Wunder am Bau – Spiegel

Die Baubranche, so Ulrich Fichtner, verbrauche Ressourcen in Massen, darunter Rohstoffe, Wasser, Holz, Flächen. Aber es rege sich etwas: Viele Ideen für eine Kreislaufwirtschaft im Baubereich würden von einigen Unternehmen und Kommunen bereits umgesetzt. Aus den vielen kleinen Initiativen für Urban Mining, Bauen im Bestand und ökologische Dämmstoffe könne sich ein epochaler Umbruch ergeben. Zum Artikel

Nachhaltigkeitsexperten haben gute Jobaussichten – Springer Professional

Für ihre Nachhaltigkeitsstrategien benötigen Unternehmen Fachkräfte mit speziellem Wissen. Andrea Amerland berichtet über den DEKRA Arbeitsmarktreport 2024, der zeige, dass Nachhaltigkeitsexpertise in fast allen Branchen gesucht wird. Meist wird eine akademische Ausbildung vorausgesetzt. Auch Kenntnisse über Berichtspflichten seien erwünscht. Zum Artikel

Bei ThyssenKrupp könnte grünes Milliardenprojekt kippen – Handelsblatt

Zwei Milliarden Euro Förderung für Grünstahl-Produktionskapazitäten hat der Staat der Thyssenkrupp AG zur Verfügung gestellt, ein Viertel sei bereits geflossen. Doch der Konzern stelle die Transformation nun ganz in Frage, so Isabelle Wermke, Martin Murphy und Julian Olk, obwohl auch die Anlagenbauer entschädigt werden müssten. Ein Teilverkauf an einen Investor könne zu einem Ende der Rohstahlproduktion führen. Zum Artikel

Langlebige Produkte: Mehr Nachhaltigkeit bei Kunststoffen durch innovatives Material – Ingenieur

Forscher der Arizona State University haben neue Methoden entwickelt, um die Lebensdauer von Kunststoffen zu verstehen. Dazu setzten sie auf Moleküle, die unter starker Belastung leuchten. So könne das Materialverhalten unter extremen Bedingungen beobachtet werden, wie Nina Draese berichtet. Ziel sei es, die enormen Abfallmengen zu reduzieren. Zum Artikel

Waldzerstörung schreitet voran, während EU strengere Regeln aufschieben will – Standard

Im Jahr 2023 wurden sechs Millionen Hektar Wald vernichtet, was fast der Fläche Lettlands entspricht. Dies war 45 Prozent über dem Zielwert für einen Stopp der globalen Entwaldung bis 2030. Umweltschützer sind daher entsetzt über die avisierte Verschiebung der Anti-Entwaldungsverordnung und fordern mehr Unterstützung für die tropischen Regionen in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik, die am stärksten betroffen sind. Zum Artikel

The emissions path for China that will shape our planetary future – Chartbook

Wirtschaftshistoriker Adam Tooze taucht tief in die Dekarbonisierung Chinas ein. Die nächsten beiden Jahre seien dafür entscheidend: der neue Fünf-Jahres-Plan und die nationalen Klimaziele im Rahmen des Pariser Abkommens stehen an. Wenn sich China entscheide, die eigenen Emissionen drastisch zu senken – und der massive Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion erlaube dies -, könne das globale 1,5-Grad-Ziel erreicht werden. Zum Artikel

Lithium-Boom in Chile: Mit seiner Strategie lässt sich das Land auf ein riskantes Spiel ein – Neue Zürcher Zeitung

Die Nachfrage nach dem Rohstoff Lithium hat sich zwischen 2017 und 2022 verdreifacht. Durch den Bedarf für Smartphone-Akkus, Spezialgläser und Batterien könnte er sich bis 2030 nochmals verfünffachen. Der chilenische Staat will deshalb den Lithiumabbau verdoppeln und dabei selbst eine wichtige Rolle spielen. Doch das könnte private Investoren verschrecken, befürchtet Alexander Busch. Zum Artikel

‘Pure Greed’: A Legal System That Gives Corporations Special Rights Has Come for Honduras – Inside Climate News

Mehr als 14 Milliarden US-Dollar Entschädigung fordern private Investoren von dem mittelamerikanischen Land Honduras. Die jetzige demokratische Regierung hat Verträge gekündigt, welche die Investoren mit dem früheren Militärregime geschlossen hatten. Nun zeige ein Bericht, so Nicholas Kusnetz und Katie Surma, wie die Investoren mittels “mafiöser” und korrupter Verhandlungspartner, darunter Drogenkartelle, an die Verträge gekommen seien. Zum Artikel

Eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie in der Europäischen Union ist essenziell für Wohlstand, die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten, Beschäftigung, wirtschaftliche Sicherheit und die grüne Transformation. Sie bietet mehr als 300.000 Arbeitnehmern gute, tariflich abgesicherte und mitbestimmte Industriearbeitsplätze. Stahl ist als Fundament industrieller Wertschöpfung in Europa systemrelevant. Zahlreiche integrierte Wertschöpfungsketten brauchen den Grundstoff Stahl. Hinzu kommt, dass Stahl als Hightech-Werkstoff der grünen Transformation den Weg ebnet. Ohne Stahl würde sich kein Windrad drehen. Keine einzige Kilowattstunde Strom könnte transportiert werden. Ohne Stahl würde kein Elektroauto auch nur einen Kilometer fahren.

Als Basiswerkstoff für die Mobilitäts- und Energiewende sorgt zukünftig vor allem grüner Stahl für eine sichere und nachhaltige Grundstoffversorgung. Daher haben europäische Stahlerzeuger begonnen, mit staatlicher Unterstützung Milliarden in die CO₂-arme Stahlherstellung zu investieren und hierbei innovative Dekarbonisierungskonzepte umzusetzen.

Dennoch befindet sich die europäische Stahlindustrie in einer historischen Krise. Eine schleichende Deindustrialisierung ist im Gange. Europa ist die einzige Weltregion mit einer schrumpfenden Stahlindustrie. In den letzten zehn Jahren hat die EU ein Fünftel ihrer Produktionskapazität sowie mehr als 20.000 Arbeitsplätze verloren. Statt eines Handelsüberschusses (16 Millionen Tonnen in 2012) weist die EU mittlerweile ein hohes Defizit aus (10 Millionen Tonnen in 2023). Die Auslastung europäischer Stahlwerke liegt mittlerweile bei unter 65 Prozent.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Eine Schlüsselrolle spielt der steigende Importdruck aus Ländern mit Überkapazitäten. Allein die Überkapazitäten aus China übersteigen die gesamte europäische Produktion um den Faktor 5. Gerade die Kombination mit unfairen Handelspraktiken und fehlenden europäischen Antworten hierauf machen dies für die Stahlindustrie zu einem toxischen Gemisch.

Einige Instrumente, mit denen die europäische Stahlindustrie gestützt wird, funktionieren bereits. Ein Beispiel sind Mindesteinfuhrpreise wie etwa bei kornorientiertem Elektroband. Hier sind aber dringend Preisanpassungen notwendig. Auch für die 2026 auslaufenden Steel Safeguards braucht es dringend eine Anschlusslösung.

Darüber hinaus müssen die bestehenden Handelsschutzinstrumente (Anti-Dumping und Anti-Subsidy-Verfahren) schneller und wirksamer gegen unfaire Handelspraktiken eingesetzt werden. Hierfür gilt es, WTO- und EU-rechtliche Handlungsspielräume zu nutzen. Als ersten Schritt sollte die neue Europäische Kommission diese Spielräume im 1. Quartal 2025 klar identifizieren.

Bevor der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM 2026 an den Start geht, muss die EU dringend die offenkundigen Konstruktionsfehler korrigieren. Denn bislang fehlt eine Lösung zur Entlastung von Stahlexporten in Drittstaaten. Damit Produkte, die im Wesentlichen aus Stahl bestehen, nach der Einführung von CBAM nicht nur im außereuropäischen Ausland wirtschaftlich hergestellt werden können, fordern wir eine Prüfung des Anwendungsbereichs mit Rücksichtnahme auf bürokratische, ökonomische und handelspolitische Hürden. Dies betrifft vor allem Downstream-Produkte, für die sich die Wettbewerbsfähigkeit in Europa massiv verschlechtern würde, weil sie nicht in den Anwendungsbereich fallen.

Die Entwicklung der Energiekosten ist eine weitere Schlüsselfrage. Kurzfristig sollte die EU den Mitgliedstaaten ermöglichen, zeitlich begrenzte Entlastungsmechanismen wie Industriestrompreise zu etablieren. Eine wettbewerbsfähige Energieversorgung lässt sich perspektivisch aber nur über einen echten europäischen Energiemarkt sicherstellen. Dafür muss die Energietransportinfrastruktur konsequent über nationale Grenzen hinweg ausgebaut werden.

Um grünen Stahl wettbewerbsfähig zu bekommen, muss die EU ihren Beitrag dazu leisten, Leitmärkte für grünen Stahl zu entwickeln. Neben einer Revision der Vergaberichtlinie, die Fragen der Pariser Klimaziele und Tarifbindung inkludiert, kann auch eine vorgezogene Review der CO₂-Flottengrenzwerte für PKW eine wichtige Rolle spielen. Wir müssen weg von einer reinen Betrachtung, was aus dem Auspuff kommt, hin zu einer gesamten CO₂-Bilanz eines Fahrzeugs. Dies würde für die Hersteller grünen Stahl attraktiver machen.

Die EU-Kommission ist nun gefordert, schnell die Akteure an einen Tisch zu holen und mit Unternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräten einen verbindlichen Stahlaktionsplan zu verabreden. Die Politik muss endlich in den Handlungsmodus kommen. Der Entwicklung weiter tatenlos zuzuschauen würde bedeuten, dass wir den Zusammenbruch ganzer Wertschöpfungsketten akzeptieren und künftig autoritäre Regime bestimmen, ob in Europa Nachrüstung und Energiewende überhaupt noch möglich sind und wenn ja, zu welchem Preis.

Dennis Radtke ist seit 2017 Mitglied im Europäischen Parlament. Für die CDU/EVP sitzt er im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Seit Kurzem ist er zudem Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Zuvor war Radtke Gewerkschaftssekretär der IG BCE.

Climate.Table – Öl- und Gas: Darum streicht BP sein 2030-Klimaziel: Nach Shell stellt auch BP seine Klimaziele für 2030 infrage. Der Ölkonzern will sie streichen und stattdessen die Ölförderung ausweiten. Damit reagiert BP auf verunsicherte Investoren. Zum Artikel

Europe.Table – Teresa Ribera und die offenen Rechnungen der Solarinvestoren: Als Wettbewerbskommissarin wird Teresa Ribera die europäische Wirtschaftspolitik wesentlich mitprägen. In der Energiebranche macht die langjährige Ministerin aber manch einer für fehlende Investitionssicherheit verantwortlich. Zum Artikel

Europe.Table – Nein zu E-Auto-Zöllen: Die Autorität von Kanzler Scholz bröckelt: Die Niederlage bei der Abstimmung über Zölle gegen E-Autos aus China zeigt, wie es um die Autorität des Bundeskanzlers im Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs bestellt ist. Schon zuvor hatte Olaf Scholz Partner verprellt. Zum Artikel

“Seit Jahrzehnten ist es fünf vor zwölf”, sagt Kai Niebert über gängige Transformationsnarrative. Bei der Jahrestagung des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE) plädierte der Nachhaltigkeitsforscher von der Universität Zürich für eine alternative Argumentation: “Lassen Sie uns Transformation nicht mehr mit Klimakrise und Artensterben begründen, sondern mit Chancen.” Noch wählen Politiker häufig eine brachiale Rhetorik. Zuletzt wollte Vizekanzler Robert Habeck “mit der Kettensäge” unternehmerische Berichtspflichten abräumen.

Für ein sprachliches Abrüsten der Parteien der Mitte warb bei der RNE-Jahrestagung auch der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus. RNE-Chef Reiner Hoffmann widersprach dem Vizekanzler auch in der Sache: “An die Berichtspflichten die Kettensäge anzulegen, ist keine gute Idee.” Er setzt bei der Transformation auch auf einen handfesten Politikwechsel auf EU-Ebene. Für die Transformation brauche es “europäische Champions”, sagte er mir im Table.Podcast, damit sich die europäischen Unternehmen weiterhin im internationalen Wettbewerb behaupten können.

Ähnlich in der Sache, aber noch konkreter wird der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke: Er fordert in seinem Standpunkt einen europäischen Stahlpakt. In der Verantwortung sieht er die kommende EU-Kommission.

Morgen berät das Bundeskabinett erneut über die deutsche Umsetzung der europäischen CSRD-Richtlinie. Wirtschaftsverbände erhoffen sich Erleichterungen durch eine Synchronisierung der CSRD mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (LkSG). So fordert der Verband der Elektro- und Digitalindustrie einen Passus, durch den der erste CSRD-Bericht alle bisher fälligen LkSG-Berichte ersetzen würde. Die ESG-Expertin Karina Sopp erläutert im Gespräch mit Marc Winkelmann, welche Probleme aus der lahmenden Umsetzung der CSRD entstehen und wie Unternehmen den Berichtsaufwand verringern können.

Einen neuen Anlauf für die Finanzierung der SDGs gab es bei der ersten Hamburg Sustainability Conference. Mit ins Boot geholt werden soll dort vor allem die private Wirtschaft. Mehr als 15 Vereinbarungen wurden getroffen. Für uns dabei waren meine Kollegen Marc Winkelmann und Nicolas Heronymus.

Frau Sopp, die Zahl der kritischen Stimmen zur EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) nimmt zu. Unternehmen, Verbände, Regierung, Opposition und der Bundesrat sagen, die Regulierung sei zu umfassend, zu komplex. Teilen Sie diese Einschätzung?

Wenngleich Unternehmen die Anforderungen der CSRD – mit Ausnahme von speziellen Sachverhalten – theoretisch in der vorliegenden Form umsetzen können, stimme ich zu: Die Berichtspflichten verlangen ihnen viele Ressourcen ab, menschliche wie finanzielle. Deshalb wäre es ratsam, sie zu entschlacken.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich letzte Woche sogar dafür ausgesprochen, die Berichtspflichten abzuschaffen. Im Gegenzug sollten Unternehmen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen und sich dann strengen Kontrollen stellen.

Das ähnelt dem Modell, das wir vor der CSRD hatten. Da galt die Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die nicht-finanzielle Berichtspflichten für einen eingeschränkten Kreis von Unternehmen festgelegt hat. In diesem Rahmen waren die Unternehmen deutlich flexibler bei der Wahl der zu berichtenden Themen, dem Umfang und dem Detailgrad. Durch diese Flexibilität waren die Berichte aber kaum vergleichbar. Es gab auch Unternehmen, die wenig berichtet haben. Zugleich muss man aus Sicht der Unternehmen ergänzen, dass die damaligen Vorgaben der Politik unverbindlich und schwammig gewesen sind. Die geringe Aussagekraft der nichtfinanziellen Erklärungen lag also auch an der fehlenden Standardisierung.

Darauf hat die EU mit der CSRD reagiert?

Die EU hat das Ziel formuliert, Kapitalströme in nachhaltigere Wirtschaftsaktivitäten zu lenken. Dafür müssen Investoren in einem höheren Detailgrad über die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen informiert sein. Insbesondere aus diesem Grund wurden die Maßnahmen sehr viel strenger formuliert.

Wie könnte der Aufwand bei der Berichterstattung wieder reduziert werden?

Der Aufwand wird nicht allein durch den Umfang der Daten bestimmt, sondern durch den gesamten Prozess. Dieser startet mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, bei der man herausfiltern muss, welche Themen für die Unternehmen und deren Stakeholder wichtig sind. Unter anderem durch die vorgegebene Stakeholder-Einbindung ist der gesamte Prozess komplex und könnte durchaus vereinfacht werden. Ein weiterer Punkt ist der Detaillierungsgrad. Welche Daten können überhaupt erhoben werden? Lieferanten beispielsweise wollen oder können gewisse Informationen nicht bereitstellen, weil sie in Ländern ansässig sind, in denen die Daten zu Arbeitskräften oder zur Umwelt nicht verfügbar sind. Oder nur mit Verzögerung, unter Rückgriff auf Informationen von öffentlichen Stellen, bereitgestellt werden können.

Die Bundesregierung hat angekündigt, sich bei der EU-Kommission für eine Reduzierung des Aufwands einzusetzen. Allerdings haben einige Mitgliedstaaten die CSRD bereits in nationale Gesetze überführt. Wieviel lässt sich noch verändern?

Auf EU-Ebene wird man so kurzfristig nichts ändern können, was für die ersten Anwender relevant wäre, die für Berichtsjahre ab 2024 berichten müssen. Auch auf nationaler Ebene gibt es kurzfristig nur wenig Gestaltungsspielraum. Denn die Details, die die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) festgelegt hat, werden nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt. Man könnte jedoch auf Basis der ersten CSRD-Evaluationen Anpassungen vornehmen, die mittel- und langfristig wirken würden.

Wird die deutsche Kritik an der CSRD in anderen europäischen Ländern eigentlich geteilt?

Auch in anderen Mitgliedstaaten wird der Aufwand als groß empfunden. Deswegen wird die CSRD zum Teil nur sehr verzögert umgesetzt. Es steht zu befürchten, dass Ende des Jahres noch keine EU-weite Rechtssicherheit besteht.

Wie passt das zu dem Anspruch, EU-weit ein Level Playing Field herstellen zu wollen?

Die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die für das Jahr 2024 berichtspflichtig sein werden, sind schon nach der NFRD zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet gewesen. Diese Unternehmen sind viel besser auf die neuen Berichtspflichten vorbereitet als erstmals Berichtspflichtige. Für Kapitalgesellschaften, die für Berichtsjahre ab 2025 erstmals Auskunft geben müssen, ist die Umstellung größer. Wenn die Berichtspflicht in den jeweiligen EU-Staaten nun aber unterschiedlich ausgeübt wird, führt das zu einer ungleichen Behandlung. Und das Problem geht weiter, etwa beim sogenannten Konzernprivileg. Dadurch müssen Tochtergesellschaften eigentlich nicht zusätzlich gesondert berichten. Aber dieses Privileg kann nicht genutzt werden, wenn die Muttergesellschaft in einem EU-Staat ansässig ist, in dem die CSRD noch nicht umgesetzt worden ist.

Haben Unternehmen selbst einen Spielraum, um ihren Aufwand zu reduzieren?

Grundsätzlich ist das anzuwenden, was rechtlich vorgegeben ist. Aber die Intensität, mit der die Regeln umgesetzt werden, kann durchaus unterschiedlich sein. Wie sehr oder in welcher Form ein Unternehmen etwa die Stakeholder, also die Belegschaft, die Kunden oder die interessierte Öffentlichkeit einbindet, basiert auf der eigenen Einschätzung. Zumal die externe Prüfung der Berichte in der ersten Phase weniger streng gehandhabt wird.

Gehen Sie davon aus, dass sich der Aufwand der Berichterstattung für Unternehmen reduzieren lässt, und die EU zugleich die Ziele ihres Green Deals aufrechterhalten kann?

Ich halte es für gut vorstellbar, dass sich die EU-Ziele etwa zur Dekarbonisierung selbst bei angepassten Anforderungen erreichen lassen. Zudem glaube ich nicht, dass man die nun festgelegten Eckpunkte der Standardisierung oder der externen Prüfung aufgeben muss, um die Berichterstattung zu vereinfachen. Der Aufwand könnte allein dadurch reduziert werden, dass die rechtlichen Vorgaben mit mehr Vorlaufzeit bereitgestellt werden und klarer formuliert sind. Außerdem sollten Informationen, die viele Unternehmen benötigen und die über unterschiedliche Datenbanken zusammengetragen werden müssen oder kaum verfügbar sind, zentral bereitgestellt werden. Ein Beispiel dafür sind Emissionsminderungsfaktoren für unterschiedliche Regionen und Anwendungsfälle. Auch über die notwendige Granularität der offenzulegenden Daten an der einen oder anderen Stelle lässt sich streiten.

Professorin Karina Sopp ist Inhaberin des Lehrstuhls für Entrepreneurship und betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Nachhaltigkeitsberichterstattung gehört zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit.

Nur mit der Wirtschaft gelingt es, die Sustainable Development Goals (SDGs) zu finanzieren und umzusetzen – vor allem in Ländern des Globalen Südens. Die Annahme war eine der Prämissen für die Initiatoren der Hamburg Sustainability Conference (HSC). Einmal im Jahr soll sie stattfinden. Anfang der Woche ging die erste Runde in der Handelskammer und im Rathaus der Hansestadt über die Bühne.

1.600 Teilnehmende aus 102 Ländern kamen zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete die HSC am Montag und empfing neun Staats- und Regierungschefs. Jeder fünfte Gast war ein Vertreter der privaten Wirtschaft. Gemeinsam sollten sie den vor gut zwei Wochen vereinbarten UN-Zukunftspakt in mehr als 60 “Co-Creation”-Sessions mit Leben füllen, so der Anspruch.

Ajay Banga, Präsident der Weltbank, sprach davon, mit staatlichen Mitteln private Gelder anziehen und absichern zu wollen, damit diese etwa in erneuerbare Energien in Ländern des Südens investiert werden, wo immer noch zu häufig die grundsätzlichste Versorgung fehlt. Und wo bislang nur mutige Unternehmen und Geldgeber sich trauen zu investieren, wie Svenja Schulze, Ministerin für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte. “Breakthroughs” brauche es deshalb jetzt, so Michael Otto, der mit seiner Stiftung neben dem BMZ, dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) und der Stadt Hamburg zu den Gastgebern gehörte.

“Mehr als 15 Vereinbarungen” seien getroffen worden, erklärte das BMZ in seinem Fazit. Vier davon:

Die Notwendigkeit zur Kooperation, gerade in diesen Zeiten, wurde regelmäßig betont. Laut UNDP-Chef Achim Steiner hätten viele Länder in Folge der aktuellen Krisen und Kriege “den Glauben an die internationale Zusammenarbeit verloren“. Hapag-Lloyd-Vorstandschef Rolf Habben Jansen bezeichnete die Allianz zur Schifffahrt und Hafenwirtschaft als “ein Signal an die Märkte, dass wir gemeinsam auftreten”. Beiersdorf-CEO Vincent Warnery erklärte im Gespräch mit Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft, wie er mit der Umweltorganisation WWF und der Konkurrenz von Unilever und L’Oreal zusammenarbeite. Melanie Kreis, Finanzvorstand der DHL Group, sagte, dass ihr Unternehmen bei dem Ziel, seine 300 Flugzeuge mit nachhaltigem Treibstoff zu betanken, darauf angewiesen sei, dass auch andere Firmen, Partner und Zulieferer sich transformieren. “Wir können das nicht isoliert von anderen schaffen.”

Braucht es dafür aber eine neue Konferenz mit regelmäßigen unterjährigen Treffen und Workshops, so wie es die HSC plant? Im internationalen Verhandlungskalender gibt es bereits zahlreiche Termine. Allein in diesem Jahr fand das High Level Political Forum zur Evaluierung der Sustainable Development Goals statt, zugleich wurde der UN-Zukunftspakt ausgearbeitet. In wenigen Wochen beginnt die nächste Runde der UN-Vertragsstaatenkonferenzen (COPs) zu Biodiversität, Klima und Wüstenbildung. 2025 steht dann die vierte Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Spanien an.

Melanie Kreis von der DHL Group glaubt, dass es noch zu früh sei für ein Urteil. “Man merkt, dass die Konferenz noch in der Findungsphase ist”, sagte sie zu Table.Briefings. Nach der Veranstaltung gehe es jetzt um die Frage, welche Arbeitsgruppen sich bilden und ob tatsächlich etwas erreicht wird.

Die vom BMZ initiierte “Hamburg Declaration on Green Aviation“, die Kreis mitunterzeichnet hat, verpflichtet ihr Unternehmen zunächst zu nicht viel. Im Kern geht es darum, mit den anderen Partnern zusammenzukommen und Gemeinsamkeiten für die Transformation auszuloten. Und die Termine und Formate dafür müssen nach der HSC erst noch vereinbart werden. Aber: “Es war trotzdem keine Selbstverständlichkeit, dass wir Teil dieser Erklärung sind”, sagt sie. “Zu nachhaltigen Themen gibt es so viele großspurige Erklärungen und Initiativen – wir können und wollen gar nicht bei allen mitmachen, sondern wir wollen uns auf substanzielle Ansätze konzentrieren. Deshalb haben wir auch hier unterzeichnet.”

Ein Mehrwert läge für sie darin, dass sie anders als bei den meisten Konferenzen, die überwiegend westlich und europäisch geprägt sind, mit Vertreterinnen und Vertretern südlicher Länder zusammenkomme. “Hier wurden der Flugverkehr und die Entwicklungspolitik zusammen betrachtet und diskutiert”, so Kreis. “Das gibt es nicht so häufig.”

Nach Angabe der Organisatoren waren 20 Prozent der Teilnehmenden bei der HSC aus dem Globalen Süden. Von ihnen kamen auffallend viele Staats- und Regierungschefs, etwa aus der Elfenbeinküste, Ruanda, Armenien, Namibia und Kamerun. Und Mia Mottley, die Premierministerin der Karibikinsel Barbados, die seit Jahren engagiert für eine nachhaltigere Zukunft ist. Bei der Eröffnungszeremonie saß sie zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler auf einer Bühne. “Es ist gut, dass Olaf Scholz ihr bei dieser Veranstaltung zuhören musste”, kommentierte ein Beobachter aus der Zivilgesellschaft. Ob etwas daraus entsteht, entscheidet sich frühestens im nächsten Sommer, bei der nächsten Hamburg Sustainability Conference.

Einen Monat vor der nächsten Klimakonferenz in Baku (COP29) erhält eine der umstrittensten Klimatechnologien neuen Schwung: das Auffangen und Speichern von CO₂ (CCS). Großbritannien will CCS-Projekte mit Subventionen von fast 22 Milliarden Pfund fördern. Norwegen hat mit dem Northern Lights-Projekt einen neuen CO₂-Speicher in Betrieb genommen. Und viele weitere Staaten haben Subventionsprogramme gestartet oder arbeiten an CCS-Strategien.

Schon auf der COP28 in Dubai war CCS eines der am stärksten diskutierten Themen. Doch Umweltschützer warnen vor den großen Gefahren. Ein neues Leck bei einem CCS-Projekt in den USA scheint ihre Sorgen zu bestätigen.

Mit 21,7 Milliarden Pfund will die britische Regierung in den nächsten 25 Jahren CCS-Projekte finanzieren, wie sie am Freitag bekanntgab. Die Regierung will damit zwei unterseeische CO₂-Speicher und die dazugehörige Infrastruktur sowie drei Projekte zum Abscheiden von CO₂ subventionieren: ein Gaskraftwerk, eine Müllverbrennungsanlage und eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff.

Ab dem Jahr 2028 soll das erste CO₂ gespeichert werden. Zukünftig sollen die Speicherprojekte jährlich 8,5 Millionen Tonnen CO₂ speichern, wie die Financial Times berichtet. Zum Vergleich: Die jährlichen CO₂-Emissionen Großbritanniens liegen derzeit bei gut 320 Millionen Tonnen pro Jahr.

Das Abscheiden und Speichern von CO₂ wurde in jüngster Zeit von vielen Staaten vorangetrieben:

Laut Internationaler Energieagentur (IEA) und dem britischen Climate Change Committee, das die Regierung in Klimafragen berät, ist CCS für die Einhaltung der Klimaziele zwar nötig. Doch laut IEA und vielen Kritikern sollte der Einsatz auf jene Sektoren beschränkt bleiben, die wenig Alternativen zur CO₂-Minderung haben – im Fachjargon werden sie “hard-to-abate”-Sektoren genannt.

Der britische Thinktank E3G hat eine “CCS-Leiter” entwickelt, um zu zeigen, in welchen Sektoren der Einsatz am sinnvollsten wäre und welche Sektoren kostengünstigere Alternativen haben. Der Einsatz in Gaskraftwerken, wie ihn die britische Regierung unterstützen will, gilt laut E3G eher als “finanzielle Belastung für den Emittenten”. Auch der Einsatz von CCS bei der Wasserstoffproduktion wird kritisch gesehen. Doug Parr, politischer Direktor von Greenpeace UK, kritisiert: “Wasserstoff aus Erdgas ist nicht kohlenstoffarm und es besteht die Gefahr, dass wir uns auf zweitklassige Lösungen festlegen.”

Kurzfristig (2030) sei CCS demnach für die Zement- und Kalkherstellung, einige Prozesse in der chemischen Industrie, die Ammoniakherstellung, die Müllverbrennung, einige Wasserstoff-Produktionsprozesse und einige Anwendungen im Stahlsektor sinnvoll, so E3G. Allerdings wird es bis 2030 kaum nennenswerte Speicherkapazitäten geben, da es weltweit erst sehr wenige CCS-Projekte gibt.

Langfristig sei der Einsatz von CCS laut E3G nur in wenigen Sektoren wirtschaftlich sinnvoll, da es in vielen Bereichen Alternativen geben wird. Folgende Sektoren müssten demnach 2050 noch auf CCS setzen:

Doch so sehr die Staaten CCS als vermeintliche Klimalösung subventionieren, befindet sich die Technologie noch immer im Teststadium und es kommt regelmäßig zu Problemen. In den USA hat das Agri-Unternehmen Archer-Daniels-Midland kürzlich die Einspeicherung von CO₂ aus einer Ethanolfabrik im Untergrund gestoppt. Schon im März kam es zu CO₂-Lecks, und im September gab es erneut Probleme bei der Speicherung im Untergrund.

Laut einer aktuellen Greenpeace-Studie kam es bei vielen CCS-Projekten zu ähnlichen Problemen:

Greenpeace kritisiert, dass CCS-Projekte teuer bleiben, da sie kaum standardisierbar seien. “Jedes Projekt muss die individuelle Geologie der Lagerstätte mit großem Aufwand analysieren und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln”, so die Studie. Die Umweltschützer kritisieren: Wenn es schon “im Musterland Norwegen” bei dem “wohl am längsten vorbereiteten CCS-Projekt der Welt” (Sleipner) zu Problemen kommt, könne “man sich vorstellen, welche Risiken mit CCS-Projekten verbunden sein werden, die deutlich größer sind und stark profitorientiert arbeiten”.

9. Oktober 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Online

Diskussion Auf die Jobs kommt es an. In Arbeitskräfte und Kompetenzen investieren für eine starke klimaneutrale Wirtschaft (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

10. Oktober 2024, 10:00 bis 12:30 Uhr, Online

Schulung Treibhausgasbilanzierung mit Ecocockpit (Veranstalter: Effizienz-Agentur NRW) Info & Anmeldung

10. Oktober 2024, 9:30 bis 17:30 Uhr, Hamburg

Tagung Nerdfest Nachhaltigkeitsmanagement (Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH & Co KG) Info & Anmeldung

10. bis 11. Oktober 2024, Erfurt

Konferenz ökofinanz-21 Herbsttagung 2024 (Veranstalter: ökofinanz-21 e.V.) Info & Anmeldung

15. Oktober 2024, 10:00 bis 11:30 Uhr, Online

Online-Seminar: Anwendung des Gütezeichenfinders im Kompass Nachhaltigkeit für die nachhaltige öffentliche Beschaffung (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

15. Oktober 2024, Berlin

Konferenz Klimakongress 2024 (Veranstalter: BDI) Info & Anmeldung

15. und 16. Oktober 2024, Paris und Online

Konferenz 11th OECD Forum on Green Finance and Investment (Veranstalter: OECD) Info & Anmeldung

15. und 16. Oktober 2024, Grebenstein

Tagung Betriebsentwicklung im Ökolandbau: Ackern in Zeiten des Klimawandels – welche Potenziale haben neue und alternative Kulturarten? (Veranstalter: FiBL Deutschland) Info & Anmeldung

16. und 17. Oktober 2024, Berlin

Konferenz 3. Sustainability Kongress 2024 (Veranstalter: Berlin Institute Supply Chain Management GmbH) Info & Anmeldung

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie das serbische Wirtschaftsministerium sind der “Global Battery Alliance” (GBA) beigetreten. Sambia will folgen. Das verkündeten die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze, der serbische Präsident Aleksandar Vučić und Crusivia Hichikumba, Erster Sekretär im sambischen Ministerium für Gewerbe, Handel und Industrie, am Dienstag bei der Hamburg Sustainability Conference.

Die Allianz aus über 170 Organisationen, darunter BASF, BMW und Siemens, will nachhaltige Wertschöpfungsketten für Batterien aufbauen – unter anderem durch die Erarbeitung eines Batterie-Passes für mehr Transparenz. Mit Deutschland und Serbien gehören der 2017 gegründeten Multi-Stakeholder-Initiative nun die ersten Staaten an.

Serbien und Sambia wollen Teil der europäischen Lieferketten für Batterien werden, die für die Energiesysteme eine zentrale Rolle spielen. Mit Serbien hat die EU im Juli eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batterie-Wertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen geschlossen. Das Land verfügt über große Lithiumvorkommen. Im Jadar-Tal sollen pro Jahr 58.000 Tonnen abgebaut werden. Gegen die Erteilung der Lizenz protestierten Bürger, wegen möglicher Umweltschäden.

In Sambia ist Bergbau ein zentraler Wirtschaftszweig. Insbesondere Kupfer wird in dem Land abgebaut, das im Norden an die ebenfalls rohstoffreiche Demokratische Republik Kongo grenzt. “Multinationale Unternehmen übernehmen keine angemessene soziale Verantwortung für die lokalen Gemeinschaften”, sagt Simon Njovu, Vorsitzender vom Verband der Kleinbergbauern in Sambia. Er fordert deshalb, dass die Arbeit der GBA zu besseren Produktionsbedingungen und mehr Wertschöpfung vor Ort führt.

Für Tobias Kind-Rieper, Experte für Bergbau beim WWF Deutschland, ist der Beitritt von Deutschland zur GBA ein gutes Signal. Die Allianz bringe viele wichtige internationale Stakeholder zusammen. Es komme darauf an, dass das BMZ eine aktive Rolle in der Allianz übernimmt. Ziel müsse sein, dass die verpflichtenden Umwelt- und Sozialstandards aus der Batterieverordnung der EU in diesem Zusammenhang gestärkt werden und globale Gültigkeit erhalten. nh

Korrekturhinweis vom 11. Oktober 2024: In einer früheren Version des Artikels wurde Crusivia Hichikumba fälschlicherweise als sambischer Minister für Gewerbe, Handel und Industrie bezeichnet. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

“Wir brauchen europäische Champions”, sagt Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE), mit Blick auf die Transformation zentraler Industriebereiche. Die Stahlproduktion oder große Infrastrukturprojekte könnten “nur noch europäisch gedacht werden”, sagte er im Table.Podcast. Noch gebe es “zu viel Konkurrenz unter den deutschen Stahlproduzenten”. Auch zwischen Stahlproduzenten in anderen europäischen Ländern und ihren deutschen Konkurrenten brauche es mehr Kooperation. Denn auch China und Indien machten sich auf den Weg zur grünen Stahlherstellung. Deswegen bedürfe es einer großen Kraftanstrengung, damit Europa in diesem wichtigen Bereich konkurrenzfähig bleibt.

Europas Wettbewerbspolitik müsse daher stärker die internationale Lage berücksichtigen. Notwendig sei eine Europäisierung der Regulierung und eine Berücksichtigung des globalen Kontextes. Er verweist auf die gescheiterte Zusammenlegung der Bahntechnik-Sparten des französischen Unternehmens Alstom mit seinem deutschen Konkurrenten Siemens. Geplant war ein Gemeinschaftsunternehmen nach dem Vorbild von Airbus. Die Fusion scheiterte vor fünf Jahren an Bedenken der EU-Kommission. Sie sah die Konkurrenzsituation auf den Märkten für Eisenbahn-Signalanlagen und Hochgeschwindigkeitszüge beeinträchtigt. “Das europäische Wettbewerbsrecht war da ein Hindernis”, so Hoffmann.

Gerade in Deutschland gebe es aber auch viele nationale Champions, die enorm wichtig seien, wenn es um Innovationen gehe, sagte Hoffmann unter Verweis auf den Maschinenbau, “wo wir immer noch eine starke Position haben”. Diese Innovationen würden auch zu einer klimafreundlichen Produktion beitragen. Hier habe Deutschland einen Standortvorteil. Allerdings verspiele man diese Standortvorteile, wenn die Rahmenbedingungen nicht richtig gestaltet seien. Den Podcast mit Reiner Hoffmann finden Sie hier. cd

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Transformation braucht es nach Ansicht des CDU-Politikers Ralph Brinkhaus eine andere Kommunikation. Bei der Jahresversammlung des Rats für nachhaltige Entwicklung am Dienstag in Berlin attestierte er eine verbreitete “Müdigkeit”, sowie Wut und Zorn. “Wir kriegen die Transformation nicht hin, solange es diese Wut gibt”, sagte der Bundestagsabgeordnete. Zuvorderst die Parteien der Mitte müssten mehr Sachlichkeit in die Debatte bringen, “da haben wir alle Hausaufgaben zu machen”. Auch den Medien warf er vor, zuweilen als “Brandbeschleuniger” zu wirken.

Bundeskanzler Olaf Scholz verwies darauf, dass die Menschen in Deutschland weniger polarisiert seien, als es oft scheine. Diskurse zur Zerrissenheit würden nur eine Seite beschreiben, auf der anderen gebe es eine große Zustimmung zum Klimaschutz. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und nachhaltige Entwicklung stünden in einem wichtigen Verhältnis, sagte er: “Mehr Zusammenhalt bedeutet mehr Dialog.”

Die Transformation sei mit weiteren Belastungen für die Bürger verbunden, so der Kanzler, etwa beim Abbau von Mineralien und seltenen Erden. “Wenn wir viele E-Fahrzeuge in Europa sehen wollen, werden wir den Bergbau nicht auf die übrige Welt beschränken können”, sagte er. Aber in Deutschland könnten die Auswirkungen für die Umwelt gering gehalten werden, gleichzeitig müssten die Menschen vor Ort vom Bergbau profitieren. Zudem müsse eine Kreislaufwirtschaft geschaffen werden, um die mühsam gewonnenen Rohstoffe wiederzuverwerten. cd/ag

Die zehnte Runde der Verhandlungen über ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten (UN Treaty) in Genf steht vor einer weiteren Verschiebung. Es gebe Überlegungen, den Termin in den Januar oder Februar kommenden Jahres zu verlegen, erfuhr Table.Briefings aus UN-Kreisen. Zuvor hatte die ecuadorianische Arbeitsgruppenvorsitzende die Verhandlungsrunde überraschend von Oktober auf die Woche vor Weihnachten verschoben. Dagegen protestierte ein internationales zivilgesellschaftliches Bündnis. Die NGOs befürchten einen unangemessenen finanziellen Schaden, insbesondere für Organisationen aus dem Globalen Süden, deren Teilnahme an Konferenzen in Europa durch kurzfristige Terminänderungen gefährdet würde.

Die Verhandlungsleitung aus Ecuador begründete den Schritt mit “administrativen Herausforderungen”. Offenbar gibt es eine Terminüberschneidung bei Marcelo Válquez, dem künftigen ecuadorianischen Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf. Er leitet zeitgleich zum ursprünglichen Termin die International Law Conference in New York.

Unklar ist, inwiefern die Neuterminierung des Treaty-Prozesses in Zusammenhang mit neuen Positionen der Regierung des südamerikanischen Landes steht. Diese verhängte letzte Woche erneut den Ausnahmezustand, welcher bürgerliche Grundrechte radikal beschneidet. Zivilgesellschaftliche Gruppen stellen nun die Rolle Ecuadors infrage, wie Celia Sudhoff vom Global Policy Forum in Bonn zu Table.Briefings sagte: “Es regt sich in der internationalen Allianz Widerstand gegen Ecuador als Vorsitzenden der Arbeitsgruppe”.

Ziel des UN-Abkommens zu Wirtschaft und Menschenrechten sind Verpflichtungen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen. Zahlreiche Länder des Globalen Südens setzen sich seit Jahren dafür ein, ein solches verbindliches internationales Abkommen zu Menschenrechten in der globalen Ökonomie abzuschließen. Dessen Bestimmungen sollen über die Leitprinzipien der Vereinten Nationen hinausgehen, an denen sich Lieferkettengesetze orientieren, wie sie in Deutschland und Frankreich gelten und von der EU verabschiedet worden sind. cd

20 Hochschulen haben am Montag ihre Ergebnisse und Good-Practice-Beispiele im Rahmen des Programms “Transformative Skills für Nachhaltigkeit” vorgestellt. Das Programm unterstützt seit Juli 2023 ausgewählte Hochschulen in Deutschland dabei, neue Lehrkonzepte zu entwickeln. Sogenannte “transformative Skills” sollen fachübergreifend in den Curricula verankert und in die Lehre integriert werden. Ziel ist dabei der Aufbau von Nachhaltigkeitskompetenzen für die aktuellen und künftigen Anforderungen des Arbeitsmarkts. Gefördert wird das Programm vom Stifterverband, der Carl-Zeiss-Stiftung und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Als Grundlage dienten dabei die 2021 von Experten aus Wirtschaft und Bildung in Kooperation mit dem Unternehmensberater McKinsey & Company entwickelten Future Skills. Diese umfassen soziale und digitale Kompetenzen sowie Fähigkeiten, die für nachhaltige Transformation relevant sind. “Diese zukunftsweisenden Kompetenzen sind essenziell, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können”, so Matthias Wilde, Leiter des Bereichs Bildung und Kompetenzen beim Stifterverband, “und aktiv an der Gestaltung unserer Umwelt und der Transformation der Wirtschaft mitzuwirken”.

Im Rahmen sogenannter “Prototype Labs” haben die Hochschulen in den vergangenen Monaten Konzepte entwickelt, wie das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Lehre integriert und fachübergreifend vermittelt werden kann. Dabei ging es etwa um:

Auch für die Vermittlung innerer Haltungen und Werte an Lehrende und Studierende wurden Lösungsansätze diskutiert und getestet.

Um Anreize für den Erwerb von Nachhaltigkeitskompetenzen zu setzen, haben einige der Hochschulen Zertifikate eingeführt. So erhalten Studierende der Hochschule München und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beispielsweise ein Nachhaltigkeitszertifikat für den Erwerb fachlicher und persönlicher Nachhaltigkeitskompetenzen.

Für Lehrende bietet etwa die Universität Würzburg das Zertifikat “Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung”, das innerhalb eines Weiterbildungsangebots erworben werden kann. Die einzelnen Good-Practice-Beispiele hat der Stifterverband auf seiner Website zusammengefasst. ag

Wunder am Bau – Spiegel

Die Baubranche, so Ulrich Fichtner, verbrauche Ressourcen in Massen, darunter Rohstoffe, Wasser, Holz, Flächen. Aber es rege sich etwas: Viele Ideen für eine Kreislaufwirtschaft im Baubereich würden von einigen Unternehmen und Kommunen bereits umgesetzt. Aus den vielen kleinen Initiativen für Urban Mining, Bauen im Bestand und ökologische Dämmstoffe könne sich ein epochaler Umbruch ergeben. Zum Artikel

Nachhaltigkeitsexperten haben gute Jobaussichten – Springer Professional

Für ihre Nachhaltigkeitsstrategien benötigen Unternehmen Fachkräfte mit speziellem Wissen. Andrea Amerland berichtet über den DEKRA Arbeitsmarktreport 2024, der zeige, dass Nachhaltigkeitsexpertise in fast allen Branchen gesucht wird. Meist wird eine akademische Ausbildung vorausgesetzt. Auch Kenntnisse über Berichtspflichten seien erwünscht. Zum Artikel

Bei ThyssenKrupp könnte grünes Milliardenprojekt kippen – Handelsblatt

Zwei Milliarden Euro Förderung für Grünstahl-Produktionskapazitäten hat der Staat der Thyssenkrupp AG zur Verfügung gestellt, ein Viertel sei bereits geflossen. Doch der Konzern stelle die Transformation nun ganz in Frage, so Isabelle Wermke, Martin Murphy und Julian Olk, obwohl auch die Anlagenbauer entschädigt werden müssten. Ein Teilverkauf an einen Investor könne zu einem Ende der Rohstahlproduktion führen. Zum Artikel

Langlebige Produkte: Mehr Nachhaltigkeit bei Kunststoffen durch innovatives Material – Ingenieur

Forscher der Arizona State University haben neue Methoden entwickelt, um die Lebensdauer von Kunststoffen zu verstehen. Dazu setzten sie auf Moleküle, die unter starker Belastung leuchten. So könne das Materialverhalten unter extremen Bedingungen beobachtet werden, wie Nina Draese berichtet. Ziel sei es, die enormen Abfallmengen zu reduzieren. Zum Artikel

Waldzerstörung schreitet voran, während EU strengere Regeln aufschieben will – Standard

Im Jahr 2023 wurden sechs Millionen Hektar Wald vernichtet, was fast der Fläche Lettlands entspricht. Dies war 45 Prozent über dem Zielwert für einen Stopp der globalen Entwaldung bis 2030. Umweltschützer sind daher entsetzt über die avisierte Verschiebung der Anti-Entwaldungsverordnung und fordern mehr Unterstützung für die tropischen Regionen in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik, die am stärksten betroffen sind. Zum Artikel

The emissions path for China that will shape our planetary future – Chartbook

Wirtschaftshistoriker Adam Tooze taucht tief in die Dekarbonisierung Chinas ein. Die nächsten beiden Jahre seien dafür entscheidend: der neue Fünf-Jahres-Plan und die nationalen Klimaziele im Rahmen des Pariser Abkommens stehen an. Wenn sich China entscheide, die eigenen Emissionen drastisch zu senken – und der massive Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion erlaube dies -, könne das globale 1,5-Grad-Ziel erreicht werden. Zum Artikel

Lithium-Boom in Chile: Mit seiner Strategie lässt sich das Land auf ein riskantes Spiel ein – Neue Zürcher Zeitung

Die Nachfrage nach dem Rohstoff Lithium hat sich zwischen 2017 und 2022 verdreifacht. Durch den Bedarf für Smartphone-Akkus, Spezialgläser und Batterien könnte er sich bis 2030 nochmals verfünffachen. Der chilenische Staat will deshalb den Lithiumabbau verdoppeln und dabei selbst eine wichtige Rolle spielen. Doch das könnte private Investoren verschrecken, befürchtet Alexander Busch. Zum Artikel

‘Pure Greed’: A Legal System That Gives Corporations Special Rights Has Come for Honduras – Inside Climate News

Mehr als 14 Milliarden US-Dollar Entschädigung fordern private Investoren von dem mittelamerikanischen Land Honduras. Die jetzige demokratische Regierung hat Verträge gekündigt, welche die Investoren mit dem früheren Militärregime geschlossen hatten. Nun zeige ein Bericht, so Nicholas Kusnetz und Katie Surma, wie die Investoren mittels “mafiöser” und korrupter Verhandlungspartner, darunter Drogenkartelle, an die Verträge gekommen seien. Zum Artikel

Eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie in der Europäischen Union ist essenziell für Wohlstand, die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten, Beschäftigung, wirtschaftliche Sicherheit und die grüne Transformation. Sie bietet mehr als 300.000 Arbeitnehmern gute, tariflich abgesicherte und mitbestimmte Industriearbeitsplätze. Stahl ist als Fundament industrieller Wertschöpfung in Europa systemrelevant. Zahlreiche integrierte Wertschöpfungsketten brauchen den Grundstoff Stahl. Hinzu kommt, dass Stahl als Hightech-Werkstoff der grünen Transformation den Weg ebnet. Ohne Stahl würde sich kein Windrad drehen. Keine einzige Kilowattstunde Strom könnte transportiert werden. Ohne Stahl würde kein Elektroauto auch nur einen Kilometer fahren.

Als Basiswerkstoff für die Mobilitäts- und Energiewende sorgt zukünftig vor allem grüner Stahl für eine sichere und nachhaltige Grundstoffversorgung. Daher haben europäische Stahlerzeuger begonnen, mit staatlicher Unterstützung Milliarden in die CO₂-arme Stahlherstellung zu investieren und hierbei innovative Dekarbonisierungskonzepte umzusetzen.

Dennoch befindet sich die europäische Stahlindustrie in einer historischen Krise. Eine schleichende Deindustrialisierung ist im Gange. Europa ist die einzige Weltregion mit einer schrumpfenden Stahlindustrie. In den letzten zehn Jahren hat die EU ein Fünftel ihrer Produktionskapazität sowie mehr als 20.000 Arbeitsplätze verloren. Statt eines Handelsüberschusses (16 Millionen Tonnen in 2012) weist die EU mittlerweile ein hohes Defizit aus (10 Millionen Tonnen in 2023). Die Auslastung europäischer Stahlwerke liegt mittlerweile bei unter 65 Prozent.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Eine Schlüsselrolle spielt der steigende Importdruck aus Ländern mit Überkapazitäten. Allein die Überkapazitäten aus China übersteigen die gesamte europäische Produktion um den Faktor 5. Gerade die Kombination mit unfairen Handelspraktiken und fehlenden europäischen Antworten hierauf machen dies für die Stahlindustrie zu einem toxischen Gemisch.

Einige Instrumente, mit denen die europäische Stahlindustrie gestützt wird, funktionieren bereits. Ein Beispiel sind Mindesteinfuhrpreise wie etwa bei kornorientiertem Elektroband. Hier sind aber dringend Preisanpassungen notwendig. Auch für die 2026 auslaufenden Steel Safeguards braucht es dringend eine Anschlusslösung.

Darüber hinaus müssen die bestehenden Handelsschutzinstrumente (Anti-Dumping und Anti-Subsidy-Verfahren) schneller und wirksamer gegen unfaire Handelspraktiken eingesetzt werden. Hierfür gilt es, WTO- und EU-rechtliche Handlungsspielräume zu nutzen. Als ersten Schritt sollte die neue Europäische Kommission diese Spielräume im 1. Quartal 2025 klar identifizieren.

Bevor der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM 2026 an den Start geht, muss die EU dringend die offenkundigen Konstruktionsfehler korrigieren. Denn bislang fehlt eine Lösung zur Entlastung von Stahlexporten in Drittstaaten. Damit Produkte, die im Wesentlichen aus Stahl bestehen, nach der Einführung von CBAM nicht nur im außereuropäischen Ausland wirtschaftlich hergestellt werden können, fordern wir eine Prüfung des Anwendungsbereichs mit Rücksichtnahme auf bürokratische, ökonomische und handelspolitische Hürden. Dies betrifft vor allem Downstream-Produkte, für die sich die Wettbewerbsfähigkeit in Europa massiv verschlechtern würde, weil sie nicht in den Anwendungsbereich fallen.

Die Entwicklung der Energiekosten ist eine weitere Schlüsselfrage. Kurzfristig sollte die EU den Mitgliedstaaten ermöglichen, zeitlich begrenzte Entlastungsmechanismen wie Industriestrompreise zu etablieren. Eine wettbewerbsfähige Energieversorgung lässt sich perspektivisch aber nur über einen echten europäischen Energiemarkt sicherstellen. Dafür muss die Energietransportinfrastruktur konsequent über nationale Grenzen hinweg ausgebaut werden.

Um grünen Stahl wettbewerbsfähig zu bekommen, muss die EU ihren Beitrag dazu leisten, Leitmärkte für grünen Stahl zu entwickeln. Neben einer Revision der Vergaberichtlinie, die Fragen der Pariser Klimaziele und Tarifbindung inkludiert, kann auch eine vorgezogene Review der CO₂-Flottengrenzwerte für PKW eine wichtige Rolle spielen. Wir müssen weg von einer reinen Betrachtung, was aus dem Auspuff kommt, hin zu einer gesamten CO₂-Bilanz eines Fahrzeugs. Dies würde für die Hersteller grünen Stahl attraktiver machen.

Die EU-Kommission ist nun gefordert, schnell die Akteure an einen Tisch zu holen und mit Unternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräten einen verbindlichen Stahlaktionsplan zu verabreden. Die Politik muss endlich in den Handlungsmodus kommen. Der Entwicklung weiter tatenlos zuzuschauen würde bedeuten, dass wir den Zusammenbruch ganzer Wertschöpfungsketten akzeptieren und künftig autoritäre Regime bestimmen, ob in Europa Nachrüstung und Energiewende überhaupt noch möglich sind und wenn ja, zu welchem Preis.

Dennis Radtke ist seit 2017 Mitglied im Europäischen Parlament. Für die CDU/EVP sitzt er im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Seit Kurzem ist er zudem Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Zuvor war Radtke Gewerkschaftssekretär der IG BCE.

Climate.Table – Öl- und Gas: Darum streicht BP sein 2030-Klimaziel: Nach Shell stellt auch BP seine Klimaziele für 2030 infrage. Der Ölkonzern will sie streichen und stattdessen die Ölförderung ausweiten. Damit reagiert BP auf verunsicherte Investoren. Zum Artikel

Europe.Table – Teresa Ribera und die offenen Rechnungen der Solarinvestoren: Als Wettbewerbskommissarin wird Teresa Ribera die europäische Wirtschaftspolitik wesentlich mitprägen. In der Energiebranche macht die langjährige Ministerin aber manch einer für fehlende Investitionssicherheit verantwortlich. Zum Artikel