die deutsche Industrie benötigt Rohstoffe für die Transformation. Weil diese aber knapp und begehrt sind, hat die Bundesregierung einen Fonds konzipiert, der den Zugang erleichtern soll. Nur: Das Vorhaben steckt jetzt in den Haushaltsverhandlungen fest, wie Table.Briefings erfahren hat. Leonie Düngefeld und ich erklären die Details.

In der Solarbranche fehlen derweil qualifizierte Arbeitskräfte. Das mag keine Überraschung sein, weil Fachleute an so vielen Stellen rar geworden sind. Aber nun hat die EU eine Solarakademie gestartet, um diese Lücke zu füllen. Carsten Hübner hat sich die Pläne angesehen und erklärt, wie die Situation in Deutschland ist.

Und: Wie das Bundesjustizministerium uns bestätigt hat, verzögert sich die Umsetzung der CSRD-Richtlinie weiter. Das Gesetz kommt diese Woche nicht ins Kabinett, wie ursprünglich geplant.

Dafür möchte ich Sie zu einem anderen Termin einladen: Am 11. Juli um 11 Uhr diskutiere ich mit zwei ESG-Expertinnen über die Umsetzung der CSRD-Berichtspflicht. Konkret geht es um die Wesentlichkeitsanalyse, die Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Wie sollte man in der Praxis vorgehen? Zur Anmeldung zu unserem digitalen Live.Briefing geht es hier entlang.

Der vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) entwickelte Fonds für Rohstoffprojekte hängt in den Haushaltsverhandlungen mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) fest. Dies erfuhr Table.Briefings aus Regierungskreisen. Der Fonds, mit dem die staatliche Förderbank KfW von 2024 bis 2028 etwa eine Milliarde Euro für strategische Rohstoffprojekte bereitstellen soll, sei bereits fertig konzipiert. Auch inhaltlich sind sich die Ministerien dem Vernehmen nach einig. Das BMF muss nun noch die Mittel freigeben.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte Ende vergangener Woche die Bundesminister Christian Lindner und Robert Habeck vor einer weiteren Verzögerung. Die Ministerien sollten “der Mandatierung der KfW schnellstmöglich grünes Licht geben”, heißt es in dem von BDI-Präsident Siegfried Russwurm unterzeichneten Schreiben, das Table.Briefings vorliegt.

Für “parteipolitischen Streit” sei das Thema “zu wichtig und zu akut”, schreibt Russwurm. Der Fonds sollte “für alle Akteure höchste politische und zeitliche Priorität haben”. Dem BDI seien “um die 30″ konkrete Projekte bekannt, “die sich für eine Beteiligung des Rohstofffonds melden möchten”. Dies spiegele “das große Interesse und den großen Bedarf der deutschen Industrie wider.”

Der Rohstofffonds sei von strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit der deutschen Industrie, kommentierte Matthias Wachter, zuständiger Abteilungsleiter beim BDI. “Die beiden Ressorts sollten sich jetzt zügig verständigen. Der Fonds ist konzipiert, die KfW ist startklar.”

Die Ministerien wollten sich mit Verweis auf die andauernden Verhandlungen nicht zu den Details äußern. Das BMF befindet sich laut einer Sprecherin “in konstruktiven Abstimmungen mit dem BMWK.”

Das Konzept für den Fonds werde zurzeit finalisiert, sagte ein Sprecher der KfW zu Table.Briefings. Die KfW sei mit der Bundesregierung in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Begriff “Fonds” sei nicht im klassischen Sinn zu verstehen, sondern als Oberbegriff für verschiedene Maßnahmen. “Im Mittelpunkt stehen direkte Aufträge des Bundes an die KfW zur Durchführung einzelner Geschäfte für Eigenkapitalbeteiligungen an Rohstoff-Vorhaben, die klar definierte Kriterien erfüllen”, so der Sprecher.

Den Fonds hatte das BMWK Anfang 2023 im Eckpunktepapier zur Ergänzung der deutschen Rohstoffstrategie angekündigt. Er soll demnach Projekte zur Rohstoffgewinnung, Weiterverarbeitung und zum Recycling im In- und Ausland unterstützen, insbesondere in der kostenintensiven Skalierungsphase. Die Industrie könne auf diesem Weg ihren Rohstoffbedarf nachhaltig sichern und einseitige Abhängigkeiten wie von China verringern.

Für die Dekarbonisierung der Wirtschaft bedarf es deutlich größerer Importe etwa von Lithium, Nickel und Kobalt – für klimaneutrale Technologien wie Batterien, Solar- und Windkraftanlagen. Die EU hatte im vergangenen Jahr im Critical Raw Materials Act Ziele festgelegt, um bis 2030 Bergbau, Weiterverarbeitung und Recycling von “strategischen Rohstoffen” in Europa anzukurbeln.

Der Bergbau und die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, schreibt BDI-Präsident Russwurm in seinem Brief an die Bundesminister, seien “sehr kapital- und energieintensiv und benötigen im Kontext insbesondere einer strategischen Preis- und Ansiedlungspolitik Pekings die staatliche Beteiligung und Absicherung.” Aufgrund der hohen Investitionsvolumina sowie der teils politischen Herausforderungen in den Abbauländern würden rein privatwirtschaftliche Finanzierungen an Grenzen stoßen oder seien gar nicht möglich.

Um deutschen Unternehmen den Zugang zu Rohstoffen zu erleichtern, startet diese Woche auch eine neue zentrale Anlaufstelle. Dazu kooperierendie Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) sowie Germany Trade and Invest (GTAI).

Die Anlaufstelle tritt als Mittler zwischen Handelspartnern auf. Konkret: Verfügen ausländische Anbieter über Rohstoffe wie Lithium, die sie deutschen Firmen anbieten möchten, können sie sich an das Netzwerk wenden. Dieses prüft das Angebot sowie die Seriosität des potenziellen Verkäufers. Auch zu möglichen ESG-Risiken erstellt die Anlaufstelle eine Einschätzung: etwa ob die angebotenen Rohstoffe aus einem Naturschutzgebiet stammen oder Umweltauflagen einem Abbau im Weg stehen. Deutsche Unternehmen, die nach Rohstoffen suchen, haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre Nachfragen an die Anlaufstelle zu richten.

Über die zu erwartenden Mengen von Rohstoffen, die über die Plattform vermittelt werden, wollte die DIHK keine Angaben machen. Es könnten bereits “geringe Mengen für die Unternehmen einen positiven Ausschlag geben und die Versorgung und Verfügbarkeit von Rohstoffen verbessern”, sagte eine Sprecherin zu Table.Briefings. “Dies gilt neben Lithium auch für alle weiteren Rohstoffe, Zwischenprodukte und Industriemineralien.” Informationen und Anfragen, die über die Anlaufstelle laufen, sind für deutsche Unternehmen kostenlos.

Die Europäische Kommission hat Ende Juni den Startschuss für die Europäische Solarakademie gegeben. Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren 100.000 Arbeitskräfte für die Solarbranche zu qualifizieren. Dabei soll die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Allein in der Produktion von Modulen und Systemkomponenten werden nach Schätzungen der Kommission bis 2030 rund 66.000 Fachkräfte benötigt.

“Die Solarenergie ist das Herzstück unserer Energiewende in Europa”, betonte Kadri Simson, EU-Kommissarin für Energie. “Sie birgt das Potenzial, Tausende von Arbeitsplätzen auf unserem Kontinent auf allen Stufen der industriellen Lieferkette zu schaffen – von der Konzeption bis hin zu Fertigung, Installation und Wartung”.

Binnenmarktkommissar Thierry Breton sprach von einer “dringenden Qualifikationslücke“, die es zu schließen gelte. Daher stelle er aus seinem Etat neun Millionen Euro für die Gründung der Akademie zur Verfügung.

Aufgabe der Solarakademie ist es, gemeinsam mit der Industrie und anderen Branchenakteuren Lerninhalte und Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln. Die Umsetzung soll dann durch Partner wie Berufsbildungseinrichtungen, Unternehmen oder andere Bildungsträger erfolgen. Zertifikate sollen in der ganzen EU anerkannt werden und die Kompetenzen der Fachkräfte dokumentieren.

Die Gründung der Akademie war im April in der Europäischen Solarcharta vereinbart worden. Neben 23 EU-Mitgliedstaaten haben zahlreiche europäische Verbände und Unternehmen, darunter die deutschen Hersteller SMA und Solarwatt, die Charta unterzeichnet.

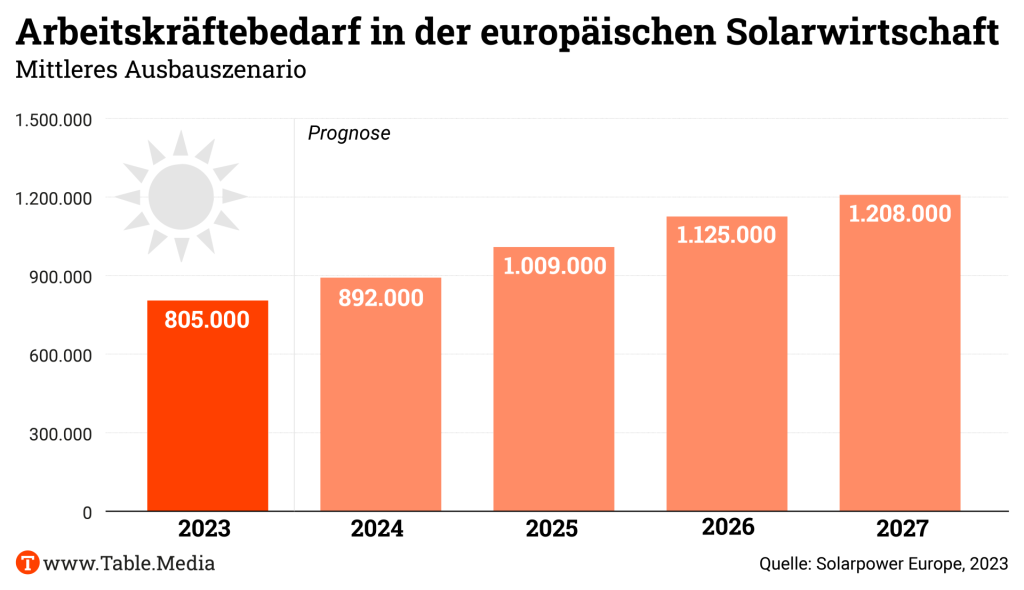

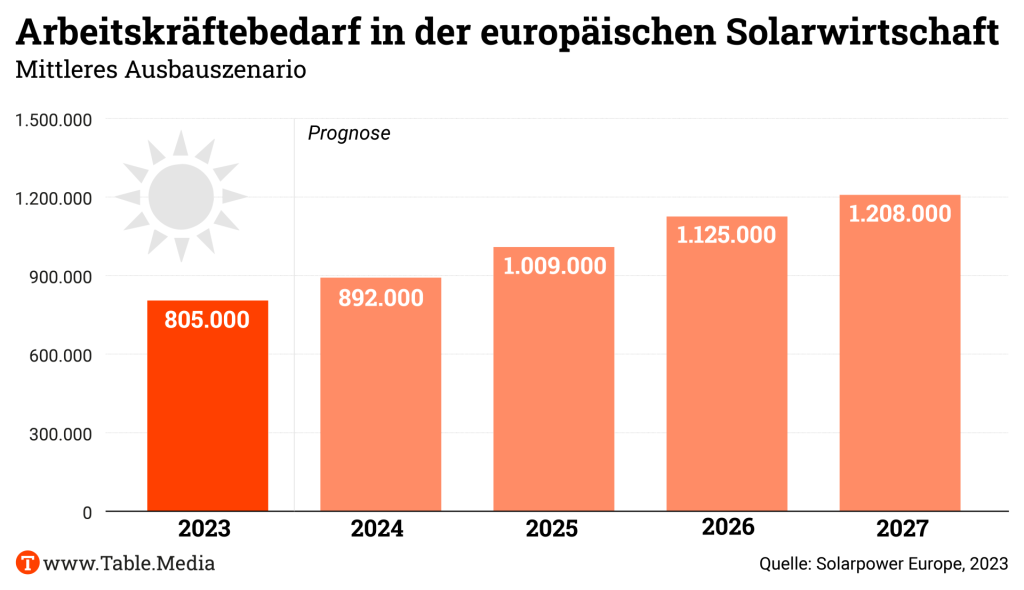

Die europäische Solarwirtschaft muss viele zusätzliche Arbeitskräfte einstellen, um die Ausbauziele der EU zu erreichen. Der REPowerEU-Plan der Kommission sieht vor, bis 2025 eine Photovoltaik-Kapazität von mehr als 320 Gigawatt aufzubauen. Bis 2030 sollen es fast 600 Gigawatt sein.

“Wenn wir uns den Fachkräftemangel in der Solarbranche anschauen, haben wir angefangen, die Quantität anzugehen”, sagte Walburga Hemetsberger von Solarpower Europe, dem europäischen Dachverband der Solarwirtschaft, anlässlich der Vorstellung des EU Solar Job Report 2023. “Jetzt müssen wir unsere Bemühungen um die Qualität verdoppeln.”

Laut dem aktuellen EU Market Outlook ihres Verbands wurden 2023 europaweit 55,9 Gigawatt Photovoltaik neu installiert, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Treiber der Entwicklung waren vor allem Deutschland und Spanien.

Solarpower Europe hatte ursprünglich angenommen, dass erst 2030 eine Million Arbeitskräfte in der europäischen Solarwirtschaft benötigt werden. Doch trotz leicht rückläufiger prognostizierter Wachstumsraten geht der Verband inzwischen davon aus, dass dieser Fachkräftebedarf bereits 2025 erreicht wird.

Um dieser Dringlichkeit gerecht zu werden, fordert der Verband von der Politik daher zusätzlich,

“Durch das Ausbremsen der Energiewende durch die damalige Bundesregierung” seien der Solarbranche in Deutschland zwischen 2010 und 2015 rund 100.000 Fachkräfte verloren gegangen, konstatiert Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, im Gespräch mit Table.Briefings. Das habe viel Know-how gekostet und “eklatante Lücken” hinterlassen.

In den letzten Jahren seien aber neue Fachkräfte ausgebildet worden, angetrieben durch die starken Wachstumsraten in den letzten Jahren, analysiert Quaschning. Es habe zwar viel Reibung gegeben. “Betrachtet man die realisierten Ausbauzahlen der Photovoltaik im letzten Jahr”, so Quaschning, “hat es die Photovoltaikbranche dennoch geschafft, das Problem überraschend gut zu meistern”.

Auch Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW), sieht in Deutschland eine vergleichsweise stabile Situation. Zwar seien Handwerker knapp und die Besetzung offener Stellen dauere bis zu neun Monate – etwa ein Viertel der Stellen müsse sogar wiederholt ausgeschrieben werden.

Entlastend wirke sich aber aus, “dass in den letzten zwei Jahren nach BSW-Schätzung weitere rund 5.000 Betriebe aus dem konventionellen Elektrohandwerk in die Solarbranche eingestiegen sind”, so Körnig zu Table.Briefings. Diese Unternehmen hätten ihre Mitarbeiter im Bereich der Photovoltaik geschult oder würden diese derzeit weiterqualifizieren.

Nach Angaben des BSW arbeiten derzeit rund 118.000 Menschen in der deutschen Solarbranche. Bis 2030 rechnet der Verband mit einem Zuwachs auf 138.000 Beschäftigte.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch nicht über das CSRD-Umsetzungsgesetz entschieden. “Die regierungsinterne Abstimmung konnte noch nicht abgeschlossen werden, da es zu einzelnen Punkten weiterhin Diskussionsbedarf gibt”, sagte eine Sprecherin zu Table.Briefings. Nähere Angaben zu den Gründen machte sie nicht. Aus dem Umfeld ist zu hören, dass etwa das Zusammenspiel der Nachhaltigkeitsberichtspflicht mit dem Reporting zum Lieferkettengesetz noch ungeklärt ist.

Interne Zeitpläne des Kabinetts, die bereits Mitte Juni verfasst wurden, sahen eine Befassung mit dem Umsetzungsgesetz in der ersten Juliwoche vor. Wann Unternehmen erfahren, welche Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit auf sie zukommen, bleibt daher weiterhin unklar. Die 18-monatige Frist für die Umsetzung der EU-Richtlinie läuft an diesem Wochenende ab. Deutschland hinkt einer Reihe von EU-Staaten wie Frankreich, Italien oder Spanien bei der Umwandlung in ein nationales Gesetz hinterher.

Das Justizministerium hatte einen Referentenentwurf im März präsentiert. Anschließend kommentierten zahlreiche Verbände. Am häufigsten wurde kritisiert, dass ausschließlich Wirtschaftsprüfer und nicht auch technische Sachverständige für die Testierung zugelassen werden sollten. Die Kommentare von Verbänden und Organisationen führten dazu, dass schon der erste Termin im Kabinett am 22. Mai kurzfristig verschoben wurde. Die verschärften Berichtspflichten werden in den kommenden Jahren sukzessive auf fast 15.000 deutsche Unternehmen ausgeweitet und sind Teil des EU-Vorhabens, die Wirtschaft zu dekarbonisieren. maw

Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland ist weiterhin hoch. Das geht aus dem Länderbericht Deutschland des Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hervor, der vergangene Woche vorgestellt wurde.

Demnach haben 7,7 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland in den vergangenen drei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet oder planen dies. Das entspricht dem zweithöchsten Wert seit Beginn der Datenerhebung vor 25 Jahren. Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich hinter Großbritannien und Frankreich, aber vor Spanien und China.

Der GEM ist die weltweit größte Studie zum internationalen Vergleich von Unternehmensgründungen. In Deutschland wird die Erhebung vom Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW) durchgeführt, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird. Kooperationspartner ist die Leibniz Universität Hannover. Für die Studie wurden etwa 136.000 Bürger in 46 Ländern sowie 2.000 Gründungsexperten befragt.

Unter den Gründern befinden sich deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund: Bei ihnen liegt die Gründungsquote mit 12,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, wobei die 18- bis 34-Jährigen mit Migrationshintergrund sogar zu 56 Prozent Unternehmen gegründet haben oder dies planen. Auch über die Herkunftsgruppen verteilt ist in dieser Altersgruppe die Gründungsquote mit 13,3 Prozent am höchsten.

Dagegen befinden sich unter den Gründern deutlich weniger Frauen: Hier liegt die Quote bei 5,9 Prozent, im Gegensatz zu 9,3 Prozent bei den Männern.

Im Vergleich zu etablierten Unternehmern messen Gründer dem Thema Umwelt deutlich mehr Bedeutung bei: So glauben über 60 Prozent aller Gründer, dass die Berücksichtigung von Umweltaspekten sich positiv auf die Zahl der Kunden und auf ihren Umsatz auswirkt. Sogar mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmer sagten, dass sie Umweltaspekte mitberücksichtigen, und zwar in ihrer Unternehmensstrategie, in ihren Produkten oder Dienstleistungen und bei der Gestaltung der Lieferkette. Höheren Gewinn durch umweltschonendes Wirtschaften erwarten aber nur knapp die Hälfte der Befragten. ag

Die EU-Kommission hat die Bekanntgabe möglicher Strafzölle auf Biodiesel aus China ohne Angabe von Gründen um drei Wochen verschoben. Eigentlich wollte sie am vergangenen Freitag einen Bericht über den Stand der im Dezember eingeleiteten Anti-Dumping-Untersuchungen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen vorlegen. Doch daraus wurde nichts. Als neuen Termin nennt die Kommission auf ihrer Website nun den 19. Juli.

Zu den Hintergründen wollte sich eine Sprecherin der Kommission nicht äußern. Sie wies lediglich darauf hin, dass die Kommission nach Einleitung einer Untersuchung sieben Monate Zeit habe, um einen Bericht vorzulegen. Wenn nötig, könne die Frist dann noch um einen weiteren Monat verlängert werden.

Die Untersuchung geht auf eine Beschwerde des European Biodiesel Board (EBB) aus dem vergangenen Jahr zurück. Anfang Juni hatte der Branchenverband die Kommission in einem Schreiben erneut aufgefordert, gegen Dumpingimporte aus China vorzugehen. Der EBB sieht darin eine existenzielle Gefahr für die europäische Biodieselindustrie mit ihren rund 3.700 Beschäftigten.

Elmar Baumann, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB), bedauerte gegenüber Table.Briefings die Verzögerung. “Seit über einem Jahr sind die mutmaßlich betrügerischen Importe aus China ein beherrschendes Thema für die deutsche Biokraftstoffindustrie.”

Deshalb habe man gegenüber der Bundesregierung und der EU-Kommission Änderungen bei der Nachhaltigkeitszertifizierung angemahnt und konkrete Formulierungsvorschläge gemacht. “Die Zertifizierung muss deutlich schärfer und robuster gefasst werden – mit Kontrollen, die zu schwerwiegenden Folgen bei Zuwiderhandlung führen”, so Baumann.

Wie problematisch die Lage für die Biokraftstoffindustrie ist, machte Baumann anhand der Situation am Standort Oeding des VDB-Mitgliedsunternehmens Chevron Renewable Energy Group deutlich. Vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats werde dort ab August Kurzarbeit eingeführt. ch

Das Bundesverkehrsministerium soll auf den Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen verzichten. Das haben die Klima-Allianz Deutschland, der Auto Club Europa (ACE), die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Anfang der Woche in einer gemeinsamen Erklärung gefordert. In Zeiten knapper Kassen sollen die so eingesparten 20 Milliarden Euro stattdessen in klima- und umweltverträgliche Verkehrsprojekte fließen.

Laut einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag der vier Verbände sei die Umsetzung aller im Bundesverkehrswegeplan 2030 enthaltenen Maßnahmen “völlig unrealistisch”. Zum einen, weil die massive Teuerung der letzten Jahre dazu geführt habe, dass die zu erwartenden Gesamtkosten inzwischen um 40 Prozent über den zur Verfügung stehenden Mitteln lägen. Hinzu kämen begrenzte Personal- und Planungskapazitäten, so die Studie.

“Wir können es uns schlicht nicht leisten, alle Infrastrukturprojekte umzusetzen. Dafür fehlen uns Geld und Personal”, sagte der ACE-Vorsitzende Stefan Heimlich. Stattdessen müssten Prioritäten gesetzt werden. “Wir brauchen nicht noch mehr neue Autobahnen in Deutschland – aber ein funktionierendes Straßen- und Schienennetz, mit dem alle Menschen nachhaltig und bezahlbar mobil sein können”, so Heimlich.

Deutschland hat das dichteste Autobahnnetz in Europa. Dennoch sieht der aktuelle Bundesverkehrswegeplan vor, 850 Kilometer neue Autobahnen zu bauen und das Netz der Bundesstraßen um 2.000 Kilometer zu erweitern. Insgesamt sind bis 2030 im Verkehrswegeplan 133 Milliarden Euro für den Straßenbau vorgesehen. Für die Schiene sind 112 Milliarden Euro eingeplant.

“Wer Straßen baut, wird Autoverkehr produzieren”, ist Daniel Eggstein, stellvertretender Geschäftsführer Politik der Klima-Allianz, überzeugt. Damit werde der Bundesverkehrswegeplan zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. “Wir fordern Herrn Wissing auf, seine Politik den neuen Realitäten – Klimakrise und Haushaltsloch – anzupassen und endlich eine nachhaltige Verkehrspolitik umzusetzen”, so Eggstein. ch

Die Initiative Circular Valley in Wuppertal hat eine neue Förderrunde für Start-ups ausgeschrieben, die sich für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft engagieren. Junge Unternehmen können sich bis zum 28. Juli bewerben, wenn sie zu einem von drei Schwerpunkten arbeiten:

Die Jury der Circular Valley Stiftung werde im Sommer eine Auswahl der “spannendsten Geschäftsmodelle” treffen, heißt es in der Ausschreibung. Ab Herbst sollen die Start-ups in der Rhein-Ruhr-Region mit Coaches, Mentoren sowie Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft arbeiten.

Ziel der Circular Valley Initiative ist laut eigenen Angaben, einen “Hotspot für den Aufbau einer zukunftsorientierten Kreislaufwirtschaft” aufzubauen. Sie wurde 2021 gegründet und wird vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium gefördert. Bislang haben mehr als 100 Start-ups am Circular Economy Accelerator teilgenommen. leo

In der letzten Plenarwoche des Deutschen Bundestages vor der Sommerpause wird heute in erster Lesung ein Gesetzentwurf der Bundesregierung beraten, mit dem die Neufassung der EU-Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt werden soll. Kernpunkt ist die Verpflichtung von Unternehmen zur Durchführung von Energieaudits. Bisher galt dies nur für Großunternehmen. Künftig sollen “alle energieintensiven Unternehmen” davon betroffen sein.

Am Donnerstagvormittag steht in zweiter und dritter Lesung ein Gesetzentwurf der Union auf der Tagesordnung. Darin fordert sie, das seit dem 1. Januar 2023 geltende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) “mit sofortiger Wirkung aufzuheben”. Sie begründet dies mit der kürzlich verabschiedeten europäischen Lieferkettenrichtlinie. Deutsche Unternehmen hätten einen Wettbewerbsnachteil innerhalb der EU, wenn sie “den teilweise deutlich unterschiedlich geregelten Verpflichtungen” nachkommen müssten.

Am Nachmittag befassen sich die Abgeordneten mit Änderungen bei der steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Dabei geht es der Bundesregierung unter anderem um den Wärmeschutz, die Erneuerung von Heizungsanlagen und digitale Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung.

Im Anschluss wird ein Antrag der CDU/CSU in zweiter und dritter Lesung im Plenum behandelt. Er trägt den Titel “Energiewende bezahlbar gestalten – Kosten sparen beim Netzausbau”.

Am Freitagvormittag entscheidet der Bundestag über zwei Gesetzentwürfe der Bundesregierung. Damit soll die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED III) in den Bereichen Offshore-Windenergie und Stromnetze in nationales Recht umgesetzt und das Bundesbedarfsplangesetz geändert werden. Im Ergebnis sollen die Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte beschleunigt werden.

Schließlich debattieren die Abgeordneten noch über den Strukturwandel in den ostdeutschen Kohleregionen. Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion, der in zweiter und dritter Lesung beraten wird, will die “Erfolgsgeschichte Strukturwandel weiterschreiben”. Dazu müsse aber in den betroffenen Regionen für “Planbarkeit und Verlässlichkeit” gesorgt werden. Im Kern geht es um die finanzielle Absicherung des Kohleausstiegs. ch

Bundesrat Guy Parmelin in China: “Wir reden auch über Zwangsarbeit” – Neue Zürcher Zeitung

Die Schweiz und China wollen Verhandlungen über eine Erweiterung ihres Freihandelsabkommens aufnehmen und haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, berichtet Matthias Kamp. Auch die Einhaltung von Arbeitsstandards sollen darin enthalten sein, versichert Bundesrat Guy Parmelin. Eine Diskussionsgrundlage sollen die ILO-Arbeitsstandards sein. Zum Artikel

EU carbon market expansion to raise diesel prices – Financial Times

Eine Studie beziffert voraussichtliche Preisanstiege für fossile Energieträger durch das 2027 startende ETS 2-Emmissionshandelssystem. Für Diesel beispielsweise könnten 2031 zusätzliche 54 Cent pro Liter fällig sein, schreiben Alice Hancock und Rachel Millard. Ob der zugehörige Sozialklima-Fonds ausreicht, um das System politisch abzusichern, bezweifeln manche Politiker. Zum Artikel

Die nächste Krise: “Schockflation” – Süddeutsche Zeitung

Im Gespräch mit Bastian Brinkmann warnt die Ökonomin Isabella Weber vor weiteren Inflationsschocks. Als Risiko sieht sie den steigenden CO₂-Preis, da Unternehmen die dadurch entstehenden Kosten auf die Verbraucher abwälzen würden. Weber fordert deshalb Stabilisierungsmaßnahmen vom Staat. Zum Artikel

Is coal the new gold? – Economist

Obwohl Kohle als klimaschädlichster Brennstoff gilt, entwickelt sie sich zu einer sicheren Geldanlage, stellt Matthieu Favas fest. Besonders die anhaltende Nachfrage in Asien würde die Preise stabilisieren. Da der Brennstoff zudem Großteils für die Erzeugung von Grundlaststrom verwendet wird, reagiere er nicht empfindlich auf Konjunkturzyklen. Zum Artikel

Wie die Ölbranche am Klimamüll verdienen will – Spiegel

Fossilkonzerne investieren weltweit in CO₂-Lagerstätten, zeigt Philip Bethge. Die Fortsetzung ihrer zerstörerischen Geschäftsmodelle wird damit wahrscheinlicher. Die hohen Investitionen lohnten jedoch nur, wenn nicht nur schwer vermeidbare, sondern auch unnötige Abgase in die Erdkruste gepresst werden. Zum Artikel

Carbon Removal Industry Reckons with a New Problem – Bloomberg Green

Mittlerweile beschäftigen sich über 800 Start-ups mit der Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Weil die Nachfrage zu gering sei, könnten sich immer mehr von ihnen nicht länger finanzieren, berichtet Akshat Rathi. So musste in den USA etwa das Unternehmen “Running Tide” letzten Monat schließen. Zum Artikel

So will H&M raus aus der Fast-Fashion-Falle – Süddeutsche Zeitung

Der Modekonzern H&M betont, “so viel wie noch nie” für nachhaltigere Kleidung zu investieren, schreibt Silvia Liebrich. “Anspruch und Wirklichkeit” lägen aber “noch weit auseinander”. Mit seinem Fast-Fashion-Geschäftsmodell trage H&M dazu bei, dass viel Kleidung schon nach Kurzem auf dem Müll landet. Zum Artikel

Natürlich habe er Fragen und auch Vorurteile gehabt, bevor er vor drei Jahren zu Amazon gewechselt ist, sagt Michael Vollmann. Etwa: Wie sieht es mit der Teamkultur aus – muss er bei dem Konzern viel häufiger seine Ellbogen einsetzen? Oder: Kann er angesichts der umfangreichen internen Prozesse und Strukturen überhaupt etwas bewirken?

Zehn Jahre lang hatte er sich in der überschaubaren Community der Sozialunternehmen bewegt. Der Sprung zu dem Online-Händler, der nahezu jedes beliebige Produkt in Windeseile in fast jeden Winkel der Welt liefern kann, war groß.

Dann aber, einmal bei Amazon angekommen, hätten sich seine Bedenken recht schnell gelegt. “Ich war positiv von der Kollegialität überrascht und kann Partnerschaften aufbauen, die mich hoffentlich überdauern.” Sonst, so der 41-Jährige, “würde es mich nicht schon so lange bei diesem Unternehmen halten”.

Das “Community Impact”-Team, in dem er arbeitet, gehört zum philanthropischen Arm des Unternehmens, der das Ziel hat, Gelder für gemeinnützige Zwecke wirkungsvoll und im Einklang mit Amazons Kerngeschäft einzusetzen. Vollmann ist European Lead Education, er verantwortet die Bildungsarbeit in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Amazon engagiert sich vor allem in der digitalen Bildung. “Wir glauben daran, dass durch digitale Kompetenzen die soziale Mobilität gefördert werden kann.”

Dass Vollmann und sein Team – er hat fünf Mitarbeitende – selbst vor einer Klasse stehen, ist nicht Teil des Jobs. In der Regel bleibe Amazon im Hintergrund und finanziere die Arbeit anderer Organisationen vor Ort, so Vollmann. Ein Beispiel ist AppCamps, ein Hamburger Sozialunternehmen. Eine Expertin aus einem Zukunftsbereich – zum Beispiel eine Coderin – besucht dann eine Schule und erzählt, welche Hürden sie auf ihrem Werdegang nehmen musste. Gerade sozial schwächere Schülerinnen und Schüler sollen Vorbilder kennenlernen, die ebenso mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Und zugleich erfahren, welche Karriereoptionen es gibt und wie sie mit Menschen aus der Industrie in Kontakt treten können.

In anderen Fällen unterstützt Vollmanns Abteilung Bildungs-NGOs mit Hardware. In einem weiteren Programm können Schüler üben, Alexa-Skills zu programmieren. Ein Kooperationspartner ist auch die Organisation code.org. Sie vermittelt unter anderem Lehrern Wissen darüber, wie sich Künstliche Intelligenz im Unterricht einsetzen lässt und wie man die Technologie zum Thema machen kann.

Damit Projekte wie diese klappen, müssen Beziehungen und Vertrauen aufgebaut und Partnerschaften so geknüpft werden, dass sie im Idealfall lange halten. Daran war Vollmann immer schon interessiert. Mit sieben ging er zu den Pfadfindern, die er bis heute unterstützt. Während seines Zivildienstes in Chile hat er mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Danach folgte ein Studium in Passau in Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien und ein Praktikum bei Ashoka. Das globale Netzwerk fördert Gründer, die gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen Mitteln angehen. Er blieb zehn Jahre lang.

2015 wurde er selbst Sozialunternehmer. Mit seinem Bruder Christian und vier weiteren Mitstreitern baute er die Nachbarschaftsplattform nebenan.de auf. Inspiriert wurde die Gründung auch durch das eigene Aufwachsen in dem Dorf Dormitz nahe Erlangen. Dort lernte er, wie wichtig lokale Gemeinschaften sind. Diesen vielerorts vernachlässigten Wert wollte er wieder stärken. Das gelang. Die Plattform traf einen Nerv, sie wuchs von einer Nachbarschaft zur nächsten. Die gemeinnützige nebenan.de-Stiftung kam dazu, Vollmann übernahm deren Leitung. 2020 dann erwarb die Hubert Burda Media die Mehrheit an der Seite – über die sich mittlerweile 3,2 Millionen Menschen bundesweit austauschen.

Ist das, was er nun bei Amazon macht, also die Fortführung der vorigen Arbeit, nur mit anderen Mitteln? Ja, so Vollmann, denn er arbeite weiterhin sehr viel mit seinem alten Netzwerk zusammen und bringe diese Kontakte nun bei dem Konzern mit ein. “Ich bin ein Fan von Allianzen über verschiedene Sektoren hinweg”, sagt er. Komplexe Herausforderungen wie in der Bildung und im Sozialen ließen sich nur so bewältigen. “Und dafür muss man die jeweils andere Seite verstehen, um gute Partnerschaften aufzubauen.”

Andererseits steht Amazon regelmäßig in der Kritik, für seine Steuervermeidung oder die Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren. Beides trägt zum Gewinn des Unternehmens bei – das sich mit einem Teil dieses Geldes dann wiederum philanthropisch erkenntlich zeigen kann. Zumal viele Akteure argumentieren, dass gerade der Bildungssektor frei von privatwirtschaftlichen Interessen sein sollte. Vollmann kann das nachvollziehen. Aber, so versichert er: “Wir haben keine PR-Ziele oder Kennziffern zu erfüllen.”

Was er und sein Team hingegen messen, ist die Wirkung ihrer Projekte. Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden erreicht? Wie lange wurden die Lehrkräfte geschult? Welches Feedback geben sie? Darauf schauen sie genau, um die Bedarfe zu verstehen.

Dabei hat er auch gelernt, dass es “sehr viele tolle Lehrkräfte gibt, die viel persönliches Engagement einbringen” und offen gegenüber neuen Technologien sind. Nur gebe es nicht genug Lehrkräfte für Informatik. Großbritannien und die USA seien da deutlich weiter. Dort werde über die Qualität des Digitalunterrichts diskutiert. In Deutschland hingegen streite man darum, ob er überhaupt stattfinden sollte. “Ich finde ich es extrem, wie wir hinterherhinken”. Mit seiner Arbeit will Vollmann daher auch dazu beitragen, den Wert guter digitaler Bildung deutlich zu machen. Marc Winkelmann

Die Bundesregierung hat den Rechtswissenschaftler Rupprecht Podszun für die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2028 als neues Mitglied der Monopolkommission benannt. Er folgt auf Jürgen Kühling, der von Wirtschaftsminister Habeck verabschiedet wurde.

Neuer Geschäftsführer der Thyssengas GmbH ist Thomas Becker, der auf den langjährigen Geschäftsführer Thomas Becker folgt. Er soll den Umstieg von Erdgas auf grüne Gase wie Wasserstoff begleiten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

die deutsche Industrie benötigt Rohstoffe für die Transformation. Weil diese aber knapp und begehrt sind, hat die Bundesregierung einen Fonds konzipiert, der den Zugang erleichtern soll. Nur: Das Vorhaben steckt jetzt in den Haushaltsverhandlungen fest, wie Table.Briefings erfahren hat. Leonie Düngefeld und ich erklären die Details.

In der Solarbranche fehlen derweil qualifizierte Arbeitskräfte. Das mag keine Überraschung sein, weil Fachleute an so vielen Stellen rar geworden sind. Aber nun hat die EU eine Solarakademie gestartet, um diese Lücke zu füllen. Carsten Hübner hat sich die Pläne angesehen und erklärt, wie die Situation in Deutschland ist.

Und: Wie das Bundesjustizministerium uns bestätigt hat, verzögert sich die Umsetzung der CSRD-Richtlinie weiter. Das Gesetz kommt diese Woche nicht ins Kabinett, wie ursprünglich geplant.

Dafür möchte ich Sie zu einem anderen Termin einladen: Am 11. Juli um 11 Uhr diskutiere ich mit zwei ESG-Expertinnen über die Umsetzung der CSRD-Berichtspflicht. Konkret geht es um die Wesentlichkeitsanalyse, die Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Wie sollte man in der Praxis vorgehen? Zur Anmeldung zu unserem digitalen Live.Briefing geht es hier entlang.

Der vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) entwickelte Fonds für Rohstoffprojekte hängt in den Haushaltsverhandlungen mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) fest. Dies erfuhr Table.Briefings aus Regierungskreisen. Der Fonds, mit dem die staatliche Förderbank KfW von 2024 bis 2028 etwa eine Milliarde Euro für strategische Rohstoffprojekte bereitstellen soll, sei bereits fertig konzipiert. Auch inhaltlich sind sich die Ministerien dem Vernehmen nach einig. Das BMF muss nun noch die Mittel freigeben.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte Ende vergangener Woche die Bundesminister Christian Lindner und Robert Habeck vor einer weiteren Verzögerung. Die Ministerien sollten “der Mandatierung der KfW schnellstmöglich grünes Licht geben”, heißt es in dem von BDI-Präsident Siegfried Russwurm unterzeichneten Schreiben, das Table.Briefings vorliegt.

Für “parteipolitischen Streit” sei das Thema “zu wichtig und zu akut”, schreibt Russwurm. Der Fonds sollte “für alle Akteure höchste politische und zeitliche Priorität haben”. Dem BDI seien “um die 30″ konkrete Projekte bekannt, “die sich für eine Beteiligung des Rohstofffonds melden möchten”. Dies spiegele “das große Interesse und den großen Bedarf der deutschen Industrie wider.”

Der Rohstofffonds sei von strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit der deutschen Industrie, kommentierte Matthias Wachter, zuständiger Abteilungsleiter beim BDI. “Die beiden Ressorts sollten sich jetzt zügig verständigen. Der Fonds ist konzipiert, die KfW ist startklar.”

Die Ministerien wollten sich mit Verweis auf die andauernden Verhandlungen nicht zu den Details äußern. Das BMF befindet sich laut einer Sprecherin “in konstruktiven Abstimmungen mit dem BMWK.”

Das Konzept für den Fonds werde zurzeit finalisiert, sagte ein Sprecher der KfW zu Table.Briefings. Die KfW sei mit der Bundesregierung in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Begriff “Fonds” sei nicht im klassischen Sinn zu verstehen, sondern als Oberbegriff für verschiedene Maßnahmen. “Im Mittelpunkt stehen direkte Aufträge des Bundes an die KfW zur Durchführung einzelner Geschäfte für Eigenkapitalbeteiligungen an Rohstoff-Vorhaben, die klar definierte Kriterien erfüllen”, so der Sprecher.

Den Fonds hatte das BMWK Anfang 2023 im Eckpunktepapier zur Ergänzung der deutschen Rohstoffstrategie angekündigt. Er soll demnach Projekte zur Rohstoffgewinnung, Weiterverarbeitung und zum Recycling im In- und Ausland unterstützen, insbesondere in der kostenintensiven Skalierungsphase. Die Industrie könne auf diesem Weg ihren Rohstoffbedarf nachhaltig sichern und einseitige Abhängigkeiten wie von China verringern.

Für die Dekarbonisierung der Wirtschaft bedarf es deutlich größerer Importe etwa von Lithium, Nickel und Kobalt – für klimaneutrale Technologien wie Batterien, Solar- und Windkraftanlagen. Die EU hatte im vergangenen Jahr im Critical Raw Materials Act Ziele festgelegt, um bis 2030 Bergbau, Weiterverarbeitung und Recycling von “strategischen Rohstoffen” in Europa anzukurbeln.

Der Bergbau und die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, schreibt BDI-Präsident Russwurm in seinem Brief an die Bundesminister, seien “sehr kapital- und energieintensiv und benötigen im Kontext insbesondere einer strategischen Preis- und Ansiedlungspolitik Pekings die staatliche Beteiligung und Absicherung.” Aufgrund der hohen Investitionsvolumina sowie der teils politischen Herausforderungen in den Abbauländern würden rein privatwirtschaftliche Finanzierungen an Grenzen stoßen oder seien gar nicht möglich.

Um deutschen Unternehmen den Zugang zu Rohstoffen zu erleichtern, startet diese Woche auch eine neue zentrale Anlaufstelle. Dazu kooperierendie Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) sowie Germany Trade and Invest (GTAI).

Die Anlaufstelle tritt als Mittler zwischen Handelspartnern auf. Konkret: Verfügen ausländische Anbieter über Rohstoffe wie Lithium, die sie deutschen Firmen anbieten möchten, können sie sich an das Netzwerk wenden. Dieses prüft das Angebot sowie die Seriosität des potenziellen Verkäufers. Auch zu möglichen ESG-Risiken erstellt die Anlaufstelle eine Einschätzung: etwa ob die angebotenen Rohstoffe aus einem Naturschutzgebiet stammen oder Umweltauflagen einem Abbau im Weg stehen. Deutsche Unternehmen, die nach Rohstoffen suchen, haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre Nachfragen an die Anlaufstelle zu richten.

Über die zu erwartenden Mengen von Rohstoffen, die über die Plattform vermittelt werden, wollte die DIHK keine Angaben machen. Es könnten bereits “geringe Mengen für die Unternehmen einen positiven Ausschlag geben und die Versorgung und Verfügbarkeit von Rohstoffen verbessern”, sagte eine Sprecherin zu Table.Briefings. “Dies gilt neben Lithium auch für alle weiteren Rohstoffe, Zwischenprodukte und Industriemineralien.” Informationen und Anfragen, die über die Anlaufstelle laufen, sind für deutsche Unternehmen kostenlos.

Die Europäische Kommission hat Ende Juni den Startschuss für die Europäische Solarakademie gegeben. Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren 100.000 Arbeitskräfte für die Solarbranche zu qualifizieren. Dabei soll die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Allein in der Produktion von Modulen und Systemkomponenten werden nach Schätzungen der Kommission bis 2030 rund 66.000 Fachkräfte benötigt.

“Die Solarenergie ist das Herzstück unserer Energiewende in Europa”, betonte Kadri Simson, EU-Kommissarin für Energie. “Sie birgt das Potenzial, Tausende von Arbeitsplätzen auf unserem Kontinent auf allen Stufen der industriellen Lieferkette zu schaffen – von der Konzeption bis hin zu Fertigung, Installation und Wartung”.

Binnenmarktkommissar Thierry Breton sprach von einer “dringenden Qualifikationslücke“, die es zu schließen gelte. Daher stelle er aus seinem Etat neun Millionen Euro für die Gründung der Akademie zur Verfügung.

Aufgabe der Solarakademie ist es, gemeinsam mit der Industrie und anderen Branchenakteuren Lerninhalte und Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln. Die Umsetzung soll dann durch Partner wie Berufsbildungseinrichtungen, Unternehmen oder andere Bildungsträger erfolgen. Zertifikate sollen in der ganzen EU anerkannt werden und die Kompetenzen der Fachkräfte dokumentieren.

Die Gründung der Akademie war im April in der Europäischen Solarcharta vereinbart worden. Neben 23 EU-Mitgliedstaaten haben zahlreiche europäische Verbände und Unternehmen, darunter die deutschen Hersteller SMA und Solarwatt, die Charta unterzeichnet.

Die europäische Solarwirtschaft muss viele zusätzliche Arbeitskräfte einstellen, um die Ausbauziele der EU zu erreichen. Der REPowerEU-Plan der Kommission sieht vor, bis 2025 eine Photovoltaik-Kapazität von mehr als 320 Gigawatt aufzubauen. Bis 2030 sollen es fast 600 Gigawatt sein.

“Wenn wir uns den Fachkräftemangel in der Solarbranche anschauen, haben wir angefangen, die Quantität anzugehen”, sagte Walburga Hemetsberger von Solarpower Europe, dem europäischen Dachverband der Solarwirtschaft, anlässlich der Vorstellung des EU Solar Job Report 2023. “Jetzt müssen wir unsere Bemühungen um die Qualität verdoppeln.”

Laut dem aktuellen EU Market Outlook ihres Verbands wurden 2023 europaweit 55,9 Gigawatt Photovoltaik neu installiert, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Treiber der Entwicklung waren vor allem Deutschland und Spanien.

Solarpower Europe hatte ursprünglich angenommen, dass erst 2030 eine Million Arbeitskräfte in der europäischen Solarwirtschaft benötigt werden. Doch trotz leicht rückläufiger prognostizierter Wachstumsraten geht der Verband inzwischen davon aus, dass dieser Fachkräftebedarf bereits 2025 erreicht wird.

Um dieser Dringlichkeit gerecht zu werden, fordert der Verband von der Politik daher zusätzlich,

“Durch das Ausbremsen der Energiewende durch die damalige Bundesregierung” seien der Solarbranche in Deutschland zwischen 2010 und 2015 rund 100.000 Fachkräfte verloren gegangen, konstatiert Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, im Gespräch mit Table.Briefings. Das habe viel Know-how gekostet und “eklatante Lücken” hinterlassen.

In den letzten Jahren seien aber neue Fachkräfte ausgebildet worden, angetrieben durch die starken Wachstumsraten in den letzten Jahren, analysiert Quaschning. Es habe zwar viel Reibung gegeben. “Betrachtet man die realisierten Ausbauzahlen der Photovoltaik im letzten Jahr”, so Quaschning, “hat es die Photovoltaikbranche dennoch geschafft, das Problem überraschend gut zu meistern”.

Auch Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW), sieht in Deutschland eine vergleichsweise stabile Situation. Zwar seien Handwerker knapp und die Besetzung offener Stellen dauere bis zu neun Monate – etwa ein Viertel der Stellen müsse sogar wiederholt ausgeschrieben werden.

Entlastend wirke sich aber aus, “dass in den letzten zwei Jahren nach BSW-Schätzung weitere rund 5.000 Betriebe aus dem konventionellen Elektrohandwerk in die Solarbranche eingestiegen sind”, so Körnig zu Table.Briefings. Diese Unternehmen hätten ihre Mitarbeiter im Bereich der Photovoltaik geschult oder würden diese derzeit weiterqualifizieren.

Nach Angaben des BSW arbeiten derzeit rund 118.000 Menschen in der deutschen Solarbranche. Bis 2030 rechnet der Verband mit einem Zuwachs auf 138.000 Beschäftigte.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch nicht über das CSRD-Umsetzungsgesetz entschieden. “Die regierungsinterne Abstimmung konnte noch nicht abgeschlossen werden, da es zu einzelnen Punkten weiterhin Diskussionsbedarf gibt”, sagte eine Sprecherin zu Table.Briefings. Nähere Angaben zu den Gründen machte sie nicht. Aus dem Umfeld ist zu hören, dass etwa das Zusammenspiel der Nachhaltigkeitsberichtspflicht mit dem Reporting zum Lieferkettengesetz noch ungeklärt ist.

Interne Zeitpläne des Kabinetts, die bereits Mitte Juni verfasst wurden, sahen eine Befassung mit dem Umsetzungsgesetz in der ersten Juliwoche vor. Wann Unternehmen erfahren, welche Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit auf sie zukommen, bleibt daher weiterhin unklar. Die 18-monatige Frist für die Umsetzung der EU-Richtlinie läuft an diesem Wochenende ab. Deutschland hinkt einer Reihe von EU-Staaten wie Frankreich, Italien oder Spanien bei der Umwandlung in ein nationales Gesetz hinterher.

Das Justizministerium hatte einen Referentenentwurf im März präsentiert. Anschließend kommentierten zahlreiche Verbände. Am häufigsten wurde kritisiert, dass ausschließlich Wirtschaftsprüfer und nicht auch technische Sachverständige für die Testierung zugelassen werden sollten. Die Kommentare von Verbänden und Organisationen führten dazu, dass schon der erste Termin im Kabinett am 22. Mai kurzfristig verschoben wurde. Die verschärften Berichtspflichten werden in den kommenden Jahren sukzessive auf fast 15.000 deutsche Unternehmen ausgeweitet und sind Teil des EU-Vorhabens, die Wirtschaft zu dekarbonisieren. maw

Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland ist weiterhin hoch. Das geht aus dem Länderbericht Deutschland des Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hervor, der vergangene Woche vorgestellt wurde.

Demnach haben 7,7 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland in den vergangenen drei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet oder planen dies. Das entspricht dem zweithöchsten Wert seit Beginn der Datenerhebung vor 25 Jahren. Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich hinter Großbritannien und Frankreich, aber vor Spanien und China.

Der GEM ist die weltweit größte Studie zum internationalen Vergleich von Unternehmensgründungen. In Deutschland wird die Erhebung vom Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW) durchgeführt, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird. Kooperationspartner ist die Leibniz Universität Hannover. Für die Studie wurden etwa 136.000 Bürger in 46 Ländern sowie 2.000 Gründungsexperten befragt.

Unter den Gründern befinden sich deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund: Bei ihnen liegt die Gründungsquote mit 12,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, wobei die 18- bis 34-Jährigen mit Migrationshintergrund sogar zu 56 Prozent Unternehmen gegründet haben oder dies planen. Auch über die Herkunftsgruppen verteilt ist in dieser Altersgruppe die Gründungsquote mit 13,3 Prozent am höchsten.

Dagegen befinden sich unter den Gründern deutlich weniger Frauen: Hier liegt die Quote bei 5,9 Prozent, im Gegensatz zu 9,3 Prozent bei den Männern.

Im Vergleich zu etablierten Unternehmern messen Gründer dem Thema Umwelt deutlich mehr Bedeutung bei: So glauben über 60 Prozent aller Gründer, dass die Berücksichtigung von Umweltaspekten sich positiv auf die Zahl der Kunden und auf ihren Umsatz auswirkt. Sogar mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmer sagten, dass sie Umweltaspekte mitberücksichtigen, und zwar in ihrer Unternehmensstrategie, in ihren Produkten oder Dienstleistungen und bei der Gestaltung der Lieferkette. Höheren Gewinn durch umweltschonendes Wirtschaften erwarten aber nur knapp die Hälfte der Befragten. ag

Die EU-Kommission hat die Bekanntgabe möglicher Strafzölle auf Biodiesel aus China ohne Angabe von Gründen um drei Wochen verschoben. Eigentlich wollte sie am vergangenen Freitag einen Bericht über den Stand der im Dezember eingeleiteten Anti-Dumping-Untersuchungen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen vorlegen. Doch daraus wurde nichts. Als neuen Termin nennt die Kommission auf ihrer Website nun den 19. Juli.

Zu den Hintergründen wollte sich eine Sprecherin der Kommission nicht äußern. Sie wies lediglich darauf hin, dass die Kommission nach Einleitung einer Untersuchung sieben Monate Zeit habe, um einen Bericht vorzulegen. Wenn nötig, könne die Frist dann noch um einen weiteren Monat verlängert werden.

Die Untersuchung geht auf eine Beschwerde des European Biodiesel Board (EBB) aus dem vergangenen Jahr zurück. Anfang Juni hatte der Branchenverband die Kommission in einem Schreiben erneut aufgefordert, gegen Dumpingimporte aus China vorzugehen. Der EBB sieht darin eine existenzielle Gefahr für die europäische Biodieselindustrie mit ihren rund 3.700 Beschäftigten.

Elmar Baumann, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB), bedauerte gegenüber Table.Briefings die Verzögerung. “Seit über einem Jahr sind die mutmaßlich betrügerischen Importe aus China ein beherrschendes Thema für die deutsche Biokraftstoffindustrie.”

Deshalb habe man gegenüber der Bundesregierung und der EU-Kommission Änderungen bei der Nachhaltigkeitszertifizierung angemahnt und konkrete Formulierungsvorschläge gemacht. “Die Zertifizierung muss deutlich schärfer und robuster gefasst werden – mit Kontrollen, die zu schwerwiegenden Folgen bei Zuwiderhandlung führen”, so Baumann.

Wie problematisch die Lage für die Biokraftstoffindustrie ist, machte Baumann anhand der Situation am Standort Oeding des VDB-Mitgliedsunternehmens Chevron Renewable Energy Group deutlich. Vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats werde dort ab August Kurzarbeit eingeführt. ch

Das Bundesverkehrsministerium soll auf den Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen verzichten. Das haben die Klima-Allianz Deutschland, der Auto Club Europa (ACE), die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Anfang der Woche in einer gemeinsamen Erklärung gefordert. In Zeiten knapper Kassen sollen die so eingesparten 20 Milliarden Euro stattdessen in klima- und umweltverträgliche Verkehrsprojekte fließen.

Laut einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag der vier Verbände sei die Umsetzung aller im Bundesverkehrswegeplan 2030 enthaltenen Maßnahmen “völlig unrealistisch”. Zum einen, weil die massive Teuerung der letzten Jahre dazu geführt habe, dass die zu erwartenden Gesamtkosten inzwischen um 40 Prozent über den zur Verfügung stehenden Mitteln lägen. Hinzu kämen begrenzte Personal- und Planungskapazitäten, so die Studie.

“Wir können es uns schlicht nicht leisten, alle Infrastrukturprojekte umzusetzen. Dafür fehlen uns Geld und Personal”, sagte der ACE-Vorsitzende Stefan Heimlich. Stattdessen müssten Prioritäten gesetzt werden. “Wir brauchen nicht noch mehr neue Autobahnen in Deutschland – aber ein funktionierendes Straßen- und Schienennetz, mit dem alle Menschen nachhaltig und bezahlbar mobil sein können”, so Heimlich.

Deutschland hat das dichteste Autobahnnetz in Europa. Dennoch sieht der aktuelle Bundesverkehrswegeplan vor, 850 Kilometer neue Autobahnen zu bauen und das Netz der Bundesstraßen um 2.000 Kilometer zu erweitern. Insgesamt sind bis 2030 im Verkehrswegeplan 133 Milliarden Euro für den Straßenbau vorgesehen. Für die Schiene sind 112 Milliarden Euro eingeplant.

“Wer Straßen baut, wird Autoverkehr produzieren”, ist Daniel Eggstein, stellvertretender Geschäftsführer Politik der Klima-Allianz, überzeugt. Damit werde der Bundesverkehrswegeplan zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. “Wir fordern Herrn Wissing auf, seine Politik den neuen Realitäten – Klimakrise und Haushaltsloch – anzupassen und endlich eine nachhaltige Verkehrspolitik umzusetzen”, so Eggstein. ch

Die Initiative Circular Valley in Wuppertal hat eine neue Förderrunde für Start-ups ausgeschrieben, die sich für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft engagieren. Junge Unternehmen können sich bis zum 28. Juli bewerben, wenn sie zu einem von drei Schwerpunkten arbeiten:

Die Jury der Circular Valley Stiftung werde im Sommer eine Auswahl der “spannendsten Geschäftsmodelle” treffen, heißt es in der Ausschreibung. Ab Herbst sollen die Start-ups in der Rhein-Ruhr-Region mit Coaches, Mentoren sowie Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft arbeiten.

Ziel der Circular Valley Initiative ist laut eigenen Angaben, einen “Hotspot für den Aufbau einer zukunftsorientierten Kreislaufwirtschaft” aufzubauen. Sie wurde 2021 gegründet und wird vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium gefördert. Bislang haben mehr als 100 Start-ups am Circular Economy Accelerator teilgenommen. leo

In der letzten Plenarwoche des Deutschen Bundestages vor der Sommerpause wird heute in erster Lesung ein Gesetzentwurf der Bundesregierung beraten, mit dem die Neufassung der EU-Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt werden soll. Kernpunkt ist die Verpflichtung von Unternehmen zur Durchführung von Energieaudits. Bisher galt dies nur für Großunternehmen. Künftig sollen “alle energieintensiven Unternehmen” davon betroffen sein.

Am Donnerstagvormittag steht in zweiter und dritter Lesung ein Gesetzentwurf der Union auf der Tagesordnung. Darin fordert sie, das seit dem 1. Januar 2023 geltende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) “mit sofortiger Wirkung aufzuheben”. Sie begründet dies mit der kürzlich verabschiedeten europäischen Lieferkettenrichtlinie. Deutsche Unternehmen hätten einen Wettbewerbsnachteil innerhalb der EU, wenn sie “den teilweise deutlich unterschiedlich geregelten Verpflichtungen” nachkommen müssten.

Am Nachmittag befassen sich die Abgeordneten mit Änderungen bei der steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Dabei geht es der Bundesregierung unter anderem um den Wärmeschutz, die Erneuerung von Heizungsanlagen und digitale Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung.

Im Anschluss wird ein Antrag der CDU/CSU in zweiter und dritter Lesung im Plenum behandelt. Er trägt den Titel “Energiewende bezahlbar gestalten – Kosten sparen beim Netzausbau”.

Am Freitagvormittag entscheidet der Bundestag über zwei Gesetzentwürfe der Bundesregierung. Damit soll die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED III) in den Bereichen Offshore-Windenergie und Stromnetze in nationales Recht umgesetzt und das Bundesbedarfsplangesetz geändert werden. Im Ergebnis sollen die Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte beschleunigt werden.

Schließlich debattieren die Abgeordneten noch über den Strukturwandel in den ostdeutschen Kohleregionen. Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion, der in zweiter und dritter Lesung beraten wird, will die “Erfolgsgeschichte Strukturwandel weiterschreiben”. Dazu müsse aber in den betroffenen Regionen für “Planbarkeit und Verlässlichkeit” gesorgt werden. Im Kern geht es um die finanzielle Absicherung des Kohleausstiegs. ch

Bundesrat Guy Parmelin in China: “Wir reden auch über Zwangsarbeit” – Neue Zürcher Zeitung

Die Schweiz und China wollen Verhandlungen über eine Erweiterung ihres Freihandelsabkommens aufnehmen und haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, berichtet Matthias Kamp. Auch die Einhaltung von Arbeitsstandards sollen darin enthalten sein, versichert Bundesrat Guy Parmelin. Eine Diskussionsgrundlage sollen die ILO-Arbeitsstandards sein. Zum Artikel

EU carbon market expansion to raise diesel prices – Financial Times

Eine Studie beziffert voraussichtliche Preisanstiege für fossile Energieträger durch das 2027 startende ETS 2-Emmissionshandelssystem. Für Diesel beispielsweise könnten 2031 zusätzliche 54 Cent pro Liter fällig sein, schreiben Alice Hancock und Rachel Millard. Ob der zugehörige Sozialklima-Fonds ausreicht, um das System politisch abzusichern, bezweifeln manche Politiker. Zum Artikel

Die nächste Krise: “Schockflation” – Süddeutsche Zeitung

Im Gespräch mit Bastian Brinkmann warnt die Ökonomin Isabella Weber vor weiteren Inflationsschocks. Als Risiko sieht sie den steigenden CO₂-Preis, da Unternehmen die dadurch entstehenden Kosten auf die Verbraucher abwälzen würden. Weber fordert deshalb Stabilisierungsmaßnahmen vom Staat. Zum Artikel

Is coal the new gold? – Economist

Obwohl Kohle als klimaschädlichster Brennstoff gilt, entwickelt sie sich zu einer sicheren Geldanlage, stellt Matthieu Favas fest. Besonders die anhaltende Nachfrage in Asien würde die Preise stabilisieren. Da der Brennstoff zudem Großteils für die Erzeugung von Grundlaststrom verwendet wird, reagiere er nicht empfindlich auf Konjunkturzyklen. Zum Artikel

Wie die Ölbranche am Klimamüll verdienen will – Spiegel

Fossilkonzerne investieren weltweit in CO₂-Lagerstätten, zeigt Philip Bethge. Die Fortsetzung ihrer zerstörerischen Geschäftsmodelle wird damit wahrscheinlicher. Die hohen Investitionen lohnten jedoch nur, wenn nicht nur schwer vermeidbare, sondern auch unnötige Abgase in die Erdkruste gepresst werden. Zum Artikel

Carbon Removal Industry Reckons with a New Problem – Bloomberg Green

Mittlerweile beschäftigen sich über 800 Start-ups mit der Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Weil die Nachfrage zu gering sei, könnten sich immer mehr von ihnen nicht länger finanzieren, berichtet Akshat Rathi. So musste in den USA etwa das Unternehmen “Running Tide” letzten Monat schließen. Zum Artikel

So will H&M raus aus der Fast-Fashion-Falle – Süddeutsche Zeitung

Der Modekonzern H&M betont, “so viel wie noch nie” für nachhaltigere Kleidung zu investieren, schreibt Silvia Liebrich. “Anspruch und Wirklichkeit” lägen aber “noch weit auseinander”. Mit seinem Fast-Fashion-Geschäftsmodell trage H&M dazu bei, dass viel Kleidung schon nach Kurzem auf dem Müll landet. Zum Artikel

Natürlich habe er Fragen und auch Vorurteile gehabt, bevor er vor drei Jahren zu Amazon gewechselt ist, sagt Michael Vollmann. Etwa: Wie sieht es mit der Teamkultur aus – muss er bei dem Konzern viel häufiger seine Ellbogen einsetzen? Oder: Kann er angesichts der umfangreichen internen Prozesse und Strukturen überhaupt etwas bewirken?

Zehn Jahre lang hatte er sich in der überschaubaren Community der Sozialunternehmen bewegt. Der Sprung zu dem Online-Händler, der nahezu jedes beliebige Produkt in Windeseile in fast jeden Winkel der Welt liefern kann, war groß.

Dann aber, einmal bei Amazon angekommen, hätten sich seine Bedenken recht schnell gelegt. “Ich war positiv von der Kollegialität überrascht und kann Partnerschaften aufbauen, die mich hoffentlich überdauern.” Sonst, so der 41-Jährige, “würde es mich nicht schon so lange bei diesem Unternehmen halten”.

Das “Community Impact”-Team, in dem er arbeitet, gehört zum philanthropischen Arm des Unternehmens, der das Ziel hat, Gelder für gemeinnützige Zwecke wirkungsvoll und im Einklang mit Amazons Kerngeschäft einzusetzen. Vollmann ist European Lead Education, er verantwortet die Bildungsarbeit in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Amazon engagiert sich vor allem in der digitalen Bildung. “Wir glauben daran, dass durch digitale Kompetenzen die soziale Mobilität gefördert werden kann.”

Dass Vollmann und sein Team – er hat fünf Mitarbeitende – selbst vor einer Klasse stehen, ist nicht Teil des Jobs. In der Regel bleibe Amazon im Hintergrund und finanziere die Arbeit anderer Organisationen vor Ort, so Vollmann. Ein Beispiel ist AppCamps, ein Hamburger Sozialunternehmen. Eine Expertin aus einem Zukunftsbereich – zum Beispiel eine Coderin – besucht dann eine Schule und erzählt, welche Hürden sie auf ihrem Werdegang nehmen musste. Gerade sozial schwächere Schülerinnen und Schüler sollen Vorbilder kennenlernen, die ebenso mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Und zugleich erfahren, welche Karriereoptionen es gibt und wie sie mit Menschen aus der Industrie in Kontakt treten können.

In anderen Fällen unterstützt Vollmanns Abteilung Bildungs-NGOs mit Hardware. In einem weiteren Programm können Schüler üben, Alexa-Skills zu programmieren. Ein Kooperationspartner ist auch die Organisation code.org. Sie vermittelt unter anderem Lehrern Wissen darüber, wie sich Künstliche Intelligenz im Unterricht einsetzen lässt und wie man die Technologie zum Thema machen kann.

Damit Projekte wie diese klappen, müssen Beziehungen und Vertrauen aufgebaut und Partnerschaften so geknüpft werden, dass sie im Idealfall lange halten. Daran war Vollmann immer schon interessiert. Mit sieben ging er zu den Pfadfindern, die er bis heute unterstützt. Während seines Zivildienstes in Chile hat er mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Danach folgte ein Studium in Passau in Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien und ein Praktikum bei Ashoka. Das globale Netzwerk fördert Gründer, die gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen Mitteln angehen. Er blieb zehn Jahre lang.

2015 wurde er selbst Sozialunternehmer. Mit seinem Bruder Christian und vier weiteren Mitstreitern baute er die Nachbarschaftsplattform nebenan.de auf. Inspiriert wurde die Gründung auch durch das eigene Aufwachsen in dem Dorf Dormitz nahe Erlangen. Dort lernte er, wie wichtig lokale Gemeinschaften sind. Diesen vielerorts vernachlässigten Wert wollte er wieder stärken. Das gelang. Die Plattform traf einen Nerv, sie wuchs von einer Nachbarschaft zur nächsten. Die gemeinnützige nebenan.de-Stiftung kam dazu, Vollmann übernahm deren Leitung. 2020 dann erwarb die Hubert Burda Media die Mehrheit an der Seite – über die sich mittlerweile 3,2 Millionen Menschen bundesweit austauschen.

Ist das, was er nun bei Amazon macht, also die Fortführung der vorigen Arbeit, nur mit anderen Mitteln? Ja, so Vollmann, denn er arbeite weiterhin sehr viel mit seinem alten Netzwerk zusammen und bringe diese Kontakte nun bei dem Konzern mit ein. “Ich bin ein Fan von Allianzen über verschiedene Sektoren hinweg”, sagt er. Komplexe Herausforderungen wie in der Bildung und im Sozialen ließen sich nur so bewältigen. “Und dafür muss man die jeweils andere Seite verstehen, um gute Partnerschaften aufzubauen.”

Andererseits steht Amazon regelmäßig in der Kritik, für seine Steuervermeidung oder die Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren. Beides trägt zum Gewinn des Unternehmens bei – das sich mit einem Teil dieses Geldes dann wiederum philanthropisch erkenntlich zeigen kann. Zumal viele Akteure argumentieren, dass gerade der Bildungssektor frei von privatwirtschaftlichen Interessen sein sollte. Vollmann kann das nachvollziehen. Aber, so versichert er: “Wir haben keine PR-Ziele oder Kennziffern zu erfüllen.”

Was er und sein Team hingegen messen, ist die Wirkung ihrer Projekte. Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden erreicht? Wie lange wurden die Lehrkräfte geschult? Welches Feedback geben sie? Darauf schauen sie genau, um die Bedarfe zu verstehen.

Dabei hat er auch gelernt, dass es “sehr viele tolle Lehrkräfte gibt, die viel persönliches Engagement einbringen” und offen gegenüber neuen Technologien sind. Nur gebe es nicht genug Lehrkräfte für Informatik. Großbritannien und die USA seien da deutlich weiter. Dort werde über die Qualität des Digitalunterrichts diskutiert. In Deutschland hingegen streite man darum, ob er überhaupt stattfinden sollte. “Ich finde ich es extrem, wie wir hinterherhinken”. Mit seiner Arbeit will Vollmann daher auch dazu beitragen, den Wert guter digitaler Bildung deutlich zu machen. Marc Winkelmann

Die Bundesregierung hat den Rechtswissenschaftler Rupprecht Podszun für die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2028 als neues Mitglied der Monopolkommission benannt. Er folgt auf Jürgen Kühling, der von Wirtschaftsminister Habeck verabschiedet wurde.

Neuer Geschäftsführer der Thyssengas GmbH ist Thomas Becker, der auf den langjährigen Geschäftsführer Thomas Becker folgt. Er soll den Umstieg von Erdgas auf grüne Gase wie Wasserstoff begleiten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!