Deutschland will klimaneutral werden, und zwar bis 2045. Eine wachsende Zahl von Stadtwerken hält diesen Zeitplan allerdings für illusorisch. Im Gespräch mit Table.Briefings erklären sie, dass eine Verschiebung des Ziels um fünf oder mehr Jahre notwendig sei. Warum sie dafür plädieren und darüber dennoch lieber nicht öffentlich sprechen wollen, analysiert Anna Gauto.

Die EU hat eine Zwischenbilanz ihres Green Deals vorgelegt und beschrieben, wie wirksam die beschlossenen Vorhaben, Strategien und Gesetze sind. Wir haben uns den Report und insbesondere die Daten zu den Bereichen Energie, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität angeschaut. Spoiler: Es geht zwar voran – aber längst nicht überall und in dem nötigen Tempo. Das liegt auch daran, dass in manchen Bereichen mitunter deutliche Wissenslücken klaffen.

Nachhaltigkeit, Klima, Vielfalt, Diversität – alles Begriffe, die zunehmend ins Visier geraten. Vor allem in den USA, aber auch in Europa. Von “Term Washing” spricht die Anwältin Heike Schmitz in ihrem Gastbeitrag deshalb – und erklärt, worauf Unternehmen, die international tätig sind, achten sollten.

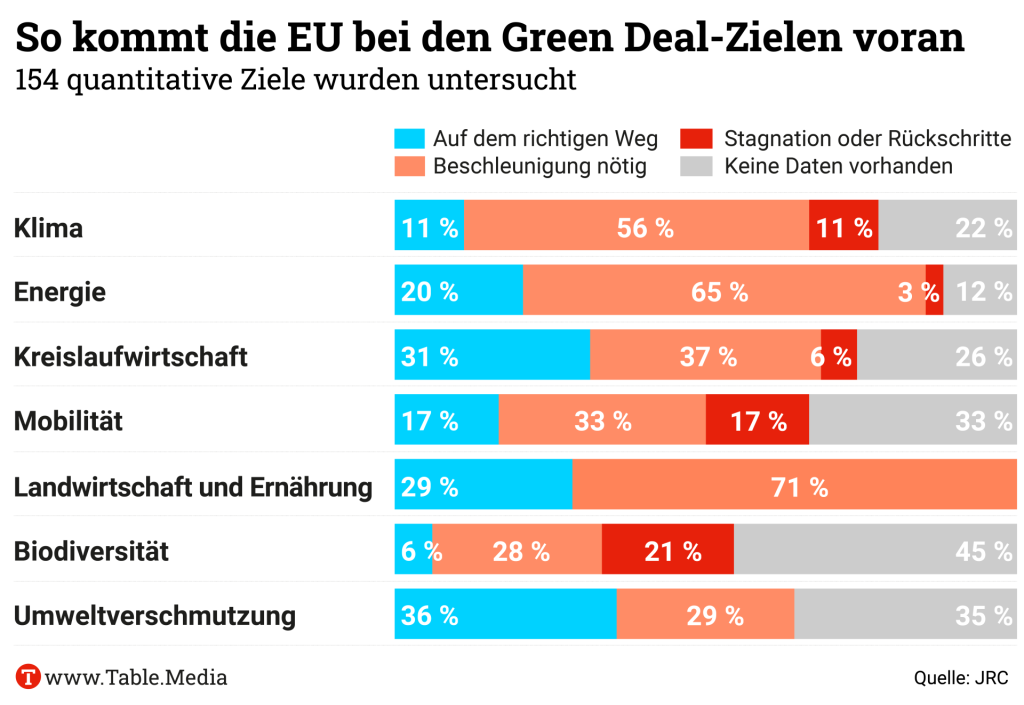

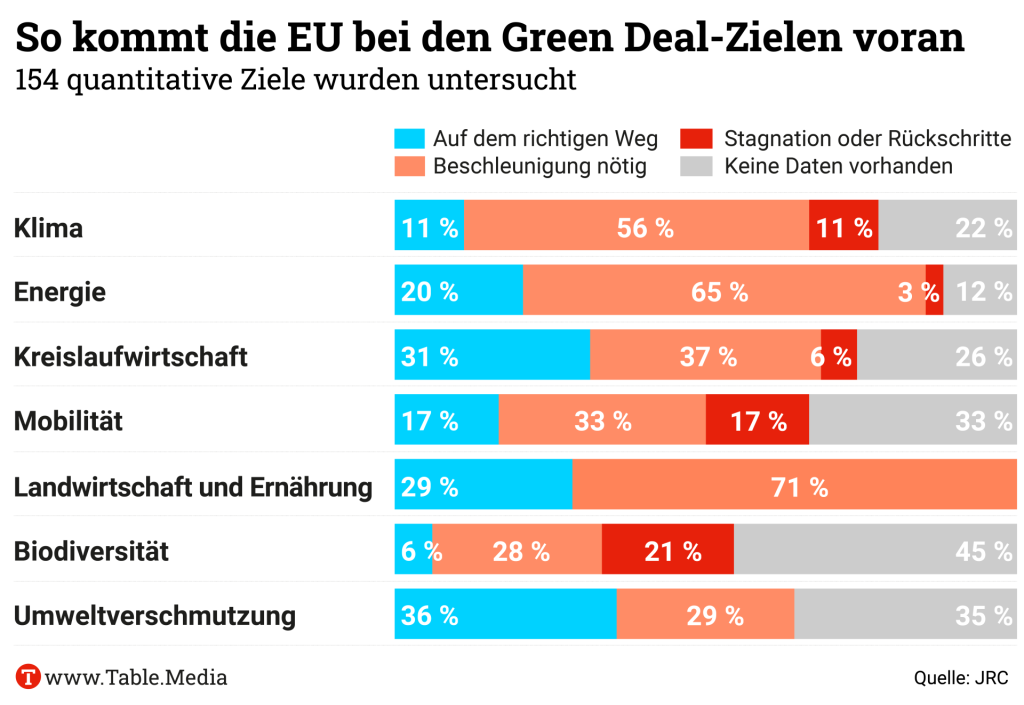

Die Gemeinsame Forschungsstelle (Joint Research Centre – JRC) der EU-Kommission stellt dem Green Deal ein eher positives Zwischenzeugnis aus. Der in dieser Woche publizierte Bericht “Delivering the EU Green Deal” untersucht, wie weit die EU bei der Erreichung der im Green Deal formulierten Ziele bislang gekommen ist. Dafür identifizierten die Forscher des JRC zunächst 154 Ziele, die die Kommission in einem bestimmten Zeitrahmen erreichen möchte. Anschließend entwickelten sie Indikatoren, um die Ziele messen zu können, und zogen zur Untersuchung aussagekräftige Daten heran.

Die quantitative Bestandsaufnahme hat vor allem illustrativen Charakter, da zwischen der Bedeutsamkeit einzelner Ziele nicht gewichtet wird. In den einzelnen Kapiteln werden jedoch detailliertere Einschätzungen vorgenommen. Das Gesamtergebnis ist eher ermutigend:

“Die Studie zeigt, dass bisher erhebliche Erfolge erzielt wurden”, heißt es daher, “aber die Fortschritte müssen in vielen Bereichen beschleunigt werden”.

Im Energiebereich müssen die Mitgliedstaaten bei allen relevanten Indikatoren schneller werden. Gar keine nennenswerten Fortschritte sieht das JRC bislang bei der Verwendung von grünem Wasserstoff in der Industrie. Dabei müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 dort bereits einen Anteil von 42 Prozent erreichen.

Mehr Tempo braucht es auch beim Hochlauf der erneuerbaren Energien (42,5 Prozent bis 2030). Das gilt auch für einzelne Sektoren – wie dem Heizen und Kühlen. Ganz vorne liegt derzeit Schweden, wo Wärmepumpen und Biomasse-Heizungen bereits einen Anteil von fast 70 Prozent ausmachen.

Schlecht sieht es auch bei der Energieeffizienz aus. Beim derzeitigen Tempo werden die EU-Staaten bis 2030 nur die Hälfte der vereinbarten Endenergieeinsparungen erreichen. Einsparziele für individuelle Wohngebäude hatten die Mitgliedstaaten in den Verhandlungen um die Gebäudeenergierichtlinie zwar abgewendet. Für die EU als Ganzes gilt allerdings ein verpflichtendes Effizienzziel für den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch des Wohngebäudebestands (minus 16 Prozent gegenüber 2020). Dafür brauche es bis 2030 eine “starke Beschleunigung”.

Das ursprüngliche Prinzip, zunächst die ineffizientesten Gebäude zu renovieren, könnte sogar komplett irrelevant werden. Schon die unterschiedlichen Definitionen in den Mitgliedstaaten lassen den Experten zufolge keine Vergleiche zu. Mit dem Ansatz “worst first” wollte die EU-Kommission eigentlich die Energiearmut bekämpfen.

Den Wert von Materialien wie Metallen, Mineralien und Kunststoffen so lange wie möglich zu erhalten, ist ein zentrales Ziel der Kommission. Ihr Kalkül: Wenn die Wirtschaft weniger neue Ressourcen verbraucht, schont Umwelt und Klima. Zudem würde die Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus Drittstatten reduziert. Im Mittelpunkt steht dabei das Recycling von Material, etwa aus Batterien oder Fahrzeugen.

Der Bericht des JRC zeigt jedoch, dass der Rohstoffverbrauch und verbundene Umweltauswirkungen in den 2010er-Jahren gestiegen sind. Gleiches gilt für die Abfallmenge. Das Wirtschaftswachstum hat sich bislang nur leicht vom Rohstoffverbrauch entkoppelt.

Damit laufen drei der vier übergreifenden Ziele des Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft der EU-Kommission in die falsche Richtung. In der vergangenen Legislaturperiode hat sie deshalb Maßnahmen vorgeschlagen, die inzwischen auch verabschiedet sind – zum Beispiel das Gesetz über kritische Rohstoffe, die Batterieverordnung, die Ökodesignverordnung oder die Verpackungsverordnung. Einige Vorhaben wie die Verordnung zu Altfahrzeugen sind noch offen.

Ungefähr ein Drittel der quantifizierbaren Ziele lassen sich laut des Berichts erreichen, bei etwa einem weiteren Drittel muss sich das Umsetzungstempo erhöhen. Zwei Ziele liefen Gefahr, überhaupt nicht erreicht zu werden: die Halbierung von Siedlungsabfällen bis 2030 und die Verdopplung der Zirkularitätsrate, die das Verhältnis von Recyclingmaterial zu Rohstoffverbrauch darstellt.

Als Teil des Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft sind die beiden Ziele rechtlich nicht bindend. Der Bericht kritisiert aber das Gleiche wie bei den verpflichtenden Zielen: Die meisten seien aufs Recycling fokussiert. Künftige Regulierung könnte die Abfallvermeidung und Maßnahmen für die Wiederverwendung stärker adressieren, heißt es.

Eine intakte Natur ist grundlegend für alle Menschen und auch für die Wirtschaft – Schätzungen zufolge basiert die Hälfte des globalen BIP auf Naturleistungen. Um die Biodiversität Europas zu schützen, hat die EU deshalb 2020 eine übergreifende Strategie beschlossen und daraus 33 quantifizierbare Ziele abgeleitet, von denen laut Report 85 Prozent verpflichtend für die EU-Staaten sind.

Wirksam sind sie allerdings nicht. Ein Beispiel: 61 Prozent der Böden gelten als “ungesund” – und während aktuell jährlich zweieinhalb Tonnen des Bodens pro Hektar Land degradieren, erholen sich im gleichen Zeitraum nur maximal 1,4 Tonnen pro Hektar. Um die Biodiversität steht es also schlecht, und die wichtigste Ursache für den Rückgang der Artenvielfalt seien vor allem “wirtschaftliche Aktivitäten”, schreiben die Autoren des Berichts.

Ein besonders großes Problem im Bereich Biodiversität: Es fehlen Daten. Von allen im Bericht untersuchten Bereichen klaffen hier mit Abstand die größten Informationslücken. In 45 Prozent der Fälle tappen Politik und Forschung im Dunkeln. Darunter auch bei sehr grundlegenden Fragen. So sollen die EU-Mitglieder zunächst Maßnahmen ergreifen, um mindestens 20 Prozent der Gebiete und Ökosysteme zu erfassen, die bis zum Jahr 2030 wiederhergestellt werden müssen.

Systematisch gesammelt würden Daten dazu derzeit aber nicht, stellt der Report fest. Längst nicht alle EU-Staaten hätten demnach die bereitgestellten Instrumente übernommen. Außerdem gebe es keine Bereitschaft, ausreichend Geld für die Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Manuel Berkel, Nicolas Heronymus, Alex Veit, Marc Winkelmann

Nicht nur die politische Brandmauer zur AfD scheint zu bröckeln. Auch das deutsche Klimaneutralitätsziel für 2045, das immerhin auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts zurückgeht, steht unter Beschuss.

Die FDP würde es laut ihrem Wahlprogramm gern durch das europäische 2050-Klimaziel ersetzen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der mit seinen Freien Wählern in den Bundestag einziehen will, möchte Klimaziele genau wie die AfD am liebsten ganz einmotten. Und Siegfried Russwurm, bis Ende 2024 Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte, “die Zieljahre sind nicht in Stein gemeißelt”.

Nun wächst auch unter Stadtwerken die Unterstützung dafür, das deutsche Klimaziel auf 2050 zu verschieben. Über 900 Stadtwerke kümmern sich in Deutschland um Energie, Wasser, Mobilität oder schnelles Internet. Sie gelten als zentrale Akteure der Energiewende, da sie vor Ort, also in den Regionen, Städten und Kommunen unter anderem Stromnetze zubauen oder Haushalte mit Fernwärme versorgen. Mit ihrer Kundennähe sind Stadtwerke entscheidend, um Erneuerbare auf lokaler Ebene einzubinden. “Ohne Stadtwerke keine Energiewende”, heißt es etwa beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Doch hinter vorgehaltener Hand hadern viele in der Branche mit der Dekarbonisierung. “Alle wissen, dass das 2045-Ziel völlig illusorisch ist“, sagt etwa der Geschäftsführer eines Stadtwerks und mittelständischen Energieversorgers, das 80.000 Menschen mit Energie und Wasser versorgt. Die “politische Gemengelage” sei aber noch nicht reif, “also bleiben alle still”.

Auch er hält sich aus strategischen Gründen zurück. Schließlich müsse er sein Fernwärmenetz ausbauen und dürfe keine Zweifel streuen, “sonst kommen wir gar nicht mehr vorwärts”. Dem Stadtrat – Stadtwerke gehören mehrheitlich ihren Kommunen – sage er daher, “wir haben einen Plan, starke Partner, ein Ziel und wir schaffen das”.

Auch bei anderen Stadtwerken mache man “gute Miene zum bösen Spiel. Aber abends beim Bier verdrehen alle die Augen”. Sein Wunsch: “Die Politik sollte endlich transparent machen, dass 2045 nicht klappt, und das deutsche Klimaziel auf 2050 verschieben.”

Aus seiner Sicht würde das den Bürgern Druck und Verunsicherung nehmen. “Wir erleben jeden Tag, dass eine Gasheizung kaputtgeht und der Eigentümer nicht weiß, wie es weitergeht.” Aus Panik kaufe der eine Wärmepumpe – auch wenn der Fernwärmeanschluss für ihn viel günstiger wäre. “Nur wann der kommt, das können wir nicht sagen”, so der Geschäftsführer. Er könne wegen fehlender Kapazitäten nur vier Kilometer Leitungen pro Jahr zubauen. “Aber wir bräuchten pro Jahr sechs, um das Klimaziel 2045 zu schaffen”.

Auch Anton Berger, Partner der Beratungsgesellschaft Rödl & Partner, bestätigt die Stimmungslage in der Branche. Der Ökonom berät Stadtwerke und sagt “es würde wohl kaum einer ‘Nein’ zu einer Verschiebung des Klimaziels sagen, auch wenn das die Transformation verlangsamen dürfte”. Es brauche mehr Ressourcen, wie Baufirmen. Die aktuelle Knappheit verteuere den Umbau für Stadtwerke. “Etwas mehr Zeit würde sicher auch finanziellen Druck rausnehmen”, so Berger.

Es scheint derzeit an vielem zu mangeln, so verlautet es auch aus anderen Stadtwerke-Führungsetagen. An Stromnetzen, Speichern, Fachkräften für Tiefbau, Monteuren, Baggern, Finanzierung.

Allein bis 2030 sind laut einer Studie des BDEW und der Beratung EY 721 Milliarden Euro an Energiewende-Investitionen nötig. Auch danach braucht es gigantische Investitionen. “Realistisch glaubt kaum einer, dass wir in Deutschland 2045 oder auf Landesebene 2040 klimaneutral sind. Eine Verschiebung auf 2050 wäre daher sinnvoll, um mehr Zeit zu haben, die gewaltigen Investitionen zu refinanzieren. Gerade angesichts des Fachkräftemangels”, sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer einer Baden-Württembergischen Großstadt, wo man offiziell schon 2040 klimaneutral sein will.

Er findet es falsch, “an einem unrealistischen Ziel” festzuhalten. “Das bringt doch nichts außer Frust und erhöht das Misstrauen in die Politik.” Die Abkehr der USA vom Pariser Klimaabkommen werde den politischen Diskurs in Europa ohnehin verändern.

Noch deutlicher und ohne auf Anonymität zu pochen, äußert sich Karl-Peter Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen. “Wir sollten das deutsche Klimaziel zeitlich verschieben – oder uns gleich von einem festen Enddatum verabschieden. Denn auch 2050 werden wir bei realistischer Betrachtung nicht klimaneutral sein, jedenfalls nicht, ohne die Bevölkerung in die Arme von Populisten zu treiben oder unsere Industrie zu Grunde zu richten.”

Eine Position, die sich inzwischen in breiten Kreisen von Politik und Wirtschaft wiederfindet. Auch Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer, warnte erst kürzlich in einem Interview mit Table.Briefings davor, dass die deutsche Klimapolitik in die Deindustrialisierung führe. Also lieber Tempo rausnehmen, statt einem fernen Ziel nachzujagen – oder sich erst recht anstrengen, um wenigstens in Zielnähe zu bleiben?

Laut Projektionen des Umweltbundesamts (UBA) ist das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 mit derzeitigen Klimaschutzinstrumenten jedenfalls nicht erreichbar. Und auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) gelangt in einer Studie zu dem Schluss, dass auf EU-Ebene das Ziel einer 55-prozentigen CO₂-Reduktion bis 2030 anhand aktueller Emissionsprognosen der EU-Mitgliedstaaten “voraussichtlich” scheitern werde. Der Verband warnt daher davor, die Klimaziele weiter zu verschärfen, bekennt sich aber immerhin auf Nachfrage “zum gesetzlichen Ziel der Klimaneutralität bis 2045 für Deutschland”.

Weniger deutlich positioniert sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der auch große Energieversorger vertritt. “Der Energiesektor richtet sich auf dieses Ziel aus, viele Investitionen sind mit Blick auf das Neutralitätsziel 2045 getätigt worden und wollen weiter getätigt werden. […] Aber wir erkennen auch die Notwendigkeit, Pragmatismus und ambitionierte Machbarkeit walten zu lassen“, heißt es von Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae.

Dabei spricht einiges dagegen, die Dekarbonisierung zu verschieben. Dabei angefangen, dass sich Deutschland nicht so einfach über EU-Recht hinwegsetzen könnte. Und auch in der Branche gibt es Stimmen, die davor warnen, jetzt in eine Klimazieldiskussion einzusteigen.

“Das wäre doch nur eine Alibi-Aktion“, sagt etwa Thomas Gebhart, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Saarbrücken. Auch er glaubt nicht mehr an das 2045-Ziel, will aber trotzdem daran festhalten. “Verschiebt man einmal, verschiebt man immer wieder”. Dabei sei Planbarkeit unerlässlich. “Selbst wenn wir es nicht ganz schaffen, haben wir doch klar vor Augen, dass wir Mitte des Jahrhunderts kaum mehr Fossile verfeuern dürfen”. Auch Johannes Rager, Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, will bei 2045 bleiben, obwohl auch er bestätigt, dass die meisten seiner Kollegen lieber verschieben würden. Er befürchtet, dass “wir sonst nochmal fünf bis zehn Jahre länger brauchen. Der Klimawandel wartet aber nicht“.

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und andere Umwelt- und Sozialverbände kritisieren das “chaotische”, intransparente und aus ihrer Sicht undemokratische Omnibus-Verfahren der Kommission. Der am Donnerstag als Beteiligungsrunde angesetzte “Simplification Roundtable” bei Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sei eine Lobbyveranstaltung gewesen, bei der es darum gegangen sei, sich von den Unternehmen die Agenda bestätigen zu lassen. Dies sagten die Organisationen WWF, EGB, Friends of the Earth, Share Action sowie European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).

“Nur ein Fünftel der Teilnehmer waren NGOs oder Gewerkschaften – der Rest waren fast ausschließlich riesige Unternehmen und Wirtschaftsverbände aller Ebenen”, sagte die stellvertretende EGB-Generalvorsitzende Isabelle Schömann. Herein kam nur, wer eine Einladung hatte.

Nach Angaben der NGO Somo machten kleine und mittelständische Unternehmen mit 13 Prozent nur einen Bruchteil der Teilnehmer aus – obwohl gerade die nach Kommissionsangaben besonders entlastet werden sollen. Nachhaltige Unternehmen, die EU-Gesetze für fairen und nachhaltigen Wettbewerb forderten, seien gar nicht eingeladen worden. Anwesend dagegen waren etwa Exxon Mobile Europe oder Total Energies, kritisierte der EGB.

Zudem warten die Sozial- und Umweltverbände noch immer auf Entwürfe und Zeitpläne zu dem Vorhaben. Paul de Clerck, Koordinator für wirtschaftliche Gerechtigkeit bei der NGO Friends of the Earth Europe, sagte: “Gesetze, an denen wir die letzten zehn Jahre gearbeitet haben, sollen jetzt im Schnelldurchlauf aufgemacht werden.” Die Verbände betonten: Der Roundtable mit seinem ausgewählten Teilnehmerkreis ersetze keine ordentliche Konsultation. Schömann sprach von einem “manipulierten” und undemokratischen Prozedere. Die Kommission verstoße gegen ihre eigenen Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung.

Konkrete Angaben zum Roundtable wollte die Kommission auf Anfrage von Table.Briefings nicht machen. Stattdessen kursieren fast täglich neue Spekulationen und Gerüchte über den Inhalt der Debatten. So meldete das Portal Responsible Investor zuletzt, dass die Kommission ihre Omnibus-Vorschläge nicht Ende Februar, sondern Anfang März veröffentlichen würde – und dass sie die Axt an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) legen werde. Das hätte zur Folge, dass 85 Prozent der eigentlich verpflichteten Unternehmen in Europa doch keine CSRD-Nachhaltigkeitsreports veröffentlichen müssten.

Infrage gestellt werde zudem die doppelte Wesentlichkeitsprüfung. Dieses zentrale Instrument sieht eigentlich vor, dass Unternehmen zum einen darlegen müssen, welche Folgen ihr Geschäftsmodell auf Menschen und die Umwelt haben – und zum anderen, welche finanziellen Folgen etwa externe Klimakatastrophen auf das Unternehmen haben. Andere berichteten davon, dass das EU-Lieferkettengesetz (CSDDD) womöglich erst im Jahr 2030 eingeführt werden könnte – und wesentlich weniger Vorgaben machen werde als aktuell vorgesehen.

Gegen solche drastischen Maßnahmen hatte sich Anfang der Woche ein Zusammenschluss von mehr als 150 Investoren ausgesprochen. Die Gruppe wies darauf hin, dass sie umfassende, vergleichbare Informationen benötige, um Gelder künftig in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten leiten zu können. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und das Institut der Wirtschaftsprüfer sprachen sich hingegen ebenso für eine nennenswerte Vereinfachung aus wie das International Sustainability Standards Board (ISSB). Das Standardsetzungsgremium plädiert dafür, die CSRD mit seinem Kriterienset zu harmonisieren. Hinter dem ISSB stehen unter anderem Investoren wie Black Rock, Vanguard und Allianz Global Investors. lei, maw

Die Verhandlung über die Klage des peruanischen Bergführers und Landwirts Saúl Luciano Lliuya gegen den Stromkonzern RWE wird am 17. und 19. März vor dem OLG Hamm fortgesetzt. Wie das Gericht in einer Mitteilung bekanntgab, sollen dann die beiden bestellten Sachverständigen – ein Geowissenschaftler und Statiker sowie ein Experte für Naturgefahren – ergänzende Angaben zu einem bereits eingereichten Gutachten machen. Der Termin war lange erwartet worden. Ursprünglich hatte das Gericht den Fortgang des Verfahrens bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 angestrebt.

Lliuya fordert von RWE, sich an Reparaturkosten für einen Staudamm oberhalb seines Hauses in der peruanischen Stadt Huaraz zu beteiligen. Er sieht sein Haus in Gefahr, überschwemmt zu werden. Lliuya weist dem Unternehmen dafür eine Verantwortung zu. Der Staudamm begrenzt einen Gletschersee, die Laguna Palcacocha, deren Wasserstand aufgrund der Gletscherschmelze steigt. Lliuyas Argument: Da RWE als Kohlekonzern für etwa ein halbes Prozent der weltweiten Emissionen – und damit indirekt auch für das schmelzende Eis – verantwortlich sei, müsse das Unternehmen einen entsprechend großen Anteil der Reparaturkosten tragen. Das wären rund 17.000 Euro. Die Bedeutung des Verfahrens geht aber darüber hinaus. Falls RWE zur Zahlung verurteilt würde, wäre es ein Präzedenzfall, dem weitere Klagen folgen könnten.

In den anstehenden Verhandlungstagen soll nun vor allem die Frage geklärt werden, wie groß die Flutgefahr tatsächlich ist. Erst in einem zweiten Schritt wird dann darüber verhandelt, inwieweit RWE eine nachweisbare Mitverantwortung für den Anstieg der globalen Temperatur, dem daraus folgenden Anstieg der lokalen Durchschnittstemperaturen und dem Abschmelzen des Gletschers trägt.

Am Ende der beiden Tage könnte das Gericht einen Termin festlegen, um seine Entscheidung zur Flutgefahr zu verkünden, erwartet die NGO Germanwatch. Sie unterstützt gemeinsam mit der Stiftung Zukunftsfähigkeit die Klage. Lliuya hat die Klage 2015 eingereicht, seit 2017 wird sie vor dem OLG Hamm verhandelt. Im Mai 2022 reisten zwei Mitglieder des Gerichts zusammen mit den Sachverständigen und weiteren Prozessbeteiligten zur Beweisaufnahme nach Peru. Das Gutachten der Sachverständigen basiert wesentlich auf den Erkenntnissen dieser Reise. Der weitere Verlauf des Verfahrens hängt sehr stark von ihren Ergebnissen ab. ae

Der zehn Milliarden US-Dollar schwere Bezos Earth Fund von Amazon-Gründer Jeff Bezos will die Science Based Targets Inititiative (SBTI), den weltweit wichtigsten Standard für den freiwilligen CO₂-Markt von Unternehmen, nicht länger unterstützen. Das geht aus einem Bericht der Financial Times hervor. Die Zeitung wertet das als einen weiteren Versuch, US-Präsident Donald Trump zu gefallen. Der CEO des Earth Fund, Andrew Steer, hatte am vergangenen Samstag auf Linkedin seinen Rücktritt angekündigt.

Der Bezos Earth Fund wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen, um “Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen” bei der Suche nach Lösungen für Klimafragen und Umweltprobleme zu unterstützen. Er war einer der größten Geldgeber der SBTI. 2021 stellte er ihr 18 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Zugleich gab es immer wieder Streit um die Integrität der SBTI. Im Raum stand dabei auch die Frage, ob der Earth Fund gemeinsam mit der früheren US-Regierung Druck ausgeübt habe, um die SBTI-Standards zu CO₂-Zertifikaten unzulässig aufzuweichen. kul

In Deutschland zeichnet sich eine Trendwende bei der Elektromobilität ab. Nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts wurden im Januar dieses Jahres 34.498 reine Elektroautos (BEV) neu zugelassen. Das ist ein Plus von 53,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Anteil der BEV an den Neuzulassungen stieg auf 16,6 Prozent.

Der Neuwagenmarkt insgesamt ging hingegen um 2,8 Prozent zurück. Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen aller neu zugelassenen Pkw sanken um 9,5 Prozent auf 113,6 Gramm pro Kilometer (g/km).

Die positive Absatzentwicklung am E-Automarkt ist vor allem darauf zurückzuführen, dass immer mehr Hersteller die Preise ihrer Elektroautos senken oder günstigere Modelle auf den Markt bringen. So bietet VW den ID.3 inklusive Sonderrabatt weiterhin für knapp 30.000 Euro statt zuvor rund 37.000 Euro an. Der Preis für das vergünstigte Modell entspricht in etwa dem Preis für einen vergleichbaren Golf mit Verbrennungsmotor. Der kleine Elektro-SUV Dacia Spring ist in der günstigsten Ausführung sogar schon für 16.900 Euro zu haben.

Hintergrund für die Preissenkungen sind verschärfte EU-Flottengrenzwerte, also der durchschnittliche CO₂-Ausstoß aller Pkw, die ein Hersteller in einem Jahr in Europa verkauft. Er sinkt 2025 von bisher 115,1 g/km auf 93,6 g/km. Ohne steigenden Anteil von Elektroautos ist diese Vorgabe nicht zu erreichen. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Strafzahlungen.

Allein VW rechnet derzeit mit einer Strafe von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Auch Ford dürfte die Vorgaben deutlich verfehlen. Andere deutsche Hersteller wie BMW, Mercedes und Opel stehen dagegen vergleichsweise gut da.

Für den reinen Elektrofahrzeughersteller Tesla mit seinem Produktionsstandort in Grünheide bei Berlin sind die Flottengrenzwerte kein Thema. Hier dürfte eher der Einbruch bei den Neuzulassungen für Unruhe sorgen. Gegen den Trend sanken sie im Januar 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 59,5 Prozent auf 1.277 Fahrzeuge. Eine Entwicklung, die in ähnlicher Dimension auch aus anderen Teilen Europas wie Skandinavien und Frankreich gemeldet wird. ch

Das von Elon Musk geleitete Department of Government Efficiency (DOGE) darf vorerst nicht auf die Datenbanken des US-Arbeitsministeriums (DOL) zugreifen. Das entschied Bundesrichter John D. Bates am Mittwoch. Zuvor hatten der amerikanische Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO und mehrere Einzelgewerkschaften Klage eingereicht. Sie halten das Vorgehen für rechtswidrig und befürchten, dass sensible Daten in die Hände des DOGE gelangen könnten.

Als Beispiel führen sie in der Klageschrift an, es sei nicht auszuschließen, dass sich Musk über DOGE Zugang zu Informationen verschafft, die seine eigenen Unternehmen oder deren Konkurrenten betreffen. Weder Geschäftsgeheimnisse noch die Ergebnisse interner Untersuchungen des DOL dürften jedoch in unbefugte Hände gelangen.

Darüber hinaus verletze das Vorgehen des DOGE den Datenschutz und die Privatsphäre von Arbeitnehmern, die sich etwa wegen schwerer Erkrankungen an das Arbeitsministerium gewandt oder Beschwerden aufgrund von Verstößen gegen das Arbeitsrecht oder die Arbeitssicherheit eingereicht hätten. Mit der Klage wolle man Musks “Machtübernahme” stoppen, so Liz Shuler, Präsidentin des AFL-CIO.

Es ist das erste Mal, dass gegen die Aktivitäten des DOGE präventiv juristisch vorgegangen wird. Zuvor hatten sich Musk und sein Team unter anderem Zugang zu den Daten des Finanz- und des Entwicklungshilfeministeriums verschafft. Berichten zufolge wollen sie dort KI-gestützte Überwachungsprogramme hinterlassen, um Zahlungsflüsse und den Datenverkehr zukünftig kontrollieren zu können. Das Gericht hat angekündigt, am heutigen Freitag über die Klage zu entscheiden. ch

Wie China sein weltweites Minen-Netzwerk ausbaut – Süddeutsche Zeitung

Aufwendig illustriert haben Gregor Scheu, Elisa von Grafenstein und Jonas Jetzig ihre Recherche zur weltweiten Ausbeutung von Rohstoffen durch chinesische Firmen. Auf den Satellitenbildern ist die weitflächige Naturzerstörung durch den Bergbau zu sehen. Im Text selbst lernt man, dass viele Großprojekte tatsächlich von chinesischen und auch westlichen Firmen und sogar der Weltbank gemeinsam angeschoben werden – und dass Chinas Dominanz bei der Förderung seltener Erden zuletzt zurückgegangen ist. Zum Artikel

Climate change target of 2C is ‘dead’, says renowned climate scientist – The Guardian

Das Tempo der globalen Erderwärmung sei dem renommierten Klimaforscher James Hansen zufolge erheblich unterschätzt worden, berichtet Damian Carrington. Demnach zeigten neue Berechnungen, dass die Folgen von weniger Sulfatpartikeln durch den globalen Schiffsverkehr und die Empfindlichkeit des Klimas gegenüber höheren Emissionen größer seien als vermutet. Das 2-Grad-Ziel sei daher außer Reichweite. Andere Wissenschaftler sind aber optimistischer. Zum Artikel

European airlines push back hydrogen ambitions – Financial Times

Die europäische Luftfahrtindustrie hat aus Kostengründen ihre Ambitionen hinsichtlich wasserstoff-betriebener Flugzeuge drastisch zurückgeschraubt, berichten Philip Georgiadis und Sylvia Pfeifer. Sie setze nun auf Treibstoffe aus Frittierfett und anderen organischen Stoffen. Weil auch die teuer sind, rufe die Branche nach mehr staatlicher Unterstützung, um Net-Zero bis 2050 zu erreichen. Zum Artikel

Niemand garantiert ein Happy End – Die Zeit

Im Gespräch mit Maximilian Probst erörtert der Jurist Matthias Mahlmann, inwiefern Klagen vor Gericht den Klimawandel aufhalten können. Aus dessen Sicht können Prozesse den Planeten zwar nicht retten – doch aber dazu beitragen, dass CO₂-Emittenten stärker in die Öffentlichkeit rücken und der wissenschaftliche Sachstand im Recht verankert wird. Zum Artikel

Windkraft in Deutschland boomt – Genehmigungsdauer halbiert – Handelsblatt

Neue Daten zeigen: Kein Land in Europa baut schneller neue Windräder als Deutschland. Denn langwierige Genehmigungsverfahren von bis zu fünf Jahren dauern nach Reformen des Wirtschaftsministeriums inzwischen nur noch zwei Jahre, wie es etwa beim Energiekonzern RWE heißt. Zudem wurde der Bau Erneuerbarer zum Anliegen von “öffentlichem Interesse und der öffentlichen Sicherheit” erklärt. Geholfen habe auch, dass Genehmigungsprozesse digitalisiert und vereinfacht wurden. Zum Artikel

Where Coal Is Retiring, and Hanging On, in the U.S. – The New York Times

Kohle war einst die dominierende Energiequelle der USA. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, berichten Austyn Gaffney und Mira Rojanasakul. Seit dem Jahr 2000 wurden rund 780 Kohlekraftwerke stillgelegt. Die verbliebenen knapp 400 Kraftwerke liefern nur noch rund 16 Prozent des landesweiten Strombedarfs. Das ist deutlich weniger als Erdgas, Kernkraft und erneuerbare Energien. Doch eine Analyse der New York Times zeigt, dass der weitere Ausstieg von den Energieversorgern verzögert wird, indem bisher geplante Stilllegungen verschoben oder sogar ganz abgesagt werden. Zum Artikel

Google-Mutter Alphabet verkündet Ende der Diversitätsprogramme – Handelsblatt

Der Einfluss der neuen US-Regierung auf Diversitätsprogramme von US-Unternehmen zieht weitere Bahnen. Am Mittwoch hat die Google-Muttergesellschaft Alphabet das Ende der sogenannten DEI-Programme im Konzern verkündet. DEI steht für “Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion” (Diversity, Equity and Inclusion). Die Programme sollten die Vielfalt der Belegschaft erhöhen, schreibt Felix Holtermann. Zuvor schon hatte Trump angekündigt, “DEI”-Programme aus der Bundesverwaltung verbannen zu wollen. Zum Artikel

Macht und Moral: Wenn Führungskräfte auf die dunkle Seite wechseln – Der Standard

Der Grat zwischen verantwortungsvoller und unethischer Unternehmensführung kann schmal sein, schreibt Natascha Ickert. Oft sei der Wechsel auf die “dunkle Seite” ein schleichender Prozess. Experten machen dafür den immensen Druck verantwortlich, unter dem viele Manager stünden und mit dem sie nicht richtig umgehen könnten. Einen Einfluss habe auch, ob ethische Richtlinien klar kommuniziert und Führungskräfte bei Verstößen zur Rechenschaft gezogen würden. Dazu brauche es aber einer Unternehmenskultur, die ethisches Verhalten belohne und fördere. Zum Artikel

Drei einfache Buchstaben – E, S, G – stehen für die drei Dimensionen nachhaltigen Wirtschaftens: den Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen, die Berücksichtigung sozialer Aspekte und die Einhaltung guter Unternehmensführung. Doch jenseits des Atlantiks hat sich die Lesart geändert. ESG gilt hier bei vielen als wirtschaftsschädigende moralische Verirrung. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Anlage von Pensionsgeldern sei ein Bruch von Treuepflichten, weil moralische über pekuniäre Interessen gestellt werden, befand kürzlich ein Gericht in Texas.

In die gleiche Kerbe schlägt eine Klage republikanisch regierter US-Staaten gegen die drei größten Asset Manager der Welt. Der Vorwurf: Sie hätten durch den Boykott der Kohleindustrie als Teil ihrer Klimaziele ein Kartell gebildet und Millionen von Amerikanern Schaden zugefügt. 18 republikanisch regierte US-Staaten wollen Pensionsfonds daher gleich ganz verbieten, Anlageentscheidungen mithilfe von ESG-Kriterien zu treffen.

In Europa hingegen sind ESG-Kriterien integraler Bestandteil gesetzlicher Regelungen. Pensionsfonds beispielsweise müssen gemäß einer EU-Richtlinie ESG-Faktoren berücksichtigen. Die Verwalter von in der EU genutzten Benchmarks wie S&P 500 müssen sich zu ESG-Faktoren äußern. Fondsmanager müssen über Strategien zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken verfügen. Und Unternehmen müssen nach dem neuen EU-Regelwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung umfassend über Nachhaltigkeitsziele und -auswirkungen ihres Geschäftsmodells berichten.

Die Berichterstattungsstandards kommen zwar ohne den Begriff “ESG” aus, sind aber nach E, S und G aufgeteilt und enthalten Worte wie “Klimaschutz”, “Vielfalt” oder “Inklusion”, die den Vertretern der “Anti-woke”-Bewegung in den USA nicht gefallen. Republikanische Senatoren appellierten kürzlich an die amerikanische Regierung, US-Unternehmen vor derart “auszehrender” und “fehlgeleiteter” Regulierung zu schützen.

Wenn also das Reden über ESG vor allem im US-Finanzmarkt riskant, Schweigen aber auch keine Option ist, wie können Unternehmen sinnvoll zu Nachhaltigkeit kommunizieren? Gerade dann, wenn die internationalen Märkte so stark miteinander verwoben sind?

Eine (vermeintlich) einfache Lösung liegt darin, Reizwörter wie “ESG” oder “Vielfalt und Inklusion” (“Diversity, Equity, Inclusion”, DEI) zu vermeiden. Bei vielen amerikanischen Unternehmen verschwand mit Trumps Amtsantritt die DEI-Strategie von den Websites. Auf beiden Seiten des Atlantiks tätige Fondsmanager betonen inzwischen lieber das “Wertschöpfungspotenzial” bestimmter Anlagestrategien etwa bei erneuerbaren Energien und vermeiden dafür das vermeintliche Unwort “Klima”.

Unternehmensaspekte, die nicht mit der unmittelbaren Wertsteigerung für Aktionäre zu tun haben, in die richtigen Worte zu fassen, wird zweifelsohne schwieriger. “Talentförderung” statt “Inklusion”, “Energieeffizienz” statt “Klimaschutz”, “Zukunftsperspektive” statt “Transformation” – das sich abzeichnende “Term Washing” erreicht auch Europa. Die neue EU-Kommission hat sich gerade ein sprachliches Remake verpasst. Statt “Green Deal” heißt es nun “Clean Industrial Deal”, und statt über Nachhaltigkeit wird über Wettbewerbsfähigkeit und Innovation gesprochen.

Klar ist, dass geänderte Begrifflichkeiten fundamentale Widersprüche beim ökologischen und gesellschaftlichen Transformationsbedarf und bei der Rolle von Unternehmen und Investoren nur zeitweise überbrücken können. Über kurz oder lang werden auch die neuen Begriffe “böse” werden. Vielfalt und Inklusion sind dafür ein gutes Beispiel. Während “Klima” im vergangenen Jahr für viele in den USA schon nicht mehr salonfähig war, galten sie weiterhin als kleinster gemeinsamer Nenner. Mit der Agenda des neuen US-Präsidenten sind sie nun nicht mehr vereinbar.

Unternehmen sind gut beraten, sich auf ihre Kernstrategien und -kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit zu besinnen und diese sachlich, eindeutig und ohne Über- und Untertreibungen zu kommunizieren. Zum Beispiel über konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs sprechen und nicht nur allgemein betonen, dass das Unternehmen die Ziele des Pariser Klimaabkommens unterstützt. Das bietet nicht nur weniger Angriffspunkte, sondern hilft Unternehmen auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt jeder Mode im Bereich Nachhaltigkeit zu folgen.

Heike Schmitz ist Partnerin bei Herbert Smith Freehills in Frankfurt am Main und Co-Head der europäischen ESG-Praxisgruppe der Kanzlei.

Climate.Table – Faktencheck zur Wahl: Atomkraftwerke wieder ans Netz: Zur Bundestagswahl stellen alle Parteien Vorschläge für eine veränderte Klima- und Energiepolitik vor – manche wollen das Tempo beim Klimaschutz erhöhen, andere die Anstrengungen abschwächen. Table.Briefings klopft diese Ideen darauf ab, wie realistisch, zielführend und durchsetzbar sie sind. Heute: Die Renaissance der Atomkraft. Zum Artikel

Europe.Table – Arbeitsprogramm der Kommission: Vorschläge für KMUs und Entbürokratisierung bis Sommer: Im Entwurf für das Arbeitsprogramm der Kommission sind nun drei Omnibus-Pakete bis zum Sommer vorgesehen. Neben dem Vorhaben zu den Berichtspflichten soll es Gesetzgebungsvorschläge für Bürokratieabbau und für eine neue KMU-Definition geben. Zum Artikel

Europe.Table – Wasser: Warum die EU-Kommission den Grad der Verschmutzung nicht genau kennt: In verschiedenen Berichten fasst die EU-Kommission den Zustand der Gewässer in Europa zusammen. Die Daten zeigen nur wenige Verbesserungen, was Beamte auch auf umfassendere Messungen zurückführen. Zum Artikel

Deutschland will klimaneutral werden, und zwar bis 2045. Eine wachsende Zahl von Stadtwerken hält diesen Zeitplan allerdings für illusorisch. Im Gespräch mit Table.Briefings erklären sie, dass eine Verschiebung des Ziels um fünf oder mehr Jahre notwendig sei. Warum sie dafür plädieren und darüber dennoch lieber nicht öffentlich sprechen wollen, analysiert Anna Gauto.

Die EU hat eine Zwischenbilanz ihres Green Deals vorgelegt und beschrieben, wie wirksam die beschlossenen Vorhaben, Strategien und Gesetze sind. Wir haben uns den Report und insbesondere die Daten zu den Bereichen Energie, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität angeschaut. Spoiler: Es geht zwar voran – aber längst nicht überall und in dem nötigen Tempo. Das liegt auch daran, dass in manchen Bereichen mitunter deutliche Wissenslücken klaffen.

Nachhaltigkeit, Klima, Vielfalt, Diversität – alles Begriffe, die zunehmend ins Visier geraten. Vor allem in den USA, aber auch in Europa. Von “Term Washing” spricht die Anwältin Heike Schmitz in ihrem Gastbeitrag deshalb – und erklärt, worauf Unternehmen, die international tätig sind, achten sollten.

Die Gemeinsame Forschungsstelle (Joint Research Centre – JRC) der EU-Kommission stellt dem Green Deal ein eher positives Zwischenzeugnis aus. Der in dieser Woche publizierte Bericht “Delivering the EU Green Deal” untersucht, wie weit die EU bei der Erreichung der im Green Deal formulierten Ziele bislang gekommen ist. Dafür identifizierten die Forscher des JRC zunächst 154 Ziele, die die Kommission in einem bestimmten Zeitrahmen erreichen möchte. Anschließend entwickelten sie Indikatoren, um die Ziele messen zu können, und zogen zur Untersuchung aussagekräftige Daten heran.

Die quantitative Bestandsaufnahme hat vor allem illustrativen Charakter, da zwischen der Bedeutsamkeit einzelner Ziele nicht gewichtet wird. In den einzelnen Kapiteln werden jedoch detailliertere Einschätzungen vorgenommen. Das Gesamtergebnis ist eher ermutigend:

“Die Studie zeigt, dass bisher erhebliche Erfolge erzielt wurden”, heißt es daher, “aber die Fortschritte müssen in vielen Bereichen beschleunigt werden”.

Im Energiebereich müssen die Mitgliedstaaten bei allen relevanten Indikatoren schneller werden. Gar keine nennenswerten Fortschritte sieht das JRC bislang bei der Verwendung von grünem Wasserstoff in der Industrie. Dabei müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 dort bereits einen Anteil von 42 Prozent erreichen.

Mehr Tempo braucht es auch beim Hochlauf der erneuerbaren Energien (42,5 Prozent bis 2030). Das gilt auch für einzelne Sektoren – wie dem Heizen und Kühlen. Ganz vorne liegt derzeit Schweden, wo Wärmepumpen und Biomasse-Heizungen bereits einen Anteil von fast 70 Prozent ausmachen.

Schlecht sieht es auch bei der Energieeffizienz aus. Beim derzeitigen Tempo werden die EU-Staaten bis 2030 nur die Hälfte der vereinbarten Endenergieeinsparungen erreichen. Einsparziele für individuelle Wohngebäude hatten die Mitgliedstaaten in den Verhandlungen um die Gebäudeenergierichtlinie zwar abgewendet. Für die EU als Ganzes gilt allerdings ein verpflichtendes Effizienzziel für den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch des Wohngebäudebestands (minus 16 Prozent gegenüber 2020). Dafür brauche es bis 2030 eine “starke Beschleunigung”.

Das ursprüngliche Prinzip, zunächst die ineffizientesten Gebäude zu renovieren, könnte sogar komplett irrelevant werden. Schon die unterschiedlichen Definitionen in den Mitgliedstaaten lassen den Experten zufolge keine Vergleiche zu. Mit dem Ansatz “worst first” wollte die EU-Kommission eigentlich die Energiearmut bekämpfen.

Den Wert von Materialien wie Metallen, Mineralien und Kunststoffen so lange wie möglich zu erhalten, ist ein zentrales Ziel der Kommission. Ihr Kalkül: Wenn die Wirtschaft weniger neue Ressourcen verbraucht, schont Umwelt und Klima. Zudem würde die Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus Drittstatten reduziert. Im Mittelpunkt steht dabei das Recycling von Material, etwa aus Batterien oder Fahrzeugen.

Der Bericht des JRC zeigt jedoch, dass der Rohstoffverbrauch und verbundene Umweltauswirkungen in den 2010er-Jahren gestiegen sind. Gleiches gilt für die Abfallmenge. Das Wirtschaftswachstum hat sich bislang nur leicht vom Rohstoffverbrauch entkoppelt.

Damit laufen drei der vier übergreifenden Ziele des Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft der EU-Kommission in die falsche Richtung. In der vergangenen Legislaturperiode hat sie deshalb Maßnahmen vorgeschlagen, die inzwischen auch verabschiedet sind – zum Beispiel das Gesetz über kritische Rohstoffe, die Batterieverordnung, die Ökodesignverordnung oder die Verpackungsverordnung. Einige Vorhaben wie die Verordnung zu Altfahrzeugen sind noch offen.

Ungefähr ein Drittel der quantifizierbaren Ziele lassen sich laut des Berichts erreichen, bei etwa einem weiteren Drittel muss sich das Umsetzungstempo erhöhen. Zwei Ziele liefen Gefahr, überhaupt nicht erreicht zu werden: die Halbierung von Siedlungsabfällen bis 2030 und die Verdopplung der Zirkularitätsrate, die das Verhältnis von Recyclingmaterial zu Rohstoffverbrauch darstellt.

Als Teil des Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft sind die beiden Ziele rechtlich nicht bindend. Der Bericht kritisiert aber das Gleiche wie bei den verpflichtenden Zielen: Die meisten seien aufs Recycling fokussiert. Künftige Regulierung könnte die Abfallvermeidung und Maßnahmen für die Wiederverwendung stärker adressieren, heißt es.

Eine intakte Natur ist grundlegend für alle Menschen und auch für die Wirtschaft – Schätzungen zufolge basiert die Hälfte des globalen BIP auf Naturleistungen. Um die Biodiversität Europas zu schützen, hat die EU deshalb 2020 eine übergreifende Strategie beschlossen und daraus 33 quantifizierbare Ziele abgeleitet, von denen laut Report 85 Prozent verpflichtend für die EU-Staaten sind.

Wirksam sind sie allerdings nicht. Ein Beispiel: 61 Prozent der Böden gelten als “ungesund” – und während aktuell jährlich zweieinhalb Tonnen des Bodens pro Hektar Land degradieren, erholen sich im gleichen Zeitraum nur maximal 1,4 Tonnen pro Hektar. Um die Biodiversität steht es also schlecht, und die wichtigste Ursache für den Rückgang der Artenvielfalt seien vor allem “wirtschaftliche Aktivitäten”, schreiben die Autoren des Berichts.

Ein besonders großes Problem im Bereich Biodiversität: Es fehlen Daten. Von allen im Bericht untersuchten Bereichen klaffen hier mit Abstand die größten Informationslücken. In 45 Prozent der Fälle tappen Politik und Forschung im Dunkeln. Darunter auch bei sehr grundlegenden Fragen. So sollen die EU-Mitglieder zunächst Maßnahmen ergreifen, um mindestens 20 Prozent der Gebiete und Ökosysteme zu erfassen, die bis zum Jahr 2030 wiederhergestellt werden müssen.

Systematisch gesammelt würden Daten dazu derzeit aber nicht, stellt der Report fest. Längst nicht alle EU-Staaten hätten demnach die bereitgestellten Instrumente übernommen. Außerdem gebe es keine Bereitschaft, ausreichend Geld für die Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Manuel Berkel, Nicolas Heronymus, Alex Veit, Marc Winkelmann

Nicht nur die politische Brandmauer zur AfD scheint zu bröckeln. Auch das deutsche Klimaneutralitätsziel für 2045, das immerhin auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts zurückgeht, steht unter Beschuss.

Die FDP würde es laut ihrem Wahlprogramm gern durch das europäische 2050-Klimaziel ersetzen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der mit seinen Freien Wählern in den Bundestag einziehen will, möchte Klimaziele genau wie die AfD am liebsten ganz einmotten. Und Siegfried Russwurm, bis Ende 2024 Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte, “die Zieljahre sind nicht in Stein gemeißelt”.

Nun wächst auch unter Stadtwerken die Unterstützung dafür, das deutsche Klimaziel auf 2050 zu verschieben. Über 900 Stadtwerke kümmern sich in Deutschland um Energie, Wasser, Mobilität oder schnelles Internet. Sie gelten als zentrale Akteure der Energiewende, da sie vor Ort, also in den Regionen, Städten und Kommunen unter anderem Stromnetze zubauen oder Haushalte mit Fernwärme versorgen. Mit ihrer Kundennähe sind Stadtwerke entscheidend, um Erneuerbare auf lokaler Ebene einzubinden. “Ohne Stadtwerke keine Energiewende”, heißt es etwa beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Doch hinter vorgehaltener Hand hadern viele in der Branche mit der Dekarbonisierung. “Alle wissen, dass das 2045-Ziel völlig illusorisch ist“, sagt etwa der Geschäftsführer eines Stadtwerks und mittelständischen Energieversorgers, das 80.000 Menschen mit Energie und Wasser versorgt. Die “politische Gemengelage” sei aber noch nicht reif, “also bleiben alle still”.

Auch er hält sich aus strategischen Gründen zurück. Schließlich müsse er sein Fernwärmenetz ausbauen und dürfe keine Zweifel streuen, “sonst kommen wir gar nicht mehr vorwärts”. Dem Stadtrat – Stadtwerke gehören mehrheitlich ihren Kommunen – sage er daher, “wir haben einen Plan, starke Partner, ein Ziel und wir schaffen das”.

Auch bei anderen Stadtwerken mache man “gute Miene zum bösen Spiel. Aber abends beim Bier verdrehen alle die Augen”. Sein Wunsch: “Die Politik sollte endlich transparent machen, dass 2045 nicht klappt, und das deutsche Klimaziel auf 2050 verschieben.”

Aus seiner Sicht würde das den Bürgern Druck und Verunsicherung nehmen. “Wir erleben jeden Tag, dass eine Gasheizung kaputtgeht und der Eigentümer nicht weiß, wie es weitergeht.” Aus Panik kaufe der eine Wärmepumpe – auch wenn der Fernwärmeanschluss für ihn viel günstiger wäre. “Nur wann der kommt, das können wir nicht sagen”, so der Geschäftsführer. Er könne wegen fehlender Kapazitäten nur vier Kilometer Leitungen pro Jahr zubauen. “Aber wir bräuchten pro Jahr sechs, um das Klimaziel 2045 zu schaffen”.

Auch Anton Berger, Partner der Beratungsgesellschaft Rödl & Partner, bestätigt die Stimmungslage in der Branche. Der Ökonom berät Stadtwerke und sagt “es würde wohl kaum einer ‘Nein’ zu einer Verschiebung des Klimaziels sagen, auch wenn das die Transformation verlangsamen dürfte”. Es brauche mehr Ressourcen, wie Baufirmen. Die aktuelle Knappheit verteuere den Umbau für Stadtwerke. “Etwas mehr Zeit würde sicher auch finanziellen Druck rausnehmen”, so Berger.

Es scheint derzeit an vielem zu mangeln, so verlautet es auch aus anderen Stadtwerke-Führungsetagen. An Stromnetzen, Speichern, Fachkräften für Tiefbau, Monteuren, Baggern, Finanzierung.

Allein bis 2030 sind laut einer Studie des BDEW und der Beratung EY 721 Milliarden Euro an Energiewende-Investitionen nötig. Auch danach braucht es gigantische Investitionen. “Realistisch glaubt kaum einer, dass wir in Deutschland 2045 oder auf Landesebene 2040 klimaneutral sind. Eine Verschiebung auf 2050 wäre daher sinnvoll, um mehr Zeit zu haben, die gewaltigen Investitionen zu refinanzieren. Gerade angesichts des Fachkräftemangels”, sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer einer Baden-Württembergischen Großstadt, wo man offiziell schon 2040 klimaneutral sein will.

Er findet es falsch, “an einem unrealistischen Ziel” festzuhalten. “Das bringt doch nichts außer Frust und erhöht das Misstrauen in die Politik.” Die Abkehr der USA vom Pariser Klimaabkommen werde den politischen Diskurs in Europa ohnehin verändern.

Noch deutlicher und ohne auf Anonymität zu pochen, äußert sich Karl-Peter Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen. “Wir sollten das deutsche Klimaziel zeitlich verschieben – oder uns gleich von einem festen Enddatum verabschieden. Denn auch 2050 werden wir bei realistischer Betrachtung nicht klimaneutral sein, jedenfalls nicht, ohne die Bevölkerung in die Arme von Populisten zu treiben oder unsere Industrie zu Grunde zu richten.”

Eine Position, die sich inzwischen in breiten Kreisen von Politik und Wirtschaft wiederfindet. Auch Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer, warnte erst kürzlich in einem Interview mit Table.Briefings davor, dass die deutsche Klimapolitik in die Deindustrialisierung führe. Also lieber Tempo rausnehmen, statt einem fernen Ziel nachzujagen – oder sich erst recht anstrengen, um wenigstens in Zielnähe zu bleiben?

Laut Projektionen des Umweltbundesamts (UBA) ist das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 mit derzeitigen Klimaschutzinstrumenten jedenfalls nicht erreichbar. Und auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) gelangt in einer Studie zu dem Schluss, dass auf EU-Ebene das Ziel einer 55-prozentigen CO₂-Reduktion bis 2030 anhand aktueller Emissionsprognosen der EU-Mitgliedstaaten “voraussichtlich” scheitern werde. Der Verband warnt daher davor, die Klimaziele weiter zu verschärfen, bekennt sich aber immerhin auf Nachfrage “zum gesetzlichen Ziel der Klimaneutralität bis 2045 für Deutschland”.

Weniger deutlich positioniert sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der auch große Energieversorger vertritt. “Der Energiesektor richtet sich auf dieses Ziel aus, viele Investitionen sind mit Blick auf das Neutralitätsziel 2045 getätigt worden und wollen weiter getätigt werden. […] Aber wir erkennen auch die Notwendigkeit, Pragmatismus und ambitionierte Machbarkeit walten zu lassen“, heißt es von Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae.

Dabei spricht einiges dagegen, die Dekarbonisierung zu verschieben. Dabei angefangen, dass sich Deutschland nicht so einfach über EU-Recht hinwegsetzen könnte. Und auch in der Branche gibt es Stimmen, die davor warnen, jetzt in eine Klimazieldiskussion einzusteigen.

“Das wäre doch nur eine Alibi-Aktion“, sagt etwa Thomas Gebhart, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Saarbrücken. Auch er glaubt nicht mehr an das 2045-Ziel, will aber trotzdem daran festhalten. “Verschiebt man einmal, verschiebt man immer wieder”. Dabei sei Planbarkeit unerlässlich. “Selbst wenn wir es nicht ganz schaffen, haben wir doch klar vor Augen, dass wir Mitte des Jahrhunderts kaum mehr Fossile verfeuern dürfen”. Auch Johannes Rager, Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, will bei 2045 bleiben, obwohl auch er bestätigt, dass die meisten seiner Kollegen lieber verschieben würden. Er befürchtet, dass “wir sonst nochmal fünf bis zehn Jahre länger brauchen. Der Klimawandel wartet aber nicht“.

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und andere Umwelt- und Sozialverbände kritisieren das “chaotische”, intransparente und aus ihrer Sicht undemokratische Omnibus-Verfahren der Kommission. Der am Donnerstag als Beteiligungsrunde angesetzte “Simplification Roundtable” bei Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sei eine Lobbyveranstaltung gewesen, bei der es darum gegangen sei, sich von den Unternehmen die Agenda bestätigen zu lassen. Dies sagten die Organisationen WWF, EGB, Friends of the Earth, Share Action sowie European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).

“Nur ein Fünftel der Teilnehmer waren NGOs oder Gewerkschaften – der Rest waren fast ausschließlich riesige Unternehmen und Wirtschaftsverbände aller Ebenen”, sagte die stellvertretende EGB-Generalvorsitzende Isabelle Schömann. Herein kam nur, wer eine Einladung hatte.

Nach Angaben der NGO Somo machten kleine und mittelständische Unternehmen mit 13 Prozent nur einen Bruchteil der Teilnehmer aus – obwohl gerade die nach Kommissionsangaben besonders entlastet werden sollen. Nachhaltige Unternehmen, die EU-Gesetze für fairen und nachhaltigen Wettbewerb forderten, seien gar nicht eingeladen worden. Anwesend dagegen waren etwa Exxon Mobile Europe oder Total Energies, kritisierte der EGB.

Zudem warten die Sozial- und Umweltverbände noch immer auf Entwürfe und Zeitpläne zu dem Vorhaben. Paul de Clerck, Koordinator für wirtschaftliche Gerechtigkeit bei der NGO Friends of the Earth Europe, sagte: “Gesetze, an denen wir die letzten zehn Jahre gearbeitet haben, sollen jetzt im Schnelldurchlauf aufgemacht werden.” Die Verbände betonten: Der Roundtable mit seinem ausgewählten Teilnehmerkreis ersetze keine ordentliche Konsultation. Schömann sprach von einem “manipulierten” und undemokratischen Prozedere. Die Kommission verstoße gegen ihre eigenen Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung.

Konkrete Angaben zum Roundtable wollte die Kommission auf Anfrage von Table.Briefings nicht machen. Stattdessen kursieren fast täglich neue Spekulationen und Gerüchte über den Inhalt der Debatten. So meldete das Portal Responsible Investor zuletzt, dass die Kommission ihre Omnibus-Vorschläge nicht Ende Februar, sondern Anfang März veröffentlichen würde – und dass sie die Axt an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) legen werde. Das hätte zur Folge, dass 85 Prozent der eigentlich verpflichteten Unternehmen in Europa doch keine CSRD-Nachhaltigkeitsreports veröffentlichen müssten.

Infrage gestellt werde zudem die doppelte Wesentlichkeitsprüfung. Dieses zentrale Instrument sieht eigentlich vor, dass Unternehmen zum einen darlegen müssen, welche Folgen ihr Geschäftsmodell auf Menschen und die Umwelt haben – und zum anderen, welche finanziellen Folgen etwa externe Klimakatastrophen auf das Unternehmen haben. Andere berichteten davon, dass das EU-Lieferkettengesetz (CSDDD) womöglich erst im Jahr 2030 eingeführt werden könnte – und wesentlich weniger Vorgaben machen werde als aktuell vorgesehen.

Gegen solche drastischen Maßnahmen hatte sich Anfang der Woche ein Zusammenschluss von mehr als 150 Investoren ausgesprochen. Die Gruppe wies darauf hin, dass sie umfassende, vergleichbare Informationen benötige, um Gelder künftig in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten leiten zu können. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und das Institut der Wirtschaftsprüfer sprachen sich hingegen ebenso für eine nennenswerte Vereinfachung aus wie das International Sustainability Standards Board (ISSB). Das Standardsetzungsgremium plädiert dafür, die CSRD mit seinem Kriterienset zu harmonisieren. Hinter dem ISSB stehen unter anderem Investoren wie Black Rock, Vanguard und Allianz Global Investors. lei, maw

Die Verhandlung über die Klage des peruanischen Bergführers und Landwirts Saúl Luciano Lliuya gegen den Stromkonzern RWE wird am 17. und 19. März vor dem OLG Hamm fortgesetzt. Wie das Gericht in einer Mitteilung bekanntgab, sollen dann die beiden bestellten Sachverständigen – ein Geowissenschaftler und Statiker sowie ein Experte für Naturgefahren – ergänzende Angaben zu einem bereits eingereichten Gutachten machen. Der Termin war lange erwartet worden. Ursprünglich hatte das Gericht den Fortgang des Verfahrens bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 angestrebt.

Lliuya fordert von RWE, sich an Reparaturkosten für einen Staudamm oberhalb seines Hauses in der peruanischen Stadt Huaraz zu beteiligen. Er sieht sein Haus in Gefahr, überschwemmt zu werden. Lliuya weist dem Unternehmen dafür eine Verantwortung zu. Der Staudamm begrenzt einen Gletschersee, die Laguna Palcacocha, deren Wasserstand aufgrund der Gletscherschmelze steigt. Lliuyas Argument: Da RWE als Kohlekonzern für etwa ein halbes Prozent der weltweiten Emissionen – und damit indirekt auch für das schmelzende Eis – verantwortlich sei, müsse das Unternehmen einen entsprechend großen Anteil der Reparaturkosten tragen. Das wären rund 17.000 Euro. Die Bedeutung des Verfahrens geht aber darüber hinaus. Falls RWE zur Zahlung verurteilt würde, wäre es ein Präzedenzfall, dem weitere Klagen folgen könnten.

In den anstehenden Verhandlungstagen soll nun vor allem die Frage geklärt werden, wie groß die Flutgefahr tatsächlich ist. Erst in einem zweiten Schritt wird dann darüber verhandelt, inwieweit RWE eine nachweisbare Mitverantwortung für den Anstieg der globalen Temperatur, dem daraus folgenden Anstieg der lokalen Durchschnittstemperaturen und dem Abschmelzen des Gletschers trägt.

Am Ende der beiden Tage könnte das Gericht einen Termin festlegen, um seine Entscheidung zur Flutgefahr zu verkünden, erwartet die NGO Germanwatch. Sie unterstützt gemeinsam mit der Stiftung Zukunftsfähigkeit die Klage. Lliuya hat die Klage 2015 eingereicht, seit 2017 wird sie vor dem OLG Hamm verhandelt. Im Mai 2022 reisten zwei Mitglieder des Gerichts zusammen mit den Sachverständigen und weiteren Prozessbeteiligten zur Beweisaufnahme nach Peru. Das Gutachten der Sachverständigen basiert wesentlich auf den Erkenntnissen dieser Reise. Der weitere Verlauf des Verfahrens hängt sehr stark von ihren Ergebnissen ab. ae

Der zehn Milliarden US-Dollar schwere Bezos Earth Fund von Amazon-Gründer Jeff Bezos will die Science Based Targets Inititiative (SBTI), den weltweit wichtigsten Standard für den freiwilligen CO₂-Markt von Unternehmen, nicht länger unterstützen. Das geht aus einem Bericht der Financial Times hervor. Die Zeitung wertet das als einen weiteren Versuch, US-Präsident Donald Trump zu gefallen. Der CEO des Earth Fund, Andrew Steer, hatte am vergangenen Samstag auf Linkedin seinen Rücktritt angekündigt.

Der Bezos Earth Fund wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen, um “Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen” bei der Suche nach Lösungen für Klimafragen und Umweltprobleme zu unterstützen. Er war einer der größten Geldgeber der SBTI. 2021 stellte er ihr 18 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Zugleich gab es immer wieder Streit um die Integrität der SBTI. Im Raum stand dabei auch die Frage, ob der Earth Fund gemeinsam mit der früheren US-Regierung Druck ausgeübt habe, um die SBTI-Standards zu CO₂-Zertifikaten unzulässig aufzuweichen. kul

In Deutschland zeichnet sich eine Trendwende bei der Elektromobilität ab. Nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts wurden im Januar dieses Jahres 34.498 reine Elektroautos (BEV) neu zugelassen. Das ist ein Plus von 53,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Anteil der BEV an den Neuzulassungen stieg auf 16,6 Prozent.

Der Neuwagenmarkt insgesamt ging hingegen um 2,8 Prozent zurück. Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen aller neu zugelassenen Pkw sanken um 9,5 Prozent auf 113,6 Gramm pro Kilometer (g/km).

Die positive Absatzentwicklung am E-Automarkt ist vor allem darauf zurückzuführen, dass immer mehr Hersteller die Preise ihrer Elektroautos senken oder günstigere Modelle auf den Markt bringen. So bietet VW den ID.3 inklusive Sonderrabatt weiterhin für knapp 30.000 Euro statt zuvor rund 37.000 Euro an. Der Preis für das vergünstigte Modell entspricht in etwa dem Preis für einen vergleichbaren Golf mit Verbrennungsmotor. Der kleine Elektro-SUV Dacia Spring ist in der günstigsten Ausführung sogar schon für 16.900 Euro zu haben.

Hintergrund für die Preissenkungen sind verschärfte EU-Flottengrenzwerte, also der durchschnittliche CO₂-Ausstoß aller Pkw, die ein Hersteller in einem Jahr in Europa verkauft. Er sinkt 2025 von bisher 115,1 g/km auf 93,6 g/km. Ohne steigenden Anteil von Elektroautos ist diese Vorgabe nicht zu erreichen. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Strafzahlungen.

Allein VW rechnet derzeit mit einer Strafe von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Auch Ford dürfte die Vorgaben deutlich verfehlen. Andere deutsche Hersteller wie BMW, Mercedes und Opel stehen dagegen vergleichsweise gut da.

Für den reinen Elektrofahrzeughersteller Tesla mit seinem Produktionsstandort in Grünheide bei Berlin sind die Flottengrenzwerte kein Thema. Hier dürfte eher der Einbruch bei den Neuzulassungen für Unruhe sorgen. Gegen den Trend sanken sie im Januar 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 59,5 Prozent auf 1.277 Fahrzeuge. Eine Entwicklung, die in ähnlicher Dimension auch aus anderen Teilen Europas wie Skandinavien und Frankreich gemeldet wird. ch

Das von Elon Musk geleitete Department of Government Efficiency (DOGE) darf vorerst nicht auf die Datenbanken des US-Arbeitsministeriums (DOL) zugreifen. Das entschied Bundesrichter John D. Bates am Mittwoch. Zuvor hatten der amerikanische Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO und mehrere Einzelgewerkschaften Klage eingereicht. Sie halten das Vorgehen für rechtswidrig und befürchten, dass sensible Daten in die Hände des DOGE gelangen könnten.

Als Beispiel führen sie in der Klageschrift an, es sei nicht auszuschließen, dass sich Musk über DOGE Zugang zu Informationen verschafft, die seine eigenen Unternehmen oder deren Konkurrenten betreffen. Weder Geschäftsgeheimnisse noch die Ergebnisse interner Untersuchungen des DOL dürften jedoch in unbefugte Hände gelangen.

Darüber hinaus verletze das Vorgehen des DOGE den Datenschutz und die Privatsphäre von Arbeitnehmern, die sich etwa wegen schwerer Erkrankungen an das Arbeitsministerium gewandt oder Beschwerden aufgrund von Verstößen gegen das Arbeitsrecht oder die Arbeitssicherheit eingereicht hätten. Mit der Klage wolle man Musks “Machtübernahme” stoppen, so Liz Shuler, Präsidentin des AFL-CIO.

Es ist das erste Mal, dass gegen die Aktivitäten des DOGE präventiv juristisch vorgegangen wird. Zuvor hatten sich Musk und sein Team unter anderem Zugang zu den Daten des Finanz- und des Entwicklungshilfeministeriums verschafft. Berichten zufolge wollen sie dort KI-gestützte Überwachungsprogramme hinterlassen, um Zahlungsflüsse und den Datenverkehr zukünftig kontrollieren zu können. Das Gericht hat angekündigt, am heutigen Freitag über die Klage zu entscheiden. ch

Wie China sein weltweites Minen-Netzwerk ausbaut – Süddeutsche Zeitung

Aufwendig illustriert haben Gregor Scheu, Elisa von Grafenstein und Jonas Jetzig ihre Recherche zur weltweiten Ausbeutung von Rohstoffen durch chinesische Firmen. Auf den Satellitenbildern ist die weitflächige Naturzerstörung durch den Bergbau zu sehen. Im Text selbst lernt man, dass viele Großprojekte tatsächlich von chinesischen und auch westlichen Firmen und sogar der Weltbank gemeinsam angeschoben werden – und dass Chinas Dominanz bei der Förderung seltener Erden zuletzt zurückgegangen ist. Zum Artikel

Climate change target of 2C is ‘dead’, says renowned climate scientist – The Guardian

Das Tempo der globalen Erderwärmung sei dem renommierten Klimaforscher James Hansen zufolge erheblich unterschätzt worden, berichtet Damian Carrington. Demnach zeigten neue Berechnungen, dass die Folgen von weniger Sulfatpartikeln durch den globalen Schiffsverkehr und die Empfindlichkeit des Klimas gegenüber höheren Emissionen größer seien als vermutet. Das 2-Grad-Ziel sei daher außer Reichweite. Andere Wissenschaftler sind aber optimistischer. Zum Artikel

European airlines push back hydrogen ambitions – Financial Times

Die europäische Luftfahrtindustrie hat aus Kostengründen ihre Ambitionen hinsichtlich wasserstoff-betriebener Flugzeuge drastisch zurückgeschraubt, berichten Philip Georgiadis und Sylvia Pfeifer. Sie setze nun auf Treibstoffe aus Frittierfett und anderen organischen Stoffen. Weil auch die teuer sind, rufe die Branche nach mehr staatlicher Unterstützung, um Net-Zero bis 2050 zu erreichen. Zum Artikel

Niemand garantiert ein Happy End – Die Zeit

Im Gespräch mit Maximilian Probst erörtert der Jurist Matthias Mahlmann, inwiefern Klagen vor Gericht den Klimawandel aufhalten können. Aus dessen Sicht können Prozesse den Planeten zwar nicht retten – doch aber dazu beitragen, dass CO₂-Emittenten stärker in die Öffentlichkeit rücken und der wissenschaftliche Sachstand im Recht verankert wird. Zum Artikel

Windkraft in Deutschland boomt – Genehmigungsdauer halbiert – Handelsblatt

Neue Daten zeigen: Kein Land in Europa baut schneller neue Windräder als Deutschland. Denn langwierige Genehmigungsverfahren von bis zu fünf Jahren dauern nach Reformen des Wirtschaftsministeriums inzwischen nur noch zwei Jahre, wie es etwa beim Energiekonzern RWE heißt. Zudem wurde der Bau Erneuerbarer zum Anliegen von “öffentlichem Interesse und der öffentlichen Sicherheit” erklärt. Geholfen habe auch, dass Genehmigungsprozesse digitalisiert und vereinfacht wurden. Zum Artikel

Where Coal Is Retiring, and Hanging On, in the U.S. – The New York Times

Kohle war einst die dominierende Energiequelle der USA. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, berichten Austyn Gaffney und Mira Rojanasakul. Seit dem Jahr 2000 wurden rund 780 Kohlekraftwerke stillgelegt. Die verbliebenen knapp 400 Kraftwerke liefern nur noch rund 16 Prozent des landesweiten Strombedarfs. Das ist deutlich weniger als Erdgas, Kernkraft und erneuerbare Energien. Doch eine Analyse der New York Times zeigt, dass der weitere Ausstieg von den Energieversorgern verzögert wird, indem bisher geplante Stilllegungen verschoben oder sogar ganz abgesagt werden. Zum Artikel

Google-Mutter Alphabet verkündet Ende der Diversitätsprogramme – Handelsblatt

Der Einfluss der neuen US-Regierung auf Diversitätsprogramme von US-Unternehmen zieht weitere Bahnen. Am Mittwoch hat die Google-Muttergesellschaft Alphabet das Ende der sogenannten DEI-Programme im Konzern verkündet. DEI steht für “Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion” (Diversity, Equity and Inclusion). Die Programme sollten die Vielfalt der Belegschaft erhöhen, schreibt Felix Holtermann. Zuvor schon hatte Trump angekündigt, “DEI”-Programme aus der Bundesverwaltung verbannen zu wollen. Zum Artikel

Macht und Moral: Wenn Führungskräfte auf die dunkle Seite wechseln – Der Standard

Der Grat zwischen verantwortungsvoller und unethischer Unternehmensführung kann schmal sein, schreibt Natascha Ickert. Oft sei der Wechsel auf die “dunkle Seite” ein schleichender Prozess. Experten machen dafür den immensen Druck verantwortlich, unter dem viele Manager stünden und mit dem sie nicht richtig umgehen könnten. Einen Einfluss habe auch, ob ethische Richtlinien klar kommuniziert und Führungskräfte bei Verstößen zur Rechenschaft gezogen würden. Dazu brauche es aber einer Unternehmenskultur, die ethisches Verhalten belohne und fördere. Zum Artikel

Drei einfache Buchstaben – E, S, G – stehen für die drei Dimensionen nachhaltigen Wirtschaftens: den Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen, die Berücksichtigung sozialer Aspekte und die Einhaltung guter Unternehmensführung. Doch jenseits des Atlantiks hat sich die Lesart geändert. ESG gilt hier bei vielen als wirtschaftsschädigende moralische Verirrung. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Anlage von Pensionsgeldern sei ein Bruch von Treuepflichten, weil moralische über pekuniäre Interessen gestellt werden, befand kürzlich ein Gericht in Texas.

In die gleiche Kerbe schlägt eine Klage republikanisch regierter US-Staaten gegen die drei größten Asset Manager der Welt. Der Vorwurf: Sie hätten durch den Boykott der Kohleindustrie als Teil ihrer Klimaziele ein Kartell gebildet und Millionen von Amerikanern Schaden zugefügt. 18 republikanisch regierte US-Staaten wollen Pensionsfonds daher gleich ganz verbieten, Anlageentscheidungen mithilfe von ESG-Kriterien zu treffen.

In Europa hingegen sind ESG-Kriterien integraler Bestandteil gesetzlicher Regelungen. Pensionsfonds beispielsweise müssen gemäß einer EU-Richtlinie ESG-Faktoren berücksichtigen. Die Verwalter von in der EU genutzten Benchmarks wie S&P 500 müssen sich zu ESG-Faktoren äußern. Fondsmanager müssen über Strategien zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken verfügen. Und Unternehmen müssen nach dem neuen EU-Regelwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung umfassend über Nachhaltigkeitsziele und -auswirkungen ihres Geschäftsmodells berichten.

Die Berichterstattungsstandards kommen zwar ohne den Begriff “ESG” aus, sind aber nach E, S und G aufgeteilt und enthalten Worte wie “Klimaschutz”, “Vielfalt” oder “Inklusion”, die den Vertretern der “Anti-woke”-Bewegung in den USA nicht gefallen. Republikanische Senatoren appellierten kürzlich an die amerikanische Regierung, US-Unternehmen vor derart “auszehrender” und “fehlgeleiteter” Regulierung zu schützen.

Wenn also das Reden über ESG vor allem im US-Finanzmarkt riskant, Schweigen aber auch keine Option ist, wie können Unternehmen sinnvoll zu Nachhaltigkeit kommunizieren? Gerade dann, wenn die internationalen Märkte so stark miteinander verwoben sind?

Eine (vermeintlich) einfache Lösung liegt darin, Reizwörter wie “ESG” oder “Vielfalt und Inklusion” (“Diversity, Equity, Inclusion”, DEI) zu vermeiden. Bei vielen amerikanischen Unternehmen verschwand mit Trumps Amtsantritt die DEI-Strategie von den Websites. Auf beiden Seiten des Atlantiks tätige Fondsmanager betonen inzwischen lieber das “Wertschöpfungspotenzial” bestimmter Anlagestrategien etwa bei erneuerbaren Energien und vermeiden dafür das vermeintliche Unwort “Klima”.

Unternehmensaspekte, die nicht mit der unmittelbaren Wertsteigerung für Aktionäre zu tun haben, in die richtigen Worte zu fassen, wird zweifelsohne schwieriger. “Talentförderung” statt “Inklusion”, “Energieeffizienz” statt “Klimaschutz”, “Zukunftsperspektive” statt “Transformation” – das sich abzeichnende “Term Washing” erreicht auch Europa. Die neue EU-Kommission hat sich gerade ein sprachliches Remake verpasst. Statt “Green Deal” heißt es nun “Clean Industrial Deal”, und statt über Nachhaltigkeit wird über Wettbewerbsfähigkeit und Innovation gesprochen.

Klar ist, dass geänderte Begrifflichkeiten fundamentale Widersprüche beim ökologischen und gesellschaftlichen Transformationsbedarf und bei der Rolle von Unternehmen und Investoren nur zeitweise überbrücken können. Über kurz oder lang werden auch die neuen Begriffe “böse” werden. Vielfalt und Inklusion sind dafür ein gutes Beispiel. Während “Klima” im vergangenen Jahr für viele in den USA schon nicht mehr salonfähig war, galten sie weiterhin als kleinster gemeinsamer Nenner. Mit der Agenda des neuen US-Präsidenten sind sie nun nicht mehr vereinbar.

Unternehmen sind gut beraten, sich auf ihre Kernstrategien und -kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit zu besinnen und diese sachlich, eindeutig und ohne Über- und Untertreibungen zu kommunizieren. Zum Beispiel über konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs sprechen und nicht nur allgemein betonen, dass das Unternehmen die Ziele des Pariser Klimaabkommens unterstützt. Das bietet nicht nur weniger Angriffspunkte, sondern hilft Unternehmen auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt jeder Mode im Bereich Nachhaltigkeit zu folgen.

Heike Schmitz ist Partnerin bei Herbert Smith Freehills in Frankfurt am Main und Co-Head der europäischen ESG-Praxisgruppe der Kanzlei.

Climate.Table – Faktencheck zur Wahl: Atomkraftwerke wieder ans Netz: Zur Bundestagswahl stellen alle Parteien Vorschläge für eine veränderte Klima- und Energiepolitik vor – manche wollen das Tempo beim Klimaschutz erhöhen, andere die Anstrengungen abschwächen. Table.Briefings klopft diese Ideen darauf ab, wie realistisch, zielführend und durchsetzbar sie sind. Heute: Die Renaissance der Atomkraft. Zum Artikel

Europe.Table – Arbeitsprogramm der Kommission: Vorschläge für KMUs und Entbürokratisierung bis Sommer: Im Entwurf für das Arbeitsprogramm der Kommission sind nun drei Omnibus-Pakete bis zum Sommer vorgesehen. Neben dem Vorhaben zu den Berichtspflichten soll es Gesetzgebungsvorschläge für Bürokratieabbau und für eine neue KMU-Definition geben. Zum Artikel

Europe.Table – Wasser: Warum die EU-Kommission den Grad der Verschmutzung nicht genau kennt: In verschiedenen Berichten fasst die EU-Kommission den Zustand der Gewässer in Europa zusammen. Die Daten zeigen nur wenige Verbesserungen, was Beamte auch auf umfassendere Messungen zurückführen. Zum Artikel