gescheiterte industriepolitische Großprojekte und die Krise bei Volkswagen heizen die Diskussion darüber an, was sinnvolle und notwendige wirtschaftspolitische Maßnahmen in der Transformation sind. Doch bei dieser Frage sind sich nicht nur die Parteien innerhalb der Bundesregierung, sondern auch Ökonomen uneins.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält die geplatzten Großprojekte, etwa für die Chipherstellung in Deutschland, für einen “Glücksfall”. Er betrachtet dies als gute Gelegenheit, um noch einmal über solche Projekte nachzudenken. Im Niedergang von Industrien sieht er den “Preis wirtschaftlicher Entwicklung”, sagt er im Interview mit mir.

Andere Ökonomen schreiben dem Staat sehr viel stärkere Verantwortung zu, um die Transformation zu gestalten – gerade auch, um Demokratien zu stärken. Beispiel: Seit Mai haben über 300 Forscher und Praktiker die Berliner Erklärung unterschrieben. Ein Club progressiver und liberaler Denker.

Heftige Vorwürfe gegenüber der deutschen Ökonomen-Zunft erhebt der Wirtschaftswissenschaftler Tom Krebs in seinem gerade erschienenen Buch “Fehldiagnose”. Die meisten Ökonomen hätten die Energiekrise fehldiagnostiziert, “weil sie in einer Märchenwelt leben und an einen realitätsfremden Marktliberalismus glauben”.

Unstrittig ist, dass die Wirtschaft für die Transformation eine Menge Fachkräfte braucht. Heutiges Thema meiner Kollegin Amélie Günther. Ihr Stück ist der Auftakt einer Serie, in der Unternehmen erfahren, wo sie passende Arbeitskräfte finden können. Unstrittig ist ebenfalls, dass die Menschheit das Artensterben stoppen muss, um ihre Lebensgrundlagen zu erhalten. Was Banken dazu beitragen könnten, lesen Sie in der Analyse von Carsten Hübner.

Wie Co2-Verbrauch und intrinsische Motivation von Unternehmen zusammenhängen, beschäftigt Christoph Helfrich im Standpunkt. Der geschäftsführende Gesellschafter von LGX Logistics ist einer der Redner beim am heutigen Mittwoch in Frankfurt beginnenden Impact Festival.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Ist die Strategie der Bundesregierung gescheitert, mit subventionierten Großprojekten wie Chip- oder Batteriefabriken die Transformation der hiesigen Industrie voranzutreiben?

Ich kann nicht sagen, ob die Strategie damit gescheitert ist. Aber natürlich sollte die Politik sich jetzt mit den Ursachen der Absagen auseinandersetzen. Dabei unterscheiden sich die Projekte. Chiphersteller entscheiden sich gerade gegen Projekte, weil sie sich um die weltweite Chipkonjunktur sorgen. Ich sehe in diesen Absagen einen Glücksfall. Wir haben damit die Gelegenheit, die Strategie zu überdenken. Nicht alle Großprojekte sind allerdings schlecht. Ich hielte sogar solche für notwendig, mit denen sich zum Beispiel die gefährliche Abhängigkeit von China bei Antibiotika beenden ließe. In der Regel kann man staatliches Geld aber besser verwenden, als Fabriken zu subventionieren.

Also etwa keine staatliche Förderung von grünem Stahl?

Das Pilotprojekt von Thyssen-Krupp zu fördern, kann man vertreten. Hier geht es um den Aufbau einer neuen, möglicherweise umweltschonenderen Technologie. Es wäre allerdings falsch, die gesamte hiesige Stahlproduktion zu subventionieren.

Manche Experten halten es für erforderlich, bestimmte Kernindustrien in Deutschland zu erhalten, um grünes Wachstum zu ermöglichen und den Wandel zur Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Als eine solche Kernindustrie sehen sie die Grundstoffindustrie. Ergibt diese Argumentation Sinn?

Viele Leute argumentieren so, aber dafür gibt es keine überzeugende Evidenz. Manche behaupten, dass Folgeindustrien abwandern, wenn die Grundstoffindustrie weggeht. Auch dafür fehlt empirische Evidenz. Das heißt nicht, dass der Effekt nicht eintreten kann, aber als Basis für staatliche Eingriffe sind reine Vermutungen ein bisschen wenig.

Aber bedingen sich nicht bestimmte Industriecluster und Forschungsstrukturen, die wiederum wichtig für Innovationen sind?

Wenn man wirklich über Forschung und Entwicklung redet, dann sind Cluster wichtig. Clustereffekte ergeben sich schlicht, wenn Menschen miteinander reden, man eher neue Beschäftigte kriegt, Kooperationen entstehen et cetera – das ist aber noch kein Grund für staatliche Subventionen. Wenn Unternehmen davon profitieren, in der Nähe anderer Industrieunternehmen zu sein, gehen sie auch aus eigenem Antrieb dorthin. Und wenn ein Cluster zerfällt, ist das in der Regel ein Zeichen, dass der Standort nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Dann muss man ihn vielleicht auch aufgeben.

Können Politiker aus der Deindustrialisierung von Regionen wie in Nordengland oder dem Rust Belt in den USA lernen, wie man solche Entwicklungen verhindern kann?

Ich fürchte, der Niedergang von Industrien ist der Preis wirtschaftlicher Entwicklung. Die Deindustrialisierung in manchen Regionen durch den China-Schock zeigt, dass es in der Tat keine Garantie dafür gibt, dass sich solche Regionen erholen. Aber es ist auch keine Lösung, dortige Firmen in der Breite dauerhaft zu subventionieren.

Was bedeutet das für die Transformation in Deutschland?

Ein gewisser Strukturwandel ist unumgänglich. Aber wir sind derzeit nicht in einer Situation, wo ganze Landstriche quasi deindustrialisiert werden. Das gab es in Deutschland im Ruhrgebiet und bestimmten Teilen Ostdeutschlands. Aber das sehe ich jetzt nicht. Für wichtig halte ich es allerdings, dass die Politik auf ein industriefreundliches Umfeld achtet.

Was genau sollte die Bundesregierung tun?

Infrastruktur, Bürokratie, Steuern und Abgaben, Ausbildung, Fachkräfte, Energie – es gibt eine Menge Felder, wo die Politik mehr tun sollte und nicht die Gefahr besteht, dass man größere Fehler macht. Damit wäre viel für die Industrie gewonnen. Wie sich die Firmen in diesem Umfeld dann entwickeln, das sollte man dem Markt überlassen. Außerdem sehen wir ja nicht nur eine Schrumpfung von bestimmten Industriebetrieben. Viele wollen expandieren, finden aber keine Arbeitskräfte. Wenn andere Firmen aufgrund des Strukturwandels Arbeitsplätze streichen, muss das nicht nachteilig sein. Es wäre etwas anderes, wenn wir fünf Millionen Arbeitslose hätten – die haben wir aber nicht. Aus diesem Grund wäre die deutsche Politik gut beraten, generell gute Bedingungen für Investitionen zu schaffen, aber Strukturwandel zuzulassen.

Und das halten Sie auch für richtig, obwohl andere Staaten wie die USA oder China ihre Industrien massiv subventionieren?

Die Amerikaner subventionieren ja vor allem Chipfabriken und Fabriken im Bereich der grünen Wirtschaft. Das ist eine schlechte und teure Politik. Die Strategie des Inflation Reduction Act sollten wir auf keinen Fall kopieren. Wir sind in Europa auch weiter. In den USA muss die Politik erst einmal dafür sorgen, dass die CO₂-Emissionen sinken. Dafür haben wir in Europa den CO₂-Preis. Die Fabriken für Wärmepumpen oder Solarzellen, die in den USA derzeit neu gebaut werden, verschwinden wahrscheinlich wieder, sobald die Subventionen wegfallen. Denn die USA haben hier keinen erkennbaren komparativen Vorteil.

Was lernen wir daraus?

Wir sollten uns in Europa und insbesondere in Deutschland auf die politischen Maßnahmen konzentrieren, die unumstritten sind und bei denen die Nützlichkeit klar ist. Meinetwegen auch Industrieansiedlungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Aber bitte nicht irgendwelche Massenproduktion wie Batterien oder Solarpaneele subventionieren, bei denen wir wissen, dass sie mittelfristig ohnehin in Schwellenländer abwandern.

Für die Transformation brauchen Unternehmen Arbeitskräfte mit unterschiedlichsten Qualifikationen: Akademiker für die Einschätzung von Risiken aus dem Klimawandel, Einkäufer mit einem ganzheitlichen Blick auf Lieferketten oder Ingenieure und Produktdesigner für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Sie brauchen aber ebenso Fachkräfte, um neue Fabriken, Gebäude und andere Infrastruktur zu bauen. Dafür müssen sie selbst Personal ausbilden und umschulen.

In einer neuen Serie informieren wir über Ausbildungsstätten und -wege. Zum Auftakt gehen wir jedoch drei grundsätzlichen Fragen nach: Was brauchen Unternehmen? Was bietet ihnen der deutsche Arbeitsmarkt? Und welche Ausbildungswege können Arbeits- und Nachwuchskräfte gehen?

Die gute Nachricht für suchende Unternehmen: Für Arbeitnehmer ist Nachhaltigkeit wichtig bei der Berufswahl. Laut dem Hiring Trend Index der Jobbörse Stepstone, der im Juni rund 700 Arbeitnehmer und 500 Personalvermittler zum deutschen Arbeitsmarkt befragt hat, suchen 80 Prozent der Bewerber bei einem Jobwechsel gezielt nach einem nachhaltigen Arbeitgeber. 2023 waren es noch knapp die Hälfte.

Besonders bei Nachwuchskräften spielt der Klimaschutz eine zunehmend wichtige Rolle. Knapp die Hälfte von ihnen hat bereits die Branche gewechselt oder erwägt dies, um einen nachhaltigeren Beruf zu finden, wie eine Studie im Auftrag von Deloitte zeigt. Knapp 23.000 Berufstätige aus 44 Ländern im Alter zwischen 18 und 41 Jahren hat die Unternehmensberatung dafür befragt.

Dass Unternehmen mit starker Nachhaltigkeitsausprägung bei Arbeitnehmern punkten können, veranschaulicht etwa die Untersuchung “Nachhaltigkeit von Unternehmen aus Arbeitnehmersicht” des Marktforschungsinstituts Heute und Morgen aus dem Jahr 2023. Demnach weisen Mitarbeiter eine deutlich stärkere Bindung an ihren Arbeitgeber auf, wenn sie meinen, er handle nachhaltig. Mehr als jeder vierte Befragte könne sich zudem nicht vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das keine Nachhaltigkeitsziele verfolgt.

Der Global Green Skills Report, den die Jobplattform LinkedIn jährlich auf Grundlage von Daten aus 48 Ländern veröffentlicht, verdeutlicht den starken Anstieg bei der Beschäftigung von Fachkräften für die Transformation. Demnach erhöhte sich ihr Anteil im Verhältnis zu allen Beschäftigten zwischen 2022 und 2023 um 12,3 Prozent. Gleichzeitig nahm der Anteil von Stellenausschreibungen, die mindestens eine “grüne” Qualifikation erfordern, um 22,4 Prozent zu – was nahezu doppelt so schnell ist.

Unternehmen können also einen deutlichen Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie Nachhaltigkeitsziele verfolgen – insbesondere vor dem Hintergrund des demografisch bedingten, schrumpfenden Arbeitskräfteangebots.

Insgesamt gibt es in Deutschland viel zu wenig Fachkräfte für die Transformation. Um bis 2045 klimaneutral zu werden, bräuchte es 300.000 bis 500.000 mehr, heißt es in einem Bericht der Allianz für Transformation. Insbesondere in der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, der Installation und Wartung von Solar- und Windanlagen sowie im Netzausbau werden demzufolge qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht.

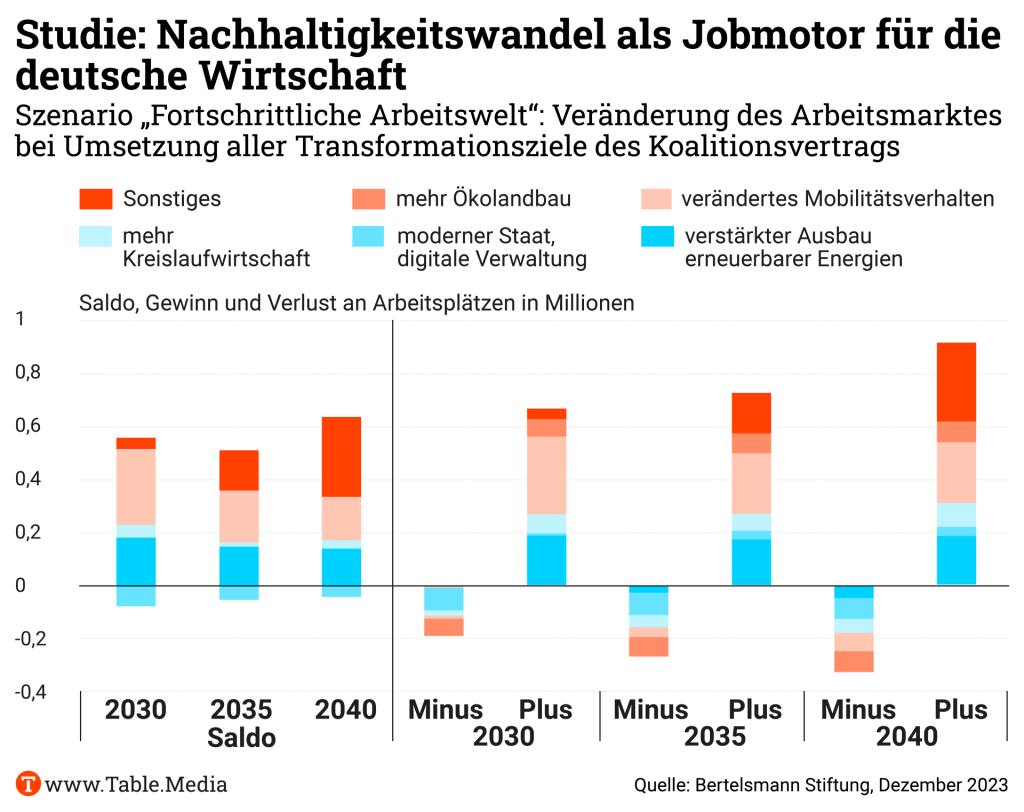

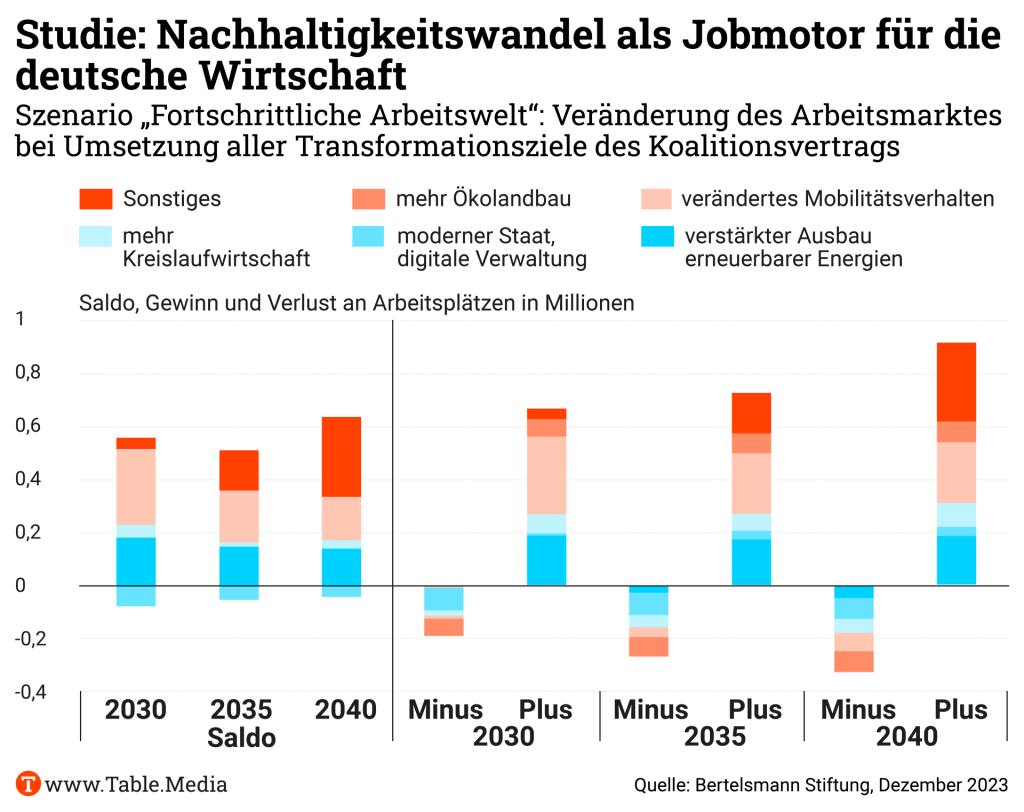

Eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung des Arbeitsmarktes spielt die Politik. Wie sich verschiedene politische Szenarien auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten, haben die Arbeitsmarktforscher Enzo Weber und Gerd Zika vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung daher in einer Studie für die Bertelsmann Stiftung analysiert.

Im Szenario “Fortschrittliche Arbeitswelt” zeigen sie, wie sich der hiesige Arbeitsmarkt verändern könnte, wenn alle im Koalitionsvertrag angedachten, aber noch nicht umgesetzten Politikmaßnahmen realisiert würden – also etwa der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien und mehr Kreislaufwirtschaft. Ihren Prognosen zufolge könnte der Arbeitsmarkt so bis 2040 einen Zuwachs von knapp 600.000 Jobs verzeichnen.

Im sogenannten “Basisszenario” hingegen gäbe es im Saldo knapp 600.000 Jobs weniger als heute. Dieses berücksichtigt nur bereits beschlossene Maßnahmen und projiziert diese in die Zukunft. Entwicklungen wie eine alternde Bevölkerung oder wirtschaftliche Folgen des Klimawandels sind Bestandteil der Vorrausagen.

Insgesamt sei jedoch “kein Einbruch, sondern ein Umbruch des Arbeitsmarktes” zu verzeichnen, sagt Enzo Weber Table.Briefings. Denn infolge der Transformation würden zwar Arbeitsplätze verloren gehen, aber auch eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze könne entstehen. Dies setze allerdings voraus, dass die Politik transformationsförderliche Maßnahmen voranbringe.

“Besonders klassische technische Berufe sind künftig gefragt”, sagt Weber. Wer als Mechatroniker oder Elektrotechniker arbeitete, sei grundsätzlich auch qualifiziert, um in Transformationsindustrien zu arbeiten. Ein Elektrotechniker könne sich zum Beispiel im Bereich Wasserstofftechnik weiterbilden lassen, denn die Grundausbildung habe er dafür. Dies treffe auch auf die Bereiche Energietechnik, Heizungstechnik, Maschinenbau und Chemie zu.

Besonders wachse der Bedarf an Arbeitskräften in der Solar- und Windbranche. Zwar sind zwischen 2010 und 2015 rund 100.000 Arbeitsplätze der Solarbranche ins Ausland verlagert worden, doch in den vergangenen Jahren habe die Branche viele neue qualifizierte Arbeitskräfte gewonnen, konstatiert auch Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW). Jedoch werden besonders in dieser Branche zusätzliche technische Kompetenzen verlangt, für die Handwerker weitergebildet werden müssen.

“Es gibt Gewinner- und Verliererbranchen des grünen Wandels”, sagt Weber. Neben der Solarbranche würden auch in Bereichen des Baugewerbes und in der IT-Branche künftig neue Arbeitsplätze entstehen. Automobilhersteller und -händler sowie Industrien wie Stahl, Zement oder Chemie hingegen würden künftig weniger Arbeitskräfte haben.

Die Transformation wird “nicht ohne Friktionen und Verluste bestehender Jobs ablaufen”, schlussfolgern Weber und Zika in ihrer Studie. Doch es würden sich auch Potenziale für Innovationen, Wohlstand und Beschäftigung ergeben. “Die klimapolitische Wende ist möglich, ohne in Summe Jobs zu verlieren”, sagen sie.

Um die Arbeits- und Fachkräftelücke zu schließen, müssten Industrie und Politik konsequent auf Aus- und Weiterbildung setzen. Transformationskompetenzen müssten Arbeits- und Nachwuchskräften vermittelt und die berufliche Bildung stärker gefördert werden. Schließlich sei auch eine “progressive und effiziente Migrationspolitik” notwendig, um das Fachkräfteangebot künftig zu erhöhen.

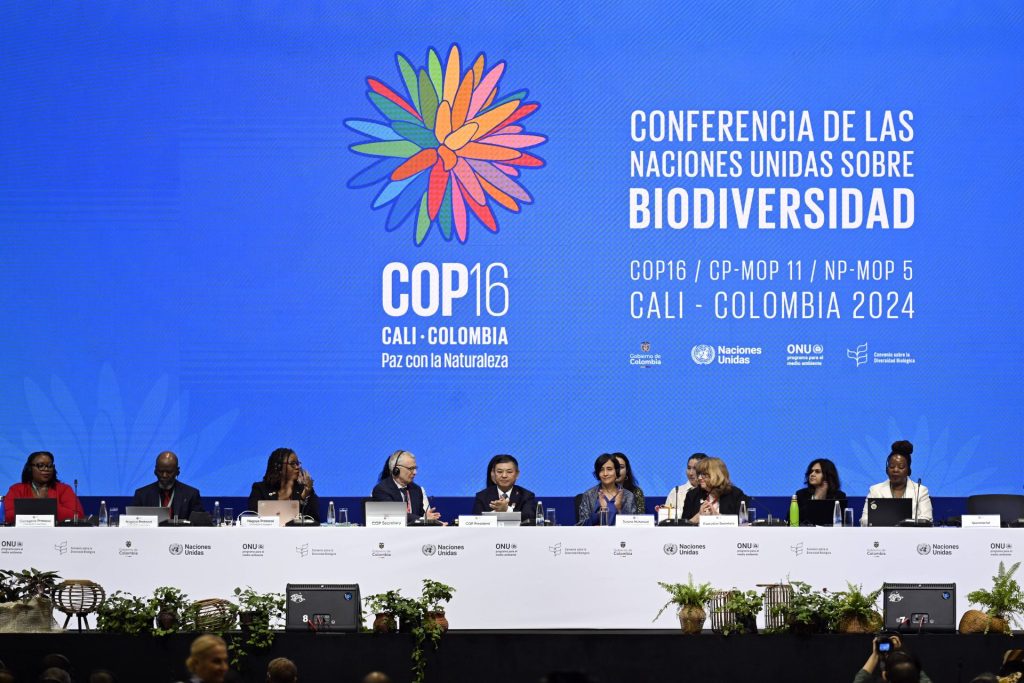

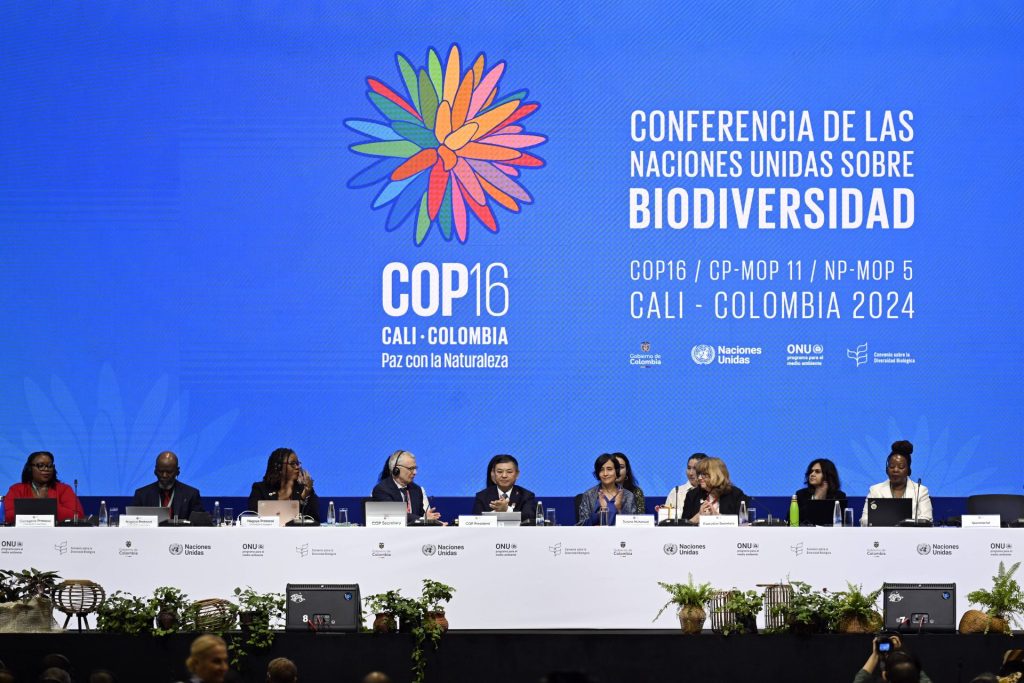

Die 16. UN-Biodiversitätskonferenz in Kolumbien (COP16) ist am Dienstag in ihre entscheidende Phase eingetreten. Hochrangige Delegationen der 196 Vertragsstaaten der Konvention über die Biologische Vielfalt beraten über die konkrete Umsetzung des vor zwei Jahren beschlossenen Global Biodiversity Framework (GBF). Aus Deutschland sind Bundesumweltministerin Steffi Lemke und mehrere Staatssekretäre nach Cali gereist.

Ein zentrales Thema ist die Finanzierung der vereinbarten Maßnahmen. Bis 2030 sollen jährlich hunderte Milliarden Euro aufgebracht werden, um den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen.

Doch die Verhandlungen verlaufen äußerst zäh. Auch Deutschland kommt bislang seiner Zusage von 2022 nicht nach, jährlich 1,5 Milliarden Euro zur internationalen Biodiversitätsfinanzierung beizutragen. Im Bundeshaushalt für 2023 waren es lediglich 1,36 Milliarden Euro.

Eine wichtige Rolle bei der Beschaffung der notwendigen Mittel könnte die globale Finanzindustrie spielen. Der World Wide Fund For Nature (WWF) hat dazu ein Konzeptpapier erarbeitet und am Montag anlässlich des Finance and Biodiversity Day der COP16 vorgestellt.

Die 100 größten Privatbanken, so der WWF, sowie die großen Entwicklungs- und Förderbanken kontrollierten zusammen ein Vermögen von fast 150 Billionen US-Dollar. Dies sei mehr als die globale Wertschöpfung eines Jahres. Dieses Vermögen könnten sie Regierungen und Unternehmen für die Transformation zu einer naturverträglichen Wirtschaft zur Verfügung stellen.

“Sowohl öffentliche Förderbanken als auch Geschäftsbanken müssen mehr tun, um den Verlust der Natur aufzuhalten”, sagt Jochen Krimphoff von der WWF-Initiative Greening Financial Regulation. “Gemeinsam können die Banken nicht nur die mit dem Naturverlust verbundenen Risiken mindern, sondern auch die Chance ergreifen, unsere Wirtschaftssysteme im Einklang mit der Natur auszurichten.”

Dazu bedürfe es aber einer gemeinsamen Strategie des privaten und öffentlichen Finanzsektors, die es aus Sicht des WWF bislang nicht gibt. Die Umweltorganisation hat deshalb einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt, wie die Zusammenarbeit vertieft und eine “naturverträgliche Agenda” vorangetrieben werden kann. Der Plan umfasst:

Naturverträgliche Investitionen sind bisher allerdings eher die Ausnahme. Das zeigt ein aktueller Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Demnach fließen bislang jährlich fast sieben Billionen US-Dollar an privaten und öffentlichen Geldern in Projekte, die negative Auswirkungen auf die Natur haben.

Der private Finanzsektor trägt mit fünf Billionen US-Dollar den größten Teil dazu bei, etwa durch umweltschädliche Investitionen im Bau-, Nahrungsmittel- und Energiesektor. Das ist rund 140-mal mehr als die naturverträglichen privaten Investitionen, die UNEP auf 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr schätzt.

UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen warnte, dass naturverträgliche Maßnahmen “dramatisch unterfinanziert” seien. “Um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, müssen diese Zahlen umgekehrt werden”, so Andersen.

Um mehr umweltverträgliche Investitionen aus dem privaten Finanzsektor zu gewinnen, hat sich im September 2020 die Finance for Biodiversity Foundation gegründet. Ihre Mitglieder sind international tätige Banken und Kapitalgesellschaften, die zusammen ein Vermögen von 22,6 Billionen Euro kontrollieren.

Im Anschluss an die COP15 in Montreal hatte die Organisation den Finanzsektor aufgerufen, im Rahmen eines “Pledge”, einer freiwilligen Selbstverpflichtung, die Finanzierungsziele des GBF zu unterstützen und “die biologische Vielfalt durch ihre Finanzaktivitäten und Investitionen zu schützen und wiederherzustellen”. Dies soll in jährlichen Berichten dokumentiert werden. Die ersten stehen im kommenden Jahr an.

190 Finanzinstitute haben den Pledge bisher unterzeichnet – allein 13 am Montag auf dem Finance and Biodiversity Day der COP16. Aus Deutschland sind die GLS Bank und die Deutsche Kreditbank (DKB) schon länger dabei.

“Der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit”, begründete DKB-Chef Andreas Gruber den Schritt. Ziel sei es, die Ökosysteme für künftige Generationen zu erhalten und “die möglichen Auswirkungen unserer Finanzierungsaktivitäten zu steuern”.

12. November 2024, 8:50 bis 13:00 Uhr, Online

Online-Seminar Online-Vertiefungsschulung zur Fairen Beschaffung von Lebensmitteln in Kommunen (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

12. November 2024, 11:00 bis 12:00 Uhr, Online

Webinar CSRD-Reporting: Worauf die Wirtschaftsprüfer achten (Veranstalter: Green Works) Info & Anmeldung

12. November 2024, 15:00 bis 17:00 Uhr, Online

Webtalk ESG-Reporting: Worauf kommt es bei der CSRD-Umsetzung in Deutschland an? (Veranstalter: Bundesverband der Deutschen Industrie)

13. November 2024, 10:00 bis 17:00 Uhr, München

Tagung Zukunftstag Unternehmensengagement (Veranstalter: Haus des Stiftens) Info & Anmeldung

13. und 14. November 2024, Berlin

Konferenz Biodiversity in Food Supply Chains (Veranstalter: Food for Biodiversity) Info & Anmeldung

19. November 2024, Frankfurt

Konferenz 10. Green Finance Forum: Innovate In Nature (Veranstalter: dfv Euro Finance Group GmbH) Info & Anmeldung

19. November 2024, 10:30 bis 12:00 Uhr, Online

Online-Seminar Menschenrechtliche Sorgfalt in der Praxis – Wirksamkeitsmessung und Benchmarking (Veranstalter: Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte) Info & Anmeldung

19. bis 20. November 2024, Hamburg

Tagung B.A.U.M.-Jahrestagung 2024: GO!VERNANCE – Treiber für eine gelingende Transformation (Veranstalter: B.A.U.M. e.V) Info & Anmeldung

20. und 21. November 2024, Karlsruhe

Tagung Battery Manufacturing Day (Veranstalter: Vogel Communication Group) Info & Anmeldung

Eine starke Mehrheit der abhängig Beschäftigten in Deutschland befürwortet die Energiewende. Das geht aus einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor, für die bundesweit rund 2.000 Beschäftigte befragt wurden. 62 Prozent der Befragten unterstützen die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Skepsis herrscht hingegen hinsichtlich der sozioökonomischen Folgen. So rechnet nicht einmal jeder Dritte mit sinkenden Energiepreisen. Weniger als die Hälfte geht davon aus, dass neue, gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig sprechen sich mehr als zwei Drittel der Befragten dafür aus, die Vergabe von Fördergeldern an gute Arbeitsbedingungen zu knüpfen.

“Insgesamt legen die Ergebnisse unserer Studie nahe, dass die Forderungen, die ökologische Transformation sozial zu gestalten, nicht nur eine Fußnote in der politischen Diskussion ausmachen können, sondern zentral werden müssen”, so die Studienautoren Vera Trappmann und Felix Schulz.

Bei den Anhängern von SPD, Grünen und Linken unter den befragten Beschäftigten ist die Zustimmung zu erneuerbaren Energien mit 80 bis 90 Prozent am höchsten. Die Anhänger von CDU, CSU und FDP stimmen mit rund 70 Prozent zu. Bei den Anhängern des BSW hingegen unterstützt nur knapp die Hälfte die Energiewende, von den Anhängern der AfD weniger als ein Drittel.

Die AfD- beziehungsweise BSW-Effekte bleiben bestehen, wenn Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, Branchen und Bundesländer gewichtet werden. Die Studienautoren gehen deshalb von einer stärker ausgeprägten Angst vor Preissteigerungen und Arbeitsplatzverlust aus. “Diese Besorgnis beruht aber nicht zwangsläufig auf einer durchschnittlich schlechteren ökonomischen Situation im Vergleich zu den Wählern der anderen Parteien”, schreiben sie. ch

Zwischen 2019 und 2035 gehen bei Auto-Herstellern und Zulieferern am Standort Deutschland unter dem Strich 190.000 Jobs verloren. Zu dieser Schätzung kommt die Studie “Beschäftigungsperspektiven in der Automobilindustrie”, die Prognos im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA) erstellt hat. In diesem Zeitraum vollzieht sich voraussichtlich die Transformation der Branche zu klimaneutralen Antrieben. 2019 wurden in Deutschland und auf dem Weltmarkt zwei Prozent rein batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen. 2023 waren es in Deutschland 18 Prozent, 2035 dürfen nach jetziger Rechtslage in der EU nur noch E-Autos zugelassen werden.

Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs werde für die Autoproduktion weniger Arbeitskraft benötigt. Zudem gebe es eine Verschiebung bei der Beschäftigung: Besonders hohe Verluste müssten Maschinenbau, Betriebstechnik und Metallbearbeitung verkraften. Zuwächse gebe es bei Informationstechnik (IT), so ist die Zahl der Beschäftigten in IT-Berufen seit 2013 um 85 Prozent gestiegen. Seit 2019 sind bereits 46.000 Jobs in der Branche weggefallen, bis 2035 sei mit weiteren 140.000 Jobverlusten zu rechnen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte: “Rund 280 Milliarden Euro investieren deutsche Hersteller und Zulieferer weltweit zwischen 2024 und 2028 allein in Forschung und Entwicklung sowie 130 Milliarden in den Umbau der Werke.” Diese Zahlen unterstrichen den Willen der Unternehmen, die Transformation zum Erfolg zu machen. mgr

Um die Transformation zur Kreislaufwirtschaft erfolgreich zu gestalten, braucht es eine höhere öffentliche Akzeptanz, eine bessere wirtschaftliche Grundlage für Recyclingbetriebe und eine Handelspolitik, die Märkte für Sekundärmaterial schafft. Dies fordern Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW), und Kilian Schwaiger, Geschäftsführer beim Verband der Deutschen Metallhändler (VDM).

Die Debatten um Kreislaufwirtschaft dürften nicht auf “plakative Maßnahmen wie das Verbot von Plastikstrohhalmen reduziert werden”, heißt es in einem Papier, das Table.Briefings vorab vorliegt. Die wirtschaftliche Dimension müsse stattdessen im Vordergrund stehen. Dabei seien Recyclingbetriebe zentrale Akteure. Viele von ihnen stecken aktuell jedoch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten – unter anderem, weil Primärmaterial für Produzenten häufig günstiger ist. Die von mittelständischen Betrieben geprägten Märkte für Sekundärrohstoffe müssten daher gestärkt werden, sagte Reuter zu Table.Briefings. Damit Rohstoffe in geopolitisch angespannten Zeiten zur Verfügung stehen, müsse die Handelspolitik außerdem internationale Strukturen für Recyclingmaterial fördern.

Das Positionspapier haben Reuter und Schwaiger bereits mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 formuliert. Die Kreislaufwirtschaft bietet aus ihrer Sicht gute Chancen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht – wie in anderen Kontexten – gegeneinander ausgespielt werden. Jeder Partei biete das Konzept ein “Projektionsfeld für die eigene Umwelt- und Wirtschaftspolitik”. Sie hoffen daher auf einen produktiven Wettbewerb um die besten Ideen für den Wandel zur Zirkularität. nh

Vergangenes Jahr wuchs die weltweite Kapazität von Kohlekraftwerken um 30 Gigawatt (GW), womit die globale Verstromung von Kohle ein neues Allzeithoch erreichte. Dies geht aus der aktuellen “Global Coal Exit List” hervor, die ein NGO-Netzwerk jährlich veröffentlicht. Seit 2015 wuchs die Gesamtkapazität der installierten Kohlekraftwerke demnach um elf Prozent, auf gegenwärtig 2.126 GW. “Neun Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens hat die Produktion von Kraftwerkskohle einen neuen Höchststand erreicht und der weltweite Kohlekraftwerkspark wächst immer noch”, kritisierte Heffa Schücking, Geschäftsführerin der deutschen Umweltorganisation Urgewald.

In die Datensammlung fließen öffentlich zugängliche Informationen von großen Firmen ein, die sich im Kohlebereich in der Projektentwicklung, im Bergbau, bei Kraftwerken oder der Stromversorgung engagieren. Insgesamt 1.560 Unternehmen zählt das Netzwerk dazu. Darunter sind laut Urgewald nur 124 Unternehmen, die ein Datum für den eigenen Kohleausstieg genannt haben. Davon plant jedoch auch nur etwa die Hälfte den Ausstieg entsprechend der Vorgaben der Internationalen Energieagentur (IEA) für die nächsten sechs bis 16 Jahre. Nur sieben Unternehmen setzen dabei auf einen vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien. Der größte Zuwachs an Kohleprojekten wird laut der Organisationen in China und Indien geplant.

Unter den in Deutschland im Kohlebereich aktiven Firmen fällt der tschechische EPH-Konzern unter Führung des Konzernchefs Daniel Křetínský auf. Zu EPH gehörten Tagebaue und Kohlekraftwerke in Ostdeutschland, und eine Beteiligung an der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Das Unternehmen gibt an, die 2030 weitgehend aus Kohle auszusteigen. Aus der Global Coal Exit List geht hervor, dass die Firma ihre Kohleproduktion seit 2023 um rund drei Viertel und den Kohleanteil an der Stromerzeugung um die Hälfte reduziert hat.

Allerdings wanderte das deutsche Kohlegeschäft anscheinend zum allergrößten Teil in das Schwesterunternehmen EP Energy Transition, dass jährlich über 41 Millionen Tonnen produziert und seinen Strom zu 98 Prozent aus der Kohleverbrennung gewinnt. Der Kohleausstieg in Ostdeutschland soll laut Gesetz spätestens 2038 abgeschlossen sein. EP Energy Transition nannte bis Redaktionsschluss kein eigenes Kohle-Ausstiegsdatum. av

The New Threat to Brazil’s Forests: Chemicals – New York Times

Um die Abholzung des Regenwalds zu verfolgen, setzen brasilianische Behörden häufig Satelliten ein. Kriminelle benutzen deshalb Chemikalien, um Bäume absterben zu lassen – was sich nur schwer nachweisen lässt, aber die Umwelt schwer schädigt. Jack Nicas und Flávia Milhorance haben zum Gerichtsverfahren gegen den Rinderzüchter Claudecy Oliveira Lemes recherchiert. Dabei geht es auch um “cattle laundering”, durch das Anti-Entwaldungsvorschriften umgangen werden. Zum Artikel

Wenn für eine Bratwurst kein Tier mehr sterben muss – Süddeutsche Zeitung

Seine Familie führte einen Großbetrieb zur Herstellung von Schweineschnitzeln. Inzwischen hat Timo Reckers mit Like Meat und Tindle zwei Unternehmen für Fleischersatzprodukte gegründet. Mit Silvia Liebrich sprach er über die Konsolidierung des Marktes und mangelndes Wagniskapital. Zum Artikel

Saudi-Arabien gründet neues Mega-Unternehmen für Wasserstoff – Handelsblatt

In Saudi-Arabien plant der Staat die Gründung eines Mega-Unternehmens für grünen Wasserstoff, schreibt Kathrin Witsch. Deutschland soll einer der Hauptzielmärkte werden. An der Spitze des neuen Konzerns solle der deutsche Energiemanager Cord Landsmann sitzen. Zum Artikel

Klimaschutzverträge: BASF baut weltgrößte Wärmepumpe – Klimareporter

BASF plant für das Stammwerk in Ludwigshafen die weltweit größte industrielle Wärmepumpe zur Dampferzeugung. 500.000 Tonnen CO₂-freier Dampf, berichtet Joachim Wille, sollen zur Produktion “grüner” Ameisensäure beitragen. 310 Millionen Euro Beihilfe spendiert dafür die Bundesregierung. Zum Artikel

Erst Solarzellen, jetzt Windräder? China drängt mit einer neuen Flut auf den Weltmarkt – Neue Zürcher Zeitung

Am Beispiel eines geplanten Offshore-Parks vor Borkum berichtet Benjamin Triebe über die wachsende China-Konkurrenz für europäische Hersteller von Windturbinen. Entscheidend für den Zuschlag an das Unternehmen Mingyang war nach Angaben des Projektentwicklers nicht der Preis, sondern die Leistungsstärke der Turbinen. Zum Artikel

Why Europe’s car crisis is mostly made in China – Financial Times

Der Sparplan von Volkswagen sei nur ein Beispiel für den “perfect storm”, in dem sich die europäische Autoindustrie befände, analysieren Kana Inagaki, Edward White und Sarah White. Während die Nachfrage sinke, koste die Umstellung auf E-Motoren viel Geld. Eine Lösung sei die engere Kollaboration mit technisch avancierten chinesischen Herstellern. Zum Artikel

“Wir müssen uns neu auf der Erde verorten” – Zeit

Die Kulturhistorikerin Eva Horn hat eine Wahrnehmungsgeschichte der Klimakrise geschrieben. Im Gespräch mit Raoul Löbbert beschreibt sie die Abschirmung der Menschheit vom Wetter – dem “Imperativ der klimatischen Isolierung” durch bauliche Veränderung – und wie dieses Modell nun an die eigenen Grenzen kommt. Zum Artikel

Die Logistikbranche könnte bereits heute viele Tonnen CO₂ in ihren Lieferketten einsparen. Dass das noch nicht in großem Umfang geschieht, liegt aus meiner Sicht nicht zwingend an fehlenden Technologien oder Innovationen. In erster Linie ist das Problem die fehlende intrinsische Motivation von Unternehmen beziehungsweise ihrer Logistikabteilungen. Denn viele Logistikabteilungen sind immer noch vor allem von Transportpreisen und Laufzeiten getrieben. Die Logistik muss pünktlich sein, eventuellen Verzug in der Produktion auffangen und noch dazu möglichst wenig kosten.

Wir sehen das auch bei Unternehmen, die laut ihrer Außendarstellung vermeintlich viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das Zitat eines Logistikleiters auf die Frage, ob der sogenannte E-Highway zwischen Frankfurt und Darmstadt eine interessante Option für die Zustellung von Sendungen wäre, lautete: “Ja, aber nur wenn es nicht mehr kostet.” Solche Reaktionen sind leider kein Einzelfall. Sie stehen beispielhaft für den Großteil unserer Erfahrungen der vergangenen vier bis fünf Jahre.

Nun bewegen wir uns mit unserem Unternehmen in einer Branche, die man per se nicht mit Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung in Verbindung bringt – im Gegenteil. Ein Großteil unseres Geschäftes besteht darin, Waren und Güter per Luft- oder Seefracht zu befördern. Wir sprechen also über Flugzeuge und große Frachtschiffe: Transportmittel, die mit ihren Emissionen mitursächlich für die Klimakrise sind.

Unsere Branche ist also Teil des Problems. Studien belegen das nachdrücklich: Logistik und Transport verursachen gemäß Studien des Weltwirtschaftsforums derzeit mehr als 5,5 Prozent aller CO₂-Emissionen weltweit; Tendenz steigend. Außerdem ist der Anteil der Logistik an den Emissionen des Lebenszyklus von Produkten mit fünf bis 15 Prozent ebenfalls nicht zu vernachlässigen und bietet folglich hohes Potenzial für Einsparungen.

Die Disruptionen in den globalen Lieferketten der vergangenen Jahre haben unter anderem gezeigt, welche Bedeutung internationale Transporte für die Weltwirtschaft haben – und diese wird laut aktuellem Bericht der Welthandelsorganisation auch im Jahr 2024 wieder um 2,7 Prozent wachsen.

Wir kommen also aus meiner Sicht nicht umhin, neben Prestige-Projekten wie Photovoltaikanlagen auf Logistikhallen und Elektrostaplern auch die Transportwege genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch wie genau kann das funktionieren und wie hoch ist das Einsparungspotenzial?

Mit der von uns genutzten und mitentwickelten “Sustainability Management Platform” unseres Partners Waves wollen wir unseren Kunden zunächst transparent aufzeigen, welche Emissionen ihre Transporte zum heutigen Stand ausstoßen. Die Daten sollen dabei so präzise wie möglich sein und idealerweise künftig als Echtzeitdaten hinsichtlich der Auslastung genutzter Verkehrsträger zur Verfügung stehen.

Es geht also im ersten Schritt darum, Bewusstsein zu schaffen. Denn zu sehen, wie viele Tonnen CO₂ durch einzelne Transporte ausgestoßen werden, ist vielen unserer Ansprechpartner in der Logistik heute noch völlig neu – auch wenn diese Daten an anderer Stelle im Unternehmen vielleicht sogar bereits gesammelt werden (Stichwort CSRD).

Im zweiten Schritt geht es dann darum, diese Emissionen zu verringern und die Supply Chain im Sinne der Nachhaltigkeit bestmöglich zu optimieren. Mehrere Tonnen CO₂ bei einem Transport zu sparen, ohne den Verkehrsträger zu wechseln? Das ist ohne Weiteres möglich! Oftmals sind es sehr kleine Stellschrauben, die einen großen Effekt auf die Emissionswerte haben können – und nicht zwingend mit Mehrkosten einhergehen.

Beispiel: Muss es für den Transport an den Hafen zwingend der Lkw sein, oder lassen sich mittels frühzeitiger Planung auch die Bahn oder das Binnenschiff nutzen? Schnell ist bei einem Seecontainer bereits beim Vorlauf an den Hafen eine halbe Tonne CO₂ eingespart, wenn Unternehmen die Wege optimieren. Eine Palette mit 250 Kilogramm per Luftfracht in die USA zu schicken, stößt durch ein anderes Routing statt 2,5 Tonnen CO₂ plötzlich “nur” noch 1,5 Tonnen aus.

Stellt man diese Daten dem Kunden bereits in der Angebotsphase zur Verfügung, so hat er neben Preis und Laufzeit mit dem CO₂-Ausstoß noch ein weiteres Entscheidungskriterium bei der Wahl seines Transportweges zur Verfügung.

Unser wichtigster Impact liegt also zweifelsohne darin, Unternehmen zu befähigen, ihre notwendigen Transporte so emissionsarm wie möglich durchzuführen. Es geht hier neben dem rein technischen Hilfsmittel zur Emissionsberechnung auch um die entsprechende Beratung – sowohl grundsätzlich als auch im Einzelfall. Wir führen die Transporte nicht nur durch, wir wollen zeitgleich die Supply Chain unserer Kunde im Sinne der Nachhaltigkeit bestmöglich optimieren.

Natürlich trägt auch der technische Fortschritt dazu bei, Emissionen bei Transporten zu verringern. Ähnlich wie im Bereich der Lkw-Verkehre gibt es jedoch auch hier noch keinen “Königsweg”. So bewegt sich die Schifffahrtsindustrie schrittweise in Richtung nachhaltigerer Antriebe. Aber viele Technologien stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Flüssigerdgas (LNG), Wasserstoff, Methanol, elektrische Antriebe, Hybridantriebe, sogar Windantriebe mit Segel und Rotorsegel erleben in der Schifffahrt eine kleine Renaissance. In der Luftfahrt sind die Sustainable Aviation Fuels (SAF), also biobasierte oder synthetische Kraftstoffe, als Ersatz für herkömmliches Kerosin bereits stellenweise im Einsatz.

Der direkte und unverzügliche Hebel von Unternehmen liegt allerdings aus meiner Sicht darin, die eigene Logistik nicht nur aus dem Blickwinkel der Kosten zu betrachten. Sie müssen auch die Chancen mit Blick auf nachhaltigere Lieferketten und eine klimaneutrale Wirtschaft erkennen – die Werkzeuge und das Know-how sind jedenfalls vorhanden.

Christoph Helfrich ist seit über 20 Jahren in der Logistikbranche zu Hause und war bereits für diverse Logistikunternehmen sowie Fluggesellschaften tätig. Seit 2017 ist er Geschäftsführer und Gesellschafter der LGX Logistics GmbH & Co. KG, einem mittelständischen Logistiker, der sich auf internationale Transporte im Bereich der Luft- und Seefracht spezialisiert hat. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Axel Güttrich führt er das Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt und einer Niederlassung in Hamburg.

Climate.Table – Drei UN-Berichte: So weit entfernt ist die Welt von ihren Klimazielen: Drei aktuelle Berichte von UN-Behörden schlagen vor der COP29 Alarm: Die Klimapläne der Länder sind ungenügend, die CO₂-Emissionen steigen trotz aller Anstrengungen weiter. Zum Artikel

Europe.Table – E-Auto: Frist für Zölle läuft ab: Ab Donnerstag müssen die Hersteller höhere EU-Zölle auf Elektroautos aus China abführen, wenn sich beide Seiten nicht noch einigen. Doch darauf deutet aktuell wenig hin. Zum Artikel

Bildung.Table – Ausbildung: Wie der Kanzler und Siemens indische Fachkräfte locken: Siemens will MINT fördern, der Kanzler seine neue Abwerbestrategie für Fachkräfte präsentieren. Zum Artikel

gescheiterte industriepolitische Großprojekte und die Krise bei Volkswagen heizen die Diskussion darüber an, was sinnvolle und notwendige wirtschaftspolitische Maßnahmen in der Transformation sind. Doch bei dieser Frage sind sich nicht nur die Parteien innerhalb der Bundesregierung, sondern auch Ökonomen uneins.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält die geplatzten Großprojekte, etwa für die Chipherstellung in Deutschland, für einen “Glücksfall”. Er betrachtet dies als gute Gelegenheit, um noch einmal über solche Projekte nachzudenken. Im Niedergang von Industrien sieht er den “Preis wirtschaftlicher Entwicklung”, sagt er im Interview mit mir.

Andere Ökonomen schreiben dem Staat sehr viel stärkere Verantwortung zu, um die Transformation zu gestalten – gerade auch, um Demokratien zu stärken. Beispiel: Seit Mai haben über 300 Forscher und Praktiker die Berliner Erklärung unterschrieben. Ein Club progressiver und liberaler Denker.

Heftige Vorwürfe gegenüber der deutschen Ökonomen-Zunft erhebt der Wirtschaftswissenschaftler Tom Krebs in seinem gerade erschienenen Buch “Fehldiagnose”. Die meisten Ökonomen hätten die Energiekrise fehldiagnostiziert, “weil sie in einer Märchenwelt leben und an einen realitätsfremden Marktliberalismus glauben”.

Unstrittig ist, dass die Wirtschaft für die Transformation eine Menge Fachkräfte braucht. Heutiges Thema meiner Kollegin Amélie Günther. Ihr Stück ist der Auftakt einer Serie, in der Unternehmen erfahren, wo sie passende Arbeitskräfte finden können. Unstrittig ist ebenfalls, dass die Menschheit das Artensterben stoppen muss, um ihre Lebensgrundlagen zu erhalten. Was Banken dazu beitragen könnten, lesen Sie in der Analyse von Carsten Hübner.

Wie Co2-Verbrauch und intrinsische Motivation von Unternehmen zusammenhängen, beschäftigt Christoph Helfrich im Standpunkt. Der geschäftsführende Gesellschafter von LGX Logistics ist einer der Redner beim am heutigen Mittwoch in Frankfurt beginnenden Impact Festival.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Ist die Strategie der Bundesregierung gescheitert, mit subventionierten Großprojekten wie Chip- oder Batteriefabriken die Transformation der hiesigen Industrie voranzutreiben?

Ich kann nicht sagen, ob die Strategie damit gescheitert ist. Aber natürlich sollte die Politik sich jetzt mit den Ursachen der Absagen auseinandersetzen. Dabei unterscheiden sich die Projekte. Chiphersteller entscheiden sich gerade gegen Projekte, weil sie sich um die weltweite Chipkonjunktur sorgen. Ich sehe in diesen Absagen einen Glücksfall. Wir haben damit die Gelegenheit, die Strategie zu überdenken. Nicht alle Großprojekte sind allerdings schlecht. Ich hielte sogar solche für notwendig, mit denen sich zum Beispiel die gefährliche Abhängigkeit von China bei Antibiotika beenden ließe. In der Regel kann man staatliches Geld aber besser verwenden, als Fabriken zu subventionieren.

Also etwa keine staatliche Förderung von grünem Stahl?

Das Pilotprojekt von Thyssen-Krupp zu fördern, kann man vertreten. Hier geht es um den Aufbau einer neuen, möglicherweise umweltschonenderen Technologie. Es wäre allerdings falsch, die gesamte hiesige Stahlproduktion zu subventionieren.

Manche Experten halten es für erforderlich, bestimmte Kernindustrien in Deutschland zu erhalten, um grünes Wachstum zu ermöglichen und den Wandel zur Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Als eine solche Kernindustrie sehen sie die Grundstoffindustrie. Ergibt diese Argumentation Sinn?

Viele Leute argumentieren so, aber dafür gibt es keine überzeugende Evidenz. Manche behaupten, dass Folgeindustrien abwandern, wenn die Grundstoffindustrie weggeht. Auch dafür fehlt empirische Evidenz. Das heißt nicht, dass der Effekt nicht eintreten kann, aber als Basis für staatliche Eingriffe sind reine Vermutungen ein bisschen wenig.

Aber bedingen sich nicht bestimmte Industriecluster und Forschungsstrukturen, die wiederum wichtig für Innovationen sind?

Wenn man wirklich über Forschung und Entwicklung redet, dann sind Cluster wichtig. Clustereffekte ergeben sich schlicht, wenn Menschen miteinander reden, man eher neue Beschäftigte kriegt, Kooperationen entstehen et cetera – das ist aber noch kein Grund für staatliche Subventionen. Wenn Unternehmen davon profitieren, in der Nähe anderer Industrieunternehmen zu sein, gehen sie auch aus eigenem Antrieb dorthin. Und wenn ein Cluster zerfällt, ist das in der Regel ein Zeichen, dass der Standort nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Dann muss man ihn vielleicht auch aufgeben.

Können Politiker aus der Deindustrialisierung von Regionen wie in Nordengland oder dem Rust Belt in den USA lernen, wie man solche Entwicklungen verhindern kann?

Ich fürchte, der Niedergang von Industrien ist der Preis wirtschaftlicher Entwicklung. Die Deindustrialisierung in manchen Regionen durch den China-Schock zeigt, dass es in der Tat keine Garantie dafür gibt, dass sich solche Regionen erholen. Aber es ist auch keine Lösung, dortige Firmen in der Breite dauerhaft zu subventionieren.

Was bedeutet das für die Transformation in Deutschland?

Ein gewisser Strukturwandel ist unumgänglich. Aber wir sind derzeit nicht in einer Situation, wo ganze Landstriche quasi deindustrialisiert werden. Das gab es in Deutschland im Ruhrgebiet und bestimmten Teilen Ostdeutschlands. Aber das sehe ich jetzt nicht. Für wichtig halte ich es allerdings, dass die Politik auf ein industriefreundliches Umfeld achtet.

Was genau sollte die Bundesregierung tun?

Infrastruktur, Bürokratie, Steuern und Abgaben, Ausbildung, Fachkräfte, Energie – es gibt eine Menge Felder, wo die Politik mehr tun sollte und nicht die Gefahr besteht, dass man größere Fehler macht. Damit wäre viel für die Industrie gewonnen. Wie sich die Firmen in diesem Umfeld dann entwickeln, das sollte man dem Markt überlassen. Außerdem sehen wir ja nicht nur eine Schrumpfung von bestimmten Industriebetrieben. Viele wollen expandieren, finden aber keine Arbeitskräfte. Wenn andere Firmen aufgrund des Strukturwandels Arbeitsplätze streichen, muss das nicht nachteilig sein. Es wäre etwas anderes, wenn wir fünf Millionen Arbeitslose hätten – die haben wir aber nicht. Aus diesem Grund wäre die deutsche Politik gut beraten, generell gute Bedingungen für Investitionen zu schaffen, aber Strukturwandel zuzulassen.

Und das halten Sie auch für richtig, obwohl andere Staaten wie die USA oder China ihre Industrien massiv subventionieren?

Die Amerikaner subventionieren ja vor allem Chipfabriken und Fabriken im Bereich der grünen Wirtschaft. Das ist eine schlechte und teure Politik. Die Strategie des Inflation Reduction Act sollten wir auf keinen Fall kopieren. Wir sind in Europa auch weiter. In den USA muss die Politik erst einmal dafür sorgen, dass die CO₂-Emissionen sinken. Dafür haben wir in Europa den CO₂-Preis. Die Fabriken für Wärmepumpen oder Solarzellen, die in den USA derzeit neu gebaut werden, verschwinden wahrscheinlich wieder, sobald die Subventionen wegfallen. Denn die USA haben hier keinen erkennbaren komparativen Vorteil.

Was lernen wir daraus?

Wir sollten uns in Europa und insbesondere in Deutschland auf die politischen Maßnahmen konzentrieren, die unumstritten sind und bei denen die Nützlichkeit klar ist. Meinetwegen auch Industrieansiedlungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Aber bitte nicht irgendwelche Massenproduktion wie Batterien oder Solarpaneele subventionieren, bei denen wir wissen, dass sie mittelfristig ohnehin in Schwellenländer abwandern.

Für die Transformation brauchen Unternehmen Arbeitskräfte mit unterschiedlichsten Qualifikationen: Akademiker für die Einschätzung von Risiken aus dem Klimawandel, Einkäufer mit einem ganzheitlichen Blick auf Lieferketten oder Ingenieure und Produktdesigner für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Sie brauchen aber ebenso Fachkräfte, um neue Fabriken, Gebäude und andere Infrastruktur zu bauen. Dafür müssen sie selbst Personal ausbilden und umschulen.

In einer neuen Serie informieren wir über Ausbildungsstätten und -wege. Zum Auftakt gehen wir jedoch drei grundsätzlichen Fragen nach: Was brauchen Unternehmen? Was bietet ihnen der deutsche Arbeitsmarkt? Und welche Ausbildungswege können Arbeits- und Nachwuchskräfte gehen?

Die gute Nachricht für suchende Unternehmen: Für Arbeitnehmer ist Nachhaltigkeit wichtig bei der Berufswahl. Laut dem Hiring Trend Index der Jobbörse Stepstone, der im Juni rund 700 Arbeitnehmer und 500 Personalvermittler zum deutschen Arbeitsmarkt befragt hat, suchen 80 Prozent der Bewerber bei einem Jobwechsel gezielt nach einem nachhaltigen Arbeitgeber. 2023 waren es noch knapp die Hälfte.

Besonders bei Nachwuchskräften spielt der Klimaschutz eine zunehmend wichtige Rolle. Knapp die Hälfte von ihnen hat bereits die Branche gewechselt oder erwägt dies, um einen nachhaltigeren Beruf zu finden, wie eine Studie im Auftrag von Deloitte zeigt. Knapp 23.000 Berufstätige aus 44 Ländern im Alter zwischen 18 und 41 Jahren hat die Unternehmensberatung dafür befragt.

Dass Unternehmen mit starker Nachhaltigkeitsausprägung bei Arbeitnehmern punkten können, veranschaulicht etwa die Untersuchung “Nachhaltigkeit von Unternehmen aus Arbeitnehmersicht” des Marktforschungsinstituts Heute und Morgen aus dem Jahr 2023. Demnach weisen Mitarbeiter eine deutlich stärkere Bindung an ihren Arbeitgeber auf, wenn sie meinen, er handle nachhaltig. Mehr als jeder vierte Befragte könne sich zudem nicht vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das keine Nachhaltigkeitsziele verfolgt.

Der Global Green Skills Report, den die Jobplattform LinkedIn jährlich auf Grundlage von Daten aus 48 Ländern veröffentlicht, verdeutlicht den starken Anstieg bei der Beschäftigung von Fachkräften für die Transformation. Demnach erhöhte sich ihr Anteil im Verhältnis zu allen Beschäftigten zwischen 2022 und 2023 um 12,3 Prozent. Gleichzeitig nahm der Anteil von Stellenausschreibungen, die mindestens eine “grüne” Qualifikation erfordern, um 22,4 Prozent zu – was nahezu doppelt so schnell ist.

Unternehmen können also einen deutlichen Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie Nachhaltigkeitsziele verfolgen – insbesondere vor dem Hintergrund des demografisch bedingten, schrumpfenden Arbeitskräfteangebots.

Insgesamt gibt es in Deutschland viel zu wenig Fachkräfte für die Transformation. Um bis 2045 klimaneutral zu werden, bräuchte es 300.000 bis 500.000 mehr, heißt es in einem Bericht der Allianz für Transformation. Insbesondere in der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, der Installation und Wartung von Solar- und Windanlagen sowie im Netzausbau werden demzufolge qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht.

Eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung des Arbeitsmarktes spielt die Politik. Wie sich verschiedene politische Szenarien auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten, haben die Arbeitsmarktforscher Enzo Weber und Gerd Zika vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung daher in einer Studie für die Bertelsmann Stiftung analysiert.

Im Szenario “Fortschrittliche Arbeitswelt” zeigen sie, wie sich der hiesige Arbeitsmarkt verändern könnte, wenn alle im Koalitionsvertrag angedachten, aber noch nicht umgesetzten Politikmaßnahmen realisiert würden – also etwa der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien und mehr Kreislaufwirtschaft. Ihren Prognosen zufolge könnte der Arbeitsmarkt so bis 2040 einen Zuwachs von knapp 600.000 Jobs verzeichnen.

Im sogenannten “Basisszenario” hingegen gäbe es im Saldo knapp 600.000 Jobs weniger als heute. Dieses berücksichtigt nur bereits beschlossene Maßnahmen und projiziert diese in die Zukunft. Entwicklungen wie eine alternde Bevölkerung oder wirtschaftliche Folgen des Klimawandels sind Bestandteil der Vorrausagen.

Insgesamt sei jedoch “kein Einbruch, sondern ein Umbruch des Arbeitsmarktes” zu verzeichnen, sagt Enzo Weber Table.Briefings. Denn infolge der Transformation würden zwar Arbeitsplätze verloren gehen, aber auch eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze könne entstehen. Dies setze allerdings voraus, dass die Politik transformationsförderliche Maßnahmen voranbringe.

“Besonders klassische technische Berufe sind künftig gefragt”, sagt Weber. Wer als Mechatroniker oder Elektrotechniker arbeitete, sei grundsätzlich auch qualifiziert, um in Transformationsindustrien zu arbeiten. Ein Elektrotechniker könne sich zum Beispiel im Bereich Wasserstofftechnik weiterbilden lassen, denn die Grundausbildung habe er dafür. Dies treffe auch auf die Bereiche Energietechnik, Heizungstechnik, Maschinenbau und Chemie zu.

Besonders wachse der Bedarf an Arbeitskräften in der Solar- und Windbranche. Zwar sind zwischen 2010 und 2015 rund 100.000 Arbeitsplätze der Solarbranche ins Ausland verlagert worden, doch in den vergangenen Jahren habe die Branche viele neue qualifizierte Arbeitskräfte gewonnen, konstatiert auch Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW). Jedoch werden besonders in dieser Branche zusätzliche technische Kompetenzen verlangt, für die Handwerker weitergebildet werden müssen.

“Es gibt Gewinner- und Verliererbranchen des grünen Wandels”, sagt Weber. Neben der Solarbranche würden auch in Bereichen des Baugewerbes und in der IT-Branche künftig neue Arbeitsplätze entstehen. Automobilhersteller und -händler sowie Industrien wie Stahl, Zement oder Chemie hingegen würden künftig weniger Arbeitskräfte haben.

Die Transformation wird “nicht ohne Friktionen und Verluste bestehender Jobs ablaufen”, schlussfolgern Weber und Zika in ihrer Studie. Doch es würden sich auch Potenziale für Innovationen, Wohlstand und Beschäftigung ergeben. “Die klimapolitische Wende ist möglich, ohne in Summe Jobs zu verlieren”, sagen sie.

Um die Arbeits- und Fachkräftelücke zu schließen, müssten Industrie und Politik konsequent auf Aus- und Weiterbildung setzen. Transformationskompetenzen müssten Arbeits- und Nachwuchskräften vermittelt und die berufliche Bildung stärker gefördert werden. Schließlich sei auch eine “progressive und effiziente Migrationspolitik” notwendig, um das Fachkräfteangebot künftig zu erhöhen.

Die 16. UN-Biodiversitätskonferenz in Kolumbien (COP16) ist am Dienstag in ihre entscheidende Phase eingetreten. Hochrangige Delegationen der 196 Vertragsstaaten der Konvention über die Biologische Vielfalt beraten über die konkrete Umsetzung des vor zwei Jahren beschlossenen Global Biodiversity Framework (GBF). Aus Deutschland sind Bundesumweltministerin Steffi Lemke und mehrere Staatssekretäre nach Cali gereist.

Ein zentrales Thema ist die Finanzierung der vereinbarten Maßnahmen. Bis 2030 sollen jährlich hunderte Milliarden Euro aufgebracht werden, um den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen.

Doch die Verhandlungen verlaufen äußerst zäh. Auch Deutschland kommt bislang seiner Zusage von 2022 nicht nach, jährlich 1,5 Milliarden Euro zur internationalen Biodiversitätsfinanzierung beizutragen. Im Bundeshaushalt für 2023 waren es lediglich 1,36 Milliarden Euro.

Eine wichtige Rolle bei der Beschaffung der notwendigen Mittel könnte die globale Finanzindustrie spielen. Der World Wide Fund For Nature (WWF) hat dazu ein Konzeptpapier erarbeitet und am Montag anlässlich des Finance and Biodiversity Day der COP16 vorgestellt.

Die 100 größten Privatbanken, so der WWF, sowie die großen Entwicklungs- und Förderbanken kontrollierten zusammen ein Vermögen von fast 150 Billionen US-Dollar. Dies sei mehr als die globale Wertschöpfung eines Jahres. Dieses Vermögen könnten sie Regierungen und Unternehmen für die Transformation zu einer naturverträglichen Wirtschaft zur Verfügung stellen.

“Sowohl öffentliche Förderbanken als auch Geschäftsbanken müssen mehr tun, um den Verlust der Natur aufzuhalten”, sagt Jochen Krimphoff von der WWF-Initiative Greening Financial Regulation. “Gemeinsam können die Banken nicht nur die mit dem Naturverlust verbundenen Risiken mindern, sondern auch die Chance ergreifen, unsere Wirtschaftssysteme im Einklang mit der Natur auszurichten.”

Dazu bedürfe es aber einer gemeinsamen Strategie des privaten und öffentlichen Finanzsektors, die es aus Sicht des WWF bislang nicht gibt. Die Umweltorganisation hat deshalb einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt, wie die Zusammenarbeit vertieft und eine “naturverträgliche Agenda” vorangetrieben werden kann. Der Plan umfasst:

Naturverträgliche Investitionen sind bisher allerdings eher die Ausnahme. Das zeigt ein aktueller Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Demnach fließen bislang jährlich fast sieben Billionen US-Dollar an privaten und öffentlichen Geldern in Projekte, die negative Auswirkungen auf die Natur haben.

Der private Finanzsektor trägt mit fünf Billionen US-Dollar den größten Teil dazu bei, etwa durch umweltschädliche Investitionen im Bau-, Nahrungsmittel- und Energiesektor. Das ist rund 140-mal mehr als die naturverträglichen privaten Investitionen, die UNEP auf 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr schätzt.

UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen warnte, dass naturverträgliche Maßnahmen “dramatisch unterfinanziert” seien. “Um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, müssen diese Zahlen umgekehrt werden”, so Andersen.

Um mehr umweltverträgliche Investitionen aus dem privaten Finanzsektor zu gewinnen, hat sich im September 2020 die Finance for Biodiversity Foundation gegründet. Ihre Mitglieder sind international tätige Banken und Kapitalgesellschaften, die zusammen ein Vermögen von 22,6 Billionen Euro kontrollieren.

Im Anschluss an die COP15 in Montreal hatte die Organisation den Finanzsektor aufgerufen, im Rahmen eines “Pledge”, einer freiwilligen Selbstverpflichtung, die Finanzierungsziele des GBF zu unterstützen und “die biologische Vielfalt durch ihre Finanzaktivitäten und Investitionen zu schützen und wiederherzustellen”. Dies soll in jährlichen Berichten dokumentiert werden. Die ersten stehen im kommenden Jahr an.

190 Finanzinstitute haben den Pledge bisher unterzeichnet – allein 13 am Montag auf dem Finance and Biodiversity Day der COP16. Aus Deutschland sind die GLS Bank und die Deutsche Kreditbank (DKB) schon länger dabei.

“Der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit”, begründete DKB-Chef Andreas Gruber den Schritt. Ziel sei es, die Ökosysteme für künftige Generationen zu erhalten und “die möglichen Auswirkungen unserer Finanzierungsaktivitäten zu steuern”.

12. November 2024, 8:50 bis 13:00 Uhr, Online

Online-Seminar Online-Vertiefungsschulung zur Fairen Beschaffung von Lebensmitteln in Kommunen (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

12. November 2024, 11:00 bis 12:00 Uhr, Online

Webinar CSRD-Reporting: Worauf die Wirtschaftsprüfer achten (Veranstalter: Green Works) Info & Anmeldung

12. November 2024, 15:00 bis 17:00 Uhr, Online

Webtalk ESG-Reporting: Worauf kommt es bei der CSRD-Umsetzung in Deutschland an? (Veranstalter: Bundesverband der Deutschen Industrie)

13. November 2024, 10:00 bis 17:00 Uhr, München

Tagung Zukunftstag Unternehmensengagement (Veranstalter: Haus des Stiftens) Info & Anmeldung

13. und 14. November 2024, Berlin

Konferenz Biodiversity in Food Supply Chains (Veranstalter: Food for Biodiversity) Info & Anmeldung

19. November 2024, Frankfurt

Konferenz 10. Green Finance Forum: Innovate In Nature (Veranstalter: dfv Euro Finance Group GmbH) Info & Anmeldung

19. November 2024, 10:30 bis 12:00 Uhr, Online

Online-Seminar Menschenrechtliche Sorgfalt in der Praxis – Wirksamkeitsmessung und Benchmarking (Veranstalter: Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte) Info & Anmeldung

19. bis 20. November 2024, Hamburg

Tagung B.A.U.M.-Jahrestagung 2024: GO!VERNANCE – Treiber für eine gelingende Transformation (Veranstalter: B.A.U.M. e.V) Info & Anmeldung

20. und 21. November 2024, Karlsruhe

Tagung Battery Manufacturing Day (Veranstalter: Vogel Communication Group) Info & Anmeldung

Eine starke Mehrheit der abhängig Beschäftigten in Deutschland befürwortet die Energiewende. Das geht aus einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor, für die bundesweit rund 2.000 Beschäftigte befragt wurden. 62 Prozent der Befragten unterstützen die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Skepsis herrscht hingegen hinsichtlich der sozioökonomischen Folgen. So rechnet nicht einmal jeder Dritte mit sinkenden Energiepreisen. Weniger als die Hälfte geht davon aus, dass neue, gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig sprechen sich mehr als zwei Drittel der Befragten dafür aus, die Vergabe von Fördergeldern an gute Arbeitsbedingungen zu knüpfen.

“Insgesamt legen die Ergebnisse unserer Studie nahe, dass die Forderungen, die ökologische Transformation sozial zu gestalten, nicht nur eine Fußnote in der politischen Diskussion ausmachen können, sondern zentral werden müssen”, so die Studienautoren Vera Trappmann und Felix Schulz.

Bei den Anhängern von SPD, Grünen und Linken unter den befragten Beschäftigten ist die Zustimmung zu erneuerbaren Energien mit 80 bis 90 Prozent am höchsten. Die Anhänger von CDU, CSU und FDP stimmen mit rund 70 Prozent zu. Bei den Anhängern des BSW hingegen unterstützt nur knapp die Hälfte die Energiewende, von den Anhängern der AfD weniger als ein Drittel.

Die AfD- beziehungsweise BSW-Effekte bleiben bestehen, wenn Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, Branchen und Bundesländer gewichtet werden. Die Studienautoren gehen deshalb von einer stärker ausgeprägten Angst vor Preissteigerungen und Arbeitsplatzverlust aus. “Diese Besorgnis beruht aber nicht zwangsläufig auf einer durchschnittlich schlechteren ökonomischen Situation im Vergleich zu den Wählern der anderen Parteien”, schreiben sie. ch

Zwischen 2019 und 2035 gehen bei Auto-Herstellern und Zulieferern am Standort Deutschland unter dem Strich 190.000 Jobs verloren. Zu dieser Schätzung kommt die Studie “Beschäftigungsperspektiven in der Automobilindustrie”, die Prognos im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA) erstellt hat. In diesem Zeitraum vollzieht sich voraussichtlich die Transformation der Branche zu klimaneutralen Antrieben. 2019 wurden in Deutschland und auf dem Weltmarkt zwei Prozent rein batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen. 2023 waren es in Deutschland 18 Prozent, 2035 dürfen nach jetziger Rechtslage in der EU nur noch E-Autos zugelassen werden.

Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs werde für die Autoproduktion weniger Arbeitskraft benötigt. Zudem gebe es eine Verschiebung bei der Beschäftigung: Besonders hohe Verluste müssten Maschinenbau, Betriebstechnik und Metallbearbeitung verkraften. Zuwächse gebe es bei Informationstechnik (IT), so ist die Zahl der Beschäftigten in IT-Berufen seit 2013 um 85 Prozent gestiegen. Seit 2019 sind bereits 46.000 Jobs in der Branche weggefallen, bis 2035 sei mit weiteren 140.000 Jobverlusten zu rechnen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte: “Rund 280 Milliarden Euro investieren deutsche Hersteller und Zulieferer weltweit zwischen 2024 und 2028 allein in Forschung und Entwicklung sowie 130 Milliarden in den Umbau der Werke.” Diese Zahlen unterstrichen den Willen der Unternehmen, die Transformation zum Erfolg zu machen. mgr

Um die Transformation zur Kreislaufwirtschaft erfolgreich zu gestalten, braucht es eine höhere öffentliche Akzeptanz, eine bessere wirtschaftliche Grundlage für Recyclingbetriebe und eine Handelspolitik, die Märkte für Sekundärmaterial schafft. Dies fordern Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW), und Kilian Schwaiger, Geschäftsführer beim Verband der Deutschen Metallhändler (VDM).

Die Debatten um Kreislaufwirtschaft dürften nicht auf “plakative Maßnahmen wie das Verbot von Plastikstrohhalmen reduziert werden”, heißt es in einem Papier, das Table.Briefings vorab vorliegt. Die wirtschaftliche Dimension müsse stattdessen im Vordergrund stehen. Dabei seien Recyclingbetriebe zentrale Akteure. Viele von ihnen stecken aktuell jedoch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten – unter anderem, weil Primärmaterial für Produzenten häufig günstiger ist. Die von mittelständischen Betrieben geprägten Märkte für Sekundärrohstoffe müssten daher gestärkt werden, sagte Reuter zu Table.Briefings. Damit Rohstoffe in geopolitisch angespannten Zeiten zur Verfügung stehen, müsse die Handelspolitik außerdem internationale Strukturen für Recyclingmaterial fördern.

Das Positionspapier haben Reuter und Schwaiger bereits mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 formuliert. Die Kreislaufwirtschaft bietet aus ihrer Sicht gute Chancen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht – wie in anderen Kontexten – gegeneinander ausgespielt werden. Jeder Partei biete das Konzept ein “Projektionsfeld für die eigene Umwelt- und Wirtschaftspolitik”. Sie hoffen daher auf einen produktiven Wettbewerb um die besten Ideen für den Wandel zur Zirkularität. nh

Vergangenes Jahr wuchs die weltweite Kapazität von Kohlekraftwerken um 30 Gigawatt (GW), womit die globale Verstromung von Kohle ein neues Allzeithoch erreichte. Dies geht aus der aktuellen “Global Coal Exit List” hervor, die ein NGO-Netzwerk jährlich veröffentlicht. Seit 2015 wuchs die Gesamtkapazität der installierten Kohlekraftwerke demnach um elf Prozent, auf gegenwärtig 2.126 GW. “Neun Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens hat die Produktion von Kraftwerkskohle einen neuen Höchststand erreicht und der weltweite Kohlekraftwerkspark wächst immer noch”, kritisierte Heffa Schücking, Geschäftsführerin der deutschen Umweltorganisation Urgewald.

In die Datensammlung fließen öffentlich zugängliche Informationen von großen Firmen ein, die sich im Kohlebereich in der Projektentwicklung, im Bergbau, bei Kraftwerken oder der Stromversorgung engagieren. Insgesamt 1.560 Unternehmen zählt das Netzwerk dazu. Darunter sind laut Urgewald nur 124 Unternehmen, die ein Datum für den eigenen Kohleausstieg genannt haben. Davon plant jedoch auch nur etwa die Hälfte den Ausstieg entsprechend der Vorgaben der Internationalen Energieagentur (IEA) für die nächsten sechs bis 16 Jahre. Nur sieben Unternehmen setzen dabei auf einen vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien. Der größte Zuwachs an Kohleprojekten wird laut der Organisationen in China und Indien geplant.

Unter den in Deutschland im Kohlebereich aktiven Firmen fällt der tschechische EPH-Konzern unter Führung des Konzernchefs Daniel Křetínský auf. Zu EPH gehörten Tagebaue und Kohlekraftwerke in Ostdeutschland, und eine Beteiligung an der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Das Unternehmen gibt an, die 2030 weitgehend aus Kohle auszusteigen. Aus der Global Coal Exit List geht hervor, dass die Firma ihre Kohleproduktion seit 2023 um rund drei Viertel und den Kohleanteil an der Stromerzeugung um die Hälfte reduziert hat.

Allerdings wanderte das deutsche Kohlegeschäft anscheinend zum allergrößten Teil in das Schwesterunternehmen EP Energy Transition, dass jährlich über 41 Millionen Tonnen produziert und seinen Strom zu 98 Prozent aus der Kohleverbrennung gewinnt. Der Kohleausstieg in Ostdeutschland soll laut Gesetz spätestens 2038 abgeschlossen sein. EP Energy Transition nannte bis Redaktionsschluss kein eigenes Kohle-Ausstiegsdatum. av

The New Threat to Brazil’s Forests: Chemicals – New York Times

Um die Abholzung des Regenwalds zu verfolgen, setzen brasilianische Behörden häufig Satelliten ein. Kriminelle benutzen deshalb Chemikalien, um Bäume absterben zu lassen – was sich nur schwer nachweisen lässt, aber die Umwelt schwer schädigt. Jack Nicas und Flávia Milhorance haben zum Gerichtsverfahren gegen den Rinderzüchter Claudecy Oliveira Lemes recherchiert. Dabei geht es auch um “cattle laundering”, durch das Anti-Entwaldungsvorschriften umgangen werden. Zum Artikel

Wenn für eine Bratwurst kein Tier mehr sterben muss – Süddeutsche Zeitung

Seine Familie führte einen Großbetrieb zur Herstellung von Schweineschnitzeln. Inzwischen hat Timo Reckers mit Like Meat und Tindle zwei Unternehmen für Fleischersatzprodukte gegründet. Mit Silvia Liebrich sprach er über die Konsolidierung des Marktes und mangelndes Wagniskapital. Zum Artikel

Saudi-Arabien gründet neues Mega-Unternehmen für Wasserstoff – Handelsblatt

In Saudi-Arabien plant der Staat die Gründung eines Mega-Unternehmens für grünen Wasserstoff, schreibt Kathrin Witsch. Deutschland soll einer der Hauptzielmärkte werden. An der Spitze des neuen Konzerns solle der deutsche Energiemanager Cord Landsmann sitzen. Zum Artikel

Klimaschutzverträge: BASF baut weltgrößte Wärmepumpe – Klimareporter

BASF plant für das Stammwerk in Ludwigshafen die weltweit größte industrielle Wärmepumpe zur Dampferzeugung. 500.000 Tonnen CO₂-freier Dampf, berichtet Joachim Wille, sollen zur Produktion “grüner” Ameisensäure beitragen. 310 Millionen Euro Beihilfe spendiert dafür die Bundesregierung. Zum Artikel

Erst Solarzellen, jetzt Windräder? China drängt mit einer neuen Flut auf den Weltmarkt – Neue Zürcher Zeitung

Am Beispiel eines geplanten Offshore-Parks vor Borkum berichtet Benjamin Triebe über die wachsende China-Konkurrenz für europäische Hersteller von Windturbinen. Entscheidend für den Zuschlag an das Unternehmen Mingyang war nach Angaben des Projektentwicklers nicht der Preis, sondern die Leistungsstärke der Turbinen. Zum Artikel

Why Europe’s car crisis is mostly made in China – Financial Times

Der Sparplan von Volkswagen sei nur ein Beispiel für den “perfect storm”, in dem sich die europäische Autoindustrie befände, analysieren Kana Inagaki, Edward White und Sarah White. Während die Nachfrage sinke, koste die Umstellung auf E-Motoren viel Geld. Eine Lösung sei die engere Kollaboration mit technisch avancierten chinesischen Herstellern. Zum Artikel

“Wir müssen uns neu auf der Erde verorten” – Zeit

Die Kulturhistorikerin Eva Horn hat eine Wahrnehmungsgeschichte der Klimakrise geschrieben. Im Gespräch mit Raoul Löbbert beschreibt sie die Abschirmung der Menschheit vom Wetter – dem “Imperativ der klimatischen Isolierung” durch bauliche Veränderung – und wie dieses Modell nun an die eigenen Grenzen kommt. Zum Artikel

Die Logistikbranche könnte bereits heute viele Tonnen CO₂ in ihren Lieferketten einsparen. Dass das noch nicht in großem Umfang geschieht, liegt aus meiner Sicht nicht zwingend an fehlenden Technologien oder Innovationen. In erster Linie ist das Problem die fehlende intrinsische Motivation von Unternehmen beziehungsweise ihrer Logistikabteilungen. Denn viele Logistikabteilungen sind immer noch vor allem von Transportpreisen und Laufzeiten getrieben. Die Logistik muss pünktlich sein, eventuellen Verzug in der Produktion auffangen und noch dazu möglichst wenig kosten.

Wir sehen das auch bei Unternehmen, die laut ihrer Außendarstellung vermeintlich viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das Zitat eines Logistikleiters auf die Frage, ob der sogenannte E-Highway zwischen Frankfurt und Darmstadt eine interessante Option für die Zustellung von Sendungen wäre, lautete: “Ja, aber nur wenn es nicht mehr kostet.” Solche Reaktionen sind leider kein Einzelfall. Sie stehen beispielhaft für den Großteil unserer Erfahrungen der vergangenen vier bis fünf Jahre.

Nun bewegen wir uns mit unserem Unternehmen in einer Branche, die man per se nicht mit Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung in Verbindung bringt – im Gegenteil. Ein Großteil unseres Geschäftes besteht darin, Waren und Güter per Luft- oder Seefracht zu befördern. Wir sprechen also über Flugzeuge und große Frachtschiffe: Transportmittel, die mit ihren Emissionen mitursächlich für die Klimakrise sind.

Unsere Branche ist also Teil des Problems. Studien belegen das nachdrücklich: Logistik und Transport verursachen gemäß Studien des Weltwirtschaftsforums derzeit mehr als 5,5 Prozent aller CO₂-Emissionen weltweit; Tendenz steigend. Außerdem ist der Anteil der Logistik an den Emissionen des Lebenszyklus von Produkten mit fünf bis 15 Prozent ebenfalls nicht zu vernachlässigen und bietet folglich hohes Potenzial für Einsparungen.

Die Disruptionen in den globalen Lieferketten der vergangenen Jahre haben unter anderem gezeigt, welche Bedeutung internationale Transporte für die Weltwirtschaft haben – und diese wird laut aktuellem Bericht der Welthandelsorganisation auch im Jahr 2024 wieder um 2,7 Prozent wachsen.

Wir kommen also aus meiner Sicht nicht umhin, neben Prestige-Projekten wie Photovoltaikanlagen auf Logistikhallen und Elektrostaplern auch die Transportwege genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch wie genau kann das funktionieren und wie hoch ist das Einsparungspotenzial?

Mit der von uns genutzten und mitentwickelten “Sustainability Management Platform” unseres Partners Waves wollen wir unseren Kunden zunächst transparent aufzeigen, welche Emissionen ihre Transporte zum heutigen Stand ausstoßen. Die Daten sollen dabei so präzise wie möglich sein und idealerweise künftig als Echtzeitdaten hinsichtlich der Auslastung genutzter Verkehrsträger zur Verfügung stehen.

Es geht also im ersten Schritt darum, Bewusstsein zu schaffen. Denn zu sehen, wie viele Tonnen CO₂ durch einzelne Transporte ausgestoßen werden, ist vielen unserer Ansprechpartner in der Logistik heute noch völlig neu – auch wenn diese Daten an anderer Stelle im Unternehmen vielleicht sogar bereits gesammelt werden (Stichwort CSRD).

Im zweiten Schritt geht es dann darum, diese Emissionen zu verringern und die Supply Chain im Sinne der Nachhaltigkeit bestmöglich zu optimieren. Mehrere Tonnen CO₂ bei einem Transport zu sparen, ohne den Verkehrsträger zu wechseln? Das ist ohne Weiteres möglich! Oftmals sind es sehr kleine Stellschrauben, die einen großen Effekt auf die Emissionswerte haben können – und nicht zwingend mit Mehrkosten einhergehen.

Beispiel: Muss es für den Transport an den Hafen zwingend der Lkw sein, oder lassen sich mittels frühzeitiger Planung auch die Bahn oder das Binnenschiff nutzen? Schnell ist bei einem Seecontainer bereits beim Vorlauf an den Hafen eine halbe Tonne CO₂ eingespart, wenn Unternehmen die Wege optimieren. Eine Palette mit 250 Kilogramm per Luftfracht in die USA zu schicken, stößt durch ein anderes Routing statt 2,5 Tonnen CO₂ plötzlich “nur” noch 1,5 Tonnen aus.

Stellt man diese Daten dem Kunden bereits in der Angebotsphase zur Verfügung, so hat er neben Preis und Laufzeit mit dem CO₂-Ausstoß noch ein weiteres Entscheidungskriterium bei der Wahl seines Transportweges zur Verfügung.

Unser wichtigster Impact liegt also zweifelsohne darin, Unternehmen zu befähigen, ihre notwendigen Transporte so emissionsarm wie möglich durchzuführen. Es geht hier neben dem rein technischen Hilfsmittel zur Emissionsberechnung auch um die entsprechende Beratung – sowohl grundsätzlich als auch im Einzelfall. Wir führen die Transporte nicht nur durch, wir wollen zeitgleich die Supply Chain unserer Kunde im Sinne der Nachhaltigkeit bestmöglich optimieren.

Natürlich trägt auch der technische Fortschritt dazu bei, Emissionen bei Transporten zu verringern. Ähnlich wie im Bereich der Lkw-Verkehre gibt es jedoch auch hier noch keinen “Königsweg”. So bewegt sich die Schifffahrtsindustrie schrittweise in Richtung nachhaltigerer Antriebe. Aber viele Technologien stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Flüssigerdgas (LNG), Wasserstoff, Methanol, elektrische Antriebe, Hybridantriebe, sogar Windantriebe mit Segel und Rotorsegel erleben in der Schifffahrt eine kleine Renaissance. In der Luftfahrt sind die Sustainable Aviation Fuels (SAF), also biobasierte oder synthetische Kraftstoffe, als Ersatz für herkömmliches Kerosin bereits stellenweise im Einsatz.

Der direkte und unverzügliche Hebel von Unternehmen liegt allerdings aus meiner Sicht darin, die eigene Logistik nicht nur aus dem Blickwinkel der Kosten zu betrachten. Sie müssen auch die Chancen mit Blick auf nachhaltigere Lieferketten und eine klimaneutrale Wirtschaft erkennen – die Werkzeuge und das Know-how sind jedenfalls vorhanden.

Christoph Helfrich ist seit über 20 Jahren in der Logistikbranche zu Hause und war bereits für diverse Logistikunternehmen sowie Fluggesellschaften tätig. Seit 2017 ist er Geschäftsführer und Gesellschafter der LGX Logistics GmbH & Co. KG, einem mittelständischen Logistiker, der sich auf internationale Transporte im Bereich der Luft- und Seefracht spezialisiert hat. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Axel Güttrich führt er das Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt und einer Niederlassung in Hamburg.

Climate.Table – Drei UN-Berichte: So weit entfernt ist die Welt von ihren Klimazielen: Drei aktuelle Berichte von UN-Behörden schlagen vor der COP29 Alarm: Die Klimapläne der Länder sind ungenügend, die CO₂-Emissionen steigen trotz aller Anstrengungen weiter. Zum Artikel

Europe.Table – E-Auto: Frist für Zölle läuft ab: Ab Donnerstag müssen die Hersteller höhere EU-Zölle auf Elektroautos aus China abführen, wenn sich beide Seiten nicht noch einigen. Doch darauf deutet aktuell wenig hin. Zum Artikel

Bildung.Table – Ausbildung: Wie der Kanzler und Siemens indische Fachkräfte locken: Siemens will MINT fördern, der Kanzler seine neue Abwerbestrategie für Fachkräfte präsentieren. Zum Artikel