wer die Transformation voranbringen will, sollte verschiedene Entwicklungsstränge zusammenbringen. Denn es macht einen gehörigen Unterschied, ob man einen Tag über den akuten Fachkräftemangel und die Folgen für die Transformation spricht und damit ein Narrativ stärkt, es fehlten in Deutschland die notwendigen Arbeitskräfte, um dann am nächsten Tag über die drohende Deindustrialisierung Deutschlands zu sprechen, die zu Arbeitslosigkeit führen werde.

Beides gehört zusammengedacht und debattiert: Denn wirtschaftliche Entwicklung bedeutet nie Stillstand, sondern Dynamik – gerade unter den Bedingungen der notwendigen Transformation. Wenn sie gelingen soll, müssen einige Wirtschaftsbereiche schrumpfen und andere wachsen. Zusammengedacht verlieren die Entwicklungsstränge aber ihren Schrecken. Dann reden wir über zukunftsfähige Unternehmen, die wachsen und Arbeitskräfte brauchen, die woanders nicht mehr gebraucht werden.

Damit die Transformation gelingt, braucht es erhebliche Investitionen in Neues. Der Vorschlag von BDI-Chef Siegfried Russwurm im Gespräch mit Table.Media, neue Indikatoren für Investition zu entwickeln, um daran die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu messen, ergibt deshalb Sinn. Aber anderes muss man mit in den Blick nehmen. Schließlich sind Investitionen kein Selbstzweck – sie erfolgen in großem Ausmaß auch in Wirtschaftsbereiche, welche die Natur zerstören.

Um die unterschiedlichen Entwicklungsstränge zusammenzubringen, sollten endlich aussagekräftige Indikatorensysteme in der öffentlichen Debatte genutzt werden, Indikatorensysteme wie der Neue Wohlfahrtsindex, der 20 ökonomische, ökologische und soziale Komponenten erfasst. Demnach ist die Wohlfahrt in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren von 100 Indexpunkten auf einen Wert von 96,4 Punkten gesunken, während gemessen am Bruttoinlandsprodukt ein Wachstum stattgefunden hat.

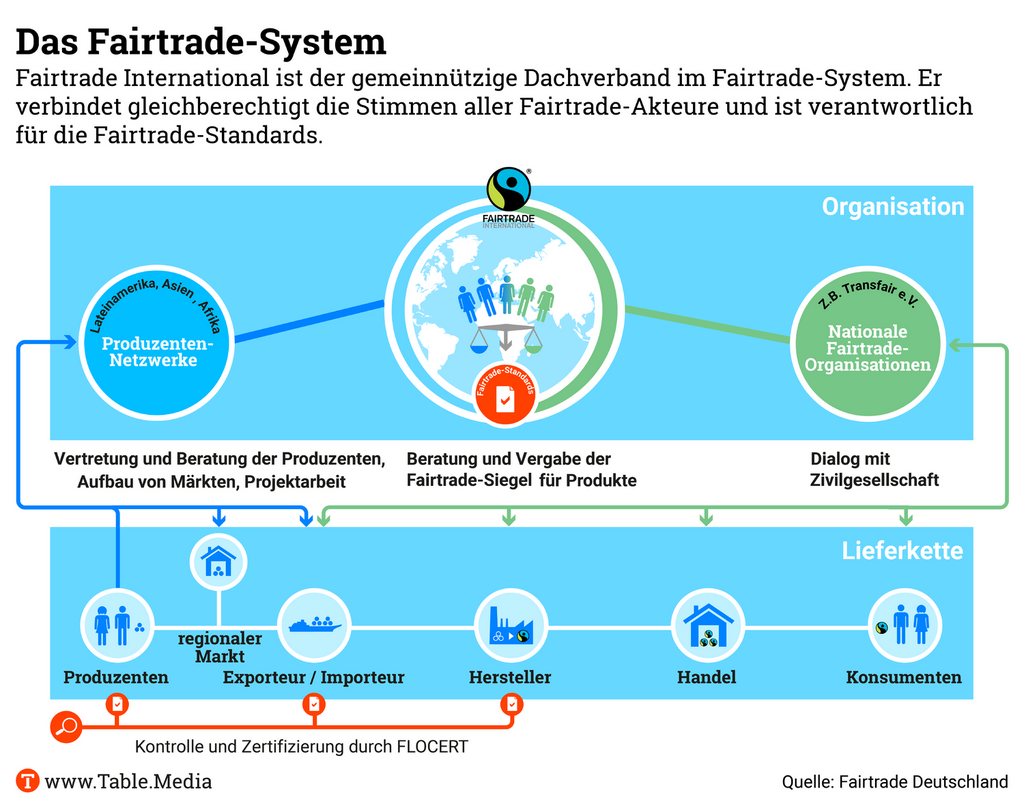

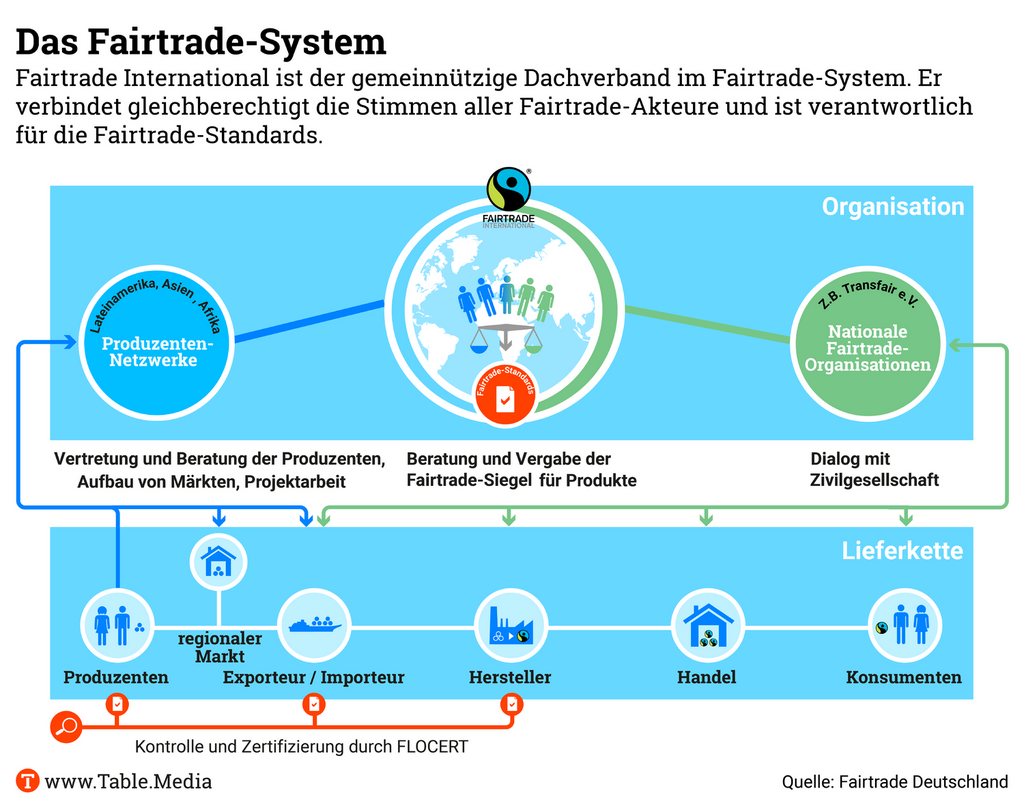

Wie wichtig ist die ökologische Nachhaltigkeit für Fairtrade?

Fairtrade kommt ursprünglich aus der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, nicht der Umwelt-Dimension. Aber angesichts des Klimawandels müssen wir uns nicht nur den Kopf darüber zerbrechen, wie man den Handel mit Agrarprodukten fairer gestalten kann, sondern ein breiteres Verständnis dafür entwickeln, wie Agrarprodukte hergestellt werden. Auf welcher Grundlage ist dies möglich und auf welcher Grundlage nicht mehr, gerade auch vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet? Als ich 2010 zum Fairen Handel kam, war die Bereitschaft für die Ausgestaltung der ökologischen Dimension des Fairen Handels auf internationaler Entscheidungsebene weitgehend nicht vorhanden.

Wie machte sich das bemerkbar?

Das fing damit an, dass damals die meisten Mitarbeitenden in den Fairtrade-Organisationen einen gesellschafts- oder sozialwissenschaftlichen Hintergrund hatten: Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen. Agrarwissenschaftler gab es nur in den Produzentenorganisationen. Bei der Beratung vor Ort sahen viele Fairtrade als einen Akteur, der die sozialen Bedingungen verbessert, aber nicht die Umwelt. Es dauerte, bis man institutionell verstand, dass man sich im Umweltbereich besser aufstellen müsste. Dieser Prozess ist noch nicht zu Ende, aber es hat grundlegende Fortschritte gegeben.

2011 reagierte Fairtrade mit einer strukturellen Reform seiner Produktstandards.

Wir nehmen seitdem die Umweltkomponente mit einem eigenen umfassenden Kapitel in unsere Standards auf, vorher gab es nur vereinzelte Kriterien.

Was bedeuten die Reformschritte für die häufig kleinbäuerlichen Produzenten?

In den entsprechenden Arbeitsgruppen und Gremien wurde versucht, unsere freiwilligen Kriterien anzuheben, ohne die Kleinbauern zu überfordern, beispielsweise durch lange Übergangsfristen. Dann haben wir genau überlegt, was wir bereits verpflichtend in den Standard aufnehmen könnten. Diesbezüglich wollten die nationalen Fairtrade-Organisationen tendenziell striktere Kriterien als die drei Produzenten-Netzwerke des Fairen Handels in Afrika, Asien und Lateinamerika. Es wurde diskutiert und verhandelt und es gab Kompromisse, die mir als Umwelt- und Agrarexperte schwerfielen, weil manches außen vor blieb.

Zum Beispiel?

Bei der letzten Überarbeitung des Standards für Kooperativen in 2019 schlug ich vor, aufgrund einer absehbaren EU-Gesetzgebung zu Entwaldung ein sogenanntes Cut off-Date in den Standard aufzunehmen. Also einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu definieren, ab dem keine Entwaldung mehr auf den Flächen stattgefunden haben darf, auf denen Fairtrade Produkte produziert werden.

Was bereits seit 2014 Teil des Standards der Rainforest Alliance war.

Ich wies damals darauf hin, dass die Rainforest Alliance – die ja vor allem auf die ökologische Dimension fokussiert ist – bereits seit 2014 ein Cut off-Date anwendet, dazu schon Daten sammelt, und damit diesbezüglich einen Vorteil hatte. Ich habe regelmäßig intern auf die Alarmglocke gedrückt und gesagt, hier kommt was auf uns zu und wir reagieren nicht adäquat.

Wie ging es aus?

Meine Kolleginnen und Kollegen lehnten das Cut off-Date ab. Dabei gab es bereits seit 2018 eine zivilgesellschaftliche Kampagne gegen Entwaldung in den Lieferketten und es fand auch schon eine Konsultation der EU zu dem Thema statt, an der sich auch Fairtrade beteiligt hatte. Aber innerhalb der Organisation waren damals die Kapazitäten durch andere wichtige Fragen gebunden, etwa durch die Debatte um einen existenzsichernden Mindestlohn.

Dann gab Fairtrade Deutschland 2018 eine Umweltstudie in Auftrag.

Wir wollten uns einen Überblick verschaffen, wie Fairtrade in ökologischen Aspekten dasteht. Es gab zwar eine Menge anekdotische Infos, viele kleinere Projekte, aber nichts Systematisches, gleichzeitig wurde man als Vertreter des Fairen Handels auf jedem Panel gefragt: “Wie seht ihr das mit der Umweltfrage?”

Welche Ergebnisse brachte die Studie?

Bescheidene. Es gab zwar viele kleinere Projekte, aber so gut wie keine Daten, keine KPIs, kein Monitoring-System, kaum gut dokumentierte Projekte im Umweltbereich. Mit Blick auf eine gute landwirtschaftliche Praxis gab es im Grunde nur die Vorgabe, dass alles verboten sei, was illegal ist. Substantielles vorzuweisen hatte Fairtrade darüber hinaus aber nicht. Beispielsweise spielte die Frage des Biodiversitätserhalts praktisch keine Rolle – obwohl dies eine zentrale Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion hat; man denke nur an Bestäubung. Das alles hatten wir jetzt schwarz auf weiß. Nun konnte niemand mehr bestreiten, dass es einen enormen Nachholbedarf bei Fairtrade bezüglich Klima und Umwelt gab.

Mittlerweile gibt es beim Kakao ein Cut off-Date?

Wir haben uns dabei mit Blick auf den Stichtag am sogenannten West-Afrika-Regional-Standard orientiert und den 31.12.2018 festgelegt, also zwei Jahre früher als in der EU-Verordnung gegen Entwaldung. Als Nächstes werden wir den Prozess für Kaffee durchführen und vermutlich den gleichen Stichtag wählen. Wir dürfen das Thema Entwaldung in den fairen Lieferketten aber nicht nur produktspezifisch angehen, sondern müssen es allgemein zu unserem Thema machen. Wir stecken mitten in diesem Prozess der Überarbeitung, was aufgrund der partizipativen Struktur von Fairtrade immens zeitaufwändig ist. Aber es sind eben auch noch viele Fragen zu klären.

Welche?

Was sind Treiber der Entwaldung? Welche Rolle spielt Fairtrade? Sind Mindestpreisen und Prämien möglicherweise gar Treiber der Entwaldung – oder umgekehrt ein Bremser des Prozesses, weil die Beteiligten wegen höherer Einkommen nicht die Notwendigkeit sehen, noch mehr Land zu roden? Diese Fragen sind ungeklärt. Anfang des nächsten Jahres wissen wir hoffentlich mehr.

Wo kommen die notwendigen Geodaten her, die für eine effektive Entwaldungskontrolle Voraussetzung sind?

Solche Daten werden bislang nicht systematisch bei Fairtrade erhoben, nur wenige Kooperativen besitzen derartige Daten, sehr wahrscheinlich liegen sie aber schon bei großen Kakaohändlern vor. Dabei ist unklar, wie diese Daten erhoben wurden. Nach unserer Meinung darf es nicht sein, dass die Datenerhebung hinter dem Rücken der Produzenten erfolgt. Sie selbst müssen die Datenhoheit haben. Laut unserem Kakaostandard erheben nun die Produzenten selbst diese Daten für alle Flächen, auf denen sie Kakao anbauen, beziehungsweise müssen diese von den Kakaohändlern zur Verfügung gestellt bekommen, falls dort vorhanden. Dafür brauchen sie auch eine entsprechende technische Ausstattung und das Training, wie man etwa mit GPS-Geräten umgeht. Das machen wir schrittweise. Es ist ein enormer Aufwand und recht fehlerbehaftet, sodass auch ein umfassendes Data-Cleaning erforderlich ist.

Inwiefern?

Es gibt in vielen Ländern Afrikas kein Kataster, Landnutzungsfragen werden auf lokaler Ebene entschieden; häufig werden Anbauflächen “per Dekret” von lokalen Chiefs vergeben. Wenn es doch einmal einen Katastereintrag gibt, weiß man auch nicht immer, ob dieser echt ist – bei Landfragen sollte man immer an die Möglichkeit der Korruption denken. Der Prozess einer korrekten Datenerhebung ist deswegen enorm aufwändig. Aber wir müssen da durch, um beim Thema Entwaldung aussagefähig zu sein. Dafür benötigen wir aktuelle und historische Satellitenaufnahmen. Also lernen wir bei Fairtrade derzeit, wie man satellitenbasierte Fernerkundungssysteme handhabt. Offen ist aber noch, ob wir das künftig selbst machen oder uns einen Dienstleister suchen.

Es gibt dazu zwei Pilotprojekte bei Fairtrade.

Eins in Westafrika, das mit einer Lösung eines Dienstleisters arbeitet. Bei einem zweiten Pilotprojekt in Lateinamerika testen wir das gerade im Kaffeebereich in Eigenregie.

Gibt es erste Trends?

Die Früherkenntnisse aus dieser Arbeit sind einigermaßen beruhigend. Denn daraus geht hervor, dass dort, wo Fairtrade-Kleinbauern leben, eher noch mehr Wald steht als da, wo keine sind. Und wir lernen auch, dass die Daten nicht hergeben, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft der Haupttreiber der Entwaldung wäre. Das sind oft ganz andere Dinge: illegaler Goldabbau, Straßen- oder Siedlungsbau, Plantagenbau für Soja oder Kaffee, Abholzungen durch Firmen, die den ganzen Wald aufkaufen, einen Kahlschlag durchführen und die Bäume abtransportieren, beispielsweise nach China. Natürlich fällen die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auch mal einen Baum. Aber man kann den vorliegenden Daten nicht entnehmen, dass sie die entscheidenden Verursacher wären. Die Tendenz scheint so auszusehen, auch wenn es sicher lokale Ausnahmen gibt.

Wann werden die Resultate für faire Lieferketten hinsichtlich der Entwaldung vorliegen?

Die ersten Daten liegen ja schon vor. Bis wir aber für alle Lieferketten aussagefähig sind, wird es schon noch zwei, drei Jahre dauern.

Die Agenda 2030 lässt sich nur noch erreichen, wenn lokale Akteure wie Kommunen ihr Handeln darauf ausrichten. Denn von den 17 Haupt- und 169 Unterzielen der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) können schätzungsweise 65 Prozent nur lokal und regional umgesetzt werden, weil die Zuständigkeiten für SDG-relevante Handlungsfelder auf diesen Ebenen liegen. Nachhaltige öffentliche Beschaffung etwa kann eine Vielzahl von SDG betreffen, unter anderem nachhaltige Mobilität (SDG 9), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), nachhaltigen Konsum und Produktion (SDG 12) oder Partnerschaften im globalen Kontext (SDG 17).

Einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zufolge tun Kommunen in Deutschland zwar einiges, aber noch zu wenig, um ihren Beitrag zu den SDG zu leisten. In den einzelnen Gemeinden fehlten übergreifende Strategien. “Noch zu oft überwiegen eine eher reaktiv ausgerichtete Nachhaltigkeitspolitik und die Umsetzung von Einzelmaßnahmen”, heißt es. Dem “integrativen Charakter der SDG stehen dabei oft die sektoralen Strukturen der Stadtverwaltungen im Weg“, sagt Kerstin Krellenberg, Professorin für Urban Studies an der Universität Wien.

Es passiere sehr viel zur Agenda 2030 auf kommunaler Ebene, das nicht kontextualisiert werde, sagen Fachleute. Um einen Überblick über den Umsetzungsstand der SDG vor Ort zu bekommen, könne ein kommunaler Nachhaltigkeitsbericht ein gutes Werkzeug sein. Eine bereits bestehende Nachhaltigkeitsstrategie sei dafür keine zwingende Voraussetzung, diese könne auch später – auf Grundlage der Bestandsaufnahme durch den Bericht – entwickelt werden, sagt Philipp Lange, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW), die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und bundesweit etwa bei der Erarbeitung von Nachhaltigkeitsberichten und -strategien begleitet.

Seit 2019 haben mehrere deutsche Kommunen freiwillige Berichte über den Fortschritt bei den SDG (“voluntary local reviews”) bei den Vereinten Nationen eingereicht. Damit wollen Städte und Gemeinden die Entwicklung auf lokaler Ebene sichtbar machen – analog zu den bisher ebenfalls freiwilligen Fortschrittsberichten auf nationaler Ebene. Zwischen 2019 und 2022 waren es sieben deutsche Kommunen laut der UN-Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten. Dieses Jahr arbeiten sechs weitere Gemeinden an solchen Berichten. Laut der Studie vom Difu “verfolgen [die sieben Berichte bis 2022] sehr unterschiedliche Ansätze, um über den Fortschritt bei der Umsetzung der SDGs zu berichten”. Weltweit wurden bislang mindestens 150 lokale Fortschrittsberichte eingereicht.

Ein Versuch, ein systematisches Konzept für die Berichterstattung von Kommunen zu schaffen, stellt der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) dar. Er soll nachhaltige Entwicklung vor Ort mess- und steuerbar machen. Entstanden ist er 2019 aus der Initiative von Oberbürgermeistern des Dialogs “Nachhaltige Stadt”. Entwickelt hat ihn der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE). Vorbild war der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), den aktuell rund 1.100 Unternehmen für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung nutzen. 2021 begannen einige Pilotkommunen, den BNK auszuprobieren – darunter die Stadt Dortmund.

Die Ruhrgebietsstadt mit fast 600.000 Einwohnern berichtet seit dem Jahr 2000 über Aktionen und Projekte der Stadtverwaltung für eine nachhaltige Entwicklung. Im Jahr 1999 richtete sie ein Büro ein, das die Umsetzung der Agenda 21 koordinierte. Diese hatte die Staatengemeinschaft 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen.

“Schon bei der Erstellung der Agenda-Zwischenberichte wurde deutlich, dass es einerseits viele Nachhaltigkeitsprojekte gibt, die als solche nicht erkannt wurden, zum Beispiel, weil die Inhalte und Kriterien von nachhaltigen Projekten nicht klar waren. Andererseits gab es auch einige nachhaltige Projekte, die nur einem kleinen Kreis beteiligter Akteure bekannt waren und bisher nicht ausreichend kommuniziert wurden”, sagt Christoph Struß aus dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates der Stadt Dortmund, der schon für die Agenda-21-Zwischenberichte verantwortlich gewesen ist.

Neben einer Bestandsaufnahme ermögliche kommunale Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass Zielkonflikte sichtbar werden, die in der politischen Debatte erörtert werden müssten, was der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses über die Ausrichtung der kommunalen Politik für eine Nachhaltigkeit zugutekomme. Klassische Zielkonflikte auf kommunaler Ebene ergeben sich etwa beim Wohnen zwischen dem Bedarf an mehr Wohnraum und weniger Versiegelung.

Den ersten Bericht nach dem BNK hat Dortmund zwischen Juli 2021 und Dezember 2022 erstellt. Besonders wichtig ist laut Laura Heiduk, Koordinatorin für diesen Bericht, dass der BNK den Austausch zwischen Kommunen erleichtere, weil die Berichte eine Vergleichbarkeit ermöglichten. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Handlungsfelder gesetzt und den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet seien. “Das erleichtert die Kommunikation und das Sichtbarmachen der SDG“, sagt Heiduk. Zudem schätzt sie die Möglichkeit mit dem BNK verschiedene Projekte, die auf eine nachhaltigere Entwicklung einzahlen, kenntlich zu machen und zu strukturieren. Eine Einschätzung, die Philipp Lange von der LAG 21 NRW teilt: “Mit Hilfe des BNK kann der Status Quo einer nachhaltigen Kommunalentwicklung sowohl qualitativ (Analyse von Nachhaltigkeitsaktivitäten) als auch quantitativ (Analyse von Indikatoren) umfassend und übersichtlich dargestellt werden.”

Neben neun Handlungsfeldern wie Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung gibt es im BNK neun Steuerungskriterien, die etwa Auskünfte zur Strategie und Schwerpunkten verlangen. Ebenfalls Teil des BNK sind die quantitativen SDG-Indikatoren für Kommunen – ein Projekt, das der Deutsche Städtetag 2017 angestoßen hat. Inzwischen sind Daten für Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern verfügbar, die Indikatoren erarbeitet das Difu im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Bis spätestens Anfang 2024 soll der BNK, auch auf Grundlage der Erfahrungen der schätzungsweise 30 Kommunen, die bisher nach dem Standard berichtet haben, überarbeitet werden.

Vor allem, wenn Kommunen mit der Systematisierung ihrer Anstrengungen für Nachhaltigkeit beginnen, sollten sie die SDG “als wichtigen Handlungsrahmen betrachten”, sagt Kerstin Krellenberg. Es gehe darum, durch einen geschickten Einsatz von Ressourcen Synergien zu schaffen. Grundvoraussetzung für den Erfolg – darüber sind sich Experten einig – ist, dass es in der Kommune einen politischen Konsens und die Unterstützung der Verwaltungsspitze gibt, Nachhaltigkeit systematisch im Handeln der Kommune zu verankern.

Der große Hebel für die Transformation befindet sich am Anfang eines Produktzyklus, wenn Ingenieurinnen und Ingenieure ihre Arbeit aufnehmen und die Produkte designen.

Bei Brose kalkulieren sie dabei neben den erwarteten Materialkosten auch die CO₂-Emissionen, die bei der Produktion neuer Bauteile anfallen. Brose (31.000 Mitarbeitende, 7,5 Milliarden Euro Umsatz in 2022) entwickelt Systeme für Fahrzeugtüren, -klappen und -sitze sowie Antriebe, Sensoren und Elektronik. Jeder zweite Neuwagen weltweit fährt mit einem oder mehreren Produkten des Coburger Familienunternehmens. Es geht also um eine Menge Bauteile und Produkte. Dabei ist die Firma mit ihrem Produktportfolio unabhängig von der Transformation vom Verbrenner auf den E-Motor.

Der Automobilzulieferer startet seine CO₂- und Kostenanalysen mit den allerersten Überlegungen in der Produktentwicklung. Aus gutem Grund. Denn “über 70 Prozent der Kosten eines Produktes werden mit der Konstruktion der Bauteile festgelegt”, sagt Elmar Holschbach. Er ist Professor für Beschaffungsmanagement an der Hochschule Südwestfalen und hat einen Innovationszirkel für Industrieunternehmen gegründet.

Da in der Industrie die Mehrzahl der verwendeten Teile zugekauft werden, gibt es in vielen Unternehmen mittlerweile einen engen Austausch zwischen Entwicklern und Einkäufern. Für die Transformation sind diese Erfahrungen wichtig: “Die enge Zusammenarbeit von Technik und Einkauf ist die Voraussetzung für nachhaltige Innovationen”, sagt Holschbach. Je intensiver diese sei, desto besser für die Transformation. Denn ist eine Konstruktion erst einmal fertig, sind 3D-Daten programmiert und Lastenhefte geschrieben und die Einzelteile in der Ausschreibung, lässt sich – außer die Lieferanten auszuwählen – kaum noch etwas ändern. Davor können Ingenieurinnen und Ingenieure hingegen noch leicht Veränderungen vornehmen.

Die Kostenanalysten von Brose erproben gerade ein neues Simulationstool. Das System von Tset arbeitet mit tausenden Kostenalgorithmen, Emissionsdaten und einer großen Teilebibliothek und errechnet daraus Emissions- und Kostenszenarien: “Wir müssen uns die verschiedenen Alternativen anschauen, wenn der technische Reifegrad noch sehr niedrig ist und es noch gar keine technischen Zeichnungen oder ausdefinierten Toleranzen gibt”, beschreibt Michael Flieger das Verfahren. Flieger leitet die Abteilung Kostenmanagement im Brose-Einkauf.

In diesen frühen Simulationen sehen die Entwickler und Einkäufer bereits, welchen Einfluss ein Herstellungsverfahren auf Emissionen und Kosten hat, welchen das Material und welchen die Bezugsquelle – ob also ein Zulieferer zum Beispiel Grünstrom nutzt oder nicht. Auch der Transport kann in die Betrachtungen einbezogen werden. “Auf dieser Basis können wir sehr früh sehr gezielte Entscheidungen treffen, die sich auf den CO₂-Fußabdruck und die Kosten unserer Produkte auswirken”, sagt Flieger. Im Verlauf der Entwicklungsarbeit werden die Kalkulationen immer detaillierter und beziehen zum Schluss jeden einzelnen Fertigungsschritt ein.

Entscheidend sei, die Dynamik zwischen technischen, kommerziellen und nachhaltigen Anforderungen zu verstehen und das Produktdesign konsequent danach auszurichten, meint der Kostenspezialist. “Die Potenziale für Optimierungen sind in der frühen Phase besonders hoch”, bekräftigt Sasan Hashemi, Gründer und COO von Tset. Zwar seien die CO₂-Emissionen selbst auch ein Kostenfaktor, trotzdem müssten die Wechselwirkungen zwischen Kosten und CO₂ sauber kalkuliert werden, damit daraus die richtigen Maßnahmen abgeleitet werden könnten, sagt er. Wichtig sei es, die Ergebnisse richtig zu interpretieren, da die Vorteile verschiedener Technologien von vielen Parametern, wie zum Beispiel den produzierten Stückzahlen eines Bauteils abhingen, ergänzt Flieger. Oft konkurrierten Kosten und Emissionen, etwa wenn grüne Materialien teurer seien, manchmal ließen sich Kosten und CO₂ parallel reduzieren: “Entscheidend ist für uns die Transparenz, damit wir wissen, welche Auswirkungen die CO₂-Reduktion in Euro hat”, sagt der Kostenspezialist.

Systeme wie das von Tset bilden die Supply Chain eines Bauteils letztlich wie einen digitalen Zwilling nach und simulieren in der digitalen Welt die Auswirkungen verschiedener Varianten auf die Wertschöpfungskette. Die Szenarien verdeutlichen auch die Veränderung von Treibhausgas-Emissionen und Kosten beim Umstieg von Primär- auf Sekundärrohstoffe oder den Einfluss des Gewichts eines Bauteils. Genau hinschauen lohnt sich: “Wenn man für die Gewichtsreduktion, um CO₂ zu senken, auf Materialien umsteigt, die leichter sind, die aber mehr CO₂ emittieren, können die Effekte gegenläufig sein”, sagt Hashemi. Auch der Wasserverbrauch oder Aspekte der Kreislaufwirtschaft lassen sich in die Szenarien einbauen. Verfahren, mit denen Produkte konsequent nach Emissions-, Kosten- und Kundenanforderungen entwickelt werden, heißen im Fachjargon Design to Value. “Durch ein solches Vorgehen können gleichzeitig nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösungen entstehen”, sagt Betriebswirt Holschbach.

2. September 2023, 13:00-19:00 Uhr, Hamburg

Seminar Halbe Ressourcen – Volle Kraft voraus! (u.a. BUND) Info & Anmeldung

4.-5. September 2023, Wuppertal

Jahresverkehrskongress Klimaneutraler Verkehr – Verteilungskampf um saubere Energie? (DVWG) Info & Anmeldung

5. September 2023, Berlin

Industrie-Forum Auf dem Weg zu Net Zero – Technologien für die Transformation (BMWK) Info & Anmeldung

5. September 2023, 10:00-16:30 Uhr, Berlin

Workshop Menschenrechtliche Risiken in Agrarlieferketten erkennen und adressieren (Welthungerhilfe) Info & Anmeldung

5. September 2023, 14:00 Uhr, München, IAA

Paneldiskussion Nachhaltigkeit im Autohaus: von der Kür zur Pflicht! So setzt man die ESG-Anforderungen erfolgreich um (Autohaus & Creditplus) Info & Anmeldung

5. und 8.-9. September 2023, Dresden und online

Workshop Crashkurs Rohstoffwende (INKOTA, FIAN) Info & Anmeldung

6. September 2023, 18:00 Uhr, Online

Webinar Klimabezogene Pflichten für Unternehmen (FIAN) Info & Anmeldung

6. September 2023, 17:00-20:00 Uhr, Online

Workshop: Wie geht gute Klimakommunikation – Teil 1? (Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

7. September 2023, 9:00-15:45 Uhr, Online

Schulung Nachhaltige öffentliche Beschaffung (KNB) Info & Anmeldung

7. September 2023, 9:30-12:30 Uhr, Online

Online-Seminar Nachhaltigkeit messen! – SDG-Nachhaltigkeitsmonitoring und -Berichterstattung (SKEW) Info & Anmeldung

7.-8. September 2023, Münster

Kommunalkongress 2023 Wie gelingt die Mobilitätswende für alle? Kommunale Beteiligungs- und Planungsmodelle (Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

8.-9. September 2023, Berlin

Kongress 8. Internationaler Cradle to Cradle Congress (TU Berlin) Info & Anmeldung

Aus Myanmar hat sich mit H&M ein weiteres Textilunternehmen zurückgezogen. Das schwedische Unternehmen kündigte gegenüber Reuters an, das Sourcing in dem asiatischen Land schrittweise zu beenden. Vorher hatten bereits Zara-Eigentümer Inditex, Primark und Marks & Spencer angekündigt, ihre Beziehungen zu Lieferanten in dem Land abzubrechen.

Beim Einkauf textiler Waren oder Vorprodukte in Myanmar gehen Unternehmen ein hohes Risiko ein, in Arbeitsrechts- oder Menschenrechtsverstöße involviert zu werden. Fachleuten sehen H&M als eine der Marken, die am häufigsten mit Fällen von Missbrauch im Textilsektor des Landes in Verbindung gebracht wurde. Das Business & Human Rights Resource Center listet Verstöße in mindestens 20 Fabriken auf. Bis Ende Februar 2023 dokumentierte der “Violation Tracker” der Organisation 212 Fälle von mutmaßlichen Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen gegen mindestens 108.000 Bekleidungsarbeiter, die weit verbreitete und systematische Missstände in den Lieferketten internationaler Marken aufdecken. Erfasst waren 124 Fabriken, die für mindestens 46 namhafte globale Modemarken und Einzelhändler produzierten, darunter Inditex, H&M Group, Primark und BESTSELLER. Die menschenrechtliche Lage bleibt angespannt.

Die Junta versuche, dem Rest der Welt “buisness as usual” zu präsentieren, aber die jüngste Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung von neun Arbeitern und Gewerkschaftsführern der Fabrik Hosheng Myanmar Garment Co. Ltd in Yangoon, die für Inditex produziere, sei ein weiteres Beispiel dafür, “dass die Junta Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen und Arbeiter kriminalisiert, die friedlich ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit und Protest wahrnehmen”, sagt Christie Miedema von der Internationalen Clean Cloth Campain Table.Media. Das Netzwerk hatte bereits im März 2021 die Bekleidungsmarken und -hersteller aufgefordert, den Militärputsch zu verurteilen und die Arbeiter zu unterstützen. Nun fordert die CCC Marken, die Myanmar verlassen, auf, “die Vorwürfe von Vorstößen zu beantworten und klären, bevor sie das Land verlassen”.

Beim Textilbündnis bestehe im Steuerungskreis Einigkeit, “dass Myanmar in menschenrechtlicher Hinsicht als Hochrisikoland einzustufen ist”, heißt es. Allerdings gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die Vorgehensweise: Die Steuerungskreisvertreter der Akteursgruppe Wirtschaft haben bereits direkt nach dem Militärputsch 2021 den in Myanmar einkaufenden Mitgliedern empfohlen, ihre Geschäftsbeziehungen regelmäßig und unter Einbeziehung der relevanten Stakeholder in Myanmar neu zu bewerten und kritisch abzuwägen, ob diese Beziehungen fortgeführt werden können. Dieser Empfehlung hatte sich auch die Bundesregierung angeschlossen, mit der Ergänzung, dass in jedem Fall so weit wie möglich ausgeschlossen werden sollte, dass Geschäftspartner oder Zulieferer in Myanmar in Verbindung zum Militär stehen oder dass direkte Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen bestehen, die sich im Eigentum des Militärs befinden. Dagegen hatte sich damals bereits die Akteursgruppe der Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen […] für einen verantwortungsvollen Rückzug aller Unternehmen ausgesprochen. cd

Die Novelle des chinesischen Gesetzes zur Spionageabwehr mache für Unternehmen die “Erfüllung der Sorgfaltspflicht praktisch unmöglich”, sagt Peter Humphrey. Das am 1. Juli in Kraft getretene Anti-Spionagegesetz berge erhebliche Risiken für ausländische Firmen, sagte er Table.Media im Interview. Denn jetzt könne “jede Form der Informationsbeschaffung seitens der Unternehmen […] als Spionage ausgelegt werden, wenn sie von Ermittlern willkürlich als Bedrohung der nationalen Sicherheit definiert wird”.

Humphrey kennt China als Journalist für Reuters und seine langjährige Arbeit als Betrugsermittler für westliche Firmen. Wegen illegaler Beschaffung persönlicher Informationen war er zwei Jahre in Shanghai inhaftiert. Derzeit ist er externer Forschungspartner des Fairbank Center for Chinese Studies der Harvard University.

Bislang hätten solche Aktivitäten nur als “illegale Beschaffung persönlicher Informationen” geahndet werden können. “Das gab dann, wie in meinem Fall, ein paar Jahre Gefängnis”. Jetzt drohten in vergleichbaren Fällen lebenslange Haft- oder gar Todesstrafen. Einzig aus dem Ausland könnten noch sicher Untersuchungen betrieben werden, sagt er, wobei er vor dem Standort Hongkong warnt, von wo aus lange Zeit viele NGO oder sonstige Akteure Informationen über die Wirtschaft eingeholt haben. “Dort ist die Informationsbeschaffung auch nicht mehr sicher.”

Mit Blick auf die geplante EU-Gesetzgebung zu Sorgfaltspflichten geht der Fachmann davon aus, dass ausländische Firmen einige Projekte in China aufgeben müssen, “um die Regularien der EU-Sorgfaltspflicht nicht zu verletzen”. Darunter würden auch chinesische Firmen leiden. Lesen Sie das ganze Interview des Kollegen Marcel Grzanna im China.Table Human Rights. cd

BDI-Chef Siegfried Russwurm wünscht sich in der Transformation neue Indikatoren für Investitionen, sagte er im Table.Media-Interview. “Meine dringende Aufforderung an das Bundeswirtschaftsministerium ist: Lasst uns Indikatoren für das Investitionsverhalten der Unternehmen finden, damit wir zu verlässlichen Daten kommen”, sagt Russwurm. Denn der bisherige Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosenquote, funktioniere demografiebedingt nicht mehr – auch im Konjunkturtief gebe es Fachkräftemangel. “Deshalb plädieren wir für einen Investitionsindikator.”

Als Hindernis für Investitionen bezeichnet er eine überbordende Bürokratie, die er auf allen Ebenen ausmacht, von der Region bis zur EU. Als Beispiel nennt er das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. “Die eingeforderte Volldokumentation ist absolut überzogen”, sagt er. “Würde man es aufs Privatleben übertragen, hieße es beispielsweise für Autofahrer, jeden Parkvorgang aktiv einer Behörde melden zu müssen: wann und wo und wie. Das klingt absurd? Ja. Aber genau so wirkt sich dieses Gesetz heute aus.”

Er plädiert für einen anderen Weg. Die Einhaltung von Regeln sollte stichprobenartig überprüft werden. “Wer gegen die Regeln verstößt, wird zur Verantwortung gezogen”. Was jetzt gemacht werde, sei das exakte Gegenteil: Alle müssten fortlaufend bis ins kleinste Detail erfassen und belegen, wer ihnen was liefert. Jeder werde unter Generalverdacht gestellt. Hier lesen Sie das ganze Interview der Kollegen Till Hoppe und Stefan Braun. cd

Der Klimawandel wird in vielen Staaten im Globalen Süden zu Wassermangel und somit zu Nahrungsmittelunsicherheit, mehr Krankheiten und Armut führen, wie ein neuer Oxfam-Bericht zeigt. Die Organisation hat dafür 20 “Klima-Hotspots” in Westafrika, Ost- und Zentralafrika, dem Nahen Osten und Asien untersucht und analysiert, wie sich das Szenario einer 2,7-Grad-Erwärmung auf den Wasserhaushalt der Staaten auswirkt.

Zwar würde es in allen untersuchten Regionen zu mehr Niederschlägen kommen. Doch in den meisten untersuchten Regionen könne das Wasser nicht sinnvoll genutzt werden. Die stärkeren Regenfälle würden zu mehr Erosion und einem Verlust an Nährstoffen im Boden führen.

Als Folge könnte die Maisernten in den unterschiedlichen Regionen um zwischen ein und 5,5 Prozent abnehmen. Bei den Weizenernten gibt es unterschiedliche Effekte: Sie könnten in Westafrika um 24 Prozent und in Ost- und Zentralafrika um drei Prozent abnehmen, während sie im Nahen Osten (acht Prozent) und in den untersuchten Staaten Asiens (2,2 Prozent) sogar zunehmen könnten.

Auch das Krankheitsrisiko würde bei höheren Temperaturen und mehr Niederschlägen steigen, da sich Stechmücken stärker verbreiten könnten. Im Nahen Osten könnten 37 Millionen Menschen mehr von Krankheiten gefährdet werden, die von Moskitos übertragen werden. In der Region Ost- und Zentralafrika wären es sogar 50 Millionen Menschen.

Oxfam ruft dazu auf, die CO₂-Emissionen “drastisch zu reduzieren”, Frühwarnsysteme aufzubauen und in Wassersicherheit und nachhaltige Wasserbewirtschaftung zu investieren. Wassersicherheit sei gegeben, wenn eine Bevölkerung Zugang zu ausreichend Wasser von akzeptabler Qualität habe. Die ärmsten Staaten seien von Wasserknappheit betroffen, weil sie die hohen Investitionen in Infrastrukturen für mehr Wassersicherheit nicht stemmen könnten oder wollten, so Oxfam. nib

Große Printmedien berichten in Deutschland oft einseitig über den Ausbau der Windkraft. Das ist eines der zentralen Ergebnisse eines Arbeitspapiers der Otto-Brenner-Stiftung. Statt sich genau an die Fakten zu halten und den wissenschaftlichen Stand “adäquat” wiederzugeben, stünden “Emotionalisierungen” im Vordergrund. So verstärke die Berichterstattung “den scheinbaren Zielkonflikt zwischen der Umstellung auf klimaschonende Energiequellen und dem Schutz von Natur, Tradition und Wohlstand”, heißt es in dem Papier, das an diesem Donnerstag veröffentlicht wird und das Table.Media vorab vorlag.

Für ihre Analyse hat die Kulturwissenschaftlerin Georgiana Banita von der Uni Bamberg ausgewählte Texte untersucht, die vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2021 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Welt, dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung erschienen sind.

Die Forscherin identifiziert zwei Lager in der Berichterstattung: Auf der einen Seite “jene, die den Erhalt heimatlicher Natur und Kultur betonen, und das Thema zuweilen in einen nationalistischen Diskurs überführen” – beispielsweise, wenn unterschwellig oder bewusst ein “germanischer Kult des Waldes” beschworen werde. Dem gegenüber “stehen Befürworter*innen der Wind-Wende, die sich für den Klimaschutz einsetzen und dem technologischen Fortschritt optimistisch begegnen”.

Banita fand einen unsauberen Umgang mit Fakten auf beiden Seiten und in allen untersuchten Medien. In der windkraftkritischen Berichterstattung sei “diese Tendenz aber häufiger und auffälliger”, sagte sie Table.Media. “Natürlich darf man keine komplette Ausgewogenheit erwarten.” Doch die Kritik an der Windenergie sei “angesichts ihrer erwiesenen Umwelt- und Klimafreundlichkeit erschreckend unverhältnismäßig” und nur dann verständlich, wenn man die Gefahr des Klimawandels “völlig außer Acht lässt – was in vielen Anti-Windkraft-Berichten tatsächlich auch geschieht”.

Insgesamt seien viele Artikel geprägt von “unzutreffenden, intransparenten oder nur selektiven Einschätzungen”, heißt es in der Studie. Banita sagt dazu:

Otto-Brenner-Stiftung und Studienautorin empfehlen “mehr Faktentreue, Debattenfreudigkeit und Selbstreflexion”. Banita sagt, sie sei optimistisch, dass sich “die stellenweise verzerrten medialen Bilder über Windstrom allmählich zurechtrücken”. ae

Lediglich auf acht von 26 untersuchten tropischen Waldflächen, für die CO₂-Zertifikate ausgegeben wurden, war die Abholzungsrate geringer als auf Kontrollflächen ohne solche Zertifikate, mit denen Unternehmen versuchen, ihre Treibhausgasemissionen zu kompensieren. Auf sieben der acht Flächen war die Emissionseinsparung geringer als vom Zertifizierer berechnet. Das ist das Ergebnis einer kürzlich erschienenen Studie von Thales West, Forscher an der Freien Universität Amsterdam, und weiteren Wissenschaftlern. Mit CO₂-Zertifikaten für Waldschutz versuchen Firmen, ihre CO₂-Emissionen zu kompensieren, ohne die eigenen Emissionen zu senken, indem sie durch den Kauf der Zertifikate, Flächen vor Abholzung schützen. Die Methode ist umstritten.

“Ein großes Problem bei der Berechnung […] vermiedener Emissionen durch Waldschutz ist die Frage des Vergleichswerts: Wie viele Emissionen wären ohne das Projekt entstanden?“, sagt Hannes Böttcher, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Öko-Institut. Dafür müssten Annahmen getroffen werden, aber die Methoden ließen “zu oft sehr viel Freiheit, die Annahmen so zu treffen, dass sie möglichst günstig für das Projektergebnis sind”, ergänzt er.

Waldexperte Sven Günter vom Thünen-Institut sagt: “Wenn Klimaschutz nicht zu Lasten der armen Bevölkerung gehen soll, ist neben einem präzisen Monitoring von CO₂-Effekten […] auch die Erfassung und Berücksichtigung von sozioökonomischen Indikatoren unerlässlich.” Denn in vielen tropischen Ländern sei das Bevölkerungswachstum hoch, die Armut groß und Rechte für die Landnutzung umstritten. “Landnutzungsbasierte Klimaprojekte, die nicht unmittelbar zu Synergien mit einer nachhaltigen Entwicklung führen, stehen daher unmittelbar in Konkurrenz mit dem Erfordernis zu Ernährungssicherung und nachhaltigen Entwicklung”, sagt er.

Die 26 untersuchten Waldflächen liegen in Peru, Kolumbien, DR Kongo, Tansania, Sambia und Kambodscha. Für all diese Flächen hat die US-Firma Verra Zertifikate ausgegeben, deren Methoden Anfang dieses Jahres infolge von Recherchen des britischen Guardian, der Zeit und der Plattform Source Material in die Kritik geraten waren. Der Guardian etwa titelte Mitte Januar, dass mehr als 90 Prozent der CO₂-Zertifikate von Verra wertlos seien. Die Firma reagierte und kritisierte in einer Stellungnahme sowohl das Vorgehen des Guardian als auch die zitierten Studien – darunter ein Preprint, der nun veröffentlichten, begutachteten Studie von Thales West und Kollegen. nh

Seit vergangener Woche verfügen die Vereinten Nationen über ein neues Finanzierungsinstrument zum Schutz der biologischen Vielfalt: den Global Biodiversity Framework Fund (GBFF). Darauf einigten sich die Vertreter von 185 Ländern auf der 7. Versammlung der Globalen Umweltfazilität (GEF) im kanadischen Vancouver.

Die Entscheidung zur Einrichtung des GBFF fiel einstimmig. Sie basiert auf Vereinbarungen der 15. UN-Weltnaturschutzkonferenz (COP15), die Ende 2022 ebenfalls in Kanada stattfand. Danach sollen bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter wirksamen Schutz gestellt werden.

“Dies ist ein bedeutender Moment, an den wir uns noch lange erinnern werden”, sagte Carlos Manuel Rodríguez, CEO und Vorsitzender des GEF. Die Gründung der GBFF zeige, dass es möglich sei, auch unter schwierigen Bedingungen Fortschritte zu erzielen, “um den Artenreichtum der Welt zum Wohle aller zu erhalten”.

Der GBFF soll Investitionen von Regierungen, Unternehmen und privaten Spendern einwerben, um den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 zu stoppen und bis 2050 umzukehren. 20 Prozent der Mittel sollen Initiativen indigener Völker zugutekommen. 30 Prozent sind für die am wenigsten entwickelten Länder vorgesehen. Kanada hat dem GBFF ein Startkapital von rund 135 Millionen Euro zugesagt. Großbritannien steuerte knapp 12 Millionen Euro bei.

Dank der ersten Geber könne der Fonds noch vor der CBD COP16 im Jahr 2024 seine Arbeit aufnehmen, betonte David Cooper, amtierender Exekutivsekretär der UN-Biodiversitätskonvention. “Dies zeigt die Entschlossenheit der Weltgemeinschaft, von Beschlüssen zu Taten überzugehen”, so Cooper.

Die GEF, die künftig die Mittel der GBFF verwalten wird, hat in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 23 Milliarden US-Dollar bereitgestellt und 129 Milliarden US-Dollar für die Kofinanzierung von mehr als 5.000 nationalen und regionalen Projekten mobilisiert. ch

Am heutigen Mittwoch beginnen in Brüssel die Trilog-Verhandlungen zur neuen Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte. EU-Parlament, Rat und Kommission werden in dieser ersten Sitzung eine allgemeine Aussprache abhalten und ihre Prioritäten vorstellen.

Die Verhandlungen sind eine der Prioritäten der spanischen Ratspräsidentschaft. Knackpunkte werden unter anderem das Verbot geplanter Obsoleszenz sowie das Verbot der Zerstörung unverkaufter Produkte sein. Der Rat konnte sich lediglich auf Textilien und Schuhe einigen, während das Parlament fordert, auch Elektroprodukte in das Verbot einzubeziehen. Der Rat wiederum will Fahrzeuge von der Verordnung ausnehmen. Das Parlament will zudem einer Reihe von Produktgruppen Priorität einräumen: unter anderem Eisen, Stahl, Aluminium, Textilien, Möbeln, Reifen, Waschmittel, Farbe, Schmierstoffen und Chemikalien.

Die neue Verordnung, die im Gegensatz zur bisherigen Ökodesign-Richtlinie unmittelbar gültig und rechtlich verbindlich ist, soll die Anforderungen an das Produktdesign in Bezug auf den CO2- und Umweltfußabdruck, die Energieeffizienz und Reparierbarkeit schärfen. Sie umfasst dabei eine größere Anzahl an Produkten als die Richtlinie. Mit Ausnahme von Lebens- und Futtermitteln, Arzneimitteln und lebenden Organismen sollen die Anforderungen in Zukunft für alle Produktgruppen gelten. Für diese soll auch ein Digitaler Produktpass eingeführt werden, der Auskunft über Komponenten und Materialien sowie Reparierbarkeit, Ersatzteile und die fachgerechte Entsorgung eines Produkts gibt.

Der Rat hat bereits Ende Mai seinen Standpunkt angenommen, das EU-Parlament beschloss im Juli sein Verhandlungsmandat. “Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen dieser Legislatur“, sagte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini, nach der Abstimmung im Plenum. Die Verordnung werde “viele handfeste Verbesserungen für den Alltag von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern und die Umwelt bringen”.

Auch die europäische Right to Repair-Kampagne und NGO wie Germanwatch, PowerShift und der NABU sehen in dem neuen Gesetz ein großes Potenzial für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft in Europa. In einem Positionspapier forderten sie, die Ökodesign-Verordnung müsse jedoch auch eine Reduzierung des Primärrohstoffverbrauchs beinhalten und auf diese Weise den Critical Raw Materials Act ergänzen, der sich auf die Versorgungssicherheit in Bezug auf kritische Rohstoffe konzentriert.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) fordert, kritische Punkte noch einmal nachzuverhandeln. “Dazu gehören die gemeinsamen Kriterien für sich ähnelnde Produktgruppen insbesondere zur Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten”, erklärte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. “Wir plädieren hier schon lange dafür, dass es keinen ,One-size-fits-all-Ansatz’ geben darf”. Vielmehr brauche es produktspezifische Ökodesign-Anforderungen, um individuelle Merkmale und Besonderheiten der Produkte angemessen berücksichtigen zu können. So könne an den Erfolg der bisherigen Ökodesign-Richtlinie angeknüpft werden. leo

Angesichts der Schuldenbremse wird zunehmend diskutiert, woher das Geld für die Reformagenda der Bundesregierung kommen soll. Eine Möglichkeit könnte das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel eröffnen, zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch zu gewinnen, dass “überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben” abgebaut werden. Allein die klimaschädlichen Finanzhilfen und Steuervergünstigungen belaufen sich laut Umweltbundesamt (UBA) auf mindestens 65 Milliarden Euro jährlich.

Sara Holzmann und Marcus Wortmann vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) haben den Passus im Koalitionsvertrag zum Anlass genommen, die aktuelle Subventionspraxis anhand der Kriterien, “überflüssig”, “unwirksam” und “umweltschädlich” zu untersuchen. Ihre Ergebnisse wurden jetzt als Focus-Papier der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht. Die Autoren kommen darin zu dem Schluss, dass der Subventionsbegriff zumeist unscharf ist und die Vergabepraxis zentralen Transformationszielen zuwiderläuft.

Aus Sicht der beiden Wissenschaftler ist die Frage, was überhaupt als Subvention gilt, ein wichtiger Teil des Problems. Ein Beispiel: Das UBA stuft 35 Steuervergünstigungen als “umweltschädlich” ein. Im Subventionsbericht der Bundesregierung tauchen davon aber nur 14 überhaupt auf. “Für eine nicht unerhebliche Menge an umweltschädlichen Subventionen nach UBA-Verständnis findet damit auch keine Nachhaltigkeitsprüfung statt, die gemäß den subventionspolitischen Leitlinien notwendig wäre”, so die Autoren.

Hinzu kämen Subventionen wie das Dieselprivileg, die nicht nur umweltschädlich, sondern auch längst überholt seien, weil sich die Verhältnisse grundlegend geändert hätten. Bei ihrer Einführung habe es geheißen, der Straßengüterverkehr müsse vor internationaler Konkurrenz geschützt werden. Dies sei heute nicht mehr der Fall.

Holzmann und Wortmann plädieren im Ergebnis ihrer Studie für eine “möglichst widerspruchsfreie Subventionspolitik”. “Öffentliche Mittel müssen in Zukunft klimapositiv eingesetzt werden – auch wenn sie für andere Primärziele wie Technologieentwicklung oder Wettbewerbsfähigkeit geschaffen werden.” ch

Die Bundesregierung hat den Transformationsbericht zum Thema menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit beschlossen. Er ist der zweite von sieben Berichten, die die Bundesregierung als Grundlage für die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nutzen will. Der Dialogprozess dafür startet mit einer Konferenz am 19. Oktober im EUREF-Campus in Berlin.

Laut des Berichts stelle er die soziale Dimension von Nachhaltigkeit in den Fokus. Demnach müssten Bedingungen geschaffen werden, die Menschen dazu befähigen, mit den Hürden der Transformation umzugehen und diese selbst zu gestalten. Es brauche zudem eine Stärkung der gesellschaftlichen Kapazitäten. Auf dieser Basis plant die Bundesregierung unter anderem:

Die Transformationsberichte decken die sechs Handlungsfelder der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sowie das Themenfeld internationale Verantwortung und Zusammenarbeit ab. Sie werden von Projektteams aus verschiedenen Bundesministerien erarbeitet. nh

Die Unternehmensberatung PWC hat die EU-Taxonomie-Berichterstattung europäischer Industrieunternehmen und Finanzinstitute unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Qualität und Vergleichbarkeit der Daten sind gering. Die Kennzahlen sind wenig aussagekräftig.

“Unternehmen müssen sich weiterhin mit der Komplexität der EU-Taxonomie auseinandersetzen, insbesondere da die Berichterstattung über weitere Umweltziele bevorsteht”, kommentiert Nadja Picard, Global Reporting Leader bei PWC, die Ergebnisse.

Für die Studie hat PWC die bis zum 30. April 2023 veröffentlichten Berichte für das Geschäftsjahr 2022 von 706 börsennotierten europäischen Industrieunternehmen und 146 börsennotierten europäischen Finanzinstituten analysiert, die in den Anwendungsbereich der EU-Taxonomie fallen.

Die EU-Taxonomie-Verordnung definiert, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Auf dieser Grundlage soll der Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition bestimmt werden. Große börsennotierte Industrieunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern unterliegen ab dem Geschäftsjahr 2022 einer umfassenden Berichtspflicht. Finanzinstitute müssen ab dem Geschäftsjahr 2023 ihre Vermögens- und Finanzierungsportfolios unter diesem Gesichtspunkt überprüfen.

“Damit die Taxonomiekennzahlen für zum Beispiel Investoren wirklich nützlich sind, müssen die Daten besser vergleichbar sein”, sagt Christoph Schellhas, Partner und Financial Services Sustainability Leader bei PWC. “Dazu müssen die Industrieunternehmen ihre Datenerhebung und -verarbeitung optimieren und die Finanzinstitute für eine höhere Standardisierung sorgen”, so Schellhas.

Die Studie kommt daher zu dem Schluss, dass Industrieunternehmen und Finanzinstitute noch einige Hürden zu überwinden haben, bis die Daten vergleichbar, transparent und einheitlich erhoben werden. Langfristig, so PWC, werden die Daten der Taxonomie jedoch ein wichtiger Anhaltspunkt für Investoren sein, um den Nachhaltigkeitsgrad ihres Portfolios zu bestimmen. ch

Ist Singapur das bessere Zürich? Im halbautoritären Stadtstaat werden rot-grüne Verkehrsträume wahr – NZZ

Manfred Rist vergleicht die Verkehrspolitik von Zürich und Singapur. Die Politik hat in dem Stadtstaat schon früh auf eine Begrenzung der Autozahlen und des Ausbaus des ÖPNV gesetzt. Mittlerweile entfielen 75 Prozent aller Verkehrsbewegungen auf Bahn und Bus, doppelt so viele wie in Zürich. Und dies, obwohl Zürich europaweit als Vorbild gelte. Zum Artikel

How 19th-century pineapple plantations turned Maui into a tinderbox – The Guardian

Mit der Privatisierung von Grund und Boden und der Ausbeutung von Wasser seien vor 150 Jahren die Voraussetzungen für die Feuer von Lahaina geschaffen worden, schreibt Claire Lang. So erlaubte ein Gesetz 1848 privaten Erschließungsunternehmen Wasser aus Profitgründen horten zu können, zitiert sie Jonathan Likeke Scheuer, Mitverfasser des Buches Water and Power in West Maui. Von der jetzigen Brandkatastrophe könnten die Landgesellschaften noch mehr profitieren. Zum Artikel

Bis 2024 soll die Seine sauber sein: Paris träumt von Schwimmen mit Blick auf den Eiffelturm – NZZ

Paris will die Seine so säubern, dass dort Menschen wieder schwimmen können, erst bei Olympia 2024 und ein Jahr später alle Bürger. Was die Stadt unternimmt, beschreibt Nina Belz. Unter anderem geht es darum zu verhindern, dass künftig bei Starkregen Abwässer mit Fäkalien in den Fluss gelangen. In dem Fluss ist Schwimmen seit 1923 verboten. Zum Artikel

BlackRock hit by backlash after fall in environmental and social votes – Financial Times

Der Rechnungsprüfer der Stadt New York wirft Blackrock (verwaltetes Vermögen: 9,4 Milliarden US-Dollar) vor, dem “Krieg gegen ESG” nachzugeben, schreiben Nicholas Megaw, Brooke Masters und Madison Darbyshire. Laut jüngst veröffentlichten Daten hat Blackrock nur für sieben Prozent der umwelt- und sozialbezogenen Vorschläge auf den Jahresversammlungen der Unternehmen in den zwölf Monaten bis Juni gestimmt. Zum Artikel

John Kerry urges oil and gas chiefs to bring climate change plans to UN summit – Financial Times

Der US-Klimabeauftragte John Kerry habe sich mit führenden Vertretern der globalen Öl- und Gasindustrie getroffen, um sie zu drängen, auf dem bevorstehenden UN-Klimagipfel konkrete Pläne zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 auf dem bevorstehenden UN-Klimagipfel vorzulegen, schreiben Attracta Mooney und Aime Williams. Zum Artikel

Decades of public messages about recycling in the US have crowded out more sustainable ways to manage waste – The Conversation

Forschende von der Universität Virgina berichten, dass viele US-Bürger zu sehr auf Recycling achten und zu wenig aufs Reduzieren und Wiederverwenden. Gleichzeitig könnten viele Güter, die sie gebrauchen, nicht richtig dem Recycling oder Restmüll zuordnen. Die jahrzehntelangen Bemühungen, die Öffentlichkeit über Recycling aufzuklären seien daher begrenzt erfolgreich gewesen. Zum Artikel

Die Bürger sollten Klimageld bekommen – gehen sie am Ende leer aus? – Der Spiegel

Mit dem Klimageld wollte die Ampel die Bürger für den Klimaschutz gewinnen, schreibt ein Autorenteam im Spiegel. Doch das Projekt stecke in der Warteschleife. Robert Habeck gehe am weitesten. Aus seinem Umfeld heiße es, das Klimageld sei “sowieso erst für die Zeit nach 2026 vorgesehen gewesen”. Zum Artikel

Wer Sticker klebt, der fliegt: Tesla-Chefs in Grünheide drohen nach Gewerkschaft-Aktion Mitarbeitern mit Kündigung – Business Insider

Ende Juli haben Mitglieder der IG Metall im Werk provokante Aufkleber verteilt und an die Wände geklebt. Darauf stand zum Beispiel: “Unsere Gesundheit ist wichtiger als Elons nächste Milliarde”. Philip Kaleta hat recherchiert, wie das Tesla-Management darauf reagiert hat. Zum Artikel

Mehr Transparenz erwünscht: VW passt Beschaffungsstrategie für Halbleiter an – Automobil Produktion

Der Volkswagen Konzern will seine Beschaffung von elektronischen Bauelementen und Halbleitern künftig anders gestalten, um eine langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ein neu gegründetes Semiconductor Sourcing Committee soll dies koordinieren, berichtet Timo Gilgen. Zum Artikel

Children Have a Right to Sue Nations Over Climate, U.N. Panel Says – The New York Times

Somini Sengupta befasst sich mit einer Stellungnahme des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes, wonach alle Staaten rechtlich verpflichtet sind, ihre Kinder vor den Folgen von Umweltschäden zu schützen. Die UN-Experten stützen sich dabei auf weltweit anerkannte internationale Verträge. Zum Artikel

Der europäische Green Deal ist das vielleicht ambitionierteste Gesetzesvorhaben, das es in der EU je gegeben hat. Neben dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zielt der Deal mittlerweile auch darauf ab, wirtschaftlich und geopolitisch zu den USA und China aufzuschließen. Von daher ist er auch für den Maschinen- und Anlagenbau von allerhöchster Bedeutung für dessen Rolle als Enabler-Branche für Klimaneutralität.

Um das zu erreichen, muss die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrie gefördert werden. Sehr zu begrüßen ist, dass konkrete Maßnahmen festgelegt werden, die den Green Deal in die Umsetzung bringen und dieses Politik-Projekt kein zahnloser Tiger ist. Auch die Überarbeitung und Ausweitung des Emissionshandelssystems sind sehr positiv, da dies aus unserer Sicht ein sehr gutes Instrument ist, um technologieneutral die Energiewende voranzubringen. Den Unternehmen bleibt es selbst überlassen, welche Maßnahmen und Technologien sie einsetzen, um Emissionen einzusparen.

Zu nennen sind zudem ambitionierte und verpflichtende Quoten und Treibhausgasminderungsziele für die Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie. Wir als Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, mit einer Vielzahl an kleineren und mittleren Unternehmen, erhoffen uns dadurch Planungs- und Investitionssicherheit für unsere Standorte, aber auch für unsere Märkte und Kunden.

Damit Europa tatsächlich zu den USA und China wirtschaftlich aufschließen kann, müssen aus unserer Sicht zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, insbesondere um Komplexität zu reduzieren und Umsetzungsgeschwindigkeit zu erreichen. So müssen wir feststellen, dass die Ziele und Maßnahmen in den einzelnen Gesetzespaketen des Green Deals nicht immer konsistent und harmonisiert sind.

Uns als Unternehmen fällt es teilweise schwer, eine konkrete Folgenabschätzung der einzelnen Regularien vorzunehmen. Die Vielzahl an Quoten, Emissionsreduktionszielen und Detailregelungen und deren Wechselwirkungen machen es fast unmöglich, marktbasierte Folgenabschätzungen für Technologieinvestitionen vorzunehmen. Die Planungs- und Investitionssicherheit wird dadurch erheblich beeinträchtigt.

Zu kritisieren ist zudem, dass die Gesetzgebungsphase oder komplexe Vergabeverfahren bei sehr vielen Vorhaben zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Als Beispiele können hier die Genehmigung der IPCEI-Projekte bzw. die Verabschiedung diverser delegierter Rechtsakte im Rahmen des Green Deals genannt werden.

Auch die zunehmenden Reportingpflichten beispielsweise für die Umsetzung des CO₂-Grenzausgleichssystems (CBAM) stellt die Unternehmen vor immense Herausforderungen. Die Taxonomie zur nachhaltigen Finanzwirtschaft ist in ihren Kriterien zum Teil sehr ausschließend formuliert, sodass nicht alle nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten ihrem Beitrag entsprechend positiv bewertet werden.

Positiv hervorzuheben ist, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt hat, dass 25 Prozent der Berichtspflichten für Unternehmen wegfallen sollen. Vor dem Hintergrund, dass deutlich mehr Rechtsakte jährlich erlassen als abgeschafft werden, stellt sich die Frage, wie sich das Ziel der Kommissionspräsidentin umsetzen lässt.

Aus unserer Sicht sollte die Kommission zukünftig bei jedem Rechtsakt eine stärkere Folgenabschätzung für Unternehmen vornehmen, um unnötige Belastungen zu vermeiden. Auch die Digitalisierung der Verwaltungen auf EU-Ebene sowie auf Ebene der Nationalstaaten müsste von der Kommission verpflichtender angegangen werden. Ziel muss es sein, Anträge, Genehmigungsprozesse und Abläufe mit Verwaltungen europaweit zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Der Sozialunternehmer Helmy Abouleish ist erfinderisch, wenn es darum geht, die biologisch-dynamische Landwirtschaft in Ägypten voranzubringen. Er sucht beherzt Wege für die Transformation, ist Entwicklung für ihn doch auch das zentrale Thema des eigenen Menschseins.

Wie andere Akteure der ökologischen Landwirtschaft ist Helmy Abouleish, Vorstandsvorsitzender der Sekem Holding, mit einer Schwierigkeit konfrontiert: Die Mehrheit der Menschen kauft konventionelle Nahrungsmittel, weil sie billiger sind als ökologisch erzeugte Waren, was sich aufgrund der Inflation noch mal verstärkt hat. Das ist so in Österreich, wo Aboluleish 1961 geboren wurde und aufwuchs, genauso wie in Deutschland, wohin Sekem starke Verbindungen hat. Es ist nicht anders in Ägypten, wo er seit seinem 16. Lebensjahr lebt und wo er seit dem Tod seines Vaters und Gründers von Sekem im Jahr 2017 zur Gallionsfigur einer besonderen biologisch-dynamischen Farm mit angeschlossener Universität in der Wüste geworden ist.

1977 startete sein Vater Ibrahim Abouleish das beispiellose Transformationsvorhaben und gründete die Entwicklungsinitiative Sekem – gemeinsam mit den Beschäftigten und Vertragsbauern brachte er knapp 60 Kilometer nördlich von Kairo die Wüste auf 70 Hektar zum Blühen. Eine der ersten geschäftlichen Aktivitäten des Sohnes war die Organisation von Mitteln über die GLS-Bank für den Kauf der ersten Kühe. Sekem verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz mit den Dimensionen Wirtschaft, Ökologie, Kultur und Gesellschaft und ist mittlerweile eines der größten und bekanntesten Sozialunternehmen der Welt.

Abouleish hat einen Ausweg aus dem Dilemma mit den Lebensmittelpreisen gefunden. Beteiligte Bauern verkaufen biologisch-dynamisch erzeugten Nahrungsmittel für ähnliche Preise oder sogar billiger als konventionelle Waren und erzielen trotzdem ein höheres Einkommen. Wie das? Möglich wird dies, indem Sekem landwirtschaftlich tätigen Menschen die Möglichkeit verschafft, sich über CO₂-Zertifikate ein Zusatzeinkommen zu verschaffen. Das sei “super für die Verbraucher”, weil sie die Produkte für einen normalen Preis kaufen könnten, sagt Abouleish. Und gleichzeitig verdienten die Bauern mehr, als wenn sie die Waren zu vergleichsweise höheren Demeter-Preisen verkaufen würden. Mit dem Zusatzeinkommen könnten die Bauern und ihre Familien besser leben, sagt Abouleish. Es sei ein Weg, um die Bauern aus der Ecke der Bemitleidenswerten herauszuholen und aus ihrer Tätigkeit wieder einen “ehrenwerten Beruf zu machen”.

Gleichzeitig machten die Landwirte auf diesem Weg aktiv etwas gegen den Klimawandel, denn durch die Umstellung von konventioneller auf biologisch-dynamische Landwirtschaft binden Böden mehr CO₂ und durch die Art der Produktion werde weniger emittiert. Abouleish treibt dieses Projekt beherzt voran. 2022 machten 2.000 Kleinbauern mit, “mit ein, zwei, drei Hektar im Nildelta”, mittlerweile seien es rund 5.000, erzählte er vergangene Woche beim Weltethikforum in Pontresina, Schweiz. Abouleish hofft darauf, dass in den nächsten Jahrzehnten hunderttausende Bauern ihre Landwirtschaft in Ägypten umstellen. “Wir nutzen Adam Smith gegen den Kapitalismus”, sagt er, wenn er über das Vorhaben redet. Irgendwann könnte ein sozialer und ökologischer Kipppunkt erreicht sein – hin zum Besseren. “Und das können Bauern nicht nur in Ägypten, sondern auf der ganzen Welt”.

Natürlich kennt er die Kritik am CO₂-Zertifikatehandel und er würde sich auch wünschen, dass eine biologisch-dynamische Landwirtschaft auf andere Art und Weise schneller expandieren würde, in dem die Verbraucher von sich aus mehr solcherart erzeugte Waren kaufen oder die Subventionen für die Landwirtschaft in Ländern oder Wirtschaftsräumen wie der EU konsequent für einen Umstieg auf diese Art Landwirtschaft genutzt würden. Aber solange die Welt so ist, wie sie ist, nutzt er, was als Instrument möglich ist. Dafür will er bei der COP28 im Dezember in Dubai werben.

Aufgewachsen in Österreich, begleitete er seinen Vater mit 16 Jahren in dessen Heimat Ägypten. Er selbst hatte kein Heimweh nach Europa, sondern war neugierig auf das Neue. So lebte er einige Monate mit Beduinen in einem Zelt in der Wüste, ging ansonsten auf die Deutsche Schule in Kairo. Mit 23 Jahren wurde er Geschäftsführer bei Sekem und baute die Egyptian Bio-Bioynamic Association mit auf, betreute die ersten Vertragsbauern Sekems. Er nahm an vielen Konferenzen teil, traf Entscheider auf höchster Ebene, speiste mit Angela Merkel, sprach mit Barack Obama oder Prinz Charles. Irgendwann zehrte dieses Leben an ihm und er sei immer “hoffnungsloser” geworden, sagt er.

Zur Ruhe kam er im Gefängnis, denn er gehörte zu den Aktivisten und Politikern, die der damalige Präsident Mubarak während der Ägyptischen Revolution 2011 verhaften ließ. Abgeschottet konzentrierte sich der damals 49-Jährige wieder auf seine eigene Entwicklung, beschäftigte sich mit dem Islam, einem zukunftsfähigen Wirtschaftssystem oder seiner Rolle in der ägyptischen Gesellschaft. Er hatte Glück: Nach hundert Tagen ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Korruption fallen, er konnte die Untersuchungshaft verlassen.

Abouleish stellt sich gerne bescheiden “als Farmer aus der Wüste” vor. Dabei ist er eine der wichtigsten Stimmen der alternativen Landwirtschaft weltweit. Er ist immer noch in vielen Netzwerken und Organisationen aktiv, ob als Präsident von Demeter International oder Mitglied des Fair Future Council und seit neuestem im Club of Rome – er ist auch Mitglied im World Economic Forum. Als er dort vor vielen Jahren zum ersten Mal hinfuhr, fand er sich von vielen Sozialunternehmer belächelt. Aber das habe sich zuletzt völlig verändert, was er auf die multiplen Krisen zurückführt, mit denen Wirtschaft und Gesellschaft konfrontiert seien. Abouleish glaubt fest daran, dass die Menschheit sich weiterentwickelt – für ihn besteht sogar der Sinn des Lebens darin, “uns und die Erde, auf der wir leben, ständig weiterzuentwickeln”. Caspar Dohmen

Europe.Table: Abkühlen statt Einheizen – der energiepolitische Herbst. Der anstehende Trilog zur Reform des Strommarktes wird im Herbst viel Raum einnehmen, auch sonst hat die spanische Ratspräsidentschaft einiges vor. Die Bundesregierung wirkt dagegen ambitionslos, insbesondere bei der wichtigen Gebäuderichtlinie. Mehr

Europe.Table: Die Verhandlungszeit wird knapp im agrarpolitischen Herbst. Die Green-Deal-Dossiers zu Biodiversität und Landwirtschaft sollen noch vor der Europa-Wahl im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Für den Brüsseler Betrieb beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit, der durch den Weggang von Green-Deal-Chef Frans Timmermans noch verschärft wird. Mehr

Africa.Table: Sambia will mit Nachhaltigkeit bei Investoren punkten. Seit dem Regierungswechsel im Jahr 2021 befindet sich das Land im südlichen Afrika in einem tiefgreifenden Reformprozess. Nachhaltigkeit, Bildung und Gesundheit stehen ganz oben auf der Agenda. Doch angesichts der hohen Schulden ist das Land auf Hilfe von außen angewiesen. Mehr

wer die Transformation voranbringen will, sollte verschiedene Entwicklungsstränge zusammenbringen. Denn es macht einen gehörigen Unterschied, ob man einen Tag über den akuten Fachkräftemangel und die Folgen für die Transformation spricht und damit ein Narrativ stärkt, es fehlten in Deutschland die notwendigen Arbeitskräfte, um dann am nächsten Tag über die drohende Deindustrialisierung Deutschlands zu sprechen, die zu Arbeitslosigkeit führen werde.

Beides gehört zusammengedacht und debattiert: Denn wirtschaftliche Entwicklung bedeutet nie Stillstand, sondern Dynamik – gerade unter den Bedingungen der notwendigen Transformation. Wenn sie gelingen soll, müssen einige Wirtschaftsbereiche schrumpfen und andere wachsen. Zusammengedacht verlieren die Entwicklungsstränge aber ihren Schrecken. Dann reden wir über zukunftsfähige Unternehmen, die wachsen und Arbeitskräfte brauchen, die woanders nicht mehr gebraucht werden.

Damit die Transformation gelingt, braucht es erhebliche Investitionen in Neues. Der Vorschlag von BDI-Chef Siegfried Russwurm im Gespräch mit Table.Media, neue Indikatoren für Investition zu entwickeln, um daran die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu messen, ergibt deshalb Sinn. Aber anderes muss man mit in den Blick nehmen. Schließlich sind Investitionen kein Selbstzweck – sie erfolgen in großem Ausmaß auch in Wirtschaftsbereiche, welche die Natur zerstören.

Um die unterschiedlichen Entwicklungsstränge zusammenzubringen, sollten endlich aussagekräftige Indikatorensysteme in der öffentlichen Debatte genutzt werden, Indikatorensysteme wie der Neue Wohlfahrtsindex, der 20 ökonomische, ökologische und soziale Komponenten erfasst. Demnach ist die Wohlfahrt in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren von 100 Indexpunkten auf einen Wert von 96,4 Punkten gesunken, während gemessen am Bruttoinlandsprodukt ein Wachstum stattgefunden hat.

Wie wichtig ist die ökologische Nachhaltigkeit für Fairtrade?

Fairtrade kommt ursprünglich aus der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, nicht der Umwelt-Dimension. Aber angesichts des Klimawandels müssen wir uns nicht nur den Kopf darüber zerbrechen, wie man den Handel mit Agrarprodukten fairer gestalten kann, sondern ein breiteres Verständnis dafür entwickeln, wie Agrarprodukte hergestellt werden. Auf welcher Grundlage ist dies möglich und auf welcher Grundlage nicht mehr, gerade auch vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet? Als ich 2010 zum Fairen Handel kam, war die Bereitschaft für die Ausgestaltung der ökologischen Dimension des Fairen Handels auf internationaler Entscheidungsebene weitgehend nicht vorhanden.

Wie machte sich das bemerkbar?

Das fing damit an, dass damals die meisten Mitarbeitenden in den Fairtrade-Organisationen einen gesellschafts- oder sozialwissenschaftlichen Hintergrund hatten: Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen. Agrarwissenschaftler gab es nur in den Produzentenorganisationen. Bei der Beratung vor Ort sahen viele Fairtrade als einen Akteur, der die sozialen Bedingungen verbessert, aber nicht die Umwelt. Es dauerte, bis man institutionell verstand, dass man sich im Umweltbereich besser aufstellen müsste. Dieser Prozess ist noch nicht zu Ende, aber es hat grundlegende Fortschritte gegeben.

2011 reagierte Fairtrade mit einer strukturellen Reform seiner Produktstandards.

Wir nehmen seitdem die Umweltkomponente mit einem eigenen umfassenden Kapitel in unsere Standards auf, vorher gab es nur vereinzelte Kriterien.

Was bedeuten die Reformschritte für die häufig kleinbäuerlichen Produzenten?

In den entsprechenden Arbeitsgruppen und Gremien wurde versucht, unsere freiwilligen Kriterien anzuheben, ohne die Kleinbauern zu überfordern, beispielsweise durch lange Übergangsfristen. Dann haben wir genau überlegt, was wir bereits verpflichtend in den Standard aufnehmen könnten. Diesbezüglich wollten die nationalen Fairtrade-Organisationen tendenziell striktere Kriterien als die drei Produzenten-Netzwerke des Fairen Handels in Afrika, Asien und Lateinamerika. Es wurde diskutiert und verhandelt und es gab Kompromisse, die mir als Umwelt- und Agrarexperte schwerfielen, weil manches außen vor blieb.

Zum Beispiel?

Bei der letzten Überarbeitung des Standards für Kooperativen in 2019 schlug ich vor, aufgrund einer absehbaren EU-Gesetzgebung zu Entwaldung ein sogenanntes Cut off-Date in den Standard aufzunehmen. Also einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu definieren, ab dem keine Entwaldung mehr auf den Flächen stattgefunden haben darf, auf denen Fairtrade Produkte produziert werden.

Was bereits seit 2014 Teil des Standards der Rainforest Alliance war.

Ich wies damals darauf hin, dass die Rainforest Alliance – die ja vor allem auf die ökologische Dimension fokussiert ist – bereits seit 2014 ein Cut off-Date anwendet, dazu schon Daten sammelt, und damit diesbezüglich einen Vorteil hatte. Ich habe regelmäßig intern auf die Alarmglocke gedrückt und gesagt, hier kommt was auf uns zu und wir reagieren nicht adäquat.

Wie ging es aus?

Meine Kolleginnen und Kollegen lehnten das Cut off-Date ab. Dabei gab es bereits seit 2018 eine zivilgesellschaftliche Kampagne gegen Entwaldung in den Lieferketten und es fand auch schon eine Konsultation der EU zu dem Thema statt, an der sich auch Fairtrade beteiligt hatte. Aber innerhalb der Organisation waren damals die Kapazitäten durch andere wichtige Fragen gebunden, etwa durch die Debatte um einen existenzsichernden Mindestlohn.

Dann gab Fairtrade Deutschland 2018 eine Umweltstudie in Auftrag.

Wir wollten uns einen Überblick verschaffen, wie Fairtrade in ökologischen Aspekten dasteht. Es gab zwar eine Menge anekdotische Infos, viele kleinere Projekte, aber nichts Systematisches, gleichzeitig wurde man als Vertreter des Fairen Handels auf jedem Panel gefragt: “Wie seht ihr das mit der Umweltfrage?”

Welche Ergebnisse brachte die Studie?

Bescheidene. Es gab zwar viele kleinere Projekte, aber so gut wie keine Daten, keine KPIs, kein Monitoring-System, kaum gut dokumentierte Projekte im Umweltbereich. Mit Blick auf eine gute landwirtschaftliche Praxis gab es im Grunde nur die Vorgabe, dass alles verboten sei, was illegal ist. Substantielles vorzuweisen hatte Fairtrade darüber hinaus aber nicht. Beispielsweise spielte die Frage des Biodiversitätserhalts praktisch keine Rolle – obwohl dies eine zentrale Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion hat; man denke nur an Bestäubung. Das alles hatten wir jetzt schwarz auf weiß. Nun konnte niemand mehr bestreiten, dass es einen enormen Nachholbedarf bei Fairtrade bezüglich Klima und Umwelt gab.

Mittlerweile gibt es beim Kakao ein Cut off-Date?

Wir haben uns dabei mit Blick auf den Stichtag am sogenannten West-Afrika-Regional-Standard orientiert und den 31.12.2018 festgelegt, also zwei Jahre früher als in der EU-Verordnung gegen Entwaldung. Als Nächstes werden wir den Prozess für Kaffee durchführen und vermutlich den gleichen Stichtag wählen. Wir dürfen das Thema Entwaldung in den fairen Lieferketten aber nicht nur produktspezifisch angehen, sondern müssen es allgemein zu unserem Thema machen. Wir stecken mitten in diesem Prozess der Überarbeitung, was aufgrund der partizipativen Struktur von Fairtrade immens zeitaufwändig ist. Aber es sind eben auch noch viele Fragen zu klären.

Welche?

Was sind Treiber der Entwaldung? Welche Rolle spielt Fairtrade? Sind Mindestpreisen und Prämien möglicherweise gar Treiber der Entwaldung – oder umgekehrt ein Bremser des Prozesses, weil die Beteiligten wegen höherer Einkommen nicht die Notwendigkeit sehen, noch mehr Land zu roden? Diese Fragen sind ungeklärt. Anfang des nächsten Jahres wissen wir hoffentlich mehr.

Wo kommen die notwendigen Geodaten her, die für eine effektive Entwaldungskontrolle Voraussetzung sind?

Solche Daten werden bislang nicht systematisch bei Fairtrade erhoben, nur wenige Kooperativen besitzen derartige Daten, sehr wahrscheinlich liegen sie aber schon bei großen Kakaohändlern vor. Dabei ist unklar, wie diese Daten erhoben wurden. Nach unserer Meinung darf es nicht sein, dass die Datenerhebung hinter dem Rücken der Produzenten erfolgt. Sie selbst müssen die Datenhoheit haben. Laut unserem Kakaostandard erheben nun die Produzenten selbst diese Daten für alle Flächen, auf denen sie Kakao anbauen, beziehungsweise müssen diese von den Kakaohändlern zur Verfügung gestellt bekommen, falls dort vorhanden. Dafür brauchen sie auch eine entsprechende technische Ausstattung und das Training, wie man etwa mit GPS-Geräten umgeht. Das machen wir schrittweise. Es ist ein enormer Aufwand und recht fehlerbehaftet, sodass auch ein umfassendes Data-Cleaning erforderlich ist.

Inwiefern?

Es gibt in vielen Ländern Afrikas kein Kataster, Landnutzungsfragen werden auf lokaler Ebene entschieden; häufig werden Anbauflächen “per Dekret” von lokalen Chiefs vergeben. Wenn es doch einmal einen Katastereintrag gibt, weiß man auch nicht immer, ob dieser echt ist – bei Landfragen sollte man immer an die Möglichkeit der Korruption denken. Der Prozess einer korrekten Datenerhebung ist deswegen enorm aufwändig. Aber wir müssen da durch, um beim Thema Entwaldung aussagefähig zu sein. Dafür benötigen wir aktuelle und historische Satellitenaufnahmen. Also lernen wir bei Fairtrade derzeit, wie man satellitenbasierte Fernerkundungssysteme handhabt. Offen ist aber noch, ob wir das künftig selbst machen oder uns einen Dienstleister suchen.

Es gibt dazu zwei Pilotprojekte bei Fairtrade.

Eins in Westafrika, das mit einer Lösung eines Dienstleisters arbeitet. Bei einem zweiten Pilotprojekt in Lateinamerika testen wir das gerade im Kaffeebereich in Eigenregie.

Gibt es erste Trends?

Die Früherkenntnisse aus dieser Arbeit sind einigermaßen beruhigend. Denn daraus geht hervor, dass dort, wo Fairtrade-Kleinbauern leben, eher noch mehr Wald steht als da, wo keine sind. Und wir lernen auch, dass die Daten nicht hergeben, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft der Haupttreiber der Entwaldung wäre. Das sind oft ganz andere Dinge: illegaler Goldabbau, Straßen- oder Siedlungsbau, Plantagenbau für Soja oder Kaffee, Abholzungen durch Firmen, die den ganzen Wald aufkaufen, einen Kahlschlag durchführen und die Bäume abtransportieren, beispielsweise nach China. Natürlich fällen die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auch mal einen Baum. Aber man kann den vorliegenden Daten nicht entnehmen, dass sie die entscheidenden Verursacher wären. Die Tendenz scheint so auszusehen, auch wenn es sicher lokale Ausnahmen gibt.

Wann werden die Resultate für faire Lieferketten hinsichtlich der Entwaldung vorliegen?

Die ersten Daten liegen ja schon vor. Bis wir aber für alle Lieferketten aussagefähig sind, wird es schon noch zwei, drei Jahre dauern.

Die Agenda 2030 lässt sich nur noch erreichen, wenn lokale Akteure wie Kommunen ihr Handeln darauf ausrichten. Denn von den 17 Haupt- und 169 Unterzielen der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) können schätzungsweise 65 Prozent nur lokal und regional umgesetzt werden, weil die Zuständigkeiten für SDG-relevante Handlungsfelder auf diesen Ebenen liegen. Nachhaltige öffentliche Beschaffung etwa kann eine Vielzahl von SDG betreffen, unter anderem nachhaltige Mobilität (SDG 9), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), nachhaltigen Konsum und Produktion (SDG 12) oder Partnerschaften im globalen Kontext (SDG 17).

Einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zufolge tun Kommunen in Deutschland zwar einiges, aber noch zu wenig, um ihren Beitrag zu den SDG zu leisten. In den einzelnen Gemeinden fehlten übergreifende Strategien. “Noch zu oft überwiegen eine eher reaktiv ausgerichtete Nachhaltigkeitspolitik und die Umsetzung von Einzelmaßnahmen”, heißt es. Dem “integrativen Charakter der SDG stehen dabei oft die sektoralen Strukturen der Stadtverwaltungen im Weg“, sagt Kerstin Krellenberg, Professorin für Urban Studies an der Universität Wien.

Es passiere sehr viel zur Agenda 2030 auf kommunaler Ebene, das nicht kontextualisiert werde, sagen Fachleute. Um einen Überblick über den Umsetzungsstand der SDG vor Ort zu bekommen, könne ein kommunaler Nachhaltigkeitsbericht ein gutes Werkzeug sein. Eine bereits bestehende Nachhaltigkeitsstrategie sei dafür keine zwingende Voraussetzung, diese könne auch später – auf Grundlage der Bestandsaufnahme durch den Bericht – entwickelt werden, sagt Philipp Lange, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW), die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und bundesweit etwa bei der Erarbeitung von Nachhaltigkeitsberichten und -strategien begleitet.

Seit 2019 haben mehrere deutsche Kommunen freiwillige Berichte über den Fortschritt bei den SDG (“voluntary local reviews”) bei den Vereinten Nationen eingereicht. Damit wollen Städte und Gemeinden die Entwicklung auf lokaler Ebene sichtbar machen – analog zu den bisher ebenfalls freiwilligen Fortschrittsberichten auf nationaler Ebene. Zwischen 2019 und 2022 waren es sieben deutsche Kommunen laut der UN-Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten. Dieses Jahr arbeiten sechs weitere Gemeinden an solchen Berichten. Laut der Studie vom Difu “verfolgen [die sieben Berichte bis 2022] sehr unterschiedliche Ansätze, um über den Fortschritt bei der Umsetzung der SDGs zu berichten”. Weltweit wurden bislang mindestens 150 lokale Fortschrittsberichte eingereicht.

Ein Versuch, ein systematisches Konzept für die Berichterstattung von Kommunen zu schaffen, stellt der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) dar. Er soll nachhaltige Entwicklung vor Ort mess- und steuerbar machen. Entstanden ist er 2019 aus der Initiative von Oberbürgermeistern des Dialogs “Nachhaltige Stadt”. Entwickelt hat ihn der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE). Vorbild war der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), den aktuell rund 1.100 Unternehmen für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung nutzen. 2021 begannen einige Pilotkommunen, den BNK auszuprobieren – darunter die Stadt Dortmund.

Die Ruhrgebietsstadt mit fast 600.000 Einwohnern berichtet seit dem Jahr 2000 über Aktionen und Projekte der Stadtverwaltung für eine nachhaltige Entwicklung. Im Jahr 1999 richtete sie ein Büro ein, das die Umsetzung der Agenda 21 koordinierte. Diese hatte die Staatengemeinschaft 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen.

“Schon bei der Erstellung der Agenda-Zwischenberichte wurde deutlich, dass es einerseits viele Nachhaltigkeitsprojekte gibt, die als solche nicht erkannt wurden, zum Beispiel, weil die Inhalte und Kriterien von nachhaltigen Projekten nicht klar waren. Andererseits gab es auch einige nachhaltige Projekte, die nur einem kleinen Kreis beteiligter Akteure bekannt waren und bisher nicht ausreichend kommuniziert wurden”, sagt Christoph Struß aus dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates der Stadt Dortmund, der schon für die Agenda-21-Zwischenberichte verantwortlich gewesen ist.

Neben einer Bestandsaufnahme ermögliche kommunale Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass Zielkonflikte sichtbar werden, die in der politischen Debatte erörtert werden müssten, was der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses über die Ausrichtung der kommunalen Politik für eine Nachhaltigkeit zugutekomme. Klassische Zielkonflikte auf kommunaler Ebene ergeben sich etwa beim Wohnen zwischen dem Bedarf an mehr Wohnraum und weniger Versiegelung.