Millionen von Fans hoffen bei der heute startenden Fußball-Europameisterschaft der Männer auf schöne Tore, schnelle Konter und den Sieg der eigenen Mannschaft. Es liegt in der Natur der Sache, dass viele enttäuscht sein werden. Freuen kann man sich aber darüber, dass die Veranstalter einiges versucht haben mit Blick auf die Ökobilanz des Turniers. Über das Ergebnis berichtet Marc Winkelmann.

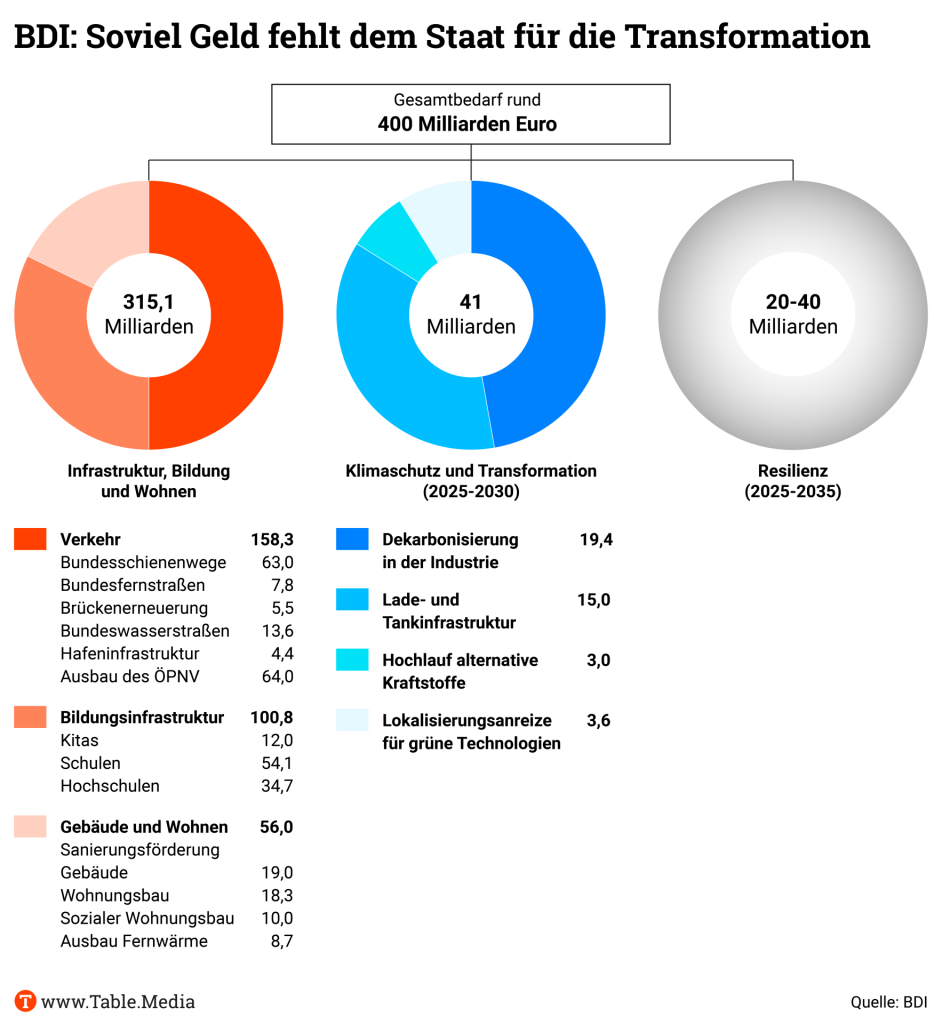

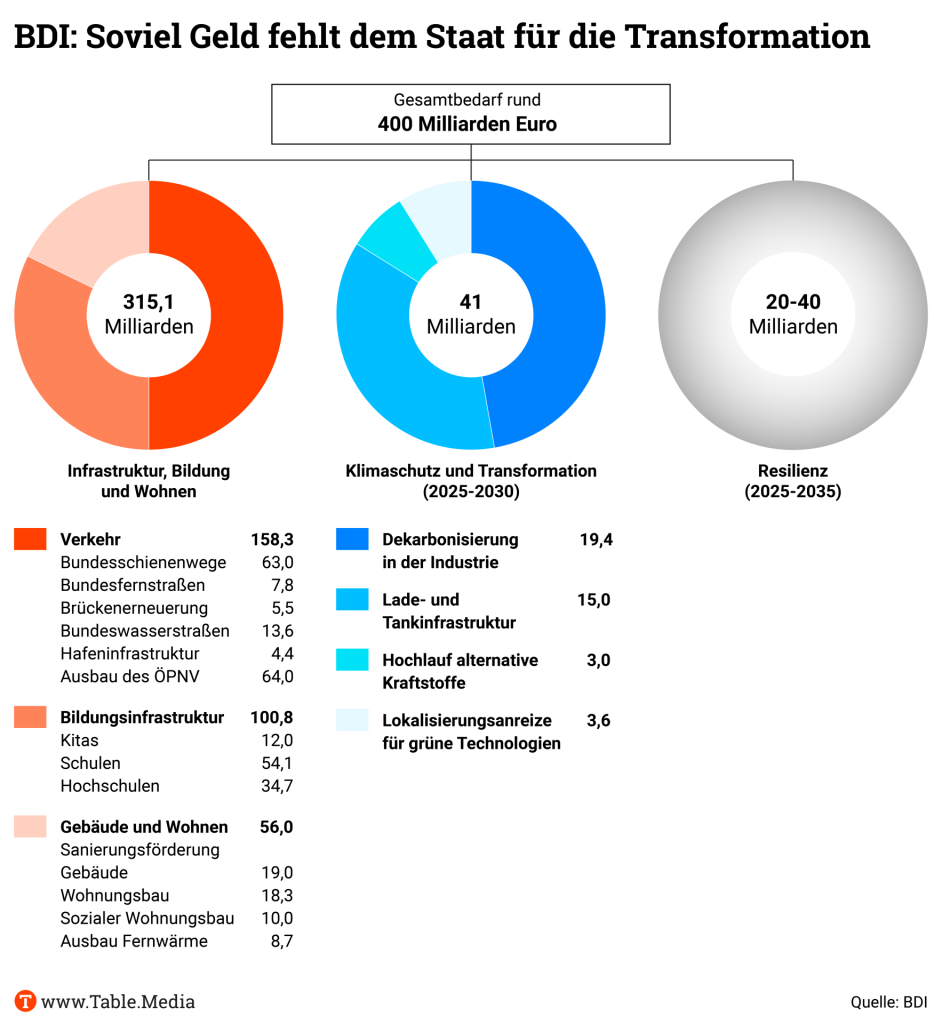

Noch ungewiss ist der Ausgang der Partie zu der Frage, woher die öffentliche Hand das nötige Geld für die Finanzierung der Transformation nimmt. Darüber streitet die Ampel-Regierung. Den Konflikt lösen kann vielleicht ein neuer Vorschlag des BDI: Im Haushalt sparen und gleichzeitig die Schuldenbremse für Investitionen lockern. Axel Veit hat eine Einordnung.

Mit Blick auf die Schuldenbremse die Seiten gewechselt hat der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Wie es dazu kam und was dies mit nötigen Investitionen in die Wirtschaft zu tun hat, verdeutlicht Geschäftsführerin Katharina Reuter in ihrem Standpunkt.

Über das heimische Spielfeld hinaus blickt Carsten Hübner in seiner Analyse: Er untersucht, in welchem Umfang Deutschland Waren aus Ländern importiert, in denen Arbeitsrechte verletzt werden. Anlass ist die Vorstellung des neuen Indexes für Arbeitsrechtsverletzungen 2024 bei der ILO-Jahrestagung in Genf.

Die CDU/CSU-Fraktion scheiterte am Donnerstag mit dem Versuch, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz außer Kraft zu setzen.

Mit Mittelmaß will sich Philipp Lahm nicht zufriedengeben. “Wir wollen Vorbild sein. Wir wollen für nachfolgende Sportgroßveranstaltungen auch in anderen Ländern Standards setzen.” Das sagte der Weltmeister von 2014 und Turnierdirektor der Euro 2024 im März vor dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Das Thema müsse “in allen Bereichen mitgedacht werden”.

Das ist keine kleine Aufgabe. 2,7 Millionen Fans werden zu den 51 Spielen in den zehn auserwählten Stadien erwartet. Bei den Fanzonen, die Public Viewing anbieten, rechnen die Organisatoren mit bis zu zwölf Millionen Besuchern.

Um die Belastungen für die Umwelt und das Klima zu kalkulieren, wurde das Öko-Institut vorab mit einer Analyse beauftragt. Demnach:

Bei der Betrachtung des gesamten Verkehrs im Kontext der EM (inklusive Besuche der Fanzonen) stellten die Forscher fest, dass er 84 Prozent aller Emissionen ausmachen wird. Dabei entfallen 64 Prozent auf die Flüge und 14 Prozent auf private Pkw. Fernzüge, Reisebusse und der ÖPNV machen zusammen nur sechs Prozent aus.

Nur 16 Prozent der Emissionen sind nicht verkehrsbedingt, davon entfallen auf Übernachtungen mehr als zwei Drittel. Oder anders ausgedrückt: Mehr als 98 Prozent der Gesamtemissionen entstehen in Scope 3, so die Studie.

Die Untersuchung fand vor mehr als zwei Jahren statt, als weder die teilnehmenden Teams bekannt waren noch der Turnierverlauf berücksichtigt werden konnte. Trotzdem sagen die Autoren, dass die Unsicherheiten in ihren Rechnungen überschaubar gewesen seien. Unterm Strich liege das Ergebnis nicht weit entfernt von den beiden vorigen Europameisterschaften.

Zur Verbesserung der Ökobilanz schlugen sie unter anderem die Ausweitung des ÖPNV, alternative Kraftstoffe für Flugzeuge, die Einführung einer BahnCard 100 für die EM und die Nutzung von Stadionparkplätzen für Photovoltaikanlagen vor. Dazu: ein Verzicht auf Dieselgeneratoren, den Verkauf von biologisch erzeugten, vegetarischen und veganen Speisen, die Abschaffung von Flyern und anderen Give-Aways sowie die ausschließliche Nutzung von Mehrwegartikeln.

Ein Teil der Empfehlungen hat Eingang in die “ESG-Strategie” des Europäischen Fußballverbands (UEFA) gefunden. Damit das Turnier laut eigener Aussage “unter Einhaltung höchster Nachhaltigkeitsstandards” stattfindet, dürfen Ticketinhaber den ÖPNV vor und nach dem jeweiligen Spiel für 36 Stunden kostenlos nutzen, werden Fernverkehrsmittel günstiger sowie gesonderte Interrail-Pässe für das Turnier neu angeboten. Zudem wird das Parkplatzangebot rund um die Stadien reduziert und der Spielplan der Vorrunden geografisch so gruppiert, dass Mannschaften möglichst kurze Strecken fahren müssen. Die Verbände der teilnehmenden Nationalmannschaften sind zudem aufgefordert, schadstoffarm anzureisen.

Außerdem verlangt die UEFA erneuerbare Energien in allen Stadien, die Reduzierung des Wasserverbrauchs, verpackungsarme und verpackungsfreie Produkte, geschlechtsneutrale Toiletten, Fußballspiele für und von Menschen mit Behinderungen in den Fanzonen, “kulturell vielfältige Speisen”, “hochwertige barrierefreie Sitze”, Fahrradstellplätze vor und ein Rauchverbot in den Stadien, Aufrufe zur körperlichen Betätigung, die Einführung nachhaltiger Beschaffungsprozesse und eine Einbeziehung aller Interessenträger der Veranstaltung.

Mit ihren Maßnahmen will die UEFA 230.000 der prognostizierten 490.000 Tonnen der gesamten CO₂-Emissionen eliminieren. Für die restlichen 260.000 Tonnen hat sie einen “Klimafonds” eingerichtet. Konkret: Pro Tonne landen 25 Euro in dem Topf, aus dem deutsche Fußballvereine noch bis Ende Juni Unterstützung für neue Solaranlagen oder andere Klimaschutzprojekte erhalten können. Insgesamt stehen sieben Millionen Euro zur Verfügung.

Imke Schmidt, Co-Leiterin des Forschungsbereichs Zirkulärer Wandel beim Wuppertal Institut, hält die Nachhaltigkeitsstrategie der Organisatoren grundsätzlich für geeignet. Sie lobt, dass die Relevanz des Verkehrs erkannt wurde, Bahntickets zu reduzierten Preisen erhältlich sind, die Team-Fahrten für die Gruppenphase gebündelt wurden und keine neuen Gebäude errichtet werden.

Allerdings reiche das nicht aus, sagt sie. “Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Mir fehlt die Kommunikation mit den Fans.” Auf der Turnier-Homepage zum Beispiel finde man erst auf Unterseiten Informationen. “Eine größere Kampagne wäre wichtig, weil die Europameisterschaft über die Spiele hinaus gesellschaftlich wirken und Nachhaltigkeit in den Alltag tragen könnte”, so Schmidt. Den Klimafonds, der vom Öko-Institut entwickelt wurde und den die Veranstalter erstmals umsetzen, begrüßt sie. “Dieser Ansatz ist wirkungsvoller als die Kompensation von Treibhausgasen.” Aufforstungsprojekte etwa könnten ausgestoßene Emissionen nicht eins zu eins ausgleichen, die Klimawirkung sei nicht so eindeutig kalkulierbar. Die Annahme des Fußballverbands, fast die Hälfte der Gesamtemissionen vermeiden zu können, hält sie hingegen für ein “sehr positiv gerechnetes Szenario”. Schwer ausrechenbar sind die Fans. Niemand wisse, wie sie sich verhalten würden.

Nach Ansicht des WWF hätten die Organisatoren den Preis je Tonne CO₂ in dem Klimafonds deutlich höher ansetzen sollen als mit 25 Euro. “Die Preisempfehlung laut Umweltbundesamt für Deutschland lag 2022 bei 237 Euro pro Tonne, laut Weltbank sollte der Preis mindestens 80 US-Dollar betragen”, sagt Sprecherin Lea Vranicar. “Nur mit deutlich höheren Preisen nähert man sich den tatsächlichen Kosten an, die eine emittierte Tonne CO₂ an Schäden für die Gesellschaft verursacht.”

Das Öko-Institut hatte ursprünglich drei Preise zwischen 25 und 100 Euro pro Tonne CO₂ ins Spiel gebracht. Die UEFA, immerhin Unterzeichner des Sports for Climate Action Frameworks der UN, wählte den niedrigsten.

Ob die Kalkulationen aufgehen und das Turnier weltweite Standards setzt, wie Turnierchef Philipp Lahm es sich wünscht, überprüfen im Anschluss die Sporthochschule Köln und die Uni Bielefeld in einem Verbundprojekt. Die Evaluation umfasst sowohl die ökonomische als auch die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit. Für letzteren Part wurde das Unternehmen Dekra beauftragt: “Damit das gelingt, haben wir ein Netzwerk von Datenlieferanten aufgebaut, wozu unter anderem die EURO 2024 GmbH, die Stadionbetreiber und die Host Cities zählen, die die Fanzonen verantworten”, sagt Moritz Weißleder, Produktmanager Nachhaltigkeit in Sport und Event der Dekra. Die meiste Arbeit stecke in dem Thema Mobilität. “Wie die Besucher reisen und wo sie übernachten, werden wir über Online- und Vor-Ort-Befragungen ermitteln.” Für aussagekräftige Ergebnisse werde angestrebt, je zwischen zwei und fünf Prozent der Fanzonen-Besucher zu interviewen, so Weißleder.

Fest steht schon jetzt, dass Nachhaltigkeit nicht überall im Fußball hohe Priorität genießt. Laut der NGO Transport & Environment wollten sich sämtliche ausländische Verbände bis auf die Schweiz nicht zu einer Anreise per Bahn nach Deutschland bekennen. Und beim Weltverband FIFA entschied man sich bekanntlich dafür, die WM 2026 in drei Ländern sowie die WM 2030 in sechs Nationen auf drei Kontinenten zu veranstalten. Die Verkehrsemissionen dürften bei diesen Turnieren also noch weiter ansteigen.

Der Vorschlag des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) für kreditfinanzierte staatliche Investitionen wird von der Industriegewerkschaft Metall ausdrücklich begrüßt. “Das ist ein wichtiger und richtiger Vorschlag zur rechten Zeit, um Stillstand in diesem Land zu verhindern”, sagte der Zweite Vorsitzende, Jürgen Kerner, zu Table.Briefings. Dass nun auch der “entscheidende Industrieverband” deutlich gemacht habe, dass “Zukunftsthemen nicht aus dem laufenden Haushalt” finanziert werden könnten, sei ein wichtiges Signal.

Der BDI hatte am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, in der drei kreditfinanzierte Ausgabenprogramme für Infrastruktur, Bildung und Wohnen, für die Dekarbonisierung der Industrie und Klimaschutz, und für geoökonomische Resilienz skizziert und beziffert werden. Die Studie gleicht politisch bereits vorgesehene Maßnahmen mit den bislang dafür eingestellten Haushaltsmitteln ab. Die fehlenden Mittel beziffert die Studie mit 400 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre, die aus Sicht des BDI mit Krediten finanziert werden sollten. Dafür müssten zweckgebundene Sondervermögen eingerichtet werden.

Die großen Wirtschaftsverbände DIHK, ZDH und der Arbeitgeberverband BDA haben sich irritiert über den Vorschlag des BDI gezeigt. “Das Papier war nicht mit uns abgestimmt und ist auch nicht die Mehrheitsauffassung bei den Wirtschaftsverbänden”, sagte ein Spitzenvertreter eines Verbandes.

Die Befürwortung von Sondervermögen durch den BDI ist keine Neuigkeit. Bereits im Januar hatte BDI-Präsident Siegfried Russwurm einen ähnlichen Vorschlag der IG Metall begrüßt. Es gebe, so sagte er damals auf Nachfrage von Table.Media, erheblichen Nachholbedarf bei staatlichen Investitionen.

Mit der Studie positionierte sich der Industrieverband jetzt noch einmal deutlicher. Der Vorstoß erfolgte unmittelbar nach den Europawahlen und inmitten der Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2025. IG Metall-Vize Kerner findet den Zeitpunkt des Vorstoßes richtig gewählt: “Das Papier des BDI ist ein wichtiges Signal an den Finanzminister, aber auch an die Opposition, dass auch die Industrie erwartet, dass jetzt die notwendigen Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden.”

Allerdings betont der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung an mehreren Stellen die Einhaltung der Schuldenbremse – worauf aber nur die FDP beharrt. Auf das BDI-Papier reagierte FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner dann auch umgehend und sagte: “Die Schaffung von schuldenfinanzierten Sondervermögen ist kein Zaubertrick, der fiskalische und rechtliche Probleme löst.”

Die CDU, deren Stimmen es für die grundgesetzliche Einrichtung eines Sondervermögens bräuchte, befürwortet in ihrem neuen Grundsatzprogramm schuldenfinanzierte Sondervermögen “nur in äußersten Ausnahmefällen”. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase, sieht keinen solchen Fall. “Sondervermögen lösen die Probleme nicht”, sagte er der Rheinischen Post. Das eigentliche Problem sei, dass im Infrastrukturbereich vorhandene Mittel nicht abgerufen würden.

Tatsächlich verband der BDI seine Vorschläge mit Forderungen nach einer “effizienteren öffentlichen Mittelverwendung” und einer “erheblichen Verbesserung” von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Damit machte der Verband gleichsam ein Angebot an FDP und Union, die Einrichtung von Sondervermögen mit der Umsetzung einiger ihrer Kernanliegen zu verbinden. IG Metall-Vize Kerner erklärte, die Gewerkschaften seien ebenfalls bereit, an einem “großen Paket” mitzuwirken. Alle relevanten Akteure einzubinden sei notwendig, “damit die Unternehmen die Sicherheit haben, dass auch nach der Bundestagswahl die wesentlichen Parameter von Zukunftsentscheidungen politisch weiterhin gelten”, sagte er. “Nur dann werden wir den Stillstand in der Industrie auflösen können.”

Je länger FDP und Union auf ihrer ablehnenden Haltung zu höherer Schuldenaufnahme beharren, desto mehr Vorschläge dafür kommen von unterschiedlichen Seiten. Auffällig ist, dass auch arbeitgebernahe Forschungsinstitute und Gremien für höhere Schulden plädieren.

Dazu gehört etwa der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der für eine Flexibilisierung der Schuldenbremse eintritt. Auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem viele neoklassisch argumentierenden Finanzwissenschaftler angehören, hat Ende letzten Jahres einen Vorschlag vorgelegt: eine “Goldene Regel Plus”, nach der Investitionen in neues Sachkapital nicht auf das Kreditlimit der Schuldenbremse angerechnet würden.

Zeitgleich mit dem BDI stellte am Mittwoch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Konzepte für “tragfähige Fiskalregeln” vor, die als reformierte “Schuldenbremse 2.0” firmieren. Die drei vorgestellten Varianten beziehen sich auf

Die dargelegten Varianten würden jeweils eine Erhöhung der Nettoverschuldung um 30 bis 35 Milliarden pro Jahr ermöglichen. Die Ökonomen des IW argumentieren, dass jede Regelung Vor- und Nachteile habe und letztlich politisch bewertet werden müsse. “In jedem Fall”, sagte IW-Experte Tobias Hentze, “sollte die Politik aber die Ausgestaltung der Schuldenbremse überdenken”.

Ein großer Teil der deutschen Importe stammt aus Staaten, in denen Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte massiv verletzt werden. Das zeigt der Globale Rechtsindex 2024, den der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) am Mittwoch in Genf vorgestellt hat. Neben China sind es vor allem die Türkei, Bangladesch, Tunesien und die Philippinen, die der IGB zu den zehn schlimmsten Ländern für Arbeitnehmer zählt.

Table.Briefings hat den IGB-Index mit der aktuellen Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes für 2023 verglichen. Während Deutschland selbst in die beste Gruppe (Ranking 1) eingestuft wird, zeigt sich, dass in 13 der 50 wichtigsten Importländer Deutschlands erhebliche Verstöße gegen Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte zu verzeichnen sind.

Für China, den größten Importeur Deutschlands, weist der Rechtsindex das zweitschlechteste Ranking 5 aus. Das bedeutet: “Arbeitnehmerrechte sind nicht gewährleistet”. Freie Gewerkschaften sind dort verboten und werden verfolgt. In Teilen des Landes gibt es zudem staatlich verordnete Zwangsarbeit. Das Land steht für Importe im Wert von rund 157 Milliarden Euro. Das entspricht 11,5 Prozent der deutschen Gesamteinfuhren von knapp 1.366 Milliarden Euro.

Neben China weist der Rechtsindex zwölf weitere Staaten mit der Bewertung 5 oder sogar 5+ (“Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit”) aus, die zu den 50 wichtigsten Importeuren Deutschlands zählen. Dazu gehören unter anderem Indien, Südkorea, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Weitere 8,2 Prozent der deutschen Importe stammen aus solchen Ländern. Ihr Wert beläuft sich auf 112 Milliarden Euro.

Der seit elf Jahren erscheinende Globale Rechtsindex bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeitnehmerrechte in der Gesetzgebung von 151 Ländern – einschließlich ihrer Einstufung anhand von 97 Indikatoren. Die Indikatoren stammen aus den Übereinkommen und der Rechtsprechung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Die Länder werden auf einer Skala von 1 bis 5+ nach dem Grad der Einhaltung der Arbeitnehmerrechte bewertet. Die Rechtsverletzungen werden jährlich von April bis März dokumentiert.

Bei der Vorstellung des diesjährigen Rechtsindex zeigte sich IGB-Generalsekretär Luc Triangle äußerst unzufrieden mit der weltweiten Situation. “Trotz einiger bescheidener Verbesserungen zeigt das Gesamtbild doch einen unerbittlichen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten, die Arbeitnehmerrechte und die Interessen arbeitender Menschen“, so Triangle.

All dies geschehe vor dem Hintergrund einer katastrophalen Krise der Lebenshaltungskosten, eines technologischen Umbruchs mit rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt und einer Verschärfung der weltweiten Gewaltkonflikte, betonte der Gewerkschafter.

Laut Globalem Rechtsindex 2024 sind Verletzungen von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten keineswegs auf einige wenige Länder beschränkt:

Darüber hinaus berichtet der IGB über gewalttätige Übergriffe auf Beschäftigte und Gewerkschafter, vor allem durch Sicherheitskräfte.

Bangladesch ist symptomatisch für die Herausforderung, Arbeitnehmerrechte in globalen Lieferketten zu sichern. Dort starben 2013 bei einem Brand in der Textilfabrik Rana Plaza mehr als 1.000 Menschen, die meisten von ihnen Frauen. Doch trotz vielfältiger Bemühungen, die Bedingungen insbesondere in der exportorientierten Textilindustrie mit ihren 4,5 Millionen Beschäftigten zu verbessern, werden Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte in dem südasiatischen Land weiterhin massiv verletzt.

Im Globalen Rechtsindex ist Bangladesch mit dem Ranking 5 gelistet. Dokumentiert sind staatliche Repression und Gewalt gegen Beschäftigte und Gewerkschafter. Die Gründung von Gewerkschaften wird durch ein drakonisches Zulassungsverfahren erschwert und häufig gewaltsam verhindert. Bei Protesten und Streiks von Textilarbeitern starben allein im Jahr 2023 mehrere Menschen, Hunderte wurden von den Sicherheitskräften verletzt.

Im Jahr 2023 hat Deutschland Waren im Wert von über 8,6 Milliarden Euro aus Bangladesch importiert. Das Land steht auf Platz 33 der wichtigsten deutschen Importländer. Nach China ist es der zweitgrößte Beschaffungsmarkt für die deutsche Bekleidungsindustrie. Mehr als 95 Prozent der Importe entfallen auf Bekleidung, Schuhe und Textilien.

Das deutsche Lieferkettengesetz, das 2023 in Kraft getreten ist, soll der daraus resultierenden Verantwortung Rechnung tragen. Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze sagte im April 2023 anlässlich des zehnten Jahrestags von Rana Plaza: “Dass wir heute in Deutschland ein Lieferkettengesetz haben, ist auch eine Konsequenz aus den Ereignissen von vor zehn Jahren”.

Der Präsident des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Torsten Safarik verlässt die Behörde nach fünf Jahren. Das bestätigte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Mittwoch auf Anfrage von Table.Briefings. Safarik solle neuer Geschäftsführer der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) werden, die maßgeblich zuständig ist für die Sanierungsmaßnahmen in den Braunkohleregionen der Lausitz und Mitteldeutschlands. Safarik folgt auf Gunnar John, der zum 30. April 2024 in den Ruhestand getreten ist.

Der Bafa-Präsident engagierte sich stark für die Umsetzung des von der großen Koalition verabschiedeten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), für das sein Haus zuständig ist. Dabei bezog er auch gegenüber kritischen Stimmen aus der Wirtschaft Stellung. Ein Jahr nach Inkrafttreten hatte er in Table.Briefings eine positive Bilanz des Gesetzes gezogen.

Das Amt baute wegen seiner LkSG-Kontrollaufgabe eine neue Zweigestelle im sächsischen Borna mit rund 100 Mitarbeitern auf. Nun verlässt Safarik das Bafa zu einem Zeitpunkt, an dem erneut über das LkSG gestritten wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte beim Tag der Familienunternehmer davon gesprochen, dass man bei einer zügigen Umsetzung des neuen EU-Rechts pragmatisch beim deutschen Gesetz vorgehen solle, indem man es aussetze oder deutlich reduziere. Habecks Vorstoß bekam ein positives Echo aus großen Teilen der Wirtschaft und der FDP, löste aber in seiner eigenen Partei und der SPD sowie der Zivilgesellschaft heftige Kritik aus. Mittlerweile hat das BMWK klargestellt, dass es nur um eine Reduzierung der Verpflichtungen im LkSG gehe, etwa bei den Berichtspflichten.

Das Bafa erklärte auf Anfrage, “Herr Safarik wurde weder entlassen, noch beurlaubt, noch ist er zurückgetreten.” Dem Vernehmen nach hat er sich allerdings schon vor längerer Zeit für die Stelle bei der LMBV beworben. Habecks Vorgänger Peter Altmaier hatte den Christsozialen Safarik 2019 an die Bafa-Spitze berufen. cd

Damit Unternehmen der Umstieg aufs zirkuläre Wirtschaften gelingt, sollten sie laut einem neuen Gutachten mit anderen Firmen und Forschungsinstituten zusammenarbeiten. Um Fortschritte zu erreichen, seien “kollaborative” Innovationen notwendig, innerbetriebliche Innovationsfähigkeit allein sei unzureichend, schreibt die Bertelsmann Stiftung, die die Untersuchung beim Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) beauftragt hat. Sie lag Table.Briefings exklusiv vor.

Bislang arbeiteten Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – bei Innovationen mit anderen zusammen, weil ihnen die Ressourcen fehlen, dies ohne Partner zu tun, heißt es in dem IfM-Gutachten. Im Falle von Kreislaufwirtschaft ergibt sich der Nutzen der Zusammenarbeit aus der Logik des Ansatzes: Kreisläufe von der Materialbeschaffung bis zur Verwertung lassen sich wesentlich besser schaffen, wenn Unternehmen sich zusammentun. Noch würden Firmen sich aber oft nur mit der eigenen Position in der Wertschöpfungskette beschäftigen; wie Material zurückkommen könnte, sei selten bekannt, sagt ein Experte, den die Forscher interviewt haben.

Gleichzeitig ist vielen Unternehmen durch die Covid-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine stärker bewusst geworden, wie wichtig die Verfügbarkeit von Ressourcen ist. Engpässe bei der Versorgung zu verhindern, sei daher einer der Hauptgründe für zirkuläre Kollaborationen, so das Gutachten. Weitere Motivationstreiber seien, die “grüne Transformation” voranzutreiben, neue Kundenanforderungen und Regulatorik – ein Feld, in dem die EU mit dem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft in der vergangenen Legislatur viele Anforderungen definiert hat, etwa an Produktdesigns.

Unternehmen müssten eine hohe Veränderungs- und Risikobereitschaft haben, um in der Kreislaufwirtschaft erfolgreich Innovationen umzusetzen. Zirkuläres Wirtschaften erfordert eine Veränderung der Geschäftsmodelle. Eine längere Lebensdauer von Produkten oder nutzungsabhängige Bezahlmodelle stünden häufig im Konflikt mit linearen Geschäftsmodellen, heißt es im Gutachten. “Das Gesamtsystem” würde sich aber nur ändern, wenn Unternehmen zusammenarbeiten, sagt ein anderer Experte im Interview.

Sollten Unternehmen künftig häufiger zusammenarbeiten, um nachhaltiger zu wirtschaften, wäre unter Umständen auch eine Weiterentwicklung des Kartellrechts nötig, schreiben die Autoren. Der Gesetzgeber müsse dann klären, wann “Effizienzvorteile” für mehr Nachhaltigkeit “einen Zusammenschluss rechtfertigen”. nh

Das Bundesumweltministerium (BMUV) weist die Kritik aus der Baubranche an der geplanten Abfallende-Verordnung zurück. Vergangene Woche berichtete Table.Briefings über eine Umfrage unter Unternehmern und Behörden. Demnach befürchte eine Mehrheit, dass künftig größere Mengen stärker schadstoffbelasteter Ersatzbaustoffe auf Deponien landen könnten. Grund seien die Pläne des Ministeriums, nur schadstoffärmeren Materialien direkt nach der Herstellung den Produktstatus zuzusprechen.

“Mineralische Ersatzbaustoffe können und sollen auch ohne das Abfallende erreicht zu haben verwertet werden”, sagte ein Sprecher des BMUV zu Table.Briefings. Dies werde auch in Zukunft möglich sein. Dass Materialien, die stärker mit Schadstoffen belastet sind, “automatisch” auf der Deponie landen, könne das Ministerium nicht nachvollziehen.

Es teile zwar die Sicht, dass “alle Ersatzbaustoffe, die im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung eingebaut wurden, kein Abfall mehr sind”. Das bedeute aber nicht, dass die Materialien bereits nach der Herstellung Produktanforderungen erfüllten. Würden Materialien aller Klassen zu Produkten erklärt, würden dadurch “jegliche Gefahrenpotenziale“, vor allem bei der “Lagerung am Herstellungsort, Transport und Lagerung an der Baustelle”, nicht berücksichtigt, so das BMUV.

Vor der Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers für die Abfallende-Verordnung Ende 2023 habe das Ministerium “gemeinsam mit dem Umweltbundesamt eine tiefgehende Vorarbeit” geleistet. Ergebnis sei die Materialliste aus dem Eckpunktepapier. “Nur für diese Materialien kann sicher angenommen werden, dass der Schutz von Mensch und Umwelt auch ohne abfallspezifische Anforderungen insgesamt sicher gewahrt werden kann“, sagte der Sprecher mit. Trotzdem werde das Ministerium die Umfrage “eingehend prüfen” und berücksichtigen”. nh

Am Donnerstag hat der neue Thinktank “Zukunft KlimaSozial” seine Arbeit aufgenommen. Gegründet wurde er von Brigitte Knopf, stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung und bis Ende vergangenen Jahres Generalsekretärin am Mercator Research Institute in Global Commons and Climate Change (MCC). Ziel des neuen Instituts ist, Klima- und Sozialpolitik zusammenzudenken und Konzepte für eine soziale Klimapolitik zu entwickeln.

Zum zunächst siebenköpfigen Team gehören zudem Ines Verspohl, bisherige Abteilungsleiterin Sozialpolitik beim Sozialverband VdK, Astrid Schaffert, die einst das globalisierungskritische Netzwerk Attac mitgegründet und zuletzt die Klimapolitik des Caritas-Verbands verantwortet hat, sowie Marie Zeller. Sie hat zuvor beim Expertenrat und beim MCC gearbeitet. Finanziert wird die Arbeit von der European Climate Foundation.

Die Grundlagen der künftigen Tätigkeit stellt “Zukunft KlimaSozial” in einem ausführlichen Thesenpapier dar, das an diesem Donnerstag veröffentlicht wird und das Table.Briefings vorab vorlag. Darin beschreiben die Autorinnen vier Säulen, die aus ihrer Sicht für eine sozial gerechte Transformation erforderlich sind:

Wichtig ist den Initiatorinnen von “Zukunft KlimaSozial” dabei, dass die Debatte nicht – wie sonst oft – auf das Klimageld und dessen exakte Ausgestaltung verengt wird. “Es ist ein Teil der Lösung, aber nicht der wichtigste”, sagte Verspohl. “Wir müssen an die großen Blöcke ran, statt uns mit Schattenboxen zu beschäftigen.” Wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Forderungen sei eine bessere Datenbasis, etwa zu Vermögen, Sanierungsstand von Wohnungen und Anbindung an den ÖPNV.

Mit der stärkeren Verknüpfung von Sozial- und Klimapolitik beschäftigt sich auch ein weiteres Bündnis: Die Klima-Allianz Deutschland, die Diakonie und die Nationale Armutskonferenz haben in der vergangenen Woche ein gemeinsames Forderungspapier veröffentlicht. “In der Klimapolitik fehlt es gerade an einer Gerechtigkeitsperspektive”, sagt Daniel Eggstein, Referent für Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit bei der Klima-Allianz Deutschland im Gespräch mit Table.Briefings. In ihrem Papier fordern die Organisationen Maßnahmen, um “Armut und Klimakrise gemeinsam zu bekämpfen”.

Auch in der Stiftung Klimaneutralität, deren Geschäftsführung seit April durch Thomas Losse-Müller verstärkt wird, hat das Thema soziale Klimapolitik einen höheren Stellenwert erhalten. mkr, kul, leo

Deutschland hat bei der ILO-Jahreskonferenz in Genf bekannt gegeben, dass es das ILO-Übereinkommen Nr. 184 über Arbeitsschutz in der Landwirtschaft ratifiziert hat. Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit. Das Übereinkommen normierte erstmals international Mindeststandards in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz für Arbeitende in der Landwirtschaft. Die Übereinkunft wurde von der ILO bereits im Jahr 2003 beschlossen. Bislang hatten aber erst 21 Länder die Konvention ratifiziert, darunter Frankreich, Belgien und Finnland. Mit der jetzigen Ratifizierung erfüllt die Bundesregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag.

Von einem “klaren Signal zur Stärkung internationaler Arbeits- und Sozialstandards”, spricht Lilian Tschan, Staatssekretärin im BMAS.

Auch in Deutschland gibt es Missstände: “Der Sektor mit knapp einer Million Beschäftigten in Deutschland – etwa ein Viertel davon Saisonarbeiter*innen – ist geprägt von teils sehr prekären Arbeitsverhältnissen mit unzureichendem Arbeits- und Gesundheitsschutz”, sagt Annika Wünsche, zuständig beim DGB für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Übereinkommens sind:

Weltweit arbeitet über eine Milliarde Menschen, fast ein Drittel aller Arbeitnehmer, im landwirtschaftlichen Sektor, oft unter gefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und ohne Zugang zu sozialer Absicherung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. cd

Die Universität Paderborn hat ein neues Forschungszentrum für Nachhaltigkeit gegründet. Das “Paderborn Research Center for Sustainable Economy” (PARSEC), das vergangene Woche von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften eröffnet wurde, bündelt die Expertise der Hochschule zum Thema Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre und will den Wissenstransfer in die Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen. Insgesamt sind dafür fünf neue Lehrstühle vorgesehen.

Das PARSEC versteht Nachhaltigkeit als eines der wichtigsten Zukunftsthemen. “Wir wollen sowohl den nächsten Studierendengenerationen Nachhaltigkeitsthemen vermitteln, als auch mit unserer Forschung Antworten auf ökonomische und gesellschaftliche Fragen einer ‘sustainable economy’ geben”, sagt Prof. Guido Schryen, ehemaliger Dekan der Paderborner Universität und Mitinitiator des Zentrums.

Insbesondere will das Zentrum Akteure bei der konkreten Umsetzung unterstützen und diese “aus wissenschaftlicher Perspektive evidenzbasiert begleiten”, ergänzt Prof. Dr. Martin Kesternich, Sprecher des PARSEC. Zu den Akteuren gehören Unternehmen, vorwiegend der Mittelstand und die Start-up-Szene, Städte und Kommunen, Organisationen und Verbände, Schulen sowie Ausbildungszentren. Inhaltlich soll es um folgende Themen gehen:

Die Vorbereitungen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung führen bereits zu einem veränderten Geschäftsverhalten vieler Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) im April und Mai knapp 550 Geschäftsführungen und Senior Professionals in und außerhalb der EU befragt hat.

Rund drei Viertel der befragten Unternehmen gaben an, dass sie Nachhaltigkeit stärker als bisher in ihre Entscheidungen einbeziehen oder dies planen. Die Unternehmen sehen laut den Ergebnissen auch zahlreiche geschäftliche Vorteile, die sich aus der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) ergeben, zum Beispiel eine bessere Umweltleistung, eine bessere Einbindung von Stakeholdern und Risikominderung.

Gleichzeitig gaben die befragten Unternehmen an, dass sie bei der Umsetzung der CSRD auf zahlreiche Hindernisse stoßen, darunter insbesondere die Datenverfügbarkeit, die Personalkapazitäten und der Bedarf an neuen Investitionen in Technologien.

Die meisten Unternehmen (über 90 Prozent) äußerten sich zuversichtlich in der Frage, ob sie für die CSRD-Berichterstattung bereit seien. Das Zutrauen variiert allerdings zwischen den in den Berichtsstandards (ESRS) festgelegten Themen: Bei Themen wie Belegschaft, Unternehmensführung und Klimawandel, mit denen sich Firmen schon länger beschäftigen, sei die Zuversicht größer als bei neueren Themen wie Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung und Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette.

Auf der Grundlage der Ergebnisse empfiehlt PwC Unternehmen die folgenden Maßnahmen:

Die befragten Unternehmen haben ihren Hauptsitz laut Angaben von PwC in dreißig verschiedenen Ländern und Regionen, 60 Prozent der Unternehmen in Ländern der EU. PwC verdient unter anderem an der Beratung von Unternehmen im Bereich der CSRD-Berichterstattung.

Die CSRD muss bis Anfang Juli in nationales Recht umgesetzt werden. Während viele EU-Mitgliedstaaten dies schon erledigt haben, verzögert sich die Verabschiedung des deutschen CSRD-Umsetzungsgesetzes. Die ersten Unternehmen müssen für das laufende Geschäftsjahr 2024 nach der CSRD berichten. leo

Lieferkettengesetz: Faule Pause – Die Zeit

Der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) für etwa zwei Jahre auszusetzen, bis die EU-Lieferkettenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird, gefährde die Planungssicherheit der Wirtschaft, argumentiert Jens Tönnemann. Unternehmen, die ihre Pflichten nach dem LkSG bereits erfüllt hätten, würden dadurch benachteiligt gegenüber jenen, die ihrer Pflicht noch nicht nachgekommen seien. Stattdessen sollten die EU-Regeln konsequent in deutsches Recht überführt werden. Zum Artikel

Lindner lässt Nachtragshaushalt für 2024 vorbereiten – Spiegel

Rasmus Buchsteiner und Christian Reiermann haben nachgerechnet: Höchstens fünf Milliarden Euro höhere Schulden könne ein Nachtragshaushalt für 2024 umfassen. Grundlage der Berechnung sind Konjunkturprognosen, die sich verschlechtert haben. Bild hätte zuvor von elf Milliarden berichtet, das BMF gehe von bis zu zehn Milliarden aus. Zum Artikel

Nachhaltigkeit ist nicht mehr Trumpf – Abkehr von “grünen” Anlagen? – Frankfurter Rundschau

Laut dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) investieren Anlegerinnen und Anleger in Deutschland und Österreich weniger in Klima und Umwelt als im Jahr zuvor. Dies gehe aus dem Marktbericht 2024 hervor, den das FNG am Donnerstag vorstellte. 2023 habe das FNG noch berichtet, dass sich die Investitionen in nachhaltige Assets seit 2018 mehr als verdreifacht hätten. Zum Artikel

World faces ‘staggering’ oil glut by end of decade, energy watchdog warns – Financial Times

Weil Investoren viel Geld in die Erschließung von Ölvorkommen stecken, drohe ab 2030 ein massives Überangebot. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, rät den Ölfirmen dringend, ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Denn erneuerbare Energien würden billiger als fossile Energie, berichtet Malcolm Moore. Zum Artikel

Luxusmode: 53 Euro für eine Dior-Handtasche – Süddeutsche Zeitung

Die italienische Tochterfirma des Luxusmodekonzerns LVMH, Manufactures Dior, sei wegen vermeintlichen Verstößen gegen den Arbeitsschutz in Italien für ein Jahr unter juristische Aufsicht gestellt worden. Dem Unternehmen werde vorgeworfen, Aufträge an chinesische Firmen in Italien vergeben zu haben, die ihre Arbeiter ausbeuten. Diese seien gezwungen worden, unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen zu leben und 24 Stunden am Tag arbeiten, auch an Feiertagen. Zum Artikel

Montana Has More Cows Than People. Why Are Locals Eating Beef From Brazil? – The New York Times

Im US-Bundesstaat Montana gebe es fast doppelt so viele Kühe wie Menschen. Trotzdem sei das von den dortigen Haushalten gekaufte Rindfleisch nur zu etwa einem Prozent vor Ort aufgezogen und verarbeitet worden, schätzt das Beratungsunternehmen Highland Economics. Denn wie im Rest der USA essen viele Montanans stattdessen Rindfleisch aus dem fernen Brasilien. Warum ist das so? Dieser Frage ist Susan Shain nachgegangen. Zum Artikel

Von Genf nach London in 5,5 Stunden? – NZZ

Die Investoren Marten undRoemer van den Biggelaar wollen mit ihrer neuen Firma Heuro Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Amsterdam, Brüssel und Paris anbieten. Der Einstieg sei jedoch aufgrund der Komplexität des Schienenverkehrs und der hohen Investitionskosten riskant, schreibt Daniel Imwinkelried, zumal bereits mehrere private Bahnprojekte in Europa gescheitert seien. Bislang dominiere Eurostar den Markt. Zum Artikel

Warum immer mehr junge Menschen von Klimaangst betroffen sind – Der Standard

Sorgen und Ängste, was die Zukunft des Planeten angeht, sind laut Psychologen eine angemessene Reaktion auf die Klimakrise. Die Wissenschaft gehe inzwischen von einem breiten Spektrum an Klimaemotionen aus, die von Klimascham und Klimawut bis Klimahoffnung und Klimaangst reichen. Doch es gebe einiges, was man tun könne, hat Thomas Zauner herausgefunden. Zum Artikel

How Gen Zs rebel against Asia’s rigid corporate culture – The Economist

Junge Berufstätige in asiatischen Unternehmen seien mit den starren Hierarchien und langen Arbeitszeiten unzufrieden, schreibt Philip Coggan. Einer Umfrage zufolge gaben nur 18 Prozent der unter 35-Jährigen in Ostasien an, am Arbeitsplatz engagiert zu sein. Immer mehr junge Erwachsene würden dagegen rebellieren, indem sie streiken oder ihren Job aufgeben. Zum Artikel

Für die notwendige Transformation von Wirtschaft und Infrastruktur braucht es eine Investitionsoffensive. Um sie zu finanzieren, sollten wir bei der Schuldenbremse umdenken, so wie wir es als Bundesverband der Nachhaltigen Wirtschaft getan haben. Für uns war die Einführung der Schuldenbremse 2009 seinerzeit ein wichtiger Schritt, um die Staatsverschuldung zu begrenzen und die Haushaltsdisziplin zu stärken. Deshalb standen wir für die Schuldenbremse ein. Doch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen haben sich seitdem erheblich gewandelt.

Heute ist Deutschland mit enormen Herausforderungen konfrontiert, die dringend öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und die Energiewende erfordern. Nur dann können wir Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden langfristig sichern. Um den aktuellen und künftigen Herausforderungen unserer Gesellschaft besser gerecht zu werden, ist eine Investitionsklausel für Zukunftsinvestitionen notwendig.

Die Haushaltspolitik ist ein zentraler Hebel für die Gestaltung der Zukunft. Sie bestimmt, wie der Staat sein Geld für die Erfüllung seiner Aufgaben und die Bewältigung von Herausforderungen zur Verfügung stellt. Dabei ist es essenziell, nicht nur die aktuellen Bedürfnisse, sondern auch die langfristigen Perspektiven zu berücksichtigen. Der Staat muss sein Tagesgeschäft, die Zukunftsfähigkeit der eigenen Wirtschaft und auch die Generationengerechtigkeit im Blick haben.

Wir treten daher für eine Ergänzung der aktuellen Bestimmungen vor allem durch diese Elemente ein:

Dahinter verbirgt sich die Idee, dass der Staat nicht nur die laufenden Ausgaben, sondern auch die zukünftigen Erträge berücksichtigen soll, wenn er sich verschuldet. Die Schuldenbremse sollte so reformiert werden, dass sie zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben unterscheidet. Investitionen, die nachweislich das Wachstum und die Steuereinnahmen steigern, würden von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Die Erträge daraus können dazu genutzt werden, die Schulden zurückzuzahlen oder weitere Investitionen zu finanzieren.

Eine Investitionsklausel würde es dem Staat erlauben, zusätzliche Kredite für bestimmte Zukunftsinvestitionen aufzunehmen, die nachhaltig und wachstumsfördernd sind. Diese Investitionen könnten etwa in den Bereichen Klimaschutz, Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung oder Gesundheit liegen.

Die Investitionsklausel regt den Staat dazu an, in die Zukunft zu investieren. Sie muss allerdings an klare Kriterien und Kontrollen gebunden sein, um eine Zweckentfremdung zu verhindern. Entscheidend wird dabei sein, dass die Kontrolle der Investitionen streng gehandhabt wird, um sicherzustellen, dass diese wirklich nachhaltig sind und ausschließlich investive Ausgaben ermöglichen. Dann sind öffentliche Investitionen in unsere Zukunft keine Last, sondern eine Chance.

Die Schuldenbremse behandelt derzeit alle Ausgaben gleich und zwingt den Staat, sie zu kürzen, wenn die Einnahmen nicht ausreichen. Das führt dazu, dass vor allem bei den investiven Ausgaben gespart wird, weil diese oft langfristig angelegt sind und nicht sofort sichtbare Ergebnisse bringen. Das führt zu massiven Problemen für die Volkswirtschaft, denn investive Ausgaben sind nicht nur gut für die Gegenwart, sondern auch unerlässlich für die Zukunft. Sie schaffen Arbeitsplätze, fördern Innovationen und erhöhen das Wachstumspotenzial.

Die Bundesregierung sollte außerdem die Einführung einer Investitionsprämie prüfen, die gezielt Investitionen in nachhaltige und innovative Projekte fördert.

Neben neuen finanziellen Spielräumen plädiert der BNW auch für einen verbindlichen Abbauplan der klimaschädlichen Subventionen, die fossile Brennstoffe und umweltschädliche Praktiken unterstützen. Die Streichung dieser Subventionen würde es ermöglichen, die Staatsausgaben zu reduzieren und somit neue Kreditaufnahmen zu minimieren. Zugleich würden so nicht nur weitere Haushaltsspielräume geschaffen, sondern auch Anreize für nachhaltiges Wirtschaften gesetzt werden. Dies ist ein effektiver Weg, um die finanzielle Last für zukünftige Generationen zu verringern und gleichzeitig die Umstellung auf eine zukunftsfähige Wirtschaft zu beschleunigen.

Der BNW ist überzeugt: Investitionen sind kein Kosten- sondern ein Ertragsfaktor. Sie sind Teil einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik, die die Interessen aller Generationen berücksichtigt und langfristige Perspektiven schafft.

Dr. Katharina Reuter gibt als Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft BNW e.V. der nachhaltigen Wirtschaft eine Stimme. Ihre Expertise wird in verschiedenen Beiräten und politischen Gremien geschätzt, so ist sie unter anderem Mitglied im Kuratorium der DBU. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Viele in Deutschland erinnern sich an Klaus Töpfer als den Umweltminister, der den Rhein durchschwamm, um zu beweisen, dass er sauber ist. Aber für andere auf der ganzen Welt, die seinen Tod betrauern, wird er für seinen einzigartigen Beitrag zur internationalen Umweltpolitik in Erinnerung bleiben.

Von 1998 bis 2005 war Klaus Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms (UNEP) mit Hauptsitz in Nairobi, Kenia. Es war eine Rettungsmission, nachdem die europäischen Geldgeber des UNEP in den späten 1990er-Jahren damit gedroht hatten, es ohne einen europäischen Leiter zu schließen. Klaus ergriff die Gelegenheit und setzte seine ungeheure Energie, sein diplomatisches Geschick, seine Erfahrung und seinen Intellekt ein, um kreuz und quer über den Globus zu reisen und die Bedeutung des UNEP wiederherzustellen. Das war keine leichte Aufgabe, da viele Entwicklungsländer den Umweltschutz als Luxus der reichen Länder betrachteten, während ihre Aufgabe darin bestand, die Menschen aus der Armut zu befreien.

Kurz nachdem ich als Klaus’ Pressesprecher und Redenschreiber angefangen hatte, saßen wir bei einem Glas Wein zusammen und dachten über einen Slogan nach, der seine Vision einfangen sollte. Ihm war klar, dass eine gesunde Umwelt eine Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und Menschenwürde ist. Und so wurde UNEP – Umwelt für Entwicklung – geboren. “So viele Menschen sind gegen etwas, wir müssen für etwas sein”, dachte er.

Klaus wollte immer etwas tun und war der Meinung, dass er positive Veränderungen herbeiführen müsste, ohne auf den Segen der oft widerwilligen UN-Mitgliedstaaten zu warten. Als Folge des Balkankriegs richtete er eine Einheit zur Bewertung der Lage nach dem Konflikt ein. Er war sich darüber im Klaren, dass nach einem Konflikt die humanitäre Hilfe an erster Stelle steht. Doch kurz danach müssten die Umweltleistungen eines Landes wiederhergestellt werden, wenn Frieden und Wohlstand gesichert werden sollen.

Klaus war auch wissbegierig und glaubte leidenschaftlich daran, dass die Wissenschaft der Leitstern für die Umweltpolitik sei. Bei einem Flug mit einem Leichtflugzeug über den Himalaya wurde ihm zusammen mit dem Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen eine massive braune Wolke aus schwarzem Kohlenstoff und Giftstoffen gezeigt: das Ergebnis der Verbrennung von Brennstoffen und Biomasse in Asien.

Zu den vorläufigen Erkenntnissen gehörten die Veränderung der Niederschlagsmuster des Monsuns bis hin zur Beschleunigung der Gletscherschmelze infolge der Verdunkelung des Eises durch den Ruß. Wir stellten die Ergebnisse auf einer großen Pressekonferenz in London vor, und die Geschichte ging um die ganze Welt. Doch schon bald wurde das UNEP beschuldigt, die armen Länder für den Klimawandel verantwortlich zu machen. Die indische Regierung, die die nächste UN-Klimakonferenz ausrichtet, beschuldigte die UN, ein Instrument der Amerikaner zu sein. Auch ich persönlich stand unter Beschuss, weil ich eine recht dramatische Pressemitteilung verfasst hatte.

Später veröffentlichte die Chinesische Akademie der Wissenschaften eine von Fachleuten geprüfte Bewertung der braunen Wolke und bestätigte die vorläufigen Ergebnisse des UNEP. “Endlich hat die Wissenschaft mit Ihrer Pressemitteilung gleichgezogen”, meinte er zu mir. Das war typisch Klaus Töpfer: Wenn er deine Arbeit mochte, stand er immer hinter dir.

Klaus war auch ein Verfechter der Menschenrechte. Als die Aktivistin des Green Belt Movement, Wangari Maathai, Gefahr lief, vom kenianischen Präsidenten Daniel Arap Moi “verunglückt” zu werden, bot Klaus ihr auf dem UNEP-Campus Zuflucht. Er konnte seine Begeisterung kaum zügeln, als sie 2004 den Friedensnobelpreis erhielt und damit ihre kraftvolle Botschaft zu Umwelt und Sicherheit in die Welt schickte. Ohne Klaus wäre sie vielleicht nicht mehr am Leben gewesen, um den Preis entgegenzunehmen.

Klaus hatte auch seine konservativen Tendenzen. Er bestand auf seinem korrekten Titel Professor Dr. Töpfer und zuckte sichtlich zusammen, als eine Stimme aus dem US-Außenministerium rief: “Schön, dich zu sehen, Klaus”. An seinem letzten Tag bei UNEP führte er zwei Personen zum Abendessen aus: Seine damalige Superassistentin Julia Crause und mich. Nach dem Hauptgang schenkte er uns allen ein gutes Glas trockenen Weißwein ein und sagte: “Ihr könnt mich jetzt Klaus nennen”. Und seitdem heißt er Klaus und wird es immer bleiben. Nick Nuttall

Der Autor war 2001 bis 2013 Sprecher von UNEP und Redenschreiber. Von 2014 bis 2018 leitete er als Sprecher die Kommunikationsabteilung des UN-Klimasekretariats UNFCCC.

China.Table – Humanoide Roboter: Wie China den Weltmarkt dominieren will: Menschenähnliche Roboter sollen bald zum Massenprodukt werden. Neben westlichen Unternehmen wie Tesla und Boston Dynamics bringen sich auch chinesische Konkurrenten rasch in Stellung. Die Richtung gibt Peking vor. Zum Artikel

China.Table – E-Auto-Zölle: So hat von der Leyen sich gegen Scholz durchgesetzt: Die Zölle sind da, doch die Konflikte sind nicht ausgestanden. Berlin will weiter in Brüssel intervenieren, um Peking nicht zu sehr herauszufordern. Und Peking wird fast sicher zurückschlagen – wenn auch vermutlich nicht zuerst gegen Deutschland. Zum Artikel

Climate.Table – “Kreative Haushaltsführung”: Mit welchen Tricks die Ampel das Problem der Klimafinanzierung lösen kann: Für den internationalen Klimaschutz hat die Bundesregierung ab 2025 sechs Milliarden Euro pro Jahr versprochen. Diese Zusage wackelt, da sich die Ampel nicht auf eine gemeinsame Haushaltspolitik festlegen kann. Zum Artikel

Millionen von Fans hoffen bei der heute startenden Fußball-Europameisterschaft der Männer auf schöne Tore, schnelle Konter und den Sieg der eigenen Mannschaft. Es liegt in der Natur der Sache, dass viele enttäuscht sein werden. Freuen kann man sich aber darüber, dass die Veranstalter einiges versucht haben mit Blick auf die Ökobilanz des Turniers. Über das Ergebnis berichtet Marc Winkelmann.

Noch ungewiss ist der Ausgang der Partie zu der Frage, woher die öffentliche Hand das nötige Geld für die Finanzierung der Transformation nimmt. Darüber streitet die Ampel-Regierung. Den Konflikt lösen kann vielleicht ein neuer Vorschlag des BDI: Im Haushalt sparen und gleichzeitig die Schuldenbremse für Investitionen lockern. Axel Veit hat eine Einordnung.

Mit Blick auf die Schuldenbremse die Seiten gewechselt hat der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Wie es dazu kam und was dies mit nötigen Investitionen in die Wirtschaft zu tun hat, verdeutlicht Geschäftsführerin Katharina Reuter in ihrem Standpunkt.

Über das heimische Spielfeld hinaus blickt Carsten Hübner in seiner Analyse: Er untersucht, in welchem Umfang Deutschland Waren aus Ländern importiert, in denen Arbeitsrechte verletzt werden. Anlass ist die Vorstellung des neuen Indexes für Arbeitsrechtsverletzungen 2024 bei der ILO-Jahrestagung in Genf.

Die CDU/CSU-Fraktion scheiterte am Donnerstag mit dem Versuch, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz außer Kraft zu setzen.

Mit Mittelmaß will sich Philipp Lahm nicht zufriedengeben. “Wir wollen Vorbild sein. Wir wollen für nachfolgende Sportgroßveranstaltungen auch in anderen Ländern Standards setzen.” Das sagte der Weltmeister von 2014 und Turnierdirektor der Euro 2024 im März vor dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Das Thema müsse “in allen Bereichen mitgedacht werden”.

Das ist keine kleine Aufgabe. 2,7 Millionen Fans werden zu den 51 Spielen in den zehn auserwählten Stadien erwartet. Bei den Fanzonen, die Public Viewing anbieten, rechnen die Organisatoren mit bis zu zwölf Millionen Besuchern.

Um die Belastungen für die Umwelt und das Klima zu kalkulieren, wurde das Öko-Institut vorab mit einer Analyse beauftragt. Demnach:

Bei der Betrachtung des gesamten Verkehrs im Kontext der EM (inklusive Besuche der Fanzonen) stellten die Forscher fest, dass er 84 Prozent aller Emissionen ausmachen wird. Dabei entfallen 64 Prozent auf die Flüge und 14 Prozent auf private Pkw. Fernzüge, Reisebusse und der ÖPNV machen zusammen nur sechs Prozent aus.

Nur 16 Prozent der Emissionen sind nicht verkehrsbedingt, davon entfallen auf Übernachtungen mehr als zwei Drittel. Oder anders ausgedrückt: Mehr als 98 Prozent der Gesamtemissionen entstehen in Scope 3, so die Studie.

Die Untersuchung fand vor mehr als zwei Jahren statt, als weder die teilnehmenden Teams bekannt waren noch der Turnierverlauf berücksichtigt werden konnte. Trotzdem sagen die Autoren, dass die Unsicherheiten in ihren Rechnungen überschaubar gewesen seien. Unterm Strich liege das Ergebnis nicht weit entfernt von den beiden vorigen Europameisterschaften.

Zur Verbesserung der Ökobilanz schlugen sie unter anderem die Ausweitung des ÖPNV, alternative Kraftstoffe für Flugzeuge, die Einführung einer BahnCard 100 für die EM und die Nutzung von Stadionparkplätzen für Photovoltaikanlagen vor. Dazu: ein Verzicht auf Dieselgeneratoren, den Verkauf von biologisch erzeugten, vegetarischen und veganen Speisen, die Abschaffung von Flyern und anderen Give-Aways sowie die ausschließliche Nutzung von Mehrwegartikeln.

Ein Teil der Empfehlungen hat Eingang in die “ESG-Strategie” des Europäischen Fußballverbands (UEFA) gefunden. Damit das Turnier laut eigener Aussage “unter Einhaltung höchster Nachhaltigkeitsstandards” stattfindet, dürfen Ticketinhaber den ÖPNV vor und nach dem jeweiligen Spiel für 36 Stunden kostenlos nutzen, werden Fernverkehrsmittel günstiger sowie gesonderte Interrail-Pässe für das Turnier neu angeboten. Zudem wird das Parkplatzangebot rund um die Stadien reduziert und der Spielplan der Vorrunden geografisch so gruppiert, dass Mannschaften möglichst kurze Strecken fahren müssen. Die Verbände der teilnehmenden Nationalmannschaften sind zudem aufgefordert, schadstoffarm anzureisen.

Außerdem verlangt die UEFA erneuerbare Energien in allen Stadien, die Reduzierung des Wasserverbrauchs, verpackungsarme und verpackungsfreie Produkte, geschlechtsneutrale Toiletten, Fußballspiele für und von Menschen mit Behinderungen in den Fanzonen, “kulturell vielfältige Speisen”, “hochwertige barrierefreie Sitze”, Fahrradstellplätze vor und ein Rauchverbot in den Stadien, Aufrufe zur körperlichen Betätigung, die Einführung nachhaltiger Beschaffungsprozesse und eine Einbeziehung aller Interessenträger der Veranstaltung.

Mit ihren Maßnahmen will die UEFA 230.000 der prognostizierten 490.000 Tonnen der gesamten CO₂-Emissionen eliminieren. Für die restlichen 260.000 Tonnen hat sie einen “Klimafonds” eingerichtet. Konkret: Pro Tonne landen 25 Euro in dem Topf, aus dem deutsche Fußballvereine noch bis Ende Juni Unterstützung für neue Solaranlagen oder andere Klimaschutzprojekte erhalten können. Insgesamt stehen sieben Millionen Euro zur Verfügung.

Imke Schmidt, Co-Leiterin des Forschungsbereichs Zirkulärer Wandel beim Wuppertal Institut, hält die Nachhaltigkeitsstrategie der Organisatoren grundsätzlich für geeignet. Sie lobt, dass die Relevanz des Verkehrs erkannt wurde, Bahntickets zu reduzierten Preisen erhältlich sind, die Team-Fahrten für die Gruppenphase gebündelt wurden und keine neuen Gebäude errichtet werden.

Allerdings reiche das nicht aus, sagt sie. “Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Mir fehlt die Kommunikation mit den Fans.” Auf der Turnier-Homepage zum Beispiel finde man erst auf Unterseiten Informationen. “Eine größere Kampagne wäre wichtig, weil die Europameisterschaft über die Spiele hinaus gesellschaftlich wirken und Nachhaltigkeit in den Alltag tragen könnte”, so Schmidt. Den Klimafonds, der vom Öko-Institut entwickelt wurde und den die Veranstalter erstmals umsetzen, begrüßt sie. “Dieser Ansatz ist wirkungsvoller als die Kompensation von Treibhausgasen.” Aufforstungsprojekte etwa könnten ausgestoßene Emissionen nicht eins zu eins ausgleichen, die Klimawirkung sei nicht so eindeutig kalkulierbar. Die Annahme des Fußballverbands, fast die Hälfte der Gesamtemissionen vermeiden zu können, hält sie hingegen für ein “sehr positiv gerechnetes Szenario”. Schwer ausrechenbar sind die Fans. Niemand wisse, wie sie sich verhalten würden.

Nach Ansicht des WWF hätten die Organisatoren den Preis je Tonne CO₂ in dem Klimafonds deutlich höher ansetzen sollen als mit 25 Euro. “Die Preisempfehlung laut Umweltbundesamt für Deutschland lag 2022 bei 237 Euro pro Tonne, laut Weltbank sollte der Preis mindestens 80 US-Dollar betragen”, sagt Sprecherin Lea Vranicar. “Nur mit deutlich höheren Preisen nähert man sich den tatsächlichen Kosten an, die eine emittierte Tonne CO₂ an Schäden für die Gesellschaft verursacht.”

Das Öko-Institut hatte ursprünglich drei Preise zwischen 25 und 100 Euro pro Tonne CO₂ ins Spiel gebracht. Die UEFA, immerhin Unterzeichner des Sports for Climate Action Frameworks der UN, wählte den niedrigsten.

Ob die Kalkulationen aufgehen und das Turnier weltweite Standards setzt, wie Turnierchef Philipp Lahm es sich wünscht, überprüfen im Anschluss die Sporthochschule Köln und die Uni Bielefeld in einem Verbundprojekt. Die Evaluation umfasst sowohl die ökonomische als auch die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit. Für letzteren Part wurde das Unternehmen Dekra beauftragt: “Damit das gelingt, haben wir ein Netzwerk von Datenlieferanten aufgebaut, wozu unter anderem die EURO 2024 GmbH, die Stadionbetreiber und die Host Cities zählen, die die Fanzonen verantworten”, sagt Moritz Weißleder, Produktmanager Nachhaltigkeit in Sport und Event der Dekra. Die meiste Arbeit stecke in dem Thema Mobilität. “Wie die Besucher reisen und wo sie übernachten, werden wir über Online- und Vor-Ort-Befragungen ermitteln.” Für aussagekräftige Ergebnisse werde angestrebt, je zwischen zwei und fünf Prozent der Fanzonen-Besucher zu interviewen, so Weißleder.

Fest steht schon jetzt, dass Nachhaltigkeit nicht überall im Fußball hohe Priorität genießt. Laut der NGO Transport & Environment wollten sich sämtliche ausländische Verbände bis auf die Schweiz nicht zu einer Anreise per Bahn nach Deutschland bekennen. Und beim Weltverband FIFA entschied man sich bekanntlich dafür, die WM 2026 in drei Ländern sowie die WM 2030 in sechs Nationen auf drei Kontinenten zu veranstalten. Die Verkehrsemissionen dürften bei diesen Turnieren also noch weiter ansteigen.

Der Vorschlag des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) für kreditfinanzierte staatliche Investitionen wird von der Industriegewerkschaft Metall ausdrücklich begrüßt. “Das ist ein wichtiger und richtiger Vorschlag zur rechten Zeit, um Stillstand in diesem Land zu verhindern”, sagte der Zweite Vorsitzende, Jürgen Kerner, zu Table.Briefings. Dass nun auch der “entscheidende Industrieverband” deutlich gemacht habe, dass “Zukunftsthemen nicht aus dem laufenden Haushalt” finanziert werden könnten, sei ein wichtiges Signal.

Der BDI hatte am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, in der drei kreditfinanzierte Ausgabenprogramme für Infrastruktur, Bildung und Wohnen, für die Dekarbonisierung der Industrie und Klimaschutz, und für geoökonomische Resilienz skizziert und beziffert werden. Die Studie gleicht politisch bereits vorgesehene Maßnahmen mit den bislang dafür eingestellten Haushaltsmitteln ab. Die fehlenden Mittel beziffert die Studie mit 400 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre, die aus Sicht des BDI mit Krediten finanziert werden sollten. Dafür müssten zweckgebundene Sondervermögen eingerichtet werden.

Die großen Wirtschaftsverbände DIHK, ZDH und der Arbeitgeberverband BDA haben sich irritiert über den Vorschlag des BDI gezeigt. “Das Papier war nicht mit uns abgestimmt und ist auch nicht die Mehrheitsauffassung bei den Wirtschaftsverbänden”, sagte ein Spitzenvertreter eines Verbandes.

Die Befürwortung von Sondervermögen durch den BDI ist keine Neuigkeit. Bereits im Januar hatte BDI-Präsident Siegfried Russwurm einen ähnlichen Vorschlag der IG Metall begrüßt. Es gebe, so sagte er damals auf Nachfrage von Table.Media, erheblichen Nachholbedarf bei staatlichen Investitionen.

Mit der Studie positionierte sich der Industrieverband jetzt noch einmal deutlicher. Der Vorstoß erfolgte unmittelbar nach den Europawahlen und inmitten der Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2025. IG Metall-Vize Kerner findet den Zeitpunkt des Vorstoßes richtig gewählt: “Das Papier des BDI ist ein wichtiges Signal an den Finanzminister, aber auch an die Opposition, dass auch die Industrie erwartet, dass jetzt die notwendigen Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden.”

Allerdings betont der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung an mehreren Stellen die Einhaltung der Schuldenbremse – worauf aber nur die FDP beharrt. Auf das BDI-Papier reagierte FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner dann auch umgehend und sagte: “Die Schaffung von schuldenfinanzierten Sondervermögen ist kein Zaubertrick, der fiskalische und rechtliche Probleme löst.”

Die CDU, deren Stimmen es für die grundgesetzliche Einrichtung eines Sondervermögens bräuchte, befürwortet in ihrem neuen Grundsatzprogramm schuldenfinanzierte Sondervermögen “nur in äußersten Ausnahmefällen”. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase, sieht keinen solchen Fall. “Sondervermögen lösen die Probleme nicht”, sagte er der Rheinischen Post. Das eigentliche Problem sei, dass im Infrastrukturbereich vorhandene Mittel nicht abgerufen würden.

Tatsächlich verband der BDI seine Vorschläge mit Forderungen nach einer “effizienteren öffentlichen Mittelverwendung” und einer “erheblichen Verbesserung” von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Damit machte der Verband gleichsam ein Angebot an FDP und Union, die Einrichtung von Sondervermögen mit der Umsetzung einiger ihrer Kernanliegen zu verbinden. IG Metall-Vize Kerner erklärte, die Gewerkschaften seien ebenfalls bereit, an einem “großen Paket” mitzuwirken. Alle relevanten Akteure einzubinden sei notwendig, “damit die Unternehmen die Sicherheit haben, dass auch nach der Bundestagswahl die wesentlichen Parameter von Zukunftsentscheidungen politisch weiterhin gelten”, sagte er. “Nur dann werden wir den Stillstand in der Industrie auflösen können.”

Je länger FDP und Union auf ihrer ablehnenden Haltung zu höherer Schuldenaufnahme beharren, desto mehr Vorschläge dafür kommen von unterschiedlichen Seiten. Auffällig ist, dass auch arbeitgebernahe Forschungsinstitute und Gremien für höhere Schulden plädieren.

Dazu gehört etwa der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der für eine Flexibilisierung der Schuldenbremse eintritt. Auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem viele neoklassisch argumentierenden Finanzwissenschaftler angehören, hat Ende letzten Jahres einen Vorschlag vorgelegt: eine “Goldene Regel Plus”, nach der Investitionen in neues Sachkapital nicht auf das Kreditlimit der Schuldenbremse angerechnet würden.

Zeitgleich mit dem BDI stellte am Mittwoch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Konzepte für “tragfähige Fiskalregeln” vor, die als reformierte “Schuldenbremse 2.0” firmieren. Die drei vorgestellten Varianten beziehen sich auf

Die dargelegten Varianten würden jeweils eine Erhöhung der Nettoverschuldung um 30 bis 35 Milliarden pro Jahr ermöglichen. Die Ökonomen des IW argumentieren, dass jede Regelung Vor- und Nachteile habe und letztlich politisch bewertet werden müsse. “In jedem Fall”, sagte IW-Experte Tobias Hentze, “sollte die Politik aber die Ausgestaltung der Schuldenbremse überdenken”.

Ein großer Teil der deutschen Importe stammt aus Staaten, in denen Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte massiv verletzt werden. Das zeigt der Globale Rechtsindex 2024, den der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) am Mittwoch in Genf vorgestellt hat. Neben China sind es vor allem die Türkei, Bangladesch, Tunesien und die Philippinen, die der IGB zu den zehn schlimmsten Ländern für Arbeitnehmer zählt.

Table.Briefings hat den IGB-Index mit der aktuellen Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes für 2023 verglichen. Während Deutschland selbst in die beste Gruppe (Ranking 1) eingestuft wird, zeigt sich, dass in 13 der 50 wichtigsten Importländer Deutschlands erhebliche Verstöße gegen Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte zu verzeichnen sind.

Für China, den größten Importeur Deutschlands, weist der Rechtsindex das zweitschlechteste Ranking 5 aus. Das bedeutet: “Arbeitnehmerrechte sind nicht gewährleistet”. Freie Gewerkschaften sind dort verboten und werden verfolgt. In Teilen des Landes gibt es zudem staatlich verordnete Zwangsarbeit. Das Land steht für Importe im Wert von rund 157 Milliarden Euro. Das entspricht 11,5 Prozent der deutschen Gesamteinfuhren von knapp 1.366 Milliarden Euro.

Neben China weist der Rechtsindex zwölf weitere Staaten mit der Bewertung 5 oder sogar 5+ (“Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit”) aus, die zu den 50 wichtigsten Importeuren Deutschlands zählen. Dazu gehören unter anderem Indien, Südkorea, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Weitere 8,2 Prozent der deutschen Importe stammen aus solchen Ländern. Ihr Wert beläuft sich auf 112 Milliarden Euro.

Der seit elf Jahren erscheinende Globale Rechtsindex bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeitnehmerrechte in der Gesetzgebung von 151 Ländern – einschließlich ihrer Einstufung anhand von 97 Indikatoren. Die Indikatoren stammen aus den Übereinkommen und der Rechtsprechung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Die Länder werden auf einer Skala von 1 bis 5+ nach dem Grad der Einhaltung der Arbeitnehmerrechte bewertet. Die Rechtsverletzungen werden jährlich von April bis März dokumentiert.

Bei der Vorstellung des diesjährigen Rechtsindex zeigte sich IGB-Generalsekretär Luc Triangle äußerst unzufrieden mit der weltweiten Situation. “Trotz einiger bescheidener Verbesserungen zeigt das Gesamtbild doch einen unerbittlichen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten, die Arbeitnehmerrechte und die Interessen arbeitender Menschen“, so Triangle.

All dies geschehe vor dem Hintergrund einer katastrophalen Krise der Lebenshaltungskosten, eines technologischen Umbruchs mit rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt und einer Verschärfung der weltweiten Gewaltkonflikte, betonte der Gewerkschafter.

Laut Globalem Rechtsindex 2024 sind Verletzungen von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten keineswegs auf einige wenige Länder beschränkt:

Darüber hinaus berichtet der IGB über gewalttätige Übergriffe auf Beschäftigte und Gewerkschafter, vor allem durch Sicherheitskräfte.

Bangladesch ist symptomatisch für die Herausforderung, Arbeitnehmerrechte in globalen Lieferketten zu sichern. Dort starben 2013 bei einem Brand in der Textilfabrik Rana Plaza mehr als 1.000 Menschen, die meisten von ihnen Frauen. Doch trotz vielfältiger Bemühungen, die Bedingungen insbesondere in der exportorientierten Textilindustrie mit ihren 4,5 Millionen Beschäftigten zu verbessern, werden Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte in dem südasiatischen Land weiterhin massiv verletzt.

Im Globalen Rechtsindex ist Bangladesch mit dem Ranking 5 gelistet. Dokumentiert sind staatliche Repression und Gewalt gegen Beschäftigte und Gewerkschafter. Die Gründung von Gewerkschaften wird durch ein drakonisches Zulassungsverfahren erschwert und häufig gewaltsam verhindert. Bei Protesten und Streiks von Textilarbeitern starben allein im Jahr 2023 mehrere Menschen, Hunderte wurden von den Sicherheitskräften verletzt.

Im Jahr 2023 hat Deutschland Waren im Wert von über 8,6 Milliarden Euro aus Bangladesch importiert. Das Land steht auf Platz 33 der wichtigsten deutschen Importländer. Nach China ist es der zweitgrößte Beschaffungsmarkt für die deutsche Bekleidungsindustrie. Mehr als 95 Prozent der Importe entfallen auf Bekleidung, Schuhe und Textilien.

Das deutsche Lieferkettengesetz, das 2023 in Kraft getreten ist, soll der daraus resultierenden Verantwortung Rechnung tragen. Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze sagte im April 2023 anlässlich des zehnten Jahrestags von Rana Plaza: “Dass wir heute in Deutschland ein Lieferkettengesetz haben, ist auch eine Konsequenz aus den Ereignissen von vor zehn Jahren”.

Der Präsident des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Torsten Safarik verlässt die Behörde nach fünf Jahren. Das bestätigte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Mittwoch auf Anfrage von Table.Briefings. Safarik solle neuer Geschäftsführer der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) werden, die maßgeblich zuständig ist für die Sanierungsmaßnahmen in den Braunkohleregionen der Lausitz und Mitteldeutschlands. Safarik folgt auf Gunnar John, der zum 30. April 2024 in den Ruhestand getreten ist.

Der Bafa-Präsident engagierte sich stark für die Umsetzung des von der großen Koalition verabschiedeten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), für das sein Haus zuständig ist. Dabei bezog er auch gegenüber kritischen Stimmen aus der Wirtschaft Stellung. Ein Jahr nach Inkrafttreten hatte er in Table.Briefings eine positive Bilanz des Gesetzes gezogen.

Das Amt baute wegen seiner LkSG-Kontrollaufgabe eine neue Zweigestelle im sächsischen Borna mit rund 100 Mitarbeitern auf. Nun verlässt Safarik das Bafa zu einem Zeitpunkt, an dem erneut über das LkSG gestritten wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte beim Tag der Familienunternehmer davon gesprochen, dass man bei einer zügigen Umsetzung des neuen EU-Rechts pragmatisch beim deutschen Gesetz vorgehen solle, indem man es aussetze oder deutlich reduziere. Habecks Vorstoß bekam ein positives Echo aus großen Teilen der Wirtschaft und der FDP, löste aber in seiner eigenen Partei und der SPD sowie der Zivilgesellschaft heftige Kritik aus. Mittlerweile hat das BMWK klargestellt, dass es nur um eine Reduzierung der Verpflichtungen im LkSG gehe, etwa bei den Berichtspflichten.

Das Bafa erklärte auf Anfrage, “Herr Safarik wurde weder entlassen, noch beurlaubt, noch ist er zurückgetreten.” Dem Vernehmen nach hat er sich allerdings schon vor längerer Zeit für die Stelle bei der LMBV beworben. Habecks Vorgänger Peter Altmaier hatte den Christsozialen Safarik 2019 an die Bafa-Spitze berufen. cd

Damit Unternehmen der Umstieg aufs zirkuläre Wirtschaften gelingt, sollten sie laut einem neuen Gutachten mit anderen Firmen und Forschungsinstituten zusammenarbeiten. Um Fortschritte zu erreichen, seien “kollaborative” Innovationen notwendig, innerbetriebliche Innovationsfähigkeit allein sei unzureichend, schreibt die Bertelsmann Stiftung, die die Untersuchung beim Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) beauftragt hat. Sie lag Table.Briefings exklusiv vor.

Bislang arbeiteten Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – bei Innovationen mit anderen zusammen, weil ihnen die Ressourcen fehlen, dies ohne Partner zu tun, heißt es in dem IfM-Gutachten. Im Falle von Kreislaufwirtschaft ergibt sich der Nutzen der Zusammenarbeit aus der Logik des Ansatzes: Kreisläufe von der Materialbeschaffung bis zur Verwertung lassen sich wesentlich besser schaffen, wenn Unternehmen sich zusammentun. Noch würden Firmen sich aber oft nur mit der eigenen Position in der Wertschöpfungskette beschäftigen; wie Material zurückkommen könnte, sei selten bekannt, sagt ein Experte, den die Forscher interviewt haben.

Gleichzeitig ist vielen Unternehmen durch die Covid-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine stärker bewusst geworden, wie wichtig die Verfügbarkeit von Ressourcen ist. Engpässe bei der Versorgung zu verhindern, sei daher einer der Hauptgründe für zirkuläre Kollaborationen, so das Gutachten. Weitere Motivationstreiber seien, die “grüne Transformation” voranzutreiben, neue Kundenanforderungen und Regulatorik – ein Feld, in dem die EU mit dem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft in der vergangenen Legislatur viele Anforderungen definiert hat, etwa an Produktdesigns.

Unternehmen müssten eine hohe Veränderungs- und Risikobereitschaft haben, um in der Kreislaufwirtschaft erfolgreich Innovationen umzusetzen. Zirkuläres Wirtschaften erfordert eine Veränderung der Geschäftsmodelle. Eine längere Lebensdauer von Produkten oder nutzungsabhängige Bezahlmodelle stünden häufig im Konflikt mit linearen Geschäftsmodellen, heißt es im Gutachten. “Das Gesamtsystem” würde sich aber nur ändern, wenn Unternehmen zusammenarbeiten, sagt ein anderer Experte im Interview.

Sollten Unternehmen künftig häufiger zusammenarbeiten, um nachhaltiger zu wirtschaften, wäre unter Umständen auch eine Weiterentwicklung des Kartellrechts nötig, schreiben die Autoren. Der Gesetzgeber müsse dann klären, wann “Effizienzvorteile” für mehr Nachhaltigkeit “einen Zusammenschluss rechtfertigen”. nh

Das Bundesumweltministerium (BMUV) weist die Kritik aus der Baubranche an der geplanten Abfallende-Verordnung zurück. Vergangene Woche berichtete Table.Briefings über eine Umfrage unter Unternehmern und Behörden. Demnach befürchte eine Mehrheit, dass künftig größere Mengen stärker schadstoffbelasteter Ersatzbaustoffe auf Deponien landen könnten. Grund seien die Pläne des Ministeriums, nur schadstoffärmeren Materialien direkt nach der Herstellung den Produktstatus zuzusprechen.

“Mineralische Ersatzbaustoffe können und sollen auch ohne das Abfallende erreicht zu haben verwertet werden”, sagte ein Sprecher des BMUV zu Table.Briefings. Dies werde auch in Zukunft möglich sein. Dass Materialien, die stärker mit Schadstoffen belastet sind, “automatisch” auf der Deponie landen, könne das Ministerium nicht nachvollziehen.

Es teile zwar die Sicht, dass “alle Ersatzbaustoffe, die im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung eingebaut wurden, kein Abfall mehr sind”. Das bedeute aber nicht, dass die Materialien bereits nach der Herstellung Produktanforderungen erfüllten. Würden Materialien aller Klassen zu Produkten erklärt, würden dadurch “jegliche Gefahrenpotenziale“, vor allem bei der “Lagerung am Herstellungsort, Transport und Lagerung an der Baustelle”, nicht berücksichtigt, so das BMUV.

Vor der Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers für die Abfallende-Verordnung Ende 2023 habe das Ministerium “gemeinsam mit dem Umweltbundesamt eine tiefgehende Vorarbeit” geleistet. Ergebnis sei die Materialliste aus dem Eckpunktepapier. “Nur für diese Materialien kann sicher angenommen werden, dass der Schutz von Mensch und Umwelt auch ohne abfallspezifische Anforderungen insgesamt sicher gewahrt werden kann“, sagte der Sprecher mit. Trotzdem werde das Ministerium die Umfrage “eingehend prüfen” und berücksichtigen”. nh

Am Donnerstag hat der neue Thinktank “Zukunft KlimaSozial” seine Arbeit aufgenommen. Gegründet wurde er von Brigitte Knopf, stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung und bis Ende vergangenen Jahres Generalsekretärin am Mercator Research Institute in Global Commons and Climate Change (MCC). Ziel des neuen Instituts ist, Klima- und Sozialpolitik zusammenzudenken und Konzepte für eine soziale Klimapolitik zu entwickeln.

Zum zunächst siebenköpfigen Team gehören zudem Ines Verspohl, bisherige Abteilungsleiterin Sozialpolitik beim Sozialverband VdK, Astrid Schaffert, die einst das globalisierungskritische Netzwerk Attac mitgegründet und zuletzt die Klimapolitik des Caritas-Verbands verantwortet hat, sowie Marie Zeller. Sie hat zuvor beim Expertenrat und beim MCC gearbeitet. Finanziert wird die Arbeit von der European Climate Foundation.

Die Grundlagen der künftigen Tätigkeit stellt “Zukunft KlimaSozial” in einem ausführlichen Thesenpapier dar, das an diesem Donnerstag veröffentlicht wird und das Table.Briefings vorab vorlag. Darin beschreiben die Autorinnen vier Säulen, die aus ihrer Sicht für eine sozial gerechte Transformation erforderlich sind:

Wichtig ist den Initiatorinnen von “Zukunft KlimaSozial” dabei, dass die Debatte nicht – wie sonst oft – auf das Klimageld und dessen exakte Ausgestaltung verengt wird. “Es ist ein Teil der Lösung, aber nicht der wichtigste”, sagte Verspohl. “Wir müssen an die großen Blöcke ran, statt uns mit Schattenboxen zu beschäftigen.” Wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Forderungen sei eine bessere Datenbasis, etwa zu Vermögen, Sanierungsstand von Wohnungen und Anbindung an den ÖPNV.

Mit der stärkeren Verknüpfung von Sozial- und Klimapolitik beschäftigt sich auch ein weiteres Bündnis: Die Klima-Allianz Deutschland, die Diakonie und die Nationale Armutskonferenz haben in der vergangenen Woche ein gemeinsames Forderungspapier veröffentlicht. “In der Klimapolitik fehlt es gerade an einer Gerechtigkeitsperspektive”, sagt Daniel Eggstein, Referent für Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit bei der Klima-Allianz Deutschland im Gespräch mit Table.Briefings. In ihrem Papier fordern die Organisationen Maßnahmen, um “Armut und Klimakrise gemeinsam zu bekämpfen”.

Auch in der Stiftung Klimaneutralität, deren Geschäftsführung seit April durch Thomas Losse-Müller verstärkt wird, hat das Thema soziale Klimapolitik einen höheren Stellenwert erhalten. mkr, kul, leo

Deutschland hat bei der ILO-Jahreskonferenz in Genf bekannt gegeben, dass es das ILO-Übereinkommen Nr. 184 über Arbeitsschutz in der Landwirtschaft ratifiziert hat. Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit. Das Übereinkommen normierte erstmals international Mindeststandards in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz für Arbeitende in der Landwirtschaft. Die Übereinkunft wurde von der ILO bereits im Jahr 2003 beschlossen. Bislang hatten aber erst 21 Länder die Konvention ratifiziert, darunter Frankreich, Belgien und Finnland. Mit der jetzigen Ratifizierung erfüllt die Bundesregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag.

Von einem “klaren Signal zur Stärkung internationaler Arbeits- und Sozialstandards”, spricht Lilian Tschan, Staatssekretärin im BMAS.

Auch in Deutschland gibt es Missstände: “Der Sektor mit knapp einer Million Beschäftigten in Deutschland – etwa ein Viertel davon Saisonarbeiter*innen – ist geprägt von teils sehr prekären Arbeitsverhältnissen mit unzureichendem Arbeits- und Gesundheitsschutz”, sagt Annika Wünsche, zuständig beim DGB für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Übereinkommens sind:

Weltweit arbeitet über eine Milliarde Menschen, fast ein Drittel aller Arbeitnehmer, im landwirtschaftlichen Sektor, oft unter gefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und ohne Zugang zu sozialer Absicherung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. cd

Die Universität Paderborn hat ein neues Forschungszentrum für Nachhaltigkeit gegründet. Das “Paderborn Research Center for Sustainable Economy” (PARSEC), das vergangene Woche von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften eröffnet wurde, bündelt die Expertise der Hochschule zum Thema Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre und will den Wissenstransfer in die Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen. Insgesamt sind dafür fünf neue Lehrstühle vorgesehen.

Das PARSEC versteht Nachhaltigkeit als eines der wichtigsten Zukunftsthemen. “Wir wollen sowohl den nächsten Studierendengenerationen Nachhaltigkeitsthemen vermitteln, als auch mit unserer Forschung Antworten auf ökonomische und gesellschaftliche Fragen einer ‘sustainable economy’ geben”, sagt Prof. Guido Schryen, ehemaliger Dekan der Paderborner Universität und Mitinitiator des Zentrums.

Insbesondere will das Zentrum Akteure bei der konkreten Umsetzung unterstützen und diese “aus wissenschaftlicher Perspektive evidenzbasiert begleiten”, ergänzt Prof. Dr. Martin Kesternich, Sprecher des PARSEC. Zu den Akteuren gehören Unternehmen, vorwiegend der Mittelstand und die Start-up-Szene, Städte und Kommunen, Organisationen und Verbände, Schulen sowie Ausbildungszentren. Inhaltlich soll es um folgende Themen gehen:

Die Vorbereitungen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung führen bereits zu einem veränderten Geschäftsverhalten vieler Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) im April und Mai knapp 550 Geschäftsführungen und Senior Professionals in und außerhalb der EU befragt hat.

Rund drei Viertel der befragten Unternehmen gaben an, dass sie Nachhaltigkeit stärker als bisher in ihre Entscheidungen einbeziehen oder dies planen. Die Unternehmen sehen laut den Ergebnissen auch zahlreiche geschäftliche Vorteile, die sich aus der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) ergeben, zum Beispiel eine bessere Umweltleistung, eine bessere Einbindung von Stakeholdern und Risikominderung.

Gleichzeitig gaben die befragten Unternehmen an, dass sie bei der Umsetzung der CSRD auf zahlreiche Hindernisse stoßen, darunter insbesondere die Datenverfügbarkeit, die Personalkapazitäten und der Bedarf an neuen Investitionen in Technologien.

Die meisten Unternehmen (über 90 Prozent) äußerten sich zuversichtlich in der Frage, ob sie für die CSRD-Berichterstattung bereit seien. Das Zutrauen variiert allerdings zwischen den in den Berichtsstandards (ESRS) festgelegten Themen: Bei Themen wie Belegschaft, Unternehmensführung und Klimawandel, mit denen sich Firmen schon länger beschäftigen, sei die Zuversicht größer als bei neueren Themen wie Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung und Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette.

Auf der Grundlage der Ergebnisse empfiehlt PwC Unternehmen die folgenden Maßnahmen:

Die befragten Unternehmen haben ihren Hauptsitz laut Angaben von PwC in dreißig verschiedenen Ländern und Regionen, 60 Prozent der Unternehmen in Ländern der EU. PwC verdient unter anderem an der Beratung von Unternehmen im Bereich der CSRD-Berichterstattung.