dass Deutschland angesichts seiner Rohstoffarmut auf neue Ideen und gut ausgebildete Menschen angewiesen ist, um seinen Wohlstand zu erwirtschaften, gehört zur DNA des Landes. Umso verwunderlicher ist es, wie schwer sich viele Akteure damit tun, mutig neue Wege einzuschlagen. Das zeigt beispielsweise der Entwurf des Bundeshaushalts, der nach dem Verfassungsgerichtsurteil neu überarbeitet worden ist. Federn lassen mussten diverse Vorhaben, die für die Transformation wichtig sind. Alex Veit gibt einen Überblick.

Zaghaft geht die Bundesregierung auch das Thema der Kreislaufwirtschaft an. Dabei liegt gerade für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland in der beherzten Umsetzung der Kreislaufwirtschaft das Potenzial für Wirtschaftswachstum. Schließlich nutzt man vorhandenes Material, statt neues aus Rohstoffen herzustellen, die teuer importiert werden müssen. Besonders groß ist das Potenzial in der Bauwirtschaft. Damit beschäftigt sich Nicolas Heronymus in seiner Analyse.

Uneinig ist sich die Bundesregierung in der wichtigen Frage der europäischen Lieferkettenregulierung. SPD und Grüne sind dafür, die FDP will die europäische Richtlinie auf den letzten Metern verhindern. “Wie will die Politik den KMU eine Rolle rückwärts erklären, nachdem diese bereits ihre Organisationsprozesse umgestellt und Investitionen in ihre Lieferketten getätigt haben, während Firmen mit ausreichend Budget für Lobbyarbeit für ihr Abwarten belohnt werden?”, fragt Yvonne Jamal im Standpunkt.

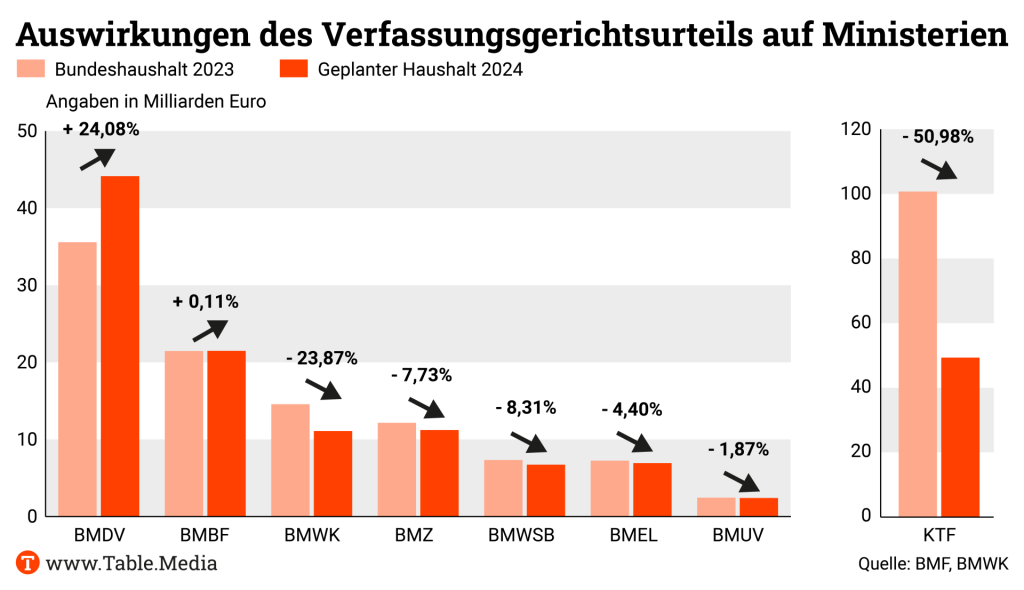

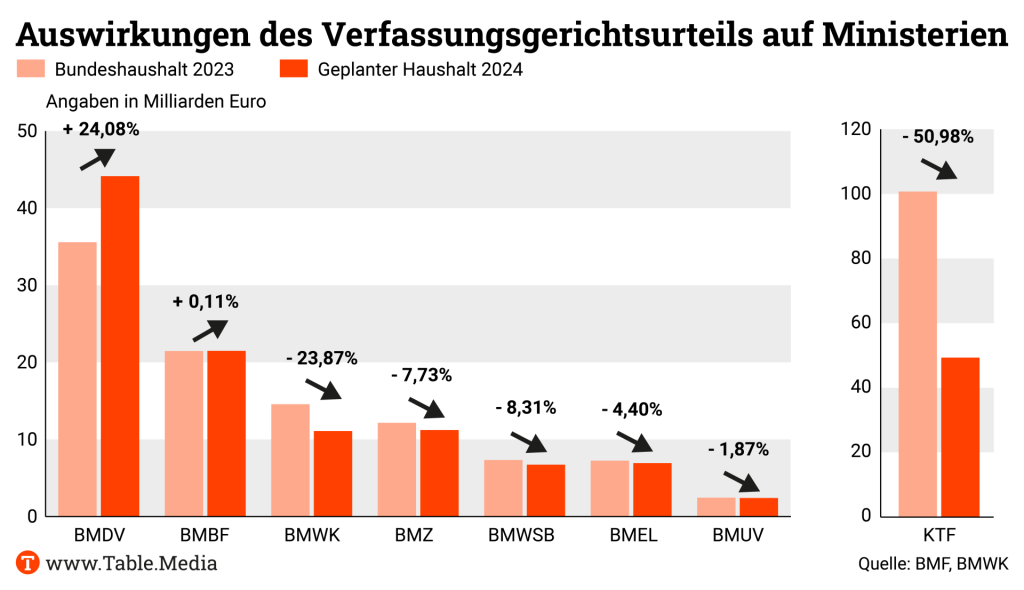

Fast genauso viel wie im vergangenen Jahr darf die Bundesregierung 2024 ausgeben, sofern die Abgeordneten des Bundestags kommende Woche dem Vorschlag des Haushaltsausschusses mehrheitlich zustimmen: 477 Milliarden Euro sieht der Bundeshaushalt vor, nur 500 Millionen Euro weniger als 2023. War der politische Streit der vergangenen Monate daher “viel Lärm um nichts”?

Wie unsere Übersicht zeigt, soll jedoch in vielen Bereichen der sozial-ökologischen Transformation gespart werden. Dass der Haushalt trotzdem gleich hoch sein wird wie vergangenes Jahr, erklärt sich unter anderem durch

Welche Posten in welchem Ressort gekürzt werden, ist allerdings in vielen Fällen noch unklar: Eine vollständige Übersicht liegt bislang weder Abgeordneten noch Medien vor.

Manche Angaben sind daher mit Vorsicht zu genießen – sie basieren teils auf Rückrechnungen von Bundestagsabgeordneten aus Vorlagen und Änderungen, statt auf offiziellen Zahlen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, bislang zentraler Schrittmacher der Transformation hin zur Klimaneutralität, ist mit am stärksten von Kürzungen betroffen. Im Vergleich zum Haushalt 2023 sinken die Ausgaben um fast 3,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen die Kürzungen im KTF, der nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts um 50 Milliarden Euro zusammengestrichen wird – wobei die meisten der gestrichenen Ausgaben dieses Fonds allerdings über mehrere Jahre geplant waren.

Sehr viele der oft kleinteiligen Klima-Förder- und Forschungsprogramme laufen nun aus, etwa

Andere, wie zur Transformation der Wärmenetze, erhalten weniger Geld. Die Unionsfraktion taxierte diese Kürzungen im Klimatransformationsbereich auf etwa 30 Prozent. Milliardenschwere Posten zur Verringerung der Strompreise, deren Effekt auf die Dekarbonisierung umstritten ist – wie die Strompreiskompensation für die energieintensive Industrie oder die Entlastung von der EEG-Umlage für alle Verbraucher – bleiben hingegen unangetastet.

Die größte Wundertüte ist das Budget des Ministeriums für Digitalisierung und Verkehr, das gegenüber 2023 mehr als 8,5 Milliarden Euro hinzugewinnt. Das Plus erklärt sich teils mit Investitionen in die Deutsche Bahn, die allerdings unter dem Vorbehalt des Verkaufs der Spedition Schenker sowie der Beteiligungen des Bundes an Post oder Telekom stehen. Zudem sind Mittel aus dem KTF ins BMDV umgeschichtet worden. Auch der Breitbandausbau wird besonders bedacht.

Trotz dieser signifikanten Erhöhungen kommt es auch im Verkehrsbereich zu Kürzungen: Weniger Geld steht bereit für:

“Die Ampel verteuert mit mehr Lkw-Maut und höherem CO₂-Preis den fossilen Verkehr, streicht aber zugleich die Förderung für E-Lkw, E-Busse, Güterbahnen, Nahverkehr und Radverkehr zusammen”, kritisiert Victor Perli, beratendes Mitglied im Haushaltsausschuss für Die Linke, diese Entscheidungen. “So wird es keinen sauberen Verkehr geben, sondern es wird einfach alles nur teurer.”

Für den Etat des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz (BMUV) sind 2,4 Milliarden Euro eingeplant, eine Verringerung um nur 50 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Während es für 2024 also gut aussieht, muss das Ministerium aber an zwei mehrjährigen Großprojekten sparen:

“Trotz mitunter harter Einschnitte” seien die geplanten Projekte in den natürlichen Klimaschutz und Meeresschutz nun immerhin dauerhaft gesichert, sagte der Umweltpolitiker Jan-Niclas Gesenhues (Grüne) zu Table.Media.

Das Bundesbauministerium muss gegenüber 2023 auf eine halbe Milliarde Euro verzichten. Noch während der Bereinigungssitzung wurde zwar ein neuer Haushaltsposten für klimaneutrales Bauen geschaffen. Woher die angekündigte Milliarde dafür genau kommen soll, blieb zunächst aber unklar. Der Etat des Bundesforschungsministeriums veränderte sich hingegen kaum – doch die für die Dekarbonisierung wichtige Batterieforschung wurde verkleinert. Beim Bundesagrarministerium kommt es neben weniger Subventionen für den Agrardiesel zu Kürzungen beim naturverträglichen Umbau der deutschen Fischerei. Schmerzhaft für ein Ministerium, das jenseits feststehender sozialer Ausgaben ohnehin wenig Spielraum für transformative Projekte hat.

Als Verliererin steht die internationale Zusammenarbeit da – hier fehlt 2024 fast eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen im internationalen Bereich Kürzungen um 770 Millionen an der humanitären Hilfe, die vom Auswärtigen Amt verwaltet wird.

Die grüne Entwicklungspolitikerin Kathrin Henneberger äußerte sich beruhigt darüber, dass die beim Klimagipfel COP28 zugesagten 100 Millionen Euro für den Loss-and-Damage-Fonds im BMZ-Haushalt enthalten sind – auch wenn noch unklar sei, welche Posten dafür kleiner ausfallen könnten. Andere Länder würden Deutschland hier in einer Vorbildfunktion sehen, daher müsse es in Zukunft Aufwüchse geben. “Das wird nicht ohne eine Abschaffung oder Reform der Schuldenbremse gehen”, sagte Henneberger zu Table.Media. “Das werden wir unseren Koalitionspartnern abverhandeln müssen.”

Kreislaufwirtschaft als Strategie, um Klima und Biodiversität zu schützen, haben es hoch auf die politische Agenda geschafft. Jüngstes Beispiel: Am vergangenen Dienstag hat die Allianz für Transformation, ein von Bundeskanzler Olaf Scholz geleitetes Format mit den Spitzen von Wirtschaft und Zivilgesellschaft, das Thema besprochen. “Unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Produkte und Technologien zu werden“, sagte er im Anschluss. Im Fokus standen beim Treffen im Kanzleramt zirkuläre Wertschöpfung von Batterien und zirkuläres Bauen.

Der Bausektor ist aufgrund der vielen Ressourcen, die für Gebäude gebraucht werden – allein in Deutschland sind es 485 Millionen Tonnen -, ein wesentlicher Treiber des Klimawandels. Global entfallen auf den Gebäudesektor 40 Prozent der Treibhausgasemissionen. Deshalb hat der neue Global Circularity Gap Report (GCR-Report) von der in Brüssel ansässigen NGO Circle Economy Foundation den Bausektor mit Blick auf den Klimaschutz als einen von zwei Schlüsselbereichen für Staaten wie Deutschland identifiziert. Es komme dort vor allem darauf an, den im globalen Vergleich hohen Rohstoffverbrauch pro Kopf zu reduzieren.

Im Gebäude- und Infrastrukturbereich geht es laut GCR-Report daher darum, aus den bereits extrahierten und verbauten Materialien so viel zu machen wie möglich. Für den Übergang zu einer zirkulären Bauwirtschaft empfiehlt der Bericht:

Doch der deutsche Gebäudesektor steht mit Blick auf Zirkularität noch am Anfang – und vor einigen Herausforderungen. Denn bislang seien kreislaufwirtschaftliche Lösungen vielfach noch nicht marktreif und skalierungsfähig, heißt es im Impulspapier einer Taskforce aus Bundesministerien, Wissenschaft und Wirtschaft für das Treffen der Allianz für Transformation zur Kreislaufwirtschaft. Auch beim Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis gebe es noch Schwierigkeiten. Zudem stünden regulatorische Strukturen und ein bislang begrenztes Bewusstsein für zirkuläres Bauen der Potenzialnutzung entgegen.

Die Autoren des Impulspapiers empfehlen daher unter anderem, Ziele und Anreize zu schaffen, die die Transformation beschleunigen können. So solle etwa bei öffentlichen Vergaben geprüft werden, wie bestimmte Maßnahmen zu einer stärkeren Berücksichtigung “zirkulärer Angebote” beitragen können. Die öffentliche Hand könne so “attraktiver Ankerkunde” werden. Bislang berücksichtigen Vergabestellen nachhaltige Faktoren allerdings nur in wenigen Fällen, weil unter anderem vielfach Rechtsuntersicherheit besteht und Kapazitäten fehlen. Die Teilnehmer des Erarbeitungsprozesses für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie haben womöglich auch deshalb diskutiert, verbindliche Vergabekriterien für Zirkularität im Vergaberecht zu verankern.

Darüber hinaus könne die wirtschaftliche Gleichstellung von Primär- und Sekundärrohstoffen im Baubereich eine große Wirkung haben, schreibt die Taskforce. Sie schlägt zudem mit Blick auf CO₂-Emissionen vor, zu prüfen, wie die tatsächlichen Kosten von Rohstoffabbau, -verarbeitung und -verwendung eingepreist werden können. Auch die Lebenszyklusbetrachtung sei diskutiert worden. Letztlich sei aber zu vermeiden, dass der Bau von benötigten Wohngebäuden durch solche Anforderungen gebremst würde oder “unverhältnismäßige bürokratische Belastungen entstehen”.

Am meisten zur Verringerung von Treibhausgasemissionen und Rohstoffkonsum würde aber die Reduktion der Büro- und Wohnrauminanspruchnahme beitragen, heißt es in einer Studie von World Wide Fund For Nature (WWF), Ökoinstitut, Frauenhofer ISI und Freie Universität Berlin. Demnach könne eine bedarfsgerechtere Flächenaufteilung und eine längere Nutzungsdauer zu 97 Prozent Treibhausgas- und 69 Prozent Rohstoffeinsparungen führen.

Um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, brauche es einen klaren regulatorischen Rahmen für alternative und sekundäre Rohstoffe, schreibt die Taskforce der Allianz für Transformation weiter. Dieser stärke “die Entstehung neuer Märkte und die Anwendbarkeit in der Breite“. Dass bestimmte mineralische Ersatzbaustoffe, die bisher als Abfall galten, künftig Produktstatus erhalten können, sei dafür eine wichtige Maßnahme. Ein entsprechendes Eckpunktepapier zur sogenannten Abfallende-Verordnung hat das Bundesumweltministerium kürzlich veröffentlicht.

Datenverfügbarkeit und -aufbereitung seien entscheidend im Bausektor, um beurteilen zu können, ob etwa Gebäude oder Baumaterialien weitergenutzt werden können, heißt es im Impulspapier der Taskforce. Ein Index, der Auskunft über die Zirkularität von Baumaterialien gibt, und der digitale Gebäuderessourcenpass seien dabei wichtige Werkzeuge. Doch die Erfassung und Nutzung von Daten ist nur ein Feld entlang des Lebenszyklus von Gebäuden, in dem neue Geschäftsmodelle entstehen können. Die Deutsche Energie Agentur zum Beispiel hat neun verschiedene Bereiche für neue zirkuläre Geschäftsmodelle identifiziert – von der Planung über die Nutzung bis zum Lebensende.

Die Ergebnisse des Treffens der Allianz für Transformation zur Kreislaufwirtschaft sollen in die Erarbeitung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie einfließen, die das von Steffi Lemke geführte Bundesumweltministerium aktuell vorbereitet. Sie wird voraussichtlich im Laufe des ersten Halbjahres 2024 durch das Bundeskabinett verabschiedet werden.

Es ist unklar, ob die EU-Mitgliedstaaten in ausreichendem Maß die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) im Rat unterstützen werden. Die Mehrheit der Staaten steht zwar hinter der Richtlinie, erfuhr Table.Media aus Verhandlungskreisen. Sollten Deutschland und weitere Mitgliedstaaten sich jedoch tatsächlich enthalten, könnte dies für eine Zustimmung im Rat nicht ausreichen.

Bei der Abstimmung gilt das Prinzip der qualifizierten Mehrheit: Dabei müssen mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten für den Vorschlag stimmen – also 15 von 27 Staaten – und die zustimmenden Staaten müssen mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung ausmachen. Wenn alle bekannten Wackelkandidaten der Richtlinie ihre Unterstützung entziehen, könnte diese Mehrheit knapp werden. Genannt werden neben Deutschland auch Italien, Estland, Tschechien und Schweden.

Am Montag wird sich die zuständige Ratsarbeitsgruppe mit der Richtlinie befassen, sagte ein EU-Diplomat zu Table.Media. Am Mittwoch solle die Richtlinie dann eigentlich an die EU-Botschafter gehen. Dies könne sich aber verzögern, falls sich eine Sperrminorität abzeichne. Man arbeite aber an einem Konsens, hieß es. Für eine Sperrminorität müssen mindestens vier Ratsmitglieder gegen das Gesetz stimmen oder sich enthalten.

Derzeit spricht wenig dafür, dass die Bundesregierung der Richtlinie zustimmen kann. Dafür sind die SPD und die Grünen, die FDP ist dagegen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte am gestrigen Donnerstag: “Wir stehen dazu, dass die EU für Lieferkettenverantwortung zu sorgen hat.” Manche seien “allzu vergesslich”, was Missstände wie jene betreffe, gegen die Lkw-Fahrer an der Raststätte Gräfenhausen protestiert hatten.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und mittelstandspolitische Sprecher Carl-Julius Cronenberg hingegen untermauerte im Gespräch mit Table.Media den Beschluss des Parteipräsidiums: “Das Trilogergebnis ist nicht zustimmungsfähig.” Die ablehnende Haltung der FDP dürfte aber niemanden überraschen, schließlich gebe es eine Protokollerklärung der Bundesregierung, “ohne einer Safe-Harbour-Regelung der CSDDD nicht zuzustimmen”. Die Partei werde sich Nachverhandlungen in Brüssel aber nicht verschließen, sollte für die CSDDD im Rat eine Mehrheit fehlen.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) veröffentlichte währenddessen die Ergebnisse einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Demnach geben 92 Prozent der Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich des LkSG fallen, an, dass der bürokratische Mehraufwand “sehr hoch” oder “hoch” sei. Auch 88 Prozent der Unternehmen, die nur indirekt vom LkSG betroffen seien, sehen sich einer “sehr hohen” oder “hohen” Belastung ausgesetzt. Schon jetzt müsse jedes zweite Unternehmen Leistungen externer Beratungsunternehmen oder Anwaltskanzleien in Anspruch nehmen. cd, tho, leo

Die IG Metall hat am gestrigen Donnerstag auf ihrer Jahrespressekonferenz in Frankfurt am Main auf mehr Tempo beim Umbau der Industrie gedrängt. “Unternehmen müssen jetzt in die Vollen gehen und hierzulande in Zukunftstechnologien investieren”, forderte die neue IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Zugleich erwarte sie von der Ampelkoalition, dass sie “ihr kleinteiliges, teils dogmatisches Agieren” aufgibt. Eine Deindustrialisierung würde den Zusammenhalt in Deutschland und damit die Demokratie gefährden, warnte Benner.

Damit der klimaneutrale Umbau der Industrie künftig schneller und besser vorankommt, soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft eine Transformationskommission eingerichtet werden. “Wir brauchen jetzt eine Taskforce für Transformation, die bis September konkret aufzeigt: Wie erreichen wir die Klimaziele und stärken gleichzeitig Industrie und Arbeitsplätze in Deutschland?”, sagte IG Metall-Vize Jürgen Kerner.

Er nannte vier zentrale Fragen:

Die Kommission soll sich aus Vertretern von Bund und Ländern sowie Experten von Unternehmen, Arbeitgebern und der IG Metall zusammensetzen.

Traditionell gibt die IG Metall auf ihrer Jahrespressekonferenz auch Auskunft über die Organisationsentwicklung. Danach ist die Zahl der Mitglieder mit 2,14 Millionen weitgehend stabil geblieben. Mit 129.348 Neueintritten konnte ein neuer Rekord verzeichnet werden. “Der Mitgliederzulauf in den Betrieben gewährleistet: Unsere Streikkasse ist gut gefüllt”, stellte Nadine Boguslawski, Hauptkassiererin der IG Metall, fest. ch

Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und die Verbraucherorganisation Foodwatch werfen der Handelskette Edeka Kundentäuschung vor. Stein des Anstoßes: Edeka verwendet das Siegel des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) auf Pflanzenfett und Margarine der Eigenmarke Gut & Günstig. Die Produkte werden von einer in Niedersachsen ansässigen Firma für Edeka hergestellt.

Laut ECCHR und Foodwatch stammt das darin verwendete Palmöl von Plantagen der Firma NaturAceites in Guatemala. Dort komme es systematisch zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen. Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte seien an der Tagesordnung, darunter exzessive Arbeitsaufträge und unzureichende Löhne. Auch die Bildung von Gewerkschaften sei nicht möglich.

Zudem würden Kritiker des Palmölanbaus bedroht und Proteste der dort ansässigen indigenen Bevölkerung für ihre Landrechte gewaltsam unterdrückt. Der Einsatz von Pestiziden auf den Plantagen führe zu einer Belastung des Trinkwassers umliegender Gemeinden.

“Mangelnder Respekt für indigene Landrechte, Verletzung von Arbeitsrechten und Umweltverschmutzung sind Standardzutaten der Palmölproduktion und müssen von deutschen Supermärkten wie Edeka priorisiert und bekämpft werden”, fordert Christian Schliemann-Radbruch vom ECCHR.

Seine Organisation und Foodwatch haben das für Edeka tätige Unternehmen deshalb abgemahnt, die irreführende Werbung zu unterlassen und das RSPO-Siegel von den Produkten zu entfernen. Außerdem wurde eine Beschwerde nach dem Lieferkettengesetz (LkSG) eingereicht.

Auf Anfrage von Table.Media distanzierte sich Edeka grundsätzlich von jeglichen Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen. Man sei sehr daran interessiert, dass “etwaige Missstände zur Kenntnis gebracht werden, um diesen umfassend nachzugehen”, hieß es. Man werde daher auch die von ECCHR und Foodwatch vorgebrachten Punkte sehr genau prüfen. ch

Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben in der vergangenen Woche rund 50 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume der Fondsgesellschaft DWS in Frankfurt am Main durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Greenwashing und daraus resultierendem Kapitalanlagebetrug. Ein Unternehmenssprecher sagte dem Handelsblatt, eine regelrechte Durchsuchung habe man “durch die freiwillige Herausgabe von Unterlagen abgewendet”. Man kooperiere offen und transparent mit allen Behörden.

Bereits im Mai 2022 hatte es eine erste Durchsuchung gegeben. Damals war neben der DWS auch die Zentrale der Muttergesellschaft Deutsche Bank in Frankfurt am Main betroffen. Kurz darauf verlor DWS-Chef Asoka Wöhrmann seinen Job. Gegen Wöhrmann, der heute CEO des börsennotierten Immobilieninvestors Patrizia ist, läuft Medienberichten zufolge ein Verfahren wegen Kapitalanlagebetrugs. Ermittelt wird wegen des Verdachts, dass in Verkaufsprospekten von DWS-Fonds falsche ESG-Angaben gemacht wurden.

Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßte das Vorgehen der Ermittler. “Die systematische Täuschung der Verbraucher beim Verkauf grüner Finanzanlagen ist kein Kavaliersdelikt und wird zu Recht von der Staatsanwaltschaft entsprechend ernst genommen”, sagte Mauricio Vargas, Finanzexperte der Organisation. Es sei völlig unverständlich, “dass die DWS nicht endlich konsequenten Klimaschutz umsetzt, statt die Öffentlichkeit weiter in die Irre zu führen”. Schließlich habe sich die DWS zum Pariser Klimaabkommen bekannt, so Vargas.

Der Vorwurf des Greenwashing wird nicht nur in Deutschland gegen die DWS erhoben. Erst im September 2023 einigte sich die Fondstochter der Deutschen Bank mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Vergleich. Danach wurde ein anhängiges Verfahren wegen falscher ESG-Angaben gegen eine Strafzahlung von 19 Millionen US-Dollar eingestellt. ch

Die Bergbaukonzerne Vale, Samarco und BHP sind von einem Bundesgericht in Belo Horizonte Brasilien am gestrigen Donnerstag zur Zahlung von umgerechnet 8,93 Milliarden Euro für immaterielle Schäden verurteilt worden. Nach Ansicht der brasilianischen Richter haben die Bergbaukonzerne die Menschenrechte der betroffenen Gemeinden verletzt. Das Geld soll in einen Fonds fließen, der von der Regierung verwaltet wird. Daraus sollen Projekte und Initiativen in den betroffenen Gebieten Mittel erhalten.

Bewegung kommt auch in eines der beiden Zivilverfahren von Betroffenen des Staudammunglücks in Brumadinho vor dem Landgericht München gegen den TÜV Süd. Im Verfahren mit dem Aktenzeichen 28 O 14821/19 habe die Kammer am 13. Dezember 2023 einen Beweisbeschluss erlassen, bestätigte eine Sprecherin des Gerichts Table.Media. Bis Ende Juli 2024 solle ein Gutachter Fragen zum Erbrecht, zur Konzernhaftung und zum Umweltrecht beantworten, bis zum Jahresende zum Schadenrecht und Gesamtschuldverhältnis. Das Gericht bestätigte, dass das Gutachten von dem Privatdozenten Jan Peter Schmidt vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht erarbeitet werde.

Zudem hat sich gerade die Zahl der Kläger in diesem Zivilverfahren erhöht. Es hätten sich weitere 301 Menschen der Sammelklage angeschlossen, sagte vergangenen Mittwoch der Rechtsanwalt Jan Erik Spangenberg von der Kanzlei Manner Spangenberg zu Table.Media. “Damit hat sich die Zahl der Klagen auf rund 1.400 erhöht.” Sie fordern vom TÜV Süd über 580 Millionen Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz.

Am 25. Januar 2019 brach der Damm eines Rückhaltebeckens für Minenschlämme in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho. 272 Menschen starben bei dem Unglück, drei werden noch immer vermisst. Der Damm gehörte zu einer Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale. Das Unternehmen TÜV Süd hatte über seine brasilianische Tochterfirma wenige Monate zuvor die Stabilität des Damms zertifiziert. Gegen zwei Mitarbeiter des TÜV Süd laufen Ermittlungen bei der Münchener Staatsanwaltschaft. Zum Stand der Dinge, teile die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit: “Die Ermittlungen dauern an, verzögern sich jedoch durch eine Erkrankung der zuständigen Kollegin und deren Vertretung.”

Die Auftragserteilung für den Gutachter sieht der Opferanwalt als ein gutes Zeichen dafür, dass das Gericht bei dem Verfahren brasilianisches Recht zugrunde legen werde. Das wäre von Vorteil für die Opfer, denn gerade das brasilianische Umweltrecht ist weitreichend, was die Entschädigung von Opfern von Umweltschäden anbelangt.

Dem Beweisbeschluss des Gerichts lasse sich entnehmen, “dass brasilianisches Recht bei der Entscheidung eine Rolle spielen dürfte”, sagte die Pressesprecherin des Landgerichts Table.Media. In dem Verfahren spielte die Frage des anzuwendenden Rechts bislang eine zentrale Rolle. Gutachter beider Verfahrensseiten waren dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.

Das zweite zivilrechtliche Verfahren vor dem Landgericht München (15 O 1083/21) befindet sich noch in einem früheren Stadium. Derzeit berate die Kammer, ob das bislang vor dem Einzelrichter geführte Verfahren aufgrund seiner Komplexität durch die Kammer übernommen werden solle, heißt es.

Der TÜV Süd wollte auf Anfrage weder sagen, ob er einen außergerichtlichen Vergleich mit den Geschädigten in den Zivilverfahren anstrebt, noch, ob er Rückstellungen für mögliche Schadensersatzzahlungen gebildet hat. Die Position des TÜV Süd sei unverändert, ließ das Unternehmen eine beauftragte Kommunikationsagentur Table.Media mitteilen. Der TÜV Süd sei überzeugt, dass er “keine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch trägt. Daher verteidigen wir uns gegen die vor Gericht eingereichten Klagen”, heißt es. Die Verantwortung des Betreibers sei in Brasilien rechtskräftig festgestellt worden “und die Betroffenen werden von dem Betreiber umfassend für etwaige Schäden entschädigt”. cd

Die Solarindustrie schlägt Alarm – Süddeutsche Zeitung

Die Hersteller von Photovoltaik-Modulen forderten wegen der starken Konkurrenz aus China staatliche Förderung und drohten damit, abzuwandern, schreiben Michael Bauchmüller und Nakissa Salavati. “Die Zeit drängt leider enorm”, appellieren Hersteller wie Meyer Burger, Wacker-Chemie, Heckert Solar und Solarwatt an die Bundesregierung. Sie berät seit Monaten über Auswege aus der neuen deutschen Solarkrise. Zum Artikel

Harter Stoff – Süddeutsche Zeitung

Beton gelte als Klimakiller, schreibt Gerhard Matzig. “Das versetzt die Zementbranche in Panik – und macht sie erfinderisch.” Tatsächlich werde kaum etwas so intensiv weiterentwickelt wie Beton. Der Autor nennt Ideen wie die Nutzung von Betonwänden als integrierte Solarkraftwerke oder von Kellerfundamenten als Batterien. Es würden Verfahren entwickelt, die die Herstellung von Beton kohledioxidärmer machen sollen. Zum Artikel

Climate Change Drove Drought in the Amazon – The New York Times

Der Amazonas ist sowohl der größte Fluss als auch der größte Regenwald der Erde. Im vergangenen Jahr litten beide stark unter der Trockenheit. Manuela Andreoni ist der Frage nachgegangen, ob dies bereits Auswirkungen des Klimawandels sind. Zum Artikel

Klimajahr 2023: “Absolut absurd”: Rekorde bringen Klimaforschende in Erklärungsnot – Baseler Zeitung

Das Jahr 2023 war ein Jahr der Klimarekorde. Mit einem solchen Sprung bei der Erderwärmung hatten die Experten nicht gerechnet. Jetzt suchen sie nach Antworten. Und mit ihnen Martin Läubli. Zum Artikel

Chile und Palau ratifizieren als erste Länder den UN-Hochseevertrag – Euronews

Derzeit ist nur etwa ein Prozent der Meeresfläche jenseits der nationalen Seegrenzen geschützt. Bis zur UN-Ozeankonferenz 2025 soll der UN-Vertrag von allen Ländern ratifiziert sein. So soll bis 2030 das Ziel erreicht werden, 30 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen, berichtet Rosie Frost. Zum Artikel

Nachhaltigkeit in vielen Dimensionen erforschen – Badische Zeitung

An der Universität Freiburg gibt es jetzt einen Innovationscampus Nachhaltigkeit. Dort geht es künftig zum Beispiel um die “Transformation des Ernährungssystems”. Die ersten Forschungsprojekte wirken noch etwas klein, findet Thomas Steiner. Aber der Anspruch ist groß. Zum Artikel

Wirbelstürme verstärken bestehende Ungleichheiten – FAZ

Die Zahl der Wirbelstürme nehme zu und immer mehr Menschen seien betroffen, schreibt Lilly Bittner. Die Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams stelle nun dar, welche Bevölkerungsgruppen am stärksten von den Stürmen betroffen sind. Zum Artikel

We did not help build women’s tennis for it to be exploited by Saudi Arabia – Washington Post

Die ehemaligen Tennisspielerinnen Chris Evert und Martina Navratilova kritisieren in ihrem Meinungsbeitrag die Pläne der Women’s Tennis Association (WTA), die diesjährigen WTA-Finals in Saudi-Arabien auszutragen. Die Werte der WTA stünden in starkem Gegensatz zu denen des vorgeschlagenen Gastgebers, schreiben sie: Frauen in Saudi-Arabien gelten als Eigentum der Männer, die LGBTQ-Gemeinschaft würde kriminalisiert. Zum Artikel

Mit der Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) haben sich deutsche Unternehmen einen Vorsprung im Hinblick auf die europäische Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD) erarbeitet. Diesen nun wieder zu verschenken und noch dazu die politische Glaubwürdigkeit Deutschlands im Rahmen der EU-Abstimmung zu gefährden, halte ich für unverantwortlich. Zumal die Praxis vielfach zeigt, wie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit den Anforderungen von Lieferkettengesetzen umgehen können.

Viele KMU sind seit Jahren von Großkunden aufgefordert, Nachweise für Zertifizierungen und Produktlabel zu erbringen und müssen Selbstverpflichtungen unterzeichnen. Mit dem Inkrafttreten des LkSG kommen nun neue Fragebögen daher, mit denen die Softwarelösungen der Auftraggeber gefüttert und Risikopotenziale analysiert werden. Bei vielen Kunden bedeutet das eine große Zahl an Softwarelösungen mit noch mehr Fragebögen. Nicht selten erfolgt der Prozess dann auch noch im Gießkannenprinzip, weil der Auftraggeber vorab keine Lieferantenselektion vornimmt. Das ist es, was zur Überforderung der KMU beiträgt, denn das verursacht in der Tat Bürokratie. So hat mich neulich ein Verband gefragt, ob er denn für sein Mitglied einen solchen Fragebogen ausfüllen müsse.

Doch dieses Vorgehen verlangt weder das LkSG noch die CSDDD. Das hat auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in seinen Handreichungen für KMU klargestellt. Große Unternehmen können sich hier nicht aus der Verantwortung ziehen und die Verantwortung einfach nach unten abgeben. Eben diese großen Unternehmen merken nun, dass mit den ersten Beschwerden beim Bafa ein anderer Wind weht und sie selbst mehr leisten müssen. Was passiert mit den Analysen aus solchen Fragebögen, damit sich tatsächlich in den Lieferketten etwas ändert? Welche Maßnahmen sollten mit Lieferanten angestoßen werden? Wie kann man Verträge für beide Partner fairer gestalten? Wo muss ich bei meinen Mitarbeitenden noch Kompetenzen aufbauen, damit sie die Aufgaben bewältigen können?

Um diese Fragen sollten sich die Diskussionen drehen, sollten Kooperationen gebildet und der Austausch mit Stakeholdern gefördert werden. Stattdessen wird einmal mehr der mühsam errungene Kompromiss der EU hinterfragt, um den Status Quo so lange wie möglich zu erhalten.

Dabei verlangen nicht nur private, sondern selbst öffentliche Auftraggeber von Lieferanten bisweilen eine Garantie, dass in ihren vorgelagerten Lieferketten keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen vorkommen. Andernfalls drohen sie sogar mit Klage und Schadensersatz. Aber diese Vorgehensweise kann niemand mit dem LkSG oder der CSDDD begründen. Solche Garantien sind unmöglich und werden auch gar nicht vom Gesetzgeber verlangt. Vielmehr geht es darum, dass Unternehmen ihre Lieferkette ganzheitlich bis zum Rohstoff im Blick haben, Risiken frühzeitig erkennen und überlegen, wie man sich gegenseitig unterstützen und vorbeugen kann. Oder auch darum, wie Prozesse im Schadensfall aussehen, um die Schwächsten dieser Welt zu schützen.

Das ist gelebtes Risikomanagement, wie es in vielen Unternehmen in den Punkten Qualität, Liefertreue oder Preisgestaltung schon längst üblich ist. Nun kommen Nachhaltigkeitsaspekte hinzu. Das ist jedoch noch immer Neuland für viele Beschaffungsverantwortliche. Ich erlebe sie in Gesprächen oft verzweifelt und überfordert, aber nicht von den Regulierungen selbst, sondern weil ihnen schlichtweg Zeit und Knowhow für die Umsetzung fehlen. Viele Unternehmen investieren unzureichend in ihre Einkaufsteams und verhindern eine ernsthafte Überprüfung ihres bisherigen Geschäftsmodells. So verschenken sie wertvolles Innovationspotenzial.

Die aktuellen Gesetzgebungen und die kommenden Vorhaben sind einzelne Teile eines großen Puzzles mit dem großen Ziel der sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft. Nicht das “Ob” steht mehr im Raum, sondern nur noch das “Wie”, damit wir innerhalb der planetaren Grenzen auf Basis der Menschenrechte unser aller Existenz sichern. Das bedarf durchaus einiger Investitionen, aber diese sind auch in anderen unternehmerischen Feldern notwendig, um zukunftsfähig zu bleiben. Warum sollte das gerade bei Nachhaltigkeit anders sein?

Praxisbeispiele wie das von Unite, einer Plattform für den Einkauf von Unternehmen und dem öffentlichen Sektor, zeigen, wie sich gemeinsam die Anforderungen aus dem CSDDD proaktiv erfüllen lassen. Unite ist in zwölf europäischen Märkten tätig und freut sich auf eine einheitliche Regelung für die EU-Mitgliedstaaten, auch wenn diese ambitionierter ist als bisherige nationale Gesetzgebungen.

Eine andere Organisation aus Süddeutschland nutzt das Wissen in ihren eigenen Reihen. Im Rahmen interner Arbeitsgruppen werden Erfahrungen ausgetauscht, Umsetzungshilfen für den Beschaffungsalltag erarbeitet und Kolleginnen und Kollegen sensibilisiert. Selbst kleinere Unternehmen nutzen Dialogformate bereits, um die eigenen Lieferanten in interaktiven Veranstaltungen zu sensibilisieren, zu informieren und in gemeinsamen Workshops Lösungsansätze zu entwickeln. Das baut Vertrauen auf und schafft Akzeptanz und Verbindlichkeit.

In ihrer Funktion als Interessenvertreter ist es auch an den Verbänden, ihren Mitgliedern genau zuzuhören, um die entscheidenden Schmerzpunkte anhand konkreter Beispiele zu identifizieren und geeignete Hilfestellungen für ihre Mitglieder bereitzustellen. KMU für eine Ablehnung der Gesetze pauschal vorzuschieben, obwohl sogar kürzlich noch die Untersuchungen des Handelsblattes ein deutlich anderes Bild zeigte, ist sicherlich unpassend.

Wie will die Politik den KMU eine Rolle rückwärts erklären, nachdem diese bereits ihre Organisationsprozesse umgestellt und Investitionen in ihre Lieferketten getätigt haben, während Firmen mit ausreichend Budget für Lobbyarbeit für ihr Abwarten belohnt werden?

Das führt zu Politikverdrossenheit und einer zunehmenden Spaltung in diesem Land. Wir brauchen verantwortungsvolle Lieferketten, um wirtschaftlich stabil durch geopolitisch angespannte Zeiten zu kommen. Das ist keine rein staatliche oder rein wirtschaftliche Aufgabe, sondern eine Aufgabe aller Beteiligten.

Yvonne Jamal ist Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Jaro-Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V., das sich mit interdisziplinärem Wissenstransfer in nachhaltigem Tourismus und nachhaltiger Beschaffung sowie dem Einfluss digitaler Entwicklungen in diesen Bereichen beschäftigt.

dass Deutschland angesichts seiner Rohstoffarmut auf neue Ideen und gut ausgebildete Menschen angewiesen ist, um seinen Wohlstand zu erwirtschaften, gehört zur DNA des Landes. Umso verwunderlicher ist es, wie schwer sich viele Akteure damit tun, mutig neue Wege einzuschlagen. Das zeigt beispielsweise der Entwurf des Bundeshaushalts, der nach dem Verfassungsgerichtsurteil neu überarbeitet worden ist. Federn lassen mussten diverse Vorhaben, die für die Transformation wichtig sind. Alex Veit gibt einen Überblick.

Zaghaft geht die Bundesregierung auch das Thema der Kreislaufwirtschaft an. Dabei liegt gerade für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland in der beherzten Umsetzung der Kreislaufwirtschaft das Potenzial für Wirtschaftswachstum. Schließlich nutzt man vorhandenes Material, statt neues aus Rohstoffen herzustellen, die teuer importiert werden müssen. Besonders groß ist das Potenzial in der Bauwirtschaft. Damit beschäftigt sich Nicolas Heronymus in seiner Analyse.

Uneinig ist sich die Bundesregierung in der wichtigen Frage der europäischen Lieferkettenregulierung. SPD und Grüne sind dafür, die FDP will die europäische Richtlinie auf den letzten Metern verhindern. “Wie will die Politik den KMU eine Rolle rückwärts erklären, nachdem diese bereits ihre Organisationsprozesse umgestellt und Investitionen in ihre Lieferketten getätigt haben, während Firmen mit ausreichend Budget für Lobbyarbeit für ihr Abwarten belohnt werden?”, fragt Yvonne Jamal im Standpunkt.

Fast genauso viel wie im vergangenen Jahr darf die Bundesregierung 2024 ausgeben, sofern die Abgeordneten des Bundestags kommende Woche dem Vorschlag des Haushaltsausschusses mehrheitlich zustimmen: 477 Milliarden Euro sieht der Bundeshaushalt vor, nur 500 Millionen Euro weniger als 2023. War der politische Streit der vergangenen Monate daher “viel Lärm um nichts”?

Wie unsere Übersicht zeigt, soll jedoch in vielen Bereichen der sozial-ökologischen Transformation gespart werden. Dass der Haushalt trotzdem gleich hoch sein wird wie vergangenes Jahr, erklärt sich unter anderem durch

Welche Posten in welchem Ressort gekürzt werden, ist allerdings in vielen Fällen noch unklar: Eine vollständige Übersicht liegt bislang weder Abgeordneten noch Medien vor.

Manche Angaben sind daher mit Vorsicht zu genießen – sie basieren teils auf Rückrechnungen von Bundestagsabgeordneten aus Vorlagen und Änderungen, statt auf offiziellen Zahlen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, bislang zentraler Schrittmacher der Transformation hin zur Klimaneutralität, ist mit am stärksten von Kürzungen betroffen. Im Vergleich zum Haushalt 2023 sinken die Ausgaben um fast 3,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen die Kürzungen im KTF, der nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts um 50 Milliarden Euro zusammengestrichen wird – wobei die meisten der gestrichenen Ausgaben dieses Fonds allerdings über mehrere Jahre geplant waren.

Sehr viele der oft kleinteiligen Klima-Förder- und Forschungsprogramme laufen nun aus, etwa

Andere, wie zur Transformation der Wärmenetze, erhalten weniger Geld. Die Unionsfraktion taxierte diese Kürzungen im Klimatransformationsbereich auf etwa 30 Prozent. Milliardenschwere Posten zur Verringerung der Strompreise, deren Effekt auf die Dekarbonisierung umstritten ist – wie die Strompreiskompensation für die energieintensive Industrie oder die Entlastung von der EEG-Umlage für alle Verbraucher – bleiben hingegen unangetastet.

Die größte Wundertüte ist das Budget des Ministeriums für Digitalisierung und Verkehr, das gegenüber 2023 mehr als 8,5 Milliarden Euro hinzugewinnt. Das Plus erklärt sich teils mit Investitionen in die Deutsche Bahn, die allerdings unter dem Vorbehalt des Verkaufs der Spedition Schenker sowie der Beteiligungen des Bundes an Post oder Telekom stehen. Zudem sind Mittel aus dem KTF ins BMDV umgeschichtet worden. Auch der Breitbandausbau wird besonders bedacht.

Trotz dieser signifikanten Erhöhungen kommt es auch im Verkehrsbereich zu Kürzungen: Weniger Geld steht bereit für:

“Die Ampel verteuert mit mehr Lkw-Maut und höherem CO₂-Preis den fossilen Verkehr, streicht aber zugleich die Förderung für E-Lkw, E-Busse, Güterbahnen, Nahverkehr und Radverkehr zusammen”, kritisiert Victor Perli, beratendes Mitglied im Haushaltsausschuss für Die Linke, diese Entscheidungen. “So wird es keinen sauberen Verkehr geben, sondern es wird einfach alles nur teurer.”

Für den Etat des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz (BMUV) sind 2,4 Milliarden Euro eingeplant, eine Verringerung um nur 50 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Während es für 2024 also gut aussieht, muss das Ministerium aber an zwei mehrjährigen Großprojekten sparen:

“Trotz mitunter harter Einschnitte” seien die geplanten Projekte in den natürlichen Klimaschutz und Meeresschutz nun immerhin dauerhaft gesichert, sagte der Umweltpolitiker Jan-Niclas Gesenhues (Grüne) zu Table.Media.

Das Bundesbauministerium muss gegenüber 2023 auf eine halbe Milliarde Euro verzichten. Noch während der Bereinigungssitzung wurde zwar ein neuer Haushaltsposten für klimaneutrales Bauen geschaffen. Woher die angekündigte Milliarde dafür genau kommen soll, blieb zunächst aber unklar. Der Etat des Bundesforschungsministeriums veränderte sich hingegen kaum – doch die für die Dekarbonisierung wichtige Batterieforschung wurde verkleinert. Beim Bundesagrarministerium kommt es neben weniger Subventionen für den Agrardiesel zu Kürzungen beim naturverträglichen Umbau der deutschen Fischerei. Schmerzhaft für ein Ministerium, das jenseits feststehender sozialer Ausgaben ohnehin wenig Spielraum für transformative Projekte hat.

Als Verliererin steht die internationale Zusammenarbeit da – hier fehlt 2024 fast eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen im internationalen Bereich Kürzungen um 770 Millionen an der humanitären Hilfe, die vom Auswärtigen Amt verwaltet wird.

Die grüne Entwicklungspolitikerin Kathrin Henneberger äußerte sich beruhigt darüber, dass die beim Klimagipfel COP28 zugesagten 100 Millionen Euro für den Loss-and-Damage-Fonds im BMZ-Haushalt enthalten sind – auch wenn noch unklar sei, welche Posten dafür kleiner ausfallen könnten. Andere Länder würden Deutschland hier in einer Vorbildfunktion sehen, daher müsse es in Zukunft Aufwüchse geben. “Das wird nicht ohne eine Abschaffung oder Reform der Schuldenbremse gehen”, sagte Henneberger zu Table.Media. “Das werden wir unseren Koalitionspartnern abverhandeln müssen.”

Kreislaufwirtschaft als Strategie, um Klima und Biodiversität zu schützen, haben es hoch auf die politische Agenda geschafft. Jüngstes Beispiel: Am vergangenen Dienstag hat die Allianz für Transformation, ein von Bundeskanzler Olaf Scholz geleitetes Format mit den Spitzen von Wirtschaft und Zivilgesellschaft, das Thema besprochen. “Unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Produkte und Technologien zu werden“, sagte er im Anschluss. Im Fokus standen beim Treffen im Kanzleramt zirkuläre Wertschöpfung von Batterien und zirkuläres Bauen.

Der Bausektor ist aufgrund der vielen Ressourcen, die für Gebäude gebraucht werden – allein in Deutschland sind es 485 Millionen Tonnen -, ein wesentlicher Treiber des Klimawandels. Global entfallen auf den Gebäudesektor 40 Prozent der Treibhausgasemissionen. Deshalb hat der neue Global Circularity Gap Report (GCR-Report) von der in Brüssel ansässigen NGO Circle Economy Foundation den Bausektor mit Blick auf den Klimaschutz als einen von zwei Schlüsselbereichen für Staaten wie Deutschland identifiziert. Es komme dort vor allem darauf an, den im globalen Vergleich hohen Rohstoffverbrauch pro Kopf zu reduzieren.

Im Gebäude- und Infrastrukturbereich geht es laut GCR-Report daher darum, aus den bereits extrahierten und verbauten Materialien so viel zu machen wie möglich. Für den Übergang zu einer zirkulären Bauwirtschaft empfiehlt der Bericht:

Doch der deutsche Gebäudesektor steht mit Blick auf Zirkularität noch am Anfang – und vor einigen Herausforderungen. Denn bislang seien kreislaufwirtschaftliche Lösungen vielfach noch nicht marktreif und skalierungsfähig, heißt es im Impulspapier einer Taskforce aus Bundesministerien, Wissenschaft und Wirtschaft für das Treffen der Allianz für Transformation zur Kreislaufwirtschaft. Auch beim Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis gebe es noch Schwierigkeiten. Zudem stünden regulatorische Strukturen und ein bislang begrenztes Bewusstsein für zirkuläres Bauen der Potenzialnutzung entgegen.

Die Autoren des Impulspapiers empfehlen daher unter anderem, Ziele und Anreize zu schaffen, die die Transformation beschleunigen können. So solle etwa bei öffentlichen Vergaben geprüft werden, wie bestimmte Maßnahmen zu einer stärkeren Berücksichtigung “zirkulärer Angebote” beitragen können. Die öffentliche Hand könne so “attraktiver Ankerkunde” werden. Bislang berücksichtigen Vergabestellen nachhaltige Faktoren allerdings nur in wenigen Fällen, weil unter anderem vielfach Rechtsuntersicherheit besteht und Kapazitäten fehlen. Die Teilnehmer des Erarbeitungsprozesses für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie haben womöglich auch deshalb diskutiert, verbindliche Vergabekriterien für Zirkularität im Vergaberecht zu verankern.

Darüber hinaus könne die wirtschaftliche Gleichstellung von Primär- und Sekundärrohstoffen im Baubereich eine große Wirkung haben, schreibt die Taskforce. Sie schlägt zudem mit Blick auf CO₂-Emissionen vor, zu prüfen, wie die tatsächlichen Kosten von Rohstoffabbau, -verarbeitung und -verwendung eingepreist werden können. Auch die Lebenszyklusbetrachtung sei diskutiert worden. Letztlich sei aber zu vermeiden, dass der Bau von benötigten Wohngebäuden durch solche Anforderungen gebremst würde oder “unverhältnismäßige bürokratische Belastungen entstehen”.

Am meisten zur Verringerung von Treibhausgasemissionen und Rohstoffkonsum würde aber die Reduktion der Büro- und Wohnrauminanspruchnahme beitragen, heißt es in einer Studie von World Wide Fund For Nature (WWF), Ökoinstitut, Frauenhofer ISI und Freie Universität Berlin. Demnach könne eine bedarfsgerechtere Flächenaufteilung und eine längere Nutzungsdauer zu 97 Prozent Treibhausgas- und 69 Prozent Rohstoffeinsparungen führen.

Um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, brauche es einen klaren regulatorischen Rahmen für alternative und sekundäre Rohstoffe, schreibt die Taskforce der Allianz für Transformation weiter. Dieser stärke “die Entstehung neuer Märkte und die Anwendbarkeit in der Breite“. Dass bestimmte mineralische Ersatzbaustoffe, die bisher als Abfall galten, künftig Produktstatus erhalten können, sei dafür eine wichtige Maßnahme. Ein entsprechendes Eckpunktepapier zur sogenannten Abfallende-Verordnung hat das Bundesumweltministerium kürzlich veröffentlicht.

Datenverfügbarkeit und -aufbereitung seien entscheidend im Bausektor, um beurteilen zu können, ob etwa Gebäude oder Baumaterialien weitergenutzt werden können, heißt es im Impulspapier der Taskforce. Ein Index, der Auskunft über die Zirkularität von Baumaterialien gibt, und der digitale Gebäuderessourcenpass seien dabei wichtige Werkzeuge. Doch die Erfassung und Nutzung von Daten ist nur ein Feld entlang des Lebenszyklus von Gebäuden, in dem neue Geschäftsmodelle entstehen können. Die Deutsche Energie Agentur zum Beispiel hat neun verschiedene Bereiche für neue zirkuläre Geschäftsmodelle identifiziert – von der Planung über die Nutzung bis zum Lebensende.

Die Ergebnisse des Treffens der Allianz für Transformation zur Kreislaufwirtschaft sollen in die Erarbeitung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie einfließen, die das von Steffi Lemke geführte Bundesumweltministerium aktuell vorbereitet. Sie wird voraussichtlich im Laufe des ersten Halbjahres 2024 durch das Bundeskabinett verabschiedet werden.

Es ist unklar, ob die EU-Mitgliedstaaten in ausreichendem Maß die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) im Rat unterstützen werden. Die Mehrheit der Staaten steht zwar hinter der Richtlinie, erfuhr Table.Media aus Verhandlungskreisen. Sollten Deutschland und weitere Mitgliedstaaten sich jedoch tatsächlich enthalten, könnte dies für eine Zustimmung im Rat nicht ausreichen.

Bei der Abstimmung gilt das Prinzip der qualifizierten Mehrheit: Dabei müssen mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten für den Vorschlag stimmen – also 15 von 27 Staaten – und die zustimmenden Staaten müssen mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung ausmachen. Wenn alle bekannten Wackelkandidaten der Richtlinie ihre Unterstützung entziehen, könnte diese Mehrheit knapp werden. Genannt werden neben Deutschland auch Italien, Estland, Tschechien und Schweden.

Am Montag wird sich die zuständige Ratsarbeitsgruppe mit der Richtlinie befassen, sagte ein EU-Diplomat zu Table.Media. Am Mittwoch solle die Richtlinie dann eigentlich an die EU-Botschafter gehen. Dies könne sich aber verzögern, falls sich eine Sperrminorität abzeichne. Man arbeite aber an einem Konsens, hieß es. Für eine Sperrminorität müssen mindestens vier Ratsmitglieder gegen das Gesetz stimmen oder sich enthalten.

Derzeit spricht wenig dafür, dass die Bundesregierung der Richtlinie zustimmen kann. Dafür sind die SPD und die Grünen, die FDP ist dagegen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte am gestrigen Donnerstag: “Wir stehen dazu, dass die EU für Lieferkettenverantwortung zu sorgen hat.” Manche seien “allzu vergesslich”, was Missstände wie jene betreffe, gegen die Lkw-Fahrer an der Raststätte Gräfenhausen protestiert hatten.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und mittelstandspolitische Sprecher Carl-Julius Cronenberg hingegen untermauerte im Gespräch mit Table.Media den Beschluss des Parteipräsidiums: “Das Trilogergebnis ist nicht zustimmungsfähig.” Die ablehnende Haltung der FDP dürfte aber niemanden überraschen, schließlich gebe es eine Protokollerklärung der Bundesregierung, “ohne einer Safe-Harbour-Regelung der CSDDD nicht zuzustimmen”. Die Partei werde sich Nachverhandlungen in Brüssel aber nicht verschließen, sollte für die CSDDD im Rat eine Mehrheit fehlen.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) veröffentlichte währenddessen die Ergebnisse einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Demnach geben 92 Prozent der Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich des LkSG fallen, an, dass der bürokratische Mehraufwand “sehr hoch” oder “hoch” sei. Auch 88 Prozent der Unternehmen, die nur indirekt vom LkSG betroffen seien, sehen sich einer “sehr hohen” oder “hohen” Belastung ausgesetzt. Schon jetzt müsse jedes zweite Unternehmen Leistungen externer Beratungsunternehmen oder Anwaltskanzleien in Anspruch nehmen. cd, tho, leo

Die IG Metall hat am gestrigen Donnerstag auf ihrer Jahrespressekonferenz in Frankfurt am Main auf mehr Tempo beim Umbau der Industrie gedrängt. “Unternehmen müssen jetzt in die Vollen gehen und hierzulande in Zukunftstechnologien investieren”, forderte die neue IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Zugleich erwarte sie von der Ampelkoalition, dass sie “ihr kleinteiliges, teils dogmatisches Agieren” aufgibt. Eine Deindustrialisierung würde den Zusammenhalt in Deutschland und damit die Demokratie gefährden, warnte Benner.

Damit der klimaneutrale Umbau der Industrie künftig schneller und besser vorankommt, soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft eine Transformationskommission eingerichtet werden. “Wir brauchen jetzt eine Taskforce für Transformation, die bis September konkret aufzeigt: Wie erreichen wir die Klimaziele und stärken gleichzeitig Industrie und Arbeitsplätze in Deutschland?”, sagte IG Metall-Vize Jürgen Kerner.

Er nannte vier zentrale Fragen:

Die Kommission soll sich aus Vertretern von Bund und Ländern sowie Experten von Unternehmen, Arbeitgebern und der IG Metall zusammensetzen.

Traditionell gibt die IG Metall auf ihrer Jahrespressekonferenz auch Auskunft über die Organisationsentwicklung. Danach ist die Zahl der Mitglieder mit 2,14 Millionen weitgehend stabil geblieben. Mit 129.348 Neueintritten konnte ein neuer Rekord verzeichnet werden. “Der Mitgliederzulauf in den Betrieben gewährleistet: Unsere Streikkasse ist gut gefüllt”, stellte Nadine Boguslawski, Hauptkassiererin der IG Metall, fest. ch

Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und die Verbraucherorganisation Foodwatch werfen der Handelskette Edeka Kundentäuschung vor. Stein des Anstoßes: Edeka verwendet das Siegel des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) auf Pflanzenfett und Margarine der Eigenmarke Gut & Günstig. Die Produkte werden von einer in Niedersachsen ansässigen Firma für Edeka hergestellt.

Laut ECCHR und Foodwatch stammt das darin verwendete Palmöl von Plantagen der Firma NaturAceites in Guatemala. Dort komme es systematisch zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen. Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte seien an der Tagesordnung, darunter exzessive Arbeitsaufträge und unzureichende Löhne. Auch die Bildung von Gewerkschaften sei nicht möglich.

Zudem würden Kritiker des Palmölanbaus bedroht und Proteste der dort ansässigen indigenen Bevölkerung für ihre Landrechte gewaltsam unterdrückt. Der Einsatz von Pestiziden auf den Plantagen führe zu einer Belastung des Trinkwassers umliegender Gemeinden.

“Mangelnder Respekt für indigene Landrechte, Verletzung von Arbeitsrechten und Umweltverschmutzung sind Standardzutaten der Palmölproduktion und müssen von deutschen Supermärkten wie Edeka priorisiert und bekämpft werden”, fordert Christian Schliemann-Radbruch vom ECCHR.

Seine Organisation und Foodwatch haben das für Edeka tätige Unternehmen deshalb abgemahnt, die irreführende Werbung zu unterlassen und das RSPO-Siegel von den Produkten zu entfernen. Außerdem wurde eine Beschwerde nach dem Lieferkettengesetz (LkSG) eingereicht.

Auf Anfrage von Table.Media distanzierte sich Edeka grundsätzlich von jeglichen Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen. Man sei sehr daran interessiert, dass “etwaige Missstände zur Kenntnis gebracht werden, um diesen umfassend nachzugehen”, hieß es. Man werde daher auch die von ECCHR und Foodwatch vorgebrachten Punkte sehr genau prüfen. ch

Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben in der vergangenen Woche rund 50 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume der Fondsgesellschaft DWS in Frankfurt am Main durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Greenwashing und daraus resultierendem Kapitalanlagebetrug. Ein Unternehmenssprecher sagte dem Handelsblatt, eine regelrechte Durchsuchung habe man “durch die freiwillige Herausgabe von Unterlagen abgewendet”. Man kooperiere offen und transparent mit allen Behörden.

Bereits im Mai 2022 hatte es eine erste Durchsuchung gegeben. Damals war neben der DWS auch die Zentrale der Muttergesellschaft Deutsche Bank in Frankfurt am Main betroffen. Kurz darauf verlor DWS-Chef Asoka Wöhrmann seinen Job. Gegen Wöhrmann, der heute CEO des börsennotierten Immobilieninvestors Patrizia ist, läuft Medienberichten zufolge ein Verfahren wegen Kapitalanlagebetrugs. Ermittelt wird wegen des Verdachts, dass in Verkaufsprospekten von DWS-Fonds falsche ESG-Angaben gemacht wurden.

Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßte das Vorgehen der Ermittler. “Die systematische Täuschung der Verbraucher beim Verkauf grüner Finanzanlagen ist kein Kavaliersdelikt und wird zu Recht von der Staatsanwaltschaft entsprechend ernst genommen”, sagte Mauricio Vargas, Finanzexperte der Organisation. Es sei völlig unverständlich, “dass die DWS nicht endlich konsequenten Klimaschutz umsetzt, statt die Öffentlichkeit weiter in die Irre zu führen”. Schließlich habe sich die DWS zum Pariser Klimaabkommen bekannt, so Vargas.

Der Vorwurf des Greenwashing wird nicht nur in Deutschland gegen die DWS erhoben. Erst im September 2023 einigte sich die Fondstochter der Deutschen Bank mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Vergleich. Danach wurde ein anhängiges Verfahren wegen falscher ESG-Angaben gegen eine Strafzahlung von 19 Millionen US-Dollar eingestellt. ch

Die Bergbaukonzerne Vale, Samarco und BHP sind von einem Bundesgericht in Belo Horizonte Brasilien am gestrigen Donnerstag zur Zahlung von umgerechnet 8,93 Milliarden Euro für immaterielle Schäden verurteilt worden. Nach Ansicht der brasilianischen Richter haben die Bergbaukonzerne die Menschenrechte der betroffenen Gemeinden verletzt. Das Geld soll in einen Fonds fließen, der von der Regierung verwaltet wird. Daraus sollen Projekte und Initiativen in den betroffenen Gebieten Mittel erhalten.

Bewegung kommt auch in eines der beiden Zivilverfahren von Betroffenen des Staudammunglücks in Brumadinho vor dem Landgericht München gegen den TÜV Süd. Im Verfahren mit dem Aktenzeichen 28 O 14821/19 habe die Kammer am 13. Dezember 2023 einen Beweisbeschluss erlassen, bestätigte eine Sprecherin des Gerichts Table.Media. Bis Ende Juli 2024 solle ein Gutachter Fragen zum Erbrecht, zur Konzernhaftung und zum Umweltrecht beantworten, bis zum Jahresende zum Schadenrecht und Gesamtschuldverhältnis. Das Gericht bestätigte, dass das Gutachten von dem Privatdozenten Jan Peter Schmidt vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht erarbeitet werde.

Zudem hat sich gerade die Zahl der Kläger in diesem Zivilverfahren erhöht. Es hätten sich weitere 301 Menschen der Sammelklage angeschlossen, sagte vergangenen Mittwoch der Rechtsanwalt Jan Erik Spangenberg von der Kanzlei Manner Spangenberg zu Table.Media. “Damit hat sich die Zahl der Klagen auf rund 1.400 erhöht.” Sie fordern vom TÜV Süd über 580 Millionen Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz.

Am 25. Januar 2019 brach der Damm eines Rückhaltebeckens für Minenschlämme in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho. 272 Menschen starben bei dem Unglück, drei werden noch immer vermisst. Der Damm gehörte zu einer Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale. Das Unternehmen TÜV Süd hatte über seine brasilianische Tochterfirma wenige Monate zuvor die Stabilität des Damms zertifiziert. Gegen zwei Mitarbeiter des TÜV Süd laufen Ermittlungen bei der Münchener Staatsanwaltschaft. Zum Stand der Dinge, teile die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit: “Die Ermittlungen dauern an, verzögern sich jedoch durch eine Erkrankung der zuständigen Kollegin und deren Vertretung.”

Die Auftragserteilung für den Gutachter sieht der Opferanwalt als ein gutes Zeichen dafür, dass das Gericht bei dem Verfahren brasilianisches Recht zugrunde legen werde. Das wäre von Vorteil für die Opfer, denn gerade das brasilianische Umweltrecht ist weitreichend, was die Entschädigung von Opfern von Umweltschäden anbelangt.

Dem Beweisbeschluss des Gerichts lasse sich entnehmen, “dass brasilianisches Recht bei der Entscheidung eine Rolle spielen dürfte”, sagte die Pressesprecherin des Landgerichts Table.Media. In dem Verfahren spielte die Frage des anzuwendenden Rechts bislang eine zentrale Rolle. Gutachter beider Verfahrensseiten waren dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.

Das zweite zivilrechtliche Verfahren vor dem Landgericht München (15 O 1083/21) befindet sich noch in einem früheren Stadium. Derzeit berate die Kammer, ob das bislang vor dem Einzelrichter geführte Verfahren aufgrund seiner Komplexität durch die Kammer übernommen werden solle, heißt es.

Der TÜV Süd wollte auf Anfrage weder sagen, ob er einen außergerichtlichen Vergleich mit den Geschädigten in den Zivilverfahren anstrebt, noch, ob er Rückstellungen für mögliche Schadensersatzzahlungen gebildet hat. Die Position des TÜV Süd sei unverändert, ließ das Unternehmen eine beauftragte Kommunikationsagentur Table.Media mitteilen. Der TÜV Süd sei überzeugt, dass er “keine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch trägt. Daher verteidigen wir uns gegen die vor Gericht eingereichten Klagen”, heißt es. Die Verantwortung des Betreibers sei in Brasilien rechtskräftig festgestellt worden “und die Betroffenen werden von dem Betreiber umfassend für etwaige Schäden entschädigt”. cd

Die Solarindustrie schlägt Alarm – Süddeutsche Zeitung

Die Hersteller von Photovoltaik-Modulen forderten wegen der starken Konkurrenz aus China staatliche Förderung und drohten damit, abzuwandern, schreiben Michael Bauchmüller und Nakissa Salavati. “Die Zeit drängt leider enorm”, appellieren Hersteller wie Meyer Burger, Wacker-Chemie, Heckert Solar und Solarwatt an die Bundesregierung. Sie berät seit Monaten über Auswege aus der neuen deutschen Solarkrise. Zum Artikel

Harter Stoff – Süddeutsche Zeitung

Beton gelte als Klimakiller, schreibt Gerhard Matzig. “Das versetzt die Zementbranche in Panik – und macht sie erfinderisch.” Tatsächlich werde kaum etwas so intensiv weiterentwickelt wie Beton. Der Autor nennt Ideen wie die Nutzung von Betonwänden als integrierte Solarkraftwerke oder von Kellerfundamenten als Batterien. Es würden Verfahren entwickelt, die die Herstellung von Beton kohledioxidärmer machen sollen. Zum Artikel

Climate Change Drove Drought in the Amazon – The New York Times

Der Amazonas ist sowohl der größte Fluss als auch der größte Regenwald der Erde. Im vergangenen Jahr litten beide stark unter der Trockenheit. Manuela Andreoni ist der Frage nachgegangen, ob dies bereits Auswirkungen des Klimawandels sind. Zum Artikel

Klimajahr 2023: “Absolut absurd”: Rekorde bringen Klimaforschende in Erklärungsnot – Baseler Zeitung

Das Jahr 2023 war ein Jahr der Klimarekorde. Mit einem solchen Sprung bei der Erderwärmung hatten die Experten nicht gerechnet. Jetzt suchen sie nach Antworten. Und mit ihnen Martin Läubli. Zum Artikel

Chile und Palau ratifizieren als erste Länder den UN-Hochseevertrag – Euronews

Derzeit ist nur etwa ein Prozent der Meeresfläche jenseits der nationalen Seegrenzen geschützt. Bis zur UN-Ozeankonferenz 2025 soll der UN-Vertrag von allen Ländern ratifiziert sein. So soll bis 2030 das Ziel erreicht werden, 30 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen, berichtet Rosie Frost. Zum Artikel

Nachhaltigkeit in vielen Dimensionen erforschen – Badische Zeitung

An der Universität Freiburg gibt es jetzt einen Innovationscampus Nachhaltigkeit. Dort geht es künftig zum Beispiel um die “Transformation des Ernährungssystems”. Die ersten Forschungsprojekte wirken noch etwas klein, findet Thomas Steiner. Aber der Anspruch ist groß. Zum Artikel

Wirbelstürme verstärken bestehende Ungleichheiten – FAZ

Die Zahl der Wirbelstürme nehme zu und immer mehr Menschen seien betroffen, schreibt Lilly Bittner. Die Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams stelle nun dar, welche Bevölkerungsgruppen am stärksten von den Stürmen betroffen sind. Zum Artikel

We did not help build women’s tennis for it to be exploited by Saudi Arabia – Washington Post

Die ehemaligen Tennisspielerinnen Chris Evert und Martina Navratilova kritisieren in ihrem Meinungsbeitrag die Pläne der Women’s Tennis Association (WTA), die diesjährigen WTA-Finals in Saudi-Arabien auszutragen. Die Werte der WTA stünden in starkem Gegensatz zu denen des vorgeschlagenen Gastgebers, schreiben sie: Frauen in Saudi-Arabien gelten als Eigentum der Männer, die LGBTQ-Gemeinschaft würde kriminalisiert. Zum Artikel

Mit der Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) haben sich deutsche Unternehmen einen Vorsprung im Hinblick auf die europäische Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD) erarbeitet. Diesen nun wieder zu verschenken und noch dazu die politische Glaubwürdigkeit Deutschlands im Rahmen der EU-Abstimmung zu gefährden, halte ich für unverantwortlich. Zumal die Praxis vielfach zeigt, wie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit den Anforderungen von Lieferkettengesetzen umgehen können.

Viele KMU sind seit Jahren von Großkunden aufgefordert, Nachweise für Zertifizierungen und Produktlabel zu erbringen und müssen Selbstverpflichtungen unterzeichnen. Mit dem Inkrafttreten des LkSG kommen nun neue Fragebögen daher, mit denen die Softwarelösungen der Auftraggeber gefüttert und Risikopotenziale analysiert werden. Bei vielen Kunden bedeutet das eine große Zahl an Softwarelösungen mit noch mehr Fragebögen. Nicht selten erfolgt der Prozess dann auch noch im Gießkannenprinzip, weil der Auftraggeber vorab keine Lieferantenselektion vornimmt. Das ist es, was zur Überforderung der KMU beiträgt, denn das verursacht in der Tat Bürokratie. So hat mich neulich ein Verband gefragt, ob er denn für sein Mitglied einen solchen Fragebogen ausfüllen müsse.

Doch dieses Vorgehen verlangt weder das LkSG noch die CSDDD. Das hat auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in seinen Handreichungen für KMU klargestellt. Große Unternehmen können sich hier nicht aus der Verantwortung ziehen und die Verantwortung einfach nach unten abgeben. Eben diese großen Unternehmen merken nun, dass mit den ersten Beschwerden beim Bafa ein anderer Wind weht und sie selbst mehr leisten müssen. Was passiert mit den Analysen aus solchen Fragebögen, damit sich tatsächlich in den Lieferketten etwas ändert? Welche Maßnahmen sollten mit Lieferanten angestoßen werden? Wie kann man Verträge für beide Partner fairer gestalten? Wo muss ich bei meinen Mitarbeitenden noch Kompetenzen aufbauen, damit sie die Aufgaben bewältigen können?

Um diese Fragen sollten sich die Diskussionen drehen, sollten Kooperationen gebildet und der Austausch mit Stakeholdern gefördert werden. Stattdessen wird einmal mehr der mühsam errungene Kompromiss der EU hinterfragt, um den Status Quo so lange wie möglich zu erhalten.

Dabei verlangen nicht nur private, sondern selbst öffentliche Auftraggeber von Lieferanten bisweilen eine Garantie, dass in ihren vorgelagerten Lieferketten keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen vorkommen. Andernfalls drohen sie sogar mit Klage und Schadensersatz. Aber diese Vorgehensweise kann niemand mit dem LkSG oder der CSDDD begründen. Solche Garantien sind unmöglich und werden auch gar nicht vom Gesetzgeber verlangt. Vielmehr geht es darum, dass Unternehmen ihre Lieferkette ganzheitlich bis zum Rohstoff im Blick haben, Risiken frühzeitig erkennen und überlegen, wie man sich gegenseitig unterstützen und vorbeugen kann. Oder auch darum, wie Prozesse im Schadensfall aussehen, um die Schwächsten dieser Welt zu schützen.

Das ist gelebtes Risikomanagement, wie es in vielen Unternehmen in den Punkten Qualität, Liefertreue oder Preisgestaltung schon längst üblich ist. Nun kommen Nachhaltigkeitsaspekte hinzu. Das ist jedoch noch immer Neuland für viele Beschaffungsverantwortliche. Ich erlebe sie in Gesprächen oft verzweifelt und überfordert, aber nicht von den Regulierungen selbst, sondern weil ihnen schlichtweg Zeit und Knowhow für die Umsetzung fehlen. Viele Unternehmen investieren unzureichend in ihre Einkaufsteams und verhindern eine ernsthafte Überprüfung ihres bisherigen Geschäftsmodells. So verschenken sie wertvolles Innovationspotenzial.

Die aktuellen Gesetzgebungen und die kommenden Vorhaben sind einzelne Teile eines großen Puzzles mit dem großen Ziel der sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft. Nicht das “Ob” steht mehr im Raum, sondern nur noch das “Wie”, damit wir innerhalb der planetaren Grenzen auf Basis der Menschenrechte unser aller Existenz sichern. Das bedarf durchaus einiger Investitionen, aber diese sind auch in anderen unternehmerischen Feldern notwendig, um zukunftsfähig zu bleiben. Warum sollte das gerade bei Nachhaltigkeit anders sein?

Praxisbeispiele wie das von Unite, einer Plattform für den Einkauf von Unternehmen und dem öffentlichen Sektor, zeigen, wie sich gemeinsam die Anforderungen aus dem CSDDD proaktiv erfüllen lassen. Unite ist in zwölf europäischen Märkten tätig und freut sich auf eine einheitliche Regelung für die EU-Mitgliedstaaten, auch wenn diese ambitionierter ist als bisherige nationale Gesetzgebungen.

Eine andere Organisation aus Süddeutschland nutzt das Wissen in ihren eigenen Reihen. Im Rahmen interner Arbeitsgruppen werden Erfahrungen ausgetauscht, Umsetzungshilfen für den Beschaffungsalltag erarbeitet und Kolleginnen und Kollegen sensibilisiert. Selbst kleinere Unternehmen nutzen Dialogformate bereits, um die eigenen Lieferanten in interaktiven Veranstaltungen zu sensibilisieren, zu informieren und in gemeinsamen Workshops Lösungsansätze zu entwickeln. Das baut Vertrauen auf und schafft Akzeptanz und Verbindlichkeit.

In ihrer Funktion als Interessenvertreter ist es auch an den Verbänden, ihren Mitgliedern genau zuzuhören, um die entscheidenden Schmerzpunkte anhand konkreter Beispiele zu identifizieren und geeignete Hilfestellungen für ihre Mitglieder bereitzustellen. KMU für eine Ablehnung der Gesetze pauschal vorzuschieben, obwohl sogar kürzlich noch die Untersuchungen des Handelsblattes ein deutlich anderes Bild zeigte, ist sicherlich unpassend.

Wie will die Politik den KMU eine Rolle rückwärts erklären, nachdem diese bereits ihre Organisationsprozesse umgestellt und Investitionen in ihre Lieferketten getätigt haben, während Firmen mit ausreichend Budget für Lobbyarbeit für ihr Abwarten belohnt werden?

Das führt zu Politikverdrossenheit und einer zunehmenden Spaltung in diesem Land. Wir brauchen verantwortungsvolle Lieferketten, um wirtschaftlich stabil durch geopolitisch angespannte Zeiten zu kommen. Das ist keine rein staatliche oder rein wirtschaftliche Aufgabe, sondern eine Aufgabe aller Beteiligten.

Yvonne Jamal ist Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Jaro-Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V., das sich mit interdisziplinärem Wissenstransfer in nachhaltigem Tourismus und nachhaltiger Beschaffung sowie dem Einfluss digitaler Entwicklungen in diesen Bereichen beschäftigt.