viele Denkerinnen und Denker beschäftigen sich mit der sozial-ökologischen Transformation, ihren Chancen, Risiken und Hindernissen. Diese Auseinandersetzung wird weitergehen, und das ist wichtig. Aber mittlerweile ist die Transformation überall in den Betrieben angekommen. Hier gilt es, praktische Lösungen umzusetzen, die Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Unser heutiger ESG.Table beleuchtet, welche Erfahrungen die Wirtschaftsakteure damit machen.

Wie schwierig es ist, mit Elektroautos Geld zu verdienen, zeigt das Beispiel des Next-Move-Gründers Stefan Möller, der seit 2016 das Geschäft der Elektroautovermietung vorantreibt. Carsten Hübner hat mit ihm gesprochen. Große Hoffnungen setzt die Gesellschaft bei der Klimawende in die Deutsche Bahn. Aber die Infrastruktur liegt im Argen. Jetzt will das Unternehmen den Sanierungsstau mit Hilfe einer neuen Tochter-AG abarbeiten. Nicolas Šustr berichtet.

Von der Herausforderung, alle Unternehmen von einem politischen Regulierungsansatz für die Transformation zu überzeugen, zeugt die Europäische Sorgfaltspflichtenrichtlinie. Um die Chancen, die das Vorhaben für deutsche Unternehmen bietet, und die Frage, warum einige Verbände es trotzdem verhindern wollen, dreht sich die heutige Analyse von mir und Leonie Düngefeld.

Die endgültige Haltung der Bundesregierung mit Blick auf die Abstimmung im Rat über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ist noch offen. Bei einem Gespräch im Kanzleramt am vergangenen Freitag konnten Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Justizminister Marco Buschmann noch keine gemeinsame Linie finden. Dies erfuhr Table.Media aus Regierungskreisen. Das Treffen war nach dem ablehnenden Votum des FDP-Präsidiums für die CSDDD anberaumt worden. Um die Runde von dem Vorhaben zu überzeugen, ging es unter anderem darum, welche Erleichterungen die europäische gegenüber der deutschen Regelung für hiesige Unternehmen mit sich bringen würde.

So könnten künftig die zur Erfüllung der Lieferkettenverpflichtung notwendigen Risikoberichte Bestandteil des Geschäftsberichts werden, die von Wirtschaftsprüfern attestiert werden. Ihre Risikoanalysen müssen hiesige Unternehmen nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) einreichen. Das Bafa bliebe unter anderem für die Überprüfung von Beschwerden zuständig.

Unternehmen dürfen nach der europäischen Regelung bei der Erstellung ihrer Risikoberichte Regionen nach Risiken priorisieren. Es werden zwar keine starren “Schwarzen Listen” oder “Weißen Listen” von Staaten ermöglicht, wie von manchen Unternehmensverbänden gefordert. Aber praktisch könnten sich Unternehmen zunächst auf die Länder mit hohen Risiken für Mensch und Umwelt in ihren Lieferketten konzentrieren.

Die EU-Richtlinie erlaubt es zudem Verbundunternehmen, dass die Sorgfaltspflichten von der Konzernmutter auch für ihre Töchter als erfüllt gelten. Nach dem LkSG wird jedes konzernangehörige Unternehmen für sich betrachtet.

Zudem regelt die CSDDD in Artikel 14 die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in Multistakeholder- und Brancheninitiativen, beim Audit-Pooling, zu gemeinsamen Beschwerdemechanismen und anderem. Damit erhalten Industrieinitiativen wie Together for Sustainability (T4S) in der Chemieindustrie zusätzliche Rechtssicherheit.

Im abschließenden Trilog wurde zudem eine Vorschrift in die Einigung zur Richtlinie aufgenommen, die insbesondere kleinere Unternehmen in der Wertschöpfungskette vor Belastungen durch unnötige Informationsanfragen großer Kunden schützen soll. Artikel 6 (4b) konkretisiert den im LkSG angelegten risikobasierten Ansatz dahingehend, dass auch bei der Ermittlung von Informationen im Rahmen der Risikoanalyse risikobasiert vorzugehen ist. Praktisch bedeutet dies, Unternehmen sollen Zurückhaltung gegenüber Geschäftspartnern üben, bei denen selbst kein Risiko negativer Auswirkungen besteht. Vielmehr soll sich das Unternehmen vorrangig an denjenigen Akteur in der Kette halten, bei dem die nachteiligen Auswirkungen am wahrscheinlichsten sind.

Damit haben die Verhandler die Kritik der KMU aufgenommen, die sich durch Fragebögen ihrer Großunternehmenskunden belastet sahen. Gestärkt wurde damit auch die Linie des Bafa, das mit seiner Handreichung zur Zusammenarbeit in der Lieferkette dieser Praxis entgegengetreten war.

Gleichzeitig bringt die CSDDD allerdings in einigen Punkten eine Verschärfung gegenüber dem LkSG mit. So werden etwa mehr und damit auch kleinere Unternehmen erfasst, die Umweltsorgfaltspflicht ist stärker und der Zugang für Betroffene in den Lieferketten vor Gerichten wird vereinfacht. Diese Punkte hatten die progressiven Kräfte in EU-Parlament, Kommission und Rat durchgesetzt.

Die Ampel-Partner seien bemüht, eine Lösung zu finden, die es der FDP ermögliche, der Richtlinie doch noch zuzustimmen, heißt es aus Regierungskreisen. Änderungen an der Richtlinie sind zum jetzigen Zeitpunkt aber kaum mehr möglich. Der Ball liege nun bei der FDP. Der ablehnende Beschluss des FDP-Präsidiums hat bei SPD und Grünen allerdings für erhebliche Verärgerung gesorgt. Denn der Koalitionsvertrag sieht die Einführung der CSDDD vor. Zudem verhinderten die FDP und gleichgesinnte Kräfte in den Verhandlungen auf EU-Ebene bereits erfolgreich eine stärkere CSDDD, die die progressiven politischen Kräfte gerne umgesetzt hätten. In der liberalen Gruppe im EU-Parlament steht die FDP mit ihrer ablehnenden Haltung jedoch weitgehend allein da.

Für die Gegner der CSDDD in der deutschen Wirtschaft ist die FDP in gewisser Weise die letzte Hoffnung. In einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz fordern der BDI, BDA, die DIHK und der ZDH, die Bundesregierung dürfe das Trilogergebnis zur EU-Richtlinie nicht annehmen. “Die geplante Richtlinie wird Unternehmen mit erheblicher Rechtsunsicherheit, Bürokratie und unkalkulierbaren Risiken konfrontieren”, argumentieren sie.

Auch VCI, ZVEI, Gesamtmetall und weitere Wirtschaftsverbände bezeichnen in einem Schreiben an die Bundesregierung und die EU-Ratspräsidentschaft die Richtlinie als praxisfremd und drängen darauf, sie in ihrer aktuellen Form im Rat abzulehnen. Sie verweisen auf höhere Belastungen durch die CSDDD: “Für deutsche Unternehmen würde es eine Reihe bestehender Maßgaben verschärfen und dadurch gerade mittelständische Unternehmen endgültig überlasten, ihnen teils Unmögliches abverlangen“, schreiben die Verbände.

Insbesondere kritisieren die Verbände die beschlossene zivilrechtliche Haftung: “Es ist schlicht praxisfremd zu verlangen, dass Unternehmen aus den EU-Mitgliedstaaten für Pflichtverletzungen haften sollen, die in ihren Lieferketten geschehen – und dies noch weltweit.” Die oft unkalkulierbaren Risiken könnten dazu führen, dass Unternehmen sich aus bestimmten Regionen zurückzögen, warnen die Verbände.

Ursprünglich sollte auch im deutschen LkSG eine zivilrechtliche Haftung verankert werden, aber das konnten Gegner einer solcher Regelung in Wirtschaft und Politik seinerzeit verhindern. Das LkSG war von der Großen Koalition beschlossen worden. Zuvor war der Versuch gescheitert, dass die Unternehmen in ausreichender Zahl freiwillig ihre Verantwortung entlang der Lieferketten für menschenwürdige Mindeststandards wahrnehmen.

Die Verbände missbilligen zudem die bei der CSDDD vorgesehene Verpflichtung für Unternehmen, fast alle Stufen ihrer Lieferketten zu kontrollieren. Dies sei angesichts der teils fünf- bis sechsstelligen Zahl an Zulieferern, von denen jährlich ein Teil wechsele, zu kostspielig, wenn überhaupt umsetzbar. Sie fordern zudem eine Ausnahme für alle im EU-Binnenmarkt ansässigen Zulieferer und Kunden.

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt die Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz für die CSDDD. Damit “erreichen wir faire Marktbedingungen für die Wirtschaft”. Bislang hätten Unternehmen, die sich, wie Vaude, freiwillig für Menschenrechte in der Lieferkette, Verbraucherschutz und Umwelt- und Klimaschutz engagierten, “finanzielle Wettbewerbsnachteile gegenüber Firmen, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen”.

Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich am 14. Dezember mit dem Parlament auf einen finalen Gesetzestext geeinigt. Beide Institutionen müssen die Einigung nun noch formal annehmen. Der Rat arbeitet daran bereits auf der Arbeitsebene, im Februar werden sich voraussichtlich die EU-Botschafter damit befassen. Mit Leonie Düngefeld

Guten Tag, Herr Moeller. Vor wenigen Tagen haben die großen Autovermieter Hertz und Sixt angekündigt, den Anteil von Elektroautos in ihren Flotten deutlich zu reduzieren. Die Nachfrage sei rückläufig. Außerdem seien sie nicht rentabel. Ihr Unternehmen NextMove vermietet ausschließlich Elektroautos. Steckt Ihr Geschäftsmodell in der Krise?

Stefan Moeller: Nein. Als reiner Elektroautovermieter haben wir ein anderes Geschäftsmodell als die Großen der Branche. Zudem sind wir tief im Markt verankert. Unsere Kunden entscheiden sich bewusst für ein Elektroauto. Aber es ist schwierig, mit Elektroautos Geld zu verdienen. Auch wir kämpfen um ein positives Geschäftsergebnis.

Wo liegt denn der Unterschied zu Hertz oder Sixt?

Das fängt damit an, dass klassische Autovermieter die Margen von Verbrennungs- und Elektrofahrzeugen in ihrer Flotte miteinander vergleichen. Zum Beispiel Sixt. Im letzten Quartalsbericht hieß es, Elektroautos seien teurer und ihre Reparaturkosten höher. Zusammen mit steigenden Zinsen führe dies zu deutlich höheren Haltekosten.

Im Vergleich zu den Verbrennern?

Genau. Sie vergleichen das mit den Verbrennern. Das tun wir natürlich nicht, weil wir keine Verbrenner vermieten. Aber aus deren Sicht ist das naheliegend. Jetzt geht es allerdings noch einen Schritt weiter: Sixt und Hertz räumen öffentlich ein, dass E-Autos in den eigenen Flotten sogar defizitär sind.

Wie sieht denn das klassische Geschäftsmodell in der Branche so aus?

Ungefähr so: Ich suche mir einen großen Autohersteller. Aufgrund der hohen Stückzahl, die ich bestelle, bekomme ich, sagen wir mal, 40 Prozent Rabatt. Ein Privatkunde bekommt beim Händler vielleicht 15 Prozent. Dann vermiete ich die Autos für sechs bis zwölf Monate, bis maximal 15.000 Kilometer. In dieser Zeit, so sagt man in der Branche, darf der Sitz nicht kalt werden. Vorher habe ich aber schon einen Käufer für den Gebrauchten gesucht. Und der nimmt mir das Auto dann mehr oder weniger zum Einkaufspreis ab.

Das klingt auf den ersten Blick sehr lukrativ. Warum funktioniert das mit Elektroautos nicht?

Das Problem liegt im Marktumfeld. Noch sind Elektroautos deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Die Margen sind geringer und damit auch die Rabatte. Und das, obwohl die Autohersteller im Jahr 2020 mit Inkrafttreten der neuen CO₂-Flottengrenzwerte angefangen haben, beachtliche Preisnachlässe zu gewähren. Das war nötig, um weiterhin große und schmutzige, aber margenstarke Verbrenner zu verkaufen. Denn mit den Elektroautos konnten sie den Durchschnitt ihrer Flotte schönrechnen. Bei den Autovermietungen brach 2022 Partystimmung aus. Damals ging man noch davon aus, dass Elektroautos kaum an Wert verlieren würden. Diese Restwertblase ist mittlerweile geplatzt. Die Preise für gebrauchte Elektroautos sinken, vor allem weil Tesla mehrfach die Preise gesenkt hat.

Verstehe ich das richtig: Der Einkaufspreis ist zu hoch. Der Verkaufspreis ist zu niedrig. Und dazwischen fallen teure Reparaturkosten an?

Unfälle gehören in der Branche zum Tagesgeschäft, auch bei uns. Ich gehe deshalb davon aus, dass die großen Autovermieter mit etablierten Partnern zusammenarbeiten, bei denen sie Sonderkonditionen bekommen. Die werden aber bei Elektrofahrzeugen sicher nicht in dem Maße greifen wie bei den Verbrennern. Zum Beispiel, weil die Mitarbeiter Zusatzqualifikationen wie den Hochvoltschein benötigen. Dadurch steigen die Stundensätze und die Reparaturen werden teurer. Das liegt aber nicht daran, dass Elektroautos schadensanfälliger wären.

Bliebe als letzte Rettung eine hohe Nachfrage. Aber Hertz und Sixt sagen, dass auch da der Wurm drin ist.

Für die Großen mag das stimmen. Mir kommt es allerdings eher so vor, als suche man das Haar in der Suppe. Aber klar: Der Anteil der Elektroautos am Fahrzeugbestand liegt derzeit erst bei zwei Prozent. Das heißt, 98 Prozent der Menschen sind nicht mit E-Autos vertraut. Die kommen jetzt zu einer Autovermietung, weil sie für zwei Tage ein Auto brauchen, um irgendwo aufs Land zu fahren. Warum sollten sie sich für ein Elektroauto entscheiden? Zumal sie gerne schnell fahren und von der begrenzten Reichweite und der lückenhaften Ladeinfrastruktur gehört haben. In einer normalen Autovermietung haben sie schließlich die Wahl.

Sie sind mit Ihrem Unternehmen seit 2016 am Markt. Da muss es doch ein funktionierendes Geschäftsmodell geben?

Wir machen einige Dinge anders. Zum einen haben wir eine längere Haltedauer der Fahrzeuge als klassische Autovermieter. Zweitens vermieten wir modellspezifisch. Bei uns gibt es auch bei der Kurzzeitmiete genau das Fahrzeug, das bestellt wurde. Drittens haben wir ein monatlich kündbares Abo-Modell. Das heißt, wir vermieten unsere Fahrzeuge im Durchschnitt länger. Das bedeutet zwar weniger Marge, ist aber für den Kunden attraktiv. Außerdem ist es bei uns egal, mit welchem Ladestand das Auto zurückgebracht wird. Hinzu kommt: Wer sich bei uns meldet, um ein Auto zu mieten, hat sich bereits für ein Elektroauto entschieden, egal ob Geschäfts- oder Privatkunde.

Stefan Moeller hat 2016 mit einem Geschäftspartner zusammen die Elektroautovermietung NextMove gegründet. Sie hat ihren Sitz im thüringischen Arnstadt und beschäftigt 35 Mitarbeiter. Ihre rund 500 Mietfahrzeuge bietet sie an zwölf Standorten überall in Deutschland an, die teilweise von externen Partnern betrieben werden.

Nicht weniger als eine “Zeitenwende” ruft Richard Lutz, Vorstandschef der Deutschen Bahn (DB), am Montag im Berliner Futurium aus. In dem Bau nahe dem Hauptbahnhof feiern Bahn und Bundesverkehrsministerium die Gründung der neuen Konzerntochter DB InfraGO AG. Diese ist seit Jahresbeginn für das über 33.000 Kilometer lange Netz und die rund 5.400 Bahnhöfe zuständig.

Das GO im neuen Namen steht für “gemeinwohlorientiert”. Für Konzernchef Lutz ergibt sich daraus die “Voraussetzung, die verkehrs- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung” zu erreichen. Konkret verspricht er, den Sanierungsstau bei Schienennetz und Bahnhöfen “konsequent” abzuarbeiten. Auf den Hauptstrecken ist das Netz nahezu vollständig ausgelastet.

Ohne die Sanierungen dürften die im Bundes-Klimaschutzgesetz vorgegebenen Emissionsziele im Verkehrssektor noch viel deutlicher verfehlt werden als derzeit absehbar ist. Bis 2030 sollen sie auf 84 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente sinken. 2022 lagen sie nach vorläufigen Daten des Umweltbundesamts bei knapp 148 Millionen Tonnen.

Öffentliches Aushängeschild dafür, wie das seit Jahrzehnten unterfinanzierte Bahnnetz wieder flott gemacht werden soll, ist die Generalsanierung von 40 Hochleistungskorridoren, die bis 2030 abgeschlossen sein soll. Signaltechnik, Weichen, Gleise, Bahnhöfe – auf einen Schlag und in mehrmonatiger Komplettsperrung soll jeweils eine ganze Strecke saniert werden. Den Anfang soll dieses Jahr die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim machen.

Für Andreas Geißler, Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene, ist die Gründung der InfraGO durchaus ein “Meilenstein”. Doch seien “wesentliche Kernfragen noch nicht geklärt”, sagt er im Gespräch mit Table.Media. Bereits in den nächsten Wochen und Monaten müsse geklärt werden, was “die konkreten Ziele, der klar definierte Auftrag des Bundes” sind. Anschließend müsse “präzisiert werden, wie die neue Gesellschaft in diesem Sinne vom Bund gesteuert werden soll”. Und schließlich brauche es ein anderes Finanzierungsinstrumentarium. Bisher hängt diese weitgehend vom jährlich neu festgesetzten Bundeshaushalt ab. “Die Schweiz hat einen mehrjährigen Fonds eingerichtet, so eine Lösung favorisieren wir auch für Deutschland”, sagt Geißler.

Keiner dieser Wünsche wird so schnell in Erfüllung gehen. Das konkrete Steuerungsinstrument, der sogenannte Infraplan, soll in seiner ersten Version erst im November vorliegen. “Für den Verkehrsminister wäre das angenehm, einen Fonds zu haben und nicht immer wieder zum Haushaltsgesetzgeber laufen zu müssen”, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Finanzierung. Allerdings brauche es dafür wohl eine Verfassungsänderung. Er hebt hervor, dass “in dieser schwierigen Haushaltssituation” 31,5 Milliarden Euro für die Bahninfrastruktur gesichert seien, obwohl er selbst einen Finanzbedarf von 40 bis 45 Milliarden Euro bis 2027 einräumt.

“Zumindest 2024 scheinen wir bei den Investitionen auf der sicheren Seite zu sein”, sagt Lukas Iffländer, Vize-Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, zu Table.Media. Es werde mehr Geld zur Verfügung stehen als ausgegeben werden könne. Wichtiger als eine Milliarde extra in einem Jahr sei ein gesicherter Finanzierungshorizont über mehrere Jahre, sagt auch er. “Diese fehlende Perspektive ist auch der Grund, warum der nötige Personalaufwuchs für Instandhaltung und Bau nicht stattfindet”, so Iffländer.

Offen sei auch, wie es nach dem Kippen des Klima- und Transformationsfonds mit der Finanzierung der Generalsanierungen vorangehen wird, erklärt der Fahrgastvertreter. Das Programm laufe auch nicht so glatt wie geplant. “Die Vorbereitungszeit für die Riedbahn Frankfurt-Mannheim braucht länger als geplant und die Strecke Berlin-Hamburg soll nun acht statt fünf Monate gesperrt werden, wie zunächst vorgesehen”, erläutert er.

“Ein gemeinnütziger Netzbetreiber wäre uns noch einmal lieber gewesen – und auch eine Struktur als GmbH, mit einem direkten politischen Zugriff am DB-Konzern vorbei”, sagt Iffländer. Doch das sei mit der Gewerkschaft EVG und mit der SPD nicht zu machen gewesen.

Österreich sei das einzige Beispiel in der EU, wo ein integrierter Bahnkonzern das Netz angemessen verwalte, so der Vertreter von Pro Bahn. Dort werde auch nicht wie bei der DB “kleckerchenweise ausgeschrieben”. Für die Digitalisierung des Bahnnetzes gebe es einen Rahmenvertrag mit einem Stellwerk für das ganze Land mit drei redundanten Standorten. “Hierzulande ist es ein Flickenteppich mit 4.600 Stellwerken, deren Erneuerung in kleinen Tranchen ausgeschrieben wird – mit entsprechendem Aufwand von Zeit und Kosten für das Vergabeprozedere.” Eine Zentralisierung zumindest auf Bundeslandebene wäre adäquat.

Iffländer nennt auch Positivbeispiele aus EU-Ländern, in denen Netz und Bahnbetrieb organisatorisch getrennt sind: “In den Niederlanden ist man sehr motiviert, was das Thema Infrastruktur und Transparenz angeht. Am liebsten würde man dort den Zustand jeder Weiche öffentlich online einsehbar machen. Tschechien ist vorbildlich beim Erhalt von Nebenstrecken und der Güterverkehrsinfrastruktur. Gefühlt an jedem Bahnhof gibt es dort noch ein Güterzuggleis.”

In Deutschland drohen auch die Trassenpreise dem Erreichen der Klimaziele in die Quere zu kommen: Im demnächst endgültig zu beschließenden Bundeshaushalt 2024 wurden die Mittel, mit denen die Schienenmaut für Güterzüge bezuschusst wird, von 350 auf 179 Millionen Euro gekürzt. Ab Ende 2025 werden die Trassenpreise für den Fern- und Güterverkehr voraussichtlich um zweistellige Prozentwerte steigen. Das ergibt sich aus dem Antrag der InfraGO beim Eisenbahn-Bundesamt, das die Tarife genehmigen muss. In der Branche geht man von einer deutlichen Schwächung der Wettbewerbsposition der Schiene im Vergleich zum Straßenverkehr aus. Die Ziele, mehr Güter- und Personenverkehr auf die Schiene zu verlagern und Emissionen einzusparen, könnten so außer Reichweite gelangen.

“Deutschland gehört zu den EU-Ländern, wo der nutzerfinanzierte Kostenanteil sehr hoch liegt. Dementsprechend fällt die Schienenmaut, also die Trassenpreise, sehr hoch aus. Hier sollte der Bund gegensteuern”, fordert Geißler von der Allianz pro Schiene.

Nicolas Šustr ist freier Journalist und Sprecher des BUND-Landesverbands Berlin.

29. Januar 2024, 9:00-16:00 Uhr

Fachkonferenz KI: Immer größer statt grüner (iRights.Lab) Info & Anmeldung

30. Januar 2024, 9:00-20:00 Uhr, Hamburg

2. ESG-Konferenz (Veranstalter: COMM.PASS Kommunikation) Hamburg let’s talk Info & Anmeldung

30. Januar 2024, Online

Online-Workshopreihe Nachhaltigkeit in Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen, Teil 4 (Adalbert-RAPS-Stiftung & Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung) Info & Anmeldung

31. Januar 2024, 19:00 Uhr, Online

Vortrag Aufbrüche und Hindernisse – Auf dem steinigen Weg eines umfassenden sozial-ökologischen Wandels Vortrag Info & Anmeldung

1. Februar 2024, 18:00-20:00 Uhr, Berlin

Diskussion ENERGIZE 2045: Nachhaltige Energieimporte und synthetische Kraftstoffe – Strategien und Chancen (Friedrich Naumann Stiftung) Info & Anmeldung

6. Februar 2024, 19:00 Uhr, Berlin

Diskussion Bodenpreise, Mieten und die Rolle der Genossenschaften (Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

6. Februar 2024, Online

Webinar Nachhaltiger Einkauf – CO2 in der Lieferkette einsparen (KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung

6. Februar 2024, 10:00-18:00 Uhr, Berlin & Online

Konferenz Exit Plastik. Öffentliche Konferenz und NGO Runder Tisch zu Wegen aus der Plastikkrise Info & Anmeldung

Bei einer Aussprache zur Halbzeit der Agenda 2030 am vergangenen Donnerstag im Bundestag hat der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBnE) Vorschläge für die Weiterentwicklung des Gremiums vorgelegt. Im Zentrum stehen dabei seine Stärkung bei der Nachhaltigkeitsprüfung von Gesetzesvorhaben und Ausgaben sowie beim Monitoring zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs).

Künftig will der PBnE Gesetzesvorhaben materiell auf Nachhaltigkeitskonformität prüfen dürfen; bislang führt er nur formelle Prüfungen durch. Er kontrolliert also nicht, welche Konsequenzen Gesetzesvorhaben tatsächlich für die Nachhaltigkeitsziele Deutschlands haben könnten. In diesem Zusammenhang fordert das Gremium, zwei weitere wissenschaftliche Stellen zu schaffen, die den PBnE bei der materiellen Prüfung “aktiv unterstützen” können.

Zudem will der 2004 erstmals eingesetzte Beirat prüfen können, inwieweit die Ausgaben von Haushaltsmitteln dem Erreichen der Nachhaltigkeitsziele dienen. Dies könne im Rahmen einer Haushaltsanalyse (“Spending Review”) erfolgen. Ein 2022 vom Finanz-, Umwelt- und Entwicklungsministerium durchgeführter Spending Review kam zu dem Ergebnis, dass die Verknüpfung von Ausgaben und Nachhaltig ein wichtiger Hebel für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele und die Effizienz der öffentlichen Finanzen sein kann.

Ein weiterer Fokus soll nach den Vorstellungen des zwanzigköpfigen PBnE darauf liegen, Mitglieder der Bundesregierung in den Beirat einzuladen und sie dazu zu befragen, wie bestimmte Vorhaben zum Erreichen bestimmter SDGs beitragen. Dies könne zuerst “dort erfolgen, wo die jeweiligen Indikatoren auf eine Verfehlung der Nachhaltigkeitsziele hindeuten”, heißt es in der Drucksache.

Bislang muss der PBnE in jeder Legislaturperiode auf Beschluss des Bundestags neu eingesetzt werden. Die Mitglieder fordern nun, dass dies direkt zu Beginn, parallel zu den Ausschüssen, geschieht. Denn in den vergangenen Legislaturperioden hat der Bundestag den Beirat erst einige Monate nach der konstituierenden Sitzung eingesetzt. Das erschwere die kontinuierliche Begleitung der Nachhaltigkeitspolitik, sagte Christian Calliess, Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der Freien Universität Berlin, bei einer Anhörung des PBnE zur Weiterentwicklung des Gremiums im Juni 2023.

Beibehalten will der Beirat, dass Positionen konsensual abgestimmt werden und dass er ein Beirat bleibt, also nicht zu einem regulären Ausschuss wird, was ihn stärker in den Gesetzgebungsprozess einbinden würde. Allerdings soll der Name ergänzt werden, um “und für Zukunftsfragen”. Über die Vorschläge wird der Bundestag entscheiden. Die Mitglieder des Beirats plädieren dafür, dass dies noch in der aktuellen Legislaturperiode geschieht. nh

Der Bund spart an der Batterieforschung weniger stark als zunächst erwartet worden war. Für Neubewilligungen stehen zwar statt wie ursprünglich geplant 180 Millionen Euro nur noch 70 Millionen Euro zur Verfügung, teilte ein Sprecher des BMBF mit. Es tritt jedoch nicht das befürchtete Szenario ein, in dem ein Großteil der Förderung für dieses Jahr weggefallen wäre.

Damit können im Jahr 2024 deutlich weniger Projekte beginnen als in der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehen. Aber eine Streichung auf null wurde verhindert.

Aufgrund des Fachkräftemangels sehen Innovationsforscher des Fraunhofer ISI den Aufbau eines europäischen Batterie-Ökosystems in Gefahr. In der Industrie drohe in diesem Bereich ein Mangel an Experten, schreiben sie in einer am gestrigen Dienstag erschienenen Publikation. “Das Thema Fachkräftemangel hat sich laut aktueller Studien zum größten Innovationshemmnis in Unternehmen entwickelt”, heißt es in der Analyse.

Die Analyse der Fraunhofer-Experten zeigt: Die Zahl ausgebildeter Batterieforscher stieg von wenigen hundert vor dem Jahr 2010 auf mittlerweile schätzungsweise 30.000 bis 40.000 in Europa, davon rund 15.000 in Deutschland. Dieser enorme Zuwachs an akademisch ausgebildeten Fachleuten sei in den vergangenen fast 15 Jahren maßgeblich durch Forschungsförderprojekte der öffentlichen Hand ermöglicht worden.

Auch hinsichtlich der Produktionsfähigkeit der Industrie und der Nachfrage nach Fachkräften ist die Situation in Deutschland entscheidend für Europa. Mit entsprechend großem Gewicht beeinflusst Deutschland damit also auch die Wettbewerbsfähigkeit eines entstehenden Batterie-Ökosystems in Europa. Nach den Berechnungen der Fraunhofer-Experten werden bereits heute in Deutschland rund 30.000 bis 40.000 Fachkräfte benötigt, und im Jahr 2030 könnten es bei gleichbleibender Entwicklung ungefähr 80.000 sein.

Auf Basis des heutigen Niveaus vergleichbarer, intensiver FuE-Aktivitäten und der damit einhergehenden Ausbildung von Wissenschaftlern würde damit bis 2030 der Fachkräftemangel immer größer werden und nur die Hälfte der benötigten Stellen ließe sich besetzen. mw

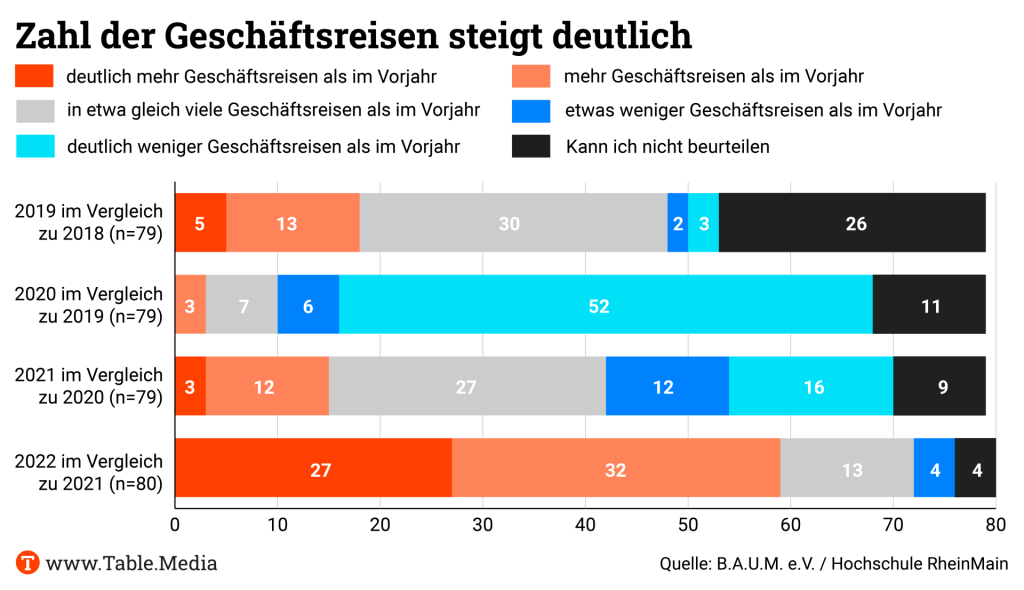

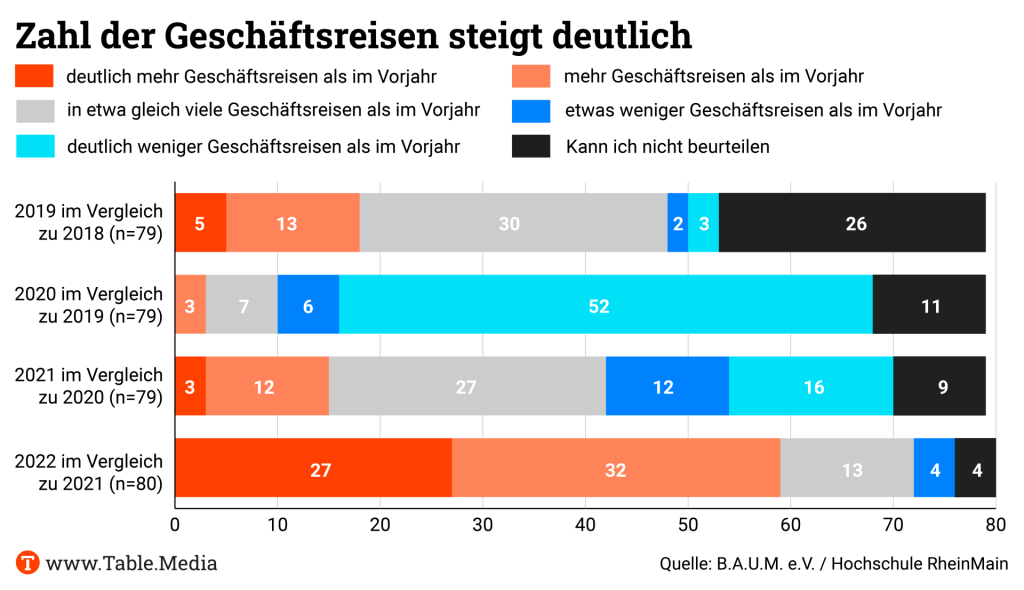

Bei vielen Unternehmen ist die Vermeidung oder klimafreundliche Gestaltung von Geschäftsreisen ein relevantes Unternehmensziel. Dies ergab eine Befragung des Netzwerkes für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e.V. und der Hochschule RheinMain bei rund 100 Unternehmen, die am gestrigen Dienstag veröffentlicht wurde. Da sich die Zahl der Geschäftsreisen schrittweise wieder den Werten vor der Pandemie annähere, steige die Bedeutung ihrer klimafreundlichen Gestaltung. Ein Großteil der Unternehmen böte Mitarbeitenden Anreize zur Wahl klimafreundlicher Verkehrsmittel wie Bahncards oder E-Autos in der Dienstwagenflotte. Viele Unternehmen hätten Geschäftsreiserichtlinien festgelegt, bis hin zu umfassenden Mobility Policies. Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekte spielten hier eine zunehmend wichtige Rolle.

Die Situation während der Pandemie habe viele Unternehmen gelehrt, dass durch die Verlagerung von Meetings in den digitalen Raum sowohl Kosten als auch Emissionen eingespart werden könnten, heißt es. 93 Prozent der befragten Unternehmen besäßen einen Zugang zu entsprechender Software und nutzten digitale Meetings teilweise als Ersatz für Präsenzmeetings.

Viele Unternehmen sammelten bereits Daten zu Geschäftsreisen, etwa zu den genutzten Verkehrsmitteln, zur Anzahl der Reisen, zu den Kosten und zu den CO₂-Emissionen. Aber nur zwei von 100 Unternehmen nutzten CO₂-Emissionen explizit als Steuerungskriterium. Auch wenn die Daten nicht repräsentativ seien, zeige dies das große Potenzial des Projekts CO₂meet, sagte André Bruns, Professor für Mobilitätsmanagement und Verkehrsplanung an der Hochschule RheinMain. CO₂meet wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. cd

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, erwartet eine politische Diskussion über die steigenden Stromübertragungsnetzentgelte. Seine Behörde bereite sich auf die Debatte vor, allerdings befürchte er, sie würde “dann so doof wie beim Haushalt” verlaufen. Um erwartbare Verteilungskonflikte sachlich auszutragen, seien auch die Wirtschaftsverbände aufgerufen, Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dies sagte er beim Handelsblatt-Energiegipfel am gestrigen Dienstag in Berlin.

Die Gebühren für die überregionalen Übertragungsnetze werden seit diesem Jahr, anders als zunächst geplant, nicht aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) subventioniert. Das Bundesverfassungsgericht hatte im November solche Sondervermögen für nichtig erklärt, sofern keine aktuelle Notlage vorläge.

Diese Erhöhung, so Müller, sei noch nicht vollständig im Bewusstsein von Wirtschaft und Konsumenten angekommen – bis Ostern oder Pfingsten sei dies aber zu erwarten.

Bei der Veranstaltung wurden auch Möglichkeiten diskutiert, die weiteren Investitionskosten in die Stromnetze zu begrenzen. Auf den Vorschlag einer kostengünstigeren Verlegung neuer Stromtrassen an Masten statt im Erdreich erwiderte Müller, solche Planungsveränderungen müssten unmittelbar entschieden werden, um Verzögerungen im Netzausbau zu vermeiden. Zudem würde die steigende Akzeptanz der Stromautobahnen in ländlichen Gebieten damit wieder in Frage gestellt.

Neben den Kosten der überregionalen Übertragungsnetze sind auch die regionalen Stromverteilnetze in der Diskussion. Bislang werden Regionen mit hohem Zubau von erneuerbarer Energie dabei benachteiligt. Müllers Behörde will noch in diesem Jahr einen Plan zur faireren Kostenteilung vorlegen. av

Das Angebot an gebrauchten Elektroautos (BEV) hat sich in Deutschland im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Das meldet Europas größter Online-Fahrzeugmarkt AutoScout 24. Nach einer Analyse des Unternehmens stieg die Zahl der Inserate innerhalb eines Jahres um 134 Prozent. Ebenfalls gewachsen ist der Markt für gebrauchte Hybridfahrzeuge (55 Prozent) sowie für Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (LPG) oder Erdgas (CNG) betrieben werden. Hier betrug der Zuwachs 17 Prozent.

Aufgrund des gestiegenen Angebots sind gebrauchte Elektroautos auch deutlich günstiger geworden. Laut dem AutoScout24 Gebrauchtwagenpreisindex (AGPI) lag ihr Durchschnittspreis im Jahr 2023 bei 36.703 Euro. Im Vorjahr waren es noch 43.968 Euro. Das entspricht einem Minus von 17 Prozent. Damit waren Elektroautos das Fahrzeugsegment mit dem stärksten Preisrückgang. Benziner verteuerten sich dagegen um durchschnittlich fünf Prozent auf 26.281 Euro. Der Preis für Diesel blieb mit 29.631 Euro weitgehend stabil (+ 1 Prozent).

Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) geht davon aus, dass im Jahr 2023 erstmals knapp 100.000 gebrauchte Elektroautos den Besitzer gewechselt haben. Das seien keine zwei Prozent aller Verkäufe. “Dadurch, dass die gebrauchten BEV nahezu allesamt mit massiven Nachlässen aka Prämien in den Markt kamen, wird es schwer sein für den Handel, stabile Gebrauchtwagenpreise durchzusetzen”, heißt es bei der DAT.

Für die Gebrauchtwagenkunden in Deutschland ist das eine gute Botschaft. Fraglich sind allerdings die Auswirkungen auf den Neuwagenmarkt, der im Kern für die Mobilitätswende entscheidend ist. Derzeit sind nur rund zwei Prozent aller Fahrzeuge im Bestand Elektroautos.

Im europäischen Vergleich liegen die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge in Deutschland im Mittelfeld. In Belgien kosteten sie laut AGPI im Jahr 2023 durchschnittlich 52.834 Euro, in Österreich 44.274 Euro und in den Niederlanden 40.605 Euro. Günstiger waren Elektrofahrzeuge dagegen in Frankreich mit 35.678 Euro und in Italien mit 32.930 Euro. ch

Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Wirtschaft ist in den Kreditbüchern großer Banken im Euroraum nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht vielfach noch nicht angekommen. Eine Analyse von 95 bedeutenden Geldhäusern habe gezeigt, dass die Kreditbestände “derzeit in erheblichem Maße nicht mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen”, schreibt der Vize-Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Frank Elderson, in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag.

Dies führe bei etwa 90 Prozent dieser Banken zu “erhöhten Übergangsrisiken”. Zudem könnten etwa 70 Prozent dieser Banken einem erhöhten Risiko von Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt sein, “da sie sich zwar öffentlich zum Pariser Abkommen bekennen, ihr Kreditportfolio aber immer noch nicht messbar darauf abgestimmt ist”, fasste Elderson die Ergebnisse der Analyse zusammen. Die untersuchten Geldhäuser stehen nach EZB-Angaben für drei Viertel der Kredite im Euro-Währungsraum.

Die Übergangsrisiken bei den Geldhäusern resultieren der Analyse zufolge größtenteils aus Engagements gegenüber Unternehmen im Energiesektor, die bei der schrittweisen Abschaffung kohlenstoffintensiver Produktionsprozesse hinterherhinken und die Produktion erneuerbarer Energien erst spät einführen.

“Die Wirtschaft braucht stabile Banken, insbesondere während des grünen Übergangs”, schreibt Elderson. Für die Banken wiederum sei es von entscheidender Bedeutung, die Risiken zu erkennen und zu messen, die sich aus dem Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft ergäben. “Die Übergangsplanung muss zu einem Eckpfeiler des Standard-Risikomanagements werden, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis Übergangspläne obligatorisch werden”, mahnte Elderson.

Die EZB-Bankenaufsicht war 2014 als Lehre aus der Banken- und Finanzkrise geschaffen worden. Aktuell überwacht die EZB-Bankenaufsicht 113 Banken im Euroraum direkt, die für 82 Prozent des Bankenmarktes im Währungsraum stehen. dpa

In Schleswig-Holstein ist der Weg für den Bau der Batteriefabrik von Northvolt frei. Die beiden Standort-Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof, auf deren Grund das schwedische Unternehmen die Fabrik bauen will, haben den Plänen zugestimmt. Der Kreis Dithmarschen muss nun die Baugenehmigung für das Projekt erteilen.

Northvolt will in der Fabrik ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen habe in das Bauvorhaben in Heide bereits rund 100 Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es aus dem Projektumfeld. Angedacht ist auch eine Anlage zum Recycling von Altbatterien ausrangierter E-Autos.

Northvolt hatte in der vergangenen Woche mit der Unterzeichnung eines Durchführungsvertrags seine endgültige Entscheidung für den Standort getroffen. Dabei hatte es vor einiger Zeit noch so ausgesehen, als könne sich der Bau in Norddeutschland verzögern. Als Gründe hatte Northvolt-Chef Peter Carlsson die vergleichsweise hohen Strompreise in Deutschland und höhere Subventionen in den USA genannt.

Anfang Januar hatte die EU-Kommission Fördermittel und Garantien von Bund und Land in Höhe von insgesamt 902 Millionen Euro genehmigt. dpa/leo

Die Schuldenbremse nützt der AfD – Süddeutsche Zeitung

Für eine bedachtsame Reform der Schuldenbremse wirbt Ulrich Schäfer. “Richtig wäre es, stärker mehr Investitionen in die Bildung, die Digitalisierung, die grüne Transformation der Wirtschaft und die teils marode Infrastruktur zu ermöglichen”, heißt es in dem Leitartikel. Der Autor halte es für klug, wenn die Bundesregierung zu einer ähnlichen Regelung käme, wie sie schon von 1969 bis zum Jahr 2009 im Grundgesetz stand. “Demnach dürften die Regierenden jedes Jahr so viele Kredite aufnehmen, wie sie für Investitionen ausgaben.” Zum Artikel

Jetzt geht es um die Wurst – Süddeutsche Zeitung

Lange habe Agrarminister Cem Özdemir versucht, die Bauern sanft zu stimmen, schreiben Markus Balser und Michael Bauchmüller. Die aktuellen Proteste zeigten, dass die Landwirtschaft am Scheideweg stehe, heißt es nun in einem Papier der Fraktion. Wer Herausforderungen wie schlechte Einkommensperspektiven, eine schlechte Stellung am Markt oder auch die Klima- und Biodiversitätskrise ignoriere, führe die Landwirtschaft nicht in die Zukunft, sondern in den Abgrund. Zum Artikel

Grüne Stahlproduktion – Schweden sammeln vier Milliarden Euro ein – Handelsblatt

Das schwedische Start-up H2 Green Steel hat Investitionsmittel von 4,2 Milliarden Euro für den Bau der weltweit ersten großen Grünstahlfabrik erhalten. Das Projekt zeige, was bei einem Neubau auf der Anlageseite technisch möglich ist. Deshalb habe es einen Vorbildcharakter für all jene Unternehmen, die künftig Grünstahlwerke bauen wollen. Zum Artikel

Meyer Burger liegt falsch: Chinesische Solarzellen sind keine Bedrohung, sondern ein Segen – NZZ

In seinem Kommentar argumentiert Benjamin Triebe, dass Subventionen für die europäische Solarbranche die Transformation nicht voranbringen würden, weil diese nur den Unternehmen hälfen. Dass aktuell China den Ausbau umweltfreundlicher Energien in Europa subventioniere, sei mit Blick auf die Kosten der Transformation und die Inflation eine willkommene Unterstützung. Zum Artikel

Dominican Republic to trial four-day work week: Can it work globally? – Aljazeera

Im Februar werde die Dominikanische Republik das erste Land der Karibik sein, das eine Vier-Tage-Woche teste, nachdem ähnliche Versuche in Ländern wie Großbritannien durchgeführt worden seien, heißt es. Das sechsmonatige Pilotprojekt werde für die Unternehmen freiwillig sein und brächte keine Lohnkürzungen für die teilnehmenden Mitarbeiter mit sich. Zum Artikel

A ‘Revolutionary’ Way to Feed the World That’s Very Old – The New York Times

Der US-Beauftragte für globale Ernährungssicherheit setzt sich für die Wiedereinführung traditioneller afrikanischer Nutzpflanzen ein, die durch die US-amerikanische Politik verdrängt wurden, schreibt Somini Sengupta. Zum Artikel

Entscheiden wir mit unseren Gabeln, was auf den Teller kommt – Basler Zeitung

Wütende Bauern in Deutschland: In einem Gastbeitrag kritisiert die Schweizer Grünen-Politikerin Maya Graf eine verfehlte Politik und fordert eine agrarökologische Transformation des gesamten Ernährungssystems. Zum Artikel

Europas Klima-Wähler: Wer sind sie und wie könnten sie die Europawahl beeinflussen? – Euronews

Einem neuen Bericht zufolge ist der Klimawandel eines der Themen, die den europäischen Wählerinnen und Wählern am meisten am Herzen liegen. Rosie Frost berichtet, wie das den Ausgang der bevorstehenden Europawahlen beeinflussen könnte. Zum Artikel

Two big omissions risk making EU forced-labour ban toothless – EU Observer

Die geplante EU-Verordnung für ein Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit drohe ein zahnloser Tiger zu werden, schreibt Paula Soler: Der jüngste Entwurf der Ratsposition zeige, dass die Mitgliedstaaten sich vor den hohen Kosten für die Untersuchung von Missbrauch durch Zwangsarbeit scheuen. Zudem seien darin keine Pläne einer Wiedergutmachung für die Opfer zu finden und der Rat gehe nicht auf staatlich verordnete Zwangsarbeit ein. Zum Artikel

Eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ist schon lange überfällig und muss die oberste Richtschnur für die deutsche Wirtschafts- und Rohstoffpolitik sein. Weltweit ist der Verbrauch an Ressourcen in den vergangenen Jahren laut des Umweltprogramms der Vereinten Nationen dramatisch angestiegen, wobei vor allem Länder mit hohem Einkommen einen enormen Bedarf haben. 2050 könnte der globale Ressourcenbedarf demnach auf 186 Milliarden Tonnen ansteigen, was im Vergleich zu 2017 ungefähr eine Verdopplung wäre. Über 90 Prozent des Verlustes biologischer Vielfalt und etwa die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen sind laut des International Resource Panel mit der Gewinnung und Verarbeitung von natürlichen Ressourcen verbunden.

Deshalb brauchen wir in Deutschland unbedingt eine ambitionierte Kreislaufwirtschaftsstrategie und kein “Durchwurschteln” ohne Anspruch. Die bisherigen Ergebnisse des Beteiligungsprozesses für die Erarbeitung einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sind aber leider enttäuschend und benötigen deutliche Nachbesserungen.

Konkrete Reduktionsziele sind nach aktuellem Stand in der Kreislaufwirtschaftsstrategie nicht vorgesehen, weder in Bezug auf den Einsatz von Primärmaterialien noch in Bezug auf Abfallvermeidung. Ohne konkrete und vor allem verbindliche Reduktionsziele wird die NKWS jedoch nicht wirksam genug sein, um die Probleme des massiven Ressourcenabbaus, Klimawandels und Artensterbens in den Griff zu bekommen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schlägt ein Reduktionsziel für den Primärressourcenverbrauch vor, das bis 2030 eine Halbierung gegenüber 2019 vorsieht.

Obwohl die Umsetzung der im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegten Abfallhierarchie vom BMUV als wichtiger Eckpfeiler für die NKWS benannt wird, besteht aus Sicht der DUH ein zu starker Fokus auf Recycling. Die ersten beiden Stufen der Abfallhierarchie, Vermeidung und Wiederverwendung, werden hingegen nur vereinzelt mit Zielen, jedoch ohne konkrete Maßnahmen, bedacht, insbesondere im Handlungsfeld der Kunststoffe. Dabei bieten Vermeidung und Wiederverwendung das größte Umweltentlastungspotential. Allein durch den konsequenten Einsatz von Mehrwegflaschen im Getränkebereich könnten jährlich 430.000 Tonnen Kunststoff eingespart werden.

Im bisherigen Prozess bleiben teilweise ganze Bereiche oder Branchen unberücksichtigt. Besonders gravierend ist das Weglassen der Themenfelder Verpackungen, Infrastrukturbau oder des wachsenden Onlinehandels, da hier besonders großer Handlungsbedarf besteht. Allein der Infrastrukturbau verbraucht laut Umweltbundesamt etwa 20 Prozent aller Rohstoffe in Deutschland. Zudem gehört Deutschland hinter Irland zu den Ländern mit dem höchsten Verpackungsmüllaufkommen in ganz Europa: nämlich mit 237 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Trotz eindringlicher Hinweise der Umweltverbände an das BMUV wurden diese Bereiche nicht aufgenommen. Für die übergangenen Handlungsfelder müssen dringend ambitionierte Ziele und effektive Maßnahmen zur Einsparung von Ressourcen nachgearbeitet werden.

Um den Primärressourcenverbrauch zu reduzieren, müssen Akteure durch verbindliche Umweltvorgaben und ökonomische Instrumente in die Pflicht genommen werden. Stattdessen bleibt der Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen unverbindlich und es wird eher auf Selbstverpflichtungen, zum Beispiel in der Zementindustrie, oder auf vereinzelte staatliche Förderungen gesetzt, wie beispielsweise von Recyclingverfahren für Elektroaltgeräte. Mit diesen Ansätzen können die notwendigen Transformationsprozesse zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft jedoch nicht erreicht werden.

Welche Themenfelder, Ziele und Maßnahmen in die NKWS aufgenommen werden oder gestrichen wurden, bleibt für die Stakeholder im Beteiligungsprozess meist intransparent. Wichtige Einwände wurden übergangen und ohne Erklärung weggelassen. Öfters wurde bei angesprochenen Problemfeldern auf andere Runde Tische verwiesen, ohne dass diese dort aufgegriffen wurden. So sollten etwa Gerätebatterien im Handlungsfeld Elektrogeräte behandelt oder illegale Importe über Online-Plattformen im Feld der Digitalisierung bearbeitet werden, was aber nicht geschah.

Im Beteiligungsprozess wurden ambitionierte Maßnahmen, die insbesondere auf strengere Pflichten für Hersteller, Vertreiber und andere Wirtschaftsakteure abzielten, zunächst formuliert, dann aber wieder aus dem Katalog an diskutierten Zielen und Maßnahmen gestrichen. Anstatt Maßnahmen mit großem Umweltentlastungspotential zu priorisieren (etwa Abfallvermeidung, Ökodesign und Wiederverwendung), rückten teilweise Scheinlösungen wie das chemische Recycling in den Vordergrund der Diskussion. Diese Punkte deuten auf einen starken Einfluss durch wirtschaftsnahe Lobbygruppen hin.

Darüber hinaus spielten nach DUH-Einschätzung die Umweltbewertung und Quantifizierung von Umweltentlastungspotenzialen eine eher untergeordnete Rolle. So wurde im Rahmen der Online-Kommentierung bei sämtlichen Maßnahmen auf die Bewertung möglicher Umweltauswirkungen verzichtet und stattdessen nach einer Einschätzung zur Wettbewerbsfähigkeit oder Alltagsgestaltung gefragt. Dabei sollten Umweltauswirkungen oberste Richtschnur für die Entscheidung von Zielen und Maßnahmen sein.

Für einen ambitionierten Kabinettsentwurf der NKWS braucht es:

Aktuelle Ergebnisse der Strategie müssen unter diesen Aspekten überarbeitet, konkretisiert und aus Umweltsicht wissenschaftlich bewertet werden, um den Problemen des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht zu werden.

Thomas Fischer ist Diplom Umweltwissenschaftler und Experte für Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, Recyclingtechnologien und Umweltmanagement. Seit elf Jahren ist er Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Im Themenbereich Kreislaufwirtschaft engagiert sich die DUH für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, die die ökologischen Belastungsgrenzen unseres Planeten respektiert. Der Übergang der linearen “Wegwerfwirtschaft” hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft ist dabei das erklärte Ziel.

China.Table – Autoindustrie: “Jetzt bricht eine neue Ära an”: Der Autobauer Chery will sich 2024 in Europa etablieren. Zunächst in Spanien, später auch in Deutschland. Charlie Zhang, Vize-Geschäftsführer von Chery International über die Bedingungen in Deutschland. Zum Artikel

China.Table – Menschenrechtsverletzungen in Tibet: Deutschland stellt China zur Rede. China muss am Dienstag vor dem UN-Menschenrechtsrat Farbe bekennen. Im Mittelpunkt steht die dramatische Situation von Kindern und Jugendlichen in Tibet. Zum Artikel

Agrifood.Table – “Wir müssen Share-Deals auch einer behördlichen Kontrolle unterziehen”. Agrarökonom Aeikens: bezweifelt aber, dass sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft durch agrarpolitische Weichenstellungen aufhalten lasse. Zum Artikel

viele Denkerinnen und Denker beschäftigen sich mit der sozial-ökologischen Transformation, ihren Chancen, Risiken und Hindernissen. Diese Auseinandersetzung wird weitergehen, und das ist wichtig. Aber mittlerweile ist die Transformation überall in den Betrieben angekommen. Hier gilt es, praktische Lösungen umzusetzen, die Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Unser heutiger ESG.Table beleuchtet, welche Erfahrungen die Wirtschaftsakteure damit machen.

Wie schwierig es ist, mit Elektroautos Geld zu verdienen, zeigt das Beispiel des Next-Move-Gründers Stefan Möller, der seit 2016 das Geschäft der Elektroautovermietung vorantreibt. Carsten Hübner hat mit ihm gesprochen. Große Hoffnungen setzt die Gesellschaft bei der Klimawende in die Deutsche Bahn. Aber die Infrastruktur liegt im Argen. Jetzt will das Unternehmen den Sanierungsstau mit Hilfe einer neuen Tochter-AG abarbeiten. Nicolas Šustr berichtet.

Von der Herausforderung, alle Unternehmen von einem politischen Regulierungsansatz für die Transformation zu überzeugen, zeugt die Europäische Sorgfaltspflichtenrichtlinie. Um die Chancen, die das Vorhaben für deutsche Unternehmen bietet, und die Frage, warum einige Verbände es trotzdem verhindern wollen, dreht sich die heutige Analyse von mir und Leonie Düngefeld.

Die endgültige Haltung der Bundesregierung mit Blick auf die Abstimmung im Rat über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ist noch offen. Bei einem Gespräch im Kanzleramt am vergangenen Freitag konnten Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Justizminister Marco Buschmann noch keine gemeinsame Linie finden. Dies erfuhr Table.Media aus Regierungskreisen. Das Treffen war nach dem ablehnenden Votum des FDP-Präsidiums für die CSDDD anberaumt worden. Um die Runde von dem Vorhaben zu überzeugen, ging es unter anderem darum, welche Erleichterungen die europäische gegenüber der deutschen Regelung für hiesige Unternehmen mit sich bringen würde.

So könnten künftig die zur Erfüllung der Lieferkettenverpflichtung notwendigen Risikoberichte Bestandteil des Geschäftsberichts werden, die von Wirtschaftsprüfern attestiert werden. Ihre Risikoanalysen müssen hiesige Unternehmen nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) einreichen. Das Bafa bliebe unter anderem für die Überprüfung von Beschwerden zuständig.

Unternehmen dürfen nach der europäischen Regelung bei der Erstellung ihrer Risikoberichte Regionen nach Risiken priorisieren. Es werden zwar keine starren “Schwarzen Listen” oder “Weißen Listen” von Staaten ermöglicht, wie von manchen Unternehmensverbänden gefordert. Aber praktisch könnten sich Unternehmen zunächst auf die Länder mit hohen Risiken für Mensch und Umwelt in ihren Lieferketten konzentrieren.

Die EU-Richtlinie erlaubt es zudem Verbundunternehmen, dass die Sorgfaltspflichten von der Konzernmutter auch für ihre Töchter als erfüllt gelten. Nach dem LkSG wird jedes konzernangehörige Unternehmen für sich betrachtet.

Zudem regelt die CSDDD in Artikel 14 die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in Multistakeholder- und Brancheninitiativen, beim Audit-Pooling, zu gemeinsamen Beschwerdemechanismen und anderem. Damit erhalten Industrieinitiativen wie Together for Sustainability (T4S) in der Chemieindustrie zusätzliche Rechtssicherheit.

Im abschließenden Trilog wurde zudem eine Vorschrift in die Einigung zur Richtlinie aufgenommen, die insbesondere kleinere Unternehmen in der Wertschöpfungskette vor Belastungen durch unnötige Informationsanfragen großer Kunden schützen soll. Artikel 6 (4b) konkretisiert den im LkSG angelegten risikobasierten Ansatz dahingehend, dass auch bei der Ermittlung von Informationen im Rahmen der Risikoanalyse risikobasiert vorzugehen ist. Praktisch bedeutet dies, Unternehmen sollen Zurückhaltung gegenüber Geschäftspartnern üben, bei denen selbst kein Risiko negativer Auswirkungen besteht. Vielmehr soll sich das Unternehmen vorrangig an denjenigen Akteur in der Kette halten, bei dem die nachteiligen Auswirkungen am wahrscheinlichsten sind.

Damit haben die Verhandler die Kritik der KMU aufgenommen, die sich durch Fragebögen ihrer Großunternehmenskunden belastet sahen. Gestärkt wurde damit auch die Linie des Bafa, das mit seiner Handreichung zur Zusammenarbeit in der Lieferkette dieser Praxis entgegengetreten war.

Gleichzeitig bringt die CSDDD allerdings in einigen Punkten eine Verschärfung gegenüber dem LkSG mit. So werden etwa mehr und damit auch kleinere Unternehmen erfasst, die Umweltsorgfaltspflicht ist stärker und der Zugang für Betroffene in den Lieferketten vor Gerichten wird vereinfacht. Diese Punkte hatten die progressiven Kräfte in EU-Parlament, Kommission und Rat durchgesetzt.

Die Ampel-Partner seien bemüht, eine Lösung zu finden, die es der FDP ermögliche, der Richtlinie doch noch zuzustimmen, heißt es aus Regierungskreisen. Änderungen an der Richtlinie sind zum jetzigen Zeitpunkt aber kaum mehr möglich. Der Ball liege nun bei der FDP. Der ablehnende Beschluss des FDP-Präsidiums hat bei SPD und Grünen allerdings für erhebliche Verärgerung gesorgt. Denn der Koalitionsvertrag sieht die Einführung der CSDDD vor. Zudem verhinderten die FDP und gleichgesinnte Kräfte in den Verhandlungen auf EU-Ebene bereits erfolgreich eine stärkere CSDDD, die die progressiven politischen Kräfte gerne umgesetzt hätten. In der liberalen Gruppe im EU-Parlament steht die FDP mit ihrer ablehnenden Haltung jedoch weitgehend allein da.

Für die Gegner der CSDDD in der deutschen Wirtschaft ist die FDP in gewisser Weise die letzte Hoffnung. In einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz fordern der BDI, BDA, die DIHK und der ZDH, die Bundesregierung dürfe das Trilogergebnis zur EU-Richtlinie nicht annehmen. “Die geplante Richtlinie wird Unternehmen mit erheblicher Rechtsunsicherheit, Bürokratie und unkalkulierbaren Risiken konfrontieren”, argumentieren sie.

Auch VCI, ZVEI, Gesamtmetall und weitere Wirtschaftsverbände bezeichnen in einem Schreiben an die Bundesregierung und die EU-Ratspräsidentschaft die Richtlinie als praxisfremd und drängen darauf, sie in ihrer aktuellen Form im Rat abzulehnen. Sie verweisen auf höhere Belastungen durch die CSDDD: “Für deutsche Unternehmen würde es eine Reihe bestehender Maßgaben verschärfen und dadurch gerade mittelständische Unternehmen endgültig überlasten, ihnen teils Unmögliches abverlangen“, schreiben die Verbände.

Insbesondere kritisieren die Verbände die beschlossene zivilrechtliche Haftung: “Es ist schlicht praxisfremd zu verlangen, dass Unternehmen aus den EU-Mitgliedstaaten für Pflichtverletzungen haften sollen, die in ihren Lieferketten geschehen – und dies noch weltweit.” Die oft unkalkulierbaren Risiken könnten dazu führen, dass Unternehmen sich aus bestimmten Regionen zurückzögen, warnen die Verbände.

Ursprünglich sollte auch im deutschen LkSG eine zivilrechtliche Haftung verankert werden, aber das konnten Gegner einer solcher Regelung in Wirtschaft und Politik seinerzeit verhindern. Das LkSG war von der Großen Koalition beschlossen worden. Zuvor war der Versuch gescheitert, dass die Unternehmen in ausreichender Zahl freiwillig ihre Verantwortung entlang der Lieferketten für menschenwürdige Mindeststandards wahrnehmen.

Die Verbände missbilligen zudem die bei der CSDDD vorgesehene Verpflichtung für Unternehmen, fast alle Stufen ihrer Lieferketten zu kontrollieren. Dies sei angesichts der teils fünf- bis sechsstelligen Zahl an Zulieferern, von denen jährlich ein Teil wechsele, zu kostspielig, wenn überhaupt umsetzbar. Sie fordern zudem eine Ausnahme für alle im EU-Binnenmarkt ansässigen Zulieferer und Kunden.

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt die Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz für die CSDDD. Damit “erreichen wir faire Marktbedingungen für die Wirtschaft”. Bislang hätten Unternehmen, die sich, wie Vaude, freiwillig für Menschenrechte in der Lieferkette, Verbraucherschutz und Umwelt- und Klimaschutz engagierten, “finanzielle Wettbewerbsnachteile gegenüber Firmen, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen”.

Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich am 14. Dezember mit dem Parlament auf einen finalen Gesetzestext geeinigt. Beide Institutionen müssen die Einigung nun noch formal annehmen. Der Rat arbeitet daran bereits auf der Arbeitsebene, im Februar werden sich voraussichtlich die EU-Botschafter damit befassen. Mit Leonie Düngefeld

Guten Tag, Herr Moeller. Vor wenigen Tagen haben die großen Autovermieter Hertz und Sixt angekündigt, den Anteil von Elektroautos in ihren Flotten deutlich zu reduzieren. Die Nachfrage sei rückläufig. Außerdem seien sie nicht rentabel. Ihr Unternehmen NextMove vermietet ausschließlich Elektroautos. Steckt Ihr Geschäftsmodell in der Krise?

Stefan Moeller: Nein. Als reiner Elektroautovermieter haben wir ein anderes Geschäftsmodell als die Großen der Branche. Zudem sind wir tief im Markt verankert. Unsere Kunden entscheiden sich bewusst für ein Elektroauto. Aber es ist schwierig, mit Elektroautos Geld zu verdienen. Auch wir kämpfen um ein positives Geschäftsergebnis.

Wo liegt denn der Unterschied zu Hertz oder Sixt?

Das fängt damit an, dass klassische Autovermieter die Margen von Verbrennungs- und Elektrofahrzeugen in ihrer Flotte miteinander vergleichen. Zum Beispiel Sixt. Im letzten Quartalsbericht hieß es, Elektroautos seien teurer und ihre Reparaturkosten höher. Zusammen mit steigenden Zinsen führe dies zu deutlich höheren Haltekosten.

Im Vergleich zu den Verbrennern?

Genau. Sie vergleichen das mit den Verbrennern. Das tun wir natürlich nicht, weil wir keine Verbrenner vermieten. Aber aus deren Sicht ist das naheliegend. Jetzt geht es allerdings noch einen Schritt weiter: Sixt und Hertz räumen öffentlich ein, dass E-Autos in den eigenen Flotten sogar defizitär sind.

Wie sieht denn das klassische Geschäftsmodell in der Branche so aus?

Ungefähr so: Ich suche mir einen großen Autohersteller. Aufgrund der hohen Stückzahl, die ich bestelle, bekomme ich, sagen wir mal, 40 Prozent Rabatt. Ein Privatkunde bekommt beim Händler vielleicht 15 Prozent. Dann vermiete ich die Autos für sechs bis zwölf Monate, bis maximal 15.000 Kilometer. In dieser Zeit, so sagt man in der Branche, darf der Sitz nicht kalt werden. Vorher habe ich aber schon einen Käufer für den Gebrauchten gesucht. Und der nimmt mir das Auto dann mehr oder weniger zum Einkaufspreis ab.

Das klingt auf den ersten Blick sehr lukrativ. Warum funktioniert das mit Elektroautos nicht?

Das Problem liegt im Marktumfeld. Noch sind Elektroautos deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Die Margen sind geringer und damit auch die Rabatte. Und das, obwohl die Autohersteller im Jahr 2020 mit Inkrafttreten der neuen CO₂-Flottengrenzwerte angefangen haben, beachtliche Preisnachlässe zu gewähren. Das war nötig, um weiterhin große und schmutzige, aber margenstarke Verbrenner zu verkaufen. Denn mit den Elektroautos konnten sie den Durchschnitt ihrer Flotte schönrechnen. Bei den Autovermietungen brach 2022 Partystimmung aus. Damals ging man noch davon aus, dass Elektroautos kaum an Wert verlieren würden. Diese Restwertblase ist mittlerweile geplatzt. Die Preise für gebrauchte Elektroautos sinken, vor allem weil Tesla mehrfach die Preise gesenkt hat.

Verstehe ich das richtig: Der Einkaufspreis ist zu hoch. Der Verkaufspreis ist zu niedrig. Und dazwischen fallen teure Reparaturkosten an?

Unfälle gehören in der Branche zum Tagesgeschäft, auch bei uns. Ich gehe deshalb davon aus, dass die großen Autovermieter mit etablierten Partnern zusammenarbeiten, bei denen sie Sonderkonditionen bekommen. Die werden aber bei Elektrofahrzeugen sicher nicht in dem Maße greifen wie bei den Verbrennern. Zum Beispiel, weil die Mitarbeiter Zusatzqualifikationen wie den Hochvoltschein benötigen. Dadurch steigen die Stundensätze und die Reparaturen werden teurer. Das liegt aber nicht daran, dass Elektroautos schadensanfälliger wären.

Bliebe als letzte Rettung eine hohe Nachfrage. Aber Hertz und Sixt sagen, dass auch da der Wurm drin ist.

Für die Großen mag das stimmen. Mir kommt es allerdings eher so vor, als suche man das Haar in der Suppe. Aber klar: Der Anteil der Elektroautos am Fahrzeugbestand liegt derzeit erst bei zwei Prozent. Das heißt, 98 Prozent der Menschen sind nicht mit E-Autos vertraut. Die kommen jetzt zu einer Autovermietung, weil sie für zwei Tage ein Auto brauchen, um irgendwo aufs Land zu fahren. Warum sollten sie sich für ein Elektroauto entscheiden? Zumal sie gerne schnell fahren und von der begrenzten Reichweite und der lückenhaften Ladeinfrastruktur gehört haben. In einer normalen Autovermietung haben sie schließlich die Wahl.

Sie sind mit Ihrem Unternehmen seit 2016 am Markt. Da muss es doch ein funktionierendes Geschäftsmodell geben?

Wir machen einige Dinge anders. Zum einen haben wir eine längere Haltedauer der Fahrzeuge als klassische Autovermieter. Zweitens vermieten wir modellspezifisch. Bei uns gibt es auch bei der Kurzzeitmiete genau das Fahrzeug, das bestellt wurde. Drittens haben wir ein monatlich kündbares Abo-Modell. Das heißt, wir vermieten unsere Fahrzeuge im Durchschnitt länger. Das bedeutet zwar weniger Marge, ist aber für den Kunden attraktiv. Außerdem ist es bei uns egal, mit welchem Ladestand das Auto zurückgebracht wird. Hinzu kommt: Wer sich bei uns meldet, um ein Auto zu mieten, hat sich bereits für ein Elektroauto entschieden, egal ob Geschäfts- oder Privatkunde.

Stefan Moeller hat 2016 mit einem Geschäftspartner zusammen die Elektroautovermietung NextMove gegründet. Sie hat ihren Sitz im thüringischen Arnstadt und beschäftigt 35 Mitarbeiter. Ihre rund 500 Mietfahrzeuge bietet sie an zwölf Standorten überall in Deutschland an, die teilweise von externen Partnern betrieben werden.

Nicht weniger als eine “Zeitenwende” ruft Richard Lutz, Vorstandschef der Deutschen Bahn (DB), am Montag im Berliner Futurium aus. In dem Bau nahe dem Hauptbahnhof feiern Bahn und Bundesverkehrsministerium die Gründung der neuen Konzerntochter DB InfraGO AG. Diese ist seit Jahresbeginn für das über 33.000 Kilometer lange Netz und die rund 5.400 Bahnhöfe zuständig.

Das GO im neuen Namen steht für “gemeinwohlorientiert”. Für Konzernchef Lutz ergibt sich daraus die “Voraussetzung, die verkehrs- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung” zu erreichen. Konkret verspricht er, den Sanierungsstau bei Schienennetz und Bahnhöfen “konsequent” abzuarbeiten. Auf den Hauptstrecken ist das Netz nahezu vollständig ausgelastet.

Ohne die Sanierungen dürften die im Bundes-Klimaschutzgesetz vorgegebenen Emissionsziele im Verkehrssektor noch viel deutlicher verfehlt werden als derzeit absehbar ist. Bis 2030 sollen sie auf 84 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente sinken. 2022 lagen sie nach vorläufigen Daten des Umweltbundesamts bei knapp 148 Millionen Tonnen.

Öffentliches Aushängeschild dafür, wie das seit Jahrzehnten unterfinanzierte Bahnnetz wieder flott gemacht werden soll, ist die Generalsanierung von 40 Hochleistungskorridoren, die bis 2030 abgeschlossen sein soll. Signaltechnik, Weichen, Gleise, Bahnhöfe – auf einen Schlag und in mehrmonatiger Komplettsperrung soll jeweils eine ganze Strecke saniert werden. Den Anfang soll dieses Jahr die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim machen.

Für Andreas Geißler, Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene, ist die Gründung der InfraGO durchaus ein “Meilenstein”. Doch seien “wesentliche Kernfragen noch nicht geklärt”, sagt er im Gespräch mit Table.Media. Bereits in den nächsten Wochen und Monaten müsse geklärt werden, was “die konkreten Ziele, der klar definierte Auftrag des Bundes” sind. Anschließend müsse “präzisiert werden, wie die neue Gesellschaft in diesem Sinne vom Bund gesteuert werden soll”. Und schließlich brauche es ein anderes Finanzierungsinstrumentarium. Bisher hängt diese weitgehend vom jährlich neu festgesetzten Bundeshaushalt ab. “Die Schweiz hat einen mehrjährigen Fonds eingerichtet, so eine Lösung favorisieren wir auch für Deutschland”, sagt Geißler.

Keiner dieser Wünsche wird so schnell in Erfüllung gehen. Das konkrete Steuerungsinstrument, der sogenannte Infraplan, soll in seiner ersten Version erst im November vorliegen. “Für den Verkehrsminister wäre das angenehm, einen Fonds zu haben und nicht immer wieder zum Haushaltsgesetzgeber laufen zu müssen”, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Finanzierung. Allerdings brauche es dafür wohl eine Verfassungsänderung. Er hebt hervor, dass “in dieser schwierigen Haushaltssituation” 31,5 Milliarden Euro für die Bahninfrastruktur gesichert seien, obwohl er selbst einen Finanzbedarf von 40 bis 45 Milliarden Euro bis 2027 einräumt.

“Zumindest 2024 scheinen wir bei den Investitionen auf der sicheren Seite zu sein”, sagt Lukas Iffländer, Vize-Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, zu Table.Media. Es werde mehr Geld zur Verfügung stehen als ausgegeben werden könne. Wichtiger als eine Milliarde extra in einem Jahr sei ein gesicherter Finanzierungshorizont über mehrere Jahre, sagt auch er. “Diese fehlende Perspektive ist auch der Grund, warum der nötige Personalaufwuchs für Instandhaltung und Bau nicht stattfindet”, so Iffländer.

Offen sei auch, wie es nach dem Kippen des Klima- und Transformationsfonds mit der Finanzierung der Generalsanierungen vorangehen wird, erklärt der Fahrgastvertreter. Das Programm laufe auch nicht so glatt wie geplant. “Die Vorbereitungszeit für die Riedbahn Frankfurt-Mannheim braucht länger als geplant und die Strecke Berlin-Hamburg soll nun acht statt fünf Monate gesperrt werden, wie zunächst vorgesehen”, erläutert er.

“Ein gemeinnütziger Netzbetreiber wäre uns noch einmal lieber gewesen – und auch eine Struktur als GmbH, mit einem direkten politischen Zugriff am DB-Konzern vorbei”, sagt Iffländer. Doch das sei mit der Gewerkschaft EVG und mit der SPD nicht zu machen gewesen.

Österreich sei das einzige Beispiel in der EU, wo ein integrierter Bahnkonzern das Netz angemessen verwalte, so der Vertreter von Pro Bahn. Dort werde auch nicht wie bei der DB “kleckerchenweise ausgeschrieben”. Für die Digitalisierung des Bahnnetzes gebe es einen Rahmenvertrag mit einem Stellwerk für das ganze Land mit drei redundanten Standorten. “Hierzulande ist es ein Flickenteppich mit 4.600 Stellwerken, deren Erneuerung in kleinen Tranchen ausgeschrieben wird – mit entsprechendem Aufwand von Zeit und Kosten für das Vergabeprozedere.” Eine Zentralisierung zumindest auf Bundeslandebene wäre adäquat.

Iffländer nennt auch Positivbeispiele aus EU-Ländern, in denen Netz und Bahnbetrieb organisatorisch getrennt sind: “In den Niederlanden ist man sehr motiviert, was das Thema Infrastruktur und Transparenz angeht. Am liebsten würde man dort den Zustand jeder Weiche öffentlich online einsehbar machen. Tschechien ist vorbildlich beim Erhalt von Nebenstrecken und der Güterverkehrsinfrastruktur. Gefühlt an jedem Bahnhof gibt es dort noch ein Güterzuggleis.”

In Deutschland drohen auch die Trassenpreise dem Erreichen der Klimaziele in die Quere zu kommen: Im demnächst endgültig zu beschließenden Bundeshaushalt 2024 wurden die Mittel, mit denen die Schienenmaut für Güterzüge bezuschusst wird, von 350 auf 179 Millionen Euro gekürzt. Ab Ende 2025 werden die Trassenpreise für den Fern- und Güterverkehr voraussichtlich um zweistellige Prozentwerte steigen. Das ergibt sich aus dem Antrag der InfraGO beim Eisenbahn-Bundesamt, das die Tarife genehmigen muss. In der Branche geht man von einer deutlichen Schwächung der Wettbewerbsposition der Schiene im Vergleich zum Straßenverkehr aus. Die Ziele, mehr Güter- und Personenverkehr auf die Schiene zu verlagern und Emissionen einzusparen, könnten so außer Reichweite gelangen.

“Deutschland gehört zu den EU-Ländern, wo der nutzerfinanzierte Kostenanteil sehr hoch liegt. Dementsprechend fällt die Schienenmaut, also die Trassenpreise, sehr hoch aus. Hier sollte der Bund gegensteuern”, fordert Geißler von der Allianz pro Schiene.

Nicolas Šustr ist freier Journalist und Sprecher des BUND-Landesverbands Berlin.

29. Januar 2024, 9:00-16:00 Uhr

Fachkonferenz KI: Immer größer statt grüner (iRights.Lab) Info & Anmeldung

30. Januar 2024, 9:00-20:00 Uhr, Hamburg

2. ESG-Konferenz (Veranstalter: COMM.PASS Kommunikation) Hamburg let’s talk Info & Anmeldung

30. Januar 2024, Online

Online-Workshopreihe Nachhaltigkeit in Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen, Teil 4 (Adalbert-RAPS-Stiftung & Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung) Info & Anmeldung

31. Januar 2024, 19:00 Uhr, Online

Vortrag Aufbrüche und Hindernisse – Auf dem steinigen Weg eines umfassenden sozial-ökologischen Wandels Vortrag Info & Anmeldung

1. Februar 2024, 18:00-20:00 Uhr, Berlin

Diskussion ENERGIZE 2045: Nachhaltige Energieimporte und synthetische Kraftstoffe – Strategien und Chancen (Friedrich Naumann Stiftung) Info & Anmeldung

6. Februar 2024, 19:00 Uhr, Berlin

Diskussion Bodenpreise, Mieten und die Rolle der Genossenschaften (Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

6. Februar 2024, Online

Webinar Nachhaltiger Einkauf – CO2 in der Lieferkette einsparen (KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung

6. Februar 2024, 10:00-18:00 Uhr, Berlin & Online

Konferenz Exit Plastik. Öffentliche Konferenz und NGO Runder Tisch zu Wegen aus der Plastikkrise Info & Anmeldung

Bei einer Aussprache zur Halbzeit der Agenda 2030 am vergangenen Donnerstag im Bundestag hat der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBnE) Vorschläge für die Weiterentwicklung des Gremiums vorgelegt. Im Zentrum stehen dabei seine Stärkung bei der Nachhaltigkeitsprüfung von Gesetzesvorhaben und Ausgaben sowie beim Monitoring zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs).

Künftig will der PBnE Gesetzesvorhaben materiell auf Nachhaltigkeitskonformität prüfen dürfen; bislang führt er nur formelle Prüfungen durch. Er kontrolliert also nicht, welche Konsequenzen Gesetzesvorhaben tatsächlich für die Nachhaltigkeitsziele Deutschlands haben könnten. In diesem Zusammenhang fordert das Gremium, zwei weitere wissenschaftliche Stellen zu schaffen, die den PBnE bei der materiellen Prüfung “aktiv unterstützen” können.

Zudem will der 2004 erstmals eingesetzte Beirat prüfen können, inwieweit die Ausgaben von Haushaltsmitteln dem Erreichen der Nachhaltigkeitsziele dienen. Dies könne im Rahmen einer Haushaltsanalyse (“Spending Review”) erfolgen. Ein 2022 vom Finanz-, Umwelt- und Entwicklungsministerium durchgeführter Spending Review kam zu dem Ergebnis, dass die Verknüpfung von Ausgaben und Nachhaltig ein wichtiger Hebel für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele und die Effizienz der öffentlichen Finanzen sein kann.

Ein weiterer Fokus soll nach den Vorstellungen des zwanzigköpfigen PBnE darauf liegen, Mitglieder der Bundesregierung in den Beirat einzuladen und sie dazu zu befragen, wie bestimmte Vorhaben zum Erreichen bestimmter SDGs beitragen. Dies könne zuerst “dort erfolgen, wo die jeweiligen Indikatoren auf eine Verfehlung der Nachhaltigkeitsziele hindeuten”, heißt es in der Drucksache.

Bislang muss der PBnE in jeder Legislaturperiode auf Beschluss des Bundestags neu eingesetzt werden. Die Mitglieder fordern nun, dass dies direkt zu Beginn, parallel zu den Ausschüssen, geschieht. Denn in den vergangenen Legislaturperioden hat der Bundestag den Beirat erst einige Monate nach der konstituierenden Sitzung eingesetzt. Das erschwere die kontinuierliche Begleitung der Nachhaltigkeitspolitik, sagte Christian Calliess, Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der Freien Universität Berlin, bei einer Anhörung des PBnE zur Weiterentwicklung des Gremiums im Juni 2023.

Beibehalten will der Beirat, dass Positionen konsensual abgestimmt werden und dass er ein Beirat bleibt, also nicht zu einem regulären Ausschuss wird, was ihn stärker in den Gesetzgebungsprozess einbinden würde. Allerdings soll der Name ergänzt werden, um “und für Zukunftsfragen”. Über die Vorschläge wird der Bundestag entscheiden. Die Mitglieder des Beirats plädieren dafür, dass dies noch in der aktuellen Legislaturperiode geschieht. nh

Der Bund spart an der Batterieforschung weniger stark als zunächst erwartet worden war. Für Neubewilligungen stehen zwar statt wie ursprünglich geplant 180 Millionen Euro nur noch 70 Millionen Euro zur Verfügung, teilte ein Sprecher des BMBF mit. Es tritt jedoch nicht das befürchtete Szenario ein, in dem ein Großteil der Förderung für dieses Jahr weggefallen wäre.

Damit können im Jahr 2024 deutlich weniger Projekte beginnen als in der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehen. Aber eine Streichung auf null wurde verhindert.

Aufgrund des Fachkräftemangels sehen Innovationsforscher des Fraunhofer ISI den Aufbau eines europäischen Batterie-Ökosystems in Gefahr. In der Industrie drohe in diesem Bereich ein Mangel an Experten, schreiben sie in einer am gestrigen Dienstag erschienenen Publikation. “Das Thema Fachkräftemangel hat sich laut aktueller Studien zum größten Innovationshemmnis in Unternehmen entwickelt”, heißt es in der Analyse.

Die Analyse der Fraunhofer-Experten zeigt: Die Zahl ausgebildeter Batterieforscher stieg von wenigen hundert vor dem Jahr 2010 auf mittlerweile schätzungsweise 30.000 bis 40.000 in Europa, davon rund 15.000 in Deutschland. Dieser enorme Zuwachs an akademisch ausgebildeten Fachleuten sei in den vergangenen fast 15 Jahren maßgeblich durch Forschungsförderprojekte der öffentlichen Hand ermöglicht worden.

Auch hinsichtlich der Produktionsfähigkeit der Industrie und der Nachfrage nach Fachkräften ist die Situation in Deutschland entscheidend für Europa. Mit entsprechend großem Gewicht beeinflusst Deutschland damit also auch die Wettbewerbsfähigkeit eines entstehenden Batterie-Ökosystems in Europa. Nach den Berechnungen der Fraunhofer-Experten werden bereits heute in Deutschland rund 30.000 bis 40.000 Fachkräfte benötigt, und im Jahr 2030 könnten es bei gleichbleibender Entwicklung ungefähr 80.000 sein.

Auf Basis des heutigen Niveaus vergleichbarer, intensiver FuE-Aktivitäten und der damit einhergehenden Ausbildung von Wissenschaftlern würde damit bis 2030 der Fachkräftemangel immer größer werden und nur die Hälfte der benötigten Stellen ließe sich besetzen. mw

Bei vielen Unternehmen ist die Vermeidung oder klimafreundliche Gestaltung von Geschäftsreisen ein relevantes Unternehmensziel. Dies ergab eine Befragung des Netzwerkes für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e.V. und der Hochschule RheinMain bei rund 100 Unternehmen, die am gestrigen Dienstag veröffentlicht wurde. Da sich die Zahl der Geschäftsreisen schrittweise wieder den Werten vor der Pandemie annähere, steige die Bedeutung ihrer klimafreundlichen Gestaltung. Ein Großteil der Unternehmen böte Mitarbeitenden Anreize zur Wahl klimafreundlicher Verkehrsmittel wie Bahncards oder E-Autos in der Dienstwagenflotte. Viele Unternehmen hätten Geschäftsreiserichtlinien festgelegt, bis hin zu umfassenden Mobility Policies. Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekte spielten hier eine zunehmend wichtige Rolle.

Die Situation während der Pandemie habe viele Unternehmen gelehrt, dass durch die Verlagerung von Meetings in den digitalen Raum sowohl Kosten als auch Emissionen eingespart werden könnten, heißt es. 93 Prozent der befragten Unternehmen besäßen einen Zugang zu entsprechender Software und nutzten digitale Meetings teilweise als Ersatz für Präsenzmeetings.

Viele Unternehmen sammelten bereits Daten zu Geschäftsreisen, etwa zu den genutzten Verkehrsmitteln, zur Anzahl der Reisen, zu den Kosten und zu den CO₂-Emissionen. Aber nur zwei von 100 Unternehmen nutzten CO₂-Emissionen explizit als Steuerungskriterium. Auch wenn die Daten nicht repräsentativ seien, zeige dies das große Potenzial des Projekts CO₂meet, sagte André Bruns, Professor für Mobilitätsmanagement und Verkehrsplanung an der Hochschule RheinMain. CO₂meet wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. cd

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, erwartet eine politische Diskussion über die steigenden Stromübertragungsnetzentgelte. Seine Behörde bereite sich auf die Debatte vor, allerdings befürchte er, sie würde “dann so doof wie beim Haushalt” verlaufen. Um erwartbare Verteilungskonflikte sachlich auszutragen, seien auch die Wirtschaftsverbände aufgerufen, Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dies sagte er beim Handelsblatt-Energiegipfel am gestrigen Dienstag in Berlin.

Die Gebühren für die überregionalen Übertragungsnetze werden seit diesem Jahr, anders als zunächst geplant, nicht aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) subventioniert. Das Bundesverfassungsgericht hatte im November solche Sondervermögen für nichtig erklärt, sofern keine aktuelle Notlage vorläge.

Diese Erhöhung, so Müller, sei noch nicht vollständig im Bewusstsein von Wirtschaft und Konsumenten angekommen – bis Ostern oder Pfingsten sei dies aber zu erwarten.

Bei der Veranstaltung wurden auch Möglichkeiten diskutiert, die weiteren Investitionskosten in die Stromnetze zu begrenzen. Auf den Vorschlag einer kostengünstigeren Verlegung neuer Stromtrassen an Masten statt im Erdreich erwiderte Müller, solche Planungsveränderungen müssten unmittelbar entschieden werden, um Verzögerungen im Netzausbau zu vermeiden. Zudem würde die steigende Akzeptanz der Stromautobahnen in ländlichen Gebieten damit wieder in Frage gestellt.

Neben den Kosten der überregionalen Übertragungsnetze sind auch die regionalen Stromverteilnetze in der Diskussion. Bislang werden Regionen mit hohem Zubau von erneuerbarer Energie dabei benachteiligt. Müllers Behörde will noch in diesem Jahr einen Plan zur faireren Kostenteilung vorlegen. av

Das Angebot an gebrauchten Elektroautos (BEV) hat sich in Deutschland im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Das meldet Europas größter Online-Fahrzeugmarkt AutoScout 24. Nach einer Analyse des Unternehmens stieg die Zahl der Inserate innerhalb eines Jahres um 134 Prozent. Ebenfalls gewachsen ist der Markt für gebrauchte Hybridfahrzeuge (55 Prozent) sowie für Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (LPG) oder Erdgas (CNG) betrieben werden. Hier betrug der Zuwachs 17 Prozent.

Aufgrund des gestiegenen Angebots sind gebrauchte Elektroautos auch deutlich günstiger geworden. Laut dem AutoScout24 Gebrauchtwagenpreisindex (AGPI) lag ihr Durchschnittspreis im Jahr 2023 bei 36.703 Euro. Im Vorjahr waren es noch 43.968 Euro. Das entspricht einem Minus von 17 Prozent. Damit waren Elektroautos das Fahrzeugsegment mit dem stärksten Preisrückgang. Benziner verteuerten sich dagegen um durchschnittlich fünf Prozent auf 26.281 Euro. Der Preis für Diesel blieb mit 29.631 Euro weitgehend stabil (+ 1 Prozent).

Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) geht davon aus, dass im Jahr 2023 erstmals knapp 100.000 gebrauchte Elektroautos den Besitzer gewechselt haben. Das seien keine zwei Prozent aller Verkäufe. “Dadurch, dass die gebrauchten BEV nahezu allesamt mit massiven Nachlässen aka Prämien in den Markt kamen, wird es schwer sein für den Handel, stabile Gebrauchtwagenpreise durchzusetzen”, heißt es bei der DAT.

Für die Gebrauchtwagenkunden in Deutschland ist das eine gute Botschaft. Fraglich sind allerdings die Auswirkungen auf den Neuwagenmarkt, der im Kern für die Mobilitätswende entscheidend ist. Derzeit sind nur rund zwei Prozent aller Fahrzeuge im Bestand Elektroautos.

Im europäischen Vergleich liegen die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge in Deutschland im Mittelfeld. In Belgien kosteten sie laut AGPI im Jahr 2023 durchschnittlich 52.834 Euro, in Österreich 44.274 Euro und in den Niederlanden 40.605 Euro. Günstiger waren Elektrofahrzeuge dagegen in Frankreich mit 35.678 Euro und in Italien mit 32.930 Euro. ch

Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Wirtschaft ist in den Kreditbüchern großer Banken im Euroraum nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht vielfach noch nicht angekommen. Eine Analyse von 95 bedeutenden Geldhäusern habe gezeigt, dass die Kreditbestände “derzeit in erheblichem Maße nicht mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen”, schreibt der Vize-Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Frank Elderson, in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag.

Dies führe bei etwa 90 Prozent dieser Banken zu “erhöhten Übergangsrisiken”. Zudem könnten etwa 70 Prozent dieser Banken einem erhöhten Risiko von Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt sein, “da sie sich zwar öffentlich zum Pariser Abkommen bekennen, ihr Kreditportfolio aber immer noch nicht messbar darauf abgestimmt ist”, fasste Elderson die Ergebnisse der Analyse zusammen. Die untersuchten Geldhäuser stehen nach EZB-Angaben für drei Viertel der Kredite im Euro-Währungsraum.