vor drei Monaten, als Klaus Töpfer starb, würdigten ihn zahlreiche Politiker. So auch Friedrich Merz. Man habe einen streitbaren Kämpfer für die Nachhaltigkeit verloren, der die Umwelt- und Klimapolitik maßgeblich geprägt habe, sagte der CDU-Chef. Und weiter: “Sein Lebenswerk ist uns Verpflichtung.”

Wenn Friedrich Merz nun als Kanzlerkandidat der Union ins Rennen geht, wird er sich, sobald es um Fragen der Transformation geht, auch an diesem Satz messen lassen müssen. Auf die Antworten darf man gespannt sein. Zwar ist seine Partei in ihrem Grundsatzprogramm vor der EU-Wahl auf verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit eingegangen. Aber es waren darin auch eine Reihe von Worthülsen zu finden (“Wir sind die Partei der Nachhaltigkeit”), die Merz bislang nicht überzeugend mit Leben gefüllt hat.

Stattdessen erklärte er die Grünen zum “Hauptgegner” – und schließt sie als Koalitionspartner doch nicht ganz aus. Über Robert Habecks Gebäudeenergiegesetz schimpfte Merz einst und meinte, dass er “dieses Heizungsgesetz wieder zurücknehmen” werde – um dann im Sommer zu erklären: “Wir, die Union, wir stehen voll und ganz hinter dieser Wärmewende.” Vor drei Jahren unterstützte er den unionsnahen Verein Klima Union und sprach sich für einen deutlichen Ausbau der Erneuerbaren aus – fordert aber trotzdem eine Abkehr vom Aus für Verbrennungsmotoren.

In einem Nachruf auf Klaus Töpfer hat der “Spiegel” kürzlich eine Anekdote aus dem Jahr 2022 erzählt. Demnach war Merz bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und “ratterte einen Vortrag über die Energiewende herunter”, ohne jede Leidenschaft. Töpfer saß im Publikum, hörte sich das an und meldete sich anschließend zu Wort. Wenn er den Vortrag so höre, dann “zweifle ich, ob ich noch Mitglied in der Partei sein darf”.

Mal sehen, wie die Wählerinnen und Wähler über den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz und seine Union entscheiden werden. In einem Jahr, am 28. September 2025, wird wieder gewählt.

Mit mehr als 1.650 Ausstellern aus 41 Ländern will die IAA Transportation 2024 in Hannover ihren Anspruch unterstreichen, die international “führende Leitplattform für Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor” zu sein. Dazu gehört laut Veranstalter auch, “die nachhaltigsten Lösungen auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Transport- und Logistikbranche” zu präsentieren.

Vor allem die großen europäischen Nutzfahrzeughersteller wie Daimler Trucks, Volvo oder Scania nutzen die Messe, um für ihre neuesten batterieelektrischen Lkw zu werben. Denn das Marktumfeld ist schwierig, wie Zahlen des europäischen Branchenverbands European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zeigen.

Demnach sind die Neuzulassungen von E-Trucks im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr europaweit zwar um knapp 52 Prozent gestiegen. Ihr Anteil am gesamten europäischen Lkw-Markt lag jedoch bei mageren 1,9 Prozent. Selbst in Deutschland, wo mehr als die Hälfte der europäischen Elektro-Lkw zugelassen wurden, standen im ersten Halbjahr 50.048 Diesel-Lkw nur 1.848 neu zugelassene batterieelektrische Lkw gegenüber.

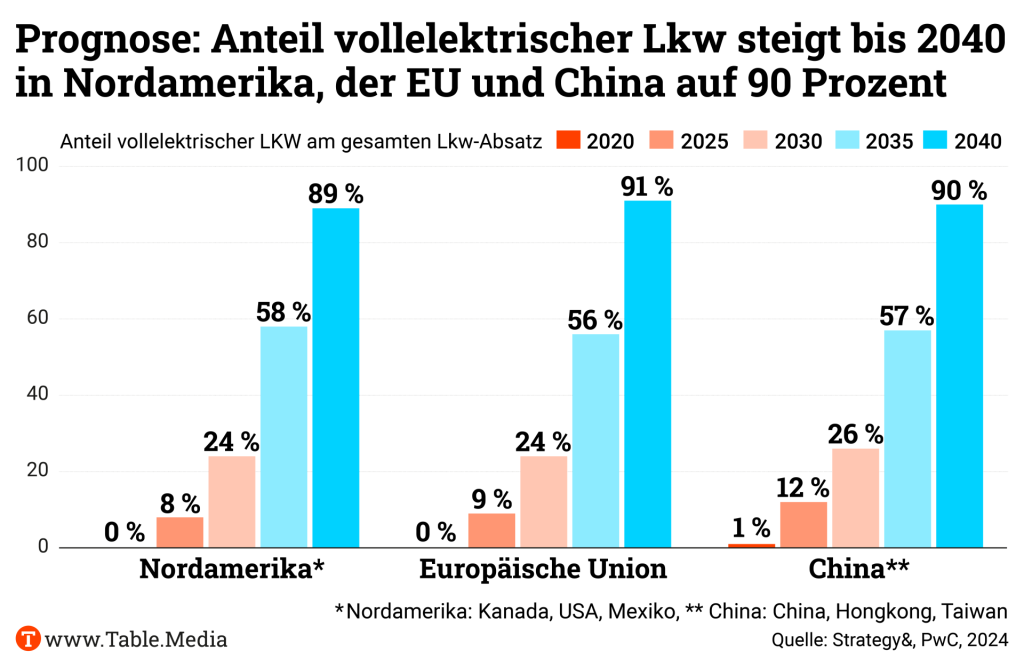

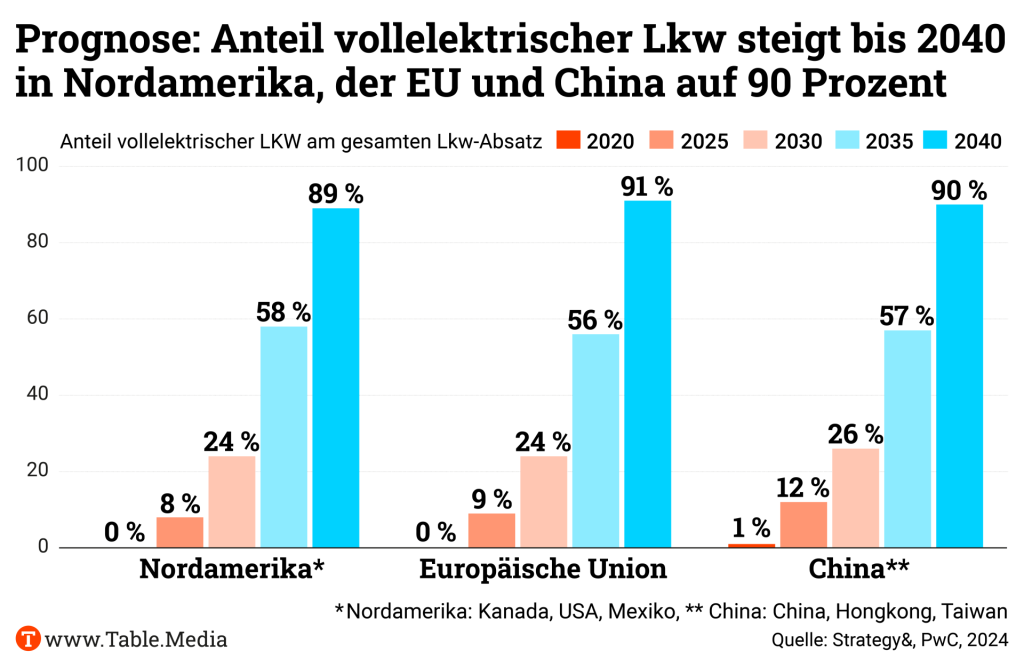

Laut einer am Montag vorgestellten Studie von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, stehen die Zeichen für E-Trucks dennoch günstig. Sie prognostiziert, dass die Elektrifizierung der Transportbranche weiter Fahrt aufnimmt und in den nächsten Jahren einen Kipppunkt erreicht. Im Jahr 2030 werde bereits jeder fünfte Bus und Lkw weltweit elektrisch angetrieben, heißt es. Zehn Jahre später sollen voraussichtlich 90 Prozent des Transports elektrifiziert sein.

“Nachdem der Transportsektor lange mit der Umstellung auf Elektro-Lkw gehadert hat, beobachten wir nun einen tiefgreifenden Wandel in der Branche”, sagt Jörn Neuhausen, Leiter Elektromobilität bei Strategy& Deutschland. Zentrales Argument: Schon in absehbarer Zeit würden E-Lkw trotz höherer Anschaffungskosten die Verbrenner bei den Gesamtbetriebskosten schlagen.

“Das Jahr 2030 markiert in dieser Entwicklung einen Meilenstein, ab dem sich die Transformation der Branche regulatorisch bedingt deutlich beschleunigen wird.” Hintergrund sind die strengen CO₂-Reduktionsziele in der EU, aber auch in den USA und China. Voraussetzung für einen reibungslosen Übergang ist laut Neuhausen allerdings, dass die beteiligten Akteure zusammenarbeiten – von der Politik über die Automobil- und Energiebranche bis hin zur Logistik und der Finanzwirtschaft.

Auch Florian Hacker, stellvertretender Bereichsleiter für Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut, betont, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. “Die Nutzfahrzeugindustrie hat weitreichende Entscheidungen für den Antriebswechsel getroffen und hohe Investitionen getätigt”, so Hacker. Es sei daher verständlich, dass sie in der kritischen Phase der Transformation langfristige Planungssicherheit erwarte.

Hacker hat gerade einen Bericht veröffentlicht, der auf einer Befragung der fünf Nutzfahrzeughersteller DAF, Daimler Trucks, Tesla und Traton (Scania und MAN) sowie Volvo Group Trucks (Volvo Trucks und Renault Trucks) basiert. Die Hersteller, die zusammen rund 90 Prozent des europäischen Nutzfahrzeugmarktes abdecken, gehen von einem schnellen Markthochlauf aus und rechnen bereits für das Jahr 2030 mit einem Marktanteil der Elektro-Lkw von über 50 Prozent bei den Neuzulassungen in Europa.

Aus Sicht von Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), lässt die Transformation dagegen noch deutlich länger auf sich warten als von Politik und Herstellern gedacht. Bei schweren Lkw sei sie “mehr als stockend”, so Engelhardt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Wir werden mit Sicherheit über das Jahr 2030 hinaus benötigen, um das dauerhaft umzustellen.”

Als Beleg führt Engelhardt Daten von Toll Collect vom Juli an. Danach seien von rund 800.000 Lkw, die unterwegs waren, lediglich 528 mautbefreite E-Lkw gewesen. “Wir haben einige große Unternehmen, die besorgen sich mal ein, zwei E-Lkw, das sind aber hauptsächlich Schaufensterprojekte”, so der BGL-Chef. “Der Mittelstand, der über 80 Prozent der Transporte ausmacht, investiert im Moment nicht.”

Als Gründe nannte er die hohen Anschaffungskosten, die fehlende Ladeinfrastruktur und den Mangel an günstigem Grünstrom. “Der Bund hat nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe die Fördermittel auf null heruntergefahren.” Damit seien die Fahrzeuge für die meisten Unternehmen schlicht zu teuer. Denn ein batterieelektrischer Lkw ist in der Anschaffung zwei- bis dreimal so teuer wie ein Diesel, der rund 100.000 Euro kostet.

Um den Investitionsstau aufzulösen, fordert Engelhardt, die Milliardeneinnahmen aus der Lkw-Maut der Branche zur Finanzierung der Klimawende zur Verfügung zu stellen. “Wir zahlen jedes Jahr 15 Milliarden Euro Maut, davon seit diesem Jahr 7,6 Milliarden Euro CO₂-Maut.” Die Milliarden würden aber an die Deutsche Bahn fließen oder zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet. “Die CO₂-Maut wird deshalb null Lenkungswirkung in Richtung Klimaschutz haben”, befürchtet der BGL-Chef. Mit Reuters

Am Dienstag hat das Land Berlin den ReparaturBONUS eingeführt. Der bezuschusst die Reparatur von Elektrogeräten aus Privathaushalten. Ziel des Bonus: Geräte länger nutzbar machen und so Ressourcen schonen. Der Senat hofft, dass die Berliner ihre Geräte so länger nutzen und sie reparieren lassen, statt neue zu kaufen. “Der erste Gedanke sollte immer der Frage gelten: Wo bekomme ich das repariert?”, sagte Ute Bonde (CDU), Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Die Förderung können Berliner digital beantragen.

Die Ampel-Regierung hat das sogenannte Recht auf Reparatur 2021 in den Koalitionsvertrag aufgenommen, allerdings bis heute keinen Entwurf zu einem entsprechenden Gesetz vorgelegt. Eine Anfrage der Linken im Bundestag ergab: Für einen bundesweiten Reparaturbonus fehle das Geld. Einen herstellerfinanzierten Reparaturbonus prüfe die Regierung noch. Stattdessen verweist die Bundesregierung nun auf die EU-Richtlinie zum Recht auf Reparatur, die im Juni 2024 in Kraft trat und für deren Einführung sich die Bundesregierung eingesetzt habe. Die Richtlinie soll es Verbrauchern einfacher machen, ihre Geräte reparieren zu lassen. Verkäufer mancher Produkte sind beispielsweise im Garantiefall verpflichtet, Ware zu reparieren, statt sie auszutauschen. Allerdings nur, solange die Kosten niedriger oder gleich hoch sind. Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum Sommer 2026 Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Jeder Mitgliedstaat muss mindestens eine Maßnahme einführen, die finanzielle Anreize für Reparaturen bietet. Dies können etwa Reparaturgutscheine und -fonds oder eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Reparaturdienstleistungen sein.

“Die EU hat die Bundesregierung mit der Richtlinie zum Recht auf Reparatur überholt”, sagt Keo Rigorth, Expertin für Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale. Die Richtlinie habe zwar einige positive Ansätze, ginge aber nicht weit genug, so die Bewertung der Verbraucherzentrale. Besonders kritisiert sie, dass sich die Regelung auf zehn Produktgruppen beschränke, darunter Haushaltsgeräte, Mobiltelefone und E-Bikes. “Wir fordern ein Recht auf Reparatur für alle Produkte, die repariert werden können”, sagt Rigorth. Zudem solle es einen bundesweiten Reparaturbonus geben, finanziert von den Herstellern. Denn die trügen die Verantwortung für den Elektroschrott. Eine weitere Forderung der Verbraucherzentrale: Ein Reparaturindex, der Ersatzteilpreise miteinbezieht. Die seien besonders bei großen Markenprodukten oft sehr teuer, sagt Rigorth.

SHIFT – ein hessisches Unternehmen, das in China produziert – stellt schon heute einfach zu reparierende Elektronikprodukte her. Zur Produktpalette gehören unter anderem Smartphones, Notebooks, Musikboxen und Kopfhörer. “Meine Erfahrung ist, dass elektronische Geräte immer schlechter zu reparieren sind und kaum Ersatzteile vorhanden sind”, sagt Samuel Waldeck, einer der Gründer von SHIFT. “Als kleiner Hersteller haben wir es dann gewagt, den Kunden bei der Reparatur zu vertrauen, und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.” Seit 2018 sind die hauseigenen Smartphones modular aufgebaut, fast alle Teile können leicht ausgetauscht werden. Wer nicht selbst reparieren möchte oder zu einer Werkstatt geht, kann sein Gerät auch einschicken. Während der Garantie ist die Reparatur kostenlos. “Ein Recht auf Reparatur wäre ein guter Anreiz für die Menschen, nicht immer direkt neue Modelle zu kaufen”, sagt Waldeck. Es sei aber nur ein Teil der Lösung. Die Branche müsse grundsätzlich überlegen: Wie entwerfen wir Geräte in Zukunft, um den Elektroschrott von Anfang an zu reduzieren?

Die Idee, Produkte länger nutzbar zu machen, indem Verbraucher Geräte reparieren können, ist nicht neu. In Thüringen gibt es seit 2021 einen Reparaturbonus, der 50 Prozent der Reparaturkosten für Elektrohaushaltsgeräte umfasst, bis zu 100 Euro pro Person und Jahr. In einer Studie hat das Fraunhofer-Institut die Auswirkungen des Bonus analysiert: Zwischen 2021 und 2024 wurden durch 33.288 Reparaturen etwa 2.971 Tonnen CO₂ und 390 Tonnen Elektroschrott eingespart – das entspricht den Emissionen von rund 275 Deutschen in einem Jahr. Besonders große Einsparungen gab es bei Haushaltsgroßgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen, die für 65 Prozent der CO₂- und 94 Prozent der Elektroschrott-Reduktion verantwortlich waren.

Auch Frankreich hat 2022 mit dem Anti-Wegwerf-Gesetz einen Reparaturbonus eingeführt. Dieser galt erst nur für Elektronikgeräte, seit 2023 gilt er auch für Schuhe und Textilien. Anders als in Thüringen müssen die Franzosen ihre Rechnung nicht einreichen, um den Bonus zu erhalten. Zugelassene Werk- und Reparaturstätten gewähren den Preisnachlass sofort bei der Bezahlung.

Der Reparaturbonus in Berlin kann zunächst bis Ende 2024 beantragt werden. Auf der Website findet sich eine Liste der förderbaren Geräte. Antragsberechtigt sind alle Berlinerinnen und Berliner ab 18 Jahren. Die Reparatur muss mindestens 75 Euro kosten, der Bonus deckt 50 Prozent der Kosten. Wer in einem Repair-Café oder bei einer Reparatur-Initiative repariert, bekommt das Ersatzteil vollständig erstattet, sofern es mindestens 25 Euro kostet. Die maximale Förderung beträgt 200 Euro. Ziel ist es, möglichst viele Personen mit der Förderung zu erreichen. Søren Maas

18. September 2024, Berlin

Festival InnoNation (Veranstalter: Bundesverband der Deutschen Industrie) Info & Anmeldung

18. September 2024, Online

Tagung 2. Fachtag zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen (AVV Klima ) (Veranstalter: Umweltbundesamt, Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung und BAköV) Info & Anmeldung

19. September 2024, 10:00 bis 11:30 Uhr, Online

Webinar Nachhaltiger Einkauf – CO₂ in der Lieferkette einsparen (Veranstalter: KliMa Wirtschaft) Info & Anmeldung

21. September 2024, 9:00 bis 11:00 Uhr, Online

Webinar Möglichkeiten der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Ausschreibung von Sportartikeln (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

23. bis 25. September 2024

Konferenz Circular Economy – What’s next? (Veranstalter: Öko-Institut e.V.) Info & Anmeldung

23. und 24. September 2024, Berlin

Tagung 25. Beschaffungskonferenz 2024 (Veranstalter: Wegweiser Media & Conferences GmbH) Info & Anmeldung

24. September 2024, 10:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

Konferenz Ergebniskonferenz BioVal (Veranstalter: ZNU) Info & Anmeldung

24. und 25. September 2024, Leipzig

Konferenz Leipzig Herbstkonferenz #BNE jetzt handeln – Kommunen gestalten Bildung für nachhaltige Entwicklung (Veranstalter: BNE) Info & Anmeldung

25. September 2024, 9:30 bis 16:00 Uhr, Frankfurt am Main

Workshop DGNB Ideenlabor: Transformationsfinanzierung (Veranstalter: DGNB) Info & Anmeldung

25. bis 26. September 2024, Hamburg

Tagung 14. Extremwetterkongress (Veranstalter: Extremwetterkongress) Info & Anmeldung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sieht keine Anhaltspunkte für Verstöße des Textilunternehmens KiK gegen Sorgfaltspflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wegen Vorkommnissen bei einem seiner Zulieferer in Pakistan. “Es könne derzeit keine Verletzung von unternehmerischen Sorgfaltspflichten nach dem LkSG im hier gegenständlichen Sachverhalt festgestellt werden”, teilte das BAFA in einem Table.Briefings vorliegenden Schreiben mit.

Patrick Zahn, CEO von KiK: “Der Abschlussbericht der BAFA entkräftet die gegen uns vorgebrachten Vorwürfe eindeutig. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass KiK rechtskonform und im Einklang mit dem Lieferkettengesetz handelt.” Dies habe man nun bestätigt bekommen. Man wolle sich weiter in Pakistan für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Lieferanten einsetzen. Ziel bleibe es, “gemeinsam mit verlässlichen Partnern Sozialstandards in der pakistanischen Textilindustrie zu erreichen”.

Im Juli hatten der pakistanische Gewerkschaftsdachverband NTUF sowie die beiden deutschen NGOs ECCHR und FEMNET die Zusammenarbeit mit KiK aufgekündigt und waren aus einem Abkommen mit einem KiK-Zulieferer ausgestiegen. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen den Lieferanten, der sich in dem Abkommen verpflichtet hatte, dem NTUF Zugang zum Unternehmen und seinen Beschäftigten zu gestatten.

Praktisch habe dies aber nicht funktioniert, sagen die beteiligten Organisationen. Sie verwiesen auf eine “vorgetäuschte Wahl” für die Einsetzung einer genehmigten Arbeitnehmervertretung und die Entlassung von 140 Beschäftigten, die teils gegen die Wahl protestiert hatten. Proteste seitens NTUF gegen das Vorgehen habe der Zulieferer “als ungebührliche Einmischung abgetan”. KiK warfen die Organisationen zu wenig Engagement in der Sache und eine mangelnde Erfüllung der eigenen Sorgfaltspflichten vor. cd

Ein Entwurf des BMWK zur Carbon Management-Strategie (CMS) der Bundesregierung verschiebt die Frage einer öffentlichen Förderung für ein privat betriebenes CO₂-Leitungsnetz in das nächste Jahr. Man prüfe “den Bedarf an Absicherungsmechanismen für Investoren in der Hochlaufphase”, heißt es in dem noch nicht zwischen den Ministerien abgestimmten Entwurf, der Table.Briefings vorliegt. Neben bestehenden Förderinstrumenten wie Klimaschutzverträgen – die allerdings eher produzierenden Großunternehmen anstatt Netzbetreibern zugutekommen – werde die Bundesregierung “voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 Möglichkeiten für eine staatliche Absicherung bei der Finanzierung der Infrastruktur prüfen”. In Frage kämen Instrumente der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Durch das CO₂-Netz soll abgeschiedenes Kohlendioxid aus Müllverbrennungsanlagen, Zementfabriken und anderen Industrien zu Lagerstätten in der Nordsee strömen. Eine Studie des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ) veranschlagt 14 Milliarden Euro Baukosten.

Um die CO₂-Leitungen schnell verlegen zu können, biete sich eine “Trassenbündelung beim Bau von Pipelines” an, so der Strategieentwurf aus dem BMWK. Gemeint ist eine parallele Verlegung von Kohlendioxid- und Wasserstoff-Pipelines. Allerdings wird es schwer, das Pipelinenetz so schnell zu planen: Schon Ende dieser Woche soll der Antrag der Ferngas-Netzbetreiber für den Bau des Wasserstoff-Kernnetzes durch die Bundesnetzagentur beschieden werden. Auf eine Genehmigung werden zügig Bauplanungen folgen müssen, denn bereits 2032 soll ein Großteil des H2-Kernnetzes betriebsbereit sein. Einzelne Großverbraucher wie der Stahlproduzent Salzgitter AG hoffen sogar auf einen bis zu fünf Jahre früheren Anschluss.

Zumindest die Gesetzeslage könnte rechtzeitig an einen gemeinsamen Pipelinebau angepasst sein: Für nächste Woche plant der Bundestag die erste Lesung einer Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, in dem auch der CO₂-Pipelinebau neu geregelt wird. Darin heißt es, dass Kohlendioxidleitungen, die “weit überwiegend oder unmittelbar neben” einer Wasserstoffleitung gebaut werden, die planungsrechtlichen Privilegien des Wasserstoffkernnetzes genießen sollen. Für das H2-Kernnetz gilt ein “überragendes öffentliches Interesse”. Für alleinverlegte CO₂-Leitungen soll hingegen nur ein “öffentliches Interesse” bestehen. Letzteres macht längere Einspruchs- und Planungsverfahren wahrscheinlich. av

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag die nominierten Mitglieder ihrer neuen Kommission bekanntgegeben. Dabei musste sie die Wünsche der Mitgliedstaaten und der Fraktionen im Parlament berücksichtigen und versuchen, Frauen eine gleichberechtigte Vertretung zu verschaffen.

Der Frauenanteil der vorgeschlagenen 27-köpfigen Kommission liegt nur bei knapp 41 Prozent. Mit Präsidentin von der Leyen und fünf von sechs exekutiven Vizepräsidentinnen, welche die übrigen Kommissare koordinieren werden, bekleiden jedoch viele Frauen herausgehobene Positionen. Die designierten Kommissare müssen noch vom EU-Parlament bestätigt werden.

Exekutive Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Klima und Wettbewerb soll die spanische Sozialistin Teresa Ribera werden. Ribera war in ihrem Heimatland bislang Ministerin für die ökologische Transition und stellvertretende Ministerpräsidentin.

Ihr zur Seite steht der ebenfalls sozialdemokratische Kommissar für Energie und Wohnen, Dan Jørgensen. Der ehemalige dänische Energieminister soll den Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion und die Dekarbonisierung der Wirtschaft voranbringen.

Außerdem Ribera zugeordnet ist der Niederländer Wopke Hoekstra. Der Christdemokrat ist bereits amtierender Klimakommissar und behält sein Ressort, nun umbenannt zu “Climate, Net Zero and Clean Growth”.

Zu Riberas Bereich gehört auch Jessika Roswall, deren Kommissariat für Umwelt, Wasser und kompetitive Kreislaufwirtschaft die Zuständigkeit für Fischerei und Ozeane verliert. Die Schwedin Roswall von den liberalen “Moderaten” war bislang EU-Ministerin in Stockholm.

Der Liberale Stéphane Séjourné, bislang Außenminister in Frankreich, firmiert als exekutiver Vizepräsident für Wohlstand und Industriestrategie. Die Last-Minute-Nachnominierung des französischen Präsidenten wird mit “Grow” eine große Generaldirektion unter sich haben. Séjourné soll die europäische Industrie stärken: Ein Industrial Decarbonisation Accelerator Act soll grüne Leitmärkte für europäische Hersteller schaffen, eine Reform der Vergaberichtlinien europäische Anbieter künftig besserstellen. av

Eine ausführliche Analyse des Europe.Table zur neuen Kommissionszusammensetzung lesen hier, eine Übersicht über die neuen Kommissare und deren Aufgabenstellungen hier.

Die Investitionen, die erforderlich sind, um das vorgeschlagene EU-Klimaziel für 2040 von 90 Prozent CO₂-Reduktion zu erreichen, würden der EU-Wirtschaft zu einem Wachstum von etwa zwei Prozent verhelfen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Thinktanks Agora Energiewende. Investitionen in Cleantech, Netto-Null-Infrastruktur und Gebäudesanierung würden die Produktion in der EU stärken, neue Arbeitsplätze schaffen und die wirtschaftliche Konvergenz zwischen West- und Osteuropa fördern, schreibt Agora.

Besonders kleinere EU-Länder könnten demnach profitieren. Während für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien als Ergebnis der Investitionen in die Klimaneutralität nur ein geringeres Wirtschaftswachstum prognostiziert wird, könnte Polens Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2040 um rund fünf Prozent gegenüber dem Ausgangsniveau steigen.

Das EU-Klimaziel 2040 von 90 Prozent CO₂-Reduktion ist noch nicht beschlossen. Die EU-Kommission hatte im Februar ihre Pläne vorgestellt und arbeitet derzeit an einem entsprechenden Gesetzespaket. Mitgliedstaaten werden voraussichtlich Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres gemäß internationalen Verpflichtungen ihre Position festlegen. Ein niedrigeres CO₂-Reduktionsziel ist nicht ausgeschlossen.

Sollte das 90-Prozent-Ziel der Kommission bestätigt werden, geht Agora Energiewende davon aus, dass in den 2020er-Jahren Investitionen von mindestens 462 Milliarden Euro (2,7 Prozent des EU-BIP) erforderlich sein werden. In den 2030er-Jahren steige der Investitionsbedarf auf 3,3 Prozent des BIP oder 564 Milliarden Euro. luk

Den Haag hat am vergangenen Donnerstag als weltweit erste Stadt ein Gesetz verabschiedet, das Werbung für Produkte aus fossilen Brennstoffen und klimaschädliche Dienstleistungen verbietet. Sowohl öffentliche als auch private Werbung für Kreuzfahrschiffe, Flugzeuge, Benzin oder Diesel wird damit zum Beginn des kommenden Jahres laut der britischen Zeitung Guardian in Straßen und an Haltestellen verboten.

Das Gesetz folgt einem Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres, der Anfang des Jahres dazu aufforderte, dass Regierungen und Medien solche Werbeverbote erlassen – ähnlich wie sie es bei Tabak getan haben. Auch in anderen Städten gibt es ähnliche Entwicklungen: Der Stadtrat von Edinburgh hatte im Mai beschlossen, Werbung für Unternehmen, die fossile Brennstoffe verwenden, und Waffen auf gemeindeeigenen Werbeflächen zu verbieten. Unternehmen, die diese Produkte verkaufen, können auch keine Veranstaltungen oder andere Partnerschaften in der schottischen Hauptstadt mehr sponsern. kul

Sorgfaltspflicht in Transportlieferketten: Gesamte Lieferkette in den Blick nehmen – Hans-Böckler-Stiftung

In der Güterbranche seien Verstöße gegen Arbeits- und Sozialstandards besonders bei Subunternehmern weit verbreitet. Das deutsche Lieferkettengesetz habe bislang jedoch kaum Abhilfe geschafft, schreiben Forschende der Hans Böckler Stiftung. Dies könne sich jedoch ändern, wenn es an die EU-Richtlinie für Sorgfaltspflichten von Unternehmen angepasst werde. Dann müssten Firmen auch Subunternehmen aktiv auf die Einhaltung von Standards überprüfen. Zur Studie

Im Kreis gedacht – Süddeutsche Zeitung

Durch die Wiederverwendung von altem Baumaterial könnte in der Bauindustrie deutlich weniger CO₂ ausgestoßen und gleichzeitig Materialkosten eingespart werden. Laura Weißmüller berichtet vom Berliner Start-up Concular, das sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat und eine digitale Handelsplattform für wiederverwertetes Baumaterial betreibt. Seinen Arbeitsplatz hat das Start-up selbst aus einer alten Lagerhalle in Berlin-Neukölln geschaffen. Zum Artikel

Die Modebranche setzt immer mehr auf Plastik – Der Spiegel

Viele große Modemarken wie Shein, Lululemon, Mango oder Boohoo produzierten immer größere Mengen minderwertige Textilien aus Kunstfasern, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, berichtet Philip Bethge mit Bezug auf eine Analyse der Organisation Changing Markets Foundation. Am meisten Kunststoff verwende Shein. Das Unternehmen wolle bis 2050 klimaneutral sein, vergangenes Jahr verdoppelten sich die Emissionen der Firma jedoch. Zum Artikel

Wall Street May Be Underestimating an Important Risk Metric – Bloomberg

Für einige der größten Wall-Street-Banken seien Klimarisiken laut einer Studie ähnliche blinde Flecken wie jene, die zur Finanzkrise 2008 geführt hätten, schreibt Frances Schwartzkopff. Am schlechtesten abgeschnitten bei der Berücksichtigung von Folgen des Klimawandels hätten Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase. Rund 80 Prozent der untersuchten Institute würden zwar Daten sammeln und analysieren, aber weniger als die Hälfte reagiere auf die Erkenntnisse und geht auf Kunden zu oder passt die Finanzierung an. Zum Artikel

Der schleichende Tod des Nachhaltigkeitstrends – Börsen-Zeitung

In seinem Leitartikel schreibt Alex Wehnert, dass das Einknicken von großen Vermögensverwaltern gegenüber dem Druck von republikanischen US-Staaten, die Anti-ESG-Gesetze verabschieden, ein tödliches Signal für Nachhaltigkeit sei. Sowohl Blackrock als auch bei Vanguard hätten in den vergangenen Monaten kaum noch Initiativen zu Umwelt- und Sozialaspekten unterstützt. Aufgrund des enormen Stimmgewichts dieser Firmen könne der Trend, Nachhaltigkeit bei Investitionen zu berücksichtigen, dadurch ausgebremst werden. Zum Artikel

Setzt sich der Trend in der Rechtsprechung von Gerichten fort, werden Unternehmen in den nächsten Jahren öfter für ESG-Verstöße zur Verantwortung gezogen. Bislang spielen ESG- und Klimaklagen in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle. Es geht hierbei insbesondere um die gerichtliche Durchsetzung von bestimmten Kriterien, die bei der Bewertung der Nachhaltigkeit eines Unternehmens herangezogen werden. Der Begriff ESG berücksichtigt dabei verschiedene Aspekte, die sich auf Umweltbelange, soziale Auswirkungen und die Art und Weise beziehen, wie ein Unternehmen geführt und kontrolliert wird.

Prominente Fälle aus der deutschen Rechtsprechung sind insbesondere die sogenannten “Dieselklagen” gegen Kraftfahrzeughersteller oder auch die Klage eines Bauers und Bergführers aus den peruanischen Anden gegen den Energieversorger RWE. Für die einen handelt es sich um “Lawfare” oder eine Instrumentalisierung der Judikative für politisch motivierte Zwecke. Für andere wiederum sind sie ein wichtiger Treiber für den dringend notwendigen Wandel im Kampf gegen die Erderwärmung.

Zu Beginn des letzten Jahrzehnts wurden Klimaklagen zunächst gegen Staaten erhoben. Mittlerweile richten sich Klimaklagen jedoch auch verstärkt gegen Unternehmen, einschließlich global agierender Konzerne. Bei Klagen gegen Unternehmen lassen sich zwei Hauptkategorien unterscheiden:

Die erste umfasst Klagen, die Unternehmen zur Einhaltung bestimmter Standards oder zur Unterlassung bestimmter Handlungen zwingen sollen. Hierbei versuchen Kläger, gerichtlich entwickelte Grundsätze, die ursprünglich für staatliche Beklagte galten, auch auf private Unternehmen anzuwenden – oft mit Erfolg. So entschied etwa ein niederländisches Gericht 2019 im Fall Urgenda, dass der Staat Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ergreifen muss. Diese Prinzipien wurden 2021 im Fall Milieudefensie/Shell auch auf Unternehmen ausgeweitet, als Shell zur Reduktion von Treibhausgasemissionen verurteilt wurde. In Deutschland erklärte das Bundesverfassungsgericht 2021 Teile des Klimaschutzgesetzes für unzureichend. Daraufhin wurden auch gegen deutsche Konzerne Klimaklagen erhoben, die jedoch in erster Instanz abgewiesen wurden.

Eine zweite Kategorie von Klimaklagen betrifft Schadensersatzforderungen. So wurde RWE im “Andenbauer”-Fall verklagt, 0,47 Prozent der Kosten für Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Überflutung zu tragen, da die CO₂-Emissionen des Unternehmens angeblich in genau diesem Anteil zur globalen Erwärmung beitragen. Während das erstinstanzliche Gericht die Klage abwies, entschied das Oberlandesgericht Hamm, in die Beweisaufnahme zu gehen. Mit einer ähnlichen Argumentation haben vor einiger Zeit indonesische Fischer Klage gegen Holcim in der Schweiz erhoben, weil sie aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels ihr Dorf umsiedeln mussten. Sie fordern Schadensersatz, da Holcim für einen signifikanten Anteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht wird.

Ein Anfang August 2024 ergangenes Urteil des Landgerichts Erfurt reiht sich in keine dieser beiden Kategorien so recht ein. Denn das Gericht hat die “Eigenrechte der Natur” zur Begründung der Höhe des Schadens eines Dieselfahrers herangezogen, der den Hersteller seines Fahrzeugs auf Zahlung eines Schadensersatzes verklagt hatte, weil das von ihm erworbene Fahrzeug unzulässige Abschalteinrichtungen enthalte.

Das Gericht hatte die Schadenshöhe im vorliegenden Fall “unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und nach freier Überzeugung zu schätzen” und stützte seine Entscheidung ganz wesentlich auf den unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz und den Sanktionsgedanken sowie die Eigenrechte der Natur, die das Gericht aus der Charta der Grundrechte der EU ableitete. Das Gericht betonte darüber hinaus, dass die Charta ein “lebendiges Instrument” sei, das es erlaubt, auf neue ökologische Herausforderungen zu reagieren. Die Anerkennung von Eigenrechten der Natur, also quasi eines Grundrechts der Natur oder einzelner Ökosysteme, werde als notwendig erachtet, um einen umfassenden Schutz der Umwelt zu gewährleisten und den Menschen auch in Zukunft ein würdevolles Leben zu ermöglichen.

Europäische Gerichte können dabei den Beispielen anderer Länder folgen, in denen solche Rechte bereits anerkannt sind. Das Gericht betonte, dass solche “Rechte der Natur” in zahlreichen anderen Rechtsordnungen, etwa in Südamerika, bereits von Amts wegen und unabhängig von entsprechendem Vortrag der Parteien oder einer ausdrücklichen Berufung hierauf zu berücksichtigen seien. Dabei war dem Gericht auch bewusst, dass es hier “zwar nicht in wissenschaftlicher Hinsicht, wohl aber in der Rechtsprechung Neuland” betritt.

Ob weitere Gerichte in Deutschland oder auch innerhalb der Europäischen Union diesem Beispiel folgen werden, bleibt abzuwarten. Derselbe Richter am Landgericht Erfurt wird zeitnah noch über zwei weitere “Dieselklagen” entscheiden, in denen es ebenfalls um Rechte der Natur gehen wird. Auch liegt derzeit ein weiteres Verfahren, welches die Rechte der Natur thematisiert, beim Europäischen Gerichtshof. Diese neueste Rechtsprechung folgt damit dem seit einigen Jahren beobachtbaren Trend, dass Unternehmen für ESG-Verstöße in den nächsten Jahren zunehmend zur Verantwortung gezogen werden. Auch wenn die Motive einer solchen Rechtsprechung sicherlich zu begrüßen sind, wird jedenfalls die rechtliche Begründung derzeit noch eher als Ausreißer zu bewerten sein.

Patrick Rode ist Senior Legal Counsel bei Deminor Litigation Funding und Partner bei Windorfer Rode Rechtsanwälte mit besonderem Fokus auf der Beratung bei komplexen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten sowie dem Gesellschafts- und Handelsrecht. Deminor finanziert seit über 30 Jahren Klageverfahren, unter anderem im Bereich ESG.

Sandro Gozi (Renew-Fraktion) ist neuer Co-Berichterstatter für die EU-Richtlinie zu Green Claims im Binnenmarktausschuss. Der Italiener teilt sich den Posten mit der deutschen S&D-Abgeordneten Delara Burkhardt, die vergangene Woche im Umweltausschuss ernannt wurde. Die Ausschüsse sind gemeinsam für die Richtlinie zuständig, die Greenwashing auf Produkten verhindern soll.

César Luena (S&D-Fraktion, Spanien) wird neuer Berichterstatter im Umweltausschuss für das Gesetz zur Vermeidung des Verlusts von Plastikpellets. Die Belgierin Liesbet Sommen (EVP-Fraktion) und die Schwedin Karin Karlsbro (Renew) sind neue Schattenberichterstatterinnen.

Oliver Schenk (EVP-Fraktion) ist neuer Schattenberichterstatter für das Bodenüberwachungsgesetz. Die S&D-Fraktion ernannte die Italienerin Annalisa Corrado zur neuen Schattenberichterstatterin. Die Neubesetzungen waren notwendig, da die jeweiligen Vorgängerinnen und Vorgänger nicht wieder ins Parlament eingezogen sind.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

vor drei Monaten, als Klaus Töpfer starb, würdigten ihn zahlreiche Politiker. So auch Friedrich Merz. Man habe einen streitbaren Kämpfer für die Nachhaltigkeit verloren, der die Umwelt- und Klimapolitik maßgeblich geprägt habe, sagte der CDU-Chef. Und weiter: “Sein Lebenswerk ist uns Verpflichtung.”

Wenn Friedrich Merz nun als Kanzlerkandidat der Union ins Rennen geht, wird er sich, sobald es um Fragen der Transformation geht, auch an diesem Satz messen lassen müssen. Auf die Antworten darf man gespannt sein. Zwar ist seine Partei in ihrem Grundsatzprogramm vor der EU-Wahl auf verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit eingegangen. Aber es waren darin auch eine Reihe von Worthülsen zu finden (“Wir sind die Partei der Nachhaltigkeit”), die Merz bislang nicht überzeugend mit Leben gefüllt hat.

Stattdessen erklärte er die Grünen zum “Hauptgegner” – und schließt sie als Koalitionspartner doch nicht ganz aus. Über Robert Habecks Gebäudeenergiegesetz schimpfte Merz einst und meinte, dass er “dieses Heizungsgesetz wieder zurücknehmen” werde – um dann im Sommer zu erklären: “Wir, die Union, wir stehen voll und ganz hinter dieser Wärmewende.” Vor drei Jahren unterstützte er den unionsnahen Verein Klima Union und sprach sich für einen deutlichen Ausbau der Erneuerbaren aus – fordert aber trotzdem eine Abkehr vom Aus für Verbrennungsmotoren.

In einem Nachruf auf Klaus Töpfer hat der “Spiegel” kürzlich eine Anekdote aus dem Jahr 2022 erzählt. Demnach war Merz bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und “ratterte einen Vortrag über die Energiewende herunter”, ohne jede Leidenschaft. Töpfer saß im Publikum, hörte sich das an und meldete sich anschließend zu Wort. Wenn er den Vortrag so höre, dann “zweifle ich, ob ich noch Mitglied in der Partei sein darf”.

Mal sehen, wie die Wählerinnen und Wähler über den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz und seine Union entscheiden werden. In einem Jahr, am 28. September 2025, wird wieder gewählt.

Mit mehr als 1.650 Ausstellern aus 41 Ländern will die IAA Transportation 2024 in Hannover ihren Anspruch unterstreichen, die international “führende Leitplattform für Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor” zu sein. Dazu gehört laut Veranstalter auch, “die nachhaltigsten Lösungen auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Transport- und Logistikbranche” zu präsentieren.

Vor allem die großen europäischen Nutzfahrzeughersteller wie Daimler Trucks, Volvo oder Scania nutzen die Messe, um für ihre neuesten batterieelektrischen Lkw zu werben. Denn das Marktumfeld ist schwierig, wie Zahlen des europäischen Branchenverbands European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zeigen.

Demnach sind die Neuzulassungen von E-Trucks im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr europaweit zwar um knapp 52 Prozent gestiegen. Ihr Anteil am gesamten europäischen Lkw-Markt lag jedoch bei mageren 1,9 Prozent. Selbst in Deutschland, wo mehr als die Hälfte der europäischen Elektro-Lkw zugelassen wurden, standen im ersten Halbjahr 50.048 Diesel-Lkw nur 1.848 neu zugelassene batterieelektrische Lkw gegenüber.

Laut einer am Montag vorgestellten Studie von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, stehen die Zeichen für E-Trucks dennoch günstig. Sie prognostiziert, dass die Elektrifizierung der Transportbranche weiter Fahrt aufnimmt und in den nächsten Jahren einen Kipppunkt erreicht. Im Jahr 2030 werde bereits jeder fünfte Bus und Lkw weltweit elektrisch angetrieben, heißt es. Zehn Jahre später sollen voraussichtlich 90 Prozent des Transports elektrifiziert sein.

“Nachdem der Transportsektor lange mit der Umstellung auf Elektro-Lkw gehadert hat, beobachten wir nun einen tiefgreifenden Wandel in der Branche”, sagt Jörn Neuhausen, Leiter Elektromobilität bei Strategy& Deutschland. Zentrales Argument: Schon in absehbarer Zeit würden E-Lkw trotz höherer Anschaffungskosten die Verbrenner bei den Gesamtbetriebskosten schlagen.

“Das Jahr 2030 markiert in dieser Entwicklung einen Meilenstein, ab dem sich die Transformation der Branche regulatorisch bedingt deutlich beschleunigen wird.” Hintergrund sind die strengen CO₂-Reduktionsziele in der EU, aber auch in den USA und China. Voraussetzung für einen reibungslosen Übergang ist laut Neuhausen allerdings, dass die beteiligten Akteure zusammenarbeiten – von der Politik über die Automobil- und Energiebranche bis hin zur Logistik und der Finanzwirtschaft.

Auch Florian Hacker, stellvertretender Bereichsleiter für Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut, betont, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. “Die Nutzfahrzeugindustrie hat weitreichende Entscheidungen für den Antriebswechsel getroffen und hohe Investitionen getätigt”, so Hacker. Es sei daher verständlich, dass sie in der kritischen Phase der Transformation langfristige Planungssicherheit erwarte.

Hacker hat gerade einen Bericht veröffentlicht, der auf einer Befragung der fünf Nutzfahrzeughersteller DAF, Daimler Trucks, Tesla und Traton (Scania und MAN) sowie Volvo Group Trucks (Volvo Trucks und Renault Trucks) basiert. Die Hersteller, die zusammen rund 90 Prozent des europäischen Nutzfahrzeugmarktes abdecken, gehen von einem schnellen Markthochlauf aus und rechnen bereits für das Jahr 2030 mit einem Marktanteil der Elektro-Lkw von über 50 Prozent bei den Neuzulassungen in Europa.

Aus Sicht von Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), lässt die Transformation dagegen noch deutlich länger auf sich warten als von Politik und Herstellern gedacht. Bei schweren Lkw sei sie “mehr als stockend”, so Engelhardt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Wir werden mit Sicherheit über das Jahr 2030 hinaus benötigen, um das dauerhaft umzustellen.”

Als Beleg führt Engelhardt Daten von Toll Collect vom Juli an. Danach seien von rund 800.000 Lkw, die unterwegs waren, lediglich 528 mautbefreite E-Lkw gewesen. “Wir haben einige große Unternehmen, die besorgen sich mal ein, zwei E-Lkw, das sind aber hauptsächlich Schaufensterprojekte”, so der BGL-Chef. “Der Mittelstand, der über 80 Prozent der Transporte ausmacht, investiert im Moment nicht.”

Als Gründe nannte er die hohen Anschaffungskosten, die fehlende Ladeinfrastruktur und den Mangel an günstigem Grünstrom. “Der Bund hat nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe die Fördermittel auf null heruntergefahren.” Damit seien die Fahrzeuge für die meisten Unternehmen schlicht zu teuer. Denn ein batterieelektrischer Lkw ist in der Anschaffung zwei- bis dreimal so teuer wie ein Diesel, der rund 100.000 Euro kostet.

Um den Investitionsstau aufzulösen, fordert Engelhardt, die Milliardeneinnahmen aus der Lkw-Maut der Branche zur Finanzierung der Klimawende zur Verfügung zu stellen. “Wir zahlen jedes Jahr 15 Milliarden Euro Maut, davon seit diesem Jahr 7,6 Milliarden Euro CO₂-Maut.” Die Milliarden würden aber an die Deutsche Bahn fließen oder zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet. “Die CO₂-Maut wird deshalb null Lenkungswirkung in Richtung Klimaschutz haben”, befürchtet der BGL-Chef. Mit Reuters

Am Dienstag hat das Land Berlin den ReparaturBONUS eingeführt. Der bezuschusst die Reparatur von Elektrogeräten aus Privathaushalten. Ziel des Bonus: Geräte länger nutzbar machen und so Ressourcen schonen. Der Senat hofft, dass die Berliner ihre Geräte so länger nutzen und sie reparieren lassen, statt neue zu kaufen. “Der erste Gedanke sollte immer der Frage gelten: Wo bekomme ich das repariert?”, sagte Ute Bonde (CDU), Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Die Förderung können Berliner digital beantragen.

Die Ampel-Regierung hat das sogenannte Recht auf Reparatur 2021 in den Koalitionsvertrag aufgenommen, allerdings bis heute keinen Entwurf zu einem entsprechenden Gesetz vorgelegt. Eine Anfrage der Linken im Bundestag ergab: Für einen bundesweiten Reparaturbonus fehle das Geld. Einen herstellerfinanzierten Reparaturbonus prüfe die Regierung noch. Stattdessen verweist die Bundesregierung nun auf die EU-Richtlinie zum Recht auf Reparatur, die im Juni 2024 in Kraft trat und für deren Einführung sich die Bundesregierung eingesetzt habe. Die Richtlinie soll es Verbrauchern einfacher machen, ihre Geräte reparieren zu lassen. Verkäufer mancher Produkte sind beispielsweise im Garantiefall verpflichtet, Ware zu reparieren, statt sie auszutauschen. Allerdings nur, solange die Kosten niedriger oder gleich hoch sind. Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum Sommer 2026 Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Jeder Mitgliedstaat muss mindestens eine Maßnahme einführen, die finanzielle Anreize für Reparaturen bietet. Dies können etwa Reparaturgutscheine und -fonds oder eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Reparaturdienstleistungen sein.

“Die EU hat die Bundesregierung mit der Richtlinie zum Recht auf Reparatur überholt”, sagt Keo Rigorth, Expertin für Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale. Die Richtlinie habe zwar einige positive Ansätze, ginge aber nicht weit genug, so die Bewertung der Verbraucherzentrale. Besonders kritisiert sie, dass sich die Regelung auf zehn Produktgruppen beschränke, darunter Haushaltsgeräte, Mobiltelefone und E-Bikes. “Wir fordern ein Recht auf Reparatur für alle Produkte, die repariert werden können”, sagt Rigorth. Zudem solle es einen bundesweiten Reparaturbonus geben, finanziert von den Herstellern. Denn die trügen die Verantwortung für den Elektroschrott. Eine weitere Forderung der Verbraucherzentrale: Ein Reparaturindex, der Ersatzteilpreise miteinbezieht. Die seien besonders bei großen Markenprodukten oft sehr teuer, sagt Rigorth.

SHIFT – ein hessisches Unternehmen, das in China produziert – stellt schon heute einfach zu reparierende Elektronikprodukte her. Zur Produktpalette gehören unter anderem Smartphones, Notebooks, Musikboxen und Kopfhörer. “Meine Erfahrung ist, dass elektronische Geräte immer schlechter zu reparieren sind und kaum Ersatzteile vorhanden sind”, sagt Samuel Waldeck, einer der Gründer von SHIFT. “Als kleiner Hersteller haben wir es dann gewagt, den Kunden bei der Reparatur zu vertrauen, und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.” Seit 2018 sind die hauseigenen Smartphones modular aufgebaut, fast alle Teile können leicht ausgetauscht werden. Wer nicht selbst reparieren möchte oder zu einer Werkstatt geht, kann sein Gerät auch einschicken. Während der Garantie ist die Reparatur kostenlos. “Ein Recht auf Reparatur wäre ein guter Anreiz für die Menschen, nicht immer direkt neue Modelle zu kaufen”, sagt Waldeck. Es sei aber nur ein Teil der Lösung. Die Branche müsse grundsätzlich überlegen: Wie entwerfen wir Geräte in Zukunft, um den Elektroschrott von Anfang an zu reduzieren?

Die Idee, Produkte länger nutzbar zu machen, indem Verbraucher Geräte reparieren können, ist nicht neu. In Thüringen gibt es seit 2021 einen Reparaturbonus, der 50 Prozent der Reparaturkosten für Elektrohaushaltsgeräte umfasst, bis zu 100 Euro pro Person und Jahr. In einer Studie hat das Fraunhofer-Institut die Auswirkungen des Bonus analysiert: Zwischen 2021 und 2024 wurden durch 33.288 Reparaturen etwa 2.971 Tonnen CO₂ und 390 Tonnen Elektroschrott eingespart – das entspricht den Emissionen von rund 275 Deutschen in einem Jahr. Besonders große Einsparungen gab es bei Haushaltsgroßgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen, die für 65 Prozent der CO₂- und 94 Prozent der Elektroschrott-Reduktion verantwortlich waren.

Auch Frankreich hat 2022 mit dem Anti-Wegwerf-Gesetz einen Reparaturbonus eingeführt. Dieser galt erst nur für Elektronikgeräte, seit 2023 gilt er auch für Schuhe und Textilien. Anders als in Thüringen müssen die Franzosen ihre Rechnung nicht einreichen, um den Bonus zu erhalten. Zugelassene Werk- und Reparaturstätten gewähren den Preisnachlass sofort bei der Bezahlung.

Der Reparaturbonus in Berlin kann zunächst bis Ende 2024 beantragt werden. Auf der Website findet sich eine Liste der förderbaren Geräte. Antragsberechtigt sind alle Berlinerinnen und Berliner ab 18 Jahren. Die Reparatur muss mindestens 75 Euro kosten, der Bonus deckt 50 Prozent der Kosten. Wer in einem Repair-Café oder bei einer Reparatur-Initiative repariert, bekommt das Ersatzteil vollständig erstattet, sofern es mindestens 25 Euro kostet. Die maximale Förderung beträgt 200 Euro. Ziel ist es, möglichst viele Personen mit der Förderung zu erreichen. Søren Maas

18. September 2024, Berlin

Festival InnoNation (Veranstalter: Bundesverband der Deutschen Industrie) Info & Anmeldung

18. September 2024, Online

Tagung 2. Fachtag zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen (AVV Klima ) (Veranstalter: Umweltbundesamt, Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung und BAköV) Info & Anmeldung

19. September 2024, 10:00 bis 11:30 Uhr, Online

Webinar Nachhaltiger Einkauf – CO₂ in der Lieferkette einsparen (Veranstalter: KliMa Wirtschaft) Info & Anmeldung

21. September 2024, 9:00 bis 11:00 Uhr, Online

Webinar Möglichkeiten der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Ausschreibung von Sportartikeln (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

23. bis 25. September 2024

Konferenz Circular Economy – What’s next? (Veranstalter: Öko-Institut e.V.) Info & Anmeldung

23. und 24. September 2024, Berlin

Tagung 25. Beschaffungskonferenz 2024 (Veranstalter: Wegweiser Media & Conferences GmbH) Info & Anmeldung

24. September 2024, 10:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

Konferenz Ergebniskonferenz BioVal (Veranstalter: ZNU) Info & Anmeldung

24. und 25. September 2024, Leipzig

Konferenz Leipzig Herbstkonferenz #BNE jetzt handeln – Kommunen gestalten Bildung für nachhaltige Entwicklung (Veranstalter: BNE) Info & Anmeldung

25. September 2024, 9:30 bis 16:00 Uhr, Frankfurt am Main

Workshop DGNB Ideenlabor: Transformationsfinanzierung (Veranstalter: DGNB) Info & Anmeldung

25. bis 26. September 2024, Hamburg

Tagung 14. Extremwetterkongress (Veranstalter: Extremwetterkongress) Info & Anmeldung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sieht keine Anhaltspunkte für Verstöße des Textilunternehmens KiK gegen Sorgfaltspflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wegen Vorkommnissen bei einem seiner Zulieferer in Pakistan. “Es könne derzeit keine Verletzung von unternehmerischen Sorgfaltspflichten nach dem LkSG im hier gegenständlichen Sachverhalt festgestellt werden”, teilte das BAFA in einem Table.Briefings vorliegenden Schreiben mit.

Patrick Zahn, CEO von KiK: “Der Abschlussbericht der BAFA entkräftet die gegen uns vorgebrachten Vorwürfe eindeutig. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass KiK rechtskonform und im Einklang mit dem Lieferkettengesetz handelt.” Dies habe man nun bestätigt bekommen. Man wolle sich weiter in Pakistan für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Lieferanten einsetzen. Ziel bleibe es, “gemeinsam mit verlässlichen Partnern Sozialstandards in der pakistanischen Textilindustrie zu erreichen”.

Im Juli hatten der pakistanische Gewerkschaftsdachverband NTUF sowie die beiden deutschen NGOs ECCHR und FEMNET die Zusammenarbeit mit KiK aufgekündigt und waren aus einem Abkommen mit einem KiK-Zulieferer ausgestiegen. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen den Lieferanten, der sich in dem Abkommen verpflichtet hatte, dem NTUF Zugang zum Unternehmen und seinen Beschäftigten zu gestatten.

Praktisch habe dies aber nicht funktioniert, sagen die beteiligten Organisationen. Sie verwiesen auf eine “vorgetäuschte Wahl” für die Einsetzung einer genehmigten Arbeitnehmervertretung und die Entlassung von 140 Beschäftigten, die teils gegen die Wahl protestiert hatten. Proteste seitens NTUF gegen das Vorgehen habe der Zulieferer “als ungebührliche Einmischung abgetan”. KiK warfen die Organisationen zu wenig Engagement in der Sache und eine mangelnde Erfüllung der eigenen Sorgfaltspflichten vor. cd

Ein Entwurf des BMWK zur Carbon Management-Strategie (CMS) der Bundesregierung verschiebt die Frage einer öffentlichen Förderung für ein privat betriebenes CO₂-Leitungsnetz in das nächste Jahr. Man prüfe “den Bedarf an Absicherungsmechanismen für Investoren in der Hochlaufphase”, heißt es in dem noch nicht zwischen den Ministerien abgestimmten Entwurf, der Table.Briefings vorliegt. Neben bestehenden Förderinstrumenten wie Klimaschutzverträgen – die allerdings eher produzierenden Großunternehmen anstatt Netzbetreibern zugutekommen – werde die Bundesregierung “voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 Möglichkeiten für eine staatliche Absicherung bei der Finanzierung der Infrastruktur prüfen”. In Frage kämen Instrumente der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Durch das CO₂-Netz soll abgeschiedenes Kohlendioxid aus Müllverbrennungsanlagen, Zementfabriken und anderen Industrien zu Lagerstätten in der Nordsee strömen. Eine Studie des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ) veranschlagt 14 Milliarden Euro Baukosten.

Um die CO₂-Leitungen schnell verlegen zu können, biete sich eine “Trassenbündelung beim Bau von Pipelines” an, so der Strategieentwurf aus dem BMWK. Gemeint ist eine parallele Verlegung von Kohlendioxid- und Wasserstoff-Pipelines. Allerdings wird es schwer, das Pipelinenetz so schnell zu planen: Schon Ende dieser Woche soll der Antrag der Ferngas-Netzbetreiber für den Bau des Wasserstoff-Kernnetzes durch die Bundesnetzagentur beschieden werden. Auf eine Genehmigung werden zügig Bauplanungen folgen müssen, denn bereits 2032 soll ein Großteil des H2-Kernnetzes betriebsbereit sein. Einzelne Großverbraucher wie der Stahlproduzent Salzgitter AG hoffen sogar auf einen bis zu fünf Jahre früheren Anschluss.

Zumindest die Gesetzeslage könnte rechtzeitig an einen gemeinsamen Pipelinebau angepasst sein: Für nächste Woche plant der Bundestag die erste Lesung einer Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, in dem auch der CO₂-Pipelinebau neu geregelt wird. Darin heißt es, dass Kohlendioxidleitungen, die “weit überwiegend oder unmittelbar neben” einer Wasserstoffleitung gebaut werden, die planungsrechtlichen Privilegien des Wasserstoffkernnetzes genießen sollen. Für das H2-Kernnetz gilt ein “überragendes öffentliches Interesse”. Für alleinverlegte CO₂-Leitungen soll hingegen nur ein “öffentliches Interesse” bestehen. Letzteres macht längere Einspruchs- und Planungsverfahren wahrscheinlich. av

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag die nominierten Mitglieder ihrer neuen Kommission bekanntgegeben. Dabei musste sie die Wünsche der Mitgliedstaaten und der Fraktionen im Parlament berücksichtigen und versuchen, Frauen eine gleichberechtigte Vertretung zu verschaffen.

Der Frauenanteil der vorgeschlagenen 27-köpfigen Kommission liegt nur bei knapp 41 Prozent. Mit Präsidentin von der Leyen und fünf von sechs exekutiven Vizepräsidentinnen, welche die übrigen Kommissare koordinieren werden, bekleiden jedoch viele Frauen herausgehobene Positionen. Die designierten Kommissare müssen noch vom EU-Parlament bestätigt werden.

Exekutive Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Klima und Wettbewerb soll die spanische Sozialistin Teresa Ribera werden. Ribera war in ihrem Heimatland bislang Ministerin für die ökologische Transition und stellvertretende Ministerpräsidentin.

Ihr zur Seite steht der ebenfalls sozialdemokratische Kommissar für Energie und Wohnen, Dan Jørgensen. Der ehemalige dänische Energieminister soll den Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion und die Dekarbonisierung der Wirtschaft voranbringen.

Außerdem Ribera zugeordnet ist der Niederländer Wopke Hoekstra. Der Christdemokrat ist bereits amtierender Klimakommissar und behält sein Ressort, nun umbenannt zu “Climate, Net Zero and Clean Growth”.

Zu Riberas Bereich gehört auch Jessika Roswall, deren Kommissariat für Umwelt, Wasser und kompetitive Kreislaufwirtschaft die Zuständigkeit für Fischerei und Ozeane verliert. Die Schwedin Roswall von den liberalen “Moderaten” war bislang EU-Ministerin in Stockholm.

Der Liberale Stéphane Séjourné, bislang Außenminister in Frankreich, firmiert als exekutiver Vizepräsident für Wohlstand und Industriestrategie. Die Last-Minute-Nachnominierung des französischen Präsidenten wird mit “Grow” eine große Generaldirektion unter sich haben. Séjourné soll die europäische Industrie stärken: Ein Industrial Decarbonisation Accelerator Act soll grüne Leitmärkte für europäische Hersteller schaffen, eine Reform der Vergaberichtlinien europäische Anbieter künftig besserstellen. av

Eine ausführliche Analyse des Europe.Table zur neuen Kommissionszusammensetzung lesen hier, eine Übersicht über die neuen Kommissare und deren Aufgabenstellungen hier.

Die Investitionen, die erforderlich sind, um das vorgeschlagene EU-Klimaziel für 2040 von 90 Prozent CO₂-Reduktion zu erreichen, würden der EU-Wirtschaft zu einem Wachstum von etwa zwei Prozent verhelfen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Thinktanks Agora Energiewende. Investitionen in Cleantech, Netto-Null-Infrastruktur und Gebäudesanierung würden die Produktion in der EU stärken, neue Arbeitsplätze schaffen und die wirtschaftliche Konvergenz zwischen West- und Osteuropa fördern, schreibt Agora.

Besonders kleinere EU-Länder könnten demnach profitieren. Während für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien als Ergebnis der Investitionen in die Klimaneutralität nur ein geringeres Wirtschaftswachstum prognostiziert wird, könnte Polens Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2040 um rund fünf Prozent gegenüber dem Ausgangsniveau steigen.

Das EU-Klimaziel 2040 von 90 Prozent CO₂-Reduktion ist noch nicht beschlossen. Die EU-Kommission hatte im Februar ihre Pläne vorgestellt und arbeitet derzeit an einem entsprechenden Gesetzespaket. Mitgliedstaaten werden voraussichtlich Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres gemäß internationalen Verpflichtungen ihre Position festlegen. Ein niedrigeres CO₂-Reduktionsziel ist nicht ausgeschlossen.

Sollte das 90-Prozent-Ziel der Kommission bestätigt werden, geht Agora Energiewende davon aus, dass in den 2020er-Jahren Investitionen von mindestens 462 Milliarden Euro (2,7 Prozent des EU-BIP) erforderlich sein werden. In den 2030er-Jahren steige der Investitionsbedarf auf 3,3 Prozent des BIP oder 564 Milliarden Euro. luk

Den Haag hat am vergangenen Donnerstag als weltweit erste Stadt ein Gesetz verabschiedet, das Werbung für Produkte aus fossilen Brennstoffen und klimaschädliche Dienstleistungen verbietet. Sowohl öffentliche als auch private Werbung für Kreuzfahrschiffe, Flugzeuge, Benzin oder Diesel wird damit zum Beginn des kommenden Jahres laut der britischen Zeitung Guardian in Straßen und an Haltestellen verboten.

Das Gesetz folgt einem Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres, der Anfang des Jahres dazu aufforderte, dass Regierungen und Medien solche Werbeverbote erlassen – ähnlich wie sie es bei Tabak getan haben. Auch in anderen Städten gibt es ähnliche Entwicklungen: Der Stadtrat von Edinburgh hatte im Mai beschlossen, Werbung für Unternehmen, die fossile Brennstoffe verwenden, und Waffen auf gemeindeeigenen Werbeflächen zu verbieten. Unternehmen, die diese Produkte verkaufen, können auch keine Veranstaltungen oder andere Partnerschaften in der schottischen Hauptstadt mehr sponsern. kul

Sorgfaltspflicht in Transportlieferketten: Gesamte Lieferkette in den Blick nehmen – Hans-Böckler-Stiftung

In der Güterbranche seien Verstöße gegen Arbeits- und Sozialstandards besonders bei Subunternehmern weit verbreitet. Das deutsche Lieferkettengesetz habe bislang jedoch kaum Abhilfe geschafft, schreiben Forschende der Hans Böckler Stiftung. Dies könne sich jedoch ändern, wenn es an die EU-Richtlinie für Sorgfaltspflichten von Unternehmen angepasst werde. Dann müssten Firmen auch Subunternehmen aktiv auf die Einhaltung von Standards überprüfen. Zur Studie

Im Kreis gedacht – Süddeutsche Zeitung

Durch die Wiederverwendung von altem Baumaterial könnte in der Bauindustrie deutlich weniger CO₂ ausgestoßen und gleichzeitig Materialkosten eingespart werden. Laura Weißmüller berichtet vom Berliner Start-up Concular, das sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat und eine digitale Handelsplattform für wiederverwertetes Baumaterial betreibt. Seinen Arbeitsplatz hat das Start-up selbst aus einer alten Lagerhalle in Berlin-Neukölln geschaffen. Zum Artikel

Die Modebranche setzt immer mehr auf Plastik – Der Spiegel

Viele große Modemarken wie Shein, Lululemon, Mango oder Boohoo produzierten immer größere Mengen minderwertige Textilien aus Kunstfasern, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, berichtet Philip Bethge mit Bezug auf eine Analyse der Organisation Changing Markets Foundation. Am meisten Kunststoff verwende Shein. Das Unternehmen wolle bis 2050 klimaneutral sein, vergangenes Jahr verdoppelten sich die Emissionen der Firma jedoch. Zum Artikel

Wall Street May Be Underestimating an Important Risk Metric – Bloomberg

Für einige der größten Wall-Street-Banken seien Klimarisiken laut einer Studie ähnliche blinde Flecken wie jene, die zur Finanzkrise 2008 geführt hätten, schreibt Frances Schwartzkopff. Am schlechtesten abgeschnitten bei der Berücksichtigung von Folgen des Klimawandels hätten Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase. Rund 80 Prozent der untersuchten Institute würden zwar Daten sammeln und analysieren, aber weniger als die Hälfte reagiere auf die Erkenntnisse und geht auf Kunden zu oder passt die Finanzierung an. Zum Artikel

Der schleichende Tod des Nachhaltigkeitstrends – Börsen-Zeitung

In seinem Leitartikel schreibt Alex Wehnert, dass das Einknicken von großen Vermögensverwaltern gegenüber dem Druck von republikanischen US-Staaten, die Anti-ESG-Gesetze verabschieden, ein tödliches Signal für Nachhaltigkeit sei. Sowohl Blackrock als auch bei Vanguard hätten in den vergangenen Monaten kaum noch Initiativen zu Umwelt- und Sozialaspekten unterstützt. Aufgrund des enormen Stimmgewichts dieser Firmen könne der Trend, Nachhaltigkeit bei Investitionen zu berücksichtigen, dadurch ausgebremst werden. Zum Artikel

Setzt sich der Trend in der Rechtsprechung von Gerichten fort, werden Unternehmen in den nächsten Jahren öfter für ESG-Verstöße zur Verantwortung gezogen. Bislang spielen ESG- und Klimaklagen in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle. Es geht hierbei insbesondere um die gerichtliche Durchsetzung von bestimmten Kriterien, die bei der Bewertung der Nachhaltigkeit eines Unternehmens herangezogen werden. Der Begriff ESG berücksichtigt dabei verschiedene Aspekte, die sich auf Umweltbelange, soziale Auswirkungen und die Art und Weise beziehen, wie ein Unternehmen geführt und kontrolliert wird.

Prominente Fälle aus der deutschen Rechtsprechung sind insbesondere die sogenannten “Dieselklagen” gegen Kraftfahrzeughersteller oder auch die Klage eines Bauers und Bergführers aus den peruanischen Anden gegen den Energieversorger RWE. Für die einen handelt es sich um “Lawfare” oder eine Instrumentalisierung der Judikative für politisch motivierte Zwecke. Für andere wiederum sind sie ein wichtiger Treiber für den dringend notwendigen Wandel im Kampf gegen die Erderwärmung.

Zu Beginn des letzten Jahrzehnts wurden Klimaklagen zunächst gegen Staaten erhoben. Mittlerweile richten sich Klimaklagen jedoch auch verstärkt gegen Unternehmen, einschließlich global agierender Konzerne. Bei Klagen gegen Unternehmen lassen sich zwei Hauptkategorien unterscheiden:

Die erste umfasst Klagen, die Unternehmen zur Einhaltung bestimmter Standards oder zur Unterlassung bestimmter Handlungen zwingen sollen. Hierbei versuchen Kläger, gerichtlich entwickelte Grundsätze, die ursprünglich für staatliche Beklagte galten, auch auf private Unternehmen anzuwenden – oft mit Erfolg. So entschied etwa ein niederländisches Gericht 2019 im Fall Urgenda, dass der Staat Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ergreifen muss. Diese Prinzipien wurden 2021 im Fall Milieudefensie/Shell auch auf Unternehmen ausgeweitet, als Shell zur Reduktion von Treibhausgasemissionen verurteilt wurde. In Deutschland erklärte das Bundesverfassungsgericht 2021 Teile des Klimaschutzgesetzes für unzureichend. Daraufhin wurden auch gegen deutsche Konzerne Klimaklagen erhoben, die jedoch in erster Instanz abgewiesen wurden.

Eine zweite Kategorie von Klimaklagen betrifft Schadensersatzforderungen. So wurde RWE im “Andenbauer”-Fall verklagt, 0,47 Prozent der Kosten für Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Überflutung zu tragen, da die CO₂-Emissionen des Unternehmens angeblich in genau diesem Anteil zur globalen Erwärmung beitragen. Während das erstinstanzliche Gericht die Klage abwies, entschied das Oberlandesgericht Hamm, in die Beweisaufnahme zu gehen. Mit einer ähnlichen Argumentation haben vor einiger Zeit indonesische Fischer Klage gegen Holcim in der Schweiz erhoben, weil sie aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels ihr Dorf umsiedeln mussten. Sie fordern Schadensersatz, da Holcim für einen signifikanten Anteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht wird.

Ein Anfang August 2024 ergangenes Urteil des Landgerichts Erfurt reiht sich in keine dieser beiden Kategorien so recht ein. Denn das Gericht hat die “Eigenrechte der Natur” zur Begründung der Höhe des Schadens eines Dieselfahrers herangezogen, der den Hersteller seines Fahrzeugs auf Zahlung eines Schadensersatzes verklagt hatte, weil das von ihm erworbene Fahrzeug unzulässige Abschalteinrichtungen enthalte.

Das Gericht hatte die Schadenshöhe im vorliegenden Fall “unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und nach freier Überzeugung zu schätzen” und stützte seine Entscheidung ganz wesentlich auf den unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz und den Sanktionsgedanken sowie die Eigenrechte der Natur, die das Gericht aus der Charta der Grundrechte der EU ableitete. Das Gericht betonte darüber hinaus, dass die Charta ein “lebendiges Instrument” sei, das es erlaubt, auf neue ökologische Herausforderungen zu reagieren. Die Anerkennung von Eigenrechten der Natur, also quasi eines Grundrechts der Natur oder einzelner Ökosysteme, werde als notwendig erachtet, um einen umfassenden Schutz der Umwelt zu gewährleisten und den Menschen auch in Zukunft ein würdevolles Leben zu ermöglichen.

Europäische Gerichte können dabei den Beispielen anderer Länder folgen, in denen solche Rechte bereits anerkannt sind. Das Gericht betonte, dass solche “Rechte der Natur” in zahlreichen anderen Rechtsordnungen, etwa in Südamerika, bereits von Amts wegen und unabhängig von entsprechendem Vortrag der Parteien oder einer ausdrücklichen Berufung hierauf zu berücksichtigen seien. Dabei war dem Gericht auch bewusst, dass es hier “zwar nicht in wissenschaftlicher Hinsicht, wohl aber in der Rechtsprechung Neuland” betritt.

Ob weitere Gerichte in Deutschland oder auch innerhalb der Europäischen Union diesem Beispiel folgen werden, bleibt abzuwarten. Derselbe Richter am Landgericht Erfurt wird zeitnah noch über zwei weitere “Dieselklagen” entscheiden, in denen es ebenfalls um Rechte der Natur gehen wird. Auch liegt derzeit ein weiteres Verfahren, welches die Rechte der Natur thematisiert, beim Europäischen Gerichtshof. Diese neueste Rechtsprechung folgt damit dem seit einigen Jahren beobachtbaren Trend, dass Unternehmen für ESG-Verstöße in den nächsten Jahren zunehmend zur Verantwortung gezogen werden. Auch wenn die Motive einer solchen Rechtsprechung sicherlich zu begrüßen sind, wird jedenfalls die rechtliche Begründung derzeit noch eher als Ausreißer zu bewerten sein.

Patrick Rode ist Senior Legal Counsel bei Deminor Litigation Funding und Partner bei Windorfer Rode Rechtsanwälte mit besonderem Fokus auf der Beratung bei komplexen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten sowie dem Gesellschafts- und Handelsrecht. Deminor finanziert seit über 30 Jahren Klageverfahren, unter anderem im Bereich ESG.

Sandro Gozi (Renew-Fraktion) ist neuer Co-Berichterstatter für die EU-Richtlinie zu Green Claims im Binnenmarktausschuss. Der Italiener teilt sich den Posten mit der deutschen S&D-Abgeordneten Delara Burkhardt, die vergangene Woche im Umweltausschuss ernannt wurde. Die Ausschüsse sind gemeinsam für die Richtlinie zuständig, die Greenwashing auf Produkten verhindern soll.

César Luena (S&D-Fraktion, Spanien) wird neuer Berichterstatter im Umweltausschuss für das Gesetz zur Vermeidung des Verlusts von Plastikpellets. Die Belgierin Liesbet Sommen (EVP-Fraktion) und die Schwedin Karin Karlsbro (Renew) sind neue Schattenberichterstatterinnen.

Oliver Schenk (EVP-Fraktion) ist neuer Schattenberichterstatter für das Bodenüberwachungsgesetz. Die S&D-Fraktion ernannte die Italienerin Annalisa Corrado zur neuen Schattenberichterstatterin. Die Neubesetzungen waren notwendig, da die jeweiligen Vorgängerinnen und Vorgänger nicht wieder ins Parlament eingezogen sind.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!