die sozial-ökologische Transformation gelingt nur, wenn viele Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen den Wandel vorantreiben. Dabei kommt es auf einige ganz besonders an. Drei davon beschäftigen uns heute: die Bahn, die Kommunen und größere Unternehmen.

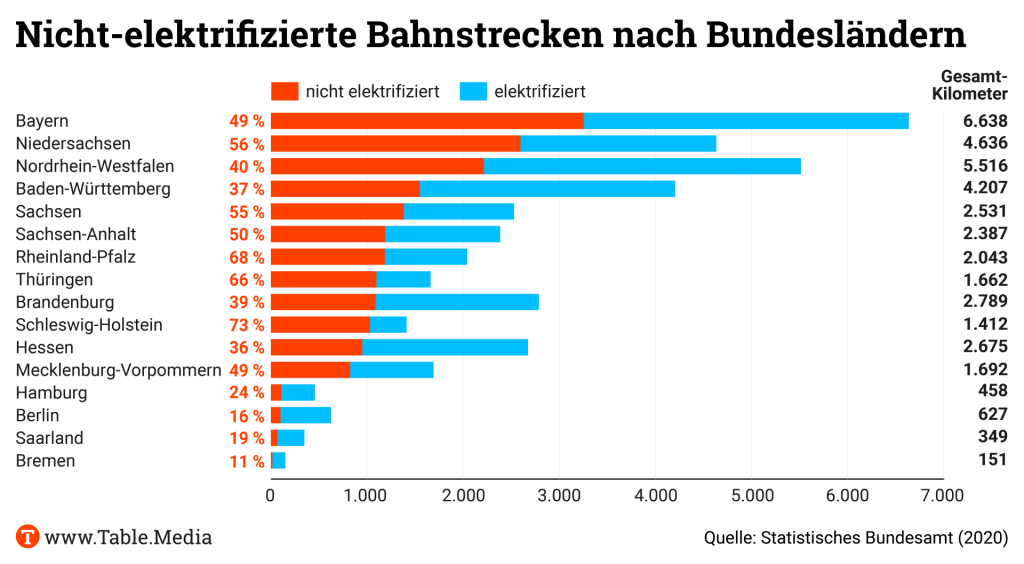

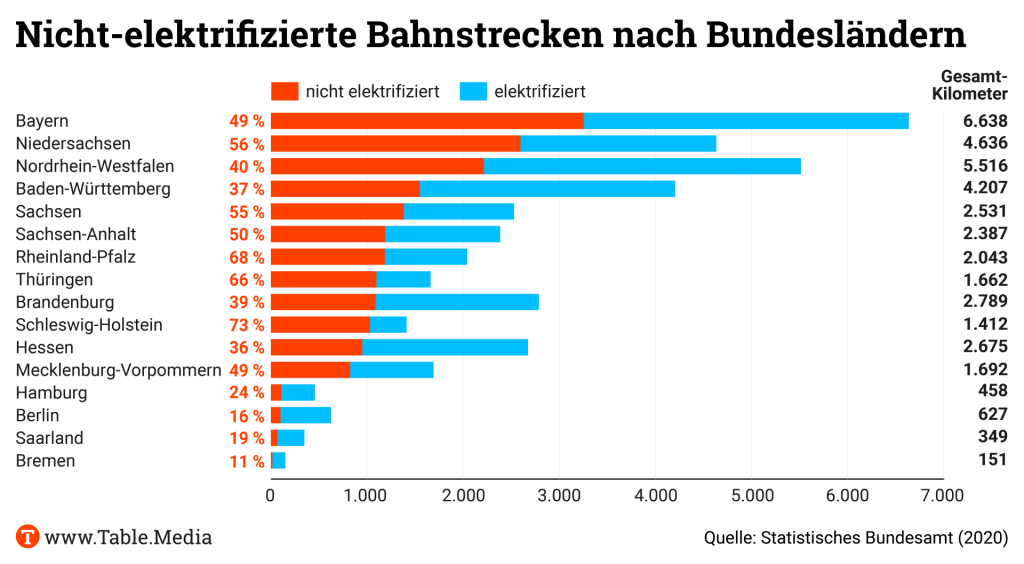

Die Bahn tritt in einem wichtigen Transformationsbereich auf der Stelle – bei der Elektrifizierung der Strecken. Nicolas Šustr berichtet. Scheitern könnte die Klimatransformation in Kommunen, wenn sich nichts ändert. Reformnotwendigkeiten schildern rund 40 Bürgermeister deutscher Städte und Gemeinden in elf Thesen. Darüber schreibt Nicolas Heronymus.

Beschwerdemechanismen sind wichtig für die Aufdeckung von Missständen in Lieferketten. Warum bestehende Systeme häufig ihren Zweck verfehlen und wie sie beschaffen sein sollten, analysiert der Wissenschaftler Christian Scheper im Standpunkt.

Eine zentrale Rolle für die Transformation spielt die Europäische Union. Nun beginnen am heutigen Mittwoch auf Arbeitsebene die Gespräche zur Verpackungsverordnung. Es ist einer der seltenen Fälle, wo die Position des Rates, also der Mitgliedstaaten, ambitionierter ausfällt als die des Parlaments. Über die Fortentwicklung halten wir Sie auf dem Laufenden.

Rechnerisch müssten jährlich rund 550 Kilometer des deutschen Schienennetzes neu elektrifiziert werden. Schließlich will die Bundesregierung, glaubt man ihrem Koalitionsvertrag, bis 2030 drei Viertel des Schienennetzes in Deutschland mit Fahrdraht ausgestattet haben – derzeit sind jedoch nur 61 Prozent der Gleise elektrifiziert. Die Deutsche Bahn (DB), der rund 33.000 Schienenkilometer gehören, baute im Jahr 2023 aber auf gerade einmal 13 Kilometern neue Stromleitungen.

Im Jahr 2024 wird dieser Wert wohl noch einmal unterboten werden: Es droht eine Nettonull der Elektrifizierung. Laut Max Linier, Senior Referent für “Alternative Antriebe, Grundsätze und Erprobungen” im “TecLab” der DB, soll in diesem Jahr kein einziger Kilometer Strecke elektrifiziert werden. Das sagte er bei einem von der Fachzeitschrift Railway Gazette organisierten Gespräch im November.

Dieser Umstand stellt nicht nur die Dekarbonisierungsziele bei der Eisenbahn infrage, sondern wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ auf den Betrieb aus. Dieselzüge beschleunigen wesentlich langsamer als ihre elektrischen Pendants, und für den ICE sind nicht-elektrifizierte Strecken unbefahrbar. Daher fallen diese Streckenabschnitte bei gesperrten oder überlasteten Teilstücken auch als Umfahrungen aus, was die Resilienz des sowieso schon überlasteten deutschen Eisenbahnsystems weiter schwächt.

“Das größte Problem für den Güterverkehr sind die Elektrifizierungslücken“, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Lobbyverbands Die Güterbahnen. Er vertritt über 100 Unternehmen, die zusammen einen Großteil der knapp 60 Prozent des Gütertransports auf der Schiene bedienen, die nicht vom DB-Konzern erbracht werden.

Als Beispiel nennt er die knapp 30 Kilometer Strecke zwischen Öhringen und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. “Die Strecke verläuft parallel zur A6, die besonders unter Schwerverkehr ächzt.” Aufgrund der Stromlücke an den Schienen könne die Autobahn nicht entlastet werden. Im deutschen Schienennetz gebe es eine ganze Reihe solcher neuralgischen Punkte.

Im leichteren Personen-Regionalverkehr hingegen sind auf kürzeren Strecken batterieelektrische Triebzüge mit 120 Kilometern Akku-Reichweite eine praktikable Lösung. Gegebenenfalls können elektrifizierte Abschnitte zum Nachladen eingerichtet werden. In Brandenburg etwa sollen so ab Ende 2024 viele Dieselregionalzüge auf dem Abstellgleis landen. Bei schweren Güterzügen seien Akku-Loks derzeit aber nur für Anschlussgleise zu einzelnen Industriestandorten und den Rangierbetrieb praktikabel, sagt Westenberger.

“Volkswirtschaftlich gerechnet”, sagt Westenberger, “müsste etwa ein Zug pro Stunde und Richtung unterwegs sein”, damit sich die Elektrifizierung lohne. Er sieht einen Zusammenhang zwischen der schleppenden Elektrifizierung und ihren Kosten. Der Güterbahn-Lobbyist vermutet, dass der Bau einer Oberleitung “DB Netz kaum einen Vorteil bringt”, da die Bahntochter keine direkten Mehreinnahmen generieren würde.

Laut Aussagen aus der Bauindustrie gebe es noch freie Kapazitäten für die Elektrifizierung. Ein Bahnsprecher sagte jedoch zu Table.Media, dass bis 2030 nur rund 760 Kilometer des DB-Netzes elektrifiziert werden sollen. Der Rest bleibt also vorerst ohne Oberleitung.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums äußerte hierzu, dass “durch weitere, bereits laufende Maßnahmen” die Elektrifizierungsquote zumindest nach 2030 weiter steigen würde. Ohnehin liege der Fokus des Ministeriums “nicht nur einseitig auf einer Oberleitungselektrifizierung”. Mit anderen Worten: Das Ziel im Koalitionsvertrag, 75 Prozent der deutschen Schienenwege mit Stromleitungen zu versorgen, ist aufgegeben worden. Vielmehr, so der Sprecher, solle der Bahnverkehr nun mittels eines “Mix aus Streckenelektrifizierung auf stark befahrenen Strecken und alternativen Antrieben auf allen anderen Strecken” zu “100 Prozent klimafreundlich” werden.

Dementsprechend setzt die DB auf die Dekarbonisierung ihrer Verbrenner. Linier vom TecLab der DB verweist in diesem Kontext auf “Hydrotreated Vegetable Oils” (HVO) als schnelle Lösung, um die Treibhausgas-Emissionen um 90 Prozent zu senken. HVO sind hydrierte biologische Fette, die mittels Wasserstoffs zu Kohlenwasserstoffen umgebaut werden. Bundesweit 14 Schienentankstellen der DB führen bereits HVO. Pro Liter kostet es 15 bis 30 Cent mehr als Diesel.

“Bei HVO ist die Frage, welchen Rohstoff man dafür nutzt”, sagt Peter Kasten. Der Ingenieur ist stellvertretender Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität an der Beratungseinrichtung Öko-Institut. Werde für HVO gezielt Biomasse angebaut, sei das nicht besonders nachhaltig. Abfallprodukte wie etwa Frittierfette seien mengenmäßig hingegen stark begrenzt.

“Die Nachfrage im Straßenverkehr ist bereits hoch” und würde voraussichtlich noch zunehmen, erläutert Kasten. HVO kann gegenwärtig Dieselkraftstoff für den Straßenverkehr zugemischt werden, künftig soll er auch in Reinform erhältlich sein. Es stehe daher infrage, was für den Eisenbahnsektor übrigbleibt.

Ein anderer alternativer Treibstoff wäre Ammoniak. 2022 gab die DB bekannt, mit Partnerunternehmen an der Entwicklung einer mit Ammoniak angetriebenen Lok zu arbeiten; 2027 soll ein Prototyp fertiggestellt sein. “Grünes Ammoniak wird wahrscheinlich als erster der auf Wasserstoff basierenden Energieträger einen Markt finden. Der Herstellungsprozess ist recht effizient und der Treibstoff damit vergleichsweise günstig”, sagt Kasten.

Allerdings gebe es auch hier eine große Konkurrenz um die Nutzung, zum Beispiel auch für die Düngemittelproduktion. Der Treibstoff hat weitere Nachteile. Ammoniak ist explosiv und sehr giftig, es geht also auch um die Frage, wie man das Risiko im Schienenverkehr einschätzt.

An einer beschleunigten Elektrifizierung dürfte daher kein Weg vorbeiführen. Das ist schon einmal gelungen. 1968 rüstete die damalige Deutsche Bundesbahn 825 Kilometer Strecke mit Oberleitungen aus.

Nicolas Šustr ist freier Journalist und Sprecher des BUND-Landesverbands Berlin.

Rund 40 Bürgermeister fordern Bund und Länder auf, die aktuelle Haushaltsdebatte zu nutzen, um die Finanzierung der Klimatransformation in den Kommunen “grundlegend neu zu ordnen”. Nur dann könnten Städte und Gemeinden ihren Beitrag zur Transformation leisten, vor allem im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. In einem Montag veröffentlichten Papier formulieren die 40 im Format des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) beteiligten Bürgermeister in elf Thesen ihre Forderungen. Bliebe ihr “Weckruf” ungehört, sei “ein Scheitern der Transformation nicht ausgeschlossen“, warnen sie. Der Rat für nachhaltige Entwicklung berät die Bundesregierung.

Die Bedeutung der Kommunen für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ist kaum zu unterschätzen. So geht die OECD davon aus, dass zwei Drittel der globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) nur auf der lokalen und regionalen Ebene umgesetzt werden können. Gleichzeitig variiert die Finanzstärke von Kommunen und damit ihre Möglichkeiten, die notwendigen Maßnahmen zur Klimaneutralität umzusetzen, teils erheblich. Der Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft kann jedoch nur gelingen, wenn alle Kommunen dazu in der Lage sind. Aktuell sei die “notwendige ökologische Transformation” etwa im Saarland, in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt aufgrund der “fragilen” Finanzlage “nicht absehbar“, heißt es im Kommunalen Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung.

Die Bürgermeister schreiben, dass vielen Kommunen und ihren kommunalen Unternehmen unklar sei, wo die Gelder herkommen sollen, um Klimaneutralität zu erreichen. Der Staat müsste ungefähr zehn Prozent aller Investitionen für dieses Ziel tätigen, Kommunen einen großen Teil davon, heißt es. Laut des KfW-Kommunalpanels 2023 schätzen Experten, dass rund ein Drittel auf die Städte und Gemeinden entfallen. Gleichzeitig müssten sich die jährlichen Investitionen der Kommunen auf 5,8 Milliarden Euro mehr als verdoppeln, um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Mit Blick auf einen wahrgenommenen Gesamt-Investitionsrückstand von circa 166 Milliarden Euro, auch von der KfW geschätzt, bräuchten die Kommunen bessere Möglichkeiten für die Finanzierung der Transformation, fordert der Dialog Nachhaltige Stadt.

In dem Papier spricht sich der Zusammenschluss für eine Überarbeitung der Schuldenregeln aus. Zugleich wünscht er sich eine Verstetigung von höheren Finanzströmen, die den Kommunen Planungssicherheit gibt. Konkret fordert er:

Zudem müsse nachhaltige Entwicklung mit dem Haushalt verknüpft werden, um sie als “Grundprinzip für das kommunale Kerngeschäft” zu verankern, heißt es im Papier. Das könne den Kommunen auch dabei helfen, günstigere Kredite zu bekommen. Die Vorschläge umfassen:

Darüber hinaus finden sich im Thesenpapier des Dialogs Nachhaltige Stadt einige bekannte Forderungen. Im Detail:

Der Dialog Nachhaltige Stadt geht davon aus, dass künftig auch Kommunen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien nachweisen müssen, wofür sie Kredite verwenden. Zwar gälten die wesentlichen Regeln der EU-Taxonomie für sie derzeit nicht, aber für die Kreditinstitute. Und diese bräuchten Informationen zur Kreditverwendung, um die Nachhaltigkeitskennziffer für Banken (Green Asset Ratio) zu berechnen – auch wenn Kommunen die Kunden sind. Es sei daher “nicht undenkbar, dass Kommunen, die zukünftig (günstige) Kredite bekommen wollen, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung sicherstellen müssen”, heißt es in dem Papier. Zur gleichen Einschätzung kommt der Kommunale Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung.

Wichtig für die kommunale Berichterstattung seien einheitliche Standards, die an die europäischen Standards (ESRS) anschlussfähig sind. Ausgangspunkt für “praktikable Mindeststandards” auch für kleine und mittlere Kommunen könne der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) des RNE sein, den bislang rund 30 Kommunen in Deutschland nutzen, um über Nachhaltigkeit zu berichten. Zum Beispiel Dortmund verfasst Berichte, die auf dem BNK basieren und gleichzeitig als freiwilliger Fortschrittsbericht für die SDGs an die Vereinten Nationen gehen.

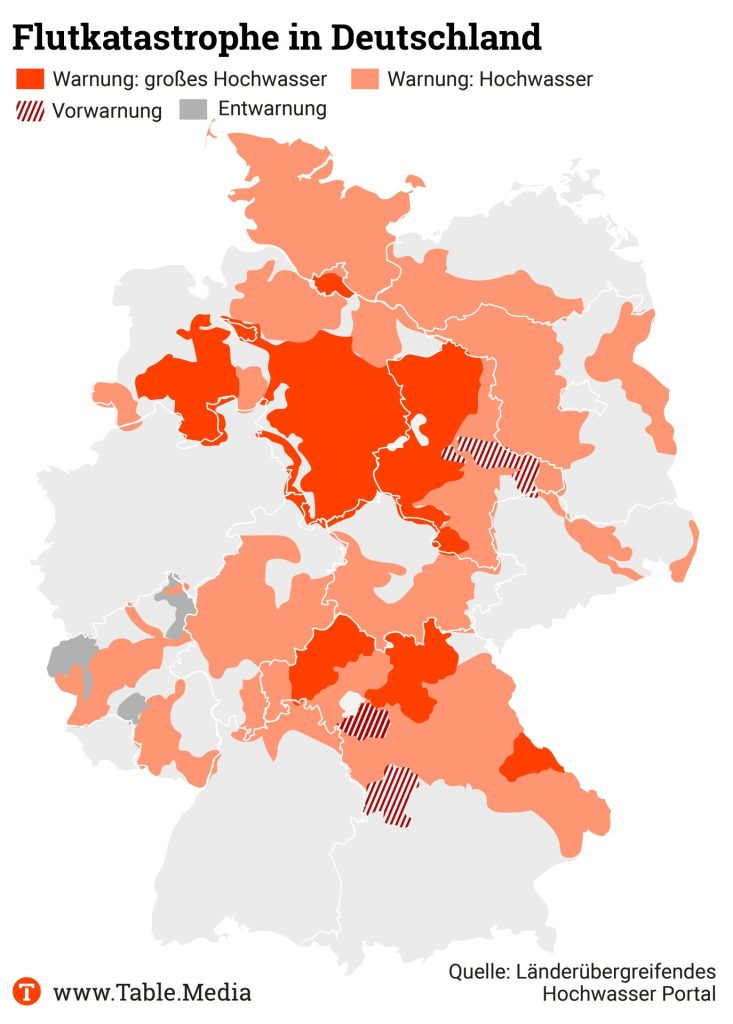

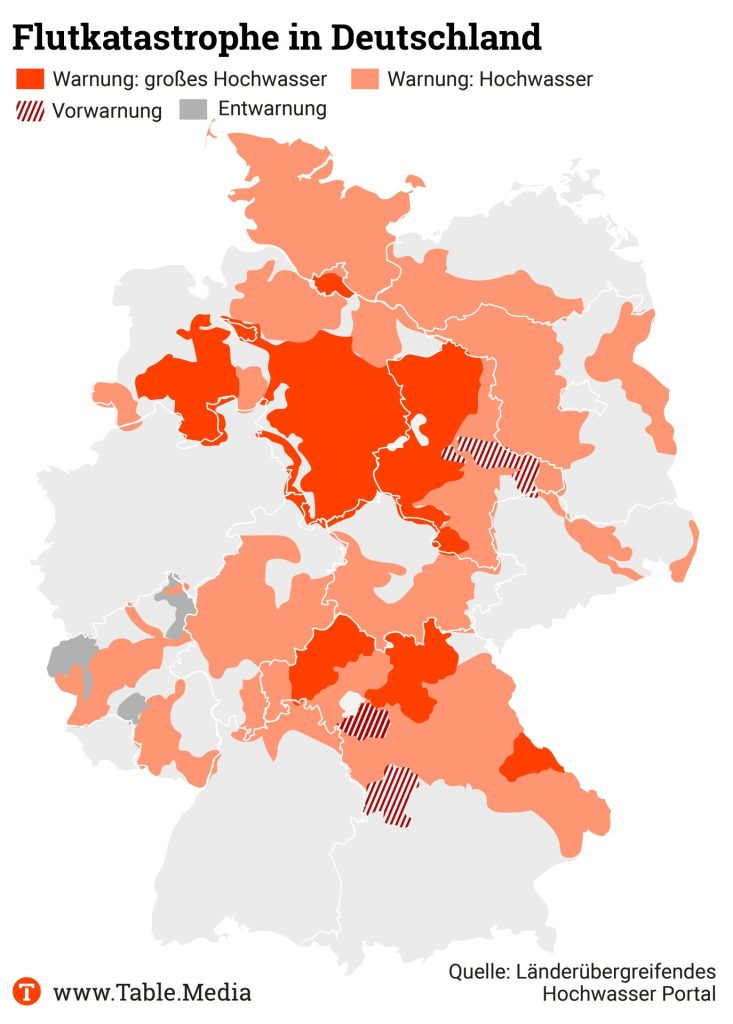

Die aktuelle Flutkatastrophe in Nord- und Mitteldeutschland folgt den Prognosen der Klimawissenschaft für mögliche Extremereignisse im Winter – und zwar in ihren Ursachen, ihrem Verlauf und ihren Auswirkungen. Die Klimamodelle besagen, dass starke Regenfälle häufiger werden, weil wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Weil Flüsse und Feuchtgebiete die ungewöhnlich großen Wassermassen nicht schnell genug ableiten oder speichern können, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen zu. Und da die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel noch nicht weit genug vorangeschritten sind, steigen auch in Deutschland die extremwetterbedingten Schäden und Verluste.

Friederike Otto, Klimatologin am Imperial College London und Mitbegründerin der Forschungsinitiative “World Weather Attribution” (WWA), bestätigt im Gespräch mit Table.Media: “Es gibt bisher keine konkreten Zahlen, aber das ist klar ein Signal für den Klimawandel.” Wohl kaum ein Ereignis sei besser studiert als Winterregen in Nordeuropa. “Es ist nasser und es wird immer nasser. Das ist keine Naturkatastrophe, sondern Politik gegen Menschen, für Konzerne und deren sehr wenige Profiteure.”

“Was wir sehen, passt gut ins Muster, das die Klimamodelle vorgeben”, sagt auch Fred Hattermann, Leiter der Arbeitsgruppe “Hydroklimatische Risiken” am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Extrem warme Meeresoberflächen steigerten die Verdunstung. Die Atmosphäre sei weltweit mit deutlich mehr Feuchtigkeit angereichert als im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. “Für jedes Grad Celsius höherer Temperaturen nimmt die maximale Kapazität, Feuchtigkeit aufzunehmen, um sieben Prozent zu“, so Hattermann. In Deutschland liegen die Temperaturen inzwischen etwa zwei Grad höher als zu vorindustrieller Zeit.

Bestimmend für die Niederschläge über Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sei die Verdunstung aus dem Atlantik, der im vergangenen Jahr neue Wärmerekorde erreichte. “Unsere Wetterküche ist der Atlantik”, sagt Hattermann. Ähnlich wie das extrem warme Mittelmeer im Sommer 2023 zu Dürre und Starkregen in Südeuropa und Nordafrika führte (auch davor hatten Klimamodelle detailliert gewarnt), seien jetzt die Luftmassen über Mitteleuropa mit Feuchtigkeit aufgeladen. “Der Wasserkreislauf ändert sich mit dem Klimawandel, deshalb gelten auch alte Maßstäbe nicht mehr, die etwa ‘Jahrhunderthochwasser’ vorhersagen. So etwas funktioniert nur in einem System, das sich nicht ändert.”

Für Deutschland sagen die Prognosen etwa des Deutschen Wetterdienstes grundsätzlich wärmere und nassere Winter voraus. Seit den Jahren 1881/82 haben die Winterniederschläge in ganz Deutschland um etwa 25 Prozent zugenommen, in manchen Regionen wie dem Nordwesten noch mehr. So warnt beispielsweise der aktuelle Klimafolgenmonitoringbericht des Landes Niedersachsen: “Im Zuge des Klimawandels wird mit einer Zunahme extremer Regenereignisse gerechnet, mit entsprechenden Folgen für die Hochwasserverhältnisse.” Allerdings belegten bisherige Beobachtungen “noch keinen wesentlichen Einfluss des Klimawandels” auf eine Steigerung der Tage mit Hochwasser, wie der im November 2023 erschienene Bericht wenige Seiten später feststellt.

Die Meteorologin Daniela Jacob, Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS), das vor allem zu praxisbezogener Klimaanpassung forscht, sagt: “Wir wissen schon lange, dass der Klimawandel zu mehr und stärkeren Niederschlägen in den Wintermonaten führt, mit denen dann auch immer wieder Hochwasser verbunden sein können. Das Ausmaß des aktuellen Hochwassers ist allerdings schon sehr ungewöhnlich.” Das “zeigt deutlich, wie wichtig eine schnelle und umfassende Umsetzung von Schutzstrategien” sei.

Um sich an die neue Lage anzupassen, unterscheidet PIK-Forscher Hattermann “weiche” und “harte” Maßnahmen. Zu den weichen gehörten etwa bessere Wetter- und Flutprognosen und Vorwarnungen, die von der Bevölkerung auch akzeptiert würden – etwa wenn es um die Räumung von Ortschaften gehe. Auch ein besserer Versicherungsschutz gehöre dazu. Die “harten” Faktoren etwa bedeuteten, Deiche zu ertüchtigen, ehe der Notfall eintrete. Auch mobile Schutzwände gehörten dazu und die Anlage von Poldern und Überschwemmungsgebieten.

Laut Umweltbundesamt (UBA) sind insbesondere drei Punkte wesentlich für einen wirksamen und nachhaltigen Hochwasserschutz:

In einem dicht bebauten Industrieland wie Deutschland ließen sich Überschwemmungen aber nicht völlig vermeiden, so Hattermann: “Dazu sind unsere Wasserläufe zu sehr begradigt.” Auch das UBA verweist darauf, dass Hochwasserwellen heute “aufgrund von Bodenversiegelung, Flussbegradigungen und dem Abschneiden natürlicher Überschwemmungsgebiete durch Eindeichung” wesentlich steiler und höher als früher verliefen.

Schwierig werde es auch, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, sagt Hattermann: beispielsweise ein Hochwasser und weiterer Starkregen über dem Quellgebiet des betroffenen Flusses – oder Hochwasser im Meer, das das Flusswasser bis ins Land hinein staue. Auch führe lange Dürre dazu, dass die harten, ausgetrockneten Böden weniger Wasser aufnehmen können.

Auch im Bundesumweltministerium (BMUV) sieht man die Notwendigkeit, sich gegen künftige Überschwemmungen zu wappnen. “Die aktuell angespannte Hochwasserlage zeigt, wie wichtig es ist, Hochwasservorsorge zu betreiben und in vorsorgenden Hochwasserschutz zu investieren”, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage von Table.Media. Durch die Klimakrise würden die Herausforderungen in Zukunft noch wachsen.

In der Praxis allerdings ist die Vorsorge noch nicht weit gediehen. Das zeigt beispielsweise ein Blick in das Nationale Hochwasserschutzprogramm (NHSWP), das vor zehn Jahren nach den Überschwemmungen an Donau und Elbe von Bund und Ländern gemeinsam erarbeitet wurde. Es enthalte “Wasserstand reduzierende Maßnahmen mit überregionaler Wirkung”, so die Sprecherin. Durch seine “raumgebenden Maßnahmen” – beispielsweise Flutpolder oder die Rückverlegung von Deichen, auf denen der Schwerpunkt des NHSWP liegt (Liste als pdf) – würden nach derzeitigem Planungsstand “insgesamt knapp 33.000 Hektar Fläche für den natürlichen Hochwasserrückhalt wiedergewonnen sowie rund eine Milliarde Kubikmeter neues Rückhaltevolumen erzeugt”.

Das Finanzvolumen des NHSWP liegt laut BMUV bei geschätzten sechs Milliarden Euro. Hinzu kämen mehr als 500 Millionen Euro unter anderem für den Küstenschutz, die allerdings vom Landwirtschaftsministerium vergeben werden. An sich sieht das NHSWP sinnvolle Schutzmaßnahmen vor: So kam das UBA 2021 in einer Studie zu dem Ergebnis, dass “alle bis zum Jahr 2020 geplanten überregionalen Maßnahmen in den Flussgebieten von Donau, Elbe und Rhein einen maßgeblichen Beitrag zur Absenkung der Scheitel von Hochwassern an den großen Flüssen leisten”.

Doch bislang sind die meisten dieser Maßnahmen noch gar nicht umgesetzt. Nur ein kleiner Teil von ihnen wird überhaupt gebaut. Laut BMUV befinden sich von den 168 raumgebenden Teil- und Einzelmaßnahmen des NHWSP “rund 39 Prozent in der Konzeptionsphase, 27 Prozent in der Vorplanung, 11 Prozent in der Genehmigungs- oder Vergabephase für Bau und 15 Prozent in der Bauphase”.

“Sicherlich hätten einige Schäden vermieden werden können, wenn entschlossener gehandelt worden wäre”, sagt Anpassungsforscherin Jacob zum aktuellen Hochwasser. Das NHSWP spiele dabei eine sehr wichtige Rolle.

Immerhin hat Deutschland seit Ende vergangenen Jahres zum ersten Mal ein Klimaanpassungsgesetz. Es passierte am 15. Dezember den Bundesrat, soll Mitte 2024 in Kraft treten und verpflichtet dann Bund, Länder und Kommunen, Strategien und Konzepte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu entwickeln.

Dabei gibt es schon seit 2008 auf Bundesebene eine “Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel”. Sie gab einen Rahmen vor. Es folgten Berichte, Analysen, kommunale Projekte – doch eine Strategie aus einem Guss, die Klimaanpassung in Deutschland über die verschiedenen föderalen Ebenen hinweg regelt, entstand daraus nicht. Im vergangenen Sommer kam eine Recherche von Correctiv, NDR, WDR und BR sogar zu dem Ergebnis, dass nur ein Viertel der Kommunen ein Konzept zum Schutz vor Klimafolgen habe.

Ein Problem dabei ist die Finanzierung: Klimaschutz gehört nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben. Wie sehr sich eine Kommune fürs Klima engagiert, hängt deshalb oft vom politischen Willen der Bürgermeister oder Gemeinderäte ab. Die Umweltministerkonferenz berät deshalb derzeit darüber, wie eine verlässliche Finanzierung von Klimaschutz und -anpassung künftig aussehen könnte.

Die übergreifende, auf die örtlichen Risiken abgestimmte Strategie zur Anpassung an den Klimawandel soll nun durch das neue Anpassungsgesetz kommen. Erstmals verpflichtet es auch die Bundesregierung, messbare Klimaanpassungsziele vorzulegen. Laut BMUV soll die Anpassungsstrategie des Bundes samt Zielen bis Ende 2024 stehen.

Konzeptionell habe Deutschland “durch verschiedene übergreifende Politikinstrumente wie dem Hochwasserschutzprogramm, der Klima-Anpassungsstrategie, dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und der Nationalen Wasserstrategie seine Hausaufgaben gemacht”, so das UBA. In den kommenden Jahren müssten die Konzepte, Strategien und Programme nun zügig umgesetzt werden, “auch bei angespannter Haushaltslage”.

Klimaforscherin Jacob sagt: Seit etwa 20 Jahren werde in Deutschland über die Folgen des Klimawandels und Möglichkeiten zur Anpassung diskutiert. Es gebe auch Fortschritte: Informationen auf allen räumlichen Ebenen, Klimafolgen-Abschätzungen, öffentliche und private Beratungsinstitutionen, sehr viele sehr gute Diskussionen und Ansätze zu Anpassungsplänen. “Aber Pläne allein reichen nicht.”

Vielerorts sei klar, wie sich Wetter und Klima ändern könnten, und es gebe Listen von möglichen Anpassungsoptionen. Aber es fehle die Entscheidung zur Umsetzung der Lösungen, obwohl das Wissen vorhanden sei. “Hier behindern häufig extrem lange Genehmigungsprozesse und Geldmangel die Umsetzung. Und leider scheint der Schutz vor den Folgen des Klimawandels nicht immer oben auf der Prioritätenliste zu stehen.”

16. Januar 2024, 10-17.30 Uhr, Berlin und online

Kongress Agrarkongress 2024: Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung in Partnerschaft mit der Landwirtschaft (BMUV, UBA und BfN) Info und Anmeldung

17. Januar 2024, Saarbrücken

Vortrag Revolution im Stall und Rumor in der Gesellschaft – Zur Transformation landwirtschaftlicher Tierhaltung im 20. Jahrhundert (Stiftung Demokratie Saarland) Info und Anmeldung

17. – 19. Januar 2024, Salzburg

Kongress International Electronics Recycling Congress IERC 2024 (ICM) Info und Anmeldung

17. – 20. Januar 2024, Berlin

Konferenz 16. Global Forum for Food and Agriculture – Ernährungssysteme der Zukunft: Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) Info und Anmeldung

Für die 76.000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordwest- und Ostdeutschland gelten seit Jahresbeginn neue Tarifverträge. Sie sehen neben Entgelterhöhungen und einem Inflationsausgleich auch flexible Arbeitszeitregelungen vor, um auf die Herausforderungen des ökologischen Umbaus der Branche besser reagieren zu können.

Ausgehend von der 35-Stunden-Woche kann die Arbeitszeit in einem Betrieb künftig transformationsbedingt um bis zu drei Stunden reduziert werden. Dafür wird ein teilweiser Lohnausgleich gewährt. Voraussetzung ist, dass beide Tarifparteien zustimmen. Ziel ist es, einen Personalabbau zu verhindern, wenn Arbeitsplätze in einzelnen Betriebsteilen wegfallen, zum Beispiel, weil Hochöfen von Koks auf grünen Wasserstoff umgestellt werden.

“Wir geben den Beschäftigten in der Transformation Sicherheit”, zeigte sich Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall in NRW, mit dem Ergebnis zufrieden. “Kommt es zum Druck auf Beschäftigung, kann durch die Arbeitszeitverkürzung bei Teilentgeltausgleich die noch vorhandene Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden.”

Bei einem zusätzlichen Arbeitszeitbedarf, zum Beispiel für den vorübergehenden Parallelbetrieb von alten und neuen Technologien oder für Qualifizierungsmaßnahmen, kann die Arbeitszeit zeitweise aber auch um drei Stunden verlängert werden. In diesem Fall sind bereits vor dem aktuellen Tarifabschluss geltende Überstundenzuschläge zu zahlen.

Reiner Blaschek, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Stahl, betonte, dass es gemeinsam mit der IG Metall gelungen sei, “eine passgenaue Regelung zur Arbeitszeit und zur Beschäftigungssicherung während der ökologischen Transformation unserer Industrie zu schaffen”.

Die im Dezember 2023 vereinbarten Tarifverträge beinhalten zunächst einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro, der im Jahr 2024 gezahlt wird. Ab dem 1. Januar 2025 sehen sie dann eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent vor. Ihre Laufzeit endet am 30. September 2025. ch

Das schwedische Unternehmen Northvolt darf in Heide eine Batteriefabrik bauen. Die EU-Kommission genehmigte am Montag in Brüssel Fördermittel und Garantien von Bund und Land in Höhe von 902 Millionen Euro. Es ist das größte Industrieprojekt in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. “Ich bin sehr, sehr froh, dass dies heute geschieht”, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Verkündung der Entscheidung in Brüssel der Nachrichtenagentur dpa.

Northvolt wird in der Fabrik im Kreis Dithmarschen ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Mit dem Werk will sich die deutsche Autoindustrie unabhängiger von bisher dominanten Zulieferern aus Asien und allen voran China machen. Hohe Marktanteile haben etwa die südkoreanischen Elektronikkonzerne Samsung und LG sowie der chinesische Konzern CATL, der seit rund einem Jahr auch in einem Werk in Thüringen produziert.

Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen zudem 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Bund und Land fördern das Projekt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen Euro auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land. Northvolt selbst habe in das Bauvorhaben bereits rund 100 Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es. fpe

Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt hat Verständnis für die anhaltenden Bauernproteste geäußert. Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Bodenatlas 2024 der Heinrich-Böll-Stiftung sprach er von einem “Weckruf für die Politik”.Auch Ökobauern und Mitglieder seiner Organisation beteiligten sich an den Aktionen, weil sie keine Zukunftsperspektive sähen. Deshalb müsse man aufpassen, “nicht alles zu verdammen”, so Bandt

Gleichzeitig forderte er eine Neuausrichtung der Agrarsubventionen. “Wir müssen mit diesem Geld ökologische Leistungen in der Landwirtschaft honorieren”. Dafür brauche es aber einen langfristigen Plan, der den Landwirten eine echte Perspektive gebe. Stattdessen würden derzeit Subventionen wie die Flächenprämie eingesetzt, um einen finanziellen Ausgleich für die Weltmarktbedingungen zu schaffen. Das sei der falsche Weg. “Wenn wir wirklich eine boden-, natur- und klimaschonende Landwirtschaft wollen, müssen wir für direkte Schutzsysteme gegen Dumpingimporte an den europäischen Grenzen sorgen”, betonte Bandt.

Doch anders als etwa bei der Stahlindustrie sei die Politik nicht bereit, die Bauern vor ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen. Sein Eindruck sei, die deutsche Landwirtschaft mit ihren existenziellen Interessen werde fallengelassen, “weil man Europa und Deutschland für den Weltmarkt offenhalten will”, sagte Bandt.

Vor diesem Hintergrund warnte der BUND-Vorsitzende auch vor Forderungen, Umweltauflagen in der Landwirtschaft zu reduzieren oder abzuschaffen. “Diese Form der landwirtschaftlichen Produktion kann in der Ukraine, außerhalb Europas oder in China viel besser stattfinden als in Deutschland”. Die deutsche und europäische Landwirtschaft habe daher nur eine Zukunft, wenn sie nachhaltig werde, so Bandt. ch

Als weltweit erster Proficlub hat der FC St. Pauli mit seinen 36.500 Mitgliedern eine Gemeinwohlbilanz nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie abgeschlossen. Nachhaltigkeit im Sinne der Gemeinwohlorientierung wirke sich je nach Bereich anders aus, heißt in dem 150 Seiten umfassenden Gemeinwohlbericht.

Die Bewertung gemäß der GWÖ-Bilanz führen unabhängige Prüfer nach 20 Gemeinwohlthemen durch. Dazu zählen etwa “Menschenwürde in der Zulieferkette”, “Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen” oder die “Reduktion ökologischer Auswirkungen”. Die Skala der Punktzahl reicht von minus 3.000 bis plus 1.000 Punkte.

Der FC St. Pauli kommt auf 527 Punkte. Zum Vergleich: Der Bio-Pionier Voelkel kommt auf 663 Punkte und der Outdoor-Textilhersteller Vaude auf 631 Punkte.

Es sei wichtig, sich von außen unabhängig prüfen zu lassen, “um zu sehen, wo wir stehen”, sagt Franziska Altenrath, die beim FC St. Pauli den Bereich Strategie, Veränderung und Nachhaltigkeit leitet. “Die Bilanz schärft unser Profil und zeigt, wo wir uns noch verbessern sollten.” Der Berichtszeitraum umfasst die beiden Spielzeiten 2021/22 und 2022/23. Der Verein konnte mit einer Reihe von Projekten punkten, die bei deutschen Profivereinen eher selten zu finden sind. Dazu zählen:

Jutta Hieronymus, Vorständin beim Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. sagte, der Fußballverein zeige, “dass langfristiger sportlicher Erfolg auch möglich ist, wenn ethische, soziale und ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang gebracht werden”. cd

Bei dem schweren Erdbeben im Februar 2023 starben in der Türkei und Syrien mehr als 57.000 Menschen, rund 120.000 wurden verletzt. Betroffen waren in der Türkei Regionen mit mehreren Tausend Betrieben der Bekleidungsindustrie. Nach dem Unglück sei die Arbeit in vielen Betrieben schnell wieder aufgenommen worden, heißt es bei der Clean Clothes Campaign (CCC), obwohl teils keine Überprüfung der Gebäude auf Sicherheit und Statik erfolgt sei. Außerdem seien Beschäftigte unter Druck gesetzt worden, zu arbeiten. Befragt wurden für die Studie im August/September 2023 130 Arbeiternehmer aus den erdbebengeschädigten Städten Gaziantep, Kahramanmaras, Malatya und Adiyaman.

Bereits vorher hatte die Technische Universität in Istanbul unter Arbeitgebern der Bekleidungs- und Textilindustrie eine Umfrage durchgeführt. Die Fabrikanten sehen sich starkem Druck ihrer Kunden ausgesetzt, ihre Aufträge zu erfüllen.

Nach Ansicht der CCC gibt es erhebliche Lücken beim Schutz von Arbeitnehmern infolge von Erdbeben. Das internationale Netzwerk sieht hier nicht nur die Staaten, sondern auch die Abnehmer der Waren in der Pflicht, also die internationalen Modemarken und Händler. “Es bedarf neuer Vereinbarungen und Lösungen, die speziell auf Krisen wie ein Erdbeben zugeschnitten sind”, fordert Bego Demir von der CCC Turkey und einer der Autoren des Berichts. Abhilfe schaffen könne das sogenannte Pay-Your-Workers-Abkommen mit seinen Elementen:

Seit dem Einsturz des Gebäudekomplexes Rana Plaza mit mehreren Textilfirmen und mehr als 1.130 Toten steht die Sicherheit in Textilfabriken unter besonderer Beobachtung. In Bangladesch hatten sich internationale Marken sogar darauf eingelassen, sich an der Überprüfung der Gebäudesicherheit zu beteiligen. cd

Die ungewöhnliche Dürre im Amazonasgebiet hält weiter an, obwohl im Dezember eigentlich die Regenzeit hätte beginnen sollen. Das verstärkt die Sorge, dass das Ökosystem durch Hitze, Trockenheit und Abholzung an einen Kipppunkt geraten könnte, durch dessen Überschreiten es sich unwiederbringlich verändert. Der Regenkreislauf der Region würde dann zusammenbrechen. Die Folgen beträfen auch Argentinien, Uruguay und Paraguay. Der Regenwald würde zur Savanne.

Die Auswirkungen für das globale Klima wären gravierend. Die Böden und Pflanzen des Regenwalds speichern einem wissenschaftlichen Überblicksbericht aus dem Jahr 2021 zufolge etwa 150 bis 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Das sind umgerechnet rund 550 bis 734 Milliarden Tonnen CO₂. Ein beträchtlicher Teil davon würde nach Überschreiten eines Kipppunkts nach und nach freigesetzt.

In der Forschung wird schon länger über die Gefahr diskutiert. Erst im vergangenen Oktober gab eine in der Zeitschrift Science Advances erschienen Studie neue Hinweise darauf, dass der kritische Punkt bald erreicht sein könnte. Dennoch bleibt alles in allem unklar, wann genau der Regenwald einen Kipppunkt überschreiten würde. Forschende diskutieren auch darüber, ob der gesamte Regenwald zur Savanne werden könnte, oder ob es verschiedene, regionale Kipppunkte gibt.

Das Science Media Center Germany hat Stimmen von Forschenden zur Debatte gesammelt. Eine Auswahl:

Zuletzt ist die Abholzung im Amazonasgebiet Brasiliens zwar deutlich zurückgegangen, ebenso im Nachbarland Kolumbien. Doch der Druck auf den Wald bleibt hoch: in Brasilien beispielsweise durch Infrastrukturprojekte, eingeschränkte Landrechte für die indigene Bevölkerung und ganz generell die Machtverhältnisse im Kongress. Auch politische Instabilität und illegale Aktivitäten in den Ländern der Amazonasregion gefährdeten den Wald, warnt der Thinktank Insight Crime. ae

Chinas E-Auto-Produzenten leiden unter einem akuten Mangel an marinen Autofrachtern. Die Branche könne nicht so viele Autos nach Europa exportieren, wie sie wolle, berichtet die Financial Times. Während die Zahl ausgeführter Fahrzeuge nach der Corona-Krise eine Rekordhöhe erreicht hat, bleibt die Anzahl verfügbarer Frachter hinter den Zeiten vor Corona zurück. Damit ergibt sich ein Flaschenhals, der den chinesischen Unternehmen die Dringlichkeit einer globalen Expansion vor Augen führen könnte.

Die Zahl der weltweit verschifften Autos ist 2023 schätzungsweise um 17 Prozent auf ein Rekordhoch von 23,4 Millionen Fahrzeugen gestiegen, zitiert die Zeitung die Reederei Clarksons. Europäische Importe verzeichneten mit 40 Prozent den größten Anstieg aller Regionen. Die Zahl der Schiffe dagegen liegt zehn Prozent unter der Zahl von 2019.

Logistik-Unternehmen hatten nach Ausbruch der Krise einerseits Kapazitäten abgebaut, anderseits alte Schiffe ausrangiert, um neue zu bestellen. Viele Neubestellungen würden jedoch erst in zwei oder drei Jahren ausgeliefert. Der Mangel an Schiffen hat auch die Preise für die Transporte nach oben korrigiert. Mit 115.000 US-Dollar pro Schiff pro Tag liegen die Kosten zehn Prozent höher als 2022 und siebenfach über dem Kurs von 2019. grz

Die EU-Kommission plant, die Kennzeichnungsvorschriften für Textilien zu überarbeiten, und führt dazu eine öffentliche Konsultation durch. Bis zum 12. März können auf der Website der Kommission Stellungnahmen eingereicht werden. Ziel der Überarbeitung sei es, genauere und vergleichbare Informationen auf den Etiketten zu gewährleisten, auch zu Umweltaspekten. So sollen Upcycling- und Recyclingprozesse gefördert werden. Zudem soll es Herstellern erleichtert werden, die Vorschriften zu befolgen.

Die Vorschriften der bisherigen Textilkennzeichnungsverordnung beschränken sich auf die Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen. Andere Kennzeichnungen, etwa zur Pflege und Größe des Kleidungsstücks, werden deshalb in den Mitgliedstaaten unterschiedlich gekennzeichnet.

Die Konsultation richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen des Textilsektors, Verbraucher- und Umweltorganisationen sowie Behörden. leo

Wie die Regulierungswut Deutschland lähmt – Der Spiegel

Neue Gesetze von EU und Bund bringen immer mehr Verpflichtungen für Unternehmen mit. In ihrem Bericht beschäftigten sich Tim Bartz, Simon Hage, Martin Hesse und Martin U. Müller mit den Folgen für Unternehmen und für Innovationen. Zum Artikel

Große Mehrheit für Lieferkettengesetz – Handelsblatt

Eine Umfrage des Handelsblatt Research Institute zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zumindest teilweise auf Nachhaltigkeit in ihrer Lieferkette achtet. Fast 30 Prozent kommen bei der Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes mit einer Vollzeitstelle aus, genauso viele beschäftigen zwei Experten. Zum Artikel

Satellitendaten zeigen Ausmaß von illegalem Fischfang – FAZ

Ein US-amerikanisches Forschungsteam zeigt, dass drei Viertel der industriellen Fischfangschiffe nicht überwacht werden, schreibt Wissenschaftsredakteurin Frauke Zbikowski. Unerlaubter Fischfang findet demnach westlich der koreanischen Halbinsel und vor der Küste Nordafrikas statt, wie Satellitenbilder ergaben – und auch in Schutzgebieten um die Galapagosinseln und dem Great Barrier Reef. Zum Artikel

Meer geht nicht – Süddeutsche Zeitung

Am Hafen von Kopenhagen soll ein großes nachhaltiges Stadtviertel im Wasser entstehen. Aber das größte Bauvorhaben der dänischen Geschichte ruft Umweltschützer auf den Plan, wegen negativer Folgen für das Ökosystem der Ostsee, etwa den Salzgehalt. Alex Rühle beschäftigt sich mit dem Megaprojekt. Zum Artikel

“Ich glaube nicht, dass alle deutschen Autobauer das nächste Jahrzehnt überleben werden” – FAZ

Es sei gut möglich, dass einer der deutschen Autobauer in eine Schieflage gerät und aufgekauft wird, sagt der Leiter des Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick. Im Interview mit Patrick Bernau und Alexander Wulfers sieht er darin einen möglichen Auslöser für eine Transformation der hiesigen Wirtschaft. Zum Artikel

China’s electric vehicle dominance presents a challenge to the West – Financial Times

Westliche Firmen haben zu lange auf hochpreisige E-Autos gesetzt. Nun droht ein Unterbietungswettbewerb mit chinesischen Herstellern, der selbst mit hohen Zöllen auf Importe aus Fernost kaum zu gewinnen ist. Zudem bremsen solche Zölle die Elektrifizierung der Industrie und der Mobilität im Westen, analysieren Edward White and Peter Campbell. Zum Artikel

Die Welt braucht Chinas Solarindustrie, obwohl diese von günstiger Kohlekraft und womöglich Zwangsarbeit profitiert – Neue Zürcher Zeitung

Matthias Sander war in Wüstenstadt Shanshan in Xinjiang, einem Schwerpunkt der chinesischen Silizium-Produktion. Der Rohstoff ist zentral für die Herstellung von Solarpaneelen. Doch Zwangsarbeit und der Einsatz von Kohlestrom in den dortigen Fabriken stellen Exporte in die USA und nach Europa infrage. Zum Artikel

Das schwere Erbe der Biopioniere – Der Spiegel

Biopioniere wie Reformhäuser, Hofläden, Metzgereien und Bäckereien verlieren Marktanteile an die konventionellen Händler. Mit den Strategien von zwei Biopionieren für ein dauerhaftes Überleben – der Hofpfisterei und Dennree – beschäftigten sich die Autorinnen Kristina Gnirke und Maria Marquart. Zum Artikel

Eine stinkende Lebenslüge – Die Zeit

Kaum ein Land setze so stark auf CO₂-Kompensation wie die Schweiz, um seine Klimaziele zu erreichen – doch der Skandal um die Firma South Pole zeige, dass das Land damit auf einem Irrweg sei, berichtet Tin Fischer. Er beschreibt, wie die Kompensationsidee in der Schweiz entstand und wie es jetzt weitergehen soll. Zum Artikel

Das umstrittene chemische Recycling – FAZ

Befürworter des chemischen Recyclings sehen darin Potenzial, um die Recyclingquoten hierzulande zu erhöhen. Andere weisen darauf hin, dass dafür Sortiersysteme verbessert werden müssen. Umweltverbände hingegen haben Bedenken, ob die Verfahren eine ökologischere Kreislaufführung ermöglichen, beschreibt Philipp Krohn. Zum Artikel

Die Erdgas-Connection – taz

Mit einer Recherche über die deutsche Erdgas-Lobby schließt Nick Reimer eine Artikel-Serie über “Klimasabotage” ab. Er analyisiert, wie es großen deutschen Energiekonzernen gelang, Gas als vorgeblich umweltschonenden Brennstoff im Übergang zur Klimaneutralität zu etablieren. Zur Artikel-Serie

Als Gegenstand der nun auch gesetzlich verankerten menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette dürfte die Pflicht zur Einrichtung effektiver Beschwerdemechanismen eine besondere Herausforderung für Unternehmen darstellen. Nur sehr wenige große Unternehmen haben bisher wirksame Mechanismen eingerichtet, die mehr als nur einzelne Ausschnitte der Lieferkette umfassen. Die meisten existierenden Beschwerdemechanismen entlang der Lieferkette sind weitgehend ineffektiv oder decken nur bestimmte Themen für spezifische Gruppen ab. Selbst dort, wo vergleichsweise effektive Beschwerdesysteme existieren – etwa im Rahmen von Multi-Akteurs-Initiativen wie dem International Accord in Bangladesch und Pakistan oder globalen Rahmenabkommen mit Gewerkschaftsverbänden – stellen diese oft nur Inseln innerhalb sehr viel tieferer und breiterer Lieferkettenstrukturen dar.

Doch gerade Beschwerdemechanismen sind nicht als Mindeststandard zu verstehen, den ein Unternehmen einfach implementieren könnte, um der angemessenen Sorgfalt zu genügen. Vielmehr verweist die Forderung nach effektiven Beschwerdemechanismen auf die Notwendigkeit, sich den Konflikten zwischen den unterschiedlichen Anspruchsgruppen innerhalb der Lieferketten kontinuierlich zu widmen, sie also als politische Räume der Auseinandersetzung und Konfliktaustragung ernst zu nehmen.

In der Praxis werden bestehende Beschwerdemechanismen diesem Anspruch aber in aller Regel nicht gerecht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Eine wesentliche Ursache dürfte aber darin liegen, dass die technischen Lösungen für Beschwerdesysteme mehr oder weniger den etablierten Steuerungsmaßnahmen entlang globaler Lieferketten folgen. Sie spiegeln Ideen und Regeln transnationaler privater Governance wider und folgen damit den Prämissen des Lieferkettenmanagements.

Mindeststandards und Verfahren werden dabei an Zulieferer weitergetragen, ohne die bestehenden Abhängigkeiten und Machtungleichgewichte der Lieferbeziehung anzutasten. Kontrollmechanismen und Rechenschaftspflichten sind weitgehend indirekt und an die ohnehin einflussreichen Akteure in der Lieferkette gebunden. So ist es gerade eine Prämisse des Lieferkettenmanagements, diese Abhängigkeiten und Ungleichheiten zu nutzen, um Standards zu transportieren. Sozialwissenschaftliche Forschung hat die daraus resultierenden Probleme und Grenzen der privaten transnationalen Governance bereits vielfach aufgezeigt.

Effektive Beschwerdemechanismen können nicht als Standard “von oben” verordnet werden. Dies zeigen auch die praktischen Erfahrungen mit vielen privaten Beschwerdemechanismen, die seit Jahren existieren. So generieren beispielsweise auf der Basis von telefonischen Hotlines oder “Kummerkästen” in Fabriken geschaffene Beschwerdemechanismen manchmal nur eine Handvoll Beschwerden im Jahr, obwohl oft mehrere tausend Beschäftigte formal Zugang hätten. Diese Mechanismen funktionieren schlicht nicht. Jüngere Forschung zu den nun gesetzlich geforderten Unternehmenssorgfaltspflichten weisen in eine ähnliche Richtung: Beschwerdemechanismen sind meist ineffektiv.

Hier zeigen sich die Grenzen der privaten Lieferketten-Governance besonders deutlich, da Beschwerden eben Vertrauen und Dialogfähigkeit voraussetzen. Die typischen Beziehungen zwischen transnationalen Leitunternehmen, lokalen Betrieben und Beschäftigten (oder anderen Anspruchsgruppen) in Lieferketten sind oft durch extreme Ungleichheit und ein geringes Vertrauen gekennzeichnet, insbesondere dort, wo es potenziell zu menschenrechtsrelevanten Missständen und Schäden kommt.

Gewerkschaftliche Strukturen sind in vielen Ländern schwach oder folgen nicht den Interessen von Beschäftigten. Arbeit ist oft informell und äußerst unsicher. Dies kann nicht über Länder und Sektoren hinweg verallgemeinert werden. Aber Forschung und praktische Erfahrungen in menschenrechtlich problematischen Kontexten zeigen immer wieder, dass Beschäftigte in solchen Kontexten ein großes Misstrauen gegenüber etwaigen Managementlösungen haben, nicht zuletzt aufgrund schlechter Erfahrungen.

Die Einführung eines Beschwerdemechanismus ändert daran in der Regel zunächst nichts. Selbst wenn das Unternehmen einige wesentliche Qualitätskriterien erfüllt – etwa versichert, dass

Das mag der Intention des Managements entsprechen, am vorherrschenden Misstrauen ändert es nichts.

Wo dies die politische Realität in Lieferketten ist, können auch technische Innovationen, etwa digitale Instrumente wie Smartphone-Apps, nur bedingt zu Verbesserungen führen. Sie müssen vielmehr durch politische Arbeit ergänzt werden, also vor allem den Aufbau von Dialogformaten und lokalen Gewerkschafts- oder zivilgesellschaftlichen Strukturen. Die Lösungen können hierfür nicht allein von großen Unternehmen selbst gesteuert werden, sondern müssen durch die Anspruchsgruppen oder ihre Vertretungen mitgestaltet und -verwaltet werden.

Man könnte auch sagen: Die Missstände in den Beschwerdeverfahren spiegeln die allgemeinen Missstände in den Lieferkettenbeziehungen wider. Um diese zu beseitigen, wird es in vielen Unternehmen neben Kapazitätsaufbau, digitalen Kommunikationstechnologien und verbessertem Datenmanagement in den Beschwerdeverfahren auch der Bereitschaft bedürfen, Einfluss über die Verfahren an andere abzugeben: zumindest an etablierte Multi-Stakeholder-Partnerschaften oder an lokale Gewerkschaften beziehungsweise ihre nationalen und internationalen Verbände, teilweise auch an lokale zivilgesellschaftliche Gruppen oder an staatliche Strukturen wie Arbeitsinspektionen. Das gilt vor allem dann, wenn die Beschäftigten aufgrund informeller Arbeit oder fehlender gewerkschaftlicher Freiheiten nicht angemessen vertreten werden können. In vielen Fällen wird es intensiver Arbeit bedürfen, um neue, vertrauenswürdige Mechanismen zu schaffen und das Misstrauen der Beschäftigten abzubauen, das über die Jahre infolge ineffektiver privater Beschwerde-Hotlines entstanden ist.

Christian Scheper ist promovierter Politikwissenschaftler und leitet den Forschungsbereich Menschenrechte und Regulierung in der globalen Wirtschaft am Institut für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen. Er forscht vor allem zu Fragen der transnationalen Regulierung von Menschenrechten, Arbeitsstandards und Nachhaltigkeit in Lieferketten und Unternehmen.

Mukhtar Babayev wurde jüngst zum designierten Präsidenten für die UN-Klimakonferenz in Baku im November ernannt. Der 55-jährige Umweltminister Aserbaidschans blickt auf eine lange Karriere in der Öl- und Gasindustrie zurück. In der internationalen Klimapolitik ist er ein eher unbeschriebenes Blatt. Dass erneut ein ehemaliger Öl- und Gasmanager die Klimagespräche leiten wird, ruft viel Kritik hervor.

Auf der letztjährigen COP in Dubai repräsentierte Babayev zwar sein Land. Doch er ist erst seit 2018 Umweltminister. An den COP26 und COP27 hatte Babayev nicht teilgenommen. Als COP-Präsident ist es seine Aufgabe, die Verhandlungen zu leiten und Kompromisse auszuarbeiten. Dafür braucht es ein enges Netz an diplomatischen Beziehungen und Verhandlungsgeschick – beides hat Babayev noch nicht unter Beweis gestellt.

Während der Klimakonferenz in Dubai sagte er, “angesichts der immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Klimawandels erkennen wir die Notwendigkeit an, unsere Anstrengungen zu bündeln, die globale Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen, dass unsere Maßnahmen dem Ernst der Lage gerecht werden”.

Doch das im Jahr 2023 erneuerte nationale Klimaziel (NDC) von Aserbaidschan ist nicht allzu ambitioniert. Die Treibhausgasemissionen sollen bis zum Jahr 2050 um 40 Prozent reduziert werden. Der Anteil der Erneuerbaren an den installierten Energiekapazitäten soll von 16,5 Prozent (2022) bis Ende des Jahrzehnts auf 30 Prozent steigen.

Gleichzeitig weitet das Land seine Öl- und Gasproduktion aus. Über das nächste Jahrzehnt soll die Förderung um gut ein Drittel erhöht werden. Ein Großteil der Gasexporte geht nach Europa. Die EU bezieht sieben Prozent ihrer Pipeline-Importe aus Aserbaidschan. Das Land will die Ausfuhren auf den europäischen Markt bis 2027 verdoppeln, wie Reuters berichtet. Die Abhängigkeit Aserbaidschans von fossilen Rohstoffen ist sehr hoch. Die Öl- und Gasindustrie macht schon heute 92,5 Prozent der Exporteinnahmen des Landes und etwas unter 50 Prozent des BIP aus.

Babayev stammt aus Baku, studierte Politikwissenschaften in Moskau und Außenwirtschaftsbeziehungen in Aserbaidschan. Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1992 schloss er sich schnell dem staatlichen Öl- und Gaskonzern Socar an, für den er 26 Jahre arbeitete. Ab 2007 leitete er die damals gegründete Umweltabteilung des Unternehmens. Bis 2010 war es seine Aufgabe, die Umweltbelastungen der Förderung zu verringern und beispielsweise die Bodenverseuchung nach jahrzehntelanger Förderung zu bereinigen. Die Ziele seiner Abteilung standen teils im Widerspruch zur Socar-Strategie, die Produktion massiv auszuweiten.

Auf einer ersten Socar-Konferenz zur Bereinigung verseuchten Bodens im Jahr 2008 warnte Babayev, “dass sich der starke Rückgang der Ölpreise negativ auf künftige Maßnahmen auswirken könnte”, wie Wikileaks aus US-Botschaftsdepeschen zitiert. Generell ist über Babayev wegen der unfreien Presse in Aserbaidschan wenig bekannt. In den Archiven internationaler Medien wie Bloomberg, der New York Times und der Financial Times taucht sein Name bis zur COP28 gar nicht auf.

Babayevs Ernennung, die rein formell noch zum Start der COP29 vom COP-Plenum bestätigt werden muss, hat viel Kritik nach sich gezogen. Erneut werde ein ehemaliger Manager eines Öl- und Gaskonzerns COP-Präsident, “das bringt uns näher an den Abgrund”, sagte Collin Rees von Oil Change International der AFP. “Jetzt ist ein ehemaliger Ölmanager aus einem autoritären Petrostaat dafür verantwortlich, die Antwort der Welt auf die [Klima-]Krise zu finden, die fossile Unternehmen verursacht haben”, sagte Alice Harrison, Leiterin der Kampagne für fossile Brennstoffe bei Global Witness.

Allerdings gibt es auch andere Reaktionen. Die COP29 werde nicht so “nervenaufreibend”, wie die COP28, sagt der ehemalige Verhandler, Kaveh Guilanpour, der BBC. “Auf diplomatischer Ebene werden die Finanzfragen schwierig sein, aber ich denke, dass die Aufgabe der Präsidentschaft insgesamt einfacher sein wird”, so Guilanpour. Der Klimajournalist Ed King schrieb auf Twitter, “es lohnt sich, Babayev und seinem Team eine Chance zu geben, bevor man sich auf sie stürzt.” Es gäbe nur wenige Länder, die alle Kriterien erfüllten. Doch aufgrund seiner Vergangenheit als Öl- und Gasmanagers wird Babayev ebenso wie sein Vorgänger Sultan Al Jaber im besonderen Fokus stehen. Nico Beckert

die sozial-ökologische Transformation gelingt nur, wenn viele Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen den Wandel vorantreiben. Dabei kommt es auf einige ganz besonders an. Drei davon beschäftigen uns heute: die Bahn, die Kommunen und größere Unternehmen.

Die Bahn tritt in einem wichtigen Transformationsbereich auf der Stelle – bei der Elektrifizierung der Strecken. Nicolas Šustr berichtet. Scheitern könnte die Klimatransformation in Kommunen, wenn sich nichts ändert. Reformnotwendigkeiten schildern rund 40 Bürgermeister deutscher Städte und Gemeinden in elf Thesen. Darüber schreibt Nicolas Heronymus.

Beschwerdemechanismen sind wichtig für die Aufdeckung von Missständen in Lieferketten. Warum bestehende Systeme häufig ihren Zweck verfehlen und wie sie beschaffen sein sollten, analysiert der Wissenschaftler Christian Scheper im Standpunkt.

Eine zentrale Rolle für die Transformation spielt die Europäische Union. Nun beginnen am heutigen Mittwoch auf Arbeitsebene die Gespräche zur Verpackungsverordnung. Es ist einer der seltenen Fälle, wo die Position des Rates, also der Mitgliedstaaten, ambitionierter ausfällt als die des Parlaments. Über die Fortentwicklung halten wir Sie auf dem Laufenden.

Rechnerisch müssten jährlich rund 550 Kilometer des deutschen Schienennetzes neu elektrifiziert werden. Schließlich will die Bundesregierung, glaubt man ihrem Koalitionsvertrag, bis 2030 drei Viertel des Schienennetzes in Deutschland mit Fahrdraht ausgestattet haben – derzeit sind jedoch nur 61 Prozent der Gleise elektrifiziert. Die Deutsche Bahn (DB), der rund 33.000 Schienenkilometer gehören, baute im Jahr 2023 aber auf gerade einmal 13 Kilometern neue Stromleitungen.

Im Jahr 2024 wird dieser Wert wohl noch einmal unterboten werden: Es droht eine Nettonull der Elektrifizierung. Laut Max Linier, Senior Referent für “Alternative Antriebe, Grundsätze und Erprobungen” im “TecLab” der DB, soll in diesem Jahr kein einziger Kilometer Strecke elektrifiziert werden. Das sagte er bei einem von der Fachzeitschrift Railway Gazette organisierten Gespräch im November.

Dieser Umstand stellt nicht nur die Dekarbonisierungsziele bei der Eisenbahn infrage, sondern wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ auf den Betrieb aus. Dieselzüge beschleunigen wesentlich langsamer als ihre elektrischen Pendants, und für den ICE sind nicht-elektrifizierte Strecken unbefahrbar. Daher fallen diese Streckenabschnitte bei gesperrten oder überlasteten Teilstücken auch als Umfahrungen aus, was die Resilienz des sowieso schon überlasteten deutschen Eisenbahnsystems weiter schwächt.

“Das größte Problem für den Güterverkehr sind die Elektrifizierungslücken“, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Lobbyverbands Die Güterbahnen. Er vertritt über 100 Unternehmen, die zusammen einen Großteil der knapp 60 Prozent des Gütertransports auf der Schiene bedienen, die nicht vom DB-Konzern erbracht werden.

Als Beispiel nennt er die knapp 30 Kilometer Strecke zwischen Öhringen und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. “Die Strecke verläuft parallel zur A6, die besonders unter Schwerverkehr ächzt.” Aufgrund der Stromlücke an den Schienen könne die Autobahn nicht entlastet werden. Im deutschen Schienennetz gebe es eine ganze Reihe solcher neuralgischen Punkte.

Im leichteren Personen-Regionalverkehr hingegen sind auf kürzeren Strecken batterieelektrische Triebzüge mit 120 Kilometern Akku-Reichweite eine praktikable Lösung. Gegebenenfalls können elektrifizierte Abschnitte zum Nachladen eingerichtet werden. In Brandenburg etwa sollen so ab Ende 2024 viele Dieselregionalzüge auf dem Abstellgleis landen. Bei schweren Güterzügen seien Akku-Loks derzeit aber nur für Anschlussgleise zu einzelnen Industriestandorten und den Rangierbetrieb praktikabel, sagt Westenberger.

“Volkswirtschaftlich gerechnet”, sagt Westenberger, “müsste etwa ein Zug pro Stunde und Richtung unterwegs sein”, damit sich die Elektrifizierung lohne. Er sieht einen Zusammenhang zwischen der schleppenden Elektrifizierung und ihren Kosten. Der Güterbahn-Lobbyist vermutet, dass der Bau einer Oberleitung “DB Netz kaum einen Vorteil bringt”, da die Bahntochter keine direkten Mehreinnahmen generieren würde.

Laut Aussagen aus der Bauindustrie gebe es noch freie Kapazitäten für die Elektrifizierung. Ein Bahnsprecher sagte jedoch zu Table.Media, dass bis 2030 nur rund 760 Kilometer des DB-Netzes elektrifiziert werden sollen. Der Rest bleibt also vorerst ohne Oberleitung.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums äußerte hierzu, dass “durch weitere, bereits laufende Maßnahmen” die Elektrifizierungsquote zumindest nach 2030 weiter steigen würde. Ohnehin liege der Fokus des Ministeriums “nicht nur einseitig auf einer Oberleitungselektrifizierung”. Mit anderen Worten: Das Ziel im Koalitionsvertrag, 75 Prozent der deutschen Schienenwege mit Stromleitungen zu versorgen, ist aufgegeben worden. Vielmehr, so der Sprecher, solle der Bahnverkehr nun mittels eines “Mix aus Streckenelektrifizierung auf stark befahrenen Strecken und alternativen Antrieben auf allen anderen Strecken” zu “100 Prozent klimafreundlich” werden.

Dementsprechend setzt die DB auf die Dekarbonisierung ihrer Verbrenner. Linier vom TecLab der DB verweist in diesem Kontext auf “Hydrotreated Vegetable Oils” (HVO) als schnelle Lösung, um die Treibhausgas-Emissionen um 90 Prozent zu senken. HVO sind hydrierte biologische Fette, die mittels Wasserstoffs zu Kohlenwasserstoffen umgebaut werden. Bundesweit 14 Schienentankstellen der DB führen bereits HVO. Pro Liter kostet es 15 bis 30 Cent mehr als Diesel.

“Bei HVO ist die Frage, welchen Rohstoff man dafür nutzt”, sagt Peter Kasten. Der Ingenieur ist stellvertretender Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität an der Beratungseinrichtung Öko-Institut. Werde für HVO gezielt Biomasse angebaut, sei das nicht besonders nachhaltig. Abfallprodukte wie etwa Frittierfette seien mengenmäßig hingegen stark begrenzt.

“Die Nachfrage im Straßenverkehr ist bereits hoch” und würde voraussichtlich noch zunehmen, erläutert Kasten. HVO kann gegenwärtig Dieselkraftstoff für den Straßenverkehr zugemischt werden, künftig soll er auch in Reinform erhältlich sein. Es stehe daher infrage, was für den Eisenbahnsektor übrigbleibt.

Ein anderer alternativer Treibstoff wäre Ammoniak. 2022 gab die DB bekannt, mit Partnerunternehmen an der Entwicklung einer mit Ammoniak angetriebenen Lok zu arbeiten; 2027 soll ein Prototyp fertiggestellt sein. “Grünes Ammoniak wird wahrscheinlich als erster der auf Wasserstoff basierenden Energieträger einen Markt finden. Der Herstellungsprozess ist recht effizient und der Treibstoff damit vergleichsweise günstig”, sagt Kasten.

Allerdings gebe es auch hier eine große Konkurrenz um die Nutzung, zum Beispiel auch für die Düngemittelproduktion. Der Treibstoff hat weitere Nachteile. Ammoniak ist explosiv und sehr giftig, es geht also auch um die Frage, wie man das Risiko im Schienenverkehr einschätzt.

An einer beschleunigten Elektrifizierung dürfte daher kein Weg vorbeiführen. Das ist schon einmal gelungen. 1968 rüstete die damalige Deutsche Bundesbahn 825 Kilometer Strecke mit Oberleitungen aus.

Nicolas Šustr ist freier Journalist und Sprecher des BUND-Landesverbands Berlin.

Rund 40 Bürgermeister fordern Bund und Länder auf, die aktuelle Haushaltsdebatte zu nutzen, um die Finanzierung der Klimatransformation in den Kommunen “grundlegend neu zu ordnen”. Nur dann könnten Städte und Gemeinden ihren Beitrag zur Transformation leisten, vor allem im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. In einem Montag veröffentlichten Papier formulieren die 40 im Format des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) beteiligten Bürgermeister in elf Thesen ihre Forderungen. Bliebe ihr “Weckruf” ungehört, sei “ein Scheitern der Transformation nicht ausgeschlossen“, warnen sie. Der Rat für nachhaltige Entwicklung berät die Bundesregierung.

Die Bedeutung der Kommunen für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ist kaum zu unterschätzen. So geht die OECD davon aus, dass zwei Drittel der globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) nur auf der lokalen und regionalen Ebene umgesetzt werden können. Gleichzeitig variiert die Finanzstärke von Kommunen und damit ihre Möglichkeiten, die notwendigen Maßnahmen zur Klimaneutralität umzusetzen, teils erheblich. Der Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft kann jedoch nur gelingen, wenn alle Kommunen dazu in der Lage sind. Aktuell sei die “notwendige ökologische Transformation” etwa im Saarland, in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt aufgrund der “fragilen” Finanzlage “nicht absehbar“, heißt es im Kommunalen Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung.

Die Bürgermeister schreiben, dass vielen Kommunen und ihren kommunalen Unternehmen unklar sei, wo die Gelder herkommen sollen, um Klimaneutralität zu erreichen. Der Staat müsste ungefähr zehn Prozent aller Investitionen für dieses Ziel tätigen, Kommunen einen großen Teil davon, heißt es. Laut des KfW-Kommunalpanels 2023 schätzen Experten, dass rund ein Drittel auf die Städte und Gemeinden entfallen. Gleichzeitig müssten sich die jährlichen Investitionen der Kommunen auf 5,8 Milliarden Euro mehr als verdoppeln, um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Mit Blick auf einen wahrgenommenen Gesamt-Investitionsrückstand von circa 166 Milliarden Euro, auch von der KfW geschätzt, bräuchten die Kommunen bessere Möglichkeiten für die Finanzierung der Transformation, fordert der Dialog Nachhaltige Stadt.

In dem Papier spricht sich der Zusammenschluss für eine Überarbeitung der Schuldenregeln aus. Zugleich wünscht er sich eine Verstetigung von höheren Finanzströmen, die den Kommunen Planungssicherheit gibt. Konkret fordert er:

Zudem müsse nachhaltige Entwicklung mit dem Haushalt verknüpft werden, um sie als “Grundprinzip für das kommunale Kerngeschäft” zu verankern, heißt es im Papier. Das könne den Kommunen auch dabei helfen, günstigere Kredite zu bekommen. Die Vorschläge umfassen:

Darüber hinaus finden sich im Thesenpapier des Dialogs Nachhaltige Stadt einige bekannte Forderungen. Im Detail:

Der Dialog Nachhaltige Stadt geht davon aus, dass künftig auch Kommunen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien nachweisen müssen, wofür sie Kredite verwenden. Zwar gälten die wesentlichen Regeln der EU-Taxonomie für sie derzeit nicht, aber für die Kreditinstitute. Und diese bräuchten Informationen zur Kreditverwendung, um die Nachhaltigkeitskennziffer für Banken (Green Asset Ratio) zu berechnen – auch wenn Kommunen die Kunden sind. Es sei daher “nicht undenkbar, dass Kommunen, die zukünftig (günstige) Kredite bekommen wollen, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung sicherstellen müssen”, heißt es in dem Papier. Zur gleichen Einschätzung kommt der Kommunale Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung.

Wichtig für die kommunale Berichterstattung seien einheitliche Standards, die an die europäischen Standards (ESRS) anschlussfähig sind. Ausgangspunkt für “praktikable Mindeststandards” auch für kleine und mittlere Kommunen könne der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) des RNE sein, den bislang rund 30 Kommunen in Deutschland nutzen, um über Nachhaltigkeit zu berichten. Zum Beispiel Dortmund verfasst Berichte, die auf dem BNK basieren und gleichzeitig als freiwilliger Fortschrittsbericht für die SDGs an die Vereinten Nationen gehen.

Die aktuelle Flutkatastrophe in Nord- und Mitteldeutschland folgt den Prognosen der Klimawissenschaft für mögliche Extremereignisse im Winter – und zwar in ihren Ursachen, ihrem Verlauf und ihren Auswirkungen. Die Klimamodelle besagen, dass starke Regenfälle häufiger werden, weil wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Weil Flüsse und Feuchtgebiete die ungewöhnlich großen Wassermassen nicht schnell genug ableiten oder speichern können, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen zu. Und da die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel noch nicht weit genug vorangeschritten sind, steigen auch in Deutschland die extremwetterbedingten Schäden und Verluste.

Friederike Otto, Klimatologin am Imperial College London und Mitbegründerin der Forschungsinitiative “World Weather Attribution” (WWA), bestätigt im Gespräch mit Table.Media: “Es gibt bisher keine konkreten Zahlen, aber das ist klar ein Signal für den Klimawandel.” Wohl kaum ein Ereignis sei besser studiert als Winterregen in Nordeuropa. “Es ist nasser und es wird immer nasser. Das ist keine Naturkatastrophe, sondern Politik gegen Menschen, für Konzerne und deren sehr wenige Profiteure.”

“Was wir sehen, passt gut ins Muster, das die Klimamodelle vorgeben”, sagt auch Fred Hattermann, Leiter der Arbeitsgruppe “Hydroklimatische Risiken” am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Extrem warme Meeresoberflächen steigerten die Verdunstung. Die Atmosphäre sei weltweit mit deutlich mehr Feuchtigkeit angereichert als im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. “Für jedes Grad Celsius höherer Temperaturen nimmt die maximale Kapazität, Feuchtigkeit aufzunehmen, um sieben Prozent zu“, so Hattermann. In Deutschland liegen die Temperaturen inzwischen etwa zwei Grad höher als zu vorindustrieller Zeit.

Bestimmend für die Niederschläge über Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sei die Verdunstung aus dem Atlantik, der im vergangenen Jahr neue Wärmerekorde erreichte. “Unsere Wetterküche ist der Atlantik”, sagt Hattermann. Ähnlich wie das extrem warme Mittelmeer im Sommer 2023 zu Dürre und Starkregen in Südeuropa und Nordafrika führte (auch davor hatten Klimamodelle detailliert gewarnt), seien jetzt die Luftmassen über Mitteleuropa mit Feuchtigkeit aufgeladen. “Der Wasserkreislauf ändert sich mit dem Klimawandel, deshalb gelten auch alte Maßstäbe nicht mehr, die etwa ‘Jahrhunderthochwasser’ vorhersagen. So etwas funktioniert nur in einem System, das sich nicht ändert.”

Für Deutschland sagen die Prognosen etwa des Deutschen Wetterdienstes grundsätzlich wärmere und nassere Winter voraus. Seit den Jahren 1881/82 haben die Winterniederschläge in ganz Deutschland um etwa 25 Prozent zugenommen, in manchen Regionen wie dem Nordwesten noch mehr. So warnt beispielsweise der aktuelle Klimafolgenmonitoringbericht des Landes Niedersachsen: “Im Zuge des Klimawandels wird mit einer Zunahme extremer Regenereignisse gerechnet, mit entsprechenden Folgen für die Hochwasserverhältnisse.” Allerdings belegten bisherige Beobachtungen “noch keinen wesentlichen Einfluss des Klimawandels” auf eine Steigerung der Tage mit Hochwasser, wie der im November 2023 erschienene Bericht wenige Seiten später feststellt.

Die Meteorologin Daniela Jacob, Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS), das vor allem zu praxisbezogener Klimaanpassung forscht, sagt: “Wir wissen schon lange, dass der Klimawandel zu mehr und stärkeren Niederschlägen in den Wintermonaten führt, mit denen dann auch immer wieder Hochwasser verbunden sein können. Das Ausmaß des aktuellen Hochwassers ist allerdings schon sehr ungewöhnlich.” Das “zeigt deutlich, wie wichtig eine schnelle und umfassende Umsetzung von Schutzstrategien” sei.

Um sich an die neue Lage anzupassen, unterscheidet PIK-Forscher Hattermann “weiche” und “harte” Maßnahmen. Zu den weichen gehörten etwa bessere Wetter- und Flutprognosen und Vorwarnungen, die von der Bevölkerung auch akzeptiert würden – etwa wenn es um die Räumung von Ortschaften gehe. Auch ein besserer Versicherungsschutz gehöre dazu. Die “harten” Faktoren etwa bedeuteten, Deiche zu ertüchtigen, ehe der Notfall eintrete. Auch mobile Schutzwände gehörten dazu und die Anlage von Poldern und Überschwemmungsgebieten.

Laut Umweltbundesamt (UBA) sind insbesondere drei Punkte wesentlich für einen wirksamen und nachhaltigen Hochwasserschutz:

In einem dicht bebauten Industrieland wie Deutschland ließen sich Überschwemmungen aber nicht völlig vermeiden, so Hattermann: “Dazu sind unsere Wasserläufe zu sehr begradigt.” Auch das UBA verweist darauf, dass Hochwasserwellen heute “aufgrund von Bodenversiegelung, Flussbegradigungen und dem Abschneiden natürlicher Überschwemmungsgebiete durch Eindeichung” wesentlich steiler und höher als früher verliefen.

Schwierig werde es auch, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, sagt Hattermann: beispielsweise ein Hochwasser und weiterer Starkregen über dem Quellgebiet des betroffenen Flusses – oder Hochwasser im Meer, das das Flusswasser bis ins Land hinein staue. Auch führe lange Dürre dazu, dass die harten, ausgetrockneten Böden weniger Wasser aufnehmen können.

Auch im Bundesumweltministerium (BMUV) sieht man die Notwendigkeit, sich gegen künftige Überschwemmungen zu wappnen. “Die aktuell angespannte Hochwasserlage zeigt, wie wichtig es ist, Hochwasservorsorge zu betreiben und in vorsorgenden Hochwasserschutz zu investieren”, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage von Table.Media. Durch die Klimakrise würden die Herausforderungen in Zukunft noch wachsen.

In der Praxis allerdings ist die Vorsorge noch nicht weit gediehen. Das zeigt beispielsweise ein Blick in das Nationale Hochwasserschutzprogramm (NHSWP), das vor zehn Jahren nach den Überschwemmungen an Donau und Elbe von Bund und Ländern gemeinsam erarbeitet wurde. Es enthalte “Wasserstand reduzierende Maßnahmen mit überregionaler Wirkung”, so die Sprecherin. Durch seine “raumgebenden Maßnahmen” – beispielsweise Flutpolder oder die Rückverlegung von Deichen, auf denen der Schwerpunkt des NHSWP liegt (Liste als pdf) – würden nach derzeitigem Planungsstand “insgesamt knapp 33.000 Hektar Fläche für den natürlichen Hochwasserrückhalt wiedergewonnen sowie rund eine Milliarde Kubikmeter neues Rückhaltevolumen erzeugt”.

Das Finanzvolumen des NHSWP liegt laut BMUV bei geschätzten sechs Milliarden Euro. Hinzu kämen mehr als 500 Millionen Euro unter anderem für den Küstenschutz, die allerdings vom Landwirtschaftsministerium vergeben werden. An sich sieht das NHSWP sinnvolle Schutzmaßnahmen vor: So kam das UBA 2021 in einer Studie zu dem Ergebnis, dass “alle bis zum Jahr 2020 geplanten überregionalen Maßnahmen in den Flussgebieten von Donau, Elbe und Rhein einen maßgeblichen Beitrag zur Absenkung der Scheitel von Hochwassern an den großen Flüssen leisten”.

Doch bislang sind die meisten dieser Maßnahmen noch gar nicht umgesetzt. Nur ein kleiner Teil von ihnen wird überhaupt gebaut. Laut BMUV befinden sich von den 168 raumgebenden Teil- und Einzelmaßnahmen des NHWSP “rund 39 Prozent in der Konzeptionsphase, 27 Prozent in der Vorplanung, 11 Prozent in der Genehmigungs- oder Vergabephase für Bau und 15 Prozent in der Bauphase”.

“Sicherlich hätten einige Schäden vermieden werden können, wenn entschlossener gehandelt worden wäre”, sagt Anpassungsforscherin Jacob zum aktuellen Hochwasser. Das NHSWP spiele dabei eine sehr wichtige Rolle.

Immerhin hat Deutschland seit Ende vergangenen Jahres zum ersten Mal ein Klimaanpassungsgesetz. Es passierte am 15. Dezember den Bundesrat, soll Mitte 2024 in Kraft treten und verpflichtet dann Bund, Länder und Kommunen, Strategien und Konzepte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu entwickeln.

Dabei gibt es schon seit 2008 auf Bundesebene eine “Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel”. Sie gab einen Rahmen vor. Es folgten Berichte, Analysen, kommunale Projekte – doch eine Strategie aus einem Guss, die Klimaanpassung in Deutschland über die verschiedenen föderalen Ebenen hinweg regelt, entstand daraus nicht. Im vergangenen Sommer kam eine Recherche von Correctiv, NDR, WDR und BR sogar zu dem Ergebnis, dass nur ein Viertel der Kommunen ein Konzept zum Schutz vor Klimafolgen habe.

Ein Problem dabei ist die Finanzierung: Klimaschutz gehört nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben. Wie sehr sich eine Kommune fürs Klima engagiert, hängt deshalb oft vom politischen Willen der Bürgermeister oder Gemeinderäte ab. Die Umweltministerkonferenz berät deshalb derzeit darüber, wie eine verlässliche Finanzierung von Klimaschutz und -anpassung künftig aussehen könnte.

Die übergreifende, auf die örtlichen Risiken abgestimmte Strategie zur Anpassung an den Klimawandel soll nun durch das neue Anpassungsgesetz kommen. Erstmals verpflichtet es auch die Bundesregierung, messbare Klimaanpassungsziele vorzulegen. Laut BMUV soll die Anpassungsstrategie des Bundes samt Zielen bis Ende 2024 stehen.

Konzeptionell habe Deutschland “durch verschiedene übergreifende Politikinstrumente wie dem Hochwasserschutzprogramm, der Klima-Anpassungsstrategie, dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und der Nationalen Wasserstrategie seine Hausaufgaben gemacht”, so das UBA. In den kommenden Jahren müssten die Konzepte, Strategien und Programme nun zügig umgesetzt werden, “auch bei angespannter Haushaltslage”.

Klimaforscherin Jacob sagt: Seit etwa 20 Jahren werde in Deutschland über die Folgen des Klimawandels und Möglichkeiten zur Anpassung diskutiert. Es gebe auch Fortschritte: Informationen auf allen räumlichen Ebenen, Klimafolgen-Abschätzungen, öffentliche und private Beratungsinstitutionen, sehr viele sehr gute Diskussionen und Ansätze zu Anpassungsplänen. “Aber Pläne allein reichen nicht.”

Vielerorts sei klar, wie sich Wetter und Klima ändern könnten, und es gebe Listen von möglichen Anpassungsoptionen. Aber es fehle die Entscheidung zur Umsetzung der Lösungen, obwohl das Wissen vorhanden sei. “Hier behindern häufig extrem lange Genehmigungsprozesse und Geldmangel die Umsetzung. Und leider scheint der Schutz vor den Folgen des Klimawandels nicht immer oben auf der Prioritätenliste zu stehen.”

16. Januar 2024, 10-17.30 Uhr, Berlin und online

Kongress Agrarkongress 2024: Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung in Partnerschaft mit der Landwirtschaft (BMUV, UBA und BfN) Info und Anmeldung

17. Januar 2024, Saarbrücken

Vortrag Revolution im Stall und Rumor in der Gesellschaft – Zur Transformation landwirtschaftlicher Tierhaltung im 20. Jahrhundert (Stiftung Demokratie Saarland) Info und Anmeldung

17. – 19. Januar 2024, Salzburg

Kongress International Electronics Recycling Congress IERC 2024 (ICM) Info und Anmeldung

17. – 20. Januar 2024, Berlin

Konferenz 16. Global Forum for Food and Agriculture – Ernährungssysteme der Zukunft: Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) Info und Anmeldung

Für die 76.000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordwest- und Ostdeutschland gelten seit Jahresbeginn neue Tarifverträge. Sie sehen neben Entgelterhöhungen und einem Inflationsausgleich auch flexible Arbeitszeitregelungen vor, um auf die Herausforderungen des ökologischen Umbaus der Branche besser reagieren zu können.

Ausgehend von der 35-Stunden-Woche kann die Arbeitszeit in einem Betrieb künftig transformationsbedingt um bis zu drei Stunden reduziert werden. Dafür wird ein teilweiser Lohnausgleich gewährt. Voraussetzung ist, dass beide Tarifparteien zustimmen. Ziel ist es, einen Personalabbau zu verhindern, wenn Arbeitsplätze in einzelnen Betriebsteilen wegfallen, zum Beispiel, weil Hochöfen von Koks auf grünen Wasserstoff umgestellt werden.

“Wir geben den Beschäftigten in der Transformation Sicherheit”, zeigte sich Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall in NRW, mit dem Ergebnis zufrieden. “Kommt es zum Druck auf Beschäftigung, kann durch die Arbeitszeitverkürzung bei Teilentgeltausgleich die noch vorhandene Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden.”

Bei einem zusätzlichen Arbeitszeitbedarf, zum Beispiel für den vorübergehenden Parallelbetrieb von alten und neuen Technologien oder für Qualifizierungsmaßnahmen, kann die Arbeitszeit zeitweise aber auch um drei Stunden verlängert werden. In diesem Fall sind bereits vor dem aktuellen Tarifabschluss geltende Überstundenzuschläge zu zahlen.

Reiner Blaschek, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Stahl, betonte, dass es gemeinsam mit der IG Metall gelungen sei, “eine passgenaue Regelung zur Arbeitszeit und zur Beschäftigungssicherung während der ökologischen Transformation unserer Industrie zu schaffen”.

Die im Dezember 2023 vereinbarten Tarifverträge beinhalten zunächst einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro, der im Jahr 2024 gezahlt wird. Ab dem 1. Januar 2025 sehen sie dann eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent vor. Ihre Laufzeit endet am 30. September 2025. ch

Das schwedische Unternehmen Northvolt darf in Heide eine Batteriefabrik bauen. Die EU-Kommission genehmigte am Montag in Brüssel Fördermittel und Garantien von Bund und Land in Höhe von 902 Millionen Euro. Es ist das größte Industrieprojekt in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. “Ich bin sehr, sehr froh, dass dies heute geschieht”, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Verkündung der Entscheidung in Brüssel der Nachrichtenagentur dpa.

Northvolt wird in der Fabrik im Kreis Dithmarschen ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Mit dem Werk will sich die deutsche Autoindustrie unabhängiger von bisher dominanten Zulieferern aus Asien und allen voran China machen. Hohe Marktanteile haben etwa die südkoreanischen Elektronikkonzerne Samsung und LG sowie der chinesische Konzern CATL, der seit rund einem Jahr auch in einem Werk in Thüringen produziert.

Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen zudem 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Bund und Land fördern das Projekt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen Euro auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land. Northvolt selbst habe in das Bauvorhaben bereits rund 100 Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es. fpe

Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt hat Verständnis für die anhaltenden Bauernproteste geäußert. Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Bodenatlas 2024 der Heinrich-Böll-Stiftung sprach er von einem “Weckruf für die Politik”.Auch Ökobauern und Mitglieder seiner Organisation beteiligten sich an den Aktionen, weil sie keine Zukunftsperspektive sähen. Deshalb müsse man aufpassen, “nicht alles zu verdammen”, so Bandt

Gleichzeitig forderte er eine Neuausrichtung der Agrarsubventionen. “Wir müssen mit diesem Geld ökologische Leistungen in der Landwirtschaft honorieren”. Dafür brauche es aber einen langfristigen Plan, der den Landwirten eine echte Perspektive gebe. Stattdessen würden derzeit Subventionen wie die Flächenprämie eingesetzt, um einen finanziellen Ausgleich für die Weltmarktbedingungen zu schaffen. Das sei der falsche Weg. “Wenn wir wirklich eine boden-, natur- und klimaschonende Landwirtschaft wollen, müssen wir für direkte Schutzsysteme gegen Dumpingimporte an den europäischen Grenzen sorgen”, betonte Bandt.

Doch anders als etwa bei der Stahlindustrie sei die Politik nicht bereit, die Bauern vor ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen. Sein Eindruck sei, die deutsche Landwirtschaft mit ihren existenziellen Interessen werde fallengelassen, “weil man Europa und Deutschland für den Weltmarkt offenhalten will”, sagte Bandt.

Vor diesem Hintergrund warnte der BUND-Vorsitzende auch vor Forderungen, Umweltauflagen in der Landwirtschaft zu reduzieren oder abzuschaffen. “Diese Form der landwirtschaftlichen Produktion kann in der Ukraine, außerhalb Europas oder in China viel besser stattfinden als in Deutschland”. Die deutsche und europäische Landwirtschaft habe daher nur eine Zukunft, wenn sie nachhaltig werde, so Bandt. ch

Als weltweit erster Proficlub hat der FC St. Pauli mit seinen 36.500 Mitgliedern eine Gemeinwohlbilanz nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie abgeschlossen. Nachhaltigkeit im Sinne der Gemeinwohlorientierung wirke sich je nach Bereich anders aus, heißt in dem 150 Seiten umfassenden Gemeinwohlbericht.

Die Bewertung gemäß der GWÖ-Bilanz führen unabhängige Prüfer nach 20 Gemeinwohlthemen durch. Dazu zählen etwa “Menschenwürde in der Zulieferkette”, “Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen” oder die “Reduktion ökologischer Auswirkungen”. Die Skala der Punktzahl reicht von minus 3.000 bis plus 1.000 Punkte.

Der FC St. Pauli kommt auf 527 Punkte. Zum Vergleich: Der Bio-Pionier Voelkel kommt auf 663 Punkte und der Outdoor-Textilhersteller Vaude auf 631 Punkte.

Es sei wichtig, sich von außen unabhängig prüfen zu lassen, “um zu sehen, wo wir stehen”, sagt Franziska Altenrath, die beim FC St. Pauli den Bereich Strategie, Veränderung und Nachhaltigkeit leitet. “Die Bilanz schärft unser Profil und zeigt, wo wir uns noch verbessern sollten.” Der Berichtszeitraum umfasst die beiden Spielzeiten 2021/22 und 2022/23. Der Verein konnte mit einer Reihe von Projekten punkten, die bei deutschen Profivereinen eher selten zu finden sind. Dazu zählen:

Jutta Hieronymus, Vorständin beim Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. sagte, der Fußballverein zeige, “dass langfristiger sportlicher Erfolg auch möglich ist, wenn ethische, soziale und ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang gebracht werden”. cd

Bei dem schweren Erdbeben im Februar 2023 starben in der Türkei und Syrien mehr als 57.000 Menschen, rund 120.000 wurden verletzt. Betroffen waren in der Türkei Regionen mit mehreren Tausend Betrieben der Bekleidungsindustrie. Nach dem Unglück sei die Arbeit in vielen Betrieben schnell wieder aufgenommen worden, heißt es bei der Clean Clothes Campaign (CCC), obwohl teils keine Überprüfung der Gebäude auf Sicherheit und Statik erfolgt sei. Außerdem seien Beschäftigte unter Druck gesetzt worden, zu arbeiten. Befragt wurden für die Studie im August/September 2023 130 Arbeiternehmer aus den erdbebengeschädigten Städten Gaziantep, Kahramanmaras, Malatya und Adiyaman.