Europa habe nicht das “Monopol der guten Regulierung”, sagte Sabine Weyand, Leiterin der Generaldirektion Handel der EU-Kommission, am Dienstag bei einer Veranstaltung der Grünen in Berlin zur Frage: Wie kann Handel die Welt verbessern? Die Ideen der EU stoßen teilweise im Globalen Süden auf eine gehörige Portion Skepsis, wenn es um die einseitige Regulierung von Lieferketten geht. Sie höre öfter den Begriff “regulatorischer Imperialismus“, sagte Weyand.

Falsch findet den Begriff in dem Kontext Maik Außendorf, für die Grünen im Bundestag für Digitales und Wirtschaft tätig. Er verweist auf die Richtlinie der EU zur Entwaldung: Indigene im Regenwald seien doch vom Wald abhängig, da drehe der Waldschutz durch die EU die negativen Effekte des Kolonialismus zurück. Aber klar sei, dass Werte nur ein Kriterium bei der Orientierung für eine Priorisierung der Handelspolitik seien und nicht absolut gesehen werden sollten. Über unerwünschte Nebenwirkungen der Regulierung von Lieferketten aus der Sicht des Globalen Süden berichte ich.

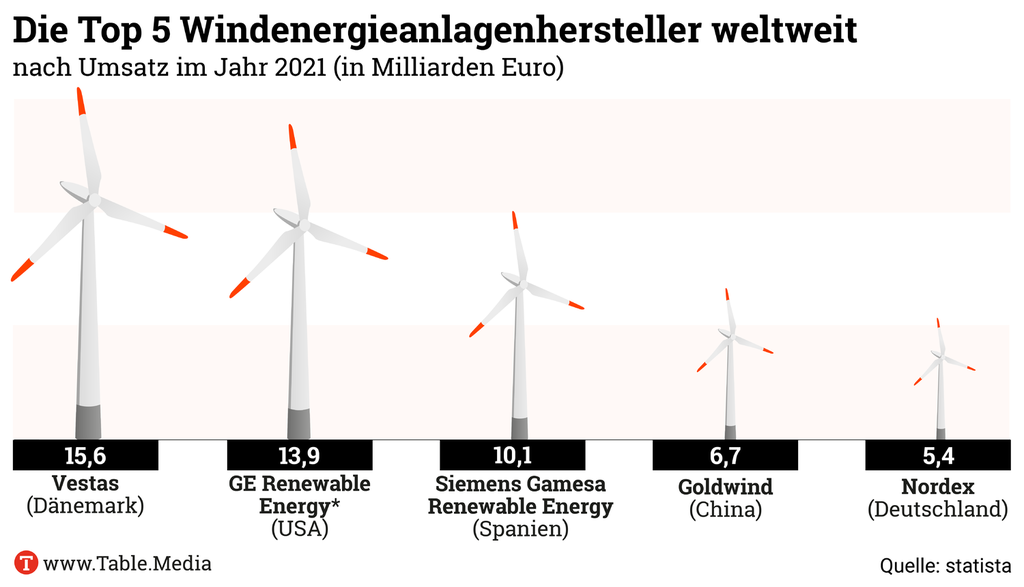

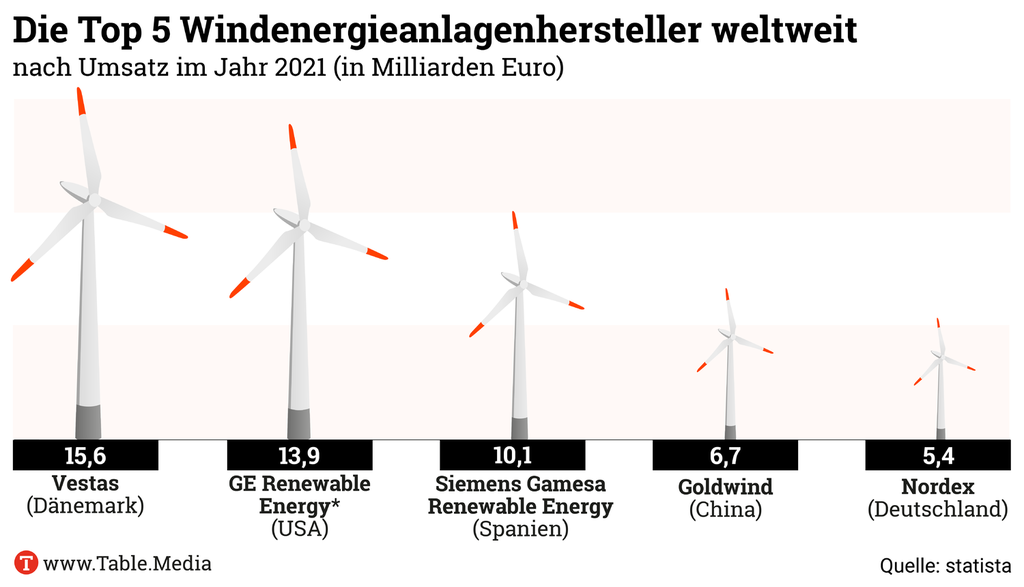

Mit grünen Lieferketten bei der Produktion von Windenergie, beschäftigt sich Annette Mühlberger am Beispiel des Industriekonzerns Siemens Gamesa, der arbeitet an einer Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei Lieferanten. Der Industrial Inflation Act der US-Regierung wird in Deutschland häufig unter Wettbewerbsgesichtspunkten diskutiert. Aber was bringen die gewaltigen Fördergelder eigentlich für die Transformation, fragt Carsten Hübner. Wie kann das Geld die Nachhaltigkeit fördern, fragen sich auch die Verfasserinnen und Verfasser der neuen Richtlinien zur Geldanlage der evangelischen Kirche. Verena von Ondarza hat Co-Autorin Antje Schneeweiß interviewt.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Mit der Regulierung von Lieferketten verbindet die Politik ambitionierte Ziele. Wie schwierig diese zu erreichen sind, zeigt ein Blick auf bestehende Regulierungen der Lieferkette. Es gibt unerwünschte Folgen: Ausweichreaktionen, Verlagerung von Lasten oder Nachteile für den Globalen Süden. Es komme bei den neuen, europäischen Regeln für die Lieferketten darauf an, “dass sie den Menschen am Anfang der Lieferkette helfen”, sagte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze anlässlich ihrer Reise mit Arbeitsminister Hubertus Heil nach Ghana und in die Elfenbeinküste.

Beide SPD-Politiker gelten als Befürworter einer starken Richtlinie für ein Europäisches Lieferkettengesetz, vor dessen Einführung unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt, weil er die Unternehmen zu überfordern drohe. Noch steht nicht fest, wie die Richtlinie letztlich aussehen wird, denn die Positionen von Kommission, Rat und Parlament liegen in wichtigen Punkten auseinander. Aber welche Erfahrungen lassen sich aus bisherigen Regulierungen ziehen?

Der Dodd-Franck-Act, infolge der Finanzkrise ab 2007 in den USA beschlossen, zählt zu den frühen Gesetzen, die Lieferketten adressieren. Er soll verhindern, dass sich private Akteure in bewaffneten Konflikten über das Geschäft mit Mineralien finanzieren und bereichern. Eine Regelung für solche Konfliktmineralien folgte in der EU im Jahr 2017. Die Sicherheitslage habe sich durch den Rückzug bewaffneter Gruppen aus vielen Bergbaustätten gebessert, sagte der Wissenschaftler Nene Morisho, Direktor vom Pole Institut in Goma im Osten der DR Kongo, kürzlich bei einem Symposium zu Lieferketten in Berlin. Aber bewaffnete Gruppen hätten “einen strategischen Rückzug angetreten”, seien mit ihren Geschäften ausgewichen, auf andere Tätigkeiten und Branchen. Statt direkt im Abbau agierten sie nun beispielsweise als Händler der Mineralien und erzielten damit indirekt Einnahmen aus dem Bergbausektor. Andere hätten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten auf andere Bereiche wie Holz, Fischfang oder Landwirtschaft verlagert.

Die geplante EU-Richtlinie für Lieferketten hält der Wissenschaftler für einen Fortschritt gegenüber den Regelungen für die Konfliktmineralien, weil sie nicht einen, sondern alle Sektoren umfasse. Trotzdem könne sie nur greifen, wenn die Produzenten als Zulieferer in den Lieferketten europäischer Unternehmen tätig sind. Dies sei bei aber etwa bei großen Teilen der Landwirtschaft in der DR Kongo nicht der Fall, wo insgesamt rund 70 Prozent der Menschen arbeiteten. Hier werde sich die Situation nur verbessern, wenn sich die nationale und lokale Politik engagiere, sagte der Wissenschaftler.

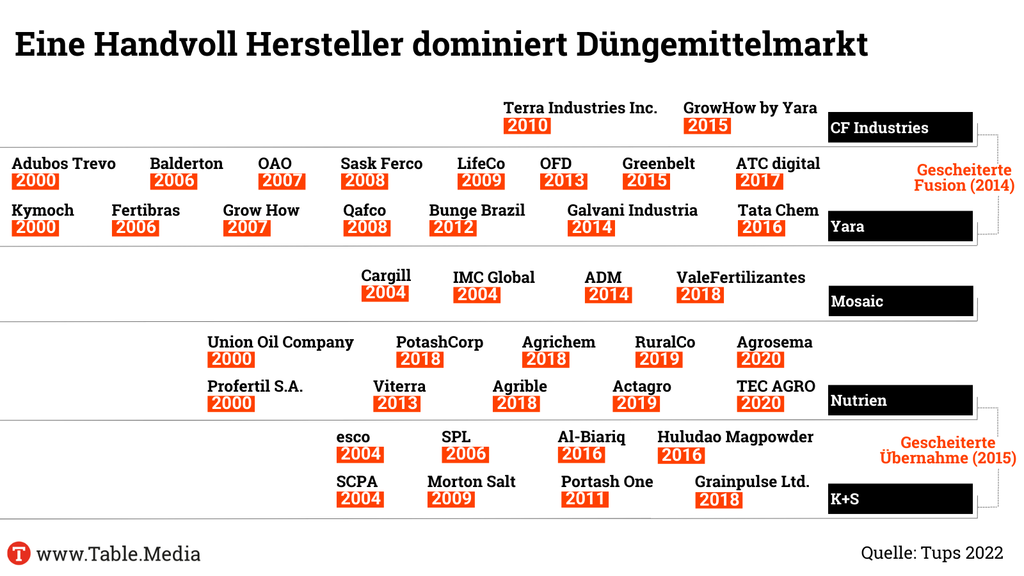

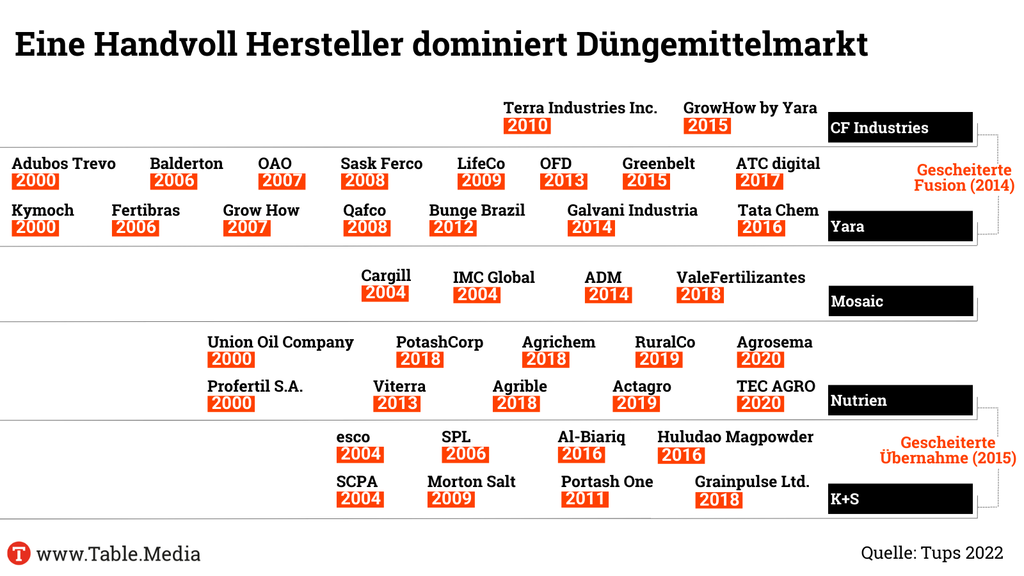

Große transnational tätige Unternehmen werden künftig noch mehr Daten kontrollieren, sagte Simon Roberts vom Centre for Competition, Regulation & Economic Development von der Universität Johannesburg. Diese könnten sie nutzen, um die Anpassungskosten von Lieferkettengesetzen auf die Produzenten abzuwälzen. Dadurch dürfte ihre Marktmacht noch weiter steigen. In vielen Lieferketten konzentriert sich die Macht bereits in den Händen weniger Unternehmen. So kontrolliert eine Handvoll Unternehmen den Markt für Düngemittel und ein Duopol die Aufzucht von Geflügelküken.

Wie berechtigt diese Sorge ist, verdeutlicht Madeleine Koalick, Mitgründerin und Direktorin von Sustainable Links; es berät Unternehmen auch bei der Umsetzung von Lieferkettengesetzen, Mittelständler genauso wie DAX-Konzerne. “Es gibt einen Trend zur Verlagerung der Kosten in den Lieferketten auf die Lieferanten”, sagte sie. So würden Unternehmen etwa Lieferanten verpflichten, bestimmte Softwaretools zu nutzen oder an Audits teilzunehmen.

Ein mittelständischer Elektronikhersteller aus Asien habe in einem Jahr 74 Audits erhalten. Manche Unternehmen versuchten sogar, die gesamte Verantwortung zu verschieben, sagt sie. Mancher Auftraggeber nehme deswegen sogar das komplette Lieferkettengesetz in die Verträge mit seinen Zulieferern auf, um diese für mögliche Sanktionen haftbar zu machen. Eine Europäische Richtlinie müsse dies “verbieten”, sagt Koalick. Ohnehin könnten Audits “immer nur ein Baustein sein”, wenn es um die Umsetzung von Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzen gehe. Die Schwächen von Audits sind hinlänglich bekannt: Sie liefern nur eine stichpunktartige Einschätzung der Situation vor Ort und ermöglichen keine Prozessbetrachtung.

Außer auf Audits setzen viele Unternehmen derzeit auf die Lösungen von Spezialfirmen, die Risiken in den Lieferketten überwachen, indem sie etwa Medien und andere Quellen auswerten und zum Beispiel staatliche Risikoländerindikatoren aufstellen. Dabei haben naturgemäß Produktionsfirmen selbst den besten Blick auf die Lage. Aber sie schafften es häufig nicht, ihr Wissen in die Sprache der Einkäufer der internationalen Unternehmen zu übersetzen, sagt Unternehmensberaterin Koalick. Das berge die Gefahr, dass Zulieferer nicht auf die Praktiker hören, sondern auf diejenigen, “die die Themen einfach kommunizieren”.

Mit der Fokussierung auf Risikoländerindikatoren bestehe zudem die Gefahr einer Produktionsverlagerung und dem Aussortieren von Lieferländern mit höheren Risiken. Das würde die Idee der Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze konterkarieren, die von den Ideen Prävention und Entwicklung geleitet sind.

Es bestehe die Gefahr, dass die neuen Regeln für Lieferketten die Macht nicht zu Gunsten der nachhaltigen Produzenten im Globalen Süden verschöben, sondern zu “Protektionismus führen könnten”, sagte der Wissenschaftler Simon Roberts. Er verwies dabei auf negative Folgen jüngster phytosanitärer Beschränkungen für Zitrusfrüchte aus dem südlichen Afrika, die unter anderem eine Kältebehandlung erforderlich machten. Durch die Regelung würden den Produzenten im südlichen Afrika einseitig höhere Kosten auferlegt und es finde keine Anerkennung der lokalen Prozesse statt. Südafrika ist nach Spanien der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten. Mehr als hunderttausend Menschen arbeiten in dem Sektor. Dort hätten auch die landwirtschaftlichen Reformen nach der Apartheid gegriffen, weswegen in dieser hochwertigen Landwirtschaft ebenfalls schwarze Bauern beteiligt seien.

Die Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze, die auf den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beruhen, sind noch jung. Aber eine Einschätzung über die Wirksamkeit der Gesetze ist auch deswegen schwierig, weil die Unternehmen bislang über wichtige Aspekte nur wenig berichten. Das zeigt das Beispiel des französischen Lieferkettengesetzes, welches 2017 in Kraft trat. Zwar berichteten die Unternehmen viel über ihre Strategie und Unternehmenspolitik, aber nur wenig über die Ergebnisse, sagt die Juristin Stefanie Lorenzen von der HWR Berlin. “Die Berichterstattung ist schwach.” Dabei wäre es aber wichtig zu wissen, wie die Situation bei Produzenten aussieht, ob etwa Rechteinhaber wie Gewerkschaften eingebunden werden oder welche Erfahrungen Beteiligte mit Beschwerdemechanismen machen. Die mangelnde Berichterstattung ist bei dem französischen Gesetz problematisch, weil es dort anders als in Deutschland keine Behörde gibt, welche die Berichte überwacht.

Die USA sind nach China der zweitgrößte Automarkt der Welt. Nach vorläufigen Zahlen wurden dort im Jahr 2022 rund 13,7 Millionen Pkw neu zugelassen, etwa acht Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der verkauften E-Autos um 65 Prozent auf rund 800.000 Einheiten. Das entspricht einem Marktanteil von knapp sechs Prozent.

Damit ist das Land noch meilenweit vom erklärten Ziel der US-Administration entfernt: Bis 2030 sollen 50 Prozent der neu zugelassenen Pkw Elektrofahrzeuge sein. Bei LKW wird eine Quote von 30 Prozent angestrebt. Das ist auch dringend nötig, wenn man die gesteckten Klimaziele erreichen will. Mit 23 Prozent gehört der Straßenverkehr nach der Stromerzeugung (25 Prozent) und der Industrie (24 Prozent) zu den größten Emittenten von Treibhausgasen.

Die Regierung will den Absatz von E-Autos deshalb kräftig ankurbeln. Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar, sogenannte Clean Vehicle Credits (CVC), sollen den Kauf eines Neuwagens attraktiv machen. Für Gebrauchtwagen gibt es bis zu 4.000 Dollar. Der IRA sieht dafür allein im Bereich der Pkw 7,5 Milliarden Dollar vor.

Der International Council on Clean Transportation (ICCT) hat untersucht, ob die bereitgestellten Mittel ausreichen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Er kam zu dem Ergebnis, dass bei einer Kombination von CVC-Programm, IRA-Fördermaßnahmen für die Autoindustrie sowie Initiativen der Bundesstaaten entsprechende Zuwächse durchaus möglich sind. Im Bereich der Pkw hält der ICCT bis 2030 einen Anteil von E-Fahrzeugen an den Neuwagen von 48 bis 61 Prozent für erreichbar, bei Lkw von 39 bis 48 Prozent.

Doch gerade bei den Pkw ist es nicht so einfach, an das Geld zu kommen. Denn die Zugangsbedingungen sind hochkomplex. Der Herstellungsort des Autos, der Batterie und die Herkunft verwendeter kritischer Mineralien sind verwoben mit Preisobergrenzen für Fahrzeugklassen und der Höhe des Einkommens der Käufer. Dazu kommt, dass die Übergangsfristen denkbar kurz sind und ein Teil der Anforderungen Jahr für Jahr steigt. China, derzeit weltweit wichtigster Hersteller von Batterien und Lieferant kritischer Mineralen, wird zudem ab 2024 bzw. 2025 vom CVC-Programm grundsätzlich ausgeschlossen.

Selbst das zuständige Finanzministerium tut sich schwer, die Regelungen schlüssig aufeinander abzustimmen. Die finalen Ausführungsrichtlinien sollten Ende Dezember vorliegen. Die Frist wurde dann aber auf März verschoben. Die allermeisten Hersteller werden Jahre brauchen, um ihre Lieferketten anzupassen.

Nach derzeitigem Stand ist also fraglich, ob überhaupt E-Autos auf dem Markt sind, die den Förderbedingungen entsprechen, sobald alle Kriterien definiert sind und Anwendung finden. Für die Klimaschutzpolitik der Biden-Regierung wäre das ein herber Rückschlag. John Bozzella, Präsident des US-Herstellerverbandes Alliance for Automotive Innovation, stellte bereits bei der Vorstellung des IRA im August vergangenen Jahres die Frage: “What if no EVs qualify for the EV Tax Credit? It could happen.”

Der Inflation Reduction Act gilt als größtes Klima-Gesetz in der Geschichte der USA. 369 Milliarden US-Dollar sollen in den kommenden zehn Jahren in den nachhaltigen Umbau der US-Wirtschaft fließen. Die Regierung verspricht sich davon bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um rund 40 Prozent im Vergleich zu 2005.

Mehrere Forschungsinstitute halten dies für möglich. Das Zero Lab der Princeton University kommt in seiner Modellierung auf 42 Prozent. Die Rhodium Group prognostiziert, wie die Regierung, 40 Prozent und nennt den IRA einen “Game Changer” bei der Dekarbonisierung der USA. Der Branchenverband Solar Energy Industries Association sprach von der “transformativsten Investition” in den Klimaschutz, die je in den USA getätigt wurde.

Allerdings: Die Biden-Regierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgase bis 2030 um 50 bis 52 Prozent zu senken. Damit bleibt eine Reduktionslücke von zehn Prozent, für die es noch keine Lösung gibt. Umweltgruppen wie Greenpeace sind daher nicht ganz so euphorisch. Zwar begrüßt die Organisation die Bereitstellung von “Milliarden von Dollar für dringend benötigte Investitionen in erneuerbare Energien”. Das mache aber die ebenfalls im IRA enthaltenen Zugeständnisse an die fossile Brennstoffindustrie nicht völlig wett.

Als weltweit drittgrößter Lieferant von Windkraftanlagen ist Siemens Gamesa ein wichtiger Akteur für die Dekarbonisierung der Energieerzeugung. Entsprechend positiv fallen die ESG-Rankings aus, zumal das Unternehmen kürzlich die ersten recyclebaren Rotorblätter für den Offshore-Einsatz entwickelt hat. In den nächsten Jahrzehnten fallen immer mehr Altrotoren an und die bisherigen Faserverbundmaterialien sind für die Wiederverwertung ein Problem.

Jetzt überprüft der OEM seine Lieferkette mit Blick auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, geht aber darüber hinaus. “Unser Ziel ist ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement in der Supply Chain“, sagt Maximilian Schnippering, der das Programm und die Nachhaltigkeit in der Lieferkette verantwortet.

Die Transformation betrifft 20.000 Lieferanten, mehrere tausend Produkte, ein Einkaufsvolumen von rund neun Milliarden Euro und eine Unmenge an Materialien und Rohstoffen. Das Nachhaltigkeitsmanagement startete mit einer Bestandsaufnahme der über den Globus verstreuten Lieferantenbasis. Dann führt es ein ESG-Risikoscreening und eine ESG-Bewertung der Zulieferer durch. “Auf dieser Basis können wir systematisch an der Nachhaltigkeitsperformance unserer Lieferkette arbeiten“, erklärt Schnippering.

Den Überblick über seine ESG-Risiken in der Lieferkette verschaffte sich der OEM in mehreren Stufen: Zunächst untersuchte er die allgemeinen Länder- und Industrie-Risiken, basierend auf öffentlich zugänglichen Datenbanken. Im Anschluss erstellte er lieferantenbasierte Risikoprofile “Wir haben für jeden Lieferanten ein Basisprofil über einen Mindestsatz von ESG-Fragen erstellt“, sagt Schnippering. Mit der Einholung der Selbstauskünfte der Lieferanten beauftragte das Unternehmen die Monitoring-Plattform Integrity Next.

Diese Basisprofile ließ Siemens Gamesa durch den Bewertungsspezialist Ecovadis durch ESG-Management-Indikatoren ergänzen. Sie basieren auf der Global Reporting Initiative, dem United Nations Global Compact sowie auf der ISO 26000 für sozial verantwortliches Handeln und umfassen Nachhaltigkeitskriterien für Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die auf diesem Weg erzeugten Bewertungen und Score Cards der Zulieferfirmen validierte ein ebenfalls von Ecovadis beauftragtes externes Analyseteam aus Fachleuten und Interessengruppen.

Schnippering versteht das Programm als eine gemeinsame Reise mit den Lieferanten. Wenn die Zulieferer Schritt für Schritt nachhaltiger würden, werde der eigene “Impact riesig”, sagt er. Mit den Lieferanten spricht der Einkauf, der auch die Maßnahmen (Audits), Vereinbarungen und Kontrollen bei den Firmen veranlasst. Die Aufgabe sei groß, da die ganze Industrie transformiert werden müsse, sagt Schnippering. Die Lieferanten werden nun in Einzelgesprächen und auf extra dafür organisierten Lieferanten-Tagen auf die neuen Ziele eingeschworen.

Mehrere tausend Einzelteile stecken in jedem Windrad. Mit jedem sind andere Umwelt- und Sozialaspekte verbunden, andere Rohstoffe, andere mehr oder weniger risikoreiche Lieferketten. Durch den Ukraine-Krieg wurde selbst Stahl zum Konfliktrohstoff, ein Material, das für den Windradbau eine große Rolle spielt. Die Material-Compliance ist in Europa unter anderem durch die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), die Chemikalienverordnungen (REACH und CLP) und die Verordnungen über Konfliktmineralien geregelt. Im Rohstoffbereich orientiert sich Siemens Gamesa am Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) der Responsible Minerals Initiative (RMI) und der OECD Due Diligence Guidance.

Durch den Multiplikationseffekt werden aus einem einzigen Tier-1-Lieferanten schnell zehn Tier-2 und 100 Tier-3. “Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf die Hotspots”, verweist Schnippering auf die Wichtigkeit von Wesentlichkeitsanalysen. Über diese Analysen lassen sich die Risiken für Umwelt und Soziales bezogen auf die verschiedenen Materialien und Lieferanten priorisieren. Solche Analysen “sollten ganz am Anfang des Prozesses stehen, damit man dort beginnt, wo die Hebel und Risiken am größten sind”, sagt er.

Über die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks, der bei Siemens Gamesa zu 80 Prozent in der vorgelagerten Lieferkette entsteht, spricht das Unternehmen schon länger mit seinen Lieferanten. Die Produktionsstätten sind weltweit verteilt. Neun Prozent der Zulieferer (bezogen auf das Einkaufsvolumen) haben sich 2022 auf eigene Klimaziele auf Basis der Science Based Target Initiative verpflichtet. Weitere neun Prozent wollen ihre Ziele überprüfen. 2021 waren es drei Prozent, die bereits den Nachweis erbrachten, dass ihre Nachhaltigkeitsstrategien mit dem Zwei-Grad-Ziel übereinstimmen. 30 Prozent der Lieferanten sollen es bis 2025 sein. Netto-Null will Siemens Gamesa spätestens 2040 sein.

Ein Beispiel, das das Unternehmen für die Dekarbonisierung seiner Lieferkette nennt, ist die Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Lieferanten SC Wind. 2019 überzeugte es den Zulieferer, der die Stahltürme für die Turbinen liefert, zur Investition in Solarenergie, zunächst in seinem Werk in Vietnam. Mittlerweile hat das Unternehmen, ebenfalls auf Initiative des deutschen Kunden, das Programm auf weitere Standorte in Asien ausgeweitet und will bis 2030 seine Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken.

Frau Schneeweiß, es gibt inzwischen einige Regeln für nachhaltige Finanzprodukte – die beschreiben Sie in Ihrem Leitfaden ausführlich – und auch das Angebot an ist stark gewachsen, beschränkt sich nicht mehr nur auf Nachhaltigkeit spezialisierte Banken. Braucht es dann noch einen kirchlichen Leitfaden?

Ja, es braucht den Leitfaden zusätzlich, weil wir auf die bestehende Regulatorik und auch die bestehenden Systeme noch unsere spezielle christliche Perspektive aufbauen. Im Detail zeigt sich das darin, dass wir bestimmte Themen, die vom Mainstream dann doch nicht so aufgenommen werden, berücksichtigen. Ein wichtiges Beispiel dafür war vor einigen Jahren unser Engagement mit börsennotierten Textilproduzenten in Deutschland zum Thema existenzsichernde Löhne.

Engagement heißt, Sie sind als beteiligte Investoren mit den Unternehmen ins Gespräch gegangen?

Genau, und das zu einer Zeit, in denen uns die Engagement-Experten von den großen institutionellen Anlegern/Fondsmanagern in Deutschland gesagten haben, das ist kein Thema und überhaupt wisse man auch nicht so genau, ob das nicht letztendlich gegen das Interesse der Anleger stünde. Aber wir haben damals gesagt, gerechte Entlohnung ist ein christliches Thema, und wir führen diese Gespräche jetzt eigenhändig mit den Unternehmen durch. So gibt es immer wieder Bereiche, durchaus auch im Bereich der Bewahrung der Schöpfung, wo wir einen Schritt weitergehen als andere Investoren.

Sie stellen Ihren Leitfaden in einer Zeit vor, in der wir auf den Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr blicken. Seit dem Kriegsbeginn debattiert Deutschland darüber, ob es Waffen liefert und wie man sie überhaupt beschaffen kann. Ihr Leitfaden sieht nun schärfere Regeln für Waffengeschäfte vor. Wie sehen sie aus und wollten Sie bewusst einen Kontrapunkt setzen?

Konkret sieht der neue Leitfaden vor, dass nicht in Unternehmen investiert wird, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit Rüstungsgeschäften machen. Bislang haben wir bis zu zehn Prozent toleriert. Hersteller von Atomwaffen schließen wir vollständig aus. Dazu muss man sagen, dass wir auch durchaus zerrissen sind angesichts des Ukraine-Kriegs. Wenn wir jetzt sagen, dass wir die Regeln für Waffengeschäfte verschärfen, dann wollen wir damit nicht sagen, wir wollen die Ukraine nicht unterstützen. Das ist nicht die Aussage, die dahintersteht. Die Aussage, ist, dass wir als kirchliche Investoren nicht an diesen durchaus lukrativen Geschäften verdienen möchten. Es geht hier schließlich um Geräte, die dazu da sind, Menschen zu töten. Dazu kommt, es gibt bei Rüstungsgeschäften das große Problem, dass es extrem davon abhängt, wo diese Rüstungsgüter eingesetzt werden und in wessen Händen die sind. Auch im Ukraine-Krieg, kann es sein, dass der Panzer heute in ukrainischer Hand ist, am nächsten Tag aber in russischer Hand. Und es ist derselbe Panzer mit demselben Geld finanziert.

Bei anderen großen Profiteuren dieses Krieges sind Sie nicht so konsequent – etwa mit Blick auf die fossilen Unternehmen. Für Öl- und Gaskonzerne beschränken Sie Ihre Ausschlusskriterien auf umstrittene und unkonventionelle Fördertechnologien. Warum?

Das stimmt, aber auch da haben wir nachgeschärft. Die Senkung der Umsatzgrenze von zehn auf fünf Prozent gilt generell für alle Ausschlusskriterien. Wir schließen zum ersten Mal alle unkonventionellen Methoden bei der Öl- und Gasförderung aus, wie das unkonventionelle Fracking, aber auch Fördermethoden wie Artic Drilling und Tiefseeexploration. Für die Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen haben wir sehr konkrete Negativ-Kriterien eingeführt. Das heißt, diese Unternehmen sind nicht hart ausgeschlossen, sondern Investitionen in fossile Energien sollen innerhalb eines Portfolios untergewichtet sein.

Wie viel muss sich denn jetzt in den kirchlichen Portfolios ändern?

Wir gehen schon davon aus, dass es jetzt Umschichtungen geben muss. Denn wenn man sich dem neuen Leitfaden verpflichtet, ist klar, dass man in bestimmte Unternehmen nicht mehr investieren kann. Beziffern lässt sich das schwer, weil das von Investor zu Investor sehr unterschiedlich sein wird.

Wie verbindlich sind denn die Regeln überhaupt? Es geht immerhin für die evangelischen Kirchen um ein Vermögen von 40 bis 45 Milliarden Euro.

Wer Mitglied im AKI geworden ist, der hat sich laut der Ordnung dazu verpflichtet, sein Anlageverhalten am Leitfaden zu orientieren. Der Leitfaden ist jedoch aus gutem Grund ein Leitfaden und kein Gesetz, da die Rahmenbedingungen für die Geldanlage unserer Mitglieder sehr unterschiedlich sind.

Der Leitfaden beschreibt das ethisch-nachhaltige Investieren als einen Dreiklang aus Verhindern, Fördern und Gestalten. Gerade mit Blick auf das Gestalten, woran arbeiten Sie aktuell?

Das Thema existenzsichernde Löhne ist uns nach wie vor sehr wichtig. Da freut es uns sehr, dass es auch bei vielen Unternehmen an Stellenwert gewinnt. Zum Beispiel hat der Sportartikelhersteller Adidas das gerade als ein explizites Ziel für seine direkten Lieferanten aufgenommen. Natürlich weiß ich nicht, ob das ein Ergebnis unseres Engagements ist. Aber es war auf jeden Fall unser Ziel, das zu erreichen. Außerdem sind wir mit den deutschen Autoherstellern zum Thema Rohstoffbeschaffung im Gespräch und sehen, dass zum Beispiel das Thema Kobalt sehr ernst genommen wird. Da entstehen neue Kooperationen, um Lieferkette aufzubauen, innerhalb derer Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden. Also wir merken, dass wir etwas bewirken.

Wo stoßen die kirchlichen Investoren an Grenzen?

Wenn man ein so großes Vermögen verwaltet wie die Kirchen, dann kommt man nicht daran vorbei, das Kapital breit zu streuen und in die Wirtschaft zu investieren, wie sie ist. Man hat dabei eine Verantwortung bestimmte Bereiche zu meiden und Einfluss zu nehmen, aber man kann sich nicht komplett der Wirtschaft so wie sie heute ist entziehen. Das betrifft alle institutionellen Anleger ab einer gewissen Größe. Hier sehe ich die kirchlichen Investoren an der Spitze derjenigen, die sich ernsthaft um eine ethisch-nachhaltige Ausrichtung der Geldanlage bemühen. Der Kapitalmarkt ist in gewisser Hinsicht ein gefesselter Riese. Er kann sich die andere Wirtschaft, die er haben will, nur bedingt selbst erschaffen. Die Wirtschaft muss sich auch über den Einfluss des Kapitalmarkts ändern, aber das geht nur zusammen. Und auf diesem Weg gibt es immer Investitionen, die im Sinne des Umweltschutzes oder im Sinne sozialer Kriterien diskussionswürdig sind.

1.3.2023, 9:30 Uhr

Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses

Thema: Stärkung von Innovation, Biotechnologie und Pharmazie Info

1.3.2023, 9:30 bis 13:00 Uhr

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die Veranstaltung wird am 2. März um 16 Uhr im Parlamentsfernsehen übertragen. Eine Vor-Ort-Anmeldung ist nicht mehr möglich. Info

1.3.2023, 11:00 Uhr

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz

Thema: Industrieemissionen und Abfalldeponien Info

1.3.2023, 15:00 Uhr

Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses

Thema: Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit Info

1.3.2023, 18:15 Uhr

Fachgespräch des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung (öffentliche Sitzung)

Thema “Nachhaltiges Waldmanagement – Für resilientere Waldstrukturen, maximale CO₂-Speicherung und eine heimische Rohstoffversorgung” Info

2.3.2023, 12:30 bis 13:50 Uhr

Beratung eines Antrags der Fraktion DIE LINKE Nur noch Überweisung im vereinfachten Verfahren

Titel: Null-Euro-Ticket für Studierende, Auszubildende und Schülerinnen und Schüler.

Ein Nulltarif im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) soll die knappen finanziellen Ressourcen entlasten und allen Schülern, Auszubildenden und Studierenden mehr Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen. Noch ist unklar, ob Verkehrs- oder Bildungsausschuss federführend sein werden. Drucksache

2.3.2023, 16:45 bis 17:30 Uhr

Erste Beratung eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung

Titel: Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes.

Ziel des Gesetzes ist die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben. Arbeitgeber, die trotz Beschäftigungspflicht keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, sollen künftig eine höhere Ausgleichsabgabe zahlen. Drucksache

2.3.2023, 17:50 bis 18:35 Uhr

Beratung von Anträgen der Fraktion DIE LINKE Die Lesung wurde abgesetzt.

Titel: Betriebliche Mitbestimmung stärken.

Die Anträge haben zum Ziel, die betriebliche Mitbestimmung zu stärken. Dafür soll das Betriebsverfassungsgesetz geändert werden. Zum einen, um ganz generell die Position der Betriebsräte zu verbessern. Und zum anderen, um ihre Mitbestimmungsrechte im Kontext der Transformation der Wirtschaft auszuweiten. Info

2.3.2023, 18:15 bis 19:00 Uhr

Zweite und dritte Beratung eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung

Titel: Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 bis 7 der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt.

Das Gesetz schafft die rechtlichen Grundlagen zur Erhebung einer Einwegkunststoffabgabe von Herstellern. Drucksache

3.3.2023, 10:15 bis 11:35 Uhr

Beratung von Anträgen der Fraktion der CDU/CSU

Titel: Abgasnorm Euro-7 und klimaneutrale Kraftstoffe Info

Es war die erste Klage unter dem französischen Lieferkettengesetz: NGO, allen voran Friends of the Earth Frankreich belangten das Energieunternehmen TotalEnergies 2019 wegen der Verletzung der Sorgfaltspflichten bei einem Ölpipelineprojekt in Uganda. Am Dienstag erhofften sie sich nach dreijährigem Rechtsstreit ein Grundsatzurteil. Doch das Gericht von Paris erklärte die Klage als unzulässig.

Die Richter werfen den Klägern prozedurale Fehler vor: Laut ihrem Urteil haben sich die Anträge und Beschwerdepunkte der Kläger von jenen unterscheiden, die diese 2019 im einstweiligen Verfügungsverfahren vorbrachten. Die NGOs wiesen die Entscheidung in einer Pressemitteilung zurück: Die Beschwerdepunkte seien die Gleichen, man habe lediglich seit 2019 eine Masse an Beweisen zusammengetragen, die die Beschwerden gegen den Ölgiganten Total untermauerten. “Wieder einmal ist es eine verpasste Gelegenheit für die französische Justiz, den zahlreichen Verstößen in Uganda und Tansania ein Ende zu setzen”, bedauerte Juliette Renaud von Friends of the Earth Frankreich. TotalEnergies hatte bis zum Redaktionsschluss nicht auf das Urteil reagiert.

Nachdem Friends of the Earth & Co. 2019 Klage gegen Total eingereicht hatte, folgte ein regelrechter Hürdenlauf um Prozeduren und Zuständigkeit der Gerichte. Total forderte, dass der Fall vor einem Handelsgericht verhandelt wird. Die NGO wollten, dass sich ein Zivilgericht mit dem Fall befasst. 2021 musste das Verfassungsgericht tranchieren und entschied im Sinne der NGO.

Konkret werfen die sechs NGO (neben Friends of the Earth Frankreich sind es die NGO Survie, Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), CRED, National Association of Professional Environmentalists (NAPE) and Navigators of Development Organisation (NAVODA)) Total vor, in Uganda gegen Menschenrechte und Umweltnormen zu verstoßen: Der Energiekonzern plant auf dem Gelände des Murchison-Falls-Nationalparks ein milliardenschweres Ölförderprojekt und will mit einer Pipeline Erdöl über Tansania bis zum Indischen Ozean transportieren. Das Projekt, welches von einer Tochtergesellschaft von Total getragen wird, soll über 419 Bohrstellen umfassen, 130 davon auf dem Gelände des Nationalparks.

Hunderttausende Menschen seien teils ohne Kompensation für das Projekt umgesiedelt worden, so die klagenden NGOs. Zudem berge das Pipeline-Projekt enorme Gefahren für die Biodiversität in dem Nationalpark, der etliche gefährdete Arten beherbergt. Die NGO forderten in ihrer Klage unter anderem:

Die Richter gingen in ihrem Urteil allerdings auf keine inhaltlichen Fragen ein. Das Urteil zeigt einmal mehr, wie schwer es ist, Unternehmen auf Basis des französischen Sorgfaltspflichtengesetzes zu belangen. Es wurde 2017 als Reaktion auf Rana Plaza erlassen, umfasst nur drei Artikel und ist nicht einmal eine Seite lang. Künftige Gerichtsurteile würden für die nötige Klarheit sorgen, war damals das Credo. Vom gestrigen Urteil erhoffte man sich so beispielsweise eine Antwort darauf, inwiefern eine Unternehmensgruppe für die Entscheidungen ihrer Tochtergesellschaften verantwortlich ist. Doch das richtungsweisende Urteil blieb aus.

Neben der Klage gegen Total haben NGOs noch weitere Klagen auf Basis des französischen Gesetzes eingereicht, etwa gegen die Bank BNP Paribas und EDF. cw

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, tritt nach Informationen von Table.Media zum Jahresende ab. Der 72-Jährige werde keine weitere Amtszeit anstreben, hieß es in informierten Kreisen. Ein EIB-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.

Hoyer führt die Förderbank mit Sitz in Luxemburg seit 2012. Den Kreisen zufolge hat Hoyer bereits die schwedische Regierung, die derzeit dem Rat der EU vorsitzt, informiert. Diese kann nun die Suche nach einem Nachfolger an der Spitze der EU-Bank einleiten.

Klare Favoritinnen gibt es laut den Kreisen noch nicht. Als mögliche Kandidatinnen werden die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño und die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, gehandelt. Auch Italien könnte Anspruch auf den Posten an der Spitze der EIB erheben – Rom besetzt derzeit keinen der Spitzenämter auf EU-Ebene. tho

Neuer Weltbankchef soll Ajay Banga werden, früher Vorstandschef der Kreditkartenfirma Mastercard. Er sei “in einzigartiger Weise geeignet, die Weltbank in diesem entscheidenden Moment der Geschichte zu führen”, begründete US-Präsident Joe Biden den Vorschlag. Der 63-Jährige verfüge über wichtige Erfahrungen bei der Mobilisierung von Geldern zur Bewältigung der drängendsten Aufgaben – einschließlich des Klimawandels. Die USA schlagen traditionell den Kandidaten für den Chefposten der Weltbank vor, die Kredite zur Armutsbekämpfung an Länder mit niedrigem Einkommen vergibt. Der indisch-amerikanische Manager ist Vizevorsitzender beim Finanzinvestor General Atlantic.

Vor zwei Wochen hatte der bisherige Weltbankchef David Malpass überraschend seinen Rücktritt angekündigt, den er bis Ende Juni vollziehen will. Malpass stand wegen seiner Äußerungen zum Klimawandel heftig in der Kritik, unter anderem vom Weißen Haus und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die Deutschland als Weltbank-Gouverneurin vertritt. Vor dem jetzigen Personalvorschlag des US-Präsidenten erklärte sie gegenüber Table.Media, die Bankengruppe müsse:

Schulze hatte bereits bei der Jahrestagung im Herbst zusammen mit anderen Anteilseignern die Weltbank zu solchen Änderungen aufgefordert. Mia Mottley, die Premierministerin von Barbados, fordert in ihrer “Bridgtown Initiative” seit 2022 einen umfassenden Umbau von Weltbank und IWF zu mehr Nachhaltigkeit. Beide Politikerinnen schlugen zusätzlich vor:

Obwohl sie erklärt hat, dass sie ihre Finanzierungsbedingungen mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang bringen wird, hat sie sich nicht dazu verpflichtet, die Unterstützung für fossile Brennstoffe zu beenden. Laut einer NGO-Studie hat die Weltbank zwischen 2018 und 2020 insgesamt 5,7 Milliarden Dollar für die Finanzierung fossiler Brennstoffe bereitgestellt. Umair Irfan, Bernhard Pötter, DPA

Die französische Regierung stößt mit ihrem Wunsch, aus Kernenergie hergestellten Wasserstoff auf die EU-Ziele für grüne Energien anzurechnen, auf Widerstand im Europäischen Parlament. Das 45-Prozent-Ziel für erneuerbare Energien teilweise durch roten Wasserstoff zu erfüllen, sei keine Option, sagte der Abgeordnete Markus Pieper (CDU), der als Berichterstatter die Verhandlungen zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie führt, gestern vor Journalisten.

Eine Anrechnung von rotem Wasserstoff auf die Quote für die Industrie lehne er ebenfalls ab, sagte Pieper. Bis 2030 soll die Industrie einen Großteil ihres Wasserstoffverbrauchs durch erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (RFNBOs) decken, die in zwei delegierten Rechtsakten definiert werden. Im Trilog verhandeln Rat und Parlament derzeit über eine Quote von 42 Prozent.

“Ich wäre bereit zu sagen, wir gehen auf 35 Prozent, aber dann müsste die Quote für kohlenstoffarmen Wasserstoff umso höher sein”, sagte der Abgeordnete. Vorrangig würde Pieper jedoch eine Quote für biogenen Wasserstoff einführen, zum Beispiel aus Klärschlamm oder anderen Reststoffen. Die Quote für die Industrie könne dann laut Pieper insgesamt bei “45 oder 50 Prozent” liegen. Solle zusätzlich auch noch Wasserstoff aus Kernenergie oder Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung angerechnet werden, nannte er 60 Prozent als Ziel.

Im Streit um die delegierten Rechtsakte für RFNBOs deutete Pieper an, das Parlament könne den zweiten Rechtsakt zur Berechnung der CO₂-Intensität der Kraftstoffe zurückweisen: “Ich kann mir vorstellen, dass man den einen Rechtsakt aufschiebt und den anderen durchlässt.” Am Nachmittag war im Kommissionsregister zu lesen, dass das Parlament die Prüfzeit für beide Rechtsakte von zwei auf vier Monate verlängert habe.

Kritisch sieht der CDU-Abgeordnete die Regel, dass abgeschiedenes CO₂ aus Industrieemissionen höchstens bis 2041 zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen zulässig sein soll. “Ich hätte wirklich Schwierigkeiten, dem zuzustimmen, auch wenn es im Vergleich zum ersten Rechtsakt eine Kleinigkeit ist”, sagte Pieper. Das Datum solle stattdessen weiter nach hinten verschoben oder aber zu einem späteren Zeitpunkt geregelt werden. Ein Problem sei die Version der Kommission insbesondere auch für Importe.

Eine Ablehnung des “Treibhausgas-Rechtakts” käme unerwartet. Der politische Streit drehte sich bislang vor allem um den Rechtsakt zur Additionalität. Dazu signalisierte Pieper Zustimmung, auch wenn Staaten mit einem hohen Anteil von Kernkraft nun einen Standortvorteil bei der Ansiedlung von Elektrolyseuren hätten: “Es wird für Investoren attraktiver sein, nach Frankreich zu gehen.”

Weniger strenge Regeln im zweiten Rechtsakt könnten Autoherstellern im Luxussegment nützen, die stark auf synthetische Kraftstoffe setzen. Die CO₂-Abscheidung aus Industrieabgasen ist deutlich billiger als die Abscheidung aus der Luft.

Laut Pieper könnte sich auch die Annahme der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) verzögern. Das Parlament werde das Trilog-Ergebnis möglicherweise erst im Mai oder Juni bestätigen. Die schwedische Ratspräsidentschaft will den Trilog laut Contexte bis März abschließen, wenn die Arbeiten an der Strommarktreform beginnen. ber

Innerhalb von einer Woche haben Umweltschützer zwei Klagen gegen die französische Großbank BNP Paribas eingereicht. In einem Fall geht es um die Finanzierung von Geschäften mit Öl und Gas. Im anderen um Abholzung im Amazonas. Beide Klagen berufen sich auf das französische Lieferkettengesetz, das Loi de vigilance. Es verpflichtet große Unternehmen gewisse Sorgfaltspflichten einzuhalten, um die Verletzung von Menschenrechten und Umweltschäden zu vermeiden.

Die NGO Friends of the Earth France, Notre Affaire à Tous und Oxfam France fordern von der BNP Paribas, die Finanzierung von Öl- und Gas-Projekten sofort zu stoppen und einen Exit-Plan für das fossile Geschäft zu entwickeln. Die nach Aussagen der NGO “schmutzigste Bank Frankreichs” könne sich nicht auf das Netto-Null-Ziel berufen und weiter in den Ausbau fossiler Energien investieren. Die BNP Paribas teilte mit, sie bedauere, dass die NGO sich für den Rechtsstreit statt für Dialog entschieden hätten. Das Unternehmen könne nicht sofort alle Finanzierungen für fossile Energien stoppen, teilte die Bank mit, die auf ihre Pläne zum Ausstieg aus der Finanzierung fossiler Energien verwies.

Eine zweite Klage erreichte das Pariser Gericht am Montag, ebenfalls von Notre Affaire à Tous eingereicht – in diesem Fall mit der brasilianischen NGO Comissão Pastoral da Terra. Aus ihrer Sicht finanziere die BNP Paribas Unternehmen, die an der Abholzung des Amazonas beteiligt sind. Die Bank habe ihre Prüfpflichten vor der Finanzierung nicht eingehalten, so der Vorwurf.

Viele NGO nutzen das Gesetz für Klagen. Die erste Klage lehnten Richter eines Gerichts am Dienstag allerdings ab. Mehrere NGO, darunter Friends of the Earth France, wollten den Stopp von Pipeline-Projekten in Uganda und Tansania erzwingen, die das französische Energieunternehmen TotalEnergies dort durchführt. nh, rtr

Innerhalb von einer Woche haben Umweltschützer zwei Klagen gegen die französische Großbank BNP Paribas eingereicht. In einem Fall geht es um die Finanzierung von Geschäften mit Öl und Gas. Im anderen um Abholzung im Amazonas. Beide Klagen berufen sich auf das französische Lieferkettengesetz, das Loi de vigilance. Es verpflichtet große Unternehmen gewisse Sorgfaltspflichten einzuhalten, um die Verletzung von Menschenrechten und Umweltschäden zu vermeiden.

Die NGO Friends of the Earth France, Notre Affaire à Tous und Oxfam France fordern von der BNP Paribas, die Finanzierung von Öl- und Gas-Projekten sofort zu stoppen und einen Exit-Plan für das fossile Geschäft zu entwickeln. Die nach Aussagen der NGO “schmutzigste Bank Frankreichs” könne sich nicht auf das Netto-Null-Ziel berufen und weiter in den Ausbau fossiler Energien investieren. Die BNP Paribas teilte mit, sie bedauere, dass die NGO sich für den Rechtsstreit statt für Dialog entschieden hätten. Das Unternehmen könne nicht sofort alle Finanzierungen für fossile Energien stoppen, teilte die Bank mit, die auf ihre Pläne zum Ausstieg aus der Finanzierung fossiler Energien verwies.

Eine zweite Klage erreichte das Pariser Gericht am Montag, ebenfalls von Notre Affaire à Tous eingereicht – in diesem Fall mit der brasilianischen NGO Comissão Pastoral da Terra. Aus ihrer Sicht finanziere die BNP Paribas Unternehmen, die an der Abholzung des Amazonas beteiligt sind. Die Bank habe ihre Prüfpflichten vor der Finanzierung nicht eingehalten, so der Vorwurf.

Viele NGO nutzen das Gesetz für Klagen. Die erste Klage lehnten Richter in Paris am Dienstag aber aufgrund prozeduraler Fehler ab. Mehrere NGO, darunter Friends of the Earth France, wollten den Stopp von Pipeline-Projekten in Uganda und Tansania erzwingen, die das französische Energieunternehmen TotalEnergies dort durchführt. nh, rtr

Der WWF fordert für das Finanzsystem “mehr Führung durch die Politik”. Vorangegangen war eine methodische Analyse der drei größten freiwilligen Klimaschutz-Initiativen im Finanzsektor. Die Bundesregierung “nutzt im Moment nicht ihre Möglichkeiten, um mehr Ernsthaftigkeit und Geschwindigkeit in Klima-Initiativen im Finanzsektor zu bringen“, sagte Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland, anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse vergangene Woche. Das gelte auch für die Anlagegrundsätze öffentlicher Vermögen oder auch die Diskussion um eine Aktienrente.

Im Auftrag des WWF hatte die Nachhaltigkeitsberatung Nextra Consulting die Ansätze auf ihre Stärken und Schwächen untersucht. Insbesondere bei den Anforderungen an die Zwischenziele auf Sub-Portfolioebene und Sektorebene variiere das Ambitionsniveau, heißt es. Am weitesten gehe hier die UN Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA). Alle drei Ansätze hätten Schwächen bei den Offenlegungs- und Transparenzanforderungen.

Die AOA hat 74 Mitglieder mit einem Anlagevolumen von 10,6 Billionen US-Dollar:

Der Science Based Target Initiative for Financial Institutions (SBTI Finance) gehören 55 Finanzinstitute mit einem verwalteten Vermögen von 113 Billion US-Dollar an.

Dem Institutional Investor Group und Climate Change (IIGCC) gehören 110 der 350 IIGCC-Mitglieder an, sie verwalten ein Vermögen von 33 Billionen US-Dollar.

Die Menge der exportierten EU-Alttextilien hat sich in den vergangenen 20 Jahren von etwas mehr als 550.000 Tonnen im Jahr 2000 auf fast 1,7 Millionen Tonnen im Jahr 2019 verdreifacht. Was genau damit geschehe, sei unklar, heißt es in einem Bericht der Europäischen Umweltagentur. Zunehmend seien Altkleider Teile einer spezialisierten Wertschöpfungskette.

Erhebliche Probleme verursacht vor allem der Export von Bekleidung aus Kunststofffasern. Prinzipiell ist die Ausfuhr von Kunststoffabfällen im Rahmen des Basler Übereinkommens eingeschränkt ist und soll in der EU sogar ganz verboten werden. Aber laut einer neuen Studie von mehreren NGO enthält mehr als jedes dritte nach Kenia verbrachte Altkleiderstück Kunststoff und ist von so geringer Qualität, dass es sofort zu Abfall wird. Von den schätzungsweise über 900 Millionen nach Kenia exportieren Altkleidern, landeten rund die Hälfte im Abfall, bis zu 307 Millionen Stück enthielten davon wahrscheinlich Kunststofffasern.

Allerdings hat die EU den Spitzenplatz beim Export von Textilmüll an Asien abgegeben. Im Jahr 2000 entfielen noch mehr als 45 Prozent der weltweiten Ausfuhren von Alttextilien auf die EU, mittlerweile sind es 33 Prozent. Asien führt dagegen 37 Prozent aus. Pro Kopf ist jedoch immer noch die EU der Spitzenreiter. cd

Marktbasierte Instrumente der Umweltpolitik, denen bei der Transformation eine wichtige Rolle zukommt, erfüllten in Deutschland nur unzureichend die ökologische Lenkungsfunktion. Dies schreiben die Autoren einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt wurde.

Besonders drastisch zeige sich dies im Verkehrssektor. Um dessen negativen Externalitäten zu internalisieren, “müssten Umweltsteuern und Abgaben im Verkehrssektor im Vergleich zu heute deutlich erhöht werden“, heißt es. Sie betrugen in den vergangenen Jahren je nach Studie zwischen 149 und 173 Milliarden Euro. Die Einnahmen im Verkehrssektor (Energiesteuer, Kfz-Steuer, Lkw-Maut) lagen hingegen nur bei rund 50 Milliarden Euro. Es gebe ein “großes Marktversagen” und “starke Fehlanreize“.

Mit intelligenten Mautsystemen für Lkw und Pkw könnten diese Probleme perspektivisch zielgenauer adressiert werden als mit dem bestehenden Instrumentarium. Kurzfristig notwendig sei zur Erreichung der Klimaziele die Einführung klarer Preissignale, schreiben die Autoren.

Mittelfristig rücke das Finanzierungsproblem des Verkehrs in den Vordergrund. Dabei erfordere die Elektrifizierung neue Instrumente, um auch E-Fahrzeuge stärker an der Verkehrsfinanzierung zu beteiligen, etwa durch eine fahrleistungsabhängige Pkw-Maut ab 2030.

Insgesamt nehme der Anteil der Umwelteinnahmen an der Finanzierung des Bundeshaushalts und der Sozialversicherungssysteme kontinuierlich ab, lag 2022 unter 100 Milliarden Euro. Hauptursache war die Inflation. Ohne politische Reformen würden die Energiesteuereinnahmen” stark zurückgehen”, ebenso wie die Einnahmen aus dem nationalen Emissionshandel und der Lkw-Maut. cd

Wer bei BASF Karriere machen will, hält besser die Klappe – SZ

Elisabeth Dostert kommentiert die Trennung des BASF-Konzerns von ihrem Vorstandsmitglied Saori Dubourg, einer Kritikerin der teuren Expansionspläne nach China. “Der Rauswurf ist ein verheerendes Signal – nach innen und außen. Wer Karriere machen will bei BASF, hält besser die Klappe”, schreibt sie mit Blick auf das “vermurkste Russlandgeschäft”. Dubourg stand zudem für eine Rechnungslegung, “die auch die Auswirkungen unternehmerischen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft berücksichtigt.” Zum Artikel

PFAS-Chemikalien: Eine Verbindung für die Ewigkeit – SZ

Ein Autorenteam von WDR, NDR und SZ zeigt, dass mehr als 1500 Orte in Deutschland mit perfluoriertem Alkylsubstanzen (PFAS) verseucht sind. Von den tausenden von Varianten gelten einige als gesundheitsschädlich, gleichzeitig halten die Verbindungen sehr lange. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke spricht von einem erschreckenden Umfang, auch weil eine Sanierung kaum möglich sei. Sie hält eine Überprüfung der Stoffgruppe und ein Verbot der gefährlichen Varianten für sinnvoll. Zum Artikel

Is China’s attitude to genetically modified crops changing? – The Economist

Das Wirtschaftsmagazin geht der Frage nach, ob sich in China die Einstellung zu genmodifiziertem Saatgut verändert, welches seit 30 Jahren in der Volksrepublik eingesetzt wird. Aber jetzt gebe es unter anderem Befürchtungen von einer zu großen Abhängigkeit von US-Konzernen, was die relevanten Technologien und geistiges Eigentum anbelangt. Aber selbst wenn “Frankenfood” ein reales Problem sei, sei es allgegenwärtig in China. Zum Artikel

Deutschlands Kulturkampf ums Auto: Vom Fetisch zum Feindbild – Der Spiegel

Das Autorenteam beschreibt die Spaltung des Landes in zwei Lager beim Auto und liefert eine Menge interessanter Fakten: 580 Autos kommen auf 1000 Bundesbürger. Verkehrsforscher rechnen mit einem weiteren Anstieg um zehn Prozent bis zum Jahr 2030. 69 Prozent der Bundesbürger hielten ihren Pkw “für wichtig bis unverzichtbar. Gleichzeitig trägt der Verkehr mit 147 Millionen Tonnen Treibhausgasen einen Anteil von fast 20 Prozent an Deutschlands Kohlendioxidausstoß. Alleine zwischen 80 und 100 Milliarden Euro verlöre die Volkswirtschaft jährlich an Wohlstand durch Stillstand im Verkehr. Zum Artikel

Schneller aufladen: Erstes Auto mit Natrium-Ionen-Akku vorgestellt – Der Standard

Die Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC) hat den Prototyp eines elektrischen Pkw vorgestellt, der mit Natrium-Ionen-Akkuzellen ausgerüstet ist. Natrium-Ionen-Akkus sollen sich schneller laden lassen und weniger anfällig gegenüber Temperaturschwankungen sein. Die Verwendung von Natrium anstelle von Lithium erleichtert zudem den Bezug und senkt die Herstellungskosten. Zum Artikel

CO₂-Steuer: Die Reichen schaden dem Klima – also sollen sie es retten – Zeit Online

In Kalifornien wäre ein linker Traum fast Wirklichkeit geworden: Eine Klimasteuer für Reiche. Der Plan würde zwei der größten Probleme unserer Zeit zusammen denken, wie Felix Rohrbeck zu berichten weiß. Zum Artikel

Tomatenanbau in Spanien: Ausbeutung im Gemüsegarten Europas – RBB

Adrian Bartocha und Jan Wiese berichten über ein “System der Angst”, in dem Erntehelfer in der südspanische Region Almería leben und arbeiten müssen. Der Lohn wird unterschlagen, der Gesundheitsschutz missachtet. Wer sich dagegen wehrt, wird sofort entlassen. Ein großer Teil der dort angebauten Tomaten landet in deutschen Supermärkten. Zum Artikel

KI zur Wiederaufbereitung von Elektroschrott – ELEKTRONIKNET.DE

Fraunhofer IPA startet ein Projekt zur Wiederaufbereitung von Elektroschrott. In dem Projekt soll maschinelles Lernen das Recycling von Elektronikkleingeräten optimieren. Weil in den Kleingeräten viele Bauteile und Materialien auf engstem Raum und in Kleinstmengen verbaut sind, ist der Wiederaufbereitungsprozess aktuell sehr zeitaufwändig. Fraunhofer erforscht nun die Optionen automatisierter Demontageprozesse, die unter anderem künstliche Intelligenz nutzen. Zum Artikel

Batterie-Recycling – AUTOMOBILINDUSTRIE

BASF und das israelische Unternehmen Tenova arbeiten an einem Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Batterien. Unter anderem soll dabei Lithium aus alten Akkus zurückgewonnen werden. BASF will die Technologie in einer Prototyp-Anlage in Brandenburg einsetzen. Die Firmen wollen das hydrometallurgische Recyclingverfahren optimieren. Die CO₂-Emissionen bei der Batterieproduktion ließen sich durch die Verwendung von recycelten Metallen um etwa 25 Prozent senken, zitiert das Magazin den Chemiekonzern. Zum Artikel

Mit Cellulose CO₂ aus der Luft holen – PLASTVERARBEITER

Auch Textilien können helfen, CO₂ aus der Luft zu holen. Bei einem Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung, des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg und von Mercedes-Benz werden Cellulosefasern untersucht, die aufgrund ihrer Struktur und Oberfläche das Potenzial haben, große CO₂-Volumina zu binden. Zum Artikel

Ein Seitenwechsel von der Wirtschaft in die Politik kommt in Deutschland nur selten vor. Zu den wenigen Vertretern gehört der Staatssekretär Udo Philipp, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Industrie zuständig. Er ist damit einer der politischen Beamten, die die Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität begleiten, aber auch mit handelspolitischen Fragen oder dem Lieferkettengesetz beschäftigt ist.

Mit Wirtschaft und Transformation kennt Phillip sich aus, persönlich und beruflich: Mehr als ein Jahrzehnt war er Senior Partner beim schwedischen Finanzinvestor EQT, dort verantwortete er unter anderem den Kauf- und Rückverkauf der Daimler-Tochter MTU Friedrichshafen, womit der Investor gut zwei Milliarden Euro verdient hat. Aber 2015 stieg er aus und fing an, ein neues Lebenskapitel zu schreiben, sechs Jahre nachdem die globale Finanzkrise ihm – wie er sagt – sein “Schlüsselerlebnis” beschert habe.

Auch bei EQT seien damals einige der Unternehmen in eine “existenzbedrohende Krise geraten”, weshalb der Investor als Eigentümer ihnen Schulden gestundet oder erlassen hätten, schreibt er auf seiner Website. Gemäß den Regeln der Marktwirtschaft hätten sie dabei Geld verloren. Umso weniger verstehen konnte der Finanzmanager, wie sich die Bundesregierung damals “von den Banken über den Tisch ziehen ließ“. Da sei ihm klar geworden, dass er politisch etwas verändern wolle.

Er wechselte zuerst in Teilzeit, stieg später ganz aus, verkaufte seine Anteile und studierte ein Jahr an der Harvard Kennedy School, wo er einen Master in öffentlicher Verwaltung machte. Und er engagierte sich zivilgesellschaftlich als Mitglied bei Finance Watch, einer NGO, die auf das Betreiben von EU-Parlamentariern verschiedener Parteien in Brüssel gegründet wurde – als Gegengewicht zur Finanzlobby. Maßgeblich beteiligt daran war auch der damalige EU-Abgeordnete Sven Giegold von den Grünen, heute sein Staatssekretärskollege im BMWK.

Er knüpfte Kontakt zu Gerhard Schick, damals finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, der ebenfalls entsetzt über die politische Reaktion auf die Finanzkrise war. Als dieser 2018 die NGO Bürgerbewegung Finanzwende gründete und vom Politiker zum Aktivisten wurde, unterstützte Udo Philipp das Projekt finanziell, inhaltlich und organisatorisch als Aufsichtsratsvorsitzender.

Alle drei – Schick, Giegold und Philipp – schrieben 2016 sogar gemeinsam ein Buch, die Finanzwende. Es war ein ernüchternder Rückblick auf unterbliebene Reformen im Finanzsystem. Seit der Finanzkrise von 2007/8 seien zwar 34.019 Seiten an neuen Vorschriften entstanden, doch gebracht habe diese Papierflut wenig, der nächste Crash komme sicher.

Nach seinem Harvard-Studium führte Udo Philipp erst einmal eine Zeit lang den Haushalt der Familie, kochte vor allem. Seine Frau arbeitete damals Vollzeit, er selbst war in Teilzeit Aufsichtsrat, unter anderem bei der größten Nachhaltigkeitsbank Europas, der niederländischen Triodos. Nach dem Abitur seiner beiden Söhne stieg er wieder voll ins Berufsleben ein.

Ab 2019 arbeitete er zunächst unter der grünen Finanzministerin Monika Heinold in Schleswig-Holstein als Staatssekretär für die Steuer- und Finanzverwaltung, zog aus seiner bayerischen Heimat nach Kiel. Als Heinolds Kabinettskollege Robert Habeck dann das zum BMWK umbenannte Ministerium in der Ampelregierung übernahm, holte er Phillipp als einen seiner sieben Staatssekretärinnen und Staatssekretäre nach Berlin. Er übernahm einen wichtigen Posten, wenn es um die Gestaltung der Wirtschaft geht.

Im BMWK koordiniert er auch die Position des Ministeriums zur EU-Lieferkettenrichtlinie. Er stelle dabei fest, dass die organisierte Lobby der deutschen Wirtschaft dagegen “Sturm läuft”, sagte er jüngst bei einem Symposium in Berlin. Man frage sich, ob das prinzipiell erfolge, weil es etwas Neues sei. Und dann erzählte er von einem Gespräch zu Beginn der Energiekrise mit einem führenden Manager eines Technologiekonzerns aus dem DAX. Von diesem habe er wissen wollen, was geschehe, wenn Platin sanktioniert werde?

Ad hoc habe ihm der Manager keine Antwort geben können, sondern gesagt, dazu brauche es erst einmal eine Arbeitsgruppe mit Topleuten, die daran zwei bis drei Monate arbeite. Da habe er sich gedacht, wenn jemand nicht wisse, was in seinen Lieferketten abgeht, habe er nicht nur ein Problem mit der Umwelt und Menschenrechten, sondern auch mit der ökonomischen Nachhaltigkeit.

Wenn es um die Stabilität der Lieferketten geht, auch jenen, die für die Transformation wichtig sind, hält er deswegen ein Umdenken der Wirtschaft für notwendig. Wer Kupfer über die Börse beziehe, riskiere, dass sich morgen die Preise verdreifachten. Wichtig sei es, “Langfristverträge mit Lieferanten zu machen, die man sich sorgfältig anschaut”. Caspar Dohmen

Europa habe nicht das “Monopol der guten Regulierung”, sagte Sabine Weyand, Leiterin der Generaldirektion Handel der EU-Kommission, am Dienstag bei einer Veranstaltung der Grünen in Berlin zur Frage: Wie kann Handel die Welt verbessern? Die Ideen der EU stoßen teilweise im Globalen Süden auf eine gehörige Portion Skepsis, wenn es um die einseitige Regulierung von Lieferketten geht. Sie höre öfter den Begriff “regulatorischer Imperialismus“, sagte Weyand.

Falsch findet den Begriff in dem Kontext Maik Außendorf, für die Grünen im Bundestag für Digitales und Wirtschaft tätig. Er verweist auf die Richtlinie der EU zur Entwaldung: Indigene im Regenwald seien doch vom Wald abhängig, da drehe der Waldschutz durch die EU die negativen Effekte des Kolonialismus zurück. Aber klar sei, dass Werte nur ein Kriterium bei der Orientierung für eine Priorisierung der Handelspolitik seien und nicht absolut gesehen werden sollten. Über unerwünschte Nebenwirkungen der Regulierung von Lieferketten aus der Sicht des Globalen Süden berichte ich.

Mit grünen Lieferketten bei der Produktion von Windenergie, beschäftigt sich Annette Mühlberger am Beispiel des Industriekonzerns Siemens Gamesa, der arbeitet an einer Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei Lieferanten. Der Industrial Inflation Act der US-Regierung wird in Deutschland häufig unter Wettbewerbsgesichtspunkten diskutiert. Aber was bringen die gewaltigen Fördergelder eigentlich für die Transformation, fragt Carsten Hübner. Wie kann das Geld die Nachhaltigkeit fördern, fragen sich auch die Verfasserinnen und Verfasser der neuen Richtlinien zur Geldanlage der evangelischen Kirche. Verena von Ondarza hat Co-Autorin Antje Schneeweiß interviewt.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Mit der Regulierung von Lieferketten verbindet die Politik ambitionierte Ziele. Wie schwierig diese zu erreichen sind, zeigt ein Blick auf bestehende Regulierungen der Lieferkette. Es gibt unerwünschte Folgen: Ausweichreaktionen, Verlagerung von Lasten oder Nachteile für den Globalen Süden. Es komme bei den neuen, europäischen Regeln für die Lieferketten darauf an, “dass sie den Menschen am Anfang der Lieferkette helfen”, sagte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze anlässlich ihrer Reise mit Arbeitsminister Hubertus Heil nach Ghana und in die Elfenbeinküste.

Beide SPD-Politiker gelten als Befürworter einer starken Richtlinie für ein Europäisches Lieferkettengesetz, vor dessen Einführung unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt, weil er die Unternehmen zu überfordern drohe. Noch steht nicht fest, wie die Richtlinie letztlich aussehen wird, denn die Positionen von Kommission, Rat und Parlament liegen in wichtigen Punkten auseinander. Aber welche Erfahrungen lassen sich aus bisherigen Regulierungen ziehen?

Der Dodd-Franck-Act, infolge der Finanzkrise ab 2007 in den USA beschlossen, zählt zu den frühen Gesetzen, die Lieferketten adressieren. Er soll verhindern, dass sich private Akteure in bewaffneten Konflikten über das Geschäft mit Mineralien finanzieren und bereichern. Eine Regelung für solche Konfliktmineralien folgte in der EU im Jahr 2017. Die Sicherheitslage habe sich durch den Rückzug bewaffneter Gruppen aus vielen Bergbaustätten gebessert, sagte der Wissenschaftler Nene Morisho, Direktor vom Pole Institut in Goma im Osten der DR Kongo, kürzlich bei einem Symposium zu Lieferketten in Berlin. Aber bewaffnete Gruppen hätten “einen strategischen Rückzug angetreten”, seien mit ihren Geschäften ausgewichen, auf andere Tätigkeiten und Branchen. Statt direkt im Abbau agierten sie nun beispielsweise als Händler der Mineralien und erzielten damit indirekt Einnahmen aus dem Bergbausektor. Andere hätten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten auf andere Bereiche wie Holz, Fischfang oder Landwirtschaft verlagert.

Die geplante EU-Richtlinie für Lieferketten hält der Wissenschaftler für einen Fortschritt gegenüber den Regelungen für die Konfliktmineralien, weil sie nicht einen, sondern alle Sektoren umfasse. Trotzdem könne sie nur greifen, wenn die Produzenten als Zulieferer in den Lieferketten europäischer Unternehmen tätig sind. Dies sei bei aber etwa bei großen Teilen der Landwirtschaft in der DR Kongo nicht der Fall, wo insgesamt rund 70 Prozent der Menschen arbeiteten. Hier werde sich die Situation nur verbessern, wenn sich die nationale und lokale Politik engagiere, sagte der Wissenschaftler.

Große transnational tätige Unternehmen werden künftig noch mehr Daten kontrollieren, sagte Simon Roberts vom Centre for Competition, Regulation & Economic Development von der Universität Johannesburg. Diese könnten sie nutzen, um die Anpassungskosten von Lieferkettengesetzen auf die Produzenten abzuwälzen. Dadurch dürfte ihre Marktmacht noch weiter steigen. In vielen Lieferketten konzentriert sich die Macht bereits in den Händen weniger Unternehmen. So kontrolliert eine Handvoll Unternehmen den Markt für Düngemittel und ein Duopol die Aufzucht von Geflügelküken.

Wie berechtigt diese Sorge ist, verdeutlicht Madeleine Koalick, Mitgründerin und Direktorin von Sustainable Links; es berät Unternehmen auch bei der Umsetzung von Lieferkettengesetzen, Mittelständler genauso wie DAX-Konzerne. “Es gibt einen Trend zur Verlagerung der Kosten in den Lieferketten auf die Lieferanten”, sagte sie. So würden Unternehmen etwa Lieferanten verpflichten, bestimmte Softwaretools zu nutzen oder an Audits teilzunehmen.

Ein mittelständischer Elektronikhersteller aus Asien habe in einem Jahr 74 Audits erhalten. Manche Unternehmen versuchten sogar, die gesamte Verantwortung zu verschieben, sagt sie. Mancher Auftraggeber nehme deswegen sogar das komplette Lieferkettengesetz in die Verträge mit seinen Zulieferern auf, um diese für mögliche Sanktionen haftbar zu machen. Eine Europäische Richtlinie müsse dies “verbieten”, sagt Koalick. Ohnehin könnten Audits “immer nur ein Baustein sein”, wenn es um die Umsetzung von Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzen gehe. Die Schwächen von Audits sind hinlänglich bekannt: Sie liefern nur eine stichpunktartige Einschätzung der Situation vor Ort und ermöglichen keine Prozessbetrachtung.

Außer auf Audits setzen viele Unternehmen derzeit auf die Lösungen von Spezialfirmen, die Risiken in den Lieferketten überwachen, indem sie etwa Medien und andere Quellen auswerten und zum Beispiel staatliche Risikoländerindikatoren aufstellen. Dabei haben naturgemäß Produktionsfirmen selbst den besten Blick auf die Lage. Aber sie schafften es häufig nicht, ihr Wissen in die Sprache der Einkäufer der internationalen Unternehmen zu übersetzen, sagt Unternehmensberaterin Koalick. Das berge die Gefahr, dass Zulieferer nicht auf die Praktiker hören, sondern auf diejenigen, “die die Themen einfach kommunizieren”.

Mit der Fokussierung auf Risikoländerindikatoren bestehe zudem die Gefahr einer Produktionsverlagerung und dem Aussortieren von Lieferländern mit höheren Risiken. Das würde die Idee der Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze konterkarieren, die von den Ideen Prävention und Entwicklung geleitet sind.

Es bestehe die Gefahr, dass die neuen Regeln für Lieferketten die Macht nicht zu Gunsten der nachhaltigen Produzenten im Globalen Süden verschöben, sondern zu “Protektionismus führen könnten”, sagte der Wissenschaftler Simon Roberts. Er verwies dabei auf negative Folgen jüngster phytosanitärer Beschränkungen für Zitrusfrüchte aus dem südlichen Afrika, die unter anderem eine Kältebehandlung erforderlich machten. Durch die Regelung würden den Produzenten im südlichen Afrika einseitig höhere Kosten auferlegt und es finde keine Anerkennung der lokalen Prozesse statt. Südafrika ist nach Spanien der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten. Mehr als hunderttausend Menschen arbeiten in dem Sektor. Dort hätten auch die landwirtschaftlichen Reformen nach der Apartheid gegriffen, weswegen in dieser hochwertigen Landwirtschaft ebenfalls schwarze Bauern beteiligt seien.

Die Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze, die auf den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beruhen, sind noch jung. Aber eine Einschätzung über die Wirksamkeit der Gesetze ist auch deswegen schwierig, weil die Unternehmen bislang über wichtige Aspekte nur wenig berichten. Das zeigt das Beispiel des französischen Lieferkettengesetzes, welches 2017 in Kraft trat. Zwar berichteten die Unternehmen viel über ihre Strategie und Unternehmenspolitik, aber nur wenig über die Ergebnisse, sagt die Juristin Stefanie Lorenzen von der HWR Berlin. “Die Berichterstattung ist schwach.” Dabei wäre es aber wichtig zu wissen, wie die Situation bei Produzenten aussieht, ob etwa Rechteinhaber wie Gewerkschaften eingebunden werden oder welche Erfahrungen Beteiligte mit Beschwerdemechanismen machen. Die mangelnde Berichterstattung ist bei dem französischen Gesetz problematisch, weil es dort anders als in Deutschland keine Behörde gibt, welche die Berichte überwacht.

Die USA sind nach China der zweitgrößte Automarkt der Welt. Nach vorläufigen Zahlen wurden dort im Jahr 2022 rund 13,7 Millionen Pkw neu zugelassen, etwa acht Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der verkauften E-Autos um 65 Prozent auf rund 800.000 Einheiten. Das entspricht einem Marktanteil von knapp sechs Prozent.

Damit ist das Land noch meilenweit vom erklärten Ziel der US-Administration entfernt: Bis 2030 sollen 50 Prozent der neu zugelassenen Pkw Elektrofahrzeuge sein. Bei LKW wird eine Quote von 30 Prozent angestrebt. Das ist auch dringend nötig, wenn man die gesteckten Klimaziele erreichen will. Mit 23 Prozent gehört der Straßenverkehr nach der Stromerzeugung (25 Prozent) und der Industrie (24 Prozent) zu den größten Emittenten von Treibhausgasen.

Die Regierung will den Absatz von E-Autos deshalb kräftig ankurbeln. Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar, sogenannte Clean Vehicle Credits (CVC), sollen den Kauf eines Neuwagens attraktiv machen. Für Gebrauchtwagen gibt es bis zu 4.000 Dollar. Der IRA sieht dafür allein im Bereich der Pkw 7,5 Milliarden Dollar vor.

Der International Council on Clean Transportation (ICCT) hat untersucht, ob die bereitgestellten Mittel ausreichen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Er kam zu dem Ergebnis, dass bei einer Kombination von CVC-Programm, IRA-Fördermaßnahmen für die Autoindustrie sowie Initiativen der Bundesstaaten entsprechende Zuwächse durchaus möglich sind. Im Bereich der Pkw hält der ICCT bis 2030 einen Anteil von E-Fahrzeugen an den Neuwagen von 48 bis 61 Prozent für erreichbar, bei Lkw von 39 bis 48 Prozent.

Doch gerade bei den Pkw ist es nicht so einfach, an das Geld zu kommen. Denn die Zugangsbedingungen sind hochkomplex. Der Herstellungsort des Autos, der Batterie und die Herkunft verwendeter kritischer Mineralien sind verwoben mit Preisobergrenzen für Fahrzeugklassen und der Höhe des Einkommens der Käufer. Dazu kommt, dass die Übergangsfristen denkbar kurz sind und ein Teil der Anforderungen Jahr für Jahr steigt. China, derzeit weltweit wichtigster Hersteller von Batterien und Lieferant kritischer Mineralen, wird zudem ab 2024 bzw. 2025 vom CVC-Programm grundsätzlich ausgeschlossen.

Selbst das zuständige Finanzministerium tut sich schwer, die Regelungen schlüssig aufeinander abzustimmen. Die finalen Ausführungsrichtlinien sollten Ende Dezember vorliegen. Die Frist wurde dann aber auf März verschoben. Die allermeisten Hersteller werden Jahre brauchen, um ihre Lieferketten anzupassen.

Nach derzeitigem Stand ist also fraglich, ob überhaupt E-Autos auf dem Markt sind, die den Förderbedingungen entsprechen, sobald alle Kriterien definiert sind und Anwendung finden. Für die Klimaschutzpolitik der Biden-Regierung wäre das ein herber Rückschlag. John Bozzella, Präsident des US-Herstellerverbandes Alliance for Automotive Innovation, stellte bereits bei der Vorstellung des IRA im August vergangenen Jahres die Frage: “What if no EVs qualify for the EV Tax Credit? It could happen.”

Der Inflation Reduction Act gilt als größtes Klima-Gesetz in der Geschichte der USA. 369 Milliarden US-Dollar sollen in den kommenden zehn Jahren in den nachhaltigen Umbau der US-Wirtschaft fließen. Die Regierung verspricht sich davon bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um rund 40 Prozent im Vergleich zu 2005.

Mehrere Forschungsinstitute halten dies für möglich. Das Zero Lab der Princeton University kommt in seiner Modellierung auf 42 Prozent. Die Rhodium Group prognostiziert, wie die Regierung, 40 Prozent und nennt den IRA einen “Game Changer” bei der Dekarbonisierung der USA. Der Branchenverband Solar Energy Industries Association sprach von der “transformativsten Investition” in den Klimaschutz, die je in den USA getätigt wurde.

Allerdings: Die Biden-Regierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgase bis 2030 um 50 bis 52 Prozent zu senken. Damit bleibt eine Reduktionslücke von zehn Prozent, für die es noch keine Lösung gibt. Umweltgruppen wie Greenpeace sind daher nicht ganz so euphorisch. Zwar begrüßt die Organisation die Bereitstellung von “Milliarden von Dollar für dringend benötigte Investitionen in erneuerbare Energien”. Das mache aber die ebenfalls im IRA enthaltenen Zugeständnisse an die fossile Brennstoffindustrie nicht völlig wett.

Als weltweit drittgrößter Lieferant von Windkraftanlagen ist Siemens Gamesa ein wichtiger Akteur für die Dekarbonisierung der Energieerzeugung. Entsprechend positiv fallen die ESG-Rankings aus, zumal das Unternehmen kürzlich die ersten recyclebaren Rotorblätter für den Offshore-Einsatz entwickelt hat. In den nächsten Jahrzehnten fallen immer mehr Altrotoren an und die bisherigen Faserverbundmaterialien sind für die Wiederverwertung ein Problem.

Jetzt überprüft der OEM seine Lieferkette mit Blick auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, geht aber darüber hinaus. “Unser Ziel ist ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement in der Supply Chain“, sagt Maximilian Schnippering, der das Programm und die Nachhaltigkeit in der Lieferkette verantwortet.

Die Transformation betrifft 20.000 Lieferanten, mehrere tausend Produkte, ein Einkaufsvolumen von rund neun Milliarden Euro und eine Unmenge an Materialien und Rohstoffen. Das Nachhaltigkeitsmanagement startete mit einer Bestandsaufnahme der über den Globus verstreuten Lieferantenbasis. Dann führt es ein ESG-Risikoscreening und eine ESG-Bewertung der Zulieferer durch. “Auf dieser Basis können wir systematisch an der Nachhaltigkeitsperformance unserer Lieferkette arbeiten“, erklärt Schnippering.

Den Überblick über seine ESG-Risiken in der Lieferkette verschaffte sich der OEM in mehreren Stufen: Zunächst untersuchte er die allgemeinen Länder- und Industrie-Risiken, basierend auf öffentlich zugänglichen Datenbanken. Im Anschluss erstellte er lieferantenbasierte Risikoprofile “Wir haben für jeden Lieferanten ein Basisprofil über einen Mindestsatz von ESG-Fragen erstellt“, sagt Schnippering. Mit der Einholung der Selbstauskünfte der Lieferanten beauftragte das Unternehmen die Monitoring-Plattform Integrity Next.

Diese Basisprofile ließ Siemens Gamesa durch den Bewertungsspezialist Ecovadis durch ESG-Management-Indikatoren ergänzen. Sie basieren auf der Global Reporting Initiative, dem United Nations Global Compact sowie auf der ISO 26000 für sozial verantwortliches Handeln und umfassen Nachhaltigkeitskriterien für Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die auf diesem Weg erzeugten Bewertungen und Score Cards der Zulieferfirmen validierte ein ebenfalls von Ecovadis beauftragtes externes Analyseteam aus Fachleuten und Interessengruppen.

Schnippering versteht das Programm als eine gemeinsame Reise mit den Lieferanten. Wenn die Zulieferer Schritt für Schritt nachhaltiger würden, werde der eigene “Impact riesig”, sagt er. Mit den Lieferanten spricht der Einkauf, der auch die Maßnahmen (Audits), Vereinbarungen und Kontrollen bei den Firmen veranlasst. Die Aufgabe sei groß, da die ganze Industrie transformiert werden müsse, sagt Schnippering. Die Lieferanten werden nun in Einzelgesprächen und auf extra dafür organisierten Lieferanten-Tagen auf die neuen Ziele eingeschworen.

Mehrere tausend Einzelteile stecken in jedem Windrad. Mit jedem sind andere Umwelt- und Sozialaspekte verbunden, andere Rohstoffe, andere mehr oder weniger risikoreiche Lieferketten. Durch den Ukraine-Krieg wurde selbst Stahl zum Konfliktrohstoff, ein Material, das für den Windradbau eine große Rolle spielt. Die Material-Compliance ist in Europa unter anderem durch die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), die Chemikalienverordnungen (REACH und CLP) und die Verordnungen über Konfliktmineralien geregelt. Im Rohstoffbereich orientiert sich Siemens Gamesa am Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) der Responsible Minerals Initiative (RMI) und der OECD Due Diligence Guidance.

Durch den Multiplikationseffekt werden aus einem einzigen Tier-1-Lieferanten schnell zehn Tier-2 und 100 Tier-3. “Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf die Hotspots”, verweist Schnippering auf die Wichtigkeit von Wesentlichkeitsanalysen. Über diese Analysen lassen sich die Risiken für Umwelt und Soziales bezogen auf die verschiedenen Materialien und Lieferanten priorisieren. Solche Analysen “sollten ganz am Anfang des Prozesses stehen, damit man dort beginnt, wo die Hebel und Risiken am größten sind”, sagt er.

Über die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks, der bei Siemens Gamesa zu 80 Prozent in der vorgelagerten Lieferkette entsteht, spricht das Unternehmen schon länger mit seinen Lieferanten. Die Produktionsstätten sind weltweit verteilt. Neun Prozent der Zulieferer (bezogen auf das Einkaufsvolumen) haben sich 2022 auf eigene Klimaziele auf Basis der Science Based Target Initiative verpflichtet. Weitere neun Prozent wollen ihre Ziele überprüfen. 2021 waren es drei Prozent, die bereits den Nachweis erbrachten, dass ihre Nachhaltigkeitsstrategien mit dem Zwei-Grad-Ziel übereinstimmen. 30 Prozent der Lieferanten sollen es bis 2025 sein. Netto-Null will Siemens Gamesa spätestens 2040 sein.

Ein Beispiel, das das Unternehmen für die Dekarbonisierung seiner Lieferkette nennt, ist die Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Lieferanten SC Wind. 2019 überzeugte es den Zulieferer, der die Stahltürme für die Turbinen liefert, zur Investition in Solarenergie, zunächst in seinem Werk in Vietnam. Mittlerweile hat das Unternehmen, ebenfalls auf Initiative des deutschen Kunden, das Programm auf weitere Standorte in Asien ausgeweitet und will bis 2030 seine Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken.

Frau Schneeweiß, es gibt inzwischen einige Regeln für nachhaltige Finanzprodukte – die beschreiben Sie in Ihrem Leitfaden ausführlich – und auch das Angebot an ist stark gewachsen, beschränkt sich nicht mehr nur auf Nachhaltigkeit spezialisierte Banken. Braucht es dann noch einen kirchlichen Leitfaden?

Ja, es braucht den Leitfaden zusätzlich, weil wir auf die bestehende Regulatorik und auch die bestehenden Systeme noch unsere spezielle christliche Perspektive aufbauen. Im Detail zeigt sich das darin, dass wir bestimmte Themen, die vom Mainstream dann doch nicht so aufgenommen werden, berücksichtigen. Ein wichtiges Beispiel dafür war vor einigen Jahren unser Engagement mit börsennotierten Textilproduzenten in Deutschland zum Thema existenzsichernde Löhne.

Engagement heißt, Sie sind als beteiligte Investoren mit den Unternehmen ins Gespräch gegangen?

Genau, und das zu einer Zeit, in denen uns die Engagement-Experten von den großen institutionellen Anlegern/Fondsmanagern in Deutschland gesagten haben, das ist kein Thema und überhaupt wisse man auch nicht so genau, ob das nicht letztendlich gegen das Interesse der Anleger stünde. Aber wir haben damals gesagt, gerechte Entlohnung ist ein christliches Thema, und wir führen diese Gespräche jetzt eigenhändig mit den Unternehmen durch. So gibt es immer wieder Bereiche, durchaus auch im Bereich der Bewahrung der Schöpfung, wo wir einen Schritt weitergehen als andere Investoren.

Sie stellen Ihren Leitfaden in einer Zeit vor, in der wir auf den Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr blicken. Seit dem Kriegsbeginn debattiert Deutschland darüber, ob es Waffen liefert und wie man sie überhaupt beschaffen kann. Ihr Leitfaden sieht nun schärfere Regeln für Waffengeschäfte vor. Wie sehen sie aus und wollten Sie bewusst einen Kontrapunkt setzen?

Konkret sieht der neue Leitfaden vor, dass nicht in Unternehmen investiert wird, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit Rüstungsgeschäften machen. Bislang haben wir bis zu zehn Prozent toleriert. Hersteller von Atomwaffen schließen wir vollständig aus. Dazu muss man sagen, dass wir auch durchaus zerrissen sind angesichts des Ukraine-Kriegs. Wenn wir jetzt sagen, dass wir die Regeln für Waffengeschäfte verschärfen, dann wollen wir damit nicht sagen, wir wollen die Ukraine nicht unterstützen. Das ist nicht die Aussage, die dahintersteht. Die Aussage, ist, dass wir als kirchliche Investoren nicht an diesen durchaus lukrativen Geschäften verdienen möchten. Es geht hier schließlich um Geräte, die dazu da sind, Menschen zu töten. Dazu kommt, es gibt bei Rüstungsgeschäften das große Problem, dass es extrem davon abhängt, wo diese Rüstungsgüter eingesetzt werden und in wessen Händen die sind. Auch im Ukraine-Krieg, kann es sein, dass der Panzer heute in ukrainischer Hand ist, am nächsten Tag aber in russischer Hand. Und es ist derselbe Panzer mit demselben Geld finanziert.

Bei anderen großen Profiteuren dieses Krieges sind Sie nicht so konsequent – etwa mit Blick auf die fossilen Unternehmen. Für Öl- und Gaskonzerne beschränken Sie Ihre Ausschlusskriterien auf umstrittene und unkonventionelle Fördertechnologien. Warum?

Das stimmt, aber auch da haben wir nachgeschärft. Die Senkung der Umsatzgrenze von zehn auf fünf Prozent gilt generell für alle Ausschlusskriterien. Wir schließen zum ersten Mal alle unkonventionellen Methoden bei der Öl- und Gasförderung aus, wie das unkonventionelle Fracking, aber auch Fördermethoden wie Artic Drilling und Tiefseeexploration. Für die Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen haben wir sehr konkrete Negativ-Kriterien eingeführt. Das heißt, diese Unternehmen sind nicht hart ausgeschlossen, sondern Investitionen in fossile Energien sollen innerhalb eines Portfolios untergewichtet sein.

Wie viel muss sich denn jetzt in den kirchlichen Portfolios ändern?

Wir gehen schon davon aus, dass es jetzt Umschichtungen geben muss. Denn wenn man sich dem neuen Leitfaden verpflichtet, ist klar, dass man in bestimmte Unternehmen nicht mehr investieren kann. Beziffern lässt sich das schwer, weil das von Investor zu Investor sehr unterschiedlich sein wird.

Wie verbindlich sind denn die Regeln überhaupt? Es geht immerhin für die evangelischen Kirchen um ein Vermögen von 40 bis 45 Milliarden Euro.

Wer Mitglied im AKI geworden ist, der hat sich laut der Ordnung dazu verpflichtet, sein Anlageverhalten am Leitfaden zu orientieren. Der Leitfaden ist jedoch aus gutem Grund ein Leitfaden und kein Gesetz, da die Rahmenbedingungen für die Geldanlage unserer Mitglieder sehr unterschiedlich sind.

Der Leitfaden beschreibt das ethisch-nachhaltige Investieren als einen Dreiklang aus Verhindern, Fördern und Gestalten. Gerade mit Blick auf das Gestalten, woran arbeiten Sie aktuell?