um das Pariser 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, dürfte die Weltgemeinschaft laut einer neuen Studie nur noch 250 Gigatonnen CO₂ ausstoßen – und nicht 500 Gigatonnen, wie zuvor berechnet. Bei gleichbleibenden Emissionen wäre das Budget also schon in sechs Jahren aufgebraucht. Insbesondere die USA und Staaten der Europäischen Union versuchen auch daher, die Dekarbonisierung wichtiger Sektoren mit Staatsgeldern schneller voranzubringen.

Die französische Regierung etwa will künftig nur noch E-Autos subventionieren, die einen akzeptablen CO₂-Fußabdruck haben. Gleichzeitig schließt der für die Förderung maßgebliche Umweltscore Fahrzeuge chinesischer Hersteller aus, wie die Recherche von Carsten Hübner zeigt.

Die Biden-Regierung der USA hingegen plant eine massive Förderung, um eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Experten sind allerdings skeptisch, ob die Subventionen und Steuererleichterungen die nötigen Investitionen in klimafreundlichen Wasserstoff im erhofften Umfang ankurbeln können. Die Details hat Laurin Meyer aufgeschrieben.

In Deutschland will sich die Ampel-Koalition unterdessen noch bis zur Haushaltswoche auf die finale Ausgestaltung des Wachstumschancen-Gesetzes einigen. Welche Punkte noch strittig sind, hat Alexander Veit recherchiert. Ihn begrüßen wir ab heute herzlich als Redakteur am ESG.Table.

Frankreich geht bei der Förderung der Elektromobilität neue Wege. Während in den meisten europäischen Ländern der Kauf von Elektroautos unabhängig von weitergehenden Umweltkriterien gefördert wird, legt die Regierung in Paris künftig strengere Maßstäbe an. Dazu wurde der “Bonus écologique”, der französische Umweltbonus, reformiert.

“Wir hören auf, Elektrofahrzeuge zu subventionieren, die einen schlechten CO₂-Fußabdruck haben”, betonte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bei der Vorstellung der Maßnahmen im September 2023. Zudem wolle man die Förderung von Elektroautos aus chinesischer Produktion beenden. “Mit dem Geld der französischen Steuerzahler sollten keine Fahrzeuge finanziert werden, die zu 70 Prozent aus China kommen”, zeigte sich Le Maire überzeugt.

Um sich für den Umweltbonus zu qualifizieren, müssen Elektroautos ab 2024 eine Mindestzahl an Umweltpunkten erreichen. Diese errechnen sich aus den Treibhausgasemissionen in der Lieferkette, also dem CO₂-Fußabdruck der verwendeten Materialien, sowie den Emissionen bei der Herstellung und Überführung eines Fahrzeugs. Erst ab einem “Score environmental” von 60 von 100 möglichen Punkten wird der Umweltbonus in Höhe von bis zu 7.000 Euro gewährt.

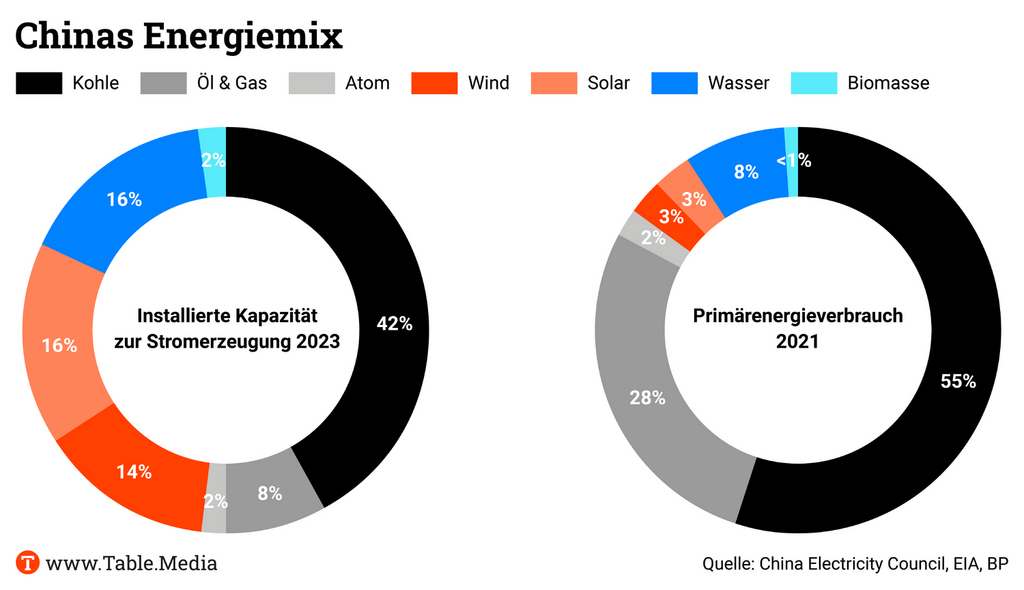

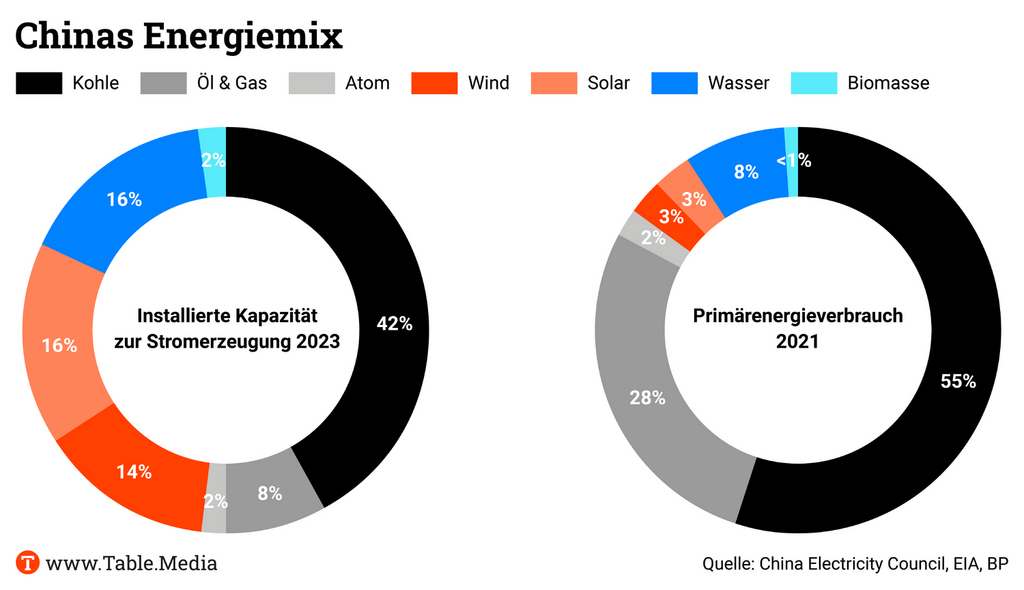

Insbesondere zwei Kriterien des überarbeiteten Umweltbonus dürften entscheidend dazu beitragen, dass E-Autos aus chinesischer Produktion künftig von der Förderung ausgeschlossen werden. Zum einen fließt der CO₂-Emissionsfaktor für den Strommix des Herstellerlandes in die Bewertung ein. Hier schneidet China schlecht ab, weil es einen hohen Anteil seines Stroms aus Kohle erzeugt. Hinzu kommen die CO₂-Emissionen, die beim Transport vom Produktionsort zum Vertriebsort in Frankreich entstehen.

Für die Berechnung der Umweltpunkte ist die französische Energieagentur ADEME zuständig. Ihr müssen die Autohersteller seit Oktober alle relevanten Daten zur Verfügung stellen. Eine Liste der in Zukunft noch förderfähigen Elektroautos soll am 15. Dezember vorgestellt werden.

Bekannt ist bereits, dass sie nicht nur die neuen Kriterien für den Umweltbonus erfüllen müssen, sondern auch nicht teurer als 47.000 Euro und nicht schwerer als 2,4 Tonnen sein dürfen. Fahrzeuge aus deutscher Produktion wie der ID.3 von VW in Zwickau oder der Mini Countryman E, der ab März 2024 in Leipzig gebaut wird, dürften also gute Chancen haben.

Die in der deutschen Automobilindustrie traditionell starke Gewerkschaft IG Metall hält den Ansatz der französischen Regierung für richtig. “Sowohl bei der CO₂-Bepreisung von Einfuhren als auch bei der Gestaltung von Förderprämien und -instrumenten sollten der CO₂-Fußabdruck von Produktion, Energiemix und Transport mit einfließen”, heißt es gegenüber Table.Media. Es gehe nicht um Anti-China-Zölle, sondern um ein CO₂-orientiertes Fördersystem, das die Entwicklung regional-lokaler Wertschöpfungsketten fördere.

Dem Verband der Automobilindustrie (VDA) geht das zu weit. Zwar sei es grundsätzlich sinnvoll, den Umstieg auf alternative Antriebe zu fördern. Es müssten aber gleiche Bedingungen für alle gelten, so eine VDA-Sprecherin. “Protektionismus ist nicht der richtige Weg. Europa muss für den Wert des internationalen, freien und fairen Handels sowie offener Märkte stehen.”

Jürgen Matthes, Leiter Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, ist sich da nicht mehr so sicher. Normalerweise würde man ein solches Vorgehen “als blanken Protektionismus brandmarken”, sagt er. Doch so einfach sei die Sache nicht, denn auch die anderen großen Player würden sich nicht an die Spielregeln halten. “Die USA fördern E-Autos ja mit ähnlichen Vorschriften. Und China hat bei den E-Autos auch die Produktionsseite kräftig subventioniert.”

Auch die EU-Kommission sieht das inzwischen als Problem an. Nach ihren Berechnungen werden aus China importierte E-Autos in der EU durchschnittlich 20 Prozent billiger verkauft als Fahrzeuge aus europäischer Produktion. Ihr Marktanteil könnte in den nächsten Jahren von derzeit 8 auf 15 Prozent steigen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führt dies auf “unfaire Praktiken” zurück. “Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt”, kritisierte sie Mitte September vor dem EU-Parlament in Straßburg.

Anfang Oktober leitete die Kommission daher ein förmliches Antisubventionsverfahren gegen China ein. Ziel sei es, in der EU produzierende Unternehmen zu schützen. “Wo immer wir Hinweise darauf finden, dass sie durch Marktverzerrungen und unlauteren Wettbewerb behindert werden, werden wir entschlossen handeln”, sagte von der Leyen.

Während die Franzosen intensiv für diesen Schritt lobbyiert haben, hielt sich Deutschland aus Angst vor Gegenmaßnahmen zurück. Zudem ist derzeit unklar, inwieweit neben chinesischen Marken auch nicht-chinesische Autohersteller wie BMW, Tesla oder VW, die in China Elektroautos für den Weltmarkt produzieren, von den beanstandeten Subventionen profitieren.

Neben dem Umweltbonus lässt auch ein zweites Förderinstrument in China hergestellte Fahrzeuge künftig außen vor. Denn für das neu geschaffene “Leasing social” kommen explizit nur in der EU hergestellte Fahrzeuge in Frage. Ziel des Sozial-Leasings ist die in Frankreich viel diskutierte Demokratisierung der Elektromobilität. Es soll Haushalten mit einem Jahreseinkommen von weniger als 20.850 Euro ermöglichen, für 100 Euro im Monat ein neues Elektroauto zu leasen. Präsident Emmanuel Macron löst damit ein Wahlversprechen aus dem vergangenen Jahr ein.

Für 2024 rechnet die Regierung mit rund 20.000 Sozial-Leasing-Verträgen. In den Folgejahren soll die Zahl auf 100.000 geförderte Leasingfahrzeuge pro Jahr steigen. Dafür ist ein Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen. Mit diesem Geld übernimmt der französische Staat die zu Vertragsbeginn fällige Sonderzahlung. Sie darf allerdings 16 Prozent des Fahrzeugpreises oder 5.000 Euro nicht übersteigen. Daher kommen vor allem kleine, sparsame Fahrzeuge für das Programm in Frage. Im Gespräch sind unter anderem der Citroën ë-C3, der Renault Twingo E-Tech und der Fiat 500e.

Die Förderrichtlinie wird im November veröffentlicht. Dann beginnt auch das Antragsverfahren. Eine Fahrzeugliste wird, wie beim Umweltbonus auch, für Mitte Dezember erwartet.

Dass sich ein Elektroauto eines deutschen Herstellers für das Sozial-Leasing qualifiziert, ist allerdings unwahrscheinlich, seitdem VW vor wenigen Wochen das Aus für den e-Up verkündet hat. Stattdessen dominieren margenstarke SUV und Oberklassefahrzeuge die Produktpalette der deutschen Autokonzerne. Die IG Metall hält das für falsch. Aus ihrer Sicht “braucht es eine schnelle Ergänzung der Modellpolitik in Richtung auf bezahlbare Fahrzeuge”. Dies entscheide über die Zukunftsfähigkeit und die Marktposition der Unternehmen, so die Gewerkschaft.

Die US-Regierung plant massive Subventionen und Steuervorteile zum Aufbau der Wasserstoffindustrie. Aber Experten sind skeptisch: Entscheidende Fragen sind noch ungeklärt und als “sauber” gilt bisher auch der Einsatz fossiler Energien. Entscheidend sind die Details der Regelungen.

Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das sich US-Präsident Joe Biden gesetzt hat. Mit milliardenschweren Anreizen will seine Regierung eine saubere Wasserstoffindustrie im Land aufbauen – und zwar “from scratch”, wie es heißt, also von Grund auf neu. Derzeit deckt Wasserstoff noch weniger als 4 Prozent des Energiebedarfs der USA, und 95 Prozent davon sind sogenannter grauer Wasserstoff, der mit Erdgas hergestellt wird.

Experten sind skeptisch, dass eine kostengünstige und vor allem vollständig emissionsfreie Produktion gelingen kann. Neben dem grünen Wasserstoff (Produktion aus erneuerbaren Energien) wird zunächst auch der umstrittene blaue (Produktion aus Erdgas mit CCS) und pinke (Produktion aus Atomenergie) gefördert. Und nicht zuletzt wartet die Branche noch auf entscheidende Klarstellungen von der US-Regierung.

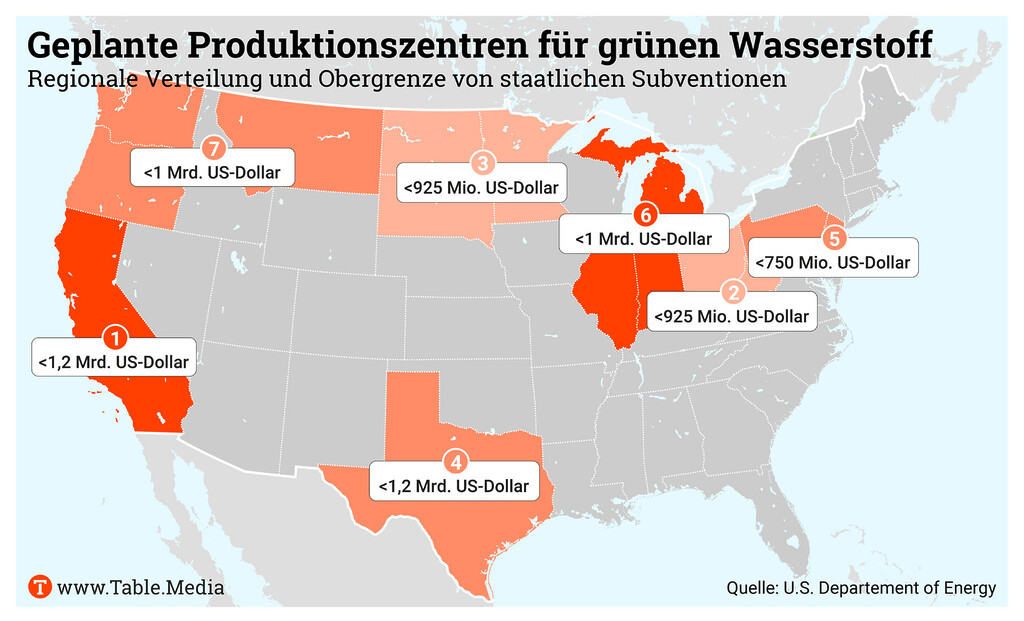

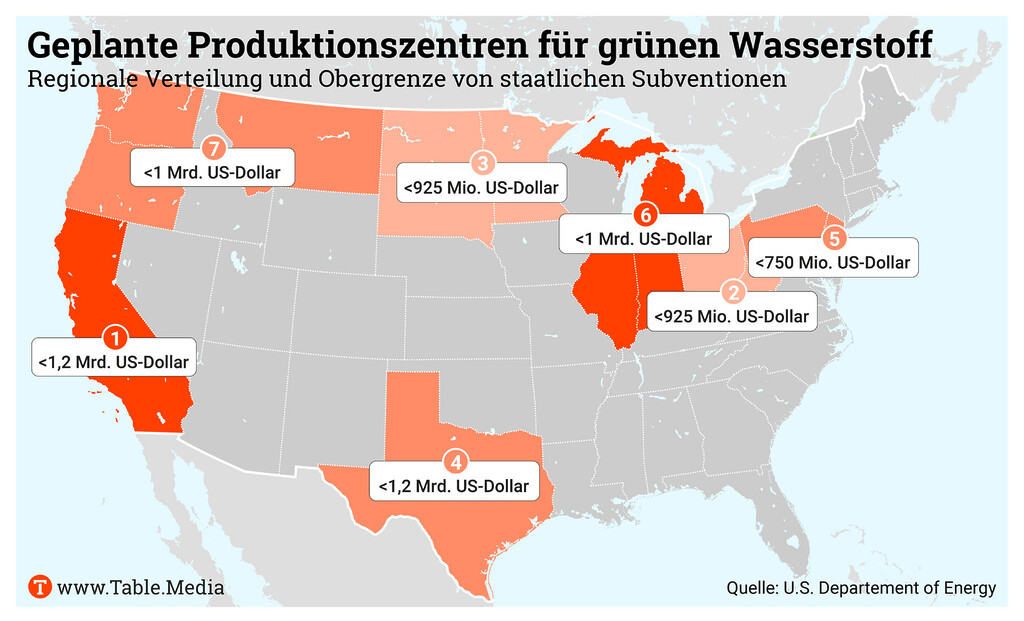

Den Anfang sollen 7 Milliarden US-Dollar aus dem Infrastrukturgesetz machen. Die Mittel fließen zunächst in den Aufbau von sieben regionalen Wasserstoff-Hubs, wie die US-Regierung jüngst angekündigt hat. Laut deren Prognose sollen die Anreize private Investitionen in Höhe von mehr als 40 Milliarden US-Dollar auslösen und Zehntausende Arbeitsplätze schaffen. Zusammen dürften die Zentren dann mehr als 3 Millionen Tonnen als sauber betitelten Wasserstoff (grün, blau, pink) pro Jahr produzieren und damit fast ein Drittel des für 2030 angestrebten Ziels erreichen.

In folgenden Regionen sollen die Knotenpunkte entstehen:

1: California Hydrogen Hub – Kalifornien; erneuerbare Energien und Biomasse

2: Appalachian Hydrogen Hub – West Virginia, Ohio, Pennsylvania; Erdgas mit CCS

3: Midwest Hydrogen Hub – Illinois, Indiana, Michigan; verschiedene Energiequellen

4: Gulf Coast Hydrogen Hub – Texas; Erdgas mit CCS und erneuerbare Energien

5: Mid-Atlantic Hydrogen Hub – Pennsylvania, Delaware, New Jersey; erneuerbare Energie und Kernenergie

6: Heartland Hydrogen Hub – Minnesota, North Dakota, South Dakota; verschiedene Energiequellen

7: Pacific Northwest Hydrogen Hub – Washington, Oregon, Montana; erneuerbare Energien

Erst im Juni hatte die US-Regierung ihre lange erwartete Wasserstoffstrategie vorgestellt. Demnach sollen bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen sauberer Wasserstoff produziert werden. Bis 2040 sollen es 20 Millionen und bis 2050 insgesamt 50 Millionen Tonnen sein. Drei Zielen hat sich die US-Regierung besonders verschrieben:

Die jüngsten 7 Milliarden US-Dollar für die Hubs seien aber nur ein Bruchteil der nötigen Investitionen für die Wasserstoffpläne des US-Energieministeriums, sagt Sean O’Leary, leitender Forscher am Energie-Thinktank “Ohio River Valley Institute” zu Table.Media. Er schätzt, dass die Summe gerade einmal 2 Prozent der erforderlichen Investitionen entspricht. Stattdessen geht O’Leary davon aus, dass deutlich mehr Förderungen aus Steuergutschriften des Bundes stammen werden – vor allem aus dem “Inflation Reduction Act” (IRA). Der hält mindestens 370 Milliarden US-Dollar für den Aufbau grüner Technologien bereit. Besonders großzügig ist dort die Förderung namens 45V. Je geringer der CO₂-Ausstoß bei der Produktion, desto höher die Steuergutschrift – bis zu 3 US-Dollar pro Kilogramm können Hersteller über zehn Jahre hinweg verbuchen.

Dass der Plan der US-Regierung aufgeht, daran hat O’Leary trotz der hohen Subventionen allerdings Zweifel. “Die Steuergutschriften sind davon abhängig, dass die Industrie auch bereit ist, enorme Investitionen zu tätigen”, sagt er. “Und es gibt Anzeichen dafür, dass dies nicht der Fall sein wird. Zumindest nicht in dem Maße, wie es das Energieministerium hofft.” Denn einige der geförderten Technologien seien trotz der Subventionen entweder teuer oder riskant, sagt O’Leary. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) liegen die Produktionskosten von grünem Wasserstoff pro Kilogramm um bis zu 5 US-Dollar über denen von blauem Wasserstoffs. Der allerdings wird von Klimaschützern massiv kritisiert.

“Es ist äußerst enttäuschend zu sehen, dass die Biden-Regierung Mittel für Wasserstoff-Hubs bereitstellt, die auf fossilen Brennstoffen basieren”, sagt Robert Howarth. Er ist Professor für Ökologie am Atkinson Center for Sustainability in Cornell. Das gelte auch dann, wenn durch das CCS-Verfahren ein Großteil der Emissionen abgeschieden und gespeichert wird. “Es ist einfach nicht möglich, Erdgas zu fördern, zu verarbeiten, zu transportieren und zu speichern, ohne dass ein Teil davon als Methan in die Atmosphäre gelangt.”

Zu teuer oder nicht sauber genug – das könnte langfristig auch ein weiteres Ziel der US-Regierung gefährden: den Export von Wasserstoff. Zwar enthält die Wasserstoffstrategie dazu keine konkreten Vorgaben. Allerdings heißt es: “Weitere langfristige Möglichkeiten umfassen das Potenzial für den Export von sauberem Wasserstoff […] und die Energiesicherheit für unsere Verbündeten.”

Dazu kommt: Wer von den Steuergutschriften aus dem IRA profitiert, ist längst noch nicht geklärt. Zwar wurde beschlossen, dass mit den milliardenschweren Mitteln sauberer Wasserstoff gefördert werden solle. Doch die konkreten Bedingungen für die Subventionen muss der Internal Revenue Service (IRS), die oberste Steuerbehörde, erst noch in Leitlinien gießen. Dazu könnten dann auch Mindeststandards zur Verwendung erneuerbarer Energien zählen. In der Branche ist bereits von einem “Make-or-Break”-Moment die Rede. Soll heißen: Die IRS-Bedingungen dürften maßgeblich über die Zukunft der gesamten Industrie mitentscheiden.

Diese ungeklärte Frage ist längst zum Spielfeld mächtiger Lobbygruppen geworden. In großangelegten Werbekampagnen fordern sie je nach Interessenlage entweder besonders strikte oder besonders laxe Förderkriterien. Bis zum Jahresende wollen die Behörden eine Entscheidung fällen. Laurin Meyer

Herr Kübler, aktuelle Studien zeigen, dass sich trotz Krise und Transformation die Führungskultur in vielen Unternehmen nicht oder nur sehr langsam verändert. Woran liegt das?‘

Das Problem ist: Wir befinden uns in einem permanenten Krisenmodus. In Krisen beschäftige ich mich zunächst nur mit mir, mit der Gegenwart. Das heißt, ich versuche, meinen Alltag zu bewältigen. Aber davon müssen wir uns verabschieden. Krisen sind zum Normalzustand geworden. Sie dürfen keine Ausrede mehr sein. Es gibt diese verbreitete Haltung: Wir fahren auf Sicht. Das kann man machen. Aber Führung muss auch in die Zukunft schauen, muss zwei, drei Schritte vorausplanen. Wenn man das nicht tut, wird man sehr schnell abgehängt.

Würden Sie sagen, dass dies die vorherrschende Einstellung ist?

Es ist lange gut gegangen. Deshalb fehlt oft noch der echte Wille zur Veränderung. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die ganz tolle Innovationen vorantreiben. Sie nutzen die Chancen, die sich ihnen derzeit bieten – nicht zuletzt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die sich von einem Geschäftsmodell angesprochen fühlen, das gut für die Umwelt, das Klima und eine lebenswerte Zukunft unserer Gesellschaft ist. Doch das gilt längst nicht für alle Unternehmen. Das ist sicher nicht böse gemeint. Aber sie sind so sehr mit der Gegenwart beschäftigt, dass ihnen schlicht die Zeit fehlt.

Wie sieht eine Führungskultur aus, die krisenfester ist und Transformationsprozesse besser bewältigen kann?

Entscheidend ist eine offene Kommunikation. Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass es die Führungskraft und die Mitarbeitenden gibt. Jeder hat eine wichtige Funktion im Unternehmen – und manchmal auch eine Lösung für ein drängendes Problem. Aber man muss ihn fragen. Man muss ihm die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Dazu gehört auch, die Fakten auf den Tisch zu legen und klar zu kommunizieren, wo das Unternehmen steht. Natürlich muss man das gerade in Krisenzeiten mit der Hoffnung verbinden, dass es weitergeht.

Aber ohne den Willen zur Veränderung nützt die beste Kommunikation nichts.

Genau. Anpassungsfähigkeit ist ein Schlüsselfaktor. Man kann trainieren, wie eine Organisation anpassungsfähig wird oder bleibt. Nehmen wir zum Beispiel die NASA. 60 Prozent der Prozesse, die dort trainiert werden, haben mit Ausnahmesituationen zu tun, also wenn etwas schief geht. Dort wird bewusst in Situationen trainiert, in denen es nicht funktioniert. Wir dagegen trainieren in Situationen, in denen es funktioniert. Das ist der Fehler. Wir müssen uns auch darüber verständigen, was wir davon haben, wenn wir uns verändern. Wenn ich diese Frage nicht geklärt habe, passiert gar nichts. Und das kann dann für eine Organisation, für eine Einheit in der Organisation und für jeden Einzelnen noch einmal differenziert werden. Aber diese Frage muss geklärt sein, wenn die Leute mitmachen sollen.

Die Veränderungen brauchen offenbar viel Zeit. Haben wir die denn?

Insgesamt gesehen bin ich optimistisch. Aber wir stehen uns in Deutschland oft selbst im Weg. Wir müssen lernen, Dinge auszuprobieren, Spielräume zu lassen und zu nutzen. Wer kennt nicht diese Diskussionskultur: Wir reden stundenlang über etwas, was wir glauben. Aber keiner hat es ausprobiert. Stattdessen brauchen wir ein Ideenmanagement, eine gewisse Routine im Umgang mit neuen Ansätzen.

Früher gab es diese Briefkästen für Verbesserungsvorschläge.

Heute geht das natürlich auch digital. Aber es kommt wieder in Mode. Ich finde das richtig, weil es viele Probleme gibt, bei denen die Mitarbeiter auf dem Shopfloor näher dran sind als der Manager im 30. Stock. Der hat zwar eine gute Übersicht, aber nicht das Detailwissen. Das hat viel mit dem Selbstverständnis von Führungskräften zu tun. Wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, muss ich nicht gleich sagen: Das ist die Lösung. Besser ist es zu fragen: Was wäre Ihre Idee?

Wollen die Beschäftigten denn überhaupt so intensiv in Führungsaufgaben einbezogen werden?

Grundsätzlich finden es die Leute gut, wenn sie gefragt werden. Das bedeutet Wertschätzung. Vielleicht sollte man das nicht in einer akuten Stresssituation machen, sondern einen Rahmen schaffen, wo die nötige Ruhe dafür ist. Aber dann kann ich die Leute schon dafür gewinnen und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten einbeziehen.

Was macht Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels attraktiv, abgesehen von der Bezahlung?

Es spielt eine immer wichtigere Rolle, wie sich Unternehmen zu ESG verhalten, also zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Verfügt das Unternehmen über ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut behandelt und ihre Talente und die Vielfalt gefördert? Ist der Unternehmenszweck gesellschaftlich sinnvoll oder kontraproduktiv? Im Prinzip kommt es darauf an, dass ein Unternehmen generationsübergreifend arbeitet und einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leistet. Das ist eigentlich nichts Neues. Jeder gute Unternehmer sollte das eigentlich schon immer auf der Agenda haben.

7. November 2023, Den Haag

ImpactFest Info & Tickets

8. November 2023, Berlin

8. Jahreskonferenz der Stiftung KlimaWirtschaft Info & Anmeldung

11. November 2023, Ludwigsburg und Online

Plastik-Perspektiven 2023 Info & Anmeldung

13.-18. November 2023, Berlin

Future Sustainability Week 2023 (Tagesspiegel) Info & Anmeldung

14.-15. November 2023, Online

Fachtagung Artenvielfalt durch Pestizidverzicht in Kommunen Info & Anmeldung

15.-18. November 2023, München

Circular Republic Festival Info & Tickets

16.-17. November 2023, Berlin und Online

Kommunale Klimakonferenz 2023 Info & Anmeldung

16. und 28. November 2023, 9:30-13:00 Uhr, Online

Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS (KlimaWirtschaft) Info & Anmeldung

21. November 2023, Offenbach am Main und Online

16. Klimatagung – Klimadienstleistungen für die Energiewende (Deutscher Wetterdienst) Info & Anmeldung

21.-22. November 2023, Freiburg

B.A.U.M.-Jahrestagung 2023 Info & Tickets

22.-23. November 2023, München

12. Responsible Leadership Conference (FAZ Institut) Info & Tickets

23.-24. November 2023, Düsseldorf

16. Deutscher Nachhaltigkeitstag Info & Tickets

23.-24. November 2023, Berlin

Klimafestival für die Bauwende Info & Tickets

29.-30. November, Berlin

BAM! Bock auf Morgen Festival Info

30. November-12. Dezember 2023, Dubai

UN-Klimakonferenz (COP28) Info

Die Ampel-Koalition will noch vor der Haushaltswoche Ende November Einigkeit über die Ausgestaltung des Wachstumschancen-Gesetzes erreichen. Politiker aller drei Regierungsfraktionen plädieren dafür, die Klima-Investitions-Prämie als zentrales transformatives Element des Gesetzes auszuweiten.

Strittig ist allerdings, inwiefern andere Instrumente des Gesetzes weniger Geld bekommen könnten und wie viel Geld die Regierung direkt zu Klimaschutz-Investitionen der Wirtschaft zuschießen soll. Im Gesetzentwurf beziffert das Finanzministerium diese Summe auf 390 Millionen Euro pro Jahr bis 2028, während die Gesamtkosten des Gesetzes auf 7 Milliarden Euro pro Jahr im selben Zeitraum geschätzt werden.

Die Klimaprämie soll betriebliche Investitionen in die Energieeffizienz fördern, zu denen die Bundesregierung 15 Prozent beisteuern würde. Allerdings sieht das Gesetz aufwändige “Energieaudits” vor. Berater berechnen laut des Bundesrechnungshofs derzeit bis zu 16.000 Euro pro Konzept. Betriebe, die nur kleine Beträge in die Energieeinsparung investieren können, wären damit von der Prämie praktisch ausgeschlossen.

Für allgemeine steuerliche Entlastungen ohne unmittelbare Nachhaltigkeitswirkungen möchte Finanzminister Christian Lindner (FDP) hingegen viel höhere Summen einsetzen. Allein die befristete Erhöhung des Verlustvortrags, wie sie im Wachstumschancen-Gesetz vorgesehen sind, beziffert sein Ministerium auf 1,5 Milliarden Euro.

Grüne und SPD sehen dies kritisch. “Der Verlustvortrag kann zu einer vorübergehenden Verbesserung der Liquiditätslage führen,” sagt Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. “Aber er geht am Ziel des Gesetzes vorbei, nämlich Investitionen anzureizen.” Auch SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi sagt: “Der Verlustvortrag ist mir viel zu groß.”

Die Klima-Investitions-Prämie wollen beide hingegen finanziell vergrößern und weniger bürokratisch gestalten, wie sie in Gesprächen mit Table.Media deutlich machen. Auch der FDP-Finanzsprecher Markus Herbrand plädiert dafür, die Investitionsprämie “unbürokratischer” zu gestalten. Er spricht sich für “Alternativen zu den umfangreichen Energie-Audits” aus, “damit die Investitionsprämie auch von kleinen und mittleren Unternehmen möglichst unkompliziert in Anspruch genommen werden kann.” Allerdings ist er skeptisch, wenn es um die Vergrößerung der Ausgaben für die Klima-Investitions-Prämie auf Kosten von anderen “Investitionsanreizen” geht. Alex Veit

250 Gigatonnen CO₂ dürfte die Weltgemeinschaft noch ausstoßen, um das 2015 in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu erreichen. Das ist das Ergebnis einer am Montag in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlichten Studie. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ging in seinem sechsten Sachstandsbericht davon aus, dass noch 500 Gigatonnen verblieben. Nach den neuen Berechnungen müssten Netto-Null-Emissionen im Jahr 2035 erreicht werden – bei kontinuierlichen Emissionsminderungen.

“Die aktuelle Studie zeigt vor allem eines: Für das 1,5-Grad-Ziel wird es sehr, sehr knapp. Es ist fast irrelevant, ob das Budget bei gleichbleibenden Emissionen in sechs – wie in dieser Studie – oder in zehn Jahren – wie vorher gedacht – aufgebraucht ist”, bewertet Niklas Höhne, Leiter des New Climate Institute, die Ergebnisse. Sie zeigten, wie wichtig “jede eingesparte Tonne Kohlendioxid” sei, “weil das Budget so extrem knapp ist”, so der Wissenschaftler weiter.

Kritik gibt es an der Interpretation der Zahlen. Die “Kommunikation, dass sich mit dieser Methode das verbleibende CO₂-Budget halbiert, ist grob irreführend”, sagt Oliver Geden, Senior Fellow am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP). Das verbleibende CO₂-Budget im IPCC-Bericht beginne Anfang 2020, das in der neuen Studie Anfang 2023. Gabriel Abrahão vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), weist darauf hin, dass “die Korrektur der Budgets nach unten vor allem eine Folge neuer Daten und methodischer Aktualisierungen [ist], die in vielerlei Hinsicht seit Beginn dieser Arbeit erwartet wurden”.

“Das CO₂-Budget ist eines der wichtigsten Konzepte der Klimaforschung und Klimakommunikation. Allerdings ist es – wie andere Kerngrößen des Klimasystems natürlich auch – mit einiger Unsicherheit behaftet“, kommentiert Carl-Friedrich Schleuser, unter anderem Leiter des Bereichs Klimawissenschaft und Auswirkungen bei Climate Analytics. Den Fokus auf “eine einzelne Zahl” zu legen, hält er daher für problematisch. Geden zufolge lieferten verbleibende CO₂-Budgets zwar “wichtige Anhaltspunkte”, aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung der Zahlen eigneten sie sich aber nicht, “um daraus nationale oder europäische Restbudgets abzuleiten”. nh

Unternehmen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ressourcen einsparen wollen, können von einem neuen Förderprogramm des Bundesumweltministeriums profitieren. Ziel ist es, jeweils individuell zugeschnittene KI-Projekte zu entwickeln und diese im Praxisbetrieb einzusetzen. Die Regierung hat zu diesem Zweck im Frühjahr das “Green AI Hub Mittelstand” gegründet und nimmt ab sofort neue Bewerbungen an. Bis Ende 2025 sollen insgesamt 20 Unternehmen unterstützt werden – die ersten fünf sind im Oktober gestartet.

Ausgewählt werden KMU, die ihre Ressourceneffizienz und Materialeinsparung steigern wollen, ein internes Projektteam bereitstellen, finanzielle Beihilfen in den vergangenen drei Jahren nicht in hohem Maße ausgeschöpft haben, die Ergebnisse ihres KI-Projekts veröffentlichen und bereit dazu sind, es anderen Firmen – unter Wahrung der Betriebsgeheimnisse – als Open-Source-Lösung zur Verfügung zu stellen. Die Entwicklung der jeweiligen Projekte dauert sechs Monate und ist für die Unternehmen kostenfrei.

Unter den bisherigen Teilnehmern sind KMU aus der Verpackungsindustrie, dem Heizungsanlagenbau, der Textilbranche und dem 3D-Druck. Bei einem Hersteller von orthopädischen Schuheinlagen beispielsweise geht es darum, den beim Fräsen anfallenden Müll zu minimieren. Derzeit landen 80 Prozent des eingesetzten Materials im Abfall. maw

Der europäische Verband der Kunststofferzeuger PlasticsEurope hat vergangene Woche einen Fahrplan für die Transformation der Plastikindustrie vorgestellt. Darin formuliert er einen möglichen Weg, um die EU-Ziele für Kreislaufwirtschaft und Netto-Null-Emission bis 2050 zu erreichen.

Bis 2030 sieht der Verband eine Verringerung der Emissionen während des Lebenszyklus von Plastikprodukten um 28 Prozent gegenüber 2019 vor. Bis 2050 projiziert der Fahrplan für den Sektor eine Reduzierung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 55 Prozent. Dies soll vor allem mithilfe zirkulärer Geschäftsmodelle gelingen, welche die Nachfrage nach neuen Kunststoffprodukten senken. Die verbleibenden Emissionen sollen durch einen Mix aus Kompensationsmaßnahmen und Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) vor Ort ausgeglichen werden.

Für die Erreichung von Netto-Null-Emissionen sei dem Fahrplan zufolge ebenfalls wichtig, den Anteil fossiler Rohstoffe an der Plastikproduktion zu senken. Der bislang hohe Anteil von über 80 Prozent soll bis zum Jahr 2050 auf 35 Prozent sinken. Ersetzt werden sollen fossile Stoffe durch Biomasse und CO₂ aus CCS-Verfahren.

Kritisiert werden die Ziele von PlasticsEurope vor allem für ihre mangelnde Ambition. Zum Vergleich: Der Netto-Null-Standard der Science Based Targets Initiative sieht vor, dass Unternehmen ihre absoluten Emissionen in allen Bereichen bis spätestens 2050 um 90 Prozent reduzieren. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Hochrangige Expertengruppe warnt in ihren Empfehlungen zur Netto-Null-Planung davor, sich zu sehr auf Kompensationsmaßnahmen oder auf Technologien zu verlassen, die noch nicht ausgereift sind. Andere Fachleute empfehlen stattdessen, den Fokus auf die Reduzierung der absoluten Plastikmengen zu legen. leo

Ende November verleiht der Verein Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis (DNP) zum 16. Mal seine Auszeichnungen. Vorab hat er jetzt bereits bekannt gegeben, wen er als Vorreiter der Transformation sieht: Es sind 100 Mittelständler, Start-ups, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Konzerne aus 100 verschiedenen Branchen. Zu den genannten gehören etwa Frosta AG (Branche: Fleisch-, Fisch- und Proteinverarbeitung), AOK Baden-Württemberg (Krankenversicherungen), Viva con Aqua Wasser GmbH (Getränkeindustrie), Acker e.V. (Aus- und Weiterbildung), MAN Energy Solutions SE (Motoren und Turbinen), OBI GmbH & Deutschland KG (Baumärkte) und Siemens AG (Elektrotechnik und Elektronik).

Anders als in vorigen Jahren müsse es inzwischen darum gehen, zu zeigen, wo überall in der Breite der Gesellschaft die Transformation vorangehe, erklärte der DNP. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, nicht nur einzelne Pioniere herauszuheben, sondern weitere Vorbilder zu suchen, die bei bestimmten Fragestellungen in ihren Branchen beispielhaft seien. Gestützt wurde die Recherche dieses Mal von einer Künstlichen Intelligenz, die öffentlich zugängliche Daten wie Nachhaltigkeitsberichte und renommierte Ratings berücksichtigte. Anschließend wurden 100 Jurys aus jeweils etwa vier Expertinnen und Experten gebildet, die ihre Auswahl anhand der Datengrundlage trafen.

Zusätzlich prämiert werden noch fünf Sieger zu den fünf übergreifenden Transformationsfeldern “Klima”, “Ressourcen”, “Natur”, “Wertschöpfungsketten” und “Gesellschaft”. Diese Gewinner werden bei der Verleihung in Düsseldorf am 23. und 24. November bekannt gegeben. Einen Überblick über die 100 Vorreiter erhält man auf dieser Seite. maw

DWS-Chef Stefan Hoops: “In den USA ist Nachhaltigkeit kaum noch ein Thema” – FAZ

Der Vermögensverwalter DWS muss wegen Greenwashings Millionen zahlen. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Hoops spricht mit Inken Schönauer über die Vorwürfe, den Druck der Investoren zu mehr Nachhaltigkeit – und Wetten mit seinen Mitarbeitern. Zum Artikel

Nachhaltigkeitsberichte: “Es wird spannend, was Mittelständler bereit sind zu zahlen” – Wirtschaftswoche

Mit der nahenden EU-Regulatorik zu ESG-Berichten steigt der Bedarf nach Expertinnen und Prüfern für Nachhaltigkeit. Wer sich gut auskennt, kann es weit bringen, ist Jannik Deters überzeugt. Zum Artikel

Irrweg Brückenstrompreis – Blätter für deutsche und internationale Politik

Die in Folge der russischen Aggression gestiegenen Energiekosten führten zu einer Deindustrialisierung Deutschlands, heißt es oft. Der Brückenstrompreis schwächt die Energiewende, hält Reinhard Loske dagegen und fordert eine “transformative statt konservierende Strukturpolitik”. Zum Artikel

Can the fashion industry close the gap in sustainable raw materials? – Greenbiz

Cecilia Keating berichtet über eine Studie von Boston Consulting Group, wonach Textilkonzerne Strategien erarbeiten sollten, mit denen sie ihren Verbrauch an Neumaterialien reduzieren, um im Wettbewerb bestehen zu können. Denn in den kommenden zwei bis vier Jahren träten 35 neue Regulierungsvorhaben mit Nachhaltigkeitsanforderungen in Kraft. Zum Artikel

France prepares major mining inventory in push for critical raw materials – Euractiv

Nachdem Frankreich mit Australien und der Mongolei Partnerschaftsabkommen zu kritischen Rohstoffen abgeschlossen hat, will das Land nun seine eigenen Rohstoffvorkommen kartieren. Die Inventur werde voraussichtlich sechs Jahre dauern und 100 Millionen Euro kosten. Zum Artikel

The trials of Robert Habeck: Is the world’s most powerful green politician doomed to fail? – The Guardian

Philip Oltermann resümiert das politische Auf und Ab des deutschen Wirtschaftsministers. Vor einem Jahr war er eine der beliebtesten Persönlichkeiten des Landes. Dann kam die von der Boulevardpresse ausgelöste Gegenreaktion. Jetzt muss er die Diskussion über die sozial-ökologische Transformation von Neuem gewinnen. Zum Artikel

Wie Banken mit Billionenkrediten die Klimakrise anheizen – Der Spiegel

Nach außen hin geben Banken vielfach vor, nachhaltig zu sein, auch deutsche. Wenn es aber um ihre Umsätze und Gewinne geht, verlassen sie sich lieber auf Investitionen in Öl, Gas und Kohle. Ein “Spiegel”-Quartett hat zusammen mit einem Recherchenetzwerk “Kohlenstoffbomben” aufgelistet, die besonders lukrativ für die Geldhäuser und fatal für das globale Klima sind. Zum Artikel

UK declares support for moratorium on deep-sea mining – Financial Times

Großbritannien hat am Montag öffentlich seine Unterstützung für ein Moratorium für den Tiefseebergbau verkündet. Die Regierung hatte sich zuvor lange Zeit für den Beginn des Bergbaus in internationalen Gewässern ausgesprochen. Sie will zudem ein Expertennetzwerk einrichten, um mehr Daten über die Auswirkungen zu sammeln. Zum Artikel

Shipping Contributes Heavily to Climate Change. Are Green Ships the Solution? – The New York Times

Die Containerschifffahrtslinien, die einen Großteil des globalen Handels abwickeln, setzen auf umweltfreundlichere Technologien. So hat die Reederei Maersk begonnen, Schiffe mit grünem Methanol zu betreiben. Doch die Transformation kann noch scheitern, wie Ana Swanson erklärt. Zum Artikel

Carbon Offset Market Faces Chaos as African Mega-Project Collapses – Bloomberg

South Pole, ein Verkäufer von Emissionszertifikaten, zieht sich aus einem der weltweit größten Einzelprojekte für solche Gutschriften zurück. Der Grund sei, dass die meisten Erlöse des Projekts an die Betreiberfirma gingen – statt an die Menschen, die gegen Abholzung kämpfen. Dies könne nun den gesamten Zertifikate-Markt erschüttern, berichten Ben Elgin und Natasha White. Zum Artikel

Welche Maßnahmen muss ein Unternehmen ergreifen, um gemäß dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) angemessen zu handeln? Die Antwort ist wesentlich für die vom Gesetzgeber gewünschten menschenrechtlichen Verbesserungen in globalen Lieferketten. Viele Unternehmen verlassen sich dabei auf Zertifizierungen, bekannte wie Rainforest Alliance mit dem grünen Frosch und weniger bekannte wie Global-GAP-GRASP. Aber solche Zertifizierungen reichen nicht aus, um die Arbeitsverhältnisse wirklich zu verbessern. Vielmehr müssen dafür Gewerkschaften systematisch einbezogen werden. Die Realität ist davon weit entfernt: Häufig kontaktieren Zertifizierer Gewerkschaften nicht einmal.

Die Praxis zeigt, dass durch private Zertifizierungen regelmäßig weder Arbeits- noch Menschenrechtsverletzungen identifiziert, geschweige denn abgestellt werden können. Zudem erhalten Beschäftigte über diesen Mechanismus im Schadenfall auch keine Entschädigungen. Wer als Unternehmen Gewerkschaften in den Lieferketten einbezieht, macht sich, wie auch im LkSG vorgesehen, ein wesentlich vollständigeres Bild von den Arbeitsverhältnissen bei seinen Zulieferern. Denn Gewerkschaften sind ständig vor Ort, während die Zertifizierer nur punktuell vorbeischauen.

Zudem sind Auditverfahren anfällig für Manipulationen, wie kürzlich eine ZDF-Doku zeigte: Bei Audits wurden Prüfer auf Bananenplantagen in Ecuador und Costa Rica systematisch betrogen. Arbeiter wurden vom Management angehalten, bei Audits zu lügen. Und das sind keine Einzelfälle: Eine Studie der Cornell University hat mehr als 40.000 Audits weltweit analysiert und kam zu dem Schluss, dass nur etwas mehr als die Hälfte zuverlässige Ergebnisse lieferte. Spezialisierte Beratungsunternehmen würden die Produzenten in großem Maßstab beim Betrug unterstützen.

Fragt man Gewerkschafter in den Produktionsländern von Bananen und Ananas nach der Sinnhaftigkeit von Zertifizierungsstandards, reagieren sie einhellig ablehnend. “Die Zertifizierungen nehmen eine Rolle ein, die ihnen nicht zusteht”, sagt beispielsweise Jorge Acosta von der ecuadorianischen Gewerkschaft ASTAC. Es seien Unternehmen, die anderen Unternehmen ein Zertifikat ausstellten, gerade auch, was die Situation der Beschäftigten anbelangt, ob bei Arbeitsbedingungen oder Lohnzahlungen. Für die Vertretung der Rechte der Beschäftigten seien prinzipiell die Gewerkschaften zuständig. Aber sie bleiben häufig außen vor. “Sie fragen uns noch nicht einmal”, sagt Didier Leitón von der Gewerkschaft SITRAP aus Costa Rica: Tatsächlich verfügt keiner der etablierten Zertifizierungsstandards über eine funktionierende Policy, die Gewerkschaften standardmäßig in die Zertifizierungsprozesse einbezieht.

Bei Zertifizierungen gibt es zudem einen Grundsatzkonflikt: Die Auditfirmen werden gewöhnlich von den Produzenten bezahlt. Das bedeutet: Aus Sicht eines Zertifizierers kann es betriebswirtschaftlich sinnvoll sein, weniger streng zu prüfen, um Folgeaufträge zu erhalten.

“Da bei Audits immer auch das Management anwesend ist, haben Arbeiter Angst, etwas über die Missstände zu sagen. Diese Audits sind daher meines Erachtens komplett manipuliert und nicht objektiv. Im Endeffekt untergraben die Zertifizierungsorganisationen unsere Arbeit”, sagt Didier Leitón.

Allerdings nutzen Händler Zertifizierungen, um gegenüber ihren Konsumenten und inzwischen auch den staatlichen Regulierungsbehörden den Eindruck zu vermitteln, dass sie sich um die Arbeits- und Menschenrechte in ihren Lieferketten sorgen. Doch diese Kontrollen sind wegen ihrer großen Mängel keine geeigneten Instrumente, um das Lieferkettengesetz wirksam umzusetzen. Das sollten vor allem die Regulierungsbehörden beherzigen.

Einen Fortschritt könnte die künftige EU-Richtlinie bringen, die “Corporate Sustainability Due Diligence Directive”. Lange sah es so aus, als würde die Bundesregierung nach vehementem Drängen der FDP eine “Safe Harbour”-Regelung als unentbehrlich einfordern. Dann würden Unternehmen bei nachweislicher Nutzung von Zertifizierungen nur noch bei grober Fahrlässigkeit haften. Diese Blockadehaltung scheint aktuell bei den Trilogverhandlungen vom Tisch zu sein. Ein positives Signal.

Allerdings schreiben auch die Trilog-Positionen der Europäischen Kommission und des Rates Zertifizierungen eine starke Rolle bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu, was aus den genannten Gründen problematisch ist. Vielversprechender ist die Position des Europäischen Parlaments. Demnach sollen Zertifizierungen nur ein Baustein sein, mit dem Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten erfüllen können. Das Parlament legt daneben einen Schwerpunkt darauf, dass die Rechteinhaber, also die Arbeiter und Kleinbauern sowie deren Vertretungen in den Lieferketten der Unternehmen einbezogen werden.

Sollte sich das Parlament mit seinen Vorstellungen in den Verhandlungen durchsetzen, wäre dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er würde dazu führen, dass die Gewerkschaften durch die Gesetzgebung gestärkt werden würden und die problematische Rolle der Zertifizierungen kleiner wird.

Tim Zahn ist Referent bei Oxfam Deutschland. Er arbeitet zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in globalen Lebensmittellieferketten

Wenn Claas Oehlmann in seiner Freizeit Verpackungsmaterialien oder auch Elektrogeräte sieht, dann fragt er sich des Öfteren, ob diese “kreislauffähig” sind. “Das hat sich so in das Bewusstsein eingeschlichen. Es begegnet mir jeden Tag, auch wenn ich nicht arbeite”, sagt Oehlmann, der sich seit vielen Jahren beruflich mit Kreislaufwirtschaft auseinandersetzt und seit 2021 der Executive Director der Circular Economy Initiative des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ist. Zuvor war er bereits mehrere Jahre Senior Manager für Circular Economy and Sustainable Development im Branchenverband.

Trotz seines gestiegenen Bewusstseins für die Kreislauffähigkeit von Produkten heißt das nicht, dass Oehlmann deswegen nur noch konsequent das kauft, was kreislauffähig ist. “Aber den Blick zu haben und irgendwie zu versuchen, das einzuschätzen, das ist immer da”, so Oehlmann. “Das geht so weit, dass ich mir bei uns im Gebäude den Müll-Container für den gelben Sack angucke und mich sehr darüber aufrege, wenn man schon beim Reinschauen sieht, dass man daraus eigentlich nichts mehr machen kann.”

Der studierte Jurist möchte seine Neugier nicht als eine Form von Mülltonnen-Polizei verstanden wissen. Aber die Sensibilisierung im Privaten ist aus seiner Sicht ein wichtiger Schritt. “Ich hatte in den letzten zwei Semestern einen Lehrauftrag an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, und da habe ich gesehen, wie man ein Gespräch über die Kreislaufwirtschaft beginnen kann”, erzählt Oehlmann. Viel hänge von der privaten Mülltrennung und dem eigenen Verhalten ab, so seine Beobachtung. “Da kriegt man eigentlich alle. Wenn man mit großen Konzepten der industriellen Kreislaufwirtschaft kommt, ist es schwer.”

Ein weiterer Hebel sind die Themen Reparatur und Reparierbarkeit. Zum Beispiel sehen immer mehr Konsumenten festverbaute Akkus kritisch – und in den Augen Oehlmanns entsteht daraus zunehmend ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, wie Produkte künftig gestaltet werden sollten. Und das hat politische Folgen. “Es passiert langsam etwas, bis hin zur europäischen Ebene, gerade hinsichtlich der Einführung eines Rechts auf Reparatur”, sagt der BDI-Vertreter, der nach seiner Doktorarbeit an der Universität Bremen noch einen MBA-Studiengang in Sustainability Management in Lüneburg absolvierte.

In seiner Funktion als Executive Director der Circular Economy Initiative spricht Oehlmann vorrangig im Dialog mit den Mitgliedern des BDI über die Kreislauffähigkeit von Produkten und verwandte Themen. Auch wenn Unternehmen eher selten für mehr Regeln und Vorschriften plädieren, so ist die Sensibilisierung auch innerhalb des BDI in den vergangenen Jahren gestiegen. “Die klassische Industrie und Wirtschaftsvertretung ist natürlich eher auf sogenannte freie Märkte ausgerichtet. Ich glaube aber, dass mittlerweile ein sehr großes Bewusstsein dafür entstanden ist, dass gewisse Dinge, die wir gesamtgesellschaftlich wollen, nicht von freien Märkten automatisch abgebildet werden. Das ist beim Klimaschutz auch so.”

Wenn gefordert werde, dass Produkte reparier-, recycel- und haltbar sein müssten, dann finde er diesen Ansatz gut. Die Frage sei aber: Erzeugt der Markt automatisch solche Produkte? Was ist mit importierten Erzeugnissen aus Drittstaaten – zu denen sogenannte Fast-Moving-Goods gehören, also etwa Textilien, die günstig sind, aber schnell kaputtgehen? Oder Elektrogeräte, die nicht recyclingfähig sind? “Unserer Meinung nach ist ‘Design for Circularity’ bei Produkten ein Ausgangspunkt dafür, dass Kreisläufe gelingen.” Für dieses Prinzip der Gestaltung brauche es bestimmte Regeln auf dem Binnenmarkt, an die sich alle halten – und die kämen jetzt über die Europäische Union.

In seiner Promotion an der Universität Bremen hat sich Oehlmann damit befasst, welche gemeinschaftlichen Regeln es in der Union braucht, damit eine Kreislaufwirtschaft funktioniert, an die sich alle halten müssen. Bis vor ein paar Jahren hätte das nur “ein paar Abfall-Nerds” interessiert, wie er es formuliert. Doch mittlerweile ist der Sachverhalt im Mainstream angekommen. Und er beschäftigt auch zunehmend die Entscheider in der Industrie. Im BDI kann Oehlmann die Entwicklung nicht nur hautnah verfolgen, sondern auch die Positionen der Industrie mitgestalten. Constantin Eckner

Form follows function ist ein bekannter Leitsatz aus Architektur und Design, nach dem Zweck und Funktion eines Gegenstands seine Gestalt prägen und ihr Ausdruck verleihen sollen. Im Zeitalter der sozial-ökologischen Transformation erhält dieser Grundsatz nochmals neue Bedeutung, die sich im Ansatz des Ecodesigns wieder findet. Ressourcenverbrauch, Umweltbelastung, Produktionsbedingungen und Lebensdauer sollen demnach bereits in der Entwurfsphase eines neuen Produkts berücksichtigt werden, die Form soll die Funktion ebenso reflektieren wie die planetaren Grenzen und sozialen Zusammenhänge.

Um Vorreiterinnen und Vorreiter auszuzeichnen und ihre Entwürfe und Ansätze einem breiteren Publikum vorzustellen, gibt es seit 2012 den Bundespreis Ecodesign. Laut Selbstdarstellung ehrt die Auszeichnung “Designerinnen und Designer, Unternehmen und Studierende aus Deutschland und Europa, die mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft leisten.”

Ende September wurden aus über zugelassenen 150 Einreichungen 26 Projekte nominiert, die sich Hoffnungen machen dürfen, am 4. Dezember von Umweltministerin Steffi Lemke den diesjährigen Preis zu erhalten. Darunter sind etwa Konzepte für ein “Plus-Energie-Stadtquartier”, das mehr Energie produzieren als verbrauchen soll, einige Vorhaben, die sich mit Kreislaufwirtschaft, Recycling und Upcycling beschäftigen oder ein “Klimastein”, der Flächen befestigen soll, ohne sie zu versiegeln und damit zu klimafreundlichen Städten beitragen könnte. Insgesamt hatten sich 360 Projekte beworben.

Die Nominierten können in einer Online-Galerie angeschaut werden. Lukas Franke

um das Pariser 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, dürfte die Weltgemeinschaft laut einer neuen Studie nur noch 250 Gigatonnen CO₂ ausstoßen – und nicht 500 Gigatonnen, wie zuvor berechnet. Bei gleichbleibenden Emissionen wäre das Budget also schon in sechs Jahren aufgebraucht. Insbesondere die USA und Staaten der Europäischen Union versuchen auch daher, die Dekarbonisierung wichtiger Sektoren mit Staatsgeldern schneller voranzubringen.

Die französische Regierung etwa will künftig nur noch E-Autos subventionieren, die einen akzeptablen CO₂-Fußabdruck haben. Gleichzeitig schließt der für die Förderung maßgebliche Umweltscore Fahrzeuge chinesischer Hersteller aus, wie die Recherche von Carsten Hübner zeigt.

Die Biden-Regierung der USA hingegen plant eine massive Förderung, um eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Experten sind allerdings skeptisch, ob die Subventionen und Steuererleichterungen die nötigen Investitionen in klimafreundlichen Wasserstoff im erhofften Umfang ankurbeln können. Die Details hat Laurin Meyer aufgeschrieben.

In Deutschland will sich die Ampel-Koalition unterdessen noch bis zur Haushaltswoche auf die finale Ausgestaltung des Wachstumschancen-Gesetzes einigen. Welche Punkte noch strittig sind, hat Alexander Veit recherchiert. Ihn begrüßen wir ab heute herzlich als Redakteur am ESG.Table.

Frankreich geht bei der Förderung der Elektromobilität neue Wege. Während in den meisten europäischen Ländern der Kauf von Elektroautos unabhängig von weitergehenden Umweltkriterien gefördert wird, legt die Regierung in Paris künftig strengere Maßstäbe an. Dazu wurde der “Bonus écologique”, der französische Umweltbonus, reformiert.

“Wir hören auf, Elektrofahrzeuge zu subventionieren, die einen schlechten CO₂-Fußabdruck haben”, betonte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bei der Vorstellung der Maßnahmen im September 2023. Zudem wolle man die Förderung von Elektroautos aus chinesischer Produktion beenden. “Mit dem Geld der französischen Steuerzahler sollten keine Fahrzeuge finanziert werden, die zu 70 Prozent aus China kommen”, zeigte sich Le Maire überzeugt.

Um sich für den Umweltbonus zu qualifizieren, müssen Elektroautos ab 2024 eine Mindestzahl an Umweltpunkten erreichen. Diese errechnen sich aus den Treibhausgasemissionen in der Lieferkette, also dem CO₂-Fußabdruck der verwendeten Materialien, sowie den Emissionen bei der Herstellung und Überführung eines Fahrzeugs. Erst ab einem “Score environmental” von 60 von 100 möglichen Punkten wird der Umweltbonus in Höhe von bis zu 7.000 Euro gewährt.

Insbesondere zwei Kriterien des überarbeiteten Umweltbonus dürften entscheidend dazu beitragen, dass E-Autos aus chinesischer Produktion künftig von der Förderung ausgeschlossen werden. Zum einen fließt der CO₂-Emissionsfaktor für den Strommix des Herstellerlandes in die Bewertung ein. Hier schneidet China schlecht ab, weil es einen hohen Anteil seines Stroms aus Kohle erzeugt. Hinzu kommen die CO₂-Emissionen, die beim Transport vom Produktionsort zum Vertriebsort in Frankreich entstehen.

Für die Berechnung der Umweltpunkte ist die französische Energieagentur ADEME zuständig. Ihr müssen die Autohersteller seit Oktober alle relevanten Daten zur Verfügung stellen. Eine Liste der in Zukunft noch förderfähigen Elektroautos soll am 15. Dezember vorgestellt werden.

Bekannt ist bereits, dass sie nicht nur die neuen Kriterien für den Umweltbonus erfüllen müssen, sondern auch nicht teurer als 47.000 Euro und nicht schwerer als 2,4 Tonnen sein dürfen. Fahrzeuge aus deutscher Produktion wie der ID.3 von VW in Zwickau oder der Mini Countryman E, der ab März 2024 in Leipzig gebaut wird, dürften also gute Chancen haben.

Die in der deutschen Automobilindustrie traditionell starke Gewerkschaft IG Metall hält den Ansatz der französischen Regierung für richtig. “Sowohl bei der CO₂-Bepreisung von Einfuhren als auch bei der Gestaltung von Förderprämien und -instrumenten sollten der CO₂-Fußabdruck von Produktion, Energiemix und Transport mit einfließen”, heißt es gegenüber Table.Media. Es gehe nicht um Anti-China-Zölle, sondern um ein CO₂-orientiertes Fördersystem, das die Entwicklung regional-lokaler Wertschöpfungsketten fördere.

Dem Verband der Automobilindustrie (VDA) geht das zu weit. Zwar sei es grundsätzlich sinnvoll, den Umstieg auf alternative Antriebe zu fördern. Es müssten aber gleiche Bedingungen für alle gelten, so eine VDA-Sprecherin. “Protektionismus ist nicht der richtige Weg. Europa muss für den Wert des internationalen, freien und fairen Handels sowie offener Märkte stehen.”

Jürgen Matthes, Leiter Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, ist sich da nicht mehr so sicher. Normalerweise würde man ein solches Vorgehen “als blanken Protektionismus brandmarken”, sagt er. Doch so einfach sei die Sache nicht, denn auch die anderen großen Player würden sich nicht an die Spielregeln halten. “Die USA fördern E-Autos ja mit ähnlichen Vorschriften. Und China hat bei den E-Autos auch die Produktionsseite kräftig subventioniert.”

Auch die EU-Kommission sieht das inzwischen als Problem an. Nach ihren Berechnungen werden aus China importierte E-Autos in der EU durchschnittlich 20 Prozent billiger verkauft als Fahrzeuge aus europäischer Produktion. Ihr Marktanteil könnte in den nächsten Jahren von derzeit 8 auf 15 Prozent steigen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führt dies auf “unfaire Praktiken” zurück. “Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt”, kritisierte sie Mitte September vor dem EU-Parlament in Straßburg.

Anfang Oktober leitete die Kommission daher ein förmliches Antisubventionsverfahren gegen China ein. Ziel sei es, in der EU produzierende Unternehmen zu schützen. “Wo immer wir Hinweise darauf finden, dass sie durch Marktverzerrungen und unlauteren Wettbewerb behindert werden, werden wir entschlossen handeln”, sagte von der Leyen.

Während die Franzosen intensiv für diesen Schritt lobbyiert haben, hielt sich Deutschland aus Angst vor Gegenmaßnahmen zurück. Zudem ist derzeit unklar, inwieweit neben chinesischen Marken auch nicht-chinesische Autohersteller wie BMW, Tesla oder VW, die in China Elektroautos für den Weltmarkt produzieren, von den beanstandeten Subventionen profitieren.

Neben dem Umweltbonus lässt auch ein zweites Förderinstrument in China hergestellte Fahrzeuge künftig außen vor. Denn für das neu geschaffene “Leasing social” kommen explizit nur in der EU hergestellte Fahrzeuge in Frage. Ziel des Sozial-Leasings ist die in Frankreich viel diskutierte Demokratisierung der Elektromobilität. Es soll Haushalten mit einem Jahreseinkommen von weniger als 20.850 Euro ermöglichen, für 100 Euro im Monat ein neues Elektroauto zu leasen. Präsident Emmanuel Macron löst damit ein Wahlversprechen aus dem vergangenen Jahr ein.

Für 2024 rechnet die Regierung mit rund 20.000 Sozial-Leasing-Verträgen. In den Folgejahren soll die Zahl auf 100.000 geförderte Leasingfahrzeuge pro Jahr steigen. Dafür ist ein Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen. Mit diesem Geld übernimmt der französische Staat die zu Vertragsbeginn fällige Sonderzahlung. Sie darf allerdings 16 Prozent des Fahrzeugpreises oder 5.000 Euro nicht übersteigen. Daher kommen vor allem kleine, sparsame Fahrzeuge für das Programm in Frage. Im Gespräch sind unter anderem der Citroën ë-C3, der Renault Twingo E-Tech und der Fiat 500e.

Die Förderrichtlinie wird im November veröffentlicht. Dann beginnt auch das Antragsverfahren. Eine Fahrzeugliste wird, wie beim Umweltbonus auch, für Mitte Dezember erwartet.

Dass sich ein Elektroauto eines deutschen Herstellers für das Sozial-Leasing qualifiziert, ist allerdings unwahrscheinlich, seitdem VW vor wenigen Wochen das Aus für den e-Up verkündet hat. Stattdessen dominieren margenstarke SUV und Oberklassefahrzeuge die Produktpalette der deutschen Autokonzerne. Die IG Metall hält das für falsch. Aus ihrer Sicht “braucht es eine schnelle Ergänzung der Modellpolitik in Richtung auf bezahlbare Fahrzeuge”. Dies entscheide über die Zukunftsfähigkeit und die Marktposition der Unternehmen, so die Gewerkschaft.

Die US-Regierung plant massive Subventionen und Steuervorteile zum Aufbau der Wasserstoffindustrie. Aber Experten sind skeptisch: Entscheidende Fragen sind noch ungeklärt und als “sauber” gilt bisher auch der Einsatz fossiler Energien. Entscheidend sind die Details der Regelungen.

Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das sich US-Präsident Joe Biden gesetzt hat. Mit milliardenschweren Anreizen will seine Regierung eine saubere Wasserstoffindustrie im Land aufbauen – und zwar “from scratch”, wie es heißt, also von Grund auf neu. Derzeit deckt Wasserstoff noch weniger als 4 Prozent des Energiebedarfs der USA, und 95 Prozent davon sind sogenannter grauer Wasserstoff, der mit Erdgas hergestellt wird.

Experten sind skeptisch, dass eine kostengünstige und vor allem vollständig emissionsfreie Produktion gelingen kann. Neben dem grünen Wasserstoff (Produktion aus erneuerbaren Energien) wird zunächst auch der umstrittene blaue (Produktion aus Erdgas mit CCS) und pinke (Produktion aus Atomenergie) gefördert. Und nicht zuletzt wartet die Branche noch auf entscheidende Klarstellungen von der US-Regierung.

Den Anfang sollen 7 Milliarden US-Dollar aus dem Infrastrukturgesetz machen. Die Mittel fließen zunächst in den Aufbau von sieben regionalen Wasserstoff-Hubs, wie die US-Regierung jüngst angekündigt hat. Laut deren Prognose sollen die Anreize private Investitionen in Höhe von mehr als 40 Milliarden US-Dollar auslösen und Zehntausende Arbeitsplätze schaffen. Zusammen dürften die Zentren dann mehr als 3 Millionen Tonnen als sauber betitelten Wasserstoff (grün, blau, pink) pro Jahr produzieren und damit fast ein Drittel des für 2030 angestrebten Ziels erreichen.

In folgenden Regionen sollen die Knotenpunkte entstehen:

1: California Hydrogen Hub – Kalifornien; erneuerbare Energien und Biomasse

2: Appalachian Hydrogen Hub – West Virginia, Ohio, Pennsylvania; Erdgas mit CCS

3: Midwest Hydrogen Hub – Illinois, Indiana, Michigan; verschiedene Energiequellen

4: Gulf Coast Hydrogen Hub – Texas; Erdgas mit CCS und erneuerbare Energien

5: Mid-Atlantic Hydrogen Hub – Pennsylvania, Delaware, New Jersey; erneuerbare Energie und Kernenergie

6: Heartland Hydrogen Hub – Minnesota, North Dakota, South Dakota; verschiedene Energiequellen

7: Pacific Northwest Hydrogen Hub – Washington, Oregon, Montana; erneuerbare Energien

Erst im Juni hatte die US-Regierung ihre lange erwartete Wasserstoffstrategie vorgestellt. Demnach sollen bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen sauberer Wasserstoff produziert werden. Bis 2040 sollen es 20 Millionen und bis 2050 insgesamt 50 Millionen Tonnen sein. Drei Zielen hat sich die US-Regierung besonders verschrieben:

Die jüngsten 7 Milliarden US-Dollar für die Hubs seien aber nur ein Bruchteil der nötigen Investitionen für die Wasserstoffpläne des US-Energieministeriums, sagt Sean O’Leary, leitender Forscher am Energie-Thinktank “Ohio River Valley Institute” zu Table.Media. Er schätzt, dass die Summe gerade einmal 2 Prozent der erforderlichen Investitionen entspricht. Stattdessen geht O’Leary davon aus, dass deutlich mehr Förderungen aus Steuergutschriften des Bundes stammen werden – vor allem aus dem “Inflation Reduction Act” (IRA). Der hält mindestens 370 Milliarden US-Dollar für den Aufbau grüner Technologien bereit. Besonders großzügig ist dort die Förderung namens 45V. Je geringer der CO₂-Ausstoß bei der Produktion, desto höher die Steuergutschrift – bis zu 3 US-Dollar pro Kilogramm können Hersteller über zehn Jahre hinweg verbuchen.

Dass der Plan der US-Regierung aufgeht, daran hat O’Leary trotz der hohen Subventionen allerdings Zweifel. “Die Steuergutschriften sind davon abhängig, dass die Industrie auch bereit ist, enorme Investitionen zu tätigen”, sagt er. “Und es gibt Anzeichen dafür, dass dies nicht der Fall sein wird. Zumindest nicht in dem Maße, wie es das Energieministerium hofft.” Denn einige der geförderten Technologien seien trotz der Subventionen entweder teuer oder riskant, sagt O’Leary. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) liegen die Produktionskosten von grünem Wasserstoff pro Kilogramm um bis zu 5 US-Dollar über denen von blauem Wasserstoffs. Der allerdings wird von Klimaschützern massiv kritisiert.

“Es ist äußerst enttäuschend zu sehen, dass die Biden-Regierung Mittel für Wasserstoff-Hubs bereitstellt, die auf fossilen Brennstoffen basieren”, sagt Robert Howarth. Er ist Professor für Ökologie am Atkinson Center for Sustainability in Cornell. Das gelte auch dann, wenn durch das CCS-Verfahren ein Großteil der Emissionen abgeschieden und gespeichert wird. “Es ist einfach nicht möglich, Erdgas zu fördern, zu verarbeiten, zu transportieren und zu speichern, ohne dass ein Teil davon als Methan in die Atmosphäre gelangt.”

Zu teuer oder nicht sauber genug – das könnte langfristig auch ein weiteres Ziel der US-Regierung gefährden: den Export von Wasserstoff. Zwar enthält die Wasserstoffstrategie dazu keine konkreten Vorgaben. Allerdings heißt es: “Weitere langfristige Möglichkeiten umfassen das Potenzial für den Export von sauberem Wasserstoff […] und die Energiesicherheit für unsere Verbündeten.”

Dazu kommt: Wer von den Steuergutschriften aus dem IRA profitiert, ist längst noch nicht geklärt. Zwar wurde beschlossen, dass mit den milliardenschweren Mitteln sauberer Wasserstoff gefördert werden solle. Doch die konkreten Bedingungen für die Subventionen muss der Internal Revenue Service (IRS), die oberste Steuerbehörde, erst noch in Leitlinien gießen. Dazu könnten dann auch Mindeststandards zur Verwendung erneuerbarer Energien zählen. In der Branche ist bereits von einem “Make-or-Break”-Moment die Rede. Soll heißen: Die IRS-Bedingungen dürften maßgeblich über die Zukunft der gesamten Industrie mitentscheiden.

Diese ungeklärte Frage ist längst zum Spielfeld mächtiger Lobbygruppen geworden. In großangelegten Werbekampagnen fordern sie je nach Interessenlage entweder besonders strikte oder besonders laxe Förderkriterien. Bis zum Jahresende wollen die Behörden eine Entscheidung fällen. Laurin Meyer

Herr Kübler, aktuelle Studien zeigen, dass sich trotz Krise und Transformation die Führungskultur in vielen Unternehmen nicht oder nur sehr langsam verändert. Woran liegt das?‘

Das Problem ist: Wir befinden uns in einem permanenten Krisenmodus. In Krisen beschäftige ich mich zunächst nur mit mir, mit der Gegenwart. Das heißt, ich versuche, meinen Alltag zu bewältigen. Aber davon müssen wir uns verabschieden. Krisen sind zum Normalzustand geworden. Sie dürfen keine Ausrede mehr sein. Es gibt diese verbreitete Haltung: Wir fahren auf Sicht. Das kann man machen. Aber Führung muss auch in die Zukunft schauen, muss zwei, drei Schritte vorausplanen. Wenn man das nicht tut, wird man sehr schnell abgehängt.

Würden Sie sagen, dass dies die vorherrschende Einstellung ist?

Es ist lange gut gegangen. Deshalb fehlt oft noch der echte Wille zur Veränderung. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die ganz tolle Innovationen vorantreiben. Sie nutzen die Chancen, die sich ihnen derzeit bieten – nicht zuletzt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die sich von einem Geschäftsmodell angesprochen fühlen, das gut für die Umwelt, das Klima und eine lebenswerte Zukunft unserer Gesellschaft ist. Doch das gilt längst nicht für alle Unternehmen. Das ist sicher nicht böse gemeint. Aber sie sind so sehr mit der Gegenwart beschäftigt, dass ihnen schlicht die Zeit fehlt.

Wie sieht eine Führungskultur aus, die krisenfester ist und Transformationsprozesse besser bewältigen kann?

Entscheidend ist eine offene Kommunikation. Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass es die Führungskraft und die Mitarbeitenden gibt. Jeder hat eine wichtige Funktion im Unternehmen – und manchmal auch eine Lösung für ein drängendes Problem. Aber man muss ihn fragen. Man muss ihm die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Dazu gehört auch, die Fakten auf den Tisch zu legen und klar zu kommunizieren, wo das Unternehmen steht. Natürlich muss man das gerade in Krisenzeiten mit der Hoffnung verbinden, dass es weitergeht.

Aber ohne den Willen zur Veränderung nützt die beste Kommunikation nichts.

Genau. Anpassungsfähigkeit ist ein Schlüsselfaktor. Man kann trainieren, wie eine Organisation anpassungsfähig wird oder bleibt. Nehmen wir zum Beispiel die NASA. 60 Prozent der Prozesse, die dort trainiert werden, haben mit Ausnahmesituationen zu tun, also wenn etwas schief geht. Dort wird bewusst in Situationen trainiert, in denen es nicht funktioniert. Wir dagegen trainieren in Situationen, in denen es funktioniert. Das ist der Fehler. Wir müssen uns auch darüber verständigen, was wir davon haben, wenn wir uns verändern. Wenn ich diese Frage nicht geklärt habe, passiert gar nichts. Und das kann dann für eine Organisation, für eine Einheit in der Organisation und für jeden Einzelnen noch einmal differenziert werden. Aber diese Frage muss geklärt sein, wenn die Leute mitmachen sollen.

Die Veränderungen brauchen offenbar viel Zeit. Haben wir die denn?

Insgesamt gesehen bin ich optimistisch. Aber wir stehen uns in Deutschland oft selbst im Weg. Wir müssen lernen, Dinge auszuprobieren, Spielräume zu lassen und zu nutzen. Wer kennt nicht diese Diskussionskultur: Wir reden stundenlang über etwas, was wir glauben. Aber keiner hat es ausprobiert. Stattdessen brauchen wir ein Ideenmanagement, eine gewisse Routine im Umgang mit neuen Ansätzen.

Früher gab es diese Briefkästen für Verbesserungsvorschläge.

Heute geht das natürlich auch digital. Aber es kommt wieder in Mode. Ich finde das richtig, weil es viele Probleme gibt, bei denen die Mitarbeiter auf dem Shopfloor näher dran sind als der Manager im 30. Stock. Der hat zwar eine gute Übersicht, aber nicht das Detailwissen. Das hat viel mit dem Selbstverständnis von Führungskräften zu tun. Wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, muss ich nicht gleich sagen: Das ist die Lösung. Besser ist es zu fragen: Was wäre Ihre Idee?

Wollen die Beschäftigten denn überhaupt so intensiv in Führungsaufgaben einbezogen werden?

Grundsätzlich finden es die Leute gut, wenn sie gefragt werden. Das bedeutet Wertschätzung. Vielleicht sollte man das nicht in einer akuten Stresssituation machen, sondern einen Rahmen schaffen, wo die nötige Ruhe dafür ist. Aber dann kann ich die Leute schon dafür gewinnen und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten einbeziehen.

Was macht Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels attraktiv, abgesehen von der Bezahlung?

Es spielt eine immer wichtigere Rolle, wie sich Unternehmen zu ESG verhalten, also zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Verfügt das Unternehmen über ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut behandelt und ihre Talente und die Vielfalt gefördert? Ist der Unternehmenszweck gesellschaftlich sinnvoll oder kontraproduktiv? Im Prinzip kommt es darauf an, dass ein Unternehmen generationsübergreifend arbeitet und einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leistet. Das ist eigentlich nichts Neues. Jeder gute Unternehmer sollte das eigentlich schon immer auf der Agenda haben.

7. November 2023, Den Haag

ImpactFest Info & Tickets

8. November 2023, Berlin

8. Jahreskonferenz der Stiftung KlimaWirtschaft Info & Anmeldung

11. November 2023, Ludwigsburg und Online

Plastik-Perspektiven 2023 Info & Anmeldung

13.-18. November 2023, Berlin

Future Sustainability Week 2023 (Tagesspiegel) Info & Anmeldung

14.-15. November 2023, Online

Fachtagung Artenvielfalt durch Pestizidverzicht in Kommunen Info & Anmeldung

15.-18. November 2023, München

Circular Republic Festival Info & Tickets

16.-17. November 2023, Berlin und Online

Kommunale Klimakonferenz 2023 Info & Anmeldung

16. und 28. November 2023, 9:30-13:00 Uhr, Online

Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS (KlimaWirtschaft) Info & Anmeldung

21. November 2023, Offenbach am Main und Online

16. Klimatagung – Klimadienstleistungen für die Energiewende (Deutscher Wetterdienst) Info & Anmeldung

21.-22. November 2023, Freiburg

B.A.U.M.-Jahrestagung 2023 Info & Tickets

22.-23. November 2023, München

12. Responsible Leadership Conference (FAZ Institut) Info & Tickets

23.-24. November 2023, Düsseldorf

16. Deutscher Nachhaltigkeitstag Info & Tickets

23.-24. November 2023, Berlin

Klimafestival für die Bauwende Info & Tickets

29.-30. November, Berlin

BAM! Bock auf Morgen Festival Info

30. November-12. Dezember 2023, Dubai

UN-Klimakonferenz (COP28) Info

Die Ampel-Koalition will noch vor der Haushaltswoche Ende November Einigkeit über die Ausgestaltung des Wachstumschancen-Gesetzes erreichen. Politiker aller drei Regierungsfraktionen plädieren dafür, die Klima-Investitions-Prämie als zentrales transformatives Element des Gesetzes auszuweiten.

Strittig ist allerdings, inwiefern andere Instrumente des Gesetzes weniger Geld bekommen könnten und wie viel Geld die Regierung direkt zu Klimaschutz-Investitionen der Wirtschaft zuschießen soll. Im Gesetzentwurf beziffert das Finanzministerium diese Summe auf 390 Millionen Euro pro Jahr bis 2028, während die Gesamtkosten des Gesetzes auf 7 Milliarden Euro pro Jahr im selben Zeitraum geschätzt werden.

Die Klimaprämie soll betriebliche Investitionen in die Energieeffizienz fördern, zu denen die Bundesregierung 15 Prozent beisteuern würde. Allerdings sieht das Gesetz aufwändige “Energieaudits” vor. Berater berechnen laut des Bundesrechnungshofs derzeit bis zu 16.000 Euro pro Konzept. Betriebe, die nur kleine Beträge in die Energieeinsparung investieren können, wären damit von der Prämie praktisch ausgeschlossen.

Für allgemeine steuerliche Entlastungen ohne unmittelbare Nachhaltigkeitswirkungen möchte Finanzminister Christian Lindner (FDP) hingegen viel höhere Summen einsetzen. Allein die befristete Erhöhung des Verlustvortrags, wie sie im Wachstumschancen-Gesetz vorgesehen sind, beziffert sein Ministerium auf 1,5 Milliarden Euro.

Grüne und SPD sehen dies kritisch. “Der Verlustvortrag kann zu einer vorübergehenden Verbesserung der Liquiditätslage führen,” sagt Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. “Aber er geht am Ziel des Gesetzes vorbei, nämlich Investitionen anzureizen.” Auch SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi sagt: “Der Verlustvortrag ist mir viel zu groß.”

Die Klima-Investitions-Prämie wollen beide hingegen finanziell vergrößern und weniger bürokratisch gestalten, wie sie in Gesprächen mit Table.Media deutlich machen. Auch der FDP-Finanzsprecher Markus Herbrand plädiert dafür, die Investitionsprämie “unbürokratischer” zu gestalten. Er spricht sich für “Alternativen zu den umfangreichen Energie-Audits” aus, “damit die Investitionsprämie auch von kleinen und mittleren Unternehmen möglichst unkompliziert in Anspruch genommen werden kann.” Allerdings ist er skeptisch, wenn es um die Vergrößerung der Ausgaben für die Klima-Investitions-Prämie auf Kosten von anderen “Investitionsanreizen” geht. Alex Veit

250 Gigatonnen CO₂ dürfte die Weltgemeinschaft noch ausstoßen, um das 2015 in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu erreichen. Das ist das Ergebnis einer am Montag in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlichten Studie. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ging in seinem sechsten Sachstandsbericht davon aus, dass noch 500 Gigatonnen verblieben. Nach den neuen Berechnungen müssten Netto-Null-Emissionen im Jahr 2035 erreicht werden – bei kontinuierlichen Emissionsminderungen.

“Die aktuelle Studie zeigt vor allem eines: Für das 1,5-Grad-Ziel wird es sehr, sehr knapp. Es ist fast irrelevant, ob das Budget bei gleichbleibenden Emissionen in sechs – wie in dieser Studie – oder in zehn Jahren – wie vorher gedacht – aufgebraucht ist”, bewertet Niklas Höhne, Leiter des New Climate Institute, die Ergebnisse. Sie zeigten, wie wichtig “jede eingesparte Tonne Kohlendioxid” sei, “weil das Budget so extrem knapp ist”, so der Wissenschaftler weiter.

Kritik gibt es an der Interpretation der Zahlen. Die “Kommunikation, dass sich mit dieser Methode das verbleibende CO₂-Budget halbiert, ist grob irreführend”, sagt Oliver Geden, Senior Fellow am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP). Das verbleibende CO₂-Budget im IPCC-Bericht beginne Anfang 2020, das in der neuen Studie Anfang 2023. Gabriel Abrahão vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), weist darauf hin, dass “die Korrektur der Budgets nach unten vor allem eine Folge neuer Daten und methodischer Aktualisierungen [ist], die in vielerlei Hinsicht seit Beginn dieser Arbeit erwartet wurden”.

“Das CO₂-Budget ist eines der wichtigsten Konzepte der Klimaforschung und Klimakommunikation. Allerdings ist es – wie andere Kerngrößen des Klimasystems natürlich auch – mit einiger Unsicherheit behaftet“, kommentiert Carl-Friedrich Schleuser, unter anderem Leiter des Bereichs Klimawissenschaft und Auswirkungen bei Climate Analytics. Den Fokus auf “eine einzelne Zahl” zu legen, hält er daher für problematisch. Geden zufolge lieferten verbleibende CO₂-Budgets zwar “wichtige Anhaltspunkte”, aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung der Zahlen eigneten sie sich aber nicht, “um daraus nationale oder europäische Restbudgets abzuleiten”. nh

Unternehmen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ressourcen einsparen wollen, können von einem neuen Förderprogramm des Bundesumweltministeriums profitieren. Ziel ist es, jeweils individuell zugeschnittene KI-Projekte zu entwickeln und diese im Praxisbetrieb einzusetzen. Die Regierung hat zu diesem Zweck im Frühjahr das “Green AI Hub Mittelstand” gegründet und nimmt ab sofort neue Bewerbungen an. Bis Ende 2025 sollen insgesamt 20 Unternehmen unterstützt werden – die ersten fünf sind im Oktober gestartet.

Ausgewählt werden KMU, die ihre Ressourceneffizienz und Materialeinsparung steigern wollen, ein internes Projektteam bereitstellen, finanzielle Beihilfen in den vergangenen drei Jahren nicht in hohem Maße ausgeschöpft haben, die Ergebnisse ihres KI-Projekts veröffentlichen und bereit dazu sind, es anderen Firmen – unter Wahrung der Betriebsgeheimnisse – als Open-Source-Lösung zur Verfügung zu stellen. Die Entwicklung der jeweiligen Projekte dauert sechs Monate und ist für die Unternehmen kostenfrei.

Unter den bisherigen Teilnehmern sind KMU aus der Verpackungsindustrie, dem Heizungsanlagenbau, der Textilbranche und dem 3D-Druck. Bei einem Hersteller von orthopädischen Schuheinlagen beispielsweise geht es darum, den beim Fräsen anfallenden Müll zu minimieren. Derzeit landen 80 Prozent des eingesetzten Materials im Abfall. maw

Der europäische Verband der Kunststofferzeuger PlasticsEurope hat vergangene Woche einen Fahrplan für die Transformation der Plastikindustrie vorgestellt. Darin formuliert er einen möglichen Weg, um die EU-Ziele für Kreislaufwirtschaft und Netto-Null-Emission bis 2050 zu erreichen.

Bis 2030 sieht der Verband eine Verringerung der Emissionen während des Lebenszyklus von Plastikprodukten um 28 Prozent gegenüber 2019 vor. Bis 2050 projiziert der Fahrplan für den Sektor eine Reduzierung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 55 Prozent. Dies soll vor allem mithilfe zirkulärer Geschäftsmodelle gelingen, welche die Nachfrage nach neuen Kunststoffprodukten senken. Die verbleibenden Emissionen sollen durch einen Mix aus Kompensationsmaßnahmen und Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) vor Ort ausgeglichen werden.

Für die Erreichung von Netto-Null-Emissionen sei dem Fahrplan zufolge ebenfalls wichtig, den Anteil fossiler Rohstoffe an der Plastikproduktion zu senken. Der bislang hohe Anteil von über 80 Prozent soll bis zum Jahr 2050 auf 35 Prozent sinken. Ersetzt werden sollen fossile Stoffe durch Biomasse und CO₂ aus CCS-Verfahren.

Kritisiert werden die Ziele von PlasticsEurope vor allem für ihre mangelnde Ambition. Zum Vergleich: Der Netto-Null-Standard der Science Based Targets Initiative sieht vor, dass Unternehmen ihre absoluten Emissionen in allen Bereichen bis spätestens 2050 um 90 Prozent reduzieren. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Hochrangige Expertengruppe warnt in ihren Empfehlungen zur Netto-Null-Planung davor, sich zu sehr auf Kompensationsmaßnahmen oder auf Technologien zu verlassen, die noch nicht ausgereift sind. Andere Fachleute empfehlen stattdessen, den Fokus auf die Reduzierung der absoluten Plastikmengen zu legen. leo

Ende November verleiht der Verein Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis (DNP) zum 16. Mal seine Auszeichnungen. Vorab hat er jetzt bereits bekannt gegeben, wen er als Vorreiter der Transformation sieht: Es sind 100 Mittelständler, Start-ups, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Konzerne aus 100 verschiedenen Branchen. Zu den genannten gehören etwa Frosta AG (Branche: Fleisch-, Fisch- und Proteinverarbeitung), AOK Baden-Württemberg (Krankenversicherungen), Viva con Aqua Wasser GmbH (Getränkeindustrie), Acker e.V. (Aus- und Weiterbildung), MAN Energy Solutions SE (Motoren und Turbinen), OBI GmbH & Deutschland KG (Baumärkte) und Siemens AG (Elektrotechnik und Elektronik).

Anders als in vorigen Jahren müsse es inzwischen darum gehen, zu zeigen, wo überall in der Breite der Gesellschaft die Transformation vorangehe, erklärte der DNP. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, nicht nur einzelne Pioniere herauszuheben, sondern weitere Vorbilder zu suchen, die bei bestimmten Fragestellungen in ihren Branchen beispielhaft seien. Gestützt wurde die Recherche dieses Mal von einer Künstlichen Intelligenz, die öffentlich zugängliche Daten wie Nachhaltigkeitsberichte und renommierte Ratings berücksichtigte. Anschließend wurden 100 Jurys aus jeweils etwa vier Expertinnen und Experten gebildet, die ihre Auswahl anhand der Datengrundlage trafen.

Zusätzlich prämiert werden noch fünf Sieger zu den fünf übergreifenden Transformationsfeldern “Klima”, “Ressourcen”, “Natur”, “Wertschöpfungsketten” und “Gesellschaft”. Diese Gewinner werden bei der Verleihung in Düsseldorf am 23. und 24. November bekannt gegeben. Einen Überblick über die 100 Vorreiter erhält man auf dieser Seite. maw

DWS-Chef Stefan Hoops: “In den USA ist Nachhaltigkeit kaum noch ein Thema” – FAZ

Der Vermögensverwalter DWS muss wegen Greenwashings Millionen zahlen. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Hoops spricht mit Inken Schönauer über die Vorwürfe, den Druck der Investoren zu mehr Nachhaltigkeit – und Wetten mit seinen Mitarbeitern. Zum Artikel

Nachhaltigkeitsberichte: “Es wird spannend, was Mittelständler bereit sind zu zahlen” – Wirtschaftswoche

Mit der nahenden EU-Regulatorik zu ESG-Berichten steigt der Bedarf nach Expertinnen und Prüfern für Nachhaltigkeit. Wer sich gut auskennt, kann es weit bringen, ist Jannik Deters überzeugt. Zum Artikel

Irrweg Brückenstrompreis – Blätter für deutsche und internationale Politik

Die in Folge der russischen Aggression gestiegenen Energiekosten führten zu einer Deindustrialisierung Deutschlands, heißt es oft. Der Brückenstrompreis schwächt die Energiewende, hält Reinhard Loske dagegen und fordert eine “transformative statt konservierende Strukturpolitik”. Zum Artikel

Can the fashion industry close the gap in sustainable raw materials? – Greenbiz

Cecilia Keating berichtet über eine Studie von Boston Consulting Group, wonach Textilkonzerne Strategien erarbeiten sollten, mit denen sie ihren Verbrauch an Neumaterialien reduzieren, um im Wettbewerb bestehen zu können. Denn in den kommenden zwei bis vier Jahren träten 35 neue Regulierungsvorhaben mit Nachhaltigkeitsanforderungen in Kraft. Zum Artikel

France prepares major mining inventory in push for critical raw materials – Euractiv

Nachdem Frankreich mit Australien und der Mongolei Partnerschaftsabkommen zu kritischen Rohstoffen abgeschlossen hat, will das Land nun seine eigenen Rohstoffvorkommen kartieren. Die Inventur werde voraussichtlich sechs Jahre dauern und 100 Millionen Euro kosten. Zum Artikel

The trials of Robert Habeck: Is the world’s most powerful green politician doomed to fail? – The Guardian

Philip Oltermann resümiert das politische Auf und Ab des deutschen Wirtschaftsministers. Vor einem Jahr war er eine der beliebtesten Persönlichkeiten des Landes. Dann kam die von der Boulevardpresse ausgelöste Gegenreaktion. Jetzt muss er die Diskussion über die sozial-ökologische Transformation von Neuem gewinnen. Zum Artikel

Wie Banken mit Billionenkrediten die Klimakrise anheizen – Der Spiegel

Nach außen hin geben Banken vielfach vor, nachhaltig zu sein, auch deutsche. Wenn es aber um ihre Umsätze und Gewinne geht, verlassen sie sich lieber auf Investitionen in Öl, Gas und Kohle. Ein “Spiegel”-Quartett hat zusammen mit einem Recherchenetzwerk “Kohlenstoffbomben” aufgelistet, die besonders lukrativ für die Geldhäuser und fatal für das globale Klima sind. Zum Artikel

UK declares support for moratorium on deep-sea mining – Financial Times