Anspruch und Wirklichkeit, sie passen häufig noch nicht zusammen. Bei der Deutschen Bank etwa. 20 Prozent der Bonuszahlungen, die der Vorstand erhält, richten sich nach ESG-Kriterien. Allerdings schneidet das Top-Management in diesem Punkt nicht gut ab, besonders nicht bei entscheidenden Kriterien. Welche das sind, wie andere Unternehmen bei dieser Frage dastehen und wieso einige Aktionäre bei der Hauptversammlung morgen gegen den Vergütungsbericht 2023 stimmen werden, das analysiert Günter Heismann.

Ein anderes Beispiel ist Künstliche Intelligenz. Die Technologie soll, so der Wunsch, Industrieprozesse nachhaltiger machen, sodass Ressourcen geschont werden. Allerdings eignet sich KI dafür längst nicht immer und kann, weil sie selbst Energie und Rohstoffe verbraucht, zu einer nicht-nachhaltigen Entwicklung beitragen. Worauf es ankommt und welche Anlaufstelle die Bundesregierung für Mittelständler eingerichtet hat, erklärt Nils Wischmeyer.

Und auch bei der Diversität in der Arbeitswelt klafft eine große Lücke. Wie neue Zahlen zeigen, die sich Carsten Hübner angesehen hat, steigt zwar der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen. Zugleich aber sind es weiterhin Männer, die in den mächtigen Führungspositionen dominieren. Was wiederum jüngere Nachwuchskräfte kritisch sehen: Laut einer neuen Umfrage wünschen sie sich deutlich mehr Vielfalt in den Unternehmen.

Mal sehen, wann dieser Wunsch Wirklichkeit wird.

Viele Grüße,

Auf der morgigen Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt geht es voraussichtlich hoch her. Für Diskussionsstoff sorgen vor allem die Vorstandsgehälter, die einige Großaktionäre als “exzessiv” empfinden. Kritisch sehen viele Investoren auch, dass die Top-Manager die selbstgesteckten ESG-Ziele zum Teil deutlich verfehlen – und dennoch höhere Gehälter kassieren als die meisten Top-Manager anderer europäischer Großbanken.

“Wir stimmen gegen den Vergütungsbericht für das Jahr 2023”, kündigt Alexandra Annecke von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment im Gespräch mit Table.Briefings an. Das Beratungsunternehmen Glass Lewis empfiehlt seinen Kunden ebenfalls, gegen den Vergütungsbericht zu stimmen. Der US-Finanzdienstleister, der internationale Fondsgesellschaften berät, hat das Salär von Vorstandschef Christian Sewing mit den Chefgehältern der größten europäischen Banken verglichen. Keiner der Konkurrenten zahlt seinen Top-Managern so hohe Fixgehälter wie die Deutsche Bank, die Sewing für 2023 ein Grundgehalt von 3,6 Millionen Euro gewährte.

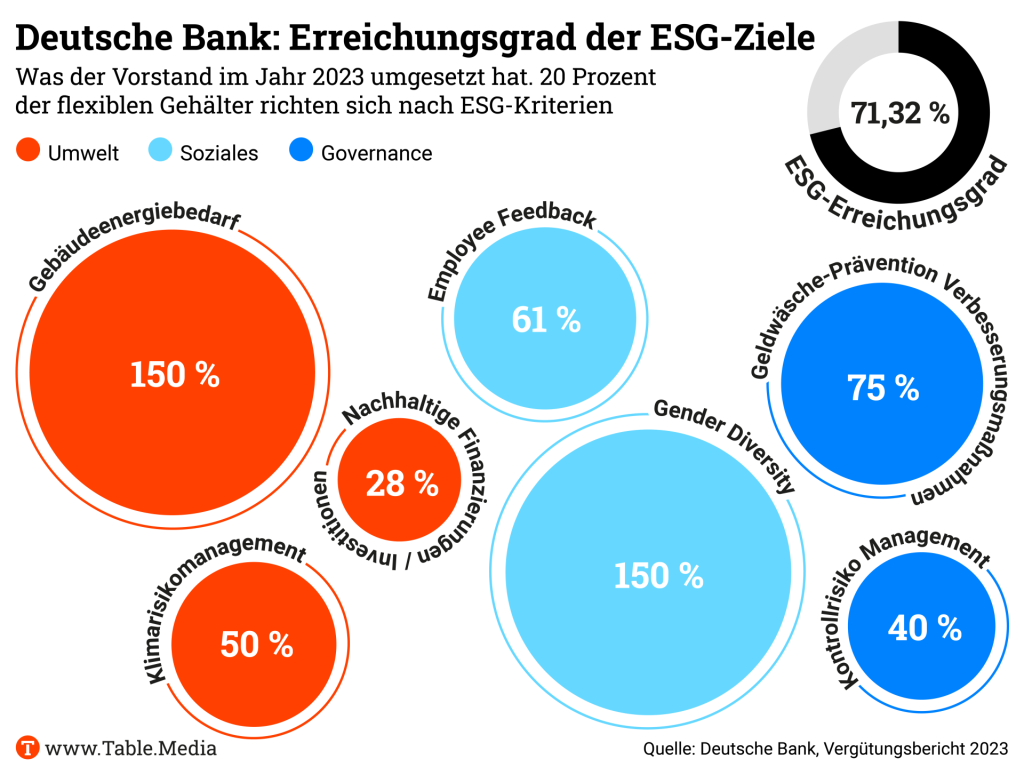

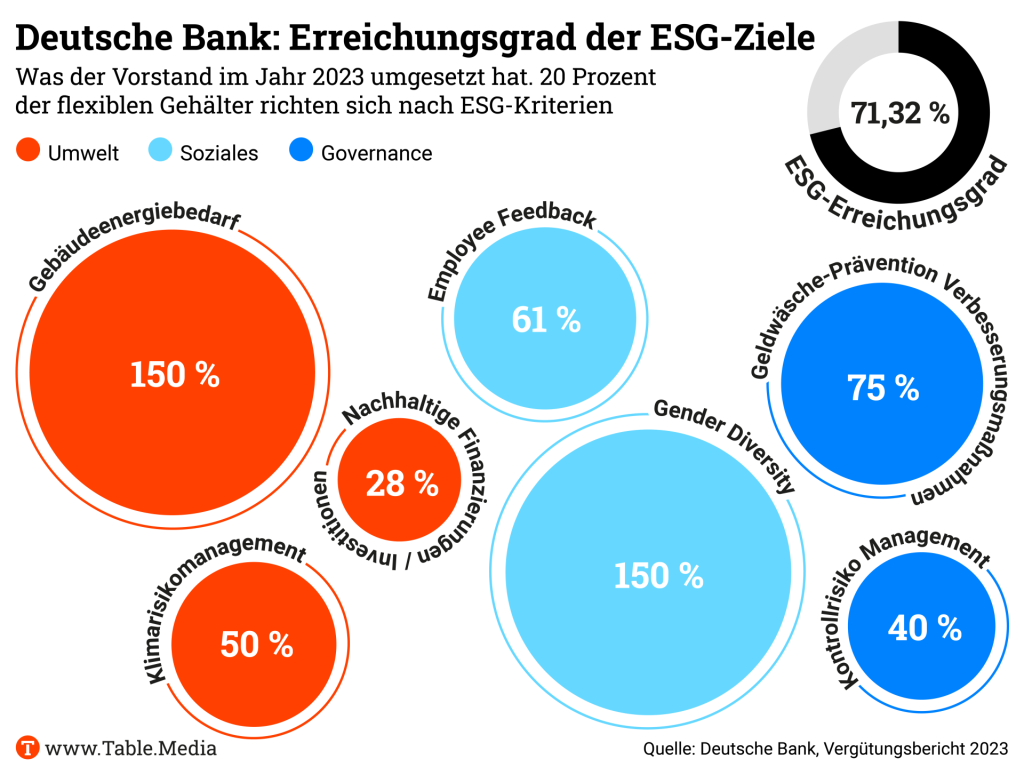

Bei den leistungsabhängigen Boni, die die Vorstände zusätzlich zu ihrem Fixgehalt bekommen, wurden sieben ESG-Kriterien herangezogen, die mit einer Gewichtung von insgesamt 20 Prozent in die Berechnung eingegangen sind. Ausgerechnet bei einem besonders wichtigen ESG-Kriterium, der Steigerung der nachhaltigen Finanzierungen und Investitionen, hat das Top-Management das Planziel nur zu 28 Prozent erreicht. Hier spiegelt sich das nach wie vor hohe Engagement der Deutschen Bank in emissionsintensiven Branchen wie der Öl- und Gasförderung, der Stromerzeugung und der Automobilindustrie wider.

Auch beim Kriterium “Klimarisikomanagement” kommt die Deutsche Bank nur langsam voran. Hier geht es unter anderem darum, einen belastbaren Pfad zur Klimaneutralität zu entwickeln und umzusetzen. Beim Zwischenziel für 2023 erfüllte das Top-Management die Zielvorgabe nur zu 50 Prozent.

Bei anderen Kriterien war der Vorstand hingegen erfolgreicher. Sowohl beim Energieverbrauch der bankeigenen Gebäude als auch bei der Gleichstellung von Frauen erreichte die Deutsche Bank 2023 jeweils 150 Prozent der Planziele. Aufgrund dieser doppelten Übererfüllung konnte der Vorstand die ESG-Kriterien 2023 im Durchschnitt dann doch noch zu 71,3 Prozent erfüllen.

Aus Sicht des Dachverbands der Kritischen Aktionäre reicht das nicht. Er hat für die Hauptversammlung beantragt, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern, weil er seinem eigenen Bekenntnis zur Einhaltung internationaler Klimaziele und Sustainable Finance nicht gerecht werde. “Die Deutsche Bank bleibt die Großbank in Deutschland, die am meisten in die Finanzierung fossiler Energien und waldzerstörender Geschäftsmodelle involviert ist”, heißt es in seinem Antrag.

Dass dieser und andere Anträge am Donnerstag nur eingeschränkt diskutiert werden können, stört viele Aktionäre. Denn alle Fragen müssen vorab bei der Deutschen Bank eingereicht werden. Auf der Hauptversammlung selbst können dann nur noch Nachfragen gestellt werden. Für ein Dax-Unternehmen eine höchst ungewöhnliche Regelung. Union Investment wird daher sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat die Entlastung verweigern.

Ein Grund für das rigide Fragerecht könnte sein, dass die ESG-Bilanz der Deutschen Bank auch im Vergleich zu anderen Dax-Unternehmen eher mager ausfällt. Die Commerzbank zum Beispiel hat ebenfalls langfristige Leistungsanreize für den Vorstand eingeführt, die zu 20 Prozent von ESG-Kriterien abhängig sind. Zwar hat das Institut ebenso wie die Deutsche Bank 2023 wichtige Vorgaben verfehlt. So konnte die Commerzbank die Reduktionsziele für Treibhausgase, die von einem definierten Portfolio mit emissionsintensiven Firmenkunden freigesetzt werden, nur zu 56 Prozent erreichen. Insgesamt gelang es dem Institut jedoch, die selbst gesteckten ESG-Ziele zu 87,6 Prozent zu erfüllen. Das ist deutlich mehr, als die Deutsche Bank erreicht hat.

Noch besser schnitten Unternehmen wie SAP und die Deutsche Telekom ab. Bei SAP wurden von drei formulierten Zielen zwei eingehalten und eines um 14 Prozent übertroffen. Bei der Deutschen Telekom, wo die Erreichung der ESG- und Klimaziele sogar ein Drittel der kurzfristigen Leistungsindikatoren ausmacht, wurden beide definierten Ziele mehr als erreicht.

Geradezu als Vorbild präsentiert sich die Deutsche Börse. Der Dax-Konzern hat ein langfristiges Anreizsystem für seinen Vorstand geschaffen, das unter anderem auf vier ESG-Kriterien basiert. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete der Finanzkonzern insgesamt eine Zielerfüllung von exakt 159,73 Prozent.

Skeptische Beobachter fragen sich bei einer solchen Quote, ob die Deutsche Börse ihren Top-Managern tatsächlich ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Oder ob das Unternehmen die Latte nicht vielmehr bewusst niedrig gehängt hat, damit das Top-Management nicht besonders hoch springen muss, um Spitzenboni einzustreichen.

Bei der Deutschen Bank mögen die ESG-Ziele strenger sein als etwa bei der Deutschen Börse. Dennoch waren die finanziellen Kriterien bisher eindeutig zu schwach. Laut dem New Yorker Aktionärsberater ISS erhalten die Vorstände selbst bei unterdurchschnittlicher Performance die maximal möglichen Boni.

Als Reaktion auf die massive Kritik hat die Deutsche Bank ein neues Vergütungssystem entwickelt, das diese Woche auf der Hauptversammlung zur Abstimmung steht. Großaktionäre wie Deka Investment loben, das neue System sei weit weniger komplex als das alte. So wurde die Zahl der Leistungsindikatoren von rund 70 auf sechs Hauptziele reduziert.

Alexandra Annecke von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment begrüßt zudem die strengeren Kriterien. “Das neue Vergütungssystem ist eine Verbesserung, weil es ehrgeizigere Ziele für den Vorstand enthält und damit stärker an den Aktionärsinteressen ausgerichtet ist. Die Trauben hängen nun höher”, sagte sie zu Table.Briefings. Union Investment wolle deshalb für das neue Vergütungssystem stimmen.

Neben drei finanziellen Kriterien gibt es im neuen System künftig drei ESG-Ziele, die wie bisher zu 20 Prozent in die Berechnung der Leistungsprämien einfließen. Kritiker haben hier allerdings eine bemerkenswerte Lücke entdeckt: Das Kriterium “Steigerung der nachhaltigen Finanzierungen und Investitionen”, mit dessen Erfüllung sich die Deutsche Bank 2023 besonders schwertat, wird jetzt nicht mehr ausdrücklich als ESG-Ziel definiert. Günter Heismann

Wenn die Pharmaindustrie wichtige Medikamente wie Impfstoffe produziert, gelten höchste Sicherheitsstandards. Keine Charge darf verunreinigt oder gar beschädigt sein. Damit das nicht passiert, checken sogenannte Inspektionsmaschinen die Chargen und sortieren aus Vorsicht teilweise zu viele Produkte aus. In der Fachsprache heißen diese “False Ejects” und sind für Pharmafirmen aus zwei Gründen ein großes Problem. Zum einen kosten die unnötig produzierten Wirkstoffe teils viel Geld. Zum anderen treiben sie den Ressourcenverbrauch in die Höhe.

Der Technologiekonzern Körber hat dafür mit seinem Start-up “InspectifAI” eine KI-Lösung gefunden, die sich auf fast jeder Inspektionsmaschine für flüssige Arzneimittel nachrüsten lässt. Die klugen Algorithmen sollen dank antrainierter Daten und maschinellem Lernen deutlich präziser erkennen, ob es sich um eine Verunreinigung oder lediglich einen Lichtreflex oder ein Luftbläschen handelt. “Wir können damit die Ausschussrate signifikant senken”, erklärt Christian Schlögel, Vorstandsmitglied und Digitalchef bei Körber. Beispiel Italien: Dort ging die Körber-Lösung zuletzt bei einem großen Pharmahersteller live. Der hatte zuvor eine Ausschussrate von 17 Prozent, was InspectifAI auf etwa ein Prozent reduzieren konnte. “So kann Künstliche Intelligenz nicht nur bei der Effizienz helfen, sondern auch dabei, nachhaltiger und ressourcenschonender zu arbeiten”, sagt Schlögel.

Viele Firmen entdecken derzeit, dass die Digitalisierung durch Künstliche Intelligenz nicht nur als Booster fürs eigene Geschäft, sondern auch für ihren Weg hin zu einer nachhaltigen Produktion dienen kann. Die Möglichkeiten dafür sind Studien zufolge groß. So hat der Verband Bitkom in einer Studie aus dem Februar 2024 geschlussfolgert: “Digitale Technologien können wesentlich dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele im Stichjahr 2030 erfüllt.” 73 Millionen Tonnen CO₂ würden sich durch eine “beschleunigte Digitalisierung” einsparen lassen, rechnet der Digitalverband vor und nennt Beispiele: So könnten Windräder ihre Rotorblätter an den Wind schneller und präziser anpassen, Logistikfirmen Routen spritärmer planen, Produktionsbetriebe ihre Ausschüsse reduzieren und hochautomatisierte Fabrikate zu stromgünstigen Zeiten produzieren. Doch sind diese Hoffnungen wirklich realistisch?

Künstliche Intelligenz ist in deutschen Industrieunternehmen schon länger präsent als im Massenmarkt. Große Konzerne, aber auch Mittelständler experimentieren mit Predictive Maintenance und vorausschauenden Algorithmen, die Arbeitsschritte wie Maschinen optimieren. In einer groß angelegten Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und Deloitte im Auftrag des VDI Zentrum Ressourceneffizienz gaben bereits 2021 mehr als 40 Prozent der deutschen Unternehmen an, KI zu nutzen. Primäre Ziele waren damals die Einsparung von Kosten wie auch Zeit. “Die Einsparung natürlicher Ressourcen ist kein Primärziel, gewinnt aber für zukünftige Anwendungen an Bedeutung”, hieß es von den Studienautoren. Besonders Material und Energie ließen sich einsparen.

“Unternehmen haben eine große Chance, durch Künstliche Intelligenz ihre Produktion zu optimieren und schlussendlich viel einzusparen”, sagt David Koch. Er sieht allerdings auch Hürden. Der Forscher am Fraunhofer IPA und Mitautor der Studie “Nachhaltigkeit durch KI” sagt: “Bei vielen Unternehmen fehlt es noch an Grundsätzlichem. Sie müssen sich erst einmal überlegen, was will ich eigentlich optimieren und dann: Ist KI dafür eine sinnvolle Idee?”. Es mache ihm zufolge keinen Sinn, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, etwa Mails von ChatGPT schreiben zu lassen. Das spare keine Ressourcen, sondern verbrauche eher mehr. Dazu müssten die Unternehmen ihre Datengrundlage beherrschen, sonst könne die KI nicht funktionieren. “Es ist wichtig, die richtigen Werkzeuge im richtigen Verhältnis einzusetzen, sonst erreichen wir das Gegenteil von Nachhaltigkeit”, sagt Koch. “Wenn wir das richtig machen, erreichen wir aber eine deutliche Ressourceneinsparung, die langfristig auch ein ökologischer Vorteil für die Firmen ist.”

Woran in großen Konzernen wie Körber zurzeit reihenweise gearbeitet wird, ist bei kleinen und mittleren Unternehmen oft nicht möglich: “Sie haben zu wenig Zeit, Ressourcen, Know-how”, sagt Teresa Petzsche vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Wie sollen sie sich da noch intensiv mit der Datenverarbeitung und KI-Thematik beschäftigen? Dazu kommt, dass viele KMU Schwierigkeiten haben dürften, passende Fachkräfte im KI-Bereich für sich zu gewinnen, sagt Petzsche. “Gerade kleine Mittelständler tun gut daran, sich die Expertise am Anfang von außen reinzuholen”, glaubt sie.

Das hat offensichtlich auch die Bundesregierung erkannt und vor einem Jahr den “Green AI-Hub Mittelstand” ins Leben gerufen. Die Initiative, bei der sich Firmen bewerben können, soll Mittelständlern helfen, KI zu implementieren, um so den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Der Hub ist Teil der KI-Initiative des BMUV und wird durch das DFKI und weitere Partner umgesetzt. “Wir entsenden zwei Entwicklerinnen und Entwickler für sechs Monate in 20 Unternehmen, die sich vorher beworben haben, und erarbeiten da einen Prototyp für KI-Anwendung”, erklärt Petzsche.

Eins der Unternehmen, das die Projektphase bereits durchlaufen hat, ist 4 Packaging. Die Firma, die zuletzt 18 Millionen Euro umsetzte, überarbeitet Tiefdruckzylinder, mit denen Farben und Muster auf Verpackungen von beispielsweise Zigaretten gedruckt werden. Dafür nimmt es Chrom und Kupfer von der Außenseite der Zylinder ab und graviert und verchromt sie anschließend mit dem neuen Motiv. Das geschieht größtenteils hochautomatisch, so dass eventuelle Fehler erst am Ende auffallen und sie den Prozess neu durchlaufen müssen. Das ist ärgerlich, weil dann bereits viel Chemie und auch viele Rohstoffe eingesetzt wurden. “Wir wollen aber so wenig wie möglich benutzen, um Kosten und Ressourcen zu sparen”, sagt Henning Hacker, Qualitätsmanager der Firma.

Mit dem Green-AI-Hub haben sie eine Datenbasis erarbeitet, neue Sensorik implementiert und am Kontrollstand eine KI-Lösung eingebaut. “Wir erhoffen uns von der Lösung, dass sie die Fehlerquote um 20 Prozent nach unten drückt”, sagt Hacker. Bei ihrem aktuellen Ausschuss würden sie pro Jahr etwa 1000 Zylinder weniger überarbeiten müssen. “Das spart zum Beispiel Kupfer, aber auch Energie und Zeit, weil die Maschine dann viel kürzer laufen muss”, sagt Hacker. Es spart also vor allen Dingen eins: Ressourcen. Nils Wischmeyer

15.-17. Mai 2024, Berlin

Festival 17. Greentech Festival mit Verleihung der Green Awards 2024 (Veranstalter: Greentech Show GmbH) Info & Anmeldung

21. Mai 2024, 19-21 Uhr, Hannover

Diskussion Die Grenzen des Wachstums – “degrowth” oder green growth”? (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

22. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Frankfurt

Diskussion Managerkreis Rhein-Main: Rechtspopulismus und -extremismus und die Verantwortung von Unternehmen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

29. Mai 2024, 9:30-19:30 Uhr, Berlin

Seminar Zukunftssichernde soziale Investitionen – Was müssen wir tun? (Veranstalter: Arbeitskreis kirchlicher Investoren & VÖB) Info & Anmeldung (PDF)

29. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Moritzburg

Diskussion Denkmale der Zukunft – Nachhaltigkeit und Architektur (Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

31. Mai-1. Juni 2024, Kassel

Konferenz Ratschlag zur sozial-ökologischen Transformation der Mobilitätsindustrien (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

4. Juni 2024, 9:30-13 Uhr, Online

Workshop Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS (Teil 1) (Veranstalter: KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung

4.-5. Juni 2024, Berlin

Tagung Woche der Umwelt 2024: Zusammen für Klimaneutralität (Veranstalter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Info & Anmeldung

4. bis 7. Juni 2024, Online/Hamburg

Seminar Crashkurs Rohstoffwende 2024: Die Reise des Kupfers: Von der Mine über den Hafen bis zur ressourcensleichten Mobilität (Veranstalter: Powershift) Info & Anmeldung

Frauen sind in den Führungsgremien von Unternehmen nach wie vor unterrepräsentiert. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der jährlichen DAX-40-Studie der Unternehmensberatung Russell Reynolds Associates. Zwar ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten insgesamt leicht auf 40,3 Prozent gestiegen. Doch Machtpositionen bleiben ihnen meist verwehrt. Nur in zwei der 40 DAX-Konzerne haben Frauen den Aufsichtsratsvorsitz inne. Auch den Posten der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden haben sie bisher nur in einem Viertel der Unternehmen erreicht.

“Bei der Machtverteilung innerhalb der Aufsichtsräte gibt es noch Aufholbedarf. Der Frauenanteil bei Vorsitzen hinkt um Jahre der allgemeinen Entwicklung hinterher”, beklagt Thomas Tomkos, Leiter der Deutschen Board & CEO Practice von Russell Reynolds Associates. Dies zu ändern sei die nächste große personelle Herausforderung für die DAX-Aufsichtsräte. “Erst wenn auch der Einfluss gleich verteilt ist, kann man von wirklich gleichberechtigen Aufsichtsgremien und Chancengleichheit sprechen”, so Tomkos.

Trotz des Sprungs über die 40-Prozent-Marke liegt der DAX 40 im Vergleich der elf wichtigsten europäischen Aktienindizes in Sachen Chancengleichheit weiterhin im Mittelfeld. Spitzenreiter in Europa ist Frankreich mit einem Frauenanteil von rund 46 Prozent, gefolgt von Norwegen und Italien. Deutschland liegt auf Rang sieben.

Wie wichtig Chancengleichheit bei der Gewinnung von Nachwuchsfachkräften ist, hat eine jetzt vorgestellte Studie der Internationalen Hochschule (IU) Erfurt untersucht. Demnach erwarten drei Viertel der befragten Auszubildenden und Studierenden von ihrem Arbeitgeber Maßnahmen zu Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Dabei betonen sie überwiegend die Vorbildfunktion der Vorgesetzten.

Deshalb dürfe die Ernennung von Gleichstellungsbeauftragten oder Diversity-Managern keine “Feigenblatt-Aktion” sein, betont Sonja Würtemberger, Professorin für Human Resource Management an der IU. “Solche Positionen müssen mit konkretem Einfluss und Verantwortung verbunden sein, um echte Veränderungen zu bewirken.” ch

Europäische Unternehmen haben einer aktuellen Studie zufolge alle technischen Möglichkeiten, eine eigene starke Batterieproduktion in Europa aufzubauen. Rund die Hälfte der geplanten EU-Produktion drohe jedoch wegen mangelnder Finanzierung in die USA oder China abzuwandern, heißt es in einer Untersuchung der Organisation Transport and Environment (T&E – Verkehr und Umwelt).

Sebastian Bock, T&E-Geschäftsführer in Deutschland, sagte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur AP: Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der EU-Batteriefonds müssten besser aufgestellt werden, “um Investitionen in europäische Gigafabriken unterstützen zu können”.

Mit einer eigenen Batterieproduktion anstelle von Einfuhren aus China, könnte die EU zudem die CO₂-Emissionen deutlich senken. Eine vollständige Batterieproduktion in Europa würde rund 37 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen als bisherige Importe, heißt es in der Studie. Würden dann auch noch die benötigten Metalle in der EU gewonnen, statt auf Importe aus Asien zu setzen, wären weitere positive Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz zu erreichen. Allein schon durch die wesentlich kürzeren Transportwege – im Vergleich zu importiertem Nickel aus Indonesien und in China verarbeitetem Lithium aus. T&E fordert deshalb, die Metalle verstärkt in Europa zu fördern und zu recyceln.

Die Europäische Union will bis 2030 mindestens zehn Prozent ihres Bedarfs an strategisch wichtigen Rohstoffen wie Nickel und Lithium aus eigener Gewinnung abdecken. Die Kapazitäten für die Verarbeitung sollen dann bei mindestens 40 Prozent liegen. Für die Batterieproduktion setzt man deshalb auch auf eine engere Zusammenarbeit mit Norwegen, das über große Rohstoffvorkommen in der Nordsee verfügt. rad

Die Europäische Union und die USA haben in der vergangenen Woche mit der DR Kongo eine Vereinbarung über den Bergbau in dem Land getroffen. Demnach wird der belgische Konzern Umicore eine Partnerschaft mit einer Tochtergesellschaft des staatlichen Bergbauunternehmens Gécamines eingehen, um Germanium aus Bergbaunebenprodukten, sogenannter Schlacke, zu gewinnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Umicore hervor. Germanium ist ein seltenes Metall, das etwa zur Herstellung von Halbleitern, optischen Kabeln und Solarzellen benötigt wird.

Der Deal ist Teil der Minerals Security Partnership (MSP), einem Zusammenschluss von 14 Ländern und der EU unter dem Vorsitz der USA. Ziel der MSP ist es, öffentliche und private Investitionen in nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien weltweit anzuregen. Sie konzentriert sich auf die Versorgungsketten, die für saubere Energietechnologien am wichtigsten sind, etwa die für Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, Graphit, Seltene Erden und Kupfer. Die DR Kongo, die über große Kobalt-, Coltan- und Lithiumvorkommen verfügt, spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Umicore wird seinen kongolesischen Partner bei der Verwertung von Germanium aus dessen Abraumhalde in Lubumbashi unterstützen. Unter Nutzung des belgischen Fachwissens in den Bereichen Raffination und Recycling soll dort eine neue Verarbeitungsanlage optimiert werden. Im Gegenzug erhält Umicore exklusiven Zugang zum verfeinerten Germanium. Der Prozess soll im letzten Quartal 2024 anlaufen.

Das neue Abkommen kommt auch in Folge kongolesischer Beschwerden über eine Absichtserklärung zwischen der EU und Kongos Nachbar Ruanda. Im Februar hatten sich die EU-Kommission und die ruandische Regierung über nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien verständigt. Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi bezeichnete das Abkommen als “Provokation”. Die kongolesische Regierung beschuldigt Ruanda, die M23-Miliz im Ostkongo zu unterstützen und auf diese Weise die Bodenschätze zu plündern, ins Ausland zu schmuggeln und illegal auf den Weltmarkt zu bringen. So ist Kinshasa derzeit in einem Rechtsstreit mit dem Technologiekonzern Apple, dem die Anwälte des Landes vorwerfen, illegal erlangte Mineralien in seinen Geräten zu verwenden.

Am vergangenen Donnerstag sagte der EU-Gesandte in Kinshasa, Nicolás Berlanga Martinez, dass die EU “mehr Sensibilität” für die kongolesischen Bedenken bezüglich des Pakts mit Ruanda hätte zeigen sollen. “Wir arbeiten mit der kongolesischen Regierung zusammen, damit das Protokoll mit Ruanda, in dem es um Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Mineralien geht, zu Gunsten des Kongo ausfällt”, sagte er. Die DR Kongo müsse das erste Land sein, das von einer größeren Transparenz im Bergbau profitiere, da ein Großteil der Mineralien aus dem Land stamme, fügte er hinzu. ajs

Seit dem Pariser Abkommen von 2015 haben 60 der größten Privatbanken der Welt, darunter JP Morgan Chase, die Bank of America und Mizuho aus Japan, insgesamt 7,1 Billionen US-Dollar in fossile Brennstoffe investiert. Zu diesem Ergebnis kommt der am Montag von Umweltgruppen veröffentlichte diesjährige Bericht Banking on Climate Chaos. Fast die Hälfte dieser Investitionen – 3,5 Billionen Dollar – haben demnach den Ausbau fossiler Brennstoffe unterstützt, auch in ökologisch sensiblen Gebieten wie dem Amazonas. Im letzten Jahr flossen mehr als 700 Milliarden Dollar in die Unterstützung von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen.

Der Bericht gilt als umfassendste globale Analyse des “Fossil Fuel Banking”, also der Kreditvergabe an über 4.200 Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten. Er wurde von Experten von Nichtregierungsorganisationen wie dem Rainforest Action Network, BankTrack, Oil Change International und Urgewald erstellt.

Die Studie zeigt, dass im Jahr 2023 die Finanzierungen in drei Märkten für fossile Brennstoffe zugenommen haben:

In einigen Bereichen ist die Finanzierung durch die 60 privaten Banken im Jahr 2023 zurückgegangen. So sank beispielsweise die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten in der Arktis um eine Milliarde.

Unter den 60 untersuchten Privatbanken befinden sich auch zwei aus Deutschland: Die Deutsche Bank hat im Jahr 2023 über 13 Milliarden Dollar an fossile Unternehmen vergeben. Die in etwa gleiche Summe wurde auch in einigen der letzten Jahre errechnet. Bei der DZ Bank, dem Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken, stiegen die Fossilinvestitionen hingegen in den letzten Jahren an. 2023 sollen sich diese Finanzierungen auf 2,5 Milliarden Dollar belaufen haben – mehr als doppelt so viel wie noch vor drei Jahren. av, Nick Nutall

Um die Klimaziele Deutschlands im Verkehrssektor zu erreichen, sind aus volkswirtschaftlicher Sicht frühe Investitionen langfristig am günstigsten. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie “Verkehrswende als Mehrwert“, die am Montag vom Thinktank Agora Verkehrswende und dem Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos vorgelegt wurde.

Demnach müssten öffentliche Haushalte, private Verbraucher und Unternehmen zunächst jährlich zwischen elf und 16 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Doch schon ab 2035 würden sich die jährlichen Ausgaben im gesamten Verkehrssektor dann unterhalb der Projektion des Umweltbundesamts bewegen, die sich an beschlossenen und geplanten Maßnahmen der Bundesregierung orientiert. In einem Szenario, bei dem es erst ab 2030 zu zusätzlichen Maßnahmen kommt, steigt der Investitionsbedarf hingegen stärker und steiler an. Mitte der 2030er-Jahre wären dann Zusatzausgaben von teils über 90 Milliarden Euro pro Jahr nötig. Die langfristigen Kosteneinsparungen ergeben sich insbesondere aus der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene.

In der Studie werden drei Szenarien miteinander verglichen. Als Referenzszenario dient die Projektion des Umweltbundesamts, mit der jedoch eine Klimaneutralität bis 2045 und ein Einhalten des Emissionsbudgets nicht erreichbar ist. Das “Wende 2025″-Szenario errechnet die volkswirtschaftlichen Effekte einer schnellen Politikänderung, mit rapiden Investitionen in die Bahn, den öffentlichen Nahverkehr und die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sowie die Digitalisierung von Verkehrsträgern.

Das Szenario “Wende 2030” unterstellt, dass es erst im nächsten Jahrzehnt zu politischen Maßnahmen kommt, die zu Verkehrs-Klimaneutralität führen würden. Dieses Szenario ist mit Abstand am teuersten: Da bis dahin viele Treibhausgase emittiert würden, müssten zur Erreichung des kumulativen Emissionsbudgets funktionierende Verbrennerfahrzeuge stillgelegt werden. Dieses radikale Verbrenner-Aus wäre volkswirtschaftlich sehr teuer.

Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende, mahnte schnelle politische Schritte an: “Würde die Bundesregierung nach volkswirtschaftlicher Logik handeln, müsste sie beim Klimaschutz im Verkehr schnell alle Hebel in Bewegung setzen.” Neben den monetären Kosten seien daneben auch Klimaschäden zu beachten: “Der Preis bemisst sich entweder in Geld oder in Treibhausgasen, mit all den damit verbundenen Risiken.” av

Neue Akkugeneration stellt Reichweite von 1.000 Kilometer in Aussicht – Handelsblatt

Die Entwicklung von Akkus schreitet voran, berichtet Lazar Backovic, die Autohersteller wollten so der “Reichweitenangst” ihrer Kunden begegnen. Aber: “Aus Nachhaltigkeitssicht bringt das nicht viel oder schadet sogar”, sagt ein Experte. Denn wenn Akkus für die Reichweite immer größer und schwerer werden, steigen auch ihre CO₂-Emissionen. Zum Artikel

Big tech’s great AI power grab – Economist

Laut Vorhersagen wird sich der globale Energiekonsum von Rechenzentren zwischen 2022 und 2026 verdoppeln. Ein wichtiger Grund: KI. Alphabet, Microsoft und Amazon forcieren deshalb den Ausbau der Erneuerbaren – und schließen auch neue Verträge mit Betreibern von Kernkraftwerken ab. Sam Altman, Chef von OpenAI, hat sogar in ein Kernfusions-Start-up investiert. Zum Artikel

BMW räumt Umweltprobleme beim Kobalt-Abbau in Marokko ein – Süddeutsche Zeitung

Im letzten Jahr hat ein Rechercheteam verschiedener Medien über Umwelt- und Arbeitsschutzprobleme beim Kobaltabbau in Marokko berichtet. Seitdem hat das Unternehmen BMW, das von dort den Rohstoff für Batterien bezieht, offenbar für Verbesserungen gesorgt: insbesondere das Abwasser soll aufgefangen werden. Doch die Untersuchungen durch zwei Audit-Unternehmen möchte BMW nicht veröffentlichen. Zum Artikel

Das kurze Leben des Alfred Visha – Spiegel

Ende Oktober 2023 stürzte ein Baugerüst im neuen Hamburger Überseequartier zusammen und riss fünf Arbeiter in den Tod. Ein Autorenteam hat das Desinteresse der Behörden an der Schwarzarbeit recherchiert, die mangelhafte Bausicherung, die Gleichgültigkeit der Firmen, die ausbleibende Entschädigung für die Hinterbliebenen. Zum Artikel

The EU should call time on Russian LNG imports – Financial Times

Die EU sollte den Import von russischem Flüssiggas ganz verbieten, schreibt das Editorial Board. Der Vorschlag, einstweilen nur den Reexport in Länder wie China, Indien oder die Türkei zu unterbinden, sei nicht weitreichend genug. Die EU habe erfolgreich viele Fossilimporte aus Russland ersetzt. Nun gelte es, “den Job zu vollenden”. Zum Artikel

As Insurers around the U.S. Bleed Cash from Climate Shocks, Homeowners Lose – The New York Times

In einer gemeinsamen Recherche sind Christopher Flavelle und Mira Rojanasakul der Frage nachgegangen, was die klimabedingten Mehrausgaben der Versicherer für die Hausbesitzer in den USA bedeuten. Sie sprachen dazu mit mehr als 40 Versicherungsexperten, Beamten und Hausbesitzern in Iowa und einem Dutzend anderer Bundesstaaten. Außerdem analysierten sie die Marktdaten für Versicherer im ganzen Land. Zum Artikel

Nachhaltige Hochhäuser: Die Skyline ergrünt – FAZ

Von neuen Hochhäusern wird heute erwartet, dass sie nachhaltig sind. Günter Murr sprach darüber mit dem Umweltwissenschaftler Michael Braungart. Der sagt: Nachhaltigkeit allein reicht nicht aus, denn sie erhält nur das Bestehende. Stattdessen müsse aber mit jedem Gebäude ein maximaler Nutzen für Mensch und Umwelt erzielt werden. Zum Artikel

Immobilienunternehmen: So steigert CSRD die Performance – Haufe

Kaum ein Thema beschäftigt die Immobilienwirtschaft so sehr wie die Nachhaltigkeit. Der Umbau erfordert enorme Investitionen. Kapital wird vor allem derjenige erhalten, der transparent aufzeigen kann, welche Effekte ausgelöst werden. Dafür eignet sich die CSRD, argumentieren Josef Hofschroer und Johann-Frederik Schuldt. Zum Artikel

Der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier rechnet nicht damit, dass der Mangel an erneuerbaren Energien noch zu seinen Lebzeiten ein für alle Mal behoben werden kann. “Aber mal so ein paar Gleise in die richtige Richtung stellen, das finde ich schon gut”. Ideal wären erneuerbare Lösungen wie in der Serie Star Trek, sagt der bekennende Science-Fiction-Fan.

In Star Trek bewegen sich die Enterprise und ihre Schwesterschiffe mit Warp-Geschwindigkeit durchs All, angetrieben durch eine Reaktion von Deuterium mit Antimaterie. Deuterium ist ein Isotop des Wasserstoffs. Wasserstoff wiederum ist der Energieträger, für dessen Nutzung in Europa sich Geier in den letzten Jahren stark gemacht hat.

Als Berichterstatter des EU-Parlaments, dem er seit 2009 angehört, hat er im letzten Jahr die Überarbeitung der Gasrichtlinie verhandelt, insbesondere die Regeln für einen Wasserstoff-Binnenmarkt. Erfolgreich, wie er findet: “Ich bin erfreut, dass weder in der Parlamentsposition noch am Ende in der Ratsposition ein Satz drinsteht, den ich nicht mittragen könnte.” Tatsächlich konnte sich Geier gegenüber der Kommission damit durchsetzen, keine betriebliche Entflechtung von Verteilnetzen für Gas- und Wasserstoff vorzuschreiben. Kritiker aus der Zivilgesellschaft sahen darin die Gefahr, ineffiziente Geschäftsmodelle der Gaswirtschaft könnten verstetigt werden. Für Geier bietet sich so jedoch die Chance, dass Gasverteilnetzbetreibern der wirtschaftliche Übergang zum Wasserstoff gelingt.

Ein wenig hadert er nur mit den “nicht gehobenen Potenzialen der Sektorkopplung”. Die Möglichkeiten der lokalen Verbindung von erneuerbarer Energie, Industrie, Wärme und Mobilität seien nicht von allen Mitgliedsstaaten erkannt worden. Begeistert erzählt er von einem Projekt der Wuppertaler Stadtwerke, bei dem aus der Müllverbrennung Strom, Fernwärme und auch Wasserstoff zum Antrieb von Fahrzeugen gewonnen wird. “Mit Wasserstoff haben wir ein Medium, das speicherfähig ist und sofort wieder eingesetzt werden kann”, sagt Geier.

Der studierte Historiker will die Bedeutung der Wasserstoffwende aber nicht zu hoch hängen. “Die Umstellung auf Wasserstoff ist sicherlich nicht so bedeutend wie die Erfindung der Dampfmaschine”, räumt Geier ein. “Aber es ist ein wesentlicher Schritt in eine anders aufgestellte Energieversorgung.”

Bei der Europawahl im Juni steht Geier auf Platz 2 der SPD-Kandidatenliste. Anführen wird er die SPD-Abgeordneten in der nächsten Legislaturperiode aber nicht mehr. Die Funktion hat er bereits an René Repasi abgegeben. “Ich war sieben Jahre Vorsitzender der Europa-SPD”, sagt Geier. “Da finde ich, dass ich die Verantwortung jetzt an jemand Jüngeren weitergeben kann.”

Für den Essener ist es wichtig zu zeigen: “Konkurrenzfähige Industrie und Klimaschutz gehen zusammen”. Denn wenn Produktion aus Europa abwandere, weil erneuerbare Energien zu teuer seien, würden die Kapazitäten anderswo wieder aufgebaut. Und außerhalb Europas werde “im Zweifel dreckiger produziert”.

Deshalb macht er sich Sorgen um die energieintensive Stahlproduktion im Ruhrgebiet – wo ThyssenKrupp jüngst angekündigt hat, seine Produktionskapazitäten zu verringern. Aber Standortprobleme habe es in den vergangenen 20 Jahren immer wieder gegeben. “Ich habe noch nicht den Zauberstab in der Tasche, um diese Herausforderungen zu lösen”, gibt Geier zu. Aber durch ein “intelligentes Zusammenwirken mehrerer politischer Maßnahmen” könnten konkurrenzfähige Energiepreise durchaus erreicht werden.

Sollte er wieder ins Europaparlament gewählt werden, woran eigentlich kein Zweifel besteht, dann möchte sich der 62-Jährige dort auf die Umsetzung der zuletzt erreichten rechtlichen Rahmenbedingungen konzentrieren – zum Beispiel darauf, ob der Wasserstoffmarkt tatsächlich in der gewünschten Form entsteht und den Energieträger zu erschwinglichen Preisen dort zur Verfügung stellt, wo er gebraucht wird. “Das ist die Mühsal der Ebene, die jetzt durchschritten werden muss”, sagt er. “Da will ich mich weiter kümmern, weil ich das Thema einfach wahnsinnig spannend finde.”

Gut fände er die Einrichtung eines “Implementation Office” nach britischem Vorbild, das regelmäßig überprüft und dem Parlament berichtet, ob die europäischen Regeln ihren Zweck erfüllen. Denn um die Emissionsziele für Klimagase zu erreichen, dürfe jetzt nicht “der falsche Kurs gesegelt werden.”

Um den richtigen Kurs zu finden, orientiert sich Geier wieder an Star Trek. “Star Trek ist, zumindest auf Seiten der Föderation, eine ideale Gesellschaft”, schwärmt er. “Die hat ihre materiellen Probleme überwunden.” Tatsächlich müssen sich in der Serie die Mitglieder der Vereinigten Föderation der Planeten, zu der auch die Erde gehört, keine Sorgen um materielle Dinge machen. Geld existiert nicht, denn Konsumartikel und Industriemaschinen, derzeit noch Kapitalgüter genannt, können mühelos von Replikatoren hergestellt werden. “Die Menschen können ihre ganze Kraft darauf verwenden, kreativ zu sein.” Die Handlung drehe sich um Kunst, Wissenschaft und Entdeckungen, und das bei völliger Gleichstellung. “Mit sowas beschäftigt man sich ganz gerne.” Alex Veit

Balkonkraftwerke sollen einen niedrigschwelligen Beitrag zur Dekarbonisierung der Stromversorgung leisten. Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Solarpaket I hat die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür verbessert.

Familie Lau aus Königs Wusterhausen bei Berlin hilft das allerdings wenig. Denn sie will ihr Balkonkraftwerk nicht am Balkon, sondern im Kleingarten installieren. Das ist zwar grundsätzlich erlaubt, aber nicht eindeutig geregelt. Und so flatterte den Laus postwendend die fristlose Kündigung vom Vereinsvorstand ins Haus. “Es frustriert uns sehr, dass wir den Strom für Rasenmäher, Heckenschere und Co. nicht umweltfreundlich vor Ort erzeugen dürfen – und das ohne triftigen Grund”, sagen sie.

Klein beigeben wollen die Laus allerdings nicht. Sie sind auch kein Einzelfall. Deshalb soll nun eine Klage für Klarheit sorgen. An ihrer Seite haben sie den Potsdamer Rechtsanwalt Sebastian Lange. Für ihn ist das von den Kleingarten-Vereinen oft vorgebrachte Argument, der Betrieb eines Balkonkraftwerks fördere die unzulässige Wohnnutzung eines Pachtgartens, “sachlich völlig unhaltbar”. Die Kündigung nennt er “schlicht rechtswidrig”.

Jetzt geht es also vor Gericht. Familie Lau hofft, damit “die Energiewende endlich auch in die Kleingärten zu bringen”. Zeit wird’s. Carsten Hübner

Anspruch und Wirklichkeit, sie passen häufig noch nicht zusammen. Bei der Deutschen Bank etwa. 20 Prozent der Bonuszahlungen, die der Vorstand erhält, richten sich nach ESG-Kriterien. Allerdings schneidet das Top-Management in diesem Punkt nicht gut ab, besonders nicht bei entscheidenden Kriterien. Welche das sind, wie andere Unternehmen bei dieser Frage dastehen und wieso einige Aktionäre bei der Hauptversammlung morgen gegen den Vergütungsbericht 2023 stimmen werden, das analysiert Günter Heismann.

Ein anderes Beispiel ist Künstliche Intelligenz. Die Technologie soll, so der Wunsch, Industrieprozesse nachhaltiger machen, sodass Ressourcen geschont werden. Allerdings eignet sich KI dafür längst nicht immer und kann, weil sie selbst Energie und Rohstoffe verbraucht, zu einer nicht-nachhaltigen Entwicklung beitragen. Worauf es ankommt und welche Anlaufstelle die Bundesregierung für Mittelständler eingerichtet hat, erklärt Nils Wischmeyer.

Und auch bei der Diversität in der Arbeitswelt klafft eine große Lücke. Wie neue Zahlen zeigen, die sich Carsten Hübner angesehen hat, steigt zwar der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen. Zugleich aber sind es weiterhin Männer, die in den mächtigen Führungspositionen dominieren. Was wiederum jüngere Nachwuchskräfte kritisch sehen: Laut einer neuen Umfrage wünschen sie sich deutlich mehr Vielfalt in den Unternehmen.

Mal sehen, wann dieser Wunsch Wirklichkeit wird.

Viele Grüße,

Auf der morgigen Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt geht es voraussichtlich hoch her. Für Diskussionsstoff sorgen vor allem die Vorstandsgehälter, die einige Großaktionäre als “exzessiv” empfinden. Kritisch sehen viele Investoren auch, dass die Top-Manager die selbstgesteckten ESG-Ziele zum Teil deutlich verfehlen – und dennoch höhere Gehälter kassieren als die meisten Top-Manager anderer europäischer Großbanken.

“Wir stimmen gegen den Vergütungsbericht für das Jahr 2023”, kündigt Alexandra Annecke von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment im Gespräch mit Table.Briefings an. Das Beratungsunternehmen Glass Lewis empfiehlt seinen Kunden ebenfalls, gegen den Vergütungsbericht zu stimmen. Der US-Finanzdienstleister, der internationale Fondsgesellschaften berät, hat das Salär von Vorstandschef Christian Sewing mit den Chefgehältern der größten europäischen Banken verglichen. Keiner der Konkurrenten zahlt seinen Top-Managern so hohe Fixgehälter wie die Deutsche Bank, die Sewing für 2023 ein Grundgehalt von 3,6 Millionen Euro gewährte.

Bei den leistungsabhängigen Boni, die die Vorstände zusätzlich zu ihrem Fixgehalt bekommen, wurden sieben ESG-Kriterien herangezogen, die mit einer Gewichtung von insgesamt 20 Prozent in die Berechnung eingegangen sind. Ausgerechnet bei einem besonders wichtigen ESG-Kriterium, der Steigerung der nachhaltigen Finanzierungen und Investitionen, hat das Top-Management das Planziel nur zu 28 Prozent erreicht. Hier spiegelt sich das nach wie vor hohe Engagement der Deutschen Bank in emissionsintensiven Branchen wie der Öl- und Gasförderung, der Stromerzeugung und der Automobilindustrie wider.

Auch beim Kriterium “Klimarisikomanagement” kommt die Deutsche Bank nur langsam voran. Hier geht es unter anderem darum, einen belastbaren Pfad zur Klimaneutralität zu entwickeln und umzusetzen. Beim Zwischenziel für 2023 erfüllte das Top-Management die Zielvorgabe nur zu 50 Prozent.

Bei anderen Kriterien war der Vorstand hingegen erfolgreicher. Sowohl beim Energieverbrauch der bankeigenen Gebäude als auch bei der Gleichstellung von Frauen erreichte die Deutsche Bank 2023 jeweils 150 Prozent der Planziele. Aufgrund dieser doppelten Übererfüllung konnte der Vorstand die ESG-Kriterien 2023 im Durchschnitt dann doch noch zu 71,3 Prozent erfüllen.

Aus Sicht des Dachverbands der Kritischen Aktionäre reicht das nicht. Er hat für die Hauptversammlung beantragt, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern, weil er seinem eigenen Bekenntnis zur Einhaltung internationaler Klimaziele und Sustainable Finance nicht gerecht werde. “Die Deutsche Bank bleibt die Großbank in Deutschland, die am meisten in die Finanzierung fossiler Energien und waldzerstörender Geschäftsmodelle involviert ist”, heißt es in seinem Antrag.

Dass dieser und andere Anträge am Donnerstag nur eingeschränkt diskutiert werden können, stört viele Aktionäre. Denn alle Fragen müssen vorab bei der Deutschen Bank eingereicht werden. Auf der Hauptversammlung selbst können dann nur noch Nachfragen gestellt werden. Für ein Dax-Unternehmen eine höchst ungewöhnliche Regelung. Union Investment wird daher sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat die Entlastung verweigern.

Ein Grund für das rigide Fragerecht könnte sein, dass die ESG-Bilanz der Deutschen Bank auch im Vergleich zu anderen Dax-Unternehmen eher mager ausfällt. Die Commerzbank zum Beispiel hat ebenfalls langfristige Leistungsanreize für den Vorstand eingeführt, die zu 20 Prozent von ESG-Kriterien abhängig sind. Zwar hat das Institut ebenso wie die Deutsche Bank 2023 wichtige Vorgaben verfehlt. So konnte die Commerzbank die Reduktionsziele für Treibhausgase, die von einem definierten Portfolio mit emissionsintensiven Firmenkunden freigesetzt werden, nur zu 56 Prozent erreichen. Insgesamt gelang es dem Institut jedoch, die selbst gesteckten ESG-Ziele zu 87,6 Prozent zu erfüllen. Das ist deutlich mehr, als die Deutsche Bank erreicht hat.

Noch besser schnitten Unternehmen wie SAP und die Deutsche Telekom ab. Bei SAP wurden von drei formulierten Zielen zwei eingehalten und eines um 14 Prozent übertroffen. Bei der Deutschen Telekom, wo die Erreichung der ESG- und Klimaziele sogar ein Drittel der kurzfristigen Leistungsindikatoren ausmacht, wurden beide definierten Ziele mehr als erreicht.

Geradezu als Vorbild präsentiert sich die Deutsche Börse. Der Dax-Konzern hat ein langfristiges Anreizsystem für seinen Vorstand geschaffen, das unter anderem auf vier ESG-Kriterien basiert. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete der Finanzkonzern insgesamt eine Zielerfüllung von exakt 159,73 Prozent.

Skeptische Beobachter fragen sich bei einer solchen Quote, ob die Deutsche Börse ihren Top-Managern tatsächlich ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Oder ob das Unternehmen die Latte nicht vielmehr bewusst niedrig gehängt hat, damit das Top-Management nicht besonders hoch springen muss, um Spitzenboni einzustreichen.

Bei der Deutschen Bank mögen die ESG-Ziele strenger sein als etwa bei der Deutschen Börse. Dennoch waren die finanziellen Kriterien bisher eindeutig zu schwach. Laut dem New Yorker Aktionärsberater ISS erhalten die Vorstände selbst bei unterdurchschnittlicher Performance die maximal möglichen Boni.

Als Reaktion auf die massive Kritik hat die Deutsche Bank ein neues Vergütungssystem entwickelt, das diese Woche auf der Hauptversammlung zur Abstimmung steht. Großaktionäre wie Deka Investment loben, das neue System sei weit weniger komplex als das alte. So wurde die Zahl der Leistungsindikatoren von rund 70 auf sechs Hauptziele reduziert.

Alexandra Annecke von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment begrüßt zudem die strengeren Kriterien. “Das neue Vergütungssystem ist eine Verbesserung, weil es ehrgeizigere Ziele für den Vorstand enthält und damit stärker an den Aktionärsinteressen ausgerichtet ist. Die Trauben hängen nun höher”, sagte sie zu Table.Briefings. Union Investment wolle deshalb für das neue Vergütungssystem stimmen.

Neben drei finanziellen Kriterien gibt es im neuen System künftig drei ESG-Ziele, die wie bisher zu 20 Prozent in die Berechnung der Leistungsprämien einfließen. Kritiker haben hier allerdings eine bemerkenswerte Lücke entdeckt: Das Kriterium “Steigerung der nachhaltigen Finanzierungen und Investitionen”, mit dessen Erfüllung sich die Deutsche Bank 2023 besonders schwertat, wird jetzt nicht mehr ausdrücklich als ESG-Ziel definiert. Günter Heismann

Wenn die Pharmaindustrie wichtige Medikamente wie Impfstoffe produziert, gelten höchste Sicherheitsstandards. Keine Charge darf verunreinigt oder gar beschädigt sein. Damit das nicht passiert, checken sogenannte Inspektionsmaschinen die Chargen und sortieren aus Vorsicht teilweise zu viele Produkte aus. In der Fachsprache heißen diese “False Ejects” und sind für Pharmafirmen aus zwei Gründen ein großes Problem. Zum einen kosten die unnötig produzierten Wirkstoffe teils viel Geld. Zum anderen treiben sie den Ressourcenverbrauch in die Höhe.

Der Technologiekonzern Körber hat dafür mit seinem Start-up “InspectifAI” eine KI-Lösung gefunden, die sich auf fast jeder Inspektionsmaschine für flüssige Arzneimittel nachrüsten lässt. Die klugen Algorithmen sollen dank antrainierter Daten und maschinellem Lernen deutlich präziser erkennen, ob es sich um eine Verunreinigung oder lediglich einen Lichtreflex oder ein Luftbläschen handelt. “Wir können damit die Ausschussrate signifikant senken”, erklärt Christian Schlögel, Vorstandsmitglied und Digitalchef bei Körber. Beispiel Italien: Dort ging die Körber-Lösung zuletzt bei einem großen Pharmahersteller live. Der hatte zuvor eine Ausschussrate von 17 Prozent, was InspectifAI auf etwa ein Prozent reduzieren konnte. “So kann Künstliche Intelligenz nicht nur bei der Effizienz helfen, sondern auch dabei, nachhaltiger und ressourcenschonender zu arbeiten”, sagt Schlögel.

Viele Firmen entdecken derzeit, dass die Digitalisierung durch Künstliche Intelligenz nicht nur als Booster fürs eigene Geschäft, sondern auch für ihren Weg hin zu einer nachhaltigen Produktion dienen kann. Die Möglichkeiten dafür sind Studien zufolge groß. So hat der Verband Bitkom in einer Studie aus dem Februar 2024 geschlussfolgert: “Digitale Technologien können wesentlich dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele im Stichjahr 2030 erfüllt.” 73 Millionen Tonnen CO₂ würden sich durch eine “beschleunigte Digitalisierung” einsparen lassen, rechnet der Digitalverband vor und nennt Beispiele: So könnten Windräder ihre Rotorblätter an den Wind schneller und präziser anpassen, Logistikfirmen Routen spritärmer planen, Produktionsbetriebe ihre Ausschüsse reduzieren und hochautomatisierte Fabrikate zu stromgünstigen Zeiten produzieren. Doch sind diese Hoffnungen wirklich realistisch?

Künstliche Intelligenz ist in deutschen Industrieunternehmen schon länger präsent als im Massenmarkt. Große Konzerne, aber auch Mittelständler experimentieren mit Predictive Maintenance und vorausschauenden Algorithmen, die Arbeitsschritte wie Maschinen optimieren. In einer groß angelegten Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und Deloitte im Auftrag des VDI Zentrum Ressourceneffizienz gaben bereits 2021 mehr als 40 Prozent der deutschen Unternehmen an, KI zu nutzen. Primäre Ziele waren damals die Einsparung von Kosten wie auch Zeit. “Die Einsparung natürlicher Ressourcen ist kein Primärziel, gewinnt aber für zukünftige Anwendungen an Bedeutung”, hieß es von den Studienautoren. Besonders Material und Energie ließen sich einsparen.

“Unternehmen haben eine große Chance, durch Künstliche Intelligenz ihre Produktion zu optimieren und schlussendlich viel einzusparen”, sagt David Koch. Er sieht allerdings auch Hürden. Der Forscher am Fraunhofer IPA und Mitautor der Studie “Nachhaltigkeit durch KI” sagt: “Bei vielen Unternehmen fehlt es noch an Grundsätzlichem. Sie müssen sich erst einmal überlegen, was will ich eigentlich optimieren und dann: Ist KI dafür eine sinnvolle Idee?”. Es mache ihm zufolge keinen Sinn, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, etwa Mails von ChatGPT schreiben zu lassen. Das spare keine Ressourcen, sondern verbrauche eher mehr. Dazu müssten die Unternehmen ihre Datengrundlage beherrschen, sonst könne die KI nicht funktionieren. “Es ist wichtig, die richtigen Werkzeuge im richtigen Verhältnis einzusetzen, sonst erreichen wir das Gegenteil von Nachhaltigkeit”, sagt Koch. “Wenn wir das richtig machen, erreichen wir aber eine deutliche Ressourceneinsparung, die langfristig auch ein ökologischer Vorteil für die Firmen ist.”

Woran in großen Konzernen wie Körber zurzeit reihenweise gearbeitet wird, ist bei kleinen und mittleren Unternehmen oft nicht möglich: “Sie haben zu wenig Zeit, Ressourcen, Know-how”, sagt Teresa Petzsche vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Wie sollen sie sich da noch intensiv mit der Datenverarbeitung und KI-Thematik beschäftigen? Dazu kommt, dass viele KMU Schwierigkeiten haben dürften, passende Fachkräfte im KI-Bereich für sich zu gewinnen, sagt Petzsche. “Gerade kleine Mittelständler tun gut daran, sich die Expertise am Anfang von außen reinzuholen”, glaubt sie.

Das hat offensichtlich auch die Bundesregierung erkannt und vor einem Jahr den “Green AI-Hub Mittelstand” ins Leben gerufen. Die Initiative, bei der sich Firmen bewerben können, soll Mittelständlern helfen, KI zu implementieren, um so den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Der Hub ist Teil der KI-Initiative des BMUV und wird durch das DFKI und weitere Partner umgesetzt. “Wir entsenden zwei Entwicklerinnen und Entwickler für sechs Monate in 20 Unternehmen, die sich vorher beworben haben, und erarbeiten da einen Prototyp für KI-Anwendung”, erklärt Petzsche.

Eins der Unternehmen, das die Projektphase bereits durchlaufen hat, ist 4 Packaging. Die Firma, die zuletzt 18 Millionen Euro umsetzte, überarbeitet Tiefdruckzylinder, mit denen Farben und Muster auf Verpackungen von beispielsweise Zigaretten gedruckt werden. Dafür nimmt es Chrom und Kupfer von der Außenseite der Zylinder ab und graviert und verchromt sie anschließend mit dem neuen Motiv. Das geschieht größtenteils hochautomatisch, so dass eventuelle Fehler erst am Ende auffallen und sie den Prozess neu durchlaufen müssen. Das ist ärgerlich, weil dann bereits viel Chemie und auch viele Rohstoffe eingesetzt wurden. “Wir wollen aber so wenig wie möglich benutzen, um Kosten und Ressourcen zu sparen”, sagt Henning Hacker, Qualitätsmanager der Firma.

Mit dem Green-AI-Hub haben sie eine Datenbasis erarbeitet, neue Sensorik implementiert und am Kontrollstand eine KI-Lösung eingebaut. “Wir erhoffen uns von der Lösung, dass sie die Fehlerquote um 20 Prozent nach unten drückt”, sagt Hacker. Bei ihrem aktuellen Ausschuss würden sie pro Jahr etwa 1000 Zylinder weniger überarbeiten müssen. “Das spart zum Beispiel Kupfer, aber auch Energie und Zeit, weil die Maschine dann viel kürzer laufen muss”, sagt Hacker. Es spart also vor allen Dingen eins: Ressourcen. Nils Wischmeyer

15.-17. Mai 2024, Berlin

Festival 17. Greentech Festival mit Verleihung der Green Awards 2024 (Veranstalter: Greentech Show GmbH) Info & Anmeldung

21. Mai 2024, 19-21 Uhr, Hannover

Diskussion Die Grenzen des Wachstums – “degrowth” oder green growth”? (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

22. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Frankfurt

Diskussion Managerkreis Rhein-Main: Rechtspopulismus und -extremismus und die Verantwortung von Unternehmen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

29. Mai 2024, 9:30-19:30 Uhr, Berlin

Seminar Zukunftssichernde soziale Investitionen – Was müssen wir tun? (Veranstalter: Arbeitskreis kirchlicher Investoren & VÖB) Info & Anmeldung (PDF)

29. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Moritzburg

Diskussion Denkmale der Zukunft – Nachhaltigkeit und Architektur (Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung

31. Mai-1. Juni 2024, Kassel

Konferenz Ratschlag zur sozial-ökologischen Transformation der Mobilitätsindustrien (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung

4. Juni 2024, 9:30-13 Uhr, Online

Workshop Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS (Teil 1) (Veranstalter: KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung

4.-5. Juni 2024, Berlin

Tagung Woche der Umwelt 2024: Zusammen für Klimaneutralität (Veranstalter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Info & Anmeldung

4. bis 7. Juni 2024, Online/Hamburg

Seminar Crashkurs Rohstoffwende 2024: Die Reise des Kupfers: Von der Mine über den Hafen bis zur ressourcensleichten Mobilität (Veranstalter: Powershift) Info & Anmeldung

Frauen sind in den Führungsgremien von Unternehmen nach wie vor unterrepräsentiert. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der jährlichen DAX-40-Studie der Unternehmensberatung Russell Reynolds Associates. Zwar ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten insgesamt leicht auf 40,3 Prozent gestiegen. Doch Machtpositionen bleiben ihnen meist verwehrt. Nur in zwei der 40 DAX-Konzerne haben Frauen den Aufsichtsratsvorsitz inne. Auch den Posten der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden haben sie bisher nur in einem Viertel der Unternehmen erreicht.

“Bei der Machtverteilung innerhalb der Aufsichtsräte gibt es noch Aufholbedarf. Der Frauenanteil bei Vorsitzen hinkt um Jahre der allgemeinen Entwicklung hinterher”, beklagt Thomas Tomkos, Leiter der Deutschen Board & CEO Practice von Russell Reynolds Associates. Dies zu ändern sei die nächste große personelle Herausforderung für die DAX-Aufsichtsräte. “Erst wenn auch der Einfluss gleich verteilt ist, kann man von wirklich gleichberechtigen Aufsichtsgremien und Chancengleichheit sprechen”, so Tomkos.

Trotz des Sprungs über die 40-Prozent-Marke liegt der DAX 40 im Vergleich der elf wichtigsten europäischen Aktienindizes in Sachen Chancengleichheit weiterhin im Mittelfeld. Spitzenreiter in Europa ist Frankreich mit einem Frauenanteil von rund 46 Prozent, gefolgt von Norwegen und Italien. Deutschland liegt auf Rang sieben.

Wie wichtig Chancengleichheit bei der Gewinnung von Nachwuchsfachkräften ist, hat eine jetzt vorgestellte Studie der Internationalen Hochschule (IU) Erfurt untersucht. Demnach erwarten drei Viertel der befragten Auszubildenden und Studierenden von ihrem Arbeitgeber Maßnahmen zu Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Dabei betonen sie überwiegend die Vorbildfunktion der Vorgesetzten.

Deshalb dürfe die Ernennung von Gleichstellungsbeauftragten oder Diversity-Managern keine “Feigenblatt-Aktion” sein, betont Sonja Würtemberger, Professorin für Human Resource Management an der IU. “Solche Positionen müssen mit konkretem Einfluss und Verantwortung verbunden sein, um echte Veränderungen zu bewirken.” ch

Europäische Unternehmen haben einer aktuellen Studie zufolge alle technischen Möglichkeiten, eine eigene starke Batterieproduktion in Europa aufzubauen. Rund die Hälfte der geplanten EU-Produktion drohe jedoch wegen mangelnder Finanzierung in die USA oder China abzuwandern, heißt es in einer Untersuchung der Organisation Transport and Environment (T&E – Verkehr und Umwelt).

Sebastian Bock, T&E-Geschäftsführer in Deutschland, sagte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur AP: Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der EU-Batteriefonds müssten besser aufgestellt werden, “um Investitionen in europäische Gigafabriken unterstützen zu können”.

Mit einer eigenen Batterieproduktion anstelle von Einfuhren aus China, könnte die EU zudem die CO₂-Emissionen deutlich senken. Eine vollständige Batterieproduktion in Europa würde rund 37 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen als bisherige Importe, heißt es in der Studie. Würden dann auch noch die benötigten Metalle in der EU gewonnen, statt auf Importe aus Asien zu setzen, wären weitere positive Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz zu erreichen. Allein schon durch die wesentlich kürzeren Transportwege – im Vergleich zu importiertem Nickel aus Indonesien und in China verarbeitetem Lithium aus. T&E fordert deshalb, die Metalle verstärkt in Europa zu fördern und zu recyceln.

Die Europäische Union will bis 2030 mindestens zehn Prozent ihres Bedarfs an strategisch wichtigen Rohstoffen wie Nickel und Lithium aus eigener Gewinnung abdecken. Die Kapazitäten für die Verarbeitung sollen dann bei mindestens 40 Prozent liegen. Für die Batterieproduktion setzt man deshalb auch auf eine engere Zusammenarbeit mit Norwegen, das über große Rohstoffvorkommen in der Nordsee verfügt. rad

Die Europäische Union und die USA haben in der vergangenen Woche mit der DR Kongo eine Vereinbarung über den Bergbau in dem Land getroffen. Demnach wird der belgische Konzern Umicore eine Partnerschaft mit einer Tochtergesellschaft des staatlichen Bergbauunternehmens Gécamines eingehen, um Germanium aus Bergbaunebenprodukten, sogenannter Schlacke, zu gewinnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Umicore hervor. Germanium ist ein seltenes Metall, das etwa zur Herstellung von Halbleitern, optischen Kabeln und Solarzellen benötigt wird.

Der Deal ist Teil der Minerals Security Partnership (MSP), einem Zusammenschluss von 14 Ländern und der EU unter dem Vorsitz der USA. Ziel der MSP ist es, öffentliche und private Investitionen in nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien weltweit anzuregen. Sie konzentriert sich auf die Versorgungsketten, die für saubere Energietechnologien am wichtigsten sind, etwa die für Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, Graphit, Seltene Erden und Kupfer. Die DR Kongo, die über große Kobalt-, Coltan- und Lithiumvorkommen verfügt, spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Umicore wird seinen kongolesischen Partner bei der Verwertung von Germanium aus dessen Abraumhalde in Lubumbashi unterstützen. Unter Nutzung des belgischen Fachwissens in den Bereichen Raffination und Recycling soll dort eine neue Verarbeitungsanlage optimiert werden. Im Gegenzug erhält Umicore exklusiven Zugang zum verfeinerten Germanium. Der Prozess soll im letzten Quartal 2024 anlaufen.

Das neue Abkommen kommt auch in Folge kongolesischer Beschwerden über eine Absichtserklärung zwischen der EU und Kongos Nachbar Ruanda. Im Februar hatten sich die EU-Kommission und die ruandische Regierung über nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien verständigt. Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi bezeichnete das Abkommen als “Provokation”. Die kongolesische Regierung beschuldigt Ruanda, die M23-Miliz im Ostkongo zu unterstützen und auf diese Weise die Bodenschätze zu plündern, ins Ausland zu schmuggeln und illegal auf den Weltmarkt zu bringen. So ist Kinshasa derzeit in einem Rechtsstreit mit dem Technologiekonzern Apple, dem die Anwälte des Landes vorwerfen, illegal erlangte Mineralien in seinen Geräten zu verwenden.

Am vergangenen Donnerstag sagte der EU-Gesandte in Kinshasa, Nicolás Berlanga Martinez, dass die EU “mehr Sensibilität” für die kongolesischen Bedenken bezüglich des Pakts mit Ruanda hätte zeigen sollen. “Wir arbeiten mit der kongolesischen Regierung zusammen, damit das Protokoll mit Ruanda, in dem es um Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Mineralien geht, zu Gunsten des Kongo ausfällt”, sagte er. Die DR Kongo müsse das erste Land sein, das von einer größeren Transparenz im Bergbau profitiere, da ein Großteil der Mineralien aus dem Land stamme, fügte er hinzu. ajs

Seit dem Pariser Abkommen von 2015 haben 60 der größten Privatbanken der Welt, darunter JP Morgan Chase, die Bank of America und Mizuho aus Japan, insgesamt 7,1 Billionen US-Dollar in fossile Brennstoffe investiert. Zu diesem Ergebnis kommt der am Montag von Umweltgruppen veröffentlichte diesjährige Bericht Banking on Climate Chaos. Fast die Hälfte dieser Investitionen – 3,5 Billionen Dollar – haben demnach den Ausbau fossiler Brennstoffe unterstützt, auch in ökologisch sensiblen Gebieten wie dem Amazonas. Im letzten Jahr flossen mehr als 700 Milliarden Dollar in die Unterstützung von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen.

Der Bericht gilt als umfassendste globale Analyse des “Fossil Fuel Banking”, also der Kreditvergabe an über 4.200 Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten. Er wurde von Experten von Nichtregierungsorganisationen wie dem Rainforest Action Network, BankTrack, Oil Change International und Urgewald erstellt.

Die Studie zeigt, dass im Jahr 2023 die Finanzierungen in drei Märkten für fossile Brennstoffe zugenommen haben:

In einigen Bereichen ist die Finanzierung durch die 60 privaten Banken im Jahr 2023 zurückgegangen. So sank beispielsweise die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten in der Arktis um eine Milliarde.

Unter den 60 untersuchten Privatbanken befinden sich auch zwei aus Deutschland: Die Deutsche Bank hat im Jahr 2023 über 13 Milliarden Dollar an fossile Unternehmen vergeben. Die in etwa gleiche Summe wurde auch in einigen der letzten Jahre errechnet. Bei der DZ Bank, dem Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken, stiegen die Fossilinvestitionen hingegen in den letzten Jahren an. 2023 sollen sich diese Finanzierungen auf 2,5 Milliarden Dollar belaufen haben – mehr als doppelt so viel wie noch vor drei Jahren. av, Nick Nutall

Um die Klimaziele Deutschlands im Verkehrssektor zu erreichen, sind aus volkswirtschaftlicher Sicht frühe Investitionen langfristig am günstigsten. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie “Verkehrswende als Mehrwert“, die am Montag vom Thinktank Agora Verkehrswende und dem Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos vorgelegt wurde.

Demnach müssten öffentliche Haushalte, private Verbraucher und Unternehmen zunächst jährlich zwischen elf und 16 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Doch schon ab 2035 würden sich die jährlichen Ausgaben im gesamten Verkehrssektor dann unterhalb der Projektion des Umweltbundesamts bewegen, die sich an beschlossenen und geplanten Maßnahmen der Bundesregierung orientiert. In einem Szenario, bei dem es erst ab 2030 zu zusätzlichen Maßnahmen kommt, steigt der Investitionsbedarf hingegen stärker und steiler an. Mitte der 2030er-Jahre wären dann Zusatzausgaben von teils über 90 Milliarden Euro pro Jahr nötig. Die langfristigen Kosteneinsparungen ergeben sich insbesondere aus der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene.

In der Studie werden drei Szenarien miteinander verglichen. Als Referenzszenario dient die Projektion des Umweltbundesamts, mit der jedoch eine Klimaneutralität bis 2045 und ein Einhalten des Emissionsbudgets nicht erreichbar ist. Das “Wende 2025″-Szenario errechnet die volkswirtschaftlichen Effekte einer schnellen Politikänderung, mit rapiden Investitionen in die Bahn, den öffentlichen Nahverkehr und die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sowie die Digitalisierung von Verkehrsträgern.

Das Szenario “Wende 2030” unterstellt, dass es erst im nächsten Jahrzehnt zu politischen Maßnahmen kommt, die zu Verkehrs-Klimaneutralität führen würden. Dieses Szenario ist mit Abstand am teuersten: Da bis dahin viele Treibhausgase emittiert würden, müssten zur Erreichung des kumulativen Emissionsbudgets funktionierende Verbrennerfahrzeuge stillgelegt werden. Dieses radikale Verbrenner-Aus wäre volkswirtschaftlich sehr teuer.

Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende, mahnte schnelle politische Schritte an: “Würde die Bundesregierung nach volkswirtschaftlicher Logik handeln, müsste sie beim Klimaschutz im Verkehr schnell alle Hebel in Bewegung setzen.” Neben den monetären Kosten seien daneben auch Klimaschäden zu beachten: “Der Preis bemisst sich entweder in Geld oder in Treibhausgasen, mit all den damit verbundenen Risiken.” av

Neue Akkugeneration stellt Reichweite von 1.000 Kilometer in Aussicht – Handelsblatt

Die Entwicklung von Akkus schreitet voran, berichtet Lazar Backovic, die Autohersteller wollten so der “Reichweitenangst” ihrer Kunden begegnen. Aber: “Aus Nachhaltigkeitssicht bringt das nicht viel oder schadet sogar”, sagt ein Experte. Denn wenn Akkus für die Reichweite immer größer und schwerer werden, steigen auch ihre CO₂-Emissionen. Zum Artikel

Big tech’s great AI power grab – Economist

Laut Vorhersagen wird sich der globale Energiekonsum von Rechenzentren zwischen 2022 und 2026 verdoppeln. Ein wichtiger Grund: KI. Alphabet, Microsoft und Amazon forcieren deshalb den Ausbau der Erneuerbaren – und schließen auch neue Verträge mit Betreibern von Kernkraftwerken ab. Sam Altman, Chef von OpenAI, hat sogar in ein Kernfusions-Start-up investiert. Zum Artikel

BMW räumt Umweltprobleme beim Kobalt-Abbau in Marokko ein – Süddeutsche Zeitung

Im letzten Jahr hat ein Rechercheteam verschiedener Medien über Umwelt- und Arbeitsschutzprobleme beim Kobaltabbau in Marokko berichtet. Seitdem hat das Unternehmen BMW, das von dort den Rohstoff für Batterien bezieht, offenbar für Verbesserungen gesorgt: insbesondere das Abwasser soll aufgefangen werden. Doch die Untersuchungen durch zwei Audit-Unternehmen möchte BMW nicht veröffentlichen. Zum Artikel

Das kurze Leben des Alfred Visha – Spiegel

Ende Oktober 2023 stürzte ein Baugerüst im neuen Hamburger Überseequartier zusammen und riss fünf Arbeiter in den Tod. Ein Autorenteam hat das Desinteresse der Behörden an der Schwarzarbeit recherchiert, die mangelhafte Bausicherung, die Gleichgültigkeit der Firmen, die ausbleibende Entschädigung für die Hinterbliebenen. Zum Artikel

The EU should call time on Russian LNG imports – Financial Times

Die EU sollte den Import von russischem Flüssiggas ganz verbieten, schreibt das Editorial Board. Der Vorschlag, einstweilen nur den Reexport in Länder wie China, Indien oder die Türkei zu unterbinden, sei nicht weitreichend genug. Die EU habe erfolgreich viele Fossilimporte aus Russland ersetzt. Nun gelte es, “den Job zu vollenden”. Zum Artikel

As Insurers around the U.S. Bleed Cash from Climate Shocks, Homeowners Lose – The New York Times

In einer gemeinsamen Recherche sind Christopher Flavelle und Mira Rojanasakul der Frage nachgegangen, was die klimabedingten Mehrausgaben der Versicherer für die Hausbesitzer in den USA bedeuten. Sie sprachen dazu mit mehr als 40 Versicherungsexperten, Beamten und Hausbesitzern in Iowa und einem Dutzend anderer Bundesstaaten. Außerdem analysierten sie die Marktdaten für Versicherer im ganzen Land. Zum Artikel

Nachhaltige Hochhäuser: Die Skyline ergrünt – FAZ

Von neuen Hochhäusern wird heute erwartet, dass sie nachhaltig sind. Günter Murr sprach darüber mit dem Umweltwissenschaftler Michael Braungart. Der sagt: Nachhaltigkeit allein reicht nicht aus, denn sie erhält nur das Bestehende. Stattdessen müsse aber mit jedem Gebäude ein maximaler Nutzen für Mensch und Umwelt erzielt werden. Zum Artikel

Immobilienunternehmen: So steigert CSRD die Performance – Haufe

Kaum ein Thema beschäftigt die Immobilienwirtschaft so sehr wie die Nachhaltigkeit. Der Umbau erfordert enorme Investitionen. Kapital wird vor allem derjenige erhalten, der transparent aufzeigen kann, welche Effekte ausgelöst werden. Dafür eignet sich die CSRD, argumentieren Josef Hofschroer und Johann-Frederik Schuldt. Zum Artikel

Der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier rechnet nicht damit, dass der Mangel an erneuerbaren Energien noch zu seinen Lebzeiten ein für alle Mal behoben werden kann. “Aber mal so ein paar Gleise in die richtige Richtung stellen, das finde ich schon gut”. Ideal wären erneuerbare Lösungen wie in der Serie Star Trek, sagt der bekennende Science-Fiction-Fan.

In Star Trek bewegen sich die Enterprise und ihre Schwesterschiffe mit Warp-Geschwindigkeit durchs All, angetrieben durch eine Reaktion von Deuterium mit Antimaterie. Deuterium ist ein Isotop des Wasserstoffs. Wasserstoff wiederum ist der Energieträger, für dessen Nutzung in Europa sich Geier in den letzten Jahren stark gemacht hat.

Als Berichterstatter des EU-Parlaments, dem er seit 2009 angehört, hat er im letzten Jahr die Überarbeitung der Gasrichtlinie verhandelt, insbesondere die Regeln für einen Wasserstoff-Binnenmarkt. Erfolgreich, wie er findet: “Ich bin erfreut, dass weder in der Parlamentsposition noch am Ende in der Ratsposition ein Satz drinsteht, den ich nicht mittragen könnte.” Tatsächlich konnte sich Geier gegenüber der Kommission damit durchsetzen, keine betriebliche Entflechtung von Verteilnetzen für Gas- und Wasserstoff vorzuschreiben. Kritiker aus der Zivilgesellschaft sahen darin die Gefahr, ineffiziente Geschäftsmodelle der Gaswirtschaft könnten verstetigt werden. Für Geier bietet sich so jedoch die Chance, dass Gasverteilnetzbetreibern der wirtschaftliche Übergang zum Wasserstoff gelingt.

Ein wenig hadert er nur mit den “nicht gehobenen Potenzialen der Sektorkopplung”. Die Möglichkeiten der lokalen Verbindung von erneuerbarer Energie, Industrie, Wärme und Mobilität seien nicht von allen Mitgliedsstaaten erkannt worden. Begeistert erzählt er von einem Projekt der Wuppertaler Stadtwerke, bei dem aus der Müllverbrennung Strom, Fernwärme und auch Wasserstoff zum Antrieb von Fahrzeugen gewonnen wird. “Mit Wasserstoff haben wir ein Medium, das speicherfähig ist und sofort wieder eingesetzt werden kann”, sagt Geier.

Der studierte Historiker will die Bedeutung der Wasserstoffwende aber nicht zu hoch hängen. “Die Umstellung auf Wasserstoff ist sicherlich nicht so bedeutend wie die Erfindung der Dampfmaschine”, räumt Geier ein. “Aber es ist ein wesentlicher Schritt in eine anders aufgestellte Energieversorgung.”

Bei der Europawahl im Juni steht Geier auf Platz 2 der SPD-Kandidatenliste. Anführen wird er die SPD-Abgeordneten in der nächsten Legislaturperiode aber nicht mehr. Die Funktion hat er bereits an René Repasi abgegeben. “Ich war sieben Jahre Vorsitzender der Europa-SPD”, sagt Geier. “Da finde ich, dass ich die Verantwortung jetzt an jemand Jüngeren weitergeben kann.”

Für den Essener ist es wichtig zu zeigen: “Konkurrenzfähige Industrie und Klimaschutz gehen zusammen”. Denn wenn Produktion aus Europa abwandere, weil erneuerbare Energien zu teuer seien, würden die Kapazitäten anderswo wieder aufgebaut. Und außerhalb Europas werde “im Zweifel dreckiger produziert”.

Deshalb macht er sich Sorgen um die energieintensive Stahlproduktion im Ruhrgebiet – wo ThyssenKrupp jüngst angekündigt hat, seine Produktionskapazitäten zu verringern. Aber Standortprobleme habe es in den vergangenen 20 Jahren immer wieder gegeben. “Ich habe noch nicht den Zauberstab in der Tasche, um diese Herausforderungen zu lösen”, gibt Geier zu. Aber durch ein “intelligentes Zusammenwirken mehrerer politischer Maßnahmen” könnten konkurrenzfähige Energiepreise durchaus erreicht werden.

Sollte er wieder ins Europaparlament gewählt werden, woran eigentlich kein Zweifel besteht, dann möchte sich der 62-Jährige dort auf die Umsetzung der zuletzt erreichten rechtlichen Rahmenbedingungen konzentrieren – zum Beispiel darauf, ob der Wasserstoffmarkt tatsächlich in der gewünschten Form entsteht und den Energieträger zu erschwinglichen Preisen dort zur Verfügung stellt, wo er gebraucht wird. “Das ist die Mühsal der Ebene, die jetzt durchschritten werden muss”, sagt er. “Da will ich mich weiter kümmern, weil ich das Thema einfach wahnsinnig spannend finde.”

Gut fände er die Einrichtung eines “Implementation Office” nach britischem Vorbild, das regelmäßig überprüft und dem Parlament berichtet, ob die europäischen Regeln ihren Zweck erfüllen. Denn um die Emissionsziele für Klimagase zu erreichen, dürfe jetzt nicht “der falsche Kurs gesegelt werden.”

Um den richtigen Kurs zu finden, orientiert sich Geier wieder an Star Trek. “Star Trek ist, zumindest auf Seiten der Föderation, eine ideale Gesellschaft”, schwärmt er. “Die hat ihre materiellen Probleme überwunden.” Tatsächlich müssen sich in der Serie die Mitglieder der Vereinigten Föderation der Planeten, zu der auch die Erde gehört, keine Sorgen um materielle Dinge machen. Geld existiert nicht, denn Konsumartikel und Industriemaschinen, derzeit noch Kapitalgüter genannt, können mühelos von Replikatoren hergestellt werden. “Die Menschen können ihre ganze Kraft darauf verwenden, kreativ zu sein.” Die Handlung drehe sich um Kunst, Wissenschaft und Entdeckungen, und das bei völliger Gleichstellung. “Mit sowas beschäftigt man sich ganz gerne.” Alex Veit

Balkonkraftwerke sollen einen niedrigschwelligen Beitrag zur Dekarbonisierung der Stromversorgung leisten. Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Solarpaket I hat die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür verbessert.

Familie Lau aus Königs Wusterhausen bei Berlin hilft das allerdings wenig. Denn sie will ihr Balkonkraftwerk nicht am Balkon, sondern im Kleingarten installieren. Das ist zwar grundsätzlich erlaubt, aber nicht eindeutig geregelt. Und so flatterte den Laus postwendend die fristlose Kündigung vom Vereinsvorstand ins Haus. “Es frustriert uns sehr, dass wir den Strom für Rasenmäher, Heckenschere und Co. nicht umweltfreundlich vor Ort erzeugen dürfen – und das ohne triftigen Grund”, sagen sie.

Klein beigeben wollen die Laus allerdings nicht. Sie sind auch kein Einzelfall. Deshalb soll nun eine Klage für Klarheit sorgen. An ihrer Seite haben sie den Potsdamer Rechtsanwalt Sebastian Lange. Für ihn ist das von den Kleingarten-Vereinen oft vorgebrachte Argument, der Betrieb eines Balkonkraftwerks fördere die unzulässige Wohnnutzung eines Pachtgartens, “sachlich völlig unhaltbar”. Die Kündigung nennt er “schlicht rechtswidrig”.

Jetzt geht es also vor Gericht. Familie Lau hofft, damit “die Energiewende endlich auch in die Kleingärten zu bringen”. Zeit wird’s. Carsten Hübner