am kommenden Dienstag ruft die “Charta der Vielfalt” zum dreizehnten Mal zum Aktionstag für Diversität in Unternehmen auf. Denn Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Nationalität, Herkunft oder sexueller Identität sollte eigentlich der Vergangenheit angehören – tut sie jedoch leider noch nicht überall, auch nicht in Deutschland. Daher werden Unternehmen im Rahmen der europäischen Nachhaltigkeitsdirektive CSRD auch über die Vielfalt in ihrer Belegschaft berichten müssen. Und darüber, wie sie ein diskriminierungsfreies Umfeld schaffen, das beim Einstellungsgespräch beginnt.

Allerdings, dies hat unser Autor Günter Heismann recherchiert, werden Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten auch vielfältige Möglichkeiten haben, unliebsame Entwicklungen unter den Tisch fallen zu lassen. Dagegen helfen allenfalls eine kritische Öffentlichkeit, kenntnisreiche Gutachter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Missstände wie Diskriminierung selbst aufmerksam reagieren.

Zu dieser kritischen Öffentlichkeit zählt sicher auch Carola Rackete, die sich bislang in der Klimabewegung und der Geflüchtetensolidarität engagiert hat. Nun möchte sie für die Linkspartei ins Europaparlament. Was sie dort vorhat und wie sie ihre neue Rolle ausfüllen möchte, hat sie mir bei einem Redaktionsbesuch erzählt.

Die Erwartungen an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sind hoch. Die Richtlinie, die rund 15.000 deutsche Unternehmen ab dem kommenden Jahr zu einem Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet, soll Geschäftsführern, Aufsichtsräten und Managern Daten an die Hand geben, die sie für ihre eigene Transformation benötigen.

Zudem sollen die Stakeholder in allen Einzelheiten erfahren, wie es um die ökologische und soziale Lage ihrer Firma steht. Gewappnet mit diesen Informationen, können Belegschaft und Öffentlichkeit, aber auch Kunden und Lieferanten sowie Banken und Investoren das Management unter Druck setzen. Wenn Geldgeber und Geschäftspartner zu erkennen geben, dass sie sich von einem Unternehmen abwenden werden, das den Umbau nicht entschlossen vorantreibt, müssen irgendwann auch die halsstarrigsten Chefs einlenken. So die Vorstellung.

Das funktioniert allerdings nur, wenn die Angaben umfassend, präzise und zuverlässig sind. Doch es ist zu befürchten, dass dies zumindest in den ersten Jahre nicht der Fall sein wird. Es gibt gleich mehrere Quellen für Fehler, Irrtümer und Manipulationen.

Die erste Quelle liegt in der Wesentlichkeitsanalyse, die im European Sustainability Reporting Standard (ESRS) vorgesehen ist. Dieses Regelwerk, das die EU zur Präzisierung der CSRD erlassen hat, umfasst insgesamt zwölf Einzelnormen. Bei zweien handelt es sich um allgemeine Standards, die von allen Unternehmen zu beachten sind. Darüber hinaus enthält der ESRS zehn spezifische Normen für Klima- und Umweltschutz, soziale Ziele sowie gute Unternehmensführung.

Diese themenspezifischen Standards sind allerdings nicht für alle Firmen verbindlich. “Nicht jedes Unternehmen muss zum Beispiel etwas zum Thema Biodiversität oder Nutzung von Meeresressourcen sagen”, sagt der ESG-Experte Christian Maier von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner. Um festzustellen, welche Standards für das eigene Geschäftsmodell relevant sind, müssen die Firmen bei jedem der zehn Themen prüfen, ob ihre Aktivitäten wesentliche Auswirkungen auf Umwelt oder Gesellschaft haben.

Zudem sollen die Unternehmen ebenfalls berichten, welche geschäftlichen Chancen sie in den einzelnen Themenfeldern sehen. Von einer schärferen Klimapolitik profitieren ja zum Beispiel nicht nur die Hersteller von Windrädern, sondern auch die Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Für diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse schreibt der ESRS zwar ein formelles Verfahren vor, dass alle berichtspflichtigen Firmen durchlaufen müssen. Doch die Unternehmen führen die Prüfung selbst durch. Letztlich befindet also das Management, welche der zehn ESRS-Themen für eine Firma wesentlich sind und welche nicht. Selbst bei den besten Absichten sind hier Fehler und Irrtümer unvermeidlich, wenn ein Betrieb nur wenig Erfahrung mit ESG-Problemen hat, wie dies bei den meisten Mittelständlern heute der Fall sein dürfte.

Überdies werden sich aller Erfahrung nach nicht wenige Firmen dazu verleiten lassen, das eine oder andere brisante Thema in den Nachhaltigkeitsberichten unter den Tisch fallen zu lassen. Wer etwas verbergen will, wird voraussichtlich Mittel und Wege finden. “Nur weil Kennzahlen grün sind, sind sie nicht zwingend ehrlicher”, sagt der BWL-Professor Janis Bischof von der Universität Mannheim. Viele grüne Kennzahlen würden mindestens ebenso große Ermessensspielräume bieten wie finanzielle Kennzahlen.

Ebenso fehleranfällig ist die Ermittlung und Aufbereitung der Daten, die in den Nachhaltigkeitsberichten präsentiert werden. Viele mittelständische Betriebe verfügen allenfalls über vage Vorstellungen, welche Mengen an Abwasser, Abfall und Abgasen sie produzieren. Noch viel weniger sind sie darüber informiert, wie hoch der CO₂-Ausstoß bei den Lieferanten von Energie, Rohstoffen und Vorprodukten ist. Oder welche Volumina an Treibhausgasen die Kunden freisetzen, wenn sie Autos, Maschinen oder andere Erzeugnisse eines Unternehmens nutzen. Instrumente, Methoden und Prozesse für die Messung müssen erst aufgebaut und etabliert werden.

In diesem Fällen müssen die Unternehmen bei der CO₂-Bilanzierung, die der ESRS-Standard E1 verlangt, daher auf Schätzungen und Pauschalwerte zurückgreifen. Selbst die 500 deutschen Großunternehmen, die bereits seit 2017 Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen, verfügen in vielen Fällen nicht über zuverlässige Daten für den gesamten Scope 3, der die Wertschöpfungskette von der Herstellung der Grundstoffe bis zur Nutzung der Endprodukte umfasst.

Laut den CSRD-Regeln ist es ausdrücklich erlaubt, Schätzungen zu verwenden, wenn keine exakten Daten zur Verfügung stehen. Die Unternehmen sind in diesem Fall verpflichtet, ihr Vorgehen transparent zu machen. Es muss erkennbar sein, wo keine gemessenen Daten, sondern lediglich Schätzungen verwendet werden, sagt Wirtschaftsprüfer Maier. Aber: Aus einer Schätzung geht nur selten hervor, wie stark das Ergebnis von der Realität abweicht. “Viele grüne Kennzahlen bieten mindestens ebenso große Ermessensspielräume wie finanzielle Kennzahlen”, sagt Jannis Bischof von der Universität Mannheim.

Schummelnde Unternehmen laufen jedoch keine große Gefahr, aufzufliegen. Zwar müssen Nachhaltigkeitsberichte ebenso wie herkömmliche Geschäftsberichte grundsätzlich von zertifizierten Prüfstellen abgesegnet werden. Doch die Prüfer können unmöglich jede einzelne Angabe, jede Zahl und jede Tabelle in den Berichten unter die Lupe nehmen. Sie werden in der Regel lediglich prüfen, ob die angewandten Verfahren plausibel sind. Finden sie jedoch Hinweise, dass ein Unternehmen seine ESG-Risiken falsch oder lückenhaft darstellt, müssen sie in eine vertiefte Prüfung einsteigen.

Viele dürften trotzdem kaum in der Lage sein, Mogeleien konsequent aufzudecken. Denn hierfür sind eine hohe fachliche Qualifikation und viel berufliche ESG-Erfahrung erforderlich, über die derzeit längst nicht alle verfügen. Große Wirtschaftsprüfer wie RMS Ebner Stolz haben zwar bereits 2022 begonnen, alle betroffenen Mitarbeiter zur CSRD und EU-Taxonomie zu schulen. “Hierfür investieren wir sehr viel Zeit und Geld”, versichert RMS-Partner Alexander Glöckner.

Doch die meisten kleinen Wirtschaftsprüfer können sich den erforderlichen Aufwand nicht leisten. Sie scheuen überdies die nicht gerade geringen Kosten, um sich mit einer Haftpflichtversicherung vor den Folgen einer Falsch-Testierung zu schützen. Diese Prüfer werden keine Mandate für Nachhaltigkeitsberichte übernehmen. Unter der Hand räumen Branchenvertreter ein, dass die CSRD die großen, international aktiven Gesellschaften wie Deloitte, KPMG und PwC begünstigt. Günter Heismann

Die Überkapazitäten in Chinas Cleantech-Sektor beunruhigen nicht nur den Westen. Sie sorgen auch in China selbst für große Probleme. So droht in der Photovoltaik-Branche des Landes aufgrund auch dort stark gesunkener Preise ein Firmensterben. Viele Firmen waren 2023 angesichts des Preisverfalls auf einmal gezwungen, zu Produktionskosten oder gar darunter zu verkaufen. Das brachte ihnen nicht nur Dumping-Vorwürfe etwa aus Brüssel ein, sondern fraß sich auch in die Firmenfinanzen.

Vielen Unternehmen half da weder der Rekord-Zubau von Solaranlagen 2023 in China (216,9 Gigawatt), noch die Dominanz ihres Sektors auf den Weltmärkten. Die Branche erwartet eine Pleitewelle unter den zumeist privat geführten Solarfirmen. Als Reaktion versuchen die betroffenen Firmen “sich entweder mit innovativen Produkten oder mit außergewöhnlichen Preisen von der Konkurrenz abzuheben”, schreibt Clean Energy-Expertin Edurne Zoco von S&P Global Commodity Insight in einem Beitrag für das Fachmedium pv magazine. Schmale oder negative Margen werden auch 2024 zu einem schwierigen Jahr für die Hersteller machen, erwartet sie.

Viele Firmen hatten angesichts des globalen Erneuerbaren-Booms noch weit über das rasante Marktwachstum hinaus expandiert. Sie lassen nun Kapazitäten ruhen, bauen Arbeitsplätze ab und legen Investitionspläne auf Eis, um den Preiskampf zu überstehen.

Einer der Branchenführer, Longi Green Energy Technology, begann zum Beispiel im November 2023, Mitarbeitende zu entlassen, vor allem Fabrikarbeiter und Management-Trainees. Im März gab es laut Bloomberg Berichte, Longi wolle bis zu 30 Prozent seiner Belegschaft entlassen, die einmal 80.000 Mitarbeitende umfasst hatte. Selbst bei kleinen Ausgaben spare Longi: So soll es im Shanghaier Büro keinen kostenlosen Kaffee mehr für die Angestellten geben. Solche vermeintlich läppischen Dinge sind meist ein Zeichen für eine gewisse Verzweiflung.

Die Lingda Group legte im März Pläne auf Eis, eine Solarzellenfabrik für 1,3 Milliarden US-Dollar zu errichten. Etwa zur selben Zeit meldete Lingda, dass es auch die Produktion in seiner bestehenden Fabrik eingestellt habe, um nach dem Preissturz für Solarzellen Verluste zu vermeiden. Solarzellen machen 90 Prozent der Einnahmen des Unternehmens aus, das seit 2020 jedes Jahr Millionen Yuan an Verlusten eingefahren hat.

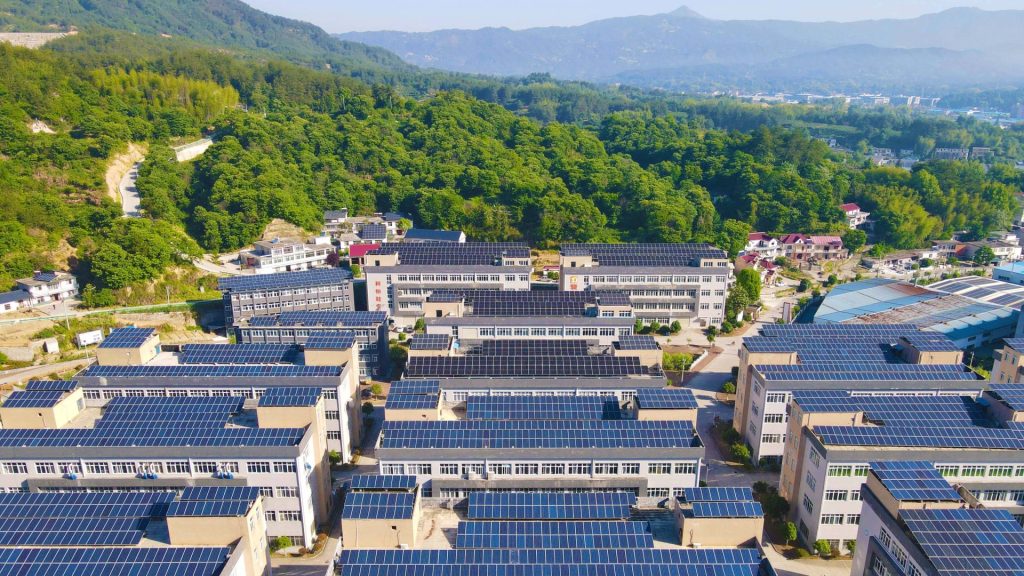

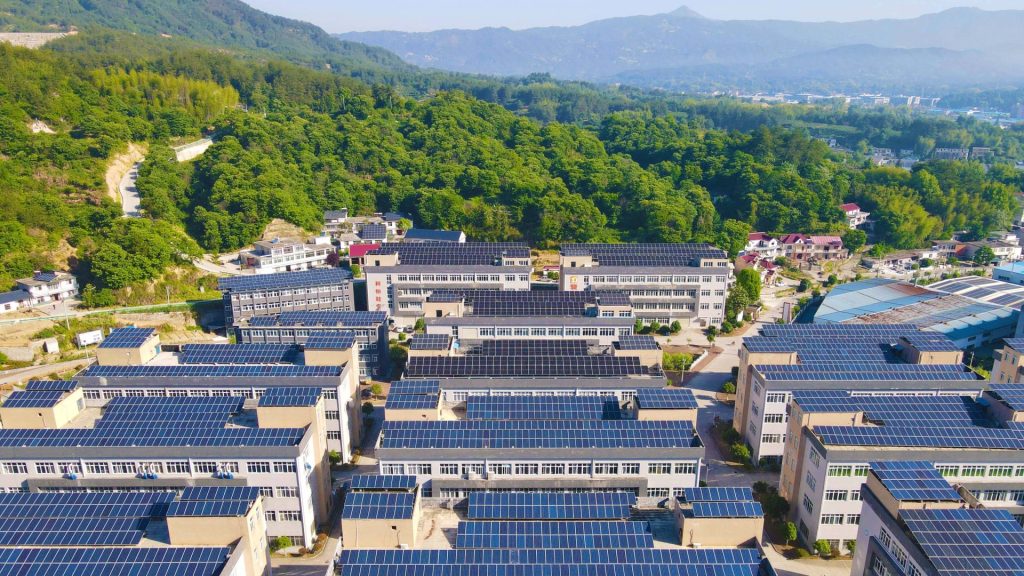

2023 noch hatten die Solarfirmen gigantische Expansionspläne verkündet. Peking lässt riesige Solar- und Windparks in den Wüsten Westchinas errichten, um seine Klimaziele zu erreichen. Außerdem läuft eine Kampagne für Solarzellen auf Dächern in ländlichen Regionen. Und ganz generell fördert China das verarbeitende Gewerbe, etwa durch vergünstigte Bankkredite bis hin zu Belohnungen für das Erreichen bestimmter Quoten beim Bau von Fabriken.

Während des Booms flossen nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Caixin zudem gewaltige Mengen Investorenkapital in den Sektor: Von 2019 bis 2022 erhielten Photovoltaik-Unternehmen rund 380 Milliarden Yuan (etwa 49 Milliarden Euro) über die Kapitalmärkte, schreibt das Magazin unter Berufung auf Daten des Branchenverbands China Photovoltaic Industry Association (CPIA), etwa durch Börsengänge, Privatplatzierungen und Wandelanleihen.

Wie die Unternehmen in der Euphorie über das Ziel hinausschossen, zeigt das Beispiel des Marktführers Jinko Solar. Jinko kündigte laut Caixin seinen Investoren im August 2023 an, in der Provinz Shanxi für umgerechnet etwa 7,2 Milliarden Euro das größte integrierte Solarkraftwerk zu errichten, das es je gab. Jinko unterfütterte die Pläne mit Zahlen, die für das erste Halbjahr 2023 eine Vervierfachung des Gewinns auswiesen. Trotzdem reagierten die Kapitalgeber mit Skepsis, ob dieser Plan angesichts eines nahezu gesättigten Marktes nicht zu aggressiv sei. Am Folgetag fielen die Jinko-Aktien um zwölf Prozent – ein Warnschuss in den ersten Tagen der Krise. Etwa zu jener Zeit begann auch in Europa der dramatische Preisverfall für Solaranlagen und -module.

Angesichts der eigenen Misere kann die chinesische Branche die Vorwürfe und Subventionsermittlungen aus der EU nicht nachvollziehen. Die Zentralregierung stelle keine Subventionen für den Solarmarkt oder den Solarproduktionssektor bereit, sagte etwa CPIA-Vizegeneralsekretär Liu Yiyang in einem Gespräch mit dem Fachdienst Carbon Brief. Es gebe lediglich ein kleines Budget an Forschungs- und Entwicklungsgeldern, um Pilotversuche oder den technologischen Fortschritt der globalen Solarindustrie zu unterstützen, so Liu. “Dies ist in der ganzen Welt gängige Praxis.” Tatsächlich ist die Zeit der hohen Subventionierung des Solarsektors vorbei. Ob es dennoch für konkrete Projekte eben doch Zuschüsse gibt, will die EU-Kommission nun prüfen.

Longi hat die EU-Debatte um Strafzölle bereits öffentlich kritisiert. Doch zugleich forderte Longi-Chairman Zhong Baoshen die Pekinger Regierung in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Shanghai Securities News am Rande des Nationalen Volkskongresses auf, gegen die niedrigen Preisen vorzugehen und die Qualität von Solarmodulen sicherzustellen. Peking solle neue Ausschreibungsregeln einführen, die Dumping verhindern, so Zhong. Ob ihm jemand zugehört hat, ist nicht bekannt.

An der Dominanz der chinesischen Firmen auf den Weltmärkten wird sich jedenfalls so schnell nichts ändern. “Das Problem ist, dass China eigentlich keine andere Wahl hat als die massiven Kapazitäten auf Exportmärkten loszuwerden“, sagt Experte Nis Grünberg vom Merics-Institut in Berlin. Der Cleantech-Sektor sei so groß geworden und sein Wachstumsimpuls angesichts der Schwäche anderer Branchen zu wichtig, “als dass sich die Führung hineinreden lässt”, so Grünberg zu Table.Briefings. “Es ist auch die erklärte Absicht Pekings, diesen Sektor zur erfolgreichen Exportindustrie aufzubauen.”

Mit neuen Vorgaben will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dafür sorgen, dass die Nachfrage nach klimafreundlichen Grundstoffen aus der Stahl-, Zement- und Chemieindustrie vorangetrieben wird. Am Mittwoch stellte er ein entsprechendes Konzeptpapier seines Hauses vor. Bislang sei vor allem auf der Angebotsseite Unterstützung angeboten worden, etwa mit Klimaschutzverträgen und Beihilfen für den Umbau der Stahlindustrie. “Mit den grünen Leitmärkten nehmen wir jetzt auch die Nachfrageseite in den Blick”, sagte Habeck. “Denn ohne Käufer nutzt das beste Produkt nichts.”

Als erster Schritt wird im Konzept die Entwicklung von Labels angekündigt, mit denen Grundstoffe gekennzeichnet werden sollen, die bei der Produktion vergleichsweise wenig CO₂-Emissionen verursachen. Als Vorbild gilt der kürzlich von der Stahlindustrie vorgestellte “Low Emission Steel Standard”. Auf Grundlage dieser Label sollen zum einen auf EU-Ebene im Rahmen des neuen EU-Ökodesigns verbindliche Vorgaben für steigende Anteile klimafreundlicher Grundstoffe gemacht werden, die alle Hersteller und Importeure zwingend einhalten müssen. Das dürfte aber noch mehrere Jahre dauern; für Stahl ist eine entsprechende Verordnung nach Informationen aus dem BMWK für 2026/27 vorgesehen.

Kurzfristiger umsetzbar, aber dafür unverbindlich, ist eine zweite Anwendungsmöglichkeit für die neuen Labels: Voraussichtlich im nächsten Jahr soll das deutsche Vergaberecht so geändert werden, dass öffentliche Auftraggeber bei Ausschreibungen künftig einen bestimmten Anteil etwa beim verwendetem Stahl oder Zement vorgeben können. Allein im Bausektor seien die Aufträge der öffentlichen Hand für etwa 28 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Vorgeschrieben werden sollen entsprechende Quoten aber nicht; inwieweit Bund, Länder und Kommunen angesichts knapper Kassen von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen werden, ist darum unklar.

Tilman von Berlepsch, Referent für klimaneutrale Industrie bei der NGO Germanwatch, hält diesen Ansatz für nicht ausreichend. Gegenüber Table.Briefings forderte er, dass die Bundesregierung grüne Vergabekriterien auch für Länder und Kommunen vorschreiben solle. Dabei sei aber entscheidend, dass der Bund sie dabei unterstütze, “und nicht eine weitere Klimaschutz-Aufgabe ohne zusätzliche Finanzierung an die Kommunen weitergibt”. Martin Theuringer, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, lobte das Konzept dagegen. Nun gelte es, das öffentliche Beschaffungswesen auf CO₂-reduzierte Produkte und Prozesse auszurichten und Anreize für den Kauf von emissionsarmen Produkten zu schaffen, erklärte er. av/mkr

Die IG Metall und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben gemeinsam “Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Windenergieproduktion in Europa” vorgelegt, um eine umwelt- und sozialgerechte Produktion innerhalb der Europäischen Union zu fördern. Die Windenergieleistung in der EU soll sich bis 2030 auf 510 Gigawatt mehr als verdoppeln. Doch auch ein Jahr nach dem Windgipfel im Bundeswirtschaftsministerium fehlt es aus Sicht der beiden Organisationen an heimischen Produktionsmöglichkeiten.

“Ohne politisches Eingreifen sind Deutschland und Europa bald in hohem Maße vom Import von Windenergieanlagen abhängig”, warnt Nadine Bethge, stellvertretende Leiterin Energie und Klimaschutz der DUH. “Wir riskieren, die heimische Produktion zu verlieren, und verspielen damit die Energiewende, Arbeitsplätze und wichtige Einnahmen für die Umstellung auf erneuerbare Energien.” Zudem stände “die europäische Souveränität in Sachen Klimaschutz und Produktionsbedingungen” auf dem Spiel.

Zu den Handlungsempfehlungen gehören:

Aus Sicht von DUH und IG Metall müssen außerdem die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in der Windindustrie verbessert werden. “Faire Löhne durch eine flächendeckende Tarifbindung sowie eine ausreichende Aus- und Weiterbildung sind entscheidend für die Zukunft von Berufen in der Windbranche”, betonte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Dies müsse künftig bei der Vergabe von Flächen für Windenergieanlagen stärker berücksichtigt werden. av

Wenn Unternehmen Holz verarbeiten, Palmöl beziehen und Soja, Kakao oder Kaffee ernten, tragen sie in den meisten Fällen zur Vernichtung von Wäldern bei. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1152 Firmen, die das Carbon Disclosure Project (CDP) veröffentlicht hat. Von den Befragten erklärten nur 64, dass sie wenigstens eine entwaldungsfreie Lieferkette aufgebaut hätten. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen bezogen ihre Angaben auf den Rohstoff Holz, ein Fünftel auf Palmöl, zehn Prozent auf Produkte aus der Viehzucht.

Laut Weltklima- und Weltbiodiversitätsrat trägt die Abholzung von Wäldern zu mehr als zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen bei und zieht mehr als ein Drittel des Verlustes der Biodiversität nach sich. Die Weltgemeinschaft strebt deshalb an, die Rodungen bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren.

Fortschritte zeigen Daten aus Brasilien und Kolumbien, wo neue Regierungen den Abwärtstrend zuletzt bremsten. Die Entwaldungsraten in Bolivien, Laos, Nicaragua, der Demokratischen Republik Kongo und weiteren Ländern weisen jedoch in die entgegengesetzte Richtung und machen das Erreichte zunichte.

Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre habe die Welt jedes Jahr zwischen drei und vier Millionen Hektar Tropenwald verloren, so das World Ressources Institute (WRI). 2023 waren es fast vier Millionen Hektar: eine Fläche nur wenig kleiner als die Schweiz. Im letzten Jahr hat die EU beschlossen, dass Firmen, die bestimmte Waren aus Risikogebieten in Europa anbieten wollen, nicht von Flächen stammen dürfen, auf denen nach dem 31.12.2020 eine Entwaldung oder Schädigung von Wäldern stattgefunden hat. maw

Anlässlich der heutigen Hauptversammlung des französischen Öl- und Gaskonzerns Total Energies haben Umweltschützer massive Kritik an den anhaltenden Investitionen des Unternehmens in fossile Energieträger geübt.

Der größte Öl- und Gasförderer der EU habe zwischen 2021 und 2023 durchschnittlich fast eine Milliarde US-Dollar pro Jahr für die Suche nach neuen Öl- und Gasressourcen ausgegeben, berichtet die Umweltorganisation Urgewald. Zudem fehle es dem Unternehmen an ernsthaften langfristigen CO₂-Reduktionszielen. Stattdessen sei geplant, die Öl- und Gasproduktion zwischen 2023 und 2028 jährlich um zwei bis drei Prozent zu steigern.

“Die Antwort von Total Energies auf die Klimakrise heißt: Fossile, Fossile, Fossile – und ein bisschen Erneuerbare”, kritisiert Sonja Meister, Energieexpertin von Urgewald und Hauptautorin des Berichts. Aus ihrer Sicht befindet sich das Unternehmen auf einem “rücksichtlosen Expansionskurs”, der auch für die Investoren große Gefahren berge. Neben den US-Investmentgesellschaften Blackrock und Vanguard gehört die Deutsche Bank dem Bericht zufolge zu den zehn größten Geldgebern.

Total Energies steht aber auch in der Kritik, weil das Unternehmen weiterhin Geschäfte mit Russland macht. Der Bericht bezieht sich auf Angaben der Organisation Global Witness, wonach der Konzern im vergangenen Jahr 20 Prozent seines Flüssigerdgases (LNG) aus Russland bezogen hat. Damit ist er der größte nicht-russische Abnehmer von russischem LNG. Ein Teil davon wird in das europäische Erdgasnetz eingespeist.

Total Energies ist auch an russischen Erdgasunternehmen beteiligt. So hält das Unternehmen ein Fünftel der Anteile am Yamal LNG-Projekt im Nordwesten Sibiriens. Mehrheitlich gehört das Projekt dem russischen Unternehmen Novatek. Auch an diesem Unternehmen ist Total Energies mit knapp 20 Prozent beteiligt.

Einer am Donnerstag vorgelegten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zufolge könnte Europa auf solche Importe verzichten. Selbst wenn die Gasnachfrage in der EU bis zum Jahr 2030 hoch bliebe, wäre ein vollständiger Verzicht auf russisches Erdgas möglich, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.

“EU-weit deckt Russland derzeit noch rund 14 Prozent der Erdgasnachfrage. Doch Deutschland und Europa kämen in den kommenden Jahrzehnten auch ohne Importe aus Russland aus”, sagt Studienautorin Franziska Holz. “Selbst die stark von russischem Erdgas abhängigen Länder wie Österreich und Ungarn”. ch

104 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 96 Milliarden Euro – so viel haben CO₂-Steuern und der Emissionshandel den Staaten weltweit im Jahr 2023 eingebracht. Das zeigte ein Bericht der Weltbank von Dienstag. Demnach blieb die größte einzelne Einnahmequelle das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS), das demnächst durch ein Agrar-ETS erweitert werden könnte.

Weltweit gibt es 75 Instrumente zur Bepreisung von Treibhausgasen, zwei mehr als vor einem Jahr. Sie decken rund 24 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ab. Im Jahr 2022 wurden 95 Milliarden US-Dollar eingenommen – 2023 gab es somit ein Einnahmenplus von knapp zehn Prozent.

Allerdings werde weniger als ein Prozent der globalen Treibhausgasemissionen durch einen direkten CO₂-Preis abgedeckt, der laut “High Level Commission on Carbon Prices” hoch genug wäre, um deutlich unter zwei Grad Celsius Erderwärmung zu bleiben. Anreize für Unternehmen blieben gering. Es bräuchte aktuell einen Preis zwischen 58 und 117 Euro pro Tonne CO₂. In diesem Korridor bewegt sich das EU-ETS mit aktuell 74 Euro, Tendenz nun wieder steigend. Einer Empfehlung des Umweltbundesamtes zufolge müsste der CO₂-Preis in Deutschland allerdings bei 237 bis 809 Euro liegen, um die tatsächlichen Schäden einzupreisen. rtr/lb

America Is Losing the Green Tech Race to China – New York Times

Am 14. Mai kündigte US-Präsident Biden eine deutliche Eskalation des sich abzeichnenden Handelsstreits mit China an. Er erhöhte die bestehenden Zölle auf chinesische Elektroautos auf 100 Prozent – eine einseitige Vervierfachung. David Wallace-Wells bezweifelt jedoch, dass die USA auf diese Weise den Technologiewettlauf gewinnen können. Zum Artikel

Lieferketten: Autokonzerne müssen mit dem Risiko leben – Süddeutsche Zeitung

Nach VW soll nun auch BMW Autos mit chinesischen Teilen, die unter Verdacht der Zwangsarbeit produziert wurden, in die USA importiert haben. Angesichts der Abhängigkeit deutscher Autohersteller von chinesischen Zulieferern und der Vielzahl der Einzelteile, die bei der Produktion benötigt werden, lassen sich solche Fälle nicht verhindern, kommentiert Christina Kunkel. Eine Lösung sei, Lieferketten möglichst zu regionalisieren. Zum Artikel

VW und Renault beenden Gespräche zu günstigem E-Auto – Automobil Industrie

Die Autohersteller Volkswagen und Renault standen kurz davor, gemeinsam ein günstiges Elektroauto zu entwickeln. Doch die Gespräche sind laut Renault-Chef Luca de Meo gescheitert, schreibt Andreas Wehner. Zum Artikel

Thyssenkrupp Steel: Der Stahlriese droht, abgehängt zu werden – und mit ihm das alte Deutschland – Spiegel

Dem größten deutschen Stahlhersteller geht es nicht gut, schreibt Benedikt Müller-Arnold. Hohe Kosten für die Dekarbonisierung der Produktion treffen auf ebenso hohe Pensions- und Energiekosten, während der Absatz schwächelt. Nun soll der tschechische Unternehmer Daniel Křetínský einsteigen und in Zukunft günstige grüne Energie liefern. Bekannt ist Křetínský bislang aber vor allem für seine ostdeutschen Braunkohlegruben. Zum Artikel

Wasserstoff: Darum drohen die Pläne der Regierung zu scheitern – Handelsblatt

Beim Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion hakt es. Klaus Stratmann, Kathrin Witsch und Axel Höpner haben Stimmen und Zahlen zusammengetragen, die zeigen: Es fehlt vor allem an finalen Investitionsentscheidungen. Die Produzenten hätten gerne schnellere Förderzusagen, feste Lieferverträge und niedrigere Kreditzinsen. Zum Artikel

Unsichtbare Gefahr: Emissionen aus der Viehzucht und der lange Weg zur Nachhaltigkeit – Correctiv

Auf dem Weg hin zur CO₂-Neutralität, die die EU bis 2050 anstrebt, spielt die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle: Sie verursacht rund zehn Prozent der Emissionen, die Europa einsparen will. Doch Lobbyarbeit ermöglicht es Großbetrieben, sich strengeren Umweltkontrollen zu entziehen, haben Lilith Grulll und Olaya Argüeso Pérez herausgefunden. Die ungarische Stadt Kisbér zum Beispiel lebt bereits mit den Folgen der Massentierhaltung. Zum Artikel

Eklat rund um nachhaltige öffentliche Beschaffung: “Staatlich organisiertes Greenwashing” – Standard

Die Bundesbeschaffung in Österreich kennzeichnet Lebensmittel als nachhaltig, die es nicht sind. Das stößt nicht nur in der Biobranche auf heftige Kritik, berichtet Verena Kainrath. Für Juristen hat der Fall strafrechtliche Relevanz. Zum Artikel

The “Billions to Trillions” Charade – Project Syndicate

Das Hebeln von privaten Investitionen durch internationale Institutionen wie die Weltbank funktioniere nicht hinreichend, um die Finanzmittel für eine erfolgreiche Klimawandelanpassung im Globalen Süden zu decken, argumentiert MIT-Ökonomin Jayati Ghosh. Vielversprechender sei es, wenn die Staaten selbst mehr Spielraum hätten: durch Staatsschuldenreduktion, mehr Sonderziehungsrechte des IWF, und international abgestimmte Konzernbesteuerung. Zum Artikel

Adani suspected of fraud by selling low-grade coal as high-value fuel – Financial Times

Das indische Adani-Konglomerat soll Kohle aus Indonesien falsch deklariert haben. Adani wird vorgeworfen, falsche Angaben bezüglich der Qualität der Kohle beim Weiterverkauf in Indien gemacht und so höhere Gewinne erzielt zu haben. Aufgrund der schlechteren Kohlequalität sei die Luftverschmutzung deutlich höher, schreiben Dan McCrum, Chris Cook und John Reed. Adani und die indische Regierung weisen die Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Nachhaltige Satelliten in Japan: Auf dem Holzweg ins All – Frankfurter Rundschau

Er ist so groß wie eine Kaffeetasse und sieht aus wie ein kleines Vogelhäuschen, doch der Eindruck täuscht, weiß Felix Lill. Denn der Kasten aus hellem Holz soll im September dieses Jahres in die Erdumlaufbahn geschossen werden – als Satellit. Zum Artikel

Bekannt wurde Carola Rackete vor fünf Jahren, als das von ihr als Kapitänin gelenkte Geflüchteten-Rettungsschiff “Seawatch 3” trotz offiziellem Verbot in einem italienischen Hafen anlegte. Rackete wurde verhaftet und verklagt, aber bald entlassen und das Verfahren wurde schließlich eingestellt. Seitdem wird sie öffentlich vor allem mit Aktivismus für Geflüchtete verbunden.

Tatsächlich aber, betont die studierte Ökologin immer wieder, kommt sie aus der Klimabewegung. Mehrfach war sie auf Forschungsschiffen in der Antarktis unterwegs und engagiert sich seitdem für den Meeres- und Klimaschutz. Wenn sie also für die Linke ins Europaparlament gewählt werden sollte, wird sie für die Themen Klima und Ökologie zuständig sein und kann sich eine Mitarbeit im Agrar- oder Umweltausschuss vorstellen. Ihre Chancen darauf stehen gut. Auch wenn die Linkspartei in Umfragen schwächelt, wird ihr Listenplatz 2 wohl reichen.

Rackete ist sich bewusst, dass EU-Parlamentarier relativ machtlos sind, vor allem die Abgeordneten kleiner Parteien. Ihr ist es aber ohnehin wichtiger, als Bindeglied zwischen den politischen Institutionen und den sozialen Bewegungen zu vermitteln. Sie plant, sich regelmäßig mit Aktivistinnen und Aktivisten zu treffen. Schließlich gebe es ohne Druck aus der Gesellschaft keine Durchsetzungsperspektive für transformative Politik.

Druck von der Straße auf die europäische Politik gab es in den letzten Monaten jedoch vor allem aus einer Branche, deren Forderungen Rackete eher nicht teilt: die Proteste der Bauern im vergangenen Winter gegen Subventionsabbau und Umweltschutzauflagen. Hat Rackete auch für diese soziale Bewegung Verständnis? “Ja und nein”, sagt sie. “Ich kann verstehen, dass die Landwirte verärgert sind über die Agrarpolitik.” Die von Konzernlobbys beeinflusste Politik in Berlin und Brüssel mache es für kleine Familienbetriebe immer schwieriger, auskömmlich zu wirtschaften. “Ich habe trotzdem überhaupt kein Verständnis, wenn diese Proteste ins Rechte abdriften.”

Dabei handele es sich bei der Agrarpolitik “eigentlich”, so sagt sie, um ein linkes Themenfeld. Doch die Vorschläge der Umwelt- und Klimaaktivistin für eine Umstellung der EU-Agrarsubventionen von Flächenprämien auf “ökologische und soziale Maßnahmen” oder eine Förderung zum Abbau der Tierbestände würden von den meisten Bauernvertretern abgelehnt.

Würde Rackete eine andere Agrarpolitik denn auch gegen eine bäuerliche soziale Bewegung umsetzen wollen, zum Beispiel als zukünftiges Mitglied des Agrarausschusses? “Ich glaube, es ist sehr schwierig, etwas gegen die Bauern durchzusetzen.” Derzeit fühle sich die Bauernschaft nicht wertgeschätzt und in die Irre geführt. “Die sagen: Wir haben über 20, 30 Jahre große Ställe aufgebaut und in die Tierhaltung investiert, weil die Agrarpolitik so war. Und jetzt sagt ihr uns: Das war alles falsch?”

Damit würden die Lebensleistungen genauso wie die Entscheidungen in Familienbetrieben in Frage gestellt. “Ich glaube, derzeit ist die Agrarpolitik verfahren und viele Bauern sind wütend. Das heißt, es ist mitunter schwierig, ins Gespräch zu kommen.” Aber es gäbe auch eine Gesprächsbasis, ein gemeinsames Thema: “Die Landwirte wissen, dass die Klimakrise da ist. Sie sehen das auf ihren Feldern.” Daher gäbe es nur wenige Klimawandelleugner unter den Bauern, die Notwendigkeit der Transformation sei klar. Letztlich gehe es um die Fragen, wer die Transformation bezahlt und wie sie ausgestaltet wird.

Tatsächlich versucht die parteilose 36-Jährige, diese Fragen als übergreifende Themen ihres Wahlkampfs ins Gespräch und zugleich näher an die Linkspartei zu bringen. Auf Wahlplakaten etwa tritt sie für einen “kostenlosen ÖPNV für alle statt Privatjets für wenige” ein. Allerdings ist der öffentliche Personennahverkehr kein Politikfeld, über das direkt im Europaparlament entschieden wird. “Ich glaube es ist gut und wichtig zu erzählen, was sich durch eine Transformation verbessern würde”, sagt sie. “Den ÖPNV ausbauen und diese Mobilität günstiger und ökologischer zu machen, das ist wichtig und greifbar.”

Ein lebensweltlicher Bereich wie der Nahverkehr würde etwa ein Ressourcenschutzgesetz, für das sie sich im Parlament gerne einsetzen möchte, greifbar und vorstellbar machen. Ein solches Gesetz, für das sich auch etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz stark macht, müsse umfassend den menschlichen Verbrauch von Natur deckeln und verringern, insbesondere den von Rohstoffen. Auch hier sieht sie eine Verbindung von sozialen und ökologischen Aspekten, denn mit höheren Vermögen geht ein viel höherer Naturverbrauch einher.

Sollte es klappen mit dem Umzug nach Brüssel, will sie sich vom Parlamentsbetrieb nicht komplett vereinnahmen lassen. Aber sie weiß auch: “Wenn man aufs Karussell steigt, dann fährt man halt mit und wird davon sicher beeinflusst.” Alex Veit

Alle bisher erschienen Texte aus unseren Fachbriefings lesen Sie hier.

China.Table – Autozölle: So droht China jetzt den Deutschen: Peking droht mit 25 Prozent Einfuhrzoll für Verbrennerfahrzeuge mit größeren Motoren. Das trifft vor allem deutsche Autobauer. Am Ende profitieren Chinas Elektrohersteller. Zum Artikel

Climate.Table – Seegerichtshof: Staaten müssen Klima stärker schützen als vom Pariser Abkommen verlangt: Das UN-Seerechtsabkommen verpflichtet zum Klimaschutz, schreibt der Internationale Seegerichtshof in einem am Dienstag beschlossenen Gutachten. Es ist ein Sieg für die kleinen Inselstaaten. Die Argumente des Gerichts werden künftige Klimakonferenzen und Klimaklagen beeinflussen. Zum Artikel

Europe.Table – EU-Digitalpolitik: Diese Prioritäten nennt der Rat für das kommende Mandat: Digitalgesetze effizient umsetzen und im neuen Mandat ein gemeinsames Konzept für innovative Technologien entwickeln – das sind die Hauptforderungen des Rates an die zukünftige Digitalpolitik der EU. Zum Artikel

Während die EU versucht, dem Greenwashing mit Verboten zu Leibe zu rücken, lobt die Deutsche Umwelthilfe nunmehr im sechsten Jahr einen Schmähpreis aus. Der Goldene Geier soll Unternehmen entlarven, die Umweltfreundlichkeit versprechen, aber eigentlich nur das grüne Gewissen der Verbraucher ausnutzen wollen.

Die Shortlist steht. Aus mehreren hundert Vorschlägen wurden vier Unternehmen nominiert.

Da ist zum einen der Lebensmittelkonzern Nestlé, der mit dem Slogan wirbt: “Wir finden Plastik okay: Wenn’s weniger wird.” Dabei hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im letzten Jahr fast 230 Milliarden Einwegverpackungen produziert.

Ähnlich steht es um die Capri-Sun GmbH, die jährlich sechs Milliarden Trinktütchen verkauft, was zu 27.000 Tonnen Wegwerfmüll führt. Dennoch wirbt man für “das nachhaltigste und leckerste Kindergetränk der Welt”.

Ernsthafte Zweifel wirft aus Sicht der DUH auch der angeblich klimaneutrale Versand von Briefen, Päckchen und Paketen mit DHL GoGreen auf. Bei 6,3 Millionen täglich verschickten Sendungen sei das schwer vorstellbar. “Dreistes Greenwashing”, schlussfolgert die DUH.

Der Vierte im Bunde ist das “CO₂-kompensierte Heizöl” von Avia. “Mit fossilen Energien grün zu heizen geht aber nicht”, schreibt die Umwelt-NGO hierzu, “egal ob irgendwo auf der Welt CO₂ kompensiert wird.”

Abstimmen darüber, wer 2024 den Goldenen Geier verdient hat, kann man bis zum 9. Juni hier. Die Preisverleihung findet kurz nach Ende der Abstimmung statt. Carsten Hübner

am kommenden Dienstag ruft die “Charta der Vielfalt” zum dreizehnten Mal zum Aktionstag für Diversität in Unternehmen auf. Denn Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Nationalität, Herkunft oder sexueller Identität sollte eigentlich der Vergangenheit angehören – tut sie jedoch leider noch nicht überall, auch nicht in Deutschland. Daher werden Unternehmen im Rahmen der europäischen Nachhaltigkeitsdirektive CSRD auch über die Vielfalt in ihrer Belegschaft berichten müssen. Und darüber, wie sie ein diskriminierungsfreies Umfeld schaffen, das beim Einstellungsgespräch beginnt.

Allerdings, dies hat unser Autor Günter Heismann recherchiert, werden Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten auch vielfältige Möglichkeiten haben, unliebsame Entwicklungen unter den Tisch fallen zu lassen. Dagegen helfen allenfalls eine kritische Öffentlichkeit, kenntnisreiche Gutachter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Missstände wie Diskriminierung selbst aufmerksam reagieren.

Zu dieser kritischen Öffentlichkeit zählt sicher auch Carola Rackete, die sich bislang in der Klimabewegung und der Geflüchtetensolidarität engagiert hat. Nun möchte sie für die Linkspartei ins Europaparlament. Was sie dort vorhat und wie sie ihre neue Rolle ausfüllen möchte, hat sie mir bei einem Redaktionsbesuch erzählt.

Die Erwartungen an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sind hoch. Die Richtlinie, die rund 15.000 deutsche Unternehmen ab dem kommenden Jahr zu einem Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet, soll Geschäftsführern, Aufsichtsräten und Managern Daten an die Hand geben, die sie für ihre eigene Transformation benötigen.

Zudem sollen die Stakeholder in allen Einzelheiten erfahren, wie es um die ökologische und soziale Lage ihrer Firma steht. Gewappnet mit diesen Informationen, können Belegschaft und Öffentlichkeit, aber auch Kunden und Lieferanten sowie Banken und Investoren das Management unter Druck setzen. Wenn Geldgeber und Geschäftspartner zu erkennen geben, dass sie sich von einem Unternehmen abwenden werden, das den Umbau nicht entschlossen vorantreibt, müssen irgendwann auch die halsstarrigsten Chefs einlenken. So die Vorstellung.

Das funktioniert allerdings nur, wenn die Angaben umfassend, präzise und zuverlässig sind. Doch es ist zu befürchten, dass dies zumindest in den ersten Jahre nicht der Fall sein wird. Es gibt gleich mehrere Quellen für Fehler, Irrtümer und Manipulationen.

Die erste Quelle liegt in der Wesentlichkeitsanalyse, die im European Sustainability Reporting Standard (ESRS) vorgesehen ist. Dieses Regelwerk, das die EU zur Präzisierung der CSRD erlassen hat, umfasst insgesamt zwölf Einzelnormen. Bei zweien handelt es sich um allgemeine Standards, die von allen Unternehmen zu beachten sind. Darüber hinaus enthält der ESRS zehn spezifische Normen für Klima- und Umweltschutz, soziale Ziele sowie gute Unternehmensführung.

Diese themenspezifischen Standards sind allerdings nicht für alle Firmen verbindlich. “Nicht jedes Unternehmen muss zum Beispiel etwas zum Thema Biodiversität oder Nutzung von Meeresressourcen sagen”, sagt der ESG-Experte Christian Maier von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner. Um festzustellen, welche Standards für das eigene Geschäftsmodell relevant sind, müssen die Firmen bei jedem der zehn Themen prüfen, ob ihre Aktivitäten wesentliche Auswirkungen auf Umwelt oder Gesellschaft haben.

Zudem sollen die Unternehmen ebenfalls berichten, welche geschäftlichen Chancen sie in den einzelnen Themenfeldern sehen. Von einer schärferen Klimapolitik profitieren ja zum Beispiel nicht nur die Hersteller von Windrädern, sondern auch die Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Für diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse schreibt der ESRS zwar ein formelles Verfahren vor, dass alle berichtspflichtigen Firmen durchlaufen müssen. Doch die Unternehmen führen die Prüfung selbst durch. Letztlich befindet also das Management, welche der zehn ESRS-Themen für eine Firma wesentlich sind und welche nicht. Selbst bei den besten Absichten sind hier Fehler und Irrtümer unvermeidlich, wenn ein Betrieb nur wenig Erfahrung mit ESG-Problemen hat, wie dies bei den meisten Mittelständlern heute der Fall sein dürfte.

Überdies werden sich aller Erfahrung nach nicht wenige Firmen dazu verleiten lassen, das eine oder andere brisante Thema in den Nachhaltigkeitsberichten unter den Tisch fallen zu lassen. Wer etwas verbergen will, wird voraussichtlich Mittel und Wege finden. “Nur weil Kennzahlen grün sind, sind sie nicht zwingend ehrlicher”, sagt der BWL-Professor Janis Bischof von der Universität Mannheim. Viele grüne Kennzahlen würden mindestens ebenso große Ermessensspielräume bieten wie finanzielle Kennzahlen.

Ebenso fehleranfällig ist die Ermittlung und Aufbereitung der Daten, die in den Nachhaltigkeitsberichten präsentiert werden. Viele mittelständische Betriebe verfügen allenfalls über vage Vorstellungen, welche Mengen an Abwasser, Abfall und Abgasen sie produzieren. Noch viel weniger sind sie darüber informiert, wie hoch der CO₂-Ausstoß bei den Lieferanten von Energie, Rohstoffen und Vorprodukten ist. Oder welche Volumina an Treibhausgasen die Kunden freisetzen, wenn sie Autos, Maschinen oder andere Erzeugnisse eines Unternehmens nutzen. Instrumente, Methoden und Prozesse für die Messung müssen erst aufgebaut und etabliert werden.

In diesem Fällen müssen die Unternehmen bei der CO₂-Bilanzierung, die der ESRS-Standard E1 verlangt, daher auf Schätzungen und Pauschalwerte zurückgreifen. Selbst die 500 deutschen Großunternehmen, die bereits seit 2017 Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen, verfügen in vielen Fällen nicht über zuverlässige Daten für den gesamten Scope 3, der die Wertschöpfungskette von der Herstellung der Grundstoffe bis zur Nutzung der Endprodukte umfasst.

Laut den CSRD-Regeln ist es ausdrücklich erlaubt, Schätzungen zu verwenden, wenn keine exakten Daten zur Verfügung stehen. Die Unternehmen sind in diesem Fall verpflichtet, ihr Vorgehen transparent zu machen. Es muss erkennbar sein, wo keine gemessenen Daten, sondern lediglich Schätzungen verwendet werden, sagt Wirtschaftsprüfer Maier. Aber: Aus einer Schätzung geht nur selten hervor, wie stark das Ergebnis von der Realität abweicht. “Viele grüne Kennzahlen bieten mindestens ebenso große Ermessensspielräume wie finanzielle Kennzahlen”, sagt Jannis Bischof von der Universität Mannheim.

Schummelnde Unternehmen laufen jedoch keine große Gefahr, aufzufliegen. Zwar müssen Nachhaltigkeitsberichte ebenso wie herkömmliche Geschäftsberichte grundsätzlich von zertifizierten Prüfstellen abgesegnet werden. Doch die Prüfer können unmöglich jede einzelne Angabe, jede Zahl und jede Tabelle in den Berichten unter die Lupe nehmen. Sie werden in der Regel lediglich prüfen, ob die angewandten Verfahren plausibel sind. Finden sie jedoch Hinweise, dass ein Unternehmen seine ESG-Risiken falsch oder lückenhaft darstellt, müssen sie in eine vertiefte Prüfung einsteigen.

Viele dürften trotzdem kaum in der Lage sein, Mogeleien konsequent aufzudecken. Denn hierfür sind eine hohe fachliche Qualifikation und viel berufliche ESG-Erfahrung erforderlich, über die derzeit längst nicht alle verfügen. Große Wirtschaftsprüfer wie RMS Ebner Stolz haben zwar bereits 2022 begonnen, alle betroffenen Mitarbeiter zur CSRD und EU-Taxonomie zu schulen. “Hierfür investieren wir sehr viel Zeit und Geld”, versichert RMS-Partner Alexander Glöckner.

Doch die meisten kleinen Wirtschaftsprüfer können sich den erforderlichen Aufwand nicht leisten. Sie scheuen überdies die nicht gerade geringen Kosten, um sich mit einer Haftpflichtversicherung vor den Folgen einer Falsch-Testierung zu schützen. Diese Prüfer werden keine Mandate für Nachhaltigkeitsberichte übernehmen. Unter der Hand räumen Branchenvertreter ein, dass die CSRD die großen, international aktiven Gesellschaften wie Deloitte, KPMG und PwC begünstigt. Günter Heismann

Die Überkapazitäten in Chinas Cleantech-Sektor beunruhigen nicht nur den Westen. Sie sorgen auch in China selbst für große Probleme. So droht in der Photovoltaik-Branche des Landes aufgrund auch dort stark gesunkener Preise ein Firmensterben. Viele Firmen waren 2023 angesichts des Preisverfalls auf einmal gezwungen, zu Produktionskosten oder gar darunter zu verkaufen. Das brachte ihnen nicht nur Dumping-Vorwürfe etwa aus Brüssel ein, sondern fraß sich auch in die Firmenfinanzen.

Vielen Unternehmen half da weder der Rekord-Zubau von Solaranlagen 2023 in China (216,9 Gigawatt), noch die Dominanz ihres Sektors auf den Weltmärkten. Die Branche erwartet eine Pleitewelle unter den zumeist privat geführten Solarfirmen. Als Reaktion versuchen die betroffenen Firmen “sich entweder mit innovativen Produkten oder mit außergewöhnlichen Preisen von der Konkurrenz abzuheben”, schreibt Clean Energy-Expertin Edurne Zoco von S&P Global Commodity Insight in einem Beitrag für das Fachmedium pv magazine. Schmale oder negative Margen werden auch 2024 zu einem schwierigen Jahr für die Hersteller machen, erwartet sie.

Viele Firmen hatten angesichts des globalen Erneuerbaren-Booms noch weit über das rasante Marktwachstum hinaus expandiert. Sie lassen nun Kapazitäten ruhen, bauen Arbeitsplätze ab und legen Investitionspläne auf Eis, um den Preiskampf zu überstehen.

Einer der Branchenführer, Longi Green Energy Technology, begann zum Beispiel im November 2023, Mitarbeitende zu entlassen, vor allem Fabrikarbeiter und Management-Trainees. Im März gab es laut Bloomberg Berichte, Longi wolle bis zu 30 Prozent seiner Belegschaft entlassen, die einmal 80.000 Mitarbeitende umfasst hatte. Selbst bei kleinen Ausgaben spare Longi: So soll es im Shanghaier Büro keinen kostenlosen Kaffee mehr für die Angestellten geben. Solche vermeintlich läppischen Dinge sind meist ein Zeichen für eine gewisse Verzweiflung.

Die Lingda Group legte im März Pläne auf Eis, eine Solarzellenfabrik für 1,3 Milliarden US-Dollar zu errichten. Etwa zur selben Zeit meldete Lingda, dass es auch die Produktion in seiner bestehenden Fabrik eingestellt habe, um nach dem Preissturz für Solarzellen Verluste zu vermeiden. Solarzellen machen 90 Prozent der Einnahmen des Unternehmens aus, das seit 2020 jedes Jahr Millionen Yuan an Verlusten eingefahren hat.

2023 noch hatten die Solarfirmen gigantische Expansionspläne verkündet. Peking lässt riesige Solar- und Windparks in den Wüsten Westchinas errichten, um seine Klimaziele zu erreichen. Außerdem läuft eine Kampagne für Solarzellen auf Dächern in ländlichen Regionen. Und ganz generell fördert China das verarbeitende Gewerbe, etwa durch vergünstigte Bankkredite bis hin zu Belohnungen für das Erreichen bestimmter Quoten beim Bau von Fabriken.

Während des Booms flossen nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Caixin zudem gewaltige Mengen Investorenkapital in den Sektor: Von 2019 bis 2022 erhielten Photovoltaik-Unternehmen rund 380 Milliarden Yuan (etwa 49 Milliarden Euro) über die Kapitalmärkte, schreibt das Magazin unter Berufung auf Daten des Branchenverbands China Photovoltaic Industry Association (CPIA), etwa durch Börsengänge, Privatplatzierungen und Wandelanleihen.

Wie die Unternehmen in der Euphorie über das Ziel hinausschossen, zeigt das Beispiel des Marktführers Jinko Solar. Jinko kündigte laut Caixin seinen Investoren im August 2023 an, in der Provinz Shanxi für umgerechnet etwa 7,2 Milliarden Euro das größte integrierte Solarkraftwerk zu errichten, das es je gab. Jinko unterfütterte die Pläne mit Zahlen, die für das erste Halbjahr 2023 eine Vervierfachung des Gewinns auswiesen. Trotzdem reagierten die Kapitalgeber mit Skepsis, ob dieser Plan angesichts eines nahezu gesättigten Marktes nicht zu aggressiv sei. Am Folgetag fielen die Jinko-Aktien um zwölf Prozent – ein Warnschuss in den ersten Tagen der Krise. Etwa zu jener Zeit begann auch in Europa der dramatische Preisverfall für Solaranlagen und -module.

Angesichts der eigenen Misere kann die chinesische Branche die Vorwürfe und Subventionsermittlungen aus der EU nicht nachvollziehen. Die Zentralregierung stelle keine Subventionen für den Solarmarkt oder den Solarproduktionssektor bereit, sagte etwa CPIA-Vizegeneralsekretär Liu Yiyang in einem Gespräch mit dem Fachdienst Carbon Brief. Es gebe lediglich ein kleines Budget an Forschungs- und Entwicklungsgeldern, um Pilotversuche oder den technologischen Fortschritt der globalen Solarindustrie zu unterstützen, so Liu. “Dies ist in der ganzen Welt gängige Praxis.” Tatsächlich ist die Zeit der hohen Subventionierung des Solarsektors vorbei. Ob es dennoch für konkrete Projekte eben doch Zuschüsse gibt, will die EU-Kommission nun prüfen.

Longi hat die EU-Debatte um Strafzölle bereits öffentlich kritisiert. Doch zugleich forderte Longi-Chairman Zhong Baoshen die Pekinger Regierung in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Shanghai Securities News am Rande des Nationalen Volkskongresses auf, gegen die niedrigen Preisen vorzugehen und die Qualität von Solarmodulen sicherzustellen. Peking solle neue Ausschreibungsregeln einführen, die Dumping verhindern, so Zhong. Ob ihm jemand zugehört hat, ist nicht bekannt.

An der Dominanz der chinesischen Firmen auf den Weltmärkten wird sich jedenfalls so schnell nichts ändern. “Das Problem ist, dass China eigentlich keine andere Wahl hat als die massiven Kapazitäten auf Exportmärkten loszuwerden“, sagt Experte Nis Grünberg vom Merics-Institut in Berlin. Der Cleantech-Sektor sei so groß geworden und sein Wachstumsimpuls angesichts der Schwäche anderer Branchen zu wichtig, “als dass sich die Führung hineinreden lässt”, so Grünberg zu Table.Briefings. “Es ist auch die erklärte Absicht Pekings, diesen Sektor zur erfolgreichen Exportindustrie aufzubauen.”

Mit neuen Vorgaben will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dafür sorgen, dass die Nachfrage nach klimafreundlichen Grundstoffen aus der Stahl-, Zement- und Chemieindustrie vorangetrieben wird. Am Mittwoch stellte er ein entsprechendes Konzeptpapier seines Hauses vor. Bislang sei vor allem auf der Angebotsseite Unterstützung angeboten worden, etwa mit Klimaschutzverträgen und Beihilfen für den Umbau der Stahlindustrie. “Mit den grünen Leitmärkten nehmen wir jetzt auch die Nachfrageseite in den Blick”, sagte Habeck. “Denn ohne Käufer nutzt das beste Produkt nichts.”

Als erster Schritt wird im Konzept die Entwicklung von Labels angekündigt, mit denen Grundstoffe gekennzeichnet werden sollen, die bei der Produktion vergleichsweise wenig CO₂-Emissionen verursachen. Als Vorbild gilt der kürzlich von der Stahlindustrie vorgestellte “Low Emission Steel Standard”. Auf Grundlage dieser Label sollen zum einen auf EU-Ebene im Rahmen des neuen EU-Ökodesigns verbindliche Vorgaben für steigende Anteile klimafreundlicher Grundstoffe gemacht werden, die alle Hersteller und Importeure zwingend einhalten müssen. Das dürfte aber noch mehrere Jahre dauern; für Stahl ist eine entsprechende Verordnung nach Informationen aus dem BMWK für 2026/27 vorgesehen.

Kurzfristiger umsetzbar, aber dafür unverbindlich, ist eine zweite Anwendungsmöglichkeit für die neuen Labels: Voraussichtlich im nächsten Jahr soll das deutsche Vergaberecht so geändert werden, dass öffentliche Auftraggeber bei Ausschreibungen künftig einen bestimmten Anteil etwa beim verwendetem Stahl oder Zement vorgeben können. Allein im Bausektor seien die Aufträge der öffentlichen Hand für etwa 28 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Vorgeschrieben werden sollen entsprechende Quoten aber nicht; inwieweit Bund, Länder und Kommunen angesichts knapper Kassen von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen werden, ist darum unklar.

Tilman von Berlepsch, Referent für klimaneutrale Industrie bei der NGO Germanwatch, hält diesen Ansatz für nicht ausreichend. Gegenüber Table.Briefings forderte er, dass die Bundesregierung grüne Vergabekriterien auch für Länder und Kommunen vorschreiben solle. Dabei sei aber entscheidend, dass der Bund sie dabei unterstütze, “und nicht eine weitere Klimaschutz-Aufgabe ohne zusätzliche Finanzierung an die Kommunen weitergibt”. Martin Theuringer, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, lobte das Konzept dagegen. Nun gelte es, das öffentliche Beschaffungswesen auf CO₂-reduzierte Produkte und Prozesse auszurichten und Anreize für den Kauf von emissionsarmen Produkten zu schaffen, erklärte er. av/mkr

Die IG Metall und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben gemeinsam “Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Windenergieproduktion in Europa” vorgelegt, um eine umwelt- und sozialgerechte Produktion innerhalb der Europäischen Union zu fördern. Die Windenergieleistung in der EU soll sich bis 2030 auf 510 Gigawatt mehr als verdoppeln. Doch auch ein Jahr nach dem Windgipfel im Bundeswirtschaftsministerium fehlt es aus Sicht der beiden Organisationen an heimischen Produktionsmöglichkeiten.

“Ohne politisches Eingreifen sind Deutschland und Europa bald in hohem Maße vom Import von Windenergieanlagen abhängig”, warnt Nadine Bethge, stellvertretende Leiterin Energie und Klimaschutz der DUH. “Wir riskieren, die heimische Produktion zu verlieren, und verspielen damit die Energiewende, Arbeitsplätze und wichtige Einnahmen für die Umstellung auf erneuerbare Energien.” Zudem stände “die europäische Souveränität in Sachen Klimaschutz und Produktionsbedingungen” auf dem Spiel.

Zu den Handlungsempfehlungen gehören:

Aus Sicht von DUH und IG Metall müssen außerdem die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in der Windindustrie verbessert werden. “Faire Löhne durch eine flächendeckende Tarifbindung sowie eine ausreichende Aus- und Weiterbildung sind entscheidend für die Zukunft von Berufen in der Windbranche”, betonte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Dies müsse künftig bei der Vergabe von Flächen für Windenergieanlagen stärker berücksichtigt werden. av

Wenn Unternehmen Holz verarbeiten, Palmöl beziehen und Soja, Kakao oder Kaffee ernten, tragen sie in den meisten Fällen zur Vernichtung von Wäldern bei. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1152 Firmen, die das Carbon Disclosure Project (CDP) veröffentlicht hat. Von den Befragten erklärten nur 64, dass sie wenigstens eine entwaldungsfreie Lieferkette aufgebaut hätten. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen bezogen ihre Angaben auf den Rohstoff Holz, ein Fünftel auf Palmöl, zehn Prozent auf Produkte aus der Viehzucht.

Laut Weltklima- und Weltbiodiversitätsrat trägt die Abholzung von Wäldern zu mehr als zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen bei und zieht mehr als ein Drittel des Verlustes der Biodiversität nach sich. Die Weltgemeinschaft strebt deshalb an, die Rodungen bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren.

Fortschritte zeigen Daten aus Brasilien und Kolumbien, wo neue Regierungen den Abwärtstrend zuletzt bremsten. Die Entwaldungsraten in Bolivien, Laos, Nicaragua, der Demokratischen Republik Kongo und weiteren Ländern weisen jedoch in die entgegengesetzte Richtung und machen das Erreichte zunichte.

Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre habe die Welt jedes Jahr zwischen drei und vier Millionen Hektar Tropenwald verloren, so das World Ressources Institute (WRI). 2023 waren es fast vier Millionen Hektar: eine Fläche nur wenig kleiner als die Schweiz. Im letzten Jahr hat die EU beschlossen, dass Firmen, die bestimmte Waren aus Risikogebieten in Europa anbieten wollen, nicht von Flächen stammen dürfen, auf denen nach dem 31.12.2020 eine Entwaldung oder Schädigung von Wäldern stattgefunden hat. maw

Anlässlich der heutigen Hauptversammlung des französischen Öl- und Gaskonzerns Total Energies haben Umweltschützer massive Kritik an den anhaltenden Investitionen des Unternehmens in fossile Energieträger geübt.

Der größte Öl- und Gasförderer der EU habe zwischen 2021 und 2023 durchschnittlich fast eine Milliarde US-Dollar pro Jahr für die Suche nach neuen Öl- und Gasressourcen ausgegeben, berichtet die Umweltorganisation Urgewald. Zudem fehle es dem Unternehmen an ernsthaften langfristigen CO₂-Reduktionszielen. Stattdessen sei geplant, die Öl- und Gasproduktion zwischen 2023 und 2028 jährlich um zwei bis drei Prozent zu steigern.

“Die Antwort von Total Energies auf die Klimakrise heißt: Fossile, Fossile, Fossile – und ein bisschen Erneuerbare”, kritisiert Sonja Meister, Energieexpertin von Urgewald und Hauptautorin des Berichts. Aus ihrer Sicht befindet sich das Unternehmen auf einem “rücksichtlosen Expansionskurs”, der auch für die Investoren große Gefahren berge. Neben den US-Investmentgesellschaften Blackrock und Vanguard gehört die Deutsche Bank dem Bericht zufolge zu den zehn größten Geldgebern.

Total Energies steht aber auch in der Kritik, weil das Unternehmen weiterhin Geschäfte mit Russland macht. Der Bericht bezieht sich auf Angaben der Organisation Global Witness, wonach der Konzern im vergangenen Jahr 20 Prozent seines Flüssigerdgases (LNG) aus Russland bezogen hat. Damit ist er der größte nicht-russische Abnehmer von russischem LNG. Ein Teil davon wird in das europäische Erdgasnetz eingespeist.

Total Energies ist auch an russischen Erdgasunternehmen beteiligt. So hält das Unternehmen ein Fünftel der Anteile am Yamal LNG-Projekt im Nordwesten Sibiriens. Mehrheitlich gehört das Projekt dem russischen Unternehmen Novatek. Auch an diesem Unternehmen ist Total Energies mit knapp 20 Prozent beteiligt.

Einer am Donnerstag vorgelegten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zufolge könnte Europa auf solche Importe verzichten. Selbst wenn die Gasnachfrage in der EU bis zum Jahr 2030 hoch bliebe, wäre ein vollständiger Verzicht auf russisches Erdgas möglich, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.

“EU-weit deckt Russland derzeit noch rund 14 Prozent der Erdgasnachfrage. Doch Deutschland und Europa kämen in den kommenden Jahrzehnten auch ohne Importe aus Russland aus”, sagt Studienautorin Franziska Holz. “Selbst die stark von russischem Erdgas abhängigen Länder wie Österreich und Ungarn”. ch

104 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 96 Milliarden Euro – so viel haben CO₂-Steuern und der Emissionshandel den Staaten weltweit im Jahr 2023 eingebracht. Das zeigte ein Bericht der Weltbank von Dienstag. Demnach blieb die größte einzelne Einnahmequelle das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS), das demnächst durch ein Agrar-ETS erweitert werden könnte.

Weltweit gibt es 75 Instrumente zur Bepreisung von Treibhausgasen, zwei mehr als vor einem Jahr. Sie decken rund 24 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ab. Im Jahr 2022 wurden 95 Milliarden US-Dollar eingenommen – 2023 gab es somit ein Einnahmenplus von knapp zehn Prozent.

Allerdings werde weniger als ein Prozent der globalen Treibhausgasemissionen durch einen direkten CO₂-Preis abgedeckt, der laut “High Level Commission on Carbon Prices” hoch genug wäre, um deutlich unter zwei Grad Celsius Erderwärmung zu bleiben. Anreize für Unternehmen blieben gering. Es bräuchte aktuell einen Preis zwischen 58 und 117 Euro pro Tonne CO₂. In diesem Korridor bewegt sich das EU-ETS mit aktuell 74 Euro, Tendenz nun wieder steigend. Einer Empfehlung des Umweltbundesamtes zufolge müsste der CO₂-Preis in Deutschland allerdings bei 237 bis 809 Euro liegen, um die tatsächlichen Schäden einzupreisen. rtr/lb

America Is Losing the Green Tech Race to China – New York Times

Am 14. Mai kündigte US-Präsident Biden eine deutliche Eskalation des sich abzeichnenden Handelsstreits mit China an. Er erhöhte die bestehenden Zölle auf chinesische Elektroautos auf 100 Prozent – eine einseitige Vervierfachung. David Wallace-Wells bezweifelt jedoch, dass die USA auf diese Weise den Technologiewettlauf gewinnen können. Zum Artikel

Lieferketten: Autokonzerne müssen mit dem Risiko leben – Süddeutsche Zeitung

Nach VW soll nun auch BMW Autos mit chinesischen Teilen, die unter Verdacht der Zwangsarbeit produziert wurden, in die USA importiert haben. Angesichts der Abhängigkeit deutscher Autohersteller von chinesischen Zulieferern und der Vielzahl der Einzelteile, die bei der Produktion benötigt werden, lassen sich solche Fälle nicht verhindern, kommentiert Christina Kunkel. Eine Lösung sei, Lieferketten möglichst zu regionalisieren. Zum Artikel

VW und Renault beenden Gespräche zu günstigem E-Auto – Automobil Industrie

Die Autohersteller Volkswagen und Renault standen kurz davor, gemeinsam ein günstiges Elektroauto zu entwickeln. Doch die Gespräche sind laut Renault-Chef Luca de Meo gescheitert, schreibt Andreas Wehner. Zum Artikel

Thyssenkrupp Steel: Der Stahlriese droht, abgehängt zu werden – und mit ihm das alte Deutschland – Spiegel

Dem größten deutschen Stahlhersteller geht es nicht gut, schreibt Benedikt Müller-Arnold. Hohe Kosten für die Dekarbonisierung der Produktion treffen auf ebenso hohe Pensions- und Energiekosten, während der Absatz schwächelt. Nun soll der tschechische Unternehmer Daniel Křetínský einsteigen und in Zukunft günstige grüne Energie liefern. Bekannt ist Křetínský bislang aber vor allem für seine ostdeutschen Braunkohlegruben. Zum Artikel

Wasserstoff: Darum drohen die Pläne der Regierung zu scheitern – Handelsblatt

Beim Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion hakt es. Klaus Stratmann, Kathrin Witsch und Axel Höpner haben Stimmen und Zahlen zusammengetragen, die zeigen: Es fehlt vor allem an finalen Investitionsentscheidungen. Die Produzenten hätten gerne schnellere Förderzusagen, feste Lieferverträge und niedrigere Kreditzinsen. Zum Artikel

Unsichtbare Gefahr: Emissionen aus der Viehzucht und der lange Weg zur Nachhaltigkeit – Correctiv

Auf dem Weg hin zur CO₂-Neutralität, die die EU bis 2050 anstrebt, spielt die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle: Sie verursacht rund zehn Prozent der Emissionen, die Europa einsparen will. Doch Lobbyarbeit ermöglicht es Großbetrieben, sich strengeren Umweltkontrollen zu entziehen, haben Lilith Grulll und Olaya Argüeso Pérez herausgefunden. Die ungarische Stadt Kisbér zum Beispiel lebt bereits mit den Folgen der Massentierhaltung. Zum Artikel

Eklat rund um nachhaltige öffentliche Beschaffung: “Staatlich organisiertes Greenwashing” – Standard

Die Bundesbeschaffung in Österreich kennzeichnet Lebensmittel als nachhaltig, die es nicht sind. Das stößt nicht nur in der Biobranche auf heftige Kritik, berichtet Verena Kainrath. Für Juristen hat der Fall strafrechtliche Relevanz. Zum Artikel

The “Billions to Trillions” Charade – Project Syndicate

Das Hebeln von privaten Investitionen durch internationale Institutionen wie die Weltbank funktioniere nicht hinreichend, um die Finanzmittel für eine erfolgreiche Klimawandelanpassung im Globalen Süden zu decken, argumentiert MIT-Ökonomin Jayati Ghosh. Vielversprechender sei es, wenn die Staaten selbst mehr Spielraum hätten: durch Staatsschuldenreduktion, mehr Sonderziehungsrechte des IWF, und international abgestimmte Konzernbesteuerung. Zum Artikel

Adani suspected of fraud by selling low-grade coal as high-value fuel – Financial Times

Das indische Adani-Konglomerat soll Kohle aus Indonesien falsch deklariert haben. Adani wird vorgeworfen, falsche Angaben bezüglich der Qualität der Kohle beim Weiterverkauf in Indien gemacht und so höhere Gewinne erzielt zu haben. Aufgrund der schlechteren Kohlequalität sei die Luftverschmutzung deutlich höher, schreiben Dan McCrum, Chris Cook und John Reed. Adani und die indische Regierung weisen die Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Nachhaltige Satelliten in Japan: Auf dem Holzweg ins All – Frankfurter Rundschau

Er ist so groß wie eine Kaffeetasse und sieht aus wie ein kleines Vogelhäuschen, doch der Eindruck täuscht, weiß Felix Lill. Denn der Kasten aus hellem Holz soll im September dieses Jahres in die Erdumlaufbahn geschossen werden – als Satellit. Zum Artikel

Bekannt wurde Carola Rackete vor fünf Jahren, als das von ihr als Kapitänin gelenkte Geflüchteten-Rettungsschiff “Seawatch 3” trotz offiziellem Verbot in einem italienischen Hafen anlegte. Rackete wurde verhaftet und verklagt, aber bald entlassen und das Verfahren wurde schließlich eingestellt. Seitdem wird sie öffentlich vor allem mit Aktivismus für Geflüchtete verbunden.

Tatsächlich aber, betont die studierte Ökologin immer wieder, kommt sie aus der Klimabewegung. Mehrfach war sie auf Forschungsschiffen in der Antarktis unterwegs und engagiert sich seitdem für den Meeres- und Klimaschutz. Wenn sie also für die Linke ins Europaparlament gewählt werden sollte, wird sie für die Themen Klima und Ökologie zuständig sein und kann sich eine Mitarbeit im Agrar- oder Umweltausschuss vorstellen. Ihre Chancen darauf stehen gut. Auch wenn die Linkspartei in Umfragen schwächelt, wird ihr Listenplatz 2 wohl reichen.

Rackete ist sich bewusst, dass EU-Parlamentarier relativ machtlos sind, vor allem die Abgeordneten kleiner Parteien. Ihr ist es aber ohnehin wichtiger, als Bindeglied zwischen den politischen Institutionen und den sozialen Bewegungen zu vermitteln. Sie plant, sich regelmäßig mit Aktivistinnen und Aktivisten zu treffen. Schließlich gebe es ohne Druck aus der Gesellschaft keine Durchsetzungsperspektive für transformative Politik.

Druck von der Straße auf die europäische Politik gab es in den letzten Monaten jedoch vor allem aus einer Branche, deren Forderungen Rackete eher nicht teilt: die Proteste der Bauern im vergangenen Winter gegen Subventionsabbau und Umweltschutzauflagen. Hat Rackete auch für diese soziale Bewegung Verständnis? “Ja und nein”, sagt sie. “Ich kann verstehen, dass die Landwirte verärgert sind über die Agrarpolitik.” Die von Konzernlobbys beeinflusste Politik in Berlin und Brüssel mache es für kleine Familienbetriebe immer schwieriger, auskömmlich zu wirtschaften. “Ich habe trotzdem überhaupt kein Verständnis, wenn diese Proteste ins Rechte abdriften.”

Dabei handele es sich bei der Agrarpolitik “eigentlich”, so sagt sie, um ein linkes Themenfeld. Doch die Vorschläge der Umwelt- und Klimaaktivistin für eine Umstellung der EU-Agrarsubventionen von Flächenprämien auf “ökologische und soziale Maßnahmen” oder eine Förderung zum Abbau der Tierbestände würden von den meisten Bauernvertretern abgelehnt.

Würde Rackete eine andere Agrarpolitik denn auch gegen eine bäuerliche soziale Bewegung umsetzen wollen, zum Beispiel als zukünftiges Mitglied des Agrarausschusses? “Ich glaube, es ist sehr schwierig, etwas gegen die Bauern durchzusetzen.” Derzeit fühle sich die Bauernschaft nicht wertgeschätzt und in die Irre geführt. “Die sagen: Wir haben über 20, 30 Jahre große Ställe aufgebaut und in die Tierhaltung investiert, weil die Agrarpolitik so war. Und jetzt sagt ihr uns: Das war alles falsch?”

Damit würden die Lebensleistungen genauso wie die Entscheidungen in Familienbetrieben in Frage gestellt. “Ich glaube, derzeit ist die Agrarpolitik verfahren und viele Bauern sind wütend. Das heißt, es ist mitunter schwierig, ins Gespräch zu kommen.” Aber es gäbe auch eine Gesprächsbasis, ein gemeinsames Thema: “Die Landwirte wissen, dass die Klimakrise da ist. Sie sehen das auf ihren Feldern.” Daher gäbe es nur wenige Klimawandelleugner unter den Bauern, die Notwendigkeit der Transformation sei klar. Letztlich gehe es um die Fragen, wer die Transformation bezahlt und wie sie ausgestaltet wird.

Tatsächlich versucht die parteilose 36-Jährige, diese Fragen als übergreifende Themen ihres Wahlkampfs ins Gespräch und zugleich näher an die Linkspartei zu bringen. Auf Wahlplakaten etwa tritt sie für einen “kostenlosen ÖPNV für alle statt Privatjets für wenige” ein. Allerdings ist der öffentliche Personennahverkehr kein Politikfeld, über das direkt im Europaparlament entschieden wird. “Ich glaube es ist gut und wichtig zu erzählen, was sich durch eine Transformation verbessern würde”, sagt sie. “Den ÖPNV ausbauen und diese Mobilität günstiger und ökologischer zu machen, das ist wichtig und greifbar.”

Ein lebensweltlicher Bereich wie der Nahverkehr würde etwa ein Ressourcenschutzgesetz, für das sie sich im Parlament gerne einsetzen möchte, greifbar und vorstellbar machen. Ein solches Gesetz, für das sich auch etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz stark macht, müsse umfassend den menschlichen Verbrauch von Natur deckeln und verringern, insbesondere den von Rohstoffen. Auch hier sieht sie eine Verbindung von sozialen und ökologischen Aspekten, denn mit höheren Vermögen geht ein viel höherer Naturverbrauch einher.

Sollte es klappen mit dem Umzug nach Brüssel, will sie sich vom Parlamentsbetrieb nicht komplett vereinnahmen lassen. Aber sie weiß auch: “Wenn man aufs Karussell steigt, dann fährt man halt mit und wird davon sicher beeinflusst.” Alex Veit

Alle bisher erschienen Texte aus unseren Fachbriefings lesen Sie hier.

China.Table – Autozölle: So droht China jetzt den Deutschen: Peking droht mit 25 Prozent Einfuhrzoll für Verbrennerfahrzeuge mit größeren Motoren. Das trifft vor allem deutsche Autobauer. Am Ende profitieren Chinas Elektrohersteller. Zum Artikel

Climate.Table – Seegerichtshof: Staaten müssen Klima stärker schützen als vom Pariser Abkommen verlangt: Das UN-Seerechtsabkommen verpflichtet zum Klimaschutz, schreibt der Internationale Seegerichtshof in einem am Dienstag beschlossenen Gutachten. Es ist ein Sieg für die kleinen Inselstaaten. Die Argumente des Gerichts werden künftige Klimakonferenzen und Klimaklagen beeinflussen. Zum Artikel

Europe.Table – EU-Digitalpolitik: Diese Prioritäten nennt der Rat für das kommende Mandat: Digitalgesetze effizient umsetzen und im neuen Mandat ein gemeinsames Konzept für innovative Technologien entwickeln – das sind die Hauptforderungen des Rates an die zukünftige Digitalpolitik der EU. Zum Artikel

Während die EU versucht, dem Greenwashing mit Verboten zu Leibe zu rücken, lobt die Deutsche Umwelthilfe nunmehr im sechsten Jahr einen Schmähpreis aus. Der Goldene Geier soll Unternehmen entlarven, die Umweltfreundlichkeit versprechen, aber eigentlich nur das grüne Gewissen der Verbraucher ausnutzen wollen.

Die Shortlist steht. Aus mehreren hundert Vorschlägen wurden vier Unternehmen nominiert.

Da ist zum einen der Lebensmittelkonzern Nestlé, der mit dem Slogan wirbt: “Wir finden Plastik okay: Wenn’s weniger wird.” Dabei hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im letzten Jahr fast 230 Milliarden Einwegverpackungen produziert.

Ähnlich steht es um die Capri-Sun GmbH, die jährlich sechs Milliarden Trinktütchen verkauft, was zu 27.000 Tonnen Wegwerfmüll führt. Dennoch wirbt man für “das nachhaltigste und leckerste Kindergetränk der Welt”.

Ernsthafte Zweifel wirft aus Sicht der DUH auch der angeblich klimaneutrale Versand von Briefen, Päckchen und Paketen mit DHL GoGreen auf. Bei 6,3 Millionen täglich verschickten Sendungen sei das schwer vorstellbar. “Dreistes Greenwashing”, schlussfolgert die DUH.

Der Vierte im Bunde ist das “CO₂-kompensierte Heizöl” von Avia. “Mit fossilen Energien grün zu heizen geht aber nicht”, schreibt die Umwelt-NGO hierzu, “egal ob irgendwo auf der Welt CO₂ kompensiert wird.”

Abstimmen darüber, wer 2024 den Goldenen Geier verdient hat, kann man bis zum 9. Juni hier. Die Preisverleihung findet kurz nach Ende der Abstimmung statt. Carsten Hübner