Harris oder Trump? Das ist an diesem Morgen die bedeutendste politische Frage, aber wie schon vor vier Jahren ist es unklar, wann wir die Antwort bekommen werden. Aus ESG-Sicht empfehle ich Ihnen deshalb zwei unserer Analysen aus den vergangenen Monaten über die Demokratin und den Kandidaten der Republikaner. Beide Texte haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Zudem erlauben wir uns, Ihnen heute Mittag einen Zwischenstand zur Wahl zu schicken, die unsere Kolleginnen und Kollegen vom Berlin.Table genau für Sie beobachten.

Außerdem starten wir in dieser Ausgabe eine neue Serie, in der wir uns intensiv mit der Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Kommen Unternehmen voran bei dem Bestreben, Rohstoffe nicht nur einmal einzusetzen, sondern immer wieder zu verwenden? Was lässt sich aus anderen Ländern lernen? Wie geht es mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie weiter? Und was plant die EU mit ihrem Circular Economy Act? Das sind ein paar der Fragen, auf die wir in den kommenden Wochen eingehen werden. Im Serien-Auftakt erklärt Nicolas Heronymus, warum Zirkularität elementar für Unternehmen ist.

Aktuell – und noch bis zum 12. November – laufen in Brüssel die Anhörungen der neuen EU-Kommissare. Als eine der ersten Kandidatinnen stellte sich Jessika Roswall vor, die das Umweltressort übernehmen soll. Wie sich die Schwedin schlug, die keine Erfahrung in ihrem neuen Arbeitsbereich vorzuweisen hat, erläutert Alex Veit, der das Prozedere für uns in Brüssel verfolgt. Spoiler: Es lief nicht so gut für sie.

Die Zukunft der Menschheit hängt von intakten Ökosystemen ab. Die Wirtschaft vollumfänglich auf Kreisläufe auszurichten, ist notwendig, um die planetaren Grenzen einzuhalten. Zugleich erhöht sich so auch ihre Widerstandsfähigkeit – ein wichtiger Nebeneffekt gerade in der schwierigen geoökonomischen Situation.

Wie der Weg dahin aussieht, ist aber umstritten und verlangt technologische Entwicklungen, unternehmerische Ideen und gesellschaftliche Entscheidungen. Hier setzt unsere Serie an.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Übergang zur Kreislaufwirtschaft gelingt. Bis kommenden Sommer beleuchten wir daher unter anderem zirkuläre Geschäftsmodelle, Methoden zur längeren Nutzung von Materialien, wie zukunftsträchtiges Recycling aussieht und das Potenzial der Zirkularität für deutsche Unternehmen sowie die hiesige Volkswirtschaft. Dabei blicken wir auch auf die Rahmenbedingungen und politische Gestaltungsoptionen.

Wie anfällig Lieferketten für Störungen sind, haben die Covid-Pandemie und der Ukraine-Krieg gezeigt. Seitdem achten Politik und Wirtschaft auf eine verlässlichere Versorgung der Wirtschaft mit Rohstoffen. Vor allem für die Energiewende und die Digitalisierung braucht es eine große Menge an Rohstoffen – bei einigen, wie seltenen Erden, bestehen jedoch starke Abhängigkeiten von einzelnen Staaten.

Der Vorteil von Kreislaufwirtschaft liegt auf der Hand: Je mehr Rohstoffe eine Volkswirtschaft weiternutzt, umso weniger muss sie importieren. Und: Statt teuer im Ausland einzukaufen, bleibt die Wertschöpfung bei der Aufbereitung von Rohstoffen im Inland. Derzeit aber rechnet es sich für Unternehmen häufig mehr, Neumaterial zu kaufen, da es oft günstiger ist als recyceltes Material.

“Ein schneller Ausbau von Kreislaufwirtschaft ist zentral für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft“, sagt daher Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Um Importkosten und Lieferrisiken zu begrenzen, müssten hochwertige Materialien im Wirtschaftskreislauf verbleiben. Alle Staaten werden laut Neuhoff versuchen, zirkuläre Geschäftsmodelle und Technologien zur Stärkung ihrer Kreislaufwirtschaft zu entwickeln – weil sie so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken könnten.

Hiesige Anlagenbauer etwa müssten also Kreislauftechnologien verkaufen, “wenn sie weiterhin bestehen möchten“. Beispielsweise Technologien, um Abfälle einfacher zu sortieren und aufzubereiten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das für die gesamte Industrie im Lande ähnlich: Deutschland wolle zum globalen Vorreiter für zirkuläre Produkte und Technologien werden, sagte er im Januar. Wie das Land sich zum Reallabor für Zirkularität entwickeln kann, analysieren wir in unserer Serie.

Die globale Wirtschaft verursacht durch den Abbau und die Verarbeitung von natürlichen Ressourcen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen und über 90 Prozent des landnutzungsbedingten Verlusts an Artenvielfalt – etwa durch Entwaldung. Ein Grund: Der Ressourcenverbrauch hat sich seit 1970 verdreifacht, wie Berechnungen des Internationalen Ressourcenrats zeigen. Bis 2060 könnte der Verbrauch demnach um weitere 60 Prozent steigen. Die Politik sollte die nachhaltige Nutzung von Ressourcen deshalb in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsagenda stellen, empfahl das Gremium im “Global Resources Outlook 2024”.

Ein entscheidendes Vehikel, um die Dreifachkrise aus Klimawandel, Verlust an Biodiversität und Umweltverschmutzung zu bewältigen, sei die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, schrieb die Europäische Umweltagentur im Frühjahr. Denn eine am Kreislauf orientierte Wirtschaft brauche weniger Primärressourcen, was wiederum den Druck auf die globalen Ökosysteme mindere.

Der Wandel wird jedoch Wertschöpfungsketten massiv verändern. So braucht es für hohe Recyclingraten Produkte, die sich leicht recyceln lassen, effektive Sammelsysteme, ausreichende Kapazitäten bei Recyclingbetrieben und Unternehmen, die recyceltes Material einsetzen. Neben dem Recycling gibt es weitere “Strategien” für Zirkularität, wie Unternehmen neue Geschäftsmodelle entwickeln können – etwa Produkte von vornherein so zu gestalten, dass sie lange halten und repariert werden können. Die Wiederaufbereitung ist ein anderes Beispiel. Wie Vorreiterunternehmen diese Themen schon angehen, beleuchten wir in den nächsten Wochen.

Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland findet, dass Kreislaufwirtschaft wichtig ist, um die Klimaziele zu erreichen, sagt Thilo Schaefer, Leiter des Clusters Digitalisierung und Klimawandel am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Viele Unternehmen stünden aber noch am Anfang: Sie setzten zwar einzelne Strategien für Kreislaufwirtschaft ein. “Doch erst etwa ein Fünftel der Industrieunternehmen plant neue zirkuläre Geschäftsmodelle.”

Wie weit der Weg zur Kreislaufwirtschaft ist, zeigt sich an der Zirkularitätsrate. In Deutschland lag sie im Jahr 2022 bei 13 Prozent, leicht über dem EU-Schnitt von 11,5 Prozent. Der von der EU genutzte Indikator misst das Verhältnis von Abfällen, die in Recyclinganlagen landen, und dem inländischen Materialverbrauch. Er sagt aber nichts darüber aus, wie viel recyceltes Material wiederverwendet wird oder wie viel Neumaterial gespart wurde. An der Entwicklung solcher Indikatoren arbeiten Forschungseinrichtungen aktuell.

Global gab es in den vergangenen Jahren sogar Rückschritte bei der Zirkularität. Zwischen 2018 und 2023 sank die weltweite Zirkularitätsrate von 9,1 auf 7,2 Prozent, wie der Circularity Gap Report 2023 zeigte. Um den Trend umzukehren, empfahlen die Autoren des Berichts Maßnahmen in vier sehr ressourcenintensiven Sektoren: Lebensmittel, Gebäude und Infrastruktur, Verbrauchsgüter sowie Mobilität. Wie diese Sektoren zirkulär werden, ist ebenso Teil der Serie, wie die Frage, inwieweit eine Wirtschaft funktionieren könnte, die auf Suffizienz ausgerichtet ist.

In der abgelaufenen Legislaturperiode hat die EU viele Vorhaben verabschiedet, mit denen sie Kreislaufwirtschaft voranbringen will. Dazu zählt etwa die Ökodesign-Verordnung, die Regeln für kreislauffähige Produktgestaltung definiert. In der neuen Legislaturperiode stehen Vorgaben für einzelne Produktgruppen auf der Agenda. Zudem will die EU-Kommission einen “Circular Economy Act” vorschlagen, der helfen soll, einen Markt für Sekundärrohstoffe zu schaffen. Mithilfe von Kreislaufwirtschaft will die EU ihre Klimaziele erreichen und unabhängiger von Importen werden.

Die Bundesregierung verfolgt mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ähnliche Ziele. Zentrale Punkte im Entwurf, den das Bundesumweltministerium im Juni vorgestellt hat, sind die Halbierung des Primärrohstoffverbrauchs pro Kopf bis 2045 und eine Verdopplung des Anteils an genutzten Sekundärrohstoffen. Die Verabschiedung durch das Kabinett hat sich jedoch auf Dezember verschoben. Über die Umsetzung werden wir im Rahmen der Serie berichten.

Wie Unternehmen, Politik, NGOs und Wissenschaft die Zukunft der Wirtschaft im Sinne der Kreislauflogik gestalten wollen, erfahren Sie bis zum Sommer 2025 regelmäßig im ESG.Table. Alle Artikel finden Sie hier.

Zweifel an der Kompetenz von Jessika Roswall wurden bereits vor ihrer Anhörung geäußert. Unter den designierten Kommissaren, die den Green Deal in einen Clean Industrial Deal überführen sollen, galt die Juristin vor der Anhörung als wenig versiert und in Details eingearbeitet.

Vielleicht um diesen Eindruck zu zerstreuen, betonten ihre Parteikollegen aus der EVP bereits während ihrer Anhörung im ENVI-Ausschuss mehrmals, dass die designierte Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und eine kompetitive Kreislaufwirtschaft einen “großartigen Job” mache und “pragmatisch” und “positiv” auftrete.

“Wir erlebten einen schwachen Auftritt von Frau Roswall”, urteilte hingegen Jutta Paulus von den Grünen. “Sie zeigte sich bemüht, bekannte sich zu den Zielen des Green Deals, ließ aber viele Fragen unbeantwortet und zeigte teils erschreckende Wissenslücken.” Tatsächlich fiel es Roswall teils schwer, ihre Pläne klar zu formulieren, anstatt Aufzählungen mit einem “und so weiter” abzuschließen.

Die Sozialdemokraten, die Grünen und die Liberalen beantragten nach ihrer Anhörung, die Entscheidung des Ausschusses auf Mittwoch zu vertagen, um mehr Zeit für die Beratung zu haben. Die Linken lehnten Roswall nach Informationen von Table.Briefings ab, während die konservative EVP und die rechte EKR Zustimmung signalisierten.

Vielfach wiederholte Roswall, dass sie “als Juristin” existierende Regulierungen implementieren wolle, anstatt neue Gesetze einzuführen. Zudem wolle sie Regulierungen vereinfachen, um mehr Effizienz zu erreichen, ohne die Umweltziele des Green Deals zu verwässern.

Tiemo Wölken, Koordinator der Sozialdemokraten im ENVI-Ausschuss, ermahnte Roswall in einer der letzten Fragen, “spezifisch zu sein”, insbesondere zur Finanzierung der Vorhaben des Umwelt-Ressorts aus öffentlichen Mitteln: “Verweisen Sie nicht wieder auf Nature Credits, es geht um öffentliches Geld.” Roswall bestritt, dass sie nur über Nature Credits gesprochen habe – im nächsten EU-Budget werde sie sich für Finanzierungen im Umweltbereich einsetzen.

Mehrere Abgeordnete stellten Roswall scharf formulierte Fragen zur Umweltbilanz der schwedischen Regierung, der sie bis vor Kurzem noch angehört hat. Diese habe beim Umweltschutz Rückschritte gemacht. Wie sie damit umgehen würde als Kommissarin, wenn ein Mitgliedsstaat in Zukunft so agiere und gemeinsame Ziele verfehle, fragte etwa der Renew-Ausschusskoordinator Pascal Canfin: “Werden Sie das Gesetz, nur das Gesetz und nichts als das Gesetz vertreten?” Roswall versicherte, dass sie als Kommissarin die Europäische Union repräsentieren und nicht – wie in ihrer früheren Rolle – als Vertreterin Schwedens auftreten würde. Bislang reichten diese Ausführungen nicht, um eine ausreichende Mehrheit im ENVI-Ausschuss von ihrer Eignung zu überzeugen.

Der ehemalige dänische Energie- und Klimaminister Dan Jørgensen hingegen gilt als Fachmann für das Ressort Energie – aber weniger für Wohnungsbau, für den er auch zuständig sein soll. Bei seiner Anhörung in den Ausschüssen ITRE und EMPL am Dienstag betonte Jørgensen, dass er den Anteil von erneuerbarem Strom am europäischen Energiemix schnell erhöhen möchte. Atomkraft – die er früher abgelehnt hatte – könne nur längerfristig dazu beitragen. Zunächst müssten die Hersteller neue Meilertypen entwickeln. Gasimporte aus Russland wolle er so schnell wie möglich beenden. Doch ob das früher gehe als 2027, wie derzeit geplant, wisse er noch nicht. Mit Charme und Gesprächsbereitschaft hat der künftige Kommissar die Abgeordneten in Brüssel trotzdem von sich überzeugt.

Bereits am Montag hatten mehrere Kommissarsanwärter die jeweils zuständigen Parlamentsausschüsse mehrheitlich für sich gewinnen können.

Nach den Anhörungen, die noch bis zum 12. November laufen, stimmt das Parlament nach gegenwärtiger Planung Ende November über die gesamte Kommission ab.

21. November 2024, 10:00 bis 16:00 Uhr, Neustrelitz

Fachkonferenz LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen (Veranstalter: BMEL) Info & Anmeldung

21. bis 22. November 2024, Berlin

Festival Klimafestival für die Bauwende (Veranstalter: Heinze GmbH) Info & Anmeldung

22. bis 23. November 2024, Wistedt

Tagung Betriebsentwicklung im Ökolandbau: Solidarische Landwirtschaft genossenschaftlich organisieren (Veranstalter: FiBL Deutschland) Info & Anmeldung

22. bis 24. November 2024, Berlin

Seminar Globalisierung – Global agieren, sozial gestalten! (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

24. November 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr, Berlin

Konferenz Energate-Forum: Energieinfrastruktur im Wandel (Veranstalter: Energate & dfv Conference Group) Info & Anmeldung

26. November 2024, 17:00 Uhr, Online

Expertenabend Nachhaltige Flächenheizsysteme für Böden, Wände, Decken (Veranstalter: Verband Baubiologie e.V.) Info & Anmeldung

26. und 27. November 2024, Rhein-Kreis-Neuss

Konferenz 9. Vernetzungstreffen des Clubs der Agenda 2030 Kommunen (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

26. und 27. November 2024, Online

Onlinekongress Zuke Green Health Kongress für nachhaltiges Wirtschaften im stationären Gesundheitswesen (Veranstalter: Zukunft Krankenhaus Einkauf) Info & Anmeldung

26. bis 28. November 2024, Dortmund

Messe Heat Expo – Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft (Veranstalter: Messe Dortmund) Info & Anmeldung

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit seinem Konzeptpapier “Wirtschaftswende Deutschland” den Konflikt in der Ampel-Koalition weiter verschärft. Am heutigen Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss, um auszuloten, wie groß die Gemeinsamkeiten von SPD, Grünen und FDP in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik noch sind. Dabei dürften neben dem Klimaschutz vor allem ESG-Themen zur Disposition stehen.

Dreh- und Angelpunkt der von Lindner geforderten Wirtschaftswende ist eine forcierte Angebotspolitik, um “die Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts umfassend und technologieoffen zu stärken”. Dies erfordere auch ein “sofortiges Moratorium zum Stopp aller neuen Regulierungen” und den Abbau bestehender Regelungen.

Dazu zählt der FDP-Politiker auf nationaler Ebene insbesondere das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Entgelttransparenzgesetz und die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales vorgelegte Fassung des Tariftreuegesetzes. Darüber hinaus sollen die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen flexibilisiert und die Sozialabgaben sowie das Niveau der Grundsicherung gesenkt werden, um “Arbeitsanreize” und die Eigenverantwortung zu stärken.

Gleichzeitig regt Lindner an, dass die Bundesregierung auch auf EU-Ebene aktiv wird, um die Nachweis- und Berichtspflichten, die sich aus dem Green Deal ergeben, “auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren”. Zudem fordert er die Abschaffung:

In einigen Punkten kann Lindner auf das Entgegenkommen seiner Koalitionspartner hoffen. So hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor wenigen Wochen auf dem Unternehmertag des Außenhandelsverbands BGA eingeräumt, dass man bei Regularien wie dem Lieferkettengesetz oder der Nachhaltigkeitsberichterstattung “bei guter Intention völlig falsch abgebogen” sei.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich später auf dem Arbeitgebertag in Berlin ähnlich. Auf Drängen der Wirtschaft versprach er mit Blick auf das deutsche Lieferkettengesetz: “Das kommt weg.“

Am Dienstag wurde zudem ein weiteres Positionspapier öffentlich, in der die FDP-Bundestagsfraktion einen “neuen Weg für den Gebäudesektor” fordert. Vorgaben in dem Bereich seien zu streng. ch

In einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Les Échos hat der französische Wirtschaftsminister Antoine Armand die Absicht der Regierung bestätigt, die “normative Last” der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verringern zu wollen. “Ohne das Ziel der nicht-finanziellen Berichterstattung infrage stellen zu wollen – die Anzahl der betroffenen Unternehmen und verpflichtenden Indikatoren ist nicht angemessen”, erklärte er und fügte hinzu, dass dies vor allem ein Thema sei, das “auf europäischer Ebene behandelt werden muss, um wirksam zu sein”.

In den vergangenen Wochen forderten zahlreiche französische Unternehmen ein Moratorium der Richtlinie. Frankreich hat die CSRD-Richtlinie bereits umgesetzt, sie gilt seit dem 1. Januar. Sie betrifft große Unternehmen und börsennotierte KMU. Mit der Aussicht auf eine Lockerung der EU-Vorschriften versucht Paris, vor allem die Bedenken der nicht-börsennotierten KMU zu zerstreuen, die nach dem derzeitigen Zeitplan ab 2026 CSRD-Berichte veröffentlichen müssen. Nach Ansicht der Firmen ist diese Frist zu knapp. Man sei noch nicht ausreichend vorbereitet, so das Argument.

Die Idee eines nationalen Moratoriums, die Premierminister Michel Barnier am 20. Oktober in einem Interview erwähnte, wird aktuell von Paris ausgeschlossen, da eine solche Maßnahme nach den EU-Regeln illegal wäre. Das Wirtschaftsministerium bereitet sich stattdessen darauf vor, die EU-Kommission um eine Lockerung der Vorschriften zu bitten. Es gehe darum, sowohl “den Inhalt der Verpflichtungen als auch die Termine für das Inkrafttreten der verschiedenen Artikel” zu ändern, heißt es in Paris, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Paris sucht derzeit die Unterstützung anderer Mitgliedstaaten – insbesondere Deutschlands und Italiens -, um seine Position in Brüssel zu stärken. Antoine Armand wird am kommenden Freitag zu Gesprächen in Berlin sein. cst

Die Unions-Fraktion hat sich auf ein gemeinsames Diskussionspapier geeinigt, das am Dienstag bei einer Konferenz vorgestellt wurde. Dieses will die Energie- und Klimapolitik der Ampel-Koalition zurückdrehen. So findet sich im Papier ein klares Bekenntnis zur Atomkraft. Die Unions-Fraktion fordert eine Prüfung, ob “eine Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke unter vertretbarem technischen und finanziellen Aufwand noch möglich ist”. Dass diese positiv ausfällt, ist allerdings wenig wahrscheinlich: Wie das Bundesumweltministerium (BMUV) Table.Briefings mitteilte, hat in allen fünf zuletzt abgeschalteten Druckwasserreaktoren bereits die sogenannte Primärkreiskontamination stattgefunden, was “im Regelfall eine Wiederinbetriebnahme praktisch unmöglich” mache, schreibt das BMUV auf seiner Website.

Auch die AKW-Betreiber glauben nicht an ein Revival. RWE-Chef Markus Krebber machte bei der Veranstaltung deutlich, dass es, auch wenn ein Weiterbetrieb technisch möglich sei, extrem hohe Hürden dafür gebe: Die notwendigen Mitarbeiter seien “alle im Ruhestand”, die Investitionen “wahnsinnig” und die Wirtschaftlichkeit fragwürdig, weil die Erneuerbaren das Geschäftsmodell von Grundlastkraftwerken erschwerten, sagte er.

EnBW erklärte auf Anfrage, bei seinem Kraftwerk in Neckarwestheim sei bereits mit der Demontage des Primärkreislaufs begonnen worden. Zudem gebe es keine Grundlage, die Betriebsgenehmigung wieder in Kraft zu setzen. “Eine Diskussion über die weitere Nutzung der Kernkraft hat sich für uns vor diesem Hintergrund erledigt”, teilte ein Sprecher mit. Auch PreussenElektra erklärte, man konzentriere sich “voll und ganz auf den Rückbau unserer Anlagen”. Das Thema Weiterbetrieb sei für das Unternehmen “vom Tisch”. CDU-Chef Friedrich Merz äußerte sich ebenfalls skeptisch zum Erfolg der Forderung seiner Fraktion. “Da mache ich ein großes Fragezeichen hinter”, sagte er auf der Energiekonferenz der Union. “Aber wir wollen es wenigstens vorurteilsfrei prüfen.”

Zum AKW-Neubau heißt es im Papier: Man befürworte “Forschung und Entwicklung von Kernkraftwerken der vierten und fünften Generation sowie von SMR (Small Modular Reactors)” und beteilige sich dazu “an europäischen Partnerschaften und internationalen Initiativen”. Auch die Kernfusion will die Union vorantreiben.

Dazu soll die Energiewende preiswerter werden. Konkrete Punkte zur Kostensenkung sind etwa der Vorschlag, Fernleitungen für Strom in Zukunft in der Regel wieder oberirdisch zu verlegen und den Ausbau der Offshore-Windkraft zu verringern. Doch das Papier enthält auch viele Forderungen, die die Energiewende eher verteuern dürften. So wird die Ampel dafür kritisiert, dass sie “nahezu ausschließlich auf Solar- und Windenergie setzt”, diese aber mit Abstand den billigsten Ökostrom produzieren. Stattdessen fordert die Union eine stärkere Rolle für Biogas, das pro Kilowattstunde ein Vielfaches an Subventionen benötigt. Außerdem soll das Wasserstoff-Kernnetz dichter werden, als von der Bundesnetzagentur geplant, und die garantierte Rendite für die Netzbetreiber soll steigen. Die Teilung des deutschen Stromnetzes in unterschiedliche Preiszonen, die die Redispatch-Kosten senken und die Energiewende günstiger machen könnte, lehnt die Union ab.

Im Papier findet sich zudem die Ankündigung, die Union werde “das Heizungsgesetz der Ampel zurücknehmen“. Gemeint ist offenbar die jüngste Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine Pflicht, dass neue Heizungen ab 2026 beziehungsweise 2028 nur noch eingebaut werden dürfen, wenn sie zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen, gäbe es dann nicht mehr. Allerdings hatte Parteichef Friedrich Merz im Sommer gefordert, dass “viel mehr Wärmepumpen” verbaut werden müssten. Um das auch ohne gesetzliche Vorgaben zu erreichen, setzt die Union neben dem steigenden CO₂-Preis auf “verlässliche Förderung”. Die Union will also – ebenso wie bisher die Regierungskoalition – mit Förderprogrammen den Umstieg auf klimafreundliche Technologien unterstützen.

Auch in anderen Punkten unterscheiden sich die Forderungen der Union weniger von der Politik der Ampel. So setzt sie ebenso wie das BMWK nicht auf eine sofortige Streichung, sondern zunächst auf eine Umgestaltung der EEG-Vergütung. Auch die Senkung von Stromsteuer und Netzentgelten strebt die aktuelle Regierung an. Das Ziel, in Deutschland bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität zu erreichen, stellt die Union – anders als die FDP – nicht infrage. Man wolle “den falschen Weg” der Ampel korrigieren, aber “nicht das Klimaziel”, sagte Unions-Vize Andreas Jung Table.Briefings. mkr

Umweltorganisationen haben eine kritische Bilanz der 16. UN-Biodiversitätskonferenz (COP16) im kolumbianischen Cali gezogen. Sie war nach zweiwöchigen Beratungen zunächst in die Verlängerung gegangen, endete aber am frühen Samstagmorgen Ortszeit mit einem Abbruch. Der Grund: Zu viele Delegationen hatten bereits die Heimreise angetreten, sodass keine Beschlussfähigkeit mehr gegeben war.

Die Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt blieb damit ebenso offen wie die Frage, wie deren Umsetzung überprüft werden soll. Der World Wildlife Fund (WWF) sprach von einer “Blamage”. Florian Titze, WWF-Experte für internationale Politik, nannte das Ergebnis ein “trauriges Sinnbild für den Stand des globalen Biodiversitätserhalts”.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagte “Trippelschritte gegen das Artensterben und leere Kassen bei der Naturschutzfinanzierung”. Die Industrieländer hätten bisher nur einen Bruchteil der versprochenen 20 Milliarden US-Dollar aufgebracht. Svane Bender, DUH-Bereichsleiterin für Naturschutz und Biologische Vielfalt, forderte die Bundesregierung deshalb auf, “die zugesagten Mittel für die biologische Vielfalt von 1,5 Milliarden Euro jährlich nicht dem Sparkurs im Bundeshaushalt zum Opfer fallen” zu lassen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die selbst nach Cali gereist war, bezeichnete die Konferenz dagegen als “enormen Schritt zum Schutz unserer Natur“. Sie freue sich, “dass die Stimme der indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften gestärkt wurde” – eine Einschätzung, die auch NGOs teilen.

Als weiteren Erfolg wertete Lemke den Beschluss, Klima- und Naturschutz künftig besser miteinander zu verzahnen. Der Verlauf der COP16 habe aber auch gezeigt, “dass noch viel Arbeit vor uns liegt”, räumte sie ein.

Immerhin wurde der sogenannte “Cali-Fonds” eingerichtet. Hier sollen in Zukunft vor allem Unternehmen der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie einzahlen, die mit der Nutzung von Erbgutdatenbanken Geld verdienen. Viele der dort gespeicherten Gen-Sequenzen stammen aus dem Globalen Süden.

Doch dieser Fonds stößt bei Umweltorganisationen auf ein geteiltes Echo. Während der WWF darin einen “fairen Beitrag” der Wirtschaft zum Erhalt der biologischen Vielfalt sieht, kritisiert Jannes Stoppel, Politikexperte von Greenpeace Deutschland, dass die Zahlungen nicht verpflichtend seien. “Es ist ein vollkommen falsches Signal, dass Unternehmen wie Bayer erneut nur freiwillig und mit minimalen Abgaben für die Nutzung der genetischen Informationen an artenreiche Herkunftsländer zahlen”, so Stoppel. ch

Geldanlage: Wenn Panzer plötzlich “nachhaltig” sein sollen – Süddeutsche Zeitung

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland drängen Rüstungsunternehmen in nachhaltige Fonds. Ob das den Begriff verwässert, fragt Markus Zydra. Denn Rüstungsunternehmen galten ESG-affinen Anlegern bislang nicht als nachhaltig. Tatsächlich gab es in der deutschen Finanzbranche bisher eine Übereinkunft, dass ESG-Fonds nicht in Rüstungsunternehmen investieren. Doch die wird nun aufgehoben, zumal die EU-Finanzmarktaufsicht klargestellt hat, dass nachhaltige oder ESG-Fonds bis zu 20 Prozent ihres Geldes beliebig investieren dürfen – außer in geächtete Waffen wie Landminen. Zum Artikel

UN summit agrees deal on genetic data but fails on wider finance to protect nature – Financial Times

Nach dem Ende der Biodiversitäts-COP in Kolumbien erklärt Simon Mundy die getroffene Verabredung zu einem neuen Fonds für “digitale Sequenz-Informationen”. Einzahlen sollen Firmen etwa aus der Pharmabranche, die frei verfügbare genetische Daten kommerziell nutzen. Auf freiwilliger Basis zwar – moralischer Druck soll die Zahlungsbereitschaft jedoch erhöhen. Zum Artikel

GfK Nachhaltigkeitsindex: Verbraucher sparen bei nachhaltigen Lebensmitteln rekordverdächtig viel – Lebensmittelpraxis

Der GfK-Nachhaltigkeitsindex für Produkte des täglichen Bedarfs ist auf ein Rekordtief gefallen, berichtet Theresa Kalmer. Demnach ist der Anteil der Verbraucher, die häufig zu nachhaltigen Produkten greifen, zwischen Juli und Oktober 2024 um sieben auf 20 Prozent gesunken. Auch die Bereitschaft, für nachhaltige Lebensmittel einen Aufpreis zu zahlen, hat nachgelassen. Sie ging im letzten Quartal von 69 auf 62 Prozent zurück. Verantwortlich dafür ist ein verändertes Ausgabeverhalten aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise. Zum Artikel

Chinas E-Auto-Boom trifft auf nostalgische Benzinträume – Neue Zürcher Zeitung

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren haben auf Chinas Straßen zunehmend ausgedient. In keinem anderen Land der Welt werden Produktion und Absatz von Elektroautos so planmäßig vorangetrieben wie hier. Dass dies der Faszination historischer Fahrzeuge keinen Abbruch tut, zeigt das Outdoor Car Retro Festival in Shaoxing. Mindestens 30.000 Autoliebhaber besuchten die Ausstellung vor allem europäischer und US-amerikanischer Klassiker, berichtet Jürgen Zöllter. Zum Artikel

Reparaturbonus in Frankreich: Schuster, bleib bei deinem Leisten – taz

In Metz sprach Sabine Seifert mit Schustern, die hoffen, dass ihr Handwerk durch den neuen Reparaturbonus einen Aufschwung erleben wird. Wer sich eine neue Sohle ankleben lässt, erhält dafür einen Nachlass. Der Bonus ist Teil des französischen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Bezahlt wird er aus einem Fonds, in den Unternehmen einzahlen müssen. Zum Artikel

Erneuerbare Energiesysteme: “Der doppelte Ausstieg aus Atom und Kohle ist absolut realistisch” – Klimareporter

Im Interview mit Jörg Staude betont Sönke Tangermann, Vorstand der Ökoenergie-Genossenschaft Green Planet Energy, dass erneuerbare Energien die regionale und nationale Wertschöpfung erhöhen. Sie kämen damit “vor allem den Menschen dieses Landes zugute”, während fossile Unternehmen “ihre Gesellschafter in den Emiraten oder sonst wo” bedienten. “Schaffen wir jetzt ein Energiesystem, wo die Wertschöpfung durch Erneuerbare weitgehend im Lande stattfindet”, so Tangermann, könnten jährlich fast 100 Milliarden Euro für Energiekosten eingespart werden, die derzeit noch ins Ausland abfließen. Zum Artikel

Sich für ihre eigenen Rechte und die anderer Menschen einsetzen – das hat Rhoda Viajar schon früher gerne gemacht. Damals war sie Studentensprecherin an ihrer Uni. Später schloss sie sich der “Freedom from Debt Coalition” an, einem Bündnis von Nichtregierungsorganisationen, die versuchen, die zunehmenden Privatisierungen philippinischer Unternehmen aufzuhalten und die Staatsschulden zu senken.

Als Viajar vor kurzem in Berlin die “Alternative Rohstoffwoche” besuchte, hatte sie allerdings nochmal ein anderes Thema dabei, über das sie berichten wollte. Zusammen mit der NGO PowerShift stellte sie einen Report über sogenannte “Transition Minerals” vor, die jetzt und in Zukunft für die Produktion und Nutzung sauberer Energien benötigt werden. Sie sind für die Transformation unerlässlich – ihr Abbau aber führt vielfach zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. So auch in ihrer Heimat.

In Gemeinden im ganzen Land werden Wälder im großen Stil gerodet und Wasserressourcen erschöpft, kritisiert Viajar. “Das hat Auswirkungen auf die Umwelt und entzieht Menschen ihre Lebensgrundlage, weil Wasser zu den Bergbauunternehmen umgeleitet wird und auf den Feldern keine Pflanzen mehr wachsen.” Materialien wie Nickel, Gold und Kupfer werden auf den Philippinen vorwiegend im Tagebau gefördert. Dabei graben Arbeiter die Rohstoffe nahe an der Oberfläche aus, was große Mengen an Kohlenstoff freisetzt, der im Boden gespeichert ist. Diese Art, Bergbau zu betreiben, ist “mit einem unwiderruflichen Eingriff in Landschaften und Böden verbunden”, schreibt auch das Umweltbundesamt.

In einigen Teilen der Philippinen würde der Bergbau in naturgeschützte Gebiete eindringen, die indigenen Gruppen zugesprochen wurden. “In den meisten Fällen haben diese Gruppen dem nicht zugestimmt und wurden nicht informiert”, sagt Viajar. Die Bergbauunternehmen würden zudem “irreführende Taktiken” einsetzen, etwa indem sie negative Umweltauswirkungen nicht vollständig offenlegen oder die bloße Teilnahme von Gemeinschaftsmitgliedern an einem Treffen als Zustimmung zum Bergbau werten. Ziel dessen sei es, die Gemeinschaft zu spalten.

Die Aktivistin ist seit 2022 die Medien- und Kommunikationsberaterin der NGO Alyansa Tigil Mina, der Allianz gegen den Bergbau. In diesem Zusammenschluss agieren lokale Gemeinschaften, NGOs, akademische Einrichtungen und religiöse Organisationen gemeinsam. Viajars Ziel ist es, die Kampagnenarbeit durch Daten zu unterstützen und deren Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen, sowohl auf den Philippinen als auch im Ausland, wie etwa kürzlich in Berlin. “Wir sind nicht per se gegen den Bergbau”, betont sie. “Wir arbeiten mit Gemeinden zusammen, die sich gegen den Bergbau in ihren Ortschaften wehren.” Dabei kritisiert Alyansa Tigil Mina die Art und Weise des Bergbaus, in der dessen negative Auswirkungen auf Biodiversität und Klima nicht berücksichtigt würden.

Viajars Einsatz und der ihrer Kolleginnen und Kollegen ist nicht ungefährlich. Vor zwei Jahren erklärte ein Bericht, an dem mehr als 130 zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt waren – unter ihnen BUND und Misereor -, dass allein auf den Philippinen zwischen 2016 und 2020 166 Aktivisten getötet wurden, die sich für Landrechte und Umweltschutz eingesetzt hatten.

Rhoda Viajar kritisiert die undurchsichtige Rechtslage in Bezug auf den Bergbau auf den Philippinen. Einerseits seien auf kommunaler Ebene die Gemeinden für den Schutz ihrer Gebiete zuständig. Andererseits gewähre die Regierung auf nationaler Ebene dem Bergbau gemäß dem Philippine Mining Act von 1995 Vorrang vor kommunalen Interessen wie dem Umweltschutz. Dieses Gesetz von 1995 räumt ausländischen Bergbaufirmen sämtliche Besitzrechte an Ressourcen in den Bergbauregionen ein. So werde den Kommunen in der Praxis ihr Recht auf Autonomie abgesprochen, sagt Viajar. Der amtierende Präsident, Ferdinand “Bongobong” Marcos, gilt als großer Unterstützer ausländischer Investoren in der Bergbauindustrie. Obwohl die Philippinen reich an Bodenschätzen sind, machen die Bergbauaktivitäten bislang nur einen kleinen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus.

In ihrem Report, den Viajar in Berlin vorgestellt hat, kritisiert sie, dass sowohl die philippinische Regierung als auch die internationale Gemeinschaft den steigenden Bedarf an alternativen Rohstoffen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien rechtfertigen. Aber: Laut einer Studie von Powershift sei ein großer Teil der Nachfrage nicht auf Wind- und Solartechnologien, sondern auf E-Autos entfallen. Mobilität müsse anders geplant werden, sagt Viajar, sodass insgesamt weniger Autos benötigt würden. “Der Rohstoffverbrauch im Globalen Norden muss sinken”, fordert sie. Mehr Geld müsse außerdem in Forschung zu alternativen Materialien fließen.

“Obwohl wir nur wenig zum Klimawandel beitragen, sind wir aufgrund unserer Insellage am stärksten betroffen”, warnt Viajar. Mit ihrer Arbeit hofft sie, mehr Sichtbarkeit für das Thema zu erzeugen und benachteiligten philippinischen Gemeinschaften international Gehör zu verschaffen. Amélie Günther

China.Table – Šefčovič: Designierter EU-Handelskommissar will den China-“Reset”: Die Anhörungen der designierten EU-Kommissionsmitglieder haben begonnen. Der Slowake Maroš Šefčovič stellte sich am Montag den Fragen der EU-Abgeordneten zu seinen Plänen als Handelskommissar – und konnte punkten. Auch mithilfe seines China-Ansatzes. Zum Artikel

Europe.Table – COP16: Auch die EU verhindert UN-Biodiversitäts-Fonds: Die abgebrochene UN-Konferenz zur Biodiversität hat auch Auswirkungen auf die COP29: Zwar wurde die Verbindung von Klima und Artenschutz betont, jedoch scheiterte ein Abschluss an der Frage, die auch die COP29 dominieren wird: Finanzen. Auch Europa stand auf der Seite der Blockierenden. Zum Artikel

Climate.Table – Klimaklagen: Warum die DUH erneut gegen die Bundesregierung vor Gericht zieht: Mehr Atomkraft und weniger staatliche Vorgaben beim Heizen fordert die Unionsfraktion in ihrem neuen Energie-Programm. Am Klimaziel und der finanziellen Förderung klimafreundlicher Technologien will sie aber – anders als die FDP – festhalten. Zum Artikel

Harris oder Trump? Das ist an diesem Morgen die bedeutendste politische Frage, aber wie schon vor vier Jahren ist es unklar, wann wir die Antwort bekommen werden. Aus ESG-Sicht empfehle ich Ihnen deshalb zwei unserer Analysen aus den vergangenen Monaten über die Demokratin und den Kandidaten der Republikaner. Beide Texte haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Zudem erlauben wir uns, Ihnen heute Mittag einen Zwischenstand zur Wahl zu schicken, die unsere Kolleginnen und Kollegen vom Berlin.Table genau für Sie beobachten.

Außerdem starten wir in dieser Ausgabe eine neue Serie, in der wir uns intensiv mit der Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Kommen Unternehmen voran bei dem Bestreben, Rohstoffe nicht nur einmal einzusetzen, sondern immer wieder zu verwenden? Was lässt sich aus anderen Ländern lernen? Wie geht es mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie weiter? Und was plant die EU mit ihrem Circular Economy Act? Das sind ein paar der Fragen, auf die wir in den kommenden Wochen eingehen werden. Im Serien-Auftakt erklärt Nicolas Heronymus, warum Zirkularität elementar für Unternehmen ist.

Aktuell – und noch bis zum 12. November – laufen in Brüssel die Anhörungen der neuen EU-Kommissare. Als eine der ersten Kandidatinnen stellte sich Jessika Roswall vor, die das Umweltressort übernehmen soll. Wie sich die Schwedin schlug, die keine Erfahrung in ihrem neuen Arbeitsbereich vorzuweisen hat, erläutert Alex Veit, der das Prozedere für uns in Brüssel verfolgt. Spoiler: Es lief nicht so gut für sie.

Die Zukunft der Menschheit hängt von intakten Ökosystemen ab. Die Wirtschaft vollumfänglich auf Kreisläufe auszurichten, ist notwendig, um die planetaren Grenzen einzuhalten. Zugleich erhöht sich so auch ihre Widerstandsfähigkeit – ein wichtiger Nebeneffekt gerade in der schwierigen geoökonomischen Situation.

Wie der Weg dahin aussieht, ist aber umstritten und verlangt technologische Entwicklungen, unternehmerische Ideen und gesellschaftliche Entscheidungen. Hier setzt unsere Serie an.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Übergang zur Kreislaufwirtschaft gelingt. Bis kommenden Sommer beleuchten wir daher unter anderem zirkuläre Geschäftsmodelle, Methoden zur längeren Nutzung von Materialien, wie zukunftsträchtiges Recycling aussieht und das Potenzial der Zirkularität für deutsche Unternehmen sowie die hiesige Volkswirtschaft. Dabei blicken wir auch auf die Rahmenbedingungen und politische Gestaltungsoptionen.

Wie anfällig Lieferketten für Störungen sind, haben die Covid-Pandemie und der Ukraine-Krieg gezeigt. Seitdem achten Politik und Wirtschaft auf eine verlässlichere Versorgung der Wirtschaft mit Rohstoffen. Vor allem für die Energiewende und die Digitalisierung braucht es eine große Menge an Rohstoffen – bei einigen, wie seltenen Erden, bestehen jedoch starke Abhängigkeiten von einzelnen Staaten.

Der Vorteil von Kreislaufwirtschaft liegt auf der Hand: Je mehr Rohstoffe eine Volkswirtschaft weiternutzt, umso weniger muss sie importieren. Und: Statt teuer im Ausland einzukaufen, bleibt die Wertschöpfung bei der Aufbereitung von Rohstoffen im Inland. Derzeit aber rechnet es sich für Unternehmen häufig mehr, Neumaterial zu kaufen, da es oft günstiger ist als recyceltes Material.

“Ein schneller Ausbau von Kreislaufwirtschaft ist zentral für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft“, sagt daher Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Um Importkosten und Lieferrisiken zu begrenzen, müssten hochwertige Materialien im Wirtschaftskreislauf verbleiben. Alle Staaten werden laut Neuhoff versuchen, zirkuläre Geschäftsmodelle und Technologien zur Stärkung ihrer Kreislaufwirtschaft zu entwickeln – weil sie so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken könnten.

Hiesige Anlagenbauer etwa müssten also Kreislauftechnologien verkaufen, “wenn sie weiterhin bestehen möchten“. Beispielsweise Technologien, um Abfälle einfacher zu sortieren und aufzubereiten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das für die gesamte Industrie im Lande ähnlich: Deutschland wolle zum globalen Vorreiter für zirkuläre Produkte und Technologien werden, sagte er im Januar. Wie das Land sich zum Reallabor für Zirkularität entwickeln kann, analysieren wir in unserer Serie.

Die globale Wirtschaft verursacht durch den Abbau und die Verarbeitung von natürlichen Ressourcen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen und über 90 Prozent des landnutzungsbedingten Verlusts an Artenvielfalt – etwa durch Entwaldung. Ein Grund: Der Ressourcenverbrauch hat sich seit 1970 verdreifacht, wie Berechnungen des Internationalen Ressourcenrats zeigen. Bis 2060 könnte der Verbrauch demnach um weitere 60 Prozent steigen. Die Politik sollte die nachhaltige Nutzung von Ressourcen deshalb in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsagenda stellen, empfahl das Gremium im “Global Resources Outlook 2024”.

Ein entscheidendes Vehikel, um die Dreifachkrise aus Klimawandel, Verlust an Biodiversität und Umweltverschmutzung zu bewältigen, sei die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, schrieb die Europäische Umweltagentur im Frühjahr. Denn eine am Kreislauf orientierte Wirtschaft brauche weniger Primärressourcen, was wiederum den Druck auf die globalen Ökosysteme mindere.

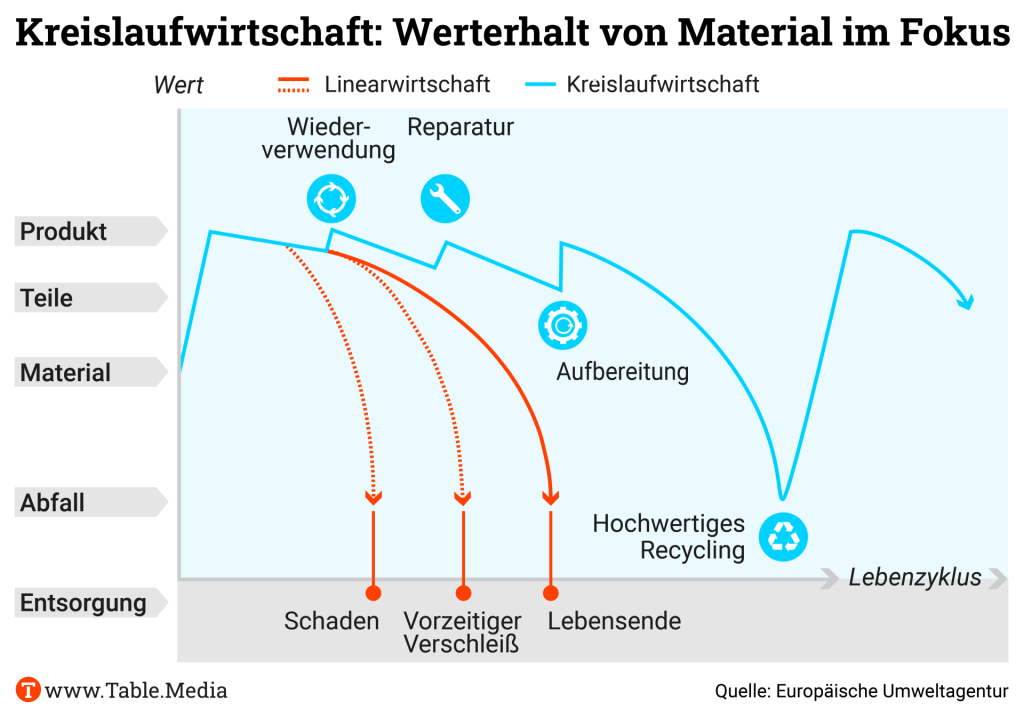

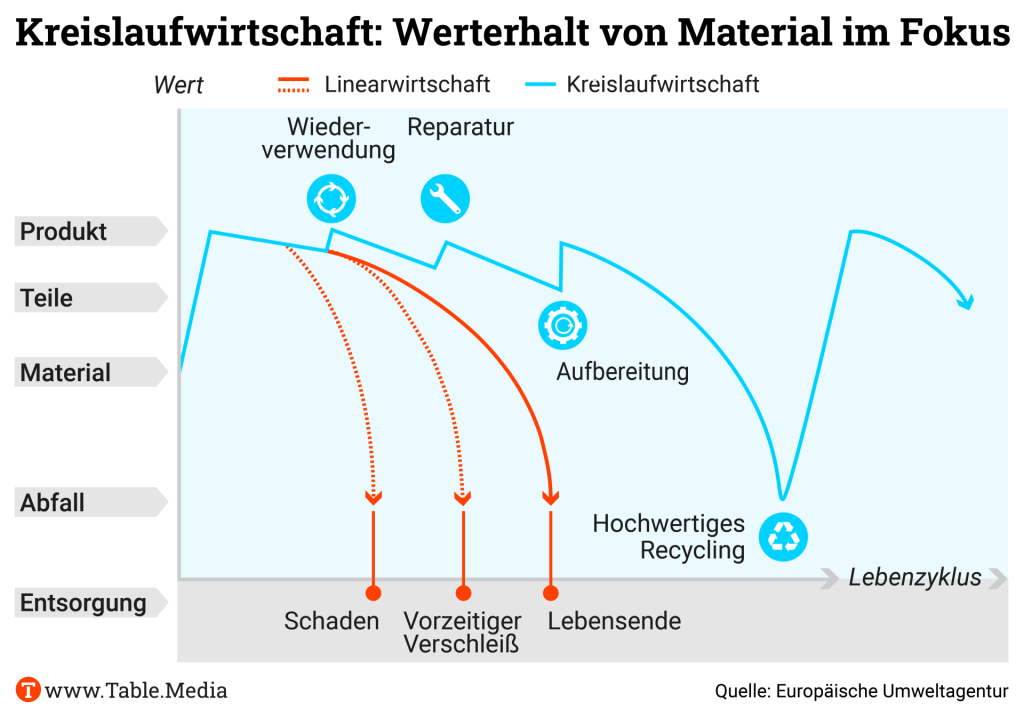

Der Wandel wird jedoch Wertschöpfungsketten massiv verändern. So braucht es für hohe Recyclingraten Produkte, die sich leicht recyceln lassen, effektive Sammelsysteme, ausreichende Kapazitäten bei Recyclingbetrieben und Unternehmen, die recyceltes Material einsetzen. Neben dem Recycling gibt es weitere “Strategien” für Zirkularität, wie Unternehmen neue Geschäftsmodelle entwickeln können – etwa Produkte von vornherein so zu gestalten, dass sie lange halten und repariert werden können. Die Wiederaufbereitung ist ein anderes Beispiel. Wie Vorreiterunternehmen diese Themen schon angehen, beleuchten wir in den nächsten Wochen.

Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland findet, dass Kreislaufwirtschaft wichtig ist, um die Klimaziele zu erreichen, sagt Thilo Schaefer, Leiter des Clusters Digitalisierung und Klimawandel am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Viele Unternehmen stünden aber noch am Anfang: Sie setzten zwar einzelne Strategien für Kreislaufwirtschaft ein. “Doch erst etwa ein Fünftel der Industrieunternehmen plant neue zirkuläre Geschäftsmodelle.”

Wie weit der Weg zur Kreislaufwirtschaft ist, zeigt sich an der Zirkularitätsrate. In Deutschland lag sie im Jahr 2022 bei 13 Prozent, leicht über dem EU-Schnitt von 11,5 Prozent. Der von der EU genutzte Indikator misst das Verhältnis von Abfällen, die in Recyclinganlagen landen, und dem inländischen Materialverbrauch. Er sagt aber nichts darüber aus, wie viel recyceltes Material wiederverwendet wird oder wie viel Neumaterial gespart wurde. An der Entwicklung solcher Indikatoren arbeiten Forschungseinrichtungen aktuell.

Global gab es in den vergangenen Jahren sogar Rückschritte bei der Zirkularität. Zwischen 2018 und 2023 sank die weltweite Zirkularitätsrate von 9,1 auf 7,2 Prozent, wie der Circularity Gap Report 2023 zeigte. Um den Trend umzukehren, empfahlen die Autoren des Berichts Maßnahmen in vier sehr ressourcenintensiven Sektoren: Lebensmittel, Gebäude und Infrastruktur, Verbrauchsgüter sowie Mobilität. Wie diese Sektoren zirkulär werden, ist ebenso Teil der Serie, wie die Frage, inwieweit eine Wirtschaft funktionieren könnte, die auf Suffizienz ausgerichtet ist.

In der abgelaufenen Legislaturperiode hat die EU viele Vorhaben verabschiedet, mit denen sie Kreislaufwirtschaft voranbringen will. Dazu zählt etwa die Ökodesign-Verordnung, die Regeln für kreislauffähige Produktgestaltung definiert. In der neuen Legislaturperiode stehen Vorgaben für einzelne Produktgruppen auf der Agenda. Zudem will die EU-Kommission einen “Circular Economy Act” vorschlagen, der helfen soll, einen Markt für Sekundärrohstoffe zu schaffen. Mithilfe von Kreislaufwirtschaft will die EU ihre Klimaziele erreichen und unabhängiger von Importen werden.

Die Bundesregierung verfolgt mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ähnliche Ziele. Zentrale Punkte im Entwurf, den das Bundesumweltministerium im Juni vorgestellt hat, sind die Halbierung des Primärrohstoffverbrauchs pro Kopf bis 2045 und eine Verdopplung des Anteils an genutzten Sekundärrohstoffen. Die Verabschiedung durch das Kabinett hat sich jedoch auf Dezember verschoben. Über die Umsetzung werden wir im Rahmen der Serie berichten.

Wie Unternehmen, Politik, NGOs und Wissenschaft die Zukunft der Wirtschaft im Sinne der Kreislauflogik gestalten wollen, erfahren Sie bis zum Sommer 2025 regelmäßig im ESG.Table. Alle Artikel finden Sie hier.

Zweifel an der Kompetenz von Jessika Roswall wurden bereits vor ihrer Anhörung geäußert. Unter den designierten Kommissaren, die den Green Deal in einen Clean Industrial Deal überführen sollen, galt die Juristin vor der Anhörung als wenig versiert und in Details eingearbeitet.

Vielleicht um diesen Eindruck zu zerstreuen, betonten ihre Parteikollegen aus der EVP bereits während ihrer Anhörung im ENVI-Ausschuss mehrmals, dass die designierte Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und eine kompetitive Kreislaufwirtschaft einen “großartigen Job” mache und “pragmatisch” und “positiv” auftrete.

“Wir erlebten einen schwachen Auftritt von Frau Roswall”, urteilte hingegen Jutta Paulus von den Grünen. “Sie zeigte sich bemüht, bekannte sich zu den Zielen des Green Deals, ließ aber viele Fragen unbeantwortet und zeigte teils erschreckende Wissenslücken.” Tatsächlich fiel es Roswall teils schwer, ihre Pläne klar zu formulieren, anstatt Aufzählungen mit einem “und so weiter” abzuschließen.

Die Sozialdemokraten, die Grünen und die Liberalen beantragten nach ihrer Anhörung, die Entscheidung des Ausschusses auf Mittwoch zu vertagen, um mehr Zeit für die Beratung zu haben. Die Linken lehnten Roswall nach Informationen von Table.Briefings ab, während die konservative EVP und die rechte EKR Zustimmung signalisierten.

Vielfach wiederholte Roswall, dass sie “als Juristin” existierende Regulierungen implementieren wolle, anstatt neue Gesetze einzuführen. Zudem wolle sie Regulierungen vereinfachen, um mehr Effizienz zu erreichen, ohne die Umweltziele des Green Deals zu verwässern.

Tiemo Wölken, Koordinator der Sozialdemokraten im ENVI-Ausschuss, ermahnte Roswall in einer der letzten Fragen, “spezifisch zu sein”, insbesondere zur Finanzierung der Vorhaben des Umwelt-Ressorts aus öffentlichen Mitteln: “Verweisen Sie nicht wieder auf Nature Credits, es geht um öffentliches Geld.” Roswall bestritt, dass sie nur über Nature Credits gesprochen habe – im nächsten EU-Budget werde sie sich für Finanzierungen im Umweltbereich einsetzen.

Mehrere Abgeordnete stellten Roswall scharf formulierte Fragen zur Umweltbilanz der schwedischen Regierung, der sie bis vor Kurzem noch angehört hat. Diese habe beim Umweltschutz Rückschritte gemacht. Wie sie damit umgehen würde als Kommissarin, wenn ein Mitgliedsstaat in Zukunft so agiere und gemeinsame Ziele verfehle, fragte etwa der Renew-Ausschusskoordinator Pascal Canfin: “Werden Sie das Gesetz, nur das Gesetz und nichts als das Gesetz vertreten?” Roswall versicherte, dass sie als Kommissarin die Europäische Union repräsentieren und nicht – wie in ihrer früheren Rolle – als Vertreterin Schwedens auftreten würde. Bislang reichten diese Ausführungen nicht, um eine ausreichende Mehrheit im ENVI-Ausschuss von ihrer Eignung zu überzeugen.

Der ehemalige dänische Energie- und Klimaminister Dan Jørgensen hingegen gilt als Fachmann für das Ressort Energie – aber weniger für Wohnungsbau, für den er auch zuständig sein soll. Bei seiner Anhörung in den Ausschüssen ITRE und EMPL am Dienstag betonte Jørgensen, dass er den Anteil von erneuerbarem Strom am europäischen Energiemix schnell erhöhen möchte. Atomkraft – die er früher abgelehnt hatte – könne nur längerfristig dazu beitragen. Zunächst müssten die Hersteller neue Meilertypen entwickeln. Gasimporte aus Russland wolle er so schnell wie möglich beenden. Doch ob das früher gehe als 2027, wie derzeit geplant, wisse er noch nicht. Mit Charme und Gesprächsbereitschaft hat der künftige Kommissar die Abgeordneten in Brüssel trotzdem von sich überzeugt.

Bereits am Montag hatten mehrere Kommissarsanwärter die jeweils zuständigen Parlamentsausschüsse mehrheitlich für sich gewinnen können.

Nach den Anhörungen, die noch bis zum 12. November laufen, stimmt das Parlament nach gegenwärtiger Planung Ende November über die gesamte Kommission ab.

21. November 2024, 10:00 bis 16:00 Uhr, Neustrelitz

Fachkonferenz LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen (Veranstalter: BMEL) Info & Anmeldung

21. bis 22. November 2024, Berlin

Festival Klimafestival für die Bauwende (Veranstalter: Heinze GmbH) Info & Anmeldung

22. bis 23. November 2024, Wistedt

Tagung Betriebsentwicklung im Ökolandbau: Solidarische Landwirtschaft genossenschaftlich organisieren (Veranstalter: FiBL Deutschland) Info & Anmeldung

22. bis 24. November 2024, Berlin

Seminar Globalisierung – Global agieren, sozial gestalten! (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

24. November 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr, Berlin

Konferenz Energate-Forum: Energieinfrastruktur im Wandel (Veranstalter: Energate & dfv Conference Group) Info & Anmeldung

26. November 2024, 17:00 Uhr, Online

Expertenabend Nachhaltige Flächenheizsysteme für Böden, Wände, Decken (Veranstalter: Verband Baubiologie e.V.) Info & Anmeldung

26. und 27. November 2024, Rhein-Kreis-Neuss

Konferenz 9. Vernetzungstreffen des Clubs der Agenda 2030 Kommunen (Veranstalter: SKEW – Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) Info & Anmeldung

26. und 27. November 2024, Online

Onlinekongress Zuke Green Health Kongress für nachhaltiges Wirtschaften im stationären Gesundheitswesen (Veranstalter: Zukunft Krankenhaus Einkauf) Info & Anmeldung

26. bis 28. November 2024, Dortmund

Messe Heat Expo – Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft (Veranstalter: Messe Dortmund) Info & Anmeldung

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit seinem Konzeptpapier “Wirtschaftswende Deutschland” den Konflikt in der Ampel-Koalition weiter verschärft. Am heutigen Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss, um auszuloten, wie groß die Gemeinsamkeiten von SPD, Grünen und FDP in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik noch sind. Dabei dürften neben dem Klimaschutz vor allem ESG-Themen zur Disposition stehen.

Dreh- und Angelpunkt der von Lindner geforderten Wirtschaftswende ist eine forcierte Angebotspolitik, um “die Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts umfassend und technologieoffen zu stärken”. Dies erfordere auch ein “sofortiges Moratorium zum Stopp aller neuen Regulierungen” und den Abbau bestehender Regelungen.

Dazu zählt der FDP-Politiker auf nationaler Ebene insbesondere das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Entgelttransparenzgesetz und die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales vorgelegte Fassung des Tariftreuegesetzes. Darüber hinaus sollen die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen flexibilisiert und die Sozialabgaben sowie das Niveau der Grundsicherung gesenkt werden, um “Arbeitsanreize” und die Eigenverantwortung zu stärken.

Gleichzeitig regt Lindner an, dass die Bundesregierung auch auf EU-Ebene aktiv wird, um die Nachweis- und Berichtspflichten, die sich aus dem Green Deal ergeben, “auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren”. Zudem fordert er die Abschaffung:

In einigen Punkten kann Lindner auf das Entgegenkommen seiner Koalitionspartner hoffen. So hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor wenigen Wochen auf dem Unternehmertag des Außenhandelsverbands BGA eingeräumt, dass man bei Regularien wie dem Lieferkettengesetz oder der Nachhaltigkeitsberichterstattung “bei guter Intention völlig falsch abgebogen” sei.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich später auf dem Arbeitgebertag in Berlin ähnlich. Auf Drängen der Wirtschaft versprach er mit Blick auf das deutsche Lieferkettengesetz: “Das kommt weg.“

Am Dienstag wurde zudem ein weiteres Positionspapier öffentlich, in der die FDP-Bundestagsfraktion einen “neuen Weg für den Gebäudesektor” fordert. Vorgaben in dem Bereich seien zu streng. ch

In einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Les Échos hat der französische Wirtschaftsminister Antoine Armand die Absicht der Regierung bestätigt, die “normative Last” der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verringern zu wollen. “Ohne das Ziel der nicht-finanziellen Berichterstattung infrage stellen zu wollen – die Anzahl der betroffenen Unternehmen und verpflichtenden Indikatoren ist nicht angemessen”, erklärte er und fügte hinzu, dass dies vor allem ein Thema sei, das “auf europäischer Ebene behandelt werden muss, um wirksam zu sein”.

In den vergangenen Wochen forderten zahlreiche französische Unternehmen ein Moratorium der Richtlinie. Frankreich hat die CSRD-Richtlinie bereits umgesetzt, sie gilt seit dem 1. Januar. Sie betrifft große Unternehmen und börsennotierte KMU. Mit der Aussicht auf eine Lockerung der EU-Vorschriften versucht Paris, vor allem die Bedenken der nicht-börsennotierten KMU zu zerstreuen, die nach dem derzeitigen Zeitplan ab 2026 CSRD-Berichte veröffentlichen müssen. Nach Ansicht der Firmen ist diese Frist zu knapp. Man sei noch nicht ausreichend vorbereitet, so das Argument.

Die Idee eines nationalen Moratoriums, die Premierminister Michel Barnier am 20. Oktober in einem Interview erwähnte, wird aktuell von Paris ausgeschlossen, da eine solche Maßnahme nach den EU-Regeln illegal wäre. Das Wirtschaftsministerium bereitet sich stattdessen darauf vor, die EU-Kommission um eine Lockerung der Vorschriften zu bitten. Es gehe darum, sowohl “den Inhalt der Verpflichtungen als auch die Termine für das Inkrafttreten der verschiedenen Artikel” zu ändern, heißt es in Paris, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Paris sucht derzeit die Unterstützung anderer Mitgliedstaaten – insbesondere Deutschlands und Italiens -, um seine Position in Brüssel zu stärken. Antoine Armand wird am kommenden Freitag zu Gesprächen in Berlin sein. cst

Die Unions-Fraktion hat sich auf ein gemeinsames Diskussionspapier geeinigt, das am Dienstag bei einer Konferenz vorgestellt wurde. Dieses will die Energie- und Klimapolitik der Ampel-Koalition zurückdrehen. So findet sich im Papier ein klares Bekenntnis zur Atomkraft. Die Unions-Fraktion fordert eine Prüfung, ob “eine Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke unter vertretbarem technischen und finanziellen Aufwand noch möglich ist”. Dass diese positiv ausfällt, ist allerdings wenig wahrscheinlich: Wie das Bundesumweltministerium (BMUV) Table.Briefings mitteilte, hat in allen fünf zuletzt abgeschalteten Druckwasserreaktoren bereits die sogenannte Primärkreiskontamination stattgefunden, was “im Regelfall eine Wiederinbetriebnahme praktisch unmöglich” mache, schreibt das BMUV auf seiner Website.

Auch die AKW-Betreiber glauben nicht an ein Revival. RWE-Chef Markus Krebber machte bei der Veranstaltung deutlich, dass es, auch wenn ein Weiterbetrieb technisch möglich sei, extrem hohe Hürden dafür gebe: Die notwendigen Mitarbeiter seien “alle im Ruhestand”, die Investitionen “wahnsinnig” und die Wirtschaftlichkeit fragwürdig, weil die Erneuerbaren das Geschäftsmodell von Grundlastkraftwerken erschwerten, sagte er.

EnBW erklärte auf Anfrage, bei seinem Kraftwerk in Neckarwestheim sei bereits mit der Demontage des Primärkreislaufs begonnen worden. Zudem gebe es keine Grundlage, die Betriebsgenehmigung wieder in Kraft zu setzen. “Eine Diskussion über die weitere Nutzung der Kernkraft hat sich für uns vor diesem Hintergrund erledigt”, teilte ein Sprecher mit. Auch PreussenElektra erklärte, man konzentriere sich “voll und ganz auf den Rückbau unserer Anlagen”. Das Thema Weiterbetrieb sei für das Unternehmen “vom Tisch”. CDU-Chef Friedrich Merz äußerte sich ebenfalls skeptisch zum Erfolg der Forderung seiner Fraktion. “Da mache ich ein großes Fragezeichen hinter”, sagte er auf der Energiekonferenz der Union. “Aber wir wollen es wenigstens vorurteilsfrei prüfen.”

Zum AKW-Neubau heißt es im Papier: Man befürworte “Forschung und Entwicklung von Kernkraftwerken der vierten und fünften Generation sowie von SMR (Small Modular Reactors)” und beteilige sich dazu “an europäischen Partnerschaften und internationalen Initiativen”. Auch die Kernfusion will die Union vorantreiben.

Dazu soll die Energiewende preiswerter werden. Konkrete Punkte zur Kostensenkung sind etwa der Vorschlag, Fernleitungen für Strom in Zukunft in der Regel wieder oberirdisch zu verlegen und den Ausbau der Offshore-Windkraft zu verringern. Doch das Papier enthält auch viele Forderungen, die die Energiewende eher verteuern dürften. So wird die Ampel dafür kritisiert, dass sie “nahezu ausschließlich auf Solar- und Windenergie setzt”, diese aber mit Abstand den billigsten Ökostrom produzieren. Stattdessen fordert die Union eine stärkere Rolle für Biogas, das pro Kilowattstunde ein Vielfaches an Subventionen benötigt. Außerdem soll das Wasserstoff-Kernnetz dichter werden, als von der Bundesnetzagentur geplant, und die garantierte Rendite für die Netzbetreiber soll steigen. Die Teilung des deutschen Stromnetzes in unterschiedliche Preiszonen, die die Redispatch-Kosten senken und die Energiewende günstiger machen könnte, lehnt die Union ab.

Im Papier findet sich zudem die Ankündigung, die Union werde “das Heizungsgesetz der Ampel zurücknehmen“. Gemeint ist offenbar die jüngste Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine Pflicht, dass neue Heizungen ab 2026 beziehungsweise 2028 nur noch eingebaut werden dürfen, wenn sie zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen, gäbe es dann nicht mehr. Allerdings hatte Parteichef Friedrich Merz im Sommer gefordert, dass “viel mehr Wärmepumpen” verbaut werden müssten. Um das auch ohne gesetzliche Vorgaben zu erreichen, setzt die Union neben dem steigenden CO₂-Preis auf “verlässliche Förderung”. Die Union will also – ebenso wie bisher die Regierungskoalition – mit Förderprogrammen den Umstieg auf klimafreundliche Technologien unterstützen.

Auch in anderen Punkten unterscheiden sich die Forderungen der Union weniger von der Politik der Ampel. So setzt sie ebenso wie das BMWK nicht auf eine sofortige Streichung, sondern zunächst auf eine Umgestaltung der EEG-Vergütung. Auch die Senkung von Stromsteuer und Netzentgelten strebt die aktuelle Regierung an. Das Ziel, in Deutschland bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität zu erreichen, stellt die Union – anders als die FDP – nicht infrage. Man wolle “den falschen Weg” der Ampel korrigieren, aber “nicht das Klimaziel”, sagte Unions-Vize Andreas Jung Table.Briefings. mkr

Umweltorganisationen haben eine kritische Bilanz der 16. UN-Biodiversitätskonferenz (COP16) im kolumbianischen Cali gezogen. Sie war nach zweiwöchigen Beratungen zunächst in die Verlängerung gegangen, endete aber am frühen Samstagmorgen Ortszeit mit einem Abbruch. Der Grund: Zu viele Delegationen hatten bereits die Heimreise angetreten, sodass keine Beschlussfähigkeit mehr gegeben war.

Die Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt blieb damit ebenso offen wie die Frage, wie deren Umsetzung überprüft werden soll. Der World Wildlife Fund (WWF) sprach von einer “Blamage”. Florian Titze, WWF-Experte für internationale Politik, nannte das Ergebnis ein “trauriges Sinnbild für den Stand des globalen Biodiversitätserhalts”.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagte “Trippelschritte gegen das Artensterben und leere Kassen bei der Naturschutzfinanzierung”. Die Industrieländer hätten bisher nur einen Bruchteil der versprochenen 20 Milliarden US-Dollar aufgebracht. Svane Bender, DUH-Bereichsleiterin für Naturschutz und Biologische Vielfalt, forderte die Bundesregierung deshalb auf, “die zugesagten Mittel für die biologische Vielfalt von 1,5 Milliarden Euro jährlich nicht dem Sparkurs im Bundeshaushalt zum Opfer fallen” zu lassen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die selbst nach Cali gereist war, bezeichnete die Konferenz dagegen als “enormen Schritt zum Schutz unserer Natur“. Sie freue sich, “dass die Stimme der indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften gestärkt wurde” – eine Einschätzung, die auch NGOs teilen.

Als weiteren Erfolg wertete Lemke den Beschluss, Klima- und Naturschutz künftig besser miteinander zu verzahnen. Der Verlauf der COP16 habe aber auch gezeigt, “dass noch viel Arbeit vor uns liegt”, räumte sie ein.

Immerhin wurde der sogenannte “Cali-Fonds” eingerichtet. Hier sollen in Zukunft vor allem Unternehmen der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie einzahlen, die mit der Nutzung von Erbgutdatenbanken Geld verdienen. Viele der dort gespeicherten Gen-Sequenzen stammen aus dem Globalen Süden.

Doch dieser Fonds stößt bei Umweltorganisationen auf ein geteiltes Echo. Während der WWF darin einen “fairen Beitrag” der Wirtschaft zum Erhalt der biologischen Vielfalt sieht, kritisiert Jannes Stoppel, Politikexperte von Greenpeace Deutschland, dass die Zahlungen nicht verpflichtend seien. “Es ist ein vollkommen falsches Signal, dass Unternehmen wie Bayer erneut nur freiwillig und mit minimalen Abgaben für die Nutzung der genetischen Informationen an artenreiche Herkunftsländer zahlen”, so Stoppel. ch

Geldanlage: Wenn Panzer plötzlich “nachhaltig” sein sollen – Süddeutsche Zeitung

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland drängen Rüstungsunternehmen in nachhaltige Fonds. Ob das den Begriff verwässert, fragt Markus Zydra. Denn Rüstungsunternehmen galten ESG-affinen Anlegern bislang nicht als nachhaltig. Tatsächlich gab es in der deutschen Finanzbranche bisher eine Übereinkunft, dass ESG-Fonds nicht in Rüstungsunternehmen investieren. Doch die wird nun aufgehoben, zumal die EU-Finanzmarktaufsicht klargestellt hat, dass nachhaltige oder ESG-Fonds bis zu 20 Prozent ihres Geldes beliebig investieren dürfen – außer in geächtete Waffen wie Landminen. Zum Artikel

UN summit agrees deal on genetic data but fails on wider finance to protect nature – Financial Times

Nach dem Ende der Biodiversitäts-COP in Kolumbien erklärt Simon Mundy die getroffene Verabredung zu einem neuen Fonds für “digitale Sequenz-Informationen”. Einzahlen sollen Firmen etwa aus der Pharmabranche, die frei verfügbare genetische Daten kommerziell nutzen. Auf freiwilliger Basis zwar – moralischer Druck soll die Zahlungsbereitschaft jedoch erhöhen. Zum Artikel

GfK Nachhaltigkeitsindex: Verbraucher sparen bei nachhaltigen Lebensmitteln rekordverdächtig viel – Lebensmittelpraxis

Der GfK-Nachhaltigkeitsindex für Produkte des täglichen Bedarfs ist auf ein Rekordtief gefallen, berichtet Theresa Kalmer. Demnach ist der Anteil der Verbraucher, die häufig zu nachhaltigen Produkten greifen, zwischen Juli und Oktober 2024 um sieben auf 20 Prozent gesunken. Auch die Bereitschaft, für nachhaltige Lebensmittel einen Aufpreis zu zahlen, hat nachgelassen. Sie ging im letzten Quartal von 69 auf 62 Prozent zurück. Verantwortlich dafür ist ein verändertes Ausgabeverhalten aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise. Zum Artikel

Chinas E-Auto-Boom trifft auf nostalgische Benzinträume – Neue Zürcher Zeitung

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren haben auf Chinas Straßen zunehmend ausgedient. In keinem anderen Land der Welt werden Produktion und Absatz von Elektroautos so planmäßig vorangetrieben wie hier. Dass dies der Faszination historischer Fahrzeuge keinen Abbruch tut, zeigt das Outdoor Car Retro Festival in Shaoxing. Mindestens 30.000 Autoliebhaber besuchten die Ausstellung vor allem europäischer und US-amerikanischer Klassiker, berichtet Jürgen Zöllter. Zum Artikel

Reparaturbonus in Frankreich: Schuster, bleib bei deinem Leisten – taz

In Metz sprach Sabine Seifert mit Schustern, die hoffen, dass ihr Handwerk durch den neuen Reparaturbonus einen Aufschwung erleben wird. Wer sich eine neue Sohle ankleben lässt, erhält dafür einen Nachlass. Der Bonus ist Teil des französischen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Bezahlt wird er aus einem Fonds, in den Unternehmen einzahlen müssen. Zum Artikel

Erneuerbare Energiesysteme: “Der doppelte Ausstieg aus Atom und Kohle ist absolut realistisch” – Klimareporter

Im Interview mit Jörg Staude betont Sönke Tangermann, Vorstand der Ökoenergie-Genossenschaft Green Planet Energy, dass erneuerbare Energien die regionale und nationale Wertschöpfung erhöhen. Sie kämen damit “vor allem den Menschen dieses Landes zugute”, während fossile Unternehmen “ihre Gesellschafter in den Emiraten oder sonst wo” bedienten. “Schaffen wir jetzt ein Energiesystem, wo die Wertschöpfung durch Erneuerbare weitgehend im Lande stattfindet”, so Tangermann, könnten jährlich fast 100 Milliarden Euro für Energiekosten eingespart werden, die derzeit noch ins Ausland abfließen. Zum Artikel

Sich für ihre eigenen Rechte und die anderer Menschen einsetzen – das hat Rhoda Viajar schon früher gerne gemacht. Damals war sie Studentensprecherin an ihrer Uni. Später schloss sie sich der “Freedom from Debt Coalition” an, einem Bündnis von Nichtregierungsorganisationen, die versuchen, die zunehmenden Privatisierungen philippinischer Unternehmen aufzuhalten und die Staatsschulden zu senken.

Als Viajar vor kurzem in Berlin die “Alternative Rohstoffwoche” besuchte, hatte sie allerdings nochmal ein anderes Thema dabei, über das sie berichten wollte. Zusammen mit der NGO PowerShift stellte sie einen Report über sogenannte “Transition Minerals” vor, die jetzt und in Zukunft für die Produktion und Nutzung sauberer Energien benötigt werden. Sie sind für die Transformation unerlässlich – ihr Abbau aber führt vielfach zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. So auch in ihrer Heimat.

In Gemeinden im ganzen Land werden Wälder im großen Stil gerodet und Wasserressourcen erschöpft, kritisiert Viajar. “Das hat Auswirkungen auf die Umwelt und entzieht Menschen ihre Lebensgrundlage, weil Wasser zu den Bergbauunternehmen umgeleitet wird und auf den Feldern keine Pflanzen mehr wachsen.” Materialien wie Nickel, Gold und Kupfer werden auf den Philippinen vorwiegend im Tagebau gefördert. Dabei graben Arbeiter die Rohstoffe nahe an der Oberfläche aus, was große Mengen an Kohlenstoff freisetzt, der im Boden gespeichert ist. Diese Art, Bergbau zu betreiben, ist “mit einem unwiderruflichen Eingriff in Landschaften und Böden verbunden”, schreibt auch das Umweltbundesamt.

In einigen Teilen der Philippinen würde der Bergbau in naturgeschützte Gebiete eindringen, die indigenen Gruppen zugesprochen wurden. “In den meisten Fällen haben diese Gruppen dem nicht zugestimmt und wurden nicht informiert”, sagt Viajar. Die Bergbauunternehmen würden zudem “irreführende Taktiken” einsetzen, etwa indem sie negative Umweltauswirkungen nicht vollständig offenlegen oder die bloße Teilnahme von Gemeinschaftsmitgliedern an einem Treffen als Zustimmung zum Bergbau werten. Ziel dessen sei es, die Gemeinschaft zu spalten.

Die Aktivistin ist seit 2022 die Medien- und Kommunikationsberaterin der NGO Alyansa Tigil Mina, der Allianz gegen den Bergbau. In diesem Zusammenschluss agieren lokale Gemeinschaften, NGOs, akademische Einrichtungen und religiöse Organisationen gemeinsam. Viajars Ziel ist es, die Kampagnenarbeit durch Daten zu unterstützen und deren Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen, sowohl auf den Philippinen als auch im Ausland, wie etwa kürzlich in Berlin. “Wir sind nicht per se gegen den Bergbau”, betont sie. “Wir arbeiten mit Gemeinden zusammen, die sich gegen den Bergbau in ihren Ortschaften wehren.” Dabei kritisiert Alyansa Tigil Mina die Art und Weise des Bergbaus, in der dessen negative Auswirkungen auf Biodiversität und Klima nicht berücksichtigt würden.

Viajars Einsatz und der ihrer Kolleginnen und Kollegen ist nicht ungefährlich. Vor zwei Jahren erklärte ein Bericht, an dem mehr als 130 zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt waren – unter ihnen BUND und Misereor -, dass allein auf den Philippinen zwischen 2016 und 2020 166 Aktivisten getötet wurden, die sich für Landrechte und Umweltschutz eingesetzt hatten.

Rhoda Viajar kritisiert die undurchsichtige Rechtslage in Bezug auf den Bergbau auf den Philippinen. Einerseits seien auf kommunaler Ebene die Gemeinden für den Schutz ihrer Gebiete zuständig. Andererseits gewähre die Regierung auf nationaler Ebene dem Bergbau gemäß dem Philippine Mining Act von 1995 Vorrang vor kommunalen Interessen wie dem Umweltschutz. Dieses Gesetz von 1995 räumt ausländischen Bergbaufirmen sämtliche Besitzrechte an Ressourcen in den Bergbauregionen ein. So werde den Kommunen in der Praxis ihr Recht auf Autonomie abgesprochen, sagt Viajar. Der amtierende Präsident, Ferdinand “Bongobong” Marcos, gilt als großer Unterstützer ausländischer Investoren in der Bergbauindustrie. Obwohl die Philippinen reich an Bodenschätzen sind, machen die Bergbauaktivitäten bislang nur einen kleinen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus.

In ihrem Report, den Viajar in Berlin vorgestellt hat, kritisiert sie, dass sowohl die philippinische Regierung als auch die internationale Gemeinschaft den steigenden Bedarf an alternativen Rohstoffen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien rechtfertigen. Aber: Laut einer Studie von Powershift sei ein großer Teil der Nachfrage nicht auf Wind- und Solartechnologien, sondern auf E-Autos entfallen. Mobilität müsse anders geplant werden, sagt Viajar, sodass insgesamt weniger Autos benötigt würden. “Der Rohstoffverbrauch im Globalen Norden muss sinken”, fordert sie. Mehr Geld müsse außerdem in Forschung zu alternativen Materialien fließen.

“Obwohl wir nur wenig zum Klimawandel beitragen, sind wir aufgrund unserer Insellage am stärksten betroffen”, warnt Viajar. Mit ihrer Arbeit hofft sie, mehr Sichtbarkeit für das Thema zu erzeugen und benachteiligten philippinischen Gemeinschaften international Gehör zu verschaffen. Amélie Günther

China.Table – Šefčovič: Designierter EU-Handelskommissar will den China-“Reset”: Die Anhörungen der designierten EU-Kommissionsmitglieder haben begonnen. Der Slowake Maroš Šefčovič stellte sich am Montag den Fragen der EU-Abgeordneten zu seinen Plänen als Handelskommissar – und konnte punkten. Auch mithilfe seines China-Ansatzes. Zum Artikel

Europe.Table – COP16: Auch die EU verhindert UN-Biodiversitäts-Fonds: Die abgebrochene UN-Konferenz zur Biodiversität hat auch Auswirkungen auf die COP29: Zwar wurde die Verbindung von Klima und Artenschutz betont, jedoch scheiterte ein Abschluss an der Frage, die auch die COP29 dominieren wird: Finanzen. Auch Europa stand auf der Seite der Blockierenden. Zum Artikel

Climate.Table – Klimaklagen: Warum die DUH erneut gegen die Bundesregierung vor Gericht zieht: Mehr Atomkraft und weniger staatliche Vorgaben beim Heizen fordert die Unionsfraktion in ihrem neuen Energie-Programm. Am Klimaziel und der finanziellen Förderung klimafreundlicher Technologien will sie aber – anders als die FDP – festhalten. Zum Artikel