die Idee für die Sustainable Development Goals (SDG) wirkt unserer Tage wie aus einer anderen Welt. Einer Welt, in der alle Staaten gemeinsam versuchten, zentralen Fragen der Menschheit wie Armut, Kindersterblichkeit, menschenwürdige Arbeit oder Klimawandel gemeinsam anzugehen. Trotz erheblicher Differenzen hatten sich die Staaten 2012 in Rio de Janeiro auf nachhaltige Entwicklungsziele verständigen können. 2016 trat die Agenda 2030 in Kraft.

Siebeneinhalb Jahre später fällt die Halbzeit-Bilanz der SDG erschreckend schlecht aus. Den Grund dafür sehen viele unter anderem in der Pandemie, die in vielen Staaten Rückschritte für den Prozess brachte, oder dem Ukrainekrieg. Aber zur Wahrheit gehört auch: Die Staaten waren schon vorher nicht auf Zielkurs. Dass es bislang kaum vorangeht, liegt vor allem auch an der mangelnden Bereitschaft des Westens, insbesondere den USA, die internationale Finanzarchitektur mit IWF und Weltbank zu reformieren.

Wie schädlich diese Blockadehaltung für den Westen ist, zeigt sich diese Woche bei dem Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika. Dort entsteht ein neuer weltpolitischer Akteur, der sich als Gegenspieler von den USA, Europa und ihren Verbündeten versteht, unsere Kollegen berichten. Damit droht eine Polarisierung in der Weltgemeinschaft, die sich als Gift für den SDG-Summit am 18. und 19.September in New York City erweisen könnte.

Wie steht es um die SDG und wie geht es bis 2030 weiter? Antworten suchen wir in unserer Serie zur SDG-Halbzeitbilanz. Wir starten mit einem Interview mit dem Vorsitzenden des Rates für Nachhaltige Entwicklung Reiner Hoffmann und einem Standpunkt von Jens Marten vom Global Policy Forum.

In eigener Sache: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

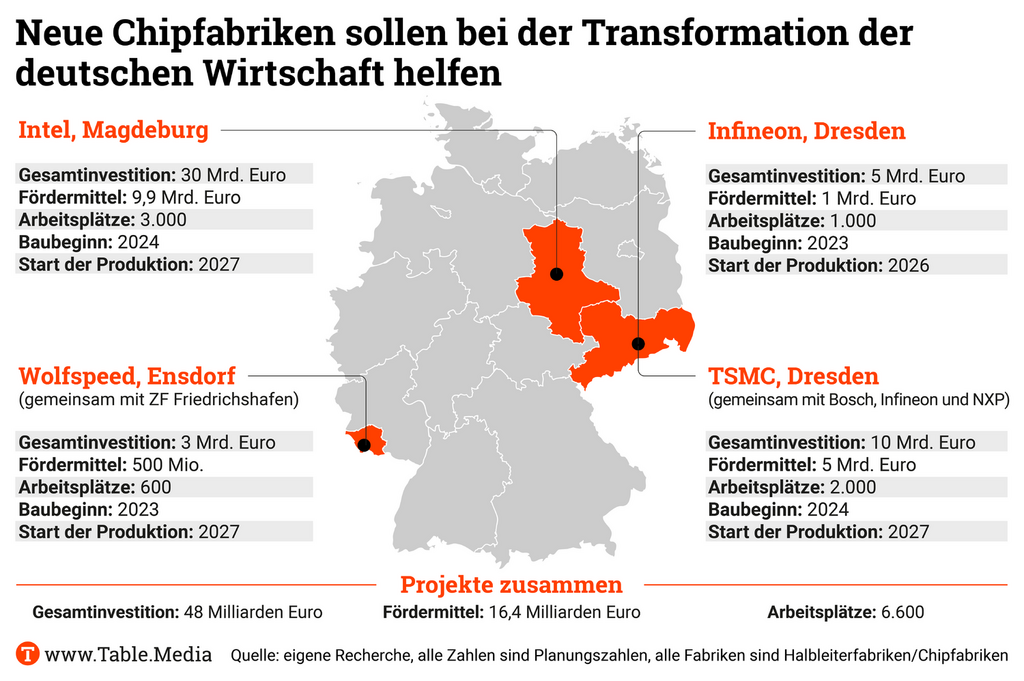

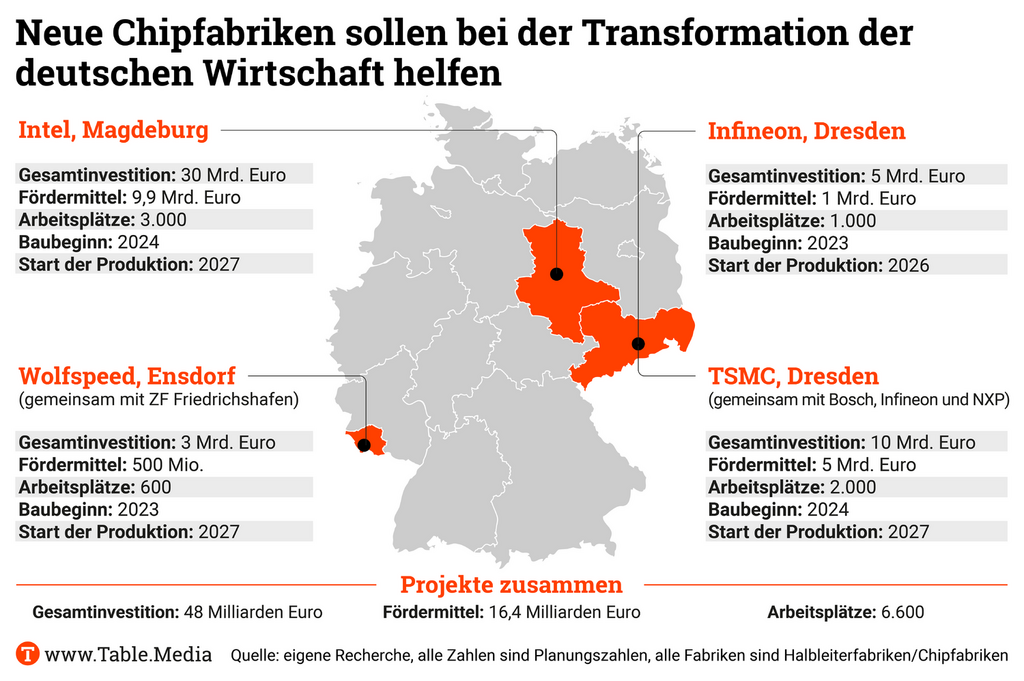

Wolfspeed in Ensdorf, Infineon in Dresden, Intel in Magdeburg und schließlich TSMC ebenfalls in Dresden: Allein für die Ansiedlung von Chipfabriken dieser vier Konzerne hat die Bundesregierung 16 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt. Hinzu kommen vier Milliarden Euro für weitere Projekte der Halbleiterindustrie in elf Bundesländern.

Trotz der beachtlichen Höhe der Subventionen will das Wirtschaftsministerium auf Anfrage von Table.Media keine konkreten Fördersummen für die einzelnen Projekte nennen – zumindest so lange nicht, bis die beihilferechtlichen Genehmigungen durch die EU-Kommission erteilt und die Förderbescheide an die Unternehmen verschickt sind. Auch würden die Verhandlungen mit den Unternehmen noch laufen, sodass zu einer Konditionierung von Fördermitteln “zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskünfte gegeben werden können”.

Neben Mitteln aus dem Chips Act der EU, des Bundes und der Länder soll ein wesentlicher Teil der Fördermittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen. Über die Größenordnung gibt der Wirtschaftsplan Auskunft, den das Bundeskabinett Anfang August beschlossen hat. Im Jahr 2024 sind 4,1 Milliarden Euro aus dem KTF für die Förderung der Halbleiterindustrie vorgesehen, bis 2027 stehen insgesamt 12,2 Milliarden Euro zur Verfügung.

Das Klima- und Transformationsfondsgesetz sieht eine solche Förderung eigentlich nicht vor. Der KFT wurde 2010 als Energie- und Klimafonds (EKF) ins Leben gerufen und gilt als zentrales Finanzierungsinstrument für die Energiewende und den Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise die energetische Gebäudesanierung, die Elektromobilität oder der Aufbau einer Wasserstoffindustrie. Laut Gesetz soll der KFT der “Transformation Deutschlands zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Volkswirtschaft” dienen.

“Alles, was aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wird, sollte dem Klimaschutz und der entsprechenden Transformation zugutekommen. Wenn nicht, sollte es aus anderen Quellen finanziert werden”, sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch.

Die teilweise Neuausrichtung des KFT wirft auch beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages Fragen auf. In einer Kurzinformation von Anfang Juli heißt es zu den Subventionen für Intel in Magdeburg in Höhe von 9,9 Mrd. Euro, von denen 3,1 Mrd. Euro aus dem KTF kommen sollen: “Ob die geplante Halbleiterfabrik in Magdeburg einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz oder zum Umbau Deutschlands zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaftsstandort leisten wird, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht offensichtlich.”

Aus Sicht von Intel stellt sich die Situation anders dar. Das Unternehmen engagiere sich schon lange für Nachhaltigkeit in der Chipproduktion und sei bestrebt, die Umweltauswirkungen kontinuierlich zu reduzieren, sagt Christin Eisenschmid, Managing Director, Vice President und General Manager von Intel Deutschland. “Im Einklang mit den Klimazielen der EU sind wir auf einem sehr guten Weg, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.”

Neue Fabriken würden deshalb nach LEED-Standards gebaut, also anhand von Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert. “Darüber hinaus verfolgen wir das Ziel, die weltweiten Produktionsbetriebe zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben.” Dies würde auch für die geplanten Werke in Magdeburg gelten, so Eisenschmid.

Ähnlich äußerte sich Diana Kaaserer, Sprecherin des bayerischen Halbleiterherstellers Infineon. Eine LEED-Zertifizierung für das neue Werk in Dresden sei ebenso geplant wie ein ressourceneffizientes Wassermanagement und die ausschließliche Versorgung mit Ökostrom. “Die neue Halbleiterfabrik von Infineon in Dresden wird nach neuestem Standard errichtet und damit zu den nachhaltigsten Fabriken der Welt gehören”, ist Kaaserer überzeugt.

Auch der taiwanesische Weltmarktführer TSMC zeigt sich in Sachen Nachhaltigkeit selbstbewusst. So besitze das Unternehmen die meisten umweltfreundlichen Fabriken in Taiwan und die meisten LEED-Zertifizierungen in der Halbleiterindustrie der Welt. “TSMC strebt danach, eine weltweit führende Benchmark-Organisation im Bereich des Umweltschutzes zu sein und integriert das Umweltmanagement aktiv in den täglichen Betrieb”, so ein Sprecher. Auch Wolfspeed hob sein Nachhaltigkeitsengagement gegenüber Table.Media hervor.

Konkrete Nachhaltigkeitsvereinbarungen mit dem BMWK über Standards, Zielwerte und Zertifizierungen, die als Gegenleistung für die milliardenschweren Subventionen erbracht werden müssen – zumal, wenn sie aus dem KFT kommen sollen – wurden hingegen von keinem der Unternehmen genannt.

Christoph Bals von Germanwatch hält die Grundidee einer Konditionierung von Fördermitteln generell für richtig: “Wer heute noch öffentliche Subventionen bekommt, sollte seine Produktionsstätten zertifiziert an Standards ausrichten, die mit den Klimazielen und Kreislaufwirtschaftszielen des European Green Deal vereinbar sind”, so Bals.

Diesen Ansatz teilt auch Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Nachhaltiges Bauen, der Einsatz erneuerbarer Energien, klimaneutrale Mobilität und mehr Digitalisierung gehörten ebenso dazu wie ein klares Bekenntnis zu sozialen Standards und guter Arbeit. “Wenn staatliches Geld fließt, muss das konditioniert erfolgen und wir knüpfen daran berechtigte gesamtgesellschaftliche Erwartungen”, so Westphal, der die Ansiedlung der Halbleiterproduktion ausdrücklich begrüßt.

Etwas zurückhaltender äußerte sich Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: “Die Kopplung von Nachhaltigkeitskriterien an die Subventionen darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass der Steuerzahler noch mehr zahlen muss.” Deutschland habe schon heute hohe Anforderungen, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, an die sich alle Unternehmen halten müssten.

Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, plädiert dafür, durch die Förderungen ökologische Vorzeigefabriken zu schaffen, an denen sich andere orientieren können.

“Die weitestgehende Versorgung mit erneuerbaren Energien sollte ebenso Pflicht sein wie die konsequente Umsetzung von Material- und Ressourceneffizienzmaßnahmen und die Umsetzung eines Circular Economy Ansatzes”, so Fischedick. Hinzu kämen eine Anbindung an den ÖPNV und moderne Konzepte des betrieblichen Mobilitätsmanagements. “Anders ausgedrückt: Derartig öffentlich geförderte Standorte sollten den Charakter von Leitprojekten haben – mit hoher Ausstrahlung und Multiplikationscharakter.“

Herr Hoffmann, wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?

Die Bilanz ist nicht nur ernüchternd, sie ist in einigen Bereichen dramatisch. Aber wir haben es in den vergangenen Jahren auch mit multiplen Krisen zu tun gehabt. Besonders durch die Pandemie haben Hunger und Armut in vielen Regionen der Welt wieder extrem zugenommen. Dabei wurde der globale Süden oft allein gelassen – mit allen negativen Folgen.

Heißt das, die Agenda 2030 ist bereits gescheitert?

Nein. Auch wenn sie bisher in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Wirkung entfaltet hat, darf man nicht unterschätzen, was sie hinter den Kulissen bewegt. Wir müssen in vielen Bereichen umdenken, um die enormen Herausforderungen zu bewältigen – sei es bei der Bekämpfung von Armut, der Klimakrise oder dem Artenverlust. Dafür stehen die 17 SDGs. Sie sind ehrgeizig. Aber zumindest ist es gelungen, eine strukturiertere Debatte über die Herausforderungen und die Lösungsstrategien in Gang zu setzen.

Wäre es besser gewesen, sich auf eine Handvoll Ziele zu beschränken?

Fragen Sie mal auf der Straße, wer die SDGs kennt. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen ist selbst für Leute, die eine gewisse Affinität zum Thema haben, sehr komplex. Oft fehlt auch die Trennschärfe zwischen den einzelnen Zielen. Die SDGs laden auch zum Rosinenpicken ein. Wenn es bei einem Ziel besser läuft als bei den anderen, dann stellt man genau das ins Schaufenster – und lässt die anderen einfach hinten runterfallen. Ich denke aber, dass man das bei der Halbzeitbilanz im Auge haben und in New York versuchen wird, sich auf einen neuen Umsetzungsimpuls für die Agenda zu einigen.

Welche wären denn aus Ihrer Sicht die fünf zentralen Ziele, um eine globale Nachhaltigkeitsagenda zu verwirklichen?

Ein entscheidendes Ziel ist natürlich die Bekämpfung von Hunger und Armut. Auch weil das eine der Ursachen für Flucht und Migration ist. Wenn wir das in den Griff bekommen wollen, dann stellt sich vor allem die Frage der globalen Verteilungsgerechtigkeit.

Das zweite Ziel, und ich will das gar nicht gewichten, ist die Bekämpfung der Klimakrise. Gerade das damit vielfältig verbundene Thema Wasser ist lange unterschätzt worden, hat aber wiederum mit dem Thema Armut und Hunger zu tun. Wo die Wasserversorgung nicht funktioniert, müssen die Menschen weggehen. Oder sie sterben. Das wird aus meiner Sicht zu einem fundamentalen Problem in vielen Regionen der Welt. Wir sehen ja scharfe Wasserkrisen selbst in Frankreich und Spanien.

Ein dritter Schwerpunkt sollte aus meiner Sicht die Geschlechtergerechtigkeit sein. Das gilt insbesondere für den globalen Süden, wo Frauen im informellen Sektor eine entscheidende Rolle spielen. Auf dem afrikanischen Kontinent macht die informelle Wirtschaft 70 bis 80 Prozent aus. Dort sehen wir: Wenn Frauen gezielt gefördert werden, führt das zu sehr positiven Entwicklungen, was die Ernährungssituation, die Hungerbekämpfung, aber auch den Aufbau von lokalen Unternehmen und Kooperativen angeht. Das hat einen positiven Effekt auf die ganze Gemeinschaft, wie alle Analysen und Studien, die wir dazu kennen, zeigen.

Den vierten Punkt hätte ich vor einem Jahr wahrscheinlich auch noch nicht genannt, das gebe ich offen zu. Aber meine neue Aufgabe als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrates hat mir dafür die Augen geöffnet. Ich spreche von Artenvielfalt und Biodiversität und davon, dass wir uns langfristig unserer eigenen Lebensgrundlagen berauben, wenn wir weitermachen wie bisher. Womit wir wieder bei Armut und Hunger wären.

Mein fünftes Ziel wäre ein Überthema, nämlich die Stärkung der Kommunen als Orte des guten Lebens und Arbeitens. Die Kommunen, die Städte und Gemeinden, sind extrem relevant für die Lebensqualität – international, aber auch hier in Deutschland. Und da sieht es zum Teil gar nicht gut aus.

Was meinen Sie konkret?

Es geht um gute Perspektiven: um einen zukunftsfähigen ÖPNV, um den gesamten Infrastrukturbereich rund um Energieversorgung und bezahlbaren Wohnraum, um eine funktionierende Gesundheitsversorgung und natürlich um gute Schulen und Bildung. All das findet in den Kommunen statt. Dort müssen wir ansetzen. Ganz praktisch, ganz real, im alltäglichen Leben der Menschen.

Das ist aber nicht neu.

Das ist richtig. Aber es reicht dabei nicht, immer nur die Defizite aufzuzählen. Da bin ich ein alter Schüler von Oskar Negt, der in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit immer gesagt hat: “Man muss den Leuten nicht erklären, wie beschissen die Lage ist. Die wissen das viel besser.” Was die Menschen interessiert, ist: Haben sie eine konkrete Zukunftsperspektive, für die es sich zu arbeiten lohnt? Und wie kommen wir von A nach B nach C, um A und B und C zu erreichen. Das spielt sich oft im Kleinen ab, aber darum geht es.

Bleibt die Frage, wie das alles finanziert wird.

Wir haben tatsächlich ein gewaltiges Finanzierungsproblem. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte zeigt: Geld ist insgesamt im Überfluss vorhanden. Nur häufig an der falschen Stelle. Womit wir wieder bei der Ungleichheit wären. Und die kann am Ende des Tages die Demokratie gefährden. Denn die meisten Menschen haben ein feines Gespür dafür, dass starke Schultern im Zweifel auch mehr zum Gemeinwohl beitragen sollten. Deshalb ist für uns im Nachhaltigkeitsrat der gesellschaftliche Zusammenhalt auch einer der drei Arbeitsschwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Man stößt wirklich an politische Grenzen, wenn die soziale Frage nicht von Anfang an mitgedacht wird.

Gibt es denn dafür den politischen Willen?

In der aktuellen Koalition in Deutschland sehe ich das im Moment leider nicht. Und das gilt auch für viele andere Staaten, die die Verteilungsfrage aus meiner Sicht ungenügend angehen. Zum Beispiel hat das Umweltbundesamt schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass wir sechs bis sieben Milliarden Euro pro Jahr einsparen könnten, wenn wir alle umweltschädlichen Subventionen wie das Dienstwagenprivileg abschaffen würden. Das würde einen anderen Zugang zur Debatte eröffnen. Deshalb war eine meiner ersten Botschaften im Nachhaltigkeitsrat: Wir haben einen fulminanten Verteilungskonflikt. Wenn wir diesen Verteilungskonflikt nicht angehen, dann werden wir scheitern.

Sie meinen im Kontext der globalen Systemauseinandersetzung?

Genau. Gelingt es den westlichen, wertebasierten Demokratien, die Klimakrise mit demokratischen Prozessen und Strukturen zu bewältigen? Oder setzen sich autoritäre, diktatorische Systeme wie China durch, die im Zweifelsfall den Klimawandel erfolgreicher bekämpfen, aber mit Menschenrechten nichts am Hut haben? Diese und andere Auseinandersetzungen haben gerade erst begonnen und sind stark von gesellschaftlichen Verteilungskonflikten geprägt. Es ist ganz einfach: In Demokratien brauche ich am Ende politische Mehrheiten. Und um politische Mehrheiten zu gewinnen, muss ich den Menschen eine Perspektive bieten.

An heiße Tage und tropische Nächte werden sich die Menschen in Deutschland gewöhnen müssen. Das Jahr 2022 war laut Umweltbundesamt das zwölfte Jahr in Folge, das “wärmer als das Mittel von 1961 bis 1990 war”. In Deutschland steigen die Temperaturen stärker als anderswo auf dem Globus. In den vergangenen Jahren stieg die Durchschnittstemperatur hierzulande um 2,7 Grad an, global war es hingegen nur 1 Grad.

Wegen der Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit wird die Nachfrage nach Kühlung in Form von Klimaanlagen weiter steigen. 5.000 bis 10.000 Menschen erliegen der Hitze derzeit pro Jahr; hinzu kommen hitzebedingte Gesundheitsschäden. Die intensivere Nutzung von Klimaanlagen könnte jedoch dazu führen, dass diese neben Landwirtschaft und Industrie den Stromverbrauch weiter erhöhen und zu großen Emittenten von klimaschädlichem CO₂ werden.

Klimaanlagen als Gesundheitsretter seien eine zweischneidige Sache, sagt Forscher Stefan Elbel von der Technischen Universität Berlin: “Ökologisch betrachtet wären Klimaanlagen in Deutschland wegen der generell moderaten Kombination aus Luftfeuchte und Temperatur, abgesehen von den heißesten Wochen im Sommer, oft vermeidbar“. Um Klimaanlagen klimafreundlicher zu machen, müssten zwei Faktoren berücksichtigt werden: “Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial und hohe Effizienz des eingesetzten Kältekreislaufs”.

In Deutschland laufen weiterhin Klimaanlagen mit veralteten Kältemitteln. Dazu zählen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) wie R410A, dass noch immer in vielen Gebäudeanlagen verwendet wird. Aber R410A besitzt im Vergleich zu CO₂ ein um den Faktor 2.088 stärkeres Treibhausgaspotenzial (GWP, Global warming potential). “Das bedeutet, dass der unkontrollierte Austritt von nur einem Kilogramm dieses HFKW-Moleküls in vergleichbarem Maße zum Treibhauseffekt beiträgt wie die Emission von 2.088 Kilogramm CO₂”, sagt Elbel.

In vielen Ländern wird in Fahrzeugen zunehmend das klimafreundlichere, aber ungleich teurere R1234yf eingesetzt: “R1234yf hat ein unbedenkliches Treibhauspotenzial von lediglich 3 bis 4, wird aber mit schwerwiegenden Risiken für den natürlichen Wasserkreislauf in Verbindung gebracht”, ergänzt Elbel.

Alternativ rät der Wissenschaftler verstärkt auf treibhausgasarme bis -freie Klimaanlagen zu setzen, die natürliche Kältemittel einsetzen, zum Beispiel Propan oder Isobutan (GWP=3), Ammoniak (GWP=0) oder Kohlendioxid (GWP=1). Ökologisch besonders interessant sind Flüssigkeitskühler mit Propan oder Ammoniak sowie mit Wärmeenergie betriebene Kältemaschinen und Verdunstungskühler.

Dass das funktioniert, zeigen verschiedene Beispiele: Propan-Flüssigkeitskühler sind ab 10 bis 800 Kilowatt erhältlich, ab einem Verbrauch von 500 Kilowatt können sich Ammoniak-Flüssigkeitskühler finanziell rechnen. Zum Beispiel der Stuttgarter Flughafen und der Berliner Ostbahnhof kühlen mittels Ammoniak-Kaltwasser.

Für Privatanwender, die Komfort wollen, sowie für Labore oder Rechenzentren, die unbedingt Kühlung brauchen, bieten sich mit Wärmeenergie betriebene Kältemaschinen an, die bereits mit Abwärme-Quellen über 55 Grad betrieben werden können. Ökologisch sinnvoll kann die Abwärme von Solaranlagen, Blockheizkraftwerken und Fernwärme sein. Eine solche mit Solarthermie betriebene Kältemaschine nutzt das Gebäude des Umweltbundesamts in Dessau.

Besonders klimaschonend und günstig ist Verdunstungskühlung – wenn sie ohne Kältemittel auskommt. Ein Zentrallüftungsgerät versprüht darin Wassertröpfchen auf einen Register-Wärmeübertrager und kühlt die Zuluft so indirekt. Auch eine propanbetriebene Monoblock-Wärmepumpe für den Einsatz in gut isolierten Einfamilienhäusern ist bereits seit 2019 erhältlich.

Staatliche Anreize könnten den Bau klimaschonender und erschwinglicher Geräte fördern. Doch gerade in diesem ökologisch hochsensiblen Bereich einer treibhausgasfördernden, zum Teil sogar ozonschädlichen Geräteindustrie, die je nach Modell auch Abwärme und Stromverbrauch ankurbelt, wird aber bisweilen noch nicht nach einheitlichen Maßstäben gehandelt. Es gibt zwar gewerbliche und kommunale Förderungen über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für klimaschonende Klima- und Kühlanlagen für Industrie, Handel, Schulen und kommunale Gebäude. Möglich wäre jedoch auch eine stärkere Ausweitung der Förderung auf Privatnutzer.

Ein Gutachten des UBA aus dem Oktober 2020 kritisierte die immer noch hohen CO₂-Emissionen im Gebäude- und Verkehrssektor. Dort hätten “ambitioniertere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Ziele zu erreichen”. Zumindest für mobile Klimaanlagen gibt es bereits eine gesetzliche Handhabe: “Seit 01.01.2020 dürfen mobile Geräte nur noch mit einem GWP kleiner 150 auf dem europäischen Markt angeboten werden, heißt es beim UBA. Neugeräte würden daher ausschließlich mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290, GWP 3) angeboten.

Um in den nächsten sieben Jahren wie im Klimaschutzgesetz (KSG) angepeilt 41 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent bei Gebäuden einzusparen und 55 Millionen Tonnen CO₂ im Verkehr, müsste die Bundesregierung bald tätig werden. Das Einsparpotenzial an CO₂ ist enorm und würde auch helfen, die Energiereduktionsziele zu erreichen. Laut Umweltbundesamt machte allein die stationäre Klimatisierung im Jahr 2017 rund 1,3 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente aus. Maria Köpf

23. August 2023, 18:00 Uhr, Online

Webinar Klima-Update & Klima-Geld – Wo steht die deutsche Klimapolitik nach der Sommerpause? (Europe Calling) Info & Anmeldung

28. August 2023, 14:00-15:00 Uhr, Online

Webinar Motivation der Belegschaft – Mitarbeitende in den Klimaschutz einbeziehen (KlimaWirtschaft) Info & Anmeldung

30. August 2023, 9:30-12:30 Uhr, Online

Workshop Green-AI für den Mittelstand (BMUV) Info & Anmeldung

30. August 2023, 10:00-12:00 Uhr, Online

Politisches Frühstück Wasserstoff: Grüner Antrieb für den Mittelstand? (u.a. Wirtschaft pro Klima) Info & Anmeldung

31. August 2023, 10:00-17:00 Uhr, Berlin

Konferenz Zukunft der Milchviehhaltung (BMEL) Info & Anmeldung

31. August 2023, 10:00-20:00 Uhr, Berlin

Festival Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung (IHK Berlin) Info & Anmeldung

31. August 2023, 11:00-12:00 Uhr, Online

Webinar Zukunftsfähige Kreisläufe: Wie der Mittelstand die Circular Economy gewinnbringend nutzen kann (DBU) Info & Anmeldung

1.-2. September 2023, Erkner

Tagung Politik in Zeiten der Transformation: Wie können Akteure aus Gewerkschaften und Parteien sie erfolgreich gestalten? (FES) Info & Anmeldung

1.-3. September 2023, Nauen

Kongress Sinn| Macht | Gewinn 2023 Info & Anmeldung

Der Expertenrat für Klimafragen hält das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung für zu optimistisch. Selbst wenn es komplett umgesetzt würde, sänken die Treibhausgase wohl weniger stark als vorausgesagt, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Gremiums Hans-Martin Henning am Dienstag. Demnach gehe die Bundesregierung von einer verbleibenden Lücke zwischen erreichbarer Reduzierung und Reduktionsziels von rund 200 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten zwischen 2021 und 2030 aus, was der Expertenrat in seiner Stellungnahme bezweifelt. Der vom Umweltbundesamt ebenfalls am Dienstag vorgelegte Projektionsbericht 2023 sieht eine Lücke von 331 Millionen Tonnen klimaschädlichen Treibhausgasemissionen.

Insbesondere die Sektoren Gebäude und Verkehr stünden schlecht da. Dort ergäben sich Lücken von 35 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente beziehungsweise 117 bis 191 Millionen Tonnen. Viviane Raddatz, Klimachefin vom Word Wildlife Fund (WWF) Deutschland sagt dazu: “Während wir die Klimakrise weltweit immer extremer zu spüren bekommen, werden in Deutschland die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen für mehr Klimaschutz ins Klein-Klein zersetzt.” Sie kritisiert unter anderem, dass das Gebäudeenergiegesetz “zerpflückt” und von der Verkehrswende “noch nicht einmal etwas zu erahnen” sei.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht unterdessen deutliche Fortschritte bei der deutschen Klimaschutzpolitik, wenn auch noch viel zu tun sei. “Die Klimaschutzlücke, die die Vorgängerregierung hinterlassen hat, wird um bis zu etwa 80 Prozent geschlossen”, kommentierte der Grünen-Politiker am Dienstag die zuvor präsentierte Stellungnahme des Expertenrats für Klimafragen. Der Klimaschutz-Projektionsbericht von 2021 habe noch eine Überschreitung der im Bundes-Klimaschutzgesetz bis 2030 festgeschriebenen Jahreshöchstmengen von mehr als 1.100 Millionen Tonnen klimaschädlicher Treibhausgase ausgewiesen.

Laut der Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Antje von Broock, müsste die Bundesregierung schnell ein belastbares Konzept vorlegen, wie sie ihre Klimaschutzziele erreichen wolle. Zugleich forderte sie eine stärkere Berücksichtigung sozialer Fragen. «Die breite Zustimmung in der Bevölkerung wird daran hängen, ob Klimaschutz gleichzeitig auch gute Lebensbedingungen erhält», ergänzte sie. nh mit dpa

Angesichts der Marktmacht der Lebensmittel-Einzelhändler und ihrer Auswirkungen müssten beim Kartellamt eigentlich die Alarmsirenen schrillen, sagt der Wettbewerbsökonom Rainer Lademann im Interview mit Table.Media. Er berät Unternehmen in Wettbewerbsfragen und lehrt an der Uni Göttingen. Gemeinsam mit seinem Consultantpartner Mitja Klecka hat er die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel, steigende Verbraucherpreise und die Folgen für die Lieferanten untersucht. Die vier Player Edeka, Aldi, Rewe und die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland kommen auf einen Marktanteil in Deutschland von 85 Prozent und nutzten ihre Marktmacht gegenüber den Lieferanten aus. Das drücke die Preise, die diese den Landwirten zahlen könnte. Das Nachsehen haben am Ende die Bauern, bei denen immer weniger Geld ankommt.

Von unfairen Praktiken spricht Lademann beispielsweise mit Blick auf Retouren, die immer wieder auf Kosten der Lieferanten stattfänden, auch von landwirtschaftlichen Produkten. Zwar verbiete das Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz (Agrar OlkG) solche Retouren grundsätzlich, sagt Lademann, “aber die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung erlaubt Ausnahmen”. Bei Kommissionsgeschäften wie dem Pay-on-Scale-Modell bleibe der Lieferant Eigentümer der Ware, bis der Kunde gezahlt habe. “Und das darf genutzt werden, obwohl damit das neue Verbot unterlaufen werden kann”, kritisiert Lademann. Wenn die Einzelhändler bei gutem Wetter mehr Getränke orderten, könne ein Getränkehersteller nicht sagen, das sei zu kurzfristig. Wenn es dagegen regne, schicke der Handel Ware teils wieder zurück. Dazu komme die Verpflichtung, einen Spediteur nach der Wahl des Händlers zu nehmen. Liefere dieser Spediteur zu spät, zahle der Hersteller eine Vertragsstrafe. “Pro Lkw beispielsweise 700 Euro”. Das Ganze habe System. Die Einkäufer würden dafür bezahlt, Hersteller unter Druck zu setzen, “und leider nicht dafür, mit ihnen zu kooperieren”.

Nach Ansicht des Wettbewerbsökonomen greift das Agrar OlkG “teilweise zu kurz”. Untersagen sollte der Gesetzgeber, dass Händler mit einer Generalklausel alle Risiken einseitig auf einen Vertragspartner abwälzen könnten. Außerdem sollten auch ab dem Jahr 2025 keinesfalls alle Lieferanten mit einem Umsatz von mehr als 350 Millionen Euro ausgenommen werden. Denn große Unternehmen würden sogar “überproportional” durch die Macht des Einzelhandels geschädigt, sagt Lademann, beispielsweise Molkereien oder Fleischfabrikanten. Für sie sei es schwierig, sich gegen “z.B. teils willkürliche und nur einseitig wirkende Vertragsstrafen zu wehren.” Das drücke auf die Preise, die diese Lieferanten wiederum ihren Landwirten zahlen können. ab

Das ausführliche Interview finden Sie bei Agrifood.Table.

Laut einer neuen Untersuchung des Carbon Disclosure Projects (CDP), einer Non-Profit-Organisation, scheitern Finanzinstitute daran, bei ihren Finanzierungsentscheidungen die Abhängigkeiten, Risiken und Möglichkeiten in Bezug auf den Faktor Natur zu berücksichtigen. Laut CDP zeige die Untersuchung für Finanzinstitute erheblichen Nachholbedarf bei der Berücksichtigung von naturbezogenen Faktoren auf – vor allem im Vergleich dazu, wie Banken und andere Institutionen klimabezogene Faktoren bei ihren Entscheidungen beachten. Während 95 Prozent der Strategien von Finanzinstituten den Klimawandel berücksichtigten, sei dies bei Forstwirtschaft und Wassersicherheit in weniger als 33 Prozent der Fall.

Dem CDP zufolge mangele es den meisten Finanzinstituten an den notwendigen Governance-Mechanismen und Fachkenntnissen auf Vorstandsebene, um naturbezogene Themen in alle Geschäftsbereiche zu integrieren. Demnach verfüge nur eines von zehn Unternehmen über die nötigen Werkzeuge, um die Auswirkungen seines Portfolios auf Wälder und Wasser zu messen. Der Aufbau eines grünen, widerstandsfähigen Finanzsystems gelinge allerdings nur, wenn die Finanzinstitute auf Grundlage von glaubwürdigen und umfassenden Daten handelten.

Für den Report Nature in Green Finance hat das CDP die über das Projekt erstellten Berichte von über 550 Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern ausgewertet, die zusammen eine Marktkapitalisierung von über 8 Billionen US-Dollar haben. nh

Automobilindustrie, Elektronik, Erneuerbare Energien und Pharmazeutische Industrie: In allen diesen Bereichen hat Afrika laut einem aktuellen UN-Bericht großes Potenzial, künftig eine Schlüsselrolle in globalen Lieferketten einzunehmen. Der Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas 2023, der jährlich von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung herausgegeben wird, richtet den Fokus auf technologieintensive Branchen: Afrika habe einen strategischen Vorteil durch seine natürlichen Ressourcen und schnell wachsende Abnehmermärkte.

“Das ist der Moment für Afrika, seine Stellung in den globalen Lieferketten zu stärken, denn jetzt bemüht man sich um eine breite Aufstellung”, so Rebeca Grynspan, Generalsekretärin der UN-Handelskonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Berichts vergangene Woche.

Wegen Lieferengpässen wurde bereits seit der Corona-Pandemie vermehrt in der Wirtschaft diskutiert, Abhängigkeiten zu reduzieren. Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs verstärkte sich diese Diskussion nochmals. So geriet etwa die deutsche Automobilbranche in Produktionsschwierigkeiten, als Kabelbäume aus der Westukraine kriegsbedingt nicht mehr verfügbar waren.

Aluminium, Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan sind nur einige der begehrten Mineralien in Afrika. Wenn sie vor Ort schon weiterverarbeitet und als Zwischenprodukt exportiert werden, ergibt sich eine Win-Win-Situation für die afrikanischen Ökonomien und ausländische Abnehmer, argumentieren die Autoren des UN-Berichts: Wirtschaftswachstum auf dem afrikanischen Kontinent einerseits und geringere Produktionskosten durch eingesparte Transportkosten sowie niedrigere afrikanische Löhne für internationale Firmen andererseits.

Laut UN haben bereits 17 afrikanische Länder – darunter Angola, Ghana und Südafrika – begonnen, ihre Gesetze auf mehr lokale Wertschöpfung hin auszurichten. Es bräuchte allerdings auch eine Neuverhandlung von Verträgen beim Mineralienabbau zugunsten der afrikanischen Länder, fordert die UN. Außerdem plädieren die Wirtschaftsexperten, Investitionshemmnisse abzubauen. Der Zugang zu den Finanzmärkten müsse für afrikanische Länder verbessert und Staatsschulden erlassen werden.

Insbesondere im Bereich der Erneuerbaren Energien fließt dem Bericht zufolge noch zu wenig Geld nach Afrika, trotz nennenswerter Ressourcen: Demnach entfallen lediglich zwei Prozent der weltweiten Investitionen auf afrikanische Länder. lcw

Am 25. August treffen die Präsidenten Brasiliens, Indonesiens und der DR Kongo in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa zusammen, um über den besseren Schutz der Regenwälder zu beraten. Die Länder repräsentieren die drei wichtigsten Regenwaldgebiete der Erde, die zusammen mehr als 80 Prozent der globalen Regenwaldfläche ausmachen sowie zwei Drittel der Biodiversität zu Land: das Amazonasbecken in Lateinamerika, das zentralafrikanische Kongobecken sowie das Mekong-Borneo-Becken in Südostasien. Die drei Länder hatten bereits bei einem Treffen vor dem G20-Gipfel in Bali im November vergangenen Jahres die Schaffung einer trilateralen Partnerschaft zum Schutz ihrer Regenwälder angekündigt. Auch zu dem jüngsten Amazonasgipfel im brasilianischen Belém waren Indonesien und DR Kongo (sowie weitere nicht-Amazonas-Länder) bereits eingeladen gewesen, was die Absicht zur globalen Kooperation unterstreicht. Eine umfassende Analyse der Ergebnisse des Amazonasgipfels lesen Sie im Climate.Table.

Bei dem Treffen in Kinshasa soll es nun darum gehen, die trilaterale Kooperation zwischen den großen Regenwaldnationen zu intensivieren. Die Initiative ist bislang nur unter den Spitznamen “Klima G3” oder “Regenwald-OPEC” bekannt. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der indonesische Präsident Joko Widodo werden im Rahmen des Gipfels Gespräche mit dem kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi führen, “um eine einheitliche Dynamik zur Verteidigung der Interessen der Menschheit und ihrer jeweiligen Völker zu schaffen”, so ein Sprecher der kongolesischen Präsidentschaft in einer Erklärung. Dabei gehe es nicht allein um den Schutz der Regenwälder. Vielmehr solle auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Länder angekurbelt werden, sowie die Armut bekämpft werden, so der Sprecher weiter.

Nach dem trilateralen Treffen in Kinshasa sowie dem One Forest Summit, der im März in Gabun stattfand, wird im Kongobecken in diesem Jahr noch ein dritter Gipfel zum Schutz der Regenwälder abgehalten. Vom 26. bis zum 28. Oktober wird in Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo, der Three Basins Summit stattfinden. Das Gipfeltreffen wird Vertreter der Regenwaldanrainerstaaten zusammenbringen. Ziel des Gipfels ist es, eine globale Koalition zur Wiederherstellung von 350 Millionen Hektar terrestrischer und aquatischer Ökosysteme umzusetzen. ajs

Angesichts der hohen Finanzierungsanforderungen wegen der Transformation und engen Finanzspielräumen plädiert Grünen-Chefin Ricarda Lang für eine Umgehung der Schuldenbremse. “Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir nicht an die Schuldenbremse rangehen”, sagte Lang der Deutschen Presse-Agentur. “Das darf aber nicht zur Ausrede werden, uns nicht mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten für notwendige Zukunftsinvestitionen auseinanderzusetzen. Denn die gibt es.”

Ein im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vorgesehenes Instrument, das noch nicht ausreichend genutzt werde, seien öffentliche Investitionsgesellschaften, sagte Lang. Bei einer Investitionsgesellschaft würde der Bund diese mit Eigenkapital ausstatten. Sie könnte dann über Kredite weiteres Kapital aufnehmen und investieren. Der Bund würde dafür geradestehen.

“Ohne jede Auswirkung auf die Schuldenbremse können wir etwa problemlos die Bahn oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben so ausstatten, dass sie den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden”, sagte Lang. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) könne dann in den sozialen Wohnungsbau investieren. “Das wäre eine Win-Win-Situation – für die vielen Menschen, die auch in Zukunft noch bezahlbaren Wohnraum suchen, und für die Baubranche, die etwas Unterstützung in der aktuellen Lage besonders gut gebrauchen kann.”

Aus dem Finanzministerium kam sofort die Warnung, neue Schulden würden die Inflation anheizen. “Es gibt gute Gründe, warum politische Schulden rechtlich begrenzt sind”, hieß es aus Ministeriumskreisen. Lang wolle das Grundgesetz aushebeln und lasse zugleich EU-Beihilferecht außer Acht. Kritik kam auch von Politikern der FDP, SPD und der CDU/CSU. dpa

Die Kehrseite des Booms bei E-Autos in China zeigt sich in vielen Städten des Landes. Unzählige ausgemusterte Elektroautos werden auf gewaltigen Parkplätzen abgestellt und dem Verfall preisgegeben, private Abnehmer für die wenig attraktiven Fahrzeuge scheinen schwer zu finden. Die Entwicklung erinnert an die chinesischen Leihfahrräder, mit denen westliche Städte vor einigen Jahren geradezu überschwemmt wurden und die sich wenig später auf großen Müllhalden wieder fanden. Ausgemusterte Elektrofahrzeuge nehmen jedoch nicht nur deutlich mehr Platz in Anspruch, ihre Herstellung verbraucht auch wesentlich mehr Ressourcen. Der ökologische Vorsprung gegenüber Verbrennerfahrzeugen dürfte jedenfalls wegfallen, wenn die Fahrzeuge mitsamt Batterien langsam verrotten.

Sechs Millionen Elektroautos werden jährlich in China produziert, immerhin ein Drittel davon wird im heimischen Markt verkauft. Rund 60 Prozent der weltweiten Produktion von Elektroautos geht damit auf das Konto chinesischer Hersteller, das Land ist zum globalen Marktführer avanciert. Entsprechend waren die vergangenen Jahre geprägt von einer dynamischen Entwicklung der Branche, von etwa 500 Herstellern im Jahr 2019 sind gegenwärtig noch rund 100 übrig. Ermöglicht wurde der Aufstieg der jungen Industrie durch großzügige staatliche Subventionen und den Aufbau großer Car-Sharing-Flotten, die den Herstellern ausreichend Abnehmer für ihre meist spartanisch ausgestatteten Fahrzeuge garantierten. Doch das schnelle Wachstum und die exzessive staatliche Förderung haben ihren Preis. Bloomberg

The German economy: from European leader to laggard – The Economist

Deutschland ist wirtschaftlich stärker als viele andere Industrieländer mit Autokratien verflochten. Zusammen mit den wirtschaftlich eng verbundenen Niederlanden kommt Europas größte Volkswirtschaft laut dem Economist auf einen Anteil des BIP mit Autokratien von zehn Prozent. In Frankreich seien es fünf Prozent. Angesichts der veränderten geopolitischen Lage erweist sich dies für Deutschland als ein Nachteil. Dies sei ein Faktor dafür, dass Deutschland momentan wirtschaftlich schwächelt. Weitere Faktoren seien die Demografie, steigende Energiepreise und eine sklerotische Bürokratie. Zum Artikel

Norwegen fürchtet Monstergrube – TAZ

Die britisch-norwegische Grubengesellschaft Norge Mining in Südwestnorwegen unlängst nicht weniger als schätzungsweise 77 Milliarden Tonnen Phosphat gefunden, schreibt Reinhard Wolff. Es sei das größte Vorkommen der Welt. Das verspricht der EU Autonomie für den in der Landwirtschaft essenziellen Rohstoff. Initiativen warnten dagegen vor “einer der größten norwegischen Umweltkatastrophen”, heißt es. Zum Artikel

Die Überseestadt wird grün – FAZ

In der Hansestadt Bremen soll ein neues Energiehaus zum Wahrzeichen werden, schreibt Hans-Jörg Werth. Die Stadt wollen ein Leuchtturmprojekt zur nachhaltigen Energieversorgung schaffen, im dem Viertel Überseestadt sollen künftig Unternehmen und private Haushalte “autark und klimaschonender” versorgt werden, heißt es. Geplant sei ein hybrides Wärmenetz mit Speicherfunktion, von dem zunächst energieintensive Firmen profitieren sollten. Zum Artikel

Britain’s green belt is choking the economy – The Economist

Die im Nachkriegsengland geschaffenen Grüngürtel in England haben verhindert, dass die Großstädte sich stark ins Umland ausdehnen. Nur neun Prozent des Landes seien bebaut. Aber der grüne Gürtel habe sich zu einem Hindernis für die produktivsten Teile der englischen Wirtschaft entwickelt, schreibt der Economist. Zum Artikel

Why Does Everyone Feel So Insecure All the Time? – The New York Times

Wer das heutige Wirtschaftsleben verstehen wolle, müsse über Unsicherheit nachdenken, schreibt Astrat Taylor in ihren Gastbeitrag. Denn während Ungleichheit Menschen anrege, nach oben und unten zu schauen, um die Extreme von Armut und Reichtum zu erkennen, rege uns Unsicherheit dazu an, seitwärts zu schauen und potenziell starke Gemeinsamkeiten zu erkennen. Zum Artikel

S&P-Rückzieher bei ESG-Scores verschärft Spaltung am Kreditmarkt – Börsenzeitung

Die Ratingagentur S&P verteile im Rahmen ihrer Credit Scores anders als ihre Konkurrenten Moody’s und Fitch keine Nachhaltigkeitsnoten mehr, schreibt Alex Wehnert. Künftig sollten die ESG-Analysen der Agentur nur noch in Textform in ihre Berichte einfließen, aber nicht mehr numerisch. S&P steht in den USA unter Druck. Staatsanwälte verschiedener Bundesstaaten ermittelten gegen die Agentur und verdächtigten sie finanzielle Fakten mit “radikalen Meinungen” vermischt zu haben, was gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen würde. Zum Artikel

Rich countries ‘trap’ poor nations into relying on fossil fuels – The Guardian

Einem neuen Bericht zufolge zwängen reiche Länder und private Kreditgeber hoch verschuldete Länder in die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, schreibt Kaamil Ahmed und bezieht sich dabei auf eine Analyse der Anti-Schulden-Aktivisten von Dept Justice und Partnern in betroffenen Ländern. Die Aktivisten forderten die Gläubiger auf, den Krisenländern alle Schulden zu erlassen, besonders jene, die mit fossilen Brennstoffprojekten verbunden seien. Zum Artikel

Woolly idea: start-up’s wild plan to resurrect the mammoth – Financial Times

Der Versuch, das ausgestorbene Mammuth gewissermaßen genetisch nachzubauen, stößt auf Schwierigkeiten und Kritik. Zu den Herausforderungen gehöre die korrekte Bearbeitung mehrerer Gene, die Schaffung künstlicher Gebärmütter und der Aufbau einer Herde mit ausreichender Vielfalt, schreibt Hannah Kuchler. Zum Artikel

Here come the driverless taxis – Financial Times

In San Francisco sind fahrerlose Taxis zugelassen. Über die Erwartungen der Unternehmen und den Widerstand in der Bevölkerung berichten Patrick McGee und Peter Campell. Mehr als 50 Milliarden Dollar haben Unternehmen in der vergangenen Dekade in die Technologie investiert. Sie hoffen auf ein riesiges Geschäft. Dagegen kämpfen Aktivisten für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs und halten den Umstieg auf Robotaxis für einen Fehler. Zum Artikel

‘Gigantic’ power of meat industry blocking green alternatives, study finds – The Guardian

Damian Carrington berichtet über eine Studie, wonach die “gigantische” Macht der Fleisch- und Milchindustrie in der EU und den USA die Entwicklung umweltfreundlicher Alternativen blockiert. Demnach erhielten Viehzüchter in der EU 1.200-mal mehr öffentliche Mittel als Produzenten von pflanzlichem oder kultiviertem Fleisch – trotz der Tatsache, dass Viehzucht 15 Prozent der globalen Treibhausgase verursache. Zum Artikel

Götterspeise: Bohne, Mais und Kürbis – Le monde diplomatique

Alain Amariglio schreibt über die Milpa, ein kleines Ökosystem aus Bohnen, Mais und Kürbis, das den Menschen in Mittelamerika schon vor unserer Zeitrechnung Ackerbau und ausgewogene Ernährung ermöglicht habe. Das Milpa-System habe tausende Jahre überlebt – bis 1994 der Freihandel zwischen den USA und Mexiko begann. Mexikanische Bauern hätten mit großen nordamerikanischen Betrieben nicht konkurrieren können, die landwirtschaftliche Produktion sei zusammengebrochen. Millionen Mexikaner hätten nur noch bei ausländischen Montagebetrieben in zollfreien Zonen Arbeit gefunden. Zur Zeitschrift

António Guterres ist nicht zu beneiden. Ständig muss der Generalsekretär der Vereinten Nationen den Mitgliedsstaaten Katastrophenmeldungen überbringen. So zuletzt im Juli, als er beim Hochrangigen Politischen Forum für nachhaltige Entwicklung (HLPF) seinen Fortschrittsbericht über die Agenda 2030 präsentierte. Acht Jahre zuvor hatten die Staaten mit dieser Agenda den bislang ambitioniertesten Plan zur “Transformation unserer Welt”, so der offizielle Titel, beschlossen. Im Kern besteht er aus 17 Zielen (den Sustainable Development Goals, SDGs) und 169 Zielvorgaben. Sie umfassen die soziale, ökologische und ökonomische Dimension nachhaltiger Entwicklung sowie die Bereiche Frieden und internationale Zusammenarbeit und sollen überwiegend bis zum Jahr 2030 verwirklicht werden.

Die Agenda 2030 war ein diplomatisches Meisterstück, denn sie wurde ausgehandelt, nachdem Russland die Krim annektiert hatte, was Wirtschaftssanktionen und den Ausschluss Russlands aus dem Kreis der G8-Staaten zur Folge hatte. Dennoch gelang es, in New York die SDGs zu vereinbaren und mit der Agenda 2030 im Konsens zu verabschieden. Dies zeigt, dass diplomatische Einigungen auch in Zeiten geopolitischer Konfrontationen möglich sind.

Aber acht Jahre später ist es “an der Zeit, Alarm zu schlagen. Auf halbem Weg zum Jahr 2030 sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung in großen Schwierigkeiten”, konstatiert der UN-Generalsekretär in seinem Fortschrittsbericht. Zur Halbzeit sind die Länder nur bei höchstens 15 Prozent der Zielvorgaben im Plan. Bei fast 50 Prozent sind die Fortschritte unzureichend und bei 37 Prozent stagniert die Entwicklung oder sie verläuft sogar in die falsche Richtung. Armut, Hunger und globale Ungleichheit haben infolge der Krisen der letzten Jahre wieder zugenommen, das Artensterben setzt sich ungebremst fort, die Klimakrise führt zu immer verheerenderen Extremwetterereignissen und die Zahl gewaltsamer Konflikte ist nach Angaben des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung weltweit im Jahr 2022 auf 216 gestiegen.

Der Ukrainekrieg ist nur einer von ihnen, aber zweifellos der Konflikt mit den gravierendsten Auswirkungen für große Teile der Menschheit. Am deutlichsten zu spüren ist das bei der Ernährungssicherheit und der Energieversorgung. Die Weltmarktpreise für Getreide, Erdöl und Erdgas waren im vergangenen Jahr auf Rekordniveau gestiegen und haben eine Inflationsspirale mit massiven Folgen ausgelöst. Die Global Crisis Response Group der Vereinten Nationen warnte vor der bislang schwersten Krise der Lebenshaltungskosten in diesem Jahrhundert. Als Reaktion darauf sind die Notenbanken, allen voran die US-amerikanische Federal Reserve und die Europäische Zentralbank von ihrer Niedrigzinspolitik abgerückt. Die steigenden Zinsen drohen nun in vielen Ländern des globalen Südens eine neue Welle von Schuldenkrisen auszulösen.

Angesichts dieser Situation richtete der UN-Generalsekretär einen dramatischen Appell an die Staatengemeinschaft: “Wir können nicht einfach weitermachen wie bisher und ein anderes Ergebnis erwarten. Wir können nicht mit einem moralisch bankrotten Finanzsystem weitermachen und von den Entwicklungsländern erwarten, dass sie Ziele erreichen, die die Industrieländer unter weitaus weniger schwierigen Bedingungen erreicht haben.”

Guterres fordert als Konsequenz einen “Rettungsplan für die Menschen und den Planeten” (A Rescue Plan for People and Planet). Die Staats- und Regierungschefs sollen ihn beschließen, wenn sie sich am 18. und 19. September in New York zum SDG-Gipfel treffen, um ihre Halbzeitbilanz der Agenda 2030 zu ziehen.

Wenn es nach Guterres geht, soll der Rettungsplan folgende drei Bereiche umfassen:

Obwohl Guterres’ Plan hinreichend allgemein gehalten ist, ist er dennoch hochumstritten. UN-Insider Colum Lynch berichtet, dass vor allem die USA und einige Verbündete (Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und Großbritannien) den Vorschlag für ein SDG-Konjunkturpaket und auch für andere Formen der SDG-Finanzierung vehement ablehnen. Dahinter steht die grundsätzliche Kontroverse über die Frage, welche Rolle die Vereinten Nationen bei der Reform der Internationalen Finanzarchitektur gegenüber den vom Westen dominierten Finanzinstitutionen, allen voran dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, spielen sollen. Die in der Gruppe der 77 (G77) zusammengeschlossenen Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas setzen auf die Vereinten Nationen mit ihrem Prinzip “Ein Land – Eine Stimme”. Die westlichen Länder sehen das Mandat für die internationale Finanzpolitik vor allem bei IWF und Weltbank, in denen das Prinzip “Ein Dollar – Eine Stimme” gilt. Die Chancen für eine Einigung über den geforderten Rettungsplan stehen angesichts dieser Kontroversen schlecht.

Und Deutschland? Die Bundesregierung hat angekündigt, dass Olaf Scholz im September zum SDG-Gipfel nach New York fliegen wird. Was er im Gepäck hat, ist bislang nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass in New York auch der 50. Jahrestag des Beitritts der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen gefeiert werden soll. Dies wäre ein geeigneter Anlass, Deutschlands immer wieder geäußertes Bekenntnis zu einem gestärkten Multilateralismus unter Beweis zu stellen.

Dass die Bundesregierung fast zeitgleich im Bundestag den Bundeshaushalt 2024 einbringt, der erhebliche Kürzungen der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vorsieht, ist ein fatales Signal in die falsche Richtung. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich die Parteien der Ampelkoalition noch auf eine Verknüpfung der Steigerungen von Verteidigungs- und Entwicklungsetat verständigt. Sie erklärten damals:”Die Ausgaben für Krisenprävention, Humanitäre Hilfe, Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) und Entwicklungszusammenarbeit sollen wie bisher im Maßstab eins zu eins wie die Ausgaben für Verteidigung steigen auf Grundlage des Haushaltes 2021.”

Mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und dem Finanzplan 2023 bis 2027 hat sich die Bundesregierung von dieser Zusage verabschiedet. Während der Verteidigungshaushalt (ohne Sondervermögen) von 50,1 Milliarden Euro 2024 auf 51,9 Milliarden Euro 2027 steigen soll, soll der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) von 12,2 Milliarden Euro 2024 auf 10,4 Milliarden Euro 2027 gekürzt werden.

Wenn die Ampelkoalition den Alarmruf des UN-Generalsekretärs ernst nimmt, sollte sie die Kürzungspläne im Bundestag dringend revidieren.

Denn ob es den Vereinten Nationen gelingen wird, die Agenda 2030 doch noch zu einer Erfolgsgeschichte zu machen, wird auch von der Bereitschaft von Ländern wie Deutschland abhängen, die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der SDGs in der zweiten Halbzeit aufzubringen und zu grundlegenden Reformen im internationalen Finanzsystem bereit zu sein.

Jens Martens ist Geschäftsführer des Global Policy Forums Europe und Mitautor des Reports “Halbzeitbilanz der Agenda 2030 – Die globalen Nachhaltigkeitsziele auf dem Prüfstand”, der am 25. August 2023 erscheint.

Zur Freiheit gehört auch das Recht, sich selbst zu schaden. Und Michael von Foerster nutzt diese Freiheit gerne aus. “Ich bin Genussraucher, genauso, wie ich gerne einen Wein trinke und Tatar, also rohes Fleisch esse”, sagt er.

Doch von Foerster sieht diese Freiheit bedroht. Er warnt davor, in Interviews, Gastbeiträgen und in seiner Position als Geschäftsführer des Verbands der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR). Seit 2015 vertritt er die Interessen überwiegend mittelständischer Hersteller und Importeure von Feinschnitt, Pfeifentabak, Kau- und Schnupftabak, Zigarren und Zigarillos – kurz: alles, was den Drang nach Nikotin befriedigt. In einem Zeitungsbericht wurde er mal “Lobbyist des Lasters” genannt. Der 56-Jährige stört sich nicht an dieser Zuschreibung, im Gegenteil. Er kämpft schließlich dafür, dass keine Verbote die Freude am Laster weiter trüben.

Während Gesundheitsexperten im Rauchen die Gefahr sehen, sieht er sie auch in Verboten – etwa, was Werbung für Tabakwaren oder Süßigkeiten betrifft. “Wir verlieren im Grunde scheibchenweise Freiheiten”, sagt er. Ein einzelnes Verbot gefährde zwar nicht Demokratie oder Eigenverantwortung. “Aber mittlerweile werden wir damit überhäuft.” Dadurch bestehe die Gefahr, dass der Bürger in Bequemlichkeit verfalle. “Er gewöhnt sich dann an die Verbotspolitik.” Ein schlimmes Szenario für den Juristen, der einen Teil seiner Jugend in West-Berlin verbracht hat – die Mauer, die den Osten abschottete, immer im Blick. Da habe er zum ersten Mal erkannt, wie wichtig Freiheit ist.

Doch wo endet Freiheit? Laut dem Philosophen Immanuel Kant dort, wo die des anderen beginnt. Zum Beispiel die Freiheit, auf einem gesunden Planeten zu leben. Und die ist durch die Tabakproduktion bedroht, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer 2022 veröffentlichen Studie zeigt. Herstellung und Konsum von Tabak kosten jährlich mehr als acht Millionen Menschenleben, 600 Millionen Bäume, 200.000 Hektar Land sowie 22 Milliarden Tonnen Wasser, rechnet die WHO vor. Zudem würden rund 84 Millionen Tonnen CO₂ freigesetzt – das ist der Ausstoß von etwa 17 Millionen benzinbetriebenen Autos jährlich.

Auf Fragen reagiert von Förster auch mit Gegenfragen: Fragt man ihn, ob es im Rahmen der sozial-ökologischen Transformation auch sinnvolle Verbote geben könnte, antwortet er: “Warum ist man immer so fixiert auf das Verbieten? Damit wurde im Prinzip noch keine gesellschaftliche Veränderung erreicht”.

Aber bei allem Loblied auf die individuelle Freiheit, zeigt er ebenfalls viel Sympathie für die große Politik. So findet er die SDGs “faszinierend”, da “sie uns alle eine gemeinsame, dauerhafte, tragfähige Brücke für eine nachhaltige Entwicklung weltweit bieten”. Bei der Umsetzung von ESG-Maßnahmen wünscht er sich allerdings eine Vereinheitlichung der Reportingpflichten in einem System, um KMU vor Überforderung zu schützen. “Solange die Leitplanken einer derartig vielschichtigen Regulierung nicht eindeutig sind, sollte in Zeiten multipler Krisen die Umsetzung ausgesetzt werden”.

Von Foerster sagt, die vom Verband vertretenen Tabakunternehmen und hätten Nachhaltigkeitsprogramme aufgesetzt. Dazu müssen sie vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer in den Blick nehmen, wo sie die Pflanzen anbauen. Es gebe Programme, um vor Ort Umweltschutz und Arbeitsrechte zu stärken. Konkrete Ergebnisse von Nachhaltigkeitsprogrammen der Mitgliedsfirmen seines Verbandes nennt er aber nicht.

Welche Unternehmen besonders vorbildlich seien, könne der Endverbraucher allerdings nicht ohne weiteres herausfinden. “Wir dürfen auf unseren Verpackungen noch nicht einmal schreiben, dass es sich zum Beispiel um Bio-Tabak handelt”, sagt er. Auch das sei ein Beispiel dafür, wie der Verbraucher durch staatliche Vorschriften unmündig gemacht werde.

Wenn von Foerster vom Rauchen spricht, nennt er Begriffe wie Eigenverantwortung, Freiheit und Genuss. Dass Rauchen ungesund ist, würden die erwachsenen Kunden schließlich wissen. Hakt man nach und fragt mit Verweis auf eine Studie, ob Raucher wohl wüssten, dass sie auch radioaktive Substanzen aufnehmen, kontert er ebenfalls mit einer Frage: “Alle, die sich mit der Demokratie beschäftigen, wissen, dass den meisten die Prinzipien und Abläufe einer repräsentativen Demokratie nicht geläufig sind. Wollen Sie denen das Stimmrecht entziehen?”

Er ist ein erfahrender Lobbyist: Vor seiner Zeit beim VdR vertrat er die Interessen von Bosch Security Systems, davor für den Biometrie-Spezialisten Viisage Technologys. Sicherheit und Freiheit. Für ihn schließe sich das nicht aus, im Gegenteil: “Ohne Sicherheit keine Freiheit und ohne Freiheit keine Sicherheit.” Doch ab und an tue es gut, ein kleines Risiko einzugehen, sagt er. Er gehe zum Beispiel gerne auf Skitouren. Judith Henke/Caspar Dohmen

Research.Table. Für den Hochlauf der Wasserstoffproduktion fehlt noch viel. Grüner Wasserstoff soll künftig als Energieträger an entscheidenden Stellen wichtige Funktionen von Öl, Erdgas und Kohle übernehmen. So sieht es die Wasserstoffstrategie vor, die das Kabinett Ende Juli verabschiedet hat. Doch sie hat Lücken – und der Weg zur großskaligen Produktion ist noch weit. Mehr

Climate.Table. Amazonas-Gipfel: Gemeinsam gegen organisierte Kriminalität. Hinter der Entwaldung im Amazonas steckt oft die organisierte Kriminalität. Auf dem Gipfel von Belém haben die Amazonas-Anrainerstaaten nun vereinbart, im Kampf gegen die grenzüberschreitenden Umweltverbrechen zu kooperieren. Ein großer Fortschritt, sagen Fachleute, aber nicht genug. Mehr

China.Table: Erste Windturbinen aus China erreichen Europa. Noch sind chinesische Windenergiefirmen in Europa Exoten. Doch sie schieben langsam aber sicher ihren Fuß in die Tür. Die Branche wird nervös und fordert mehr Unterstützung vonseiten der EU. Mehr

Security.Table. Bericht: Saudische Grenzpolizisten töteten Hunderte Flüchtlinge. Human Rights Watch zufolge seien zwischen März 2022 und Juni 2023 Hunderte, möglicherweise Tausende äthiopische Migranten erschossen worden, als sie versuchten, die jemenitisch-saudische Grenze zu überqueren. Mehr

die Idee für die Sustainable Development Goals (SDG) wirkt unserer Tage wie aus einer anderen Welt. Einer Welt, in der alle Staaten gemeinsam versuchten, zentralen Fragen der Menschheit wie Armut, Kindersterblichkeit, menschenwürdige Arbeit oder Klimawandel gemeinsam anzugehen. Trotz erheblicher Differenzen hatten sich die Staaten 2012 in Rio de Janeiro auf nachhaltige Entwicklungsziele verständigen können. 2016 trat die Agenda 2030 in Kraft.

Siebeneinhalb Jahre später fällt die Halbzeit-Bilanz der SDG erschreckend schlecht aus. Den Grund dafür sehen viele unter anderem in der Pandemie, die in vielen Staaten Rückschritte für den Prozess brachte, oder dem Ukrainekrieg. Aber zur Wahrheit gehört auch: Die Staaten waren schon vorher nicht auf Zielkurs. Dass es bislang kaum vorangeht, liegt vor allem auch an der mangelnden Bereitschaft des Westens, insbesondere den USA, die internationale Finanzarchitektur mit IWF und Weltbank zu reformieren.

Wie schädlich diese Blockadehaltung für den Westen ist, zeigt sich diese Woche bei dem Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika. Dort entsteht ein neuer weltpolitischer Akteur, der sich als Gegenspieler von den USA, Europa und ihren Verbündeten versteht, unsere Kollegen berichten. Damit droht eine Polarisierung in der Weltgemeinschaft, die sich als Gift für den SDG-Summit am 18. und 19.September in New York City erweisen könnte.

Wie steht es um die SDG und wie geht es bis 2030 weiter? Antworten suchen wir in unserer Serie zur SDG-Halbzeitbilanz. Wir starten mit einem Interview mit dem Vorsitzenden des Rates für Nachhaltige Entwicklung Reiner Hoffmann und einem Standpunkt von Jens Marten vom Global Policy Forum.

In eigener Sache: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Wolfspeed in Ensdorf, Infineon in Dresden, Intel in Magdeburg und schließlich TSMC ebenfalls in Dresden: Allein für die Ansiedlung von Chipfabriken dieser vier Konzerne hat die Bundesregierung 16 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt. Hinzu kommen vier Milliarden Euro für weitere Projekte der Halbleiterindustrie in elf Bundesländern.

Trotz der beachtlichen Höhe der Subventionen will das Wirtschaftsministerium auf Anfrage von Table.Media keine konkreten Fördersummen für die einzelnen Projekte nennen – zumindest so lange nicht, bis die beihilferechtlichen Genehmigungen durch die EU-Kommission erteilt und die Förderbescheide an die Unternehmen verschickt sind. Auch würden die Verhandlungen mit den Unternehmen noch laufen, sodass zu einer Konditionierung von Fördermitteln “zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskünfte gegeben werden können”.

Neben Mitteln aus dem Chips Act der EU, des Bundes und der Länder soll ein wesentlicher Teil der Fördermittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen. Über die Größenordnung gibt der Wirtschaftsplan Auskunft, den das Bundeskabinett Anfang August beschlossen hat. Im Jahr 2024 sind 4,1 Milliarden Euro aus dem KTF für die Förderung der Halbleiterindustrie vorgesehen, bis 2027 stehen insgesamt 12,2 Milliarden Euro zur Verfügung.

Das Klima- und Transformationsfondsgesetz sieht eine solche Förderung eigentlich nicht vor. Der KFT wurde 2010 als Energie- und Klimafonds (EKF) ins Leben gerufen und gilt als zentrales Finanzierungsinstrument für die Energiewende und den Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise die energetische Gebäudesanierung, die Elektromobilität oder der Aufbau einer Wasserstoffindustrie. Laut Gesetz soll der KFT der “Transformation Deutschlands zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Volkswirtschaft” dienen.

“Alles, was aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wird, sollte dem Klimaschutz und der entsprechenden Transformation zugutekommen. Wenn nicht, sollte es aus anderen Quellen finanziert werden”, sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch.

Die teilweise Neuausrichtung des KFT wirft auch beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages Fragen auf. In einer Kurzinformation von Anfang Juli heißt es zu den Subventionen für Intel in Magdeburg in Höhe von 9,9 Mrd. Euro, von denen 3,1 Mrd. Euro aus dem KTF kommen sollen: “Ob die geplante Halbleiterfabrik in Magdeburg einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz oder zum Umbau Deutschlands zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaftsstandort leisten wird, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht offensichtlich.”

Aus Sicht von Intel stellt sich die Situation anders dar. Das Unternehmen engagiere sich schon lange für Nachhaltigkeit in der Chipproduktion und sei bestrebt, die Umweltauswirkungen kontinuierlich zu reduzieren, sagt Christin Eisenschmid, Managing Director, Vice President und General Manager von Intel Deutschland. “Im Einklang mit den Klimazielen der EU sind wir auf einem sehr guten Weg, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.”

Neue Fabriken würden deshalb nach LEED-Standards gebaut, also anhand von Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert. “Darüber hinaus verfolgen wir das Ziel, die weltweiten Produktionsbetriebe zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben.” Dies würde auch für die geplanten Werke in Magdeburg gelten, so Eisenschmid.

Ähnlich äußerte sich Diana Kaaserer, Sprecherin des bayerischen Halbleiterherstellers Infineon. Eine LEED-Zertifizierung für das neue Werk in Dresden sei ebenso geplant wie ein ressourceneffizientes Wassermanagement und die ausschließliche Versorgung mit Ökostrom. “Die neue Halbleiterfabrik von Infineon in Dresden wird nach neuestem Standard errichtet und damit zu den nachhaltigsten Fabriken der Welt gehören”, ist Kaaserer überzeugt.

Auch der taiwanesische Weltmarktführer TSMC zeigt sich in Sachen Nachhaltigkeit selbstbewusst. So besitze das Unternehmen die meisten umweltfreundlichen Fabriken in Taiwan und die meisten LEED-Zertifizierungen in der Halbleiterindustrie der Welt. “TSMC strebt danach, eine weltweit führende Benchmark-Organisation im Bereich des Umweltschutzes zu sein und integriert das Umweltmanagement aktiv in den täglichen Betrieb”, so ein Sprecher. Auch Wolfspeed hob sein Nachhaltigkeitsengagement gegenüber Table.Media hervor.

Konkrete Nachhaltigkeitsvereinbarungen mit dem BMWK über Standards, Zielwerte und Zertifizierungen, die als Gegenleistung für die milliardenschweren Subventionen erbracht werden müssen – zumal, wenn sie aus dem KFT kommen sollen – wurden hingegen von keinem der Unternehmen genannt.

Christoph Bals von Germanwatch hält die Grundidee einer Konditionierung von Fördermitteln generell für richtig: “Wer heute noch öffentliche Subventionen bekommt, sollte seine Produktionsstätten zertifiziert an Standards ausrichten, die mit den Klimazielen und Kreislaufwirtschaftszielen des European Green Deal vereinbar sind”, so Bals.

Diesen Ansatz teilt auch Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Nachhaltiges Bauen, der Einsatz erneuerbarer Energien, klimaneutrale Mobilität und mehr Digitalisierung gehörten ebenso dazu wie ein klares Bekenntnis zu sozialen Standards und guter Arbeit. “Wenn staatliches Geld fließt, muss das konditioniert erfolgen und wir knüpfen daran berechtigte gesamtgesellschaftliche Erwartungen”, so Westphal, der die Ansiedlung der Halbleiterproduktion ausdrücklich begrüßt.

Etwas zurückhaltender äußerte sich Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: “Die Kopplung von Nachhaltigkeitskriterien an die Subventionen darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass der Steuerzahler noch mehr zahlen muss.” Deutschland habe schon heute hohe Anforderungen, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, an die sich alle Unternehmen halten müssten.

Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, plädiert dafür, durch die Förderungen ökologische Vorzeigefabriken zu schaffen, an denen sich andere orientieren können.

“Die weitestgehende Versorgung mit erneuerbaren Energien sollte ebenso Pflicht sein wie die konsequente Umsetzung von Material- und Ressourceneffizienzmaßnahmen und die Umsetzung eines Circular Economy Ansatzes”, so Fischedick. Hinzu kämen eine Anbindung an den ÖPNV und moderne Konzepte des betrieblichen Mobilitätsmanagements. “Anders ausgedrückt: Derartig öffentlich geförderte Standorte sollten den Charakter von Leitprojekten haben – mit hoher Ausstrahlung und Multiplikationscharakter.“

Herr Hoffmann, wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?

Die Bilanz ist nicht nur ernüchternd, sie ist in einigen Bereichen dramatisch. Aber wir haben es in den vergangenen Jahren auch mit multiplen Krisen zu tun gehabt. Besonders durch die Pandemie haben Hunger und Armut in vielen Regionen der Welt wieder extrem zugenommen. Dabei wurde der globale Süden oft allein gelassen – mit allen negativen Folgen.

Heißt das, die Agenda 2030 ist bereits gescheitert?

Nein. Auch wenn sie bisher in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Wirkung entfaltet hat, darf man nicht unterschätzen, was sie hinter den Kulissen bewegt. Wir müssen in vielen Bereichen umdenken, um die enormen Herausforderungen zu bewältigen – sei es bei der Bekämpfung von Armut, der Klimakrise oder dem Artenverlust. Dafür stehen die 17 SDGs. Sie sind ehrgeizig. Aber zumindest ist es gelungen, eine strukturiertere Debatte über die Herausforderungen und die Lösungsstrategien in Gang zu setzen.

Wäre es besser gewesen, sich auf eine Handvoll Ziele zu beschränken?

Fragen Sie mal auf der Straße, wer die SDGs kennt. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen ist selbst für Leute, die eine gewisse Affinität zum Thema haben, sehr komplex. Oft fehlt auch die Trennschärfe zwischen den einzelnen Zielen. Die SDGs laden auch zum Rosinenpicken ein. Wenn es bei einem Ziel besser läuft als bei den anderen, dann stellt man genau das ins Schaufenster – und lässt die anderen einfach hinten runterfallen. Ich denke aber, dass man das bei der Halbzeitbilanz im Auge haben und in New York versuchen wird, sich auf einen neuen Umsetzungsimpuls für die Agenda zu einigen.

Welche wären denn aus Ihrer Sicht die fünf zentralen Ziele, um eine globale Nachhaltigkeitsagenda zu verwirklichen?

Ein entscheidendes Ziel ist natürlich die Bekämpfung von Hunger und Armut. Auch weil das eine der Ursachen für Flucht und Migration ist. Wenn wir das in den Griff bekommen wollen, dann stellt sich vor allem die Frage der globalen Verteilungsgerechtigkeit.

Das zweite Ziel, und ich will das gar nicht gewichten, ist die Bekämpfung der Klimakrise. Gerade das damit vielfältig verbundene Thema Wasser ist lange unterschätzt worden, hat aber wiederum mit dem Thema Armut und Hunger zu tun. Wo die Wasserversorgung nicht funktioniert, müssen die Menschen weggehen. Oder sie sterben. Das wird aus meiner Sicht zu einem fundamentalen Problem in vielen Regionen der Welt. Wir sehen ja scharfe Wasserkrisen selbst in Frankreich und Spanien.

Ein dritter Schwerpunkt sollte aus meiner Sicht die Geschlechtergerechtigkeit sein. Das gilt insbesondere für den globalen Süden, wo Frauen im informellen Sektor eine entscheidende Rolle spielen. Auf dem afrikanischen Kontinent macht die informelle Wirtschaft 70 bis 80 Prozent aus. Dort sehen wir: Wenn Frauen gezielt gefördert werden, führt das zu sehr positiven Entwicklungen, was die Ernährungssituation, die Hungerbekämpfung, aber auch den Aufbau von lokalen Unternehmen und Kooperativen angeht. Das hat einen positiven Effekt auf die ganze Gemeinschaft, wie alle Analysen und Studien, die wir dazu kennen, zeigen.

Den vierten Punkt hätte ich vor einem Jahr wahrscheinlich auch noch nicht genannt, das gebe ich offen zu. Aber meine neue Aufgabe als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrates hat mir dafür die Augen geöffnet. Ich spreche von Artenvielfalt und Biodiversität und davon, dass wir uns langfristig unserer eigenen Lebensgrundlagen berauben, wenn wir weitermachen wie bisher. Womit wir wieder bei Armut und Hunger wären.

Mein fünftes Ziel wäre ein Überthema, nämlich die Stärkung der Kommunen als Orte des guten Lebens und Arbeitens. Die Kommunen, die Städte und Gemeinden, sind extrem relevant für die Lebensqualität – international, aber auch hier in Deutschland. Und da sieht es zum Teil gar nicht gut aus.

Was meinen Sie konkret?

Es geht um gute Perspektiven: um einen zukunftsfähigen ÖPNV, um den gesamten Infrastrukturbereich rund um Energieversorgung und bezahlbaren Wohnraum, um eine funktionierende Gesundheitsversorgung und natürlich um gute Schulen und Bildung. All das findet in den Kommunen statt. Dort müssen wir ansetzen. Ganz praktisch, ganz real, im alltäglichen Leben der Menschen.

Das ist aber nicht neu.

Das ist richtig. Aber es reicht dabei nicht, immer nur die Defizite aufzuzählen. Da bin ich ein alter Schüler von Oskar Negt, der in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit immer gesagt hat: “Man muss den Leuten nicht erklären, wie beschissen die Lage ist. Die wissen das viel besser.” Was die Menschen interessiert, ist: Haben sie eine konkrete Zukunftsperspektive, für die es sich zu arbeiten lohnt? Und wie kommen wir von A nach B nach C, um A und B und C zu erreichen. Das spielt sich oft im Kleinen ab, aber darum geht es.

Bleibt die Frage, wie das alles finanziert wird.

Wir haben tatsächlich ein gewaltiges Finanzierungsproblem. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte zeigt: Geld ist insgesamt im Überfluss vorhanden. Nur häufig an der falschen Stelle. Womit wir wieder bei der Ungleichheit wären. Und die kann am Ende des Tages die Demokratie gefährden. Denn die meisten Menschen haben ein feines Gespür dafür, dass starke Schultern im Zweifel auch mehr zum Gemeinwohl beitragen sollten. Deshalb ist für uns im Nachhaltigkeitsrat der gesellschaftliche Zusammenhalt auch einer der drei Arbeitsschwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Man stößt wirklich an politische Grenzen, wenn die soziale Frage nicht von Anfang an mitgedacht wird.

Gibt es denn dafür den politischen Willen?

In der aktuellen Koalition in Deutschland sehe ich das im Moment leider nicht. Und das gilt auch für viele andere Staaten, die die Verteilungsfrage aus meiner Sicht ungenügend angehen. Zum Beispiel hat das Umweltbundesamt schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass wir sechs bis sieben Milliarden Euro pro Jahr einsparen könnten, wenn wir alle umweltschädlichen Subventionen wie das Dienstwagenprivileg abschaffen würden. Das würde einen anderen Zugang zur Debatte eröffnen. Deshalb war eine meiner ersten Botschaften im Nachhaltigkeitsrat: Wir haben einen fulminanten Verteilungskonflikt. Wenn wir diesen Verteilungskonflikt nicht angehen, dann werden wir scheitern.

Sie meinen im Kontext der globalen Systemauseinandersetzung?

Genau. Gelingt es den westlichen, wertebasierten Demokratien, die Klimakrise mit demokratischen Prozessen und Strukturen zu bewältigen? Oder setzen sich autoritäre, diktatorische Systeme wie China durch, die im Zweifelsfall den Klimawandel erfolgreicher bekämpfen, aber mit Menschenrechten nichts am Hut haben? Diese und andere Auseinandersetzungen haben gerade erst begonnen und sind stark von gesellschaftlichen Verteilungskonflikten geprägt. Es ist ganz einfach: In Demokratien brauche ich am Ende politische Mehrheiten. Und um politische Mehrheiten zu gewinnen, muss ich den Menschen eine Perspektive bieten.

An heiße Tage und tropische Nächte werden sich die Menschen in Deutschland gewöhnen müssen. Das Jahr 2022 war laut Umweltbundesamt das zwölfte Jahr in Folge, das “wärmer als das Mittel von 1961 bis 1990 war”. In Deutschland steigen die Temperaturen stärker als anderswo auf dem Globus. In den vergangenen Jahren stieg die Durchschnittstemperatur hierzulande um 2,7 Grad an, global war es hingegen nur 1 Grad.

Wegen der Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit wird die Nachfrage nach Kühlung in Form von Klimaanlagen weiter steigen. 5.000 bis 10.000 Menschen erliegen der Hitze derzeit pro Jahr; hinzu kommen hitzebedingte Gesundheitsschäden. Die intensivere Nutzung von Klimaanlagen könnte jedoch dazu führen, dass diese neben Landwirtschaft und Industrie den Stromverbrauch weiter erhöhen und zu großen Emittenten von klimaschädlichem CO₂ werden.

Klimaanlagen als Gesundheitsretter seien eine zweischneidige Sache, sagt Forscher Stefan Elbel von der Technischen Universität Berlin: “Ökologisch betrachtet wären Klimaanlagen in Deutschland wegen der generell moderaten Kombination aus Luftfeuchte und Temperatur, abgesehen von den heißesten Wochen im Sommer, oft vermeidbar“. Um Klimaanlagen klimafreundlicher zu machen, müssten zwei Faktoren berücksichtigt werden: “Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial und hohe Effizienz des eingesetzten Kältekreislaufs”.

In Deutschland laufen weiterhin Klimaanlagen mit veralteten Kältemitteln. Dazu zählen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) wie R410A, dass noch immer in vielen Gebäudeanlagen verwendet wird. Aber R410A besitzt im Vergleich zu CO₂ ein um den Faktor 2.088 stärkeres Treibhausgaspotenzial (GWP, Global warming potential). “Das bedeutet, dass der unkontrollierte Austritt von nur einem Kilogramm dieses HFKW-Moleküls in vergleichbarem Maße zum Treibhauseffekt beiträgt wie die Emission von 2.088 Kilogramm CO₂”, sagt Elbel.

In vielen Ländern wird in Fahrzeugen zunehmend das klimafreundlichere, aber ungleich teurere R1234yf eingesetzt: “R1234yf hat ein unbedenkliches Treibhauspotenzial von lediglich 3 bis 4, wird aber mit schwerwiegenden Risiken für den natürlichen Wasserkreislauf in Verbindung gebracht”, ergänzt Elbel.

Alternativ rät der Wissenschaftler verstärkt auf treibhausgasarme bis -freie Klimaanlagen zu setzen, die natürliche Kältemittel einsetzen, zum Beispiel Propan oder Isobutan (GWP=3), Ammoniak (GWP=0) oder Kohlendioxid (GWP=1). Ökologisch besonders interessant sind Flüssigkeitskühler mit Propan oder Ammoniak sowie mit Wärmeenergie betriebene Kältemaschinen und Verdunstungskühler.

Dass das funktioniert, zeigen verschiedene Beispiele: Propan-Flüssigkeitskühler sind ab 10 bis 800 Kilowatt erhältlich, ab einem Verbrauch von 500 Kilowatt können sich Ammoniak-Flüssigkeitskühler finanziell rechnen. Zum Beispiel der Stuttgarter Flughafen und der Berliner Ostbahnhof kühlen mittels Ammoniak-Kaltwasser.

Für Privatanwender, die Komfort wollen, sowie für Labore oder Rechenzentren, die unbedingt Kühlung brauchen, bieten sich mit Wärmeenergie betriebene Kältemaschinen an, die bereits mit Abwärme-Quellen über 55 Grad betrieben werden können. Ökologisch sinnvoll kann die Abwärme von Solaranlagen, Blockheizkraftwerken und Fernwärme sein. Eine solche mit Solarthermie betriebene Kältemaschine nutzt das Gebäude des Umweltbundesamts in Dessau.

Besonders klimaschonend und günstig ist Verdunstungskühlung – wenn sie ohne Kältemittel auskommt. Ein Zentrallüftungsgerät versprüht darin Wassertröpfchen auf einen Register-Wärmeübertrager und kühlt die Zuluft so indirekt. Auch eine propanbetriebene Monoblock-Wärmepumpe für den Einsatz in gut isolierten Einfamilienhäusern ist bereits seit 2019 erhältlich.

Staatliche Anreize könnten den Bau klimaschonender und erschwinglicher Geräte fördern. Doch gerade in diesem ökologisch hochsensiblen Bereich einer treibhausgasfördernden, zum Teil sogar ozonschädlichen Geräteindustrie, die je nach Modell auch Abwärme und Stromverbrauch ankurbelt, wird aber bisweilen noch nicht nach einheitlichen Maßstäben gehandelt. Es gibt zwar gewerbliche und kommunale Förderungen über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für klimaschonende Klima- und Kühlanlagen für Industrie, Handel, Schulen und kommunale Gebäude. Möglich wäre jedoch auch eine stärkere Ausweitung der Förderung auf Privatnutzer.

Ein Gutachten des UBA aus dem Oktober 2020 kritisierte die immer noch hohen CO₂-Emissionen im Gebäude- und Verkehrssektor. Dort hätten “ambitioniertere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Ziele zu erreichen”. Zumindest für mobile Klimaanlagen gibt es bereits eine gesetzliche Handhabe: “Seit 01.01.2020 dürfen mobile Geräte nur noch mit einem GWP kleiner 150 auf dem europäischen Markt angeboten werden, heißt es beim UBA. Neugeräte würden daher ausschließlich mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290, GWP 3) angeboten.

Um in den nächsten sieben Jahren wie im Klimaschutzgesetz (KSG) angepeilt 41 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent bei Gebäuden einzusparen und 55 Millionen Tonnen CO₂ im Verkehr, müsste die Bundesregierung bald tätig werden. Das Einsparpotenzial an CO₂ ist enorm und würde auch helfen, die Energiereduktionsziele zu erreichen. Laut Umweltbundesamt machte allein die stationäre Klimatisierung im Jahr 2017 rund 1,3 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente aus. Maria Köpf

23. August 2023, 18:00 Uhr, Online

Webinar Klima-Update & Klima-Geld – Wo steht die deutsche Klimapolitik nach der Sommerpause? (Europe Calling) Info & Anmeldung

28. August 2023, 14:00-15:00 Uhr, Online

Webinar Motivation der Belegschaft – Mitarbeitende in den Klimaschutz einbeziehen (KlimaWirtschaft) Info & Anmeldung

30. August 2023, 9:30-12:30 Uhr, Online

Workshop Green-AI für den Mittelstand (BMUV) Info & Anmeldung

30. August 2023, 10:00-12:00 Uhr, Online

Politisches Frühstück Wasserstoff: Grüner Antrieb für den Mittelstand? (u.a. Wirtschaft pro Klima) Info & Anmeldung

31. August 2023, 10:00-17:00 Uhr, Berlin

Konferenz Zukunft der Milchviehhaltung (BMEL) Info & Anmeldung

31. August 2023, 10:00-20:00 Uhr, Berlin

Festival Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung (IHK Berlin) Info & Anmeldung

31. August 2023, 11:00-12:00 Uhr, Online

Webinar Zukunftsfähige Kreisläufe: Wie der Mittelstand die Circular Economy gewinnbringend nutzen kann (DBU) Info & Anmeldung

1.-2. September 2023, Erkner

Tagung Politik in Zeiten der Transformation: Wie können Akteure aus Gewerkschaften und Parteien sie erfolgreich gestalten? (FES) Info & Anmeldung

1.-3. September 2023, Nauen

Kongress Sinn| Macht | Gewinn 2023 Info & Anmeldung

Der Expertenrat für Klimafragen hält das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung für zu optimistisch. Selbst wenn es komplett umgesetzt würde, sänken die Treibhausgase wohl weniger stark als vorausgesagt, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Gremiums Hans-Martin Henning am Dienstag. Demnach gehe die Bundesregierung von einer verbleibenden Lücke zwischen erreichbarer Reduzierung und Reduktionsziels von rund 200 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten zwischen 2021 und 2030 aus, was der Expertenrat in seiner Stellungnahme bezweifelt. Der vom Umweltbundesamt ebenfalls am Dienstag vorgelegte Projektionsbericht 2023 sieht eine Lücke von 331 Millionen Tonnen klimaschädlichen Treibhausgasemissionen.

Insbesondere die Sektoren Gebäude und Verkehr stünden schlecht da. Dort ergäben sich Lücken von 35 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente beziehungsweise 117 bis 191 Millionen Tonnen. Viviane Raddatz, Klimachefin vom Word Wildlife Fund (WWF) Deutschland sagt dazu: “Während wir die Klimakrise weltweit immer extremer zu spüren bekommen, werden in Deutschland die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen für mehr Klimaschutz ins Klein-Klein zersetzt.” Sie kritisiert unter anderem, dass das Gebäudeenergiegesetz “zerpflückt” und von der Verkehrswende “noch nicht einmal etwas zu erahnen” sei.