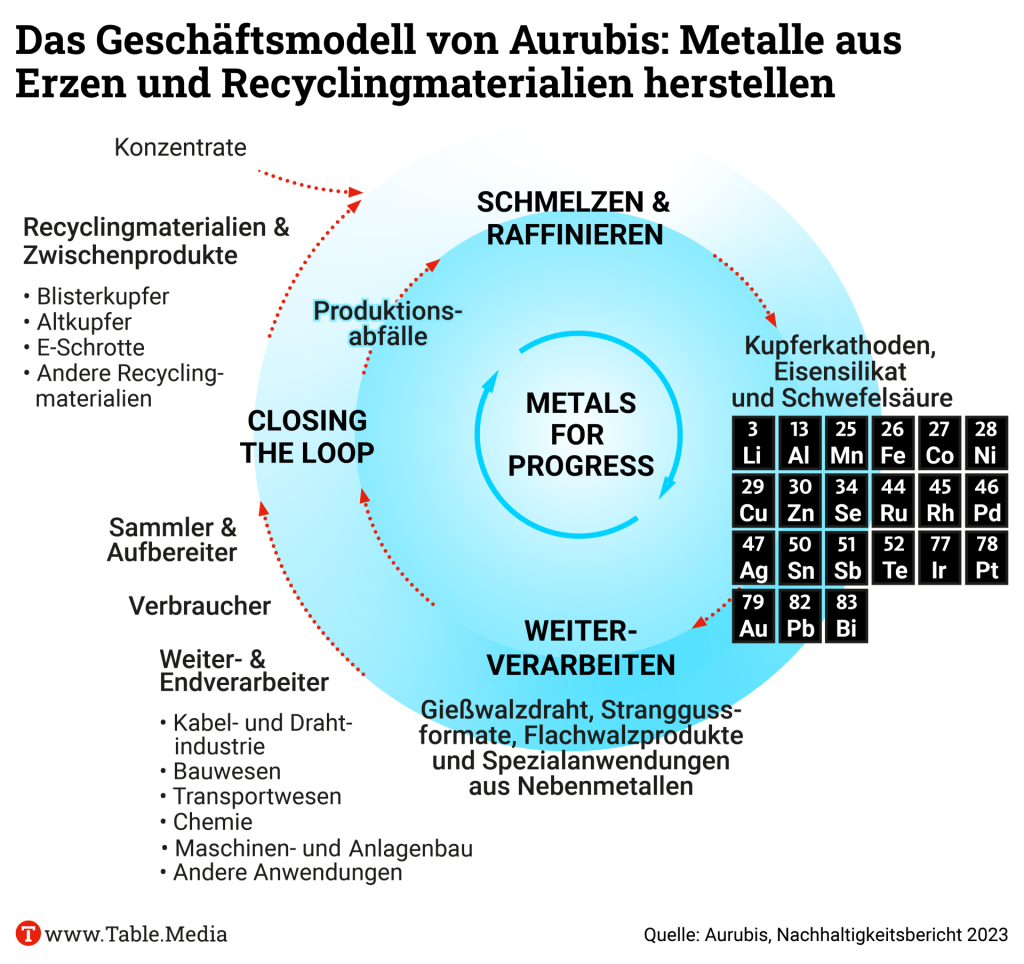

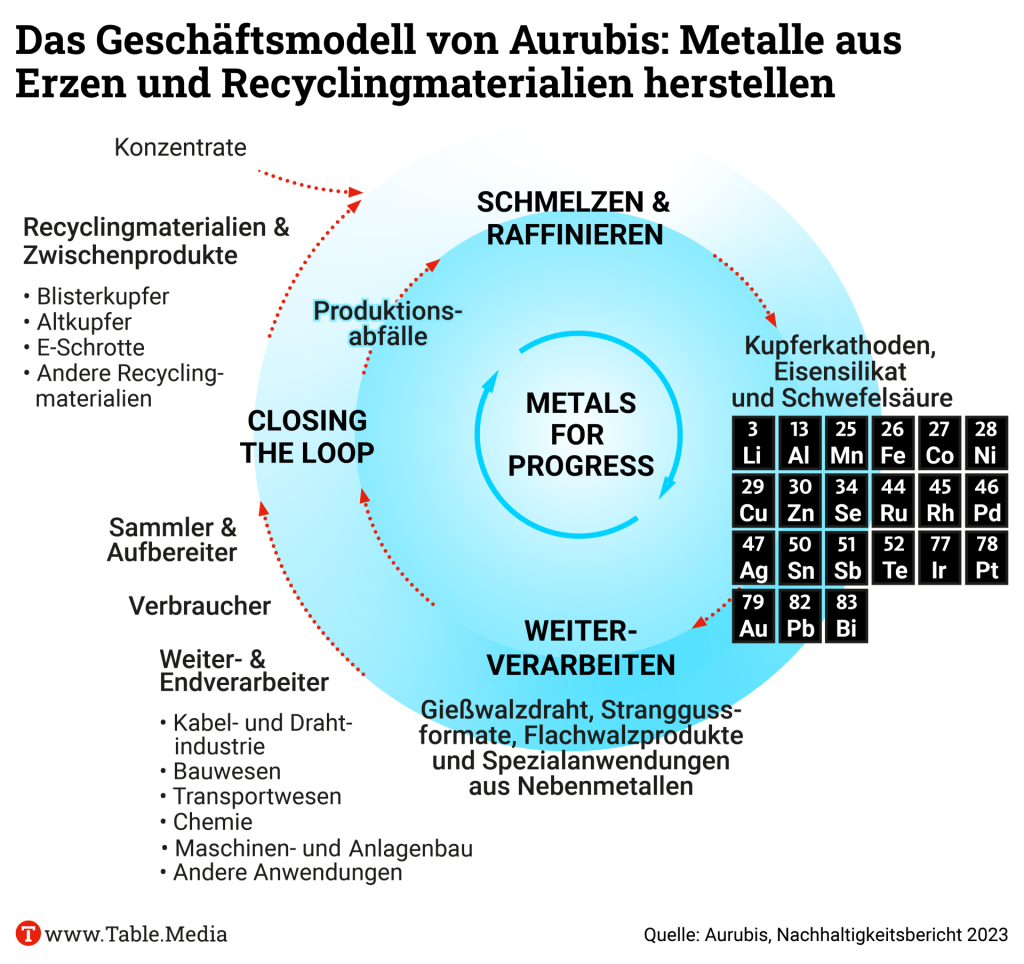

“mit unseren Metallen schaffen wir die Basis für die Technologien der Zukunft.” So wirbt Aurubis auf seiner Webseite – und wurde für sein Geschäftsmodell kürzlich mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis prämiert. Nun könnte die Auszeichnung Kratzer bekommen: Nichtregierungsorganisationen werfen dem Hamburger Unternehmen Menschenrechtsverletzungen in seiner Lieferkette vor. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle prüft. Caspar Dohmen erklärt, worum es im Einzelnen geht.

Was hat die Union für den Fall vor, dass sie nach der kommenden Bundestagswahl die Regierung übernimmt? Alex Veit hat mit CDU-Vize Andreas Jung über CO₂-Preise, den Emissionshandel, Wasserstoff, grünen Stahl und Technologieoffenheit gesprochen. Und auch über die Frage, ob die Migrationsabstimmungen vergangene Woche Folgen für die Verhandlungen von Klima- und Energiethemen haben.

Köln will kommende Woche mehr gegen Einwegverpackungen unternehmen und eine neue Steuer beschließen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht das jetzt möglich – und sollte die Millionenstadt damit vorangehen, könnten das Signalwirkung für die Kreislaufwirtschaft weiterer Kommunen und Städte haben. Isabel Fisch berichtet.

Am Freitag vergangener Woche stand im Bundestag morgens eine Abstimmung über energiepolitische Gesetze an, die Sie mit Kolleginnen von den Grünen und der SPD ausgehandelt haben. Am Nachmittag folgte die kontroverse Debatte über die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD in der Migrationspolitik. Hat die Union das Vertrauen zwischen den demokratischen Fraktionen so beschädigt, dass Kompromisse in der Klima- und Energiepolitik zukünftig schwieriger werden?

Die Einigung auf die Energiegesetze ist ein Beispiel für die Handlungsfähigkeit der politischen Mitte. Auch zur Stärkung der Sicherheit und für bessere Steuerung und Begrenzung der Migration haben wir auf Mehrheiten in der Mitte gezielt. In der letzten Woche hatte sich dann im Bundestag eine absolute Ausnahmesituation ergeben, weil Abgeordnete der AfD angekündigt hatten, eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf meiner Fraktion zu beantragen. Das hat zu einem echten Dilemma geführt. Aber klar ist: Das ist kein Präzedenzfall, eine solche Situation wird sich nicht wiederholen. Keine Zusammenarbeit, keine Koalition, keine Minderheitsregierung mit der AfD.

Die Union will den CO₂-Emissionshandel (ETS) zum “Leitinstrument” im Klimaschutz machen, und die Einnahmen daraus an Verbraucher und Wirtschaft zurückgeben. Wer bekommt was und wie zurück?

Über die CO₂-Bepreisung für Gebäude und Verkehr kommen 2025 Einnahmen von etwa 15 Milliarden Euro. Die geben wir zurück, indem wir die Stromsteuer auf das europäische Minimum reduzieren. Zudem deckeln wir die Netzentgelte. Zusammen macht das eine Entlastung um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde für alle. Der Strompreis darf nicht noch mehr zur sozialen Frage werden und Wettbewerbsnachteil der Wirtschaft bleiben. Günstiger Strom begünstigt klimafreundliche Technologien.

Ob der Emissionshandel nicht doch zu schnell zu teuer wird, wird in den nächsten Jahren diskutiert werden. Das Steuerungsinstrument ist die Ausgabe von CO₂-Zertifikaten. Sollte es in der Wirtschaft Unmut über steigende Energiepreise durch den CO₂-Handel geben, wird die Union dann lieber mehr Zertifikate auf den Markt werfen? Oder aber der Wirtschaft mit Förderprogrammen helfen?

Wir sind der Überzeugung, dass der CO₂-Emissionshandel nicht einseitig zu höheren Energiepreisen führt, sondern zu marktwirtschaftlichem Klimaschutz. Dieses Instrument lebt davon, dass es glaubwürdig ist. Das klare Bekenntnis zu den Klimazielen verbinden wir mit der Überzeugung, dass wir eine starke Industrie behalten müssen. Ab 2027 kommt das europäische System. Die CO₂-Preise müssen sich darin schrittweise entwickeln, ohne Sprünge, aber auch ohne Rückgang: keine Überforderung, aber ein klares Preissignal für klimafreundliche Technologien.

Wenn der CO₂-Preis dann steigt, muss auch die Entlastung steigen. Da sind wir auch für weitere Wege der Rückgabe offen. Eine verlässliche Unterstützung von Klimatechnologien muss man aber effizient machen und pragmatisch. Die jetzige Überregulierung der Ampel macht es teuer. Statt immer mehr Einzelförderung bestimmter Unternehmen muss der Schwerpunkt wieder auf guten Rahmenbedingungen für alle liegen.

Die Union verspricht zugleich geringere Kosten und Technologieoffenheit. Für verschiedene Technologien braucht es aber auch mehrere Infrastrukturen. Der Staat finanziert das Wasserstoff-Kernnetz vor. Auch Wärmenetze müssen gebaut werden. Ihre Partei plädiert zusätzlich für ein CO₂-Netz. Das bestehende Erdgasnetz würden Sie gerne für Alternativen umrüsten. So viele Netze treiben die Kosten.

Gasnetze sind Bodenschätze. Da muss doch die erste Frage sein: Wie können wir diese Netze für die klimaneutrale Zukunft nutzen? Da wir eine CO₂-Kreislaufwirtschaft benötigen, brauchen wir auch dafür ein Netz. Es ist möglich, diese Investitionen auch unter den Bedingungen solider Haushaltsführung zu finanzieren. Den Weg, der mit dem Amortisationskonto beim Wasserstoff-Kernnetz eingeschlagen wurde, halten wir für nachvollziehbar.

Kosten sparen, priorisieren und zugleich alle Technologien ermöglichen, ist kein Widerspruch?

Darüber lässt sich nur sinnvoll sprechen, wenn man es konkret macht. Nehmen Sie Wärme. Da gibt es nicht die eine Lösung für jede Region, Kommune oder jedes Haus. Die Gegebenheiten sind unterschiedlich, entsprechend braucht es vielseitige Lösungen. Die Wärmepumpe ist eine gute Option, auch Wärmenetze, gespeist etwa mittels Geothermie oder Biomethan. Aber nicht überall ist das möglich. Auch nachhaltige Holzpellets sind eine Option, ganz ohne Infrastruktur.

Friedrich Merz hat kürzlich gesagt, er glaube nicht, dass Wasserstoff schnell günstig genug werde, um grünen Stahl herzustellen. Gleichzeitig schließen sie den Einsatz von Wasserstoff in Heizungen nicht aus. Wird es jemals günstig genug sein, Wasserstoff in Heizungen zu verbrennen?

Das muss wirtschaftlich entschieden werden. Wenn die Annahme stimmt, dass es in Heizungen und auch im Verkehr zu teuer wäre, dann wird es nicht stattfinden. Dann muss man es aber auch nicht verbieten oder regulieren. Friedrich Merz hat zurecht darauf hingewiesen, dass es beim Stahl mit der derzeitigen Verengung auf grünen Wasserstoff zu spät kommt, zu wenig bleibt und zu teuer wird.

Kommunale Unternehmen, die ihr Gasnetz auf Wasserstoff umstellen müssten, damit er in die Heizungen fließen kann, kennen den zukünftigen Preis des Wasserstoffs aber nicht.

Wasserstoff kann lokal eine Lösung sein, wo es ohnehin ein Wasserstoffnetz gibt. Das wollen wir nicht verbieten, aber das wird nicht in der Breite die Lösung sein.

Was raten Sie einem Tankstellenbesitzer, der in elektrische Ladestationen investiert? Sollte er auch eine Wasserstoff-Zapfsäule und eine für Biokraftstoffe haben?

Es ist nicht Aufgabe der Politik, Tankstellenbesitzern Ratschläge zu geben. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Selbst wenn nur noch Elektroautos gekauft werden, haben wir weiter eine enorme Bestandsflotte an Verbrennern, die auch klimafreundlich werden muss. Zudem gibt es Bereiche, da geht es nicht ohne CO₂-neutrale Kraftstoffe. Daher beschäftigen wir uns parallel damit, wie der Sprit klimafreundlich wird. Auch da nicht mit der Verengung auf eine Technologie. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dies im Wettbewerb zu entscheiden, flankiert durch Forschung und Entwicklung. Dort werden wir gezielt fördern. Aber wir werden da nicht mit dem Füllhorn rangehen.

Andreas Jung vertritt seit 2005 den Wahlkreis Konstanz im Bundestag. Seit Dezember 2021 ist der Jurist klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im entsprechenden Ausschuss.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sieht für Betroffene oder stellvertretend für Organisationen explizit die Möglichkeit von Beschwerden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) als zuständige Behörde vor, um auf mögliche Verstöße aufmerksam zu machen. Diese Möglichkeit nutzt nun die Romero Initiative (CIR), eine NGO mit Fokus auf Arbeits- und Menschenrechten in Lateinamerika. Sie hat mit Betroffenen und den mexikanischen Organisationen Proyecto sobre Organisación, Dessarollo, Edcatión e Investigacion (PODER) und Comités Cuenca Río Sonora (CCRS) sowie dem Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) aus Panama zwei Beschwerden gemäß des LkSG gegen den Metallkonzern Aurubis beim Bafa eingereicht. Table.Briefings liegen die Beschwerden vor.

Der Kernvorwurf: Aurubis beziehe in beiden Fällen Kupfererz aus Minen, die Trinkwasser verunreinigt und die Gesundheit von Menschen geschädigt hätten. “Die Lieferanten von Aurubis zerstören die Lebensgrundlagen der Menschen und machen sie krank”, sagt Christian Wimberger, CIR-Referent für Unternehmensverantwortung. Mit der enormen Menge an importierten Kupfererzen gehe eine Verantwortung einher, “der Aurubis im Rahmen des LkSG nachkommen muss”.

Aurubis arbeitet nach eigenen Angaben “nur mit Geschäftspartnern zusammen, die intensiv und kontinuierlich überwacht werden”. Dazu habe Aurubis “den Business-Partner Screening Process als Teil unseres Menschenrechts-Risikomanagementsystems etabliert”, teilte der Konzern Table.Briefings mit. Seit dem Inkrafttreten des LkSG habe Aurubis “sein Risikomanagementsystem für Menschenrechtsfragen an dessen Anforderungen ausgerichtet”.

In Panama hat Aurubis nach Recherchen der CIR Kupferkonzentrat von der Minera Panama S.A. bezogen, einer der größten Kupferminen der Welt und Tochtergesellschaft des kanadischen Bergbaukonzerns First Quantum Minerals. Aurubis bestätigt die Lieferbeziehung. Man habe Kupfererzkonzentrat bezogen, bis die Mine im November 2023 den Betrieb eingestellt habe.

Laut der Beschwerde hat Minera Panama S.A die Mine spätestens seit 2021 ohne Konzessionsvertrag betrieben. “Aurubis importierte also Kupfererzkonzentrat von einem Bergbauprojekt am Rande der Legalität mitten in einem Naturschutzgebiet”, heißt es. Aurubis widerspricht: “Nach unseren Informationen wurde die Mine nicht illegal betrieben.” Zudem bescheinige ein im Februar 2024 veröffentlichter unabhängiger Prüfbericht “dem Bergwerk die hundertprozentige Einhaltung der aus der Umweltverträglichkeitsprüfung abgeleiteten Pflichten”.

Die Umweltorganisation CIAM wirft Aurubis vor, das erhebliche Konfliktpotenzial der Mine und des Konzessionsprozesses ignoriert zu haben, das sich in Protesten und staatlichen Repressionen entladen habe. Bei Protesten Ende 2023 seien fünf Menschen gestorben, hunderte verletzt worden und es sei zu willkürlichen Verhaftungen gekommen, heißt es in der Beschwerde.

In der zweiten Beschwerde geht es um den größten Bergbaukonzern Mexikos, die Grupo Méxiko, und die Folgen der größten Umweltkatastrophe in der Geschichte des mexikanischen Bergbaus. Infolge eines Dammbruchs bei einer Mine hatten sich 2014 in der Region Sonora 40.000 Kubikmeter Kupfersulfat in die beiden Flüsse Sonora und Bacanuchi ergossen. Die Folge: dutzende Kilometer verseuchter Flussläufe, Hautverätzungen und zahlreiche unbrauchbare Trinkwasserbrunnen. Das Sekretariat für Umwelt und natürliche Ressourcen der mexikanischen Regierung (SEMARNET) führte die Katastrophe auf Nachlässigkeit und unzureichende Sicherheitsmaßnahmen des Bergbaukonzerns Grupo Mexiko zurück. Betroffen waren mehr als 22.000 Menschen.

Laut Studien war das Trinkwasser zehn Jahre nach der Katastrophe noch mit Schwermetallen kontaminiert und es gab in der Bevölkerung anhaltende gesundheitliche Schäden. Ende 2021 sei eine toxikologische Untersuchung des Sonora-Flussbeckens bei 705 Personen durchgeführt worden, heißt es in der Beschwerde. 99 Prozent wiesen demnach Rückstände von Blei auf, bei Arsen seien es 53 Prozent gewesen. Bis heute habe der mexikanische Bergbaukonzern weder die zugesagten Wasseraufbereitungsanlagen geliefert noch wie versprochen ein Spezialkrankenhaus in Betrieb genommen. “Es ist ein Skandal, dass Aurubis diese Missachtung der betroffenen Bevölkerung hinnimmt”, sagt Beschwerdeführerin Martha Verlarde.

Konkret wirft die Beschwerde Aurubis vor, gegen Paragraf 2, Absatz 9 des LkSG verstoßen zu haben. Dabei geht es unter anderem um das Verbot einer schädlichen Bodenveränderung und Gewässerverunreinigungen, in deren Folge einer Person der Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser verwehrt oder die Gesundheit einer Person geschädigt werde. PODER und CIR belegten 2019 Geschäftsbeziehungen zwischen Aurubis und der Grupo Méxiko. Aurubis sei aber nicht bereit gewesen, Informationen über die Einfuhren und mögliche Abhilfemaßnahmen zu veröffentlichen, heißt es in der Beschwerde, der zu Folge Aurubis auch 2024 Kupferkonzentrat von der Grupo Mexiko bezog.

Für die fehlende Hilfe für die Bevölkerung sei neben der Grupo Méxiko und den Behörden des Landes auch das “mangelnde Interesse ausländischer Unternehmen” verantwortlich, die das Kupfer importieren. Im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten hätte Aurubis darauf hinwirken müssen, “dass Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten seines direkten Lieferanten behoben werden”. Anders als zu den Vorfällen in der Mine in Panama macht Aurubis gegenüber Table.Briefings keine Angaben zu dem Sachverhalt rund um die Mine in Mexiko.

Laut Selbstdarstellung produziert Aurubis “Metalle für die nachhaltige und innovative Welt von heute, morgen und übermorgen”. Sie steckten unter anderem in Windturbinen, Solarpanelen und E-Batterien. Im November zeichnete der Deutsche Nachhaltigkeitspreis das Unternehmen aus, woraufhin Vorstandschef Toralf Haag erklärte: “Wir sind auf dem richtigen Weg, das nachhaltigste Hüttennetzwerk der Welt zu sein.” Im Geschäftsbericht 2023/24 heißt es, dass die Mindeststandards für die vier Themen Menschenrechte, Korruption, Besteuerung und fairer Wettbewerb als “erfüllt” betrachtet werden.

Aurubis verfolge ein einseitig auf die Energiewende und das Wirtschaftswachstum in Deutschland ausgerichtetes Nachhaltigkeitsverständnis und ignoriere die oft gravierenden Folgen des Rohstoffabbaus, kritisiert CIR-Mitarbeiter Wimberger. Für die NGO sind beide Fälle ein Beleg dafür, dass das LkSG notwendig ist. CDU und FDP wollen das Gesetz nach der Wahl abschaffen. Zu möglichen Folgen für getätigte Beschwerden will das Bafa keine Stellung nehmen. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Gesetzgebungsverfahren, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. 2023 waren bei dem Bafa 30 Beschwerden eingegangen, in die 40 Unternehmen involviert waren.

Sie liegen auf öffentlichen Plätzen, quellen aus vollen Tonnen, landen im Rhein: Kaffeebecher, Pizzakartons, Gabeln und Einwegschalen – die Überbleibsel von Mahlzeiten zum Mitnehmen. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist allein die Menge an benutzten To-Go-Bechern um rund 500 Prozent gestiegen. In Köln landen so jährlich knapp 66 Millionen Einwegbecher im Müll – oder ein Stück daneben. Dem Stadtrat wird das Problem zu groß. Er will daher neue Maßnahmen ergreifen: Am 13. Februar stimmt er über eine Einwegverpackungssteuer ab, die ab 2026 auf alle Einweg-Behältnisse der Gastronomie fällig sein soll.

Damit folgt Köln anderen Kommunen. Tübingen etwa hat 2022 eine Verpackungssteuer erlassen, wie Köln sie plant. Sie wird stoffunabhängig für alle Einwegverpackungen fällig – auch wenn das Essen vor Ort verzehrt wird. Gleichzeitig erhalten Gastronomen, die Mehrwegsysteme einführen, eine Förderung von bis zu 500 Euro. Wer noch eine gewerbliche Spülmaschine installiert, kann weitere 1.000 Euro bekommen. Und die Maßnahmen wirken – das bestätigte der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, dem ZDF: “Wir haben mehr als eine Verzehnfachung des Angebots in der Gastronomie festgestellt.” Jetzt, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Steuer nach einer Klage einer Franchise-Filiale von McDonald’s für verfassungsgemäß erklärt hat, wäre der Weg frei für Köln. Doch welche Potenziale hat sie, um den Müll tatsächlich zu reduzieren?

Selbst Kunden, die Mehrweg nutzen wollten, konnten das bis 2023 nicht immer tun: Erst dann kam die gesetzliche Mehrwegangebotspflicht für Speisen und Getränke. Seitdem muss jeder gastronomische Betrieb Mehrwegverpackungen im Angebot haben. Zu weniger Müll hat das Gesetz trotzdem nicht geführt. Laut einer vom WWF Deutschland in Auftrag gegebenen Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) ist der Anteil von Mehrweg 2023 um gerade einmal 0,7 Prozent gestiegen – auf nach wie vor mickrige 1,6 Prozent. Bei der Menge an Müll ging es dagegen weiter bergauf: Sie stieg im gleichen Jahr von 13,6 Milliarden auf über 14 Milliarden Einwegverpackungen an.

Es ist die Macht der Gewohnheit, die Macht der Einfachheit, gegen die Gesetze es schwer haben – das gilt auch für Recup, das größte Pfandsystem Deutschlands. Die Becher und Schüsseln gibt es in mehr als 22.000 Cafés, Imbissen, Restaurants und Eisdielen in Deutschland. Den hohen Verbrauch von Einwegverpackungen konnten sie bislang trotzdem nicht stoppen. Das Problem: Es ist nicht überall möglich, die Mehrwegprodukte zurückzugeben. Das benutzte Geschirr müssen Kunden erst einmal mit sich herumtragen, und viele Firmen wie Starbucks oder Tchibo setzen auf eigene Pfandsysteme. Am Ende türmen sich die Becher bei den Kunden zuhause, wo sie meistens auch dann sind, wenn sie diese in einem Restaurant zurückgeben könnten.

Umso wichtiger sind die Kommunen, die mit eigenen Regelungen dabei helfen können, dass mehr Mehrweg über die Ladentheken geht. “Sie können Einweg bepreisen, aber beispielsweise auch festlegen, dass bei Veranstaltungen Mehrweg verwendet wird und so Mehrweg für alle Menschen Schritt für Schritt zum neuen Standard machen”, sagt Vanessa Esslinger, die bei der gemeinnützigen Organisation Project Together für ein Projekt zuständig ist, das hierzulande Mehrweg voranbringen soll. Beteiligt sind auch WWF Deutschland und der Mehrwegverband Deutschland. Mehrweg muss sich demnach lohnen. Beispiel: Ein Recup-Becher kostet einen Euro Pfand. In Tübingen zahlt man das für zwei Einwegverpackungen. Ein Kaffee für vier Euro wird also 12,5 Prozent teurer, wenn er aus Wegwerfbechern getrunken wird.

Doch die Müllmengen in den Abfalleimern haben sich dadurch laut Stefan Moderau von der Universität Tübingen nicht signifikant verringert – zumindest nicht ihr Gewicht, denn das hat er für eine Studie gemessen. “In öffentlichen Mülltonnen ist viel illegal entsorgter Abfall und schwere Flaschen, sodass sich weniger Einwegverpackungen kaum auf die Gewichtsmenge des Abfalls auswirken”, erklärt Moderau. Es liege zwar weniger Müll in der Stadt herum. “Aber die Verpackungssteuer betrifft zu wenige Arten von Müll, als dass der Effekt aktuell über eine kosmetische Korrektur fürs Stadtbild hinaus geht.” Wo die Steuer aber ins Gewicht fällt, ist die Haushaltskasse. Tübingen freute sich durch sie im Jahr 2022 über eine Million Euro zusätzlich.

In Köln könnten es laut Grünen, CDU und Volt zehn Millionen Euro jährlich sein, die die geplante Steuer in die Stadtkasse spült. Wie genau sie ausgestaltet wird, hat die Stadtverwaltung noch nicht kommuniziert, sie soll aber dem Tübinger Modell folgen. Dennoch: Köln wäre die erste deutsche Millionenstadt, die sie einführt. Und das könnte enorme Signalwirkung haben. “Köln könnte so zum Vorbild werden und weitere nachziehen”, sagt Esslinger von Project Together. Das würde sich dann für alle finanziell auswirken: Denn je mehr Städte, je mehr Anbieter dabei seien, desto kostengünstiger seien solche Mehrwegsysteme als Ganzes.

Doch damit nicht nur der Haushalt, sondern auch die Stadt sauber dasteht, sei vor allem die Kommunikation wichtig – so wie Tübingen es gemacht habe, sagt Esslinger: “Und zwar sowohl mit den Gastronomen als auch mit den Bürgern.” Zudem dürfe es nicht bei der finanziellen Sanktion von Einweg bleiben. “Die Steuer allein reicht nicht”, sagt Esslinger. “Es müssen dann auch genügend Angebote und Alternativen geschaffen werden, damit Mehrweg das neue Normal wird.” Isabel Fisch

Alle Artikel unserer Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

4. Februar 2025, 18:15 bis 19:15 Uhr, Online

Diskussion Haben wir unsere Ambitionen aufgegeben? Welche Rolle spielt der Klimaschutz in Deutschland und Frankreich (Veranstalter: KAS) Info & Anmeldung

5. Februar 2025, 16:00 bis 19:00 Uhr

Workshop Klasse. Macht. Klima – Bildung zu Klassismus in der Umwelt- und Klimakrise (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

5. Februar 2025, 16:45 bis 20:00 Uhr, Hamburg

Diskussion Sustainable Finance Roundtable Hamburg 2025 (Veranstalter: Forum Nachhaltige Geldanlagen) Info & Anmeldung

5. Februar 2025, 19:00 bis 20:30 Uhr, Rostock

Vortrag & Diskussion Ein Jahr Anarchokapitalismus unter Milei – Gewinner, Verlierer und die Zukunft Argentiniens (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

6. Februar 2025, 9:00 bis 16:00 Uhr, Dresden

Seminar Beschaffung von Bürobedarf: Nachhaltig – aber wie? (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

7. Februar 2025, 8:45 bis 11:45 Uhr, Online

Online-Workshop Förderlinie Transformation (Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung) Info & Anmeldung

10. und 11. Februar 2025, Berlin

Kongress DECARBON 2025 – Oil and Gas decarbonisation Congress (Veranstalter: BGSgroup) Info & Anmeldung

11. bis 14. Februar 2025, Nürnberg

Messe Biofach – Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel (Veranstalter: NürnbergMesse) Info & Anmeldung

12. Februar 2025, 12:00 Uhr, Online

Online-Seminar Abfall: Der unterschätzte Wertstoff – Abfallheizkraftwerk (Veranstalter: HSS) Info & Anmeldung

Ein Zusammenschluss von Akteuren aus der Finanzbranche hat sich dafür ausgesprochen, dass die EU-Kommission ihre “Integrität und Ambitionen” bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsregulierung aufrechterhält. Sollte das sogenannte Omnibus-Verfahren wie von der EU angekündigt dazu führen, dass sich Pflichten von Unternehmen deutlich reduzieren, wären weitere juristische Unsicherheiten wahrscheinlich. Außerdem würde die Politik dann sowohl Investitionen als auch Europas langfristige Wettbewerbsfähigkeit gefährden, so der Appell.

Anders als die meisten Unternehmen, die eine Vereinfachung von ESG-Regeln wie bei der Omnibus-Gesetzgebung herbeisehnen, wollen Investoren genau wissen, wo mögliche Anlagerisiken lauern. Daher haben sie ein Interesse an besonders weitreichenden Berichtspflichten.

Veröffentlicht wurde das Statement von den Organisationen European Sustainable Investment Forum (Eurosif), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) und Principles for Responsible Investment (PRI). Unterzeichnet haben es unter anderem 162 Investoren und Asset Manager. Sie verwalten nach eigenen Angaben ein Vermögen von zusammen 6,6 Billionen Euro. Unter ihnen sind 17 deutsche Anleger, etwa Planet A Ventures, Hamburg Team, EB-SIM, Joh. Berenberg und Gossler & Co. KG.

In Brüssel gehen derweil die nichtöffentlichen Beratungen über die Vorschläge für die Omnibus-Verordnung weiter. Für den morgigen Donnerstag hat Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zu einem ganztägigen “Simplification Round Table” eingeladen. Auf der Agenda stehen unter anderem die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die Taxonomie-Verordnung, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) und der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Eingeladen sind vor allem Handelsorganisationen und Unternehmen wie die Deutsche Bank, Airbus, BMW, Volkswagen und Allianz SE. Als NGO-Vertreter stehen unter anderem WWF, Finance Watch und Human Rights Watch auf der Einladungsliste.

Mit dem Omnibus will die EU-Kommission die bürokratischen Lasten der Unternehmen aus den selbstinitiierten ESG-Gesetzen abschwächen. Ziel soll sein, Europas Wirtschaft zum Aufschwung zu verhelfen. Dombrovskis hatte kürzlich angekündigt, dass auch weitere Gesetze in das Verfahren einbezogen werden könnten. maw

Mit Unterstützung der NGOs “Europäisches Umweltbüro” (EEB) und “WeMove Europe” fordern Bürgerinnen und Bürger aus Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden in einem offenen Brief ein Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei wollen sie auf die wachsende Verschmutzung durch Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) an ihren Wohnorten aufmerksam machen.

23.000 PFAS-kontaminierte Standorte in Europa, darunter 2.100 “PFAS-Hotspots” mit besonders hoher Belastung gefährdeten europäische Gemeinden, so die Bürgerinitiative. Eine Allianz aus Investigativjournalisten und Wissenschaftlern (The Forever Pollution Project) hat bereits 2023 eine Karte erstellt, die die Tragweite der Belastung mit den sogenannten Ewigkeitschemikalien zeigt.

“Diejenigen von uns, die in der Nähe dieser Standorte leben, tragen zusammen mit ihren Kindern eine toxische Last, die hundertmal höher ist als die des durchschnittlichen europäischen Bürgers”, heißt es in dem Schreiben.

Die Menschen im bayerischen Landkreis Altötting haben besonders viel von der als krebserregend geltenden Chemikalie im Blut. Im Chemiepark Gendorf bei Altötting befindet sich der Standort der Dyneon GmbH, einer Tochter des US-Technologiekonzerns und PFAS-Herstellers 3M. Der will zwar bis Ende 2025 aus der PFAS-Produktion aussteigen, doch mit den Folgen der PFAS-Belastung in Trinkwasser und Böden dürfte der Landkreis noch länger beschäftigt sein.

Gerade erst hat auch die Umweltorganisation Greenpeace eine Studie veröffentlicht. Demnach fand sie die Chemikalie in Meeresschaum an Stränden auf der ostfriesischen Insel Norderney, in Schleswig-Holstein auf der Insel Sylt und in Sankt Peter-Ording, sowie in Boltenhagen und Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Bürgerinitiative fordert nun ein Verbot von PFAS-Chemikalien und ein Treffen mit von der Leyen bis Ende März. Auch aus wissenschaftlicher Sicht stellen die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die biologisch nicht abbaubar sind, ein beträchtliches Risiko dar. Ein EU-weiter Vorschlag für die Beschränkung aller PFAS im Rahmen der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit steht derzeit unter massivem Lobbybeschuss. Insbesondere die Chemie- und Plastikbranche wehrt sich mit einer Vielzahl von Argumenten gegen ein allgemeines Verbot der Chemikalien. aga

Die steuerlichen Zuschüsse für Kohle, Öl und Gas sind in den G7-Staaten 2023 auf den neuen Höchstwert von 1,36 Billionen US-Dollar gestiegen – ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2016. Zu diesem Ergebnis kommt das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in einem aktuellen Gutachten für Greenpeace. Dieser Anstieg stehe im Kontrast zum G7-Beschluss von 2016, die ineffizienten fossilen Subventionen bis 2025 auslaufen zu lassen, so die NGO.

Für Deutschland rechnet das Gutachten mit fossilen Subventionen in Höhe von 85,3 Milliarden Euro für 2023. Insgesamt 32,6 Milliarden davon sind Maßnahmen gegen die Energiekrise seit dem Ukraine-Krieg. Je nachdem, wie die Definition von “Subventionen” ausgelegt wird – ob sie nur direkte oder auch indirekte Staatshilfen, sowie externalisierte Kosten für Umweltschäden oder entgangene Staatseinnahmen umfasst – rechnen Institute, Ministerien und Forschungsgruppen weltweit mit verschiedenen Summen.

In Deutschland schwanken die Berechnungen zwischen 35,8 Milliarden und 114 Milliarden Euro jährlich. Der 28. Subventionsbericht der Bundesregierung von 2021 führt dagegen nur etwa 7,4 Milliarden Euro an Beihilfen als “emissionsbegünstigend” an – und stellt ihnen die Summe von 6,7 Milliarden Euro an “emissionsmindernden” Zahlungen entgegen.

Ursprünglich hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, “im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben” abzubauen. In den meisten Fällen sei die geplante Abschaffung nach Einschätzung des Umweltbundesamts (UBA) aber nicht umgesetzt oder neue umweltschädliche Regelungen eingeführt worden. Praktisch unangetastet ließ die Ampel einige große Brocken:

Wie viele Emissionen die Subventionen in Deutschland verursachen und wo, hatte im letzten Jahr auch ein Gutachten des Öko-Instituts im Auftrag des Wirtschaftsministeriums gezeigt: Die meisten Emissionen entstehen demnach bei den Hilfen für Energiebesteuerung, Dieselkraftstoff, der Stromsteuer für Unternehmen, der Mehrwertsteuer für tierische Produkte sowie der Entfernungs- und Dienstwagenregelungen. Bei weitem das meiste Geld daraus (etwa 25 Milliarden Euro) kommt demnach dem Verkehr zugute. bpo/ag

Die Plattform “Sustainability Reporting Navigator” hat begonnen, die ersten CSRD-konformen Berichte für das Geschäftsjahr 2024 von Unternehmen zu sammeln, um sie anderen Nachhaltigkeitsmanagern zur Verfügung zu stellen. Diese sollen durch die Pionier-Firmen Beispiele dafür bekommen, wie eine Offenlegung ihrer eigenen Chancen und Risiken bei sozialen und ökologischen Themen aussehen könnte. Die Google-Docs-Liste ist öffentlich einsehbar und kann von allen Interessierten um weitere Links zu neuen CSRD-Reports ergänzt werden.

Trotz der anhaltenden Unsicherheit über die Umsetzung der “Corporate Sustainabilty Reporting Directive” durch die Politik in Deutschland und Europa ist davon auszugehen, dass vor allem große Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsberichte an dem neuen Standard ausrichten und in den kommenden Monaten publizieren. Ihre Vorbereitungen und Investitionen in die dafür notwendigen Mitarbeiter und Strukturen waren schon deutlich vorher angelaufen.

Der Sustainability Reporting Navigator (SRN) ist Teil des kollaborativen Forschungszentrums TRR 266 Accounting for Transparency. Er wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und hat das Ziel, Informationen für Praktiker und Wissenschaftler aufzubereiten. Die SRN-Gründer sind Lehrende an den Universitäten Frankfurt, Köln und LMU München. maw

Der Seeverkehr ist nach wie vor für einen erheblichen Teil der Klima- und Umweltbelastungen in der EU verantwortlich. Das geht aus dem EMTER-Bericht 2025 hervor, den die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) und die Europäische Umweltagentur (EUA) am Dienstag vorgelegt haben. Trotz einzelner Erfolge müssten die Anstrengungen in den kommenden Jahren deutlich verstärkt werden, um die Klima- und Umweltziele der EU zu erreichen, hieß es bei der Vorstellung des Berichts.

Der Schiffsverkehr, der neben der Fracht-, Kreuz- und Containerschifffahrt auch die Fischerei und die Häfen umfasst, hat insbesondere bei der Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase keine Fortschritte gemacht. Die CO₂-Emissionen aus dem Bereich sind in der EU seit 2015 mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 jährlich gestiegen und lagen 2022 bei 137,5 Millionen Tonnen. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr und entspricht 14,2 Prozent der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen der EU.

Aber auch die besonders klimaschädlichen Methanemissionen sind stark gestiegen. Dem Bericht zufolge haben sie sich bei der Seefahrt seit 2018 mindestens verdoppelt und beliefen sich im Jahr 2022 auf 26 Prozent der CH4-Emissionen des gesamten EU-Verkehrssektors.

Einen ersten Fortschritt gab es hingegen bei der Luftverschmutzung. Zwar stiegen die Stickoxidemissionen des Schiffsverkehrs in den vergangenen zehn Jahren europaweit um zehn Prozent. Gleichzeitig sanken jedoch die Schwefeloxidemissionen (SOx) um rund 70 Prozent. Die Einführung von SOx-Emissionsüberwachungsgebieten in Nordeuropa im Jahr 2014 gilt als wesentlicher Treiber dieser Entwicklung.

“Die drastische Reduzierung der Schwefelemissionen beweist, dass eine effektive Regulierung der Umwelt, der Gesundheit und der Wirtschaft gleichermaßen nützt”, sagt dazu Fabienne McLellan, Geschäftsführerin der Umweltorganisation Ocean Care. Sie ist überzeugt, dass Europa in der Verantwortung stehe, “die Transformation der Schifffahrt zu einem wirklich nachhaltigen Verkehrsträger anzuführen”.

Als “sofortige und kostengünstige Maßnahme” plädiert McLellan dafür, die Geschwindigkeit von Schiffen um 20 Prozent zu reduzieren. Dadurch könnten:

Verbindliche Tempobegrenzungen sind eine von sechs Schlüsselmaßnahmen zum Schutz der Ozeane, die Ocean Care im Juni auf der UN-Ozeankonferenz in Nizza vorstellen will. ch

Im Jahr 2024 wurden weltweit 2,1 Billionen US-Dollar in die Energie- und Verkehrswende sowie die Dekarbonisierung der Industrie investiert. Das ist ein neuer Rekordwert, aber die Investitionen müssten circa 2,5-mal so hoch sein (5,6 Billionen), um die Klimaziele erreichen zu können, wie aus einem neuen Bericht des Research-Unternehmens BloombergNEF hervorgeht. Zudem wuchsen die Investitionen nur um elf Prozent – ein geringeres Wachstum als noch in den Vorjahren (24 bis 29 Prozent jährlich).

Folgende Sektoren haben die höchsten Investitionen verzeichnet:

Deutschland schneidet im Ländervergleich recht gut ab. Im Jahr 2024 flossen 109 Milliarden US-Dollar in die Dekarbonisierung, was 29 Prozent des Gesamtvolumens der EU-27 ausmacht. Allerdings gingen die Investitionen in Deutschland um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die “Investitionslücke” zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland ist trotzdem geringer als in vielen anderen Staaten, so BloombergNEF. nib

“Das hat sofort massive Folgen” – tagesschau.de

Mitarbeitern der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) wurde mittgeteilt, dem Hauptquartier in Washington fernzubleiben. Quasi über Nacht hat US-Präsident Trump die gesamte US-Entwicklungshilfe gestoppt. Der Entwicklungshilfe-Experte Stephan Klingebiel beschreibt, welche gravierenden Folgen das für die medizinische Notversorgung in asiatischen und afrikanischen Ländern augenblicklich hat. Zum Artikel

Schreckgespenst Deindustrialisierung – FAZ

Julia Löhr und Christian Geinitz fragen, inwieweit die Transformation hin zur Klimaneutralität zu einer schleichenden Deindustrialisierung führt. Die Meinungen dazu gehen ebenso auseinander wie die Lösungsvorschläge. So sieht Manuel Frondel vom Essener RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung einen Zusammenhang zwischen der “deutschen Wirtschaftsschwäche” und der “besonders ambitionierten Klima- und Energiepolitik Deutschlands und der EU”. Für Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, muss die Klimapolitik hingegen “als Sündenbock für lang verschleppte Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft” herhalten. Zum Artikel

As Trump Attacks Diversity, a Racist Undercurrent Surfaces – The New York Times

Seit seinem Amtsantritt nimmt Donald Trump gezielt Institutionen und Programme ins Visier, die sich mit Diversity, Equality and Inclusion (DEI) beschäftigen. Statt Minderheiten und benachteiligte Gruppen gleichberechtigt zu behandeln und zu fördern, soll künftig “farbenblind und leistungsorientiert” über Stellenbesetzungen oder Mittelvergaben entschieden werden. Aus Sicht von Erica L. Green stellt sich Trump damit in eine Reihe mit all jenen, die den Begriff DEI als Synonym für die Diskriminierung von Weißen verwenden. Zum Artikel

Forscher belegen Anstieg von Mikroplastik im menschlichen Körper – Die Zeit

US-Forscher haben in Leber und Gehirn verstorbener Menschen, die sie 2024 untersuchten, deutlich mehr Nano- und Mikroplastik gefunden als in Proben von 2016. Besonders hoch war die Belastung demnach im Gehirn – bis zu 30-mal höher als in Leber oder Niere. Am häufigsten fanden die Wissenschaftler Polyethylen, das in Folien und Flaschen steckt. Es machte 40 bis 65 Prozent des Kunststoffs in Leber und Niere aus, im Gehirn sogar 75 Prozent. Besonders hoch war die Belastung bei Gehirnproben von Menschen mit Demenz. Zum Artikel

Illegal Gold Mining Contaminated This Land. Trees and Plants Are Healing It – Bloomberg

In der kolumbianischen Region Antioquia ist es einer Allianz aus Bevölkerung, Wissenschaftlern und Polizei gelungen, mit Quecksilber verseuchte Gebiete wiederherzustellen, berichtet Andrea Jaramillo. Mithilfe von Pflanzen, die das gesundheitsschädliche Quecksilber aufnehmen, habe sich die Konzentration signifikant verringert. Nun solle das Verfahren auch in anderen Gebieten genutzt werden, wo durch den illegalen Goldabbau die Natur geschädigt ist. Zum Artikel

Labour warned it risks losing support for net zero if costs not spread fairly – The Guardian

Die oberste Klimaberaterin Großbritanniens, Emma Pinchbeck, habe die britische Regierung gewarnt, dass sie die Kosten für die Dekarbonisierung gerecht auf die Gesellschaft verteilen müsse – weil sie sonst riskiere, die Unterstützung dafür zu verlieren, schreibt Fiona Harvey. Zudem habe Pinchbeck der britischen Regierung empfohlen, sich dafür einzusetzen, dass die Dekarbonisierung vor allem als Motor für Wirtschaftswachstum gesehen wird. Zum Artikel

China.Table – BYD-Fabrikbau: Wanderarbeiter zahlten Geldstrafen fürs Fluchen: Im Skandal um sklavenähnliche Zustände bei einem Auftragnehmer des weltgrößten E-Auto-Produzenten BYD werden Details aus den Verträgen chinesischer Wanderarbeiter bekannt. Der Fall zeigt die Schattenseiten der Globalisierung, auf die auch deutsche Behörden in Zukunft mehr achtgeben müssen. Zum Artikel

Africa.Table – Mining Indaba: Wie Mali sich im Lithium-Wettlauf aufstellt: Die Nachfrage nach Lithium wird in den kommenden Jahren drastisch steigen. Mali könnte sich zu einem wichtigen Lieferanten entwickeln. Kürzlich wurde dort eine Lithium-Mine eröffnet, betrieben von China. Zum Artikel

Europe.Table – NGO-Verträge der Kommission: S&D will Untersuchung ausweiten: Die Sozialdemokraten werfen Monika Hohlmeier (CSU) einen unerhörten Angriff auf Umwelt-Organisationen vor. Die ehemalige Chefin des Haushaltskontrollausschusses hatte Verträge zwischen der Kommission und Umwelt-NGOs kritisiert. Zum Artikel

“mit unseren Metallen schaffen wir die Basis für die Technologien der Zukunft.” So wirbt Aurubis auf seiner Webseite – und wurde für sein Geschäftsmodell kürzlich mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis prämiert. Nun könnte die Auszeichnung Kratzer bekommen: Nichtregierungsorganisationen werfen dem Hamburger Unternehmen Menschenrechtsverletzungen in seiner Lieferkette vor. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle prüft. Caspar Dohmen erklärt, worum es im Einzelnen geht.

Was hat die Union für den Fall vor, dass sie nach der kommenden Bundestagswahl die Regierung übernimmt? Alex Veit hat mit CDU-Vize Andreas Jung über CO₂-Preise, den Emissionshandel, Wasserstoff, grünen Stahl und Technologieoffenheit gesprochen. Und auch über die Frage, ob die Migrationsabstimmungen vergangene Woche Folgen für die Verhandlungen von Klima- und Energiethemen haben.

Köln will kommende Woche mehr gegen Einwegverpackungen unternehmen und eine neue Steuer beschließen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht das jetzt möglich – und sollte die Millionenstadt damit vorangehen, könnten das Signalwirkung für die Kreislaufwirtschaft weiterer Kommunen und Städte haben. Isabel Fisch berichtet.

Am Freitag vergangener Woche stand im Bundestag morgens eine Abstimmung über energiepolitische Gesetze an, die Sie mit Kolleginnen von den Grünen und der SPD ausgehandelt haben. Am Nachmittag folgte die kontroverse Debatte über die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD in der Migrationspolitik. Hat die Union das Vertrauen zwischen den demokratischen Fraktionen so beschädigt, dass Kompromisse in der Klima- und Energiepolitik zukünftig schwieriger werden?

Die Einigung auf die Energiegesetze ist ein Beispiel für die Handlungsfähigkeit der politischen Mitte. Auch zur Stärkung der Sicherheit und für bessere Steuerung und Begrenzung der Migration haben wir auf Mehrheiten in der Mitte gezielt. In der letzten Woche hatte sich dann im Bundestag eine absolute Ausnahmesituation ergeben, weil Abgeordnete der AfD angekündigt hatten, eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf meiner Fraktion zu beantragen. Das hat zu einem echten Dilemma geführt. Aber klar ist: Das ist kein Präzedenzfall, eine solche Situation wird sich nicht wiederholen. Keine Zusammenarbeit, keine Koalition, keine Minderheitsregierung mit der AfD.

Die Union will den CO₂-Emissionshandel (ETS) zum “Leitinstrument” im Klimaschutz machen, und die Einnahmen daraus an Verbraucher und Wirtschaft zurückgeben. Wer bekommt was und wie zurück?

Über die CO₂-Bepreisung für Gebäude und Verkehr kommen 2025 Einnahmen von etwa 15 Milliarden Euro. Die geben wir zurück, indem wir die Stromsteuer auf das europäische Minimum reduzieren. Zudem deckeln wir die Netzentgelte. Zusammen macht das eine Entlastung um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde für alle. Der Strompreis darf nicht noch mehr zur sozialen Frage werden und Wettbewerbsnachteil der Wirtschaft bleiben. Günstiger Strom begünstigt klimafreundliche Technologien.

Ob der Emissionshandel nicht doch zu schnell zu teuer wird, wird in den nächsten Jahren diskutiert werden. Das Steuerungsinstrument ist die Ausgabe von CO₂-Zertifikaten. Sollte es in der Wirtschaft Unmut über steigende Energiepreise durch den CO₂-Handel geben, wird die Union dann lieber mehr Zertifikate auf den Markt werfen? Oder aber der Wirtschaft mit Förderprogrammen helfen?

Wir sind der Überzeugung, dass der CO₂-Emissionshandel nicht einseitig zu höheren Energiepreisen führt, sondern zu marktwirtschaftlichem Klimaschutz. Dieses Instrument lebt davon, dass es glaubwürdig ist. Das klare Bekenntnis zu den Klimazielen verbinden wir mit der Überzeugung, dass wir eine starke Industrie behalten müssen. Ab 2027 kommt das europäische System. Die CO₂-Preise müssen sich darin schrittweise entwickeln, ohne Sprünge, aber auch ohne Rückgang: keine Überforderung, aber ein klares Preissignal für klimafreundliche Technologien.

Wenn der CO₂-Preis dann steigt, muss auch die Entlastung steigen. Da sind wir auch für weitere Wege der Rückgabe offen. Eine verlässliche Unterstützung von Klimatechnologien muss man aber effizient machen und pragmatisch. Die jetzige Überregulierung der Ampel macht es teuer. Statt immer mehr Einzelförderung bestimmter Unternehmen muss der Schwerpunkt wieder auf guten Rahmenbedingungen für alle liegen.

Die Union verspricht zugleich geringere Kosten und Technologieoffenheit. Für verschiedene Technologien braucht es aber auch mehrere Infrastrukturen. Der Staat finanziert das Wasserstoff-Kernnetz vor. Auch Wärmenetze müssen gebaut werden. Ihre Partei plädiert zusätzlich für ein CO₂-Netz. Das bestehende Erdgasnetz würden Sie gerne für Alternativen umrüsten. So viele Netze treiben die Kosten.

Gasnetze sind Bodenschätze. Da muss doch die erste Frage sein: Wie können wir diese Netze für die klimaneutrale Zukunft nutzen? Da wir eine CO₂-Kreislaufwirtschaft benötigen, brauchen wir auch dafür ein Netz. Es ist möglich, diese Investitionen auch unter den Bedingungen solider Haushaltsführung zu finanzieren. Den Weg, der mit dem Amortisationskonto beim Wasserstoff-Kernnetz eingeschlagen wurde, halten wir für nachvollziehbar.

Kosten sparen, priorisieren und zugleich alle Technologien ermöglichen, ist kein Widerspruch?

Darüber lässt sich nur sinnvoll sprechen, wenn man es konkret macht. Nehmen Sie Wärme. Da gibt es nicht die eine Lösung für jede Region, Kommune oder jedes Haus. Die Gegebenheiten sind unterschiedlich, entsprechend braucht es vielseitige Lösungen. Die Wärmepumpe ist eine gute Option, auch Wärmenetze, gespeist etwa mittels Geothermie oder Biomethan. Aber nicht überall ist das möglich. Auch nachhaltige Holzpellets sind eine Option, ganz ohne Infrastruktur.

Friedrich Merz hat kürzlich gesagt, er glaube nicht, dass Wasserstoff schnell günstig genug werde, um grünen Stahl herzustellen. Gleichzeitig schließen sie den Einsatz von Wasserstoff in Heizungen nicht aus. Wird es jemals günstig genug sein, Wasserstoff in Heizungen zu verbrennen?

Das muss wirtschaftlich entschieden werden. Wenn die Annahme stimmt, dass es in Heizungen und auch im Verkehr zu teuer wäre, dann wird es nicht stattfinden. Dann muss man es aber auch nicht verbieten oder regulieren. Friedrich Merz hat zurecht darauf hingewiesen, dass es beim Stahl mit der derzeitigen Verengung auf grünen Wasserstoff zu spät kommt, zu wenig bleibt und zu teuer wird.

Kommunale Unternehmen, die ihr Gasnetz auf Wasserstoff umstellen müssten, damit er in die Heizungen fließen kann, kennen den zukünftigen Preis des Wasserstoffs aber nicht.

Wasserstoff kann lokal eine Lösung sein, wo es ohnehin ein Wasserstoffnetz gibt. Das wollen wir nicht verbieten, aber das wird nicht in der Breite die Lösung sein.

Was raten Sie einem Tankstellenbesitzer, der in elektrische Ladestationen investiert? Sollte er auch eine Wasserstoff-Zapfsäule und eine für Biokraftstoffe haben?

Es ist nicht Aufgabe der Politik, Tankstellenbesitzern Ratschläge zu geben. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Selbst wenn nur noch Elektroautos gekauft werden, haben wir weiter eine enorme Bestandsflotte an Verbrennern, die auch klimafreundlich werden muss. Zudem gibt es Bereiche, da geht es nicht ohne CO₂-neutrale Kraftstoffe. Daher beschäftigen wir uns parallel damit, wie der Sprit klimafreundlich wird. Auch da nicht mit der Verengung auf eine Technologie. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dies im Wettbewerb zu entscheiden, flankiert durch Forschung und Entwicklung. Dort werden wir gezielt fördern. Aber wir werden da nicht mit dem Füllhorn rangehen.

Andreas Jung vertritt seit 2005 den Wahlkreis Konstanz im Bundestag. Seit Dezember 2021 ist der Jurist klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im entsprechenden Ausschuss.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sieht für Betroffene oder stellvertretend für Organisationen explizit die Möglichkeit von Beschwerden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) als zuständige Behörde vor, um auf mögliche Verstöße aufmerksam zu machen. Diese Möglichkeit nutzt nun die Romero Initiative (CIR), eine NGO mit Fokus auf Arbeits- und Menschenrechten in Lateinamerika. Sie hat mit Betroffenen und den mexikanischen Organisationen Proyecto sobre Organisación, Dessarollo, Edcatión e Investigacion (PODER) und Comités Cuenca Río Sonora (CCRS) sowie dem Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) aus Panama zwei Beschwerden gemäß des LkSG gegen den Metallkonzern Aurubis beim Bafa eingereicht. Table.Briefings liegen die Beschwerden vor.

Der Kernvorwurf: Aurubis beziehe in beiden Fällen Kupfererz aus Minen, die Trinkwasser verunreinigt und die Gesundheit von Menschen geschädigt hätten. “Die Lieferanten von Aurubis zerstören die Lebensgrundlagen der Menschen und machen sie krank”, sagt Christian Wimberger, CIR-Referent für Unternehmensverantwortung. Mit der enormen Menge an importierten Kupfererzen gehe eine Verantwortung einher, “der Aurubis im Rahmen des LkSG nachkommen muss”.

Aurubis arbeitet nach eigenen Angaben “nur mit Geschäftspartnern zusammen, die intensiv und kontinuierlich überwacht werden”. Dazu habe Aurubis “den Business-Partner Screening Process als Teil unseres Menschenrechts-Risikomanagementsystems etabliert”, teilte der Konzern Table.Briefings mit. Seit dem Inkrafttreten des LkSG habe Aurubis “sein Risikomanagementsystem für Menschenrechtsfragen an dessen Anforderungen ausgerichtet”.

In Panama hat Aurubis nach Recherchen der CIR Kupferkonzentrat von der Minera Panama S.A. bezogen, einer der größten Kupferminen der Welt und Tochtergesellschaft des kanadischen Bergbaukonzerns First Quantum Minerals. Aurubis bestätigt die Lieferbeziehung. Man habe Kupfererzkonzentrat bezogen, bis die Mine im November 2023 den Betrieb eingestellt habe.

Laut der Beschwerde hat Minera Panama S.A die Mine spätestens seit 2021 ohne Konzessionsvertrag betrieben. “Aurubis importierte also Kupfererzkonzentrat von einem Bergbauprojekt am Rande der Legalität mitten in einem Naturschutzgebiet”, heißt es. Aurubis widerspricht: “Nach unseren Informationen wurde die Mine nicht illegal betrieben.” Zudem bescheinige ein im Februar 2024 veröffentlichter unabhängiger Prüfbericht “dem Bergwerk die hundertprozentige Einhaltung der aus der Umweltverträglichkeitsprüfung abgeleiteten Pflichten”.

Die Umweltorganisation CIAM wirft Aurubis vor, das erhebliche Konfliktpotenzial der Mine und des Konzessionsprozesses ignoriert zu haben, das sich in Protesten und staatlichen Repressionen entladen habe. Bei Protesten Ende 2023 seien fünf Menschen gestorben, hunderte verletzt worden und es sei zu willkürlichen Verhaftungen gekommen, heißt es in der Beschwerde.

In der zweiten Beschwerde geht es um den größten Bergbaukonzern Mexikos, die Grupo Méxiko, und die Folgen der größten Umweltkatastrophe in der Geschichte des mexikanischen Bergbaus. Infolge eines Dammbruchs bei einer Mine hatten sich 2014 in der Region Sonora 40.000 Kubikmeter Kupfersulfat in die beiden Flüsse Sonora und Bacanuchi ergossen. Die Folge: dutzende Kilometer verseuchter Flussläufe, Hautverätzungen und zahlreiche unbrauchbare Trinkwasserbrunnen. Das Sekretariat für Umwelt und natürliche Ressourcen der mexikanischen Regierung (SEMARNET) führte die Katastrophe auf Nachlässigkeit und unzureichende Sicherheitsmaßnahmen des Bergbaukonzerns Grupo Mexiko zurück. Betroffen waren mehr als 22.000 Menschen.

Laut Studien war das Trinkwasser zehn Jahre nach der Katastrophe noch mit Schwermetallen kontaminiert und es gab in der Bevölkerung anhaltende gesundheitliche Schäden. Ende 2021 sei eine toxikologische Untersuchung des Sonora-Flussbeckens bei 705 Personen durchgeführt worden, heißt es in der Beschwerde. 99 Prozent wiesen demnach Rückstände von Blei auf, bei Arsen seien es 53 Prozent gewesen. Bis heute habe der mexikanische Bergbaukonzern weder die zugesagten Wasseraufbereitungsanlagen geliefert noch wie versprochen ein Spezialkrankenhaus in Betrieb genommen. “Es ist ein Skandal, dass Aurubis diese Missachtung der betroffenen Bevölkerung hinnimmt”, sagt Beschwerdeführerin Martha Verlarde.

Konkret wirft die Beschwerde Aurubis vor, gegen Paragraf 2, Absatz 9 des LkSG verstoßen zu haben. Dabei geht es unter anderem um das Verbot einer schädlichen Bodenveränderung und Gewässerverunreinigungen, in deren Folge einer Person der Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser verwehrt oder die Gesundheit einer Person geschädigt werde. PODER und CIR belegten 2019 Geschäftsbeziehungen zwischen Aurubis und der Grupo Méxiko. Aurubis sei aber nicht bereit gewesen, Informationen über die Einfuhren und mögliche Abhilfemaßnahmen zu veröffentlichen, heißt es in der Beschwerde, der zu Folge Aurubis auch 2024 Kupferkonzentrat von der Grupo Mexiko bezog.

Für die fehlende Hilfe für die Bevölkerung sei neben der Grupo Méxiko und den Behörden des Landes auch das “mangelnde Interesse ausländischer Unternehmen” verantwortlich, die das Kupfer importieren. Im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten hätte Aurubis darauf hinwirken müssen, “dass Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten seines direkten Lieferanten behoben werden”. Anders als zu den Vorfällen in der Mine in Panama macht Aurubis gegenüber Table.Briefings keine Angaben zu dem Sachverhalt rund um die Mine in Mexiko.

Laut Selbstdarstellung produziert Aurubis “Metalle für die nachhaltige und innovative Welt von heute, morgen und übermorgen”. Sie steckten unter anderem in Windturbinen, Solarpanelen und E-Batterien. Im November zeichnete der Deutsche Nachhaltigkeitspreis das Unternehmen aus, woraufhin Vorstandschef Toralf Haag erklärte: “Wir sind auf dem richtigen Weg, das nachhaltigste Hüttennetzwerk der Welt zu sein.” Im Geschäftsbericht 2023/24 heißt es, dass die Mindeststandards für die vier Themen Menschenrechte, Korruption, Besteuerung und fairer Wettbewerb als “erfüllt” betrachtet werden.

Aurubis verfolge ein einseitig auf die Energiewende und das Wirtschaftswachstum in Deutschland ausgerichtetes Nachhaltigkeitsverständnis und ignoriere die oft gravierenden Folgen des Rohstoffabbaus, kritisiert CIR-Mitarbeiter Wimberger. Für die NGO sind beide Fälle ein Beleg dafür, dass das LkSG notwendig ist. CDU und FDP wollen das Gesetz nach der Wahl abschaffen. Zu möglichen Folgen für getätigte Beschwerden will das Bafa keine Stellung nehmen. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Gesetzgebungsverfahren, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. 2023 waren bei dem Bafa 30 Beschwerden eingegangen, in die 40 Unternehmen involviert waren.

Sie liegen auf öffentlichen Plätzen, quellen aus vollen Tonnen, landen im Rhein: Kaffeebecher, Pizzakartons, Gabeln und Einwegschalen – die Überbleibsel von Mahlzeiten zum Mitnehmen. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist allein die Menge an benutzten To-Go-Bechern um rund 500 Prozent gestiegen. In Köln landen so jährlich knapp 66 Millionen Einwegbecher im Müll – oder ein Stück daneben. Dem Stadtrat wird das Problem zu groß. Er will daher neue Maßnahmen ergreifen: Am 13. Februar stimmt er über eine Einwegverpackungssteuer ab, die ab 2026 auf alle Einweg-Behältnisse der Gastronomie fällig sein soll.

Damit folgt Köln anderen Kommunen. Tübingen etwa hat 2022 eine Verpackungssteuer erlassen, wie Köln sie plant. Sie wird stoffunabhängig für alle Einwegverpackungen fällig – auch wenn das Essen vor Ort verzehrt wird. Gleichzeitig erhalten Gastronomen, die Mehrwegsysteme einführen, eine Förderung von bis zu 500 Euro. Wer noch eine gewerbliche Spülmaschine installiert, kann weitere 1.000 Euro bekommen. Und die Maßnahmen wirken – das bestätigte der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, dem ZDF: “Wir haben mehr als eine Verzehnfachung des Angebots in der Gastronomie festgestellt.” Jetzt, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Steuer nach einer Klage einer Franchise-Filiale von McDonald’s für verfassungsgemäß erklärt hat, wäre der Weg frei für Köln. Doch welche Potenziale hat sie, um den Müll tatsächlich zu reduzieren?

Selbst Kunden, die Mehrweg nutzen wollten, konnten das bis 2023 nicht immer tun: Erst dann kam die gesetzliche Mehrwegangebotspflicht für Speisen und Getränke. Seitdem muss jeder gastronomische Betrieb Mehrwegverpackungen im Angebot haben. Zu weniger Müll hat das Gesetz trotzdem nicht geführt. Laut einer vom WWF Deutschland in Auftrag gegebenen Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) ist der Anteil von Mehrweg 2023 um gerade einmal 0,7 Prozent gestiegen – auf nach wie vor mickrige 1,6 Prozent. Bei der Menge an Müll ging es dagegen weiter bergauf: Sie stieg im gleichen Jahr von 13,6 Milliarden auf über 14 Milliarden Einwegverpackungen an.

Es ist die Macht der Gewohnheit, die Macht der Einfachheit, gegen die Gesetze es schwer haben – das gilt auch für Recup, das größte Pfandsystem Deutschlands. Die Becher und Schüsseln gibt es in mehr als 22.000 Cafés, Imbissen, Restaurants und Eisdielen in Deutschland. Den hohen Verbrauch von Einwegverpackungen konnten sie bislang trotzdem nicht stoppen. Das Problem: Es ist nicht überall möglich, die Mehrwegprodukte zurückzugeben. Das benutzte Geschirr müssen Kunden erst einmal mit sich herumtragen, und viele Firmen wie Starbucks oder Tchibo setzen auf eigene Pfandsysteme. Am Ende türmen sich die Becher bei den Kunden zuhause, wo sie meistens auch dann sind, wenn sie diese in einem Restaurant zurückgeben könnten.

Umso wichtiger sind die Kommunen, die mit eigenen Regelungen dabei helfen können, dass mehr Mehrweg über die Ladentheken geht. “Sie können Einweg bepreisen, aber beispielsweise auch festlegen, dass bei Veranstaltungen Mehrweg verwendet wird und so Mehrweg für alle Menschen Schritt für Schritt zum neuen Standard machen”, sagt Vanessa Esslinger, die bei der gemeinnützigen Organisation Project Together für ein Projekt zuständig ist, das hierzulande Mehrweg voranbringen soll. Beteiligt sind auch WWF Deutschland und der Mehrwegverband Deutschland. Mehrweg muss sich demnach lohnen. Beispiel: Ein Recup-Becher kostet einen Euro Pfand. In Tübingen zahlt man das für zwei Einwegverpackungen. Ein Kaffee für vier Euro wird also 12,5 Prozent teurer, wenn er aus Wegwerfbechern getrunken wird.

Doch die Müllmengen in den Abfalleimern haben sich dadurch laut Stefan Moderau von der Universität Tübingen nicht signifikant verringert – zumindest nicht ihr Gewicht, denn das hat er für eine Studie gemessen. “In öffentlichen Mülltonnen ist viel illegal entsorgter Abfall und schwere Flaschen, sodass sich weniger Einwegverpackungen kaum auf die Gewichtsmenge des Abfalls auswirken”, erklärt Moderau. Es liege zwar weniger Müll in der Stadt herum. “Aber die Verpackungssteuer betrifft zu wenige Arten von Müll, als dass der Effekt aktuell über eine kosmetische Korrektur fürs Stadtbild hinaus geht.” Wo die Steuer aber ins Gewicht fällt, ist die Haushaltskasse. Tübingen freute sich durch sie im Jahr 2022 über eine Million Euro zusätzlich.

In Köln könnten es laut Grünen, CDU und Volt zehn Millionen Euro jährlich sein, die die geplante Steuer in die Stadtkasse spült. Wie genau sie ausgestaltet wird, hat die Stadtverwaltung noch nicht kommuniziert, sie soll aber dem Tübinger Modell folgen. Dennoch: Köln wäre die erste deutsche Millionenstadt, die sie einführt. Und das könnte enorme Signalwirkung haben. “Köln könnte so zum Vorbild werden und weitere nachziehen”, sagt Esslinger von Project Together. Das würde sich dann für alle finanziell auswirken: Denn je mehr Städte, je mehr Anbieter dabei seien, desto kostengünstiger seien solche Mehrwegsysteme als Ganzes.

Doch damit nicht nur der Haushalt, sondern auch die Stadt sauber dasteht, sei vor allem die Kommunikation wichtig – so wie Tübingen es gemacht habe, sagt Esslinger: “Und zwar sowohl mit den Gastronomen als auch mit den Bürgern.” Zudem dürfe es nicht bei der finanziellen Sanktion von Einweg bleiben. “Die Steuer allein reicht nicht”, sagt Esslinger. “Es müssen dann auch genügend Angebote und Alternativen geschaffen werden, damit Mehrweg das neue Normal wird.” Isabel Fisch

Alle Artikel unserer Serie zur Circular Economy finden Sie hier.

4. Februar 2025, 18:15 bis 19:15 Uhr, Online

Diskussion Haben wir unsere Ambitionen aufgegeben? Welche Rolle spielt der Klimaschutz in Deutschland und Frankreich (Veranstalter: KAS) Info & Anmeldung

5. Februar 2025, 16:00 bis 19:00 Uhr

Workshop Klasse. Macht. Klima – Bildung zu Klassismus in der Umwelt- und Klimakrise (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

5. Februar 2025, 16:45 bis 20:00 Uhr, Hamburg

Diskussion Sustainable Finance Roundtable Hamburg 2025 (Veranstalter: Forum Nachhaltige Geldanlagen) Info & Anmeldung

5. Februar 2025, 19:00 bis 20:30 Uhr, Rostock

Vortrag & Diskussion Ein Jahr Anarchokapitalismus unter Milei – Gewinner, Verlierer und die Zukunft Argentiniens (Veranstalter: HBS) Info & Anmeldung

6. Februar 2025, 9:00 bis 16:00 Uhr, Dresden

Seminar Beschaffung von Bürobedarf: Nachhaltig – aber wie? (Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen) Info & Anmeldung

7. Februar 2025, 8:45 bis 11:45 Uhr, Online

Online-Workshop Förderlinie Transformation (Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung) Info & Anmeldung

10. und 11. Februar 2025, Berlin

Kongress DECARBON 2025 – Oil and Gas decarbonisation Congress (Veranstalter: BGSgroup) Info & Anmeldung

11. bis 14. Februar 2025, Nürnberg

Messe Biofach – Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel (Veranstalter: NürnbergMesse) Info & Anmeldung

12. Februar 2025, 12:00 Uhr, Online

Online-Seminar Abfall: Der unterschätzte Wertstoff – Abfallheizkraftwerk (Veranstalter: HSS) Info & Anmeldung

Ein Zusammenschluss von Akteuren aus der Finanzbranche hat sich dafür ausgesprochen, dass die EU-Kommission ihre “Integrität und Ambitionen” bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsregulierung aufrechterhält. Sollte das sogenannte Omnibus-Verfahren wie von der EU angekündigt dazu führen, dass sich Pflichten von Unternehmen deutlich reduzieren, wären weitere juristische Unsicherheiten wahrscheinlich. Außerdem würde die Politik dann sowohl Investitionen als auch Europas langfristige Wettbewerbsfähigkeit gefährden, so der Appell.

Anders als die meisten Unternehmen, die eine Vereinfachung von ESG-Regeln wie bei der Omnibus-Gesetzgebung herbeisehnen, wollen Investoren genau wissen, wo mögliche Anlagerisiken lauern. Daher haben sie ein Interesse an besonders weitreichenden Berichtspflichten.

Veröffentlicht wurde das Statement von den Organisationen European Sustainable Investment Forum (Eurosif), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) und Principles for Responsible Investment (PRI). Unterzeichnet haben es unter anderem 162 Investoren und Asset Manager. Sie verwalten nach eigenen Angaben ein Vermögen von zusammen 6,6 Billionen Euro. Unter ihnen sind 17 deutsche Anleger, etwa Planet A Ventures, Hamburg Team, EB-SIM, Joh. Berenberg und Gossler & Co. KG.

In Brüssel gehen derweil die nichtöffentlichen Beratungen über die Vorschläge für die Omnibus-Verordnung weiter. Für den morgigen Donnerstag hat Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zu einem ganztägigen “Simplification Round Table” eingeladen. Auf der Agenda stehen unter anderem die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die Taxonomie-Verordnung, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) und der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Eingeladen sind vor allem Handelsorganisationen und Unternehmen wie die Deutsche Bank, Airbus, BMW, Volkswagen und Allianz SE. Als NGO-Vertreter stehen unter anderem WWF, Finance Watch und Human Rights Watch auf der Einladungsliste.

Mit dem Omnibus will die EU-Kommission die bürokratischen Lasten der Unternehmen aus den selbstinitiierten ESG-Gesetzen abschwächen. Ziel soll sein, Europas Wirtschaft zum Aufschwung zu verhelfen. Dombrovskis hatte kürzlich angekündigt, dass auch weitere Gesetze in das Verfahren einbezogen werden könnten. maw

Mit Unterstützung der NGOs “Europäisches Umweltbüro” (EEB) und “WeMove Europe” fordern Bürgerinnen und Bürger aus Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden in einem offenen Brief ein Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei wollen sie auf die wachsende Verschmutzung durch Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) an ihren Wohnorten aufmerksam machen.

23.000 PFAS-kontaminierte Standorte in Europa, darunter 2.100 “PFAS-Hotspots” mit besonders hoher Belastung gefährdeten europäische Gemeinden, so die Bürgerinitiative. Eine Allianz aus Investigativjournalisten und Wissenschaftlern (The Forever Pollution Project) hat bereits 2023 eine Karte erstellt, die die Tragweite der Belastung mit den sogenannten Ewigkeitschemikalien zeigt.

“Diejenigen von uns, die in der Nähe dieser Standorte leben, tragen zusammen mit ihren Kindern eine toxische Last, die hundertmal höher ist als die des durchschnittlichen europäischen Bürgers”, heißt es in dem Schreiben.

Die Menschen im bayerischen Landkreis Altötting haben besonders viel von der als krebserregend geltenden Chemikalie im Blut. Im Chemiepark Gendorf bei Altötting befindet sich der Standort der Dyneon GmbH, einer Tochter des US-Technologiekonzerns und PFAS-Herstellers 3M. Der will zwar bis Ende 2025 aus der PFAS-Produktion aussteigen, doch mit den Folgen der PFAS-Belastung in Trinkwasser und Böden dürfte der Landkreis noch länger beschäftigt sein.

Gerade erst hat auch die Umweltorganisation Greenpeace eine Studie veröffentlicht. Demnach fand sie die Chemikalie in Meeresschaum an Stränden auf der ostfriesischen Insel Norderney, in Schleswig-Holstein auf der Insel Sylt und in Sankt Peter-Ording, sowie in Boltenhagen und Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Bürgerinitiative fordert nun ein Verbot von PFAS-Chemikalien und ein Treffen mit von der Leyen bis Ende März. Auch aus wissenschaftlicher Sicht stellen die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die biologisch nicht abbaubar sind, ein beträchtliches Risiko dar. Ein EU-weiter Vorschlag für die Beschränkung aller PFAS im Rahmen der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit steht derzeit unter massivem Lobbybeschuss. Insbesondere die Chemie- und Plastikbranche wehrt sich mit einer Vielzahl von Argumenten gegen ein allgemeines Verbot der Chemikalien. aga

Die steuerlichen Zuschüsse für Kohle, Öl und Gas sind in den G7-Staaten 2023 auf den neuen Höchstwert von 1,36 Billionen US-Dollar gestiegen – ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2016. Zu diesem Ergebnis kommt das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in einem aktuellen Gutachten für Greenpeace. Dieser Anstieg stehe im Kontrast zum G7-Beschluss von 2016, die ineffizienten fossilen Subventionen bis 2025 auslaufen zu lassen, so die NGO.

Für Deutschland rechnet das Gutachten mit fossilen Subventionen in Höhe von 85,3 Milliarden Euro für 2023. Insgesamt 32,6 Milliarden davon sind Maßnahmen gegen die Energiekrise seit dem Ukraine-Krieg. Je nachdem, wie die Definition von “Subventionen” ausgelegt wird – ob sie nur direkte oder auch indirekte Staatshilfen, sowie externalisierte Kosten für Umweltschäden oder entgangene Staatseinnahmen umfasst – rechnen Institute, Ministerien und Forschungsgruppen weltweit mit verschiedenen Summen.

In Deutschland schwanken die Berechnungen zwischen 35,8 Milliarden und 114 Milliarden Euro jährlich. Der 28. Subventionsbericht der Bundesregierung von 2021 führt dagegen nur etwa 7,4 Milliarden Euro an Beihilfen als “emissionsbegünstigend” an – und stellt ihnen die Summe von 6,7 Milliarden Euro an “emissionsmindernden” Zahlungen entgegen.

Ursprünglich hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, “im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben” abzubauen. In den meisten Fällen sei die geplante Abschaffung nach Einschätzung des Umweltbundesamts (UBA) aber nicht umgesetzt oder neue umweltschädliche Regelungen eingeführt worden. Praktisch unangetastet ließ die Ampel einige große Brocken:

Wie viele Emissionen die Subventionen in Deutschland verursachen und wo, hatte im letzten Jahr auch ein Gutachten des Öko-Instituts im Auftrag des Wirtschaftsministeriums gezeigt: Die meisten Emissionen entstehen demnach bei den Hilfen für Energiebesteuerung, Dieselkraftstoff, der Stromsteuer für Unternehmen, der Mehrwertsteuer für tierische Produkte sowie der Entfernungs- und Dienstwagenregelungen. Bei weitem das meiste Geld daraus (etwa 25 Milliarden Euro) kommt demnach dem Verkehr zugute. bpo/ag

Die Plattform “Sustainability Reporting Navigator” hat begonnen, die ersten CSRD-konformen Berichte für das Geschäftsjahr 2024 von Unternehmen zu sammeln, um sie anderen Nachhaltigkeitsmanagern zur Verfügung zu stellen. Diese sollen durch die Pionier-Firmen Beispiele dafür bekommen, wie eine Offenlegung ihrer eigenen Chancen und Risiken bei sozialen und ökologischen Themen aussehen könnte. Die Google-Docs-Liste ist öffentlich einsehbar und kann von allen Interessierten um weitere Links zu neuen CSRD-Reports ergänzt werden.

Trotz der anhaltenden Unsicherheit über die Umsetzung der “Corporate Sustainabilty Reporting Directive” durch die Politik in Deutschland und Europa ist davon auszugehen, dass vor allem große Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsberichte an dem neuen Standard ausrichten und in den kommenden Monaten publizieren. Ihre Vorbereitungen und Investitionen in die dafür notwendigen Mitarbeiter und Strukturen waren schon deutlich vorher angelaufen.

Der Sustainability Reporting Navigator (SRN) ist Teil des kollaborativen Forschungszentrums TRR 266 Accounting for Transparency. Er wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und hat das Ziel, Informationen für Praktiker und Wissenschaftler aufzubereiten. Die SRN-Gründer sind Lehrende an den Universitäten Frankfurt, Köln und LMU München. maw

Der Seeverkehr ist nach wie vor für einen erheblichen Teil der Klima- und Umweltbelastungen in der EU verantwortlich. Das geht aus dem EMTER-Bericht 2025 hervor, den die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) und die Europäische Umweltagentur (EUA) am Dienstag vorgelegt haben. Trotz einzelner Erfolge müssten die Anstrengungen in den kommenden Jahren deutlich verstärkt werden, um die Klima- und Umweltziele der EU zu erreichen, hieß es bei der Vorstellung des Berichts.

Der Schiffsverkehr, der neben der Fracht-, Kreuz- und Containerschifffahrt auch die Fischerei und die Häfen umfasst, hat insbesondere bei der Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase keine Fortschritte gemacht. Die CO₂-Emissionen aus dem Bereich sind in der EU seit 2015 mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 jährlich gestiegen und lagen 2022 bei 137,5 Millionen Tonnen. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr und entspricht 14,2 Prozent der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen der EU.

Aber auch die besonders klimaschädlichen Methanemissionen sind stark gestiegen. Dem Bericht zufolge haben sie sich bei der Seefahrt seit 2018 mindestens verdoppelt und beliefen sich im Jahr 2022 auf 26 Prozent der CH4-Emissionen des gesamten EU-Verkehrssektors.

Einen ersten Fortschritt gab es hingegen bei der Luftverschmutzung. Zwar stiegen die Stickoxidemissionen des Schiffsverkehrs in den vergangenen zehn Jahren europaweit um zehn Prozent. Gleichzeitig sanken jedoch die Schwefeloxidemissionen (SOx) um rund 70 Prozent. Die Einführung von SOx-Emissionsüberwachungsgebieten in Nordeuropa im Jahr 2014 gilt als wesentlicher Treiber dieser Entwicklung.

“Die drastische Reduzierung der Schwefelemissionen beweist, dass eine effektive Regulierung der Umwelt, der Gesundheit und der Wirtschaft gleichermaßen nützt”, sagt dazu Fabienne McLellan, Geschäftsführerin der Umweltorganisation Ocean Care. Sie ist überzeugt, dass Europa in der Verantwortung stehe, “die Transformation der Schifffahrt zu einem wirklich nachhaltigen Verkehrsträger anzuführen”.

Als “sofortige und kostengünstige Maßnahme” plädiert McLellan dafür, die Geschwindigkeit von Schiffen um 20 Prozent zu reduzieren. Dadurch könnten:

Verbindliche Tempobegrenzungen sind eine von sechs Schlüsselmaßnahmen zum Schutz der Ozeane, die Ocean Care im Juni auf der UN-Ozeankonferenz in Nizza vorstellen will. ch

Im Jahr 2024 wurden weltweit 2,1 Billionen US-Dollar in die Energie- und Verkehrswende sowie die Dekarbonisierung der Industrie investiert. Das ist ein neuer Rekordwert, aber die Investitionen müssten circa 2,5-mal so hoch sein (5,6 Billionen), um die Klimaziele erreichen zu können, wie aus einem neuen Bericht des Research-Unternehmens BloombergNEF hervorgeht. Zudem wuchsen die Investitionen nur um elf Prozent – ein geringeres Wachstum als noch in den Vorjahren (24 bis 29 Prozent jährlich).

Folgende Sektoren haben die höchsten Investitionen verzeichnet:

Deutschland schneidet im Ländervergleich recht gut ab. Im Jahr 2024 flossen 109 Milliarden US-Dollar in die Dekarbonisierung, was 29 Prozent des Gesamtvolumens der EU-27 ausmacht. Allerdings gingen die Investitionen in Deutschland um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die “Investitionslücke” zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland ist trotzdem geringer als in vielen anderen Staaten, so BloombergNEF. nib

“Das hat sofort massive Folgen” – tagesschau.de

Mitarbeitern der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) wurde mittgeteilt, dem Hauptquartier in Washington fernzubleiben. Quasi über Nacht hat US-Präsident Trump die gesamte US-Entwicklungshilfe gestoppt. Der Entwicklungshilfe-Experte Stephan Klingebiel beschreibt, welche gravierenden Folgen das für die medizinische Notversorgung in asiatischen und afrikanischen Ländern augenblicklich hat. Zum Artikel

Schreckgespenst Deindustrialisierung – FAZ

Julia Löhr und Christian Geinitz fragen, inwieweit die Transformation hin zur Klimaneutralität zu einer schleichenden Deindustrialisierung führt. Die Meinungen dazu gehen ebenso auseinander wie die Lösungsvorschläge. So sieht Manuel Frondel vom Essener RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung einen Zusammenhang zwischen der “deutschen Wirtschaftsschwäche” und der “besonders ambitionierten Klima- und Energiepolitik Deutschlands und der EU”. Für Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, muss die Klimapolitik hingegen “als Sündenbock für lang verschleppte Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft” herhalten. Zum Artikel

As Trump Attacks Diversity, a Racist Undercurrent Surfaces – The New York Times

Seit seinem Amtsantritt nimmt Donald Trump gezielt Institutionen und Programme ins Visier, die sich mit Diversity, Equality and Inclusion (DEI) beschäftigen. Statt Minderheiten und benachteiligte Gruppen gleichberechtigt zu behandeln und zu fördern, soll künftig “farbenblind und leistungsorientiert” über Stellenbesetzungen oder Mittelvergaben entschieden werden. Aus Sicht von Erica L. Green stellt sich Trump damit in eine Reihe mit all jenen, die den Begriff DEI als Synonym für die Diskriminierung von Weißen verwenden. Zum Artikel

Forscher belegen Anstieg von Mikroplastik im menschlichen Körper – Die Zeit

US-Forscher haben in Leber und Gehirn verstorbener Menschen, die sie 2024 untersuchten, deutlich mehr Nano- und Mikroplastik gefunden als in Proben von 2016. Besonders hoch war die Belastung demnach im Gehirn – bis zu 30-mal höher als in Leber oder Niere. Am häufigsten fanden die Wissenschaftler Polyethylen, das in Folien und Flaschen steckt. Es machte 40 bis 65 Prozent des Kunststoffs in Leber und Niere aus, im Gehirn sogar 75 Prozent. Besonders hoch war die Belastung bei Gehirnproben von Menschen mit Demenz. Zum Artikel

Illegal Gold Mining Contaminated This Land. Trees and Plants Are Healing It – Bloomberg

In der kolumbianischen Region Antioquia ist es einer Allianz aus Bevölkerung, Wissenschaftlern und Polizei gelungen, mit Quecksilber verseuchte Gebiete wiederherzustellen, berichtet Andrea Jaramillo. Mithilfe von Pflanzen, die das gesundheitsschädliche Quecksilber aufnehmen, habe sich die Konzentration signifikant verringert. Nun solle das Verfahren auch in anderen Gebieten genutzt werden, wo durch den illegalen Goldabbau die Natur geschädigt ist. Zum Artikel

Labour warned it risks losing support for net zero if costs not spread fairly – The Guardian

Die oberste Klimaberaterin Großbritanniens, Emma Pinchbeck, habe die britische Regierung gewarnt, dass sie die Kosten für die Dekarbonisierung gerecht auf die Gesellschaft verteilen müsse – weil sie sonst riskiere, die Unterstützung dafür zu verlieren, schreibt Fiona Harvey. Zudem habe Pinchbeck der britischen Regierung empfohlen, sich dafür einzusetzen, dass die Dekarbonisierung vor allem als Motor für Wirtschaftswachstum gesehen wird. Zum Artikel

China.Table – BYD-Fabrikbau: Wanderarbeiter zahlten Geldstrafen fürs Fluchen: Im Skandal um sklavenähnliche Zustände bei einem Auftragnehmer des weltgrößten E-Auto-Produzenten BYD werden Details aus den Verträgen chinesischer Wanderarbeiter bekannt. Der Fall zeigt die Schattenseiten der Globalisierung, auf die auch deutsche Behörden in Zukunft mehr achtgeben müssen. Zum Artikel

Africa.Table – Mining Indaba: Wie Mali sich im Lithium-Wettlauf aufstellt: Die Nachfrage nach Lithium wird in den kommenden Jahren drastisch steigen. Mali könnte sich zu einem wichtigen Lieferanten entwickeln. Kürzlich wurde dort eine Lithium-Mine eröffnet, betrieben von China. Zum Artikel

Europe.Table – NGO-Verträge der Kommission: S&D will Untersuchung ausweiten: Die Sozialdemokraten werfen Monika Hohlmeier (CSU) einen unerhörten Angriff auf Umwelt-Organisationen vor. Die ehemalige Chefin des Haushaltskontrollausschusses hatte Verträge zwischen der Kommission und Umwelt-NGOs kritisiert. Zum Artikel