die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) stand bislang wenig im Fokus der Öffentlichkeit, obwohl es darin um eine wichtige Zukunftsaufgabe für Deutschlands Wirtschaft geht. Erklärtes Ziel der Bundesregierung für die NKWS: Ziele und Maßnahmen des zirkulären Wirtschaftens und zur Ressourcenschonung aus allen relevanten Bereichen zusammenführen. Am Dienstag präsentierte Umweltministerin Steffi Lemke nach langer Verzögerung nun die NKWS. Wie die Strategie einzuordnen ist, analysiert Nicolas Heronymus.

Anders als die NKWS sorgt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz immer wieder für Schlagzeilen – wie jüngst durch den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das Gesetz auszusetzen, bis die europäische Regulierung in Kraft tritt. Michael Windfuhr, Vizedirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, spricht im Interview mit mir über die Wirkung des Gesetzes, die Vorreiterrolle Europas, und welche Länder in anderen Teilen der Welt sich ebenfalls mit unternehmerischer Verantwortung beschäftigen.

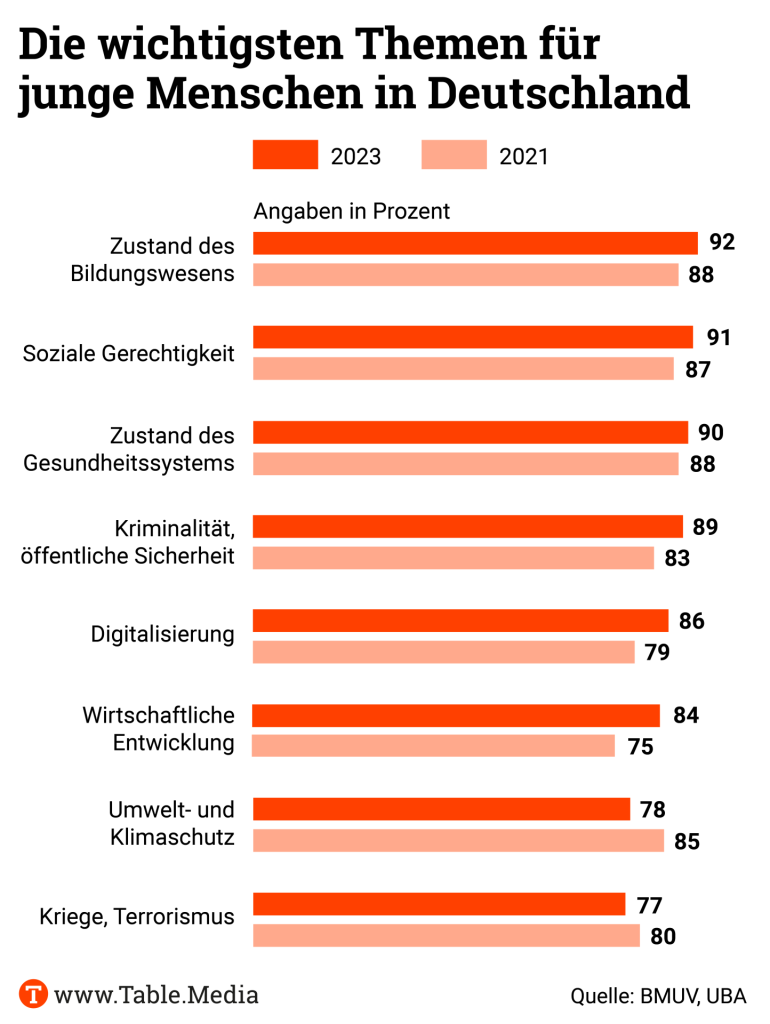

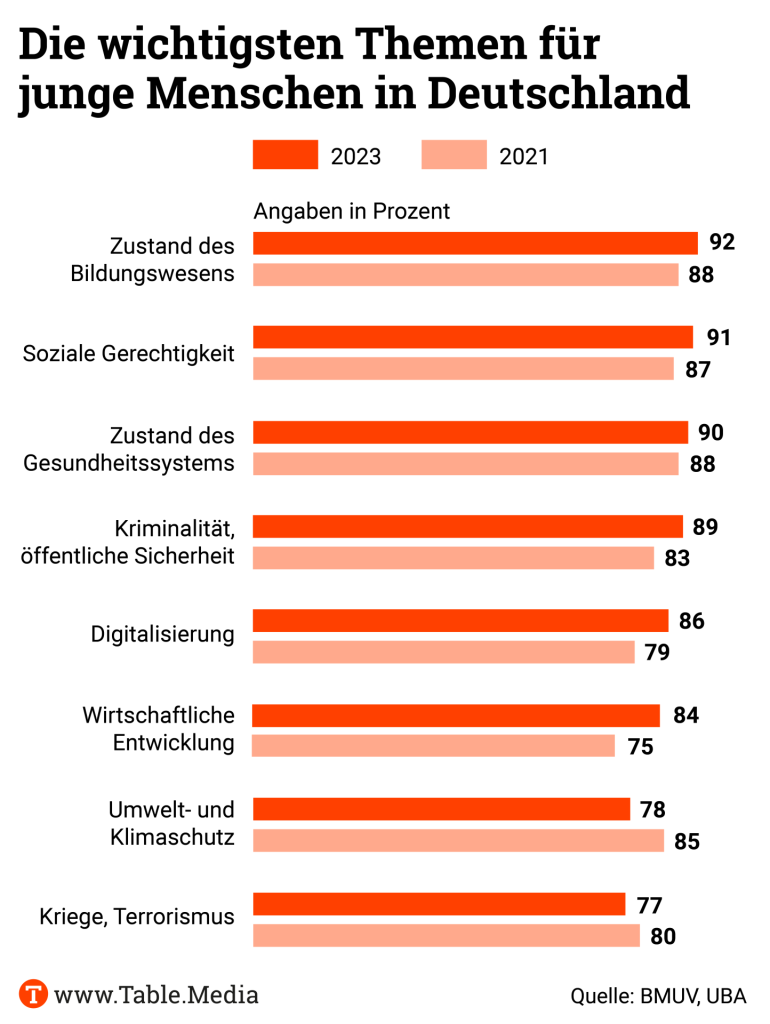

Ein vermeintliches Paradoxon beschäftigt Amélie Günther in ihrer Analyse: Einerseits sind jungen Menschen Themen der sozial-ökologischen Transformation weiterhin wichtig. Andererseits wählten sie bei der Europawahl deutlich seltener als zuletzt Bündnis 90 / Die Grünen, also jene Partei, die am stärksten für die Klimawende steht.

All diese Themen dürften Helene Melnikov ab dem kommenden Jahr beschäftigen, wenn sie als neue Hauptgeschäftsführerin des DIHK einen der wichtigsten Lobbyposten der Wirtschaft übernimmt. Alex Veit stellt sie im Porträt vor.

Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat am Dienstag den Entwurf für eine Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) veröffentlicht. Nun beginnt die Ressortabstimmung. Im Herbst soll das Kabinett die Strategie verabschieden. Vorher will das BMUV bis zum 9. Juli Verbände, Zivilgesellschaft und Wissenschaft konsultieren. Zentrale Ziele der vorgeschlagenen Strategie sind:

Zwei zentrale Ziele verfolgt die Regierung mit der Strategie: Sie will den Umwelt- und Klimaschutz stärken und die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands senken. Die Aufgabe ist groß: Bislang verursacht der Abbau und die Verarbeitung natürlicher Ressourcen laut dem UN-Ressourcenrat 55 Prozent der globalen Treibhausgase und, etwa durch Entwaldung, über 90 Prozent des landnutzungsbedingten Biodiversitätsverlusts. Die Covid-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben zudem eindrücklich gezeigt, welche Folgen es haben kann, wenn die Wirtschaft einseitig abhängig ist beim Import von Rohstoffen und Materialien.

Die Bundesregierung will sich laut Entwurf besonders dafür einsetzen, dass wichtige EU-Vorhaben für Kreislaufwirtschaft vorankommen. So soll der digitale Produktpass “als zentrales Instrument” vorangetrieben werden. Bis 2030 solle er in allen wichtigen EU-Produktregelungen verankert sein, heißt es. Der digitale Produktpass enthält wichtige Daten zur Zusammensetzung von Produkten und soll künftig Informationen über Reparierbarkeit enthalten.

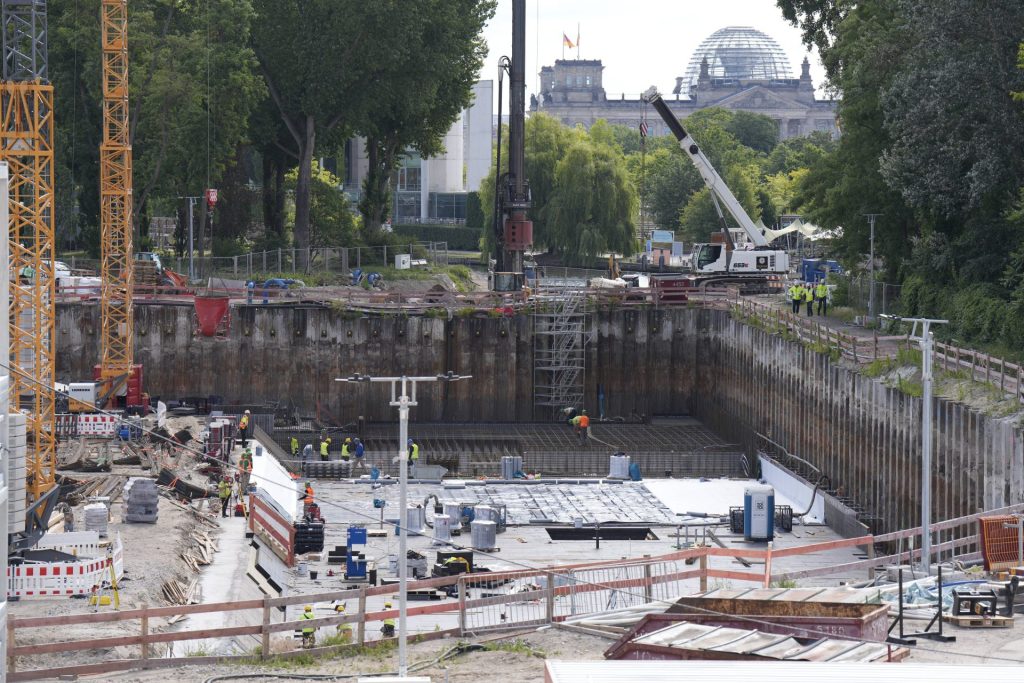

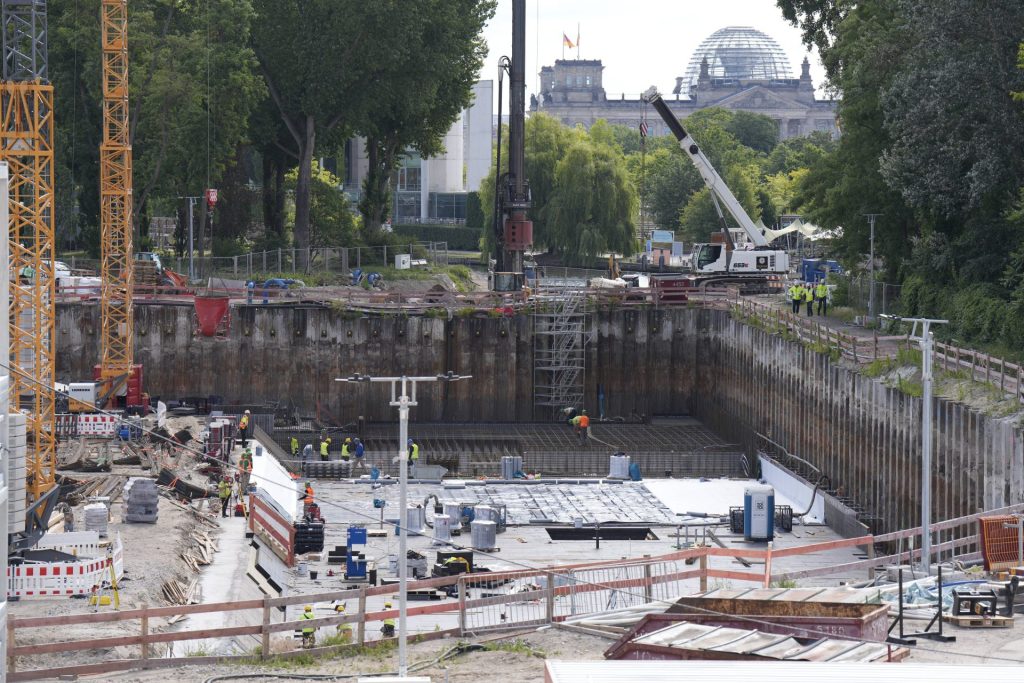

Zur Ökodesign-Verordnung, mit welcher der digitale Produktpass eingeführt wird, heißt es: “Wir wollen erreichen, dass die EU-Kommission zügig für alle unter die Verordnung fallenden Produktgruppen geeignete Regelungen zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet”. Bei Gebäuden sollen “klare Standards” zu einer langen Nutzung, Wiederverwendung von Material und Recycling führen. Dazu will die Bundesregierung mit den Ländern über Änderungen des Baugenehmigungsrechts beraten, um etwa Rückbaukonzepte einzuführen.

Ein wichtiges Thema für die Kreislaufwirtschaft sind auch Einsatzquoten für Rezyklate, um den Verbrauch von Primärmaterial zu reduzieren. Dazu sieht der Entwurf vor, dass die Bundesregierung eine “mittel- bis langfristige Weiterentwicklung” entsprechender Quoten prüfen und sich gegebenenfalls auf Ebene der Europäischen Union dafür einsetzen werde – zum Beispiel mit Blick auf einen Mindestanteil von Sekundärkunststoffen.

Um die öffentliche Beschaffung stärker als Hebel für die Kreislaufwirtschaft zu betätigen, will die Bundesregierung eine neue Verwaltungsvorschrift für ihre Vergabestellen prüfen. Die aktuelle Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) Klima könnte so zu einer AVV Umwelt werden. Entsprechend würde es künftig eine Negativliste für Produkte geben, die nicht zirkulär hergestellt sind. Prüfen will die Bundesregierung auch, ob Vergabestellen künftig Lebenszykluskosten als Kriterium nutzen müssen, wenn sie das wirtschaftlichste Angebot ermitteln.

Zur Finanzierung der Maßnahmen soll die Bundesregierung ein Aktionsprogramm “Zirkuläre Wirtschaft” verabschieden. Es soll “über einen breiten Instrumentenmix die Transformation zu weniger Primärrohstoffverbrauch und geschlossenen Stoffkreisläufen anstoßen, zur Erreichung der Klimaziele beitragen und die Chancen zirkulären Wirtschaftens verbessern.”

Das BMUV nennt in seinem Entwurf ein absolutes Reduktionsziel. Dafür hatten sich besonders Umweltverbände eingesetzt. Die vorgeschlagenen acht Tonnen Primärrohstoffverbrauch pro Kopf (bezogen auf die Bevölkerung) halten Experten für geeignet, um innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften zu können. Vor allem das quantitative Ziel für den Pro-Kopf-Verbrauch hält Rebecca Tauer, Programmleiterin Circular Economy beim WWF Deutschland für “zentral”, genauso wie mit Blick auf die Zwischenziele in den Handlungsfeldern, sagte sie zu Table.Briefings.

Mehr “Substanz” bei den konkreten Maßnahmen fordert Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Das Verbrauchsziel von acht Tonnen pro Kopf hält sie für erreichbar, “wenn das Ziel nicht nur mit konkreten Maßnahmen, sondern vor allem einem Innovationsnarrativ verbunden wird”. Nachbesserungsbedarf sieht sie im Baubedarf, einem “enormen” Hebel für die Kreislaufwirtschaft. Hier müsse die Strategie “konkreter werden” – etwa durch Festschreibung der verbindlichen Prüfung von “Erhalt vor Abriss”.

Bedarf für Konkretisierung sieht auch Henning Wilts, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut. “Die Maßnahmen sind ein Aufschlag und müssen in weiteren Debatten ausdifferenziert werden”, sagt Wilts. Unklar sei, ob das das Reduktionsziel erreicht werde, wenn alle beschriebenen Maßnahmen umgesetzt würden, ergänzt der Wissenschaftler, der auch die Begleitforschung für die NKWS verantwortet. Was ausgewählte Maßnahmen zum Ziel beitragen können, soll in den kommenden Monaten wissenschaftlich untersucht werden.

Zum Thema Ressourcenschutzgesetz heißt es im Entwurf, es solle geprüft werden “in welcher Weise zentrale Ziele und ihr Monitoring auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt werden können bzw. müssen”. Das sieht Tauer vom WWF Deutschland ” als wichtigen Schritt hin zu einem Ordnungsrahmen für den Ressourcenschutz analog zum Klimaschutz“. Aus Sicht von Wissenschaftler Wilts braucht es kein Ressourcenschutzgesetz, aber klare Regeln für Mechanismen, die bei einer Zielverfehlung greifen.

Herr Windfuhr, welche Folgen hätte es, wenn das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bis zum Inkrafttreten der europäischen Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) ausgesetzt würde?

Die deutschen Unternehmen und ihre Zulieferer haben deutliche Fortschritte gemacht, Verfahren erarbeitet, und angefangen, beispielsweise Arbeitsbedingungen in ihren Lieferketten zu verbessern. Sie würden einen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Mitbewerbern einbüßen.

Würden die Unternehmen Kosten sparen?

Das Kostenspar-Argument halte ich nicht für überzeugend. Was Arbeit und Kosten reduzieren wird, ist die Umsetzung der bereits von der Politik angebotenen Kombination der Berichtspflicht aus dem LkSG mit den Vorgaben der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD).

Wo steht die Umsetzung des LkSG derzeit, nachdem die Berichtspflichten der Unternehmen bereits ausgesetzt worden sind, sie jedoch weiter zu Risikoanalysen und Vorsorge angehalten sind?

Die Umsetzung beginnt gerade erst. Bislang haben nur rund 40 Firmen berichtet. Das zeigt, wir stehen erst ganz am Anfang bei der Umsetzung.

Was haben Sie gedacht, als Sie vom Abgang des Chefs des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Torsten Safarik erfuhren?

Das dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders hilfreich ist. Für die Umsetzung des LkSG ist es wichtig, eine funktionierende Behörde zu haben, die bei vermuteten Fällen von Verstößen eine unabhängige Überprüfung durchführt. Ohne die Hintergründe zu kennen, war Torsten Safarik ein Behördenchef, der das LkSG engagiert umgesetzt hat und sowohl gegenüber Unternehmen wie auch der Zivilgesellschaft unabhängig agiert hat. Mit einer gewissen Chuzpe hat er sich für eine wirkungsvolle Umsetzung eingesetzt.

Wie wichtig sind die Erfahrungen des BAFA für die europäische Regulierung?

Diese Überprüfungsinfrastruktur wird auch wichtig werden für die Umsetzung der europäischen Regulierung. Für eine wirkungsvolle Überwachung der Sorgfaltspflichtenregulierung können aus Deutschland wichtige Impulse kommen.

Wir diskutieren oft nur über das deutsche oder europäische Lieferkettengesetz. In welchem Verhältnis steht es zu ähnlichen Regelungen in anderen Ländern?

Lieferkettengesetze gibt es auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder Norwegen, aber darüber hinaus auch in Australien, Großbritannien und Teilen der USA. Und es gibt verschiedene Prozesse in anderen Ländern, die zu weiteren Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzen führen könnten.

Die europäische Regulierung ist aber im Gesamtblick ein wichtiger Schritt nach vorne, weil die Regelung für alle 27 EU-Staaten gilt. Damit ist der Hebel europäischer Unternehmen größer geworden, um Standards in ihrer Lieferkette durchzusetzen. Anbieter und Lieferanten aus anderen Ländern wissen, dass es sich prinzipiell lohnt, sich daran anzupassen.

Staatliche und wirtschaftliche Akteure aus dem Globalen Süden haben den europäischen Prozess sehr genau beobachtet. Im UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte haben mehrere Staatenvertreter deutlich gemacht, dass eine europäische Sorgfaltspflichtenregulierung für Lieferanten und Firmen aus ihren Ländern relevante Rahmenbedingungen setzt.

Werden sich die Europäer mit ihrem Referenzrahmen für Lieferketten durchsetzen?

Das ist ein Regime im Entstehen, sicherlich mit Risiken. Aber ich glaube, von dieser europäischen Logik geht sehr viel Strahlkraft aus, zumal die Lieferkettenregulierung weniger in Märkte eingreift als viele handelspolitische Instrumente.

Wie könnte das EU-Lieferkettengesetz die Verhältnisse für Menschen und Wirtschaft anderswo ändern?

Es gilt für den größten Konsumgütermarkt der Welt und kann die Wettbewerbssituation für Lieferanten aus dem Globalen Süden verbessern. Wenn sich alle Zulieferer an Mindeststandards halten müssen, gibt es weniger Möglichkeiten für einen Wettlauf nach unten. Als Beispiel: Als die Regierung in Bangladesch im November den Mindestlohn deutlich erhöht hat – und er ist nach Ansicht von Gewerkschaften immer noch deutlich zu niedrig -, forderte sie gleichzeitig von Einkäufern im Textilsektor, nicht mit ihren Aufträgen an billigere Standorte zu gehen. Dies soll nicht negieren, dass die konkreten Veränderungsprozesse in vielen Ländern Zeit brauchen.

Der UN-Prozess für Wirtschaft und Menschenrechte, auf denen die Lieferkettengesetze beruhen, empfiehlt allen Ländern sogenannte Nationale Aktionspläne festzulegen. Wie weit ist der globale Prozess?

Es gibt inzwischen 30 nationale Aktionspläne, davon 18 in europäischen Ländern. In Südamerika haben Peru, Chile und Argentinien Pläne verabschiedet. In Afrika sind es ebenfalls drei: Nigeria, Uganda und Kenia. In Asien sind es mit Pakistan, Nepal, Thailand, Vietnam, Indonesien und der Mongolei inzwischen sechs Länder. Weitere werden folgen.

Der Prozess scheint eher langsam voranzukommen.

Ich würde sagen, das ist nicht der langsamste Prozess, wenn wir das generelle Tempo der UN bei der Durchsetzung von Normen beobachten. Es gibt zusätzlich in verschiedenen Ländern Anfänge von nationalen Aktionsplänen, die von der Zivilgesellschaft oder nationalen Menschenrechtsinstitutionen gestartet worden sind – allein in Afrika in fünf oder sechs Ländern. Bislang sind dies überwiegend freiwillige Aktionspläne. Aber so hat es in Deutschland ja auch begonnen.

Ein nationaler Aktionsplan adressiert außerdem nicht nur, was Unternehmen machen sollten, um Schäden in ihrer Lieferkette zu vermeiden. Der Staat hat eigene Verpflichtungen und kann die Umsetzung fördern, beispielsweise bei Unternehmen im staatlichen Besitz, der öffentlichen Beschaffung und der Investitionsförderung. Gerade für diese staatlichen Aufgaben sind die nationalen Aktionspläne von Bedeutung.

Fürchten Sie, dass CSDDD bald wieder zurückgedreht wird?

Nichts ist ewig in der EU. Aber das ist jetzt erstmal durch. Um das aufzuheben, bräuchte es eine neue Mehrheit im Rat, im Parlament. Diese Mehrheit sehe ich im Moment nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, weder bei der SPD, den Grünen, noch der CDU, dass sie im Rahmen ihrer europäischen Fraktionen diese Regelung noch einmal aufmachen und politisch obstruktiv agieren werden.

Die Bekämpfung der Klimakrise ist für junge Erwachsene nach wie vor ein zentrales Thema. Eine Ende Mai vom Umweltbundesamt (UBA) und dem Bundesministerium für Umwelt und Verkehr (BMUV) veröffentlichte Studie zeigt, dass fast vier Fünftel der 14- bis 22-jährigen Klimaschutz sehr oder eher wichtig finden. Knapp drei Viertel sagen, dass Unternehmen in diesem Bereich nicht genug tun. Dabei sieht die Mehrheit den Staat in der Pflicht, der Wirtschaft stärkere Vorgaben zu machen.

Die Politik will die Wirtschaft derzeit zur Klimaneutralität transformieren, nicht zuletzt um jüngeren und künftigen Generationen gute Zukunftsaussichten zu ermöglichen. Doch das Vertrauen der Jüngeren in die Klimapolitik bröckelt: Die im April erschienene “Trendstudie Jugend in Deutschland 2024” zeigt, dass rund die Hälfte der befragten 14- bis 29-Jährigen über die Klimakrise besorgt ist, aber das Gefühl hat, dass nicht genug dagegen getan wird. Nur 40 Prozent glauben, dass die Folgen des Klimawandels überhaupt noch eingedämmt werden können.

Diese Skepsis bekommen auch die Grünen zu spüren, die den Klimaschutz zu ihrem Markenkern entwickelt haben. Bei der Europawahl Anfang Juni stimmten nur noch elf Prozent der 18- bis 25-Jährigen für die Partei. 2019 erreichten die Grünen in dieser Altersgruppe hingegen noch 34 Prozent. Auch das erstmalige Europawahlrecht der Jugendlichen ab 16 Jahren brachte entgegen den Erwartungen keinen grünen Stimmenzuwachs. Stattdessen erhielt die AfD, die die Klimakrise bestreitet, einen Stimmanteil von 16 Prozent bei Wählern zwischen 16 und 24 Jahren und wurde in der Altersgruppe zweitstärkste Partei hinter der CDU mit 17 Prozent.

Es herrsche in der jungen Generation der Eindruck vor, dass sie mittels individuellem “Engagement alleine nicht viel ausrichten können”, sagt der Co-Autor der Studie, Klaus Hurrelmann. Vielmehr müssten “politisch verbindliche und in der Gemeinschaft abgestimmte Maßnahmen” getroffen werden. “Die sehen sie ganz offensichtlich nicht.” Dies habe den Grünen als Regierungspartei sehr geschadet und “trifft ihre Kernkompetenz” als Klimaschutzpartei.

2019 stand der Klimaschutz noch im Zentrum der öffentlichen Debatte. Wichtige Auslöser waren etwa die Fridays-for-Future-Bewegung, die Ende 2018 zahlreiche Schüler europaweit fürs Klima mobilisierte. Diese geriet 2020 allerdings aufgrund der Corona-Krise ins Stocken.

“Die Hoffnung, dass sich für unsere Generation jetzt vieles verbessern könnte, die 2019 noch in der Luft lag, scheint mittlerweile verpufft”, sagt Svenja Appuhn, Bundesprecherin der Grünen Jugend. Die Dringlichkeit der Klimakrise würde zunehmend von wirtschaftlichen Sorgen der jungen Menschen überlagert. “Viele junge Menschen fühlen sich von der Ampel-Koalition nicht gesehen”, argumentiert sie. Stattdessen würde “das Gefühl von Kontrollverlust und Hoffnungslosigkeit” dominieren.

Solche Interpretationen stützt auch die jüngste Sinus-Jugendstudie, für die alle vier Jahre Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt werden. Demnach nimmt Politik bei Jugendlichen “trotz der Krisen einen geringen Stellenwert” ein. Viele fühlten sich von Erwachsenen “nicht ernst genommen”. Als Reaktion würden sich Jugendliche auf stabilisierende Werte wie Sicherheit und Geborgenheit zurückbesinnen – Werte, die die Parteien AfD und CDU in ihren Wahlprogrammen explizit ansprechen.

“Die Grünen haben, was den Klimaschutz betrifft, massiv an Glaubwürdigkeit verloren”, konstatiert Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Gespräch. “Mittlerweile gibt es genügend Wettbewerber, um beim Thema Klima zu punkten.”

Tatsächlich sticht hervor, dass der Stimmanteil der Kleinparteien bei jungen Wählern in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. So haben knapp ein Drittel der 16- bis 24-Jährigen ihre Stimme einer Kleinpartei gegeben. Allein die Europapartei Volt, die auch Klimafragen zentral gesetzt hat, erreichte neun Prozent. Kleinere Parteien, die sich ausschließlich über den Klimaschutz definieren, konnten hingegen weniger gute Ergebnisse erzielen. Mit jeweils 0,3 und 0,1 Prozent der Stimmen schafften es die Letzte Generation und die Klimaliste nicht ins Parlament.

Es sei “klar, dass junge Menschen in Zeiten multipler Krisen aufwachsen und neben der Klimakrise weitere zentrale Krisen” gelöst werden müssten, meint Wendelin Haag, Vorsitzender des Bundesjugendrings. Doch “die Forderungen junger Menschen nach konsequentem Klimaschutz und Investitionen in eine nachhaltige Zukunft sind weiterhin ungebrochen”.

Ein Blick in die Start-Up-Szene, in der viele junge Gründer sich für die Transformation einsetzen, scheint dies ebenfalls zu bestätigen. Zwar ist die Zahl der grünen Start-Ups im letzten Jahr zurückgegangen. Allerdings sei dies “dem Marktumfeld geschuldet und liegt nicht an politischen Präferenzen”, argumentiert Niclas Vogt vom Start-Up-Verband. “Wir erleben weiterhin ein hohes Commitment zu Klimazielen, und Gründer sind meist stark science-based”, so Vogt.

Die erheblichen Stimmverluste sollten für die Ampelkoalition “eine dringende Mahnung sein, die Anliegen junger Menschen endlich ernst zu nehmen”, betont Svenja Appuhn von der Grünen Jugend. Angesichts zunehmender Zukunftsängste sei es umso wichtiger, den sozialen Ausgleich beim Klimaschutz von Anfang mitzudenken. “Andernfalls werden demokratische Mehrheiten für einen entschlosseneren Klimaschutz bröckeln.”

Um junge Menschen abzuholen, müssten sie sich in ihren Ängsten ernst genommen fühlen, meint Claudia Kemfert. “Das erfordert eine emotionalere Sprache, die das Verständnis erweckt, dass sich ernsthaft um deren Sorgen bemüht wird.”

Dass individuelle Sorgen und Ängste in Krisenzeiten in den Vordergrund rücken, habe sich auch in der Vergangenheit gezeigt und sei verständlich, betont Kemfert. “Es liegt jetzt an der Politik klarzumachen, dass die grüne Transformation für jeden Einzelnen notwendig ist, um die Krisen zu lösen.” Unter Mitarbeit von Carsten Hübner

19.-21. Juni 2024, Budapest, Ungarn

Konferenz Real Deal Summit – Placing People and the Planet at the Heart of the Green and Just Transition (Veranstalter: RIFS Potsdam) Info & Anmeldung

20. Juni 2024, 10-17 Uhr, Köln

Konferenz Zukunft. Sicherheit. Arbeit. Der Transformationskongress 2024. (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

21. Juni 2024, 16-19:30 Uhr, Hamburg

Workshop Grünes Gewand, braune Ideen – Rechte Ideologien im Natur- und Umweltschutz (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

21.-23. Juni 2024, Loccum

Konferenz Uni im Grünen 2024: Wir konnten auch anders – Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

24.-28. Juni 2024, Duisburg

Seminar Strukturwandel im Ruhrgebiet – Geschichte, Veränderungsprozesse und Zukunftspotentiale (er)fahrbar machen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

25. Juni 2024, 10-11 Uhr, Online

Webinar Mitarbeitende motivieren – Gute Beispiele & Tipps für Klimaschutz (Veranstalter: KliMa Wirtschaft) Info & Anmeldung

25. Juni 2024, 17-18:30 Uhr, Online

Buchvorstellung Kommunale Wärmewende strategisch planen – Ein Leitfaden (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

25. Juni 2024, 18:30-20:30 Uhr, Berlin

Diskussion Ausgeliefert: DHL, Amazon, Hermes & Co: Wachstum, Arbeitsbedingungen und Kämpfe in einer boomenden Branche Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Info & Anmeldung

25.-26. Juni 2024, München

Konferenz SZ Nachhaltigkeitsgipfel (Veranstalter: Süddeutsche Zeitung) Info & Anmeldung

Auf dem Weg zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) hat die EU in den vergangenen fünf Jahren in drei Bereichen erhebliche Fortschritte gemacht: bei der Verringerung von Ungleichheiten (SDG 10), der Förderung menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8) sowie der Bekämpfung von Armut (SDG 1). Rückschritte hingegen hatte sie in den Bereichen erschwingliche und saubere Energie (SDG 7), Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3) und Leben an Land (SDG 15) zu verzeichnen. Das geht aus dem diesjährigen Monitoring-Bericht über die Fortschritte der EU im Hinblick auf die SDG hervor. Der Bericht wird einmal jährlich von Eurostat veröffentlicht.

Zu den Indikatoren, bei denen die EU laut Eurostat positive Rekorde erzielt hat, zählt zum Beispiel die Verringerung von Einkommensunterschieden zwischen den reichen und den ärmeren Bevölkerungsgruppen. Auch die Armutslücke zwischen Stadt und Land hat sich laut dem Bericht verringert. Die Beschäftigungsquote in der EU hat einen Rekordwert von 75,3 Prozent erreicht; das Pro-Kopf-BIP ist gestiegen.

“Wir können stolz sein, wie weit wir gekommen sind”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auf einer Konferenz der belgischen Ratspräsidentschaft in Brüssel. “Trotz der außergewöhnlichen Herausforderungen durch die Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine ist die EU bei einer Vielzahl an SDG vorangekommen.” Dennoch könne man nicht zufrieden sein: Die Ergebnisse seien in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, und bei einigen Zielen schneide die EU nur moderat oder sogar schlecht ab.

Den Rückgang bei drei Zielen begründet Eurostat zum einen mit den negativen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise (SDG 7). Zum anderen seien die Rückschläge der COVID-19-Pandemie nun in den Daten vollständig sichtbar (SDG 3). Das Erreichen des Ziels “Leben an Land” (SDG 15) sei durch die gefährdete Biodiversität beeinträchtigt, auch Trockenheit und daraus folgende Bodendegradation spiele eine negative Rolle.

Gentiloni bezog sich zudem auf die weltweite Bilanz: Laut dem UN-Bericht von 2023 sind die Fortschritte bei mehr als 50 Prozent der Ziele schwach, bei 30 Prozent finden sogar Rückschritte statt. “Auch wenn die EU insgesamt auf einem guten Weg ist: Die Welt ist es nicht”, erklärte der Kommissar. “Wir gewinnen keine Goldmedaille, wenn wir die Ziellinie als Erste erreichen – dieses Rennen muss die Welt gemeinsam gewinnen.”

Die belgische Ministerin für nachhaltige Entwicklung, Zakia Khattabi, forderte eine kontinuierliche Aufmerksamkeit für das Thema und eine umfassende SDG-Strategie von der EU und nationalen Regierungen. Die Zuständigkeit für diese Strategie müsse explizit in einem Ministerium, beziehungsweise bei einer Vizepräsidentin der EU-Kommission liegen. Auf der Konferenz wurden auch Forderungen nach einer häufigeren Bestandsaufnahme, etwa halbjährlich, laut. Laut Agenda 2030 sind noch sechs Jahre Zeit, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. leo

In der Studie “The Grounds for sharing. A Study of Value Distribtion in the coffee industry” untersuchte das unabhängige Bureau d’Analyse Sociétale d’Internet Collectif (BASIC) erstmals, wie sich entlang der Kaffee-Wertschöpfungskette die Kosten, Steuern und Nettogewinnspannen von Landwirten bis zu Einzelhändlern verteilen. Die Autoren analysierten vier der sechs größten Erzeugerländer (Brasilien, Kolumbien, Äthiopien und Vietnam) sowie als Absatzmarkt Deutschland, den größten Kaffeemarkt Europas. Beauftragt wurde die Studie vom Branchenverband Global Coffee Platform (GCP), der Nachhaltigkeitsinitiative IDH und der NGO Solidaridad.

Die Autoren stellten öffentlich zugängliche Daten zusammen und ergänzten diese mit Befragungen und Konsultationen. Ihre zentralen Ergebnisse:

Auf den ersten Blick erscheint der anteilige Nettoprofit der Kaffeebauern überraschend hoch. Das liegt allerdings daran, dass deren Kosten unzureichend erfasst sind. Denn die Mitarbeit von Familienmitgliedern werde “weder bezahlt” noch einberechnet, heißt es in der Studie. Deswegen “erscheinen die Gewinnmargen der Kleinbäuerinnen vermeintlich höher”. Damit werde das Problem verschleiert, denn der Großteil der Kosten der Kleinbauern entfällt auf die unbezahlte Familienarbeit.

Die Studie erfasst 41 Kaffeeprodukte mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro, darunter gemahlenen Kaffee, ganze Bohnen, Softpads und Kapseln. Auch unterschiedliche Anbauweisen – konventionell und zertifiziert nach Kriterien der Rainforest Alliance und Fairtrade – wurden berücksichtigt.

Weltweit bauen 12,5 Millionen Bauern Kaffee an, davon bewirtschaften 70 Prozent Flächen von weniger als fünf Hektar, womit sie als Kleinbauern gelten. Die derzeitige Verteilung der Wertschöpfung mache die Kaffeeproduktion für die meisten Kaffeebauern “wirtschaftlich unrentabel“, sagt die Geschäftsführerin der Global Coffee Platform, Annette Pensel. Diese Ungleichverteilung “lähmt das Bestreben der Kaffeeindustrie”, nachhaltig zu werden. Wer als Bauer für zertifizierte Lieferketten arbeitet, erzielt ein höheres Einkommen als in nicht zertifizierten Lieferketten.

Viele importierende Unternehmen bekennen sich dazu, die Einkommen von Kleinbauern zu erhöhen, etwa Tchibo durch den Ausbau der nachhaltigen Kaffeebeschaffung. Solche Bemühungen seien wichtig, heißt es in der Studie. Allerdings müsse die Wertschöpfung selbst gerechter verteilt werden, indem der Sektor sich zu entsprechenden Beschaffungspraktiken verpflichte. Tessa Meulensteen, Direktorin Agri-Commidities von IDH, schlägt Partnerschaften vor, um “die Schaffung und den Transfer von Werten zu entwickeln und umzusetzen”. Das dürfte Unternehmen auch bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten helfen, die von Lieferkettengesetzen vorgeschrieben werden. cd

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) ausgesetzt werden soll, zeitigt das Gesetz sowie die europäische Lieferkettenrichtlinie CSDDD, die erst in zwei Jahren in Kraft treten wird, bereits konkrete Wirkungen. In der stark von China abhängigen Solarbranche stellen Unternehmen bereits auf konforme Einkaufsstrategien um. Dabei müssen sie zusätzlich zu den allgemeinen Menschenrechts- und Umweltstandards die Unterdrückung der Uiguren und die Vorwürfe umfassender Zwangsarbeitsprogramme in der Region Xinjiang berücksichtigen.

So importiert der Solaranlagenverkäufer Enpal aus Berlin seine Produkte aus den drei Provinzen Anhui, Zhejiang und Jiangsu. “Da können wir zu 100 Prozent sicherstellen, dass keine Zwangsarbeit involviert ist”, so Henning Rath, Chief Supply Chain Manager von Enpal in Shenzhen. Solarprodukte aus Xinjiang würden in China zunehmend nur noch für den heimischen Markt produziert, so Rath.

China dominiert die Solarbranche und ihre Lieferketten von den Vorprodukten bis zu kompletten Anlagen. In der EU tätige Solarfirmen müssen ihre Einkäufe nun aus Xinjiang hinaus verlagern. Hinzu kommt die Zertifizierung, bei der sie etwa vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit Informationen unterstützt werden.

In die USA dürfen schon länger keine Produkte aus Xinjiang mehr importiert werden, wenn dafür Zwangsarbeit nicht explizit ausgeschlossen werden kann. Zwar wird die mutmaßliche Zwangsarbeit in den von Uiguren bewohnten Regionen wohl nicht beendet, es werden aber menschenrechtlich einwandfreie Lieferketten aufgebaut, die eigens für den Handel mit westlichen Ländern vorgesehen sind. ck/lf

Die ganze Analyse lesen Sie im China.Table

Die EU-Mitgliedstaaten haben am Montag im Umweltrat ihr Verhandlungsmandat für die Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie angenommen. Darin stimmen sie dem Gesetzesentwurf der Kommission, den diese im Juli 2023 vorgestellt hatte, in weiten Teilen zu und nehmen kleinere Änderungen vor. Die Trilogverhandlungen mit Parlament und Kommission können somit beginnen.

Diese Ziele für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen bis 2030 bestätigt der Rat: zehn Prozent in der Verarbeitung und Herstellung und 30 Prozent pro Kopf im Einzelhandel, in Restaurants, in der Gastronomie und in Haushalten. Das Parlament fordert hier eine Erhöhung auf 20 Prozent beziehungsweise 40 Prozent. Die Mitgliedstaaten wollen zudem die Möglichkeit aufnehmen, bis Ende 2027 Ziele für essbare Lebensmittel festzulegen.

Der Rat spricht sich für einen flexibleren Umgang mit der Berechnung der Abfallmengen aus: Die Ziele werden im Vergleich zu der im Jahr 2020 erzeugten Menge berechnet, da in jenem Jahr zum ersten Mal nach einer harmonisierten Methode Daten über Lebensmittelabfälle erhoben wurden. Laut Ausrichtung des Rats sollen die Mitgliedstaaten jedoch auch die Jahre 2021, 2022 oder 2023 als Referenzjahre heranziehen können.

Für den Bereich der Textilabfälle gibt die aktuelle Abfallrahmenrichtlinie vor, bis 2025 getrennte Sammelsysteme für die Wiederverwendung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling zu entwickeln. Der Rat fordert die Kommission auf, bis Ende 2028 darüber hinaus spezifische Ziele für die einzelnen Stufen der Abfallhierarchie festzulegen.

Neu im Kommissionsvorschlag ist auch die erweiterte Herstellerverantwortung: Um die Kosten für die Sammlung und Behandlung von Textilabfällen zu finanzieren, sollen Modemarken und Textilhersteller Gebühren zahlen. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Kreislauffähigkeit und der Umweltverträglichkeit der Textilien. Der Rat sieht vor, dass die Mitgliedstaaten höhere Gebühren von Unternehmen verlangen können, die “Fast Fashion”-Praktiken anwenden. Er will auch Kleinstunternehmen in den Geltungsbereich einbeziehen.

Der Rat gesteht sozialwirtschaftlichen Einrichtungen wie Wohlfahrtsverbänden, Sozialunternehmen und Stiftungen eine besondere Rolle in den bestehenden Textilsammelsystemen zu. Sie sollen ihre eigenen getrennten Sammelstellen unterhalten und betreiben dürfen und können zudem von bestimmten Berichtspflichten befreit werden, um Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Die Umsetzungsfrist der Novelle in nationales Recht wollen die Mitgliedstaaten von 18 auf 24 Monate nach

Inkrafttreten verlängern.

Die Abfallrahmenrichtlinie gilt seit 2008 und legt den Umgang mit Abfällen in der EU fest, unter anderem anhand einer fünfstufigen Abfallhierarchie. In Deutschland wurde die Richtlinie 2012 durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in nationales Recht umgesetzt. Mit der aktuellen Überarbeitung nimmt die Kommission die ressourcenintensiven Sektoren Lebensmittel und Textilien ins Visier.

Das EU-Parlament hatte sein Verhandlungsmandat bereits im März angenommen. Die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission können somit nach der Sommerpause beginnen. Ungarn, das ab Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, hat die Verhandlungen bereits in sein Programm geschrieben. leo

Am Montag haben die Mitgliedsstaaten im EU-Umweltrat mit einer qualifizierten Mehrheit für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Möglich gemacht hat dies ein Alleingang der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), die trotz Protesten ihres Regierungspartners, der konservativen ÖVP, dem Gesetz zustimmte. Während in Österreich die Koalition bröckelt, ist nach zwei Jahren und 136 Änderungen im Gesetzestext der Weg frei, um bis 2030 mindestens 30 Prozent der Landflächen in der EU zu renaturieren.

Gewessler begründete ihre Haltung auch mit den Gefahren durch Hochwasser, die im Klimawandel zunehmen: “Wenn es regnet, versickert im Asphalt kein Wasser.” Als Reaktion auf ihren Alleingang reichte die ÖVP am Montag gegen Gewessler eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs ein. Auch eine Nichtigkeitsklage beim EuGH soll eingebracht werden. Dass das Vorgehen von Gewessler rechtswidrig sei, bescheinigt unter anderem ein Rechtsgutachten im Auftrag des ÖVP-geführten Landwirtschaftsministeriums. Auch der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts komme zu diesem Schluss, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montagabend. Die Koalition wolle er aber fortsetzen, damit das Land “nicht im Chaos” versinke.

All das sei “juristisches Neuland”, sagte Walter Obwexer, Experte für Europäisches Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck, zur Austria Presse Agentur (APA). Die Chancen stünden “nicht schlecht”, dass der Ratsbeschluss vom EuGH wegen Formmängel aufgehoben werde. Mit einer Entscheidung sei in rund eineinhalb Jahren zu rechnen. Obwexer geht aber davon aus, dass der Beschluss im Amtstext veröffentlicht werde und damit die Vorgaben – zumindest vorerst – in Kraft treten werden.

Verfassungsjurist Peter Bußjäger, ebenfalls von der Universität Innsbruck, sprach gegenüber der APA von einer komplexen rechtlichen Lage. Er hält weder die angedrohte Nichtigkeitsklage noch die Zustimmung von Gewessler für schlüssig. Gewessler stützt sich wiederum auf vier Rechtsgutachten und Gespräche mit mehreren Juristen, darunter mit Daniel Ennöckl von der BOKU Universität in Wien, der ihr Vorgehen rechtlich abgesichert sieht. Die Grünen sehen möglichen rechtlichen Schritten gelassen entgegen. Auch der EU-Ratsvorsitz sieht Gewesslers Ja als zulässig.

In einer ersten Reaktion sprach die Verhandlungsführerin der Grünen-Fraktion im Europaparlament, die deutsche Abgeordnete Jutta Paulus, von einem Erfolg im Kampf gegen das Artensterben und die Folgen der Klimakrise. Auch Umweltverbände wie Greenpeace und WWF begrüßten das Gesetz. Zuvor hatten sich bereits Tausende Wissenschaftler in einem Offenen Brief dafür ausgesprochen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach von einer “ausgewogene Balance aller Interessen”. Die Bundesregierung hatte sich im März nach Protesten der FDP auf eine Zustimmung geeinigt, aber auf eine Entlastung von Landwirten gedrängt. Gegenstimmen gab es von Finnland, Schweden, Italien, Ungarn, Polen und den Niederlanden. Auch die EVP, Teile der Rechten und der extremen Rechten sowie einige Bauernverbände kritisierten das Gesetz – teils aber mit fadenscheinigen Argumenten. Jan-Christoph Oetjen, agrarpolitischer Sprecher der FDP und Vizepräsident des EU-Parlaments, sprach von einem “Schritt rückwärts”. dpa/lb

Der EU-Umweltrat hat seine allgemeine Ausrichtung zur “Green Claims”-Richtlinie angenommen. Damit können die Verhandlungen mit dem EU-Parlament beginnen. Das Gesetz soll Greenwashing verhindern, indem Unternehmen bestimmte umweltbezogene Werbeaussagen ohne externe Überprüfung nicht mehr verwenden dürfen – darunter auch Aussagen wie “umweltfreundlich” oder “biologisch abbaubar”.

Dabei wollen die Umweltminister Kleinunternehmen und Landwirte besser bei der Umsetzung der neuen Regeln unterstützen. Das von der Kommission vorgeschlagene Grundprinzip der Ex-ante-Prüfung durch unabhängige Sachverständige behalten sie zwar bei, wollen aber ein vereinfachtes Verfahren einführen, um bestimmte Angaben davon auszunehmen. Kleinstunternehmen sollen zwar auch überprüft werden, aber acht Monate mehr Zeit erhalten. Zudem sieht der Text “zusätzliche Maßnahmen zur Minderung des Verwaltungsaufwands für Landwirte” vor. Das könne finanzielle Unterstützung und Schulungen beinhalten.

Der Umweltrat will Unternehmen zudem unter bestimmten Umständen weiterhin die Möglichkeit einräumen, CO₂-Kompensationen geltend zu machen. Unter anderem der EU-Bauernverband Copa Cogeca hatte dies gefordert, um den Verkauf von Zertifikaten aus CO₂-Entnahmen in der Landwirtschaft weiterhin attraktiv zu halten. Die Position des Rats begrüßte der Verband als Schritt in die richtige Richtung.

Das Parlament hatte seinen Standpunkt bereits im März angenommen. Darin sieht es vor, CO₂-Kompensationen nur in Ausnahmefällen zu erlauben, nämlich dann, wenn ein Unternehmen seine CO₂-Emissionen bereits so weit wie möglich reduziert hat. Damit wird dieses Thema ein Knackpunkt in den anstehenden Trilogverhandlungen werden. leo/jd

Wirtschaftsranking: Deutschland fällt im Standortwettbewerb weiter zurück – Süddeutsche Zeitung

Die deutsche Wirtschaft ist im internationalen Vergleich weniger wettbewerbsfähig als vor wenigen Jahren, schreibt Bastian Brinkmann. Im IMD-Ranking, das die Standortfaktoren von Staaten vergleicht, fällt Deutschland auf Rang 24 und damit zwei Plätze tiefer als im Vorjahr. Dies sei vor allem auf die Folgen des russischen Angriffskriegs und die Energiekrise zurückzuführen, erklärt der Studienleiter Arturo Bris, aber Firmen müssten auch die digitale Transformation zügiger hinbekommen. Zum Artikel

IWF warnt vor Massen-Arbeitslosigkeit und erschöpften Staatsfinanzen – Handelsblatt

Der Internationalen Währungsfonds (IWF) mahnt Deutschland, sich frühzeitig auf die Veränderungen durch KI vorzubereiten – andernfalls drohten “hochgradig disruptive Folgen”, schreiben Annett Meiritz und Jan Hildebrand. Der IWF empfiehlt, staatliche Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen zu erhöhen und das Steuersystem anzupassen. Denkbar seien etwa höhere Steuersätze auf Kapital oder die Besteuerung von Emissionen. Auch die Sozialsysteme müssten sich anpassen, um die drohenden Arbeitsplatzverluste abzufedern. Zum Artikel

EU bei Lebensmitteln Exportchampion – taz

Der Agrar-Handelsüberschuss der Europäischen Union ist der zweitgrößte der Welt, weiß EU-Kommissionssprecher Olof Gill. Anders als durch die Klagen einiger Bauernvertreter über nachteilige Wettbewerbsbedingungen suggeriert, ist die EU sogar Agrar- und Lebensmittelexportweltmeister. Jost Maurin erklärt, wie die EU die heimischen Märkte protegiert und Exporte subventioniert. Zum Artikel

EU-Renaturierungsgesetz: Was an Einwänden gegen die Verordnung dran ist – Standard

Kritiker des EU-Renaturierungsgesetzes befürchten, dass das Gesetz die Ernährungssicherheit in der EU gefährde. Doch Studien belegen, dass intakte Ökosysteme die Lebensmittelproduktion langfristig sichern, hat Joseph Gepp recherchiert. Auch die Sorge vor Enteignungen durch Flächenstilllegungen sei unbegründet, da die Verordnung dies ausdrücklich ausschließe. Zum Artikel

Serbia set to give green light to Rio Tinto lithium mine – Financial Times

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić gibt im Interview mit einem Autorenteam bekannt, dass der Bergbaukonzern Roo Tinto nun doch die Lithiummine Jadar ausbeuten darf. Vor zwei Jahren hatte Serbien die Konzession nach Protesten von Umweltschützern zurückgezogen. Nun seien die Umweltprobleme ausreichend adressiert, so dass ab 2028 der EU-Bedarf für Autobatterien zu 17 Prozent aus Jadar gedeckt werden könne. Zum Artikel

Warum die deutsche Wasserstoffwirtschaft hinterherhinkt – Spiegel

Wer investiert zuerst in die grüne Wasserstoffwirtschaft: die zukünftigen Verbraucher, die Hersteller, oder gar die Infrastrukturbetreiber? Während in Deutschland einige Projekte bereits wieder aufgegeben wurden, so Benedikt Müller-Arnold, wird der grüne Wasserstoff in südlichen Ländern billiger sein. Hohe Zinsen sowie die reichlich langen Beihilfe-Genehmigungszeiten der EU-Kommission seien auch nicht hilfreich bei der Marktbildung. Zum Artikel

Exxon Suit Over Activist Investor’s Climate Proposal Is Dismissed – New York Times

Ein Richter in Texas hat die Klage von Exxon gegen den aktivistischen Investoren Arjuna Capital abgewiesen. Arjuna musste dafür nicht nur den Antrag zurückziehen, sondern auch zusichern, keine ähnlichen Anträge mehr zu stellen, schreibt Sydney Ember. Gemeinsam mit dem Investoren Follow This hatte Arjuna Capital vorgeschlagen, dass Exxon seine Pläne zur Reduktion von CO₂-Emissionen beschleunigt und neue Ziele dafür vorlegt. Zum Artikel

Dieser Gründer zeigt einen Weg aus der Lieferkettenbürokratie – Handelsblatt

Mit der Firma Osapiens hat der Gründer Alberto Zamora eine digitale Cloud geschaffen, über die Unternehmen ihre Produkte nachverfolgen, ihre Lieferanten überprüfen und nachweisen können, dass sie zum Beispiel das deutsche Lieferkettengesetz einhalten, berichtet Clara Thier. KI wird zur Anreicherung ihrer Daten und zur Automatisierung von Prozessen eingesetzt. So würde zum Beispiel ein erhöhtes Risiko illegaler Entwaldung erkannt. Zum Artikel

‘Your plastic is here’: how Easter Island copes with 500 pieces of rubbish an hour washing ashore – Guardian

Jonathan Franklin war am Strand der Osterinsel. Von weitem ein Traum, doch wenn die Wellen sich zurückziehen, kämen Unmengen Plastikmüll zum Vorschein. Die Strömungen im Pazifik sammeln den Zivilisationsmüll und bringen ihn zu dem Flecken Land, 2300 Meilen westlich von Chile. Umweltschützer schrieben die Müllhersteller an und erinnerten sie an ihre Verantwortung, doch eine Antwort hätten sie nie erhalten. Zum Artikel

Einige bekannte Namen wie die CDU-Politikerin Julia Klöckner und die BDEW-Geschäftsführerin Kerstin Andrae kursierten in den vergangenen Wochen in den Medien, doch die Wahl fiel auf eine weitgehend Unbekannte. Anfang 2025 übernimmt Helena Melnikov die Hauptgeschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), gab die Dachorganisation der 79 IHKs mit ihren mehr als drei Millionen Mitgliedsunternehmen am Donnerstag bekannt. “Helena Melnikov hat sich unter hochkarätigen Kandidatinnen und Kandidaten in einem mehrmonatigen Prozess und anspruchsvollen Verfahren durchsetzen können”, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian.

Wie Adrian weiter ausführte, wird die 42-Jährige die Körperschaft des öffentlichen Rechts in einer “für die deutsche Wirtschaft extrem herausfordernden Phase” übernehmen. In ihrer neuen Rolle wird die “Brückenbauerin und Netzwerkerin zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft” – wie Melnikov sich auf ihrem Xing-Profil selbst beschreibt – Gegensätze in der Wirtschaft verbinden müssen, gerade was Transformationsthemen anbelangt.

Auf der einen Seite stehen viele Unternehmen, die an ihrem sozialökologischen Profil arbeiten, Lieferketten auf Menschenrechtsverstöße durchleuchten und ihre Tätigkeiten möglichst umwelt- und klimafreundlich gestalten. Auf der anderen Seite gibt es Wirtschaftsakteure, die in Lieferkettengesetzen und den damit verbundenen Berichtspflichten vor allem bürokratische Lasten sehen und die sozialökologische Transformation in erster Linie als Geschäftsrisiko betrachten.

Melnikov, die ihre ersten Lebensjahre in der Sowjetunion verbrachte und im Alter von acht Jahren aus Usbekistan nach Deutschland einwanderte, wird dabei auf eine gute Vernetzung in Politik und Wirtschaftsverbände zurückgreifen können. Gerade zum Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Bund Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), mit dem sich die DIHK das Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin teilt, werden ihr gute Kontakte konstatiert.

Dieses Netzwerk hat sich Melnikov in ihrer bisherigen Karriere erarbeitet, in der sie sich auf Verbandstätigkeiten im Handelsbereich konzentrierte. Nach Jurastudium und Promotion an der Universität Bremen fungierte sie ab 2014 als Hauptgeschäftsführerin des Waren-Vereins der Hamburger Börse, in dem sich Lebensmittelimporteure und Einzelhändler zusammengeschlossen haben. Vor knapp drei Jahren übernahm sie dann die gleiche Position beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) mit seinen fast 10.000 Mitgliedern.

Gerade in dieser Zeit geriet die Beschaffung stark in die öffentliche Wahrnehmung. Denn “die Lieferengpässe, die gestörten Logistikketten und die gesetzlich gestärkten Lieferkettensorgfaltspflichten”, so sagte es Melnikov der Fachzeitschrift Beschaffung aktuell vor einem Jahr, zeigten die Brisanz fragiler Handelsbeziehungen. Melnikov nutzte die Chance, die sich für den BME auftat, und positionierte den Verband viel stärker als zuvor als politischen Akteur. “Wahrnehmung und Außenwirkung” habe sie sehr gestärkt, heißt es von Insidern.

Das Thema Nachhaltigkeit stellte sie als den “Sinn der Tätigkeit” von Einkäufern in Unternehmen dar, die damit “in dieser Rolle wirklich was bewirken” könnten. Dem deutschen Lieferkettengesetz, und auch der europäischen Richtlinie, steht sie jedoch kritisch gegenüber. “Die Unternehmen begrüßen das Ziel, Sozial- und Umweltstandards stärker in ihrer Lieferkette abzubilden”, sagte sie Table.Briefings. “Es geht daher nicht um das Ob, sondern um das Wie.”

Es brauche eine ausgewogene, abgestimmte und praktikable Abstimmung zwischen den deutschen und den europäischen Regelungen, damit Unternehmen nicht überlastet würden. Gegenüber der ARD hatte sie Ende letzten Jahres beklagt, dass Firmen sich mit Berichten, Daten und Schulungen befassen müssten und daher kaum noch Zeit für die Entwicklung innovativer Produkte hätten. Intern, so heißt es, haben ihre abwehrenden Positionen gegenüber neuen Sorgfaltspflichten für Unternehmen für kontroverse Diskussionen zwischen befürwortenden Vorstandsmitgliedern und Melnikov gesorgt.

Beim DIHK wird Melnikovs Skepsis gegenüber Unternehmenspflichten hingegen kaum für schwierige Diskussionen sorgen. Zuletzt forderte der noch amtierende Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben Ende Mai die Aussetzung des deutschen Lieferkettengesetzes, “damit den deutschen Unternehmen im Binnenmarkt kein Wettbewerbsnachteil entsteht”. Alex Veit

Climate.Table – Klimaklage: Schweizer Parlament will Klimaseniorinnen-Urteil des EGMR nicht umsetzen: Das Schweizer Parlament kritisiert das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den “Klimaseniorinnen” und möchte ihm keine Folge leisten. Für manche widerspricht es der direkten Demokratie. Zum Artikel

Climate.Table – Heizungsgesetz: Auch die CDU vollzieht eine Wärmewende: Die CDU rückt von ihrer scharfen Kritik am Heizungsgesetz der Ampel ab: Parteichef Friedrich Merz präsentiert sich als Wärmepumpen-Fan, Vize Andreas Jung erhebt Forderungen, die keine große Veränderung bedeuteten würden. Zum Artikel

Agrifood.Table – Weltmarkt: Warum Weizen knapp wird: Auf dem Weltmarkt wird das Weizenangebot in den kommenden Monaten schrumpfen. Die Preise steigen, was im Globalen Süden zum Problem werden könnte. Doch es gibt Hoffnung, eine Ernährungskrise abzuwenden. Zum Artikel

die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) stand bislang wenig im Fokus der Öffentlichkeit, obwohl es darin um eine wichtige Zukunftsaufgabe für Deutschlands Wirtschaft geht. Erklärtes Ziel der Bundesregierung für die NKWS: Ziele und Maßnahmen des zirkulären Wirtschaftens und zur Ressourcenschonung aus allen relevanten Bereichen zusammenführen. Am Dienstag präsentierte Umweltministerin Steffi Lemke nach langer Verzögerung nun die NKWS. Wie die Strategie einzuordnen ist, analysiert Nicolas Heronymus.

Anders als die NKWS sorgt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz immer wieder für Schlagzeilen – wie jüngst durch den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das Gesetz auszusetzen, bis die europäische Regulierung in Kraft tritt. Michael Windfuhr, Vizedirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, spricht im Interview mit mir über die Wirkung des Gesetzes, die Vorreiterrolle Europas, und welche Länder in anderen Teilen der Welt sich ebenfalls mit unternehmerischer Verantwortung beschäftigen.

Ein vermeintliches Paradoxon beschäftigt Amélie Günther in ihrer Analyse: Einerseits sind jungen Menschen Themen der sozial-ökologischen Transformation weiterhin wichtig. Andererseits wählten sie bei der Europawahl deutlich seltener als zuletzt Bündnis 90 / Die Grünen, also jene Partei, die am stärksten für die Klimawende steht.

All diese Themen dürften Helene Melnikov ab dem kommenden Jahr beschäftigen, wenn sie als neue Hauptgeschäftsführerin des DIHK einen der wichtigsten Lobbyposten der Wirtschaft übernimmt. Alex Veit stellt sie im Porträt vor.

Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat am Dienstag den Entwurf für eine Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) veröffentlicht. Nun beginnt die Ressortabstimmung. Im Herbst soll das Kabinett die Strategie verabschieden. Vorher will das BMUV bis zum 9. Juli Verbände, Zivilgesellschaft und Wissenschaft konsultieren. Zentrale Ziele der vorgeschlagenen Strategie sind:

Zwei zentrale Ziele verfolgt die Regierung mit der Strategie: Sie will den Umwelt- und Klimaschutz stärken und die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands senken. Die Aufgabe ist groß: Bislang verursacht der Abbau und die Verarbeitung natürlicher Ressourcen laut dem UN-Ressourcenrat 55 Prozent der globalen Treibhausgase und, etwa durch Entwaldung, über 90 Prozent des landnutzungsbedingten Biodiversitätsverlusts. Die Covid-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben zudem eindrücklich gezeigt, welche Folgen es haben kann, wenn die Wirtschaft einseitig abhängig ist beim Import von Rohstoffen und Materialien.

Die Bundesregierung will sich laut Entwurf besonders dafür einsetzen, dass wichtige EU-Vorhaben für Kreislaufwirtschaft vorankommen. So soll der digitale Produktpass “als zentrales Instrument” vorangetrieben werden. Bis 2030 solle er in allen wichtigen EU-Produktregelungen verankert sein, heißt es. Der digitale Produktpass enthält wichtige Daten zur Zusammensetzung von Produkten und soll künftig Informationen über Reparierbarkeit enthalten.

Zur Ökodesign-Verordnung, mit welcher der digitale Produktpass eingeführt wird, heißt es: “Wir wollen erreichen, dass die EU-Kommission zügig für alle unter die Verordnung fallenden Produktgruppen geeignete Regelungen zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet”. Bei Gebäuden sollen “klare Standards” zu einer langen Nutzung, Wiederverwendung von Material und Recycling führen. Dazu will die Bundesregierung mit den Ländern über Änderungen des Baugenehmigungsrechts beraten, um etwa Rückbaukonzepte einzuführen.

Ein wichtiges Thema für die Kreislaufwirtschaft sind auch Einsatzquoten für Rezyklate, um den Verbrauch von Primärmaterial zu reduzieren. Dazu sieht der Entwurf vor, dass die Bundesregierung eine “mittel- bis langfristige Weiterentwicklung” entsprechender Quoten prüfen und sich gegebenenfalls auf Ebene der Europäischen Union dafür einsetzen werde – zum Beispiel mit Blick auf einen Mindestanteil von Sekundärkunststoffen.

Um die öffentliche Beschaffung stärker als Hebel für die Kreislaufwirtschaft zu betätigen, will die Bundesregierung eine neue Verwaltungsvorschrift für ihre Vergabestellen prüfen. Die aktuelle Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) Klima könnte so zu einer AVV Umwelt werden. Entsprechend würde es künftig eine Negativliste für Produkte geben, die nicht zirkulär hergestellt sind. Prüfen will die Bundesregierung auch, ob Vergabestellen künftig Lebenszykluskosten als Kriterium nutzen müssen, wenn sie das wirtschaftlichste Angebot ermitteln.

Zur Finanzierung der Maßnahmen soll die Bundesregierung ein Aktionsprogramm “Zirkuläre Wirtschaft” verabschieden. Es soll “über einen breiten Instrumentenmix die Transformation zu weniger Primärrohstoffverbrauch und geschlossenen Stoffkreisläufen anstoßen, zur Erreichung der Klimaziele beitragen und die Chancen zirkulären Wirtschaftens verbessern.”

Das BMUV nennt in seinem Entwurf ein absolutes Reduktionsziel. Dafür hatten sich besonders Umweltverbände eingesetzt. Die vorgeschlagenen acht Tonnen Primärrohstoffverbrauch pro Kopf (bezogen auf die Bevölkerung) halten Experten für geeignet, um innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften zu können. Vor allem das quantitative Ziel für den Pro-Kopf-Verbrauch hält Rebecca Tauer, Programmleiterin Circular Economy beim WWF Deutschland für “zentral”, genauso wie mit Blick auf die Zwischenziele in den Handlungsfeldern, sagte sie zu Table.Briefings.

Mehr “Substanz” bei den konkreten Maßnahmen fordert Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Das Verbrauchsziel von acht Tonnen pro Kopf hält sie für erreichbar, “wenn das Ziel nicht nur mit konkreten Maßnahmen, sondern vor allem einem Innovationsnarrativ verbunden wird”. Nachbesserungsbedarf sieht sie im Baubedarf, einem “enormen” Hebel für die Kreislaufwirtschaft. Hier müsse die Strategie “konkreter werden” – etwa durch Festschreibung der verbindlichen Prüfung von “Erhalt vor Abriss”.

Bedarf für Konkretisierung sieht auch Henning Wilts, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut. “Die Maßnahmen sind ein Aufschlag und müssen in weiteren Debatten ausdifferenziert werden”, sagt Wilts. Unklar sei, ob das das Reduktionsziel erreicht werde, wenn alle beschriebenen Maßnahmen umgesetzt würden, ergänzt der Wissenschaftler, der auch die Begleitforschung für die NKWS verantwortet. Was ausgewählte Maßnahmen zum Ziel beitragen können, soll in den kommenden Monaten wissenschaftlich untersucht werden.

Zum Thema Ressourcenschutzgesetz heißt es im Entwurf, es solle geprüft werden “in welcher Weise zentrale Ziele und ihr Monitoring auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt werden können bzw. müssen”. Das sieht Tauer vom WWF Deutschland ” als wichtigen Schritt hin zu einem Ordnungsrahmen für den Ressourcenschutz analog zum Klimaschutz“. Aus Sicht von Wissenschaftler Wilts braucht es kein Ressourcenschutzgesetz, aber klare Regeln für Mechanismen, die bei einer Zielverfehlung greifen.

Herr Windfuhr, welche Folgen hätte es, wenn das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bis zum Inkrafttreten der europäischen Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) ausgesetzt würde?

Die deutschen Unternehmen und ihre Zulieferer haben deutliche Fortschritte gemacht, Verfahren erarbeitet, und angefangen, beispielsweise Arbeitsbedingungen in ihren Lieferketten zu verbessern. Sie würden einen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Mitbewerbern einbüßen.

Würden die Unternehmen Kosten sparen?

Das Kostenspar-Argument halte ich nicht für überzeugend. Was Arbeit und Kosten reduzieren wird, ist die Umsetzung der bereits von der Politik angebotenen Kombination der Berichtspflicht aus dem LkSG mit den Vorgaben der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD).

Wo steht die Umsetzung des LkSG derzeit, nachdem die Berichtspflichten der Unternehmen bereits ausgesetzt worden sind, sie jedoch weiter zu Risikoanalysen und Vorsorge angehalten sind?

Die Umsetzung beginnt gerade erst. Bislang haben nur rund 40 Firmen berichtet. Das zeigt, wir stehen erst ganz am Anfang bei der Umsetzung.

Was haben Sie gedacht, als Sie vom Abgang des Chefs des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Torsten Safarik erfuhren?

Das dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders hilfreich ist. Für die Umsetzung des LkSG ist es wichtig, eine funktionierende Behörde zu haben, die bei vermuteten Fällen von Verstößen eine unabhängige Überprüfung durchführt. Ohne die Hintergründe zu kennen, war Torsten Safarik ein Behördenchef, der das LkSG engagiert umgesetzt hat und sowohl gegenüber Unternehmen wie auch der Zivilgesellschaft unabhängig agiert hat. Mit einer gewissen Chuzpe hat er sich für eine wirkungsvolle Umsetzung eingesetzt.

Wie wichtig sind die Erfahrungen des BAFA für die europäische Regulierung?

Diese Überprüfungsinfrastruktur wird auch wichtig werden für die Umsetzung der europäischen Regulierung. Für eine wirkungsvolle Überwachung der Sorgfaltspflichtenregulierung können aus Deutschland wichtige Impulse kommen.

Wir diskutieren oft nur über das deutsche oder europäische Lieferkettengesetz. In welchem Verhältnis steht es zu ähnlichen Regelungen in anderen Ländern?

Lieferkettengesetze gibt es auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder Norwegen, aber darüber hinaus auch in Australien, Großbritannien und Teilen der USA. Und es gibt verschiedene Prozesse in anderen Ländern, die zu weiteren Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzen führen könnten.

Die europäische Regulierung ist aber im Gesamtblick ein wichtiger Schritt nach vorne, weil die Regelung für alle 27 EU-Staaten gilt. Damit ist der Hebel europäischer Unternehmen größer geworden, um Standards in ihrer Lieferkette durchzusetzen. Anbieter und Lieferanten aus anderen Ländern wissen, dass es sich prinzipiell lohnt, sich daran anzupassen.

Staatliche und wirtschaftliche Akteure aus dem Globalen Süden haben den europäischen Prozess sehr genau beobachtet. Im UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte haben mehrere Staatenvertreter deutlich gemacht, dass eine europäische Sorgfaltspflichtenregulierung für Lieferanten und Firmen aus ihren Ländern relevante Rahmenbedingungen setzt.

Werden sich die Europäer mit ihrem Referenzrahmen für Lieferketten durchsetzen?

Das ist ein Regime im Entstehen, sicherlich mit Risiken. Aber ich glaube, von dieser europäischen Logik geht sehr viel Strahlkraft aus, zumal die Lieferkettenregulierung weniger in Märkte eingreift als viele handelspolitische Instrumente.

Wie könnte das EU-Lieferkettengesetz die Verhältnisse für Menschen und Wirtschaft anderswo ändern?

Es gilt für den größten Konsumgütermarkt der Welt und kann die Wettbewerbssituation für Lieferanten aus dem Globalen Süden verbessern. Wenn sich alle Zulieferer an Mindeststandards halten müssen, gibt es weniger Möglichkeiten für einen Wettlauf nach unten. Als Beispiel: Als die Regierung in Bangladesch im November den Mindestlohn deutlich erhöht hat – und er ist nach Ansicht von Gewerkschaften immer noch deutlich zu niedrig -, forderte sie gleichzeitig von Einkäufern im Textilsektor, nicht mit ihren Aufträgen an billigere Standorte zu gehen. Dies soll nicht negieren, dass die konkreten Veränderungsprozesse in vielen Ländern Zeit brauchen.

Der UN-Prozess für Wirtschaft und Menschenrechte, auf denen die Lieferkettengesetze beruhen, empfiehlt allen Ländern sogenannte Nationale Aktionspläne festzulegen. Wie weit ist der globale Prozess?

Es gibt inzwischen 30 nationale Aktionspläne, davon 18 in europäischen Ländern. In Südamerika haben Peru, Chile und Argentinien Pläne verabschiedet. In Afrika sind es ebenfalls drei: Nigeria, Uganda und Kenia. In Asien sind es mit Pakistan, Nepal, Thailand, Vietnam, Indonesien und der Mongolei inzwischen sechs Länder. Weitere werden folgen.

Der Prozess scheint eher langsam voranzukommen.

Ich würde sagen, das ist nicht der langsamste Prozess, wenn wir das generelle Tempo der UN bei der Durchsetzung von Normen beobachten. Es gibt zusätzlich in verschiedenen Ländern Anfänge von nationalen Aktionsplänen, die von der Zivilgesellschaft oder nationalen Menschenrechtsinstitutionen gestartet worden sind – allein in Afrika in fünf oder sechs Ländern. Bislang sind dies überwiegend freiwillige Aktionspläne. Aber so hat es in Deutschland ja auch begonnen.

Ein nationaler Aktionsplan adressiert außerdem nicht nur, was Unternehmen machen sollten, um Schäden in ihrer Lieferkette zu vermeiden. Der Staat hat eigene Verpflichtungen und kann die Umsetzung fördern, beispielsweise bei Unternehmen im staatlichen Besitz, der öffentlichen Beschaffung und der Investitionsförderung. Gerade für diese staatlichen Aufgaben sind die nationalen Aktionspläne von Bedeutung.

Fürchten Sie, dass CSDDD bald wieder zurückgedreht wird?

Nichts ist ewig in der EU. Aber das ist jetzt erstmal durch. Um das aufzuheben, bräuchte es eine neue Mehrheit im Rat, im Parlament. Diese Mehrheit sehe ich im Moment nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, weder bei der SPD, den Grünen, noch der CDU, dass sie im Rahmen ihrer europäischen Fraktionen diese Regelung noch einmal aufmachen und politisch obstruktiv agieren werden.

Die Bekämpfung der Klimakrise ist für junge Erwachsene nach wie vor ein zentrales Thema. Eine Ende Mai vom Umweltbundesamt (UBA) und dem Bundesministerium für Umwelt und Verkehr (BMUV) veröffentlichte Studie zeigt, dass fast vier Fünftel der 14- bis 22-jährigen Klimaschutz sehr oder eher wichtig finden. Knapp drei Viertel sagen, dass Unternehmen in diesem Bereich nicht genug tun. Dabei sieht die Mehrheit den Staat in der Pflicht, der Wirtschaft stärkere Vorgaben zu machen.

Die Politik will die Wirtschaft derzeit zur Klimaneutralität transformieren, nicht zuletzt um jüngeren und künftigen Generationen gute Zukunftsaussichten zu ermöglichen. Doch das Vertrauen der Jüngeren in die Klimapolitik bröckelt: Die im April erschienene “Trendstudie Jugend in Deutschland 2024” zeigt, dass rund die Hälfte der befragten 14- bis 29-Jährigen über die Klimakrise besorgt ist, aber das Gefühl hat, dass nicht genug dagegen getan wird. Nur 40 Prozent glauben, dass die Folgen des Klimawandels überhaupt noch eingedämmt werden können.

Diese Skepsis bekommen auch die Grünen zu spüren, die den Klimaschutz zu ihrem Markenkern entwickelt haben. Bei der Europawahl Anfang Juni stimmten nur noch elf Prozent der 18- bis 25-Jährigen für die Partei. 2019 erreichten die Grünen in dieser Altersgruppe hingegen noch 34 Prozent. Auch das erstmalige Europawahlrecht der Jugendlichen ab 16 Jahren brachte entgegen den Erwartungen keinen grünen Stimmenzuwachs. Stattdessen erhielt die AfD, die die Klimakrise bestreitet, einen Stimmanteil von 16 Prozent bei Wählern zwischen 16 und 24 Jahren und wurde in der Altersgruppe zweitstärkste Partei hinter der CDU mit 17 Prozent.

Es herrsche in der jungen Generation der Eindruck vor, dass sie mittels individuellem “Engagement alleine nicht viel ausrichten können”, sagt der Co-Autor der Studie, Klaus Hurrelmann. Vielmehr müssten “politisch verbindliche und in der Gemeinschaft abgestimmte Maßnahmen” getroffen werden. “Die sehen sie ganz offensichtlich nicht.” Dies habe den Grünen als Regierungspartei sehr geschadet und “trifft ihre Kernkompetenz” als Klimaschutzpartei.

2019 stand der Klimaschutz noch im Zentrum der öffentlichen Debatte. Wichtige Auslöser waren etwa die Fridays-for-Future-Bewegung, die Ende 2018 zahlreiche Schüler europaweit fürs Klima mobilisierte. Diese geriet 2020 allerdings aufgrund der Corona-Krise ins Stocken.

“Die Hoffnung, dass sich für unsere Generation jetzt vieles verbessern könnte, die 2019 noch in der Luft lag, scheint mittlerweile verpufft”, sagt Svenja Appuhn, Bundesprecherin der Grünen Jugend. Die Dringlichkeit der Klimakrise würde zunehmend von wirtschaftlichen Sorgen der jungen Menschen überlagert. “Viele junge Menschen fühlen sich von der Ampel-Koalition nicht gesehen”, argumentiert sie. Stattdessen würde “das Gefühl von Kontrollverlust und Hoffnungslosigkeit” dominieren.

Solche Interpretationen stützt auch die jüngste Sinus-Jugendstudie, für die alle vier Jahre Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt werden. Demnach nimmt Politik bei Jugendlichen “trotz der Krisen einen geringen Stellenwert” ein. Viele fühlten sich von Erwachsenen “nicht ernst genommen”. Als Reaktion würden sich Jugendliche auf stabilisierende Werte wie Sicherheit und Geborgenheit zurückbesinnen – Werte, die die Parteien AfD und CDU in ihren Wahlprogrammen explizit ansprechen.

“Die Grünen haben, was den Klimaschutz betrifft, massiv an Glaubwürdigkeit verloren”, konstatiert Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Gespräch. “Mittlerweile gibt es genügend Wettbewerber, um beim Thema Klima zu punkten.”

Tatsächlich sticht hervor, dass der Stimmanteil der Kleinparteien bei jungen Wählern in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. So haben knapp ein Drittel der 16- bis 24-Jährigen ihre Stimme einer Kleinpartei gegeben. Allein die Europapartei Volt, die auch Klimafragen zentral gesetzt hat, erreichte neun Prozent. Kleinere Parteien, die sich ausschließlich über den Klimaschutz definieren, konnten hingegen weniger gute Ergebnisse erzielen. Mit jeweils 0,3 und 0,1 Prozent der Stimmen schafften es die Letzte Generation und die Klimaliste nicht ins Parlament.

Es sei “klar, dass junge Menschen in Zeiten multipler Krisen aufwachsen und neben der Klimakrise weitere zentrale Krisen” gelöst werden müssten, meint Wendelin Haag, Vorsitzender des Bundesjugendrings. Doch “die Forderungen junger Menschen nach konsequentem Klimaschutz und Investitionen in eine nachhaltige Zukunft sind weiterhin ungebrochen”.

Ein Blick in die Start-Up-Szene, in der viele junge Gründer sich für die Transformation einsetzen, scheint dies ebenfalls zu bestätigen. Zwar ist die Zahl der grünen Start-Ups im letzten Jahr zurückgegangen. Allerdings sei dies “dem Marktumfeld geschuldet und liegt nicht an politischen Präferenzen”, argumentiert Niclas Vogt vom Start-Up-Verband. “Wir erleben weiterhin ein hohes Commitment zu Klimazielen, und Gründer sind meist stark science-based”, so Vogt.

Die erheblichen Stimmverluste sollten für die Ampelkoalition “eine dringende Mahnung sein, die Anliegen junger Menschen endlich ernst zu nehmen”, betont Svenja Appuhn von der Grünen Jugend. Angesichts zunehmender Zukunftsängste sei es umso wichtiger, den sozialen Ausgleich beim Klimaschutz von Anfang mitzudenken. “Andernfalls werden demokratische Mehrheiten für einen entschlosseneren Klimaschutz bröckeln.”

Um junge Menschen abzuholen, müssten sie sich in ihren Ängsten ernst genommen fühlen, meint Claudia Kemfert. “Das erfordert eine emotionalere Sprache, die das Verständnis erweckt, dass sich ernsthaft um deren Sorgen bemüht wird.”

Dass individuelle Sorgen und Ängste in Krisenzeiten in den Vordergrund rücken, habe sich auch in der Vergangenheit gezeigt und sei verständlich, betont Kemfert. “Es liegt jetzt an der Politik klarzumachen, dass die grüne Transformation für jeden Einzelnen notwendig ist, um die Krisen zu lösen.” Unter Mitarbeit von Carsten Hübner

19.-21. Juni 2024, Budapest, Ungarn

Konferenz Real Deal Summit – Placing People and the Planet at the Heart of the Green and Just Transition (Veranstalter: RIFS Potsdam) Info & Anmeldung

20. Juni 2024, 10-17 Uhr, Köln

Konferenz Zukunft. Sicherheit. Arbeit. Der Transformationskongress 2024. (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

21. Juni 2024, 16-19:30 Uhr, Hamburg

Workshop Grünes Gewand, braune Ideen – Rechte Ideologien im Natur- und Umweltschutz (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

21.-23. Juni 2024, Loccum

Konferenz Uni im Grünen 2024: Wir konnten auch anders – Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

24.-28. Juni 2024, Duisburg

Seminar Strukturwandel im Ruhrgebiet – Geschichte, Veränderungsprozesse und Zukunftspotentiale (er)fahrbar machen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung

25. Juni 2024, 10-11 Uhr, Online

Webinar Mitarbeitende motivieren – Gute Beispiele & Tipps für Klimaschutz (Veranstalter: KliMa Wirtschaft) Info & Anmeldung

25. Juni 2024, 17-18:30 Uhr, Online

Buchvorstellung Kommunale Wärmewende strategisch planen – Ein Leitfaden (Veranstalter: Heinrich-Böll-Stiftung) Info & Anmeldung

25. Juni 2024, 18:30-20:30 Uhr, Berlin

Diskussion Ausgeliefert: DHL, Amazon, Hermes & Co: Wachstum, Arbeitsbedingungen und Kämpfe in einer boomenden Branche Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Info & Anmeldung

25.-26. Juni 2024, München

Konferenz SZ Nachhaltigkeitsgipfel (Veranstalter: Süddeutsche Zeitung) Info & Anmeldung

Auf dem Weg zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) hat die EU in den vergangenen fünf Jahren in drei Bereichen erhebliche Fortschritte gemacht: bei der Verringerung von Ungleichheiten (SDG 10), der Förderung menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8) sowie der Bekämpfung von Armut (SDG 1). Rückschritte hingegen hatte sie in den Bereichen erschwingliche und saubere Energie (SDG 7), Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3) und Leben an Land (SDG 15) zu verzeichnen. Das geht aus dem diesjährigen Monitoring-Bericht über die Fortschritte der EU im Hinblick auf die SDG hervor. Der Bericht wird einmal jährlich von Eurostat veröffentlicht.

Zu den Indikatoren, bei denen die EU laut Eurostat positive Rekorde erzielt hat, zählt zum Beispiel die Verringerung von Einkommensunterschieden zwischen den reichen und den ärmeren Bevölkerungsgruppen. Auch die Armutslücke zwischen Stadt und Land hat sich laut dem Bericht verringert. Die Beschäftigungsquote in der EU hat einen Rekordwert von 75,3 Prozent erreicht; das Pro-Kopf-BIP ist gestiegen.

“Wir können stolz sein, wie weit wir gekommen sind”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auf einer Konferenz der belgischen Ratspräsidentschaft in Brüssel. “Trotz der außergewöhnlichen Herausforderungen durch die Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine ist die EU bei einer Vielzahl an SDG vorangekommen.” Dennoch könne man nicht zufrieden sein: Die Ergebnisse seien in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, und bei einigen Zielen schneide die EU nur moderat oder sogar schlecht ab.

Den Rückgang bei drei Zielen begründet Eurostat zum einen mit den negativen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise (SDG 7). Zum anderen seien die Rückschläge der COVID-19-Pandemie nun in den Daten vollständig sichtbar (SDG 3). Das Erreichen des Ziels “Leben an Land” (SDG 15) sei durch die gefährdete Biodiversität beeinträchtigt, auch Trockenheit und daraus folgende Bodendegradation spiele eine negative Rolle.

Gentiloni bezog sich zudem auf die weltweite Bilanz: Laut dem UN-Bericht von 2023 sind die Fortschritte bei mehr als 50 Prozent der Ziele schwach, bei 30 Prozent finden sogar Rückschritte statt. “Auch wenn die EU insgesamt auf einem guten Weg ist: Die Welt ist es nicht”, erklärte der Kommissar. “Wir gewinnen keine Goldmedaille, wenn wir die Ziellinie als Erste erreichen – dieses Rennen muss die Welt gemeinsam gewinnen.”

Die belgische Ministerin für nachhaltige Entwicklung, Zakia Khattabi, forderte eine kontinuierliche Aufmerksamkeit für das Thema und eine umfassende SDG-Strategie von der EU und nationalen Regierungen. Die Zuständigkeit für diese Strategie müsse explizit in einem Ministerium, beziehungsweise bei einer Vizepräsidentin der EU-Kommission liegen. Auf der Konferenz wurden auch Forderungen nach einer häufigeren Bestandsaufnahme, etwa halbjährlich, laut. Laut Agenda 2030 sind noch sechs Jahre Zeit, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. leo

In der Studie “The Grounds for sharing. A Study of Value Distribtion in the coffee industry” untersuchte das unabhängige Bureau d’Analyse Sociétale d’Internet Collectif (BASIC) erstmals, wie sich entlang der Kaffee-Wertschöpfungskette die Kosten, Steuern und Nettogewinnspannen von Landwirten bis zu Einzelhändlern verteilen. Die Autoren analysierten vier der sechs größten Erzeugerländer (Brasilien, Kolumbien, Äthiopien und Vietnam) sowie als Absatzmarkt Deutschland, den größten Kaffeemarkt Europas. Beauftragt wurde die Studie vom Branchenverband Global Coffee Platform (GCP), der Nachhaltigkeitsinitiative IDH und der NGO Solidaridad.

Die Autoren stellten öffentlich zugängliche Daten zusammen und ergänzten diese mit Befragungen und Konsultationen. Ihre zentralen Ergebnisse:

Auf den ersten Blick erscheint der anteilige Nettoprofit der Kaffeebauern überraschend hoch. Das liegt allerdings daran, dass deren Kosten unzureichend erfasst sind. Denn die Mitarbeit von Familienmitgliedern werde “weder bezahlt” noch einberechnet, heißt es in der Studie. Deswegen “erscheinen die Gewinnmargen der Kleinbäuerinnen vermeintlich höher”. Damit werde das Problem verschleiert, denn der Großteil der Kosten der Kleinbauern entfällt auf die unbezahlte Familienarbeit.

Die Studie erfasst 41 Kaffeeprodukte mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro, darunter gemahlenen Kaffee, ganze Bohnen, Softpads und Kapseln. Auch unterschiedliche Anbauweisen – konventionell und zertifiziert nach Kriterien der Rainforest Alliance und Fairtrade – wurden berücksichtigt.

Weltweit bauen 12,5 Millionen Bauern Kaffee an, davon bewirtschaften 70 Prozent Flächen von weniger als fünf Hektar, womit sie als Kleinbauern gelten. Die derzeitige Verteilung der Wertschöpfung mache die Kaffeeproduktion für die meisten Kaffeebauern “wirtschaftlich unrentabel“, sagt die Geschäftsführerin der Global Coffee Platform, Annette Pensel. Diese Ungleichverteilung “lähmt das Bestreben der Kaffeeindustrie”, nachhaltig zu werden. Wer als Bauer für zertifizierte Lieferketten arbeitet, erzielt ein höheres Einkommen als in nicht zertifizierten Lieferketten.

Viele importierende Unternehmen bekennen sich dazu, die Einkommen von Kleinbauern zu erhöhen, etwa Tchibo durch den Ausbau der nachhaltigen Kaffeebeschaffung. Solche Bemühungen seien wichtig, heißt es in der Studie. Allerdings müsse die Wertschöpfung selbst gerechter verteilt werden, indem der Sektor sich zu entsprechenden Beschaffungspraktiken verpflichte. Tessa Meulensteen, Direktorin Agri-Commidities von IDH, schlägt Partnerschaften vor, um “die Schaffung und den Transfer von Werten zu entwickeln und umzusetzen”. Das dürfte Unternehmen auch bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten helfen, die von Lieferkettengesetzen vorgeschrieben werden. cd

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) ausgesetzt werden soll, zeitigt das Gesetz sowie die europäische Lieferkettenrichtlinie CSDDD, die erst in zwei Jahren in Kraft treten wird, bereits konkrete Wirkungen. In der stark von China abhängigen Solarbranche stellen Unternehmen bereits auf konforme Einkaufsstrategien um. Dabei müssen sie zusätzlich zu den allgemeinen Menschenrechts- und Umweltstandards die Unterdrückung der Uiguren und die Vorwürfe umfassender Zwangsarbeitsprogramme in der Region Xinjiang berücksichtigen.

So importiert der Solaranlagenverkäufer Enpal aus Berlin seine Produkte aus den drei Provinzen Anhui, Zhejiang und Jiangsu. “Da können wir zu 100 Prozent sicherstellen, dass keine Zwangsarbeit involviert ist”, so Henning Rath, Chief Supply Chain Manager von Enpal in Shenzhen. Solarprodukte aus Xinjiang würden in China zunehmend nur noch für den heimischen Markt produziert, so Rath.

China dominiert die Solarbranche und ihre Lieferketten von den Vorprodukten bis zu kompletten Anlagen. In der EU tätige Solarfirmen müssen ihre Einkäufe nun aus Xinjiang hinaus verlagern. Hinzu kommt die Zertifizierung, bei der sie etwa vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit Informationen unterstützt werden.

In die USA dürfen schon länger keine Produkte aus Xinjiang mehr importiert werden, wenn dafür Zwangsarbeit nicht explizit ausgeschlossen werden kann. Zwar wird die mutmaßliche Zwangsarbeit in den von Uiguren bewohnten Regionen wohl nicht beendet, es werden aber menschenrechtlich einwandfreie Lieferketten aufgebaut, die eigens für den Handel mit westlichen Ländern vorgesehen sind. ck/lf

Die ganze Analyse lesen Sie im China.Table

Die EU-Mitgliedstaaten haben am Montag im Umweltrat ihr Verhandlungsmandat für die Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie angenommen. Darin stimmen sie dem Gesetzesentwurf der Kommission, den diese im Juli 2023 vorgestellt hatte, in weiten Teilen zu und nehmen kleinere Änderungen vor. Die Trilogverhandlungen mit Parlament und Kommission können somit beginnen.

Diese Ziele für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen bis 2030 bestätigt der Rat: zehn Prozent in der Verarbeitung und Herstellung und 30 Prozent pro Kopf im Einzelhandel, in Restaurants, in der Gastronomie und in Haushalten. Das Parlament fordert hier eine Erhöhung auf 20 Prozent beziehungsweise 40 Prozent. Die Mitgliedstaaten wollen zudem die Möglichkeit aufnehmen, bis Ende 2027 Ziele für essbare Lebensmittel festzulegen.

Der Rat spricht sich für einen flexibleren Umgang mit der Berechnung der Abfallmengen aus: Die Ziele werden im Vergleich zu der im Jahr 2020 erzeugten Menge berechnet, da in jenem Jahr zum ersten Mal nach einer harmonisierten Methode Daten über Lebensmittelabfälle erhoben wurden. Laut Ausrichtung des Rats sollen die Mitgliedstaaten jedoch auch die Jahre 2021, 2022 oder 2023 als Referenzjahre heranziehen können.

Für den Bereich der Textilabfälle gibt die aktuelle Abfallrahmenrichtlinie vor, bis 2025 getrennte Sammelsysteme für die Wiederverwendung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling zu entwickeln. Der Rat fordert die Kommission auf, bis Ende 2028 darüber hinaus spezifische Ziele für die einzelnen Stufen der Abfallhierarchie festzulegen.

Neu im Kommissionsvorschlag ist auch die erweiterte Herstellerverantwortung: Um die Kosten für die Sammlung und Behandlung von Textilabfällen zu finanzieren, sollen Modemarken und Textilhersteller Gebühren zahlen. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Kreislauffähigkeit und der Umweltverträglichkeit der Textilien. Der Rat sieht vor, dass die Mitgliedstaaten höhere Gebühren von Unternehmen verlangen können, die “Fast Fashion”-Praktiken anwenden. Er will auch Kleinstunternehmen in den Geltungsbereich einbeziehen.

Der Rat gesteht sozialwirtschaftlichen Einrichtungen wie Wohlfahrtsverbänden, Sozialunternehmen und Stiftungen eine besondere Rolle in den bestehenden Textilsammelsystemen zu. Sie sollen ihre eigenen getrennten Sammelstellen unterhalten und betreiben dürfen und können zudem von bestimmten Berichtspflichten befreit werden, um Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Die Umsetzungsfrist der Novelle in nationales Recht wollen die Mitgliedstaaten von 18 auf 24 Monate nach

Inkrafttreten verlängern.

Die Abfallrahmenrichtlinie gilt seit 2008 und legt den Umgang mit Abfällen in der EU fest, unter anderem anhand einer fünfstufigen Abfallhierarchie. In Deutschland wurde die Richtlinie 2012 durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in nationales Recht umgesetzt. Mit der aktuellen Überarbeitung nimmt die Kommission die ressourcenintensiven Sektoren Lebensmittel und Textilien ins Visier.

Das EU-Parlament hatte sein Verhandlungsmandat bereits im März angenommen. Die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission können somit nach der Sommerpause beginnen. Ungarn, das ab Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, hat die Verhandlungen bereits in sein Programm geschrieben. leo

Am Montag haben die Mitgliedsstaaten im EU-Umweltrat mit einer qualifizierten Mehrheit für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Möglich gemacht hat dies ein Alleingang der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), die trotz Protesten ihres Regierungspartners, der konservativen ÖVP, dem Gesetz zustimmte. Während in Österreich die Koalition bröckelt, ist nach zwei Jahren und 136 Änderungen im Gesetzestext der Weg frei, um bis 2030 mindestens 30 Prozent der Landflächen in der EU zu renaturieren.