vor fast genau einem Jahr, im August 2023, ist die EU-Batterieverordnung in Kraft getreten. Von nicht weniger als einem “Maßstab für den globalen Batteriemarkt“, einer “Blaupause für viele zukünftige Gesetze”, war damals die Rede. Denn das Gesetz etabliert Standards für ein nachhaltigeres Design und eine kreislauffähigere Industrie für Batterien in Europa.

Ein revolutionärer Bestandteil der Verordnung: Sie macht Batterien zum ersten Produkt in der EU, für das ein verbindlicher CO₂-Fußabdruck gilt. Genau dieser beunruhigt jetzt fünf große deutsche Industrieverbände: Wie grün können in Deutschland hergestellte Batterien sein, wenn ihre energieintensive Produktion zurzeit noch stark auf Kohlestrom beruht?

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Table.Briefings exklusiv vorliegt, warnen der VDA und weitere Verbände davor, dass die deutsche Industrie ihre weltweiten Lieferketten und Aktivitäten nicht mehr wirksam dekarbonisieren könne, “wenn die effizientesten Instrumente dazu nicht mehr anerkannt werden”. Lesen Sie die Details in der Analyse von Manuel Berkel, Markus Grabitz und mir.

Außerdem gibt es Neuigkeiten von der Science Based Target Initiative (SBTi): Nach langem internen Streit über CO₂–Kompensationen hat die Initiative diese Woche einen Bericht vorgelegt. Das Fazit: Die Verwendung der sogenannten Carbon Credits seien mit dem “deutlichen Risiko” verbunden, die Netto-Null-Transformation eines Unternehmens zu behindern. Mehr dazu in der Analyse von Tin Fischer.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende!

Die deutsche Industrie startet einen Machtkampf darum, welche EU-Länder in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wirtschaftlich vom Green Deal profitieren werden. Der Streit entzündet sich an der europäischen Batterieverordnung – schließlich steckt in Batterien ein Großteil der künftigen Wertschöpfung für die Automobilwirtschaft und weitere bedeutende Industrien. Umstritten ist ein delegierter Rechtsakt zur Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks von Batterien, den die Kommission vorschlägt. Parlament und Mitgliedstaaten können ihn nach der anstehenden Veröffentlichung stoppen.

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Table.Briefings vorliegt, warnen fünf Wirtschaftsverbände davor, dass die deutsche Industrie ihre weltweiten Lieferketten und Aktivitäten nicht mehr wirksam dekarbonisieren könne, “wenn die effizientesten Instrumente dazu nicht mehr anerkannt werden”.

“Wir bitten Sie daher dringend, im Sinne der deutschen Industrie und des globalen Klimaschutzes auf höchster Ebene der EU-Kommission kurzfristig zu intervenieren“, heißt es in dem Brief an Habeck. Unterschrieben wurde er von Mitgliedern der Geschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Verbands der Automobilindustrie (VDA), des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI).

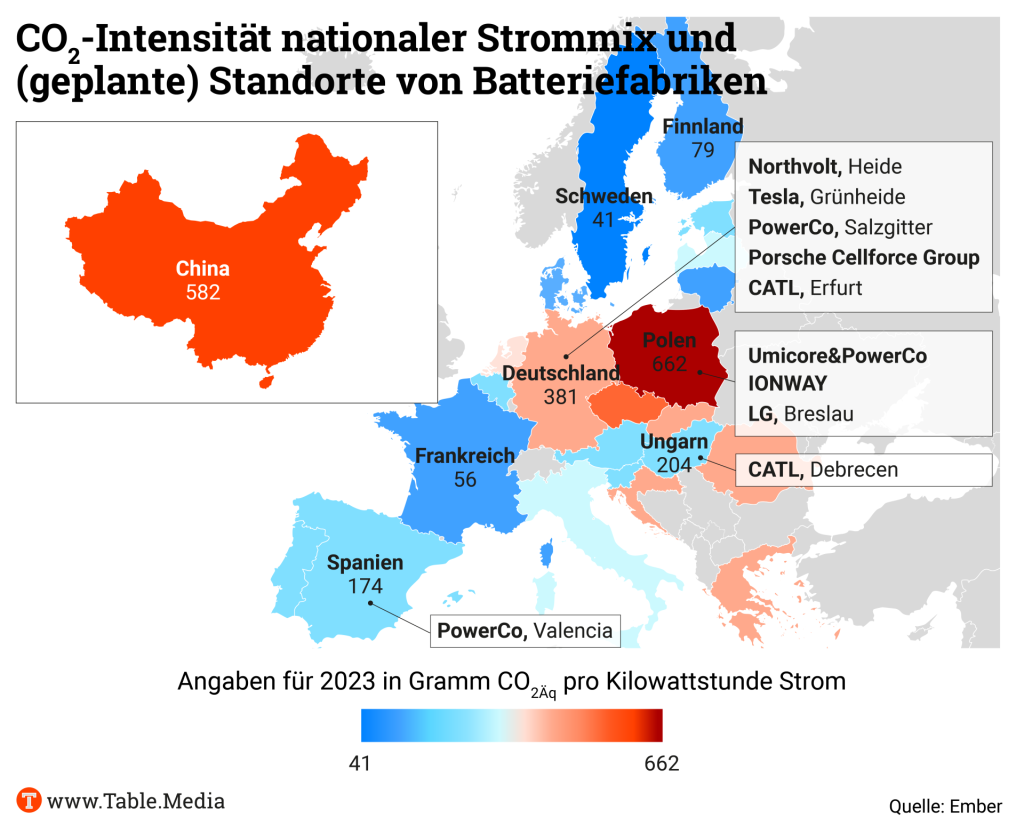

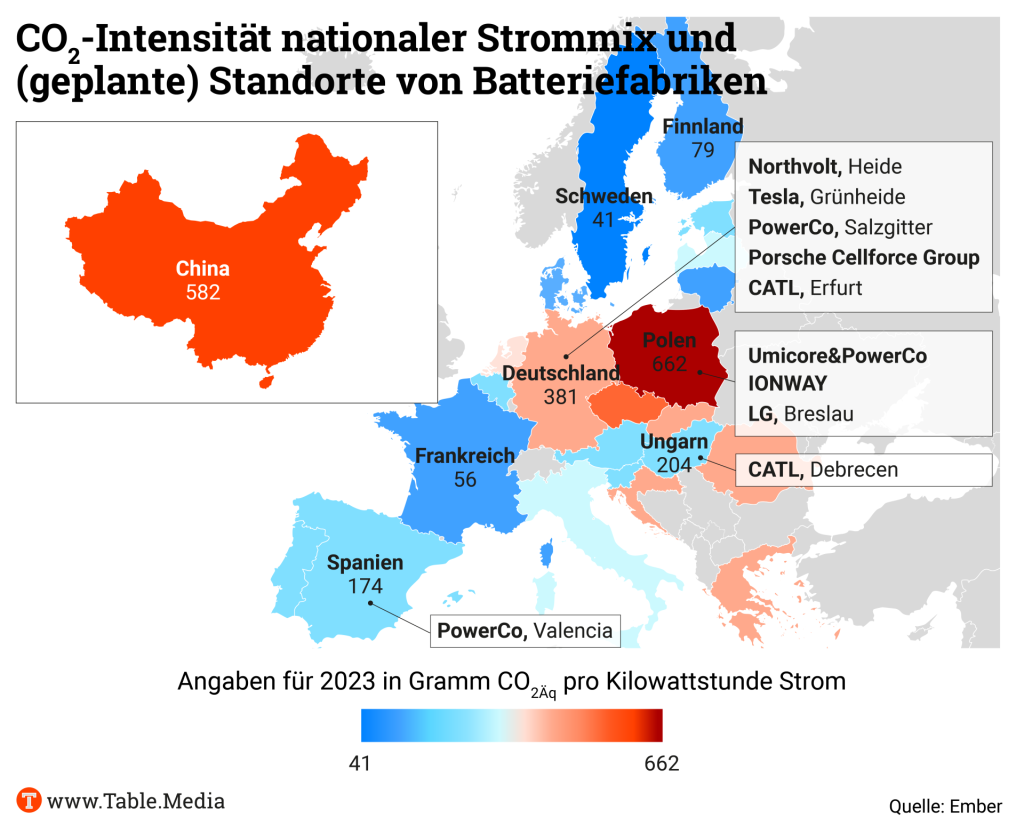

Hintergrund ist offenkundig der immer noch hohe Anteil von Kohlestrom im deutschen Strommix. Andere Volkswirtschaften in der EU haben bereits einen deutlichen Vorsprung beim Umstieg auf erneuerbare Energien – oder halten weiter an der Atomkraft fest. So betrug die CO₂-Intensität des deutschen Stroms im vergangenen Jahr 381 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde. In Schweden und Frankreich waren es dagegen nur 41 bzw. 56 Gramm.

Spüren wird die Industrie Deutschlands Rückstand spätestens 2028. Dann müssen Elektrofahrzeugbatterien nach der neuen Batterieverordnung Höchstwerte für Kohlendioxid-Emissionen einhalten, die bei der Produktion entstehen. Die delegierte Verordnung, an der die Kommission arbeitet, soll die Methode für die Messung des CO₂-Fußabdrucks regeln. In ihrem Brief an Habeck kritisieren die Verbände den Entwurf: “In der vorgeschlagenen Methodik werden Stromabnahmeverträge (PPA) und Stromzertifikate für erneuerbare Energie (HKN) nicht mehr als zulässig anerkannt.”

Nach Darstellung der Verbände könnte der Batterie-Rechtsakt zur Blaupause für andere Industriegüter werden – mit massiven Folgen: “Dies ist eine denkbar schlechte Nachricht für den Klimaschutz und auch für die Reputation deutscher Unternehmen in Öffentlichkeit, bei Ratings und Investoren. Außerdem verringert es die Attraktivität Deutschlands als Industriestandort.”

Die EU-Batterieverordnung ist im August 2023 in Kraft getreten und – nach einer sechsmonatigen Übergangsfrist – seit Februar in den EU-Mitgliedstaaten gültig. Sie ersetzt die vormalige Batterierichtlinie und soll eine Blaupause für weitere Produktregularien sein: Die Verordnung etabliert Standards für ein nachhaltigeres Design von Batterien, soll den Stoffkreislauf ankurbeln und die Batterie- und Recyclingindustrie stärken. Batterien sind das erste Produkt in der EU, für das ein verbindlicher CO₂-Fußabdruck gilt.

Berücksichtigen wolle die Kommission in dem nachfolgenden Rechtsakt nach Darstellung der Verbände ausschließlich die CO₂-Intensität des nationalen Elektrizitätsnetzes eines Herstellungslandes – mit der Ausnahme von direkt an Fabriken angeschlossenen Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energie, heißt es in dem Brief weiter. “Letzteres ist aufgrund von Standorteignung, Genehmigungsverfahren, Zuverlässigkeit der konstanten Stromversorgung und Platzbedarf für die meisten Standorte weltweit keine Option.”

Vom CO₂-Fußabdruck einer Batterie für E-Autos entfällt der größte Anteil auf die Zellproduktion. Die Lieferketten bei Batterien für E-Autos sind global, weltweit ist der Bau einer Vielzahl von Zellfabriken geplant. Deutschland ist ein wichtiger Markt für die Zellherstellung in Europa. Viele Zellfabriken sind in Planung oder werden gerade gebaut, oft in Kooperation oder auch in Regie der Hersteller von E-Autos. Laut Battery News mit Daten aus dem Mai ist in Deutschland bis 2030 der Aufbau von Kapazitäten in Höhe von 353 GWh geplant.

So hat Tesla am Standort Grünheide den Bau einer Fabrik mit einer Kapazität von 100 GWh angekündigt. Northvolt will in Heide eine Fabrik mit der Leistung von 60 GWh bauen. Die Befürchtung ist, dass der Rechtsakt für die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks bereits getroffene Investitionsentscheidungen infrage stellt und künftige Ansiedlungen erschwert oder unmöglich macht.

Die von den Verbänden propagierten Instrumente haben allerdings ähnliche Probleme wie die von ihnen kritisierten – und noch weitere. Herkunftsnachweise (HKN) sind zwar ein etabliertes Instrument, um die Grünstromeigenschaft nachzuweisen. Die Industrie würde damit aber nach dem Prinzip “linke Tasche, rechte Tasche” wirtschaften. Was einzelne Unternehmen an grünem Strom einkaufen, würde anderen Stromverbrauchern fehlen – national oder gar europäisch betrachtet wäre es ein Nullsummenspiel. “Herkunftsnachweise sind nicht geeignet, um die Zusätzlichkeit von grünem Strom nachzuweisen”, sagt Mathilde Crêpy von der Brüsseler NGO Ecos.

Für die Elektrolyse von grünem Wasserstoff hat die Kommission deshalb bereits einen delegierten Rechtsakt verabschiedet, mit dem Erzeuger nachweisen sollen, dass der Strom aus zusätzlichen – also eigens für ihre Produktion neu gebauten – Strom- und Windparks kommt. Gegen die komplizierten Regeln war die Wirtschaft Sturm gelaufen.

Wenn die Kommission nun auf den nationalen Strommix oder direkt angeschlossene Grünstromparks abstellt, vereinfacht sie den Nachweis eigentlich. Dahinter steckt aber offenkundig auch eine Disziplinarmaßnahme, damit jeder EU-Staat möglichst schnell erneuerbare Energien im eigenen Land ausbaut. Nach Ansicht der NGO T&E hat die Anrechnung des nationalen Strommixes außerdem den Vorteil, das die Methode international leicht vergleichbar und vor allem überprüfbar ist. “Gerade bei der Verwendung von Herkunftsnachweisen müsste man bei der weltweiten Durchsetzbarkeit dagegen ein großes Fragezeichen machen”, sagt Alex Keynes von T&E.

Aus Sicht des Binnenmarktes ist der zweite Vorschlag der Verbände zunächst einleuchtend. Die Unternehmen wollen zum Beispiel mit Offshore-Windparks langfristige Direktabnahmeverträge abschließen. Allerdings sind solche PPAs bislang vor allem eine Domäne für Großkonzerne – und vermeintlich eine Methode, um sich vor anderen Energieverbrauchern günstigen Ökostrom zu sichern. BASF hat bereits Verträge für Energieprojekte in mehreren EU-Ländern geschlossen.

Allerdings müssten auch die PPAs mit zusätzlichen Anlagen abgeschlossen werden. Nach Ansicht von Ecos und T&E sollten sie der gleichen strengen Methodik folgen wie im Rechtsakt für Wasserstoff – was sicher nicht im Sinne der Industrie wäre. Eine weitere Hürde für den PPA-Vorschlag der Verbände ist aber das bislang schwach ausgebaute europäische Stromnetz.

Denn ist die Batterie eines deutschen Herstellers wirklich grün, wenn der Strom aus seinem günstigen spanischen Windpark gar nicht in der deutschen Fabrik ankommt? Der stockende Netzausbau würde die Verfügbarkeit von günstigem grünem Strom also für viele Jahre einschränken.

Trösten können sich die deutschen Hersteller noch damit, dass die CO₂-Regeln aus der Batterieverordnung auch für importierte Batterien gelten werden. Noch ist der Strom etwa in China mit spezifischen Emissionen von 582 Gramm dreckiger als in Europa. Obwohl China sich bereits eine starke Position erarbeitet hat, konsolidiert sich der Batteriemarkt dort gerade.

Nach einer aktuellen Analyse von Rystad werden deshalb die globalen Investitionen in neue Batteriefertigungskapazitäten in diesem Jahr wohl zum ersten Mal seit 2020 sinken. Bis 2030 wird der weltweite Bedarf an Batterien laut Prognosen des Weltwirtschaftsforums aber um das 19-fache des Bedarfs im Jahr 2019 steigen. Der Großteil davon entfällt auf die Automobilindustrie.

Die “Science Based Target Intiative” (SBTI) – der de facto Standard für Klimaziele von Unternehmen – hat nach langem internen Streit jetzt den wohl umfangreichsten Bericht zur Wirksamkeit von CO₂-Kompensationen (Carbon Credits) vorgelegt. Sie kommt zu dem Schluss, dass “verschiedene Arten von Carbon Credits nicht ihre angestrebten Minderungsergebnisse liefern”. Es gebe außerdem keine Hinweise, mit welchen Eigenschaften und unter welchen Bedingungen sie wirksam sein könnten.

Die gesammelten Belege deuten laut SBTI darauf hin, dass die Verwendung von Carbon Credits mit einem “deutlichen Risiko” verbunden sei, die Netto-Null-Transformation eines Unternehmens zu behindern und/oder seine Klimafinanzierung zu verringern.

Der Evidenz-Bericht dient als Grundlage für die Entscheidung der SBTi, ob und wie sie CO₂-Zertifikate in ihrem neuen Netto-Null-Standard zulassen wird, der im Herbst erscheinen soll. Wo Carbon Credits verwendet werden könnten, legt die SBTI in einem zusätzlichen Diskussionspapier dar:

Vorangegangen war dem Bericht ein monatelanges Kräftemessen. Vordergründig ging es um die Pros und Contras von Carbon Credits – eigentlich aber um Unterschiede in der europäischen und der US-amerikanischen Klimapolitik.

Im April veröffentlichte die Führung der SBTI überraschend ein Statement, dass man künftig verschiedene Arten von CO₂-Zertifikaten zulassen wolle. Der Protest folgte schnell: In einem offenen Brief warfen technische Mitarbeiter ihrer Führung vor, damit Kompetenzen überschritten zu haben. Der CEO ist mittlerweile zurückgetreten.

Im Raum stand dabei auch die Frage, ob die Führung der SBTI auf Druck von ihrem Geldgeber und der US-Regierung gehandelt hatte. Der Bezos Earth Fund (BEF), die Umweltstiftung des Amazon-Milliardärs Jeff Bezos, finanziert die SBTI mit 20 Millionen US-Dollar. Das State Department der USA und der BEF gelten als Verfechter von Carbon Credits: Zusammen haben sie den Energy Transition Accelerator aufgelegt, der Carbon Credits für Milliarden Dollar generieren soll, durch Förderung Erneuerbarer Energie in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Eine Partei hielt sich dabei bedeckt: Der WWF, der die SBTI mit gegründet hat und personell unterstützt, teils in Schlüsselpositionen. Obwohl er selbst auf dem Kompensationsmarkt tätig ist, ist seine Haltung zu Carbon Credits ambivalent. Im Juli äußerte er sich jedoch überraschend kritisch: Abgesehen von wenigen Ausnahmen unterstützte er Carbon Credits für Klimaziele von Unternehmen nicht, da sie “Bemühungen von den Investitionen und Innovationen ablenken würden, die für systemische Veränderungen” notwendig seien.

Streitpunkt ist das sogenannte Scope 3, also indirekte Emissionen, etwa bei der Verwendung der Produkte eines Unternehmens. Diese Emissionen zu erfassen und zu reduzieren, ist komplex. Zu komplex, sagen Befürworter von Carbon Credits. Sie wollen nicht-reduzierbare Scope 3-Emissionen lieber kompensieren und dabei noch den Ländern im Globalen Süden durch diese Einnahmen finanziell helfen.

“Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir anerkennen müssen, dass die Transformation und damit die Reduktion von Scope 3 schwierig ist”, räumt auch Sebastian Öttl ein, Leiter nachhaltiger Unternehmensentwicklung beim WWF Deutschland: “Vielleicht braucht es bei Scope 3 andere Formen der Zielsetzung, andere Mechanismen der Zielerreichung und auch eine andere Toleranz für Fehler.” Der WWF will aber nicht, dass stattdessen kompensiert wird: “Wir wollen mit SBTI Unternehmen befähigen, Emissionen in ihrer Wertschöpfungskette zu reduzieren und die Transformation ihrer Märkte voranzutreiben”, so Öttl. Man sieht SBTI als Innovationstreiber. Kompensation würde aus dieser Sicht nur vom eigentlichen Problem abhalten.

Ganz anders ist der Blick auf diese Frage in den USA. Die Biden-Regierung wirbt dafür, dass Unternehmen “hoch integre Carbon Credits” verwenden. Denn ein allgemeiner Emissionshandel oder eine CO₂-Steuer sind in den USA politisch aussichtslos. Die Credits könnten auch Geld in den Globalen Süden umlenken, das durch die politische Blockade im US-Kongress nicht fließt.

“Deshalb diese pragmatische, etwas resignierte Hinwendung zu einem Instrument, das nicht einer Haushaltsbewilligung bedarf”, meint Michael Mehling vom Center for Energy and Environmental Policy Research am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die US-Regierung könnte einem Teil der Kritik begegnen, dass sie wenig Geld für die internationale Klimafinanzierung aufbringt, wenn sie Firmen motiviert, sich freiwillig den Klimazielen von SBTI zu fügen und CO₂-Zertifikate für Waldschutz oder Windräder im Globalen Süden zu kaufen.

Das würde auch das Lobbying von John Kerry und des US-Außenministeriums (State Department) erklären, von dem die Financial Times berichtet, die SBTI dazu zu bewegen, Carbon Credits zu akzeptieren – trotz aller Kritik an der Zuverlässigkeit der Zertifikate.

“Ich denke nicht, dass sie beim State Department zynisch denken, dass das alles Schmarrn ist”, sagt Mehling: “Man hat die Hoffnung, dass wenn man Carbon Credits richtig überwacht, mit ausreichend stringenten Regeln, dass dann die Vorteile die Risiken überwiegen.”

Offen ist, wie die USA reagieren, wenn die SBTI das anders sieht. Die Organisation befindet sich auf einer Gratwanderung. Ist der Standard zu schwach, zertifiziert sie Greenwashing. Ist er zu strikt, steigen womöglich vor allem US-Unternehmen aus. Dabei ist gerade das die Stärke der SBTI: Je mehr große Unternehmen dabei sind, desto mehr kleinere müssen ebenfalls mitmachen, um einander beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen.

Die deutsche Wirtschaft hadert mit hohen Energiepreisen und mangelnder Planbarkeit der Energieversorgung. Das geht aus dem Energiewende-Barometer 2024 hervor, das die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Donnerstag vorgestellt hat. Für die jährliche Erhebung wurden rund 3.300 Unternehmen befragt.

“Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in die Energiepolitik ist stark beschädigt”, beklagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Vor allem die Industrie sehe keine Perspektive für eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung. “Während in den Jahren vor 2023 viele Unternehmen auch Chancen in der Energiewende für den eigenen Betrieb sahen, überwiegen zuletzt aus ihrer Sicht deutlich die Risiken”, so Dercks.

Laut DIHK erwägen derzeit vier von zehn Industrieunternehmen, ihre Produktion am Standort Deutschland aufgrund der Energiesituation einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern. Bei Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten denkt inzwischen sogar mehr als die Hälfte darüber nach. “Angesichts der Bedeutung der Schlüsselbranche Industrie für den gesamten Wirtschaftsstandort sind das deutliche Alarmzeichen”, mahnt Dercks.

Dercks fordert deshalb “ein deutliches Umdenken in der Energiepolitik, hin zu einer verlässlichen Perspektive mit weniger Detailsteuerung”. Die DIHK macht dafür “zehn Vorschläge für rasch wirksame Maßnahmen”. Dazu gehören unter anderem:

Die Unternehmen bräuchten jetzt eine dauerhafte Perspektive für eine verlässliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen, so Dercks. “Für rund 80 Prozent der Betriebe ist dabei die weitere Senkung der Steuern und Abgaben beim Strompreis eine zentrale Forderung.” ch

Die EU-Kommission und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wollen sich über das Investitionsprogramm InvestEU mit bis zu 100 Millionen Euro an Rohstoffprojekten beteiligen. Am Mittwoch haben sie eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte die Kommission mit. Dabei gehe es um Kapital für die Exploration kritischer und strategischer Rohstoffe, die für die digitale und grüne Transformation von Bedeutung seien.

Eigenkapital sei das geeignetste Förderinstrument für die Exploration von Rohstoffen, da in dieser Phase noch keine Einnahmen generiert würden, schreibt die Kommission. Die EBWE beabsichtige, in fünf bis zehn Junior-Bergbauunternehmen zu investieren, die Explorationsprojekte in geeigneten Ländern betreiben. Dies können EU-Mitgliedstaaten sein, in denen die EBWE tätig ist, oder Länder außerhalb der EU, die unter das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa fallen.

Die neue gemeinsame Fazilität soll die Ziele des EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Act) und des REPowerEU-Plans unterstützen. Die EU will 25 Millionen Euro aus dem Programm Horizont Europa mobilisieren, die EBWE weitere 25 Millionen Euro bereitstellen. Über die gemeinsame Fazilität wollen beide gemeinsam weitere 50 Millionen Euro aufbringen. Dabei solle die “strenge Ausrichtung” der EBWE am Pariser Klimaabkommen und an hohen Klima-, Governance-, Umwelt- und Sozialstandards auf alle Projekte angewandt werden.

Die Vereinbarung mit der EU sei Teil des im Juli genehmigten Junior Minings Programmes (JUMP) der EBWE. Es umfasst 150 Millionen Euro für Investitionen für kleine und mittelgroße Bergbauunternehmen in der Explorationsphase.

Das InvestEU-Programm stellt seit 2021 langfristige Finanzmittel wie Bürgschaften, Darlehen und Garantien bereit und soll damit die Erholung aus wirtschaftlichen und sozialen Krisen unterstützen. leo

Unternehmen müssen bei Kreditverhandlungen mit Banken und Sparkassen immer häufiger Angaben zum Thema Nachhaltigkeit machen. Das geht aus der Unternehmensbefragung 2024 von KfW Research, dem volkswirtschaftlichen Forschungszentrum der Kreditanstalt für Wiederaufbau, hervor. Demnach gab mehr als ein Viertel der Befragten an, dass das Thema in den Gesprächen eine Rolle gespielt habe. Bei der letzten Befragung vor zwei Jahren war dies nur bei weniger als einem Fünftel der Fall.

Diese Entwicklung spiegelt die fortschreitende Regulierung im Bereich Nachhaltigkeit und ESG wider. Zum einen müssen Finanzinstitute immer umfassender über die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit berichten. Zum anderen müssen sie zunehmend Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Geschäften berücksichtigen. Damit einher geht “ein erhöhter Informationsbedarf zwischen Finanzinstituten und Kunden”, so KfW Research.

Von den Unternehmen, bei denen das Thema Nachhaltigkeit in Kreditgesprächen eine Rolle gespielt hat, wurden bei mehr als der Hälfte spezifische Informationen und Indikatoren abgefragt. Die wichtigsten Aspekte waren Treibhausgasemissionen sowie der Energie-, Strom- und Wasserverbrauch. Mehr als jedes vierte Unternehmen gab an, dass ein ESG-Rating oder eine entsprechende Zertifizierung vorgelegt werden musste. Dies betraf vor allem größere Unternehmen.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen aus Sicht von KfW Research, “dass sich der Etablierungsprozess von Nachhaltigkeitskriterien in der Kreditvergabe noch am Anfang befindet”. Rund 85 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, derzeit keine Kredite in ihrem Portfolio zu haben, die an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft sind. Dennoch erwartet mehr als die Hälfte, dass das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten drei bis fünf Jahren eine hohe oder sogar sehr hohe Bedeutung haben wird. Mehr als ein Drittel der Unternehmen sieht sich dafür bereits gut gerüstet. ch

Der Sprecher des brasilianischen Landwirtschaftsverbands (CNA), Felipe Spaniol, fordert einen Aufschub der EU-Anti-Entwaldungsverordnung. In einem Interview mit Table.Briefings nannte er zahlreiche Herausforderungen, vor die das neue Gesetz brasilianische Landwirte stellt. Das Länder-Benchmarking, die Einteilung der Erzeugerländer in Risikogruppen, hält er zudem für diskriminierend.

Die Verordnung tritt am 30. Dezember 2024 in Kraft und verlangt, dass bestimmte Produkte auf dem EU-Markt wie Soja, Palmöl, Kaffee und Kakao aus entwaldungsfreien Gebieten stammen.

“Mindestens drei Jahre” sollten die europäischen Behörden mit der Umsetzung warten, fordert Spaniol. So lang bräuchten insbesondere Rinderzüchter, um die vorgeschriebene Rückverfolgung der Tiere garantieren zu können. Spaniol kritisiert zudem die EU-Kommission für die noch fehlenden Leitlinien: “Sechs Monate vor Inkrafttreten liegen noch nicht alle Verfahren und Checklisten vor.” Die Vielzahl an Zertifizierungssystemen sorge für Verwirrung und erhöhte Kosten für die Produzenten, insbesondere im Kaffeesektor.

“Unternehmen müssen sich für eine Zertifizierung entscheiden, die Kosten verursacht, und ihre Prozesse anpassen”, erklärte Spaniol. Dies bedeute zusätzliche Bürokratie. Das Siegel “Brazilian Agro More Sustainable” des brasilianischen Landwirtschaftsministeriums entspreche den Standards der EUDR, aber auch hier gebe es Probleme aufgrund unterschiedlicher Siegel in Ländern wie Argentinien. Dies löse Verwirrung aus.

Spaniol betonte, dass die EUDR insbesondere für Kleinbauern in Brasilien eine große Herausforderung darstelle. Von den fünf Millionen ländlichen Erzeugern in Brasilien seien 77 Prozent Kleinbauern. “Für Kleinbauern macht jeder Cent und jede zusätzliche Arbeitsbelastung einen großen Unterschied.”

Er wies zudem auf die Ungerechtigkeit hin, die durch die EUDR entstehe. Länder wie Brasilien würden bestraft, während Länder mit geringeren Waldflächen weniger betroffen seien. Spaniol forderte, dass die EUDR stärkere Anreize bieten und weniger auf Bestrafung setzen solle. Die Einteilung der Erzeugerländer in Risikogruppen (Länder-Benchmarking) hält er zudem für diskriminierend: Die Kriterien der EU seien nicht international diskutiert worden. Deshalb solle das Benchmarking aus dem Gesetz entfernt und durch eine stichprobenartige Überprüfung ersetzt werden. spm

Das vollständige Interview lesen Sie im Agrifood.Table.

Die Mehrheit der deutschen Supermärkte und Discounter tut noch zu wenig, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt der dritte Verpackungscheck der Deutschen Umwelthilfe (DUH), bei dem sie stichprobenartig 48 Filialen von zwölf großen Supermarktketten in Deutschland im Zeitraum von Januar bis Mai 2024 überprüft hat. Untersucht wurden die Menge und Art der Verpackungen in den Produktkategorien Obst und Gemüse, Getränke, Frischmilch und Joghurt, und Produkte an Frischetheken.

Das Ergebnis: Nur die Bioläden Alnatura, Bio Company und Denns konnten die DUH vollends überzeugen und erhielten eine grüne Karte. Edeka und Rewe schnitten mit einer gelben Karte noch mittelmäßig ab, die untersuchten Discounter (Aldi, Lidl, Penny, Norma, Netto und Kaufland) erhielten von der DUH die rote Karte. Sie boten laut der DUH noch zu wenig unverpackte Produkte, Mehrweg-Alternativen und Abfüllstationen an.

“Zwischen nachhaltigen Werbeversprechen und Verpackungspraxis klafft bei Supermärkten und Discountern seit Jahren eine riesige Lücke”, kommentiert Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. Die DUH fordert höhere gesetzliche Mehrwegquoten und Abgaben auf Einweg-Plastik. Diese seien notwendig, um das in der EU-Verpackungsverordnung festgelegte Ziel, den Verpackungsmüll aus Kunststoff zu reduzieren, zu erreichen. “Frankreich macht es vor mit dem Ziel, bis 2030 die Anzahl an Einweg-Plastikflaschen zu halbieren”, so Metz weiter.

Die DUH kritisiert vor allem den hohen Anteil an Einweg-Plastikverpackungen für Getränke. Zwar gelte in Deutschland eine Mehrwegquote für Getränke von 70 Prozent, diese sei für den Handel allerdings nicht verbindlich. Aktuell liegt der Anteil von Mehrwegverpackungen laut dem Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (BMUV) nur bei circa 42 Prozent.

Anders sieht es der Bundesverband der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). “Die Getränkewirtschaft unterstützt einen funktionierenden Wertstoffkreislauf”, kommentiert Peter Feller, stellvertretender BVE-Geschäftsführer, auf Anfrage von Table.Briefings. Mit einer Rücklaufquote bei gepfändeten Mehrweg- und Einweg-Getränkeverpackungen von 96 bis 99 Prozent sei Deutschland “im europäischen und im globalen Maßstab vorbildlich”. Zudem sei der Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen höher als in anderen Sektoren des Lebensmittelsektors. ag

Die Welt lebt auf Pump – taz

Es war wieder “Earth Overshoot Day”. Seit dem gestrigen Donnerstag verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen als die Erde in einem Jahr erneuern kann. Das Datum legte die NGO Germanwatch fest, als Grundlage dienten Berechnungen des Global Footprint Network. Es seien 1,7 Erden nötig, um den jetzigen Ressourcenverbrauch zu decken. Lebten alle so wie in Deutschland, bräuchten wir sogar drei Erden, sagt Jacob Rohm, Verkehrsreferent bei Germanwatch. Die Berechnungen sind umstritten. Zum Artikel

Wieso Deutschland auf klimafreundliche Bahnschienen verzichtet – Handelsblatt

Während in anderen europäischen Ländern schon grüner Stahl für den Schienenbau genutzt werde, setze Deutschland auf herkömmlich produzierte Gleise. Das Problem aus Sicht der Politik sei, dass es noch keine einheitliche Definition von grünem Stahl gebe. Die Bahn habe noch Klärungsbedarf zur Qualität und Verfügbarkeit. Der einzige europäische Verkäufer von grünem Stahl hingegen sage, dass Kreislauffähigkeit berücksichtigt werden müsse. Zum Artikel

Habecks Wärmewende – der zweite Versuch – FAZ

Fernwärme habe den Ruf, eine vergleichsweise teure Heizart zu sein. Die Reform der Fernwärmeverordnung solle dies ändern, berichtet Julia Löhr. Die Bundesregierung wolle damit die Fernwärmenetze ausbauen und dafür sorgen, dass vor allem in eng bebauten städtischen Regionen künftig klimafreundlich geheizt werde. Zukünftig sollen verstärkt grüne Energieträger wie Erdwärme genutzt werden, und Fernwärmeanbieter müssen detaillierte Informationen über die Preise veröffentlichen. Zum Artikel

Dieser Vermögensverwalter macht Unternehmen grüner – FAZ

Der niederländische Vermögensverwalter Robeco beziehe schon seit Jahrzehnten Nachhaltigkeitsaspekte in die Geldanlage ein. Seit 2017 habe Robeco eine Strategie für die 17 Sustainable Development Goals, und auf Aktionärsversammlungen würden konsequent Verstöße gegen diese Prinzipien angeprangert. Damit sei das Unternehmen mit Sitz in Rotterdam Vorreiter unter den Finanzdienstleistern. Zum Artikel

“Die Kreislaufwirtschaft ist mehr und mehr Gegenstand unserer Entwicklung” – Automobil Industrie

Roberto Rossetti, Leiter Entwicklung Gesamtfahrzeug-Lebenszyklus der BMW Group, berichtet im Gespräch mit Claus-Peter Köth über die Schritte des Münchner Autobauers auf dem Weg in Richtung “Net Zero”, den CO₂e-Footprint als Vergabekriterium und den Ansatz “Design for Circularity”. Ziel des Herstellers ist es, bis spätestens 2050 die gesamte Wertschöpfungskette emissionsfrei zu gestalten. Zum Artikel

Gekniffen ist, wer an die deutsche Batterieherstellung glaubte – Die Zeit

Der deutsche Batteriehersteller Varta kämpft um sein Überleben, trotz üppiger Subventionen. Max Hägler untersucht mithilfe eines Analysten der Warburg Bank den Absturz des schwäbischen Traditionsunternehmens. Varta habe sein Wachstum überschätzt und zu viel in neue Anlagen investiert. Ein hoher Schuldenberg sei in den letzten Jahren entstanden. Die Rettung des Unternehmens könnte Privatanleger hart treffen – während Großinvestoren profitieren. Zum Artikel

Was bewegt das Lieferkettengesetz in Produktionsländern wirklich? – Stern

Joachim Rienhardt hat Kik-CEO Patrick Zahn und die Nachhaltigkeitsbeauftragte Jaqueline Thalmann bei Fabrikbesuchen in Bangladesch begleitet. Ergebnis: Die Probleme sind trotz einiger Verbesserungen und dem Lieferkettengesetz noch immer tiefgreifend. Bei der Frage nach angemessenen Löhnen etwa gibt es Konflikte, weil die Politiker, die überwiegend Unternehmer sind, die Abwanderung der Industrie fürchten, wenn Löhne existenzsichernd sind. Zum Artikel

Tourismus: “Vermutlich denken viele noch: Ist doch toll, wenn es warm ist” – Süddeutsche Zeitung

Gerade am Mittelmeer wird die zunehmende Hitze für Urlauber zum Problem. In einer Umfrage gaben 39 Prozent der Befragten an, dass Wetterextreme wie große Hitze ihren Urlaub bereits negativ beeinflusst hätten. Wieso sich das Buchungsverhalten dennoch nur langsam verändert, hat Sonja Salzburger recherchiert. Zum Artikel

Germans Combat Climate Change From Their Balconies – The New York Times

Fasziniert berichtet Melissa Eddy über den deutschen Trend, mehr und mehr Balkonkraftwerke zu installieren. Sie tauchen an Balkongeländern und in Gärten auf – inzwischen mehr als 500.000 an der Zahl, beflügelt von günstigen Preisen und lockeren Vorschriften. In ihrer Recherche analysiert sie nicht nur die wirtschaftlichen und energiepolitischen Hintergründe, sondern geht auch der ebenso einfachen wie wichtigen Frage nach: Warum machen die Menschen das eigentlich? Zum Artikel

Podcast: Wie nachhaltig ist die deutsche Schifffahrt? – Spektrum

Im März hat die Bundesregierung die “Nationale Hafenstrategie” beschlossen. Darin setzt sie einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. So sollen die Häfen in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Knotenpunkten für die Energiewende, eine klimaneutrale Schifffahrt und Industrie sowie zu Drehscheiben für die Verkehrsverlagerung ausgebaut werden, heißt es in der Strategie. Wie das in der Praxis aussehen kann, hat Alina Metz untersucht. Zum Podcast

Dennis Radtke – MdEP, Koordinator für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, EVP-Fraktion

Der CDU-Politiker Dennis Radtke ist einer der einflussreichsten Sozialpolitiker im Europäischen Parlament. Im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat er sich zuletzt für die Richtlinie zum europäischen Mindestlohn, die Regulierung der Plattformarbeit und eine Novellierung der EU-Betriebsratsrichtlinie stark gemacht. Damit kennt er sich bestens aus. Vor seiner Zeit als Berufspolitiker war er zwölf Jahre lang Gewerkschaftssekretär am Niederrhein. Es gebe noch eine Menge zu tun, um die Stellung der Arbeitnehmer in der EU zu stärken, sagt er. So will er zum Beispiel die European Labour Autority, die Europäische Arbeitsbehörde, stärken. Im September könnte sein Einfluss in der CDU weiter wachsen. Er gilt als aussichtsreicher Nachfolger des scheidenden Chefs der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), Karl-Josef Laumann.

Bärbel Kofler – Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bärbel Kofler gilt als eine der vehementesten Verfechterinnen des Lieferkettengesetzes im politischen Berlin. Schon als Menschenrechtsbeauftragte der Großen Koalition von 2016 bis 2021 hat sich die SPD-Politikerin dafür stark gemacht. Heute verteidigt sie das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz als parlamentarische Staatssekretärin im BMZ. Kofler verfügt über reiche Berufserfahrung. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau und der nachgeholten Fachhochschulreife studierte sie Informatik, promovierte als Sprachwissenschaftlerin, arbeitete in Salzburg für ein Tourismusunternehmen und in Moskau als Lektorin an einer Universität. Im Herbst 2004 zog sie in den Bundestag ein. Ihre Themen dort: Umwelt, Finanzen, Menschenrechte und Entwicklung.

Udo Philipp – Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Udo Philipp hat vielfältige Erfahrungen in der Wirtschaft gesammelt – sowohl in konventionellen als auch in nachhaltigen Unternehmen. Das macht ihn zu einem wichtigen Berater von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Volkswirt und Politikwissenschaftler begann seine berufliche Laufbahn bei der Dresdner Bank. Später arbeitete er für eine US-amerikanische Strategieberatung, die Treuhandanstalt und war Partner und Geschäftsführer bei EGT Partners in Deutschland. Bevor er 2019 als Staatsekretär ins schleswig-holsteinische Finanzministerium wechselte, war er Aufsichtsratsmitglied bei zwei nachhaltigen Pionierunternehmen, der Oekom Research AG und der Triodos Bank. Nach der Bundestagswahl 2021 holte ihn Robert Habeck ins BMWK nach Berlin.

Lukas Köhler – MdB, Stellvertretender Vorsitzender, FDP-Bundestagsfraktion

Lukas Köhler gehört zu den FDP-Politikern, die sich mit den Chancen und Risiken der Transformation bestens auskennen. Er hat sich sowohl mit den sozialen Aspekten und dem Lieferkettengesetz, als auch mit Energiethemen beschäftigt. Der promovierte Philosoph trat 2011 in die FDP ein und machte dort eine steile Karriere. Seit 2017 sitzt er im Bundestag – zunächst als Sprecher seiner Fraktion für Klimapolitik und Obmann im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Nach seinem Wiedereinzug im Jahr 2021 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion gewählt. In dieser Funktion ist Köhler unter anderem zuständig für die Themen Arbeit und Soziales, Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk sowie Klima und Energie – allesamt Schlüsselthemen der Transformation.

Katharina Beck – MdB, Finanzpolitische Sprecherin, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Katharina Beck kann niemand vorwerfen, sie würde nichts von der realen Wirtschaft verstehen. Bevor sie 2021 in den Bundestag gewählt wurde, hat sie Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, war Geschäftsführerin des Institute for Social Banking und hat sich unter anderem als Unternehmensberaterin intensiv mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Diese Erfahrungen bringt sie nun unter anderem als finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und als Berichterstatterin für CSRD ein. Trotz der zunehmenden Regulierung ist es Beck wichtig, die positiven Aspekte der Transformation für die Wirtschaft zu betonen. Darüber hinaus ist sie unter anderem Kuratoriumsmitglied der Stiftung Verantwortungseigentum und Mitglied im Verwaltungsrat der KfW.

Zarah Bruhn – Beauftragte für Soziale Innovationen, Bundesministerium für Bildung und Forschung

Lange haben die deutschen Sozialunternehmen darauf gewartet, dass die Bundesregierung sie durch eine Nationale Strategie anerkennt und fördert. Im Herbst 2023 war es dann so weit – und Zarah Bruhn hat maßgeblich daran mitgearbeitet. Die gebürtige Niederländerin, die BWL studiert und bei Wagniskapitalgebern gearbeitet hat, kennt die Szene gut. 2016 hat sie die Social Bee gGmbH mitgegründet. Das Sozialunternehmen hat zum Ziel, geflüchtete Menschen besser in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Für diese Arbeit wurde sie vom Netzwerk Ashoka zum Fellow ernannt. Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation fördert Sozialunternehmen in rund 70 Ländern der Welt. Ein besonderes Anliegen ist es Bruhn, dass Gründerinnen sichtbarer und besser unterstützt werden.

Sarah Ryglewski – Staatsministerin für Bund-Länder-Beziehungen und nachhaltige Entwicklung beim Bundeskanzler

Sarah Ryglewski ist für die Koordination der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich – und damit auch für die aktuell stattfindende Überarbeitung. Sie setzt sich dafür ein, dass die Strategie die soziale Dimension von Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt. Dabei prägen sie ihre eigenen Erfahrungen als Stadtteilmanagerin in Bremen, wo sie mit den Auswirkungen von Armut konfrontiert war. Bevor Bundeskanzler Olaf Scholz sie ins Kanzleramt holte, arbeitete sie mit ihm als parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium zusammen. Kürzlich kündigte sie an, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr zu kandidieren. Dann soll die neue Nachhaltigkeitsstrategie stehen – mit einem stärkeren sozialen Fokus als bisher.

Jan-Niclas Gesenhues – Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Jan-Niclas Gesenhues wird von seinen Kollegen als versierter Fachpolitiker geschätzt. Das sah auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke so, als sie ihn im Februar zum Parlamentarischen Staatssekretär im BMUV berief. Zu diesem Zeitpunkt war er umweltpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Er hat Volkswirtschaftslehre mit Fokus Umwelt- und Ressourcenökonomik studiert und zur dezentralen Energieversorgung in Mosambik promoviert. Vor seiner Zeit im Bundestag arbeitete er in einem internationalen Partnerschaftsprojekt. Für Gesenhues ist Kooperation der Schlüssel zur Sicherung menschlicher Lebensgrundlagen und des Wohlstands. Ein Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt: die Umsetzung des Weltnaturschutzabkommens von Montreal.

Anna Cavazzini – MdEP, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Fraktion Die Grünen/EFA

Als Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament hat sich Anna Cavazzini in der vergangenen Legislaturperiode beharrlich für Kreislaufwirtschaft, fairen Wettbewerb und bessere Produktionsbedingungen engagiert. Den Grundstein für ihre internationale politische Arbeit hat sie mit einem Bachelor in European Studies und einem Master in Internationalen Beziehungen gelegt. In der vergangenen Legislaturperiode hat sie wichtige Gesetze wie die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten und das Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit maßgeblich mitverhandelt. Auch in den kommenden fünf Jahren will sich Cavazzini für eine ambitionierte Umsetzung des Green Deals einsetzen. Die Chancen stehen gut: Gerade wurde sie als Ausschussvorsitzende wiedergewählt.

René Repasi – MdEP, Vorsitzender der Europa-SPD, S&D-Fraktion

René Repasi hat im vergangenen Jahr hart dafür gearbeitet, dass das Recht auf Reparatur noch vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet wird – mit Erfolg. Als Berichterstatter verhandelte der SPD-Politiker die “Richtlinie zur Förderung der Reparatur von Waren”, die Ende Juli in Kraft getreten ist. Sie soll Reparaturen einfacher, günstiger und attraktiver machen und so die Kreislaufwirtschaft stärken. Der 44-jährige Jurist ist seit 2021 Professor für Europarecht an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Dort forscht und lehrt er auch weiterhin, wenn auch in geringerem Umfang, seit er im Februar 2022 sein Mandat im Europäischen Parlament angetreten hat. Repasi vertritt seitdem Baden-Württemberg in Brüssel und Straßburg, und wurde im Juni wiedergewählt.

vor fast genau einem Jahr, im August 2023, ist die EU-Batterieverordnung in Kraft getreten. Von nicht weniger als einem “Maßstab für den globalen Batteriemarkt“, einer “Blaupause für viele zukünftige Gesetze”, war damals die Rede. Denn das Gesetz etabliert Standards für ein nachhaltigeres Design und eine kreislauffähigere Industrie für Batterien in Europa.

Ein revolutionärer Bestandteil der Verordnung: Sie macht Batterien zum ersten Produkt in der EU, für das ein verbindlicher CO₂-Fußabdruck gilt. Genau dieser beunruhigt jetzt fünf große deutsche Industrieverbände: Wie grün können in Deutschland hergestellte Batterien sein, wenn ihre energieintensive Produktion zurzeit noch stark auf Kohlestrom beruht?

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Table.Briefings exklusiv vorliegt, warnen der VDA und weitere Verbände davor, dass die deutsche Industrie ihre weltweiten Lieferketten und Aktivitäten nicht mehr wirksam dekarbonisieren könne, “wenn die effizientesten Instrumente dazu nicht mehr anerkannt werden”. Lesen Sie die Details in der Analyse von Manuel Berkel, Markus Grabitz und mir.

Außerdem gibt es Neuigkeiten von der Science Based Target Initiative (SBTi): Nach langem internen Streit über CO₂–Kompensationen hat die Initiative diese Woche einen Bericht vorgelegt. Das Fazit: Die Verwendung der sogenannten Carbon Credits seien mit dem “deutlichen Risiko” verbunden, die Netto-Null-Transformation eines Unternehmens zu behindern. Mehr dazu in der Analyse von Tin Fischer.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende!

Die deutsche Industrie startet einen Machtkampf darum, welche EU-Länder in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wirtschaftlich vom Green Deal profitieren werden. Der Streit entzündet sich an der europäischen Batterieverordnung – schließlich steckt in Batterien ein Großteil der künftigen Wertschöpfung für die Automobilwirtschaft und weitere bedeutende Industrien. Umstritten ist ein delegierter Rechtsakt zur Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks von Batterien, den die Kommission vorschlägt. Parlament und Mitgliedstaaten können ihn nach der anstehenden Veröffentlichung stoppen.

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Table.Briefings vorliegt, warnen fünf Wirtschaftsverbände davor, dass die deutsche Industrie ihre weltweiten Lieferketten und Aktivitäten nicht mehr wirksam dekarbonisieren könne, “wenn die effizientesten Instrumente dazu nicht mehr anerkannt werden”.

“Wir bitten Sie daher dringend, im Sinne der deutschen Industrie und des globalen Klimaschutzes auf höchster Ebene der EU-Kommission kurzfristig zu intervenieren“, heißt es in dem Brief an Habeck. Unterschrieben wurde er von Mitgliedern der Geschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Verbands der Automobilindustrie (VDA), des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI).

Hintergrund ist offenkundig der immer noch hohe Anteil von Kohlestrom im deutschen Strommix. Andere Volkswirtschaften in der EU haben bereits einen deutlichen Vorsprung beim Umstieg auf erneuerbare Energien – oder halten weiter an der Atomkraft fest. So betrug die CO₂-Intensität des deutschen Stroms im vergangenen Jahr 381 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde. In Schweden und Frankreich waren es dagegen nur 41 bzw. 56 Gramm.

Spüren wird die Industrie Deutschlands Rückstand spätestens 2028. Dann müssen Elektrofahrzeugbatterien nach der neuen Batterieverordnung Höchstwerte für Kohlendioxid-Emissionen einhalten, die bei der Produktion entstehen. Die delegierte Verordnung, an der die Kommission arbeitet, soll die Methode für die Messung des CO₂-Fußabdrucks regeln. In ihrem Brief an Habeck kritisieren die Verbände den Entwurf: “In der vorgeschlagenen Methodik werden Stromabnahmeverträge (PPA) und Stromzertifikate für erneuerbare Energie (HKN) nicht mehr als zulässig anerkannt.”

Nach Darstellung der Verbände könnte der Batterie-Rechtsakt zur Blaupause für andere Industriegüter werden – mit massiven Folgen: “Dies ist eine denkbar schlechte Nachricht für den Klimaschutz und auch für die Reputation deutscher Unternehmen in Öffentlichkeit, bei Ratings und Investoren. Außerdem verringert es die Attraktivität Deutschlands als Industriestandort.”

Die EU-Batterieverordnung ist im August 2023 in Kraft getreten und – nach einer sechsmonatigen Übergangsfrist – seit Februar in den EU-Mitgliedstaaten gültig. Sie ersetzt die vormalige Batterierichtlinie und soll eine Blaupause für weitere Produktregularien sein: Die Verordnung etabliert Standards für ein nachhaltigeres Design von Batterien, soll den Stoffkreislauf ankurbeln und die Batterie- und Recyclingindustrie stärken. Batterien sind das erste Produkt in der EU, für das ein verbindlicher CO₂-Fußabdruck gilt.

Berücksichtigen wolle die Kommission in dem nachfolgenden Rechtsakt nach Darstellung der Verbände ausschließlich die CO₂-Intensität des nationalen Elektrizitätsnetzes eines Herstellungslandes – mit der Ausnahme von direkt an Fabriken angeschlossenen Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energie, heißt es in dem Brief weiter. “Letzteres ist aufgrund von Standorteignung, Genehmigungsverfahren, Zuverlässigkeit der konstanten Stromversorgung und Platzbedarf für die meisten Standorte weltweit keine Option.”

Vom CO₂-Fußabdruck einer Batterie für E-Autos entfällt der größte Anteil auf die Zellproduktion. Die Lieferketten bei Batterien für E-Autos sind global, weltweit ist der Bau einer Vielzahl von Zellfabriken geplant. Deutschland ist ein wichtiger Markt für die Zellherstellung in Europa. Viele Zellfabriken sind in Planung oder werden gerade gebaut, oft in Kooperation oder auch in Regie der Hersteller von E-Autos. Laut Battery News mit Daten aus dem Mai ist in Deutschland bis 2030 der Aufbau von Kapazitäten in Höhe von 353 GWh geplant.

So hat Tesla am Standort Grünheide den Bau einer Fabrik mit einer Kapazität von 100 GWh angekündigt. Northvolt will in Heide eine Fabrik mit der Leistung von 60 GWh bauen. Die Befürchtung ist, dass der Rechtsakt für die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks bereits getroffene Investitionsentscheidungen infrage stellt und künftige Ansiedlungen erschwert oder unmöglich macht.

Die von den Verbänden propagierten Instrumente haben allerdings ähnliche Probleme wie die von ihnen kritisierten – und noch weitere. Herkunftsnachweise (HKN) sind zwar ein etabliertes Instrument, um die Grünstromeigenschaft nachzuweisen. Die Industrie würde damit aber nach dem Prinzip “linke Tasche, rechte Tasche” wirtschaften. Was einzelne Unternehmen an grünem Strom einkaufen, würde anderen Stromverbrauchern fehlen – national oder gar europäisch betrachtet wäre es ein Nullsummenspiel. “Herkunftsnachweise sind nicht geeignet, um die Zusätzlichkeit von grünem Strom nachzuweisen”, sagt Mathilde Crêpy von der Brüsseler NGO Ecos.

Für die Elektrolyse von grünem Wasserstoff hat die Kommission deshalb bereits einen delegierten Rechtsakt verabschiedet, mit dem Erzeuger nachweisen sollen, dass der Strom aus zusätzlichen – also eigens für ihre Produktion neu gebauten – Strom- und Windparks kommt. Gegen die komplizierten Regeln war die Wirtschaft Sturm gelaufen.

Wenn die Kommission nun auf den nationalen Strommix oder direkt angeschlossene Grünstromparks abstellt, vereinfacht sie den Nachweis eigentlich. Dahinter steckt aber offenkundig auch eine Disziplinarmaßnahme, damit jeder EU-Staat möglichst schnell erneuerbare Energien im eigenen Land ausbaut. Nach Ansicht der NGO T&E hat die Anrechnung des nationalen Strommixes außerdem den Vorteil, das die Methode international leicht vergleichbar und vor allem überprüfbar ist. “Gerade bei der Verwendung von Herkunftsnachweisen müsste man bei der weltweiten Durchsetzbarkeit dagegen ein großes Fragezeichen machen”, sagt Alex Keynes von T&E.

Aus Sicht des Binnenmarktes ist der zweite Vorschlag der Verbände zunächst einleuchtend. Die Unternehmen wollen zum Beispiel mit Offshore-Windparks langfristige Direktabnahmeverträge abschließen. Allerdings sind solche PPAs bislang vor allem eine Domäne für Großkonzerne – und vermeintlich eine Methode, um sich vor anderen Energieverbrauchern günstigen Ökostrom zu sichern. BASF hat bereits Verträge für Energieprojekte in mehreren EU-Ländern geschlossen.

Allerdings müssten auch die PPAs mit zusätzlichen Anlagen abgeschlossen werden. Nach Ansicht von Ecos und T&E sollten sie der gleichen strengen Methodik folgen wie im Rechtsakt für Wasserstoff – was sicher nicht im Sinne der Industrie wäre. Eine weitere Hürde für den PPA-Vorschlag der Verbände ist aber das bislang schwach ausgebaute europäische Stromnetz.

Denn ist die Batterie eines deutschen Herstellers wirklich grün, wenn der Strom aus seinem günstigen spanischen Windpark gar nicht in der deutschen Fabrik ankommt? Der stockende Netzausbau würde die Verfügbarkeit von günstigem grünem Strom also für viele Jahre einschränken.

Trösten können sich die deutschen Hersteller noch damit, dass die CO₂-Regeln aus der Batterieverordnung auch für importierte Batterien gelten werden. Noch ist der Strom etwa in China mit spezifischen Emissionen von 582 Gramm dreckiger als in Europa. Obwohl China sich bereits eine starke Position erarbeitet hat, konsolidiert sich der Batteriemarkt dort gerade.

Nach einer aktuellen Analyse von Rystad werden deshalb die globalen Investitionen in neue Batteriefertigungskapazitäten in diesem Jahr wohl zum ersten Mal seit 2020 sinken. Bis 2030 wird der weltweite Bedarf an Batterien laut Prognosen des Weltwirtschaftsforums aber um das 19-fache des Bedarfs im Jahr 2019 steigen. Der Großteil davon entfällt auf die Automobilindustrie.

Die “Science Based Target Intiative” (SBTI) – der de facto Standard für Klimaziele von Unternehmen – hat nach langem internen Streit jetzt den wohl umfangreichsten Bericht zur Wirksamkeit von CO₂-Kompensationen (Carbon Credits) vorgelegt. Sie kommt zu dem Schluss, dass “verschiedene Arten von Carbon Credits nicht ihre angestrebten Minderungsergebnisse liefern”. Es gebe außerdem keine Hinweise, mit welchen Eigenschaften und unter welchen Bedingungen sie wirksam sein könnten.

Die gesammelten Belege deuten laut SBTI darauf hin, dass die Verwendung von Carbon Credits mit einem “deutlichen Risiko” verbunden sei, die Netto-Null-Transformation eines Unternehmens zu behindern und/oder seine Klimafinanzierung zu verringern.

Der Evidenz-Bericht dient als Grundlage für die Entscheidung der SBTi, ob und wie sie CO₂-Zertifikate in ihrem neuen Netto-Null-Standard zulassen wird, der im Herbst erscheinen soll. Wo Carbon Credits verwendet werden könnten, legt die SBTI in einem zusätzlichen Diskussionspapier dar:

Vorangegangen war dem Bericht ein monatelanges Kräftemessen. Vordergründig ging es um die Pros und Contras von Carbon Credits – eigentlich aber um Unterschiede in der europäischen und der US-amerikanischen Klimapolitik.

Im April veröffentlichte die Führung der SBTI überraschend ein Statement, dass man künftig verschiedene Arten von CO₂-Zertifikaten zulassen wolle. Der Protest folgte schnell: In einem offenen Brief warfen technische Mitarbeiter ihrer Führung vor, damit Kompetenzen überschritten zu haben. Der CEO ist mittlerweile zurückgetreten.

Im Raum stand dabei auch die Frage, ob die Führung der SBTI auf Druck von ihrem Geldgeber und der US-Regierung gehandelt hatte. Der Bezos Earth Fund (BEF), die Umweltstiftung des Amazon-Milliardärs Jeff Bezos, finanziert die SBTI mit 20 Millionen US-Dollar. Das State Department der USA und der BEF gelten als Verfechter von Carbon Credits: Zusammen haben sie den Energy Transition Accelerator aufgelegt, der Carbon Credits für Milliarden Dollar generieren soll, durch Förderung Erneuerbarer Energie in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Eine Partei hielt sich dabei bedeckt: Der WWF, der die SBTI mit gegründet hat und personell unterstützt, teils in Schlüsselpositionen. Obwohl er selbst auf dem Kompensationsmarkt tätig ist, ist seine Haltung zu Carbon Credits ambivalent. Im Juli äußerte er sich jedoch überraschend kritisch: Abgesehen von wenigen Ausnahmen unterstützte er Carbon Credits für Klimaziele von Unternehmen nicht, da sie “Bemühungen von den Investitionen und Innovationen ablenken würden, die für systemische Veränderungen” notwendig seien.

Streitpunkt ist das sogenannte Scope 3, also indirekte Emissionen, etwa bei der Verwendung der Produkte eines Unternehmens. Diese Emissionen zu erfassen und zu reduzieren, ist komplex. Zu komplex, sagen Befürworter von Carbon Credits. Sie wollen nicht-reduzierbare Scope 3-Emissionen lieber kompensieren und dabei noch den Ländern im Globalen Süden durch diese Einnahmen finanziell helfen.

“Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir anerkennen müssen, dass die Transformation und damit die Reduktion von Scope 3 schwierig ist”, räumt auch Sebastian Öttl ein, Leiter nachhaltiger Unternehmensentwicklung beim WWF Deutschland: “Vielleicht braucht es bei Scope 3 andere Formen der Zielsetzung, andere Mechanismen der Zielerreichung und auch eine andere Toleranz für Fehler.” Der WWF will aber nicht, dass stattdessen kompensiert wird: “Wir wollen mit SBTI Unternehmen befähigen, Emissionen in ihrer Wertschöpfungskette zu reduzieren und die Transformation ihrer Märkte voranzutreiben”, so Öttl. Man sieht SBTI als Innovationstreiber. Kompensation würde aus dieser Sicht nur vom eigentlichen Problem abhalten.

Ganz anders ist der Blick auf diese Frage in den USA. Die Biden-Regierung wirbt dafür, dass Unternehmen “hoch integre Carbon Credits” verwenden. Denn ein allgemeiner Emissionshandel oder eine CO₂-Steuer sind in den USA politisch aussichtslos. Die Credits könnten auch Geld in den Globalen Süden umlenken, das durch die politische Blockade im US-Kongress nicht fließt.

“Deshalb diese pragmatische, etwas resignierte Hinwendung zu einem Instrument, das nicht einer Haushaltsbewilligung bedarf”, meint Michael Mehling vom Center for Energy and Environmental Policy Research am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die US-Regierung könnte einem Teil der Kritik begegnen, dass sie wenig Geld für die internationale Klimafinanzierung aufbringt, wenn sie Firmen motiviert, sich freiwillig den Klimazielen von SBTI zu fügen und CO₂-Zertifikate für Waldschutz oder Windräder im Globalen Süden zu kaufen.

Das würde auch das Lobbying von John Kerry und des US-Außenministeriums (State Department) erklären, von dem die Financial Times berichtet, die SBTI dazu zu bewegen, Carbon Credits zu akzeptieren – trotz aller Kritik an der Zuverlässigkeit der Zertifikate.

“Ich denke nicht, dass sie beim State Department zynisch denken, dass das alles Schmarrn ist”, sagt Mehling: “Man hat die Hoffnung, dass wenn man Carbon Credits richtig überwacht, mit ausreichend stringenten Regeln, dass dann die Vorteile die Risiken überwiegen.”

Offen ist, wie die USA reagieren, wenn die SBTI das anders sieht. Die Organisation befindet sich auf einer Gratwanderung. Ist der Standard zu schwach, zertifiziert sie Greenwashing. Ist er zu strikt, steigen womöglich vor allem US-Unternehmen aus. Dabei ist gerade das die Stärke der SBTI: Je mehr große Unternehmen dabei sind, desto mehr kleinere müssen ebenfalls mitmachen, um einander beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen.

Die deutsche Wirtschaft hadert mit hohen Energiepreisen und mangelnder Planbarkeit der Energieversorgung. Das geht aus dem Energiewende-Barometer 2024 hervor, das die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Donnerstag vorgestellt hat. Für die jährliche Erhebung wurden rund 3.300 Unternehmen befragt.

“Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in die Energiepolitik ist stark beschädigt”, beklagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Vor allem die Industrie sehe keine Perspektive für eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung. “Während in den Jahren vor 2023 viele Unternehmen auch Chancen in der Energiewende für den eigenen Betrieb sahen, überwiegen zuletzt aus ihrer Sicht deutlich die Risiken”, so Dercks.

Laut DIHK erwägen derzeit vier von zehn Industrieunternehmen, ihre Produktion am Standort Deutschland aufgrund der Energiesituation einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern. Bei Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten denkt inzwischen sogar mehr als die Hälfte darüber nach. “Angesichts der Bedeutung der Schlüsselbranche Industrie für den gesamten Wirtschaftsstandort sind das deutliche Alarmzeichen”, mahnt Dercks.

Dercks fordert deshalb “ein deutliches Umdenken in der Energiepolitik, hin zu einer verlässlichen Perspektive mit weniger Detailsteuerung”. Die DIHK macht dafür “zehn Vorschläge für rasch wirksame Maßnahmen”. Dazu gehören unter anderem:

Die Unternehmen bräuchten jetzt eine dauerhafte Perspektive für eine verlässliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen, so Dercks. “Für rund 80 Prozent der Betriebe ist dabei die weitere Senkung der Steuern und Abgaben beim Strompreis eine zentrale Forderung.” ch

Die EU-Kommission und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wollen sich über das Investitionsprogramm InvestEU mit bis zu 100 Millionen Euro an Rohstoffprojekten beteiligen. Am Mittwoch haben sie eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte die Kommission mit. Dabei gehe es um Kapital für die Exploration kritischer und strategischer Rohstoffe, die für die digitale und grüne Transformation von Bedeutung seien.

Eigenkapital sei das geeignetste Förderinstrument für die Exploration von Rohstoffen, da in dieser Phase noch keine Einnahmen generiert würden, schreibt die Kommission. Die EBWE beabsichtige, in fünf bis zehn Junior-Bergbauunternehmen zu investieren, die Explorationsprojekte in geeigneten Ländern betreiben. Dies können EU-Mitgliedstaaten sein, in denen die EBWE tätig ist, oder Länder außerhalb der EU, die unter das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa fallen.

Die neue gemeinsame Fazilität soll die Ziele des EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Act) und des REPowerEU-Plans unterstützen. Die EU will 25 Millionen Euro aus dem Programm Horizont Europa mobilisieren, die EBWE weitere 25 Millionen Euro bereitstellen. Über die gemeinsame Fazilität wollen beide gemeinsam weitere 50 Millionen Euro aufbringen. Dabei solle die “strenge Ausrichtung” der EBWE am Pariser Klimaabkommen und an hohen Klima-, Governance-, Umwelt- und Sozialstandards auf alle Projekte angewandt werden.

Die Vereinbarung mit der EU sei Teil des im Juli genehmigten Junior Minings Programmes (JUMP) der EBWE. Es umfasst 150 Millionen Euro für Investitionen für kleine und mittelgroße Bergbauunternehmen in der Explorationsphase.

Das InvestEU-Programm stellt seit 2021 langfristige Finanzmittel wie Bürgschaften, Darlehen und Garantien bereit und soll damit die Erholung aus wirtschaftlichen und sozialen Krisen unterstützen. leo

Unternehmen müssen bei Kreditverhandlungen mit Banken und Sparkassen immer häufiger Angaben zum Thema Nachhaltigkeit machen. Das geht aus der Unternehmensbefragung 2024 von KfW Research, dem volkswirtschaftlichen Forschungszentrum der Kreditanstalt für Wiederaufbau, hervor. Demnach gab mehr als ein Viertel der Befragten an, dass das Thema in den Gesprächen eine Rolle gespielt habe. Bei der letzten Befragung vor zwei Jahren war dies nur bei weniger als einem Fünftel der Fall.

Diese Entwicklung spiegelt die fortschreitende Regulierung im Bereich Nachhaltigkeit und ESG wider. Zum einen müssen Finanzinstitute immer umfassender über die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit berichten. Zum anderen müssen sie zunehmend Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Geschäften berücksichtigen. Damit einher geht “ein erhöhter Informationsbedarf zwischen Finanzinstituten und Kunden”, so KfW Research.

Von den Unternehmen, bei denen das Thema Nachhaltigkeit in Kreditgesprächen eine Rolle gespielt hat, wurden bei mehr als der Hälfte spezifische Informationen und Indikatoren abgefragt. Die wichtigsten Aspekte waren Treibhausgasemissionen sowie der Energie-, Strom- und Wasserverbrauch. Mehr als jedes vierte Unternehmen gab an, dass ein ESG-Rating oder eine entsprechende Zertifizierung vorgelegt werden musste. Dies betraf vor allem größere Unternehmen.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen aus Sicht von KfW Research, “dass sich der Etablierungsprozess von Nachhaltigkeitskriterien in der Kreditvergabe noch am Anfang befindet”. Rund 85 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, derzeit keine Kredite in ihrem Portfolio zu haben, die an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft sind. Dennoch erwartet mehr als die Hälfte, dass das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten drei bis fünf Jahren eine hohe oder sogar sehr hohe Bedeutung haben wird. Mehr als ein Drittel der Unternehmen sieht sich dafür bereits gut gerüstet. ch

Der Sprecher des brasilianischen Landwirtschaftsverbands (CNA), Felipe Spaniol, fordert einen Aufschub der EU-Anti-Entwaldungsverordnung. In einem Interview mit Table.Briefings nannte er zahlreiche Herausforderungen, vor die das neue Gesetz brasilianische Landwirte stellt. Das Länder-Benchmarking, die Einteilung der Erzeugerländer in Risikogruppen, hält er zudem für diskriminierend.

Die Verordnung tritt am 30. Dezember 2024 in Kraft und verlangt, dass bestimmte Produkte auf dem EU-Markt wie Soja, Palmöl, Kaffee und Kakao aus entwaldungsfreien Gebieten stammen.

“Mindestens drei Jahre” sollten die europäischen Behörden mit der Umsetzung warten, fordert Spaniol. So lang bräuchten insbesondere Rinderzüchter, um die vorgeschriebene Rückverfolgung der Tiere garantieren zu können. Spaniol kritisiert zudem die EU-Kommission für die noch fehlenden Leitlinien: “Sechs Monate vor Inkrafttreten liegen noch nicht alle Verfahren und Checklisten vor.” Die Vielzahl an Zertifizierungssystemen sorge für Verwirrung und erhöhte Kosten für die Produzenten, insbesondere im Kaffeesektor.

“Unternehmen müssen sich für eine Zertifizierung entscheiden, die Kosten verursacht, und ihre Prozesse anpassen”, erklärte Spaniol. Dies bedeute zusätzliche Bürokratie. Das Siegel “Brazilian Agro More Sustainable” des brasilianischen Landwirtschaftsministeriums entspreche den Standards der EUDR, aber auch hier gebe es Probleme aufgrund unterschiedlicher Siegel in Ländern wie Argentinien. Dies löse Verwirrung aus.

Spaniol betonte, dass die EUDR insbesondere für Kleinbauern in Brasilien eine große Herausforderung darstelle. Von den fünf Millionen ländlichen Erzeugern in Brasilien seien 77 Prozent Kleinbauern. “Für Kleinbauern macht jeder Cent und jede zusätzliche Arbeitsbelastung einen großen Unterschied.”

Er wies zudem auf die Ungerechtigkeit hin, die durch die EUDR entstehe. Länder wie Brasilien würden bestraft, während Länder mit geringeren Waldflächen weniger betroffen seien. Spaniol forderte, dass die EUDR stärkere Anreize bieten und weniger auf Bestrafung setzen solle. Die Einteilung der Erzeugerländer in Risikogruppen (Länder-Benchmarking) hält er zudem für diskriminierend: Die Kriterien der EU seien nicht international diskutiert worden. Deshalb solle das Benchmarking aus dem Gesetz entfernt und durch eine stichprobenartige Überprüfung ersetzt werden. spm

Das vollständige Interview lesen Sie im Agrifood.Table.

Die Mehrheit der deutschen Supermärkte und Discounter tut noch zu wenig, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt der dritte Verpackungscheck der Deutschen Umwelthilfe (DUH), bei dem sie stichprobenartig 48 Filialen von zwölf großen Supermarktketten in Deutschland im Zeitraum von Januar bis Mai 2024 überprüft hat. Untersucht wurden die Menge und Art der Verpackungen in den Produktkategorien Obst und Gemüse, Getränke, Frischmilch und Joghurt, und Produkte an Frischetheken.

Das Ergebnis: Nur die Bioläden Alnatura, Bio Company und Denns konnten die DUH vollends überzeugen und erhielten eine grüne Karte. Edeka und Rewe schnitten mit einer gelben Karte noch mittelmäßig ab, die untersuchten Discounter (Aldi, Lidl, Penny, Norma, Netto und Kaufland) erhielten von der DUH die rote Karte. Sie boten laut der DUH noch zu wenig unverpackte Produkte, Mehrweg-Alternativen und Abfüllstationen an.

“Zwischen nachhaltigen Werbeversprechen und Verpackungspraxis klafft bei Supermärkten und Discountern seit Jahren eine riesige Lücke”, kommentiert Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. Die DUH fordert höhere gesetzliche Mehrwegquoten und Abgaben auf Einweg-Plastik. Diese seien notwendig, um das in der EU-Verpackungsverordnung festgelegte Ziel, den Verpackungsmüll aus Kunststoff zu reduzieren, zu erreichen. “Frankreich macht es vor mit dem Ziel, bis 2030 die Anzahl an Einweg-Plastikflaschen zu halbieren”, so Metz weiter.

Die DUH kritisiert vor allem den hohen Anteil an Einweg-Plastikverpackungen für Getränke. Zwar gelte in Deutschland eine Mehrwegquote für Getränke von 70 Prozent, diese sei für den Handel allerdings nicht verbindlich. Aktuell liegt der Anteil von Mehrwegverpackungen laut dem Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (BMUV) nur bei circa 42 Prozent.

Anders sieht es der Bundesverband der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). “Die Getränkewirtschaft unterstützt einen funktionierenden Wertstoffkreislauf”, kommentiert Peter Feller, stellvertretender BVE-Geschäftsführer, auf Anfrage von Table.Briefings. Mit einer Rücklaufquote bei gepfändeten Mehrweg- und Einweg-Getränkeverpackungen von 96 bis 99 Prozent sei Deutschland “im europäischen und im globalen Maßstab vorbildlich”. Zudem sei der Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen höher als in anderen Sektoren des Lebensmittelsektors. ag

Die Welt lebt auf Pump – taz

Es war wieder “Earth Overshoot Day”. Seit dem gestrigen Donnerstag verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen als die Erde in einem Jahr erneuern kann. Das Datum legte die NGO Germanwatch fest, als Grundlage dienten Berechnungen des Global Footprint Network. Es seien 1,7 Erden nötig, um den jetzigen Ressourcenverbrauch zu decken. Lebten alle so wie in Deutschland, bräuchten wir sogar drei Erden, sagt Jacob Rohm, Verkehrsreferent bei Germanwatch. Die Berechnungen sind umstritten. Zum Artikel

Wieso Deutschland auf klimafreundliche Bahnschienen verzichtet – Handelsblatt

Während in anderen europäischen Ländern schon grüner Stahl für den Schienenbau genutzt werde, setze Deutschland auf herkömmlich produzierte Gleise. Das Problem aus Sicht der Politik sei, dass es noch keine einheitliche Definition von grünem Stahl gebe. Die Bahn habe noch Klärungsbedarf zur Qualität und Verfügbarkeit. Der einzige europäische Verkäufer von grünem Stahl hingegen sage, dass Kreislauffähigkeit berücksichtigt werden müsse. Zum Artikel

Habecks Wärmewende – der zweite Versuch – FAZ

Fernwärme habe den Ruf, eine vergleichsweise teure Heizart zu sein. Die Reform der Fernwärmeverordnung solle dies ändern, berichtet Julia Löhr. Die Bundesregierung wolle damit die Fernwärmenetze ausbauen und dafür sorgen, dass vor allem in eng bebauten städtischen Regionen künftig klimafreundlich geheizt werde. Zukünftig sollen verstärkt grüne Energieträger wie Erdwärme genutzt werden, und Fernwärmeanbieter müssen detaillierte Informationen über die Preise veröffentlichen. Zum Artikel

Dieser Vermögensverwalter macht Unternehmen grüner – FAZ

Der niederländische Vermögensverwalter Robeco beziehe schon seit Jahrzehnten Nachhaltigkeitsaspekte in die Geldanlage ein. Seit 2017 habe Robeco eine Strategie für die 17 Sustainable Development Goals, und auf Aktionärsversammlungen würden konsequent Verstöße gegen diese Prinzipien angeprangert. Damit sei das Unternehmen mit Sitz in Rotterdam Vorreiter unter den Finanzdienstleistern. Zum Artikel

“Die Kreislaufwirtschaft ist mehr und mehr Gegenstand unserer Entwicklung” – Automobil Industrie

Roberto Rossetti, Leiter Entwicklung Gesamtfahrzeug-Lebenszyklus der BMW Group, berichtet im Gespräch mit Claus-Peter Köth über die Schritte des Münchner Autobauers auf dem Weg in Richtung “Net Zero”, den CO₂e-Footprint als Vergabekriterium und den Ansatz “Design for Circularity”. Ziel des Herstellers ist es, bis spätestens 2050 die gesamte Wertschöpfungskette emissionsfrei zu gestalten. Zum Artikel

Gekniffen ist, wer an die deutsche Batterieherstellung glaubte – Die Zeit

Der deutsche Batteriehersteller Varta kämpft um sein Überleben, trotz üppiger Subventionen. Max Hägler untersucht mithilfe eines Analysten der Warburg Bank den Absturz des schwäbischen Traditionsunternehmens. Varta habe sein Wachstum überschätzt und zu viel in neue Anlagen investiert. Ein hoher Schuldenberg sei in den letzten Jahren entstanden. Die Rettung des Unternehmens könnte Privatanleger hart treffen – während Großinvestoren profitieren. Zum Artikel

Was bewegt das Lieferkettengesetz in Produktionsländern wirklich? – Stern

Joachim Rienhardt hat Kik-CEO Patrick Zahn und die Nachhaltigkeitsbeauftragte Jaqueline Thalmann bei Fabrikbesuchen in Bangladesch begleitet. Ergebnis: Die Probleme sind trotz einiger Verbesserungen und dem Lieferkettengesetz noch immer tiefgreifend. Bei der Frage nach angemessenen Löhnen etwa gibt es Konflikte, weil die Politiker, die überwiegend Unternehmer sind, die Abwanderung der Industrie fürchten, wenn Löhne existenzsichernd sind. Zum Artikel

Tourismus: “Vermutlich denken viele noch: Ist doch toll, wenn es warm ist” – Süddeutsche Zeitung

Gerade am Mittelmeer wird die zunehmende Hitze für Urlauber zum Problem. In einer Umfrage gaben 39 Prozent der Befragten an, dass Wetterextreme wie große Hitze ihren Urlaub bereits negativ beeinflusst hätten. Wieso sich das Buchungsverhalten dennoch nur langsam verändert, hat Sonja Salzburger recherchiert. Zum Artikel

Germans Combat Climate Change From Their Balconies – The New York Times

Fasziniert berichtet Melissa Eddy über den deutschen Trend, mehr und mehr Balkonkraftwerke zu installieren. Sie tauchen an Balkongeländern und in Gärten auf – inzwischen mehr als 500.000 an der Zahl, beflügelt von günstigen Preisen und lockeren Vorschriften. In ihrer Recherche analysiert sie nicht nur die wirtschaftlichen und energiepolitischen Hintergründe, sondern geht auch der ebenso einfachen wie wichtigen Frage nach: Warum machen die Menschen das eigentlich? Zum Artikel

Podcast: Wie nachhaltig ist die deutsche Schifffahrt? – Spektrum

Im März hat die Bundesregierung die “Nationale Hafenstrategie” beschlossen. Darin setzt sie einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. So sollen die Häfen in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Knotenpunkten für die Energiewende, eine klimaneutrale Schifffahrt und Industrie sowie zu Drehscheiben für die Verkehrsverlagerung ausgebaut werden, heißt es in der Strategie. Wie das in der Praxis aussehen kann, hat Alina Metz untersucht. Zum Podcast

Dennis Radtke – MdEP, Koordinator für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, EVP-Fraktion

Der CDU-Politiker Dennis Radtke ist einer der einflussreichsten Sozialpolitiker im Europäischen Parlament. Im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat er sich zuletzt für die Richtlinie zum europäischen Mindestlohn, die Regulierung der Plattformarbeit und eine Novellierung der EU-Betriebsratsrichtlinie stark gemacht. Damit kennt er sich bestens aus. Vor seiner Zeit als Berufspolitiker war er zwölf Jahre lang Gewerkschaftssekretär am Niederrhein. Es gebe noch eine Menge zu tun, um die Stellung der Arbeitnehmer in der EU zu stärken, sagt er. So will er zum Beispiel die European Labour Autority, die Europäische Arbeitsbehörde, stärken. Im September könnte sein Einfluss in der CDU weiter wachsen. Er gilt als aussichtsreicher Nachfolger des scheidenden Chefs der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), Karl-Josef Laumann.

Bärbel Kofler – Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bärbel Kofler gilt als eine der vehementesten Verfechterinnen des Lieferkettengesetzes im politischen Berlin. Schon als Menschenrechtsbeauftragte der Großen Koalition von 2016 bis 2021 hat sich die SPD-Politikerin dafür stark gemacht. Heute verteidigt sie das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz als parlamentarische Staatssekretärin im BMZ. Kofler verfügt über reiche Berufserfahrung. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau und der nachgeholten Fachhochschulreife studierte sie Informatik, promovierte als Sprachwissenschaftlerin, arbeitete in Salzburg für ein Tourismusunternehmen und in Moskau als Lektorin an einer Universität. Im Herbst 2004 zog sie in den Bundestag ein. Ihre Themen dort: Umwelt, Finanzen, Menschenrechte und Entwicklung.

Udo Philipp – Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Udo Philipp hat vielfältige Erfahrungen in der Wirtschaft gesammelt – sowohl in konventionellen als auch in nachhaltigen Unternehmen. Das macht ihn zu einem wichtigen Berater von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Volkswirt und Politikwissenschaftler begann seine berufliche Laufbahn bei der Dresdner Bank. Später arbeitete er für eine US-amerikanische Strategieberatung, die Treuhandanstalt und war Partner und Geschäftsführer bei EGT Partners in Deutschland. Bevor er 2019 als Staatsekretär ins schleswig-holsteinische Finanzministerium wechselte, war er Aufsichtsratsmitglied bei zwei nachhaltigen Pionierunternehmen, der Oekom Research AG und der Triodos Bank. Nach der Bundestagswahl 2021 holte ihn Robert Habeck ins BMWK nach Berlin.

Lukas Köhler – MdB, Stellvertretender Vorsitzender, FDP-Bundestagsfraktion

Lukas Köhler gehört zu den FDP-Politikern, die sich mit den Chancen und Risiken der Transformation bestens auskennen. Er hat sich sowohl mit den sozialen Aspekten und dem Lieferkettengesetz, als auch mit Energiethemen beschäftigt. Der promovierte Philosoph trat 2011 in die FDP ein und machte dort eine steile Karriere. Seit 2017 sitzt er im Bundestag – zunächst als Sprecher seiner Fraktion für Klimapolitik und Obmann im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Nach seinem Wiedereinzug im Jahr 2021 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion gewählt. In dieser Funktion ist Köhler unter anderem zuständig für die Themen Arbeit und Soziales, Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk sowie Klima und Energie – allesamt Schlüsselthemen der Transformation.

Katharina Beck – MdB, Finanzpolitische Sprecherin, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Katharina Beck kann niemand vorwerfen, sie würde nichts von der realen Wirtschaft verstehen. Bevor sie 2021 in den Bundestag gewählt wurde, hat sie Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, war Geschäftsführerin des Institute for Social Banking und hat sich unter anderem als Unternehmensberaterin intensiv mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Diese Erfahrungen bringt sie nun unter anderem als finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und als Berichterstatterin für CSRD ein. Trotz der zunehmenden Regulierung ist es Beck wichtig, die positiven Aspekte der Transformation für die Wirtschaft zu betonen. Darüber hinaus ist sie unter anderem Kuratoriumsmitglied der Stiftung Verantwortungseigentum und Mitglied im Verwaltungsrat der KfW.

Zarah Bruhn – Beauftragte für Soziale Innovationen, Bundesministerium für Bildung und Forschung

Lange haben die deutschen Sozialunternehmen darauf gewartet, dass die Bundesregierung sie durch eine Nationale Strategie anerkennt und fördert. Im Herbst 2023 war es dann so weit – und Zarah Bruhn hat maßgeblich daran mitgearbeitet. Die gebürtige Niederländerin, die BWL studiert und bei Wagniskapitalgebern gearbeitet hat, kennt die Szene gut. 2016 hat sie die Social Bee gGmbH mitgegründet. Das Sozialunternehmen hat zum Ziel, geflüchtete Menschen besser in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Für diese Arbeit wurde sie vom Netzwerk Ashoka zum Fellow ernannt. Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation fördert Sozialunternehmen in rund 70 Ländern der Welt. Ein besonderes Anliegen ist es Bruhn, dass Gründerinnen sichtbarer und besser unterstützt werden.

Sarah Ryglewski – Staatsministerin für Bund-Länder-Beziehungen und nachhaltige Entwicklung beim Bundeskanzler

Sarah Ryglewski ist für die Koordination der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich – und damit auch für die aktuell stattfindende Überarbeitung. Sie setzt sich dafür ein, dass die Strategie die soziale Dimension von Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt. Dabei prägen sie ihre eigenen Erfahrungen als Stadtteilmanagerin in Bremen, wo sie mit den Auswirkungen von Armut konfrontiert war. Bevor Bundeskanzler Olaf Scholz sie ins Kanzleramt holte, arbeitete sie mit ihm als parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium zusammen. Kürzlich kündigte sie an, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr zu kandidieren. Dann soll die neue Nachhaltigkeitsstrategie stehen – mit einem stärkeren sozialen Fokus als bisher.

Jan-Niclas Gesenhues – Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Jan-Niclas Gesenhues wird von seinen Kollegen als versierter Fachpolitiker geschätzt. Das sah auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke so, als sie ihn im Februar zum Parlamentarischen Staatssekretär im BMUV berief. Zu diesem Zeitpunkt war er umweltpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Er hat Volkswirtschaftslehre mit Fokus Umwelt- und Ressourcenökonomik studiert und zur dezentralen Energieversorgung in Mosambik promoviert. Vor seiner Zeit im Bundestag arbeitete er in einem internationalen Partnerschaftsprojekt. Für Gesenhues ist Kooperation der Schlüssel zur Sicherung menschlicher Lebensgrundlagen und des Wohlstands. Ein Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt: die Umsetzung des Weltnaturschutzabkommens von Montreal.

Anna Cavazzini – MdEP, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Fraktion Die Grünen/EFA

Als Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament hat sich Anna Cavazzini in der vergangenen Legislaturperiode beharrlich für Kreislaufwirtschaft, fairen Wettbewerb und bessere Produktionsbedingungen engagiert. Den Grundstein für ihre internationale politische Arbeit hat sie mit einem Bachelor in European Studies und einem Master in Internationalen Beziehungen gelegt. In der vergangenen Legislaturperiode hat sie wichtige Gesetze wie die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten und das Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit maßgeblich mitverhandelt. Auch in den kommenden fünf Jahren will sich Cavazzini für eine ambitionierte Umsetzung des Green Deals einsetzen. Die Chancen stehen gut: Gerade wurde sie als Ausschussvorsitzende wiedergewählt.

René Repasi – MdEP, Vorsitzender der Europa-SPD, S&D-Fraktion

René Repasi hat im vergangenen Jahr hart dafür gearbeitet, dass das Recht auf Reparatur noch vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet wird – mit Erfolg. Als Berichterstatter verhandelte der SPD-Politiker die “Richtlinie zur Förderung der Reparatur von Waren”, die Ende Juli in Kraft getreten ist. Sie soll Reparaturen einfacher, günstiger und attraktiver machen und so die Kreislaufwirtschaft stärken. Der 44-jährige Jurist ist seit 2021 Professor für Europarecht an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Dort forscht und lehrt er auch weiterhin, wenn auch in geringerem Umfang, seit er im Februar 2022 sein Mandat im Europäischen Parlament angetreten hat. Repasi vertritt seitdem Baden-Württemberg in Brüssel und Straßburg, und wurde im Juni wiedergewählt.