die sozial-ökologische Transformation gelingt in Deutschland nur, wenn alle Menschen mitgenommen werden. Hier ist noch viel zu tun. Es ist richtig, dass in der Lausitz der Ausstieg aus dem Kohlebergbau durch den Aufbau neuer Betriebe und anderer Maßnahmen abgefedert wird. Deswegen ist die gestrige Eröffnung des ersten Teils der ICE-Werkstatt in Cottbus eine gute Nachricht. Zudem zeigt der Bau, welche Geschwindigkeit in Deutschland möglich ist, wenn Projekte beherzt angegangen werden.

Aber die Transformation muss auch gerecht vor sich gehen, damit alle mitmachen. Bisher ist das nicht der Fall. Vor allem Menschen mit hohem Einkommen und Eigentum profitieren derzeit von den Förderungen bei E-Autos, Solaranlagen oder Heizungen. Damit einkommensschwächere Menschen diese Förderungen nicht mitbezahlen, ohne selbst entlastet zu werden, bedarf es zumindest der Einführung des Klimagelds, das in anderen demokratischen Ländern wie der Schweiz und Österreich bereits ausgezahlt wird.

Wie schwierig eine sozial-ökologisch ausgewogene Politik schon im Inland ist, zeigt der Haushaltsentwurf für 2024. Wie die Bundesregierung angesichts der selbstverordneten Sparzwänge damit umgeht, analysiert Malte Kreuzfeld.

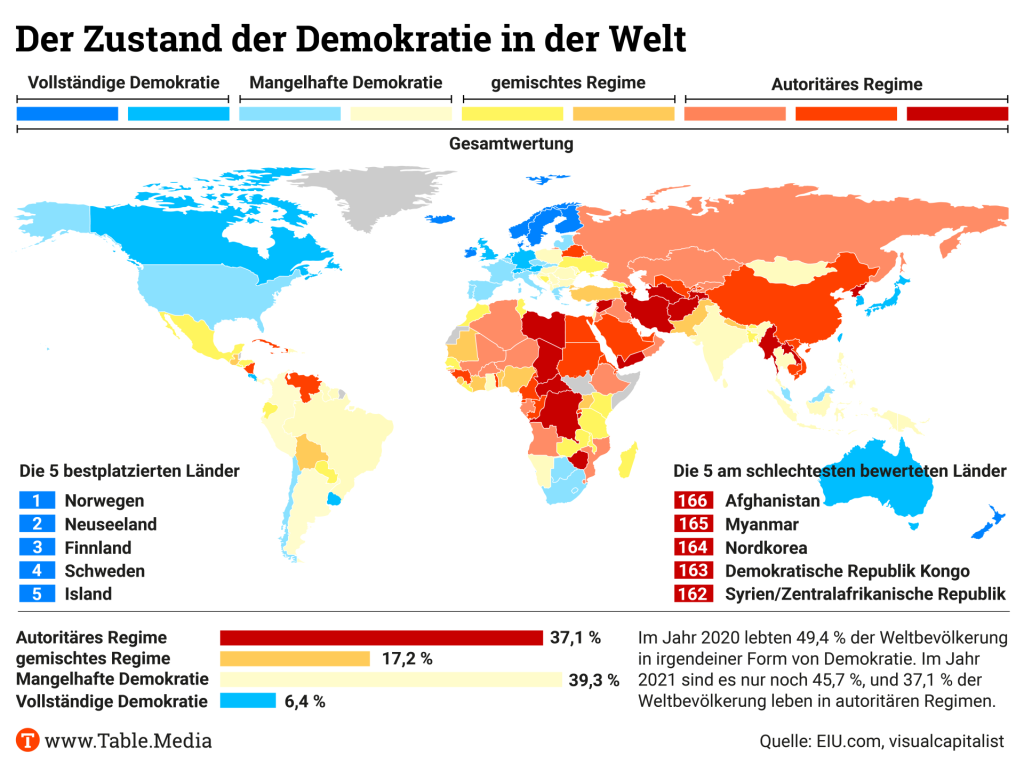

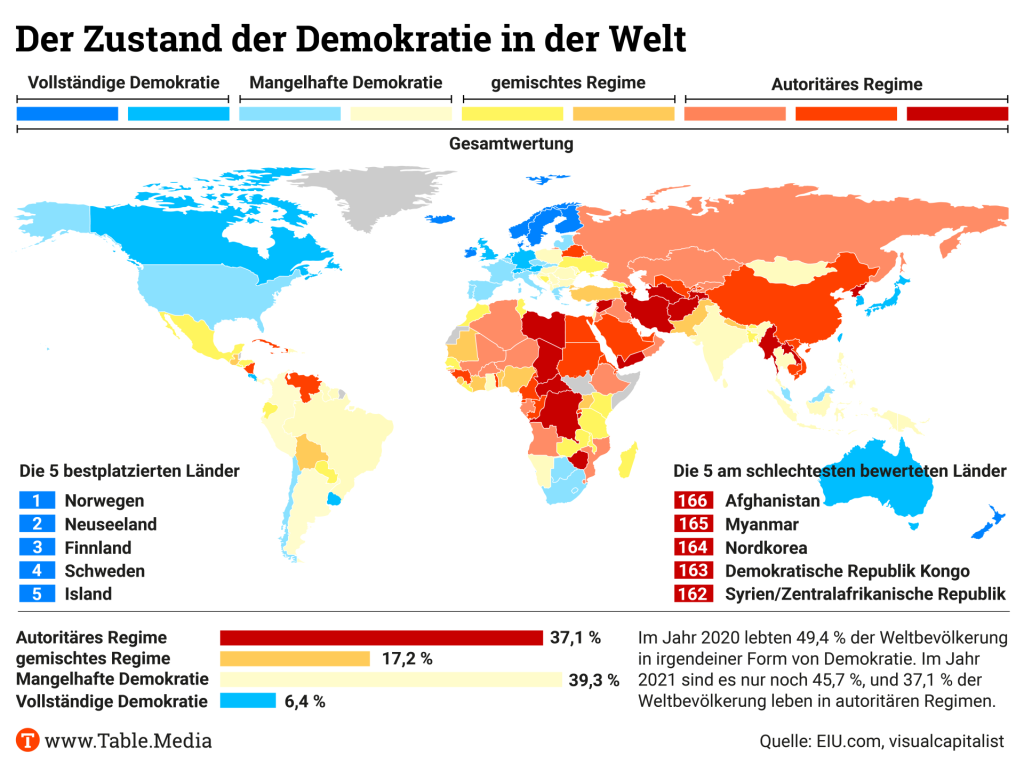

Noch herausfordernder ist ethisches wirtschaftliches Handeln im Umgang mit autoritären Staaten, von denen es immer mehr gibt. Dies hat erhebliche Folgen für Unternehmen. “Wenn ich in Autokratien Geschäfte mache und gleichzeitig ruhig schlafen will, muss ich einiges tun”, sagte mir der Betriebswirt und Wirtschaftsethiker Markus Scholz von der Technischen Universität Dresden im heutigen Interview.

Was bedeutet es für verantwortliches unternehmerisches Handeln, wenn global Demokratien auf dem Rückzug und Autokratien auf dem Vormarsch sind?

Wenn ich in Autokratien Geschäfte mache und gleichzeitig ruhig schlafen will, muss ich einiges tun. Leider sind die bestehenden globalen Institutionen zu schwach, langsam und zunehmend auch inkompetent, um bestimmte Themen – man denke an AI – adäquat anzugehen. Deswegen müssen wir über die individuelle Verantwortung von Unternehmen, beziehungsweise von Managern sprechen. Die alte Weisheit “the only social responsibilty of business is to increase its profits” halte ich in einer ökonomisch globalisierten Welt, in der Autokratien und totalitäre Regime auf dem Vormarsch sind, für nicht mehr haltbar.

Sollten sich Unternehmen aus Autokratien zurückziehen, um nachts ruhig schlafen zu können?

Das kommt auf die Konfiguration der jeweiligen Autokratie an und auf die dort anliegenden Themen. Über einen Rückzug sollte ich mir als Managerin oder Manager eines Unternehmens dann Gedanken machen, wenn es zu intensiven und großflächigen Menschenrechtsverletzungen kommt und ich außerdem kaum oder keinen Einfluss auf das Geschehen vor Ort habe, im schlimmsten Fall sogar nicht einmal meine eigenen Arbeitnehmerinnen schützen kann, oder sogar gezwungen bin, mit dem Regime gemeinsame Sache zu machen.

Was können Unternehmen tun?

Manche unterstützen in Autokratien Menschenrechts-NGOs finanziell, oder durch Informationen, andere fördern die Ausbildung von Anwälten und Richtern. Manchmal können große Unternehmen auf Regime Einfluss nehmen und die Menschenrechtslage verbessern. Die gilt nicht unbedingt in China, aber mitunter in Staaten wie Katar oder in manchen Staaten Afrikas. Gerade große Erdöl- oder Gasunternehmen haben hier prinzipiell eine Menge Einfluss. Problematisch ist es, wenn Unternehmen sich passiv verhalten, obwohl sie Möglichkeiten hätten, gegen Menschenrechtsrechtsverletzungen vorzugehen. In solchen Fällen handelt es sich in gewisser Weise um unterlassene Hilfeleistung und entsprechend um stille Komplizenschaft.

Machen sich Unternehmen manchmal zu klein, was ihren Einfluss anderswo angeht?

Durchaus. Natürlich hat der kleine Mittelständler in China keinen Einfluss, aber für größere Unternehmen, ob Autohersteller oder -zulieferer sehe ich da schon eine gewisse Macht. Das gilt umso mehr, wenn Unternehmen ihr Verhalten kollektiv koordinieren, etwa über Industrie- und Handelskammern, und auch aktiv mit den Regierungen in ihren Heimatländern zusammenarbeiten.

Befördern Lieferkettengesetze die Verantwortung des einzelnen Unternehmens?

Freiwillig funktioniert es jedenfalls offensichtlich nicht. Normalerweise sollte der Gesetzgeber natürlich auch die Spielregeln für die Wirtschaft bestimmen. Genau dies ist ja nun kürzlich durch das europäische Lieferkettengesetz geschehen. Trotzdem bleibt für Unternehmen verantwortliches Handeln über die “legal compliance” hinaus ein wichtiges Thema. Alle Gesetze haben Schlupflöcher. Entscheidend ist, dass Unternehmen diese Lücken nicht ausnutzen, um die Gesetze auszuhebeln.

Lässt der Kapitalmarkt zu, dass Unternehmen sich dermaßen verantwortlich verhalten?

Unternehmen agieren sehr unterschiedlich. In der Pandemie versuchte beispielsweise der Impfstoffhersteller Pfizer herauszuholen, was herauszuholen war, indem er einen Bieterwettbewerb zwischen Staaten initiierte, oder zumindest nicht verhinderte. Das halte ich für kein besonders verantwortliches Verhalten in einer Situation, wo es darum geht, Millionen von Menschenleben zu retten. Bei Pfizer sind relativ viele starke aktive Investoren, Hedgefonds und so weiter involviert, die das Topmanagement zu hohen Renditen zwingen wollen. Andererseits gibt es auch börsennotierte Unternehmen, in denen Eigentümerfamilien noch eine starke Stellung haben und eher langfristige Interessen verfolgen. Manager haben in solchen Konstellationen womöglich größere Spielräume.

Also handeln Kapitalgeber unterschiedlich?

Genau – wir können nicht grundsätzlich sagen, dass Shareholder überhaupt keine ethische Verantwortung des Managements zulassen. Es gibt ja auch einen Trend zu ESG, also Investoren orientieren sich an sozialen und ökologischen Kriterien. Aber man sollte dem Segment nicht zu viel Einfluss zuschreiben. Da gibt es noch viel Luft nach oben.

Was passiert, wenn weitere Demokratien kippen und sich in noch mehr Staaten autoritäre Regierungen etablieren?

Dann kommt es noch mehr auf die individuelle Verantwortung von Unternehmen an. Die Situation kann global kippen – auch in Europa. In Deutschland passierte das 1933. In Ungarn und Italien sieht es auch nicht gut aus, wobei die Situation natürlich nicht mit der 1933 in Deutschland vergleichbar ist. In den USA bahnt sich möglicherweise eine zweite Amtszeit für Donald Trump an. In solchen Fällen steigt die Bedeutung der individuellen Verantwortung von Unternehmen. Dabei geht es nicht um einen kopflosen Aktivismus und schon gar nicht um parteipolitisches Engagement von Unternehmen. Es geht um den Schutz der liberalen Demokratie und um die Einhaltung sowie um den Schutz von Menschenrechten.

Wie bewerten Sie generell das Agieren von VW in China?

Offensichtlich versucht das Unternehmen noch chinesischer zu werden, wendet sich noch stärker dem chinesischen Absatz- und Produktionsmarkt zu und blendet ein Stück weit die dortige Menschenrechtssituation aus. Aus der Perspektive von VW verstehe ich es, man braucht diesen Markt, gerade für die anstehende Transformation. Aber der Verbleib in China verursacht politische und moralische Kosten.

Es gibt eine Handvoll großer deutscher Konzerne, die stark vom Chinageschäft abhängen. Können Sie sich vorstellen, dass diese Unternehmen irgendwann ihren Sitz in das autokratische China verlagern und damit das Lager wechseln?

Nein, schon deshalb nicht, weil dieser Schritt ebenfalls zu hohe Kosten verursachen würde. Schließlich gibt es noch andere wichtige Märkte, den amerikanischen oder europäischen Markt. Umgekehrt sehe ich trotz aller Entkopplungsfantasie auch noch nicht, wie man sich ganz aus China zurückziehen könnte. “Business as usual” wird dort aber auch mittelfristig schon nicht mehr funktionieren. China wird unter der Führung von Xi Jinping immer totalitärer, die Menschenrechtssituation immer prekärer.

Gibt es historische Vergleichsmöglichkeiten?

Südafrika war zur Zeit der Apartheid auch ein spannender Markt für deutsche Unternehmen. Man führte damals die gleichen Argumente an, um in dem Markt zu bleiben. “Constructive Engagement” nannte man das damals. “Wir schützen unsere Arbeitnehmerinnen. Wir helfen konstruktiv in dem Land.” Wandel durch Handel war die Maxime. Aber das Apartheidregime blieb bestehen und ging erst zu Ende, als es einen politischen und wirtschaftlichen Boykott gab, der auch von der Business-Community stark mitgetragen wurde.

Auch in Russland sind einige deutsche Unternehmen weiterhin aktiv, wie Metro und Ritter Sport.

Aber zahlreiche andere sind früh gegangen. Einige waren zögerlicher und wollten abwarten. Jetzt wollen viele gehen, aber nun ist es auch ein Stück weit zu spät, weil das Regime reagierte und entsprechende Gesetze erließ. Das erschwert es Unternehmen. Gehen sie, riskieren sie einen Totalverlust. Das ist interessant. Es zeigt, dass eigentlich ethische Fragen Teil des Risikomanagements sein müssten. Wenn man die moralische Dimension ausblendet, dann muss man eventuell später erhebliche finanzielle Konsequenzen tragen.

Vor knapp vier Wochen traten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner gemeinsam vor die Presse, um eine Einigung über den Klima- und Transformationsfonds und den Bundeshaushalt 2024 zu verkünden. Doch wo genau bei diesen Ausgaben gekürzt wird, war lange nicht klar. Nun gibt es darüber größtenteils Gewissheit: Auch in weiten Bereichen der deutschen Klimapolitik setzt die Regierung den Rotstift an.

Fest stand zunächst lediglich, welche der aus dem Klima- und Transformationsfonds finanzierten Förderprogramme zusammengestrichen werden:

Mittlerweile steht fest, dass auch in anderen wichtigen Feldern der Klimapolitik stark gekürzt werden muss, etwa beim “Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz”. Für dieses Programm – das Kernstück dessen, was an Klimapolitik im Bundesumweltministerium von Steffi Lemke verblieben ist – waren im vergangenen Sommer zunächst 4 Milliarden Euro bis 2026 angekündigt worden. Durch eine Ausdehnung ins Jahr 2027 und die Integration von BMEL-Mitteln für den Waldschutz in Höhe von 525 Millionen Euro wurden daraus rund 5 Milliarden Euro.

Finanziert werden sollen damit Maßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren und der klimaverträgliche Waldumbau ebenso wie die Schaffung von Überschwemmungsflächen gegen Hochwasser. So schaffe man “Anreize und Angebote, um Ökosysteme wiederherzustellen und widerstandsfähiger zu machen”, hatte Lemke erklärt. “Das ist ein echter Paradigmenwechsel hin zur Wiederherstellung von Natur und eine gute Nachricht für den Klimaschutz, für die Natur, für Tiere, Pflanzen und natürliche Lebensräume.”

Diese gute Nachricht wird jetzt nur teilweise umgesetzt: Laut BMUV-Angaben werden von den Mitteln 30 Prozent gestrichen, also 1,5 Milliarden. Allein für 2024 sind das 350 Millionen, geht aus der am Mittwoch vom Finanzministerium verschickten Bereinigungsvorlage für den Haushaltsausschuss hervor. Der Protest dagegen fällt verhalten aus. Die Kürzung sei zwar “fachlich schmerzhaft”, hieß es aus dem Umweltministerium, bewege sich aber “in einem haushaltspolitisch begründbaren Rahmen”.

Auch auf die internationale Klimafinanzierung dürften die Haushaltsbeschlüsse Einfluss haben. Denn die Mittel für das internationale Engagement sollen im Haushalt 2024 insgesamt um 800 Millionen Euro gekürzt werden. Der Großteil davon entfällt auf das Entwicklungsministerium BMZ, das 400 Millionen Euro zusätzlich schultern muss. Diese wurden in der Bereinigungsvorlage auf viele verschiedene Programme aufgeteilt; mit 176 Millionen Euro finden sich die größten Einsparungen in der bilateralen Zusammenarbeit, die über die KfW abgewickelt wird. Noch sei nicht festgelegt, wo die Einsparungen im Einzelnen vorgenommen werden, hieß es aus dem Ministerium. Das entscheide sich in den nächsten Monaten, wenn die Planungen gemeinsam mit den Partnerländern konkreter werden. Weil dort die Nachfrage nach Klimahilfen groß ist, könnten diese Kürzungen auch Klimavorhaben treffen.

Offiziell steht Deutschland weiter zu seinen Ankündigungen für die internationale Klimafinanzierung. Erst bei der COP28 in Dubai hatte Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet, seine Regierung wolle die zugesagten 6 Milliarden Euro im Jahr dafür weiter bereitstellen. Woher das Geld kommen soll, ist allerdings unklar. Denn im Vergleich zum 2023 schrumpft der Haushalt des BMZ sogar um fast eine Milliarde Euro. “Die Einschnitte sind sehr schmerzhaft und werden in vielen Bereichen zu spüren sein”, sagte eine Sprecherin des Ministeriums zu Table.Media. “Welche Folgen es für das 6-Milliarden-Klimafinanzierungs-Ziel gibt, lässt sich heute noch nicht prognostizieren und hängt neben dem Entwicklungs-Etat auch von Haushaltsentscheidungen in BMWK und AA ab.”

Im Wirtschaftsministerium und im Auswärtigen Amt müssen jeweils 200 Millionen zusätzlich eingespart werden. Im BMWK geht das zumindest teilweise zulasten des Klimaschutzes: Gekürzt werden sollen die kompletten 200 Millionen bei den “Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland“, für die damit in diesem Jahr statt 935 nur 735 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Im AA sollen die 200 Millionen bei humanitären Hilfsmaßnahmen im Ausland gestrichen werden; für diese Aufgabe verblieben gut 2,2 von ursprünglich 2,4 Milliarden Euro im Haushalt des Ministeriums.

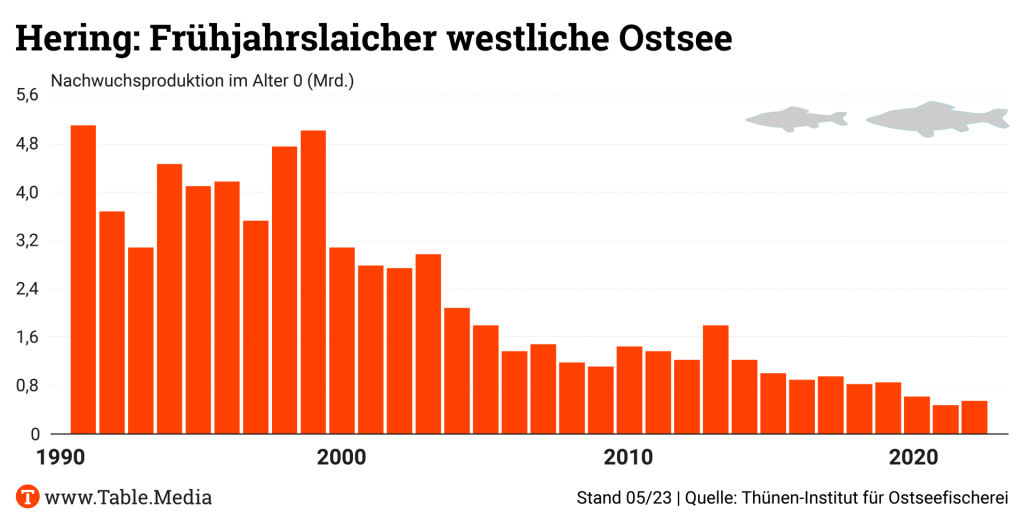

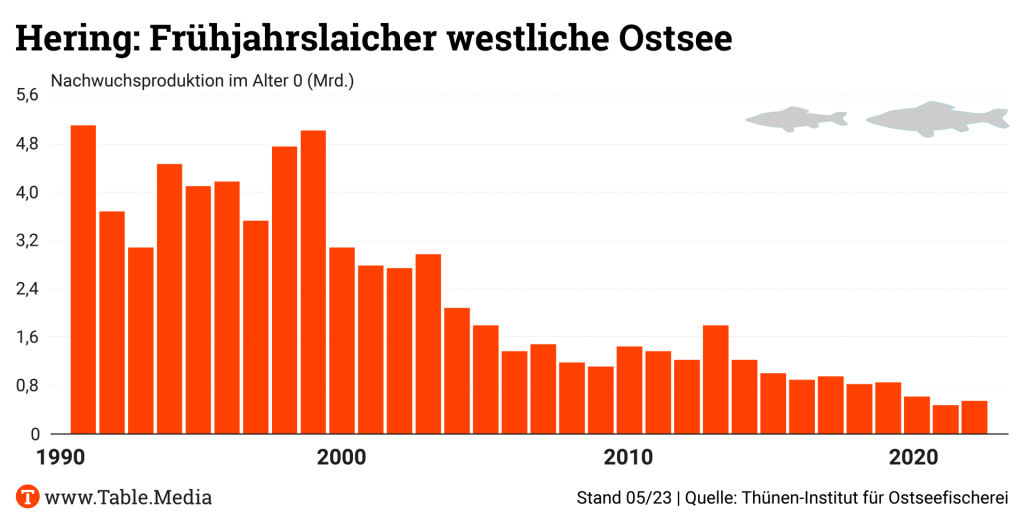

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Dienstag nach eigenen Angaben einen “Etappensieg” errungen: einen vorläufigen Baustopp für eine LNG-Anschlusspipeline von Lubmin zum Hafen Mukran auf Rügen. Die Umweltorganisation begründete die Klage mit der Heringslaichzeit von Januar bis Mai. Das Bergamt Stralsund hatte das geltende Bauverbot während dieser Periode am Montag unter Auflagen aufgehoben. Das Bundesverwaltungsgericht gab der DUH nun vorläufig recht: Der Vorhabensträger darf erst einmal nicht weiterbauen. Die eigentliche Entscheidung im Eilverfahren steht jedoch noch aus.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, argumentierte, dass ein Weiterbau während der Laichzeit “eine weitere Katastrophe für Naturschutz und Fischerei” darstellen würde. Die deutsche Ostseeküste gehört zu den wichtigsten Nachwuchsquellen des Ostseeherings, dessen Bestände in den vergangenen Jahrzehnten auch durch den Klimawandel stark zurückgegangen sind. Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der DUH, zeigte sich gegenüber Table.Media erfreut über den sogenannten “Hängebeschluss” des Bundesverwaltungsgerichts. “Das Gericht hat unsere Argumente zunächst einmal als schwergewichtig genug eingeschätzt.”

Der Vorhabensträger Gascade aus Kassel, der sich selbst “Engagement für innovative und nachhaltige Energielösungen” bescheinigt, hatte eigene Umweltgutachten in Auftrag gegeben, nachdem sich der Bauabschluss der Pipeline im vergangenen Jahr verzögert hatte. Diesen Gutachten zufolge beginnt die Laichzeit des Clupea harengus tatsächlich erst im März, so dass bis dahin gebaut werden könne, ohne die Bestände weiter zu gefährden. Das Bauamt in Stralsund erlaubte den Weiterbau, sofern die Wassertemperatur maximal drei Grad Celsius beträgt – denn nur wenn das Meer wärmer wird, beginnt die gefährdete Fischart zu laichen.

Hintergrund der Klage des DUH ist die Einschätzung, dass die Anlagen zum Import von klimaschädlichem LNG-Gas für die Energieversorgung Deutschlands nicht benötigt werden. Die DUH forderte daher die Bundesregierung auf, das Projekt insgesamt einzustellen. av

Das norwegische Parlament hat am Dienstag den Weg für die Erkundung des arktischen Meeresbodens und den Abbau von Mineralien freigemacht. Es setzt damit eine Vereinbarung zwischen der Regierung und den wichtigsten Oppositionsparteien vom vergangenen Monat um, trotz erheblicher Einwände internationaler Umweltschutzorganisationen. Sie befürchten massive Eingriffe in Ökosysteme sowie Umweltzerstörung durch den Tiefseebergbau.

Norwegen will das erste Land werden, das Tiefseebergbau in kommerziellem Maßstab betreibt und wichtige Mineralien wie Lithium, Scandium und Kobalt schürft, die beispielsweise für die Batterieherstellung für Elektroautos verwendet werden. Die Pläne sehen laut BBC vor, 280.000 Quadratkilometer der nationalen Gewässer für Unternehmen zum Abbau von Bodenschätzen zu öffnen – eine Fläche größer als Großbritannien.

Die Unternehmen sollen sich exklusive Explorationsrechte und potenzielle Schürfrechte für bestimmte Gebiete sichern können. Das Verfahren soll nach dem Vorbild der norwegischen Erdöl- und Erdgasexploration gestaltet werden, während Fragen wie die Besteuerung zu einem späteren Zeitpunkt erörtert werden sollen, so ein Politiker zu Reuters. Es gibt allerdings noch keinen festen Zeitplan, wann mit der Exploration begonnen werden kann.

Die geänderte Fassung des Regierungsvorschlags, über die am Dienstag im Osloer Parlament debattiert wurde, sieht strengere Anforderungen für die Untersuchung der Umweltfolgen während der Explorationsphase vor als ursprünglich geplant. “Wir werden jetzt sehen, ob dies auf nachhaltige Weise geschehen kann”, sagte Energieminister Terje Aasland dem Parlament. rtr/luk

Risikospezialisten halten extreme Wetterlagen und Desinformation für die wahrscheinlichsten Auslöser einer globalen Krise in den kommenden Jahren. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) hervor. Er wurde im Vorfeld des WEF-Jahrestreffens in Davos zusammen mit der Zurich Insurance Group und der Risikoanalysefirma Marsh McLennan erstellt.

In dem Bericht wird Extremwetter als das größte Risiko im Jahr 2024 identifiziert. Auch über einen Zeithorizont von zehn Jahren führen Umweltrisiken die Rangliste der größten Risiken an. Zu ihnen gehören der Verlust der biologischen Vielfalt und kritische Veränderungen der Erdsysteme in Folge des Klimawandels, wie beispielsweise der Meeresspiegelanstieg durch schmelzende Eisschilde oder die Störung von Strömungen im Meer oder der Atmosphäre.

Für die kommenden zwei Jahre schätzen die Experten allerdings Falsch- und Desinformation als größte Gefahr ein. Das hat auch mit den Wahlen zu tun, die 2024 in vielen großen Ländern weltweit stattfinden, etwa in den USA, Indien und Mexiko.

Wie schlecht die Welt auf die wachsenden Risiken des Klimawandels vorbereitet sei, hätten extreme Wetterereignisse während des ganzen Jahres 2023 gezeigt, sagt die Klimaforscherin Friederike Otto. Sie hat am Dienstag gemeinsam mit anderen Forschenden des Konsortiums XAIDA (‘eXtreme events: Artificial Intelligence for Detection and Attribution) eine Bilanz des Extremwetterjahres 2023 vorgestellt.

Deren Quintessenz: Die außergewöhnlich hohen Temperaturen führten zu intensiveren Hitzewellen, Dürren, extremen Niederschlägen und Stürmen. 2024 könnte noch wärmer werden, erwarten Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.

Potenziell tödliche Temperaturen über 50 Grad Celsius seien auch in Europa möglich, sagte Erich Fischer, Klimawissenschaftler an der ETH Zürich, anlässlich der Präsentation der XAIDA-Bilanz. Pascal Yiou, der am CNRS in Paris forscht, warnte vor dem Risiko, das solche Temperaturen für Großereignisse in Städten wie zum Beispiel die Olympischen Spiele in Paris mitten im Sommer darstellen. ae/rtr

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist in den Schulen immer noch ein Randthema. Das zeigt eine aktuelle Studie der Freien Universität (FU) Berlin. Seit 2015 führt dort das Institut Futur ein nationales Monitoring zu BNE durch und untersucht, wie Nachhaltigkeit und Themen wie Klimaschutz, Energiewandel, Vielfalt oder soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem vermittelt werden.

In der aktuellen Studie haben die Wissenschaftler in allen Bildungsstufen – von der frühkindlichen Bildung bis zur beruflichen Bildung und Hochschule – geschaut, wie BNE umgesetzt wird. Mehr als 11.000 Dokumente – Gesetze, Bildungspläne, Modulbeschreibungen, Prüfungsordnungen und Prüfungsaufgaben – haben sie analysiert, um Muster zu erkennen. Ihr Fazit: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist bisher fast immer ein “Add-On”, also ein Zusatz, aber keine Kernaufgabe.

Dabei hat sich Deutschland zur Umsetzung des Programms “BNE 2030” der Unesco verpflichtet und bereits 2017 einen Nationalen Aktionsplan BNE entwickelt. Doch während sich Schüler mehr Nachhaltigkeit im Unterricht wünschen, kommt dies in der Praxis oft nicht an. Unter anderem fehlt es an Zeit und Ressourcen. “Nachhaltigkeit finden zwar nahezu alle wichtig und wünschenswert – doch bei der Priorisierung mangelt es”, sagt der am BNE-Monitoring beteiligte FU-Forscher Jorrit Holst im Gespräch mit Table.Media. “Wenn andere Dinge dafür zurückgestellt werden müssen, fallen Nachhaltigkeit und BNE bislang oft hinten runter – beim Schulbau genauso wie bei der Unterrichtsgestaltung.”

Das deckt sich mit den Ergebnissen der aktuellen Schulleitungsstudie für den VBE, bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Schwerpunktthema war. Auch hier zeigte sich eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Jeder dritte Schulleiter wünscht sich demnach, dass Nachhaltigkeit den gesamten Schulalltag prägen und in allen Fächern Thema sein sollte. In der Realität ist dies aber nur in sieben Prozent der Schulen der Fall.

Als größte Hürden sehen die Schulleiter Zeit- und Personalmangel, eine höhere Priorität bei anderen Aufgaben und unzureichende finanzielle Ressourcen. Als zentrales Problem zeigt sich im BNE-Monitoring außerdem die Befähigung von Lehrkräften. Sie seien durch das Lehramtsstudium und durch Fortbildungen nicht ausreichend darauf vorbereitet, Fragen der Nachhaltigkeit in den Unterrichts- und Schulalltag einzubinden.

Zudem sehen die Forschenden Ursachen in den Rahmenbedingungen durch Gesetze, Bildungspläne und auch Prüfungen, die in der nun vorliegenden Datenanalyse erstmals im Fokus standen. “Bei den strukturellen Rahmenbedingungen im Bildungssystem gibt es hinsichtlich Nachhaltigkeit große Defizite, das ist ein Problem für die Praxis“, sagt FU-Forscher Holst.

Seit Beginn des Monitorings im Jahr 2015 sind aber auch Fortschritte zu verzeichnen: “In den vergangenen Jahren ist viel bei den Ausbildungsverordnungen der beruflichen Bildung passiert“, sagt der Wissenschaftler. Auch sei Nachhaltigkeit inzwischen ein zentrales Thema in vielen Gesetzen und Zielvereinbarungen im Hochschulsystem. Schulgesetze hätten sich mit Blick auf BNE hingegen kaum verändert. aku

Ein neuer Thinktank will sich in Deutschland um die Verbindung von Klima- und Sozialpolitik kümmern: Mit dem “Institut für Klima-Sozialpolitik” (Zukunft KlimaSozial) wollen ab diesem Frühjahr die Wissenschaftlerinnen Brigitte Knopf und Ines Verspohl die Debatten um Klimapolitik und Energiewende mit einem wissenschaftlichen Blick auf deren sozialen Folgen begleiten. Damit soll eine Lücke in der Klimadiskussion geschlossen werden, um das Thema soziale Gerechtigkeit bei der Transformation der Gesellschaft zur Klimaneutralität stärker in den Blick zu rücken.

Das Institut werde sich stärker um die sozialen Folgen der Klimaveränderungen kümmern, aber auch um die Auswirkungen der klimapolitischen Maßnahmen auf die soziale Frage, heißt es. Bisher werde die Debatte oft sehr technisch geführt. Das neue Institut solle eine “Zukunftsvision für soziale Klimapolitik” mit wissenschaftlicher Expertise flankieren.

Details zu Aufbau des Instituts, zur Finanzierung und eine erste wissenschaftliche Veröffentlichung sind für das erste Halbjahr 2024 geplant. Brigitte Knopf als Gründerin und Direktorin des neuen Thinktanks leitete von 2015 bis Dezember 2023 das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) und ist seit 2020 stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung. Ines Verspohl war von Dezember 2018 bis September 2023 Abteilungsleiterin Sozialpolitik beim Sozialverband VdK. bpo

Weltbank warnt vor “verlorenem Jahrzehnt” – Süddeutsche Zeitung

Die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele könnte in weite Ferne rücken, warnt die Weltbank. Denn die Weltwirtschaft wachse 2024 noch langsamer als zuvor, weswegen es schwerer werde die notwendigen Investitionen für den Kampf gegen die Klimaerwärmung aufzubringen, schreibt Ann-Kathrin Nezik. Die Weltbank erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 2,4 Prozent, nach 2,6 Prozent in 2023. Zum Artikel

Europe at last has an answer to Silicon Valley – The Economist

Zum Herzen der europäischen Antwort auf das Silicon Valley mit seinen Tech-Giganten gehört nach Ansicht der Autoren ASML. Der niederländische Technologiekonzern habe ein Monopol auf ein entscheidendes Glied in der weltweit kritischsten Lieferkette, heißt es. Ohne seinen Bausatz sei es nahezu unmöglich, hochmoderne Computerprozessoren herzustellen, wie sie in Smartphones und Rechenzentren zum Trainieren künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Zum Artikel

Rohstoffe um jeden Preis – Süddeutsche Zeitung

“Dem norwegischen Staat müsste längst die grüne Farbe ausgegangen sein, so viel Greenwashing wie er seit Jahren betreibe”, kommentiert Alex Rühle. Er verweist unter anderem auf die geringen Investitionen des staatlichen Energieunternehmens Equinor in den grünen Umbau und die jetzige Entscheidung des Parlaments für eine Ausbeutung des Tiefseebodens nach Manganknollen. Zum Artikel

Launches of ESG funds plummet as investors pull back – Financial Times

Im zweiten Halbjahr 2023 sind deutlich weniger neue ESG-Börsenfonds aufgelegt worden. Einige Fonds haben das Nachhaltigkeitslabel sogar aufgegeben. Autor Will Smith zählt Gründe auf: Die US-Börsenaufsicht verschärfte ESG-Kritierien, rechte Demagogen kritisierten Fonds für den Schutz von Umwelt und Minderheiten, und konventionelle Fonds versprachen größere Gewinne. Zum Artikel

Conceiving Chinese Speed: Sociotechnical Imaginaries of High-Speed Rail in Post-1978 China – Made in China Journal

Nach dem Tod von Mao Tse Tung begann in China die Herrschaft der “roten Ingenieure”. Eines ihrer zentralen Projekte war der Bau des nun weltweit größten Hochgeschwindigkeitszug-Netzes. In diesem kenntnisreichen und schön bebilderten Essay beleuchtet Zhongxian Xiao die kulturellen Aspekte dieses Aufbruchs der Chinesen in die Hochgeschwindigkeit. Zum Artikel

Die Auswirkungen der Circular Economy auf die öffentlichen Finanzen – Makronom

Thies Petersen argumentiert, dass die öffentliche Hand die flächendeckende Implementierung einer Kreislaufwirtschaft mit einem klugen Mix aus Subventionen und Steuern unterstützen müsse. Denn der Nachteil vieler Maßnahmen sei, dass sie sich im Vergleich zu jenen, die dem Klima schaden, auf absehbare Zeit betriebswirtschaftlich nicht lohnten. Zum Artikel

Eine “neue Zeitrechnung” für das BMW-Stammwerk – FAZ

Nach mehr als 70 Jahren stellt das BMW-Werk in München bis 2027 ganz auf Elektrofahrzeuge um. Bislang hatte das bayerische Unternehmen sein Produktionsnetz so ausgerichtet, dass dort auf einem Band sowohl E-Autos als auch Verbrenner montiert werden können. Zum Artikel

US oil lobby launches eight-figure ad blitz amid record fossil fuel extraction – The Guardian

Eine neue, millionenschwere Kampagne der US-Öllobby soll die Idee verbreiten, dass fossile Energien für die globale Energiesicherheit unerlässlich sind, schreibt Dharna Noor. Sie komme zu einer Zeit, zu der die Förderung dieser Energieträger auf Rekordhöhe sei. Gleichzeitig, so Klimaschützer, versuche die Industrie Kapital aus dem Krieg in Gaza zu schlagen. Zum Artikel

Werden gesetzliche Regeln zum Schutz von Mensch und Umwelt in den Lieferketten den fairen Handel überflüssig machen? Schön wäre es, sagt Claudia Brück, aber das sei nicht in Sicht. Brück ist Vorständin für Kommunikation und Politik beim gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland, der das bekannte Siegel mit demselben Namen vergibt. Zwar brächten die Lieferkettengesetze wichtige Verbesserungen, aber es bleibe noch ein gehöriger Weg hin zu weltweiten menschenwürdigen Arbeitsbedingungen. Ziel des fairen Handels seien Einkommen, die Menschen ein finanzielles Auskommen böten, mit dem sie sich sozial, gesellschaftlich und persönlich weiterentwickeln können.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten der faire Handel ermöglichen kann, erlebte Brück im Sommer 2023 in Brasilien beim Besuch einiger Kaffeekooperativen. Diese nutzten die Einnahmen aus fairem Handel, um eine eigene Röstung und den Verkauf ihres Kaffees auf regionalen Märkten anzuschieben. Auch der Aufbau eigener Läden, in denen sie Waren des täglichen Gebrauchs und für die Feldarbeit zu günstigeren Preisen anboten, gehörte zu den bemerkenswerten Eigeninitiativen. Eine dieser Kooperativen bot sogar Englischunterricht für Erwachsene und Kinder an.

Seit ihrem Studium der Regionalwissenschaft Lateinamerika, während dessen sie zwei Jahre in Argentinien lebte, kennt sich Brück mit dem Kontinent gut aus. Bei dem Austausch mit den Fairtrade-Bauern dort und anderswo auf der Welt helfen ihr aber auch frühere Erfahrungen.

Sie wuchs in den 1970er-Jahren in einem kleinen Dorf im Hunsrück auf. Brück ist das jüngste Kind von drei Geschwistern. Kurz nach ihrer Geburt gaben die Eltern die Landwirtschaft auf. Fünf Milchkühe hielten sie zuletzt im Nebenerwerb. Während der Erntezeit half sie bisweilen Verwandten, erntete Kartoffeln, Heu oder Weintrauben. Stark prägte sie ihre Mutter, die nach dem frühen Tod des Vaters eine Ausbildung machte und die Schreinerei der Familie mit einigen Angestellten bis zum Jahr 2000 führte. Wichtig war auch ihre enge Verbindung zur evangelischen Kirche und der Friedensbewegung der 1980er-Jahre. Sie demonstrierte gegen die Stationierung von Raketen auf dem Hunsrück und arbeitete ehrenamtlich in einem der Weltläden, die damals den fairen Handel ausmachten.

Ende der 1980er-Jahre entstand dann die Idee, faire Waren auch im konventionellen Handel zu verkaufen. Damit konnte ein ungleich größerer Markt erschlossen werden. Zur Entwicklung der Kriterien und zur Kennzeichnung solcher Waren entstanden Siegelorganisationen.

Brück las bald nach dem Start von Transfair, wie die Siegelorganisation damals in Deutschland hieß, eine dreizeilige Stellenanzeige in der Lokalzeitung. Gesucht wurde eine Praktikantin für die Pressearbeit.

Nachdem sie die Praktikantenstelle übernommen hatte, stellte sie überrascht fest, dass es überhaupt keine Pressestelle gab. Wie so oft in neuen Organisationen ging es etwas chaotisch zu: wenige Menschen mussten die unterschiedlichsten Dinge tun. Aber das bot Chancen: Aus der Praktikantin wurde die Pressesprecherin, die schließlich eine ordentliche Kommunikationsabteilung leitete. Später wurde Brück Geschäftsführerin und dann ein Vorstandsmitglied. Seit dem Ausscheiden von Dieter Overath, der die Organisation an zentraler Stelle aufgebaut hatte, gibt es drei gleichberechtigte Vorstände.

Brück gestaltete den Wandel der Organisation mit, die anfangs durch Protestaktionen Aufmerksamkeit für die Anliegen der Kleinbauern im globalen Süden zu erzeugen suchte. Später wurde sie dann aber immer mehr zu einer Partnerorganisation von Handelsunternehmen und Markenfirmen. Anfangs war Fairtrade auch ein Liebling der Medien. Aber mit der Zeit kritisierten Wissenschaftler, Aktivisten und Journalisten auch manche Missstände.

Zum Job von Brück gehörte es daher auch, auf die Beschränkungen des fairen Handels hinzuweisen. Es ist eben ein Marktansatz. Höhere Preise müssen im Wettbewerb erzielt werden. Wie schwierig dies sein könne, sehe man am Mindestpreis für Kaffee. 13 Jahre lang habe Fairtrade ihn nicht angepasst, erzählt sie während einer Fahrt mit dem Kleinbus zu einer Kaffeekooperative in Brasilien.

Aber dies sei der Wunsch der beteiligten Bauern gewesen: sie selbst lehnten höhere Preise ab, trotz gestiegener Produktionskosten. Ihre Angst war, den Kaffee dann nur zu dem deutlich niedrigeren konventionellen Preis verkaufen zu können. Mittlerweile sei der Mindestpreis für Kaffee erhöht worden, sagt Brück. Allerdings garantiert der faire Handel keine Mindestabnahme. Wie viel zu fairen Preisen verkauft wird, entscheiden die Kaffeehändler und -verarbeiter. Einfache Lösungen für höhere Einkommen gibt es nicht. Ein Ansatz sei, die Produktion hochwertiger zu gestalten, damit mehr Wertschöpfung vor Ort entsteht. So wie bei den Kooperativen, die selbst Kaffee rösten.

Beim fairen Handel machten einige indigene Gruppen mit, “die schon immer ökologisch angebaut haben”, sagt Brück. Auch sonst würden viele Bauern die Ökologie und das Soziale als zwei Seiten derselben Medaille ansehen. Auf ihre Frage, warum er ökologisch anbauen würde, habe ein Bauer gesagt: “Wenn ich mit meiner Familie gesund leben will, muss ich ökologisch anbauen.”

Aber in den fairen Standards ging es lange Zeit nur um soziale Fragen. Ökologische Aspekte wurden erst in den 2010er-Jahren integriert, nun habe die klimaneutrale Ausrichtung der Produktion hohe Priorität. Während sie erzählt, sind durch die Busfenster nur kleine Flecken Wald oder einzelne Urwaldriesen zu sehen. Sie habe hier “tolle Projekte” für den Kampf gegen die Klimakrise gesehen, sagt sie, “aber die große Wende steht noch aus“. Caspar Dohmen

Die technologische Entwicklung verlief in der Moderne rasant. Immer mehr Tätigkeiten werden den Menschen abgenommen – neuerdings sogar das Schreiben von Texten. Trotzdem empfinden viele Menschen keine Zeitersparnis. Eher erleben sie eine Beschleunigung und Verdichtung.

Vielleicht hat immerhin die Wissenschaft den Raum, sich dieser Tendenz zu entziehen. Der Soziologe Hartmut Rosa aus Jena hat sich über einen langen Zeitraum – seit über 20 Jahren – mit dem Thema der Zeit und ihren veränderlichen Wahrnehmungen im Kontext der Moderne intensiv befasst. Es ist sein Lebensthema, und er hat darüber einige wegweisende Bücher geschrieben.

Wer die Essenz seines Wirkens kennenlernen will, dem bietet sich nun eine gute Chance in dem Interview der französischen Journalistin Laura Raim mit Hartmut Rosa. Leicht verständlich erklärend und doch in die Tiefe gehend, bringt der Wissenschaftler in dem einstündigen Gespräch die zentralen Aspekte seiner Gedanken zu dem Thema auf den Punkt. Zu sehen in der Arte-Mediathek. Caspar Dohmen

die sozial-ökologische Transformation gelingt in Deutschland nur, wenn alle Menschen mitgenommen werden. Hier ist noch viel zu tun. Es ist richtig, dass in der Lausitz der Ausstieg aus dem Kohlebergbau durch den Aufbau neuer Betriebe und anderer Maßnahmen abgefedert wird. Deswegen ist die gestrige Eröffnung des ersten Teils der ICE-Werkstatt in Cottbus eine gute Nachricht. Zudem zeigt der Bau, welche Geschwindigkeit in Deutschland möglich ist, wenn Projekte beherzt angegangen werden.

Aber die Transformation muss auch gerecht vor sich gehen, damit alle mitmachen. Bisher ist das nicht der Fall. Vor allem Menschen mit hohem Einkommen und Eigentum profitieren derzeit von den Förderungen bei E-Autos, Solaranlagen oder Heizungen. Damit einkommensschwächere Menschen diese Förderungen nicht mitbezahlen, ohne selbst entlastet zu werden, bedarf es zumindest der Einführung des Klimagelds, das in anderen demokratischen Ländern wie der Schweiz und Österreich bereits ausgezahlt wird.

Wie schwierig eine sozial-ökologisch ausgewogene Politik schon im Inland ist, zeigt der Haushaltsentwurf für 2024. Wie die Bundesregierung angesichts der selbstverordneten Sparzwänge damit umgeht, analysiert Malte Kreuzfeld.

Noch herausfordernder ist ethisches wirtschaftliches Handeln im Umgang mit autoritären Staaten, von denen es immer mehr gibt. Dies hat erhebliche Folgen für Unternehmen. “Wenn ich in Autokratien Geschäfte mache und gleichzeitig ruhig schlafen will, muss ich einiges tun”, sagte mir der Betriebswirt und Wirtschaftsethiker Markus Scholz von der Technischen Universität Dresden im heutigen Interview.

Was bedeutet es für verantwortliches unternehmerisches Handeln, wenn global Demokratien auf dem Rückzug und Autokratien auf dem Vormarsch sind?

Wenn ich in Autokratien Geschäfte mache und gleichzeitig ruhig schlafen will, muss ich einiges tun. Leider sind die bestehenden globalen Institutionen zu schwach, langsam und zunehmend auch inkompetent, um bestimmte Themen – man denke an AI – adäquat anzugehen. Deswegen müssen wir über die individuelle Verantwortung von Unternehmen, beziehungsweise von Managern sprechen. Die alte Weisheit “the only social responsibilty of business is to increase its profits” halte ich in einer ökonomisch globalisierten Welt, in der Autokratien und totalitäre Regime auf dem Vormarsch sind, für nicht mehr haltbar.

Sollten sich Unternehmen aus Autokratien zurückziehen, um nachts ruhig schlafen zu können?

Das kommt auf die Konfiguration der jeweiligen Autokratie an und auf die dort anliegenden Themen. Über einen Rückzug sollte ich mir als Managerin oder Manager eines Unternehmens dann Gedanken machen, wenn es zu intensiven und großflächigen Menschenrechtsverletzungen kommt und ich außerdem kaum oder keinen Einfluss auf das Geschehen vor Ort habe, im schlimmsten Fall sogar nicht einmal meine eigenen Arbeitnehmerinnen schützen kann, oder sogar gezwungen bin, mit dem Regime gemeinsame Sache zu machen.

Was können Unternehmen tun?

Manche unterstützen in Autokratien Menschenrechts-NGOs finanziell, oder durch Informationen, andere fördern die Ausbildung von Anwälten und Richtern. Manchmal können große Unternehmen auf Regime Einfluss nehmen und die Menschenrechtslage verbessern. Die gilt nicht unbedingt in China, aber mitunter in Staaten wie Katar oder in manchen Staaten Afrikas. Gerade große Erdöl- oder Gasunternehmen haben hier prinzipiell eine Menge Einfluss. Problematisch ist es, wenn Unternehmen sich passiv verhalten, obwohl sie Möglichkeiten hätten, gegen Menschenrechtsrechtsverletzungen vorzugehen. In solchen Fällen handelt es sich in gewisser Weise um unterlassene Hilfeleistung und entsprechend um stille Komplizenschaft.

Machen sich Unternehmen manchmal zu klein, was ihren Einfluss anderswo angeht?

Durchaus. Natürlich hat der kleine Mittelständler in China keinen Einfluss, aber für größere Unternehmen, ob Autohersteller oder -zulieferer sehe ich da schon eine gewisse Macht. Das gilt umso mehr, wenn Unternehmen ihr Verhalten kollektiv koordinieren, etwa über Industrie- und Handelskammern, und auch aktiv mit den Regierungen in ihren Heimatländern zusammenarbeiten.

Befördern Lieferkettengesetze die Verantwortung des einzelnen Unternehmens?

Freiwillig funktioniert es jedenfalls offensichtlich nicht. Normalerweise sollte der Gesetzgeber natürlich auch die Spielregeln für die Wirtschaft bestimmen. Genau dies ist ja nun kürzlich durch das europäische Lieferkettengesetz geschehen. Trotzdem bleibt für Unternehmen verantwortliches Handeln über die “legal compliance” hinaus ein wichtiges Thema. Alle Gesetze haben Schlupflöcher. Entscheidend ist, dass Unternehmen diese Lücken nicht ausnutzen, um die Gesetze auszuhebeln.

Lässt der Kapitalmarkt zu, dass Unternehmen sich dermaßen verantwortlich verhalten?

Unternehmen agieren sehr unterschiedlich. In der Pandemie versuchte beispielsweise der Impfstoffhersteller Pfizer herauszuholen, was herauszuholen war, indem er einen Bieterwettbewerb zwischen Staaten initiierte, oder zumindest nicht verhinderte. Das halte ich für kein besonders verantwortliches Verhalten in einer Situation, wo es darum geht, Millionen von Menschenleben zu retten. Bei Pfizer sind relativ viele starke aktive Investoren, Hedgefonds und so weiter involviert, die das Topmanagement zu hohen Renditen zwingen wollen. Andererseits gibt es auch börsennotierte Unternehmen, in denen Eigentümerfamilien noch eine starke Stellung haben und eher langfristige Interessen verfolgen. Manager haben in solchen Konstellationen womöglich größere Spielräume.

Also handeln Kapitalgeber unterschiedlich?

Genau – wir können nicht grundsätzlich sagen, dass Shareholder überhaupt keine ethische Verantwortung des Managements zulassen. Es gibt ja auch einen Trend zu ESG, also Investoren orientieren sich an sozialen und ökologischen Kriterien. Aber man sollte dem Segment nicht zu viel Einfluss zuschreiben. Da gibt es noch viel Luft nach oben.

Was passiert, wenn weitere Demokratien kippen und sich in noch mehr Staaten autoritäre Regierungen etablieren?

Dann kommt es noch mehr auf die individuelle Verantwortung von Unternehmen an. Die Situation kann global kippen – auch in Europa. In Deutschland passierte das 1933. In Ungarn und Italien sieht es auch nicht gut aus, wobei die Situation natürlich nicht mit der 1933 in Deutschland vergleichbar ist. In den USA bahnt sich möglicherweise eine zweite Amtszeit für Donald Trump an. In solchen Fällen steigt die Bedeutung der individuellen Verantwortung von Unternehmen. Dabei geht es nicht um einen kopflosen Aktivismus und schon gar nicht um parteipolitisches Engagement von Unternehmen. Es geht um den Schutz der liberalen Demokratie und um die Einhaltung sowie um den Schutz von Menschenrechten.

Wie bewerten Sie generell das Agieren von VW in China?

Offensichtlich versucht das Unternehmen noch chinesischer zu werden, wendet sich noch stärker dem chinesischen Absatz- und Produktionsmarkt zu und blendet ein Stück weit die dortige Menschenrechtssituation aus. Aus der Perspektive von VW verstehe ich es, man braucht diesen Markt, gerade für die anstehende Transformation. Aber der Verbleib in China verursacht politische und moralische Kosten.

Es gibt eine Handvoll großer deutscher Konzerne, die stark vom Chinageschäft abhängen. Können Sie sich vorstellen, dass diese Unternehmen irgendwann ihren Sitz in das autokratische China verlagern und damit das Lager wechseln?

Nein, schon deshalb nicht, weil dieser Schritt ebenfalls zu hohe Kosten verursachen würde. Schließlich gibt es noch andere wichtige Märkte, den amerikanischen oder europäischen Markt. Umgekehrt sehe ich trotz aller Entkopplungsfantasie auch noch nicht, wie man sich ganz aus China zurückziehen könnte. “Business as usual” wird dort aber auch mittelfristig schon nicht mehr funktionieren. China wird unter der Führung von Xi Jinping immer totalitärer, die Menschenrechtssituation immer prekärer.

Gibt es historische Vergleichsmöglichkeiten?

Südafrika war zur Zeit der Apartheid auch ein spannender Markt für deutsche Unternehmen. Man führte damals die gleichen Argumente an, um in dem Markt zu bleiben. “Constructive Engagement” nannte man das damals. “Wir schützen unsere Arbeitnehmerinnen. Wir helfen konstruktiv in dem Land.” Wandel durch Handel war die Maxime. Aber das Apartheidregime blieb bestehen und ging erst zu Ende, als es einen politischen und wirtschaftlichen Boykott gab, der auch von der Business-Community stark mitgetragen wurde.

Auch in Russland sind einige deutsche Unternehmen weiterhin aktiv, wie Metro und Ritter Sport.

Aber zahlreiche andere sind früh gegangen. Einige waren zögerlicher und wollten abwarten. Jetzt wollen viele gehen, aber nun ist es auch ein Stück weit zu spät, weil das Regime reagierte und entsprechende Gesetze erließ. Das erschwert es Unternehmen. Gehen sie, riskieren sie einen Totalverlust. Das ist interessant. Es zeigt, dass eigentlich ethische Fragen Teil des Risikomanagements sein müssten. Wenn man die moralische Dimension ausblendet, dann muss man eventuell später erhebliche finanzielle Konsequenzen tragen.

Vor knapp vier Wochen traten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner gemeinsam vor die Presse, um eine Einigung über den Klima- und Transformationsfonds und den Bundeshaushalt 2024 zu verkünden. Doch wo genau bei diesen Ausgaben gekürzt wird, war lange nicht klar. Nun gibt es darüber größtenteils Gewissheit: Auch in weiten Bereichen der deutschen Klimapolitik setzt die Regierung den Rotstift an.

Fest stand zunächst lediglich, welche der aus dem Klima- und Transformationsfonds finanzierten Förderprogramme zusammengestrichen werden:

Mittlerweile steht fest, dass auch in anderen wichtigen Feldern der Klimapolitik stark gekürzt werden muss, etwa beim “Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz”. Für dieses Programm – das Kernstück dessen, was an Klimapolitik im Bundesumweltministerium von Steffi Lemke verblieben ist – waren im vergangenen Sommer zunächst 4 Milliarden Euro bis 2026 angekündigt worden. Durch eine Ausdehnung ins Jahr 2027 und die Integration von BMEL-Mitteln für den Waldschutz in Höhe von 525 Millionen Euro wurden daraus rund 5 Milliarden Euro.

Finanziert werden sollen damit Maßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren und der klimaverträgliche Waldumbau ebenso wie die Schaffung von Überschwemmungsflächen gegen Hochwasser. So schaffe man “Anreize und Angebote, um Ökosysteme wiederherzustellen und widerstandsfähiger zu machen”, hatte Lemke erklärt. “Das ist ein echter Paradigmenwechsel hin zur Wiederherstellung von Natur und eine gute Nachricht für den Klimaschutz, für die Natur, für Tiere, Pflanzen und natürliche Lebensräume.”

Diese gute Nachricht wird jetzt nur teilweise umgesetzt: Laut BMUV-Angaben werden von den Mitteln 30 Prozent gestrichen, also 1,5 Milliarden. Allein für 2024 sind das 350 Millionen, geht aus der am Mittwoch vom Finanzministerium verschickten Bereinigungsvorlage für den Haushaltsausschuss hervor. Der Protest dagegen fällt verhalten aus. Die Kürzung sei zwar “fachlich schmerzhaft”, hieß es aus dem Umweltministerium, bewege sich aber “in einem haushaltspolitisch begründbaren Rahmen”.

Auch auf die internationale Klimafinanzierung dürften die Haushaltsbeschlüsse Einfluss haben. Denn die Mittel für das internationale Engagement sollen im Haushalt 2024 insgesamt um 800 Millionen Euro gekürzt werden. Der Großteil davon entfällt auf das Entwicklungsministerium BMZ, das 400 Millionen Euro zusätzlich schultern muss. Diese wurden in der Bereinigungsvorlage auf viele verschiedene Programme aufgeteilt; mit 176 Millionen Euro finden sich die größten Einsparungen in der bilateralen Zusammenarbeit, die über die KfW abgewickelt wird. Noch sei nicht festgelegt, wo die Einsparungen im Einzelnen vorgenommen werden, hieß es aus dem Ministerium. Das entscheide sich in den nächsten Monaten, wenn die Planungen gemeinsam mit den Partnerländern konkreter werden. Weil dort die Nachfrage nach Klimahilfen groß ist, könnten diese Kürzungen auch Klimavorhaben treffen.

Offiziell steht Deutschland weiter zu seinen Ankündigungen für die internationale Klimafinanzierung. Erst bei der COP28 in Dubai hatte Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet, seine Regierung wolle die zugesagten 6 Milliarden Euro im Jahr dafür weiter bereitstellen. Woher das Geld kommen soll, ist allerdings unklar. Denn im Vergleich zum 2023 schrumpft der Haushalt des BMZ sogar um fast eine Milliarde Euro. “Die Einschnitte sind sehr schmerzhaft und werden in vielen Bereichen zu spüren sein”, sagte eine Sprecherin des Ministeriums zu Table.Media. “Welche Folgen es für das 6-Milliarden-Klimafinanzierungs-Ziel gibt, lässt sich heute noch nicht prognostizieren und hängt neben dem Entwicklungs-Etat auch von Haushaltsentscheidungen in BMWK und AA ab.”

Im Wirtschaftsministerium und im Auswärtigen Amt müssen jeweils 200 Millionen zusätzlich eingespart werden. Im BMWK geht das zumindest teilweise zulasten des Klimaschutzes: Gekürzt werden sollen die kompletten 200 Millionen bei den “Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland“, für die damit in diesem Jahr statt 935 nur 735 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Im AA sollen die 200 Millionen bei humanitären Hilfsmaßnahmen im Ausland gestrichen werden; für diese Aufgabe verblieben gut 2,2 von ursprünglich 2,4 Milliarden Euro im Haushalt des Ministeriums.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Dienstag nach eigenen Angaben einen “Etappensieg” errungen: einen vorläufigen Baustopp für eine LNG-Anschlusspipeline von Lubmin zum Hafen Mukran auf Rügen. Die Umweltorganisation begründete die Klage mit der Heringslaichzeit von Januar bis Mai. Das Bergamt Stralsund hatte das geltende Bauverbot während dieser Periode am Montag unter Auflagen aufgehoben. Das Bundesverwaltungsgericht gab der DUH nun vorläufig recht: Der Vorhabensträger darf erst einmal nicht weiterbauen. Die eigentliche Entscheidung im Eilverfahren steht jedoch noch aus.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, argumentierte, dass ein Weiterbau während der Laichzeit “eine weitere Katastrophe für Naturschutz und Fischerei” darstellen würde. Die deutsche Ostseeküste gehört zu den wichtigsten Nachwuchsquellen des Ostseeherings, dessen Bestände in den vergangenen Jahrzehnten auch durch den Klimawandel stark zurückgegangen sind. Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der DUH, zeigte sich gegenüber Table.Media erfreut über den sogenannten “Hängebeschluss” des Bundesverwaltungsgerichts. “Das Gericht hat unsere Argumente zunächst einmal als schwergewichtig genug eingeschätzt.”

Der Vorhabensträger Gascade aus Kassel, der sich selbst “Engagement für innovative und nachhaltige Energielösungen” bescheinigt, hatte eigene Umweltgutachten in Auftrag gegeben, nachdem sich der Bauabschluss der Pipeline im vergangenen Jahr verzögert hatte. Diesen Gutachten zufolge beginnt die Laichzeit des Clupea harengus tatsächlich erst im März, so dass bis dahin gebaut werden könne, ohne die Bestände weiter zu gefährden. Das Bauamt in Stralsund erlaubte den Weiterbau, sofern die Wassertemperatur maximal drei Grad Celsius beträgt – denn nur wenn das Meer wärmer wird, beginnt die gefährdete Fischart zu laichen.

Hintergrund der Klage des DUH ist die Einschätzung, dass die Anlagen zum Import von klimaschädlichem LNG-Gas für die Energieversorgung Deutschlands nicht benötigt werden. Die DUH forderte daher die Bundesregierung auf, das Projekt insgesamt einzustellen. av

Das norwegische Parlament hat am Dienstag den Weg für die Erkundung des arktischen Meeresbodens und den Abbau von Mineralien freigemacht. Es setzt damit eine Vereinbarung zwischen der Regierung und den wichtigsten Oppositionsparteien vom vergangenen Monat um, trotz erheblicher Einwände internationaler Umweltschutzorganisationen. Sie befürchten massive Eingriffe in Ökosysteme sowie Umweltzerstörung durch den Tiefseebergbau.

Norwegen will das erste Land werden, das Tiefseebergbau in kommerziellem Maßstab betreibt und wichtige Mineralien wie Lithium, Scandium und Kobalt schürft, die beispielsweise für die Batterieherstellung für Elektroautos verwendet werden. Die Pläne sehen laut BBC vor, 280.000 Quadratkilometer der nationalen Gewässer für Unternehmen zum Abbau von Bodenschätzen zu öffnen – eine Fläche größer als Großbritannien.

Die Unternehmen sollen sich exklusive Explorationsrechte und potenzielle Schürfrechte für bestimmte Gebiete sichern können. Das Verfahren soll nach dem Vorbild der norwegischen Erdöl- und Erdgasexploration gestaltet werden, während Fragen wie die Besteuerung zu einem späteren Zeitpunkt erörtert werden sollen, so ein Politiker zu Reuters. Es gibt allerdings noch keinen festen Zeitplan, wann mit der Exploration begonnen werden kann.

Die geänderte Fassung des Regierungsvorschlags, über die am Dienstag im Osloer Parlament debattiert wurde, sieht strengere Anforderungen für die Untersuchung der Umweltfolgen während der Explorationsphase vor als ursprünglich geplant. “Wir werden jetzt sehen, ob dies auf nachhaltige Weise geschehen kann”, sagte Energieminister Terje Aasland dem Parlament. rtr/luk

Risikospezialisten halten extreme Wetterlagen und Desinformation für die wahrscheinlichsten Auslöser einer globalen Krise in den kommenden Jahren. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) hervor. Er wurde im Vorfeld des WEF-Jahrestreffens in Davos zusammen mit der Zurich Insurance Group und der Risikoanalysefirma Marsh McLennan erstellt.

In dem Bericht wird Extremwetter als das größte Risiko im Jahr 2024 identifiziert. Auch über einen Zeithorizont von zehn Jahren führen Umweltrisiken die Rangliste der größten Risiken an. Zu ihnen gehören der Verlust der biologischen Vielfalt und kritische Veränderungen der Erdsysteme in Folge des Klimawandels, wie beispielsweise der Meeresspiegelanstieg durch schmelzende Eisschilde oder die Störung von Strömungen im Meer oder der Atmosphäre.

Für die kommenden zwei Jahre schätzen die Experten allerdings Falsch- und Desinformation als größte Gefahr ein. Das hat auch mit den Wahlen zu tun, die 2024 in vielen großen Ländern weltweit stattfinden, etwa in den USA, Indien und Mexiko.

Wie schlecht die Welt auf die wachsenden Risiken des Klimawandels vorbereitet sei, hätten extreme Wetterereignisse während des ganzen Jahres 2023 gezeigt, sagt die Klimaforscherin Friederike Otto. Sie hat am Dienstag gemeinsam mit anderen Forschenden des Konsortiums XAIDA (‘eXtreme events: Artificial Intelligence for Detection and Attribution) eine Bilanz des Extremwetterjahres 2023 vorgestellt.

Deren Quintessenz: Die außergewöhnlich hohen Temperaturen führten zu intensiveren Hitzewellen, Dürren, extremen Niederschlägen und Stürmen. 2024 könnte noch wärmer werden, erwarten Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.

Potenziell tödliche Temperaturen über 50 Grad Celsius seien auch in Europa möglich, sagte Erich Fischer, Klimawissenschaftler an der ETH Zürich, anlässlich der Präsentation der XAIDA-Bilanz. Pascal Yiou, der am CNRS in Paris forscht, warnte vor dem Risiko, das solche Temperaturen für Großereignisse in Städten wie zum Beispiel die Olympischen Spiele in Paris mitten im Sommer darstellen. ae/rtr

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist in den Schulen immer noch ein Randthema. Das zeigt eine aktuelle Studie der Freien Universität (FU) Berlin. Seit 2015 führt dort das Institut Futur ein nationales Monitoring zu BNE durch und untersucht, wie Nachhaltigkeit und Themen wie Klimaschutz, Energiewandel, Vielfalt oder soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem vermittelt werden.

In der aktuellen Studie haben die Wissenschaftler in allen Bildungsstufen – von der frühkindlichen Bildung bis zur beruflichen Bildung und Hochschule – geschaut, wie BNE umgesetzt wird. Mehr als 11.000 Dokumente – Gesetze, Bildungspläne, Modulbeschreibungen, Prüfungsordnungen und Prüfungsaufgaben – haben sie analysiert, um Muster zu erkennen. Ihr Fazit: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist bisher fast immer ein “Add-On”, also ein Zusatz, aber keine Kernaufgabe.

Dabei hat sich Deutschland zur Umsetzung des Programms “BNE 2030” der Unesco verpflichtet und bereits 2017 einen Nationalen Aktionsplan BNE entwickelt. Doch während sich Schüler mehr Nachhaltigkeit im Unterricht wünschen, kommt dies in der Praxis oft nicht an. Unter anderem fehlt es an Zeit und Ressourcen. “Nachhaltigkeit finden zwar nahezu alle wichtig und wünschenswert – doch bei der Priorisierung mangelt es”, sagt der am BNE-Monitoring beteiligte FU-Forscher Jorrit Holst im Gespräch mit Table.Media. “Wenn andere Dinge dafür zurückgestellt werden müssen, fallen Nachhaltigkeit und BNE bislang oft hinten runter – beim Schulbau genauso wie bei der Unterrichtsgestaltung.”

Das deckt sich mit den Ergebnissen der aktuellen Schulleitungsstudie für den VBE, bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Schwerpunktthema war. Auch hier zeigte sich eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Jeder dritte Schulleiter wünscht sich demnach, dass Nachhaltigkeit den gesamten Schulalltag prägen und in allen Fächern Thema sein sollte. In der Realität ist dies aber nur in sieben Prozent der Schulen der Fall.

Als größte Hürden sehen die Schulleiter Zeit- und Personalmangel, eine höhere Priorität bei anderen Aufgaben und unzureichende finanzielle Ressourcen. Als zentrales Problem zeigt sich im BNE-Monitoring außerdem die Befähigung von Lehrkräften. Sie seien durch das Lehramtsstudium und durch Fortbildungen nicht ausreichend darauf vorbereitet, Fragen der Nachhaltigkeit in den Unterrichts- und Schulalltag einzubinden.

Zudem sehen die Forschenden Ursachen in den Rahmenbedingungen durch Gesetze, Bildungspläne und auch Prüfungen, die in der nun vorliegenden Datenanalyse erstmals im Fokus standen. “Bei den strukturellen Rahmenbedingungen im Bildungssystem gibt es hinsichtlich Nachhaltigkeit große Defizite, das ist ein Problem für die Praxis“, sagt FU-Forscher Holst.

Seit Beginn des Monitorings im Jahr 2015 sind aber auch Fortschritte zu verzeichnen: “In den vergangenen Jahren ist viel bei den Ausbildungsverordnungen der beruflichen Bildung passiert“, sagt der Wissenschaftler. Auch sei Nachhaltigkeit inzwischen ein zentrales Thema in vielen Gesetzen und Zielvereinbarungen im Hochschulsystem. Schulgesetze hätten sich mit Blick auf BNE hingegen kaum verändert. aku

Ein neuer Thinktank will sich in Deutschland um die Verbindung von Klima- und Sozialpolitik kümmern: Mit dem “Institut für Klima-Sozialpolitik” (Zukunft KlimaSozial) wollen ab diesem Frühjahr die Wissenschaftlerinnen Brigitte Knopf und Ines Verspohl die Debatten um Klimapolitik und Energiewende mit einem wissenschaftlichen Blick auf deren sozialen Folgen begleiten. Damit soll eine Lücke in der Klimadiskussion geschlossen werden, um das Thema soziale Gerechtigkeit bei der Transformation der Gesellschaft zur Klimaneutralität stärker in den Blick zu rücken.

Das Institut werde sich stärker um die sozialen Folgen der Klimaveränderungen kümmern, aber auch um die Auswirkungen der klimapolitischen Maßnahmen auf die soziale Frage, heißt es. Bisher werde die Debatte oft sehr technisch geführt. Das neue Institut solle eine “Zukunftsvision für soziale Klimapolitik” mit wissenschaftlicher Expertise flankieren.

Details zu Aufbau des Instituts, zur Finanzierung und eine erste wissenschaftliche Veröffentlichung sind für das erste Halbjahr 2024 geplant. Brigitte Knopf als Gründerin und Direktorin des neuen Thinktanks leitete von 2015 bis Dezember 2023 das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) und ist seit 2020 stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung. Ines Verspohl war von Dezember 2018 bis September 2023 Abteilungsleiterin Sozialpolitik beim Sozialverband VdK. bpo

Weltbank warnt vor “verlorenem Jahrzehnt” – Süddeutsche Zeitung

Die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele könnte in weite Ferne rücken, warnt die Weltbank. Denn die Weltwirtschaft wachse 2024 noch langsamer als zuvor, weswegen es schwerer werde die notwendigen Investitionen für den Kampf gegen die Klimaerwärmung aufzubringen, schreibt Ann-Kathrin Nezik. Die Weltbank erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 2,4 Prozent, nach 2,6 Prozent in 2023. Zum Artikel

Europe at last has an answer to Silicon Valley – The Economist

Zum Herzen der europäischen Antwort auf das Silicon Valley mit seinen Tech-Giganten gehört nach Ansicht der Autoren ASML. Der niederländische Technologiekonzern habe ein Monopol auf ein entscheidendes Glied in der weltweit kritischsten Lieferkette, heißt es. Ohne seinen Bausatz sei es nahezu unmöglich, hochmoderne Computerprozessoren herzustellen, wie sie in Smartphones und Rechenzentren zum Trainieren künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Zum Artikel

Rohstoffe um jeden Preis – Süddeutsche Zeitung

“Dem norwegischen Staat müsste längst die grüne Farbe ausgegangen sein, so viel Greenwashing wie er seit Jahren betreibe”, kommentiert Alex Rühle. Er verweist unter anderem auf die geringen Investitionen des staatlichen Energieunternehmens Equinor in den grünen Umbau und die jetzige Entscheidung des Parlaments für eine Ausbeutung des Tiefseebodens nach Manganknollen. Zum Artikel

Launches of ESG funds plummet as investors pull back – Financial Times

Im zweiten Halbjahr 2023 sind deutlich weniger neue ESG-Börsenfonds aufgelegt worden. Einige Fonds haben das Nachhaltigkeitslabel sogar aufgegeben. Autor Will Smith zählt Gründe auf: Die US-Börsenaufsicht verschärfte ESG-Kritierien, rechte Demagogen kritisierten Fonds für den Schutz von Umwelt und Minderheiten, und konventionelle Fonds versprachen größere Gewinne. Zum Artikel

Conceiving Chinese Speed: Sociotechnical Imaginaries of High-Speed Rail in Post-1978 China – Made in China Journal

Nach dem Tod von Mao Tse Tung begann in China die Herrschaft der “roten Ingenieure”. Eines ihrer zentralen Projekte war der Bau des nun weltweit größten Hochgeschwindigkeitszug-Netzes. In diesem kenntnisreichen und schön bebilderten Essay beleuchtet Zhongxian Xiao die kulturellen Aspekte dieses Aufbruchs der Chinesen in die Hochgeschwindigkeit. Zum Artikel

Die Auswirkungen der Circular Economy auf die öffentlichen Finanzen – Makronom

Thies Petersen argumentiert, dass die öffentliche Hand die flächendeckende Implementierung einer Kreislaufwirtschaft mit einem klugen Mix aus Subventionen und Steuern unterstützen müsse. Denn der Nachteil vieler Maßnahmen sei, dass sie sich im Vergleich zu jenen, die dem Klima schaden, auf absehbare Zeit betriebswirtschaftlich nicht lohnten. Zum Artikel

Eine “neue Zeitrechnung” für das BMW-Stammwerk – FAZ

Nach mehr als 70 Jahren stellt das BMW-Werk in München bis 2027 ganz auf Elektrofahrzeuge um. Bislang hatte das bayerische Unternehmen sein Produktionsnetz so ausgerichtet, dass dort auf einem Band sowohl E-Autos als auch Verbrenner montiert werden können. Zum Artikel

US oil lobby launches eight-figure ad blitz amid record fossil fuel extraction – The Guardian

Eine neue, millionenschwere Kampagne der US-Öllobby soll die Idee verbreiten, dass fossile Energien für die globale Energiesicherheit unerlässlich sind, schreibt Dharna Noor. Sie komme zu einer Zeit, zu der die Förderung dieser Energieträger auf Rekordhöhe sei. Gleichzeitig, so Klimaschützer, versuche die Industrie Kapital aus dem Krieg in Gaza zu schlagen. Zum Artikel

Werden gesetzliche Regeln zum Schutz von Mensch und Umwelt in den Lieferketten den fairen Handel überflüssig machen? Schön wäre es, sagt Claudia Brück, aber das sei nicht in Sicht. Brück ist Vorständin für Kommunikation und Politik beim gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland, der das bekannte Siegel mit demselben Namen vergibt. Zwar brächten die Lieferkettengesetze wichtige Verbesserungen, aber es bleibe noch ein gehöriger Weg hin zu weltweiten menschenwürdigen Arbeitsbedingungen. Ziel des fairen Handels seien Einkommen, die Menschen ein finanzielles Auskommen böten, mit dem sie sich sozial, gesellschaftlich und persönlich weiterentwickeln können.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten der faire Handel ermöglichen kann, erlebte Brück im Sommer 2023 in Brasilien beim Besuch einiger Kaffeekooperativen. Diese nutzten die Einnahmen aus fairem Handel, um eine eigene Röstung und den Verkauf ihres Kaffees auf regionalen Märkten anzuschieben. Auch der Aufbau eigener Läden, in denen sie Waren des täglichen Gebrauchs und für die Feldarbeit zu günstigeren Preisen anboten, gehörte zu den bemerkenswerten Eigeninitiativen. Eine dieser Kooperativen bot sogar Englischunterricht für Erwachsene und Kinder an.

Seit ihrem Studium der Regionalwissenschaft Lateinamerika, während dessen sie zwei Jahre in Argentinien lebte, kennt sich Brück mit dem Kontinent gut aus. Bei dem Austausch mit den Fairtrade-Bauern dort und anderswo auf der Welt helfen ihr aber auch frühere Erfahrungen.

Sie wuchs in den 1970er-Jahren in einem kleinen Dorf im Hunsrück auf. Brück ist das jüngste Kind von drei Geschwistern. Kurz nach ihrer Geburt gaben die Eltern die Landwirtschaft auf. Fünf Milchkühe hielten sie zuletzt im Nebenerwerb. Während der Erntezeit half sie bisweilen Verwandten, erntete Kartoffeln, Heu oder Weintrauben. Stark prägte sie ihre Mutter, die nach dem frühen Tod des Vaters eine Ausbildung machte und die Schreinerei der Familie mit einigen Angestellten bis zum Jahr 2000 führte. Wichtig war auch ihre enge Verbindung zur evangelischen Kirche und der Friedensbewegung der 1980er-Jahre. Sie demonstrierte gegen die Stationierung von Raketen auf dem Hunsrück und arbeitete ehrenamtlich in einem der Weltläden, die damals den fairen Handel ausmachten.

Ende der 1980er-Jahre entstand dann die Idee, faire Waren auch im konventionellen Handel zu verkaufen. Damit konnte ein ungleich größerer Markt erschlossen werden. Zur Entwicklung der Kriterien und zur Kennzeichnung solcher Waren entstanden Siegelorganisationen.

Brück las bald nach dem Start von Transfair, wie die Siegelorganisation damals in Deutschland hieß, eine dreizeilige Stellenanzeige in der Lokalzeitung. Gesucht wurde eine Praktikantin für die Pressearbeit.

Nachdem sie die Praktikantenstelle übernommen hatte, stellte sie überrascht fest, dass es überhaupt keine Pressestelle gab. Wie so oft in neuen Organisationen ging es etwas chaotisch zu: wenige Menschen mussten die unterschiedlichsten Dinge tun. Aber das bot Chancen: Aus der Praktikantin wurde die Pressesprecherin, die schließlich eine ordentliche Kommunikationsabteilung leitete. Später wurde Brück Geschäftsführerin und dann ein Vorstandsmitglied. Seit dem Ausscheiden von Dieter Overath, der die Organisation an zentraler Stelle aufgebaut hatte, gibt es drei gleichberechtigte Vorstände.

Brück gestaltete den Wandel der Organisation mit, die anfangs durch Protestaktionen Aufmerksamkeit für die Anliegen der Kleinbauern im globalen Süden zu erzeugen suchte. Später wurde sie dann aber immer mehr zu einer Partnerorganisation von Handelsunternehmen und Markenfirmen. Anfangs war Fairtrade auch ein Liebling der Medien. Aber mit der Zeit kritisierten Wissenschaftler, Aktivisten und Journalisten auch manche Missstände.

Zum Job von Brück gehörte es daher auch, auf die Beschränkungen des fairen Handels hinzuweisen. Es ist eben ein Marktansatz. Höhere Preise müssen im Wettbewerb erzielt werden. Wie schwierig dies sein könne, sehe man am Mindestpreis für Kaffee. 13 Jahre lang habe Fairtrade ihn nicht angepasst, erzählt sie während einer Fahrt mit dem Kleinbus zu einer Kaffeekooperative in Brasilien.

Aber dies sei der Wunsch der beteiligten Bauern gewesen: sie selbst lehnten höhere Preise ab, trotz gestiegener Produktionskosten. Ihre Angst war, den Kaffee dann nur zu dem deutlich niedrigeren konventionellen Preis verkaufen zu können. Mittlerweile sei der Mindestpreis für Kaffee erhöht worden, sagt Brück. Allerdings garantiert der faire Handel keine Mindestabnahme. Wie viel zu fairen Preisen verkauft wird, entscheiden die Kaffeehändler und -verarbeiter. Einfache Lösungen für höhere Einkommen gibt es nicht. Ein Ansatz sei, die Produktion hochwertiger zu gestalten, damit mehr Wertschöpfung vor Ort entsteht. So wie bei den Kooperativen, die selbst Kaffee rösten.

Beim fairen Handel machten einige indigene Gruppen mit, “die schon immer ökologisch angebaut haben”, sagt Brück. Auch sonst würden viele Bauern die Ökologie und das Soziale als zwei Seiten derselben Medaille ansehen. Auf ihre Frage, warum er ökologisch anbauen würde, habe ein Bauer gesagt: “Wenn ich mit meiner Familie gesund leben will, muss ich ökologisch anbauen.”

Aber in den fairen Standards ging es lange Zeit nur um soziale Fragen. Ökologische Aspekte wurden erst in den 2010er-Jahren integriert, nun habe die klimaneutrale Ausrichtung der Produktion hohe Priorität. Während sie erzählt, sind durch die Busfenster nur kleine Flecken Wald oder einzelne Urwaldriesen zu sehen. Sie habe hier “tolle Projekte” für den Kampf gegen die Klimakrise gesehen, sagt sie, “aber die große Wende steht noch aus“. Caspar Dohmen

Die technologische Entwicklung verlief in der Moderne rasant. Immer mehr Tätigkeiten werden den Menschen abgenommen – neuerdings sogar das Schreiben von Texten. Trotzdem empfinden viele Menschen keine Zeitersparnis. Eher erleben sie eine Beschleunigung und Verdichtung.

Vielleicht hat immerhin die Wissenschaft den Raum, sich dieser Tendenz zu entziehen. Der Soziologe Hartmut Rosa aus Jena hat sich über einen langen Zeitraum – seit über 20 Jahren – mit dem Thema der Zeit und ihren veränderlichen Wahrnehmungen im Kontext der Moderne intensiv befasst. Es ist sein Lebensthema, und er hat darüber einige wegweisende Bücher geschrieben.

Wer die Essenz seines Wirkens kennenlernen will, dem bietet sich nun eine gute Chance in dem Interview der französischen Journalistin Laura Raim mit Hartmut Rosa. Leicht verständlich erklärend und doch in die Tiefe gehend, bringt der Wissenschaftler in dem einstündigen Gespräch die zentralen Aspekte seiner Gedanken zu dem Thema auf den Punkt. Zu sehen in der Arte-Mediathek. Caspar Dohmen